Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Назаров: "Не бывает, чтобы экономика, как в Гондурасе, а пенсия, как в Швейцарии”

Согласно данным ОЭСР, российская пенсионная система вошла в топ-3 самых убыточных в мире. Эксперт полагает, что уровень развития российской пенсионной системы просто является зеркалом общего состояния экономики страны.

Владимир Назаров, экономист, директор ФГБУ “Научно-исследовательский финансовый институт”, в разговоре с “НИ” выразил мысль, что нельзя рассуждать об убыточности системы — она логична, просто бедна:

“У меня вызывает сомнение утверждение, что наша пенсионная система — самая убыточная. Чудес не бывает — система, сколько денег получила, столько и потратила. Если мы не берем накопительную компоненту, то распределительная предполагает, что сколько денег в нее вошло, столько и вышло. Могут быть, несбалансированные обещания, которые система дает, с тем будущим, которое наступит — это возможно. Система может создавать иллюзии и брать на себя невыполнимые обязательства. А быть убыточной она не может.

Она может быть более или менее выгодной для отдельных поколений и групп населения. Так, наша система — щедрая к женщинам, для мужчин, наоборот, очень жестокая. Для людей с маленьким стажем она тоже щедрая, для людей с большим стажем, но низкой зарплатой не очень. Речь скорее о каждом конкретном случае, что система имеет перераспределительные эффекты в пользу тех или иных групп населения. А так — что в нее вошло, то из нее и вышло. Чудес не может быть.

Плюс у меня большие сомнения в том, что они правильно сравнивали наши пенсии с зарубежными аналогами, потому что у нас традиционно неправильно считается коэффициент замещения. Если они брали коэффициент замещения и говорили, что это в районе где-то 35% и сравнивали с западными образцами, которые, как минимум выше 40%, то это не совсем правильно, потому что мы при расчете нашего коэффициента замещения, во-первых, не учитываем подоходный налог — мы берем грязную заработную плату, а наши пенсии (в отличие от всего остального мира) не облагаются налогом.

Надо наш коэффициент замещения, как минимум, увеличивать на подоходный налог. Плюс еще не учитывается то, что коэффициент замещения в большинстве случаев берет не среднюю заработную плату, а заработную плату наиболее типичного работника, и в большинстве стран так делается. Когда мы берем нашу среднюю заработную плату, в которой наблюдается достаточно серьезное расслоение (в обществе): очень высокие зарплаты у топ-менеджеров и т.д., то получаем странные результаты. Если же мы будем сравнивать с медианной заработной платой — той, которую получает большинство населения и среднюю медианную пенсию (а пенсии у нас не такие большие — там нет такого гигантского разбега, как по зарплате), то у нас коэффициент замещения до показателей свыше 60% получался. Наша система наоборот достаточно щедрая.

Так что, это вопрос отношения. Наша пенсионная система может быть выгодной или невыгодной только для отдельных людей. Повторюсь: она гораздо выгоднее женщинам — они гораздо больше получают из системы, чем платят взносов (в среднем). И не выгодна мужчинам, потому что они не успевают в основном попользоваться плодами своего труда, получая пенсию (хотя она у них несколько выше).

В целом, уровень развития нашей пенсионной системы имеет тот же уровень развития, что и общий уровень экономического развития страны. Если бы мы жили в Швейцарии, то и пенсии у нас были бы, как швейцарские. Пенсии — это производная экономики. Какая экономика — такая и пенсия. Не бывает так, что экономика, как в Гондурасе, а пенсия, как в Швейцарии”.

ОПЕК снижает прогнозы по росту спроса на нефть

ОПЕК опубликовала среднесрочный прогноз по мировому рынку нефти до 2024 года и долгосрочный — до 2040 года. В среднесрочном периоде мировой спрос на нефть вырастет до 104,8 млн б/с, что на 6,1 млн б/с выше уровня 2018 года. Среднегодовой рост спроса до 2024 года составит 1 млн б/с, что ниже данного ранее ОПЕК прогноза в 1,1 млн б/с. Рост спроса будет обеспечен в основном со стороны стран, не входящих в ОЭСР. В свою очередь, в странах ОЭСР динамика спроса на нефть «будет постепенно перемещаться от небольшого роста к сокращению после 2020 года».

До 2040 года спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет до 110,6 млн б/с — тогда как в 2018 году он составил 98,7 млн б/с. Здесь, отмечает газета «Коммерсант», разница в динамике спроса между странами, входящими и не входящими в ОЭСР, будет еще более существенной. «Рост численности среднего класса на фоне общего увеличения численности населения и потенциала активного экономического роста приведет к тому, что спрос на нефть со стороны стран, не входящих в ОЭСР, с 2018 по 2040 год вырастет на 21,4 млн б/с. Индия станет страной, которая покажет наибольший рост спроса на нефть», — считает ОПЕК.

При этом в странах ОЭСР спрос на нефть будет оставаться на уровне 48 млн б/с в ближайшие несколько лет, а к 2040 году он снизится до 38 млн б/с. В целом по миру рост спроса на нефть будет замедляться — с 1,4 млн б/с в 2018 году до 0,5 млн б/с к концу следующего десятилетия.

Миссия на Альбионе

Андрей Келин назначен новым послом России в Великобритании

Текст: Марина Алешина

Новым послом РФ в Великобритании стал Андрей Келин, последние четыре года возглавлявший в МИД Департамент общеевропейского сотрудничества. Указ о назначении 62-летнего Келина главой дипмиссии подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что Андрей Келин, выпускник факультета международной журналистики МГИМО 1979 года, владеет английским, французским и голландским языками. Дипломатическую карьеру он начинал в посольствах СССР, а затем РФ в странах Бенилюкса - Нидерландах и Бельгии. Как отмечает ТАСС, Келин входил в состав советской делегации на женевских переговорах с США о стратегических вооружениях и сокращении ракет средней дальности. С 2005 по 2011 год дипломат возглавлял Четвертый департамент стран СНГ МИД России, где курировал отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией. После этого Андрей Келин в течение почти четырех лет работал постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, а затем стал директором Департамента общеевропейского сотрудничества. Он занимается такими направлениями, как взаимодействие с ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом и НАТО.

Напомним, что с 2011 года российское диппредставительство в Британии возглавлял Александр Яковенко. Этим летом, в августе, Яковенко завершил свою миссию и вернулся в Москву, где был назначен ректором Дипломатической академии.

Михаил Югай: международный медкластер в Сколково станет территорией здоровья

Порядка 10-15 зарубежных клиник заработают в медицинском кластере в Сколково в 2029 году. Россиянам не придется ехать за границу, чтобы получить качественное лечение сложных заболеваний. Первая клиника – филиал израильского госпиталя «Хадасса» (Hadassah) – уже работает, она открылась год назад. Проектируется еще несколько зданий.

Генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай в интервью порталу Стройкомплекса рассказал об итогах первого года работы филиала «Хадасса», а также о новых клиниках и проектах на территории медкластера.

– Как Вы оцениваете работу клиники «Хадасса» за год? Пользуется ли она популярностью у москвичей?

– Любая клиника завоевывает имя в медицине минимум пять лет. Поэтому «Хадасса» пока только набирает популярность. В первую очередь, она должна доказать пациентам, что имеет уникальные компетенции.

Сейчас в клинику часто приходят люди со сложными случаями, либо пациенты с несколькими заболеваниями, в которых нужно разбираться мультидисциплинарной команде врачей. У израильской «Хадасса» богатейший клинический опыт, что, несомненно, улучшает точность диагностики.

Зная, что в клинике работают, в том числе, иностранные врачи, пациенты обращаются в «Хадасса» за вторым мнением. Выздоровление больного находится не только в руках врачей, но и самого пациента, которому необходимо выбрать способ лечения – получение второго мнения позволяет избежать ошибки, получить максимально полную клиническую картину и сделать правильный выбор тактики лечения.

Кроме того, пациенты, приходя сюда, ожидают получить сервис высокого качества и получают его. Здание, в котором располагается клиника, не выглядит как больница, оно наполнено светом. Здесь вместо серых, давящих коридоров – светлые, полные воздуха пространства, а также вежливый, отзывчивый персонал.

– Как пациенты попадают в клинику?

– Многие уже знают про проект Международного медицинского кластера, мы ведем активную работу по его продвижению, информированию населения Москвы и в целом России. Рассказываем не только о наших планах, когда кластер заработает в полную силу, через несколько лет, но и о деятельности «Хадасса» и медицинских услугах, которые можно получить уже сейчас.

Также мы замечаем, что пациенты приходят за конкретными врачами. В «Хадасса» в Сколково сейчас ведут прием врачи из головной клиники, и пациенты приходят к ним как за первичными консультациями, так и те, кто раньше проходил лечение в Израиле (наблюдение).

Например, уже несколько раз приезжала вести прием известный онкогематолог, профессор Полина Степенская. Она руководит отделением трансплантологии костного мозга в израильской «Хадассе», специализируется на орфанных заболеваниях. В декабре этого года она приедет уже в третий раз принимать российских пациентов. Для них такой вариант удобен. Это дешевле, плюс не нужно лететь в другую страну, оплачивать дорогу и жилье.

– Какой главный итог первого года работы клиники?

– За время работы клиники мы отметили два важных момента. Во-первых, время показало, что иностранная клиника может работать в российских реалиях, с непростой нормативной базой, на все 100%, как у себя в стране. Это очень важный опыт. Федеральный закон 160-ФЗ работает и позволяет перенести в нашу страну опыт других стран.

Во-вторых, иностранные врачи приезжают к нам работать. Им интересна Москва как город, Россия как страна, им интересно передавать свой опыт и компетенции. Несколько раз в месяц к нам приезжают врачи из головной «Хадассы», и каждый их визит обязательно сопровождается лекцией.

Международный медкластер находится на территории особого правового регулирования – оно прописано в 160-ФЗ «О Международном кластере». Благодаря этому клиники из развитых стран ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития – могут создавать в Москве точные, даже улучшенные копии, которые будут работать по своим протоколам, нанимать врачей-иностранцев и использовать медицинское оборудование и препараты, которые еще не зарегистрированы в России.

– Когда начнется строительство южнокорейской клиники «Бундан» и французской «Орпея»?

– Сейчас мы находимся на стадии проектирования. Строительство начнется в 2020 году. Также заканчиваем переговоры с госпиталем Страсбургского университета.

Но не у каждой клиники на территории ММК будет отдельное здание. Во время переговоров с потенциальными участниками кластера мы поняли, что не всем нужны большие площади, кому-то вполне хватит 1-2 тыс. кв. метров. Для этого мы решили построить многофункциональный медицинский центр (ММЦ), где расположатся небольшие специализированные клиники.

Концепция центра, разработанная совместно с голландскими архитекторами, позволит быстро и недорого перепланировывать помещения, чтобы они могли стать базой для небольших клиник. Если им со временем потребуется увеличение площадей, они смогут расшириться. Кроме того, в центре можно организовать общий сервис, например, диагностику, оборудование для которой стоит очень дорого.

– Уже известно, какие клиники там смогут базироваться?

– Мы ведем переговоры с несколькими подобными центрами и клиниками. В случае успешного прохождения экспертного и наблюдательного советов там расположится итальянский центр спортивной и восстановительной медицины VillaStuart. Он аккредитован Международной федерацией футболаFIFA и является одним из передовых в области спортивной медицины.

Его пациентами станут не только профессиональные спортсмены, но и люди, которые ведут спортивный образ жизни. Все знают, что любая активность иногда приводит к травмам, а у нас подобные компетенции в России исторически не сформированы. Пациенты этой клиники смогут быстрее восстанавливаться после операций. Так, одно из достижений центра – сокращение реабилитации при травме передних крестообразных связок с 6-9 месяцев до 4 месяцев.

– Что еще появится на территории медкластера в Сколково?

– Мы хотим выйти за границы медицины. Смотрите, до попадания в клинику человек проходит большой путь, в процессе которого можно было предотвратить, не допустить заболевания – вести здоровый образ жизни, проходить своевременную диагностику и так далее.

Ведь как развивалась медицина? Сначала самой большой проблемой человечества были инфекционные заболевания, от которых умирали миллионы людей. Сейчас этот вопрос решен, и он не является большой проблемой. То же самое касается сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Мы уже видим прогресс в этих областях.

Следующая задача медицины – это все, что касается работы мозга. Люди хотят жить не только долго, но и счастливо. Для этого необходимо хорошо видеть, слышать, разговаривать, думать. Новая задача отчасти идет от здорового образа жизни – это продление и улучшение когнитивных и мыслительных функций. Для этого создается много сервисов, которые уже работают для здорового человека, повышают его функциональные возможности, это среда, которая будет сохранять нормальное состояние человека. И мы хотим создать на территории медкластера в Сколково поддерживающую инфраструктуру для здоровья, чтобы человек не попадал в больницу. Это как рекреационные зоны, велосипедные дорожки и доступные площадки для тренировок, так и более серьезные изменения: Сколково планирует со временем запретить въезд на территорию для автомобилей, чтобы у людей была возможность дышать чистым воздухом.

Таким образом, у нас получится полный цикл – стремимся предотвратить заболевание, а если его не избежать – лечим.

Ольга Завершнева

Облако второго поколения

На конференции Oracle Modern Cloud Day, которая прошла в Москве, впервые публично представлено Generation 2 Cloud. Эта облачная среда, работающая по модели IaaS (инфраструктура как сервис) дополнена целым комплексом новых инструментов, направленных на минимизацию затрат времени на администрирование и обслуживание. При этом инфраструктуру из облака Oracle можно использовать не только для хранения и обработки данных, но и в другом качестве.

Яков Шпунт

Вице-президент Oracle в России и СНГ Олег Жуков, открывая конференцию, обратил внимание на тот факт, что компания фактически работала в России и СССР еще до официального открытия представительства в 1994 году. Он отметил, что бизнес Oracle в России продолжает расти и политика импортозамещения не является препятствием для этого. По словам Олега Жукова, в настоящее время похожие меры принимаются органами власти целого ряда стран, включая США, Германию, Китай. Рост спроса на облачные сервисы, повышенный интерес к безопасным решениям, позволяющим выявлять и предотвращать мошеннические транзакции, внедрение технологий Индустрии 4.0, которые влекут серьезные изменения методов работы и существенно ускоряют многие процессы. В итоге появляется возможность выхода на новые рынки, где Oracle раньше не была представлена.

Старший вице-президент Oracle по регионам EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) Эндрю Сазерленд подробно рассказал об особенностях Oracle Generation 2 Cloud. Новая облачная инфраструктура Oracle ориентирована на нужды корпоративных пользователей, ее отличают масштабируемость, катастрофоустойчивость, поддержка разных типов нагрузок, улучшенные возможности по управлению, а также разные сценарии развертывания, включая частное, публичное и гибридное облако, на оборудовании как Oracle, так и других вендоров. Также Эндрю Сазерленд обратил внимание на то, что средства самообслуживания работают не только на уровне сервера СУБД, но и операционной системы на базе Linux с расширениями KSPlice. В итоге простои не превышают 2,5 минуты в месяц. Также предусмотрен комплекс задач, направленных на повышение автоматизации целого ряда функций бизнес-приложений, среди которых выявление мошенничества, категорирование поставщиков, подготовка персональных предложений для покупателей, комплекс задач, связанных с подбором и удержанием персонала.

Также был представлен стартовый бесплатный пакет, который включает две автономные базы данных по 20 Гбайт, две виртуальные машины с одним процессором и 1 Гбайт оперативной памяти, два блочных тома по 100 Гбайт, пять бесплатных резервных копий, 10 Тбайт в месяц для загрузки данных. Отдельное предложение действует для учащихся, которые могут использовать в течение учебного года облачную инфраструктуру практически без ограничений. Но при этом есть примеры того, что на базе даже такого облачного сервера строятся вполне работающие решения, которые позволяют решить насущные задачи небольшого бизнеса.

Региональный директор Oracle по развитию бизнеса Дмитрий Юдин, демонстрируя работу облака Oracle, обратил внимание на то, что на создание новой базы данных уходит около пяти минут, тогда как при традиционной модели использования ИТ администратору потребуется целый рабочий день. Причем администраторы баз данных являются одними из наиболее дефицитных специальностей на рынке труда.

Ведущий консультант Oracle Иван Веткасов продемонстрировал возможности Oracle Cloud для решения такой задачи, как создание малых и средних вычислительных кластеров. Необходимость в таких задачах возникает довольно часто, и для целого ряда применений использование ресурсов из облака вполне оправданно. Особенно тогда, когда на создание "числодробилки" по традиционной модели просто нет времени. Да и по цене "кластер из облака" вполне конкурентоспобен.

Как отметил Олег Жуков, у облачных сервисов Oracle в России уже десятки клиентов. Самым масштабным из таких является модернизация ПО автоматизации бизнес-процессов в сети "Ашан". Важно отметить, что именно российский "Ашан", наряду с люксембургским, стал пилотным для всей группы. О первых результатах этого проекта рассказала директор проекта по цифровой трансформации финансов "Ашана" Татьяна Семенихина.

Вместе с тем есть и проблемы. Так, генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов посетовал на слабый уровень доверия к облачным сервисам в России. В итоге задача их продвижения - евангелизация - до сих пор актуальна.

Портфельная компания Rusnano Sistema SICAR запустила первый в России сервис распознавания лиц в облаке

Инновационный продукт позволит компании Ivideon укрепить позиции на российском рынке распознавания лиц и оказывать влияние на его развитие.

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 2018 году привлек $8 млн инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства. Так, сервис уже проходит пилотное тестирование в сетевых кафе OneBucksCoffee, «Правда Кофе» и других компаниях.

Существующие решения для распознавания лиц от других вендоров требуют установки локального дорогостоящего и сложного оборудования. Перенос технологии в облако избавит бизнес от необходимости покупать новое специализированное оборудование и даст доступ к аналитике с любого устройства по всему миру при наличии доступа в интернет.

Rusnano Sistema SICAR запустила первый в России сервис распознавания лиц в облаке Ivideon Faces

Запуск новой облачной технологии от Ivideon соответствует общему тренду: по оценкам iKS-Consulting, рынок облачных услуг в России в 2018 году составил 68,4 млрд рублей, а к 2022 году может достичь 155 млрд. При этом Allied Market Research прогнозирует, что объем рынка распознавания лиц к 2022 году вырастет до $9,6 млрд с ежегодным ростом индустрии более чем на 21%.

«У игроков потребительского рынка есть острая необходимость „узнавать“ своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и предложения, анализировать настроение гостя, его готовность вернуться. Наша основная задача — дать рынку доступный и понятный инструмент распознавания эмоций и определения портрета аудитории. Мы хотели сделать продукт максимально полезным и удобным для прогрессивного бизнеса, у которого есть потребность сокращать издержки и возвращать клиентов, а не просто покупать технологические решения ради отчетности», — говорит генеральный директор Ivideon Андрей Юдников.

Ivideon Faces умеет распознавать новых и постоянных клиентов, анализировать посещаемость по дням и часам, определять возраст, пол и эмоции людей. С помощью сервиса бизнес получит возможность формировать списки посетителей (постоянных и нежелательных), настраивать уведомления при обнаружении лиц из списков, искать конкретные лица в архиве и формировать детальные отчёты по целевой аудитории. Таким образом, решение позволит ритейлу и банкам создавать персональные предложения для гостей и оптимизировать работу персонала, а крупным офисным пространствам — вести подсчет сотрудников и учет рабочего времени.

Для работы Ivideon Faces необходимы только камеры видеонаблюдения. Технология работает с любыми, в том числе устаревшими моделями, с помощью продукта Ivideon Bridge, который позволяет подключить одновременно до 16 устройств или каналов видеорегистратора к облаку.

Ivideon Faces стоит от 3150 рублей в месяц за одну камеру. Стоимость зависит от глубины облачного архива и количества уникальных распознаваемых лиц. Под потребности бизнеса могут быть сформированы персональные условия.

СПРАВКА

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 105 предприятий и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

* * *

Rusnano Sistema SICAR — фонд венчурных инвестиций размером до $100 млн. Создан совместно АФК «Система» и РОСНАНО в августе 2016 года в Люксембурге сроком на 7 лет с возможностью продления и привлечения соинвесторов. Инвестиционный фокус фонда — технологический сектор. Средний размер инвестиций $3–10 млн для одной компании в стадии роста или поздней венчурной стадии с работающим продуктом.

* * *

Ivideon — сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для удаленного контроля и повышения эффективности бизнеса, услугами которого пользуются 4,1 млн пользователей в более чем 100 странах мира. Компания существует с 2010 года, в 2018-м привлекла $8 млн инвестиций от фонда прямых инвестиций Rusnano Sistema SICAR и индустриального фонда Skolkovo Venture.

Сегодня Федеральная пассажирская компания начала продажу электронных проездных документов на поезда европейских перевозчиков, сообщила она на своем сайте.

Таким образом, ФПК реализует свою функцию агента компании Rail Europe - дистрибьютора продуктов европейских железных дорог. В кассах доступны билеты на поезда, например, таких компаний, как Artesia, Elipsos, Eurostar, Lyria, RENFE, Thalys и TGV, курсирующих по территории Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Испании, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Билеты продаются в кассах железнодорожных агентств в 6 городах: Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Нидерланды будут отстаивать право на электролов

Правительство Нидерландов требует аннулировать запрет на траловый лов рыбы с применением импульсного тока. Министр сельского хозяйства страны Карола Схаутен подала соответствующую апелляцию в Европейский суд в Люксембурге.

В 2006 г. Нидерланды получили разрешение оборудовать 5% своего добывающего флота оборудованием, позволяющим использовать импульсный ток для тралового промысла. Однако к 2017 г. уже около 30% голландских судов применяло эту технологию - она оказалась гораздо эффективнее траления традиционным способом, пишет Undercurrent News.

В феврале текущего года Европейский Совет проголосовал за введение запрета на электролов, сообщает корреспондент Fishnews. Это стало итогом долгого диспута между французскими и нидерландскими рыбаками: французы связывали сокращение уловов в своих водах с применением новой технологии.

Карола Схаутен в своей речи перед парламентом Нидерландов обвинила ЕС и Европарламент в нарушении нескольких законов объединения государств. Министр заявила, что запрет не основан на научных доказательствах и нанес ущерб инновационному и технологическому развитию.

По информации Undercurrent News, полный запрет на применение рыбаками импульсного тока вступит в силу с 30 июня 2021 г. При этом каждая страна – член ЕС может ввести у себя эту меру и раньше. Так поступила, например, Франция, запретив голландским электроловам вести промысел в водах республики с августа 2019 г.

Кроме того, Нидерланды обязали сократить количество оснащенных электроловом судов до 14 (это 5% от общей численности рыбацкого флота государства). Только этим судам разрешат использовать импульсный ток вплоть до полного запрета.

Fishnews

Настрой на позитив

Глава Минэкономразвития России совершил блиц-визит в Париж

Текст: Вячеслав Прокофьев

"Настрой французского бизнеса по отношению к России - позитивный", - заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам короткого визита в Париж, в ходе которого он провел ряд в встреч, в том числе с местными промышленниками в Объединении французских предпринимателей (MEDEF) и с французским коллегой - Брюно Ле Мэром.

По словам министра, стремление французских компаний, да и европейских в целом, работать на нашем рынке, объясняется инвестиционной привлекательностью России.

"Предсказуемость в микроэкономической сфере, предсказуемость регулирования вдобавок к политике открытости, что проводит наша страна, - все это вместе взятое создает благоприятные условия для инвесторов", - подчеркнул Максим Орешкин на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос РГ о том, как проходит двустороннее сотрудничество в энергетике, в частности, с давним российским партнером концерном Total, глава Минэкономразвития РФ сказал:

- Total - один из ключевых инвесторов в российскую экономику. Мы видим, что Total не испугался, когда делала инвестиции в "Ямал СПГ". И сейчас чувствует себя очень уверенно, поскольку понимает, насколько эффективными оказались эти инвестиции, ибо проект пошел лучше ожиданий, а его параметры лучше, чем изначально планировалось. Поэтому они с радостью вошли и во второй проект (Арктик СПГ-2). Думаю, что на этом инвестиции Total в российскую энергетику не закончатся. Полагаю, что это будет не только газовая сфера, но, возможно, и другие области энергетики.

Помимо энергетической тематики Максим Орешкин в Париже обсудил перспективные направления франко-российского делового партнерства, такие как цифровая экономика, экологические проекты, переработка мусора, энергоэффективность. Многое из этого войдет в повестку дня заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), которое состоится в Москве 10 декабря. Этому двустороннему рандеву, как отметил министр, французы придают особое значение и хотят, чтобы оно "продемонстрировало их настроенность на углубление франко-российского экономического сотрудничества".

Вместе с тем министр отметил, скажем так, недостаточную активность французских банков, работающих на российском рынке, в кредитованию проектов на территории РФ. По мнению министра, судя по всему, сказываются их опасения, связанные с американскими санкциями, которые носят экстерриториальный характер, а также сохранение определенных санкций ЕС. "Тем не менее, со стороны Брюно Ле Мэра была заявлена готовность обсуждать в Москве любые вопросы, в том числе в финансовой области",- заявил Максим Орешкин и добавил: "Возможность есть. Осталось реализовать эти намерения на практике".

Пообщался министр и с Анхелем Гурриа, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартира которой находится во французской столице. Эту встречу Максим Орешкин назвал "очень позитивной". Хотя вопрос о возобновлении процедуры присоединения России к этой влиятельной международной организации не поднимался (этот процесс был заморожен в 2014 году на фоне украинских событий), была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества. "Мы договорились активизировать его по целому ряду направлений, в том числе по искусственному интеллекту, налогообложению в цифровой сфере, по инфраструктуре и некоторым другим", - сообщил министр.

Максим Орешкин: мы стремимся интегрировать индикаторы ОЭСР в национальные проекты

Россия активно применяет лучшие практики и стандарты Организации экономического сотрудничества и развития в законотворческой деятельности. Об этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил на встрече с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа, состоявшейся в Париже.

«За последние годы разработано значительное количество законодательных актов на основе лучших практик и стандартов организации. Мы также стремимся интегрировать индикаторы ОЭСР в национальные проекты», - сказал министр.

Максим Орешкин отметил, что Россия заинтересована в совместной экспертизе законодательства и механизмов государственного регулирования экономики. В то же время особое внимание следует уделить работе по треку ЕАЭС – ОЭСР, в частности – реализации пилотных проектов по имплементации стандартов организации в право союза, считает министр.

В ходе рабочей поездки в Париж глава Минэкономразвития также встретился с Бруно Ле Мером, министром экономики и финансов Франции. Темой беседы стали предстоящий Совет по экономическим вопросам (СЕФИК), совместные проекты и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, на площадке МЕДЕФ (ассоциация «Движение предприятий Франции») состоялась встреча Максима Орешкина с представителями бизнес-кругов Пятой республики.

ОЭСР – международная экономическая организация, создана в 1961 году. Основной задачей ОЭСР является «содействие политике, способствующей улучшению мировых экономических и социальных показателей». Структура тесно взаимодействует с ведущими международными форумами и организациями, в том числе с G7, G20, МВФ, ВБ, ВТО.

Строительство «Турецкого потока» завершится в срок

Прокладка газопровода «Турецкий поток» будет завершена в срок, уверен министр энергетики РФ Александр Новак. «Строительные работы продолжаются, идут. И гарантирует подрядная организация, … что они будут закончены своевременно», — сказал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Пуск газопровода планируется до конца 2019 года.

В пятницу, 25 октября, напоминает ПРАЙМ, исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил об аресте окружным судом Амстердама 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток». По его словам, это было сделано в связи с рассмотрением дела о якобы мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза».

Позднее в тот же день South Stream Transport подтвердила арест ее акций в Нидерландах, заявив при этом, что данное обстоятельство никак не повлияет на реализацию самого проекта. Акции, уточнила South Stream Transport, остаются в собственности «Газпром трансгаз Краснодар». Компания также сообщила, что на данный момент идет подготовка к первым поставкам газа через «Турецкий поток», запланированным на конец 2019 года.

«Нафтогаз» в рамках спора с «Газпромом» в отношении контрактов на поставку и транзит газа пытается принудительно взыскать с российской компании средства, которые ее обязал выплатить суд Стокгольма — $2,56 млрд. Такие попытки предпринимались в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге, отмечает ПРАЙМ.

Ниже среднего

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)

К среднему классу в России можно отнести 38 процентов населения. Такой вывод содержится в докладе "Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика", подготовленном в НИУ ВШЭ. К ядру среднего класса отнесено 7 процентов граждан. В этом ядре выделяется ближняя (11,2 процента населения) и дальняя (19,5) периферия, которые в той или иной степени соответствуют 16 социально-экономическим характеристикам среднего класса: денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и т.д. По словам автора доклада профессора НИУ ВШЭ Натальи Тихоновой, "зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства". То есть появление в семье детей резко снижает шансы на возможность причисления ее к среднему классу.

"Безусловно, есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений были приняты во внимание, был принят набор мер, которые имплементируются правительством. Работа ведется, но, как говорится, не все сразу".

В том, что касается среднего класса, Россия не исключение. "Под давлением: стесненный средний класс" - так называется опубликованный в этом году доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Его главный вывод: численность среднего класса сокращается в большинстве развитых стран, и представителям каждого следующего поколения пробиваться в его ряды становится все сложнее.

К категории среднего класса причисляют себя почти две трети населения стран ОЭСР, отмечается в докладе. Сюда входят домохозяйства с доходом в 75-200 процентов медианного по стране. И эта группа сокращается с каждым новым поколением. За последние десять лет в большинстве стран ОЭСР средние доходы почти не выросли: рост составил 0,3 процента в год. При этом стоимость жизни среднего класса (а это хорошее жилье, образование и медицина) росла быстрее инфляции. В результате более 20 процентов домохозяйств среднего класса тратят больше, чем зарабатывают.

Об упадке среднего класса в странах с постиндустриальной экономикой говорится и в опубликованном докладе Международной организации труда (МОТ). Причина упадка - нарастающее среди граждан этих стран расслоение по уровню доходов. Ослабление позиций граждан, до сих пор имевших нормальный доход, может, полагают авторы доклада, ударить по бизнесу, так как принятие решений по долгосрочным инвестициям предприятий зависит от наличия большого и стабильного среднего класса, который в состоянии обеспечить потребление.

Доля среднего класса сокращается и в России. За последние два года она уменьшилась на 10 процентов. Согласно очередному исследованию "Потребительский индекс Иванова", проведенному компанией Sberbank CIB, 14 миллионов человек, находившихся ранее в этом сегменте, начали относить себя к бедному населению. Изменение социального самочувствия вчерашнего "среднеклассника" объясняется тем, что его расходы росли быстрее, чем зарплата. Однако эксперты рассчитывают, что средней класс вскоре перестанет сокращаться, так как темпы роста заработной платы будут на уровне инфляции.

Дискуссии о среднем классе России ведутся с середины 90-х. По мнению одних, он появился и крепнет, по мнению других, - пока отсутствует. Есть ряд признаков, по которым российские граждане идентифицируют себя как представителей среднего класса. Первое - достойный профессиональный статус. Его имеют те, кто занимается работой, требующей высокой квалификации и преимущественно связанной с умственным трудом. Сюда относятся врачи, учителя, вузовские преподаватели, экономисты, юристы… Второй признак связан с материальной обеспеченностью. Он тоже важен, хотя меньше, чем первый. Третье - это самоощущение. И четвертый момент, возможно, более важный, чем три вышеназванных, - это каков источник ваших экономических ресурсов, позволяющих вам хорошо одеваться, вкусно есть, иметь приличный автомобиль, отдыхать за границей. Потому что у одних это - доходы от предпринимательской деятельности или от сложного умственного труда в "рыночных" профессиях, а у других - от "бизнеса" на согласованиях и разрешениях или от оказания различного рода услуг тем, кто таким "бизнесом" занимается.

"Средний класс как массовое сколько-нибудь однородное явление в России, на мой взгляд, так и не возник, - говорит доктор экономических наук, руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - То, что по внешним критериям выглядит как средний класс, - это в подавляющем большинстве представители чиновничьей бюрократии, а в нижней части - так называемые бюджетники".

Стоит отметить одну особенность. Российские граждане, имеющие высокий доход, нередко склонны прибедняться. Им это свойственно более чем кому бы то ни было. Такое открытие после проведенного ими исследования о субъективном восприятии неравенства сделали экономисты Владимир Гимпельсон (НИУ ВШЭ) и Даниэл Трейсман (Калифорнийский университет). Составляя выборку более или менее обеспеченных людей, исследователи принимали во внимание наличие объектов недвижимости и автомобилей. В среднем по странам, где проводился опрос, таких оказалось 9 процентов (в России - около 5). И выяснилось, что 70 процентов состоятельных россиян причисляют себя к бедным. На Украине таких "бедняков" 77 процентов, в Белоруссии - 60. Это называется "субъективная бедность".

Доклад «Ведение бизнеса 2020»: страны Европы и Центральной Азии наращивают темпы улучшения делового климата

Две страны региона входят в двадцатку стран с наивысшими результатами, одна – в десятку стран, добившихся наибольших улучшений

ВАШИНГТОН, 24 октября 2019 года – Как показывает исследование Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020», страны Европы и Центральной Азии увеличили темп и без того динамичных улучшений делового климата: они внедрили 56 реформ и вышли на ведущие позиции в мире по реформам в сферах налогообложения и обеспечения исполнения контрактов.

Две страны Европы и Центральной Азии входят в число 20 самых благоприятых в мире для ведения бизнеса: Грузия занимает 7-е место, а Северная Македония – 17-е. Кроме того, Таджикистан вошел в десятку стран, в которых деловой климат заметнее всего улучшился за 12-месячный период, завершившийся 1 мая 2019 года.

«Страны Европы и Центральной Азии продолжают добиваться заметных успехов в создании условий для предпринимательства и в содействии экономическому росту», – отметил Сантьяго Крочи Даунс, руководитель программы в Отделе, занимающемся подготовкой доклада «Ведение бизнеса». – «По мере нарастания динамики реформ отстающие страны смогут перенять передовой опыт, накопленный их соседями».

Регион стал мировым лидером по числу реформ в области налогообложения (девять реформ) – сегодня 22 страны региона разрешают подачу налоговых деклараций в электронном виде – а также в сфере обеспечения исполнения контрактов (шесть) – сегодня в регионе Европы и Центральной Азии действует самая эффективная система арбитражного судопроизводства. Кроме того, страны Европы и Центральной Азии отличаются легкостью процесса регистрации прав собственности на недвижимое имущество: стоимость передачи прав собственности на объект недвижимости – в среднем 2,7% его стоимости – ниже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода (4,2%, соответственно).

Европа и Центральная Азия также продемонстрировали достойные результаты и в долгосрочном плане: за 17 лет, в течение которых проводится исследование «Ведение бизнеса», многие страны снизили требования к размеру минимального оплаченного уставного капитала и усовершенствовали системы кредитной отчетности.

Азербайджан, Кыргызская Республика, Косово и Узбекистан вошли в число 20-ти стран мира, в которых наблюдались наиболее ощутимые улучшения.

Таджикистан смог поднять свой рейтинг благодаря реформам в сферах создания предприятий, международной торговли и получения кредитов. Так, таджикское правительство ввело ускоренный порядок таможенной очистки при экспорте скоропортящихся товаров и облегчило доступ к кредитам за счет создания современного реестра залогового обеспечения.

В Российской Федерации за истекший год было осуществлено три реформы, включая ускорение процесса подключения к электросетям и упрощение требований налогового законодательства. Защита прав миноритарных инвесторов была усилена за счет ужесточения требований к прозрачности корпоративной отчетности.

В Сербии и Украине было осуществлено по шесть реформ. Обе страны упростили процессы получения разрешений на строительство и подключения к электросетям, а также усилили защиту прав миноритарных инвесторов. В Сербии был облегчен процесс уплаты налогов, а в Украине создан новый кредитный реестр и повышена прозрачность системы управления землепользованием.

Не вполне удовлетворительными остаются в регионе результаты в сфере получения разрешений на строительство и подключения к системе электроснабжения. Для получения необходимых разрешений на строительство в регионе требуется, в среднем, 170 дней, тогда как в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода – 152 дня. Аналогичным образом, на то, чтобы подключить новый склад к системе электроснабжения, в странах Европы и Центральной Азии необходимо, в среднем, почти 100 дней – на 25 дней больше, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Большинство стран региона не снижают темпы осуществления реформ, однако несколько стран по-прежнему отстают. В Болгарии за последние пять лет не было проведено ни одной реформы, направленной на улучшение делового климата, в Боснии и Герцеговине за этот же период осуществлено всего три таких реформы, а в Черногории – четыре.

«Ведение бизнеса 2020» – темпы реформ не снижаются

Цель правового регулирования – защита. Защита работников, общественной безопасности, бизнеса и инвестиций. Но неэффективное или ненадлежащее правовое регулирование способно привести к торможению предпринимательской активности и роста бизнеса. Например, если в Сингапуре на выполнение всех пограничных формальностей для экспорта товаров на торговых судах требуется 10 часов, то в Камеруне и Кот-д’Ивуаре – свыше 200 часов. В Габоне расходы на выполнение нормативных требований к экспортным операциям через морские порты составляют, в среднем, свыше 1600 долл. США, а на Маврикии – всего лишь немногим больше 300 долл. США.

Обременительность правил может привести к тому, что компании уйдут от надзора регуляторных и налоговых органов в теневой, неформальный сектор, либо за рубеж – в поисках более благоприятной деловой среды. Иностранные инвесторы могут избегать стран и территорий, где нормативная база препятствует расцвету экономической активности.

Обременительные бюрократические процедуры не просто тормозят деятельность отдельных компаний или инвесторов: они могут негативно сказаться на способности экономики к устойчивому росту. Экономическая свобода, свобода предпринимательства неотделима от развития экономики и динамичного роста частного сектора, а это, в свою очередь, служит основой усилий по искоренению бедности и обеспечению общего благосостояния.

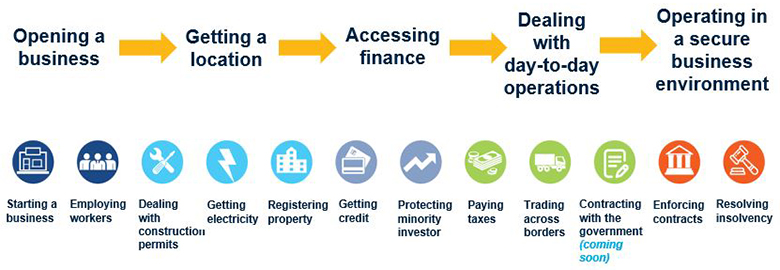

В рамках исследования «Ведение бизнеса 2020» проводится оценка правовых норм 190 стран и территорий в 12 областях регулирования предпринимательской деятельности, что позволяет оценить деловой климат в каждой из этих стран и территорий. Для рейтинговой оценки удобства ведения бизнеса в этом году были использованы десять из этих показателей. Это – 17-й выпуск исследования, которое служит правительствам всего мира стимулом к проведению реформ в области регулирования предпринимательской деятельности в целях поддержки устойчивого экономического роста.

В ходе этого исследования изучаются правила, влияющие на все этапы жизненного цикла предприятия – от его создания, в период его функционирования и до его закрытия: создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрацию собственности, получение кредитов, защиту миноритарных инвесторов, налогообложение, международную торговлю, обеспечение исполнения контрактов и разрешение проблем неплатежеспособности.

Что измеряется в рейтинге "Ведение бизнеса"?

Где лучше всего вести бизнес?

По данным исследования, в десятку стран и территорий с самыми благоприятными в мире условиями ведения бизнеса вошли Новая Зеландия (рейтинг – 86,8 балла из 100 возможных), Сингапур (86,2), САР Гонконг, Китай (85,3), Дания (85,3), Республика Корея (84), Соединенные Штаты (84), Грузия (83,7), Соединенное Королевство (83,5), Норвегия (82,6) и Швеция (82).

У стран, лидирующих в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, есть несколько общих характерных черт, в том числе широко распространенное применение электронных систем. Во всех 20 странах с наивысшим рейтингом существуют процедуры регистрации компаний через интернет, порталы подачи электронных налоговых деклараций, а также разрешены онлайновые процедуры оформления сделок с имуществом. Кроме того, в 11 странах существуют электронные процедуры оформления разрешений на строительство.

В целом, в 20 странах-лидерах рейтинга обеспечено рациональное правовое регулирование предпринимательской деятельности, отличающееся высокой степенью прозрачности.

Где заметнее всего улучшились условия ведения бизнеса?

В рамках исследования «Ведение бизнеса» также устанавливается, в каких странах и территориях достигнуто наибольшее улучшение положения. Исследование «Ведение бизнеса 2020» показало, что в десятку стран, добившихся максимального повышения своего рейтинга благоприятности условий ведения бизнеса, вошли Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия.

В Саудовской Аравии власти создали «службу одного окна» для регистрации компаний и отменили требование о предоставлении замужними женщинами дополнительной документации при подаче заявления на получение национальной идентификационной карты. В стране также были упрощены и объединены процедуры, предшествующие регистрации и следующие за ней.

Проведя три реформы, Иордания впервые вошла в число ведущих реформаторов. Благодаря принятию нового закона о сделках с обеспечением, внесению поправок в закон о банкротстве и созданию единого, современного, действующего на уведомительной основе реестра залогового обеспечения в стране была повышена доступность кредитов. Кроме того, Иордания облегчила процесс уплаты налогов за счет введения электронной подачи деклараций и уплаты налогов на фонд оплаты труда и иных обязательных взносов.

Того провело пять реформ своей системы правового регулирования предпринимательской деятельности – и вошло в десятку лучших второй год подряд и третий раз за прошедшие пять лет. Власти отменили требование о нотариальном заверении документов компаний и сократили сроки регистрации компаний. Правительство упростило процесс получения разрешений на строительство и облегчило подключение к системе электроснабжения. Оно также облегчило процессы регистрации собственности и получения кредитов.

Что касается других ведущих реформаторов, то:

- Бахрейн облегчил присоединение к электросетям – теперь подключиться к энергосистеме можно быстрее и дешевле, а надежность электроснабжения повысилась;

- Пакистан облегчил процесс регистрации собственности за счет ускорения и облегчения регистрации документов о передаче права собственности, а также повышения прозрачности системы управления землепользованием;

- Таджикистан облегчил получение кредитов за счет создания единого, современного, действующего на уведомительной основе реестра залогового обеспечения;

- Кувейт упрочил защиту миноритарных инвесторов, введя норму об уведомлении о проведении общих собраний акционеров за 21 день до их проведения;

- Китай облегчил процесс уплаты налогов, в частности, за счет внедрения преференциального налогового режима в отношении ставок налога на прибыль организаций применительно к малым и малоприбыльным предприятиям;

- Индия облегчила процесс международной торговли, сократив затраты на прохождение пограничных формальностей и оформление документов, а также необходимое для этого время;

- Нигерия облегчила обеспечение исполнения контрактов, повысив качество судопроизводства.

- Реформы проходили повсюду – но в некоторых регионах их было больше, чем в других

В целом 115 стран мира осуществили 294 реформы правового регулирования предпринимательской деятельности, облегчающие ведение бизнеса.

Ближний Восток и Северная Африка – это один из регионов, где реформы, облегчающие ведение бизнеса, осуществлялись наиболее решительно: здесь было проведено 57 реформ правового регулирования. Особенно активны были страны Персидского залива, осуществившие 35 реформ. Четыре страны региона входят в десятку стран мира, добившихся наиболее заметных результатов. Разрешения на строительство в регионе выдаются на 28 дней быстрее, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода. Особенно активно реформирование осуществлялось в сфере получения разрешений на строительство и подключения к системе электроснабжения. Однако получить кредит в странах Ближнего Востока и Северной Африки по-прежнему сложнее, чем в любом ином регионе мира. Кроме того, повсюду в регионе широко распространены препятствия к предпринимательской деятельности женщин.

Страны Европы и Центральной Азии придали дополнительный импульс своим и без того динамичным усилиям по улучшению делового климата – они осуществили 56 реформ. Две страны региона входят в число 20 самых удобных в мире мест для ведения бизнеса: Грузия занимает 7-е место, а Северная Македония – 17-е. Страны региона провели девять реформ в области налогообложения. С начала исследований делового климата в рамках программы «Ведение бизнеса» подачу налоговых деклараций по электронным каналам разрешили 22 страны региона. Кроме того, страны региона отличает легкость регистрации собственности: затраты на передачу права собственности на имущество здесь, в среднем, ниже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Страны Южной Азии не снижают темпы осуществления реформ правового регулирования; на этом фоне Индия и Пакистан вошли в десятку стран мира, деловой климат которых улучшился заметнее всего. Индия провела четыре реформы, в том числе облегчила процесс получения разрешений на строительство. Пакистан осуществил шесть реформ, в, частности, усовершенствовал порядок присоединения к электрическим сетям. Однако в Афганистане, Бутане, Мальдивских Островах и Шри-Ланке никаких изменений в нормах правового регулирования не проводилось. На разрешение коммерческих споров в этом регионе уходит, в среднем, почти вдвое больше времени, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Хотя во многих странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона предприятиям созданы благоприятные условия ведения бизнеса, темпы проведения реформ здесь замедлились по сравнению с предшествующими годами. Реформы проводились менее чем в половине стран региона (в 12 из 25). Но даже при этом в число 25 стран мира, добившихся наилучших результатов, входят пять стран и территорий Восточной Азии и Тихоокеанского региона: Сингапур (2-е место), САР Гонконг, Китай (3-е), Малайзия (12-е), Тайвань, Китай (15-е) и Таиланд (21-е). Китай поднялся в рейтинге на 31-е место и второй год подряд вошел в десятку стран мира, в которых отмечены наиболее ощутимые улучшения.

Страны Карибского бассейна провели за прошедший год рекордное число реформ – 19; 11 из 16 стран осуществили реформы, направленные на облегчение ведения бизнеса, в первую очередь, в области создания предприятий, подключения к системе электроснабжения, налогообложения и обеспечения исполнения контрактов.

Латинская Америка отставала от других регионов мира в деле создания благоприятных условий ведения бизнеса отечественным малым и средним предприятиям. Ни одной стране региона не удалось в последние два года войти в десятку стран мира, в которых наблюдаются наиболее ощутимые улучшения; не представлены страны Латинской Америки и в числе стран, занимающих первые 50 мест в мировом рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса. Мексика по-прежнему занимает наивысшее место в этом рейтинге среди стран региона – 60-е, однако вот уже второй год подряд Мексика не осуществляет никаких существенных улучшений делового климата. Есть, однако, и некоторые отрадные исключения. Колумбия провела с 2005 года, в общей сложности, 37 реформ и остается ведущим реформатором в регионе. Она занимает в глобальном рейтинге 67-е место и приступила к осуществлению трех масштабных реформ в 12-месячный период, завершившийся в мае 2019 года.

Стимулы к проведению реформ

Исследовательская программа «Ведение бизнеса» осуществляется уже семнадцатый год, и с начала ее реализации 178 стран и территорий провели 722 реформы в области регистрации предприятий, направленные на снижение или устранение барьеров к их выходу на рынок. Однако, несмотря на достигнутое улучшение положения, между развитыми и развивающимися странами по-прежнему сохраняются существенные разрывы по большинству показателей, анализируемых в исследовании «Ведение бизнеса».

Вместе с тем налицо очевидные стимулы. Страны, демонстрирующие хорошие результаты по показателям исследования «Ведение бизнеса», отличаются повышенным уровнем деловой активности. Это, в свою очередь, обеспечивает более высокий уровень занятости, доходов и бюджетных поступлений. Помимо этого, там, где существуют обременительные и затяжные нормативно-правовые процедуры, может усилиться искушение прибегнуть к коррупционным методам для достижения нужного результата.

Результаты исследования «Ведение бизнеса 2020» свидетельствуют о том, что практически в каждой стране мира имеются определенные возможности для упрощения правил или ускорения процедур с тем, чтобы облегчить ведение бизнеса, способствовать расцвету предпринимательства и полной реализации потенциала экономической активности.

Москва примет рабочую группу проекта «Образование 2030» в мае 2020 года

Следующее заседание рабочей группы проекта "Будущее образования и навыков: Образование 2030", реализуемого под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пройдет в мае 2020 года в Москве. Об этом решении было объявлено в первый день проходящего в Сеуле (Корея) заседания рабочей группы, участие в объявлении приняли заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

«В России очень высок интерес к образованию. Для нас крайне важно искать и находить баланс между традициями российского образования и современными мировыми тенденциями в этой области. Именно поэтому мы с большим воодушевлением относимся к решению провести следующую рабочую встречу проекта «Образование 2030» в Москве. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы это событие прошло на самом высоком организационном уровне», - заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

На заседаниях рабочей группы проекта «Образование 2030» обсуждаются актуальные вопросы модернизации образовательных систем в свете современных глобальных вызовов. В проекте принимают участие признанные на международном уровне эксперты в сфере образования, лица, ответственных за качество образования в своих странах, ученые, руководители образовательных учреждений с мировой известностью.

Проект «Образование 2030» направлен на школьное образование, как общее, так и профессиональное, и частично построен на основе методологии исследования PISA, а также использует наработки исследования TIMSS.

В задачи проекта «Образование 2030» входит разработка концептуальных рамок образования и анализ основных образовательных программ разных стран. Помимо этого, планируется проектирование учебной среды, способной наиболее эффективно поддерживать развитие компетенций учащихся.

Жильё в Люксембурге: на столице свет клином не сошёлся. Эксперты рассказали, где покупка обойдется наполовину дешевле

Небольшая коммуна всего в 10 км от главного города страны может похвастаться тишиной, спокойствием и даже — многоязычной частной школой. Это место особенно советуют космополитичным семьям.

Цены. В центре города Люксембург цены высоки из-за спроса и дефицита предложений, потому всё больше покупателей рассматривают окраины, где недвижимость на 30-50% дешевле, сообщает Mansion Global. Например, коммуну Мамер с населением чуть более 9000 человек. Кстати, именно здесь живёт Жан Клод-Юнкер, президент Европейской комиссии.

С июля 2018 по июнь 2019 года средняя стоимость частного дома в Мамере составила €1,19 млн или €5 160 за квадратный метр, а квартиры — €784 090 или €7 130 за «квадрат», по данным департамента Министерства жилищного строительства Люксембурга.

Особенности:

Самый популярный ценовой диапазон для особняков и коттеджей Мамера — от €1,5 до €2,3 млн, если верить Engel & Volkers Luxembourg. За эту цену покупатели получат современный семейный дом с четырьмя спальнями и садом. Можно купить отдельно стоящее здание и за €1 млн, но придётся потратить деньги на его обновление.

Квартиры на «вторичном» рынке варьируются по цене от €4 240 до €7 520 за квадратный метр, новые – от €6 400 до €8 300.

Неплохой вариант, учитывая, что жильё в Люксембурге неуклонно дорожает.

Жилищный фонд. Преобладают в Мамере односемейные дома (54,6%) и квартиры (45,3%). Около 60% жилищного фонда Мамера относится к 1970-м и 1980-м годам, ещё 30% — новостройки.

Кому подойдёт? Мамер подходит для космополитичных семей. В муниципалитете есть хорошие школы, игровые площадки, исторические здания, хорошо развита развлекательная инфраструктура (рестораны, пекарни, магазины, спортивные залы). График культурных и социальных мероприятий плотный. В районе много пешеходных и велосипедных маршрутов.

Дорога до Люксембурга занимает 30 минут на велосипеде, 10 минут на поезде и 35 минут на автобусе.

Что ещё? Муниципалитет Мамер окружён просторными полями и лесными массивами. Дополнительную привлекательность городу обеспечивает живописная местность, общность живущих здесь людей и множество удобств для семей. К примеру, европейская школа Luxembourg II, расположенная на границе с городом Бертранж, — многоязычное заведение, обеспечивающее европейскую квалификацию бакалавра.

Статистика:

По состоянию на январь 2019 года в Мамере проживало 9 590 человек. Население выросло до 9 530 человек с 7 620 за период с 2010 по 2017 год. Кстати, 51% — иностранцы;

Средний житель зарабатывает €52 140 в год (цифры на 2016 и 2017-й);

Возраст большинства – 30-50 лет;

Чаще всего жители Мамера работают в международных компаниях, европейских учреждениях или в финансовом и банковском секторе.

Прогноз. Специалисты оптимистичны, поскольку спрос на жильё в Мамере высок, а предложения в дефиците. Цены продолжают расти.

Автор: Виктория Закирова

Аналитическая компания Growth from Knowledge (GfK) составила рейтинг стран Европы по покупательной способности населения. В списке из 42 стран Украина заняла последнее место. Данные опубликованы на сайте организации.

На первом месте в рейтинге GfK оказался Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в 67 550 евро, что более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе (14 739 евро). Также в тройку лидеров попали Швейцария и Люксембург с показателями 42 тысячи и 35 тысяч евро соответственно. Покупательную способность россиян авторы исследования не оценивали.

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.

Последние три позиции в рейтинге заняли Молдавия, Косово и Украина. По данным компании, покупательная способность украинцев составляет 1830 евро в год на человека.

В GfK пояснили, что под покупательской способностью понимают доход населения после вычета налогов и благотворительных взносов. В эту сумму входят все пособия, получаемые от государства. Эти деньги люди тратят на еду, жилье, услуги, развлечения, покупки и отдых.

Россия через пять лет может войти в десятку лучших государственных цифровых экосистем мира

Через пять лет Россия может войти в десятку лучших государственных цифровых экосистем мира. Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов на панельной дискуссии «Эпоха платформенной архитектуры государства» форума «Открытые инновации».

В рамках сессии представители государства, бизнеса и зарубежных стран обсудили взаимодействие бизнеса и государства в цифровизации госуслуг и сервисов. Открывая дискуссию, модератор, старший партнер McKinsey Ермолай Солженицын, предложил участникам обсудить эту тему со всех сторон – со стороны человека, ИТ-компаний и государства, а зарубежным экспертам – поделиться своим опытом.

О создании цифровой экосистемы государства и задачах правительства в этой области на ближайшие пять лет рассказал Максим Акимов. Он уверен, что Россия имеет все шансы войти в десятку лучших государственных цифровых экосистем. Среди ключевых задач, которые для этого нужно решить государству, – это приобрести образ привлекательного работодателя и вовлечь в цифровую экосистему государства бизнес.

«Лучшим талантам будет интересно у нас трудиться в атмосфере настоящего технологического офиса. Мы начали с того, что на базе ФГБУ НИИ «Восход» создали центр компетенций государственной архитектуры, который должен выдавать решения для федеральных органов власти», – заявил вице-премьер.

Замдиректора по инновациям НИИ «Восход» Андрей Хлызов пояснил, что центр компетенций разрабатывает единые архитектурные принципы и стандарты, типовые архитектурные решения, создает архитектурный репозиторий, соглашения о моделировании, проводит аудит инфраструктуры электронного правительства и разрабатывает комплексную архитектуру государственных информационных систем.

Замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин добавил, что создание цифровой экосистемы государства предполагает активное участие бизнеса: «На основе государственных информационных систем мы должны строить не замкнутую на себя “эгосистему”, а настоящую экосистему государственных и бизнес-платформ и сервисов. Отдельные элементы созданной нами инфраструктуры – системы межведомственного электронного взаимодействия и будущего цифрового профиля – могут быть использованы частными компаниями. В свою очередь, коммерческие услуги войдут в состав суперсервисов. Гражданин будет иметь возможность получать услуги как на государственных ресурсах, так и через любые комфортные для него каналы – например, соцсети, мессенджеры и банковские приложения».

По мнению управляющего директора «Яндекс» Тиграна Худавердяна, одним из KPI госведомств должно быть сокращение потребления бумаги. «Это нужно не с точки зрения экологии, а потому что в цифровом мире бумага не имеет никакого значения, нет скорости процессов», – отметил он.

По словам основателя Wildberries Татьяны Бакальчук, ее компания уже активно сотрудничает с государством в цифровом поле. Например, на прошлой неделе она стала первым ритейлером, который принял участие в налоговом мониторинге – подключился к новой форме налогового контроля: вместо традиционных проверок – онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности.

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин привел пример взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, рассказав о системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров: «Потребитель получает защиту жизни, здоровья, возможность больше узнать о товаре, пожаловаться и даже заработать за обнаружение нелегального оборота. Государство получает фискальный эффект и актуальные данные, что важно для принятия управленческих решений».

Бывший CDO правительства Австралии Пол Шетлер и глава Национального инновационного агентства Люксембурга Luxinnovation Саша Бэйли рассказали о ходе цифровизации госуправления в своих странах. Шетлер, который занялся цифровой трансформацией правительства Австралии в 2015 году, считает революционным решение разрабатывать все технологии и сервисы самостоятельно, но с привлечением лучших специалистов отрасли: «Вместо того чтобы отдавать это на аутсорсинг, мы решили делать все сами: вели разработку так, чтобы дизайн и все остальное строились вокруг человека».

Бэйли обратила внимание на схожесть национальной платформы обмена данными в Люксембурге и Национальной системы управления данными (НСУД) в России. Задача первой – обеспечить доступность и достоверность данных от общественного, частного секторов и от исследовательских институтов, чтобы эту информацию можно было использовать для развития компаний и сервисов для потребителей. Задача НСУД – обеспечить достоверность данных, которыми обмениваются ведомства между собой.

Как самостоятельно накопить на достойную пенсию

Россияне смогут получать пенсию по старым правилам - с 55 лет женщины и с 60 лет мужчины. Но только ту, которую они накопили себе сами или с помощью работодателя.

Даже за 5 лет можно накопить себе на хорошую прибавку к пенсии. Фото: РИА Новости

Дума приняла в первом чтении поправки в Закон "О негосударственных пенсионных фондах", разрешающие получать накопительную и негосударственную пенсии на 5 лет раньше государственной. Напомним, что с 1 января пенсионный возраст будет повышен - до 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

По мнению авторов законопроекта, это должно подтолкнуть людей самим копить себе на пенсию, чтобы в старости человек мог вести привычный образ жизни, а "не затягивать поясочек потуже", ведь, по данным ПФР, средняя страховая пенсия по старости сегодня чуть больше 13 000 рублей.

Накопить на пенсию не так уж сложно. Существует множество разных стратегий для богатых и бедных, молодых и не очень, для тех, кто хочет погружаться в тонкости финансовых операций, и тех, кто не хочет.

Думать о пенсии надо, начиная лет с 25-30. Раньше не стоит. В 20 лет лучше думать о профессии и карьере и все деньги - свои и родительские - вкладывать в это - учиться, читать, ходить на курсы, ездить на стажировки.

И, наоборот, если до пенсии остался год, а никаких накоплений нет, то тут уж ничего не поделаешь. Остается только попробовать извлечь выгоду из того, что умеешь и имеешь.

Сдавать квартиру, если есть вторая, или разменять свою на две, стать бебиситтером, печь пироги на заказ или шить - вариантов тоже много. Главное, не сидеть сложа руки, если здоровье позволяет.

Если до пенсии осталось 10, 20, 30 лет и даже 5, то на пенсию можно и нужно копить. Вот лишь три примера того, как это сделать.

Стратегия 1. Николаю 30. Он уже 7 лет работает в крупной IT-компании и за это время "вырос" от стажера до начальника отдела. Его зарплата 100 тысяч рублей, у него есть своя квартира, которая досталась от бабушки, на жизнь денег хватает и еще остаются.

Николай решил сам начать копить себе на старость. Ему хочется накопить побольше и интересно разобраться самому в том, как это можно сделать. Для таких "продвинутых" существует индивидуальный инвестиционный счет. Как объясняет финансовый консультант Наталья Смирнова, Николай через брокера (человека, который имеет право совершать операции на фондовом рынке) вкладывает деньги в ценные бумаги, которые отбирает сам или при помощи инвестконсультанта, - в акции, облигации, золото и пр. Можно купить один из самых низкорискованных инструментов на фондовом рынке - облигации федерального займа (ОФЗ). По надежности они сравнимы с банковским вкладом, а доходность выше.

Как просчитал Николай, если он будет вкладывать 35% своего дохода в различные акции, то в старости его собственная месячная добавка к пенсии будет такой же, как сегодняшняя зарплата.

Стратегия 2. Анне 45 лет, она 20 лет работает учителем в школе и получает 50 тысяч в месяц. Анна раньше не думала о пенсии, но из публикаций в СМИ и интернета поняла, что думать о прибавке к пенсии нужно самой. Обременять детей своей старостью она не хочет, но и вкладывать деньги в непонятные ей финансовые организации и инструменты боится. Вдруг все исчезнет? Она решает открыть вклад в банке. Ставки небольшие, но вклад застрахован (до 1,4 млн рублей вместе с процентами).

По подсчетам управляющего директора по розничным продуктам Абсолют Банка Антона Павлова, если Анна сейчас откроет вклад на 100 тысяч рублей (с процентной ставкой 5,95% и капитализацией процентов) и ежемесячно в течение 10 лет будет пополнять его на 3 тысячи рублей, то в итоге через 10 лет накопит 667 тысяч рублей. Если ежемесячные пополнения вклада будут 5 тысяч, то получится 992 тысячи рублей.

"Это, конечно, приблизительный расчет, так как сейчас в банках нет предложений по открытию вклада на срок 10 лет, поэтому вклад раз в 1-3 года будет пролонгироваться на новый срок на новых условиях", - подчеркивает Павлов.

Стратегия 3. Дмитрию 35 лет. Он узнал о существовании негосударственных пенсионных фондов, которые вкладывают деньги граждан в разные ценные бумаги (акции, облигации и пр.), получают прибыль и потом отдают накопленное пенсионерам. НПФы предлагают несколько вариантов инвестиционных портфелей для накопительной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования - более и менее рискованных, человеку надо выбрать один из них, перед тем как заключить договор. Государство регулирует НПФы и не дает им слишком сильно рисковать пенсионными деньгами. Все негосударственные пенсионные фонды участвуют в системе страхования вкладов. Накопления в рамках обязательного пенсионного страхования страхуются. Добровольные пенсионные накопления не страхуются. Однако Банк России разрабатывает соответствующий законопроект.

Как подсчитали Дмитрию сотрудники НПФ Сбербанка, если он будет отчислять в НПФ 3000 рублей ежемесячно, то после выхода на пенсию в течение 10 лет он будет получать от фонда каждый месяц около 30 тысяч рублей.

Есть и другие варианты, как накопить деньги на старость. Можно, к примеру, покупать золото, памятные монеты или картины. С годами они, как правило, дорожают. Но ценности надо умело хранить, ведь их могут и соседи затопить, и воры украсть…

А как у них

В западных странах давно существуют инструменты, позволяющие планировать свою пенсию смолоду. Это позволяет жить в удовольствие, когда приходит время уйти на заслуженный отдых. Фото: Марина Волосевич

Хороших пенсий должно быть много

Американцы стремятся к завершению трудовой деятельности иметь два, а то и три источника пенсионных доходов. В дополнение к социальной пенсии (от 300-500 до 2-3 тыс. долл. в месяц) и, возможно, пенсии работодателя в Соединенных Штатах популярны добровольные пенсионные программы, включая так называемую 401(k). Здесь все в руках самого американца. Средства на индивидуальный пенсионный счет в определенной пропорции перечисляют работодатель и сам сотрудник. Увеличить накопления можно за счет их инвестирования, стратегию которого определяет сам будущий пенсионер. Основным стимулом для отчислений в пенсионный фонд является их освобождение от подоходного налога. Поэтому существует годовой лимит на сумму взносов (около 50 тыс. долл.) с тем, чтобы наиболее состоятельные граждане не уводили таким образом свои доходы от налогообложения. Форма компенсаций разнообразна: по достижении возраста 59,5 года можно забрать всю сумму сразу или самому составить календарь выплат, определить их размер и частоту.

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Пенсионная система в Италии состоит из базовой социальной и трудовой пенсий. По данным ОЭСР, среди стран организации Италия лидирует по доле госрасходов на пенсию - 16,3 процента от ВВП страны и 31,9 процента от госрасходов. На Апеннинах недавно ввели наследование пенсий, позволяющее супругам получить доступ к пенсионным счетам друг друга в случае смерти одного из партнеров.

Во Франции государственная система обеспечивает французам пенсию в размере 50-60 процентов от их трудового заработка. Но есть дополнительные возможности самостоятельно увеличить пенсии. В частности, это программа PERP, введенная в 2003 году. По этой схеме люди самостоятельно определяют суммы ежемесячных выплат в фонд PERP, которые возвращаются им в виде специальной добавочной ренты в течение всего пенсионного периода. Накопленные в PERP средства нельзя обналичить вплоть до выхода на пенсию (во Франции в 62 года).

В Бразилии родители могут начать откладывать в частный пенсионный фонд на старость своему чаду с первых дней его жизни. Через 30-40 лет эти деньги можно снять целиком или использовать как ежемесячную прибавку к государственной пенсии.

Текст: Игорь Дунаевский, Иван Карташов (Бразилиа) , Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж) , Екатерина Шохина

Анатолий Чубайс: Единороги не получаются из беззубых проектов

«Зубами вгрызаться, выбили зубы — держаться деснами, иначе нечего делать в инновационной экономике», — считает Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Настойчивость и вера основателя стартапа, по его мнению, один из главных факторов, которые формируют будущих единорогов. Второй фактор — идеальное попадание идеи в рынок. Об этом Анатолий Чубайс рассказал на сессии «Unicorn Era. Как создать компанию с капитализацией $1 млрд» в рамках форума «Открытые инновации», который проходит в Сколково. Сессия объединила инвесторов, экспертов и основателей одних из самых известных в мире компаний-единорогов — главу РОСНАНО Анатолия Чубайса, президента OCSiAl Юрия Коропачинского, основателя JUUL Labs Джеймса Монзиса, диретора по искусственному интеллекту MindMaze Мартина Чиупа, директора Инстиута менеджмента инноваций ВШЭ Дана Медовникова, главы Binance Чанпэн Чжао и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого.

Как заметил Анатолий Чубайс, всех основателей единорогов объединяет то, что они вошли в бурнорастущие сектора, когда никто не верил в реальность этих историй, и каждый мог бы написать душераздирающую драматическую историю воли, профессионализм и веры в свое дело, даже когда бизнес был в ситуации полной катастрофы.

Первый и единственный в реальном секторе в России единорог вырос в 2019 году. Новосибирская компания-производитель углеродных нанотрубок OCSiAl, в которую инвестировало РОСНАНО, сегодня контролирует 95% мирового рынка.

Основатель OCSiAl Юрий Коропачинский поделился советом: если вы хотите построить великую компанию, вы должны решать проблему, которая потенциально касается каждого жителя Земли и которая не была решена прежде.

Предприниматель подчеркивает, что после 60-х годов XX века в мире не было создано ни одного принципиально нового материала, но именно это и провоцирует прогресс.

По оценке Анатолия Чубайса, проект OCSiAl готов перевернуть техносферу — в России придумали универсальный аддитив, который при добавлении в любой материал в долях процента увеличивает его прочность в разы — алюминий становится титаном; материалы-изоляторы — проводниками. В Новосибирске смогли сделать то, что не удавалось прежде — наладить серийное производство нанотрубок. В последние четыре года объемы производства OСSiAl растут ежегодно в два раза и такие же темпы сохранятся в ближайшие годы.

Как отмечает Юрий Коропачинский, в мире есть глубочайшее заблуждение, что ничего изменить в технологиях, кроме как сделать интернет-надстройку, невозможно.

«В мире есть несколько рейтингов единорогов, в которых 330–340 компаний. Всех участников можно разделить на два блока — большая часть, около 300 компаний, которые не могут существовать без интернета — это финтех, e-commerce, искусственный интеллект, блокчейн, — рассказывает основатель OCSiAl. — Оставшиеся 40 компаний — разработчиков дронов и электротранспорта или SpaceX, на первый взгляд, ничего не объединяет. Но есть одна технология общая для всех — это то, что делает OCSiAl. Мы для них как интернет для первых трехсот. Бизнес любой компании из реального сектора мы меняем принципиально».

Поиск новых перспективных ниш — путь для новых отечественных компаний, которые могут вырасти. Однако для того, чтобы поддерживать высокий темп инновационного развития, стране, по мнению Анатоля Чубайса, необходимы изменения законодательства: осторожность регулятора может закончиться остановкой развития.

«Инерция покоя выше инерции движения, и пока в России не нашлась сила, способная сдвинуть эту историю с мертвой точки», — подчеркивает глава РОСНАНО.

СПРАВКА

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 103 предприятия и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.