Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Свободу зодчему! Как поставить творчество на бизнес-рельсы и не убить

Найти готового хорошего архитектора (или вырастить своего) трудно, а организовать слаженную работу целого коллектива творцов — еще труднее. Но эти задачи надо решать, иначе о прекрасном облике наших городов останется только мечтать.

Как отмечают организаторы HR-шоу «Архитектурный кастинг», состоявшегося в рамках Дня архитектора в Москве, преобладающий тренд, на который сегодня ориентируются в своих самопрезентациях молодые архитекторы, — это сочетание расслабленности, уверенности в себе, глубинного понимания мультидисциплинарной основы своей профессии, а также гармоничный баланс между смелостью, тактичностью и открытостью к новым вводным от работодателя. И такой подход работает. Практика показывает: работодатели в итоге оценивают не только квалификационные навыки, но и личность специалиста, его искренность, индивидуальность.

Исполнительный директор компании IND Наталия Мутракова отмечает важность обучения и повышения квалификации на основе новейших технологий: «65 наших штатных программистов создали уникальную LMS-платформу с интеграцией ChatGPT. Это колоссальная инвестиция, но мы верим в этот проект, и делиться знаниями — наша философия».

«Что касается организационной модели управления и работы с бизнес-процессами, у нас как у самурая: нет конечной цели, есть только путь. Наш опыт — некий бесконечный процесс тестирования гипотез и их опровержения», — признается руководитель Архбюро T+T Architects Сергей Труханов. Бюро для управления продажами разработало собственную CRM-систему, а для контроля исполнения задач применяет стандартный task-трекер.

Простой и эффективный кейс по обеспечению оперативной реакции сотрудников на поставленные работодателем задачи предложил глава архитектурного бюро «Маликов плюс партнеры» Никита Маликов: «Российский архитектор любит свободу и не хочет, чтобы им управляли. У нас нет CRM — только мессенджеры, традиционный набор утренних задач и обязательное правило: 15 минут на ответ. Возможно, коллега живет и работает у моря, привык плавать после обеда — мы рады за него, главное, он должен быть на связи».

Если же компания придерживается более строгой производственной дисциплины, ей неизбежно придется столкнуться с опозданиями. Как с ними бороться и нужно ли? По мнению директора бюро Wowhaus Анны Ищенко, здесь надо не купировать симптом, а лечить само заболевание: «На мой взгляд, отдельно сражаться с опозданиями — бессмысленно; нужно разобраться с истинной причиной, почему человек пренебрегает режимом работы?»

Как и в других видах бизнеса, архитектурно-проектным компаниям для достижения экономического успеха нужно выстроить партнерские принципы работы внутри компании и теплые отношения с постоянными клиентами. «Мы не то чтобы занимаемся продажами. Мы общаемся и внутри компании, и с нашими заказчиками. Конечно, мы взаимодействуем и отрабатываем запросы на коммерческие предложения, знакомимся, иногда ездим в гости. Но это максимум того, что мы делаем», — признается генеральный директор архитектурной дизайн-студии GAFA Антон Тафийчук.

Никита Маликов исповедует тоже мягкую, но более активную тактику продаж: «Наши архитекторы — как вирусы: приходят на форумы и выставки девелоперов, заражают всех своими идеями, а потом получают премии за привлеченные заказы. В среднем, из 20 контактов до переговоров доводим 10, до закрытого оплачиваемого проекта — один».

Основатель новосибирской компании «2ПБ» Евгений Кочетов уверен: в основе максимальной экономической эффективности лежат уважение и внимание к рядовому исполнителю. По его опыту, именно такое уважение и внимание обеспечивает редкая организационно-правовая форма — проектная артель (производственно-хозяйственный кооператив).

«В артели, в сравнении с привычными организационными схемами, власть как бы перевернута: главными людьми здесь становятся исполнители, в нашем случае — рядовые архитекторы, проектировщики, потому что они делают основную работу, которую организация продает на рынке», — считает Евгений Кочетов.

По его словам, главные договоры подписываются всеми членами артели. И не только основатели и руководители артели могут увольнять сотрудников, но и сотрудники через общее собрание вправе уволить «начальников», причем уволить очень просто: достаточно обеспечить кворум (не менее 2/3 участников) и получить простое большинство голосов. И это задает совсем другой тон, совсем другой драйв отношениям в архитектурном коллективе.

«Понимаете, многочисленные ООО — это маленькие модели авторитарного государства с оторванной от народа властью, когда государство становится своеобразной остроконечной пирамидой, объединяющей множество маленьких остроконечных пирамид, становится «острым». А можно строить государство иначе — как сферу, образуемую множеством развивающихся горизонтально мелких ячеек — свободных артелей. Это будет «круглое» государство», — резюмирует Евгений Кочетов.

Авторы: Александр РУСИНОВ

Номер публикации: №30 22.08.2025

Здесь будет город-сад: что нужно учесть девелоперу при озеленении территории ЖК

Более 60% россиян, как показывают результаты исследований, хотели бы видеть больше зеленых пространств в своих жилых комплексах, при этом четверть респондентов готовы доплачивать за ЖК с парками, а треть респондентов считают, что озеленение не поддерживается в должном состоянии после того, как проект сдан. Каких же ошибок стоит избегать девелоперам при организации озеленения, чтобы растения выглядели наилучшим образом в течение многих лет?

Важно понимать, что специализация девелопера — строить дома, а озеленение требует и специальных знаний, и дополнительных ресурсов, ведь это не просто создание красивого пространства, но и важная работа, объединяющая эстетику, экологию и практичность. Проблема в том, что если пытаться обойтись своими силами, то можно столкнуться с ситуацией, когда при изначально правильной концепции реализация будет выполнена с ошибками.

Например, неполный анализ территории и игнорирование таких факторов, как уровень грунтовых вод, тип почвы, освещенность, ветровая нагрузка могут привести к гибели растений или их замедленному росту; в результате территорию ЖК нельзя будет назвать зеленой. Переизбыток декоративных элементов сделает участок визуально «тяжелым» — и жители такие художества не оценят. Часто проектировщики выбирают растения, требующие слишком сложного ухода, например, экзотические, которые не выживают без тепличных условий; или не продумывают фактор сезонности — и участки выглядят пустыми осенью и зимой. Чтобы всего этого не произошло, лучше обратиться к специалистам с большим опытом в озеленении, причем сделать это еще на стадии создания концепции проекта.

Как же провести озеленение таким образом, чтобы с годами оно выглядело только лучше? Прежде всего на этапе проектирования нужно определиться с тем, какой баланс зеленых растений будет заложен на придомовой территории. Во дворах ЖК должно быть не менее 70% зелени в зависимости от зоны покрытия, и на одно дерево должно приходиться минимум пять кустов. Для улиц это соотношение меньше: 50-60% и три куста на дерево. При выборе растений необходимо учитывать климатические зоны, к которым они относятся, и помнить о специфике разновидностей деревьев: какие-то имеют высокий потенциал приживаемости, а другие погибнут в течение короткого периода, если в процессе пересадки были повреждены их корни.

Следует избегать усредненного подхода. Мы часто видим, что в ассортиментной ведомости проектировщики указывают расчетные данные на пять метров, но здесь нет конкретики, поскольку не учитывается ландшафт участка.

90% деревьев умирает уже на второй-третий год из-за того, что при разгрузке неквалифицированным персоналом были повреждены их стволы. После посадки питательные вещества не поступают к кроне, и дерево медленно, но неотвратимо погибает. Поэтому к разгрузке привезенных деревьев необходимо привлекать опытных специалистов, не рассчитывая обойтись силами обычных грузчиков.

Часто бывает, что доставленные деревья долго стоят со связанными кронами, в результате чего начинается иссушение внутренних ветвей и растение теряет товарный вид. Чтобы этого не произошло, надлежит организовать специализированную площадку для хранения перед их высадкой и сделать прикоп. Если при посадке не освобождать корневую шейку, чтобы дерево дышало, то через 3-5 лет из-за нарушения газообмена его рост остановится и в итоге дерево погибнет.

Девелоперы, как правило, не обеспечивают деревья необходимым объемом питательного субстрата. Но дерево — это ведь не фонарь, который можно воткнуть в землю и забыть про него. Замкнутое пространство, ограниченное со всех сторон бетоном, губительно. Для растения высотой 5-7 метров нужно закладывать порядка 17 кубометров земли, чтобы оно полноценно развивалось.

Когда производятся посадки на стилобатах, в целях экономии и оптимизации зачастую используется привозной грунт, но это приводит к заболачиванию участка, и мелкие корни сразу погибают в этой чужеродной среде. Правильный субстрат помогает избежать данной проблемы.

Если не создать слой грунта определенной толщины, то дерево не сможет расти. При нехватке места потребуется геопластика рельефа.

У дерева через год не будет нужной плотности кроны, если не производить послепосадочную обрезку.

Обращение к специалистам по озеленению, которые не только подберут подходящие для территории ЖК растения, но и организуют их правильную доставку, хранение и высадку — это не та статья, на которой девелоперу стоит экономить. Как видим, нюансов здесь много, и даже незначительная ошибка в дальнейшем может оказаться критической. Если же за дело возьмутся профессионалы, то девелопер получит не только качественную территорию, но и довольных жителей, а также снизит расходы на дальнейшую эксплуатацию.

Авторы: Илья ОЧНЕВ, руководитель проектного бюро «Экоплант»

Номер публикации: №30 22.08.2025

От прошлого — к настоящему: взаимодействие археологов и строителей укрепляет связь времен

В День археолога 15 августа в Старом английском дворе, расположенном на территории парка «Зарядье», во второй раз открылась выставка «Историческая Москва в находках археологов». В экспозиции выставки широкой публике было впервые продемонстрировано более 100 экспонатов, найденных с 2023 года в Замоскворечье, Огородной Слободе, Китайгородском проезде и Романовом переулке, на Никольской и Большой Татарской улицах. В их числе предметы личного благочестия, обнаруженные на Чижевском подворье испанские амфоры, фрагменты китайского фарфора. Многие из представленных на выставке уникальных археологических артефактов не только рассказывают о быте горожан разных времен, но и имеют самое прямое отношение к архитектуре и строительству.

Вишенка на торте

О том, что сейчас происходит на раскопках, обстоятельно рассказал на предшествовавшей выставке пресс-конференции первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев. По его словам, в этом году московские археологи работают на 200 площадках. Причем в раскопках принимают участие не только археологи, но и чертежники, художники, реставраторы и землекопы. С начала года сделано уже свыше 87 тыс. находок, представляющих собой в основном фрагменты изделий из керамики, металла и стекла, но есть среди них и более 8 тыс. индивидуальных артефактов. Каждую находку надо отмыть, законсервировать и внести в опись, чтобы археолог мог, осмысливая этот материал, работать с ним. Более 1,5 тыс. найденных в этом году находок уже отреставрировано, и еще около 500 артефактов находятся в реставрации.

Чтобы вся эта огромная информация не пропала, археолог, согласно законодательству, имеет возможность исследовать свои артефакты в течение трех лет, а потом они должны быть переданы в музеи. По словам Леонида Кондрашева, в этом году в музеи передано уже около 5 тыс. находок, в прошлом году — около 10 тыс.

Но хотя археологические исследования очень кропотливые, некоторые находки исследуются гораздо быстрее установленного законом срока. Отсюда и появившаяся в Москве практика — оперативно знакомить горожан с результатами недавних раскопок. Именно такие «свежие», наиболее интересные находки, еще не экспонировавшиеся в музеях, Леонид Кондрашев пригласил осмотреть на выставке, приуроченной к Дню археолога.

Новая история

Обратившийся к участникам церемонии открытия выставки с приветственным словом заместитель председателя Московской городской Думы (МГД) Степан Орлов обратил их внимание на то, что выставка открылась в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». При этом, по мнению депутата МГД, никакого несоответствия между будущим и археологией нет, потому что Москва — это исторический город, и история и археология для его жителей — это не только пыльные экспонаты, находящиеся где-то в запасниках музеев, а фундамент, на котором строится дальнейшее развитие столицы. Перед началом каждого строительного проекта, в том числе связанного с масштабным благоустройством, на место его реализации приходят археологи, и каждый месяц богатая на древности и сюрпризы московская земля дарит им свои подарки, которые иногда становятся открытиями или ложатся в основу новых монографий и учебников истории.

Со всей серьезностью подошел к осмыслению феномена московской археологии заведующий отделом археологии Московской Руси Российской академии наук, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Леонид Беляев. Он отметил, что в Москве действительно очень много древностей, но все они сравнительно позднего времени и относятся к национальному периоду российской истории, когда сформировалось и существовало Московское государство, затем Российская империя. Эти древности во множестве разбросаны у нас под ногами, и прелесть московской археологии в том, что копать здесь глубоко не нужно: мы все, что называется, ходим по своим древностям.

Поэтому призвание археологии Москвы, по мнению Леонида Беляева, состоит в том, чтобы ответить на вопрос: Москва — это флуктуация, случайность или что-то бесконечно органичное, и ни в каком другом месте не могло произойти того, что произошло здесь? Таким образом, по мнению ученого, при всей поверхностности московского материала, его сравнительной молодости и легкодоступности, у него очень глубокие корни и глубокий смысл. Добыть этот смысл, найдя какой-то предмет или даже серию предметов, конечно, невозможно. И все-таки маленькие предметы, в том числе и представленные на выставке, позволяют говорить о Большой Москве. Обращаясь к участникам церемонии открытия выставки, Леонид Беляев сказал, что все они сегодня — зрители картины археологической Москвы. И от них самих будет в значительной степени зависеть то, какие впечатления, мысли и соображения они унесут с этой выставки.

Начать от печки

Среди экспонатов, между тем, представлено немало находок, свидетельствующих о применявшихся в древности строительных материалах и изделиях. Например, внимание посетителей привлекает S-образная черепица, использовавшаяся для устройства кровли в конце XVIII — XIX веках. Но особенно большой материал для размышлений дают несколько печных изразцов XVII-XVIII веков. В их числе гладкие расписные печные изразцы, сюжеты для которых взяты из сборника, впервые напечатанного в Амстердаме по заказу Петра I.

Рассказывая о фрагментах изразцов, Леонид Кондрашев напомнил, что зимой наши предки старались не только согреться у домашнего очага, но стремились еще и к тому, чтобы благодаря печке в доме было уютно и красиво. В те времена, когда печка была главной частью дома, ее старались украшать, используя различные технологии. Вначале применялось прозрачное покрытие типа стекла, глазури, потом непрозрачное — эмаль. На следующем этапе, когда изразцы стали гладкими, на них изображались различные картинки, каждая из которых представляла собой некий поучительный символ. И в беседах с детьми, когда было холодно и из дома выходить не хотелось, эти расписные изразцы с поучительными картинками использовались, по мнению Леонида Кондрашева, как учебник жизни. «Это косвенный, конечно, вклад в психологический образ москвичей. Но тем не менее мы по этим картинкам видим, что для людей было важно, что они старались донести до своих детей», — считает главный археолог Москвы. И в этом с ним нельзя не согласиться. Например, по сюжетам на фрагментах найденных в Замоскворечье лицевых гладких расписных изразцов можно в какой-то степени судить о нравственности москвичей XVIII века.

Леонид Кондрашев еще много рассказал о датировке изразцов в зависимости от их цвета. За всем этим многоцветьем вырисовывается совсем другая, непривычно яркая Москва, ныне утраченная. Как бы хотелось возродить ее в современной архитектуре и дизайне!

Незабываемый романтизм

О неразрывной связи археологии и архитектуры на выставке напоминало и то обстоятельство, что она организована в Старом английском дворе, который был реконструирован во многом благодаря усилиям архитектора-реставратора Петра Барановского (1892-1984 годы). Рассказывая о нем, Леонид Кондрашев отметил, что Пётр Дмитриевич был ярким представителем так называемой стилистической или, как ее еще иногда называют, романтической реставрации. На нынешнем этапе возобладал археологический метод реставрации, когда исследователь должен определить все детали, а реставратор — максимально сохранить подлинные элементы. Другими словами, эти элементы сначала надо найти и определить их назначение, а потом сохранить их в здании. Но сейчас опять практикуется стилистическая реставрация, хотя возвращение к ней пока что остается предметом жарких дискуссий.

Леонид Кондрашев, что называется, снимает шляпу перед Петром Барановским, потому что тот был боец и борец за памятники. Нынешнему поколению археологов и реставраторов работать гораздо проще, чем ему, потому что они опираются на солидную законодательную базу. С другой стороны, нашим современникам работать труднее, потому что сейчас им приходится учитывать гораздо больше факторов, и все в реставрации и археологии должно иметь доказательную базу. «Наука идет вперед. Мы пока не являемся адептами романтики. Это строители — романтики», — пошутил напоследок главный археолог Москвы.

Степан ОРЛОВ, заместитель председателя Московской городской Думы:

«История Москвы сопоставима с историей целых стран, целых континентов. Я могу сказать, что еще многие годы и десятилетия, а может быть, даже века в Москве будет чем заняться археологам»

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №30 22.08.2025

Возвращение к истокам: сколько стоит создать традиционный сад в городском парке или на частном участке

Тренд последних лет — возвращение к истокам. «Русское» может и должно быть ценным, несмотря на все геополитические сложности. Эта тенденция заметна и в ландшафтном дизайне, где виден активный интерес к традиционным русским садам. Такой подход сегодня востребован прежде всего у двух целевых аудиторий.

Первая — частные заказчики, которые знают, понимают и ценят нашу культуру и готовы через садовое искусство проявлять свою национальную идентичность. Вторая — городские парки, курорты и администрации городов, так как это возможность показать нашу культуру через элементы садово-паркового искусства. Также это способ получить финансирование от федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По плану проекта, к 2030 году в России благоустроят как минимум 30 тыс. общественных пространств, а в малых городах и исторических поселениях — 1 600. Однако в программу еще нужно попасть. Так вот, решение с русским садом — как основой для возрождения традиций и сохранения исторического наследия — может стать серьезным преимуществом при отборе.

Почти в каждом российском городе есть парк, зачастую созданный еще во времена СССР и требующий реконструкции, а в крупных городах — и не один. Это огромное поле для работы, требующей знаний и понятных для заказчика — будь он частный или государственный — расчетов.

Начну с ценообразования — самого актуального на сегодня аспекта, и сразу отмечу, что отличительная черта и несомненное преимущество русского сада — относительная неприхотливость и легкий уход. Сколько же стоит создать «русский сад» с нуля:

• в городском парке (улица, сквер, бульвар) — порядка 200-250 млн рублей за гектар;

• в частном саду и резиденции — 100-150 млн рублей за гектар, или 10-15 тыс. рублей за квадратный метр;

• в парках при курортах, гостиницах, санаториях — от 350 млн рублей за гектар.

Последующий уход: в среднем 500 рублей за кв. м в год для всех типов.

Сравнение стоимости с другими ландшафтными проектами

Конечная стоимость работ по реализации проектов во многом зависит от количества и вида твердых покрытий, сложности инженерной подготовки территории, насыщенности посадок, размера растений, сроков и сложности работ. Например, нет в мире дороже садов, чем японские: в них много стриженых растений, необходимо мощение специальным плоским камнем, большое количество сделанных на заказ малых форм (каменных фонарей, капающей воды из скульптуры цукубаи, для нормальной работы которой необходима серьезная инженерная подводка). Реализация русского сада обойдется значительно дешевле.

Русский сад и его основные принципы

Думаю, важно дать определение, что же такое русский сад и какие принципы его определяют. В первую очередь, это аллейность, отсылающая к садовому искусству петровской эпохи и к более поздним усадебным садам с подъездной аллеей. Во-вторых, крестообразность, идущая от Византии через наши монастырские и усадебные сады. Внутри элементов этого креста может быть все что угодно, на крестообразную планировку часто накладываются живописные дополнения: внутренняя дорожка или маршрут в большом парке. В-третьих, набор растений: цветущие яблони — как символ садов Эдема, лесное и луговое разнотравье вместо газона.

И вот здесь мы подходим к основополагающему принципу: русский сад — это сад природный, в нем есть некая искусственная запущенность и естественная простота — не нарочитость, а душевность. И наконец, вода, спокойная, стоячая — естественный пруд или водоем; никакого буйного потока, тихая гладь воды, располагающая к рефлексии в самом хорошем смысле этого слова.

Какой сад выбрать

Русский сад — понятие объемное. На самом деле в нем много архетипов, и каждый может выбрать тот, что по душе именно ему: старославянский, монастырский, природный, лесной, водный, боярский, «красный», вишневый, аптекарский огород, крестьянский, петровский, усадебный и дачный. Все это традиционные русские сады со своими нюансами и отличительными чертами. Расскажу подробнее о некоторых из них.

Старославянский сад

Наше отношение к природе во многом идет из древних языческих традиций, в то время славяне поклонялись священным деревьям (отдельным или стоящим в рощах), камням и ручьям. Когда на Руси стали появляться первые христиане, они пытались заместить символы из Библии местными аналогами. Дуб мамбарийский, который у нас не растет, превратился в дуб черешчатый, так же, как и библейский кедр ливанский превратился в средней полосе нашей страны в сосну кедровую.

Монастырские сады

Основным принципом монастырского сада была крестообразная планировка, пришедшая вместе со странствующими монахами. Заимствованная из византийской традиции система аллей перекочевала позже и в европейское садово-парковое искусство, и в отечественное. Аллейная структура архетипична для русского сада, особенно в классических усадьбах, где к главному дому чаще всего вела липовая, дубовая или лиственничная аллея, иногда еловая, если рядом был хвойный лес. Другие важные элементы монастырского сада: четкое зонирование на четыре части, смешение плодовых деревьев, огородов и цветников. Яблоневый цвет в то время стал адаптацией символов райского дерева: на Руси ведь не росли те деревья, которые изначально были описаны в Библии; цветущие яблони были отражением райского сада, его символическим образом. И современные яблоневые сады несут в себе архетип монастырского сада как рая на земле.

Природный сад

Основные принципы природного сада — это простота, естественность, отсутствие строгого разделения на зоны, искусная запущенность. Естественная нерегулярная планировка — это подражание природным ландшафтам, сохранение существующего рельефа и лужаек для прогулки. Если вспомнить петровское время — парки, садово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга, московские сады той эпохи, то такие лужайки для гульбищ были почти везде. В современных садах этот архетип отражается в луговых посадках, естественных цветниках (склонах или полянах с ромашками, васильками, шалфеем или льном), созданных для придания живописной природности, многоярусных древесных группах с багрянцем осенней рябины и традиционными березами.

Лесной сад

Лес тоже стал важным прообразом русского сада. Сомкнутость пространства, закрытость, интровертность и сказочность леса вошли в ландшафтный образ сада и нашей жизни: мы, конечно, радушные и душевные, любим гостей, но гости приехали и уехали, а мы остаемся в собственном мире за своим забором. Основные принципы для создания такого сада — использование лесных растений, деревьев и ягод, создание атмосферы дикой, дремучей природы, полян с папоротниками и хороводом берез, экотроп с деревянными настилами, состаренных камней и ступеней.

Водные сады

Водный сад во многом отражает подход тех времен, когда пруды разного назначения становятся обязательной частью усадьбы или участка. В них могли разводить рыбу, использовали воду для полива, создавали фонтаны («водяные взводы») и искусственные озера с заросшими живописными берегами и атмосферой заброшенностию

Вода к тому же имеет сакральное значение, ею можно бесконечно любоваться и к ней всегда хочется прикоснуться. Важен удобный подход и доступ к воде, чтобы озера или пруды окружали быстрорастущие ивы, создание растительных «рам», обрамляющих вид на водную гладь.

Вишневый сад

Еще один важный архетип для русской ландшафтной архитектуры — вишневый сад как символ уходящей традиции, эпохи вымирающих усадеб, когда старые сады исчезали и их отдавали под дачи. В «Вишневом саду» Антон Чехов изобразил обреченность увязшей в долгах и не способной прагматично мыслить русской аристократии, на место которой пришел новый человек — купец, предприимчивый и современный.

Этот образ запущенного и разросшегося сада с цветущими деревьями, усыпанными мелкими цветами лужайками, чаепитиями на террасах с видом на живописные «картины» не только вошел в историю литературы, но и стал образом неспешной дачной жизни. Он актуален и сегодня, сад, который с каждым годом будет становиться все более зеленым и обжитым — стародачным.

С помощью деталей русского стиля можно весьма эффективно воссоздать подзабытые традиции проведения времени на открытом воздухе. К тому же — это привлекательный проект с точки зрения экономики. Это не самая дорогая история, особенно если выбрать природный или лесной сад.

Авторы: Илья МОЧАЛОВ, основатель архитектурно-ландшафтной компании «Илья Мочалов и Партнеры»

Номер публикации: №30 22.08.2025

«Упаковка» жилого комплекса: просчеты в меблировке ЖК, которые могут дорого обойтись девелоперу

На первичном рынке Москвы и Новой Москвы лишь 2% квартир продается с меблировкой. Покупатели готовы к такому формату, но цена при этом вырастает на 10-15%.

Проблема в том, что меблировка — не приоритет для девелоперов. В крупных проектах ее внедрение часто ведет к срывам сроков сдачи, неудобной планировке и даже репутационным рискам.

Если меблировка не продумана, компания понесет затраты: вырастет нагрузка на клиентский сервис, придется отвлекать ресурсы и в короткие сроки исправлять недочеты. В худшем случае в новых очередях ЖК покупатели могут массово отказываться от меблировки, ориентируясь на негативные отзывы.

А между тем, она может повысить ценность проекта, ускорить продажи и выделить объект на фоне других. Меблировка востребована у клиентов, и на их выбор влияет не меньше, чем архитектура, благоустройство, удобство мест общего пользования, инфраструктура внутри ЖК, качество строительства и отделки. Оставить данную опцию без внимания невозможно еще и потому, что другие игроки рынка активно предлагают квартиры «под ключ», и отказаться от нее значит уступить в конкурентной борьбе. Поэтому девелоперу важно понимать нюансы реализации подобных проектов и управлять потенциальными рисками.

Неудобная стандартизация

Базовая меблировка обычно рассчитана на абстрактного «среднестатистического» жильца. Но и она должна работать на разные сценарии жизни. Продуманная универсальность — это не про безликость в дизайне, а про адаптивность в использовании.

Количество людей в квартире и функционал нужной им мебели не всегда зависят от размера жилья. В компактную студию могут заселиться семьи с детьми, а «трешку» приобрести одинокий человек. Поэтому мебель от застройщика должна подходить всем — независимо от возраста людей, их образа жизни и семейного положения.

Назначение комнат может меняться: детская превращаться в кабинет, спальня — в гостиную и наоборот. Важно, чтобы одни и те же шкафы, кровати, рабочие столы выглядели уместно в любой обстановке — за счет конфигурации, нейтрального цвета, простоты форм. Без этого ценность меблировки для покупателей снизится.

Выбор без выбора

Один вариант по цвету, комплектации и стилю удобен для девелопера. Но у покупателей он создает ощущение, что эта опция лишь «для галочки». В результате меблировка плохо работает как функциональное решение и компонент позиционирования проекта.

Оптимально, когда даже в массовом сегменте она представлена двумя-тремя цветовыми палитрами — светлой, нейтральной и темной. Варианты могут отличаться и наполнением. Например, включать минимально необходимый набор мебели, расширенную комплектацию, а также более дорогие и интересные по дизайну решения. Даже два-три варианта цветов и комплектации создают впечатление, что девелопер внимательно относится к потребностям целевой аудитории.

Несостыковка в деталях

Иногда мебель включают в проект, когда утверждены планировки, проведены коммуникации и даже ведется предчистовая отделка. В результате розетки оказываются не там, где они реально нужны, сплит-системы перекрываются шкафами, а кровати стоят «на проходе».

Игнорирование инженерных и строительных нюансов — одна из самых дорогостоящих ошибок в меблировке, особенно в небольших квартирах. Например, установка потолков до согласования размеров шкафов может привести к демонтажу отделки. Важно продумать и то, в какую сторону открываются межкомнатные двери, холодильник, кухонные фасады, есть ли «привязка» мебели к нишам, встроенному освещению.

В студиях и кухнях-гостиных мебель часто выполняет функцию зонирования. Если это не учтено, пространство теряет логику, а жильцам приходится все переделывать. Расположение шкафов, обеденных групп, барных стоек, диванов всегда «тянет за собой» сопутствующие задачи. Дизайнерам застройщика необходимо предусмотреть точки подключения электроприборов, освещение, подобрать отделочные материалы так, чтобы разграничить пространство без ущерба эстетике и комфорту.

Экономия на качестве

Долговечность мебели, ее устойчивость к повреждениям, воздействию влаги, выцветанию, надежность фурнитуры — все это проявляется в первые месяцы эксплуатации. Основные покупатели квартир «под ключ» в массовом сегменте — те, кто хочет сэкономить, заработать на аренде, либо занятые люди, которым нужно быстро въехать и жить. Некачественная мебель от застройщика ни одну из этих задач не решит, так как очень скоро людям все же придется тратить время и средства на переоснащение жилья.

В премиум-сегменте требования еще выше: мебель — часть статуса, поэтому должна долго сохранять презентабельный вид.

Все это влияет не только на удовлетворенность жильцов, но и на имидж в медийном пространстве — особенно в эпоху мгновенных отзывов. Независимо от того, кто был подрядчиком по меблировке, с публичным негативом придется работать девелоперу.

Приоритет цены

Проблемы могут возникнуть, если при выборе партнера ориентироваться лишь на стоимость его работы и не оценить реальную способность «потянуть» крупный проект.

До утверждения подрядчика важно понять, каковы мощности мебельной компании, чтобы их хватило для оснащения ЖК. У нее должна быть возможность корректировать проект, добавляя в него новые позиции, варианты дизайнов. Территориальный фактор играет большую роль: чем ближе производство, тем проще оценить его потенциал, проконтролировать сроки, качество, внести изменения.

Также со срывом сроков меблировки можно столкнуться, если упустить отзывы других игроков рынка о качестве сервиса. Исполнитель должен оперативно реагировать на обращения, работать над устранением недочетов, выстраивать логистику, процессы комплектации и монтажа.

Меблировка жилого комплекса — это не просто набор интерьерных решений, а полноценный проект внутри проекта. От качества его исполнения зависят впечатление покупателей, последующая тональность «сарафанного радио», скорость продаж, нагрузка на клиентскую службу.

Авторы: Александр ШНУРКО, операционный директор ООО «Монзе»

Номер публикации: №30 22.08.2025

Ключевое влияние: как ипотечники обслуживают свои кредиты

Летом 2025 года Центробанк дважды снизил ключевую ставку: в июне — на 1 п. п., до 20%, и в июле — еще на 2 п. п., до 18% годовых. Специалисты аналитического центра экосистемы недвижимости М2 провели исследование и выяснили, как денежно-кредитная политика регулятора влияет на решения заемщиков о получении ипотеки, ее досрочном погашении и реструктуризации. Подробнее о результатах эксперты рассказали «Стройгазете».

Динамика «ключа» и ипотечных выдач

Ключевая ставка ЦБ — важный инструмент монетарной политики, влияющий на доступность ипотеки и объемы ее выдачи. Снижение ставки обычно приводит к росту ипотечного кредитования, повышение — к сокращению.

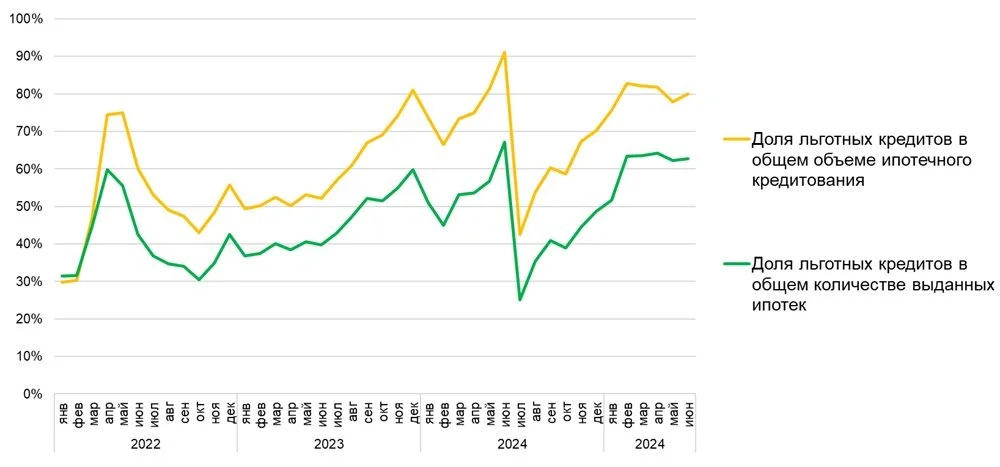

Важно отметить, что ключевая ставка оказывает прямое влияние только на рыночный сегмент. Льготные же ипотеки выдаются по заниженным ставкам, которые определяются условиями госпрограмм. Поэтому льготное кредитование оказывает значимую поддержку ипотечному рынку. Так, в 2022 году примерно каждый третий кредит выдавался по льготной ставке, в 2023-2024 гг. – каждый второй. В I полугодии 2025 года доля льготного кредитования в общем количестве выданных в стране ипотек выросла до 62%, а доля в общем объеме — до 80%.

Доля просроченной задолженности

В ипотечном сегменте доля просроченной задолженности в портфеле значительно ниже, чем в потребительских кредитах и кредитных картах.

В 2022-2024 гг. доля просроченной задолженности по ипотекам в среднем составляла 0,4% и оставалась достаточно стабильной. В начале I полугодия 2025 года уровень просрочки вырос до 0,5% и к июню достиг 0,7%. По оценке Центробанка, в целом заемщики по-прежнему хорошо выплачивают ипотеку, а проблемные кредиты в достаточной мере покрыты резервами. Это говорит о хорошей управляемости и финансовой устойчивости банков.

Спрос на рефинансирование ипотеки

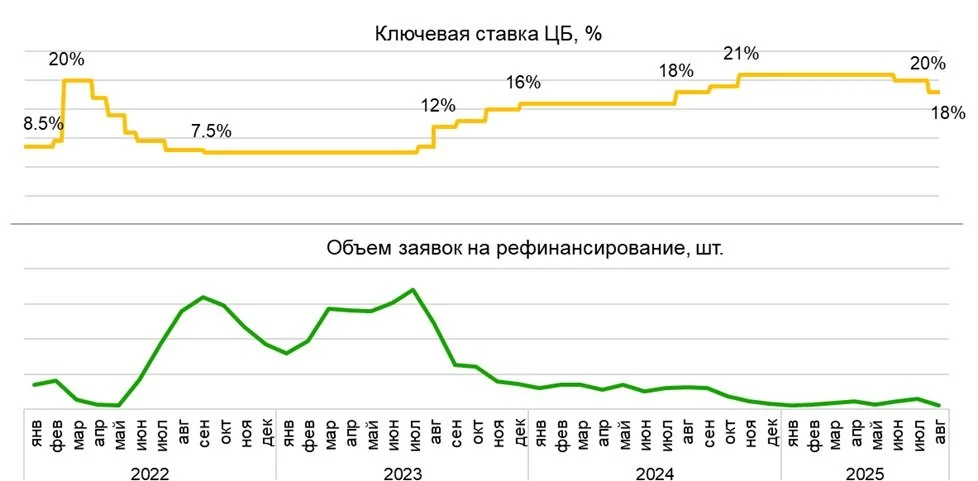

Чем больше разница между старой и новой ставкой по ипотеке, тем привлекательнее рефинансирование для заемщика. Разница в ставках — ключевой мотив для рефинансирования, поскольку позволяет уменьшить стоимость кредита и сократить ежемесячный платеж. Снижение долговой нагрузки помогает заемщикам чувствовать себя увереннее на фоне меняющейся экономики, обеспечивая финансовую стабильность.

В большинстве случаев разница в ставках возникает из-за изменения ключа. Но возможны и другие варианты. Например, ипотеку, оформленную по рыночной ставке, можно рефинансировать в семейную под 6% после рождения ребенка. С момента запуска этой госпрограммы такой возможностью воспользовались 175 тыс. семей.

Как ключевая ставка влияет на реструктуризацию? Снижение ключа обычно ведет к снижению ипотечных ставок, что стимулирует рефинансирование: заемщики могут взять кредит по более низкой ставке, и наоборот.

Среди частных мотивов к реструктуризации: снижение размера ежемесячного платежа через увеличение срока кредита или объединение нескольких кредитов в один. Обычно это делается для того, чтобы обслуживание обязательств стало более комфортным.

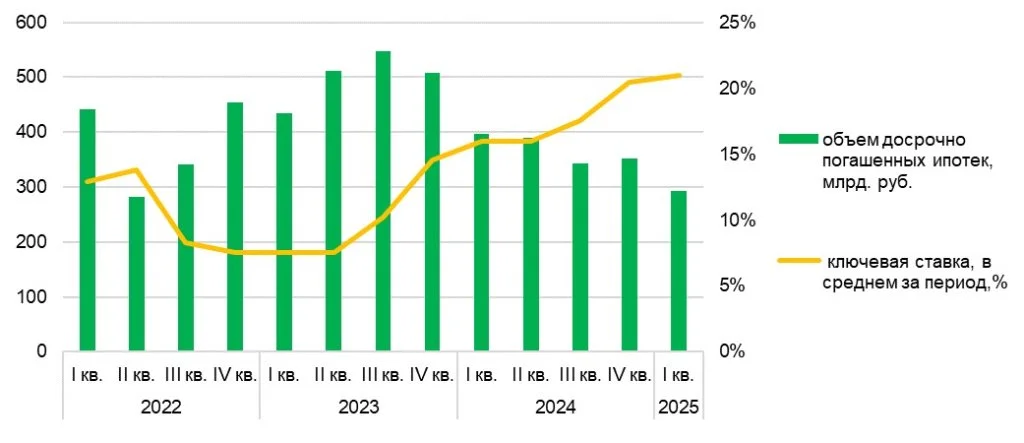

Объем досрочных гашений ипотеки

Мотивацией к досрочному погашению может быть желание:

• снизить общую сумму выплат по процентам,

• снизить размер ежемесячного платежа,

• повысить финансовую свободу,

• уменьшить риски, связанные с возможными изменениями в экономике или личной ситуацией,

• вывести имущество из-под залога,

• воспользоваться субсидиями.

Чтобы оценить финансовую целесообразность досрочного погашения, достаточно сравнить ставку по своей ипотеке со ставкой по вкладам. Если первая выше второй, то выгоднее досрочно погасить кредит и сэкономить на процентах. В другом случае, логичнее разместить деньги на вкладе или накопительном счете и выиграть на процентном доходе. Таким образом, важную роль в принятии решения о досрочном погашении играет текущий уровень ставок. Т. е. ключ и объем досрочных погашений находятся в обратной зависимости.

Важно отметить, что существуют иррациональные мотивы для досрочных гашений:

• желание избавиться от обязательств, чтобы снизить психологический стресс,

• стремление почувствовать свободу и контроль,

• недостаток финансовой грамотности — неправильное понимание выгод и затрат, связанных с досрочным погашением.

Динамика доли льготного кредитования в общем объеме ипотек в стране в 2022-2025 гг.

Динамика ключевой ставки в сравнении с динамикой числа заявок на рефинансирование, направленных в банки через М2 в 2022-2025 гг.

Динамика ключевой ставки ЦБ в сравнении с объемом досрочно погашенных ипотек в 2022-2025 гг.

Авторы: СГ-Онлайн

Если друг оказался вдруг… Импорт цемента может навредить отечественным производителям

По оценкам некоммерческой организации «СОЮЗЦЕМЕНТ», объем ввезенного в РФ из-за рубежа цемента в 2024 году составил 3,7 млн тонн — на 8,9% больше, чем в 2023-м. При этом только за семь месяцев 2025 года иностранные поставщики ввезли в Россию более 2,2 млн тонн цемента, его доля в общем объеме материала в РФ увеличилась почти на 1 п.п. — до 6,5%, уточняет управляющий партнер консалтинговой компании СМ ПРО Владимир Гузь. Он добавляет, что за четыре года показатели увеличились более чем вдвое. По мнению опрошенных «Стройгазетой» экспертов, если не принять серьезные меры, в ближайшей перспективе показатели будут увеличиваться, что приведет к закрытию российских цементных производств, которые не смогут выдержать конкуренцию, переходу на сокращенный режим работы трудовых коллективов, снижению налоговых поступлений в бюджет. Эксперты также полагают, что поставки из дружественных стран необходимо упорядочить с учетом интересов отечественных производителей.

Основные поставщики

По итогам I полугодия 2025 года потребление цемента в России сократилось более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — такие данные привел главный экономист Института экономического роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин. Причин несколько. Одна из них — сокращение жилищного строительства. Как отмечал в начале марта директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Дмитрий Землянский, только с января по август 2024 года ввод многоквартирного жилья в нашей стране сократился на 24%.

Помимо внутренней проблемы с сокращением строительства, на загрузку цементных заводов напрямую влияет ситуация с импортным цементом, и если сейчас его доля в 6,5% от общего объема кажется несущественной, совсем скоро показатели могут увеличиться в разы, ведь зарубежные поставщики не собираются сворачивать поставки, наоборот, с каждым годом они их только наращивают.

Как отмечает Владимир Гузь, основной объем поставок — около 63% от всего импорта — приходится на Белоруссию, где средняя загрузка цементных заводов составляет 90%. Только в I полугодии 2025 года компаниями было отгружено 1,3 млн тонн товара, темп роста в денежном выражении составил почти 5% год к году, сообщалось в программе телеканала «РТР-Беларусь». Как отмечается на сайте Белорусской цементной компании, сегодня производство переориентируется на российский рынок, причем вполне успешно: в 2024 году на экспорт было отгружено 2,36 млн тонн цемента от общего произведенного товара в 5,34 млн тонн. Таким образом, зарубежные поставки по результатам 2024 года составили 102% к предыдущему, а в долларовом выражении — 107,7% к 2023 году, отмечается на сайте.

На втором месте по объему импорта цемента находится Иран — порядка 25%. Около 12% приходится на Казахстан, Китай, Турцию и Вьетнам, уточняет Владимир Гузь.

Особенно остро конкуренцию с зарубежными компаниями ощущают предприятия, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, а также в приграничных районах, говорят эксперты. По данным «Союзцемента» большой объем импорта поступает из Ирана в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, из Китая — в Сахалинскую область и Забайкальский край. Нередко иностранные компании просто вытесняют местных производителей.

Санкции, оптимизация и ценовая конкуренция

По словам Владимира Гузя, ситуация с импортным цементом действительно стоит остро. Он отмечает, что и до 2022 года основными поставщиками цемента в РФ были производители из дружественных стран. «Однако катализатором нарастающего экспорта являются инфляционные процессы при стабильном и даже укрепляющемся рубле. Кроме этого, поставщики цемента из Ирана и Белоруссии находятся в аналогичных с РФ санкционных условиях: рынки некоторых стран для них закрыты и весь избыток продукции они привозят к нам», — отмечает эксперт.

По мнению директора Департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОСа Дениса Усольцева, цементная промышленность Белоруссии ориентирована на экспорт и поддерживается преференциями со стороны государства, поэтому компаниям выгодно поставлять продукцию в Россию. «Что касается ближайшего зарубежья, в последние годы ряд стран СНГ, например, Казахстан и Узбекистан, ранее являвшиеся нетто-импортерами цемента, серьезно модернизировали свою цементную отрасль, за счет чего выросли объемы производства и, как следствие, объемы экспорта», — говорит он.

Росту импорта способствует ценовая конкуренция, которую российские производители не всегда выигрывают на фоне сверхвысоких кредитных ставок, а также роста зарплат, налогов, и тарифов монополий, добавляет Борис Копейкин.

Негативные последствия

Кажется, ну поставляют к нам цемент зарубежные компании — что тут такого? Рынок же. Но дело в том, отмечает Денис Усольцев, что зарубежные поставщики цемента, в отличие от российских производителей, не заинтересованы в гармоничном и поступательном развитии рынка, учитывающем региональные и сезонные особенности потребления, их поставки носят хаотичный, непредсказуемый характер, что ставит под угрозу стабильное снабжение приграничных регионов. К тому же, добавляет Владимир Гузь, не всегда зарубежный цемент аналогичен по качеству отечественному: «Зачастую путь от зарубежного производителя до российского потребителя занимает длительное время. Иногда это морской транспорт и несколько погрузочно-разгрузочных операций. Цемент — товар скоропортящийся, особенно во влажной среде».

Эксперты «Стройгазеты» считают, что сегодня ситуация с импортом уже повторяет тревожные тенденции, отмечавшиеся в 2010-х годах, повлекшие за собой длительный кризис в цементной индустрии с массовым закрытием отдельных мощностей и целых заводов. И процесс запущен: недавно ЦЕМРОС сообщил о временной приостановке Белгородского цементного завода в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры, снижением рентабельности производства и увеличением доли импортного цемента на российском строительном рынке. При этом, как указывает Денис Усольцев, доля импорта в потреблении цемента в 6,5% сопоставима с мощностями трех-четырех отечественных предприятий — это около тысячи рабочих мест.

«При засилье импортного цемента российские цементные предприятия загружены на минимальном уровне и балансируют на грани рентабельности, к тому же выплачивая высокие проценты по кредитам. В таких условиях никто не может инвестировать в модернизацию, переоснащение или расширение мощностей», — подчеркивает Денис Усольцев. Такая ситуация приводит к еще большей неконкурентоспособности отечественной цементной отрасли.

Согласно исследованию «Предложения по защите российского рынка цемента от импорта», которое по инициативе «Союзцемента» подготовила РАНХиГС, если ситуация не изменится, в ближайшем будущем 44 российских цементных завода из 61 могут свернуть свои мощности, что приведет к совокупным потерям экономики РФ до 52,6 млрд рублей в год, в том числе прямые потери государства от недополученных налогов и сборов составят до 15,4 млрд рублей в год.

Что делать?

Чтобы максимально поддержать отечественных производителей в условиях текущего кризиса, по мнению опрошенных «Стройгазетой» экспертов, логично было бы временно приостановить поставки импортного цемента на внутренний рынок. Такой шаг дал бы отрасли необходимую передышку для сохранения рабочих мест и стабилизации производства. Или, по крайней мере, стоит ограничить объемы ввозимого в страну цемента.

По словам Дениса Усольцева, оптимальным решением на нынешнем этапе является фиксация объемов импорта цемента на уровне, отмечавшемся до введения льготной ипотеки, а именно, потолка в 1,5 млн тонн продукции в год.

«Мы видим, например, как регулярно вводятся и увеличиваются сборы на собранные за рубежом автомобили для защиты отечественного автопрома. Чем российский цемент, полностью произведенный из отечественного сырья для внутреннего потребителя, принципиально хуже собранного на российском заводе авто, почему не заслуживает защиты от засилья импортеров?» — задает вопрос Денис Усольцев.

Эксперты РАНХиГС в своем исследовании предлагают ввести антидемпинговую меру, которая может устанавливаться на пять лет с возможностью неоднократного продления и применяться в форме дополнительной к ставке ввозной пошлины ЕАЭС. Также среди мер, которые помогут стабилизировать внутренний рынок России и ЕАЭС, эксперты академии называют автоматическое лицензирование, позволяющее получить информацию о дополнительных параметрах импортной продукции, временный запрет на ввоз в Россию и ЕАЭС в целом, а также субсидирование транспортировки по территории России.

РАНХиГС также полагает целесообразным рассмотреть возможности по учреждению консультационного механизма между государствами — членами ЕАЭС, развивающими собственное цементное производство, работа которого будет направлена на предотвращение возможных торговых конфликтов.

Подобная практика уже распространена в некоторых странах. Например, как пишет «ФедералПресс», в Армении с 2023 года существует система лицензирования импортного цемента, а в конце июня 2025-го эта мера была продлена еще на полтора года. По условиям, за ввоз каждой тонны продукции уплачивается более 20 долларов США, лицензии будет выдавать министерство экономики. При этом в случае перенасыщения рынка привозной продукцией выдача лицензий может быть приостановлена. Система позволяет поддерживать местных производителей, которым все труднее конкурировать с более дешевым цементом из Ирана на фоне низкой загрузки мощностей.

Власти Узбекистана борются с экспансией продукции из Киргизии — на каждую тонну установлена пошлина в 200 долларов США. При этом в самой Киргизии периодически вводятся временные запреты на импорт базового стройматериала.

Для сохранения производственного потенциала российской цементной промышленности отечественным производителям необходимо прежде всего создать условия, аналогичные тем, которые есть у зарубежных производителей из дружественных стран, считает Владимир Гузь: «В Иране и Китае, например, это низкая себестоимость и удобная логистика. В Белоруссии цементные заводы — это госпредприятия, связанные с бюджетом и экспортной политикой, им разрешено работать с минимальной прибылью, если это поддерживает экспорт».

Для сохранения конкурентоспособности отечественной цементной отрасли и повышения эффективности финансовой отдачи бюджета Денис Усольцев предлагает разработать программу импортозамещения оборудования и запасных частей для выпускающих стройматериалы предприятий. Также стоит выделять субсидии на закупку подвижного состава (хопперы, цементовозы), субсидировать ставки по кредитам на модернизацию цементных заводов.

Авторы: Василиса БЕЛОВА

Номер публикации: №30 22.08.2025

Каркас для территорий: опорные населенные пункты и новые ОЭЗ станут центрами социально-экономической активности России

Своим распоряжением правительство страны утвердило план реализации «Стратегии пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года». В документе предусматривается повышение эффективности использования инфраструктуры, определение ключевых проектов развития в новых регионах, делается акцент на приоритетную поддержку опорных населенных пунктов, а также обозначаются меры по созданию на их территориях особых экономических зон (ОЭЗ). Последний пункт будет конкретизирован в ближайшие месяцы, и к февралю будущего года планируется подготовить акт правительства, актуализирующий критерии создания таких ОЭЗ.

План реализации стратегии также содержит обновление перечня отобранных вице-премьерами — кураторами федеральных округов приоритетных проектов развития с учетом стратегических направлений. Например, для Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны акцент делается на наращивании международных торговых связей, развитии Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, Северного морского пути и портовой инфраструктуры.

Особое внимание в плане уделено и новым регионам. Так, уже к октябрю будут определены ключевые проекты для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Далее, в III квартале 2025 года в правительство будет представлен комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной и социальной инфраструктур на период до 2036 года.

Комментируя принятие плана реализации стратегии пространственного развития, председатель правительства Михаил Мишустин попросил ответственных чиновников строго следить за сроками и качеством выполнения указанных в нем мероприятий: «Четкая и скоординированная работа позволит обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни в городах и селах».

Напомним, что «Стратегия пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года» была утверждена в декабре 2024 года. Эта стратегия амбициозна и задает вектор для взаимодействия государства как главного заказчика с представителями инновационных секторов экономики и бизнеса, обеспечивая условия для достижения технологического лидерства России на мировой арене. А в целом воплощение в жизнь ее положений позволит сформировать сбалансированную систему расселения в регионах и окажет содействие территориальной организации экономики.

Как надеются опрошенные «Стройгазетой» эксперты, одобренный на днях план действий поможет выстроить пошаговую работу по реализации стратегии. По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, стратегия пространственного развития необходима в первую очередь для развития страны на будущий период, определения направлений, на которых надлежит сосредоточиться. Также такая стратегия нужна для повышения качества жизни граждан, развития общества. При этом он считает, что населенные пункты, на которые направлено основное внимание, не зря названы «опорными»: в них проживает большинство населения страны, здесь развита экономика, так что их приоритизация в стратегии логична. Однако это не означает, что другие населенные пункты останутся без средств и внимания — их также будут развивать.

Важнейший вопрос заключается в том, где взять людей под реализацию всех заявленных в стратегии целей. Сотни лет Россия испытывала нехватку жителей, люди были главным дефицитом (что сочеталось с относительной перенаселенностью ряда территорий), и даже вдоль основной полосы расселения, которая тянется с запада на восток через десятки регионов, во многих местах население весьма разрежено. Конечно, в наше время эти проблемы необходимо решать несколько иначе, и отчасти это происходит естественным путем. Ведь прогресс не стоит на месте, и благодаря росту производительности труда на многих производствах сегодня требуется кратно меньше персонала. Но все-таки на такую большую территорию 146 млн человек — это мало. Тем не менее, Дмитрий Баранов не сомневается, что сложная демографическая ситуация в стране не останется без внимания и также будет учитываться при реализации стратегии.

К марту в дополнение к стратегии будет сверстан еще один важный документ — правительству представят концепцию создания новых поселений. И работа над ним как раз подтверждает, что стратегия ориентирована на будущее и, что важно, исходит из позитивного демографического сценария. Конечно, где и как развивать новые населенные пункты, во многом подскажет сама жизнь. Но отметим, что этот процесс никогда не останавливался, и в том числе его результатом становилось появление на карте новых городов, примером чему являются Иннополис (2015 год), Циолковский (2015 год), Белоозерское (2019 год) и другие. Да, некоторые из них возникли не на пустом месте, но все-таки городской статус им был присвоен именно в обозначенные годы.

В свою очередь, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отмечает, что расстановка приоритетов — важный пункт в любом стратегическом планировании, особенно в условиях ограниченности человеческих, финансовых и временных ресурсов. В данном случае в качестве приоритетов логично выбраны опорные населенные пункты, которые должны стать центрами экономического и социального развития. С экономической точки зрения это наиболее выгодное решение, которое, впрочем, не всегда удобно для граждан. Поэтому очень важно при развитии агломераций значительно повысить транспортную доступность. «Если социально значимые объекты будут концентрироваться в центрах или опорных пунктах, то их доступность для всех категорий граждан должна быть максимальной, безопасной, недорогой и вариативной», — заявила «Стройгазете» эксперт.

Она напомнила, что есть концепция, рассматривающая городскую среду не только как место проживания, но и как комплексную систему, обеспечивающую широкий спектр услуг для удовлетворения потребностей жителей и создания комфортной и функциональной среды. «Сеть опорных пунктов в перспективе поможет выравнить качество жизни граждан по всей стране, обеспечив им равный доступ к одинаково качественным услугам города даже при возможном проживании в загородной среде», — подчеркнула Ольга Позднякова.

Дмитрий БАРАНОВ, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

«Новые населенные пункты необходимо создавать в удаленных районах страны и в местах экономической активности»

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №30 22.08.2025

Россия и Азербайджан наращивают конструктивный диалог в сфере энергетики

Роман Маршавин принял участие в переговорах зампредседателя Правительства РФ Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в рамках 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

В ходе переговоров обсуждалось расширение сотрудничества по линии ТЭК. В частности, речь шла о проектах в сфере электроэнергетики и в нефтегазовой сфере.

Сторонами была отмечена успешная реализация межправительственного Соглашения от 2013 года о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем. Проводится плановая совместная работа российских и азербайджанских компаний по обеспечение параллельного функционирования энергосистем, заключены договоры на взаимные поставки электроэнергии в случаях аварийных ситуаций и внеплановых ремонтов в энергосистемах России и Азербайджана.

Стороны также рассмотрели перспективные проекты по развитию электросетевого комплекса Азербайджана.

Также «на полях» 23-го заседания Российско-Азербайджанской МПК состоялась рабочая встреча Романа Маршавина и замминистра энергетики республики Камала Аббасова.

«Достигнутые сегодня договорённости — прочный фундамент для будущего роста. Мы будем и дальше углублять российско-азербайджанское сотрудничество, опираясь на огромный совместный многолетний опыт и нашу общую историю», – сообщил замглавы Минэнерго.

Россия и Танзания активизируют сотрудничество в энергетической сфере

Роман Маршавин провёл рабочую встречу с Послом Танзании в России Фредериком Кибутой.

В развитие итогов переговоров «на полях» ПМЭФ-2025 Министра энергетики России Сергея Цивилева с Вице-премьером, Министром энергетики Танзании Битеко Дото Машака намечены шаги по развитию сотрудничества в сфере ТЭК.

Достигнута договоренность об активизации контактов между заинтересованными компаниями и обмене информацией по перспективным проектам.

«Рассматриваем Танзанию как важного партнера на Африканском континенте. Наши компании заинтересованы в сотрудничестве как по линии ТЭК, так и по смежным направлениям, как кибербезопасность. Со своей стороны поддерживаем такие инициативы», – пояснили в российском энергетическом ведомстве.

РАСШИРЕНИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ТУРЕЦКОГО ЛОУКОСТЕРА ОБСУДИЛИ В РОСАВИАЦИИ

Замглавы Росавиации Алексей Буевич провел встречу с представителями турецкого авиаперевозчика Corendon Airlines, чтобы обсудить ряд рабочих вопросов, в том числе — возможности расширения маршрутной сети авиакомпании и увеличения количества рейсов между Россией и Турцией. Так, на встрече оценили перспективы выполнения полетов в аэропорт Горно-Алтайск — он принимает международные рейсы с июля этого года.

Турецкий лоукостер Corendon Airlines специализируется на туристических перевозках. В Россию авиакомпания выполняет регулярные рейсы по 7 маршрутам: из Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу. С 12 августа перевозчик осуществляет чартерные рейсы из Антальи в Оренбург, Нижний Новгород и Челябинск.

«Учитывая большое количество рейсов, для повышения эффективности и качества работы предложили перевозчику рассмотреть возможность открытия аккредитованного представительства в нашей стране. Турецкое направление остается наиболее востребованным у россиян: еженедельно между нашими странами выполняется более тысячи рейсов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, для чего готовы детально обсуждать с зарубежными перевозчиками новые форматы взаимодействия» — отметил Алексей Буевич.

На встрече также затронули тему повышения оперативности и координации действий, в том числе — во время действия временных ограничений на использование воздушного пространства.

Воздушное сообщение между Россией и Турцией основывается на положениях Соглашения правительств двух государств от 12 мая 2010 г. и последующих договоренностей авиационных властей. В настоящее время рейсы выполняют 11 российских авиакомпаний по 47 маршрутам и 5 турецких — по 28 маршрутам. В январе–июне этого года услугами отечественных перевозчиков по турецкому направлению воспользовались свыше 2,4 млн пассажиров.

В Дубае расширили маршрутную сеть заказных автобусов

Заказные автобусы теперь обслуживают 12 районов Дубая.

Управление по дорогам и транспорту Дубая (RTA) расширило маршрутную сеть заказных автобусов (Bus on Demand), включив в нее сразу 12 густонаселенных районов эмирата.

Воспользоваться сервисом можно в таких районах, как Al Mankhool и DIFC. Заказать автобус можно в одноименном мобильном приложении, вместимость транспортного средства – 13 пассажиров.

Пассажиры указывают место отправления и пункт назначения. В отличие от обычных маршрутных городских автобусов, у этих микроавтобусов нет фиксированных остановок на маршруте движения.

Заказать автобус можно в следующие районы:

Al Barsha 1, 2 и 3,

Al Karama,

Al Mankhool,

Al Nahda,

Al Rigga,

Barsha Heights,

Business Bay,

DIFC,

Dubai Academic City,

Dubai Downtown,

Dubai Silicon Oasis,

Oud Metha.

Сервис доступен с понедельника по четверг и в субботу с 05:00 до полуночи, по пятницам – с 05:00 до 01:00, а по воскресеньям – с 08:00 до полуночи. Стоимость проезда в пределах зоны составляет 5 дирхамов, за каждого дополнительного пассажира в одной брони — 4 дирхама.

Поездка между зонами обойдется в 7 дирхамов. В районе Business Bay действует специальный тариф — 2 дирхама. Шесть межзональных маршрутов работают по промо-тарифу – 5 дирхамов, речь идет о следующих маршрутах:

Al Barsha – Barsha Heights,

Al Rigga – Port Saeed,

Al Karama – Oud Metha,

Al Karama – Al Mankhool.

Business Bay – Downtown Dubai.

Dubai Silicon Oasis – Dubai Academic City.

Дубай вошел в топ-10 самых популярных городов для индивидуальных туристов

Эмират продолжает укреплять позиции в рейтинге мировых туристических центров.

Дубай продолжает укреплять позиции в рейтингах мировых туристических центров и на этот раз вошел в первую десятку направлений, наиболее привлекательных для туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку.

Как показало новое исследование британской компании Travelbag, традиционные лидеры туристических «вишлистов» — Япония, Канада и Австралия — по-прежнему занимают верхние строчки рейтинга. Однако Дубай стремительно набирает популярность, особенно среди жителей Великобритании.

Рост популярности эмирата во многом связан с трендом на индивидуальные путешествия. По данным Travelbag, почти половина британцев (46%) планируют отдых, исходя из «списка желаний», и Дубай идеально подходит для таких поездок.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором является безопасность. Эмират остается одним из самых безопасных городов в мире, в том числе для женщин, путешествующих в одиночку. Низкий уровень преступности, хорошо освещенные улицы и надежный общественный транспорт делают город особенно привлекательным для самостоятельных туристов.

Путешественников также привлекает разнообразие впечатлений: от прогулок по историческому району Аль Фахиди до насыщенной ночной жизни, от шопинга в крупнейших моллах и традиционных рынках до экстремальных развлечений — сафари в пустыне или прыжков с парашютом.

S7 Airlines возобновляет полеты из Москвы в Дубай

Российская авиакомпания S7 Airlines возвращает в расписание рейсы из Москвы в Дубай.

Российская авиакомпания S7 Airlines возвращает в расписание регулярные рейсы из Москвы в Дубай после сезонного перерыва. С 22 сентября рейсы будут выполняться три раза в неделю, а с 27 октября станут ежедневными.

Вылеты запланированы из московского аэропорта Домодедово в 08:15, прибытие в Международный аэропорт Аль Мактум в 14:45. Время в пути составит около пяти с половиной часов. Полеты будут выполняться на лайнерах семейства Airbus A320.

Возобновление рейсов открывает новые возможности как для туристов, так и для деловых путешественников. Дубай традиционно остается одним из самых популярных направлений у российских туристов благодаря сочетанию пляжного отдыха, современной архитектуры и высокому уровню сервиса.

Помимо рейсов из Москвы, S7 продолжает выполнять полеты в Дубай из Новосибирска: летом лайнеры прибывают в аэропорт Аль Мактум, зимой — в Международный аэропорт Дубая, что обеспечивает круглогодичное авиасообщение Сибири с ОАЭ.

Школы ОАЭ объявили результаты экзаменов GCSE

Ученики Дубая и Абу-Даби достигли исторических успехов на экзаменах GCSE 2025 года.

Учебные заведения Дубая и Абу-Даби подвели итоги экзаменов GCSE 2025 года, отметив рекордные результаты и рост показателей по сравнению с предыдущими годами. Экзамены, которые считаются одним из ключевых этапов британской образовательной системы, стали важным индикатором академического прогресса для старшеклассников и подтвердили высокий уровень подготовки учеников в ОАЭ.

В Dubai British School Emirates Hills 99% работ были оценены на уровне C–A* (4–9). Это лучший результат школы с периода пандемии.

Safa Community School отметила выдающийся рост: при увеличении числа учеников и рекордных 1020 экзаменационных работах 23% получили максимальную оценку Grade 9, а 47% — 8–9. Общий показатель успешности составил 100%.

В Dubai College 32 ученика сдали все предметы на Grade 9, а средний показатель по всей параллели составил 8,4 — один из самых высоких в регионе.

Safa British School показала рекордные 44% оценок уровня A* (8–9), превысив собственные достижения 2024 года.

В Kent College Dubai зафиксирован 100% проходной уровень, при этом 43% оценок соответствовали уровням A–A*. Лучшие ученики получили по 6–8 оценок Grade 9.

Yasmina British Academy продемонстрировала сильные позиции: из более чем 1000 экзаменационных работ 43% были оценены на уровне A–A*, а общий результат составил 85% на уровне C–A*.

Mamoura British Academy объявила о лучших результатах в истории: 46% оценок — A–A* и 76% — C–A*, что значительно выше прошлогодних показателей.

Bateen World Academy также зафиксировала сильные результаты — 47% оценок на уровне A–A* и 88% — C–A*, что подтвердило соответствие ключевым стандартам британской программы.

British School Al Khubairat сообщила о росте на 5% по числу высших оценок по сравнению с прошлым годом. В 2025 году 23% всех работ получили Grade 9, а 96% превысили минимальный проходной уровень.

Эксперты отмечают, что положительная динамика охватывает не только элитные учебные заведения, но и школы с быстро растущим числом учеников. Успехи объясняются как академической подготовкой, так и системной поддержкой семей, учителей и администрации школ.

Для гостей Дубая запустили новую онлайн-услугу

Гости Дубая теперь могут получить лицензию на управление водными видами транспорта онлайн.

Морское управление Дубая (DMA) запустило новый онлайн-сервис для гостей эмирата. Теперь иностранные туристы, желающие покататься по водам эмирата, могут легко подтвердить свою существующую национальную лицензию через интернет.

Новая система позволяет владельцам лицензий, выданных странами-членами Международной морской организации (IMO), включая страны Персидского залива, Европу, США и другие, пройти быструю проверку онлайн. После успешной верификации DMA выдаст гостю местную лицензию, которая дает право управлять водными судами для отдыха, туризма и спортивных мероприятий. В список разрешенных судов входят гидроциклы и катера.

Этот шаг совпал с выпуском обновленного руководства по лицензированию морских экипажей в Дубае. В руководстве изложены профессиональные, медицинские и технические требования к управлению судами.

Также в нем прописаны процедуры подачи заявлений, прохождения экзаменов, продления лицензий и внесения изменений. Все эти процессы доступны через цифровые платформы. В документе также предусмотрено признание лицензий, выданных аккредитованными международными морскими учреждениями.

Эта инициатива отражает приверженность Дубая созданию гибкой морской среды. Она позволяет международным туристам безопасно и комфортно наслаждаться водными развлечениями в эмирате.

Водители в Рас-Аль-Хайме смогут списать штрафные баллы

В Рас-Аль-Хайме водителям предложили списать штрафные баллы в первый день учебного года.

С началом нового 2025/2026 учебного года в эмирате Рас-Аль-Хайма полиция запустила особую инициативу по обеспечению безопасности дорожного движения. Водителям, которые будут соблюдать правила и не станут нарушать закон 25 августа, предоставляется возможность списать четыре штрафных балла.

Акция проходит в рамках общенациональной кампании Министерства внутренних дел ОАЭ «День без аварий» и направлена на формирование более ответственного поведения участников дорожного движения, а также на снижение уровня перегрузки дорог вблизи школ в часы пик.

Полиция Рас-Аль-Хаймы разработала комплексный план для обеспечения безопасности детей и родителей в период утренних и дневных поездок в школы и обратно. Особое внимание уделяется так называемым «горячим точкам» — участкам дорог возле образовательных комплексов, где традиционно наблюдается повышенный трафик.

Патрульные наряды будут дежурить во всех районах эмирата в наиболее загруженные часы: утром с 6:30 до 8:30 и после обеда с 13:30 до 14:30.

Кроме того, полиция Рас-Аль-Хаймы проводит профилактические программы в школах и среди водителей школьных автобусов, напоминая о необходимости соблюдения скоростного режима, внимательности на пешеходных переходах и особой осторожности вблизи школьных зон.

Таким образом, власти эмирата надеются не только снизить количество нарушений и аварий в самые загруженные часы, но и сформировать у водителей устойчивую привычку ответственного поведения на дорогах.

Под государственным флагом России ведут промысел все больше новых рыболовецких судов

Промысловый флот России растет и обновляется благодаря программе инвестиционных квот.

Интересный факт:

Подъем государственного флага проводится, как правило, на финальном этапе строительства, когда рыбопромысловое судно готово к работе. Это важный этап в истории каждого объекта и знаковое событие для корабелов и рыбаков.

В 2025 году в рамках инвестиционных квот сдано 10 рыбопромысловых судов и краболовов. Всего по двум этапам программы построено 47 судов, которые показывают свою эффективность на деле.

Российские рыбаки продолжают традицию присвоения имен выдающихся работников отрасли и рыбацких поселков новым судам. Многие из них названы в честь выдающихся капитанов, механиков и других людей, внесших вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Со дна моря у побережья Египта подняли три огромных статуи

Три огромных статуи подняли со дна моря около побережья египетской Александрии

Три огромных статуи подняли со дна моря около побережья Александрии на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны.

"Три огромных артефакта были извлечены со дна Средиземного моря в порту Абу-Кир (Пригород Александрии – Прим. Ред.)", — говорится в заявлении министерства.

На сушу удалось достать кварцевую статую в форме сфинкса с картушем (именной рамкой) фараона Рамзеса II, гранитную статую неустановленного деятеля времен династии Птолемеев и белую мраморную статую представителя древнеримской знати.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи отметил, что некоторые артефакты из подводного культурного наследия продолжат оставаться под водой для сохранения их исторической ценности, в то время как другие будут извлекаться в соответствии с научными стандартами и под серьезным контролем.

Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что это первый за последние 25 лет случай, когда египетские власти подняли артефакты со дна Средиземного моря.

Под водой в заливе Абу-Кир находится затонувший древний город Гераклион, который, как считают ученые, был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году, город считается интереснейшим подводным музеем.

На пути к экспертизе: КАК спроектировать инженерные сети в отечественных САПР

ООО «Институт «Мосинжпроект», входящее в одноименный холдинг, более 65 лет участвует в развитии транспортной инфраструктуры Москвы, используя для проектирования автомобильных дорог, инженерных сетей, станций метро и прочих объектов современные — в том числе цифровые — решения.

После ухода из России иностранных вендоров институт перешел на использование отечественных цифровых решений для проектирования. В частности, компания использует программные продукты Model Studio CS и CADLib от АО «СиСофт Девелопмент», а также «Топоматик Robur» от научно-производственной фирмы «Топоматик». За время внедрения институт успешно спроектировал объекты, прошедшие государственную экспертизу.

Специфика ТИМ для линейных объектов

Из-за ухода зарубежных вендоров с отечественного рынка появились новые требования к проектам: возникла необходимость перенести процессы проектирования дорожных объектов из AutoCAD и MicroStation в российские системы автоматического проектирования (САПР), которые работают на принципах технологий информационного моделирования (ТИМ). Однако ТИМ для линейных объектов характеризуются спецификой, которая должна учитывать ряд требований:

• дорожные объекты имеют большую протяженность, при проектировании каждого раздела есть серьезные отличия, поэтому выбрать один программный комплекс, который смог бы перекрыть все потребности участников проекта, невозможно;

• требуется увязка всех проектных решений между собой; • необходимо организовать удобную совместную работу специалистов разных подразделений в одной инженерной сети;

• требуется возможность получения полного комплекта проектной документации по технологической, линейной и конструктивной части из цифровой информационной модели (ЦИМ).

Для конструктивных решений и инженерной проработки узлов, а также для проектирования зданий, входящих в инфраструктуру линейного объекта, были выбраны модули Modеl Studio CS Строительные решения и Model Studio CS Трубопроводы. Для инженерно-геодезических изысканий, автомобильных дорог и инженерных сетей институт использовал российский продукт «Топоматик Robur». Совместная работа проектировщиков и инженеров осуществлялась в информационной системе CADLib Модель и Архив.

Нюансы внедрения САПР

После выбора САПР был создан поэтапный план внедрения. Специалисты «Института САПР и ГИС» (ГК «Русский САПР») провели административные курсы для ТИМ-специалистов, чтобы те освоили принципы работы с большинством инструментов Model Studio CS. Затем стартовали пилотные проекты для обкатки программного обеспечения (ПО) в режиме реального времени и отработки взаимодействия проектных групп. На этом этапе были отобраны готовые проекты, на основе которых собраны демонстрационные стенды. Чтобы оценить возможность вывода документации из моделей, работы проводили специалисты отделов инфраструктурных объектов.

«Во время создания стендов мы получили наработки по оформлению и выводу спецификации. Спецификатор Model Studio CS оказался гибким для настройки, а платформа CADLib закрыла вопросы по доработке чертежей. На основе этого опыта мы создали специализированные курсы программы обучения. Сейчас они уже выгружаются на нашу платформу, ведутся финальные доработки», — рассказал ТИМ-координатор отдела инфраструктурных объектов ООО «Институт «Мосинжпроект» Сергей Морозов.

Параллельно специалисты института наладили выпуск документации из модели и разработали схему взаимодействия проектных отделов в ПО, а также схему работы над проектом.

Как выглядит проектирование

Моделирование начинается в «Топоматик Robur», где формируются цифровая модель местности, модель геологии, а при необходимости — модель дорог. Затем подключаются проектировщики инженерных сетей. Они размечают план и профиль сети и примерное положение колодцев. Далее специалисты работают в Model Studio CS над деталировкой: конструктивными и технологическими решениями, проработкой узлов.

Обмен производится при помощи IFC-файлов и подложек DVG. Все это формируется в виде сводных моделей в «Топоматик Robur» и CADLib. Для выгрузки в экспертизу и отработки взаимодействия главных инженеров проектов сформирована сводная модель в файлах PIM, где также дорабатываются документы и задания на моделирование. Благодаря использованию формата IFC в этой схеме параллельно можно применять и другие САПР.

Проектирование водоснабжения и канализации: все включено

Схема использования САПР отличается в зависимости от инженерной сети. При проектировании канализации после формирования цифровой модели рельефа технологи приступают к моделированию в «Топоматик Robur». На этом этапе они прорабатывают план-профиль, условное отображение положения камер, после чего данные передают в Model Studio CS. При экспорте файлов IFC из «Топоматик Robur» в CADLib конструкторы могут переносить часть модели, например, колодец, трубы, которые к нему подводятся. Такой способ позволяет не перегружать рабочий файл. Также через инструменты CADLib можно настроить локальную систему координат в конкретной точке, чтобы организовать оптимальную сборку одной камеры.

«Для типовых камер, конфигурация которых точно известна и где используются только заводские элементы, в качестве эксперимента применялся редактор оборудования. Комплексная система информационного моделирования Model Studio CS позволила собрать сложный колодец, в котором с помощью «ручек» можно переключать количество колец, включать и выключать отверстия, менять их положение, настраивать бетонную подготовку. После перевода данных в спецификации изменяется отображение в 3D», — отметил Сергей Морозов.

Кроме передачи IFC, в качестве исходных данных и для выпуска комплекта документации из среды «Топоматик Robur» выводятся планы и профили сети. План подключается в формате подложки, а с профиля можно снимать высотные отметки характерных точек.

Использование ЦИМ-геологии позволяет значительно упростить процессы подготовки документации за счет автоматического формирования геологических разрезов для продольных профилей проектируемых инженерных сетей. Это ускоряет процесс, если нужно изменить плановые или высотные положения. Model Studio CS используется для проработки узлов сети, потому что это ПО позволяет реализовать полный цикл проектирования: в него входит в том числе и получение документации. С камер удается взять планы и разрезы по осям труб, арматурные чертежи, спецификации и все необходимое по конструктивной части.

Особенности проектирования теплосети

Проектирование теплосети с точки зрения инженерной части сложнее, потому что ее нужно прокладывать также и в железобетонных каналах с раскладкой плит, сборных по перекрытию. Поэтому часто требуется линейная проработка конструктива.

План и профиль детализируются в «Топоматик Robur», но затем подключаются не конструкторы, как в случае с канализацией, а технологи, которые получают IFC и занимаются технологическим устройством узлов — арматуры и отводов в камерах. Потом формируются габариты, куда нужно вписать конструкции, чтобы окончательно сформировать теплосеть. На этом этапе к работе приступают конструкторы, которые начинают с модуля сети в Modеl Studio CS Трубопроводы. Это позволяет быстро получить конструкцию по сечениям. Файлы передают через CADLib в Model Studio CS Строительные решения, где модель точечно дорабатывается по узлам.

При выводе документации из Model Studio CS нужно совместить на планах технологическую и конструктивную части. Нередко требовалось лишь подключить к объекту проекта конструкцию, но иногда, например, для арматурных чертежей, приходилось использовать Model Studio CS Строительные решения.

Помимо сетей, были созданы стенды, отображающие здания инфраструктуры линейных объектов. Model Studio CS позволяет проектировать такие объекты, в том числе и металлоконструкции. При этом есть возможность получения детализированной документации.