Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Взаимное доверие

Новые методы работы налоговой службы повышают платежную дисциплину

Александр Шестаков (Пермь)

Федеральная налоговая служба - это надзорный орган, главная функция которого - контроль. Однако в последние годы методы работы учреждения меняются, что приносит ощутимый результат. О том, как выстраиваются взаимоотношения ведомства с налогоплательщиками, о перспективах медиации в этой сфере, а также о новшествах в налоговом законодательстве "Российской газете" рассказала руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Российская газета: Наталья Владимировна, в чем смысл происходящих в ведомстве реформ, на что они направлены и какого результата удалось добиться?

Наталья Гурова: Началом изменений подходов работы налоговых органов послужил Манифест Федеральной налоговой службы, основной принцип которого - сформировать взаимное доверие. Мы считаем, что если следовать этому простому правилу, число добросовестных плательщиков увеличится, а злоупотребления в сфере налоговых отношений со временем искоренятся.

Формирование доверия налогового администрирования включает в себя стабильность и понятность правил налогообложения, эффективную обратную связь, снижение количества разногласий. Важную роль играет прямой диалог между налоговым органом и самим бизнесом, а не его представителями. Если показывать налогоплательщикам, как и из чего складываются их обязательства, рассказывать о рисках и мерах, которые помогут их устранить, то мы сможем наглядно продемонстрировать, что выход из тени возможен и не обернется для бизнеса крахом.

Огромную роль сыграли наши новые цифровые сервисы. Накоплены массивы информации, которые позволяют выстраивать работу, ориентируясь вовне, на людей. Десятилетие назад, не имея такой базы данных, мы были вынуждены вручную, точечно выявлять зоны риска, неплательщиков, проводить многочисленные проверки, фиксировать уклонения, взыскивать недоимки и многое другое.

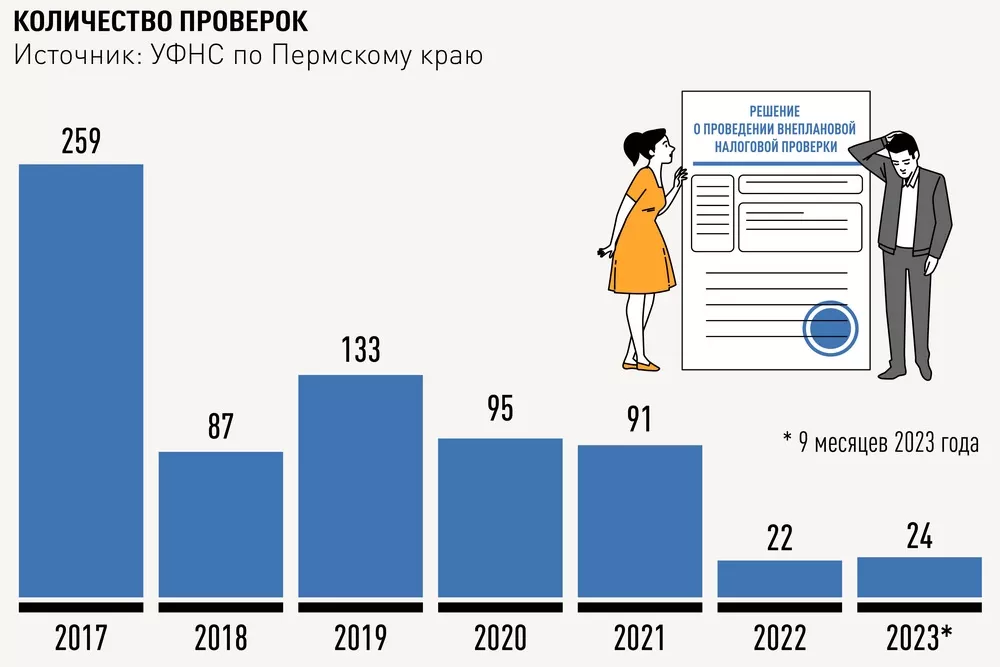

Когда информация была уже накоплена, то оказалось, что вопросов, которые надо решить с налогоплательщиками, настолько много, что решить их прежними методами просто невозможно. Условно говоря, проверять всех подряд так, как мы делали это раньше, нереально - для этого нет ресурсов, да и смысла в этом нет.

Поэтому мы перешли на рискориентированный подход - продекларировали принципы, подходы и критерии, которыми мы руководствуемся, чтобы плательщики о них знали и могли эту информацию использовать так, чтобы избежать конфликтных ситуаций. В итоге получилось, что проверять нам теперь приходится только тех, кто эти правила игнорирует. Сегодня мы много рассказываем, доводим, объясняем и получаем обратную связь, при этом мы видим тех, кто пренебрегает полученными от нас знаниями либо не понимает их.

Неопределенность таким образом почти исключена - все понимают, чем мы занимаемся, каковы требования законодательства и какая возникает ответственность за их невыполнение. То есть перешли к практике профилактики, а не наказаний.

Сыграла роль и экономическая ситуация. Мы владеем всеми данными по состоянию бизнеса, видим тенденции, проблемы, возникающие у налогоплательщиков. К примеру, сегодня не хватает оборотных денег, и это объективная реальность. Все началось с коронавируса, сегодня определенный отпечаток накладывает проведение специальной военной операции.

Российская газета: Но при всех нововведениях вы остались контрольно-надзорным органом?

Наталья Гурова: Да, но стали гораздо больше помогать налогоплательщикам, решать их проблемы законным способом, потому что хотим, чтобы бизнес сохранился и продолжил развиваться.

Сегодня применяется отраслевой подход: если мы видим, что в какой-то сфере возникает напряжение, возможны нарушения правил игры, риски, то выходим на открытый диалог с участниками отрасли и предлагаем законные пути решения проблемы. Опять же, проверкам подвергаются только те, кто по каким-то причинам не идет нам навстречу. Так как, подчеркну, мы выступаем гарантами создания конкурентной среды. Надо отметить, что нарушителей год от года становится все меньше.

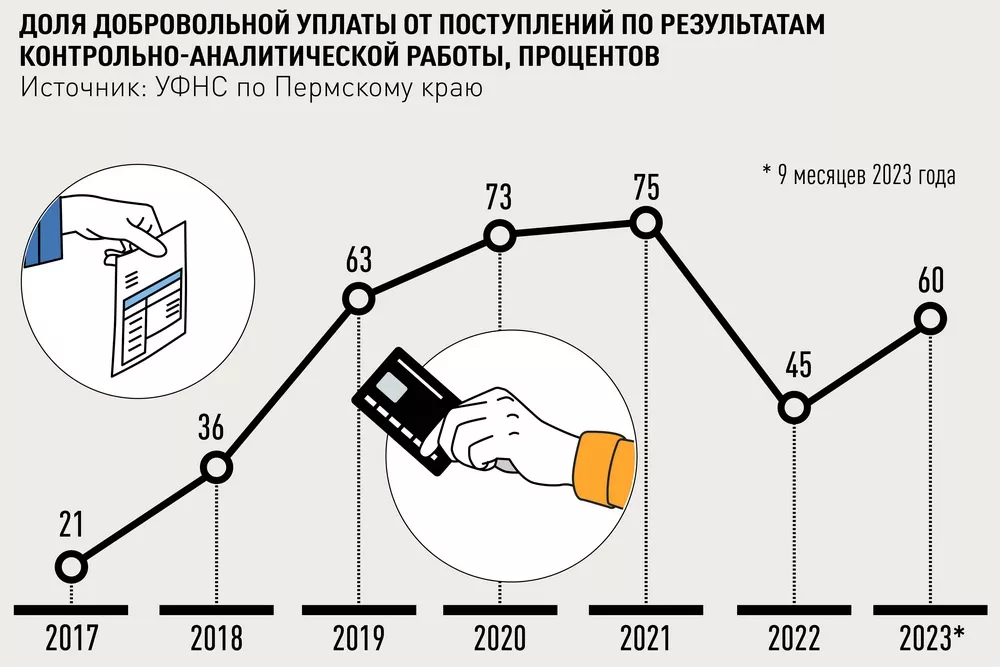

Это подтверждает статистика. Если до 2018 года основные, до 80 процентов, налоговые поступления происходили по результатам проверок бизнеса, когда мы их взыскивали через суды, то уже в 2019 году, когда мы стали переходить на новые методы работы, процент добровольных поступлений стал стремительно расти.

Налогоплательщики стали сами уточнять налоговые обязательства, не доводя до камеральных проверок и тем более судов. И эта положительная тенденция сохраняется.

Еще один фактор сыграл свою роль - мы стали больше проводить быстрые тематические проверки. Видим риск, понимаем, что плательщик по каким-то причинам его не воспринимает, и показываем, что пора меняться, выходить из тени. Сегодня такие проверки в приоритете и направлены в первую очередь на то, чтобы показать, что с государством нужно быть в открытом диалоге на равных.

Российская газета: Существует примирительная процедура - медиация. Есть ли она сегодня в правоотношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками и каковы перспективы этого направления работы?

Наталья Гурова: Предпосылки к внедрению медиации в налоговой сфере как способа решения спора при содействии третьей стороны существуют. Мы только делаем пробные шаги в этом направлении, так как вопросов пока гораздо больше, чем ответов, и появятся они именно в процессе, когда мы постепенно будем наращивать объем данных, объем знаний в этой сфере.

Пока же все-таки медиация в налоговых правоотношениях как таковая не существует. Чтобы она заработала, необходимо принять соответствующие изменения на законодательном уровне. Отдельно стоит проблема наличия реальных коррупционных рисков, связанных как с работой налоговых инспекторов, так и с оплатой услуг медиаторов.

Но надо сказать, что в своей работе мы уже успешно используем некоторые медиативные подходы. Например, это выстраивание полноценного диалога с налогоплательщиками на стадии побуждения, еще до каких-либо проверок, реконструкция, при наличии соответствующих документов и сведений, налоговых обязательств, смягчение ответственности путем применения многократного снижения сумм наложенных ранее штрафов, досудебное урегулирование споров, то есть рассмотрение жалоб на решения налоговых органов, в том числе с приглашением налогоплательщиков.

Очень важный момент, напрямую относящийся к медиации, - это именно досудебное урегулирование споров. Раньше налогоплательщики и другие участники налоговых правоотношений отдавали предпочтение судебному урегулированию конфликтов. Мало того, что суды оказались перегружены делами, такие споры - это огромные финансовые и эмоциональные затраты. В конце концов - репутационные потери. Благодаря нашим усилиям, разъяснительной работе многие начинают понимать, что практически любую ситуацию можно не доводить до суда и разрешить проблему именно с помощью медиативных технологий. Мы это только приветствуем.

Российская газета: Какие законодательные новеллы в части налогообложения ждут в следующем году налогоплательщиков - как физических лиц, так и юридических?

Наталья Гурова: Самые значимые изменения для физлиц - это повышение размера социальных вычетов. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения, согласно которым их совокупный размер увеличивается до 150 тысяч рублей, ранее эта сумма не превышала 120 тысяч.

Можно получить возврат денег по расходам на собственное обучение (на обучение детей максимальная сумма составляет 110 тысяч), на лечение (компенсация за медицинские услуги и приобретенные лекарственные препараты, назначенные врачом), на физкультурно-оздоровительные услуги и так далее.

Размер вычета не ограничен только в том случае, если гражданин прошел дорогостоящее лечение.

Благодаря цифровизации документы на получение вычетов с 2025 года (по расходам начиная с 2024 года) можно будет подавать в упрощенном порядке.

Что касается юрлиц, то с нового года появятся новые форма и формат представления пояснений организаций на сообщение налогового органа об исчисленном налоге на имущество. Это транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, размер налоговых обязательств по которым определяется налоговым органом на основании сведений регистрирующих органов.

Юрлицо вправе представить пояснения в течение 20 дней со дня получения сообщения. Сделать это можно, если сумма уплаченного налога за истекший период не соответствует рассчитанной налоговым органом, в том числе если не учтены основания для освобождения от уплаты налога, применения пониженных налоговых ставок и льгот.

Ответ на обращение налогоплательщика рассматривается в течение месяца со дня получения. О результатах налоговый орган информирует организацию: если сумма налога изменилась, то он проводит перерасчет и направляет уточненное сообщение об исчисленной сумме налога с указанием оснований для перерасчета.

Ликвидировать нельзя оставить

Государство участвует в регуляторной функции создания и ликвидации бизнеса

С одной стороны, многие процедуры упрощаются: например, регистрация юридического лица или ИП занимает всего три рабочих дня и уже можно обойтись без визита в налоговую, достаточно иметь ЭЦП и разрешается удаленно зарегистрировать бизнес, с другой - ужесточаются требования, вплоть до принудительной ликвидации компании.

Думаю, некоторые еще помнят, как в конце 1990-х - начале 2000-х годов ставшие ненужными компании собственники просто "бросали", то есть переставали вести деятельность и сдавать отчетность. Как следствие, компании эти висели мертвым грузом и числились действующими. Сейчас такое, что называется, не пройдет.

Если компания не сдает отчетность более 12 месяцев, не ведет операции по счетам (а налоговики этими сведениями располагают, уж поверьте), то налоговая инспекция исключит ее из ЕГРЮЛ, то есть ликвидирует по своей инициативе.

Такая же участь ждет компании, у которых не подтвержден юридический адрес. Например, выяснилось при проверке, что компания по заявленному юридическому адресу фактически не находится (или налоговая по каким-то причинам не смогла найти юрлицо по заявленному адресу). В ЕГРЮЛ будет внесена информация о недостоверности сведений, и если в течение шести месяцев не подтвердить адрес или не заявить новый адрес местонахождения, то компанию также ждет исключение из реестра. Но и это еще не все. Учредителей / директоров исключенных компаний (недействующих или с недостоверным адресом) ждет своего рода "черная метка" от налоговой - в течение трех лет после ликвидации юрлиц они не смогут выступить директором или учредителем новой или действующей компании.

И еще один случай принудительной ликвидации бизнеса, совсем недавно введенный в гражданский оборот. Связан он с "антиотмывочным" законом 115-ФЗ. Если кратко: ЦБ РФ с 2022 года ввел так называемый светофор благонадежности компаний. Те из них, что по критериям, установленным Центральным банком, попадают в красную зону, - это высокорисковые компании, совершающие подозрительные операции. Их также ждет ликвидация.

Начинается она с блокировки расчетного счета обслуживающим банком. Чтобы обжаловать блокировку, необходимо обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ (если в течение полугода не обратитесь, компанию ликвидируют). Далее если межведомственная комиссия откажет и признает блокировку законной, а вы не пойдете в суд обжаловать решение комиссии, компанию ликвидируют. Если и суд признает правомерность действий банка по блокировке расчетного счета в соответствии с законом 115-ФЗ, то компанию опять же ликвидируют. И вся эта процедура урегулирована на уровне законодательства.

Что сказать в завершение? Вести бизнес в России непросто, это сродни подвигу, и те, кто, несмотря на трудности, готовы идти вперед, созидать, создавать новое, предпринимать что-то и организовывать вокруг себя бизнес-пространство, - настоящие герои. А мы, юристы, готовы поддерживать бизнес, защищать его в трудные минуты или сопровождать в текущей хозяйственной деятельности, когда многие сложности можно преодолеть с наименьшими потерями или вообще без них, "не дожидаясь перитонита".

Юрист для бизнеса

Адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д. 72, пом.1

Телефоны: (342) 203-75-25, 298-72-34

Электронная почта: info@kvcons.ru

Разрушая мифы о юрфаке

Юридическое образование в Пермском университете - одно из самых лучших в стране

Александр Шестаков (Пермь)

Вокруг юридического образования в последнее время сформировалось много стереотипов. О том, какими реалиями живет юридический факультет ПГНИУ, "Российской газете" рассказала его декан Наталья Сыропятова.

Соответствуя реалиям

- Существует мнение, что юридическое образование меняется медленно и не всегда отвечает современным условиям. Юридический факультет ПГНИУ регулярно обновляет образовательные программы. Потребность в этом обусловлена не только постоянным совершенствованием действующего законодательства, но и изменениями в политической, экономической, социальной и духовной сферах, технологическим развитием, цифровизацией и иными процессами, которые влекут за собой необходимость адаптации реализуемых факультетом программ к запросам современного общества и рынка труда, - говорит Наталья Сыропятова. - Создаются новые дисциплины, посвященные интеллектуальному праву и праву новых технологий, банкротному, цифровому, экологическому праву, правовому регулированию деятельности органов публичной власти, налоговому администрированию, организации деятельности суда и прокуратуры, альтернативным формам рассмотрения споров и способам разрешения уголовных дел, правовому регулированию финансовых сделок рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также организационно-управленческой деятельности в сфере юриспруденции. В образовательные программы бакалавриата "Юриспруденция" и специалитета "Судебная и прокурорская деятельность" включены как новые, так и фундаментальные классические дисциплины: теория государства и права, гражданское, уголовное, трудовое, процессуальное право.

Студенты специальности "Судебная экспертиза" помимо традиционных правовых дисциплин изучают различные виды современных экспертиз: почерковедческую, судебно-баллистическую, трасологическую, технико-криминалистическую экспертизу документов, судебную фотографию и видеозапись, занимаются криминалистическим исследованием веществ, материалов и изделий, а также электронных носителей информации.

Образовательная программа "Социальная работа", включающая в себя традиционные для данного направления учебные курсы: социальная защита и социальное обслуживание населения, основы социальной медицины, социальная работа с семьей, социальная защита сферы трудовых отношений, содержит правовой блок, позволяющий сформировать правовые компетенции у студентов, что впоследствии поможет им заниматься организационно-управленческой деятельностью в соцсфере. Желающие параллельно с обучением могут также пройти профпереподготовку по юриспруденции.

Студенты направления "Конфликтология" изучают психологию, технологию урегулирования конфликтов, медиацию и примирительные процедуры в социальной сфере, особое внимание уделяется урегулированию правовых споров. Эти вопросы являются актуальными для современного общества, а специалисты востребованными.

- Один из трендов российского юридического образования - сетевые программы, они позволяют объединять возможности нескольких вузов, обмениваться уникальными компетенциями. На юридическом факультете такие программы существуют уже второй год. Одна из них - "Социальная юриспруденция" - реализуется ПГНИУ совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Москва), Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Псковским государственным университетом. Сетевой характер и партнерство ведущих вузов позволили сформировать принципиально новую междисциплинарную программу магистратуры, - отметила Наталья Сыропятова. - С этого года с Московским государственным юридическим университетом имени Кутафина (МГЮА) реализуется сетевая программа магистратуры "Интеллектуальные права и право новых технологий". Программа ориентирована на подготовку выпускников, которые обладают компетенциями, позволяющими обеспечить правовое сопровождение процесса создания и использования результатов интеллектуального труда. В рамках данной программы читаются уникальные курсы преподавателями ПГНИУ и МГЮА. В формате сетевого взаимодействия сотрудничество осуществляется также с Санкт-Петербургским государственным университетом, в том числе по направлению "Банкротное право".

Баланс между практикой и теорией

Мифом является также утверждение, что в образовательных программах превалирует теория в ущерб практической подготовке.

- В программах юридического факультета ПГНИУ такого дисбаланса нет. У факультета обширная база практик, студенты могут выбрать сферу деятельности, интересующую именно их. За предшествующие два года заключены соглашения с ведущими работодателями, в рамках которых реализуются новые формы сотрудничества, часть лекций и практических занятий проводят работодатели на своих площадках, - говорит декан юридического факультета.

Так, в Арбитражном суде Пермского края и Семнадцатом арбитражном апелляционном суде занятия проводят судьи. Лекции студентам читают представители правоохранительных органов, законодательной и исполнительной власти, практикующие юристы, адвокаты, нотариусы, иные представители юридического сообщества.

Конкурентоспособны и востребованы

Считается, что ежегодно вузы выпускают большое количество юристов, что в дальнейшем вызывает проблемы с их трудоустройством.

- С уверенностью могу сказать, что выпускники юридического факультета ПГНИУ безоговорочно востребованы: большая их часть находит работу по специальности сразу после окончания бакалавриата, некоторые трудятся уже на этапе обучения, - рассказывает Наталья Сыропятова. - Факультет способствует трудоустройству, активно сотрудничая с ведущими работодателями Пермского края, которые принимают участие в учебном процессе, научно-практических мероприятиях факультета, являются членами ГЭК, принимают студентов на практику с целью привлечения в будущем на работу.

ПГНИУ вновь находится в десятке лучших российских вузов рейтинга SuperJob по уровню зарплат выпускников юрфака: по итогам 2022 года университет занимает девятое место. Всего в итоговой таблице 61 учебное заведение страны.

Выпускники юридического факультета конкурентоспособны - еще являясь студентами, они побеждают во всероссийских конкурсах и олимпиадах.

Работодателями учреждены именные стипендии для студентов юридического факультета ПГНИУ, в том числе обучающихся по договору, проявивших себя в учебной или научной деятельности.

Когда не только ученье...

Еще один распространенный миф связан с тем, что студенческая жизнь - это только лишь учеба.

- Конечно, учеба занимает центральное место, но на факультете очень интересная внеучебная жизнь, проводятся разнообразные мероприятия, которые помогают первокурсникам включиться в студенческую жизнь. Реализуются спортивное, творческое, информационное, научно-образовательное направления, действует профбюро, ведется социально-психологическая и воспитательная работа, - говорит Наталья Сыропятова. - Многое меняется, но неизменным остаются качество образования, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и успешные, востребованные выпускники. Мы сохраняем традиции классического юридического фундаментального образования, гармонично сочетая его с современной практической подготовкой.

Юбилейный год

Константин Бахарев (Пермь)

Очередной форум правоведов России прошел в столице Западного Урала. В этом году ежегодная сессия конгресса была посвящена теме "Российский суверенный федерализм и право: знаковые исторические решения и формирование глобальных траекторий развития".

Пермский конгресс ученых-юристов является главным событием для юридического сообщества Прикамья, так как дает возможность профессионального общения на самом высоком уровне всем, кто в той или иной мере связан с правом. Форум давно стал знаковым для ученых и практикующих юристов и потому неизменно привлекает самых авторитетных спикеров, специализирующихся в различных сферах права.

Ныне организаторы конгресса не могли обойти вниманием несколько юбилейных событий этого года: 30-летие Конституции Российской Федерации, 20-летие референдума об образовании Пермского края, 300-летие Перми. На этом в ходе открытия форума акцентировал внимание губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

- Конгресс ученых-юристов сделал октябрь месяцем юриспруденции, когда в Перми лучшие умы обсуждают самые актуальные и насущные темы, - сказал он. - Нынешний конгресс посвящен национальному суверенитету, уникальности российского федерализма, а для нас это более чем актуальная тема. Мы прекрасно помним, что 30 лет исполняется Конституции, основному закону нашей страны. Кроме того, регион как раз и был драйвером изменений с точки зрения административного устройства. Я имею в виду образование Пермского края путем объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области, референдум об этом состоялся 20 лет назад и стал первым подобным опытом в России. Ну и, конечно, мы помним третью круглую дату - 300-летие Перми, потому нынешний конгресс проходит в рамках мероприятий, посвященных этой памятной дате.

В первый день форума состоялось пленарное заседание, прозвучали доклады о российском федерализме, приоритетных задачах и перспективах российского законодательства и правовой науки, тенденциях развития законодательства в сфере поддержки гражданского общества на современном этапе.

Одним из уже традиционных событий конгресса стала презентация очередной книги председателя комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседателя Ассоциации юристов России, заслуженного юриста РФ, почетного профессора ПГНИУ, доктора юридических наук Павла Крашенинникова.

Он представил свой новый труд "Обреченные мечтатели. Четыре Временных правительства, или Почему революция была неизбежна". В нем исследуется период между февралем и октябрем 1917 года - самое, наверно, малоизученное время революционной эпохи. Павел Крашенинников решил исправить эту историческую несправедливость и с присущей ученому скрупулезностью изучил состояние права на этапе революционных потрясений.

По оценке автора, период с февраля по октябрь 1917 года стал одним из самых трагических в российской истории, временем крушения мечты о либеральном, демократическом обществе, последствия которого ощущаются до наших дней. А совокупность событий 1917-1922 годов позволила назвать это время емким и грозным словосочетанием "Великая русская революция".

Выступая на пленарном заседании, Павел Крашенинников отметил, что на конгрессе представлены правоведы, которые фактически занимаются всеми видами деятельности, связанными с юриспруденцией.

- Это и наука, и образование, и судопроизводство, присутствуют коллеги из министерства внутренних дел, следственных органов, органов прокуратуры, юстиции, федеральных и региональных органов власти, - отметил председатель комитета Госдумы. - Мне кажется, очень важно, чтобы мы обменивались мнениями и впечатлениями, обсуждали какие-то проекты, находили пути решения тех или иных проблем.

И, конечно же, мы воспользуемся возможностью обсудить практику действия основного закона в разных условиях. Налицо очевидные и сложные вызовы, идет специальная военная операция, появились новые регионы - и есть множество вопросов по их вхождению в экономическое и правовое пространство современной России. Для нас, юристов, это близко и на злобу дня.

Второй день конгресса проходил на разных площадках. Центральным событием стала ежегодная итоговая форсайт-сессия постоянно действующей дискуссионной платформы "Правовые основы функционирования суверенной российской экономики: материальные и процессуальные аспекты нормативного регулирования и основные тенденции развития системы экономического правосудия".

Дискуссия состоялась в Демидково, а ее модераторами выступили заместитель председателя организационного комитета конгресса, доктор юридических наук, профессор Валерий Голубцов и председатель суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени Кутафина, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Людмила Новосёлова.

Ведущие юристы в своих докладах осветили такие значимые для общества темы, как отдельные направления деятельности Конституционного суда РФ, вопросы, связанные с арбитражным процессом, другие проблемы. Они отметили, что форсайт-сессия - это уникальный, действующий в течение календарного года формат, объединяющий спикеров, экспертов и докладчиков, начиная с судей высших судебных инстанций, представителей судейского сообщества, органов законодательной и исполнительной власти, академической науки и заканчивая членами студенческого научного общества.

В рамках конгресса состоялось обсуждение актуальных проблем правового регулирования современной российской экономики. Такая форсайт-сессия вот уже более 10 лет организовывается кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ совместно с цивилистическими кафедрами ведущих юридических вузов страны: Института государства и права Российской академии наук, Московского государственного университета имени Кутафина, Уральского государственного юридического университета имени Яковлева.

Во время проведения Пермского конгресса ученых-юристов работали многочисленные круглые столы, экспертные и дискуссионные площадки, посвященные самым разным вопросам юридической теории и практики, в том числе "Международное право в поиске новых форм: интеграция, поляризация, модели сотрудничества", "Реализация конституционных гарантий права на труд и социальное обеспечение: проблемы теории и практики", "Практика применения альтернативных способов разрешения споров (арбитраж и примирительные процедуры - медиация, судебное примирение)".

Заместитель председателя организационного комитета конгресса, доктор юридических наук, профессор Валерий Голубцов по окончании форума резюмировал:

- Год 300-летия Перми - особенный для каждого ее жителя и всех, кто имеет к ней отношение. Это уникальный город с уникальной и великой историей. И, конечно, каждому из нас, пермяков, в силу своих способностей, профессиональных компетенций, организаторских навыков и умений хотелось поддержать власти региона в благом деле представления всех тех результатов, перспектив, идей и возможностей, которые дал и дает нам наш город. Конгресс существует с 2010 года, очередная его сессия прошла в рамках праздничных мероприятий. Это для нас огромная честь. Тем более что юристам ничего не пришлось выдумывать - налицо юбилейные даты как российского, так и пермского масштаба с очевидным российским масштабированием. Мы были рады в очередной раз приветствовать на пермской земле наших именитых гостей, коллег и друзей и уверены, что в нынешней конфигурации в отношении памятных дат конгресс дал не только ожидаемый профессиональный результат, но и уникальный человеческий эффект.

Людмила Новосёлова, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени Кутафина, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор:

- Я не первый год принимаю участие в этом форуме и думаю, что, вернее всего, отношусь к очень небольшой группе людей, которые участвуют в нем практически с момента основания. Для меня это уже стало частью жизни. В разные годы на конгрессе обсуждались разнообразные темы, обсуждаются они и сейчас. Но можно отметить, что общее направление дискуссий - это то, как многочисленные изменения в экономике, связанные с цифровизацией, например, влияют на жизнь и право. Мне кажется, наши дискуссии действительно дают возможность сделать что-то такое полезное, актуальное и прямо сейчас!

Здесь будет город-музей

Областной план подготовки к юбилею приведет Ирбит в сеть городов Юнеско

Ольга Медведева

О таких амбициозных планах эксперты рассказали на международном форуме, который прошел в старинном городе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал масштабную программу "Ирбит - город-музей", которая должна дать новое направление развитию муниципалитета, полностью преобразив его к грядущему 400-летию.

Здравствуй, история!

Ирбитская слобода была основана в 1631 году. Уже через три года в ней появился Торжок, чуть позже и ежегодная ярмарка, которая со временем стала одним из главных торговых событий России. Ирбит получил от Екатерины II право называться городом за верность и стойкость жителей во время Пугачевского восстания - ирбитчане хотели не бунтовать, а торговать. Купечество города-ярмарки возводило богатые дома и красивые храмы, многие из них можно увидеть и сегодня: в небольшом Ирбите 86 зданий признано объектами культурного наследия.

Еще в 2022 году глава региона увеличил финансирование программы комплексного развития Ирбита на 220 миллионов рублей. Таким образом, почти семь миллиардов будет потрачено до 2025 года на поддержку местной промышленности, малого бизнеса, сферы ЖКХ, развитие культуры, спорта, туризма и, конечно, реставрацию архитектурных и исторических памятников. Именно в Ирбите губернатор инициировал системный подход к ремонту жилых домов - объектов культурного наследия. Сейчас обитателям старинных особняков на время восстановительных работ предоставляют квартиры из маневренного фонда, что значительно упрощает и ускоряет ремонт. В 2023 году будут отреставрированы 15 исторических зданий.

Достояние Среднего Урала

Гости юбилейной 380-й Ирбитской ярмарки в этом году уже смогли оценить, как преобразился центр города. Обновленные фасады старинных домов и стилизованные вывески с "ятями" создали ощущение, что здесь, на площади Ленина, далекое прошлое встречается с настоящим. Да и сама ярмарка, признанная в прошлом году "Достоянием Среднего Урала", на обновленной площади развернулась с новым размахом - по ее торговым рядам и мероприятиям прошлись за три дня почти 50 тысяч человек.

К юбилею архивная служба Свердловской области подготовила сборник публикаций "Ярмарка в Ирбите. 380 лет истории…". Архивисты не просто подобрали интересные документы из хранилища, но также включили в издание материалы Ирбитского историко-этнографического музея и любопытные факты, обнаруженные во время исследований краеведами. Перелистав книгу, можно увидеть, как на протяжении веков развивалась торговля на Урале, какой след ярмарка оставила в культуре, строительстве, развитии ремесел и промышленности, во всех сферах жизни региона.

- Ирбитская ярмарка - один из брендов нашей страны. Это не просто развлекательное мероприятие, это наша история. Ярмарка дает возможность рассказать подрастающему поколению о нашем крае, традициях, - сказал Евгений Куйвашев.

С ярмарки? На ярмарку!

Но и после ярмарки преображение города не остановилось. В октябре в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" завершилась реконструкция улицы Свердлова - самой длинной пешеходной аллеи Ирбита. Там появились детская игровая площадка, деревья, скамейки и вазоны, а еще проложена первая в городе велосипедная дорожка.

- Раньше эта территория представляла собой безликий участок, практически без благоустройства. Для горожан это действительно важное событие, - порадовался за ирбитчан министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

С ним согласна Анна Мелких, жительница Ирбита, хозяйка сети ресторанов:

- Здорово, город на глазах преображается! Появляются места, где можно получить удовольствие от прогулки, потому что здесь удобно и красиво. Для нас, предпринимателей, это тоже очень хорошая история - идет большой поток гостей, причем многие возвращаются повторно. И люди едут не только на ключевые мероприятия, вроде Ирбитской ярмарки и мото-феста, но и просто в выходные, в школьные каникулы. Туристов привозят целыми автобусами! Развитие города в новом направлении - это новые рабочие места, увеличение зарплат в сфере услуг. Сейчас, я знаю, готовятся к открытию несколько гостиниц и хостелов.

Свой Рубенс и Дюрер

Разумеется, организованные группы приезжают не просто пройтись по благоустроенным улицам. В городе с населением 36,5 тысячи человек есть несколько музеев, которые не потерялись бы и в столице. Например, историко-этнографический, самый большой среди провинциальных в области; единственное в стране собрание мотоциклов и, наконец, уникальный музей гравюры и рисунка. Честно говоря, чтобы увидеть подлинники Рубенса, Дюрера, Ван Дейка, Гойи, Рембрандта, стоит взять билет в Ирбит из любой точки мира. Собирая невероятную коллекцию шедевров с истинно ирбитскими настойчивостью и предприимчивостью, директор музея Валерий Карпов не догадывался, наверное, что не просто создает неповторимое хранилище произведений художественного искусства, но и задает новый вектор развития всему городу.

В мировой топ-300

В этом самом музее, в зале, на стенах которого висят изысканные гравюры, недавно собирались эксперты из семи стран, чтобы обсудить стратегию развития малых городов и исторических поселений.

- Все больше внимания уделяется преображению таких малых городов и исторических поселений. В них хранятся наши традиции, культурная самобытность и национальная идентичность. Они также служат ключевым индикатором уровня социально-экономического развития регионов и государств, - сказал замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.

Он отметил, что программа развития Ирбита, которую разработали по инициативе Евгения Куйвашева, перекликается с проектом ЮНЕСКО по сохранению всемирного наследия. А директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов подчеркнул, что у Ирбита есть шанс в 2025 году войти в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Эта необычная международная программа существует с 2004 года и объединяет города всего мира, которые выбрали для своего развития креативность и культурные индустрии. Всего в сети сейчас чуть меньше 300 городов из 90 стран, в том числе пять российских, причем каждый выбрал одно из семи возможных направлений: Ульяновск - литературу, Казань и Великий Новгород - музыку, Каргополь - декоративно-прикладное искусство и народное творчество, Санкт-Петербург - неожиданно гастрономию. Ирбит в этом творческом ряду может стать шестым.

- Города, входящие в нашу сеть, находятся на переднем крае доступа к культуре и мобилизации творческих возможностей для повышения устойчивости и городского развития, - заявляла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Города-участники, написано на сайте проекта, получают возможность делиться лучшим опытом и развивать партнерские отношения с другими "членами клуба".

Заводу - заводское, городу - общественное

Изменения, которые предусмотрены программой "Ирбит - город-музей", уже начинаются. Во время рабочей поездки Евгений Куйвашев вместе с главой муниципалитета Николаем Юдиным побывал на Ирбитском заводе спецтехники. Действующее предприятие располагается в исторических зданиях, среди строений есть даже бывшая церковь 1871 года постройки. В других корпусах до революции разворачивала торговые ряды ярмарка. Сейчас завод выпускает полевые кухни, прицепы и полуприцепы, шасси и другую нужную людям продукцию, так что предприятие не закроют, а перенесут его цеха в промзону.

- Уникальность производства мы понимаем. Нужно начинать проектировать, а с 2025 года строить. Это большие деньги, но раз уж мы взялись за Ирбит, за полтора-два года этот проект, думаю, сможем реализовать, - отметил губернатор. Освободившиеся помещения отдадут под общественные пространства, например арт-резиденцию.

В результате преобразований Ирбит должен получить два кластера - "Город-музей" и "Город художественного образования". В рамках создания второго здесь появится учебный кампус для исследования объектов культурного наследия, их реставрации и обучения специалистов в этой области.

Четырехвековой юбилей Ирбит будет отмечать в 2031 году.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

У нас большие планы, мы обязательно будем прилагать все усилия, чтобы год от года Ирбит становился краше, ярче, удобнее. И самое главное - чтобы ирбитчанам хотелось здесь жить, а молодежь обязательно сюда возвращалась. Мы разобьем нашу программу подготовки 400-летия города на восемь лет, обязательно учтем все предложения жителей и, уверяю вас, вместе сделаем Ирбит настоящей уральской шкатулкой с драгоценностями.

О чем сигналят поезда

Статистика железной дороги говорит: Южный Урал выдержал санкционное давление

Михаил Пинкус

Для промышленно развитых государств одним из самых показательных индикаторов деловой активности является динамика грузоперевозок.

Если растут перевозки, появляются новые направления доставки грузов, значит, есть что перемещать - кто-то что-то произвел и отправляет потребителю или купил и везет себе, импортирует или экспортирует. Следовательно, экономика развивается и можно ждать улучшений.

Вместе с Южно-Уральской железной дорогой "РГ" решила посмотреть статистику магистрали за десять месяцев этого года и пришла к отнюдь не пессимистическим заключениям.

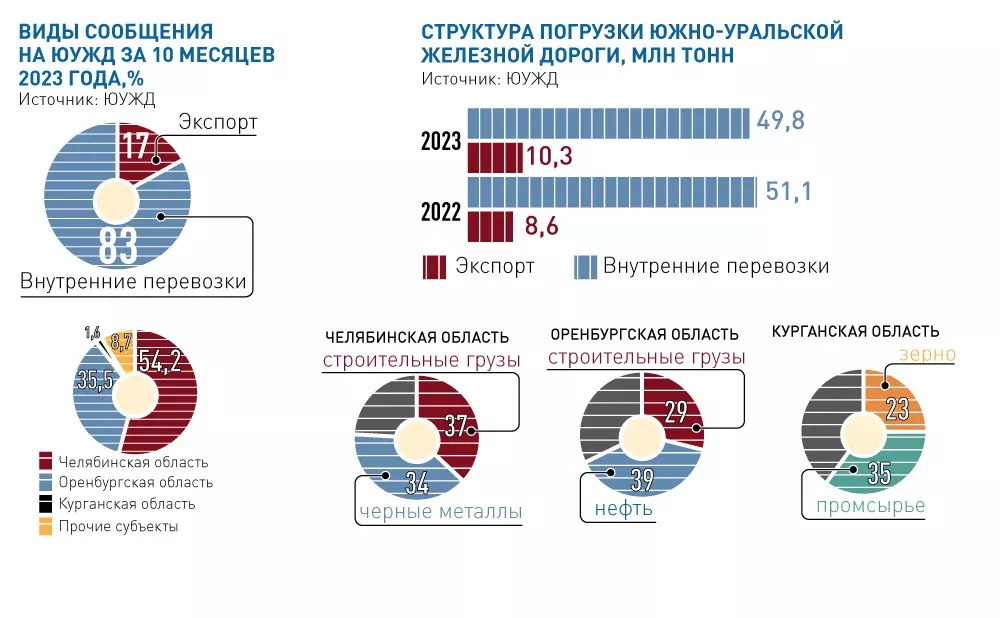

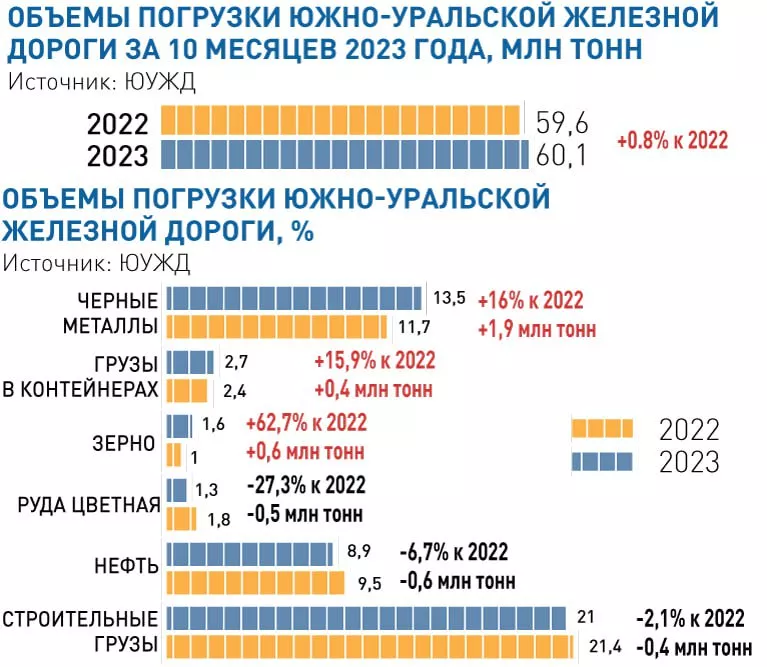

Хоть маленький, но рост

Несмотря на санкционные ограничения, оказавшие влияние на грузовые перевозки, по итогам 10 месяцев 2023 года фиксируется положительная динамика - с полигона дороги отгружено на 0,8 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом произошли изменения в структуре видов перевозок: внутрироссийские несколько сократились, а экспортные значительно выросли. Челябинская область прибавила больше других регионов, входящих в зону обслуживания магистрали - один процент.

Челябинская область в структуре погрузки занимает первое место, на втором - Оренбургская область, третье делят Курганская область, Башкирия и Северный Казахстан.

Рост внутреннего потребления и импортозамещающих производств, заключение дополнительных контрактов положительно сказались на отгрузке черных металлов, зерна и контейнерных перевозках. Переориентация предприятий с запада на восток, выстраивание новых логистических цепочек позволили развивать новые направления. Так, из Челябинской области экспорт в Казахстан в сравнении с прошлым годом увеличился почти на 50 процентов, в Киргизию - на 80, в Узбекистан - на 59, в Китай на 35, в Таиланд - в 16 раз. Сформировано 118 контейнерных поездов (рост почти в 2 раза к 2022 году) а в целом по ЮУЖД отправлено 197 контейнерных поездов - на треть больше, чем в прошлом году.

Рост внутреннего потребления и импортозамещающих производств, заключение дополнительных контрактов положительно сказались на отгрузке черных металлов, зерна и контейнерных перевозках. Переориентация предприятий с запада на восток, выстраивание новых логистических цепочек позволили развивать новые направления. Так, из Челябинской области экспорт в Казахстан в сравнении с прошлым годом увеличился почти на 50 процентов, в Киргизию - на 80, в Узбекистан - на 59, в Китай на 35, в Таиланд - в 16 раз. Сформировано 118 контейнерных поездов (рост почти в 2 раза к 2022 году) а в целом по ЮУЖД отправлено 197 контейнерных поездов - на треть больше, чем в прошлом году.

Новые направления

Изменение геополитической ситуации стало серьезным вызовом для всех участников транспортного рынка, и железнодорожники приложили немало усилий к освоению новых маршрутов и отправке грузов в Среднюю Азию, на Дальний и Ближний Восток, в частности в Иран. Пришлось перестроить логистику, предложив новый путь доставки продукции отечественных предприятий потребителям по восточной ветке международного транспортного коридора "Север-Юг". И отклик бизнес-сообщества не заставил себя ждать. Сейчас это направление приобретает все большую популярность. С апреля 2023 года из Челябинска ежемесячно отправляется по одному контейнерному поезду с дальнейшим их следованием через порты Ирана в Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, и для развития этих перевозок у Южного Урала еще большой потенциал.

Что везем

С начала года вдвое увеличился экспорт зерна в Тунис, Саудовскую Аравию, Афганистан и страны бывшего СНГ, почти в два раза - продукции химической промышленности в Казахстан, на 20 процентов - экспорт черных металлов в страны СНГ, настолько же экспорт нефтепродуктов в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Большим спросом, судя по перевозкам, пользуются огнеупоры и строительные материалы. Однако основную долю в структуре перевозок по-прежнему занимают внутренние направления. Железная дорога остается главной транспортной артерией отечественной экономики. И тот факт, что эта артерия наполнена потоком грузов, а сам поток находит себе новые русла, свидетельствует: предприятия приноравливаются к новым, довольно жестким условиям работы. По статистике видно, какой из регионов, использующих магистраль для отправки продукции и получения грузов, лучше адаптировался к санкционному давлению. Судя по цифрам, это Челябинская область.

Что помогает

Железнодорожники помогли предприятиям-экспортерам и импортерам оперативно переориентировать направления отправки и получения грузов, выстроить новые кооперационные цепочки благодаря тому, что выстроили с ними эффективную систему коммуникаций через центры продаж транспортных услуг, работающих в формате "одного окна". Такие центры созданы в Челябинске и Оренбурге, представители центров работают в Златоусте и Кургане. Промышленным партнерам, имеющим потенциал роста перевозок, предлагается уже не только доставка груза по железной дороге, а комплексное транспортно-логистическое решение технического и технологического характера с использованием других видов транспорта. До конца этого года планируется открыть офис магистрали в терминально-логистическом центре на станции "Челябинск-Грузовой" общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Это позволит повысить качество обслуживания грузоотправителей.

Как отметили в управлении дороги, последовательно реализуется уникальный пилотный проект "Цифровая железнодорожная станция". Он объединяет все современные технологии - интернет вещей, машинное зрение, искусственный интеллект, большие данные и цифровых двойников. Прежде на станции "Челябинск" уже внедрили несколько цифровых решений, направленных на автоматизацию работы. Это, например, интерактивный пульт комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом, который позволяет повысить уровень его безопасности. В ближайшие годы магистраль планирует полностью завершить переход к концепции "Цифровая станция".

Новосибирская область вошла в число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью

Юрий Прокопьев (Новосибирск)

Национальное рейтинговое агентство (НРА) представило ежегодный аналитический отчет "Оценка инвестиционной привлекательности регионов России в контексте перехода к устойчивому развитию".

Эксперты, проанализировав официальные данные государственной статистики из 85 субъектов РФ, разделили регионы на три категории инвестиционной привлекательности ("высокая", "средняя" и "умеренная"), в каждой из которых выделяется три уровня (первый, второй и третий).

Так, согласно исследованию НРА, большинство российских регионов (50) сохранило прошлогодние позиции. Десять субъектов РФ их улучшили, 25 - ухудшили. При этом аналитики отмечают, что стабильность в данном случае не означает отсутствия улучшений инвестиционного климата: методика исследования предполагает сравнение показателей региона с лучшими, худшими и средними значениями в целом по стране, поэтому для сохранения позиций динамика показателей должна быть не ниже среднероссийских.

В число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью перешла Новосибирская область - как сказано в отчете, "за счет стратегии привлечения диверсифицированных инвестиций". Область стала лидером в СФО "за счет усилий по развитию инфраструктуры, развитию человеческого потенциала и улучшению инвестиционного климата". А вот Республика Тыва заняла 84-е место из 85 и остается в числе аутсайдеров на протяжении всех одиннадцати лет составления рейтинга НРА. "Предпринимаемые в регионе меры по улучшению инвестиционного климата пока не приводят к позитивным результатам", - говорится в отчете.

В документе также отмечено, что количество регионов-аутсайдеров по уровню инвестиционной привлекательности выросло. В 2023-м в три группы с умеренным уровнем вошли 23 субъекта РФ (в 2022 году их было шестнадцать). Из представителей СФО в эту категорию перешла Республика Хакасия.

Лидером рейтинга по-прежнему остается Москва - единственный субъект РФ со статусом IC1 (первый уровень высокой инвестиционной привлекательности). На втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Татарстан.

В этом году в категории регионов с высокой инвестиционной привлекательностью представлены субъекты из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. Аналитики подчеркивают, что в 2022-м таких ФО было на два меньше - пять из восьми.

"Произошедшая перестановка сил свидетельствует о том, что вхождение в число лидеров исследования - достижимая цель для регионов, находящихся в различных гео-графических, климатических и экономических зонах. Регионы, ставшие лидерами по инвестиционной привлекательности в своих федеральных округах, могут выступить в роли источников лучших практик по улучшению инвестиционного климата для соседних субъектов федерации", - говорится в отчете.

Один из главных выводов экспертов - вопреки неблагоприятному внешнему фону и сохраняющимся рискам инвестиционная активность в России растет. По итогам первого полугодия инвестиции в основной капитал выросли на 7,6 процента к аналогичному периоду 2022-го, а по итогам года ожидается сохранение инвестиционной динамики на прошлогоднем уровне. Инвестиции в основной капитал выросли в 64 регионах РФ, снизились - в 21.

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, председатель Общественного совета минэкономразвития РФ:

- Экономика страны сегодня испытывает ряд трудностей. Зачастую регионы оказываются в непростом положении, но, как показывает опыт, каждый находит собственный способ выхода из него. В исследовании НРА очень большой набор показателей - 55. Это означает, что оно показывает довольно подробную картину. Это важно и для инвесторов, и для региональной власти. Потому что анализ детальный - видно, где тот или иной регион впереди, а где у него трудности и что нужно подтянуть. На мой взгляд, это помогает ориентироваться участникам инвестиционного процесса.

Российский рынок гибкой электроники оценили в 20 млрд рублей

Владислав Краев (Санкт-Петербург)

Ключевые российские разработчики так называемой печатной электроники - проще говоря, электронных микросхем, наносимых на гибкие и деформируемые поверхности, например, пленку, ткань, бумагу - подписали в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Инициатором выступил знакомый всем изготовитель наличных денег и документов Гознак. Участники договорились вместе развивать в России перспективную отрасль электронной промышленности, объем рынка которой в РФ, по предварительной оценке, в ближайшем будущем возрастет до 40 млрд рублей в год.

"Российский рынок гибкой электроники можно оценить в цифре порядка 20 млрд рублей. В перспективе 3-5 лет - порядка 40 млрд рублей. Международный рынок - это где-то в районе 15 млрд долларов - и к 2030 году по всем оценкам он должен там составить порядка 44 млрд долларов", - заявил Георгий Корнилов, заместитель гендиректора Гознака, директор НИИ Гознака.

Гознак давно участвует в процессе цифровой трансформации, развивая, помимо современной полиграфии, дата-центры и исследования в сфере искусственного интеллекта. Традиционное нанесение красок и защитных слоев на бумажных носителях технологически близко к процессу создания образцов печатной электроники. Только во втором случае способом, похожим на полиграфическую печать, вместо краски на печатную основу наносятся токопроводящие материалы, выполняющие функции микросхем. При этом технология не требует использования кремния, дефицит которого несколько лет назад привел к масштабному кризису в мировой электронике.

Область применения продуктов печатной электроники необычайно широка, а со многими из них мы сталкиваемся, даже не задумываясь. Например, это датчики дождя, подающие команду автоматического включения стеклоочистителей на автомобилях или датчики освещенности, независимо от водителя включающие фары в сумерках. По той же технологии разработаны фотоэлементы, датчики температуры, давления и других физических параметров. Помимо различных сенсоров, с помощью печатной электроники можно выпускать гибкие нагревательные элементы и источники света, гибкие батареи, дисплеи и солнечные панели. Инновация позволяет создавать и принципиально новые продукты, такие как системы контроля деформации конструкционных элементов зданий и сооружений, отслеживать параметры состояния окружающей среды и так далее.

В России до недавних пор разработками в сфере печатной электроники занималось лишь несколько исследовательских центров. "Мы поставили себе задачу не просто исследовать, а довести это до промышленного использования, до внедрения. С этой целью мы стали собирать вокруг себя организации, которые в той или иной степени заняты проблемой печатной или органической электроники", - говорит Георгий Корнилов.

Подписанное в Петербурге соглашение стало первым итогом этой работы. Среди его участников, помимо Гознака, "Технопарк Санкт-Петербурга", Российский центр гибкой электроники, Лаборатория электроники "ФлексЛаб", Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия, "ТК "Печатные технологии", "ГНИИХТЭОС".

Соглашение носит некоммерческий характер и предполагает сотрудничество в обмене информацией, совместное выполнение исследовательских работ, формирование эффективных производственных цепочек и выход на потенциальных российских заказчиков, которым необходимо показать перспективы технологий гибкой электроники. Среди возможных потребителей такой продукции - автопром, авиастроение, производство бытовой техники, энергетика, здравоохранение и другие отрасли.

По словам Георгия Корнилова, в настоящее время микросхемы на гибких носителях поступают в Россию в основном как компоненты другой высокотехнологичной продукции. Перед российскими разработчиками и производителями печатной электроники в том числе стоит задача "вклиниться" в цепочки поставок, пользуясь возможностями импортозамещения, но все-таки не делая на этом основного акцента. "Рынок новый, растущий, с большим потенциалом, и для всех игроков здесь существуют свои возможности", - подчеркивает представитель Гознака.

Предприниматели получили более 500 млрд рублей льготных кредитов

Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации льготной кредитной программы «1764» за 10 месяцев 2023 года.

«В рамках реализации Программы «1764» по итогам 10 месяцев 2023 года заключено 25 тысяч кредитных договоров на сумму 566 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает объем кредитов по кредитным договорам, заключенным в январе – октябре 2022 года. В регионах лидерах, ожидаемо, Москва и Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская и Новосибирская области, Краснодарский край и Республика Татарстан. При этом мы видим практически равное распределение кредитов среди федеральных округов относительно числа предпринимателей. Это означает, что подобные инструменты формируют равные условия и одинаково востребованы бизнесом по всей стране», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Свыше 70% от объема заключенных договоров пришлось на 5 системно значимых банков из 95 банков, принимающих участие в Программе (ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО), ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «СОВКОМБАНК»).

75% от общего числа кредитов, предоставленных по программе в 2023 году, приходится на микропредприятия, 20% – на малые предприятия, 5 % – на средние.

52% (294 млрд рублей) от общего объема кредитов предоставлено предпринимателям из обрабатывающих производств, поскольку эта отрасль является приоритетной в программе «1764». С предпринимателями транспортной и складской отраслей заключено кредитов на 76 млрд рублей, сельскохозяйственной – на 30 млрд рублей, гостиничной индустрии – на 24 млрд рублей.

30% от общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП, приходится на ЦФО, 20% – на Приволжский ФО, 14% – на Сибирский ФО. По 9% – на СЗФО, ЮФО, ДФО, 8% – на УФО, 2% – на СКФО.

Регионы-лидеры по объем заключенных в 2023 году кредитных договоров:

- ЦФО: г. Москва (13,4%), Московская (4,7%) и Воронежская (1,7%) области;

- СЗФО: г. Санкт-Петербург (4,6%), Ленинградская (1,5%) и Калининградская (0,6%) области;

- ЮФО: Краснодарский край (4,1%), Ростовская область (2,5%), Республика Крым (0,8%);

- СКФО: Ставропольский край (1,1%), Чеченская Республика (0,2%), Кабардино-Балкарская Республика (0,14%);

- ПФО: Республика Татарстан (3%), Пермский край (2,5%), Нижегородская область (2,5%);

- УФО: Свердловская область (3,6%), Челябинская область (2,7%);

- СФО: Новосибирская область (4,3%), Красноярский край (2,5%), Алтайский край (2,3%);

- ДФО: Приморский край (2,9%), Хабаровский край (1,9%).

Средний чек по кредитам, выданным в 2023 году, составляет 21,8 млн рублей, что в 2,4 раза выше среднего размера кредитов, выданных за аналогичный период 2022 года. Основной прирост обеспечен за счет спроса субъектов МСП на льготные инвестиционные кредиты.

Льготная программа инвестиционного кредитования «1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Башкирский конь обучит верховой езде жителей Московского региона

Руководитель Роспатента Юрий Зубов передал Конноспортивному клубу Emerald Stables коня из Башкирии по кличке Турлан. Теперь конь будет обучать верховой езде членов конноспортивного клуба, расположенного в часе езды от Москвы. Это более 6,5 тысяч квадратных метров пространства, соответствующего всем международным стандартам конного спорта.

Внимание руководства клуба «Башкирская лошадь» заслужила не только своими качествами, но и тем, что это первая российская порода лошадей, которая получила свидетельство о регистрации наименовании места происхождения товара (НМПТ) Роспатента, став официальным брендом региона.

Юрий Зубов отметил: «Это особенная порода, которая отличается неприхотливостью, устойчивостью к морозам. Взрослые особи очень выносливы– могут перевозить большие грузы. После того как Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым был преподнесён ведомству Турлан, было решено передать его в надежные руки – в конноспортивный комплекс. Надеюсь, что животное станет надежным другом для подрастающих жокеев и привьет им любовь к конному спорту на всю жизнь».

Руководитель отдела спортивных программ Лилия Иванова заверила Юрия Зубова, что конь будет содержаться в хороших условиях: «Ветеринарный врач уже прописал Турлану спортивное питание. С ним начнут работать опытные берейторы, чтобы приручить коня к людям. Так что скоро он сможет приступить к своим прямым обязанностям – тренировке подростков», - сказала она.

Немного истории:

Данная порода лошадей сформировалась именно на территории Башкирии, под влиянием разных факторов – географического, климатического, человеческого - и в этом ее уникальность. Такие качества башкирской породы, как смелость и решительность, напористость и легкость в управлении, доверчивость всаднику, а также способность продолжительное время передвигаться резвым галопом и резвой рысью, что позволяет всаднику эффективно вести прицельный огонь из лука и рубить саблей, были отмечены во время Отечественной войны 1812 года.

В башкирской мифологии Толпар - сказочный крылатый конь, рождённый в пучине вод или у истоков океана. В это имя заложены смысловые понятия порыв, вал, шквал, буря, вдохновение, окрыление, возвышение.

Роспатент подвел итоги 11 месяцев: патентная активность российских организаций неуклонно растет

За неполный 2023 год наблюдается рост активности российских граждан и организаций в охране новых технических решений и собственных брендов.

За 11 месяцев 2023 года российские заявители подали в Роспатент более 17 тысяч заявок на регистрацию изобретений, превысив на 8 % показатели аналогичного периода прошлого года.

«Положительная динамика отмечается в критически важных для импортозамещения и технологического суверенитета направлениях: медицинские технологии +16, фармацевтика +19%, тонкая органическая химия +26%, макромолекулярная химия, полимеры +13%, пищевая химия +25%, компьютерные технологии +16%, сельскохозяйственные технологии +16% и электрическое оборудование +7%», - отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

На 13% выросло количество заявок на изобретения от вузов и на 10% - от коммерческого сектора.

В региональном разрезе лидерами стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, республика Татарстан. Так, в Москве было подано 4,4 тысячи заявок на изобретения, что составляет 25% от общего количества по стране в целом. Из Санкт-Петербурга подано 1,7 тысячи заявок, из Московской области 1 тысяча заявок и из Республики Татарстан более 700 заявок.

Российские компании продолжают охранять технические решения в качестве полезных моделей, количество таких заявок выросло на 10%, а также уникальный дизайн готового изделия.

На регистрацию поступило более 8 тысяч заявок на промышленные образцы, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти на 12%.

Количество заявок на российское программное обеспечение выросло почти на 15%, всего поступило 30 тысяч заявлений.

В течение последних двух лет растет активность российских предпринимателей в регистрации товарных знаков. Прирост за 11 месяцев 2023 года составил 38%, всего в Роспатент поступило более 108 тысяч заявок. В основном регистрируют бренды в направлениях одежды и обуви; электроники, смартфонов; бытовой химии, парфюмерии, косметики; фармацевтики; кондитерских и хлебобулочных товаров.

Иностранные компании продолжают работу на российском рынке, от них подано более 18 тысяч заявлений.

Растет активность предпринимателей в вопросах охраны самобытных региональных брендов. За 11 месяцев 2023 года количество заявок на регистрацию наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и географических указаний (ГУ) увеличилось на 36% (с 79 до 108) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В стране появились такие ГУ и НМПТ, как «Башкирская лошадь», «Якутский нож», «Крымские яблоки», «Удмуртский рубчик» и другие. Это повышает узнаваемость регионов, служит их инвестиционной привлекательности и развитию туризма.

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в ряде регионов России

Президент России Владимир Путин и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новые медицинские объекты в регионах — Оренбургскую областную детскую клиническую больницу, городскую больницу № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка в Севастополе, акушерский корпус центральной районной больницы Енисейска Красноярского края, поликлинику в селе Ытык-Кюель Республики Саха (Якутии). Также отремонтированы были городская детская поликлиника № 2 города Волжского Волгоградской области и два филиала детской поликлиники № 31 в Волгограде.

— Такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники – это принципиально новые стандарты качества жизни. Это поддержка наших граждан, молодых родителей, российских семей, часть нашей системной работы по решению задач демографического развития. Повторю: сбережение народа России – наш приоритет на поколения вперёд, — сказал Президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что за последние годы медицинская помощь в нашей стране стала доступнее благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональным программам модернизации первичного звена отрасли.

— Всего за время их реализации с 2019 по 2024 год в эксплуатацию в целом по стране будет введено 46 новых объектов детского здравоохранения, в том числе такие крупные, многопрофильные организации, как Оренбургская областная детская клиническая больница, которую мы открываем сегодня. Кроме того, будет построено или модернизировано порядка 750 медицинских учреждений, имеющих в своём составе детские отделения. А значит, в том числе будут расширены возможности по оказанию специализированной и высокотехнологичной помощи беременным женщинам и детям, улучшатся условия лечения в стационаре, сократится время ожидания приёма врача, — сообщил Президент России.

В нашей стране самые современные медицинские технологии и помощь детям с редкими заболеваниями с каждым годом становятся доступнее, отметил Владимир Путин. И, конечно, эта работа будет продолжаться.

— Наши цели и приоритеты здесь хорошо известны: сделать так, чтобы в каждом регионе нашей большой страны, в том числе в малых городах и посёлках, на что надо обратить особое внимание, граждане получали квалифицированную, своевременную медицинскую помощь. На решении этих задач и впредь будут сосредоточены усилия Правительства России и весомые финансовые ресурсы, — резюмировал Владимир Путин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что благодаря усилиям по доступности медицинской помощи уровень младенческой смертности вновь достиг исторического минимума. Этот показатель снизился на 7% по сравнению с прошлым годом.

— По оперативным данным Росстата, сегодня в сравнении с прошлым годом младенческая смертность снизилась на 7% и достигла действительно очередного исторического минимума — это 4 промилле. Снизилась также смертность детей до 18 лет на 4%, — сказал Глава Минздрава России.

Он подчеркнул, что в нашей стране активно развивается профилактические направление, диспансерное наблюдение и стационарное лечение детей.

— В новых регионах мы провели профилактические осмотры детей по новым технологиям, где использовали специальные передвижные мобильные поликлиники. Осмотрев детей, мы не оставили на этом всю работу, мы взяли их под диспансерное наблюдение — это 115 тыс. детей. Также провели стационарное лечение 5 тыс. детей, и в федеральных клиниках 120 наиболее «тяжелых» ребятишек получили высокотехнологичную помощь, — сообщил Михаил Мурашко.

Объемы оказания специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, помощи детям ежегодно увеличиваются.

— В прошлом году госпитализировано почти 5 млн детей, что почти на 9% больше чем в 2021. Закономерно возросла доступность и высокотехнологичной помощи, её объемы с 2020 года выросли на 8%, — сказал Глава Минздрава России.

Большое внимание уделяется травматологическому направлению.

— Ещё одно важное направление — травматология. В Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России мы создали круглосуточную систему консультирования. Каждый ребёнок, попадающий в такую сложную ситуацию при получении травм, особенно автодорожной, консультируется со специалистами федеральных центров, — сказал Министр здравоохранения РФ.

Одно из самых значимых направлений — реабилитация детей. По поручению Президента России в стране реализуются масштабные проекты по реабилитации. Первый такой объект — Федеральный реабилитационный Центр «Кораблик» — был открыт летом в г. Подольске.

— За неполные 5 месяцев там получили реабилитацию уже более 2 тыс. детей, наиболее сложных и «тяжёлых», — сказал Министр.

Подобные центры также строятся в Новосибирске и в Евпатории, их ввод запланирован в 2024 году.

— Что касается реабилитации, то число детей, получивших её на всех этапах, увеличилось по сравнению с 2020 годом на 37%. Реабилитацией в прошлом году были охвачены почти 3 млн. На конец прошлого года по сравнению с 2019 годом число детских реабилитационных коек возросло на 17%, — сообщил Михаил Мурашко.

В России реализован крупный проект по неонатальному скринингу. Он помогает вовремя диагностировать редкие и наследственные заболевания у детей. Новорождённый, у которого находят такое заболевание, оперативно получает помощь от фонда «Круг добра».

— В нашей стране мы имеем одну из самых глобальных и широких программ пренатальной диагностики и неонатального скрининга. Этот качественно новый этап начался с 2022 года, когда Правительством России был реализован проект по расширению неонатального скрининга. Благодаря ему новорождённые исследуются на 40 групп врождённых и наследственных заболеваний. Для этого созданы 10 крупнейших региональных и федеральных центров. Каждый новорождённый ребёнок проходит тестирование, — сказал Министр.

Борьба с сахарным диабетом — ещё один приоритет в здравоохранении нашей страны.

— Для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы мы, по решению Правительства России, выделили 5 млрд рублей на закупку данных медицинских приборов, — сообщил Министр здравоохранения РФ.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что смертность в нашей стране сравнилась с допандемийными значениями.

— В целом, за девять месяцев, это официальные показатели Росстата, которые опубликованы, показатели смертности, несмотря на COVID-19, у нас снизились до 11,9. Мы всё-таки преодолели тот рубеж, который у нас был до пандемии, в благополучном 2019 году. Мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Это связано и с первичным звеном здравоохранения, и с тем, как здравоохранение развивается в целом, какие возможности оно получает, — сказала вице-премьер.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что по программе модернизации первичного звена 511 объектов в регионе прошли реконструкцию, было поставлено 580 новых автомобилей, 178 из которых автомобили скорой медицинской помощи. В регионе нет «скорых» более 5 лет службы.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что модернизацией в регионе охвачены 500 различных объектов, в них поставляется новое оборудование, автомобили скорой медицинской помощи, иные автомобили для нужд здравоохранения. Показатели ожидаемой продолжительности жизни в регионе уже превышают аналогичные за 2019 год. Существенно ниже, по сравнению с 2019 годом, и младенческая смертность.

Ученые из России научились оценивать сны новорожденных

Ученые СГМУ разработали методику выявления ранних нарушений работы мозга новорожденных детей с помощью исследования их сна. По словам авторов, их работа может помочь в диагностике когнитивных расстройств и неврологических нарушений, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам исследователей Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (СГМУ) мировое научное сообщество до сих пор не смогло ответить на все вопросы о сне. Одно из приоритетных направлений в вузе – изучение мозговой активности в самые первые дни после рождения.

Коллектив СГМУ сосредоточил усилия на анализе структур мозга при переходах между стадиями сна и пробуждений. Набор специальных безопасных и удобных датчиков записывал, как младенцы спят и просыпаются. В результате сформировался уникальный набор записей активности мозга, сердца, сосудов и других органов новорожденных. Эти записи стали основой для изучения активности мозга во время сна и бодрствования в первые дни жизни.

Исследователи выяснили, что младенцы спят по-разному – в зависимости от того, в какой срок были рождены: около 38 недель или ранее (в 34-36 недель). Даже при отсутствии сильных различий в их росте и весе регистрировались существенные различия в активности головного мозга или, как говорят сомнологи, в микроархитектуре сна.

"Интересно, что самые значительные отличия обнаружены во время самого спокойного периода сна, когда ребенок спит крепче всего", – отметила руководитель научного проекта, заведующая кафедрой медицинской биофизики СГМУ Анастасия Руннова.

Ученые выявили парадоксальное развитие в глубоком сне структур активности мозга у детей, рожденных раньше обычного срока, характерных для бодрствования более старших по возрасту. Также они отметили, что структуры активности мозга развиваются несимметрично. Динамика левого полушария малышей, рожденных чуть раньше стандартных 38 недель, не демонстрирует практически никаких изменений, в то время как правое полушарие изменяется значительно.

И быстрые, и медленные процессы во время сна и бодрствования в правом полушарии мозга позволяют достоверно различить группы новорожденных с различным сроком при рождении. По словам ученых, такая устойчивость структур левого полушария может быть связана с дальнейшим развитием на его основе универсальных свойств человеческой речи и самосознания.

"В современном обществе есть тенденция к увеличению среднего возраста родителей, участились преждевременные родоразрешения, приводящие к повышению доли новорожденных с малым весом. На фоне этих процессов возрастает риск появления неврологических нарушений, расстройств аутистического спектра и синдромов нарушения внимания, что требует от исследователей разработки инструментов контроля развития детей из групп риска", – рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ Ольга Панина.

Исследователи обратили внимание, что современные клинические рекомендации основаны на использовании прикладных инструментов для грубой оценки степени зрелости коры головного мозга у недоношенных детей и выявления высоких рисков развития тяжелых неврологических синдромов.

В то же время очевидна нехватка технологий оценки менее видимых нарушений, что приводит, с одной стороны, к потере возможностей ранней реабилитации детей, а с другой – к гипердиагностике на основании субъективных оценок. Сегодня не существует даже феноменологических математических моделей, описывающих динамику развития активности головного мозга в первые дни после рождения.

Учеными СГМУ предложена система объективного выявления и оценки качества сна новорожденных на основе автоматического анализа стандартных сигналов активности головного мозга (электроэнцефалографии).

"На сегодня контроль центральной нервной системы новорожденных специализирован на определении готовности головного мозга к судорожным проявлениям, однако, очевидно, проблемы не исчерпываются эпилептической активностью. Наша работа в перспективе позволит разработать информационный продукт для автоматической оценки у новорожденных индивидуальной вариабельности наличия биомаркеров нормальной зрелости головного мозга и их динамических изменений в первую неделю жизни", – пояснила Руннова.

Дальнейшие задачи научного коллектива включают проведение долговременных исследований маленьких пациентов с различными характеристиками ЭЭГ в перинатальный период.

Исследование поддержано грантом РНФ 22-22-00517 "Сетевое моделирование функциональных связей в активности головного мозга новорожденных".

Евгений Варакин: в Лисичанск начали возвращаться люди

В Лисичанске в ЛНР, который украинские войска в прошлом году оставили почти без коммуникаций, уже есть газоснабжение, работает общественный транспорт, открылись строительные магазины и кафе, в город начали возвращаться люди, рассказал вице-премьер Татарстана Евгений Варакин. Он живет в Лисичанске уже почти полтора года и в этой должности курирует восстановление двух подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежного. В интервью РИА Новости он рассказал, как живут города в двух десятках километров от линии боевого соприкосновения, и как Татарстан помогает их восстанавливать.

– Евгений Анатольевич, позвольте начать с оперативной обстановки. Какова сейчас ситуация в Лисичанске с учетом того, что город находится вблизи линии соприкосновения и подвергается регулярным обстрелам?

– Линия фронта по-прежнему близко. Периодически стреляют, периодически бьют по Приволью, Новодружеску – это пригороды Лисичанска. Пока ситуация не поменялась. Линия соприкосновения сейчас находится где-то в 22 километрах, где-то в 14 километрах от Лисичанска. Например, Белогоровка, это тоже пригород Лисичанска, вообще находится в серой зоне, то есть там периодически стоят ВСУ.

– Какие части города чаще всего попадают под обстрел и почему? Насколько много повреждений гражданских объектов?

– Особо часто сейчас попадает по Приволью и Новодружеску, потому что они ближе всего находятся к линии соприкосновения. Там все серьезно, даже иногда "кассетами" бьют. В процентном соотношении не скажу, но скажу так: там нет ни одного дома, по которому не было бы хотя бы маленького прилета, чтобы он не пострадал от осколков, его не посекло или еще что-то.

– Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил РИА Новости, что украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении. Фиксируете ли вы такие случаи в Лисичанске, и с чем, на ваш взгляд, связано увеличение активности беспилотников?

– Злоба, это просто злоба на нас. До Лисичанска они, конечно, пока не долетают, ПВО наша работает очень хорошо, но на блокпостах прилетало, и страдали мирные люди. То есть прилетало даже в простые гражданские машины. Были такие случаи. Вообще в последнее время стало очень громко, но громко в ту сторону, слаба богу.

– В зоне вашей ответственности, кроме Лисичанска, еще город Рубежное. Какая обстановка там?

– В Рубежном тоже очень громко, контрбатарейная борьба. Там тоже очень много повреждений, тоже стреляют, периодически тоже прилеты есть. Последние разрушения – "Хаймарсами" ударили по автовокзалу, разрушили его полностью.

Но вообще нам с Рубежным повезло больше, чем с Лисичанском. Уходя из Лисичанска, ВСУ разрушили всю инфраструктуру коммунальную. Они взорвали насосные станции водоканала, взорвали электроподстанции. То есть они разрушили все, что можно было. В Рубежном в том году уже было тепло, восстановили свет, газ, воду периодически подаем. Хоть и почасово, но вода есть.

В Лисичанске ничего этого в прошлом году вообще не было, воду возили. Но газ, слава богу, уже на 100% восстановлен. Света не было вообще, сейчас он восстановлен на 40-50%. По воде работы тоже ведутся. Примерно в половине города водоснабжение уже восстановлено. Сейчас мы привезли оборудование, идет его монтаж. Надеемся, что скоро мы догоним до 60%. Кроме того, очень крупный инвестпроект сейчас реализуем с одной из компаний, и когда его завершим, то 80% города будет с водой. Пусть пока по часам, но город будет получать воду. Это позволит и планомерно запустить отопление, и люди не будут выходить с этими баклажками к приезду автоцистерн.

– Насколько города готовы к зиме?

– В Рубежном отопление есть. Там при Украине действовала программа, по которой они уходили от систем центрального отопления, все на индивидуальных котлах отопления.

В Лисичанске, к сожалению, все иначе. ВСУ "Хаймарсами" разрушили самую большую котельную, которая отапливала весь город. Сейчас мы планомерно, потихонечку пытаемся тепло запускать. Отсутствие полномасштабной воды в городе пока мешает этому процессу, но мы тихо-тихо запускаем. По крайней мере, пять тысяч абонентов уже с теплом у нас. Большой прогресс: мы смогли запустить 18 многоквартирных домов и шесть социальных объектов.

– По вашей оценке, на какое расстояние должна быть еще отодвинута линия соприкосновения, чтобы Лисичанск и Рубежное были в полной безопасности?

– Это всем известный факт. У них сейчас есть оружие, которое и на 150 километров стреляет. Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140-150 километрах…

– Как идет восстановление социальных объектов – школ, больниц, детских садов?

– Потихонечку восстанавливаем. До конца этого года будет восстановлено три школы, которые полностью покроют потребности того количества детей, которые находятся сейчас и обучаются в Лисичанске. Восстанавливаются медицинские учреждения. Мы уже в прошлом году смогли открыть не просто поликлинику, а стационар, где у нас на сегодняшний день 100 с лишним человек ежедневно лечатся. Большое спасибо военному госпиталю, который нам оказывает помощь в экстренных случаях, когда надо, например, срочно человека оперировать. То есть потихонечку эта работа тоже ведется. Ни на один день не останавливалась.

Сейчас в Лисичанске действуют две больницы и поликлиника. И плюс в Приволье и в Новодружеске тоже работают поликлиники.

Восстановление детских садов мы рассматриваем на следующий год. Пока с маленькими детишками родители, но обязательно будем и детские сады, конечно, ремонтировать.

– Как организованы поставки гуманитарной помощи? Жители Татарстана, как известно, активно участвуют в этом процессе. Что они отправляют в Лисичанск? И что нужно?

– Нужно все. От слова "совсем" все. Ежемесячно к нам заходят 300-400 тонн грузов разной направленности. Это строительные материалы, одежда, продукты питания, стройматериалы, различные техника, механизмы, инструменты для восстановления города, для обеспечения ЖЭКов местных. То есть Татарстан максимально все, что возможно, делает для города, для обоих городов. Большие слова благодарности главе республики Рустаму Минниханову, у которого эти вопросы всегда на контроле находятся, всем главам городов и районов республики, которые активно включились в эту работу. Особенно хотел бы отметить Казань, мэр Ильсур Метшин тоже лично за этим следит: ежемесячно нам сюда караван "Доброй Казани" отправляют, состоящий не менее чем из шести фур с грузом 120 тонн.

– В каком состоянии дороги? Как налажена работа общественного транспорта?

– Состояние дорог очень плохое. Но это связано, во-первых, с боевыми действиями, во-вторых, с тем, что старые власти, к сожалению, в ремонт дорог особо не вкладывались. Ну, и сейчас "помогает" крупнотоннажная военная техника, от этого мы, к сожалению, пока никуда не денемся. Местами есть дороги, где можно проехать. Но на самые плохие дороги, которые были, мы сейчас уже потихоньку заходим, начинаем ямочный ремонт, пытаемся латать, подсыпать, чтобы минимизировать дальнейшее разрушение дорожного полотна.

Общественный транспорт мы наладили. Протяженность города – 43 километра. Сейчас действует не менее шести маршрутов, на которые выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и порядка 10 автобусов малой загрузки. Вторые, как правило, работают на отдаленные наши районы – Приволье, Новодружеск. Большой автобус туда пока не пустишь. Люди активно пользуются общественным транспортом: за покупками, по своим делам, особенно утром и вечером видим, что автобусы полные.

– В Лисичанске еще с советских времен осталось много шахт, в каком они сейчас состоянии? Можно ли восстановить их работу в перспективе?

– Шахты сейчас, конечно, в плачевном состоянии. Оборудование не работает, поэтому их сейчас медленно затапливает. Тут две большие шахты, которые функционировали: шахта Мельникова и шахта Капустина. Они были градообразующими, особенно шахта Мельникова. К сожалению, я не являюсь специалистом в этой области и не могу сказать, возможно ли будет их восстановить.

– Какие предприятия города можно восстановить? Какова судьба содового, стекольного заводов, которые почти полностью разрушены?