Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Где учиться будущим айтишникам

Вячеслав Немиров

В каких вузах прямо сейчас учатся будущие лидеры отрасли информационных технологий? По оценкам экспертов, лучшими образовательными площадками для получения ИТ-профессии стали МГУ им. Ломоносова, ИТМО, НИЯУ "МИФИ", МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, Иннополис, СПбГУ, Новосибирский и Томский госуниверситеты, Дальневосточный федеральный университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Эти вузы дают не только фундаментальные знания в области информатики и вычислительной техники, но и пользуются спросом у работодателей - это особенно важно, ведь конкуренция только растет.

А на какие направления поступать? По словам заместителя гендиректора по технологическому развитию холдинга Т1 Антона Якимова, лучшими направлениями для будущих специалистов в сфере ИТ станут "Программная инженерия", "Информационная безопасность", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем", "Информатика и вычислительная техника" и "Прикладная математика и информатика".

По мнению директора по развитию персонала Лиги Цифровой Экономики Ангелины Капитоновой, пик востребованности специалистов по работе с большими данными ожидается через пять лет. Большой спрос будет и на специалистов по информационной безопасности, ведь компаниям и госструктурам нужно защищать персональные данные, просчитывать риски утечки информации. С каждым годом будет увеличиваться спрос на системных и бизнес-аналитиков. А из-за активного импортозамещения ИТ-продуктов на рынке труда будут востребованы аналитики и разработчики отечественных вендорских решений, таких как 1С.

Уборка урожая оказалась затруднена из-за дефицита дизеля

Татьяна Карабут,Сергей Тихонов

Аграрии жалуются на дефицит дизельного топлива. В разгар уборочной кампании есть риски остановки техники, и, значит, урожай может быть недособран, а агробизнес понесет убытки. Минэнерго пообещало решить вопрос в течение двух недель. Хотя предпосылок к дефициту вроде бы нет: дизтоплива на внутреннем рынке должно быть даже больше, чем в прошлом году.

Вопрос о дефиците и росте цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) стал одним из ключевых на последнем заседании оперштаба минсельхоза, рассказал "РГ" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Представители нескольких южных регионов доложили о критической ситуации, сложившейся с обеспечением аграриев ГСМ в преддверии осенних полевых работ, многие вынуждены приобретать вместо чистого дизтоплива суррогат, что может негативно повлиять на работоспособность сельхозтехники. Представители минэнерго взяли срок в две недели, чтобы обеспечить доступность топлива и урегулирования цены на него в мелком опте.

В регионах присутствия агрохолдинга "Степь" (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) отмечается дефицит топлива, рассказал "РГ" гендиректор компании Андрей Недужко. По его мнению, потребление дизтоплива выросло в том числе из-за сезонного потока туристов на юге страны. В связи с этим отмечается повышение цен на нефтепродукты на 10-20 %. Но рисков для проведения осенней посевной кампании в агрохолдинге нет, заверил Недужко. "Степь" не испытывает острой нехватки дизельного топлива, запасы находятся на уровне выше минимально необходимых. Но ситуация на рынке горючего влияет на стоимость транспортировки сельхозпродукции.

В двух крупных агрохолдингах "РГ" рассказали, что ситуация близка к критической: запасы дизтоплива есть, но минимальны. Риски остановки техники реальны, чего не наблюдалось раньше - перебои были кратковременными, рост цен небольшим.

В конце августа в минсельхозе оценивали ситуацию с доступностью топлива как "достаточно напряженную". Рост цен на нефтепродукты наблюдается в большинстве сельхозрегионов и в августе составил 13% к тому же периоду 2022 года. Ряд субъектов (включая Ставропольский и Краснодарский края, Крым) говорят о низких запасах топлива. Сейчас проблемных регионов еще больше, говорят участники рынка. Например, в Ростовской области при суточной потребности в 350 тонн в выходные отгружали только 27 тонн, в Саратовской - из 450 тонн аграрии получили только 60 тонн.

На бирже 4 сентября цена дизельного топлива (ДТ) в очередной раз обновила рекорд, достигнув отметки 68 278 руб. за тонну. Но объем продаж ДТ на бирже в августе и сентябре в этом году пока значительно выше, чем в прошлом. Поэтому если и можно говорить о дефиците топлива, из-за которого растут цены, то только о локальном, из-за проблем с логистикой. В минэнерго проблему видят в "сером" экспорте топлива, то есть в его перепродаже за границу посредниками, после покупки у крупных компаний на российском рынке.

Причем за эти объемы топлива нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уже получили выплаты из бюджета по демпферу, компенсирующему часть разницы внутренних и экспортных цен. Фактически в минэнерго считают, что механизм сглаживания колебаний цен на внутреннем рынке стал использоваться спекулянтами, экспортирующими нефтепродукты для получения сверхприбылей. В качестве механизмов пресечения подобной деятельности в ведомстве рассматриваются разные возможности, от ограничений на экспорт топлива до лицензирования вывоза нефтепродуктов за границу.

В экспортном сообществе с официальной точкой зрения не согласны. Статистика закрыта, но, по косвенным данным, российский экспорт нефтепродуктов пока не показывает масштабного роста. В прошлые годы на экспорт уходило около 50%, а иногда и более, от объемов производства ДТ в России. Основными потребителями были страны Европы, куда сейчас поставки не идут. Заместить потерю такого огромного рынка очень сложно, особенно учитывая, что в страны СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отправляется в основном бензин.

С 1 сентября изменились правила выплат по демпферу. Уже по итогам первого осеннего месяца они сократятся в два раза. Недополученные объемы компенсации автоматически становятся дополнительными издержками для НПЗ. Даже с учетом хорошей маржи НПЗ, по некоторым оценкам, в этом году, не повлиять на оптовые цены топлива такие ежемесячные потери не могут.

В качестве оперативного решения проблемы на топливном рынке, в том числе для удовлетворения сезонного спроса АПК, многие называют резкое увеличение нормативов продаж топлива на бирже (до 25-50%). Сегодняшние нормативы: 9,5% - для ДТ, и 13% - для бензина.

При этом пока цены продолжают расти, а перенести сезон сельхозработ по понятным причинам нельзя.

Началось серийное производство "Москвича 6". Чем оснащены дорогие комплектации

Сергей Буланов

На заводе "Москвич" началось серийное производство шестой модели, лифтбэка С-класса. О начале массовой сборки объявили мэр Сергей Собянин и гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

"Москвич 6" оснащается 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, возможны комплектации с трансмиссией CVT и DCT, мощность - 136 и 174 л.с. В смешанном цикле расход топлива составляет около 8 литров на 100 км.

"Получился весьма динамичный автомобиль с экономичным двигателем, - считает руководитель проектов завода Максим Клюшкин. - Прекрасный показатель разгона - скорости 100 км/ч машина достигнет всего за 8 секунд".

Максимальная же скорость нового авто - 170 км/ч. Лифтбэк рассчитан на пятерых пассажиров, включая водителя. Однако задние ряды сидений складываются, и это позволяет увеличить объем багажника примерно в четыре раза. "Такова особенность кузова, - отмечает эксперт по продукту завода "Москвич" Анатолий Калицев. - У лифтбэка задняя дверь поднимается вместе со стеклом, это дает нам хороший большой проем к хорошему большому багажнику - к его объему добавляется 540 литров".

Завод заявляет три комплектации - "Стандарт", "Комфорт" и "Престиж". Они будут отличаться некоторыми деталями экстерьера, например, размерами колес, а также дополнительными опциями. Например, базовая включает аудиосистему, кондиционер и мультимедиаэкран. В нем есть возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Во всех вариантах будут умные системы безопасности: круиз-контроль, который настроен на поддержку постоянной скорости, антиблокировка при торможении, помощь при старте в гору, противозаносная система и много других полезных функций.

В более престижных комплектациях кондиционер заменен на климат-контроль, где все регулируется уже без участия водителя. Самыми интересными деталями дорогих вариаций являются обзор камерами на 360 градусов и панорамный люк с электроприводом, который, кстати, есть и в "Москвиче 3". "Здорово оснащен и салон", - продолжает Анатолий Калицев, демонстрируя особенность интерьера, дисплей на панели управления.

Диагональ экрана - более 10 дюймов. С его помощью можно управлять основными системами автомобиля, включать вентиляцию, задавать ряд настроек. Например, установить любую из трех степеней чувствительности руля, получить данные о давлении в шинах", - добавляет Анатолий Калицев.

По периметру кузова установлены четыре камеры. Изображение с них передается на экран . В правой части экрана отображается вид на "Москвич" сверху - бортовой компьютер объединяет отдельные изображения в цельную 3D-картину.

Благодаря этому функционалу маневрирование на тесных улицах или во дворе дома будет не только комфортным, но и безопасным.

Будущие покупатели автомобиля "Москвич 6" смогут выбрать один из пяти цветов: белый, красный, синий, серый и черный.

По своим характеристикам "Москвич 6" входит в один сегмент с такими популярными иномарками, как Hyundai Elantra, Mazda 3 и Toyota Corolla. С одной стороны, московское авто может у них выиграть в цене: по оценкам экспертов, шестая модель будет стоить в районе 2 миллионов рублей, тогда как конкуренты - на сотни тысяч дороже.

В то же время на российский рынок в том же сегменте выходят несколько китайских моделей от BAIC, FAW, Chery. Они могут оказаться дешевле, но зато не такими мощными, как "Москвич". На заводе полагают, что новый автомобиль будет весьма востребован в такси каршеринге, скорее всего, он займет нишу "Комфорт +". Среди частных потенциальных покупателей на шестую модель могут обратить внимание супруги с детьми: машина отлично подходит для городских семейных поездок. По словам Сергея Собянина, продажи начнутся уже в конце октября.

Отмечу, что пока этот "Москвич" - не полностью наша разработка, это адаптированная копия одной из популярных моделей JAC. Однако власти города считают, что предприятие после ухода прежних операторов "Рено" уже полностью встало на ноги.

"Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что завод побеждает, - сказал Сергей Собянин. - Год тому назад здесь были пустые цеха! Сейчас уже произведено 26 тысяч машин, мы прошли период изменений всей логистики. Новые комплектации, новые технологии, новые машины. Преодолели санкционное давление и конкуренцию со стороны других производителей".

На "Москвиче" автомобили собирают пока из крупных узлов. На следующем этапе завод перейдет уже на мелкие комплектующие, при этом доля российских запчастей будет постепенно нарастать до максимальной. Кроме того, завод готовится начать сборку новых кроссоверов "Москвич 5" и "Москвич 8".

Параллельно предприятие продолжает работу над созданием собственной технологической платформы. Ожидается, что в 2025 году на "Москвиче" будет запущено производство полностью отечественного автомобиля как в бензиновой, так и в электрической версиях. Как раз сейчас завод готовится к переходу на очередной этап модернизации. В конце года начнется мелкоузловая сборка, на предприятии будут собирать в том числе силовые агрегаты и тормозные системы. Доля российских комплектующих достигнет абсолютного максимума.

В общей сложности с момента рестарта производства на заводе "Москвич" было произведено более 26 тысяч автомобилей. Из них 3,5 тысячи - электрические кроссоверы, остальные - бензиновые. Примерно 10 тысяч машин уже доставлено в дилерские центры по всей России. В 25 крупнейших городах страны, среди которых Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, успешно работают 55 автосалонов "Москвича": здесь занимаются продажей и обслуживанием автомобилей. В этом году дилерские центры начнут работать еще в 34 городах.

Сейчас "Москвич" уверенно занимает четвертое место по продажам кроссоверов. Автомобили "Москвич" активно используют и в сервисах каршеринга. Кроме того, они находятся в парках федеральных и городских ведомств, в числе которых Минздрав России, МВД России, Росгвардия, ФСИН, Росреестр, Центр организации дорожного движения, ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Путин выразил надежду, что вскоре будут завершены переговоры по созданию газового хаба в Турции

Айсель Герейханова (Сочи)

Россия не против зерновой сделки и готова рассмотреть возвращение к ней сразу после выполнения наших условий. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом, принципиальная позиция Москвы не изменилась. Россия, подчеркнул президент, также готова обеспечивать газом Турцию и третьи страны, оставаясь надежным поставщиком энергоресурсов. Москва и Анкара договорились создать рабочую группу по реализации газового хаба.

Переговоры, за которыми следил весь мир. В понедельник, 4 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели первую очную встречу после почти годового перерыва. Для этого турецкий лидер специально прилетел в Сочи. До этого они виделись в октябре 2022 года в Астане, после чего достаточно интенсивно общались по телефону (на сайте Кремля можно насчитать 13 сообщений о телефонных переговорах лидеров за год). Не случайно Путин заметил, что российско-турецкие отношения выведены на очень хороший, высокий уровень. А Эрдоган называл Путина своим дорогим другом.

У двух стран много тем для обсуждения: крупные финансовые, энергетические и экономические проекты. Но главная интрига для международного сообщества, конечно, была связана с дальнейшей судьбой зерновой сделки. И Путин в ходе совместной пресс-конференции с Эрдоганом заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все обязательства, указанные в сделке - доступа российской сельхозпродукции на мировой рынок и неиспользования судов в военных целях.

Президент РФ также сообщил, что Москва завершает переговоры с шестью африканскими странами по экспорту зерна. "Намерены поставлять продовольствие бесплатно, и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз", - рассказал Путин.

Кроме того, Россия намерена организовать поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей поставки в беднейшие страны мира. "Рассчитываем в этом смысле и на помощь Государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что договоренность РФ, Турции и Катара по зерну не будет альтернативой зерновой сделки. "Там есть же еще Украина, у которой есть свои интересы, мы это все прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет", - заметил Путин. И подчеркнул: "Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад, это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран". Президент ожидает, что в РФ в этом году будет собран хороший урожай зерновых - 130 млн тонн, из них 60 млн тонн может пойти на экспорт.

Президенту РФ также задали вопрос о том, обсуждались ли в ходе переговоров вопросы перемирия с Украиной. Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от посреднических услуг. "Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку", - напомнил Путин.

Спросили президента и о ходе контрнаступления Украины, можно ли сказать, что оно "пробуксовывает". "Это не пробуксовка, это провал", - оценил президент. "Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - заключил он.

Переговоры в Сочи начались в середине дня. Владимир Путин приехал к месту встречи первым и встретил автомобиль Эрдогана. Он приветствовал своего коллегу рукопожатием на крыльце у санатория "Русь", где и прошли переговоры.

"Как вы добрались, все хорошо?" - поинтересовался Путин. Эрдоган отметил, что путь был недолгим. "Час 15 минут", - сообщил он. "Ну, можете прилетать к нам отдыхать, - с улыбкой пригласил Путин. - А то мы все к вам". В ответ турецкий лидер заметил, что в Сочи очень красиво. "Правда-правда - зелени много", - подтвердил Путин. "Черноморский курорт", - согласился Эрдоган. Тут стоит отметить, что буквально за час до этого разговора в Сочи бушевали грозы и молнии. И российские журналисты, которые летели на эти переговоры, даже опасались, что такая погода может создать проблемы при посадке. Но к моменту приземления небо снова было ясным и солнечным. И самолет Эрдогана, и борт с российскими журналистами совершили посадку без проблем с разницей в 15 минут.

Разговор Путина и Эрдогана проходил сначала с участием делегаций, а потом в формате тет-а-тет за обедом. Начиная беседу, Путин отметил, что это первая встреча после переизбрания Эрдогана президентом и поздравил его с победой. Российский лидер также указал на хорошие темпы в отношениях Москвы и Анкары - в частности, по его словам, товарооборот двух стран в прошлом году увеличился на 86%. "В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется", - добавил он.

Кроме того, Россия и Турция продолжают активное сотрудничество в энергетике. "Достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет, в ближайшее время мы будем свидетелями этого", - сообщил Путин. Он отдельно добавил, что проект АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, пуск первого энергоблока состоится в 2024 году.

Президент России также выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию газового хаба. Напомним, что примерно год назад Путин и Эрдоган заявили о планах по созданию такого хаба для собственных нужд республики и продажи газа в Европу. На пресс-конференции Путин объявил, что Россия и Турция создадут рабочую группу по реализации газового хаба. "Газпром" передал компании "Боташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня - учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", - сказал президент РФ. Он выразил надежду, что создание такого хаба сделает ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. Президент Турции в ответ назвал проект газового хаба в Турции значимым для страны. Он также добавил, что Турция продолжит развивать отношения с Россией в сфере поставок природного газа в республику, считая их очень важными.

Переход на расчеты в национальных валютах - еще один пункт, который должен стать драйвером в отношениях двух стран. "Я считаю, что тот факт, что сегодня здесь встретятся друг с другом главы наших центральных банков, важен с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между нами", - приоткрыл тайну этих процессов Эрдоган.

Президент Турции в ходе переговоров заявил, что весь мир следит за этой встречей. "Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам", - выразил надежду Эрдоган в начале переговоров. По их итогам уже на пресс-конференции он заявил, что Анкара надеется, что новый пакет предложений по зерновой сделке может способствовать ее возобновлению. "Мы подготовили новый пакет предложений по итогам консультаций с ООН. Мы уверены, что сможем достичь нужного результата с этим новым пакетом и возобновить действие инициативы в кратчайшие сроки", - заявил турецкий лидер.

Добавим, что в переговорах в расширенном составе участвовали министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан. Всего же с турецкой стороны - 14 человек, с российской - 11. В российской делегации также были вице-премьер Александр Новак, помощники президента РФ Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Зачем России зерновая сделка

В прошлом виде зерновую сделку возобновить в любом случае не удастся, уверены эксперты. Уже потому, что у участников переговоров - Турции или ООН - нет полномочий, чтобы выполнить условия России. Ни подключить Россельхозбанк к SWIFT, ни разблокировать удобрения в европейских портах, ни перезапустить аммиакопровод Тольятти - Одесса они не могут, аргументирует генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. А без этого сделка вредна России. Выйдя из нее, Россия оказалась в плюсе - нейтрализовала недружественного конкурента, который торговал зерном по демпинговым ценам, говорит Петриченко. За первые два месяца нового агросезона (июль-август) Россия уже экспортировала 11 млн тонн зерна - это отличный показатель, отмечает эксперт. То есть отсутствие зерновой сделки точно не ухудшило условия для поставок российского продовольствия. Поэтому если зерновая сделка и возобновится, то на каких-то новых условиях. А они будут зависеть уже от личных договоренностей руководителей двух стран - России и Турции.

Для Турции эта сделка важна и с политической, и с экономической точек зрения, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. С политической - потому что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему стремится выступать на мировой арене как одна из ключевых фигур огромного региона. Экономически сделка выгодна Турции, поскольку страна традиционно сильно зависит как от закупок российского, так и украинского зерна.

"Для России терминология "выгодно/невыгодно" не совсем верная. Нужно смотреть на кратко- и долгосрочные последствия каждого из вариантов развития событий. Если Россия вернется в зерновую сделку, цены на зерно, вероятнее всего, продолжат стагнировать или немного "припадут", поскольку зерна на мировом рынке достаточно", - считает Дмитрий Рылько. Если же сделка не будет возобновлена, тогда ситуация на мировом рынке может развиваться по-разному - от "мягкого сценария" ограниченного морского экспорта из Украины до жестких последствий, включая военные действия с обеих сторон. Для России это может обернуться подорожанием фрахта и страховок, говорит эксперт.

Подготовила Татьяна Карабут

Татьяна Илюшникова: более двух миллионов предпринимателей регулярно пользуются информационными ресурсами «Мой бизнес»

В ходе медиафорума «Мой бизнес» специалисты 85 регионов обсудили коммуникации в сфере поддержки МСП. Центры оказывают поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«За 4 года работы Центры «Мой бизнес» стали ключевыми проводниками между бизнесом, государством и обществом. «Мой бизнес» как институт, который оказывает поддержку предпринимателям, осуществляет информирование через все каналы коммуникаций и реализует общественно-значимые программы. На сегодняшний день более миллиона предпринимателей воспользовались услугами центров по всей России, более двух миллионов ежемесячно используют информацию сети сайтов и каналов «Мой бизнес». При участии предпринимателей на базе Центров проведено более 500 благотворительных мероприятий. Такой формат укрепляет взаимное доверие. Согласно последнему исследованию НАФИ, 8 из 10 предпринимателей знают о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», 56% руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей считают, что за последние полгода государство стало больше поддерживать бизнес», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В рамках форума участники рассмотрели вопросы развития информационных ресурсов, направленных на информирование бизнеса, снятие барьеров и продвижение проектов предпринимателей.

На пленарной дискуссии форума руководитель департамента коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив Ольга Кудишина, глава дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальные приоритеты» Ольга Старикова, директор по связям с общественностью ВШЭ Роман Левкович, GR-менеджер Авито Константин Агула, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких обсудили, как достигать максимального эффекта через партнерство. Наиболее действенными эксперты назвали программы, реализуемые во взаимодействии государства, бизнеса и крупных площадок. Среди них совместные программы Минэкомразвития с Ozon, Wildberries, Headhunter, VK и многими другими. Участие в них приняли уже свыше 25 тысяч предпринимателей.

В ходе медиафорума ряд регионов был отмечен за большой вклад в информационное освещение нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: Республика Башкортостан, Владимирская, Тюменская и Калужская области, Алтайский и Пермский край.

В топ регионов по ведению telegram-каналов по различным показателям вошли Амурская, Брянская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Ростовская, Сахалинская и Свердловская области, республики Кабардино-Балкария, Дагестан, Коми, Чувашия, Ямало-Ненецкий АО, город Севастополь. Исследование проведено независимым telegram-каналом New Media по данным TGStat на 26 августа 2023 года.

«Мой бизнес. Медиафорум-2023» организован Минэкономразвития России совместно с Правительством Калужской области на базе регионального центра «Мой бизнес».

«МЗ Балаково» освоил выпуск нового уголка для мостостроения

Сортовой завод «МЗ Балаково» (входит в «Новосталь-М») освоил производство нового вида продукции.

«Уголок конструкционный 90х90х7 для мостостроения ГОСТ 6713-2021, класс прочности С345, марка стали 14ХГНДЦ, который востребован в строительной отрасли, особенно при создании железнодорожных, автодорожных, городских и пешеходных мостовых сооружений.

Новая продукция может использоваться в климатических зонах, соответствующих обычному и северному исполнению, а также в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.

Отечественные предприятия дорожно-строительного машиностроения представили свою технику на конкурсе механизаторов

Отечественные предприятия дорожно-строительного машиностроения представили свою технику на Первом национальном конкурсе механизаторов, который состоялся в Нижегородской области. В церемонии открытия конкурса приняли участие директор Департамента строительства Правительства Российской Федерации Максим Степанов, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, генеральный директор НАИК Мария Ярмальчук и представители Минпромторга России.

В рамках конкурса механизаторы соревновались за звание лучших в шести номинациях. В состязаниях приняли участие сотрудники крупнейших дорожно-строительных компаний, а в общей сложности мероприятие посетили более 500 человек.

Участники и гости мероприятия ознакомились с техникой отечественно производителя строительно-дорожной и специальной техники UMG (ООО «СДМ»). Компания представила грейдер ГС14.02, который может стабильно работать в любое время года и любых погодных условиях, используется для патрульной очистки и строительства дорог, а также модернизированный равноколесный экскаватор-погрузчик UMG TLB937 и габаритный экскаватор UMG Е225NС. Модель UMG E225NC массой 23 тонны, предназначенная для выполнения различных видов земляных работ на строительных площадках гражданского, промышленного или дорожного строительства, является победителем конкурса «Инновации в строительной технике 2023».

На выставочной площадке мероприятия также был представлен модернизированный мини-погрузчик МКСМ 1200М, предназначенный для коммунальных и строительных работ. Данная модель выпускается под брендом ЧЕТРА на площадке обособленного подразделения завода Промтрактор в г. Саранск. Главная конструктивная особенность модернизированной линейки – новая стрела с измененной кинематикой движения, которая позволяет обеспечить ковшу вертикальный подъём. Благодаря этому высота подъёма ковша увеличилась на 600 мм, а запас грузоподъёмности повысился на 20%. Также ЧЕТРА представила бульдозер Т11, оснащённый системой нивелирования. Система работает по GPS и обеспечивает точность в 1,5 см, позволяя технике работать в автоматическом режиме – оператору необходимо контролировать только движение бульдозера.

Кроме того, на площадке конкурса состоялось подписание договора о создании совместного производства гусеничных экскаваторов массой 20-50 тонн между ГК «Концерн «Тракторные заводы» и Машиностроительной Группой КРАНЭКС. Производство экскаваторов под брендом ЧЕТРА будет запущено в г. Иваново в ближайшие месяцы.

Специалисты Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России спасли молодого мужчину от слепоты

В Чебоксарском филиале 30-летнему пациенту из Таджикистана провели комплексное диагностическое обследование и выявили гемофтальм (кровоизлияние в стекловидное тело). Для более тщательного обследования мужчине провели ультразвуковое исследование глаза. В результате кроме гемофтальма диагностирована отслойка сетчатки. Срочно требовалось хирургическое вмешательство, иначе - полная потеря зрения. Операцию провел заведующий витреоретинальным отделением Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России, к.м.н. Вадим Зотов.

— В ходе операции после удаления гемофтальма были выявлены признаки перенесенного ретиноваскулита и, как следствие, ретинальная неоваскуляризация на крайней периферии, ставшая причиной кровотечения, — отметил Вадим Зотов.

Иными словами, пациент бессимптомно перенёс воспаление сосудов сетчатки, в результате чего сосуды на периферии сетчатки разрослись и произошло кровотечение. Сгустки крови попали в стекловидное тело. Во время операции новообразованные сосуды на сетчатке были иссечены и запаяны. Затем, чтобы сетчатка плотно прилегала, в глаз был введен силикон.

Операция прошла успешно. Сейчас мужчина видит шестую строчку таблицы для проверки зрения. Но это - только начало восстановления. Потребуется, как минимум, ещё одна операция по извлечению силикона и дополнительной лазерной коагуляции сетчатки.

Отслойка сетчатки - одно из тяжелейших заболеваний в офтальмологии, часто приводит к слепоте и, как следствие, инвалидности в молодом и трудоспособном возрасте. Поэтому крайне важно вовремя обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

Игры «Умный Город. Живи спортом» пройдут в Саратове при поддержке Минстроя России

С 7 по 9 сентября в Саратовской области пройдут II Всероссийские игры «Умный город – Живи спортом» и Роуд-шоу «Моя страна – Приволжский федеральный округ». Поддержку Форуму выразил Минстрой России.

Свое приветствие гостям и участникам спортивно-делового мероприятия направил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Создание комфортных и безопасных условий для активного досуга – это одна из задач по реализации федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Спорт – норма жизни». Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» позволят показать тысячам людей их наглядное воплощение на деле. Уверен, участники игр станут единой командой и смогут выработать новые эффективные решения для развития интеллектуальных городских систем, а жители области смогут ощутить атмосферу яркого праздника. Желаю всем участникам и гостям плодотворной работы, соревновательного азарта и ярких побед», – отметил Ирек Файзуллин.

Саратовская область объединяет представителей бизнеса, органов государственной и муниципальной власти из разных регионов нашей страны в рамках уникального мероприятия, сочетающего в себе насыщенную деловую программу и любительские спортивные состязания, уже во второй раз. Организационную поддержку в проведении Всероссийских игр проводит Проектная дирекция Минстроя России.

Мероприятие пройдет в трех форматах:

Спортивные игры (пляжный волейбол, баскетбол, футбол, многоборье ГТО, настольный теннис, шахматы, функциональное многоборье, бадминтон и традиционный забег Умных городов).

Физкультурно-творческий фестиваль (парусная регата, роллер-спорт, вейкборд, велопарад, граффити, стрит дэнс, сап и многое другое). Всего 24 наименования активностей, на которые можно зарегистрироваться по ссылке.

Деловая программа (открытая гостиная, пленарные заседания, стратегические сессии), а также ряд совместных выездных открытых заседаний: Комитета по развитию БПЛА и безопасности рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город», Экспертной сессии комиссии Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», Комитета по благоустройству Рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город», Оперативного штаба по внедрению национальной системы пространственных данных; Панельная дискуссия «Код будущего: новые компетенции для новых отраслей».

Регистрация на «Роуд – Шоу: Моя Страна» – по ссылке.

В городе Чусовом Пермского края благоустраивают парк по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В городе Чусовом Пермского края продолжается реконструкция Парка культуры и отдыха «Ермак». Проект объекта победил в прошлом году в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В настоящее время в парке завершается обустройство прогулочной зоны, в том числе вокруг пруда. Кроме того, возводятся модульные здания лодочной станции, административного павильона и теплого помещения у катка для организации в нем проката спортивного инвентаря.

До конца года планируется завершить обустройство сети тропинок в лесной части парка, смонтировать мост через городской пруд, а в восточной части парка обустроить площадку для выгула собак, установить уличное освещение и видеонаблюдение. Для активного отдыха жителей смонтируют скалодром, веревочный парк, зону для занятия йогой, детскую и спортивную площадки, а также памп-трек.

Ранее победителями конкурса в Пермском крае стали также «Набережная стихий» в городе Краснокамске, «Заводская набережная» в городе Добрянке, «Кунгур. Город мастеров» в городе Кунгуре, «Мост времени» в городе Александровске, а также «Междуречье» в городе Чердыни и «Усолье Строгановское» в городе Березники.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Китайские предприниматели из 7 провинций и 18 городов отправляются на международный форум «Россия — Китай» в Казани

Первый международный форум «Россия — Китай» начнется 7 сентября в Казани. Организаторы ожидают делегации из 7 китайских провинций, с которыми у Татарстана подписаны межправительственные соглашения, а также из 18 городов-побратимов.

В списке — провинции Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин и города Ханчжоу, Шеньчжень, Гуандун, Хэбэй, Чэнду, Юйхуань, Вэнлинь, Мэйшань, Дэян, Сиань, Дунъин, Ляньшань, Нэйцзян, Ляочэн, Гуанъюань, Пэнчжоу, Цицикар и Гуанчжоу.

Основными темами форума станут инвестиционные проекты, машиностроение, нефтехимия, логистика, растениеводство, животноводство, информационные технологии, туризм и культура. Также в рамках форума пройдет выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка».

На форум уже зарегистрировались более 1,5 тысячи зарегистрированных участников из 47 регионов России.

Виктория Абрамченко провела совещание по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология»

На реализацию проекта на этот и следующий годы предусмотрено 43 млрд рублей, сообщила Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Благодаря реализации федерального проекта удалось существенно сократить сбросы стоков в Волгу – на 30%, с 3,17 куб. км до 2,2 куб. км в год. До конца 2024 года благодаря мероприятиям проекта объём сброса загрязнённых сточных вод в Волгу должен быть сокращён в три раза.

В то же время вице-премьер указала на риски, связанные со строительством и реконструкцией очистных сооружений. На это направление на весь период действия проекта предусмотрено 148,3 млрд рублей. Уже завершено 93 мероприятия на территории 15 субъектов.

В Ярославской области пусконаладочные работы продолжаются, в том числе по объектам, введённым ещё в 2020 году. В Ивановской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской областях, Чувашской Республике и Республике Марий Эл имеются риски незавершения мероприятий в установленные сроки.

Виктория Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и Росприроднадзору провести выездные проверки работы очистных сооружений, а также представить меры по ликвидации рисков для вновь вводимых объектов. Вице-премьер также поручила принять исчерпывающие меры для ускорения реализации проекта.

Одним из важных направлений проекта является и расчистка водных объектов. Уже расчищено более 1 тыс. км и восстановлено 23 тыс. га водных объектов Нижней Волги, что превышает 80% от плана. Работа идёт опережающими темпами.

Ещё одно направление проекта – ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу Волге. Всего к 2024 году планируется осуществить ликвидацию 14 объектов на территории 7 субъектов. В 2023 году запланировано завершение ликвидации 4 объектов на территории Тверской, Ульяновской областей, республик Чувашия и Татарстан.

Дмитрий Чернышенко: На форуме «Россия – спортивная держава» ожидается 5 тысяч участников, в том числе из иностранных государств

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание оргкомитета по подготовке к международному форуму «Россия – спортивная держава». В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра спорта России Азат Кадыров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, президент АНО «Единая баскетбольная лига» Сергей Кущенко, а также представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

В соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина международный форум «Россия – спортивная держава» в 2023 году пройдёт в Перми в период с 19 по 22 октября.

Дмитрий Чернышенко отметил основные направления программы форума.

«Пермский край регулярно принимает международные и всероссийские соревнования, региону есть чем поделиться с гостями и участниками. Сомнений нет, что мероприятия пройдут на высоком организационном уровне. Мы ожидаем на форуме “Россия – спортивная держава” около 5 тысяч гостей из большинства регионов России и зарубежных стран. Определены пять основных разделов деловой программы – управленческий, международный, фиджитал, цифровой и деловой. Планируется открытие спортивных объектов в регионах страны, построенных в рамках федерального проекта “Спорт – норма жизни”. Подготовлена насыщенная культурная и событийная программа для гостей форума. Важно продолжить работу с потенциальными участниками, совместно с МИД России дополнительно пригласить коллег из зарубежных профильных ведомств», – сказал вице-премьер.

Представители Роспотребнадзора и силовых структур доложили об обеспечении мер санитарно-эпидемиологической безопасности и безопасности всех участников и гостей форума.

Дмитрий Махонин в своём докладе акцентировал, что Пермский край имеет богатый опыт в организации крупнейших событий и использует эффективные механизмы взаимодействия с вовлечёнными организациями и ведомствами.

«Проведение форума является центральным событием для региона в рамках празднования 300-летнего юбилея города. В течение года мы провели большое количество спортивных мероприятий, используем этот опыт для подготовки флагманского спортивного события года. Нами разработан проект плана мероприятий по размещению участников форума, утверждены планы мероприятий по привлечению и подготовке волонтёров, по медицинскому, санитарно-эпидемиологическому и транспортному обеспечению. Для региона важно не только сделать комфортным пребывание в Перми участников форума, но и вовлечь в это масштабное событие жителей. Для этого разработана обширная программа, в которой смогут принять участие и прикамцы, и гости Пермского края», – подчеркнул губернатор.

Для проведения форума определено девять площадок. В СК им. Сухарева пройдёт пленарное заседание. В выставочном центре «Пермь-Экспо» состоятся деловые мероприятия и выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» запланирована выставка Государственного музея спорта. В качестве спортивных объектов будут использованы дворец спорта «Орлёнок», универсальный дворец спорта «Молот», крытый футбольный манеж «Пермь Великая» и фиджитал-центр.

Спортивная программа форума включает крупные спортивные соревнования, в том числе показательный матч сборной России по регби, фестиваль по фиджитал-спорту, международные соревнования по баскетболу 3х3, международный турнир Ural FC, этап международного чемпионата по битве роботов.

В рамках культурной программы запланировано 11 различных экскурсионных туров по музеям Перми, обзорные и загородные поездки. Участники и гости форума смогут посетить концерты Уральского академического филармонического оркестра, постановки Театра-Театра, Пермского театра оперы и балета и театра «У моста», показ второй картины балета «Лебединое озеро».

ИИ внедряют в здравоохранение Кировской области

В сфере здравоохранения Кировской области начали применять искусственный интеллект. Это позволяет формировать цифровые профили пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Кировской области.

Как рассказал первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов, здравоохранение является одной из приоритетных отраслей для практического применения систем искусственного интеллекта (ИИ). В Кировской области в качестве приоритетного направления было выбрано совершенствование профилактической медицины. В качестве базового программного продукта была выбрана российская платформа прогнозной аналитики Webiomed. Реализация проекта включала 3 этапа.

В результате реализации первых этапов проекта удалось доказать, что главным преимуществом ИИ при анализе больших медицинских данных является автономная и высокая точность интерпретации имеющейся в ней информации. ИИ-система способна самостоятельно извлекать из электронных медицинских карт необходимые для анализа данные, сопоставлять их с данными прошлых периодов, оценивать динамику изменения показателей здоровья, выявлять появление опасных тенденций и факторов риска. Все вместе это позволяет формировать так называемые цифровые профили пациентов, которые в свою очередь представляют ценный ресурс для поддержки принятия управленческих и клинических решений.

Запущенный в 2019 г. проект получил название "Создание региональной системы мониторинга пациентов высокого риска в Кировской области с использованием искусственного интеллекта". Целью проекта стало сохранение здоровье и благополучия жителей Кировской области за счет цифровой трансформации процессов профилактики и внедрения искусственного интеллекта.

"Очень важным свойством ИИ является то, что указанный анализ информации осуществляется без какого-либо участия человека. Для получения подробной аналитики не требуется заставлять врачей тратить свое ценное время на внесение данных в различные мониторинги или учетные системы. Достаточно, если врач полноценно ведет на своем приеме электронную медицинскую карту. Извлечение и анализ данных ЭМК осуществляет ИИ-система. Она же подсказывает, кому из пациентов требуется пройти дополнительное обследование и лечение для предотвращения осложнений имеющихся заболеваний. Работа ИИ является действительно уникальным примером анализа больших медицинских данных", — отметил Дмитрий Курдюмов.

Врачи и руководители здравоохранения всех уровней, от заведующего поликлиникой до министра, могут в любой момент времени получить точную аналитику по заболеваемости, распространенности факторов риска или пациентов высокого риска по наиболее опасным болезням. Все это делает использование системы крайне эффективной.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило работы по укладке участка магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк в Лысковском районе Нижегородской области. Мероприятия выполнялись с декабря 2021 года. Протяженность реконструируемого участка составляет 3,8 км.

Выполнены работы по сварке трубопровода диаметром 1020 мм в нитку, укладке и засыпке траншеи, возврату плодородного слоя почвы. Специалисты провели сварочно-монтажные, изоляционные и пусконаладочные работы.

Для поддержания высокого уровня промышленной безопасности были использованы трубы повышенного класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах и способные выдерживать рабочее давление от 6,4 МПа. Заводское трехслойное полиэтиленовое изоляционное покрытие трубы позволит минимизировать воздействие коррозионных процессов.

Работы по реконструкции участка ведутся без остановки транспортировки нефти. Транспорт осуществляется в штатном режиме по основной нитке МН Сургут - Полоцк.

Мероприятия проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ. Подключение и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2024 год.

В работах было задействовано более 100 человек и 30 единиц спецтехники.

Реконструкция участка МН Сургут – Полоцк проводится в целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти в направлении нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области. Цель - поддержание безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга».

В компании внедряется новая процедура ЭСКО/ESG-сертификации компаний-партнеров

При реализации ESG-повестки и интеграции в свою деятельность принципов устойчивого развития «Татнефть» предъявляет аналогичные требования и к своим партнерам.

Внедряемая в компании методология ЭСКО/ESG-сертификации с присвоением ЭСКО-сертификатов представляет собой систематизированный подход к оценке предприятий с использованием показателей по трем ключевым аспектам: Э — экология (окружающая среда); С — социальная политика; КО — корпоративная ответственность.

В процедуре применяется модель с балльной системой по определенному набору критериев, по каждому из которых присваиваются баллы: 0, 0,5 или 1. Оцениваются данные за последние полные три года.

«Устойчивость» компании определяется на основе итоговой оценки: в диапазоне 0,75 и выше — высший уровень рейтинга (ЭСКО-1), от 0,25 до 0,75 — средний уровень (ЭСКО-2), 0,25 или ниже— низкий (ЭСКО-3).

Для получения сертификата компании-партнеры направляют заявку и предоставляют пакет документов и данные о себе (проходят анкетирование на условиях самодекларации).

Процедура является бесплатной и производится на добровольной основе по инициативе компании, готовой на предоставлении необходимых для проведения проверки сведений и документов. С учетом климатической и ESG-повестки компания внедряет систему сертификации для учета при выборе подрядчиков в будущем.

По программе «Профессионалитет» в Глазовском политехническом колледже начали обучение 175 студентов.

Глазов – первый город Удмуртии, вошедший в федеральный проект «Профессионалитет». Он реализуется в городе с 2023 года в партнерстве с правительством Удмуртской республики, Министерством образования региона, Чепецким механическим заводом (ЧМЗ, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и администрацией Глазова.

По итогам приемной кампании конкурс на специальности программы «Профессионалитет» составил более двух человек на место. Это один из высоких показателей за последние несколько лет. Набор студентов осуществлялся по семи востребованным направлениям подготовки: оператор станков с программным управлением, токарь на станках с числовым программным управлением, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, по специальностям «Мехатроника и мобильная робототехника», «Технология машиностроения» и «Обработка металлов давлением».

Практико-ориентированный подход и новые образовательные программы подготовки студентов в рамках проекта «Профессионалитет» позволяют сократить срок обучения без потери качества. Интенсивному освоению профессии будет способствовать обновлённая материально-техническая база и учебная инфраструктура колледжа. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по созданию шести новых мастерских, где учащиеся смогут на практике осваивать работу на токарных и фрезерных станках с ЧПУ, научатся программировать их. Всего закуплено более 1,5 тысяч единиц нового современного оборудования, инструмента и техоснастки. В ближайшее время оно поступит в Глазов, обучение в обновленных лабораториях и мастерских начнется уже с конца года. Наставниками на практических занятиях и преподавателями спецпредметов выступят, в том числе, действующие сотрудники Чепецкого механического завода, прошедшие обучение по программам профессиональной подготовки «Мастер производственного обучения. Реализация программ среднего профессионального образования с применением новых образовательных технологий».

На модернизацию образовательной базы и повышение квалификации преподавательского состава колледж получил федеральный грант в 100 млн рублей. Дополнительное финансирование в размере 45 млн рублей направили ЧМЗ и Топливная компания ТВЭЛ. Правительство Удмуртской Республики на реализацию проекта выделило 15 млн рублей.

«Чепецкий механический завод активно вовлечен в реализацию проекта «Профессионалитет». Расширяющиеся производственные мощности предприятия требуют быстрой и качественной подготовки дополнительных кадров. Новые образовательные программы позволят ребятам еще на стадии обучения познакомиться с корпоративной культурой завода, со спецификой производства, освоить работу на нашем оборудовании. По сути, ребята уже с первого курса становятся командой ЧМЗ, а, значит, смогут легко и быстро включиться в производственный процесс по окончании колледжа. Каждому студенту мы обеспечиваем дополнительную ежемесячную стипендию с заключением отложенного трудового договора, а по окончании обучения - гарантированное трудоустройство», — отметил генеральный директор АО «ЧМЗ» Сергей Чинейкин на торжественной линейке в честь открытия проекта «Профессионалитет».

На подстанции 220 кВ «Канаш» филиала ПАО «Россети» - МЭС Волги, расположенной в Чувашской Республике, проведен ремонт автотрансформатора. Это повысит надежность электроснабжения жителей г. Канаш с населением порядка 45 тыс. человек, а также предприятий машиностроительной отрасли региона.

В ходе комплексных мероприятий выполнено восстановление эксплуатационного ресурса автотрансформатора. Были проведены работы по очистке внешних элементов от загрязнения, ремонту устройств регулирования напряжения, системы охлаждения и расширительного бака трансформатора. Реализованы технологические работы, направленные на повышение электрической прочности трансформаторного масла и твердой изоляции. Также проведены диагностика и испытания автотрансформатора.

Своевременный ремонт оборудования увеличивает срок его эксплуатации, снижает риск возникновения нештатных режимов в сети, что позволяет обеспечивать бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Ремонт силового оборудования подстанций – одно из важнейших мероприятий ежегодной ремонтной программы компании.

В 2023 году на подстанциях Поволжья будет отремонтировано еще три единицы трансформаторного оборудования 220-500 кВ. Работы будут проведены на подстанциях 220-500 кВ «Ново-Отрадная», «Луч», «Курдюм». Это крупнейшие центры питания, обеспечивающие энергоснабжение жителей Самарской, Нижегородской, Саратовской областей.

Подстанция 220 кВ «Канаш», установленной мощностью 250 МВА, отвечает за энергоснабжение потребителей города Канаш, в том числе предприятий: «Протрактор-вагон», «Стройтехника», «Канашский автоагрегатный завод».

Отъезжая от Москвы: Плюсы и минусы общественного транспорта в регионах

Владимир Аносов/ РГ

Константин Бахарев (Пермь),Сергей Винник (Сиферополь),Николай Грищенко (Ростов-на-Дону),Тимур Алиев (Махачкала),Светлана Цыганкова (Петрозаводск),Елена Мационг (Екатеринбург),Нина Рузанова (Новосибирск),Олег Корякин (Казань),Антон Дерябин (Нижний Новгород),Ирина Чечурина (Самара),Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург),Татьяна Дмитракова (Хабаровск),Элина Труханова (Кострома),Дмитрий Лапин (Красноярск),Юрий Гень (Владикавказ),Оксана Ильина (Ижевск),Анна Скрипка (Курск),Екатерина Ковалевская (Краснодар),Андрей Куликов (Саратов)

В России - бум личных автомобилей. Тем не менее, все больше людей предпочитает общественный транспорт. Аргументы в его пользу понятны: более быстрый, доступный, экономически выгодный. Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 миллиардов человек, плюс на метро 3 миллиарда, более 1 миллиарда пользуется пригородным транспортом. Московский регион в очередной раз показал пример - президент РФ Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров вместе запустили МЦД-3. Сразу после открытия прошло еще и заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. А что в регионах с электричками, автобусами и метро? Можно ли быстро и с комфортом добраться, допустим, из Казани в Ижевск, и на каком транспорте приходится ездить жителям регионов, разбирались собкоры "РГ".

Не стареть, а молодеть

Регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев назвал средний возраст общественного транспорта в РФ: у автобусов - около 8 лет (при сроке службы до 10 лет), у троллейбусов 15 лет (при сроке службы 15 лет), у трамваев 25 лет (при сроке службы 25 лет).

"Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена", - заявил президент Владимир Путин и поручил кабмину разработать необходимые меры.

В регионах пока картина противоречивая. Где-то по городу снуют новенькие автобусы, а где-то гремят и создают аварийные ситуации допотопные маршрутки.

Курский губернатор Роман Старовойт, выступая на Госсовете, рассказал о положительном опыте транспортной реформы в своем регионе. Шустрые маршрутки с кричащими вывесками здесь почти канули в Лету. Теперь по городским улицам курсируют или зеленые, или белые автобусы с возможностью безналичной оплаты и использования льгот. Маршрутная сеть полностью обновлена. Большие автобусы курсируют по главным магистралям областной столицы, городские - подвозят людей к важным городским объектам, подводящие - из самых отдаленных уголков города доставляют курян к двум предыдущим видам транспорта.

А вот в Петрозаводске реализация транспортной реформы, о которой заявили городские власти, проходит не только со скрипом, но и со скандалом. Работой шести перевозчиков в городе недовольны не только власти, но и жители. По улицам ездят ободранные маленькие ПАЗики, водители этих автобусов нередко попадают в полицейские сводки: то они нарушают правила дорожного движения, то они едут за рулем, одновременно разговаривая по телефону, то они отказываются везти одинокого пассажира до конечной остановки. Так как нет конкурентов, цену они устанавливают сами - 50 рублей. Здесь таких цен раньше не было.

Вместе с тем в России есть города, где до сих пор вообще нет полноценного общественного транспорта, и среди них даже столица субъекта. Это Махачкала, где единственный востребованный транспорт в городе - маршрутные такси. Но их не хватает, особенно по пригородным направлениям. А добраться до места назначения в южную 40-градусную жару в переполненном салоне - настоящий квест.

Последний троллейбус

Вместе с тем уже сегодня по улицам многих городов России ходят ни в чем не уступающие столичному транспорту троллейбусы или трамваи. Например, в Красноярске за два года парк городского электротранспорта удалось обновить на 90 процентов. При этом вся техника - самая современная. Как внутри, так и снаружи есть кнопки вызова водителя или кондуктора для посадки или высадки маломобильных пассажиров, камеры видеонаблюдения, мониторы для информирования пассажиров и USB-порты зарядки гаджетов. В салоне, рассчитанном на 90 человек, также имеется бесплатный Wi-Fi. Кстати, троллейбусы проще назвать электробусами: благодаря аккумуляторам они могут проехать около 20 километров без присоединения к контактной сети, что позволяет спокойно объезжать пробки и места ДТП.

Маршрутная сеть подобных инновационных троллейбусов-электробусов с динамической зарядкой продолжает развиваться и в Петербурге. Ключевой элемент - литий-ионные аккумуляторные батареи. Они позволяют проезжать троллейбусу значительные расстояния без подключения к контактной сети (электробус может проехать в таком режиме, в зависимости от модели, от 7,5 до 20 километров). Станций подзарядки не требуется. Где есть контактная сеть - происходит зарядка батареи, где нет - идет автономно. Это позволяет запустить транспорт в новые отдаленные густонаселенные микрорайоны, такие как Славянка.

При всех очевидных плюсах, сразу в нескольких городах решили отказаться от троллейбуса. Например, на улицах Костромы рогатых уже не встретишь. Здесь троллейбусы, катавшие горожан без малого полвека, перестали ходить 1 июля нынешнего года. Со второго летнего месяца в городе стартовала транспортная реформа, полностью исключившая электротранспорт из системы местных пассажирских перевозок. Как объяснили городские и областные власти, троллейбусы заменили автобусами, поскольку автопарк "рогатых" устарел, а контактная сеть и тяговые подстанции, введенные в эксплуатацию в 1973 году, обветшали. Кроме того, город разросся, из-за чего существовавшие троллейбусные маршруты, по мнению властей, уже не отвечали потребностям жителей и были мало востребованы.

Вместо троллейбусов и старых пазиков выигравшие конкурсы перевозчики, с которыми теперь заключены брутто-контракты (при такой системе их работу оплачивают не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение графика), выпустили на линии 250 новых низкопольных автобусов большой вместимости с климат-контролем, системой безналичной оплаты, датчиками учета пассажиров, видеорегистраторами и прочими современными удобствами. Правда, проезд в этих автобусах подорожал сразу с 25 до 35 рублей (при оплате наличными), а маршрутная сеть оказалась заметно обновлена, что до сих пор вызывает недовольство жителей и заставляет власти периодически вносить корректировки.

Решение на рельсах

Отказаться всегда проще, чем развивать. Во Владикавказе тоже сначала хотели пойти по легкому пути и ликвидировать трамвайное сообщение. Но прислушались к мнению горожан: в городе трамвай - самый популярный вид транспорта. И на радость местным пассажирам закупили и запустили по городским линиям 28 новеньких трамвайчиков. Однако все они могут быстро сломаться - трамвайные пути и контактные провода на маршрутах находятся в таком изношенном состоянии, что с трудом несут современную технику и требуют срочной модернизации.Осталось "всего ничего" - найти на это несколько миллиардов. Но таких денег в казне города нет.

А в Хабаровске до сих пор можно встретить трамваи полувекового возраста. Порой их состояние пугает пассажиров. Несколько таких трамваев выходят на маршрут №1, а большинство "старичков" обслуживают линию №5.

Этот факт городские власти не скрывают: на маршрутах действительно встречаются "старожилы". Среди них - хабаровские РВЗ-6, которые были введены в эксплуатацию в 1978 году, а срок их службы 16 лет. Чуть "моложе" этих трамваев модели с Усть-Катавского завода - КТМ. Они прибыли в краевой центр с 1985 по 1987 годы.

Между тем в последние годы все больше регионов делают ставку именно на этот вид электротранспорта, он экологичен и удобен, пробки для него не помеха. В Пермь уже несколько лет поступают новые трамваи. Так, в этом году вагонный парк пополнится еще 44 единицами техники марки "Львенок".

В Краснодаре впервые почти за четверть века запустили движение по новой трамвайной линии на улице Московской. Этого очень ждали жители весьма разросшегося в последнее десятилетие микрорайона "Музыкальный". Протяженность новой линии составила 5,5 километра.

В Челябинске трамвай готовится заменить законсервированный проект метро, которое здесь строилось с перерывами с 1992 года: были возведены в черновом варианте две станции и часть перегонных тоннелей. Однако в 2021 году было объявлено об использовании первого участка метрополитена для создания трех линий скоростного трамвая, запуск планируется до конца 2025 года.

А в Волгограде наземный скоростной рельсовый трамвай как альтернатива метро уже есть. Он соединяет пассажирским сообщением пять районов города из восьми. Интервал движения в часы пик составляет 3-6 минут, в межпиковое время - 6-7 минут. Протяженность линии - 17,3 километра, из которых 7,1 километра - подземный участок. В данный момент находится на реконструкции. Также ветки метротрамвая строят в Краснодаре и Красноярске.

Под землей: метро не сразу строилось

Жители даже городов-миллионников не перестают удивляться, какими темпами развивается метро в московском регионе. Чуть ли не каждые полгода открываются по несколько станций, запускаются диаметры.

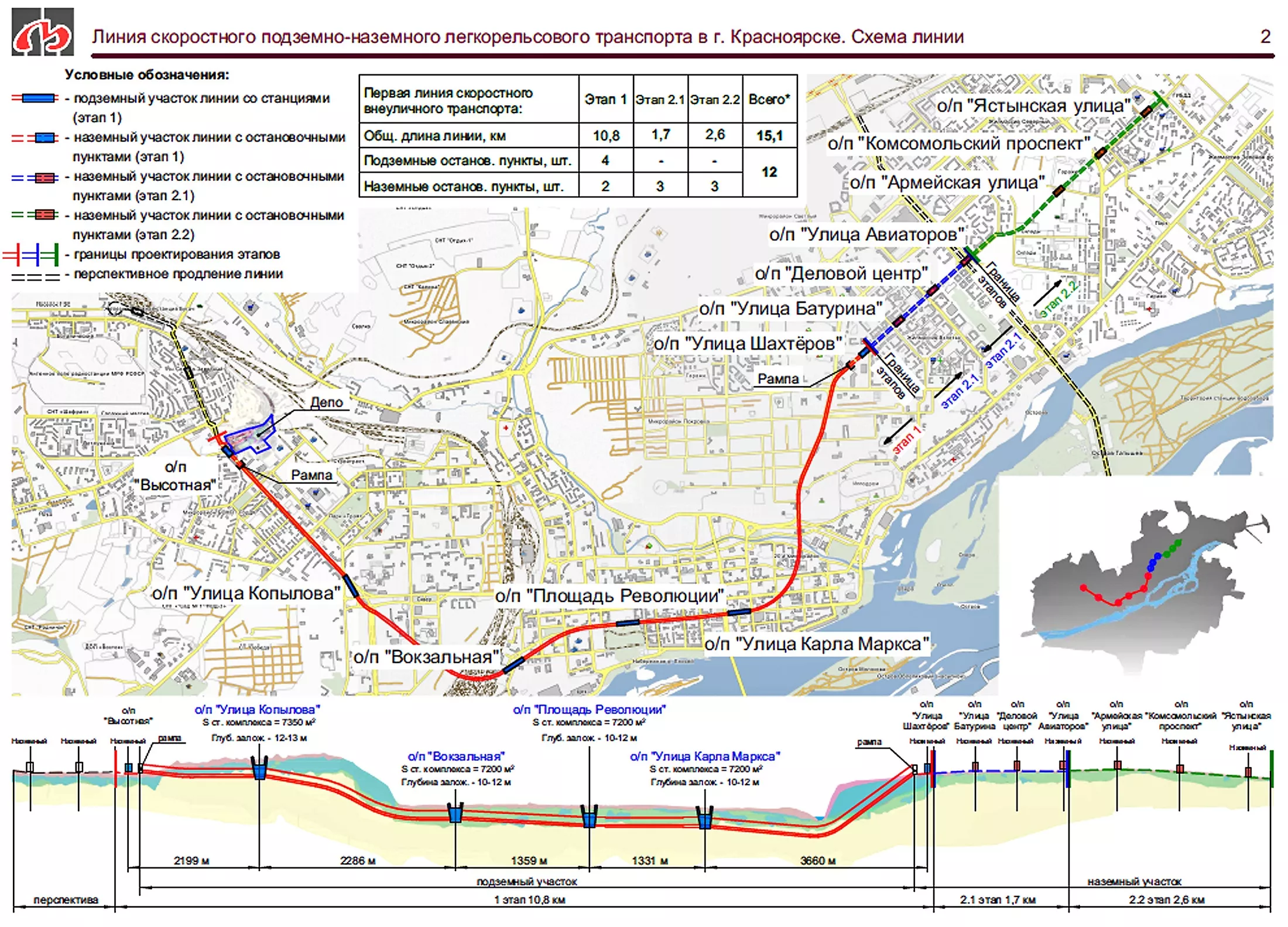

В Красноярске метро строится с большими перерывами с 1995 года. И вот, наконец-то решили взяться за него основательно. Не так давно там с инспекцией побывал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он проинспектировал ход работ по строительству метрополитена, осмотрев первую площадку станции городского метро "Улица Шахтеров" и другие объекты разворачивающегося строительства.

Метростроевцам предстоит в рамках первой очереди работ проложить 17 километров подземных коммуникаций скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта, включая перегонные тоннели и притоннельные сооружения. Кроме того, построить две наземных и четыре подземных станции.

Судя по всему, увиденным в Красноярске Марат Хуснуллин остался доволен - он выразил уверенность в том, что строительство красноярского метро пройдет в установленные сроки и завершится в 2026 году. Городу-миллионнику это важно и нужно.

А что в других городах? На сегодняшний день метро есть в семи городах: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Самара. Самое большое количество станций в Москве (258) и Петербурге (72). Меньше всего в Самаре (10) и Екатеринбурге (9). При этом строительство станций продолжается в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.

В Самаре метро строят с 1980 года, но в настоящий момент действует всего 10 станций. Однако новую станцию "Театральную" планируют построить в рекордные сроки. Уже в октябре 2024 года она должна принять пассажиров, что увеличит загрузку подземки на 15% и сократит время ожидания поезда до 7 минут.

Пятнадцатую и пока последнюю на сегодня станцию нижегородского метро - "Стрелка" - построили в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, прямо возле нового стадиона. К концу 2026 года в городе запланировано открыть еще четыре станции.

В Новосибирске первую за 12 лет станцию метрополитена "Спортивная" предполагали ввести в эксплуатацию еще год назад, однако сроки неоднократно сдвигались - из-за проблем с поставками импортного оборудования. В этом году рассчитывали сдать в июне, однако сроки опять сдвинулись - на конец года.

В казанском метрополитене, который насчитывает 11 станций, сейчас ведется строительство второй ветки и сразу 4 станций. Открыть их планируют в 2027 году, но только при условии, что финансирование работ сохранится на том же уровне.

Отменены и законсервированы проекты метрополитенов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Омске и Челябинске.

Сэкономить на проезде

Все больше городов перенимают опыт столицы, где существуют бесплатные пересадки на городском общественном транспорте (в течение 90 минут), а также с МЦД на метро и МЦК.

Жители Курска признаются, что для них самый интересный момент в нынешней городской транспортной реформе - две бесплатные пересадки в час, которые призваны нивелировать тот же "подвоз" из отдаленных микрорайонов. Услуга будет доступна только при оплате картой на маршрутах, которые обслуживают новые автобусы и троллейбусы. Карту необходимо прикладывать к терминалу или валидатору после каждой пересадки.

В Южно-Сахалинске внедрили единую транспортную карту, которая позволяет делать бесплатные пересадки с маршрута на маршрут в течение 45 минут с начала поездки.

"Но мы пошли еще дальше и обеспечили интеграцию с железнодорожным транспортом. Построено два транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Житель микрорайона садится на автобус, где платит транспортной картой 30 рублей, подъезжает к ТПУ и пересаживается в рельсобус, поездка в котором для него ничего не стоит. Далее он за восемь минут перемещается на другой узел, выбирает нужный ему автобус и едет в любую часть города. Эта поездка также будет бесплатной, - объясняет схему директор Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов. - В результате пассажиропоток рельсобуса уже увеличился с 500-600 человек в месяц до почти 6000 и продолжает расти".

Между тем в Хабаровске в августе и сентябре проводится эксперимент по бесплатной пересадке между различными видами электротранспорта. На площади железнодорожного вокзала, где сходятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, пассажиры могут пересесть с троллейбуса №2 на любой трамвай и наоборот. Главное - сохранить билет на первую поездку и предъявить его при пересадке. В конце сентября подведут итоги этой практики и решат ее дальнейшую судьбу.

А совсем недавно решили присоединиться к этой хорошей компании и в Новосибирске, где планируют внедрить новую билетную систему до конца этого года.

"Можно купить билет из одного конца города в другой, пересаживаясь на различные виды транспорта за одну плату", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Из Казани в Нижний с ветерком

На заседании президиума Госсовета, посвященном общественному транспорту, говорили и о перспективах - о ВСМ (высокоскоростных магистралях). "Но это, безусловно, должен быть только первый этап этой работы, - заметил президент. - Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион. Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса и часа от одной крупной агломерации в другую - это подтолкнет развитие образования, науки, промышленности, высокотехнологичных сфер экономики". Как сейчас быстро наземным траспортом добраться до соседней агломерации?

Казань уже давно стала одним из самых популярных туристических направлений России. Только в прошлом году ее посетили более 3,7 миллиона гостей. Понятно, что, как крупный турцентр, столица Татарстана имеет хорошо разветвленную сеть междугороднего сообщения, современную транспортную инфраструктуру. Попасть сюда можно множеством способов из разных уголков страны, равно как и казанцы могут без особых проблем отправиться в города других регионов. Только автовокзал позволяет выбрать десятки направлений от Ульяновска и Чебоксар до Уфы и Челябинска.

Налажено и железнодорожное сообщение со столицей Марий Эл. Электричка "Казань-Йошкар-Ола" очень востребованный в народе маршрут. Причем, если раньше он был сезонным (с апреля по октябрь), то в 2023 году стал круглогодичным. Для удобства пассажиров с 26 мая время поезда в пути сократили и теперь оно занимает 2,5, а не 3,5 часа. Цена билета - 366 рублей.

С более дальним соседом Нижним Новгородом Казань разделяет почти 400 километров. Махнуть туда на машине решится не всякий - дорога займет 7-8 часов. Гораздо удобнее сделать это на ускоренных поездах - их пару между городами запустили в августе 2022 года. А спустя три месяца, из-за востребованности, назначили еще пару. За год по маршруту "Казань - Нижний Новгород - Казань" перевезли более 260 тысяч пассажиров.

Ехать до Нижнего на поезде одно удовольствие - он современный, комфортабельный, с климат-контролем, телевизором, детским уголком с манежем, адаптирован для людей с ОВЗ. Время в пути - 6 часов. Цена билета - 1375 рублей.

Регулярно ходят до Нижнего Новгорода и автобусы. Но ехать на них придется 7-8 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2000 рублей.

Ежедневные электрички связывают Казань с Ижевском. Отправиться в столицу Удмуртии можно либо рано утром, либо вечером. Время в пути - 5 часов 40 минут. Цена билета - 839 рублей. Автобусный вариант и дольше, и дороже: почти семь часов, цена - от 2200 рублей.

"Дешевые, но удобными электрички явно не назовешь, - заключила корреспондент "РГ", проехав почти шесть часов из Ижевска до Казани. - Это был мой первый опыт такого путешествия из Казани в Ижевск и, скорее всего, последний. Лучше уж мягкий автобус и 7 часов в пути или обычный поезд с собственной полкой.

С удобствами как повезет: Какими были пять часов в электричке "Ижевск-Казань" / Автор:

Оксана Ильина

Смутило сразу же: билеты продают без указания места. При этом в составе есть и вагоны, где стоят обычные лавки. Туалет - отдельная история. Очень грязный, дырка в полу, еще один привет из прошлого. Вместо кондиционера - открытые окна, отсеков для багажа нет. Чемоданы стоят в проходе, мешая пассажирам.

Пассажиров, которые едут исключительно из точки К в точку И, на самом деле не так много. Может, поэтому железнодорожники и не запускают на этом маршруте "Ласточки" с минимумом остановок, опасаясь, что вагоны не будут заполняться".

Быстрым транспортным сообщением между городами озаботились и в Крыму. "Крымская железная дорога" и "Южная пригородная пассажирская компания" стали менять подвижной парк электричек, отправляя в запас отслужившие 40 лет вагоны и локомотивы ЭР2К, получая вместо них современные составы производства Демиховского машиностроительного завода ЭП2Д. Но, прежде чем перейти на новую технику, в Крыму капитально реконструировали, а фактически заменили около 3 тысяч километров железнодорожного полотна, чтобы увеличить скорость подвижного состава. Стыки рельсов сварили и теперь на "бархатном" пути не слышно привычного стука колес, а скорость в пути достигает 100 километров в час.

В самих вагонах дело не только в мягких креслах. Новые электрички - это микроклимат в салоне, информационные табло, экологически чистые, просторные туалеты в каждом вагоне (в том числе для людей с ограниченными возможностями), система перевозки маломобильных пассажиров, а также бесплатный Wi-Fi и кронштейны для велосипедов. Время в пути от Симферополя до Севастополя занимает 1 час 22 минуты, а полная стоимость билета - 112 рублей 46 копеек.

Керчь с Анапой связал еще и скоростной рельсобус "Ласточка". А в будущем году в Симферополе начнут строить аэроэкспресс - новую железнодорожную ветку протяженностью 14 километров, которая свяжет аэровокзальный комплекс с существующей железнодорожной инфраструктурой. В мае Главгосэкспертиза одобрила проект.

Уже сейчас "Ласточки" пользуются большой популярностью у жителей Петербурга, откуда на них с ветерком можно домчаться до Петергофа и Ломоносова (а в скором времени и до Пушкина). А в Ивановской области совместно с областным центром соединили несколько малых городов. До Кинешмы, Шуи, Гаврилова Посада летают "Иволги".

Что звенит в кармане водителей

Помимо финансирования и обновления парка общественного транспорта в регионах не менее острая проблема - кадровая. Зарплата водителей сегодня в большинстве регионов ниже средней по региону. Но даже где она и высокая - очередь к баранке не стоит. По словам курского губернатора Романа Старовойта, зарплата для водителей автобусов в Курске существенно превышает среднюю по региону и составляет 53500 рублей в месяц. Однако нехватка кадров все равно колоссальная.

Удивительно, но факт: в Ростове-на-Дону зарплата в 70-80 тысяч рублей не прельщает многих шоферов, и потому они уходят работать в такси или на грузовой транспорт. В результате на линию выходит 70 процентов автобусов. А ведь эта зарплата в два раза выше средней по региону (40 тысяч рублей).

Еще больше получают водители автобусов в Саратове - от 60 до 100 тысяч рублей. Это в полтора-два раза выше, чем в среднем по региону. Однако и там некомплект шоферов городского общественного транспорта достигает 40 процентов.

"Проблема очень серьезная, техника может работать две смены, но зачастую работает одну, потому что людей не хватает", - говорит гендиректор одного из крупнейших областных автотранспортных предприятий "Межгородтранс" Михаил Любарский.

Кадровая проблема - это еще и безопасность перевозок. Возраст водителей автобусов, которые возят пассажиров на городских маршрутах, приближается к пятидесяти годам. Молодежь на такую работу не стремится, даже несмотря на высокую зарплату. Отпугивают молодых людей серьезные нагрузки и высокие профессиональные требования. Достаточно сказать, что водителю автобуса нужно встать в половине четвертого утра, чтобы выйти вовремя на маршрут.

Судя по предложениям госпредприятия "Нижегородпассажиравтотранс", водителям городских автобусов готовы платить от 65 до 85 тысяч рублей в месяц. Уровень для Нижнего Новгорода неплохой. Приезжим гарантируют бесплатное жилье на территориии Зеленого Города - элитного поселка под мегаполисом. Шоферы могут рассчитывать на досрочную пенсию в 55 лет. Однако дефицит работников постоянный. В чем дело?

"Люди приходят, а вскоре многие увольняются, - рассказывает Алексей С. из окна ЛиАЗа на конечной остановке в центре Нижнего Новгорода. - Водитель должен работать не более 40 часов в неделю, на деле получается больше опять же из-за нехватки людей. График работы рваный - то утром приходится вставать в 2.30, то вечером возвращаться ночь за полночь. При таких условиях зарплата в 65 тысяч уже не кажется такой уж большой".

Его слова подтверждает доцент кафедры "Автомобильный транспорт" Нижегородского государственного технического университета Михаил Корчажкин: "Кроме того, водителю надо совершить за месяц определенное количество рейсов, выработать часы, обеспечить выполнение плана по выручке вместе с кондуктором. Выполнить эти требования непросто".

Одной из причин острой нехватки кадров на нижегородском предприятии называют тот факт, что с 2018 года не проводилось обучение на водителей общественного транспорта. Возобновили учебу только в декабре 2021 года. И так почти во всех регионах.

Александр Морозов, член экспертного совета Министерства транспорта РФ, научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта:

"Главная проблема общественного транспорта - отсутствие ответственности органов власти за качество транспортного обслуживания. Сегодня около 50 процентов подвижного состава и 70 процентов инфраструктуры находятся за пределами нормативных сроков, что приводит к ежедневным авариям и сходам, кардинальному ограничению скорости движения. Скажем, в Саратове ежедневно происходит до девяти аварий инфраструктуры в день, приводящих к остановке движения трамвая или троллейбуса - в том числе до пяти сходов вагонов с путей, до пяти обрывов контактной сети и обесточивания. В этих условиях ни о каком качестве перевозок говорить не приходится.

Следует признать, что общественный транспорт, прежде всего в городских агломерациях, - это не способ "заработать на пассажирах", а государственная услуга, социальная гарантия возможности добраться на работу для каждого. В связи с этим законодательство должно быть перестроено на новых принципах: услуга предоставляется не водителем "за вход в автобус", а государством - как постоянно действующей системы".

Ульяновский автозавод приступил к выпуску спецсерии "буханки"

Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Ограниченная партия под названием "УАЗ Комби Юбилейная серия", состоящая из 120 автомобилей, посвящается 65-летию с начала выпуска этой модели.

- Автомобиль специальной серии разработан в честь юбилея классического УАЗ-450 образца 1958 года. Отличительные черты новинки - насыщенный зеленый или желтый цвет кузова, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе УАЗа.

О том, что машина будет сходить с конвейера и в ХХI веке, ее разработчики вряд ли догадывались. Тем не менее выпуск раритета идет полным ходом и в наши дни. Теперь это семейство обозначают аббревиатурой СГР - старый грузовой ряд и... продолжают выпускать, внося в конструкцию не слишком значительные изменения.

За основу юбилейной "буханки" в 2023 году взяли экспедиционный фургон Комби с семиместной кабиной УАЗ-390995, снабженный металлическими бамперами, силовой защитой снизу, кенгурятником со встроенной лебедкой, кронштейном для запаски на корме, экспедиционным багажником на крыше и фаркопом. Модель выпускалась в 2020-2023 годах. Отличие - в "обувке" для колес. Вместо шин BFGoodrich юбилейная модель снабжается покрышками Maxxis AT980.

Впрочем, красочная "одежка" юбилейной версии тоже имеет свои особенности. Кузов покрыт защитной матовой окраской Раптор. Покупателю предлагается выбрать из двух цветов - зеленого и желтого. Окраска яркая, какой не бывает у стандартных УАЗов СГР. Ткань на сиденьях пропитана водоотталкивающим составом. Передние сиденья - с подогревом. Автомобиль снабжен аккумулятором повышенной мощности - 75 ампер-часов. На юбилейной "буханке" стоит упрощенный мотор ЗМЗ-40911 (112 л.с.), китайская коробка передач BAIC, машина оснащена также подключаемым полным приводом и неразъемными мостами типа Spicer с сапунами, выведенными на раму.

В юбилейном исполнении будет выпущено 120 машин. Рекомендованная цена - миллион 625 тысяч рублей.

Эксперты Березина и Лазовский оценили, выйдет ли дешевле построить дом самостоятельно

Спрос на земельные участки резко вырос в этом году. Россияне скупают их, надеясь построить дом "под себя" и одновременно сэкономить.