Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Камский кабель» подвел итоги года

2021 год стал для ООО «Камский кабель» богатым на события. Победы и достижения, открытия и новые разработки. Предприятию не помешали ни трудности, связанные с пандемией, ни сложная ситуация на рынке труда.

«Камкабель» выполнил обязательства перед клиентами, разработал новую номенклатуру, подтвердил высокое качество производимой продукции и свою деловую репутацию, принял участие в значимых конкурсах, выставках, семинарах.

Основные достижения и поводы для гордости за 2021 год для ООО «Камский кабель»:

• Продукция ООО «Камский кабель» была признана лучшей по итогам опроса нефтегазовых компаний в номинации «Электротехническая продукция», а также электроэнергетического комплекса в номинации «Кабельно-проводниковая продукция».

• Компания подтвердила высокое качество продукции при внеплановой проверке Ассоциации «Честная позиция». Продукция ООО «Камский кабель», поставляемая на ПАО «НЛМК», была отобрана и проверена в независимой лаборатории. 2021

• Лаборатория производственного контроля ООО «Камский кабель» прошла процедуру экспертной оценки в Национальной системе аккредитации. На основании данных лаборатории принимаются технологические решения, выполняется модернизация оборудования, улучшаются условия труда и экологическая обстановка.

• Три группы кабелей ТМ «Камкабель» успешно прошли аттестацию по системе Интергазсерт. Это планомерный процесс, в планах сертифицировать еще ряд кабельно-проводниковой продукции.

• «Камский кабель» вошел в ТОП-50 лучших работодателей по данным платформы hh.ru, а также занял 10-ю строчку по критерию оценки «Самые лояльные сотрудники», что говорит о высокой оценке предприятия нашими работниками, их преданности и ответственном отношении к своему делу. В отрасли «Энергетика и добыча сырья» «Камский кабель» на 3-м месте как привлекательный и открытый работодатель, успешно развивающий HR-процессы и имидж компании.

• Освоено пять новых типов продукции – кабели управления, саморегулирующиеся нагревательные кабели, силовые кабели в этиленпропиленовой изоляции для взрывоопасных зон по ГОСТ Р 58342-2019, шахтные кабели, провода для ВЛ с инновационным покрытием.

• Розничные магазины «Камкабель» работают более чем в 20 городах России и СНГ. Запущен интернет-магазин для сети фирменных магазинов «Камкабель».

• Предприятие успешно прошло целый ряд проверок Роспотребнадзора, связанных с контролем соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по профилактике коронавируса.

• Компания достигла высокого уровня коллективного иммунитета – более 80%. Руководство ООО «Камский кабель» очень ответственно и внимательно подходит к вопросам охраны здоровья сотрудников. На предприятии внедрен и четко выполняется весь комплекс рекомендованных профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

Главная задача «Камского кабеля» – разрабатывать, производить и поставлять заказчикам высококачественную инновационную продукцию, участвовать в крупнейших отраслевых проектах, а также развивать розничную сеть фирменных магазинов. Кроме того, предстоящий 2022 год для завода – юбилейный. «Камкабель» отметит 65 лет, с чем будут связаны интересные активности и события в жизни компании.

«Транснефть-Верхняя Волга» в 2021 году выполнила диагностику 3,8 тыс. км магистральных трубопроводов

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2021 году выполнило диагностическое обследование 87 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 3,8 тыс. км.

Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Москвы, Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областей.

Были обследованы 25 участков магистральных нефтепроводов и 62 участка нефтепродуктопроводов. При оценке состояния мест пересечения трубопроводов с водными преградами обследовано 138 подводных переходов общей протяженностью 109,1 км через реки и малые водотоки.

Кроме того, в истекшем году проведено диагностическое обследование 30 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью 337,5 куб. м., а также 5 камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Проведена зачистка от донных отложений 45 резервуаров для хранения нефтепродуктов.

При проведении диагностики применялись внутритрубные инспекционные приборы, предназначенные для выявления дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений стенок трубы до повреждений изоляционного покрытия.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых ремонтных работ на магистральных трубопроводах предприятия.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Программу "Золотой маски" открыл пермский балет

Текст: Анна Галайда

На сцене "Новой оперы" пермская труппа показала вечер одноактных балетов. В программе - номинированные на "Золотую маску" "Озорные песни" Антона Пимонова, его "Концерт N 5", вошедший в лонг-лист, и "Когда падал снег", за который пять лет назад Даглас Ли был отмечен "Маской" как лучший хореограф.

Постановки Пимонова были первыми его работами для пермской труппы, которую он возглавил. Первая - камерная для трех пар, и вторая - для большого кордебалета, трех пар и дуэта солистов, несут радость взаимного узнавания, даже ликование от ощущения общей группы крови у постановщика и танцовщиков. Гастрольная сцена и конкурсный контекст вывели на первый план другие эмоции - чувство ответственности и напряжение. Энергичному прокофьевскому "Концерту N 5" это пошло на пользу, а вот изящной иронии "Озорных песен" свинцовая суровость оказалась не к лицу.

Хотя и она не скрыла виртуозного разнообразия в плетении хороводов, составлении мужских дуэтов и женских трио, парадоксальных "обмороков" и взлетов. Внезапные паузы и смены ритма эффектно задавал дирижер Артем Абашев, солировавший на фортепиано в "Озорных песнях" (его достойным партнером был баритон Константин Сучков) и руководивший оркестром в концерте Прокофьева.

За звание лучшего балета будут бороться еще девять постановок. Из них две (Autodance театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Postscript продюсерской компании MuzArts) перенесены из Европы, остальные - оригинальный продукт. В третий раз участвуе-гот в конкурсе Самарский театр оперы и балета, он представит "Фортепианный концерт" на музыку Шостаковича, поставленный прошлогодним победителем "Маски" Максимом Петровым. Театр привезет всю программу, созданную к юбилею Победы и включившую раритетную советскую хореографию, в том числе "Ленинградскую симфонию" Игоря Бельского.

Благодаря "Ленинградской симфонии" в новой версии Сергея Боброва после многолетнего перерыва прорвался в круг номинантов красноярский театр. Его спектакль - не только и не столько балет, сколько синтез искусств, который может себе позволить современный оперный театр. Причем ведущая роль в нем принадлежит оркестру под управлением Ивана Великанова.

"Чайка", представляющая в конкурсе Большой театр, стала за полгода хитом московского балетного репертуара. Как превратились в полнометражный балет опера "Мавра", "Байка про Лису", цикл фортепианных пьес "Пять пальцев" и одноактный "Поцелуй феи" Стравинского? На сцене Мариинского театра их соединил все тот же Максим Петров. Стравинский и импресарио Сергей Дягилев вели действие этого балета, перемещаясь от фольклорной "Байки" через пушкинские мотивы "Мавры" к таинственности "Поцелуя феи". А оркестр во главе с Валерием Гергиевым и петербургские балерины воплотили идею петербургских сновидений. Но увидеть эту сложносочиненную постановку можно только в Петербурге.

Только в родном городе показывает своего "Конька-горбунка" екатеринбургский театр "Урал Опера Балет". Авторы либретто Вячеслав Самодуров и Богдан Королек пригласили заводилами в старую историю Петра Ершова рэперов Наума Блика и T-Bass и художницу Электротеатра Станиславский Анастасию Нефедову. Хореографы - Самодуров и Антон Пимонов - не упустили инициативу, экспериментируя с брейком и хип-хопом. Венчает балет гран па - классическое по структуре, брызжущее иронией и мальчишеским задором: в нем соединяются танго, ирландский танец, молдовеняска и даже боевые номера в духе грузинского ансамбля Сухишвили-Рамишвили. Этот балет наверняка вызовет наибольший разброс мнений. "Золотая маска" подарит возможность увидеть трансляцию спектакля.

Союз науки и веры

Год 1100-летия принятия ислама народами России открыли в Москве и Казани

Текст: Владимир Емельяненко

Чтениями "Ислам России: осмысление многовекового опыта мусульман" в Москве и Казани открыт год празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии, который был принят в 922 году.

- 1100-летие принятия ислама в России объединяет два знаковых события, - заявил в Московской Соборной мечети первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов, - фигура российского мусульманского богослова Шигабутдина Марджани и соработничество современного академического знания и веры. Их союз помогает укоренять традиционные ценности благодаря тому, что мы научились слушать и слышать друг друга.

Примером такого соработничества стало издание книги "Распространение и утверждение ислама у ранних булгар и в Vlll-Х веках". Ее основной посыл - уважительная полемика о том, когда ислам пришел в Россию. Книга излагает три версии. Среди татар-мусульман бытует мнение о том, что ислам в Волжскую Булгарию проник в VII-VIII веках. Есть археологические доказательства - "родник Габдрахмана" - одного из сподвижников пророка Мухаммеда, но нет документальных подтверждений принятия веры, поэтому ученые склоняются к тому, что эта версия - легенда. Вторая точка зрения - ислам пришел на Волгу в эпоху Золотой Орды и утвердился в период Казанского ханства. Третья версия - ислам принят Волжской Булгарией в 922 году, чему есть письменные доказательства.

- Легенды никому не мешают, мы же опираемся на научный факт принятия ислама, - говорит член-корреспондент Академии наук Татарстана, заместитель директора Института археологии АН РТ Фаяз Хузин. - Мы установили наличие ислама в Хазарском каганате, который считался иудейским государством.

Ученый акцентировал внимание на разнице между понятиями официальное признание и принятие ислама. Он назвал поспешными утверждения о том, что ислам на Волге был принят раньше XI века. Автор книги "Дербент: Врата к единобожию" Дамир Хайретдинов заметил, что "источников по Булгарии скудно мало, а по Дербенту они открываются только сейчас". Хайретдинов считает, что одновременное исповедание в Дербенте языческих религий, зароастризма, христианства, где была своя епархия, иудаизма и двух ветвей ислама - шиитов и суннитов - "доказанный научный факт, который должен нас учить, как жить в мире и согласии". Он привел пример из древности, который жив сегодня в Джума-мечети Дербента. Там шиитская и суннитская общины совершают обряды в одной Джума-мечети.

Ученые и теологи, продолжив полемику на чтениях, говорили о том, что такой союз науки и веры "дает нам шанс". В частности, "знаниями и культурой упреждать кровавые события, которые случились в братском мусульманском Казахстане".

- То, что наука и вера помогают готовить имамов, которые находят нужные слова и для мигрантов, помогают им чувствовать себя равными с другими верами и людьми - наш шанс уйти от экстремизма и строить мир согласия вер и людей, - заключил первый заместитель главы ДУМ России Дамир Мухетдинов.

Башкирские депутаты предложили разрешить ходить к врачам без QR-кода

Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)

Парламентарии Башкирии, рассматривая на своем уровне федеральный законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обнаружили, что в списке мест, куда можно ходить без QR-кода, отсутствуют медицинские организации. Соответствующую поправку депутаты Госсобрания республики направили в Госдуму РФ.

- Мы предложили федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, - включить в него медицинские организации. Ведь право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку, - прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

Законопроект предлагает допускать граждан в места проведения массовых мероприятий - дома культуры, музеи, театры, рестораны и магазины - при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо медотводе. В то же время в списке мест, где эти ограничения не будут действовать, указаны только аптеки, продуктовые точки и магазины, реализующие товары первой необходимости. Логично, что список необходимо дополнить медучреждениями.

Москва готова почти вдвое увеличить поставку питьевой воды в Подмосковье

Текст: Ирина Огилько

С каждым годом в столице сокращается потребление питьевой водопроводной воды. За 10 лет, несмотря на расширение города и строительство новых жилых кварталов, оно уменьшилось почти на 40 процентов. Вместо прежних 216 литров в сутки на каждого москвича теперь приходится 127 литров воды.

Четыре станции водоподготовки ежемесячно производят из Москвы-реки три миллиона кубометров чистой питьевой воды. Это вдвое меньше заложенных и ранее используемых их мощностей. Рекордными остаются сутки 31 декабря 1995 года, когда город вылил 7,5 миллиона кубометров воды. Если разделить этот объем на число жителей, в среднем на человека тогда пришлось по 370 литров в сутки! Но со временем все больше горожан стали использовать современную, более экономную, бытовую технику, поставили в своих квартирах счетчики. В итоге потребление существенно сократилось.

Свою лепту в экономию ресурсов внесла и модернизация систем "Мосводоканала", который поставляет воду в краны москвичей. Длина водопроводных сетей города более 13 тысяч километров. "Сейчас внедрен автоматический контроль, начиная от забора воды, ее подготовки и доставки до потребителя, - рассказал "РГ" начальник центрального диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Андрей Фомушкин. - Случилась авария? Немедленно падает давление в сети. Диспетчер тут же вызывает аварийную службу, круглосуточно дежурят около 40 бригад. В кратчайшие сроки ликвидируется авария, и больших потерь воды не допускается".

Высвободившимся ресурсам уже нашлось применение. "Во многих городах качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, - рассказал эксперт. - Жители Подмосковья, например, жалуются на сильную примесь железистых соединений. Поэтому на наш товар нашелся покупатель. В 2018 году между Москвой и областью был заключен договор на поставку водопроводной воды".

Как и москвичам, эта вода поступает к потребителям, не теряя полезных качеств и вкуса, так как лаборатории проверяют ее по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. Сейчас столичную воду поставляют жителям Мытищ, Балашихи, Люберец, Котельников, а также ряда районов городов - Дзержинский, Лыткарино, Видное, Красногорск, Химки, отдельные населенные пункты Ленинского, Одинцовского и Солнечногорского районов Подмосковья. Как отмечает Фомушкин, на их долю приходится около 250 тысяч кубометров воды в сутки: "В 2023 году планируем поставлять на 40 процентов больше".

О чем говорили на Гайдаровском форуме

Текст: Роман Маркелов, Алексей Рыбин, Сергей Тихонов, Марина Трубилина

В Москве стартовал первый день Гайдаровского форума. Основными темами прогнозируемо стали энергопереход и коронавирус. Но в отличие от прошлогоднего четко видно, мы уже научились жить в пандемию и мыслим не столько будущим (хотя и им тоже, куда без перспектив), сколько настоящим. На повестке насущные проблемы - цены на жилье, плохие дороги и энергетика.

Говорить о последствиях нового омикрон-штамма коронавируса для российской экономики и о каких-либо массовых выплатах людям в связи с ним преждевременно, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", - считает Кудрин (цитата по РИА Новости). Сейчас минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2022 году вырастет на 3%. По мнению Кудрина, фактический рост может оказаться ниже этого прогноза.

Пути энергоперехода

По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, принятая в России "Энергетическая стратегия до 2035 года" неправильна, она была разработана людьми, которые были убеждены, что никакого энергоперехода нет и не будет, заявил он. По его словам, стратегию нужно пересматривать, поскольку самые опасные ошибки - стратегические. А на основе этого документа планируется развитие нефтяной, газовой и угольной отрасли, а также электроэнергетики. "Уже, к счастью, есть поручение президента о пересмотре энергостратегии, и не до 2035 года, а до 2050 года, и там появятся новые цели и компоненты, учитывающие вызовы нового времени", - подчеркнул Чубайс.

Россия долгое время находилась на распутье между тем, чтобы принять участие в энергопереходе или занять выжидательную позицию. Президент, установив цель достичь к 2060 году декарбонизации экономики, выбрал первый путь развития, отметил Чубайс. По его словам, выжидательная позиция не к чему хорошему не привела бы. Через двадцать лет, мы бы выглядели так, как сейчас выглядят страны, где нет интернета, считает он. По его мнению, энергопереход потребует реструктуризации многих отраслей экономики России, например, промышленности, сельского хозяйства, строительства и металлургии. А это, в свою очередь, потребует большого пересмотра социальной политики государства, чтобы подготовить людей к изменениям. Кроме этого, в экономике будут созданы абсолютно новые отрасли - водородная энергетика, сфера утилизации углерода. Причем в новых отраслях хозяйства, у России большие перспективы стать мировыми лидерами.

Плюсы интеграции

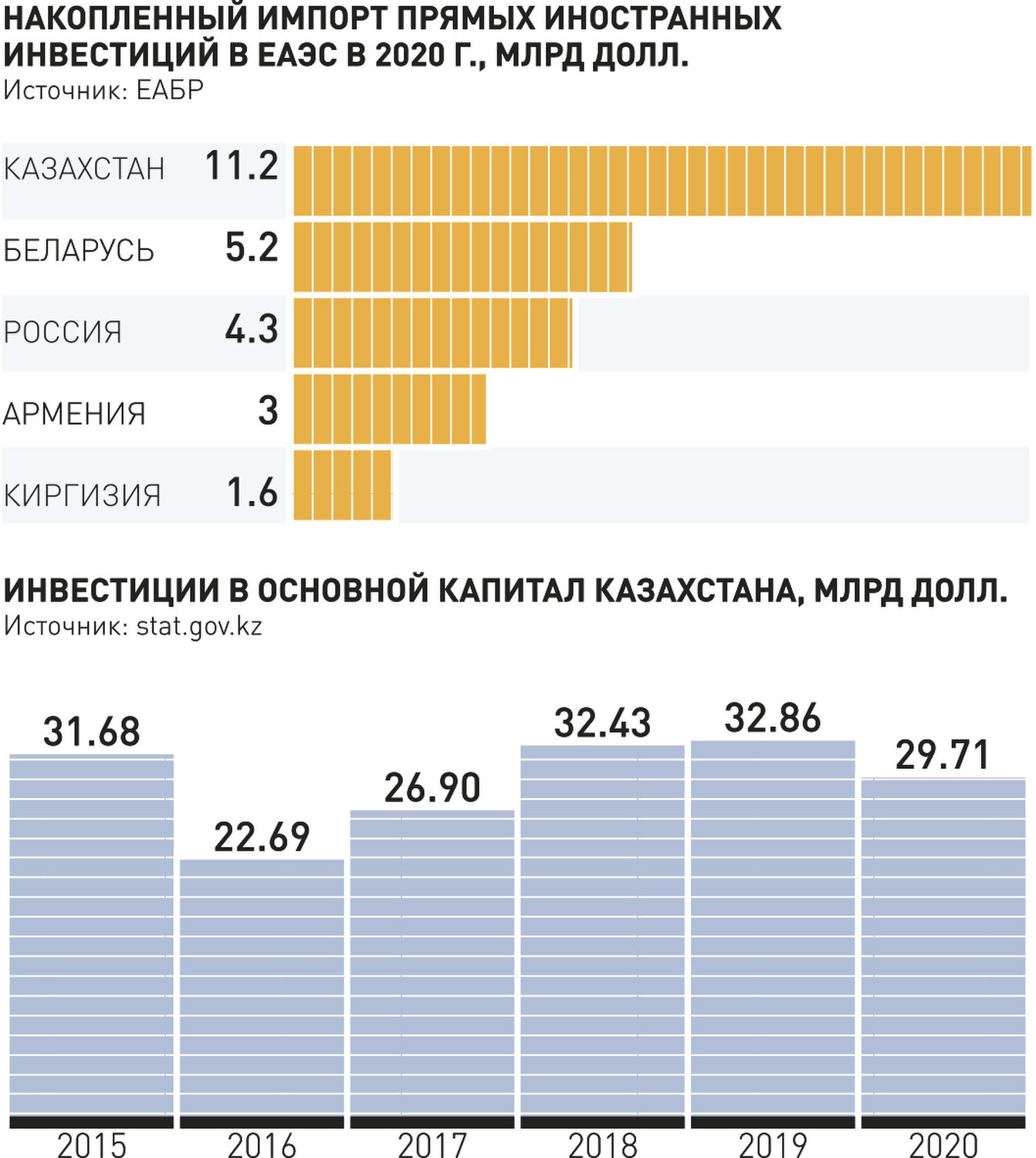

Зампред правительства Алексей Оверчук поделился планами по дальнейшему развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, акцент будет сделан на развитие кооперационных цепочек, транспортно-логистическую составляющую, а также цифровое и гуманитарное развитие союза.

"В первую очередь - развитие кооперационных цепочек, именно через это будет развиваться торговля. Здесь мы сосредоточимся на дальнейшем производстве российских вакцин в странах союза в рамках производственной кооперации. Также важно переводить наших партнеров на кооперационные проекты в сфере высоких технологий. Прежде всего это касается развития авиации. Чтобы те разработки, которые есть у РФ в области гражданской авиации, становились общими. И тогда на этих самолетах будут летать все, и у всех будет интерес поддерживать эту отрасль", - пояснил Алексей Оверчук.

Второе направление, по словам вице-премьера, транспортно-логистическое. В первую очередь речь идет о строительстве дорог. "Россия строит дорогу "Европа - Западный Китай", которая находится в активной фазе и выходит на Казахстан. И дорога "Меридиан", по которой мы занимаемся вопросами поиска финансирования и организационными моментами. Тут тоже выход на Казахстан, и это априори интеграционный проект. Мы тесно сотрудничаем с Казахстаном по этим вопросам. Конечно, чтобы обеспечить конкурентоспособность, нужно оборудовать современные пункты пропуска на наших границах - сегодня это узкие "горлышки" - и нужно, чтобы эффективно заработали цифровые транспортные коридоры", - пояснил Оверчук.

Инфраструктуру вперед

Правительство предложит частным инвесторам заняться развитием инфраструктуры вдоль трассы Москва - Казань. "Дорожная инфраструктура должна работать, в первую очередь, на сокращение времени в пути для человека и груза", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее платные дороги строили, но денег на оснащение их заправками не хватило. Сейчас все это учитывается. На трассе Москва - Казань предусматривается 12 точек развития, где будут АЗС, сервисы, гостиницы и даже склады. Участки уже готовятся к выставлению на аукцион - интерес инвесторов к развитию транспортной инфраструктуры очень большой, отметил Хуснуллин.

При этом, несмотря на большие объемы дорожного строительства, дорог все равно нужно строить больше, сказал он, надо привлекать частных инвесторов. "Надо максимально давать возможность сервису и бизнесу вдоль основных транспортных магистралей развиваться", - подчеркнул Хуснуллин. Развитие дорожной сети в городах уже не успевает за ростом числа автомобилей. За последние десять лет количество пользователей общественного транспорта снизилось на 19%, отметил вице-премьер. Это связано как с ростом доходов населения, которое активно покупает автомобили, так и с некомфортным общественным транспортом. Между тем в существующих городах невозможно построить такое количество улично-дорожной сети, подчеркнул Хуснуллин. Нужно развивать общественный и железнодорожный транспорт по примеру Москвы, призвал он.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер

"С 1 июля 2021 года количество проверок (бизнеса. - "РГ") рухнуло по сравнению с 2019 годом в два раза - от 1,5 млн до 700 тысяч. А с 1 июля до сегодняшнего момента по сравнению с тем же периодом 2019 года сокращение в четыре раза".

СКР взял под контроль расследование причин отравления школьников в Чувашии

Текст: Наталья Козлова

В четверг, 13 января, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Чувашской Республике Александру Полтинину доложить о ходе проверок по факту массового заболевания учеников средней школы N 16 города Новочебоксарска.

По предварительным данным, которыми на этот момент располагает следствие, 12 января в школу не пришли 197 учащихся. Учителя кинулись выяснять, что случилось и куда делись ученики.

Оказалось, что большая часть школьников, со слов их родителей, жалуется на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость.

Все эти симптомы появились у детей после посещения школы днем ранее. За медицинской помощью на этот момент обратились больше 40 детей. Один из ребят госпитализирован, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время следователи уже успели провести осмотр помещений учебного заведения, опросить очевидцев. Еще следователи изучают, как соблюдались в этой школе санитарно-эпидемиологические правила при организации питания учеников. В СК заверили, что при наличии оснований обязательно дадут правовую оценку действиям или бездействию конкретных людей, ответственных за произошедшее, обязательно установят причины и условия, которые привели к этому ЧП.

А пока ход и результаты проверки поставлены лично Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

К сожалению, массовые отравления в школах встречаются. Так, накануне Нового года в Ленинградской области Роспотребнадзор начал разбираться с отравлением детей в школе Всеволожского района. Против руководства школы возбуждено административное дело.

А минувшей осенью в подмосковном Клину сразу 20 школьникам потребовалась помощь медиков. Шестерых ребят оставили в больнице. А сразу после врачей в школу пришли сотрудники Следственного комитета.

Но и дома, если взрослые невнимательны, детей подстерегает опасность. Так, только за новогодние каникулы в больницы Санкт-Петербурга попали около сотни детей. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина. В списке госпитализированных есть дети, пострадавшие от петард, удара током.

Но больше всего тех, кто отравился. Таких детей свыше 40 человек. Причем большинство детей находятся в состоянии средней тяжести и тяжелом. Среди таких ребят есть и те, кто получил отравление алкоголем. По словам детского омбудсмена, особое внимание проверяющие обращают на пациентов из интернатов и детских домов.

Выжутович: Сегодняшнее хождение рубля отрадно уже само по себе

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)

В череде новогодних, рождественских праздников прошла незамеченной дата, для России поистине историческая. Тридцать лет назад, в январе 1992-го, был выпущен на свободу самый многострадальный узник советского режима, пребывавший в оковах без малого 60 лет - с тех самых пор, как было покончено с нэпом. Имя этому узнику - Рубль.

Президентский указ о либерализации цен начал действовать 2 января 1992 года. С этого дня Россия перешла от плановой экономики к рыночной: 90 процентов розничных и 80 процентов оптовых цен были освобождены от государственного регулирования. При этом контроль за уровнем цен на ряд социально значимых потребительских товаров и услуг (хлеб, молоко, общественный транспорт) был оставлен за государством. Одновременно была введена либерализация зарплат и свобода розничной торговли. Благодаря этому был преодолен товарный дефицит. Но это было достигнуто за счет резкого падения доходов основной массы населения и фактической конфискации его сбережений.

Ужас шоковой терапии, примененной к бездыханной российской экономике, до сих пор холодит кровь той части населения, что так и не сумела приспособиться к рыночной действительности. А вот ужас дореформенной жизни, длившейся более полувека, как-то быстро истаял, выветрился из памяти. Изобилие товаров и услуг и свобода их выбора российского обывателя давно не изумляют. Тот факт, что сегодня в стране все можно купить, были бы деньги, кого-то радует, кого-то приводит в негодование, но всеми воспринимается как должное.

Впрочем, непросвещенные граждане, а их немало, искренне убеждены, что деньги были и до января 1992 года. Больше того, только до той, мол, поры они и были у народа, а гайдаровская реформа обесценила все сбережения. Что 30 лет назад население располагало неким количеством дензнаков - сущая правда. Но те 200 миллиардов рублей, которые к концу 1991 года лежали на сберкнижках, представляя собой отложенный спрос, деньгами не являлись. Потому что на них нечего было купить.

В условиях неукрепленного товарами рубля процветал натуральный обмен всяческим дефицитом. Даже взятки тогда брали и давали преимущественно "борзыми щенками" - колбасой "сервелат", умывальниками "тюльпан", путевками в Коктебель, билетами на "Таганку". Помню, в Ульяновске, куда привели меня газетные дела, как раз в те дни накрыли группу фальшивомонетчиков. "И какими же купюрами они промышляли? - поинтересовался я просто из праздного любопытства. - Двадцать пять? Пятьдесят? Сто?". Оказалось, гораздо хуже: они подделывали талоны на мясо и сливочное масло. Город бурлил...

Когда рубль не обеспечивает выданных казной обязательств, распределительная система чеканит и пускает в обращение единственно твердую "валюту" - талон.

До осознания, что деньги должны быть деньгами и что это возможно только при полной либерализации цен, Ельцин дошел не сам и даже не с помощью Гайдара. Просто страна уже подошла к последней черте. Надо было решаться.

Тут важно заметить, что просвещению тогдашних правителей с обкомовским прошлым изрядно послужила изданная в 1928 году и очень вовремя, к началу 90-х, извлеченная из цензорских запасников книга профессора Л. Юровского "Денежная политика Советской власти (1917-1927)". Предметом научного летописания профессора была десятилетняя биография советского рубля. Тот выступал безмолвным статистом в период "военного коммунизма", вышел на главные роли при нэпе... История этих превращений проложила четкую, уходящую в современность межу в понимании, что есть деньги и каково их подлинное амплуа. Профессор Юровский был свидетелем того, как "создавались постепенно элементы планового хозяйства распределительного типа, которое не может не установиться в осажденной крепости, где наступают голод и холод".

Но он наблюдал и другое - как нэп ослабил поводья централизации, позволив рынку править в сторону взаимных интересов производителя и потребителя. Как вступили в силу цены, и товарное хозяйство превратилось в хозяйство денежное. И как купля-продажа с расплатой деньгами вытеснила систему распределения по нарядам и ордерам. И как наконец денежная реформа 1924 года упразднила "совзнак", передав бразды правления золотому червонцу.

Сегодняшнее хождение рубля - даже при том, что он время от времени падает - отрадно уже само по себе. Потому что это именно хождение, а не лежание, как было до 2 января 1992 года. Заодно и курс рубля по отношению к доллару - даже при неуклонном его понижении - можно считать историческим завоеванием: есть повод оглянуться назад и опытом последних 30 лет оценить былую "стабильность" нашей национальной валюты. И, сравнив времена прошлые и нынешние, тоже тихо порадоваться: если у рубля есть курс, значит рубль кур-си-ру-ет.

Кто-то считает, что рыночные реформы "только усугубили сырьевую модель развития российской экономики, разрушили отечественное производство, привели к жизни по принципу продажи нефти в обмен на импорт всего остального, способствовали захвату подавляющей части государственной собственности номенклатурой и олигархами". Действительно, были в ту пору и сомнительные приватизационные аукционы, и финансовые пирамиды, и сращение крупного бизнеса с властью. Многое, чем печально славились первые постсоветские годы, позже было отвергнуто. Но многое из того, на чем сегодня держится российская экономика, закладывалось именно тогда.

Гранты президента получили почти две тысячи социальных НКО

Текст: Владимир Кузьмин

Около двух тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций получат в виде грантов более четырех миллиардов рублей. Треть победителей конкурса ранее не получали такую поддержку.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко провел вчера заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. На первый в этом году подобный конкурс было подано 10 484 заявки, до независимой экспертизы допустили чуть более десяти тысяч.

Победителями стали 1942 организации. Они получат в общей сложности 4 миллиарда 35 миллионов рублей. Еще почти 3,3 миллиарда НКО привлекут для своих инициатив самостоятельно в качестве софинансирования. Высокой среди победителей остается доля региональных НКО - 88,4 процента. Популярными грантовыми направлениями стали:

- "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" - 376 инициатив на сумму 713,2 миллиона рублей;

- "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" - 316 проектов на 710,6 миллиона;

- "Сохранение исторической памяти" - 253 проекта на 549,5 миллиона.

Самый большой грант в 56 миллионов рублей, рассказал Сергей Кириенко, получит "Русфонд" на реализацию проекта "Доставка жизни". Он ориентирован на помощь людям, нуждающимся в пересадке костного мозга. Сотрудники фонда будут подбирать неродственных доноров по всему миру и приглашать их в Россию для трансплантации. Проект планирует найти доноров для 200 больных.

Самый маленький грант (121 тысяча рублей) уйдет в Ярославль "Центру исследования джаза". В рамках проекта "Ярославский джаз в лицах" пройдет восемь творческих встреч с исполнителями разных поколений.

Многим участникам конкурса надо отдать должное за их упорство. Так, с двенадцатой попытки победителем стала некоммерческая организация "Ихтирам" из Башкортостана. Она получит более 472 тысяч рублей на проект "Пункт проката технических средств реабилитации "Забота". Средства необходимы для приобретения тростей, ходунков, кресел-колясок, которыми смогут воспользоваться люди с инвалидностью.

Одиннадцатая заявка стала успешной для организации "Добро рядом" из села Лямбирь. Их проект называется "Золотой возраст". Пожилым жителям села будут проводить регулярные спортивные занятия, среди них скандинавская ходьба, йога, игра в шахматы. НКО предоставят почти 493 тысячи рублей.

Заявки на конкурс приходили из самых разных, порой очень удаленных уголков страны. Село Саскылах расположено в 1300 километрах от Якутска, практически у моря Лаптевых. Местной районной общественной организации Якутская община "Урун кун" выделено 250 тысяч рублей на проект "Кукольный театр сказки анабара". Для семей с детьми будут проводить занятия в кукольном театре, причем подготовка к спектаклям включает шитье костюмов, изучение эвенкийского и долганского языков.

Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 февраля. Тогда же начнется прием заявок на второй конкурс президентских грантов.

Начинается вакцинация подростков против COVID-19

Вопрос выдачи QR-кодов как стимул к подростковой вакцинации вообще не рассматривался, сообщил в четверг, 13 января, журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы ему задавали не случайно: глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник М" для прививок школьникам 12-17 лет готова, и иммунизация детей стартует уже на следующей неделе.

Уточнять подробности организации детской прививочной кампании, как и сроки ее начала, в минздраве 13 января не стали. Но стратегия остается прежней: прививки будут строго добровольными, никаких ограничений для тех, кто не захочет, вводить не планируют. Начало же кампании зависит от готовности регионов. На недавнем совещании, которое проводило министерство с участием всех территорий, эта тема активно обсуждалась. И регионы подготовку уже начали.

В Питере, например, вакцину планируют получить в течение ближайших десяти дней, об этом сообщил после совещания в минздраве глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. В Питере, как и в Москве, родителей школьников обзванивают из поликлиник - приглашают записаться на прививку. Правда, эта работа здесь идет уже несколько месяцев - в рамках клинических исследований детской вакцины.

Подтягиваются и другие регионы. В Ростовской области классные руководители должны предоставить медсестрам школ списки согласных на вакцинацию до 17 января. Этой информацией делятся родители в школьных чатах, сообщает ИА Regnum.

В Нижегородской области обустроены пункты вакцинации подростков. В областном минздраве сообщили, что уже организованы прививочные бригады, которые будут в них работать. По прогнозам министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, к концу нынешней недели должно быть понимание того, сколько детской вакцины получит регион. Главным врачам также поручено составить списки детей, родители которых готовы сделать прививки, сообщает городской информпортал prooren.ru. Министр образования Оренбуржья Алексей Пахомов уже выступил на местном телеканале и еще раз подтвердил, что "никто никого принуждать не будет". Списки детей составляют для того, чтобы было понимание, сколько конкретно вакцины нужно доставить в конкретные учреждения. Кстати, Пахомов рассказал, что планирует вакцинировать своего старшего сына, хотя тот и переболел коронавирусом. И еще областной министр лишний раз заверил, что непривитых детей от учебы отстранять никто не будет. Для этого нет никаких правовых оснований.

Напомним, прививка против COVID-19 для подростков 12-17 лет была включена в национальный календарь прививок в раздел по эпидемическим показаниям в конце декабря 2021 года. В минздраве подчеркнули, что это не делает вакцинацию несовершеннолетних обязательной, а нужно прежде всего для того, чтобы планировать объемы производства препарата. Ведь финансируется выполнение прививочного календаря за счет госсредств.

"Внесение вакцинации подростков от 12 до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы", - подтвердил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Вакцинация носит исключительно добровольный характер: прививку будут делать только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. А старшие школьники 15-17 лет будут сами оформлять согласие на прививку.

Гинцбург вчера еще раз напомнил, что для вакцинации детей есть несколько причин: дети - активные участники эпидпроцесса, они могут стать распространителями инфекции, заражая родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, при заражении "дельтой" дети болеют тяжелее, чем раньше.

Что же касается вакцинации педагогов, то учителя входят в перечень категорий, для которых прививка обязательна. В случае отказа вакцинироваться, по разъяснениям Минтруда России, учителей нельзя допускать до работы.

Текст: Ирина Невинная

Экономика Казахстана восстанавливается после беспорядков, не нарушив связи с РФ

Текст: Константин Волков, Сергей Тихонов

Протесты в Казахстане заставили правительство всерьез взяться за инфляцию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед нижней палатой парламента, заявил, что "с целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии. Но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе".

Токаев поручил стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. По его словам, к 2025 году инфляция в республике должна опуститься до 3,4%. Сейчас она более 8% в год в целом, а продовольственная - около 11% ежегодно.

Члены нового правительства, едва приняв присягу, тут же стали выступать с предложениями по исправлению ситуации в экономике, включая валютные интервенции, реформу потребительского кредитования, политику субсидий. А вице-премьер и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов пообещал обеспечить "физическую и ценовую доступность основных видов продовольственных товаров" и усилить контроль за ценообразованием. Последнее особенно актуально, учитывая массовые жалобы населения на повышение цен, несоответствие цены товара и его указанной на ценнике стоимости, продажу просроченных продуктов - огромное число подобных жалоб было собрано Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Уличные беспорядки вроде тех, что произошли в Казахстане, всегда действуют на экономику негативно. По данным на 12 января, общая сумма ущерба бизнесу составила, по приблизительным подсчетам, 103,7 млрд тенге (17,7 млрд рублей). Из них 102,2 млрд тенге (17,5 млрд рублей) пришлись на Алма-Ату. И это, скорее всего, не последние цифры, масштаб ущерба возрастает с каждым днем. Но основной урон понес малый и средний бизнес, чьи магазины и торговые точки были разгромлены.

Произошедшее в Алма-Ате, Актау, Жанаозене и других городах несильно скажется на преимущественно сырьевой экономике страны. Около 45% госбюджета формируется за счет нефтегазового сектора.

Цена на нефть остается одним из основных макроэкономических факторов для курса казахского тенге, так как объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке преимущественно зависит от цены на нефть. Аналитики ожидают в 2022 году стоимость нефти, несмотря на увеличения предложения со стороны ОПЕК+, в коридоре 74-100 долларов за баррель, а Bank of America полагает, что стоимость барреля может подняться до 120 долларов.

В нынешнем году реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется, согласно выводам казахстанского "Института экономических исследований", на уровне 3,9%. Прогноз Всемирного банка по росту ВВП Казахстана- 3,7% в 2022 году и 4,8% в 2023 году. По оценке аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), замедление экономической активности в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки: "Очевидно, ключевой задачей в ближайший месяц станет возврат экономики на устойчивую траекторию роста. ЕАБР ожидает, что рост ВВП Казахстана по итогам текущего года составит около 4%".

В крупных нефтегазовых проектах Казахстана высока доля иностранных инвестиций - 80-90%. Крупнейшими иностранными инвесторами нефтегазовых проектов Казахстана являются Chevron, ExxonMobil, Eni, Shell, Total и "Лукойл". По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, поскольку беспорядки были кратковременными, носили скорее социальный характер и не были направлены на изменение дружелюбной политики Казахстана по отношению к иностранным инвесторам, уход из страны зарубежных компаний маловероятен. Так же, как и то, что происходящее в стране может сказаться на экономиках соседних государств, в том числе и России.

России в сотрудничестве с Казахстаном принадлежит особая роль. Во-первых, обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Во-вторых, последние 20 лет Казахстан прокачивает нефть на мировые рынки через российские трубопроводы, в первую очередь это Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и линия Атырау - Самара.

В плане транзита помимо железнодорожных и автомобильных поставок в Россию из Китая и стран Средней Азии по территории северного Казахстана через город Петропавловск также проходит участок Транссиба, он имеет статус казахстанского филиала Южно-Уральской железной дороги.

Также на севере Казахстана "Русал" ведет добычу угля на месторождении "Богатырь-Комир", в котором российской компании принадлежит половина. Добытое сырье, а это более 40% от всей угледобычи в республике, используется для Рефтинской ГРЭС в России.

Российские Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк имеют в Казахстане свои дочерние отделения. "Интер РАО" планирует создать совместное предприятие с казахстанскими партнерами для импорта электроэнергии из России. В последнее время ее потребление в республике сильно возросло как из-за развития производств, так и по причине переезда в Казахстан китайских майнеров криптовалют, которым запретили заниматься их бизнесом на родине. Кроме того, есть планы построить в Казахстане АЭС силами России.

Наконец, в Казахстане находится ЗАТО "Байконур", за аренду которого Россия платит 115 млн долларов в год. Он остается главным космодромом России, а с учетом обширных планов освоения космического пространства, имеющихся у многих государств, международное значение Байконура будет только возрастать.

Казахстан - мировой лидер по производству топливного урана - его доля на мировом рынке - 41%. Запасы урана в стране - 14% от мировых. Казахстанские месторождения урана - одни из самых легкоразрабатываемых в мире, из-за чего себестоимость его добычи ниже, чем в других регионах. Из 13 рудников в разработке 11 участвуют компании из Канады, Китая, Франции, Японии и России ("Росатом"). "В последние годы мы наблюдаем положительный экономический рост в этой стране. Мы заинтересованы в стабильном Казахстане как в постоянном политическом и экономическом партнере ЕС", - заявил депутат Европарламента Рышара Чарнецки. Глава МИД КНР Ван И также заявил, что Китай заинтересован в стабильности республики.

На фоне уличных беспорядков котировки на нефть в мире выросли на 4%. Впрочем, по мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, тренд не сильно связан с казахстанскими событиями: ключевым фактором, скорее всего, является устойчивый спрос - например, в США за декабрь заметно снизились запасы нефти и нефтепродуктов, так что они теперь меньше уровней предкризисного 2019 года.

Не переоценивает влияние беспорядков в Казахстане и аналитик "Финам" Андрей Маслов. Они дали стимул к росту нефтяных котировок, которые поднялись с 78 до 82 долларов за баррель. Но рост произошел и на фоне приостановки работы крупнейшего в Ливии трубопровода, что привело к снижению объемов экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. А вся добыча нефти в Казахстане - около 1,6 млн баррелей в сутки.

Но сырьевая составляющая подкрепляется еще и транспортной. Казахстан остается важной транзитной страной, особенно с учетом проекта "Один пояс, один путь", запущенного Китаем. Как отметил в беседе с "РГ" генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, уникальные транзитные возможности Казахстана позволяют ему оставаться важнейшим регионом Центральной Азии. И в этом, по его словам, заинтересованы все соседи Казахстана.

Ученые из Чувашии разработали профилограф для контроля качества обработки почвы

Ученые Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (ЧГУ) разработали и запатентовали интеллектуальный профилограф, выполняющий цилиндрическое сканирование сложных поверхностей. Создатели профилографа планируют представить свое изобретение на 67-м Чемпионате мира по пахоте.

Профилограф — прибор, предназначенный для точного наземного сканирования поверхности сельскохозяйственных земель. Для оценки качества вспашки его устанавливают в борозду, образованную после прохода трактора и цилиндрическим сканированием определяют профиль поверхности необработанной земли, борозды и обработанный участок, после чего показатели сравнивают.

Нарушение агротехнических требований к обработке почвы приводит к ухудшению условий роста и развития культурных растений, снижению урожайности, возможности развития эрозии почвы на склоновых землях, снижению плодородия почвы и другим негативным последствиям. Прибор поможет управлять продуктивностью посевов, количественно учитывая внутрипольную вариабельность среды обитания растений. Разработка помогает проводить комплексный анализ земли в течение нескольких минут. Основное преимущество в том, что повышается производительность процесса оценки. Сейчас на предприятиях на это уходит около 30 минут.

Разработчики профилографа планируют представить свое изобретение и новый способ контроля качества обработки почвы научному сообществу на 67-м Чемпионате мира по пахоте, который будет проходить в августе 2022 года в Ленинградской области.

«По полученным данным определяют глубину вспашки и ее равномерность, величину глыбистости и гребнистости поверхности пашни, уклон дневной поверхности почвы участка поля и коэффициент вспушенности. Только так можно обеспечить комплексный контроль качества обработки почвы одновременно по целому ряду агротехнических показателей», — рассказал автор идеи и основной разработчик профилографа, доктор технических наук Сергей Васильев.

Метод контроля агротехнических показателей обработки почвы на склоновых землях и профилограф уже используются в СХПК «Оринино» Моргаушского района Чувашии и в ООО «Агроформула» в Казани.

На данный момент чувашские ученые планируют разработать научную концепцию применения новых интеллектуальных методов и мехатронных систем сканирования поверхности почвенного покрова. Разработка поможет предупредить деградацию почвы и водную эрозию на ранних стадиях и выведет обработку почв сельскохозяйственных земель на принципиально новый уровень.

Состоялась встреча главы профильного Комитета СФ с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова провела встречу с президентом Российской академии наук, академиком РАН Александром Сергеевым, сообщает сайт Совета Федерации.

Встреча была посвящена вопросам дальнейшего взаимодействия по развитию научного потенциала регионов, поддержке инициатив российских ученых в ходе стартовавшего по инициативе Президента РФ научного десятилетия.

Как отметила Лилия Гумерова, эти вопросы являются приоритетными для Совета Федерации, профильного Комитета СФ.

Сенатор напомнила, что в мае 2021 г. совместно с РАН Комитетом были проведены парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста». «Рекомендации слушаний уже воплощаются в жизнь. Это касается, в том числе, повышения престижа научной деятельности, авторитета ученых, популяризации науки, а также механизмов поддержки талантливой молодежи и молодых ученых», — сказала парламентарий.

Говоря об итогах Года науки и технологий, она обратила внимание, что именно высококвалифицированные научные кадры, современная инфраструктура дают возможность инновационного развития регионов. В этой связи Лилия Гумерова отметила запуск программы поддержки вузов «Приоритет 2030».По словам сенатора, Совет Федерации как палата регионов заинтересован в научных исследованиях, направленных на развитие экономики, инновационного производства, социальной сферы субъектов РФ. «Это соответствует Соглашению о сотрудничестве Совета Федерации и Российской академии наук, подписанному в ноябре 2018 года».

В ходе беседы Александр Сергеев отметил плодотворность взаимодействия РАН с СФ по вопросам, затрагивающим, в том числе развитие экономического и научного потенциала российских регионов. Президент Российской академии наук высказал ряд предложений по дальнейшему взаимодействию с Комитетом СФ, в том числе в рамках выездных мероприятий РАН в субъекты Российской Федерации с участием наукоориентированных отечественных компаний.

Посол ОАЭ в Москве Мухаммад Ахмад Аль Джабер выразил надежду на то, что поток туристов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию вырастет до 50 тысяч человек в 2022 году. Как отметил дипломат, ОАЭ показывали «наибольший прирост турпотока среди стран Персидского залива».

Так, «в 2018 году Россия приняла всего 2 407 туристов из ОАЭ, а в 2019-м их было уже более 23 тысяч», сказал он. В 2021 году посол сообщил агентству, что в первом квартале 2021 года Россию посетили 1 031 граждан ОАЭ и эта цифра продолжала расти.

«Конечно, в связи с пандемией коронавируса поток этот значительно сократился, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что уровень в 50 тысяч мы достигнем в 2022 году, если эпидемиологическая обстановка в наших странах будет благоприятной».

Ранее он сообщал, что граждане ОАЭ любят посещать Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Грозный. В отношении граждан ОАЭ в России действует безвизовый режим.

Как два мошеннических приложения могли оказаться в топ-10 Google Play?

Не все, что мы скачиваем из официальных магазинов приложений, одинаково безопасно. Как понять, каким из них можно доверять?

Возьми себе немного «Газпрома». Бесплатно. Появились сообщения о том, что в топ-10 новинок Google Play попали два мошеннических приложения. Скриншоты опубликованы в пабликах об инвестициях. Кроме того, о таких кейсах писал телеграм-канал «Банкста».

Одно из приложений предлагает несуществующие льготы и выплаты, а второе — фантастическую доходность от 27% годовых, маскируясь под инвестплатформу от российского газового концерна. Чем рискуют владельцы смартфонов, устанавливая такие приложения, и как не попасться на удочку мошенников?

Оба опубликованных в декабре приложения были созданы для того, чтобы выманить деньги у доверчивых пользователей. Первое, под названием «Выплаты населению 2022», завлекает льготами и стимулирующими выплатами от неназванного и, очевидно, несуществующего фонда. Второе приложение — «Газпром инвестиции» — обещает легкий и безопасный доступ к фондовому рынку и двухзначный пассивный доход, а в описании можно найти намек на то, что каждый россиянин имеет право на кусочек «Газпрома»: «В этом приложении жители получают доступ к своим законным ресурсам. Ведь богатство страны принадлежит всем гражданам в равной степени». Кстати, второе приложение оформлено в корпоративных цветах и с использованием официальной символики газовой компании. А разработчиком значится «Газпром народная компания», которой на самом деле не существует. В концерне знают о фейковых приложениях и по возможности борются с ними.

Наверное, именно поэтому «Газпром инвестиции» удалили из Google Play. Но перед этим его скачали свыше пяти тысяч раз. «Выплаты населению», которые на момент публикации материала были доступны, пользуются намного большей популярностью: число загрузок перевалило за 50 тысяч.

На самом деле таких приложений сотни. О том, чем закончилась установка одного из них, Business FM рассказала москвичка Марина:

«Я скачала приложение, которое называлось «Налоги». Где мне тут же появились все мои налоги — транспортный, земельный и так далее. И я их оплатила. Но меня смутило то, что, когда я проверяла сам платеж, деньги ушли в Йошкар-Олу. И 2 декабря мне пришло уведомление о том, что у меня задолженность по налогам. И, соответственно, мне пришлось еще раз оплачивать эти налоги, уже с пени. И я потом в интернете поискала, и там люди тоже писали о том, что, скорее всего, это фейковое приложение. И это мошенники. То есть попадали люди уже на это приложение также на деньги».

У обоих приложений немало положительных отзывов, однако нельзя исключать, что они были проплачены. Негативных отзывов тоже много, и в них прямо говорится, что это жулики.

Интересно, что в AppStore практически нет приложений мошенников, тогда как в Google Play их пруд пруди. Это потому, что Apple тщательно проверяет каждое приложение перед публикацией, а в Google число проверок сведено к минимуму, продолжает разработчик инновационных проектов РЭУ имени Плеханова Михаил Сутулов:

«Google Play в первую очередь проверяет, что приложение работает, а не что разработчики в порядке. То есть они проверяют не юридическую информацию, а работу программы, что она как-то существует, работает, что в ней пользователям будет интересно и они не столкнутся с техническими ошибками. Apple Store более сильно регламентирует то, что связано с финансами — когда нужно что-то оплатить, то есть где есть платежные операции. В случае, когда мы пытаемся что-то купить, рисков, что информация будет украдена, конечно, в Android больше».

Справедливости ради, Google удаляет приложения мошенников, но не сразу, а лишь после массовых жалоб пользователей. При этом многие по умолчанию считают, что все, что они скачивают из официального магазина, как минимум безопасно. Но это не так.

Так что бдительность не повредит, особенно владельцам смартфонов на Android. Комментирует эксперт по информационной безопасности SoftLine Яков Гродзенский:

«Я бы здесь рекомендовал при скачивании приложения, которое так или иначе связано с финансами, все-таки изучать как можно больше отзывов. И вы наверняка наткнетесь на реальные отрицательные отзывы от людей, которые стали несчастными жертвами вот таких приложений. То есть не надо доверять трем-четырем положительным отзывам, которые вы увидите, которые специально размещаются порой. Плюс стоит посмотреть на форумах — вбить название приложения и написать слово «отзыв». И посмотреть, что в «Яндексе» и вообще в интернете пишут о том или ином приложении. И многое станет на свои места».

В общем, лучше десять раз подумать перед тем, как скачать и установить приложение, которое обещает быстрое обогащение и прочее в том же духе. И помнить о поговорке про бесплатный сыр.

Ну и возвращаясь к «Газпрому»: мошенники завлекают пользователей не только обещаниями бесплатной раздачи акций концерна, но и долей прибыли от «Северного потока — 2», который еще даже не введен в эксплуатацию.

Михаил Задорожный

Чебоксарский филиал «Микрохирургии глаза» расширяется

Состоялось официальное открытие лечебно-диагностического отделения Чебоксарского филиала Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России. Новое отделение расположилось не по основному адресу комплекса, а в Северо-западном районе Чебоксары. Таким образом, жителям города получить высококвалифицированную офтальмологическую помощь стало проще. Именно приближение высококвалифицированной медицинской офтальмологической помощи населению стало основной целью создания отделения.

Отделение начало свою работу с октября прошлого года. За это время было принято 609 пациентов, из них 247 детей, назначено 409 курсов лечения.

«Одно из основных направлений деятельности нового отделения - консервативное лечение. Ведь не всех пациентов нужно оперировать. Есть заболевания, которые не требуют никакой хирургии. Например, дети с близорукостью, дальнозоркостью, амблиопией, косоглазием зачастую нуждаются в качественном аппаратном лечении, - рассказала директор Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Надежда Поздеева. - В лечебно-диагностическом отделении мы лечим и взрослых пациентов, предлагаем им медикаментозное и аппаратное лечение различных сосудистых и дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного нерва».

Ознакомительную экскурсию по лечебно-диагностическому отделению для гостей филиала провела заведующая отделением Валерия Овчинникова. Она подчеркнула, что в ЛДО взрослые и дети проходят диагностику глаз и получают аппаратное и все виды консервативного лечения как воспалительных, так и дегенеративных заболеваний глаз.

Лечебно-диагностическое отделение в Северо-западном районе Чебоксар принимает не только жителей Чувашии, но и других регионов России.

Новый ФАП открыли в оренбургском селе Аксаково

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова торжественно открыла новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Аксаково, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранени в селе Аксаково Бугурусланского района.

На строительство нового модульного фапа из средств федерального и областного бюджетов было затрачено 8 880,3 тыс. рублей.

Медицинский пункт оборудован всем необходимым: смотровым и процедурным кабинетами, а также кабинетом детской патронажной сестры, медицинской аппаратурой для комфортной работы и качественного оказания медицинской помощи.

Медицинскую помощь сельскому населению оказывает внимательный и квалифицированный фельдшер. Фельдшер осуществляет доставку лекарств льготной категории граждан, ведёт приём населения амбулаторно и на дому, может назначать лечение в пределах компетенции фельдшера и акушерки, осуществляет патронаж детей, обеспечивает консультации со специалистами и выполняет врачебные предписания.

- Ровно год назад - 17 января 2021 года я побывала в селе Аксаково. В селе был ФАП, но он был полуразрушенный и находился очень далеко от центра села, жители его месторасположение назвали Тайвань. На месте мы приняли решение о строительстве нового медпункта. Мы открыли новый медицинский пункт, отвечающий современным требованиям и стандартам - с момента принятия решения до его реализации прошёл год. Для села это значимое событие. Мы искренне считаем, что строительство ФАПов - это по сути сохранение села. Через полтора месяца на ФАПе откроется Аптечный пункт, который жители села ждали давно, - отметила области Татьяна Савинова.

Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в детскую поликлинику Нижнего Новгорода

В поликлиническое подразделение №2 детской городской поликлиники №19 Канавинского района Нижнего Новгорода поступил рентгенодиагностический цифровой комплекс стоимостью более 7 млн рублей. Средства на приобретение оборудования выделены из федерального и областного бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Разрешительные документы на ввод в эксплуатацию рентгенодиагностического комплекса были получены в конце прошлого года. Для размещения нового оборудования на первом этаже здания поликлиники был произведен капитальный ремонт помещений. На эти цели была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 2,5 млн рублей», - рассказала главный врач поликлиники Ольга Бурова.

Приобретенный комплекс является полнофункциональным аппаратом для проведения исследований с цифровой обработкой изображений. Система подходит для большинства распространенных приложений, используемых в клинической практике для получения рентгеновских снимков как в вертикальных, так и в горизонтальных проекциях, полностью совместима со стандартом обработки, хранения, печати и передачи информации в системе ЦАМИ (центральный архив медицинских исследований).

Высокое разрешение плоскопанельного детектора обеспечивает высокое качество изображения.

«Теперь у нас появилась возможность выдавать рентгенологические снимки нашим пациентам в электронном виде для предоставления в другие медицинские учреждения, в том числе зарубежные. При обслуживании аппарата задействованы два специалиста - врач-рентгенолог и рентгенлаборант. Они одномоментно проводят манипуляции, что позволяет в кратчайшие сроки диагностировать заболевание с последующей выдачей результатов на руки и погружением в Единую цифровую платформу», - добавила Ольга Бурова.

Наличие результата рентгенодиагностического исследования в ЕЦП позволяет врачу, направившему пациента на исследование, видеть результат на своем автоматизированном рабочем месте в режиме реального времени.

Учитывая тот факт, что диагностирование многих заболеваний имеет клинико-рентгенологическое подтверждение, наличие высокотехнологичного цифрового рентгеновского аппарата позволит качественно улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе детям.

Ижевские хирурги спасли жизнь двухлетнему мальчику с редким заболеванием

Врачи-хирурги Республиканской детской клинической больницы провели сложную операцию двухлетнему пациенту. Ребенок страдал редкой патологией развития кишечника, которая угрожала его жизни.

«Прошлой осенью семья отдыхала в Турции, и там у мальчика резко началось обострение заболевания, возникла непроходимость. Турецкие врачи провели экстренную полостную операцию, но диагноз, к сожалению, так и не удалось поставить. Поэтому по возвращению родители обратились к нашим специалистам, - рассказал заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

После обследования был выставлен диагноз – редкое заболевание, которое встречается с частотой 1 случай на 5000 новорожденных. Врачи приняли решение прооперировать ребенка еще раз - максимально бережным для маленького пациента эндовидеоскопическим способом, через небольшие разрезы-проколы.

Операция длилась 2,5 часа. Операционная бригада использовала новое оборудование, которое поступило в больницу осенью 2021 года. Эндовидеоскопическая стойка позволяет хирургу видеть все, что происходит внутри брюшной полости, на специальном экране. Мальчик хорошо перенес операцию и уже выписан из больницы.

«Мы активно используем в нашей больнице эндовидеоскопические операции всем возрастным группам детей, включая новорожденных. Щадящие операции позволяют минимизировать, а в некоторых случаях полностью избежать нахождения детей в реанимационном отделении, и значительно сокращают сроки восстановления после операций. Конечно, современное оборудование – это огромная помощь хирургам», - отметил главный врач РДКБ Павел Пупков.

Новое оборудование закуплено в РДКБ за счет республиканского бюджета. Его стоимость – 15 млн рублей. Благодаря ему врачи смогут расширить спектр эндовидеоскопических операций в хирургии и урологии.

Самарские хирурги провели сложную операцию по коррекции воронкообразной деформации грудной клетки

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой успешно применяются инновационные методы лечения врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки. Такие операции в больнице проводят с 2017 года. Ежегодно выполняется около 12 операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

На днях сложную операцию провели мальчику 12 лет. У ребенка была тяжелая врожденная деформация грудины и рёбер, сопровождающееся как выраженным косметическим дефектом, так и значительными функциональными нарушениями. Для коррекции воронкообразной грудной клетки хирурги больницы использовали малоинвазивное вмешательство в виде модифицированной операции Дональда Насса.

«Воронкообразная деформация грудной клетки в зависимости от глубины вдавления, может ухудшить сердечную и дыхательную функцию, а также вызвать боль в грудной клетке и позвоночнике, - рассказал главный детский травматолог-ортопед Самарской области Павел Рыжов. – Ранее операции проводились по другой методике. Они были достаточно травматичными и заканчивались пребыванием пациента в реанимации и, зачастую, необходимостью переливания препаратов крови. На сегодняшний день мы проводим операции по методике Насса – это мировой стандарт. Данную операцию мы выполняем совместно с торакальным хирургом и с обязательным применением торакоскопического контроля. Применение торакоскопического контроля позволило уменьшить срок продолжительности операции на 15-20%, и мы стали избегать пневмоторакса в 80 % случаев».

Во время операции пациенту установили за грудиной металлическую пластину строго определенного размера, индивидуально изогнутую под данный вид деформации у пациента.

«Мы выполняем небольшие разрезы на грудной стенке справа и слева, - пояснил Павел Рыжов. - И затем под контролем оптики проводим специальный металлический проводник, тем самым создаём небольшой канал, куда проводим проводник для пластины. Под контролем эндоскопической видеокамеры протянули и повернули пластину на 180 градусов, исправив «западение» грудины и рёбер».

Всего самарские хирурги прооперировали более 40 пациентов с таким заболеванием.

«С пластиной в груди пациент проходит 2-3 года, - отметил заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов. - Через несколько дней, то есть почти с операционного стола вернётся на учёбу. А уже в следующем году сможет записаться в спортивную секцию».

Глава Минздрава России провел сессию с главами регионов в рамках Гайдаровского форума

Михаил Мурашко провел сессию в рамках Гайдаровского форума «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов», в которой приняли участие главы Белгородской, Ульяновской области, Курской, Новосибирской и Липецкой областей.

Дискуссия посвящена теме подготовки системы здравоохранения к следующей волне новой коронавирусной инфекции и выработки стратегических и тактических решений с учетом приобретенного опыта противодействия распространения COVID-19.

- Сегодня мы должны учитывать особенности течения заболевания и особенности его распространения. Мы понимаем, что наибольшая нагрузка ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова, – подчеркнул Михаил Мурашко.

Обозначая тему дискуссии, глава Минздрава России отметил, что немедицинские факторы развития заболеваемости коронавирусной инфекцией с учетом протяженности нашей страны, количества городского и сельского населения и межрегиональных коммуникаций, оказывают особое влияние на развитие ситуации с COVID-19, при этом роль региональной власти является ключевой составляющей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Единое правовое поле позволяют нам действовать быстро и оперативно, не ограничивая инициативу губернаторов, – отметил он.

Участники дискуссии обсудили тему принятия управленческих решений в целях повышения ликвидности коечного фонда и эффективности использования амбулаторного звена. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ситуация с омикроном потребует увеличения мощности системы колл-центров на 30% за счет введения дополнительных рабочих мест, а также привлечения студентов медицинских образовательных учреждений и непрофильных специалистов.

В рамках дискуссии также была затронута проблема обеспечения кислородом в регионах, поскольку с учетом пройденного опыта вопрос рационального распределения кислородных систем в медицинских организациях является крайне важной.

- Системные решения, которые принимались федеральной властью, в том числе касались поддержки регионов по финансированию создания производств кислорода непосредственно в медицинских организациях. Это кислород, который может использоваться в терапевтических отделениях, - заявил Михаил Мурашко.

Обсуждая тему цифровой трансформации оказания медицинской помощи на примере практического опыта в Белгородской области, где широко используются цифровые решения в сфере здравоохранения, среди которых внедрение электронных медицинских карт и автоматизация ведения регистра вакцинированных от коронавирусной инфекции, Михаил Мурашко особо отметил положительные стороны этого решения с учетом эпидемической ситуации.

- Мы одни из первых в мире сделали регистр пациентов, который позволяет нам сегодня видеть, анализировать и предлагать решения для последующих этапов борьбы с пандемией. Это аналитика, в том числе графическая, которая позволяет нам отслеживать, как развивается волна, как она движется в регионах. Мы сегодня детализируем цифры вплоть до каждого участка, до каждой поликлиники. Это уникально, такого еще два года назад не было, – подчеркнул Министр здравоохранения Российской Федерации, рассуждая о цифровых решениях в рамках борьбы с COVID-19.

Вопрос лекарственного обеспечения также затрагивался участниками сессии. В частности, Мурашко отметил, что задача по обеспечению запасами лекарственных препаратов и повышению доступности ими в каждом населенном пункте являются приоритетными в рамках недавнего решения по лицензированию медучреждений сельской местности на осуществление фармдеятельности, однако сейчас прорабатываются решения доступности препаратов и в населенных пунктах, где отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты.

Участники дискуссии подчеркнули необходимость привлечения к вакцинации лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

— В рамках углубленной диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции практически 60% пациентов, которых мы просмотрели после заболевания, становятся на диспансерный учет с неинфекционными заболеваниями, – заявил Михаил Мурашко, тем самым подчеркнув, масштабы серьезных последствий хронических неинфекционных заболеваний на фоне перенесённого COVID-19.

Михаил Мурашко перечислил важные аспекты принятия решений при противодействии коронавирусной инфекции.

— Мысли глобально, действуй локально – это фраза, которая отражает эти подходы, — подчеркнул глава Минздрава России.

Среди подходов Министр отметил важность соблюдения мер специфической профилактики (вакцинация) и неспецифической (ношение масок, соблюдение социальной дистанции) для обеспечения безопасности людей, сохранения здоровья и спасения жизней.

В регионах продолжается строительство новых школ по нацпроекту «Образование»

С января текущего года Кондровская средняя общеобразовательная школа № 1 Дзержинского района Калужской области приняла первых учеников. Строительство школы на тысячу мест по нацпроекту «Образование» завершилось в 2021 году.

Теперь в распоряжении учителей и учеников специализированные кабинеты для уроков технологии (слесарная, столярная, швейная мастерские, кулинарная студия), информатики, черчения и изо, музыки, физики, биологии и химии. Для проведения занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время предусмотрена игровая комната. Сформирован просторный информационно-библиотечный центр, также выделены зона для самостоятельной работы, оборудованная компьютерами, и зона для проведения лекториев.

В городе Абакане (Республика Хакасия) идёт строительство новой школы на 250 мест по национальному проекту «Образование». Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, а уже 1 сентября 2023 года школа примет учеников. В ней будут функционировать три блока, их общая площадь превысит 6 тыс. кв. метров. В блоке «А» разместится столовая, а в блоке «Б» – современный спортзал. Блок «В» будет в основном предназначен для обучения в классах.

Школу на тысячу мест возведут и в другом микрорайоне Абакана – Арбан.

В Центральном районе Новокузнецка (Кемеровская область) построят новую школу с современным спортивным блоком и бассейном. Школа будет состоять из двух зданий общей площадью 15,7 тыс. кв. м. В первом корпусе разместятся учебный блок для 1225 учащихся, два спортзала, пищеблок, столовая, медицинский блок и библиотека, во втором – спортблок с бассейном. Здания соединит теплый переход на уровне второго этажа.

Возводить учебный блок начнут уже в этом году, а завершить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году.

В 2022 году также в селе Учкекен (Карачаево-Черкесия) начнётся строительство новой школы на 960 мест по нацпроекту «Образование». Четыре спортзала и четыре открытых спортплощадки школ, расположенных в сельской местности, будут капитально отремонтированы.

Справочно

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

В рамках национального проекта «Образование» с 2019 года введено в эксплуатацию 302 школы общей мощностью 194,8 тыс. мест. В 2021 году введено 89 школ общей мощностью более 53 тыс. мест.

Цифровой паспорт теряет популярность

Юлия Мельникова

Поменять бумажный паспорт на цифровой сегодня готов только каждый четвертый россиянин. За последние несколько месяцев резко возросло количество противников цифровизации любых документов: сказываются последствия общественной дискуссии по поводу применения первого полностью электронного документа - QR-кода.

Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта станут Москва, Московская область и Татарстан. По данным SuperJob, заменить основной документ на электронный аналог готов лишь один из четырех россиян. В целом за последние несколько месяцев резко возросло число противников цифровизации любых документов: сказываются последствия общественной дискуссии по поводу применения первого полностью электронного документа - QR-кода. По мнению 38% россиян, личные документы действительно стоит перевести в электронный вид, но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог. Как правило, опрошенные признают удобство цифровых носителей информации, однако обеспокоены надежностью электронных баз данных. Почти столько же (37%) считают, что вводить электронные документы не следует: сказывается общее недоверие к ИT-системам и мнение об удобстве бумажного формата для старшего поколения. Лишь один из семи россиян хотел бы, чтобы бумажные документы были полностью заменены электронными (14%). "Консерваторов" больше всего среди россиян старше 35 лет (40%), а сторонников полного перехода на электронные документы - среди граждан до 34 лет (19%).

По сравнению с августом прошлого года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, количество противников цифровизации личных документов выросло на 8 п.п. По опросам SuperJob в августе 2021 г., отказаться от бумажного паспорта и перейти на цифровой аналог главного документа гражданина РФ готовы были 3 из 10 россиян. 31% россиян при этом был готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 41% опрошенных были против подобного нововведения, а 28% затруднились тогда с оценкой.

Жители трех пилотных регионов тоже пока не горят желанием оформлять электронные паспорта. По данным опроса, добровольно заменить свой нынешний паспорт на его цифровой аналог готовы только 29% респондентов из Татарстана, 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья. В других регионах страны желающих 26%.

Помимо паспорта, чаще всего россияне предлагали оцифровать полис ОМС (за это проголосовали 36% опрошенных), ИНН и СНИЛС (по 34%). По 27% респондентов считают необходимым сделать электронной медицинскую карту и водительские права, а каждый четвертый (25%) - свидетельство о рождении. За диджитализацию практически всех названных документов чаще выступают мужчины и молодежь до 34 лет. В то же время, по мнению 35%, не нужно оцифровывать никакие бумаги - такая позиция наиболее популярна среди старшего поколения (43% среди россиян от 45 лет).

За последние несколько месяцев снизилось число сторонников перевода в электронную форму полиса ОМС, ИНН и СНИЛС, количество желающих перевести в цифровой формат свидетельство о рождении не изменилось, об электронных водительских правах стали мечтать чуть чаще. Противников оцифровки любых документов стало больше на 10 п.п.

"Электронная цифровая книжка уже стала реальностью, паспорт - на подходе: в обозримом будущем приходить устраиваться на новую работу мы будем с пустыми руками", - отмечают специалисты SuperJob.

На днях с инициативой вводить ограничения для непривитых вакцинами (QR-коды) только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры, выступил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов. Эту поправку социалисты внесли в Госдуму ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов.

"Справедливая Россия - За правду", как и миллионы граждан страны, с самого начала была против законопроекта о введении QR-кодов (об ограничениях для непривитых). Тем не менее силами думского большинства он был принят в первом чтении без учета мнения избирателей, - напоминает парламентарий. - Теперь мы должны сделать все, чтобы этот документ не превратился в очередной "людоедский закон" партии власти. Мы будем добиваться внесения в него одной, но принципиально важной поправки".

"Несмотря на вносимую поправку, я очень надеюсь, что все же до второго чтения закон вообще не дойдет - не будет необходимости, и людей услышат", - добавил лидер социалистов.

Директор департамента сбора, хранения и анализа данных компании "ВС Лаб" Иван Барчук ратует за перевод всех документов в цифровой вид. "Но нельзя это делать сломя голову, не учитывая имеющиеся риски и проблемы. И, как мне кажется, неправильно эти изменения навязывать. А нужно грамотно информировать население. На отношение граждан к электронным документам влияет множество факторов. Сложно не связывать общественное мнение с ситуацией вокруг QR-кодов вакцинированных или переболевших COVID-19. В августе прошлого года к ним еще не было столько негатива. Текущая ситуация с тем, что правила их использования постоянно пересматриваются, точно не влияет положительно на отношение россиян к цифровизации документов. В каждом регионе свои правила получения кодов, посещения мест по кодам, которые устанавливаются на короткие промежутки времени (несколько недель). Это все сбивает с толку и настраивает против изменений в привычном формате документов. Также не стоит забывать о свежем законе о введении FanID, нового документа, необходимого для посещения спортивных мероприятий. Болельщики так и не смогли понять, зачем он нужен, и отношение к новому документу в основном резко отрицательное. Что у QR-кодов, что у FanID - во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. - были случаи проблем верификации. Гражданин демонстрирует документ, а он не принимается проверяющей системой. И дальше возникает большое количество проблем. Бумажный паспорт или водительские права - понятный документ, вполне осязаемый. Его можно потерять, но при демонстрации его проверяющим лицам он не может оказаться невалидным, некорректным. При этом у граждан нет гарантий и уверенности, что цифровой паспорт в какой-то момент не перестанет восприниматься средствами проверки", - комментирует Иван Барчук.