Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЗАРИНА ДОГУЗОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТАТАРСТАНА РУСТАМОМ МИННИХАНОВЫМ

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова во второй день рабочего визита в Казань встретилась с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе беседы они обсудили запущенную чартерную программу в Татарстан, дальнейшее развитие туристической инфраструктуры, а также перспективы экотуризма в регионе.

Зарина Догузова поделилась положительными впечатлениями от посещения расположенного на берегу Волги глэмпинга BestGlamp. В прошлом году этот проект стал одним из 18 победителей от Республики Татарстан в конкурсе на получение туристических грантов Ростуризма.

«Таких продуманных, сделанных с душой, ярких проектов должно становиться больше, особенно с учетом тренда на экотуризм. Очень важно создавать возможности для комфортного отдыха на природе и для жителей Татарстана, и для туристов из других регионов», — отметила Зарина Догузова.

Руководитель Ростуризма и глава Татарстана также обсудили с точки зрения туризма и автопутешествий строящуюся автомобильную трассу М12, которая сначала свяжет Москву и Казань, а потом будет продлена до Екатеринбурга.

«Эта автодорога должна стать не просто способом добраться из пункта А в пункт Б, но и полноценным, продуманным туристическим маршрутом со всей необходимой инфраструктурой: смотровыми площадками, зонами отдыха со всеми удобствами, качественными модульными отелями, кемпингами, кафе с вкусной едой, парковками», — сказала Зарина Догузова.

В ходе беседы Зарина Догузова и Рустам Минниханов также подчеркнули важность создания единого туристического кода центра Казани, который свяжет общей идеей исторические улицы города. Здесь появятся новые прогулочные зоны, туристические информационные центры, вывески в едином стиле и система туристической навигации с QR-кодами.

В завершение поездки Зарина Догузова посетила Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма и встретилась с исполняющим обязанности ректора Рафисом Бургановым. Подготовка туристических кадров по новым современным программам позволит повысить стандарты оказываемых услуг и будет способствовать увеличению туристического потока в регион.

Дополнительные 30 млрд рублей помогут привести к нормативу более 2 тысяч километров российских дорог

Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», доведены до 84 субъектов страны. Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором и регионами. Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1769-р.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин подчеркнул, что сегодня руководство страны уделяет большое внимание развитию дорожного хозяйства транспортного комплекса России. «На ХХ Съезде партии «Единая Россия» Президент дал поручение дополнительно выделить регионам на ремонт автодорог 30 млрд рублей. Эта поддержка дала новый импульс строительству с опережением запланированных сроков. Указанные средства были оперативно доведены до субъектов, и сегодня реализация объектов находится в активной фазе. Все работы будут завершены в этом году», – заявил вице-премьер.

Благодаря федеральной поддержке планируется привести к нормативу более тысячи объектов общей протяженностью 2 тыс. км. В их числе – социально значимые трассы и магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь укладки дорожного покрытия в 84 субъектах страны составит 17,7 млн м².

В частности, в Республике Карелия продолжится ремонт участков трассы Олонец–Питкяранта–Леппясилта с 73 по 155 км, который должен был начаться по нацпроекту только в следующем году. Это одна из основных республиканских дорог, часть которой проходит через город Питкяранта. Она фактически расположена между двумя федеральными трассами и активно используется жителями республики и туристами: это один из путей до Горного парка «Рускеала». Стоимость ремонта 21,5 км составит более 290 млн руб.

В Вологодской области приводят к нормативу важнейшую региональную трассу Тотьма–Никольск. Она проходит по территории Тотемского, Бабушкинского и Никольского районов. В 2021 году выполняется ремонт на участках протяженностью 91,8 км в Бабушкинском районе и 32,8 км в Никольском районе. Увеличить протяженность участка с 12,9 до 32,8 км в Никольском районе удалось за счет направления дополнительных средств в размере 449,5 млн руб., выделенных Вологодской области из федерального бюджета.

В Калужской области ускорят ремонт дороги к монастырю Оптина Пустынь. Работы ведутся на участке в Козельском районе. Помимо проезжей части дорожники восстановят заездные карманы, подходы к автопавильонам и посадочным площадкам. Всего будет обновлено более 12 км дорожного покрытия.

Марат Хуснуллин особо отметил значимость правительственной поддержки отрасли и сообщил, что в текущем году Минфин продолжил использовать практику выделения средств на опережающее дорожное строительство за счет лимитов последующих лет. «Из резервного фонда Правительства на возвратной основе выделено 173 млрд руб. Это позволит нам обеспечить к концу года 20 % технической готовности трассы «Москва – Казань», досрочно ввести в эксплуатацию 70 км федеральных и 75 км региональных дорог, дополнительно отремонтировать более 190 км региональных дорог и начать восстановление 19 мостов», – сообщил вице-премьер.

Биопрепарат стартапа «РИЗО» более чем на 20% повысил урожай зерна аграриям

Биопрепарат «РИЗО-С» от стартапа «РИЗО» Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия, входящего в инвестиционную сеть ФИОП Группы «РОСНАНО», показал эффективность с прибавкой урожайности зерновых до 20,7% в результате завершившихся испытаний в Ставропольском крае. Биопродукт заинтересовал как мелких, так крупных сельскохозяйственных производителей региона.

Новый продукт «РИЗО-С» — биологический фунгицид с ростостимулирующим действием, основанный на новых штаммах бактерий Pseudomonas aureofaciens В-11634 и Azotobacter vinellandii Д-08 и их активных метаболитах. Бактерии способны к продукции внеклеточных соединений, оказывающих негативное действие на развитие возбудителей заболеваний. Кроме этого, эти полезные микроорганизмы воздействуют на иммунитет растения путем опосредованного оздоровления ризосферы, позитивно влияют на структуру урожая, производят фитогормоны и факторы роста, фиксируют атмосферный азот в процессе аэробного роста.

Благодаря этому воздействию такие культуры, как озимая и яровая пшеница, яровой ячмень, пивоваренный ячмень показывают увеличение фактической урожайности на 7–20%. Испытания, проводимые в различных регионах европейской части России в течение последних четырех лет, также показывают ряд других положительных эффектов:

биопрепарат увеличивает всхожесть семян на 10–15%;

оказывает защитное действие, подавляет рост и развитие широкого спектра возбудителей болезней растений;

повышает качество зерна по содержанию белка и клейковины;

снижает стресс зерновых культур от негативных явлений, таких как обработка ядохимикатами, засуха, низкие температуры окружающей среды;

происходит экономия на азотных удобрениях.

«Препарат „РИЗО-С“, как и другие наши биопрепараты, показывает не только эффективность действия, но и ощутимый экономический эффект — сельхозпроизводители могут зарабатывать дополнительно в среднем 5,5 тысячи рублей с 1 га по сравнению с участками, обрабатываемыми традиционными методами. Потому мы считаем, что потенциал роста применения биопрепаратов в сельском хозяйстве очень высок. Кроме того, мы видим для себя новую рыночную нишу — набирающее популярность в мире органическое земледелие, где существуют запреты на применение химических удобрений и средств защиты растений. Наши же биопрепараты не химические, и поэтому мы планируем выходить на этот рынок, прогнозируя растущий спрос на безопасные биологические средства защиты растений в ближайшие годы», — поделился планами генеральный директор «РИЗО» Денис Киселев.

СПРАВКА

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов, генеральный директор Фонда — Руслан Титов.

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, занятую строительством и продажами продуктовых стартапов в material-based индустриях. Сетевой принцип организации наноцентров позволяет концентрировать разработки и инфраструктуру в одном наиболее благоприятном месте и иметь к ней доступ сразу нескольким региональным экосистемам. Основные направления специализации: силовая электроника, светотехника, приборостроение, нанотехнологии в строительстве.

В ПРИВОЛЖЬЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ

Представитель Минпромторга России принял участие в Комиссии по улучшению инвестиционного климата и защите прав предпринимателей в Приволжском федеральном округе. Председательствовал на заседании заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Алексей Кузьмицкий. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти в регионах, деловой климат и достижение целевых показателей роста объема инвестиций в основной капитал.

Также в заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной налоговой службы и субъектов ПФО.

Представитель Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России в своём выступлении рассказал о новых возможностях и инструментах для дальнейшего развития промышленного и инвестиционного потенциала регионов ПФО. В частности, было акцентировано внимание на Единой региональной субсидии и программах совместных льготных займов региональных фондов развития промышленности, развитии промышленной инфраструктуры, включая поддержку частных индустриальных парков и промышленных технопарков, а также кластерных проектов.

В текущем году с целью выявления лучших практик реализации региональной промышленной политики по поручению Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова был подготовлен первый пилотный рейтинг оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности. Лидером не только в ПФО, но и в России в целом определена Республика Башкортостан. Также еще 6 субъектов ПФО вошли в ТОП-20 регионов, что демонстрирует высокий уровень развития промышленности федерального округа, - отметил представитель Минпромторга России.

В Ульяновской области газифицирован северо-запад Инзы

В Инзенском районе Ульяновской области введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод для подключения к сетям северо-западной части Инзы.

В мероприятии по пуску объекта и подключению первых потребителей к системе газоснабжения приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Русских, заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Заварзин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

Длина новых сетей — около 28 км. Объект позволяет газифицировать почти 800 домовладений Инзы. Заявки на технологическое присоединение подали уже 140 потенциальных потребителей, заключено 107 договоров.

Всего в рамках программы догазификации, согласно данным пообъектного плана-графика, планируется подключить к сетям газоснабжения 4410 домовладений в 245 газифицированных населенных пунктах 23 муниципальных образований Ульяновской области. Продолжается активный сбор заявок, всего от жителей области поступило 580.

«В Ульяновской области сейчас продолжается сбор предварительных заявок, организована работа специальных мобильных офисов. Потребители могут подать заявки, воспользовавшись электронным порталом Единого оператора газификации, также непосредственно на сайте „Газпром газораспределение Ульяновск“, либо через клиентские центры или участки компании», — отметил Александр Заварзин.

Рыбаки могут посостязаться за участки в Марий Эл

В Республике Марий Эл объявлен конкурс на предоставление участков на Куйбышевском и Чебоксарском водохранилищах для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 12 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — региональное министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, три участка расположены на Куйбышевском водохранилище в границах Звениговского района, остальные десять — на Чебоксарском водохранилище на территории Килемаркого, Горномарийского и Юринского районов.

Площадь участков — от 145 га до 8,4 тыс. га. Объекты промысла на Чебоксарском водохранилище — сазан, лещ, судак, щука, сом, белоглазка, берш, густера, жерех, карась, налим, окунь пресноводный, плотва, синец, тюлька, уклейка, чехонь, язь. На Куйбышевском — стерлядь, сазан, лещ, судак, щука, сом, раки, белоглазка, берш, густера, ерш, жерех, карась, красноперка, линь, налим, окунь, плотва, синец, толстолобик, тюлька, уклейка, хирономиды, чехонь, язь.

Один из критериев оценки и сопоставления заявок — предложенная плата за участок (стартовые цены — от 22,1 тыс. до 1,28 млн рублей). Другие критерии — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года. Победителям предложат подписать договоры пользования на 20 лет.

Fishnews

Ирек Файзуллин выступил на XX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин выступил на XX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций и передал приветственное слово заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина делегатам Съезда.

В своем выступлении Ирек Файзуллин рассказал о совершенствовании нормативной базы строительной отрасли, предпринимаемых мерах государственной поддержки, а также отметил приоритетные задачи.

«Ключевой задачей Минстроя сегодня является реализация изменений в Градостроительный кодекс, которые вступили в силу с 1 сентября по сокращению процедур в стройке. В соответствии с этими изменениями предусмотрено 32 процедуры в сфере инвестиционно-строительного цикла, ранее их было более сотни. Продолжается работы по сокращению обязательных требований в строительстве. Это все позволяет увеличивать темпы реализации объектов. Кроме того, работаем над изменением законодательства, которые позволят распространить действие Постановления Правительства 1315 на контракты со сроком менее года. Также активно ведется совместная работа Минстроя, ФНС и НОСТРОЙ в части повышения прозрачности строительной отрасли», - подчеркнул в своем выступлении Ирек Файзуллин.

Министр также отметил повышение объема строительных работ в Российской Федерации – увеличилось количество государственных контрактов, на сегодняшний день их более 220 тысяч. По итогам 2020 года было введено в эксплуатацию 82,2 млн кв. метров жилья, в 2021 году планируется ввести более 85,5 млн кв. метров. На сегодняшний день градостроительный потенциал страны составляет более 700 млн кв. метров, в процессе строительства сейчас находится порядка 200 млн кв. метров.

На съезде обсудили ряд вопросов, в том числе приоритетные задачи, стоящие перед отраслью в целом и системой саморегулирования в строительстве, техническое регулирование, нормирование и оценку соответствия в строительстве.

В рамках мероприятия были вручены благодарности Минстроя России, а также Почетным знаком была отмечена Аристова Любовь Савельевна - член Совета НОСТРОЙ, Председатель правления НП «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Мероприятие прошло под председательством президента Национального объединения строителей Антона Глушкова. Участниками стали Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Аркадий Чернецкий, Первый заместитель Председателя Комитета государственной думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, статс-секретарь, заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Демин.

Минстрой России поддержит Ульяновскую область в реализации противооползневых мероприятий

Сегодня, 15 сентября состоялась рабочая встреча Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с врио главы Ульяновской области Алексеем Русских. На встрече обсудили ход реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда», программу по переселению граждан из аварийного жилья, а также проекты, которые регион планирует заявлять в рамках реализации механизмов инфраструктурного меню. Важной темой разговора стало решение задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным на встрече с Алексеем Русских по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства, а также исполнение поручений по проведению противооползневых работ на Волжском склоне по итогам визита в регион Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Регион полностью справляется с поставленными задачами. Есть хорошая динамика по строительству нового жилья, завершены работы на 92 из 135 запланированных к благоустройству в этом году территориях, еще три проекта создания комфортной среды стали победителями всероссийского конкурса. Активно идет переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, при сохранении темпов регион досрочно закончит программу. Необходимо комплексно подойти к решению вопроса по проведению противооползневых работ, проработать вопрос с точки зрения берегоукрепления, локализации оползневых процессов, строительства набережной», - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

«В прошлом году Ульяновская область перевыполнила поставленный нацпроектом показатель по вводу жилья, сдано 1,034 млн кв. метров. Мы были лидерами в Приволжском федеральном округе по вводу жилья из расчета на тысячу человек населения. С начала этого мы ввели в эксплуатацию 532 тысячи кв. м, что составляет 65% от плана. Таким образом, уже второй год регион успешно выполняет задачу, поставленную Президентом России по обеспеченности населения жильём в размере 30,09 кв. метров на человека», - сообщил Алексей Русских.

По программе «Стимул» в Ульяновске ведется строительство детского сада на 160 мест. В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья с 2019 года расселено 15,4 тыс. кв. м и более 1100 человек. Программу по переселению регион завершает досрочно благодаря дополнительной федеральной поддержке.

В Ульяновской области ведется подготовка к восстановлению оползневого участка Волжского склона в региональном центре, уже подготовлено техническое решение. Первый этап работ по берегоукреплению планируется выполнить на участке протяженностью 3 км от Президентского моста до улицы Тухачевского.

Замглавы Минстроя России посетил с рабочим визитом Ивановскую область

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев посетил с рабочим визитом Ивановскую область, где ознакомился с ходом строительства объектов, реализуемых по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также с процессом реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Заместитель главы Минстроя России в сопровождении заместителя Председателя Правительства Ивановской области Сергея Коробкина осмотрел отреставрированное здание железнодорожного вокзала в г. Иваново, посетил очистные сооружения в д. Богданиха и очистную насосную водопроводную станцию микрорайона Авдотьино, оценил ход строительства улично-дорожной сети, расположенной от улицы Павла Большевикова до улицы Соликамской. Также делегация ознакомилась с ходом реализации программы «Стимул», благодаря которой в городе ведется строительство микрорайона «Видный». Завершающим мероприятием стал осмотр хода строительства корпусов быстровозводимого инфекционного госпиталя на 360 коек.

В текущем году финансирование направлено на строительство двух ниток водовода в г. Кохма и станцию обезжелезивания в г. Приволжск, на период 2021-2023 годы, предусмотрено финансирование строительства водопроводного дюкера от г. Кинешма до г. Заволжск. Объекты будут реализованы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Также регион участвует в реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации», через которую предусмотрено улучшение жилищных условий молодых семей, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, а также переселяющихся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов.

«Только благодаря реализации одной из госпрограмм – «Стимул» - в Ивановской области в 2020 году было введено в строй 104.38% от запланированного в рамках программы на год объема жилья. Это хороший показатель и важно, чтобы по всем программам, реализуемым с господдержкой и направленным на улучшение жилищных и бытовых условий жителей Ивановской области, результаты были не хуже. Совместно с региональными властями мы прорабатываем все возможности достижения этих задач и рассчитываем на позитивных эффект от этой работы в ближайшее время», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

В 2020 году на программу «Стимул» бюджету Ивановской области была выделена субсидия в размере почти 207 млн рублей. Средства направлены на строительство автодорог, что позволило улучшить годовые показатели по вводу жилья и построить 45,3 тыс. кв. м жилья при планируемым к вводу в строй 43,4 тыс. кв. м.

В 2021 году из федерального бюджета для Ивановской области предусмотрена субсидия в размере более 92 млн рублей. Средства направят на завершение строительства улично-дорожной сети, расположенной от улицы Павла Большевикова до улицы Соликамской и автодороги вдоль улиц Профсоюзной и Наумова. Оба объекта предусматривают улучшение транспортной доступности к новым жилым районам.

Фонд прямых инвестиций, международная премия и бизнес-акселератор: итоги первой смены Молодежного лагеря БРИКС

В Ульяновской области прошла первая смена Молодежного лагеря БРИКС, на которой участники и эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и Индии разрабатывали бизнес-модели развития молодежного предпринимательства на международном уровне. Практико-ориентированная модель работы лагеря позволила привлечь к диалогу молодых предпринимателей, уже успешно реализующих свои проекты на пространстве БРИКС.

В течение шести дней делегаты ознакомились с действующими проектами, участвовали в образовательных сессиях и делились опытом работы в странах пятерки. Итогом интенсива стала разработка трех проектов, призванных содействовать развитию как уже действующих бизнесов, так и молодежных стартапов.

Участники провели подробный разбор программ для молодежи по развитию предпринимательства и оценили их эффективность. Одним из предложений, которое поддержали все страны, стало проведение второго Бизнес-акселератора БРИКС, первый состоялся в 2020 году. Основная цель бизнес-акселератора – содействие установлению прямых контактов между молодыми представителями деловых кругов стран БРИКС для дальнейшего развития молодежного предпринимательства и инноваций.

Совместно с организацией «ОПОРА РОССИИ» принято решение об учреждении международной премии «ТОП-100 молодых предпринимателей БРИКС», которая позволит сформировать базу проектов, активно развивающих деловое сотрудничество между нашими странами.

«Многие из начинающих предпринимателей точно не знают, получится или нет. Они начинают опытным путем в силу того, что не умеют правильно разбираться, делают много ошибок. Поэтому у нас, к сожалению, выживаемость в бизнесе 5%. Из 100 человек, которые начали заниматься бизнесом, выживают 5. Наша задача – чтобы таких ошибок-фальстартов было как можно меньше», – сказал Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Острая необходимость создания дополнительных инструментов поддержки бизнеса также не раз озвучивалась молодыми бизнесменами. Крупные инфраструктурные проекты, такие как «Умный город-парк БРИКС» в Ульяновской области, начало строительства которого запланировано на 2022 год, нуждаются в целевом финансировании. Для их привлечения предложено создать «Фонд прямых инвестиций БРИКС» – площадки для встреч инвесторов и предпринимателей. По замыслу авторов предложения, Фонд будет оказывать финансовую поддержку государственно-частным и коммерческим проектам, направленным на улучшение качества жизни, развитие зеленой энергетики, проектам в сфере экологии и инновационным разработкам.

«Мы думаем, что инвесторы из стран пятерки примут активное участие в строительстве нового города-парка БРИКС. Отмечу, что дизайн-макет нового города будет разработан участниками второй смены лагеря БРИКС. Это то самое практико-ориентированное сотрудничество, которое мы стараемся максимально расширять с лидерами стран объединения», – отметила Татьяна Селиверстова, заместитель начальника Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи.

Завершая первый этап лагеря, молодые бизнесмены передают повестку креативной смене, на которой архитекторы, дизайнеры и урбанисты приступят к созданию концепции Умного города-парка БРИКС – новой модели жилого пространства, отвечающей запросам молодежи на образование, творчество, досуг и занятость.

Регионы запросили 490 млрд рублей на развитие инфраструктуры

На рассмотрении в правительстве России находится заявки регионов на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 490 млрд рублей. Об этом в ходе доклада президенту России сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, уже одобрено 10 заявок на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 90 млрд рублей. Средства получили Калужская, Костромская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Тюменская и Челябинская области, Республики Саха и Крым, а также Санкт-Петербург.

Зампред правительства РФ отметил, что регионы проявляют большой интерес к механизму кредитования. По поручению Владимира Путина прорабатывается вопрос о продлении программы до 2026 года и увеличении ее лимита. На данный момент лимит составляет 500 млрд рублей, и он уже превышен.

Помимо этого, в рамках механизма инфраструктурных облигаций к 2023 году планируется привлечь не менее 150 млрд рублей внебюджетных средств. Уже одобрены заявки трех субъектов — Тульской, Тюменской и Челябинской областей. Благодаря механизму в регионах построят 1 млн кв. метров жилой недвижимости. Всего на рассмотрении находится 51 проект в 30 субъектах РФ на общую сумму 213 млрд рублей. Это позволит возвести 20 млн «квадратов» жилья.

Также регионы смогут модернизировать коммунальную инфраструктуру на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Бюджет механизма составляет 150 млрд рублей. Заявки из 12 регионов на 45 млрд рублей имеют всю необходимую документацию. Осенью будут приняты все необходимые поправки и начнется выделение средств.

Ранее «СГ» сообщала, что до 2026 года в России будет капитально отремонтировано около 7,3 тыс. зданий общеобразовательных учреждений.

Автор: СГ-Онлайн

В РФ выявлен рост финансовых показателей у производителей стройматериалов

ФАС и ФНС выявили существенный рост финансовых показателей у производителей стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба вместе с Федеральной налоговой службой России выявили в ходе проверки значительный рост финансовых показателей у производителей строительных материалов, сообщает ФАС.

"ФАС России организована совместная работа с ФНС России. В результате взаимодействия выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов", - говорится в сообщении.

Служба напомнила, что в связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений антимонопольным ведомством было принято решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках. Речь идет о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Ранее в результате проведенных проверок ФАС уже возбудила дела в отношении группы компаний "Кроношпан" на рынке древесных плит, "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" на рынке листового стекла.

"ФАС продолжает анализ крупнейших компаний на отдельных рынках стройматериалов", - добавила служба. За первое полугодие 2021 года в ФАС поступило более 600 обращений о росте цен на стройматериалы.

По данным Росстата, с начала года строительные материалы выросли в цене на 26,3%, относительно августа прошлого года – на 30%.

В Самаре открылся филиал Третьяковской галереи

Текст: Ольга Дмитренко ( "Российская газета", Самара)

В понедельник в самарском филиале Государственной Третьяковской галереи состоялось первое культурное событие - показ серии театральных перфомансов "Утопия на ужин", специально созданных к открытию отреставрированного здания бывшей фабрики-кухни, построенной в форме серпа и молота. Организаторы обещают, что с помощью движения, музыки и арт-объектов они перенесут зрителя в прошлую, настоящую и будущую жизнь фабрики, которая прошла путь от заведения общепита до музея.

Надо сказать, что фабрика-кухня завода имени Масленникова - это архитектурный шедевр - единственный в мире реализованный проект здания такой формы. Фабрика была открыта первого января 1932 года. В "серпе" размещались три обеденных зала: первый - диетический, второй - для рабочих завода, третий - для сотрудников фабрики. На крыше между основными входами была летняя терраса, а в "молоте" - кухня.

Оба этажа "серпа" и лестничные площадки были украшены витражами. В сутки там могли принимать пищу до девяти тысяч человек. Не исключено, что в ресторане, который также откроется в этом здании, будут в том числе кормить по сохранившимся рецептам советского общепита. В 90-е годы прошлого века в результате приватизации здание отдали под торговый центр, а потом оно на протяжении долгого времени было под угрозой сноса, как аварийное. Но в 2009 году общественники наконец сумели сделать так, чтобы на уникальную постройку обратили внимание власти. В результате здание было передано в федеральную собственность, и фабрика получила статус памятника федерального значения.

Ну а три года назад Минкультуры Российской Федерации приняло решение об открытии в ней филиала Государственной Третьяковской галереи. И после утверждения проекта реконструкции сразу начались реставрационные работы.

- Сейчас мы находимся в восстановленном здании фабрики-кухни, первом филиале Третьяковской галереи. Только находясь здесь, можно увидеть, насколько уникально это здание, и понять, насколько сложной была его реставрация. Сегодня мы говорили о том, что филиал Третьяковской галереи в Самаре будет центром как для молодых людей - для них здесь будут устраивать тусовки в лучшем смысле этого слова, так и для представителей старшего поколения, которые будут приходить сюда на выставки и экспозиции мирового уровня, - отметила побывавшая на открытии филиала Третьяковки министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кстати, архитекторы кропотливо поработали и над пространством вокруг фабрики-кухни. Там благоустроили Сквер Борцов революции, в котором разбили Сад баланса. По замыслу его создателей, основная идея сада заключается в переосмыслении темы постиндустриального ландшафта, поэтому часть арт-объектов нового пространства - это "останки" разрушенного завода имени Масленикова, частью которого некогда была фабрика-кухня.

Новый проект Ростуризма позволит и отдохнуть, и сэкономить

Текст: Тимур Алимов (Казань)

Ростуризм планирует запустить субсидируемые туристические рейсы на Кавказ, на ряд направлений на Дальнем Востоке, а также между регионами России, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, которая накануне прибыла в Казань первым чартерным рейсом из Москвы.

Зарина Догузова отметила, что в готовых туристических предложениях продумано все - перелет, трансфер, проживание в отеле и различные экскурсионные маршруты на четыре или восемь дней. По ее словам, всего в часе полета от российской столицы находится город с тысячелетней историей и шикарной инфраструктурой для туристов, откуда можно отправиться в древние города Болгар и Свияжск. "Осень - прекрасное время открывать новые маршруты", - добавила Догузова.

Вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева, в свою очередь, назвала стартовавшую программу крайне важной для республики, так как это обеспечит не только популяризацию туристского продукта, но и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности.

- Туристская сфера подразумевает под собой мультипродукт, в котором сосредоточены и прием гостей, и их размещение, а также питание, медицинское сопровождение и культурная программа, что тоже является тем или иным сегментом бизнеса, а значит, это вложение в Татарстан, - заявила вице-премьер.

Как пояснил заместитель гендиректора компании-туроператора Александр Сирченко, Казань уверенно входит в топ внутрироссийских направлений. При этом существует потенциал и нарастить туристический поток, и создать новые маршруты, в том числе межрегиональные. Запущенная программа короткая, чтобы протестировать спрос, отработать взаимодействие с партнерами и получить обратную связь от туристов. Все недочеты будут учтены к следующему этапу чартерной программы, запланированному на 2022 год.

К слову, первый этап завершится уже третьего октября. До этого времени полеты будут выполняться один раз в пять дней. По словам Сирченко, для туристов предлагается три пакета туров, которые отличаются только набором экскурсий. Кроме того, есть возможность забронировать и более продолжительное путешествие на восемь ночей, включающее посещение Йошкар-Олы - столицы соседней Республики Марий Эл.

На посвященной старту программы пресс-конференции Зарина Догузова рассказала, что чартеры на Кавказ, Дальний Восток и между регионами России будут субсидироваться в рамках национального проекта. Ростуризм компенсирует 50 процентов стоимости рейса, что позволяет снизить цену для потребителя. Например, полная стоимость тура в Казань начинается от 10 тысяч рублей.

Сейчас, по ее словам, рассматривается возможность открытия прямых межрегиональных маршрутов, не затрагивающих Москву.

- У нас более 70 процентов перелетов через Москву. Мне бы хотелось за счет чартеров решать проблему связанности страны, чтобы туристы могли напрямую летать в популярные места отдыха. Понимаю, что тяжелая история, сложно принимаются решения, но нужно пробовать, нужно ставить чартеры, раскачивать спрос. Одно из направлений, которое мы тоже рассматривали с одним из туроператоров, Казань - Минеральные Воды, - отметила глава Ростуризма.

Кстати, чартерные рейсы между Москвой и Казанью будут перевозить туристов в обоих направлениях. Обратным рейсом из Татарстана вылетели туристы, которым предстоит знакомство со столицей страны. Здесь и смотровая площадка в Москва-Сити, ВДНХ, Кремль, Зарядье, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности.

В рамках нацпроекта в самарском регионе обновляют библиотеки и дороги

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)

Бесплатные лекции и мастер-классы для читателей настолько популярны, что приходится собирать стулья со всей библиотеки, рассказала "РГ" директор самарской библиотеки № 8 Татьяна Гаврилова.

В рамках нацпроекта "Культура" в регионе уже открыли десять модельных библиотек. На подходе еще четыре.

Первой как раз обновилась № 8. Теперь все пространство внутри у нее единое, дверей нет. И книжный фонд пополнили. По словам Татьяны Гавриловой, благодаря перезагрузке на 34 процента выросло число читателей. И, что самое ценное, около 40 процентов из них - люди среднего возраста, 35-45 лет. Таких в библиотеке называют "золотыми читателями".

Среди них и Инна Ямщикова. Она постоянный читатель, последние годы приучает к чтению своего сына-первоклассника Максима. Семья живет рядом, поэтому "гостит" в библиотеке часто. Мастер-класс по песочной анимации, робототехнике, фильмы в планетарии - все бесплатно.

"Благодаря нацпроекту сделали не только ремонт, но и умное разделение на локации, - сообщила "РГ" Инна. - Пока я работаю в тихой зоне, сын может поиграть в настольные игры или посидеть в детском уголке. Обновили детскую литературу. Недавно с Максимом прочитали здесь Киплинга "Рикки-Тикки-Тави" с такими потрясающими картинками, что он впечатлился и назвал свой самокат "Рикки-Тикки".

Еще один объект - в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - пока официально не открыли. Директор службы заказчика-застройщика министерства транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Дешевых пояснил, что второй этап строительства Фрунзенского мостового перехода идет с опережением графика на 10 месяцев. Движение по новой дороге в 4-6 полос протяженностью 7,8 километра запустят в ноябре этого года.

А в рамках второго этапа строительства отремонтировали и заброшенный подземный пешеходный переход в микрорайоне Самары. Заменили перекрытие, установили датчики движения и энергосберегающие лампочки. Теперь здесь светло, как на улице.

А чтобы вандалы не портили стены, пригласили профессиональных художников. Теперь это первый посвященный нацпроекту объект в России, украшенный граффити. "Цветовую гамму подобрали ассоциативную с дорожным строительством. Много голубого, оранжевого, черного. В композицию вписали и дорожные пейзажи, и новые мосты через реки Самару и Сок", - рассказала самарский художник Оксана Гладкова - победитель фестиваля стрит-арта в Приволжском федеральном округе.

Бережливые технологии позволили в три раза сократить время выпуска "Валдая 45Р"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)

Нижегородская область заняла первое место в России по количеству предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в 2021 году. Плановый показатель составляет 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 155 предприятий.

Активными участниками нацпроекта стали судостроительные компании. Заводу "Красное Сормово" это помогло расширить возможности по строительству сухогрузов проекта RSD59 почти вдвое, с семи до 12 судов в год. "Окская судоверфь" вошла в перечень 35 предприятий России, которые получают годовую поддержку Федерального центра компетенций по внедрению бережливых технологий. Благодаря этой работе планируется повысить на 20 процентов скорость производства сухогрузов.

В нацпроекте участвует и Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева - производитель "Валдая 45Р". Внедрение бережливых технологий позволило почти в три раза сократить время выпуска "Валдая". Каждое судно спускают на воду на 28 дней быстрее. Так что теперь их можно производить до шести в год.

"На предприятии выявили наиболее слабые стороны при формировании корпуса судна, в логистике, при сборочно-сварочных работах. И оптимизировали процессы", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

Он также сообщил, что как участник нацпроекта бюро получило региональную субсидию в размере трех миллионов рублей на обновление оборудования. В целом региональная программа предполагает субсидирование до пяти миллионов рублей в пределах 50 процентов затрат на модернизацию оборудования .

Во время пресс-тура журналист "РГ" смог воочию убедиться в справедливости превосходных оценок "Валдая 45Р". Это судно на подводных крыльях буквально парит над водой, за секунды "съедая" километры. По мягкости хода и звукоизоляции его можно сравнить с машиной бизнес-класса.

Оценили судно и в других регионах. По словам гендиректора предприятия Сергея Итальянцева, закончена работа над заказом для Чувашии на три судна. Два "Валдая" уже курсируют в Якутии на Лене, еще два - в Ханты-Мансийском автономном округе.

Четыре судна остались "дома". Они перевозят нижегородцев и гостей региона в Городец, Макарьево, Чкаловск и к Шуховской башне. С недавнего времени "Валдаи" начали ходить и на Стрелку. Рейс рассчитан на тех, кто хочет прокатиться на "Валдае", не затрачивая на это целый день, как получается, например, с поездкой в Макарьево. Пассажиры могут побывать у собора Александра Невского, у нового памятника святому князю или просто доехать без пробок до микрорайона "Седьмое небо".

Китай заинтересовался продукцией сельхозкооператива из Татарстана

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)

Манекен для обучения врачей-хирургов выполнен с анатомической точностью. Он имеет внутренние органы, систему кровообращения. И даже потеет.

Компания "Эйдос-медицина" производит медицинские симуляторы для 30 стран. И входит в пятерку мировых лидеров этого профиля. Среди партнеров компании - университет и клиника в Японии, колледж и университеты в США. Трудно поверить, что десять лет назад это был стартап двух человек. "Эйдос-медицина" располагается в казанском "Технопарке".

Как рассказал исполнительный директор компании Николай Тихонов, здесь выпускают два типа медицинских тренажеров. Первый - симулятор пациента для отработки навыков первой помощи и проведения анестезии. "Что касается манекена для хирургов, то это ростовая копия человека, с полной артикуляцией. Она потеет, плачет, моргает глазами и даже может кричать и произносить некоторые фразы, - поясняет Николай Тихонов. - Материалы для манекенов на 95 процентов мы делаем сами".

Компания год от года растет, выходит на новые рынки. И в этом ей помогает нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Минэкономики Татарстана покрывает большую часть расходов на участие в международных выставках, берет на себя хлопоты, связанные с сертификацией и доставкой товаров.

Еще одно необычное предприятие - сельхозкооператив "Заготовитель" - действует под Казанью на территории промышленного парка "Сокуры". Здесь производят травяные чаи для Татарстана и других регионов страны. А началось все с хобби. Казанский предприниматель Рамиль Яруллин любил с друзьями собирать травы, чтобы потом попить с ними ароматный и полезный чай. Постепенно увлечение переросло в бизнес. Кооператив получил грант "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сейчас производственная площадь кооператива составляет около тысячи метров. Трудятся здесь около ста человек. В основном это сельские жители, работники крестьянско-фермерских хозяйств из пяти регионов - Татарстана, Крыма, Адыгеи, Алтая, Московской области. Все они занимаются выращиванием или заготовкой трав, ягод и фруктов. В прошлом году в высушенном виде у пайщиков кооператива закупили на переработку более 100 тонн сырья.

Развивать бизнес Рамилю Яруллину помогает нацпроект по малому и среднему предпринимательству. "Я получил два льготных микрозайма на 5 и 11 миллионов рублей, - говорит председатель кооператива. - Своевременно расплатился с поставщиками, что помогло выйти на прибыль. Начать строительство нового склада".

Сейчас продукцией Рамиля Яруллина заинтересовались за рубежом. Причем даже на родине чая - в Китае.

В Самаре открывают построенный по нацпроекту "умный" ледовый дворец

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)

Малыши в игре осваивают в детском саду русский, татарский и английский языки. Даже лестницу превратили в словарь с памятками на трех языках. Но это уже - для родителей, чтобы были готовы к вопросам детей.

Детский сад "ЯСам", построенный по нацпроекту "Демография" в Казани, распахнул двери в марте этого года. Сейчас его посещают 350 детей в возрасте от полутора до семи лет. Здесь 18 групп, из которых 10 ясельных. И есть две группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для аутистов.

Заходим в один из кабинетов и видим, как педагог проводит с детьми подвижную игру на английском. А через пару минут уже переключается на татарский. Предмет особой гордости - лингафонный кабинет. Ни в одном детсаду региона их нет. Творческая группа учреждения разработала для занятий здесь методическое пособие "Слушаю-понимаю-говорю".

Многопрофильный лицей № 187 "РИТМ" открылся раньше садика - в прошлом году. И тоже в рамках нацпроекта "Образование". Сейчас в нем учатся более 900 детей. У школы информационно-технологический профиль. Здесь есть IT-полигон, кабинеты Web-программирования, робототехники, инженерный класс, лаборатория 3D-моделирования и даже свой планетарий. Ученица 8 "В" Ралина Хайретдинова от учебы в лицее в восторге: "Скоро будем учиться управлять дронами!"

За три года в Татарстане на средства нацпроекта построили 8 школ и 54 детсада.

Льда хватит всем

В Самаре открывают "умный" ледовый дворец. Он стал таким благодаря проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Теперь здесь не одна ледовая арена, а несколько помещений со льдом. Хватит места не только профессиональным хоккеистам и фигуристам, но и для занятий с детьми. Есть лед для керлинга, залы для баскетбола, борьбы и художественной гимнастики, универсальный спортивный и тренажерный залы.

Первыми хоккейную коробку опробовали ребята из детского хоккейного клуба "Комета". 10-летний Тимофей Веревкин, который гоняет шайбу уже пять лет, доволен льдом и новыми воротами. А тренер Сергей Шумихин пошутил, мол, поначалу ребята даже "заблудились" на большом льду.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш вспомнила, как раньше приходилось тренироваться по ночам, спать на неудобных креслах пару-тройку часов, а потом снова работать. А теперь здесь будут не только тренироваться, но и проводить соревнования - как российские, так и международные. Обновленный дворец уже называют "умным". Ведь здесь только для льда шесть режимов!

В Самарской области в рамках нацпроекта открыли новый ФАП

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)

Последней локацией в пресс-туре по Самарской области стал новенький фельдшерско-акушерский пункт в небольшом селе Покровка.

Он заработал в начале этого года благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Улыбчивая заведующая Ирина Новикова рассказала, что в старом помещении было настолько тесно, что пациенты ждали на улице. Вода была только холодная, да и она зимой замерзала.

Теперь есть не только просторное теплое ("шикарно перезимовали") здание с несколькими помещениями, но и много умных помощников. "Кардиограф, - перечисляет Ирина. - Он снимает показания и, если они подозрительные, тут же передает в областной кардиоцентр для консультации. Есть тонометр. Больной дома сам мерит давление, а показания тут же приходят мне на компьютер. И, если нужно, я выезжаю к пациенту".

Учительница Лариса Солдатова радуется и за себя, и за учеников. Сама она уже прошла диспансеризацию, вакцинацию. Не пришлось ехать в райцентр, терять время и деньги. "Мы много слышали о нацпроекте "Здравоохранение". И вот он дошел до нашего села. Теперь нам очень комфортно", - говорит учительница. Многочисленные дачники минувшим летом тоже смогли оценить удобства нового ФАПа.

Сейчас он обслуживает более 200 человек, а в летний период, с учетом дачников, приехавших из Самары, Кинели и других городов, число пациентов доходит до 300 человек. По итогам работы в 2020 году ФАП села Покровка был признан лучшим медицинским подразделением в районе.

Что сделано за три года

В России реализуется 14 национальных проектов, которые затрагивают все сферы жизни.

Строятся детские сады и школы, ремонтируются музеи и театры, обустраиваются виртуальные концертные залы и модельные библиотеки, совершенствуется система здравоохранения, благоустраиваются общественные территории и строятся дороги. Нацпроекты поддерживают предпринимателей и ученых.

С 2019 года по национальным проектам было создано более 232 тысячи дополнительных мест в детских садах с ясельными группами. Более 7,4 тысячи школ обеспечили компьютерным современным оборудованием. Были благоустроены более 33 тысяч общественных территорий. Построено и отремонтировано более 32 тысяч километров дорог.

В 2020 году получили поддержку более 1,5 тысячи молодых ученых. Помощь в ведении своего дела была оказана более 1,8 миллиона хозяйств.

Российские ученые разработали медицинский "нос" и VR-тренажер для шахтеров

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)

Медицинский "нос", который чует коронавирус, VR-тренажер для шахтеров, моделирующий имплантаты 3D-принтер, наноспутники и ставящий диагноз тонометр. И это далеко не все "умные вещи", о которых журналисты "РГ" узнали во время пресс-тура, организованного АНО "Национальные приоритеты", в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре.

Все они были разработаны в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в научно-образовательных центрах международного уровня. В Нижнем Новгороде - это "Платформа 2035", в Самаре - "Инженерия будущего", который базируется в университете имени Королева.

Умный "нос" - волоконно-оптические инфракрасные сенсоры - определяет химический состав любых жидкостей, газов и порошков. "Мы ставим задачу адаптировать наш прибор для медицинских целей - например, для определения бактерий и вирусов", - поделился планами нижегородец, старший научный сотрудник лаборатории Института химии высокочистых веществ имени Девятых.

Такой уже медицинский "нос" сможет проводить раннюю доврачебную диагностику онкологических и других заболеваний. И даже определять содержание коронавируса в воздухе. По словам разработчика, нижегородское мобильное устройство диагностики заболеваний по составу выдыхаемого человеком воздуха может быть представлено на рынок уже лет через пять. И это не все, что может "нос". Ему по силам определять свежесть продуктов питания, анализировать состав нефти и нефтепродуктов на предмет посторонних примесей, определять состав и даже дату создания жидкостей, что важно в работе криминалистов.

Второй проект нижегородцев - программно-аппаратный комплекс для управления электрическими сетями на отечественной элементной базе. Он минимизирует потери и повышает надежность электрических сетей, поскольку умеет без помощи человека быстро находить проблемное место и нормализовать напряжение в сети.

"Аналоговая система управления электросетями давно морально устарела, - отметил доцент кафедры "Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника" Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева Антон Лоскутов. - Мы создали универсальное цифровое устройство, которое совмещает все необходимые функции (защита, управление, распределение энергии и так далее) в одном небольшом модуле. Нечто вроде конструктора. Этого еще никто не делал. Модулем, кстати, можно управлять с помощью смартфона".

По словам ученого, одно из достоинств новой системы в том, что она позволяет снизить тарифы на электроэнергию за счет быстрого ремонта. Теперь не нужно отключать полрайона, чтобы найти место аварии и навести порядок. По предварительным расчетам, экономический эффект от внедрения специализированных устройств, входящих в аппаратно-программную платформу, составит не менее 30 процентов, или 34,37 миллиарда рублей в год.

А третий проект нижегородцев уже реально действует. Это компьютерное моделирование высокоточных индивидуальных имплантатов на 3D-принтере. Они способны заместить костные дефекты любой сложности, формы и размеров, образующиеся после удаления опухолей костной системы.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии им. М. В. Колокольцева Приволжского медицинского университета Роман Горбатов отметил, что потребители таких имплантатов - онкологические диспансеры, нейрохирургические и травматолого-ортопедические отделения.

Технология изготовления такова: по данным компьютерной томографии пациента 3D-принтер изготавливает матрицу, внутренняя поверхность которой соответствует дефекту кости. Эту матрицу заполняют костнозамещающим материалом, в который можно добавить антибиотик для предотвращения воспаления. С использованием этой методики проведено более 50 успешных операций.

Чудеса возможностей 3D-принтера показали журналистам и в самарской лаборатории аддитивных технологий, где ученые и студенты печатают прототипы деталей для космических ракет. Как пояснил руководитель лаборатории Виталий Смелов, заказчик - крупное промышленное предприятие - потратил бы на изготовление такой детали с помощью традиционного литья несколько месяцев, а здесь она печатается за пару дней. Все это делается тоже в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

В самарском научно-образовательном центре - тоже несколько этажей разработок. Это "умная" оптика для космоса, гиперспектральный мониторинг в сельском хозяйстве, подготовка шахтеров на VR-тренажере и беговой дорожке, запуск наноспутников для изучения ионосферы, ставящий диагноз гидроманжетный тонометр с искусственным интеллектом.

Дорожное строительство получило 200 млрд рублей допфинансирования

Текст: Алексей Дуэль

Привлечь дополнительно 200 млрд рублей в дорожную отрасль в этом году удалось за счет опережающего финансирования, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"Мы договорились с минфином, что для финансирования дорожного строительства в регионах в рамках лимитов на 2022-2023 годы направляем неиспользованные остатки бюджетных средств, - объяснил Хуснуллин. - Тем, кто готов строить намеченное на ближайшее будущее уже сейчас, мы передаем эти средства заранее, а потом за счет лимитов компенсируем. Такая практика позволила привлечь в дорожную отрасль дополнительно 200 млрд рублей". Один из проектов, срок реализации которого удалось сократить за счет опережающего финансирования, - объезд города Аксай в Ростовской области. Срок сдачи этого объекта перенесли с 2024 на 2023 год благодаря привлечению 17 млрд рублей.

Строительство высокоскоростных дорог позволит сократить время в пути от границы с Финляндией на севере до Севастополя на юге до 16-17 часов, сказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. По его словам, экономический эффект заключается в экономии времени в пути при доставке грузов и передвижении людей.

Расчетный вклад в российский ВВП строящейся трассы М-12 как российской части транспортного коридора "Европа - Западный Китай" составит почти 2,5 трлн рублей до 2050 года, сообщил Петушенко. По данным ГК "Автодор", время в пути от границы с Финляндией в Ленинградской области до границы с Казахстаном под Оренбургом сократится на 12 часов. Внутренний грузооборот на 2,4 тыс. км пути составит до 70 млн тонн в год. Дорога от Москвы до Казани будет завершена до конца 2023 года, до Екатеринбурга - еще через год, добавил Петушенко. Здесь есть два риска: рост цен на материалы и проблемы с трудовыми ресурсами.

Дома подорожали на треть из-за роста цен на стройматериалы

Текст: Михаил Загайнов, Марина Трубилина

Цены на стройматериалы несколько стабилизировались, однако уверенности в том, что они не продолжат расти, нет.

Стремительный рост цен начался прошлой осенью, некоторые позиции подорожали критично, говорит председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при минстрое Александр Ручьев. Например, кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%. Один из лидеров удорожания - металлическая арматура. В июне прошлого года она стоила 35 тыс. рублей за тонну, в декабре - 63 тыс., а в июле нынешнего года - 78 тыс. Даже с учетом снижения цены до 73 тыс. в начале осени, за год она выросла более чем вдвое. "Лист ориентированно-стружечной плиты толщиной 9 мм до подорожания стоил 700 рублей, в пик роста его цена достигала 3000 рублей, сейчас произошел откат до 1500 рублей", - приводит пример гендиректор "Технониколь" Владимир Марков.

По данным Росстата, за неделю сентября стройматериалы подешевели. Цена металлочерепицы снизилась на 1,17%, ДСП - на 1,36%.

Колебания цен на стройматериалы традиционно зависят от сезонного фактора: ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости, отмечают в минпромторге.

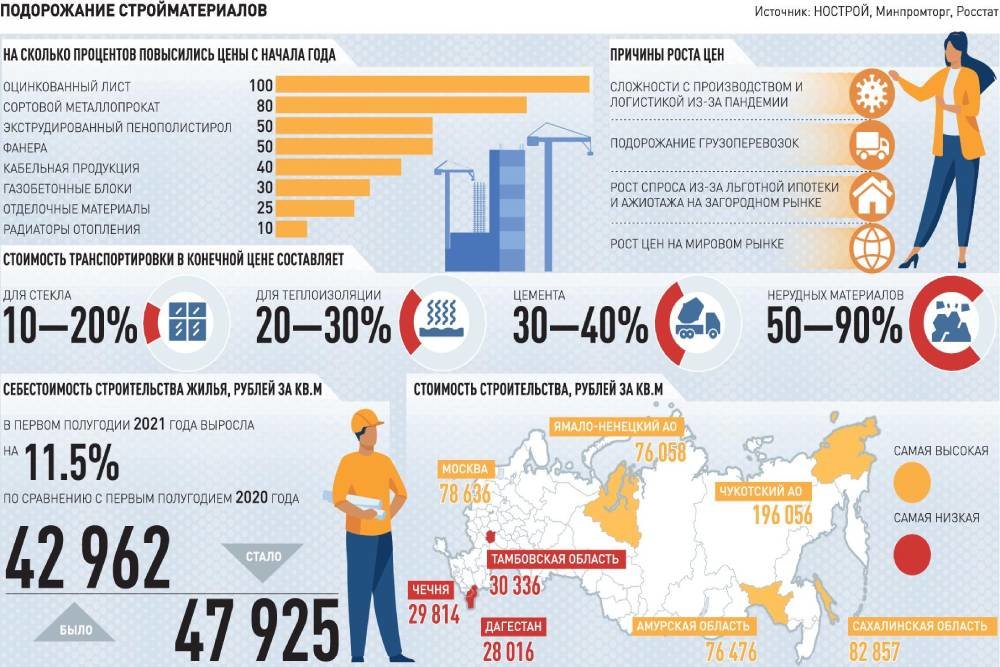

Толкнула ипотека

У стремительного в этом году роста цен есть целый ряд причин, отмечают эксперты. Это и нарушение производственных цепочек в пандемию, и увеличение экспорта из-за более выгодных цен на внешнем рынке, и скачок цен на грузоперевозки, перечисляет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Рост цен также связан с ростом стоимости грузоперевозок и дефицитом подвижного состава, сообщает минпромторг. "По данным производителей стройматериалов, стоимость логистики автотранспортом выросла на 10-25%, железнодорожным транспортом - на 20-90% в зависимости от направления и вида материала. Стоимость транспортировки в конечной цене для стекла составляет 10-20%, для теплоизоляции - 20-30%, цемента - 30-40%, нерудных материалов - 50-90%", - отмечают в ведомстве.

Сыграл роль и резко возросший спрос на стройматериалы в том числе из-за льготной ипотеки и бума на загородную жизнь. Даже со стороны частных лиц спрос вырос на 70% по сравнению с 2020 годом и в 2,8 раза по сравнению с 2019-м, рассказывает руководитель категории "Дом, обустройство, дача" "Авито" Ольга Попова. Причем даже по сравнению с началом лета спрос вырос вдвое, хотя в 2019 году в течение сезона почти не менялся.

Спрос уже охладило изменение программы льготной ипотеки и не столь активное, как ожидалось, развитие кредитования индивидуального домостроения, отмечает член правления Ассоциации деревянного домостроения, член совета директоров корпорации "Русь" Дмитрий Майоров. В сентябре стоимость стройматериалов прекратила расти, за исключением оконных и кровельных. Однако производства загружены заказами как минимум до конца года, отмечает он, поэтому ожидать дальнейшего снижения цен пока не стоит.

В первую очередь подорожание связано с увеличением стоимости сырья, логистики и нефти, считает Марков. К примеру, в США, в Техасе, где расположены 60-80% предприятий нефтехимической промышленности США, была очень холодная зима, из-за чего производства приостановились. Поскольку США занимают 15-20% мирового рынка нефтехимии, возник дефицит, полистирол подорожал в 2-2,5 раза, полиэтилен - в 2 раза, битум - в 2,5. "Ожидать, что цены полностью вернутся на прежний уровень, не стоит, - считает он. - Мы по-прежнему зависим от сырья и логистики. Возможно, к концу года ситуация немного стабилизируется".

Закупки впрок

Подорожание стройматериалов стало одной из причин роста себестоимости строительства, которая за год увеличилась на 35%, говорит Ручьев. Себестоимость строительства индивидуального дома для круглогодичного проживания выросла в среднем на 50-60%.

При этом высокие цены на стройматериалы не гарантируют возможность их приобретения, добавляет Колочинский: "По некоторым позициям сейчас дефицит. Например, мы остро нуждаемся в газобетонных блоках, это основной материал для межквартирных и межкомнатных перегородок. То есть сложившаяся ситуация еще и повышает риски увеличения сроков строительства".

Строители по-разному выходят из ситуации. Производители индивидуальных домокомплектов максимально закупают материалы под заказ, едва получив предоплату, чтобы зафиксировать цены. Крупные компании вносят авансы производителям, собираются максимально закупить материалы зимой, когда цены обычно снижаются. "Все компании перешли на прямое взаимодействие с производителями и поставщиками. Для снижения издержек девелоперы либо фиксируют скидки, либо осуществляют прямые закупки. Но не всегда отечественные стройматериалы дешевле импортных. И не во всех сегментах возможно замещение, поэтому застройщики занимаются постоянным мониторингом рынка и стараются расширить по каждой позиции линейку аналогов, чтобы была возможность быстрой замены", - говорит директор по строительству ГК "Гранель" Андрей Зимонов.

"Цены на стройматериалы растут, налицо спекулятивные факторы. Ситуация требует жесткой реакции от антимонопольной службы. В то же время необходимо развивать и инвестировать в оборудование для производства стройматериалов", - считает руководитель отдела снабжения ГК "Монолит" Александр Лозовой.

Откат проката

За последние 5-10 лет импорт стройматериалов сократился, налажено импортозамещение многих материалов, открылись отечественные производства, ряд зарубежных производителей построил производства в России. При этом продолжают импортироваться дорогие и эксклюзивные стройматериалы: керамическая плитка, натяжные потолки, керамогранит, инженерия. "Однако в ситуации дисбаланса спроса и предложения резко увеличить внутреннее производство просто невозможно, товарных запасов почти не осталось, не хватает производственных мощностей. Тем не менее объемы выпуска внутри страны продолжают наращиваться, хоть и небыстро. За год, по сравнению с июлем прошлого года, объем производства основных стройматериалов вырос примерно на 5%", - говорит Ручьев.

В моменты пиковых нагрузок спрос на теплоизоляцию превышает предложение. Единственный выход для производителей - увеличивать инвестиции и наращивать производство и предложение. Последние пять лет в России не строились новые заводы по производству теплоизоляции. Цены на готовую продукцию низкие, при этом оборудование для запуска линии дорогостоящее, это увеличивает срок окупаемости. Затраты на строительство завода по выпуску теплоизоляции - около 5 миллиардов, а срок окупаемости - 20 лет.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, остановить рост цен на стройматериалы поможет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цены на материалы растут во всем мире, однако в ряде российских регионов за последний год они необоснованно выросли по некоторым позициям, считает Хуснуллин: "Тех, кто действительно необоснованно, в том числе пользуясь своим монопольным положением, сверхприбыль зарабатывает, будем ограничивать, применяя все меры воздействия" (цитата по РИА "Недвижимость").

ФАС регулярно возбуждает дела о завышении цен на стройматериалы. Самые громкие - против "большой тройки" российской металлургии ("Северсталь", ММК и НЛМК) - были возбуждены еще в апреле. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат (используется в производстве стройматериалов, тяжелом машиностроении, изготовлении автомобильной техники, вагоно- и кораблестроении). "Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - отмечали в ФАС.

Если нарушение антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода. Компании категорически отрицают факт завышения цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны. Расследование ФАС уже дало первые результаты - в июле "Северсталь" объявила о снижении базовых цен на горячекатаный плоский прокат на 8%.

Металлургия - не единственная отрасль, попавшая под проверки. За первое полугодие 2021 года ФАС получила более 600 обращений о росте цен на стройматериалы. "Сейчас проверки идут на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров, ПВХ-продукции", - пояснили "РГ" в ведомстве.

В сентябре ФАС возбудила дела в отношении одного из крупнейших производителей древесных плит - группы компаний "Кроношпан", а также против производителей стекла "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло". "К проверкам на рынках стройматериалов ФАС России подключила все свои территориальные управления", - пояснили в ФАС.

Проверки продолжаются, кроме того, ФАС объявила о создании реестра крупных производителей стройматериалов - древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров. "Работа призвана сконцентрировать внимание контрольно-надзорных органов на деятельности производителей, способных оказать влияние на товарные рынки", - отметили в ФАС.

Для предприятий, которые не являются фигурантами подобных разбирательств, но действуют на тех же рынках, проводимые расследования - это всегда возможность оценить собственную деятельность и ценообразование и при наличии оснований снизить цены вместе с антимонопольными рисками. "С той обязательной оговоркой, что снижение цен не является признанием каких-либо нарушений. В той же мере оно может быть обусловлено и проявлением социальной ответственности бизнеса и чисто экономическими факторами (сезонностью и другими)", - резюмировал замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин.

Эксперты ФИПС на семинаре в Перми рассказали о преимуществах патентования

14 сентября 2021 года Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) совместно с Пермской торгово-промышленной палатой провел обучающий семинар «Патентуем правильно».

С приветственным словом к участникам семинара обратились директор ФИПС Олег Неретин, президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата» Олег Жданов, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова.

«Пермский край является одним из ведущих центров в сфере разработок и исследований в области искусственных нейронных сетей, искусственного интеллекта, робототехники. Успешное развитие региона в этом направлении способствует выстраиванию эффективной модели цифровой экономики будущего», - заявил Олег Неретин.

С докладами на семинаре выступили руководитель Центра общественных связей ФИПС Денис Савченко, заведующий отделением физики и прикладной механики ФИПС Михаил Сальников и заведующая отделом обеспечения функционирования прикладных информационных систем ФИПС Елена Тюлина.

На мероприятии обсуждались вопросы правовой охраны изобретений и полезных моделей. Экспертами ФИПС были развенчаны популярные мифы о патентовании. Участникам семинара рассказали о том, что и как нужно патентовать, для чего необходима стратегия патентования и как получить патент сразу в нескольких странах. Были даны ответы на вопросы о сроке действия патента, возможности его продления и о существующих льготах для заявителей.

В ходе семинара прозвучало много прикладных вопросов от представителей технопарков и промышленных предприятий.

В завершение семинара состоялся мастер-класс на тему «Как правильно подать заявку». Слушателям рассказали о способах подачи заявки в Роспатент, о процедуре рассмотрения заявок. Были рассмотрены типичные ошибки, допускаемые как при подаче заявок на изобретение или полезную модель, так и при ведении переписки по заявкам на этапе проведения экспертизы по существу.

15 сентября 2021 года в рамках семинара состоится круглый стол «Искусственный интеллект (ИИ), авторское право сегодня и взгляд в будущее». Модераторами круглого стола выступят декан Механико-математического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Кузнецов и руководитель направления взаимодействия с органами власти и институтами развития «Технопарк Пермь» Вероника Хазанова. В дискуссии примут участие эксперты ФИПС.

Новый центр карьеры Саратовского Политеха поможет студентам и выпускникам выстроить карьерную траекторию и найти работу

В этом году на базе Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. (СГТУ, Саратовский Политех) начал работать центр карьеры. Здесь не просто будут помогать учащимся вуза находить вакансии и трудоустраиваться, а научат с самого начала студенчества выстраивать карьерную траекторию.

Для этого сотрудники новообразованного центра занимаются объединением усилий всех подразделений университета, выстраивают конструктивные отношения с местными органами власти, организациями, предприятиями Саратовской области и других регионов.

С начала учебного года здесь уже начали проводить консультации по вопросам построения карьеры. Специалисты оказывают помощь и дают рекомендации по составлению резюме, проводят семинары, бизнес-игры, тренинги и мастер-классы с потенциальными работодателями. Кроме того, благодаря работе центра для студентов проходят экскурсии на предприятиях, организовываются производственные практики и стажировки.

Новый центр карьеры ориентирован на работу в цифровом пространстве. Уже сейчас он сотрудничает с межуниверситетской цифровой карьерной средой «Факультетус», которая дает выпускникам вузов возможность напрямую общаться с потенциальными работодателями. Для студентов и выпускников это отличная возможность создать свое цифровое резюме на платформе с привязкой к факультету и направлению.

В резюме можно добавить самую разную информацию, чтобы раскрыть себя как личность и профессионала. С помощью фильтров и параметров работодатели и соискатели видят друг друга и могут взаимодействовать. Портал регулярно обновляется, появляются новые функциональные возможности и актуальные вакансии.

Кроме того, СГТУ имени Гагарина Ю.А. активно сотрудничает с Министерством занятости, труда и миграции региона, отделами содействия занятости населения Саратова, с муниципальными центрами занятости и регулярно получает информацию о вакансиях, которую оперативно доводит до студентов и выпускников.

«Я учусь на первом курсе магистратуры, и у меня уже есть огромное желание работать и приобретать новые знания в направлении, по которому я получаю образование. На площадке центра карьеры СГТУ я создал резюме и нашел работу, где могу применить навыки, полученные в университете», — поделился Михаил Иванов, студент Института социального и производственного менеджмента СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Трудоустройство студентов и выпускников — одно из приоритетных направлений работы Минобрнауки России. Ранее об это говорил Глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, у молодого специалиста к моменту получения диплома должна быть объективная картина рынка труда и зарплатных ожиданий. Центры карьеры обязаны готовить к этому как с профессиональной точки зрения, так и с личностной.

Отметим, в 2020 году порядка 539 тысяч ребят, окончивших университеты, нашли работу, это почти 70% от общего числа выпускников.

К ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ

Интервью Посла России в Венгрии Е.А.Станиславова изданию «Российский курьер»

19 сентября 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации - это очень важное событие для всех граждан России, включая тех, кто проживает за рубежом. Расскажите, пожалуйста, о том, как голосование будет проходить в Венгрии.

Считаем своей основной задачей на предстоящий период - обеспечить избирателям возможность реализации их конституционного права в комфортной и безопасной обстановке. В этих целях сформированы и уже активно работают избирательные комиссии в Будапеште и Дебрецене, которые призваны обеспечить проведение выборов открыто и гласно, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах, в том числе в Венгрии. Для этой цели будут открыты два избирательных участка - участок № 8064 в хорошо известном нашим соотечественникам Русском доме в Будапеште (Будапешт, проспект Андраши д.120), а также участок № 8065 в Генеральном консульстве России в г. Дебрецен (ул.Янош Арань д.1). Выборы будут проходить с 8 утра до 20 часов вечера 19 сентября 2021 г. по местному времени.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших граждан, проживающих заграницей, пришли на избирательные участки и отдали свой голос той партии, которую они видят как наиболее отражающую их интересы. Ждем российских избирателей на участках в Будапеште и Дебрецене в воскресенье 19 сентября.

Кто может принять участие в выборах и какие документы необходимо при себе иметь?

В выборах могут принять участие все граждане Российской Федерации старше 18 лет. Единственных документом, необходимым избирателю, является паспорт гражданина РФ. Для нас, конечно, важна активность избирателей всех возрастных категорий, но нам будет особо приятно увидеть на избирательных участках молодых людей, которые впервые придут к урнам для голосования и продемонстрируют свою активную гражданскую позицию, приняв участие в формировании нового состава Государственной Думы.

Будет ли на территории Венгрии организовано выездное голосование?

Да, мы планируем провести досрочное выездное голосование в г. Пакш, где в связи подготовкой к началу реализации проекта создания АЭС «Пакш-2» находятся сотрудники российской Госкорпорации «Росатом» и члены их семей. В мероприятии, которое состоится 16 сентября с 10:00 до 18:00 в центральном офисе российской компании, смогут принять участие не только командированные сотрудники, но и проживающее в населенном пункте и близлежащих окрестностях соотечественники.

Что делать, если избиратель по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти на избирательный участок?

Как я уже говорил, наша задача - обеспечить возможность для всех избирателей реализовать свое конституционное право. Поэтому если человек не может прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, то участковая комиссия организует голосование на дому. Основанием для его проведения служит устное или письменное заявление избирателя в участковую комиссию, которое должно быть подано в период с 9 сентября 2021 года, но не позднее 14:00 19 сентября с.г.

Какие меры принимаются для обеспечения безопасности голосования с эпидемиологической точки зрения? Действительно ли на избирательные участки будут пускать только привитых, переболевших или граждан с отрицательным ПЦР-тестом?

В вопросах санитарной безопасности мы опираемся на совместные рекомендации Роспотребнадзора и Центризбиркома, а также внимательно следим за изменениями санитарно-эпидемиологической ситуации в стране пребывания и теми мерами, которые в этой связи предпринимает венгерское правительство.

Что касается первого, то в соответствии с полученными от российских органов инструкциями никаких ограничений, которые вы упоминаете, для избирателей мы не вводим и вводить не планируем. При этом на участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, мы планируем проводить измерение температуры тела при входе в помещение для голосования, а также обеспечить соблюдение необходимой дистанции между людьми, чтобы снизить риск заражения.

Что касается локальных правил, то, как вы знаете, в Венгрии на текущий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация остается в целом стабильной. Благодаря действиям местного правительства более 70% взрослого населения привито, в том числе и российским препаратом «Спутник V». Мы рады, что разработка российских ученых помогла стране одной из первых в Евросоюзе вернуться к нормальной жизни. Таким образом, проживающие здесь российские граждане смогут принять участие в голосовании без дополнительных ограничений, будучи уверенными в безопасности своей жизни и здоровья.

Расскажите, пожалуйста, подробнее, о процедуре голосования.

Как известно, выборы депутатов Государственной думы осуществляются согласно смешанной избирательной системе: по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов). Избиратели, проживающие в Венгрии, приписаны к Альметьевскому одномандатному избирательному округу (Республика Татарстан (Татарстан)). Таким образом, приходя на избирательный участок, наши граждане после предъявления действительного паспорта получат два бюллетеня, которые будут подписаны двумя членами избиркома и будут иметь печать. Предварительная регистрация не требуется. Желающие проголосовать включаются в списки избирателей на основании устного заявления по факту явки на избирательный участок. В кабинке для тайного голосования избиратель ставит отметку в пустом квадрате напротив названия партии или фамилии кандидата, за которого он голосует. Важно понимать, что если в бюллетене нет отметок в квадратах или проставлено больше одной отметки, то он будет считаться недействительным. Если избиратель случайно испортит бюллетень, то он может попросить выдать ему новый. Далее заполненный бюллетень избиратель сам опускает в специальную опечатанную урну. Все довольно просто.

Автор Nina Popova

31 КОМПАНИЯ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЕ В АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

13 сентября в Ижевске стартовала образовательная программа «Бизнес-акселератор. Туризм». В торжественном открытии приняла участие заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова.