Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Печальное эхо войны

Почему при строительстве объектов транспортной инфраструктуры вместе с дорожниками работают поисковики?

Практически все существующие и строящиеся автомобильные дороги, находящиеся в доверительном управлении госкомпании «Автодор», проходят по местам боев Великой Отечественной войны (ВОВ). Это касается как давно действующих трасс — М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», так и недавно сданной магистрали — М-11 «Москва — СанктПетербург» и строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

В Новгородской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Московской, Смоленской, Ростовской, Брянской и Калужской областях, в Краснодарском крае близ проходящих дорог стоят памятники солдатам ВОВ. Их более 50: скромная часовня, построенная дорожниками на месте братской могилы неизвестных солдат на 126-м километре трассы М-1, памятник скорбящей матери на месте братской могилы с останками 108 бойцов на 129-м километре дороги М-3 и многие другие места боевой славы. Все это появилось в результате работы поисковиков.

При этом самые масштабные работы по поиску и перезахоронению останков солдат ВОВ сопровождали подготовку к строительству новой магистрали Москва — Санкт-Петербург в районе деревни Мясной Бор Новгородской области, где в 1942 году проходил Волховский фронт, в состав которого входила Вторая ударная армия РККА. Ей была поставлена задача прорваться в сторону Луги, оттянув часть фашистских войск на себя, и тем самым облегчить участь блокадного Ленинграда. Общая численность армии составляла около 40 тысяч солдат и офицеров. Однако уцелеть, по разным данным, из них смогли лишь 1516 тысяч красноармейцев. А Мясной Бор — эпицентр этих боев — остался известен в истории как «Волховский котел», и точно число павших и пропавших без вести в нем до сих пор не установлено. Право осуществлять поисковые работы на этом участке получило петербургское ООО «ИТЦ Специальных работ», которое работало в тесном сотрудничестве с новгородской поисковой экспедицией «Долина».

«Сначала территорию трассы проверяли петербургские специалисты на предмет обнаружения снарядов и мин, оставшихся со времен войны глубоко под землей, — рассказал председатель Совета командиров экспедиции «Долина» Сергей Флюгов. — Потом петербуржцы еще раз проверяли трассу с детекторами металла. Мы же занимались выявлением и извлечением останков советских воинов».

Эта работа на территории будущей скоростной дороги началась еще в 2013 году. С тех пор здесь были найдены останки 254 красноармейцев, захороненных позже в братских могилах на мемориальных кладбищах Новгородской и Ленинградской областей. Вместе с тем, по обнаруженным солдатским медальонам удалось установить имена 14 воинов, считавшихся пропавшими без вести. Среди них — рядовой Семен Терентьев, останки которого были переданы родным в Оренбургскую область. Смогли идентифицировать и останки красноармейца Василия Казначеева, похороненного в Курской области. Кто-то из бойцов нашел покой в братской могиле мемориала «Мясной Бор». Всего на этих памятных плитах воинского захоронения значатся 17 тысяч имен.

Но скорбный список продолжает пополняться, и не только в Мясном Бору. Так, при создании М-11 — практически на всем ее протяжении — в момент строительства работы неоднократно прерывались для тщательного исследования территории на предмет оставшихся в земле боеприпасов и обнаружения останков военнослужащих с последующим перезахоронением и оказанием им должных почестей.

На мемориальном кладбище в деревне Коркино Тосненского района Ленинградской области произведено торжественное перезахоронение с отданием воинских почестей останков 12 безымянных погибших воинов.

Для увековечивания памяти известных и неустановленных павших воинов Второй ударной была заложена «Аллея памяти» на 262-м километре автомобильной трассы М-11 (обход города Вышний Волочек). А на площадке отдыха на 561-м километре в Новгородской области будет создан Мемориал памяти героев ВОВ.

Кстати:

При подготовке территории под будущие дороги часто находят также неразорвавшиеся, потенциально опасные боеприпасы, оружие и т.п. Так, при подготовке территории для строительства обхода Аксая на М-4 в районе развязки на Новочеркасск были найдены противотанковое минное поле и полевой склад боеприпасов. Несколько минных «очагов» были обнаружены в междуречье рек Аксай и Дон, за Доном и в районе дороги на Новочеркасск. В районе города Аксай, у Большого Лога, на пересечении с железнодорожными путями, специалисты нашли авиабомбы и более 100 снарядов различных калибров. Все боеприпасы были утилизированы на специальном полигоне.

Цитата в тему:

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко:

«Дорожные строители, прокладывая новые магистрали, не забывают и об истории. Когда мы готовились к открытию 7-го участка дороги М-11, возникла идея установить памятник защитникам Родины к юбилею Победы — к 9 Мая 2020 года»

№14 10.04.2020

Автор: Владимир ТЕН

Киловатт Солнца

В Саранске появится первый в России завод по производству гибких солнечных батарей

Несмотря на все трудности, в стране продолжает развиваться альтернативная энергетика. Скоро в Саранске начнется производство инновационных солнечных панелей, которые можно будет легко интегрировать в различные материалы, покрывающие крыши домов и даже их фасады. Это могут быть и гибкая черепица, и мягкие кровельные материалы, вроде рубероида, и облицовочная плитка, которые перестанут бесполезно греться на солнце и начнут работать на своих хозяев. Любой дом даже без тяжелых крышных кремниевых батарей можно будет легко превратить в маленькую электростанцию.

Как стало известно «СГ», под новое предприятие сейчас готовится производственное помещение площадью почти в 1000 кв. метров на территории Технопарка Мордовии.

Управляться саранский завод «Стилсан» будет Центром нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия (ЦНН РМ), входящим в инвестиционную сеть ФИОП РОСНАНО, и компанией Solartek.

Ранее ЦНН РМ договорился о поставке производственной линии интегрированных солнечных панелей со своим шведским партнером — компанией Midsummer.

Производственная линия уже изготавливается на заводе Midsummer в Ерфелле близ Стокгольма и будет поставлена на завод «Стилсан» в Саранске к концу 2020 года.

Завод «Стилсан» будет производить солнечные ячейки и модули по перспективной тонкопленочной технологии диселенида галлия-индия-меди (CIGS). Средний КПД модулей составляет около 15%, но они смогут работать также в условиях рассеянного света и частичного затемнения.

Основным рынком сбыта планируемой к производству продукции станет сегмент коммерческого строительства и реконструкции России и других стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). При этом и в дальнем зарубежье уже проявляют интерес к продвижению ячеек и модулей, планируемых к производству в Саранске. В мировой солнечной энергетике сегмент гибких встраиваемых модулей является наиболее динамично растущим.

«Запуск этого завода рассчитан в первую очередь на спрос со стороны коммерческого сектора на интегрированные солнечные крыши», — подчеркивает руководитель Solartek Дмитрий Крахин. При этом эксперт не исключает, что в перспективе, когда в России в полной мере заработает механизм «зеленых» тарифов, солнечные крыши заинтересуют и владельцев коттеджей.

№14 10.04.2020

Автор: Владимир ТЕН

Капитальный подход

Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество строителей Республики Татарстан», возглавляемая заслуженным строителем РФ Римом Шафиковичем Халитовым и объединяющая 1108 компаний, — одна из крупнейших СРО России.

Организации, входящие в Ассоциацию, — участники самых значимых проектов Татарстана и РФ. Например, компании Содружества строят новые станции Московского метрополитена, космодром «Восточный», работают на возведении, капитальном ремонте и реконструкции гражданских и промышленных объектов от Крыма до Заполярья. В 2019 году объем строительно-монтажных работ, выполненных членами Ассоциации только в рамках госконтрактов, составил более 100 млрд рублей, а за 11 лет деятельности — более 1 трлн 100 млрд рублей.

Содружество строителей Республики Татарстан было создано в декабре 2008 года и 23 июня 2009 года внесено Ростехнадзором в государственный реестр саморегулируемых организаций — первым в Приволжском федеральном округе. У истоков создания Ассоциации стояли руководители Союза строителей Татарстана и ведущие строительные организации республики.

За 11 лет работы Содружеством строителей было рассмотрено более трех тысяч заявлений о вступлении, приняты в члены 2623 организации, в том числе в 2019 году — 188. В 2017 году дирекция Ассоциации получила статус регионального оператора и проводит работу по внесению инженерно-технических работников в Национальный реестр. Всего в НОСТРОЙ направлено более 2700 заявлений специалистов, 2577 включено в Национальный реестр.

Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью входящих в нее компаний — плановые проверки проводятся с выездом в организации по их местонахождению с посещением строящихся объектов. При этом применяется разработанная в Содружестве ведомость индикативной оценки по 100-бальной шкале, из которых 40 баллов отведено качеству строительства, 30 баллов — охране труда. В первые годы лишь единицы строительных фирм показывали по итогам проверок хороший результат, в настоящее время около половины проверяемых компаний с первого раза получают высокую оценку (более 80 баллов из 100 возможных).

Среди приоритетных для Ассоциации вопросов — охрана труда и предотвращение производственного травматизма. В результате последовательной и систематической работы дирекции совместно с организациями, а также Министерством строительства и ЖКХ республики достигнуто устойчивое снижение несчастных случаев, связанных со строительным производством. Если в 2010 году в организациях Содружества произошло 19 случаев со смертельным исходом, то в 2019 году — 1. Количество тяжелых несчастных случаев снизилось с 22 до 7. В компаниях Ассоциации внедряется институт общественных инспекторов по охране труда — 1023 организации ввели в практику общественный контроль за охраной труда, который осуществляют 1623 общественных инспектора. В 2019 году проведен конкурс на звание «Лучший общественный инспектор по охране труда».

В этом году Республика Татарстан отмечает 100-летие. «Строители являются самыми активными участниками всех качественных преобразований республики: возводят новые производства и города, с нуля, создавая бюджетообразующие отрасли народного хозяйства, которые становятся основой благополучия татарстанцев, — считает президент АСРО «Содружество строителей Республики Татарстан» Рим Шафикович Халитов. — Уверен, что созидательная сила настоящих и будущих строителей будет способствовать дальнейшему уверенному и стабильному развитию Татарстана и России».

№14 10.04.2020

Благоприятная дюжина

12 городов Татарстана признаны комфортными для жизни граждан

Доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%. Данные результаты получены на основании расчета Минстроя России совместно с ДОМ.РФ «Индекса качества городской среды» по итогам 2019 года. Примечательно то, что в этот список попали сразу 12 городов Республики Татарстан — Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Менделеевск, Нижнекамск, Чистополь, Набережные Челны, Казань и Иннополис.

Под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других компонентов. В общей сложности «Индекс качества городской среды» состоит из 36 параметров.

Наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям, как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды. Вывести города на новый уровень развития местным властям удалось во многом благодаря реализации мероприятий нацпроектов. Особо следует выделить увеличение доли жителей, участвующих в принятии решений по развитию городов.

«Индекс качества городской среды рассчитывается уже второй год подряд. Благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения. Уже за короткий срок мы смогли увидеть положительные результаты этой работы — количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1115. Среднее значение индекса качества городской среды по стране достигло 169 баллов при плановом показателе 166», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан — один из национальных приоритетов. По поручению главы государства, к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города, и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной», — пояснил глава Минстроя России Владимир Якушев.

К слову, куда двигаться дальше — в Татарстане, к примеру, уже точно знают. В соответствии с решением президента республики Рустама Минниханова в регионе сейчас реализуется масштабная программа строительства крытых плавательных бассейнов, ледовых дворцов и универсальных спортивных залов.

Так, только в этом году в республике, по словам заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева, запланировано строительство трех крытых плавательных бассейнов в Нурлатском, Муслюмовском и Высокогорском муниципальных районах. А также шесть универсальных спортивных залов — в Буинском, Мамадышском, Сармановском, Зеленодольском (с. Осиново), Тукаевском и Кукморском муниципальных районах. Кроме этого намечено строительство и двух крытых катков с искусственным льдом в Рыбно-Слободском и Лаишевском муниципальных районах.

При этом в настоящее время в Татарстане уже ведется строительство сразу четырех крытых манежей: одного тренировочного футбольно-регбийного манежа в Казани и трех тренировочных футбольных манежей — в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Справочно:

Столица Татарстана вошла в тройку лидеров «IQ городов». Казань — наряду с Москвой и Санкт-Петербургом — получила наибольший индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов. И если Москва набрала 81,19 балла, то Казань с 52,58 баллами заняла второе место, обогнав даже Санкт-Петербург с 50,37 баллами

№14 10.04.2020

Автор: Сергей ВЕРШИНИН

Вложение в будущее

Как в Татарстане выходят на новый уровень строительства

Строительная отрасль — это локомотив, который тянет за собой экономику. В Татарстане сегодня реализуется 50 государственных программ строительства, капитального ремонта и улучшения жилищных условий. Доля валового продукта строительного комплекса в общем региональном продукте близка к показателю 9%. О будущем строительной и жилищно-коммунальной отрасли республики «Стройгазета» поговорила с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фаритом ХАНИФОВЫМ.

«СГ»: Фарит Мударисович, как чувствует себя республиканский рынок жилищн о г о строительства?

Ф.Х.: По Приволжскому федеральному округу Татарстан лидирует по объему строительных работ: доля республики составила 21,6%. База строительной отрасли региона также остается одной из самых крупных в России. На сегодняшний день 410 республиканских предприятий, выпускающих продукцию строительного назначения, обеспечивают строительный комплекс республики. Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности строительных материалов за 2019 год составил 40,5 млрд рублей.

«СГ»: В республике сегодня реализуется 50 государственных программ, которые ведет республиканское министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Исходя из каких запросов, они формируются? И насколько, на ваш взгляд, эти программы повышают качество жизни жителей Татарстана?

Ф.Х.: Все реализуемые программы направлены на реализацию конституционных прав граждан на достойную жизнь и свободное развитие человека. Для этого мы ведем большую работу. В республике возводятся фельдшерско-акушерские, участковые ветеринарные пункты, врачебные амбулатории, строятся жилье, сельские клубы, парки, спортивные площадки. Это позволяет увеличить доступность населения к массовым видам спорта, к услугам культурно-досуговой деятельности, повысить качество медицинских услуг, сделать жизнь более комфортной и благополучной.

Это вложение в будущее. Улучшение условий жизни способствует патриотическому, нравственному воспитанию, формированию духовных ценностей и здорового облика нации.

Что касается ввода жилья, то нам есть чем гордиться. Если в 2000 году показатель обеспеченности общей жилой площадью на одного жителя был равен 18,6 кв. метра на человека, то в прошлом году уже составил 27,3 кв. метра на человека.

Хочу отметить, что 2019-й год стал для нас рекордным, мы вышли на новый уровень строительства. Если на протяжении последних 10 лет мы вводили в Татарстане 2,4 млн кв. метров жилья, то в минувшем году построено 2,675 млн кв. метров жилья — на 375 тыс. больше, чем годом ранее. Благодаря этому 37 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

В Татарстане жилищное строительство развивается по трем направлениям: это программа многоквартирного инвестиционного жилья, малоэтажного жилищного строительства и социальная ипотека. Если рассмотреть предыдущий, 2019-й год, то можно отметить, что многоквартирных жилых домов (инвестиционных) в республике построено 132 дома (1 211,7 тыс. кв. метров); малоэтажных домов — 8402 (1 092,3 тыс. кв. метров); по социальной ипотеке — 219 жилых домов (371,5 тыс. кв. метров). В 2020 году мы планируем ввести в эксплуатацию 2 млн 979 тыс. кв. метров жилья и подготовить заделы для последующего роста объемов ввода до 3,648 млн кв. метров к 2024 году.

Госпрограммы жилищного строительства позволяют развивать коммерческое и индивидуальное жилищное строительство, обеспечивая высокий показатель ввода жилья на душу населения. Кроме того, государственные программы по поддержке ряда категорий населения в приобретении жилья сдерживают цену на жилищном рынке, то есть повышают доступность жилья. Например, социальная ипотека. Она предназначена для граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, преимущественно для работников предприятий, участвующих в программе, и бюджетных работников. Жилье для детей-сирот, ветеранов ВОВ, бюджетников — все это осуществляется через Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

«СГ»: А как в республике обстоят дела с капремонтом?

Ф.Х.: Ежегодно мы ремонтируем порядка 1000 многоквартирных домов. Татарстан занимается капремонтом с 2008 года, и за это время подход к программам изменился. В республике начали применять комплексный подход к ремонту — если ремонтируется крыша, не забудут и чердачные помещения. Если вышел срок у системы холодного водоснабжения, а в следующем году нужно менять сети электроснабжения и отопления, то эти работы будут делать одновременно. В общем, на более поздний срок капремонт нельзя отодвинуть, на более ранний — можно. Комплексный подход практикуется много лет и уже доказал свою эффективность — срок службы дома увеличивается. Модернизация жилого фонда приводит к повышению капитализации имущества.

Хочу отметить еще одну программу капремонта, но в этот раз не домов, а дворов. В рамках республиканской программы «Наш двор» планируется отремонтировать все дворы многоквартирных домов, требующих благоустройства. Это самая большая по охвату территории республиканская программа. Она затрагивает около 2,5 млн жителей Татарстана.

«СГ»: При этом благоустройство отдельных территорий напрямую связано с созданием в итоге комфортной городской среды в целом…

Ф.Х.: Естественно. К примеру, наша программа ремонта дворов является беспрецедентной, аналогов данной практики нет. Ведь на частной территории планируется провести благоустройство и ремонт асфальтовых покрытий за счет средств бюджета республики. Но вместе с тем программа «Наш двор» — это действительно не просто благоустройство большой территории. Мы понимаем, что решая проблему дворов, мы будем вынуждены включиться в улучшение сразу многих аспектов городской инфраструктуры: дворовых территорий, транспорта, жилья, социальных объектов, общественных пространств, инженерных сетей. Для полной картины состояния наших дворов мы провели инвентаризацию всех дворовых территорий Татарстана. Определили дворы с указанием многоквартирных домов, входящих в состав дворовой территории. Специалистами БТИ проведены полевые обследования. Их результаты в ходе камеральной обработки оформлялись в виде схемы c отображением указанных элементов двора. Также прилагались фотоматериалы элементов дворовой территории, отображающие их состояние. Мы увидели отсутствие скамеек, не по нормативам СанПин установленные площадки для ТБО, во многих дворах не хватает элементарного освещения.

Общереспубликанский масштаб программы позволяет нам создать в небольших городах и поселениях качественную современную городскую среду, не уступающую столице. Мы видим похожий результат на опыте программы парков и скверов — когда людям, чтобы погулять в красивых парках, не нужно ехать в большой город, они могут получить это благо у себя в городе или селе, потому что везде появились современные общественные пространства.

Есть объективные показатели: например, мы увидели на примерах программ капремонта жилых домов, как в отремонтированных домах растет цена и ликвидность жилья. Повышается капитализация их имущества. Примерно такой же опыт получен и в ходе пилотной реализации благоустройства во дворах в прошлом году — в этих дворах жители перестали продавать квартиры, оттуда не хотят уезжать. Это будет новый опыт и для многих ведомств, участвующих в реализации: например, дорожникам впервые предстоит сдавать свою работу не инспектору госстройнадзора, а отчитываться перед жителями.

Реализация комплекса мероприятий строительной отрасли республики позволит выйти на устойчивый тренд увеличения количества жилья и создание необходимых условий для инвестиционной и потребительской активности на рынке жилья, обеспечив платежеспособный спрос и реализацию социальных гарантий по улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки.

27,3 кв. метра на человека составляет сейчас в Татарстане показатель обеспеченности общей жилой площадью на одного жителя. Для сравнения: 20 лет назад он был равен 18,6 кв. метра

№14 10.04.2020

Автор: Сергей ВЕРШИНИН

ИТ-клубу ПГУТИ исполнилось 10 лет

5 апреля 2020 года ИТ-клуб подведомственного Россвязи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) отметил свое десятилетие. Ровно 10 лет тому назад в аудитории 2-04-12 зародилась одна из самых крупных студенческих организаций вуза. Уже как 10 лет ребята участвуют почти во всех сферах общественной, культурной, научной деятельности университета и показывают превосходные результаты.

Работа ИТ-клуба очень разнообразна: они организовывают и масштабных мероприятий на тысячи человек, а также проводят маленькие камерные игровечера; участвуют в программе "Умник" с инновационными проектами; создают сайты; проводят курсы для студентов и школьников в сфере IT; являются организаторами олимпиады ПГУТИ в сфере инфокоммуникаций; разрабатывают афиши, дипломы и сертификаты для всего, что происходит в стенах ПГУТИ; конструируют роботов; ездят на форумы, конкурсы и конференции в другие города России; обучают нейросети; проводят киберспортивные соревнования; помогают нескучно учиться и обрести настоящих друзей.

За все время существования ИТ-клуба сменилось несколько председателей. Ими были Алексей Александрович Салмин, Варвара Герасимова, Анастасия Якимчук, Арисова Дарья. Каждый из них делился своим огромным опытом со всеми участниками клуба. На данный момент председателем ИТ-клуба является Ольга Сергеевна Коняева.

За десять лет выпущено несколько поколений участников ИТ-клуба, каждое из которых обладает высокими профессиональными компетенциями в IT-сфере. Ребята работают во многих крупных компаниях России.

Огромную благодарность ИТ-клуб ПГУТИ выражает Алексею Александровичу Салмину и Варваре Герасимовой за то, что дали жизнь клубу и внесли значительный вклад в его развитие.

Водители такси и курьеры из Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Краснодара смогут обратиться к врачу онлайн

Водители, выполняющие заказы, полученные через "Яндекс.Такси", и курьеры, доставляющие заказы через "Яндекс.Еду", смогут бесплатно посоветоваться с врачом с помощью видеосвязи, текстового чата или по телефону. Терапевты и педиатры будут доступны круглосуточно, а узкие специалисты – по записи.

Это поможет избежать посещения медицинских центров в условиях пандемии. Однако с острой болью или при сильной температуре водителям и курьерам необходимо вызвать скорую или врача на дом из поликлиники.

Все консультации для водителей и курьеров, получивших специальный промокод, будут бесплатными. В тестовом режиме услугой смогут воспользоваться водители и курьеры из Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Краснодара. Для связи с доктором нужно зарегистрироваться в сервисе DocDoc и активировать именной промокод, далее выбрать нужного врача и удобный способ общения. Если необходима консультация узкого специалиста, курьеру или водителю предложат свободное время для предварительной записи.

С помощью промо-кода обратиться за помощью к врачу смогут водители и курьеры, независимо от их гражданства или срока сотрудничества с сервисами "Яндекса".

По результатам эксперимента возможность советоваться с врачами онлайн могут добавить для курьеров и водителей в других городах. Программа реализована с медицинским сервисом DocDoc, позже к ней смогут присоединиться и другие партнеры.

ВЦИОМ: 37% граждан считают, что РФ сохранила свои позиции в космосе

Почти 40 процентов россиян считают, что Россия сохранила свои позиции в космосе, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 37 процентов граждан считают, что сейчас Россия сохранила свои позиции в космосе, 25 — что страна их потеряла, 22 — что укрепила, 16 процентов затруднились ответить. При этом люди старшего поколения по сравнению с молодежью оптимистичнее оценивают позиции России в освоении космоса — респонденты в возрастной группе от 60 лет чаще отвечают, что страна сохраняет свои позиции (40 процентов против 37 по населению в целом) и что она укрепила свои позиции в освоении космоса (26 процентов против 22 в среднем по стране).

Также отмечается, что среди тех, кто редко использует или вовсе не использует интернет, больше оптимистичных оценок позиции России в деле освоения космоса: 31 процент опрошенных говорят об укреплении и 15 процентов — об ослаблении позиций России в космосе (против 22 и 25 процентов соответственно).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" совместно с Фондом социальных исследований (Самара) и Самарским государственным экономическим университетом проведен 4 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

ВЦИОМ: россияне считают, что профессия космонавта будет востребована

Большинство россиян считают, что профессия космонавта будет востребована в будущем, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 79% граждан полагают, что профессия космонавта будет востребована в будущем, лишь 13% говорят об обратном, 8% затруднились ответить.

Кроме этого отмечается, что 79% считают, что профессия инженеров космической отрасли также будет востребована, 12% дали отрицательный ответ, 9% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" совместно с Фондом социальных исследований (Самара) и Самарским государственным экономическим университетом проведен 4 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Российский космический туроператор сообщил о проблемах из-за COVID-19

Российская компания "КосмоКурс", планирующая совершать туристические суборбитальные полеты с космодрома под Нижним Новгородом, опасается срыва сроков реализации проекта из-за карантина у подрядчика, рассказал РИА Новости гендиректор компании Павел Пушкин.

"Коронавирус и до нас дотянулся. У нашего основного исполнителя по изготовлению корпуса системы зажигания пару недель назад был выявлен коронавирус. Всех изолировали. Теперь это не просто сдвижка сроков, а полная неизвестность", - сказал он.

Пушкин не стал уточнять о каком предприятии идёт речь, отметив, что оно не из ракетно-космической отрасли.

Планировалось, что испытания системы зажигания двигателя ракеты для суборбитального туризма пройдут до конца апреля. После этого в конце лета планировалось провести огневые испытания самого двигателя.

Ранее компания "КосмоКурс" объявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он, по плану, будет длиться 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.

Подхватили в больнице: у 170 уфимцев заподозрили коронавирус

Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе

Ангелина Мильченко

В Уфе подозревают заражение коронавирусом у 170 человек, которые находились в клинической больнице имени Куватова. Ранее она была закрыта на карантин со всеми пациентами и врачами после сообщений о том, что у семи человек заподозрили COVID-19. В ближайшее время из больницы выпишут пациентов с отрицательными результатами — они будут находиться дома под наблюдением медиков.

В республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус у 170 пациентов и медиков. Медучреждение было закрыто на карантин 6 апреля, после чего анализы сдали около 600 пациентов и 500 врачей РКБ, передает ТАСС.

«У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки». — сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Он отметил, что в больнице полностью завершили первичный этап диагностики коронавирусной инфекции.

Пациенты с отрицательными результатами на коронавирус будут изолированы на 14 дней по месту жительства, за ними будут наблюдать медики. Те, у кого есть признаки ОРВИ или вирусная пневмония, переведены в другие медучреждения.

«Сегодня по решению оперативного штаба и руководства Роспотребнадзора мы освобождаем корпус акушерства и гинекологии — там пришли все отрицательные результаты, как у сотрудников, так и у пациенток. Их выписывают сегодня. После этого в корпусе пройдет дезинфекция и после карантинных мероприятий [он] начнет работу», — добавил Забелин, отметив, что коронавирус не зафиксирован и у новорожденных.

После того, как стало известно о подозрении на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов больницы, РКБ закрыли на жесткий карантин. Произошло это 6 апреля.

«С 6 апреля Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова закрыта на проведение карантинных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В больнице проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. На время карантинных мероприятий сотрудники и пациенты больницы также подлежат карантину, всем проводится тестирование на COVID-19», — говорилось на сайте правительства республики.

Отмечалось, что для сотрудников больницы организованы места отдыха и питания. Кроме того, в больнице было все необходимое — средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства, а также лекарственные препараты для продолжения лечения пациентов, которые находятся в стационаре.

Тогда же стало известно о смерти 80-летней пациентки, у которой затем обнаружили коронавирусную инфекцию.

Она более двух месяцев проходила лечение в РКБ им. Куватова, связанное с обширным ишемическим инсультом и сахарным диабетом.

«Состояние пациентки было тяжелое, обусловленное возрастом (80 лет), наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией», — сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

По его словам, причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

Позднее на сайте правительства Башкирии отмечалось, что после объявленного карантина в больнице были созданы «чистые» и «грязные» зоны. «Все необходимые средства защиты сотрудникам выданы, проводится иммунопрофилактика как пациентам, так и сотрудникам», — отмечали на брифинге 9 апреля. Указывалось, что в стационарах республики находятся 142 человека, из них 10 несовершеннолетних, у которых подозревается инфицирование COVID-19.

По данным РИА «Новости», в Башкирии подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом. Всего по России в настоящее время выявлено почти 12 тыс. зараженных в 82 регионах страны. Заболевание не затронуло только три области. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Только за последние сутки медики зафиксировали 1786 новых случаев в 57 регионах страны, из них 1124 человека находятся в Москве. Всего в столице за все время выявлено 7822 заболевших коронавирусом, часть из них проходит лечение на дому, так как заболевание протекает в легкой форме.

Фонд соцстрахования РФ развивает проект для пострадавших на производстве

Стартовав в двух регионах России – Ульяновской и Саратовской областях, всего за четыре года проект Фонда социального страхования Российской Федерации «Персональный информационный навигатор (ПИН) для лиц, пострадавших на производстве» успешно доказал свою эффективность и, к настоящему времени, охватил уже 41 регион.

Как бы ни старались улучшить условия труда работодатели и какими бы внимательными ни были сотрудники, несчастные случаи – это то, что происходило и, к сожалению, будет происходить всегда. Наиболее травмоопасными сферами традиционно считаются обрабатывающее производство, строительство, добыча полезных ископаемых, транспорт, сельское и лесное хозяйство, рыболовство.

Между тем среди специалистов непроизводственных предприятий бытует ошибочное мнение о том, что подобная проблема их не коснётся. Увы, это не так, ведь получить увечие может кто угодно и где угодно: не только сварщик на высотке или шахтёр на глубине в сотни метров, но и продавец аквариумных рыбок или офисный работник.

И хотя статистика говорит о том, что за минувшее десятилетие количество производственных травм в России снизилось в два раза, всё равно цифра ошеломляет – около 6 тысяч за год с тяжёлым и смертельным исходом. За каждой такой историей – не только человеческая боль, но и, нередко, покалеченная судьба - набор профессиональных заболеваний и пожизненная инвалидность. Не говоря уже о том, что время от времени фиксируется гибель людей на рабочем месте.

Государство позаботилось о том, чтобы сотрудники, работающие официально по трудовому договору, в случае производственной травмы или болезни могли получить из Фонда социального страхования РФ всю полагающуюся по закону социальную поддержку – единовременные и ежемесячные выплаты, оплату больничных листов, и дополнительную оплату расходов на реабилитацию, а также бесплатно технические средства реабилитации (протезов, тростей, колясок) и т.д.

В чём же заключается работа «Персонального информационного навигатора для лиц, пострадавших на производстве»?

Человеку, получившему травму на работе, отправляется подробный персональный план обеспечения. Это индивидуальная годовая программа, в которой определено, какими техническими средствами реабилитации и/или протезно-ортопедическими изделиями должен быть обеспечен пострадавший на производстве в текущем году, а какие технические средства и изделия подлежат замене. Документ также содержит информацию о виде, количестве и сроках обеспечения (замены) технических средств реабилитации, предыдущую дату выдачи, контактные данные ответственного работника регионального отделения и т.п.

Пострадавший, в свою очередь, должен сообщить в ответ, какой способ получения извещений от ФСС в дальнейшем для него наиболее удобен: через смс-уведомление, электронную или обычную почту, по телефонному звонку. Впредь общение происходит в соответствии с выбранным вариантом.

Приоритетным способом информирования граждан остаётся телефон (домашний, мобильный) - 64,0 % (за прошлый год этот показатель держался на уровне 54 %); на втором месте - СМС-информирование – 19,3 %, а на третьем - почтовые отправления -18,2 %

Пока такого социального ПИНа не было – было много путаницы. Люди часто ошибались в сроках, в том, что именно и где именно им положено получить. Но с появлением чёткого плана и точной системы информирования всё стало намного понятнее и проще.

Навигатор справляется со своими задачами на "отлично": в тех регионах, где он работает, количество жалоб и обращений заметно снизилось.

Проект совсем молод, но его кураторы отмечают, что он действительно уже доказал свою эффективность и продолжает успешно развиваться.

Порядка 500 миллионов рублей направлено на подготовку медучреждений Ульяновской области к возможному распространению коронавирусной инфекции

8 апреля Губернатор Сергей Морозов провел очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение о выделении из областного бюджета 35,9 млн рублей.

Так, для окончания ремонтных работ и создания госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в терапевтическом корпусе Центральной клинической медико-санитарной части выделили 14,3 млн рублей. На работы по прокладке кислородопроводов в Центральной городской клинической больнице, Областной детской инфекционной больнице и Центральной клинической медико-санитарной части предполагается направить 21,6 млн рублей.

Напомним, ранее на подготовку медучреждений региона к предупреждению распространения COVID-19, закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств для обеспечения готовности к приёму больных с коронавирусной инфекцией, а также на расходные материалы для диагностики было выделено порядка 450 млн рублей.

В этот же день глава региона посетил Областную детскую инфекционную больницу, проверил готовность к поступлению детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По словам и.о. главного врача учреждения Валерия Балимбетова, на базе больницы, при изменении эпидемиологической обстановки по неблагоприятному сценарию, возможно развернуть до 100 коек для детей больных COVID-19 и с подозрением на заболевание. В том числе 35 коек для тяжёлых пациентов требующих неинвазивной и инвазивной вентиляции лёгких в отделении реанимации и анестезиологии.

«Общее количество персонала медицинской организации — 155 человек, все прошли специальную подготовку по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности. В ОДИБ имеются условия для изоляции пациентов больных коронавирусной инфекцией, а также условия для защиты персонала от возможного инфицирования. У нас есть многоразовые защитные костюмы, одноразовые медицинские халаты, восьмислойные маски, респираторы, защитные очки, шапочки, перчатки. Имеются в наличии лекарственные и дезинфицирующие средства на сумму более 13,6 млн рублей. При ухудшении эпидемиологической обстановки в учреждении планируется установить кислородную станцию для обеспечения коек кислородом, а также возможностью перепрофилировать их в реанимационные, чтобы оказывать помощь тяжёлым пациентам, требующим вентиляции лёгких», – прокомментировал Валерий Балимбетов.

Напомним, персонал имеет опыт работы с пациентом, инфицированным COVID-19. 2 апреля он был выписан из стационара с благоприятным исходом. Ребенок получал симптоматическое лечение и антибактериальную терапию. В ходе лечения его состояние стабилизировалось. По итогам двух контрольных обследований был получен отрицательный результат на COVID-19, после чего принято решение о выписке пациента из стационара и переводе на домашний режим.

Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами в 2019 году переданных лесных полномочий

Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами в 2019 году переданных полномочий в области лесных отношений. В десятке лучших – Ленинградская, Тверская, Костромская области, Республика Татарстан, Кировская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская области, Республика Северная Осетия – Алания и Республика Марий Эл.

Оценка эффективности управления лесами проводится Рослесхозом ежегодно среди всех регионов России для определения динамики и качественных изменений, связанных с лесоуправлением и лесопользованием. Анализ обеспечивается по 36 критериям семи групп, включающих лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность.

Кроме того, Рослесхоз проанализировал эффективность ведения лесного хозяйства в регионах и по отдельным показателям. В частности, подготовлен рейтинг субъектов Российской Федерации по проведению искусственного лесовосстановления в 2019 году. Для его составления были использованы полученные от региональных лесных ведомств абсолютные данные о том, на какой площади искусственно восстанавливают или высаживают лес.

На первом месте в списке лучших находится Иркутская область с показателем более 15 тыс. га. Второе место в рейтинге получила Тверская область, где высадили более 9,3 тыс. га. Третье место заняла Ленинградская область, обеспечившая около 9 тыс. га новых лесопосадок. При этом оценка ряда регионов – Республики Якутия, Камчатского края, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Магаданской области – не проводилась в связи с тем, что по природно-климатическим условиям искусственное лесовосстановление в них не осуществляется.

Лидером антирейтинга, подготовленного на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок в 2019 году, также стала Иркутская область с показателем более 440 тыс. кубометров выявленной незаконной заготовки. Далее в списке расположились Красноярский и Забайкальский края, где объемы незаконно срубленной древесины составили порядка 115 тыс. и 102 тыс. кубометров соответственно. В Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Республике Калмыкия деятельность «черных лесорубов» не зафиксирована, поэтому эти регионы замыкают список.

Рослесхоз держит на постоянном контроле ситуацию по охране лесов от пожаров. Поэтому для оценки эффективности такого показателя подготовлен рейтинг оперативности тушения пожаров в 2020 году. Наихудшие показатели в этом разрезе пока демонстрируют Еврейская автономная область, Забайкальский край, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская и Чувашская республики – регионы, где оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров является одной из ключевых проблем обеспечения пожарной безопасности в лесах. Среди регионов, где с начала года пожары удавалось потушить в первые сутки, – Пензенская, Саратовская, Брянская, Амурская, Смоленская, Псковская, Московская области, области, Красноярский край и ряд других регионов.

Антирейтинг по площади, пройденной лесными пожарами на территории лесного фонда в 2020 году, возглавляют в настоящее время регионы Дальневосточного федерального округа. На начало апреля в тройку антилидеров вошли Хабаровский край, Еврейская автономная область, Забайкальский край. В большинстве субъектов Российской Федерации лесные пожары пока не зафиксированы.

Справочно:

Рейтинг общей эффективности исполнения регионами переданных лесных полномочий составляется ежегодно. В основе расчета – методика оценки, утвержденная приказом Минприроды России от 09.12.2014 № 545. Расчет производится по специально разработанным формулам и дает относительные показатели, объективно отражающие общее положение дел в лесном хозяйстве региона. При этом ряд таких абсолютных показателей как площадь, пройденная лесными пожарами, оперативность тушения пожаров в первые сутки, объем выявленной незаконной вырубки, площадь искусственного лесовосстановления в разрезе субъектов Российской Федерации Рослесхоз опубликовал впервые.

После ковида в четверг

Городские музеи страны обсудили, как им жить дальше

Текст: Жанна Васильева

Cитуация изоляции, как выяснилось, очень способствует общению. По всем каналам связи и на всех платформах. Даже на тех, о которых ты не подозревал еще неделю назад. Например, о zoom, в котором спешно поселились школьные учителя, ученики, а также их родители.

А также в zoom ушли музейщики. Музей Москвы устроил большую дискуссию городских музеев страны, чтобы сверить маршруты, которые приходится прокладывать, не выходя из дома, в новой реальности.

В дискуссии, модератором которой была Анна Трапкова, директор Музея Москвы, участвовали Виктор Шалай, руководитель Музея истории Дальнего Востока и Анна Щербакова, куратор специальных и выставочных проектов этого же Музея, Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM, Артем Силкин, директор Музея-заповедника "Остров-град Свияжск", Наталья Федянина, директор Музея Норильска, Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга, Сергей Калюжин, заместитель директора по науке и развитию Музея истории Петербурга. Разговор о нежданном счастье всеобщей цифровизации оказался столь интересным, что "РГ" публикует самые любопытные выступления.

Анна Трапкова, Музей Москвы: Мы решили, что главная цель - сохранение коммуникации с нашими посетителями, сколько бы их ни было. Поэтому мы, как сумасшедшие, первые выскочили в zoom. Мы все стали делать в "зуме": и открытие выставки про Остоженку, и дискуссию про то, как эпидемии меняют городскую жизнь. Наш детский центр первым перепрыгнул в он-лайн, переформатировав все кружки под формат сетевого живого общения. На третий день мы обнаружили, что к нам начали присоединяться дети из Канады.

Музей начал работать, как … редакция, стремясь сохранить связь и со зрителями, и друг с другом. Сохранение этого диалога в ситуации неопределенности - очень важный инструмент. А потом мы подумали, что в "зуме" можно собрать и коллег из других городских музеев страны. Мы не знаем, как долго продлится ситуация. Но совершено точно, что, пока мы будем вместе думать, разговаривать и осмыслять реальность, у нас будет больше инструментов для того, чтобы более сильными и подготовленными выйти из этой ситуации.

Виктор Шалай, Владивосток, Музей истории Дальнего Востока: Сейчас, пока люди изолированы дома, им нужен контакт, который дает им ощущение большого мира и ощущение присутствия себя в этом большом мире. Потому что изоляция, любое ограничение действий, свободы - это довольно тяжело. Но боюсь, музеи не первое, о чем вспомнят люди, когда выйдут в новую реальность, если верить экспертам, в реальность стрессовую. Давайте смотреть правде в глаза - говорить, что мир будет таким же, как вчера, не приходится. Как раз молодые семьи с детьми, горожане в возрасте 25+, чье доверие мы очень долго завоевывали, могут в музей просто не вернуться. Те тонкие связи, которые мы бережно выращивали, создавали, очень быстро рвутся таким стрессом, как сейчас. Я не являюсь поклонником срочной цифровизации, перевода в он-лайн абсолютно всей деятельности музея. Сейчас отучить людей от музея легче легкого, и он-лайн жизнь - одна из первых опасностей. Это надо дозировать. Пусть лучше нынешняя пауза послужит для возникновения подлинной тоски по музею. В противном случае мы сами людей за это время приучим, что все есть в сети. А значит, в музей уж точно можно не ходить.

Анна Трапкова: Я посмотрела пару спектаклей онлайн. Для меня это стимул, как только закончится карантин, быстрее побежать в театр. Трансляция не даст ощущение подлинности.

Виктор Шалай: Согласен. Но музей - это не театр. А статуя графа Муравьева-Амурского - не Сергей Безруков на экране. Если сотрудники музея смогут онлайн дать такое же качество картинки, игры, переживаний, которые могут дать профессиональные актеры, то, наверное, история того стоит. Но велик риск, что картинка может получиться очень дешевая.

Поэтому пока мы выпустили вперед наши экспонаты. И мы с их помощью подбадриваем наших посетителей, горожан. Экспонаты в этом смысле безупречны. Они молчаливые. И мы им только фразы подставляем. Немного юмора не помешает. Пока на экране они, мы остаемся за кулисами.

Наталия Федянина, Музей Норильска: Я согласна с Виктором. Обычному городскому музею конкурировать в сети с голливудскими фильмами в ОККО не очень реально. Мы подумали, чем могли бы быть полезными людям, запертым в своих квартирах. Ключевое слово здесь - социальные связи, социальность. Задача - вернуть социализацию. Собрать город из отдельных впечатлений его жителей. Чтобы люди ощутили, что у них общий опыт преодоления не самой простой ситуации. Мы решили сделать ставку на регулярность, принцип серии, короткий формат. На мой взгляд, интереснее удерживать внимание людей дольше: чтобы они не за один раз увидели весь музей, а привыкли к нему возвращаться, как возвращаются к сериалу.

Мы придумали несколько историй. Одной из них могла бы стать музеефикация того опыта, который мы все сейчас переживаем. Неважно, в каком городе: Владивостоке, Норильске или Москве... Люди заперты в четырех стенах. Конечно, это исторический момент. Мы музейной командой можем этот опыт человеческий собрать, архивировать. Понятно, что интереснее делать не одним городом, а всем вместе.

Анна Трапкова: Социальные связи интересно поддерживает музей-заповедник "Остров-град Свияжск". Его директор, Артем Силкин, вышел в прямой эфир и читает сказки, поет во время самоизоляции.

Артем Силкин, музей-заповедник "Остров-град Свияжск": Мы находимся не в крупном городе, а на острове. У нас живут 250 человек. В Татарстане перемещения между населенными пунктами запрещены, и мы оказались в интересной ситуации. Внебюджетные доходы составляли более 50 проц. от нашего финансирования. Поэтому ситуация карантина, самоизоляции, как ее ни назови, конечно, нами тяжело переживается. С другой стороны, мы музей-заповедник. Надеемся, что после завершения карантина поток посетителей восстановится достаточно быстро. Главный вызов, как мне кажется, не в выходе он-лайн... Сегодня основная функция музея - обеспечение безопасности коллекции. Это очень тяжелый вопрос на самом деле, особенно для музеев отдаленных, музеев муниципальных. Это первая задача, которую мы будем стараться решить в ущерб всему остальному. Вторая задача, как уже отмечали коллеги, это внесение некоторого социального умиротворения. Конечно, очень подмывает поднять из истории Свияжска сюжеты, связанные с эпидемией чумы, и пытаться извлечь из них поучительные примеры. Но люди и так встревожены. По-моему, сейчас важно просто какой-то психологический комфорт создавать. Здоровое психическое состояние - залог, наверное, всего остального. Например, поэтапного решения проблем, с которыми мы столкнемся.

Анна Трапкова: А что вас, директора серьезного научного музейного комплекса, побудило заняться сейчас личной перформативной практикой он-лайн?

Артем Силкин: Я думаю, что тяга к сокровищам культуры у людей не пропадает в тяжелые времена, а наоборот является ресурсом их внутреннего благополучия - ментального и, может быть, даже физического. Мне кажется, важно напомнить людям о той ценности, которую имеют, простите за высокие слова, корни нашей книжной культуры. Если ты сидишь дома и открываешь томик Плутарха или Гомера, ты же собеседуешь с великими в этот момент. И нет никакой самоизоляции, ты находишься в пространстве ноосферы, не ограниченном временем. Это очень крутое чувство. Я пытаюсь передать эти свои ощущения, чтобы люди не терялись. Мы находимся в контексте длинной довольно-таки истории. Все случается, и все пройдет так или иначе.

Наиля Аллахвердиева, директор музея ПЕРММ: Сила музейной команды всегда заключалась в оффлайновых проектах. Когда тебе важно, чтобы в музей пришло 50 тысяч человек в год, как минимум, потому что это наше госзадание, то ты фокусируешься на этой цели.

Конкуренция медийного контента в сети гигантская. Мы видим рейтинги блогеров в соцсетях с миллионной аудиторией. Они прекрасно держат аудиторию. И нет тут ничего чудесного. Это просто другая стратегия формирования другого продукта. В этой стратегии, например, нужно не бояться быть смешным. На самом деле это тоже вызов. Наш образовательный отдел делает серию роликов про музейную команду. Мы поняли, что за все эти годы никогда не фокусировались на музейной команде. А музейная команда - самое главное, что есть в музее. Ее важно сохранить в этот сложный период. И мы начали делать серии видеоинтервью. И все очень серьезно. Я серьезная. Команда у нас тоже серьезная. А условия медийного пространства требуют юмора. Перестать бояться быть смешным - это очень непросто.

Пока мы выживаем за счет объема накопленных знаний, материалов, которые у нас были. Мы их потихоньку выкладываем в сеть. Да, статистика посещения сайта растет. У нас динамика роста по соцсетям выше, чем в предыдущий период. Но все это, конечно, несопоставимо с медийными рейтингами звезд инстаграма.

Мне кажется, что, если карантин продлится, нам придется выбирать между забвением и, наоборот, невероятными успехами. Новая ситуация - это возможность говорить с людьми. Говорить об актуальных проблемах, о том, что будет с нами прямо сейчас. В этом смысле нам важно бороться за аудиторию, и никакого пессимизма тут быть вообще не должно.

Артем Силкин, Свияжск: Вся ситуация, на мой взгляд, должна нас вернуть к дискуссии о роли музеев в современном обществе. Кто мы для государства сегодня? В последнее десятилетие все время шла об этом дискуссия. Государство от нас требовало: зарабатывайте деньги, вы экономическая единица, вы должны думать о посетителях. Сейчас ситуация, когда мы не можем думать о количестве посетителей, не можем зарабатывать деньги. И наши взаимоотношения с государством нуждаются в переосмыслении. Эта ситуация - повод подумать очень серьезно. После того, как пандемия кончится (не может же она быть вечной!), те выводы, которые мы сможем сделать, могут быть полезны.

Тем временем

Союз музеев России (СМР) обратился к главам субъектов Российской Федерации, руководителям министерств и ведомств, главам муниципальных образований, учредителям ведомственных и частных негосударственных музеев с призывом поддержать подведомственные им музеи в сложных условиях борьбы с коронавирусом COVID-19.

В письме, подписанном президентом СМР и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, говорится, что "противоэпидемические меры сделали практически невозможным полное выполнение музеями показателей, установленных для них государственными и муниципальными заданиями, учредителями". Как следствие "необходимо изменение указанных показателей при сохранении объемов установленных на 2020 г. субсидий из соответствующих бюджетов в условиях прекращения поступления доходов от деятельности, предусмотренной уставами музеев".

"Эти меры принципиально важны для обеспечения оплаты музеями коммунальных платежей, выплаты заработной и арендной платы, выполнения ими своих задач в общенациональных интересах", - подчеркивается в письме.

Прежде всего речь идет о главной миссии музеев - "собирать, хранить, реставрировать, изучать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений мировое культурное и художественное наследие".

Союз музеев России напоминает, что особого внимания в нынешней ситуации "требуют вопросы обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций".

Не менее важно "сохранение уникальных, десятилетиями складывавшихся музейных коллективов".

В чрезвычайных обстоятельствах работает сегодня все музейное сообщество России. Как говорится в письме, "создавшееся положение затрагивает права и интересы более 70 тысяч сотрудников музеев и 130 миллионов человек, ежегодно посещавших российские музеи".

Союз музеев России призывает руководителей министерств и ведомств, глав субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, учредителей ведомственных и частных негосударственных музеев принять действенные и своевременные меры по максимальной защите интересов российских музеев и их коллективов в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах.

1945. Поражение высшей расы

о причинах триумфа и заката Западной цивилизации

Владимир Тимаков

Свет с Запада?

Мнение о том, что западная (европейская, североатлантическая) цивилизация благодаря своим уникальным достоинствам является локомотивом глобального прогресса, широко распространено как в массовом сознании, так и в научных кругах. Складывается впечатление, что Запад раздобыл некий «Прометеев огонь», с помощью которого значительно опередил остальные народы в сфере технологий и жизненного благоустройства. Приобщение к западному миру служит как бы залогом успешного движения вперёд; напротив, удаление от него, отстаивание «особого пути», сближение с иными обществами — тормозом развития и едва ли не гарантией отсталости. Иллюстрацией такого подхода служит глубоко внедрённая в сознание дихотомия «европейские ценности — азиатчина»[1] .

Подобными мотивами руководствуется сегодня не только значительная часть украинской и грузинской интеллигенции, прилагающая недюжинные усилия, чтобы избавиться от исторической и духовной общности с Россией и «заслужить» своё место в обществе «высшего ранга». Настроения такого типа давно и прочно вошли в менталитет отечественной элиты. Например, уже два столетия хрестоматийным объяснением отставания Руси от Европы считается монгольское иго, словно ордынцы оторвали наших предков от «источника света» и погрузили в «азиатскую тьму».

Типичную формулировку, с которой согласятся не только рьяные «западники», но и нейтрально настроенные сограждане, высказывает Алексей Арбатов, один из идеологов наиболее респектабельной западнической партии «Яблоко»: «Что, безусловно, сказалось самым роковым образом — так это два столетия татаро-монгольского ига. Освободившись от него, Москва унаследовала отсталость, изоляцию от передовой Европы, деспотизм, неэффективный и вороватый аппарат управления…»[2]

Примечательно, что в глазах Арбатова отрыв от «европейского пути» выглядит универсальным объяснением отставания любого общества — не только в России, но, например, на Пиренейском полуострове, как говорит там же Арбатов: «Узкие проливы сделали возможным порабощение Испании, Португалии и балканских народов арабскими и османскими завоевателями, что впоследствии обусловливало их экономическую и политическую отсталость».

Для специалиста, хорошо знакомого с историческими реалиями, аргументы, приводимые в «Уравнении безопасности», должны выглядеть абсурдными. Монголы в XIII веке не отставали от европейцев, что, в частности, обеспечило победоносное вторжение в Европу их сравнительно небольшого авангардного отряда в 1241–1242 годах. Испания и Португалия оказались лидерами Западного мира именно вскоре после мусульманского этапа их истории, а отставание Пиренейского полуострова стало накапливаться гораздо позже, когда он давно уже вышел из–под контроля арабов. Тем не менее выявленные противоречия не складываются в наших умах в единую картину, и многие из соотечественников (даже высокообразованных!) готовы с лёгкостью признать, что именно воздействие неевропейской, азиатской культуры послужило причиной отставания и для русских, и для испанцев.

Тайна прогресса

В своё время очень популярной была (ныне опальная из–за своей «нетолерантности») ссылка на антропологическое превосходство, на высокий интеллект европейцев. Эту точку зрения, попавшую в опалу из–за своей «нетолерантности», продолжает отстаивать антрополог Ричард Линн[3] . Последователи Макса Вебера считают ключом к успеху особую протестантскую этику, нацеленную на бережливость, упорный труд и накопление. Наконец, Джеймс Робинсон и Дарон Аджемоглу, авторы бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные»[4] , утверждают, что на Западе удалось сформировать «инклюзивное общество», основанное на совершенных социальных институтах, где источником богатства является не силовое присвоение чужих благ, а творческая предпринимательская инициатива.

Любая из распространённых версий западного успеха исходит из того, что достойное вознаграждение получило «лучшее общество», которое либо по своим физическим качествам, либо по этическим устоям, либо по социальным принципам стоит на голову выше других. Единственной заметной кляксой на привлекательном образе западной цивилизации остаётся воспоминание о гитлеровском нацизме. Это неприятное явление принято объяснять как трагическую аномалию, как странный вывих поступательной линии европейского развития. Мрачная природа нацизма считается целиком противоречащей гуманным началам западного общества.

Закат, сумерки или вырождение?

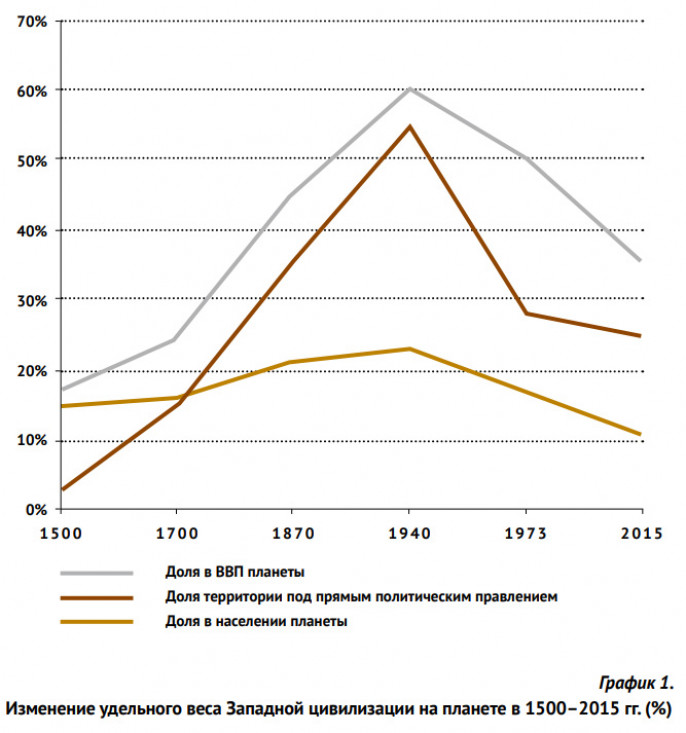

Между тем нетрудно заметить, что зенит западной славы уже миновал. Судя по всем основным признакам, мы являемся свидетелями угасания Запада, неуклонного снижения его роли на планете (см. график 1).

Площадь земной поверхности, находящейся под прямым политическим контролем западной цивилизации, доля этой цивилизации в населении Земли и в глобальном ВВП сокращается столь же стремительно, сколь быстро Запад набирал вес в пору своего взлёта. Алармистские настроения распространяются среди патриотов Североатлантического общества подобно пожару. Нарастающий пессимизм порождает такие бескомпромиссные приговоры, как «Смерть Запада» Патрика Бьюкинена, «Великое вырождение» Ниала Фергюсона или «Европа, ты офигела!» Юлии Латыниной.

Даже самый поверхностный анализ позволяет без колебаний установить, что переломной точкой в траектории западного движения к глобальному доминированию стала середина ХХ века. До этого момента Запад непрерывно наращивал свой вес, затем начал терять позиции.

Что же произошло на планете в середине ХХ века? Почему прежние факторы, некогда обеспечившие блистательный подъём Запада, перестали быть эффективными? Разве западное общество утратило свои достоинства, до сих пор приносившие успех? Снизился IQ европеоидов? Была отвергнута протестантская этика? Поддалось эрозии «инклюзивное общество»?[5] Очевидно, что это не так. Вряд ли эти позиции изменились столь значительно, чтобы объяснить подлинно тектонический сдвиг, начавшийся во второй трети двадцатого столетия и продолжающийся до сих пор.

Скелет в шкафу

До сих пор все попытки найти источник «волшебной силы» Запада не имели достаточно прочной доказательной базы. Факторы успеха, о которых говорят социологи — этика, меркантилизм, свобода, демократия, право, — довольно расплывчаты и не поддаются точному измерению. Ещё сложнее исследовать взаимосвязь такого явления с материально-техническим прогрессом. В самом деле, оттого ли страны Западной Европы богаты, что у них процветает демократия? Или они смогли позволить себе такую роскошь, как демократия, потому что стали богаты? Эти вопросы вряд ли найдут скорое разрешение.

Однако, на мой взгляд, изучение экономики прошлого даёт нам возможность обнаружить иные движущие силы мировой истории, гораздо более осязаемые и подтверждаемые цифрами. Осмелюсь предложить свою формулу западного взлёта и падения, которая, возможно, шокирует поклонников этого, до сих пор чрезвычайно успешного общества:

Главным двигателем опережающего развития Запада выступал европейский нацизм, породивший особо прибыльную практику колониальной экспансии. Сокрушительное поражение нацистской идеологии в 1945 году явилось переломной точкой мировой истории, после чего западная экспансия захлебнулась, а неевропейские народы получили возможность преодолевать отставание и сокращать разрыв. Решающую роль в этом повороте сыграла Россия и её «особый», отличный от западного тип цивилизации.

Исследования, достаточно убедительно доказывающие, что страны Азии ещё буквально два-три столетия назад не уступали Европе по развитию технологий и уровню жизни, уже не являются сенсацией. Для вящей убедительности я не намерен ссылаться в этой статье на данные критиков западного общества, а буду апеллировать исключительно к цифрам, собранным безупречным либералом и евроцентристом, выпускником Кембриджа, профессором Гронингена Энгасом Мэддисоном. Его фундаментальный труд «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг.»[6] был переиздан в России в 2015 году Институтом Гайдара. Нетрудно догадаться, что с точки зрения предвзятости к ценностям западной цивилизации такая работа, как жена Цезаря, находится вне подозрений.

Правда, ни Мэддисон, ни Институт Гайдара не обратили внимания на те закономерности, которые бросились в глаза автору данной статьи. Возможно, им помешал иной тип идеологической предвзятости, о которой мы уже писали, — очарование достоинствами западной цивилизации. И всё же массив данных, который накоплен в «Контурах…», весьма красноречиво обличает ту порочную сторону западного общества, о которой не слишком принято говорить.

Точка расхождения

Всего пятьсот лет назад, на старте Эпохи Великих Открытий, которую вернее назвать Эпохой великой экспансии Запада, экономическая картина мира в корне отличалась от той, к которой мы привыкли и которая ещё недавно казалась нам незыблемой в веках. Двумя величайшими производителями планеты выступали Китай и Индия — на каждую из этих цивилизаций приходилось около четверти глобального продукта. Европа на этом фоне выглядела довольно скромно, её средневековый ВВП в три раза уступал индийскому. Те европейские страны, которые принято считать флагманами благополучия — Англия и Голландия, — тоже не блистали роскошью; в 1500 году душевой ВВП англичан и голландцев примерно соответствовал среднеевропейскому, заметно уступая уровню доходов в Италии или Бельгии.

Для анализа стартовой ситуации важно отметить два ключевых факта.

Первое: уровни душевого производства, а значит, и уровни развития Индии и Великобритании накануне их исторического контакта были сопоставимыми. Мэддисон оценивает превосходство британцев над индусами в 30% (714 и 550 долларов ГириХамиса 1990 года на душу населения), что сравнимо с погрешностью метода — оценить экономику пятивековой давности с точностью до процентов весьма непросто! Во всяком случае, разрыв между Индией и Англией был меньше статистического разброса среди собственно европейских стран (например, Италия по душевым доходам превосходила Норвегию почти вдвое). Кроме того, здесь приводятся только общие цифры по Индии — гигантскому субконтиненту с выраженным региональным своеобразием. Вполне логично допустить, что внутри индийской цивилизации существовали отдельные провинции, превосходящие туманный Альбион по уровню жизни.

Второе: вплоть до контакта с Западом страны Азии достаточно динамично развивались. За предыдущие пять веков душевые доходы в Индии, Индокитае и Индонезии выросли почти на треть, что соответствовало среднемировым темпам развития, а Китай и вовсе двигался вперёд опережающими темпами[7] . Эти данные как минимум разрушают наше представление об исторической Азии как о некоем пространстве застоя, косности и отсталости.

Что же произошло после проникновения европейцев в бассейн Индийского океана (и далее — везде)? Уже в семнадцатом веке самые активные колониальные державы поднимаются значительно, в два-три раза выше среднемирового и среднеевропейского уровня, и к 1700 году по душевому ВВП занимают первое (Нидерланды) и второе (Великобритания) место на планете. Важно, что этот рывок произошёл раньше, чем промышленная революция!

В девятнадцатом веке Лев Толстой с полным на то основанием вкладывает в уста князя Андрея мысль о том, что «англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства…». И это беллетристическое наблюдение подтверждается данными Мэддисона: в 1870 году, в период написания русским графом своего гениального романа, душевой продукт в Соединённом Королевстве достиг 3190 долларов Гири-Хамиса — почти вчетверо выше среднемирового и вдвое выше среднеевропейского! Мир приблизится к такому качеству жизни лишь столетие спустя, в эру электричества, ЭВМ, телефонной связи и антибиотиков. Англичане получили необходимый уровень благ без всех этих новшеств, ещё во времена пара, бухгалтерских костяшек и конных экипажей.

Странное отставание

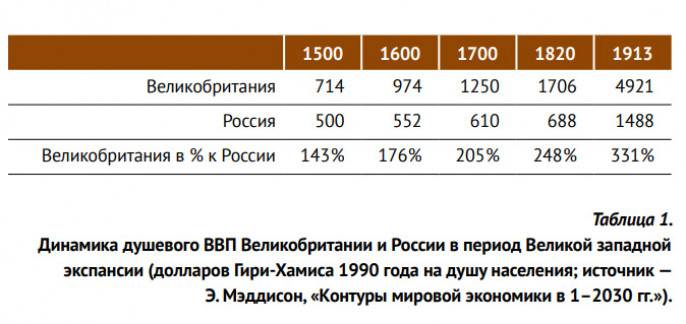

Мы можем проследить, как последовательно и неуклонно Англия опережала нашу страну, Россию, которая оказалась в стороне от «столбового», европейского пути развития (см. таблицу 1).

Судя по приведённым цифрам, на всём протяжении новой истории это соревнование выглядит для России безнадёжным: в гонке за лидером нам не помогают ни петровские новшества, ни реформы царя-Освободителя! В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях отставание нарастает даже быстрее, чем в семнадцатом, когда, по расхожей исторической версии, Русь замкнулась в своей «славянофильской изоляции».

Элементарная научная добросовестность не позволяет использовать приведённую выше таблицу 1 для каких–либо выводов, поскольку мы имеем дело с совершенно неадекватным сравнением. Ведь здесь представлены, с одной стороны, — вся Российская империя, от столиц до самых удалённых национальных окраин; с другой — только небольшая, привилегированная часть Британской империи, занимающая около одного процента её территории.

Если же взять душевой ВВП по Британской империи в целом, то обнаружится, что в 1913 году на одного подданного британской короны приходилось примерно 1200–1250 условных долларов годового продукта, то есть при адекватном сравнении становится ясно, что уровень жизни под скипетром Виндзоров был на одну пятую ниже, чем под скипетром Романовых.

Принципиальное значение имеет тот факт, что в середине второго тысячелетия страны, составившие впоследствии Британскую империю, обеспечивали производительность чуть выше или приблизительно среднемирового уровня, а после английского господства эта совокупность наций опустилась ниже среднего. Россия, напротив, на излёте Средневековья отставала от среднемирового уровня, а к началу ХХ века подтянулась к нему (см. график 2). Так какое же общество оказалось более эффективным?

Роковая встреча

Романтическое пред ставление о западной цивилизации, которая якобы выступала в роли Прометея для всего окружающего человечества или, согласно известному произведению Киплинга, несла «бремя белого человека», выводя остальные народы «к свету из… египетской тьмы», разрушается в соприкосновении с экономической статистикой.

Индия после контакта с европейскими «прогрессорами» надолго остановилась в развитии. Подушевой доход жителя Индостана в 1870 году был ниже, чем в 1500 году, на заре колониальной эры. Энгас Мэддисон признаёт, что одним из следствий британского управления в Индии стало «разрушение самой развитой промышленности… среди всех стран мира, которым суждено было стать колониями»[8] . Получается, что промышленная революция на одном полюсе Британской империи обернулась промышленной деградацией на другом.

Ещё более катастрофическими итогами обернулась встреча с европейцами для Китая. В промежутке между 1700 и 1820 годами экономика империи Цинь была одной из самых динамично растущих в мире. ВВП Поднебесной увеличился за это время почти в три раза, с 82,8 до 228,6 миллиарда условных долларов. Для сравнения: за это же время суммарный ВВП Западной Европы увеличился всего лишь вдвое, с 81,2 до 159,8 миллиарда. Эти цифры, рассчитанные классиком либеральной экономической школы и заведомо лишённые всякого «евроскептицизма», стоит напоминать всем, кто привык считать китайское общество «сонным болотом, отгородившимся от мира Стеной».

Катастрофа разразилась после Опиумных войн, одного из самых преступных деяний в истории человечества. По существу, агрессия против богатейшей экономики мира была развязана международным наркокартелем, в который входили представители западной, прежде всего британской и французской, элиты. В результате понесённого поражения, кабальных условий мира и вызванных этим цивилизационным надломом социальных конфликтов население Китая сократилось на несколько десятков миллионов человек (!), а уровень жизни в ХХ веке упал до исторического минимума, небывалого в этой стране с начала нашей эры.

Ни одна западная нация, потерпев поражение во внутриевропейском конфликте, не несла таких тяжких убытков. Да и трудно представить, чтобы внутри Европы вспыхнула война с целью разрешить победителям свободно продавать наркотики побеждённым. Здесь налицо явно выраженный расовый подход: то, что считалось неприличным в отношении европейцев, бессовестно применялось к народам иных континентов.

Нацистский Рейх задолго до Гитлера

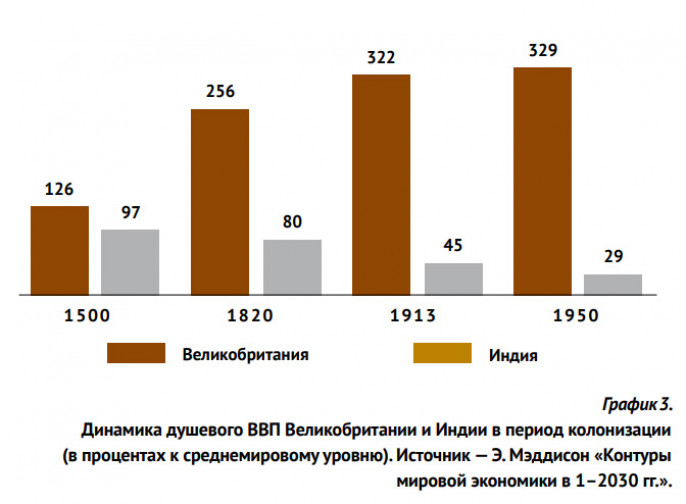

Бросается в глаза чудовищное экономическое неравенство, царившее внутри колониальных империй. Это неравенство не досталось в наследство от тяжёлого прошлого, оно не было историческим грузом «отсталых туземных обществ». Нет, это был продукт созданных колонизаторами экономических систем.

Как упоминалось выше, на старте Эры Великих Завоеваний уровень жизни англичан и индусов различался незначительно, в пределах погрешности метода исторических оценок ВВП. В момент обретения Индией независимости, к середине ХХ века, эту разницу уже можно было измерить гораздо точнее, и она обрела грандиозные масштабы, став одиннадцатикратной (6939 условных долларов на одного англичанина и 619 условных долларов на одного индуса в 1950 году). Такое неравенство, постоянно увеличивавшееся на протяжении четырёх веков колониальной эры, нельзя объяснить ничем иным, кроме как варварской этнической дискриминацией неевропейских народов внутри Британской империи. (Нарастающее расхождение между метрополией и колонией см. на графике 3.) Чем такое положение дел отличается от положения «высших» и «низших» народов в гитлеровском рейхе?

Ещё более вопиющим было неравенство внутри Голландской империи. Данные о доходах различных национальных групп под властью Амстердама свидетельствуют о неприкрытой этнической дискриминации. Доходы европейцев превышали доходы коренных жителей Зондских островов в 1700 году в 25 раз, а в 1929 году — в 52 раза! Это типичное положение «херренменшей» и «унтерменшей» в мироустройстве Гитлера. Кстати, термин «апартеид» возник именно в голландском колониальном законодательстве.

Нидерланды считаются страной-пионером на пути к свободе и правам человека. Как мы знаем, дорогу к демократической системе управления в Европе открыла Нидерландская революция 1566–1609 годов. Однако свобода предназначалась не для всех. Отстаивая гражданские права для «расы господ», строители Голландской империи умножали несвободу на других континентах. Как констатирует Мэддисон, «когда голландцы делали первые шаги в Азии, рабский труд использовался в регионе в ограниченных масштабах. Рабство в голландских колониях было легализовано специальным указом и просуществовало до 1860 года». То есть свободолюбивые голландские демократы многократно расширили рабовладение в Индонезии, сделав труд невольников основой плантационного хозяйства при выращивании мускатного ореха, перца и других пряностей, на монопольной торговле которыми зиждилось процветание Нидерландов. Вдобавок голландский бизнес был одним из ключевых операторов африканской работорговли.

Напрашивается необычная аналогия. Самыми сложными и упорядоченными системами в природе, как известно, являются живые организмы. Но, снижая уровень энтропии внутри себя, биологическая система с удвоенной силой производит хаос вокруг, перерабатывая и разрушая ресурсы окружающей среды. Подобным образом вели себя «самые прогрессивные» европейские общества. Стремительно наращивая собственный экономический потенциал, они тормозили развитие обширных колоний. Двигаясь по пути к свободе и человеческому достоинству для избранных народов, они умножали несвободу на колониальной периферии. Прежде чем восхищаться успехами Англии и Нидерландов — стран, которые в Новое время стали настоящими локомотивами прогресса, — следует заметить, что счастье немногих было основано на несчастье многих. «Топливными баками для взлёта» сравнительно небольших европейских стран стали гораздо более крупные экономики, порабощённые ими. Так, до эпохи колонизации суммарный ВВП Индии превосходил ВВП Великобритании в 22 раза, а ВВП Индонезии был примерно настолько же больше ВВП Нидерландов. Огромные ресурсы богатейших стран Азии были использованы колонизаторами подобно ракетным ступеням, выводящим экономику Лондона и Амстердама на орбиту планетарного первенства.

Россия — не Европа

Сколько бы ни твердили отечественные западники, что наша страна принадлежит Европе, Российская империя строилась на совершенно иных принципах, не похожих на европейские. Государствообразующий народ — русские, великороссы, — никогда не занимали в России выраженного привилегированного положения[9] .

Можно предположить, что в европейских империях столь жёсткое национальное унижение возникало в удалённых землях и только в отношении малознакомых в культурном отношении этносов, а к Российской империи этот принцип неприменим, поскольку тут все народы живут по соседству с русскими и в силу тесного общения обрели культурную близость с «метрополией». Но нет, принцип дискриминации «низших народов» строители империй западного типа соблюдали и у себя под боком, о чём красноречиво свидетельствуют примеры Ирландии и Финляндии.

Так, уровень жизни в Ирландии спустя несколько веков после её присоединения к Англии оказался кратно ниже английского. Например, если численность населения Ирландии в конце семнадцатого века была примерно втрое ниже численности англичан[10], то стоимость основных фондов на острове накануне «Славной революции» оценивалась почти в двадцать раз ниже английской (20 и 370 млн фунтов стерлингов)[11]. То есть средний ирландец был в шесть-семь раз беднее англичанина, хотя для этого на двух соседних островах с тесно связанной судьбой не имелось никаких географических, климатических и культурных предпосылок — только этническая дискриминация! В результате такой политики соотношение населения Ирландии и Англии к середине ХХ века достигло 1:15, то есть доля ирландцев на Британских островах снизилась впятеро, что указывает на очевидные признаки геноцида.