Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Система менеджмента качества будет внедрена во всех медучреждениях России

В ходе рабочей поездки в Республику Татарстан Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетил республиканскую клиническую больницу. Медучреждение стало одним из учреждений системы здравоохранения республики, где на протяжении последних трёх лет реализуется новый проект. "Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи. Постепенно эта система внедряется во всех медучреждениях страны в соответствии с лицензионными требованиями", - сообщил Министр. Он отметил, что внедрение системы менеджмента качества сегодня является лидирующим трендом, позволяя минимизировать смертность и осложнения, повысить качество и безопасность медицинской помощи. Министр отметил усилия руководства Татарстана по формированию обучающего центра.

Михаил Мурашко сообщил, что летом в Казани планируется проведение всероссийской конференции по менеджменту качества в здравоохранении.

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.

"Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток", — сказал вице-премьер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Вместе с тем он рассказал о создании автомобильной дороги Москва — Казань.

"Дорога будет обязательно. Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации", — добавил Хуснуллин.

Из-за перепроизводства в России сахарные заводы испытывают проблемы

Один из стратегически важных продуктов – сахар радует в последние годы своей падающей ценой. Но что хорошо для потребителя, для других оборачивается настоящей бедой.

Елена Пылаева

Перепроизводство, которое стало разгоняться с 2016 года, достигло сейчас своего апогея. И, как результат, несколько российских сахарных заводов с общим штатом в 1500 человек объявили о своем закрытии. Главная причина – их низкая рентабельность. Иными словами, этот бизнес стал убыточным.

Необузданный рост

В последние годы отечественная сахарная отрасль развивалась прямо-таки рекордными темпами. Еще в конце 1990-х Россия являлась крупнейшим импортером, и вот сейчас наша продукция стала узнаваемой и на внешних рынках. Не следует забывать, что у этого производства есть свои побочные продукты: меласса (патока), которая идет в том числе и на дрожжи. Кстати, Россия занимает лидирующее положение на мировом рынке по выпуску этого пищевого продукта. В текущем сезоне 2019/20 года возможен рекорд по производству и экспорту гранулированного свекловичного жома, 90% которого обычно идет на вывоз. Но у такого безусловного успеха есть и своя оборотная сторона, а именно нарастающее перепроизводство сахара.

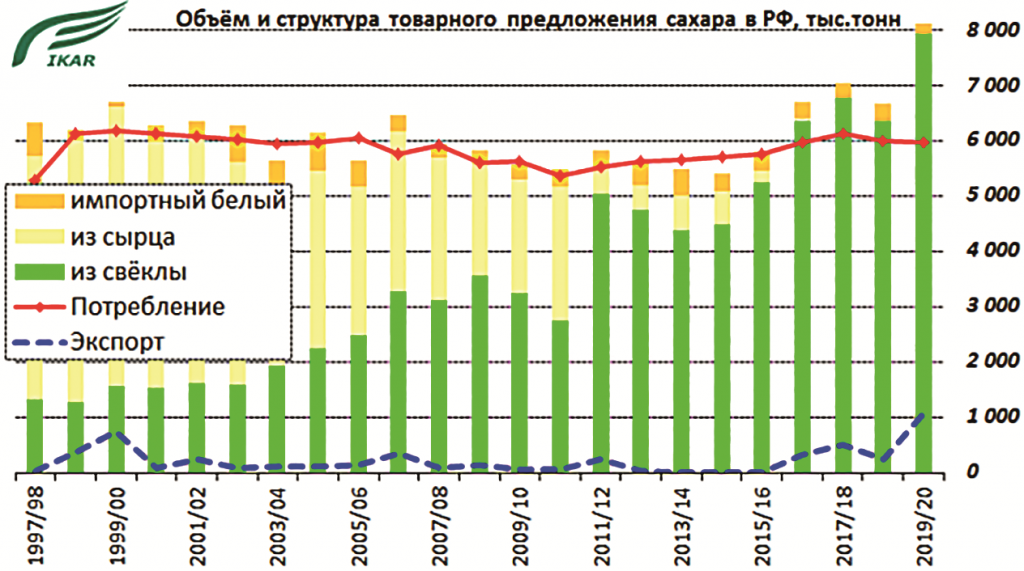

По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в текущем сезоне 2019/20 года в России произведут порядка 7,75 млн т плюс накопленные запасы в 0,5 млн и импорт 0,2 млн. И это при внутреннем потреблении около 6 млн т. Надо сказать, что в период с 2011 по 2018 год оно демонстрировало рост, однако потом начало постепенно снижаться, и прежде всего из-за негативной демографической ситуации.

Таким образом, на отечественном рынке сложилась тревожная ситуация. Производство наращивает обороты при падающем спросе, а невостребованная готовая продукция оседает на складах. Соответственно, цены падают, заводы терпят убытки. В принципе можно кивнуть на мировой рынок. Дескать, там также наблюдается падающая динамика. Так-то оно так, но есть у нас и свои собственные причины.

Сахарный абсурд

Нынешняя ситуация не возникла вдруг и ниоткуда. Уже в 2016 году производство в стране превысило внутреннее потребление. Однако сахарный «маховик» только продолжал раскручиваться дальше. И даже закрытие Садовского завода в Воронежской области в конце 2018 года никого не насторожило, ведь оно стало первым «звоночком» о том, что положение дел в отрасли близко к критическому. Именно тогда надо было бить тревогу ответственному за АПК ведомству – Минсельхозу и принимать срочные меры по корректировке посевных площадей под сахарную свеклу и тщательно пересчитать виды на урожай.

Однако данное событие осталось незамеченным, производство продолжало расти. Результат более чем печальный – объявление о закрытии Мелеузовского завода в Башкортостане, Нурлатского – в Татарстане, Товарковского – в Тульской области и еще одного предприятия в Краснодарском крае. И это не только отраслевая проблема, но и социальная: под угрозой увольнения оказались 1500 работников. На самом деле пострадавших будет еще больше, ведь за каждым человеком стоит семья, дети, престарелые родители.

Впрочем, закрытие этих предприятий, считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, не окажет практически никакого влияния на рынок, за прошлый сезон 2019/20 года они произвели менее 2% (или около 153 тыс. т).

Однако Анна Мирочиненко, начальник Управления контроля АПК ФАС России, придерживается другого мнения: «Предполагаемое закрытие ряда сахарных заводов может привести к определенному ухудшению состояния конкуренции на внутреннем рынке и возникновению доминирующих на этом рынке хозяйствующих субъектов».

По меньшей мере странно в нынешних условиях звучит новость о том, что в Карачаево-Черкесии началась реализация «Программы поддержки производителей сахарной свеклы». Первые субсидии производители получат в марте, а всего в 2020 году будет выделено 25 млн рублей. Такая вот у нас рыночная экономика получается: одни закрываются, другие открываются, а производство сахара все растет и растет.

Излишки на вывоз

И все-таки что же делать с излишками сахарного производства? Одно из решений – расширение экспорта. Впрочем, он и так у нас растет: в прошлом году вывезли более 620 тыс. т, а в этом ожидается уже более 1 млн, что является рекордом за 220 лет свекловодства в России. В принципе мы можем безболезненно для внутреннего потребления вывозить и более 2,4 млн т, но это не так просто.

Евгений Иванов проясняет ситуацию: «Это колоссальные объемы, и у России пока нет такого опыта экспорта. Поставки пока ограничены постсоветскими странами, а также Афганистаном, Монголией, КНДР и Сербией, куда наш сахар едет на грузовиках или по железной дороге. Вывозить на другие рынки можно только одним способом – в контейнерах по морю. Однако подобная логистика у нас пока должным образом не выстроена». Таким образом, расходы, связанные с экспортом по морю, у России получаются в 2–3 раза выше, чем у конкурентов – Турции, Украины, ЕС, Бразилии, Китая, США, заключает эксперт.

И все-таки морское направление, наверное, придется развивать. Тем более что и правительство настроено на расширение экспорта. По его поручению ФАС России уже подготовила и внесла в кабмин проект постановления, которое допускает соглашение между компаниями на рынке сахара с целью его экспорта. Подробнее остановимся на документе.

Как разъясняет Анна Мирочиненко, соглашения между хозяйствующими субъектами, которые не являются картелями, но которые могут привести к ограничению конкуренции, признаются допустимыми при соблюдении определенных условий, установленных Правительством РФ.

Послушаем дальше, что же это за условия: «В целях сохранения на рынке сахара оптимального уровня его запасов, позволяющего поддерживать на внутреннем рынке цену, которая бы обеспечивала баланс интересов как производителей сахара и сахарной свеклы, так и потребителей, одним из обязательных условий является непревышение участниками соглашения допустимого объема экспорта сахара, устанавливаемого Минсельхозом России».

Проект также содержит обязательства участников соглашения о реализации на бирже не менее 10% от общего объема произведенного ими сахара. Это даст возможность формирования объективных ценовых индексов, отражающих реальную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, которые, в свою очередь, будут служить индикаторами для принятия тех или иных регуляторных решений.

Таким образом, принятие постановления решит две главные задачи: участники рынка смогут совместными усилиями формировать большие экспортные партии сахара с минимальными логистическими затратами и вместе с тем не будет ограничена конкуренция на внутреннем рынке и в странах ЕАЭС, подчеркивают в ведомстве.

Итак, перепроизводство сахара в стране сделало связанный с ним бизнес убыточным. Государство только сейчас осознало допущенные просчеты и пытается спасти положение. Хочется верить, что еще не поздно.

Данные ИКАР

САХАРНАЯ ИСТОРИЯ

Первый сахар стали изготовлять из тростника в Индии, Китае и на Кубе. Именно там подходящий климат для этой культуры, а именно сочетание влажности и жары. В Европе и России существовала своя альтернатива: мед и березовый сок, а в Северной Америке – кленовый сироп.

Промышленное производство этого продукта началось в конце XVIII – начале XVIII века и поначалу только из тростника. Хотя уже к тому времени немец Андреас Маргграф выделил сахарозу из кормовой свеклы.

В России сахарный песок начали производить из зарубежного сырья, а первый завод был построен в Санкт-Петербурге. В начале XIX века после удачно проведенных исследований по получению сахара из свеклы было запущено соответствующее производство.

Прежде чем свекла становится сахаром, ей надо пройти несколько этапов переработки. Сначала происходит очистка сырья от разных включений (земли, ботвы, песка). Потом ее измельчают на стружку в 1 мм при помощи диффузионных ножей, которую замачивают в горячей воде для получения сока. Чтобы отделить стружки от жидкости, их помещают в пульповые ловушки. Твердые частицы в ней задерживаются, а вода проходит дальше. Полученный сок очищают от аминокислот, белков, пектинов. Затем этот сироп выпаривают и помещают в вакуум-аппарат. Промежуточный продукт – утфель потом отправляют для кристаллизации в центрифугу. Следующий этап – сушка и охлаждение. Ну и наконец, сортировка при помощи вибросита. Для того, чтобы выделить необходимую фракцию сахарного песка.

Керосин из пруда и антифриз из почвы: безопасно ли жить рядом с аэропортами

Экологическая катастрофа в Бутово, в результате которой после аварии на аэродроме в окрестные водоемы вылилось более 50 тонн авиационного топлива, оказалась вполне типичным случаем. Горящие реки и «керосиновая земля», на которой живут люди вблизи российских аэропортов - печальная реальность нашего времени.

Ирина Мишина

Ситуацию в районе деревни Язово в Новомосковском административном округе долгое время замалчивали.

Напомним: цистерну с керосином прорвало на аэродроме Остафьево 1 марта. Ликвидировать бедствие начали только 5 марта.

«НИ», узнав от местных жителей об экологической катастрофе, обратились в МЧС и Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Местные жители недоумевали: почему столько дней экстренные службы бездействуют? Почему заполненные керосином водоемы не оцеплены и дети ставят опасные опыты: окунают в «керосиновое озеро» ветки, поджигают их, получая в результате факел?

«50 тонн керосина – это очень серьезная экологическая катастрофа, угрожающая жизни и здоровью людей, живущих в расположенных рядом с водоемами домах. Где столько дней были МЧС, МВД, Росгвардия? Где Природоохранная прокуратура? Ведь керосин мог распространиться на густонаселенный поселок Воскресенское, отравленная вода оттуда поступит в реку Сосенку, потом в р.Десну, далее - в Пахру, потом в Москву-реку, откуда производится водозабор для водопровода… Эта катастрофа может коснуться каждого их нас!», - считает эколог Иван Неслуховский.

И что дальше?

«Зона аварийного состояния локализована. В одном месте работала оперативная группа МЧС, Мосводосток предотвратил распространение загрязнения. Был снят верхний слой керосина, который был на поверхности воды в виде пленки. Также мы применили сорбент. Для нераспространения разлившегося топлива мы применяли боны: это специальные пластмассовые емкости с наполнителями. Этими бонами мы оцепили точку сброса керосина, чтобы прекратить его распространение. Верхний слой с керосином из водоемов откачали помпой. В почву керосин, по нашим данным, не проник. Взяты пробы воды для анализа в колодцах, скважинах, в родниках. В них превышения концентрации вредных веществ не обнаружено. Ведем ежедневный мониторинг на всех водных объектах до реки Десны. Пруд оцеплен. Запах стал в разы слабее», - сообщил "НИ" старший санитарный инспектор Москвы в области охраны окружающей среды Виктор Климашев.

Каковы будут последствия этой катастрофы, просчитать пока, к сожалению, невозможно. То, что пролив 50 тонн авиационного топлива не пройдет просто так, доказывает печальный опыт аналогичных случаев.

... У жителей поселка Бахчиванджи Щелковского района Подмосковья земля в буквальном смысле горит под ногами. Если попробовать поднести спичку к грунту – вспыхнет факел. Нет, Бахчиванджи - не аномальная зона. Просто в этом поселке на глубине менее 2-х метров разлито озеро из керосина. Дело в том, что полвека назад в Бахчиванджи построили бензопровод для находящегося неподалеку Чкаловского аэродрома. На станции Щелково топливо из железнодорожных цистерн поступало в трубу и шло на территорию аэродрома. Затем на земле, где проходила керосиновая труба, ведущая к аэродрому, построили многоэтажные здания. О трубе с керосином проектировщики попросту забыли и не просчитали возможные последствия. Вообще, сама идея строительства жилья в двух км от военного объекта изначально была сомнительной. И однажды произошло то, чего больше всего боялись: началась утечка топлива из трубы. Труба эта попросту проржавела, и жилые дома оказались на "керосиновом озере". По подсчетам военных специалистов, его площадь - примерно 20 гектаров, там плещутся десятки тонн горючего. За ошибки проектировщиков расплачиваются около тысячи жителей Бахчиванджи. Большинство из них - летчики и сотрудники аэродрома. С начала 90-х во время весенних паводков в подвалах домов разливаются керосиновые реки. Летом в квартирах усиливается запах химикатов. А местные жители мучаются от головокружения, тошноты и головной боли. Аллергия, бронхиальная астма, заболевания легких стали постоянными диагнозами обитателей тех мест.

Рядом с другими аэродромами происходят аналогичные истории. По рассказам эколога Ивана Неслуховского, в окрестностях аэропорта Внуково в начале 1980-х годов на реке Ликовка, ниже пруда, возник пожар от брошенной спички: горела вся поверхность реки и приречные деревья. Оказалось, что в реку через Заводской ручей сливалось топливо, которым, вероятно, промывали двигатели. Потребовалось немало усилий, чтобы реку очистить…

Как это ни парадоксально прозвучит, загрязнение водоемов и почвы топливом и нефтью - типичная история для современной России. По словам сопредседателя Союза экологических организаций Москвы Андрея Фролова, за год в России выливается в водоемы или на почву около 10-и млн тонн нефти. « В Сибири это постоянно происходит и, вероятно, даже не считается экологическим бедствием. На каждом российском аэродроме из года в год проливается топливо. Под каждым аэродромом и рядом с ним – слой почвы, пропитанный бензином. Если вовремя никто не спохватится, не снимут вовремя верхний слой , все уходит вглубь, земля пропитывается керосином и становится легко воспламеняемой. Жить на таких территориях нельзя. Люди ходят по земле, которая от любого воспламенения может загореться. В принципе, очистить все это не сложно, надо только собрать верхний слой. Если это пруд – откачать в цистерны. После откачки слоя топлива в водоем засыпают сорбенты. Но очистка водоемов стоит дорого, поэтому обычно все происходит по другому сценарию: Росприроднадзор составляет акт, а виновные платят штраф. Этим все и заканчивается. Так что чаще всего водоемы никто не чистит и загрязнение уходит глубоко в почву», - пояснил сопредседатель экологических организаций Москвы.

Самое интересное, что проблемой очистки почв и водоемов у нас занимаются целые институты. К примеру, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. «Эти технологии есть, они работают, и мы готовы прийти на помощь в любой экологической катастрофе. Но вот только обращаются к нам крайне редко…», - рассказала «НИ» ведущий научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН , кандидат биологических наук Галина Васильева.

Галина Кирилловна Васильева попыталась предложить свои услуги в ликвидации экологической катастрофы в Бутово. Но, насколько нам известно, там пошли своим путем, минуя новейшие разработки РАН…

Может, ко всему этому надо как-то проще относиться и вообще ничего не чистить?

«Можно и не чистить. Только растительности на такой почве не будет. В лучшем случае мхи, лишайники, прогалины. Тундра, одним словом. О пожароопасности такой территории лишне даже говорить», - заключил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

По сути, аэропорты превращаются у нас в экологически опасные зоны. Не так давно Камский транспортный прокурор потребовал привлечь к ответственности виновных в ненадлежащем сборе и утилизации опасных отходов аэропортов «Бегишево» и «Бугульма». Речь идет об антифризе, который относится к веществам 3-го класса опасности и используется в аэропортах для удаления ледяной корки на поверхности воздушных судов. Это влечет за собой образование токсичных отходов. Во время проверки надзорного ведомства выяснилось, что в аэропортах «Бугульма» и «Бегишево» до сих пор не разработана необходимая документация по учету и контролю за такими отходами, а значит, не обеспечен порядок их сбора и утилизации, в нарушение требований ФЗ №89 от 24.06.1988 «Об отходах производства и потребления». Материалы прокурорской проверки уже направлены в Росприроднадзор для привлечения виновных к административной ответственности.

Вокруг аэропорта Шереметьево тоже сложилась парадоксальная ситуация. Люди, проживающие в ЖК, расположенных в двух километрах от этого аэропорта, давно жалуются на удушающий запах из Клязьмы. Было составлено обращение в Росприроднадзор.

Жители были убеждены, что виновником едкого запаха является аэропорт: именно оттуда в реку могут попадать токсичные отходы антифриза для самолетов. Интересно, что до этого Росприроднадзор уже проводил проверку и установил, что причина едкого запаха − в сливе антиобледенительной жидкости. Из аэропорта вредное вещество попадало в Воскресенский ручей, а оттуда − в Клязьму. По результатам проверки компанию оштрафовали, а также вручили предписание об устранении нарушений. Однако год спустя едкий запах вернулся…

Но проблема не только в этом. Строительство третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево» практически уничтожает участок поймы реки Клязьмы. А река эта, напомним, относится к водоохранной зоне Москвы, где строительство невозможно по закону. Таким образом, под угрозой водосток Северной станции водоподготовки Москвы, откуда берется вода для московского водопровода . Но это лишь часть проблемы: в Химкинском районе, между Шереметьевским шоссе и деревней Мелькисарово, строится новый терминал Шереметьево. Строится прямо на излучине Клязьмы…

Возникает вопрос: как такое вообще возможно? Ведь согласно п.5 ст.65 Водного кодекса РФ (ФЗ № 294) «в границах водоохранных зон запрещаются … строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов … станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств".

Получается парадокс: Госдума долго, с множеством поправок принимает Закон или поправки к нему, а затем все это никем никогда и нигде не исполняется. То ли с Законами у нас что-то не то, то ли их исполнение перестает быть обязательным. В результате, мы тратим миллионы на восстановление водоемов и почв после экологических катастроф. Страдают и болеют люди. А аэропорты продолжают существовать в своей, параллельной реальности.

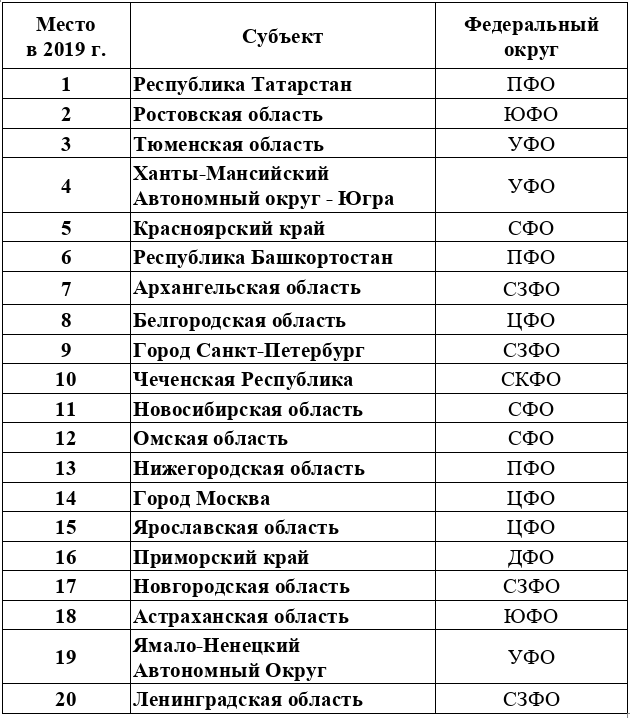

ДО 10 МАРТА РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ ОТЧИТАТЬСЯ ФАС РОССИИ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ ЗА 2019 ГОД

Антимонопольное ведомство продолжает сбор докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъектов Российской Федерации за прошедший год

Субъекты Российской Федерации направляют доклады в антимонопольное ведомство, Минэкономразвития, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также Центробанк в соответствии с пунктом 48 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, который был утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р.

На 6 марта текущего года доклады представлены уполномоченными органами следующих субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Волгоградская область, Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Северная Осетия-Алания, Новгородская область, Воронежская область.

Обращаем внимание уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, что срок представления докладов - 10 марта года, следующего за отчетным.

Материалы региональных докладов используются ФАС России при формировании регионального раздела Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации.

Также информируем заинтересованные органы власти о ежегодном семинаре «Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Итоги. Задачи.», который пройдет 7 апреля текущего года в Учебно-методическом центре ФАС России в Казани (ул. Оренбургский тракт, д. 24, УМЦ ФАС России).

Контактное лицо: заместитель начальника Контрольно-финансового управления Рыбаченко Елена Александровна, телефон: 8(499)755-23-23 (088-368), e-mail: contr@fas.gov.ru

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Антиконкурентное соглашение заключили Министерство образования Саратовской области, подведомственное автономное учреждение, ПАО «Ростелеком» и ООО «Дневник.ру»

В 2019 году Саратовское УФАС России выявило факт антиконкурентного соглашения с участием Министерства образования области, подведомственным автономным учреждением, ПАО «Ростелеком» и ООО «Дневник.ру».

Нарушение антимонопольного законодательства установлено при проведении закупки на внедрение автоматизированной информационной системы дополнительного образования, которая предусматривает возможность записи в образовательные организации для граждан.

Реализация антиконкурентного соглашения лицами началась задолго до проведения закупки. Саратовское УФАС России в 2017 году также выявляло факт соглашения между Министерством образования, ПАО «Ростелеком» и ООО «Дневник.ру». Наличие соглашения было подтверждено судами трех инстанций. Соглашаясь с выводами Саратовского УФАС России, суды указали, что лица на протяжении нескольких лет строили свои отношения таким образом, чтобы исключить возможность допуска конкурентов к выполнению госзаказа.

Несмотря на вступившие в законную силу решения судов Министерство образования области, ПАО «Ростелеком» и ООО «Дневник.ру» продолжили реализацию соглашения с участием на этот раз подведомственного учреждения.

Закупки системы реализовывалась в рамках государственной программы области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года».

В нарушение требований законодательства о контрактной системе закупки проводило не профильное министерство, а подведомственное учреждение - Саратовский областной институт развития образования - на основании приказов министерства о передачи части полномочий.

Передача полномочий государственного заказчика органом исполнительной власти подведомственному учреждению повлекла необоснованное включение в бюджет субсидий на иные цели и представление их учреждению в увеличенном объеме.

По результатам проведения закупки Министерство заключило контракт с ПАО «Ростелеком», которое не является исполнителем по контракту. ПАО «Ростелеком», в свою очередь, заключило субподрядный договор с ООО «Дневник.ру». При этом разница в сумме заключенных договоров составила более полумиллиона рублей.

Кроме того, закупка проводилась не по правилам законодательства о контрактной системе для органов государственной власти1, а в соответствии с 223-ФЗ2.

Попытки органа власти избежать применение законодательства о контрактной системе привели к ограничению круга участников закупки и, как следствие, к приобретению услуг для нужд области по неоправданно высоким ценам.

«С учетом реализации национальных проектов, в том числе проекта по развитию цифровой экономики, системная работа по выявлению и пресечению сговоров при поставках программного обеспечения и оборудования является на сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности ФАС России. Обеспечение конкуренции и эффективное расходование бюджетных средств крайне важны для создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры», - отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

1 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ

2 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ

Весна в Уфе обещает быть жаркой

Гузель Агишева, редактор отдела «Общество»

Нынешние разговоры о ЖКХ и жизни давным-давно подытожил Салтыков-Щедрин: «Народ в изумлении...»

Моя приятельница из Уфы уже год продает квартиру. И все это время я выслушиваю от нее жалобы на запредельные тарифы на отопление. Таких тарифов, горячится она, нет в соседних Челябинске, Оренбурге или Казани! Вот опять, восклицает, пришел счет на отопление почти на 11 тысяч — это за месяц: Квартира пустует, непонятно, кого в ней так старательно обогревают. «Я уже ходила в управляющую компанию. А они мне: «Как мы вам эту подачу уберем? Платите, как все». Неужели «все» не возмущаются такими цифрами?

Другой пример: сын подруги тоже продает жилье в Уфе, его квартира тоже пустует. Сам он постоянно в разъездах между Екатеринбургом, Казанью и Питером. Приезжает — в ящике счет за электроэнергию на 7 тысяч. Он парень горячий: руки в ноги — и к теткам в управляющую компанию: «Это что?» — «А это предварительный счет, как бы на всякий случай, — ничтоже сумняшеся отвечают они. — Дверь вашей квартиры никто не открыл, мы показаний вашего счетчика не сняли, вот и поставили эту цифру...» От такой святой простоты, что хуже воровства, человек впал в ступор. Кстати, вспомнилась цитата из Салтыкова-Щедрина: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Прямо-таки наш случай.

Так что, когда на Масленицу позвонила подруге, та в возбуждении убегала на митинг по поводу тарифов ЖКХ. Бросила, что в последний момент власти митинг перед ДК Химиков запретили, так как там внезапно наметились народные гулянья. Звоню ей на мобильный узнать обстановку. Народу, сообщает, много, не меньше тысячи, всем предлагают идти внутрь ДК, но люди внутрь не хотят, притулились с боку ДК и толкают речи. Возмущение граждан зашкаливает, каждый пришел со своей историей. Больше всего народ поливал «БашРТС» — «Башкирские распределительные тепловые сети» — и территориальные управляющие компании.

— Виноваты не только «БашРТС», — уверен активист «Левого фронта» Альберт Рахматуллин, — налицо бездействие надзорных органов. Вы посмот-рите, сколько их: Госжилстройнадзор, Госкомитет по тарифам, УФАС, отделы по ЖКХ в каждой администрации плюс целое министерство республиканское по ЖКХ! А чем занимаются? И чем они занимались все эти годы, что ситуация достигла точки кипения? Зачем они вообще нужны, если жители должны сейчас сами лазать по подвалам, проверяя счетчики, а затем сидеть по вечерам с калькулятором? Почему мы должны ходить в суды, доказывая свою правоту?

А вот еще голоса.

— В моей квартире стоят современные счетчики. И я не понимаю, почему такие большие наценки произошли? Посмотрел, в каком ужаснейшем состоянии наши подвалы, — везде течи! Горячая вода уходит коту под хвост; море гигакалорий тепла тратится! Почему мы должны платить за это безобразие?

— У меня пенсия — 11 700 рублей. А мне принеси квитанцию на 6800! На что мне жить? — возмущается пенсионерка.

— А у нас вот квитанция на 15 тысяч! — вторит ей пожилая пара.

Выясняется, что у «БашРТС» в микрорайоне Юрюзань уже несколько лет стоит котельная, которая не работает, но люди по-прежнему платят за ее содержание и обслуживание, причем под соусом роста тарифов, обусловленных инвестпрограммой. Абсурд — если, конечно, речь не о банальном воровстве, «инвестициях» в чьи-то карманы. Но кто должен дать ответы на все эти вопросы из возмущенной толпы?

Еще одна история: жители трех домов по улице 30 лет СССР в Уфе летом прошлого года начали собственное расследование, чтобы понять, что творится с теплом в их домах. Оказалось, что в проектах по отоплению, подготовленных «БашРТС» на каждый дом и введенных в действие с февраля 2017 года, указаны такие цифры расхода теплоносителя и давления в теплосистеме, которые недопустимы для домов с чугунными радиаторами — а в этих домах радиаторы именно такие. Немудрено, что сети такой нагрузки не выдержали и потекли пуще прежнего — утечка тепла выросла в 10-12 раз!

Слово Лилии Чанышевой, проводившей свой собственный анализ ситуации. И вот ее выводы:

— Я посмотрела графики температуры в Уфе в зимние месяцы: в последние два года идет потепление — почему тогда перерасчеты за тепло ведут к повышению платы за отопление? И почему у нас не спрашивают, когда и насколько интенсивно нам нужно подавать тепло, ведь платить-то за него нам? «БашРТС» не опубликовали свою отчетность за 2019 год. Но по тем данным, что есть, прибыль «распределителей тепла» год от года растет: чистая прибыль в 2018 году — почти вдвое больше, чем в 2017-м. К тому же по закону «БашРТС» обязаны вести раздельный учет по видам деятельности, но таких сведений в их отчетности мы не видим. Уж не потому ли правительство республики руками Госкомитета по тарифам незаконно повышает тарифы? Качество услуг тоже не выдерживает никакой критики: оборудование изношено, постоянно аварии. «БашРТС» бесконечно ошибаются в расчетах, и все в свою пользу. Управляющие компании аффилированы с чиновниками и поэтому не особо заинтересованы содержать дома и общедомовое имущество в приличном состоянии. И да, можно, конечно, точечно решать проблемы по конкретным домам, подавать иски, писать жалобы и судиться, как советуют юристы. Но системно это проблему не решит, прозрачности в это мутное дело не добавит.

Депутат Госсобрания республики от КПРФ Дмитрий Чувилин направил в правоохранительные органы депутатский запрос, с тем чтобы они провели проверку и привлекли чиновников «БашРТС» к ответственности. И по его сведениям МВД эту проверку уже начало, о чем он не преминул сообщить собравшимся. На этой высокой ноте митингующие, как водится, записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову — с требованием разобраться в ситуации, подключить к разрешению проблемы надзорные и правоохранительные органы, убрать все доначисления по отоплению за 2019 год, снизить тарифы по отоплению на 40%, сделать их «прозрачными и понятными». И обрисовали план своих первоочередных действий: подготовить судебные иски, чтобы оспорить превышение предельных индексов изменений платы граждан за потребленные коммунальные услуги.

Так что весна в Уфе по всем приметам будет жаркой при любой погоде.

Парки всякие нужны

Малые города Нижегородской области используют федеральные гранты на благоустройство общественных пространств

Четыре города Нижегородской области — Городец, Шахунья, Бор и Выкса — стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года.

Выкса и Бор номинировались как малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, Городец — от 20 до 50 тыс. человек, а Шахунья — до 20 тыс. человек.

В Выксе планируется создать индустриально-туристический парк «Баташев» (Шухов-центр). Цель проекта, концепция которого разработана архбюро Wowhaus, — формирование среды, располагающей к общению, познанию и реализации творческих инициатив.

Исторический центр Выксы — это центральный парк, набережные Верхнего пруда и территория чугунолитейного цеха. Строительство Верхне-Выксунского завода началось в 1766 году, на нем трудились поколения выксунцев. Однако сейчас производство перенесено из центра города, а историческая территория предприятия оказалась отрезана от города забором, здания ветшают и разрушаются. Авторы проекта предлагают открыть его для города, сохранив при этом «индустриальный» акцент. Здесь появится современный интерактивный музейный комплекс «Центр промышленного прогресса», а сохранившиеся производственные объекты из мартеновского цеха станут частью уличной экспозиции. Территориально проект будет связан с уже благоустроенным участком набережной. Важной особенностью нового общественного пространства станет всесезонность. Зимой под крышей листопрокатного цеха планируется устраивать горки и каток. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 1,78 млрд рублей.

В городе Боре будет создана историко-рекреационная территория «Моховые горы». Так называется густой сосновый лес вдоль берега Волги. Рядом проходит не только водный волжский путь, но и сухопутная «Сибирская дорога», благодаря чему это место может стать популярным среди туристов. Планируется реконструировать существующую инфраструктуру и создать новые объекты: концертную площадку, зону отдыха у воды, смотровую площадку. Автором концепции стало бюро Горшунова «ГОРА», а бюджет проекта составляет 135 млн рублей.

Городец получит грант на проект благоустройства комплекса общественных пространств в музейном квартале. Одно из этих пространств — площадь Кольцова колодца в историческом центре города. Название ее происходит от фамилии граждан-благотворителей Кольцовых, которые построили здесь колодец для общего пользования горожан. Колодец был закрыт в 1950-х годах, когда в Городце провели центральный водопровод, а в 2015 году на площади установили фонтан в виде ладьи. В соответствии с предложенной концепцией площадь должна стать «точкой входа» для туристов, деловым центром, местом отдыха и встреч. Здесь появится информационный павильон, авто- и велопарковка и остановка для туристических автобусов, будут высажены крупномерные деревья, а в кафе устроят дополнительные навесы со столиками. Планируется также обновить фонтан. Сквер Пионерии превратится в мультифункциональную площадку со сценой и местами для групповых занятий и игр. В сквере появятся сцена и декоративный плодовый сад. Несколько иное развитие получит сквер имени Ленина. Он станет пространством культуры и отдыха.

А вот сквер Неизвестного солдата останется мемориальным местом. В начале 1960-х годов здесь появился первый памятник городчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Рядом с памятником планируется разместить несколько объектов для тихого отдыха. За монументом устроят детскую зону из нескольких площадок, объединенных лабиринтом из кустарника, и зеленую лужайку для отдыха. Кроме того, в сквере посадят новое «древо жизни», окруженное лавкой-кольцом. Автор концепции — Институт развития городской среды Нижегородской области, бюджет проекта — 235,4 млн рублей.

Еще одним победителем всероссийского конкурса стал проект благоутройства Покровского парка в Шахунье. В 2018 году в результате первой очереди благоустройства парк превратился в место для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Теперь планируется проложить новые прогулочные маршруты, создать места для тихого отдыха (беседки, гамаки). На Аллее династий с перголой будут проходить церемонии бракосочетания, здесь разместятся кафе и площадки для праздников. Кроме того, в парке построят концертную площадку с летним кинотеатром. Автор концепции — «Проектное бюро DA», бюджет проекта — 80 млн рублей.

Справочно:

В общей сложности на реализацию своих планов четыре города Нижегородской области получат 295 млн рублей (Выкса и Бор — по 90 млн рублей, Городец — 70 млн рублей, Шахунья — 45 млн рублей

№09 06.03.2020

Автор: Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Вокруг футбола

Стадион «Самара Арена» станет центром нового городского района

Стартовал открытый международный конкурс на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Это один из первых проектов, призванных сделать спортивные объекты, построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года, центрами общественной, деловой и культурной жизни городов.

«Самара Арена» была построена специально к ЧМ-2018, вокруг сегодня пустует пространство в 360 га — в 13 раз больше площади самого стадиона. Такие размеры территории позволяют спланировать и создать на ней фактически с нуля новый современный район с социальными и культурными объектами, доминантой которого станет «Самара Арена». По словам председателя жюри конкурса, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, задача состоит в том, чтобы не просто сохранить уже созданную инфраструктуру, но и придать новый импульс развитию этой перспективной площадки.

Общественные обсуждения вопроса о том, что лучше разместить на участке около стадиона, начались сразу после ввода объекта в эксплуатацию. К решению этой задачи в области приступили в 2019 году. Инициатором проекта стала корпорация развития Самарской области при поддержке регионального правительства и администрации Самары. Силами агентства стратегического развития «ЦЕНТР» было проведено специальное исследование, результатом стало определение градостроительного потенциала территории. Эксперты изучили транспортную инфраструктуру и естественные ограничения участка, назвали необходимые для постройки объекты. Также был проведен анализ релевантных мировых проектов комплексного развития территорий, сопряженных с крупными спортивными объектами, аналогичных «Самара Арене». Организация профессионального архитектурно-градостроительного конкурса по разработке мастер-плана территории стало логичным продолжением этой работы.

Эффективное использование инфраструктуры, созданной к мундиалю, является важнейшей задачей для всех регионов, которые принимали у себя матчи чемпионата. Самарская область одной из первых в нашей стране предпринимает попытку интегрировать столь крупный спортивный объект в ткань города за счет грамотного освоения прилегающей территории. В случае успеха решения, опробованные здесь, могут быть применены на подобных площадках в других городах. «От реализации данного проекта мы ждем, в первую очередь, социального эффекта, импульса для развития городского сообщества, а также стимулирования экономики города, — говорит глава городского округа Самара Елена Лапушкина. — Проектные предложения должны быть привлекательными для инвесторов и соответствовать самым взыскательным требованиям людей к организации пространства».

Справочно:

Конкурс будет проходить в два этапа и завершится 18 июня. Прием заявок завершится 20 марта. На первом этапе жюри должно будет назвать трех финалистов, которые приступят к созданию экономически обоснованных концепций комплексного развития территории. Все вышедшие в финал команды получат по 2,4 млн рублей. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель — 3,6 млн рублей, участник, занявший 2-е место, — 2,4 млн рублей, участник, занявший 3-е место, — 1,2 млн рублей.

№09 06.03.2020

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

Водоканал включает радио

Разработчики предлагают современные решения для учета расхода горячей воды

В последние годы счетчики воды прочно вошли в быт россиян. Однако технологии не стоят на месте, и сегодня разработчики предлагают приборы учета расхода горячей воды с возможностью передачи показаний по радиоканалу. Несколько таких решений были представлены на конференции, состоявшейся в рамках недавней XXIV международной выставки Aquatherm Moscow.

В своем докладе на конференции генеральный директор ООО «Декаст» Алексей Бондарев сравнил две современные технологии передачи данных для умного учета энергоресурсов в сфере ЖКХ — LoRa и NB-IoT. Во многом они сходны, однако LoRa заметно дешевле и, кроме того, работает на частотах, открытых для любого пользователя, тогда как NBIoT доступна только для операторов сотовой связи. Данные со счетчиков передаются на базовую станцию. При этом система может быть настроена так, что показания будут сами синхронизироваться с государственными электронными сервисами. Установив радиосчетчик воды у себя в доме, жилец вообще может не снимать с него показания. «Умный» прибор определит максимальный и минимальный расход воды и построит профиль расходов. Такие счетчики могу применяться не только для индивидуального, но и для общедомового учета расхода горячей воды.

Как известно, одним из показателей потерь воды внутри дома является разница между показаниями общедомовых и индивидуальных приборов учета. Эту разницу обычно относят на общедомовые нужды (ОДН) и затем «расписывают» на жильцов. По России этот показатель может доходить до 30-35%. Как заявил на конференции Алексей Бондарев, благодаря использованию радиоприборов в пилотных проектах удалось свести разницу практически к нулю. «Мы проводили тестирование наших общедомовых счетчиков, установленных последовательно со счетчиками Мосводоканала, результаты хорошие, — сообщил Бондарев. — Я считаю огромным достижением, что в нашу жизнь входят приборы учета с возможностью передачи показаний по радиоканалу. Это продиктовано тем, что в старые дома провода никаким образом не протянешь — туда можно поставить именно прибор учета с радиопередачей данных».

По мнению другого спикера — коммерческого директора ООО «Современные Радио Технологии» Александра Козлова, полностью избавиться от разницы между общедомовыми и индивидуальными данными учета на практике невозможно, но можно ее существенно сократить. В нескольких десятках многоквартирных домов в Татарстане компании удалось снизить показатель до 2-3%, что, конечно, тоже является большим достижением. При этом созданный «Современными Радио Технологиями» узкополосный протокол XNB обеспечивает гарантированное покрытие радиусом 2,5-3,5 км в условиях городской застройки.

№09 06.03.2020

Автор: Алексей ТОРБА

Информация о загрязнении вод Куйбышевского водохранилища (р. Волга) нефтепродуктами не подтвердилась

Сотрудниками Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами филиала «ЦЛАТИ по Республике Татарстан» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» и представителями Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам, ЗАО «Лаишевский рыбозавод» проведено выездное обследование Куйбышевского водохранилища (р. Волга). Надзорное мероприятие было организовано после появления в Интернете видеороликов о загрязнении водохранилища, обнаруженного рыбаками при выемке сетей.

В ходе обследования произведен отбор проб поверхностных вод водохранилища в районе Лаишевского - Камско-Устьинского районов Республики Татарстан. Повышенного содержания нефтепродуктов не выявлено. Для определения возможного биологического состава загрязняющих веществ в воде и дачи соответствующего заключения, пробы направлены в Татарское отделение Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. А.С. Берга.

О возможном загрязнении Куйбышевского водохранилища нефтепродуктами в известность было поставлено руководство АО «Транснефть-Прикамье», специалисты которого на судне на воздушной подушке исследовали указанный район. Утечек не обнаружено.

Росгидромет прогнозирует низкое половодье на большей части Европейской территории России

Зима 2019-2020 гг. на западе, в центре и на юге европейской части России была влажной и очень теплой. Количество осадков на западе и северо-западе превысило норму для этого времени года на 30-40%, в центральной части было близким к норме, на юге – на 30% меньше ее.

К началу марта снегозапасы в бассейнах рек составили 2-38% нормы. При этом образование устойчивого снежного покрова не произошло, а в бассейне Верхней и Средней Оки к началу весны снег практически сошел. В бассейне Дона максимальные снегозапасы наблюдались в середине февраля и составили 40-65% нормы. Однако, к началу марта снежный покров здесь также практически полностью сошел и оставался в незначительных количествах в верховьях бассейнов. Почвенный покров увлажнен от умеренного уровня до избыточного, а промерзание почвы в основном слабое.

В связи с экстремально теплой погодой зимой 2020 года процесс ледообразования на большинстве рек юга, запада и центра европейской части России был неравномерным и прерывистым. К началу марта полностью растаял лед на Верхней и Нижней Волге, Верхней и Средней Оке, на Дону, Верхнем и Среднем Днепре и его притоках Соже и Десне, а также на Западной Двине. Неполный ледостав сохраняется лишь на Нижней Оке и на Суре ниже Алатыря.

В конце марта на 12 дней раньше нормы вскроются ото льда Нижняя Ока и Сура ниже Алатыря. На 20 дней раньше нормы очистятся ото льда Саратовское и Волгоградское водохранилища. Во второй декаде апреля на 10 дней раньше нормы очистится ото льда Куйбышевское водохранилище.

По расчетам Росгидромета в результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий половодье на реках юга, запада и центра страны ожидается низким, а его максимумы в бассейнах Дона и Оки будут на 7-10 м ниже обычных. Однако, в бассейне озера Ильмень из-за высокой зимней водности возможны подъемы уровней воды в реках до неблагоприятных, а местами даже до опасных отметок.

Росгидромет оперативно оповещает администрации регионов, МЧС России и Росводресурсы о сложившейся обстановке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛО ПЕРЕХОД ОРЕНБУРГА К НОВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ТЕПЛА

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства Российской Федерации № 520-р об отнесении Оренбурга к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Оренбург стал пятым муниципальным образованием в России, перешедшим на новую модель рынка тепла (так называемая модель «альтернативная котельная»).

В октябре 2019 года Минэнерго России получило совместное обращение администрации города Оренбурга и единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. По итогам рассмотрения совместного обращения и согласования его Минстроем России и ФАС России Минэнерго направило соответствующие предложения в Правительство РФ. Новая модель рынка тепла может заработать в Оренбурге с 30 июня 2020 г.

Переход на новую модель способствует привлечению дополнительных инвестиций в систему теплоснабжения города, приведет к росту энергоэффективности и улучшению экологической ситуации. Планируется, что благодаря отнесению Оренбурга к ценовой зоне теплоснабжения в период 2020-2034 гг. ПАО «Т Плюс» направит на модернизацию тепловой инфраструктуры города 10,4 млрд рублей. При этом среднегодовой объем вложений в ближайшие 5 лет составит 641 млн рублей, что в 2 раза выше аналогичного показателя за период 2015-2019 гг.

Закон об «альтернативной котельной» был принят в июле 2017 г. и призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. «Альтернативная котельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период (на 10 лет и более). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли города Рубцовск и Барнаул Алтайского края, город Ульяновск Ульяновской области и поселок Линево Новосибирской области.

Не «оттепель», а «слякоть»

о хрущёвщине

Евгений Спицын Игорь Шишкин

"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, ваша новая книга "Хрущёвская слякоть. Советская держава в 1953-1964 годах" посвящена периоду, который мы привыкли называть эпохой "оттепели". И вот уже тридцать лет той эпохе предъявляют претензии, что "оттепель" так и не переросла в "весну". И поэтому, мол, Советский Союз потерпел крах. Ваша книга, основанная на фактах, доказывает, что вместо "оттепели" была "слякоть". Она и погубила СССР.

Евгений СПИЦЫН. У меня ещё со студенческой скамьи возникли большие сомнения в правильности хрущёвского курса в разных сферах: политике, экономике, культуре. Меньше, может быть, в социальной сфере. По мере накопления документальных материалов ощущение это лишь усиливалось. Эта "слякоть", как ржа, проела советскую систему — весь партийно-государственный аппарат. Именно во времена Хрущёва были заложены основы крушения советского государства, прежде всего — предельно лживым докладом на XX съезде партии, за которым последовала десталинизация.

Напомню, прорабами перестройки были т.н. "шестидесятники". Это были представители творческой и научной интеллигенции и работники центрального партийного аппарата, которые в брежневские времена затаились, мимикрировав под новый курс партии. А когда пришёл выразитель их интересов Горбачёв, ринулись в бой осознанно и с большим рвением. Горбачёв же, мне кажется, оказался, в конце концов, заложником ситуации: на исходе перестройки он уже не направлял её курс, а повиновался тем, кто его вёл. Главную роль играл, конечно, Александр Яковлев.

"ЗАВТРА". Яковлев говорил, что именно в 50-е годы, в период правления Хрущёва, им и его единомышленниками, работающими в аппарате ЦК, было принято решение разрушать Советский Союз путём очернения образа Сталина.

Евгений СПИЦЫН. Абсолютно верно. Он ещё говорил, что "мы — истинные реформаторы". К таковым он, кстати, не относил самого Хрущёва, который, по мнению Яковлева, "вырос из сталинской шинели и во многом остался сталинистом". В своём предисловии к сборнику "Чёрная книга коммунизма. Преступления. Террор. Репрессии" Яковлев так и написал: "После XX съезда мы, группа истинных реформаторов…", не перечисляя конкретно всех своих единомышленников, но себя имея в виду однозначно!

"ЗАВТРА". Жаль, что не назвал остальных.

Евгений СПИЦЫН. Да. Они разработали простой, как кувалда, способ: монолитность партии, строгую партдисциплину, даже аппарат ЦК использовать для разрушения партии изнутри.

"ЗАВТРА". Под лозунгом антисталинизма.

Евгений СПИЦЫН. Естественно! Алгоритм был прост: "Авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, авторитетом Плеханова и социал-демократией — по Ленину". Реализацию этого алгоритма мы — те, кому больше пятидесяти лет, — наблюдали воочию. Я в годы перестройки учился на историческом факультете и видел, как они топили в крови весь сталинский период отечественной истории.

"ЗАВТРА". Это везде шло тогда!

Евгений СПИЦЫН. Да. Потом с таким же рвением принялись лить помои на Ленина и его сподвижников. И Александр Яковлев поток этот умело направлял. Причём, замечу, в партаппарате до середины 1988 года секретарём ЦК по идеологии был Егор Лигачёв. Он был вторым секретарём ЦК, вёл все заседания Секретариата ЦК, но ничего не мог противопоставить яковлевской программе действий и его напору, хотя внутри Политбюро шли горячие, чуть ли не до рукоприкладства, споры. При этом Горбачёв, якобы играя роль "третейского судьи", всегда брал сторону Яковлева. Понятно, что старый партработник-интриган, он просто лавировал, пытался пробежать "между струй", сталкивал лбами людей по несущественным вопросам, а по существенным — старался консолидировать. И всё это маскировал лозунгами возвращения к нашим "истокам".

"ЗАВТРА". "Восстановлением ленинских принципов".

Евгений СПИЦЫН. Естественно. Так шёл процесс разрушения Советского Союза. По уровню чудовищной лжи горбачёвская перестройка, конечно, переплюнула хрущёвскую на порядки.

"ЗАВТРА". Хрущёв первый шаг сделал, тогда им ещё нельзя было так прыгнуть, как при Горбачёве.

Евгений СПИЦЫН. Когда при Черненко в партии восстановили Молотова, в Политбюро подняли вопрос и о восстановлении Маленкова и Кагановича. Против выступили два человека. Первый — это секретарь ЦК КПСС Борис Пономарёв, кандидат в члены Политбюро ЦК и заведующий Международным отделом ЦК с 1955 по 1986 год. Это был истовый антисталинист, о чём свидетельствовали многие из тех, кто с ним работал. У него, видимо, были личные мотивы. Вторым, кто поставил под сомнение необходимость этой меры, был Виктор Чебриков, который сменил Виталия Федорчука на посту председателя КГБ. Чебриков мотивировал свою позицию тем, что восстановление этих людей в партии вызовет непонимание в обществе, особенно среди творческой интеллигенции. Но я думаю, что всё это было от лукавого.

На этом заседании Политбюро, согласно стенограмме, Дмитрий Устинов сказал, что Хрущёв своей политикой десталинизации нанёс партии и советскому государству вреда во сто крат больше, чем все внутренние и внешние антисоветчики. Устинов как умудрённый человек прекрасно понимал, что мины, заложенные Хрущёвым, рванут уже скоро.

Напомню, этот разговор был в 1984 году, при Черненко, когда Горбачёв не был генеральным секретарём. Если бы он, например, не договорился с Громыко, и тот не выступил бы на заседании Политбюро 11 марта 1985 года. И если бы на это заседание успели прилететь Щербицкий и Кунаев, руководители двух крупнейших, после РСФСР, советских республик...

"ЗАВТРА". А зачем Хрущёв заложил эти мины? Дураком его назвать нельзя, хотя его часто рисуют таким.

Евгений СПИЦЫН. Он не был дураком.

"ЗАВТРА". Он одолел стольких людей во внутрипартийной борьбе. Кроме того, многие годы руководил Украиной, был членом Военсовета ряда фронтов, а это не свадебного генерала должности.

Евгений СПИЦЫН. Безусловно, у него были организаторские способности.

"ЗАВТРА". Так зачем он на эти авантюры пошёл? Только ли личные амбиции им двигали?

Евгений СПИЦЫН. Думаю, у него было несколько мотивов для десталинизации. Во-первых, ему нужен был козырь в борьбе с оппонентами из ближнего круга (Маленковым, Молотовым, Кагановичем). Я думаю, что тут его подзуживал Микоян. Он был образованнее и изощрённее Никиты Сергеевича. И в итоге во властной вертикали пробыл дольше, чем кто-либо.

"ЗАВТРА". От Ленина до Брежнева? "От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича"?

Евгений СПИЦЫН. Он в 1923 году стал членом ЦК, а в 1926-м — кандидатом в члены Политбюро. Полноправным же его членом сделался в 1935-м. В отставку подал в 1965 году, хотя до конца своих дней оставался членом Президиума Верховного СССР. В последнем качестве — пусть свадебный, но генерал.

"ЗАВТРА". Один из высших руководителей страны, хотя с годами — всё в большей степени формальный…

Евгений СПИЦЫН. Конечно. Ещё одним человеком, который влиял на Хрущёва, был Отто Куусинен. Надо заметить, что в Хрущёве, мне кажется, жила зависть к партийцам с дореволюционным стажем. На фоне тысяч дореволюционных борцов с царским режимом он себя ощущал не комильфо. Каганович был в партии с 1911 года, Молотов — с 1906-го. И таких людей, в том числе и в руководящем звене, было немало. Даже Жданов вступил в РСДРП в 1915 году, хотя был моложе Хрущёва на два года.

А Никита Сергеевич вступил в партию лишь в 1918 году. Поэтому ему надо было окружить себя старыми партийцами. Этим он создавал некую альтернативу: вы, мол, соратники Ленина и Сталина, но и вокруг меня есть люди с дореволюционным стажем. Поэтому во главе Комитета партийного контроля при ЦК КПСС он поставил Шверника, а секретарём ЦК и членом Президиума ЦК сделал Куусинена.

Я думаю, многие решения Хрущёвым принимались именно после кулуарных бесед с этими людьми. И он — видимо, в силу своей необразованности — так и не понял до конца, какой удар наносил, прежде всего, по международному рабочему и коммунистическому движению. Против десталинизации не мог не выступить целый ряд коммунистических партий.

"ЗАВТРА". Это и произошло.

Евгений СПИЦЫН. Да. Причём не только китайцы. Итальянская, например, компартия в лице Пальмиро Тольятти, который резко критиковал Хрущёва за такую форму десталинизации.

А когда впервые встал вопрос о ней, историки до сих пор спорят. Называют кто середину марта 1953 года, кто — апрель. Не буду вдаваться в эти споры.

У Маленкова была идея созвать весной или летом 1953 года специальный Пленум ЦК, посвящённый "культу личности". Я не вполне согласен с Юрием Жуковым, при всём уважении к этому замечательному историку, что Маленков напрямую хотел вести работу по десталинизации. Ему важно тогда было заклеймить саму идею "культа личности", но не применительно к кому-либо конкретно. Маленков хотел сохранить режим "коллективного руководства", возникший сразу после смерти Сталина, пока он сам, Маленков, ещё не утвердится в своей должности, которая по факту делала его лидером страны. У него не хватало силёнок для борьбы с Берией, Хрущёвым и Молотовым.

Распределение всех этих обязанностей, напомню, происходило 4-5 марта 1953 года. Если посмотреть документы, которые были приняты 5 марта того года, в день смерти Сталина, то Иосиф Виссарионович там был включён во все руководящие органы.

"ЗАВТРА". При этом Маленков стал председателем Совета Министров СССР.

Евгений СПИЦЫН. Да. Но буквально через два часа после принятия этих решений Сталин умер. И Хрущёв, видимо, решил этот козырь из рук Маленкова выбить. Он умело сыграл на этом уже в апреле 1953 года. Когда Константин Симонов, тогда главный редактор "Литературной газеты", опубликовал статью про Сталина, Хрущёв обрушился на Симонова с критикой: "Вы что себе позволяете?! Никакого указания ЦК ещё не было!" Хрущёв тогда себя ещё числил правоверным сталинистом, мимикрировал до поры до времени.

А после того, как был сметён Берия, перед Хрущёвым остался один реальный противник — Маленков. И вот тут, думаю, эту политику десталинизации, в том числе политику реабилитации жертв "кровавого режима", он взял в руки как инструмент борьбы за власть. Он ведь постоянно шарахался из стороны в сторону, потому что в Президиуме ЦК ему постоянно "тыкали" Молотов, Каганович, Маленков, Булганин и прочие — значительная часть влиятельных партийцев. Поэтому он колебался: то клял на чём свет стоит Сталина, то ехал в китайское посольство и говорил велеречивый тост по адресу "отца народов". То выступал на совещании работников ЦК и клеймил "культ личности", а потом на встрече с лидерами зарубежных рабочих партий пел Сталину здравицу. Он просто хотел надеть "сталинский колпак" на себя…

"ЗАВТРА". На месте одного "культа" утвердить другой, уже свой собственный.

Евгений СПИЦЫН. Конечно! И политика осуждения "культа личности" проходила в два этапа. Первый напрямую связан с XX съездом в 1956-м и с разгромом "антипартийной группы" летом 1957-го. В начале следующего года Хрущёв получил вожделенный пост главы правительства. И тогда активная политика десталинизации ни шатко ни валко ушла из общественной жизни сама собой.

Второй всплеск этой политики был связан с очевидными провалами хрущёвских "реформ" в сельском хозяйстве, в социальной сфере, на международной арене. Тогда, в октябре 1961 года, на XXII съезде КПСС начинается новый виток антисталинской истерии — в прямом смысле этого слова.

Молотова и его сподвижников исключают из партии, выступает пресловутая Дора Лазуркина с рассказами о сновидениях про Ленина, который-де ей пожаловался, что ему некомфортно лежать рядом со Сталиным. И всех делегатов съезда превращают в команду "могильщиков", выносящих Сталина из Мавзолея. Это была именно истерия!

Подвернулся под ту кампанию и "неполживый" Александр Исаевич со своими, так сказать, произведениями. Беснование продолжалось примерно год. А в конце 1962-го помощник Хрущёва Владимир Лебедев заявил Твардовскому: "Александр Трифонович, прекратите антисталинскую тему постоянно будировать. Она сейчас уже неактуальна". А связано это было с попытками части нашей творческой интеллигенции выдвинуть Солженицына на Ленинскую премию.

"ЗАВТРА". Но вернёмся к Хрущёву. Вы сказали о том, что он использовал антисталинскую кампанию для укрепления своей власти. Из этого следует, что поливание Сталина грязью находило отклик у номенклатуры, от которой зависел любой генеральный (первый) секретарь. Эта публика хотела вновь, как в 1920-х и начале 1930-х годов, быть "небожителями". Их же не избирал народ, а отчитываться они желали перед коллективным органом партийной власти, то есть перед самими собой! И не нести ответственности. А при Сталине они были служилыми людьми. Делаешь хорошо своё дело — вот тебе высокие посты, а провалил — отвечай! Такая жизнь данную публику не устраивала — она захотела гарантий неприкосновенности, эта "новая аристократия". Какую роль сыграл, на ваш взгляд, данный слой?

Евгений СПИЦЫН. Довольно существенную. Приведу случай, о котором впервые упомянул в своих работах Юрий Жуков. Благодаря этому историку, кстати, в отечественной историографии, связанной с изучением сталинской эпохи, рухнули многие лживые штампы.

Итак, в апреле 1953 года, с приходом Маленкова к власти, были изданы два секретных постановления Совета Министров СССР, по которым у партноменклатуры было отнято так называемое "конвертное содержание". Так как ещё с 1920-х годов работники центрального партийного аппарата и руководящий состав обкомов и крайкомов получали вторую "зарплату" — неофициальную, "в конверте". Эта вторая зарплата, как правило, была выше официального оклада. И вдруг одним махом партаппаратчики лишились значительной части своего дохода! Причём с этих "конвертных" денег они не платили ни партвзносов, ни налогов.

"ЗАВТРА". Почему Маленков пошёл на этот шаг?

Евгений СПИЦЫН. Дело в том, что он был одним из тех ближайших соратников Сталина, которые ещё с довоенных времён разрабатывали реформу госаппарата. Незадолго до войны, примерно с марта 1939 года, с XVIII съезда ВКП (б), началась эта работа. Смысл задуманного переустройства состоял в следующем. Часть огромного властного потенциала, который всегда концентрировался в центральном партаппарате, хотели передать Совету Народных Комиссаров СССР, то есть сбалансировать властные полномочия и функции двух аппаратов: партийного и государственного. Эта работа не была доведена до конца в связи с войной. Во время войны вопрос решился сам собой.

"ЗАВТРА". Был создан Государственный комитет обороны как чрезвычайный орган, и в этой единой системе большой разницы не было, где кто работал, — в ЦК или в Совнаркоме.

Евгений СПИЦЫН. Конечно. Диктатура, в хорошем смысле слова. Кто во время войны мог позволить себе такую роскошь, как бюрократическая переписка и бесконечные совещания? Поэтому Сталин сконцентрировал в своих руках все высшие властные посты. Я напомню, что он был и председателем Совнаркома СССР, то есть правительства, был генсеком, хотя этой должности уже официально не было. То есть руководителем партии, по сути. Он был Верховным главнокомандующим и председателем Ставки Верховного главнокомандования и народным комиссаром обороны СССР.

"ЗАВТРА". Вся полнота власти: и гражданской, и военной!

Евгений СПИЦЫН. Более того, было принято специальное решение, что все постановления Государственного комитета обороны имеют высшую юридическую силу и обязательны к исполнению всеми должностными лицами партийного, хозяйственного и любого другого советского аппарата. Хотя это был внеконституционный орган власти, все всё прекрасно понимали.

"ЗАВТРА". В Англии тогда Черчилль получил почти такие же внеконституционные права и стал на четыре годы абсолютным правителем. Парламент там фактически потерял свою роль, сохраняя только видимость.

Евгений СПИЦЫН. Да. Причём, как только Германия капитулировала, сразу же в Англии были устроены выборы. И Черчилль уступил премьерское кресло Эттли. У нас тоже Государственный комитет обороны был ликвидирован в сентябре 1945 года.

"ЗАВТРА". Это понятно: чрезвычайная система управления была отменена в связи с окончанием войны.

Евгений СПИЦЫН. Да. Хотя многие её элементы естественным путём перешли в государственный и отчасти в партийный аппараты. Сталин увидел, что система работает, пусть и со сбоями. Поэтому решил по этому типу начать перекройку всех звеньев госуправления.

В марте 1946 года проходил первый послевоенный Пленум ЦК, его внимательно изучали целый ряд историков, в том числе ленинградец Владислав Кутузов, который ещё с советских времён активно занимался проблемами сталинского Политбюро в тот исторический период. Этому Пленуму он придавал значение партийного съезда — по его решениям, так как внутри аппарата ЦК ликвидировались все отраслевые отделы и сохранялись лишь четыре подразделения, в частности — укрупнённые Управление кадров и Управление агитации и пропаганды. Все функции перетекали плавно в Совет Министров СССР.

Но эта кадровая революция не могла уже проводиться Сталиным последовательно — возможно, из-за болезни, а также из-за того, что Маленков, Берия и Булганин всё больше замыкали рычаги управления на себя. В 1949 году была частично восстановлена прежняя структура аппарата ЦК. А так как Маленков активно принимал участие в подготовке важных изменений и в 1941, и в 1946 годах, он понимал, что реформу необходимо довести до конца.

Когда умер Сталин, и Маленков стал главой правительства, он одновременно являлся и секретарём ЦК. Но через пять дней после сталинских похорон соратники под благовидным предлогом заставили его уйти с поста секретаря ЦК. Единственным членом Президиума ЦК и секретарём ЦК остался Хрущёв. Тогда ведь должности первого секретаря ещё не было, она появилась потом, на сентябрьском Пленуме ЦК.

Однако уже тогда Каганович называл Хрущёва "первейшим секретарём ЦК". А Секретариат ЦК — это что такое? Рабочая лошадка. Таковым этот орган считали и Сталин, и Молотов, и впоследствии Егор Лигачёв, который был, кстати, вторым секретарём ЦК. В Секретариате решались все вопросы оперативного управления страной.

"ЗАВТРА". Как же получилось, что Хрущёв стал первым секретарём?

Евгений СПИЦЫН. Буквально накануне Пленума ЦК 1 сентября 1953 года он из партийной кассы выплатил всем первым секретарям обкомов и крайкомов неустойку (недополученные ими деньги за полгода) и восстановил "конвертные" выплаты на будущее. А предложение об избрании его первым секретарём на Пленуме внёс сам же Маленков — собственной рукой стал копать себе могилу. Дальше — по нарастающей. Хрущёв понял, что единственной опорой ему в борьбе за власть будет только партийный аппарат. Отсюда все реверансы в его адрес.

Покойный историк Александр Пыжиков, мой друг и коллега, особо акцентировал внимание на том, что основной опорой Хрущёва была именно украинская парторганизация. Соглашусь с этим лишь отчасти. Потому что, когда я писал свою книгу, то установил прелюбопытный факт из того периода — лета 1957-го, когда шла эпопея с "антипартийной группой", и велись самые горячие споры на Президиуме ЦК. Вплоть до кулачных схваток… В дело вмешались наиболее активные члены ЦК, в том числе военные (Жуков, Конев, Серов и так далее), которые потребовали созыва внеочередного Пленума ЦК. Мало кто знал, даже из профессиональных историков, что в партийных архивах сохранились два обращения к членам Президиума от членов ЦК. Впервые об этих бумагах поведал миру небезызвестный Николай Зенькович ещё в 90-х годах. Он в силу "профессьон де фуа" имел возможность выборочного доступа. Я тоже смотрел эти документы, видел имена подписавших. Одну бумагу подписало порядка пятидесяти человек, вторую — чуть меньше. Там были довольно внушительные группы из МИДа, Совета Министров СССР, из аппарата ЦК даже. Но львиную долю, примерно две трети, составляли первые секретари российских крайкомов и обкомов партий. Ни одного первого секретаря украинского обкома там не было! Они потребовали от членов Президиума ЦК немедленно созвать Пленум. Поэтому Хрущёв не прогадал. Он опирался в своей борьбе за власть не только на украинскую парторганизацию, но и на российскую партбюрократию. Я напомню, что тогда роль российской компартии, которой не было по факту, с февраля 1956 года стало играть Бюро Президиума ЦК КПСС по РСФСР.

"ЗАВТРА". Об этой структуре известно мало.

Евгений СПИЦЫН. Да, ей не придавали серьёзного значения. Тот же Александр Пыжиков говорил, что она была, как говорится, "не пришей кобыле хвост". Но молодой историк Андрей Сушков провёл анализ состава и взаимоотношений членов Президиума и Секретариата ЦК в 1957 — 1964 годах и показал, что наряду с членством в Президиуме и Секретариате ЦК, очень важно было и членство в этой новой структуре! По Уставу, председателем Бюро Президиума ЦК по РСФСР был Хрущёв как первый секретарь ЦК. У него был заместитель, а затем и первый заместитель. Долгое время роль эту играл Аверкий Аристов. Потом целый ряд других товарищей — например, Андрей Кириленко.

Так вот, заместитель Хрущёва по данному Бюро был фактическим руководителем РСФСР! К нему бегали все первые секретари краевых и областных комитетов партии, "кланялись", если надо было решить вопросы по финансированию, управлению, выделению фондов и так далее.

Параллельно Хрущёв громил Совет Министров СССР. Первый серьёзный удар по нему был нанесён в 1955-м, когда он разделил Госплан на две структуры: Госкомитеты по текущему и перспективному планированию. Тогда он вывел из игры Максима Сабурова, студенческого друга Георгия Маленкова — его прямую креатуру в Совете Министров СССР.

"ЗАВТРА". А знаменитая "совнархозовская" реформа?

Евгений СПИЦЫН. Да, она началась в феврале 1957-го: Хрущёв, как тот самый лом, против которого нет приёма, пошёл дербанить отраслевые министерства и создавать печально известные совнархозы.

Следующий мощный удар был нанесён при расправе с "антипартийной группой" летом 1957-го. Все они (Молотов, Маленков, Каганович, Первухин, Сабуров) занимали посты заместителей председателя Совета Министров СССР. Их подвинули. А главное, были уничтожены и многие контрольные органы — такие, как Министерство госконтроля СССР. Его возглавлял Вячеслав Молотов. Министерство много крови попило у наших чинуш.

Процесс развала властных полномочий Совета Министров СССР шёл все годы хрущёвского правления. Народное хозяйство страдало от этого очень сильно. Тому свидетельством исследования целого ряда экономистов: Григория Ханина, Никиты Кричевского, Михаила Делягина.

Григорий Ханин — новосибирский экономист, который написал замечательный трёхтомник по советской экономике. Он там, в частности, говорит о том, что в начале 1960-х, когда Хрущёв сам увидел итоги своих "загогулин" в экономике и социальной сфере, он начал восстанавливать сталинскую систему управления народным хозяйством. Был запущен процесс реинтеграции. И с цифрами в руках Ханин доказал, что когда на общегосударственном уровне были созданы три республиканских совнархоза (в России, на Украине и в Казахстане), а через год появился Совет народного хозяйства СССР под руководством Вениамина Дымшица, и в 1963-м — Высший совет народного хозяйства СССР во главе с Дмитрием Устиновым в ранге первого заместителя председателя правительства, то только за два года, 1963-1964, произошёл реальный рост показателей промышленного и аграрного производства! Только за счёт факта восстановления прежней системы управления!

"ЗАВТРА". Но реформы Хрущёва не прошли бесследно…

Евгений СПИЦЫН. Конечно, он заложил мины, которые рванули в поздний брежневский период. И проблемы потребительского рынка оттуда же. До Хрущёва прилавки советских магазинов были забиты шикарным продовольствием, отличными товарами! Да, не все их могли купить, но благосостояние десятков миллионов людей реально росло из пятилетки в пятилетку. А пресловутая денежная реформа 1961 года перевернула всю пирамиду советской торговли.

"ЗАВТРА". Получается, Хрущёв раскрутил маховик антисталинской кампании просто в борьбе за власть. Он не стремился уничтожить Советский Союз, то есть не был идейным врагом. Верно ли я вас понял?

Евгений СПИЦЫН. Не надо представлять дело так, что Хрущёв был троцкистом, ибо в теории, а уж тем более — в её "вариативностях", он не "петрил". В его окружении было немало дельных людей с харизмой, опытом, желанием работать. Одним из таких был незаслуженно оклеветанный и забытый Фрол Романович Козлов. У меня сложилось убеждение, что многого бы не произошло, если бы в 1963 году у Козлова не произошёл инсульт. Не было бы жёсткой отставки Хрущёва на октябрьском Пленуме в 1964-м. Козлов в последние несколько лет фактически был вторым человеком и в партии, и в государстве. Это признавали все члены Президиума. У истории нет сослагательного наклонения, но если пофантазировать, то, думаю, отставка Хрущёва произошла бы очень мягко на XXIII партийном съезде в 1966 году. Он бы был перемещён на какой-то пост, почётный пост председателя партии, допустим. А все властные полномочия сосредоточились бы в руках Козлова. Козлову на тот момент было бы 58 лет. По партийным меркам это немного, он был на два года моложе Брежнева.

И его, кстати, в западной прессе называли кронпринцем! То есть ни для кого это не было секретом. И если бы Козлов утвердился у власти, то развитие нашей страны наверняка пошло бы по-другому — ведь Фрол Романович был человеком сталинской закалки и сталинских принципов.

Но произошло то, что произошло. И в октябре 1964 года Хрущёв слетел со всех постов. Безусловно, его надо было убирать, потому что от его выходок страдала вся страна. Он пошёл вразнос не только идейно, но и чисто по-человечески. Когда он соратникам по Президиуму ЦК мог вполне выплеснуть в лицо матерную тираду, то кто это мог терпеть бесконечно?

"ЗАВТРА". Его отставка стала доказательством того, что в высшей партноменклатуре были здоровые силы.

Евгений СПИЦЫН. Да. Когда готовилась эта отставка, были написаны два доклада для Пленума ЦК: один в аппарате Брежнева — Суслова, а другой — у Шелепина и Полянского. Я напомню, что Брежнев и Суслов тогда были членами Президиума и секретарями ЦК. Причём Брежнев после выхода из строя Козлова стал фактически вторым секретарём ЦК, то есть эдакой рабочей лошадкой. Чего Леониду Ильичу не очень-то хотелось.

О группе Шелепина — Полянского скажу пару слов… Александр Шелепин был на тот момент председателем грозного Комитета партийно-государственного контроля. Его по-настоящему боялись, с учётом его амбиций и харизмы. Он был совсем молодым человеком, по партийным меркам, — всего 46 лет. Как и Дмитрий Полянский, которому было 47. Дмитрий Степанович был тогда заместителем председателя Совета Министров СССР и членом Президиума ЦК. Я видел подлинники обоих докладов. Они сильно разнятся друг от друга.

"ЗАВТРА". В чём состояло главное различие?

Евгений СПИЦЫН. Дело в том, что в докладе группы Суслова — Брежнева было больше претензий личного характера, а в докладе Шелепина — Полянского приводились конкретные факты провалов хрущёвской внутренней и внешней политики, было много цифр, был анализ, и этот доклад был намного содержательнее. От того, какой из докладов прозвучит на Пленуме, зависел приход той или иной группы к власти. За группой Шелепина стояли молодые, в том числе 40-летний председатель КГБ Семичастный. За группой Брежнева — старые кадры типа Подгорного.

И прозвучал брежневско-сусловский доклад. Как следствие, пришёл к власти триумвират Брежнев — Косыгин — Подгорный. На этом я настаиваю, потому что после отставки Хрущёва к власти пришёл не Брежнев, а именно триумвират! Повторилась ситуация, аналогичная той, что была после смерти Сталина. Тоже некое "коллективное руководство".

Причём у Косыгина тогда полномочий было гораздо больше, чем у Брежнева, в том числе и на международной арене. Кто, например, снимал проблемы между Индией и Пакистаном на Ташкентской встрече? Косыгин. Кто летал на встречу с де Голлем? Косыгин. И так далее. Но эта история — история внутрипартийной борьбы после 1964 года — уже выходит за рамки моей книги.

"ЗАВТРА". Надеюсь, вы, Евгений Юрьевич, напишете монографию и об этом периоде нашей истории.

Благодарю вас за интереснейшую беседу!

Беседовал Игорь Шишкин

МСП Банк поддержал строительство центра здоровья в Самарской области

МСП Банк совместно с Корпорацией МСП профинансировал строительство оздоровительного комплекса в Самарской области, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Банк открыл кредит компании "Волжские Термы" на сумму 275 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых на 7 лет в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП, а также поручительством Гарантийного фонда Самарской области.

Проект с объемом инвестиций более 350 миллионов рублей предполагает строительство в моногороде Новокуйбышевске оздоровительного комплекса. Открытие комплекса намечено на конец 2020 года, в ходе реализации проекта будет создано около 70 рабочих мест.

Отмечается, что на территории семейного центра здоровья и отдыха "Волжские термы" будут расположены подогреваемые бассейны, в том числе на открытом воздухе, сауны и бани, помещения для оздоровительных процедур, SPA-комплекс, фудкорт, детская водная площадка. Площадь комплекса составит 13,2 тысячи квадратных метров.

Оренбург с 1 июля перейдет на метод "альткотельной"

Оренбург с 1 июля 2020 года перейдет на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной", следует из релиза компании "Т Плюс".

"Правительство Российской Федерации распорядилось отнести Оренбург к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Распоряжение выпущено на основании совместного обращения администрации города Оренбурга и единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс", - говорится в сообщении.

Оренбург стал вторым городом в европейской части России после Ульяновска, для которого одобрен переход к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 июля.

В настоящий момент на рассмотрении властей РФ также находятся заявки по переходу на новую модель рынка тепла Владимира, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, отмечает "Т Плюс".

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли Ульяновск, Барнаул, Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.

"Т Плюс" вложит в Оренбург более 10 млрд рублей за 15 лет

"Т Плюс" в рамках режима "альтернативной котельной" планирует инвестировать более 10 миллиардов рублей в течение 15 лет в развитие городского теплоснабжения Оренбурга, следует из релиза компании.