Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открыта регистрация на Всероссийскую кадровую школу молодежных НКО

В АИС «Молодежь России» стартовал прием заявок на участие во Всероссийской кадровойшколе молодежных НКО.

Мероприятие пройдет с 25 по 29 ноября в Казани. Участниками станут лидеры НКО в возрасте от 18 лет.

Кадровая школа – это комплекс обучающихмероприятий для лидеров молодежныхнекоммерческих организаций (НКО) ввопросах правовой грамотности, привлеченияресурсов и развития личностных качествруководителей, ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Форум включает работу по двумнаправлениям: молодежные общественныеобъединения не в статусе НКО; молодыеруководители и членыпостояннодействующих выборных органовмолодежных НКО.

Проведение Всероссийской кадровой школыдля лидеров НКО позволит не толькоповысить компетенции обучающихся, нотакже даст опыт проведения аналогичныхшкол и трансляции полученных знанийактивистам и членам организаций на местах,что позволит повысить качествофункционирования организаций и увеличитьколичество реализуемых проектов за счетполучения навыков привлечениядополнительных ресурсов.

К участию приглашаются лидеры НКО,участвующих в качестве партнеров впрограммах и проектах молодежных идетских объединений со следующимикатегориями: представители местных ирегиональных молодежных общественныхорганизаций в возрасте от 18 до 30 лет;руководители и члены выборных органовместных и региональных и всероссийскихмолодежных общественных организаций ввозрасте старше 18 лет; члены общественныхпалат субъектов РФ и консультативныхсоветов при органах исполнительной изаконодательной власти субъектов РФ иорганов местного самоуправления,деятельность которых связана с вопросамиреализации государственной молодежнойполитики в возрасте старше 30 лет; молодыеграждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет,принимающие активное участие вмероприятиях местных и региональныхмолодежных общественных организаций.

Организаторами выступают ООО «Институтсоциальных технологий», Федеральноеагентство по делам молодежи при поддержке Правительства Республики Татарстан,Общероссийской общественной организации«Российский Союз Молодежи»

25 октября в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» г. Сочи в рамках Спартакиады Союзного государства для детей и юношества 2019 года состоялась церемония открытия Спартакиады студенческой молодёжи по игровым видам спорта.

В мероприятии приняли участие более 300 участников, а также тренеры и представители команд из России и Белоруcсии.

В ходе церемонии было зачитано приветственное слово Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, в котором говорится:

«Спартакиада студенческой молодёжи по игровым видам спорта является надёжной стартовой площадкой для талантливых молодых людей, которые понимают важность активного и здорового образа жизни. Уверен, что данные соревнования, которые в этом году принимает гостеприимный Сочи, запомнятся честной борьбой, высокими результатами и дружеской атмосферой.

Желаю всем российским и белорусским участникам Спартакиады удачи, положительных эмоций и заслуженных побед!».

Организаторы церемонии открытия подготовили красочное шоу барабанщиц, выступление танцевального ансамбля «Одарённые дети» и Казачьего хора.

В программе Спартакиады – соревнования по бадминтону, волейболу и настольному теннису.

Беларусь представляют спортсмены Белорусского государственного университета физической культуры, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Белорусского государственного университета транспорта, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины и Белорусского государственного медицинского университета. В российской команде – представители студенческих спортивных клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Северная Осетия – Алания, Воронежской, Ростовской, Пензенской и Тюменской областей.

В рамках Спартакиады запланирован визит спортивных делегаций в Олимпийский парк, участие в патриотической акции, посвящённой 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открытие выставки Государственного музея спорта «Парк ледяных скульптур» в Ледовом дворце «Айсберг».

В этом году в рамках Спартакиады Союзного государства для детей и юношества прошли соревнования школьников по хоккею с шайбой «Россия – Беларусь» (Дмитров, Московская область, 15-20 апреля), Спартакиада студенческой молодёжи, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (Брест, Республика Беларусь, 18-23 июня) и Спартакиада школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности, посвящённая 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (Молодечно, Республика Беларусь, 14-19 октября).

Максим Орешкин наградил участников спецпроекта Минэкономразвития «Мой бизнес на Территории смыслов»

С 5 июля по 20 августа 2019 года на площадке форума «Территория смыслов» под одним из шатров был организован мобильный центр «Мой бизнес». К работе в центре были приглашены представители инфраструктуры поддержки из разных регионов России, где они презентовали проект «Мой бизнес», а также рассказали о его ресурсах и возможностях.

Благодарности за профессионализм и ответственный подход к делу получили представители центров «Мой бизнес» из Калининградской, Московской, Челябинской областях, а также Крыма, Бурятии и Татарстана.

Также в рамках форума «Территория смыслов» состоялся конкурс Минэкономразвития России для тех, кто имеет проекты с потенциалом к коммерциализации. Победители конкурса получили сертификаты «Мой бэк офис», предоставляющие возможность на получение поддержки в региональных центрах «Мой бизнес», включая сопровождение разработанных проектов и обучение предпринимательству.

Архитектор из Москвы Александр Аляев и московское творческое объединение "Лето" получили золотые призы II Российской молодежной архитектурной биеннале.

Заданием для финалистов биеннале была разработка проектов ревитализации двух промышленных территорий, расположенных в Казани: портового элеватора и бывшей территории завода "Сантехприбор". В рамках конкурса золотой и серебряный призы получили лучшие проекты для каждой из территорий.

Кроме того, двоих конкурсантов жюри удостоило специального упоминания, а также собственные призы вручили Минстрой РФ и республика Татарстан.

Золотой приз в номинации "Территория бывшего завода "Сантехприбор" получил архитектор Александр Аляев, Москва. Серебряного приза в этой номинации удостоено КБ 11 из города Уфы.

В номинации "Портовый элеватор" оба приза получили столичные команды команды: "золото" - творческое объединение "Лето", а "серебро" - архбюро "Мегабудка".

Специального приза от республики Татарстан удостоена архитектор Ксения Воробьёва (Москва). Минстрой РФ присудил свой спецприз архитектору из Симферополя Илье Ободовскому.

Специальных упоминаний жюри удостоены архбюро "Хвоя" (Санкт-Петербург) и архитектор Азат Ахмадуллин (Уфа).

Помимо основного конкурса, в этом году в рамках биеннале впервые состоялся архитектурно-художественный конкурс для учащихся 9-10 классов российских школ. Юные участники представили собственные архитектурные проекты, иллюстрирующие комфортное, функциональное и визуально привлекательное образовательное учреждение - школу, в которой им самим хотелось бы учиться.

Победителями стали Василий Говорун из школы 2054 (Москва; серебряный приз) и Альмира Фаттахова из Детской архитектурной школы "ДАШКА" (Казань; золотой приз).

Строительные работы на участке Некрасовской линии столичного метрополитена, включающем станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская", планируется завершить к 15 декабря, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы фактически завершаем все строительные работы к 15 декабря. Пока у нас получается идти по графику", - сказал он.

По словам заммэра, далее предстоит процесс пусконаладки всех систем, который обычно занимает от двух недель до трех месяцев. Таким образом, пуск пассажирского движения может состояться в конце года или в начале следующего, пояснил он.

Хуснуллин также отметил, что при строительстве линии заложена техническая возможность её продления в сторону центра, если появится такая необходимость.

Строительство Некрасовской линии столичного метро началось в 2012 году. Ветка протяженностью 19,6 километров с девятью станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта - далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Первый участок ветки "Косино" - "Некрасовка" длиной 7,9 километра с четырьмя станциями ("Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка") был открыт 3 июня 2019 года.

В Кремле открыли Всероссийский слёт студотрядов

В столице России стартовал трёхдневный Всероссийский слёт студенческих отрядов. Торжественное открытие состоялосьвечером в Государственном Кремлёвском Дворце.Здесь собрались сразу несколько поколений студенческих отрядов: от ветеранов, строивших БАМ, до современных представителей движения.

Гостей церемонии поздравил со сцены первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Через школу студенческих стройотрядов за все время их существования прошло около 20 миллионов человек», – сказал гость. Он добавил, что студотряды являются школой жизни, потому что для сотен тысяч молодых людей они стали возможностью проявить себя и попробовать себя в новом качестве.

«Я участвовал в студенческих стройотрядах и как боец, и как бригадир, и как комиссар, и как командир. И это, наверное, был очень полезный опыт в моей жизни. Я понимаю, что этот опыт мне потом очень сильно помогал, потому что это была как раз первая возможность взять на себя ответственность за коллектив, за социальный объект, который ты делаешь», – подчеркнулСергей Кириенко.

После вручил благодарственные письма Президента Российской Федерации.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики, Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году мероприятий, посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в Российской Федерации и 15-летию молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Татьяна Голиковаофициально открыла слёт.

«Сегодня студенческие отряды, объединяют не только строительные отряды, но которые представлены самыми разными профессии и самыми разными движениями», – отметила гость. «Здесь присутствуют ветераны стройотрядовского движения, и мне очень приятно, что наша площадка <...> собрала всех ветеранов, они имели возможность пообщаться, вспомнить старые времена», – сказала ТатьянаГоликова.

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров, академик Российской академии наук Виктор Садовничий вручил знамя Лучшему штабу студенческих отрядов образовательной организации высшего образования по итогам 2019 года и сертификат на 200 тыс. рублей. В этом году им стал Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова.

Сегодня Российские студенческие отряды ежегодно обеспечивают отдых более полутора миллионов детей и подростков. Педагогические отряды работают и в детских оздоровительных лагерях субъектов, и в крупнейших детских центрах страны, таких как «Орлёнок», «Смена», «Артек», «Океан». Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева вручила нагрудные знаки «Почётный работник воспитания и просвещения» и почётные грамоты.

Руководитель Федерального агентства по деламмолодежи Александр Бугаев выделил, чтостуденческий отряд дает не столько опыт, нестолько профессию, не столько навыки, сколькоболее ценное – он дает семью. «Пройдут годы, носемья студенческих отрядов останется с нами», –завершил глава ведомства.

В 2008 году в Волгодонске открылся новый этап деятельности строительных отрядов на объектах атомной отрасли. Первый студотряднового времени начал работу на сооружении Второго энергоблока Ростовской АЭС. В отряде было всего 20 ребят. Сегодня — это уже почти две тысячи бойцов. Они трудятся на различных площадках «Росатома»: межрегиональных стройках, международном проекте на Белорусской АЭС, атомных станциях в Китае, Индии и Бангладеш. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил успехи студентов в строительстве объектов атомной энергетики.

Руководитель Федеральной пассажирской компании Петр Иванов вспомнил о строительстве БАМа, заявил о неразрывной связи между железнодорожниками и студотрядами.

Одним из самых ожидаемых событий открытия стали церемония награждения лучших представителей студотрядов и объявление лучшего регионального отделения РСО по итогам работы 2019 года. Знамя лучшего регионального отделения по организации комиссарской деятельности вручили Омскому региональному отделению РСО. Знамя лучшего окружного штаба заслужилПриволжский федеральный округ. Знамя желучшего регионального отделения были удостоеныЧелябинское региональное отделение РСО.

Кстати, помимо российских представителей движения в зале присутствовали бойцы из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Латвии, вузы городов Донецка и Луганска.

На протяжении праздничного вечера зрителям была представлена концертная программа со звёздами российской эстрады: на сцене Кремля выступили певцы Наталья Подольская, Стас Михайлов, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, «Отпетые мошенники», Леонид Агутин, Юлия Савичева, группа «Банд'Эрос», Quest Pistols Show. А в финале вокальная группа строительного отряда ветеранов «Старая гвардия» исполнила звучный гимн всех студенческих отрядов – «Яростный стройотряд».

За два часа до церемонии открытия в холле Кремлёвского Дворца началась работа выставочного пространства. Были представлены несколько творческих и интерактивных площадок, фотозоны, интерактивные зоны. На объёмных кубах была размещена информация по годам и событиям деятельности бойцов, а также красочные и колоритные фото с мест работы. Отдельно студенты рассказали и о добрых делах: акции «Северный десант», экологических субботниках.

Также здесь прошла автограф-сессия известного российского менеджера, который прошёл путь от рядового специалиста до лидера крупной российской компании, руководителя Batyrev Consulting Group Максима Батырева.

Многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море, в ходе которых, в том числе, испытают образцы вооружений, сообщает пресс-служба Северного флота.

"В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Глубоководные погружения будут выполняться экипажами атомных подводных лодок поочередно, в том числе и на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа.

Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото

16 сентября, 02:32

Атомная подлодка ТОФ "Омск" поразила крылатой ракетой "корабль противника"

В пресс-службе уточнили, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря – обычная практика, применяемая подводниками Северного флота.

"Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину", - пояснили в пресс-службе.

В Ульяновской области благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструирован социально значимый участок трассы

26 октября 2019 года в Сенгилеевском районе Ульяновской области состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции автомобильной дороги межмуниципального значения Силикатный – Кучуры. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Маринин, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Новая дорога связывает населенные пункты: поселок Красный Гуляй, станцию Кучуры, поселок Силикатный, расположенные вблизи них промышленные предприятия по добыче сырья, с районным центром — городом Сенгилей. По данному направлению осуществляются регулярные пассажирские перевозки.

До реконструкции дорога имела щебеночное покрытие и находилась в неудовлетворительном состоянии, поступали многочисленные нарекания со стороны жителей.

В 2016 году была разработана проектная документация на реконструкцию участка протяженностью 3 км. В 2017 году начались строительно-монтажные работы, а в 2019 году — благодаря участию Ульяновской области в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» удалось продолжить и завершить работы в полном объеме.

«Ввод объекта в эксплуатацию — это серьезный результат нашей совместной работы, — отметил Игорь Костюченко. — Развитию дорожного хозяйства уделяется огромное внимание со стороны Президента России, Председателя Правительства Российской Федерации. Мы видим, что региональные и местные дороги приводятся в нормативное состояние. Сегодня мы обсуждали планы Ульяновской области на следующий год — субъект уже готовит конкурсную документацию, и начинается проведение торгов для реализации программ 2020 года».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поблагодарил Федеральное дорожное агентство за поддержку и участие в обеспечении жителей региона безопасными и современными дорогами, а также подчеркнул значимость восстановления транспортного направления Силикатный – Кучуры.

«Открытие автомобильной дороги после реконструкции — это важное событие для всего региона, не только для Сенгилеевского района. Участок не просто восстановлен и расширен, а практически построен заново. Теперь жители будут передвигаться по знакомому пути, не волнуясь за безопасность», — обозначил глава региона.

В рамках мероприятия состоялось награждение работников дорожной отрасли, принимавших участие в реконструкции дороги.

В Ульяновской области открыли движение по капитально отремонтированному участку федеральной трассы А-151

Восьмикилометровый участок (км 163+700 — км 172) автодороги А-151 Цивильск — Ульяновск проходит вдоль трех населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области. Сегодня, 26 октября, в торжественной церемонии открытия движения на важном для области объекте приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.

В ходе капитального ремонта федеральные дорожники исправили продольный профиль участка, выполнили работы по устройству новой дорожной одежды. Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), использование которых позволяет увеличить срок службы магистралей в два раза. При резких перепадах температуры воздуха битум в составе асфальтобетона становится хрупким, в результате образуются трещины. Введение модификаторов и стабилизаторов позволяет избежать этой проблемы, замедляет процессы старения и разрушения дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасности участников движения федеральные дорожники установили 2,1 км линий электроосвещения, 2,5 км барьерного ограждения, более 130 дорожных знаков и оборудовали полосами торможения и разгона примыкания к населенным пунктам. Для удобства жителей сел Большое Нагаткино и Крестниково устроили три новые автобусные остановки с автопавильонами.

Вдоль села Большое Нагаткино, через который проходит участок автодороги А-151, установили шумозащитные экраны.

«Этот участок автодороги имеет очень важное значение, так как маршрут связывает не только районы Ульяновской области, но и субъекты Российской Федерации, — отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. — Кроме того, мы подготовились к подписанию акта о передаче в федеральную собственность региональной автодороги Ульяновск — Димитровград — Самара с мостовым переходом через р.Волга протяженностью 117 километров. Это откроет новые перспективы для формирования эффективной транзитной транспортной сети Ульяновской области и соседних регионов».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов высоко оценил качество и объем выполненных работ. «Мы все, кто живет и работает в этом регионе понимаем, что это автодорога очень важна для всего Поволжья. К ней примыкают населенные пункты с десятками тысяч жителей. Уверен, что приведение в нормативное состояние этой трассы даст мощный импульс к развитию этих территорий», — подчеркнул Сергей Морозов.

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов в свою очередь сообщил, что до конца 2019 года в регионе отремонтируют более 35 км федеральных автодорог, причем 8 км из них — капитально. «Еще около 15 км сети защитили слоями износа. Также ремонтные работы велись на мостах через реки Крака и Кандаратка на 110-м и 128-м км автодороги Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск», — рассказал Илдар Мингазов.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения наград представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реализации проекта.

Белгород взялся за ум

Областной центр активно включился в реализацию проекта «Умный город»

В последние годы цифровизация становится одной из главных тенденций развития городского хозяйства. В разных городах России появляются интеллектуальные системы освещения, «умные» светофоры и другие проекты, в которые используются цифровые решения. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» Минстроем России реализуется проект «Умный город». В нем участвуют города и административные центры страны с населением от 100 тыс. человек. По данным Минстроя РФ, к настоящему времени 76 городов-пилотов взяли на себя обязательства внедрить стандарт «умного города». Среди них есть и города-миллионники (Самара, Новосибирск), и небольшие города (Полярные Зори, Междуреченск, Новомосковск).

В июне этого года было подписано трехстороннее соглашение между Минстроем России, Белгородской областью и городским округом городом Белгородом. Так столица региона вошла в число городов, которые намерены стать «умными». По словам главы города Юрия Галдуна, Белгороду в известном смысле повезло. Сразу несколько компаний занимаются цифровизацией различных отраслей — здравоохранения, образования, культуры и транспорта, это позволяет делать пилотные проекты и внедрять технологии быстрее соседей. К настоящему времени уже разработаны портфель проектов и дорожная карта по созданию «Умного города».

«Умный» квартал

Активное участие в реализации проекта принимают филиал ПАО «МРСК Центра — Белгородэнерго» и один из лучших вузов страны — Белгородский государственный технологический университет им. Шухова. В качестве пилотной зоны выбран квартал, где расположен сам университет. До конца 2020 года здесь планируется выполнить работы по нескольким направлениям. К примеру, проект «Умная энергетика» включает модернизацию распределительных пунктов, передачу данных в цифровом формате, установку интеллектуальных приборов учета и внесение объектов электросетевого хозяйства в единую геоинформационную систему. Планируется также создать интеллектуальную систему управления наружным освещением. Имеющиеся светильники заменят на светодиодные. Для быстрой зарядки электромобилей и электросамокатов пункты стоянок оборудуют зарядными станциями постоянного тока.

Одним из важных элементов информационной инфраструктуры станет комплексное решение «Умная опора», на которую установят smart-устройства для метеомониторинга, информационно-навигационный экран, тревожную кнопку «112». Анкерная опора ЛЭП установлена в этом году практически в центре города, на набережной реки Везелки. Ее высота составляет 26 м, общий вес — 25 тонн. Это первая в мире опора ЛЭП в виде геральдического символа города (массивная фигура льва и парящего над ним орла).

Путем энергосбережения

Еще одним направлением совершенствования городской инфраструктуры Белгорода стало внедрение энергосервисных контрактов. ОГБУ «Центр энергосбережения Белгородской области» заключило уже 44 таких контракта. В течение трех лет прогнозируемая экономия по ним составит 35 млн рублей. Контракты предполагают реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения и электроснабжения бюджетных учреждений. Речь, в частности, идет об оптимизации потребления тепловой энергии, используемой для отопления и электроснабжения школ и детских садов. В зданиях установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП), модернизировано потолочное освещение, установлены современные приборы учета энергоресурсов. Часть полученной по итогам года экономии останется в бюджетных учреждениях, а остальное перечислят в энергосервисную компанию для финансирования работ на других объектах, погашения кредитов и обслуживания установленного оборудования.

Дом и его цифровой двойник

В Белгороде начато также внедрение электронного сервиса «Дом». Он поможет наладить контроль за поступлением и исполнением заявок потребителей и сроками устранения аварийных ситуаций. С его помощью можно будет также фиксировать перерывы в подаче ресурсов или факты предоставления услуг ненадлежащего качества. В свою очередь, потребители смогут с помощью сервиса оценивать выполнение работы. Для жителя «Дом» — не только удобный способ поддерживать связь с управляющей организацией, но и возможность провести общее собрание собственников квартир в электронной форме с автоматическим формированием протокола. Для эффективного управления жилыми домами планируется создавать их цифровых двойников, которые помогут синхронизировать работу коммунальных систем (водо-, тепло- и энергоснабжения и подачу газа), а также оперативно получить полную информацию о любом доме города: дата постройки, дата проведения капитального ремонта или сроки его проведения в будущем. Кроме этого, будет создана карта высот, необходимая для строительства ливневой канализации. Эти данные будут размещены в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), что позволит оперативно предоставлять всю необходимую информацию потенциальным инвесторам для строительства новых зданий, сооружений, домов и т. д.

Проверки на дорогах

И это еще не все. В Белгороде сегодня внедряется система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер высокой четкости. Их устанавливают на потенциально опасных участках дорог и в местах, где регистрируется большое число аварий. В этом году уже установлено 150 таких камер. Их, кстати, изготавливает местная инновационная компания ООО «Фабрика Информационных Технологий». Также в рамках проекта разрабатывается и внедряется автоматизированная система управления трафиком на перекрестках города, а также система отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме с помощью приложения «Яндекс. Транспорт». Кроме того, белгородской компанией «ЦентрПрограммСистем» («ЦПС») в настоящее время внедрена и наполняется геоаналитическая система. Она позволяет осуществлять оперативный контроль за движением ТКО на территории города и вести мониторинг маршрутов транспортировки отходов и контролировать соблюдение графи- ка их вывоза.

Цитата в тему:

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев:

«В конечном итоге цифровая трансформация и автоматизация процессов — это не самоцель. Цель — повышение эффективности всей городской инфраструктуры и развитие городов. И, как следствие, повышение комфорта, удобства и безопасности жизни в городах»

Справочно:

Проект «Умный город», реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика», нацелен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание комфортных и безопасных условий для жителей путем внедрения передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры. Основной инструмент реализации этих принципов — широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

№42 25.10.2019

Автор: Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Дорога к дому

В текущем году планируется отремонтировать более 10 тыс. км региональных трасс и городских улиц

Международная специализированная выставка «Дорога» — одна из крупнейших площадок, объединяющих участников автодорожного сообщества России и международных экспертов. В этом году на выставке были представлены 248 компаний из 50 субъектов Российской Федерации, а также из Швейцарии, Китая и Чехии. В рамках выставки прошло несколько важных мероприятий, и в том числе большое совещание под председательством премьера Дмитрия Медведева, посвященное реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Открывая совещание, Дмитрий Медведев отметил, что масштабы дорожного хозяйства в России гигантские — свыше полутора миллионов километров дорог. И от их состояния зависит не только развитие экономики страны, но и повседневная жизнь людей. Как известно, дорожный национальный проект направлен не только на улучшение федеральных трасс, где дела в последние годы обстоят сравнительно неплохо, но и региональных и местных дорог, большая часть которых находится не в самом лучшем состоянии. Федеральный проект «Дорожная сеть» предусматривает заключение контрактов почти на 7 тыс. объектов, больше половины из них — местного значения. Это те самые «дороги к дому», от которых во многом зависит комфорт и благополучие людей и которые, как говорится, видны людям. В 2019 году из бюджета на строительство и ремонт таких дорог выделено более 110 млрд рублей. Сейчас в большинстве регионов завершается приемка и оплата работ, выполненных строителями.

Выступивший на совещании министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что по итогам года планируется отремонтировать 6,5 тыс. км региональных дорог. «Если прибавить к этим расстояниям протяженность еще и городских улиц, которые мы также ремонтируем в рамках нацпроекта, то это еще 4,5 тыс. км», — добавил глава ведомства. Министр отметил лидеров — Белгородскую, Самарскую, Владимирскую, Воронежскую, Пензенскую, Тамбовскую, Тульскую, Мурманскую, Ульяновскую области, Удмуртскую и Чеченскую Республики; и отстающих, в числе которых Забайкальский край, Сахалинская область и Республика Крым.

Евгений Дитрих также сообщил, что с опережением выполняется задача по созданию реестра новых и наилучших технологий и материалов. К концу года число технологий в реестре должно достигнуть 200. Как отметил глава ведомства, инновации ныне активно применяются именно на сети региональных и местных дорог.

Бывший руководитель Росавтодора, а ныне губернатор Курской области Роман Старовойт в своем выступлении остановился на проблеме формирования дорожных фондов, в частности региональных. Сегодня эти фонды наполняются за счет поступлений от акцизов и транспортного налога. Однако автолюбители ездят по-разному: кто-то больше, кто-то существенно меньше, а сумма транспортного налога одинакова для всех. Решение губернатор Курской области видит в использовании системы ГЛОНАСС, которая позволяет позиционировать и идентифицировать автомобили с точностью до нескольких метров. «Мне видится, что мы могли бы сформировать какую-то справедливую систему: сколько проехал, столько и заплатил в дорожный фонд в виде какого-то платежа», — отметил он.

Кроме того:

Минтранс совместно с Росавтодором, госкомпанией «Автодор», Аналитическим центром при правительстве и Центром экономики инфраструктуры ведет разработку перспективной концепции «Опорная сеть автомобильных дорог». Эта концепция должна дать понимание шагов после завершения нацпроектов в 2024 году. Концепция также должна дать ответ на вопрос о дальнейшем развитии магистралей и международных коридоров.

№42 25.10.2019

Автор: Владимир ТЕН

Дождались

В Башкортостане жилье получили 139 дольщиков

В Нефтекамске (Башкортостан) завершили строительство одного из проблемных объектов.

Речь идет о двух домах в жилом комплексе (ЖК) «Авалон», застройщиком которого выступала компания «Интеграл». Жилье в этих домах получат 139 дольщиков. Об этом «Строй- газете» сообщили в пресс-службе Минстроя республики. История ЖК «Авалон» тянется с 2015 года. Тогда компания-застройщик получила разрешение на строительство, но завершить возведение домов в срок не сумела. В региональном правительстве разработали «дорожную карту», согласно которой ведется работа по восстановлению нарушенных прав граждан. Врио главы республики Радий Хабиров сообщил, что для завершения строительства жилого комплекса было принято решение о смене застройщика. «На сегодняшний день строительство проблемных домов ведет компания «НефтекамскСтройЗаказчик». До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще два дома этого комплекса — 26 и 29.

В текущем году в Башкортостане достроят еще четыре проблемных объекта. По информации республиканского Минстроя, это дома 40, 26 «Б», 31 и 2 «Б», расположенные в жилом комплексе «Новобулгаково». Данный ЖК расположен в селе Булгаково Уфимского района. 26 декабря 2018 года здесь получили квартиры участники строительства домов 8 «А», 32 «А», 16 «Б», и 17 «Б». 5 марта 2019 года был сдан дом 28 «Б» в квартале 15. Затем ключи от своих квартир получили граждане дома 4 в квартале 1. 30 июня сдали дом 10 в квартале 15, а 27 июля — дом 32 «Б» в квартале 15 этого ЖК. В ведомстве отметили, что всего за прошедший период ключи от долгожданных квартир получили 219 семей. В ближайшее время в рамках первого этапа будут сданы дома 40 и 26 «Б». На сегодняшний день в домах активно идет работа по наружной и внутренней отделке. Параллельно ведутся работы в домах 31 и 2 «Б», сдать которые планируется во вторую очередь.

№42 25.10.2019

Автор: Сергей НИКОЛАЕВ

Дело в нюансах

Критерии оценки проектов благоустройства скорректируют

Новые базовые критерии оценки номинантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях были выработаны во время работы конгресса World Urban Parks 2019 в Казани.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, в предыдущие годы при оценке проектов благоустройства много внимания уделялось идентичности места, традициям, вовлечению людей в обсуждение. И это, по мнению замглавы Минстроя, очень хорошо. Но, увлекаясь вопросами традиции и идентичности, не следует терять из виду новое. Если оставаться в одной точке, «консервировать» пространства, можно отстать от мира. «Это очень тонкий баланс», — отметил Дмитрий Волков. Именно поэтому эксперты считают необходимым выработать комплексный и сбалансированный подход к созданию общественных пространств, который найдет отражение в новой редакции критериев оценки проектов, представляемых на конкурс.

«За два года существования (конкурса) профессиональное сообщество накопило опыт, который позволил выработать четкие критерии оценки проектов, — заявил руководитель экспертной группы конкурса «Малые города и исторические поселения» Минстроя РФ Артем Гебелев. — Это результат коллективной договоренности, часть фундамента, которая позволит делать общественные пространства в малых городах открытыми, яркими и полезными и через развитие парков развивать сами города».

Как рассказал член экспертной группы проекта, президент Делового клуба «Наследие и экономика» Дмитрий Ойнас, обсуждались даже не сами критерии, а их нюансы. Основная позиция экспертов — критерии должны не просто обязывать что-то делать, но и образовывать муниципалов, заставлять их обратить внимание на те стороны городского пространства, которых они не видят. Например, связывать охрану памятников, благоустройство и бизнес. Сегодня во многих малых городах пока не выстраиваются связки, которые заставляют пространство иначе развиваться. По словам эксперта, критерии сформулированы так, чтобы исключить формальный подход к работе, минимизировать риск, что на местах будут заниматься отписками. Это касается и работы с населением, проведения общественных опросов и самого благоустройства.

Также эксперты постарались, опираясь на опыт прошлых сезонов, учесть особенности дальнейшей эксплуатации благоустроенных пространств. Так, выполнение некоторых проектов «зависло» из-за того, что некоторые элементы благоустройства невозможно обслуживать, или нет денег на содержание, например, фонтана.

Результатом работы над критериями оценки Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года в рамках конгресса World Urban Parks 2019 в Казани станет развернутый методический материал для будущих участников конкурса. Напомним, что третий Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений стартовал 23 октября в Нижнем Новгороде.

№42 25.10.2019

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

Все в парк!

Эксперты со всего мира обсудили роль парковых пространств в развитии городов

В Казани на минувшей неделе прошел Всемирный парковый конгресс World Urban Parks 2019, собравший более 130 спикеров и 1500 делегатов со всех пяти континентов.

Столица Татарстана была выбрана местом проведения конгресса не случайно. С 2015 года в республике реализуется программа развития общественных пространств, в рамках которой было благоустроено 328 парков, набережных, пешеходных улиц, скверов и площадей во всех муниципальных районах республики. Опыт Татарстана в реализации программы по развитию общественных пространств был учтен при разработке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося составной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». «Национальный проект впитал в себя опыт и лучшие практики Татарстана, — отметил в ходе пленарного заседания заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков. — С начала реализации нацпроекта в России создано 7700 общественных пространств в более чем 3 тыс. муниципалитетов. К 2024 году в стране будет создано или реконструировано 31 тыс. общественных пространств. И если несколько лет назад мы ориентировались преимущественно на международный опыт, то сегодня учимся друг у друга».

Развитие парков в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан стало главной темой конгресса, ведь парки являются самыми крупными общественными территориями в городах. «Развитие общественных пространств важно, в том числе с точки зрения благоприятного влияния на городскую экологию, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. — После ратификации Россией Парижского соглашения этот конгресс является первым в нашей стране событием, которое позволит обсудить вопросы городской экологии с экспертами со всего мира».

Председатель World Urban Parks Europe Committee Кевин Хелпенни, в свою очередь, отметил, что создание комфортного городского пространства — одно из условий привлечения человеческого капитала. «Сегодня важно иметь возможность планировать зеленые пространства в городах, — заявил Кевин Хелпенни. — Татарстан и в особенности Казань являются передовиками в этом процессе, инвестируя значительные средства для того чтобы обеспечить хорошее будущее для горожан. Мы бы хотели их поддержать и привести в качестве примера для других стран и городов».

Создание развитие парков имеет свою специфику. И основные вопросы, которые в течение трех дней обсуждались иностранными и российскими экспертами: как придумать парк? Как его создать? Как им управлять? В чем разница между парками, которые создаются в разных климатических зонах? И главное, как найти источники финансирования на создание и управление парковыми пространствами?

Важную мысль сформулировал в ходе обсуждения основатель некоммерческой организации 8 80 Cities, амбассадор World Urban Parks Гил Пеньялоса: «Когда строятся парки, все люди выходят на улицу и начинают гулять. Мы хотим объединить богатых и бедных, чтобы они бегали, играли в футбол, катались на скейтборде и велосипеде. Парки уравнивают людей. Это хорошо, потому что это меняет сознание».

Жаркая дискуссия развернулась на тему: как спроектировать парк так, чтобы туда пришли люди? «Если недавно основной дискурс при разговоре о комфортной среде для жизни крутился вокруг того, как сделать общественное пространство, то сегодня мы отвечаем на вопрос «Для кого мы делаем общественное пространство?» — заявил руководитель Центра городского развития МГУ им. Ломоносова Сергей Капков. — Мы стали смотреть в будущее: как парк изменит город, а значит, и людей? Сегодня архитекторы, урбанисты, градостроители начинают свою работу с анализа, кто будет основным получателем тех благ, которые они создают. Это своего рода трансформация сознания «северного человека» (ведь Россия считается северной страной), который вдруг понял, что он может чувствовать себя комфортно на улице».

Если парк правильно спроектирован, людям есть чем там заняться, парковое пространство наполнено сервисами и развлечениями — горожане туда пойдут, будут проводить время, и парк получит шанс на самоокупаемость, к которой, отметили эксперты, надо стремиться, но не делать ее самоцелью. «Парк все же не торговый центр», — таково было общее мнение экспертов. Парк может «замахнуться» на самоокупаемость, если на его территории есть объекты недвижимости, приносящие арендный доход. Таким парком, по мнению директора «Сокольников» Андрея Лапшина, может стать парк на Ходынском поле, где заранее запроектированы и построены коммерческие площади. В большинстве же случаев бюджет парка складывается из муниципального финансирования и денег, получаемых от проведения мероприятий.

Есть у парков и другая задача. «Парк — это эффективный инструмент брендирования города, вспомните Центральный парк в Нью-Йорке или Булонский лес в Париже, — заявил президент Ассоциации Королевского национального парка и сопредседатель комитета по городским паркам WUP (Швеция) Ричард Мюррей. — Парк — это способ привлечения в город не только туристов, но и креативных, талантливых людей, понимающих, что город, в котором есть такое пространство, дает прекрасные условия для жизни».

В рамках конгресса состоялась официальная церемония подписания соглашения между WUP и правительством Татарстана о создании Евразийского подразделения WUP. Данная инициатива призвана способствовать развитию городских парков и общественных пространств в странах СНГ: Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Туркменистане и Узбекистане. Возглавила Евразийское отделение World Urban Parks Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента Республики Татарстан, сопредседателями стали Петр Кудрявцев, партнер бюро Citymakers, и Асхат Садуов, руководитель Центра урбанистики города Нур-Султан.

На Конгрессе WUP в Казани также был подписан меморандум о сотрудничестве между правительствами России и Казахстана. Основная цель меморандума — развитие совместных практик в сфере реконструкции общественных пространств.

Северная урбанистика

В Мурманске будет создан Центр северной урбанистики, призванный заниматься реализацией проектов по развитию населенных пунктов в северных регионах. Об этом на WUF сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Сегодня климат перестал быть основным фактором при выборе места жительства: людям гораздо важнее городская среда, комфортные условия для жизни, — считает он. — Я бы хотел превратить наш регион в центр экстремального урбанизма, сделав из него площадку для экспериментов, для реализации смелых, а порой вызывающих проектов». Центр необходим для того чтобы найти пути развития общественных пространств для городов и населенных пунктов с экстремальными климатическими условиями. «Мы намерены брать опыт не только Канады, Скандинавии, но и коллег из Якутии, которые реализуют проекты с учетом своего климата, и, например, из Татарстана, который обладает внушительной экспертизой. Мурманск — самый крупный город в мире за полярным кругом, и с учетом базы знаний по созданию масштабных проектов в суровом климате мы в состоянии формировать и продавать этот опыт и технологии в другие страны», — отметил Андрей Чибис. Он также рассказал о договоренности с программой ООН ХАБИТАТ о создании офиса по арктической тематике в Мурманске, который заработает уже с 2020 года.

Справочно:

Два российских парка — казанский ООПТ городской лесопарк «Лебяжье» и парк «Краснодар», созданный по инициативе Сергея Галицкого, получили награды в номинации Eurasian Park Awards международной премии International Large Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств. Вручение премии состоялось в последний день работы WUP в Казани. «Парк в Краснодаре — один из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия. И самое приятное, что парк сделан на деньги мецената, силами одного конкретного человека, который очень любит свой город. А в рамках создания казанского парка «Лебяжье» возродили озеро, исчезнувшее было 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России», — рассказала помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман- Бекмамбетова. Золотым призером премии International Large Urban Parks Awards стал знаменитый парк Bosque de Chapultepec в Мексике. Серебро досталось новозеландскому парку Shakespear Regional Park. Бронзовую премию выиграли два парка: Queen’s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии.

Справочно:

Организаторами Всемирного паркового конгресса World Urban Parks 2019 выступили международная ассоциация World Urban Parks, правительство Республики Татарстан, а также фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» при поддержке Минстроя России и Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

№42 25.10.2019

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

Штирлиц и собачья сказка

опрос ВЦИОМа о главном киногерое

Татьяна Воеводина

ВЦИОМ дал россиянам возможность «выкрикнуть в цари» одного из любимых киногероев. Уверенно победил Штирлиц. О чём это свидетельствует - помимо всенародной любви к фильму и актёру Тихонову? На мой взгляд о том, что в народе есть мощный запрос на человека кшатрийских добродетелей: сильного, военного, защитника, умеющего действовать в самых сложных условиях. Он предан своей Родине: народ устал от «перелётной элиты», готовой в любой момент улизнуть туда, где лежат деньги и живут дети.

Ещё этот выбор говорит о том, что народ не разделяет ходовых интеллигентских воззрений и не симпатизирует воплям про «кровавую гебню». Штирлиц – по определению, в силу профессии - птенец гнезда низвергнутого в 1991 г. Дзержинского. Для народа иметь разведчика верховным правителем - нормально. Собственно, он и сегодня там находится, так вот народ подтверждает: правильно. Выходит, как ни взбивали многие десятилетия наши прогрессисты пену ненависти к спецслужбам – в народе этой ненависти в наши дни нет. Это хорошо коррелирует с результатами другого опроса: каким государственным институтам граждане доверяют. Сегодня утром я услыхала по радио: доверяют больше всего армии, потом президенту и спецслужбам.

В Штирлице, думается, ценит народ, что он не просто военный. Он умный и хитрый военный. Умеющий не просто победить в открытой схватке, а именно переиграть, перехитрить супостата. В народе бытует мысль, что Запад наших начальников (Горбачёва со товарищи) одурачил, околпачил, обвёл вокруг пальца. Вот и нужен нам «царь», которого так просто не надуешь, который сам кого хочешь заставит плясать под свою дудку.

На втором месте в народном выборе оказался профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Это меня, признаться, изумило: я и не думала, что эта повесть Булгакова и фильм по ней – такие популярные. Что же видит народ в этом герое такого ценного, что прочит его в «цари»? Мне кажется, «голосуя» за профессора Преображенского, виртуальный «избиратель» голосует ни много, ни мало – за новую сословность. Во всяком случае, на неё предъявляется некий вполне выраженный запрос.

Кто такой профессор Преображенский? Это «не товарищ, а гражданин, вернее, господин», как сказано в тексте повести. Это человек в сюртуке английского сукна, на животе у него золотая цепочка, в квартире «все ковры персидские», а магазинную колбасу он в рот не возьмёт, поскольку «нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме» - чувствуете аллюзию на известную рекламу, сочинённую Маяковским?

Впрочем, не одну лишь колбасу презирает профессор Преображенский: он презирает новых хозяев жизни, пришедших из социальных низов, чтобы в его семикомнатной профессорской квартире отрезать столовую, где наш герой питается сёмгой, маринованными угрями, икрой - надо полагать, не Моссельпромовского происхождения.

Все эти Швондеры и прочие представители пролетарской общественности, по его неколебимому убеждению, должны знать своё место, т.е. не рассуждать о высоких материях вроде мировой революции, а подметать трамвайные пути и чистить сараи. «Вы ненавистник пролетариата!» - возмущённо бросает профессору Швондер. Нет, он не ненавистник, - разъясняет профессор, - он просто сторонник разделения труда: каждый должен делать своё дело, а сапожник не должен судить «выше сапога», как выразился некогда Пушкин. То, что после революции на первые места пришли «пролетарии», вот это и привело к разрухе, которая, согласно, постоянно цитируемому мему, гнездится «в головах, а не в клозете». И вообще, считает профессор, «вся эта социальная кутерьма – просто-напросто больной бред». Вот так – попросту – он аттестовал пролетарскую революцию и всё, что ей воспоследовало. Не случайно, повесть «Собачье сердце» была строго запрещена при советской власти; помню, как в 1982 г. мой приятель пересказывал мне её, словно сочинения Вольтера в католическом монастыре – одновременно опасаясь и гордясь собственной осведомлённостью.

За профессора проголосовали главным образом жители столиц и городов-миллионников; скорее молодые, чем старые. Что же, получается, что русский народ, очень мало, как принято считать, склонный к жёсткой социальной иерархии (и это совпадает с моими наблюдениями), вдруг взыскует едва не сословного общества, где швондеры и шариковы – чётко знают свой шесток и своё место – желательно у параши? Вот откуда, выходит дело, растут эти отвратительные, на мой по-советски сформированный вкус, разговоры о «быдле», «ватниках», «наш круг/ не наш круг», «тут такие рожи», «воняет».

А может, всё проще. Люди, слегка приподнявшиеся над полным нулём, очень любят презирать тех, кто остался на той ступеньке, где они были ещё вчера. Это очень известный феномен, свойственный мелкому мещанству; на него, кстати, обратил внимание Гитлер в своей знаменитой книжке. И нашим мелким мещанам профессор Преображенский помогает презирать неудачников, «быдло» и «рожи». Для них он, как сказано в повести, «добрый волшебник и маг из собачьей сказки».

МТС обеспечила контроль за бесперебойной работой пензенских электросетей

ПАО "МТС" обеспечило круглосуточный мониторинг состояния линий электропередач компании "Пензаэнерго". Это позволило значительно сократить время устранения обрывов в результате аварий и оптимизировать режим работы выездных сотрудников.

Более 4,5 тысяч "умных" приборов учета электроэнергии с SIM-картами МТС установлены на высоковольтных проводах, обеспечивающих электроэнергией крупные предприятия и ряд населенных пунктов Пензенской области. Оборудование в режиме реального времени контролирует уровень напряжения в сети и показатели качества поставляемой электроэнергии. В случае изменения показателей ремонтные бригады могут выезжать сразу на место предполагаемой аварии, не тратя время на объезд большой территории при поиске проблемного участка сети. Кроме того, оснащенные SIM-картами устройства ведут более точный учет потребленных энергоресурсов, что позволяет повысить прозрачность расчетов с конечными потребителями и вовремя обнаружить попытки мошенничества.

"Технологии на базе интернета вещей – универсальное решение практически для любого направления бизнеса. С их помощью можно контролировать выездных сотрудников, мониторить любое удаленное производство, обеспечивать надежное хранение урожая, следить за маршрутами и техническим состоянием служебного транспорта. Интернет вещей можно назвать фундаментом цифровизации любого предприятия, и судя по тому, что спрос на эту услугу среди наших пензенских клиентов вырос за последний год почти в три раза, пензенский бизнес к цифровизации уже готов", - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

В ПГУТИ стартовал трехдневный лекторий Delta Course от компаний Сбербанк и Intel

23 октября в подведомственном Россвязи Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) начался трехдневный лекторий Delta Course от компаний Сбербанк и Intel.

В ПГУТИ стартовал трехдневный лекторий Delta Course от компаний Сбербанк и Intel

Открытие мероприятия состоялось в актовом зале вуза, на котором проректор по учебной работе Алексей Салмин выступил с приветственным словом и пожелал всем участникам лектория продуктивной работы.

Представители компаний: Intel - Наталия Пуговкина, Сбербанк - Юлия Бунтова. HR директор а также Егорова Г.П. директор Центра развития талантов HR-подразделения Поволжского банка ПАО Сбербанк выступили с краткой презентацией о деятельности корпораций.

После торжественной части, во время перерыва, все желающие могли проконсультироваться с HR специалистами компаний, а также сделать моментальные фото в фотобудке на фоне прессвола.

В ПГУТИ стартовал трехдневный лекторий Delta Course от компаний Сбербанк и Intel

На пресс-подходе Алексей Салмин рассказал журналистам о необходимости проведения образовательных тренингов типа Delta Cource, а так же о взаимодействии с профильными компаниями.

«Безусловно, подобные тренинги играют огромную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, поскольку студенты узнают информацию об актуальных направлениях из первых уст, что несомненно сказывается на их профессионализме. Более того, университет формирует тесные связи с профильными компаниями для реализации совместных проектов в науке и образовании, ну и, конечно же, для покрытия потребностей предприятий в IT-специалистах», - отметил проректор по учебной работе ПГУТИ.

После небольшого перерыва, студенты разошлись по аудиториям, где ведущие специалисты компаний представили лекции:

- «Как успешно пройти собеседование в ИТ-компанию и проявить себя на первом рабочем месте» - спикер Лысенко В. Н., главный инженер по сопровождению Управления развития технологий Дирекции распределенных услуг Департамента технологического развития компании Сбербанк.

- «ИТ-резюме на английском языке» спикеры Мирослава Прозорловская и Анна Мотина, служба рекрутинга Intel, г. Нижний Новгород.

- «Основные тренды в развитии ИТ-индустрии в мире и в Сбербанке в частности» спикер Майоров Е. С., исполнительный директор Управления ИТ "Сберегательные продукты" Департамента ИТ блока "Розничный бизнес" компании Сбербанк, г. Москва.

- «Клиентоориентированный сервис» спикер Лыгина И. К., начальник отдела операционного сопровождения Центра управления ИТ активами Межрегионального центра технической поддержки компании Сбербанк, г. Самара.

В ПГУТИ стартовал трехдневный лекторий Delta Course от компаний Сбербанк и Intel

24-25 октября студентов ПГУТИ ждет не менее насыщенная и интересная программа от компаний Сбербанк и Intel.

Саратовский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», за 9 месяцев 2019 года получил экономический эффект в размере 1,2 млрд рублей от реализации программы повышения операционной эффективности (ПОЭ).

Данная программа включает в себя реализацию инвестиционных проектов по оптимизации технологических мощностей и выработке высокомаржинальных продуктов, снижению потребления энергоресурсов, повышению эксплуатационной надежности и готовности оборудования, а также по сокращению затрат в производственных процессах.

Системная работа по повышению операционной эффективности проводится в рамках стратегии «Роснефть 2022» и направлена на достижение максимальной экономической эффективности и сокращение эксплуатационных затрат за счет широкого применения передовых управленческих подходов, технологий и оборудования.

Благодаря реализации проектов программы ПОЭ на технологических установках Саратовского НПЗ увеличены переработка легкой нефти, объем дизельного топлива, а также выработка собственных энергоресурсов и эффективность потребления закупаемой тепловой и электроэнергии.

Саратовский НПЗ активно вовлекает собственных сотрудников в работу по повышению операционной эффективности предприятия. С начала 2019 года на НПЗ внедрены 11 рационализаторских предложений, которые были разработаны специалистами предприятия.

По итогам 2018 года Саратовский НПЗ занял первое место среди нефтеперерабатывающих предприятий НК «Роснефть» по показателю «Индикатор эффективности программы повышения операционной эффективности» и первое место в рейтинге по результатам проверки энергетической эффективности и системы энергетического менеджмента.

«Транснефть-Верхняя Волга» за 9 месяцев 2019 года направила более 45 млн рублей на экологические мероприятия

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги работы в области экологии и охраны окружающей среды за 9 месяцев 2019 года. За этот период на выполнение экологических мероприятий компания направила более 45 млн рублей.

В числе основных направлений работы - приобретение оборудования для предотвращения загрязнения окружающей среды, обслуживание очистных сооружений, утилизация отходов производственной деятельности, проведение экологических акций.

В 2019 году реализован план экологических мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. В Горьковское и Чебоксарское водохранилища в Нижегородской области, а также в реку Ока во Владимирской области было выпущено 14 516 мальков стерляди - одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб.

Во Владимирской области в течение нескольких лет предприятие оказывает финансовое содействие реализации программы ФГБУ «Национальный парк «Мещера» по восстановлению европейского зубра на территории федерального заказника «Муромский». За период с 2014 численность популяции зубра в заказнике во Владимирской области выросла с 47 особей до 101 и достигла максимума, возможного для территории заказника. На средства, выделяемые ПАО «Транснефть», на территории Муромского заказника построен отловочный вольер, при помощи которого осенью будут отловлены молодые особи зубров для переселения на другие особо охраняемые природные территории и формирования нового стада.

В течение 2019 года на территории Республики Марий Эл более 24 км вдольтрассовых линий электропередачи оборудованы самонесущим изолированным проводом, обеспечивающим защиту птиц от поражения электрическим током.

В мае 2019 года сотрудники Марийского районного нефтепроводного управления (РНУ) приняли участие в посадке сеянцев сосны на лесных землях. Всего на территории лесничеств Республики Марий Эл высажено 11800 сеянцев сосны. Сотрудниками Рязанского РНУ в Шиловском лесничестве Рязанской области высажено 8 тыс. сеянцев.

АО «Транснефть - Верхняя Волга» уделяет большое значение безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Высокие стандарты экологической безопасности - непременное условие реализации и функционирования всех инфраструктурных проектов предприятия.

Предприятия Мордовии задолжали «Мордовэнерго» более 405 миллионов рублей

По состоянию на начало октября 2019 года общая сумма долга контрагентов перед филиалом «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Мордовэнерго» за услуги по передаче электроэнергии в Республике Мордовия составила 405,87 млн. Из них 181,5 млн рублей – просроченная задолженность.

Филиал «Мордовэнерго» является крупнейшим электросетевым предприятием на территории Республики Мордовия, осуществляющим важнейшую социальную функцию надежного энергоснабжения как физических, так и юридических лиц. Однако существенное нарушение сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии рядом компаний затрудняет финансирование мероприятий ремонтной и инвестиционной программ на территории Республики Мордовия, необходимых для поддержания постоянной эксплуатационной готовности и надежности энергосистемы.

В рамках действующих договоров на услуги по передаче электроэнергии некоторые смежные территориальные сетевые компании регулярно не исполняют обязательства по оплате оказанных услуг. Так, по состоянию на 18 октября 2019 года у ряда контрагентов сложилась задолженность, составляющая более двух расчетных периодов: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - 110,12 млн.руб.; АО ТФ «Ватт» - 108,31 млн.руб.; МП «Горсвет» - 29,88 млн.руб.; АО «Мордовская электросеть» - 33,33 млн.руб.; ООО «Мордовская сетевая компания» - 15,17 млн.руб.; ФКП «Саранский механический завод» - 15,29 млн.руб.

Являясь социально ответственной компанией, «Россети Волга» прикладывает все усилия для недопущения угрозы нарушений энергоснабжения потребителей Республики Мордовия и срыва сроков подготовки объектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в отопительный период 2019-2020 гг. Однако контрагенты-неплательщики своей политикой неплатежей негативно влияют на общую энергобезопасность региона.

В настоящее время основная задача для всех участников энергетического рынка в Республике Мордовия – не допустить снижения платежной дисциплины и формирования многомиллионных долгов. В филиале «Мордовэнерго» вопрос по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии и снижения дебиторской задолженности стоит на особом контроле.

О решениях по итогам совещания о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

16 октября 2019 года в Екатеринбурге Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросу о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам приняты следующие решения и даны поручения:

1. Принять к сведению доклады Министра транспорта Российской Федерации Е.И.Дитриха и Министра внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцева по данному вопросу.

2. Отметить по федеральному проекту «Дорожная сеть» в части выполнения работ по укладке верхних слоёв дорожной одежды низкий уровень выполнения работ (менее 50%) в Забайкальском крае, Республике Крым, Сахалинской области.

3. Отметить по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:

- риски недостижения показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла» у 9 субъектов Российской Федерации (Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Мурманская область, Новгородская область, Приморский край, Республика Коми, Республика Крым, Республика Тыва, Чувашская Республика);

- недостижение субъектами Российской Федерации результата, предусмотренного региональными проектами Московской и Белгородской областей, по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

4. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего протокола, принять исчерпывающие меры для обеспечения достижения показателей (результатов) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и направить в Минтранс России информацию о причинах недостижения показателей (результатов).

Минтрансу России проанализировать представленную субъектами Российской Федерации информацию о причинах недостижения показателей (результатов) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целях принятия соответствующих дополнительных мер.

5. Минстрою России совместно с Минтрансом России представить до 15 ноября 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по возможности актуализации сметной части проектной документации объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в связи с корректировкой федеральных единичных расценок.

6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить до конца 2019 года заключение контрактов на выполнение работ, реализация которых предусмотрена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

7. Минтрансу России, Минэкономразвития России и Минстрою России проработать вопрос о заключении контрактов жизненного цикла только в отношении работ по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства и соответствующие предложения до 2 декабря 2019 года представить в установленном порядке для рассмотрения на проектном комитете по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

8. Минтрансу России, Минфину России и Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации проработать вопросы, касающиеся системы формирования региональных дорожных фондов, и при необходимости представить до 15 апреля 2020 года в Правительство Российской Федерации предложения по её совершенствованию.

9. ФАС России, Минфину России и Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России представить до 2 декабря 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по уточнению критериев признания сделки, связанной с выполнением работ по ремонту, строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, сделкой, заключённой в результате картельного сговора, имея в виду необходимость учёта региональной (территориальной) специфики деятельности подрядных организаций, выполняющих указанные виды работ.

10. Минтрансу России, Минстрою России, Минпромторгу России и Минюсту России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, организациями и с участием высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации представить до 10 декабря 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию технических норм и правил, применяемых в дорожном хозяйстве, в том числе на основе передового зарубежного опыта.

11. Минтрансу России и Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями с учетом ранее данных поручений представить до 15 ноября 2019 г. в Правительство Российской Федерации предложения по созданию битумных хранилищ в регионах с наибольшей концентрацией объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог.

12. Минфину России совместно с Банком России и заинтересованными кредитными организациями до 10 декабря 2019 года представить предложения по снижению нормы залога при выдаче банковской гарантии подрядным организациям, выполняющим работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

13. Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову и Минтрансу России совместно с Банком России в рамках исполнения подпункта «ж» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 года №Пр-1381ГС представить до 15 ноября 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по установлению особенностей выплаты авансов при исполнении контрактов, которые предусматривают выполнение работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности, в отношении обязательств по которым осуществляется казначейское сопровождение.

14. Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минстрою России и ФАС России рассмотреть вопрос об установлении возможности выкупа земельных участков, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. О результатах до 18 ноября 2019 года доложить в Правительство Российской Федерации.

15. МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации проанализировать причины роста смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в отдельных субъектах Российской Федерации и соответствующие предложения до 2 декабря 2019 года представить в установленном порядке для рассмотрения на проектном комитете по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

16. МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч. О результатах до 2 декабря 2019 года доложить в Правительство Российской Федерации.

17. Минздраву России и Минтрансу России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации представить до 2 декабря 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по разработке в целях оказания медицинской помощи схемы маршрутизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на границах нескольких субъектов Российской Федерации и в приграничных районах.

18. МВД России, Минтрансу России, Минюсту России, ФТС России и ФСБ России представить до 2 декабря 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

19. Минтрансу России и МВД России (В.А.Колокольцеву) представить до 2 декабря 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по организации контроля за соблюдением водителями, управляющими транспортными средствами, подлежащими оснащению тахографами, режима труда и отдыха, в том числе на основе передового зарубежного опыта.

20. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации провести с компаниями – операторами сотовой связи работу по обеспечению устойчивого функционирования подвижной радиотелефонной связи на сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Субсидии за модернизацию предлагает Минфин — СМИ

Министерство финансов разработало поправки к НК РФ, предполагающие инвестиционные выплаты — субсидии из бюджета нефтяникам взамен на модернизацию НПЗ, сообщает РБК. Поправки разработаны в ответ на просьбу Германа Грефа о поддержке Антипинского НПЗ (АНПЗ), проходящего в данный момент процедуру банкротства.

Субсидии, которые оставят от 100 млрд руб. до 200 млрд руб. для всей отрасли, будут рассчитываться исходя из нефтяных цен и курса доллара, причем зависимость цены и субсидии прямо пропорциональная, утверждает РБК. Из числа получателей планируется исключить НПЗ, получающие доплату по обратному акцизу за счет удаленности экспортных рынков (коэффициент в 1,3–1,5 к обратному акцизу на нефть — вычету из бюджета).

Кроме того, «инвестиции в создание основных средств» получат НПЗ, которые реализуют проекты по углублению переработки нефти. В частности, министерство указало 6 видов установок, возведение которых может дать возможность получения бюджетных средств. Инвестиции в модернизацию заводов должны составить не менее 30 млрд руб. с 2019 по 2023 год, а в добычу нефти — не менее 20 млрд руб.

Также учитываются инвестиции на добычу нефти. Правда, их все равно получает НПЗ при условии, что поставленная нефть используется для глубокой переработки. Видимо, тут речь идет в большей степени о ВИНКах, чем о независимой переработке. Впрочем, АНПЗ попадает в этот периметр, пишет РБК: он владеет тремя участками добычи нефти в Оренбургской области. Под условия также попадает месторождение им. Требса и Титова («Башнефть-Полюс», СП ЛУКОЙЛа и «Башнефти»).

Антипинский НПЗ может получить около 4,3 млрд руб. в 2024 году, приводит подсчеты руководителя информационно-аналитического центра Rupec Андрея Костина РБК.

«Коммерсант» же в этой связи напоминает, что на правительственном совещании в сентябре 2019 года решено разработать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть. В совещании участвовал Греф как глава Сбербанка, основного кредитора АНПЗ, а также Михаил Гуцериев, чьей группе «Сафмар» сейчас фактически принадлежит Афипский НПЗ, ранее входивший, как и Антипинский, в группу «Новый поток».

Около 30 млн тонн добудет «Татнефть» в 2020 году

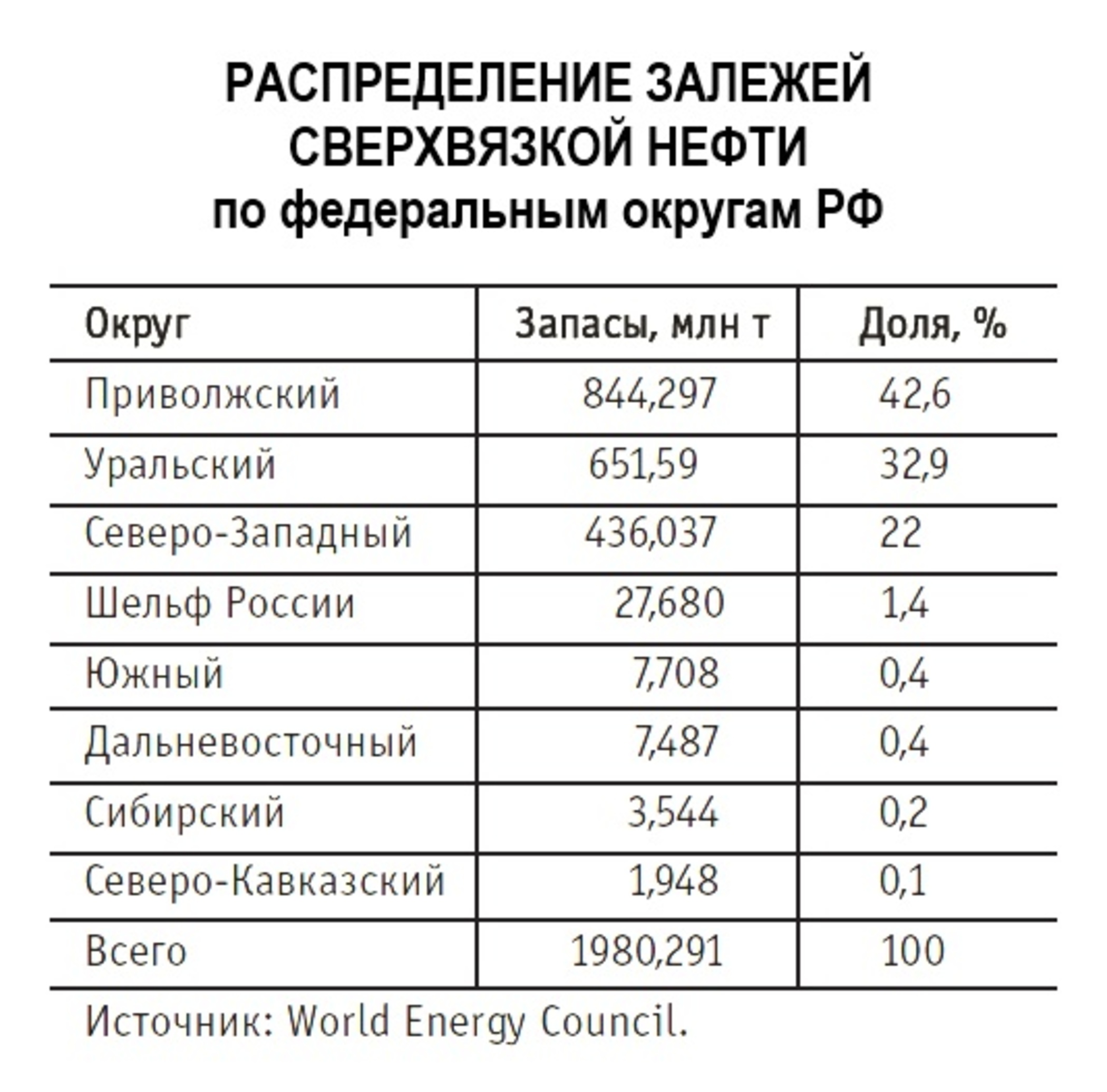

«Татнефть» по итогам 2020 года планирует добыть 29,2-30,4 млн тонн нефти в зависимости от решения ОПЕК+ по ограничению добычи, говорится в сообщении компании, опубликованном по итогам заседания совета директоров. «Добыча нефти планируется в двух вариантах, зависящих от возможных ограничений в рамках соглашения ОПЕК + — в объемах 29,2 млн тонн и 30,4 млн тонн соответственно, включающих более 3,2 млн тонн сверхвязкой нефти. Объем выработки и реализации продукции „Танеко“ прогнозируется в размере 11,6 млн тонн», — отмечается в релизе.

Прогноз «Татнефти» сформирован на основании ценовых параметров базового варианта сценария социально-экономического развития РФ, предполагающего цену нефти Urals на уровне $59,7 за баррель при курсе рубля к доллару в 64,9 рубля.

Участники заседания обсудили также развитие проектов «Татнефти» за пределам РФ, вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в компании.

В Москве открылся «Добродомик» — кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Заведение, рассчитанное почти на 70 посадочных мест, расположено на Тушинской улице. Пожилые люди смогут пообедать там с полудня до 16 часов

В Москве открылся «Добродомик» — кафе с бесплатными обедами для пенсионеров появилось на Тушинской улице. Заведение работает по тому же принципу, что и аналогичное в Санкт-Петербурге. Обеды для пожилых людей будут с полудня до 16 часов, потом заведение будет работать как обычное кафе. Соучредителем выступил вице-президент ГК Crocus Group и певец Эмин Агаларов.

«Добродомик» открылся в ноябре 2017 года. Позже там появились бесплатные обеды для пенсионеров. В мае работу кафе приостановили — туда пришли с проверкой по жалобе местной жительницы. Закрытие кафе вызвало резонанс, за него вступился тогда еще врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Серьезных нарушений проверка не выявила.

Кафе быстро устранило недостатки, такие как, например, несовпадающая с фасадом вывеска, и возобновило работу. Сейчас питерское кафе вовсе не осуществляет коммерческой деятельности — там очень много пенсионеров. Про московское же Business FM поговорила с руководителем «Добродомика» Александрой Синяк.

— Мы же не говорим о коммерческой выгоде, первое, на что нам нужно выйти, — это самоокупаемость.

— Почему именно Тушинская?

— Долго выбирали. Тушино — это старый город, это старая Москва, решили начать именно здесь.

— История, которая в Санкт-Петербурге произошла, когда по жалобе инициировали проверку, как в итоге все разрешилось, может ли это повториться в Москве?

— Я очень надеюсь, что такого не повторится. Та история в Санкт-Петербурге была совершенно никому непонятной, потому что предъявили свои претензии по фасаду здания, которое никакого отношения к кафе не имело, и по каким-то мелочам. Эту историю мы решили благодаря тому, что 70 тысяч человек встали за два часа, начали писать во всевозможные инстанции о той несправедливости, которая произошла. Вопрос был решен мгновенно, никаких штрафов на кафе наложено не было. Москва и Санкт-Петербург всегда готовы к проверкам, но мы надеемся, что таких нарушений находить больше не будут.

— Насколько сейчас популярно заведение в Санкт-Петербурге, насколько оно будет популярно в Москве?

— Для пенсионеров актуальность каждого кафе приводит уже буквально на второй день к очередям в самом начале. Потом, когда мы объясняем, что можно приходить до четырех, идет какое-то расформирование. Полная посадка с 12 до 16 часов появляется в любом кафе «Добродомик» сразу. По поводу платных посетителей: сейчас мы будем работать в том направлении, чтобы каждый человек, который хочет поддержать проект, выпить даже ту самую чашку кофе, приходил, пил и понимал, что эти средства идут во благо старшего поколения.

— В Москве на каких основаниях открывается заведение? По франшизе с Эмином Агаларовым?

— Нет, это просто совместный проект.

— Планируете еще куда-то расширяться, идти в какие-то другие города?

— Конечно, сейчас самая главная история — создать самоокупаемую цепочку, только потом уже с этим кафе идти дальше по всем регионам. Также уже пенсионеры обедают в Оренбурге. Сейчас идет подготовка к Баку, так как у Эмина родина Баку, там тоже будет открытие «Добродомика».

«Добродомик» на Тушинской рассчитан почти на 70 посадочных мест. Ежедневно кафе способно вместить несколько сотен гостей. Там продуманы пандусы для инвалидов, специально оборудованы туалетные комнаты, широкие проходы.

25 октября 2019 года в рамках Пленарной сессии XI конференции “Антимонопольное регулирование в России”, организованной газетой Ведомости и Ассоциацией антимонопольных экспертов при поддержке ФАС России, Игорь Артемьев рассказал о ходе работы по исполнению Указа Президента № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Так, по словам руководителя службы, «регионы оказались менее консервативно настроены, чем ожидалось»: они активно включились в работу по развитию конкуренции, утвердили ключевые показатели развития конкуренции и внесли изменения в положения органов исполнительной власти.

«Ценности конкуренции, не имея собственной стоимости, в будущем дают возможность для больших финансовых прибылей», - добавил он.

Благодаря этому по итогам 2018 года количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти снизилось на 14%, доля госзакупок с участием малого бизнеса составила 29,7%, а закупок отдельными видами юридических лиц у малого и среднего бизнеса - 12,1%.

Всего на 1 октября 2019 года выполнено 46% Национального плана, 16% - частично исполнено.