Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В ФИАН прошла научная школа, объединившая физиков, химиков, биологов и врачей

В Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН прошла III Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины». Она продолжила цикл школ, проходящих в рамках реализации проекта «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием методов бинарной ядерной физики» при поддержке ФНТП «Развитие синхротронных нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы» Министерства образования и науки РФ.

Участницы Школы.

Тема III Школы: «Комбинированные методы лечения в онкологии». Особый акцент был сделан на:

• комбинированных методах лечения онкологических заболеваний;

• случаях, при которых применяются комбинированные методы;

• факторах, которые влияют на выбор метода лечения;

• составлении и реализации плана комбинированного лечения для различных типов рака.

Школу торжественно открыли заместитель директора ФИАН по научной работе Владимир Алексеевич Рябов и председатель Программного и Организационного комитетов, руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН Ирина Николаевна Завестовская.

Руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедициниских технологий ФИАН Ирина Николаевна Завестовская и другие участники Школы.

«Ядерная медицина – это одно из наиболее востребованных направлений в науке. Оно аккумулирует в себе подходы из разных научных дисциплин: физики, химии, биологии, медицины, численных методов. Участие в Школе позволит получить новые знания, приобщиться к другим направлениям и определиться с дальнейшей научной деятельностью», – поприветствовал участников Школы Владимир Алексеевич.

Заместитель директора ФИАН по научной работе Владимир Алексеевич Рябов.

В первый день с лекциями выступили выдающиеся ученые:

Александр Викторович Мелерзанов, исполнительный директор НТК «Прикладная генетика», заведующий Лабораторией биомедицинских и цифровых технологий ЦНТИ «Искусственный интеллект» МФТИ, Алексей Андреевич Липенгольц, ведущий научный сотрудник Лаборатории радионуклидных и лучевых технологий в экспериментальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Рамиз Автандилович Алиев, заведующий Лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов НИЦ «Курчатовский институт», Сергей Николаевич Корякин, заведующий Отделом радиационной биофизики МРНЦ имени А. Ф. Цыба, Сергей Ефимович Гриценко, руководитель протонного и фотонного центра ФНКЦРиО.

А. А. Липенгольц, Р. А. Алиев, С. Н. Корякин, С. Е. Гриценко.

Для всех желающих была организована экскурсия в МНИОИ им. П. А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Институт специализируется на лечении онкологических заболеваний и апробации нововведений в сфере инновационных технологий и лекарственных средств. В Институте ведутся разработки методов профилактики, диагностики, хирургического, лучевого, лекарственного, комбинированного и комплексного лечения злокачественных опухолей. Участники экскурсии смогли ознакомиться с уникальным оборудованием для проведения исследований и лечения пациентов, например, ускорителями электронов, роботизированной системой CyberKnife, аппаратом для брахитерапии MULTISOURCE и др.

Во второй день с лекциями выступили ученые из Москвы, Новосибирска, Дубны и Праги (Чешская республика):

Антон Фойтик, профессор Чешского технического университета в Праге, Юлия Борисовна Курашвили, советник вице-президента по проектам ИР и ЦЯНТ АО «Русатом Оверсиз», Александр Николаевич Бугай, директор Лаборатории радиационной биологии Объединённого института ядерных исследований, Дмитрий Александрович Касатов, научный сотрудник ИЯФ СО РАН.

Программа Школы была рассчитана на широкий круг слушателей от школьников до молодых ученых, интересующихся науками о жизни и медициной, применением в медицине технологий ядерной физики и ускорительной техники.

Выступление Сергея Николаевича Корякина.

В работе Школы приняли участие молодые ученые, аспиранты и студенты из 6 институтов РАН, 45 университетов, в том числе 9 медицинских вузов, а также школьники из 14 школ Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Саранска, Балашихи и ДНР. Насыщенная программа и представленные доклады вызвали большой интерес к Школе. Заявки на участие подали более 250 человек из 49 городов России, Армении, Казахстана, Киргизии, Нигерии, Норвегии, Польши, Турции, Узбекистана.

Слушатели активно участвовали в дискуссиях, задавали вопросы лекторам, обменивались мнениями и благодарили выступавших за интересные и познавательные лекции.

Участники Школы. Вопрос из зала.

По итогам III Школы члены Программного и Организационного комитетов приняли решение о проведении IV Школы в Димитровграде на базе ФНКЦРиО 3–9 июля 2023 г. и V Школы в ФИАН 26–27 октября 2023 г.

Режиссер Элла Давлетшина: «Кино начинается с того, что режиссер себе говорит — хочу, чтобы это увидели другие»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Элла Давлетшина — не только известный режиссер и сценарист, но также бессменный лидер единственного за Уралом независимого Международного фестиваля документального кино «Встречи в Сибири», недавно отметившего 25-летие. «Культура» побеседовала с Эллой Хамзиничной о цифровой эпохе, конкуренции с игровым кино и режиссерской удаче.

— Сегодня популярны фильмы на стыке журналистики и документалистики — такая визуализированная Википедия. Это еще документальное кино или уже не совсем?

— Телевизионные фильмы теперь часто называют документальными, хотя обычно это неправильно. Потому что это по большей части не кино, а передача — пусть и хорошо сделанная. Ее можно смотреть затылком или включить с любого места, поскольку нет развития, кульминации — то есть сюжета. Это вообще особенность наступившей цифровой эпохи. Каждый может снять видео на телефон: дети с ранних лет осваивают цифровой язык. Но это все равно, как если бы дописьменный народ получил письменность, и тот, кто первым научился писать, назвал бы себя писателем. Да, цифровой язык доступен каждому. Но мы, например, говорим на русском языке, и что, смогли написать «Войну и мир»? Или «Выхожу один я на дорогу»? Или хотя бы небольшой рассказ? Так же и человек, складывающий «слова» на цифровом языке, автоматически не становится режиссером, а то, что он снял, не становится фильмом. Помню, как говорили у нас во ВГИКе после просмотра неудачного фильма: «Старик, кина нет». Считается, что сделать документальное кино очень просто: снять за два часа говорящую голову, потом на монтажном столе разложить кадры, сделать перебивки — виды природы, фотографии. В конце наложить музыку — и готово. Однако это еще не кино. Ведь документальное кино — это искусство говорить правду, причем слово «искусство» здесь — ключевое.

— Фестиваль документального кино «Встречи в Сибири», который вы возглавляете, недавно отметил юбилей. Тем не менее на фестивале звучали опасения, что он может стать последним. Почему?

— Честно скажу, мне казалось, что 25 — хорошее число, на котором все можно закончить. Мы начинали в пленочную эпоху, когда нужно было возить тяжелые банки с пленками из Парижа, Лондона, Берлина. Еще не был широко распространен интернет, и мы стали для наших зрителей светом в окошке. Фестиваль принадлежал определенному периоду истории. Так бывает с театрами — вспомните Таганку, она тоже целиком принадлежала своему времени.

И мне казалось, что наша эпоха тоже ушла. Впрочем, на середине нынешнего фестиваля произошел перелом — когда я вновь увидела зрителей. Часто залы были переполнены — некуда даже сесть. А на дневных, семейных сеансах, напротив, было немного зрителей, но зато приходил, например, папа с четырьмя детьми. Или студенты, которым мы показывали лучшие фильмы прошлых лет. Это были хорошие, настоящие зрители, ради которых стоило продолжать работать! В итоге я на один день исчезла со всех радаров и не спала целую ночь — потому что в Министерстве культуры заканчивался срок подачи фестивальных заявок на следующий год. А надо было сделать проект, фестивальную концепцию, ролик и презентацию: чтобы «Встречи в Сибири» смогли состояться в 26-й раз. Надеюсь, заявку одобрят. Думаю, роль фестиваля будет меняться — например, усилится обучающая функция. Ведь кто-то должен прийти нам на смену, влюбиться, как и мы когда-то, в документальное кино. Главное, мы решили, что будем продолжать.

— В рамках фестиваля прошел студенческий конкурс. Как вам уровень работ? Их авторы росли как раз в цифровой реальности.

— Лет восемь-десять назад вообще был какой-то провал, сплошная самодеятельность. А сейчас мы увидели профессиональные и искренние вещи. Умело сделанные — как визуально, так и с точки зрения выбора героя. Мы, кстати, не сразу ввели студенческий конкурс. Просто в какой-то момент поняли, что молодым авторам нужно показывать фильмы на больших фестивалях. Однако их туда не берут, поскольку работы еще немножко сырые, да и длительность всего 10 или 20 минут. А профессиональных студенческих конкурсов не так много.

— Сейчас говорят о том, что новое поколение предпочитает нон-фикшн, если речь о литературе — биографии, исторические книги. Как вы думаете, почему реальная жизнь кажется интереснее художественной?

— Это какой-то признак времени. Кстати, многие успешные игровые фильмы в России тоже сделаны на основе документальной истории. Мне самой интересен этот феномен. Возможно, люди ищут правду, человеческие истории. Ведь, как говорил Чехов, жизнь каждого из нас — сюжет для небольшого рассказа. А иногда — даже целой эпопеи. Особенно если речь об успешном человеке. Возьмите фильм Ирины Зайцевой «Русское рондо Наталии Шаховской». Вроде бы история лежит на поверхности — замечательный музыкант, обласканный премиями. А тебе показывают другие детали: как она жила в проходной комнате в коммуналке, как готовилась к конкурсу имени Чайковского, как ее, сироту, старались накормить, приодеть. Такой трудный, непростой путь.

— А молодым людям интересно документальное кино?

— Вы знаете, когда я сама была молода, меня постоянно приглашали сделать что-нибудь для молодых — и чтобы получилось побыстрее, побойчее, повеселее. Такой сложился стереотип. И я говорила: ну ведь я тоже молодая, а мне это не интересно. На рубеже XX-XXI веков я сняла фильм «Ретро» — о том, как ансамбль Александра Джагорова играет старые шлягеры в новосибирских парках, а пожилые люди танцуют. Мне хотелось дать портреты героев и их эпохи, а еще показать их умение быть счастливыми. Пусть у них есть лишь пятачок в парке, но это их жизнь, а сами они — красивые люди. Однажды мы показали этот фильм молодой аудитории, и после просмотра одна девочка вытерла слезки и сказала: «Мне теперь не страшно стареть». Значит, фильм действительно задел. Вообще документальное кино помогает преодолеть разрыв поколений, как и кинохроника, которой мы занимаемся. Возьмите наш город Новосибирск. Он расположен на Оби, и до 1955 года здесь был только понтонный мост. И у нас есть уникальные кадры: открытие коммунального моста через Обь. Мы видим множество людей — плохо одетых, но счастливых. Диктор говорит: «По мосту пошел трамвай» — и показывают вагон, облепленный мальчишками. Это само время в кадре! Нужно, чтобы сегодняшнему зрителю помогали подключиться к потоку времени, ощутить себя частью общей жизни. Ведь здесь жили его бабушки, дедушки, а теперь живет он сам. И если он не соотнесет свою жизнь с этим потоком, то совершит преступление против самого себя.

— Как вы выбираете героев для фильмов? Читала в одном интервью, что вас интересуют спортсмены — люди, умеющие преодолеть свои слабости.

— Кино начинается с того, что режиссер себе говорит — я хочу, чтобы это увидели другие. Мне интересна, прежде всего, история, сюжет. Однажды мы снимали тренировку по греко-римской борьбе, и я обратила внимание на 10-летнего мальчика. Ему кричали: «Давай, Ромео!» И мы сняли, как он разбегается и делает кувырок. Это был будущий двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Через 12 лет он поехал в Лондон и в первый раз стал олимпийским чемпионом. И что вы думаете? Когда понял, что победил, развернулся, разбежался и исполнил точно такой же кульбит, как в том маленьком зале в Новосибирске. Для документалиста подобные вещи, конечно, подарок судьбы. В итоге получился фильм «Роман Власов: кто следующий».

Или другой пример: потрясающий спортсмен, новосибирец Станислав Поздняков, четырехкратный олимпийский чемпион. Как-то раз мне нужна была девочка для съемок, и моя коллега по фестивалю Вика Холодова сказала: «Сейчас позову Настю с дочкой Соней». Я уже настроилась снимать, а они говорят: «Мы не можем, завтра улетаем. У нашего папы чемпионат мира в Петербурге». Так я познакомилась с семьей Станислава Позднякова. У него две дочки, Анна и София: последней тогда было 10 лет. Станислав в десятый раз готовился стать чемпионом мира, и никто не собирался запечатлеть его триумф. Тогда мы с оператором Володей Леонтьевым собрались и полетели в Петербург. Сняли, как Соня болеет за отца, кричит: «Давай, ты можешь!» И вот прошло несколько лет, и София Позднякова стала олимпийской чемпионкой, и уже Станислав Поздняков, председатель Олимпийского комитета России, болел за нее. В итоге история закольцевалась. Сейчас работаем над этим фильмом — правда, пока не имеем финансирования — но все равно снимаем.

— А как финансируется документальное кино?

— Господдержка у нас есть, Министерство культуры Российской Федерации выделяет гранты. Но нужно содействие на местах: чтобы региональные власти поддерживали документальное кино, как это делается, например, в Красноярске. Там принят отдельный закон о поддержке издательской деятельности и документального кино, и каждый год выделяются гранты: не по 100 тысяч рублей, а больше, порой по миллиону на фильм. Хороший фильм не сделаешь без экспедиций — представьте, в какую сумму они сегодня обходятся. Команда, транспорт, свет. Оплата работы съемочной группы, монтажера, гонорар композитору… В целом нужно как раз не меньше миллиона рублей. Конечно, есть фильмы, снятые телефоном в соседней квартире, и они тоже находят своего зрителя. Но если хочется качества для большого экрана — нужны деньги. Тем более, когда документальное кино вынуждено конкурировать с игровым, где совсем другие бюджеты.

Впрочем, молодая поросль документалистов ищет и другие источники финансирования — например, стриминговые платформы. В Москве есть замечательная студия «Амурские волны», в прошлом году мы показывали на фестивале их фильм «Дуров» — посвященный Павлу Дурову, основателю социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Этот фильм создавался при участии МТС Медиа (производит контент для онлайн-кинотеатра Kion, принадлежащего МТС. — «Культура»). Вообще, в мире документальное кино обычно финансируется из нескольких источников, так что это направление тоже будет развиваться.

— Прокат документального кино может быть успешным? Сейчас вроде бы подходящий момент: большие западные студии не дают свои фильмы, и кинотеатры не знают, чем привлечь публику.

— Я по-прежнему не верю в прокат документального кино. Успех может быть только у масштабных проектов — вроде фильма «Да здравствуют Антиподы!» Виктора Косаковского. Мне ближе идея, о которой на «Встречах в Сибири» рассказал Павел Печёнкин, президент Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» и создатель «Пермской синематеки». Его проект социальных кинозалов уникален. Сегодня людям как никогда нужно, чтобы с ними разговаривали: для этого можно пойти в церковь или присоединиться к какому-нибудь сообществу. А можно поставить в сельских библиотеках хорошую аппаратуру и обучить человека — чтобы он стал модератором киновстречи, то есть куратором кинопоказов. Как известно, оркестру перед игрой нужно настроиться, вот и зрителю необходимо дать ключ для восприятия фильма. То есть сначала поговорить с ним и потом уже погрузить в темноту. Этот проект хорошо развивается в Пермском крае, где в последнее время открывались десятки кинозалов в год. Все показы для зрителей бесплатные: Министерство культуры Пермского края выделило на это деньги.

— На «Встречи в Сибири» приезжали участники из-за границы — почетным гостем фестиваля был даже голландский режиссер Йос Стеллинг. Какая сейчас ситуация с зарубежными контактами?

— Дружеские связи остались, от нас никто не отвернулся. Четыре года назад к нам приезжал французский режиссер Жером Диаман-Берже: привозил фильм о потомках участников французской киностудии «Альбатрос», организованной после революции русскими эмигрантами. Среди тех, кто снимал фильмы на «Альбатросе», был, например, Иван Мозжухин. Эта киностудия оказала огромное влияние на развитие французского кинематографа — ее архив лег в основу Французской синематеки. Жером Диаман-Берже приехал к нам, познакомился с племянником Андрея Тарковского Михаилом Тарковским, сфотографировался. Так вот, на днях он опубликовал старый снимок с фестиваля с подписью: «Я мог бы сейчас встречаться с друзьями в Сибири. Верните мне это!».

А в 2010 году к нам приезжал Алан Хейм, киномонтажер, лауреат премии «Оскар» за фильм Боба Фосса «Весь этот джаз». Как сейчас помню: Алан спросил, сможем ли мы ему купить билет на самолет в бизнес-класс. Я написала, что такой билет — весь бюджет фестиваля, поэтому, извините, решайте — прилетите или нет. В итоге он прилетел из Лос-Анджелеса и дал бесплатный мастер-класс по монтажу. И мы подружились. Ведь фестиваль — не просто конкурс, где выбирают победителей. Это площадка, задуманная для того, чтобы мы становились друзьями и партнерами.

— Как вы, родившаяся в Москве, оказались в Сибири?

— Сначала я в 1982 году переехала в Красноярск. Мы с мужем тогда работали на Вологодском корпункте Ленинградской студии документальных фильмов — лучшей студии страны. Обком партии почему-то не дал нам снять фильм про Батюшкова — уроженца Вологды. И тут нам сказали, что в Красноярске открывается филиал Свердловской киностудии. Ну и мы поехали в Сибирь. Когда я прибыла в Красноярск, на Ленинградской студии запустили съемки фильма по моему сценарию — про Виктора Петровича Астафьева. Фильм вышел, получил хорошую профессиональную оценку. Это был вообще первый фильм об Астафьеве. И однажды мне позвонили: сотовых телефонов еще не было, вызвали на телефонную станцию. Я думала, это подруга из Новосибирска, но услышала ясный четкий голос: «Здравствуйте, это Алла Ивановна Мамонтова, я вас беру на студию». Так я попала на Западно-Сибирскую киностудию. Вскоре студия переехала в новое здание, где был шикарный зал перезаписи, прекрасная проявка, монтажные. Но главное — замечательный коллектив. Не было дня, когда я не хотела бы пойти на работу.

А потом студию закрыли, здание вместе с землей в 2015-м продали. Мы вывезли оттуда в наш Музей документального кино все, что смогли, — стол, за которым мы монтировали, камеры. Хожу, поглаживаю их и думаю — ну, вот здесь мне хорошо.

Вообще новосибирский Музей документального кино — единственный в мире. Мы привезли из Москвы уникальную хронику — например, первое исполнение Утесовым и его ансамблем «Жди меня» в Новосибирске в 1942-м. Музыку написал Евгений Горбенко, впоследствии — главный хормейстер Новосибирского театра оперы и балета. Сейчас оцифровываем «Сибирь на экране» — киножурнал, первый выпуск которого вышел в 1928 году. Вообще съемки кинохроники были великим делом. В Свердловске делали «Советский Урал», в Ленинграде — «Наш край», «Сибирь на экране» охватывал Западную Сибирь… В год выходило 48 номеров, то есть сюжеты выпускали почти каждую неделю. Один экземпляр обязательно отправляли в архив. Это сильно упрощает жизнь нынешним документалистам: многое можно найти в архиве. Сегодня кинохронику уже не снимают — не понимают, зачем она нужна, ведь есть телевидение. Однако, во-первых, телевидение делает сюжеты для своих задач. И во-вторых, попробуй получи к ним доступ. С государственным архивом все просто: заказал, заплатил за оцифровку, получил уникальные кадры. Но есть надежда, что ситуация начнет меняться. В прошлом году в объявлении о конкурсе Министерства культуры в области документального кино я увидела строчку «Кинолетопись». Это порадовало. Ведь если бы я, например, не снимала для киножурнала, то не было бы уникальных кадров тренировки юного Ромы Власова. Ну и не получился бы фильм.

Элла Хамзинична Давлетшина родилась в 1947 году в Москве. Окончила филологический факультет Ленинградского университета, затем — сценарный факультет ВГИКа. Режиссер-документалист, сценарист, продюсер. Фильмы Эллы Хамзиничны не раз удостаивались дипломов и наград фестивалей, в том числе международных. Картина «Есть ли жизнь на Земле?» получила главный приз «За лучший документальный фильм» на фестивале в Венгрии в 1996 году и специальный приз жюри международного фестиваля «Дакино» (Румыния). Фильм «Ретро» в 2002-м получил главный приз на международном фестивале в Дьоре (Венгрия). Директор Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири» (проходит при поддержке Министерства культуры РФ), руководитель Дома документального кино Музея Новосибирска. Живет в Новосибирске.

Росмолодёжь.Бизнес определил самых перспективных наставников России

20 ноября в финале Всероссийского конкурса «Битва наставников» стали известны имена победителей. Церемония награждения лидеров конкурса пройдёт на фестивале молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ДЕЛО. Время возможностей» в Москве 25 ноября.

Всероссийский конкурс «Битва наставников» от трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи позволил создать первое в стране сообщество профессиональных менторов. Сразу 440 участников из 66 регионов России, три тура и всего восемь победителей — «Битва наставников» стала по-настоящему масштабной. В ходе состязаний участникам предстояло не только продемонстрировать свои навыки и компетенции, но и подтвердить практический опыт реализации проектов совместно с подопечными.

Конкурс стал значимым не только для поддержки инициативных менторов и развития наставнической практики, но и для усиления предпринимательского кластера. Руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв отметил, что в последние годы конкурсы для педагогов и учителей уже стали традиционными, но в сфере наставничества эта ниша оставалась пустой. «Конкурсная механика “Битвы наставников” — это важная веха внутри большого процесса формирования глобального института наставничества. Мало учить и учиться, важно соревноваться и сталкиваться с реальным опытом экспертов», — подчеркнул он.

Все состязания прошли в режиме онлайн, что позволило объединить наставников со всей России. Кейс полуфинала решали 120 участников, и только 40 лучших смогли пройти в финал и презентовать свои проекты экспертному совету и инвест-жюри, в состав которых вошли сильнейшие предприниматели и профессиональные менторы страны.

По итогам состязаний победителями стали восемь человек. Отдельное внимание организаторы конкурса уделили наставникам старше 35 лет. Они удостоились гран-при премии «Наставник PRO».

Лучшими наставниками в лиге «Бизнес» стали Павел Бусыгин из Воронежа в номинации «Наставник молодых предпринимателей (классический бизнес)», Марк Созонов из Москвы («Наставник молодых креативных предпринимателей»), Наталья Гузеватова из Барнаула («Наставник молодых социальных предпринимателей»), а также Василий Тыщенко из Тюмени («Наставник молодых технологических предпринимателей»).

Лучшими наставниками в лиге «Образование» стали Виктория Тюняева из Казани («Наставник школьников»), Галина Баранова из Калуги («Наставник студентов СПО»), Екатерина Вилисова из Москвы («Наставник студентов ВО»), а также Алина Гибадулина из Томска («Наставник молодёжи с идеями»).

Победители и призёры получили статус самых сильных менторов года и встали у истоков первого профессионального наставнического сообщества в стране. Каждый из финалистов отмечает своевременность проведения «Битвы наставников».

По словам Галины Барановой, победительницы в номинации «Наставник студентов СПО», в следующем году она не только планирует присоединиться к конкурсу сама, но и ждёт в числе участников своих друзей-наставников: «Это сложная роль, для которой необходимо достаточно опыта, мощных навыков и, конечно же, самообразование. Для меня всё это важно, потому что я показываю пример своим студентам — делюсь опытом».

Как рассказала победительница в номинации «Наставник молодых социальных предпринимателей» Наталья Гузеватова, участие в конкурсе дало возможность показать масштаб своей работы. По её словам, социальный предприниматель — это бизнес, но очень добрый: «Мы с командой “Точка запуска” более трёх лет работаем с такими предпринимателями с разных уголков страны. И каждый раз удивляемся их особой душевности. Надеюсь, конкурс “Битва наставников” будет процветать и расширяться, ведь он ищет самых профессиональных и амбициозных наставников для российского молодёжного предпринимательства», — поделилась своими впечатлениями Наталья.

Всероссийский конкурс «Битва наставников» прошёл в период с 7 по 20 ноября. Он стал ключевым событием в преддверии объявленного Указом Президента РФ Года педагога и наставника.

Более чем на 20% сократились инвестиции в сфере науки в Казахстане

Больше всего вложений пришлось на столицу.

Самат Бейсембаев

За январь-сентябрь 2022 года инвестиции в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 35,3 млрд тенге, что на 20,5% меньше, чем годом ранее, передает Liter.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 44,4 млрд тенге. Это на 43,9% меньше, чем в 2020 году.

Среди регионов больше всего объем вложений пришелся на столицу – 7,8 млрд тенге. После идет Алматы – 6,4 млрд тенге. Тройку замыкает Кызылординская область – 4,8 млрд тенге. На данные три региона пришлись 53,8% всего объема инвестиций.

Наименьший объем был зафиксирован в новообразованной Жетысуской области – всего 112,1 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Алматинская области – 147,6 млн и 205,8 млн тенге соответственно.

Основным источником финансирования в сфере являются собственные средства предприятий, обеспечившие сразу 90,4% портфеля капитальных инвестиций, или 31,9 млрд тенге, что на 21,5% меньше, чем годом ранее.

Из республиканского бюджета выделили 1,4 млрд тенге, из местных бюджетов – 195,5 млн тенге. Банковские кредиты сократились в 28,1 раза, до 1,2 млрд тенге, небанковские заемные средства – на 81,3%, до 653,8 млн тенге.

Педагогические вузы создают проекты для профильных психолого-педагогических классов

Педагогические вузы, подведомственные Минпросвещения России, продолжают реализацию тематических программ для учащихся психолого-педагогических классов.

В Новосибирском государственном педагогическом университете стартовал проект «Включатель» для десятиклассников, он направлен на совершенствование социальных навыков школьников, а также на привлечение их к профессиональным пробам и создание собственных проектов.

В апреле в НГПУ пройдет педагогический триатлон для школьников, и по итогам они получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет проводит «профессорские часы» для учеников. Ребята получили уникальную возможность познакомиться с 14 дополнительными общеразвивающими программами, составленными с учетом специфики факультетов.

Ребята спроектировали образовательные маршруты по программам «Точные науки», «Учитель словесности», «Мое призвание учитель истории», «Эпоха детства: педагогика и психология», «Педагогический менеджмент», «Дизайн-проектирование в деятельности современного педагога», «Основы информационной безопасности в коммуникациях» и др.

В Оренбургском государственном педагогическом университете стартовал экспресс-курс «Помощник вожатого».

Занятия включали историю вожатского дела, нормативно-правовые основы вожатской деятельности, содержание и планирование работы помощника вожатого. Обучающиеся, успешно освоившие программу экспресс-курса, получат специальный сертификат.

Интерактивные занятия проводили не только преподаватели, но и студенты вуза.

Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского проводит вебинары для педагогов, работающих в профильных классах. В занятиях принимают активное участие специалисты из разных регионов страны, а также учителя из ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН прошли 10 детских команд

В Московском молодежном центре «Планета КВН» состоялся гала-концерт 1/4 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России. В игре приняли участие 26 команд из 23 регионов России и Белоруссии. По итогам игры в полуфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН примут участие десять команд.

На протяжении четырех дней детские команды занимались репетициями с наставниками проекта. Гала-концерт состоял из двух частей: ребята представляли на суд жюри и зрителей полноформатные и короткие юмористические программы.

Победителем 1/4 финала стала команда КВН «Централь» (город Полысаево, Кемеровская область). Второе место заняла команда КВН «Детская сборная по КВН города Ростова-на-Дону». Третье место у команды КВН «Мультфильмы» из Краснодара.

Победителем номинации «Лучший актер» признан Захар Нескучаев из команды «Динамик» (город Александровск-Сахалинский, Сахалинская область), победителем в номинации «Лучшая актриса» стала Дарина Панченко из «Детской сборной по КВН города Ростова-на-Дону».

Победу в номинации «Лучшая шутка» присудили команде «Дети понедельника» (село Горный Щит в составе муниципального образования «город Екатеринбург»).

По итогам мероприятия жюри определило десять команд, которые продолжат соревноваться в полуфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН в следующем году.

Команды – участники полуфинала Всероссийской Юниор-Лиги КВН

«Дважды два пять», поселок Мирный, Челябинская область;

«Централь», город Полысаево, Кемеровская область;

«Удар татар», деревня Аитково, Пермский край;

«Детская сборная по КВН города Ростова-на-Дону»;

«Мультфильмы», город Краснодар;

«Мистер добрый кот», город Симферополь, Республика Крым;

«Белый кролик», город Москва;

«Динамик», город Александровск-Сахалинский, Сахалинская область;

«Дети Индиго», город Чебоксары, Чувашская Республика;

«Гармония», город Самара.

Справочно

Международный фестиваль детских команд КВН проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения Российской Федерации. Его организаторами выступают Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество», Международный Союз КВН.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (РСМ) – одно из массовых негосударственных социально ориентированных молодежных объединений России. Организации РСМ работают в 69 регионах России, а также в 711 муниципальных образованиях и образовательных организациях. Основные направления деятельности РСМ – развитие гражданской активности, патриотическое воспитание и поддержка талантливой молодежи.

Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» –общероссийское общественное движение, объединяющее школьников и студентов профессиональных организаций 50 регионов России. Движение содействует личностному и гражданскому развитию молодых людей в возрасте 14–18 лет.

В перечень олимпиад Минпросвещения России на 2022/23 учебный год вошли 8 проектов педагогических вузов

Для увеличения числа мотивированных абитуриентов для педагогических вузов и колледжей и формирования сообщества школьников, ориентированных на выбор педагогических профессий, к 2024 году в России запланировано открытие 5000 психолого-педагогических классов.

По данным мониторинга, в настоящее время создано 3329 психолого-педагогических классов, в которых обучаются 50,6 тыс. школьников.

В 2022 году среди школьников самым популярным направлением подготовки по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» стало «Педагогическое образование», в некоторых университетах конкурс доходил до 12 человек на место.

Педагогические университеты, подведомственные Минпросвещения России, представляют возможность школьникам в 2023 году поступить в вузы по широкому списку профилей подготовки педагогических специальностей и направлений подготовки.

В 2023 году талантливым ребятам, которые участвуют в педагогических олимпиадах и конкурсах, будут представлены дополнительные льготы при поступлении.

«Для привлечения талантливой молодежи в педвузы проводятся педагогические олимпиады. Участие в них дает преимущество наиболее талантливым и мотивированным ребятам при поступлении. В приемной кампании 2023 года подведомственных Минпросвещения России педвузов будут учитываться индивидуальные достижения обучающихся – участников и победителей четырех педагогических олимпиад, которые организуют и проводят подведомственные университеты», – прокомментировал директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин.

В утвержденный перечень олимпиад на 2022/23 учебный год вошло восемь олимпиад, ориентированных на будущих педагогов, в четырех из них могут принять участие школьники.

1. Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике «Форсайт-педагогика» (Мининский университет).

2. Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс «Проект по педагогике» (Московский педагогический государственный университет).

3. Международная студенческая олимпиада по физической культуре (Оренбургский государственный педагогический университет).

4. Олимпиада «Педагогическое будущее России» (Московский педагогический государственный университет).

5. Открытая региональная олимпиада школьников по педагогике (Томский государственный педагогический университет).

6. Профессиональный межвузовский конкурс «Педагогический дебют» (Московский педагогический государственный университет).

7. Психолого-педагогическая олимпиада среди обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края «Педагогический Олимп» (Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет).

8. Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского (Правительство Ярославской области, Ярославский государственный педагогический университет).

«Наши школьники всегда участвуют в конкурсных движениях психолого-педагогической направленности. С момента старта I Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени К.Д. Ушинского прошло уже пять лет. В ней приняло участие в общей сложности более 30 наших ребят, многие из них стали студентами вузов Ярославля, Москвы, Костромы, Иванова, Калининграда. Это будущие учителя, школьные психологи, логопеды, дефектологи, работники сферы социального управления, психологи органов внутренних дел, журналисты. Участие в олимпиаде дает не только дополнительные баллы к индивидуальным достижениям, но и активизирует внутренние познавательные ресурсы, мотивирует к осознанному профессиональному выбору», – отметила руководитель муниципального ресурсного центра «Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки» города Рыбинска Ярославской области Юлия Бушкова.

Справочно

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов на 2022/23 учебный год. Перечень приводится в приказе ведомства, опубликованном на сайте.

В перечень вошло более 600 мероприятий, которые разделены на несколько уровней.

Для участников конкурсов и олимпиад, которые входят в перечень, предусмотрены различные формы поощрения и поддержки, в частности, они могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Чем выше уровень состязания, тем больше льгот и преимуществ получит выпускник.

Перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у школьников и студентов способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах, обновляется ежегодно.

Томские туристы могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel

ПАО "МТС" запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

Томские туристы с помощью нового сервиса могут бронировать отели по всей России, включая самые популярные направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Для набирающих популярность коротких путешествий томичи чаще всего выбирают соседние регионы. До конца года на новой платформе появятся более 200 объектов размещения в Кузбассе, включая горнолыжный курорт Шерегеш, а также около 300 отелей и апартаментов в Новосибирске. Также на новом сервисе можно забронировать размещение в популярной у томичей здравнице - Белокурихе.

ОАК изготовила и передала Минобороны самолёты Су-30СМ2 и Як-130

Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130.

«В свете текущих задач промышленность действует солидарно с Министерством обороны. Координационный совет при Правительстве контролирует обеспечение потребности вооружённых сил в технике и соблюдение сроков поставок, – сказал Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. – Кроме того, делается всё, чтобы наши промышленные предприятия, в том числе входящие в авиакластер “Ростеха”, продолжали развивать техническую базу, были обеспечены российскими станками и оборудованием, ритмично наращивали объёмы производства и темпы выпуска продукции».

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолётов, состоящих на вооружении ВКС РФ и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведённой по заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолётов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Двухместный учебно-боевой самолёт Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку лётчиков современных и перспективных боевых самолётов, в том числе сверхманёвренных истребителей поколений 4++ и 5.

«В составе “Ростеха” мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится ещё одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года, – сказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. – Что касается переданной техники, то модернизированные истребители Су-30СМ2 зарекомендовали себя как эффективные и надёжные машины для обеспечения задач Минобороны».

В Новосибирске суд при разделе имущества супругов оставил женщину с ребенком без жилья и без средств

Нина Рузанова (Новосибирск)

Екатерина Желябина разводит руками: "Разве такое возможно? Это же суд! Ну должна же быть хоть какая-то справедливость?.." Впрочем, решение суда, который очень странным образом разделил имущество между ней и ее бывшим мужем, вызывает оторопь даже у опытных юристов. Таких "интересных" судебных поворотов никогда не видели даже те из них, кто специализируется на разделе имущества супругов, а уж в таких процессах чего только не бывает.

Адвокат Валентин Демиденко, который представляет интересы Екатерины, описывает ситуацию метким сравнением - дырка от бублика. Бублик-то поделили поровну, но Екатерине досталась дырка. Убедитесь сами - тут ничего сложного. В общей собственности Екатерины и ее бывшего мужа купленная в ипотеку квартира, два автомобиля (легковой и грузовой), два акционерных общества. По закону имущество супругов делится между ними поровну. И вот как это "поровну" понимает Заельцовский районный суд. Квартиру он оставляет мужу. Автомобиль легковой - мужу. Грузовой - снова мужу. Два предприятия - опять мужу.

- А мне что же? - спрашивает потрясенная Екатерина, которая отнюдь не была домохозяйкой, а работала бухгалтером и вносила солидный вклад в семейный бюджет.

А ей достается, во-первых, ипотека, потому что она заемщик (у нее хороший доход, и ей одобряли кредит), а муж - только поручитель. Платите сколько хотите за чужую теперь квартиру. Екатерина, конечно, настаивает, что квартира нужна именно ей с сыном. Но суд ей объясняет в решении, что это никак нельзя. Потому что у мужа это единственное жилье, а у нее в собственности есть еще 47/100 в квартире родителей, где она может прекрасно поселиться с родителями, несовершеннолетней сестрой и собственным сыном. При этом жилая площадь этой самой квартиры в решении суда волшебным образом практически удваивается (с 55 до 94 квадратных метров), потому что иначе столько жильцов там просто не поместилось бы.

А во-вторых, и это самое интересное, суд устанавливает Екатерине денежную компенсацию, посчитав стоимость всего имущества, которое теперь принадлежит супругу, и разделив эту сумму пополам (вот так, видимо, проявляется принцип равных долей). У Заельцовского суда получается 7,5 миллиона рублей, у апелляционной коллегии Новосибирского областного суда - 8,1 миллиона. Сумма во второй инстанции увеличивается на 600 тысяч, потому что тут решили, что легковой автомобиль (джип за 1,6 миллиона рублей) надо все-таки делить пополам, а не в соотношении 76 процентов мужу и 24 процента жене, как в Заельцовском суде.

Но Екатерину это не утешает абсолютно, потому что хоть 7,5, хоть 8,1, да хоть 10 миллионов останутся нарисованными только на бумаге - в решении суда. Ее супруг, судя по всему, не намерен продавать свое имущество, чтобы расплатиться с Екатериной. Не намерен брать кредит, чтобы отдать ей эти деньги. Екатерина убеждена, что он не намерен платить ей вообще. "Долго ты с этой бумажкой ходить собираешься?" - так она передает его слова.

Но что слова? Есть ведь и поступки. Заельцовский районный суд вынес решение в феврале нынешнего года, четвертого августа оно вступило в законную силу. Прошло три месяца. Екатерина получила три платежа в счет восьми миллионов: тысяча рублей, 1,5 тысячи и 300 рублей. Обратилась к приставам. Там ей ответили, что больше с должника взять нечего. Джип уже продан. Ну и триста рублей - это же частичное добровольное погашение! Все в порядке.

От приставов Екатерина побежала к юристам, которые специализируются на семейном праве. Они потрясены. Речь идет о крупной сумме. Восемь миллионов рублей. Средняя зарплата в Новосибирске в 2022 году подобралась к 50 тысячам рублей. То есть бывший супруг должен Екатерине 160 средних зарплат. Даже если отдавать по одной средней зарплате в месяц (а с чего бы вдруг?), выплаты растянутся на 13 с лишним лет. Восьмилетний сын бывших супругов разменяет третий десяток. А если взять за основу МРОТ - около 14 тысяч рублей, то до конца регулярных выплат Екатерина может и не дожить.

- Суд вынес заведомо неисполнимое решение, - считает адвокат Елена Мадеева. - Почему оно не было отменено в апелляционной инстанции, мне непонятно. В этом решении все буквально кричит о том, что его нужно отменять.

И дело даже не том, что оно неисполнимо. Нарушен принцип семейного права о равном разделе имущества. Попросту говоря, нельзя отдать одному все, а другому ничего и рассчитать мифическую компенсацию. Надо делить то, что есть, а не то, чего нет. Компенсации назначают при разделе, если, допустим, в семье два автомобиля. Один подороже, другой подешевле. Один автомобиль остается одному, другой - второму супругу. Тот, что взял машину подороже, платит разницу.

Елену Мадееву удивляют детали: почему суд разделил уставный капитал ООО (10 тысяч рублей), а не оценил рыночную стоимость этих предприятий? Но больше всего вопросов вызывает сама конструкция решения.

- Фактически суд принудил Екатерину заключить сделку купли-продажи, это выкуп, а не раздел имущества. Она якобы добровольно отдает все свое имущество, а взамен получает компенсацию. Но это противоречит семейному праву, - считает Елена Мадеева.

По ее мнению, Екатерине важно не опускать руки и, если надежды на кассацию не оправдаются, дойти до Верховного суда. Другие официальные органы и ведомства (Екатерина обошла их все, от прокуратуры до омбудсмена) помочь в этой ситуации не могут - решение суда есть решение суда. На очереди прием у регионального уполномоченного по правам ребенка.

P.S.

Бывший супруг Екатерины тоже не согласен с решением суда. Компенсация бывшей жене кажется ему слишком большой. Он подал кассационную жалобу, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) назначил ее рассмотрение на 29 ноября. Скорее всего, одновременно будет рассмотрена и жалоба Екатерины Желябиной. "РГ" будет следить за развитием событий.

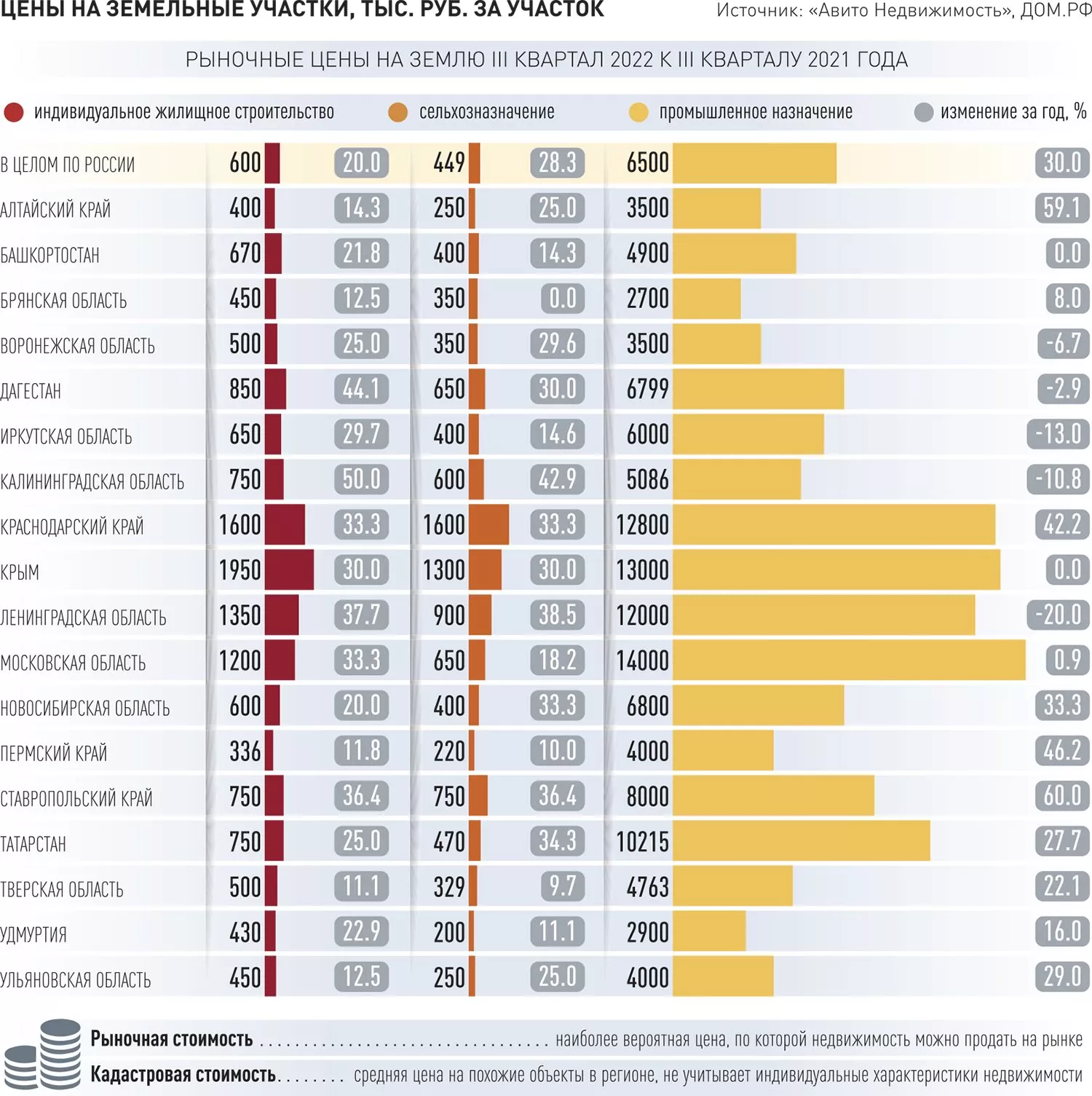

Владельцы земельных участков пока не заметят повышения налога

Кадастровая стоимость земельных участков пересматривается в этом году по всей стране. Однако, несмотря на подорожание недвижимости, даже в следующем году суммы налогов за землю увеличиться не должны.

В этом году впервые пересмотр кадастровой стоимости проводится одновременно по всей России. Затем участки будут переоценивать каждые 4 года (а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе переоценка может проводиться каждые два года). До сих пор законом была установлена лишь "вилка": оценка должна была проводиться каждые 3-5 лет (в городах федерального значения - каждые 2-5 лет).

На следующий год запланирована одновременная по всей стране переоценка помещений, зданий, сооружений, машино-мест... Раньше год проведения кадастровой оценки определяли регионы, иногда в разные годы и с разной периодичностью.

В итоге кадастровую стоимость однотипных объектов зачастую невозможно было сравнить, поясняли в Росреестре. А владельцы похожей недвижимости в соседних регионах платили в качестве налогов разные суммы.

Из-за перехода на одновременную переоценку земли в некоторых регионах - в частности, в Москве - переоценка кадастровой стоимости проводится второй год подряд. Всего в России насчитывается 61 млн земельных участков.

Уже известно о переоценке участков в Алтайском крае, Иркутской области, Подмосковье и Крыму, Нижегородской, Владимирской, Новгородской областях, на Орловщине, Ставрополье и Ямале, в Пермском крае, Башкортостане и ряде других регионов, говорит общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценки и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Говорить о среднем значении кадастровой стоимости земли по результатам переоценки было бы некорректно, поскольку стоимость складывается из многочисленных факторов - региона, местоположения, инфраструктуры и ряда других, отмечает Кулаков. "По ряду участков мы отмечаем рост стоимости земли в разы - в 2,5 раза, 5 раз и более. В основном случаи многократного роста кадастровой стоимости земли зафиксированы в отношении интенсивно развивающихся в социально-экономическом плане территорий. Там, где темпы роста экономики не такие бурные, кадастровая стоимость выросла на 5-20%", - говорит эксперт.

Хотелось бы отметить, что рост кадастровой стоимости земли из-за переоценки в 2022 году не означает для собственников увеличения налоговой нагрузки в 2023 году, говорит Кулаков. В следующем году налог будет исчисляться исходя из прежней стоимости земли, действовавшей на 1 января 2022 года, до пересмотра. Такое решение было принято как одна из федеральных антикризисных мер. То есть фактически суммы налога за землю для граждан вырастут лишь в 2024 году, заплатить которые нужно будет до декабря 2025 года.

Между тем в регионах, где кадастровую стоимость пересмотрели в 2021 году, платежи, которые нужно внести до 1 декабря нынешнего года, могут увеличиться. Тем более что в последние годы существенно выросли рыночные цены на недвижимость. Налог на жилье может увеличиваться не больше, чем на 10% в год, но рост других платежей, связанных с кадастровой стоимостью, не ограничен.

Кадастровая стоимость применяется не только для определения налогов (ставка земельного налога может быть до 0,3-1,5% в зависимости от вида участка), но и в ряде других случаев - например, при расчете арендной платы или выкупной стоимости недвижимости, госпошлины при наследовании объекта или подаче иска в суд. Поэтому лучше быть в курсе, во сколько оценили вашу недвижимость.

При этом нужно различать кадастровую и рыночную стоимость. Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой недвижимость можно будет купить или продать на рынке, а кадастровая стоимость - подсчитанная госорганом средняя цена на похожие объекты в конкретном регионе, поясняют в ДОМ.РФ. В отличие от рыночной, кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки, не учитывая индивидуальные характеристики жилья.

Узнать кадастровую стоимость можно несколькими способами - например, получив выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), это можно сделать через МФЦ, сайты Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, портал госуслуг.

Если стоимость кажется завышенной, ее можно оспорить. Для этого надо направить заявление в специальную региональную комиссию (если она создана) или в суд. Основанием для пересчета может стать отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости, его нужно приложить к заявлению. Любое исправление в сфере кадастровой оценки трактуется в пользу правообладателя.

Марина Трубилина

Переходы на Транссибе

РЖД готовы помочь регионам со строительством

Согласно федеральному проекту «Безопасные качественные дороги» до 2035 года на Восточном полигоне планируется построить 81 путепровод через железную дорогу. Строить эти объекты должны субъекты Российской Федерации с помощью средств из федерального бюджета. ОАО «РЖД», со своей стороны, заинтересовано в таком строительстве и готово помочь регионам.

В связи с тем что в ближайшие несколько лет по Восточному полигону предполагается значительное увеличение размеров движения, проблема строительства разноуровневых путепроводов становится ключевой для тех населённых пунктов, которые расположены в районах БАМа и Транссиба. Причём часто железная дорога делит города и посёлки пополам. Закрытие на долгое время для автотранспорта железнодорожных переездов приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей.

Строительство путепроводов особенно актуально для Амурской области. Транссиб фактически разделяет область на две части, интенсивность движения на них выросла в 1,5 раза, и межпоездной интервал сократился до 7–8 минут. Через одноуровневые развязки железнодорожных переездов проходят школьные и регулярные автобусные маршруты, безопасность которых превыше всего. Поэтому в регионе запланировано строительство нескольких путепроводов. Так, в Благовещенске планируют построить путепровод через железнодорожную станцию в районе улиц 50 лет Октября и Пионерская. А другой путепровод, который построят в Белогорске, решит проблему проезда через Транссибирскую магистраль.

«Самым лучшим решением для предотвращения ДТП является замена железнодорожного переезда на автодорожный путепровод», – заявил руководитель Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Евгений Шевцов на заседании комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу «О состоянии железнодорожной инфраструктуры, используемой для перевозки пассажиров», которое состоялось 8 ноября 2022 года. Он отметил, что согласно поручению президента России Владимира Путина, которое было дано на Госсовете в июне 2019 года, в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» с 2023 до 2030 года будут предусмотрены мероприятия по строительству путепроводов на региональных и местных дорогах. Они будут реализовываться в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Как рассказал Евгений Шевцов, по итогам проведённого в ноябре 2021 года в Минтрансе России совещания ОАО «РЖД» сформировало для включения в проект «Безопасные качественные дороги» и ранжировало по приоритетам дополнительный перечень из 81 железнодорожного переезда на Восточном полигоне, где перерыв в движении автотранспорта на переездах составляет в целом более 12 часов в сутки.

Согласно российскому законодательству дорожная деятельность, в том числе строительство автодорожных путепроводов, относится к компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, в ведении которых находятся автомобильные дороги. Соответственно, финансировать строительство должны бюджеты этих уровней.

Регионы при этом могут получить часть средств из федерального бюджета, однако для этого должны соблюсти ряд требований. Так, к заявке должна быть приложена разработанная соответствующим образом проектная и финансовая документация. Включать дополнительные объекты в проект «Региональная и местная дорожная сеть», согласно письму Росавтодора от 21 июня 2022 года, можно только по поручениям президента, председателя правительства или, в отдельных случаях, по решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

В августе 2022 года ОАО «РЖД» направило обращение в регионы, которые расположены в границах Восточного полигона, с вопросом о том, сколько путепроводов и в каких местах субъекты РФ собираются строить. Со своей стороны ОАО «РЖД» готово помочь при строительстве выделением специальных «окон», что при сильной загруженности Восточного полигона является довольно дорогим мероприятием, а также выносом своей инфраструктуры из зоны работ.

Из четырёх субъектов РФ ответы пока не получены. Остальные регионы сообщили о своих планах. Так, Красноярский край ведёт работы по реализации одного объекта в городе Иланский, Забайкальский край готовит проектно-сметную документацию по трём путепроводам, Еврейская автономная область направила в Минтранс заявку по дополнительному включению в проект «Безопасные и качественные дороги» восьми объектов, Приморский край принял к рассмотрению проекты по строительству двух автодорожных путепроводов.

Сергей Плетнёв

Справка «Гудка»

ОАО «РЖД» предложило построить на Восточном полигоне дополнительно 81 путепровод: Приморский край – 29 объектов, Амурская область – 20, Забайкальский край – 11, Иркутская область – 6, Красноярский край – 6, Республика Бурятия – 2, Еврейская автономная область – 6, Хабаровский край – 1.

АтомЭнергоСбыт-Хакасия: около 30% предприятий и организаций перешли на электронный документооборот

Предприятия и организации, являющиеся клиентами филиала «АтомЭнергоСбыт» Хакасия (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом»), выбирают перспективные и удобные форматы работы с энергетиками.

За два месяца работы компании в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии уже около 30% юридических лиц перешли на электронный документооборот.

Данная система выгодна как для индивидуальных предпринимателей, так и для крупных компаний, поскольку значительно упрощает и ускоряет обмен любыми первичными документами, значительно сокращает расходы на печать, бумагу, почтовую пересылку и хранение необходимых файлов.

«АтомЭнергоСбыт предлагает своим клиентам дистанционные сервисы для того, чтобы было проще взаимодействовать с энергокомпанией, решая все возникающие вопросы, не выходя из дома или офиса. Электронный документооборот на данный момент уже использует свыше 1,6 тысячи юридических лиц, подписавших дополнительное соглашение к договору энергоснабжения», - рассказал Денис Бережной, начальник договорного отдела филиала «АтомЭнергоСбыт» Хакасия.

При выборе электронного документооборота специалисты филиала «АтомЭнергоСбыт» Хакасия направляют клиенту пакет необходимых документов и индивидуально консультируют по всем возникающим вопросам. Для удобства предприятий и организаций за каждым юридическим лицом закреплен эксперт по сопровождению перехода на удаленный обмен документами и организации расчетов.

Помимо направления и получения документов через оператора электронного документооборота, можно воспользоваться и корпоративным сайтом АтомЭнергоСбыта. Личный кабинет для юрлиц удобен для обмена данными и предоставляет возможность передавать показания, скачивать счета, счета-фактуры, направлять обращение в компанию.

Сегодня Росэнергоатом уделяет особое внимание автоматизации рутинных процессов и предоставлению гражданам современных услуг, которые делают жизнь населения более комфортной.

Григорий Орджоникидзе: "защита" украинского борща не делает чести ЮНЕСКО

Политизация в ЮНЕСКО сегодня зашкаливает, хотя не все понимают, почему организация бросает все свои силы и средства на помощь Киеву, с учетом огромного количества других нерешенных на планете проблем. О том, получится ли у ЮНЕСКО "защитить" украинский борщ, культура приготовления которого была внесена ранее в список нематериального наследия, могут ли объекты в России потерять статус всемирного наследия и когда в него будут внесены новые, в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

– Григорий Эдуардович, существует ли сегодня вероятность исключения российских объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО на фоне кампании по "отмене" российской культуры? А каковы реальные шансы включения в перечень ЮНЕСКО новых памятников культуры и природы из России? Какие рассматриваются?

– Конвенция 1972 года и ее вспомогательные механизмы не предусматривают возможностей одностороннего, волюнтаристского "редактирования" списка всемирного наследия. Существуют определенные критерии, по которым тот или иной объект может быть отнесен к перечню ЮНЕСКО и, что крайне редко случается, исключен из него.

Таких примеров за 50 лет действия Конвенции насчитывается всего несколько. Последний из них относится к прошлому году, когда было принято решение об исключении из списка ЮНЕСКО исторического центра Ливерпуля. Виной тому – неконтролируемая застройка старого города и его набережной, нарушившая выдающуюся универсальную ценность объекта. При этом задолго до принятия этих радикальных мер Великобритании направлялись многочисленные предупреждения и рекомендации, которым, впрочем, англичане не вняли.

Поэтому на ваш первый вопрос отвечу односложно: нет. Все объекты всемирного наследия в России, а их у нас сегодня 31, останутся в списке.

Российскими профильными ведомствами, прежде всего, минкультуры и минприроды, ведется кропотливая работа по подготовке новых номинаций в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы со всей страны – от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот. В последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника "Дивногорье", астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка "Каталык" в Якутии и тувинской "Долины Царей".

– Украина недавно призвала ЮНЕСКО прекратить сотрудничество с музеями России. Как вы считаете, в Организации могут пойти на такой шаг, и какими будут его последствия для самой ЮНЕСКО?

– К чему только не призывали украинцы ЮНЕСКО! И прекратить музейное сотрудничество. И исключить нас из руководящих и вспомогательных органов учреждения. А то и вовсе – лишить Россию членства в самой ЮНЕСКО, что, к слову, с юридической точки зрения просто невозможно. Подобного рода призывы не приводят к конкретным результатам и являются не более чем обыкновенной русофобской риторикой, к которой все уже давно привыкли.

– Но в то же время в Москве в последнее время не раз говорили об "украинизации" ЮНЕСКО и политизации этой международной площадки. Не могли бы вы пояснить, в чем заключается этот процесс, и какие риски он несет для России?

– Действительно, политизация растет, я бы даже сказал, зашкаливает. В марте западными странами была созвана внеочередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО для рассмотрения ситуации на Украине в сферах ответственности организации. На деле же заседание вылилось не в обсуждение объективных проблем Украины в гуманитарной сфере, а в очередную антироссийскую провокацию, направленную на очернение нашей страны, осуждение суверенного политического курса России. В подобном подрывном ключе и в нарушение уставных полномочий ЮНЕСКО прошло обсуждение двух антироссийских пунктов и на последней регулярной сессии исполсовета в октябре.

Более того, на поводу у украинцев и покрывающих их западников пошел и секретариат ЮНЕСКО – техническая по своей сути структура, которая в соответствии с Уставом должна исполнять свои обязательства беспристрастно. Так, за весь год секретариатом не было предоставлено ни одной эгиды ЮНЕСКО мероприятиям в Российской Федерации, причем даже тем, которые раньше всегда ее получали. Под надуманными предлогами отклонены все наши заявки на открытие новых кафедр и ассоциированных школ ЮНЕСКО. Вопиющим случаем стал отказ секретариата публично осудить жестокое убийство украинскими радикалами российской журналистки Дарьи Дугиной. Видимо потому что украинцам сегодня прощается все, даже теракты.

Причем, как и в случае с комитетом всемирного наследия, в наибольшей степени от всего этого страдает сама ЮНЕСКО, ее авторитет и международное положение.

Многие развивающиеся страны, каковых в действительности подавляющее большинство в ЮНЕСКО, недоумевают, почему учреждение бросает буквально все свои силы и средства на помощь "киевскому режиму". Неужели это единственная нерешенная проблема на планете? Настолько масштабно организация не реагировала ни на один другой вооруженный конфликт последних десятилетий, в том числе в таких "горячих точках" как те же Сирия, Афганистан и Ирак. Банальные двойные стандарты.

– Борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо. Как вы можете это прокомментировать, и какое русское блюдо, по вашему мнению, стоило бы внести в этот список?

– А это история уже просто анекдотичная! В своем антироссийском угаре украинцы и Запад потеряли всякую связь с реальностью. Используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО для продвижения "антироссийской повестки". В данном случае продавили решение соответствующего межправительственного комитета о включении так называемой "культуры приготовления украинского борща" в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Мол, действия России могут привести к утрате этого уникального кулинарного навыка.

Мы, конечно же, отдаем должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но если честно, убеждены, что признание его "украинскости" со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями. В один из последних выпусков нашего официального издания – "Вестника Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО" – вошел довольно интересный материал об истории и видах борща. Если не ошибаюсь, помимо украинского, существуют еще московский, белорусский и польский. Во всяком случае, как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят его в виде космического питания.

На счет включения российских блюд в списки ЮНЕСКО я бы повременил. Прежде всего, Россия не является стороной Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года, по линии которой ведутся такие перечни. Ну и, конечно же, было бы неправильным опускаться вслед за украинцами до подобного мелкотемья и конъюнктурщины. Хоть наш многонациональный народ и богат на разнообразные и признанные шедевры кулинарии со своими особенностями приготовления и потребления.

– 45-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая должна была пройти в Казани еще в июне, была перенесена на неопределенный срок. Остаются ли возможности провести заседание до конца года? Есть ли хотя бы примерные даты его проведения? Какой будет дальнейшая линия России в этом отношении?

– Страны Запада и их сателлиты решили пойти по пути политизации ЮНЕСКО и действующего под ее эгидой комитета всемирного наследия, который отвечает за реализацию положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и формирование списка всемирного наследия.

На волне искусственной антироссийской истерии европейцы и находящийся под их серьезным влиянием секретариат фактически заблокировали проведение 45-й сессии в Казани в установленные, заранее согласованные сроки. Бюро комитета – его органом оперативного управления – было принято решение о переносе заседания на неопределенный срок.

Несмотря на готовность к компромиссам и конструктивный подход Российской Федерации, которая председательствует в комитете всемирного наследия в этом году, организация сессии в другие сроки также не была согласована. Между тем, сама необходимость проведения такого заседания никем не подвергается сомнению. Нужно обсудить вопросы сбережения природных и культурных объектов, внесенных в список всемирного наследия, рассмотреть ряд новых номинаций на включение в этот престижный перечень.

С учетом того, что столь серьезные мероприятия не могут "готовиться на коленке", можно заключить, что до конца текущего года полноценное заседание комитета не состоится. По сути, такой печальный итог – это один из примеров того, как страны "коллективного Запада" в бессмысленной борьбе с Россией наносят вред и самим себе, и всему мировому сообществу.

Что касается нашей дальнейшей линии, то мы продолжаем добросовестно исполнять свои обязательства в качестве члена комитета всемирного наследия и сохраняем приверженность ее принципам и идеалам. В частности, в настоящее время министерством иностранных дел совместно с правительством Республики Татарстан ведется подготовка крупного юбилейного мероприятия в Казани – Международного форума к 50-летию Конвенции о всемирном наследии.

– Россия сотрудничает с ЮНЕСКО во многих областях, как вы оцениваете сегодня перспективы партнерства? Какие программы ЮНЕСКО в России считаете наиболее актуальными? Как в целом программы организации работают в России?

– Российская Федерация – это один из объективных лидеров в ЮНЕСКО. Ответственный и инициативный член большинства руководящих и вспомогательных органов, один из крупнейших доноров. Начиная с момента нашего вступления в организацию в 1954 году, партнерство с ЮНЕСКО развивалось по нарастающей, причем по всем направлениям компетенции учреждения.

Под началом комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО работает полтора десятка программных комитетов, посвященных самым разным аспектам гуманитарного сотрудничества – от биоэтики и искусственного интеллекта, до океанографии и гидрологии.

Активно содействуем сетевому сотрудничеству по линии программ ЮНЕСКО – многие российские населенные пункты входят в сети творческих и обучающихся городов ЮНЕСКО, развивается сеть ассоциированных школ. Большая работа ведется в сфере информации – по линии международной программы развития коммуникации, программ "Информация для всех" и "Память мира". В контексте международного десятилетия языков коренных народов, которое празднуется в 2022-2032 годах, открываются самые широкие возможности для продвижения богатого положительного опыта России в качестве одной из крупнейших многоязычных стран мира.

Довольно показательный пример нашего продуктивного взаимодействия – программа УНИТВИН (сеть кафедр ЮНЕСКО), которая была создана в 1992 году. Ее цель – продвижение приоритетов организации путем развития сотрудничества "породненных" учреждений высшего образования. Сегодня это объединение включает свыше 800 вузов со всего мира, в том числе 68 российских. Для нас это один из приоритетов. Не раз становились авторами решений Исполнительного совета, направленных на совершенствование работы УНИТВИН. Содействуем полноценному становлению сети центров ЮНЕВОК, которая, подобно кафедрам, связала бы учреждения среднего профессионального образования.

Другой важный проект мы запустили в прошлом году. Речь идет о присуждении совместно с ЮНЕСКО ежегодной Международной премии имени Д.И.Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. К настоящему моменту это крупнейшая награда ЮНЕСКО – ее призовой фонд составляет половину "Нобелевки". На нашем счету и учреждение по инициативе РАН самой Международной программы по фундаментальным наукам ЮНЕСКО, деятельность которой мы активно поддерживаем.

Возвращаясь к вашему вопросу об имеющихся перспективах, скажу так. Несмотря на нынешние политические трудности в сотрудничестве с ЮНЕСКО, которые, как нам кажется, носят временный характер, мы не планируем сворачивать или каким-либо образом пересматривать свой традиционно созидательный и конструктивный вклад в деятельность организации. Надеемся на встречное движение и со стороны партнеров.

Возврат к советским технологиям: что будет с российским сыром без импортных заквасок

Микробиолог Рогов заявил, что российские сыровары могут повторить любой сыр, в том числе пармезан

Анна Урманцева

Почему слишком чистое, полностью лишенное бактериальной флоры коровье молоко – это плохо, откуда и как российские сыроделы берут запчасти для иностранного оборудования, каким образом из закваски можно сделать биологическое оружие и кому на Руси нужен настоящий «Пармезан», в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по инновациям и развитию ВНИИ маслоделия и сыроделия ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, микробиолог Григорий Рогов.

— Сыр, как известно, делают из молока. Его выработка уменьшилась в России по сравнению с советскими временами?

— Сегодня, если посчитать по количеству голов, количество молочного скота меньше, чем было в СССР. Но продуктивность очень высокая.

В начале 80-х годов, когда я был студентом, нам в институте рассказывали про стадо молочных коров «Караваевского» сельхозинститута (Кострома). Это стадо считалось элитным, и тогда с гордостью говорили, что средний удой составляет 28 литров с коровы.

Сегодня 28 литрами молока с коровы не удивишь никого. Я видел коров, которые дают по 70 литров молока в день.

Сильно изменилась ситуация в животноводстве, пришли новые технологии: это и кормление, и генетика, и порода — много взаимосвязанных вещей.

Также резко улучшилось качество молока. Сегодня на качество молока смотришь и не нарадуешься, потому что бактериальной обсемененности практически нет. Но это приносит нам другие проблемы.

— Слишком чистое молоко?

— Да, молоко слишком чистое, излишне чистое.

— Это плохо?

— Для сыра — да. Что такое сыр? Это продукт работы микроорганизмов. Микроорганизмы, развиваясь в сыре, съедают лактозу молока, вырабатывают ферменты, которые расщепляют белки и жиры — так происходит созревание сыра. Чтобы молочнокислые бактерии развивались, нужно, чтобы молоко было для них подготовлено. Оно не должно быть стерильным.

Впрочем, это проще исправить. Легче его загрязнить, нежели очистить — поэтому я здесь не вижу проблем.

— Почему мы все меньше и меньше видим пасущихся на лугах коров, проезжая по сельской местности?

— Потому что мы перешли с пастбищного на стойловое скотоводство. Именно это и дало нам возможность увеличить удои, поднять качество молока. Коровы есть, но мы действительно их не видим. Молочная корова сегодня — это биозавод по производству молока.

— Сыр можно сделать из любого молока?

— Теоретически — да. Но вопрос, какой? Чтобы вырабатывать сыр, нужно в первую очередь иметь белки. Чем выше содержание казеина, белка, из которого получается сыр — тем лучше. То есть, не надо гнаться за количеством молока, нужно получить такое, чтобы в нем было больше белка.

— А жирность молока имеет значение?

— Для производства сыра жирность не имеет существенного значения, потому что в молоке всегда жира больше, чем нужно для его производства. Поэтому у нас существуют маслодельно-сыродельные заводы. Вдумайтесь в название: маслодельно-сыродельные! Там, где делали сыр, всегда был избыток жира. Так как его нужно было куда-то девать, налаживали производство масла.

— В 2014 году под санкции попали многие европейские сыры. Что с этого момента поменялось в российской сыродельной промышленности?

— Выросло качество наших сыров. Многие наши сыродельные заводы к 2014 году уже перевооружились. Поставили новое оборудование, освоили современные технологии, пересмотрели подход к производству сыра. Генерация людей поменялась, пришло новое поколение сыроделов.

После 2014 года, я бы сказал, у нас не было проблем. А вот сейчас они действительно обозначились.

— С чем они связаны?

— Прежде всего, с обновлением технологического оборудования. В России никогда сыродельное оборудование не производилось. Это было связано с тем, что раньше в социалистическом лагере было разделение: СССР занимался технологиями сыроделия, а Венгрия производила оборудование для всего соцлагеря. Когда произошел развал соцлагеря, открылись двери для общемировых компаний.

Сейчас на наших сыродельных заводах стоит оборудование из Польши, Германии, Испании, Чехии, Дании. Отечественные компании делают только малогабаритное оборудование для небольших сыроварен. На больших заводах все импортное. Поэтому встала проблема с запчастями. Впрочем, насколько я вижу, этот вопрос решается.

— Каким образом?

— Наши компании по металлообработке, электронике пробуют делать копии деталей.

— Я знаю, что панические настроения у сыроделов были связаны, прежде всего, с заквасками. Почему?

— Без закваски практически невозможно выработать сыр. Микрофлора закваски участвует в трансформации составных частей молока, превращая «сгусток белка» в сыр. Кроме того, микрофлора закваски предотвращает развитие нежелательной микрофлоры, которая всегда есть в молоке и которая может привести к порче продукта.

Поэтому мы действительно переживали по поводу заквасок, ведь на 90% с лишним они импортные.

Ферментные препараты тоже иностранные компании поставляют. Но пока этих продуктов санкции не коснулись.

— С чем это связано, как вы думаете?

— Мое мнение, почему западные страны не наложат санкции в отношении заквасок, таково:

при концентрации клеток более 100 млрд в грамме легко ввести в состав концентрата какой-то нежелательный микроорганизм.

Патогенный не получится, так как в РФ налажен жесткий контроль, а вот какую-то технически вредную бактерию можно вполне ввести. Причем такую, которая не будет оказывать прямого воздействия на процесс сыроизготовления.

— Какую, например?

— Допустим, Clostridium estertheticum. Этот почвенный микроорганизм — возбудитель порчи охлажденной говядины. Сохраняется в виде спор, то есть легко выдерживает неблагоприятные условия. На сыр и организм человека не окажет никакого влияния, но человек в данном случае будет естественным распространителем этой бактерии. Это все пока из области теорий. Но лучше быть готовым к таким «сюрпризам».

— Если вдруг закваски резко перестанут нам поставлять, будет проблема?

— Да, потому что нужно будет срочно перестраивать цеха на другую технологию, которая была в СССР. Там по-другому использовались заквасочные культуры. Закваски использовались беспересадочным способом: завод получал пакетик или флакончик с культурой, разводил ее в молоке. Через какое-то время количество клеток увеличилось до нужного, молоко сквашивалось, и уже эту закваску использовали для сыроделия.

В 90-х годах сыроделие, прямо скажем, было в упадке. На заводах сокращали специалистов и, в первую очередь, микробиологов. Все это стало следствием того, что контроль над производством закваски на сыродельных заводах терялся и участились случаи несквашивания заквасок. Это становилось серьезной проблемой. В этот момент «двери» для западных компаний открылись. Они не стали разбираться с причинами плохой работы существующих заквасок, а предложили другой метод использования закваски — «непосредственного внесения». Это гораздо дороже, потому что расход концентрата увеличивается в сотни раз, но не требует приготовления закваски. Нужно просто наполнить молоком танк-сыроизготовитель, вылить замороженную закваску (или высыпать сухую), включить мешалку, и начался процесс. То есть, мы минуем стадию производства самой закваски. И этот метод сейчас стал превалирующим, на заводах даже убрали заквасочные помещения.

— То есть, если западные компании исчезнут с нашего рынка, нам не только нужны будут свои закваски, но еще и перестройка всего технологического процесса? Новые помещения?

— Да. Нужны будут заквасочники. Нужно будет несколько перестроить технологический процесс, так как при использовании закваски беспересадочным способом молочнокислые бактерии начинают работать быстрее по сравнению со способом «непосредственного внесения». Или, как вариант, быстро построить большие биофабрики для производства сухих или замороженных бактериальных концентратов. Когда у тебя есть коллекция нужных микроорганизмов, а она у нас есть, то тиражирование – это уже не самый сложный процесс.

— А в нашей стране где-нибудь изготавливают закваски?

— У нас есть экспериментальная биофабрика в Угличе. Была еще в Барнауле… Эти две биофабрики обеспечивали все сыроделие СССР. Осталась только в Угличе. Сейчас ее главная задача — сохранить коллекцию промышленно значимых штаммов молочнокислых бактерий для заквасок, которые являются достоянием нашего государства.

Впрочем, работы по стройке новых биофабрик ведутся.

— Закваски создают ученые?

— Микробиологи. Далеко не все бактерии будут делать хороший сыр, их нужно хорошо отобрать, чтобы они не образовали горьких пептидов, вели правильно процесс, были устойчивы к бактериофагам (это вирусы – убийцы бактерий), не подавляли друг друга и т.д.

Для примера, из тысячи выделяемых штаммов из природы только единицы отвечают требованиям сыроделия и остаются в коллекции.

Можно представить себе, какая колоссальная работа проводилась и проводится для создания коллекции.

Закваска создается из разных штаммов. Для закваски сыров группы голландского и костромского нам нужны Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. Еще желательно Leuconostoc spp., и иногда стоит вводить Lactobacillus plantarum. Это пять видов, плюс с точки зрения безопасности от бактериофага нужно вводить по 2-3 разных штамма с разным фаготипом. Таким образом конструируется закваска.

В коллекции угличской биофабрики, насколько я знаю, около 4,5 тысячи разных штаммов.

— У российских сыроделов до сих пор не получается сделать пармезан из-за отсутствия правильной закваски?