Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Рериховедческий форум открылся на Горном Алтае

В Усть-Коксе (Республика Алтай) начала работу VI Международная научно-практическая конференция «Научное и культурно-историческое значение Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха», посвященная 150-летию Н. К. Рериха и 100-летию экспедиции.

Центрально-Азиатская экспедиция, возглавляемая академиком и профессором Николаем Константиновичем Рерихом, в 1923—1928 годах изучала пустыню Гоби, степи Средней Азии, связала такие далекие пространства, как Сибирь и Тибет, Алтай и Гималаи, и стала крупнейшим достижением в области географических исследований Евразийского континента. Часть маршрута пролегала по России, в частности по территории сегодняшней Республики Алтай. Экспедиция останавливалась в селе Верх-Уймон нынешнего Усть-Коксинского района, в доме Атамановых, в реконструкции которого в настоящее время находится музей Н. К. Рериха.

Участников конференции приветствовал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Николаевич Пармон. «Когда я был студентом, то пошел на выставку в Музей искусства народов Востока и был просто очарован теми картинами, которые писал темперой Николай Константинович Рерих», — вспомнил глава СО РАН. Он процитировал высказывания выдающихся сибирских ученых о Рерихе: по словам основателя Института археологии и этнографии СО РАН академика Алексея Павловича Окладникова, «сделанное им не укладывается в обычные представления о человеческих возможностях». Генетик академик Владимир Константинович Шумный отмечал, что для Рериха Сибирь являлась тем рубежом, «где произошел синтез культур Востока и Запада». По мнению геолога академика Александра Леонидовича Яншина, Николай Рерих «должен быть причислен к той плеяде крупных ученых, которые еще до полета в космос приближали время изучения Вселенной».

Валентин Пармон напомнил, что в новосибирском Доме ученых экспонируется оригинал написанной в 1942 году картины Н. К. Рериха «Победа (Змей Горыныч)». Под ней проходят переговоры руководства СО РАН со статусными партнерами, включая глав иностранных государств и академий. Глава Сибирского отделения сопоставил слова Михаила Васильевича Ломоносова «Российское могущество прирастать будет Сибирью» и фразу Н. К. Рериха «Сибирь — страна великого будущего, Алтай — воплощение ее красоты». «Горный Алтай, Уймонская долина — идеальная площадка для проведения международного рериховского форума. Я выражаю огромную признательность Уральскому отделению РАН, которое выступило основным организатором данной конференции, и желаю, чтобы она прошла полезной с научной точки зрения, чтобы состоялся продуктивный обмен опытом и информацией. И конечно, чтобы вы все насладились красотой нашей Сибири», — завершил В. Н. Пармон.

«Намного легче провести представительную конференцию в столичных городах, но мы сознательно организовали ее в местах, связанных с Центрально-Азиатской экспедицией — явлением планетарного масштаба, — поделился председатель Уральского отделения РАН академик Виктор Николаевич Руденко. — Наше мероприятие — дань признательности людям, сто лет назад совершившим научный и человеческий подвиг». Как гуманитарий, академик В. Руденко также выступил с докладом на тему народного мифа о Беловодье, «несказуемой стране» — эти слова Александра Блока подхватил Н. К. Рерих, отождествлявший обетованную землю русских старообрядцев с азиатской Шамбалой. «Рискну сказать, что Беловодье — реальная страна, в которой мы находимся в настоящий момент, — сказал Владимир Николаевич, — поскольку ее чаще всего относили к Бухтарминской и Уймонской долинам».

Заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН академик Виктор Лаврентьевич Ларин назвал конференцию в Усть-Коксе проявлением интенсивно развивающегося сотрудничества между региональными отделениями РАН. «Мы встречались в Новосибирске, Улан-Удэ, Владивостоке, — напомнил он, — а теперь взаимодействуем в самом сердце Азии, при этом судьба и наследие Рерихов привлекают ученых самых разных специальностей». Научный доклад В. Л. Ларина был посвящен рериховской идее единения человечества. «Сегодня ее провозвестником выступает официальный Китай, она стала его государственной идеологией, отраженной в Конституции КНР», — отметил заместитель председателя ДВО РАН. Китайская концепция «Сообщества единой судьбы», по его мнению, актуализировалась в условиях обострившейся конфронтации «коллективного Запада» и «глобального Юга», как альтернатива мировому военному противостоянию.

Вице-президент Русского географического общества академик Александр Александрович Чибилёв напомнил, что Н. К. Рерих был действительным членом Императорского Русского географического общества, а опубликованный его «Записками» по отделению этнографии текст Григория Терентьевича Хохлова «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство» привлек внимание Николая Константиновича к Уймонской долине задолго до Центрально-Азиатской экспедиции. В научном докладе председатель РГО представил Н. К. Рериха как провозвестника современной экологии и сторонника защиты дикой природы, приводя его слова; «Где природа нетронута, там и народ тверд без смятения». «Некоторые статьи Рериха можно рассматривать как актуальные экологические манифесты», — резюмировал академик А. Чибилёв.

Председатель Российского центра научной информации (РЦНИ) член-корреспондент РАН Владимир Валентинович Квардаков зачитал приветствие председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК), вице-президента РАН академика Владислава Яковлевича Панченко. В тексте отмечена, в частности, важность рериховской инициативы мирового движения в защиту памятников культуры, увенчавшегося подписанием 15 апреля 1935 года документа, названного пактом Рериха — 15 апреля сегодня отмечается как Всемирный день культуры, а предложенная Николаем Константиновичем эмблема «Знамя мира» (три круга в кольце) признана международным охранным знаком. От своего имени Владимир Квардаков подчеркнул, что супруги Рерих заложили основы многих современных трендов: научной и культурной дипломатии, гармонизации взаимоотношений науки и религии, этических приоритетов в науке. «В эпоху развития искусственного интеллекта, генетики и биоинженерии только этика способна сохранить науку от саморазрушения», — считает председатель РЦНИ.

В рериховедческом форуме принимает участие свыше 130 специалистов: из Китая (10 человек), Индии, Беларуси, Узбекистана, городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Читы и Владивостока. Организаторы конференции: Уральское и Сибирское отделения РАН, РГО, РЦНИ, Правительство Республики Алтай, ряд муниципальных, образовательных, культурных и общественных организаций.

«Наука в Сибири»

Жители нового микрорайона в Красноярске живут без электричества, тепла и воды

Надежда Столярчук (Красноярск)

На днях жители микрорайона "Мясокомбинат" в краевом центре, где живет более десяти тысяч человек, вышли на улицу с портативными газовыми плитками, кастрюлями, ложками-поварешками и продуктами. Ужин готовили тут же, во дворах рядом с домами, угощали всех желающих, поили чаем. И нет, это не были флешмоб или веселая акция. А реальная жизнь. Уже в течение нескольких лет тут постоянно отключается свет. Причем сами дома оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, не работающими без электричества. А следовательно, останавливаются насосы, поставляющие жителям воду, замирают системы теплоснабжения, лифты... В диспетчерской службе "005" им постоянно говорят: "Аварийное отключение, ждите". И так - по несколько раз в месяц.

Этот микрорайон начал активно застраиваться высотками в прошлом десятилетии. Названия жилых комплексов ласкали слух: "Тихие кварталы", "Родники", "Кедр"... А весьма доступная цена за квадратный метр побудила в свое время городские власти выкупить значительную часть квартир для самых нуждающихся слоев населения. Так что сюда массово заселились сироты, бывшие обитатели ветхого жилья и участники программы переселения из районов Крайнего Севера.

Но красиво расписанные в рекламе "Родники" и "Кедры", по словам местных жителей, оказались для них настоящим гетто. Например, более пяти лет людям потребовалось, чтобы во дворах установили уличное освещение - из-за ошибки в документах опоры фонарей оказались не поставлены на баланс городского хозяйства. Чтобы добиться этого, жителям микрорайона пришлось пройти все суды, вплоть до Верховного суда РФ! И даже после его решения, вынесенного в пользу общества, чиновники еще два года сопротивлялись и находили всякие отговорки. Все это время дети зимой ходили в школу в кромешной темноте.

"Скорые" по вызову проезжают с трудом. Дорог к жилым комплексам всего две. Обе - в ужасающем состоянии. Одна гравийная, на второй когда-то лежал асфальт, но он практически стерся под колесами большегрузов: стройка здесь продолжается, высотки в микрорайоне продолжают расти как грибы.

- В прошлом году мы, жильцы, скинулись, купили на свои кровные несколько машин щебня и засыпали самые глубокие ямы. Но этого мало. Чтобы привести дороги в хорошее состояние, нужен асфальт, а у нас таких денег, конечно, нет, - говорит местный житель 29-летний сирота Максим Синица.

Сжав зубы, люди несколько лет стучались во все двери, ходили на поклон к чиновникам всех рангов. Изучаю объемистую папку официальных ответов. Но в них, по сути, ничего не значащие отписки.

А недавнее, продлившееся более 12 часов в 35-градусную жару отключение электроснабжения запомнилось всем.

- Мы вообще-то в 21.00 должны закрываться, но в тот вечер держали двери открытыми до глубокой ночи, - вспоминают сотрудницы местного салона красоты, где, на счастье окрестных жителей, есть мощный генератор, а значит, свет не погаснет ни при каких обстоятельствах. В салон выстроилась длинная очередь - зарядить телефон, дать попить ребенку. Тот же Максим, живущий на первом этаже, куда вода еще доходила, распахнул двери для всех желающих: заходите, набирайте канистры, бутыли. Но много ли унесет с собой пожилой человек, живущий на 16-м этаже? Литр? Два? Вот и пошли люди с кастрюлями и тарелками на улицу... Плакали, ругали местную власть - почему ничего не предпринимает?

Обращаюсь за комментарием к заместителю главы города - руководителю департамента городского хозяйства и транспорта Николаю Мухину. На вопросы мне отвечает пресс-секретарь ведомства Светлана Трушкова: "Департамент городского хозяйства не имеет ко всему случившемуся никакого отношения. Если люди и УК недовольны работой этих ресурсников, пусть заключают договор с другими", - коротко сказала она.

Удобная у мэрии города позиция: я не я и хата не моя. Впрочем, неудивительно, ведь отнекиваться от чего-то очевидного - у чиновников в крови. Так и повис в воздухе мой вопрос, а кто же принимал в эксплуатацию микрорайон? Или для переселенцев и сирот сойдет и так?

Тем не менее "наезжаю" на руководителя УК "Росы", мол сами виноваты...

- Да мы оказались такими же заложниками ситуации, как и жители микрорайона, - отвечает ее руководитель Елена Половинкина. - Собственником сетей является сетевая организация "Энергоальянс". Поменять ее на другую наша управляющая компания не может - не имеет права. Это прерогатива гарантирующего поставщика, которым является ПАО "Красноярскэнергосбыт", либо министерства тарифной политики региона. Также могут вмешаться и потребовать устранить нарушения власти города, например, департамент городского хозяйства. Мы постоянно рассылаем письма с просьбами как-то повлиять на ситуацию, но воз и ныне там... Вот посмотрите наши письма и ответы на них...

На свою территорию ресурсники никого не пускают. Правда, в сентябре прошлого года районная прокуратура и специалисты Ростехнадзора провели проверку, выяснив, что у "Энергоальянса" имеются серьезные нарушения правил технической эксплуатации. После чего надзорный орган вынес представление об устранении нарушений энергоснабжения. Однако и после этого перебои со светом не прекратились.

Сейчас часть жителей срочно пытается продать свое жилье и переехать как можно дальше от этих "Кедров" и "Родников". Куда угодно. Те, кто остается, еще питают надежду на вмешательство в их ситуацию губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Правда, слабую, ведь выборы, которые обостряют заботу о людях, у него не скоро...

Комментарий

Роман Казаков, руководитель красноярской краевой общественной организации "Народный контроль в сфере ЖКХ":

- Ситуация в микрорайоне "Мясокомбинат" более, чем странная. И создали ее местные власти. Дело в том, что жители вообще не обязаны ввязываться в этот замкнутый круг! Они честно оплачивают услуги по потреблению электроэнергии - так будьте добры им предоставить ее бесперебойную подачу! Как это и прописано в законодательстве РФ. А для разбирательства, кто виноват в том, что этого не происходит, есть соответствующие структуры. Например, надзорные органы в виде прокуратуры и органы местного самоуправления, то есть город Красноярск. Именно они должны решать проблемы людей, но почему-то не решают.

Почему россияне все чаще пользуются доставкой авто из-за границы и чем это грозит

Эксперты рассказали, почему россияне пользуются доставкой авто из-за границы

Ангелина Азольева

За последние полгода в России заметно увеличился спрос на услуги по доставке автомобилей из-за границы. В сравнении с прошлым годом импортировано почти на 80% автомобилей больше. Чем объясняется этот новый тренд и какие риски стоит учитывать тем россиянам, которые покупают авто за границей, рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

Многие россияне предпочитают заказывать машины, особенно из Китая, напрямую через специализированные компании. Они предлагают более выгодные условия по сравнению с покупкой у официальных дилеров. Основными причинами такого выбора назвали низкую стоимость, короткие сроки доставки и более широкий выбор моделей.

За шесть месяцев 2024 года в Россию было импортировано 408,5 тыс. новых легковых машин - это на 79,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

Генеральный директор сети автосалонов "Биг Чайна" Максим Оленбург объясняет этот тренд несколькими факторами. Основная причина - значительная экономия.

Привезти машину можно откуда угодно: из США, Кореи, Германии и ряда других стран. Логистика разная, но принцип оплаты, схема растаможки абсолютно одинаковые. При этом большой популярностью пользуется именно китайское направление, потому что так дешевле и быстрее.

"На территории Китая есть очень, очень много разных заводов и европейских, и азиатских. То есть, например, там разместили свои производства такие автомобильные гиганты, как Volkswagen, Mercedes, там производят свои некоторые модели BMW, Audi, KIA. То есть все эти марки можно привезти из Китая" - поясняет Оленбург.

Стоимость автомобиля, привезенного из Китая под заказ, значительно ниже, чем аналогичный автомобиль, купленный у официального дилера в России. Оленбург отмечает, что доставка авто из Китая занимает всего 16 дней, что сопоставимо или даже быстрее, чем ожидание авто у официального дилера.

"Люди общаются между собой, есть так называемое "сарафанное радио", соцсети, форумы. Люди видят положительный опыт тех, кто уже так сделал: все привезли, все хорошо, машины поставлены на учет, на них получили номера, никаких при этом штрафных санкций нет, - объясняет эксперт. - То есть в этом плане страх уже значительно уменьшается. К тому же ввозили автомобили и раньше. Есть множество компаний, которые этим серьезно занимаются, у которых есть своя логистика, у которых открыты свои юрлица в том же Китае - схема давно понятна и отработана".

По данным аналитиков, средняя стоимость транспортировки седана в открытом автовозе из Владивостока в столицу - 150 тыс. рублей, из Новосибирска - 50 тыс. рублей, с Северного Кавказа - 35 тыс. рублей.

Основное неудобство для покупателей, по словам экспертов отрасли - отсутствие официальной гарантии, предоставляемой дилерами. Однако разница в цене позволяет владельцам таких автомобилей компенсировать потенциальные расходы на ремонт. Также они отмечают, что в целом гарантия - не панацея. Гарантийный случай всегда нужно доказать: правильно ли владелец заправлялся бензином, не поменял ли размеры шин, правильное ли было моторное масло. Если что-то пошло не так, гарантия прекратится, а многие об этом даже не задумываются.

"При перегоне автомобиля существует также риск столкнуться с мошенниками. Они предлагают на классифайдах низкие цены, могут взять предоплату и не поставить авто. Модным стало писать цену без утильсборов и таможенных платежей, хотя это отнюдь не маленькие суммы" - рассказывает заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Тюктеев рекомендует приобретать автомобили у дилеров, которые несут юридические и репутационные риски. Так можно обеспечить большую надежность и обезопасить себя от ряда проблем.

Автомобильный эксперт Егор Васильев, в свою очередь, отмечает, что правительство использует все свои возможности для защиты внутреннего рынка от схем серого импорта. Например, вводится утилизационный сбор, который в отдельных случаях может превышать стоимость авто. В случае ввоза машины физическим лицом, оно не имеет возможности перепродать авто в течение года, напомнил эксперт.

Васильев считает, что рынок таких автомобилей будет сокращаться, и все больше россиян будут выбирать китайские авто, которые по многим параметрам уже превосходят западные, японские и корейские модели.

Для российского рынка такая ситуация не опасна. Скорее, она является очередным триггером, чтобы двигаться вперед: к удешевлению, модернизации и улучшению отечественного автопрома.

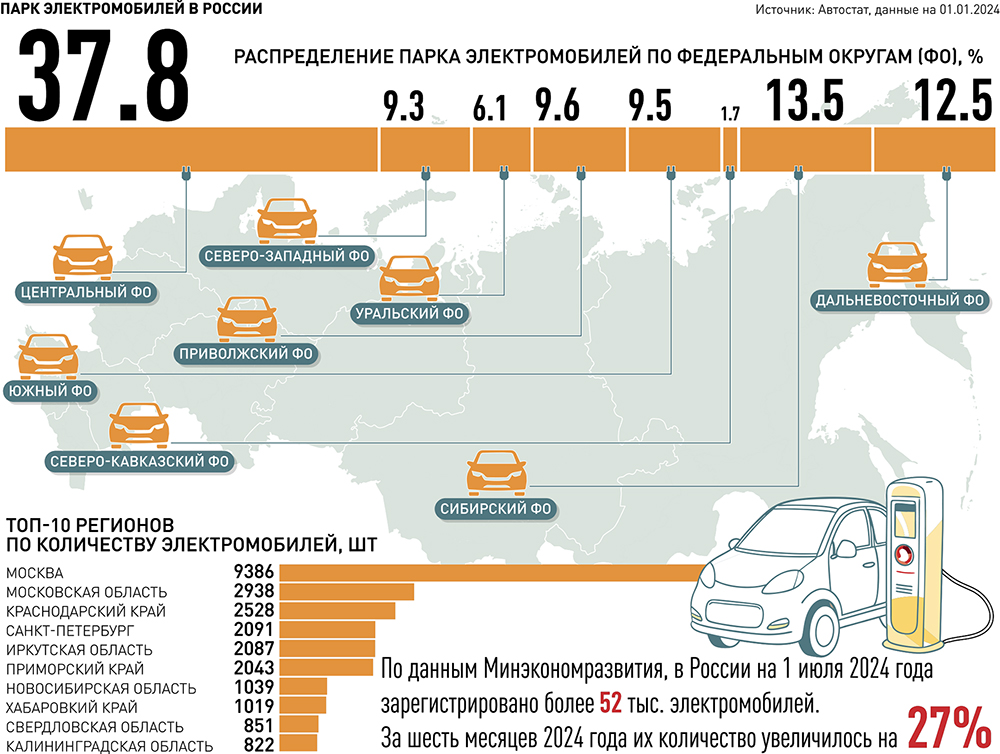

Количество электромобилей в РФ за полгода увеличилось на 27%

Олег Капранов,Сергей Тихонов

Количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27% за шесть месяцев 2024 года, сообщили в минэкономразвития. Сейчас на учете стоят 52 тыс. таких машин. В ведомстве уточнили, что за два года в РФ было выпущено более 11 тыс. автомобилей на электротяге, а количество зарядных заправок составляет порядка 5 тыс. Потребляют энергию и средства индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, электровелосипеды, моноколеса и др.

Так, в Москве для электромобилей установят 200 новых зарядных станций. Этим совместно займутся "Россети" и "Яндекс". Воспользоваться ими сможет любой владелец электрокара.

Как пояснили "РГ" в компании "Россети Московский регион", зарядные станции для электромобилей (ЭЗС), устанавливаемые на трансформаторных подстанциях, относятся к категории "медленных". Максимальная мощность каждой ЭЗС составляет 22 кВт, что позволяет полностью зарядить автомобиль в среднем за пять часов. Выбор такого типа ЭЗС обусловлен концепцией проекта: зарядка расположена в непосредственной близости от дома владельца электрокара. Чтобы не допустить конфликтов по поводу парковочных мест, после монтажа ЭЗС компания обращается в префектуры соответствующих административных округов Москвы с запросом на установку комбинации дорожных знаков "Остановка запрещена", "Кроме вида транспортного средства" (в этом случае электромобиля), уточнили в "Россети Московский регион".

В свою очередь, АО "РАСУ" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом") и сервис кикшеринга "МТС Юрент" подписали соглашение о совместном развитии зарядной инфраструктуры для микромобильного электротранспорта. В крупных городах будут размещать зарядные шкафы для СИМ, это позволит существенно сократить дистанцию от места зарядки батарей до основных парковок с самокатами, пояснил генеральный директор "МТС Юрент" Иван Туринге.

Еще недавно эти новости воспринимались бы исключительно в положительном ключе: растет количество электромобилей, развивается инфраструктура для электротранспорта и СИМ. Но на фоне последних аварий и отключений электроснабжения юга России на эту инициативу можно посмотреть и под другим углом. Кроме того, у самой идеи расширения использования электротранспорта в России есть как многочисленные сторонники, так и противники. Но начнем с насущного, с электричества.

Хватит ли нам энергии, если рынок электрокаров России будет расти, как ожидается, на 38% в год, и, к примеру, будет выполнен план по увеличению к 2030 году количества электромобилей в столице до 315 тыс. штук? Сейчас их в Москве, по данным "Автостата", чуть менее 10 тыс. штук.

В столице особых проблем возникнуть не должно. Мощности энергосистемы столицы профицитные (около 12-14%). Даже по самым осторожным оценкам, если столичный парк электромобилей вырастет в 100 раз, дефицита электроэнергии не случится. Но другие регионы, где бурно развивается электротранспорт, - Краснодарский край, Иркутская область, Хабаровский и Приморский края - это территории, где либо уже есть проблемы с энергоснабжением (например, из-за жары), либо ожидается дефицит мощностей.

Впрочем, генеральный директор компании "Вектор проект" Антон Баксараев в беседе с "РГ" высказал мнение, что электромобили точно не представляют угрозу для энергосистемы как минимум на горизонте 5-7 лет. Этот сегмент не получил большого развития. Число покупателей электрокаров в России невелико. До сих пор самым популярным электромобилем в России была Tesla, которую могут позволить себе от силы несколько сотен покупателей. Привлекательность китайских электрокаров снизилась с введением новых правил ввоза автомобилей из ЕАЭС. Есть сложности и с обслуживанием батарей, для их ремонта требуется специальное высоковольтное оборудование, отмечает эксперт.

Второй вопрос связан, как ни странно, с газом. Переход с бензина на газомоторное топливо (ГМТ) долгое время преподносился как российская альтернатива развитию легкового электротранспорта. А сейчас из-за сокращения экспорта газа в Европу его в нашей стране избыток.

Как отмечает аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов, в России пока не сложилось консенсуса относительно того, какой вариант развития транспорта является предпочтительным. Еще 2010-х годах появились программы по переводу транспорта на ГМТ. В последние несколько лет стали появляться инициативы по поддержке спроса на электромобили. И в том и в другом случае развитие новых видов транспорта сдерживается ограниченным объемом государственной поддержки, недостаточным развитием зарядной и заправочной инфраструктуры, а также инерционностью потребительских привычек.

Очень высоко оценивает перспективу использования трансформаторных станций Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

"Установка на трансформаторных станциях дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, мы решаем проблему нехватки мощности в каких-то зданиях, потому что у всех есть лимиты, а здесь ты получаешь доступ напрямую. Во-вторых, чаще всего около трансформаторных станций есть какое-то парковочное место. И третья история - это использование инфраструктуры в таких двойных целях. Это снижает издержки, повышает привлекательность электромобилей", - уверен эксперт.

Третий момент связан с отсутствием большого серийного производства электромобилей в стране. По словам старшего консультанта группы аналитики в электроэнергетике Kept Романа Перминова, локализация технологий и выпуск собственного электромобиля по доступной, возможно, субсидируемой цене позволят продвинуть отрасль отечественного "электромобилестроения" на следующую ступень эволюционного развития. Эксперт ставит в пример разработку дочерней структуры "Росатома" - электромобиль "Атом". Но его серийное производство планируют начать только в 2025 году, а цена будет в пределах 2,5-3,5 млн рублей, что соответствует рынку, но едва ли претендует на определение "доступная". Продающиеся уже сейчас на нашем рынке электромобили EVOLUTE также не могут похвастаться низкой ценой, стоимость начинается от 2,9 млн рублей, но с учетом всех госсубсидий ее возможно снизить до 1,6 млн рублей.

По мнению Плеханова, объем производства электромобилей и автомобилей на газомоторном топливе остается ограниченным узким сегментом, который занимает незначительную долю в общем объеме выпуска. Если уж идти по пути развития новых видов техники, необходимо копировать опыт Китая по развитию производства электромобилей, который начал с предоставления крупномасштабных субсидий для производителей техники и только затем перешел к стимулированию спроса со стороны потребителей и развитию сети зарядных станций.

Что касается 200 ЭЗС в Москве, то это количество совсем не покажется скромным, если знать, что к началу 2024 года в столице было всего 240 зарядных станций. Причем большинство из них медленные и находящиеся не в шаговой доступности от жилья.

То, что зарядки "Россетей" и "Яндекса" медленные, - большой минус, полагает Шапарин. "Сейчас необходимо создавать быструю инфраструктуру, потому что, когда ты морозишь автомобиль на несколько часов и должен вокруг него где-то кругами бегать, дожидаясь, это не тот пользовательский сценарий, который все мы видим для себя. И понятно, что если начинать с медленных зарядок, то нужно двигаться к быстрым. Но нужно понимать, какие возможности есть у "Россетей", - полагает эксперт.

Как отмечает Баксараев, еще совсем недавно столичным владельцам электромобилей приходилось чуть ли не из квартиры перебрасывать удлинитель для зарядки машины. Теперь ситуация может начать исправляться. Но такую картину до сих пор можно наблюдать в регионах, уточняет он.

Госкомпании отправили "на места"

Политолог Бовт - о том, как переезд госкомпаний помог бы развитию регионов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить план переезда госкорпораций в регионы. Обратив особое внимание на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Что это даст?

С такой инициативой Владимир Путин выступал еще в 2021году. А об идее переезда офисов госкомпаний в регионы заговорили впервые в 2013 году, когда это предложила сделать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она так это аргументировала: "Газ в Москве только на кухне, поэтому головной офис "Газпрома" надо перевести в Тюмень, "Роснефть" - в Сибирь, "Ростехнологии" и РЖД - на Урал, "РусГидро" - в Красноярск, "Росэнергоатом" - в Поволжье, "Роснано" - в Калининград…, то есть сделать реальную дифференциацию экономической жизни".

В 2019 году Минэкономразвития подготовило план пространственного развития регионов, который в том числе предусматривал возможность переезда госкомпаний. Тогда под новое обустройство наметили 18 городских агломераций. Главная идея в том, чтобы более равномерно развивать территорию страны, преодолевая разрыв в экономическом развитии и уровне жизни между столицами и остальной Россией. Разрыв в уровне благосостояния между самым богатым регионом и самым бедным доходит до 19 раз, тогда как среднемировой уровень для больших стран составляет 5,2 раза. При выравнивании различий можно было бы сократить федеральные субсидии регионам, направив средства на общенациональные цели.

После 2013 года "Газпром", вопреки "распределению" спикера Совфеда, не поехал в Тюмень, а обосновался в Питере, построив огромный "Лахта-центр". Это сразу сказалось на бюджете Северной столицы. Накануне переезда (в 2021-м) госкорпорация заплатила в московский бюджет 160 млрд руб. налогов, что составило 5% от общей суммы налоговых поступлений. А вот для Санкт-Петербурга такая сумма эквивалента была четверти всех налоговых доходов. Еще в 2005 году в Питер перенес налоговое резидентство банк ВТБ (оставив, впрочем, головной офис в Москве).

А вот "РусГидро" действительно собралась в Красноярск. Недавно на встрече с президентом ее глава Виктор Хмарин доложил, что новых сотрудников компания набирает только в Красноярске, уже приобретено здание под центральный офис. По итогам прошлого года компания выплатила в региональный бюджет 105 млрд рублей налогов. Это намного больше, чем она заплатила в федеральный бюджет дивидендов за благополучный 2022 год (14 млрд).

Опыт "укрепления" региональных бюджетов есть у частных крупных корпораций. Так, "Магнит", хотя платит налоги и в федеральный бюджет, и по стране (172 млрд рублей в прошлом году), его локализация в Краснодарском крае принесла, к примеру, в 2019 году 15 млрд в краевую казну в виде налога от продажи Сергеем Галицким акций ритейлера. "Норникель" в 2021 году в бюджеты всех уровней заплатил 287,4 млрд руб. Корпорация является ключевым налогоплательщиком в Забайкалье, Мурманской области и Красноярском крае. Был и другой в этом плане опыт, но показательный: госкомпания "Газпром нефть" перенесла головной офис в Петербург из Омска в 2006 году, в результате бюджет области потерял 35% налогов.

Исход госкомпаний из Москвы столица, конечно, почувствует. Десять лет назад, начав обсуждать идею переезда, подсчитали, что трансфер в регионы госкомпаний приведет к потере бюджетом Москвы около 20% доходов. Скептики указывают и на такие проблемы, как возможное нарушение налаженной системы управления, затраты на инфраструктуру на новом месте. Не все квалифицированные сотрудники поедут в провинцию (по некоторым прикидкам, не более половины), на месте может быть дефицит кадров. Могут возрасти и транспортные расходы, поскольку вся транспортная сеть страны заточена на Москву. К тому же головной офис - это не только налоги, кадры и офисная инфраструктура. Это еще и взаимодействие с партнерами - от трейдеров до профильных чиновников. Это целый комплекс сложных коммуникаций - так называемый GR, который требует личных контактов, для которых из глубинки в Москву не налетаешься. Но если ничего не делать, то как преодолевать разрыв в региональном развитии? Появление новых офисов и рабочих мест, а особенно переезд топ-менеджеров (вместе с НДФЛ) могут создать синергетический эффект: вокруг появятся новые бизнесы и сервисы, а у местных кадров будет возможность карьерного роста.

Если представить, какие госкомпании куда могли бы релоцироваться, то для АЛРОСы сразу напрашивается Якутск, он явно нуждается в новой "точке роста". Объединенная авиастроительная корпорация может обосноваться, скажем, в Казани. Или в Комсомольске-на Амуре, если следовать совету президента делать акцент на Восток. РОСАТОМ, хотя и работает по всей стране, мог бы отправиться в Саров, откуда во многом пошла отечественная атомная промышленность, хотя, может, предпочтет наукоград Обнинск в Калужской области (место первой АЭС). Объединенная судостроительная корпорация могла бы переехать из Москвы не в Петербург, а на Дальний Восток. РОСТЕХу стоит присмотреться к Нижнему Новгороду или Иркутску. Совкомфлоту - к Владивостоку, ведь в том числе морская торговля теперь переориентируется на Восток. Хотя есть вариант Новороссийска. РЖД - Матвиенко, пожалуй, была права - могла бы свить гнездо на Урале. С "Аэрофлотом" - непонятно. Наверное, пока в Москве ему лучше остаться. Роснефть, с учетом ее нынешнего главного проекта "Восток ойл" (на Таймыре, более 50 лицензионных участков на севере Красноярского края и в ЯНАО), могла бы отправиться либо в Красноярск, либо в Салехард или Новый Уренгой.

Сверхцентрализация и соответствующая ей политическая и экономическая система в России складывались веками, имея к тому определенные геополитические предпосылки. Сегодня она еще и следствие (и результат) большой доли государства в экономике. Если госкорпорации-таки поедут в регионы, это поспособствует не только выравниванию уровня развития регионов, но и развитию федерализма. Особенно, если вслед за госкорпорациями потянутся и отдельные федеральные органы власти. Впрочем, не будем торопиться. Это долгосрочный стратегический проект.

Георгий Бовт

политолог

На полигоне "Красный Бор" под Петербургом представили итоги первых лет работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

На полигоне "Красный Бор" представили итоги первых лет работы по ликвидации вреда среде

Александр Емельяненков

Госкорпорация "Росатом" и его подведомственная структура - ФГУП "Федеральный экологический оператор" - представили итоги первых лет работы по ликвидации накопленного вреда на объектах полигона "Красный Бор" в Тосненском районе Ленинградской области.

Первое и главное, что привлекает внимание, - это уникальная противофильтрационная защита, которая возводится по всему периметру полигона: на глубину до 7 метров и общей протяженностью почти 3,5 километра. Необходимость в создании сложного и дорогостоящего инженерного сооружения - своего рода защитного пояса - продиктована заботой о том, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить миграции опасных веществ в Неву, Финский залив, в водозаборы Санкт-Петербурга, близлежащих городов Колпино, Никольское и одноименного поселка Красный Бор в том же Тосненском районе Ленинградской области.

К этому дню построено более 70 процентов такой эшелонированной противофильтрационной защиты. Уже введенные участки осмотрели и обсудили ход других неотложных работ на выездном совещании с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева..

Такое внимание к объекту понятно и объяснимо. Уже не один год и даже не одно десятилетие полигон токсичных промышленных отходов под названием "Красный Бор" в 30 километрах от Петербурга и практически рядом с Колпино вызывает законное беспокойство и тревогу не только у местных жителей и активистов-экологов. Исходящие от него серьезные риски оценили и признают официальные власти на региональном и федеральном уровнях, в том числе органы природоохраны, Роспотребнадзора, прокуратуры.

Образованный 55 лет назад (в 1969 году) как временная площадка размещения отходов, полигон стал в итоге постоянно действующим объектом. И вплоть до 2014 года принимал со всего советского и постсоветского пространства отходы I-IV классов опасности. Теперь он в перечне объектов федерального проекта "Чистая страна" и на особом контроле в рамках национального проекта "Экология".

На основании распоряжений правительства России единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор" определена упомянутая выше структура "Росатома" - Федеральный экологический оператор.

На выездном совещании в минувшую пятницу, 26 июля, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев напомнил, в каком состоянии был принят объект, и рассказал о главном, что успели сделать к этому времени.

За годы эксплуатации полигона на территории общей площадью 67,4 гектара (включая зону складирования отходов 46,7 га) было образовано 70 карт-котлованов, в том числе пять открытых карт, заполненных высокотоксичными отходами в количестве 1,7 млн тонн. В итоге "Красный Бор" стал одним из крупнейших полигонов промышленных отходов в нашей стране.

Отходы из 65 карт были ранее размещены в герметичных стальных контейнерах, которые загружены в синие глины на глубину семь метров. "Росатому" же достались пять самых сложных - открытых карт (кислотные, щелочные, органические). В них накоплены отходы, сложный морфологический состав которых представляет собой химический коктейль

До начала работ по ликвидации на объекте наблюдалось значительное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. Чтобы стал понятен уровень существовавшей угрозы, добавим: карты-накопители, которые представляют собой котлованы глубиной с 9-этажный дом, находятся в 6-7 километрах от реки Нева и выше по течению, чем станции водозабора городского водоканала Санкт-Петербурга. И нельзя даже в мыслях допустить, чтобы такого рода отходы, даже их малая часть, при тех или иных обстоятельствах попали, просочились в Неву, а через нее в Балтийское море через Финский залив. Это стало бы проблемой не только многомиллионного города и региона, но и соседних государств...

Поэтому в качестве первоочередных мероприятий, рассказали "РГ" в пресс-службе ФЭО, были укреплены дамбы и обвалования пяти открытых карт-накопителей, а также заменено исчерпавшее срок эксплуатации их понтонное укрытие. Это позволило полностью исключить риск утечки отходов. А параллельно было начато и продолжается сейчас сооружение по всему периметру полигона эшелонированной противофильтрационной завесы, которая будет препятствовать миграции загрязняющих веществ на сопредельные территории. Как уже сказано, ее протяженность составит около 3,5 км, а глубина - до 7 метров.

К этому дню создана инновационная технологическая инфраструктура для обезвреживания жидких и пастообразных отходов из открытых карт-накопителей, а такого "добра" - более 340 тысяч кубометров. Сейчас ведется пуско-наладка оборудования. Обезврежены все отходы будут в декабре 2025 года.

На завершающем этапе вся поверхность полигона "Красный Бор" будет укрыта многофункциональным рекультивационным экраном, включающим одиннадцать конструктивных слоев различного назначения, которые предотвратят попадание в тело полигона атмосферных осадков и образование загрязненного фильтрата.

Вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев и его спутники - министр природных ресурсов и экологии РФ, а также первые лица Санкт-Петербурга и Ленинградской области - смогли воочию увидеть и оценить сделанное.

- Определенные результаты уже достигнуты, - приводит слова вице-премьера Патрушева его пресс-служба по итогам осмотра полигона "Красный Бор". - Сюда исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются.

"На полигоне "Красный Бор" начались испытания технологической инфраструктуры для обезвреживания сложных промышленных отходов", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. А в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга по тому же поводу заявили, что на полигоне "Красный Бор" планомерно ведется "безопасное обезвреживание накопленных отходов", и в основу этой работы "легли предложения города".

Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом":

- Для нас экологическая повестка - один из приоритетных векторов развития. Производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют нам сегодня эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты на территории нашей страны, ликвидируя многолетний экологический вред, в том числе в Ленинградской и Иркутской областях. На этих объектах мы создаем уникальную технологическую инфраструктуру по переработке накопленных там сложных отходов. Кроме того, мы предупреждаем возможное возникновение новых экологических рисков: создаем современную инфраструктуру из 7 производственно-технических комплексов для обращения с промышленными отходами в логике экономики замкнутого цикла. Выполнение этих серьезных задач, порученных нам государством в сфере управления опасными отходами, позволит госкорпорации обеспечить формирование экологического благополучия для наших граждан.

Гидрометцентр: В августе в России возможны первые заморозки

Ольга Игнатова

Август считается месяцем неожиданностей и сюрпризов. Начало августа в московском регионе прогнозируется жарким, а вот к концу месяца погода может резко измениться. Вплоть до заморозков.

- В августе температура выше нормы прогнозируется на западе европейской территории - в Калининградской, Псковской областях, Карелии. На севере - в Мурманской области. И на востоке Коми", - рассказала " Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

При этом днем на северо-западе в среднем плюс 19-24 градуса.

В центральных областях, во многих северных областях, в Поволжье, на юге температура будет соответствовать климату. Так, в центре днем в среднем плюс 20-25 градусов. На Верхней Волге плюс 19-24 градуса. Южнее Казани будет теплее - 24-29 градусов. В южных регионах до плюс 33 градусов.

Тепло в последний месяц лета будет на Урале и юге Западной Сибири, кроме Кемеровской области и Алтая.

Так, на юге Урала - в Свердловской, Курганской и Челябинской областях - дневные температуры будут колебаться в пределах 19-24 градусов. На юге Западной Сибири - 21-26 градусов.

Около нормы и чуть ниже нормы температура ожидается в центральных и южных областях Красноярского края, в Иркутской области. Днем плюс 18-23 градуса.

В Приморье и Хабаровского крае еще достаточно тепло - до плюс 27 градусов.

Не слишком дождливым август ожидается в северо-западных областях, на севере - в Вологодской, Архангельской областях, Коми.

Сухая погода прогнозируется в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. В Кемеровской, Томской, Новосибирской областях осадков ожидается немного.

А вот в Поволжье дождливо. Также много осадков на Урале, в Башкирии, Татарстане, в Хабаровском крае, Магаданской области.

В Москве август ожидается не слишком дождливым. По ночам температура 9-14, днем - 20-25 градусов.

Путин принял главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Дмитрий Гончарук

С начала специальной военной операции более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ России удостоены высоких госнаград, и за каждой медалью, орденом и званием стоит личная история мужества и преданности Отечеству, заявил Владимир Путин. В последнее воскресенье июля президент принял главный военно-морской парад по случаю празднования Дня военно-морского флота. В этот раз в нем участвовали не только российские, но также китайский, индийский и алжирский корабли.

За восемь лет с возобновления славной традиции для петербуржцев парад стал главным событием лета. Попасть в город на Неве в последние июльские выходные так же сложно, как в белые ночи: все билеты на самолеты и поезда раскуплены, а гостиницы забронированы заранее.

Уже с раннего утра к набережным Невы стекались потоки людей, многие - в тельняшках или другой одежде в сине-белую полоску, с Андреевскими флагами разных размеров. На самой центральной станции метро - "Адмиралтейской" - на подъем включили три из четырех эскалаторов. Супруги Сергей и Елена, которые специально приехали с детьми из Ярославля, рассказали корреспонденту "РГ", что запланировали поездку еще зимой.

Сам парад стартовал ровно в 11 утра и продлился чуть более часа. Уже устоялся четкий порядок проведения: сначала президент вышел из Невских ворот Петропавловской крепости, заслушал на Комендантской пристани доклад главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, а затем вместе с ним и министром обороны Андреем Белоусовым обошел на белоснежном катере парадные линии боевых кораблей в акватории Невы.

После этого глава государства обратился к участникам и гостям парада. "Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну - морскую державу, - подчеркнул он. - Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана, но главное - победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков".

Президент также напомнил, что почетное гвардейское звание присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трем бригадам морской пехоты. А три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами.

"За каждой медалью, орденом, званием - личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров - блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного военно-морского флота, которым, безусловно, гордится народ России", - заявил Путин.

В своей речи Путин затронул вопросы текущего момента. Он обратил внимание на планы Пентагона разместить американские ракеты большой дальности на территории Германии. "В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота", - предупредил президент. По его словам, разработка ряда таких систем находится в России на завершающей стадии.

Перед трибунами на Сенатской площади и под разведенными пролетами мостов прошли противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Татарстана", тральщик "Александр Обухов" с уникальным корпусом из стеклопластика, корветы с управляемым ракетным оружием "Советск" и "Наро-Фоминск", малый корабль "Град Свияжск" из Каспийской флотилии. А на борту катера "Алексей Баринов" установили копию ботика Петра Первого - "дедушки русского флота".

Всего в параде на Невском рейде участвовали 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники. Среди них - линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", ледокольный патрульный корабль "Иван Папанин", шхуны "Ольга" и "Юный Балтиец", подлодка "Можайск". Кроме того, в параде приняли участие фрегат "Табар" ВМС Индии, эсминец с управляемым ракетным оружием "Цзяоцзуо" ВМС Народно-освободительной армии Китая и учебный корабль "Суммам" ВМС Алжира.

"Искренне рады приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают праздник, поздравляют наших матросов и командиров", - сказал на параде Владимир Путин.

К зарубежным кораблям, которые пришвартовались к набережным Петербурга за несколько дней до парада, горожане проявили неподдельный интерес. Так, у "Табара" на Английской набережной корреспондент "РГ" заметил не только пытливых фотографов-любителей, но и художников, которые старательно зарисовывали фрегат.

Впервые парад состоялся без части на Большом Кронштадтском рейде, но на это была веская причина. Часть кораблей Северного флота, которые обычно в ней участвуют, находятся сейчас в Западном полушарии - у берегов Кубы.

Парад продолжился торжественным построением военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ, а также юнг "Юнармии". Все они промаршировали по Адмиралтейской набережной под звуки сводного российско-китайского военного оркестра.

Сразу после парада Владимир Путин принял участие в открытии памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда. Статую в полный рост установили на высоком постаменте перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. В начале церемонии президент возложил к монументу букет цветов.

"Решительный, талантливый флотоводец, истинный патриот Отечества, Ушаков за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения", - сказал президент.

Затем верховный главнокомандующий отправился в Адмиралтейство, где вместе с Белоусовым и Моисеевым встретился с главами 30 иностранных делегаций, которые участвовали в праздновании дня ВМФ.

"Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души. Потому что море не только поглощает человека, но и создает такие трудности, с которыми в рядовой, нормальной жизни, люди на берегу не сталкиваются", - обратился Путин к собравшимся. Он добавил, что реки, моря и океаны не только разделяют людей, но объединяют их. "Так было на протяжении всей истории человечества", - подчеркнул президент.

У одного из высокопоставленных гостей упал на паркет и разбился фужер с шампанским. "У нас есть такая примета, это на счастье!" - улыбнулся Владимир Путин.

В этом году День ВМФ совпал с другим важным праздником - Днем крещения Руси. Из Адмиралтейства президент Владимир Путин поехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом президент осмотрел два храма. После этого предстоятель РПЦ вручил главе государства орден Святого благоверного князя Александра Невского первой степени. Эта награда входит в перечень высших орденов РПЦ. Девиз ордена - "Не в силе Бог, а в правде".

На воде и в семейном кругу

День ВМФ - самый важный и любимый праздник, его отмечают и на воде, и в каждой семье, где расположены базы военно-морских сил.

Первыми торжественные мероприятия в силу географического положения начались в Петропавловске-Камчатском (разница с Москвой у столицы Камчатки - девять часов). В центре города прошла церемония возложения цветов к памятнику Василию Завойко.

- История Камчатки неразрывно связана с историей флота. Моряки-тихоокеанцы являются поводом для гордости каждого из нас, продолжая традиции, которые на камчатских берегах заложили наши славные предки - Витус Беринг, Иван Елагин, Василий Завойко, Дмитрий Максутов, Петр Ильичев и Николай Вилков, - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

И конечно, неотъемлемым элементом празднования стал морской парад военных кораблей в акватории Авачинской бухты, полюбоваться которым вышли сотни жителей. После этого на площади имени Ленина началась развлекательная программа. Для гостей в течение дня выступали военный оркестр и творческие коллективы.

В дальневосточной столице, являющейся базой Тихоокеанского флота, праздник начался с парада военных кораблей. По традиции катер связи "Ураган", на борту которого находились командующий ТОФ Виктор Лиина и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог. Примечательно, что в этом году в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке приняли участие два военных корабля из Китая. Сотни жителей и гостей города собрались на набережной, чтобы понаблюдать за происходящим.

Обращаясь к адмиралам, офицерам, мичманам, старшинам, матросам и ветеранам ВМФ, Олег Кожемяко отметил, что подвиги военных моряков навсегда вошли в историю России, а сегодня военные корабли успешно выполняют поставленные боевые задачи в зоне СВО.

- На передовой специальной военной операции легендарные 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты, 40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты и другие части Тихоокеанского флота успешно борются с нацистским киевским режимом. Мы гордимся каждым воином и верим - враг будет разбит, победа будет за нами, - подчеркнул глава Приморья.

После торжественной части зрителей ждала насыщенная развлекательная программа на водной станции ТОФ, где организовали театрально-историческую реконструкцию и зрелищное военно-морское шоу. В 22.00 с мыса Боброва запустили красочный артиллерийский салют.

В Хабаровске празднования состоялись в спортивно-парковой зоне стадиона имени Ленина. Здесь прошел торжественный митинг, после чего зрители смогли увидеть парад кораблей Пограничного управления ФСБ, 1-го морского отряда Восточного округа войск Национальной гвардии России и Хабаровской таможни по акватории Амура.

- Дорогие военные моряки, позвольте выразить вам глубокую благодарность за добросовестную службу, верность долгу и беспримерное мужество во имя величия и могущества нашей Родины, утверждения ее морской мощи и военной славы! Желаю вам легкой службы, надежного тыла и семь футов под килем, - обратился к присутствующим врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Для гостей на хабаровской набережной подготовили полевую кухню, организовали выставку водолазного снаряжения. Перед зрителями выступили ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, творческие коллективы. Все желающие также могли поучаствовать в экскурсии на сторожевой корабль ПСКР "Вьюга".

В Североморске, который является главной базой Северного флота, празднование Дня ВМФ началось также с парада боевых кораблей. На Приморской площади состоялся военно-спортивный праздник, во время которого свои боевые умения продемонстрировала морская пехота. После этого состоялся праздничный концерт, на котором перед североморцами выступили ансамбль песни и пляски Северного флота, артисты эстрады и Центрального академического Театра Российской Армии из Москвы, духовой оркестр Olympic Brass из Санкт-Петербурга и концертный хор Исаакиевского собора.

К сожалению, на этот раз традиционный военно-морской парад в Севастопольской бухте, который собирает десятки тысяч зрителей, не состоялся из-за угрозы ракетных атак со стороны Украины. Но свой самый важный и любимый праздник, севастопольцы отметили дома, в семейном кругу. По всему городу прошли культурные мероприятия: книжные выставки, викторины, концерты.

Подготовили Юлия Крымова, Илья Аверин, Алексей Михайлов

Открытие памятника адмиралу Фёдору Ушакову

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника российскому флотоводцу адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову в Санкт-Петербурге.

Памятник установлен на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Его открытие приурочено ко Дню Военно-Морского Флота.

Монумент выполнен скульптором Владиславом Маначинским, архитекторами Анатолием Черновым и Ладой Черновой. Высота фигуры адмирала составляет 3,6 метра, общая высота скульптурной композиции – около восьми метров.

В церемонии также приняли участие помощник Президента Владимир Мединский, Министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев.

* * *

Выступление на церемонии открытия памятника

В.Путин: Дорогие друзья!

Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в День Военно-Морского Флота России мы открываем памятник одному из наших выдающихся флотоводцев, праведному воину, причисленному к лику святых, адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову.

Его судьба тесно связана с городом на Неве. Он начинал служить на кораблях Балтийского флота, впитал его славные традиции, заложенные ещё Петром Первым, и преумножил их в баталиях на Чёрном и Средиземном морях. Эти доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили всё дальнейшее развитие отечественного флота.

Адмирал Ушаков одержал целое созвездие выдающихся побед, в том числе в таких крупных морских сражениях, как Керченское, у мыса Тендра и мыса Калиакрия, внёс огромный вклад в обустройство порта и города-крепости Севастополь, наших южных верфей, земель и гаваней всей Новороссии.

Решительный, талантливый флотоводец, истинный патриот Отечества, Ушаков за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения. Свой флагманский корабль он ставил передовым, вдохновляя смелостью и мужеством матросов и командиров, быстро и точно оценивал боевую обстановку и проводил решительную атаку.

Адмирал с честью и триумфом выходил из схваток с более многочисленным противником, делал всё для того, чтобы защитить Отчизну от внешних угроз. Благодаря его стараниям Россия приумножила своё международное влияние, укрепила свою мощь как морская держава.

Большое внимание Фёдор Фёдорович уделял воспитанию и обучению личного состава. Его заветами и идеалами живут и современные российские военные моряки. Они так же преданно, беззаветно служат Родине, а прославленный адмирал для них – символ военной доблести.

Хочу поблагодарить за инициативу по установке этого памятника общественные организации, ветеранов Военно-Морского флота, власти Санкт-Петербурга и, конечно, большая признательность автору монумента – скульптору Владиславу Александровичу Маначинскому, всей творческой группе.

Наш долг – чтить память всех героев Отечества. Среди них, безусловно, особое место принадлежит великому флотоводцу, отважному адмиралу, патриоту земли русской Фёдору Фёдоровичу Ушакову.

Наши великие предки вдохновляют нас идти только вперёд, одолевать любые сложности и вызовы, побеждать во имя России. Так и будет!

Благодарю за внимание.

Казахстану не хватает СУГ

На востоке Казахстана проблемы с топливом: не хватает бензина и пропан-бутана

Дефицит газа и бензина на АЗС остро ощущается в ряде регионов Казахстана.

По данным ресурса 24KZ, в Кызылординской области уже порядка семи дней на АЗС выстраиваются длинные очереди для заправки машин сжиженным углеводородным газом (СУГ). Ряд станций даже ограничивает продажу этого топлива.

В то же время в Абайской области, что на востоке Казахстана, автолюбители столкнулись еще и с нехваткой бензина из активного туристического сезона на озере Алаколь.

СУГ — это социально-значимый вид топлива для Казахстана. В начале 2022 года страна пережила серьезные народные волнения после подорожания СУГа на АЗС.

Стоит отметить, что дешевое топливо серьезно тормозит развития топливного комплекса страны. Компании не хотят вкладывать в инфраструктуру и увеличение выпуска газомоторного топлива.

Тет Тет Кхайн: все туристические объекты Мьянмы будут принимать карты "Мир"

Недавно Мьянма завершила первый этап подключения карт российской платежной системы "Мир" на туристических объектах. Об использовании этой карты на фоне прекративших работать в стране Visa и Mastercard, о перспективах прямого авиасообщения с Москвой и шансах увеличения турпотока из СНГ, о возможностях для работы ресторанов русской кухни в Мьянме, о безопасности и о запретных жестах для мьянманцев, в интервью РИА Новости рассказала министр туризма государства Тет Тет Кхайн. Беседовала Ульяна Мирошкина.

— Госпожа министр, благодарю, что нашли время для этого интервью. Сейчас Мьянма остается для туристов из России направлением неизведанным и новым. Надеюсь, ваши ответы помогут пролить свет на перспективы туризма в Мьянме для россиян.

— С моей точки зрения, вопрос туризма касается не только непосредственно сферы путешествий. Туризм — это сближение народов. Когда народы становятся ближе, они знакомятся и лучше узнают друг друга. И тогда между этими народами начинается торговля и экономическое сотрудничество. А когда страны и народы сотрудничают в экономических вопросах, их правительства также укрепляют дипломатические связи. Так что туризм очень важен, это фундамент международных отношений. Поэтому наше министерство занимается туризмом не только для путешествий и развлечений, но и в качестве стратегического видения международных отношений.

— Какая сейчас статистика въездного туризма из России в Республику Союз Мьянма, на какие показатели планируется выйти?

— Хотела бы ответить на это, начиная с прямого авиасообщения. Этот вопрос непосредственно связан с развитием туризма между нашими странами, а именно — въездного туризма российских путешественников в Мьянму. С 5 сентября 2023 года мы уже реализовали прямые перелеты Янгон-Мандалай-Новосибирск. Это пока единственный вариант. Необходимо летать чаще и набирать больше пассажиров на рейсы, чтобы мы могли продолжать развитие в этом направлении. Конечно, мы призываем авиакомпании открыть прямое авиасообщение между нашими странами.

Что касается количества туристов, на него сильно повлияла пандемия COVID-19 во всем мире. После пандемии в туристическом секторе наступил период восстановления, мы сами также работаем над его восстановлением с 2019 года. На данный момент ежегодно к нам приезжают только несколько тысяч российских туристов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, в этом году турпоток из России увеличился на 57%. Конечно, этого недостаточно, но мы видим большие перспективы в этом направлении. Есть, над чем работать.

Для развития таких перспективных проектов в нашей стране запущена национальная программа Welcome Russia ("Приветствуем Россию"). И эта программа реализуется под руководством правительства Мьянмы, нашего министерства, а также Мьянманской Ассоциации Дружбы с Российской Федерацией. В рамках программы "Приветствуем Россию" в конце ноября прошлого года мы организовали ознакомительный визит российских туроператоров, блогеров и представителей СМИ в количестве больше 40 человек. Мы разделили их на четыре группы, предоставив каждой отдельный маршрут по стране, по которому они путешествовали. Затем мы собрали их всех в Янгоне и послушали их отзывы. Там присутствовала я лично, а также губернатор Янгонской области. Мы выслушали их комментарии о наших туристических услугах, а также рассказы об их опыте путешествия по Мьянме, о том, что они увидели, пока находились здесь.

Российские туроператоры дали следующие комментарии: во-первых, они подчеркнули то, о чем я также уже упоминала — необходимость прямых перелетов. Это очень важно. Наши собеседники также добавили, что, помимо обычных прямых перелетов в Мьянму из России, нужны также прямые перелеты непосредственно на наши курорты, чтобы после прилета в страну не нужно было еще несколько часов ехать на курортные места. Это замечание мы тоже сейчас учитываем и развиваем инфраструктуру для того, чтобы в курортные места можно было добраться просто и удобно. Второй комментарий был по поводу системы платежей "Мир".

В то время мы все еще искали процессы реализации, но на данный момент мы успешно завершили первый этап введения карт "Мир" в нашей стране. Как бы то ни было, для туристов применение банковской карты намного безопаснее, чем иметь в кармане наличные деньги в любой валюте. Банковские карты — это и удобство, и безопасность, и комфорт. Я считаю, что то, что теперь у нас можно использовать карты "Мир", привлечет больше туристов в Мьянму. Так что можно считать, что второй комментарий, который мы получили от российских туроператоров, был выполнен. Следующим шагом по введению карт "Мир" в Мьянме станет то, что в рамках полномочий министерства туризма и гостиниц мы дадим инструкцию всей туристической инфраструктуре — отелям, ресторанам, всем обслуживающим туристам заведениям — подключить у себя терминал для карт "Мир". Это будет нашим следующим шагом, и в ближайшем будущем это будет реализовано. Где в Мьянме будут туристы — там будет и терминал для карт "Мир".

Третий комментарий — это владение русским языком среди персонала, предоставляющего услуги в сфере туризма. Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне. Этот процесс продолжается, и со временем круг людей, знающих здесь русский язык, будет расширяться.

Четвертый комментарий был по кухне. Несмотря на то, что у нас есть своя привлекательная и вкусная кухня, мы осознаем, что есть туристы, которым будут не по вкусу местные деликатесы. Например, речь идет о детях, а также туристах с определенными ограничениями в питании по здоровью. Поэтому был комментарий о том, что нам здесь нужна русская кухня, русские рестораны. Мы пытались решить этот вопрос, но с нашими поварами не получилось воссоздать реальную русскую кухню. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы через это интервью пригласить российских инвесторов именно в ресторанном бизнесе, чтобы они приехали в Мьянму и открыли здесь русские рестораны. Такие рестораны с русской кухней будут пользоваться популярностью не только у российских туристов — я уверена, что они будут интересны также и для местного населения. Если есть желающие начать такой проект, наше министерство готово всячески помогать и содействовать. Я два раза приезжала в Россию и пробовала там русскую кухню. Не помню, какие конкретно блюда мне удалось попробовать, но все было вкусно.

Кроме того, чтобы туристы приехали в какую-либо страну, они для начала должны про нее узнать — что это за страна, что там есть, и так далее. Другими словами — маркетинг, а также распознание "бренда" — тоже обязательное условие для развития туризма. В связи с этим хотела бы вам передать два материала от нашего министерства. Первый материал — это инструкция, где говорится, что можно, а чего нельзя делать в нашей стране туристам. Эта книжка также доступна в электронном формате на сайте. Во-вторых, хотела бы передать вам видеоролики о туристически привлекательных местах и достопримечательностях в нашей стране. То, что мы проводим с вами интервью — это хорошо. Но все равно туристам нужна именно информация о стране. Поэтому прошу по возможности распространить эти материалы. На нашем сайте также есть больше информации, пока она доступна на английском, но скоро мы переведем ее на русский язык и также загрузим на сайт.

Более того, мы запросили у департамента телекоммуникаций специальный номер горячей линии — 1551. По этому номеру будет доступен информационный центр для туристов, где можно будет выбрать язык и получить всю информацию о секторе туризма Мьянмы.

— Вы упомянули, что прямые рейсы были одним из основных вопросов, поднятый участниками ознакомительной поездки в Мьянму. Действительно, для российских туристов этот момент очень важен и часто является решающим. С точки зрения вашего министерства, что могли бы дать прямые рейсы между Мьянмой и Москвой? Как можно было бы ускорить процесс их запуска?

— Если ставить вопрос о прямых перелетах, то, конечно, на первый план выходит авиасообщение между Янгоном и Москвой. Только в этом случае можно будет достигнуть массового туризма. Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина — у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты. Их характеристики не позволяют организовать рейс между Янгоном и Москвой. Поэтому, учитывая наши возможности, мы для начала выбрали Новосибирск. Насколько мне известно, прямые перелеты с Москвой можно было бы организовать совместно с российскими авиакомпаниями "Аэрофлот" и S7. Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме.

Прямые рейсы с Москвой действительно нужны. Только тогда у нас будет два момента: во-первых, увеличится количество туристов. Во-вторых, станет возможен полноценный двойной туризм. То есть, пока таких рейсов нет, для мьянманцев путешествовать в Россию неудобно, этот рынок невыгоден. Но если будут прямые рейсы Москва-Янгон, то наш народ тоже полетит в Россию, в Москву, и у нас появится двусторонний туризм.

— Какой эффект на туристический сектор Мьянмы произвел бы запуск прямых рейсов с Россией и полноценная работа карт "Мир"?

— Как я уже упоминала в начале, в этом случае стоит ждать полноценного сближения наших народов. Когда увеличивается число туристов, в первую очередь, выгоду получает именно местное население, связанное с местами, которые посещают туристы. И речь идет не только о владельцах гостиниц, но и о сотрудниках, социально-экономическое состояние которых повышается, они начинают получать больший доход.

Во-вторых, в сфере транспорта также появятся новые возможности инвестиций и ведения бизнеса. Приток дохода получат автобусные компании и авиакомпании. Появятся новые вакансии для местного населения.

В-третьих, получит развитие и кулинарный сектор. То есть возможности местных ресторанов значительно вырастут, они расширят свои сети и добавят новые позиции в меню. Это также даст скачок социально-экономическому развитию населения, проживающего в нашей стране.

Параллельно наш народ также получит больше знаний — о мироустройстве, а также о России и российском народе, зародится симпатия, дружба и любовь к России. Это, в свою очередь, подтолкнет к развитию крупные проекты между нашими странами в бизнесе и инвестициях. Наконец, экономическое сотрудничество укрепит и наши дипломатические отношения.

— Спасибо за книгу о правилах для туристов. Не могли бы вы привести пример особенностей местной культуры и правил поведения для туристов? Что нужно помнить, чтобы не нарушить закон Мьянмы и не оскорбить местных жителей?

— Если брать некую вырезку из нашей книги правил для туристов, хотелось бы рассказать про отношения между мужчинами и женщинами. Скажем, у вас нормальны рукопожатия и объятия как жесты приветствия. Но здесь этого делать нельзя. Наши женщины скромные, они не допускают прикосновений, так что прямое касание тела не приветствуется. Это можно назвать особенностью Мьянмы. Более того, у вас нормально воспринимается, если кто-то укажет направление или на какую-то вещь ногой. Но здесь это уже неуважение. Ногой здесь нельзя указывать на товар, на вещи — только рукой или пальцем. Это то, чего делать не рекомендуется.

Мы также рассказываем о вещах, которые мы делать рекомендуем и советуем. Например, у нас здесь часто бывают перебои с электричеством. На иллюстрации в нашей книге правил даже нарисован турист, использующий различные способы охлаждения при отсутствии вентилятора и кондиционера. Надо быть к этому готовым — нехватка электроэнергии может быть и в жару. Вообще, мы не скрываем того, что у нас еще недостаточное производство электроэнергии. Наоборот, надо говорить об этом и поощрять, чтобы российские инвесторы, крупные компании по электроэнергии заинтересовались и инвестировали в нашу страну. Мы приветствуем такие инвестиции.

— Какова сейчас ситуация с безопасностью для туристов?

— Конечно, есть вопросы по обеспечению безопасности в Мьянме на данный момент, зависящие от политической ситуации в стране и пограничных районах. Но это никак не влияет на те города и на те места, которые предназначены для туристов. В этих местах предоставляется полное обеспечение безопасности. Об этом заявлено и на нашем сайте, где также предлагаются советы для туристов о том, какие города мы рекомендуем посетить. Все рекомендуемые места безопасны для посещения. Можно сразу перечислить такие места, как Янгон, Мандалай, Баган, Пьин-У-Луин. В штате Шан есть такие направления, как Таунджи, Кало и Инле. А в прибрежных районах это пляжи Чаун Тха и Нгве Саун, а также острова Мьей на юге страны.

— Готовит ли Мьянма какие-то новые направления для туристов, помимо перечисленных?

— Конечно, есть очень много перспективных направлений. Этим вопросом занимаются наши филиалы в каждом районе, каждой области и каждом штате. Областные и штатные правительства тоже непосредственно занимаются этим вопросом — они расширяют привлекательность направлений на своих территориях. Мы отслеживаем потенциальные направления через внутренний туризм, который мы также развиваем. То есть мы фиксируем, какие места посещают наши граждане, и где они отдыхают. Они и являются нашими "исследователями", потому что могут найти такие места, которые в будущем могут быть интересны для посещения и иностранными туристами. Поэтому мы изучаем их опыт и, если обстоятельства позволяют, открываем новые места для зарубежных туристов.

Это то, что касается пространственного аспекта безопасности и привлекательности для туристов. Но еще есть и временной аспект. В Мьянме один и тот же город может быть по-разному привлекателен для туристов в разные сезоны. Например, интереснее может быть путешествие в Мьянму во время фестивалей, мероприятий, национальных праздников. Эта информация также есть на нашем сайте. Может быть такое, что туристы побывали в одном из наших городов, но в неправильный период — и это испортило им впечатления. Им нужно приехать к нам еще раз, но уже в тот момент, кода в этом городе интереснее.

— На какие природные опасности стоит обратить внимание при посещении Мьянмы?

— Это хороший вопрос. Этой темой наше министерство пока активно не занималось. Однако над этим вопросом действительно нужно работать, это очень важно. По моему мнению и по моему опыту, в нашей стране бывает три вида стихийных бедствий: наводнения, циклоны и землетрясения. При этом наводнения и циклоны можно предсказать заранее, рассчитав свои действия, получив соответствующее уведомление с предупреждением. Конечно, землетрясения непредсказуемы, но на их случай существуют инструкции безопасности, которые надо соблюдать. Что касается наводнений и циклонов, у нас есть метеорологический департамент, своевременно предоставляющий информацию об этих стихийных бедствиях. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эта информация была доступна в реальном времени на нашем официальном сайте, а также в будущем на горячей линии для туристов.

— Ощущаете ли вы на себе влияние санкций в том, что касается развития туризма с Россией? Как вы относитесь к политике односторонних санкций со стороны некоторых государств в отношении туристов?

— Геополитическая специфика нашей страны такова, что мы изначально сами находимся под санкциями. Так что наши санкции не связаны с тем, что мы активно и близко работаем с Российской Федерацией — мы и сами непосредственно находимся под санкциями. Так что развитие отношений с Россией не влияет на уровень санкционного давления на нас.

Однако, отвечая на ваш вопрос, хотелось бы описать, как туристический сектор Мьянмы ощущает на себе влияние санкционного давления. Во-первых, санкции влияют на информационное поле. Как вы знаете, существуют официальные порталы, где размещаются рекомендации туристам о том, какие страны безопасно посещать. Наша страна уже давно исчезла с карт этих сайтов. То есть обычные туристы из разных стран уже не увидят информацию о туризме в нашей стране в открытых источниках и не приедут к нам. Это очень сильно вредит туризму в нашей стране.

Второй момент связан с международными платежными системами Visa и Mastercard. Сейчас они не работают у вас, и у нас тоже есть с ними проблемы. Туристы из других стран обычно используют именно эти карты.

Если для граждан России у нас 30-дневный безвизовый режим, то гражданам других стран необходимо получить визу в Мьянму, оплатив за нее визовый сбор в 50 долларов. А как оплатить этот сбор, если карты не работают? Сейчас эти платежные системы не функционируют, и туристы не могут заплатить за свои визы, соответственно, поэтому они не приезжают к нам. Мы надеемся решить эту проблему тем, что сейчас активно развиваем применение карт "Мир" в стране. Это решит вопросы не только для ваших туристов, но и для туристов из государств СНГ и других стран, которые применяют карты "Мир". Им тогда станет легче получать визы в нашу страну.

Наше население тоже в будущем заинтересуется получением карт "Мир" — для путешествия в вашу страну и соседние с вами страны. Они делают односторонние санкции, а мы сделаем многополярный мир — через туризм.

— То есть можно говорить о том, что в будущем карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме?

— Конечно, такие перспективы есть. Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран. Тогда они также смогут получить визу в Мьянму. Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз.

— Россия тоже очень гостеприимная страна, где есть свои красивые города, памятники истории, величественные пейзажи и природные объекты. Посетители из Азии обычно любят Москву и Санкт-Петербург, Мурманск с его полярным сиянием, самый восточный европейский город — Владивосток и многие другие. Вы упоминали, что важным условием для турпотока в Россию из Мьянмы будет запуск прямых рейсов. Но будет ли такое направление интересно вашим соотечественникам?

— Это интересное направление, и я со своей стороны тоже буду помогать сделать так, чтобы про Россию в нашей стране узнали больше, чтобы у народа появилось желание поехать в Россию. Туризм работает, только когда страны получают взаимные выгоды.

Я лично тоже была в России, в двух городах — во Владивостоке, где красивое побережье и особенная атмосфера прибрежного города, а также в Санкт-Петербурге, очень красивом историческом европейском городе, известном своим искусством. Поэтому я считаю, что нашим гражданам тоже понравятся такие поездки.

Для вашего понимания, у нас выездной туризм состоит из трех ответвлений, трех ступеней. В первую очередь наши туристы едут в Бангкок, Сингапур или Малайзию, то есть все еще остаются в нашем регионе. Это очень популярно, очень развито — многие выбирают именно эти страны. Затем есть вторая ступень для нашего туризма — это туристический рынок Южной Кореи и Японии. Это все еще в Азии, то есть культурного шока еще нет, но расстояние уже достаточно большое. Наконец, раньше у нас был третий рынок — страны Европы и даже США. Но сейчас этот рынок отсутствует. Можно заменить эти направления Россией, заполнить российским рынком пробел на третьей ступени.

— С каким посланием вы бы хотели обратиться к российским читателям?

— Хотелось бы подчеркнуть следующий момент: то, что мы сейчас обсуждаем и чем занимаемся, происходит на уровне правительств. С вашей стороны это министерство экономического развития, которое отвечает за туризм на данный момент. Между нашими министерствами подписан меморандум о взаимопонимании. Меморандумы также подписаны и в бизнес-секторе, между российскими и мьянманскими туроператорами. Сейчас мы стараемся содействовать подписанию соглашений между турагентствами.

Что касается таможни, Мьянма ничем не отличается от других стран на карте мира. У нас тоже применяют международные практики, нет никаких отличий и затруднительных моментов. Поэтому можете чувствовать себя комфортно в этом плане. Конечно, наркотики и оружие нельзя ввозить и вывозить. Но обычные вещи, которые туристы привыкли брать с собой в путешествие, привозить в Мьянму можно.

Еще хочу подчеркнуть, что для граждан России на государственном уровне гарантирован безопасный туризм в Мьянме. Мы приветствуем и ждем вас. И, как мы обсуждали, с появлением прямых рейсов мы также с удовольствием приедем к вам. Так что наше сотрудничество очень перспективное. И в конце хотелось бы еще раз пригласить российских туристов к нам!

Бразильская Petrobras хочет долю в новом крупном месторождении Намибии Mopane

Petrobras отправила португальской Galp необязывающее предложение о покупке крупной доли в морском месторождении Mopane в Намибии, и она не единственный желающий купить долю

Государственная нефтяная компания Бразилии Petrobras готова купить долю в недавно открытом месторождении Mopane в Намибии у португальской Galp. Бразильская компания сделала необязывающее предложение о покупке «крупной доли», но какой именно, в компании не уточнили.

Кроме бразильцев, подобные предложения в адрес Galp поступили от 12 компаний, включая американскую Exxon и британскую Shell.

Galp анонсировала ранее продажу 40% в намибийском проекте Mopane.

Для Petrobras участие в проекте — один из вариантов иностранных инвестиций, поскольку в Бразилии компания столкнулась с претензиями экологов и коренного населения и противодействием регулятора в получении лицензий на новые морские участки около устья Амазонки.

«Мы хотим работать в Бразилии, но если нам не будут рады, мы уедем куда-нибудь еще и сохраним нашу добычу, — цитирует Reuters директора Petrobras по разведке и добыче. — Мы лучшие глубоководные операторы, Galp проиграет, если не выберет нас».

Mopane — недавно открытое португальской Galp месторождение на шельфе Намибии, его запасы компания оценила в 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Auriant Mining значительно сократила производство золота в России в I полугодии 2024 года

Шведская золотодобывающая компания Auriant Mining, ведущая работы в Республике Тува и Забайкальском крае, представила производственные результаты за первое полугодие 2024 года.

Так, по итогам января-июня общее производство составило 7 тыс. унций (218,4 кг) золота (в январе-июне 2023 года - 10,273 тыс. унций золота). Объем продаж золота в первом полугодии снизился на 2,9% и составил 8,8 тыс. унций (274,5 кг), передает Nedradv.ru.