Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сергей Пустыльник: регионы России могут обойти Москву в онлайн-торговле

Модель онлайн-торговли между частными лицами, когда и продавец, и покупатель – не предприниматели, а обычные люди, приобретает все большую популярность. На этом фоне активно развивается рынок C2C-доставки. О трендах этого рынка, технологиях и перспективах в интервью РИА Новости рассказал директор по логистике "Авито" Сергей Пустыльник.

- Как сегодня обстоят дела на рынке C2C-доставки? Какие тренды влияют на его развитие? Какие трудности приходится преодолевать?

- Рынок доставки между частными лицами развивается бурно и активно. Какой здесь ключевой запрос? Возможность надежной доставки и обеспечение безопасности сделки между двумя физическим лицами. Такая С2С-доставка – продукт достаточно сложный по сравнению с классической схемой, когда вы покупаете товар в интернет-магазине или делаете заказ на маркетплейсе. Ведь по ту сторону сделки такой же частник, как и вы, со своими заботами, домашней рутиной, детьми, которых нужно отвести на кружки, и котом, которому нужно сделать прививки. Между тем люди ожидают от С2С-доставки такого же опыта, к которому они привыкли при взаимодействии с профессиональными онлайн-магазинами: недорого, быстро, вовремя и с разными дополнительными функциями, например, возвратами, получением по штрих-коду и всеми уведомлениями.

Классический интернет-магазин или маркетплейс имеет точки консолидации – это несколько складов в крупных городах, где посылки формируются, упаковываются, маркируются и разъезжаются по всей стране. А в нашей "Авито Доставке" продавцы и покупатели могут находиться в любых уголках России, самых отдаленных, они рассредоточены по карте. Бабушка в деревне может вязать салфетки и отправлять их через "Авито Доставку" по всей России, через свое отделение Почты России. А мы должны, в свою очередь, всех связать и сделать это в рамках единого, упорядоченного процесса. Таких логистических цепочек в России практически нет.

Поэтому в состав процесса должна входить проверка целостности и комплектности на каждом этапе движения заказа: при приемке, возврате и выдаче. Также нам помогает сервис "Безопасная сделка", созданный с банками-партнерами, который позволяет обезопасить каждого участника от мошенничества и проблем, связанных с ошибками службы доставки, потерей, порчей и так далее. При заказе средства покупателя замораживаются и поступают продавцу только тогда, когда покупатель примет заказ. Это важно, чтобы не было никаких предоплат на карточку или случаев, когда продавец на доверие отправил товар и не получил деньги. Ну и мы защищаем продавца — если что-то случится с посылкой по пути, то мы компенсируем стоимость. В итоге вся эта уникальная конфигурация дала нам возможность запустить новые разделы на платформе: "Авито Премиум" — раздел с проверенными люксовыми вещами, и "Авито Молл" — раздел с новыми товарами и возвратами. В этих разделах все товары с подключенной "Авито Доставкой", и от частников, и от магазинов.

Еще одна сложность возникает, когда продавец и покупатель используют разные службы доставки. Обычно службу выбирает покупатель, так как именно он платит за доставку, однако продавец может отказаться, если ему это неудобно. Для того, чтобы расшить такой клиентский опыт, мы разработали такой продукт, как "кросс-доставка".

- Расскажите про кросс-доставку подробнее. Как удалось запустить такой функционал на рынке? Какие первые результаты вы наблюдаете и как планируете развивать опцию?

- Представьте, что у вас рядом с домом есть ваш любимый пункт выдачи, вы хотите получить заказ в нем. А продавец готов отправлять только через свое почтовое отделение и не готов ехать сдавать товар в ту службу, которую вы предпочитаете. Раньше бы сделка просто не состоялась. Сейчас мы поменяли правила игры с кросс-доставкой. Это последовательная логистическая цепочка, где продавец выбирает удобную ему службу доставки, а покупатель - удобную ему. Сейчас в ней участвуют "Почта России", Boxberry ("Боксберри") и Exmail ("Эксмейл") в 31 городе страны, и мы планируем расширять количество служб. Также в перспективе мы намерены использовать не только пункты выдачи заказов, но и другие каналы, такие как доставка до двери и доставка по клику. В целом, механизм кросс-доставки не только увеличил покрытие, но и повысил процент отнесенных посылок – люди охотнее идут туда, куда им удобнее.

Поначалу участники рынка относились к этой схеме скептически, полагая, что невозможно контролировать движение заказов между двумя разными службами доставки, которые "не дружат" между собой на уровне систем. Но нам удалось "подружить" эти продукты и таким образом отладить движение товара на каждом этапе, являясь некой единой контрольной точкой. Для пользователя это бесшовный опыт: зачастую наши селлеры и байеры даже не знают, что пользуются кросс-доставкой. В общем, история работает хорошо, и мы рассчитываем, что в будущем этот опыт будет очень полезен в развитии сегмента торговли между профессиональными магазинами и частными покупателями.

- Какие технологии определяют облик рынка логистики в России? Что они дают продавцам и покупателям, как влияют на площадки?

- Если говорить про сделки между простыми людьми, то фокус - на расширении каналов доставки. Популярностью пользуются постаматы, а также пункты приема и получения на кассах магазинов. Раньше сама возможность заказать, например, у частного коллекционера из Новосибирска пластинку "Пинк Флойд" в постамат в Москве или на кассу "Пятерочки" казалась чем-то несбыточным. Но сейчас это — реальность.

Еще в этом сегменте наиболее актуальным внедрением стала система cash on delivery (оплата при получении, а не с заморозкой средств). Это особенно важно в категории фэшн, где люди хотят примерить, посмотреть товар. Этот продукт бурно развивается и очень нравится пользователям, поэтому мы планируем его масштабировать, хотя технологически это безумно сложно, ведь здесь задействованы только физические лица.

- Для каких товаров чаще всего используют C2C-доставку? Изменился ли их перечень в последнее время?

- По категориям в сегменте сделок между частниками лидирует фэшн — одежда, обувь и аксессуары, который у нас занимает порядка 44%. Вторая категория - электроника и бытовая техника (12%) и третья, наиболее динамично растущая - автозапчасти (порядка 10%).

Если взять В2С-сегмент, то есть покупки у магазинов на "Авито", там лидируют те же три категории, но в другом порядке – на первом месте автозапчасти (более 60%), на втором электроника (12%) и на третьем - фэшн (6-7%). Также активно развивается категория Home&Living – различные крупногабаритные товары, такие как мебель, все для дома и сада. Поэтому мы прорабатываем возможности доставки крупногабаритных товаров по разным гибридным схемам, например, силами продавца, но с оплатой товара через "Авито".

- Насколько полно и равномерно С2С доставка охватывает российские регионы? Где ею пользуются активнее всего?

- Если говорить про "Авито Доставку", то мы работаем от Калининграда до Владивостока, и в этом и сложность, и интерес, потому что многие сделки и заказы рождаются в регионах, на долю которых у нас приходится порядка 60% заказов. Тогда как классический рынок онлайн-торговли на 60% формирует Москва, еще на 10% - Питер, а остальное - регионы с преобладанием городов-миллионников. В нашем случае посылки едут не только из Москвы, они могут ехать из регионов в Москву или из региона в регион. Так мы связываем покупателей и продавцов по всей стране и даем шанс регионам обойти Москву. Региональное направление растет, количество сделок увеличивается, у нас есть города-рекордсмены: в 2023 году Челябинск вырос на 310%, Тюмень на 224%, Краснодар – на 200%, Пермь на 147%, Казань на 134%, Екатеринбург - на 127%, Ростов-на-Дону – на 121%.

- В интернете появлялись жалобы пользователей на начисление комиссии за доставку. Вы как-то отреагировали на эти обращения?

- Размер комиссии уже отображается при размещении объявления. Конкретный ее размер будет определен в зависимости от ряда параметров объявления.

Себестоимость нашей доставки базово состоит из стоимости логистики, которую нам выставляют наши партнеры по доставке, и банковского эквайринга за ввод и вывод денег за продажу товара. Это позволяет заключать безопасные сделки - где "Авито" несет ответственность за сохранность товара и денег. Для дорогих товаров, например, при оплате через нас топовых моделей смартфонов, только комиссия за эквайринг может составить для нас несколько тысяч рублей.

Поэтому до сих пор та комиссия, которая введена за сделку, не покрывает для нас даже себестоимость доставки. Иначе говоря, "Авито Доставка" на текущий момент является социальным сервисом, который обеспечивает удаленную торговлю на всей территории страны. Мы не зарабатываем на доставке, это сознательно убыточный для нас на текущий момент сервис. А иначе как доставка товара на 4 тысячи километров из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей? Потому что "Авито" субсидирует большую часть ее стоимости.

При этом, мы активно вкладываемся в развитие доставки. Так, с октября 2022 года, когда комиссия была запущена впервые, мы смогли добавить для пользователей новые сервисы, например, корзину, кросс-доставку, опцию оплаты при получении, расширили сеть партнерских ПВЗ до 55 тысяч точек.

- Как вы оцениваете итоги 2023 года для "Авито Доставки"?

- Мы активно росли весь год. Число продавцов, которые подключили доставку, за год выросло на 10% и достигло 17 миллионов, а число объявлений с подключенной доставкой выросло на 45%, превысив 93 миллиона. В прошлом августе мы поставили рекорд - более 300 тысяч посылок в день. Прогнозируем, что высокие темпы роста сохранятся и в этом году. Поэтому мы в том числе серьезно расширяем команду логистов "Авито", чтобы успевать за ростом.

- "Авито" интегрировал в сеть покрытия "Авито Доставки" крупнейшие логистические компании страны. Что потребовалось для такой системной интеграции и как строится работа с партнерами?

- Сейчас на нашей платформе работают практически все ведущие службы доставки и логистические компании: Почта России, DPD ("Ди-Пи-Ди"), Boxberry, СДЭК, Достависта, Яндекс Доставка и КСЭ, Exmail, 5post ("5пост"). Это дает максимальное покрытие с точки зрения шаговой доступности и способов отправки и получения, поэтому мы намерены и дальше развивать партнерство со всеми коллегами. С каждым партнером работа строится по-разному, но у нас есть достаточно жесткие требования: к срокам, тарифам, упаковке, страховке, проверке целостности и комплектности.

Мы развиваем разные модели, например, можно отметить пункты нашего партнера Exmail, которым "Авито" предоставил свое брендирование, более чем в 150 городах России. В 2022 году "Авито" в сотрудничестве с одним из своих операторов сторонней логистики (3PL) открыл первые совместно брендированные ПВЗ. За 2023 год количество таких ПВЗ утроилось, сейчас работает более 600 точек. Удобно, что в них доступна примерка одежды, проверка техники.

Другой интересный формат — сотрудничество с 5post. Недавно "Авито Доставка" и 5Post приняли решение о масштабировании пилота доставки в магазины торговых сетей X5 Group, который проходил последние 9 месяцев. Данная опция позволяет клиентам "Авито" покупать и продавать товары с отправкой и выдачей в постаматах и на кассах торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток". За пилотный период было доставлено более 1,8 миллиона заказов, самыми активными оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- В марте "Авито" объявил о создании собственного функционала для владельцев ПВЗ и начале работы по прямым договорам. Расскажите подробнее об этом, в чем будет разница для владельцев ПВЗ?

- Мы разработали свой интерфейсный софт, через который будем подключать к нашей платформе мультибрендовые пункты выдачи. Наверняка у вас рядом с домом есть такие — они выдают заказы сразу с разных площадок и сотрудничают со множеством служб доставки. Число таких точек должно составить от 1000 до 2000 до конца этого года. Владельцы мульти-ПВЗ смогут бесплатно напрямую подключаться к сети "Авито Доставки", работая с сервисом по прямому договору и взаимодействуя с разными службами доставки. Для них это дополнительная ликвидность, дополнительные посылки, дополнительный заработок. Для нас это дополнительное покрытие и новый уровень диверсификации. При этом со всеми нашими текущими логистическими партнерами мы по-прежнему продолжим работать и развивать наше взаимодействие, в том числе подключать новые услуги.

- Каково соотношение С2С-сегмента с B2C на вашей площадке и в целом по рынку? Почему так происходит и как эта тенденция будет развиваться в дальнейшем?

- Сейчас доля B2C у нас небольшая - несколько процентов по отношению к C2C, но мы этот сегмент активно развиваем. Для этого требуется достаточно много вещей, которые сейчас находятся в процессе разработки. Это отдельная документация для юрлиц, личные кабинеты, возможность сдачи товара в единое окно, возможность сдачи партиями, свобода выбирать разные схемы доставки и так далее. Это касается не только логистики, но в целом всей платформы на уровне поиска, выдачи и прочих вещей.

В Республике Тыва 36 семей переехали в новые квартиры благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»

В поселке Хову-Аксы Чеди-Хольского района Республики Тыва состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух 18-тиквартирных домов на улице Первомайской, построенных по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Хову-Аксы продолжается работа по ликвидации непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. До конца текущего года в посёлке в новые дома планируется переселить ещё 33 семьи.

Квартиры в новых домах спроектированы в соответствии с современными стандартами, территория вокруг зданий благоустроена: заасфальтированы проезды, оборудованы парковки и детские площадки.

В регионе завершены республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2022 годы и федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019-2023 годы. Новые квартиры получили более 6 тысяч жителей аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Для них было построено и введено в эксплуатацию 54 многоквартирных дома.

Правительство Республики Тыва

Заседание рабочей группы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы»

Под руководством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Челябинской области, председателя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексея Текслера состоялось заседание комиссии.

В заседании приняли участие: глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, глава Чувашской Республики Олег Николаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Омской области Виталий Хоценко, Министр экономического развития Максим Решетников, первый заместитель Министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров, аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти.

На повестку дня были вынесены вопросы разработки национальных и федеральных проектов для реализации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года и формирования подходов к их финансированию.

Игорь Левитин во вступительном слове отметил, что комиссия по направлению «Экономика и финансы» должна проанализировать предложения всех регионов, касающиеся определения параметров софинансирования новых национальных проектов и выполнения поручения Президента по списанию двух третей задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам и ориентированию высвободившихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

Это необходимо для того, чтобы принять согласованные решения по механизмам финансирования новых национальных проектов до начала следующего бюджетного цикла.

Леонид Горнин представил позицию Минфина России в части определения условий списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным им из федерального бюджета.

Алексей Текслер доложил о предложениях субъектов Федерации по вопросам разработки новых национальных проектов «Повышение производительности труда» и «Международная кооперация и экспорт», находящихся в сфере компетенции комиссии, а также по вопросам софинансирования новых национальных проектов. Губернатор подчеркнул, что регионы, исходя из своих социально-экономических особенностей и приоритетов развития, должны иметь возможность направлять средства, высвобождающиеся от списания задолженности, на максимально широкий спектр инфраструктурных расходов и форм поддержки инвестиций.

Максим Решетников и Василий Осьмаков информировали о подходах к разработке национальных проектов, остановившись подробнее на проектах «Повышение производительности труда» и «Международная кооперация и экспорт».

Участники заседания обсудили вопросы разработки упомянутых выше новых национальных проектов, подходы к определению условий списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, а также софинансирование расходных обязательств регионов из федерального бюджета как для целей реализации национальных и федеральных проектов, так и в общем порядке.

По итогам состоявшегося обсуждения комиссией будут подготовлены материалы к совместному заседанию Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Замгендиректора "Алматы Су" подозревают в получении многомиллионной взятки

Также борцы с коррупцией задержали руководителя управления предпринимательства Кызылординской области.

Редакция Liter.kz

Сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции рассказали о работе по защите бизнеса и устранению системных барьеров. Так, департаментом по городу Алматы в рамках этой работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ “Алматы Су”, передает Liter.kz.

Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок, – сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, в Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности. Его подозревают в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по указанным делам продолжается, – говорится в сообщении.

Подробностей в интересах следствия не разглашают.

Ранее стало известно, что алматинцев наградили за сообщения о коррупции.

В рамках реализации правительственной программы модернизации генерирующих мощностей на Смоленской ТЭЦ-2 будет установлено два новых современных турбоагрегата отечественного производства.

После их пуска в работу установленная электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 увеличится до 316 МВт, тепловая – до 819 Гкал/ч. Новое оборудование продлит срок эксплуатации станции, обеспечит надежность теплоснабжения, а также позволит подключать больше потребителей.

Новый турбогенератор, изготовленный для Смоленской ТЭЦ-2 заводом «ЭЛСИБ» в Новосибирске, успешно прошел испытания. За ними – вместе со специалистами завода-изготовителя – наблюдал заместитель начальника электрического цеха Смоленской ТЭЦ-2 Павел Щепин: «Этой осенью новый генератор будет доставлен на станцию. А в начале следующего года – после завершения реконструкции фундамента – мы начнем работы по его монтажу».

Ранее «ЭЛСИБ» уже изготовил для Смоленской ТЭЦ-2 турбогенератор, который сейчас монтируется на новом фундаменте в цеху станции. В ближайшее время специалисты приступят к установке ротора в статор. Пуск турбогенератора вместе с новой турбиной запланирован на декабрь этого года.

Биосовместимый полимер улучшил свойства костных имплантатов

Ученые создали полимерное покрытие для металлических костных имплантатов, которое постепенно и равномерно разлагается на безопасные для организма соединения. Благодаря этому свойству в такое покрытие можно заключать лекарственные препараты, которые будут постепенно высвобождаться и ускорять восстановление поврежденной кости. Кроме того, эксперименты показали, что полимерный слой повышает механическую прочность имплантатов и их устойчивость к коррозии. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда, опубликованы в журнале Polymers.

При различных повреждениях костной ткани — например в результате травм и таких болезней как рак костей — человеку устанавливают металлические имплантаты. Размещаясь в месте повреждения, они позволяют компенсировать утраченную ткань, обеспечивая необходимую опору и поддержку мышцам. Кроме того, ученые стремятся сделать так, чтобы имплантаты выполняли еще одну полезную функцию — доставляли лекарственные препараты и микроэлементы, которые бы ускоряли восстановление естественной кости. Помочь в этом могут биоактивные покрытия на основе фосфатов кальция с объемной пористой структурой, поскольку в поры можно загрузить лекарство, и после установки имплантата оно будет из них постепенно выходить в окружающие ткани. Однако добиться равномерного и контролируемого выхода лекарственного препарата сложно, поскольку он должен определенное время удерживаться покрытием и не высвобождаться из пор очень быстро.

Ученые из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) предложили включить в кальций-фосфатные покрытия на костных имплантатах биоразлагаемый сополимер молочной и гликолевой кислот для того, чтобы управлять скоростью высвобождения лекарственных препаратов из имплантатов и тем самым улучшить функциональные свойства изделий. Использованный авторами полимер представляет собой материал, состоящий из длинных цепочек на основе двух органических кислот — молочной и гликолевой. Его выбрали потому, что он безопасен для человека и в течение определенного времени — обычно от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от соотношения исходных кислот в соединении — распадается на входящие в его состав кислоты. В результате, если в имплантат поместить лекарство и запечатать его сверху саморазлагающимся полимером, можно добиться того, что препарат будет постепенно, небольшими порциями выделяться в окружающую костную ткань.

В эксперименте ученые нанесли на подложку из титана — наиболее распространенного материала для изготовления имплантатов — пористое покрытие на основе соединений кальция и фосфора. Эти элементы входят в состав естественной костной ткани, поэтому используются медиками, чтобы повысить приживаемость имплантата. Затем материал погружали в растворы сополимера молочной и гликолевой кислот с разными концентрациями — 5 %, 8 % и 10 %. В результате на поверхности покрытия сформировалась дополнительная полимерная пленка. Оказалось, что кальций-фосфатное покрытие, которое обработали 5 % раствором сополимера, имело однородную пористую структуру, тогда как в покрытии с высоким содержанием сополимера (8—10 %) можно было выделить два слоя: нижний — пористый, и верхний — плотный, в котором полимер заполнил большую часть пор. Такое уплотнение структуры привело к тому, что сопротивление материала к износу увеличилось до трех раз, а устойчивость к коррозии — на два порядка.

Затем исследователи на три недели погрузили образцы в физиологический раствор, имитирующий внутреннюю среду человеческого организма. Каждые два дня авторы взвешивали образцы, чтобы рассчитать скорость деградации полимерного и кальций-фосфатного покрытий. Эксперименты показали, что даже тонкий слой 5 % сополимера приводит тому, что скорость потери массы образцов существенно снижается по сравнению с образцами без полимера. Это обеспечивает равномерный длительный выход лекарственного средства из имплантатов.

«Помимо того, что предложенный полимер позволит заключать в покрытие на костных имплантатах различные лекарства, которые будут поступать в живые ткани постепенно, он еще и улучшит механическую прочность имплантатов и предотвратит их коррозию. Все эти свойства помогут усовершенствовать существующие медицинские изделия для восстановления костей и продлить их срок службы. В дальнейшем мы планируем провести биологические испытания предложенного покрытия на клеточных культурах и на лабораторных животных», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, научный сотрудник лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ СО РАН кандидат технических наук Екатерина Геннадьевна Комарова.

Пресс-служба РНФ

Физики готовят базу для возможного перехода на терагерцевый диапазон в области телекоммуникаций

Сотрудники Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН разработали и создали плазмонный интерферометр терагерцевого диапазона — прибор, который с высокой точностью способен определять оптические свойства материалов. Интерферометр успешно протестирован на Новосибирском лазере на свободных электронах, входящем в инфраструктуру ЦКП «Сибирский центр синхротронного и терагерцевого излучения». Результаты опубликованы в журналах Instruments and Experimental Technichs и Applied Sciences.

Современные устройства передачи и обработки сигналов, например, 4G, работают на сверхвысоких частотах (СВЧ). Средний объем передачи и скорость обработки данных в этом микроволновом диапазоне в зависимости от класса устройств варьируется от 0.5 до 100 Гбит в секунду. Чтобы увеличить этот параметр специалисты осваивают терагерцевый (ТГц) диапазон. Разрабатываемые в настоящее время телекоммуникационные устройства ТГц диапазона, в том числе системы беспроводной связи, такие как 6G, смогут увеличить это значение до 1 Тбит/с.

Разработанный физиками плазмонный интерферометр уникален — для изучения оптических свойств металлов и полупроводников, на основе которых создаются интегральные компоненты для систем беспроводной связи, используются не классические электромагнитные волны, а поверхностные плазмон-поляритоны. Эта разновидность не излучаемой в пространство электромагнитной волны распространяется по поверхности материала вместе с волной свободных зарядов, которая способна более точно характеризовать поверхностные свойства изучаемых образцов на глубине скин-слоя.

«Телекоммуникации — это только одна из областей применения терагерцевых волн, — рассказывает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Василий Валерьевич Герасимов. — ТГц диапазон привлекателен для биологии и медицины. Например, за рубежом активно развивается диагностика офтальмологических заболеваний и онкологических заболеваний кожи при помощи ТГц волн. Прозрачность большинства пластиков, бумаги и тканей для ТГц излучения позволяет использовать его для обнаружения скрытых предметов, что актуально для систем безопасности. Терагерцевые телескопы используются для изучения реликтового космического излучения, что позволяет получать больше информации о ранних этапах жизни Вселенной. Использование терагерцевой спектроскопии позволяет диагностировать и исследовать различные новые материалы, в том числе наноразмерных масштабов».

Актуальные исследования физиков ИЯФ СО РАН нацелены на изучение материалов, из которых возможно создавать так называемые планарные интегральные пассивные и активные плазмонные схемы, в которых сигнал передается в виде поверхностных электромагнитных волн — плазмон-поляритонов. При проектировании таких схем необходимо знать оптические свойства металл-диэлектрических и полупроводниковых поверхностей, на которых они создаются. Для этой задачи специалисты разработали и создали плазмонный интерферометр Майкельсона, работающий в ТГц диапазоне.

«Плазмон — это фактически колебания ансамбля электронов, а поляритон — это фотон, квант электромагнитного излучения. Получается, что плазмон-поляритон — это связанный комплекс из классической электромагнитной волны и волны зарядов (электронов или ионов), который не излучается поверхностью в пространство, а двигается вдоль нее, — объясняет Василий Герасимов. — Плотно прилегая к поверхности проводника, такая волна на очень небольшую глубину (порядка десятка нанометров) проникает в материал, поэтому свойства плазмон-поляритонов, а значит энергоэффективность плазмонных схем и качество передаваемой с их помощью информации, сильно зависит от оптических свойств приповерхностного слоя материала и его покрытий, из которых делаются интегральные схемы. И тут встает задача — а какие материалы использовать? Многие стандартные материалы: металлы, полупроводники хорошо исследованы (даже в терагерцевом диапазоне), но только сделано это с помощью классических спектроскопических методов с использованием объемного излучения, взаимодействующего с исследуемой средой. Получаемые данными методами результаты несут информацию в основном об объемных свойствах материала, а не о поверхностных, которые важны для плазмоники. Экспериментально изучить оптические свойства материала при помощи поверхностной волны и получить более точную информацию о характеристиках образца довольно сложно. Во-первых, нужен достаточно мощный, стабильный и перестраиваемый по частоте источник ТГц излучения, а, во-вторых, необходимо решить многие экспериментальные проблемы».

Ученым ИЯФ СО РАН совместно с группой из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (Москва), которые в самом начале явились инициаторами данных исследований, удалось справиться со многими задачами благодаря целенаправленной систематической работе и полученному экспериментальному опыту, а также наличию в инфраструктуре ИЯФ Новосибирского лазера на свободных электронах.

«Многие отечественные и зарубежные научные группы занимались исследованиями в области ТГц плазмоники в 1970—2000-х гг., но прекратили, так как столкнулись с большими экспериментальными сложностями. Поэтому наши работы в данной области можно считать пионерскими, — добавляет Василий Герасимов. — Впрочем, у нас это заняло очень много времени. Мы начали вести фундаментальные исследования плазмон-поляритонов в терагерцевом диапазоне вместе с сотрудниками НТЦУП РАН более десяти лет назад, и только первые несколько лет мы учились генерировать поверхностную ТГц волну и отделять ее от классической электромагнитной волны. На сегодняшний день мы умеем генерировать плазмоны, управлять их распространением и характеристиками, изучили, как эти характеристики зависят от оптических свойств, шероховатости и геометрии поверхности. Таким образом, из фундаментальных работ по исследованию свойств поверхностных плазмон-поляритонов, по кирпичикам, получилось разработать уникальное оборудование — плазмонный интерферометр Майкельсона ТГц диапазона частот».

В основе данного устройства лежит классическая схема интерферометра Майкельсона. На нем американский физик Альберт Майкельсон впервые наиболее точно измерил длину волны света в 1887 г. В отличие от классической схемы физики ИЯФ СО РАН использовали вместо электромагнитных волн поверхностный плазмон-поляритон, который и является носителем информации. На данный момент разработанный и апробированный на ТГц излучении Новосибирского лазера на свободных электронах плазмонный интерферометр продемонстрировал возможность решения поставленных задач, а именно — изучения оптических свойств поверхности материалов и тонких пленок.

«Нам повезло, что у нас есть ЛСЭ, — рассказывает Василий Герасимов. — Характеристики лазера на свободных электронах ИЯФ СО РАН — монохроматичность и когерентность излучения и, что важно, высокая средняя мощность, аналогов которой в мире нет, позволили нам пройти многие трудности и препятствия. И теперь, апробировав интерферометр на мощном лазере, исследовав и подобрав оптимальные режимы работы установки, узнав многое о плазмонах, мы можем работать с менее мощными источниками ТГц излучения, практически настольными, тем самым расширив практическое применение данного метода. Апробация проходила на металлических пленках, которые напыляются на подложку методом магнетронного распыления у нас же в ИЯФ СО РАН. Мы не только измерили оптические свойства пленок, но и выяснили, что от технологии их напыления, материала и шероховатости подложки, сильно зависят оптические свойства материала. Теперь эту информацию могут использовать и наши коллеги, так как металлические пленки используются при изготовлении рентгеновских зеркал для ЦКП “Сибирский кольцевой источник фотонов”. В настоящее время проводится измерение оптических констант нового композитного материала на основе графеновых наночастиц, нанесенного в виде пленок толщиной 1-400 нм методом 2D-печати (производства Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН). В целом наш интерферометр может использоваться для исследований тонкопленочных материалов для любой области применения терагерцевых частот, о которых говорилось выше».

Пресс-служба ИЯФ СО РАН

Минстрой России утвердил федеральный реестр лучших практик благоустройства 2023 года

В федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2023 году, включены 50 проектов формирования комфортной городской среды из 22 регионов России.

«Всего в Минстрой России поступило 415 заявок из 85 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 50 лучших проектов, которые включены в федеральный реестр. При отборе проектов оценивалось их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей, а также качество реализации проекта, – рассказал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. – Наибольшее количество проектов представили Ленинградская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Мурманская область, Архангельская область, Республика Саха (Якутия). Самой популярной номинацией стала “Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг”».

Все представленные заявки прошли предварительное обсуждение. Те заявки, которые включены в реестр, получили положительную оценку большинства членов Экспертного совета при Минстрое России по формированию комфортной городской среды.

Ежегодно начиная с 2017 года регионы России представляют практики благоустройства, которые реализуются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках проекта с 2017 года благоустроено более 111 тысяч объектов. В 2019 году проект получил статус федерального и вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

Президентом России установлена национальная цель по улучшению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. Помимо этого, среди показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.

Ранее Президент России объявил о необходимости продления федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года.

51 предприятие нацпроекта «Производительность труда» откроет корпоративный центр опережающей подготовки в 2024 году

Завершился конкурс на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) в 2024 году. КЦОП помогает сократить срок адаптации новых работников, повысить эффективность обучения сотрудников, сократить непроизводственные потери на рабочем месте.

Отбор провело Агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Конкурс проходил с 10 января по 2 апреля. За это время было подано свыше 155 заявок из 52 регионов страны. Эксперты оценили актуальность поставленных предприятиями кадровых проблем, уровень вовлеченности команд для их решения.

«В итоговый перечень победителей конкурсного отбора вошло 51 предприятие из 28 регионов России. Уже со следующей недели эксперты Агентства развития навыков и профессий начнут работать с коллективами. За полгода сформируют корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации. Всего до конца года будут созданы 111 корпоративных центров опережающей подготовки», — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Больше всего победителей конкурсного отбора из Краснодарского края (8 предприятий), Пермского края (5 предприятий), Челябинской области (4 предприятия), Московской области (3 предприятия), Ленинградской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Татарстан и Москвы (по 2 предприятия).

Итоги организации КЦОП на базе предприятий будут подведены на ежегодном Кубке по рационализации и производительности.

Общий объем планового электропотребления на рынке на сутки вперед за прошедшую неделю составил 19,49 млн МВт?ч.

В европейской части РФ и на Урале плановое электропотребление составило 15,05 млн МВт?ч. Суммарный объем планового потребления в европейской части РФ и на Урале составил 261,1 млн МВт?ч. В Сибири плановое электропотребление составило 4,44 млн МВт?ч. Суммарный объем планового потребления в Сибири с начала года составил 72,8 млн МВт?ч.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки европейской части России и Урала доля ТЭС относительно прошлой недели снизилась на 3,2 процентного пункта и снизилась на 6,7 процентного пункта относительно среднего значения с начала года. В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС относительно предыдущей недели снизилась на 2,1 процентного пункта и была на 3,3 процентного пункта ниже относительно среднего значения с начала года.

В европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 62,82% выработки, на ГЭС, АЭС и ВИЭ – 10,16%, 25,75% и 1,26% соответственно. В Сибири структура выработки сформировалась следующим образом: ТЭС – 50,49%, ГЭС – 49,29%, ВИЭ – 0,22%.

Индекс равновесных цен в европейской части РФ и на Урале за неделю снизился на 2,6% и составил 1 549,9 руб./МВт?ч (средневзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года вырос на 5,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В Сибири индекс за неделю снизился на 6% - до 1 391,4 руб./МВт?ч (средневзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,9%).

По состоянию на 14 апреля 2024 года общая задолженность участников рынка составила 67,043 млрд рублей.

АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть - Западная Сибирь») по итогам работы в I квартале 2024 года выпустило 626 единиц основной продукции. Порядка 86 процентов от общего объема производства составили электроприводы различных типов.

Основное направление деятельности завода - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса.

В отчетный период по заявкам дочерних предприятий ПАО «Транснефть» и внешних заказчиков завод изготовил устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген», низковольтные комплектные устройства для безопасной организации временного электроснабжения при производстве ремонтных или строительных работ, приводы поворота, сигнализаторы уровня жидкости поплавкового типа повышенной надежности, преобразователи плотности жидкости, светодиодные взрывозащищенные светильники. Общая стоимость произведенных изделий составила 680 млн рублей.

Предприятие активно работает над совершенствованием номенклатуры изделий с учетом требований заказчиков, осуществляет консультации по его монтажу и подключению, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание собственной продукции. Все изделия сертифицированы на соответствие требований технических регламентов Таможенного союза.

В рамках модернизации станочного парка приобретено и запущено в работу новое оборудование - токарный станок с числовым программным управлением. Среди его преимуществ - высокая скорость обработки деталей, эргономичное управление, наличие мотора-шпинделя. Использование такого типа мотора дает высокую скорость реакции, технологические операции по нарезанию развёртыванию резьбы выполняются более эффективно. На сегодняшний день станочный парк предприятия насчитывает более 220 единиц оборудования.

При изготовлении продукции применяются последние достижения в обработке металлов методами лезвийной, лазерной, гидроабразивной, плазменной обработки. Это позволяет выпускать конкурентоспособные изделия и успешно решать задачи по обеспечению технологического суверенитета. Работники АО «ТОМЗЭЛ» на постоянной основе повышают уровень профессиональных компетенций. В начале года предприятие вошло в состав Союза Торгово-промышленной палаты Томской области.

Справочно:

АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. кв. м. Основные партнеры - дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Колумбия зовет Бразилию вместе производить водород

Двум крупнейшим нефтекомпаниям Колумбии и Бразилии предложено встать в авангарде чистой энергии в Южной Америке.

Колумбийский президент Густаво Петро выказал предложение: двум крупнейшим компаниям Колумбии и Бразилия объединиться и запустить проект по производству водорода. Обратился Петро с такой идеей к государственным Petrobras и Ecopetrol, а задумку предложи реализовать на территории Колумбии.

По мнению колумбийского лидера, совместный ввод Petrobras и Ecopetrol водородного проекта поможет компаниями оказаться в авангарде чистой энергии в Южной Америке, а может быть всего мира, пишут РИА Новости.

В настоящее время президент Бразилии Луис Инасиу да Силва находится с визитом в Колумбии. В ходе переговоров лидеров двух стран подписано множество соглашений о партнерстве.

Краски на основе биоцидных частиц защитят суда от биообрастания без вреда для экологии

Сотрудники Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) совместно с коллегами из Севастопольского государственного университета и Томского госуниверситета разработали оптимальные составы биоцидных красок для защиты кораблей и гидротехнических сооружений от обрастания морскими организмами.

Новые составы не только эффективные, но и экологически безопасные, токсическое воздействие на водную экосистему при их применении минимально. Исследования проводятся при поддержке РНФ (проект № 21-13-00498).

«В последнее время значительно выросла заинтересованность промышленности в результатах научных исследований. К нам обратились представители Научно-производственного предприятия «ВМП-Нева» с просьбой разработать экологичные безопасные краски, снижающие биообрастание, но при этом их стоимость должна остаться примерно на том же уровне», — рассказала Ольга Бакина, ведущий научный сотрудник лаборатории нанобиоинженерии ИФПМ СО РАН, ответственный исполнитель проекта.

Она пояснила, что биообрастание судов и их отдельных узлов, особенно в тёплом климате, наносит серьёзный экономический урон. При этом применение некоторых защитных красочных материалов негативно влияет на состояние гидробионтов — морских организмов, постоянно обитающих в водной среде. Поэтому сейчас учёные из разных стран активно ищут решение этой проблемы — как защищать не агрессивно, а экологично. Предлагаются самые разные варианты: создаются супергладкие покрытия со сниженной адгезией, а также покрытия, имитирующие акулью кожу (как известно, к их телу ничто не прилипает). Не теряют своей актуальности и краски, ведь они способны оказывать защитное воздействие в течение длительного срока.

В рамках реализации гранта российские ученые разработали оптимальный состав краски нового поколения, в котором концентрацию оксида меди уменьшили в два раза — с 40 до 20 % и впервые в мире ввели частицы-биоциды, масса которых составляет всего лишь полпроцента от общей массы всей краски.

Сами созданные томскими материаловедами частицы состоят из двух компонентов. Первый в этом дуэте — стационарный полупроводник на основе оксида цинка или диоксида титана, генерирующий активные формы кислорода. Его «верный спутник» — компонент, поглощающий видимый свет. Исследователи изучили разные сочетания компонентов в составе частиц, но, как оказалось, одним из самых эффективно действующих сочетаний оказались частицы, состоящие из компонентов на основе оксида и феррита цинка.

Как же специальные частицы воздействуют на бактерии, прилепляющиеся к покрашенной поверхности? Такое воздействие можно назвать точечным: двухкомпонентная частица словно молниеносно «бросается в бой», выделяя активные формы кислорода при встрече с бактерией. И тогда оболочка бактерии, состоящая из фосфолипидов и белков, начинает окисляться и терять свою форму: образно говоря, отправляется «в нокаут»!

Ольга Владимировна рассказала, что в течение 2023 года в Севастопольском государственном университете проходили эксперименты, целью которых было выявить, как же влияет нанесение новой краски на биообрастание и воздействует ли она на окружающую среду. Полученные результаты показали снижение биообрастания на два порядка и экологичность новой краски: в специальных аквариумах, куда на долгие месяцы погружались пластины, различные морские организмы продолжали активно размножаться. Ещё учёные установили, что для защиты судна или конструкции нет необходимости накладывать несколько слоёв краски, содержащей частицы, достаточно будет, если она ляжет последним слоем, который и будет соприкасаться с водой.

Сейчас в кооперации с вьетнамскими коллегами готовится заявка на международный грант, его получение позволит продолжить исследования в регионе, где можно проводить эксперименты круглогодично.

Источник: ТНЦ СО РАН.

Исследование растворимости водорода в гидрате метана

Известно, что гелий, водород и неон имеют настолько малый размер атомов/молекул, что способны растворяться в кристаллических каркасах обычного льда и газовых гидратов и диффундировать по этим решеткам.

Это свойство может быть использовано, например, для разделения водородсодержащих газовых смесей. До настоящего времени исследования растворимости водорода в гидратах проводилось только для одного типа гидратных структур (кубическая структура II), образуемых крупными органическими молекулами типа циклопентана и четыреххлористого углерода.

Сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук впервые получены данные по растворимости водорода в наиболее распространённом и исследованном гидрате метана.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (№ 121031700321-3). Результаты опубликованы в International Journal of Hydrogen Energy (ИФ 7.2).

Источник: ИНХ СО РАН.

Донные отложения помогли проследить историю заселения людьми окрестностей озера Шира

Сотрудники Института биофизики СО РАН (Красноярск) впервые проследили историю заселения окрестностей озера Шира на основе биохимических данных, полученных из донных отложений озера. Количество органических веществ-индикаторов было выше в отложениях, соответствующих периодам повышенной антропогенной нагрузки: в период средневекового государства Енисейских Кыргызов, в период массовой колонизации русским населением и в период развития курортной деятельности.

Озеро Шира, расположенное на юге Сибири в Республике Хакасия, является популярным курортом. Оно хранит на своем дне целую историческую летопись. Донные осадки, подобно годичным кольцам деревьев, накапливаются с течением времени. Каждый год новый слой оседает на дне водоёма, сохраняя в себе отпечатки важных исторических процессов. Изучив состав слоёв, можно узнать о событиях, происходивших в ту или иную эпоху.

Сотрудники Красноярского научного центра СО РАН и СФУ впервые реконструировали историю заселения озера Шира при помощи биохимических данных в донных отложениях за последнее тысячелетие. Полученные результаты могут быть полезны для выявления исторической динамики колонизации территории и присутствия на ней человека, а также для мониторинга эффективности работы очистных сооружений.

В кишечнике человека и животных синтезируются специфические органические вещества станолы — результат переработки холестерина. Причем у человека синтезируется специфический станол, называемый копростанол. Попадая в водоемы, эти вещества могут накапливаться и сохраняться в донных отложениях в течение тысячелетий. Поэтому они могут служить индикатором миграций древних народов.

Исследование красноярских учёных показало, что относительная доля копростанола была выше в отложениях, соответствующих периодам с большой антропогенной нагрузкой. К таким относятся период расцвета средневекового государства Енисейских Кыргызов (9–11 века н.э.), период массовой колонизации русским населением (17–18 века), а также в 19–20 вв. в период развития курортной деятельности. Такое увеличение относительного содержания копростанола в донных отложениях может означать усиление присутствия человека в окрестностях озера. Полученные результаты могут быть использованы для выявления исторической динамики присутствия человека на исследуемой территории и более точной оценки антропогенной нагрузки.

«Исследование озёрных отложений на предмет присутствия остатков фекальных соединений является одним из новейших направлений в палеолимнологии. Наша работа является первым таким исследованием на территории Сибири. Мы обнаружили, что увеличение доли этих веществ в самой нижней части озерного керна, соответствует времени существования государства енисейских Кыргызов, достигшего наибольшего расцвета в 9–11 веках нашей эры. Вероятно, в этот период численность населения могла быть выше, чем в последующие века, когда на данной территории наблюдался упадок после монгольского нашествия в начале 13 века. Следующий всплеск присутствия человека, регистрируемый по станолам, вероятно, можно объяснить увеличением количества населения в период активного освоения данной территории Российским государством в 17–19 веках. Современное увеличение содержания копростанола может быть связано с развитием курортной деятельности в 20 и 21 веках», — рассказал Денис Рогозин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН.

Исследование поддержано Российским научным фондом (№ 22-17-00185).

Результаты исследования опубликованы в журнале Contemporary Problems of Ecology.

Источник: КНЦ СО РАН.

Полувековой юбилей БАМ встречает масштабными планами дальнейшего развития

Ирина Дробышева (ДФО)

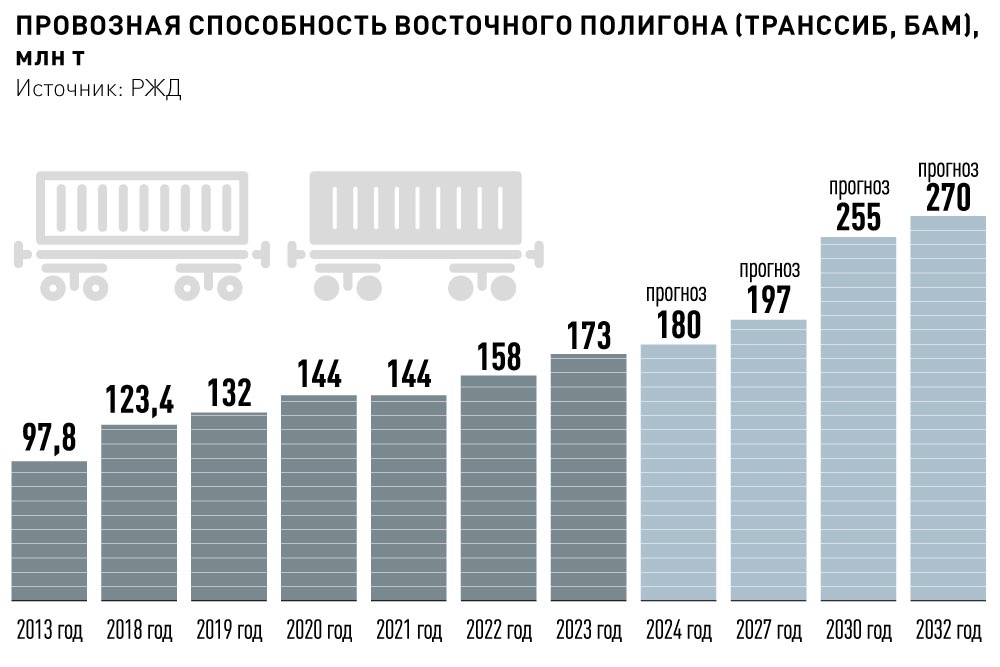

Рабочая группа под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с участием РЖД и грузоотправителей утвердила в конце марта планы развития БАМа и Транссиба на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Проект третьего этапа модернизации Восточного полигона одобрен и уже взят в работу. Общая стоимость реализации оценивается примерно в 3,7 триллиона рублей.

В год 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали железнодорожники планируют перевезти через Восточный полигон около 180 миллионов тонн грузов. К 2032-му они намерены увеличить этот показатель до 270 миллионов тонн. Темпы, которыми планируется развивать железнодорожную инфраструктуру, раньше посчитали бы чистой фантастикой.

- Интенсивность грузоперевозок по Восточному полигону растет. На ближайшие пять-десять лет запросы на внутренние и российско-китайские перевозки, а также транзит превосходят его пропускную способность. При этом 85 процентов грузов перемещается по Транссибу - более освоенной и технически оснащенной трассе, сопряженной со свободным портом Владивосток. Ресурс наращивания объемов здесь практически исчерпан, а техническое дооснащение требует крупных долгосрочных затрат в сочетании с невозможностью остановки движения по этой магистрали, - отметил ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Вячеслав Шведов.

Эксперт напомнил, что первые проекты сооружения БАМа обсуждались в конце XIX столетия. Его возведение, прерванное Великой Отечественной войной, велось в 1932-1942 годы. Затем работы возобновились и завершились прокладкой магистрали в конце ХХ века.

В настоящее время РЖД реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей, он находится в завершающей стадии. В прошлом году сделано многое: завершилась модернизация более чем 140 объектов, в том числе таких крупных, как тоннели и мостовые переходы. Идет масштабная реконструкция станций БАМа: там удлиняют пути, укладывают стрелочные переводы, монтируют контактную сеть.

Один из примеров - перегон Эльдиган - Тудур в Хабаровском крае, где на сложнейшем рельефе было построено 11 километров второго пути и четыре железнодорожных моста, причем один из них длиной более 400 метров. Завершилась реконструкция станции Ванино, которая является одной из крупнейших на БАМе. Тут уложили 22 километра новых путей. Строительство велось без остановки работы станции.

По итогам обсуждения третьего этапа модернизации Восточного полигона одобрены согласованные предложения грузоотправителей и РЖД по дополнительным мероприятиям развития БАМа и Транссиба.

29 марта между РЖД и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" подписаны договоры генподряда о создании трех тоннелей и моста через реку Амур. Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через Амур - до конца 2032-го. Предварительная общая стоимость проектов - около 500 миллиардов рублей. По условиям договора финансирование будет привлекать генподрядчик, а РЖД должны будут рассчитаться за работы в течение десяти лет после ввода объектов в эксплуатацию.

Реализация столь крупных и сложных проектов поможет сбалансировать, наконец, развитие железнодорожной инфраструктуры с потребностями портов Приморского и Хабаровского краев, а также с железнодорожными пунктами пропуска на границе РФ.

- Увеличение пропускной способности Восточного полигона положительно скажется на развитии притрассовых населенных пунктов в нашем регионе, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. - Сюда придут инвесторы, появятся новые рабочие места, прибавятся налоговые поступления в бюджеты разных уровней, которые пойдут в первую очередь на социальную сферу.

Неменьший интерес к развитию БАМа и выходу к морю у Якутии. Разработчик Эльгинского угольного месторождения решился на создание частной Тихоокеанской железной дороги. Уголь премиального качества с низким содержанием серы и фосфора очень востребован на мировом рынке, в том числе в Юго-Восточной Азии. Но БАМ и Транссиб перегружены, железнодорожные составы стоят часами, ожидая очереди. Поэтому угледобытчики сами строят дополнительную ветку к БАМу и круглогодичный порт Эльга на берегу Охотского моря. 300 из 530 необходимых километров железнодорожных путей уже проложено. К концу года планируется запустить дорогу и порт в эксплуатацию.

- Обстоятельства говорят в пользу более активного использования БАМа, который способен разгрузить треть протяженности трассы Транссиба, начиная от станции Тайшет в Иркутской области, а также принять на себя весь грузопоток, следующий по Амуро-Якутской магистрали. Немаловажно также, что БАМ сочленен с круглогодичным глубоководным портом Ванино в Хабаровском крае на берегу Татарского пролива, - отметил Вячеслав Шведов.

БАМ проходит по территориям, в пределах которых сосредоточен большой природно-ресурсный потенциал. Здесь подтверждены промышленные запасы более двух десятков полезных ископаемых, в том числе таких востребованных в настоящее время, как вольфрам, висмут, титан, редкоземельные металлы.

- Суммарная стоимость сосредоточенного здесь минерально-сырьевого потенциала - около 900 миллиардов долларов. Без развития БАМа доступ к таким богатствам невозможен, - подчеркнул Шведов. - Важно и то, что это многофункциональная железная дорога, она обеспечивает дополнительное "сшивание" центра страны с дальневосточным флангом и позволяет укрепить положение на побережье Тихого океана. Проникая в слабо освоенное внутреннее пространство Дальнего Востока, трасса дает возможность заполнить экономической активностью его значительный, ранее фактически не вовлеченный в хозяйственное использование сектор.

В Кузбассе осудили иностранца-контрабандиста

Юлия Потапова (Кемерово)

Заводский районный суд Кемерова приговорил к условному сроку гражданина Китая, который контрабандой вывозил крупные партии древесины из Сибири за рубеж.

34-летний директор коммерческой организации незаконно переместил через таможенную границу ЕврАзЭС и государственную границу России лесоматериал хвойных и лиственных пород. Он заключал сделки купли-продажи с поставщиками, и те гнали ему древесину без оформления документов, подтверждающих источник ее происхождения. После этого стратегически важные ресурсы отправлялись в КНР.

Для того чтобы создать видимость законности проводимых операций, контрабандист заключал через коммерческую организацию фиктивный договор купли-продажи. И вносил не соответствующие действительности сведения о каждой сделке в единую государственную автоматизированную информационную систему "Лес-ЕГАИС".

В 2018-2019 годах иностранец незаконно переправил к себе на родину свыше 3,4 тысячи кубометров леса стоимостью почти 22,3 миллиона рублей.

О преступной деятельности стало известно сотрудникам кузбасского УФСБ России. Собранные ими оперативные материалы послужили основанием для возбуждения пяти уголовных дел по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).

В итоге суд признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания пять лет лишения свободы условно с конфискацией вышеупомянутой суммы в доход государства.

Незаконный вывоз за границу автотранспортом 1,2 тысячи тонн лесоматериалов предотвратили мобильные группы Сибирского таможенного управления в первом квартале 2024 года. Всего было выявлено 63 нарушения. Самые основные: попытки провезти древесину через автомобильные пункты пропуска, которые для этого не предназначены, неправильно оформленные сопровождающие документы, дозагрузка незадекларированных партий леса по пути следования, вывоз грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов.

- Наибольшее количество нарушений пресекли мобильные группы Алтайской таможни в тесном взаимодействии с органами МВД России, Россельхознадзора и Ространснадзора, - отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Федор Юшков. - Работа продолжается.

Материалы направили в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений. Таможенными органами и полицией уже возбуждено четыре административных и два уголовных дела.

Омск признали лучшим городом для образовательного туризма

Светлана Сибина (Омск)

Названы лауреаты первой всероссийской премии "Туристические города", финалистами которой стали представители 64 муниципалитетов из 42 регионов страны. Омск завоевал золото в номинации "Город образовательного туризма", а также серебро в категории "Город молодежного туризма".

По оценке экспертов, омичи наиболее ярко представили возможности своего города для получения профессионального образования и повышения квалификации.

- Для эффективного развития образовательного туризма у нас созданы все условия. Можно получить практически любую профессию. Сегодня омские вузы и ссузы готовят специалистов почти по пятистам направлениям. Омск считается центром инженерного образования и информационных технологий. Сотрудничает с Ростехом и Роскосмосом. Недавно в ОмГТУ открыта передовая инженерная школа. В топ-10 профильных вузов входит наш медуниверситет, отмечающий столетие. Омск - это кузница чемпионов, в том числе олимпийских. Список возможностей огромный, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Омской области Антон Савин.

Визитной карточкой города стал Омский кадетский корпус, среди выпускников которого Чокан Валиханов, Валериан Куйбышев, Лавр Корнилов, Дмитрий Карбышев. Три года назад кадеты переехали в новый учебный корпус, и учиться здесь стало еще более престижно. Еще одно статусное образовательное учреждение, привлекающее иногородних туристов, - Омский бронетанковый инженерный институт.

- К нам едут не только из других регионов, но и стран зарубежья. Самые активные - Казахстан, Индия, Африка, Средняя Азия. Из восьмидесяти тысяч омских студентов 21 тысяча - иногородних и иностранных. В регионе созданы все условия для работы выпускников по специальности, продуманы стимулы для трудоустройства и карьерного роста. Отдельный пакет - поддержка молодых семей. И многие дипломники остаются в городе, - отметил главный специалист Туристского информационного центра Омской области Наталья Лапшина.

Недавно штат омской поликлиники пополнил представитель Нигерии, окончивший медуниверситет. На прием к молодому врачу уже выстраиваются очереди.

- С детства мечтал лечить людей. Рад, что реализовал себя в Омске. И уже агитирую последовать моему примеру младших сестер, - сообщил корреспонденту "РГ" Шедрак Офуйа Огенемаро.

Город также позиционирует себя как крупный центр, специализирующийся на повышении квалификации по широкому спектру направлений.

- Туристам, приезжающим поднять свой образовательный уровень, доступно более 800 программ по 91 специальности на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки по программам ДПО - дополняет Наталья Лапшина.

Помимо этого, действует система дистанционных олимпиад для старших школьников, которые, приезжая на очные финалы, также делают выбор в пользу образования в Омске. В 2023-м участниками профориентационной программы "Неделя без турникетов" стали 24,75 тысячи человек (на треть больше, чем годом ранее). Это второе место в России.

Омская система образования ориентирована на потребности рынка труда. Вузы внедряют ряд универсальных образовательных программ. Владеть двумя-тремя дополнительными компетенциями уже становится модно. И, следуя моде, ОмГТУ заключил соглашение с девятью университетами региона о бесплатном обучении "цифре".

Ежегодно в Омске проходит региональный молодежный форум "РИТМ", собирающий представителей сибирских регионов. Здесь можно не только пройти образовательные тренинги под руководством продвинутых наставников, но и выиграть грант. В прошлом году авторы креативных идей получили 3,5 миллиона рублей.

На презентации омичи представили и событийный календарь, который весьма насыщен. Омск известен как "беговая столица Сибири", туристов привлекают хоккейные матчи на новой арене. Здесь проходят многочисленные фестивали, конкурсы, конференции, благодаря которым молодые люди имеют возможность самореализоваться в самых разных сферах. Специально для молодежи разработано несколько туристических маршрутов. Только за один год проходит более двух тысяч мероприятий, которые посещает свыше полутора миллионов гостей.

В 2023-м Омск боролся и за звание "Молодежной столицы России". Стал третьим, уступив Владивостоку и Москве, но намерен вновь участвовать в престижном конкурсе.

- Победы дают возможность заявить о своем регионе как гостеприимной территории, стимулируют новый рост. У нас большие планы. В частности, открыть в Омске сеть студенческих кампусов с соответствующей инфраструктурой. Это станет еще одним поводом для развития образовательного туризма, - говорит руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Омской области Антон Савин.

Между тем

Для иностранных студентов предусмотрены бесплатные курсы русского языка, организаторов которых региональные власти поддерживают субсидиями. Способным ребятам платят повышенную стипендию до 80 тысяч рублей. За высокий балл по ЕГЭ при поступлении предусмотрена доплата от 20 до 120 тысяч рублей. Молодым талантливым ученым выплачивается премия в размере 115 тысяч рублей.

В Новосибирской области создано 300 инженерных классов

Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирской области будущих инженеров готовят со школы. В их подготовке участвуют как вузы, учреждения среднего профобразования, так и непосредственно предприятия.

На это направлен региональный проект "Специализированные классы". В его рамках в 2023-2024 учебных годах в семидесяти общеобразовательных организациях шестнадцати муниципальных образований региона открыт 301 специализированный класс по шести направлениям, в том числе авиастроительному (14 классов) и естественно-научному (46). Больше всего инженерных классов - 181. Они, в свою очередь, делятся по специализированным направлениям - агротехнологическому (11 классов), биотехнологическому (14), инженерно-технологическому (106), информационно-технологическому (46) и другим. По данным областного министерства образования, общая численность обучающихся в спецклассах превысила 7,3 тысячи человек.

Первые специализированные классы в регионе открыли еще пятнадцать лет назад. Результат - все больше выпускников при поступлении выбирают инженерные специальности. Так, девять из десяти выпускников инженерных классов поступают в вузы на естественно-научные направления.

Спецклассы курируют новосибирские вузы вместе с индустриальными партнерами, оценивая потребность в специалистах и актуализируя необходимый набор компетенций.

- Высокотехнологичные предприятия Новосибирской области формируют большой запрос на кадры и сами дают возможность удовлетворить этот запрос - так, сформирован широкий круг партнеров, которые взаимодействуют со школами, организациями допобразования, учреждениями среднего профессионального образования, помогая ориентировать подростков на естественно-научные, инженерные специальности, - отмечает глава региона Андрей Травников.

Например, Новосибирский государственный университет взял на себя такие направления подготовки, как биотехнологии и экономика, а государственный аграрный университет курирует 23 класса агро- и биотехнологической направленности. В планах - создать еще более пятидесяти спецклассов.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) отвечает за кибербезопасность и информационные технологии. Кстати, комиссия грантового конкурса "Движение Первых" высоко оценила инициативу университета, направленную на раннее вовлечение школьников, студентов и аспирантов в научную и проектную-инженерную деятельность для развития кадрового потенциала в области информатики и телекоммуникаций. На средства гранта будет реализован научно-образовательный и просветительский проект "Академия ИнфоТех".

- Мы не первый год наблюдаем снижение количества школьников, выбирающих и сдающих ЕГЭ по математике и физике. При этом наши индустриальные партнеры говорят о кадровом дефиците в телеком- и ИТ-отраслях. Работа над проектами школьников со студентами повысит заинтересованность в сдаче профильных ЕГЭ и повлияет на выбор инженерных профессий в области связи и информтехнологиях, - отметил ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

Преподаватели профильного факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) с прошлого учебного года курируют авиастроительные классы. Уже более четырехсот школьников региона занимаются в четырнадцати классах, открытых в восьми образовательных учреждениях области, включая Инженерный лицей НГТУ. Проект реализуется при поддержке регионального правительства и федеральной программы "Инженерные авиастроительные классы" нацпроекта "Образование".

- Ребятам интересно изобретать новое и улучшать то, что уже есть. Но хотелось бы, чтобы благополучным завершением проекта стал осознанный выбор ребятами инженерных специальностей, авиастроения, - отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов называет проект инженерных классов с авиационной специализацией актуальным в контексте развития системы инженерного образования в целом.

- Для нас важно обеспечить эффективное взаимодействие между школами и университетом - привить ребятам любовь к техническому творчеству, инженерии. Сегодня ученики специализированных классов делают и запускают модели самолетов, через год они уже смогут проектировать беспилотники, а впоследствии поступить на технические специальности в университет, - отметил Сергей Чернов. - В регионе сформировался авиастроительный кластер, в котором школа - это звено, которое развивает идеи ранней профориентации и проект подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий авиационной направленности в рамках концепции "школа - техникум - вуз - предприятие".

Занятия в авиаклассах ведут преподаватели и студенты технического университета, партнерами проекта выступили Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина и Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, а также филиал "Объединенной авиастроительной корпорации" и Институт развития профобразования.

В этом году в Новосибирской области планируют открыть школьные конструкторские бюро (ШКБ) в рамках развития системы допобразования. В ШКБ дети и взрослые совместно смогут создавать новые технологии. Всего за четыре года в 357 учебных организациях региона создано почти 54 тысячи мест для дополнительного образования детей по всем направлениям, из которых 28 процентов отдано техническим дисциплинам.

Кроме того, в 2024-2025 учебном году в образовательных учреждениях Новосибирской области будут открыты спецклассы по направлению "Изучение беспилотных авиасистем (БАС)", которое сейчас весьма актуально в связи с устойчивым развитием рынка БАС и использованием дронов в таких областях, как сельское хозяйство, геодезия, энергетика, ЖКХ.

По словам заместителя министра образования региона Владимира Щукина, планируется подготовка школьников в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС. В результате увеличится количество детей, занимающихся в кружках технического творчества.

Одновременно с растущим запросом на инженерное образование возникает потребность в современной инфраструктуре - кабинетах технологий, технопарках, ИТ-кубах, киберполигонах.

На X Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске участники немало внимания уделили кадровому вопросу, а именно подготовке инженерных кадров. Предприятиям нужны компетентные специалисты, отвечающие запросам реального сектора экономики. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что требуются конструкторы, проектировщики, разработчики. Экономике необходимы инженеры, технологи, специалисты в сферах информационных технологий, физики, энергетики, биоагротехнологий и других естественно-научных профессиях. И их необходимо подготовить в сжатые сроки. "Для того, чтобы свести до минимума адаптационный период на предприятии, выпускники должны приходить практически подготовленными и встраиваться в рабочие проектные команды", - подчеркнул замминистра.

На Алтае начинают восстанавливать пострадавшие от паводка дороги

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае в этом строительном сезоне планируют привести в порядок около 800 километров дорожного полотна. Региональные и местные трассы нынешней весной серьезно пострадали от паводка, что добавит дорожникам хлопот.

По предварительным данным, в период паводка пострадало 25 участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 2,3 километра в 18 районах края, также повреждены подходы к двум мостам.

Но дороги в Алтайском крае пострадали не только от половодья, а еще и от аномальных температур минувшей зимой, когда несколько раз потепление с дождями сменялось похолоданием. Такие резкие перепады не лучшим образом отразились на качестве дорожного полотна. Так что даже жители Барнаула, привыкшие в последние годы к хорошим трассам, стали жаловаться на ямы и выбоины.

- Мне приходится много ездить по городу, и последние три-четыре года претензий к дорогам почти не было, - говорит барнаульский водитель такси Сергей. - Но этой весной во многих местах снег сошел вместе с асфальтом. Теперь нужно запоминать опасные участки, где можно оставить колесо или убить подвеску. А дорожники что-то не торопятся браться хотя бы за ямочный ремонт.

В региональном министерстве транспорта обещают, что в конце апреля - начале мая в регионе массово приступят к восстановительным работам.

- Промерзание грунта большое, поэтому ямочный ремонт начнем, когда позволят погодные условия, - отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. - В первую очередь будем восстанавливать самые поврежденные участки. А в мае планируем приступить к плановому ремонту на всех объектах.

Корректировать уже утвержденные планы ремонтов в регионе не намерены. "Все запланированное будем вести по графику, а участки, которые пострадали от паводка, дополнительно внесем в перечень дорожных работ", - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" глава регионального минтранса.

Восстановление размытых участков будут финансировать из краевого дорожного фонда, каких-то "чрезвычайных" денег пока не предусмотрено. Сейчас в фонде 17,7 миллиарда рублей, а всего в этом году запланировано направить на развитие дорожной сети около 21 миллиарда.

- В начале сезона-2023 мы тоже начинали примерно с 20 миллиардами, но в течение года были выделены дополнительные ресурсы. Рассчитываем, что к концу года направим в общей сложности не менее 23 миллиардов рублей. В прошлом году отремонтировали 796 километров дорог, в этом году пока планируем 600 километров, но еще не все данные поступили из муниципалитетов. К тому же ремонты муниципальной дорожной сети будут проведены по программам поддержки местных инициатив, "Развитие сельских территорий". Будем стремиться привести в порядок также около 800 километров, - подчеркнул Антон Воронов.

Более 185 километров автотрасс отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В этом году завершается его реализация в том формате, который действовал в 2019-2024 годах. За пятилетку в Алтайском крае должны были привести в нормативное состояние не менее 50 процентов региональных дорог и до 85 процентов дорог в Барнаульской и Бийской агломерациях.

"До конца 2024 года мы эти показатели достигнем, - утверждают в правительстве региона. - Нацпроект продлили и теперь наша задача сохранить то, что сделано, поддерживая дороги в нормативном состоянии, а также продолжать развитие опорной сети дорог, соединяющих край с соседними регионами и государствами. До конца 2028 года предстоит привести в порядок 85 процентов опорной сети. Сейчас этот показатель составляет 63 процента".

Правила перепланировки квартир ужесточились

Светлана Сибина (Омск)

С 1 апреля 2024 введен новый порядок оформления переустройств квартир. Понятие перепланировки расширено, изменился порядок ее согласования. Инициаторы поправок в федеральном законодательстве полагают, что они помогут сделать рынок жилья более прозрачным и цивилизованным.

По словам председателя омской Лиги профессионалов в недвижимости, основательницы "Национального центра перепланировок и реконструкций" Светланы Гоненко, до сих пор первичное жилье переделывали до 90 процентов новоселов, вторичное - более половины. Свыше 70 процентов изменений до сих пор не узаконено. Из-за активного переноса жильцами стен и коммуникаций нарушается прочность домов. Так что навести порядок в этой сфере давно пора.

- Перепланировкой теперь считается любая трансформация жилья. Технический паспорт заменят техническим планом. Порядок согласования изменений в квартире стал другим. Собственник должен подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или жилинспекцию. Если проект работ одобрят, их нужно выполнить, а потом вернуться в орган, выдавший разрешение. В течение 30 дней специалисты администрации прибудут на объект и выдадут акт приемки, а потом самостоятельно передадут все документы в Росреестр - прежде собственник делал это сам, - пояснила Светлана Гоненко.

Процесс небыстрый. Если в Росреестре заметят несоответствия в документах и приостановят процедуру, собственник узнает об этом не сразу, - предупреждают специалисты. Тем не менее, довести оформление перепланировки надо до конца, иначе последуют санкции. Это может быть штраф, требование привести помещение в первоначальный вид, продажа объекта с публичных торгов.

По словам Светланы Гоненко, теперь изменение границ помещения тоже считается перепланировкой. Это значит, что можно купить две смежных квартиры и объединить их. И наоборот - разделить квартиру на несколько малых объектов и узаконить как перепланировку.

Специалисты полагают, что поправки будут полезными для рынка жилой недвижимости. В этом году спрос на услуги по оформлению перепланировки заметно вырастет. Рынок уже реагирует - на "Авито" выставлено более сотни объявлений, предлагающих омичам такой сервис.

Клейка обоев, плитки, покраска.

Замена деревянных окон на пластиковые (и наоборот).

Перестановка мебели и техники.

Замена сантехники.

Монтаж кондиционера.

Замена дверей (без изменения габаритов проема).

Замена радиаторов и батарей.

Замена выключателей и розеток.

На рынке Казахстана становится все больше сибирского зерна

Сергей Зюзин (Барнаул)

Россия все больше зерна экспортирует в Казахстан, и сибирские аграрии все сильнее интересуются рынком этой страны. В 2023 году в Сибири собрали 14,25 миллиона тонн зерна (из-за аномально засушливого лета это почти на 4 миллиона меньше, чем в 2022-м), включая 8,94 миллиона тонн пшеницы. В Казахстане же урожай сократился до 12,1 миллиона тонн (падение в сравнении с 2022 годом - на 4,3 миллиона). К тому же из-за погодных условий качество казахстанского зерна оказалось существенно ниже сибирского.

- В прошлом году мы собрали крайне низкий урожай, - признал на прошедшей в марте в Белокурихе традиционной Зимней зерновой конференции представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов. - Сначала была засуха, потом - в период созревания зерна и уборочной кампании - обильные осадки. Мы получили порядка пяти миллионов тонн неклассной, то есть проросшей, пшеницы, из-за этого объемы экспорта упали. Но на начало марта такого зерна стало в два раза меньше - оно очень дешевое, такой цены давно не видел ни наш рынок, ни соседние. Наши и узбекские мукомолы и делают из него очень дешевую муку для Афганистана. Неклассную пшеницу берут и наши птицеводы, которые сначала говорили, что ею нельзя кормить птицу. Однако выяснилось, что можно. В конце года проросшей пшеницей активно заинтересовался Китай, начались отгрузки туда, несмотря на наши переживания по поводу никотоксинов. Но возвратов и других проблем и здесь не было. На начало весны цены на проросшую пшеницу даже подросли - до 55-60 тысяч тенге за тонну. Главное, чтобы ее не осталось на лето, потому что непонятно, как ее хранить и что с ней будет в тепле.