Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Чудо народа

поклониться великой святыне в Храме Христа Спасителя пришло уже больше полутора миллионов человек

Георгий Судовцев

С 22 мая, когда в Москве был открыт доступ к привезенным из итальянского города Бари мощам Николая Чудотворца, поклониться великой христианской святыне в Храме Христа Спасителя пришло уже больше полутора миллионов человек. 13 июля ковчег с реликвией будет перевезен в Санкт-Петербург, где пробудет до 28 июля.

Течёт по российской столице Москва-река. А по левому её берегу, по Фрунзенской и Пречистенской набережным, заворачивая у Соймоновского проезда к Храму Христа Спасителя, течёт параллельная, людская река — правда, разделяемая шлюзами ограждений на отдельные "порции" и замирающая на ночь. У станций метро "Фрунзенская" и "Парк культуры" стоят "православные добровольцы", направляя желающих поклониться святыне в нужное русло. Движение начинается с восьми утра, заканчивается примерно к восьми вечера, но и днём, и ночью этот поток пополняется всё новыми и новыми людьми. Они приезжают целыми организованными группами на автобусах, поездах и даже прилетают на самолётах со всей России, не говоря уже про одиночных паломников и отдельные семьи. Калининград и Петропавловск-Камчатский, Архангельск и Владикавказ, Севастополь и Екатеринбург — вся Россия здесь. Добираются из Белоруссии. Прибалтики, Молдавии, Донбасса, Молдавии и со всей Украины, даже из Румынии и Болгарии, хотя оттуда до Бари доехать, наверное, проще, чем до Москвы. Не только православные, но даже мусульмане… Зачем? Почему? Под проливным дождём и даже градом, каждый день… И, если в шесть утра повезёт оказаться у Крымского моста, то к одиннадцати уже можно будет войти под своды главного российского храма… По дороге, со всех сторон прикрытой металлическими оградами, несмотря на петровский пост, вовсю торгуют мороженым, пирожками с мясом и сыром, "итальянским кофе из Бари" — никакой ортодоксии, "усердия паче разума". Кто хочет — обходится постной выпечкой или собственными запасами. По всей Пречистенской набережной — бесконечная метель сероголовых чаек, редкие голуби и воробьи теряются на их фоне, ворон почему-то нет совсем — не их праздник? Паломники щедро бросают птицам хлеб, который чаще всего не долетает до воды, — только уж очень большие куски удачливые чайки специально "размачивают" в Москве-реке.

В очереди — три паломницы из Луганска. Старшая рассказывает, как везли сюда огромную храмовую икону, которая движется вместе с ними на специальном "лафете", тщательно закутанная в чёрный целлофан: "Хотим освятить на ковчеге в Москве… Что бы мы без вас делали? Нас там всех поубивали бы, наверное…" Жена рассказывает, как приехавшая откуда-то из-под Волгограда погорелица, обратившаяся за помощью в храм Николая Чудотворца в Хамовниках, сразу после поклонения мощам нашла жильё и работу… Да и сама эта нескончаемая, кажется, людская река становится явлением чуда — соборного народа России.

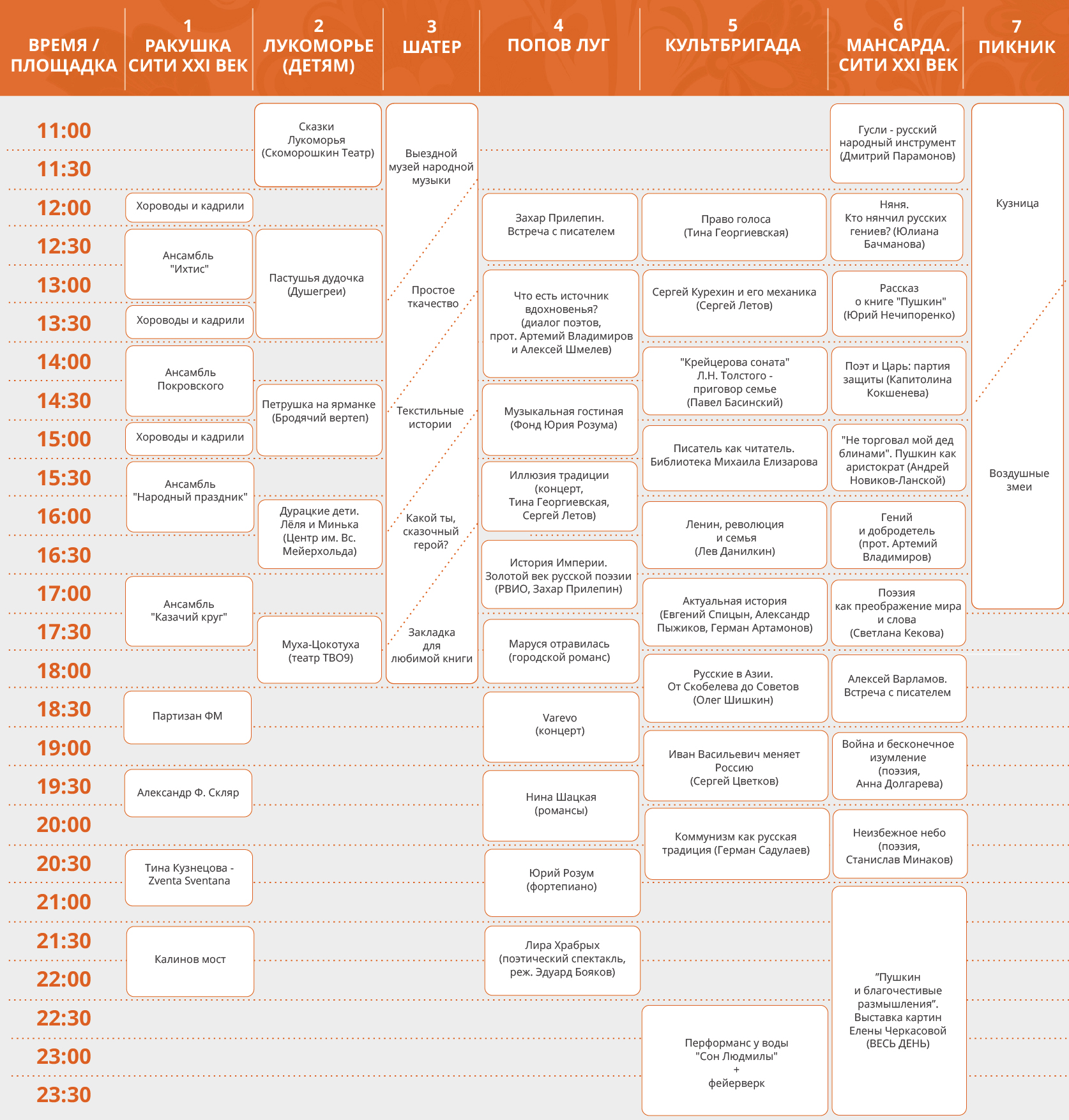

Фестиваль "Традиция"

8 июля, подмосковная усадьба Захарово – полифонический праздник на лоне природы

Завтра рекомендует

8 июля в день святых Петра и Февронии, покровителей семьи, в подмосковной усадьбе Захарово состоится фестиваль «Традиция». Усадьба известна тем, что здесь провел свои детские годы А. С. Пушкин. Здесь он слушал сказки Арины Родионовны, бегал по аллеям и купался в пруду. Захарово находится всего в часе езды на электричке от Белорусского вокзала.

Тема фестиваля в этом году — сотворчество. Этим словом можно описать и отношения внутри семьи, и творческие союзы, и совместный поиск ответов на важные вопросы: кто мы, люди живущие в одной стране, имеющие нерасторжимое прошлое и надежду на радостное будущее?..

Концепция и программа фестиваля «Традиция» разработаны писателем Захаром Прилепиным, продюсерами Эдуардом Бояковым и Дмитрием Вадимовичем в сотрудничестве с музеем-заповедником А.С. Пушкина. Фестиваль пройдет в формате пикника — полифонического праздника на лоне природы. Каждый уголок заповедника станет местом для концертов, развлечений, детских игр, лекций и дискуссий.

На одной площадке встретятся выдающийся классический пианист (народный артист России Юрий Розум) и фольклорная группа (легендарный Ансамбль Покровского), патриархи русского рока («Калинов Мост») и фолк-джаз бэнд (Тина Кузнецова — Zventa Sventana), священник и поэт (протоиерей Артемий Владимиров) и рок-музыкант (Александр Ф. Скляр), ярмарочный театр Петрушки и кавказская лезгинка.

Фестиваль «Традиция» предъявит широкую палитру литературных событий. Встречи с актуальными писателями (Захар Прилепин, Алексей Варламов, Михаил Елизаров, Герман Садулаев), беседы с литературоведами (Павел Басинский о Толстом), выступления поэтов (Анна Долгарёва, Светлана Кекова).

Для детей подготовлена познавательно-развлекательная программа: театры «Душегреи», «Бродячий вертеп», «Скоморошкин театр», игры пушкинской поры, квест в музее, рисунки на полянах, кукловерчение.

Зрителей также ждут творческие практикумы и лекции: о поэзии — со священником, о Боге — с художником, о сказках — с Ариной Родионовной. Лучшие московские издательства наполнят книжную лавку, а в фудкорте посетителей будет ждать вкусная домашняя кухня. Закончится фестиваль театральным представлением на воде и фейерверком.

Фестиваль «Традиция» проводится под эгидой Русского Художественного Союза. РХС объединяет на базе традиционных ценностей художников и деятелей культуры, независимых творческих лидеров разных направлений. Событие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области, Администрации Одинцовского района, компании «Попов Луг».

Сайт: www.traditionfestival.ru

Справки +7 (495) 228-20-80

***

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ТРАДИЦИЯ»

РАКУШКА

На площадке “Ракушка” весь день, с полудня и до позднего вечера, будут проходить музыкальные концерты. Жанры и стили: русский рок. фолк, этно, джаз, казачьи песни, народные танцы. И все это – в формате душевного отдохновения на лоне природы, двигательного драйва и радости бытия.

12:00 — 12:30. Хороводы и кадрили. Студия Русского танца.

За 5 минут студия не только сможет обучить любого водить хоровод или отплясывать кадриль, но и покажет, как за один танец познакомиться с человеком, хорошенечко узнать его характер, выбрать жениха (невесту) и, если нужно, отвоевать его у хитрых соперников! Это вам не потоптаться на дискотеке, это вековая игра на омоложение!

12:30 — 13:30. Ансамбль «Ихтис».

Духовные песни православных народов мира – на русском, украинском, сербском, болгарском, белорусском, молдавском, церковнославянском, грузинском, греческом языках и даже на латыни – православная вселенная в современной акустической аранжировке. В инструментальном арсенале – виолончель, гитара, перкуссия, этнические духовые.

13:30 — 14:00. Хороводы и кадрили. Студия Русского танца

14:00 — 15:00. Концерт ансамбля Дмитрия Покровского.

Ансамбль без преувеличения можно назвать легендарным. Он первым объединил фолк и джаз в совместных импровизациях с Алексеем Козловым и Владимиром Резицким, сотрудничал с Питером Гэбриэлом, записал первую русско-американскую пластинку с ансамблем Пола Уинтера. В программе коллектива – лирические, игровые, плясовые народные песни и авторская музыка, вдохновленная традицией. На фестивале «Традиция» прозвучат фрагменты «Русских циклов» Игоря Стравинского «Прибаутки» и «Песенки моего детства» на народные тексты, собранные в XIX в., и другие сочинения.

15:00 — 15:30. Хороводы и кадрили. Студия Русского танца

15:30 — 16:30. Ансамбль «Народный праздник».

Под этим простым названием с 1982 года скрывается московский эталон фольклорной аутентики. Записи ансамбля получили премию Французской Академии Голоса и были выпущены в одной из серий швейцарского Международного архива народной музыки.

17:00 — 18:00. Ансамбль «Казачий кругЪ».

Любимец русской и зарубежной публики, ансамбль за 30 лет собрал и блестяще освоил более 300 песен донских, кубанских и терских казаков.

18:30 — 19:10. Партизан FM.

Традиция для этих молодых ребят – это свежесть, драйв и невероятно заводная штука. В репертуаре группы малоизвестные русские народные и украинские песни, колоритные образцы казачьего фольклора, песни времен гражданской и Великой Отечественной войны, и, что очень важно, авторские сочинения.

19:30 — 20:10. Александр Ф. Скляр.

В 2014 году Скляр – признанная московская рок-звезда, пошел против левого мейнстрима: его «Ва-Банкъ» дал концерт ополченцам Донбасса. Музыкант получил сильнейший творческий импульс. В новых песнях заиграли любимые русские жанры – романтическая баллада и городской романс, военный марш и казачья лезгинка. И все это рок-н-ролл!

20:30 — 21:15. Тина Кузнецова — Zventa Sventana.

Молодая певица, композитор и аранжировщик Тина Кузнецова известна широкой общественности как финалистка проекта «Голос». В этом году она возродила свой прекрасный музыкальный проект Zventa Sventana, основанный в 2006 году. Как ей удается на основе корневой народной музыки создавать столь современную музыку?

21:30 — 22:30. Калинов Мост.

Дмитрий Ревякин, кажется, извлек все возможные смыслы из своей древней сибирской фамилии. Был и рев индийской Кали, и хлебниковская заумь. Но в глубоком колодце мифа засияли звезды христианской любви, мужества и очистительного огня. Сегодня группа в лучшей форме – вокальной, инструментальной и духовной.

ПОПОВ ЛУГ

Второй фасад пушкинской усадьбы увенчан верандой и портиком и выходит в живописный дворик. Это литературно-музыкальная площадка «Попов луг» — идеальное место для камерной музыки, поэтических чтений и спектаклей. Что здесь планируется?

12:00 — 13:00. Творческая встреча с писателем и ополченцем Захаром Прилепиным, советником Главы ДНР, лауреатом литературных премий «Национальный бестселлер», «Супернацбест», «Ясная Поляна», «Большая книга», а также премии Правительства России в области культуры.

13:00 — 14:30. «Что есть источник вдохновенья?» Диалог поэтов: прот. Артемия Владимирова и Алексея Шмелева

В диалоге-импровизации о. Артемий Владимиров и поэт Алексей Шмелёв будут размышлять и читать стихи на вечные темы русской литературы, опирающейся на христианскую традицию — о вере и сомнении, радости бытия и унынии, о слабости и мужестве маленького человека.

14:30 — 15:30. «Музыкальная веранда». Концерт юных стипендиатов Фонда Юрия Розума

15:30 — 16:30. «Иллюзия традиции». Концерт Тины Георгиевской и Сергея Летова

Актриса и певица Тина Георгиевская и композитор-импровизатор Сергей Летов исполнят русские исторические песни и духовные стихи, древнеримские и древнееврейские гимны и молитвы в сопровождении импровизаций саксофонов и бас-кларнета. Дуэт являет собой блестящий пример синтеза народной аутентики и фри-джаза.

16:30 — 17:30. «История Империи. Золотой век русской поэзии».

Долгожданная презентация книги Захара Прилепина «Взвод» при участии экспертов Российского военно-исторического общества. В книгу вошли одиннадцать биографий писателей и поэтов Золотого века — от Державина и Дениса Давыдова до Чаадаева и Пушкина, — умевших держать в руке не только перо, но и оружие.

17:30 — 18: 30. «Маруся отравилась». Концерт народных романсов (Юрий Колесник, Таисия Краснопевцева, Наталия Сербина)

Под этим названием кроется музыкальная программа, посвященная самому любимому городскому жанру России — жестокому романсу. Мелодрама и детективные сюжеты, бразильские страсти и жесткая развязка — изучению этого феномена музыкант и певица Наталия Сербина посвятила более десяти лет жизни. Вместе с ней в проекте — Юрий Колесник и Таисия Краснопевцева.

18:30 — 19:30. Varevo.

В московском этно-проекте объединились Варвара Котова, Дмитрий Игнатов, Игорь Бурмистров и Кирилл Паренчук. В программе Varevo в звуки джаза, электроники и других современных музыкальных стилей вплетены народные песни, былины, духовные стихи и притчи.

19:30 — 20: 30. Нина Шацкая.

Заслуженную артистку России Нину Шацкую называют Дивой русского романса. И не случайно. Ее исполнение русских романсов в джазовой манере отличается высоким мастерством и самобытностью. Певица не боится экспериментов, смело и со вкусом синтезирует разные жанры.

20:30 — 21:30. Юрий Розум.

Выдающийся пианист, народный артист России Юрий Розум представит свою сольную программу, которая высоко оценена на мировой музыкальной сцене. Авторитетный немецкий журнал Piano News назвал его «пианистом, наиболее ярко представляющим сегодня высшие достижения русской фортепианной школы на мировой сцене».

21:30 — 22:30. «Лира Храбрых».

Завершит литературно-музыкальную программу премьера поэтического спектакля «Лира храбрых» режиссёра Эдуарда Боякова. Спектакль создан по мотивам двух книг — «Взвод» Захара Прилепина и сборника стихов донецких поэтов «Я — израненная земля» под редакцией Захара. Спектакль ищет ответы на непростые вопросы: как уживаются поэзия и война, свободное искусство и государственная служба? Что такое «Золотой век» литературы и может ли он вернуться? Наша гипотеза: может! Мы стоим на пороге возрождения высокой литературы: поэтам пушкинской поры наследуют поэты Донбасса. Возможно, здесь, на ступеньках усадьбы Пушкина нам со всей очевидностью откроется тайна русского литературного гения. Сценарий: Эдуард Бояков, Юлиана Бачманова. Помимо профессиональных артистов (Анна Большова, Лариса Бравицкая и другие), в спектакле примут участие авторы сборника — поэты России, Украины и Донбасса.

КУЛЬТБРИГАДА

Беседка у реки рядом с прудом, где маленький Пушкин учился плавать, отдана под интереснейшую лекционную программу проекта «Культбригада» Славы Коновалова. Лекции историков, писателей, культурологов посвящены русской традиции в самых разнообразных измерениях.

12:00 — 13:00. «Право голоса».

Однажды Сократа попросили оценить личные качества и способности одного юноши. Мудрец некоторое время рассматривал парня, а затем произнес: «Говори, чтобы я мог тебя видеть!». Тина Георгиевская — певица, тренер-педагог, лауреат национальной премии в области журналистики «Золотой Лотос» — расскажет всю правду о природе и потенциале голоса и о том, как использовать этот мощнейший природный инструмент.

13:00 — 14:00. «Сергей Курехин и его Механика».

«Мы сконструировали космический корабль и отправили его в микрокосмос, то есть во внутренний духовный мир человека», — сказал как-то Сергей Курехин. О жизни и творчестве своего друга — единственного рок-традиционалиста восьмидесятых — эксклюзивная лекция Сергея Летова.

14:00 — 15:00. «Крейцерова соната» Л.Н. Толстого — приговор семье». Лекция Павла Басинского — известного писателя, литературоведа и литературного критика, лауреата премий «Антибукер» и «Большая книга» — о самом скандальном произведении Толстого и его влиянии на семейную жизнь Толстых.

15:00 — 16:00. «Писатель как читатель. Библиотека Михаила Елизарова».

Известный писатель, автор-исполнитель, лауреат премии «Русский Букер» Михаил Елизаров решил ответить на вопрос: что и зачем читают писатели? «Чтение — это жалость и смирение» — таков его вердикт. И прекрасный комментарий библиофила — впридачу.

16:00 — 17:00. «Ленин, революция, семья».

Беседа со Львом Данилкиным — писателем, литературоведом и литературным критиком, автором биографии В.И. Ленина в серии ЖЗЛ. Революция разрушила семью, но как относился к семье сам Владимир Ильич? Что он был за человек? На этот, казалось бы, банальный вопрос никто так и не сумел до конца ответить.

17:00 — 18:00. «Актуальная история».

Так называется не только лекционная рубрика, но и беседа на самые острые темы русской культуры с тремя историками: педагогом, советником ректора МПГУ и автором первого единого учебника по истории России Евгением Спицыным и двумя профессорами — Александром Пыжиковым и Германом Артамоновым.

18:00 — 19:00. «Русские в Азии. От Скобелева до Советов».

Лекция историка и журналиста Олега Шишкина. Название «Центральная Азия» закрепилось в современной русской лексике сравнительно недавно — в XIX веке. Вас ждет увлекательный рассказ о том, что побудило Российскую империю к проникновению в земли Южной Сибири, Монголии, Западного Китая, Тибета и о приключениях русских в новых землях.

19:00 — 20:00. «Иван Васильевич меняет Россию».

Иван Грозный — был и остается одним из самых популярных мифологических героев нашей истории. А что говорит современная наука об этой парадоксальной личности? Об этом — лекция историка Сергея Цветкова.

20:00 — 21:00. «Коммунизм как русская традиция».

Лекция известного писателя и публициста Германа Садулаева, чьи книги в разные годы вошли в шорт-лист «Русского Букера».

22:30 — 00:00. Перформанс у воды «Сон Людмилы» + Фейерверк

Завершит программу площадки и программу фестиваля волшебная мистерия «Сон Людмилы» по мотивам самой романтической и самой первой сказочной поэмы Пушкина. О перформансе мы абсолютно сознательно рассказывать не будем: лучше один раз увидеть — и перформанс, и фейерверк!

МАНСАРДА: СИТИ - XXI ВЕК

Площадка «Мансарда – Сити XXI век» находится в здании Музея. Усадьба в стиле деревянного ампира – деликатный новодел, возведенный в конце 80-х годов на историческом фундаменте бывшего здания. В интерьерах создана аутентичная атмосфера конца XVIII-начала XIX века, есть редчайшие экспонаты, связанные с детством Пушкина и бытом его бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. А если учесть, что добрая часть соседнего поселения носит фамилию Арины Родионовны – Яковлевы, а прямо от дома спускается аллея вековых лип, по которой бегал маленький мальчишка – к тому самому пруду, где он учился плавать, то станет ясно, где обитает гений места. Шагом марш на экскурсию!

В Мансарде, опекаемой нашими спонсорами – компанией «Сити-XXI век», уютном помещении на втором этаже, располагается самая камерная площадка «Традиции».

Первое, что Вы увидите – выставку живописи Елены Черкасовой: «Пушкин и благочестивые размышления». Среди наивных и волшебных библейских сюжетов – «Пушкин и Царь Соломон». Какая связь – спросите вы? Приходите, расскажем.

В такой обстановке невозможно не думать о детстве, о Пушкине и о поэзии.

11:00 — 21:00. «Пушкин и благочестивые размышления». Выставка картин Елены Черкасовой

11:00 — 12:00. «Гусли - русский народный инструмент». Лекция-концерт Дмитрия Парамонова.

Дмитрий Парамонов все объяснит все на пальцах, сам сыграет и даст попробовать, если придете в Мансарду раньше всех. Лекция-концерт – самое первое событие в Мансарде! Но не самое первое – на фестивале: «Традиция» начнется с торжественного молебна в храме благоверных святых Петра и Февронии, русских покровителей семьи и брака, чей праздник 8 июля мы и будем отмечать весь день.

12:00 — 13:00. «Няня. Кто нянчил русских гениев?». Рассказ по мотивам книги С. Дурылина и В.Тороповой Юлианы Бачмановой.

Когда-то Сергей Дурылин – русский писатель, филолог, историк, искусствовед – задался вопросом: кто же такая няня и кормилица, и какова ее роль в русском обществе? И стал собирать материалы о женщинах из народа, ставших ангелами-хранителями знаменитых людей. В одной книжке оказались Пушкин, Герцен, Соловьев и Мережковский, братья Достоевские, Мусоргский и Верещагин, Цветаева, Блок и даже террористка Вера Фигнер! Оказалось, няня – не просто «добрая подружка бедной юности», а настоящая сенсация XXI века. Начатый Дурылиным проект совсем недавно был завершен исследовательницей его наследия Викторией Тороповой. Книга вышла в издательстве «Никея». Журналист и культуролог Юлиана Бачманова расскажет самое интересное.

13:00 — 14:00. Рассказ о книге «Пушкин» из серии «Кто это?» (издательство «Октопус») Юрия Нечипоренко.

Замечательный детский писатель Юрий Нечипоренко – писатель и ученый, лауреат многих литературных премий, автор книг о Гоголе и Ломоносове, главный редактор серии книг «Кому за 10» и директор Всероссийского Фестиваля детской книги, представит новую книгу о Пушкине для подростков. Несколько экземпляров намеревается захватить с собой! Издательство – «Октопус», серия – «Кто это?».

14:00 — 15:00. «Поэт и Царь: партия защиты». Публичная лекция Капитолины Кокшеневой.

Почему поэты не любят царей и одновременно жаждут царской ласки? И почему цари – защитники поэтов – изволят на них серьезно гневаться? Интереснейшие вопросы о двух русских вертикалях – искусстве и власти – поднимает в своей лекции Капитолина Кокшенева – критик, культуролог, доктор филологических наук.

15:00 — 16:00. «Не торговал мой дед блинами»: Пушкин как аристократ». Лекция Андрея Новикова-Ланского.

Что такое аристократизм? Каков его характер, повадка, как она в творчестве, мышлении, стиле жизни? Рассказывает Андрей Новиков-Ланской - писатель, публицист, филолог, президент Международного Пушкинского клуба. Кто же выступит моделью аристократа? – Конечно же, Пушкин, Александр Сергеевич!

16:00 — 17:00. «Гений и добродетель». Беседа о поэзии и христианстве с прот. Артемием Владимировым.

«Кончина Пушкина мне видится как логический итог прежних вех его земного бытия, а с другой стороны, она открывает нам чудо Промысла Божия, который самые худые наши дела и ошибки, подчас смертельные, обращает к благим последствиям». – Беседы о поэзии и христианстве с протоиереем Артемием Владимировым, священником Алексеевского монастыря, не только душеполезны, но и увлекательны: он сам – поэт, писатель, острослов и тонкий литературный критик. Его обожают и взрослые, и дети.

17:00 — 18:00. «Иван Бунин и Алексей Толстой: спор о русском пути». Лекция Алексея Варламова.

Интереснейшая лекция писателя Алексея Варламова о двух ярких фигурах русской литературы – Иване Бунине и Алексее Толстом. Разгадал ли автор «Окаянных дней» «красного графа»? – Нет, считает Варламов, чья биография Толстого в серии ЖЗЛ вошла в шорт-лист премии «Большая Книга». А, стало быть, и секрета русского народа аристократ не разгадал!

18:00 — 19:00. «Поэзия как преображение мира и слова». Встреча с Светланой Кековой

19:00 — 20:00. «Война и бесконечное изумление». Встреча с Анной Долгаревой

20:00 — 21:00. «Неизбежное небо». Встреча со Станиславом Минаковым

В конце дня в мансарде состоятся встречи с поэтами, чьи стихи вошли в сборник «Я – израненная земля», посвященный войне на Донбассе. Поэты – очень разные. Строгий, как античный ордер, Станислав Минаков, богатая смыслами, как Эрмитаж, Светлана Кекова, горячая, как донецкая земля, Анна Долгарёва. Прежде, чем вы увидите их в вечернем спектакле, есть возможность пообщаться лично и многое узнать.

***

Площадки за речкой – напротив «Ракушки» – «Лукоморье» и «Шатер» отведена детям: здесь до раннего вечера будут идти один за другим детские спектакли и мастер-классы. Ну, а потом – «суп с котом» на русском фуд-корте, экскурсии в музее и большущий музыкальный вечер с волшебным перформансом на воде и фейерверком! Можно весь день не спать, а можно, утащив у родителей коврик, вздремнуть под любым дубом.

ЛУКОМОРЬЕ

11:00 — 12:00. «Сказки Лукоморья». Спектакль («Скоморошкин Театр»)

Смотреть сказку – одно удовольствие, а играть в сказку всей семьей, а еще лучше – всей площадкой, – это десять удовольствий и одна радость! «Скоморошкин театр» работает в давно забытом формате домашнего спектакля. Несколько заготовочек – упражнения в актерском мастерстве, сценической речи и движения, простейший реквизит и элементы костюмов – и вуаля! Кстати, в Музее есть старинный рисуночек, где маленький Пушкин представляет сестренке сценку, стоя на столе.

Режиссер театра Любовь Афанасьева продолжает традицию семейных праздников: дедушка ее был сказочник, а бабушку-затейницу приглашали на праздники из соседних деревень! Артисты театра и сама Люба – участники знаменитой «Лаборатории Театрики» Петра Немого.

12:30 — 14:00. «Пастушья дудочка». Фолк-мюзикл (Театр «Душегреи»)

Найти свое счастье с помощью волшебной дудочки может каждый Ванька. А вот затеять после спектакля с детьми старинную игру с игрой на народных инструментах – это дело «Душегреев». Потому что сказка – ложь, а погружение в атмосферу традиционного праздника – «добрым молодцам урок».

«Душегреи» – ежегодные участники и дипломанты многочисленных фестивалей вертепных театров (в том числе, Гран-при белорусского фестиваля «З лялькой до Бога»), детских и международных фольклорных фестивалей. Актеры – Рустам Каримов и Елена Сариева.

14:30 — 15:30. «Петрушка на ярманке». Народная кукольная комедия (Театр «Бродячий вертеп»).

«Бродячий вертеп» не зря завоевывает международные призы! Кукольная комедия про Петрушку играется сегодня точь-в-точь, как игралась 200 лет назад. Так визжать, как визжит этот деревянный человечек, не могут даже дети: актриса Елена Слонимская, играющая Петрушку, не один год трудилась над настоящим петрушечьим голосом! Задачка-то в древности была не из простых: привлечь внимание скучных и серьезных взрослых.

16:00 — 17:00. «Дурацкие дети. Лёля и Минька». Спектакль по детским рассказам М. Зощенко (Центр им. Вс. Мейерхольда).

Забавные приключения брата и сестры – на зависть взрослым тетям и дядям. И повод задуматься: что лучше для ребенка – ежовые рукавицы или кисельные берега?

Авторы проекта — Данила Ариков и Юлия Волкова (актеры московского театра «Практика»), сами являются родителями, и знают, что к чему. Режиссер спектакля — актриса и режиссер МХТ им. А. П. Чехова Светлана Иванова-Сергеева.

17:30 — 18:30. «Муха-Цокотуха». Спектакль («Творческое объединение 9»)

Герои спектакля – авторские куклы петербургского мастера Фани: красавица-Муха, гусар-Комарик, злодей-Паук и … Самовар, потому что все началось не с денежки, а с безумного чаепития, которое устроила Муха вместо того, чтобы спрятать находку в чулок. Звуки балалайки и аккордеона, забавные игры с маленькими зрителями и праздничное застолье – вот она, сказка-ярмарка Корнея Чуковского, жившего, как это видно из спектакля, в начале ХХ века.

«ТО 9» – союз молодых людей разных творческих профессий, чьи спектакли идут нынче на самых модных столичных площадках и фестивалях, посвященных детскому развитию и образованию.

ШАТЁР

11:00 — 17:00. «Выездной музей народной музыки». Мастер-класс (Екатерина Бурдаева).

«А также шумелки, пыхтелки, сопелки» – помните? Это английский вариант. У нас – сопелка, жалейка, калюка, рожок, балалайка, бубен, конечно… А вдруг они колесную лиру привезут? Химкинский музей крестьянской народной музыки – он все может!

11:00 — 18: 30. «Простое ткачество». Мастер-класс на особых ручных станках (Наталия Воропаева, Елена Мельникова)

«Я на весь бы мир одна наткала бы полотна» – это про автора проекта – Наталию Воропаеву. На ее станочках все получается за десять минут. Наталья и Елена – участники Международного фестиваля лоскутного шитья в Суздале 2016, лауреаты национального конкурса театров моды "Золотая игла" под патронажем В.М. Зайцева, международной выставки "Ладья", "Атмосфера творчества". Компанию художникам составит Александр Перекальский – мастер запускать с ребятами бумажные ракеты и другие летательные аппараты.

11:00 — 18: 30. «Текстильные истории». Мастер-класс (Татьяна Лазарева)

Что придумает эта невероятная художница – мастерица пэчворка и лоскутного шитья, умеющая свернуть куколку одним движением пальцев и сшить лошадку в два счета – никогда никто не знает. Большущую мандалу из тряпочек? Портретную галерею из обрывочков? Нитяное колесо с цветами и бабочками? Посмотрите ее уроки рукоделия на «Первом Образовательном» – там весь цвет русского народного творчества собран и упакован. А в школе, где Татьяна преподает, даже мальчишки вышивают крестом и плетут косички. Потому что классно – с мастером-то!

14:00 — 16: 30. «Какой ты, сказочный герой?». Мастер-класс по живописи (Юлия Леоничева)

14:00 — 16: 30. «Закладка для любимой книги». Мастер-класс (Юлия Леоничева)

ПИКНИК. 11.00 – 17.30

За «Ракушкой» – чтобы было, где развернуться и порезвиться – на площадке «Пикник» будут работать кузница и мастерская бумажных змеев под руководством Алексея Борщаговского. Как сделаешь, так и полетит! Тем более – под музыку, которая играет у Ракушки весь день!

Ревнитель просвещения - Геннадий Животов

Редакция Завтра

В Международном фонде славянской письменности и культуры проходит персональная выставка Геннадия Животова. На открытии выставки президент Академии российской словесности Юрий Беляев от имени Академии наградил Геннадия Животова Пушкинской медалью "Ревнителю просвещения".

Геннадий ЖИВОТОВ:

"Накануне выставки я ехал с человеком из Донбасса — водителем маленького "Газика", который я нанял для перевозки картин. Дорога была длинной, пробок было много, и он мне рассказал всю свою жизнь. Он был в ополчении, получил контузию, и вместе с семьёй ему пришлось выбираться в Россию.

На выставке я хотел показать портреты и ряд рисунков за последние двадцать пять лет. В этих рисунках отражались многие события, которые случились с нашим народом: и Чечня, и Осетия, и Донбасс, и многое другое. Зная примерно общую площадь зала, я привёз картины на все стены, но оказалось, что одна стена уже занята. С неё смотрели на меня молодые и прекрасные лица ребят, погибших в Донбассе…

Искусство и жизнь, прошлое и будущее — всё связано, всё таинственно пересекается в неведомом".

Галина КОБЗЕВА:

"Я преподаю вместе с Геннадием Васильевичем в Российском государственном гуманитарном университете и хочу сказать, что это фантастический преподаватель.

У него нестандартное преподавание. Он может прийти, сесть и начать рисовать. Студенты смотрят, заводятся и начинают делать то, что делает Геннадий Васильевич. Он просто провоцирует их на создание чего-то интересного, нестандартного!

Я думаю, что не только мы, преподаватели, но и студенты ждут книг Геннадия Васильевича. Потому что ракурсов у него — тысячи!

Должны быть книги его графики, живописи и набросков, совершенно потрясающих! Думаешь: он достиг всего, зачем ему эти наброски? Но когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что он не может не рисовать, он этим дышит!".

Андрей ФЕФЕЛОВ:

"Иной раз наши патриотические собрания проходят как-то на ходу, на каких-то перронах, сквозняках мира, и мы даже не успеваем толком поговорить. А это место — очень намоленное, ещё со времён Вячеслава Михайловича Клыкова, который здесь и зримо, в скульптуре, и незримо присутствует.

Здесь наши дорогие ребята с Донбасса. Помню, я с ними переходил границу в тот роковой май 2014 года…

И вдруг эта атмосфера наполнилась работами Геннадия Васильевича Животова — работами, которые я давно люблю. На портретах — знакомые

лица, и в зале — живые герои картин. Всё это завязано и закручено в наш удивительный мир.

И всё это освящено именем великого Пушкина, потому что Пушкин — это оружие массового преображения, это то, что имеет в себе потрясающую силу, озаряющую всех, оплодотворяющую.

Поэтому я искренне поздравляю всех с этой выставкой, а Геннадия Васильевича с Пушкинской медалью!".

О результатах обсуждения исполнения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2016 году.

В соответствии с Планом деятельности Минэнерго России, а также по результатам контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на площадке Минэнерго России под председательством Заместителя Министра энергетики Российской Федерации – Вячеслава Михайловича Кравченко прошло экспертное обсуждение результатов исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных программ в 2016 году.

В совещании помимо представителей крупнейших генерирующих и электросетевых энергокомпаний, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, участвующих в согласовании инвестиционных программ и представителей экспертного сообщества в области электроэнергетики приняли участие представители субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО).

В ходе обсуждения представлены доклады о ходе реализации инвестиционных программ АО «Концерн Росэнергоатом», компаний группы ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», а также доклады представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территории ДФО по следующим вопросам:

«Схема теплоснабжения г. Советская Гавань в части реализации схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ Советская Гавань», докладчик – В.А. Глазачев, первый заместитель председателя комитета по развитию ТЭК Хабаровского края;

«Схема теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре в части мероприятий, направленных на реализацию долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре», докладчик – А.В. Разин, заместитель главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре;

«Схема теплоснабжения г. Певека, Схема теплоснабжения г. Билибино в части мероприятий направленных на реализацию дорожной карты «Об обеспечении энергоснабжения Чукотского автономного округа при замещении выбывающих объектов генерации», докладчик – В.С. Пузаков, представитель от организации-разработчика проектов схем теплоснабжения;

«Схема теплоснабжения г. Благовещенска в части реализации схемы выдачи тепловой мощности 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ», докладчик – В.А. Константинов, первый заместитель мэра г. Благовещенска;

«Схема теплоснабжения г. Якутска в части реализации схемы выдачи тепловой мощности Якутской ГРЭС-2 и компенсирующих мероприятий, связанных с выводом из эксплуатацииЯкутской ГРЭС-1», докладчик – А.С. Николаев, Глава городского округа г. Якутска.

В докладе Департамента развития электроэнергетики подведены итоги 2016 года в части исполнения энергокомпаниями инвестиционных программ, а также освещены вопросы связанные с реализацией инвестиционных проектов и развитием электроэнергетики на территории ДФО.

По результатам анализа отчетов о реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 2016 год выявлено, что совокупный объем финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, а также ОГК/ТГК, осуществляющими строительство генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (далее – проекты ДПМ), составил 607,4 млрд рублей, что составило 92 % от плана года (656,8 млрд рублей), в том числе:

по сетевым организациям – 259,7 млрд рублей;

по генерирующим компаниям – 213,2 млрд рублей;

по ОГК/ТГК (реализующие проекты ДПМ) – 128,5 млрд рублей;

АО «СО ЕЭС» - 6,0 млрд рублей.

Отмечается высокий процент выполнения годового плана финансирования следующими субъектам электроэнергетики:

АО «Концерн Росэнергоатом» - 176,7 млрд рублей (100 % от плана года);

ПАО «Россети» - 225,2 млрд рублей (93 % от плана года);

ДЗО «РАО ЭС Востока» - 21,4 млрд рублей (88 % от плана года).

Совокупный объем освоения капитальных вложений субъектами электроэнергетики в 2016 году составил 515,5 млрд рублей, в том числе:

по сетевым организациям – 215,4 млрд рублей;

по генерирующим компаниям – 189,1 млрд рублей;

по ОГК/ТГК (реализующие проекты ДПМ) – 106,4 млрд рублей;

АО «СО ЕЭС» - 4,6 млрд рублей.

По данным АО «СО ЕЭС» в 2016 году прирост установленной мощности в целом по Российской Федерации за счет ввода новых генерирующих объектов составил 4 293,87 МВт. Прирост мощности по ЕЭС России составил 4 600,44 МВт, в том числе: новый ввод – 4 260,78 МВт, модернизация - 339,66 МВт.

В 2016 году совокупно по крупнейшим сетевым организациям с долей государственного участия и прочим субъектам электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, введено в эксплуатацию 15,8 тыс МВА трансформаторных мощностей и 27,3 тыс км линий элекропередачи.

Минэнерго России по итогам 2016 года проведена ревизия исполнения субъектами Российской Федерации требований Правил при разработке и утверждении схем и программ перспективного развития электроэнергетики (далее - СиПР) субъектов Российской Федерации. Результаты мониторинга представлены в докладе Департамента развития электроэнергетики по следующим критериям:

соблюдение сроков утверждения СиПР;

согласование СиПР АО «СО ЕЭС» (субъектом ОДУ);

утверждение СиПР высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в 2016 году;

привлечение к разработке СиПР специализированных организаций;

опубликование СиПР в открытом доступе сети Интернет.

В 1 полугодии 2017 года Департаментом развития электроэнергетики проведены выездные инспекции исполнения условий Соглашений о предоставлении средств федерального бюджета, заключенных Минэнерго России по объектам Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации:

по реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа;

по софинансированию объектов капитального строительства государственной собственности, предусмотренных к реализациин ФЦП «Юг России (2008-2013 годы» и ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

При осуществлении контроля Минэнерго России были проведены плановые и внеплановые проверки субъектов электроэнергетики. В 2016 году проведено 105 выездных проверок, в том числе:

34 проверки инвестиционных проектов, реализуемые субъектами электроэнергетики;

10 внеплановых выездных проверок;

57 проверок хода реализации инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также проектов обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, из них: 15 проверок проектов генерирующих компаний и 42 проверки проектов сетевых организаций.

Проведены мониторинг разработки и утверждения актуализированных схем теплоснабжения Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Якутска, Благовещенска, Певека и Билибино, а также оценка организации схемы выдачи тепловой мощности от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, строящихся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 1564

ПЕРВЫЙ ГЕОПАРК ЮНЕСКО В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В ДАГЕСТАНЕ

Первый в России геологический парк ЮНЕСКО может появиться в Республике Дагестан, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Статус геопарка планируется присвоить бархану Сары-кум и прилегающему к нему хребту Нарат-тюбе.

"Создание геологического парка на территории Сары-кумских барханов и Нарат-тюбинского хребта позволит обеспечить сохранение достаточно уникального для этой территории биологического разнообразия. Большинство представителей флоры и фауны, обитающие на барханах, являются краснокнижными видами, а хребет Нарат-тюбе — место обитания самых крупных групп орлов и соколов на всем Северном Кавказе", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Центр природы Кавказа" Ренаты Шюшайте.

Геологическим парком ЮНЕСКО называют территорию, включающую один или несколько районов, представляющих интерес с научной точки зрения не только из-за геологических особенностей, но и археологических, экологических и культурных ценностей.

Рынок аренды жилья в России.

Специалисты портала «Мир квартир» подвели итоги полугодия на рынке аренды в 69 крупнейших городах России и зафиксировали развитие тренда, наметившегося в первом квартале: ставки на однокомнатные квартиры продолжают медленно снижаться (–1,8%). В то же время снимать «двушки» и «трешки» стало несколько сложнее – прирост в этих сегментах составил 2% и 2,2% соответственно.

Однокомнатные квартиры

С начала года арендные ставки на «однушки» поднялись чуть более чем в трети исследуемых городов – в 27 из 69. В 42 локациях была зафиксирована отрицательная динамика.

Значительнее других подорожали Сургут (+9,8%; 14 162 руб./мес.), Якутск (+9,5%; 12 924 руб./мес.), Иваново (+8,7%; 9317 руб./мес.), Магнитогорск (+8,4%; 8044 руб./мес.) и Саранск (+8,1%; 7380 руб./мес.).

Более чем на 10% стали доступнее для арендаторов однокомнатные квартиры в Казани (–12,1%; 13 248 руб./мес.) и Липецке (–10,5%; 10 121 руб./мес.). Ушли в минус Красноярск (–9,7%; 10 738 руб./мес.), Нижний Новгород (–9,4%; 13 866 руб./мес.) и Брянск (–8,7%; 8975 руб./мес.).

Арендные ставки в Москве, снизившись на 2,7%, все еще остаются высокими – 30 683 руб./мес. Этих денег с лихвой хватит, чтобы снять две «однушки» в Хабаровске (15 004 руб./мес.), три – в Волгограде (10 169 руб./мес.) и четыре – в Курске (7536 руб./мес.). Более того, это сумма покрывает стоимость аренды «трешки» в подавляющем большинстве регионов.

Следом за Москвой на верхних строчках рейтинга разместились главные города южной части страны – Сочи (21 436 руб./мес.), Симферополь (21 412 руб./мес.) и Севастополь (21 017 руб./мес.). Санкт-Петербург, совсем чуть-чуть уступив морским курортам, переместился со второй позиции на пятую (20 978 руб./мес.).

Самые низкие ставки отмечены в Чебоксарах (6729 руб./мес.), Кургане (7034 руб./мес.), Новокузнецке (7062 руб./мес.), Саранске (7380 руб./мес.) и Череповце (7487 руб./мес.).

Двухкомнатные квартиры

Две трети исследуемых городов – 46 из 69 – с начала года увеличили ценники на двухкомнатные квартиры. Наиболее существенный прирост зафиксирован в Воронеже (+11,6%; 14 301 руб./мес.) и Новосибирске (+11,2%; 15 906 руб./мес.). Далее идут Орел (+10,8%; 10 204 руб./мес.) и Вологда (+10,4%; 14 876 руб./мес.). Совсем ненамного отстал Новокузнецк (+9,2%; 10 529 руб./мес.).

Больше всех потеряли Рязань (–9,9%; 13 789 руб./мес.) и Ростов-на-Дону (–8,2%; 16 817 руб./мес.). Иркутские и тверские «двушки» стали дешевле на 7,7% (13 788 руб./мес. и 15 609 руб./мес. соответственно). Казань и Ярославль упали на 7,1% (20 136 руб./мес. и 15 003 руб./мес. соответственно).

Самая высокая аренда после Москвы (44 801 руб./мес.) отмечена в Сочи (31 770 руб./мес.). На третье место выбился Питер (31 597 руб./мес.), напомнив о том, что он тоже популярен в период отпусков. Крымским Симферополю и Севастополю достались четвертая и пятая позиции (29 114 руб./мес. и 28 208 руб./мес.).

Аренда «двушки» в самых дешевых городах обойдется ниже, чем аренда «однушки» в половине российских регионов: Чебоксары – 8836 руб./мес., Курск – 9374 руб./мес., Курган – 9684 руб./мес., Ижевск – 9944 руб./мес., Пенза – 10 176 руб./мес.

Трехкомнатные квартиры

В 49 городах из 69 за среднюю «трешку» придется заплатить больше, чем в начале года. Лидером по приросту стала Вологда, где ставки увеличились на 10,8% и достигли 19 672 руб./мес. Похожие результаты у Чебоксар, там прирост составил 10,4% (12 668 руб./мес.). Высокие результаты у Набережных Челнов (+9,4%; 15 341 руб./мес.), Ульяновска (+8,7%; 17 473 руб./мес.) и Магнитогорска (+8,2%; 16 243 руб./мес.).

Ровно на 10% подешевели трехкомнатные квартиры в Липецке (19 793 руб./мес.) и ровно на 8% – в Туле (20 225 руб./мес.). В среднем на 6,6% снизились траты арендаторов Владикавказа и Орла (15 618 руб./мес. и 14 883 руб./мес.). Примерно такая же картина в Ярославле, где аренда уменьшилась на 6,5% (23 661 руб./мес.).

Из пятерки лидеров в сегменте трехкомнатных квартир исчез Севастополь – его вытеснил Екатеринбург, где средние ставки почти на тысячу дороже (36 119 руб./мес. против 35 190 руб./мес.). Остальной расклад не изменился: Москва – 55 420 руб./мес., Сочи – 46 921 руб./мес., Санкт-Петербург – 45 503 руб./мес., Симферополь – 37 418 руб./мес.

Наименее затратна аренда «трешки» Чебоксарах (12 668 руб./мес.). Далее идут Курск (13 682 руб./мес.), Пенза (13 926 руб./мес.), Курган (14 366 руб./мес.) и Волжский (14 371 руб./мес.).

Положительная коррекция по всем видам комнатности наблюдается в 16 городах. В минус по всем трем позициям ушли 8 городов. В остальных отмечены разнонаправленные тренды.

«Прошедшие полгода не принесли на рынок аренды существенных изменений, – говорит Павел Луценко, генеральный директор портала. – Предложение по-прежнему существенно превышает спрос, рынок аренды пополняется объектами, не реализованными на рынке продаж. И если в сегменте однокомнатных квартир это преимущественно эконом-варианты, то количество съемных «двушек» и «трешек» в базе портала прирастает в том числе и за счет высокобюджетной недвижимости.

Что касается спроса, то сегодняшний арендатор уже не бросается без разбора на самые дешевые предложения, а ищет квартиру с оптимальным соотношением цена-качество, уделяя внимание комфорту проживания и уровню безопасности жилья».

Сегодня министр Владимир Пучков провел рабочую встречу с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым, в рамках которой обсуждалось взаимодействие федерального министерства и региональных властей, направленное на повышение защиты населения и территорий от ЧС, готовности органов управления и сил МЧС России на территории республики.

Речь также шла об оказании помощи жителям сельского поселения Экажево, где в конце июня в результате прохождения неблагоприятных погодных явлений, связанных с сильным дождем и ветром, оказались подтоплены жилые дома.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил министру, что в настоящее время начались выплаты компенсаций пострадавшим семьям за счет регионального бюджета.

Владимир Пучков отметил, что рабочей группой подготовлен пакет документов по оказанию региону финансовой помощи из резервного фонда Правительства РФ. Средства будут направлены на материальную помощь людям и выплаты компенсаций за поврежденное имущество.

Кроме того, министр чрезвычайного ведомства и глава Республики Ингушетия обсудили вопросы развития Центра управления в кризисных ситуациях, повышение уровня подготовки его специалистов. На сегодняшний день ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия является одним из лучших на юге страны. Всеми современными технологиями оборудован и подвижный пункт управления, используемый при чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание в ходе встречи уделялось вопросам обеспечения пожарной безопасности в Республике. За шесть месяцев текущего года в Ингушетии отмечается снижение на 11% количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юнус-Бек Евкуров отметил, что в ближайшее время в Назрани будет сдан новый микрорайон, в составе которого комплекс 12- и 14-этажных жилых домов.

- Мы обсудили с главой МЧС России проведение на этом новейшем объекте учения по организации тушения возгораний в многоэтажных домах, чтобы отработать вопросы обеспечения пожарной безопасности в высотных зданиях, - сказал глава Ингушетии.

Владимир Пучков отметил, что силы и средства МЧС России готовы реагировать на все возможные риски и угрозы.

- Зная о планах руководства республики сдать новый микрорайон, мы заблаговременно оснастили реагирующие подразделения автолестницами, а также другой техникой и оборудованием, необходимыми для ликвидации пожаров в жилых комплексах такого типа, - отметил Владимир Пучков.

За первое полугодие двухэтажными поездами АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее общество ОАО «Российские железные дороги») воспользовались 1,4 млн пассажиров, что на 13,1% больше, чем за январь-июнь 2016 года. В том числе в июне такими поездами перевезено 285 тыс. человек, что на 9,7% больше, чем в июне 2016 года.

В целом перевозки пассажиров на сети ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в дальнем следовании в первом полугодии выросли на 0,3% до 45,5 млн человек, сообщал пресс-центр ОАО «РЖД».

ФПК наращивает парк двухэтажных вагонов. В 2017 году компания получит с Тверского вагоностроительного завода (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») 41 такой вагон, в 2018 - 65. В общей сложности - 106. За этот же период будет приобретено 515 одноэтажных вагонов.

Первый двухэтажный поезд ФПК отправился в рейс в 2013 году. По итогам 2016 года объем перевозок в двухэтажных вагонах удвоился, достигнув 2,8 млн человек.

ФПК развивает маршрутную сеть двухэтажных поездов: в августе начнет курсировать двухэтажный поезд N3/4 сообщением Москва – Кисловодск. В первый рейс из Кисловодска поезд отправится 2 августа, из Москвы – 4 августа.

5 июля 2017 года территориальное управление вынесло администрации Махачкалы одиннадцать предупреждений о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе плановой проверки, проведенной антимонопольным органом Дагестана в администрации Махачкалы, в действиях муниципалитета были выявлены признаки нарушения статей 15 и 19 федерального закона «О защите конкуренции». А именно: администрация города в нарушение земельного, градостроительного и антимонопольного законодательства, изменила виды разрешенного использования восьми земельных участков (общая площадь участков 5766 кв. м.). Участки в основном были выделены под строительство индивидуальных жилых домов, а затем мэрия изменила виды их использования под строительство многоэтажных многоквартирных домов.

Кроме того, администрация Махачкалы без проведения торгов предоставила в аренду три земельных участка общей площадью 7678 кв. м.

Согласно предупреждениям, до 19 июля администрация Махачкалы должна прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, путем отмены постановлений об изменении видов разрешенного использования и о предоставлении в аренду обозначенных земельных участков.

В случае неисполнения предупреждений УФАС, в отношении муниципалитета будут возбуждены антимонопольные дела.

Иран завершил масштабные пятидневные военные учения в Каспийском море, сообщает агентство Mehr.

По данным агентства, маневры получили название "Устойчивая безопасность и морская мощь 96".

В учениях принял участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец "Дамаванд", а также ракетоносцы серии "Пейкан", артиллерийские катера класса "Гаем" и быстроходные патрульные катера.

Как сообщается, маневры осуществлялись в акватории площадью около 80 тысяч квадратных километров. В ходе учений были проведены испытания различных электронных, оптических, разведывательных систем и систем слежения, системы запуска ракет "земля-вода", морских беспилотных летательных аппаратов.

Российские рыбаки превысили прошлогодние объемы вылова на 3,3%

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 3 июля 2017 года, составил 2 млн 428,8 тыс. тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 40,6 тыс. тонн), что на 78,1 тыс. тонн, или на 3,3% больше уровня прошлого года.

В Дальневосточном бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 1 млн 630,4 тыс. тонн, что на 52,1 тыс. тонн больше уровня прошлого года за счет увеличения добычи сельди и крабов в Охотском море, а также трески в Беринговом море. На промысле минтая освоено 1 млн 137,0 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 19,3 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов достиг 321,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 7,9 тыс. тонн. На промысле трески уровень добычи превышает прошлогодний показатель на 15,4 тыс. тонн и составляет 235,3 тыс. Пикши добыто 58,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 13,0 тыс. тонн за счет перераспределения промысловых усилий.

Общий вылов в Балтийском море составляет 48,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,8 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 29,3 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,5 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской снизился на 1,6 тыс. тонн до 13,5 тыс. тонн. Это связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 47,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что меньше уровня прошлого года на 6,6 тыс. тонн в связи с уменьшением добычи шпрота и прочих объектов промысла. На промысле хамсы вылов составляет 27,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,4 тыс. тонн. Тюльки освоено 5,3 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,0 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 1,5 тыс. тонн – до 34,7 тыс. тонн. На промысле кильки уровень добычи составляет 0,7 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего показателя на 0,5 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составляет 15,4 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн в связи со снижением количества судов на промысле, связанным с наличием проблем с установкой оборудования по приказу Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 294.

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 218,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 16,9 тыс. тонн – главным образом, за счет вылова в зоне Марокко.

Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составляет 117,7 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 5,6 тыс. тонн в связи с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК и ЮТО.

Желающих присоединиться к сетям «Ставропольэнерго» стало на треть больше

«Число заявок на техприсоединение неуклонно растет на протяжении последних пяти лет. Среди подключенных объектов 15% - предприятия малого и среднего бизнеса, что свидетельствует об активном развитии на Ставрополье предпринимательства и инвестиционной привлекательности нашего края», - отметил директор филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

За 5 месяцев 2017 г. специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» приняли 1920 заявок на технологическое присоединение потребителей к электросетям на общую мощность более 158 МВт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных заявок на ТП увеличилось на 32%, заявленная мощность – на 55%.

За обозначенный период специалисты компании осуществили техприсоединение 1227 новых объектов потребителей общей мощностью более 53 МВт. Таким образом, количество исполненных заявок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18%. На сегодняшний день заключен 1761 договор технологического присоединения на общую мощность энергопринимающих устройств более 140 МВт.

Увеличение объема услуг по технологическому присоединению объектов во многом связано с реализацией комплекса мероприятий, направленных на упрощение процедуры подключения к электросетям: сокращением этапов оформления документации (с 10 до 4); уменьшением времени получения доступа к энергосети (с 281 до 90 дней) за счет внедрения целевой модели «Подключение к электрическим сетям за 90 дней»; снижением стоимости услуг. Благодаря тесному взаимодействию с руководством Ставропольского края для сетевых энергокомпаний станет проще порядок предоставления земельных участков под размещение объектов электросетевого комплекса.

В России уровень газификации на начало 2017 года составил 67,2%

Состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Особое внимание на встрече было уделено ходу газификации российских регионов.

«Газпром» в первом полугодии 2017 года нарастил добычу на 36,2 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, это составляет 18,4%. Связано это с ростом потребления газа на внутреннем рынке. Рост потребления газа населением составил 4,6%, электроэнергетикой — 9,5%; 20,6% — агрохимия, 28,2% — это металлургия, и в итоге средний процент — 9,7, и прирост — 11,2 млрд куб. м.

В 2017 году «Газпром» ведет газификацию в 68 регионах страны, на эти цели выделено 25 млрд 700 млн рублей. Строятся 3700 км газопроводов в рамках программы газификации. В этом году будет введено 1700 км в 31 регионе, подключено 160 газовых котельных и будет газифицировано 75 800 квартир и домовладений, газ придет в более чем 200 населенных пунктов.

«Остаются проблемные вопросы с рядом регионов. У нас 19 регионов, которые систематически не выполняют те обязательства, которые берут в рамках планов-графиков синхронизации работ, которые мы ежегодно подписываем с регионами», - собщил президенту РФ Алексей Миллер.

«Не доводят до конечного потребителя?» - уточнил Владимир Путин.

«Да, все-таки ответственность «Газпрома» — это привести газ на границу населенного пункта, а то, что касается распределительных внутрипоселковых сетей или внутридомовых, а также подготовка потребителей к приему газа, — конечно же, это зона ответственности регионов», - ответил Алексей Миллер. По его словам, «Газпром» по итогам полугодия будет вынужден посмотреть, как перераспределить средства в тех регионах, которые не выполнили свои обязательства по итогам первого полугодия, и выделить дополнительные средства тем регионам, которые такие обязательства выполнили.

В среднем уровень газификации на начало 2017 года по стране составил 67,2%, в городах и поселках городского типа — 70,9%, и на селе — 57,1%.

С каждым годом объем инвестиций, который «Газпром» выделяет, дает все меньший и меньший прирост, потому что газификация ведется все больше в удаленных населенных пунктах. Однако в 2017 году выделены значительные средства в такие регионы, как Приморский край, с учетом той политики, которая проводится российским руководством по ускоренному развитию Дальнего Востока.

«И у нас Приморский край в объеме инвестиций в рамках программы газификации сейчас занимает первое место, - отметил Алексей Миллер. - Также хотел бы отметить по тем регионам, куда пришли новые руководители, временно назначенные губернаторы, — у нас наладился хороший рабочий диалог. Здесь я хотел бы, наверное, отметить Ярославскую область — с губернатором у нас прошла рабочая встреча в Ярославле, мы наметили очень серьезные планы газификации Ярославской области. Конечно, район Восточной Сибири играет в нашей программе сейчас значимую роль. Хотел бы здесь также выделить такой регион, как Новосибирская область. Мы значительные деньги выделяем здесь. И также хотел бы отметить Северо-Запад — Карелию. Но, наверное, можно упомянуть и ряд регионов, которые по тем или иным причинам не выполняют систематически свои обязательства. К этим регионам относятся Дагестан и, к сожалению, Волгоградская область. Это те регионы, где мы видим хроническое отставание от тех обязательств, которые регионы берут на себя».

Финансирование программы газификации со стороны «Газпрома» осуществляется ритмично. По первому полугодию выделено ровно 50% тех средств, которые предусмотрены программой. Ввод всех объектов предусмотрен к началу осенне-зимнего сезона 2017–2018 годов.

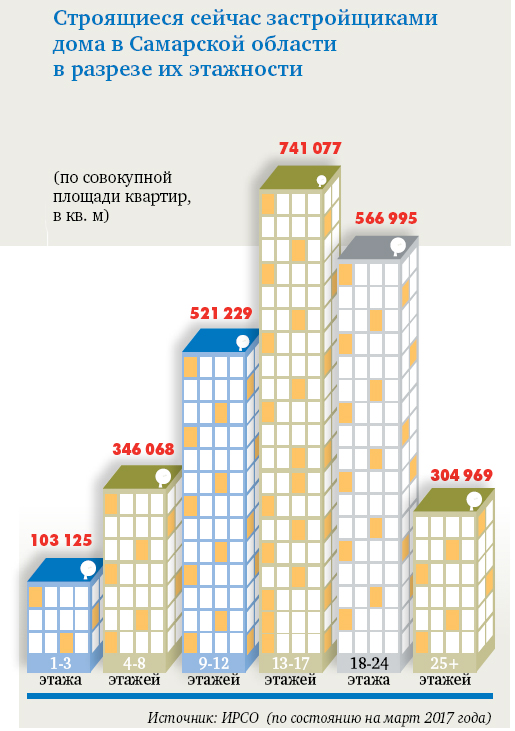

Ах, Самара-новострой!

Самарская область — один из субъектов РФ, демонстрирующих положительную динамику в жилищном строительстве.

В 2016 году общий объем строительных работ в Самарской области увеличился на 2,7% (в целом по стране — снизился на 4,3%) и составил 157 млрд рублей. За год в регионе было введено в эксплуатацию свыше 1,8 млн кв. метров жилья. По этому показателю Самарская область занимает 11-е место среди 85 российских регионов, на регион приходится 2,2% всех новостроек страны. Почти в полтора раза больше — около 2,6 млн «квадратов» — находится у местных строителей в работе сейчас. Половину из них планируется сдать уже в этом году. В общей сложности на начало весны в регионе силами 63 застройщиков возводилось 365 домов на 52 300 квартир.

Где и что строится

Больше всего новых домов в регионе сейчас возводится в областной столице Самаре — 144 объекта на 26 853 квартиры общей площадью 1 465 045 кв. метров (56,7% совокупной жилой площади). На «пригород» — Волжский район — приходится 578 080 «квадратов» жилья. Из них 291 685 кв. метров строится в поселке Смышляевка (3 км восточнее Самары), там сооружается сразу 55 домов на 7366 квартир (во всем районе — 122 жилых здания на 14 120 квартир, или 22,4% от общей площади областного метража). В целом «самарско-волжская агломерация» в сумме «забирает» 79,1% регионального рынка новостроек.

Оставшиеся 20,9%, или около полмиллиона «квадратов», делят между собой девять территориальных образований области. При этом большая часть — 16,3% — у Тольятти (48 домов на 8852 квартиры общей площадью 421 207 кв. метров). У двух других крупных областных городов — Новокуйбышевска и Сызрани — на пару всего 1,3% от общего объема жилищного строительства в регионе (около 23 тыс. «квадратов»). Еще менее привлекательным для местных застройщиков является город Чапаевск, расположенный в 50 км от Самары. Здесь сейчас возводится всего один дом на 31 квартиру площадью 1645 кв. метров.

Основной объем текущего жилищного строительства в Самарской области приходится сейчас на многоквартирные дома (МКД) — 340 из 365 строящихся зданий (93,2% всех объектов). А если брать количество квартир, то на МКД приходится 99,7%.

Оставшиеся 0,3% (150 квартир) находятся в 25 блокированных домах (таунхаусах). А вот домов с апартаментами в регионе и вовсе не строится, таких проектов в текущих портфелях самарских девелоперов аналитики ИРСО не нашли.

Средняя площадь строящихся в Самарской области квартир очень близка к общероссийскому показателю и составляет 49,4 кв. метра (в целом по РФ — 50 кв. метров). Самое скромное в области жилье представлено в Тольятти в жилом комплексе (ЖК) «Куба» (застройщик СК «Патриот») — самая маленькая квартира здесь имеет площадь 28,3 кв. метра. Самые большие квартиры строятся в Самаре — в девелоперском проекте «311» от стройкомпании «ЗиТ» — 90,5 кв. метра. Для сравнения: минимальная «квадратура», встречающаяся в Москве, составляет 23 кв. метра, а большие квартиры в российской столице бывают и в три раза просторнее — 329,5 кв. метра.

Что касается самих новых ЖК, то их в Самарской области сейчас возводится 95. В состав самого крупного из них — ЖК «КОШЕЛЕВ-проект» (ГК «Корпорация КОШЕЛЕВ»), расположенного в областном центре, — входит 55 домов на 7366 квартир совокупной площадью 291 685 кв. метров. По количеству жилых «квадратов» этому проекту в регионе нет равных. Ближайший «преследователь» — застройщик ДК «Древо» — хоть и возводит в своем ЖК «Южный город» (Волжский район, совхоз им. 50-летия СССР) на два дома больше, но проигрывает лидеру по общей площади почти 46 тыс. кв. метров. А вот самый маленький комплекс в регионе, да еще и самый проблемный — это ЖК «Дворик» в селе Ягодное (Ставропольский район области). Здесь компания «Легионер» возводит всего один дом на 24 квартиры общей площадью 1440 кв. метров.

Из чего и какого «роста»

В отличие от «средней» России, где на сегодняшний день наиболее распространенным материалом для стен является монолит (применяется при строительстве 30% домов), у строителей Самарской области в большем почете кирпич. Из него возводится 54,5% всей региональной жилплощади (210 домов на 1 408 932 «квадрата»). Напомним, что в целом по стране доля кирпичного домостроения в пересчете на площадь квартир значительно меньше — 19,3%.

На втором месте по популярности — «гибридные технологии» (монолит-кирпич). Так, в области строится 47 домов на 533 704 кв. метра (это 20,7% совокупной жилой площади региона). Формально блочных домов в области возводится больше — 50, однако на их долю приходится только 367 399 «квадратов» жилой площади (14,2% площади квартир).

Востребовано в регионе и панельное домостроение — 30 домов площадью 137 850 кв. метров (5,3%). А вот исключительно монолитных домов в Самарской области в ближайшее время появится всего 13 (131 775 кв. метров, или 5,1% от всей жилой площади).

Средняя высотность текущего жилищного строительства в регионе составляет 11 этажей (из расчета на строящийся дом). Сейчас в области строится 93 дома высотой 9-12-этажей — 93 дома (25,5% от всех самарских новостроек). Однако, если не брать в расчет такой показатель, как количество домов, а сравнить их по квадратным метрам, то наибольший объем текущего строительства в области приходится все же на 13-17-этажные здания (28,7% от всей жилой площади, подробности — в инфографике). В остальном высотность возводимых в регионе домов распределяется следующим образом: на долю 1-3-этажных домов приходится 15,1% (строящегося сейчас жилья — 55 зданий), 4-8-этажных — 23% (84 дома), 13-17-этажных объектов строится 21,4% (78 домов), 18-24-этажных — 10,4% (38 жилых строений).

Строятся в Самарской области и свои небоскребы (25 и более этажей) — 17 домов (4,7% строящихся объектов). Самым высоким среди возводимых в регионе зданий является сейчас 29-этажный многоквартирный дом в Самаре в ЖК «Фаворит» от группы компаний «Новый ДОН». Этот же застройщик строит в области еще три 27-28-этажные высотки (две в Самаре — в составе ЖК «Сокол» и «Рекорд» и одну — в Тольятти в ЖК «Арена»).

При этом самым «вместительным» (по общей жилой площади) строящимся сейчас домом в регионе считается один из корпусов в самарском ЖК «Центральный», рассчитанный на 48 827 кв. метров (застройщик — ГК «Трансгруз», всего в ЖК пять домов на 2690 квартир совокупной жилой площадью 168 499 кв. метров).

Кто и когда

В общей сложности на рынке новостроек Самарской области сегодня работают 63 застройщика (ТОП-30 по объемам текущего строительства представлен в таблице). При этом почти половину регионального рынка (44,3% всех площадей) контролируют всего пять крупнейших девелоперов.

Первое место в области занимает ГК «Корпорация КОШЕЛЕВ», в портфеле которой сейчас свыше 291 тыс. кв. метров жилья (11,3% от общего объема возводимых в регионе «квадратов»). Далее с незначительным отрывом от лидера идет застройщик ДК «Древо» — 287 тыс. кв. метров (11,1% площадей). Места с 3-го по 5-е занимают соответственно ГК «Новый ДОН» (232 тыс. кв. метров, 9% рынка), ГК «Трансгруз» (189 тыс. кв. метров, 7,4%) и СХ «Град» (142 тыс. кв. метров, 5,5%).

Наибольший объем текущего областного строительства приходится на объекты, разрешение на строительство которых было выдано в прошлом году, — 228 домов (62,5% от всех строящихся сейчас, или 55,7% по площади квартир). Строительству почти четверти (22,7%) домов (83 здания, 22,2% по общему метражу) старт был дан в 2015 году. Свыше 337 тыс. кв. метров, или 13,1% строящихся площадей (30 объектов), начали возводить в 2014 году. По документам, выданным в 2013 году, строится 10 домов площадью 90 тыс. кв. метров (3,5% нового областного «метража»). До сих пор в регионе ведутся работы по возведению 14 жилых зданий, документация на которые была получена с марта 2005-го по декабрь 2011-го (2356 квартир на 143 тыс. кв. метров — 5,5% от всей областной площади). Разрешение на строительство в этом году не получил еще ни один проект.

При этом до конца 2017 года местные застройщики из 365 строящихся сейчас в области домов планируют ввести в эксплуатацию больше половины — 222 жилых объекта на 1,3 млн кв. метров (это 49,7% от всей заявленной площади). Сдача 27,2% площадей (91 дом на 703 тыс. «квадратов») может состояться в следующем году. На 2019 год намечен ввод еще 481 тыс. кв. метров жилья (39 объектов, или 18,6% всех площадей). Также застройщиками декларируется, что 3% домов (11 строений, или 4,1% региональных площадей) встретят новоселов в 2020 году. Последние два дома из строящихся сейчас — на 7516 кв. метров — будут заселены, согласно проектной декларации, в 2021 году.

Однако анализ статистики переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию в Самарской области в пересчете на совокупную площадь говорит, что в эти планы могут быть внесены коррективы. Так, свыше 314 тыс. кв. метров жилья (24,5% от общего метража в регионе) из объявленных к сдаче в этом году изначально должны были быть заселены еще в 2015-2016 годах — 112 642 и 201 420 кв. метров соответственно. На два года вперед — с 2016-го — «переехал» ввод почти 10 тыс. кв. метров (1,3%). Подождать еще три года (до 2020-го), не считая тех двух лет, которые уже прошли с первоначальной даты ввода в 2015-м, придется и покупателям квартир в ЖК «Дворик» от компании «Легионер». Этот застройщик вообще является «чемпионом» по переносу сроков ввода объектов — 60 месяцев.

Однако в целом нельзя сказать, что «просрочка» — очень распространенное явление в Самарской области. Из 63 местных девелоперских компаний 41 вообще не имеет переносов сроков ввода объектов с прошлых периодов. Правда, «уточнение сроков» встречается даже среди ТОП-10 по объемам текущего строительства в регионе. Так, из 75 тыс. кв. метров жилья, возводимого сейчас компаний «СОФЖИ», сдача 61,3 тыс. «квадратов» (81,8%) уже была перенесена (в среднем — на 11,6 месяца). «Корректировали» даты ввода и ГК «Новый ДОН», и СХ «Град». Правда, в менее скромных объемах, и не на такое продолжительное время — 5% и 24% на 1,2 и 1,5 месяца соответственно.

Справочно

С 2015 года Институт развития строительной отрасли (ИРСО) при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) ведет постоянный мониторинг всех открытых сведений о жилищном строительстве в России, осуществляемом профессиональными застройщиками. Это стало возможно благодаря усилиям государства, направленным на повышение прозрачности деятельности органов власти и бизнеса. В открытом доступе стали появляться муниципальные реестры выданных разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию, проектные декларации застройщиков и многое другое. Весь этот массив важной и технически сложной информации и обрабатывается специалистами ИРСО. Результаты этой большой аналитической работы, посвященной ситуации на крупнейших региональных рынках жилищного строительства по состоянию на начало весны 2017 года, были переданы на эксклюзивных условиях «СГ». Ранее в «СГ» уже вышли обзоры новостроек Москвы (№ 17), Санкт-Петербурга (№ 18), республик Башкортостан (№ 19) и Татарстан (№ 20), Новосибирской (№ 21) и Ленинградской областей (№ 22).

96 858 м2 составляет, по данным Росстата, среднемесячный ввод жилья застройщиками Самарской области

Автор: Андрей МОСКАЛЕНКО

Сегодня в Вологодской области стартовали соревнования среди региональных отделений Всероссийской общественной молодежной организации «Студенческий корпус спасателей» и XX Открытые региональные соревнования по многоборью спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России. Старт соревнованиям дал Герой России, Заслуженный спасатель Российской Федерации Юрий Воробьёв.

Соревнования на Кубок Юрия Воробьева стали традиционными и проводятся в Вытегре девятый год подряд. В этом году в них принимают участие 22 команды. В Вытегру съехались не только представители Северо-Западного региона, но и гости из Удмуртии, Ставрополя, Дагестана, Республики Северная Осетия – Алания, Тюменской области.

«Особенно важно, что в этих соревнованиях выступают одновременно профессионалы, добровольцы и студенты, – отметил Заслуженный спасатель России Юрий Воробьёв. – Мы ждем, чтобы повысилось мастерство, подрастающее поколение лучше узнали профессию спасателя, знали и чтили традиции спасательного братства».

В первый день соревнований был дан старт командной кросс-эстафете 6х3000 м. Дистанция проходила по трассе детского образовательного центра «Корабелы Прионежья». Среди профессиональных команд первыми финишную черту преодолели спортсмены сборной команды «Спас-Коми», среди студенческих отрядов - сборная команда Вологодской области.

Впереди спортсменов ждут 10 дней упорной борьбы на этапах за командную победу в соревнованиях.

Накануне в Арктическом спасательном учебно-научном центре «Вытегра» МЧС России прошло совещание по подготовке к VI Форуму «Общество за безопасность» и соревнованиям на Кубок Юрия Леонидовича Воробьёва. В работе приняли участие заместитель Председателя Совета Федераций Федерального собрания РФ, Герой России, Заслуженный спасатель Российской Федерации Юрий Воробьев, заместитель Министра МЧС России Олег Баженов, заместитель начальника Северо-западного регионального центра МЧС России Александр Бондар, заместитель Губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, представители общественных организаций.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2015-2016 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предназначенных на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности».

Объекты проверки: Минприроды России, ФГБУ «Сочинский национальный парк», ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ненецкий».

Проверяемый период деятельности: 2015-2016 годы.

С сообщением выступил аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

Как было отмечено на Коллегии, в проверяемый период мероприятия по сохранению и восстановлению биологического разнообразия России осуществлялись за счет субсидий на выполнение государственных заданий в рамках подпрограммы «Биологическое разнообразие России» Государственной программы «Охрана окружающей среды».

Мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба осуществлялись за счет субсидий на иные цели в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» (до 2016 г.), подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» и Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 2462-р), а также за счет межбюджетных трансфертов, выделенных Республике Бурятия в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал».

Общий объем средств, направленных объектам проверки в проверяемый период на биологическое разнообразие и ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, составил 4,2 млрд руб., в том числе в 2015 г. – 2,4 млрд руб. (57,7%) и в 2016 г. – 1,8 млрд руб. или 42,3%. При этом 88% в 2015 г. и 81% в 2016 г. составляли субсидии на иные цели, использованные объектами проверки на ликвидацию накопленного экологического ущерба.

Проверка показала, что из 11 показателей, предусмотренных подпрограммой «Биологическое разнообразие России», только 6 характеризуют результативность реализации мероприятий в сфере сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Из этих показателей в 2015 г. не был достигнут показатель «Индекс благополучия редких видов млекопитающих и птиц» (0 при плане 0,75%), в 2016 г. - «Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального значения» (2,82% при плане 2,9%).

При этом подпрограммой не предусмотрены показатели результативности для мероприятий по сохранению и разведению ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Также, не установлены показатели по сохранению 676 редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу России. При этом в соответствии с Ведомственным перечнем работы по сохранению и разведению редких видов животных и растений установлены в госзаданиях 14 из 133 бюджетных учреждений Минприроды, управляющих особо охраняемыми природными территориями.

«Такая ситуация, - подчеркнул в ходе своего выступления на Коллегии аудитор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, - не способствует достижению целей установленных Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года».

По подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды» установлено, что из 30 показателей только 2 характеризуют выполнение мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба окружающей среде. При этом в проверяемый период не было достигнуто значение одного показателя «Доля ликвидированных отходов и иных загрязнений на объектах накопленного экологического ущерба в общем объеме накопленных отходов» (в 2015 г. - 0,004% при плановом 0,2%, в 2016 г. – 0,05% при плане 0,3%).

Проверка также показала, что реализация мероприятий происходила в условиях неурегулированности правоотношений в этой сфере.

Так, понятия «накопленный вред окружающей среде» и «объекты накопленного вреда окружающей среде» законодательно были закреплены только в 2016 г. в рамках исполнения представления Счетной палаты.

При этом до настоящего времени не установлены обязанности федеральных органов исполнительной власти по вопросам выявления, оценки и организации работ по ликвидации экологического вреда, а также нормы, предусматривающие порядок их инвентаризации и общие требования к составу проектно-сметной документации при осуществлении мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Вследствие этого надлежащий отбор объектов для включения их в Комплекс первоочередных мероприятий в 2014 г. обеспечен не был. При этом в перечень был включен ряд объектов с неопределенными видами и объемами загрязнений, что потребовало в дальнейшем корректировку документа.

Нарушения, выявленные на объектах проверки

В отсутствие должного контроля со стороны Минприроды общий объем средств, использованный объектами проверки с нарушениями действующего законодательства, составил 59,6 млн руб., в том числе с признаками нецелевого расходования использованы 21,2 млн руб., с признаками ущерба – 38,4 млн руб.

В части использования субсидий на иные цели

Проверкой установлено, что в 2014 г. ФГБУ «Сочинский национальный парк» была предоставлена субсидия (на иные цели) в размере 120 млн руб. на выполнение мероприятий по рекультивации и благоустройству территории дендрологического парка «Южные культуры».

В свою очередь учреждение заключило государственный контракт на сумму 120 млн руб. с ООО «Альянс Пласт Инвест» на проведение капитального ремонта парка «Южные культуры».

В результате рекультивация дендропарка не производилась. При этом в рамках выполнения госконтракта были осуществлены работы по капитальному строительству на сумму 18,2 млн руб., что имеет признаки нецелевого использования.

Кроме того, проверка показала, что заключение госконтракта было осуществлено с нарушением норм законодательства о контрактной системе: В частности, был нарушен способ определения подрядчика: вместо электронного аукциона выбор подрядчика был осуществлен через процедуру открытого конкурса. Помимо этого, крупная сделка не была согласована с Минприроды, а закупка у единственного поставщика - с ФАС России.

В ходе проверки ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ненецкий» был выявлен факт оплаты работ по вывозу 3,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов (в рамках госконтракта с ООО «Компания «Севергеолдобыча») на сумму 3,8 млн руб. в отсутствие первичных документов.

Проверка ФГБУ «ВНИИ «Экология»» показала, что учреждение в рамках госконтракта оплатило АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» 4,7 млн руб. за проект производства работ по ликвидации отработанных шламовых амбаров с отходами нефтепереработки в селе Октябрьское Чеченской Республики при отсутствии предусмотренной госконтрактом экспертизы документа. Кроме того, проверкой установлено несоответствие разработанного проекта производства работ Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утверждено Правительством РФ от 16 февраля 2008 г. № 87). Так, в текстовой части отсутствуют обоснования принятого метода демонтажа объектов капитального строительства, расчетов и размеров опасных зон, обоснования решений по безопасным методам ведения работ.

Также ВНИИ «Экология» оплачены исполнителю ООО «Акцепт» не предусмотренные контрактом расходы в сумме 400 тыс. руб. на приобретение оборудования, предназначенного для демеркуризации зданий, в Смоленской области.