Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Александр Новак встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, состояние и развитие электросетевой инфраструктуры, газоснабжения. Губернатор проинформировал вице-премьера, что в 2024 году реконструировано и капитально отремонтировано 1379 км сетей электроснабжения. Проведены работы на 672 объектах технологического присоединения. Обеспечена надёжность электроснабжения на 281 объекте. В текущем году построено и реконструировано 416 объектов.

Санкт-Петербург реализует уникальный по масштабу проект по созданию закольцованной газораспределительной системы города. Она позволит обеспечить новый уровень эффективности и безопасности газоснабжения уже в 2026 году. Сегодня порядка 70% автобусов, выходящих на маршруты, работают на газе.

Также стороны обсудили развитие электротранспорта. В рамках федеральной инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» уже построено 106 современных электрических зарядных станций мощностью 149 кВт. Всего в городе насчитывается 430 станций, в 2025 году планируется ввести ещё порядка 50 ЭЗС.

Александр Беглов доложил, что к началу отопительного сезона теплоснабжающими организациями Северной столицы созданы запасы резервного топлива (мазута и дизельного топлива) в объёме 156,6 тыс. т – более 100% от плана. Увеличено количество аварийно-спасательных формирований с трёх до семи. Подготовлено 788 аварийно-ремонтных бригад. На случай нештатных ситуаций предусмотрено 336 передвижных дизель-генераторов и 32 передвижные блок-модульные котельные.

Руслан Эдельгериев провёл первое заседание группы экспертов по вопросам участия в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

Под председательством помощника Президента, специального представителя главы государства по вопросам климата Руслана Эдельгериева прошло первое заседание межведомственной группы экспертов по вопросам участия в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьёзную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке.

Заседание посвящено ключевым аспектам национальной и международной деятельности России в рамках выполнения обязательств по данной конвенции. Обсуждалась также необходимость консолидации усилий федеральных органов власти, научного сообщества и субъектов Российской Федерации для реализации эффективных мер по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.

Участники встречи приглашены на Международную научную конференцию «Агроэкологические аспекты защитного лесоразведения и комплексных мелиораций в адаптивно-ландшафтных системах земледелия», которая состоится в Волгограде 21–23 октября.

Работа межведомственной экспертной группы будет продолжена.

Владимир Путин прибыл в Душанбе

Президент России прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом, а также для участия во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. У трапа самолёта Владимира Путина встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Вечером 8 октября глава Российского государства посетил мемориальный комплекс «Национальное единство и возрождение Таджикистана», где возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони.

Кроме того, на территории ботанического сада «Ирам» состоялся неформальный обед, перед началом которого Владимир Путин подарил Эмомали Рахмону картину «Таджикские друзья» кисти советского художника М.Бирштейна и книгу «Таджики», посвящённую истории таджикского народа.

* * *

В ходе госвизита состоятся российско-таджикистанские переговоры. Лидеры двух стран обсудят развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества в различных областях.

В повестке второго саммита «Центральная Азия – Россия» 9 октября – вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

На заседании Совета глав государств СНГ 10 октября будут рассмотрены практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определены основные направления работы на перспективу, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы.

Предусмотрены также двусторонние встречи Владимира Путина с лидерами ряда государств.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин ознакомился с ходом капитального ремонта здания Президиума РАН

Глава Минстроя России посетил историческое здание Президиума Российской академии наук (РАН) с целью контроля за ходом капитального ремонта и реставрации объекта, имеющего важнейшее значение для отечественной науки. Совместно с президентом РАН академиком РАН Геннадием Красниковым Министр провел выездное совещание по ходу работ на объекте.

В совещании также приняли участие представители Минстроя России, РАН, ППК «Единый заказчик», Главгосэкспертизы России и подрядной организации. Основной доклад о текущем статусе работ представил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В рамках совещания обсудили вопросы обеспечения высокого качества ремонтных работ, соответствия проекта современным требованиям к эксплуатации зданий, а также важности сохранения исторического облика здания, имеющего особое значение для отечественной науки. Участники рассмотрели текущие результаты работы и дальнейшие шаги, необходимые для эффективной реализации проекта.

В настоящее время в здании завершается первый этап работ, включающий обновление стилобата площадью 20 тыс. м² и ремонт административной зоны «Б» площадью более 14 тыс. м².

Выполнены работы по усилению конструктивных элементов, замене гранитных плит, обновлению систем водоотведения и гидроизоляции. В административных помещениях завершаются отделочные работы и капитальный ремонт инженерных систем.

Комплексное обновление всего архитектурного ансамбля, построенного в 70-90-х годах XX века, станет первым капитальным ремонтом за всю историю эксплуатации. Проведение работ обеспечит сохранность архитектурного объекта и создаст современные условия для деятельности академических институтов.

Между Минстроем России и РАН заключено соглашение о сотрудничестве. Регулярное взаимодействие Министерства и Академии позволяет обеспечивать внедрение современных научных разработок в практику строительства, способствуя технологическому развитию отрасли и повышению качества объектов строительства.

Минстрой России взаимодействует с Российской академией наук по включению перспективных разработок в нормативно-техническую базу строительной отрасли. Ежегодно министерство организует проведение прикладных научных исследований, результаты которых проходят утверждение в РАН.

Минстрой России ужесточает требования к управляющим организациям

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленный Минстроем России и внесенный в Госдуму Правительством РФ, принят Государственной Думой во втором и третьем чтениях. Документ направлен на совершенствование порядка лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.

Принятый закон разработан в рамках повышения клиентоцентричности в части сокращения срока предоставления лицензии. Предусмотрено сокращение срока выдачи лицензии с 30 до 10 рабочих дней. Решение о предоставлении лицензии по управлению МКД будет принимать орган государственного жилищного надзора, эти полномочия передаются ему от лицензионной комиссии.

Заявление о предоставлении квалификационного аттестата будет подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а сведения о выданных аттестатах будут включаться в федеральный реестр.

При доработке законопроекта ко второму чтению поправками Правительства РФ Минстрой России дополнил положения, предусматривающие дополнительные требования к лицензиатам и соискателям лицензии, касающиеся состава и квалификации персонала управляющих организаций, а также материально-технического обеспечения.

«Мы закрепляем базовые условия, без которых невозможно качественное управление многоквартирными домами. Оптимизируя процесс лицензирования, для нас принципиально важно обеспечить эффективность работы, ориентированной на интересы жителей. Управляющая организация должна иметь оборудованный офис для приёма граждан, специалистов с профильным образованием и подтверждённым опытом работы, а также иметь все необходимое для качественного обслуживания домов. Поэтому в рамках работы над законом мы предусмотрели необходимость соответствия дополнительным требованиям к персоналу и материально-техническому обеспечению со стороны каждого лицензиата. Эти меры позволят повысить ответственность компаний и обеспечить более высокий уровень обслуживания жильцов», – отметил статс-секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

Конкретные условия лицензирования будут установлены подзаконными актами после утверждения закона. Планируется, что офис управляющей организации должен быть оснащен оборудованием для приема граждан и иметь возможность обработки документов. Для этого будут сформированы требования к помещениям и рабочим местам. Штат управляющей компании должен будет содержать инженера, имеющего среднее техническое образование и стаж релевантной работы, а также бухгалтера с профильным образованием и опытом работы по учету платежей за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, предполагается установление требования по формированию аварийно-диспетчерской службы, которая должна быть укомплектована персоналом и необходимым специализированным техническим оборудованием.

Принятые изменения направлены на усиление требований к качеству управления многоквартирными домами и обеспечение допуска на рынок организаций, обладающих необходимыми ресурсами и компетенциями.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой ДНР Денисом Пушилиным

Ключевой актуальной задачей взаимодействия региона и Министерства в настоящее время остается вопрос обеспечения Народной Республики водой. Текущая ситуация и результаты принимаемых мер рассматриваются в рамках регулярных рабочих встреч и совещаний с участием федеральных и региональных органов власти, отраслевых и научных организаций.

Ранее Минстроем России совместно с Минприроды, Роснедрами, Донецкой Народной Республикой и ППК «Фонд развития территорий» был разработан план мероприятий по переброске воды на территории ДНР, а также министерством совместно с регионом сформирован проект плана мероприятий по снижению дефицита воды в Республике на 2025-2030 годы. В ходе рабочей встречи обсудили оперативность проводимых работ и безусловное соблюдение установленных сроков.

Особое внимание было уделено вопросу подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Ирек Файзуллин отметил, что Минстрой России осуществляет усиленный контроль за прохождением отопительного сезона в новых регионах. Сегодня эта работа традиционно ведется при активном участии регионов-шефов.

Продолжается также комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, в рамках курса на полную интеграцию новых регионов в экономическое и правовое поле России. В ДНР восстановление ведется при поддержке 26 регионов-шефов и федеральных организаций. В строительстве и ремонте задействовано свыше 9 тысяч специалистов и более 1600 единиц техники, реализуется более 15 тысяч объектов, включая жилые дома, школы, больницы, объекты ЖКХ и благоустройства.

Отдельное внимание уделено развитию жилищного строительства. Под кураторством Минстроя России также реализуются меры по стимулированию промышленности, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций, что способствует устойчивому социально-экономическому развитию региона.

Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия — энергетическая держава» для школьников

В рамках проекта эксперты и региональные профильные специалисты сферы энергетики проведут для учащихся 7-11 классов по всей стране специально разработанную мастер-лекцию, которая познакомит их с основными достижениями и перспективами развития топливно-энергетического комплекса России, а также с военными и трудовыми подвигами работников ТЭК.

Мероприятия пройдут в несколько этапов. С 1 по 14 октября при поддержке Общества «Знание» Министерство энергетики России совместно с региональными правительствами проведет мастер-лекции и встречи школьников с теми, кто отвечает за развитие ТЭК в стране. Затем, 16 октября, состоятся мастер-лекции и профориентационные уроки «Россия комфортная: энергетика». Главная цель этой масштабной инициативы — сформировать у школьников живой интерес к профессиям в сфере энергетики.

Сценарий мастер-лекции, разработанный Обществом «Знание» и Минэнерго, представляет собой 40-минутную интерактивную программу. Ее цель — не только просветить, но и вдохновить молодое поколение, показав энергетику как основу экономики и ключ к технологическому будущему. Школьники узнают о роли Министерства энергетики, крупнейшем международном форуме «Российская энергетическая неделя», увидят, как устроена Единая энергосистема страны.

Особое внимание в лекции уделяется истории и успехам всех отраслей ТЭК: от нефтегазовой и угольной промышленности до тепловой, гидро- и атомной энергетики. Отдельные блоки посвящены возобновляемым источникам энергии и перспективам водородной энергетики, где Россия уже реализует пилотные проекты.

Также в лекции речь идет об энергетической справедливости —доступности энергетических ресурсов и современных технологий для всех стран мира, и о том, какую роль в ее достижении играет международное объединение БРИКС.

Ознакомившись с материалом, подготовленным Минэнерго и Обществом «Знание», школьники получат представление о достижениях отечественного топливно-энергетического комплекса, узнают о том, что Россия занимает первое место в мире по производству обогащенного урана, второе — по добыче газа, третье — по добыче нефти, а ее энергосистема входит в пятерку крупнейших по установленной мощности и потреблению.

Для закрепления материала в программу включена интерактивная викторина, которая в игровой форме проверяет усвоенные знания.

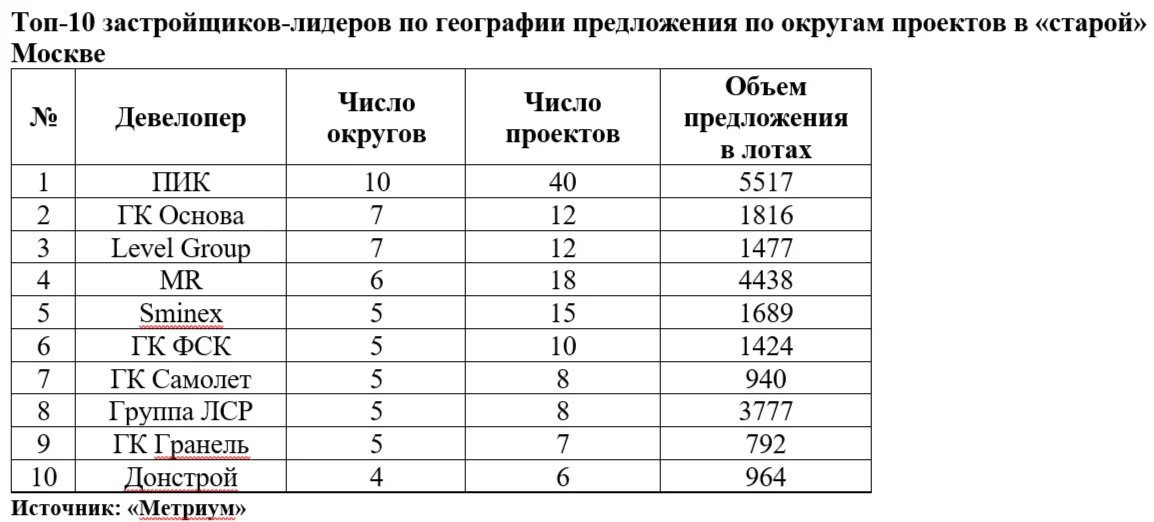

Топ-10 девелоперов-лидеров по географии предложения новостроек в «старой» Москве

Сегодня первичное жилье продается во всех 10 округах «старой» Москвы (включая Зеленоград), подсчитали аналитики компании «Метриум». Реализацией жилых и апарт-комплексов в столице занимается порядка 130 застройщиков. Эксперты компании «Метриум» составили рейтинг московских девелоперов по географии предложения новостроек по округам.

1. «ПИК»

Девелопер «ПИК» (включая компании Forma, «Среда») является абсолютным лидером в рейтинге по географии проектов на первичном рынке «старой» Москвы. Застройщик реализует 40 комплексов (5517 лотов) в 10 округах. Абсолютное большинство этих новостроек – 31 – относится к массовому сегменту, еще 9 – к бизнес-классу, одна – к премиум-классу. Активнее всего «ПИК» ведет бизнес на западе Москвы – 7 комплексов. Квадратный метр в проектах от «ПИК» сегодня обойдется в среднем в 421,9 тыс. руб. Минимальная средняя цена кв. м зафиксирована в «Зеленом парке» (Крюково, ЗелАО) – 257,5 тыс. рублей, максимальная – 925,6 тыс. рублей – в «Republic Пресня» (Пресненский район, ЦАО).

2. ГК «Основа»

Группа компаний «Основа» занимает второе место в рейтинге по географии проектов на первичном рынке «старой» Москвы. Девелопер реализует 12 комплексов (1816 лотов) в 7 округах мегаполиса. Практически все эти новостройки – 11 – относятся к бизнес-классу, одна – к премиум-классу. Больше всего проектов ГК «Основа» находится в СВАО и ВАО – по три. Средняя цена квадратного метра в проектах от ГК «Основа» сейчас составляет 410 тыс. руб. Минимальная средняя цена кв. м зафиксирована в «ФизтехСити» (Северный район, СВАО) – 268,9 тыс. рублей, максимальная – 810,9 тыс. рублей – в RED7 (Красносельский район, ЦАО).

«Успех любого девелоперского проекта зависит во многом от локации, – указал Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». – Помимо традиционно статусных направлений, наиболее привлекательными для покупателей являются локации с обилием зелени и природных зон, а также развивающиеся локации. Ликвидность недвижимых активов растет ускоренными темпами за счет интенсивного формирования современной инфраструктуры».

3. Level Group

Третье место в рейтинге по географии проектов на первичном рынке «старой» Москвы занимает компания Level Group. Застройщик реализует 12 комплексов (1477 лотов) в 7 округах. По пять новостроек девелопера относится к комфорт- и бизнес-классу, еще две – к делюкс-классу. Наиболее активна компания Level Group в центре Москвы – три комплекса. Квадратный метр в новостройках от Level Group сегодня стоит в среднем 544,2 тыс. руб. Минимальная средняя цена кв. м зафиксирована в «Level Южнопортовая» (Печатники, ЮВАО) – 377,3 тыс. рублей, максимальная – 2,95 млн рублей – в «Саввинской 17» (Хамовники, ЦАО).

4. MR

Компания MR занимает четвертое место в рейтинге по географии проектов на первичном рынке «старой» Москвы. Девелопер реализует 18 комплексов (4 438 лотов) в 6 округах. В портфеле MR сейчас одиннадцать проектов бизнес-класса, два премиальных, пять проектов в классе де-люкс. Больше всего новостроек этой компании расположено в центре Москвы – пять. Средняя цена квадратного метра в комплексах данного застройщика составляет 1 055 тыс. руб. Минимальная средняя цена кв. м зафиксирована в Cityzen (Покровское-Стрешнево, СЗАО) – 450,1 тыс. рублей, а максимальная – 3,86 млн рублей – в Nicole (Тверской район, ЦАО).

5. Sminex

Топ-5 рейтинга по географии проектов на первичном рынке «старой» Москвы замыкает Sminex (с учетом ГК «Инград». Застройщик реализует 15 проектов (1689 лотов) в 5 округах. В активе компании на текущий момент – семь новостроек бизнес-класса, две премиальных и шесть элитных. Семь проектов Sminex расположены в ЦАО. Квадратный метр в новостройках от данного девелопера стоит в среднем 1,78 млн рублей. Минимальная средняя цена кв. м зафиксирована в «КутузовGrad II» (Можайский район, ЗАО) – 375,1 тыс. рублей, максимальная – 6,32 млн рублей – в «Обыденском № 1» (Хамовники, ЦАО).

«Всего у 4 девелоперов география проектов превышает пять округов в «старой» Москве, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Девелоперские гиганты занимаются экспансией не только в другие регионы, но и максимально широко осваивают пространство мегаполиса. Такой подход гарантирует увеличение целевой аудитории, помогает диверсифицировать риски, дает страховку от затоваривания в определенной локации. Кроме того, подобная стратегия делает более узнаваемым бренд компании и позитивно влияет на кросс-маркетинг (формирование базы лояльных клиентов)».

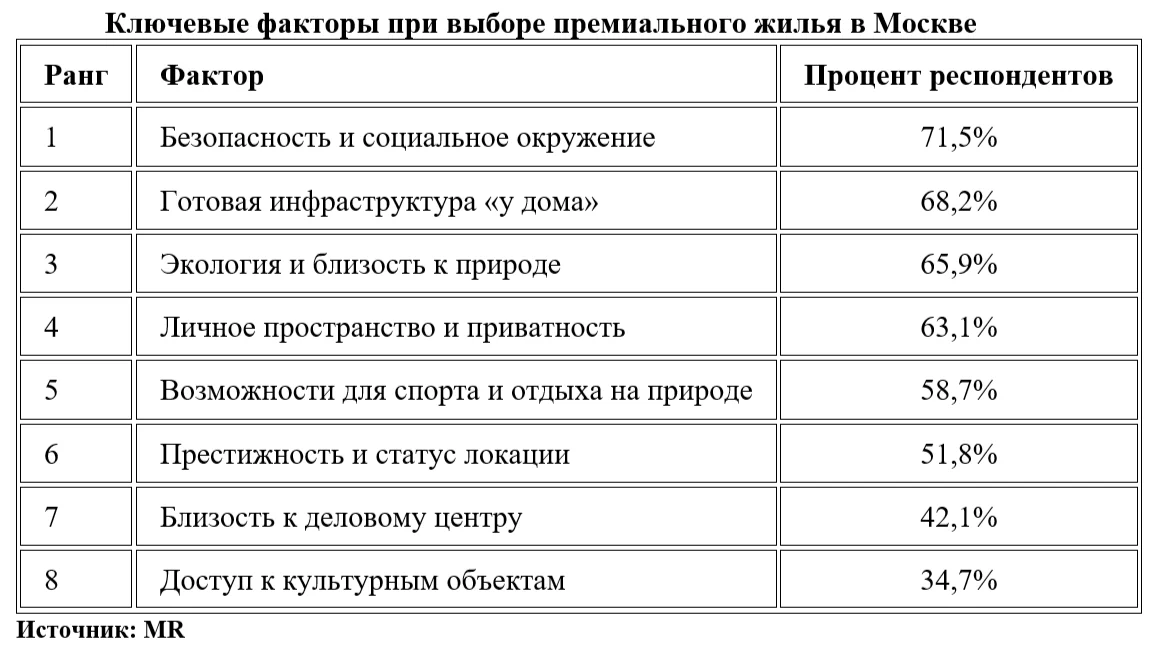

Половина покупателей премиальных квартир в Москве готова рассматривать «загородные альтернативы» – опрос

Почти половина покупателей (49%) московских новостроек премиум-класса готовы предпочесть жизнь за городом, а не приобретение квартиры в Москве. Такие сведения были получены в ходе нового исследования потребительских предпочтений, проведенного компании MR. Опрос выявил растущий интерес к условиям загородной жизни среди клиентской аудитории сегмента.

В опросе с января по сентябрь 2025 года приняли участие 2,5 тыс. респондентов из числа потенциальных и действующих покупателей новостроек премиум-класса. Методология исследования включала онлайн-анкетирование, а также личные опросы клиентов в офисах продаж компании. На первом этапе респондентам было предложено выбрать до четырех наиболее значимых для них факторов выбора жилья из восьми предложенных.

Исследование показало, что условные «загородные» приоритеты занимают высокие позиции в иерархии ожиданий клиентов. Хотя фундаментальные запросы на безопасность (71,5%) и развитую инфраструктуру (68,2%) по-прежнему удерживают лидирующие позиции, но очевиден серьезный сдвиг в сторону «зеленых» приоритетов. Так, фактор «экология и близость к природе» с результатом 65,9% вошел в тройку ключевых. Этот тренд подкрепляется и высоким значением показателя «возможности для спорта и отдыха на природе», который выбрали 58,7% респондентов. В совокупности это говорит о том, что для современного состоятельного покупателя престиж локации и близость к центру (традиционно «городские» приоритеты) несколько уступают интересу к экологичному формату жизни, общению с природой. Но в то же время клиенты не готовы уступать в базовых критериях выбора места для жизни (приватность, безопасность, обеспеченность инфраструктурой), и они готовы искать их за городом.

На втором этапе исследования были выявлены самые «болевые», незакрытые потребности покупателей премиальных новостроек. Респондентам было предложено отметить до шести пунктов из двенадцати, в которых они испытывают острую необходимость. При более глубоком анализе «карты желаний» москвичей обнаруживается неудовлетворенность в условиях жизни скорее связанных с загородным форматом. Абсолютным лидером в списке того, чего не хватает для идеальной жизни, стала «тишина и отсутствие шума» – этот пункт отметили 69,3% опрошенных. Вслед за ней идут запросы на «личную террасу или патио» (65,1%) и «безопасную природную среду для детей» (61,7%).

Примечательно, что вся первая пятерка наиболее острых потребностей так или иначе связана с пространством, экологией и возможностью уединения. Первый «урбанистический» запрос – «шаговая доступность к топ-ресторанам» – появляется лишь на шестой позиции с 50,8%. Таким образом, премиальный покупатель начинает искать то, что город дать ему не в силах, – приватность, спокойствие и ежедневный контакт с природой.

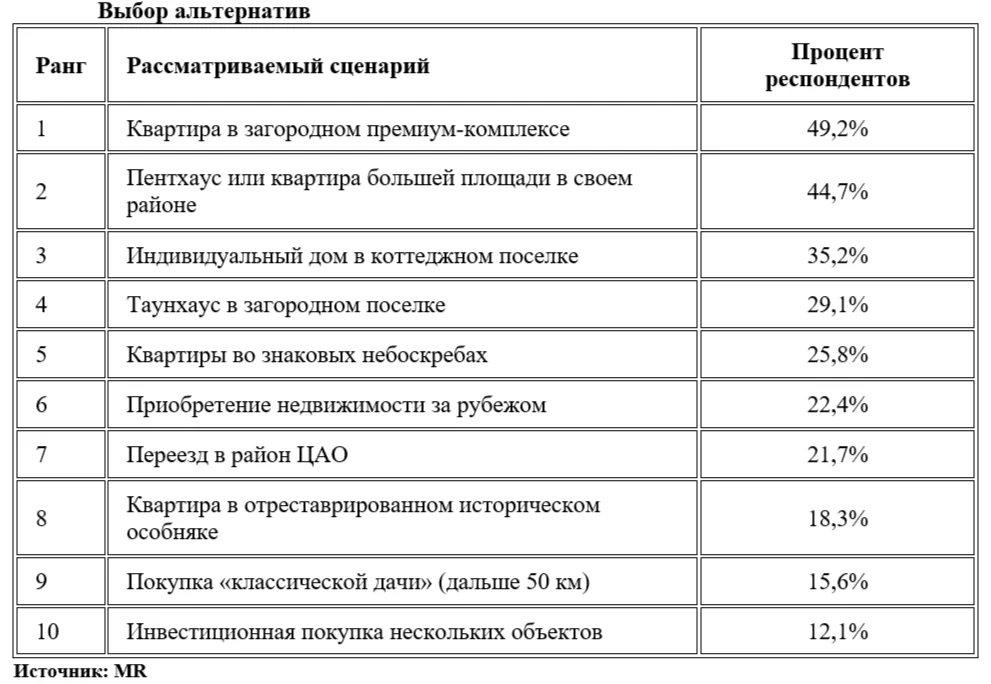

На третьем этапе исследования респондентам предложили выбрать до трех наиболее привлекательных для них сценариев решения жилищного вопроса из десяти, помимо покупки квартиры в городской премиальной новостройке. Самым популярным вариантом оказалась квартира в загородном премиум-комплексе – ее готовы рассматривать 49,2% респондентов. Этот сценарий стал более привлекательным, чем приобретение пентхауса или квартиры большей площади в городе (44,7%). То есть, выбирая между лишними квадратными метрами и возможностью жить в природном окружении, респонденты склоняются ко второму.

Высокие позиции в иерархии заняли другие загородные форматы жилья – коттедж (35,2%) и таунхаус (29,1%). Только классическая дача в 50 км от Москвы и дальше кажется покупателям менее привлекательным загородным форматом (15,6%) по сравнению с квартирой в знаковом небоскребе (25,8%) или переездом в ЦАО (21,7%).

«Результаты исследования фиксируют заметный сдвиг в системе ценностей клиентов на премиальном рынке новостроек Московского региона, – прокомментировал Алексей Годованец, управляющий партнер MR. – Мы видим, что покупателям интересны сегодня не столько статусные, престижные мотивы, но и природно-экологические. Возможность организовать свою жизнь с доступом к полному набору городской инфраструктуры, но в природном окружении кажется столь же привлекательной, как жизнь в премиальной новостройке в столице. Запрос на баланс между динамикой мегаполиса и спокойствием природы стал ключевым. Примечательно, что квартира в загородном премиальном комплексе рассматривается как равноценный коттеджу и таунхаусу вариант. Это говорит о том, что в приоритетах у покупателей все равно остается городской уровень обеспеченности инфраструктурой и приватности, но в сочетании с природой вокруг».

Авторы: СГ-Онлайн

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров приняли участие в заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором рассмотрены меры по обеспечению безопасности воздушных перевозок на территории Российской Федерации. Заседание провел глава Комитета Андрей Кутепов.

Андрей Никитин проинформировал о работе, проводимой минтрансом совместно с Росавиацией и Ространснадзором, направленной на обеспечение безопасности полетов. Важным направлением является техническая и эксплуатационная безопасность, в приоритете – постоянный мониторинг состояния авиапарка, в том числе контроль процедур техобслуживания и ремонта воздушных судов. «В этом году вступили в силу новые федеральные авиационные правила. Таким образом мы выстроили систему поддержания летной годности самолетов, основанную на лучших мировых практиках», – сообщил министр.

С докладом о текущей ситуации выступил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Он отметил, что, несмотря на вызовы, связанные с санкциями, отрасль продолжает находиться в общемировом «тренде» безопасности полетов. «Несмотря на внешнее давление, мы не только удерживаем общемировые стандарты безопасности, но и демонстрируем положительную динамику: общее число авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами по отношению к аналогичному периоду 2024 года снизилось на 38,7%», – заявил Дмитрий Ядров.

Глава Росавиации также выделил ключевые направления работы. Для компенсации запрета на поставки запасных частей реализуется комплекс мер по сертификации модификаций авиационной техники для поддержания летной годности воздушных судов. Уже сертифицировано 36 организаций-разработчиков. Одним из результатов этой работы стало подтверждение продления ресурса двигателя SaM146 для самолета «Суперджет», что позволило избежать приостановки его эксплуатации.

Росавиация и Ространснадзор проводят как плановые, так и внеплановые проверки, в результате которых к нарушителям могут применяться меры, вплоть до аннулирования сертификатов эксплуатантов. В частности, Ространснадзором подготовлен проект поручения Правительства о проведении совместных с Росавиацией внеплановых проверок в отношении 51 региональной авиакомпании.

Одной из ключевых задач также является подготовка и проверка авиационного персонала. «Для нас крайне важна подготовка кадров – и летных, и технических специалистов. Мы предъявляем строгие требования к транспортным учебным заведениям, чтобы на выходе получать специалистов высочайшего уровня», – сообщил Андрей Никитин.

Отдельное внимание уделяется модернизации наземной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» проводится реконструкция аэропортовой инфраструктуры по всей стране. Ведется обновление систем управления воздушным движением. «Усиливаем безопасность в аэропортах. Для этого обновляем досмотровое оборудование, устанавливаем интеллектуальные системы видеонаблюдения и контроля доступа», – уточнил министр.

Андрей Никитин также рассказал о разработке Программы безопасности полетов в России. Этот стратегический документ объединяет меры, принимаемые Минтрансом по обеспечению безопасности полетов, а также задает новые системные цели. Программу планируется внести на рассмотрение в Правительство в ноябре текущего года. «Наша общая цель – чтобы каждый гражданин России, садясь в самолет или вертолет, был уверен – государство сделало все необходимое для полной безопасности перелета. Продолжим работать в этом направлении, рассчитывая на вашу поддержку», – заявил министр.

Еще один вызов – временные ограничения полетов. Совместно с аэропортами и авиакомпаниями выработана тактика совместных действий – раздача горячего питания, матрасов, питьевой воды. При поддержке регионов при необходимости пассажиров перевозят наземным транспортом.

Большая африканская экспедиция: российские ученые завершили исследования донных ресурсов в районах Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау

Работы выполнены в рамках второго этапа Большой африканской экспедиции. Ученые собрали данные для оценки биомассы, биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных (донных) видов рыб и беспозвоночных. Кроме того, специалисты проанализировали распределение промысловых и сопутствующих видов по акватории.

В исключительной экономической зоне Республики Сьерра-Леоне идентифицировано: 221 вид рыб, 111 видов ракообразных и 13 видов головоногих моллюсков. В уловах преобладали представители семейств ставридовые, скорпеновые и морские языки.

В исключительной экономической зоне Республики Гвинеи Бисау определено 300 видов рыб, 56 видов ракообразных и 29 видов головоногих моллюсков. Зафиксировано богатое биоразнообразие.

Исследования проведены совместно с учеными из Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау. Полученные данные имеют важное значение для оценки состояния сырьевой базы и будут способствовать развитию устойчивого рыболовства в регионе.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Norsk Hydro интегрирует мощности своей польской "дочки" Alumetal

Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro планирует провести ребрендинг своего польского дочернего предприятия Alumetal S.A. к началу 2026 г. и полностью его интегрировать. Ожидается, что этот стратегический шаг обеспечит компании единую позицию на рынке, что позволит Hydro занять лидирующие позиции в европейском сегменте литейных сплавов.

Интеграция позволит внедрить на заводы Alumetal в Польше и Венгрии операционную модель Hydro. Заводы, которые вскоре будут переименованы в Hydro Kęty, Hydro Gorzyce, Hydro Nowa Sól и Hydro Komárom, станут единым хабом по производству переработанных и низкоуглеродистых литейных сплавов с научно-исследовательским и опытно-конструкторским отделом Hydro и службами технической поддержки.

Исполнительный вице-президент Hydro Aluminum Metal Ханне Сименсен отметила, что этот шаг укрепит как замкнутость, так и устойчивость европейской цепочки создания стоимости алюминия.

Власти Китая разобрались с ситуацией у производителей лития в Цзянси

Власти Китая одобрили отчеты о запасах сырья у двух производителей лития в Ичуне, что несколько успокоило опасения рынка по поводу возможных перебоев с добычей металла, сообщает Bloomberg. Этот шаг был предпринят на фоне пристального изучения регулирующими органами избыточных мощностей в данном секторе китайской промышленности. Две горнодобывающие компании входят в группу из восьми компаний, которых власти города Ичунь, расположенного в южнокитайской провинции Цзянси, попросили представить отчеты к концу сентября.

Компания Contemporary Amperex Technology (CATL), работа рудника Jianxiawo которой была приостановлена в прошлом месяце, получила одобрение на деятельность, сообщило агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Данный вердикт приближает компанию к получению разрешения на добычу и возобновление работы, хотя определенности пока нет.

Требование предоставить отчеты последовало за проведенной проверкой, выявившей административные нарушения.

Литиевый хаб КНР в Цзянси привлек к себе внимание в последние месяцы, поскольку опасения по поводу поставок лития привели к резким колебаниям цен на металл для изготовления аккумуляторов.

CATL объявила в августе о приостановке работы Jianxiawo в связи с невозможностью продлить истекшее разрешение на добычу. CATL предпочла не давать никаких комментариев, а местные власти Ичуня пока не отреагировали на запросы, сообщает информационное агентство.

Тем временем компания по производству аккумуляторов Gotion High Tech получила лицензию на проектирование горных работ и планы экологической реабилитации на своем производственном участке в Ичуне. Компания заявила, что ее литиевое подразделение имеет право на добычу, исходя из производственных потребностей.

Vedanta продолжает наращивать алюминиевые мощности, улучшая финансовые показатели

Индийская горнопромышленная компания Vedanta инвестирует 13226 кроров рупий в увеличение своих мощностей по производству алюминия с текущих 2,4 млн т в год до 3,1 млн т в год к 2028 финансовому году.

Компания, занимающая более 50% внутреннего рынка, стремится к тому, чтобы алюминий стал основным источником достижения ее целевого показателя EBITDA в $8–10 млрд к 2028 финансовому году.

Оптимизация затрат позволила снизить производственные издержки почти на 24% за последние 11 кварталов. Росту показателей компании способствуют интегрированные производственные мощности и высокий внутренний спрос на металл, обусловленный государственными инициативами.

Цветные металлы следуют в фарватере доллара?

В понедельник, 6 октября, цены на медь снизились на торгах в Лондоне после выхода ранее в ходе сессии на 16-месячный максимум, на фоне фиксации прибыли инвесторами в связи с укреплением доллара США. Базовый контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на 0,6%, до $10655 за т.

С начала апреля медь на бирже подорожала на 25%.

По мнению трейдеров, частично рост цены меди ранее можно объяснить "выпадением" китайского рынка в связи с Праздником середины осени в КНР. Однако укрепление американской валюты подтолкнуло многие инвестфонды к закрытию длинных позиций.

Вместе с тем, аналитики полагают, что обеспокоенность рынка поставками меди сохранится из-за остановки рудника Grasberg в Индонезии в связи с аварией (прошедшим селем), а также в связи с проблемами на конголезском руднике Kamoa-Kakula и на чилийских разработках El Teniente.

"Хотя мы позитивно смотрим на перспективы роста цены меди, однако $11000 за т это "потолок" на ближайшие 2 года, - заявили аналитики Goldman Sachs. - В настоящее время на рынке меди наблюдается умеренный профицит, который, как мы полагаем, сохранится и в 2026 г., даже несмотря на существенное проседание объемов выпуска рафинированной меди ввиду проблем на рудниках. Мы не прогнозируем появления дефицита на данном рынке до конца десятилетия".

Тем временем к выгрузке со складов LME готовы более 30 тыс. т меди. Аннулирование складских варрантов на прошедшей неделе сократило скидку к спотовому контракту по отношению к трехмесячному.

На утренних торгах вторника, 7 октября, цены на медь выросли на волне озабоченности ее поставками из Чили и Индонезии, хотя укрепившийся доллар сдерживал ценовой рост.

Горнодобывающая Freeport заявила об обнаружении тел пяти горняков, пропавших без вести после обрушившегося в минувшем месяце на карьер Grasberg селя.

"Эта трагедия вкупе с сохраняющимся дефицитом поставок сырья с других медных рудников вызвала укрепление цен", - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзаде.

По оценке экспертов, нарушения в работе рудников вызовут недопоставку в размере 591 тыс. т меди в период 2025 и 2026 гг., в связи с чем аналитики Goldman Sachs, Citi и Bank of America повысили свои ценовые прогнозы для данного рынка.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:57 моск.вр. 07.10.2025 г.:

на LME (cash): алюминий – $2715 за т, медь – $10644.5 за т, свинец – $1968.5 за т, никель – $15295 за т, олово – $36605 за т, цинк – $3063.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2719 за т, медь – $10690.5 за т, свинец – $2007 за т, никель – $15475 за т, олово – $36600 за т, цинк – $3016 за т;

на ShFE: торгов нет;

на NYMEX (поставка октябрь 2025 г.): медь – $10979 за т;

на NYMEX (поставка январь 2026 г.): медь – $11155.5 за т.

Emerald Resources идет к реализации серьезных стратегических целей, несмотря на квартальное проседание

Компания Emerald Resources прогнозирует, что по итогам третьего квартала года производство золота на ее камбоджийском руднике Okvau составит около 22 тыс. унций, что ниже прогноза из-за обильных осадков в сентябре, которые ограничили доступ к высококачественной руде, запланированной к добыче и переработке в конце прошлого месяца.

Ожидается, что совокупные издержки компании на поддержание производства в прошедшем квартале составят около $1150 на унцию и сохранятся таковыми в текущем финансовом году.

Прогноз производства золота компанией на 2026 финансовый год составляет 105-120 тыс. унций.

Emerald заявила, что полностью обеспечена финансированием и не имеет задолженностей. Компания нацелена на достижение объема производства золота на уровне более 300 тыс. унций в год в течение ближайших 18 месяцев.

На 2026 г. запланировано расширение шахтной добычи, открытой добычи и геологоразведки на месторождении в зоне Okvau. Также планируется расширять производство на камбоджийском проекте Memot и развивать первый австралийский золотодобывающий проект компании Dingo Range.

Rio Tinto, Mitsui и Nippon Steel инвестируют в железорудный проект West Angelas Компании Rio Tinto, Mitsui и Nippon Steel объявили 6 октября об инвестициях в размере $733 млн в развитие железорудного проекта West Angelas (West Angelas Sustaining Project), входящего в структуру СП Robe River в западноавстралийском регионе Пилбара. Производственная мощность проекта составит 35 млн т в год. Он является элементом серии новых железорудных разработок в Пилбаре с совокупной производительностью 130 млн т.

Субсидия снизит тарифы на электроэнергию в Германии, но металлурги требуют постоянного решения

Четыре оператора передающих систем Германии опубликовали предварительные ставки общенациональных сетевых сборов на 2026 год, согласно которым они будут снижены вдвое благодаря запланированной федеральной субсидии в размере 6,5 млрд евро. Эта мера будет финансироваться за счёт Фонда по климату и трансформации и в настоящее время ожидает одобрения парламента.

Согласно предложению, средняя плата за электроэнергию снизится с 6,65 цента/кВт⋅ч до 2,86 цента/кВт⋅ч. Правительство надеется, что эта временная субсидия снизит нагрузку на энергоёмкие отрасли, включая сталелитейную промышленность, из-за высоких цен на электроэнергию.

Сталелитейная промышленность приветствует этот шаг, но предупреждает о краткосрочном решении

Немецкая федерация производителей стали (WV Stahl) назвала планируемое сокращение «срочно необходимой и давно назревшей мерой». Управляющий директор Керстин Мария Риппель подчеркнула, что резкий рост тарифов на электросети за последние два года серьёзно подорвал международную конкурентоспособность отрасли. Это произошло в то время, когда металлургические комбинаты сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, глобальным переизбытком мощностей и слабым внутренним спросом.

Немецкие производители стали столкнулись с ростом тарифов на передачу электроэнергии на 130% с 2023 года, что привело к дополнительным расходам примерно на 300 миллионов евро в год. Эти сетевые сборы усугубляются оптовыми ценами на электроэнергию, которые остаются значительно выше, чем в других крупных странах-производителях стали, таких как Франция и США.

WV Stahl утверждает, что, хотя субсидия 2026 года является необходимым шагом, ограничение этой меры одним годом не обеспечивает стабильности, необходимой для принятия решений об инвестициях в промышленность.

Отрасль требует долгосрочного планирования безопасности

Федерация призвала законодателей продлить льготы по сетевым платежам после 2026 года. Она предупреждает, что принимаемые из года в год политические решения создают неопределенность, которая сдерживает капиталовложения, особенно в проекты преобразования зеленой стали, требующие долгосрочной предсказуемости затрат.

«Мы призываем депутатов Бундестага разъяснить, что льготы по сетевым расходам будут действовать и после 2026 года, и в последующие годы», — заявил Риппель, добавив: «Ежегодные индивидуальные решения означают годовую неопределенность, и это негативно сказывается на инвестиционных решениях компаний. В такие времена компаниям необходимо долгосрочное планирование, чтобы оставаться конкурентоспособными и стать климатически нейтральными».

Структурные проблемы требуют более широких реформ

Компания WV Stahl также отмечает, что сетевые сборы структурно высоки из-за масштабных инвестиций в расширение сетей, которые будут продолжаться в ближайшие десятилетия по мере того, как Германия будет интегрировать всё больше возобновляемых источников энергии. В сочетании с относительно высокой оптовой стоимостью электроэнергии эти расходы могут поставить отечественных производителей стали в невыгодное структурное положение по сравнению с их глобальными конкурентами.

Федерация повторила свой призыв к установлению предсказуемых, конкурентоспособных на международном уровне цен на промышленную электроэнергию, а также к установлению надежного и постоянного предела тарифов на электроэнергию, что является первым важным шагом.

«Время уходит» для рабочих сталелитейной промышленности Европы, предупреждают представители отрасли, призывая к защитным мерам.

Как сообщает Yahoo Finance, на прошлой неделе металлургический сектор забил тревогу из-за угрозы рабочим местам в Европе, связанной с двойным ударом — избытком дешёвой китайской стали на рынке ЕС и высокими пошлинами США, направленными против европейского производства.

«Европейцам нужно действовать. Нужно найти жёсткий ответ на эту перепроизводственную волну, иначе мы потеряем и работу, и уверенность в будущем», — заявил Мануэль Бломерс из немецкого профсоюза IG Metall в интервью Euronews.

«В Германии отрасль сильно страдает от импорта. У Thyssenkrupp запланированы массовые сокращения», — добавил он.

Вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне созвал экстренный саммит в Брюсселе, собрав промышленников и профсоюзы для поиска срочных решений.

По данным EUROFER, сталелитейная отрасль обеспечивает около 2,5 млн рабочих мест (прямых и косвенных) по всему ЕС. Главные производители — Германия, Италия и Франция. Только Thyssenkrupp Steel планирует к 2030 году сократить до 11 000 рабочих мест — почти 40 % штата в Германии. Аналогичные угрозы висят над заводами ArcelorMittal по всей Европе.

За прошлый год в ЕС было утрачено около 18 000 рабочих мест, сообщает профсоюз IndustriAll. Ситуация может ухудшиться из-за новой торговой политики президента США Дональда Трампа.

С июня США ввели 50-процентные пошлины на импорт стали. Потоки китайской субсидированной продукции, вытесненные с американского рынка, теперь устремились в Европу, снижая цены и доходы местных производителей.

EUROFER требует сократить импорт стали как минимум вдвое.

«Риск в том, что наши экспортные возможности в США ограничены, а сталь, которая раньше шла туда, теперь обрушивается на незащищённую Европу», — сказал президент EUROFER Хенрик Адам.

После недель напряжённых переговоров США и ЕС летом заключили сделку, предусматривающую 15 % пошлины на весь европейский импорт и сохранение 50 % тарифов на сталь и алюминий — серьёзный удар по отрасли.

Еврокомиссия заявила Euronews, что представит новые меры защиты рынка на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге на следующей неделе.

«Время уходит», — предупредил немецкий депутат Европарламента Йенс Гайер, назвав положение рабочих «тревожным». Он поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию новых инструментов защиты.

Промышленность предлагает систему тарифных квот: импорт выше определённого объёма будет облагаться 50-процентной пошлиной. Эту идею летом выдвинула Франция, получив поддержку 10 стран ЕС.

Действующие защитные меры ЕС, ограничивающие импорт стали, истекают в 2026 году. EUROFER настаивает, что они уже не работают: за последние годы объём импортной стали удвоился.

По данным ОЭСР, в 2023 году мировой избыток сталепроизводства достиг 600 млн тонн, а к следующему году может вырасти до 720 млн.

ЕС надеется, что США согласятся снизить тарифы, но переговоры обещают быть трудными: Трамп настаивает на возвращении производств на территорию США.

«Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность возвращается как никогда прежде. Это будет очередная отличная новость для наших замечательных рабочих. Сделаем Америку снова великой», — написал он в мае на своей платформе Truth Social.

Профсоюз IG Metall согласился на снижение реальной заработной платы сталелитейщиков

Как сообщает WSWS.org, профсоюз IG Metall согласился на снижение реальной заработной платы для 60 000 работников сталелитейной промышленности Северо-Западной Германии. Соглашение было подписано буквально за минуты до истечения срока старого договора.

С октября по декабрь повышения не будет, а с января 2026 года зарплата увеличится лишь на 1,75 %. Оплата учеников вырастет на 75 евро. Договор действует до конца 2026 года.

По словам переговорщика IG Metall Кнута Гислера, соглашение «поможет стабилизировать отрасль». Однако на деле профсоюз вновь пожертвовал доходами рабочих ради прибыли корпораций — Thyssenkrupp, Salzgitter, Outokumpu и других.

Похожее соглашение вскоре распространят на 8 000 работников в Восточной Германии и может стать образцом для предприятий Саара, Баден-Вюртемберга и Гессена.

IG Metall заранее заявил, что из-за «тяжёлой экономической ситуации» не будет требовать конкретного повышения ставок, а сосредоточится на «сохранении рабочих мест». Работодатели из AGV Stahl это приветствовали, но всё же отказались от реального повышения, заявив, что отрасль не выдержит дополнительных расходов.

Предыдущие договоры уже сокращали реальные доходы. В 2024 году рабочие получили лишь единовременную выплату €3 000 как компенсацию инфляции, а повышение на 5,5 % вступило в силу только в 2025 году.

На переговорах нынешнего года компании сначала не предложили ничего, затем — 1,2 % с января 2026 года. IG Metall пытался добиться 2 % и премии €300, но и это было отклонено.

Профсоюз публично выступал против забастовок, призывая «работодателей и работников тянуть в одну сторону». Фактически же он уступил всем требованиям корпораций, опасаясь протестов на фоне сокращений: Thyssenkrupp собирается уволить 11 000 из 27 000 сотрудников, Buderus закрывает сталелитейный завод в Гессене.

Авторы текста призывают рабочих самостоятельно организовываться, создавать независимые комитеты и действовать без участия профсоюзных чиновников, интересы которых всё чаще совпадают с интересами работодателей.

Новый механизм защиты в сталелитейной отрасли ЕС ожидают 7 октября

Как сообщает EuroNews, на текущей неделе в странах ЕС ожидается много ключевых событий, которые касаются стального рынка.

Ключевые даты:

Вторник, 7 октября: Еврокомиссия представит пакет инициатив по искусственному интеллекту и меры по борьбе с последствиями глобального перепроизводства стали, влияющего на рынок ЕС. Европарламент проголосует за пересмотр механизма приостановки виз.

Среда, 8 октября: Дебаты депутатов о будущем автомобильной отрасли Европы и о запрете на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС.

Четверг, 9 октября: Голосование по вотуму недоверия Еврокомиссии.

В центре внимания:

Компании и работники сталелитейной отрасли Европы испытывают серьезное давление. Конкуренция растёт, цены на энергоносители остаются высокими, а переход к «зелёному» производству стали обходится дорого.

После мартовского представления плана действий для отрасли, Еврокомиссия 7 октября объявит новые меры, направленные на борьбу с последствиями мирового перепроизводства стали, которое всё активнее влияет на рынок ЕС.

По данным ОЭСР, избыток производства стали в мире растёт: с 600 млн тонн в 2023 году до ожидаемых 720 млн тонн в следующем.

В этом контексте Китай обвиняют в демпинге и экспорте на европейский рынок дешёвой стали, субсидируемой государством.

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал быстро: в марте он ввёл 25% пошлину на импорт всей стали, а в июне увеличил её до 50%, чтобы противостоять китайскому перепроизводству.

Европа также пострадала: американские пошлины сильно ударили по экспорту ЕС, и теперь есть риск, что избыточные объёмы стали, ранее предназначенные для США, хлынут на европейский рынок.

В июле Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения, установив 15% пошлину для всех товаров ЕС — кроме алюминия и стали, которые по-прежнему облагаются 50% тарифом.

Новые переговоры с США ожидаются позже, но сначала Еврокомиссия должна представить собственные меры по защите европейского рынка от избыточного импорта.

С 2019 года в ЕС действует защитный механизм для сталелитейной отрасли, срок которого истекает в 2026 году. Новый механизм защиты ожидается к 7 октября.

Почему спор между BHP и Китаем показывает, что эпоха горнодобывающего суперцикла закончилась

Как сообщает Financial Review, Австралия получила тревожный сигнал: горнодобывающий гигант BHP и Китай вступили в жёсткое противостояние из-за цен на железную руду и возможной приостановки закупок.

Железная руда — главный экспортный товар Австралии, приносящий стране свыше 100 млрд долларов в год и составляющий пятую часть экспорта. Более 80 % поставок идёт в Китай, где руда используется в строительстве. Итоги переговоров между BHP и Пекином станут ориентиром для других компаний — Rio Tinto, Fortescue и Hancock Prospecting.

Федеральное правительство следит за ситуацией и подчёркивает, что это коммерческий спор, а не повторение политических санкций прошлых лет. Министр финансов Джим Чалмерс обсудил вопрос напрямую с гендиректором BHP Майком Генри.

За два десятилетия бурного роста Китая спрос на сырьё поднимал австралийскую экономику. Инвесторы получали рекордные дивиденды, а государства — миллиарды налогов: в 2023–24 годах BHP и Rio стали крупнейшими налогоплательщиками страны. По оценкам Westpac, половина роста уровня жизни австралийцев за 20 лет пришлась на доходы от добычи.

Но эра сверхприбылей уходит. Прибыль остаётся высокой, но прежнего бума не будет. Австралийцам предстоит привыкнуть к новой реальности, даже если спор с Китаем скоро разрешится.

У страны есть преимущества перед конкурентами — географическая близость, надёжные поставки и низкие издержки. Однако Китай пытается давить на цены, недовольный тем, что мировое предложение железной руды ограничено, а цены держатся выше $100 за тонну.

Конфликт связан не с самой ценой, а с механизмом ценообразования, введённым BHP в 2010 году. Тогда компания перешла к «спотовым» ценам с учётом стоимости доставки, что принесло Австралии десятки миллиардов долларов и дало конкурентное преимущество перед Бразилией.

BHP намерена защищать эту систему, а Китай — ослабить долларовую зависимость торговли и перевести расчёты в юани. Пекин также рассчитывает на новое месторождение Simandou в Гвинее, которое добавит на рынок до 120 млн тонн руды в год (менее 15 % австралийского экспорта).

Тем временем исследования Резервного банка Австралии показывают, что спрос Китая уже достиг пика: потребление стали может снизиться с 296 млн тонн в 2019 году до 58 млн к 2050-му.

Меньше спроса и больше предложения — значит, цены пойдут вниз.

Казначейство ожидает падения до $60 за тонну, тогда как BHP рассчитывает удержаться в диапазоне $80–100.

Как бы ни сложились переговоры, ясно одно: времена золотого горнодобывающего века позади, и Австралии предстоит адаптироваться к новой экономической эпохе.

Нидерланды выделяют €2 млрд Tata Steel на декарбонизацию завода в Ийсмейден с использованием водорода

Правительство Нидерландов объявило о крупной финансовой поддержке планов Tata Steel по декарбонизации, предложив €2 млрд ($2,1 млрд) для модернизации завода компании в Ийсмейдене, Северная Голландия. В рамках необязательного Совместного письма о намерениях (JLoI), подписанного с правительством и провинцией Северная Голландия, Tata Steel начнёт замену одной из двух угольных доменных печей на установку прямого восстановления (DRP), сначала на природном газе, а позже на водороде по мере его коммерческой доступности. Общая стоимость пакета оценивается в €4–6,5 млрд ($4,2–6,8 млрд) и включает интеграцию улавливания углерода и использование биометана.

«Это важный шаг к снижению воздействия на окружающую среду одного из крупнейших промышленных источников выбросов в стране», — заявила госсекретарь по инфраструктуре Нидерландов Вивиан Хейнен. Производство стали отвечает за 7–9% мировых выбросов CO?, а завод Tata Steel в Ийсмейдене ежегодно производит около 12,6 млн тонн. Компания планирует ввести первую новую установку до 2030 года и реализовать ряд дополнительных мер для снижения локального воздействия на здоровье и окружающую среду, включая покрытие складов руды, сокращение пыли и запаха, а также снижение шума. В прошлом году Tata Steel также объявила о планах импортировать жидкий водород из Норвегии для поддержки перехода.

Генеральный директор Tata Steel Т.В. Нарендран охарактеризовал соглашение как «первый шаг» в сложном процессе трансформации, подчеркнув, что многие вопросы — включая разрешения, нормативную ясность и стабильность политики — ещё нужно решить до окончательного инвестиционного решения. «Мы намерены работать со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство, чтобы решить эти вопросы до завершения индивидуального соглашения», — отметил он. После завершения проекта ожидается сокращение ежегодных выбросов CO? в Ийсмейдене на 7,2 млн тонн и увеличение доли переработки металлолома с 17% до 30% для улучшения цикличности производства. Профсоюзы выразили поддержку плану, который считается ключевым для сохранения конкурентоспособности и соответствия климатическим целям ЕС на 2030 год и правилам CBAM.

Baosteel объявила о сохранении цен на толстолистовую углеродистую сталь в октябре

Как сообщает Yieh.com, китайская сталелитейная компания Baosteel Group объявила, что внутренние фьючерсные цены на толстолистовую углеродистую сталь в октябре, основанные на сентябрьских ценах, останутся без изменений.

В частности, цены на толстолистовую горячекатаную сталь Q235 толщиной 14-20 мм составят 2850 юаней за тонну; на толстолистовую сталь Q345A толщиной 14-2 мм — 3000 юаней за тонну; на толстолистовую сталь Q245R толщиной 14-20 мм — 2950 юаней за тонну; на толстолистовую сталь CCSA толщиной 14-20 мм — 2900 юаней за тонну. Указанные цены не включают НДС.

Верховный суд Индии одобрил сделку JSW Steel по приобретению Bhushan Power за $2,3 млрд

Как сообщает Yieh.com, Верховный суд Индии, отменив своё предыдущее решение, одобрил сделку JSW Steel по приобретению Bhushan Power and Steel (BPSL) за $2,3 млрд. Это решение является значительной победой JSW Steel и, как ожидается, укрепит доверие инвесторов к индийской системе урегулирования банкротств.

Это решение отменяет решение от мая 2025 года, заблокировавшее сделку, которое ранее подорвало доверие рынка к Кодексу страны о несостоятельности и банкротстве (IBC). В своём последнем решении суд признал значительные инвестиции JSW Steel в модернизацию BPSL и подчеркнул, что это приобретение позволило сохранить тысячи рабочих мест, сохранив компанию в рабочем состоянии.

Одобрение гарантирует JSW строительство крупного сталелитейного завода мощностью 3 млн тонн. Аналитики считают, что окончательное одобрение суда имеет решающее значение для урегулирования ключевого проблемного актива и укрепления доверия к реформам в сфере банкротства в Индии, что может привлечь больше международных инвестиций в этот сектор.

Группа Salzgitter выиграла тендер на трубы проекта «Балтийский трубопровод»

Как сообщает Yieh.com, компания Salzgitter Mannesmann International GmbH (SMID) объявила, что её дочерние и зависимые компании поставят около 30 000 тонн стальных труб и 90 отводов для проекта «Балтийский трубопровод», который позволит поставлять норвежский природный газ через Данию в Польшу.

Согласно отчёту, Mannesmann Grossrohr изготовит около 24 000 тонн стальных труб, а Europipe — 6000 тонн. SMID будет производить отводы, а также отвечать за всю координацию проекта, от подготовки предложения до исполнения заказа, и сотрудничать с ведущими поставщиками финансовых услуг.

С января по март 2020 года SMID будет поставлять трубы и отводы для проекта.

Александр Новак принял участие в открытии нового района имени Владимира Путина в Грозном

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приняли участие в открытии нового района имени Владимира Путина в столице республики – городе Грозном.

Помимо строительства многоквартирных домов здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания и досуга – школы, детские сады, спортивные и культурные центры, парки и скверы, общественные пространства.

Вице-премьер отметил, что открытие нового района стало значимым событием для Грозного и всей республики. Он подчеркнул, что в регионе продолжается активное социально-экономическое развитие, растут инвестиции, доходы бюджета, повышается уровень и качество жизни граждан.

«Чечня – это уникальный регион с самобытными традициями, прекрасной природой. И главная ценность Чеченской Республики – это, безусловно, люди, которые здесь живут: смелые, честные, мужественные, обладающие особой силой и отвагой, любящие Чечню и Россию», – отметил Александр Новак.

Юрий Трутнев обсудил с главами регионов ДФО создание единого преференциального режима на Дальнем Востоке

В Якутске Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совет Дальневосточного федерального округа. В повестку вошли вопросы создания нового преференциального режима на всей территории Дальнего Востока, исполнения госпрограммы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и строительства новых энергетических мощностей.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на прошедшем десятом, юбилейном Восточном экономическом форуме поручил создать новый преференциальный режим на территории Дальневосточного федерального округа. Это решение важно. Динамика развития Дальнего Востока говорит о том, что мы выигрываем за счёт тех преимуществ, которые предоставляем инвесторам. И если этого не будет, наша работа пойдёт на спад. У нас такого права нет. Единый преференциальный режим должен сэкономить время на принятие решений, повысить рентабельность проектов, стать опорой для приоритетных отраслей. Работу по предоставлению преференций надо продолжать, и делать это необходимо в рамках того поручения, которое дал Президент. То есть создавать общий режим с правилами, которые смогут повысить эффективность реализации каждого инвестиционного проекта на Дальнем Востоке», – сказал Юрий Трутнев.

По поручению Президента России Владимира Путина, данному по итогам пленарного заседания десятого Восточного экономического форума, Минвостокразвития работает над созданием единого преференциального режима на всей территории Дальнего Востока и Арктики.

Основные цели создания нового преференциального режима направлены на обеспечение опережающего роста инвестиций, упрощение и ускорение механизма поддержки инвесторов. В частности, в рамках нового механизма налоговые льготы будут применяться автоматически, без долгих дополнительных согласований с федеральными органами исполнительной власти, если рентабельность проекта в регионе Дальнего Востока окажется ниже среднероссийской отраслевой, умноженной на повышающий коэффициент.

Поддержка будет оказываться только новым инвестиционным проектам, при этом приоритет получат технологические и туристические проекты. Для инвесторов предусматриваются обязательные требования: минимальный объём инвестиций в размере 10 млн рублей, режим налогового мониторинга, а также запрет на определённые виды деятельности (добыча нефти и газа, финансовая и подакцизная деятельность). Для проектов по добыче драгоценных металлов и угля потребуется размещение ценных бумаг на бирже.

Обсуждалось исполнение госпрограммы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и предложения по повышению эффективности её работы. Отдельное внимание было уделено графику модернизации и строительства социальной инфраструктуры по линии единой президентской субсидии. Благодаря этому инструменту на Дальнем Востоке построено и реконструировано более 880 объектов социальной и инженерной инфраструктуры – школ, больниц, детских садов, домов культуры, стадионов, поликлиник и ФАПов. Отремонтированы километры дорог. Благоустроено более 2 тыс. дворовых территорий. В этом году по линии единой президентской субсидии в регионах ДФО реализуется 157 мероприятий.

Были рассмотрены вопросы создания новых энергетических мощностей в субъектах Дальневосточного федерального округа. По итогам обсуждений Юрий Трутнев поручил Минэнерго России в кратчайшие сроки подготовить предложения по строительству новых объектов генерации на Дальнем Востоке.

В рамках заседания совета Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев дал старт второму сезону конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов». Конкурс проводится по инициативе добровольческого отряда «Тигр» и арт-проекта «Журнал “Судьба„», при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив». Организатор конкурса – АСК «Форвард». Конкурс назван именем легендарного командира отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края по внутренней политике, Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.

В тот же день Юрий Трутнев вместе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым посетили строительную площадку будущего мостового перехода через реку Лену.

«Проект строительства Ленского моста входит в мастер-план Якутска. Мастер-планы дальневосточных городов утверждены Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и направлены на улучшение жизни людей на Дальнем Востоке, создание комфортной жизни. Мастер-планы – это стратегия, мы обязаны ей следовать. Кроме того, Ленский мост – проект, который обеспечивает экономическую интеграцию. Срок окупаемости – 15–20 лет. Для такого огромного инфраструктурного сооружения это нормальный рабочий срок. Когда Айсен Сергеевич Николаев этот проект подавал, он доказывал, что мост окупится на поставках грузов и продуктов, которые идут в Якутию по северному завозу», – сказал Юрий Трутнев.

На обоих берегах реки ведутся полномасштабные работы. Задействовано свыше 270 специалистов и 80 единиц техники. Строительство идёт в круглосуточном режиме. До конца 2025 года мостостроители планируют возвести первую опору Ленского моста высотой 11 м – крайнюю опору левобережной эстакады, которая будет установлена на 18 сваях.

Марат Хуснуллин: Одобрены заявки ещё шести регионов на расселение аварийного жилья

Регионы продолжают получать финансирование из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. На реализацию нового этапа программы одобрены заявки ещё шести регионов: Республики Саха (Якутия), Краснодарского края, Астраханской, Костромской, Псковской, Смоленской областей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

«Президент в майском указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поставил задачу по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. С 2025 года эта работа ведётся в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни„. Фонд развития территорий, который выступает оператором программы расселения аварийного жилья, одобрил финансирование ещё шести регионам в общем объёме более 4 млрд рублей. Их направят на переселение 2,76 тысячи человек из непригодного для проживания жилфонда общей площадью 49,2 тыс. кв. м. В целом на сегодняшний день для реализации нового этапа программы одобрены заявки 45 регионов на общую сумму 23,7 млрд рублей. Это позволит переселить порядка 34 тысяч человек и ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью около 616 тыс. кв. м», – отметил Марат Хуснуллин.

По его словам, Республике Саха (Якутия) одобрено финансирование в размере 3,4 млрд рублей на переселение 1,79 тысячи человек из аварийного жилья площадью 31,7 тыс. кв. м, Астраханской области – 285,6 млн рублей на переселение 494 участников программы из аварийного жилья площадью 8,4 тыс. кв. м, Костромской области – 47,4 млн рублей на переселение 141 человека из аварийных домов площадью 2,8 тыс. кв. м, Смоленской области – 130,6 млн рублей на переселение 138 человек из непригодного для проживания жилфонда площадью 2,9 тыс. кв. м, Краснодарскому краю – 176,5 млн рублей на переселение 125 человек из аварийных домов площадью 2,5 тыс. кв. м, Псковской области – 33,6 млн рублей на переселение 67 граждан из аварийного жилья площадью 970,2 кв. м.

«Процесс ветшания жилищного фонда – естественный и необратимый. Но мы можем действовать на опережение: предотвращать преждевременное старение домов и продлевать их жизненный цикл. Именно поэтому важнейшее значение в этой работе имеет капитальный ремонт многоквартирных домов. Он в том числе включает обновление крыш, фасадов, инженерных систем. Программа масштабная – всего в неё включено 728 тыс. домов общей площадью 3 млрд кв. м, что составляет 73% от общего числа многоквартирных домов в стране. В них проживает более 91 миллиона россиян. Фонд развития территорий в сотрудничестве с Минстроем России работает над совершенствованием системы капремонта, чтобы сделать её более эффективной. С начала года в стране отремонтировали 17 тыс. домов. Прогнозируем, что объёмы по итогам года сохранятся на уровне прошлых лет», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни» к 2030 году в регионах страны запланировано расселить аварийные дома общей площадью 6,2 млн кв. м и улучшить жилищные условия 345 тысяч россиян.

Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о развитии туризма

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня обсудим ситуацию в сфере туризма. Президент определил развитие этой отрасли одним из важнейших приоритетов.

Индустрия гостеприимства затрагивает, без сомнения, интересы миллионов наших граждан. Они ежегодно посещают новые места, узнают традиции разных народов, знакомятся с их уникальной историей, самобытной культурой.

Мы видим устойчивую положительную динамику по туристическому потоку. Причём не только по внутреннему, но, что тоже очень важно, и по въездному. В целом в прошлом году было совершено уже свыше 90 млн поездок. И за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%.

В ближайшее время он может набрать более значимый темп. На прошлой неделе на Валдайском форуме Президент объявил, что Россия в качестве ответного шага готовится ввести безвизовый режим для граждан Китая.

Наша главная задача – сделать путешествия у нас максимально безопасными, комфортными и доступными. Учитывая особые потребности старшего поколения и семей с детьми.

Для этого строятся современные аэропортовые комплексы, расширяется сеть автомобильных магистралей, улучшается сервис для пассажиров железных дорог, увеличивается количество маршрутов речных круизов.

И конечно, очень активно обновляется облик российских городов. Становится всё больше красивых, удобных мест, общественных пространств. Развивается и гостиничная база.

Модернизируется коммунальная инфраструктура. Отдельное внимание все регионы страны уделяют транспорту – транспортной доступности, транспортной логистике. Учреждения культуры в небольших населённых пунктах становятся центрами притяжения.

Главой государства обозначена цель – нарастить в ближайшие пять лет долю туристической отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%.

По итогам прошлого года этот показатель составил чуть менее 3%. Чтобы достичь указанного ориентира, надо, конечно, усилить работу. Где требуется, пересмотреть подходы, продумать дополнительные эффективные решения.

На развитие индустрии в течение следующих пяти лет планируем направить суммарно около 400 млрд рублей. За предыдущий аналогичный период, напомню, уже было выделено из федерального бюджета порядка четверти триллиона рублей.

Все меры поддержки включены в профильный национальный проект. Его реализация началась с 2021 года, а в текущем году продолжилась в обновлённом формате.

Помогаем регионам формировать новые точки притяжения. Создаём инфраструктуру для крупных туристических кластеров. Способствуем и возведению модульных гостиниц.

По поручению Президента запустили масштабные проекты круглогодичных курортов на прибрежных территориях Чёрного, Азовского, Каспийского, Балтийского морей, в Приморье, а также рядом с озером Байкал. В дальнейшем ежегодно там смогут отдыхать до 10 миллионов человек. Такие планы.

Чтобы стимулировать предпринимательскую активность, субсидируем кредиты на строительство гостиниц, парков, горнолыжных курортов, аквапарков. Только по этой программе размер привлечённых средств за шесть лет может составить порядка 2 трлн рублей.

В прошлом году общий объём инвестиций в отрасль достиг 1,1 трлн рублей – это примерно трёхкратный рост к уровню четырёхлетней давности, когда только стартовали наши инициативы.

Благодаря чему удалось существенно расширить количество мест размещения. Всего за это время было введено около 55 тыс. новых номеров для гостей в разных уголках нашей страны.

Подчеркну, все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки государство исполняет в полном объёме. Важно, чтобы и частный бизнес продолжал выполнять свои обещания и все запланированные объекты доводились до готовности чётко в срок, а наши граждане могли там получать качественные услуги по доступным ценам

Все мероприятия надо держать на особом контроле.

Уважаемые коллеги!

Поступательное развитие отрасли требует вовлечения буквально всех секторов экономики – от транспорта и промышленности до культуры, сельского хозяйства, образования. Здесь нужна скоординированная работа всех ведомств.

Предлагаю сейчас вместе рассмотреть курируемые вами программы и проекты. Оценить промежуточные результаты. И решить, какие ещё необходимо предпринять шаги, чтобы Россия стала одной из самых привлекательных для туристов стран в мире.

Дмитрий Патрушев и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обсудили развитие сельского хозяйства и вопросы экологии региона

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Основными темами стали развитие агропромышленного комплекса региона и вопросы экологии.

Глава Запорожской области сообщил, что в регионе практически завершена уборочная кампания, обмолочено почти 660 тыс. га, ведётся уборка подсолнечника. Пшеница остаётся основной культурой региона, её объёмы позволяют полностью обеспечить внутренние потребности области.

Дмитрий Патрушев и Евгений Балицкий также обсудили участие Запорожской области в мероприятиях национального проекта «Экологическое благополучие». В регионе запланирована работа по строительству объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами, расчистке водных объектов и лесовосстановлению. Кроме того, на территории Запорожской области будут ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, среди которых бывший полигон твёрдых бытовых отходов в Бердянске.

Руслан Эдельгериев провёл заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития

Помощник Президента, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев провёл 44-е заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

На заседании обсудили ход подготовки к участию российской делегации в 30-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (10–21 ноября 2025 г., Белен, Бразилия), а также в 2026 году в Конференциях Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьёзную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (17–28 августа 2026 г., Улан-Батор, Монголия), и Конвенции о биологическом разнообразии (19–30 октября 2026 г., Ереван, Республика Армения).

Заслушав представленный директором Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов имени А.С.Исаева Российской академии наук Н.Лукиной доклад о значимости российских лесов в современном мире, отметили необходимость более полного учёта результатов научных работ по изучению функций экосистем, особенно лесных, проведённых в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ».

Совещание с руководством Министерства обороны и Генерального штаба

В ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Владимир Путин провёл совещание с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, командующими группировками войск в зоне специальной военной операции. Во встрече также принял участие директор ФСБ Александр Бортников.

Ранее в этот день глава государства посетил Петропавловский собор Санкт-Петербурга, где возложил цветы к гробу Петра I и общался с настоятелем храма.

* * *

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Напомню, что совсем недавно, 30 сентября, мы отмечали день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за своё будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

В настоящее время стратегическая инициатива полностью остаётся за Вооружёнными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории – 4900 – и 212 населённых пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

Также хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий Российской армии. Предприятия «оборонки» обеспечивают в полном объёме потребность Вооружённых Сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. Наряду с плановыми поставками опережающими темпами идёт разработка новейших средств вооружённой борьбы и их поставка в войска.

Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача – обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической.

Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед вами задач, обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу.

Давайте перейдём к докладам.

Прошу вас, Валерий Васильевич.

В.Герасимов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления.

Группировка войск «Север» действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, и её подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска.

Группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населённого пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками.

Войска Южной группировки, несмотря на упорное сопротивление противника, с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка. Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск «Центр» – на красноармейском и днепропетровском направлениях. Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов. Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки «Центр» развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружён населённый пункт севернее Красноармейска – это Родинское, ведётся сейчас его зачистка от формирований ВСУ.

Группировка войск «Восток» продолжает наступать в глубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. С 1 сентября на этом направлении под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории.

Войска группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населёнными пунктами Приморское и Степногорск. Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдаётся поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части Объединённой группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утверждённым замыслом. Более подробно текущую обстановку доложит командующий группировки войск.

Доклад закончен.

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Наша общая задача остаётся прежней – мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнём эту работу – посмотрим, как мы движемся к этой цели.

Первый доклад – командующего группировкой войск «Север» генерал-полковника [Евгения] Никифорова. Пожалуйста.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2025 году на 1,24%

Министерство энергетики США теперь ожидает более цену черного золота в $68,6/баррель среднем по текущему году, но снижения котировки в IV квартале

Накопление коммерческих запасов черного золота в IV квартале приведет к понижению стоимости бенчмарка Brent до $62/барр., считают в Минэнерго США. «Мы полагаем, что мировые коммерческие запасы будут расти в течение 2026 года, производя существенное понижательное давление на нефтяные котировки в предстоящие месяцы», — говорится в отчете.

Управление энергетической информации ведомства (EIA), впрочем, подняло оценку средней цены в нынешнем году с $67,8/барр. до $68,6/барр. (на 1,2% выше).

В следующем же котировки упадут до среднего значения в $52,2/барр. (предыдущий прогноз — $51,4/барр.), полагают в EIA.

Беларусь наращивает поставки топлива в Россию для компенсации его дефицита

Беларусь в сентябре увеличила экспорт бензина в Россию в 4 раза — Reuters

Беларусь наращивает поставки топлива в Россию для компенсации его дефицита