Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Военнослужащие Мьянмы планируют принять участие в «Танковом биатлоне» в самое ближайшее время

Сегодня делегация Вооруженных сил Республики Союз Мьянма во главе с начальником службы военной подготовки генерал-лейтенантом Маунг Маунг Аэйем посетила соревнования «Танкового биатлона».

Маунг Маунг Аэйем отметил «высокий уровень организации и проведения мероприятия, высокое качество подготовки танкистов национальных команд».

Гости из Мьянмы ознакомилась с порядком проведения конкурса, характеристиками препятствий, условиями выполнения стрельбы из штатного вооружения танка.

«У нас есть огромное желание выставить свою команду, и мы будем к этому готовиться», — заявил Маунг Маунг Аэйем.

Республика Союз Мьянма входит в число 11 стран, присутствующих на Международных армейских играх в качестве наблюдателя.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Мьянма примет участие в международных армейских соревнованиях после повышения уровня подготовки своих военнослужащих

Команда Мьянмы в перспективе, возможно, будет участвовать в международном конкурсе «Танковый биатлон», сообщил журналистам начальник службы боевой подготовки Вооруженных сил Мьянмы генерал-лейтенант Маунг Маунг Аэй, который находится на полигоне Алабино в качестве наблюдателя.

Здесь в рамках Международных армейских игр сегодня проводятся очередные заезды этапа конкурса «Танковый биатлон», который начался 30 апреля 2016 года.

«Мы хотим узнать о подготовке российских военнослужащих к соревнованиям. Надеюсь, в перспективе наши военнослужащие будут участвовать в таких состязаниях. Нам нужно тренироваться. Когда мы повысим уровень своей подготовки, тогда и начнем соревноваться», — заявил Ману Маунг Аэй.

Он высоко оценил качество подготовки российских танкистов. «В вооруженных силах Мьянмы есть танки Т-72, которые используются в этих соревнованиях. То, что умеют ваши экипажи, просто восхищает», — отметил Ману Маунг Аэй.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

В последний месяц лета у москвичей есть возможность пополнить свои знания по литературе, географии и экологии.

Парк искусств «Музеон» совместно с библиотекой имени Некрасова возобновляет «Литературные дуэли» 31 июля. Проект проходит в формате дискуссии между специалистами в области культуры. Гостями и участниками «дуэлей» станут филологи, философы, литературоведы, культурологи, музееведы и театральные критики. Всех их объединяет интерес к литературе. Вести программу будет филолог, поэт, критик и переводчик Лев Оборин.

Первая встреча состоится в 19:00 в павильоне «Школа». Тема разговора — «”Капитанская дочка” или “Форрест Гамп”». Гости будут говорить о цене победы и неучастии в схватке, новом типе литературного героя — человеке действия и принципа, лишённом рефлексии. Чтобы попасть на встречу, необходимо предварительную зарегистрироваться на сайте библиотеки.

В августе в столичных парках школьникам прочитают лекции об экологии. В частности, им расскажут о том, как важен раздельный сбора мусора, о переработке пластика и его вторичном использовании. В рамках лектория пройдёт конкурс «Вторая жизнь упаковки». Ребятам предложат создать поделки из пластика, которым потом найдётся практическое применение.

1 августа занятия состоятся в парке «Кузьминки», 11 августа — в парке «Садовники», 18 августа — в Лианозовском парке и 25 августа — в «Сокольниках». Полуторачасовые лекции устроят на площадках детских центров.

3 августа в центре «Преодоление» имени Н.А. Островского открывается выставка «Русская литература и Крым». Экспозиция подготовлена Творческим союзом художников России в рамках проекта «Портрет российской словесности». Крым был сакральным местом для многих русских писателей, среди которых Пушкин, Гоголь и Грибоедов. После посещения полуострова они увековечивали его в своих произведениях. Посетители выставки смогут увидеть работы современных мастеров живописи, графики, иконописи и декоративно-прикладного искусства и через них узнать больше о том, как переплетается судьба Крыма с отечественной литературой. Экспозиция будет работать с 10 до 18 часов и продлится до 5 сентября.

В «Музеоне» с 4 по 24 августа можно будет посмотреть выставку работ фотографа и путешественника Сергея Ковальчука «Страны АСЕАН. Взгляд из России». Это первая крупномасштабная фотовыставка, охватившая все страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Посетители увидят кадры из повседневной жизни мегаполисов, а также самые красивые места Мьянмы, Индонезии, Камбоджи, Филиппин, Брунея, Лаоса, Таиланда, Вьетнама, Сингапура и Малайзии. В экспозицию вошли работы Сергея Ковальчука за последние десять лет.

Третий-лишний

Фу Ин, У Шицунь

к ситуации в Южно-Китайском море

Развитие ситуации в Южно-Китайском море (ЮКМ) является результатом переплетения и взаимодействия многих факторов, которые привели к спиралевидной эскалации напряжённости и к взаимному раздражению. Имеются не только конфликты насущных интересов региональных участников спора, связанные с потребностью в суверенитете, ресурсах и безопасности. Присутствуют ещё и действия внешних сил. США не имеют никаких территорий в регионе ЮКМ, но их вмешательство стало основным источником осложнения обстановки с 2009 года. Всеобщее внимание привлекает вопрос о том, каким будет дальнейшее развитие ситуации? США следят за тем, какой следующий шаг предпримет Китай. Китай же испытывает глубокие сомнения относительно намерений США.

За последние годы проблема ЮКМ постепенно превратилась в наиболее важную тему китайско-американских отношений, по которой обе стороны непрерывно обмениваются взаимными заявлениями в области дипломатии и общественного мнения. Соперничество и противостояние между Китаем и США в настоящее время стало проявляться в проблеме ЮКМ. Обе стороны начинают оценивать намерения друг друга в этом регионе сквозь призму стратегии. В обеих странах начали звучать призывы к "военному противостоянию". Разногласия ещё больше выявили нехватку взаимного стратегического доверия между двумя сторонами, а среди общественности обеих стран стал крепнуть настрой на конфронтацию. Проблема ЮКМ, не будучи основной причиной затруднений в китайско-американских отношениях, тем не менее является их важным катализатором.

Китай и США совершенно по-разному видят причины, создавшие нынешнюю ситуацию. В Китае полагают, что именно из-за реализации стратегии "Поворот к Азии" ("Pivot to Asia") США не только встают на одну из сторон в вопросе ЮКМ, но даже сами выходят на сцену как действующее лицо. В самих же США утверждают, что Китай "не соблюдает международное право", применяет в ЮКМ силу, шаг за шагом берёт его под контроль и превращает его во внутреннее море.

Пробелы в памяти

Исторические корни спора о ЮКМ уходят в глубину веков. Китайские рыбаки и мореплаватели давным-давно обнаружили удобные острова и атоллы архипелагов Сиша (Параселы) и Наньша (Спратли). Их использовали для отдыха или как укрытия в непогоду. На древних китайских картах уже имеются обозначения этих крошечных, но важных кусочков земной тверди как территорий Поднебесной. Удобство и стратегическое расположение островов ЮКМ не ускользнуло также от флотоводцев стран Запада, прибывавших к берегам Китая сначала для торговли, а затем и для нападений на него в ходе Опиумных войн (1840-42 и 1856-60). В конце века Япония захватила остров Тайвань и прилегающие к нему Пескадорские острова. По завершении Второй мировой войны по условиям Сан-Францисского договора Япония лишилась всех захваченных территорий, в том числе и части островов ЮКМ. В условиях "холодной войны" контроль был передан властям Тайваня. Власти Филиппин и Южного Вьетнама стали исподволь устанавливать контроль над некоторыми островами.

В конце 60-х гг. XX века в ЮКМ были обнаружены значительные запасы нефти. Кроме того, ООН обнародовала документы, касающиеся проблем принадлежности континентального шельфа и исключительных экономических зон, — это "Конвенция о континентальном шельфе" и "Конвенция ООН по морскому праву". Всё это наполнило новым содержанием давнишний спор по островам и рифам. Фокус спора стал шире, охватив не только острова и рифы, но и обширные акватории.

Однако на протяжении долгого времени проблема ЮКМ была локальной и контролируемой. Хорошим подтверждением этому является то, что с начала 90-х гг. прошлого века отношения между Китаем и странами Юго-Восточной Азии пережили "золотое двадцатилетие", а сотрудничество стремительно развивалось, причём особенно заметные успехи были достигнуты в торгово-экономических отношениях. С 1991 г. по конец 2010 г. торговый оборот между Китаем и странами АСЕАН вырос с менее чем 8 млрд. долл. приблизительно в 38 раз, до почти 300 млрд. долл. Напряжённость в ЮКМ стала резко расти с 2009 г. и особенно после 2012 г. Почему же проблема ЮКМ дошла до сегодняшнего состояния? Что случилось за последние годы?

В январе 2009 г. администрация Обамы, придя к власти, сразу же подала сигнал о корректировке внешней политики правительства Дж. Буша и смещении её приоритета в АТР. Очевидно, это укрепило уверенность некоторых сторон спора в возможности померяться силами с Китаем. Неслучайно в начале того года сенат и палата представителей парламента Филиппин приняли "Законопроект о базисной линии территориальных вод", в форме внутреннего закона определив принадлежащие Китаю остров Хуанъянь-дао и архипелаг Наньша как территорию Филиппин. Затем Вьетнам и Малайзия совместно подали в Комиссию ООН по границам континентального шельфа проект внешних границ континентального шельфа в районах, где эти границы выходят за пределы 200 морских миль. Кроме того, Филиппины в одностороннем порядке подали проект границ континентального шельфа в Южно-Китайском море, заявив о своём суверенитете над принадлежащими Китаю архипелагами Сиша и Наньша. Это побудило Китай также подать в ООН предварительную информацию, чтобы предотвратить дальнейшее нанесение ущерба своим правам и интересам.

С началом 2010 г. ускорились изменения американской политики в отношении ЮКМ. Тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках проходившей в Ханое встречи министров иностранных дел Регионального форума АСЕАН заявила, что "свободное использование общей акватории в Азии" и "защита международного права в ЮКМ" являются государственными интересами США. Вслед за этим США стали наращивать в регионе своё военное присутствие, чаще проводить учения.

В целях стабилизации обстановки и снижения напряжённости со странами АСЕАН правительство Китая приложило значительные дипломатические усилия. На 8-м саммите АСЕАН в Пномпене была подписана "Декларация о поведении сторон в Южно-Китайском море". Её основное содержание заключается в подтверждении стимулирования мирной, дружественной и гармоничной обстановки в регионе ЮКМ. Стороны приняли обязательство о том, что в соответствии с общепризнанными принципами международного права, в том числе в соответствии с "Конвенцией ООН по морскому праву" 1982 г., спор о территории и юрисдикции должен быть решён непосредственно затронутыми суверенными странами мирным способом путём дружественных консультаций и переговоров, но не путём применения силы или угрозы силой. Стороны приняли обязательство о свободе навигации и полётов, о том, что будут сохранять сдержанность и не предпринимать действий, ведущих к осложнению и расширению споров, будут конструктивно улаживать разногласия. Однако усилия Китая не смогли компенсировать влияние новой азиатско-тихоокеанской стратегии США. Напряжённость продолжала нарастать.

"Поворот к Азии" и его последствия в ЮКМ

С точки зрения многих людей в Китае, США стали главным источником нынешней напряжённой обстановки в Южно-Китайском море. Прежде всего, в ходе ускоренной реализации стратегии "Поворота к Азии" США во всё большей степени рассматривают Китай как основную цель. В 2013 г. США поставили такую цель: до 2020 г. разместить в АТР 60% военно-морских судов и 60% военно-воздушных сил. Кроме того, американское военное командование спекулирует на тему некоей угрозы "системы преграждения доступа" (Anti-Access/Area Denial) со стороны Китая, а также совершенствует скроенную под антикитайские операции концепцию одновременных боевых действий в воздухе и на море (Air-Sea Battle). Эти действия, несомненно, повысили напряжённость в АТР и в том числе в ЮКМ.

С 2014 г. США стали делать всё более четкие заявления по проблеме окружения Китая и продемонстрировали настрой на непосредственное вмешательство в спор по проблеме Южно-Китайского моря. Выступая на слушаниях в палате представителей 5 февраля 2014 г., помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниэл Рассел заявил, что позиции Китая о границах в акватории ЮКМ "недостаёт международно-правовых оснований", и потребовал от Китая "прояснить позицию". Это был первый раз, когда США бросили вызов Китаю, назвав его по имени, по проблеме спора вокруг ЮКМ. Тогда же начальник главного штаба ВМС США Джонатан Гринерт, выступая на Филиппинах, объявил, что если между Китаем и Филиппинами возникнет конфликт в ЮКМ, США поддержат Филиппины. Это было самое сильное заявление американской стороны в китайско-филиппинском споре вокруг ЮКМ. В августе в ходе встречи министров иностранных дел Регионального форума АСЕАН в Нейпьидо (Мьянма) госсекретарь США Керри прямо выдвинул требование о "трёх прекращениях", а именно: прекращении создания насыпных островов, прекращении строительства сооружений на островах и прекращении действий, которые могут привести к дальнейшему обострению конфликта.

В США была сформулирована стратегия "навязывания издержек" (cost imposition strategy), которая быстро стала превращаться в политическую линию. Эта стратегия подразумевает использование политических, дипломатических, военных методов, а также общественного мнения, чтобы повысить для Китая издержки действий в ЮКМ и вынудить Китай отступить без военного конфликта.

Изменение американской политики сопровождалось всё более явной ориентацией действий военных сил США на Китай. Заметно повысилась интенсивность разведки с близкого расстояния в акватории островов и рифов китайского архипелага Наньша. Число полётов американских военных самолётов для проведения разведки выросло с примерно 260 в 2009 г. до более чем 1200 в 2014 г. США также начали всё чаще "играть мускулами", заходя в пределы 12 морских миль вокруг китайских архипелагов Наньша и даже Сиша под предлогом обеспечения свободы навигации.

Планка в политике устрашения Китая поднималась всё выше. В июле 2015 г. командующий Тихоокеанским флотом Свифт на патрульном противолодочном самолёте P-8A "Посейдон" совершил разведывательный полет над ЮКМ. Министр обороны США Картер 5 ноября выступил с речью по проблеме ЮКМ на авианосце "Теодор Рузвельт", причём в тот момент корабль находился в акватории ЮКМ в 15-200 морских милях к югу от архипелага Наньша и примерно в 70 морских милях к северу от Малайзии. В ходе визита на Филиппины министр обороны США Картер 15 апреля 2016 г. крейсировал по Южно-Китайскому морю на борту авианосца "Джон Стеннис".

С начала реализации стратегии "Поворот к Азии" США увеличили военное присутствие в окружающих Южно-Китайское море регионах. Новые и дополнительные базы и контингенты появились в Австралии, Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах. В марте 2016 г. в рамках 6-го американо-филиппинского ежегодного диалога по безопасности было заявлено, что Америке будет позволено использовать шесть баз на Филиппинах. США также расширяют сотрудничество по сбору разведывательной информации, увеличивают военную помощь странам — участницам спора вокруг Наньша, причём приоритетом является повышение возможностей таких стран, как Филиппины и Вьетнам. В апреле 2016 г. прошли американо-филиппинские манёвры "Плечом к плечу" (Shoulder-to-Shoulder). Тематика манёвров включала возвращение утраченного острова, защиту нефтяных скважин… Размещение военных сил США в ЮКМ и вокруг него ведёт к умышленному преувеличению роли чисто регионального спора в глобальной стратегической конфигурации. Похоже, что китайско-американское соперничество начинает превосходить другие противоречия и становится основной линией, определяющей обстановку в ЮКМ. Это невольно заставляет нас, китайцев, задуматься о том, чего же хотят США в ЮКМ? Каким будет дальнейшее развитие ситуации? США следят за тем, какой следующий шаг предпримет Китай. Китай же испытывает глубокие сомнения относительно намерений США. Существует риск углубления противоречий и даже ошибочных стратегических решений…

Чего хочет Китай?

Если сформулировать требования Китая в отношении ЮКМ, то они сводятся к потребности защищать целостность территории и суверенитет страны, а также поддерживать мир и спокойствие в регионе. Рассматривая современный Китай, нельзя пренебрегать историческим измерением. Хотя Китай сейчас вырастает в мощную страну, память о печальной истории недалёкого прошлого по-прежнему глубока. Наша страна, спотыкаясь, вошла в ХХ в., прижатая пятой империалистической агрессии. Народ Китая не может забыть унизительного опыта притеснений внешними врагами на протяжении многих веков. Это неизгладимые воспоминания для всей нации. Именно поэтому народ и правительство Китая всегда испытывают крайне острую чувствительность в вопросах, касающихся целостности территории и суверенитета. Они ни в коем случае не допустят повторения подобных событий даже в локальных рамках. Это должны учитывать внешние наблюдатели, когда рассматривают Китай и рассуждают о нём.

Председатель КНР Си Цзиньпин 28 апреля 2016 г. на министерской встрече в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии подчеркнул: Китай неуклонно защищает мир и стабильность в районе ЮКМ, защищает свой суверенитет и соответствующие права и интересы в ЮКМ, придерживается принципа мирного решения споров путём дружественных консультаций и переговоров с заинтересованными сторонами

Если говорить о конкретных целях Китая в ЮКМ, можно выделить четыре основных направления. Во-первых, базовая отправная точка китайской политики состоит в защите суверенитета страны, а также прав и интересов на море, проявления "спокойствия для сдерживания волнений" ("и цзин чжи дун"), "ожидания и сдерживающего действия в ответ" ("хоу фа чжи жэнь"). Народные массы Китая ни в коем случае не позволят никакой стране продолжать наносить ущерб суверенитету, правам и интересам государства на островах и рифах Наньша, а также в прилежащей акватории, а потому они горячо ждут, когда у государства будет возможность защищать свои интересы. Китай будет неуклонно защищать территориальный суверенитет, права и интересы страны, а также наращивать возможности контроля обстановки во избежание дальнейшего ущерба. Если говорить о текущем моменте, то можно будет продолжать на основе уважительного отношения к истории придерживаться политики "откладывания спора и совместного освоения". Курс китайской стороны на продолжение усилий по мирному разрешению спора путём консультаций и переговоров не изменится. Конечно, всё это станет возможно, только если не возникнет существенной угрозы.

Во-вторых, политика Китая в отношении ЮКМ будет концентрироваться на защите свободы навигации и безопасности морских путей. Это море — международный стратегический коридор с наиболее плотной сеткой коммерческих морских трасс. Ежегодно 40% мирового объёма морских перевозок проходит через ЮКМ. Свобода и безопасность навигации связана с существенными интересами основных экономик мира. Что касается Китая, то от 70% до 80% его торговли и поставок энергоресурсов также зависят от морских путей в ЮКМ. Китай является крупнейшим пользователем трасс ЮКМ, оно является для него важным выходом в мир.

В-третьих, главным общим знаменателем в ЮКМ для Китая и окружающих стран является поддержание мира и стабильности в регионе. У Китая нет мотивов и проектов для завоевания так называемой региональной гегемонии. В дальнейшем нам необходимо предоставлять внешнему миру ещё больше информации, чтобы увеличить понимание этой реальности. Нам необходимо оказывать ещё больше помощи и услуг соседям, чтобы повысить безопасность и благосостояние в регионе. Необходимо путём достижения со странами АСЕАН соглашения по "правилам поведения в Южно-Китайском море" совместно выработать эффективные региональные правила. В долгосрочной перспективе, будучи наиболее крупной страной, выходящей к Южно-Китайскому морю, Китай должен поддерживать в нём способность к обороне и поддержанию мира, а также усиливать стимулирование решения спора путём переговоров.

В-четвертых, общие стратегические интересы Китая и США в ЮКМ — это свобода и безопасность навигации, а также процветание и стабильность окружающих регионов. Между Китаем и США нет спора вокруг территорий или акваторий ЮКМ. Две страны должны путём диалога и прояснения намерений друг друга выйти из затруднительного положения в сфере безопасности, устранить недопонимание, возникшее из-за проблемы ЮКМ. Китай и США могут и должны постепенно прийти к сотрудничеству в ЮКМ. Китай превращается в сильную морскую державу. Моря и океаны всего мира становятся всё важнее для развития Китая и его глобального сотрудничества. Круг интересов Китая на море неизбежно станет шире, чем ЮКМ. Поэтому неразумными будут попытки внешнего мира строить догадки о Китае на основе традиционных теорий "хартленда" и "контроля морей".

Каким будет дальнейшее развитие ситуации? Это зависит от понимания реальности и выбора различных сценариев. В случае выбора сценария сотрудничества можно достичь выигрыша для всех. В случае же выбора противостояния возможен тупик и даже конфликт. Ни одна из сторон не сможет от этого выиграть.

Индия планирует закупки зернобобовых в Мьянме

Индия планирует закупать зернобобовые в Мьянме и других африканских странах, чтобы преодолеть дефицит, равный 7,6 млн. т, заявил министр продовольствия Индии Ram Vilas Paswan. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters.

Недостаточное предложение зернобобовых в Индии, которая является их крупнейшим мировым потребителем, привело к повышению цен на нут до рекордно высокого уровня. Увеличение импорта позволит восполнить нехватку предложения и обуздать продовольственную инфляцию.

Ранее в текущем месяце Индия заявила о том, что в ближайшие годы она будет помогать Мозамбику в выращивании зернобобовых, а затем будет импортировать их в рамках межправительственных сделок.

Индия потребляет около 22 млн. т зернобобовых ежегодно и сильно зависит от импорта. Основными поставщиками гороха и чечевицу являются Канада и США, нута –Австралия и Россия, маша и каяна (голубиного гороха) – Мьянма и Мозамбик. В сезоне 2015/16 Индия собрала 17 млн. т зернобобовых и импортировала 5,79 млн. т.

Военные игры в новой форме

Каковы особенности проведения Армейских международных игр в 2016 году

Александр Зинченко, Екатерина Згировская

Как стало известно «Газете.Ru», участники стартующих на этой неделе в России Армейских международных игр специально для церемонии открытия получат новую форму, разработанную в «Военторге». Отдел «Армия» рассказывает об особенностях проведения «военной Олимпиады» 2016 года.

Армейские международные игры, ставшие своего рода военной Олимпиадой, во второй раз пройдут в России. Торжественное открытие состоится 30 июля на подмосковном полигоне Алабино и в парке «Патриот», где выступят пилотажные группы, пройдет демонстрация военной техники и покажут так называемый «танковый балет». Сами соревнования среди сильнейших военных профессионалов 20 армий мира пройдут с 30 июля по 13 августа на полигонах в России и Казахстане.

Как сообщили «Газете.Ru» в АО «Военторг», дизайн-бюро компании разработало специальную форму для участников. Экипировку, напоминающую одежду пилотов «Формулы-1», выдадут представителям команд-участниц конкурсов, которые съедутся на церемонию открытия в Алабино. Специальные комплекты одежды также создали для волонтеров, технического персонала и прессы.

«Для военнослужащих на время открытия и закрытия соревнований изготовлен специальный костюм, включающий в себя куртку, брюки, футболку и кепку. Волонтерам будет доступна ветровка, футболка и кепка. Для СМИ предусмотрены толстовка, футболка и кепка. Так же в специальную форму переоденут технический персонал и арбитров соревнований», — уточнили организаторы одного из многочисленных конкурсов Игр.

Вся продукция в качестве сувениров будет доступна в продаже для гостей и зрителей армейских игр. Соответствующий раздел уже появился на сайте «Военторга». Среди продукции имеются даже сувенирные медали и ковбойские шляпы, хотя команд из США на Армейских международных играх не будет.

Проведение АрМИ в 2015 году стало кардинально новым форматом укрепления взаимодействия специалистов дружественных армий мира. Предложением министра обороны России Сергея Шойгу заинтересовались многие страны, где уделяется большое внимание развитию армейских видов спорта. Проанализировав успех прошлогодних соревнований, было принято решение сделать их ежегодными.

Быстрее, точнее, глубже

По сравнению с 2015 годом, АрМИ-2016 расширили свою географию. Если в прошлом году соревнования проводились на 11 полигонах в России, то в этот раз военные игры пройдут на 19 российских площадках и на полигоне «Гвардейский» в Казахстане, где пройдут состязания лучших минометных расчетов и команд «Мастера артиллерийского огня» и конкурс на определение лучшего снайпера, снайперской пары и команды «Снайперский рубеж».

Увеличилось и число самих конкурсов. В 2015 году, 47 команд военнослужащих из 17 стран участвовали в 14 различных видах военных состязаний. Этим летом конкурсов будет 23. В них примут участие более трех тысяч военнослужащих из 20 стран мира.

Один из проводимых впервые конкурсов — по водолазному многоборью «Глубина» пройдет в Крыму.

Специально для чемпионата Спецстрой реконструировал учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ. Как сообщили «Газете.Ru» строители, особое внимание уделялось возведению специальных объектов, которые стали основой для проведения конкурса: для обеспечения безопасности водолазов при проведении подводных спусков на оборудованной площадке разместили мобильный автономный барокомплекс с подключением энергоснабжения. Участвовать в соревнованиях на территории Крыма, помимо российских водолазов, рискнули команды из Ирана и Венесуэлы.

Еще одним нововведением АрМи-2016 станет гонка на подобии «Формулы-1» среди военнослужащих инженерных войск «Инженерная формула» на полигоне Волжский под Волгоградом. Команды из России, Казахстана и Китая посоревнуются в скорости прохождения трасс с препятствиями на различных инженерных машинах и плавающих транспортерах.

В Армейских играх примут участие не только военнослужащие, но и собаки.

Впервые команды из России, Китая, Белоруссии и Казахстана и служебные питомцы в рамках конкурса «Верный друг» посоревнуются в так называемом «Дог биатлоне» со стрельбой и определят лучшего специалиста по задержанию нарушителей.

Отдельные конкурсы придумали и для военных медиков и поваров. Как и в первых Армейских играх, зрители смогут побывать и на таких популярных конкурсах, как «Танковый биатлон», соревнования военных летчиков «Авиадартс», чемпионате среди десантников, а также конкурсом специалистов войск химзащиты «Безопасная среда», прославившемся в минувшем году бронетранспортером ярко розового цвета. полный список военных чемпионатов Минобороны разместило в спецразделе на своем сайте.

Соревнования и сотрудничество

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, «Армейские международные игры 2015 года были проведены на высоком уровне и стали новой формой боевой подготовки войск, а также продемонстрировали стремление стран-участниц к более тесному сотрудничеству в военной сфере».

Обширна и география стран, решивших принять участие в играх этого года. Согласие подтвердили страны из разных уголков мира — Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Пакистан, Сербия и Таджикистан.

Еще девять стран направят своих наблюдателей для оценки мероприятия — это преимущественно страны партнеры россии по военно-техническому сотрудничеству: Саудовская Аравия, Алжир, Мьянма, Намибия, Израиль, Куба, Индонезия. Что интересно,

наблюдателей направили еще и Австрия и являющаяся одним из ключевых игроков в НАТО Германия.

На будущий год, вероятно, какие-то из этих стран пришлют и активных участников на новые Игры.

В то же время от участия в «Армейских играх» отказались: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Италия, Корея, Марокко, Нидерланды, Словакия, США, Туркмения, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Япония.

Напомним, что в соревнованиях 2015 года в общекомандном зачете первое место заняла команда Вооруженных сил России, что не удивительно. Вторую и третью строчку пьедестала заняли команды из Китая и Белоруссии соответственно.

По сообщениям Минобороны, все команды стран-участниц уже прибыли к местам проведения соревнований. Китай, как и в прошлом году, для участия в состязаниях привез свою технику и вооружение: танки, бронетранспортеры, ПЗРК, стрелковое оружие, самолеты. Как ранее писала «Газета.Ru», для самого популярного из конкурсов — «Танкового биатлона» — воины из Поднебесной модернизировали свой танк Type-96А. До начала соревнований китайские специалисты трепетно скрывают от посторонних глаз. Команда из Белоруссии так же привезла свой танк — модернизированный Т-72. Остальные страны будут пользоваться российской военной техникой.

Предоставление российской техники участникам из других стран не только удобно, но и является хорошей рекламой отечественного ОПК, предоставляя возможность тест-драйва потенциальным покупателям.

Во время проведения Армейских международных игр, участники будут заниматься не только боевой подготовкой и состязаниями в военных эстафетах. Для военнослужащих будет организована обширная культурная программа на местности, с посещением различных музеев, выставок, концертов с участием местных коллективов, между странами пройдут дружеские матчи в командных видах спорта, таких как футбол, волейбол и другие.

Иран присоединится к АСЕАН

Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) согласовал присоединение Ирана к стратегическому мирному договору о дружбе и сотрудничестве стран Юго-Восточной Азии.

Государства-члены АСЕАН утвердили членство Ирана в региональной межправительственной организации в ходе 49-го совещание на уровне министров иностранных дел стран-членов АСЕАН, который проходил в Лаосе 24 июля. Напомним, что государства-члены АСЕАН включают в себя Индонезию, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Бруней, Лаос, Малайзию, Мьянму и Камбоджу.

По информации Iran.ru, законопроект о присоединении к Соглашению о Дружбе и Сотрудничестве стран Юго-Восточной Азии (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) был представлен иранским Министерством иностранных дел парламенту страны три года назад.

Напомним, что цель АСЕНА состоит в том, чтобы содействовать миру, дружественным отношениям и сотрудничеству среди азиатских народов. Договорное оформление АСЕАН произошло в 1976 году после подписания на острове Бали Договора о дружбе и сотрудничестве стран Юго-Восточной Азии и Декларации АСЕАН.

Воздушное судно, пилотируемое швейцарским аэронавтом Бертраном Пикаром, вернулось в Абу-Даби после 16-месячного рейса.

Solar Impulse 2 вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов 9 марта 2015 года и провел в пути около 40 тыс. км, находясь в воздухе около 500 часов.

Летательный аппарат делал остановки на территории Омана, Индии, Мьянмы и Китая. Из-за плохих погодных условий 1 июня 2015 года он вынужден был экстренно приземлиться в японском городе Нагоя. Там Solar Impulse 2 находился почти месяц в ожидании благоприятных метеоусловий. 29 июня самолет вылетел из Японии к Гавайским островам, куда прибыл 3 июля. Самолет пострадал из-за повреждения батарей вследствие перегрева. Это привело к непредвиденному перерыву. На замену батарей потребовалось много времени, и продолжение путешествия было отложено до 2016 года.

24 апреля текущего года Solar Impulse 2, пролетев над Тихим океаном, приземлился в Силиконовой долине, штат Калифорния. Чтобы преодолеть отрезок пути с Гавайских островов до побережья американского континента, ушло три дня.

23 июня самолет вылетел из Нью-Йорка и спустя 70 часов совершил посадку в Севилье, пролетев через Атлантический океан. Дальнейший путь лежал из Европы на Ближний Восток.

В минувшее воскресенье, 24 июля, самолет на солнечных батареях вылетел из Египта в ОАЭ.

Solar Impulse 2, сконструированный в Швейцарии, представляет собой улучшенную версию своего предшественника - Solar Impulse и имеет увеличенные габариты. Размах его крыльев - 72 метра, вес - порядка 2,3 тонны. На самолете установлены 17 тысч солнечных аккумуляторных батарей, от которых работают четыре электромотора. Теоретически самолет способен постоянно находиться в воздухе, так как накопленной днем энергии хватает на полеты ночью. Его крейсерская скорость составляет порядка 140 км в час.

Ох уж эти сказочники

Как жили авторы знаменитых детских произведений в Москве

Анна Семенова, Кирилл Романов

В Москве на Болотной площади открылся парк «Урбантино», где можно посмотреть драйв-шоу «Буратино» в постановке Ильи Авербуха. Представление поставлено по мотивам сказки «Золотой ключик» Алексея Толстого. Жизнь самого писателя неразрывно связана с Москвой. «Газета.Ru» узнала, как Толстому достался музейный ковер ВДНХ, где он покупал «фамильные портреты» и как жили другие авторы знаменитых детских произведений в столице.

Алексей Толстой

В отличие от главного героя «Золотого ключика» Алексей Толстой отнюдь не бедствовал, о трех корочках хлеба не грезил, а вместо холста с нарисованным камином любовался роскошным узбекским ковром. Ходила байка, что во время работы над романом «Хлеб» писатель долго не мог найти вдохновение. В 1939 году Толстой посетил Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. В павильоне Узбекистана демонстрировался роскошный ковер, но на просьбу Толстого продать этот шедевр директор выставки заявил, что это невозможно: ковер — народное достояние. Тогда Толстой позвонил Сталину и пожаловался, что работа идет неровно — он лишен уюта, ему недостает ковра, но ковер не продается. «Ничего, — ответил Сталин, — мы постараемся помочь вашему творческому процессу, раз вы поднимаете такие актуальные и трудные темы. Ваш «Хлеб» нужен нам как хлеб насущный». К вечеру привезли ковер. Работа писателя пошла успешно, и вскоре он опубликовал роман «Хлеб», в котором Сталин восхваляется как спаситель России.

Любовь к роскоши неоднократно становилась поводом для насмешек над писателем. Так, например, при встрече с Анненковым Толстой хвастался, что у него целых две машины, одна с шофером. Когда Анненков спросил, зачем ему шофер, Толстой искренне недоумевал:

«Если я заеду, скажем, к приятелю на Кузнецкий Мост выпить чайку да посижу там часа полтора-два, то ведь шин-то на колесах я уже не найду: улетят!

А если приеду к кому-нибудь на ужин и просижу часов до трех утра, то, выйдя на улицу, найду только скелет машины: ни тебе колес, ни стекол, и даже матрасы сидений вынесены. А если в машине ждет шофер, то все будет в порядке».

Бунин в своих воспоминаниях писал, что Толстой снимал квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова: «Он в этой квартире повесил несколько старых черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!».

Алексей Толстой знаменит не только как автор приключений Буратино и исторических романов, но и как писатель-фантаст.

В произведении «Голубые города» он описывает Москву 2024 года, поразительно похожую на планы сегодняшней мэрии по благоустройству города.

«С террасы, где я стоял, открывалась в синеватой мгле вечера часть города, некогда пересеченная грязными переулками Тверской. Сейчас, уходя вниз, к пышным садам Москвы-реки, стояли в отдалении друг от друга уступчатые, в двенадцать этажей, дома из голубоватого цемента и стекла. Их окружали пересеченные дорожками цветники — роскошные ковры из цветов. С апреля до октября ковры цветников меняли окраску и рисунок», — описывает главный герой свои впечатления.

«Растениями и цветами были покрыты уступчатые, с зеркальными окнами, террасы домов. Ни труб, ни проволок над крышами, ни трамвайных столбов, ни афишных будок, ни экипажей на широких улицах, покрытых поверх мостовой плотным сизым газоном. Вся нервная система города перенесена под землю. Под землею с сумасшедшей скоростью летели электрические поезда, перебрасывая в урочные часы население города в отдаленные районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университетов. В городе стояли только театры, цирки, залы зимнего спорта, обиходные магазины и клубы — огромные здания под стеклянными куполами».

После смерти Максима Горького Алексей Толстой переехал во флигель усадьбы Рябушинских, построенной Шехтелем. Сейчас там располагается мемориальный музей-квартира писателя.

Кир Булычев

Игорь Всеволодович Можейко, больше известный как Кир Булычев, родился в 1934 году в Москве, в Банковском переулке возле Чистых прудов. После окончания школы он по комсомольской разнарядке поступил в Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза, а после двухлетней командировки в Бирму поступил в аспирантуру Института востоковедения. Там он и работал с 1963 года.

Знаменитый псевдоним своим появлениям также обязан Институту востоковедения. Дело в том, что начинающий писатель опасался, что создание фантастической литературы будет негативно воспринято коллегами и плохо скажется на его научной карьере. Поэтому

он скрестил имя жены (Кира) и девичью фамилию матери — и начал создавать легендарные рассказы и романы.

Кстати, в московском парке «Дружба», что возле метро «Речной вокзал», поклонниками творчества Кира Булычева и телесериала «Гостья из будущего» из рябин посажена целая Аллея имени Алисы Селезневой.

Корней Чуковский

Николай Корнейчуков в Москву переехал в 1938 году годов в связи с печальными событиями. В 1931 году умерла от туберкулеза младшая дочь Корнея Ивановича, одиннадцатилетняя Мура. В прежней квартире все напоминало о ней, и переезд мог хоть немного облегчить горе. В 1937 году был арестован и впоследствии расстрелян муж дочери Чуковского Лидии, сама она еле избежала ареста. Кроме того, Чуковский скучал по своей даче в Куоккале, где жил до революции, а после переезда ему обещали дом и участок в писательском поселке Переделкино.

Однако переезд прошел трудно. Официально Чуковского в Москву пригласил Григорий Цыпин, заведующий детским издательством ЦК комсомола, и даже выдал ему обязательство на бланке: предоставить пятикомнатную квартиру в районе нынешнего проспекта Мира.

Но в августе 1937 года Цыпин был снят с должности, а позднее — арестован и расстрелян.

Чуковский стал просить о московском жилье первого секретаря ЦК комсомола Александра Косарева, и в июне 1938 года ему все же выделили дачу в Переделкино. Сейчас там находится дом-музей писателя.

За городом Чуковский ждал, пока решится вопрос с квартирой, но Косарева также сняли с должности вместе со всей верхушкой ЦК. Писатель обратился в правительство, и ему в обмен на ленинградскую квартиру выдали четырехкомнатное жилье на нынешней Тверской улице, в доме 6. Сейчас там висит мемориальная доска, которую каждую весну приводят в порядок потомки Чуковского своими руками.

Детский поэт Валентин Берестов вспоминал, как однажды они гуляли с Чуковским по центру Москвы. Тот получил письмо от мальчика Сережи с рисунком к его сказке «Бибигон». Мальчик написал, что живет на Моховой, в квартире пять, а вот номер дома и свою фамилию упомянуть забыл.

Чуковский с Берестовым прошли всю Моховую, стучась в каждую квартиру №5, но мальчика Сережу так и не нашли.

Агния Барто

Агния Барто, несмотря на всесоюзную славу, была неприхотлива в быту, рассказывают современники. У нее была лишь квартира в Лаврушинском переулке (в Доме писателей) и мансарда на даче в Ново-Дарьино, где стоял старинный ломберный столик и стопками громоздились книги.

Дом писателей был построен по личному указу Сталина.

Идея была не новой — подобное здание уже было в Петербурге, но оно было построено с такими недоработками, что получило в народе название «слеза социализма».

В столице же это здание задумывалось как своего рода литературный Дом на набережной.

Здание решили строить на месте особняка с парком, кусочек этого парка сейчас превратился в сквер в Ордынском тупике. Тут же находились боярские палаты XVII века, которые было решено сохранить, — они оказались во внутреннем дворе дома (палаты принадлежат Третьяковской галерее, и сейчас их арендует Росохранкультура). Из окон дома открывается восхитительный вид на Кремль, и вообще из дома можно было практически не выходить. Жители вспоминали, что тут была поликлиника, расчетный центр Cоветского авторского общества, плативший писателям гонорары, детская площадка, неподалеку школа.

«Однажды, когда я болела, к нам в гости зашла Агния Барто и передала для меня книжку, чтобы я не скучала.

На форзаце было написано: «Наташе из соседнего подъезда. Читай стихи, смотри картинки, выздоравливай от свинки», — вспоминала дочь лауреата Сталинской премии Александра Яшина Наталья.

Впрочем, для самой Агнии Барто дом стал ассоциироваться с настоящим кошмаром. Ее сын Гарик погиб 5 мая 1945 года в возрасте 18 лет — был сбит грузовиком во время катания на велосипеде в Лаврушинском переулке.

Борис Заходер

В 1947 году диплом на руках, но поэта Бориса Заходера не печатают — а ему уже 30, у него семья, которую надо кормить. Выживал как мог: делал технические переводы, работал «литературным негром», помогало и увлечение аквариумными рыбками. В шестиметровой комнате коммуналки на Сретенке, где в 1952 году жил писатель, помещалось 24 аквариума, в которых плавали и «создавали семьи» барбусы, цихлиды, моллинезии и прочие. Каждое воскресенье Заходер вставал в четыре часа утра, отлавливал размножившихся рыбок и через всю Москву ехал трамваем на Птичий рынок.

Искренний любитель всякого рода живности, он достиг в разведении аквариумных рыбок немалых успехов. В частности, ему первому в Москве удалось вывести потомство у жемчужных гурами.

В 1966 году Заходер со своей женой Галиной переехал в Комаровку (Королев), где и прожил до самой смерти в 2000 году. Именно там были написаны его самые знаменитые произведения и сделаны переводы с иностранных языков. Главным, конечно, считается авторский пересказ книги английского писателя Милна «Винни-Пух». Критики писали, что книга в ходе переосмысления стала «настолько русской, что Бориса Заходера надо считать равноправным соавтором».

Кстати, Заходер был одним из первых советских писателей, сменивших печатную машинку и блокнот на компьютер. Первый ПК ему подарили, а второй он купил сам, в 80-х годах в США.

Самуил Маршак

Самуил Маршак переехал в Москву осенью 1938 года, до 1964 года он жил в доме 14/16 по улице Чкалова (сейчас — Земляной Вал). Даже номер квартиры упоминается в его стихотворении «Великан»: «Раз, / Два, / Три, / Четыре. / Начинается рассказ: / В сто тринадцатой квартире/ Великан живет у нас».

Причина для переезда, как и у Чуковского, была грустная. Детскую редакцию Госиздата, которой руководил поэт, разгромили, двоих его сотрудников арестовали. Оставаться в Ленинграде было небезопасно. С собой он привез экономку Розалию Вильтцын (немку из Риги, которой с огромным трудом удалось избежать высылки из Москвы во время войны). Во время воздушных тревог Маршак не любил спускаться в бомбоубежище.

Рассказывают, что при звуках сирены он стучал в одну из комнат и язвил: «Розалия Ивановна! Ваши прилетели!»

Интересно, что вне пределов своей квартиры Маршак мог дать фору знаменитому рассеянному герою своего стихотворения. Перемещался он по Москве в основном на машине. Рассказывают о курьезах. Поэт мог выйти на Манежную площадь и спросить: «Это Театральная площадь? Нет? Почему же тут Большой театр? А-а, это Манеж. Странно, а как похож, и колонны есть».

Стали известны имена участников VI смены форума «Таврида»

На сайте Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» опубликованы списки участников пятой смены — «Молодые режиссеры, продюсеры и актеры театра и кино», которая пройдет в Крыму со 10 по 19 августа.

Всего на 6 смену образовательной площадки в АИС «Молодежь России» было подано более 3000 заявок из всех субъектов Российский Федерации и целого ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.

Среди участников пятой смены «Тавриды» также есть молодые представители профессии из Австрии, Армении, Польши, Индии, Мьянмы, Канады, Сербии, Турменистана и других стран.

Отбор участников и проверка творческих заданий на 6 смену форума проходили совместно с партнёрами площадки — Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С. А. Герасимова, Театральным институтом имени Б. Щукина, Высшим театральным училищем имени М. С. Щепкина, а также Ассоциацией анимационного кино.

Участникам 6 смены форума в ближайшее время по электронной почте будут разосланы письма с дополнительной информацией и подробностями.

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» проходит на территории Республики Крым с 1 июля по 24 августа. Участниками площадки станут порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподавателей творческих профессий и молодых профессионалов различных творческих направлений со всей России.

Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при кураторстве Управления Президента Российский Федерации по общественным проектам.

Торгует ли людьми Северная Корея?

Константин Асмолов

Параллельно с санкциями против Ким Чен Ына против КНДР выдвинули еще одно обвинение, хорошо звучащее для среднего обитателя цивилизованного мира. Торговля людьми!

В ежегодном докладе госдепартамента США о торговле людьми, опубликованном 30 июня, Северная Корея в 14-ый раз подряд отнесена к третьей категории в рейтинге степени запущенности проблемы. Речь идет об абсолютно неблагополучных странах, которые не соответствуют даже минимальным требованиям американского Закона о защите жертв торговли людьми и потому подпадают под действие санкций. Помимо КНДР, это Алжир, Мьянма, Гамбия, Гаити, Иран, Россия, Судан, Узбекистан, Сирия и ряд других стран.

В докладе говорится, что Северная Корея фактически является поставщиком женщин, мужчин и детей для принудительного труда и проституции: ужасная ситуация с правами человека вынуждает северокорейских граждан бежать за границу, что в итоге является одной из причин усугубления проблемы торговли людьми. По имеющимся данным, из КНДР бежали около 10 тыс. женщин. Обычно они остаются в Китае, где многие становятся жертвами похищений, сексуального рабства и принудительного труда. Кроме того, молодые девушки, которые въезжают в КНР по артистическим визам (при этом каждая восьмая из них несовершеннолетняя), «активно привлекаются к обслуживанию клиентов ресторанов в Китае». Об этом сообщает очередной совершенно анонимный «источник, осведомлённый о ситуации».

Не забыли в докладе и про «концентрационные лагеря», в которых содержатся не менее 120 тысяч политзаключённых, попавших туда без суда и следствия. Условия их содержания ужасные: они подвергаются пыткам, сексуальному насилию и принудительному труду (разумеется, со ссылками на Син Дон Хёка и Ко, а не нормальные источники). К тому же северокорейские рабочие в Китае и России трудятся в тяжёлых условиях, получая мизерную зарплату, и Пхеньян не принимает никаких мер для решения указанных выше проблем.

Между тем Южная Корея те же 14 лет подряд входит в первую категорию стран, которые активно борются с данной проблемой, полностью отвечая американским требованиям.

Перед нами очень хороший пример двойных стандартов, когда при всех особенностях северокорейского режима на него пытаются навесить всех собак, лишь бы они хорошо смотрелись. То, что убойными свидетельствами становятся показания анонимного источника (и то уровень натяжек понятен), мы уже не удивляемся. Дело в ином.

У «торговли людьми» есть конкретное определение, и прямых доказательств того, что власти КНДР этим занимаются, так никто и не нашел. Обвинение строится на том, что Северная Корея – это такой ужасный режим, что люди бегут оттуда и становятся жертвами торговли людьми. Однако преступные группировки, которые курируют торговлю людьми, не состоят из северокорейских силовиков и не руководимы ими. Их прямой вины в том, что женщины, пересекающие границу КНДР, потом оказываются в борделях Восточной Азии, не найти.

Также Северная Корея не практикует, как некоторые иные страны, практику принудительных высылок, когда человека в 24 часа депортируют из страны без средств к существованию. В подобной ситуации, выброшенная государством на улицу чужого города девушка может стать жертвой криминала, и в этом случае часть вины ложится на государство, которое ее «выбросило». Но здесь другой случай.

Даже если серьезно расширить рамки, отправка за рубеж рабочих, которые живут в казарменных условиях и отдают на благо родины часть зарплаты, все равно не вписывается в стандартное определение того, что называется human traffic. Ведь рабочие возвращаются домой, а той зарплаты, которая остается, им все равно хватает, чтобы это воспринималось как выгодное и прибыльное дело, работа, на которую надо попасть по конкурсу или иметь правильную анкету. Это отнюдь не похоже на ситуацию, когда государство принудительно направляет своих рабочих туда, где условия труда и условия жизни существенно хуже, чем в родной стране. Ибо если подходить к северокорейским рабочим с подобной меркой, то вьетнамские или таджикские гастарбайтеры могут быть благополучно занесены в тот же список, а их правительства подвергнуты санкциям. Почему нет?

Обратим в этом контексте внимание на «Глобальный рейтинг рабства», опубликованный 31 мая австралийской правозащитной организацией Walk Free Foundation. Там к современным рабам относят людей, которых силой или обманом вынудили заниматься определённым трудом. На первом месте в рейтинге оказалась Индия – 18,4 млн человек. Также в первую пятерку, на которую пришлось 58% всех «рабов» мира, вошли Китай, Пакистан, Бангладеш и Узбекистан. Правда, по отношению к общей численности населения КНДР заняла первое место – 4,37% (затем следуют Узбекистан – 3,97%, Камбоджа – 1,6%, Индия – 1,4% и Катар – 1,36%), и авторы рейтинга отмечают низкий уровень противодействия данной проблеме на уровне правительства.

Понятно, что ответственность за то или иное действие бывает символической или прямой. Так, глава государства несет символическую ответственность за все, что происходит на его территории, включая, скажем, преступную группировку среди силовиков. Однако обвинять его в организации подобной преступной группировки нельзя, если только нет доказательств того, что в отношении этих преступников он не проявлял преступного бездействия либо каким-то образом был с ними связан. Иначе президента Обаму в рамках той же логики можно, например, обвинить в потворстве расстрелу гей-клуба в Орландо.

Особенно любопытно при этом то, что непосредственные виновники торговли людьми оказались выведены из-под удара. Все шишки валятся на Ким Чен Ына, а не на собственно те криминальные группировки, стараниями которых жительницы Северной Кореи, думая, что выбирают свободу, оказываются в чужих борделях. Довольно часто это китайцы или китайские корейцы, с которыми правительство КНР довольно жестко борется, не вынося сор из избы. Но есть ситуации гораздо более тонкие, когда к подобным вещам оказываются причастны представители южнокорейских НКО, которые таким образом дополнительно финансируют свою правозащитную или миссионерскую деятельность.

Примерно 70% перебежчиков – это перебежчицы, их перевозка стоит определенных денег, и если женщина не происходит из достаточно богатой семьи, либо ее побег нельзя широко разрекламировать как «выбор свободы», у нее есть шанс оплатить издержки своим собственным телом. Как рассказывали автору некоторые китайские коллеги, эта практика распространена чаще, чем кажется, – просто рассказать о ней на самом деле некому. Лишь иногда ее элементы всплывают, когда арестованному в КНР или КНДР очередному пастору в дополнение к остальным обвинениям предъявляют еще и торговлю людьми. Да и в самой РК многие беженки подвергаются ущемлению прав, становятся жертвами домашнего насилия или вовлекаются в индустрию интимных услуг. Об этом заявила сотрудник исследовательского центра Евразии университета Хансин Ким Хва Сун, выступая на форуме по данной тематике.

Впрочем, авторам доклада это не важно – зато в госдепартаменте США подчеркивают, что подобные данные будут дополнительным основанием для ужесточения санкционного давления на Север. Хотя на самом деле с «торговлей людьми» проблема совсем в другом, и СМИ РК часто об этом проговариваются. Вот типичный пример заметки такого рода:

При Ким Чен Ыне растёт объём валютных поступлений в СК за счёт зарубежного принудительного труда. Об этом говорится в докладе, подготовленном коллективом учёных Лейденского университета в Нидерландах. В нём анализируется ситуация с принудительным трудом северокорейских граждан в Польше. Подсчитано, что они заработали в общей сложности свыше половины общего объёма товарооборота между ЕС и СК, который составляет 30 млн евро.

Вот именно потому и раздувается истерика. Главная цель истерии вокруг «торговли людьми» – перекрыть канал валютных поступлений Пхеньяна за счёт труда северокорейцев за рубежом. Но поскольку просто так этот канал не перекрыть (в резолюции ООН запрета на экспорт рабсилы пока нет), а тематика прав человека оказалась подмоченной тем же скандалом вокруг Син Дон Хека, для удушения КНДР ищут новые пути.

И это заставляет задуматься над вопросом – насколько эффективным на деле оказался новый пакет санкций, если США и их союзники стремятся подпирать их всеми возможными средствами? Об этом – в одном из следующих материалов.

Возможна ли корейская война?

Илья Топчий

Независимый эксперт

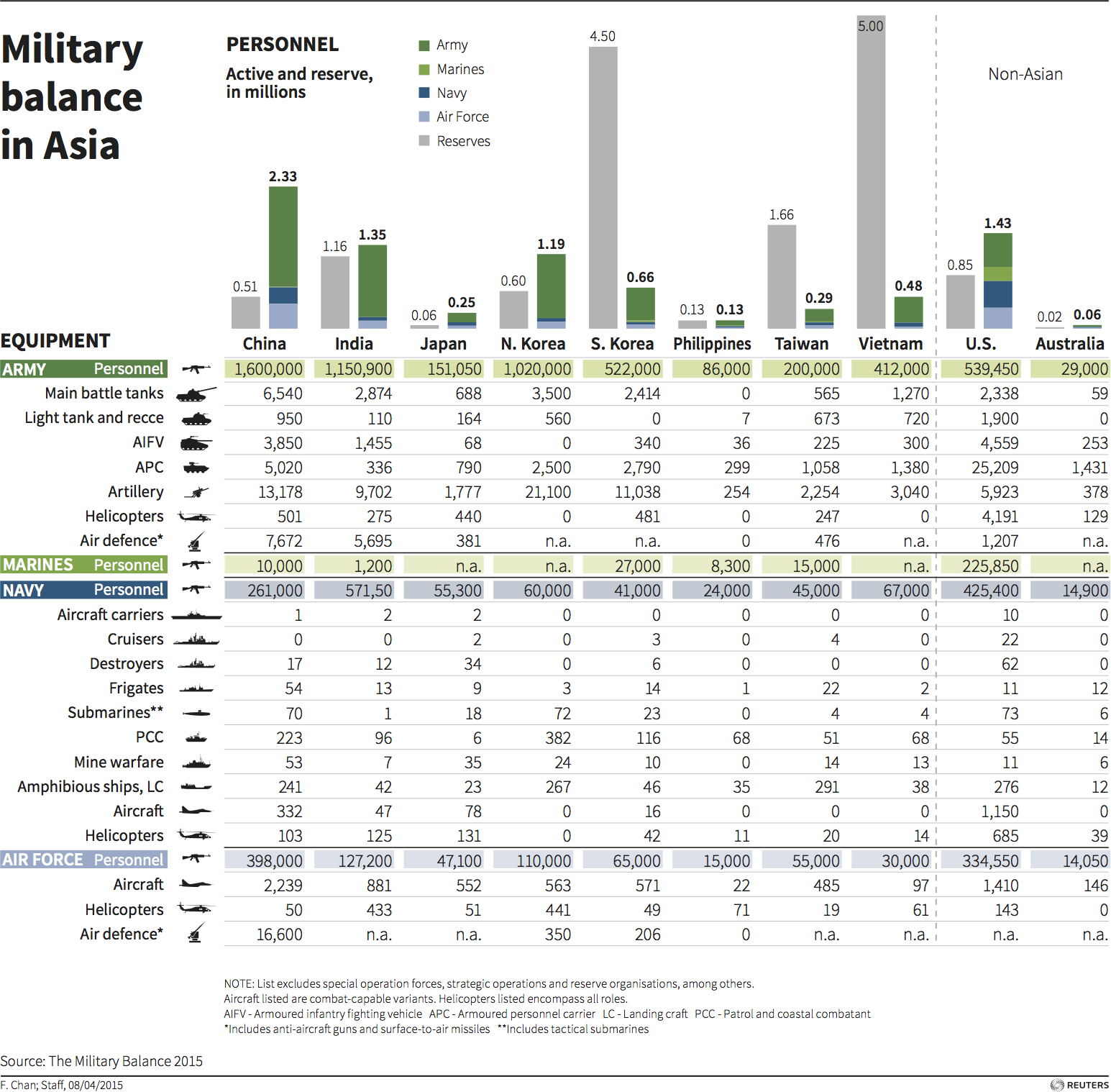

Корейский полуостров сегодня — одно из самых милитаризированных мест на планете. Здесь пересекаются интересы не только обоих корейских государств, но и таких крупных держав, как США, КНР и Россия. Силы, которые могут быть задействованы в возможном конфликте на довольно ограниченном пространстве со сложным рельефом, поистине впечатляют.

Однако перспективы крупного военного столкновения сомнительны — шансы на легкую победу у каждой из сторон слишком малы. Но в случае возникновения такого противостояния, каков будет вероятный итог второй корейской войны — стремительный блицкриг или позиционная бойня?

Как перед грозой

В начале третьей декады февраля 2016 г. несколько западных периодических изданий анонсировали очередные плановые учения на Корейском полуострове, которые продолжались с 7 марта по 30 апреля. В рамках совместных учений под кодовыми названиями «Key Resolve» и «Foal Eagle» предполагалось задействовать 290 тыс. южнокорейских и около 15 тыс. американских солдат (США разместили дополнительные бригаду морской пехоты и авиационную бригаду), а также авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Стеннис» и атомную подлодку «Северная Каролина».

Цель учений — традиционная тренировка взаимодействия южнокорейских и американских войск на случай угрозы войны с КНДР, а также отработка тактических приемов и технических новинок.

Следует отметить, что учения носят плановый характер, т.е. устраиваются ежегодно в период с февраля по апрель (с 2002 г., ранее проводились в октябре–ноябре). При этом мобилизационные мероприятия в Республике Корея не проводятся, крупные подкрепления из США не перебрасываются. Например, бригада морской пехоты — это преимущественно 2100 штыков 31-го экспедиционного батальона с Окинавы.

Тем не менее сразу началось нагнетание истерии вокруг «крупнейших учений данного класса», «первого участия авианосца в учениях» и возможной второй корейской войны. Инициаторами выступили западные СМИ, которых поддержали отечественные средства массовой информации.

На самом деле эти утверждения не соответствовали действительности. В самых крупных учениях «Foal Eagle», проводившихся с 25 октября по 3 ноября 2000 г., участвовали 500 тыс. южнокорейских и 30 тыс. американских военнослужащих. Авианосные группы привлекались в 2005, 2006, 2008 и 2011 гг.

Война на Корейском полуострове формально не прекращалась с 1950 г. 27 июля 1953 г. было заключено только перемирие. Мирного договора между двумя Кореями до сих пор не существует, и они юридически по-прежнему находятся в состоянии войны.

Такая ситуация типична для возникновения конфликтов. Подобные учения часто носят провокационный характер. Провокацией может служить, например, перемещение крупных военно-морских сил в спорных районах или территориальных водах КНДР с отработкой высадки десанта или проведением учебных стрельб. В 2010 г. обстрелу северокорейской артиллерией острова Енпхендо предшествовали подстрекательские стрельбы в районе так называемой северной разграничительной линии, не признанной Пхеньяном.

Риторика аналогична. Сеул и Вашингтон утверждают, что учения призваны отразить возможное вторжение северян, а КНДР, в свою очередь, обещает море огня захватчикам, превентивный ядерный удар и сыплет оскорблениями в адрес Пак Кын Хе, президента Республики Корея.

Но насколько вероятна большая горячая война сегодня? Следует учитывать, что реакция КНДР, по некоторым данным, есть следствие того, что с Пхеньяном никто не хочет вести переговоры. А стрельбы ракетами в Японском море — результат намерений США разместить на территории Республики Корея установки THAAD (эта идея активно лоббировалась последние полтора года), позволяющие перехватывать баллистические ракеты.

Север и Юг

Следует отметить, что в течение последних 18 лет численность вооруженных сил сторон на полуострове сокращалась. Северяне начали сокращения первыми (еще в 1998 г.), южане последовали их примеру совсем недавно (в 2013 г.).

Для КНДР необходимость роспуска войск была вызвана прежде всего экономическими причинами. Распад СССР, экономические санкции вкупе с утраченными экономическими связями с КНР, которые не успели восстановить, привели к тяжелой внутренней ситуации в стране в 1990-е гг. [1]. Эти же факторы, наряду со слабостью производственного базиса КНДР, породили и военно-техническое отставание.

Угроза иностранного вторжения, ставшая особенно явной в 1994–1996 гг. в связи с политикой президента США Билла Клинтона, заставила наращивать военный потенциал и расходы на оборону. В 1997 г. в исследовании «Country Book», проводившемся под эгидой ЦРУ, отмечалось наличие только в одной Корейской народной армии (без ВВС, ВМФ, внутренних, пограничных и специальных войск) 15 армейских корпусов — пехотных, механизированных, танкового и артиллерийских. В их составе насчитывалось 37 дивизий, 104 отдельные бригады, а также ряд полков и батальонов корпусного подчинения [2].

В 1998 г. началась череда сокращений. 2 ноября 1998 г. был распущен один армейский корпус, в 2003–2006 гг. такая же участь постигла еще 5 сухопутных корпусов [3]. В 2010 г. были реформированы силы специальных операций (отдельный вид вооруженных сил КНДР), принявшие современный облик.

В результате войска были сокращены примерно на 200 тыс. человек. Реальное количество вооруженных сил КНДР на сегодня составляет 600–650 тыс. военнослужащих (в основном сухопутных частей) при небольших ВВС, ВМФ, спецназе, внутренних и пограничных войсках (1, 2).

Почему же в СМИ нагнетается миф о «миллионной армии» КНДР? Причина банальна: пропаганда. Образ врага можно создать, сильно преувеличив исходящую от него военную угрозу. Это делается даже на уровне научных исследований через определенные манипуляции, например, с организационно-штатными структурами. Характерный пример — северокорейские силы специального назначения. Когда один и тот же американский исследователь пишет в одном месте о численности батальона в 450 человек, а в другом сообщает о 5 ротах по 25, что вместе с частями батальонного подчинения не дает больше 150 человек в батальоне, это выглядит, мягко говоря, подозрительно [4].

Наряду с сокращением, проводилось перевооружение армии, прежде всего танковых и артиллерийских подразделений. Работа танковой промышленности КНДР позволила оснастить войска новыми (по северокорейским меркам) образцами техники, созданными на базе советских и китайских моделей, — танками серий «Чонма», «Чучхе» и «Сонгун». Они составили до половины из 4 тыс. находящихся на вооружении или хранящихся на консервации образцов. Сотрудничество с китайскими и пакистанскими разработчиками вооружений (по некоторым данным [5], систематические стрельбы «в море» стали следствием применения не новых тактических ракет малой дальности, а аналоговых реактивных систем залпового огня особо крупного калибра) дало импульс развитию артиллерийских систем залпового огня. Речь идет о 300-миллиметровых, продемонстрированных на параде, и, возможно, 370-ти и 400-миллиметровых РСЗО, способных поражать не только Сеул, но и базы противника в глубине страны.

Министерство обороны Республики Корея не спешило за своими оппонентами. В период 1998–2013 г., когда на Севере происходили масштабные преобразования, на Юге сохраняли численность войск на уровне 670–680 тыс. человек и активно наращивали оборонные расходы. Разница в величинах военных бюджетов составила 8–10 раз не в пользу КНДР в 1990-х годах и 33 раза в 2013 г. [6].

Только в 2013 г. был принят план сокращения вооруженных сил на 190 тыс. военного персонала к 2030 г. В 2014 г. численность войск, согласно Белой книге Министерства обороны РК, составила порядка 630 тыс. человек при примерно 2800 танках, 3826 боевых бронированных машинах и более 4 тыс. артиллерийских системах. Нельзя исключать, что указанные данные занижены: в документе перечислены 33 развернутых и 14 находящихся в резерве дивизий, а также 6 отдельных командований и части армейского и корпусного подчинения, что дает не менее 100 тыс. неучтенных только сухопутных войск.

Таким образом, сегодня на Корейском полуострове армия мирного времени южан имеет некоторое количественное и подавляющее качественное превосходство над армией мирного времени северян. При этом у Республики Корея мобилизационный и технический потенциал (несопоставимые по размерам и техническому уровню авиация и флот, вдвое больше населения) намного превосходит северокорейский.

Современный массовый боевой опыт у обеих стран отсутствует. В ноябре 2013 г. в профильной блогосфере появились данные о 15 вертолетчиках и 11–15 офицерах-артиллеристах КНДР, участвующих в боевых действиях в Сирии, однако они не были подтверждены. Участие ВС Республики Корея также ограничивается малыми миротворческими миссиями.

Прочие участники

США. Возможное участие этой сверхдержавы в конфликте наиболее очевидно. Оно обусловлено так называемым операционным планом 5015, принятым еще в 1990-х годах при президенте Б. Клинтоне. Документ предусматривает развертывание на полуострове в 90-дневный срок 690-тысячной американской группировки, 160 военных судов и 2500 самолетов «для отражения северокорейской агрессии». Из общего состава группировки 90 тыс. офицеров и солдат — бойцы 3-й и 4-й дивизий морской пехоты, что фактически означает половину всего Корпуса морской пехоты США.

Российская Федерация. Россия — правопреемница СССР, однако Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный между СССР и КНДР в 1961 г., прекратил свое действие. Новый Договор о сотрудничестве от 9 февраля 2000 г. не предусматривает ракетно-ядерной гарантии со стороны Российской Федерации.

На сегодня российско-корейские отношения в военной сфере должным образом не сформированы, модель поведения правительства России в случае второй корейской войны остается туманной. К настоящему времени подписан ряд соглашений в военной сфере, однако соглашение о военном сотрудничестве от 10 декабря 2014 г. так и осталось на бумаге.

КНР. На сегодня Китай — безусловный союзник КНДР. 4 китайские армии (3 общевойсковых и 1 танковая) общей численностью около 250 тыс. штыков развернуты в приграничной полосе, готовые прийти на помощь. Пекин совсем не радуют перспективы получить мощную единую Корею у себя на рубежах и комплексы THAAD, способные перехватывать китайские баллистические ракеты.

Северокорейские 300-миллиметровые системы залпового огня с парада — явное заимствование китайских наработок на базе советской РСЗО «Смерч».

Следует отметить, что Пекин относится к Пхеньяну с определенной долей скептицизма, хотя и понимает стремление КНДР играть самостоятельную роль в регионе.

Япония, Австралия, Тайвань. Эти страны — сторонники США в возможном конфликте на Дальнем Востоке — развертывают свои подразделения на основании соответствующих международных соглашений в рамках Тихоокеанского командования Соединенных Штатов (USPACOM). 1 июня 2014 г. Япония приняла поправки к 9-й «мирной» статье Конституции (ранее запрещавшей применение Сил самообороны страны за рубежом), которые дают право на «коллективную самооборону».

Будет ли война?

В настоящее время, несмотря на заявленную оборонительную концепцию, планы США и РК в отношении КНДР носят наступательный характер. В апреле 2013 г. в прессу даже просочились материалы штабных игр, в ходе которых страну под условным названием «Северный Браунлэнд» предполагалось оккупировать за 56 дней силами 90-тысячной группировки. Следует отметить, что такой сценарий противоречит оценкам минимального ущерба от операции, сделанным Пентагоном в 1994 г. Согласно этим оценкам, за первые 90 суток вторжения потери составят 52 тыс. американских и 490 тыс. южнокорейских солдат [7].

В то же время оперативное построение войск КНДР носит оборонительный характер. Примерно 40% всех северокорейских сил сосредоточено в приграничной полосе вдоль демилитаризованной зоны (ДМЗ), остальные располагаются во второй линии в глубине страны в качестве мобильных резервов или прикрывают побережье [2].

Такой взаимный порядок обусловлен, во-первых, сложным рельефом полуострова, который не способствует наступательным операциям. Плотность и концентрация войск превышают все уставные нормы. Местность сильно пересечена горами и реками и представляет собой несколько тесных горных проходов, а число мест высадки с моря в силу сложной гидрографии ограничено. В случае конфликта в бой вступят фактически только передние части колонн. Остальным частям просто негде будет развернуться — по горам они не объедут, через головы своих пройти не сумеют.

Во-вторых, он обусловлен соотношением сил. Мобилизационный потенциал КНДР сами южнокорейцы оценивают в 600 тыс. подготовленных резервистов и 400 тыс. территориальных ополченцев. Всего с китайским подкреплением — не более 1,9 млн штыков. США и Республика Корея без помощи союзников способны выставить в совокупности не менее 2,5 млн человек под ружьем [8].

С точки зрения элементарной стратегии возможны два варианта войны с КНДР: на сокрушение и на измор противника.

Война на сокрушение предусматривает проведение полного комплекса мобилизационных мероприятий с осуществлением глубокого вторжения на территорию КНДР. Она чрезвычайно затратна (в плане потерь и ресурсов) и не имеет ощутимого шанса на успех, под которым подразумевается полный разгром противника и захват его территории. Стратегически такая война будет представлять собой проламывание обороны северокорейских войск по коридору на узловую станцию Коксан, с развитием на Пхеньян, Вонсан или Кэсон, а также пробивание вдоль узкой восточной прибрежной полосы на Вонсан, т.е. вскрытие мощного укрепрайона, эшелонированного в глубину. В ходе боев будут перемалываться резервы КНР и КНДР по мере их подхода. Флот США–РК будет играть вспомогательную роль (обстрелы, диверсии). Возможность масштабной высадки десанта в тылу северян сомнительна в силу ограниченности числа мест для высадки и плотного их прикрытия. Срок операции составит от 2 до 6 месяцев. Успешный результат не гарантирован.

Стоит пояснить на примере. Десант в тылу вряд ли возможен, поскольку в КНДР буквально всего несколько глубоководных портов, к которым сложно подобраться и которые легко минируются. Да и высадка большой армии — задача нетривиальная: даже высадившись и закрепившись на плацдарме, группировка в несколько десятков тысяч войск окажется перед фронтом превосходящих сил противника, который сможет выжигать ее посредством артиллерии на узком пятачке. Снабжение же данной группировки по морю будет затруднено — останутся проблемы с подходами. Получится аналог операции в Галлиполи 1915 г. — с очень большими потерями и нулевым результатом.

Война на измор (истощение) более предпочтительна для коалиции США–РК. Она позволит минимизировать затраты, нанеся противнику наибольший экономический ущерб (экономическая база КНДР слаба, запасы топлива и ГСМ для войск ограничены). Такая война будет представлять собой бомбардировки и борьбу с авиацией и ПВО противника на всю глубину территории страны: удары по городам и промышленным объектам северян, обстрелы и контрбатарейная дуэль вдоль ДМЗ, вылазки спецназа в труднодоступных районах, обстрелы и диверсии силами флота со стороны моря. Недостаток выбранного формата боевых действий — страна-противник (КНДР) и ее атомная программа уничтожены не будут. Срок операции не определен.

Для последних лет характерны горные, сопоставимые по условиям местности конфликты — Ливия (западный участок), Коканг (в Мьянме), апрельская война в Карабахе. Нигде нет массовых вторжений, никто не гонит большие колонны в ущелья, где их легко зажать и истребить огнем. Наоборот, небольшие силы налегке занимают высоты, откуда с помощью противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов выбивают технику противника и корректируют огонь артиллерии.

Таким образом, в случае начала второй корейской войны командование USPACOM окажется перед выбором: либо кровопролитное сражение с неясным результатом с целью полного уничтожения КНДР как государственного образования, либо приграничный конфликт с последующим заключением перемирия и экономическим истощением северян. Целесообразность того или иного варианта способна определить только большая политика. При этом следует помнить, что, во-первых, ядерный потенциал сторон на полуострове не определен, во-вторых, США до недавнего времени также имели тактическое ядерное оружие на юге Кореи (как минимум до 1991 г., 100 зарядов по открытым данным).

Представляется, что война на Корейском полуострове сегодня скорее нереальна. Западная коалиция (США, Республика Корея и все страны, чьи вооруженные силы перейдут под начало USPACOM) вряд ли готова к тем огромным потерям и ресурсным затратам, которые потребуются для полного военного разгрома КНДР.

Политические дивиденды можно получить и от стратегии «войны на измор». Но такая форма противостояния более перспективна несколько в других местах. Корейский полуостров не находится на пересечении жизненно важных путей, таких, например, как Малаккский пролив или Персидский залив, и превращать его в горячую точку целесообразности нет. Оказать же давление на Китай (действительная цель подобной агрессии) можно, втянув его в военную кампанию в Мьянме или на горной границе с Вьетнамом, где вообще нет необходимости задействовать американских солдат.

Вместе с тем для восточной коалиции КНР–КНДР наступление также вряд ли возможно. КНДР обладает слишком малыми запасами ГСМ и слабой логистикой (грузовиками и железными дорогами для подвоза всего необходимого), чтобы атаковать миллионной группировкой на большую глубину территории. Как показывает опыт современных конфликтов, в горных проходах такая армия вытянется в длину на несколько сотен километров. Учитывая тот факт, что все горные проходы перекрыты множеством укреплений, и враг превосходит во всем, а в небе господствует, можно утверждать, что такое вторжение задохнется само собой.

* * *

В заключение можно сделать несколько выводов.

1. Война в привычном понимании (вторжение больших масс войск с уничтожением КНДР как государства — объекта атаки) вряд ли возможна в силу следующих обстоятельств: большие ресурсные затраты и потери; сложность рельефа; высокая насыщенность войсками перспективного театра военных действий; сомнительность достижения целей.

2. Политическая цель возможной войны против КНДР — оказание давления на КНР — достижима с меньшими затратами в ряде других мест вдоль периметра китайской границы.

3. Наиболее перспективной моделью войны представляется кампания «на измор», с истощением КНДР в приграничных артиллерийских дуэлях, бомбардировках и рейдах спецназа.

4. Возможные стратегические цели войны (уничтожение ядерного потенциала КНДР как объекта атаки) достижимы в военном плане лишь в случае варианта войны в привычном понимании (см. вывод 1). Однако прямое военное вторжение вряд ли приведет к достижению таких целей. 5. Тактические приемы перспективной второй корейской войны будут базироваться на уроках последних горных военных кампаний (Ливия, Коканг, апрельская война в Карабахе).

1. Kang H. Ici, c’est le paradis: Une enfance en Corйe du Nord. Michel Lafon, 2004.

2. North Korea Country Book. 1997. P. 33–147. URL: https://fas.org/nuke/guide/dprk/nkor.pdf

3. Bermudez J. // KPA Journal. 2010, July. № 7.

4. Данные о численности взводов, батальонов и рот см.: Bermudez J. North Korean Special Forces. Naval Institute Press, 1998. P. 182.

5. Washington Post, «North "bribed its way to nuclear statehood"» // The Japan Times, July 8, 2011. P. 4; Jane’s Defence Weekly, 27 November 2002.

6. По крайней мере, такие данные привел директор Управления военной разведки Республики Корея в своем заявлении от 6 ноября 2013 г. (http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/610084.html)

7. Avoiding the Apocalypse: The Future of the Two Koreas. Peterson Institute. P. 149–150.

8. Даже устаревшие материалы учений начала 1990-х годов свидетельствовали о возможности южан призвать 1240 тыс. человек в тридцатидневный срок. См.: Savada A.M., Shaw W. (eds.) South Korea: A Country Study. Diane Publishing, 1997.

«Слишком большой, чтобы сесть в тюрьму» — банк HSBC и деньги мафии

Сергей Николаев

По обе стороны Атлантики всплыл на поверхность скандал четырехлетней давности. Больше того, из чисто банковского он успел перерасти в сугубо политический. Речь идет о доказанных в свое время обвинениях, что британский банк HSBC занимался отмыванием денег мексиканской наркомафии, и об удавшейся попытке спустить следствие на тормозах. Как пишет Ханна Стаббс в газете The Independent, дело свернули из опасений, что оно нанесет удар по мировой финансовой стабильности.

HSBC обвиняли не только в незаконных финансовых сделках с мексиканскими наркобаронами. Банку также вменялись в вину транзакции в интересах Ирана, Ливии, Бирмы, Судана. Все перечисленные государства находились под действием американских санкций. Банк сумел отделаться рекордным на тот момент штрафом в $1,92 млрд и твердым обещанием привести операции в соответствие с законом. Дело оставалось бы полузабытым, если бы не доклад, увидевший свет в эти дни. Его подготовили в аппарате комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США.

Друзья познаются во время скандала

Из доклада становится ясным, что на прокуроров, которые проводили расследование и предлагали возбудить уголовное дело, было оказано сильнейшее давление. В попытках не доводить дело до суда и свести все к досудебной сделке принял живое участие тогдашний министр юстиции Эрик Холдер. На него давили из министерства финансов и, возможно, из Федерального резерва. К американским политикам апеллировали коллеги из Лондона.

Главным защитником HSBC выступала британская Администрация финансовых услуг (UK Financial Services Authority). А министр финансов Великобритании Джордж Осборн обратился с письмом по этому поводу к Бену Бернанке, который возглавлял тогда ФРС. Осборн сетовал на то, что к HSBC в США отнеслись предвзято.

Окажись то уголовное дело в судебной инстанции, последствия для HSBC могли бы обернуться настоящим кошмаром. Топ-менеджеров, причастных к преступным схемам, ожидали бы тюремные сроки. А самому кредитному учреждению грозили бы не только гигантские штрафы, но и весьма вероятная потеря лицензии на ведение банковской деятельности в Соединенных Штатах. Последнее было бы равносильно банкротству для банка, в котором все операции проводятся в долларах, значительная часть бизнеса приходится на США, а валютные сделки составляют один из главных источников выручки.

В докладе, который подготовлен в Конгрессе США, говорится, что дело было замято не из-за недостатка весомых улик. Их-то как раз собрали достаточно. В Вашингтоне всерьез опасались, что «уголовные обвинения способны привести к глобальному финансовому кризису». В документе сказано также, что именно вмешательство британских властей послужило «препятствием для проведения дальнейшего расследования и повлияло на решение министерства юстиции США не выдвигать обвинений». Другими словами, американские органы правопорядка пошли навстречу стратегическим друзьям. А телефонное право в тот раз сработало не менее четко, чем в любой другой стране.

Следствие с оглядкой на мировые финансы

Газета The USA Today в публикации на эту же тему выделяет другие ключевые моменты доклада.

Возможно, говорится в тексте, HSBC удалось добиться смягчения условий сделки со следствием уже по истечении «дедлайна», установленного министерством юстиции для принятия банком выставленных требований.

Федеральные правоохранительные органы и финансовые власти с «пугающей скоростью» спешили покончить с этим делом и опередить нью-йоркский Департамент финансовых услуг, который собирался начать свое расследование.

В министерстве юстиции так торопились, что окончательная сумма штрафа была направлена в HSBC без предварительных консультаций с министерством финансов США. Между тем оно и только оно могло судить об адекватном размере финансовых санкций.

Почетное место в докладе отводится роли министра юстиции Эрика Холдера. На слушаниях в Конгрессе он заявил, что некоторые банки слишком велики. Поэтому в их отношении трудно вести следственные действия. «Мы сталкиваемся с признаками того, что это будет негативно влиять на национальную и, возможно, даже на мировую экономику»,— пожаловался Холдер членам конгресса.

Примечательно, что всего два месяца спустя на слушаниях уже по другому поводу он горячо доказывал прямо обратное. Не существует компаний и физических лиц, которых нельзя было бы привлечь за нарушение закона, говорил Холдер.

Авторы доклада назвали свое сочинение Too Big to Jail («Слишком большой, чтобы посадить в тюрьму»), перефразировав крылатую фразу времен последнего мирового кризиса Too Big to Fail («Слишком большой, чтобы обанкротиться»). В 2008 году речь тоже шла о банках, падение которых могло бы спровоцировать финансовый кризис. Впрочем, в случае с банком Lehman Brothers именно так и произошло. К слову сказать, первым известную кризисную формулу переиначил сам Эрик Холдер, когда давал показания в конгрессе.