Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Энергокризис преподнес электромобилями неприятный сюрприз

Политика декарбонизации и скачки цен на энергоносители в мире могут замедлить амбициозные планы некоторых стран по переходу на транспорт, использующий электротягу вместо ДВС.

Энергокризис внес свои коррективы в планы некоторых стран, руководство которых активно пытается «протолкнуть» электромобили (EV) и гибриды на авторынок. Сегодня это лучше всего видно на примере Великобритании, где из-за рекордно высоких цен на энергию за последние месяцы владельцам гибридных автомобилей стало выгоднее заправляться бензином вместо подзарядки. Как пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет Citibank, использование электромобиля сейчас обходится на 50% дороже, чем машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

С осени 2021 года стоимость электричества в Великобритании достигала рекордных отметок, порой превышая более чем в 10 раз показатели 2020-го. В сентябре — до $3,4 за кВт*ч, в ноябре — до $2,7 за кВт*ч. При этом весной 2022 года перестанет действовать ограничение верхней рамки цен, которое было установлено Управлением по рынкам газа и электроэнергии Британии. Благодаря ему с октября 2021-го поставщики энергии не могли повышать ценник для потребителей выше $1,7 за кВт*ч. Очевидно, что если цена электричества была выше, расходы сверх $1,7 за кВт*ч были проблемой самих поставщиков, из-за чего многие и начали банкротиться. Но с апреля 2022-го часть этих трат переложат на потребителей — простых жителей и бизнес.

Впрочем, даже при стоимости электричества в $1,7 за кВт*ч зарядка электрокаров становится дороже, чем заправка бензином. Если следовать принципу подсчета затрат на зарядку электрокара, которые описаны в энергетических компаниях EDF и Pod Point, то зарядка транспорта с мощностью 60 кВт*ч обойдется (при цене $1,7 за кВт*ч) в $102. В среднем такая машина при полной зарядке проезжает около 280-320 км, а значит, 100 км езды на EV будут стоить около $33. В начале 2022-го 1 литр бензина АИ-95 в Британии стоил $1,9 (по данным This Is Money.co.uk, ссылающегося на отчеты FairFuelUK), т. е. за проезд 100 км на авто с ДВС (при расходе бензина в 6 л на 100 км) нужно будет заплатить $11,4.

Несмотря на усилия Лондона по наращиванию ВИЭ-мощностей, львиная доля энергии все еще импортируется, причем большая часть энергоносителей — это нефть и газ.

Если в Великобритании в ближайшее время резко не упадут цены на углеводороды, то не будет предпосылок для снижения стоимости электричества, а значит, эксплуатация электрокаров, пока не закончится энергокризис, будет обходиться британцам дороже, чем авто с ДВС.

Впрочем, проблемы будут и у предприятий, которые занимаются распространением инфраструктуры для зарядки EV.

В ноябре 2021-го премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах установить точку зарядки для каждого нового или отремонтированного жилого здания в стране с 2022 года. Однако уже 27 декабря правительство аккуратно отклонило эти предложения, заявив, что потребуется больше времени на рассмотрение такого законопроекта.

Выходит, в преддверии запрета на продажу новых машин с ДВС в 2030 году (и гибридов в 2035 году) автопроизводителям в Великобритании нужно ускорять продажи электромобилей и гибридов в условиях, когда правительство затормозило процесс увеличения числа зарядных станций в стране. Более того, в конце 2021 года, как пишет Automotive News Europe, руководство Британии снизило субсидии для своих граждан на покупку EV. Если раньше, приобретая электрокар стоимостью до $47600, можно было получить субсидию в $3400, то уже с конца 2021-го ее размер снизился до $2040 (при условии, что цена самого EV не превысит $43520). «Масла в огонь» для выбора автолюбителей в пользу ДВС подливает и компания BP. Согласно исследованиям Citibank, BP планирует в апреле этого года вновь пересмотреть энерготарифы, благодаря чему заправляться бензином будет втрое выгоднее, чем использовать электроэнергию.

Разразившийся во второй половине 2021 года энергокризис все же не остановил рост продаж электрокаров в Британии. По итогам ушедшего года в Туманном Альбионе, как сообщает The Guardian со ссылкой на данные британского Общества производителей и продавцов электромобилей, было продано 190 тысяч электромобилей (в 2020 году было 108 тысяч). Для сравнения: всего в стране зарегистрировано 32,7 млн авто, из которых коло 370 тысяч — это EV, а 710 тысяч — гибриды.

Однако даже рекордные показатели 2021 года по продаже EV — это лишь 11,6% от общего объема проданных автомобилей в Британии. Выходит, авторынку, учитывая запрет в стране на сбыт машин с ДВС в 2030 году, всего за 9 лет нужно будет нарастить продажи EV почти на 89%. Учитывая неспособность британского правительства быстро снизить цену на электричество, что наглядно показала вторая половина 2021 года, реализация такой задачи может занять гораздо больше времени. Вряд ли спрос на EV станет массовым, когда его эксплуатация будет обходиться дороже, чем в случае с ДВС (не говоря уже об изначально более высокой цене электромобиля).

В этом плане разительно отличаются показатели Норвегии, где в 2021 году доля продаж EV достигла целых 65% (гибридов — 22%). Безусловно, руководство страны использует «кнут» для переформатирования автопарка — запрет продаж авто с ДВС в 2025 году, причем некоторые европейские СМИ даже сообщают о переносе такого срока на весну текущего года. Но в отличие от британского правительства политики скандинавской страны не забывают и про «пряник». В стране работает программа установки на трассах зарядных станций на каждые 50 км дороги. В Норвегии их уже около 16000 (в Великобритании примерно 11000). Субсидии при покупке EV в Норвегии также ощутимо больше, чем в Британии — $11400. Есть и другие бонусы: предоставление скидок водителям электромобилей на стоянках и платных дорогах, освобождение владельцев EV от налогов, взимаемых с обычных авто. Впрочем, когда авторынок полностью перейдет на электротягу, такие прерогативы могут со временем исчезнуть. К примеру, уже сейчас по выделенным полосам на электромобиле можно ехать бесплатно, только если в машине не менее двух человек.

Скандинавская страна хоть и не зависит от импорта энергоносителей, как Британия, все равно не избежала роста цен на электричество. Генерация в Норвегии сильно зависит от погодных условий из-за крайне высокой доли гидроэнергетики. В сентябре 2021-го в Норвегии выработка гидроэнергетики оказалась самой малой за последние десять лет из-за засушливого лета. По этой, а также некоторым другим причинам стоимость электричества стала расти с привычных $0,13 за 1 кВт*ч (средняя цена для Норвегии за 2020 год) до $0,21 за кВт*ч в декабре 2021-го. Впрочем, это все равно не так критично, как в случае с Британией. Зарядка электрокара с мощностью 60 кВт*ч обойдется в скандинавской стране не в $102 как в Британии, а лишь в $12,6. Более того, Норвегия успела сыграть на опережение. Она гораздо раньше Лондона и европейских стран стала быстро наращивать число электромобилей. Когда началась пандемия, а потом и энергокризис, Норвегия субсидиями для электротранспорта, постройкой зарядных станций и законами, делающими ДВС менее привлекательным для использования, уже добилась высокого процента EV в общем объеме автопарка.

По сути, примеры Великобритании и Норвегии, не входящих в состав ЕС, — это две крайности, между которыми балансируют почти все страны Евросоюза.

В балтийских государствах цена электричества на энергобирже Nord Pool росла почти весь год. Когда в ноябре в Эстонии стоимость 1 кВт*ч была $0,47 (в Литве и Латвии — примерно $0,3), зарядка электрокара обходилась водителям около $28, а значит, на 100 км тратилось примерно $9,3. Средняя стоимость АИ-95 в балтийских республиках в ноябре была от $1,6 до $1,7 т. е. для езды 100 км на бензине уходило $9-10. Выходит, «дешевая» эксплуатация электрокара во время энергокризиса в регионе приравнивалась к использованию обычного авто с ДВС.

Примерно та же картина наблюдалась и в других странах Европы. Как только стоимость электричества вырастала на 50% и больше, расходы на подзарядку EV становились все ближе к затратам на заправку авто бензином. Особенно сильно этот процесс в ЕС стал проявляться с середины и конца осени 2021-го. К примеру, согласно анализу Немецкой ассоциации энергетической и водной промышленности (BDEW), средняя цена электроэнергии для домашних хозяйств и малого бизнеса в Германии в 2021 году составила $0,36 за кВт*ч. В декабре АИ-95 в Германии стоил около $1,75. Это значит, что в декабре 2021-го за 100 км езды на ДВС тратилось около $10,5, а при цене электричества в этом месяце $0,38 за кВт*ч аналогичные расходы на поездку в электромобиле — $7,6. Выходит, разница в эксплуатации EV и ДВС уже не столь критична.

Разумеется, стоимость электричества в Германии сильно варьируется в зависимости поставщика, потребителя и того, в каком объеме поставляется энергия и т. п. Следует делать поправки и на отдельные субсидии для ряда предприятий, групп граждан. Это касается и других стран Европы. В целом тенденция в ЕС такова, что во время энергокризиса затраты на поездку в электромобиле либо с переменным успехом приближались к расходам на бензин, либо вообще (в отдельных странах) приравнивались к ним.

Энергокризис в Европе и мире не будет длиться вечно, а значит, в определенный момент зарядка EV вновь станет значительно выгоднее по сравнению с ДВС. Однако нынешние процессы на энергетическом рынке ЕС могут серьезно затормозить реализацию планов некоторых стран Старого Света по запрету продаж и производства авто с ДВС (у каждой из стран своя дата запрета в период от 2025 до 2035 года). Более того, политика энергоперехода объективно будет делать электричество в Европе более дорогим. Простой пример — доля ВИЭ в балансе Германии уже несколько лет выше всех в ЕС (в 2020 она даже превысила 50% от всей выработки), но при этом именно в ФРГ стоимость электричества, даже до начала энергокризиса, была выше всех в Евросоюзе.

Отдельный интерес представляет китайский рынок электромобилей, который так же, как и европейский, неуклонно растет в последние годы.

По итогам 2021-го он продемонстрировал очередной рекорд, поскольку 60% от всех продаж EV в мире пришлось именно на Поднебесную. В 2021 году в КНР было продано около 2,9 млн единиц (гибридов — 0,6 млн). Впрочем, доля EV и гибридов все же составляет явное меньшинство в сравнении с ДВС. Всего в 2021 году в Китае было продано 26,27 млн новых автомобилей. При этом, как сообщает Xinhua.net, ссылаясь на данные Министерства общественной безопасности КНР за на июнь 2021 года, в Китае зарегистрировано 384 млн автотранспортных средств, из которых 292 млн — автомобили.

В 2021 году стоимость электричества в разных провинциях Китая демонстрировала увеличение, порой вырастая на 25% в пиковые часы суток для крупных предприятий, как это было в октябре в провинции Гуандун. В первой половине 2021-го Китай смог предотвратить повальный рост цен на электричество. По данным Global Petrol Prices, в июне 2021 года средняя стоимость энергии в КНР составляла около $0,09 за 1 кВт*ч для домохозяйств и $0,099 для предприятий (для сравнения: средняя цена электроэнергии в мире за июнь — $0,138). Однако в октябре, как писали в Global Times, цена с разной динамикой стала увеличиваться в большинстве районов КНР. При этом цена на угольную электроэнергию в Китае (напомним, именно сжигание угля занимает до 70% от всей генерации страны) составила $0,61 за 1 кВт*ч. Выходит, если бы житель КНР зарядил у себя дома EV c мощностью в 60 кВт*ч (при условии, что он получает энергию от угольной станции), то за каждый 100 км езды он потратил бы около $12. Учитывая, что в октябре–ноябре средняя цена бензина АИ-95 в КНР (с поправкой на разные колебания в отдельных провинциях) составляла $1,20-1,30 за литр, пробег 100 км на авто с ДВС обошелся бы водителю почти в $7.

При этом экологичность электрокаров в Поднебесной, учитывая специфику генерации электричества, стоит под большим сомнением. При эксплуатации EV, в отличие от ДВС, не выбрасывается в атмосферу СО2. Однако углеродный след от производства электричества (преимущественно от угольных станций), которым заряжаются EV в Китае, намного выше, чем, например, у энергии от ГЭС в Норвегии или газовых электростанций в Германии.

В середине осени 2021-го руководство КНР довольно быстро приняло решение пожертвовать идеями энергоперехода ради энергобезопасности страны, поэтому по данным таможни КНР за первые 11 месяцев 2021 года Китай импортировал 292,32 млн т угля (на 10% больше всего объема импорта за 2020 г). Вполне вероятно, что если в КНР возникнет новая волна дефицита и удорожания энергии, уголь и дальше будут использовать в качестве «спасательного круга».

Это значит, что в Китае у электромобиля больше шансов на увеличение доли в рынке, чем в ЕС или в Великобритании, поскольку власти КНР при ценообразовании электричества в первую очередь думают об энергобезопасности, а не о сокращении выбросов СО2.

Энергокризис — не единственная проблема для популяризации электромобилей на ведущих авторынках мира. В беседе с «НиК» старший консультант «Петромаркет» Константин Квон отметил, что до 2030 года главным риском будет дефицит сырья для батарей.

«Впрочем, проблема может быть решена в будущем за счет различных инноваций. Одной из них может стать изменение химии батарей. Осенью 2021 Tesla заявляла, что перейдет на литий-железо-фосфатные батареи в базовых моделях своих электромобилей. В ход может пойти переработка старых батарей и, в конце концов, увеличение добычи дефицитных материалов. Некоторые производители могут сделать ставку на экспериментальные типы аккумуляторов, которые сейчас пока дороже имеющихся на рынке, но в перспективе (с появлением эффекта масштабирования производства) должны стать дешевле», — говорит эксперт.

По мнению Константина Квона, есть и классическая проблема «курицы и яйца» — создание зарядных станций для электромобилей. Водители не хотят покупать EV, пока в городах мало зарядок, а станции невыгодно строить, если мало EV. Проблема решаемая, но только при участии государства. Руководство страны может дать четкий сигнал, что в будущем электромобилей будет больше (например, объявить запрет продаж ДВС с определенного года), а параллельно с этим субсидировать зарядные станции до тех пор, пока не наберется критическая масса электромобилей.

В итоге можно заключить, что энергокризис действительно может создать проблемы для стратегии отдельных стран по распространению EV. Однако Китай может успешнее, чем члены ЕС, адаптироваться к ситуации, поскольку больше заботится о стабильности своего энергетического рынка, чем о декарбонизации. Норвегия тоже может стать примером для подражания в плане увеличения доли электротранспорта. Однако не для всех. Не каждая страна может себе позволить такие финансовые затраты на субсидии для популяризации EV и траты на масштабное создание инфраструктуры для зарядки транспорта.

Илья Круглей

На Северо-Западе появится инфраструктура для электротранспорта

Текст: Марина Ледяева

Петербург, Ленинградская и Калининградская области вошли в число пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Перечень из шестнадцати территорий, на которых появятся "зарядки", утвердило правительство РФ. Предполагается, что это даст толчок развитию экологичного транспорта, которого сегодня в России крайне мало.

"Пилот" будет проходить до 2024 года в два этапа. Ленинградская область попала в первый этап, который хотят реализовать уже в наступившем году. Северная столица и эксклав стоят в плане на 2023 год.

При выборе территорий среди прочего учитывалось их расположение вдоль наиболее загруженных и строящихся автотрасс, поясняется в официальном сообщении правительства. В регионах СЗФО, вошедших в проект, сошлись сразу несколько факторов: оживленный трафик, уже имеющийся парк электротранспорта и перспективы его развития.

Сегодня на всю Россию приходится порядка 12 тысяч автомобилей на электротяге - это капля в море обычного транспорта, лишь 0,03 процента от всего автопарка. Причем третья часть таких машин ездит по трем регионам - Приморскому краю (электромобили туда активно везут из Японии), Иркутской области и Москве. По данным аналитического агентства "Автостат" за 2021 год, Петербург входит в десятку самых "электромобильных" регионов страны, но занимает там только восьмое место: в городе всего 417 машин "на батарейках". В Ленинградской и Калининградской областях не наберется и сотни таких автомобилей.

Но потенциал для развития электропарка в этих регионах СЗФО оценивается как весьма высокий. По мнению авторов исследования рынка, в котором участвовали петербургские ученые, электрический транспорт особенно целесообразно развивать в мегаполисах, то есть и в Северной столице. Ленобласть - сопредельная территория. В самом западном регионе страны перспективы электротранспорта связывают с активным развитием туризма. К тому же Калининградская область с ее небольшими расстояниями считается очень удобной для экологичных машин. Еще один довод - в регионе собираются выпускать собственные электромобили.

У низкой популярности этого транспорта в России есть целый ряд причин: от высокой стоимости до ограниченного запаса хода. Но больше всего рост электропарка тормозит нехватка инфраструктуры, и особенно зарядных станций. По данным директора компании по развитию ЭЗС Юрия Орлова, сегодня таких точек всего порядка тысячи на всю страну.

Пилотная сеть зарядных станций создается в рамках "дорожной карты" по развитию электротранспорта в РФ. Она предполагает, что к 2030 году в России заработает как минимум 72 тысячи точек для его зарядки. Число самих электромобилей к тому времени, по базовому сценарию, должно достичь 395 тысяч.

Как сообщили в агентстве экономического развития Ленинградской области, уже в 2022 году в регионе появятся 53 новые станции для быстрой зарядки электромобилей. На каждой из них смогут одновременно "подпитываться" четыре машины. Всего за 20 минут они получат 80-процентный заряд. Развитие сети ЭЗС позволит владельцам электрокаров свободно перемещаться между Петербургом и районами области. Сегодня им сложно выезжать за пределы мегаполиса: на город и регион приходится более полусотни "зарядок", но почти все они сосредоточены в Северной столице.

В 2023 и 2024 годах создание такой инфраструктуры в Ленобласти продолжится. В регионе также планируют ввести требование о создании электрозаправок при строительстве многоэтажных домов. Возможность зарядить автомобиль должна быть не только на трассе или у торгового центра, но и возле дома, подчеркивают владельцы такого транспорта. Ведь удобнее всего заряжаться ночью.

В принципе, установить такую "заправку" по месту жительства можно и по собственной инициативе, но вопрос надо согласовать с управляющей компанией или товариществом собственников жилья. Оборудовать точку зарядки придется за свой счет. Можно сделать это и на средства всего дома, но такое решение должно принять собрание собственников.

Некоторые умельцы просто протягивали из своей квартиры кабель и ставили зарядные устройства прямо на тротуаре. Но такие самодельные конструкции обычно заставляют демонтировать.

Избежать развития электропарка не получится, полагают авторы исследований на эту тему. Он играет ключевую роль в декарбонизации, на которую держат курс многие страны мира. Главное преимущество транспорта "на батарейках" - нулевые выхлопы в атмосферу. Большинство мировых производителей объявили, что перестанут выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания в течение 10-15 лет.

Наиболее быстро на электрический транспорт переходят в европейских странах. Мировым лидером по доле электромобилей в общем числе проданных транспортных средств - 55 процентов - стала Норвегия. К 2025 году там планируют полностью прекратить продажи машин, работающих на углеводородах.

Почти половина всех мировых продаж электромобилей приходится на рынок Китая, где развитие этого сектора субсидируется государством.

На 40% увеличилось количество зарубежных вузов, дипломы которых признаются в России

Обновленный перечень иностранных образовательных и научных организаций, дипломы которых признаются в России, утвержден соответствующим распоряжением Правительства Российской Федерации.

В перечень вошла 371 образовательная и научная организация из 35 стран, что на 40% больше по сравнению с перечнями, утвержденными распоряжениями Правительства Российской Федерации в 2019 году.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что нововведения коснутся не только дипломов об образовании, но и квалификаций, ученых степеней и званий.

«Такой механизм позволит избежать излишних бюрократических процедур для высококвалифицированных кадров и научных сотрудников, окончивших ведущие университеты мира. Новые меры помогут привлечь лучших профессионалов международного уровня в российскую науку и образование, а также будут способствовать возвращению на родину отечественных специалистов», — сказал Министр.

Перечень включил в себя образовательные и научные организации из Германии, США, Канады, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Австрии, Бразилии, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Саудовской Аравии, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Кроме того, в этом году перечень впервые включает образовательные и научные организации из таких стран, как Аргентина, Катар, Колумбия, Ливан, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Польша, Португалия, Чили, Чехия и Эстония.

Критерии и порядок включения иностранных образовательных и научных организаций в данный перечень разработаны Минобрнауки России по согласованию с МИД России и Рособрнадзором и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации. Формирование списка осуществляется на основе анализа позиций иностранных образовательных и научных организаций в международных рейтингах: Академическом рейтинге университетов мира (Academic Ranking of World Universities), Всемирном рейтинге университетов (QS World University Rankings), Рейтинге университетов мира «Таймс» (The Times Higher Education World University Rankings), а также Всемирном рейтинге университетов U.S. News (U.S. News Best Global Universities) и Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета».

Для включения в перечень иностранная организация должна одновременно входить в топ-500 трех из пяти предложенных международных рейтингов и располагаться на территории стран, с которыми не заключены международные договоры Российской Федерации о признании образования, квалификаций, ученых степеней и ученых званий.

Ссылка на распоряжение Правительства Российской Федерации: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201210014?index=0&rangeSize=1

Сборные России по биатлону стали вторыми в эстафетах на этапе Кубка мира

Текст: Михаил Щербань

В итальянском Антхольц-Антерсельве завершается заключительный предолимпийский этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований завершал женский масс-старт. Основное внимание болельщиков и специалистов привлекли женская и мужская эстафеты.

Первыми в бой отправились наши дамы. В состав российского квартета вошли Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Начало гонки сложилось для нас вполне удачно, Васнецова передала эстафету Резцовой с отставанием почти в полминуты, но Кристина, которую называют настоящим лидером сборной, перевернула ход гонки и пришла на смену этапа лидером.

А вот на третьем этапе не справилась с нервами Ирина Казакевич. Она потеряла очень много времени во время стрельбы на стойке и вынуждена была бежать три штрафных круга!

Казалось, что о подиуме в этот день можно было забыть. Однако у нашего финишера - Ульяны Нигматуллиной на этот счет было другое мнение.

Ульяна уверенно стреляла, а по дистанции летела ланью, в итоге уступив только великолепным норвежкам. Третьим в гонке стали представительницы Франции.

Вот как сами девушки прокомментировали итоги гонки:

"Знаете, прежде всего хотела бы извиниться перед страной и девчонками. Не знаю, что со мной было на стрельбе. Делала каждый выстрел и ошибалась, не понимала, что происходит. Была растерянность. Но все закончилось хорошо. Отличная командная работа была, мне повезло с командой", - сказала Ирина Казакевич в эфире "Матч ТВ".

В свою очередь Кристина Резцова отметила, что полностью довольна собой: - Результат хороший, с учетом всех нюансов. Что касается моей формы, то я вам честно признаюсь - не сказала бы, что во время гонки до смерти упиралась. Работала спокойно, пыталась как можно больший отрыв привезти. Насколько это возможно.

Можете вспомнить с какими чувствами смотрели на стрельбу Ирины?

Кристина Резцова: Ну как... Переживала. Представляю, что в этот момент чувствовала она сама. Это было морально тяжело для всех. Что тут скрывать. Зато дальше все было великолепно. Ульяна большая молодец!

А во время гонки сложно "отключить" волнение?

Кристина Резцова: Это зависит от каждого человека. Я стараюсь отключать эмоции и не обращать внимания на внешние факторы.

Что скажете про борьбу в Кубке мира?

Кристина Резцова: В Кубке хотелось бы остаться в десятке. Это будет сложно, но давайте об этом думать и говорить потом. Впереди - Олимпиада. Вот о чем мы думаем сейчас прежде всего. Остальное обождет.

День спустя на старт эстафеты вышли мужчины.

В состав тренеры поставили Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и только оправившегося от коронавируса Эдуарда Латыпова.

Гонка получилась по-настоящему "валидольная". Лихорадило на стрельбе Латыпова, который вынужден был бежать штрафной круг. Но зато по скоростным качествам нашему лидеру было мало равных. В итоге сборная России с кругом и 12 дополнительными патронами завоевала "серебро"!

Первыми финиш пересекли норвежцы, выступавшие в боевом составе: Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле-Сьястад Кристиансен. Отметим, что викинги на четырех этапах использовали лишь четыре доп. патрона.

Тройку лучших замкнула сборная Германии в экспериментальном составе Романа Рееса, Филипа Хорна, Давида Зобеля и Лукаса Фратцшера.

Что будет в Пекине?

Во время олимпийского турнира спортсмены-биатлонисты разыграют 11 комплектов наград.

В состав нашей мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасными будут Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Женскую команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. В качестве запасных будут Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

"Стреляющим лыжникам" предстоят следующие гонки:

5 февраля - Смешанная эстафета 4 по 6 км.

7 февраля - Индивидуальная гонка (женщины), 15 км.

8 февраля - Индивидуальная гонка (мужчины), 20 км.

11 февраля - Спринт (женщины), 7,5 км.

12 февраля - Спринт (мужчины), 10 км.

13 февраля - Гонка преследования (женщины), 10 км.

13 февраля - Гонка преследования (мужчины), 12,5 км.

15 февраля - Эстафета 4 по 7,5 км (мужчины).

16 февраля - Эстафета 4 по 6 км (женщины).

18 февраля - Масс-старт (мужчины), 15 км.

19 февраля - Масс-старт (женщины), 12,5 км.

Место сильных

Сибирь: с пользой для Отечества и выгодой для бизнеса

Текст: Александр Усс (губернатор Красноярского края, доктор юридических наук, профессор)

Выступая с Посланием к Федеральному Собранию в 2013 году, президент нашей страны В.В. Путин обозначил развитие Сибири как национальный приоритет на весь XXI век. Основания этого фундаментального посыла коренятся в глубокой истории и реалиях дня сегодняшнего.

Как известно, еще великий русский ученый Михаил Ломоносов утверждал, что могущество российское прирастать будет Сибирью и Северным океаном. Знаменитый исследователь Арктики Фритьоф Нансен, пройдя на судне "Коррект" от берегов Норвегии до устья Енисея, назвал Сибирь страной будущего.

Справедливость этих пророческих утверждений подтверждает тот факт, что во все времена богатства огромных сибирских пространств были и остаются важнейшей составляющей экономического потенциала государства Российского.

Эпоха первопроходцев, которые шли "встречь солнцу" за золотом и пушниной. Транссиб, строительство которого обрушило рынки Европы за счет товаров из осваиваемых сибирских земель. И, конечно, нынешний период, когда регионы Зауралья формируют весомую часть валютных поступлений и доходов российского бюджета.

С учетом разведанных здесь запасов полезных ископаемых, леса и пресной воды именно эти территории во многом будут определять баланс мировых природных ресурсов и глобальные климатические изменения.

На фоне противоречивых трансформаций перестроечного периода в Сибири начали проявляться тревожные тенденции. Многие расположенные здесь сырьевые предприятия, сменив форму собственности, поменяли и ориентиры своей деятельности. Освободились от социальных обязательств и сосредоточились на максимальном извлечении прибыли за счет первоначальных стадий производственного процесса. Критически важные технологии стали приобретаться преимущественно за рубежом. Перспективные отечественные разработки оказывались невостребованными. Складывавшиеся десятилетиями кооперационные связи в значительной степени были разорваны.

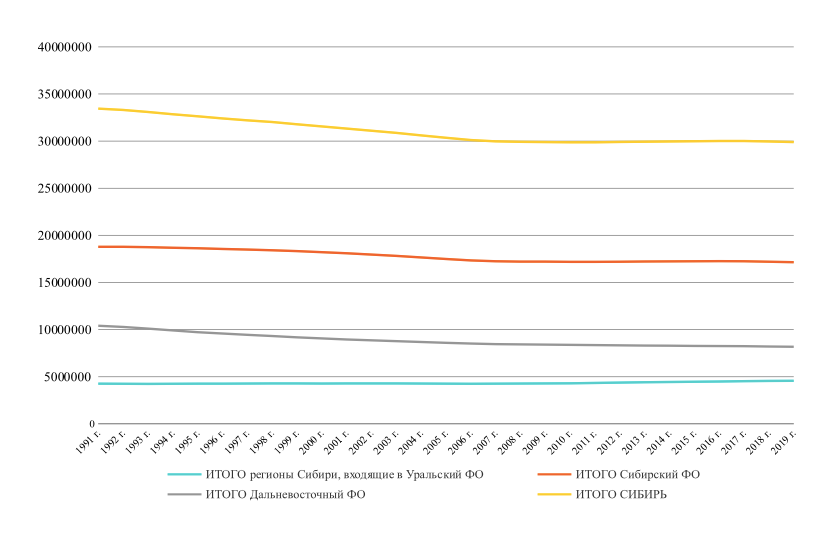

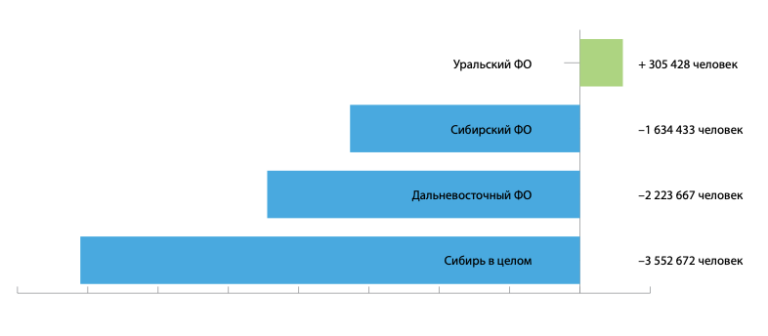

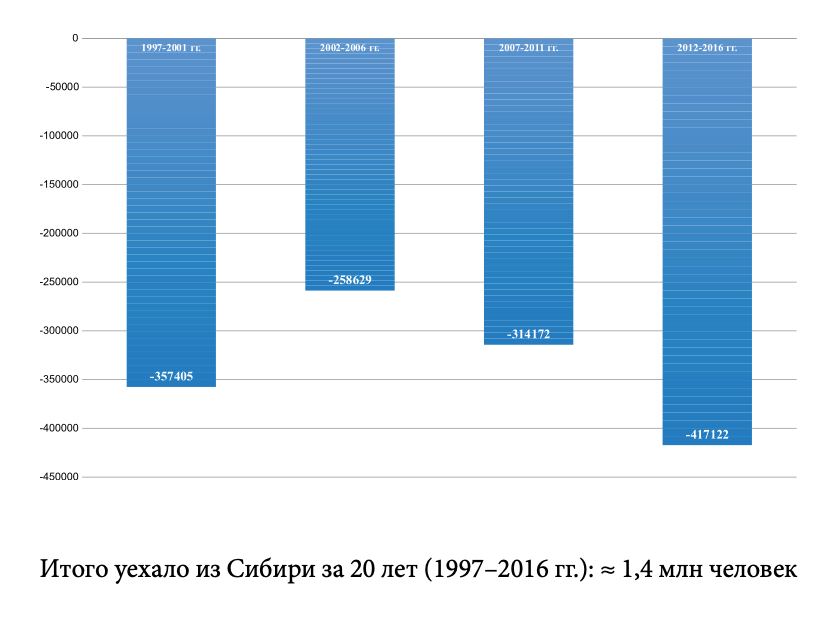

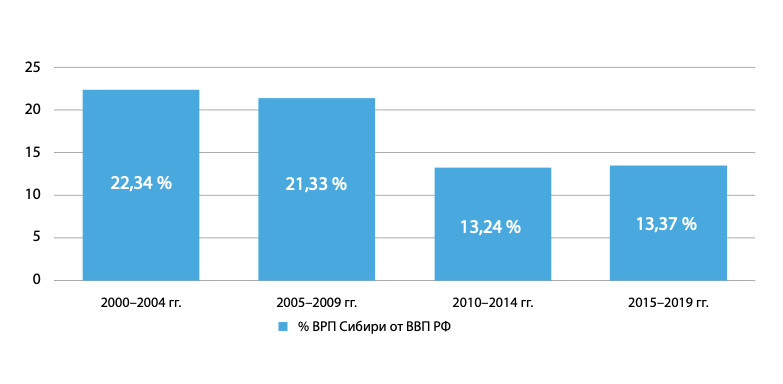

Все это создавало предпосылки для фрагментации некогда целостного экономического пространства, деградации машиностроения, науки, социальной сферы и роста миграционных настроений.

Наши "зарубежные партнеры" поспешили представить эти сложные и болезненные процессы в успокаивающе позитивном свете. Примером тому служит известная работа "Сибирское проклятье" американских авторов Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди, которые настойчиво рекомендовали для повышения эффективности российской экономики сокращать население за Уралом, оставляя здесь лишь отдельные сырьевые предприятия, работающие вахтовым методом.

Нынешнее руководство страны реально оценило истинный смысл этих "рецептов" и начало действовать прямо противоположным образом - наращивать социально-экономическую активность на сибирском плацдарме. Взят курс на развитие Северного морского пути и российской Арктики. В рамках национальных проектов меняется к лучшему облик сибирских городов. Начинается реализация крупнейших в новейшей истории инвестиционных проектов. В частности, КИП "Енисейская Сибирь" предполагает объем финансовых вложений более двух триллионов рублей на ближайшую перспективу.

Особой значимостью обладает инициатива С.К. Шойгу по развертыванию в Ангаро-Енисейском макрорегионе новых высокотехнологичных производственных кластеров комплексному подъему экономики, включая традиционные отрасли, и формированию на этой основе предпосылок для существенного увеличения численности проживающего здесь населения.

Достижение столь амбиционных целей потребует масштабного государственного финансирования, развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, дополнительных мер поддержки предпринимательства, а также целой системы стимулов (образование, воинская служба, предоставление жилья и так далее), побуждающих активных и патриотически настроенных людей рассматривать Сибирь как место реализации своих жизненных планов.

И все же базовым условием запуска механизмов нового "поворота на Восток" является, на наш взгляд, изменение приоритетов в деятельности крупных сырьевых компаний - главных экономических игроков на этой территории.

Сегодня именно они обладают огромными финансовыми возможностями - нередко превышающими государственные - для инвестирования в смежные отрасли.

Сегодня именно они имеют современный управленческий опыт и наиболее квалифицированный персонал.

Сегодня именно они способны формировать спрос, в том числе для собственных нужд, на отечественное машиностроение, производство нефтегазового оборудования, горной, строительной, дорожной техники, развитие фундаментальной и прикладной науки, сервисных служб и т. п.

Сегодня именно они могут самостоятельно и (или) во взаимодействии с другими компаниями искать возможности перехода от добычи сырья к производству на российской территории продукции высоких переделов.

Сегодня именно они в состоянии создавать для своих работников, а в значительной мере и в регионах их присутствия в целом, достойные условия жизни.

Таким образом, сегодня именно они могут гораздо активнее, чем сейчас, способствовать преодолению разрывов в экономическом теле страны и выступать основными драйверами фронтального развития Сибири как опорного мегарегиона России.

Было бы неверно утверждать, что крупные добывающие компании работают только в режиме налогоплательщиков. Большинство их имеют договоры о социально-экономическом партнерстве, участвуют в благотворительных акциях, развивают территориальные кооперационные связи,что выгодно отличает, в частности, компанию "Роснефть".

Есть примеры по-настоящему беспрецедентных вложений в непроизводственную инфраструктуру. Так, после известной экологической катастрофы 2019 года компания "Норильский никель" включилась в программу социально-экономического развития города Норильска, предусмотрев на эти цели в совокупности более 200 млрд рублей. Вместе с тем формы и объем погруженности таких компаний в территориальный контекст зависят от доброй воли их собственников и менеджмента.

Для того чтобы они начали рассматривать Сибирь не как "территорию присутствия", а как регион общей, в том числе своей экономической и социальной ответственности, нужны иные, более надежные инструменты и механизмы управления использованием недр - важнейшей составляющей общественного богатства.

Такие управленческие практики давно известны. Сложились они еще в дореволюционной России, существовали в условиях планового хозяйства Советского Союза, а в настоящее время широко применяются в странах рыночной экономики с богатой природно-ресурсной базой - Канаде, Австралии, Норвегии и других.

Горнозаводская промышленность в Российской империи (добыча полезных ископаемых и выплавка металлов) являлась одной из ведущих отраслей экономики. Ее регулировал Устав Горный, который содержал целый ряд юридических конструкций, обеспечивавших баланс частных и публичных интересов по использованию недр в каждой конкретной местности.

Управление отраслью, в состав которой входили как казенные, так и частные рудники и заводы, строилось на взаимодействии разных органов. На общегосударственном уровне вопросы недропользования (под углом зрения налогов и сборов) замыкались на министерство финансов. На территориальном - на специальные управления горных округов, которые призваны были "печься как о казне государевой, так и об обустройстве земель окрестных и благе людей, сюда приходящих". В центре внимания была связка "рудник - завод", которые развивались, как правило, вместе.

На округа вначале были разделены Урал и Алтай, что впоследствии стало эталоном для их внедрения в других горнозаводских регионах. Тем самым отчетливо фиксировалось стремление государства к взаимосвязанному развитию горнодобывающей промышленности и прочих видов хозяйственной деятельности с целью последовательного закрепления на осваиваемых сибирских землях.

Индустриализация Сибири в советские годы была плановой и преимущественно комплексной. В основе организации взаимодействия горнодобывающей и иных отраслей промышленности лежали приоритеты развития экономики страны в целом и отдельных ее регионов. Концентрация усилий на масштабных задачах и главных направлениях прорыва позволила в неосвоенной местности в кратчайшие сроки реализовать такие мегапроекты, как Урало-Кузнецкий комбинат, Кольский и Норильский горнопромышленные районы и многие другие великие стройки социализма.

Разработка крупных месторождений сопровождалась развитием транспорта, энергетики, созданием сопутствующих машиностроительных и перерабатывающих производств, а впоследствии - строительством целых городов и поселков, научных центров с современной тогда социальной инфраструктурой.

При всем драматизме многих страниц той эпохи (особенно ее довоенного периода), допущенных ошибках и перекосах именно тогда за счет административно-командных механизмов в Сибири был создан мощный социально-экономический плацдарм, на котором во многом и сейчас базируется финансовая стабильность нашей страны.

Можно ли в условиях рыночных реалий идти таким же курсом, опираясь на богатства недр, дарованные нам природой, развивать многоотраслевую экономику?

Однозначно - да!

Зарубежный управленческий опыт показывает, что специальные инструменты (в частности, гражданско-правовой институт концессии) позволяют использовать недра не только как источник наполнения бюджетов, но и как механизм многовекторного социально-экономического развития.

Показателен в этом отношении пример Норвегии, которая является одной из наиболее развитых стран Европы с высокой долей ресурсного сектора в ВВП - свыше 20%.

Таким положением она во многом обязана модели взаимодействия нефтегазового сектора с другими отраслями экономики, которая была создана и воплощена в жизнь в короткие сроки.

Открытие нефтегазовых залежей на шельфе поставило вопрос об использовании этого шанса для формирования собственного опыта и специализированных технологий в соответствующих сферах. Компании, получавшие право пользования недрами, брали на себя обязательства по локализации сервисных служб, развитию науки, образования, производства оборудования и смежных отраслей.

Целевые ориентиры формулировались не в виде отвлеченных контрольных показателей, а шаг за шагом, от проекта к проекту уточнялись с участием бизнеса, местных сообществ при координирующей роли специального территориального государственного органа - норвежского нефтяного директората.

Уже через 10-15 лет напряженного и целеустремленного труда были созданы уникальные подходы к разработке месторождений на больших глубинах Мирового океана. Это в свою очередь вызвало к жизни развитие таких сфер, как информационные технологии, робототехника, производство новых материалов, альтернативная энергетика, современное рыбоводство, специализированное судостроение. Сформировались целые кластеры инновационно ориентированных компаний, взаимодополняющих друг друга по видам и направлениям деятельности.

В результате национальный социально-экономический ландшафт радикально изменился.

Не менее впечатляющие результаты есть и в Канаде, где в рамках гражданско-правовых процедур взаимодействия государства, провинции и недропользователей были созданы и внедрены лучшие мировые практики по добыче тяжелой высоковязкой нефти с последующей рекультивацией земель. Провинция Альберта стала одной из наиболее успешных и динамичных в стране.

Примеров эффективного использования института концессии в мировой практике достаточно. Они существенно различаются в деталях, но идентичны в следующем.

Со стороны государства - фиксированное налогообложение и содействие инфраструктурному обустройству территории. Со стороны недропользователей - реализация проекта в направлении, учитывающем не только горно-геологические и экологические особенности, но и обязательства по становлению смежных и взаимосвязанных видов деятельности.

Важнейшее свойство концессии - стабильность условий реализации проекта, индивидуальный характер параметров контракта, а также постоянное взаимодействие компании (концессионера) и уполномоченного государственного органа (концедента).

Россия как во времена СССР, так и в новейшей истории эпизодически применяла концессионную практику. В первом случае - для привлечения иностранного капитала в 20-30-е годы прошлого столетия. Во втором - она оформлялась через "соглашения о разделе продукции" в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Харьяга".

Первый опыт был более успешен: удалось не только использовать финансовые ресурсы, но и обеспечить поставку оборудования, овладение новыми технологиями.

Во втором случае до технологий и знаний руки не дошли. Во многом этому помешала риторика о том, что "нам негоже" находиться в положении отсталых "колониальных стран".

Вопрос об условиях допуска зарубежных компаний к освоению российских недр (особенно в нынешних международных реалиях) действительно неоднозначен. Однако такой порядок вполне может применяться и отечественным бизнесом.

Преобладающая в настоящее время схема его работы "сырье на экспорт - деньги в бюджет и на счета бенефициаров" вряд ли в полной мере соответствует национальным интересам.

Российские сырьевые компании в рыночных условиях уже состоялись - окрепли финансово, интеллектуально, технологически, стали более национально ориентированными.

И поэтому, поддерживая развитие кооперационных связей, создание перерабатывающих производств, они могут не просто наполнять бюджет, а брать на себя более значимую роль - быть локомотивами общего социально-экономического подъема конкретных территорий и страны в целом.

Потребуется корректировка действующего законодательства и апробация соответствующих моделей (включая концессионные, но не только) на масштабных проектах добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов. Своего рода экспериментальной площадкой для этого может служить Ангаро-Енисейский регион. Задачи по его ускоренному развитию, имеющиеся здесь крупнейшие месторождения полезных ископаемых, сохранившиеся научно-образовательные и машиностроительные традиции обеспечивают тому все необходимые предпосылки.

Сегодня крепнет понимание того, как и за счет чего развивать Сибирь с пользой для Отечества и выгодой для бизнеса. Она может и должна быть российским благословением.

Пришло время действовать!

Александр Викторович Усс - уроженец Красноярского края. Его отец - Виктор Петрович Усс - Герой Социалистического Труда, председатель передового колхоза имени VII съезда Советов.

Высшее юридическое образование Александр Усс получил в Красноярском государственном университете, специализировался на уголовном праве. Политическую карьеру начал в 90-х годах - работал начальником правового управления администрации Красноярского края, заместителем губернатора. Был депутатом, затем членом Совета Федерации. Пять созывов подряд, с 1998 по 2017 год, избирался председателем Законодательного Собрания Красноярского края. 29 сентября 2017 года указом Президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. 9 сентября 2018 года жители края избрали его губернатором.

Более двух десятилетий Александр Викторович - член Совета по внешней и оборонной политике РФ. Автор ряда научных и публицистических статей, посвященных развитию Сибири.

А. В. Усс - заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; президент Сибирского федерального университета.

В 2018 году на Красноярском экономическом форуме по инициативе Александра Усса был запущен Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Проект реализуется на территории трех регионов: Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. В настоящее время КИП включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 2019-2027 гг. В реализации КИП принимает участие более 60 компаний, в том числе являющихся лидерами на мировых рынках промышленной продукции.

.jpg)

Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Наполнить весь мир своими вещами, своими идеями, своими словами. Разве не в этом, наряду со многими другими вещами, проявляется особенное предназначение народа, когда кто-то совершенно чужой принял "русское", "российское" как свое? А что там, в далеких странах, есть нашего в повседневной жизни и обычаях? Что мы поставили на экспорт из самых простых предметов бытия, но так, чтобы о них автоматически говорили: "русские"? Не считая, конечно, писателей, живописцев и всемирной уверенности в том, что мы - со сложной, рефлексирующей душой.

Начнем с Чехии. Все любят Прагу, честное чешское пиво, а роботы Чапека - они и наши тоже. Что же есть "русского" в обыденной жизни чехов? Во-первых, любимый всеми детьми Чешской Республики фильм "Морозко". На каждый Новый год его смотрит вся детская чешская рать. Без "Морозко" жизни не бывает. Во-вторых, "Русское мороженое", "Русская змерзлина". Лучшее мороженое Чехии, летом - не достать. На самом деле это наш старинный, советский вафельный брикет, коробочка когда-то за 13 копеек, но чистейшего изумительного качества. В-третьих, "Медовник" - торт, внедренный эмигрантами, расплодившийся по всей Чехии, есть в каждом ее уголке, но кажется все же, что он родом из Армении.

Можно рассуждать о "мягкой силе" или о том, умеем ли мы "продавать" самих себя так же хорошо, как это делает Париж или Нью-Йорк, но как приятно в самых разных странах видеть в меню "русский салат", и пусть он не очень похож на оливье, и даже больше смахивает на немецкий картофельный, но как это приятно! Даже когда он напичкан моллюсками, но он наш, наш родной ensaladilla rusa, слабый отзвук тазов с оливье, встречающих с нами новый год.

Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно относиться к русским, как к врагам. Когда пьешь кефир, пришедший в мир из окрестностей Эльбруса, трудно враждовать. Чешское пиво и немецкая рулька - большие приятели, хотя общее прошлое у них - сложное. Как не помянуть бефстроганов, мясо по-строгановски? Спасибо графу Строганову! Невольно улыбаешься, когда видишь то, что помнишь по пионерским лагерям да советским столовым, в ресторанных картах Лондона. Канапе zakuska в Бельгии. Пельмени и сгущенка "того самого вкуса" потихоньку захватывают Германию.

А десерт "Павлова"? Низкий поклон Анне Павловой за этот неожиданный выверт истории - свою воздушность, свою прихотливость, свой талант она передала - кому бы вы думали? - кондитерам всего мира! За право быть первым - кто его придумал - спорят Новая Зеландия, Австралия и США. "Александровское пирожное" в честь Александра I - незыблемая часть кухни Финляндии.

А service a la Russe? Знаменитая "русская сервировка", подача блюд по одному, "а ля Рюс", ныне принятая во всем мире? Бистро во Франции - это все знают. "Пришло из России, но считается своим: самовар в Иране - национальный иранский девайс, называется русским словом "самовар" (Г. Коган).

Стоп-стоп-стоп! Так можно далеко уйти. Нельзя же рассуждать о мировом значении только по поводу того, что можно есть и пить. "Столичная!" "Водка!" Спорим с Польшей, водка - это наше или ее? "Русский чай" вдруг обнаруживается в ресторанах Великобритании и США. Тем не менее хочется чего-то более фундаментального, хотя и каждодневного, больше относящегося к той загадочной конструкции, которая называется "душа". Может быть, вспомним? Нет проблем!

Вы будете смеяться, но "Маша и медведь" и "Смешарики" экспортируются по всему миру. Да, есть российская живопись, есть классическая музыка с балетом, куча изобретений и свои нобелевские лауреаты, даже голливудские звезды с российскими корнями - все они, конечно, есть, но вот что пишут свидетели о самом обыденном, о том, что подается каждый день с экрана: "В Италии последние годы был очень популярен мультфильм "Маша и медведь" (Л. Альперн). "Машу" любят в исламских странах - она платком покрыта. "Чебурашку" в Японии любят" (Н. Ширяева). "Мама", детская музыкальная сказка с Боярским и Гурченко, показывается под Новый год в Румынии. До сих пор без нее нет праздника у детей" (О. Прилепский). "В Норвегии не первое десятилетие главный новогодний детский фильм - "Мама". Не шучу!" (Э. Пикалова).

Каждый год в США на День независимости 4 июля в качестве музыкального символа исполняется увертюра Чайковского "1812 год" с включенным в нее гимном "Боже, царя храни!". И это делается с салютами, хором и фейерверками по разным городам и весям. К тому же каждое Рождество США покрыто доверху "Щелкунчиками". А вот и "Тетрис", компьютерная игра советских времен. Или "московская шапка" (Muscovy hat), когда-то бывшая в гербе лондонского Сити. Может быть, "русская рулетка"? Лучше не вспоминать! Но "Нива" была "реально популярной штукой от Тасмании до Исландии" (Л. Славин).

Еще раз - речь не о таблице Менделеева, не о школе монтажа Эйзенштейна, не о методах фортепианной игры Рубинштейна и даже не о школе Станиславского и высотах Фаберже - нет, о самых обыкновенных предметах, заполняющих мир, таких как британский завтрак, китайская кухня или ужин по-итальянски с бутылкой красного вина.

Как хорошо, что они есть. Как приятно отдавать в мир все то, что не взрывается и не стреляет, не рушится на голову - просто хорошие вещи и самые обыкновенные слова. Вы знаете, что babushka в английском - это головной платок? Пусть их будет больше - самых спокойных, обыкновенных вещей, тех, что создаем мы сами и отдаем всему миру. Пусть будет больше хороших новостей о том, что придумано в России и теперь нужно всем. И хотя легче всего на свете сказать: "Пусть!", но пусть это обязательно будет.

Обзор событий энергоперехода 17–21 января

От Илона Маска требуют вернуть миллиарды за «солнечную» сделку

Акционеры компании Tesla обратились в суд с требованием признать, что в 2016 году ее основатель Илон Маск необоснованно заставил совет директоров компании одобрить акционерную схему по спасению своего проекта SolarCity. На тот момент сделка была оценена в $2,6 млрд, но поскольку с тех пор котировки Tesla резко выросли, теперь акции, которые истцы требуют вернуть от Маска, стоят около $13 млрд.

Авторы иска — профсоюзные пенсионные фонды и управляющие активами — считают, что Tesla не должна была помогать испытывающей нехватку средств компании SolarCity, в которой Маск был главным акционером. По мнению акционеров, эта сделка не имела смысла и обременяла Tesla финансовыми проблемами и долгами SolarCity.

Напротив, миллиардер заявляет, что сделка была частью его общего плана десятилетней давности по созданию вертикально интегрированной компании, включающей производство крышных панелей SolarCity, автомобилей и аккумуляторов Tesla. Поглощение SolarCity состоялось накануне запуска Tesla Model 3, седана для массового рынка, который имел решающее значение для стратегии ведущего производителя электромобилей.

Эван Чеслер, один из юристов, представляющих Маска, заявил в суде, что в действительности SolarCity в 2016 году отнюдь не была неплатежеспособной — ее финансовая модель была типичной для многих быстрорастущих технологических компаний и в долгосрочной перспективе формировала миллиарды долларов стоимости для акционеров.

Движение «зеленых» похорон добралось до Африки

Последней волей скончавшегося 26 декабря ветерана борьбы с апартеидом в ЮАР, архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту было подвергнуть его тело не кремации или традиционному захоронению, а процедуре аквамации — новому погребальному ритуалу, который считается более экологичным.

При аквамации тело погружают в щелочной раствор в металлической камере и нагревают до его растворения, после чего остаются только кости, которые измельчают в порошок и возвращают семье покойного. Сторонники аквамации утверждают, что эта процедура позволяет избежать выбросов парниковых газов, образующихся при кремации, и потребляет на 90% меньше энергии.

Аквамация становится все более популярной в ряде стран, где ведется активная борьба с выбросами углерода, например, в США, однако для Африки это был необычный выбор. Поэтому решение 90-летнего Туту, лауреата Нобелевской премии мира 1984 года, стало одной из самых обсуждаемых новостей последних дней в ЮАР. Между тем в богатой событиями общественной деятельности покойного нашлось место и «зеленому» активизму: например, в 2014 году он побывал на месте разработки нефтеносных песков в Канаде и выступил с заявлением, назвав этот способ нефтедобычи «мерзостью».

Глобальное потепление ставит под вопрос зимние олимпиады

Накануне открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине ученые канадского Университета Ватерлоо представили исследование, посвященное перспективам проведения этих соревнованиях в условиях повышения температур на планете. Как выяснилось, из 21 города, где уже проходили зимние олимпиады, в нынешнем столетии только японский Саппоро сможет еще раз обеспечить достойные условия для игр, если выбросы парниковых газов резко не сократятся.

По прогнозам исследователей, в Европе большинство мест, подходящих для этих соревнований, к 2050 годам станут сомнительными или ненадежными даже в случае снижения выбросов. Уже в ближайшие десятилетия такие столицы зимних олимпиад, как швейцарский Санкт-Мориц и норвежский Лиллехаммер, могут стать олимпийскими реликвиями из-за потепления.

В целом, выяснили канадские ученые, средняя дневная температура в феврале в городах-организаторах неуклонно повышалась — на играх, проводившихся в 1920–1950-х годах, она составляла 0,4 градуса Цельсия, а в XXI веке превышает уже 6 градусов. «Изменение климата меняет географию зимних Олимпийских игр, и некоторым городам-хозяевам, известным зимними видами спорта, к сожалению, придется с ними попрощаться», — констатировал Роберт Штайгер из австрийского Университета Инсбрука.

Исследователи также опросили спортсменов и тренеров и обнаружили, что 89% из них считают, что изменение погодных условий влияет на условия соревнований, а 94% опасаются, что этот фактор повлияет на развитие их видов спорта в будущем. В частности, увеличение травматизма среди спортсменов, занимающихся зимними видами, может быть частично связано с более высокой температурой окружающей среды и плохим состоянием снега.

Первый в мире водородный танкерный рейс стартует из Австралии

Танкер Suiso Frontier, построенный японской компанией Kawasaki Heavy Industries, на этой неделе прибыл в Австралию, где должен забрать первую партию жидкого водорода, которая будет доставлена в порт Кобе в Японии примерно через неделю.

Дебютный рейс в рамках японско-австралийского проекта по производству водорода из бурого угля долго откладывался из-за пандемии коронавируса, но теперь ответ на вопрос, насколько безопасной окажется перевозка водорода через Тихий океан, все ближе. Это позволит участникам проекта — японским корпорациям Electric Power Development, Iwatani, Marubeni и Sumitomo вместе с австралийским поставщиком угля AGL Energy — принять окончательное инвестиционное решение к 2025 году. Общая стоимость проекта оценивается в 500 млн австралийских долларов (360 млн долларов США), что существенно ниже, чем многие заявленные инициативы по производству «зеленого» водорода путем электролиза воды с использованием ВИЭ.

Партнеры рассчитывают получать в Австралии до 225 тысяч тонн водорода в год, хотя стартовые объемы производства совсем невелики. В прошлом году консорциум начал производить 70 килограммов водорода в сутки в долине Латроб к востоку от Мельбурна, где находятся шахты, долгое время поставлявшие уголь для наиболее загрязняющих окружающую среду электростанций Австралии.

Шри-Ланка мечтает о ВИЭ на грани дефолта

«Наша цель — добиться нейтрального уровня выбросов углерода к 2050 году. В будущем мы ни в коем случае не станем одобрять строительство угольных электростанций», — заявил президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, выступая перед парламентом страны. В ближайшие три года, по его словам, необходимо принять новые законы для привлечения инвестиций в экономику острова.

Приободрить депутатов президент Шри-Ланки решил на фоне надвигающегося на страну дефолта. В этом году Цейлону предстоит погасить долги в размере $4 млрд, в чем есть большие сомнения из-за хронической нехватки валютных резервов. В последние месяцы рейтинговые агентства несколько раз понижали рейтинги Шри-Ланки, хотя правительство страны уверяет, что намерено погасить все долги, не обращаясь за помощью к МВФ.

Энергетика занимает одно из ключевых мест в списке уязвимых мест экономики Шри-Ланки. «Основной проблемой, с которой сталкивается наша промышленность, являются высокие затраты на энергию», — заявил Готабая Раджапакса, призвав к 2030 году обеспечить 70% потребности страны в энергии за счет ВИЭ, включая строительство 7 тысяч малых солнечных электростанций и добавлению 150 МВт мощности гидроэнергетики.

На 1% сократила Норвегия добычу углеводородов в декабре 2021

В декабре 2021 года Норвегия снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1% относительно декабря 2020 года — до 2,108 млн б/с, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В ноябре, согласно уточненным данным, производство составляло 1,972 млн б/с. По сравнению с ноябрем добыча в декабре выросла на 6,9%.

Добыча природного газа в декабре составила 10,9 млрд кубометров при прогнозе NPD в 10,36 млрд кубометров. Это на 10,4% больше, чем месяцем ранее, но на 1% ниже показателя за декабрь 2020 года.

Производство нефти в прошлом месяце в среднем равнялось 1,841 млн б/с, что на 6,3% выше ноябрьского объема и на 1,5% превышает производство годом ранее. При этом показатель оказался несколько хуже прогноза NPD, составлявшего 1,845 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в 2021 году, согласно предварительным расчетам, составил около 232,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 102,3 млн кубометров пришлось на нефть и 115,2 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 4 млн кубометров н. э. больше показателя за 2020 год, отмечается в релизе.

Премьер Норвегии: Мы не сможем заменить Россию в поставках газа в ФРГ

Норвегия не в состоянии заменить Россию в вопросе поставок газа в Германию, считает премьер-министр северной страны Йонас Гар Стере. «Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», — заявил норвежский политик в беседе с изданием ZDF, отвечая на вопрос, сможет ли Осло обеспечить Германию газом в случае срыва поставок из России.

Колумнисты американского издания Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев, напоминает ПРАЙМ, ранее писали о том, что зависимость стран Европы от российского газа и нефти не позволит региону в случае кризиса в отношениях с США ввести санкции против Москвы. При этом журналисты подчеркивали, что Россия была главным поставщиком энергоносителей для Европы еще со времен СССР.

Ранее представитель Министерства экономики и климата ФРГ Сузанне Унград сказала, что газохранилища Германии заполнены примерно на 50%. При этом все контракты по поставкам газа в ФРГ соблюдаются, «энергобезопасность обеспечена». 18 января в Минэкономики ФРГ сообщили, что текущих объемов в теории хватило бы на 17,7 суток, но этот показатель очень условный. Он был бы актуальным только в том случае, если других источников получения энергоресурсов бы не было.

Экспорт краба и креветок из Норвегии поставил рекорд в 2021 году

По данным Норвежского совета по морепродуктам, впервые в истории экспорт ракообразных превысил 3 миллиарда норвежских крон, увеличившись на 38 процентов по сравнению с 2020 годом.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году в размере 2,4 миллиарда норвежских крон, что также с большим отрывом превысило показатель предыдущего года.

«Причиной роста является увеличение квот, хорошая рыбалка и улучшенная логистика в сочетании с тем, что потребители продолжают поддерживать норвежские продукты в магазинах, онлайн или с доставкой на дом. В то же время в меню лучших ресторанов есть норвежские морепродукты даже после того, как они вновь открылись», - говорит Джозефин Вораа, менеджер по моллюскам Норвежского совета по морепродуктам.

Значительный рост объемов производства креветок

Экспорт креветок в 2021 году составил 14 300 тонн. Стоимость экспорта составила 921 миллион норвежских крон. Объем экспорта увеличился на 20 процентов по сравнению с 2020 годом. Стоимость экспорта увеличилась на 15 миллионов норвежских крон, или на 2 процента, по сравнению с 2020 годом.

«Во многих отношениях это был сложный год для категории норвежских креветок из-за цен на сырье, которые не сбалансированы с рыночной ценой, укрепления норвежской кроны, а также увеличения затрат на транспортировку и упаковку», - говорит Джозефин Вораа. Более высокие цены на сырье привели к увеличению поставок холодноводной креветки из Баренцева моря.

«Это привело к значительному росту объемов экспорта креветок и увеличению экспорта промышленных креветок в Исландию. В прошлом году в Исландию было экспортировано более 3000 тонн замороженных сырых креветок», - говорит Джозефина Вораа.

Внутреннее потребление креветок увеличилось во время пандемии, но спад в гостинично-ресторанном секторе привел к тому, что экспортные цены на замороженную очищенную креветку, крупнейший продукт из креветок, оказались ниже уровней 2019 и 2020 годов.

«В марте экспортные цены достигли самого низкого уровня, но с тех пор спрос и экспортные цены выросли в соответствии с возобновлением работы в Европе. Соединенное Королевство является хорошим примером рынка креветок, который превратился из рынка с сильной неопределенностью, связанной с Brexit и закрытием, в потребительский рынок с самым высоким ростом в прошлом году. Объем экспорта Великобритании увеличился на 57 процентов по сравнению с 2020 годом», - говорит Джозефина Вораа.

Лучший год в истории камчатского краба

Экспорт камчатского краба в 2021 году составил 2300 тонн. Стоимость экспорта составила 999 миллионов норвежских крон. Объем экспорта увеличился на 12 процентов по сравнению с 2020 годом. Стоимость экспорта увеличилась на 332 миллиона норвежских крон, или на 50 процентов, по сравнению с 2020 годом.

«Отмена квоты на камчатского краба на Аляске в сочетании с возросшим спросом в Азии, США и Европе привела к тому, что спрос превысил предложение, и это привело к росту цен во всем мире. Экспортная цена как на живого, так и на замороженного камчатского краба увеличилась с 327 норвежских крон за кг в январе до 640 норвежских крон за кг в декабре», - говорит Джозефин Вораа.

Камчатский краб стал частью розничной торговли на нескольких рынках в дополнение к увеличению онлайн-продаж и доставки на дом. Как в прошлом году, так и до сих пор в этом году наблюдался наибольший рост экспорта живого камчатского краба на азиатские рынки, особенно в первом полугодии.

«Во многом причина этого заключается в том, что некоторые рынки смогли сохранить рестораны открытыми. Кроме того, растет средний класс, которому требуются продукты премиум-класса, такие как камчатский краб. Таким образом, возобновление работы ресторанного сектора в Европе и Северной Америке с лета привело к увеличению спроса как на живого, так и на замороженного камчатского краба на всех рынках», - говорит Джозефина Вораа.

Хорошее развитие для снежного краба

Экспорт снежного краба в 2021 году составил 4400 тонн. Стоимость экспорта составила 810 миллионов норвежских крон. Объем экспорта увеличился на 78 процентов по сравнению с 2020 годом. Стоимость экспорта увеличилась на 449 миллионов норвежских крон, или на 124 процента, по сравнению с 2020 годом.

«2021 год стал годом, когда норвежский снежный краб действительно прорвался благодаря увеличению квот, хорошему промыслу и высокому спросу на основных рынках США и Японии. Когда весной запасы снежного краба в США закончились, это привело к росту как спроса, так и мировых цен», - говорит Джозефин Вораа.

Уже к июлю норвежская квота была выловлена, и «приключение» со снежным крабом пришлось приостановить до 1 января этого года.

«В 2021 году у нас значительно увеличился экспорт камчатского краба и снежного краба из Норвегии в США. Для обоих видов прямой экспорт составил 2200 тонн на сумму 570 миллионов норвежских крон. Это увеличение объема на 1200 тонн и стоимости на 350 миллионов норвежских крон», - говорит Джозефина Вораа.

Это привело к тому, что США в настоящее время являются крупнейшим рынком сбыта замороженного камчатского краба из Норвегии.

«Поскольку во время пандемии потребление пришлось переориентировать с ресторанов на домашние хозяйства, продуктовые сети в США начали в большей степени продвигать камчатского краба и снежного краба», - говорит Анна-Кристин Эен, представитель Норвежского совета по морепродуктам в США.

Она указывает на четыре важных фактора, способствующих росту цен на замороженного камчатского краба и снежного краба на рынке США:

- Возросший спрос

- Более низкие квоты на Аляске

- На складах не осталось запасов

- Проблемы в цепочке поставок

Российская рыба собирается в Барселону

С 26 по 28 апреля в Барселоне состоится Seafood Expo Global — крупнейшее мировое событие рыбопромышленной отрасли. Участники объединенного стенда России и его организатор Expo Solutions Group уже готовятся к выставке и получают испанские визы.

Отрасль заждалась

Из-за антиковидных ограничений прошлых лет особенно сильно пострадала конгрессно-выставочная деятельность, отметили в Expo Solutions Group. Компания–оператор обратила внимание, что проведение Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 г. подтвердило популярность таких событий у российского и международного отраслевого сообщества.

Вместе с тем одни из крупнейших мировых выставок — Seafood Expo Global и Seafood Expo North America — не проходили уже два года, но в 2022 г. организаторы полны решимости провести оба мероприятия в срок.

Особые требования

Для безопасности участников, посетителей и персонала на площадках выставок в Бостоне и Барселоне будут действовать профилактические ограничения. На площадке Seafood Expo Global они будут на порядок мягче требований Seafood Expo North America, запланированной на 13-15 марта в Бостоне.

«Ограничения в Бостоне жестче общих по Соединенным Штатам, посещение этой выставки будет возможно только при прохождении полного курса вакцинации одним из одобренных ВОЗ или профильным агентством США препаратов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group.

По его данным, такие требования могли стать одной из причин отказа от участия в мероприятии ряда значимых игроков. В том числе одного из крупнейших американских поставщиков лосося, минтая, трески и краба Peter Pan Seafood, ведущего переработчика и продавца замороженных рыбы и морепродуктов в США High Liner Foods, норвежских компаний Cermaq и Mowi ASA. Однако, несмотря на отсутствие нескольких лидеров рынка, профессиональное сообщество ждет выставку с нетерпением.

В отличие от бостонского мероприятия, для посещения Seafood Expo Global в Барселоне достаточно отрицательного результата ПЦР-теста или справки о наличии антител. Организаторы сообщили, что одного теста, сделанного не ранее 25 апреля, хватит на все время проведения выставки.

«С приходом пандемии правила въезда в Испанию стали сложнее, но получить разрешение все-таки возможно, запрета нет. На сегодняшний день мы уже отработали процедуру получения бизнес-визы для участия в мероприятии с МИД и посольством Испании, организаторами выставки. Участники российского стенда смогут попасть в страну при наличии действительного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Первые визы и приглашения на выставку экспоненты уже получили», — рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Россия расширяет присутствие

В 2019 г. в Международной выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global приняли участие около 2 тыс. компаний из 89 стран. 74 государства выступили с национальными стендами. Общая площадь экспозиции превысила 40 тыс. кв. м. Мероприятие посетили 29,2 тыс. человек из 155 стран.

В 2022 г. выставка впервые будет проходить на новом месте — в выставочном комплексе Fira Barcelona Gran Via. Объединенный российский стенд по сравнению с 2019 г. увеличится почти вдвое, до 1,1 тыс. кв. м. Он будет располагаться среди экспозиций мировых лидеров рыбопромышленной индустрии — Китая, Норвегии, США.

Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер ESG.

Fishnews

Арктический вектор

О противостоянии среди льдов

Сергей Козлов

В последнее время русская Арктика привлекает всё больше внимания соседей. В арктических недрах есть практически вся таблица Менделеева, воды богаты биоресурсами. Важность региона для России трудно переоценить, ведь это 83% российского природного газа и 17% российской нефти, 90% никеля и кобальта, 60% меди и почти 100% алмазов, редких и редкоземельных металлов.

Большое значение имеет и Северный морской путь, который становится более доступным для использования, а это самый короткий путь из Азии в Европу.

Дискуссия между Россией и США о правах России на регулирование судоходства по Северному морскому пути (СМП), которые закреплены на уровне национального законодательства, остаётся очень острой. Со времён Советского Союза прохождение военных кораблей в водах Арктики было возможно только с разрешения властей нашей страны. Теперь же Штаты заявляют о том, что действующие правила ущемляют всех остальных участников судоходства.

Россия собственными ледоколами осуществляет ледовую проводку, используя береговую инфраструктуру, оставшуюся ещё с советской поры. Без нашего сопровождения плавание в этих водах представляет серьёзную опасность. Но американцы продолжают настаивать, что проводку могут осуществлять также ледоколы других стран, и Россия не имеет права вводить ни уведомительный, ни разрешительный порядок для прохода военных кораблей.

Сохранение контроля над Севморпутём для России является вопросом национальной безопасности и имеет первостепенное значение, поэтому противостояние будет только нарастать.

У американской Береговой охраны в строю единственный исправный ледокол USCGC Polar Star (WAGB-10), который в скором времени будет списан. Чтобы исправить ситуацию, командование военно-морских систем ВМС США 29 декабря 2021 года выдало американской судостроительной компании VT Halter Marine в Паскагула контракт на строительство второго большого дизель-электрического ледокола по программе Polar Security Cutter (PSC). Работы должны быть закончены к сентябрю 2026 года. Головной ледокол PSC (бортовой номер WSMP 1) для Береговой охраны США был заказан этой компании ещё в апреле 2019 года с поставкой к июню 2024-го. Контракт 2019 года включал опционы на строительство ещё двух ледоколов со сроками сдачи в 2026 и 2027 годах, первый из этих опционов сейчас и переведён в контракт. Вся программа PSC должна быть выполнена к 2030 году или чуть позже.

В связи со сложившейся ситуацией американцы задумались об аренде ледокольного флота союзников. Правда, и те ледоколами небогаты.

Норвегия имеет в строю ВМФ патрульный корабль "Свальбард", который разрабатывался и строился как ледокол. При максимальной скорости хода 17 узлов и дальности плавания 18,5 тыс. км на 13 узлах, он может преодолеть ледовый покров толщиной в один метр. Несмотря на скромные ходовые характеристики, корабль в августе 2019 года достиг самостоятельно Северного полюса. Это событие объясняется ускоренным таянием льдов Арктики. В составе ВМС Канады находятся три корабля подобного класса. Великобритания не так давно построила и ввела в действие новый ледокол "Сэр Дэвид Аттенборо", способный ломать лёд толщиной до одного метра. Но, несмотря на планы американцев, широкое применение ледоколов союзников маловероятно.

Россия же в настоящее время имеет пять атомных и почти сорок дизель-электрических ледоколов.

В 2019, 2020 и 2021 годах США опубликовали три военные арктические стратегии — министерств обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск, в которых провозгласили Арктику одним из приоритетных регионов для усиления своего военного присутствия. А 9 июня 2020 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О защите национальных интересов США в Арктическом и Антарктическом регионах». Главный упор в документе сделан на необходимости создания и полного развёртывания к 2029 году боеспособного ледокольного флота в составе трёх тяжёлых и трёх средних современных ледоколов, а также на создании в прилегающей к Арктике зоне четырёх баз ВМС США (двух зарубежных и двух, расположенных на американской территории). В рамках этого замысла США увеличили контингент войск на Аляске и обозначили присутствие в Исландии, создают тёплые ангары для истребителей F-35 и увеличивают противоракетную составляющую на Аляске. Тем не менее, даже к 2030 году, когда американская программа PSC будет завершена, как смогут противостоять шесть американских ледоколов нашему ледокольному флоту? Не планируют же они воевать с Россией этими силами в Арктике?

Конечно, самостоятельно ледоколы не воюют, однако они могут обеспечить деятельность 6-го и 7-го флотов на входе в СМП в Атлантике между Гренландией, Исландией, Норвегией и на выходе из него в Беринговом проливе между Северным Ледовитым и Тихим океанами.

Надо пояснить, что 6-й флот в Атлантике – это две авианосные группы с 65–85 самолётами в каждой и группами сопровождения по шесть крейсеров и эсминцев, не считая более многочисленных фрегатов и корветов. Три больших десантных корабля-вертолётоносца, противолодочные корабли и подводные лодки, группа обеспечения. В момент максимального усиления в состав флота входили более 40 надводных кораблей, в том числе два авианосца, четыре атомные подводные лодки, 175 самолётов и 21 тыс. военнослужащих.

7-й флот в Тихом океане на пике был самым крупным объединением передового базирования. Включал в свой состав 50–60 кораблей различных типов, в том числе до трёх-четырёх авианосцев, 350 самолётов, а также 60 тыс. военных моряков и морских пехотинцев.

В случае военного конфликта ледоколы обеспечат проход в акваторию СМП группировки кораблей этих флотов. А вот это уже серьёзно.

Для защиты российской Арктики создано межвидовое стратегическое территориальное объединение ВС РФ "Северный флот", с января 2021 года выполняющее задачи военного округа. По состоянию на май 2021 года в составе флота: 46 надводных кораблей и 43 подводные лодки, в том числе девять специального назначения и тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на ремонте. Также в объединение входят ВВС и ПВО, армейский корпус сухопутных войск, есть и современная развитая инфраструктура на архипелагах арктических островов — комплекс “Арктический трилистник” (остров Земля Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа), комплекс “Северный клевер” (остров Котельный, архипелаг Новосибирские острова), объекты на архипелагах островов Новая Земля и Северная Земля.

Как рассказал 19 марта 2021 года командующий Северным флотом адмирал Моисеев, «срок службы подводных лодок в среднем составляет 30 лет. Некоторые, к примеру, РПКСН (ракетный подводный крейсер стратегического назначения), в силу модернизационного потенциала служат и больше – 35–40 лет. Мы сейчас находимся на этапе смены поколений данного вооружения. На смену третьему поколению – многоцелевым подводным лодкам проектов 971, 945, 949, подводным крейсерам проекта 667 БДРМ – приходят новые – четвёртого поколения – корабли проектов "Ясень" и "Борей". Новые подводные лодки воплотили в себе все передовые технологические решения, в том числе стали универсальными носителями современного ракетного и противолодочного оружия – я имею в виду "Калибры", "Ониксы", "Цирконы" и другие, – способными поражать любые объекты на большом расстоянии как в море, так и на берегу. В ближайшие десятилетия именно эти подводные лодки составят основу подводных сил Северного флота».

Далее Моисеев продолжает: «Главным направлением совершенствования системы базирования подводных сил Северного флота является развитие причального фронта и всей береговой инфраструктуры, системы хранения и подготовки всех видов оружия, эксплуатации подводных лодок. Это уже реализовано в основном пункте базирования подводных сил Северного флота – гарнизоне Гаджиево, и частично – в Заозёрске. Большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры в местах проживания подводников и их семей».

Означает ли это, что инфраструктура готова лишь частично? Ведь традиционными пунктами базирования Северного флота являются не только Гаджиево и Заозёрск, но и Северодвинск, Мурманск, Видяево, Гремиха, Западная Лица и Полярный. Готова ли там инфраструктура? В другом интервью Командующий СФ сообщил про ввод в строй очередных противодиверсионных катеров "Грачонок" и что доля новых кораблей превышает 60%. А это значит, что 40% — старые корабли ещё советской постройки. Способны ли силы Северного флота дать отпор американцам, если понадобится, уже сейчас?

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов наличие ядерных ракет, которые размещены на борту подводных ракетоносцев. Однако военный эксперт, капитан 3-го ранга в отставке Максим Климов ещё три года назад отмечал, что если система морских сил ядерного сдерживания не обладает боевой устойчивостью на уровне хотя бы одной гарантированно неотслеживаемой ракетной подводной лодки стратегического назначения, способной произвести ответный ядерный удар по территории противника в самых неблагоприятных условиях, то она не имеет смысла.

В связи с этим очень важно, чтобы наши подлодки могли пробивать лёд для всплытия, и в декабре прошлого года атомная субмарина российских ВМС провела отработку манёвра по формированию полыньи торпедной атакой для всплытия в акватории с толстым ледовым покрытием. Учения были проведены в Арктике в ходе особой масштабной экспедиции российского ВМФ под названием "Умка". Данный манёвр позволяет совершить неожиданную ракетную атаку. В ходе этих учений экипажи сразу трёх подводных лодок отработали операцию по одновременному всплытию в окрестностях архипелага Земля Франца-Иосифа. В нынешнем году атомные подводные лодки (АПЛ) должны будут сконцентрировать свои усилия на отработке действий подо льдом.

Однако рубеж противолодочной обороны ВМС США и НАТО уже многие десятилетия находится не в районе Исландии или острова Медвежий, а начинается фактически от наших баз. Серьёзной проблемой является и то, что на сегодняшний день в боевом составе Тихоокеанского и Северного флотов нет современных противоминных кораблей. То есть при блокировании нашего флота в местах стоянок и базирования постановкой мин, корабли просто не смогут покинуть их. При этом минные постановки американцами осуществляются с воздуха самолётами В-52.

Бывший главком ВМФ адмирал В.С. Высоцкий в своё время сказал так: «Если на Севере мы не будем иметь авианосца, то боевая устойчивость ракетных подводных лодок стратегического назначения будет сведена к нулю уже на вторые сутки, потому что основной противник лодок — это авиация». Как упоминалось выше, авианосец мы имеем, но… в долгосрочном ремонте. А решение по постройке нового современного авианосца для Северного флота до сих пор не принято по причине дороговизны проекта.

Вероятно, отсутствие у американцев ледокольной группировки до её появления не позволит американцам всерьёз активизироваться на этом направлении. Однако они времени не теряют. Арктическая стратегия США, принятая в 2019 году, гласит: «Гибкий и экспедиционный характер Сил специальных операций (ССО) в сочетании с установившимися союзническими и партнёрскими отношениями и оперативной совместимостью обеспечивает Министерству обороны готовую способность конкурировать на уровне ниже уровня вооружённого конфликта в Арктическом регионе и по всему спектру основных видов деятельности ССО».