Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Деньги для пенсионеров

айсберг проблем в пенсионном обеспечении и медицине

Сергей Ануреев

Объективные обстоятельства требуют от Кигима улучшить работу Пенсионного Фонда

Пенсионная система в последние годы претерпела одно фундаментальное изменение, о котором говорили все. Это изменение затмило возможные улучшения в деятельности Пенсионного Фонда России (ПФР) и многие другие потенциальные решения. ПФР и курирующему его Министерству труда и социальной защиты часто вменялись административная избыточность и дублирование, ошибки в начислении пенсий, слабые взаимосвязи с региональными программами социальной поддержки населения, отсутствие идей по учёту влияния теневых доходов на реальную нуждаемость и социальные взносы.

Недавно в ПФР сменился руководитель. Есть основания надеяться, что эта замена — к лучшему, ведь новый руководитель ПФР Андрей Кигим имеет определённые достижения на прежнем месте работы — в Фонде социального страхования (ФСС). Среди его достижений можно отметить внедрение европротокола при мелких ДТП, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов, прямые выплаты по больничным листам. Эти решения как минимум не вызывали негатива и даже облегчали для населения получение денег, не ложились дополнительным бременем на бизнес в целом, упрощали операционную работу ГИБДД, самого ФСС.

В момент замены руководителя ПФР говорилось и о проработке идеи объединения внебюджетных социальных фондов. Так, ПФР тратит на обеспечение своей деятельности 1,17% от суммарных расходов или порядка 100 млрд. руб. в год. Для сравнения: эффект первого решения о введении прогрессии налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% в 2021 году составит 60 млрд. руб. ПРФ является мировым рекордсменом среди аналогичных фондов по количеству сотрудников, каковых в фонде трудится порядка 120 тысяч человек. В ФСС штатная численность 32 тысячи человек. Есть ещё порядка 100 тысяч человек в штатах территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС) и региональных подразделений социальной защиты.

Такую численность сотрудников Пенсионного Фонда России можно было бы объяснить тем, что он оперирует на порядок большим объемом средств по сравнению с Фондом социального страхования, а потому со штатной численностью, “всего-то” (!?) в 4 раза большей, чем у ФСС, выглядит административно более эффективным. Однако правильнее сравнивать не суммы социальных расходов фондов, а количество документов и конечных получателей денег в рамках администрируемых программ. Сотрудники обоих фондов не пересчитывают и не перевозят огромные сундуки с монетами, а работают исключительно с документами. Обработка документов на компьютере силами сотрудника не зависит от сумм, поскольку букв и цифр реквизитов документов столь много, что различия в нескольких цифрах сумм выплат для трудозатрат не принципиальны.

ПФР осуществляет в течение года выплаты в пользу порядка 44 млн. человек, а через ФСС проходят выплаты порядка 20 млн. больничных и еще порядка 3 млн. получателей по другим основаниям. Вот только пенсия назначается не каждый год, а каждый больничный требует своей ручной и программной обработки. По количеству администрируемых программ ФСС точно не уступает ПФР, а количество единиц документов в обоснование выплат вполне сопоставимы. Штатная численность Федеральной налоговой службы составляет 140 тыс. человек, чуть больше штата ПФР и ФСС вместе взятых. Но администрирование сбора налогов категорически сложнее администрирования выплат пенсий или больничных, количество налогов и налогоплательщиков (включая физических лиц) в разы превышает количество социальных программ фондов и их получателей.

Стоит отметить, что в американском аналоге ПФР—ФСС трудится порядка 60 тысяч человек, в японском — 15 тысяч штатных сотрудников.

Система накопительных пенсий находится в тупике

В теории считается, что накопительные пенсии создают в экономике длинные деньги и содействуют долгосрочным инвестициям, а пенсионеры в будущем получают значительную прибавку за счет дохода на накопления. В России до заморозки пенсионных накоплений в 2014 году из ставки социальных взносов в размере 22% на выплаты текущим пенсионерам шло 16%, на накопительные пенсии — 6%. Кризис 2014 года лишь обнажил изъяны накопительной системы, гиперболизировав западную проблематику в ее отечественной версии.

На практике в США накопительные пенсионные фонды обычно возглавляют рейтинги крупнейших лузеров (от английского loose, losses – потери, убытки) в каждый финансовый кризис. Резко снизившаяся в 2010е годы доходность финансовых инструментов из-за близких к нулю процентных ставок еще больше усугубляет разрыв между обещаниями фондов и реальностью. Конкретные накопительные пенсионные фонды часто имеют характер финансовой пирамиды, когда выплаты текущим пенсионерам делаются за счет новых взносов работающих граждан. Основными бенефициарами накопительных пенсий становятся многочисленные финансовые посредники, которые “съедают” большую часть доходов от инвестиций, а также эмитенты ценных бумаг, фактически выступающие конечными получателями денег.

В США и Великобритании у большинства населения пенсионных накоплений либо нет, либо у большинства они не превышают одной тысячи долларов. Лишь около 10% населения могут существенно увеличить свою будущую пенсию за счет накоплений.

Фундаментальные изменения в демографии, а именно сокращение рождаемости и старение населения, приведут к системному кризису накопительных пенсионных фондов. Государства вынуждены будут платить в рамках систем страхования пенсионных накоплений в условиях и без того огромных суверенных долгов. Такая плата будет комбинацией инфлирования социальных обязательств по образцу России 1990-х годов и их урезания по образцу Греции 2010-х годов.

В России в открытых источниках не принято писать о деталях активов негосударственных пенсионных фондов, которые десятилетие развивались фактически без контроля и надзора со стороны государства. О таких крупнейших негосударственных пенсионных фондах, как "Открытие", "Будущее", "Сафмар" (2-е, 4-е, 5-е места в рейтинге по количеству застрахованных), неоднократно выходили статьи, раскрывающие их взаимосвязи с проблемными банками с сотнями миллиардов рублей государственных выплат. Да и государственный ВЭБ, который аккумулировал деньги граждан, не доверявших частным фондам, вкладывал эти деньги в основном в государственные облигации или государственные инфраструктурные проекты, по которым будет расплачиваться федеральный бюджет.

Мир в целом и Россия в частности еще не выработали долгосрочного работоспособного механизма пенсионных накоплений. Отдельные успешные примеры типа норвежского фонда лишь доказывают отсутствие решения, поскольку это страна с небольшим населением и большой нефтью, да и только будущее покажет, насколько удачными были зарубежные инвестиции этого фонда. Российские власти де факто признали нецелесообразность системы пенсионных накоплений, даже неоднократно говорили о демонтаже этой системы, но менеджерские усилия продолжают на неё тратиться, а других альтернатив развития пенсионной системы не предлагается.

Последние две реинкарнации идеи накопительных пенсий, которые получили названия “гарантированные пенсионные планы” и “индивидуальные инвестиционные счета”, предполагающие вложения в корпоративные ценные бумаги, предлагают условную добровольность взносов в сочетании с большими налоговыми льготами и государственными гарантиями. Но с этими реинкарнациями возникла та же проблема, при которой конечными бенефициарами средств станут эмитенты ценных бумаг, заплатят же за их банкет обычные пенсионеры и государство. Налоговые льготы под добровольные взносы будут раздувать бюджетный дефицит и сужать текущие возможности бюджета индексировать пенсии. Будущие бюджетные выплаты по неудавшимся накоплениям будут делаться в рамках государственных гарантий, раздувая будущий бюджетный дефицит. Безрисковые инвестиции накопительных фондов в государственные ценные бумаги в будущем потребуют роста налогов или сокращения бюджетных выплат, чтобы государство могло платить по государственным облигациям.

Взрослые дети должны реально содержать престарелых родителей

До XX века тысячелетиями люди держались крупными семьями, общинами, родами, где трудоспособные помогали престарелым. В последнее столетие пенсионное обеспечение вышло из круга семьи или общины на государственный уровень. Кажется, теперь не надо рожать детей, ставить их на ноги, поддерживать с ними хорошие отношения, поскольку обеспечением стариков теперь ведает государство. Из-за этого многие современные семьи ограничиваются одним ребенком или вовсе отказываются от детей. В странах Западной Европы, идущих по демографическим проблемам на 15-20 лет впереди России, уже в 2030 году на одного пенсионера будет приходиться один работающий.

Через 10-15 лет в России сойдутся проблема старения населения западноевропейского образца с российской проблемой теневой занятости. Согласно официальным данным, у нас молодёжи в возрасте 20-24 года 6,9 млн. человек, а людей предпенсионного возраста 55-59 лет – 10,4 млн. человек. Именно среди молодежи наиболее распространены учёба как можно дольше, фриланс, работа в сфере услуг с неформальной занятостью. Полушутливая пословица про плохих родителей, которые не могут обеспечить своих детей до пенсии, обретает всё больше реальности. Следует отметить, что проблематика молодежной занятости и вечного студенчества в Западной Европе ещё более острая.

К сожалению, в последние годы ни от ПФР, ни от Минтруда не было слышно о проектах изменения характера занятости молодежи, характера сбора страховых взносов с учётом теневой занятости, попытках хотя бы задуматься над изменением семейной парадигмы. ПФР становился лишь исполнителем программы материнского капитала, которая рождалась на президентском и правительственном уровнях.

Как минимум, можно было бы связать в рамках персонифицированного учёта страховые взносы детей работоспособного возраста и их престарелых родителей. Небольшой шаг в эту сторону был сделан путем включения в страховой стаж в целях будущих пенсионных выплат полутора лет отпуска по уходу за ребенком. Следующий шаг может быть сделан хотя бы в виде информирования текущих пенсионеров о социальных взносах их детей трудоспособного возраста в виде писем и при очередной ежегодной индексации пенсий. Уже сама такая информация стала бы основой для понимания судеб людей, семейных отношений, детальной статистики потенциала связи трудовых успехов детей и пенсий их родителей.

В горизонте нескольких лет вполне можно было бы перевести выплаты части пенсии в реальную зависимость от страховых взносов работающих детей. Это могла бы быть ежегодно индексируемая часть пенсии или социальная доплата к базовой пенсии по старости. Страховые взносы работодателей за своих работников не облагаются дополнительными налогами, и такая персонификация для работников части конечных получателей таких взносов не повлечет за собой дополнительных налогов для крупных и средних организаций. Справедливое же увеличение налогового бремени на теневую занятость, на тунеядцев, на ИП и на самозанятых можно было бы полностью связать в рамках персонифицированного учета именно с доплатами пенсионерам из числа близких или дальних родственников.

Потенциальную ситуацию отсутствия кормильца в старости необходимо доводить до молодёжи сейчас, в том числе вернув советскую практику налога на бездетность. Если государство наказывает пенсионеров уменьшенной пенсией за специфику их прошлой занятости, то почему государство не должно рублем объяснять молодёжи необходимость рожать и воспитывать детей? Молодой человек или молодая семья должны нести материальную ответственность перед обществом и самими собой в будущем, если они сознательно выбирают жизнь вечного студента, работы на фрилансе, парадигму жить для себя, чаще путешествовать и ходить в рестораны и откладывают из-за этого рождение детей.

Именно социальная доплата к базовой пенсии по старости от взносов детей может стать большим двигателем экономики, чем накопительная пенсия. Ведь в обществе, где пенсионеров станет больше, чем работающих, эмитенты ценных бумаг, в которые были вложены пенсионные накопления, просто не смогут обеспечивать соотношение выручки, себестоимости и прибыли в объемах, приемлемых для выплат самих пенсионных накоплений. Только выход из демографического тупика старения населения и сокращения рождаемости обеспечит приемлемый уровень жизни пенсионеров. Именно будущие пенсионеры, которые сейчас являются молодыми, должны быть материально простимулированы к такому выходу.

В России на одного пенсионера приходится один плательщик пенсионных взносов

По официальной статистике средства из ПФР получают 44 млн. человек, а людей трудоспособного возраста в России 82 млн. человек.

По той же статистике занятыми являются порядка 62-65% трудоспособного населения России (для сравнения: в США 58%). Плательщиками НДФЛ и страховых взносов является порядка 65 млн. человек, включая изрядную долю эпизодических плательщиков и официально работавших на дробную часть ставки. На крупных и средних предприятиях постоянно занято 44 млн. человек, случайно равное числу пенсионеров. Именно крупные и средние предприятия обеспечивают почти всю сумму взносов в ПФР и налогов в федеральный и региональный бюджеты.

Разрыв между 82 и 44 млн. человек приходится на официально неработающих студентов и домохозяек, на 5 млн. индивидуальных предпринимателей со страховыми взносами по 1,7 тыс. руб. в месяц, на 1,5 млн. самозанятых без обязанности платить такие взносы, а также на 15 млн. человек с теневой занятостью.

Средняя пенсия в начале 2021 года составила без малого 15 тыс. рублей, и только официально работающий на крупном или среднем предприятии с зарплатой 68 тыс. рублей может за счёт своих взносов содержать одного пенсионера. Средняя же официальная зарплата в России около 50 тыс. рублей, включая очень высокие зарплаты отдельных категорий населения, которые платят социальные взносы по регрессивной шкале. Если брать индивидуальных предпринимателей, то из-за специфики упрощенной системы налогообложения необходимо девять таких ИП, чтобы выплатить среднюю пенсию одному пенсионеру.

Формально каждый пенсионер рассчитывает на трудовую пенсию исходя из стажа и заработка, что находит отражение в персонифицированном учете и личном кабинете застрахованного. Реально же в рамках пенсионного обеспечения государство собирает взносы с текущих работодателей и выплачивает эти деньги текущим пенсионерам. Примерно половина выплат финансируется за счет целевых взносов в ПФР (единый социальный налог, переименованный в страховые взносы), вторая половина — за счет общих налогов (трансфер из федерального бюджета на покрытие дефицита ПФР, региональные социальные доплаты за счет бюджетов регионов).

Большинство пенсионеров в силу специфики своей прошлой трудовой биографии и низких зарплат получают очень небольшую трудовую (страховую) часть пенсии, а фиксированная (базовая) пенсия по старости и социальная доплата преобладают у подавляющего большинства. Огромное противоречие в такой структуре пенсий заключается в том, что государство активно наказывает рублем нынешних пенсионеров с малыми взносами в ПФР в прошлом, но никак не наказывает за теневую занятость или тунеядство молодежь. Попытки вводить налоги на теневую занятость, подушные налоги, налоги на тунеядство приводят к ещё большему сокращению плательщиков социальных взносов.

Например, самозанятые платят налог по ставке 4% и не платят социальных взносов, при этом количество самозанятых быстро увеличивается, больше как результат дробления среднего бизнеса, нежели обеления теневой занятости. Пользуясь сервисами типа Яндекс-такси или Яндекс-доставка, следует чётко понимать, что обсуживающий вас таксист или доставщик официально не платит социальных взносов, а пенсии его родителям, как и пенсии ему самому в будущем, платятся за счёт занятых в обычном налоговом режиме. Только один Яндекс, штаб-квартира которого имеет статус нидерландского офшора, легально нуллифицирует пенсионные взносы для 300 тыс. таксистов и доставщиков. Гипотетических взносов в ПФР по обычной ставке 22% только таксистов и доставщиков Яндекса, например, хватило бы на социальные доплаты всем пенсионерам Дагестана, как региона с самыми большими дотациями из федерального бюджета.

Налоги на неформальную занятость и офшоры должны идти в ПФР

Миллионы индивидуальных предпринимателей и особенно резко растущие в числе самозанятые должны платить в ПФР реальные взносы, и значительную часть этих взносов необходимо связывать с выплатами пенсий их родственникам. Среди родственников могут быть родители, дяди или тети, быть может, даже дальние родственники с малой родины предков предпринимателей и самозанятых. С позиций общественной морали такая связка позволит проще проводить донастройку системы сбора страховых взносов. Из последних решений, улучшивших эту систему, можно назвать демонтаж вмененной системы налогообложения, которая фактически была инструментом похлеще оффшоров, борьба с искусственным дроблением бизнеса посредством индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

В частности, в 2019 году порядка 2 млн. организаций на едином налоге на вмененный доход заплатили в бюджеты всего 65 млрд. рублей, а примерно такое же количество организаций на упрощенной системе налогообложения – 422 млрд. рублей, хотя и "упрощенцы" платят категорически меньше налогов по сравнению с общей системой налогов.

В прежние годы были размышления экспертов о вмененном налоге на лиц трудоспособного возраста. Для самозанятых ввели такой налог, но пока на добровольной основе, по принципу «заплатите хоть что-то». 454 тыс. самозанятых по Москве и 1,5 млн. по России в целом далеко не все те 15 млн. работающих в неформальном секторе. Аналогичным решением было введение патентов, особенно для трудовых мигрантов, и только Москва получила в 2019 году от 464 тыс. мигрантов 18 млрд. руб. (хотя трудовых мигрантов в Москве по официальным данным порядка 1,6 млн. человек, а вместе с Московской областью и незарегистрированными мигрантами — в разы больше).

Стоит отметить, что в США под предлогом улучшения медицинского обслуживания бедных (программа Obamacare) был фактически введен подушный налог в виде обязательной покупки медицинской страховки и внушительного штрафа за её отсутствие.

Чтобы выявить неформальную занятость российских граждан, вполне можно объединить базы данных камер ГИБДД, карт оплаты проезда на общественном транспорте и карт операторов мобильной связи. Для многих молодых людей уплата штрафа в несколько тысяч рублей раз в месяц за нарушение ПДД является обыденным явлением, но таковым совсем не является уплата страховых взносов в ПФР или налогов на доход от их неформальной деятельности. Владельцы социальных сетей собирают про молодёжь огромные массивы данных, так почему бы органам власти не делать то же самое для того, чтобы побудить молодежь уплачивать налоги для более достойного содержания пенсионеров?

Было много обсуждений контроля крупных покупок, и в глазах общества было бы вполне оправданным, если бы доначисления налогов по итогам такого контроля шли бы в ПФР. Механизм такого контроля вполне отработан на государственных служащих, когда сопоставляются их крупные покупки и официальные зарплаты на основе ежегодных деклараций. Такие доначисления еще лучше делить пополам между районами текущей деятельности таких уклонистов и районами их малой родины, доводя их в виде надбавок до местных пенсионеров. Аналогом такого решения является связка дополнительных доходов бюджета от введения 15% ставки НДФЛ с расходами на лечение детей, о чём в одном из своих посланий в 2020 году говорил Президент РФ Владимир Путин. В области амнистии капиталов также был накоплен большой, хотя в основном негативный опыт, который можно использовать в доначислениях налогов на крупные покупки при отсутствии надлежащих официальных доходов.

Офшоры и вывоз капитала являются одной из самых значимых проблем России, сопоставимой с проблемой теневой занятости. В 2020 году были сделаны первые шаги в виде введения 15% налога на проценты и дивиденды, выводимые в офшоры, и соответственно были изменены соглашения с Кипром, Мальтой, Люксембургом и другими странами. Крупные штрафы по антиофшорной тематике пока большая редкость, но Федеральная налоговая служба уже объявила о создании специализированной инспекции по богатым россиянам с зарубежными счетами. Такие действия идут в русле большого количества малых дел по правоприменению давно принятых решений в целях устранения лазеек в налоговом законодательстве. Собранные таким образом штрафы должны также соотноситься с трансфером из федерального бюджета на покрытие дефицита ПФР, а также соотноситься с пенсионерами из конкретных регионов и районов.

В России велик запрос на конкретные улучшения жизни людей, и ответом на этот запрос могут быть конкретные успехи государства в борьбе с теневой занятостью и офшорами с предоставлением детальных расчётов и информированием об этом конкретных пенсионеров.

Акцизы на вредные товары и услуги для богатых должны идти на медицину для пенсионеров

ФОМС в большой степени связан с ПФР и ФСС. Почти все выплаты ФСС связаны с больничными листами или с реабилитацией после серьезных травм, а это выдают и проводят медицинские учреждения. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста, просто в силу возрастных особенностей, являются основными клиентами медицинских учреждений, и за них доплачивает федеральный бюджет по аналогии с трансфером на покрытие дефицита ПФР.

С учётом состояния здоровья молодежи и пенсионеров, именно взносы работающих во многом обеспечивают предоставление медицинских услуг пенсионерам. Во взносах в ФОМС та же проблема теневой занятости, что и в родственных им взносах в ПФР и ФСС. Также применимы изложенные выше предложения по персонификации, донастройке и доначислению страховых взносов.

Крупные богатые работодатели и состоятельные люди могут себе позволить добровольное медицинское страхование, а пенсионеры и бюджетники – нет. Платные медицинские услуги в последние десятилетия расширяются значительно быстрее роста финансовой обеспеченности бюджетной медицины.

Упомянутая выше американская программа Obamacare во многом сводилась к обязательной покупке медицинского полиса всеми лицами трудоспособного возраста или уплаты внушительного штрафа, фактически став аналогом подушного налога, налога на тунеядцев или на теневую занятость. В США стоимость медицинской страховки определяется в зависимости от особенностей здоровья, вредных привычек, образа жизни. В рамках Obamacare были ведены акцизы на медицинское оборудование, медицинские услуги и некоторые виды лекарств для состоятельных американцев, став одним из примеров прогрессии налогообложения и социального выравнивания.

В России взимаются вполне внушительные акцизы на табак и алкоголь, и было бы социально более наглядным перечисление этих акцизов на медицину. Бюджетная система все равно доплачивает ФОМСу и финансирует новые медицинские объекты.

Неоднократно обсуждался акциз на газировку, соки, фастфуд, чипсы, снеки, другую не вполне здоровую пищу. В последние годы в маркировке товаров достигнут большой прогресс (системы "Честный знак", ЕГАИС, Ветис), и можно переходить к практике взимания таких акцизов. Акцизы на продукцию "Кока-кола", "Макдональдс", "Марс", "Данон" и их аналогов выглядят вполне оправданными как с позиций борьбы за здоровый образ жизни, так и с позиций перераспределения денег от молодых и состоятельных людей в пользу небогатых пенсионеров, которые редко пьют колу и едят бигмаки. Оборот только газировки и соков в России в 2018 году превысил 400 млрд. рублей, и акциз в размере 15% даст те же деньги, как и первый шаг прогрессии подоходного налога.

В России жизненно важные лекарства облагаются НДС по ставке 10%, остальные – по ставке 20%, и здесь есть место для размышлений о социальном перераспределении. Россия импортировала в 2019 году лекарственных средств на сумму без малого триллион рублей, плюс порядка 80% “отечественных” лекарств производится из импортных субстанций. Из этого импорта значительная часть приходится на лекарства и биодобавки высокого ценового сегмента, не доступного для подавляющего большинства пенсионеров. Система маркировки "Честный знак" уже внедрена именно на лекарства и дает огромные массивы данных. Вполне в духе 15% прогрессии НДФЛ будет введение дополнительных акцизов на лекарства и особенно биодобавки люксового потребления, целевым образом на лекарственное обеспечение пенсионеров.

Состоятельное население пользуется услугами салонов красоты, педикюра, массажа, соляриев, клиник пластической хирургии, частных сетей анализов, о которых подавляющее большинство пенсионеров даже не мечтает. В крупных городах такие услуги развиваются очень активно, что особенно контрастирует с ужесточением норм нагрузки и подушного финансирования традиционной государственной медицины. Даже в США перечисленные виды медицинских услуг облагаются дополнительными акцизами в рамках программы Obamacare. В России многочисленные салоны красоты и подобные заведения работают в упрощённой системе налогов, зачастую с элементами теневой занятости. Вмененные налоги и дополнительные акцизы на такие услуги должны стать значимым источником финансирования медицины для пенсионеров.

Norsk Hydro увеличила производство бокситов в 2020 году на 17%

Согласно опубликованному пресс-релизу норвежской Norsk Hydro, в 2020 г. добыча бокситов компанией выросла на 17% в годовом сравнении, до 8,64 млн т. Выпуск глинозема увеличился у компании на 22%, до 5,46 млн т, а производство алюминия выросло на 3% год к году, почти до 2,1 млн т.

Глиноземно-рафинировочный завод Alunorte вышел на номинальный уровень производства в конце 2020 г., что составило 87% от всей производственной мощности.

На полную мощность также работает производственная линия B завода Hydro Husnes, запущенного в ноябре 2020 г.

Максим Решетников встретился с главой ВЭФ Бёрге Бренде

Встреча министра экономического развития Максима Решетникова с управляющим директором Всемирного экономического форума Бёрге Бренде состоялась в Белом доме под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В рамках диалога обсуждалась возможность создания в России Центра четвертой промышленной революции, который в прошлом году планировалось открыть на площадке Сбербанка. Однако в связи с пандемией COVID-19 подписание соглашения со Всемирным экономическим форумом, который является инициатором проекта, было отложено.

Совместно с другими центрами в более чем 10 странах мира российский центр будет разрабатывать подходы к нормативному регулированию и этике в инновационных отраслях экономики, делится передовыми решениями в технологической сфере. Для разработки и реализации проектов будут привлекаться лучшие международные эксперты, а также обеспечены условия для международного обмена опытом. Центр будет иметь собственный офис и штат сотрудников.

Как отметил Дмитрий Чернышенко: «Сейчас ведется проработка меморандума о сотрудничестве. Следующая встреча весной этого года будет посвящена плану «быстрых побед» на ближайшие 3 года, чтобы был четкий горизонт планирования совместных действий и синхронизация усилий. Россия готова делиться своими наработками и намерена выстраивать выгодное для себя сотрудничество в технологических сферах с мировыми лидерами отрасли в сфере ИИ, робототехники, беспилотного транспорта и других актуальных направлений».

Вице-премьер предложил в качестве платформы реализации проекта с российской стороны «АНО «Цифровая экономика».

Участники встречи также обсудили климатическую повестку. Министр Максим Решетников рассказал собравшимся, что в России будет впервые введен принципиально новый механизм регулирования экономики. Он основан на учете выбросов парниковых газов – без налогообложения и обязательных платежей. При этом появляется возможность создавать новые рынки углеродных единиц и привлекать инвестиции в климатические проекты.

«Думаю, что площадка ВЭФ могла бы также быть полезной для обсуждения перспектив введения «цены на углерод» в разных частях мира – как это сделать недискриминицонным и справедливым образом», - сказал министр.

Справочно: Подобные центры открыты – в США, Колумбии, Бразилии, Норвегии и других государствах. Среди примеров существующих проектов центров британский Unlocking Public Sector AI. Он состоит из гайдлайнов по закупке государственными органами ИИ-решений. Сейчас эти подходы уже пилотируются в ОАЭ, Бахрейне, Чили и США. Россия также сможет принять участие в пилоте и воспользоваться разработанными гайдлайнами для закупки ИИ-решений в государственные органы.

Мосты высоких технологий

Алюминиевые мосты в России начали строить недавно. Сначала появились пешеходные мосты, теперь пришло время автомобильных

С просьбой разрешить строительство первого в Восточной Европе автодорожного моста с пролетными строениями из алюминиевых сплавов к главе Минстроя России Иреку Файзуллину обратились ведущие научно-исследовательские институты, обладающие уникальными компетенциями в области мостостроения. Речь в обращениях к министру от экспертов МАДИ, ЦНИИС и НИУ МГСУ идет о пилотном проекте автомобильного моста в Нижегородской области.

Напомним, что с 2017 года в России построено уже восемь алюминиевых пешеходных мостов: два — в Нижегородской области, два — в Красноярске, два — в Москве и один — в Туле, построенный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти высокотехнологичные инфраструктурные объекты созданы российскими предприятиями из отечественного алюминия. По сути, они являют собой пример внедрения инноваций в целом ряде отраслей — и в металлургии, и в мостовом строительстве.

Развитие алюминиевого мостостроения стало возможным благодаря утверждению в 2019 году Минстроем России свода правил СП 443.1325800.2019 «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования». Значение этого СП трудно переоценить. «Длительное время строительство мостов из алюминиевых сплавов сдерживалось отсутствием нормативно-правовой базы. Проектирование объектов происходило по разработанным и утвержденным в Минстрое России специальным техническим условиям, что в значительной мере увеличивало стоимость и сроки проектирования, а также являлось негативным фактором при выборе госзаказчиками и проектировщиками решения в пользу алюминиевых сплавов», — отмечает руководитель проектов транспортной инфраструктуры Алюминиевой ассоциации Евгений Васильев

Принятый свод правил пока распространяется только на пешеходные мосты. Впрочем, успешный опыт эксплуатации пешеходных мостов в различных регионах страны, а также реализация пилотного проекта автомобильного моста создает возможность для расширения свода правил. Именно такой вариант развития событий обсуждался два года назад с Минстроем России и аппаратом правительства РФ.

Результаты серии натурных и лабораторных испытаний, проведенных специалистами МАДИ и МГСУ, легли в основу специальных технических условий (СТУ) на проектирование пилотного проекта мостового сооружения с пролетным строением из алюминиевых сплавов в Нижегородской области. В феврале профессиональное сообщество ждет утверждения в Минстрое России СТУ на проектирование первого алюминиевого автомобильного моста в стране.

О необходимости скорейшего рассмотрения и утверждения этих СТУ пишут в Минстрой России представители экспертного сообщества из МАДИ, ЦНИИС и НИУ МГСУ. Эксперты отмечают уникальные и достаточные для строительства пилотного проекта свойства алюминиевых конструкций. Проведенные ими теоретические и экспериментальные исследования показали высокие прочностные, деформативные и усталостные показатели для ортотропных плит и соединительных узлов мостовых сооружений. В ходе серии тестов была подтверждена возможность использования конструкций из алюминиевых сплавов в пролетных строениях как новых автодорожных мостов, так и при реконструкции эксплуатируемых мостовых сооружений для приведения их в нормативное состояние по грузоподъемности и долговечности.

Проверка на прочность и не только

Теперь о том, как проводились испытания, о которых говорится в обращениях в министерство. К слову, видеоролик с записью испытаний опубликовал в своем Инстаграме заместитель главы Минстроя Дмитрий Волков, сопроводив его одобрительным комментарием.

Испытания основных конструкций автодорожного моста, алюминиевых ортотропных плит — часть программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К испытаниям были привлечены высококвалифицированные специалисты МАДИ, МГСУ и ЦНИИС с многолетним опытом практической работы в области научных исследований и разработки нормативных документов на проектирование и строительство транспортных сооружений.

Испытания ортотропной плиты, осуществляемые специалистами НИУ МГСУ и МАДИ. Источник: Алюминиевая ассоциация

По программе НИОКР ортотропные плиты подвергались трем видам статических и усталостных испытаний — без дорожного покрытия и с двумя видами покрытий, традиционного асфальтобетонного и современного — полимерного, на эпоксидной основе. Испытания, в том числе сложнейшее на огнестойкость, прошли успешно, что говорит о высокой безопасности объекта. Максимальная статическая нагрузка составила 85 тонн, что многократно превышает планируемые эксплуатационные требования. При циклическом нагружении плиты (также без образования трещин) выдержали нормативные 2 млн циклов.

«Автомобильные мосты из алюминиевых сплавов — это пример развития современных строительных технологий, — говорит заведующий научно-исследовательской лабораторией НИУ МГСУ, д. т. н., профессор Андрей Коргин. — Конструкция получается легкая, фактически в два с лишним раза легче, чем стальная, поэтому может быть целиком и качественно изготовлена на заводе. Последующая сборка и установка занимает всего несколько часов. Это экономия времени и средств. А далее такой мост практически не требует эксплуатационных затрат».

Мосты здесь и там

К сожалению, применению инноваций и, в частности, огромного потенциала алюминиевых решений нередко мешали инертность, консервативность мышления и отсутствие опыта применения новейших технологий. Но ситуация меняется буквально на глазах.

Обратимся к зарубежной практике. В индустриально развитых странах алюминиевое мостостроение давно не экзотика. Например, в Швеции и Норвегии с 1990 года построено уже 80 алюминиевых мостов, а в Германии ежегодно строится около 70. Парадокс в том, что зачастую устанавливаемые в Европе мосты произведены на российском предприятии — Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ).

В 2021 году КраМЗ заключил экспортный контракт на поставку 50 алюминиевых мостов в Германию. В январе мостовые конструкции длиной 13 м были уже отгружены заказчику. В 2020 году в немецком городе Раштатте (земля Баден-Вюртемберг) установили произведенный на красноярском заводе пешеходный мост через приток Рейна реку Мург.

Как тут не вспомнить о том, что в 2020 году Россия увеличила несырьевой экспорт на 4% — до 161,3 млрд долларов США. Как сообщили в Российском экспортном центре, это новый рекорд экспорта неэнергетических товаров — в 2018 году показатель составлял 154,3 млрд долларов, в 2019 году — 155,1 млрд долларов.

Действительно, в России внедряются инновации и имеются компетенции в мостостроении мирового уровня. Так, в ходе недавнего Российско-Японского форума по архитектуре и строительству японская сторона высоко оценила успехи российских коллег, достигнутые всего за три-четыре года. Любопытно, что в самой Стране восходящего солнца автодорожные мосты из алюминиевого сплава признаны наследием гражданского строительства. К слову, японцы широко применяют алюминий в мостостроении: помимо пешеходных и автомостов, они строят технические мосты и велодорожки, возводят новые крупные мостовые сооружения и реконструируют старые. Учитывая японский опыт, мы понимаем, что нам есть куда стремиться.

«Зеленые» проекты

Но вернемся в Россию. Перед нами стоит насущная задача реконструкции инфраструктурных объектов: мосты постепенно приходят в негодность, создавая порой аварийные ситуации. В 2019 году на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения отмечалось, что более 3,5 тыс. мостов и других искусственных сооружений находится в аварийном или предаварийном состоянии. Вот тут для замены и реконструкции аварийных мостов и пригодились бы отечественные наработки. «Уже сейчас российские компании могут ежегодно выпускать конструкции для 20 пешеходных и 2 автомобильных мостов — с длиной пролета до 50 м, то есть малые и средние», — отмечает Евгений Васильев.

Конечно, никто не призывает к тому, чтобы абсолютно все мосты строить из алюминия. Да это и невозможно, поскольку спрос на российский «зеленый» алюминий велик. Но есть ниши, где алюминиевые конструкции незаменимы по критериям агрессивности среды, низких/высоких температур и высокой сейсмостойкости.

Почему алюминий

Алюминиевые решения позволяют сделать инфраструктуру функциональной, экологичной, безопасной и эстетичной. Преимущества алюминиевых мостов очевидны — низкий удельный вес, что позволяет существенно экономить на фундаментах и опорах (до 30% от общей стоимости, поскольку алюминий в 3 раза легче стальных конструкций и в 6 раз легче железобетона), при том, что срок службы алюминиевых пролетных строений — более 70 лет. Другой существенный плюс — низкие эксплуатационные затраты на всем жизненном цикле изделия.

Как говорит заместитель гендиректора ЦНИИС по научной работе, главный научный сотрудник, кандидат технических наук, доцент, почетный транспортный строитель РФ Юрий Новак: «Алюминиевые сплавы перспективный материал. Низкий вес, коррозионная стойкость, высокий декремент колебаний делает его перспективным для мостов. В 2019-2020 годах усилиями лабораторий ЦНИИС и МАДИ были обследованы все эксплуатируемые пешеходные мосты из алюминиевых сплавов на территории РФ. Проблем с надежностью и безопасностью данных объектов нет».

Если обратиться к мировой практике, мы увидим, что с алюминием работают звезды мировой архитектуры, этот металл применяют для строительства как типовых, так и эксклюзивных, знаковых объектов. В целом, применение крылатого металла — своего рода высший пилотаж для современных архитекторов и строителей. Россия не должна отставать от общемирового тренда. Более того, у нее есть все возможности — и развитие алюминиевого мостостроения служит тому подтверждением.

О развитии алюминиевого мостостроения рассказывает сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина КАЗОВСКАЯ:

«Еще пять лет назад фразу «Алюминиевых мостов не бывает» я слышала очень часто. Но мы доказали, что бывают. Тема мостостроения возникла после досконального изучения мирового опыта по применению алюминия в гражданских сферах, в том числе в строительстве, где доля мирового потребления алюминия составляет 26%, а в России эта доля была значительно меньше.

Алюминиевые сплавы широко используются в мире при строительстве пешеходных переходов, автомобильных мостов, реконструкции старых аварийных мостов. И эти конструкции поразили нас своей функциональностью, легкостью, эстетикой. А главное — низкой металлоемкостью и конкурентной стоимостью на всем жизненном цикле. Это понравилось и Минстрою России, который направил нас в свой базовый институт — МГСУ. Несколько лет серьезной работы и сложных испытаний дали результаты — наша страна, производящая «зеленый» алюминий, теперь обладает уникальными компетенциями в проектировании и строительстве мостов. Мы сегодня экспортируем наши мостовые конструкции в Европу. Не только сырье, а конечную высокотехнологичную продукцию из алюминиевых сплавов. Все новое внедряется с огромным трудом, усилиями, преодолением сопротивления. Это практика любых изменений. И мы не исключение. Совещания на площадке Минстроя России и МГСУ, а их было множество, показали нам, что путь от полного отрицания до принятия долгий. И мы благодарим коллег за терпение и желание внедрять инновационные решения в строительстве. Безусловно, нужно создавать механизмы быстрого внедрения инноваций, как в Китае, иначе сложно будет говорить собственно об инновациях.

В рамках реализации национальных проектов в сфере строительства инфраструктуры и «зеленых» проектов ВЭБа, нацеленных на повышение качества и экологичности инфраструктуры и городской среды, безусловно, алюминиевые решения займут свое достойное место. Ведь алюминий, по мнению ведущих архитектурных бюро России и мира, материал уникальный — и с точки зрения прочностных характеристик, и с точки зрения пластичности для воплощения любых задумок и архитектурных форм».

Справочно:

Впервые в мире алюминий был применен при реконструкции мостового настила в 1933 году в Питтсбурге (США). Первый алюминиевый мостовой пролет был возведен в 1946 году при модернизации моста через железнодорожную линию к алюминиевому заводу Алкоа в Массена (США). Полностью алюминиевый мост был построен в 1950 году через реку Сагеней в канадском городе Арвида. В России первым алюминиевым стал пешеходный Коломенский мост через канал Грибоедова в Ленинграде (1969 год).

№06 19.02.2021

Автор: Владимир ТЕН

Engie и Equinor изучают перспективы выпуска «голубого» водорода с захоронением СО2 в море

Французская Engie и норвежская Equinor совместно изучат проекты производства низкоуглеродного водорода из природного газа с захоронением СО2 в море, которые компании планируют разместить на территории Бельгии, Нидерландов и Франции.

«Развитие низкоуглеродных и возобновляемых источников водорода ускорит строительство новой водородной инфраструктуры и перепрофилирование существующей газовой инфраструктуры, тем самым проложив путь к нулевым выбросам в 2050 году», — говорится в релизе компаний, сообщает «Интерфакс».

Рыбопромышленники Заполярья удвоили январский экспорт

За январь предприятия Мурманской области отправили за рубеж 9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – вдвое больше, чем год назад. Свыше половины всех поставок пришлось на продукцию из трески.

По данным управления Россельхознадзора по Мурманской области, в январе предприятия региона оформили на экспорт 9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В прошлом году на ту же дату через контроль госинспекторов прошел вдвое меньший объем рыбопродукции – 4,5 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, наибольший удельный вес в структуре поставок традиционно составила мороженая треска. За рубеж реализовано 4,9 тыс. тонн этой продукции. Спросом пользовались также пикша и филе трески. Кроме того, среди экспортируемых товаров встречались палтус, филе пикши и камбала.

Основными покупателями продукции мурманских предприятий стали страны ЕС, Норвегия и Китай.

Fishnews

ГЕОПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ЗЕЛЁНОГО КУРСА

МАРК ЛЕОНАРД

Один из основателей и директор Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО).

ЖАН ПИЗАНИ-ФЕРРИ

Профессор Европейского университетского института во Флоренции, ведущий научный сотрудник аналитического центра Брейгеля, профессор экономики Sciences Po (Париж) и Школы госуправления Херти (Берлин).

ДЖЕРЕМИ ШАПИРО

Директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR), ранее работал в Институте Брукингса и Государственном департаменте США, признанный специалист по трансатлантическим отношениям и стратегическим вопросам.

СИМОН ТАЛЬЯПЬЕТРА

Научный сотрудник центра Брейгеля, профессор Католического университета Сакре-Кер и Университета Джонса Хопкинса SAIS Europe. Сфера исследований – климат и энергетика. Занимается климатической и энергетической политикой ЕС, политэкономией декарбонизации, индустриальной политикой и глобальным климатическим управлением.

ГУНТРАМ ВОЛЬФ

Директор аналитического центра Брейгеля. Сфера исследований – европейская экономика и госуправление, бюджетная политика, глобальные финансы. Регулярно выступает на встречах министров финансов ЕС, в Европарламенте, Бундестаге, Национальном собрании, был советником помощника госсекретаря по Европе и Евразии Франции. С 2012 по 2016 гг. работал в Совете экономического анализа при премьер-министре Франции.

--

Европейский зелёный курс – это попытка изменить европейскую экономику и модели потребления. Но поскольку он предполагает фундаментальную реформу европейской энергетической системы и занимает центральное место в европейской повестке, то кардинально изменит и отношения ЕС с его соседями. Иными словами, это внешнеполитический курс с глубокими геополитическими последствиями.

Основные пункты

Европейский зелёный курс будет иметь ряд глубоких геополитических последствий, которые могут негативно сказаться на партнёрах ЕС.

Евросоюз должен подготовиться к преодолению этих последствий в отношениях со своими соседями – например, Россией и Алжиром, а также с глобальными игроками – США, Китаем и Саудовской Аравией.

Блок должен сотрудничать со странами-экспортёрами нефти и газа, чтобы содействовать диверсификации их экономик, включая переход на возобновляемые источники энергии и зелёный водород, которые могут быть экспортированы в Европу.

Евросоюзу необходимо повышать безопасность поставок критически важного сырья и ограничивать зависимость от других стран – в первую очередь от Китая.

Нужно взаимодействовать с США и другими партнёрами в целях создания климатического клуба, члены которого будут предпринимать схожие пограничные корректирующие углеродные меры.

ЕС должен установить глобальные стандарты трансформации энергетики, особенно в сфере использования водорода и зелёных облигаций.

Нужно интернационализировать Европейский зелёный курс, мобилизовав бюджет, специальные фонды и политику развития ЕС.

Евросоюзу следует продвигать глобальные коалиции по смягчению изменений климата, включая защиту вечной мерзлоты.

Блок должен создать глобальную платформу для новой экономики климатического действия, чтобы обмениваться опытом и лучшими практиками.

Введение

В декабре 2019 г. Еврокомиссия представила Европейский зелёный курс – амбициозный пакет мер, направленных на то, чтобы сделать экономику ЕС экологически устойчивой. Цель – достичь климатического нейтралитета к 2050 г. и превратить трансформацию в экономическое и индустриальное преимущество для Европы. Курс представляет собой широкий комплекс политических мер и субсидий, нацеленных на сокращение загрязнения окружающей среды и одновременно увеличение исследований и инвестиций в зелёные технологии.

Зелёный курс – это, по сути, попытка трансформировать европейскую экономику и модели потребления. Но поскольку он предполагает фундаментальную реформу европейской энергетической системы и занимает центральное место в европейской повестке, то изменит и отношения ЕС с его соседями – Европе придётся пересмотреть приоритеты в глобальной политике. Иными словами, это внешнеполитический курс с глубокими геополитическими последствиями.

Во-первых, кардинальная структурная реформа изменит европейскую модель торговли и инвестиций. Евросоюз импортировал энергоресурсов более чем на 320 млрд евро в 2019 г., более 60 процентов импорта из России составляли энергоресурсы. Масштабное сокращение этого потока приведёт к реструктуризации отношений ЕС с ключевыми поставщиками энергоресурсов. Такие страны, как Россия, Алжир и Норвегия, в итоге лишатся основного экспортного рынка. Выход ЕС из зависимости от ископаемых видов топлива неизбежно приведёт к негативным последствиям для ряда региональных партнёров и даже может дестабилизировать их экономически и политически.

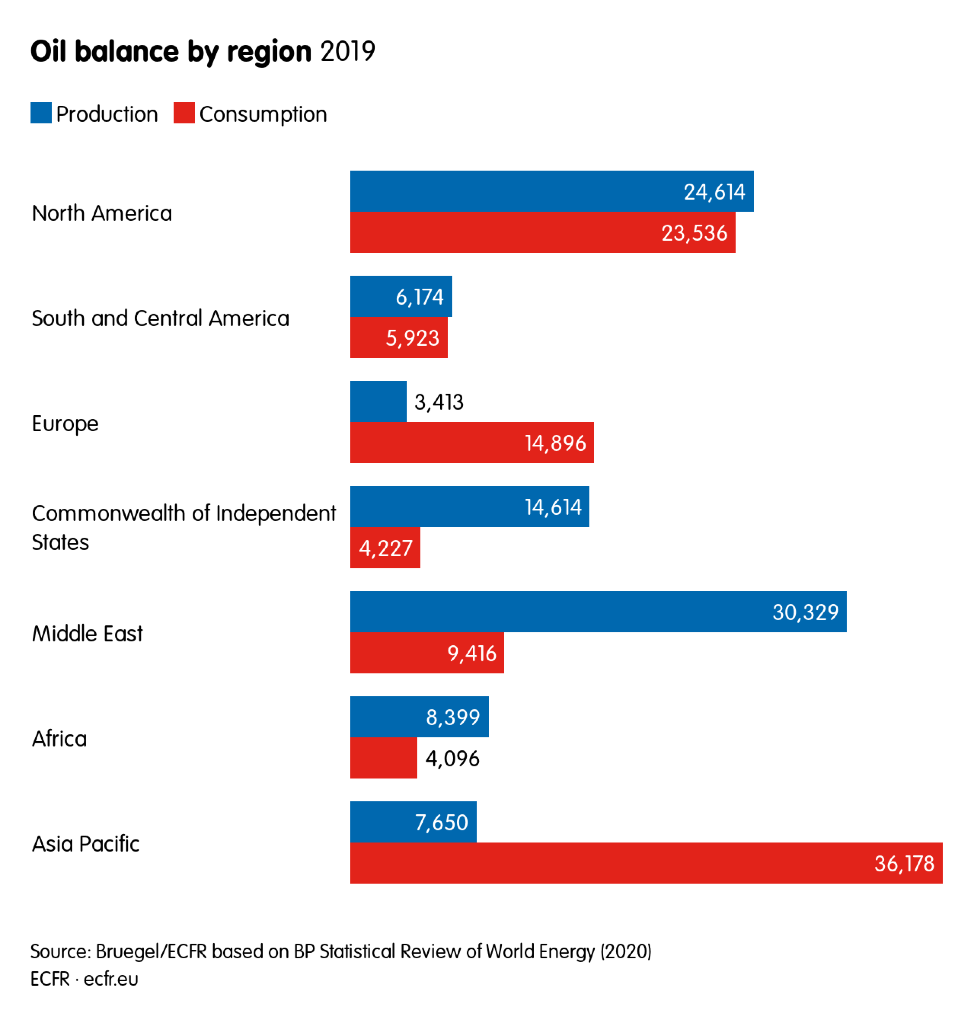

Во-вторых, на Европу приходится около 20 процентов мирового импорта сырой нефти. Падение спроса на нефть из-за перехода Европы на возобновляемые источники энергии безусловно повлияет на глобальный рынок нефти – рухнут цены и доходы основных экспортёров, даже если они не торговали с ЕС.

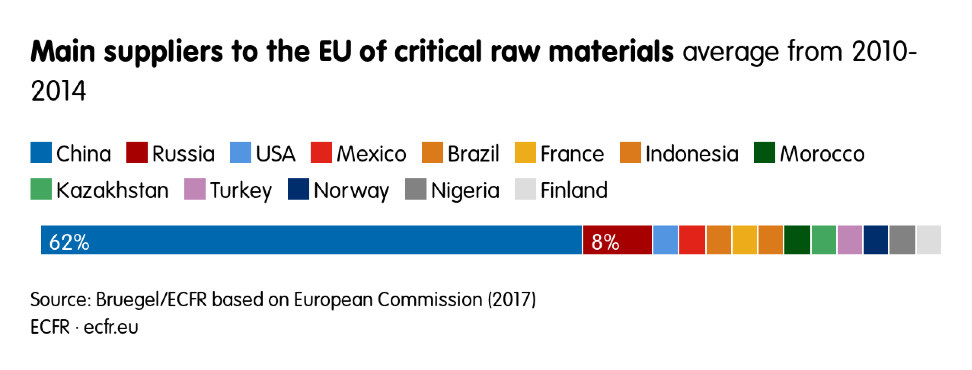

В-третьих, зелёная Европа станет более зависимой от импорта продуктов и сырья, которые необходимы для экологически чистой энергетики и технологий. Например, крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов, которые необходимы для производства батарей, является Китай. Кроме того, Европа может остаться крупным импортёром энергии, но эта энергия должна быть зелёной, как, например, зелёный водород, произведённый в солнечных регионах планеты.

В-четвёртых, Зелёный курс повлияет на международную конкурентоспособность Европы. Если европейские компании, в отличие от своих иностранных конкурентов, понесут регуляторные издержки, их продукция станет менее конкурентной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. А если Евросоюз попытается уменьшить потери и избежать выбросов путём введения пошлин на импорт с высоким уровнем выбросов, он рискует столкнуться с обвинениями в нарушении правил международной торговли. За этим последуют трения с торговыми партнёрами, на долю которых приходится большой объём выбросов, особенно если они посчитают пограничный корректирующий углеродный механизм незаконным торговым барьером.

Но самое главное, Зелёный курс – это внешняя политика, потому что изменение климата является глобальной проблемой. Если отказ от углерода ограничится только Европой, он не сможет смягчить глобальное потепление, потому что на Европу приходится менее 10 процентов мировых выбросов парниковых газов. Что ещё хуже, в результате Зелёного курса выбросы парниковых газов Европы просто перейдут её торговым партнёрам, и повлиять на изменение климата не удастся. Хотя бы по этой причине Евросоюз должен активно продвигать идею амбициозных многосторонних соглашений по борьбе с глобальным потеплением и подчинить некоторые свои цели этому приоритету. Еврокомиссия уже признала необходимость либо экспортировать свои стандарты, либо создавать пограничный корректирующий механизм для обеспечения конкурентоспособности Европы и предотвращения выбросов углерода.

Все эти факторы подразумевают, что ЕС придётся разрабатывать новые торговые и инвестиционные соглашения, новые модели финансового и технического содействия и в целом новый подход к международной дипломатии, которая сможет обеспечить устойчивое развитие. Международная активность ЕС неизбежно затронет отношения с США и Китаем, у которых есть собственные взгляды на то, как обеспечить устойчивое развитие и вести переговоры по климату. Отношения со странами, экспортные интересы которых затронет Зелёный курс (государства Персидского залива, Россия), также будут трансформироваться.

Все эти внешнеполитические усилия спровоцируют геополитическую реакцию партнёров ЕС. Реакция будет варьироваться от сотрудничества в реализации климатической политики до попыток перенаправить торговые и инвестиционные потоки и прямых враждебных действий против последствий Зелёного курса.

В этом докладе мы попытаемся разобрать геополитические последствия Зелёного курса. Мы рассмотрим не только усилия по экспорту климатической политики, но и незапланированные побочные эффекты. Вторая часть касается последствий для торговли энергоресурсами, политики развития ЕС, подхода к переговорам по климату и неоднозначного пограничного корректирующего углеродного механизма. В третьей части мы рассмотрим, как другие страны (США, Китай, Россия, Алжир и Саудовская Аравия) могут отнестись к Зелёному курсу и как они на него отреагируют. В заключительной части предлагается план внешнеполитических действий как составляющей климатической стратегии ЕС. Чтобы добиться успеха, Евросоюз должен быть готов решать проблемы, которые Зелёный курс может создать в отношениях с экономическими партнёрами и соседями. Только проактивная позиция ЕС позволит превратить потенциальные трения в возможности для нового международного партнёрства. Поэтому мы предлагаем различные внешнеполитические действия для подкрепления курса. Для достижения результатов в реализации Зелёного курса Евросоюзу и его членам придётся мобилизовать все имеющиеся инструменты внешней политики.

Определение геополитических последствий Зелёного курса

Чтобы сделать Европу климатически нейтральной к 2050 г., Европейский зелёный курс долен преследовать одну главную цель: изменить производство и потребление энергии в ЕС. На производство и использование энергии в экономике приходится около 75 процентов выбросов парниковых газов в ЕС.

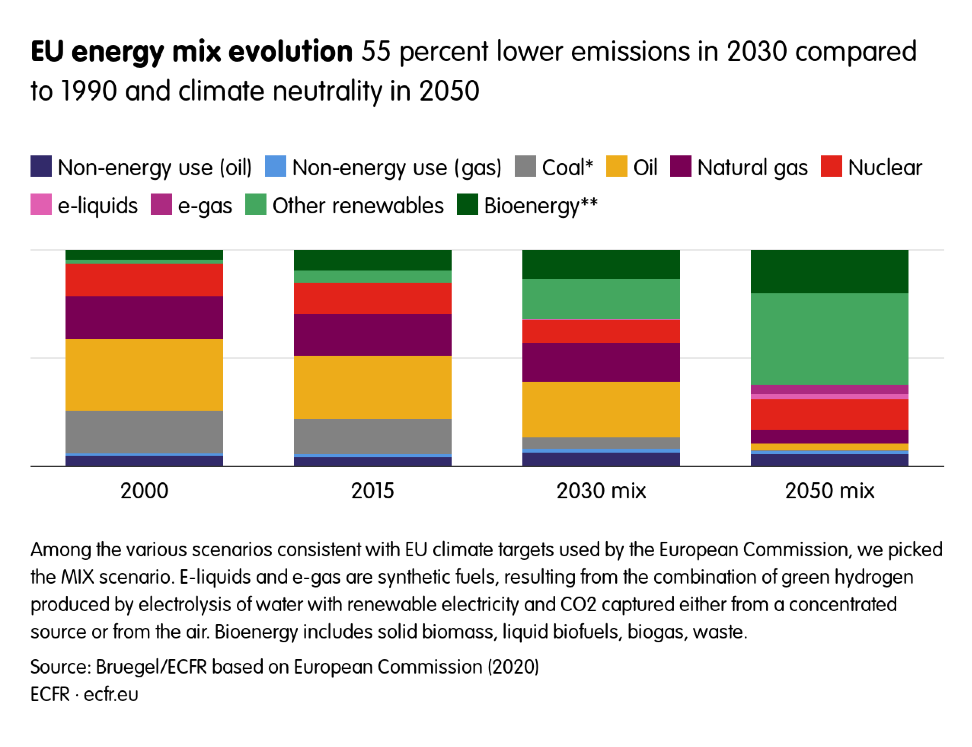

Три четверти энергетической системы ЕС – это ископаемые виды топлива. Доминирует нефть (34,8 процента), за ней следуют природный газ (23,8 процента) и уголь (13,6 процента). Доля возобновляемых видов энергии растёт, но пока их роль ограничена (13,9 процента) и аналогична атомной энергии (12,6 процента).

Ситуация полностью изменится к 2050 г., если Европейский зелёный курс будет реализован. Но изменения должны быть поступательными. По прогнозам Еврокомиссии, ископаемые виды топлива по-прежнему будут обеспечивать около половины энергии в ЕС в 2030 году. Однако интенсивность загрязнений от них различается. Использование угля – самого загрязняющего элемента энергетической системы – должно быть радикально сокращено к 2030 г., долю нефти и особенно природного газа можно снизить позже. Касательно нефти и газа изменения произойдут в период с 2030 по 2050 годы. В этих временных рамках от нефти удастся отказаться практически полностью, а доля природного газа будет составлять лишь десятую часть в энергетической системе ЕС в 2050 г. (см. диаграмму 1).

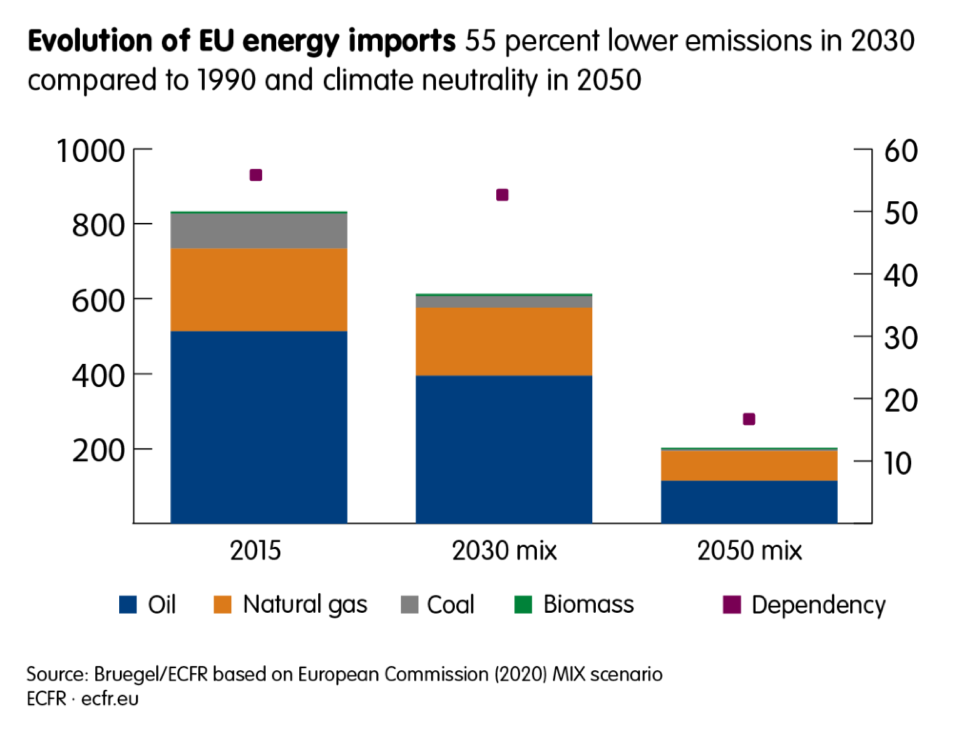

В зависимости от конкретного сценария импорт угля в ЕС упадёт на 71–77 процентов в 2015–2030 гг., импорт нефти – на 23–25 процентов, газа – на 13–19 процентов. После 2030 г. импорт нефти и природного газа резко сократится: импорт нефти упадёт на 78–79 процентов, а природного газа на 58–67 процентов по сравнению с 2015 г. (см. диаграмму 2).

Такая кардинальная трансформация энергетической системы ЕС будет иметь ряд геополитических последствий. Их можно разделить на четыре категории: последствия для соседей ЕС – производителей нефти и газа, последствия для глобальных энергетических рынков, последствия для европейской энергетической безопасности и последствия для глобальной торговли вследствие введения пограничных корректирующих углеродных мер.

Последствия для соседей ЕС – производителей нефти и газа

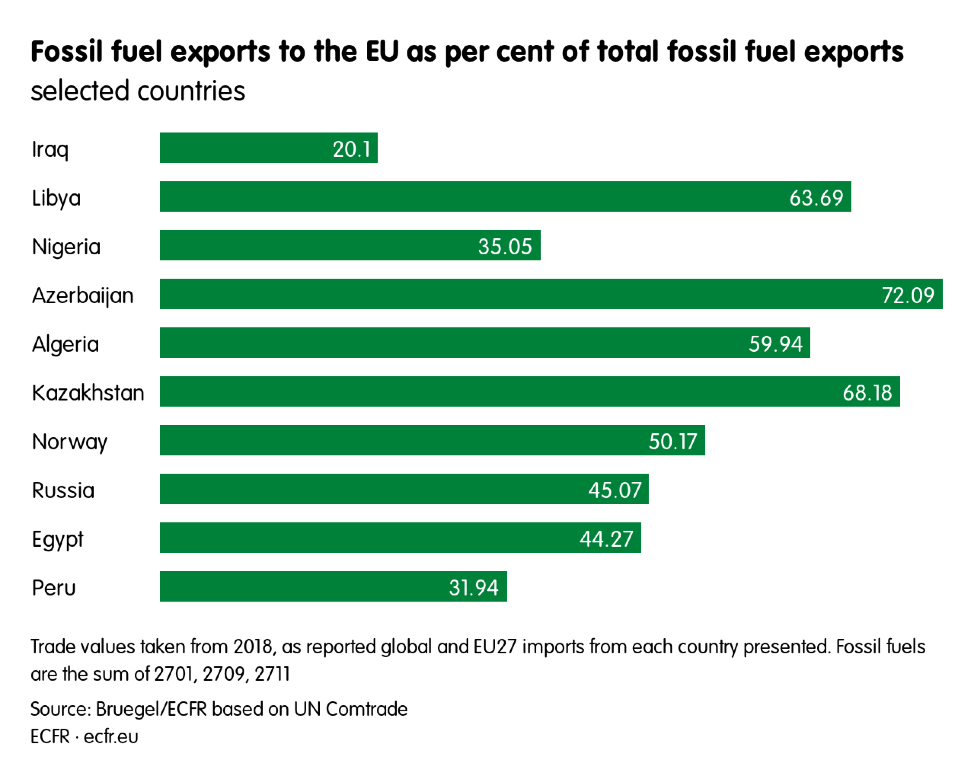

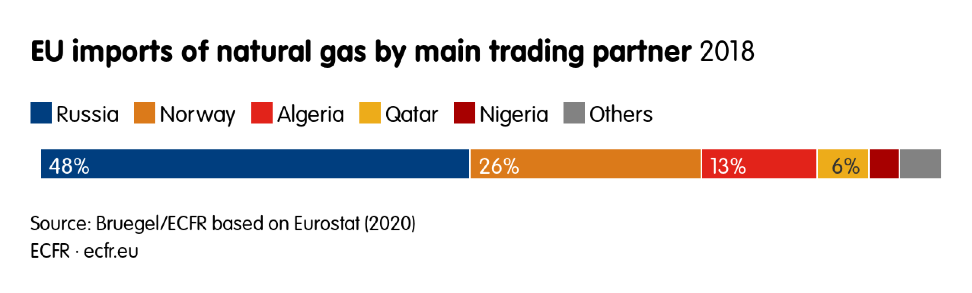

Дискуссия о потенциальных последствиях глобальной декарбонизации естественно сфокусирована на том, как снижение потребности в нефти и газе на крупнейших рынках скажется на странах-производителях. В случае Европы это, прежде всего, касается её главного газового поставщика – России, а также стран Ближнего Востока, Северной Африки, Каспия и Центральной Азии, экономика которых строится на добыче ископаемых видов топлива, а основной экспорт идёт в Европу (см. диаграмму 3).

Предполагаемое падение импорта нефти и газа в ЕС немедленно отразится как на инвестициях в новую нефтегазовую инфраструктуру, так и на поддержании существующей. Это произойдёт, хотя, как отмечалось выше, ЕС планирует сохранить импорт нефти и газа на нынешнем уровне в ближайшие десять лет.

Важно отметить, что в случае с газом до 2030 г. Россия как главный поставщик энергоресурсов в Европу может даже получить выгоду от Зелёного курса, поскольку для ограничения выбросов в энергетическом секторе обязательно потребуется быстрый переход с угля на газ. Роль природного газа как транзитного топлива в ЕС, скорее всего, будет означать рост импорта.

Также важно отметить ещё одно потенциальное долгосрочное воздействие Зелёного курса на соседей Евросоюза: возможный рост торговли зелёным электричеством и зелёным водородом.

Один из главных драйверов реализации Зелёного курса – электрификация. Чтобы покрыть растущие потребности в возобновляемой электроэнергии, Европе в ближайшие десять лет, скорее всего, придётся полагаться на импорт солнечной и ветровой энергии из соседних регионов. Ближний Восток и Северная Африка получат выгоду от самого высокого уровня инсоляции в мире (от Сахары до Аравийского полуострова) и идеальной локации ветроэнергетических установок (от Атлантического побережья Марокко до берегов Красного моря в Египте). Эти возобновляемые ресурсы в первую очередь будут использоваться для удовлетворения собственных быстро растущих энергетических потребностей стран Ближнего Востока и Северной Африки, но в будущем возможен экспорт в Европу. Снижение затрат на генерацию электроэнергии и технологии транспортировки, возможно, сделает такую схему сотрудничества выгодной (в отличие от провалившегося проекта Desertec, Средиземноморского солнечного плана и других инициатив).

Возобновляемая электроэнергия позволит в значительной степени декарбонизировать европейскую энергетическую систему к 2050 г., а там, куда не доберётся электричество, поможет водород. Прежде всего – это промышленные процессы (производство стали и цемента), а также транспортный сектор (грузовики, суда и авиация). Поэтому Европейский зелёный курс включает водородную стратегию, предусматривающую установку к 2030 г. водородных электролизеров общей мощностью 40 ГВт. Учитывая энергетический потенциал Северной Африки и её географическую близость к Европе, регион может стать конкурентоспособным поставщиком зелёного водорода в Европу. ФРГ, например, в партнёрстве с Марокко строит первое в Африке промышленное предприятие по производству зелёного водорода с возможным экспортом в Германию в будущем.

Будущий импорт возобновляемой электроэнергии и зелёного водорода с Ближнего Востока и из Северной Африки (или из других стран-соседей, например с Украины) может вызвать новые вопросы, касающиеся энергетической безопасности, и решить их позволит грамотная диверсификация.

Последствия для глобальных энергетических рынков

Учитывая размер европейской экономики, Зелёный курс повлияет на глобальные энергетические рынки. Сегодня Европа – второй по величине импортёр нефти после Азиатско-Тихоокеанского региона (см. диаграмму 4).

Падение мирового спроса на нефть из-за перехода Европы на чистую энергию повлияет на глобальный нефтяной рынок – цены устремятся вниз. Масштаб падения цен, конечно, будет зависеть от траектории декарбонизации других стран. Если только Европа существенно сократит потребление нефти, а другие экономики продолжат использовать ископаемые виды топлива для своего роста, рынки и спрос в Азии, Латинской Америке и Африке смогут частично – и временно – компенсировать уход Европы. Но в целом доля Европы в мировом импорте нефти настолько значительна, что попытки сбалансировать ситуацию приведут к существенному снижению стоимости нефтяных активов.

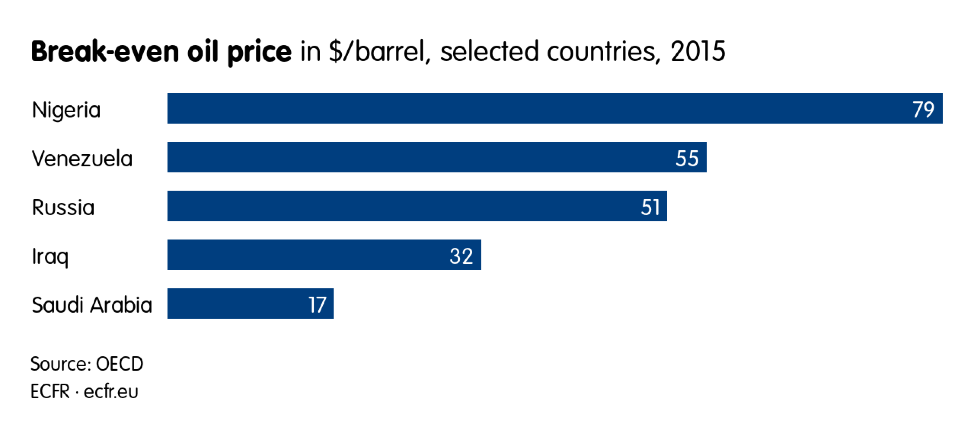

Производители нефти пострадают по-разному, в зависимости от того, насколько сконцентрирован их экспорт и какая цена на нефть позволяет им выйти в ноль.

Например, Саудовская Аравия и Ирак могут производить нефть достаточно дешёво, покрывая затраты при цене около 30 долларов за баррель или даже меньше, в то время как России, Венесуэле и Нигерии нужна более высокая цена, чтобы выйти в ноль (см. диаграмму 5).

Производителям нефти с низкими затратами, как Саудовская Аравия, будет проще справиться с падением цен на нефть в результате воплощения Зелёного курса. В среднесрочной перспективе они могут даже увеличить долю рынка, поскольку производители с высокими затратами будут вытеснены.

Однако даже производители дешёвой нефти ощутят последствия падение цен. При нынешней цене 40 долларов за баррель дефицит бюджета Саудовской Аравии уже составляет 12 процентов ВВП. Это означает, что диверсификация экономики в той или иной степени необходима всем странам-экспортёрам.

Последствия для энергетической безопасности Европы

В Европе энергетическая безопасность традиционно ассоциируется с необходимостью обеспечить достаточные поставки нефти и газа. Не обладая внутренними ресурсами, Евросоюз вынужден импортировать 87 процентов нефти и 74 процента природного газа, которые он потребляет. Более того, зависимость от ограниченного количества поставщиков (см. диаграмму 6) влечёт за собой определённые проблемы. Особенно они проявляются в ситуации с природным газом, учитывая острую зависимость от трубопроводной инфраструктуры и долгосрочных контрактов. Таким образом, налицо контраст в сравнении с гибкостью глобального нефтяного рынка, где взаимозависимость ограничивается глобальной транспортной инфраструктурой (нефтяные танкеры).

Главная проблема энергетической безопасности Европы – её зависимость от российского природного газа. После газовых кризисов 2006 и 2009 гг. Европа приступила к реализации стратегии диверсификации, затронувшей инфраструктуру (терминалы для сжиженного природного газа в Польше и на Балтике, «Южный газовый коридор») и законодательство (включая нормативы ЕС по безопасности поставок газа и готовности к рискам электроэнергетического сектора). Эти усилия уже в значительной степени укрепили безопасность поставок в сфере импорта газа в ЕС. Снизив требования по импорту газа на континенте в 2030–2050 гг., Европейский зелёный курс, безусловно, разрешит проблемы нефтегазовой безопасности, а также уменьшит расходы Европы на импорт нефти и газа, которые в 2018 г. оценивались в 296 млрд евро.

В то же время курс может создать новые риски энергетической безопасности, прежде всего связанные с импортом минералов и металлов, необходимых для производства солнечных панелей, ветровых турбин, литий-ионных аккумуляторов, топливных элементов и электромобилей. Эти минералы и металлы обладают особыми свойствами и практически не имеют аналогов.

Некоторые из них доступны и относительно легко извлекаемы, другие либо географически сконцентрированы в нескольких странах, либо обрабатываются лишь в некоторых государствах. В Европе нет значительных запасов и мощностей для производства этих сырьевых материалов. Например, в Европе производится лишь около 3 процентов сырья, необходимого для литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов.

В 2011 г. Еврокомиссия опубликовала первый список важнейших сырьевых материалов, который обновляется каждые три года (такие страны, как США, Япония и Австралия публикуют аналогичные списки). На данный момент список включает 27 материалов, считающихся критически важными из-за их необходимости в высокотехнологичных и зелёных отраслях, их нехватки и риска нарушения поставок.

Китай – ведущий производитель и потребитель критически важных сырьевых материалов. Импорт редкоземельных элементов из Китая, возможно, самый актуальный вопрос в этой сфере, поскольку Европа практически не занимается добычей и производством этих минералов (см. диаграмму 7).

Зависимость Европы от Китая только увеличится с ростом спроса на «зелёные» технологии. По оценкам Joint Research Center, потребности ЕС в сырьевых материалах для ветровых турбин увеличатся в 2–15 раз в ближайшие тридцать лет. В целом Еврокомиссия ожидает удвоения потребностей в новых сырьевых материалах к 2050 году.

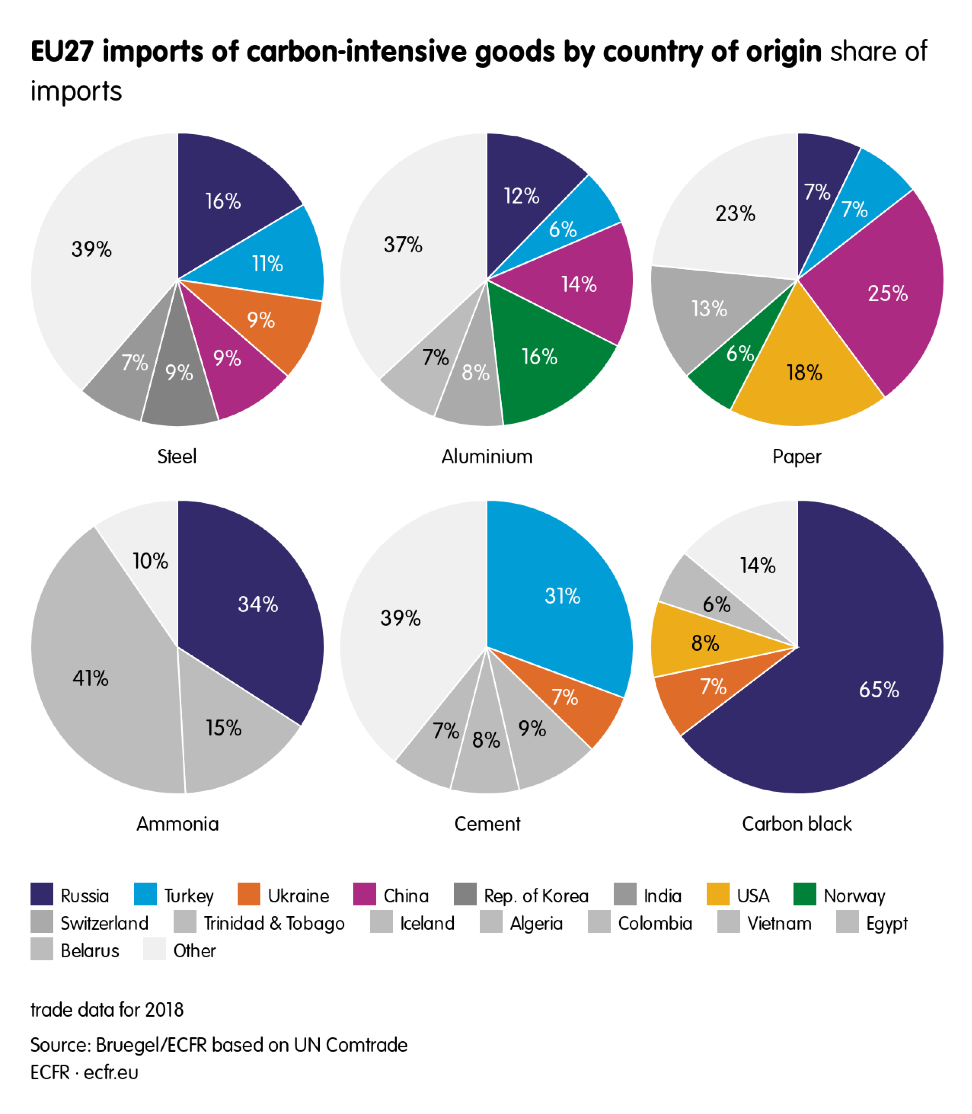

Последствия для глобальной торговли вследствие введения пограничных корректирующих углеродных мер

В принципе вводить налог на содержание углерода в собственной продукции, не затрагивая при этом импорт, означает ставить местных производителей в невыгодное положение. Потребители продолжат покупать те же товары, но перейдут на иностранных производителей. Поэтому Еврокомиссия объявила о намерении ввести пограничные корректирующие углеродные меры. Идея проста: если Европа запускают жёсткую климатическую политику, а другие страны нет, существует риск, что компании с высоким уровнем выбросов покинут ЕС и переедут в регионы, где нет углеродных сборов или они очень низкие. Проблема миграции углеродоёмких производств станет более актуальной с переходом Евросоюза к амбициозной климатической политике, даже если её масштабы будут неизвестны.

Углеродные сборы будут иметь двойную цель: не допустить миграции предприятий, так как сборами будут облагаться все товары – и импортные, и местные производства, а также стимулировать другие страны к декарбонизации. Налог или сбор будет основываться на уровне выбросов, заложенных в импортную продукцию. Кроме того, экспортёры смогут возвращать стоимость выбросов, заложенную в их продукцию, чтобы европейские компании не оказались в невыгодном положении на мировых рынках. Учитывая, что ЕС и так импортирует значительно больше углерода, чем экспортирует, вопрос углеродной миграции нельзя игнорировать.

Тем не менее введение углеродного сбора станет серьёзным практическим и политическим вызовом – пока ни одна страна в мире не принимала такие меры (система торговли выбросами в Калифорнии, где применялись пограничные корректировки на электроэнергию, импортируемую из других штатов, единственный пример). Инициатива столкнётся с двумя основными трудностями. Первая, техническая, связана со сложностью расчётов содержания выбросов в импорте, поскольку нужно учитывать выбросы по всей цепочке начисления стоимости. Вторая, геополитическая, касается рисков ответных мер со стороны торговых партнёров. Еврокомиссия чётко дала понять: углеродные сборы будут соответствовать правилам Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы страны не пошли на ответные меры.

Но даже если углеродные сборы будут защищены от формальных возражений, торговые партнёры всё равно могут воспринять это как чрезмерный шаг и пригрозить ответными мерами. Нечто похожее происходило в 2012 г., когда вступила в силу директива ЕС об авиационных выбросах 2008/101/EC. Документ предусматривал некую форму пограничного корректирующего углеродного механизма, распространяя европейскую систему торговли выбросами на все рейсы в/из ЕС. Группа из 23 стран, включая США, Китай, Индию, Японию и Россию, раскритиковала ЕС и опубликовала список ответных мер, на которые они пойдут, если Евросоюз не изменит свои правила. В свете такой жёсткой реакции, а также учитывая международные переговоры по контролю выбросов, Евросоюз отказался от этой меры для межконтинентальных перелётов.

Международная реакция на введение Евросоюзом пограничного углеродного налога будет очень разной. Государства, декларирующие активные действия по борьбе с изменением климата, скорее всего, поддержат инициативу и последуют примеру ЕС. Страны, экспортирующие углеродоемкую продукцию в Европу (см. диаграмму 8) будут против.

Анализ геополитического контекста

Четыре аспекта воздействия Зелёного курса по-разному отразятся на геополитических партнёрах ЕС. Соседние страны, например Россия и Алжир, в основном ощутят эффект изменений европейского энергетического рынка и подхода к энергетической безопасности. Глобальные игроки, включая США, Китай и Саудовскую Аравию, почувствуют влияние Зелёного курса на глобальные энергетические рынки и торговлю. В этом разделе мы проанализируем, как эти пять стран отнесутся к инициативе Евросоюза и какие шаги предпримут.

Соседние страны: Россия

Россия занимает четвёртое место в мире по выбросам парниковых газов и уже давно сопротивляется идеям экологической политики, которая приведёт к сокращению использования ископаемых видов топлива: экологическая доктрина страны и даже ратификация ею Парижского соглашения – скорее международный пиар. Документы по внутренней климатической политике – расплывчатые декларации, часто противоречащие реальным проектам. Кроме мониторинга объёма углеродных выбросов, все остальные нормы остаются добровольными.

Президент Владимир Путин продолжает отрицать, что изменение климата обусловлено деятельностью человека и настаивает, что у России «самая зелёная энергетическая система в мире». Россия по-прежнему зависит от углеводородов и не выполнила поставленную Путиным цель сократить долю ископаемых видов топлива в экономике страны на 40 процентов в 2007–2020 гг. (сокращение составило 12 процентов). Программа развития угольной отрасли до 2035 г. была пересмотрена в сторону повышения в 2019-м: производство угля должно вырасти на 10–20 процентов. В России существует мощная оппозиция любым попыткам ограничить выбросы парниковых газов, особенно со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей.

В этом контексте Зелёный курс окажет серьёзное воздействие на Россию. В 2016 г. нефтегазовые доходы составили 36 процентов российского бюджета, а на Европу приходилось 75 процентов российского экспорта природного газа и 60 процентов экспорта нефти. В ближайшие десять лет торговля нефти и газа между Россией и ЕС не будет затронута, поскольку Европа планирует лишь незначительно сократить импорт нефти и газа к 2030 г., даже при 55-процентном уменьшении выбросов. Но после 2030 г. ситуация кардинально изменится: Европа существенно сократит импорт нефти и газа. Евросоюз может переключиться с поставщиков с углеродоемкими технологиями добычи, как в России, например, на Саудовскую Аравию, где уровень выбросов почти вполовину меньше.

Пограничный корректирующий углеродный механизм (на импортируемую в ЕС продукцию помимо нефти и газа) также сократит российский экспорт, опять же из-за углеродоемкости. Пока трудно сказать, насколько жёстко Россия будет сопротивляться этим мерам. Руслан Эдельгериев (советник Путина по климату) в феврале 2020 г. рекомендовал компаниям готовиться к введению Евросоюзом углеродного налога, отметив, что «ЕС продавливает эти меры не потому, что ему не нравятся наши компании, а чтобы европейские компании не превысили лимиты выбросов». Неэффективность российской энергетической системы позволяет предположить, что в экономике страны есть множество возможностей для сокращения выбросов.

Перед Европой открываются перспективы сотрудничества с Россией в сфере использования возобновляемых источников энергии, уменьшения утечек метана и повышения энергоэффективности.

Наиболее вероятной геополитической реакцией России станет попытка диверсифицировать базу потребителей энергоресурсов. Уже со времён финансового кризиса 2007–2009 гг. реализуется план по перенаправлению продаж в Китай, после украинского кризиса 2014 г., который привёл к ухудшению отношений с Европой, усилия активизировались. В 2016 г. Россия вытеснила Саудовскую Аравию с позиции крупнейшего поставщика нефти в Китай, а в 2018 г. РФ отправляла в КНР 1,4 млн баррелей нефти в сутки – более 25 процентов от общего объёма нефтяного экспорта. До недавнего времени Россия поставляла в Китай небольшие объёмы природного газа, но в декабре 2019-го был открыт трубопровод «Сила Сибири» и, по прогнозам, в 2024 г. поставки возрастут до 38 млрд кубометров в год, или до 15 процентов от объёма экспорта газа в 2018 году. Тем не менее Китай не хочет поддерживать российскую энергетическую систему по геополитическим причинам. В условиях падения цен на энергоресурсы КНР пользуется отсутствием выбора у России и добивается поставок по более низким ценам.

Долгосрочные риски для России заключаются в следующем: если переориентация на китайский рынок не будет подкреплена зелёной трансформацией энергетической системы, которая позволит обслуживать европейский рынок, зависимость России от Китая возрастёт.

Соседние страны: Алжир

Алжир можно считать тестовым полигоном для внешнеполитического аспекта зЗелёного курса. Энергетическая инфраструктура страны, третьего по величине поставщика природного газа в Европу, в основном ориентирована на европейский рынок, и доходы страны от продажи углеводородов зависят именно от Европы. А эти доходы составляют 95 процентов экспорта и 60 процентов национального бюджета.

Алжиру необходимо пересмотреть свою экономику и подготовиться к моменту, когда – возможно, после 2030 г. – спрос на поставки природного газа в Европу начнёт исчезать ускоренными темпами. Диверсификация алжирской экономики, то есть переход от углеводородов к развитию возобновляемых источников энергии, смягчит удар от Европейского зелёного курса. Основания для оптимизма есть. Во-первых, есть признаки международного сотрудничества. В соглашении 2017 г. отмечаются общие приоритеты Алжира и ЕС и «значительный потенциал» Алжира в секторе возобновляемой энергии. Кроме того, есть предложение по трансферу зелёных технологий в Средиземноморском регионе. Это не единственная попытка взаимодействия с европейскими партнёрами. В 2015 г. было создано энергетическое партнёрство Германии и Алжира, направленное на «разработку и реализацию национальной энергетической политики для экологически устойчивого энергоснабжения».

Тем не менее Алжир может столкнуться с трудностями. Власть в стране принадлежит геронтократии, которые ставят выживание режима выше любых экономических соображений. С падением цен на углеводороды страна будет всё больше нуждаться в диверсификации экономики и иностранных инвестициях, чтобы обеспечивать растущее население и развивать инфраструктуру.

Но теневые силы понимают, что именно жёсткий контроль государства над углеводородными ресурсами поддерживает устойчивость режима. Власти настороженно относятся к иностранной финансовой помощи. В 2020 г. правительство Алжира отказалось обращаться в МВФ за кредитами, несмотря на финансовый кризис из-за падения цен на нефть и коронавируса, опасаясь за свой «финансовый суверенитет».

Кроме того, Алжир и другие страны-экспортёры углеводородов страдают от так называемой голландской болезни: из-за больших объёмов экспорта углеводородов курс их национальной валюты повышается, другие сектора экономики не могут развиваться, и индустриализация замедляется. Конечно, это не единственная причина неразвитости сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг в Алжире, но экспорт нефти развитию не способствовал.

Если говорить о трансформации энергетической системы Алжира, то генерирующие мощности ветровой и солнечной энергетики выросли с 1,1 МВт в 2014-м до 354,3 МВт к июню 2018-го, что составляет около 1,6 процента от запланированного к 2030 г. уровня в 22000 МВт. Но пока у страны нет альтернативных рынков для потенциального экспорта энергоресурсов. Алжир присоединился к китайской инициативе «Пояс и путь» в 2018 г., но возможности поставлять энергию на рынок КНР весьма ограничены. В любом случае даже правительство Алжира признаёт необходимость развития сектора возобновляемой энергии и более диверсифицированной экономики в нынешних условиях. Вместо конфронтации и сопротивления Алжир, скорее всего, будет стремиться проводить реформы обусловленные Зелёным курсом, чтобы он не затронула, а, наоборот, укрепил возможности жить на доходы от энергоресурсов.

Зелёный курс – ещё одна опция для ЕС, позволяющая использовать финансовые рычаги для продвижения политической и экономической либерализации в соседних странах.

До сих пор эти усилия давали неоднозначные результаты и практически не имели успеха в Алжире. Зелёный курс может атаковать основу контроля властей над обществом – построенную на доходах от углеводородов экономику, которая облегчает централизованный контроль, способствует коррупции во властных кругах и позволяет выделять субсидии, чтобы обеспечить режиму определённую поддержку населения. Поэтому вполне вероятно, что нынешнее руководство Алжира будет оттягивать диверсификацию и постарается максимально продлить контроль над углеводородными доходами.

В долгосрочной перспективе ЕС окажется перед дилеммой. Если власти Алжира, опасаясь утратить контроль, не будут отказываться от углеводородов, экономика страны скатится в необратимый упадок. Риск нестабильности вблизи границ ЕС может заставить европейцев смягчить условия и содействовать трансформации энергетической системы Алжира, которая обеспечивает устойчивость нынешнего режима.

Глобальные игроки: Саудовская Аравия

Саудовская Аравия – крупнейший экспортёр нефти в мире. Поставки нефти и газа составляли 80 процентов экспорта в 2018 г. и 67 процентов доходов страны в 2017-м. Давняя зависимость Саудовской Аравии от углеводородных доходов создала экономику, которая строится на занятости в госсекторе (30 процентов трудовых ресурсов) и дорогих и экономически неэффективных схемах субсидий (37 млрд долларов в 2017 г.), особенно на энергетическом рынке.

В отличие от Алжира, этой модели Европейский зелёный курс не угрожает напрямую. Саудовская Аравия поставляет в Европу менее 10 процентов своей нефти. Её основные рынки – сейчас и в обозримом будущем – находятся в Азии, на которую приходится 70 процентов экспорта нефти. Сам по себе переход Европы на возобновляемую энергию не станет проблемой для Саудовской Аравии. Зелёный курс скорее увеличит в краткосрочной перспективе спрос на саудовскую нефть, добыча которой менее углеродоёмкая, чем в России или США. Для Саудовской Аравии европейские углеродные сборы будут на 30–50 процентов ниже, чем для конкурентов.

Пока саудиты предпочитают молчать по поводу Зелёного курса, а в кулуарах поддерживают стремление европейцев развивать возобновляемую энергию и стараются сделать свои ископаемые виды топлива более чистыми. Например, своё председательство в G20 в 2020 г. Саудовская Аравия использовала для продвижения идеи экономики замкнутого цикла, чтобы нефть и газ не наносили ущерба климату.

Однако в целом переход с ископаемых видов топлива на возобновляемые, частью которого является Зелёный курс, представляет угрозу для саудовской модели в долгосрочной перспективе. Спрос и цены на углеводороды начнут падать, и Саудовская Аравия не сможет оплачивать труд многочисленных госслужащих и выделять субсидии на энергию, что поставит под угрозу внутреннюю стабильность в стране. Валютные резервы Саудовской Аравии снижаются следом за доходами от экспорта нефти с 2014 года.

Режим саудитов во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом осознаёт угрозу и уже подготовил соответствующую стратегию. В 2016 г. была запущена программа «Видение-2030» – широкомасштабный план развития, включающий диверсификацию экономики, подъём малого и среднего бизнеса и создание ненефтяного экспортного сектора.

Идея скорого пика глобального спроса на нефть заставила Саудовскую Аравию увеличить экспортные мощности, чтобы производить как можно больше нефти и захватить максимальную долю рынка, прежде чем спрос начнёт падать (эта стратегия «зелёного парадокса» – одна из причин, почему стоимость углеродных квот должна быть увеличена, иначе не удастся остановить освоение новых нефтяных активов). Относительно дешёвое производство нефти в Саудовской Аравии позволит ей выдержать низкие цены, которые вытеснят с рынка конкурентов – Россию, Венесуэлу и Иран. Стратегия низких затрат ставит под угрозу все усилия по борьбе с изменением климата, предусмотренные в Парижском соглашении, потому что возобновляемые источники энергии не смогут конкурировать с углеводородами. Конечный результат зависит от эволюции зелёных технологий и способности Европейского зелёного курса убедить глобальных потребителей энергии в необходимости интернализировать стоимость углеродных выбросов.

В контексте долгосрочного падения спроса увеличенная доля рынка даже при низких ценах позволит Саудовской Аравии получить большую прибыль благодаря огромным запасам нефти. Эта логика обусловила ценовую войну саудитов с Россией в апреле 2020 г., когда из-за коронавируса цены на нефть рухнули. Тогда в США фьючерсы торговались ниже нуля (хранение обходилось дороже, чем сама нефть).

Всё это не мешает реализации Европейского зелёного курса. ЕС сможет содействовать диверсификации саудовской экономики, а отказ Эр-Рияда от нефти с высоким содержанием углерода в пользу других источников облегчит трансформацию энергетической системы Европы. Учитывая внушительный суверенный фонд благосостояния, Саудовская Аравия с удовольствием станет инвестором и покупателем технологий возобновляемой энергии, которые появятся в Европе.