Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Грузите цены бочками

Будет ли нефть дорожать и дальше

Текст: Сергей Тихонов

Решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале и марте поддержит цены на нефть в первой половине 2021 года. Это позволит снизить риски, связанные с расширением карантинов из-за пандемии в разных странах мира, и удержать котировки барреля на приемлемом для участников сделки уровне выше 50 долларов за баррель.

На встрече в марте участники сделки обсудят перспективы дальнейшего роста производства. Даже с учетом решения альянса предоставить России и Казахстану возможность нарастить производство в феврале - марте на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно суммарные объемы сокращения добычи вырастут с 7,2 млн баррелей в сутки в январе до 8,5 млн баррелей.

Это произойдет благодаря тому, что Саудовская Аравия и еще несколько участников ОПЕК+ дополнительно к своим квотам снизят производство на 1,425 млн баррелей в сутки.

Вице-премьер Александр Новак назвал это решение Саудовской Аравии новогодним подарком мировому рынку нефти, о чем он сказал на пресс-конференции по итогам встречи стран ОПЕК+. "Это поможет уменьшить объемы запасов нефти. Надеемся, что ситуация на рынке улучшится через два месяца и ОПЕК+ сможет дальше наращивать добычу", - сказал он.

После объявления об этом котировки барреля поднялись выше 55 долларов. Но кроме действий участников ОПЕК+ их больше ничего не поддерживает. Карантинные ограничения тормозят восстановление спроса, а в странах, не участвующих в сделке ОПЕК+, добыча нефти не падает, а в некоторых, например в Норвегии, даже увеличивается.

"Поднявшись на 40% с момента объявления о первой вакцине в начале ноября, нефтяной рынок достиг уровня цен, который не отражает текущих фундаментальных показателей", - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, к концу года возможно ожидать роста цен до 60 долларов за баррель, но только после того, как восстановится спрос на нефть.

В первой половине года также многое будет зависеть от дисциплины в странах ОПЕК+, считает ведущий аналитик Oil Research and Forecasts, Refinitiv Ихсан Хакк. Если они будут продолжать придерживаться сокращений производства, запасы нефти будут снижаться, поддерживая таким образом рынок. В целом цены на нефть останутся примерно на нынешнем уровне или немного повысятся, при этом Brent, вероятно, в течение следующих нескольких месяцев будет стоить дороже 50 долларов за баррель, сказал эксперт.

КРИЗИСЫ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ

ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЧУК

Выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа экономики».

В ВЫИГРЫШЕ КРАЙНЕ ПРАВЫЕ

Статья немецких учёных Мануэля Функе, Морица Шуларика и Кристофа Требеша «Доходя до крайностей: политические и финансовые кризисы 1870–2014» (“Going to extremes: Politics after financial crises, 1870-2014”) была опубликована в журнале “European Economic Review” пять лет назад, но сохранила актуальность до сегодняшнего дня.

Это исследование представляет большой интерес по ряду причин. Рост популярности популистских движений в результате экономических потрясений вызывает обеспокоенность экспертного и политического сообщества. Кризис 2008 г. и его влияние на события в Еврозоне подтверждают печальный опыт 1930-х годов. Исследователи приводят в пример увеличение поддержки крайне правой партии «Национальное объединение» (до 1 июня 2018 г. – «Национальный фронт») во Франции и движения «Золотая заря» в Греции, которое называют «неонацистским». Правые и евроскептики набирают силу и в других европейских странах – Италии, Испании, Великобритании, Финляндии, Германии. Многие двухпартийные системы, которые слаженно работали десятилетиями, стали недееспособными. Статья была опубликована в начале июня 2016 г. – до начала Брекзита, события, ставшего результатом дисфункции парламентской системы Великобритании (старейшей двухпартийной в мире), что подтверждает ценность данного исследования.

Авторы приходят к заключению, что в кризисные времена, когда необходимо твёрдое политическое руководство, поляризация парламентских систем осложняет выход из турбулентности, снижает шансы на проведение глубоких реформ и ведёт к росту конфликтности в политической системе.

Немецкие учёные искали ответ на следующие вопросы: а) возможно ли на основании анализа исторических данных предсказывать динамику развития политических систем в современных демократических государствах после экономических кризисов; б) реально ли выявить изменения в поведении избирателей, которые следуют за серьёзными финансовыми кризисами; в) если такие изменения имеют место, то в какую сторону направлен тренд: усиливаются крайне левые, крайне правые, либо и те, и другие?

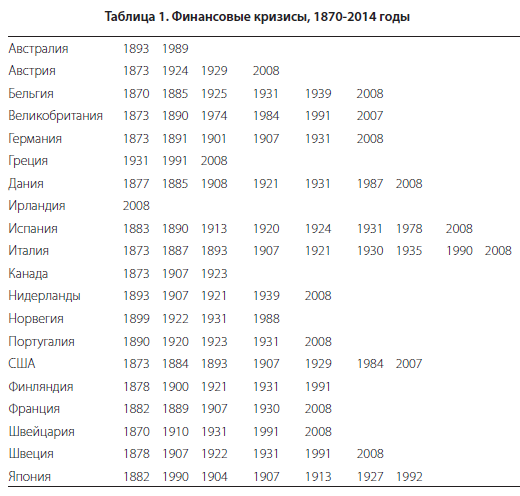

Исследователи изучили данные о политических последствиях финансовых кризисов в развитых экономиках с конца XIX века, а также результаты парламентских выборов в двадцати странах за последние 140 лет. Для анализа были использованы данные следующих стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США, Финляндии, Франции и Японии.

Кроме того, в работе сравниваются последствия финансовых кризисов и «нормальных» рецессий. Установлено, что финансовые кризисы влекут более серьёзные последствия для политических систем, нежели обычные рецессии, которые оказывают лишь незначительное влияние на распределение сил в парламентах. Авторы также сравнили спады, следующие за финансовыми коллапсами, с последствиями других макроэкономических бедствий и пришли к выводу, что по тяжести воздействия на политику финансовые кризисы действительно выделяются среди других видов экономических шоков.

За финансовыми кризисами следуют серьёзные изменения в поведении избирателей, что, в свою очередь, повышает уровень политической неопределённости. Учёные выявили рост политической поляризации после финансовых катастроф в XIX и в XX веках.

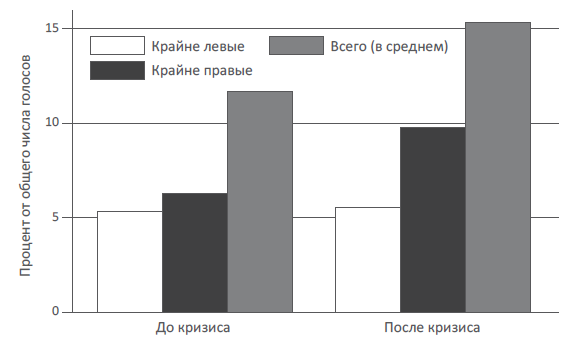

Главными выгодополучателями финансовой нестабильности являются партии крайне правого толка с их зачастую националистическими и ксенофобскими настроениями.

В среднем фиксируется рост их популярности примерно на треть в сравнении с предкризисным уровнем – в отличие от крайне левых сил, которые теряют поддержку в трудные времена.

Вне зависимости от того, какая партия находится у власти, управление политическими процессами осложняется. После Второй мировой войны кризисы политических систем ассоциировались с сокращением правящего большинства, ростом влияния оппозиционных партий и более фрагментированным политический полем, что повышало вероятность смены правительства. За прошедшее время эти тенденции стали ещё более явными.

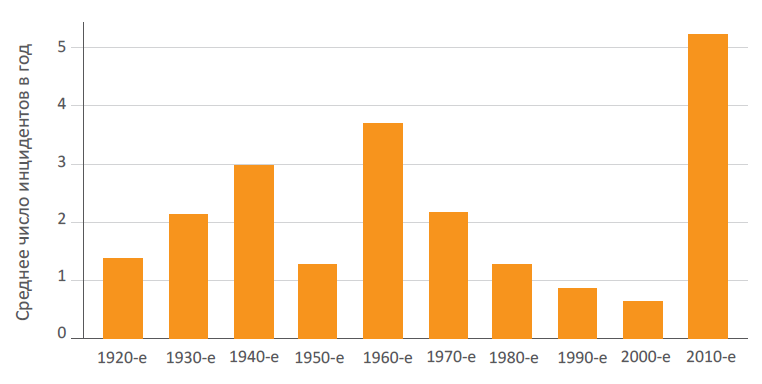

В посткризисные периоды фиксируется рост протестных настроений: число демонстраций, волнений и забастовок увеличивается.

Исследователи упоминают и другие работы о влиянии финансовых кризисов на политику. В частности, внимания заслуживает эссе 2013 г. Джеффри Чуирота и Эндрю Уолтера «От малых ожиданий к большим: банковский кризис и выживание партий в длительной перспективе» (Jeffrey Chwieroth, Andrew Walter “From Low to Great Expectations: Banking Crises and Partisan Survival Over the Long Run”), где изучается риск смены политического руководства. Авторы делают вывод, что сегодня вероятность утраты власти правительством в результате финансового кризиса выше, чем в XIX или в начале XX века. Понимание гражданами того, что правительства способны управлять экономической системой, резко возросло после Великой депрессии и Второй мировой войны.

Учёные уточняют, что по сравнению с другими экономическими бедствиями, финансовые кризисы влекут за собой наиболее разрушительные для политической системы последствия. Почему именно они? Одно из возможных объяснений – нефинансовые спады рассматриваются как катастрофы, имеющие экзогенную природу, как результат воздействия внешних сил, а значит – власть «заслуживает снисхождения». Другое дело – финансовые кризисы: избиратели считают их непростительным итогом недобросовестного поведения, неверных решений и фаворитизма национальных элит. Электорат обвиняет политическое руководство в неспособности избежать краха. В работе отмечается, что финансовый коллапс может вызвать несбалансированную реакцию правительства и рост неопределённости в отношении последствий антикризисных мер, а это снижает уровень доверия к правящим кругам. Ситуацию часто усугубляют и непопулярные меры помощи игрокам финансового сектора. Финансовые потрясения имеют и социальные эффекты: углубление неравенства, рост разногласий между заёмщиками и кредиторами и так далее.

Хотя исследование охватывает период с 1870 г. и данные двадцати развитых экономик, в нём не представлены показатели развивающихся стран, что обусловлено стремлением получить более точные результаты – авторы изучили только системные банковские кризисы, избегая размытых определений, которые могли включать также волны инфляции, обвалы фондовых рынков, валютные кризисы и суверенные дефолты. Тем не менее сегодня исследование представляет ценность, так как во время пандемии COVID-19 особенно важно попытаться предсказать развитие событий и минимизировать риски.

В статье были проанализированы результаты 827 парламентских выборов в указанных странах с 1870 по 2014 гг. (из выборки исключены президентские, региональные и локальные выборы и референдумы). Для анализа и расчётов использовались классификация и кодификация левых и правых партий за период с 1919 по 2014 годы. К крайне правым они отнесли экстремистские объединения межвоенного периода (1919–1938), а также «новых правых». Учёные отмечают, что после Второй мировой войны ультраправые отказались от фашистских и антидемократических идей и заняли более умеренную позицию по вопросам этноцентризма, сепаратизма и национализма, а также взяли на вооружение евроскептицизм. К крайне левым были отнесены партии традиционных марксистско-ленинских взглядов, организации, которые выступают за изменение международного экономического порядка и используют антикапиталистические лозунги («Левые» в Германии), а также евроскептические и популистские партии (например, «Движение пяти звёзд» в Италии). Результаты анализа показывают, что после кризиса симпатии избирателей склоняются к крайне правым, чья поддержка увеличивается на 30 процентов. Для изучения политической фрагментации и поляризации авторы анализируют распределение мест в парламенте, доли правящей партии и оппозиции, число партий, получивших парламентские кресла, а также забастовки, уличные протесты, антиправительственные демонстрации и мятежи.

Таблица 1. Финансовые кризисы, 1870-2014 годы

Примечание: В таблицы отражены все финансовые кризисы, произошедшие с 1870 г. в 20 странах в данной выборке.

Источник: Funke et al. / European Economic Review 88 (2016) 227-260

Исследователи определяют финансовые кризисы как события, во время которых страдает банковский сектор, – происходит массовое изъятие вкладов, резко увеличивается доля невозвращённых кредитов, что приводит к большим потерям капитала, государственному вмешательству, принудительным слияниям и банкротствам. Кроме того, анализируются рецессии – периоды спада между пиковыми и минимальными значениями реального ВВП на душу населения. Немецкие учёные сравнивают политические последствия спадов, следующих за финансовыми кризисами, и нормальные рецессии, чтобы выяснить, как эти события отражаются на политических системах.

Основные результаты: после финансовых кризисов политическая система резко «правеет»: растёт популярность ультраправых движений, а поддержка партий крайнего левого политического спектра остаётся на прежнем уровне.

Усугубляется поляризация – уменьшается правящее большинство, растёт интерес к оппозиции и увеличивается общее число партий.

Раздробленность парламентов и их фрагментация делает процесс принятия политических решений и проведение реформ более сложным, что негативно влияет на посткризисное восстановление. Эта тенденция особенно заметна после Второй мировой войны. Кроме того, количество уличных протестов после финансовых кризисов также растёт, пиковые значения приходятся на послевоенный период – с 1960-х по 2020-е годы.

Источник: Funke et al. / European Economic Review 88 (2016) 227-260

Источник: Funke et al. / European Economic Review 88 (2016) 227-260

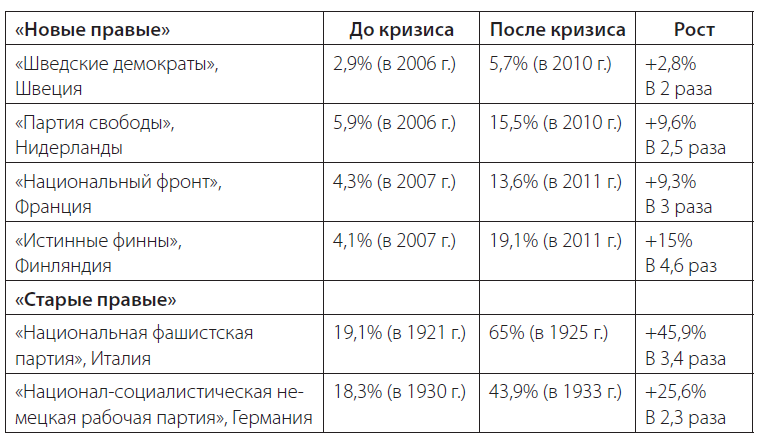

Наиболее ярким свидетельством успеха крайне правых во время и после кризисов является период 1920–1930-х гг., когда к власти пришли Муссолини и Гитлер. В результате потрясений, вызванных банковским кризисом в начале 1920-х гг., и последствий Первой мировой войны на выборах в Италии фашистская партия набрала 19,1 процента голосов в 1921 г. и почти 65 процентов в 1925 году. Исследователи отмечают, что в начале 1930-х гг., когда Великая депрессия ударила по странам Центральной Европы, нацисты получили широкую поддержку в Германии: в 1930 г. это 18,3 процента голосов, в 1932 г. – более 30 процентов голосов и более 40 процентов голосов в 1933 году. И в других европейских государствах ультраправые и нацистские движения усилили позиции: в Испании («Испанская Фаланга» // “Falange Española”), Дании («Национал-социалистическая рабочая партия Дании» // “Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti”), Бельгии («Рексистская партия» // “Parti Rexiste” и «Фламандский национальный союз» // “Vlaamsch Nationaal Verbond”), Финляндии («Патриотическое народное движение» // “Isänmaallinen kansanliike”), Швейцарии («Национальный фронт» // “Nationale Front”).

Та же тенденция выявляется и после финансового кризиса 2007–2008 гг., когда поддержка крайне правых и популистов увеличилась более чем вдвое во многих экономически развитых странах, в том числе в Швеции, Великобритании, Франции, Японии, Нидерландах, Португалии и Финляндии.

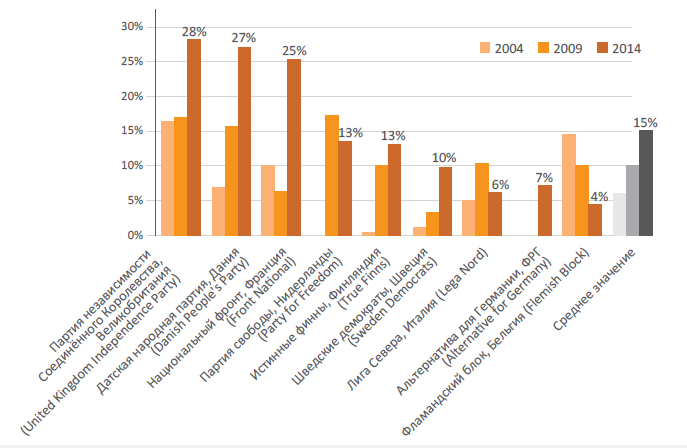

Правильность полученных выводов иллюстрируется и на примере выборов в Европарламент в 2004-м, 2009-м и 2014 годах. График показывает рост популярности правопопулистских движений, при этом пик приходится на период с 2009 по 2014 гг. – последствия финансового кризиса 2008 года. В среднем за десять лет поддержка правых движений увеличилась примерно в 3 раза.

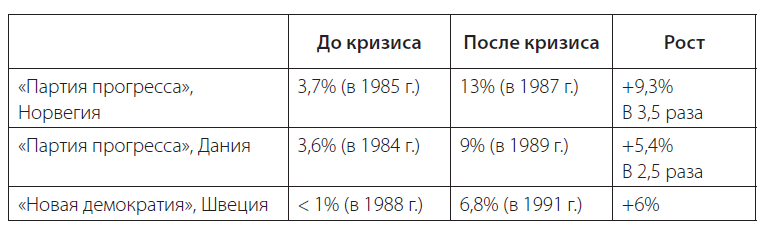

Данные выводы верны не только для Великой депрессии 1930-х гг. и Великой рецессии 2008–2009 годов. Усиление позиций правых после финансовых кризисов авторы иллюстрируют на примере региональных потрясений, в частности финансового кризиса в Скандинавских странах конца 1980-х – начала 1990-х годов.

В среднем во всей выборке интерес к правым партиям растёт более чем на 4 процента по сравнению с докризисным периодом.

Далее исследователи иллюстрируют рост фрагментации политической системы после финансовых крахов, который выражается в ослаблении правящего большинства, росте поддержки оппозиции и увеличении числа представленных в парламенте партий. Они приводят ряд примеров того, как кризис 2008 г. повлиял на расклад сил в парламентах, став причиной потери позиций правящих коалиций в Германии, Нидерландах, Бельгии, Японии и других странах. Так, испанские «Народная партия» и «Социалистическая рабочая партия», которые сменяли друг друга у руля на протяжении десятилетий, потеряли более 10 процентных пунктов на выборах в 2011 г. (на выборах 2008 г. они в совокупности набрали 83,8 процента). Кроме того, по итогам голосования количество платформ, представленных в парламенте, увеличилось с десяти до тринадцати, а новые партии «Подемос» (Podemos // «[Мы] можем!») и «Сьюдаданос» (Ciudadanos // «Граждане») показывают высокие результаты на региональных выборах. В Швеции правоцентристская коалиция превратилась из партии большинства в 2006 г. в партию меньшинства в 2010 году. В других скандинавских странах после финансового кризиса 1980–1990-х гг. правящие альянсы также ослабли – в Норвегии в 1989 г. и в Дании в 1990 году. В Италии в 2013 г. новая антисистемная партия «Движение пяти звёзд» получила 25,5 процента голосов, что поставило под угрозу возможность эффективного управления. Учёные также проводят параллели с влиянием Великой депрессии на итоги парламентских выборов в 1930-е гг., когда в результате экономических потрясений в парламенты вошло больше политических партий, чем обычно.

Каковы последствия поляризации политической системы? В частности, увеличивается ли нестабильность, когда правительства ослаблены, а парламент фрагментирован? Для ответа на эти вопросы авторы вводят такой показатель, как число крупных политических кризисов в году, определяя его как быстро развивающуюся ситуацию, которая может привести к падению правящего режима. Исследователи выяснили, что в периоды глубокой политической поляризации вероятность смены правительства растёт, что угрожает политической стабильности.

Ещё одним последствием финансовых кризисов становится рост числа уличных беспорядков, которые также указывают на политическую поляризацию.

Как долго могут длиться описанные эффекты финансовой нестабильности? Анализ данных показывает, что негативные воздействия со временем ослабевают. Стабилизация начинается с пятого года после начала шока, а через десять лет показатели возвращаются к докризисному уровню. Долгосрочное последствие финансовых кризисов, которое не исчезает, – увеличение числа парламентских партий.

Заключение

Немецкие исследователи показывают, как финансовые кризисы приводят к политической поляризации, размыванию парламентского большинства и, как следствие, к политическому тупику. Именно это – причина медленного посткризисного восстановления, которое всё больше обсуждается в экспертном сообществе в последние годы. Интересно, что другие экономические потрясения не приводят к росту поддержки ультраправых – наоборот, электорат сплачивается вокруг правящей партии. Исследователи подчёркивают возросшую ответственность руководителей центральных банков за контроль над событиями на финансовых рынках, так как предотвращение финансовых крахов поможет избежать и политических катастроф.

Исследование ценно с прогностической точки зрения, так как в наборе данных за 140 лет выявлены закономерности, которые можно проецировать на будущее. Однако, к сожалению, авторы не объясняют, почему именно крайне правые (а не левые, например) получают столь широкую поддержку электората. Ещё один пункт в методологии, на который стоило бы обратить внимание, – деление партий по признаку «крайне левые // крайне правые» (far left // far right). Учёные упоминают, что строили классификацию платформ и по другим критериям, например, «евроскептические // проевропейские», «либертарианские // авторитарные», но результаты в этих случаях были неоднозначными. Кроме того, в работе представлен анализ развитых демократий, а для понимания процессов современности крайне важно сравнить эти результаты с данными развивающихся стран. Последние увеличивают свою долю в мировой экономике и значимость для международной системы в целом, поэтому было бы интересно узнать, можно ли проецировать на них полученные результаты.

Обзор подготовила Евгения Прокопчук, выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик ЦКЕМИ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЁРЛ-ХАРБОР»

ИГОРЬ МАКАРОВ

Руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

МАКСИМ ЧУПИЛКИН

Стажёр-исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

НЕФТЯНОЙ КРИЗИС 1973 ГОДА

Нефтяной кризис 1973 г. – одно из важнейших событий второй половины XX века. То, что в одно мгновение нефть превратилась из дешёвого товара в дорогой, не только кардинально изменило образ жизни людей в странах Запада, но и привело к трансформации всей системы общественных отношений: изменению роли государства, направлений научно-технического прогресса, относительной значимости различных отраслей экономики, географии и структуры международных торговых потоков.

Вместе с тем нефтяной шок стал не столько первопричиной, сколько катализатором перемен. Эпоха послевоенного экономического роста, основанного на экстенсивном промышленном развитии и потребительском буме, в любом случае была близка к завершению. В 1960-е и начале 1970-х гг. противоречия в экономическом развитии ведущих стран достигли критического уровня. Социальные расходы увеличивались, а производительность труда падала. Росла озабоченность нехваткой природных ресурсов. В кризис вступила Бреттон-Вудская валютная система, не справлявшаяся с бурным расширением экономической активности и растущими трансграничными потоками капитала. Переход ведущих экономик мира от индустриального в постиндустриальный мир, а также проходившая в послевоенные десятилетия гуманизация ценностей и либерализация общественной жизни требовали иных принципов управления экономикой.

Внешний шок и последовавшая за ним стагфляция не позволили далее игнорировать накапливающиеся проблемы. Пять-шесть лет после нефтяного кризиса ушло на то, чтобы подстроить под новые условия энергетические системы, найти новые внешнеполитические решения в условиях масштабного перераспределения богатства и переформулировать принципы экономической политики. Однако адаптация не затрагивала ни ключевых ценностей западного мира, ни основ рыночного хозяйствования.

В итоге самый масштабный кризис Запада во второй половине ХХ века подтолкнул его к той экономико-политической модели, которая уже через полтора десятилетия праздновала глобальный триумф в духе «конца истории», а в настоящее время претерпевает кризис, пути выхода из которого пока не найдены.

Причины кризиса

Послевоенные десятилетия были золотым веком для Запада. США наслаждались беспрецедентным экономическим процветанием, План Маршалла сделал возможным динамичное восстановление европейских экономик, Япония, как и Германия, переживала экономическое чудо. В Японии темпы роста достигали 10 процентов в год, во Франции и ФРГ – 5–6 процентов, в США и Великобритании – 3 процентов в год, но с более высокого исходного уровня. В 1960-е гг. безработица во многих странах не превышала 1–2 процентов. Быстро росла производительность труда, в гражданский оборот входили технологические достижения, разработанные в военное время. Быстрее, чем когда-либо в мировой истории, расширялась международная торговля. Макроэкономическую стабильность обеспечивали кейнсианская политика и Бреттон-Вудская валютная система. Сформировалось государство всеобщего благосостояния современного типа, а также экономика потребления. Наилучшим отражением оптимизма того времени стал бэби-бум во всех уголках западного мира.

Тем не менее уже в 1960-е гг. в экономической и политической жизни ведущих западных стран начали обозначаться противоречия. Формирование «общества изобилия» (заглавие известной книги американского экономиста Джона Гэлбрейта 1958 г.) в послевоенные десятилетия привлекло внимание к социальным проблемам, остававшимся нерешёнными. Казалось, что расцвет экономики несовместим с сохранением бедности части населения. Как следствие – во всех ведущих странах формировалась современная модель государства всеобщего благосостояния. В 1960–1975 гг. социальные расходы в Соединённых Штатах и Великобритании росли на 3 процента в год, в континентальной Европе – на 4–5, в Японии – более чем на 8 процентов в год[1]. В США президент Линдон Джонсон запустил программу «Великое общество», которая включала государственную поддержку образования и дорогостоящие программы государственного здравоохранения Medicare и Medicaid.

В ответ на замечания о том, что эти программы слишком накладны, он возражал: «Меня утомляют люди, говорящие о том, что мы не можем чего-то сделать. Чёрт возьми, мы богатейшая страна мира, самая влиятельная. Мы можем всё»[2].

Одновременно росли траты американцев на помощь союзникам во время холодной войны и поддержание войны во Вьетнаме: военные расходы с 1965 по 1970 гг. увеличились на 60 процентов. Эти расходы финансировались за счёт низких процентных ставок и запуска печатного станка: с 1961 по 1970 гг. инфляция в США выросла с 1,1 до 5,8 процента; во Франции с 2,4 до 5,3 процента; в Великобритании с 3,5 до 6,4 процента; в Японии с 5,4 до 7 процентов. Центральные банки были в полной зависимости от исполнительной власти, разгоняя инфляцию в такт выборным циклам. Когда в начале 1970-х гг. инфляция вышла из-под контроля, они наконец начали поднимать ставки. В результате затягивание поясов в качестве расплаты за большие расходы прошлого десятилетия совпало с экономическим шоком[3].

Из-за высокой роли профсоюзов и индексации зарплат гибкость рынка труда была низкой, что затруднило адаптацию экономики к последовавшему шоку и усилило риск стагфляции. Самый известный пример роли организованного труда в усугублении экономического кризиса – забастовка шахтёров в Великобритании. Из-за высокой инфляции, в том числе увеличенной начавшимся нефтяным эмбарго, шахтёры требовали повышения зарплат. Когда государство на это не пошло, профсоюзы начали забастовку, что вместе с топливным кризисом привело к переходу Великобритании на трёхдневную рабочую неделю.

Перегрев экономик развитых стран, в первую очередь Соединённых Штатов, привёл к дестабилизации мировых финансов. Бреттон-Вудская система, существовавшая с 1944 г., предполагала конвертацию доллара в золото по постоянной ставке 35 долларов за унцию. Однако по мере увеличения дефицита платёжного баланса США объём долларов за рубежом рос и в 1966 г. впервые превысил золотой запас Соединённых Штатов. Высокая инфляция и государственный долг, а также замедление экономического роста в США привели к усилению недоверия к доллару. Министр финансов Франции Валери Жискар д’Эстен в 1970 г. назвал особую роль доллара «непомерной привилегией». Многие ведущие страны принялись активно обменивать его на золото[4]. В 1971 г. президент Ричард Никсон вынужден был объявить об отмене золотого стандарта, и одновременно запустить план Новой экономической политики (по горькой иронии повторяющий известный советский термин), включавший замораживание цен и зарплат и 10-процентную таможенную пошлину на импортные товары[5].

Нефтяное эмбарго, фактически введённое 17 октября 1973 г., стало лишь катализатором кризисных явлений, последним элементом «идеального шторма» в мировой экономике. Само решение стран ОПЕК о запрете поставок нефти Соединённым Штатам и их союзникам (Канаде, Японии, Нидерландам и Великобритании) было принято в ответ на оказание американцами военной помощи Израилю в Войне судного дня против Египта и Сирии. Однако нефтяной кризис не был случайным событием – «чёрным лебедем», прилетевшим из ниоткуда.

В 1960-е гг. роль нефти в производстве и потреблении западных стран выросла невероятно. Так, с 1961 по 1973 г. её доля в производстве электроэнергии в США поднялась с 6 до 17 процентов; во Франции с 4 до 40 процентов; в Великобритании с 15 до 26 процентов; в Японии с 20 до 73 процентов. На нефти базировались ключевые отрасли промышленности того времени. А одновременно и общество потребления. 80 процентов взрослых американцев ездили на работу на автомобилях. Гонки на автомобилях, с ностальгией показанные Джорджем Лукасом в фильме «Американские граффити» 1973 г., были типичной формой досуга молодёжи. Цена на нефть 1–2 доллара за баррель не стимулировала домохозяйства сдерживать потребление, а компании – инвестировать в энергоэффективность.

При этом Соединённые Штаты оставались единственной из развитых стран с возможностями собственного производства нефти – все остальные целиком зависели от поставок из Персидского залива.

Но с 1960 по 1973 гг. доля США в мировом производстве нефти упала с 33,5 до 16,5 процента, а доля стран ОПЕК выросла с 39,4 до 53,3 процента.

Высокая зависимость от Ближнего Востока не рассматривалась как проблема. В американской внешней политике доминировала идея, что рынок нефти контролирует покупатель, а не продавец. Это действительно было так, но контроль был не рыночным, а политическим. До 1973 г. часть арабских стран находилась под прямым управлением Великобритании, а в других правили подконтрольные лидеры. К 1973 г. колониальное управление закончилось, а в Египте, Ираке, Тунисе, Йемене, Ливии, Сирии и Алжире к власти пришли революционные лидеры, скептически относящиеся к сотрудничеству с Западом[6].

Снижалась роль западных компаний. В 1952 г. крупнейшие из них, получившие название «семь сестёр», контролировали 90 процентов производства нефти и 75 процентов производства нефтепродуктов вне США, СССР и Китая. К 1958 г. их доли снизились до 75 и 50 процентов соответственно. ОПЕК как раз и была создана в 1960 г. как механизм координации таких стран, как Иран, Ирак и Саудовская Аравия, объединённых целью снизить контроль Запада над нефтяными месторождениями и рынком нефти[7].

Спусковым крючком, который сделал нефтяной кризис неизбежным, стал крах Бреттон-Вудской системы. Сопровождавшая его девальвация доллара привела к падению доходов арабских стран-нефтеэкспортёров, продававших нефть за американскую валюту. Для компенсации выпадавших доходов ОПЕК была вынуждена искать возможности повышения цен.

Последствия кризиса

За введением эмбарго – «энергетическим Пёрл-Харбором», по выражению советников президента Никсона, – последовал рост цен на нефть с 2,9 до 11,7 доллара за баррель. «Великим американским гонкам наступает конец», – констатирует герой Джона Апдайка[8]. К заправкам выстраиваются очереди длиной в несколько кварталов. Бензина на всех не хватает, он отпускается лимитированно. Президент Никсон вынужден ограничить скоростной режим. Похожие меры применяются в разных странах Европы: прекращение телевещания и закрытие офисов в ночное время, запрет на световую рекламу, переход на летнее время для экономии энергии, запрет на вождение по воскресеньям. В Японии происходят набеги покупателей на магазины потребительских товаров, в результате чего государству приходится регулировать цены на них.

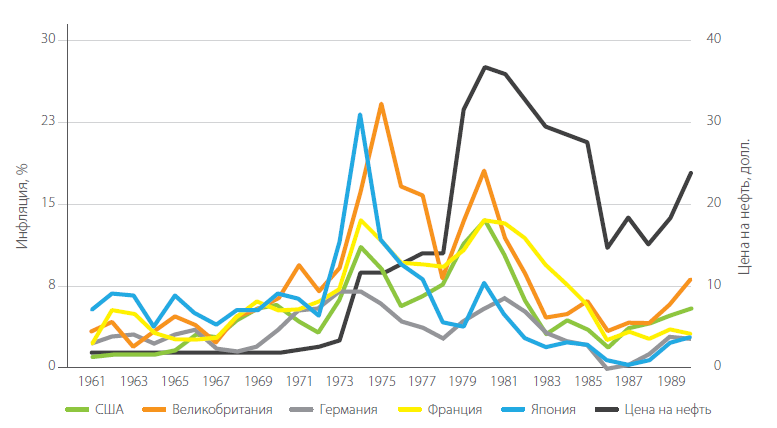

Не менее значимый эффект кризиса 1973 г. – резкий скачок инфляции. Почва для него уже была подготовлена чрезмерно мягкой монетарной политикой в 1960-е гг., базировавшейся на ошибочных представлениях о неизбежной обратной взаимосвязи между инфляцией и безработицей[9]. Однако резкий скачок цен на нефть привёл к повышению цен на топливо и, соответственно, к повышению издержек компаний. В результате во многих странах наступила стагфляция – одновременное сокращение производства и повышение цен. Так в США с 1972 по 1974 гг. инфляция выросла с 3,3 до 11,1 процента; во Франции с 6,1 до 13,7 процента; в Японии с 4,8 до 23,2 процента; в Великобритании с 7,1 до 16 процентов (рисунок 1). К 1975 г. безработица в США достигла 8,5 процента, а во Франции и Великобритании – 4 процентов. Для стран, ещё недавно ставивших целью полную занятость, это были высокие показатели.

Рисунок 1. Цена на нефть и инфляция (индекс потребительских цен) в странах ОЭСР в 1961–1990 годы[10]

В марте 1974 г. госсекретарю Генри Киссинджеру удалось добиться снятия нефтяного эмбарго. Спустя несколько месяцев оно было отменено и для союзников Вашингтона. Но кризис социально-экономических систем Запада уже был запущен.

Кейнсианство рухнуло, будучи бессильно перед стагфляцией. Не менее важно и то, что повсеместно рухнуло и доверие к «большому правительству». Со времён Нового курса Рузвельта государство приучило людей, что оно ответственно за их благосостояние. Конец 1970-х гг. стал крупнейшим провалом государства с тех пор. В США три президента подряд (Ричард Никсон, Джеральд Форд и Джимми Картер) не удержались более одного срока (Никсон выиграл на повторных выборах 1972 г., но ушёл в отставку ввиду неминуемого импичмента в 1974 г. – прим. ред.). В Великобритании 1974 г. ознаменовался провалом Консервативной партии. Правда, и лейбористы не смогли предложить адекватных решений накопившихся проблем и удерживали большинство лишь пять лет. В ФРГ правящая Социал-демократическая партия проиграла выборы в ряде земель, но всё же сохранила большинство.

В США нефтяной кризис больно ударил по главным отраслям промышленности того времени: производству стали и особенно автомобильной промышленности. Производство самого популярного американского автомобиля Chevrolet снизилось с 2,5 млн единиц в 1973 г. до чуть более 800 тысяч в 1975 году. Появился термин «Ржавый пояс». Сотни тысяч людей в Детройте, Буффало, Питтсбурге, Кливленде и других крупнейших городах этого региона потеряли работу. Города стали приходить в запустение по мере того, как состоятельные люди перебирались в пригороды. Даже в таких мощных центрах, как Нью-Йорк и Чикаго, увеличилась преступность. На смену идиллии «Американских граффити» в 1976 г. пришёл фильм «Таксист» Мартина Скорсезе, показывающий безнадёжность новой городской жизни.

Нефтяной кризис ударил по научно-техническому прогрессу, драйвером которого в 1950–1960-е гг. были энергоёмкие технологии и отрасли. После резкого скачка издержек производство в них вернулось к технологиям середины или начала 1960-х. Рост производительности труда с 1973 по 1979 гг. снизился с 0,7 процента до -1,2 процента в Японии и с 0,4 до -0,7 процента в год в Соединённых Штатах[11].

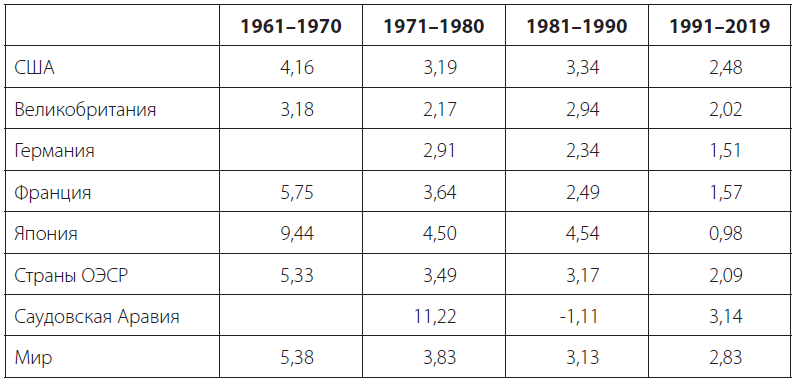

Всё это в совокупности положило конец золотому веку экономического роста в развитом мире. Если с 1960 по 1973 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП в Японии составляли 10–11 процентов, в США 4,3 процента, во Франции 5,9 процента, а в Германии 5,4 процента, то с 1973 по 1979 гг. в Японии они упали до 3,8 процента, в США до 2,8 процента, во Франции до 3,1 процента, в Германии до 2,4 процента. Даже после возврата к устойчивому экономическому росту в 1980-е гг. его темпы так и не вернулись к докризисным уровням (таблица 1).

Таблица 1. Среднегодовые темпы экономического роста в ведущих странах Запада и Саудовской Аравии в 1961–2019 годы[12]

В Японии и ФРГ завершилось экономическое чудо, во Франции – «славное тридцатилетие». Впрочем, нефтяной кризис был скорее завершающим ударом. Источники экономического роста послевоенных десятилетий – восстановление промышленности и инфраструктуры, перераспределение ресурсов из сельского хозяйства в индустриальный сектор, экстенсивное использование природных ресурсов и привлечение на рынок труда большого количества новых работников (в том числе женщин) – в любом случае иссякали[13].

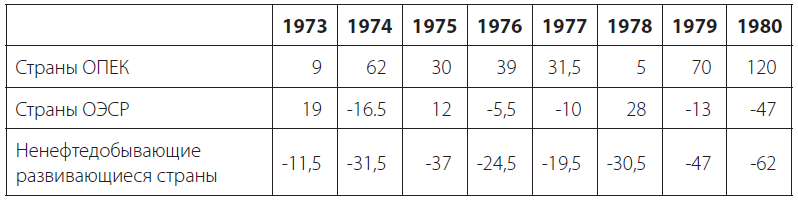

В то же время произошло одно из самых драматичных в мировой истории изменений географии торговли, а как следствие – и перераспределения богатства (таблица 1). Только за 1974 г. доходы стран ОПЕК от продажи нефти выросли на 70 млрд долларов. Переток доходов из стран ОЭСР составил примерно 2 процента их ВВП[14]. В 1979 г. произошёл новый нефтяной шок, связанный с иранской революцией, но к тому моменту страны ОЭСР уже адаптировались к новой реальности.

Таблица 2. Сальдо счёта текущих операций стран ОПЕК, ОЭСР и ненефтедобывающих развивающихся стран в 1973–1980 годах[15]

Реакция на кризис

Нефтяное эмбарго потребовало от правительств западных стран не только оперативных решений по борьбе с инфляцией и дефицитом энергии, но и серьёзных усилий по подстройке энергетической, экономической и внешней политики под новые условия, когда один из важнейших факторов производства в одночасье стал дорогим.

Остро встал вопрос обеспечения энергобезопасности. Каждая страна стремилась к диверсификации источников поставок нефти и снижению зависимости от Ближнего Востока, диверсификации источников энергии и снижению зависимости от нефти, а также к стимулированию энергоэффективности и энергосбережения[16].

Франция пошла по пути создания собственной энергетической отрасли силами государства. Её ядром стала атомная энергетика. Сразу после нефтяного кризиса был принят План Мессмера, целью которого было производство 100 процентов электроэнергии страны на атомных электростанциях. В 1973 г. доля ядерной энергии в общем объёме производства электроэнергии во Франции составляла 8 процентов, к 1983 г. она выросла до 48,8 процента, а к 1990 г. – до 75,2 процента.

Великобритания решила проблему энергетической безопасности посредством ускоренного освоения запасов нефти и газа в Северном море. Ещё в 1970 г. на собственные нефть и газ в стране приходилось 4,5 процента потребления первичной энергии. К 1978 г. эта величина достигла 41,4 процента. Если добавить к этому уголь, а также атомную и гидроэнергетику, к 1978 г. Великобритания самостоятельно обеспечивала 80 процентов своих энергетических потребностей[17].

Япония выбрала стратегию инвестирования в общую энергетическую эффективность производства. Из непосредственно энергетических отраслей масштабную поддержку получили лишь ядерная и солнечная энергетика, опиравшиеся на японские технологии. Их развитие сопровождалось наращиванием импорта угля и сжиженного природного газа[18]. Японии удалось компенсировать потери от роста импорта энергоносителей расширением промышленного экспорта, в первую очередь автомобильного. Малолитражные японские автомобили Toyota Corolla, Honda Civic, Mitsubishi Galant и Datsun Sunny завоевали американский рынок, легко выигрывая конкуренцию у американских «пожирателей бензина». Экспансия японских автомобилей произошла и в Великобритании.

В Германии протекала диверсификация источников энергии и её поставок (развитие атомной энергетики и рост потребления природного газа из СССР и Норвегии) и делались масштабные инвестиции в энергосбережение – как в промышленности, так и в коммунальном хозяйстве.

В США последовательная стратегия приспособления энергетической системы к новым условиям так и не была выработана. В 1975 г. появился стратегический нефтяной резерв, а в 1977 г. создан Департамент энергетики в составе правительства. Некоторые инвестиции были направлены на развитие новых технологий и альтернативных источников энергии. Они включали в себя и атомную энергетику, и некоторые технологии, ставшие тупиковыми (синтетическое топливо) либо давшие плоды спустя десятилетия (добыча сланцевого газа)[19]. В целом эти инвестиции не были столь же успешными, как в ряде европейских стран. Контроль цен на энергоносители сохранялся до 1979 г., что не создавало стимулов ни к снижению их потребления, ни к росту внутреннего производства. В условиях необходимости соблюдать баланс интересов между неповоротливым «большим государством», бизнесом и профсоюзами ни одна из решительных мер, которые обсуждались в тот момент, будь то национализация энергетической отрасли или, наоборот, прекращение контроля цен, так и не были приняты.

Так как последствия кризиса вышли далеко за рамки энергетики, подстройка под новые условия также должна была охватывать все стороны экономической и политической жизни.

Основным результатом кризиса 1973 г. во внутриполитической жизни стал переход от кейнсианства к неолиберализму. Опыт высокой инфляции, чрезмерной роли профсоюзов и регулирования экономики привёл к переходу баланса от государства к рынку.

Из-за инерции «большого правительства» этот переход не был моментальным: он начался к концу 1970-х гг., но окончательно оформился с приходом сильных лидеров, способных его осуществить: Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональда Рейгана в Соединённых Штатах. Низкая инфляция заменила полную занятость в качестве основной цели экономической политики. Был взят курс на снижение налогов и ослабление регулирования. Самое резкое снижение верхней ставки налогообложения, сразу с 98 до 75 процентов, произошло в Великобритании в 1979 г. после прихода Маргарет Тэтчер. В 1981 г. снижение верхней ставки с 69,1 процента до 50 процентов произведено в США президентом Рейганом. Во Франции и Германии налоги почти не снижались, однако обе страны приняли основные формы неолиберальной политики – в частности, жёсткий ориентир на низкую инфляцию. Независимость центрального банка от исполнительной власти была признана ключевым условием предотвращения новой волны роста цен.

Способствовало переходу к неолиберализму и оформление Ямайской валютной системы, пришедшей на смену Бреттон-Вудской. В 1976 г. Совет директоров МВФ официально отменил золотой стандарт и золотые паритеты, плавающие валютные курсы были признаны нормальной формой экономической политики. Для регулирования платёжных балансов разных стран и формирования резервов в рамках МВФ была создана система специальных прав заимствования. Фактически в неизменном виде Ямайская валютная система существует и сегодня.

Кардинально изменилась международная среда. Кризис подорвал единство Запада. Несмотря на то, что Соединённые Штаты ещё при Никсоне всячески пытались обеспечить координированный ответ стран ОЭСР на нефтяное эмбарго, сделать этого не удалось. Более того, ухудшились отношения внутри НАТО: частично из-за большой зависимости от импорта арабской нефти, частично из-за непримиримой позиции Франции страны Европы запретили США использовать европейские военные базы для поддержки Израиля. Германия обвинила Францию в том, что та хочет «развода» Европы и США[20]. Единственным новым инструментом координации развитых стран в энергетической сфере стало учреждённое в 1974 г. Международное энергетическое агентство. Однако его роль не вышла за пределы информационного обмена между странами ОЭСР. Переговоры с ОПЕК все пострадавшие от эмбарго государства вели, по сути, в одностороннем порядке.

Франция в целях защиты от будущих нефтяных шоков заключила соглашения со странами ОПЕК о долгосрочных контрактах на поставку нефти на государственном уровне[21]. Япония стала использовать ресурсную дипломатию: японские политики поддерживали арабские страны на международной арене для того, чтобы гарантировать поставки нефти[22]. Великобритания начала выстраивать отношения с разбогатевшими на нефти арабскими странами на новой основе: нефтедоллары вкладывались в лондонский Сити, а британские компании начали разворачивать в Саудовской Аравии промышленные проекты и поставлять туда вооружения[23]. Вашингтон подписал соглашение об экономическом и военном сотрудничестве с Эр-Риядом спустя три месяца после снятия эмбарго. За этим последовали поставки военной техники, вложения Саудовской Аравии в американские активы, а также её активное участие в борьбе против распространения коммунизма. Саудовская Аравия также сдерживала своих партнёров по ОПЕК от новых подъёмов цен в 1970-е годы[24]. США поставляли оружие и в Иран – до Исламской революции 1979 г., вызвавшей новый виток роста цен на нефть.

В то же время нефтяное эмбарго не привело к сколь-либо серьёзным сдвигам во внешней политике западных стран в отношении Израиля. Низкая эффективность эмбарго в достижении его прямых целей, объясняющаяся высокой вовлечённостью политиков пострадавших стран в дела Израиля, стала хорошей иллюстрацией характера ответа Запада на нефтяной шок. Этот ответ заключался в подстройке своих экономических и политических систем, создании амортизационных механизмов и в переходе в новое равновесное состояние развития экономики и международных отношений, но не в изменении основных целей и позиций[25].

Заключение: кризис, который изменил мир

Удар, нанесённый кризисом 1973 г. по странам ОЭСР, был очень сильным. Завершилась эра безусловного американского лидерства, наступившая после Второй мировой войны.

Пошатнулось единство Запада, стало очевидно, что Германия и Япония – это уже не прилежные ученики Соединённых Штатов, а их прямые конкуренты.

Оптимизм послевоенных десятилетий сменился ощущением тревоги, особенно сильной на фоне казавшихся тогда несомненными успехов Советского Союза. В 1975 г. обложку журнала Time украшал заголовок «Выживет ли капитализм?». В США всерьёз обсуждалась возможность перехода к централизованному планированию[26].

Тем не менее западные страны пережили нефтяной шок, хотя отдельные политические лидеры – нет. Выход из кризиса опирался в целом на те же системы институтов и убеждений. Кризис потребовал амортизации и адаптации, но не фундаментальных сдвигов в основах общественных отношений. Капитализм выжил, хотя и был переформатирован – сильнейшим образом со времён Великой депрессии.

1970-е гг. ознаменовали закат традиционного индустриального мира – особенно в Соединённых Штатах. Но у него уже была замена: мир финансов и технологий. На смену Питтсбургу и Детройту уже приходили Уолл-стрит и Кремниевая долина – символы нового постиндустриального общества, требовавшего, однако, другой системы общественных отношений. Слом «большого правительства» и переход к дерегулированию начался при Джимми Картере, а завершился при Рейгане. Схожие процессы происходили в Великобритании с самого начала правления Маргарет Тэтчер: там зарождалась мощь лондонского Сити. Франция и Германия приняли основные постулаты новой экономической политики, но остались верны модели социальной экономики со значительной ролью государства и сильным регулированием. Но даже несмотря на это, опробованные в США и Великобритании рецепты быстро стали претендовать на универсальность: в дальнейшем они оформились в идеи «вашингтонского консенсуса».

Мировая экономика никогда больше не росла такими же темпами, как до нефтяного кризиса.

Новая нормальность, запущенная в 1970-е гг., характеризовалась более низкими темпами экономического роста, более высокой его волатильностью[27], большей зависимостью от инновационных отраслей, а также растущим неравенством.

В краткосрочном плане главными выигравшими от кризиса стали страны-экспортёры нефти. Их экспортные доходы выросли более чем втрое с 1973 по 1974 год. Нефтедоллары использовались странами Персидского залива для создания системы общественных благ, трансфертов населению и финансовой поддержки сторонников действующих режимов. Впрочем, в долгосрочном плане эффект неожиданного богатства не столь однозначен. Не всем удалось справиться с ним: например, в Иране спустя несколько лет произошла Исламская революция. Почти во всех странах ОПЕК приток лёгких денег закрепил практики неэффективного управления, запустив механизм «ресурсного проклятья». Всесилие ОПЕК сошло на нет менее чем через десятилетие.

Рост цен на нефть сильно повлиял и на развитие СССР. Валютная выручка от продажи нефти в страны ОЭСР за 1970-е гг. выросла примерно в 10 раз. Это обстоятельство позволило решить часть текущих внутриэкономических проблем, нарастить импорт оборудования и потребительских товаров, продолжить участие в гонке вооружений и ввязаться войну в Афганистане[28]. В 1970–1986 гг. темпы роста капитальных вложений в производство нефти и газа превышали рост инвестиций в промышленность и сельское хозяйство в 3–5 раз[29]. Страна оказалась на нефтяной игле, с которой так и не смогла слезть.

Кризис 1973 г. спровоцировал, возможно, самое масштабное перераспределение богатства в истории, направив огромные потоки доходов из стран ОЭСР в страны ОПЕК. Но в то же время именно этот кризис заставил страны Запада преодолеть противоречия, накапливавшиеся с 1960-х годов. Переформатировав барахливший капитализм, они первыми шагнули в постиндустриальный мир, самостоятельно сформировав его облик и заложив тем самым основы своего глобального лидерства на десятилетия вперёд.

--

СНОСКИ

[1] OECD. Social Expenditure 1960-1990. Problems of Growth and Control. OECD, 1985. URL: http://www.oecd.org/social/soc/40836112.pdf

[2] Цит. по Greenspan A., Wooldridge A. Capitalism in America. An Economic History of the United States. New York: Penguin Press, 2018.

[3] Blanchard O., Gali J. The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? National Bureau of Economic Research, No. w13368, 2007.

[4] Bordo M. The Operation and Demise of the Bretton Woods System; 1958 to 1971. National Bureau of Economic Research, No. w23189, 2017.

[5] Greenspan A., Wooldridge A. Capitalism in America. An Economic History of the United States. New York: Penguin Press, 2018.

[6] Issawi C. The 1973 oil crisis and after // Journal of Post Keynesian Economics, Vol.1, No. 2, 1978.

[7] Frankopan P. The silk roads: A new history of the world // Bloomsbury Publishing, 2015.

[8] Апдайк Дж. Кролик разбогател // Москва, АСТ, 2009.

[9] Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории // Вопросы экономики, №1, 2005.

[10] По данным World Development Indicators и BP.

[11] Jorgenson D.W. Productivity and economic growth in Japan and the United States // The American Economic Review, Vol. 78, No. 2, 1988.

[12] По данным World Development Indicators.

[13] Temin P. The golden age of European growth reconsidered // European Review of Economic History, Vol. 6, No. 1, 2002.

[14] Ikenberry G.J. Reasons of State: Oil Politics and the Capacities of American Government // Cornell University Press, 1988.

[15] Ikenberry G.J. Reasons of State: Oil Politics and the Capacities of American Government. Cornell University Press, 1988

[16] Ikenberry G.J. The irony of state strength: comparative responses to the oil shocks in the 1970s // International Organization, Vol, 40, No. 1, 1986.

[17] Bank of England. North Sea oil and gas in the UK balance of payments since 1970. Bank of England, 1979. URL: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/1979/north-sea-oil-and-gas-in-the-uk-balance-of-payments-since-1970.pdf

[18] Moe E. Vested interests, energy efficiency and renewables in Japan // Energy Policy, Vol. 40, 2012.

[19] Ross M. How the 1973 oil embargo saved the planet // Foreign Affairs, 2013.

[20] Turner L. The politics of the energy crisis // International Affairs, Vol. 50, No. 3, 1974

[21] Ikenberry G.J. The irony of state strength: comparative responses to the oil shocks in the 1970s // International Organization, Vol. 40, No. 1, 1986.

[22] Yorke V. Oil, the middle east and Japan’s search for security // International Affairs, Vol. 57, No. 3, 1981.

[23] Wearing D. Forty years on, the effects of the 1973-74 oil crisis still shape British foreign policy in the Middle East // Open Democracy, 2003. URL: https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/forty-years-on-effects-of-1973-74-oil-crisis-still-shape-british-foreign-po/

[24] Gause F.G. The International Relations of the Persian Gulf. Cambridge University Press, 2010.

[25] Licklider R. The power of oil: the Arab oil weapon and the Netherlands, the United Kingdom, Canada, Japan, and the United States // International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 2, 1988.

[26] Gordon D.M. ‘’Recession is Capitalism as usual’’ // New York Times, 1974. URL: https://www.nytimes.com/1975/04/27/archives/recession-is-capitalism-as-usual-a-radical-economist-argues-that.html

[27] Григорьев Л.М., Иващенко А.С. Теория цикла под ударом кризиса // Вопросы экономики, №10, 2010.

[28] Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России // М.: РОССПЭН, 2006.

[29] Ермолаев С. Формирование и развитие нефтегазовой зависимости Советского Союза // Московский центр Карнеги, 2017. URL: https://carnegie.ru/2017/03/31/ru-pub-68448

Новак: «Северному потоку-2» быть

Учитывая поддержку европейских стран и компаний, проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, уверен вице-премьер РФ Александр Новак. «Санкционная дубинка США, которая абсолютно не рыночная, хотя страна вроде рыночная, всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует инструменты такие, которые отнюдь не являются рыночными», — сказал Новак в интервью телеканалу РБК. «И об этом все открыто заявляют и понимают. Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании, они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — резюмировал вице-премьер.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, с помощью трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января.

Тем временем, отмечают РИА «Новости», сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против «Северного потока-2». Документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать «пока санкции действуют». «Мы выполняем план по свертыванию нашей поддержки по проверке проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», — отметили в компании.

Иран предпринял шаги по увеличению экспорта черной икры на 50 процентов

Иран предпринял шаги по увеличению экспорта черной икры на 50 процентов за счет увеличения количества осетровых ферм, сообщил официальный представитель Организации рыболовства Ирана.

В беседе с Iran Daily генеральный директор Управления восстановления и защиты генетических ресурсов водных ресурсов IFO рассказал, что самая ценная и дорогая икра в мире принадлежит Ирану.

Касаясь растущей тенденции производства черной икры в Иране, Нассер Карами-Рад добавил, что согласно статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), опубликованной в 2018 году, по производству мяса осетровых рыб Иран занимает четвертое место в мире после Китая, Армении и России, и Иран занимал третье место в 2017 году.

Далее представитель IFO сообщил, что, согласно нашим планам, мы скоро будем на втором месте.

«Официальной статистики производства икры в мире нет. Для этого, в основном, используется статистика ФАО по производству мяса осетровых», - сказал Карами-Рад.

«На данный момент наш производственный разрыв с Китаем немного велик, но планы на ближайшие годы определенно помогут минимизировать этот разрыв», - заявил он, добавив, что качество икры, производимой в Иране, намного лучше, чем в Китае.

Официальный представитель IFO сообщил, что годовой экспорт черной икры Ирана составлял 1,5 тонны в течение 1398 иранского года (до 19 марта 2020 года), добавив, что 2,5 тонны продукта были экспортированы в течение девяти месяцев до 20 декабря 2020 года.

«В настоящее время Иран занимает первое место в мире по производству белуги, которая считается самым ценным и дорогим источником икры в мире», - отметил он.

Чиновник сказал, что европейские страны, включая Германию, Испанию, Францию, Норвегию, Швейцарию, а также прибрежные государства Персидского залива и США, являются основными целевыми рынками для иранской черной икры.

Что касается цены на черную икру, Карами-Рад сказал: "До вспышки коронавируса в мире цена икры составляла от девяти до 10 миллионов томанов за килограмм, но сейчас цена каждого килограмма черной икры составляет от восьми до девяти миллионов томанов".

По его словам, цена на икру на мировом рынке колеблется от 1300 до 2000 евро за килограмм.

Что касается вылова осетровых в Каспийском море, Карами пояснил: «Из-за широкого распространения вылова осетровых рыб в последние десятилетия, численность этого вида каспийских рыб уменьшилась».

«Пять видов осетровых рыб в Каспийском море были внесены в список исчезающих видов Международным союзом охраны природы», - сказал Карами-Рад.

Он продолжил: «Согласно этому, пять прибрежных государств Каспийского моря, которые являются членами Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, десять лет назад на совещании приняли решение запретить коммерческий промысел осетровых».

«На последнем заседании комиссии, которое проходило в режиме видеоконференции в Тегеране почти месяц назад, члены решили продлить запрет на один год в течение 2021 года», - отметил он.

Чиновник рассказал: «После запрета рыболовства, страны перешли к разведению осетровых во внутренних водах».

Он отметил, что Иран также включил разведение осетровых в свою повестку дня с целью производства черной икры и мяса осетровых рыб, а также сохранения запасов осетровых в Каспийском море.

Касаясь выращивания осетровых в Иране, Карами-Рад сказал: «В конце прошлого иранского года (19 марта 2020 г.), на осетровых фермах страны было произведено более 10,6 тонны черной икры, а также производство мяса осетровых в стране составило около 2530 тонн.

«К марту 2020 года, в 21 провинции страны было создано 130 фермерских хозяйств, и их число быстро растет, и сейчас эта цифра достигла почти 150 фермерских хозяйств», - заявил представитель IFO.

По словам Карами-Рада, большинство иранских хозяйств находится в провинциях Гилян и Мазандаран, а остальные разбросаны по другим провинциям, добавив, что даже в провинции Хормозган, где климат не подходит для выращивания и разведения осетровых, имеется 10 осетровых ферм.

Квартет выстрелил - событие

Нашим биатлонистам не было равных в смешанной эстафете

Текст: Павел Зарудный

Антирекордная серия отечественных биатлонистов на этапах Кубка мира - 43 гонки подряд без медалей - уже стала интернет-мемом. К счастью, российским "стреляющим лыжникам" удалось прервать череду неудач.

Наш квартет стал лучшим в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. "Серебро" досталось команде Норвегии, "бронзу" выиграли представители Франции.

У сборной России на первом этапе бежала Ульяна Кайшева, которая использовала на огневых рубежах три дополнительных патрона. Кайшева передала эстафету Светлане Мироновой на девятом месте с отставанием в 30,5 секунды от лидера. Миронова блестяще отработала свой этап, вышла на первое место и отправила по дистанции Александра Логинова. Перед стартом гонки старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил о трагедии в семье Логинова - у спортсмена скончался отец. Но Саша справился с нервами и первым передал эстафету Эдуарду Латыпову, который ушел с отрывом в 3,6 секунды от норвежцев. На лежке Эдуард был точен, но на стойке взял два дополнительных патрона. Финиш получился валидольным, но Латыпов в створе смог на 0,7 секунды опередить Стурлу Легрейда.

После завершения гонки 26-летний Латыпов не скрывал своих эмоций:

- Что чувствую? Рад, что все получилось, рад за команду и страну, что мы смогли завоевать "золото". Слезы наворачиваются, благодарен команде, день был хорош. Какой был план на финиш? Чувствовал силы, по скольжению лыжи чуть лучше ехали, на равнине мог уехать, все получилось. Я всегда стараюсь показать максимум, каждую гонку я выхожу бороться за победу.

Программу пятого этапа закрывал сингл-микст, в котором лучше всех стали французы. Вторыми были представители Швеции, а на третью строчку пьедестала взобрались норвежцы. За сборную России сингл-микст бежали Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они расположились в итоговом протоколе на девятом месте, пробежав два штрафных круга при 12 промахах на рубежах.

Прямая речь

Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России:

- Результат в смешанной эстафете стал подарком всем, кто переживает за российский биатлон. Все молодцы, не только спортсмены - тренеры, сервис, врачи, массажисты. Все сработали единой командой, все причастны к этой победе. Показали зубы. Думаю, что эта победа вселит во всех нас еще больше уверенности в своих силах.

Коробка скоростей

Денис Мантуров - о лекарствах от COVID-19, ценах на продукты и заказах на МС-21

Текст: Елена Березина

Пандемия нанесла мощный удар по экономике, затормозив развитие одних отраслей и подтолкнув рост других. Как промышленность пережила коронакризис, на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Насколько мы независимы от иностранных лекарств и компонентов?

Денис Мантуров: Нам повезло, что пандемия не пришла 10 лет назад, когда еще не был сформирован мощный костяк фарминдустрии в стране. Еще до распада СССР при нашей поддержке мощные производства фармсубстанций создавались в Индии и в Китае. При этом по социалистическому разделению труда готовые лекарственные формы производились в странах соцлагеря (Польша, Венгрия, Румыния, Германия). С развалом СССР наша малотоннажная химия, которая обеспечивала производство реактивов и особо чистых веществ для субстанций, развалилась, потому что перестала быть востребованной - внутри страны только в минимальных объемах по минимальной номенклатуре производились готовые формы. Фармсубстанции практически исчезли, мы, как и страны соцлагеря, стали закупать их в Индии и Китае для розлива и упаковки.

Начиная с 2010 года мы стали реализовывать сначала федеральную целевую программу, затем уже госпрограмму "Фармамед". С 2015 года мы по-прежнему поддерживаем производство дженериков, но также сделали упор на поддержку инновационных препаратов. Амбициозные задачи, которые мы перед собой ставили, в целом реализованы, до 90% лекарственных препаратов из списка жизненно важных производится в России. Эти показатели плавающие - они меняются при изменении списка, по текущей его редакции производим около 88%.

А что с лекарствами от COVID-19?

Денис Мантуров: Из того перечня, который рекомендован для лечения коронавируса, противовирусные препараты полностью производятся в России. Объем их выпуска в декабре 2020 года по сравнению с апрелем 2020-го вырос в 3,5 раза, причем только в декабре приросли на 57% к ноябрю. По антибиотикам мы стремимся к тому, чтобы обеспечить их локализацию до уровня субстанции, и уже существенно нарастили объемы их производства. Это азитромицин (прирост 540%), левофлоксацин (+440%), моксифлоксацин (+1760%). По цефтриаксону по итогам III квартала 2020 года выросли на 130%. По производству противовоспалительного препарата - дексаметазона, применяющегося для лечения коронавируса, в инъекционной форме с апреля 2020 года - прирост более 1600%!

По кроверазжижающим препаратам пока остается определенная зависимость от импортных поставок из западных стран. Поэтому, поэтапно расшивая "узкие места", в проекте стратегии "Фарма-2030" мы сделали акцент на расширении производства лекарств именно этой категории.

Сейчас же, чтобы "в моменте" удовлетворить потребность, добавили объемы поставок со стороны Китая. В конце декабря в Россию поступила первая партия, которая прошла исследования на предмет соответствия нашим требованиям.

Проблема нехватки лекарств для лечения ковида в аптеках окончательно решена?

Денис Мантуров: По линии аптечного сегмента ситуацию постоянно мониторим, ведем работу с представителями регионов, Росздравнадзора, аптечных сетей, производственных предприятий. Понятно, что ассортимент и наличие конкретных торговых наименований могут отличаться в разных точках, но, по данным мониторингов, как минимум в каждой второй аптеке сейчас можно найти конкретный препарат - противовирусный, антибиотик или антикоагулянт.

Маски в запасе

В 2020 году кратно выросло производство масок. Какая ситуация на рынке сейчас? Не прогнозируете ли вы кризиса перепроизводства?

Денис Мантуров: Перепроизводство уже произошло, не знаю только, насколько правильно в текущей ситуации называть его кризисом. В 2019-м мы производили 600 тысяч масок в сутки. Если вы помните, цены, по которым в марте 2020 года экстренно закупались маски в Китае, достигали 35 рублей за штуку. В магазинах ценники доходили до 100 рублей за маску.

Сегодня выпускаем более 18 млн масок при производственных мощностях около 30 млн. Процесс реализации инвестиционных циклов по масочным производствам завершился только в сентябре 2020 года. Мы не знали в марте, сколько по факту масок потребуется, поэтому сразу поддержали большое количество проектов. Сейчас на гостендерах стоимость маски - 2,5 рубля, а при входе в большинство магазинов вам предложат воспользоваться бесплатными масками, если вдруг вы оказались там без своей.

Собственное производство закрывает всю потребность. В этих условиях мы выступили с инициативой ограничить участие иностранных компаний в госзакупках.

По решению правительства, госзакупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с начала 2021 года запрещены. Это справедливо и правильно в отношении российских компаний, которые мы мотивировали оперативно создавать производства. Они выполнили свои обязательства.

Более того, мы забираем излишки и формируем в Росрезерве необходимые стратегические запасы. Это, кстати, касается не только масок, но и защитных костюмов, очков, респираторов, перчаток и средств дезинфекции.

При этом еще раз подчеркну, что за рамками госзакупок как-то ограничивать импорт масок или другой номенклатуры средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Россию не планируется.

А как обстоят дела с производством СИЗ?

Денис Мантуров: Сегодня объемы производства, например, по средствам дезинфекции хлорным и не хлорным сохраняются на уровне 600 т в день, по антисептикам производим до 155 тыс. литров. Мощности по перчаткам на основе натурального латекса мы существенно нарастили и сегодня производим до 110 тыс. пар. в сутки. Многие компании переориентировали свои объемы на экспортные направления. Компании, которые перепрофилировали действующие мощности, - частично вернули их на производство традиционной продукции, потому что рынок в целом насыщен. При этом по отдельным позициям мы продолжаем заниматься развитием производства - это касается нитриловых перчаток (на основе синтетического латекса). Компанией "СИБУР" реализуется проект по производству сырья для них, в первой половине этого года планируется запуск предприятий по производству перчаток в Самаре и Тамбове. После выхода на плановую мощность объем выпуска на этих площадках составит 382-510 млн пар в год.

Вернемся к маскам. Вторая сторона их производства - проблема с утилизацией. Достаточно ли в России мощностей по мусоропереработке? Маски как пакеты, ничего не весят, но в кубометрах, конечно, все равно занимают порядочный объем.

Денис Мантуров: На самом деле отдельно вопрос именно по утилизации масок не стоит, объясню почему. В среднем сегодня потребление населением за пределами ЛПУ составляет 1,5 млн масок в сутки, что в год может дать около двух тыс. тонн отходов. И это тысячные доли процента от всей массы твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Основной субъект потребления масок - население, использующее их в быту и при посещении общественных мест. В этом случае после использования маски попадают в состав ТКО, как и другие средства гигиены - носовые платки, ватные диски. Поэтому специальные мощности по переработке масок создавать не требуется.

Однако отмечу, что сегодня создается полноценная система сбора пластиковых и синтетических отходов, их сортировки, переработки и производства из вторично используемых материалов. В целом это больше сфера деятельности наших коллег из минприроды, промышленность же должна поставить необходимое оборудование - и выполняет эту задачу: уровень его локализации уже доходит до 60-70% - как по сортировке, так и по переработке, в том числе термической обработке твердых коммунальных отходов.

МС-21 выходит в серию

Самолет МС-21 совершил свой первый полет с российскими двигателями. Когда он получит сертификацию Росавиации и Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA)?

Денис Мантуров: Первый полет МС-21-310 открыл программу заводских испытаний. После их завершения начнется программа летных сертификационных испытаний. Также в испытаниях с двигателем ПД-14 будет задействован первый опытный самолет МС-21. После завершения его участия в основной сертификационной программе испытаний самолет будет ремоторизирован. На самолет с двигателем ПД-14 мы должны получать сертификат типа Росавиации в 2022 году. После его получения запланирована валидация по европейским нормам агентства EASA.

Каков уже сейчас портфель "твердых" заказов по МС-21? Какие авиакомпании получат самолет?

Денис Мантуров: Твердые контракты, по которым поступили авансовые платежи, предусматривают поставку 175 самолетов и с тем, и другим типом двигателей. Мы намеренно расширяем именно твердые заказы с учетом того, что мы должны сначала нарастить объем производства, выйти на темп до 70 самолетов в год. К моменту, когда мы выйдем на цикл уже 30-40 самолетов в год, мы можем начать кампанию по набору дополнительных заказов со стороны российских и зарубежных заказчиков.

Какие авиакомпании получат самолет?

Денис Мантуров: В числе первых эксплуатантов авиакомпании группы "Аэрофлот" и авиакомпания Red Wings. Передача самолетов начнется после завершения сертификации. Самолет МС-21 изначально разрабатывался с возможностью установки по выбору заказчика двух типов двигателей. Контракты на поставку самолетов МС-21 заключены с лизинговыми компаниями, в том числе с компанией "Авиакапитал-Сервис".

Производство самолетов для поставки заказчикам уже ведется. Первый серийный МС-21-300 находится в цехе окончательной сборки Иркутского авиазавода. Это самый востребованный и конкурентоспособный среднемагистральный самолет на сегодня.

Не могу не согласиться с заявлением президента Boeing в России и СНГ Сергея Кравченко о том, что с самолетом МС-21 Россия вернулась на первый ряд партера авиационных держав в гражданской авиации. Мы являемся сегодня конкурентами мировых производителей такой категории самолетов.

Superjet готовит запчасти

Сколько самолетов Sukhoi Superjet выпущено в 2020 году?

Денис Мантуров: Мы перешагнули рубеж в 200 самолетов. В 2020 году отгружено заказчикам 12 самолетов, среди основных получателей авиакомпании "Россия", "Азимут", Red Wings. В этом году мы должны поставить 37, за исключением максимум 10 самолетов, которые, возможно, перейдут на январь-февраль 2022 года.

Окончательно ли решена проблема сервисной составляющей Sukhoi Superjet?

Денис Мантуров: Мы, к сожалению, при запуске продаж в 2010-2011 году не были готовы к такой масштабной эксплуатации. Изначально с объемами производства немножко переусердствовали. На второй год более 40 самолетов произвели, потом с этой горки спустились. Больше мы такой ошибки не допустим. Развиваем систему постпродажного обслуживания самолета, на базе которой будут обслуживаться также МС-21 и Ил-114.

Сегодня основные задачи реализованы. Мы сформировали пул длинноцикловых запасных частей, подготовили логистические центры по хранению запчастей для того, чтобы оперативно поставлять их 24/7.

В основном все сконцентрировано в России. У нас есть в Венеции центр кастомизации "Гражданских самолетов Сухого", который мы будем также использовать как хаб для европейских рынков. Намеренно пока не расширяем в дальнем зарубежье логистические центры, потому что хотим до конца наладить эксплуатацию и обслуживание самолетов внутри страны.

Мы сегодня даже не заявляем о планах резкого наращивания экспортных продаж Sukhoi Superjet. Мы должны плавно подойти к этому во второй раз уже с новыми модификациями Sukhoi Superjet - Sukhoi Superjet New. С большим комплексом работ по его модернизации, в частности, по импортозамещению, чтобы мы были независимы. При этом мы не отказываемся от международной кооперации и сохраняем все принципы по отношению к зарубежным коллегам, которые поставляют нам агрегаты, компоненты и комплектующие.

"Байкал" на замену Ан-2

Сколько самолетов "Байкал" планируется поставить местным авиалиниям? Насколько он востребован?

Денис Мантуров: Я надеюсь, что он будет очень востребованным. "Байкал" сможет заменить Ан-2, который прослужил России и многим странам почти 70 лет. Очевидно, что в ближайшие несколько лет эти самолеты будут полностью выведены из эксплуатации.

Частично смогли бы заменить Ан-2 Cessna Caravan и Kodiak 100, но они слишком дороги. Максимально возможная себестоимость летного часа для местных авиалиний составляет 45 тыс. руб., когда у Cessna Caravan - 73 тыс., а у Kodiak 100 - 67 тыс. Наши авиакомпании не готовы приобретать эти иностранные самолеты: в стране эксплуатируется всего семь самолетов Cessna Caravan и ни одного Kodiak 100.

По требованиям минпромторга, зафиксированным в контракте, себестоимость летного часа у "Байкала" должна составить 30 тыс. руб., а взлетно-посадочные характеристики быть не хуже, чем у Ан-2, его можно будет эксплуатировать на слабо подготовленных аэродромах. И "Байкал" с первых дней должен быть выгоден эксплуатантам, в том числе по стоимости - должен быть дешевле, чем Cessna и Kodiak - 120 млн руб. против 170 млн и 165 млн соответственно.

"Байкал" будет востребован в условиях Крайнего Севера, труднодоступных районов и регионов Дальнего Востока. Но мы рассчитываем, что он будет также эксплуатироваться не только там, но и за рубежом. Это девятиместная машина с плечом в один конец до 500 км, но с возможностью вернуться обратно, выполнив маршрут 500-500 без дозаправки. А его перегоночная дальность - 1500 км.

Первый полет мы рассчитываем совершить до конца 2021 года. Сертификацию завершить в конце 2022 года - начале 2023 года, начать коммерческие поставки с 2023 года. До 2030 года предварительно рассчитываем, что рынок может переварить 170-200 машин, а затем добавятся еще и внешние рынки. "Байкал-Инжиниринг" уже подписаны протоколы о намерениях с авиакомпаниями "Нимбус", "Полярные авиалинии", "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд", "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", "Аэросервис".

Прототип нового двигателя для легких самолетов создан на основе мотора автомобиля Aurus в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова. Где он может быть использован?

Денис Мантуров: Авиационный вариант двигателя на основе мотора автомобиля Aurus называется АПД-500. Он будет использоваться в легких учебно-тренировочных самолетах в гражданских и военных училищах, сельскохозяйственных самолетах. И для легкомоторных самолетов пассажировместимостью до девяти человек в гражданской авиации, и в том числе для ремоторизации хорошо известных Як-18Т или Як-52. Если он хорошо зарекомендует себя, то, думаю, будут запросы и от зарубежных коллег тоже.

Сейчас двигатель-демонстратор после испытаний на высотно-климатическом стенде ЦИАМ, где отрабатывались и подтверждались характеристики его работы в ожидаемых условиях эксплуатации, проходит испытания на летательном аппарате. Двигатель можно будет ставить на различные летательные аппараты, включая транспортные беспилотники.

Вызов для автопрома

Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Когда будет решен этот вопрос?

Денис Мантуров: Я бы не хотел, чтобы спрос падал - с учетом того, как дорого нам стоило его поддержать. Благодаря господдержке, объем которой превысил 55 млрд рублей, удалось обеспечить дополнительные продажи 250 тысяч автомобилей. Мы сохранили программы поддержки спроса и на 2021 год, как минимум на первое полугодие нам средств на это достаточно.

Уверен, что наши предприятия справятся с этим вызовом легко. Они долго ждали момента, когда рынок вырастет сам, за счет отложенного спроса. Сейчас производство незначительно отстает от спроса, так как это сложный и инерционный процесс, зависимый от большой цепочки производителей автокомпонентов и материалов всех уровней как в России, так и за рубежом. За 11 месяцев 2020 года было произведено на 19,5% меньше машин, чем за тот же период 2019 года, а продано - меньше на 9,8%.

По мере выхода всех предприятий на имеющиеся мощности производство постепенно догонит спрос. Как правило, в январе предприятия уходили в простой, в основном шла реализация складских остатков прошлого года. Сейчас предприятия работают без остановки. У отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса. В этом секторе мы выглядим гораздо лучше других стран, таких как Великобритания, Германия и Испания. Впервые наш авторынок поднялся на четвертое место по объему в Европе.

Каков потенциал российских автомобилей и техники с высокой проходимостью?

Денис Мантуров: В России сегмент техники высокой или повышенной проходимости традиционно пользуется высокой популярностью. Так, объем реализации снегоходов на нашем рынке составляет около 20 тыс. машин в год - 15% мирового объема. При этом 70% продаж закрывают российские производители. Где-то это производство с высокой степенью локализации, где-то с меньшей, но только 30% приходится на прямой импорт.

На Россию приходится около 2% мировых продаж мототехники для бездорожья - снегоболотоходов, мотовездеходов. В настоящее время eмкость российского рынка внедорожной мототехники оценивается на уровне до 15 тыс. машин в год, из которых около 35% изготавливаются в России.

Стоит отметить высокий экспортный потенциал выпускаемой в России техники. Наши снегоходы уже поставляются в Финляндию, Швецию, Норвегию, Казахстан, Беларусь; мотовездеходы - в страны Центральной Европы, Северной и Южной Америки.

Хотелось бы особо отметить уникальные машины, например, вездеход "Шаман". Это штучное производство, в год выпускается несколько десятков машин, но при этом они востребованы на рынке. Эта машина не только для охоты, рыбалки и отдыха. Она подходит и для спасательных служб, для доставки грузов. Минобороны, МВД, МЧС покупают такую технику. С учетом наших климатических условий, уверен, это направление будет только развиваться.

В 2021 году мы запускаем в Рыбинске производство судна на воздушной подушке "Хаска". Его полезная нагрузка - 10 тонн, оно рассчитано на гражданскую эксплуатацию. Всегда были военные машины-амфибии, которые производились на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге. А это будет именно транспортная машина.

А с 2022 года хотим выпускать пятидесятитонную машину. Например, в каком-то регионе нет моста между материком и островом. Летом доставить грузы можно на пароме, зимой - по льду, а в распутицу не на чем. "Хаска" как раз решит эту проблему.

Легпром ставит на лен

В 2020 году многие предприятия легпрома стали выпускать маски, костюмы, защитные халаты. А что происходит с традиционной одеждой - платьями, пальто, куртками?

Денис Мантуров: Если бы мне задали этот вопрос в 2012 году, не знаю, как ответил бы, потому что ситуация была кардинально другая. Сейчас растут практически все сегменты легкой промышленности. Отрасль - емкая как агрегатор: это и шитье, и пряжа, и производство обуви, и стройматериалов. Нетканые материалы, например, используются в мебельной, в швейной промышленности, в строительстве дорог и домов как изоляционный слой.

В 2012 году на рынке было не более 10% отечественных производителей. Скептики говорили: "Занимайтесь чем-нибудь более серьезным, все ниши в легпроме уже закрыл Китай, не лезьте туда". Оказалось, это не так, сегодня мы занимаем уже почти 30% рынка. Думаю, что мы также будем двигаться поступательно по 3-5% в год, осваивая не только внутренний рынок, но и зарубежные.

2020-й год не стал исключением - производство выросло на 7,5%. В основном этот плюс дали производители, обеспечивающие номенклатуру по средствам индивидуальной защиты.