Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Страны НЕАФК вновь попробуют договориться о формате цифровых отчетов

НЕАФК продолжит обсуждение формата электронного обмена данными о вылове. Предлагаемый Евросоюзом стандарт по-прежнему вызывает принципиальные замечания со стороны других государств – членов комиссии, в том числе России и Норвегии.

Второе в этом году заседание постоянного комитета по мониторингу и соблюдению (ПЕКМАК) Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) прошло 15-17 сентября в режиме видеоконференции. Его участники обсудили ряд вопросов, касающихся исполнения схемы контроля и принуждения НЕАФК в 2019 г., реализации мер по контролю за промыслом, системы мониторинга судов, передачи электронных рапортов о рыбопромысловой деятельности, проведения инспекций в районе регулирования НЕАФК, выполнения процедур государственного портового контроля.

Одним из ключевых вопросов стал отчет рабочей группы НЕАФК по принципам и срокам внедрения электронного обмена данными. Основные разногласия, как и год назад, сконцентрировались вокруг разработанного Евросоюзом стандарта обмена данными (FLUX), который предусматривает определенные правила построения отчетности, отличающиеся от тех, которые применяет Россия и другие страны. Предполагается, что порядок передачи данных в рамках НЕАФК при этом останется прежним, зато изменится программная «упаковка» отчетов о вылове.

«У нас уже принят определенный формат обмена данными с Норвегией, Фарерскими островами и другими странами – участницами НЕАФК, в рамках которого мы активно тестируем электронный формат отчетности и существенно продвинулись в этом направлении», – рассказал Fishnews начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин.

По его словам, хотя решение о переходе на формат FLUX в целом одобрено НЕАФК, стороны пока не смогли прийти к согласию по ряду принципиальных моментов, например, по отметкам времени отправки рапортов с судов.

На заседании комитета Артем Вилкин указал на необходимость содержательной проработки дополнительных правил последовательности, дубликатов, даты и времени перегрузки, списка кодов рыб, гармонизированного перечня деятельности судов.

По итогам встречи стороны договорились провести 3 ноября дополнительное заседание ПЕКМАК в преддверии 39-й сессии НЕАФК, которая пройдет в Лондоне 10–13 ноября.

«Мы решили, что возьмем определенное время для консультаций со своими национальными органами, а секретариат обязался сделать дополнительные запросы. В ноябре мы еще раз соберемся для того, чтобы на сессию комиссии вынести консолидированное мнение комитета либо еще раз подтвердить отсутствие этого мнения и оставить решение за НЕАФК», – прокомментировал Артем Вилкин.

Fishnews

Министр премьер

Зачем ходить в библиотеку, как научить молодежь любить классику и какие музеи в Подмосковье обязательны к посещению

Текст: Надежда Макеева

Министром культуры Московской области Елена Харламова была назначена ровно год назад. Сегодня она рассказывает "РГ", каким щедрым на культурные события оказался этот коронавирусный год.

Елена Михайловна, главное событие культурной жизни области этого года уже прошло или еще предстоит?

Елена Харламова: Не хотелось бы выделять что-то отдельно. Все события главные, особенно в такой непростой период. Но первым масштабным событием в стране после изоляции стал Международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского в Клину. В этом году у фестиваля появился художественный руководитель, им стал Юрий Башмет. И впервые наш фестиваль поддержало Министерство культуры РФ, а трансляцию всех концертов вел телеканал "Культура". Мы постарались таким образом продумать афишу фестиваля, чтобы она состояла из уникальных программ, которые можно увидеть только в Клину: из семи программ пять были премьерными. В этом году мы отмечаем 180-летний юбилей Петра Ильича Чайковского и 160-летний - Антона Павловича Чехова. Поэтому открылся фестиваль Чайковского особенным образом: Сергей Гармаш, камерный ансамбль "Солисты Москвы" и артисты Мелиховского театра "Чеховская студия" представили спектакль "Ч+Ч" о знакомстве и дружбе двух гениев.

Есть свой проект и у нашего музея "Новый Иерусалим" - это уже полюбившийся публике фестиваль "Лето. Музыка. Музей". В этом году он пройдет с 23 по 27 сентября. Президентом фестиваля является худрук Московской областной филармонии Максим Дунаевский, художественным руководителем - дирижер Ливерпульского королевского симфонического оркестра и симфонического оркестра Осло Василий Петренко. Среди участников Максим Венгеров - это сегодня первая скрипка в мире, Николай Луганский - один из топовых пианистов. Такой звездный состав на одной сцене нечасто увидишь.

Как привлечь молодежь к такому серьезному искусству?

Елена Харламова: Мне кажется, что у каждого человека наступает такой возраст, когда он по-настоящему начинает понимать и любить классическую музыку и читать серьезную литературу. Молодежи нужно просто уметь интересно рассказывать об искусстве, о том, как жили и творили великие люди. К примеру, мало кто знает, что Менделеев увлекался сыроварением, а Чехов серьезно занимался метеорологией. А в Даровом под Зарайском, где прошло детство Достоевского, до сих ищут могилу отца писателя, да и история с прахом его матери полна загадок. Вот через такие истории молодежь приходит к серьезным вещам. Я вообще заметила: если показывать великих людей обычными, со своими слабостями, бедами и удачами, интерес к тому, что они делали, возрастает.

А кто должен показывать? Не библиотекари же.

Елена Харламова: В том числе и библиотекари, почему нет? В Подмосковье 951 библиотека - это одна из самых крупных в стране библиотечных сетей. Мы выбрали 15 пилотных городов, в числе которых Балашиха, Егорьевск, Красногорск, Сергиев Посад, Софрино и Электросталь, где проводим комплексную модернизацию библиотек. Провели капитальный ремонт, сделав умные, светлые, минималистичные пространства. Опросили жителей: хотите ли вы, чтобы библиотеки не закрывались в шесть вечера, а работали до девяти-десяти? Получили согласие и массу пожеланий о том, что люди ожидают от обновленных библиотек. Сейчас идут, скажем так, репетиции, а до конца года все "пилоты" заработают в полном формате.

Они все будут одинаковыми?

Елена Харламова: Общие элементы, конечно, будут у всех. Это благоустроенные подходы к зданиям, обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями, удобная навигация, системное расписание, современные интерьеры, где можно уютно устроиться с книгой или планшетом. А рабочую программу все выбирают исходя из пожеланий жителей. Идей много. Например, по утрам можно ввести часы библионяни, когда библиотекарь читает деткам сказки, а мамы в это время рядом занимаются своими делами. Днем можно проводить мероприятия для пожилых граждан - курсы компьютерной грамотности и иностранных языков, встречи с кумирами их молодости, да просто совместные обсуждения сериалов или кулинарных рецептов. Ну а вечера - время молодежи.

В области много творческих учебных заведений. Куда идут работать их выпускники?

Елена Харламова: В дома культуры и детские школы искусств, например. У нас 925 культурно-досуговых учреждений. Недавно открывали новый Дом культуры в Волоколамске, так глава обещает даже предоставить служебное жилье для творческих кадров. В этом плане областноймузыкальный колледж имени С.С. Прокофьева в Пушкино является образцовой кузницей кадров - более 50 его выпускников работают директорами и заместителями в подмосковных школах искусств. Кстати, несколько дней назад было открыто новое здание колледжа. Это уникальный для России проект, когда под одной крышей находятся и колледж, и музыкальная школа. То есть идет непрерывный цикл обучения и у педагогов есть возможность рассмотреть талант еще на школьной скамье. Сегодня и в колледже, и в школе конкурс больше 3 человек на место.

И последний вопрос: какие музеи нужно обязательно посетить в Подмосковье?

Елена Харламова: Все, связанные с гением места. Их у нас много. Приезжайте в "Большие Вяземы". Я всегда рассказываю историю о диване, который стоит в библиотеке этой усадьбы. Во время войны 1812 года в "Вяземах" была расквартирована русская армия, и Кутузов, сидя на этом диване, писал царю: французы давят, нам нужна помощь. А когда наши солдаты отступили, "Вяземы" заняли французские полки и на этом диване сидел уже Наполеон.

Стоит побывать в Зарайске и Коломне. Это традиции и история вкуса. В Коломне мы пробуем форму интерактивных спектаклей, когда посетитель идет по музею, а там в каждом зале играют какие-то сцены. Это магия, когда ты чувствуешь, что попал в лабораторию, с тобой что-то делают и неизвестно, что будет в конце.

В Клину в музее П.И. Чайковского сейчас работает мультимедийная выставка "Чайковский. Симфония "Жизнь", где представлено более тысячи экспонатов из фондов, связанных с великим композитором. В том числе его посмертная маска и рукопись шестой симфонии - видно, как трудно она писалась.

"Новый Иерусалим" в прошлом году стал самым посещаемым региональным музеем в стране. В 2019-м там прошла масштабная выставка Марка Шагала, и дальше музей тоже будет удивлять. В ноябре здесь откроется выставка, на которой будут представлены произведения XVI-XVII веков фламандских и голландских мастеров. Значимыми героями будущей выставки являются работы Брейгелей - Питера Брейгеля Младшего, Яна Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Старшего.

И обязательно нужно посетить музей "Зоя", открытый 8 мая в деревне Петрищево. Он посвящен и подвигу Зои Космодемьянской, и битве под Москвой. Этот музей не похож на обычные патриотические музеи, мы его делали с оглядкой на молодежь.

Война и мир Дональда Трампа

Дмитрий Косырев

По случаю подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами президента США номинировали на Нобелевскую премию мира (постарался некий депутат норвежского парламента — заранее, еще до собственно подписания).

Дело в том, что Трамп действительно в этой истории поучаствовал и подписываться документ поэтому будет в Вашингтоне. Для Израиля он очень выгоден — его признала очередная арабская страна, палестинцы же никакой радости не испытывают. Но, при всех поправках и оговорках, у нас тут случай мира, а не войны, и почему бы не отметить это Нобелевской премией: дать ее посреднику-миротворцу — это классика жанра.

Интересна поэтому не частная норвежская инициатива — интересен ее информационный фон. Дело в том, что именно сейчас в США и мире появилась целая "Война и мир" на тему того, что говорят Дональд Трамп, его сторонники и оппоненты по вопросам армии, смысла всяческих зарубежных операций — а также того, на чьей стороне будет эта армия в начинающейся в США серьезной драке по поводу будущего президентства. И фон этот весьма напряженный, с переходом в шизофрению.

Известно, что как оратор Трамп недалеко ушел от "златоуста" Джо Байдена — все время говорит что-то не то. Но не до такой же степени, чтобы назвать неких американских солдат "лузерами" за то, что погибли в бою. В общем, то явно был подарок от демократов, со ссылкой на анонимные источники и прочей классикой жанра.

Но дальше последовало уже более реальное выступление Трампа: он обвинил военную верхушку в том, что эти люди всегда готовы бросить солдат в бой, на радость оружейным корпорациям. Глава Генштаба армии Джеймс Макконел сурово и вежливо ответил, что война — это всегда только в крайнем случае и военное руководство так к проблеме и подходит. Особенно с учетом того, что у руководства, как и у глав корпораций, в армии служат дети и внуки.

За этим обменом любезностями скрываются: а) давняя нелюбовь военных к политикам, которые шлют их в какую-то очередную проигрышную американскую войну, б) отчетливое позиционирование Трампом самого себя как президента мира, а не войны и в) настроения республиканского электората, который считает, что сначала надо навести порядок дома, а уже потом снова запугивать другие народы.

Собственно, Трамп в данном случае не сказал ничего нового — лишь кратко перефразировал знаменитое выступление одного из своих предшественников, Дуайта Эйзенхауэра, генерала и героя Второй мировой, который имел моральное право сказать пару слов насчет военно-промышленного комплекса. И вот он сдает дела Джону Кеннеди и прощается с народом: дело было 17 января 1961 года. И говорит… Вообще-то читать эту штуку надо целиком, там очень много умных и неожиданно актуальных сегодня мыслей. Даже не столько о ВПК, а о любом мощном лобби, нанимающем мириады "экспертов" для того, чтобы навязать правительству какие-то беспощадные решения. Война (или экономика, или медицина) — слишком серьезное дело, чтобы целиком отдавать его в руки военных (экономистов, медиков и так далее), вот об этом речь.

Трамп, конечно, совсем не Эйзенхауэр, но вообще-то вся его республиканская команда все теснее дружит с влиятельными ветеранскими организациями, отдает должное павшим… Не зря же появилась эта фальшивка насчет "лузеров".

И не зря именно сейчас, к ноябрьским выборам, Трамп все-таки продавил свои решения о выводе почти половины — 2,2 тысячи — военнослужащих из Ирака и о таком же выводе (4,1 из 8,6 тысячи) из Афганистана. Со словами о необходимости закончить "эти нелепые бесконечные войны".

С политиками и кем-то из командования он на этом может серьезно поссориться, но с рядовыми — вряд ли. Потому что какие же солдаты хотят продолжать непонятные и на годы растянувшиеся миссии в неприятных местах, когда провал очевиден, а команды на уход все нет.

Тут нельзя не отметить особый сюжет — возможность военного переворота в США, точнее, разговоры о нем. И респектабельные, и скандальные ресурсы уже давно пишут о проекте под названием "честный переход" (власти, в январе будущего года). О недавних мозговых штурмах демократов на тему "как не признать итоги выборов и устроить Трампу Майдан по всей стране". Не только уличные бойцы, а еще и военные очень даже фигурируют в этих разговорах. Например, с деменцией или нет, но Байден уже трижды заявлял, что военные должны будут выволочь Трампа из Белого дома ровно в полдень 20 января. Конкретно, добавляют его единомышленники, это должна сделать 82-я десантная дивизия, о чем ее командиру пишут письма всякие озабоченные граждане.

Так что военная тема в ближайшие дни будет в этой стране звучать все чаще, во всех видах.

В завершение же давайте внесем в Нобелевский комитет инициативу: каждый год присуждать премию наличествующему президенту США. Авансом — как только что избранному Бараку Обаме в 2009 году (за красивые речи, а на деле — чтобы ему было неудобно начинать новые войны). Давать президенту ежегодного Нобеля также за то, что целый год Америка ни на кого почему-то не напала. И за то, что Соединенные Штаты откуда-то выводят своих военнослужащих. А если этот перманентный лауреат вдруг не оправдает надежд — премию отобрать в безакцептном порядке.

Это в любом случае будет лучшим применением денег, чем давать их, как стало привычкой, через раз — в этот год миротворцу, а в тот — очередному "борцу за права человека", то есть чаще всего персонажу, провоцирующему гражданский конфликт в собственной стране с привлечением к таковому внешних сил.

Снижается добыча нефти на Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане

Переломить тренд на падение добычи нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в Азербайджане пока не удается, считает первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде. За 8 месяцев 2020 года, отметил он, там было добыто около 16 млн тонн нефти.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтегазовых месторождений Азербайджан, занимая площадь 432,4 кв. км в 100-120 км к востоку от Баку на шельфе Каспийского моря. Глубина моря в районе месторождений составляет 160-420 м. На АЧГ добывается более ¾ всей азербайджанской нефти. Пик добычи нефти на блоке пришелся на 2010 год, когда было добыто 50 млн тонн. С тех пор добыча неуклонно снижается. Падение, по общему мнению, связано с истощением месторождения.

«По состоянию на 1 сентября 2020 года с блока АЧГ добыто около 516 млн тонн нефти и 173 млрд кубометров попутного газа. Из указанного объема на мировых рынках реализовано 305 млн тонн прибыльной нефти Азербайджана, что составляет 59% всей добытой с блока АЧГ до сих пор», — отмечает Юсифзаде в своей статье, опубликованной в официальной печати.

Юсифзаде также отметил, что до сих пор Азербайджан экспортировал на мировые рынки 579 млн тонн нефти, в том числе 417 млн тонн по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, 162 млн тонн — по нефтепроводам Баку-Супса, Баку-Новороссийск и по железной дороге.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%). Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017–2049 гг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал новый документ контрактом века. Однако перспективы у АЧГ, считает ИА Neftegaz.RU, не столь позитивные. Снижение добычи в 2019 году продолжилось и составило 26 млн тонн против 28,7 млн тонн в 2018 году. Учитывая падение добычи на блоке АЧГ проект решили покинуть Exxonmobil и Chevron, которые сообщили о своих планах продать активы в Азербайджане еще в декабре 2018 года.

Иван Лизан: Никто не станет пересматривать текущий налоговый маневр ради Минска

Но и ужесточать условия для Белоруссии Москва не будет — они Россию устраивают

Резкое обострение российско-белорусских нефтегазовых отношений в начале этого года выступило одним из ключевых элементов того контекста, в котором разворачивается политический кризис в соседней стране. Откровенно недружественные действия и высказывания Александра Лукашенко в отношении ключевых российских нефтегазовых компаний похоже окончательно подорвали его репутацию как надежного партнера, хотя позиция Москвы относительно будущего белорусского лидера по-прежнему не прояснена. О том, к чему привела белорусский нефтегаз принципиальная недоговороспособность Лукашенко и остается ли еще у него возможность для компромиссных решений с Россией, в интервью «НиК» рассказал Иван Лизан, редактор портала «СОНАР-2050», посвященного перспективам Союзного государства России и Белоруссии.

«НиК»: Каков ваш общий прогноз развития политической ситуации в Белоруссии? В каком временном горизонте сейчас вообще возможно выстраивать относительно надежные сценарии дальнейших событий?

— Противостояние между властью и протестующими перешло в затяжную фазу и может длиться месяцами. Низкая легитимность власти компенсируется стабильной силовой вертикалью и неорганизованностью протестующих, а фактор майдана как технологии захвата власти, продвигаемой Польшей и Литвой, силовикам удается купировать. Если не произойдет какого-либо ЧП (например, актов террора со стороны протестующих либо силовиков), то протест начнет структурироваться: появятся не связанные со штабами оппозиционных кандидатов низовые лидеры и активизируются реальные белорусские политические партии, которые смогут стать участниками диалога с властью. Если, конечно, у нее появится желание вести диалог, так как сейчас она настроена исключительно на монолог, а от масс ждет поддакивания.

И если протест по каким-то причинам радикализируется, то страна станет на шаг ближе к гражданской войне, причем триггером для этого может стать все что угодно: от инаугурации президента до случайного выстрела во время протестов.

Белоруссия на распутье.

«НиК»: В какой степени политический кризис уже отразился на белорусской нефтепереработке — одном из главных источников экспортных доходов страны? Насколько серьезной угрозой для отрасли выглядит присоединение к забастовке промпредприятий рабочих НПЗ «Нафтан» и Мозырского?

— Кризис в нефтепереработке начался задолго до выборов и протестов. Как известно, по отрасли ударили разногласия с Россией по вопросу ценообразования на нефть, в результате чего поставки российской нефти в Белоруссию упали, и коронавирус, который обрушил спрос на светлые нефтепродукты. Пока полноценных массовых забастовок в Белоруссии так и не случилось, но, начнись они на НПЗ, это просто стало бы одним из негативных факторов для отрасли, но не решающим. За пять месяцев в Белоруссию поставлено около 5 млн тонн нефти, то есть по 1 млн тонн в месяц, тогда как мощности двух НПЗ составляют 1,5 млн тонн сырья в месяц, а к середине осени они вырастут до 2 млн тонн. Одно дело — забастовка на работающем на пике мощности предприятии, другое дело — на уже проблемном заводе, который не работает со стопроцентной загрузкой. Проще говоря, забастовка ударила бы отрасли, но не убила бы ни ее, ни государство. Если бы остановились рудники в Солигорске, и страна перестала бы производить калийные удобрения, то ущерб был бы больше.

«НиК»: Насколько критичной для белорусских НПЗ является ситуация, сложившаяся в последние месяцы на топливном рынке Евросоюза — основном для белорусских нефтепродуктов?

— Белорусская нефтепереработка не имеет будущего без субсидий из России и дешевой нефти, она и раньше была некой региональной аномалией: чистым экспортером светлых нефтепродуктов может быть только нефтедобывающая страна. В Евросоюзе нефть перерабатывают для обеспечения потребностей внутреннего рынка, а возить нефтепродукты за 500–700 километров без субсидий из России невыгодно.

Поэтому без дешевой нефти ниже рыночной цены белорусская нефтепереработка нежизнеспособна.

Для обеспечения потребностей внутреннего рынка хватит около 60% мощностей одного НПЗ, а еще один белорусские власти планируют перевести с выпуска светлых нефтепродуктов на нефтехимию.

«НиК»: Можно ли ожидать, что возможность дальнейшего экспорта нефтепродуктов станет инструментом давления Евросоюза на Лукашенко (например, обещанные санкции в отношении Лукашенко и его окружения тем или иным способом затронут белорусскую нефтепереработку)?

— Надавить на Лукашенко Евросоюз может с помощью множества других инструментов, прибегать к помощи нефтепродуктов для этого не нужно. Как мы видим, пока Евросоюз ограничился персональными санкциями, но не стал бить по экономике. Плюс подобные санкции ударят по прибалтийским республикам: через них идет перевалка светлых нефтепродуктов, а их портовые мощности и так недозагружены из-за потери грузопотока из России. Поэтому бить по белорусской нефтепереработке Европа не будет, а вот США вполне могут восстановить санкции против «Белнефтехима» (их действие приостановлено) и отказаться от поставок нефти. Но неприятность эту Минск как-то переживет.

«НиК»: Как вы оцениваете эффективность очередного поиска Белоруссией новых поставщиков нефти для своих НПЗ после того, как поставки из России резко снизились?

— В целом найти альтернативу удалось, но никто не рассчитывает на Белоруссию в части долгосрочных контрактов — это не позволяют белорусская экономика и инфраструктура. Запад руководству Белоруссии не верит, понимая, что, как только Минск с Москвой договорятся, покупать альтернативную нефть белорусы прекратят. Поэтому ситуация подвисла примерно так же, как во время прошлых нефтяных кризисов, когда Белоруссия уже покупала альтернативную нефть. Сейчас объемы альтернативных поставок низкие, стоимость этой нефти выше российской, а денег для ее импорта становится все меньше, даже несмотря на то, что планы по ее закупкам пока никто не отменял.

Можно посмотреть на альтернативы по отдельным странам. У Норвегии лишней нефти нет. Саудовская Аравия мир своей дешевой нефтью не залила. Азербайджан в предыдущие годы не смог даже Украине поставить 2,5–3 млн тонн нефти, а выйти на условные 5–8 млн тонн для Белоруссии тем более не сможет. Казахстан как поставщик сырья ставит неприемлемые для Минска условия. Венесуэла под санкциями США, самим США не до Белоруссии, а своей нефти в Белоруссии очень мало.

«НиК»: Появилась ли в альтернативных поставках хоть какая-то внятная экономика?

— Ее по-прежнему нет, да и альтернативой нероссийская нефть не является просто потому, что ее мало, не хватит на необходимые для белорусских НПЗ 2 млн тонн ежемесячно, и она дороже российской даже с учетом неизбежного завершения налогового маневра. К тому же ее сложно доставлять: мощность ближайших портов не позволяет полностью заместить поставки из России, доставка по железной дороге выходит дороже, а трубопровод из Польши еще не построили, да и у самой Польши неоткуда взять нефть для Белоруссии. Польша потребляет 32 млн тонн нефти, из которых 77% — российские, а остальные 23% собираются по принципу «с миру по нитке».

В итоге «альтернативная» нефть оборачивается для белорусской нефтепереработки своеобразным «налогом на диверсификацию» в размере около $10 млн в месяц.

Если такой «налог» сохранится и в последующие месяцы (прибавим сюда расходы на строительство перемычки между Мозырским НПЗ и «Нафтаном», рассчитанной на польский реверс), то его эффект будет вполне сопоставим с эффектом от налогового маневра, озвученным белорусским правительством в июле: в 2021 году, по мнению премьер-министра страны Романа Головченко, Белоруссия из-за маневра недосчитается $146 млн. Учитывая то, что озвучивались планы довести долю «альтернативной» нефти до 30–35%, «налог на диверсификацию» может и перекрыть эффект от маневра. Так что поставки данной нефти — акт политики, а не экономики.

«НиК»: Давайте вернемся в начало года — к очередному обострению российско-белорусских споров в нефтегазовой сфере, когда поведение Лукашенко вышло за рамки любых приличий. Корректно ли утверждать, что именно субъективный фактор Лукашенко стал принципиальным препятствием для нахождения компромисса по стоимости нефти для Белоруссии и это во многом повлияло на дальнейший ход событий? Можно ли рассматривать «обмен любезностями» в нефтегазовой сфере, предшествовавший президентским выборам в Белоруссии, как некое сожжение мостов, исключающее какое-либо смягчение энергетической политики России в Белоруссии?

— Нефтегазовая сфера попала под горячую руку потому, что в ней у Москвы и Минска больше всего противоречий, но это точно не сожжение мостов. Таковым могла быть стать выдача Украине «33 богатырей», но в Минске победило благоразумие. Основная проблема неизменна: Минск не согласен интегрироваться с Россией, а Москва без интеграции не согласна субсидировать белорусскую экономику. Пока Минск не согласен, он переплачивает за нефть, но это исключительно внутреннее дело Белоруссии и ее право. А так как в Белоруссии есть лишь один политик — ее президент, поскольку в целом политическое пространство страны стало выжженным полем, то да, можно утверждать, что фактор Лукашенко является ключевым.

Между тем условие возвращения к относительно «братским» ценам на нефть и газ для Белоруссии одно, и оно остается неизменными на протяжении последних полутора лет, за которые в России успело смениться правительство. Субсидии будут только при углублении интеграции. Это решение Москвы является окончательным и пересмотру не подлежит. Без интеграции не будет и возврата к прежним условиям поставок нефти в Белоруссию: никто не станет пересматривать текущий налоговый маневр ради Минска, к тому же Белоруссия до этого долгие годы извлекала прибыль из предыдущих налоговых маневров в отрасли, но не платила за это. Вспомним схему с экспортом разбавителей и растворителей, потери России от которого оцениваются примерно в миллиард долларов. А компенсировать налоговый маневр союзнику, который то и дело пытается выбраться из интеграционных объятий ради желания вернуться к политике многовекторности, никто не будет. Но и ужесточать условия для Белоруссии Москва не будет — они Россию устраивают, субсидирование соседа уже свелось к минимуму.

«НиК»: Каким был бы оптимальный сценарий ухода Лукашенко, в том числе для нормализации нефтегазовых отношений России и Белоруссии? Есть ли сегодня в белорусской политике фигура, которая могла бы взяться за эту нормализацию?

— Наверняка она есть, хотя пока ее не видно, и в Белоруссии по-прежнему остается лишь один реальный политик, а рассматривать нормализацию отношений в нефтяной сфере в отрыве от других отраслей экономики и политики в целом нельзя. Оптимальный вариант Белоруссия уже пропустила: нужно было либо проводить честные выборы в два тура (а может быть, и в один, но не с неубедительными для белорусов 80%), либо искать преемника, а перед этим подписывать с Россией дорожные карты, включая документ по гармонизации налогового законодательства, с которым Москва увязывала компенсацию налогового маневра и снижение стоимости природного газа.

Нынешний острый политический кризис и низкая легитимность власти в Белоруссии оказываются не лучшим фундаментом для возвращения к переговорам по дорожным картам.

Тем не менее я уверен, что возврат к углублению интеграции с Россией в рамках Союзного государства позволил бы вывести белорусско-российские переговоры по поставкам нефти и газа из тупика. Плюс интеграция сняла бы потребность в проведении политики многовекторности как попытки отдалиться от Москвы ради налаживания отношений с Западом, тем более что данная политика ни к чему хорошему Белоруссию не привела.

«НиК»: Может ли в урегулировании нефтяных отношений России и Белоруссии сыграть какую-либо значимую роль владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев, у которого сложились особые отношения с Лукашенко: его компания в начале года согласилась поставлять в Белоруссию нефть без премиальной надбавки?

— Гуцериев уже сыграл эту роль: его структуры и так поставляют нефть в Белоруссию, но за прошлый год семья Гуцериевых потеряла $2,5 млрд, а кредитный рейтинг ряда ее компаний давно является преддефолтным. Так что серьезного запаса прочности у Гуцериева нет, хотя он надеется на скорейший запуск калийных проектов в Белоруссии и возможность заработать на них, чтобы решить свои финансовые проблемы.

«НиК»: А какие выводы должен сделать для себя «Газпром» из ситуации с арестом несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии — председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико? Каким мог бы быть достойный ответ на возбуждение уголовных дел против Бабарико?

— Выводы «Газпром» уже сделал: с новым руководством Белгазпромбанка его акционеры переговоры не ведут, банк фактически брошен. Успешный банк белорусское государство по политическим причинам превратило в «тыкву» и теперь будет заниматься его спасением самостоятельно. Даже белорусская «дочка» «Газпрома» ушла из Белгазпромбанка в ВТБ, а счета госпредприятий принудительно перевели в госбанки. Плюс — если дело не урегулируют в двустороннем формате — не исключены разбирательства в международных судах.

Простое отсутствие реакции России на рейдерский захват Белгазпромбанка во время избирательной кампании не свидетельствует о том, что Москва со всем согласилась: она не хотела втягиваться с Минском в споры и давать Лукашенко повод для новых обвинений во вмешательстве России во внутренние дела Белоруссии. При этом захват Белгазпромбанка нанес Белоруссии большой ущерб, причем не столько экономический, сколько репутационный и политический.

Российский бизнес теперь будет выводить средства из Белоруссии в виде дивидендов, а вкладывать — нет, особенно сейчас, в разгар политического кризиса в республике.

Так что Минску нужно будет серьезно потрудиться над восстановлением инвестиционной привлекательности и доверия со стороны Москвы, особенно если вспомнить, как некоторые белорусские эксперты и журналисты за время избирательной кампании договорились до того, что называли «Газпром» и «Роснефть» стервятниками революции, а их топ-менеджеров обвиняли в подготовке госпереворота в стране.

«НиК»: Если предположить, что Лукашенко сохранит власть, то каких еще неожиданностей в нефтегазовой сфере можно от него ожидать? Существует для него некая красная линия (например, одностороннее перекрытие «Дружбы»), которую он не готов перешагнуть?

— Ключевой неожиданностью была попытка принудить Россию к поставкам нефти для ее переработки в Белоруссии по давальческим схемам, для чего Минск изменил налоговое законодательство. Дальнейшие попытки ужесточить режим работы для российских нефтяных компаний на внутреннем рынке чреваты их уходом из сегмента продажи топлива — белорусский рынок небольшой.

Полагаю, что накал страстей в отрасли уже прошел, да и выборы закончились такими проблемами для власти, когда уже не до нефтяных разногласий с Россией. Раз «Дружбу» не перекрыли весной, то сейчас вероятность подобного шага крайне низка. Тем более что у белорусской власти теперь масса других проблем, ей просто не до усугубления нефтегазовых противоречий. Сейчас, наоборот, Минску нужно срочно наводить мосты с Москвой — слишком уж большая дыра в белорусском бюджете. К концу года она превысит 5 млрд белорусских рублей, или около $2 млрд (расходы республиканского бюджета на 2020 год — 40,5 млрд руб., а прогнозный дефицит — 0,95 млрд руб.).

При таком дефиците уж точно не до реализации планов по замещению российской нефти, поэтому я бы не стал ожидать каких-либо новых неприятностей в нефтегазовой сфере в российско-белорусских отношениях.

«НиК»: Остается ли вообще у России принципиальная потребность в Белоруссии как импортере и транзитере нефти и газа, учитывая тектонические трансформации мирового рынка, прежде всего резкое снижение российской доли газового рынка Европы?

— Такая потребность остается прежде всего на рынке нефти. Весь объем нефти, прокачиваемый по «Дружбе», поставить по морю невозможно, хотя зависимость от белорусского канала по сравнению с началом 2000-х годов снизилась. Как импортер нефти Белоруссия также важна: 24 млн тонн переработки в год, на которые выйдут ее НПЗ с осени, — объемы солидные. Поэтому сторонам придется договариваться.

«НиК»: При каких условиях Белоруссия может пойти на приватизацию своей нефтепереработки или хотя бы на допуск в нее внешних инвесторов? Может ли такой ход оказать Лукашенко хотя бы тактическую поддержку?

— Внешние инвесторы уже давно допущены: в акционерном капитале белорусских НПЗ есть доля российского бизнеса, хотя он ни на что не влияет. Государство отпустит вожжи лишь в случае ЧП и краха целых отраслей, поскольку в Белоруссии к госсобственности относятся примерно так, как толкиновский Голлум к Кольцу всевластья. Она — прелесть, ее никому не отдадут, ей не позволят обанкротиться даже в том случае, если конкретное предприятие нужно было уже давно обанкротить и затем перепрофилировать. Поэтому будут копить долги, пока их не окажется столько, что по ним станет невозможно расплатиться. И нынешние проблемы в белорусской экономике как раз могут стать тем самым ЧП, когда деваться будет уже некуда.

«НиК»: Какие возможности для маневров в нефтегазовой сфере создает для Белоруссии предстоящее открытие АЭС, построенной «Росатомом»?

— Существенно снизятся объемы закупки газа, на котором Белоруссия сможет экономить, хотя теперь ей придется покупать ядерное топливо. Газовые ТЭС власть планирует модернизировать, а любая модернизация — это закупка оборудования. Так что сотрудничество продолжится, газовый фактор отойдет на второй план, снизится его политическое значение, что откроет возможности для более трезвого взгляда на этот аспект двусторонних отношений.

Сосна вместо бетона

Российское Поморье и Республика Коми станут пилотными регионами по развитию деревянного домостроения

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Лесные территории Северо-Запада будут развивать деревянное домостроение. Пилотным регионом по предложению вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко станет Архангельская область. В сентябре принять участие в проекте предложили и Республике Коми, которая также поддержала эту идею.

Сейчас готовится к реализации первый проект по масштабному строительству из дерева в Поморье, в том числе с использованием субсидирования кредитов на покупку таких домов.

Эксперты считают Архангельскую область наиболее подходящей для этого начинания. Во времена СССР она была лидером по возведению деревянных зданий в стране. Интересно, что в 90-е именно в столице Поморья бизнесмен Николай Сутягин построил первое в России 13-этажное здание из дерева. Оно произвело фурор в архитектурном сообществе, но простояло недолго: до недавнего времени у нас нельзя было строить деревянные дома выше трех этажей. Суд постановил снести "небоскреб" за нарушение требований пожарной безопасности.

Несколько лет назад в РФ сняли запрет на высоту зданий из этого материала. Но остались предубеждения потребителей: дерево легко горит, а жить в домах из него можно было только до индустриальной революции.

Между тем деревянное домостроение, в том числе возведение многоэтажных зданий из клееного бруса, стало мировым трендом. Самую высокую в мире "деревяшку" - 18 этажей, более 85 метров, построили в Норвегии. В России рекордсменами пока считаются четырехэтажные дома в Торжке.

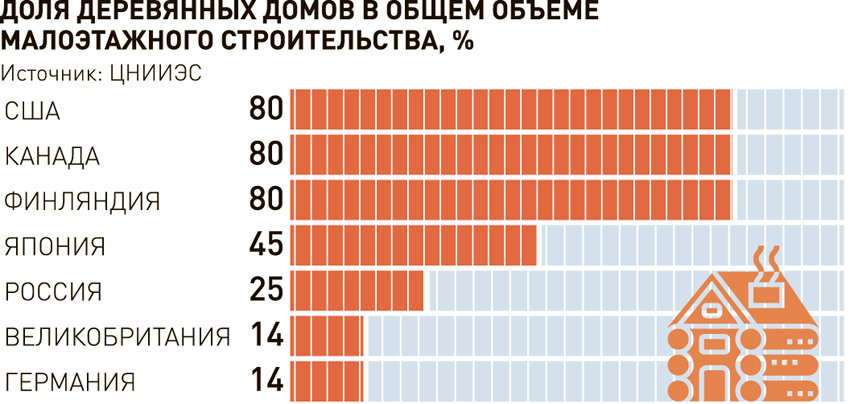

Но особенно бурно развивается индивидуальное жилищное строительство из дерева. В Поморье малоэтажка составляет 30 процентов всего рынка жилья. Специалисты считают, что это самый подходящий материал для дома, а стало быть, для жизни.

- Во-первых, это экологически чистый материал. Во-вторых, дерево отличается паропроницаемостью, которая обеспечивает комфортные условия проживания. В-третьих, оно гарантирует теплоэффективность и эстетичность, - перечисляет строительный эксперт Архангельского регионального отделения ОНФ Сергей Альбицкий. - Из минусов можно назвать лишь зависимость древесины от термовлажностных условий: прежде чем запустить дом в эксплуатацию, его необходимо некоторое время "выдержать". Но уже разработаны инженерные решения проблемы - например, стяжка через отверстия в стенах.

Современные технологии вывели деревянное домостроение на совершенно новый уровень. Для защиты от огня древесину обрабатывают специальным составом. И при пожаре она может в буквальном смысле выстоять. По словам Сергея Альбицкого, смысл огнестойкости заключается не в том, чтобы дом вообще не горел, а в том, чтобы в случае возгорания он как можно дольше сохранял несущую способность и давал людям время на эвакуацию.

- Клееные деревянные конструкции выполняют эту задачу даже лучше, чем железобетон. Дерево обугливается, уголь сдерживает воздействие высокой температуры, и конструкция способна нести нагрузку. Железобетонные балки быстрее теряют несущую способность, так как арматура начинает "течь", - поясняет эксперт.

Во многих странах жилье в деревянном доме считается статусным. В Архангельской области оно ассоциируется в основном с ветхими и аварийными двухэтажками, построенными более полувека назад. Но сосна и ель - самые подходящие сорта древесины для строительства - могут помочь в решении этой проблемы. Из 147 домов, построенных в регионе по программе переселения, 96 - деревянные. Но из этого материала можно возводить не только жилье.

- Сфера применения древесины в строительстве очень широка, - отмечает профессор Северного Арктического федерального университета, доктор технических наук Борис Лабудин. - Помимо жилых домов из нее можно возводить объекты промышленного и общественного назначения, служебные здания, фельдшерско-акушерские пункты и так далее. Для нашей страны особенно актуально объемно-модульное домостроение. Оно позволяет возвести жилье за несколько часов. Такие конструкции незаменимы в случае стихийных бедствий, пригодятся модульные дома и при освоении арктических территорий.

Леса в Поморье еще много, но хватит ли региону производственных мощностей для увеличения объемов строительства? В Архангельской области только один завод выпускает клееную древесину, востребованную на мировом рынке. Но на Северо-Западе аналогичные производства работают в Петербурге и Вологодской области, так что без стройматериалов рынок не останется. А залогом успеха деревянного домостроения специалисты считают квалифицированный подход.

- Необходимо привлекать профессионалов, технологов древесины уже на стадии проектирования, чтобы они грамотно подсказали, как выполнить тот или иной узел во избежание проблем, - полагает Сергей Альбицкий. - Таких специалистов достаточно. Не хватает только строителей. В остальном, можно сказать, у нас есть все для развития деревянного домостроения. И спрос на него будет расти. Как отмечают в правительстве Архангельской области, малоэтажное деревянное домостроение может не только решить проблему обеспечения северян доступным и качественным жильем, но и стимулировать развитие лесоперерабатывающей отрасли.

Экс-глава "Билайна" стал директором Tele2 AB

Шелль Мортен Йонссен приступил к исполнению обязанностей в качестве главы шведского холдинга Tele2 AB. На посту президента и генерального директора компании Йонссен сменил Андерса Нильсона.

Анастасия Самсонова

Формально решение о назначении Шелля Мортена Йонссена (на фото) приняли на совете директоров еще летом этого года, но к своим обязанностям он приступил только сейчас. На эту должность Йонссен перешел с позиции советника Veon. До этого он работал операционным директором группы Veon, а также возглавлял ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн").

Примечательно, что с российским рынком связан не только сам Шелль Мортен Йонссен, но и компания, которую он возглавил.

Напомним, шведский холдинг в свое время активно осваивал российский сотовый рынок и ушел из России в апреле 2013 г. ПАО "ВТБ" заплатило ему за Tele2 Russia $2,4 млрд и взяло на себя чистый долг оператора в размере $1,15 млрд. Таким образом, Tele2 Russia на тот момент оценили в $3,55 млрд. Уже тогда игроки российского телеком-рынка называли наиболее вероятным следующим покупателем Tele2 "Ростелеком". Последний шел к консолидации актива много лет. ПАО "Ростелеком" собрало все 100% долей Tele2 в марте этого года.

При продаже российских активов Tele2 AB передала покупателю право на использование товарного знака Tele2 в России на 10 лет. Срок аренды истекает в 2023 г.

Интересно, что в годовом отчете Tele2 AB за 2018 г. сообщается, что компания, несмотря на продажу российского бизнеса в 2013 г., продолжала вести в РФ налоговые споры. В 2016 г. в разбирательствах шведская Tele2 потеряла 100 млн шведских крон, в 2017 г. - еще 17 млн крон. Два года назад компании удалось отсудить в России 47 млн крон.

Досье ComNews

Шелль Мортен Йонсен получил степень MBA в Норвежской школе экономики. Учился в Университете Осло, Норвежской школе менеджмента и Высшей школе бизнеса Будё.

До того как пришел в телекоммуникационную отрасль, работал в Norsk Hydro во Франции и на Украине, а также в Scandsea International в Норвегии и России. С февраля 2006 г. по март 2009 г. возглавлял российское подразделение Telenor. Затем занял пост гендиректора Telenor Serbia. В Vimpelcom Ltd. перешел с позиции исполнительного вице-президента Telenor по операциям в Европе.

С 2011 г. по 2015 г. входил в наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. С 2007 г. по 2013 г. был в совете директоров "ВымпелКома". С сентября 2016 г. по январь 2018 г. возглавлял российскую "дочку" Veon. С августа 2016 г. по июль 2018 г. отвечал за крупнейшие тогда рынки для Veon - Россию и Италию. С июля 2018 г. до 1 ноября 2019 г. работал операционным директором Veon. Отвечал в компании за рынки в России, Пакистане, Бангладеш, Алжире, Узбекистане, Казахстане, на Украине, в Киргизии, Армении и Грузии. Затем занял позицию советника в Veon.

На зарядку становись

Почему в столице мало электрокаров

Текст: Ирина Огилько

Порядка 600 зарядных станций для электротранспорта или в пять раз больше, чем сейчас, должны появиться в Москве за три года. Это предусмотрено проектом "Энергия Москвы", который опубликовал департамент транспорта столицы.

Как рассказали "РГ" в дептрансе, основная цель перехода города на электротранспорт - улучшение экологической ситуации. Ведь до 90 % вредных выбросов в атмосферу в столицы дают именно автомобили. Поэтому город закупает все больше электробусов. В его ближайших планах и вовсе отказаться от автобусов c двигателями внутреннего сгорания. А вот как пересадить на электромобили автомобилистов?

По данным аналитического агентства "Автостат", Москва даже по России пока находится лишь на третьем месте по числу электромобилей. Их в городе зарегистрировано всего 675, при том что в Приморском крае, например, - 1,2 тысячи.

"Есть две причины, почему в российских городах электромобилей гораздо меньше, чем, скажем, в той же Норвегии, где 65 процентов продаваемых машин работают на электродвигателях, - рассказал "РГ" эксперт Азат Тимерханов. - Первая - это наш суровый климат: аккумуляторы не любят холодов, теряя до 30% энергии при минусовой температуре. Вторая причина - дороговизна электромобилей. В этих условиях заинтересовать автовладельцев можно, создавая преференции: бесплатные парковки, снижая стоимость заправки, вводя льготы на покупку электромобиля и развивая инфраструктуру для их обслуживания".

Снизить цены на электромобили не в компетенции столицы, а вот построить новые зарядные станции для них в рамках благоустройства территорий ей вполне под силу. Сейчас в городе уже действуют 100 электрозарядок, правда, все они в пределах Третьего транспортного кольца. Но уже к концу года их станет вдвое больше. Появятся новые станции и в спальных районах. К 2023 году, по планам дептранса, их общее количество достигнет 600. Внешне они будут мало чем отличаться от тех же бензоколонок - такие же шланги с пистолетом. Только на табло с бегущими литрами появится монитор для оплаты зарядки.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, открывают зарядки чаще всего возле торговых и бизнес-центров, вузов, жилых домов. Директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "Транспортной ассоциации московской агломерации" Норайр Блудян так прокомментировал инициативу городских властей: "Если эти планы реализуются, то через два-три года можно ожидать в городе роста электромобилей до 3,5- 4,5 тысячи, не считая городского общественного транспорта".

Доцент кафедры "Электротехника и электрооборудование" МАДИ Сергей Феофанов считает, что с помощью создания инфраструктуры городские власти подготавливают благодатную почву для развития электротранспорта. Но кратного увеличения численности электрокаров стоит ждать все-таки после снижения их стоимости.

"Электромобили в процессе эксплуатации окупаются на 65-70 % быстрее, чем автомобили за счет меньшей стоимости электроэнергии, - рассказывает "РГ" Сергей Феофанов. - Ниже у них и стоимость технического обслуживания за счет экономии на моторном масле, фильтрах, свечах зажигания и прочих расходных материалов и сервисных процедурах. Сейчас основной недостаток - цена".

По его словам, многие компании, среди них и российские фирмы в Сколково, разрабатывают более дешевые и энергоемкие аккумуляторы. "В ближайшие 4-5 лет стоимость электромобилей может стать сопоставимой с обычными машинами, вот тогда и вырастет спрос", - уверен Феофанов.

В настоящее время для того чтобы рядом с домом поставить зарядку, нужно обратиться на портал Московского транспорта.

Стратегия флагмана

Архангельский ЦБК продолжает модернизацию производства

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату - одному из крупнейших в России и Европе - исполнилось 80 лет. В юбилейные дни на АЦБК запустили новую выпарную станцию, которая не только принесет экономический эффект, но и позволит снизить выбросы в атмосферу до 65 процентов, а также сократить в два раза потребление воды при производстве картона. Это событие стало символичным: комбинат со столь солидной историей не просто сохраняет достигнутые рубежи - он постоянно движется вперед.

В церемонии открытия станции приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава региона Александр Цыбульский. Они поздравили коллектив комбината с большой датой и оценили его вклад в промышленное развитие страны и области.

- Я очень рад находиться на Архангельском ЦБК, тем более в год юбилея предприятия, - отметил Денис Мантуров. - В эту знаменательную дату мы запускаем новый объект, построенный в рамках приоритетного инвестпроекта, который реализуется на АЦБК с 2008 года. За это время комбинат вложил в его реализацию более 17 миллиардов рублей. Сегодня АЦБК ставит перед собой новые масштабные задачи по переходу на газ, внедрению наилучших доступных технологий для улучшения экологических показателей, хотя комбинат уже является одним из наиболее "зеленых" предприятий, флагманом в этом направлении. Благодарю руководство комбината за работу и поздравляю весь коллектив.

Наиболее отличившимся сотрудникам министр и глава региона вручили ведомственные и областные награды.

- Архангельский ЦБК - это особое предприятие, которое уже стало символом нашей области, да и в целом на промышленной карте государства оно заметно и очень ценится. Наряду с пожеланиями дальнейшего развития и улучшения экономических показателей хотелось бы отметить, что самый ценный актив комбината - это люди, которые здесь работают, - подчеркнул Александр Цыбульский.

Генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев поблагодарил Минпромторг РФ за поддержку в реализации проекта, длившегося 12 лет.

- Запуском новой выпарной станции мы успешно завершили приоритетный инвестпроект в области освоения лесов "Реконструкция производства картона АЦБК". Он стал хорошим примером координации усилий бизнеса, региональных и федеральных властей. Опыт взаимодействия Архангельского ЦБК, правительства региона и Минпромторга России в реализации столь крупных проектов дает нам право надеяться, что новые проекты комбината будут воплощены с использованием более эффективных инструментов и программ господдержки, - отмечает Дмитрий Зылев.

Воздух будет чистым

Выпарная станция Valmet стоимостью 6,5 миллиарда рублей стала кульминацией инвестпроекта. Она предназначена для упаривания дополнительных объемов щелоков с варки полуцеллюлозы. Это инновационный объект, разработанный специалистами комбината совместно с поставщиком. Уникальным является не только само оборудование станции, но и его компоновка в технологическую схему, порядок операций.

Эффект от запуска нового объекта должны почувствовать все жители Новодвинска, где расположен АЦБК, и ближайших территорий. Современная "выпарка" позволит уменьшить выбросы в атмосферу. Для сжигания газов, которые образуются при варке полуцеллюлозы, установлены три жаротрубных котла. И это лишь первый этап на пути удаления запахов. Выбросы из котлов, в свою очередь, будут проходить через газоочистную установку. Степень очистки составит 99,9 процента.

В рамках инвестпроекта комбинат также успешно провел модернизацию первой картоноделательной машины и реконструкцию второй КДМ, запустил инновационный цех по производству полуцеллюлозы мощностью тысяча тонн в сутки. Его строительство позволило снизить себестоимость продукции за счет перехода на менее дорогостоящую лиственную древесину, не потеряв в качестве и сократив негативное воздействие на окружающую среду. Также проведена реконструкция двух содорегенерационных котлов и возведен угольный котел.

Под знаком модернизации прошли все 20 лет новейшей истории комбината. С 2000-го по 2019 год в нее вложена значительная сумма - 52 миллиарда рублей.

Накануне юбилейного 2020 года Архангельский ЦБК получил национальную отраслевую премию "Лучшая организация целлюлозно-бумажной промышленности в сфере инновационной деятельности и модернизации производства". Эта награда стала очередным признанием достижений АЦБК со стороны профессионального сообщества.

Движение вверх

Без Архангельского ЦБК сегодня невозможно представить российскую целлюлозно-бумажную промышленность. Он входит в пятерку крупнейших производителей целлюлозы, тарного картона и офсетной бумаги в России. По оценкам специалистов, в картонном производстве северному предприятию и вовсе нет равных. Каждая шестая тетрадь в стране производится на АЦБК.?Причем это та самая знаменитая "зеленая тетрадка", выпускаемая с 1963 года, с которой учились несколько поколений. Но качество тетрадей, конечно же, с тех пор сильно выросло.

Продукция АЦБК широко известна на внутреннем рынке, а также идет на экспорт в 75 стран мира. Она не раз побеждала на конкурсах качества, входила в число лучших товаров России. О значении комбината для экономики страны говорит тот факт, что он включен в перечень системообразующих предприятий РФ.

"Зеленая точка" и добро в "4 Д"

Сегодня лидер бизнеса не только достигает впечатляющих экономических показателей, но и успешно решает экологические и социальные задачи.

С 1998 года комбинат последовательно снижает негативное воздействие на окружающую среду, сокращая выбросы. С этой целью предприятие провело техническое перевооружение с использованием лучших мировых и российских практик. Внедрена система экологического менеджмента, проводится экологический мониторинг выбросов. АЦБК участвует в международном проекте по раскрытию данных о выбросах парниковых газов, получая высокие рейтинги. И это лишь часть обширной "зеленой" повестки предприятия.

В начале юбилейного 2020-го большая работа увенчалась признанием на европейском уровне: на встрече глав природоохранных ведомств Баренц-региона в Швеции Архангельский ЦБК получил официальный международный статус "зеленой точки" Севера России.

- Одной из главных составляющих нашей программы модернизации стало дальнейшее внедрение наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды, - поясняет генеральный директор Дмитрий Зылев. - С уверенностью можно сказать, что комбинат стал более экологичным.

АЦБК входит в тройку лидеров среди российских компаний по затратам на защиту окружающей среды. За последние 10 лет в природоохранные мероприятия вложено 14 миллиардов рублей.

Результаты впечатляют: вредные выбросы в атмосферу за этот период сократились на 35 процентов, сброс загрязняющих веществ в водные объекты - на четверть, а размещение отходов на свалках - на 84 процента. Уменьшилось на 17 процентов и использование воды, без которой не обходится целлюлозно-бумажное производство.

Экологическая работа будет продолжена. В рамках своей стратегии развития до 2025 года комбинат планирует полностью перейти с использования угля на природный газ и возобновляемые виды топлива. Это поможет значительно сократить выбросы.

Кроме того, на протяжении многих лет АЦБК остается примером действительно градообразующего предприятия, от которого зависит благополучие всего Новодвинска. Только в минувшем году комбинат вложил в социальную политику и благотворительность более 365 миллионов рублей.

Работники АЦБК пользуются программой добровольного медицинского страхования, получают реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях, отправляют детей на летний отдых, и это лишь часть пакета соцгарантий - одного из лучших в российском ЛПК. С 2016 года на комбинате действует программа "Жилье молодым специалистам", благодаря которой стали новоселами 77 семей.

Взгляд в будущее

Согласно своей флагманской стратегии, Архангельский ЦБК намерен наращивать лидирующие позиции в отрасли. К 2025 году годовая варка целлюлозы на комбинате превысит миллион тонн (сегодня она уже составляет более 800 тысяч тонн). В планах - запуск самого

современного и экологичного в Европе сульфат-картонного завода, который даст новые рабочие места и принесет дополнительные налоги в бюджет.

АЦБК не упустит и новые возможности, которые открываются на российском и мировом рынках. В последнее время вырос спрос на упаковку и другие изделия из бумаги и картона, поскольку они гораздо экологичнее пластика. Как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новым направлением в работе комбината может стать распушенная целлюлоза - сырье для гигиенических изделий, которое сегодня в России не производится вообще.

- Мы строим большие планы, и впереди у нас еще много проектов. Уверен, что совместная работа профильного министерства, правительства области и нашего комбината позволит их реализовать. Мы сможем смело смотреть в будущее и строить его вместе, - говорит генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев.

Тем временем

Из телеграммы президента РФ коллективу Архангельского ЦБК:

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой - 80-летием Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.

Открывшись в 1940 году, уже через несколько месяцев ваше предприятие перешло на выпуск продукции военного назначения. В его стенах были созданы легендарные "фронтовые бригады", включавшие в основном женщин, подростков и стариков, которые в тяжелейших условиях успешно решали стоящие перед производственным коллективом задачи, проявляли исключительную ответственность и преданность делу.

Сегодня Архангельский ЦБК по праву считается одним из ведущих предприятий отечественной целлюлозно-бумажной отрасли. Важно, что вы с глубоким уважением относитесь к героическим страницам истории родного комбината, равняетесь на ветеранов, заложивших традиции честного, добросовестного труда. И конечно, особого признания заслуживает ваша большая, востребованная работа, направленная на реализацию масштабных социальных, инфраструктурных программ развития Поморья, совершенствования экологической ситуации в регионе.

До минимума сократила закупки российского газа Германия

Германия, крупнейший импортер российского газа, почти вдвое сократила закупки у России. Это стало сильнейшим ударом по «Газпрому» после отказа от поставок Турции и проблем с экспортом в Китай, отмечает интернет-издание «Капитал Страны». На первое место по импорту газа из России вышла Италия, но и она снизила объемы на 16%.

Причем падение экспорта российского газа в Европу не прекращается. Оно продолжилось и после снятия карантина и начала восстановления крупнейших экономик Евросоюза. Германия — ключевой рынок для «Газпрома» — сократила в июле импорт топлива на 43%, а по отношению к 2019 году — в 2,2 раза.

По данным Федеральной таможенной службы, которые приводит «Интерфакс», за месяц «Газпром» продал Германии 1,469 млрд кубометров против 2,576 млрд в июне. При этом в июле 2019 года экспорт достигал 3,253 млрд. Объемы стали минимальными в текущему году — меньше даже, чем в апреле, когда российская монополия экспортировала 2,159 млрд кубометров клиентам в ФРГ.

Снижение поставок в Германию привело к тому, что впервые в истории ФРГ перестала быть крупнейшим клиентом «Газпрома». Этот статус перешел к Италии, закупившей 1,669 млрд кубометров. Хотя и Италия сократила закупки на 16%.

Вместе с Германией импорт российского газа снижали все европейские клиенты. Австрия — на 33% относительно июня и на 23% по отношению к прошлому году (693 млн кубометров), Франция — на 31% относительно июня и втрое меньше, чем в 2019 году (364 млн кубометров). Общий экспорт в Европу составил 11,5 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше июньского показателя. Спад в годовом измерении составляет 20%.

Место российского газа занимает газ из Норвегии и СПГ из США и Катара. Доля «Газпрома» в Европе сократилась до 27,8% — это минимум за 20 лет. Еще два года назад монополия занимала 36,6% рынка, а в 2008 году — 39%. Когда Путин пришел к власти, доля «Газпрома» составляла 48% в Европе.

Британский сепаратизм мутирует. Теперь распад грозит и Шотландии

Владимир Корнилов

Сепаратизм никогда не приходит один. Если уж в каком-то регионе единого государства его бациллы распространяются на сколь-нибудь значительную часть населения, обязательно жди их расползания и мутации. Нагляднее всего это сейчас проявляется в Великобритании.

Многие в этом государстве уже смирились с тем, что рано или поздно, но от него все равно отпадет Шотландия, которая снова стремится к проведению референдума о независимости. Однако неожиданно выяснилось, что вслед за этим может распасться и сама Шотландия. На прошлой неделе региональный совет Шетландских островов (самой северной части региона) восемнадцатью голосами против двух принял решение о том, чтобы начать изучение возможности отделиться от Шотландии. Пока речь идет не о создании независимого государства, а о том, чтобы острова после соответствующего референдума получили особый статус внутри Соединенного Королевства по примеру островов Джерси и Мэн. А это и означает выход архипелага из-под административного управления Эдинбурга, до которого шетландцам побольше расстояния, чем до норвежского Бергена.

Решение произвело эффект разорвавшейся бомбы для шотландских сепаратистов. В условиях, когда они рьяно отстаивают свое природное право на самоопределение, для них было бы странно выступить против такого же права жителей региона, входящего в состав твоей же области. Робби МакГрегор, который в региональном совете — единственный представитель Шотландской национальной партии (ШНП), агитирующей за отделение от Британии, резонно заметил: "Если я добиваюсь самоопределения для Шотландии, как вообще я могу выступить против изучения возможности самоопределении для Шетландов?"

Правда, руководство ШНП пока старается отмалчиваться по этому поводу. А вот противники шотландских сепаратистов откровенно измываются над теми, используя их же собственные аргументы для обоснования независимости северного архипелага.

Особенно вспоминаются их лозунги о том, что Лондон грабит Шотландию, лишая ее законных доходов от добычи нефти. Именно на слогане "Это шотландская нефть!" ШНП и строила свои предвыборные кампании с 1970-х годов, постоянно подчеркивая, что до 90% британской добычи нефти и газа производится именно в их регионе. Но вот теперь абсолютно те же претензии выдвигают жители Шетландских островов, на шельфе которых, собственно, и ведется основная добыча. Депутаты регионального совета заявили, что получают непропорционально малые средства при распределении бюджета Шотландии от Эдинбурга. Так что при организации будущего референдума о самоопределении архипелага они могут даже не изобретать свою политическую рекламу — достаточно будет просто на старых плакатах ШНП слово "шотландская" заменить на "шетландская".

Неудивительно, что журнал Spectator, размышляя о перспективах автономии и тем более независимости Шетландов, полагает, что при таком раскладе столица островов Леруик с его населением семь тысяч человек может превратиться в "Дубай Европы". Но самое главное заключается в том, что осуществление подобного сценария вымывает почву из-под всех экономических выкладок ШНП о сытой и богатой жизни Шотландии после отделения от опостылевшей метрополии — обещанных нефтяных прибылей ведь уже не будет. Во всяком случае, в том количестве, которое было обещано жителям региона во время кампании за независимость.

Неловкость ситуации идеологи шотландского сепаратизма пытаются заретушировать словами о том, что решение шетландцев — это всего лишь предварительный, гипотетический шаг. Газета The National, являющаяся основным рупором борцов за повторный референдум о выходе из Британии, успокаивает саму себя: "Прохождение проекта совета Шетландов об "изучении возможностей" самоопределения вовсе не означает стремления островов к союзу с Англией после успешного повторного референдума. На самом деле все с точностью до наоборот". Идеологи сепаратизма обещают архипелагу "бОльшую автономию" после обретения Шотландией долгожданной независимости по примеру Фарерских островов в составе Дании.

Правда, вряд ли подобную идею радостно примут сами островитяне. Жители Шетландских островов никогда не скрывали своего скепсиса по поводу возможности отделения от Британии. На референдуме 2014 года почти 64% населения архипелага проголосовали за сохранение единого государства. И сейчас авторы идеи не скрывают, что их конечная цель — не выход из Соединенного Королевства, а выход именно из состава Шотландии.

К тому же эта идея тут же была подхвачена и в другой части региона — на Оркнейских островах, расположенных между Шетландами и "материковой" Шотландией. Уж там идея особого статуса всегда имела определенную поддержку. Еще на национальных выборах 1987 года движение за автономию островов получило там 15% поддержки и на всех кампаниях местные жители составляли фронду против сепаратистских поползновений ШНП. Вот и сейчас глава Оркнейского совета Джеймс Стокан предупредил, следуя примеру своих северных соседей, что "в случае любых будущих конституционных изменений" его архипелаг будет искать возможность отделиться от Шотландии и стать "уникальной частью Соединенного Королевства".

Таким образом, речь уже идет не только о распаде Британии, но и о распаде тех регионов, которые добиваются своей независимости. И все это происходит на фоне жарких споров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, которые довели премьер-министра до написания статьи о стремлении Евросоюза развалить его страну, де-факто отторгнув от нее Северную Ирландию в случае введения европейских тарифов на товары внутри Соединенного Королевства. Бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит предположил, что ЕС таким образом "задирает" Британию. "Нет никакого смысла в британском голосовании за выход из ЕС и восстановление своего суверенитета только для того, чтобы обнаружить, что ЕС похитил его через черный ход в Ирландии", — написал политик.

Конечно, такая ситуация не может не радовать североирландских сепаратистов. Brexit и участившиеся разговоры о возможности появления таможен между северной и южной частью Ирландии и без того резко ослабили там позиции юнионистов. А нынешняя политика Брюсселя еще больше усиливает сторонников Шинн Фейн и представителей других политических течений, выступающих за объединение Ирландии.

Таким образом, можно утверждать, что Евросоюз, окончательно поняв, что Британия все-таки уходит, решил наказать ее примерным способом, прямо или косвенно способствуя росту сепаратистских течений внутри Соединенного Королевства. А внутри этих течений зарождаются новые центробежные тенденции, влекущие раскол уже не государства, а отдельных регионов. Ведь сепаратизм никогда не приходит один.

Нефть и газ в августе 2020

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Когда восстановится мировой спрос на нефть?

Четвёртый месяц продолжается рост цен на нефть. За август цена барреля нефти марки Brent выросла на 3,7% до $45,53 за баррель, хотя в начале сентября выше $45 за баррель удержаться не смогла, да и за август темпы роста снизились. Ну, а цена техасского сорта WTI в августе росла быстрее, чем в июле, поднявшись на 4,8%, до $42,87 за баррель, хотя в сентябре удержаться выше этой отметки тоже не получается.

В августе произошло очень важное событие на фронте битвы с Covid-19: Россия объявила о завершении клинических испытаний и регистрации Минздравом вакцины от этого опасного вируса, которая получила название «Спутник V». В Европе и США фармацевтические гиганты продолжают испытания своих вакцин от коронавируса, так что появилась обоснованная надежда, что мир сможет противостоять вероятной второй волне пандемии, и этот оптимизм отразился на сырьевых рынках, в том числе на нефтяном.

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшемся 19 августа в формате видеоконференции, министры стран-участниц соглашения в итоговом коммюнике объявили, что ОПЕК+ в общей сложности соблюдает квоту по сокращению добычи нефти, в июле выполнение плана составило 95%. Участвовавший в заседании российский министр энергетики Александр Новак заявил, что по оценкам Минэнерго РФ, в июле мировой спрос на нефть вырос до 90% от докризисного уровня. Эта информация способствовала краткосрочному росту цен на нефть.

Однако практически весь август нефтяные цены колебались в узких коридорах, обновляя локальные максимумы достаточно осторожно. Мнение ОПЕК о состоянии нефтяного рынка в августовском ежемесячном докладе оказалось не настолько оптимистичным, как в российском Министерстве энергетики.

Так, нефтяной картель в качестве основных рисков для рынка во втором полугодии текущего года называет переполненные нефтехранилища во всём мире и вероятную вторую волну пандемии коронавируса. А вот рост добычи нефти в США эксперты ОПЕК в августовском докладе исключили из числа потенциальных рисков для рынка.

В докладе даже отмечалось, что после серии ряда громких банкротств в сланцевой отрасли и падения спроса на нефть добыча сланцевой нефти в США начнёт восстанавливаться на докризисных уровнях только с 2022 года. Выводы, сделанные в августовском докладе ОПЕК, были отчасти подтверждены и в обзоре Министерства энергетики США. В американском Минэнерго опасаются дефицита предложения «чёрного золота» гораздо больше нового падения цен на нефть.

По прогнозу Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в Америке упадёт в августе на 19 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом 2019 года и составит только 7,56 млн б/с. А по итогам 2020 года американское ведомство ждёт падения добычи нефти в США на 0,99 млн б/с, хотя ранее ожидало падения только на 0,6 млн б/с.

Кроме того, в Минэнерго США подсчитали, что на начало августа текущего года мировой спрос на нефть впервые с марта превысил мировое предложение нефти. В июле текущего года мировой спрос на нефть, по оценкам Минэнерго США, вырос за месяц на 9,4% до 93,4 млн б/с по сравнению со спросом к концу 1 полугодия только в 85 млн б/с, так что для возникновения дефицита нефти есть как минимум теоретические основания. Эти выводы отчасти подтверждают и другие авторитетные эксперты.

Так, Международное энергетическое агентство считает, что в США добыча нефти с мая текущего года понемногу растёт на фоне растущих цен на нефть, однако, по итогам 2020 года США всё равно покажут рекордное падение добычи нефти на 2,2 млн б/с.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер в начале августа заявил, что корпорация ожидает повышения спроса на нефть к концу 2020 года. А в Национальной нефтяной компании Индии оценили сроки восстановления мирового спроса на нефть в 6-9 ближайших месяцев.

Мы полагаем, что в сентябре на цены нефти будут влиять противоречивые тенденции: с одной стороны, постепенно восстанавливающийся спрос, с другой — всё ещё существующий избыток предложения; наш прогноз по ценам на нефть в сентябре составляет $35-45 за баррель.

Газовая отрасль. Конкуренция на европейском и китайском рынках газа обостряется: кто выиграет?

Рост добычи газа в России в августе продолжился: за месяц в нашей стране было добыто 53,21 млрд кубометров газа, что превысило объёмы июльской добычи на 5,7%, но по сравнению с августом прошлого года оказалось ниже на 4,3%. За январь–август 2020 года в России было добыто 443,8 млрд кубометров, что на 9% ниже объёмов аналогичного периода 2019 года.

Увеличение добычи газа в августе могло быть связано с ростом спроса европейских потребителей и повышением цен на газ на спотовом рынке Европы. Так, на голландском газовом хабе TTF в августе спотовая цена природного газа повышалась до $100 за тысячу кубометров по сравнению с $50-70 за тысячу кубов в предыдущие два месяца. А для Газпрома $100 за тысячу кубов — это уже возможность поставлять газ в Европу рентабельно, хотя и с минимальной рентабельностью.

Мы в прошлом обзоре уже писали о том, что американский сжиженный природный газ в июле стал неконкурентоспособен в Европе, и к началу июля экспорт СПГ из США в Европу рухнул вдвое. В августе в международном рейтинговом агентстве Fitch уже отмечали, что к началу 2 полугодия текущего года загрузка производственных мощностей у американских производителей СПГ не превышала 25%, и ясно, что причиной этому является низкий спрос потребителей, в том числе европейских.

Ведь цена американского СПГ в Европе, если ещё в июле составляла $190 за тысячу кубометров, то в августе на фоне роста спроса на газ поднялась уже до $220-230 за такой же объём, что автоматически делало неконкурентоспособным американский СПГ за пределами США.

Тем не менее, нельзя не отметить, что в первом полугодии текущего года сократились доли рынка у всех поставщиков трубопроводного газа в Европу (Россия, Норвегия, Алжир), в частности, по итогам первого полугодия 2020 г. доля Газпрома на европейском рынке, по его оценке, снизилась с 32,2 до 27,8%. Однако основным конкурентом Газпрома стал как раз не столько катарский, американский или какой-нибудь ещё СПГ, а наличие огромных объёмов газа в европейских ПХГ. Более того, в первом полугодии отмечалось снижение спроса на газ в Китае.

В Китае в первом полугодии текущего года, несмотря на пандемию Covid-19, собственная добыча газа увеличилась на 10% по сравнению с декабрём 2019 г. Однако за первые шесть месяцев 2020 года в Китае было добыто всего 94 млрд кубометров газа, хотя его ежегодное потребление газа превышает 300 млрд. Соответственно, потребности в импорте газа у КНР никуда не денутся. Несмотря на сокращение объёмов прокачки газа по введённому в эксплуатацию только в декабре 2019 года газопроводу «Сила Сибири», рано делать поспешный вывод о том, что в Китае этот проект не имеет перспектив. Хотя бы потому, что в контракте с Газпромом о поставках трубопроводного газа есть условие «бери или плати», как и с европейскими потребителями. Газпром поставляет газ в Китай достаточно дёшево по сравнению с конкурентами.

Для сравнения: в июле текущего года Газпром поставлял в Китай газ по $183 за тысячу кубометров, в то время как конкурирующие продавцы Казахстан, Туркменистан и Узбекистан поставляли газ Китаю значительно дороже, по $200-210 за тысячу кубометров.

Кроме того, за первое полугодие 2020 года Китай увеличил импорт российского СПГ в 6 раз, хотя объёмы СПГ, поставляемые НОВАТЭКом в Китай, не слишком большие, так что НОВАТЭК со своим СПГ в Китае пока не составляет большой конкуренции Газпрому.

В конце августа произошло событие, до сих пор считавшееся невероятным. Из-за недоказанного «покушения» на жизнь критика власти Алексея Навального коллективный Запад требует новых санкций против России, и не исключено, что в качестве одной из таких ограничительных мер может стать прекращение политической поддержки Германией и другими европейскими странами проекта «Северный поток-2», и даже отказ от завершения строительства газопровода. В Кремле заявили, что отказ от завершения «Северного потока-2» невозможен. Ситуация вокруг «Северного потока-2» на момент написания данного обзора оставалась напряжённой, и возникший конфликт, по нашему мнению, ещё далёк от разрешения.

Рынок нефтегазовых акций. «Префы» Транснефти опять лидируют в росте

В августе российский фондовый рынок продолжал расти, но темпы его роста существенно замедлились. Индекс Московской Биржи за месяц вырос только на 1,2%. Акции нефтегазового сектора показывали в августе весьма разнородную динамику, хотя большинство из них за месяц всё-таки выросло в цене.

В лидеры роста за август снова, как и в наиболее кризисное время для фондового рынка, вышли «защитные» привилегированные акции Транснефти, подорожавшие на 4,6% и значительно обогнав рынок по темпам роста. Скорее всего, на такую опережающую динамику повлияли хорошие результаты компании за 1 полугодие по РСБУ (отчётность по МСФО в текущем году может раскрываться эмитентами в более поздние сроки, чем предусмотрено законодательством) и ожидание информации о дивидендах по «префам» за первое полугодие, рекомендуемый размер которых может быть объявлен в сентябре. Чистая прибыль Транснефти по российским стандартам бухучёта в 1 полугодии 2020 года выросла вдвое к аналогичному периоду 2019 года до 39,607 млрд руб., несмотря на сокращение выручки в годовом выражении на 4,7%. Рост чистой прибыли Транснефти связан с сокращением расходов и ростом прибыли от продаж на 45%.

Совсем немного от роста «префов» Транснефти в августе отстали обыкновенные акции Роснефти (+4,4%) и НОВАТЭКа (+4,3%). Обыкновенные акции Татнефти за август выросли на 0,1%, немного отстав от роста остального рынка, но, тем не менее, показав положительную динамику, в отличие от некоторых «собратьев» по нефтегазовому сектору. Сильнее всего среди нефтегазовых «фишек» в августе подешевели акции ЛУКОЙЛа (-1,5%), Газпрома (-1,4%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,3%); намного меньше потеряли в стоимости акции Газпром нефти (-0,3%).

Финансовые результаты нефтегазовых компаний по МСФО за 1 полугодие 2020 года, опубликованные в августе, не сильно повлияли на курсовую стоимость акций. Так, чистые убытки по МСФО за 1 полугодие показали Роснефти (убыток в размере 113 млрд руб.) и ЛУКОЙЛ (убыток в 18,5 млрд руб.). При этом обе корпорации показали снижение выручки на 33%, но, как видим, эти результаты росту акций Роснефти не помешали. Глобальные инвестиционные банки ожидают, что прогнозируемые результаты за второе полугодие 2020 года могут позволить корпорации выплатить дивиденды по итогам года.

С положительной чистой прибылью по МСФО, хотя и значительно снизившейся в годовом выражении, первое полугодие 2020 года завершили Татнефть, Газпром и Газпром нефти. Чистая прибыль Газпрома в 1 полугодии текущего года рекордно упала, почти в 25 раз (до 39,9 млрд руб.), к аналогичному периоду 2019 года. У Газпром нефти чистая прибыль упала, но не так сильно, как у материнской компании, «всего» на 96% до 8,2 млрд руб. А Татнефть вопреки негативным прогнозам консенсуса аналитиков снова удивила рынок, показав снижение чистой прибыли «всего лишь» на 62% в годовом выражении до 42,85 млрд руб. Однако похоже, что на курсы акций в этот сложный для экономики всей страны период оказывает наибольшее влияние не сама по себе отчётность по МСФО за полгода, а возможность эмитентов стабильно выплачивать промежуточные дивиденды.

Наталья Мильчакова, к. э. н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

В лидеры - за четверть века

Антон Захаров

«Роснефть» стала ведущим игроком на мировом энергетическом рынке

В прошедшее воскресенье, 6 сентября, российские нефтяники отметили профессиональный праздник — День нефтяника. Традиционно любое подобное событие — время подведения итогов. Тем более отрасль является одной из главных для российской экономики.

В этом году нефтяному рынку из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось существовать в условиях падения спроса на энергоресурсы и, как следствие, обвала цен. Из-за этого большинство компаний отрасли зафиксировали убытки по итогам июня. Среди них — как российские, так и мировые гиганты.

Например, в минус ушли британская ВР, итальянская Eni, бразильская Petrobras, американские ExxonMobil и Chevron, французская Total, норвежская Equinor и многие другие. При этом BP, Shell, Equinor, Petrobras и Eni демонстрируют отрицательный показатель уже второй квартал подряд, а, например, ExxonMobil во II квартале получила самый крупный в своей современной истории чистый убыток.