Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Не выше 85%: Минск назвал цену покупки нефти у России

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Рафаэль Фахрутдинов

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск хочет покупать нефть у Москвы по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке. Сейчас Белоруссия приобретает у России нефть по цене на 17% ниже мировой, но, как указал чиновник, эта скидка только компенсирует сумму разницы таможенных пошлин.

Минск хочет покупать нефть у России по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке, рассказал первый заместитель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, цена на мировом рынке плавает в указанных пределах из-за изменения стоимости барреля.

Сейчас Белоруссия покупает у России нефть по цене на 17% ниже мировой, но, как указал белорусский вице-премьер, эта скидка только компенсирует сумму разницы таможенных пошлин.

«А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите. То есть они хотят еще на нашем рынке заработать», — посетовал чиновник.

При этом он добавил, что этот вопрос со множеством условий еще предстоит обсуждать с российской стороной, сообщает агентство БелТА.

«Там море нюансов. У них там у всех разные скважины, месторождения — тяжелые, легкие, логистика разная, доступы разные, порты перевалки, фрахты…», — сказал замглавы белорусского кабмина.

Накануне нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии заявили о намерении покупать нефть у России по мировым ценам. При этом Минск продолжит работу абсолютно со всеми субъектами нефтяного рынка России, подтверждал Крутой.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть, по договоренности с российскими нефтяными компаниями, по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.

Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона. Что Белоруссии не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — рассказал журналистам чиновник.

Крутой также добавил, что переговоры по поставкам энергосырья стартуют на следующей неделе. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть по мировым ценам, но Россия, по его словам, настаивает на более высоких премиальных по договорам о поставках.

«Что мы просим сейчас от россиян, они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — указал белорусский лидер.

Согласно последнему договору между странами, Россия должна была поставлять на внутренний рынок Белоруссии около 2 млн тонн сырья в месяц. Однако в январе на белорусский рынок поступило лишь 500 тыс. тонн. Срыв поставок был обусловлен тем, что срок действия соглашения истек в конце 2019 года, а новый стороны долго не могли утвердить.

При этом белорусские власти уже добились того, что с 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» , который проложен через территорию Белоруссии, выросли на 6,6%.

Минск, впрочем, настаивал на том, чтобы еще больше увеличить тариф для компенсации потерь от поставок грязной нефти в прошлом году и налогового маневра в России.

Кстати, именно налоговый маневр стал одним из ключевых спорных моментов в ходе переговоров президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись 7 февраля в Сочи.

В целом, если Москва и Минск не договорятся о приемлемых ценах, то Белоруссии придется закупать энергоресурсы в других странах по мировым ценам и нести дополнительные логистические издержки. Это сократит приток валюты в страну и может спровоцировать ослабление белорусского рубля, отмечают эксперты.

В последнее время Минск вплотную занялся поисками альтернативных поставщиков.

Среди стран, которые могли бы завозить нефть в республику, уже назывались, в частности, Украина, Саудовская Аравия, прибалтийские государства, Норвегия.

Белоруссия уже закупила ресурсы из Норвегии. Первая партия (около 3,5 тыс. тонн) поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО «Нафтан». Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.

Соединенные Штаты Америки сообщили о готовности обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Никакой партизанщины»: какую нефть забирает Минск

В «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии

Жанна Нейгебауэр

Белоруссия начала забор технологической нефти из местных участков магистрального нефтепровода «Дружба» на свои НПЗ. В условиях недостатка в стране сырья, возникшего после того, как в декабре-январе Минск не смог договориться с Москвой о заключении нового контракта, «Белнефтехим» пытается «использовать имеющиеся ресурсы», чтобы «сохранить работоспособность» местных предприятий.

Минск начал забирать технологическую нефть из веток крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов «Дружба». Сырье из участков, не задействованных в транспортировке энергоресурсов в Западную Европу, направляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом представители госконцерна «Белнефтехим», сообщили РИА «Новости».

«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — цитирует представителей концерна РИА «Новости».

В разговоре с белорусским информационным агентством «БелТА» сотрудники «Белнефтехима» также отметили, что

одной из причин действий Минска стало стремление «сохранить работоспособность» местных предприятий.

Они подчеркнули, что уведомили об этом шаге партнеров из РФ: «то есть никакой партизанщины с нашей стороны».

Кроме того, отмечает агентство ТАСС со ссылкой на представителей фирмы, «действия производятся так, чтобы не повлиять на объемы прокачки транзита и не снизить давление».

Российская госкомпания «Транснефть», владеющая местным отрезком нефтепровода, подтвердила, что на транзите сырья забор ресурсов белорусской стороной не отразились.

«Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», — прокомментировали решение Минска представители фирмы агентству «Интерфакс».

Как отмечает принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК, «потеря пропускной способности означает, что падает мощность внутренних трубопроводов, которые обеспечивают прокачку».

По словам представителей белорусского концерна, в настоящий момент для консервации отрезков «Дружбы» используются технологии с возможностью оперативного восстановления прокачки, так как меры по забору сырья на НПЗ является временной.

Вопрос о снабжении местных НПЗ энергоресурсами остро встал в Белоруссии с конца 2019 года.

31 декабря истек срок действия российско-белорусского контракта о поставках нефти по льготным ценам. Новые договоренности не были достигнуты, так как, по мнению Минска, Москва хотела продавать сырье по цене выше мировой. В свете отсутствия контракта Россия 3 января 2020 года прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, однако возобновила их уже на следующий день.

Тем не менее сложившаяся ситуация вызвала беспокойство в Минске. В конце января 2020 года глава государства Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт в январе заявил, что готов закупать «азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам».

В числе возможных поставщиков он перечислил Казахстан, Украину и страны Прибалтики. Немногим ранее стало известно о закупке «Белнефтехимом» сырья у Норвегии.

Кроме того, готовность на 100% обеспечить Белоруссию ресурсами «по конкурентным ценам» выразил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года. Тем самым, по выражению Лукашенко, он «озаботил» Москву.

Несколькими днями позже белорусский президент раскритиковал позицию РФ, заявив: «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам».

На встрече с главой РФ Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи 7 февраля 2020 года, лидеры государств договорились о том, что поставки нефти Минску продолжатся на условиях прошлого года.

«Мы не сможем предоставить скидки», — прокомментировал договоренности замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, иначе в России пришлось бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка.

Катер к причалу

Севастополь расширит сеть морского пассажирского транспорта

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Севастополь закупил на 2,3 миллиарда рублей пять новых пассажирских катеров и планирует приобрести два автомобильных парома. Корреспондент "РГ" узнал, каким городские власти видят будущее морских пассажирских перевозок.

Первое судно передадут городу до 30 июня 2021 года, а остальные - поэтапно до середины 2021 года. Будет построено пять катеров за 1,25 миллиарда рублей. Рассчитываться с поставщиком город будет до 2026 года. Общая цена контракта, помимо стоимости самих катеров, включает НДС, страховку, стоимость доставки в Севастополь и лизинговые платежи.

По условиям контракта Севастополь должен получить суда, вмещающие не менее 200 пассажиров, с экипажем из трех человек. Длина судна - 30 метров, скорость - не меньше 10 узлов. Указана допустимая осадка и высота посадочных площадок, чтобы катера смогли причалить к существующим пирсам. В рулевой рубке и салоне должны быть вентиляция, обогрев и кондиционеры.

Как рассказал "РГ" вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников, в ноябре 2019 года подрядчику было передано техзадание, на основании которого будет подготовлен проект.

- Заказаны новые катера, отвечающие требованиям безопасности и комфорта, оснащены современными двигателями, имеют улучшенные мореходные качества, внешне красивые, - сказал вице-губернатор.

Пока неизвестно, где именно будут строиться катера.

Закупки новых судов в Севастополе ждали более 10 лет. "РГ" писала о проблеме в статье "Курс на Северную" в номере от 18.10.2016 и продолжает следить за ситуацией. Старые суда на 250 пассажиров 1980 - 1984 годов постройки давно исчерпали ресурс. Из 14 катеров только шесть выходят на маршрут, остальные ремонтируются. К частым поломкам прибавляется высокий расход топлива, трудности с ежегодным освидетельствованием. А для бесперебойной работы на четырех регулярных линиях нужно 8 - 9 катеров, говорят работники Портофлота.

Пять новых катеров не восполнят потребность. Поэтому несколько старых не спишут, а отремонтируют. По словам Дениса Солодовникова, их эксплуатация продолжится, пока парк не обновят полностью.

Еще одна проблема - автомобильные паромы. Город купил их в конце 2016 года у коммерческого перевозчика, который отказался дальше обслуживать переправу через Севастопольскую бухту из-за низкого тарифа. За два парома, произведенных в Норвегии в начале 1980-х, из бюджета Севастополя выплатили 59 миллионов рублей. Но покупка оказалась не в радость: сильно изношенные суда часто выходят из строя, а найти для них запчасти очень сложно. Руководство Севморпорта объясняло, что приходится искать импортные комплектующие, которые порт не может напрямую купить из-за санкций, а российских аналогов нет.

Кстати, подобный риск власти города предусмотрели при закупке новых катеров. По условиям контракта, если в них будет импортное оборудование, то запчасти должны поставляться без санкционных ограничений.

- Старые паромы в эксплуатации еще дороже, чем катера. Они потребляют огромное количество топлива, а запчасти - на вес золота, - говорит Солодовников. - То один, то второй постоянно в ремонте. Поэтому нам, конечно, нужны новые паромы. Консультируемся с российскими производителями, в том числе Севморзаводом, которые смогут выполнить заказ по нашим требованиям. Также изучаем предложения о продаже, но невостребованных паромов с подходящими параметрами не так много. Если не найдем, будем закупать новые.

Для Севастополя, который разделен надвое бухтой, пассажирские паромы - такой же привычный общественный транспорт, как автобусы или троллейбусы. Пассажиропоток составляет от 5,5 до 7 миллионов человек в год, больше, чем в период максимальной загрузки перевозила Керченская паромная переправа. На самый востребованный маршрут - "Город - Северная", по информации Севморпорта, приходится около 16 тысяч пассажиров в день. Паромы на линии "Артбухта - Северная" в год перевозят от 700 тысяч до миллиона пассажиров и 60 - 80 тысяч автомобилей.

И хотя паромы полностью загружены только в курортный сезон, городские власти не намерены от них отказываться.

- Паромная переправа в Севастополе востребована круглый год, - считает вице-губернатор. - Со временем потребность в ней будет только возрастать. Во-первых, жителей в городе прибавляется, во-вторых, мы стремимся к тому, чтобы туристы к нам приезжали круглогодично. Поэтому паромное сообщение должно быть бесперебойным.

По его словам, сейчас в Севастополе разрабатывают программу развития пассажирских морских перевозок. Появятся новые маршруты, ориентированные не только на внутригородские, но и туристические перевозки. В соответствии с маршрутной сетью скорректируют ремонт и строительство причалов.

- Планируем, что принцип будет такой же, как в системе наземного общественного транспорта, - говорит Солодовников. - На маршруты смогут стать коммерческие перевозчики, но им надо будет купить свои суда, отвечающие требованиям. Весь морской транспорт, как и наземный, должен ходить по расписанию. В идеале пассажир подходит к причалу, видит расписание, через электронное приложение узнает, где находится катер, понимает, сколько ему ждать.

Вместе с тем обновление морского транспорта, даже по программе некоммерческого лизинга, Севморпорту самостоятельно не потянуть. Проезд на катере стоит 24 рубля, перевозка пассажиров в месяц в среднем приносит около 11 миллионов рублей, а как раз такую сумму надо отдать по лизинговым платежам за один катер. Раньше перевозку пассажиров порт субсидировал за счет других видов деятельности, но в последние годы он работает в убыток из-за санкций. Денис Солодовников сообщил, что город возьмет финансовую нагрузку на себя.

- Паромы, как и другие виды транспорта, будут субсидироваться из бюджета, это одна из составляющих программы, - отметил он. - Если мы хотим расширить сеть морского транспорта, хотим, чтобы он был удобным, комфортным, ходил по расписанию, то город возьмет на себя расходы, так как это наша социальная ответственность.

Тем временем

В Севастополе предстоит реконструировать пассажирские причалы. Всего их 15, ремонт пяти был включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма, однако к настоящему времени отремонтирован лишь один небольшой пирс в бухте Троицкой. Власти города объясняют отсрочку некачественными проектами, из-за которых накапливаются проблемы, а деньги переносятся из года в год. Подрядчиков обяжут переделать проекты и исправить нарушения. Всего на развитие портовой инфраструктуры Севастополя в ФЦП заложено 1,5 миллиарда рублей.

OneWeb: первый и второй в космосе

Сегодня, 7 февраля, к 4:27 утра по московскому времени ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно вывела с космодрома Байконур на орбиту 34 спутника OneWeb. Это первый масштабный пуск для низкоорбитальной группировки OneWeb и рекорд по количеству космических аппаратов, которые одновременно вывела одна ракета-носитель "Союз". Кроме того, это уже 50-й запуск "Союза", организованный французской компанией Arianespace, причем все они стали безаварийными.

Леонид Коник

Формально для OneWeb это уже второй запуск: 27 февраля 2019 г. в тестовых целях были запущены первые шесть космических аппаратов этой группировки (и еще четыре муляжа) - также "Союзом", с космодрома Куру во Французской Гвиане. Но именно 7 февраля 2020 г. началась новая фаза проекта: в ближайшие полтора года российскими ракетами "Союз" будет запущено еще 608 спутников OneWeb: с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Провайдером пусковых услуг для OneWeb выступает Arianespace, которая привлекла для исполнения контракта дочернюю структуру Starsem (совместное предприятие "Роскосмоса", РКЦ "Прогресс", Arianespace и ArianeGroup), а Starsem для запуска с Байконура заключил договор с подконтрольным "Роскосмосу" АО "Главкосмос". Физически пуск осуществил боевой расчет воздушно-космических сил РФ.

Генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль напомнил, что еще в июне 2015 г. его компания подписала контракт с OneWeb на поставку 21 ракеты "Союз" и одной Ariane - для вывода на низкую околоземную орбиту 648 спутников OneWeb в 2020-2021 гг. На пресс-конференции перед запуском, где из российской прессы оказался только корреспондент ComNews, генеральный директор OneWeb Ltd. Адриан Стекел уточнил, что 60 космических аппаратов на орбите будут запасными - таким образом, коммерческую группировку OneWeb составят 588 спутников. Они будут вращаться вокруг Земли, на высоте 1200 км от поверхности, по полярной орбите с наклонением 87,77° к экватору.

Стефан Исраэль отметил, что одновременный запуск 34 космических аппаратов одной ракетой для "Союза" является абсолютным рекордом (до сих пор максимальное количество спутников, которые этот носитель доставлял в космос, составляло 10). При этом рекорды по количеству спутников, выведенных одной ракетой, принадлежат другим провайдерам пусковых услуг. В 2014 г. российская ракета "Днепр" (оператор - МКК "Космотрас") подняла 37 космических аппаратов. А в 2017 г. индийский носитель PSLV (оператор - Indian Space Research Organization) вывел 104 спутника. Правда, из тех аппаратов 101 был наноспутниками, а суммарная масса всех 104 спутников составила 1380 кг, тогда как 34 спутника OneWeb весят 5015 кг (то есть 147,5 кг каждый).

7 февраля 2020 г. ракета-носитель "Союз 2.1б" запущена с 31-й площадки Байконура: она была построена еще в 1961 г. и с тех пор дала старт 397 ракетам. Ракета стартовала в 0:42 по Москве (на Байконуре было 2:42 ночи), через 9 минут 23 секунды отработали и отделились все три ступени, после чего в работу включился разгонный блок "Фрегат". Через 1 час и 11,5 минуты от него отделились первые два спутника OneWeb, через 19 минут после этого отделились еще четыре космических аппарата, и далее отделения пошли четверками с примерно такими же интервалами. Последние четыре спутника отделились от "Фрегата" в 4:27 по Московскому времени. Таким образом, вся миссия заняла 3 часа 45 минут.

Производителем ракеты "Союз" является самарское АО "РКЦ "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" создало АО "НПО Лавочкина" (Химки), а устройство для отделения спутников - диспенсер выпустила фирма RUAG Space со штаб-квартирой в Швейцарии. Директор по маркетингу и продажам RUAG Space USA Inc. Кристоф Бауэр сказал корреспонденту ComNews, что для запуска 34 спутников одной ракетой был спроектирован специальный диспенсер.

Разработчиком спутников OneWeb является корпорация Airbus Defence and Space (которая выступает также одним из акционеров OneWeb Ltd.). Первые шесть спутников OneWeb, запущенные год назад, созданы на заводе Airbus Defence and Space в Тулузе (Франция), а все космические аппараты, которые стартовали сегодня, являются продукцией фирмы OneWeb Satellites - паритетного совместного предприятия OneWeb и Airbus Defence and Space во Флориде (США). "Настоящей проверкой наших возможностей производства столь большого количества спутников станет третий пуск, запланированный в марте с Байконура, - сказал генеральный директор OneWeb Satellites Inc. Тони Джингисс. - Отныне мы будем выпускать по 34 космических аппарата в месяц, работая без выходных в две-три смены". На производство традиционного геостационарного спутника обычно уходит 18-24 месяца, в том числе не менее полугода - на его тестирование. Тони Джингисс подчеркнул, что OneWeb Satellites будет тестировать каждый спутник всего шесть дней. При таких темпах производства легко подсчитать, что требуемые 648 спутников OneWeb Satellites выпустит к середине августа 2021 г. Отвечая на вопрос корреспондента ComNews о том, чем займется предприятие после этого момента (не сборкой ли, например, стиральных машин), Тони Джингисс ответил, что оно намерено остаться в космической отрасли. "Мы уже говорим с OneWeb о группировке второго поколения, которая потребуется на замену текущей лет через семь, а также общаемся с Airbus Defence and Space на предмет работы для других заказчиков. Мы способны создавать не только спутники, но и иные космические продукты, включая и наземные", - уточнил глава OneWeb Satellites.

Адриан Стекел не ответил на вопрос корреспондента ComNews об уточненной полной стоимости проекта OneWeb, сказав лишь, что компания уже инвестировала $3,5 млрд и продолжает искать новых инвесторов. Вместе с тем он отметил, что компания нашла способ снижения стоимости проекта за счет бизнес-модели, впервые реализованной ею в Казахстане. Суть этой бизнес-модели заключается в создании совместных предприятий для соинвестирования в строительство и эксплуатацию земных станций. Первое подобное СП OneWeb создаст с казахстанским АО "Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) - портал ComNews сообщал об этом в новости от 29 января 2020 г. Председатель правления АО "МФЦА" Нурлан Кусаинов сообщил ComNews, что возглавляемая им структура обеспечит все финансово-юридические аспекты создания СП, а работой по строительству земной станции и ее эксплуатацией займется Казкосмос.

Адриан Стекел заявил, что для полноценной работы OneWeb требуется построить 40-45 земных станций, равномерно распределенных по земной поверхности. Для создания таких объектов в каждой стране размещения необходимо получить права приземления радиосигнала (landing rights). OneWeb не называет количество стран, в которых ему уже удалось договориться о landing rights, но вице-президент по маркетинговым коммуникациям OneWeb Табита Олдрич-Смит назвала корреспонденту ComNews примеры локаций, в которых уже строятся станции сопряжения: Аляска, остров Шпицберген (норвежская часть), китайский остров Хайнань, Казахстан. В ответ на вопрос ComNews о том, имеет ли OneWeb "план B" на случай, если компании не удастся получить landing rights в России, Адриан Стекел ответил лаконично: "Это не наш подход".

ComNews задал вопрос коммерческому директору OneWeb по России Михаилу Кайгородову о возможных сроках начала предоставления услуг в России, который прокомментировал это так: "Модель B2B, по которой работает OneWeb, не предполагает предоставления услуг частным пользователям, а дает возможность в партнерстве с уже существующими на рынке операторами связи предоставлять им услуги связи своим клиентам там, где раньше они не могли этого делать, или там, где качество этих услуг не позволяет получить современные сервисы, для которых требуется высокая скорость и низкая задержка. OneWeb должен получить соответствующие частоты и лицензии и выполнить ряд требований, в том числе построить наземную инфраструктуру для приземления трафика. Вы знаете, что существуют требования по безопасности, реализацию которых мы также должны обеспечить. Мы уверены в том, что все это осуществимо в разумные сроки и, как только мы получим "зелёный свет" от регулирующих органов, сервисы OneWeb заработают. Хочу отметить, что емкость системы, которая доступна над Россией, составляет 20% от всей емкости сети. Держать такой объем незадействованным очень расточительно для бизнеса".

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АЛЕКСАНДРА НОВАКА ДЛЯ ЖУРНАЛА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

Российский газ: энергия безграничных возможностей

История российской газовой промышленности началась еще в начале прошлого столетия, а ко второй половине XX века отрасль стала активно развиваться и постепенно вышла на одну из ведущих ролей в экономике страны, чему во многом способствовало наличие колоссального экспортного потенциала. На сегодняшний день Россия уверенно удерживает первое место в мире по экспорту газа, который с 2000 года увеличился более, чем на 30%. Российский трубопроводный газ в течение многих лет занимает лидирующие позиции в странах Европы, мы вышли на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, успешно развиваем производство сжиженного газа и его доставку по всему миру. Все это уже сейчас делает российский газ одним из самых конкурентоспособных в мире, при этом мы видим все большие перспективы в отрасли и намерены в полной степени реализовать появляющиеся возможности.

Мировой рынок газа: вчера, сегодня, завтра

С момента возникновения газовой промышленности мировая добыча газа последовательно демонстрировала положительную динамику. Если чуть больше века назад – в конце XIX – начале XX века – в мировом энергопотреблении ведущую роль играл уголь, затем его потеснила нефть, то в последние годы все более значимые позиции завоевывает газ. В 1970-х годах доля газа в мировом энергобалансе составляла порядка 18%, в 2018 году возросла уже до 23%, а к 2035 году этот показатель достигнет 26%. При этом наибольший рост доли газа прогнозируется в Китае (с 7,4% до 14,7% к 2035 году) и Северной Америке (с 31% до 42,7% к 2035 году).

Если говорить о сегментах потребления, то в настоящий момент основными источниками спроса на газ в мире является промышленность и электрогенерация, суммарно покрывающие более 70% совокупного объема потребления газа. И к 2040 году ожидается пропорциональный рост объема потребления газа по всем секторам. При этом доля газа, используемого для отопления снизится, и к 2040 году составит 18% (текущая доля – 21%), а доля транспортного сектора возрастет с 1% в 2017 году до 4% к 2040 году.

Расширение использования газа и рост спроса на энергию будут происходить параллельно с поступательным снижением доли других источников энергии, за исключением возобновляемых. Однако наряду с ВИЭ большинство стран уже оценили преимущества газа как одного из наиболее экологичных видов топлива. Это особенно важно в свете декарбонизации мировой экономики и действия Парижского соглашения, которое Россия подписала в 2016 году. В сценарии устойчивого развития МЭА, соблюдение которого соответствует целевым показателям Парижского соглашения, необходимое сокращение выбросов энергетической отрасли составляет 45% от текущего уровня к 2040 году. Такое снижение выбросов можно достичь за счет увеличения доли «чистых» источников энергии, в частности, газа. Для сравнения: газ выделяет на 40–50% меньше выбросов парниковых газов, чем уголь, когда используется для выработки электроэнергии. В этой связи отмечу, что Россия уже сегодня имеет один из самых экологически чистых энергобалансов в мире: более половины внутреннего потребления первичных энергоресурсов в нашей стране составляет газ.

Если говорить о географии добычи газа в ближайшие десятилетия, по оценкам экспертов, Россия и США продолжат оставаться крупнейшими производителями газа. При этом параллельно производство газа будет развиваться в Китае, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Аргентине, Индонезии и Австралии, в том числе за счет нетрадиционных источников. Таким образом, будущее предложение газа в полной мере сможет удовлетворить быстрорастущий спрос, что позволит избежать резких ценовых перепадов.

Ведущий тренд последних лет в газовой отрасли – все более масштабное расширение рынка СПГ, который продолжает оставаться самым быстрорастущим сегментом: объем поставок СПГ в мире в 2019 году достиг 362 млн т, прирост относительно 2018 года составил 12,4%. По прогнозам аналитиков Shell, по итогам 2020 года объем поставок СПГ вырастет до 385 млн т (+6,4%). Кроме того, по результатам 2019 года приняты инвестиционные решения по СПГ проектам совокупной мощностью 70 млн тонн в год. Это максимальный объем с 2005 года.

До 2030 года рост мощностей СПГ в мире составит 4,5% в год, к этому времени мировое производство СПГ достигнет 580 млн тонн. Таким образом, если в 2018 году доля СПГ в мировой торговле газом составила порядка 35% (431 из 1236 млрд м3), то к 2035 году доля СПГ достигнет порядка 45%, а к 2040 году ожидается, что более 50% от объема торговли природным газом будет осуществляться в форме СПГ. Ввиду особой привлекательности рынка сжиженного газа, Россия намерена занять на нем достойную нишу и претендовать на уровень производства СПГ в 80-120 млн тон в год к 2035 году. Отмечу, что благодаря бурному развитию инфраструктуры рынок газа все больше становится похожим на рынок нефти, и именно ценообразование на СПГ в среднесрочной перспективе может стать ориентиром для всего рынка газа.

Традиционные рынки

В силу географической близости и широко развитой транспортной инфраструктуры европейский рынок является одним из ключевых для российского газа. Со странами Европы нас связывает долгосрочное сотрудничество в газовой сфере. Первые поставки трубопроводного газа из СССР стартовали еще в 1944 году в Польшу. В страны Западной Европы российский газ начал поступать с конца 1960-х годов со строительством газопровода «Братство» (нынешнее название «Уренгой-Помары-Ужгород»). В числе первых потребителей оказались Чехословакия, Австрия, затем присоединились Германия, Болгария, Венгрия, Финляндия, Италия, Франция, Турция, Греция и многие другие государства. На сегодняшний день российский газ экспортируется в более, чем 20 европейских стран.

В 2019 году общий импорт газа в страны Европы, по предварительным оценкам, превысил 310 млрд. куб. м, что составляет почти 60% от общего спроса региона, импорт российского газа – более 200 млрд. куб. м или 45% спроса. Рост поставок газа в течение последних десятилетий был обеспечен во многом за счет строительства газопроводов «Голубой поток» и «Северный поток». Мы видим, что вопреки прогнозам, экспорт российского газа в Европу не только не снижается, но и в глобальном масштабе увеличивается. Даже рост поставок СПГ в Европу, который в целом привел к снижению интереса к трубопроводному импортному газу, не коснулся топлива из России: среди экспортеров трубопроводного газа только российский «Газпром» демонстрирует расширение объема на рынке. По итогам 2018 года компания увеличила поставки на 3,8%. При этом, несмотря на то, что в 2019 году, по предварительным оценкам, поставки «Газпрома» в Европу незначительно снизились, объем экспорта все равно превышал уровень 2017 года. В то же время крупнейшие европейские производители - Норвегия, Великобритания и Нидерланды - сократили свое присутствие в Европе. По прогнозам IHS, к 2035 году зависимость от импорта газа в странах Европы достигнет порядка 76%.

В процессе расширения экспортных поставок газа в Европу особую роль мы отводим таким масштабным проектам, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток», последний из которых уже завершен, причем в кратчайшие сроки – менее, чем за три года. Новый газовый маршрут существенно снизит зависимость западной части Турции от поставок газа по Транс-Балканскому газопроводу, который был введен в эксплуатацию уже 30 лет назад. С начала 2020 года российский газ по «Турецкому потоку» стал поступать в Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Грецию. После завершения строительства газопровода в Болгарии начнутся поставки в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию.

Таким образом, с запуском «Турецкого потока» мы получили бестранзитный экспортный маршрут транспортировки газа из России в Турцию через Черное море, где Турция стала первой в цепочке потребителей и получила возможность стать транзитером газа в другие страны Европы, где природный газ играет ключевую роль в энергетике: его обширные запасы расположены в зоне транспортно-логистической доступности, кроме того, газ производит гораздо меньше выбросов углекислого газа по сравнению с углем или нефтью. То есть газопровод повысит надежность газоснабжения не только Турции, но и Южной и Юго-Восточной Европы. Сегодня мы видим высокую заинтересованность в газе всего европейского региона. В то же время истощение газовых месторождений в Европе означает, что региону понадобится дополнительный импорт. Особенно это актуально для Юго-Восточной Европы, где все еще не завершен переход от угля к более чистым источникам энергии.

Еще один важный для нас проект - «Северный поток-2» - это по сути 3-я и 4-ая нитки газопровода «Северный поток», который успешно функционирует с 2011 года. Маршрут «Северного потока-2» практически повторяет «Северный поток», а мощность также составляет 55 млрд куб. м газа в год. Планируется, что газопровод увеличит пропускную способность российского трубопроводного газа в Северную Европу. Напомню, что решение о его строительстве в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний - ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров.

Важно, что проект создается с использованием аналогичных технологий, которые уже показали свою эффективность и экологическую безопасность при эксплуатации «Северного потока». Таким образом, «Северный поток-2» - максимально «прозрачный», предсказуемый и выгодный проект как для нашей страны, так и для европейских потребителей: Российской Федерации газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы – повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен.

При этом, как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты - не помеха продолжению транспортировке российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года. При любых ситуациях мы не забываем, что помимо географической близости, нас связывают исторические, культурные связи, и мы всегда открыты к обсуждению конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия.

Восточный вектор

Сегодня политика большинства государств направлена на «очищение энергобалансов» за счет поступательного перехода на газ, этому тренду следуют и страны АТР, в том числе и крупнейший азиатский потребитель газа - КНР. Несмотря на то, что в 2018 году в Китае была принята новая газовая политика, которая предполагает рост капитальных вложений в собственную газодобычу, этот рынок остается одним из самых перспективных в Азии, так как спрос на природный газ в этом регионе будет расти значительными темпами как минимум до 2050 года. Ожидается, что импорт природного газа (трубопроводного и СПГ) достигнет пиковой доли в 44% от совокупного потребления в 2024 году, при этом импорт СПГ будет составлять порядка 21% совокупного потребления газа в Китае к 2050 году.

В этой связи колоссальным потенциалом обладают поставки трубопроводного газа из России. В конце прошлого года запущен газопровод «Сила Сибири» протяженностью около 3000 км, по которому ежегодно в течение 30 лет планируется прокачивать 38 млрд куб. м в год. Это уникальный проект, так как трасса проходит в труднодоступных районах с тяжелыми природно-климатическими условиями – температура воздуха в Республике Саха (Якутия) опускается ниже - 60°С, в Амурской области - ниже -40°С, что требует дополнительных затрат как на обустройство промышленных объектов, так и на материалы, которые должны быть надежны при длительной эксплуатации в условиях низких температур. В особенности этим характеристикам должны соответствовать трубы, которые использовались при строительстве «Силы Сибири» - они, и мы этим гордимся, полностью российского производства. В целом газопровод стал важнейшим этапом в развитии транспортной инфраструктуры и напрямую соединил сырье, производство и потребителей, что повышает конкурентоспособность газовой отрасли России.

Кроме того, продолжаются переговоры по «западному маршруту» поставок газа в Китай («Сила Сибири – 2»). По перспективной новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы предполагается поставка еще около 30 млрд куб. м ежегодно. Сегодня обсуждаются различные маршруты прокладки трассы, в том числе, и через Монголию, которая демонстрирует интерес к проекту. В настоящее время проводится оценка возможности трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию этой страны.

Что касается глобального рынка АТР, то этот сектор в целом весьма привлекателен, и мы стремимся расширять географию присутствия в государствах региона, во многом за счет поставок СПГ в Южную Корею, Индию, Японию и другие страны. Если в начале 2019 года из-за мягкой зимы, возобновления работы атомных реакторов в Японии и значительных поставок из России и США мы наблюдали снижение цен на СПГ в Азии, то во второй половине года азиатская премия наблюдалась на газовом рынке. Кроме того, учитывая существенный рост спроса на газ в регионе АТР (рост в Европе менее значителен), можно сделать предположение о том, что в будущем это несколько сдвинет баланс экспорта в сторону восточного направления. Будем активно использовать этот потенциал для российского газа.

В то же время значительный прирост спроса на газ на горизонте до 2030 года ожидается в Бразилии и Аргентине, африканских странах, на Ближнем Востоке. Планируем тщательно проанализировать перспективы российского газа и в этих регионах.

СПГ-будущее

В связи с динамикой распространения сжиженного природного газа в мировом масштабе мы активно и успешно развиваем российские СПГ-производства. В 2019 году Россия произвела более 40 млрд кубометров газа в виде СПГ по сравнению с 27 млрд кубометров в 2018 году. Идет активная проработка развития СПГ-кластера на Ямале и Гыдани, который позволит России в занять до 23% мирового рынка СПГ к 2035 г. При этом ресурсная база для производства СПГ на Ямале и Гыдани составляет как минимум 7,7 трлн м3.

Важно, что российский СПГ конкурентен не только на азиатских рынках, куда поставляется 69% российского СПГ (и 75% мирового объема СПГ), но и на традиционных для российского трубопроводного газа европейских направлениях за счет низкой себестоимости и короткого транспортного плеча. Существующие объективные обстоятельства - относительно высокие издержки по строительству СПГ-заводов из-за особенностей географии и ограничения технологий – успешно компенсируются низкими операционными затратами и грамотными налоговыми стимулами при добыче природного газа для производства СПГ. Удобное географическое расположение России между Европой и Азией позволяет нашему СПГ быть прибыльным при текущих ценах и выигрывать конкуренцию у США и Австралии. То есть при необходимости мы можем доставить сжиженный газ в любую европейскую страну, при этом оперативнее и дешевле многих других поставщиков. Ключевым транспортным узлом, соединяющим арктические проекты с рынками сбыта в перспективе должен стать Северный Морской Путь, который позволяет сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу примерно на треть по сравнению с перевозками через Суэцкий канал. Уже к 2024 году грузопоток по СМП должен вырасти до 80 млн тонн в год, и основным товаром, транспортируемым по Северному морскому пути до 2035 года, как ожидается, будет именно сжиженный природный газ, который станет драйвером развития самой северной транспортной артерии в мире.

На сегодняшний день газ – наиболее перспективный из традиционных источников энергии, и единственный, который имеет все шансы составить в будущем конкуренцию ВИЭ. По объему доказанных запасов Россия является лидером с мировой долей 20%. То есть мы имеем самый высокий производственный потенциал, который дополняется развитой и растущей инфраструктурой для экспорта углеводородов, обеспечивающей доступ к ключевым рынкам. Тем не менее, в наших планах - не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым амбициозным результатам. При этом мы постоянно совершенствуем технологии и внедряем собственные разработки. В этой связи мы ставим себе задачу не только своевременно следовать мировым тенденциям, наша стратегическая цель – задавать новые тренды на газовом рынке и быть драйверами в их реализации.

Материал на сайте журнала "Энергетическая политика": https://energypolicy.ru/?p=3107

Ошибка или предательство?

Парижский договор, Шпицберген и Медведев

Владислав Шурыгин

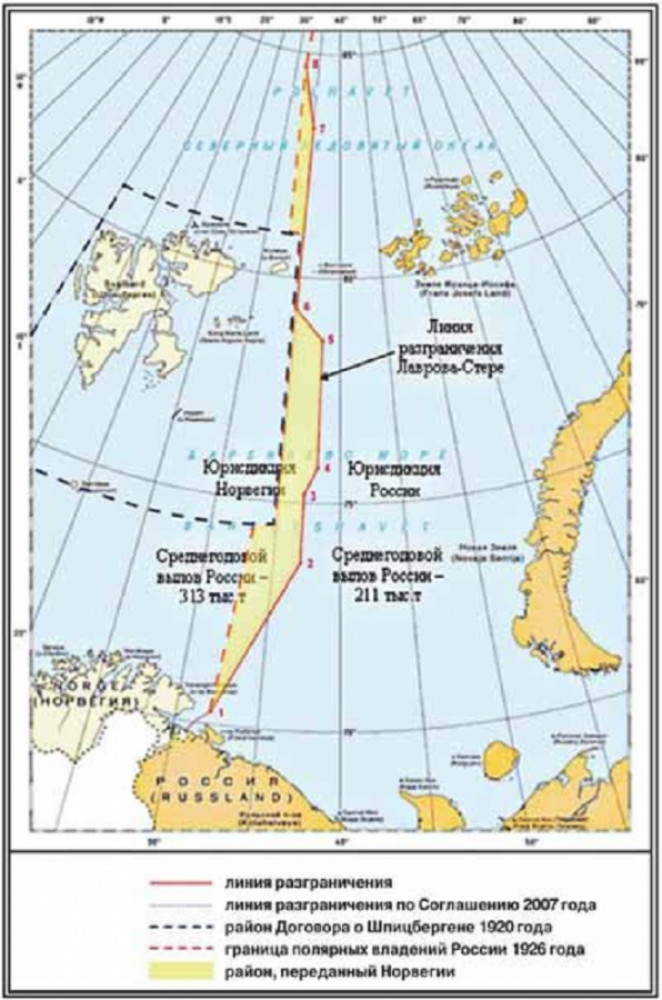

9 февраля исполнилось 100 лет одному из самых старых действующих договоров - Парижскому договору, определившему статус Шпицбергена. Но очень похоже, что этот договор, де-факто, всё больше становится юридическим фантомом…

Происходит это потому, что 10 лет назад тогдашний президент России Дмитрий Медведев, вопреки всем возражениям военных, экономистов и дипломатов стал инициатором, а за тем и ратифицировал Договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане между Россией и Норвегией. В присутствии его и премьера Норвегии Йенса Столтенберга министры иностранных дел двух стран скрепили документ своими подписями. Того самого Столтенберга, который сегодня возглавляет НАТО и является одним из главных и неутомимых антироссийских дятлов Европы. Медведев, в свойственной ему напыщенной манере, назвал договор «прорывом в российско-норвежских отношениях». Кстати, в Норвегии требуют, чтобы договор называли «Договором о Свальборде», заменяя международное название архипелага сугубо норвежским, приучая международное сообщество к норвежскому статусу островов.

Напомню, до начала ХХ века острова считались terra nullius – ничейной территорией, лишенной какого-либо государственного статуса. Это был удивительный юридический казус. Инициировала процесс институционализации Шпицбергена Норвегия, претензии которой на северный архипелаг были совершенно не очевидны. Ранее из норвежцев на Шпицбергене бывали только Амундсен и Нансен, и то проезжая мимо в сторону Северного полюса. То есть никаким постоянным норвежским присутствием архипелаг отмечен не был. Независимость самой Норвегии была провозглашена только в 1905-м, и она тут же принялась за расширение своей территории любыми способами. Например, кроме Шпицбергена Норвегия претендовала и претендует до сих пор на крошечные территории в прямо противоположном конце мире в Антарктике (!!!) – остров Буве, остров Петра Первого и Землю королевы Мод. До сего дня Норвегия в одностороннем порядке объявляет остров Буве своей «заморской территорией», что не помешало ЮАР и Израилю в сентябре 1979 года провести в этом районе испытание атомной бомбы.

В 1920 году чтобы устранить юридический казус terra nullius в Париже открылась международная конференция по Шпицбергену.

Разрешение юридического казуса закончилось созданием нового. За Норвегией был признан суверенитет над Шпицбергеном, но за СССР сохранено право неограниченной хозяйственной и экономической деятельности. На островах сложилось как бы двоевластие. В Лонгйире действуют норвежские законы и норвежская администрация, а на Западном Шпицбергене – российская. А вот разделить шельф тогда так и не удалось. Каждая из стран предлагала свою формулу раздела. И спор этот продолжался больше сорока лет, что не мешало обеим странам вести здесь экономическую деятельность, пока точку в этом споре не положил Медведев.

Какой же «прорыв» мы получили в результате этого договора?

Президент Медведев одним росчерком пера подмахнул бумагу, которая лишила нашу страну примерно 90 тысяч квадратных километров и 300 000 тон рыбы ежегодно. Согласно договору, Россия отдала Норвегии половину спорной акватории (около 175 тыс. кв. км). При этом Норвегия де-юре получила полный контроль над 200 мильной зоной вокруг Шпицбергена, где находится один из самых богатых мировых рыбных районов. Договор дезавуировал предыдущее соглашение 1920 года, по которому обе стороны имели равные права на ведение экономической деятельности на Шпицбергене. Теперь, формально соглашение действует, но правила рыболовства в этом районе определяет Норвегия, которая, имея, не в пример нам развитый рыболовный флот, постоянно ограничивает наше рыболовство в этом районе, запретив «устаревшие» способы ловли, которыми пользуются наши рыбаки. И никаких мер воздействия на Норвегию у нас теперь нет! В договоре ясно прописано, что за линией раздела «юрисдикция России не распространяется», то есть к западу от линии раздела распоряжается только Норвегия.

Зато в договоре были очень чётко оговорены условия разработки углеводородов в этом районе. То есть интересы «Газпрома» и «Лукойла» соблюдены. Кто бы сомневался! Осталось только поинтересоваться у Медведева, сколько процентов акций «Газпрома» осталось у него со времён работы в этой управляющей Россией компании? Но и здесь Медведев совершенно бездарно провалил интересы России. Потому, как «договорившись» с норвежцами об условиях работы нашего ТЭКа в этой зоне он, отмахнувшись от экспертов, передал вместе с спорными территория и самые перспективные для добычи энергоресурсов районы - так называемый "шпицбергеновский квадрат", никак не оговорив его особый статус. В качестве «утешительной» погремушки Медведем получил от норвежцев заверения, что российские компании наравне с другим могут участвовать в тендерах на разработку этих территорий. Но обещать, как известно, не значит жениться. В данном случае, правда, наоборот! Норвежцы тут же «женились» на Медведеве и повторяли эту «женитьбу» на нём с тех пор регулярно, самовольно выделяя лицензионные участки шельфа, как единственная суверенная хозяйка Шпицбергена. Таковые скандалы были в 2013, в 2016 и в 2017 годах, когда норвежское министерство нефти приняло решение предложить нефтедобывающим компаниям участок, известный как «Серая лиса», на условиях, фактически, выдавивших из тендера большинство российских участников.

И вот теперь новый скандал. К «юбилею» 1920 года наше посольство в Норвегии выступило с заявлением о том, что Осло нарушает Договор об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года. По мнению Москвы, Осло ограничивает права российских компаний на доступ к минеральным ресурсам, а также на разработку углеводородных месторождений. Такая вот предпраздничная дружеская обстановка сегодня между Россией и Норвегией! А виновник этого противостояния, продавший интересы России, за дешёвый пиар "миротворца", а заодно, вполне возможно, и за "интерес", пересел сегодня в уютное кресло заместителя председателя Совета безопасности, хотя сидеть должен на скамье подсудимых...

Национальный железнодорожный пассажирский оператор Дании Danske Statsbaner (DSB) сообщил о намерении провести реструктуризацию подразделения, выпускающего заменяемые компоненты подвижного состава, с целью его продажи частной стороне. Перевозчик привлёк шведскую компанию SEB Corporate Finance для консультирования в этом процессе и проведения переговоров на рынке.

По информации DSB, парк поездов оператора будет постепенно обновлён в период до 2030 года. Новые электропоезда должны обслуживаться поставщиком, и это означает, что у компании сократятся возможности обеспечивать занятость сотрудников мастерских.

Поэтому DSB объединит функции снабжения, логистики и ремонта в новой независимой компании с целью изучения возможности её продажи. При реализации потенциальной сделки государственная компания заключит с покупателем договор на техобслуживание и поставку запасных частей до 2024 года с возможностью продления.

Генеральный директор DSB Флемминг Йенсен заметил, что иначе оператору будет труднее удерживать сотрудников в ближайшие годы, потому что они пользуются спросом на рынке труда. «Поэтому мы считаем, что настало время для возможной продажи активов», – сказал он.

«У предприятия имеется потенциал, чтобы стать игроком на рынке обслуживания поездов в Северной Европе. В Норвегии, Швеции, Германии и Дании развиваются железные дороги, и у нас очень сильные позиции в области технического обслуживания с большими возможностями роста для нового владельца», – заключил глава DSB.

Капрала испортил квартирный вопрос

Тайский военный расстрелял начальника, сослуживцев и десятки мирных жителей

Текст: Константин Волков

Количество жертв стрельбы в Таиланде продолжает расти. В настоящее время известно, что скончались уже 30 человек, включая самого преступника, еще около шести десятков пострадали. Причем для ликвидации 32-летнего сержант-майора (капрала) Чакрапанта Тхоммы потребовалось целых 17 часов - убийца был хорошо подготовлен и знал, как правильно организовать свои оборону и укрытие.

Количество жертв стрельбы в Таиланде продолжает расти. В настоящее время известно, что скончались уже 30 человек, включая самого преступника, еще около шести десятков пострадали. Причем для ликвидации 32-летнего сержант-майора (капрала) Чакрапанта Тхоммы потребовалось целых 17 часов - убийца был хорошо подготовлен и знал, как правильно организовать свои оборону и укрытие.

Интересно, что заложники в торговом центре Terminal 21 использовали интернет, чтобы отслеживать перемещение убийцы. Близкие и друзья, находящиеся в безопасности, пересылали посетителям ТЦ съемку с камер видеонаблюдения. Может быть, без этого жертв было бы еще больше.

Примечательна и реакция тайцев на произошедшее. Конечно, они делают все, что принято делать в таких случаях в любой стране - скорбят, несут цветы, устраивают массовые поминальные молитвы по убитым. Но есть и еще одна инициатива, озвученная в тайских соцсетях, - многие призывают послать слова поддержки матери капрала Тхоммы. "Его мать не причастна к этому, она не виновата, что ее сын сошел с ума. Давайте поддержим женщину", - пишут пользователи социальных сетей.

Эта трагическая история в очередной раз демонстрирует, сколько бед может натворить один хорошо обученный военный, у которого, что называется, поехала крыша.

Причиной трагедии стала обида на командование собственной части. По крайней мере эта версия уже озвучена премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча: "Это был личный конфликт из-за сделки с домом". А именно, капрал рассорился с родственником командира части по поводу продажи дома. По данным местных СМИ, перед нападением он отправил несколько бессвязных сообщений, в которых ругался на коррупционеров.

На селфи-видео, разошедшемся по соцсетям, капрал Тхомма говорит в камеру смартфона, что "уже устал стрелять по людям, палец болит от нажатия на спусковой крючок", и улыбается. Также он выложил на Facebook свое фото, где позирует на камеру, сложив губы в "дак-фэйс". Обычно так делают модные девочки, но нарциссизм не обходит стороной и спятивших тайских капралов. Кроме того, убийца не удержался и от моральных поучений, осудив на своей странице в Facebook (затем страница была отключена тайскими властями) жадность людей, "которые думают, что смогут потратить деньги в аду". Имелись в виду, скорее всего, его начальники, якобы обидевшие военного с недвижимостью.

Капрал Тхомма оказался в одном ряду с норвежцем Андерсом Брейвиком, убившим 77 человек, и Брентоном Таррантом, устроившим стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча. Правда, мотив преступлений в тех случаях был более идеологизированным. Капрал Тхомма оказался проще - он мстил обществу за личные обиды. И это тревожный звонок, потому что личные обиды встречаются куда чаще, чем глобальные идеи.

Недаром премьер-министр королевства Прают Чан-Оча, выступая перед больницей Махарат в Накхонратчасима, где он встречался с пострадавшими, заявил им, что "это должен быть единственный и последний инцидент такого рода в Таиланде".

Глава правительства поручил руководству министерства обороны и вооруженных сил следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и позаботиться о раненых и семьях погибших.

Официальный представитель вооруженных сил Винтхай Сувари заявил, что на военных объектах планируется ввести дополнительные меры безопасности для предотвращения таких случаев. В том числе будет усилен надзор за хранением оружия. По данным СМИ, стрелку удалось похитить со склада своей части автомат, снайперскую винтовку, пистолет и гранаты.

"После того как ситуация улучшится, мы изучим цепочку событий... чтобы для большей эффективности скорректировать существующие меры", - заявил Сувари.

Нефть по мировым ценам: Минск пошел на уступки Москве

Минск планирует покупать нефть у России по мировым ценам

Отдел «Бизнес»

Белорусские компании готовы покупать российскую нефть по мировым ценам. Накануне Минск планировал заключить договор с Россией на поставки энергосырья со скидкой, однако ему не удалось добиться привилегий. Теперь Белоруссия вынуждена закупать нефть на общих условиях, неся убытки из-за налогового маневра, либо искать альтернативных поставщиков.

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии заявили о намерении покупать нефть у России по мировым ценам. При этом Минск продолжит работу абсолютно со всеми субъектами нефтяного рынка России, подтвердил вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть, по договоренности с российскими нефтяными компаниями, по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона. Что Беларуссии не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — рассказал журналистам чиновник.

Крутой также добавил, что переговоры по поставкам энергосырья стартуют на следующей неделе.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть по мировым ценам, но Россия, по его словам, настаивает на более высоких премиальных по договорам о поставках. «Что мы просим сейчас от россиян, они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводило слова белорусского лидера местное издание БЕЛТА.

Согласно последнему договору между странами, Россия должна была поставлять на внутренний рынок Белоруссии около 2 млн тонн сырья в месяц. Однако в январе на белорусский рынок поступило лишь 500 тыс. тонн. Срыв поставок был обусловлен тем, что срок действия соглашения истек в конце 2019 года, а новый стороны долго не могли утвердить.

При этом белорусские власти уже добились того, что с 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» , который проложен через территорию Белоруссии, выросли на 6,6%. Минск, впрочем, настаивал на том, чтобы еще больше увеличить тариф для компенсации потерь от поставок грязной нефти в прошлом году и налогового маневра в России.

Примечательно, что именно налоговый маневр стал одним из ключевых спорных моментов в ходе переговоров президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись в пятницу, 7 февраля, в Сочи.

Поставки нефти для Белоруссии российской экспортной пошлиной не облагаются, нефтяные компании платят пошлину в российский бюджет только за то сырье, которое идет транзитом через страну и затем направляется в Европу. По двустороннему соглашению Белоруссия для своих нужд беспошлинно импортирует 24 млн тонн российской нефти в год. Но на самом деле государство оставляет для дальнейшего использования лишь 18 млн тонн, а излишки в 6 млн тонн отправляет на экспорт и забирает разницу уже в свой бюджет.

В свою очередь российский бюджет недополучал из-за такой схемы примерно 300 млрд рублей в год. Тогда российские власти задумались о совершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который подразумевает обнуление экспортной пошлины и одновременное повышение НДПИ. Иными словами, компании будут платить в бюджет не за экспорт нефти, а за сам факт ее добычи.

В итоге цена поставляемой в Белоруссию нефти будет расти, а эффект от реэкспорта российской нефти — снижаться.

Потери Белоруссии от маневра могут составить $300–400 млн ежегодно. Именно за эти выпадающие доходы Лукашенко и просил компенсации. Но в ходе переговоров в Сочи было решено, что поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, а договоренность распространяется только на текущий год.

Цены поставок российских энергоносителей Минску будут регулироваться рынком. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, нефтяной рынок России и Белоруссии является единым, и на белорусском рынке нефть продается на тех же условиях, что и на российском, без каких-либо различий. «Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется», — подчеркнул Козак.

Любопытно, что до переговоров Белоруссия активно искала альтернативного поставщика ресурсов в страну. Например, Минск отправлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан. Вдобавок госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских компаний обеспечить Минск нефтью «на 100 процентов по конкурентным ценам». Однако пока Минск сумел купить лишь 80 тыс. тонн нефти у Норвегии.

Проблемы на Шпицбергене: Россия выдвинула претензии к Осло

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Рафаэль Фахрутдинов

Осло нарушает Договор об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года, заявило посольство РФ в Норвегии. По мнению Москвы, Осло ограничивает права российских компаний на доступ к минеральным ресурсам, а также на разработку углеводородных месторождений. Посольство также напомнило, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией».

Как указывается в сообщении в Facebook посольства РФ в Норвегии, Москва лишена возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки по энергоносителям.

«Российская сторона расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора, как нарушающее обязательства Норвегии», — указывает диппредставительство.

Посольство уточнило, что не ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом, но напомнило, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией» и был получен Осло только благодаря соглашению столетней давности.

В целом, Москва признала, что «на Шпицбергене накопились проблемы» и Осло игнорирует сигналы российской стороны об озабоченности создавшимся положением.

Осенью прошлого года сентября на страницах норвежского портала Aldrimer.no появилась информация: местной разведке якобы стало известно, что российские военные проводили на территории материковой части Норвегии и архипелага Шпицберген разведку на местности. Более того, они будто бы изучали важные объекты инфраструктуры и находились на территории страны под видом штатских.

Согласно этим данным, самолеты США устроили в этом районе Норвегии в целях разведки съемку с воздуха и сделали снимки с российскими «спецназовцами». Нахождение российских военных связывают с учениями, в которых задействован Северный флот России.

В министерстве обороны Норвегии никак не прокомментировали появление на территории государства российских бойцов. Посольство России в Осло назвало публикацию «грубой провокацией». Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице дипломатического представительства в Facebook.

«Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — указывается в тексте.

«Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил. Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике», — подчеркнули в посольстве РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вбросом» и агрессивной информационной политикой сообщения, что в Норвегии якобы присутствует российский спецназ.

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии. Но результаты, очевидно, мы увидели на страницах СМИ этого государства.

На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и вообще от профессиональных норм журналистики. <...> Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России», — отметила Захарова на брифинге.

Она также выразила надежду, что Осло будет выстраивать отношения с Москвой, учитывая долгосрочные интересы и партнерское уважение, и не делать этого на основе «провокационных фейков».

Она также заверила, что российский МИД не оставит без внимания тот факт, что многие СМИ, в том числе русскоязычные, распространяли эту информацию.

«Мы можем констатировать, что в Норвегии последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Это агрессивная информационная антироссийская политика. Мне очень хочется, чтобы наши коллеги в министерстве иностранных дел Норвегии это зафиксировали», — подчеркнула дипломат.

Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию

Максим Рубченко. Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое. Поляки связывают это с тем, что "Газпром" слишком завысил цены. Однако аналитики придерживаются другого мнения. Что происходит на самом деле — в материале РИА Новости.

Бревно в своем глазу

Если в начале 2019-го акции PGNiG котировались по 7,6 злотого (около 1,9 доллара), то сейчас за них дают лишь 3,6 злотого, то есть 93 цента (по данным Варшавской фондовой биржи на 7 февраля).

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию. "Действительно, биржевой курс PGNiG резко упал за год, и причины хорошо известны", — сообщил журналистам председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.

По его словам, виноват "неблагоприятный контракт" с "Газпромом", который приводит к дорогим закупкам газа. "Это очень сильно сказывается на финансовых результатах", — жалуется глава PGNiG.

Однако такое объяснение вызывает у аналитиков много вопросов. Европейские цены на газ начали снижаться еще летом 2018-го. В сентябре голубое топливо на европейских хабах продавали по 308 евро за тысячу кубометров, в январе 2019-го — уже по 216.

Примечательно, что на фоне этого падения котировок газа на 30% акции PGNiG не подешевели, а, наоборот, подорожали, причем на те же 30% (с 5,3 злотого в конце июля до 6,9 злотого в январе).

Элементарная экономическая логика заставляет предположить, что, если при неизменных тарифах "Газпрома" акции PGNiG сначала росли, а затем вдруг упали, дело совсем не в российском концерне.

Просто с 2019 года действует новый фактор, существенно влияющий на финансовые результаты PGNiG. А именно: в ноябре 2018-го польская госкомпания заключила с американской Cheniere Energy контракт на покупку 0,73 миллиарда кубометров газа в год.

Сразу после того, как начались поставки заокеанского СПГ на терминал Свиноуйсьце, акции PGNiG перешли в режим пикирования. Что неудивительно, поскольку с учетом транспортировки и регазификации американский газ оказывается существенно дороже российского.

Аналитики расходятся в оценках переплаты Варшавой за "газ свободы", поскольку тут многое зависит от разницы котировок на американских и европейских газовых хабах, стоимости фрахта танкеров-газовозов, а эти параметры постоянно меняются. В любом случае речь идет о дополнительных расходах в размере от 60 до 160 долларов за тысячу кубометров.

И чем ниже котировки на европейском газовом рынке, тем сильнее бьют по финансам PGNiG транспортные издержки — ведь их доля в общей структуре расходов только увеличивается.

Нашли крайнего

Финансовые проблемы польской нефтегазовой госкомпании могли бы быть еще острее, не найди поляки способ переложить часть убытков на своего соседа. В конце августа США, Польша и Украина подписали соглашение "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа”, по которому Киев обязался покупать у Варшавы американский СПГ.

Поставки стартовали осенью, и внешнеторговый баланс Украины это уже ощутил. По данным Национального банка, торговый дефицит вырос на десять процентов — до 13,9 миллиарда долларов. В первую очередь благодаря удорожанию импорта энергоносителей.

И это еще цветочки. Дело в том, что Польша в погоне за газовой независимостью от России закупает СПГ не только в США, но и в Норвегии и Катаре, где цены значительно выше.

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон перепостил в Facebook сообщение польского портала BiznesAlert о том, что за прошлый год в Свиноуйсьце прибыли 57 транспортов с СПГ из Катара, 13 — из США и десять — из Норвегии. "Часть этого газа уже в Украине", — с гордостью отметил Макогон.

Действительно, согласно данным "Оператора газотранспортной системы Украины" с января в страну поступило около 19 миллионов кубометров голубого топлива из Польши. Однако цену этих поставок Киев благоразумно не называет.

В обозримой перспективе финансовые проблемы PGNiG и ее украинского партнера будут только обостряться. Контракт с Cheniere Energy предусматривает увеличение закупок с 2023 года почти втрое — до 1,95 миллиарда кубометров. Мало того, PGNiG заключила договор на приобретение двух миллионов тонн СПГ в год с 2022-го и расширение поставок с американского СПГ-терминала Plaquemines в 2023 году.

"Всего мы будем получать в общей сложности 3,5 миллиона тонн СПГ от американских производителей в штате Луизиана в Мексиканском заливе, что составляет около 4,73 миллиарда кубометров после регазификации", — сообщил вице-президент правления PGNiG по торговле Мачей Возняк в июне.

На эту новость акции отреагировали падением на 11% (с 6,4 до 5,7 злотого) за две недели. Можно не сомневаться: чем активнее PGNiG станет укреплять газовую дружбу с американскими производителями СПГ, тем дешевле будет стоить. А тарифы "Газпрома" здесь совершенно ни при чем.

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (глава МИД Норвегии. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако подчеркивается, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", поскольку он получен Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года. При этом его действие в полной мере распространяется на континентальный шельф архипелага.

Как уточнили в дипмиссии, Норвегии ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

Это привело к тому, что "российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Посольство добавило, что похожая ситуация складывается с минеральными ресурсами.

Российские дипломаты призвали норвежскую сторону провести переговоры и консультации для решения этих вопросов.

Шпицберген

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.

Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом государства – участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды. На сегодняшний день Россия остается единственной, помимо Норвегии, страной, присутствующей на островах.

Вопрос дня: что ждет Белоруссию после неудачных переговоров с Россией?

Аналитики видят для союзного государства такую альтернативу: интеграция или полная независимость

Эксперты продолжают обсуждать визит президента Лукашенко в Сочи, где он провел в переговорах с Путиным, в том числе и один на один, почти 8 часов, однако, кажется, ничего не добился. Какие последствия это будет иметь для обеих стран? – таким вопросом задаются аналитики в своих блогах.

Канал «Кстати» констатирует, что дело вовсе не в несговорчивости Путина: «Что же получается. Все предыдущие переговоры между Белоруссией и Россией проходили в расширенных составах. А в пробуксовке в переговорах обвиняли окружение Путина. Но что мы видим - Путин и Лукашенко сегодня провели столько времени Тет-а-Тет и 8 часов вместе, что обсудили все «до глубины седых времён». Но результат остался тот же - скидки не будет. Думаем, больше заблуждений ни осталось ни у кого...»

Аналитик канала «Записки на заборе» считает, что переговоры окончились катастрофически для Лукашенко: «Один из популярных мифов в российско-белорусские отношениях гласит, что Александр Лукашенко и Владимир Путин прекрасные друзья, а все проблемы между странами возникают из-за плохих "бояр" в окружении президента России. Неслучайно белорусские СМИ особенно щепетильно относятся к публикации фотографий, где президенты обнимаются, смеются и так далее. В связи с этим накануне переговоров в Сочи некоторые надеялись, что, если лидеры государств смогут поговорить наедине, впредь никаких кризисов вообще может не быть.

И тут Минску "подфартило", да так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Казалось, что погода встала на сторону Лукашенко и пропустила в Сочи только Путина, а вся его свита опоздала на полдня. Правда, в реальности это была не удача, катастрофа...

У Лукашенко было полдня на то, чтобы пообщаться с Путиным без всяких Козаков, Бабичей и так далее. В итоге - ноль. Никаких новых условиях по энергоресурсам не будет. Переговоры закончились настолько плохо, что Лукашенко даже не вышел пообщаться с прессой. Впереди у Батьки выборы, нужно объяснить избирателям, почему друг оказался "вдруг" и ответить на вопрос, а не в нем ли самом проблема?

Что касается будущего Минска, то теперь совершенно очевидно: лафа кончилась. Нужно диверсифицировать поставки энергоресурсов, в частности нефти, и налаживать отношения со своими соседями из Евросоюза, параллельно проводя экономические и политические реформы.

Лукашенко дал команду активизировать проекты по внедрению белорусского во всех сферах, это показательный момент...»

Эксперт канала «Политфорум» комментирует смены приоритетов, которая уже происходить в Белоруссии: «Сейчас в Белоруссии все стараются говорить на родном, хотя ещё год назад языком бытового общения был русский. Сейчас же и продавцы и таксисты, и главное, молодежь используют в качестве основного белорусский.

Если вспомните, то и на Украине все начиналось с того, что украинский вошёл в моду среди молодежи и перестал быть языком колхозников...»

Политолог Валерий Савельев в свете этих событий весьма скептически смотрит на перспективу российско-белорусской интеграции:

«На переговорах было три главных вопроса: - цена на газ, - цена на нефть, - интеграция.

Газ по $127 за тысячу кубометров президенту Лукашенко не нравился.

Потому что в Смоленской области он около $70.

А на спотовом рынке бывает по $100 и даже меньше.

Не постоянно, но бывает.

Путин эту логику не понял и не принял сразу: Смоленск это Россия, а Беларусь - сосед.

Будет углубление интеграции, будет изменение цены, а так нет.

Позиция Путина не изменилась, все медийные и дипломатические маневры пропали даром.

Поэтому газ в 2020 году будет поставляться по ценам 2019, то есть по $127.

Цена на нефть Лукашенко тоже не нравилась.

Но выпадающие от налогового маневра доходы Россия компенсировать не собирается.

Принуждать российские компании торговать по специальным ценам тоже.

Ни закупка танкера нефти в Норвегии, ни визит и обещания госсекретаря Помпео Путина не напугали.

Всё только на рыночных условиях, точка.

Причем, как я понимаю, в рыночных условиях цены на 2020 года на российскую нефть все равно ниже, чем мировые.

Сейчас это 83% от мировой цены плюс $10 премии за тонну (не за баррель).

Налоговый маневр совершается постепенно, нефть будет дорожать, а внешнеторговая пошлина исчезать каждый год, а не в один момент.

Лучших условий, чем предлагают сейчас российские компании, у Лукашенко все равно не будет.

А компенсации из бюджета России за налоговый маневр Беларусь не дождется: разные государства, разные бюджеты.

А что интеграция?

А по интеграции консультации продолжатся.

Но впечатление такое: раз цены на газ и нефть остались прежними, значит интеграция так и останется в стадии консультации.

Никакого реального Союзного государства с наднациональными органами власти и единой валютой пока не просматривается.

Лукашенко не дает согласие на интеграцию.

Путин не видит, почему Беларусь должна иметь внутрироссийские цены на российские газ и нефть.

Ах, госсекретарь Помпео обещал поставить?

Ну-ну…

Что в итоге?

Похоже, прежняя модель белорусской экономики – на базе подачек от России в виде денег, льгот и преференций – больше работать не будет. У нас же многие считают, что Лукашенко - великий и очень успешный хозяйственник, пример для подражания.

Вот и посмотрим, так ли он хорош...»

А сетевой аналитик Анатолий Несмиян предполагает, что обострение в отношениях между двумя странами может пойти на руку Лукашенко, сделав его неким символом национального сопротивления потенциальной российской угрозе:

«Желание Кремля устранить Лукашенко уже просто невозможно скрывать. Он - ключевое препятствие в вопросе аннексии Белоруссии, и препятствие неустранимое. Поэтому Кремль намерен создать блокаду, резко ухудшить обстановку в Белоруссии и на этой волне снести Лукашенко, посадив вместо него какого-нибудь послушного местного классово близкого кремлевской братве уголовника, который подпишет всё, что пришлют из Москвы. Один-в-один попытка повторить то, что не получилось до конца на Украине. То есть, дважды несудимого Януковича все-таки со второго раза пропихнули, а дальше было известно что.

По мнению Кремля, в этот раз всё будет иначе, а в качестве гарантии от белорусского майдана расчет на то, что после смещения Лукашенко долго тянуть не будут и захватят Белоруссию, не дожидаясь отката.

Трудно сказать, насколько расчет верен, но Гитлер тоже, видимо, на что-то рассчитывал, вот только не учел, что четверть населения Белоруссии в итоге либо подалось в партизаны, либо оказывало им всю необходимую помощь.

Теперь у Лукашенко выбор предельно очевиден - даже сдача его уже не спасет, злопамятные кремлевские полит.карлики не забудут его отказа от поглощения. Выбор между суверенитетом (уж каким есть) или капитуляцией.

Самое интересное, что теперь у Лукашенко появляется возможность прийти к власти второй раз. Первый раз он пришел, символизируя ностальгию по разрушенному Советскому Союзу, и задержался. Задержался до состояния, когда белорусы уже с трудом его начинают терпеть. Но теперь он может стать символом национального сопротивления просто потому, что других нет. А значит - на образе внешнего врага снова получить легитимность и мандат от народа. Причем враг-то совершенно реальный - российский империализм мало чем отличается от гитлеровского фашизма, а его белорусы уже проходили. И очень хорошо запомнили, напоминать не надо...»

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

Делегациям России и Белоруссии удалось достичь договоренности об условиях поставок нефти и газа в 2020 году в ходе переговоров в Сочи, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

На прежней основе

Так, поставки нефти и газа будут осуществляться на прежней коммерческой основе, но на условиях 2019 года.

"Будем действовать в этом ключе", - отметил Козак.

При этом договоренность распространятся только на 2020 год.

Без скидки

Замглавы администрации президента подчеркнул, что Минск просил о предоставлении скидки, однако российские власти не пошли на это. Козак объяснил это невозможностью государственного регулирования нефтяного рынка.

"Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании", - сказал он по итогам переговоров.

По его словам, перед Москвой и Минском стоит задача устранить противоречия в этом вопросе.

"Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", - заявил он.

При этом Козак подчеркнул, что Москва намерена способствовать достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефтепродуктов в России.

Замглавы администрации президента отметил, что власти не могут "резко поменять регулирование, условия регулирования нефтяной отрасли".

"Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется",- сказал он.

По словам Козака, единственное, что регулируется Россией на нефтяном рынке – "это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи".

Позитивные переговоры

Козак также прокомментировал прошедшие переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, все прошло в позитивном ключе.

Замглавы администрации отметил, что Москва и Минск договорились продолжить консультации и переговоры по этим вопросам на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Поставки нефти

Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти. На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Основным препятствием является то, что Минск не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний при поставках нефти Минску.