Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Petrobras — будущий мировой лидер по добыче нефти

К 2030 году Petrobras — крупнейшая бразильская нефтегазовая компания, контролируемая государством, — может стать лидером по добыче нефти в мире, если не учитывать саудовскую Saudi Aramco. К такому выводу пришла Rystad Energy, независимая компания, предоставляющая консалтинговые услуги в области стратегического планирования, а также доступ к глобальным базам данных и аналитические исследования для нефтегазового бизнеса.

Такой рывок латиноамериканской компании обеспечивается инвестициями в ближайшие 5 лет в размере более $70 млрд и новыми шельфовыми проектами, отмечает ТГ-канал «Газ-Батюшка». Компания за 2019 год уже поднялась с пятого на третье место по объемам добычи. Первое место удерживает «Роснефть» (саудовскую компанию опять не учитывают).

Однако главной опасностью для развития называют возможное вступление Бразилии в ОПЕК и последующие ограничения добычи.

В несколько ином свете ситуацию рассмотрели аналитики, опрошенные Financial Times. Так, 6 ноября Бразилия провела аукцион на право разработки четырех глубоководных нефтяных месторождений (т.н. подсолевых месторождений). Ожидалось, что он принесет стране $26,4 млрд и даст возможность стать одним из крупнейших производителей нефти в мире, но инвесторы сочли цены завышенными и, в частности, BP и Total вообще отказались от участия. Наиболее крупный и привлекательный блок Buzios достался Petrobras, CNOOC и CNODC, причем бразильская компания получит в нем 90%, а китайские — по 5%, сообщило Reuters. По результатам аукциона правительство страны недополучило около $9 млрд.

Ранее Petrobras провела разведку этих месторождений. По оценкам Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива Бразилии (ANP), они содержат до 15 млрд баррелей нефти — примерно вдвое больше, чем запасы Норвегии. Они позволят нарастить добычу нефти с 3 млн б/с до 7 млн б/с к 2030-м гг., отмечает FT. Это поможет Бразилии стать 4-м производителем нефти в мире после США, Саудовской Аравии и России.

Сейчас страна по объемам добычи занимает 9 место в мире, пишет Rcc.ru. В Бразилии добывают ежедневно 3,15% общемирового показателя производства нефти. В 2006 году корпорация Petrobras открыла крупнейшее месторождение на территории западного полушария — Лула. Кроме того, не так давно в нефтегазоносном бассейне Сантус обнаружили залежи, получившие название Юпитер. Аналитики оценили его запасы в 12,86 млрд баррелей.

Почти на 17% увеличила Норвегия добычу нефти в октябре 2019

В октябре 2019 года Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на 16,9% — до 1,828 млн б/с против 1,563 млн б/с в сентябре. Тем не менее, снижение относительно октября 2018 года составило 1,6%, опубликовал предварительные данные Норвежский нефтяной директорат (NPD).

Добыча природного газа в Норвегии в октябре 2019 года достигла 9,258 млрд кубометров, подскочив на 3,3 млрд кубометров (на 55%) относительно сентября, когда был зафиксирован существенный спад на 27% — до 5,962 млрд кубометров. Тем не менее, показатель был на 1,4% ниже прогноза NPD в октябре и на 3,3% в сентябре. Среднемесячное производство газа с начала 2019 года составляет 9,4 млрд кубометров.

Добыча нефти в октябре составляла в среднем 1,519 млн б/с, что на 16,6% больше сентябрьского объема и на 4,5% выше прогноза NPD. Относительно октября 2018 года показатель вырос на 2,4%. Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе–октябре, согласно предварительным расчетам, составил около 175,5 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе нефти — 65,1 млн кубометров и природного газа — 94,3 млн кубометров. Совокупное производство было на 15,1 млн кубометров н. э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

На площадке «Транспортной недели – 2019» подписаны международные документы

В рамках международного форума «Транспорт России» 20 ноября состоялось подписание поправки № 2 к соглашению о Секретариате Партнёрства «Северного измерения» в области транспорта и логистики и Меморандума о продлении деятельности Партнёрства на пять лет.

Эти документы в присутствии директора Секретариата Партнёрства «Северного измерения» в области транспорта и логистики (ПСИТЛ) Оддгейра Даниэльсена от имени Минтранса России подписал статс-секретарь - заместитель министра Дмитрий Зверев.

Поправка к соглашению и Меморандум устанавливают принципы работы Партнерства на предстоящий 5-летний период в соответствии с решениями, одобренными странами-членами Партнёрства на прошедшей в этом году встрече высокого уровня в Осло.

Дмитрий Зверев и Оддгейр Даниэльсен высоко оценили потенциал ПСИТЛ, подтвердив стремление рассматривать в рамках этого механизма широкий спектр вопросов, представляющий интерес для стран Партнерства.

В целях реализации подписанных документов состоялась встреча помощника министра транспорта РФ Юрия Петрова и директора Секретариата ПСИТЛ Оддгейра Даниэльсена.

Обсуждалось будущее Партнёрства, перспективы его развития, а также возможные направления взаимодействия в транспортной сфере между странами, входящими в регион «Северного измерения». Это обеспечит продолжение содержательного транспортного диалога на севере Европы.

Подтверждены российские транспортные приоритеты в рамках Партнёрства «Северного измерения». Среди них – цифровизация транспортных перевозок, развитие устойчивого городского транспорта, безопасность дорожного движения и «зелёная мобильность»- экологически чистый транспорт.

Партнёрство «Северного измерения» в области транспорта и логистики является площадкой экспертного рассмотрения проектов и инициатив по развитию международного транспортного сообщения на Севере Европы и в регионе Балтийского моря с учетом экономических, экологических, климатических и других аспектов, а также реализации трансграничных проектов, представляющих взаимный интерес. Учреждено Партнёрство в 2008 году.

Henley & Partners: в рейтинге стран с лучшими паспортами Россия на 62 месте, страны ЕС «на коне»

Лидер рейтинга не меняется уже несколько лет подряд.

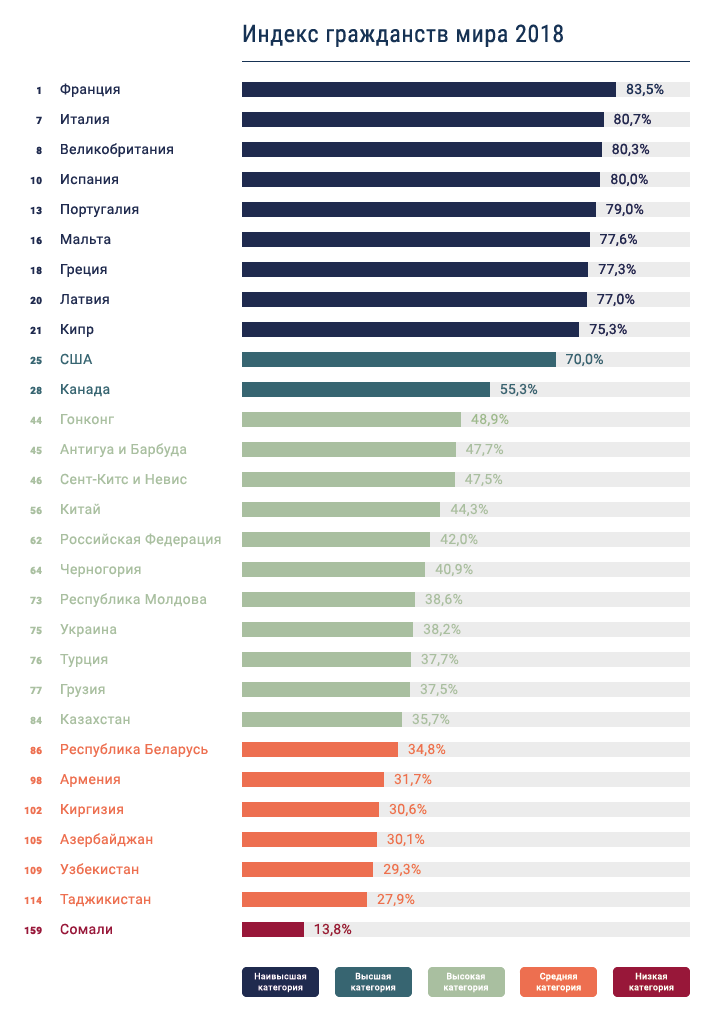

Что произошло? Компания Henley & Partners предоставила корреспонденту Prian.ru очередное исследование, которое оценивает возможности гражданства разных стран мира — Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI).

Первое место несколько лет подряд занимает паспорт Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах.

Что ещё?

В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на восьмом месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Брекситу могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге.

США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиция вниз с 2014 года.

Гражданство за инвестиции. Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить паспорт в обмен на вложения капитала, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала приём заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Где Россия и страны СНГ? Она заняла 62-е место (42,0%), за год улучшив свой показатель на две позиции (+ 0,1%). Это лучший результат страны за последние восемь лет. Украина в рейтинге — на 75-м месте, Беларусь - на 86-м.

Цитата. «Очевидно, что гражданство оказывает непосредственное влияние на наши возможности, на свободу путешествовать, заниматься бизнесом и иметь более здоровую, долгую и качественную жизнь. Реальность, которую описывает рейтинг, во многих отношениях несправедлива и прискорбна: в большинстве случаев наше гражданство играет важную роль в установлении крайне иррационального потолка для наших устремлений. Одним из способов улучшения ценности гражданства является участие в программах получения гражданства или ВНЖ за инвестиции», — говорит председатель совета директоров группы компаний Henley & Partners Кристиан Келин.

Как считали? Аналитики учитывали статистические данные, которые дают представление о возможностях и ограничениях паспорта каждой отдельно взятой страны. Во внимание принимали как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах). Для подсчёта использовали комбинацию данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта.

Страны мира ранжировали по качеству гражданства, используя шкалу от 0% до 100%. Затем каждую из них отнесли к одной из пяти категорий:

наивысшая (показатель от 75 % и выше)

высшая (от 50 % до 74,9 %)

высокая (от 35% до 49,9 %)

средняя (от 20 % до 34,9%)

низкая (ниже 20 %)

Инфографика: Henley & Partners

Автор: Ольга Петегирич

Вячеслав Мищенко: России важно выбрать правильную стратегию на европейском, ключевом для нее направлении

На днях польский энергетический концерн PGNiG официально уведомил «Газпром» о намерении прекратить закупки российского газа в 2022 году. В принципе, ожидаемая, но не очень приятная новость. Конечно же, учитывая сложную историю взаимоотношений между PGNiG и «Газпромом» за последние два с лишним десятка лет, можно было бы воспринять объявление польской стороны о прекращении закупок российского газа как очередную попытку усилить переговорные позиции и поторговаться вокруг скидки на российский газ.

Но с большой долей вероятности речь все-таки идет о прекращении поставок российского газа в Польшу.

Польские энергетические власти последовательно проводят стратегию диверсификации источников энергоресурсов, которая включает в числе прочего поставки СПГ из Соединенных Штатов и Катара, а также строительство газопровода Baltic Pipe, который будет поставлять норвежский газ в Польшу по дну Балтийского моря.

Польша не самый крупный покупатель российского газа в Европе, но с учетом динамики последних лет это один из самых быстрорастущих энергетических рынков Европы. Спрос на газ в Польше растет примерно на 3% в год, и в предыдущем, 2018 году рынок подобрался к отметке 20 млрд куб. м в год. Учитывая, что собственная добыча в Польше составляет всего 4 млрд куб. м, импорт российского газа закрывает львиную долю дефицита топлива (порядка 10 млрд куб. м). К началу 2023 года польская сторона планирует заместить российский газ импортом американского и катарского СПГ (7,5 млн т, или 10 млрд куб. м), а также норвежским газом по трубопроводу Baltic Pipe с заявленным объемом 10 млрд куб. м.

Если с «альтернативными» российскому газу объемами картина более или менее ясна, то по стоимости «альтернативного» газа мнения сторон сильно расходятся.

Руководство польского концерна утверждает, что сжиженный газ из США и Катара обходится концерну на 20–30% дешевле российского газа, в то время как польская статистика по закупкам катарского газа показывает, что входящий ближневосточный СПГ существенно дороже российского трубного газа. Такое расхождение позиций обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это текущая конъюнктура мирового рынка СПГ: предложение превышает спрос, катарцы при низкой себестоимости производства СПГ имеют возможность осуществлять спотовые поставки по низкой цене. Во-вторых, польская сторона может приводить в пример цену разовых (спотовых) партий катарского СПГ, а не формульную цену законтрактованных годовых объемов.

Как бы там ни было, время покажет, насколько серьезно настроены польские энергетические власти на прекращение импорта российского газа, но уже сейчас российской стороне послан однозначный сигнал: европейский газовый рынок входит в период высокой конкуренции со стороны альтернативных поставщиков и очень важно выбрать правильную рыночную стратегию с учетом всех угроз и рисков на этом пока еще основном для России экспортном направлении.

Вячеслав Мищенко

Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ

Африка не для слабонервных

Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами мира

Текст: Максим Макарычев

Ливия и Сомали станут самыми опасными местами на планете в 2020 году, говорится в "Карте туристических рисков", предназначенной для иностранцев, которая предупреждает их о потенциальных рисках за границей.

Интерактивная "Карта туристических рисков" показывает страны, где иностранные граждане, скорее всего, будут иметь проблемы, когда речь идет об их личной безопасности, безопасности дорожного движения и медицинских вопросах, сообщает The Daily Mail. При этом, как отмечают эксперты, Ливия и Сомали занимают самые низкие места в каждой из трех категорий. Рядом расположились Афганистан и Венесуэла.

Самыми безопасными местами на Земле, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия и Исландия. Эти три скандинавские страны отмечены, как имеющие минимальный риск возникновения проблем для иностранцев со здоровьем, личной безопасностью и безопасностью дорожного движения. Также в списке самых безопасных стран фигурируют Швеция и Гренландия.

Карта выпускается каждый год международными специалистами в области медицины и безопасности организации International SOS.

Что касается здравоохранения, странами с самым высоким риском заражения болезнями и вирусными заболеваниями являются Нигер, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Южный Судан, Эритрея и Центральноафриканская Республика.

В противоположном конце рейтинга как страны с низким риском заболевания расположились такие государства: Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и Япония.

Эксперты отнесли к странам с чрезвычайным риском для личной безопасности Афганистан, Сирию, Йемен, Ирак, Сомали, Ливию и некоторые районы Нигерии. Странами, где риски личной безопасности считаются незначительными и минимальными, являются Норвегия, Гренландия, Финляндия, Исландия, Швейцария и Словения.

Что касается безопасности дорожного движения, то, по мнению экспертов, наибольший риск попасть в ДТП, помимо стран Африки, существует в Венесуэле, Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Наименьший риск угодить в аварию есть в большей части стран Европы, а также в Японии, Австралии и Новой Зеландии.

"Угрозы, с которыми сталкиваются организации и их сотрудники, работающие за границей, влияют, как на развитую, так и на развивающуюся экономику. Отрадно видеть, что лица, принимающие решения, все больше осознают угрозы эпидемий и инфекционных заболеваний, - заявил Дуг Куарри, доктор медицинских наук в International SOS. - Имея точную информацию, инструменты и поддержку, организации должны и могут планировать ожидаемые риски и защищать свои инвестиции и своих сотрудников за рубежом".

Между тем

Согласно опросу известной службы Ipsos, 47 процентов потенциальных путешественников ожидают, что в следующем году риски для иностранцев за границей возрастут.

Названы самые привлекательные страны для высококвалифицированных специалистов. Россия в их число не вошла

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг за 2019 год.

ТОП-10:

1.Швейцария

2.Дания

3.Швеция

4.Австрия

5.Люксембург

6.Норвегия

7.Исландия

8.Финляндия

9.Нидерланды

10.Сингапур

Что это за рейтинг? Рейтинг самых привлекательных стран для высококвалифицированных специалистов под названием World Talent Ranking ежегодно составляет швейцарская бизнес-школа IMD.

Как считали? Аналитики опросили 6000 экспертов в 63 странах мира. Каждую страну оценивали по таким критериям, как вложения в местную рабочую силу и образование, уровень жизни, привлекательность места для профессионалов из-за рубежа, а также уровень квалификации местных специалистов.

Где Россия и страны СНГ? Выше всего в рейтинге «вскарабкался» Казахстан – 38 место (на две строчки выше по сравнению с 2018). Украина идёт чуть ниже, оказавшись на 44-й строчке (плюс четыре пункта). А вот Россия расположилась на 47 позиции, потеряв один балл по сравнению с прошлым годом.

Интересные факты:

Значительнее всего за год улучшили свои показатели в ТОП-10 Исландия (+9 баллов) и Швеция (+5). А вот Норвегия, Финляндия и Нидерланды показали отрицательную динамику.

Популярная у российских иммигрантов Германия заняла в рейтинге 11 место, сразу за ней идут США (12) и Канада (13). Польша – на 37 строчке, а Чехия – на 39-й.

Хуже, чем в России, дела обстоят в популярных для покупки курортного жилья Болгарии (52) и Турции (58).

В ТОП-5 стран, которые меньше всего привлекают квалифицированных работников, вошли Индия, Мексика, Бразилия, Венесуэла и Монголия.

Автор: Ольга Петегирич

Польша перегазовывает на американский и катарский СПГ

Варшава больше не намерена покупать газ у «Газпрома», о чем она официально оповестила холдинг. По словам главы польской нефтегазовой компании PGNiG Петра Вожняка, российский газ они хотят заменить американским и катарским СПГ, а также собственной добычей в Северном море, где компании принадлежит 26 газовых концессий.

Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре. Только в первом полугодии 2019 года поставки российского газа в Польшу упали почти на 30%.

PGNiG надеется также самостоятельно обеспечивать добычу 2,5 млрд кубометров газа, которые будут транспортироваться в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

Потребление газа Польшей растет в среднем на 2,9% в год и в 2018 году составило около 19,7 млрд кубометров, собственная добыча — около 4 млрд кубометров.

«Мы заранее позаботились о том, чтобы иметь контракты в объеме внутреннего спроса и даже более этого спроса», — сказал Вожняк в эфире Польского телевидения, отметив, что главными партнерами для Польши являются США и Катар. PGNiG заключила несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США.

От Cheniere Marketing International страна будет получать по 1,45 млн тонн СПГ — 1,95 млрд кубометров после регазификации — с 2023 по 2042 год. Venture Global LNG будет поставлять в Польшу 2 млн тонн СПГ в течение 20 лет (2,7 млрд кубометров). PGNiG рассчитывает получать СПГ Норвегии, откуда в последнее время увеличиваются поставки. «Это все — портфель СПГ и портфель месторождений, а также производство в стране, которое составляет около 4 млрд кубометров, — заменит нам прекрасно то, что мы имеем сейчас, то есть контракт с «Газпромом», — резюмировал Вожняк.

В «Газпроме» ситуацию пока не комментируют, отмечает «Коммерсант».

СНПС: ВНИРО совместно с Союзом рыбопромышленников Севера доработает нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов

В Полярном филиале ВНИРО (ПИНРО) 14 и 15 ноября под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука состоялось заседание Северного бассейнового научно-промыслового совета (СНПС).

Участие в работе СНПС приняли представители органов исполнительной власти Мурманской области, Коми, других субъектов Российской Федерации Северного бассейна, ПИНРО, НО «Союз рыбопромышленников Севера» и рыбодобывающих компаний.

В ходе заседания обсуждены предварительные результаты освоения квот добычи водных биоресурсов пользователями субъектов Северного бассейна за 9 месяцев, рассмотрены итоги 49-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, а также 41-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). В частности, обсудили вопрос промысла зубаток и палтуса синекорого в норвежской экономзоне. По итогам СНПС принято решение рекомендовать Росрыболовству проработать вопрос по определению объема на прямой промысел зубаток из объема, выделяемого на прямой промысел и прилов для российских ярусных судов в НЭЗ Смешанной Российско-Норвежской комиссией.

Специалисты ПИНРО доложили о состоянии запасов в 2020 году, а также о работе над новой редакцией Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Особое внимание рыбаки обратили на необходимость утверждения бассейновых норм выхода печени, икры и молок тресковых видов рыб по переводным коэффициентам на продукцию из водных биологических ресурсов, так как возникают разные трактовки существующих Правил сотрудниками Пограничной службы ФСБ России. Отдельный блок повестки встречи был посвящен вопросам организации любительского рыболовства.

По итогам обсуждения члены СНПС приняли решение ввести в новую редакцию Правил рыболовства запрет на осуществление любительского рыболовства сетными орудиями лова за пределами участков, выделенных под любительское рыболовство, при этом разрешить рыбакам-любителям добычу крабов удебными орудиями только на участках для любительской рыбалки с учетом установленной суточной нормы.

ФГБНУ «ВНИРО» совместно с Союзом рыбопромышленников Севера поручено доработать проект документа «Нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов для Северного бассейна».

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

В 2020 году законодательно будет определен список бюджетных объектов, при строительстве которых использование информационной модели станет обязательным

Об этом на международном форуме «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития» в Санкт-Петербурге сообщил глава Минстрой России Владимир Якушев.

«В настоящее время каждая компания в России самостоятельно определяет степень цифровизации, которая ей необходима при возведении коммерческих объектов капитального строительства. Но в строительстве за счет бюджетных средств ситуация другая – в действующем законодательстве не предусмотрено применение технологий информационного моделирования на стадиях проектирования, экспертизы, строительства, эксплуатации. А значит затраты на них нелегитимны, и стоимость в строительный проект по госзакупке заложить нельзя. Чтобы разрешить эту ситуацию в настоящий момент Минстрой формирует подзаконные нормативные документы и постановления правительства в развитие 151-ФЗ», - сказал Владимир Якушев.

По его словам, в 2020 году законодательно будет определен перечень объектов, при строительстве которых за бюджетные деньги, использование информационной модели станет обязательным.

«Речь идет, прежде всего, об объектах социального значения: школах, детских садах, поликлиниках, учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания населения. Мы убеждены, что использование технологий информационного моделирования повысит качество проектных решений. Это позволит создать более комфортную городскую среду и жилье. При этом сроки ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию сократятся. Это обеспечит экономические преимущества как для застройщиков, так и для простых граждан», - сказал Владимир Якушев.

Первый основополагающий шаг для широкого внедрения цифровых технологий в строительство сделан 1 июля 2019 года. Тогда в действие вступил 151-й Федеральный закон, согласно которому впервые в Градостроительном кодексе закреплены понятия информационного моделирования и классификатора строительной информации. В настоящее время Минстроем проводится активная работа по формированию подзаконных нормативных актов Правительства России. Они будут учитывать все те механизмы, которые отражены в 151-м Федеральном законе.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходит первый Международный форум «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития», который собрал представителей 20 стран и 40 регионов России для обсуждения изменений процессов в строительстве с переходом на новые технологии. Какова роль государства во внедрении ВIМ? В чем экономическая выгода применения «цифрового двойника»? Какие существуют пути развития российского софта для BIM-технологий? Эти и другие актуальные вопросы обсуждают эксперты из России, Испании, Германии, Норвегии, Франции, Великобритании, Австралии, США и представители стран СНГ. Общение с участниками форума прошло в формате паблик-ток.

Черно-белая полоса

Интернет не убивает печатные СМИ, но делает их интереснее

Текст: Юлия Кривошапко

Развитие технологий повлияло на печатные издания. Одни теряют аудиторию и вынуждены уходить с рынка, другие - меняются вместе со своими читателями и обретают второе дыхание. Как показывает практика, это - самая правильная стратегия. К такому выводу пришли участники Всероссийской ежегодной отраслевой конференции, которая прошла в "РГ" при поддержке Роспечати и журнала "Журналист".

"Всеобщая цифровизация" привела к тому, что большинство людей живут, в полном смысле слова, уткнувшись в гаджеты. Книги читают немногие. Развернутая газета - еще более редкое явление. Как результат, многие некогда популярные издания закрываются, с улиц исчезают киоски периодической печати.

По данным международного сетевого агентства ZenithOptimedia, в среднем жители планеты Земля сегодня тратят на медиапотребление около 479 минут, то есть почти 8 часов в день. Это примерно на 58 минут больше, чем в 2011 году, отметил Геннадий Кудий, советник замглавы Роспечати.

В 2020 году этот показатель, по прогнозам аналитиков, должен вырасти до 492 минут в день. Впрочем, в России он уже превысил эту отметку, достигнув 515 минут в день (данные "Медиаскопа"). "Пока самым популярным медиа у нас остается телевидение, но интернет продолжает завоевывать позиции. Печатные СМИ востребованы большей частью деловой аудиторией и людьми старше 50 лет", - констатировал Кудий.

В то же время, по его словам, среди отраслевых экспертов зреет мнение, что печатная пресса подошла к поворотному рубежу в истории своего развития, после которого интерес к ней со стороны читателей снова начнет расти, продажи тиражей стабилизируются, а объемы рекламы восстановятся.

Жизнь подтверждает обоснованность таких выводов, подчеркнул Кудий. В Европе и Северной Америке тиражи печатной прессы начинают постепенно увеличиваться. "Что касается Азии, то там они и не падали. Например, в Японии газеты продолжают выходить многомиллионными тиражами и не теряют подписчиков. Тиражи изданий допечатываются по несколько раз в день, по содержательности и оперативности газеты опережают даже информационные агентства", - рассказал Геннадий Кудий.

За последние два-три года заметно выросли аудитория и тиражи ведущих американских газет, высока популярность печатной прессы в Финляндии, Норвегии и Швеции. "Сейчас можно с уверенностью сказать, что прогнозы о "смерти бумаги" не сбылись. Сокращения потребления контента печатных СМИ больше не происходит", - констатировал Евгений Абов, замгенерального директора "Издательства "Российская газета".

Тем не менее сложившаяся ситуация заставляет российских издателей искать новые форматы работы в быстро меняющейся информационной среде. Они постоянно улучшают контент, совершенствуют стиль, формат и дизайн, подходы к ведению бизнеса, развивают мультимедийные каналы общения со своей аудиторией. И это дает результат. Успешным опытом в этой сфере на конференции делились как крупные федеральные издания - "Комсомольская правда" и АиФ, так и региональные печатные СМИ.

Поддержку издателям газет и журналов в это непростое время активно оказывает Роспечать. По словам Светланы Дзюбинской, замначальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии, в 2019 году объем госсубсидий на эти цели составил 556,1 миллиона рублей. "За счет этих средств в печатных СМИ реализовано более 1240 социально значимых проектов", - отметила Дзюбинская. Среди получателей детские и молодежные издания, литературно-художественные и культурно-просветительные газеты и журналы, научно-популярные издания.

Минкомсвязь и Роспечать разработали законопроект с новыми льготами для издателей печатной продукции. Он подразумевает возможность списания до 30% стоимости тиража без уплаты налогов против действующих сейчас 10%. Обсуждаются подходы к решению вопроса цен на бумагу. "В декабре в администрации президента по этому поводу должно пройти совещание. Наша позиция, и она поддержана Союзом предприятий печатной индустрии, заключается в том, чтобы цены на бумагу не повышались или росли, в крайнем случае, не более чем на уровень официальной инфляции. Будем этого добиваться", - резюмировал Кудий.

Переход на электромобили может привести к экономическому коллапсу в России

Благосостояние стран современного мира во многом зависит от цен на углеводороды.

К сожалению, для нефтедобывающих стран природно-сырьевая эра скоро закончится, уступив место технологическому обществу будущего. Правда, перед этим экономика планеты переживет грандиозный коллапс в начале 2030-х годов. Углеводороды окажутся мало востребованы рынком 2030-х.

АВТОМОБИЛИ НА БАТАРЕЙКАХ

Львиная доля добываемой на планете нефти сегодня, как известно, расходуется на производство бензина, дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов.

Казалось бы, поколебать данный спрос не способно ничто в мире. Транснациональные нефтяные корпорации, производящие бензин, дизельное топливо и различные промышленные масла, зорко следят за соблюдением своих интересов, не пуская на рынок новые технологии. Тем не менее их время на исходе.

Полный отказ человечества от двигателей внутреннего сгорания уже анонсирован и скоро вступит в силу. К 2030 году крупнейшие страны планеты планируют отказаться от производства и продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями в пользу электромобилей, производство которых идет полным ходом. Как только это произойдет, спрос на нефть по всему миру снизится более чем на 30%, а цены на черное золото рухнут до исторического минимума.

Катастрофические последствия для мировой экономики при этом предсказать совсем несложно. Мгновенно будет разорено большинство стран арабского мира и Ближнего Востока.

Еще в прошлом году власти Китая опубликовали официальное сообщение о снижении потребления дизельного топлива и бензина в 2018 году на 8%, в 2019 году - на 9%, а в 2020 году - на 12%.

Полностью откажутся от производства и продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае к 2030 году. При этом процесс постепенной замены современного автопарка на электромобили идет уже не первый год - в 2017 году китайцы произвели 28 млн автомобилей, из которых 500 тыс. машин на электрической тяге.

ЗАРАЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

В Японии и ряде стран Европы также полным ходом идет плавный переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. Так, Швеция, известная своим автомобильным брендом Volvo, как и Китай, с 2030 года вводит законодательный запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Соседняя Норвегия пошла еще дальше, запретив продажу автомашин, использующих бензин и дизельное топливо, с 2025 года, а это всего через шесть лет. Аналогичное решение приняли власти Дании.

Всего на сегодняшний день в мире насчитывается 10 стран, которые назвали конкретную дату окончания производства и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, среди которых можно отметить Великобританию и Францию.

Если говорить о наиболее знаменитых мировых брендах, то отказ от производства машин, работающих на бензине и дизельном топливе, у Mazda произойдет в 2030-х годах, а у Opel - с 2024 года. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что к 2030 году в мире будут производиться исключительно электромобили. Китай, кстати, уже перевел значительную часть страны на электричество от солнечных батарей, а к 2030 году будет производить такой энергии до 20%.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ ИЛИ ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА?

На нефтяных доходах сегодня держится экономика множества нефтедобывающих стран. Совершенно логично, что данные страны и их спецслужбы должны были бы сделать все возможное, чтобы нефтяное потребление лишь росло. Правда, те страны, у которых нет своей нефти, заинтересованы, наоборот, в минимизации ее потребления.

По стечению обстоятельств нефтедобывающие страны и государства с развитым автопромом находятся на разных концах ринга. Совершенно очевидно, что массовый переход на электромобили был кем-то инициирован, причем на уровне людей, принимающих решения в мировом масштабе.

Причин может быть несколько: борьба за экологию, новый технологический скачок, экономический удар по нефтедобывающим странам или приближающееся истощение мировых запасов нефти. Истинной может оказаться любая из приведенных причин или совокупность нескольких из них.

Впрочем, для экологии Земли и человечества в целом данные перемены являются исключительно положительными. Но гражданам, желающим приобрести новые автомобили, можно порекомендовать обратить внимание на два нюанса. При желании пользоваться приобретаемой машиной более 10 лет лучше взять электромобиль. В том случае, если ездить планируется меньше 10 лет, выгоднее брать автомашину в середине следующего десятилетия, когда цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания существенно упадут накануне наступающего заката их использования…

Николай Иванов

В Санкт-Петербурге с 13 по 15 ноября проходит II международная научно-практическая конференция Роспотребнадзора «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике». Мероприятие посвящено 95-летию со дня образования ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».

В работе конференции принимают участие более 150 ученых и специалистов территориальных органов, научных и других организаций Роспотребнадзора, научных центров Российской академии наук, научно-исследовательских институтов, представителей бизнес-сообщества из 13 субъектов Российской Федерации, а также международного научного сообщества из научных и медицинских учреждений Канады, Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании, Швеции.

Конференцию открыл директор ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Сергей Горбанев. С приветствием к участникам конференции также обратились Консул Генерального консульства Норвегии Фойн Шерве Хенрик, Рольф Рёдвен, исполнительный секретарь АМАП (Программа Арктического Мониторинга и Оценки), Осло, Норвегия, Юн Овен Удланд, профессор Норвежского Университета науки и технологии, Трондхейм, Норвегия.

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» на протяжении более 20 лет, взаимодействуя с АМАП, принимает активное участие в научных исследованиях, касающихся загрязнения окружающей среды Арктики стойкими контаминантами, оценки экспозиции населения к стойким токсичным веществам (СТВ), биомониторинга СТВ, изучения эффектов и рисков здоровью при воздействии СТВ на организм человека.

На конференции представлено более 50 докладов, посвященных обсуждению проблемных вопросов деятельности человека в Арктике: проблемах демографии, надзора и контроля за инфекционной, паразитарной заболеваемостью, социально-экономических проблемах и возможностях их решения, международном сотрудничестве. В рамках сессий участники конференции обсудят вопросы продовольственной безопасности, проблем традиционного питания коренных жителей арктических территорий, организации питания детей в образовательных организациях, проведения биомониторинга, а также проблемы снабжения населения питьевой водой и климатических рисков здоровью.

Россия обменяла двух своих разведчиков на шпионов Литвы и Норвегии

Это первый случай, когда на практике был задействован механизм трехстороннего согласования процедуры освобождения осужденных

На свободу вышли россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис, а также норвежец Фруде Берг. Последний был передан в пятницу утром представителям Норвегии на территории Литвы. В Вильнюсе заявили, что обмен осужденными за шпионаж между Литвой и Россией прошел успешно. Где именно он состоялся, не уточняется.

Переговоры об обмене между Россией и Литвой велись более года и активизировались после вынесения приговора Фруде Бергу. Вопрос о его судьбе в последние месяцы неизменно поднимался на российско-норвежских встречах на высшем уровне.

Берг — бывший офицер погранслужбы, который был задержан в декабре 2017 года в Москве. По версии обвинения, он «собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб».

Москва была согласна отпустить Берга, но проблемой стало то, что в норвежских тюрьмах нет россиян, осужденных за шпионаж. Выходом из ситуации и стало подключение к этой схеме Литвы.

Что касается россиян, то Николай Филипченко был арестован в 2015 году при пересечении Литвы транзитным поездом, следовавшим в Белоруссию. Он был обвинен в попытке организации слежки за тогдашним президентом Далей Грибаускайте. А Сергея Моисеенко задержали в конце 2014 года. Ранее он часто прилетал в Литву, имел двойное гражданство и, по версии следствия, передавал российской стороне секретную информацию о ВВС Литвы, а также о миссии воздушной полиции НАТО.

Освобожденные литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис были приговорены в России к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в шпионаже в пользу литовской разведки, но другие подробности неизвестны.

Трехсторонний обмен шпионами не является чем-то новым, говорит эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки Лев Корольков.

«Эта практика применялась постоянно во времена Советского Союза, и будет применяться в будущем. Она неизбежна. Инициатором была норвежская сторона. Переговоры шли давно, просто на кого обменять. Потом нашли такую сложную схему, потому что там наши-то ни за что сели. И со сменой и некоторым смещением взаимоотношений с Литвой, вот такой трехсторонний обмен».

Защитник Николая Филипченко, осужденного за шпионаж, приветствовала решение президента Гитанаса Науседы о его помиловании.

Спецпредставитель президента по цифровому развитию: интернет больше не для игрушек — это критическая инфраструктура

Дмитрий Песков и главный редактор Business FM Илья Копелевич обсудили закон о значимых IT-компаниях, суверенный интернет и проблемы глобального развития российского инновационного бизнеса

Изменит ли ограничение иностранного участия в значимых IT-компаниях общий вектор развития инновационных бизнесов? Кто в России в лидерах инноваций — независимые стартапы или Сбербанк с «Росатомом»? И почему успешные российские стартапы зачастую регистрируются не в России? На эти и другие вопросы в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу ответил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Один из основных фактов в жизни инновационной экономики в России — все-таки, будем считать, уже почти гарантированное принятие закона о значимых IT-компаниях. По правительственному законопроекту, поддержанному уже РСПП, иностранное участие — как минимум в голосующих акциях — 49%. Апологеты свободного рынка и развития инноваций говорят, что неважно — 49%, 20%, 60%, все равно. Раньше была модель, что инновационный бизнес международен, его путь — от венчура к NASDAQ как к основной площадке, где все инвесторы покупают инновационные компании, и глобальный рынок. Сейчас апологеты такого рыночного чистого подхода к инновациям говорят: модель сломана. Так ли это, оправданно ли это, как это трактовать?

Дмитрий Песков: Знаете, я очень люблю фильм «Стиляги». Помните, там есть прекрасный момент, когда вернувшийся из США молодой дипломат приходит к своему другу, и тот его спрашивает: как там стиляги в Америке? Он говорит: знаешь, в Америке стиляг нет. Новость для всех чистых, я не знаю, пещерных, как хотите назовите, кристально чистых либералов состоит в том, что свободного рынка нет. Его нет в России, его нет в Китае, его нет в Европе, его нет в США.

Насчет Китая — бесспорно. Насчет Европы и Америки можно все-таки поспорить. Разве Google ограничен кем-либо, кто там владеет акциями?

Дмитрий Песков: Тот уровень запретов, который вводится сейчас в США по отношению к целому ряду IT-бизнеса, от необходимости одобрения специальной комиссией венчурных сделок (это закон, который принят в прошлом году по ряду ключевых технологий) до практик запрета работы сотрудников из ряда стран, то есть фактически запретов по происхождению, до того, что сегодня сделано с компаниями ZTE и Huawei, мы до этого даже близко не добирались. Сейчас социальная сеть TikTok в США направляется на проверку национальной безопасности. Еще раз: нет там стиляг, нет.

«Эпоха интернета, построенного по анархическим правилам, завершилась»

Но значит ли это, что мы часть большого тренда? Тогда это надо осмыслить, потому что десятилетия назад трендом, установкой, постулатом считалось, что инновационные компании будут свободно-международными.

Дмитрий Песков: Конечно, эта эпоха закончена. Эпоха интернета, построенного по анархическим правилам, которые придуманы Тимом Бернерсом-Ли в конце 80-х годов в CERN, когда все строится на прямом доверии, эта эпоха завершилась. Эпоха чистой американской глобализации тоже завершилась. Мы входим в сценарий, который я называю островизацией: это значит, что все страны, преодолевая позицию транснациональных корпораций (кто-то раньше, кто-то позже), начинают выстраивать свои национальные информационные инфраструктуры, распространяя впервые свой суверенитет на информационное пространство. Мы в этой гонке не первые, Китай начал это огораживание существенно раньше, чем мы. Мы идем с учетом его опыта и гораздо мягче в поисках баланса и приемлемых для нас моделей между американскими, европейскими и китайскими подходами. Но сценарий островизации неизбежен, страны вынуждены будут требовать установки национального суверенитета над своим информационным пространством.

Объясняется это очень простой логикой. У нас с вами технологическая революция: это значит, что по правилам, по которым раньше работал интернет, начинает работать наша с вами обычная жизнь. И мы с вами как потребители, как граждане любой страны мира можем потерпеть, если заходим на сайт, а он не работает, потому что его заддосили. Но вряд ли мы с вами сможем потерпеть, если мы хотим выйти из машины, а в ней двери не открываются. Или если мы хотим вызвать беспилотное такси, а оно не приезжает или, еще хуже, едет не в ту сторону. Именно поэтому то, что раньше мы считали критической инфраструктурой в виде, например, энергетических атомных станций или таможни, сегодня интернет и цифровые инфраструктуры приобретают такую же, если не большую, важность, и мы вынуждены подходить к их регулированию не так, как могли подходить к свободному развивающемуся рынку сайтов.

В общем, это уже не игрушки, да?

Дмитрий Песков: Это не игрушки. Еще раз, упаси бог любому из этих либералов, которые сейчас кричат об ущемлении прав и свобод, оказаться в ситуации, когда у государства нет возможности защитить его домохозяйство, его семью в ситуации серьезной информационной атаки, вируса и так далее.

Это политический сдвиг.

Дмитрий Песков: Он не политический, он технологический, это гораздо хуже. Он технологический, образовательный, финансовый, энергетический. Все, ситуация изменилась. И то, о чем вы говорите, это серия законов: о суверенном интернете, о предустановке программного обеспечения на российские смартфоны...

Это не вызывает больших тревог.

Дмитрий Песков: Большая-большая серия, у нее очень простая логика: государство распространяет свой суверенитет на информационное пространство. Где-то оно делает это излишне жестко, где-то недопустимо медленно, где-то недопустимо быстро. Но в целом движение идет именно в эту сторону.

Этот тренд, как вы считаете, мировой, но далеко не все страны производят ядерное оружие, не все страны обладают энергетической полноценностью, самодостаточностью, не все страны производят такие критические технологии, значит, не все страны смогут стать такими самостоятельными островами. Значит ли это, что цифровые технологии в недалеком будущем превратятся в некий политический товар, так же как оружие?

Дмитрий Песков: Безусловно.

Грубо говоря, российскую систему кибербезопасности от «Лаборатории Касперского» не будут пускать в Америку и в Англию, но где-нибудь в Венесуэле, наоборот, не будут пускать американские. Грубо говоря, это станет частью...

Дмитрий Песков: Это не станет, это уже произошло. Систему «Касперского» не пускают в США.

Это-то мы как раз знаем. Получит ли система «Касперского» преференции в тех странах, которые, допустим, будут политически на другом краю спектра?

Дмитрий Песков: Да, потому что уникальность приложения «Касперского» в новых рынках в интернете вещей состоит в том, что коллеги готовы показывать код, готовы создавать центры прозрачности и как раз передавать эти технологии странам, у которых нет возможности развернуть полностью свою критическую инфраструктуру. Они смогут ее пока частично — надеюсь, скоро полностью — взять у РФ ровно в той же логике, в которой они ставят там атомную станцию.

Да, атомные станции, вооружение и прочие вещи на IT.

Дмитрий Песков: Да, комплексное решение по суверенитету данных. Суверенитет данных является необходимым элементом любого национального суверенитета, так же как армия, таможня, национальная валюта и все остальное.

А Россия может предложить такой комплексный товар странам, которые воспринимают ее как более политически надежного партнера?

Дмитрий Песков: Пока нет, но это, безусловно, одна из наших трех-четырех основных задач на 2020-е годы с точки зрения нашей цифровой технологической политики. Мы должны вырастить эту историю у себя и научиться ее продавать в другие страны.

«Будущее за разнообразием»

Мы обращаемся на нашей радиостанции, в первую очередь, к творчески активным людям, которые впитали определенную траекторию действий, если вы хотите создать инновационный бизнес, и до сих пор это выглядело ровно так, о чем я говорил в первом параграфе. Очевидно, модель рушится. Тогда как выстраивается эта траектория, если успешный и важный инновационный бизнес должен, весьма вероятно, быть не глобальным, а островным? До сих пор мы всех ориентировали, в первую очередь, на свободный экспорт и привлечение инвестиций. Вся модель под это выстроена, и в голове именно эта модель.

Дмитрий Песков: Экспорт остается невероятно важным. Даже не экспорт, мне слово «экспорт» даже не нравится, а глобальность. Наличие собственного острова является необходимым условием для глобальной экспансии в том числе на другие острова.

Но это будут острова, а не безбрежное море.

Дмитрий Песков: Острова и безбрежное море в той части, в которой она останется таким морем. Но остров вам свой, безусловно, здесь понадобится. Честно говоря, сигналы с мировых бирж, из тех мест, где проводятся IPO, идут прямо противоположные. С одной стороны, постоянно слышим истории про ущемление, про высокие страновые риски, про включение разного типа санкционных режимов. С другой стороны, у нас те, кто пошли против тренда, выиграли. Ребята из HeadHunter наплевали на тренд и очень удачно разместились, и акции растут по отношению к начальной цене размещения на IPO.

Но это, кстати, абсолютно гражданский сектор.

Дмитрий Песков: Вы так думаете? Нет, конечно. Это стратегически важная история. Представляете себе, это хранилище данных о талантах и персональных профилях развития человека в национальном масштабе. А представляете, если правильно посмотреть, как можно целевым образом из таких систем вытаскивать гипотезы о талантах, которые невероятно важны в мировой гонке.

Но они провели IPO, когда иностранные инвесторы еще не знали, что доля иностранного участия в российских успешных инновационных компаниях может быть потом ограничена.

Дмитрий Песков: Она может быть ограничена в любой стране мира. Это ситуация неопределенности. Точно так же в американских компаниях, которые провели IPO, завтра эта доля тоже может быть ограничена. И в китайских компаниях, и в индийских компаниях, и в британских компаниях. Не вижу в этой истории ничего специфически российского. Другое дело, что, конечно, государство обязано поощрять именно частную активность и не отдавать все на огосударствление бизнеса, стимулировать тех, кто берет на себя риск и выходит на IPO, ведет глобальную экспансию. И модели бывают разные. Иногда те, кто вызывает много раздражения внутри страны, прекрасно выходят на мировые рынки и идут через межстрановые соглашения. Как, например, лучшая сделка по выходу на рынки новой автомобильной индустрии — компания «РТ-Инвест», которую мы все знаем под брендом «Платон», многие на нее ругаются, в этом году выиграла открытый тендер на оснащение системами безбарьерного взимания платежей на одной из крупнейших индийских трасс, базируясь на системе ГЛОНАСС. Это российская информационная, космическая критическая инфраструктура, на которой начинает работать Индия. И это прекрасная новость. Да, это другая модель, чем если бы компания вышла на IPO, получила гигантское венчурное финансирование и так далее.

Но венчурное финансирование в России в последние годы развивается. Венчурный рынок, несмотря на все протесты и обещания того, что он схлопнется, растет. По всем объективным показателям количество венчурных фондов у нас резко выросло, количество сделок растет, объем сделок тоже растет. В следующем году эта цифра увеличится на десятки процентов. У нас блестяще модель демонстрирует Российский фонд прямых инвестиций, когда мы договариваемся не на глобальном уровне, а между островами, и в острова почему-то с удовольствием входят и саудиты, и японцы, и другие участники. Собирают консорциумы и инвестируют в интересные проекты.

То есть моделей просто стало больше. Но в них нужно выбрать свою, нужно не попасть в ситуацию, когда ты пытаешься сделать глобальную компанию, создать экспортный контроль, а потом окажется, что то, что ты сделал, настолько прекрасно, что из страны его нельзя выпускать. Тут есть определенная коллизия. Эти модели друг с другом спорят.

Дмитрий Песков: На более высоком концептуальном уровне островизация более выгодна планете Земля, потому что островизация подразумевает разнообразие. Глобализация — это «Макдональдсы», это стирание национальных особенностей, а будущее в биологическом и социальном разнообразии. И в этом смысле сценарий островизации, даже в биологическом смысле, гораздо интересней, потому что позволяет одновременно тестировать разные модели и конкурировать на основе этих разных моделей. Это не так плохо. И моделей становится существенно больше.

Пять лет назад еще все сходили с ума, было пять американских акселераторов, и все говорили: если ты попадешь в Y Combinator, то все. Это пирамидальная модель: тысяча стартапов на входе, один стартап на выходе. Прямо обратная модель: количество акселераторов увеличилось в десятки-сотни раз по всему миру, возникли интереснейшие модели. Интереснейшие модели прямо обратные, делают французы, голландцы, немцы. Например, что делают французы? Они говорят: а зачем нам это дело, мы вот скидываемся по 20 тысяч евро годовых взносов, делаем клуб, нанимаем за 10 млн евро бэк-офис, он для нас «пылесосит» стартапы, мы с ними несколько раз в месяц встречаемся, даем им задания по развитию наших корпораций. Бомбическая история, прекрасно работает.

Вертикально интегрированная, так сказать.

Дмитрий Песков: Акселератор называется «50 Partners». Будущее за разнообразием.

«Мы мыслим логикой экспорта, а не логикой глобального успеха»

У нас, как правило, процветает, я бы сказал, сдержанный пессимизм. Я лично как журналист, который прикасается время от времени к теме инновационных компаний, вижу, что стало, на самом деле, гораздо больше историй, о которых можно рассказать. Еще два-три года назад это были только слова, а сейчас есть некоторые отдельные примеры, когда прямо «единорог». HeadHunter, OCSiAl. Правда, с OCSiAl, может быть, не столь очевидно, как с HeadHunter, там все-таки не IPO, а отдельные сделки, и все это в будущем. Но если послушать участников на мероприятиях, все равно преобладает пессимизм. Да, есть какие-то успешные истории, но они не множатся, их просто очень мало. Каждый интересный выход на экспортный рынок — это для нас огромное событие, в то время как для более развитых рынков это просто рутина. Каково качественно наше положение в международной конкуренции?

Дмитрий Песков: Оно совершенно не соответствует нашим возможностям, мы по-настоящему в мире не развернулись. Мы мыслим логикой экспорта, а не логикой глобального успеха. Мы внутри себя эту стратегию Go Global не приняли. Это невероятно обидно по одной простой причине: там, где мы ее принимаем, мы невероятно круты.

Например?

Дмитрий Песков: Назову три кейса, которые рядом со мной. Мы были в конце рейтинга Doing Business, взялись за это, прыгнули со 123-го на 28-е место быстрее всех в мире.

А что это изменило, так ли это принципиально повлияло на приток инвесторов, на создание и успех новых бизнесов?

Дмитрий Песков: Это вопрос про «купи слона», про макроэкономику, сочетание показателей и все остальное. Стало легче подключиться к электросетям тем, кто строит свои заводы?

Должно стать.

Дмитрий Песков: По всем опросам стало. Рейтинг и считается исходя из опросов предпринимателей. Это первая история. Вторая история — про WorldSkills. Были на последнем месте в мире — стали на первом. Что это такое для бизнеса? Пример ЧТПЗ, Андрей Ильич Комаров рассказывал на прошлой неделе. Пришел мальчик — чемпион WorldSkills, посмотрел вокруг, что происходит, говорит: а чего это вы не вот так делаете? Сэкономил на горячем литье минуту. Минута экономии для компании составляет миллиард рублей дополнительной прибыли в год. Или экономии, как хотите. Эффективная штука? Эффективная. Если мы не верим себе, давайте верить мировым рейтингам.

Вчера вручали призы лучшим мировым акселераторам. Смешно, но мы в РВК (Российская венчурная компания. — Business FM) своих внутри ругали, громили и все остальное, поменяли им модель, они пошли в мир, стали Go Global и вошли в пятерку лучших мировых государственных акселераторов. А другая компания ребят, в GVA (Global Venture Alliance) — многие из них просто мои друзья — вчера стали лучшим частным акселератором мира. Это события, которые вокруг нас происходят. Ну, про «ФинТех», про Москву, про «Госуслуги», которые тоже регулярно выигрывают мировые премии, мы опустим в стороне. Вот то, к чему я хоть как-то или был причастен, или наблюдал. Когда мы идем в Go Global, мы всех делаем. И мне больше всего обидно, это самый большой разрыв между нашим крошечным местом в мире и тем, что мы реально можем. Поэтому внутри себя, например, в тех институтах развития, в которых я работаю — и в Агентстве стратегических инициатив, и в НТИ (Национальная технологическая инициатива. — Business FM) — у нас стратегия очень простая: мы учимся работать с сообществами, цифровизуемся и идем в мир.

«Когда мы идем в Go Global, мы всех делаем»

Один из тезисов, который я слышал на последних конференциях, и не раз это уже произносится: исторически в России не очень умеют делать масс-маркет. Он получается не очень удобный, немножко дорогой, не всегда качественно и не вовремя. Зато мы делаем ракеты. Но в современном мире не то что ракеты, вот история с «Платоном», который куплен в Индии для фактически администрирования платных дорог: это не масс-маркет, это инфраструктурное технологическое решение. Часто говорят, что это и есть то, на чем мы действительно можем подниматься гораздо быстрее. Смартфоны и телевизоры сделают и без нас. «Платон» — порождение госкомпании, частного инвестора на паях. Команда разработчиков, которую наняли под конкретную задачу. Здесь все эти акселераторы были задействованы или все работает гораздо проще на самом деле? Вот есть государственный заказ в России, есть частный инвестор и есть хорошие менеджеры, которые находят способных студентов или уже не студентов, инженеров, они вроде тоже у нас есть, и все проще, и не нужны никакие эти многоэтажные конструкции.

Дмитрий Песков: Нужно и то, и другое, и третье. У нас есть примеры, когда стандарты, например, в области интернета вещей порождают стартапы, а есть примеры, когда это действительно частно-государственное партнерство за большие деньги, совместные инвестиции и покупка технологических команд. Мир сложный, не надо выбирать что-то одно, надо инвестировать в разнообразие, в разные модели, чтобы у нас был не один большой государственный акселератор, а много десятков разных: частных, государственных, полугосударственных, чтобы не одна модель выхода на мировые рынки — вот все будем как «Росатом», так не получится. А одновременно сверхмалые модели, когда вы научились продавать через Amazon свои копеечные изделия по всему миру целевой аудитории — и продавайте прекрасно. И большие государственные, государственно-частные, как сейчас мы учим это слово, метапроекты по завоеванию новых рынков. Еще раз: будущее за разнообразием, не надо пытаться все деградировать до какой-то одной истории.

Еще одно распространенное высказывание среди тех, кто создает инновационные продукты. В России очень мал спрос на инновации, потому что огромная доля экономики — это госкомпании, они же госмонополии. Они на внутреннем рынке, на внешний они не особо выходят, не находятся в жесткой конкурентной среде, когда им нужно постоянно улучшать свои продукты и понижать их себестоимость. Поэтому спроса нет, поэтому и движется этот процесс вяло. Ведь в крупнейших экономиках локомотивами инноваций являются крупные компании, вокруг которых, как планктон, растет инновационный стартаперский бизнес.

Дмитрий Песков: Да, ваш диагноз вполне точен. Есть относительно небольшое количество компаний, все мы знаем, конечно, Сбербанк, «Росатом», некоторые другие компании.

Вот их можно сравнить с немецкими, даже с финскими, которые тянут за собой паровозом огромное количество стартапов.

Дмитрий Песков: Можно. Они очень быстро эволюционируют. Мы на них ругаемся, но вы посмотрите на скорость роста, на темпы изменений и на все остальное. Большой вопрос — правильно ли они двигаются. Но это покажет, что называется, только практика, здесь только доходность — критерий истины. Мы можем быть неправы в этих диалогах, но мне кажется, ситуация меняется. Покупки стартапов крупными корпорациями начались относительно недавно, этих сделок мы видим все больше, корпоративные акселераторы тоже начинают работать. Ландшафт меняется. Хотя, конечно, не так быстро. Но послушайте, у нас остров, но не Изумрудный же город, правильно? У нас по мановению волшебной палочки не возникает критическая инфраструктура и не возникает глобальный бизнес. Мы идем по дороге, по которой наши конкуренты начали идти десятилетия раньше нас. У нас нет ни бесконечных денег, как в США, ни бесконечного количества населения, как в Китае. Странно в этом смысле с нас требовать, чтобы по щелчку пальцев это случилось.

«Наши компании не пускают на многих рынках в критическую инфраструктуру»

Если говорить о каких-то показателях, которые можно считать достигнутыми или недостигнутыми. Когда затевалась Национальная технологическая инициатива, основной упор делался на выращивание своих «единорогов». «Единорог» — это стартап, капитализация которого превысила миллиард. Капитализация, кстати, вещь весьма и весьма условная, но, тем не менее, так принято, рынок ценит эту компанию. «Единорогов» у нас просто раз-два и обчелся на данный момент. Вот HeadHunter и OCSiAl, но условно, без IPO, по международным рейтингам.

Дмитрий Песков: Да, но смотрите, у нас, если говорить про Национальную технологическую инициативу, ее горизонт — это 2035 год, и пока мы идем точно по плану. В НТИ мы предполагали, что с нынешними участниками рынка мы особенно ничего такого не сделаем, что нужно сначала научиться делать гибкое регулирование, существенно увеличить количество технологических команд, которые способны работать на глобальном уровне, протащить туда новое поколение и научиться бить в новые рынки. На таком горизонте у нас была ключевая проверочная история, верно ли мы целимся. Практика показала, что все наши ставки — от нейротехнологий до ставки на беспилотники — стали фокусами мирового развития.

Я уточню, что беспилотники — это не только дроны, а вообще все, что автоматически управляется.

Дмитрий Песков: Летающие, ездящие, плавающие. Где-то мы существенно потеряли в темпе, где-то уткнулись в геополитические ограничения, но в базовой модели НТИ это тоже было. У нас так и было, что в ближайшие 20 лет мы в кольце друзей, что называется. И не пускают наши компании на многих рынках в эту самую критическую инфраструктуру. История с продажей, например, «Транзаса» как одного из лидеров направления «Маринет» по беспилотному судовождению было связано именно с тем, что компания не смогла больше расти на мировом рынке, будучи российского происхождения. То есть ее софт просто не ставили в традиционных местах присутствия, в порты, которые управляли критической инфраструктурой.

Но это для нас потеря?

Дмитрий Песков: Конечно, гигантская потеря.

А другой пример на слуху — Acronis, который тоже «единорог» — подверженный, купленный. Компания создана российскими разработчиками, в области защиты и копирования. Она сингапурская. Они говорят: нет, мы не российская, мы сингапурская. Это для нас не тревожный ли звоночек? Что «Маринет», что Acronis, который наш, но не наш. И они не хотят быть нашими, чтобы их не загребли...

Дмитрий Песков: Мы их все равно любим, пусть они будут успешны на рынке как сингапурская компания, дай бог им успехов. Гордимся, любим. Команды Acronis даже в частном порядке делают для страны очень много. Роль, например, Сергея Белоусова, лидера команды Acronis, в запуске в России сейчас большой государственной системы квантового компьютинга не очень публичная, но ее невозможно переоценить. Он это понял раньше других, драйвил раньше других и очень много сделал для того, чтобы эта история поехала. Поэтому чем свои долги Родине отдать, они найдут. А в целом, вы, конечно, правы, это гигантский вызов юрисдикции, правильного взаимоотношения с государством, баланса предпринимательских рисков, взаимодействия с контрольно-надзорными органами и использования государственного инвестирования. Это проклятые и невероятно тяжелые вопросы, которые перед нами стоят.

Но как относиться к ситуации с Acronis? Потому что можно сказать: смотрите, вот наше регулирование, вот наш страновой риск, вот наш остров, он приводит к тому, что с нашего острова лучшие вынуждены бежать. Говорят: нет, мы не с этого острова. Это одна интерпретация. Но, может быть, есть и другая?

Дмитрий Песков: Да почему вынуждены бежать? Смотрите, компания работает в невероятно тонком секторе, исторически связанном с бэкапом данных, защитой данных. И в этом смысле, если они будут сугубо российскими, они заберут на себя все те риски, которые забрал «Касперский». Зачем им попадать в эту ловушку? В этом смысле это неизбежно. Но центр разработки — команда, дух, безусловно, российского происхождения. Я желаю им, чтобы они стали декарогом, чтобы они стоили 10 млрд долларов, может быть, потом 100 млрд, и разнообразного дохода, прибыли, обратной связи для страны будет значительно больше, чем если бы они оставались в России маленькой 100-миллионной компанией.

Вы уверены, что страна, наш остров, их не оттолкнет?

Дмитрий Песков: По-разному бывает. Мы в истории с «ВКонтакте», с Telegram видим ровно эту модель отталкивания, и это глубокие человеческие трагедии. Но я на это смотрю как историк. Вся история создания России была историей побега свободолюбивых людей от руки Москвы. Вся история русской колонизации: на севере добежали до Шпицбергена, на востоке — до Калифорнии. Поэтому для меня история соткана из противоречий. Настоящее и будущее — тоже.

Илья Копелевич

Елена Шомина: “Во всех городах мира ключевой житель — это наниматель”

Постановление о запрете на использование квартир для оказания гостиничных услуг подняло на поверхность серьёзный пласт проблем, связанных с регулированием прав и обязанностей “серых” арендодателей. Эксперт поясняет, что их необходимо выводить из тени, облагораживать и добиваться прозрачности системы.

Елена Шомина, профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ в беседе с “НИ” пояснила, что бороться надо не со сдачей жилья в наём (даже на короткий срок), а за повышение уровня культуры приёма гостей, да, и самих россиян, совершающих туристические поездки. Необходимо использовать зарубежный опыт, чтобы сделать бизнес в области мини-гостиниц и хостелов — да и вообще рынка аренды — прозрачным и выгодным:

“У нас все, что касается мини-гостиниц, хостелов крайне плохо отрегулировано. С хостелами даже сложнее — это более молодежная история, а молодежь совсем иначе себя ведет не в своей квартире, и тут мы упираемся не в то, кто и что сдает, а в поведение людей, которым это по карману. Это совсем другая история — жилищного просвещения, вообще культуры поведения не дома.

Я много занимаюсь темой жилищной культуры. Как же часто люди, которые живут в многоквартирном доме, жалуются на неадекватное поведение людей, которые живут в съемных квартирах и хостелах. У нас не хватает не столько правил — потому что правила есть, на них просто плюют и те, кто снимает, и те, кто сдает, — а культуры поведения. От этого естественно страдают постоянные жители.

Я в этом году ездила в Вену, там был конгресс Международного союза квартиросъемщиков. Одна из тем, которая там поднималась — очень серьезная, которой не было раньше, это как раз система bnb, частного жилья для отдыха. И специалисты из разных стран обсуждали вопросы “туристификации”, как они это называют, жилищной сферы. С этим мы столкнулись в первый раз и еще не готовы к серьезному обсуждению.

Найм вообще во всем мире есть. Более того, есть утверждение, что “города делают наниматели, а не собственники”. Это у нас искривленное сознание и искривленная система. Во всех городах мира ключевой житель — это наниматель.

Этот короткий найм (речь не идёт о тех, кто сдает на год, два или три — там другие более стабильные отношения) является новой системой. И жители, живущие постоянно, они не против того, что человек снимает, они против того, что смена “соседей” происходит каждые два-три дня. И это то, что сейчас обсуждали на крупнейшем международном конгрессе. Это проблема, которая болит по всему миру. Но мне кажется, что мы еще не столкнулись с ней серьезно, хотя она есть и назревает. Здесь огромное количество острых углов.

Проблему хостелов надо решать, потому что мы наносим очень большой удар по всей системе гостеприимства, она ещё даже не устаканилась, а мы её уже разрушаем. Я за совершенствование этой системы, за то, чтобы делать ее более цивилизованной. Очень хочется, чтобы наши гости понимали, что они в гостях. Мы же в гостинице ведем себя не совсем так, как дома — построже. Я опасаюсь, что учитывая интересы стационарных жителей, мы систему, которая очень плохая, окончательно добьем.

Сейчас в любую страну мира можно поехать. Я сама при поездке в Вену воспользовалась системой airbnb. В ней очень много полезного и интересного, я к себе примерила эту систему, и могу сказать, что она работающая. Но зарубежный опыт имеет важную особенность — если люди вступают в эту систему, они следуют строгим правилам и платят достаточно большие налоги. Получить патент на такую деятельность — нелегко. Очень следят — не дай бог, кто напишет негативный отзыв. Система прозрачна, хорошо зарегулирована и хорошо контролируется.

У нас это все происходит в “серой зоне”, в тени.

Что касается найма жилья вообще, могу еще привести пример Норвегии. Там люди, которые сдают квартиру или комнату (правда, речь идет не о коротком найме), после того, как начинают сдавать жилье, не получают налог на недвижимость — они получают скидки, большие скидки по общему налогу на собственность, потому что делают полезное дело для всего общества. Такая система работает и в других странах, но по поводу Норвегии я могу сказать, опираясь на собственный опыт”.

Россия передала властям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщило норвежское правительство.

Как уточняется на сайте кабмина, это произошло сегодня в 11:00 в Литве.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поблагодарила Вильнюс за сотрудничество и вклад в освобождение.

В пятницу утром стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал обвиненных в шпионаже россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Позже в Вильнюсе уточнили, что обменяли их на двоих литовцев (Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса), также обвиненных в шпионаже, и норвежца Берга.

По оценке скандинавских СМИ, такая схема стала возможна после утверждения cеймом Литвы в начале ноября поправки в Уголовный кодекс, которая оговаривает процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность в пользу своей страны.

Дело Берга

В апреле Мосгорсуд приговорил норвежца к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России.

Задержали Берга при получении секретных данных от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.

Польша уверена, что обойдется без российского газа после 2022 года: делает ставку на СПГ и собственную добычу в Северном море, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк.

Ранее PGNiG уведомила "Газпром" о намерениях не продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года.

"Мы заранее позаботились о том, чтобы иметь контракты в объеме внутреннего спроса и даже более этого спроса", — сказал Вожняк в эфире Польского телевидения. Он отметил, что Польша делает ставку на сжиженный газ. "Главными партнерами являются не только Соединенные Штаты, но и Катар. В последнее время мы также много покупаем СПГ из Норвегии", — сказал глава PGNiG.

Кроме того, Польша рассчитывает и на собственную добычу в Северном море. "Мы покупаем месторождения в Северном море — последовательно уже четыре года. В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем производить газ. Частично уже производим, а частично эти концессии и месторождения находятся в процессе строительства и подготовки к производству", — заявил Вожняк.

"Мы будем из этих месторождений и из следующих, которые еще купим, производить около 2,5 миллиарда кубометров газа и транспортировать в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe", — добавил он.

"Это все — портфель СПГ и портфель месторождений, а также производство в стране, которое составляет около четырех миллиардов кубометров, — заменит нам прекрасно то, что мы имеем сейчас, то есть контракт с "Газпромом", — заключил глава компании.

PGNiG имеет несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в 2019-2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023-го по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу двух миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

В 2022 году начнется бурение скважин с новой платформы на месторождении Карабах

Бурение скважин с новой добывающей платформы на месторождении Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря начнется в 2022 году, сообщил замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов. «Сейчас продолжается строительство добывающей платформы, которая будет рассчитана на бурение 12 скважин. Буровые работы планируется начать в 2022 году», — сказал Ахмедов «Интерфаксу».

31 мая 2018 года SOCAR и Equinor подписали в Баку контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, соглашение о разделе продукции) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную компанию на паритетных долях. Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня 2018 года, а 5 июля вступили в силу.

Месторождение Карабах находится в 130 км к востоку от Баку. Извлекаемые запасы контрактной площади оцениваются в 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа. Глубина моря в районе месторождения — 180 метров, уточняет ANGI.ru.

Арктика — русский плацдарм

Гиперборея в прошлом и будущем

Максим Калашников

Хотите хоть немного прикоснуться к русской Полярной мечте? Для меня она — в судьбе бывшего революционера Владимира Русанова. Того самого, что после ссылки стал выдающимся исследователем Севера, ярым энтузиастом открытия Северного морского пути. Русанов с невестой-француженкой и небольшой командой в 1912 году ушёл к Северной Земле на лёгкой зверобойной шхуне "Геркулес" с двигателем в 24 силы. Имея запас продовольствия на полтора года, он попробовал пройти заветным Северным путём, чего не делал никто до него. Да так и сгинул со всем экипажем. Лишь в 1934-м остатки экспедиции нашли на островке у полуострова Таймыр…

…На собачьих упряжках и на самолётах, на шхунах и на ледоколах, на поморских ладьях и на подводных лодках, мы всё время почему-то рвались в Арктику. И множество русских жизней легло на её алтарь. Зачем?

Поверх рационального...

Рациональному мышлению русское стремление в Арктику непонятно. Зачем рвались в дальние плавания и на поиски неведомых земель с XV века сперва португальцы с испанцами, а потом — и голландцы, англичане, французы? Да, первоначально иберийцы-католики продолжали Крестовые походы и начали поиски сказочного христианского царства пресвитера Иоанна. Но и о практической стороне дела не забывали. Плавания в Индию вокруг Африки, открытие обеих Америк, колонизация островов в Юго-Восточной Азии давали европейцам наиприбыльнейшие статьи торговли: пряности, рабов, золото и серебро, драгоценные камни и дерево ценнейших пород. Царства Иоанна не отыскали, но зато приобрели невиданные богатства, изобильные во всех смыслах колонии, отличные объекты для грабежа и обширнейшие рынки сбыта.

Ничего подобного Арктика русским дать не могла. Конечно, здесь со времён СССР мы добываем газ Ямала, нефть, никель, платину и палладий Таймыра. Можем брать золото и олово на Чукотке, добывать "редкие земли" якутского Томтора. Но всё это требует огромных затрат и подчас нечеловеческих усилий.

— Погодите! — воскликнет придирчивый читатель. — А как же все эти минеральные богатства Севера, как же великий роман Куваева "Территория" об арктических геологах? Золото, олово, никель — вот наше холодное Эльдорадо….

Прав ты, читатель, — но лишь для ХХ века и великой сталинской индустриализации. Ведь всё, что добывалось тогда в полярном поясе, шло отнюдь не за границу, а снабжало ценным сырьём именно русскую промышленность. Даже если то было золото той же Колымы, шло оно или в запасы Госбанка СССР, либо на закупку оборудования и технологий для своей индустрии. Именно Великая Индустриализация СССР сделала русскую Арктику источником промышленного сырья. До того она была краем зверобоев, страной мехов, моржового клыка и — немного — мамонтовых бивней.

Лишь при Брежневе, в 70-е, за рубеж широко пошли природный газ Ямала и нефть Самотлора. Именно нужда в сырьё для могучего отечественного производства побудила нас осваивать Север. Но когда огромную советскую промышленность разрушили, прежняя логика исчезла — её сменила добыча сырья. Ради продажи на валюту и закупки на доллары импорта. Однако добыча полезных ископаемых тут и дорога, и крайне разрушительна для природы.

Добывать нефть и газ на арктическом шельфе — неимоверно дорого и тяжело. Буровые платформы приходится беречь от натиска льдов. В отличие от морских промыслов в тёплых морях, здесь танкерам нужна и ледовая защита корпуса, и ледоколы-проводники. Природные условия крайне суровы, люди тяжело переносят полярные ночи и марсианскую стужу. К тому же, экосистема Крайнего Севера крайне уязвима и хрупка, последствия аварий на промыслах и разливов нефти тут — просто бедствие. Природа долгие десятилетия не может залечить нанесённых ей ран. Катастрофы больших танкеров с попаданием в воды десятков тысяч тонн нефти просто невообразимы по последствиям для морской флоры и фауны, для арктических побережий.

Здесь загрязнения сохраняются намного дольше, а то и навсегда. Крайне раним поверхностный слой тундры: след от гусениц вездехода может сохраниться в виде заболоченных колей на века. Недаром советские проекты перспективных северных городов и посёлков в начале 1960-х предусматривали передвижение людей и транспорта по эстакадам: чтобы не уничтожать тундровых покровов.

Так что пока рассматривать Арктику как "второй Кувейт" просто нельзя. Да и мировой рынок может дать нефти и газа с суши и больше, и дешевле в освоении. Сам современный мир меняется, требуя всё меньше сырья на единицу продукции. Поэтому проекты добычи здесь можно запускать крайне ограниченно и осторожно.

Нет, превращение русской Арктики в сырьевой пояс никак не может быть великой нашей Полярной мечтой.

Ищем новые земли? Или сказочную Гиперборею?

Может быть, смысл студёной мечты — это открытие новых, неизведанных земель? Северного Беловодья, чистого и целомудренного, без тропических лихорадок и кишмя кишащих насекомых? К сожалению, в Северном Ледовитом океане нет ни огромного острова у полюса, окружённого свободным ото льдов морем, как мечтал об этом Жюль Верн в своих "Путешествиях и приключениях капитана Гаттераса" (1866), ни тёплой Земли Санникова, обогреваемой вулканами и гейзерами, о чём грезил академик Обручев в знаменитом романе (1926). Так что на открытие чего-то подобного Новому Свету мы рассчитывать никак не можем.

Может, нас тянет в Великую Арктиду наша генетическая память о Великой Гиперборее, об утраченном приполярном рае? Однако в этих широтах нет известных нам остатков древних городов. И вряд ли мы их найдём: слишком суровые тут условия, чтобы что-то строить.

Да, наши предки вышли с холодных гиперборейских равнин. Они когда-то жили у края великого ледника, и мы знаем это из раскопок в Сунгири, где найдено поселение 25-тысячелетней давности. Память о холодной прародине живёт в нашем коллективном подсознательном — и влечёт нас в те суровые края. Но… там всё равно нет руин, подобных древнеримским или египетским. Высокие цивилизации развивались в благодатном, тёплом климатическом поясе, в речных долинах, на мягких перинах из речного ила.

Нет, Арктика нужна русским не для реалий нынешнего мира. Она нужна для грядущего Завтра. Для преображения самих русских. Уж не знаю, какая тень будущего касалась Сталина, когда он начал свою полярную эпопею в 1930-х. Что-то он явно предчувствовал. И дело было отнюдь не только в сокровищах недр Арктиды и не в одном лишь Северном морском пути, рождению коего мы обязаны именно Красному императору. Здесь было что-то ещё, таинственное и сокровенное…