Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Начало прокладки трубопровода намечено на декабрь, запуск планируется на 2022 год. Стоимость проекта составит около 1,7 млрд евро

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу. Об этом говорится в сообщении на сайте проекта.

Там отмечается, что проект реализуется с опережением графика. Начало прокладки трубопровода намечено на декабрь. Его планируется запустить в 2022 году, стоимость — около 1,7 млрд евро.

О том, что представляет собой Baltic Pipe и является ли он конкурентом «Северному потоку — 2», рассуждает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Мысль такая — соединить газотранспортную систему Норвегии с Польшей. Проект существовал довольно давно, еще в 2000-х годах, но тогда не было такой синекуры, как финансирование из фондов Европейского союза, и он не прошел проверку на экономическую эффективность. Под соусом того, что это наша безопасность, мы хотим диверсифицироваться, и вы требуете от нас три источника, вот они пролоббировали. Соответственно, это определенное благосклонное отношение со стороны регуляторов и деньги, около половины затрат берут на себя европейские власти. Мощность они заявили в 6 млрд кубометров в год, а источник сырья — это норвежские месторождения. Вопрос в том, что в Норвегии добыча газа падает.

— Является ли он конкурентом «Северному потоку — 2»?

— Наоборот, это означает, что «Северный поток — 2» еще больше нужен, потому что если часть норвежского газа уйдет (потому что сокращается добыча), а часть еще будет оттянута на польский рынок, это значит, что в Северо-Западной Европе будет потребность в дополнительных объемах. Здесь другой момент. Процедура запроса на выдачу разрешений была пройдена в рамках проекта Baltic Pipe гораздо быстрее, чем по «Северному потоку — 2». И к «Северному потоку — 2» со стороны датских регуляторов постоянные придирки, надуманные предложения изучить еще один маршрут, второй, третий, десятый, и этот процесс тянется уже больше двух лет.

Повлияет ли решение властей Дании, разрешивших строительство Baltic Pipe, на судьбу «Северного потока — 2»? Ситуацию комментирует главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров.

«Мне очень сложно это сказать, мы видим, сколько времени идут переговоры. Очевидно, что это некое искусственное затягивание, очевидно, что правительство Дании наверняка находится под очень большим двусторонним давлением. Тем не менее, к сожалению, этот вопрос вышел далеко из плоскости экономики и технических вопросов, поэтому тут делать прогнозы довольно сложно. Я надеюсь, что, конечно, даст в итоге. Я надеюсь, что, если не даст, то в довольно короткое время все-таки будет принято решение о строительстве трубопровода в обход через всю территорию морского дна, где это разрешение не требуется, и проект будет сам по себе реализован, потому что тут лишнее промедление может создать определенные проблемы для «Газпрома» в дальнейшем. И главное, что это промедление стоит денег, поэтому здесь тоже нужно примерно оценивать, что если еще полгода будет длиться такая ситуация, то нет смысла вообще пытаться использовать датские территориальные воды».

Ранее в Варшаве заявили, что намерены к 2022 году, когда планируется запуск Baltic Pipe, полностью отказаться от российского газа. В Москве называли подобные заявления попыткой выторговать более выгодные условия.

Компания "Гражданские самолеты Сухого" заключила с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, поставка пройдет в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской "дочки" Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании. Взамен норвежская авиакомпания получает доступ к транссибирскому маршруту Европа-Азия и скидку на оплату полетов.

Norwegian Air несколько лет добавилась разрешения использование этого маршрута, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, но пока безуспешно.

Если сделку одобрят, ее профинасирует лизинговая компания Arctic Aviation Assets. Самолеты, по информации источников, обойдутся примерно в два миллиарда долларов.

«Ведение бизнеса 2020» – темпы реформ не снижаются

Цель правового регулирования – защита. Защита работников, общественной безопасности, бизнеса и инвестиций. Но неэффективное или ненадлежащее правовое регулирование способно привести к торможению предпринимательской активности и роста бизнеса. Например, если в Сингапуре на выполнение всех пограничных формальностей для экспорта товаров на торговых судах требуется 10 часов, то в Камеруне и Кот-д’Ивуаре – свыше 200 часов. В Габоне расходы на выполнение нормативных требований к экспортным операциям через морские порты составляют, в среднем, свыше 1600 долл. США, а на Маврикии – всего лишь немногим больше 300 долл. США.

Обременительность правил может привести к тому, что компании уйдут от надзора регуляторных и налоговых органов в теневой, неформальный сектор, либо за рубеж – в поисках более благоприятной деловой среды. Иностранные инвесторы могут избегать стран и территорий, где нормативная база препятствует расцвету экономической активности.

Обременительные бюрократические процедуры не просто тормозят деятельность отдельных компаний или инвесторов: они могут негативно сказаться на способности экономики к устойчивому росту. Экономическая свобода, свобода предпринимательства неотделима от развития экономики и динамичного роста частного сектора, а это, в свою очередь, служит основой усилий по искоренению бедности и обеспечению общего благосостояния.

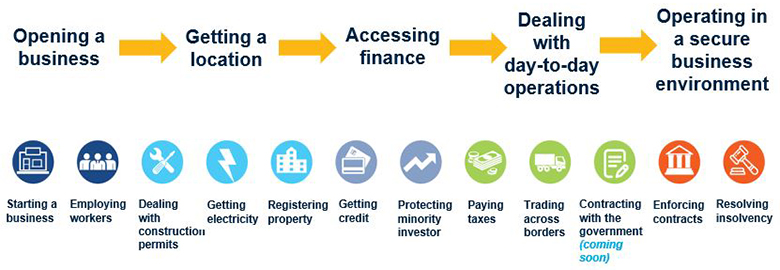

В рамках исследования «Ведение бизнеса 2020» проводится оценка правовых норм 190 стран и территорий в 12 областях регулирования предпринимательской деятельности, что позволяет оценить деловой климат в каждой из этих стран и территорий. Для рейтинговой оценки удобства ведения бизнеса в этом году были использованы десять из этих показателей. Это – 17-й выпуск исследования, которое служит правительствам всего мира стимулом к проведению реформ в области регулирования предпринимательской деятельности в целях поддержки устойчивого экономического роста.

В ходе этого исследования изучаются правила, влияющие на все этапы жизненного цикла предприятия – от его создания, в период его функционирования и до его закрытия: создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрацию собственности, получение кредитов, защиту миноритарных инвесторов, налогообложение, международную торговлю, обеспечение исполнения контрактов и разрешение проблем неплатежеспособности.

Что измеряется в рейтинге "Ведение бизнеса"?

Где лучше всего вести бизнес?

По данным исследования, в десятку стран и территорий с самыми благоприятными в мире условиями ведения бизнеса вошли Новая Зеландия (рейтинг – 86,8 балла из 100 возможных), Сингапур (86,2), САР Гонконг, Китай (85,3), Дания (85,3), Республика Корея (84), Соединенные Штаты (84), Грузия (83,7), Соединенное Королевство (83,5), Норвегия (82,6) и Швеция (82).

У стран, лидирующих в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, есть несколько общих характерных черт, в том числе широко распространенное применение электронных систем. Во всех 20 странах с наивысшим рейтингом существуют процедуры регистрации компаний через интернет, порталы подачи электронных налоговых деклараций, а также разрешены онлайновые процедуры оформления сделок с имуществом. Кроме того, в 11 странах существуют электронные процедуры оформления разрешений на строительство.

В целом, в 20 странах-лидерах рейтинга обеспечено рациональное правовое регулирование предпринимательской деятельности, отличающееся высокой степенью прозрачности.

Где заметнее всего улучшились условия ведения бизнеса?

В рамках исследования «Ведение бизнеса» также устанавливается, в каких странах и территориях достигнуто наибольшее улучшение положения. Исследование «Ведение бизнеса 2020» показало, что в десятку стран, добившихся максимального повышения своего рейтинга благоприятности условий ведения бизнеса, вошли Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия.

В Саудовской Аравии власти создали «службу одного окна» для регистрации компаний и отменили требование о предоставлении замужними женщинами дополнительной документации при подаче заявления на получение национальной идентификационной карты. В стране также были упрощены и объединены процедуры, предшествующие регистрации и следующие за ней.

Проведя три реформы, Иордания впервые вошла в число ведущих реформаторов. Благодаря принятию нового закона о сделках с обеспечением, внесению поправок в закон о банкротстве и созданию единого, современного, действующего на уведомительной основе реестра залогового обеспечения в стране была повышена доступность кредитов. Кроме того, Иордания облегчила процесс уплаты налогов за счет введения электронной подачи деклараций и уплаты налогов на фонд оплаты труда и иных обязательных взносов.

Того провело пять реформ своей системы правового регулирования предпринимательской деятельности – и вошло в десятку лучших второй год подряд и третий раз за прошедшие пять лет. Власти отменили требование о нотариальном заверении документов компаний и сократили сроки регистрации компаний. Правительство упростило процесс получения разрешений на строительство и облегчило подключение к системе электроснабжения. Оно также облегчило процессы регистрации собственности и получения кредитов.

Что касается других ведущих реформаторов, то:

- Бахрейн облегчил присоединение к электросетям – теперь подключиться к энергосистеме можно быстрее и дешевле, а надежность электроснабжения повысилась;

- Пакистан облегчил процесс регистрации собственности за счет ускорения и облегчения регистрации документов о передаче права собственности, а также повышения прозрачности системы управления землепользованием;

- Таджикистан облегчил получение кредитов за счет создания единого, современного, действующего на уведомительной основе реестра залогового обеспечения;

- Кувейт упрочил защиту миноритарных инвесторов, введя норму об уведомлении о проведении общих собраний акционеров за 21 день до их проведения;

- Китай облегчил процесс уплаты налогов, в частности, за счет внедрения преференциального налогового режима в отношении ставок налога на прибыль организаций применительно к малым и малоприбыльным предприятиям;

- Индия облегчила процесс международной торговли, сократив затраты на прохождение пограничных формальностей и оформление документов, а также необходимое для этого время;

- Нигерия облегчила обеспечение исполнения контрактов, повысив качество судопроизводства.

- Реформы проходили повсюду – но в некоторых регионах их было больше, чем в других

В целом 115 стран мира осуществили 294 реформы правового регулирования предпринимательской деятельности, облегчающие ведение бизнеса.

Ближний Восток и Северная Африка – это один из регионов, где реформы, облегчающие ведение бизнеса, осуществлялись наиболее решительно: здесь было проведено 57 реформ правового регулирования. Особенно активны были страны Персидского залива, осуществившие 35 реформ. Четыре страны региона входят в десятку стран мира, добившихся наиболее заметных результатов. Разрешения на строительство в регионе выдаются на 28 дней быстрее, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода. Особенно активно реформирование осуществлялось в сфере получения разрешений на строительство и подключения к системе электроснабжения. Однако получить кредит в странах Ближнего Востока и Северной Африки по-прежнему сложнее, чем в любом ином регионе мира. Кроме того, повсюду в регионе широко распространены препятствия к предпринимательской деятельности женщин.

Страны Европы и Центральной Азии придали дополнительный импульс своим и без того динамичным усилиям по улучшению делового климата – они осуществили 56 реформ. Две страны региона входят в число 20 самых удобных в мире мест для ведения бизнеса: Грузия занимает 7-е место, а Северная Македония – 17-е. Страны региона провели девять реформ в области налогообложения. С начала исследований делового климата в рамках программы «Ведение бизнеса» подачу налоговых деклараций по электронным каналам разрешили 22 страны региона. Кроме того, страны региона отличает легкость регистрации собственности: затраты на передачу права собственности на имущество здесь, в среднем, ниже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Страны Южной Азии не снижают темпы осуществления реформ правового регулирования; на этом фоне Индия и Пакистан вошли в десятку стран мира, деловой климат которых улучшился заметнее всего. Индия провела четыре реформы, в том числе облегчила процесс получения разрешений на строительство. Пакистан осуществил шесть реформ, в, частности, усовершенствовал порядок присоединения к электрическим сетям. Однако в Афганистане, Бутане, Мальдивских Островах и Шри-Ланке никаких изменений в нормах правового регулирования не проводилось. На разрешение коммерческих споров в этом регионе уходит, в среднем, почти вдвое больше времени, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Хотя во многих странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона предприятиям созданы благоприятные условия ведения бизнеса, темпы проведения реформ здесь замедлились по сравнению с предшествующими годами. Реформы проводились менее чем в половине стран региона (в 12 из 25). Но даже при этом в число 25 стран мира, добившихся наилучших результатов, входят пять стран и территорий Восточной Азии и Тихоокеанского региона: Сингапур (2-е место), САР Гонконг, Китай (3-е), Малайзия (12-е), Тайвань, Китай (15-е) и Таиланд (21-е). Китай поднялся в рейтинге на 31-е место и второй год подряд вошел в десятку стран мира, в которых отмечены наиболее ощутимые улучшения.

Страны Карибского бассейна провели за прошедший год рекордное число реформ – 19; 11 из 16 стран осуществили реформы, направленные на облегчение ведения бизнеса, в первую очередь, в области создания предприятий, подключения к системе электроснабжения, налогообложения и обеспечения исполнения контрактов.

Латинская Америка отставала от других регионов мира в деле создания благоприятных условий ведения бизнеса отечественным малым и средним предприятиям. Ни одной стране региона не удалось в последние два года войти в десятку стран мира, в которых наблюдаются наиболее ощутимые улучшения; не представлены страны Латинской Америки и в числе стран, занимающих первые 50 мест в мировом рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса. Мексика по-прежнему занимает наивысшее место в этом рейтинге среди стран региона – 60-е, однако вот уже второй год подряд Мексика не осуществляет никаких существенных улучшений делового климата. Есть, однако, и некоторые отрадные исключения. Колумбия провела с 2005 года, в общей сложности, 37 реформ и остается ведущим реформатором в регионе. Она занимает в глобальном рейтинге 67-е место и приступила к осуществлению трех масштабных реформ в 12-месячный период, завершившийся в мае 2019 года.

Стимулы к проведению реформ

Исследовательская программа «Ведение бизнеса» осуществляется уже семнадцатый год, и с начала ее реализации 178 стран и территорий провели 722 реформы в области регистрации предприятий, направленные на снижение или устранение барьеров к их выходу на рынок. Однако, несмотря на достигнутое улучшение положения, между развитыми и развивающимися странами по-прежнему сохраняются существенные разрывы по большинству показателей, анализируемых в исследовании «Ведение бизнеса».

Вместе с тем налицо очевидные стимулы. Страны, демонстрирующие хорошие результаты по показателям исследования «Ведение бизнеса», отличаются повышенным уровнем деловой активности. Это, в свою очередь, обеспечивает более высокий уровень занятости, доходов и бюджетных поступлений. Помимо этого, там, где существуют обременительные и затяжные нормативно-правовые процедуры, может усилиться искушение прибегнуть к коррупционным методам для достижения нужного результата.

Результаты исследования «Ведение бизнеса 2020» свидетельствуют о том, что практически в каждой стране мира имеются определенные возможности для упрощения правил или ускорения процедур с тем, чтобы облегчить ведение бизнеса, способствовать расцвету предпринимательства и полной реализации потенциала экономической активности.

За прошедший год правительства стран мира провели 294 реформы, упрощающие ведение бизнеса

Ведение бизнеса 2020: Четыре из десяти стран с наиболее заметными улучшениями расположены на Ближнем Востоке и в Северной Африке

ВАШИНГТОН, 24 октября 2019 года — По данным исследования Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020», за прошедший год правительства 115 стран внедрили 294 реформы, упрощающие ведение бизнеса отечественным частным сектором, что проложило путь к созданию новых рабочих мест, расширению масштабов деловой активности и росту доходов многих людей.

В этом последнем выпуске данного исследования проанализированы реформы, осуществленные в 10 областях предпринимательской деятельности в 190 странах за 12-месячный период, завершившийся 1 мая 2019 года. Благоприятная для бизнеса среда связана с более низким уровнем бедности, а повышение эффективности нормативного регулирования способно стимулировать предпринимательство, создание новых компаний, внедрение инноваций и повышение доступности кредитов и инвестиций. Это исследование стало 17-м выпуском в серии ежегодных докладов, в которых оцениваются правовые нормы, способствующие упрощению предпринимательской деятельности малых и средних предприятий, либо усложняющие ее.

«Правительства могут способствовать рыночно-ориентированному развитию и всеобъемлющему экономическому росту, устанавливая правила, помогающие предпринимателям создавать предприятия, нанимать работников и расширять бизнес», – подчеркнул Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. – «Устранение препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели, создает лучшие рабочие места, увеличивает налоговые поступления и поднимает доходы. Всё это необходимо для сокращения масштабов бедности и повышения уровня жизни».

Важно отметить, что исследование «Ведение бизнеса» задумано не как справочник для инвесторов, а, скорее, как способ измерить благоприятность условий для ведения бизнеса.

По данным исследования, в десятку стран, где отмечено наиболее ощутимое улучшение делового климата, вошли Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия. Китай и Того входят в эту десятку второй год подряд, а Индия – уже третий год подряд. Это свидетельствует о том, что реформирование нормативного регулирования ведения бизнеса – многолетний процесс. Больше всего реформ осуществил Бахрейн, улучшив девять из десяти сфер, оцениваемых в докладе. За ним следуют Китай и Саудовская Аравия, которые провели по восемь реформ.

В десятку лидеров рейтинга благоприятности условий ведения бизнеса вошли Новая Зеландия, Сингапур, САР Гонконг (Китай), Дания, Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Для лидеров рейтинга, как правило, характерны электронные процедуры регистрации компаний, электронная подача налоговых деклараций, а также электронные процедуры оформления сделок с имуществом.

В то же время 26 стран приняли меры, создавшие дополнительные препятствия для хозяйственной деятельности. Многие из этих мер привели к повышению издержек ведения бизнеса.

Условия, в которых работают предприниматели в странах, показывающих высокие и низкие результаты, кардинально различаются. Так, в странах, занимающих нижние 50 мест в рейтинге, на открытие нового предприятия уходит, в среднем, в шесть раз больше времени, чем в 20 странах-лидерах рейтинга. Передача прав собственности на имущество в 20 странах-лидерах рейтинга занимает менее двух недель, а в 50 замыкающих рейтинг странах – три месяца. На подключение к электросетям в 50 странах, замыкающих рейтинг, требуется, в среднем, в два раза больше времени, чем в 20 странах-лидерах рейтинга, а стоимость такого подключения, выраженная в процентах от дохода на душу населения, в 44 раза выше.

В докладе оценивается 10 сфер: «Создание предприятий», «Получение разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разрешение проблем неплатежеспособности». Кроме того, оценивается область найма работников, однако этот показатель в рейтинг не входит.

За прошедший период наиболее активно осуществлялись реформы, касающиеся создания предприятий, получения разрешений на строительство, подключения к системе электроснабжения и уплаты налогов. В последние годы резко активизировалось реформирование процессов получения разрешений на строительство и присоединения к электросетям. Многие из 37 стран, реформировавших процесс получения разрешений на строительство, упростили взаимодействие с ведомствами относительно предварительного согласования и проведения инспекций. В целях повышения эффективности подключения предприятий к электросетям 16 стран существенно модернизацировали электросетевую инфраструктуру. Среди прочих результатов, средняя продолжительность перебоев в подаче электроэнергии в мире снизилась более чем на 8 процентов между 2017 и 2018 годами.

186 из 190 анализируемых стран осуществили свыше 3 500 бизнес-реформ с начала проведения исследования «Ведение бизнеса» в 2003 году.

Региональный обзор

Восточная Азия и Тихоокеанский регион. В течение прошлого года страны региона провели 33 реформы, направленные на улучшение делового климата. И хотя во многих странах малым и средним предприятиям созданы благоприятные, по мировым стандартам, условия ведения бизнеса, темпы проведения реформ, в целом, замедлились. Количество реформ, осуществленных в регионе за 12-месячный период, снизилось на десять; реформы проводились менее чем в половине стран региона (в 12 из 25). Но даже при этом пять стран и территорий региона входят в число 25 стран мира, добившихся наилучших результатов: Сингапур (2-е место), САР Гонконг (Китай) (3-е), Малайзия (12-е), Тайвань (Китай) (15-е) и Таиланд (21-е). Китай входит в десятку стран, где отмечено наиболее ощутимое улучшение делового климата, второй год подряд.

Европа и Центральная Азия. Страны этого региона наростили темны своих и без того динамичных усилиям по улучшению делового климата: они осуществили 56 реформ и вышли на ведущие позиции в мире по реформам в сфере налогообложения и обеспечения исполнения контрактов. Две страны Европы и Центральной Азии входят в число 20 самых благоприятных в мире мест для ведения бизнеса: Грузия занимает 7-е место, а Северная Македония – 17-е. Таджикистан входит в десятку стран мира, положение в которых улучшилось заметнее всего. А Азербайджан, Кыргызская Республика, Косово и Узбекистан вошли в число 20 стран мира, в которых наблюдались наиболее ощутимые улучшения.

Латинская Америка и Карибский бассейн. Страны Карибского бассейна провели за прошедший год рекордное число реформ, призванных облегчить отечественному частному сектору ведение бизнеса, однако для соответствия мировым стандартам региону еще предстоит проделать определенную работу. Самые высокие места в мировом рейтинге среди стран и территорий региона занимают Пуэрто-Рико (65-е место) и Ямайка (71-е). Латинская Америка по-прежнему отстает от других регионов мира, но есть здесь и некоторые исключения. Колумбия провела с 2005 года, в общей сложности, 37 реформ и остается ведущим реформатором в регионе. Мексика занимает наивысшее место в мировом рейтинге среди стран региона – 60-е, однако вот уже второй год подряд Мексика не осуществляет никаких существенных улучшений делового климата.

Ближний Восток и Северная Африка. Неуклонно расширяются масштабы реформ в странах Персидского залива – в опрделенной мере это вызвано настоятельной потребностью в диверсификации их экономики. Страны региона провели рекордное число реформ, призванных облегчить отечественными предприятиям ведение бизнеса, – 57 реформ правового регулирования бизнеса, что больше, чем в предшествующем году (43). Регион представляют четыре из десяти стран мира, добившихся в этом году наиболее заметных результатов: Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн и Кувейт. На эти страны пришлась почти половина проведенных в регионе реформ. Саудовская Аравия провела ряд реформ: создала единое окно для регистрации компаний, приняла закон о сделках с обеспечением и закон о банкротстве, усилила защиту прав миноритарных инвесторов, а также приняла меры по расширению экономических прав и возможностей женщин. В целом наилучшие результаты в регионе продолжают демонстрировать Объединенные Арабские Эмираты, занимающие 16-е место в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса.

Южная Азия. Многие страны Южной Азии не снижают темпы осуществления реформ в области правового регулирования ведения бизнеса. Индия и Пакистан вошли в десятку стран мира, деловой климат которых улучшился заметнее всего, и улучшили свое положение в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса. Страны региона провели 17 реформ в целях улучшения делового климата для отечественных предприятий. Наивысший рейтинг для данного региона по-прежнему наблюдается в Индии, ставшей 63-й в мировом рейтинге благодаря проведению четырех реформ. В Пакистане длительность подключения к электрическим сетям сократилась на 49 дней.

Африка к югу от Сахары. Улучшение делового климата в странах этого региона продолжалось, однако темпы проведения реформ замедлились, и регион отстает от других по эффективности реформ и их осуществлению. Страны региона провели 73 реформы, что гораздо ниже их рекордного количества (108), а число стран, которые провели, по меньшей мере, одну реформу, сократилось с 40 до 31. Многие страны продолжили прилагать усилия по проведению реформ , однако необходимо еще немало сделать для повышения эффективности реформ и отдачи от них. Среди стран, занимающих первые 50 мест в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса – лишь две страны Африки к югу от Сахары; а вот среди 20 наиболее низких стран рейтинга, стран этого региона большинство.

«Битва» за ТРИЗ

Разведанные запасы нефти в России составляют сегодня 18 млрд т, а на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) из этого объема приходятся более 12 млрд т. Доля легкоизвлекаемых запасов по понятным причинам быстро сокращается, поэтому роль трудноизвлекаемых в судьбе нефтяной отрасли России стремительно растет. По данным Роснедр, ТРИЗ обеспечат страну «черным золотом» на 35-36 лет, что почти вдвое дольше обеспеченности легкоизвлекаемой нефтью.

В широкое понятие трудноизвлекаемых запасов входит и высоковязкая нефть, и запасы баженовской свиты и других нетрадиционных для отечественной отрасли пластов, и продукция, получаемая из пород с низкой проницаемостью и нефтеотдачей. Этих сложных, но перспективных для нефтяной отрасли возможностей много, поэтому и «наступление» на ТРИЗ российские компании ведут широким фронтом. Ведут в целом успешно и динамично. Данный обзор представляет наиболее крупные и известные проекты и направления «битвы» за ТРИЗ.

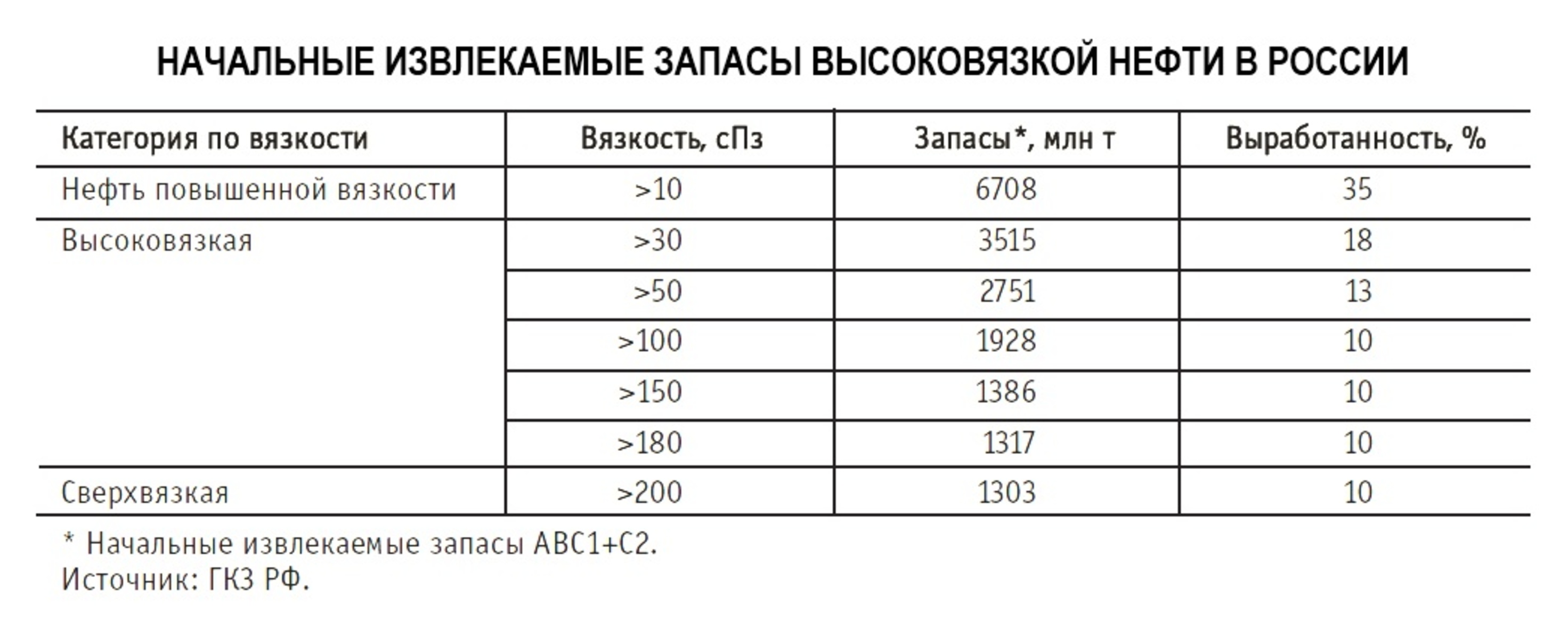

Один из наиболее известных и активно разрабатываемых видов трудноизвлекаемых запасов нефти в России — высоковязкая нефть в диапазоне от повышенной вязкости до сверхвязкости и природных битумов. Собственно говоря, такой подход — мировой тренд. Подобные фракции углеводородов активно разрабатывают в Канаде, Венесуэле, США, Норвегии.

Самые сложные для освоения — виды нефти вязкостью более 10 сантипауз. Их запасы истощены у нас в стране всего на 10-30% (в зависимости от степени вязкости); столь высокая сохранность и потенциал освоения, безусловно, привлекают нефтяников. В России запасы такой нефти, по оценкам ГКЗ РФ, составляют по категориям АВС1+С2 порядка 1,7 млрд т, около 10% от общих запасов «черного золота» в стране. А начальные запасы превышают 5 млрд т.

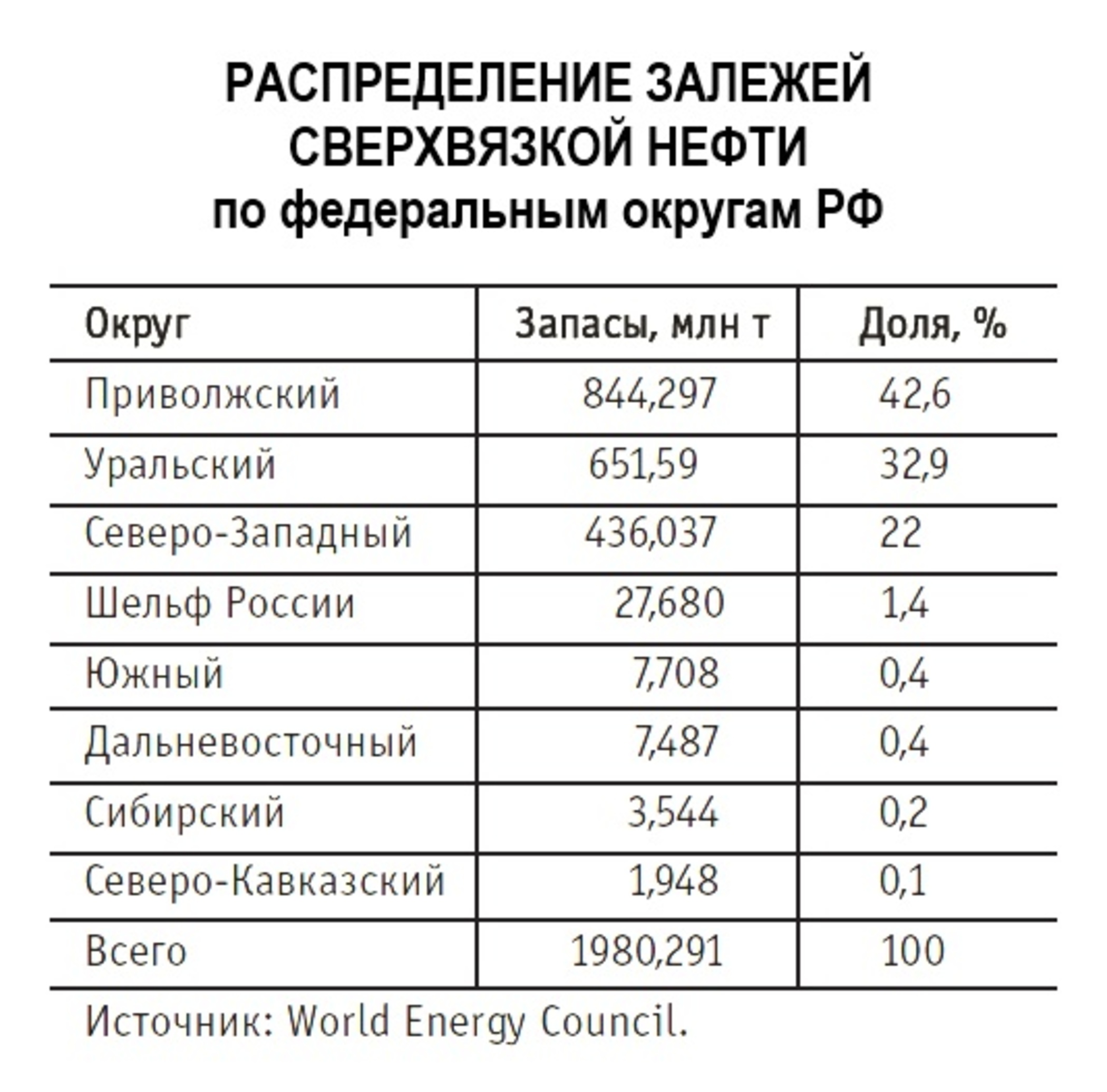

Мировой энергетический совет считает, что более 70% запасов сверхвязкой российской нефти залегает в недрах Приволжского и Уральского федеральных округов.

Начальные извлекаемые запасы ТРИЗ в РФ

Неудивительно, что наиболее ярким примером недропользования в данной сфере являются проекты ПАО «Татнефть» — крупнейшей добывающей компании в Волго-Уральской нефтяной провинции. В последнее время компания быстро наращивает добычу сверхвязкой нефти (СВН). В 2018 г. она получила 2 млн т этого сырья, перевыполнив ранее подготовленный план на 30%. Трудноизвлекаемые запасы составляют более половины всей ресурсной базы «Татнефти» на территории провинции. И большую часть ТРИЗ составляет сверхвязкая нефть, геологические ресурсы которой в Татарстане оцениваются в 1,4 млрд т.

Заместитель министра промышленности и торговли республики Алексей Савельчев объясняет рост производства СВН тем, что разведка и добыча ранее нерентабельных месторождений сверхвязкой нефти и природных битумов стала более прибыльной. Рост доходности обусловлен удешевлением производства, эффективностью подобранных технологий и, конечно, позитивным соотношением накопленной добычи к накопленным инвестициям. С момента начала добычи такой нефти в 2006 г. «Татнефть» извлекла в общей сложности 5 млн т СВН. И 40% объема получила в 2018 г., добившись настоящего рывка и высокой динамики производства.

Сейчас «Татнефть» видит в добыче СВН драйвер наращивания своего производства. Но успешный сегодня путь начинался с проблем и неудач.

С легким паром!

Первое месторождение такого типа — Ашальчинское — обнаружено еще в 1960 г. Советские, а затем и российские геологи активно открывали новые месторождения и залежи СВН, поскольку выявлялись они на глубинах от 50 до 400 м в форме рассеянных малых локальных скоплений вдоль тектонических разломов. Сегодня число таких объектов перевалило за 450. Но легко открытые месторождения осваивались крайне тяжело: местные нефтяники то подступались к ним, то замораживали разработку из-за коммерческой неэффективности технологий.

Нынешний этап освоения СВН стартовал в 2006 г. К тому времени мировая цена на сорт Urals выросла до $60/баррель, а рост ресурсов традиционной нефти в Татарстане себя исчерпал. СВН стала для «Татнефти» главной надеждой. Недропользователь сделал ставку на технологию парогравитационного дренажа (steam-assisted gravity drainage — SAGD) и добычу парными горизонтальными скважинами. По верхней в продуктивный пласт закачивается водяной пар, газопар с различными химическими добавками, а из нижней извлекается разжиженная нефть. Вертикальные стволы строятся на небольшую глубину залегания продуктивного горизонта (на Ашальчинском всего 78 м), а вот горизонтальные окончания превышают эту протяженность в 4-5 раз.

На Ашальчинском технология SAGD себя полностью оправдала: введено в разработку одно, за ним еще 3 поднятия. Затем началась эксплуатация Туйметинского купола Лангевского месторождения. А в 2015 г. «Татнефть» приступила к освоению крупной по запасам Черемшано-Бастрыкской зоны, в которую входит около сотни месторождений и залежей высоковязкой нефти с геологическими запасами более 460 млн т.

Сегодня «Татнефть» ведет здесь эксплуатацию 11 месторождений и залежей сверхвязкой нефти и в ближайшие годы планирует начать добычу еще на 45 объектах с геологическими запасами 191 млн т.

Примером другого рода стала разработка Мордово-Кармальского месторождения. Применение вроде бы такой результативной технологии SAGD здесь потерпело фиаско. Сначала пробуренные скважины давали дебиты в 2-3 раза меньшие, чем на Ашальчинском, а затем добыча окончательно рухнула, несмотря на все старания. Помучившись пару лет, «Татнефть» в 2012 г. законсервировала месторождение. Неудача имела различные объяснения: недостаточная протяженность горизонтального окончания скважин (120-130 м), смещение добывающей скважины относительно нагнетательной, непредсказуемая миграция СВН внутри пласта… Как бы там ни было, пример показывает, что даже применение современных технологий, к каким относится SAGD, не гарантирует 100-процентную эффективность разработки запасов сверхвязкой нефти.

Но в целом «Татнефть» вышла в плюс. Компания снизила соотношение закачанного пласта к нефти с 12,8 до 2,8 т/т, что считается международным стандартом для эксплуатации таких месторождений, уменьшила себестоимость добычи тонны нефти с 49 тыс. до 11 тыс. руб. В 2020 г. она рассчитывает получить 3,2 млн т СВН, а в следующем десятилетии выйти на уровень добычи в 5 млн т/г. Но стоит напомнить, что коммерческая эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов в значительной степени основывается на целом комплексе налоговых льгот, предоставленных федеральными и региональными властями. Для «Татнефти» снижена ставка НДПИ, уменьшена до 10% таможенная пошлина, проект разработки ТРИЗ освобожден от уплаты налога на имущество. Руководители «Татнефти» говорят, что в совокупности данные льготы ежегодно экономят компании 10 млрд руб. Внушительная сумма!

Баженовские миллиарды

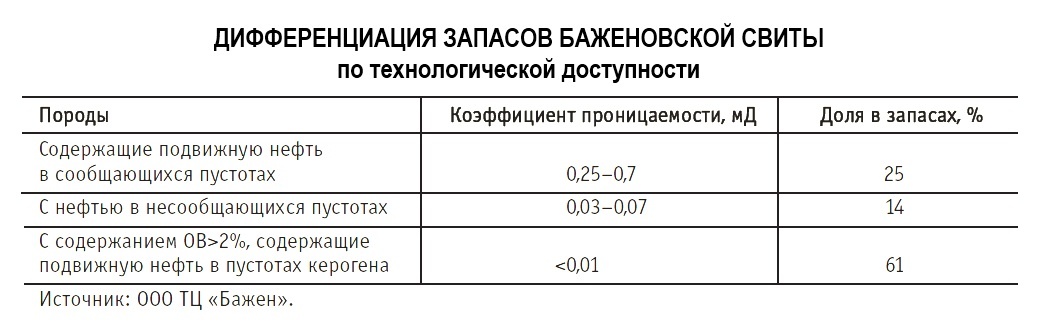

Другим перспективным направлением разработки ТРИЗ является освоение баженовской свиты. Эта группа нефтематеринских пород распространена в Западной Сибири на площади около 1 млн кв. км. Неудивительно, что баженовские ресурсы нефти оцениваются в 100-170 млрд т. Правда, это оптимистические оценки, а по консервативным, они не превышают 760 млн т.

Реальные перспективы ресурсно-индустриального комплекса на бажене определяются двумя факторами.

Во-первых, баженовская свита, хотя и залегает на небольших глубинах в (2-3 км), имеет малую продуктивную толщу — 20-30 м. К тому же основная часть запасов в этих породах залегает там, где коллектор обладает низкой проницаемостью по сравнению с традиционными — 0,01 мД против 0,7. Во-вторых, такая геологическая специфика требует использования соответствующих технологий разработки: бурения скважин с протяженным горизонтальным окончанием, применения множественных гидроразрывов пласта, задействования разнообразных химических реагентов… При успешном сценарии отдача сложных пород будет высокой, объем рентабельных запасов окажется значительным. Но практика перечисленных и других необходимых операций для разработки новых пород очень сложна, поэтому российские нефтяники развивают ее осторожно, а совокупная добыча нефти в стране из бажена составляет на начало 2019 г. менее 800 тыс. т/г.

Большое внимание разработке баженовской свиты уделяет ЛУКОЙЛ.

С одной стороны, онн идет традиционным путем — бурит горизонтальные скважины и применяет многостадийный ГРП. С другой — решает важнейшую задачу, до конца нерешенную на Западе — поддержание пластового давления. Привычная система ППД (заводнение) для бажена неприменима; при попадании воды в пласт происходит мгновенный прорыв к добывающим скважинам. С 2009 г., дочерняя структура ЛУКОЙЛа, РИТЭК ведет активные промысловые испытания термогазового метода на Средне-Назымском месторождении. Суть метода — в нагнетании воздуха в пласт, где происходит высокотемпературное окисление, которое в свою очередь приводит к значительному повышению КИН.

В последние несколько лет в российском отраслевом сообществе много говорят о проекте «Бажен».

Его инициатором выступила «Газпром нефть», которая в 2018 г. создала ООО «Технологический центр Бажен» для «отработки наиболее эффективных технологий для добычи трудноизвлекаемой нефти баженовской свиты». Общество получило лицензию на разработку Пальяновской площади Красноленинского месторождения, нескольких участков Няганской группы и Салымского месторождения. Совокупный объем запасов этого блока оценивается в 70 млн т, минимальный объем необходимых инвестиций — 70 млрд руб.

Добыча и стоимость

Опытно-промышленная разработка (ОПР) Пальяновской площади началась с того, что были построены 10 высокотехнологичных скважин, произведены 70 стадий ГРП, а их плотность доведена до 15 стадий/1000 м.

В 2019 г. число добывающих скважин увеличится на 12 единиц, темпы ежегодного прироста будут наращиваться до 2021 г., начиная с которого прирост скважинного фонда выйдет на плато на уровне 14 ед. Предполагается, что в итоге плотность стадий ГРП удвоится, а протяженность горизонтальных окончаний в среднем увеличится до 1500 м. Всего же за время ОПР, которая продлится до 2024 г., планируется построить 111 горизонтальных скважин с проведением многостадийного ГРП и довести накопленную добычу до 7,5 млн т. Объем ежегодного производства нефти должен быть доведен до 2,5 млн т, а производительность одной скважины увеличена с 15 тыс. т/г до 35 тыс.

Но для эффективности разработки баженовской нефти не меньше, чем вал добычи, важна приемлемая себестоимость.

Представители «ТЦ Бажен» сообщают, что с начала производства удельную стоимость добычи удалось снизить с 30 до 18 тыс. руб./т. Снижение произошло за счет наращивания компетенций, внедрения новых методов и материалов, а также увеличения накопленной добычи, что улучшает соотношение к инвестициям. Отличным результатом станет соотношение, при котором на 300 млн руб. инвестиций в скважину накопленная добыча достигнет 98 тыс. т.

Впрочем, все это планы, реалистичность которых будет доказываться ходом и результатами ОПР. А пока ТЦ «Бажен» занят, помимо производственных, и политическими задачами. Общество разработало паспорт проекта «Освоение баженовской свиты в Западной Сибири» и хочет получить федеральный статус, что позволит претендовать на адресные меры поддержки.

Игорь Ивахненко

Индия поднялась до 63-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 77-й строчки, при этом за прошедшие пять лет ей удалось опередить в этом списке 79 стран, следует из доклада Всемирного банка.

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 17 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Согласно документу, Индия в данном рейтинге заняла 63-ю строку, поднявшись за год на 14 позиций. Этому способствовали проведение серии реформ в сфере налогообложения, успех флагманской программы премьер-министра Нарендры Моди "Делай в Индии", а также усилия его правительства по привлечению иностранного капитала.

"Уже третий год подряд Индия входит в число 10 лидеров данного рейтинга по темпам роста привлекательности ведения бизнеса. Это - большой успех, которого удавалось достичь лишь немногим странам за предыдущие более чем 20 лет. Как правило, такого же результата удавалось достичь лишь небольшим и однородным по населению государствам", - прокомментировал агентству PTI представитель Всемирного банка, болгарский экономист Симеон Дянков.

Еще в 2014 году, когда Нарендра Моди впервые занял пост премьер-министра Индии, страна занимала 142 из 189 строчек в рейтинге Doing Business-2020. К 2017 году Индии удалось подняться до 100 места, однако в этом списке она по-прежнему находилась ниже таких стран, как Иран и Уганда. Минувший год ознаменовал для Индии мощный скачок, и она, наконец, вошла в сотню лидеров данного рейтинга.

Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку за собой сохранил Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сменив Данию, которая теперь занимает четвертую строку рейтинга. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Подготовка к Seafood Expo Russia 2020 идет полным ходом

За год до проведения IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге зарезервировано уже более 70% выставочных площадей.

Крупнейшие отраслевые события – IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – пройдут в 2020 г. с 21 по 23 сентября. Традиционно площадкой для их проведения станет КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас на Seafood Expo Russia 2020 уже забронировано более 70% выставочных площадей: свои места сохранили ключевые игроки отрасли, ежегодно выступающие здесь в качестве экспонентов.

С каждым годом расширяется и круг новичков: так, в 2020 г. свою продукцию и услуги посетителям продемонстрируют компании «Ультра Фиш» и «Дальпромырыба».

«На сегодняшний день участие в выставке запланировали свыше 110 компаний, забронировано 4 747 кв. метров выставочной площади. Ставим для себя цель привлечь в 2020 году не менее 10 000 посетителей», – поделился планами генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

На Seafood Expo Russia 2020 также будут организованы объединенные национальные стенды Марокко, Исландии, Китая, Дании, Норвегии. Из числа российских регионов с объединенными экспозициями выступят Ростовская, Мурманская, Калининградская области, Республика Татарстан. Это первые результаты формирования списка участников.

Напомним, что организатором Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий выступает Росрыболовство. Оператор мероприятия - выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

ESG также традиционно организует объединенную национальную экспозицию Российской Федерации на крупнейших рыбопромышленных выставках за рубежом – Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе и China Fisheries and Seafood Expo в Циндао.

Как проходила Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2019 г. – читайте в специальном репортаже. Fishnews выступил генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

Fishnews

Холодный фронт

НАТО любыми способами пытается закрепиться в Арктике. Для чего руководство блока решило массово снабдить своих военных особо утепленной формой.

На это решение в постпредстве РФ при штаб-квартире альянса отреагировали с известной долей иронии. "Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на 70 млн евро) для зимних операций при -40 C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?" - такое сообщение появилось на страничке постпредства в Twitter.

Юмор, конечно, дело хорошее. Но "ползучее" движение натовцев к северным морям, понятное дело, не может не беспокоить Москву. Тем более что после открытия в Арктике огромных запасов углеводородов и других полезных ископаемых на свою долю богатства стали претендовать даже страны, не имеющие выхода к этим самым морям. Среди них есть и члены НАТО. В конце сентября генсек организации открыто признал: альянс будет наращивать присутствие в Арктике. И лукаво добавил: мол, мы все же учитываем позицию РФ , чтобы избежать напряженности в регионе.

Цену подобному словословию в Москве хорошо знают еще со времен вывода войск из Германии и обещаний Запада не продвигать натовскую инфраструктуру к нашим границам. ФРГ давно единое государство, а части НАТО - вот они, у самых рубежей России. Теперь еще хотят потеснить Россию в Арктике.

Впрочем, обеспечить там постоянное присутствие военных генералам альянса будет непросто. Ведь даже на территории Норвегии те же американцы чувствуют себя не своей тарелке. Вроде бы одевают их по последним технологиям, обогревают, а толку мало - воевать в 40-градусный мороз янки категорически не хотят. Так, к примеру, произошло пару лет назад на учениях Joint Viking 2017 неподалеку от российско-норвежской границы. Хотя на дворе стоял март, две сотни американских морпехов оказались совсем не готовы к сюрпризам местной холодной весны. По свидетельству очевидцев, на морозе их верхняя одежда рвалась по швам, молнии не расстегивались, пластиковые рюкзаки трескались, а ботинки вываливались из лыжных креплений.

Текст:

Юрий Гаврилов

«Чтобы ситуация изменилась, должен измениться подход». Налоговики заблокировали счета «Ленфильма»

Речь идет о четырех счетах в ВТБ и Райффайзенбанке, все средства с них пойдут на погашение более 7 млн рублей невыплаченных налогов. Глава ВТБ уже предупреждал, что без господдержки «Ленфильму» останется лишь объявить дефолт

Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Санкт-Петербургу заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что без господдержки «Ленфильму» останется лишь объявить дефолт. Самому банку киностудия должна 1,5 млрд рублей, которые брала в 2013 году на модернизацию. В сентябре председатель совета директоров АО «Ленфильм» Федор Бондарчук просил президента Владимира Путина помочь киностудии погасить этот долг.

С 2015 года «Ленфильм» безуспешно пытается продать свою недвижимость — земельный участок и семь нежилых помещений. С 2017 года студия не получает субсидий на фильмы. Минкультуры не может выделять средства при наличии задолженностей по налогам.

Семь лет назад в «Ленфильме» сменилось руководство. Генеральным директором стал Эдуард Пичугин. С этого времени киностудия пришла в упадок, считает журналист, член Союза кинематографистов России Мария Безрук.

«Студия за эти годы не произвела ни одной картины, которые бы окупили себя в прокате, я уже не говорю про заработок. Какое количество фильмов за семь лет произвела студия «Ленфильм»? Я вас уверяю, вы больше десятка не насчитаете, да и в прокат вышло фильма два-три, остальные показались на фестивалях, что-то показалось по телевизору. Но это несерьезный разговор, когда мы говорим о второй по значимости студии страны, которая получала государственное финансирование. Такая студия имела возможность и должна была привлекать инвесторов и спонсоров, не может студия существовать только за счет государственных дотаций. Почему не снимались недорогие комедии, например недорогое авторское кино, которое за счет дешевизны производства и правильной раскрутки может зарабатывать? Потому что, наверное, не особо кто-то этим заморачивался. Огромная библиотека была профукана в свое время. И когда Пичугин пришел к руководству студией, мы еще в 2012 году с ним обсуждали этот вопрос. Я спросила: «А что с библиотекой?» — «Мы будем возвращать себе права». Прошло семь лет. Вернула себе студия права на эту библиотеку? Нет. А ведь эта библиотека могла бы зарабатывать для студии деньги. Для того чтобы ситуация изменилась, должен измениться подход, и, наверное, должны поменяться люди».

Сейчас «золотая» коллекция «Ленфильма» принадлежит Госфильмофонду. В рамках существующего права коллекция как национальное достояние не может принадлежать акционерному обществу, которым с 2004 года является «Ленфильм». Правовой механизм, позволяющий студии получать доход от коллекции, в том числе и от реализации прав через интернет, так и не был найден. Однако в августе стало известно, что «Ленфильм» продал часть прав на «золотую» коллекцию Китаю.

Режиссер фильмов «Сталинград», «Похороните меня за плинтусом» и сериала «Убойная сила» Сергей Снежкин говорит, что на кону не просто «Ленфильм», а весь питерский кинематограф.

— В этом городе нет кинематографа, я это утверждаю, просто зная, и отвечаю за свои слова. Исчезновение «Ленфильма»… Значит, будет закончен просто как жанр. Пятимиллионный город, студия, которая стояла сто лет и пережила все — блокаду, советскую власть. Очередная катастрофическая кадровая ошибка привела к этому.

— Возможно ли спасти «Ленфильм»?

— Что делают обычно всегда в таком случае? Мгновенно меняют руководство. Мгновенно! Как не справившееся. Эстетическое впечатление последнего времени — норвежская девочка, которая в ООН дергает всех с одной фразой: «Что вы себе позволяете?» После этой фразы, посмотрите, пол-Европы вышло на улицы. Я не беру там смыслы все эти, выбросы-шмыбрасы, я в этом мало что понимаю, но меня это поразило. И мне хочется спросить всех: «Что вы себе позволяете? Вы эту студию делали?» Как это можно, как рука-то?.. Это преступление, которое не имеет срока давности, — уничтожить кинематограф в таком городе.

Киностудия существует более 100 лет, свое название «Ленфильм» она получила в 1934 году. В коллекцию входят такие знаменитые фильмы, как «Золушка», «Полосатый рейс», «Старший сын», «Собачье сердце», «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Гений» и многие другие.

Полковой "Триумф"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Минобороны очередной - второй в нынешнем году - полковой комплект зенитной ракетной системы большого радиуса действия С-400. По словам гендиректора концерна Яна Новикова, "Триумфы" военные получили досрочно и в укрупненном составе.

Это, возможно, означает, что в комплект вошла техника для оснащения не двух, как положено по штату, а, допустим, трех дивизионов. Такое вполне вероятно, когда речь идет о прикрытии от ударов с воздуха наиболее важных направлений.

Куда именно отправят "служить" вновь поступившие С-400, не сообщается. Однако известно, что в сентябре военные также досрочно приняли от промышленности полковой комплект "Трумфов", заступивший на боевое дежурство на острове Южный (архипелаг Новая Земля). В Минобороны по этому поводу тогда заявили: усиление Северного флота современной зенитной ракетной системой позволит существенно увеличить зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

Никакого преувеличения в этих словах нет. Ведь новоземельские "четырехсотки" способны отслеживать даже взлеты натовских самолетов с норвежских баз. Наши военные используют С-400 для прикрытия Заполярья уже несколько лет. Точнее с тех пор, как эти системы ПВО впервые разместили на Кольском полуострове.

Стоят они и в других российских гарнизонах. В частности, опоясывают кольцом Москву, несут боевое дежурство под Калининградом, в Сибири и на Дальнем Востоке, прикрывают нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме. По данным из открытых источников, в составе Вооруженных сил сейчас насчитывается около трех десятков полков С-400.

Напомним, что система "Триумф" предназначена для уничтожения в воздухе аэродинамических и баллистических целей. Радары С-400 обнаружат их на дальности до 600 км. Радиус зоны прикрытия "Триумфов" составляет 400 км. Они способны навести на объект атаки до 72 ракет и одновременно обстрелять 36 целей.

Текст: Юрий Гаврилов

Отпуск на льдине

На Новой Земле построят первую гостиницу для туристов

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В этом сезоне российские туристы впервые вышли в лидеры по числу посещений территории национального парка "Русская Арктика". Всего на архипелаге Земля Франца-Иосифа за лето и начало осени побывали 1306 человек, в том числе 262 россиянина. Общее число арктических туристов по сравнению с прошлым годом также выросло - на 21 процент. Но по-прежнему большинство из них составляют иностранцы .

Почему Арктика не значится в числе ведущих направлений внутреннего туризма? Конечно, можно искать причину в менталитете россиян, у которых отдых обычно ассоциируется с южными регионами. Но есть и другой важный фактор - цена. Путешествия в Арктику считаются одними из самых дорогих в мире. По мнению специалистов, снизить их стоимость поможет развитие различных видов арктического туризма.

Сегодня в высоких широтах практикуется прежде всего круизный туризм. Основной маршрут в Западном секторе Российской Арктики пролегает из Мурманска на Северный полюс с заходом на Землю Франца-Иосифа, которая является территорией нацпарка. Такие туры выполняются только на атомном ледоколе "50 лет Победы". Стоимость двухнедельного путешествия доходит до 2,5 миллиона рублей. При этом круизы у туроператоров обычно распроданы на два года вперед.

Более "бюджетный" вариант - отправиться со Шпицбергена только на Землю Франца-Иосифа на судне ледового класса - обойдется примерно в 600 тысяч рублей.

- Высокие широты - это огромные издержки, в первую очередь транспортные, - поясняет заместитель директора по туризму нацпарка "Русская Арктика" Андрей Кунников. - Фрахт атомного ледокола обходится в четыре миллиона рублей в сутки, плюс обеспечение круиза и услуги туристам. Даже с учетом строительства новых ледоколов можно утверждать, что арктический туризм на круизных судах не будет дешевым. Но есть и другие виды путешествий, которые могут сделать Арктику более доступной в финансовом отношении.

С этой целью нацпарк начинает развивать стратегию авиатуризма. Для него понадобится задействовать один-два аэродрома на северных архипелагах. Предполагается, что туристов из Архангельска, Нарьян-Мара или других крупных городов будут вертолетами доставлять, например, на Новую Землю. Там для них построят гостиницу на 50-70 мест, чтобы было где дожидаться морского транспорта. Затем они на небольших судах будут в течение пяти-семи дней путешествовать по арктическим островам, после чего тем же путем вернутся на материк.

- Подобные проекты разрабатываются для острова Хейса Земли Франца-Иосифа и для мыса Желания на Новой Земле, - отмечает Андрей Кунников. - Есть проекты гостиниц, многофункциональных арктических комплексов - своего рода "места сбора" туристов. Надо отметить, что туризм в Западном секторе Российской Арктики только развивается. По сути, он появился в 2009 году с созданием национального парка. И как раз сейчас принимаются дорожные карты развития высокоширотного туризма, мы собираем предложения и разрабатываем комплекс мер, которые необходимо реализовать до 2025 года.

Еще одно перспективное направление - яхтенный туризм. В последнее время яхты все чаще заходят в высокие широты. За исключением отдельных районов, Арктика открыта: любой судовладелец вправе подать в нацпарк заявку на посещение конкретных точек, получить разрешение погранслужбы и оформить все необходимые документы, а турист может отправиться на таком судне пассажиром или даже членом экипажа.

Но яхтинг считается более экстремальным, чем круизы на больших судах, поэтому подходит он далеко не всем.

- На Шпицбергене мы видели порядка сорока различных яхт, которые занимались обслуживанием туристов, - рассказывает яхтенный капитан, руководитель проекта "Поморская шхуна" Евгений Шкаруба. - Это довольно много, а значит, в северных морях перспективы у такого туризма есть. И все же надо понимать, что в Арктике не будет массового яхтинга, как в Средиземном море, потому что большинство людей хотят загорать и купаться, и только определенная их часть отправится на Север. Но для развития яхтенного туризма на наших арктических территориях надо прежде всего создать инфраструктуру. Необходимы базы, где суда могут отстояться, запастись водой и другими ресурсами.

По словам яхтсмена, даже в южных странах созданием таких баз сначала занимается государство, а потом к их развитию подключается бизнес. Что касается стоимости, то этот вид морского туризма отличается большим ценовым диапазоном.

- В круизном яхтинге можно найти разные варианты - дорогие и комфортные или дешевые и демократичные. Если вокруг этого будет развиваться бизнес, то появятся предложения разных форматов. А выбор - это всегда хорошо. Мы сейчас строим поморскую шхуну и надеемся, что как туристическое и научно-экспедиционное судно она будет востребована именно в высоких широтах, - полагает Евгений Шкаруба.

Кстати, на Северном полюсе тоже можно купаться: для туристов во льдах устраивают бассейн - правда, решаются войти в него далеко не все (температура воздуха летом обычно держится около нуля). И надо отметить, что к Арктической зоне РФ относятся не только северные архипелаги и моря. К примеру, отечественные туроператоры предлагают маршруты по заброшенным деревням на побережье Белого моря. Такая Арктика доступна людям разного достатка уже сейчас.

ЕС, Норвегия и Фареры решили наловить больше скумбрии

Евросоюз, Норвегия и Фарерские острова установили общую квоту вылова атлантической скумбрии на будущий год – 922 тыс. тонн. Это на 41% больше лимита 2019 г.

Решение было принято с учетом последней рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), сообщает корреспондент Fishnews.

В ICES отметили, что прогноз по уровню вылова для 2019 г. был увеличен в мае: с 318 403 тонн до 770 358 тонн. Сумма квот всех добывающих атлантическую скумбрию стран в 2019 г. достигла 864 тыс. тонн, пишет Undercurrent News. 653 438 тонн из них пришлись на Евросоюз, Норвегию и Фареры.

Британский портал обращает внимание, что Морской попечительский совет (MSC) продлевает приостановление сертификации промысла атлантической скумбрии, несмотря на данные науки о хорошем состоянии популяции. По информации издания, причиной такой позиции MSC стало одностороннее (самостоятельное) назначение себе лимитов Исландией, Гренландией и Россией, а также недостаток контроля вылова со стороны ЕС, Норвегии и Фарерских островов.

Fishnews

Возобновляемая энергетика становится активно обсуждаемой темой в нашей стране. Причин здесь много — это и снижение себестоимости таких источников энергии, и хайп, связанный с климатической повесткой. Наконец, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), солнечные и ветряные электростанции, в промышленных масштабах начали появляться и в России.

Если говорить об исторической логике и драйверах развития глобальной индустрии ВИЭ, то здесь всегда можно было выделить три составляющие: геополитическую, экологическую и экономическую, взаимосвязанные между собой.

С геополитикой все понятно. Импортеры ископаемого топлива (в первую очередь Европа, а сейчас и Азия) в стремлении минимизировать зависимость от критического импорта энергоносителей стремились развивать возобновляемую энергетику у себя. Но так как изначально она оказывалась слишком дорогой, была необходима дополнительная мотивация. Такой мотивацией стала климатическая повестка. Строго говоря, именно борьба с глобальным потеплением (позже превратившаяся в борьбу с изменением климата) официально ставилась во главу угла в контексте развития возобновляемых источников энергии.

Так или иначе, в результате в развитых странах Европы образовался консенсус: население начало платить повышенный тариф за электроэнергию, из которого и субсидировалась поначалу дорогая возобновляемая энергетика.

Нельзя не признать, что подобная схема поддержки принесла результат. За последние десять лет стоимость возобновляемой генерации снизилась в несколько раз, особенно сильный прогресс оказался в солнечных панелях. Новые мощности возобновляемой энергетики в странах, где ископаемые энергоносители импортируются, а значит, и стоят дороже, уже успешно конкурируют по цене с традиционной генерацией. К примеру, средняя цена электроэнергии для новых наземных ветряков оценивается всего в четыре-пять центов за киловатт-час. Аналогичный порядок цен (немного дороже ветра) и в солнечной энергетике, но там больше влияние погодных условий. В южных, солнечных странах уже зафиксированы рекордно низкие цены на аукционах: стоимость энергии солнца в некоторых случаях оказывается равной двум-трем центам за киловатт-час, то есть около двух рублей (важно отметить, впрочем, что это цены на объекте генерации, без расходов на сети, поэтому напрямую сравнивать их, к примеру, с нашей российской розницей нельзя. Повторяем еще раз: нельзя, дополнительные расходы могут быть самыми неожиданными). В любом случае, при мировых ценах на энергоносители себестоимость энергии для новых возобновляемых источников оказывается полностью конкурентоспособной с традиционной генерацией, а в периоды высоких цен на газ энергия ВИЭ оказывается даже дешевле. Новые АЭС также не могут конкурировать по цене с ВИЭ.

Выглядит слишком оптимистично? Так и есть. Ведь за кадром в этой благостной картине остается ключевая проблема — это непостоянство ветра и солнца. Другими словами, когда ветер не дует, а солнце не светит, электроэнергия тоже нужна. И тут возможны два пути решения.

Во-первых, резервирование мощностей ВИЭ традиционной тепловой, как правило газовой генерацией. Это конечно, удорожает себестоимость электроэнергии в рамках всей системы, так как в тех случаях, когда ветер дует, а солнце светит, традиционные электростанции простаивают. Простой станции, разумеется, по-хорошему также должен оплачиваться. Споры об этой проблеме уже возникают время от времени в Европе, но сейчас еще остается возможность эксплуатировать уже построенные, а в каких-то случаях и уже амортизированные ТЭС. Если под задачу резервирования, по сути, строить специально новые ТЭС, вопрос оплаты такого простоя станет еще актуальней.

Возможен, однако, и второй путь решения непостоянства: использование накопителей электроэнергии. Строго говоря, накопители для выравнивания суточных колебаний спроса полезны в любой энергосистеме, те же гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) есть и в нашей стране. Такие станции накачивают воду снизу вверх при избытке электроэнергии, а после этого работают как ГЭС при ее дефиците. Однако для энергосистемы с большой долей ВИЭ роль накопителей становится критична. Сейчас в мире на ГАЭС приходится подавляющая часть хранилищ электроэнергии. Но мест с подходящим рельефом, где можно было бы относительно дешево построить новые ГАЭС, почти не осталось.

Поэтому все больше внимания привлекают накопители энергии в виде аккумуляторов. Но пока такое хранение дорого (в лучшем случае 15-20 центов за киловатт-час), что, разумеется, создает колоссальное давление на конечную цену электроэнергии.

Кроме того, остается неочевидным, возможно ли вообще масштабирование аккумуляторов, чтобы обеспечить все мировые потребности. Именно поэтому все большее распространение приобретает так называемая водородная энергетика. В этой технологии избыток электроэнергии направляется на электролиз воды, а получаемый в этом процессе водород используется в качестве накопителя, который при необходимости сжигается (или используется в топливных элементах) аналогично природному газу.

Проблема: даже апологеты этой технологии признают, что она в настоящее время крайне дорога (но в будущем обязательно подешевеет). Не вдаваясь в детали, отметим, что фундаментальный ее недостаток неустраним: высокие потери энергии при конвертации — сначала при получении водорода, в потом при его обратной трансформации в воду. В результате даже в оптимистичном варианте сейчас мы получаем потерю 50 процентов энергии.

Все эти дорогие решения, аккумуляторы и водород, тем не менее оказываются на острие западной научной и технологической мысли, а резервированию традиционными ТЭС "в прекрасной энергосистеме будущего" уделяется крайней умеренная роль. Почему?

Влияет все тот же экологический фактор. Европейские страны провозглашают амбициозные цели по так называемой декарбонизации электроэнергетики, то есть в ближайшие десятилетия планируется полный отказ от использования ископаемых источников в этой сфере. Сложно сказать, насколько эта задача реализуема и сколько она будет стоить, но ясно, что в такой схеме нет места резервированию непостоянной генерации традиционными ископаемыми энергоносителями.

Неслучайно в материале про ВИЭ столь значительное влияние пришлось уделить теме накопителей, так как именно вопрос непостоянства критичен для дальнейшего развития этих технологий.

Что дальше? Вне сомнения, новые источники энергии продолжат развиваться. Останется ниша и для традиционной генерации. Где-то для того самого резервирования, где-то для создания простой, надежной и стабильной энергосистемы, где-то — просто дешевле. Где-то медленнее, где-то быстрее, ведь ВИЭ в любом случае новая отрасль и масштабы производства ветряков и панелей ограничены. Где-то для диверсификации, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Электроэнергетика будущего, вероятно, будет достаточно пестрой и использующей разные технологии в различных (в зависимости от региона) пропорциях.

Если же говорить о цифрах, то в настоящее время около десяти процентов электроэнергии вырабатывается с помощью ВИЭ. Картинка очень разнится по регионам, в Европе ее доля уже приближается к 20 процентам.

В отдельных странах, например в Германии и Дании, доля еще выше. На таких больших объемах энергии от ветра и солнца (а также сжигания биомассы, она тоже учитывается) особенно актуальной становятся вопросы балансировки слабопрогнозируемой выработки. Пока ее удается решать, в том числе с помощью маневренных газовых ТЭС. Кроме того, Дания уже использует, а Германия планирует использовать потенциал норвежских гидроэлектростанций, для этих целей реализуются масштабные проекты по созданию электросетевых связок между странами. Фактически эти страны рассматривают норвежские ГЭС как гигантский аккумулятор для регулирования своей непостоянной энергии. Но далеко не у всех есть такая возможность.

В абсолютных цифрах в текущем году в мире будет введено около 200 гигаватт мощностей "новой энергетики": это немногим меньше, чем мощность всей российской энергосистемы. Правда, не стоит забывать, что нужно делать нормировку: из-за низкого коэффициента использования (работа только во время ветра или солнца) при той же мощности выработка электроэнергии в случае ВИЭ заметно меньше, чем в традиционных энергосистемах.

И конечно, очень многое зависит от дальнейшего развития экологической повестки в мире. Если вдруг будут приняты какие-либо повышенные налоги на ископаемые виды топлива, это сместит баланс между различными источниками энергии в сторону возобновляемых.

11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Сделать потребление более экономным и экологичным призваны альтернативные источники энергии.

Следует напомнить, что дополнительные налоги и торговля квотами на выброс углекислоты уже реализованы в Европе, однако текущие цены на квоты относительно невелики и оказывают минимальное влияние на конкуренцию между ВИЭ и традиционной генерацией. Однако уже сейчас мы видим их ограниченное влияние: к примеру, в момент роста стоимости выбросов объем угольной генерации уменьшается в пользу газовой.

Подытожим. В мировом масштабе цены на возобновляемую энергию уже вполне конкурентоспособны с традиционной генерацией. Однако есть сопутствующие проблемы: непостоянство генерации, а также проблема, которую мы в этот раз не затрагивали,— более высокие расходы на сетевое хозяйство. В результате у этого сектора, как, впрочем, и у остальных, есть свои плюсы и минусы.

Нужна ли такая генерация России?

По большому счету пока нет. И причина понятна: дешевый газ собственной добычи. Тем не менее полностью игнорировать новое направление было бы неправильным. Поэтому решение выбрано компромиссное. В России реализуются две программы поддержки ВИЭ (одна действует сейчас, до 2024 года, вторая начнется после окончания действующей). В рамках этих двух программ будет построено около десяти гигаватт солнечных и ветряных электростанций. Эти десять гигаватт на фоне свыше 240 гигаватт всей энергосистемы не приведут к принципиальному удорожанию стоимости электричества (хотя потребители и жалуются на дополнительные платежи из-за расходов на возобновляемую энергетику), но позволят создать перспективные компетенции. Продуманы и механизмы по локализации оборудования и стимулирования его экспорта, во всех подробностях мы обсуждали эти вопросы ранее, как для ветряной, так и для солнечной энергетики.

Конечно, подобные технологии были бы крайне полезны на удаленных территориях. Там, где и электрогенерация часто основана на дизельном топливе. Такие примеры уже есть: например, в поселке Тикси работают три ветряка мощностью 900 киловатт, что снижает расход дизельного топлива. Но объемы пока совсем невелики. Основные мощности ВИЭ запускаются в районах работы единой энергосистемы. Следует отметить, что адаптация "ветряков" и солнечных батарей под экстремальные условия севера — также непростая задача. Но в идеале именно энергоснабжение удаленных территорий, отрезанных от единой энергосистемы, в нашей стране могло бы стать одним из основных направлений развития возобновляемой энергетики.

Александр Собко

"Ты Моцарт и сам того не знаешь": второй век Александра Галича

В прошлом году было 100-летие Александра Галича, а в этом, стало быть, ему уже 101 год...

Владимир Вестерман

Хочется верить, что и 150-летие тоже отметят, не забудут, а там, глядишь, и 200-летие… Но, может, к тому времени уже забудут «поэта, барда и гражданина». И о том, что была когда-то такая власть, тоже могут забыть. Во что сегодня трудно поверить…

На часах замирает маятник,

Стрелки рвутся бежать обратно:

Одинокий шагает памятник,

Повторенный тысячекратно.

То он в бронзе, а то он в мраморе,

То он с трубкой, а то без трубки,

И за ним, как барашки на море,

Чешут гипсовые обрубки.

И бьют барабаны!..

Бьют барабаны, Бьют, бьют, бьют!

«Галич изобразил в лицах, в целой галерее лиц, портрет нашей трагической эпохи. Поэтому мне показалось странным, почти невероятным, что я мог увидеть его, словно это был оживший символ, который трудно себе представить в виде одного конкретного человека».

Эти слова принадлежат Александру Меню. В начале семидесятых он совершил таинство крещения Галича в церкви, «где с куполом синим не властно соперничать небо» и куда поэт, бард и гражданин собирался вернуться во что бы то ни стало.

Когда я вернусь...

Ты не смейся, когда я вернусь,

Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,

По еле заметному следу - к теплу и ночлегу –

И вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь –

Когда я вернусь. О, когда я вернусь!..

За пределами СССР он был полностью разрешен. В стране «непобедимого социализма» полностью запрещен. От Москвы до самых до окраин и намеков не должно было быть на поющего Галича. В отместку за то, что не отказался ни от одного написанного слова. За то, что слишком разошелся, сочинив, кроме своих пронзительных песен, еще и «Пейзаж», предварив его в стиле классической прозы…

«— “А это, Александр Аркадьевич, говномер… Проволока, она, стало быть, подведена к яме ассенизационной! Уровень, значит, повышается — гиря понижается… Пока она на двойке-тройке качается — ничего… А как до пятерки-шестерки дойдет — тогда беда, тогда, значит, надо из города золотариков вызывать…”

Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически-скромно: ПЕЙЗАЖ».

Все было пасмурно и серо, И лес стоял, как неживой, И только гиря говномера Слегка качала головой. Не все напрасно в этом мире (Хотя и грош ему цена!), Покуда существуют гири И виден уровень говна!

Его юношеская проба пера, одобренная Эдуардом Багрицким, ничего общего не имела с тем, что он стал писать в шестидесятых. Сравнение, быть может, слишком притянутое, но важен факт его многособытийной биографии. Такой же ясный, как его поступление в 1935 году, после школы, в Литинститут. Весь 1939-й он посещал Театр-студию Алексея Арбузова и Валентина Плучека. Оттуда перешел в Оперно-драматическую студию К. С. Станиславского, став его последним учеником. А когда в СССР начался приступ махрового антисемитизма, Александр Аркадьевич, урожденный Гинзбург, преобразовал имя, отчество и фамилию в свой известнейший псевдоним.

1948 год – комедийная пьеса «Вас вызывает Таймыр» и последовавшая за премьерой всесоюзная знаменитость. В 1954-м режиссер Михаил Калатозов снял по книге Александра Галича «Верные друзья», одноименный комедийный фильм, содержание которого красиво изложено в небольшой справке с сопровождающими ее цветными кадрами советского шедевра: «Кинокартина о путешествии, настоящей Одиссее, предпринятой тремя верными друзьями средней упитанности и средних лет». Тридцать миллионов зрителей в первый год показа. Успех Галича - драматурга, писателя и киносценариста – ширился, хотя его пьеса «Матросская тишина», которой Олег Ефремов собирался открыть Театр-студию МХАТ (будущий «Современник»), была в 1956 году запрещена цензурой после генерального прогона.

…Возможно, тогда и появился тот самый Галич. Ни даты появления, ни двух Галичей «до и после» не было, но была мысль: «Ни в пьесах, ни в сценариях не скажешь всего, что требует душа сказать».

Он написал свою первую песню, затем еще одну, а затем еще, и еще. Десятки, если не сотни песен.

…В 1974-м он шел на посадку по стеклянному коридору «Шереметьево-2» - после дотошного пограничного контроля, с гитарой. Крест, который отдал ему Александр Мень, хотели отобрать. Он сказал: «Если отберете, я останусь». Не отобрали… Долетел до Осло, читал в Осло лекции о творчестве Станиславского. В Мюнхене издали книгу стихов «Крики шепотом». На радиостанции «Свобода», куда приняли его штатным сотрудником, говорил: «У микрофона Александр Галич».

И он рассказывал истории своих песен, о том, как ему предоставили выбор: навсегда на север или в ту южную страну, где Иерусалим. «Александр Аркадьевич, вы наш враг. Такой же, как Солженицын, но вы еще и с гитарой. Ложьте немедленно советский паспорт на стол! И вот ваш билет. Три дня вам, чтоб чемодан собрать!» Он договорился на десять. А некий полковник Селедкин (рассказывали очевидцы) включил в тот день у себя на даче магнитофон и вдруг услышал:

Про Китай и про Лаос

Говорились прения,

Но особо встал вопрос

Про Отца и Гения.

Кум докушал огурец

И закончил с мукою:

«Оказался наш Отец Не отцом, а сукою…»

«Я выбираю свободу быть просто самим собой».

Выбрал, и на том стоял. И, по словам писателя Анатолия Гладилина, «осмеливался открыто выступать с политической сатирой, и власти вынуждены были это терпеть. Естественно, морщились, ворчали, но не хотели ссориться с популярнейшим драматургом и киносценаристом. Дескать, ладно, пусть поет в академгородках. Убежден, что даже партаппаратчики среднего звена, запершись дома на семь замков, втихаря включали магнитофон с пленками Галича».

И это еще вопрос, есть ли у нас теперь «партаппаратчики», а вот тех магнитофонов почти совсем нет. С осыпающейся коричневой пленкой «тип 2» на медленных пластмассовых катушках. В миллионах малогабаритных квартир эти электронно-механические устройства были самым главным, тем, без чего вообще можно было сойти с ума… И вопреки всем запретам из динамиков стихи Галича будто кричали своим магическим шепотом…

…Понимая, что нет в оправданиях смысла,

Что бесчестье кромешно и выхода нет,

Наши предки писали предсмертные письма,

А потом, помолившись — во веки и присно,

Запирались на ключ и к виску — пистолет.

А нам и честь, и чох, и черт — Неведомые области!

А нам признанье и почет — За верность общей подлости!

А мы баюкаем внучат

И ходим на собрания,

И голоса у нас звучат — Все чище и сопраннее!..

«Он был самый страдающий человек на Западе из всех эмигрантов».

Может быть, для кого-то странно, что о нем так говорили, но было именно так. Внешне вроде все в порядке, лучше не бывает. Не каждый диссидент имел такие преференции: кабинет на радиостанции «Свобода», большая квартира в центре Парижа, деньги, книги, гастроли в Америке, Италии, Швеции, Израиле. Всё так, но.. Аудитория все равно не та, что в центре Москвы, да и на ее окраинах, в Академгородке, на подмосковных дачах и на квартирниках, прокуренных до газет под обоями и пропитанных неубиваемым духом свободомыслия от пола до потолка… Иногда подвыпившие, иногда трезвые, но всегда - очень живые слушатели, человек пятьдесят на тридцати квадратных метрах. Они слушали его песни, чувствуя, какой это великий голос улиц и переулков, каой это выдающийся русский язык:

"Мы пивком переложили, съели сельдь, закусили это дело косхалвой"

"У папаши у ее пайки цековские, а по праздникам кино с Целиковскою"

"Из окон, ворот, подворотен глядит, притаясь, дребедень"

И Корней Иванович Чуковский, послушав на даче у себя в Переделкино новое стихотворение Галича, которое тот ему прочитал, подарил ему свою книгу с надписью: «Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь». (Замечательно вспоминала об этом Лидия Корнеевна Чуковского; с ней Галич был давно знаком.)

Вручение книги состоялось в шестидесятых. А в семидесятых пришли к тому, что три у нас выдающихся барда: Галич, Высоцкий и Окуджава. Двоих, которых советская власть тоже не слишком жаловала, оставили петь в Москве, а одного из Москвы выгнали, чтобы не пел ничего подобного в «лучшем городе Земли», на которой человек всегда хозяин, а то кто же еще. Советская власть по прозвищу Софья Власьевна добилась своего: на Западе для Галича не было ничего схожего ни с московской «аптекой на углу, ни с бакалеей в ближнем доме». Там и песен новых почти не появилось. В Париже была начата проза. Он к прозе перешел, чтобы больше никаких стихов не писать, «завязать с ними совсем». Судьба его прозаических произведений неизвестна, их никто не может найти. Его архив пропал вместе с письмами.

На то, что случилось 15 декабря 1977 года, советская официальная пропаганда отозвалась злобными и пакостными словами, выразив свое ликование. Во всем виноватым оказалось, конечно же, ЦРУ. Друзья Галича не понаслышке знали, что нагло умеет врать наша официальная пропаганда. Никакое это не ЦРУ, а, вероятней всего, московские «литераторы в штатском». Не было никаких тому прямых доказательств, но в то, что случилось квартире на улице Мани, дочь Галича, Алена Александровна, не верила никогда. «Я была там в 1991-м году впервые сумела туда приехать, я спросила, как же могло случиться? Мне сказали, что он неудачно упал, ногами уперся в батарею, был влажный после душа, держал антенну в руках и замкнуло. У него же обожжены руки были, у него были следы на руках…». Она и в то, что он умер, тоже не верила…

Это уже было 17-е число. Я позвонила на Бронную бабушке, и вдруг она мне говорит: «Всё». Я говорю, что всё, и я ничего не понимаю, что «всё»… И я почувствовала, что всё, что-то всё, действительно, всё. Папы нет.

Потом была череда юбилеев: 70, 80, 90, 100. Возвращение состоялось. Музыканты нашего времени поют его песни в своей обработке, и свободные туристы тоже поют как бы в оригинале, и несколько фильмов о нем сняли, и в следующую годовщину что-нибудь ранее неизвестное выяснится о жизни поэта, барда и гражданина, прожившего пятьдесят лет в Москве и не собиравшегося из нее никуда уезжать. И ничего не будет забвению предано. Ничего… Да, наверное, почти ничего…

Когда-нибудь дошлый историк Возьмет и напишет про нас,

И будет насмешливо горек

Его непоспешный рассказ.

Обмылки, огрызки, обноски,

Ошметки чужого огня:

А в сноске — вот именно в сноске —

Помянет историк меня.

Так, значит, за эту вот строчку,

За жалкую каплю чернил,

Воздвиг я себе одиночку

И крест свой на плечи взвалил.

Так, значит, за строчку вот эту,

Что бросит мне время на чай,

Веселому щедрому свету

Сказал я однажды: «Прощай!»

И милых до срока состарил,

И с песней шагнул за предел,

И любящих плакать заставил,

И слышать их плач не хотел.

Но будут мои подголоски

Звенеть и до Судного дня…

И даже не важно,

что в сноске Историк не вспомнит меня!

Россия и Норвегия помогут друг другу изучать краба опилио

Россия и Норвегия подтвердили намерение сотрудничать в изучении краба-стригуна опилио. Планируется, что исследование этого промыслового объекта поможет эффективнее управлять его запасами.