Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Последствия расстрелов: как Трамп возвращает смертную казнь

Как Трамп пытается вернуть смертную казнь в США

Александр Трофименко

Недавние массовые расстрелы в штатах Техас и Огайо, в которых в общей сложности погибли более 30 человек, вызвали жесткую реакцию президента США Дональда Трампа. В обращении к нации он заявил, что виновные в таких преступлениях должны приговариваться к смертной казни. Трамп никогда не скрывал, что считает такую меру адекватной, в то время как правозащитники страны ведут борьбу за отмену смертной казни из-за возможности ошибки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание минюсту разработать документ, вводящий на федеральном уровне смертную казнь за массовые убийства и расстрелы. Как рассказал в своем обращении к народу глава американской нации, он попросил ведомство подготовить законопроект, согласно которому совершающие преступления на основе ненависти и устраивающие массовую стрельбу люди должны получать смертный приговор.

Смертная казнь в этих случаях должна приводиться в исполнение «быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек».

Обращение было сделано после массовых расстрелов в городах Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтон, штат Огайо. Они произошли в один день. От рук стрелков, которые исповедовали националистические идеи, погибли более 30 человек, десятки получили ранения.

Как напоминает телеканал CNN, Трамп многие годы был ярым сторонником смертной казни. Так, в 1990 году он даже выкупил рекламную полосу в издании «Нью-Йорк Таймс», чтобы призвать к смертной казни для группы подростков, которых обвинили в убийстве женщины в Центральном парке. Позже их невиновность в совершении преступления была доказана в ходе экспертиз.

В настоящее время смертная казнь предусмотрена законодательством 29 американских штатов из 50. Ранее, в 1960-е, с этим видом наказания велась активная борьба. Итогом стал мораторий на ее исполнение, действовавший с 1972 года. После того, как он был отменен в 1976 году, в стране казнили 1484 заключенных, в том числе 19 — в 2018 году.

До конца года приговор будет приведен в исполнение в отношении еще восьми человек по всей стране. Всего же 62 заключенных ожидают смертной казни за федеральные преступления. Наказание предусмотрено за убийство, торговлю наркотиками, а также шпионаж и государственную измену.

По вопросу смертной казни американское общество расколото пополам — ее поддерживают 50% американцев, правда это меньше, чем в 2000 году, когда за этот вид наказания выступали 60% опрошенных. Большинство сторонников отмены смертной казни поддерживают демократов, хотя среди видных лидеров Демпартии есть и те, кто выступает за смертную казнь. Ранее среди сторонников смертной казни был вице-президент США Джо Байден. Однако, как отмечает CNN, политик, похоже, пересмотрел свои взгляды. В его предложениях как кандидата в президенты говорится о необходимости отмены казни.

На электрический стул со словами Достоевского

«Об уровне цивилизации общества можно судить по его тюрьмам», — эту фразу одного из самых известных людей, кому довелось оказаться в заключении, — русского писателя Федора Достоевского — можно увидеть на проходной одной из тюрем США в штате Вирджиния.

Корреспондент «Газеты.Ru» посетил это место в середине 2000-х во время тура, организованного Госдепом США.

К смертной казни, которая проводится в тюрьме, персонал относился спокойно и буднично. Один из охранников демонстрировал электрический стул и даже в шутку предложил присесть на него: «Он комфортабельный».

В то же время это тяжелая стрессовая работа, о чем свидетельствовала табличка в память одного из охранников на стене комнаты. Как объяснил один из сотрудников тюрьмы, ее повесили в честь коллеги, который умер от сердечного приступа дома после смены.

Однако нюансы казни на электрическом стуле или с помощью смертельных инъекций не смущают сторонников смертной казни. Многие из них уверены, что это адекватное наказание за гибель их близких, и приходят посмотреть на экзекуцию в тюрьмах.

«Когда кто-то убивает другого, это создает дисбаланс, который нельзя исправить, пока душа, совершившая это преступление, больше не присутствует на земле», — рассказывала в интервью одной из американских газет жительница Техаса Робин Келли, чьи близкие были убиты человеком, впоследствии приговоренным к смерти.

Для противников смертной казни гораздо более важный аргумент — возможность ошибки, из-за чего может быть убит невинный человек. Так, по данным Американского союза гражданских свобод, с 2011 года более 270 человек, включая 17 человек, приговоренных к смерти, были освобождены от наказания в связи с проведением тестов ДНК, которые доказали непричастность этих людей к преступлениям.

В 2017 году благодаря проведенному тесту ДНК губернатор штата Миссури Эрик Роберт Грейтенс отменил казнь приговоренного к смерти Марселлиуса Вильямса. Афроамериканец был осужден за убийство женщины в 1998 году и многие годы ждал смертного приговора. Благодаря анализу ДНК удалось выяснить, что кровь на орудии убийства принадлежала другому человеку.

В отличие от США в России смертная казнь не проводится с 1996 года. Вступив в Совет Европы, РФ взяла на себя обязательство не применять к осужденным высшую меру наказания. При этом в России немало тех, кто поддерживает смертные приговоры за особо тяжкие преступления.

Согласно опросу «Фонда общественное мнение», проведенному в 2015 году, 60% россиян назвали смертную казнь допустимым наказанием. Однако число сторонников смертной казни даже в достаточно консервативном российском обществе снижается — в 2001 году допустимым наказанием смертную казнь считали 80% опрошенных.

Высокий уровень поддержки смертной казни в российском обществе дает возможность влиятельным фигурам допускать ее применение в определенных случаях.

В 2017 году, отвечая на вопросы студентов Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал условие, при котором в России можно будет снять мораторий на смертную казнь. Применять соответствующее наказание следовало бы, по его словам, «только в исключительных случаях и в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность».

Среди сторонников применения смертной казни есть немало тех, чьи близкие погибли от рук жестоких преступников и серийных убийц.

В то же время часть экспертов считают, что пожизненное заключение без возможности выйти на свободу — достаточно адекватная мера наказания.

К тому же в России условия содержания совершивших тяжкие преступления преступников весьма суровые.

В то время как в Норвегии террорист Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 подростков в летнем молодежном лагере, содержится в камере, напоминающем комнату гостиницы.

Российские заключенные, получившие пожизненный срок, сидят в тюрьме «Полярная сова» в расположенном в Якутии поселке Харп.

«Тюрьма внешне ничем не отличается от подобных ей исправительных учреждений. Тем не менее, отрезанность от «большой земли» там чувствуешь. По дороге от Лабытнанги до Харпа безжизненная, почти голая земля. Пустые пространства. Несколько сот километров и Северный Ледовитый океан», — рассказывает «Газете.Ru» кандидат юридических наук публицист Марк Фейгин, который посещал это место как адвокат одного из пожизненно осужденных.

По мнению Фейгина, «соблюдение моратория важно, если РФ хочет и дальше оставаться членом СЕ и соблюдать нормы международного права, прежде всего, в области прав человека».

Как отмечает юрист, «смертная казнь — это мера наказания, выходящая за рамки пенологии, ее наличие или отсутствие в уголовно-исполнительной практики не может считаться внутренним делом государства».

В Литву прибыла партия российского СПГ

В Клайпедский порт прибыл танкер с грузом СПГ из России, сообщается на сайте по отслеживанию судов Marinetraffic.com.

Судно Coral Fungia вышло из порта Высоцк 2 августа и прибыло в Клайпеду 8 августа в 00:19 по литовскому времени. По данным оператора терминала СПГ Klaipedos nafta (KN), объем груза — 10 тыс. кубометров СПГ.Получатель СПГ, уточняет Sputniknews.ru., не называется.

В 2015 году Литва построила независимости», Вильнюс продолжает закупать газ у России, открыто не сообщая о контракте с российским НОВАТЭКом. По данным «Газпрома», в первом квартале 2019 года Литва увеличила объем закупаемого у российской компании газа на 13% — до 0,674 млрд тонн. За год Литва импортирует 1,373 млрд кубометров российского топлива.

В основном СПГ в Литву экспортируют США и Норвегия. Некоторые эксперты считают, что американский газ обходится республике дороже, чем российский, однако литовское руководство не раскрывает стоимость закупки топлива, уверяя, что она выгодная, пишет Sputniknews.ru.

Пять лет эмбарго: как Россия пережила контрсанкции

Сколько Россия потратила сил и денег на «продуктовый занавес»

Мы уже и забыли вкус настоящего пармезана и хамона. Да что там пармезан — польских яблок тоже нет. Пять лет назад Москва ввела контрсанкции — меры против тех стран, которые ввели антироссийские ограничения. Прежде всего российский ответ затронул продовольствие из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Как прошли эти «пять лет без пармезана» и какое влияние на нашу экономику оказали санкции и контрсанкции?

ФТС отчиталась об успехах в борьбе с не нашей едой. За пять лет было уничтожено более 21 тысячи тонн «вражеских» продуктов. Указ об их уничтожении, надо заметить, вышел не одновременно с указом президента 6 августа 2014 года, а на полгода позже. Основная «черная дыра» контрабанды — российско-белорусская граница (96% изъятых продуктов), остальное пытались ввезти из Казахстана. Таким образом, продуктовое эмбарго стало суровым испытанием для Союзного государства. Москва в прошлом году поставила перед Минском вопрос ребром – о прекращении такой практики. Однако кардинальных перемен не произошло: за семь месяцев текущего года пытались ввезти еще 3 тыс. тонн «запрещенки» (по крайней мере, столько было перехвачено). Масштабы провоза такой продукции наталкивают на мысль об объемах серого импорта других товаров — не запрещенных, но это уже другой вопрос.

Во властных кругах принято говорить, что продуктовое эмбарго пошло на пользу отечественному производителю. Политики еще пять лет назад стали нахваливать контрсанкции — мол, чем больше, тем лучше. В конце концов мы наши сыры начнем (и таки начали) производить, включая пармезан. Минсельхоз тоже считает, что за годы действия продуктового эмбарго практически по всем ключевым направлениям продовольственного импортозамещения были достигнуты несомненные успехи. Сейчас Россия не только производит 99% необходимого ей зерна, но и вышла на первые места по его экспорту в мире. Мы обеспечиваем себя мясом и мясными продуктами на 93% (немыслимый показатель в советские годы и позже), на 95% — сахаром. Однако есть отставание по достижению целей импортозамещения по молоку, овощам, фруктам, а также картофелю, хотя и тут самообеспеченность по всем этим видам продуктов выросла. И постепенно «мазохистские» призывы типа «дайте нам еще больше санкций!» поутихли. Почему?

Дело в том, что, как и предполагали многие, импортозамещение далось дорого. В буквальном смысле слова. Произошло подорожание продуктов, что немудрено в условиях искусственного ограничения конкуренции. Сильнее всего (данные KPMG), начиная с 2013 года, когда никаких ни санкций, ни контрсанкций не было, подорожали сливочное масло (на 79%), мороженая рыба (на 68%) и почему-то белокочанная капуста (на 62%). Сильно выросли в цене пшеничная мука (+25%), макароны (+34%) и подсолнечное масло (+35%), даже куры подорожали на 42%. То есть это те продукты, которые у нас успешно производились всегда, притом в большом количестве, уж дефицита в макаронах не было никогда.

Одна из причин роста цен на конечную продукцию — сохраняющаяся высокая зависимость отечественных производителей от иностранного оборудования, кормов и посадочного материала.

Причем, наращивание сельхозпроизводства (да и другого) — это результат не дикой конкуренции с какими-нибудь китайскими производителями или российскими между собой, а вкачивания миллиардов из бюджета — в виде льгот, субсидий, снижения ставок и так далее. И конечно, всевозможных запретов — хоть на закупки того же импортного. Конкуренция — а она является двигателем прогресса — потихоньку загибается. Да и как не загнуться, если конкурентом выступает человек в сером костюме, то бишь силовик, контролер или просто «друг» чиновника.

Собственно, ровно та же беда — зависимость от иностранных технологий и оборудования — не позволила выполнить все задачи по импортозамещению. Даже продолжившееся в прошлом году ослабление рубля не привело к сокращению импорта: начиная с 2017 года, после шока первых трех лет под санкциями и накапливания отложенного спроса, импорт остается на неизменном уровне — примерно 75% к показателям 2013. В большинстве отраслей остается высокая (от 50 до 90%) зависимость от импортного оборудования, технологий и комплектующих, особенно в электронике и высокотехнологичных отраслях.

Все эти трудности не означают, что российской экономике не удалось приспособиться к жизни в условиях санкций. Приспособиться как раз удалось. Роста особого нет, однако нет никакого катастрофического падения, как предрекали западные санкционеры. Российская экономика вовсе не «лежит в руинах», как выразился однажды бывший президент США Барак Обама. Более того, пагубное воздействие санкций оказалось весьма ограниченным, что, в свою очередь, заставило даже американских законодателей в текущем году притормозить с введением новых ограничительных мер, признав, что те, что уже введены, оказались по большей части неэффективны.

По оценкам МВФ, ущерб российской экономики от санкций ежегодно (с 2014 по 2018 год) обходился нам в потерю примерно 0,2 процентных пункта от роста ВВП. Тогда как падение цен на нефть убавляло от этого роста в среднем 0,65 п.п. В качестве других факторов замедления МВФ отметило жесткую бюджетную политику (минус 0,1 п.п.), сдерживающую денежно-кредитную политику России (минус 0,2 п.п.).

То есть экономические власти страны собственными руками сдерживали рост ВВП в эти пять лет куда сильнее, получается, чем все санкционеры вместе взятые.

Среднегодовой рост ВВП за последние пять лет составил в среднем 0,5%. За пять лет российская экономика выросла на более чем скромные 2,5%, а могла бы вырасти на 5,9%.

Правда, есть и другие оценки: так, агентство Bloomberg подсчитало, что из-за санкций и других факторов (таких, как структурные изменения в экономике и замедление общемировых темпов роста) российский ВВП недосчитался 6% с 2014 года.

Впрочем, с выводами зарубежных экспертов можно поспорить. Скажем, в том, что сама по себе кредитно-денежная и бюджетная политика была во многом реакцией как раз на внешние шоки – на санкции и падение цен на энергоносители. Такая политика правительства и монетарных властей не обеспечила роста, это да, однако в трудных условиях она сохранила некую стабильность, позволив государству выполнять основные социальные обязательства.

При этом именно государство остается на сегодня главным инвестором в российскую экономику, и именно с ним (прежде всего, с нацпроектами, финансируемыми в основном за счет бюджета) власти связывают основные надежды на выправление экономической ситуации и улучшение положения в социальной сфере. За годы противостояния с Западом был сделан решающий выбор в пользу этатизма в экономике. Причем за счет частной инициативы и частного предпринимательства. Пока такой стратегический выбор не привел к серьезному экономическому росту, страна балансирует между спадом и стагнацией. Впрочем, исторически мы часто мерили успех тем, что в результате не стало сильно хуже.

Вопрос в том, как долго еще мы будем мерить успехи именно по этой «минималисткой» шкале? Не употребляя при этом всуе термин «экономическое прозябание». И дело тут, конечно, не в пармезане. Мы к нему так, собственно, и не успели привыкнуть.

Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Литвы, за полгода литовский экспорт в РФ вырос на 2,9%, а российский импорт в Литву увеличился на 33,1%, передает Sputnik Литва со ссылкой на департамент статистики.

"Литовский экспорт в Россию за первые полгода составил 13% (от всего литовского экспорта - Прим. ред.). Соседняя страна по-прежнему остается главным торговым партнером республики", - говорится в сообщении.

По данным Sputnik, с января по июнь объем литовского экспорта в Россию составил 1,88 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 2,9%. Российский импорт в Литву за шесть месяцев увеличился значительнее - на 33,1%. Он составил 2,5 миллиарда евро (16,2%).

"Показатели экспорта в Латвию и Польшу оказались скромнее - 1,3 миллиарда и 1,2 миллиарда евро соответственно. Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Польшу (9,6%), Германию (9,5%), Латвию (7,2%), Швецию (6,9%) и Великобританию (5,4%) ", - добавляется в сообщении.

Как отмечает Sputnik, по сравнению с июнем прошлого года литовский экспорт в целом вырос на 7,6%. На это повлиял рост экспорта нефтепродуктов (8,4%), зерновых (88,8%) и наземных транспортных средств (19,2%). Что касается импорта, то за год он также вырос - на 5,4%.

Президент России Владимир Путин ранее продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года.

Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.

Астрофизики обнаружили следы крайне редкого изотопа железа в снегах Арктики, который мог попасть на Землю только из межзвездной среды вместе с космическими лучами или выбросами соседних сверхновых. Их описание и значение для науки будет раскрыто в журнале Physical Review Letters.

"Нам впервые удалось найти следы "космического" железа-60 в снегах Антарктики, используя ускорители частиц и масс-спектрометры. В общей сложности, на каждый квадратный сантиметр ее поверхности каждый год должно падать около одного нанограмма этого изотопа", — заявил Доминик Нолл (Dominik Knoll) из Национального университета Австралии в Канберре.

Земля и прочие планеты Солнечной системы, как и само светило, сформировались примерно 4,5 миллиарда лет назад в результате гравитационного коллапса облака материи, состоявшего из межзвездного газа и пыли. Следы его существования можно найти в недрах самых древних метеоритов и комет, чьи первые фрагменты будут доставлены на Землю миссиями OSIRIS-REx и "Хаябуса-2" в следующем десятилетии.

После рождения Солнца, приток материи из межзвездного пространства прекратился, так как вокруг Солнечной системы сформировалась так называемая "гелиосфера". Она представляет собой пузырь из горячей плазмы солнечного ветра, которая препятствует проникновению фактически всех частиц межзвездной пыли в его внутренние регионы.

Собранные на дне Мирового океана образцы космической пыли показывают, что взрывы далеких от нас звезд производят примерно в 100 раз меньше тяжелых элементов, чем принято считать.

Около двадцати лет назад ученые нашли первые свидетельства того, что это не всегда так, проводя раскопки в самом неподходящем для этого месте – на дне Тихого океана. Изучая образцы самых глубинных отложений осадочных пород, формировавшихся на протяжении последних пяти миллионов лет, геологи нашли в них следы железа-60.

Как объясняет Нолл, существует целый ряд короткоживущих и крайне редких изотопов различных элементов, которые могут возникать в ходе термоядерных реакций в крайне специфических условиях, таких как взрыв сверхновой или в ходе процессов, происходящих в ядре и во внешних оболочках умирающих красных гигантов.

В из число входит железо-60 – изотоп с относительно коротким по космическим меркам периодом полураспада, который составляет 2,6 миллиона лет. Этот редкий подвид металла образуются только во время вспышек сверхновых и в ядрах красных гигантов.

Подобная особенность позволяет использовать железо-60 в качестве индикатора того, что в той или иной части Галактики в недавнем прошлом произошла вспышка сверхновой. Из-за короткого периода полураспада ученые считали, что этого изотопа на Земле нет в принципе.

С одной стороны, его открытие на дне океана многие геологи и астрономы посчитали признаком того, что Земля сейчас "бомбардируется" потоком частиц, выбрасываемых останками двух относительно недавних и близких к нам сверхновых.

С другой, не меньшее число специалистов усомнилось в этом открытии, посчитав, что железо-60 могло возникнуть внутри "обычных" метеоритов в результате их взаимодействия с другими космическими лучами, а также благодаря появлению ядерных бомб и атомных реакторов.

Нолл и его коллеги из Германии подтвердили, что "космическое" железо действительно попало на Землю из межзвездной среды и продолжает накапливаться на ее поверхности, участвуя в крайне необычном антарктическом исследовании.

В его рамках полярники доставили в Германию пятьсот килограмм свежего снега, добытого в окрестностях немецкой полярной станции Конен. Она расположена в центральных регионах Антарктиды, на земле Королевы Мод.

Антарктический снег, как объясняет геолог, не содержит в себе "земной" пыли, что делает его идеальным средством для поиска частиц космической и межзвездной материи и изучения ее содержимого.

Руководствуясь этой идеей, Нолл и его команда растопили снег, пропустили его через серию тонких фильтров, после чего изучили изотопный состав воды и осадка при помощи ускорителей частиц и подключенных к ним масс-спектрометров.

И в тех, и в других образцах, как показали эти опыты, присутствовало достаточно большие количества железа-60, несколько десятков тысяч атомов, а также никеля-60, конечного продукта его радиоактивного распада.

Учитывая небольшой возраст образцов снега – менее 20 лет, это означает, что межзвездная пыль продолжает падать на Землю прямо сейчас. Иными словами, она не оказалась на дне океана в далеком прошлом или относительно недавно, в ходе ядерных испытаний в 1950-60 годах, как предполагали многие "скептики".

Зонд ACE обнаружил в околоземном пространстве большое число ионов радиоактивного изотопа железа. Это значит, что Землю продолжают "бомбардировать" останки погибшего голубого гиганта.

Более того, необычно большие количества железа в антарктических снегах, по мнению геологов, говорят о том, что его источником были не только космические лучи, порожденные сверховыми, о и облака межзвездной пыли, через которые недавно пролетела Солнечная система.

Открытие и анализ новых следов железа-60 и других "космических" изотопов, как надеется Нолл, поможет ученым уточнить, как часто останки сверхновых "бомбардируют" Землю, какую роль они играют в химической эволюции Вселенной и формировании новых звезд и планет.

Россияне и норвежцы поделятся секретами аквакультуры

В Тронхейме 21 августа состоится российско-норвежский семинар Russia Aqua Workshop, посвященный актуальным вопросам рыбоводства. Мероприятие пройдет в рамках крупнейшей мировой выставки технологий аквакультуры Aqua Nor 2019.

Организуют семинар Норвежско-российская торговая палата (НРТП) совместно с Норвежским Баренц-секретариатом, Союзом рыбаков Норвегии и государственной организацией Innovation Norway (она исполняет в России функции торгового отдела посольства Норвегии).

Как сообщили Fishnews организаторы, на семинаре обсудят ситуацию на рынке и потенциал развития аквакультуры в России с учетом имеющегося опыта делового двустороннего сотрудничества. На Russia Aqua Workshop выступят представители норвежских и российских компаний, эксперты в сфере рыбоводства и смежных отраслей. На мероприятие приглашен заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В предварительной программе – реформы российской аквакультуры, российско-норвежское взаимодействие в этой отрасли, инновации в разведении лосося, развитие научных знаний.

На семинаре будет обеспечен двусторонний синхронный перевод. Участие в мероприятии бесплатное, но нужно зарегистрироваться и приобрести билет на выставку Aqua Nor.

Fishnews

Усилия США: Европе предложили замену «Северному потоку – 2»

США подобрали альтернативу российскому «Северный поток — 2»

Рустем Фаляхов

США нашли альтернативу российскому газовому проекту «Северный поток — 2». Газ можно поставлять в Европу из Израиля по дну Средиземного моря, и он не будет таким дорогим, как американский сжиженный газ. Таким образом, США смогут саботировать российские поставки газа. Правда, начать это можно будет не ранее 2025 года.

США, похоже, нашли для Европы приемлемую по стоимости альтернативу российскому топливу. Такой заменой может стать газ по трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), сообщает в четверг издание Junge Welt.

Дело в том, что США неоднократно навязывали европейским потребителям свой сжиженный природный газ (СПГ), но он дороже трубопроводного природного газа из России.

«США не могут просто запретить импорт газа из России без предоставления жизнеспособной альтернативы, по крайней мере, в будущем. Поставки СПГ из США через планируемые терминалы СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле должны были служить этой цели в течение длительного времени, хотя транспортировка СПГ дороже, чем поставки по трубам. EastMed предлагает эту альтернативу», — утверждает издание.

EastMed может транспортировать газ из газоносного «треугольника» — района в Восточном Средиземноморье, разведкой которого занимаются три страны. Это Греция, Израиль и Кипр.

Фактически речь идет об израильском газе. Труба в Европу до Италии может быть проложена по дну Средиземного моря и через территорию Греции. Межправительственный меморандум о строительстве Средиземноморского газопровода три страны и Италия заключили еще 2017 году, сообщал ранее Reuters.

Теперь смогут саботировать

В переговорах по реализации проекта в марте 2019 года принимал участие госсекретарь США Майк Помпео.

В среду, 7 августа, проект EastMed обсуждался на министерской конференции по энергетике, состоявшейся в Афинах. И здесь снова не обошлось без участия американцев.

Подчеркивается, что в мероприятии приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Издание считает, что, принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идет на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

«Сам же EastMed как раз представляет собой ту самую альтернативу (пусть и только после 2025 года), при помощи которой Соединенные Штаты смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», — заключает автор статьи в Junge Welt.

Как отмечается в статье, Вашингтон долгое время пытается бороться с реализацией российского энергопроекта посредством санкций и уговоров, параллельно предлагая ЕС импорт американского СПГ. Но в Европе умеют считать деньги и понимают, что поставки американского СПГ обойдутся дороже, чем прокачка российского газа по СП-2.

Укрепит дружбу РФ и Китая

В поддержку российского проекта выступают Германия и Австрия. Их привлекает надежность поставок и стоимость газа. Поддерживает проект и Норвегия, правительству которой принадлежат 30% акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

Но оператору «Северного потока — 2» не удалось получить разрешение на строительство от Дании. Трубопровод идет по дну Балтийского моря в Германию. Это две нитки. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Завершить проект планируется в конце этого года.

Ранее 31 июля комитет сената США одобрил законопроект о санкциях в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Во время голосования 20 сенаторов выступили «за» введение санкций, и лишь два «против». Законопроект будет передан главе сенатского большинства, который назначит дату голосования в Сенате. Если и там будет получено одобрение, его доставят в палату представителей, а затем на подпись президенту США Дональду Трампу.

Эти санкции предполагают запрет на въезд на территорию США лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, все их активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, будут заморожены.

Эксперты, кстати, отмечали, что под эти санкционные меры попадает не только «Северный поток — 2», но и «Турецкий поток».

Санкции против СП-2 приведут к обратному эффекту и негативно отразятся на взаимоотношениях с Германией, отмечал ранее американский политолог Юджин Румер в статье для Politico. По его мнению, ограничения против России не остановят строительство объекта и не изменят политический курс Москвы. Но укрепят взаимоотношения между Россией и Китаем.

«Россия силы»: финны обнародовали доклад о «гибридном влиянии»

В Финляндии представили доклад о «гибридном влиянии» России на Запад

Кристина Сизова

В Финляндии обнародовали совместный доклад Минобороны, МВД и МИД страны, в котором утверждается, что Россия под видом хороших отношений с государством оказывает на него постоянное давление. Там также рассказали о «гибридном влиянии», которое Москва якобы оказывает на западные страны. Но в России такие обвинения неоднократно отвергали.

Оборонное ведомство Финляндии совместно с МВД и МИД подготовило доклад «Россия силы». Его целью заявлено повышение информированности об РФ, но в первую очередь там утверждается, что Москва якобы «продемонстрировала презрение» к основанному на правилах международному порядку и безопасности. Авторы документа утверждают, что российская сторона создает нестабильность в погоне за статусом «всемирно признанной великой державы».

В докладе также указывается, что Москва стремится оказать политическое влияние на Хельсинки посредством различных каналов, в том числе дипломатических.

Москва, по мнению составителей документа, старается донести, что Россия и Финляндия — хорошие соседи, но для сохранения таких отношений финнам следует действовать ответственно, то есть «учитывая российские интересы». Авторы называют подобные сообщения одним из инструментов давления.

«Россия самыми разными способами стремится к влиянию на общественный дискурс и процесс принятия решений в Финляндии. Важным приоритетом в том числе является эффективное обеспечение готовности Финляндии к противодействию гибридным операциям по влиянию на общественность, а также широкому спектру иных угроз в сфере безопасности», — подчеркнули в докладе.

В разделе доклада о внешней политике России назвали систематическим ее «гибридное влияние» на западные страны. По мнению авторов, для реализации подобных операций у Москвы по всему миру есть профессиональный и хорошо подготовленный дипломатический корпус. К тому же российская сторона пользуется «зависимостью государств» от ее энергетических ресурсов, убеждены составители документа. В финских ведомствах также заявили, что Россия якобы применяет кибератаки, ведет «электронную войну» и оказывает «информационно-психологическое воздействие».

«Информационная война — это непрерывный процесс: борьба ведется как в военное, так и в мирное время и охватывает все возможные поля сражений как в России, так и за ее пределами. Цель этих усилий — вынудить противника действовать в соответствии со стратегическими интересами Москвы», — объяснили в документе.

Но Москва неоднократно опровергала голословные обвинения в своей причастности к хакерским атакам или любым другим методам ведения «гибридной войны».

В июле прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал итальянскому изданию Il Giornale, почему Россию на Западе обвиняют в ведении «гибридных войн».

«В России есть такая поговорка: «громче всех на рынке кричит «держи вора!» — сам вор»», — сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что в современном мире под «гибридными действиями» понимается контроль над СМИ, экономические санкции, кибератаки, поддержка внутренних волнений, а также использование спецподразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа.

«Кто, кроме США и Великобритании, обладает еще таким потенциалом?» — спросил Шойгу.

Министр убежден, что подобные методики США и Великобритания применяли во время вторжения в Ирак в 1991 году, в бывшей Югославии, в Ливии, в Чечне, а также совсем недавно в Сирии и на Украине.

В докладе финских ведомств также указали, что решения страны в сфере безопасности отражают политику западного сообщества. При этом активное участие Хельсинки в западных оборонительных проектах якобы может привести к «усилению давления» со стороны Кремля, считают там.

Финляндия не входит в НАТО, но является его партнером и довольно часто участвует в совместных мероприятиях с альянсом.

Последний раз финские корабли и авиация были задействованы в июне в Балтийском море в учениях блока Baltops — 2019.

В прошлом году финны также участвовали в учениях Trident Juncture, которые проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимали участие около 50 тыс. солдат, 250 воздушных средств и 65 морских судов из 31 страны.

Россия квалифицировала участие в маневрах внеблоковых Финляндии и Швеции как втягивание этих стран в политику альянса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это ведет к деградации ситуации в регионе.

Она отметила, что этот курс не способствует укреплению стабильности и безопасности на Севере Европы и европейском континенте в целом.

Кроме того, это вписывается в русло «курса США на снижение уровня безопасности в Европе, это очередной небольшой пазл в эту общую картину», уверена она.

«Мы рассматриваем действия североатлантического альянса как попытку использовать военно-политический потенциал Финляндии и Швеции для реализации собственных конъюнктурных задач по сдерживанию России под абсолютно надуманными, вымышленными предлогами. Исходим из того, что в Хельсинки и Стокгольме это также понимают и отдают отчет в реальных угрозах и в том, откуда эти реальные угрозы европейской безопасности исходят. Точно не от России», — подчеркнула Захарова.

«Химические санкции» введены против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России. Это санкции из так называемого второго пакета мер по «делу Скрипалей».

«Санкции вступят в силу после публикации уведомления в Федеральном реестре, которая произойдет 19 августа 2019 г., и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода», — говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Санкции вводятся из-за обвинений в адрес России в невыполнении закона о контроле за химическим оружием: проще говоря, за то, что, по мнению американской администрации, Россия причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Инцидент произошел 4 марта 2018 г. Первый пакет санкций против России по этому делу был введен 27 августа 2018 г. Второй вступит в силу с 26 августа 2019 г. Госдепартамент США опубликовал достаточно подробные разъяснения к новому пакету антироссийских санкций.

Самая громкая мера — американским банкам будет запрещено принимать участие в первичных размещениях государственных облигаций Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, то есть евробондов в долларах США.

Также финансовым институтам США запрещено «кредитовать правительство РФ» в любой валюте, кроме рублей, то есть опять выдавать кредиты в долларах и покупать евробонды.

Кроме этого, США собираются «препятствовать выделению кредитов и любой финансовой и технической помощи» России международными финансовыми организациями, такими как МВФ и Всемирный банк. Впрочем, Россия довольно давно не прибегает к займам у международных финансовых институтов. Причина — довольно высокие цены на нефть на мировом рынке в течение многих лет (выше $50 за баррель), в итоге — сбалансированный, а чаще и профицитный бюджет страны.

С 2000 г. Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ.

В 2015 г. наша страна выплатила весь объем накопленной задолженности, а это около $3,3 млрд, и полностью погасила свои обязательства перед МВФ. Объем внешнего долга России на 1 июля 2019 г. составил всего $482,4 млрд.

Третий запрет — дополнительные ограничения на поставку технологий и материалов двойного назначения, то есть тех, которые могут быть использованы для производства химического оружия. Но ограничения с исключениями.

«Правительство Соединенных Штатов установило, что в интересах национальной безопасности США необходимо частично отказаться от ограничений на экспорт», — говорилось в сообщении Госдепартамента.

Решение по некоторым статьям экспорта будет приниматься в каждом конкретном случае. Речь идет о товарах, необходимых для космических полетов, обеспечения безопасности эксплуатации коммерческой пассажирской авиации, гражданских конечных пользователей; 100-процентных американских «дочек» и других иностранных компаний в России.

Санкции не будут распространяться и на уже существующие контракты.

OFAC специально поясняет ключевые термины санкций против госдолга. Под термином «американские банки» в США будут понимать не только кредитные учреждения, но также финансовые компании и инвестиционные и пенсионные фонды.

Это очень важно, поскольку крупнейшими держателями российских суверенных бондов являются именно негосударственные пенсионные фонды США.

Кстати, во всем мире крупнейшими инвесторами рынка так называемых безрисковых активов (или госбумаг любой страны) выступают именно пенсионные фонды. Так, зимой 2019 г. о полной продаже портфеля российских госбумаг заявил крупнейший НПФ мира — НПФ Норвегии.

«Российским сувереном» оказывается не только само российское государство, но и государственные компании и банки.

Санкции лишают Россию в лице Минфина и любые госкомпании права выпускать облигации, номинированные в долларах. Банкам из США запрещается выступать организаторами облигационных выпусков, проводить маркетинговую работу по предварительному сбору книги заявок на облигации и выкупать бумаги «на себя». Правда, долларовые бонды Россия уже давно не размещает, так как с момента введения вторых санкций в августе 2014 г. — против госбанков — американским инвесторам было запрещено предоставлять российским госбанкам финансирование на срок больше трех месяцев.

Формально запрет не распространяется на рублевый госдолг России и операции с уже выпущенными еврооблигациями.

Российские рублевые бумаги (ОФЗ) действительно остаются самыми популярными ценными бумагами у иностранных инвесторов. С начала 2019 г. нерезиденты активно наращивали покупку российских рублевых ОФЗ, и к апрелю их доля в этих бумагах превысила 27%.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия может спокойно обойтись без американских займов, а компании и бюджет могут удовлетворить потребности в заемных ресурсах на внутреннем рынке. По его словам, российская экономика в последние годы доказала устойчивость к внешним ограничениям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, несмотря на «откровенную провокацию» в деле об отравлении Скрипалей, инцидент во второй раз используют как предлог для антироссийских санкций.

«Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенно нового в этом нет», — заявила Захарова.

В посольстве России в Лондоне также указали, что обвинения без доказательств и улик послужили причиной введения санкций. Британские власти так и не представили результаты официального расследования в Солсбери, считают в дипмиссии.

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что ведомство приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с «делом Скрипалей».

В ответ на новые санкции со стороны США российские индексы снижались в начале текущей недели, отмечает старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Падение рубля до 65 руб. за $1 на торгах на Московской бирже, помимо фактора снижения цен на нефть и угрозы снижения мирового спроса на основные сырьевые товары, усиливает факт введения США дополнительных ограничений в отношении России.

Так считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его словам, наиболее значительные последствия для России может нести запрет банкам США предоставлять займы или кредиты российскому правительству.

Под этот запрет с большой вероятностью рано или поздно попадут новые выпуски ОФЗ, полагает Петроневич.

Гипотетически американская сторона может распространить на эти санкции и принцип экстерриториальности — потребовать соблюдения ограничений и от контрагентов американских банков, то есть на весь финансовый мир (так называемые вторичные санкции).

Вторичные санкции ранее были использованы по отношению к Ирану и России для ограничений, наложенных в рамках другого закона — «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), отмечает экономист.

Под санкции не попали ОФЗ, в которые иностранные фонды преимущественно вкладывают деньги, возражает экономисту «Открытия» Суверов. А острой необходимости во внешних валютных заимствованиях, особенно в свете того, что валютный ФНБ достиг 7% ВВП, у Минфина нет, добавляет он.

Тем не менее новые санкции потенциально снижают объемы притока валюты в страну и косвенно могут затронуть и корпоративные размещения, для которых суверенные выпуски Минфина являются ориентиром на рынке — бенчмарком.

Многое будет зависеть и от того, как поведут себя европейские инвесторы, на которых санкции США формально не распространяются, но которые могут задуматься о целесообразности инвестирования в российские суверенные евробонды, говорит Суверов. Вполне возможно, что к санкциям присоединится, например, Великобритания.

«Также интересно, какую оценку дадут санкциям международные рейтинговые агентства.

Например, этой темы может коснуться Fitch, который должен будет сообщить о новостях — изменении или неизменении рейтинга РФ — на этой неделе», — предупреждает аналитик.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent просела на торгах 5 августа ниже отметки $60 за баррель. Но тут уже дело не в санкциях США против России — в ход пошел новый раунд торговой войны США и Китая.

Георгий Демидов

НОВАТЭК просит избавить его от таможенных пошлин

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой освободить зафрахтованные компанией газовозы от таможенных пошлин.

«Это нужно для того, чтобы НОВАТЭК смог организовать временную перевалку СПГ возле Мурманска — в восточной части Кильдинского пролива», — поясняет газета «Коммерсант». Это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы вывести всю продукцию завода «Ямал СПГ», расположенного в Сабетте, на мировые рынки.

По данным «Коммерсанта», НОВАТЭКу придется платить таможенные пошлины, если компания перенесет в Мурманск точку перевалки сжиженного газа с танкера на танкер из норвежского Хоннингсвога. Тогда рейс Сабетта—Мурманск станет каботажным, а поскольку танкеры НОВАТЭКа ходят под иностранным флагом, они подпадают под процедуру временного ввоза. Сейчас вопрос прорабатывается в правительстве, но, как отмечают собеседники газеты, цена вопроса не так велика — около $11 млн.

В Минэкономики подтвердили «Коммерсанту», что такое поручение поступило и «его рассмотрение запланировано на августовском заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию». В министерстве отметили, что «окончательное решение будет принято после проведения комплексного анализа эффективности предлагаемой меры».

В Архангельской области пройдет V чемпионат России «Лесоруб XXI века»

7–10 августа в Устьянском районе Архангельской области состоится V чемпионат России «Лесоруб XXI века», в рамках которого пройдут соревнования операторов форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов, лесных погрузчиков и машинистов экскаваторов. Состязание объединит участников из 12 зарубежных государств, в том числе Белоруссии, Бельгии, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Россию представят конкурсанты из 20 регионов страны.

Организаторами чемпионата выступают правительство Архангельской области, Минпром России, Ассоциация «Лесоруб XXI века» при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.

Кроме того, впервые в рамках соревнований состоится отраслевой чемпионат профессионального мастерства в лесопромышленной отрасли – ForestSkills. Участие в нем примут более 20 студентов средних и высших учебных заведений из Пермского края, Архангельской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В деловой программе чемпионата примут участие представители Федерального агентства лесного хозяйства. Запланированы к обсуждению изменения в Лесном кодексе и отдельных законодательных актах Российской Федерации, вступившие в силу в 2019 году. Будут рассмотрены вопросы воспроизводства лесов и лесоразведения, правового регулирования отношений по сохранению лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий, порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование. В рамках дискуссии будут обсуждаться влияние изменений лесного законодательства на формирование новаций в лесном секторе, на систему оценки экономической доходности древесных ресурсов и экономической доступности лесных участков.

Во время чемпионата будут открыты два детских профориентационных лагеря, что, по мнению организаторов соревнований, очень важно для развития кадровых перспектив лесной отрасли. Традиционно запланирована масштабная акция по лесовосстановлению, в рамках которой будет высажено около 13 тысяч сеянцев сосны. Кроме того, в рамках мероприятия состоится одна из крупнейших в России выставок лесных и дорожных машин. На ее открытой площадке будет представлено около 200 единиц техники новейших образцов.

Сибирь заменит Канаду в китайском импорте рапсового масла?

Говорят, сельское хозяйство Канады в глубоком кризисе — после того как Китай прекратил закупать местный рапс, который импортировал миллионами тонн. И переключился на рапс и рапсовое масло с Украины и из России. В 2018 году Китай вышел на второе место в топе стран-импортеров российского рапсового масла (18,2% всего импорта), отстав только от Норвегии (40,8%). В свою очередь, Россия по поставкам рапсового масла в Китай в 2018 году опередила Украину на десятки тысяч тонн.

Крупную партию в 1892 тонны рапсового масла отправит 10 августа в Китай Омский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), входящий в ГК «Благо». Об этом сообщает портал «Омск-Регион».

88 контейнеров с рапсовым маслом поедут со станции Омск-Восточный ускоренным поездом до Находки, где их перегрузят на фидерное судно до Китая. Это первая такая отправка омского рапсового масла. До этого его доставляли в Китай через Новосибирск, куда отправляли автомобильным транспортом. Новая логистика позволит сократить расходы и сроки доставки.

Интересно, что контейнерный поезд ходит по маршруту Омск-Восточный – Находка-Восточная на регулярной основе почти четыре года.

Исполнительный директор МЭЗ Денис Курочкин рассказал порталу, что ускоренный маршрут, разработанный в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Омской области», позволит предприятию значительно нарастить объемы поставок масложировой продукции в Китай.

За первое полугодие МЭЗ поставил в КНР 11 тыс. тонн растительного масла. А в 2018 году вся область отгрузила в Китай 37 тыс. тонн растительного масла, что составило 17% от всего сельскохозяйственного экспорта региона.

На рапсовое масло существует очень большой спрос в Поднебесной, оно уверенно держится на втором месте по популярности после соевого. Ежегодно жители Китая потребляют порядка 700 тыс. тонн рапсового масла.

Омская область является одним из лидеров России по поставкам рапсового масла в Китай. Томская — в роли догоняющего. Но стремительно догоняющего. До 20 тыс. тонн планируют нарастить экспорт рапсового масла в 2019 году агрохолдинг «Сибирский премьер». Скачок станет возможным благодаря запуску в сентябре второй очереди томского рапсового завода «Сибирская олива». Предприятие уже поставило в Китай 1200 тонн своей продукции. К 2024 году оно намерено довести цифры экспорта до $9,6 млн.

В 2019 году Россия ожидает собрать рекордный урожай рапса — 2,3 млн тонн, на 0,3 млн тонн больше, чем в прошлом году.

ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ: У НАС БУДЕТ НОВОЕ НЕДОРОГОЕ АВТО

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта

— Денис Валентинович, как сегодня развиваются проекты в области экологического транспорта?

— Это, безусловно, одно из приоритетных направлений для нас, в большей части это касается, конечно, автопрома. Сегодня Минпромторг работает над стимулированием спроса на экологичные автомобили, в том числе на электрические и работающие на газомоторном топливе. Общемировая задача — снижение выбросов парниковых газов. Впрочем, каждая страна по-своему смотрит на этот вопрос.

Если, как пример, взять Германию, то там с 2010 по 2018 годы было зарегистрировано около 177 тыс. электромобилей. Не колоссально большая цифра, но рост продаж сильно ускорился в 2017 г. в связи с началом масштабной кампании по запрету на въезд и передвижение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах.

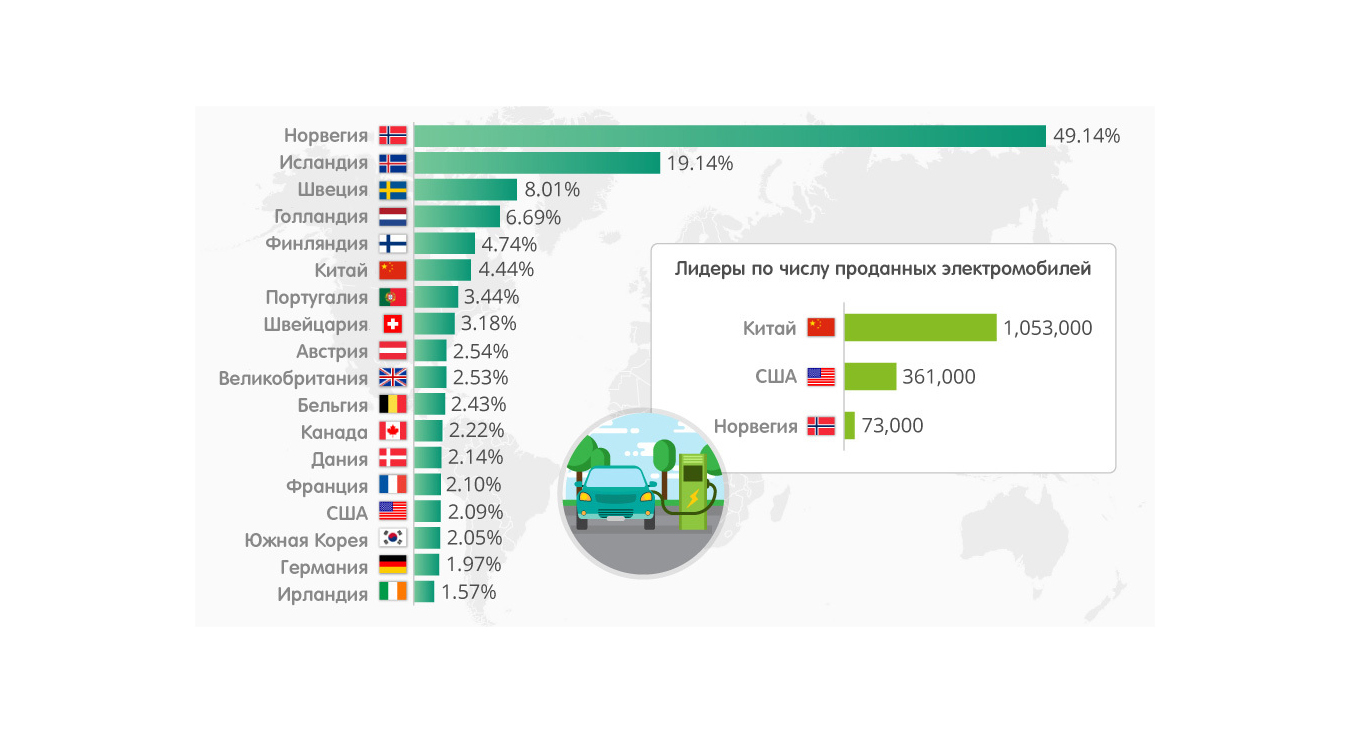

На мой взгляд, в дальнейшем этот тренд будет сохраняться. При этом дизельные автомобили сильно теряют позиции на немецком рынке: по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, их доля упала с 47% до 38,5% в 2017 г. И, несмотря на это, Германия не является лидером по переходу на электромобили: ежегодно доля новых электрокаров составляет не более 2% от всех проданных автомобилей, в то время как, например, в Норвегии этот показатель превышает 45%.

У России будет собственный электромобиль

— А как обстоят дела с «электрическими авто» в России?

— Электромобили постепенно перестают быть экзотикой, и я говорю не только об импортных моделях. Мы тоже не отстаем от передовых стран-производителей этого типа транспорта. При этом в нашем понимании, для того чтобы принести ощутимую пользу, электромобили изначально должны быть доступны массовому покупателю, в эксплуатации дорогостоящих электрокаров премиум-сегмента с точки зрения экологии нет никакого смысла.

Процент покупок электромобилей и гибридов на основных автомобильных рынках мира

В настоящее время при активной поддержке Минпромторга России разрабатывается проект бюджетного полноприводного электромобиля отечественной конструкции и сборки "Зетта". Компания планирует завершить сертификацию уже осенью, в этом случае можно говорить о начале серийного производства до конца года.

Уникальность проекта заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе. В основу создания этого экологически чистого автомобиля положена российская бестрансмиссионная платформа. И, кстати, применение электродвигателей в виде мотор-колес позволяет создать на базе такой платформы различные типы транспорта, в том числе специального, без применения механизмов передачи крутящего момента — а это повышает энергоэффективность силовой установки.

Конечно, для того чтобы придать сегменту электромобилей массовый характер распространения, нам нужен производственный импульс. В частности, Минпромторг поддерживает инициативы производства систем накопления энергии — для различных областей применения, в том числе для транспорта.

— А если говорить об «экологичности» этих двух вариантов — все-таки электромобили и газомоторный транспорт?

— Сразу оговорюсь, что электромобили нельзя назвать панацеей. Если смотреть с точки зрения жизненного цикла, мы столкнемся с повышенным расходом электроэнергии при их создании. По сведениям Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА), для производства электромобиля требуется на 70% больше энергии, чем для производства автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Эти энергозатраты относятся к производству батарей и компонентов электродвигателей

И вот тут, что касается показателей экологичности, то, на мой взгляд, правильнее оценивать снижение выбросов парниковых газов при переходе на электромобили, с учетом выбросов от производства энергии, необходимой для заряда батареи такого авто. Тогда решающее значение приобретает не масштаб распространения электромобилей, а состояние энергетической системы, ответственной за поставку электроэнергии конечному потребителю. И на этом я бы хотел остановиться подробнее.

По данным европейских экспертов, на протяжении жизненного цикла электромобиля существующая энергосистема Евросоюза не способна обеспечить снижение выбросов. Более того, в настоящее время количество выбросов от производства энергии для зарядки батарей электромобилей превышает количество выбросов, которые не попадут в атмосферу в результате замены автомобиля с ДВС на электромобиль.

Получается, что с точки зрения улучшения экологической обстановки электромобиль при определенных условиях может остаться своего рода «белым пальто» для конечного потребителя. А в реальности в Европе сегмент электромобилей и гибридов пока не может оказать положительного влияния на экологию как из-за незначительного числа электромобилей в эксплуатации, так и в связи с повышенным расходом электроэнергии, необходимой для их производства и функционирования.

Ведь электроэнергия вырабатывается в большинстве случаев за счет использования ископаемых видов топлива. При этом обратите внимание, сегодня в России энергобаланс один из самых чистых в мире. АЭС и ГЭС по выработке энергии в нем занимают второе и третье место соответственно.

Получается, что в России использовать электромобили эффективнее, чем в Европе, так как газовая генерация, атомная энергетика, гидроэнергетика, которые активно развиты у нас, не дают вредных выбросов в процессе производства энергии. И здесь мы подходим к развилке «электричество или газ».

Преимущество этого вида топлива как раз и заключается в том, что с его помощью можно не только генерировать энергию для подзарядки электромобиля, но и напрямую использовать его для работы двигателя. При этом я отдельно хочу подчеркнуть, что массовый переход на газомоторное топливо позволит кардинально снизить объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта.

В среднем по России, по данным экспертов, загрязняющие вещества от автотранспорта составляют 44% от общих выбросов в атмосферу, в Москве это почти 90%, в Санкт-Петербурге и других крупных городах — порядка 70%. В выбросах же при сгорании метана полностью отсутствуют диоксид серы, бензапирен, твердые частицы. Серьезно снижены выбросы углекислого газа и оксидов азота.

Сегодня практически все наши автопроизводители выпускают автомобили, работающие на компримированном газе, и одновременно с этим есть несколько моделей производства КАМАЗа и Группы "ГАЗ", использующих сжиженный природный газ.

И мы постепенно двигаемся к тому, чтобы стать обладателем автомобиля на метане было проще. Владельцам обычного автотранспорта практически повсеместно уже доступна услуга по установке газобаллонного оборудования. Окупить же вложенные на переоборудование средства автовладельцы смогут в короткие сроки за счет значительной экономии на заправке своего «железного коня».

Государственная поддержка

— Но пока этот сегмент все-таки нуждается в государственной поддержке. Что уже было сделано и что планируется сделать?

— На уровне Правительства мы реализуем меры, направленные на увеличение потребления природного газа в качестве моторного топлива. С 2014 года Минпромторгом уже реализуется ряд мероприятий, причем объем выделяемых средств увеличивается. Мы начинали примерно с 3 млрд рублей в год, но уже в 2017-2018 годах объем средств, выделенных на субсидии производителям техники на КПГ достиг почти 5 млрд рублей в год.

Поскольку субсидии выделяются при наличии скидки для конечных покупателей, выигрывают все — мы обеспечиваем производителям спрос и делаем автомобили на метане более доступными для наших граждан. Всего за 2014-2018 годы нам удалось просубсидировать приобретение более 14 тыс. единиц техники, при этом свыше 6 тыс. автомобилей приходятся на 2018 год, а общий объем представленных субсидий составил почти 20 млрд руб.

Скажу пару слов и о планах на будущее: сейчас на субсидии предусмотрено ежегодное выделение 2,5 млрд руб. до 2021 года, но уже рассматривается вопрос об их увеличении до 5 млрд ежегодно. Также мы совместно с Минэнерго приняли участие в работе над планом мероприятий развития рынка газомоторного топлива на 2019-2024 годы. Одна из основных задач, которую мы с коллегами сегодня ставим перед собой, — синхронизировать развитие парка газомоторных транспортных средств, мощностей по производству газомоторного топлива, газотранспортной и сервисной инфраструктуры.

Помимо предоставления субсидий производителям техники, предполагается использовать механизм субсидий лизинговым организациям для возмещения скидки на авансовый платеж представленной лизингополучателям техники на КПГ. Развить необходимую инфраструктуру поможет компенсация части затрат на строительство объектов заправки природным газом, а возмещение недополученных доходов или части затрат придаст дополнительный импульс реализации проектов по переводу уже существующего транспорта, включая общественный и коммунальную технику, на КПГ.

Конечно, мы понимаем, что нам нужны собственные компетенции и по оборудованию — обновленная редакция Постановления 719 устанавливает требования к топливной аппаратуре для газовых двигателей, самим двигателям и баллонам для компримированного природного газа.

Еще одно перспективное направление — обновление городского пассажирского транспорта, в том числе таксомоторных парков, газомоторными транспортными средствами, а также внедрение сельскохозяйственной, карьерной и строительно-дорожной техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. Так что за тему развития этого вида транспорта мы взялись основательно.

Алексей Кованов

Редактор Авто Mail.ru

Брат короля Саудовской Аравии предостерег от "вовлечения королевства в войну с Ираном"

Брат короля Саудовской Аравии Ахмед бин Абдул Азиз предостерег от "вовлечения королевства в войну с Ираном".

"Я бы выступил против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, если бы он решил вступить в американо-британский военный альянс для противостояния Ирану", - цитирует Абдул Азиза газета New Khalij, сообщает сайт middleeastmonitor.com.

Брат саудовского короля добавил, что для Эр-Рияда было важно принять меры по объединению Совета сотрудничества стран Персидского залива (PGCC) вместо того, чтобы реагировать на планы президента США Дональда Трампа, которые он охарактеризовал, как "подталкивание региона к грани войны".

В прошлом году Вашингтон отказался от соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами об ограничении иранской ядерной программы. Он резко ужесточил санкции против Ирана.

10 июля США объявили о планах создания международной военной коалиции для охраны вод возле Ирана и Йемена после нападений на два нефтяных танкера в июне.

США возложили на Иран ответственность за нападения, но Тегеран отверг эти обвинение.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в понедельник подтвердил, что его страна не присоединится к военно-морской миссии под руководством США в Ормузском проливе, добавив, что Берлин выступает за европейскую миссию, но предупредил, что добиться этого довольно сложно, сообщает Reuters.

Усилия США по созданию глобальной коалиции под предлогом защиты судов, проходящих через Персидский залив, продолжают приносить мало плодов.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Японию, Великобританию, Францию, Германию, Южную Корею, Австралию и другие страны присоединиться к морским силам для охраны нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

Вашингтон не смог убедить своего азиатского союзника присоединиться к международным морским силам, чтобы охранять корабли в самом важном в мире нефтяном коридоре, и Япония исключает присоединение к морским силам под руководством США. Южная Корея, однако, согласилась отправить эсминец в составе военно-морского флота на стратегический водный путь.

Единый европейский подход к разрешению напряженности в Персидском заливе также показал признаки напряжения.

Германия исключила присоединение, сославшись на желание вести дипломатические дискуссии и избежать дальнейшей эскалации в Персидском заливе, обвинив США в эскалации путем выхода из ядерной сделки.

Испания также исключила себя в качестве возможного партнера. Бельгия и Норвегия колеблются.

Авиакомпания Finnair, являясь участником системы торговли выбросами в ЕС, начала выполнять рейсы на биотопливе, говорится в сообщении перевозчика.

Пока это лишь два рейса из Хельсинки в Сан-Франциско и обратно, ввиду сложности логистики, использования и покупки биотоплива у единственного производителя в мире, компании SkyNRG, расположенной в Калифорнии, которая производит биотопливо из использованных кухонных жиров.

"Finnair объявляет о том, что на этой неделе выполнит первые рейсы на биотопливе, поддержанные инициативой по сокращению выбросов CO2 "Push for change". Рейсы Finnair, вылетающие из аэропорта Сан-Франциско в Хельсинки и обратно, будут выполняться с использованием смеси биотоплива на 12%, что приведет к сокращению общих выбросов СО2 для этих двух рейсов примерно на 32 тонны", - сообщает перевозчик.

Ранее Finnair запустил инициативу Push for Change для пассажиров по благотворительной покупке биотоплива для своих рейсов по цене 10, 20 или 65 евро.

"Запуск нашей инициативы стал важным шагом для Finnair, чтобы предоставить нашим клиентам возможность удобно компенсировать или уменьшить выбросы от своих поездок. Мы, естественно, надеемся, что клиенты будут проявлять все большую готовность и заинтересованность в использовании сервиса и в будущем", - говорит старший вице-президент по коммуникациям и корпоративной ответственности Finnair Арья Суоминен.

Система торговли выбросами ЕС (EU ETS) устанавливает общий предел для всех выбросов CO2 от электростанций, энергоемких отраслей промышленности (например, нефтеперерабатывающих заводов, сталелитейных заводов и производителей железа, алюминия, цемента, бумаги и стекла) и гражданской авиации. Система включает в себя более 11 тысяч электростанций и заводов в 28 государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, и покрывает около 45% выбросов парниковых газов в ЕС.

Целью ЕС ETS является сокращение выбросов парниковых газов на 1,74% каждый год, начиная с 2013 года, добиваясь общего сокращения в этих секторах на 21% к 2020 году по сравнению с уровнями 2005 года. Между 2021 и 2030 годами коэффициент должен быть повышен. Факторы снижения были установлены в соответствии с целями ЕС по сокращению всех выбросов парниковых газов на 20% к 2020 году и как минимум на 40% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.

Минсельхоз заявил об успехах эмбарго

Ограничения поставок на российский рынок пищевой продукции из ряда стран стимулировали развитие АПК, отметили в Министерстве сельского хозяйства. По данным ведомства, за пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2%.

Минсельхоз связывает успехи агропромышленного комплекса с эмбарго. Импорт продовольственных товаров сократился с 43,3 млрд долларов в 2013 г. до 29,8 млрд долларов в 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

При этом ведомство указало на достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ по ряду продуктов питания: по зерну и зернобобовым культурам, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, картофелю. Некоторое отставание от значений продбезопасности наблюдается по молоку и соли.

Данные по рыбе в сообщении министерства не приводятся. Однако, как отмечали ранее в Росрыболовстве, более 80% рыбных товаров на российских прилавках – отечественного происхождения.

Объем импорта рыбы, рыбопродукции и морепродуктов, сообщало ФАР со ссылкой на Росстат, в 2018 г. остался на уровне 2017 г. – порядка 600 тыс. тонн. В денежном выражении импорт в 2018 г. составил 2,199 млрд долларов – на 14% больше, чем в 2017 г.

В Минсельхозе также заявили, что «российским аграриям удалось обеспечить необходимые объемы производства как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для активного развития экспорта». В 2018 г. Россия отправила за рубеж продовольствия на сумму 25,8 млрд долларов по сравнению с 16,8 млрд долларов в 2013 г.

Отмечен существенный рост экспорта мясной и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2018 г. объемы поставок рыбы, рыбопродукции и морепродуктов увеличились на 4,5% – до 2,236 млн тонн, сообщало Росрыболовство со ссылкой на Росстат. В стоимостном выражении экспорт составил 5,174 млрд долларов – на 17,3% больше, чем в 2017 г.

Напомним, что ограничения по поставкам сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран по указу президента были введены в 2014 г. С тех пор ежегодно Владимир Путин продляет действие ограничений.

Эмбарго распространяется на продовольственные товары из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

«В целом действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях», – заявили в Минсельхозе.

Fishnews

Пять лет запрета санкционки: чем обернулся закрытый рынок

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции

Ольга Шерункова

Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США. Ограничения затронули поставки молока, сыра, овощей, фруктов, рыбы и мяса. Результаты противоречивые. Россия теперь сама обеспечивает себя продовольствием. Но продукция российского АПК за пределами нашей страны неконкурентоспособна, отмечают эксперты. «Газета.Ru» — о том, чем обернулась пятилетка продэмбарго.

Пять лет назад началась экономическая война между Европейским союзом и США с одной стороны и Россией — с другой. В ответ на присоединение Крыма Запад начал душить нашу страну санкциями. Москва со своей стороны решила ответь, ударив по продовольственному рынку ЕС и США.

Знаменитый указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 6 августа 2014 года. Он и стал точкой отсчета для продэмбарго.

«В силу настоящего указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», — указывалось в документе.

Санкции против России продолжают действовать и постоянно продлеваются. Действие продэмбарго также постоянно продлевается. В конце июня была указана новая дата — 31 декабря 2020 года.

Без латвийского сыра и польских яблок

На следующий день после указа российского президента Владимира Путина в 2014-м году были фактически прекращены поставки продовольствия из ЕС и США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попала большая часть импортной молочной и мясной продукции, овощи и фрукты, рыба и другие морепродукты, а также орехи. Позже список стран был расширен, и под эмбарго оказались товары из Албании, Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Украины. Всего санкции затронули импорт продовольствия на $9,1 млрд, подсчитывало ТАСС на основе данных от ФТС за 2013 год.

В России введенные ограничения широко освещались. То и дело появлялись сообщения о том, как страдают фермеры в странах ЕС от того, что не могут поставлять к нам в страну свою продукцию.

В частности, речь шла о польских фермерах, которые до 2014 года поставляли в Россию яблоки, производителях мясной продукции из ЕС и США и сыра из Латвии, а также молочной продукции из Нидерландов и Финляндии.

Но после введения потребительских санкций со стороны России Европейский союз предпринял ряд мер для их поддержки.

Например, с момента введения запрета России на импорт производителям фруктов и овощей из ЕС было выделено €500 миллионов, еще столько же получили производители молочной продукции, указывается на сайте Европейской комиссии (ЕК). В Польше в то же время была проведена общественная кампания на поддержку внутреннего спроса на яблоки, в Канаде правительство также не забыло про производителей свинины.

При этом для того, чтобы помочь производителям найти новые рынки сбыта и расширить экспорт, ЕК увеличила финансовые дотации в размере с €142,5 млн в 2017 году до €188,5 млн в 2018 году и €200 млн в 2020 году.

Экономика Евросоюза адаптировались к российским контрсанкциям, заявляла глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро», — говорилось в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента Надин Морано.

Моцарелла со вкусом родины

В России вместо ввозимых из-за рубежа привычных продуктов в магазинах стали появляться отечественные аналоги.

Как следствие — доля импорта в российских торговых сетях за это время упала, а производство отечественной продукции увеличивалось.

Российские компании потирали руки. Например, производство сыра с 499 тыс. тонн в 2014 году выросло до 605 тыс. тонн в 2016-м, замороженной плодоовощной продукции — с 45,8 тыс. тонн до 71,7 тыс. тонн соответственно.

Как отмечает в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, если взять птицеводство, то за период продэмбарго — с 2014 по 2018 год — оно выросло на 20%.

В год введения эмбарго мясу птицы помогла девальвация рубля, российская продукция стала сразу конкурентоспособнее в сравнении с импортными аналогами, отмечает он.

«Ключевым эффектом от введения продуктового эмбарго стало частичное освобождение отечественного рынка от импорта, снижение конкурентного давления и увеличение возможностей для отечественных производителей», — говорит Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор Goldman Group.

В результате продэмбарго Россия теперь обеспечивает себя полностью автономно зерном, мясом и сахаром, и это определенная победа, подчеркивает директор департамента стратегического маркетинга НАО Евроэксперт Евгения Шалихманова.

Так, по данным Минсельхоза, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, по сахару – 95,7%, по растительному маслу – 81,5%, по мясу и мясопродуктам – 92,8%.

В целом, по данным ведомства, за последние пять лет наша страна снизила импорт продовольствия на 31,2% – с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году.

Однако для потребителя все не так очевидно. Когда с прилавков магазинов исчезли привычные товары, была масса претензий к качеству российских аналогов. Не все оценили, в частности, радости российского сыра моцарелла.

Кроме того, стали расти цены в магазинах. Часть производителей воспользовались обстоятельствами, чтобы их повысить.

«Разные группы продуктов за пять лет подорожали в диапазоне от +25% (пшеничная мука) до +80%(сливочное масло). Потребительская корзина дорожала каждый год на 4-5% из-за продэмбарго, при этом качество продуктов падало, потому что агропроизводитель знал — все равно купят и государство поможет, даст почти бесплатный кредит на расширение производства», — напоминает Евгения Шалихманова.

Если бы наше сельское хозяйство и производители продуктов питания сделали бы рывок за счет продэмбарго, то все эти продукты и сырье по идее должны были бы продаваться за рубеж, это было бы неоспоримым свидетельством их высокого качества и востребованности, указывает эксперт.

Но этого не произошло, Россия по-прежнему экспортирует в основном зерно и масличные культуры, резюмирует эксперт.

Без России: что обсудит международная конференция по Венесуэле

США и Европа решат судьбу Венесуэлы без участия России

Александр Братерский

В Перу представители нескольких десятков стран 6 августа обсудят ситуацию в Венесуэле. Главным будет выступление помощника президента США Джона Болтона. Как ранее заявили в Белом Доме, Вашингтон может фактически выдвинуть ультиматум Николасу Мадуро, потребовав от него уйти в отставку в ближайшие две недели. США уже готовят экономический план для Каракаса после ухода нынешнего президента Венесуэлы.

В конференции Группы Лимы по ситуации в Венесуэле, которая пройдет 6 августа, примут участие 50 стран, среди них — представители США, ЕС, Латинской Америки. Вашингтон представят советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава министерства торговли США Уилбур Росс.

Приглашение на конференцию было прислано и Москве, однако руководство страны ранее заявило, что российские дипломаты не будут присутствовать на встрече.

Как отметил ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Россия считает нецелесообразным свое участие в связи с «однобокостью» повестки организаторов. Не пожелали посетить конференцию также представители Кубы и Турции, которые поддерживают правительство президента Николаса Мадуро.

Страны «группы Лимы» ранее в совместной декларации в июле договорились поддержать усилия лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны. Среди мер поддержки — идея создания механизма по расследованию «коррупционных злоупотреблений» правительства Мадуро.

Как говорится в заявлении, стороны намерены проводить расследования, «касающиеся причастности должностных лиц и подставных лиц незаконного режима Николаса Мадуро, связывающих их с актами коррупции, незаконного оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности».

В беседе с «Газетой.Ru» один из членов оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа отмечает, что настроен оптимистично в ожидании встречи. «Группа Лимы» усиливает давление против диктатуры, которая нанесла большой ущерб Венесуэле. То, что личные санкции усиливаются и распространяются на членов семей чиновников и высокопоставленных военных, которые растратили украденные ресурсы венесуэльцев, увеличивает вероятность, что эти джентльмены оставят власть в результате свободных выборов, которых они не смогут избежать», — считает депутат.

Ожидается, что во время конференции советник президента США Болтон выступит с жесткими заявлениями в адрес Мадуро.

Как пояснил ранее в интервью Associated Press высокопоставленный представитель администрации, Болтон заявит о новых шагах США в отношении кризиса в Венесуэле. По словам американского источника, в случае, если Мадуро не примет план «группы Лимы» по уходу от власти в течение двух недель, Вашингтон создаст ему «непреодолимые» условия.

В свою очередь, глава Минторга США Уилбур Росс расскажет, как США помогут Венесуэле преодолеть экономический кризис после отстранения Мадуро от власти. Экономическая ситуация в Боливарианской республике действительно тяжелая. По оценке Международного валютного фонда, прогноз по инфляции к концу этого года составляет 10 млн процентов. В 2018 году ВВП снизился почти на 17%, в 2019 ожидается падение на 37%.

В этой связи Вашингтон не скрывает намерения в ближайшее увеличить давление на Мадуро и его окружение. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA

В свою очередь, Мадуро сообщил, что страна обратится в Совбез ООН из-за заявления президента США Дональда Трампа. «Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно», — цитирует Мадуро РИА «Новости». Он добавил, что

США хотят прибегнуть к этим мерам, так как страна получает иностранную помощь от России, Китая и Ирана.

Несмотря на взаимные угрозы, а также давление Вашингтона на Каракас власти Венесуэлы уже более месяца ведут переговоры с представителями оппозиции о преодолении кризиса. Переговоры проходят при участии Норвегии, и 2 августа представители этого государства заявили, что стороны «пытаются найти решение». При этом главным камнем преткновения является вопрос о досрочных выборах, которые хочет провести оппозиция.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки Эмиля Дабагяна, суть расхождений сторон — в подходах к выборам.

«Мадуро считает возможным проведение выборов в парламент, а оппозиция считает обязательными президентские, с предварительной кардинальной реформой Национального избирательного совета»,— говорит эксперт, добавляя, что президент, по сути, «тянет время».

Диалог с оппозицией, поставив в известность власти страны, поддерживает и Москва. Побывавший недавно в Каракасе замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что в России не отказываются ни от каких контактов. «Мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро», — сказал Рябков.

Он добавил, что в Соединенных Штатах также осведомлены об этом. «Это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются», — пояснил Рябков.