Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Nordic Paper возобновляет производство целлюлозы и бумаги на заводе в шведском Кристинехамне, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Предприятие было остановлено из-за повреждения дренажной системы, в настоящий момент все проблемы устранены. Ежегодно на заводе в Кристинехамне производится 230 тыс. т целлюлозы и 160 тыс. т крафт-бумаги.

Предприятия Nordic Paper расположены в Норвегии и Швеции. Компания является ведущим шведским производителем жиронепроницаемой бумаги и крафт-бумаги.

Обзор российских интеллектуальных журналов

Александр Писарев

Опубликовано в журнале: Неприкосновенный запас 2018, 4

Александр Александрович Писарев(р. 1988) — редактор, переводчик, младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН, преподаватель института «База».

[стр. 216—228 бумажной версии номера]

В 2018 году будущее все больше становится ведущей темой отечественной интеллектуальной периодики. Так «Художественный журнал» сначала посвящает номер трансформации структуры исторического времени и ее преломлению в конкретных управленческих и художественных практиках, а затем углубляется в обсуждение стратегий сопротивления норме. «Ab Imperio» продолжает историческое исследование глобального в его отношениях с имперским и постимперским, а также переизобретением локального и ставит под вопрос сложившиеся представления о том, как возник и устроен глобализм. «Логос» же посвящает номера крупным философско-политическим дискуссиям: акселерационизму как попытке левого переопределения будущего капиталистической системы и делу о нацизме Мартина Хайдеггера — в свете публикации его дневников, — с новой силой поставившему вопрос об ответственности исследователя и статусе собственной речи.

Продолжая темы, начатые в 2017-м, и, вероятно, вслед сопровождавшим столетие октябрьской революции дискуссиям, «Художественный журнал» (2018. № 104) начал год с обсуждения способов и моделей конструирования истории и исторического времени. Авторы номера так или иначе констатируют, что мы живем в период смены структуры этого времени и ухода привычной трехчастной модели. Время само исторично, и у него есть своя история. Степан Ванеян иллюстрирует этот тезис, разбирая множество моделей времени из разных эпох и культурных контекстов.

Примечательно, что во многих статьях трансформации времени и его переживания прослеживаются на основе анализа конкретных практик и инструментов работы со временем, особенно с будущим. Изменение их смысла и функционирования свидетельствуют об изменении самого предмета.

Открытое и доступное для рационального познания будущее — изобретение Нового времени. Человек стремился подчинить себе непредсказуемую продуктивность будущего, представив его как прозрачное и интеллигибельное пространство. Одним из инструментов, изобретенных европейской культурой для этой задачи, были манифесты. Как замечает Илья Будрайтскис, мобилизованные манифестами люди прорывались к будущему за счет «яростного признания» себя частью невыносимых обстоятельств настоящего. Это предполагало определенную структуру и переживание времени, внутри которых настоящее воспринималось как стартовая точка для рывка в будущее. Анализируемый Будрайтскисом фильм «Манифесто» Юлиана Розефельдта меланхолически инсценирует и воспроизводит фрагменты ключевых манифестов XIX–XX веков, ставя вопрос об осмысленности этой формы работы со временем.

Более точечный тип подчинения будущего, часто использовавшийся в советское время, — «капсулы времени», закладываемые с целью извлечения в конкретный момент в будущем и несущие послание потомкам. Анастасия Вепрева отмечает, что, хотя эта практика и возобновилась в последние годы, ее смысл, вероятно, поменялся. В приведенном ею примере капсула, подготовленная коммунистами КПРФ Санкт-Петербурга в столетие октябрьской революции, не закладывается в фундамент строящегося здания, не закапывается в землю, а бросается в воды Невы, то есть по сути отдается на волю случая, как бутылка с запиской, бросаемая в океан. Этот яркий пример выражает метаморфозу, произошедшую с будущим: отныне это не открытый для разума горизонт, а мутная слабопроницаемая среда, скрывающая грядущее. Опираясь на выводы Алейды Ассман, Райнхарта Козеллека и Ханса Гумбрехта, Вепрева диагностирует схлопывание будущего как горизонта ожидания и крушение больших нарративов будущего.

Значит ли это, что единственный способ доступа к будущему — это калькуляции рисков и страхование или нарративы технодетерминистов? Вовсе нет. По мнению Александра Бикбова, многие попытки помыслить будущее бьют мимо цели, поскольку оно не где-то далеко, на расстоянии количества внедренных инноваций — будущее уже здесь. Время больших масштабов и структур взаимосвязано со временем, организующим субъекта и данным ему в переживаниях. Связующим звеном выступают конкретные практики субъективации, навязываемые капитализмом и государством. Многочисленные социальные институты при помощи неолиберальных и дисциплинарных технологий формируют нас как субъектов, и именно их практики, инструкции и приказы, обращенные к коллективному воображению и телесности, являются сегодня ключом к пониманию нас самих в ближайшем будущем. Их исследованием должна заниматься интеллектуальная и научная критика. По мнению Бикбова, критическое понимание будущего может опираться по крайней мере на два ясных и исчислимых процесса: автоматизацию труда и рост доли финансового капитала в экономике.

Критический запал размышлений Бикбова ставит вопрос об отношении самого искусства ко времени, уплощающемуся до протяженного настоящего. Не является ли оно источником накопления и переопределения смыслов художественных произведений, а также угрозой их собственной идентичности? Возможный пример такого сбоя приводит Джонатан Платт. Опираясь на несколько произвольную выборку ранних текстов российских акционистов 1990-х, он пытается показать, что акционизм с его стремлением к десубъективации «развивался как прямой отклик на последствия событий 1989–1991 годов и был лучше, чем какое-либо другое направление, приспособлен к логике неолиберальной революции, если не сказать — воплощал эту логику» (с. 103).

Выполненное Платтом перепрочтение акционизма в контексте неолиберальной революции и ее последствий вплотную подводит к проблематике неотделимости последующей жизни произведения искусства от критических и исторических нарративов о нем. Питер Осборн предлагает детальный разбор механик переопределения статуса и содержания искусства на примере поэтапного включения московского концептуализма в дискурс современного западного искусства. В анализе Осборна это явление предстает как метонимия художественного выражения «московского» — повседневной жизни в рамках реализующегося коммунистического проекта. За «концептуальность» же и привязку к истории современного (западного) искусства отвечает слово «концептуализм» в названии, изобретенном Борисом Гройсом в 1970-е(с. 91).

Структура этого «-изма» такова, что сингулярность западного «концептуального искусства» подменяется плюрализацией практик (национальных контекстов) и последующей релятивизацией, признанием невозможности строгой аналитической программы. В результате получается устроенный ретроактивно нарративный ряд: «концептуальное искусство, концептуализм, концептуализмы, современное искусство, постконцептуальное искусство» — каждый новый понятийный этап переопределяет предыдущие. Что московский концептуализм становится ключевым звеном в переходе от концептуального искусства к искусству современному, «ретроспективно сверхдетерминируется» инсталляциями Ильи Кабакова 1980–1990-х. Однако, стремясь найти свое место в международном искусстве, он в итоге стирает определение «московский» из названия течения (с. 96–97): на примере кабаковского — совместного с Кошутом — проекта Осборн демонстрирует, как современное искусство в силу своего родового характера присваивает или вытесняет локальную специфику включаемых в его орбиту художественных направлений. Время всегда принадлежит кому-то, и исторический процесс переопределяет единицы, из которых он состоит исходя из господствующей темпоральной логики, в данном случае — гомогенизации.

Пиотр Пиотровский продолжает обсуждение этой проблемы и предлагает собственное решение проблемы. Задача выстраивания национальной идентичности в посткоммунистических странах Восточной Европы требует написания новой истории искусства, которая не дублировала бы универсальную перспективу стандартной европейской истории, иерархизирующую регионы по вкладу в магистральный процесс («вертикальный» нарратив), и не была бы, соответственно, заражена колониализмом, ориентализацией и логикой доминирования. Необходима, иными словами, горизонтальная история искусства: «историй столько, сколько и окраин» (с. 83). Пиотровский реализует свой проект благодаря тому, что рассматривает восточноевропейских художников не в связи с западными тенденциями как решающим фактором, но в контексте культурного поля, а также социально-политической ситуации региона в целом.

Проблематике исключаемых и борьбе с исключением посвящен следующий номер «Художественного журнала» (2018. № 105). Активное развитие ЛГБТ-, психо- и феминистского активизма и его дальнейшее проникновение в искусство с новой силой поставили вопрос о норме и противодействии ей. Норма ассоциируется со своего рода универсализмом, поскольку применяется ко всем в рамках выделенного множества. Отталкиваясь от этой процедуры, Борис Гройс предпринимает неоднозначную попытку очертить место универсализма за пределами нормы: подлинной универсальностью обладает лишь отношение человека к смерти. Зная о неизбежности смерти, человек уже живет в ничто будущего, а потому — в утопии, а не в мире. «Пустота, ничто, утопия — и есть суть имена для универсального в человеке». Поэтому базовая установка человека — тот или иной вид нигилизма (с. 12). Из преодоления этого факта вырастает радикальный позитивизм последних десятилетий, отбрасывающий дискурсивные саморепрезентации и сводящий человека к его телу. Продолжая мысль Гройса, можно предположить, что этот ход зеркален по отношению к биополитической установке. В самом деле, норма — один из инструментов управления субъектами, и рисуемая Гройсом картина, центральное место в которой занимает государство как сосуд энергий анархии и ничто, — это картина глобальной и внутренне связанной машинерии тел, за которой уже не стоят никакие сверхидеи, миссии или смыслы.

Тимоти Мортон продолжает тему универсализма и нормы в другом направлении. Он предлагает расширить поле борьбы с нормой за пределы человеческого и признать, что квирность присуща всей живой субстанции. Если феминизм вышел за пределы дуализма мужского и женского, то квир-экология должна продолжить это движение и выйти за пределы базовых различий нашей культуры (человеческого и нечеловеческого, живого и неживого, культуры и природы). На различных фактических примерах Мортон показывает, что квир-экологии потребуется антиэссенциалистская, имманентистская и процессуальная онтология взаимосвязанных и взаимопроникающих сущностей с размытыми границами (с. 20–21). Столь радикальный спекулятивный ход производит впечатление, однако вызывает опасения критическая состоятельность такого подхода: ведь, чем шире универсум обозначаемых сущностей, тем беднее содержание и различительная способность универсальной единицы, обозначающей принципиально любую сущность.

В схожем направлении предлагает двигаться киберфеминизм. Его истории и текущему состоянию посвящена статья Лики Каревой и Йожи Столет. Киберфеминизм расходится с проектом Мортона, так как акцентирует внимание на гибридности, которая инкорпорируется в формы жизни. В тексте Каревой и Столет читатель найдет краткий обзор сопряженных с киберфеминизмом течений и художественных инициатив. Если в 1990-е киберфеминизм работал на подрыв в режиме панк-бунта, то теперь, по словам авторов статьи, пришло время «плетения и связывания». Такое связывание и осуществляет Алла Митрофанова в статье, посвященной санкт-петербургскому киберфеминистскому сообществу 1990-х, и в частности сетевому журналу «Виртуальная анатомия». В ее тексте приводятся выдержки из этого журнала, интересные как свидетельства жизни этой инициативы в совершенно иных технологических, политических и культурных условиях. То, что некогда было предметом догадок и частью (анти)утопии (особенно иллюстративна приводимая Митрофановой заметка Олега Филюка, с. 45), за 2000-е годы стало повседневностью, а в 2010-еспровоцировало всплеск интереса к киберфеминизму.

Норма часто скрывается посредством ее натурализации, то есть ее представления как чего-то естественного и вытекающего из порядка вещей. Это позволяет устанавливать самоочевидность как самой нормы, так и необходимости исключения тех, кто ей не соответствует. Поэтому искусство, стремящееся выявить механизмы такого сокрытия, — это искусство, направленное против нормы. Такой подход развивается в статье Анны Нижник, посвященной исключению и субъектности в феминистском искусстве, в основе которого лежит «стремление разглядеть шестеренки, которые запускают наше понимание «„естественного“ порядка вещей» (с. 61). Нижник обсуждает некоторые тенденции и особенности этого искусства на примере российских художниц и художественных групп. Ту же тему продолжает статья Ильмиры Болотян, посвященная тенденциям в репрезентации секс-работницы в российском искусстве последнего десятилетия.

Феминистское искусство проблематизирует нормы, действующие в историографии искусства. Как должны репрезентироваться художницы, как должно быть перераспределено мужское и женское, как избежать нейтрализации и выхолащивания феминизма посредством принятия его стерильной версии? Эти вопросы — отправная точка важной статьи Пола Пресьядо (об истории и позиции этого автора читатель узнает из эссе Терезы Виларос). Избрав в качестве лакмусовой бумажки (пост)порнографию и ее связь с искусством, гендером, телом и сексуальностью (с. 102), Пресьядо выявляет историографические лакуны, обусловленные недостаточностью феминистской трансформации историографии, поскольку в ней принят «натурализованный, белый, гетеросексуальный феминизм». При этом под порнографией понимается рожденная в музее и на городских улицах «техника администрирования публичного пространства, и в частности контролирования взгляда, удержания потенциально возбужденного или возбудимого тела под контролем в общественном пространстве» (с. 106), а также техника производства сексуального субъекта.

Другой аспект проблематизации нормального — в психиатрическом поле — представлен в работах Катрин Ненашевой, Павла Митенко, Александра и Ольги Бронниковых. Если Ненашева описывает и анализирует свою акцию, посвященную жителям и пространству психоневрологических диспансеров, а Митенко — опыт Союза выздоравливающих, исследующего (около)психиатрические властные практики и жизнь исключенных, то Бронниковы осмысляют саму позицию критики психиатрических норм и дискриминации, переключая оптику с отношений человека и общества на отношение субъекта и языка.

Очередной номер «Логоса» (2018. № 2) посвящен акселерационизму — актуальному явлению в области левой мысли. Акселерационизм вырос из недр сообщества, когда-то породившего спекулятивный реализм и ряд сопряженных с ним философских проектов, а потому несет в себе значительный спекулятивный, утопический и антигуманистический заряд. Предварительное представление о контурах, объектах критики и позитивных положениях акселерационизма читатель сможет составить, прочитав редакторское предисловие Армена Аванесяна. Так, акселерационизм противопоставляет себя современной левой мысли, которая, по мнению его сторонников, больше не в состоянии производить продуктивные образы будущего и зашла в тупик, сведясь к «созерцательной локальности или апокалиптическому волюнтаризму». Точкой отсчета этого проекта стал «Манифест акселерационистской политики» (2013) Ника Шрничека и Алекса Уильмса.

Авторы развернувшейся на страницах номера дискуссии в значительной мере заняты комментированием и критикой этого «Манифеста». С него и стоит начать знакомство с этим движением. Шрничек и Уильямс кратко очерчивают политико-экономическую картину невыносимого настоящего, отмежевываются от альтернативных акселерационистских интуиций (Маркса, Делёза, Ника Ланда), а затем формулируют нормативные положения собственного акселерационистского проекта власти над обществом и природой. Так, «необходимо взять на вооружение все технологические и научные новшества, созданные капиталистическим обществом» (с. 14), и, более того, высвободить потенциал технонауки и технологий. Все это потребует составления «когнитивной карты нынешней системы и предполагаемого образа будущей экономической системы», а значит, политика левых должна быть неотделима от работы с когнитивными инструментами моделирования и планирования. В этом номере можно также найти интервью с Шрничеком и Ником Ландом, весьма ценные в плане очерчивания контекста возникновения акселерационизма и его связей с близкими к нему проектами (прометеанизм, платформенный капитализм, ингуманизм).

Как видно, важную роль в конструкции акселерационизма играет темпоральная структура капиталистического мира и степень ее предсказуемости. В связи с этим Ник Ланд акцентирует внимание на переплетении телеологий капиталистических процессов (телеоплексии), в основе которых лежат положительные обратные связи. По его мнению, это противоречивое переплетение будет все больше рационализироваться и подчиняться различным моделям, инструментам прогнозирования и оценки рисков так, что телеоплексия станет рефлексивной («телеоплексический гиперинтеллект»), а современность приобретет спонтанное телеоплексическое самосознание. Поскольку в этом и состоит темпоральная структура капиталистического мира, судьба акселерационизма как работы с будущим напрямую с ней связана, и здесь кроется подвох.

«Если на данной стадии акселерационизм представляется невозможным проектом, то это потому, что теоретическая оценка телеоплексического гиперинтеллекта не может быть произведена чем-либо, кроме него самого» (с. 29).

Впрочем, из рассуждений Ланда не вполне ясно, на чем основана его убежденность в успешности такого самопознания этого виртуального гиперинтеллекта.

Маттео Пасквинелли рассматривает такой чужеродный интеллект, в основе которого лежит союз человека с машинными и нечеловеческими силами. Ему противостоит капитал как машина многомерной абстракции (с. 58), а это противостояние в перспективе будущего вызовет противостояние двух ингуманистических процессов, ускорения тенденции к понижению нормы прибыли и эпистемического ускорения чужеродного интеллекта.

Блок критических материалов открывается статьей Антонио Негри, комментирующего «Манифест» с позиции итальянского постопераизма. Он акцентирует внимание на биополитическом аспекте акселерационизма и упрекает авторов в чрезмерном оптимизме по поводу техносоциального тела, скрадывающем всю сложность отношения человек-машина, а также в излишнем политическом и технологическом детерминизме (с. 111). Франко «Бифо» Берарди отмечает возможную недостаточность акселерации, ведущей к кризису или катастрофе капитализма, поскольку катастрофичность встроена в него как условие его устойчивости и власти (с. 118). Бенджамин Нойс, предложивший в 2010 году сам термин «акселерационизм», критикует «Манифест» за его непоследовательность: требования не соответствуют предпосылкам позиции. Но главное — ключевая идея этого направления, акселерация как инструмент борьбы с капитализмом, едва ли выполнима в реальности.

Акселерационизм исходно был сильно нагружен эстетически, поэтому неудивительно, что в этом номере «Логоса» читатель найдет материалы, посвященные акселерационистской эстетике. (Характерно, что едва ли не самый большой отклик акселерационизм нашел именно в художественной среде.) Она в значительной степени опирается на киберпанк, и в частности на идеи Уильяма Гибсона. Но эта связка, хотя и упоминаемая в текстах номера, остается в нем нераскрытой. В то же время ее прояснение через анализ киберпанка, как представляется, могло бы пролить свет на природу и границы этого нового политико-теоретического проекта. Пример такого политически заряженного анализа научной фантастики читатель найдет в статье Константина Иванова, рассматривающего российскую и советскую фантастику начала XX века в контексте последствий европейской колониальной экспансии (замыкание мира, исчезновение неисследованного и переход от горизонтальной экспансии к вертикальной — в космос и под землю) и трансформации представлений о Другом.

Следующий номер «Логоса» (2018. № 3) не менее полемичен: он посвящен активизации длительной дискуссии о принадлежности крупнейшего немецкого философа XX века Мартина Хайдеггера к национал-социалистической партии. Это обострение связано с публикацией в 2014 году его дневников — скандальных «Черных тетрадей», — в которых встречаются антисемитские и нацистские рассуждения (например о том, что уничтожение евреев в газовых камерах было самоуничтожением, ведь техника в метафизическом плане — порождение евреев). То, что раньше было предметом догадок, подтвердилось прямой речью (впрочем, некоторые авторы отмечают, что тем самым лишь добавились новые «штрихи» к старой дискуссии (Михаил Маяцкий, с. 4) или произошла перегруппировка прежних аргументов (Владимир и Дагмар Мироновы, с. 150)).

Читатель может начать знакомство с темой со статьи Гийома Пайена, который излагает подробную хронологию активизации дискуссии вокруг нацизма Хайдеггера накануне и после публикации «Черных тетрадей», очерчивая трансформации позиций ключевых интерпретаторов этого сюжета. Сам Пайен призывает к внимательному изучению контекстов скандальных высказываний, избегающему как негационизма, так и погони за сенсациями (с. 78–80).

Один из проблемных узлов случая Хайдеггера, упомянутый Пайеном, — связь между его философскими работами и дневниковыми высказываниями: что значит, что их автором был один и тот же человек? Этому расколу посвящена статья редактора-составителя номера Михаила Маяцкого. Из нее читатель узнает, как именно политические тезисы философа преломлялись в его теоретических конструкциях. Маяцкий описывает, чем сам обязан Хайдеггеру в философии, а затем по пунктам показывает, какие «осечки» философа скомпрометировали выделенные им тезисы. Например, критическое разведение Dasein и человека (то есть бытия и сущего) и указание на личностный исток любой мысли сорвались в абсолютизацию Хайдеггером собственного Dasein и, как следствие, неспособность признать собственные ошибки и отождествление Daseinс «немцем» (а бытия — с немецким народом, с. 6). По мысли Маяцкого, залогом остроты дебатов по поводу «Черных тетрадей» стала загадочная аура философии, заставляющая ожидать, что значимый философ будет так же и «хорошим человеком». Сам автор склонен рассматривать антисемитские рассуждения Хайдеггера не только в этическом ключе, но и в эстетически-интеллектуальном («огромный философский талант и безвкусное интеллектуальное убожество», с. 10). В этом он солидарен с Маурицио Феррарисом (с. 66) и Алексеем Глуховым (с. 94).

В противовес Маяцкому Дмитрий Кралечкин вписывает антисемитские и нацистские суждения немецкого философа в саму стратегию его философствования. Союз Хайдеггера с теорией заговора был практически предрешен, поскольку, не удовлетворенный своим ранним проектом фундаментальной онтологии, он задал узкий коридор для дальнейшего движения (между деметафоризацией, денатурализацией и деантропологизацией бытия, с. 42), который и вывел его в пространство заговоров как не поддающихся учету решений и актов (не только в философии, но и в жизни, см. статью Пайена). Эта неподотчетность обусловлена различием реальности как исчисляемой и мира как неданного. Заговор становится элементом философии Хайдеггера (и идеи истории философии как забвения бытия), одновременно осуществляющим онтологическое различие и удерживающим агентность бытия.

«Соответственно, Хайдеггер получает возможность оперировать ранее вроде бы философски запрещенными сущностями, такими как „коммунисты“ или „евреи“, но именно потому, что только они могут быть у него агентами, которые не растворяются в идеалистической истории бытия и в то же время не сводятся к легальным и исчислимым сущностям» (с. 44).

Алексей Глухов переводит обсуждение в регистр политического как сферы поступков и речи. Вслед за Пайеном он настаивает на внимании к контексту при трактовке действий и высказываний Хайдеггера: требуется особое, динамическое, понимание политики, отличное от привычного, «статичного» (с. 98–99). Поясняя свое провокационное отождествление «Хайдеггер равно Гитлер», он показывает, что ошибка Хайдеггера и его апологетов состояла в неразличении собственной речи и речи чужой (с. 104–107). Философ отождествил речь Гитлера со своей, а его сторонники — его речь с собственной. Отсюда их сопротивление в безнадежно проигранном споре: спор ведется «ради себя, а не чужой грязи» (с. 102). Созданная философом «своя речь» для поиска себя и своего блага была присвоена ими как собственная, но именно этот ход заслоняет возможность самопознания. Такой подход к анализу случая Хайдеггера, представляющий его как пример ошибки, которой подвержен каждый, кажется более продуктивным (по меньшей мере, с дидактической точки зрения), нежели замыкание на личных, концептуальных или вкусовых особенностях мыслителя. Близкую к Глухову позицию занимают Владимир и Дагмар Мироновы: «Речь идет не о „пересмотре“ вклада Хайдеггера, [...] а скорее об уроке, который Хайдеггер преподносит нам на собственном примере» (с. 152).

Очередной номер «Ab Imperio» (2017. № 3) посвящен переосмыслению имперского и постимперского в глобальном контексте, вопросу о том, как соотносятся преодоление имперского и обращение к глобальному: всегда ли постимперское — это глобальное, и почему это преодоление зачастую проваливается в повтор прошлого. Редакторы в предисловии к номеру признаются, что, несмотря на кажущуюся закономерность темы (приходящее на смену «веку империй» постимперское тоже должно быть глобальным), подобрать материал под нее было чрезвычайно сложно, и эту задачу удалось решить лишь отчасти. Базовое для темы различие имперского и постимперского попросту не верифицируется эмпирическими исследованиями. Одна из причин — неучет существования обществ, выпадающих из простых оппозиций (например имперское-деколониальное). Другая причина — произвольность социологических моделей, структурирующих прошлое исходя из внеисторических соображений. Поэтому представленные в номере материалы скорее играют роль образцов, в которых эмпирический материал, сопротивляясь простым моделям, выявляет их швы и возможность альтернативных схем.

Одному из процессов глобализации — синтезу глобального географического пространства — на территории России посвящено исследование Федора Корандея. В качестве материала выступили травелоги из личной библиотеки шотландского семейства Вардропперов, три поколения которого в 1850–1920-х годах занимались предпринимательством в Тюмени. Поначалу они играли роль культуртрегеров передового европейского знания: инженеры в первом поколении, они были типичными агентами Британской империи за ее пределами, выполнявшими цивилизаторскую миссию (с. 35). Затем, по мере инкорпорирования в местную среду они стали экспертами, предоставлявшими западным путешественникам и предпринимателям местные знания о Северном морском пути. Тем самым они участвовали в создании трансимперского пространства международной торговли, участники которого стремились к контактам по ту сторону языковых и государственных границ, «опираясь при этом на достижения глобального прогресса: судостроение, навигацию и гидрографию» (с. 36–38, 50). Вардропперы оставались британскими подданными (представителями европейской универсалистской культуры), принимая русский быт, русифицированные имена и отчасти сибирскую идентичность, а также были колонистами в Сибири, не вполне признавая российскую метрополию. Их промежуточное положение «транснационального колониста» (с. 61) ставит под вопрос простоту различия имперского и постимперского.

Другой пример третьего элемента, подрывающего бинарные оппозиции, читатель найдет в исследовании истории якутской автономии, предпринятом Александром Коробейниковым. Он показывает, что формирование собственной повестки, видения будущего и борьба за автономию в рамках империи, сначала российской, затем советской, осуществлялись в Якутии силами местной общественности — актора, не умещающегося в стандартную «дилемму» раннесоветского национального строительства (единицами которого являлись либо большевистский центр, либо национальная образованная элита и ученые, с. 78, 111). Речь идет о якутской интеллигенции, формировавшейся в тесном контакте с политическими ссыльными и сибирской интеллигенцией. Благодаря этому контакту, она смогла присвоить язык общероссийской общественности и стать ее частью, в том числе влившись в интеллектуальный процесс переосмысления опыта империи на федералистских началах (с. 83–84).

Еще одна статья этого номера перекликается с проблематикой политической подоплеки научной фантастики, поднимаемой Константином Ивановым в третьем номере «Логоса». Исследование Сергея Сергеева посвящено образу универсалистского будущего в произведениях Ивана Ефремова. Балансируя между сложившимися после смерти Сталина культурными лагерями, почвенниками и модернистами, сталинистами и либералами (с. 133), этот фантаст сохранял в своих программных произведениях гибридность, утопизм и универсализм социального воображения 1920-х, поколению которых принадлежал. Несмотря на неприятие асимметрии имперских отношений и требования тотального перемешивания этнических групп, позиция Ефремова вовсе не была собственно постимперской или постколониальной, поскольку героям в его произведениях не предоставлялось никакого выбора и автономии вне гегемонного дискурса, невозможно было никакое существование вне тотализирующей рамки.

Если случай Ефремова продемонстрировал ограничения логики гибридности, то Василий Аксенов («Остров Крым») в прочтении Ильи Герасимова вопреки собственному замыслу и через эстетические сбои своего произведения обнаружил слабость позиции советских «западников», придерживавшихся логики «чистых форм». Другой пример сложного взаимоотношения имперского и глобального — «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. Екатерина Болтунова показывает, как исходно глобалистский замысел мемориала, созданный по образцу мемориалов американских президентов, потерпел провал. Выбранный сценарий исторической памяти, эксплуатирующий идею сакральности правителя и отказывающийся от гибридного и открытого будущего, оказался на одном поле с культом Николая II и проиграл.

Если третий номер был посвящен проблематичности перехода между разными версиями универсального, то последний в 2017 году номер «Ab Imperio» (2017. № 4), продолжая годовую тему журнала о местных вариантах универсальности в контексте глобального, посвящен переизобретению локальности. Редакторы в своем предисловии предлагают вести обсуждение этой темы в связи с проблематикой контекста и его роли в ремесле историка и в реальности имперской ситуации. Как локальный контекст становится частью большого контекста? Как осуществляется выбор между локальным и глобальным, микро- и макроконтекстом, неизбежно являющийся политическим решением? Более того, как быть с имперской историей, использующей модель открытой системы, в которой нет предопределенного контекста, но есть множественность нарративов? В этом смысле «империя» — это и категория, описывающая специфический способ работы с контекстами, необходимыми как историку, так и непосредственному участнику имперской ситуации (с. 11.), и одновременно — оператор распределения значимости контекстов. Главной задачей исследователя в таком случае становится реконструкция логики ситуации, объясняющей работу контекстопорождающего механизма.

Номер открывает развернутая рецензия Александра Семенова на книгу исторического социолога Кришана Кумара «Имперские перспективы: как пять империй сотворили мир» (2017). Кумар реконструирует диалектику локального (национального) и глобального, лежащую в основе контекстообразующего процесса. Его работа — редкий пример союза глобальной и имперской истории (с. 28–29). Кумар показывает композитные и имперские основания образцовых национальных государств. Семенов рассматривает его подход в контексте идей Себастиана Конрада и одной из последних тенденций в глобальной истории: расширение масштаба анализа сменилось вниманием к процессам формирования глобального мира, в которых задействованы люди и конкретные исторические обстоятельства. Эта тенденция открывает широкую палитру практикоориентированной проблематики: например субъективация и способы функционирования идеологий и языков. В своем ответе Семенову Кумар очерчивает исходный замысел своей книги и возможные направления развития исследования (включение в орбиту анализа неевропейских империй, деконструкция понятия «имперский народ»).

В следующих статьях диалектика локального и глобального анализируется на конкретных эмпирических примерах. Так, Елена Вишленкова и Кира Ильина на материале о выстраивании системы управления российскими университетами в первой половине XIX века выявляют линии взаимодействия между империей как глобальной структурой и отдельными университетами как локальными феноменами. В фокусе их внимания — «сфера прямого взаимодействия идей, практик и институтов» (с. 68). Усилия по рационализации и унификации университетов укладывались в рамки более обширного процесса модернизации бюрократический системы и построения обезличенных административных механизмов управления. Авторы исследуют ключевые меры, затронувшие прежде всего сферу производства бюрократического знания и работы с ним (например распространение канцелярита, формализация и расширение делопроизводства, фактически превратившие профессоров и студентов в часть бюрократической системы).

Алексей Вдовин продолжает тему российской образовательной политики и анализирует кодификацию классической русской литературы в программе гимназий. Закрепление русской литературы в образовательном каноне и обязательность ее чтения стали следствием произошедшего в начале 1870-х поворота к художественному классицизму и русскому национализму, осуществленному министром народного просвещения Дмитрием Толстым. Интересно, что преподавания национальной литературы в таком масштабе тогда еще не было ни в Европе, ни в США. В этом отношении Министерство народного просвещения России невольно оказалось инстанцией, учредившей то, что позднее станет глобальным явлением.

В другой статье переизобретение локального предстает в контексте столкновения становящейся системы национальных государств, империи и остатков нетерриториальной государственности. Константин Зайков и Татьяна Трошина рассматривают этот процесс на материале истории формирования понятия российского «Крайнего Севера» на Кольском полуострове. До XIX века данный регион не имел четких границ, а населявшие его саамы зачастую были подданными двух и даже трех государств (с. 141). В Европе после наполеоновских войн вопрос об учреждении границ суверенных территорий стал одним из важнейших в международных отношениях, и в 1826 году произошло формальное определение границ региона. В этом процессе участвовали представители трех разных парадигм пространственного и политического воображения: строившая национальное государство Норвегия, Российская империя, предпочитавшая открытые буферные зоны, и группа саамов, которые, оставаясь «местными» сообществами, были вовлечены в глобальные процессы модернизации (с. 148). Это столкновение глобальных логик и стандартов смягчалось региональными акторами, находившими локальные аргументы для урегулирования конфликтов.

Пример из другого времени и другой культурной сферы — автономизация русского языка в постсоветском Казахстане. Согласно исследованию Акботы Алишариевой, Жанар Ибраевой и Екатерины Протасовой, местный вариант языка во многих отношениях (лексика, синтаксис, поэтика) обособился от «глобального» русского (с. 255). Такое умножение версий одного языка стало следствием политической децентрализации. После распада СССР и прекращения нормативного регулирования языка из единого центра разные русскоязычные диаспоры стали руководствоваться собственными нормативными источниками, которые фиксировали новые явления локальной версии языка. В результате «местный русский язык все отчетливее начинает демонстрировать собственную субъектность — логику и закономерности развития» (с. 232). Этот факт потенциально переопределяет дискурсы «русского мира» в постсоветских странах и поднимает вопрос о полицентричности (наличии нескольких центров использования, с. 235) и статусе русского языка.

Особый интерес представляют фрагменты самиздатовского журнала «Большевик-Ленинец», издававшегося заключенными-троцкистами в специальной политической тюрьме НКВД в Верхнеуральске в 1930-е.Они опубликованы Александром Фокиным в разделе «Архив». Это уникальный материал, поскольку до сих пор историки об этом журнале только знали, но в наличии не было ни одного его экземпляра. В предисловии к публикации Фокин замечает, что дискурс авторов журнала оставляет «ощущение клаустрофобии»: он «жестко ограничивает рамки социального мышления лапидарной классовой схемой; навязывает ортодоксальную политическую карту» (с. 191), безразличен к обстоятельствам и контекстам, разнице локального и глобального. Авторы оказываются не чутки к окружающим их событиям и даже к собственному революционному и тюремному опыту — они оценивают их исключительно сквозь призму написанного авторитетными для них представителями марксизма.

Финляндия верит: «России понравятся учения НАТО»

Как в Финляндии связали учения НАТО и стабильные отношения с Россией

Фактором стабильности в отношениях между Россией и НАТО могут стать учения альянса «Единый трезубец – 2018», направленные на симулирование отражения нападения на одну из стран НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Юсси Ниинистё. Он также посчитал, что данные маневры не будут беспокоить российскую сторону.

Учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018»), которые призваны симулировать отражение нападения на одну из стран альянса, могут стать фактором стабильности в отношениях с Россией, считает глава Минобороны Финляндии Юсси Ниинистё.

«Не думаю, что эти учения будут беспокоить Россию, наоборот, они посылают мощный сигнал о том, что НАТО — оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну», — цитирует его газета «Илталехти».

Он также посчитал, что учения могут стать, скорее, стабилизирующим фактором в международных отношениях.

«И хорошо, что Финляндия сможет принять в них участие вместе со своими партнерами», — констатировал министр, отметив, что учения, по его мнению, «не усилят напряженность между западными странами и РФ».

Стратегические учения НАТО «Единый трезубец – 2018» пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них будут участвовать все виды вооруженных сил, более 40 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны. На учениях будут как как входящие в альянс государства, так и его партнеры, в частности, Финляндия и Швеция. Эти маневры станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет. Согласно плану мероприятия, по его окончании военных и технику отправят на родину до конца декабря.

На учения пригласили также и наблюдателей из разных стран, в том числе и из России, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все страны получили приглашения направить своих наблюдателей, в том числе и Россия», — отметил он.

По словам премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, за маневрами будет следить весь мир, и другие государства, которые не принимают в них участие, захотят узнать, что конкретно происходит на учениях альянса.

В то же время она явно опасается за безопасность проведения маневров, угрозу которой, по ее мнению, может представлять собой Россия. Сульберг считает, что российская сторона якобы может совершить кибератаку во время учений.

«Мы должны принимать во внимание то, что Россия или любая другая страна могут захотеть испытать нас, используя фейковые новости или кибератаки во время осенних учений НАТО», — подчеркнула норвежский премьер.

Российская сторона, в свою очередь, прокомментировала проведение «Единого трезубца – 2018». Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ, представитель РФ в Арктическом совете Владимир Барбин, активность сил НАТО в непосредственной близости от границы России вынуждает ее ответить дипломатическими и военными мерами.

В настоящее время, заметил он, альянс стремится участвовать в делах Арктического региона, в том числе, наращивает военное присутствие рядом с территорией России.

«В июле 2018 года достигнута договоренность о формировании нового командования объединенных вооруженных сил НАТО со штаб-квартирой на Норфолке, штат Вирджиния, в чьей компетенции будет находиться весь комплекс вопросов по защите коммуникаций в арктико-атлантической зоне», — отметил Барбин.

Он также уточнил, что на боевое дежурство вновь заступит расформированный после окончания «холодной войны» второй флот США, соединения которого базируются в основном в Северной Атлантике.

По мнению посла, все эти факторы должны быть учтены. К тому же, он считает, что нужно подготавливать «необходимые ответы: как дипломатические, так и военные». При этом Россия, подчеркнул он, настроена на ведение переговоров, чтобы решить спорные вопросы и обеспечить «мир и стабильность в Арктике через развитие международного сотрудничества».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на одном из выступлений тоже заявила об антироссийской направленности учений НАТО в Норвегии.

«Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность», — уверена она.

В последние годы Москва довольно часто заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Российская сторона не единожды выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия ни для кого не представляет угрозы, но действия, потенциально опасные для ее интересов, она без внимания не оставит.

Он подчеркнул, что «сдерживанием российской агрессии» Североатлантический альянс называет расширение своей инициативы. В НАТО решительно заявляют, что военная активность вблизи границ России не представляет для нее никакой угрозы.

Как отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, действия альянса в Восточной Европе являются «оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам». Она также указала, что они не представляют опасности для России.

«Мыльный пузырь»: за что Норвегия задержала сотрудника Совфеда

Матвиенко назвала театром абсурда арест сотрудника Совфеда в Норвегии

Россия будет вести жесткие переговоры, чтобы добиться освобождения Михаила Бочкарева — сотрудника Совфеда, арестованного в Норвегии по подозрению в шпионаже, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она также не исключает, что задержание могло быть провокацией. Ранее в МИД РФ рассказали, что норвежские власти арестовали Бочкарева, чтобы обменять его на норвежца Фруде Берга, которого в России подозревают в шпионаже.

Совет Федерации и МИД России будут добиваться скорейшего освобождения сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, арестованного в Норвегии по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она также не исключила, что арест Бочкарева мог быть заранее подготовленной провокацией.

Матвиенко рассказала журналистам, что направила личное письмо главе норвежского стортинга (парламента). По ее словам, на него из Норвегии пришел «очень вежливый, но формальный ответ», и российская сторона так и не получила конкретные разъяснения в связи с инцидентом.

Спикер Совфеда считает, что Бочкарев был арестован по надуманным причинам. Политик напомнила, что он проработал в верхней палате российского парламента 25 лет и никогда не был связан со спецслужбами или разведкой.

«И, поскольку суд продлил его арест, складывается впечатление, что фабрикуются какие-то несуществующие доказательства», — отметила она.

Арест нужен для того, чтобы оказывать давление на задержанного, уверена Матвиенко. Она добавила, что Бочкарев мог бы проживать в дипломатической миссии, встречаться со следователем по мере необходимости или приходить в суд.

«Это мыльный пузырь, из этого ничего не получится. И я не исключаю заранее заготовленной провокации. Для чего это было сделано — время покажет. Он (Михаил Бочкарев. — «Газета.Ru») был приглашен парламентом Норвегии — как же можно приглашать, заранее подготовив наручники?» — возмутилась спикер.

Она добавила, что МИД России и Совет Федерации будут «жестко вести переговоры», чтобы добиться снятия с Бочкарева всех обвинений.

Напомним, ИТ-советник Совета Федерации Михаил Бочкарев был задержан в конце сентября в аэропорту Осло «Гардермуэн». Норвежские правоохранители подозревают его в незаконной разведдеятельности. Норвежское издание Aftenposten сообщило, что 51-летнего россиянина подозревают в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии, которая касается незаконной разведывательной деятельности в отношении данных, составляющих государственную тайну. По этой статье Бочкареву грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. Как рассказала изданию адвокат задержанного, он считает свой арест «недоразумением».

В МИД России сообщили, что Бочкарев находился в Норвегии, чтобы принять участие в международном семинаре, проходившем в стортинге. Его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации.

Посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием Бочкарева. От Ресаланда потребовали разъяснений и незамедлительного снятия с российского гражданина обвинений и его освобождения. В МИДе также пообещали «не оставить без последствий» такие шаги.

4 октября окружной суд Осло продлил арест Бочкарева на две недели. На этой мере настояла полицейская служба безопасности Норвегии (PST).

Ранее апелляционный суд Боргартинга в Осло отклонил апелляцию россиянина и оставил его под стражей на две недели, опасаясь, что тот может покинуть страну или уничтожить улики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что арест сотрудника верхней палаты российского парламента нужен Осло, чтобы шантажировать Москву и заставить ее отпустить норвежца Фруде Берга, взятого под стражу в России при получении секретных сведений о Военно-морском флоте страны.

«Хотела бы подчеркнуть, [что Берг был пойман] с поличным, задержан и находится под следствием», — добавила Захарова.

Пока суд в Осло продлевал арест Бочкареву, к аналогичному решению пришел Лефортовский суд Москвы в отношении Фруде Берга. Заседание прошло в четверг в закрытом от СМИ и слушателей режиме, поскольку дело находится под грифом «совершенно секретно». Суд постановил продлить содержание Берга под стражей на два месяца, до 5 декабря.

Адвокаты обвиняемого Илья Новиков и Брюньюльф Риснес заявили, что их клиент виновным себя не признает. Берг утверждает, что действительно ездил в Россию по просьбе сотрудников военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий.

Защита подсудимого считает, что вариант обмена Берга на Бочкарева возможен, однако «говорить об этом пока преждевременно, так как обвинения россиянину предъявлены не были и не было еще суда».

Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны, объявил Норвежский нобелевский комитет.

Денис Муквеге — конголезский гинеколог, основатель госпиталя Панзи, специализирующегося на помощи жертвам группового изнасилования. Крупнейший современный специалист в области лечения гинекологических травм, спасший тысячи женщин.

Надя Мурад — иракская правозащитница, пережившая сексуальное рабство в "Исламском государстве"*. Ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград, ее вручают не в Стокгольме, а в Осло, но тоже 10 декабря — в день кончины основателя.

В этом году на награду претендовали 329 кандидатов, из которых — 112 общественные и международные организации.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018-м составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов США).

*Запрещенная в России террористическая организация.

Людмила Божко.

Власти норвежской провинции Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью, хотят расширить безвизовую зону. Об этом заявил РИА Новости генеральный консул России в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно.

Ее предлагается распространить до города Вардё, который находится недалеко от морской границы с Россией, но более чем в 250 километрах от сухопутной.

По словам Шатуновского-Бюрно, сейчас между Норвегией и Россией нет пункта пропуска через морскую границу, поэтому добраться до Вардё сложно. Однако какие бы варианты решения ни рассматривались, предложение должно поступить от норвежской стороны, добавил дипломат.

"Пока это просто политические планы, может быть, даже иллюзии, гипотезы", — сказал консул. Он уточнил, что идея о расширении безвизовой зоны — инициатива властей коммуны, предложений от правительства Норвегии не поступало.

В мае 2012 года начало действовать соглашение об упрощенном пересечении границы. Так, россияне и норвежцы, постоянно проживающие в пределах 30-километровой зоны от границы, могут пересекать ее без виз и неограниченное число раз по специальным "паспортам жителей приграничья". Они могут находиться в соседней стране в пределах 30-километровой зоны в течение 15 дней.

В 2016 году действие соглашения распространили на часть территории поселка Нейден, которая выходит за пределы 30-километровой приграничной зоны Норвегии. Ее жители получили право оформлять разрешение на местное приграничное передвижение. В свою очередь, россиянам разрешили посещать эту часть Нейдена, где в том числе находится памятник советским воинам-освободителям.

Антироссийские санкции: краткое пособие для неспециалистов

Алексей Еременко

Алексей Еременко – сотрудник консалтингового агентства Control Risk

Резюме Российские эксперты продолжают обсуждать, является ли напряженность между Москвой и Вашингтоном новой холодной войной. Какое бы название ни получил нынешний конфликт в учебниках истории, очевидно одно: санкции стали его главным оружием.

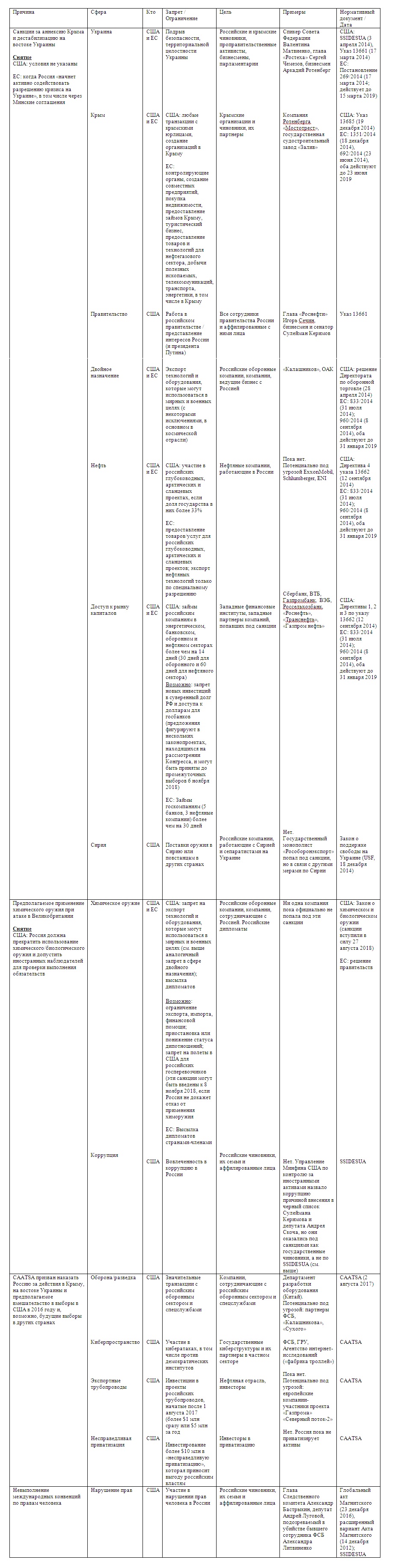

Российские эксперты продолжают обсуждать, является ли напряженность между Москвой и Вашингтоном новой холодной войной. Какое бы название ни получил нынешний конфликт в учебниках истории, очевидно одно: санкции стали его главным оружием. Но даже те, кто постоянно следит за российско-американскими отношениями, могут запутаться в паутине западных санкций против России, которые вводятся, снова и снова расширяются уже более четырех лет. Попытаемся кратко изложить основные санкции, которые США и ЕС ввели с 2014 г., когда действия Москвы в соседней Украине вызвали осуждение ряда ведущих экономик мира. Остановимся на нескольких базовых категориях: за какое поведение санкции должны были наказать Россию и от каких шагов ее удержать, какие виды деятельности оказались запрещены или ограничены, какие люди и организации стали объектом санкций и каковы временные рамки ограничений. Хотя в данное пособие включены экспертные оценки экономических и других аспектов санкций, мы не будем детально рассматривать воздействие этих мер на поведение и экономику России, так как эта тема требует отдельного обсуждения.

Международные санкции практически так же сложно отследить, как и придумать. Меры против России превратились в запутанный клубок запретов и ограничений с разным сроком действия, написанных непонятным юридическим языком и касающихся различных видов деятельности. Иногда регион или отрасль экономики, которых касаются санкции, повторяются – как в случае с введенным Соединенными Штатами запретом на экспорт в Россию технологий и оборудования двойного назначения. Этот запрет вступил в силу в начале сентября и стал ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании весной 2018 года. Британские следователи и западные дипломаты обвиняют Москву в организации покушения. Но аналогичный запрет уже был введен в 2014 г. Директоратом по оборонной торговле США, а нынешняя мера – лишь формальный шаг в соответствии с Законом о химическом и биологическом оружии, обусловленный предполагаемым применением отравляющих веществ в «деле Скрипаля».

Чиновники, придумывающие санкции против России ведут затяжную игру. С помощью санкций Запад пытается добиться от Москвы изменения поведения на международной арене, включая возвращение Крыма Украине, прекращение поддержки сепаратистов в Донбассе, отказ от кибератак, в том числе на американскую избирательную систему, а также выполнение обязательств по неприменению химического и биологического оружия, которые якобы были нарушены при покушении на Скрипаля. Пока Москва не идет на уступки. Срок прекращения действия американских санкций не определен. Они введены в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который может быть отменен только решением Конгресса, или указом президента США с неограниченными временными рамками. У санкций Евросоюза есть срок действия – обычно шесть месяцев с момента вступления в силу, но с 2014 г. их действие постоянно продлевается. (ЕС и США часто – но не всегда – вводят одинаковые санкций, у других стран, например Канады и Норвегии, собственная санкционная программа, но она в основном совпадает с американской и общеевропейской политикой)

При всем многообразии большинство санкций следуют одному принципу: правительство определяет деятельность, заслуживающую наказания – например, поддержка крымских сепаратистов или экспорт в Россию товаров двойного назначения (который раньше был допустим), – а затем устанавливает виновных. Запреты, касающиеся определенных видов экономической деятельности, называют секторальными санкциями, меры против иностранных граждан и организаций считаются индивидуальными санкциями.

Однако наказание может различаться. Самой распространенной мерой против иностранных организаций является заморозка активов, иностранным гражданам обычно запрещают въезд. Американским компаниям, уличенным в нарушении режима санкций, грозят штрафы, физическим лицам – до 20 лет тюремного заключения. В Евросоюзе каждая страна-член сама принимает решение о наказании виновных, но меры должны быть «эффективными, пропорциональными и убедительными». Некоторые санкции против американских и неамериканских компаний в рамках CAATSA предполагают дополнительное наказание, в частности запрет на долларовые транзакции или экспорт из США. Американское законодательство также предусматривает «вторичные санкции», т.е. наказание для тех, кто сотрудничает с организациями из санкционного списка. Соответственно, против юридических и физических лиц могут быть применены санкции или наложен штраф. Так, в 2014 г. на французский банк BNP Paribas был наложен штраф в размере $8,9 млрд за нарушение американских санкций против Кубы, Судана и Ирана.

Наконец, следует отметить, что санкции нередко специально формулируют нечетко, чтобы препятствовать экономической активности в конкретной стране. Яркий пример – американский запрет на «значительные транзакции» с российскими военным и разведывательным сектором, в котором отсутствует определение «значительности». Угроза вторичных санкций способствует неопределенности в самих Соединенных Штатах. По сути, если российский партнер какой-то компании оказывается под санкциями, необходимо прервать с ним все контакты, иначе правительство США может – хотя и не всегда – наказать уже эту компанию, даже если она не является американской. (Санкции против китайского закупщика вооружений, введенные в сентябре, попадают в обе категории и являются первым случаем вторичных санкций, связанных с Россией.) Так что если вы не всегда понимаете, что запрещают Вашингтон и Брюссель и кого они наказывают, знайте: вы в хорошей компании. Юристы, специалисты по оценке рисков, политологи и бизнесмены по всему миру задаются теми же вопросами.

Оценки воздействия санкций на экономику России и ее поведение существенно различаются. Например, давний соратник президента Путина Алексей Кудрин – бывший министр финансов, известный своими либеральными взглядами, сейчас возглавляет Счетную палату РФ – заявлял год назад, что сначала санкции замедлили рост ВВП России на 1 п.п. в год, а затем почти на 0,5 п.п. в год. Питер Харрелл, юрист и бывший заместитель помощника госсекретаря США, отмечает, что политики не могут системно оценить «пользу и издержки от санкций». Санкции, отмечает он, были направлены в том числе на постепенное сокращение добычи российской нефти, но в 2017 г. она достигла «30-летнего максимума». Он также предупреждает, что санкции могут иметь обратный эффект: «союзники и крупные мировые компании начнут разрабатывать альтернативу существующим финансовым и торговым каналам, которые сегодня обеспечивают глобальный вес американских санкций». С точки зрения поведения России на международной арене, эффект санкций также сложно оценить, поскольку изменения должны происходить постепенно. Специалист по международным отношениям Найджел Гулд-Дэвис утверждает, что благодаря санкциям удалось удержать Россию от эскалации военной агрессии на Украине, а также закрепить «международные нормы и осуждение их нарушения». В то же время Марк Галеотти, изучающий деятельность российских спецслужб, отмечает, что санкции только укрепили позиции сторонников жесткой линии в Кремле и позволили президенту Путину винить в экономических трудностях в стране Запад. В общем, пока наше пособие остается кратким.

Статья опубликована впервые на сайте Russia Matters.

Санкции против России

Рабочая группа Арктического совета по защите арктической морской среды согласовала программу своей работы до 2021 года

На площадке Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского 4 октября завершилось заседание Рабочей группы Арктического совета по Программе защиты арктической морской среды (ПАМЕ). В рамках заседания тематических экспертных групп по отдельным направлениям работы,значительный вклад в достижение содержательного рзультата внесла экспертная группа по вопросам судоходства.

На закрытии заседания с заключительным словом выступил директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Юрий Костин. Он отметил роль Арктического совета и ПАМЕ, которые играют ключевую роль в решении задач по защите морской среды от потенциального негативного влияния судоходства и формирования унифицированного подхода к выполнению соответствующих требований Международной морской организации (ИМО), а также региональных аспектов осуществления одной из приоритетных целей ИМО - сохранения и рационального использования океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

На заседании приняты важные решения в контексте дальнейших действий и подготовки к министерской сессии Арктического совета в 2019 г. ПАМЕ также согласовала программу своей работы на 2019-2021 годы, которая нацелена на выработку и осуществление взвешенных и обоснованных решений по защите морской среды Арктического региона.

Заседание ПАМЕ было организовано Федеральным агентством морского и речного транспорта и его подведомственными организациями: ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», ФГБУ «Морспасслужба», и ФГУП «Росморпорт». Заседание проведено на базе ФГБОУВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».

В завершающий день работы ПАМЕ делегации посетили учебное парусное судно «Надежда», поблагодарив российскую сторону за возможность этого визита на легендарный фрегат, ставший абсолютным победителем недавней Дальневосточной регаты учебных парусников.

Делегации государств-членов Арктического совета, участвовавшие в работе заседания, отметили высокий уровень организации встречи, что способствовали ее успешной работе. Секретариат ПАМЕ выразил благодарность Росморречфлоту и его подведомственным организациям за значительную проведенную работу.

Досье:

1989 году арктические государства начали «процесс Рованиеми», приведший в 1991 г. к созданию Стратегии защиты окружающей среды Арктики.

В ходе реализации стратегии стала очевидной необходимость более тесного сотрудничества арктических государств, в первую очередь, в области управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, что и было реализовано 19 сентября 1996 г. в Оттаве путём создания межправительственного форума «высокого уровня» - Арктического совета (АС). Его учредителями выступили восемь арктических государств: Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Нескольким организациям, представляющим интересы коренных народов Севера, в АС предоставлен статус «постоянного участника», некоторым неарктическим государствам предоставлен статус «постоянного наблюдателя», а целый ряд межправительственных и неправительственных организаций наделены статусом «наблюдателя».

За более чем двадцать лет своего существования Арктический совет стал основной международной площадкой для практического многостороннего сотрудничества в Арктике. Это сотрудничество охватывает широкий круг вопросов устойчивого развития Арктики – от экономики и экологии до обеспечения социальных нужд проживающих там людей.

Мандат Рабочей группы Арктического совета по Программе защиты арктической морской среды (Protection of Arctic Marine Environment, ПАМЕ) заключается в разработке политических и иных мер, связанных с сохранением и устойчивым использованием морской и прибрежной среды Арктики.

В рамках группы осуществляются проекты по реализации Стратегического плана по защите арктической морской среды, оценке арктического морского судоходства, портовых мощностей по переработке судовых и грузовых отходов, изучению крупных морских экосистем, обновлению региональной программы действий по защите арктической морской среды от антропогенной деятельности.

Арктические воды закрыли для промысла

Представители девяти стран и Евросоюза 3 октября подписали в Гренландии соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана.

Ради сохранения Арктики

На церемонию подписания соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана в гренландский Илулиссат прибыли официальные делегации всех десяти сторон. Подписи под документом поставили Дания (за Фарерские острова и Гренландию), Европейский союз, Исландия, Канада, Китай, Норвегия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

Главная цель соглашения - предупредить возникновение нерегулируемого рыболовства в акватории, расположенной за пределами исключительных экономических зон приарктических государств - Канады, Дании, Норвегии, России и США. Наблюдения показывают, что значительная часть этого участка по крайней мере в летние месяцы все чаще оказывается свободной ото льда, который до этого препятствовал развитию судоходства. Без ледовой защиты доступ в этот район будет открыт, что может представлять угрозу для морских экосистем Арктики.

В июле 2015 г. в Осло пять приарктических государств договорились не начинать коммерческое рыболовство в центральной части Северного Ледовитого океана, пока не будет собрано достаточно научной информации о запасах и экосистеме арктического региона и не установлены необходимые механизмы регулирования рыболовства. Новое соглашение, проект которого в конце августа был одобрен правительством РФ, закрепляет эти обязательства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, текст соглашения был очень дискуссионным, но «именно позиция России позволила зафиксировать особую роль прибрежных государств в Арктике». В частности, важнейшие решения будут приниматься коллективно всеми странами-участницами. В документе учтено мнение российской стороны по определению района действия соглашения, а также предложения по механизму его вступления в силу и прекращения.

«В Арктическом регионе сформирована уникальная экосистема, сохранение которой должно относиться к одной из приоритетных задач мирового сообщества», - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – «Несмотря на сложный диалог, а также различие в подходах к разрабатываемому тексту, в ходе переговоров нам удалось достичь взаимопонимания по такому важному вопросу, как сохранение Арктики для будущих поколений».

Он назвал соглашение убедительным примером «превентивного реагирования заинтересованных государств на глобальные изменения климата, возрастающее антропогенное воздействие» и показателем общей готовности принимать согласованные меры по сохранению биоразнообразия Арктики.

Для пяти приарктических стран важна уверенность в том, что биоресурсы, находящиеся в их юрисдикции, не будут подорваны в результате рыболовства в районе открытого моря, считает Дэвид Болтон, который на протяжении нескольких лет возглавлял делегацию США на переговорах по соглашению.

По его словам, интерес стран за пределами арктического региона может быть связан с ожиданиями открытия в будущем в этих водах коммерческого лова. «Подписываясь под соглашением сейчас, они гарантируют себе место у стола, когда будут вестись переговоры о новом соглашении, которое позволит осуществлять промышленное рыболовство на устойчивой основе», - отметил эксперт.

Ни шагу без науки

Соглашение предусматривает разработку всем странами совместной программы научных исследований и мониторинга района арктических вод. Наука должна дать ответ, какие рыбные запасы, которые можно добывать на устойчивой основе, присутствуют или могут появиться в будущем в этом районе и какое воздействие такой промысел окажет на морские экосистемы.

По словам Дэвида Болтона, соглашение необычно уже тем, что ограничивает промысел в тех водах, где никогда не было коммерческого рыболовства. «Есть и время и простор для маневра, которые позволили странам согласиться на эту паузу и действительно предпринять необходимые научные исследования», - подчеркнул он.

«Это историческое соглашение не только позволит защитить центральную часть Северного Ледовитого океана от истощения рыбных запасов, но также послужит моделью для международного сотрудничества в условиях беспрецедентного изменения окружающей среды», - выразил мнение еще один участник переговоров, вице-президент по вопросам охраны окружающей среды некоммерческой организации Ocean Conservancy Скотт Хайлимен. – «Закрепленные в соглашении обязательства постоянно вести научные исследования в этом регионе обеспечат применение предосторожного подхода на десятилетия вперед».

Соглашение будет действовать в течение 16 лет с момента вступления в силу и будет продлеваться каждые последующие пять лет, если не поступит возражений от его участников. В документе также предусмотрена возможность создания региональной организации или договоренности по управлению рыболовством в этом районе.

Fishnews

Разработка и внедрение современных вооружений и технологий давно стали частью внешней политики США – главного экспортера оружия и первой экономики в мире. О том, какую роль в международном влиянии США призван играть самый дорогой в истории самолет F-35, в обзоре РИА Новости.

Внимание экспертов и СМИ к проекту истребителя-бомбардировщика пятого поколения в последние дни было приковано сразу по ряду причин: за первым боевым применением F-35B в Афганистане и подписанием контракта на закупку очередной крупной партии самолетов последовала первая катастрофа – во время тренировочного полета в Южной Каролине разбился F-35B.

Руководители программы уже заявили, что авария не связана с конструктивным дефектом, но признали, что самолету необходимо "техническое обновление", которое, судя по всему, приведет к очередному удорожанию проекта.

"Детские болезни"

Работы по созданию Lockheed Martin F-35 Lightning II начались в США еще более четверти века назад – в 1992 году. Самолет задумывался как многофункциональный истребитель-бомбардировщик для нужд ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС. Напичканный электроникой малозаметный самолет, выполненный по технологии "стелс", должен был прийти на смену целому ряду боевых машин, которые стояли и стоят на вооружении США и их союзников.

Изначально амбициозная задача по созданию универсального и непревзойденного, по выражению Пентагона, самолета предполагала длительные сроки и рекордное финансирование. Так и получилось: программа F-35 уже обошлась США и их союзникам более чем в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, связанными как с особенностями конструкции самолета, материалов, электроники и программного обеспечения, так и с обслуживанием самолета, его эксплуатацией и подготовкой пилотов. К примеру, по информации издания Defense News, ожидание запасных частей на авиабазе в Южной Каролине, к которой был приписан разбившийся F-35B, порой растягивалось на два года.

В итоге США потратили на F-35 на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет. Первый прототип поднялся в воздух в 2000 году, а первый самолет серии F-35А – в 2006 году. В войска этот вариант машины начал поступать лишь в 2015 году, второй (для морской пехоты) – в 2016 году, а третий ожидается в 2018-19 годах.

Ударно-показательный вылет

В результате первое боевое применение F-35 состоялось лишь в 2018 году, когда было выпущено уже свыше 300 самолетов: в мае F-35А участвовал в нанесении удара военно-воздушными силами Израиля, а в конце сентября F-35B Корпуса морской пехоты США нанес удар по талибам в афганской провинции Кандагар. О результатах боевого применения публично не сообщалось. Известно лишь, что это не были одиночные вылеты, но, сколько именно машин удалось проверить "в деле", неизвестно.

Впрочем, в случае с Афганистаном налицо был и показательный характер акции: сообщение о первом боевом применении сопровождалось видеозаписью вертикальной посадки F-35B на палубу корабля-амфибии "Essex" после выполнения задания. Эта запись широко разошлась по СМИ и социальным сетям. Как и новость о том, что операция была проведена в память о командире эскадрильи морской пехоты США, который погиб в 2012 году в Афганистане во время атаки талибов на военную базу. Имя летчика было нанесено на один из самолетов, вылетавших на боевое задание.

Стоит отметить, что коллеги погибшего пилота рисковали гораздо меньше, чем он: у талибов нет ни авиации, ни средств противовоздушной обороны, ни радаров, для которых должен быть "невидим" F-35. На это в беседе с РИА Новости обратил внимание член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

"Первое боевое применение этого истребителя было чистой PR-акцией: грубо говоря, против двух автоматов Калашникова направили истребитель, один час полета которого стоит 100 автоматов. Ну и первая катастрофа (F-35) вызывает некоторые вопросы по информированию и защищенности летчика", — говорит эксперт.

В некотором роде боевое применение новейшего самолета, оснащенного высокоточным оружием, можно сравнить с другой показательной акцией США в Афганистане: весной 2017 года на боевиков сбросили "мать всех бомб" — самую большую неядерную бомбу весом почти 10 тонн. Тогда решение новоизбранного президента Дональда Трампа, в результате которого, по неофициальным данным, были уничтожены лишь несколько десятков талибов, скептически оценили многие американские и зарубежные эксперты.

Несмотря на дороговизну, сложность и произошедшую аварию речь о снятии F-35 с производства, разумеется, не идет. Тем более в пользу этой модели ранее было решено отказаться от развития самолета F-22 – первого самолета пятого поколения.

Директор программы F-35 вице-адмирал Мэт Уинтер после авиакатастрофы в Южной Каролине заявил, что причин, которые бы указывали на общие для самолетов этого типа технические проблемы, пока не обнаружено и поэтому их полеты не прекращаются. Тем не менее всем самолетам необходимо будет установить "технологическое обновление 3", которое будет включать в себя новый процессор, модуль памяти и панорамный экран в кабине.

Конкретно на F-35B в Пентагоне возлагают большие надежды в контексте "проецирования силы" в мире. Эти самолеты обладают возможностью короткого взлета и вертикальной посадки, то есть для их переброски не нужны большие авианосцы, которых должна сопровождать целая группа других кораблей. В данном случае вполне достаточно кораблей-амфибий, стоящих на вооружении морской пехоты. Это повышает мобильность и скорость развертывания сил для проведения операций при сохранении их эффективности с учетом высоких боевых возможностей F-35B (самолет может развивать скорость почти до 2000 километров в час, подниматься на высоту 18,2 тысячи метров и брать более 9 тонн боеприпасов).

Фактически именно такой сценарий отрабатывался во время недавнего удара по талибам. Корабль-амфибия "Essex", с которого взлетали самолеты, находился в Аравийском море – в относительной близости от Персидского залива и Ирана.

Еще одним потенциальным районом применения F-35B может стать Южно-Китайское море. Там США в рамках своей концепции "обеспечения свободного судоходства и полетов в международных водах и воздушном пространстве" пытаются противостоять Китаю в его территориальных притязаниях на острова Наньша.

И Персидский залив, и Южно-Китайское море имеют большое значение в мировой торговле, поэтому контроль над ними приобретает для США особое геополитическое значение. "Если вы хотите иметь сильную экономику, вы должны иметь сильное присутствие в мире", — гласит мудрость американских политиков.

Обозреватель издания Washington Examiner Том Роган полагает, что если концепция F-35B будет реализована в задуманном виде, то США больше не придется держать в Персидском заливе крупные авианосные соединения и появится возможность активнее развивать другие виды вооружений, например, подводный флот.

"F-35B значительно повышает способность ВМС проецировать силу. Когда все девять десантных кораблей ВМС будут оснащены F-35B, они дополнят 11 авианосцев. И хотя авианосцы могут перевозить гораздо больше самолетов, чем десантные корабли, все вместе они дадут США превосходство в воздухе и возможность наносить наземные удары общей силой 20 кораблей. Это очень мощный сдерживающий фактор", — считает Роган.

Впрочем, эксперт ВПК Виктор Мураховский более скептически оценивает перспективы F-35.

"Я думаю, что американцы сделали все-таки не совсем удачный самолет – нельзя на одном борту совмещать возможность укороченного вертикального взлета, малозаметность и высокие ударные возможности. Такой многостаночник, образно говоря "швейцарский нож", в итоге не имеет преимущества ни по одному из направлений", — полагает он.

Проблему дороговизны самолетов Пентагону удается постепенно решить как благодаря кооперации с союзниками, так и указаниям Трампа, который пообещал добиться серьезного снижения стоимости оборонной продукции.

В пятницу министерство обороны США и компания Lockheed Martin заключили контракт на поставку 11-й партии самолетов семейства F-35 (всех трех модификаций). Всего, начиная в рамках этого контракта с 2019 года, планируется поставить 141 машину: 102 модификации "А", 25 — "В", 14 — "С" (для военно-морских сил). В американские войска будет поставлена 91 машина, 28 иностранным партнерам-участникам программы F-35, а еще 22 машины — на продажу.

По сообщению Lockheed Martin, цена самолета F-35A впервые стала менее 90 миллионов (89,2 миллиона) — стоимость самолетов в предыдущей 10-й партии составляла 94,3 миллиона долларов. Более дорогие модели F-35 "B" и "C" подешевели еще больше. Так, стоимость F-35В снизилась на 5,7% до 115,5 миллиона долларов с 122,4 миллиона. Стоимость самолета F-35С для ВМС США упала сразу на 11,1% (до 107,7 миллиона с 121,2 миллиона).

Помимо США в небольшом количестве стоит на вооружении у ряда их союзников (Великобритании, Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи). Самолет планировали закупить Дания, а также Турция, которая уже сделала заказ на 30 первых машин, однако американские власти готовы заморозить эту программу в связи с намерением Анкары закупить российскую систему ПВО С-400 (такая норма предусмотрена в оборонном бюджете США). Пока, правда, как уверяет вице-адмирал Уинтер, сотрудничество с турецкими партнерами идет по плану: первые два самолета им были переданы летом, еще два должны быть переданы в марте 2019 года, а всего Турция рассчитывает получить около 100 самолетов.

В общей сложности на сегодняшний день построено свыше 320 машин серии F-35, а в общей сложности США хотят иметь на вооружение более 2 тысяч таких самолетов, не считая самолетов для союзников.

Эксперт Виктор Мураховский полагает, что США удастся наладить экспорт F-35, но в первую очередь по военно-политическим причинам.

"Мы знаем, что сегодня этот самолёт на международном рынке активно продавливает правительство США. Они вообще хотели сделать его стандартом для истребительной авиации НАТО, но Германия и Франция от этого отказалась, с Турцией тоже не заладилось из-за вопроса С-400. Тем не менее, крупные заказы на эту машину уже есть – Австралия и Япония ее будут закупать. Думаю, что Вашингтону все-таки удастся продать за рубеж достаточное количество F-35, но не из-за качества этого истребителя, а из-за военно-политического влияния США в мире", — считает эксперт.

В свою очередь директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее указывал на то, что развитию проекта F-35 мешает отказ США от передачи технологий другим странам, в частности, Индии, с которой Россия занимается созданием собственного самолета пятого поколения.

"США никогда не пойдут на такой трансферт исходных технологий по тому же F-35, который они сейчас активно проталкивают на индийский рынок. Мы же делаем Индии такие предложения, которые ей больше не способна дать ни одна страна. То же касается лизинга многоцелевых атомных подводных лодок — наши предложения здесь также абсолютно безальтернативны, больше на это никто не пойдет", — сказал Коротченко.

Пар вместо выхлопа: в ФРГ запущен первый в мире водородный поезд

Германия стала первой страной в мире, которая стала использовать электропоезда с водородным двигателем

Пассажирский поезд Coradia iLint, созданный европейской железнодорожной транспортной компанией Alstom, может проехать до 600 миль на одном баллоне с водородом и развить скорость до 86 миль в час (138 км/ч). Эта скорость может показаться не столь впечатляющей, но главная цель поезда с водородным двигателем – это не скорость, а инновационный способ перевозки людей, что может изменить влияние, оказываемое транспортом на планету.