Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

От Латинской Америки до Кавказа: где можно получить цифровую визу фрилансера

Forbes составил список стран, которые начали вводить специальные визы для фрилансеров. Это так называемые визы цифрового кочевника, или Digital Nomad. Для получения документа требуется подтвердить определенный ежемесячный доход, а также доказать, что вы не претендуете на местные рабочие места

12. Португалия

В Португалии для цифровых кочевников есть два вида виз — D2 и D7. D7 предназначена для всех, кто не планирует открывать бизнес, а вместо этого имеет пассивный доход и живет за счет него. Виза D2 подходит для фрилансеров, независимых работников и предпринимателей.

Чтобы получить оба типа виз, необходимы: заполненное заявление, загранпаспорт, фотографии, обратный билет, действующая туристическая страховка, справка об отсутствии судимости от португальской службы по делам иностранцев и пограничников (SEF), справка об отсутствии судимости, выданная в России, подтверждение места проживания, подтверждение средств к существованию. Также необходимо предоставить трудовой договор или договор оказания услуг.

Необходимый доход: 705 евро в месяц (минимальная месячная зарплата в стране).

11. Норвегия

В Норвегии такой тип визы называется визой независимого подрядчика.

Необходимые документы: паспорт, заявка, фотография, документы, подтверждающие, что вам есть где жить в Норвегии, документы, подтверждающие, что вы являетесь индивидуальным предпринимателем с бизнесом, созданным за границей, документы об образовании, документы, подтверждающие опыт работы, резюме.

Необходимый доход: 35,7 тысячи евро в год.

10. Коста-Рика

Виза кочевника здесь называется «эстансия» и официально появилась только в июле.

Требования для получения визы: необходимо работать в иностранной компании, вести бизнес или работать в качестве фрилансера с клиентами из зарубежных стран.

Необходимый доход: 3 тысячи долларов в месяц на человека и подтверждение медицинской страховки на год.

9. ОАЭ

Правила получения визы фрилансера в ОАЭ следующие. Сначала необходимо получить лицензию фрилансера стоимостью 1,9 тысячи долларов. Для этого нужно подтвердить своим компетенции, например показать диплом об образовании. После получения одобрения выдается Freelance entry permit — это виза на 60 дней, с помощью которой вы можете приехать в страну для финального получения фриланс-визы.

Необходимые документы: оригинал паспорта, фотография, медицинская страховка и выписка из банка по вашему счету.

Стоимость визы на три года: тысяча долларов.

8. Исландия

Необходимые документы для получения визы кочевника в Исландии: заявление, фотография, паспорт, медицинская страховка, справка об отсутствии судимости и подтверждение от работодателя о том, что заявителю разрешено выполнять свою работу удаленно в Исландии, или же можно подтвердить свою самозанятость.

Необходимый доход в месяц: 7,2 тысячи долларов.

7. Грузия

В Грузии с 2020 года действовала программа «Удаленно из Грузии», однако в 2022 году программа перестала работать. С 1 марта фрилансеры могут въехать в Грузию по упрощенным правилам, подав заявку на сайте www.stopcov.ge и получив предварительное подтверждение, необходимое для пересечения границы.

Необходимый доход: 2 тысячи долларов месяц.

6. Греция

Необходимые документы: письмо-декларация в свободной форме, в котором заявитель сообщает о своем намерении получить национальную визу Греции для удаленной работы и обязуется не трудоустраиваться в греческие компании, трудовой контракт, подтверждение дохода — выписка из банка или трудовой договор с указанием зарплаты, заявка на получение визы и загранпаспорт, договор аренды, а также страховка Global Health Insurance.

Необходимый доход: 3,5 тысячи евро после уплаты налогов.

5. Венгрия

В Венгрии для цифровых кочевников действует программа «Белый паспорт». Необходимые документы: паспорт, заполненная анкета, фотография, оплата процессуального сбора, справка от работодателя, в которой отражена сфера деятельности компании, суть работы и обязанности заявителя.

Необходимый доход: 2 тысячи евро.

4. Бразилия

Необходимый доход для получения визы: полторы тысячи долларов в месяц или 18 тысяч долларов на банковском счете.

Необходимые документы: свидетельство о рождении, справки об отсутствии судимости в России и Бразилии, CPF (аналог ИНН) и digital CPF (аналог электронной подписи).

3. Багамские острова

Здесь действует собственная программа для кочевников под названием «Багамские острова с расширенным доступом для путешествий».

Необходимые документы: паспорт, медицинская страховка, подтверждение занятости для удаленных сотрудников или студенческий билет для тех, кто хочет учиться дистанционно.

Сколько потребуется денег: тысяча багамских долларов.

2. Бермудские острова

Необходимые документы: паспорт, медицинская страховка, справка об отсутствии судимости и документы, подтверждающие средства на счете или постоянный источник годового дохода.

Необходимый доход: на Бермудах нет требования к минимальному доходу.

1. Аргентина

В мае 2022 года в Аргентине появилась виза цифрового кочевника Nómadas digitales.

Необходимые документы: рабочий контракт или справка, подтверждающая получение зарплаты или профессиональных гонораров. Также понадобятся заполненная анкета, действующий паспорт и фотография 4х4.

«Ситуация уникальная. Страна, может, и пытается платить по долгам, но ей не дают»

«По сути сейчас первый за более чем 100 лет дефолт именно по внешним долгам. Стремление сохранить хорошее лицо перед инвесторами очень важно, и хорошо, что Россия до последнего старается это сделать».

Проректор РЭШ Максим Буев — о том, почему российское правительство действует правильно, пытаясь рассчитаться с кредиторами. Какова история дефолтов и их влияние на развитие стран и как реструктурируют долги стран после невозможности по ним платить:

— Ситуация, безусловно, уникальная: с одной стороны, фактически мы действительно наблюдаем пропущенные платежи, а с другой стороны — это никак не связано с возможностью платить. Ученые, которые изучают ситуацию с военными долгами и кризисом суверенного долга, подразделяют дефолты на две категории. Первый, эндогенный, внутренний дефолт, который развивается как следствие стагнации в экономике или неудач страны в управлении макроэкономическим циклом.

Второй — экзогенный, внешний, дефолт, который может возникать по политическим и другим причинам. Текущий дефолт, безусловно, относится к таким. В период до Второй мировой войны большинство дефолтов были экзогенными. После, как правило, было больше эндогенных дефолтов.

Однозначный ответ, что делать, сейчас никто не даст: у инвесторов есть соблазн либо дождаться окончания санкций и получить выплаты в валюте, либо согласиться на условия российского Минфина и получать выплаты в рублях.

Хотя это тоже может быть затруднено ввиду санкций против финансовых институтов и инвесторов в других юрисдикциях — за то что они имеют некий бизнес с Россией. Или есть возможность идти в суд, но это может быть очень долгий процесс. Известный случай — с дефолтом Аргентины 2001 г. — по сути, дело было закрыто только через 15 лет. Мне кажется, что большинство инвесторов будут соглашаться на выплаты в рублях, но это лишь мое предположение.

Последствия дефолта для экономики России

Любой вопрос по государственному дефолту непростой. Хотя мы регулярно наблюдаем это явление, оказывается, оно очень плохо изучено финансистами и макроэкономистами. Если почитать публикации в популярной финансовой прессе за последние 3-4 месяца, начиная с угрозы мартовского дефолта, а затем апрельского, и того, что реально произошел в июне. Публиковали мнения финансистов, которые говорили: да, хоть дефолт и технический, хоть, со слов министра финансов Антона Силуанова, это фарс, но так или иначе, он так или иначе повлияет на способность России, когда она сможет снова заимствовать на международных рынках.

Эмпирические исследования показывают, что дефолт очень сложное явление, и иногда имеет эффект, стоимость заимствований для стран растет и остается высокой на длительном промежутке.

С другой стороны, есть исследования, что инвесторы забывают и прощают страну, и очень быстро ставки по внешнему долгу оказываются приемлемыми и страна снова может занимать. Здесь имеет смысл говорить о долгосрочных последствиях, и то, как себя ведут Минфин и наше правительство, в общем, очень правильный подход.

Потому что до последнего момента Минфин искал варианты заплатить по долгу, предлагал возможные схемы, как это можно осуществить. И это то, что важно для инвесторов: у страны есть деньги, она пытается заплатить, но не получается.

И с этой точки зрения, когда оковы спадут, думаю, ситуация с возможностью России занимать на внешних рынках, если нам это будет нужно, стабилизируется очень быстро. У нашей страны в этом смысле хорошая родословная: Россия дефолтилась по долгам пару раз в 19-м веке, а самый известный дефолт по внешним долгам был в 1918-м году. Отказ большевиков платить по долгам царского режима очень ухудшил отношения с некоторыми странами, в частности, с Францией. И с того года дефолта по внешним долгам ни Советский Союз, ни Россия не объявляли. И по сути сейчас первый за более чем 100 лет дефолт именно по внешним долгам. Стремление сохранить хорошее лицо перед инвесторами — очень важный аспект, и хорошо, что Россия до последнего старается это сделать.

Дефолты стран в мире происходят регулярно

С одной стороны, с конца 1980-х до мирового финансового кризиса в 2008 г. был тихий период, в течение которого страны платили по долгам. Но каждый год начиная с середины 70-х более чем 30% стран находились в состоянии дефолта. С середины 19 века было несколько длинных периодов, в основном войн и революций в Европе, когда более 25% стран мира были в дефолте. В общем, это частое явление, учитывая также, что есть дефолты и по внутренним долгам — и это случай 1998 г., когда мы говорим про Россию. А если про Советский Союз — это случаи 1947 и 1957 годов.

Фактически любая денежная реформа, которая в том или ином виде «грабит» население или снижает его покупательскую способность — это сродни дефолту по внутреннему долгу.

Важно, что примерно до 1950-х не было возможности ограничить контрактом суверенитет страны в плане объявления дефолта, это юридическая проблема. Объявлялись дефолты, и инвесторы все теряли — возможности реструктурировать долг не было. В середине 50-х Бразилия решила объявить дефолт, и ФРС США заморозила золотой запас страны, который хранился в Форт Ноксе, денежном хранилище США. И это де факто означает, что одна страна так или иначе ограничивает суверенитет другой.

И начиная с 50-х при выпуске бондов в проспект включают положение, при котором позволяют судиться со страной и удовлетворять требования кредиторов в случае дефолта. Это очень интересный момент в контексте дефолта, который произошел с Россией. Многие СМИ ссылаются на тот момент, что наша страна при выпуске этих бондов благоразумно ставила в проспект положение, что ее суверенитет не ограничивается возможностью разборок в лондонских и американских судах.

В случае дефолта кредиторы должны будут разбираться в российских судах, и это тоже интересный момент. Это интересный юридический аспект — это разборок, которые стали происходить на рынке суверенного долга начиная с 50-х.

Мартовской рекомендацией некоторых консультантов было покупать российский госдолг: даже при дефолте будет реструктуризация, и потом можно будет больше заработать. Если бы не текущая ситуация, такая логика имеет право на существование. Но думаю, что многие комментаторы недооценивают этический момент: не уверен, что таких инвесторов будет много.

Как дефолты влияют на стоимость будущих заимствований

Это очень зависит от причины дефолта. Если он произошел по причине агрегированных шоков спроса, то по сути страна очень быстро приходит в себя, возвращается к росту и может занимать относительно дешево. Если же причина дефолта — шок агрегированного совокупного предложения, то в этих случаях последствия выхода из кризиса могут быть более долгосрочными. Соответственно, страна будет медленнее возвращаться на траекторию роста, занимать по низким ставкам ей будет сложнее. Обычно повышаются процентные ставки, по которым страна может занимать в краткосрочном периоде, но они быстро могут вернуться на среднеисторические уровни. Более долгосрочные эффекты могут быть разные.

Например, самый известный дефолт Аргентины произошел в середине 2001 г., и это был самый большой экономический кризис в истории страны. После него Аргентина долго не могла очухаться в том числе потому, что были предложены схемы реструктуризации этого дефолта, условия которых написала сама, и по чьей-то недоглядке забыла включить туда важное положение.

Как правило, в случае дефолта есть те, кто соглашается на условия реструктуризации и те, отказывается и хочет получить 100% от номинала (Hold out). При написании соглашения нужно обязательно прописать, как будет проходить заключение c Hold out. Аргентина забыла это сделать, и большинство таких кредиторов были хеджевыми фондами-стервятниками, которые инвестируют в долг проблемных стран.

Они стали судиться в американских судах и в итоге смогли заморозить выплаты даже тем инвесторам, которые были согласны на «стрижку» номинала. Процесс занял 15 лет.

В случае дефолта на реструктуризацию соглашаются примерно 90% кредиторов. 10% или меньше — нет. При реструктуризации старый долг банально обменивается на новый, меньшего номинала, и здесь появляется «стрижка» номинала — она может доходить до 50%, иногда 70%. Долг становится более длинным, купоны выплачиваются по более низкой ставке.

Последствия дефолта для России — еще больший кризис или точка роста?

Как правило, большая часть эндогенных дефолтов следуют такому паттерну: сначала идет рост накопления частного долга, затем наступает банковский кризис на фоне накопления плохих долгов, потом государство вынуждено спасать банковскую систему, и потом объявляет дефолт.

В то же время если дефолт оказывается экзогенным, объявляется по политическим причинам, то он может предшествовать банковскому кризису, а не наоборот. Опять-таки, для страны очень важна последовательность событий, которые приводят к дефолту. Важно, как реструктурируется долг: если успешно, то это позволит кредиторам получать хоть какие-то выплаты, а для страны позволит сбросить бремя неподъемных процентов.

Далее можно вспомнить работы Дэвида и Кристины Ромер, которые говорили про монетарное пространство, то есть способность государства действовать для вывода страны из кризиса. Они определяли это пространство как довольно низкое отношение внешнего долга к ВВП — если он ниже 60%, то у вас достаточно фискального пространства, вы можете занять на внешнем рынке и инвестировать эти деньги в поддержку экономики — это позволит стимулировать спрос и станет драйвером восстановления. С другой стороны, если процентная ставка при входе в кризис оказывалась достаточно далеко от нижней границы, у ЦБ есть возможность простимулировать выдачу кредитов, снизив процентную ставку для стимулирования экономики.

А если же процентные ставки долгое время были нулевыми или даже отрицательными, как во многих странах мира, если государство объявляет дефолт, у Центрального банка практически нет рычагов, чтобы подстегнуть спрос и вывести страну из кризиса.

Все очень специфично и зависит от фундаментальных экономических показателей страны и причин, по которым объявлен дефолт.

Глобальные риски

Процентные ставки растут, потому что есть риск инфляции. Первый момент: чем страны быстрее с ней справятся, тем быстрее ставки станут ниже и бремя обслуживания долгов станет сносным. Второй: если у страны хорошие перспективы роста, растет производительность труда, то даже если у нее большой долг, это не будет казаться чем-то проблемным: за счет быстрого роста отношение долга к ВВП начнет сокращаться.

Третий: рост цен на энергоносители и продовольствие. С одной стороны, это связано с инфляцией, с другой — с политической обстановкой. В 19 веке это особенно видно, что больше всего стран были в дефолте вокруг тех лет, когда были большие войны и революции. В период наполеоновских войн многие страны объявили дефолт, в том числе несколько земель Германии.

Можно посмотреть на предтечу дефолта России 1998 года — это война в Чечне, середина 90-х. Траты на нее, неспособность собирать налоги — две из причин, по которым государство через два года оказалось неспособным обслуживать долг. Что сейчас происходит на Украине, мы прекрасно знаем. Решение геополитических и политических проблем, окончание военных действий — один из шагов, который должен быть сделан на мировой арене, чтобы предотвратить волну потенциально грядущих дефолтов. Взятие под контроль инфляции, прекращение военных действий и обеспечение перспективы устойчивого роста, и на первом месте в этом списке — прекращение военных действий.

То, что страны специально раздувают инфляцию, чтобы снижать свое долговое бремя — необязательно теории заговора. Про это можно говорить как про более-менее ответственную политику государства.

Для Америки напечатать доллары — это способ уменьшить долговую нагрузку. Для США по факту нет внешнего долга, у них любой долг внутренний. Соответственно, возможность страны пойти на все фишки, чтобы сократить внутренний долг, к США применимы в полной мере. А если говорить про другие страны, внутренняя инфляция, девальвирующая местную валюту по отношению к резервной, лишь ухудшает ситуацию — при условии, что у страны нет возможности зарабатывать внешнюю валюту на внешнем рынке за счет экспорта.

На ПМЭФ была панель экспертов с известными профессионалами финансового рынка. И звучало мнение, что развивающимся странам будет сложно занимать, процентные ставки долго будут высокими. И это в каком-то смысле для России шанс стать аккумулятором рисков этих стран, вернуться к идее создания мирового финансового центра в Москве за счет кредитования развивающихся стран по более низким ставкам, беря на себя риск. Можно по-разному относиться к идее, что это один из вариантов решения проблемы, когда развивающиеся страны не могут заимствовать на сложившихся рынках капитала.

С другой стороны, это напоминает ситуацию с проектами Советского Союза в Африке, когда туда активно вливали деньги, оказывали экономическую помощь, и в итоге эти деньги разворовывались либо уходили в песок.

Уровень процентных ставок по долгам развивающихся стран определяется в том числе аппетитом инвесторов к риску, а они в принципе не очень любят риск. И повышенная ставка — компенсация за это. Если Россия в каком-то смысле выступает на международном рынке как «безбашенный инвестор», готовый ссуживать деньги развивающимся странам по более низким ставкам — почему нет. На рынке появляется еще один инвестор с другим подходом к риску.

Материал подготовлен на основе выпуска подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий Филипп Стеркин.

Дни турбины

возможно, России выпал уникальный исторический шанс сломать Европу

Илья Титов

По итогам 2022 года важнейшей темой для обсуждения станут не военные действия, не инфляция, не поиск раздач тёплого супа и не Брэд Питт в платье героини "Служебного романа".

Парадоксально, но даже в таком наполненном событиями году, как нынешний, главной темой для разговоров всё равно остаётся погода. На страницах "Завтра" мы рассказывали о том, как погода свирепствует в сельскохозяйственных житницах мира: как сохнет Канзас, как горит Калифорния, как изнывает от жары, казалось бы, привычная к таким делам Индия, как страдают от засухи в Бразилии и Аргентине. Теперь очередь дошла и до потребителей продукции этих глобальных фабрик продовольствия.

На днях власти средиземноморских стран отчитались о жертвах аномально высоких температур — так, в одной только Португалии, согласно данным главы местного управления здравоохранения Грасы Фрейтас, от жары погибло более тысячи человек. В других странах Западной Европы эти цифры значительно выше. Бессердечная математика говорит нам, что показатели невелики, но такая смертность от страшной жары, подобной которой Европа не видела уже много лет, является показателем острого всеевропейского кризиса. Сравните нынешний период жары с прошлой аномальной жарой 2017 года, отразившейся в европейской прессе. Бросающаяся в глаза разница состоит в том, что нынешние температурные рекорды имеют ярко выраженный политический окрас, ведь жаркая погода, согласно заверениям европейской прессы, стала оружием России. Посудите сами — в жару все используют кондиционеры, потребляющие больше электричества, получаемого из газа, идущего из России.

На заголовки о том, что погода стала оружием России, никто дежурно не обратил внимания. В самом деле, с 2015-го мы видели столько новых вариантов оружия России, что и не сосчитать. От тюленей в северных морях до крохотных вирусов в африканских саваннах, от мультфильмов про девочку и медведя до народных песен, от нефти до взламывающих выборы хакеров — всё объявлялось оружием России.

На этом фоне никого не удивило и то, что прошлые две недели европейская пресса непрестанно называла оружием России газ. Старая формулировка, однако, игнорировала контекст ситуации — оружием России стал не газ, а бюрократия и диссонанс самоубийственных санкций с собственными интересами авторов этих самых санкций.

Мы уже рассказывали про то, как Канада, Германия и Россия сошлись в странном конфликте противоречащих друг другу формальностей. Со стороны России здесь выступало так удобно подошедшее время планового обслуживания турбины на компрессорной станции неподалёку от Выборга. Эта станция обслуживает питающий Европу "Северный поток", и любые неисправности, к которым неизбежно приводит эксплуатация сложного оборудования свыше предполагаемого промежутками техобслуживания срока, на достаточном отрезке времени привели бы к выходу из строя всего газопровода на долгий срок. Со стороны Канады выступают введённые против России санкции — отправленную в Монреаль на ремонт турбину Siemens они отказались возвращать немцам, мотивируя своё решение именно ограничениями на поставки высокотехнологичного оборудования. Меж двух огней метались германцы, вынужденные соблюдать санкции, но остро нуждающиеся в российском газе. Лейтмотивом сегодняшнего суперкризиса, имеющего черты политического, экономического и энергетического, является бесплодность попыток выбора между позором и провалом — стремящийся найти компромисс между этими крайностями, с аппетитом вкушает за обе щёки и то, и то. Вот и ФРГ не стала исключением — пришлось на глазах у всего мира обходить собственные санкции в надежде избежать дефицита газа, который всё равно случился. Цена на газ на момент начала недели прыгает в районе 1700 долларов за тысячу кубометров, что выглядит гуманнее на фоне гремевших две недели назад 1900 долларов. Нужно учитывать, что мотивом для снижения цены стало как летнее время, в которое спрос даже несмотря на жару традиционно не так высок, так и разрешение вопроса с турбиной для компрессорной станции Портовой. Турбину пообещали вернуть, а «Северный поток», спустя одиннадцать дней после остановки, заработал, вовсю поставляя драгоценное топливо в Европу.

Тем не менее Европа всё равно осталась недовольна. Канцлер Германии Шольц объявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком газа, руководительница германских "зелёных" Анналена Бербок увязала отсутствие турбины с народными восстаниями по всей ФРГ, а дюссельдорфский газовый гигант Uniper, на днях получивший от правительства 15 миллиардов помощи, вознамерился отсудить деньги у Газпрома за форс-мажор и за проблемы, вызванные канадскими и германскими чиновниками вкупе с сотрудниками Siemens. Насчёт каждого из этих трёх пунктов российские СМИ взорвались усмешками и привычными воплями о лицемерии, но следует понимать, что Германия здесь действует чётко в рамках сложившегося порядка торговли газом с Россией. Бесконечные энергопакеты, искусственное ограничение поставок, нормирование воровства газа из украинской трубы, отключение "Южного потока" и невключение второго "Северного" — всё это долгие годы демонстрировало возможность Европы относиться к единственному поставщику газа не как к безальтернативному продавцу, а как к колонии, считающей за честь выкачивание ценного ресурса в другие страны при неполной обеспеченности этим ресурсом огромных пространств собственной страны.

Да, Россия, как ни посмотри на долгосрочную перспективу, всё же единственный поставщик газа — несмотря на рост поставок СПГ в 2,2 раза, едва ли можно рассчитывать на постоянство таких высоких цифр, как поставляющиеся с американских заводов СПГ 2,8 миллиардов кубометров в неделю. Да и свою славу «ненадёжных поставщиков» эти заводы заслужили куда больше, когда минувшей осенью перенаправили свои танкеры с газом, предназначавшимся для Европы, в Азию, где платили больше. Россия же выработала новый политически мотивированный подход к продажам газа: мы обязаны исполнять только то, что прописано в контрактах, остальное — ваша забота. Семь пакетов санкций, перебои поставок, глобальное потепление, глобальное похолодание, землетрясения, пожары, цунами и нашествия татаро-монголов — если это происходит на стороне покупателя, продавца это никак не касается. Подобное поведение, намекают эксперты как в российской профильной, так и в европейской мейнстримной прессе, чревато сокращениями закупок газа обиженными европейцами. Но даже если предположить, что завтра Европа вдруг прирастёт богатой газом и обеспеченной всей необходимой инфраструктурой территорией, готовой вести себя в строгом соответствии со взаимоисключающими желаниями коллективной фрау Бербок, проблему это не решит. Газпром всё равно будет получать деньги, причём возросшая цена на газ с лихвой компенсирует падение поставок. При этом ниже того уровня потребления, при котором российский бюджет лишится прибылей, Европа сможет опуститься только при условии коллективного ритуального самоубийства.

С этой древней, как сама Европа, традицией сейчас возникают всё более серьёзные проблемы. Только одно правило «миропорядка, основанного на правилах», схоже с конфуцианской моралью: требования старших превыше всего. Друзья и дилеры Хантера Байдена, тянущие руки для рукопожатий невидимые люди, авторы телесуфлёров и голоса в седой голове диктуют действия американской верхушке. Вашингтонские бюрократы отдают приказы брюссельским пиджакам из Берлемона, пишущим многотонные кодексы регуляций в интересах воротил Европы, внимающих требованиям еврочиновников. Акулы Европы командуют гиенами Европы — странами второго порядка, существующими в рамках политических и военных объединений на птичьих правах.

Иллюстрации конфуцианского порядка в этой структуре мы видели много раз: сейчас пресса всё чаще вспоминает недавние драки за медицинские маски и аппараты ИВЛ в первые месяцы пандемии, но нужно копнуть чуть глубже и вспомнить рубеж нулевых и десятых, когда груз проблем, вызванных мировым финансовым кризисом, был в соответствии с правилами общеевропейского единства и солидарности распределён между всеми членами Евросоюза. Большие парни выстояли и довольно быстро восстановились, а страны со слабыми экономиками до сих пор тонут в долгах и собирают свои зубы по полу.

Показательна история Алексиса Ципраса, который в 2015 году обратился к Германии (а по сути — к Единой Европе) с требованиями постоянства солидарности, — Греция не потеряла бы всё, не будь её экономика так завязана на европейские нормы, так почему страдать она должна в одиночестве? В ответ на это Ципрасу выдали немного денег и велели помалкивать — с 2015 года устои европейского единства он более не шатал, в 2019-м тихо уступив место какому-то местному либералу. История ярко демонстрирует корни того раскола, что постиг Европу сейчас. Причиной для него стало очередное гениальное предложение Еврокомиссии: брюссельские технократы решили, что отчаянные времена являются отличным поводом для отчаянных мер, под которыми они понимают плановую экономику в вопросах энергетики, сокращение потребления газа на 15 процентов и распределение газа по карточкам. Само собой, распределять будут те, кому этот газ нужнее. Уже на следующий день голос подали те, кого обычно в Евросоюзе не принято спрашивать: в издании Politico эта волна получила название «восстание южан». То, что в представлении Брюсселя выглядело антироссийской мерой, внезапно вызвало противодействие со стороны Польши. К полякам присоединилась Греция, Кипр, Португалия, Испания и Венгрия, чей министр иностранных дел Петер Сийярто вообще рванул в Москву обсуждать отдельные условия по газу, на что Лавров пообещал ему рассмотреть мадьярскую просьбу. Причины такого решения Восточной Европы просты: периферия этой стороны ЕС не хочет усугублять свою зависимость от российского газа зависимостью от желаний Германии. В свою очередь, тонущая в долгах Южная Европа, не слишком зависящая от поставок из России, просто не хочет идти на жертвы ради тех, кто много раз открыто демонстрировал нежелание идти на жертвы ради них. Пока вице-канцлер Германии Роберт Хабек призывает сплотиться, затянуть пояса и выступить единым фронтом против Газпрома, юг Европы отвечает ехидством. Министр энергетики Греции Костас Скрекас заявил, что «Еврокомиссия, похоже, не особо обсуждала принятое ею решение». Тереза Рибера, испанский министр по делам энергоперехода, заявила, что это «не самый эффективный, не самый умный и не самый честный» способ решить энергетические проблемы Европы. Кипрские чиновники и вовсе отметили, что ничем не обязаны Евросоюзу, к которому они даже не подсоединены трубами газопровода. Словом, Южная и Восточная Европа ясно дали понять европейскому ядру: мы балласт, от которого вам на этот раз никуда не деться. Центр и сам, кажется, это понимает — отсюда и участившиеся призывы забыть про демократические принципы на время войны и отказаться от единогласного принятия решений. Частота подобных разговоров и проявление этих идей на самых высоких уровнях европейской политики намекают на то, что уже скоро мы увидим претворение в жизнь новых принципов европейской солидарности.

Католический святой Бернард Клервоский как-то призвал внимать у камней и деревьев тому, чему не может научить ни один учитель. Палящее солнце, за которым последуют промозглые дожди и лютые стужи, могло бы преподать европейцам ценные уроки о важности уважения, о справедливости рыночной цены и о наказуемости невменяемости. К сожалению, со времён советов аббата из Клерво Европа очень изменилась. Действуя в рамках новой морали торговых отношений с Западом, Россия продолжает шатать уже и без того испещрённую широкими трещинами структуру европейского уклада — новым намёком на это станет очередная техническая необходимость. 27 июля Газпром снимает с эксплуатации ещё одну турбину "Северного потока". До этого момента компания Siemens должна будет обеспечить получение другой турбины — той, что долго и мучительно ремонтировали в Канаде, — а Газпром должен будет её установить и провести все предшествующие запуску работы. Непопадание в сроки, вестимо, снова вызовет проблемы с поставками, рост цен и очередные разговоры о том, как Путин превратил в оружие России гравитацию, межатомные соединения и причинно-следственную связь.

Всё, что остаётся европейским странам (исключая, разумеется, венгерский путь индивидуальных договорённостей), — вводить новые пакеты санкций, парадоксальным образом смягчающие положение в сфере поставок продовольствия и энергоресурсов. Принятый на минувшей неделе седьмой пакет санкций, от которого многие в Польше, Прибалтике и на Украине ждали ограничений поставок газа, содержал в себе именно эти смягчения в ответ на разрешение поставок в Россию ряда товаров для авиации. Возможно, России выпал уникальный исторический шанс сломать Европу, задушить её формальностями и бюрократическими мелочами, не позволяющими в полной мере использовать мощности существующих газопроводов и толкающих европейские газохранилища в пустое и холодное будущее.

Дубай стал лучшим в мире местом для отдыха в городе, обогнав Париж, Бостон и Лондон, говорится в исследовании сети Premier Inn. В исследовании отмечается, что Дубай стал самым желанным городом для путешественников из-за большого числа солнечных дней и возможностей для роскошного образа жизни.

Город с роскошными курортами, фешенебельными бутиками, высококлассными ресторанами и чистейшими пляжами стал выбором номер один для путешественников из 21 страны мира, включая жителей Южной Африки, Саудовской Аравии, Кении, Нигерии, Индии и Мальдивских островов.

Сеть Premier Inn проанализировала туристические запросы в 136 странах мира, чтобы составить рейтинг популярности городов. Любопытно, что жители ОАЭ, наоборот, стремятся проводить каникулы в Лондоне. Так, столица Великобритании стала самым популярным местом для отдыха у путешественников из ОАЭ.

10 лучших мест мира для отдыха в городе:

Дубай

Париж

Бостон

Мадрид

Сингапур

Лондон

Кейптаун

Амстердам

Копенгаген

Буэнос-Айрес

На прошлой неделе Дубай занял первое место в рейтинге TikTok Travel Index 2022, который признал его самым популярным туристическим направлением мира. Так, ролики с упоминанием эмирата стали более популярными, чем те, в которых упоминается Нью-Йорк и Лондон.

Видео с хэштегом #Dubai набрали 81,8 млрд просмотров, с хэштегом #NewYork - 59,5 млрд просмотров, столица Великобритании собрала 36,8 млрд просмотров в молодежной социальной сети.

Дубай стал синонимом богатства и роскоши и одним из самых популярных направлений для отдыхающих, которые хотят понежиться на солнце. Ультрасовременный город стал домом для коллекции архитектурных чудес, в которую, в частности, входит самое высокое здание мира – небоскреб Burj Khalifa.

Всего в исследовании приняли участие 140 городов мира, в итоговый список вошли 50 из них. Наряду с Дубаем, в первую десятку попали Стамбул, Париж, Майами, Лос-Анджелес и Чикаго.

В ноябре 2022 года в Дубае откроют первую тематическую гостиницу NH Dubai для футбольных болельщиков. Фанаты смогут разместиться в отеле в дни проведения Чемпионата мира по футболу и ежедневно путешествовать в Доху для посещения матчей.

Гостиница на 533 номера расположилась на западном полумесяце острова The Palm Jumeirah, его спорт-бар будет превращен в фан-зону, а болельщики получат доступ к специальным скидкам и предложениям на просмотр игр на других площадках, в том числе Coca-Cola Arena и в Football Park в DIFC, куда их будут доставлять автобусы-шаттлы.

На данный момент уже продано 1,8 млн билетов на матчи чемпионата. Продажи билетов в одни руки будут ограничены, чтобы оградить фанатов от происков спекулянтов. Дополнительную информацию о билетах на чемпионат мира можно найти на FIFA.com.

Как сообщалось ранее, гостиницы Дубая готовятся к сезону пиковых нагрузок, который ожидается в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года с 22 ноября по 18 декабря. Десятки тысяч футбольных болельщиков уже начали бронировать номера в соседних странах, в первую очередь, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наибольший интерес к Мундиалю проявляют болельщики из стран Европы и Латинской Америки, в том числе Испании, Бразилии, Аргентины и Германии, которые рассчитывают, что их команды продержатся в чемпионате до финала. Поскольку в отелях Катара практически нет свободных мест, фанаты большими группами бронируют отели в Дубае.

ОАЭ стали привлекательным вариантом для болельщиков, поскольку авиакомпании Air Arabia и flydubai будут выполнять в общей сложности более 45 ежедневных шаттл-рейсов из Дубая и Шарджи в Доху. Стоит отметить, что эти рейсы будут доступны только для обладателей билетов на матч, фан-ID и туристической визы в Катар.

Российские геймеры обходят санкционные ограничения

В России растет количество посредников, которые предлагают купить видеоигры в обход ограничений в Steam, PlayStation Store и на других онлайн-площадках. Посредники могут зарабатывать на этом от 10% до 250%. Для геймеров часто все равно получается дешевле, чем раньше

Львиная доля игр сегодня покупается геймерами онлайн при помощи таких площадок, как Steam или PlayStation Store. По сути, это просто интернет-магазины, которые позволяют скачать лицензионные версии. Сейчас большинство таких площадок заблокировали для россиян возможность оплаты. Потому и появились посредники, которые готовы помочь геймерам получить интересующую видеоигру.

Комментирует гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Спрос на подобные услуги вырос до четверти, то есть до 25% в разных сегментах. Нужно понимать, что, поскольку на сегодняшний момент этот вариант является безальтернативным для людей, которые пользуется подобными услугами, не стоит ожидать снижения [спроса]. Россия является серьезным игроком на всех сегментах рынка, будь то приложения, игровые сервисы. В общей совокупности мы занимаем в разных сегментах не такие большие проценты — от 1% до 5%. Естественно, в других странах — США, Европе и Японии — эта доля гораздо выше».

Самая распространенная схема работы посредников следующая: после того как вы оплачиваете услугу, он покупает для вас игру на свой аккаунт и просто дарит ее вам. Хотя есть и другие варианты. Например, создается новый аккаунт, на который покупаются нужные игры, а геймеру из России потом дается к нему доступ. При этом часто игры для российских геймеров выходят дешевле, а посредники зарабатывают хороший процент. К примеру, игра Elder Ring в российском Steam стоит 4 тысячи рублей, а в турецком — чуть больше 1,5 тысячи рублей. Посредники предлагают ее за 2,5-3 тысячи рублей — и все в выигрыше.

Есть и те, кто находит варианты самостоятельно. Business FM опросила геймеров, которые покупали игры в обход блокировки.

Геймер Вадим:

«Покупал через QIWI: делаешь на QIWI перевод в рублях, в QIWI с рубля делаешь перевод в тенге и с помощью QIWI в Steam оплачиваешь как из Казахстана. В тенге происходит оплата, пересчитывается на курс текущий, немножко теряешь на курсе — процента два-три от суммы. И спокойно через Казахстан через «QIWI Кошелек» все это покупалось».

Геймер Илья:

«Просто загуглил: купить Barotrauma, купить код для Steam. Попал в магазин, вбил там карту, получил код, вбил код в Steam — собственно, все. Я бы сказал, что Steam остается для меня самой удобной платформой. Просто не все игры там представлены, соответственно, в любом случае используешь какую-то другую платформу. Я помню, что Barotrauma взял дешевле, чем она была в Steam».

Блогер Денис — о том, как покупают игры на консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch:

«Есть физические версии: картриджи в случае Nintendo Switch, диски — в случае с PlayStation 5. С Xbox сложнее, потому что дисков давно нигде нет. Картриджи для Switch можно доставать с того же AliExpress. Причем, когда доллар упал, это получается сильно дешевле, чем было раньше. Если про электронные версии говорить, там обычно нужен посредник. Проще всего, наверное, у Xbox напрямую ключи можно покупать либо способом, который в узких кругах называют «через Аргентину». В Аргентине очень низкие цены, там можно раз в пять дешевле купить, даже с учетом комиссии посредника».

Но далеко не все готовы преодолевать такие трудности. По оценкам экспертов, с февраля нелегальный сегмент вырос больше чем на четверть. Business FM поговорила с геймерами, которые играют в пиратские версии. Они считают, что раз зарубежные платформы не хотят брать деньги, то, по сути, они сами виноваты. При этом брать есть что. Несмотря на то что доля российского рынка в мире не слишком велика, его объем в 2021 году превысил 177 млрд рублей. Причем значительная часть — это не сама покупка видеоигр, а внутриигровые транзакции, ведь многим хочется новый меч или, скажем, танк. А с такими транзакциями сейчас тоже проблемы.

Илья Гранатюк

Гостиницы Дубая готовятся к сезону пиковых нагрузок, который ожидается в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Кубок мира будет проходить с 22 ноября по 18 декабря в Дохе, и десятки тысяч футбольных болельщиков уже начали бронировать номера в соседних странах, в первую очередь, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наибольший интерес к Мундиалю проявляют болельщики из стран Европы и Латинской Америки, в том числе Испании, Бразилии, Аргентины и Германии, которые рассчитывают, что их команды продержатся в чемпионате до финала. Поскольку в отелях Катара практически нет свободных мест, фанаты большими группами бронируют отели в Дубае.

ОАЭ стали привлекательным вариантом для болельщиков, поскольку авиакомпании Air Arabia и flydubai будут выполнять в общей сложности более 45 ежедневных шаттл-рейсов из Дубая и Шарджи в Доху. Стоит отметить, что эти рейсы будут доступны только для обладателей билетов на матч, фан-ID и туристической визы в Катар.

Во многих отелях Дубая в ноябре оборудуют мини-фан-зоны и установят большие экраны, на которых будут транслироваться матчи. Компания Colliers прогнозирует резкий подъем туристической индустрии Дубая в последнем квартале 2022 года.

Самый большой с 2019 года рост заполняемости увидят отели в районах Dubai Creek и Festival City – до 77%, благодаря своей близости к Международному аэропорту Дубая. В отелях в районе DIFC и вдоль шоссе шейха Заеда заполняемость вырастет – до 73%, в пляжных районах Абу-Даби – до 64%.

С января по май 2022 года эмират посетили свыше 6,17 млн иностранных гостей, рассказали в местном Департаменте экономики и туризма. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели выросли на 197%.

Отели Дубая поддерживали средний уровень заполняемости на уровне 76% в указанный период по сравнению с 62% в первые пять месяцев 2021 года. Согласно данным аналитической компании STR, Дубай занял первое место в мире по уровню заполняемости отелей, обогнав Нью-Йорк (61%), Лондон (60%) и Париж (57%).

В Европе назревает дефицит хумуса из-за санкций против России

Татьяна Карабут

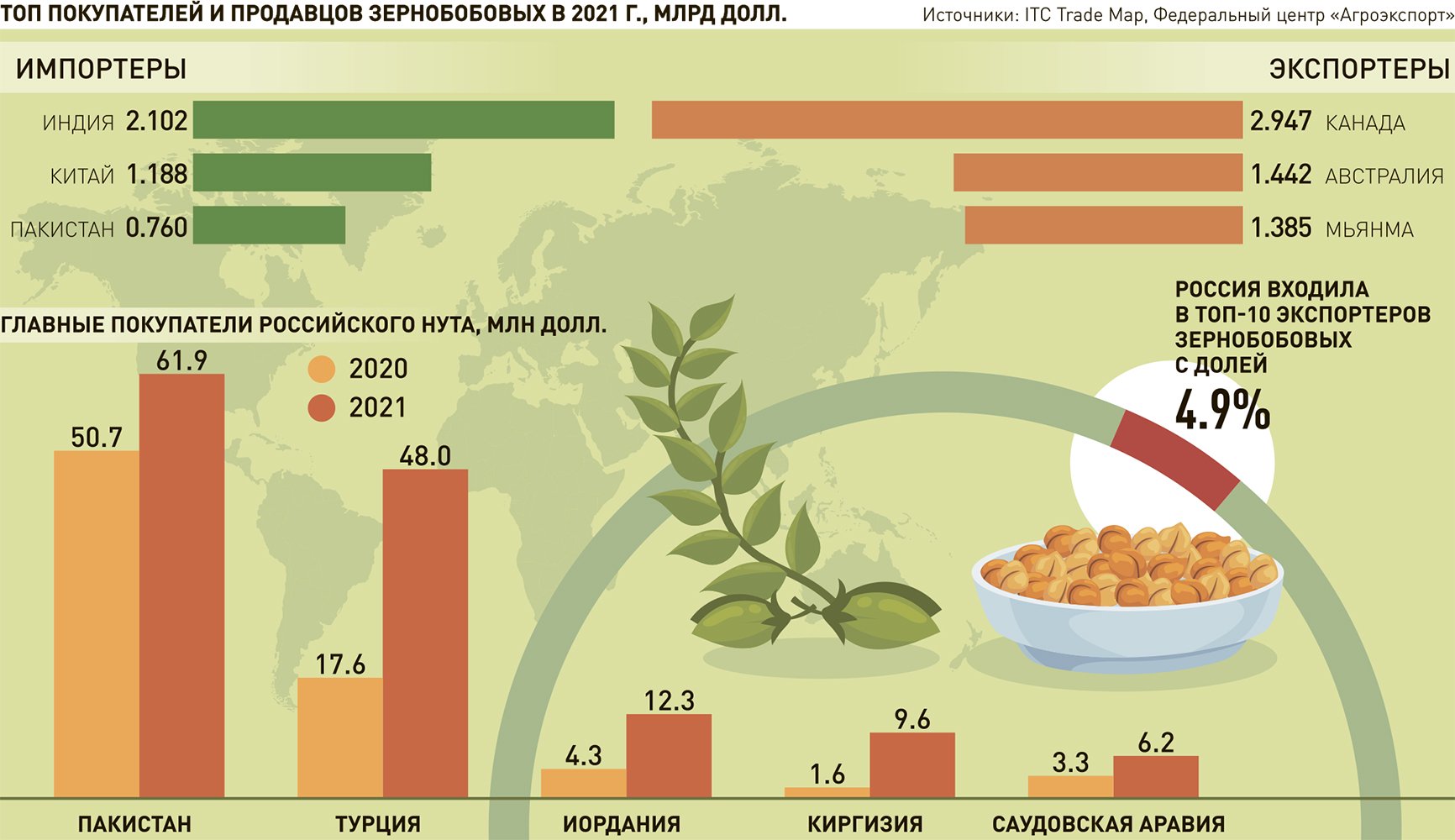

Из-за отказа от поставок нута из России европейским потребителям грозит дефицит хумуса. При этом наши производители ничего не потеряют - основные покупатели российского нута находятся в азиатских странах. С учетом роста мирового населения и невысокой цены такого ценного источника белка, как нут, Россия имеет все шансы увеличить его экспорт.

Экономические санкции в отношении России и боевые действия на Украине являются главными препятствиями для поставок нута на мировой рынок, пишет The New York Times со ссылкой на Всемирную конфедерацию зернобобовых. Еще одной проблемой стал рост стоимости фрахта, который был частично вызван повышением цен на нефть.

По данным издания, Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками нута на мировой рынок. Их совокупная доля составляет около 20%. Россия производит около 250 тысяч тонн, Украина - 30-50 тысяч тонн нута в год. Но в этом году Украина произведет только 5 тысяч тонн. Большая часть урожая собиралась в Харьковской области, где боевые действия помешали севу. Уход с рынка России и Украины приведет к росту мировых цен на нут на 15-20%, считают эксперты издания.

Украина в лучшие годы поставляла на мировой рынок не больше 50 тысяч тонн нута. Тогда как Россия экспортировала в прошлом сельхозгоду 340 тысяч тонн. Поэтому вряд ли Украина играет важную роль в поставках этого сырья для хумуса, говорит начальник отдела международного анализа Центра оценки качества зерна Сергей Плужников.

По его информации, сейчас российские производители действительно не заключают контракты с европейскими компаниями. Мы готовы выполнять все свои обязательства в полном объеме. Но остро стоит вопрос логистики - как и чем возить, каким образом проводить платежи и т.д.

В Европе уделяют большое внимание здоровому питанию. Это перспективный рынок. Но для российских аграриев его потеря не является большой проблемой. Основные покупатели нашего нута находятся в Азии, на Ближнем Востоке. Ведь там хумус - традиционное блюдо. При этом наш нут, по мнению отдельных трейдеров, имеет специфический околоореховый вкус, за что особо ценен. И поставки в эти страны идут сейчас прежними темпами. В этом агросезоне из 261 тысячи тонн экспортированного нута 238 тысяч тонн пришлось на Пакистан, Ближний Восток и Северную Африку. Но сельхозгод закончится только в конце августа и объем поставок еще увеличится. В прошлом сельхозгоду из экспортированных 340 тысяч тонн на Европу пришлось только 7 тысяч тонн, говорит эксперт.

"На этом такой рынке у нас стабильные позиции и партнеры, с которыми мы работаем очень давно и плодотворно. Они точно не будут перекраивать какие-то цепи поставок", - говорит Плужников.

В прошлом году российские производители увеличили экспорт зернобобовых почти в два раза, в том числе сушеного нута - на 44% в денежном выражении (до 193 млн долларов), подсчитывали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе. С одной стороны, в 2021 году в России был собран большой урожай зернобобовых. По данным Росстата, в 2021 году производство зернобобовых в России достигло 3,84 млн тонн (максимум после 2017 года). С другой стороны, крупнейший производитель зернобобовых - Канада - сократил их производство: в частности, нута - на 64%. Это уже тогда привело к росту мировых цен и заставило покупателей канадских зернобобовых искать новых поставщиков в других странах.

Европейские потребители, может, и не останутся без хумуса полностью. В частности, нут можно привезти и из Аргентины (правда, там в этом году получили не слишком большой урожай). Пытались выращивать нут также в Испании. Мексика может поставить премиальный крупноплодный, но очень дорогой нут - использовать его для изготовления хумуса нерационально, его все равно нужно измельчать. У Турции тоже можно купить крупноплодный нут. То есть в любом случае Европе придется переплачивать за продукт, который мы могли бы поставить по приемлемой цене и сопоставимого качества, отмечает Плужников.

По его оценке, в этом году общая площадь под нут в России еще увеличится - до более 330 тысяч га с 320 тысяч га в прошлом. В 2021 году собрали 350 тысяч тонн, в этом урожай может составить около 360 тысяч тонн. Расширение посевов объясняется в том числе более мягким регулированием отрасли - на нут, горох и чечевицу не действуют экспортные пошлины, как на зерновые.

Экспорт нута будет расти еще и потому, что население в мире неуклонно растет, а зернобобовые являются дешевым источником белка. При росте мировых цен на продовольствие для многих потребителей стоимость продукта играет ключевую роль. Например, Плужников допускает скорое открытие индийского рынка для российского нута. Его запретили в 2017 году - страна решила обеспечивать себя зернобобовыми сама. Однако климат в стране неустойчивый, а кормить растущее население надо.

В самой России потребление бобовых в целом и хумуса в частности "преступно маленькое", считает Плужников. США съедают 200-250 тысяч тонн нута в год, а Россия - только 10 тысяч тонн. Растет его потребление только в периоды религиозных постов. Фалафели, котлеты из бобовых входят в наш рацион, но пока не очень быстро. Пока для граждан России это скорее экзотика, чем привычный продукт, признает Плужников.

Музтеатр Станиславского и Немировича-Данченко представил мировую премьеру балетов

Анна Галайда

На сцене Музтеатра Станиславского и Немировича-Данченко поставили два одноактных балета - "О природе" в хореографии Владимира Варнавы и "Нет никого справедливее Смерти" Максима Севагина.

Июльская балетная премьера была объявлена в театре еще год назад. Тогда собирались представить два спектакля израильских хореографов, находящихся в зените славы: Шарон Эяль, чей перенесенный в театр Станиславского "Autodance" год назад имел исключительный успех, и Хофеша Шехтера, в России еще не работавшего. Эти планы стали неосуществимыми, поэтому было решено предоставить сцену Владимиру Варнаве. Хореограф задействован в съемках сериала, для которого ставит балет в фильме. Эту сцену и решили трансформировать в театральный одноактный спектакль. В пару к нему был выбран Максим Севагин, тогда еще не худрук, а танцовщик труппы, активно набирающий обороты как хореограф.

Варнава, несмотря на молодость, хореограф опытный, умеющий отвечать на самые разнообразные профессиональные запросы, не смутился спешкой. Зрителя он обратил к философу и поэту Эмпидоклу, позаимствовав для титула балета название поэмы, а многозначную цитату использовав в качестве эпиграфа. Авторитет древнего грека, вероятно, для хореографа не показался безусловным, ему на подмогу была выписана также цитата Юнга. Между ними и пролегает почти часовой спектакль Владимира Варнавы.

Он начинается, как было модно лет тридцать назад, до третьего звонка. Зрители, рассаживаясь в зале, обнаруживают, что действие уже идет: там, где обычно расположена оркестровая яма, устроен настил, на нем поставлен банкетный стол, вокруг собралось полтора десятка человек в элегантных нарядах. При гаснущем свете за спинами пирующих, на сцене, появляется человек явно из другого мира, призывающий всех за собой. Стол уезжает вниз, открывая привычный вид, а сцену постепенно заполняют люди в черном трико - таком же, как у посланника (Георги Смилевски-младший).

Так стартует история о путнике, который подарил людям путешествие в неведомый прекрасный мир. Под электронную музыку Алексея Наджарова (вечер идет под фонограмму) на заднике транслируется видео Ильи Старикова, в то время как на сцене длинная массовая сцена сменяется дуэтами. Рекрутированы лучшие силы труппы: Наталья Сомова, Ксения Шевцова, Жанна Губанова, Елена Соломянко, Полина Заярная, Анна Окунева, Денис Дмитриев, Евгений Жуков, Герман Борсай, Леонид Леонтьев. Однако хореограф, кажется, не пытался различить артистов - всем досталась одномерная монотонная хореография, визуально отсылающая к стилю Шарон Эяль, но лишенная ее наполнения. Захватывающим путешествие оказывается лишь в программке, не на сцене. И возвращение в исходную точку, к вновь поднявшемуся из недр оркестровой ямы столу влечет не философские размышления, а сочувствие танцовщикам, получившим разочаровывающий результат работы.

Постановка "Нет никого справедливее Смерти" - третья у Максима Севагина в нынешнем сезоне. Для молодого хореографа, независимо от результата, это подвиг продуктивности. Привлечь зрителя Севагин решил аргентинской притчей о сговоре крестьянина со Смертью. Но не стал скрывать, что пересказ цветистой сказки, в которой есть и Бог, и Король, и Принцесса, которых он собственной волей еще и отправил в космос, его интересует мало - как большинство современных постановщиков, внятно и четко передать сюжет хореограф не умеет. Все его внимание сосредоточено на отношении танца с музыкой - в основу спектакля положен арфовый концерт аргентинского композитора Альберто Хинастеры. Здесь Севагин доказывает, что его осенний успех в проекте LAD, где он поставил "Безупречную ошибку" на музыку Леонида Десятникова, не был случайностью. Причудливые оплетания арфы духовыми, экзальтированное соревнование с ударными и страстное сочетание со струнными находят порой точный эквивалент в хореографии, то отстраненной, то ироничной, то саркастической. Ее отлично интонируют Оксана Кардаш (Смерть), Георги Смилевски (Король), Ксения Шевцова (Принцесса). Такого же взаимопонимания не удалось добиться с художником Анастасией Нефедовой, чьи костюмы ломают хореографический рисунок. Но успех современного балетного спектакля невозможен без единства всех составляющих - света, сценографии, костюмов, музыкального сопровождения и исполнения. Этому предстоит научиться.

Абдуллахи Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС

Нигерия готова в ближайшей перспективе стать кандидатом на членство в БРИКС, заявил РИА Новости посол республики в России Абдуллахи Шеху. В интервью корреспонденту Дарье Лабутиной он рассказал, какая российская компания участвует в проекте строительства газопровода из Нигерии в Марокко, на какой стадии находится подготовка к саммиту Россия-Африка и может ли Абуджа рассмотреть предложение ДНР и ЛНР о признании их независимости.

– Господин посол, ранее вы говорили, что Нигерия готова вести торговлю с Россией в национальных валютах. Уже есть какой-то прогресс в этом вопросе?

– Да, процесс идет. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах.

– Возможно ли, что Нигерия в перспективе подключится к платежной системе СПФС, российскому аналогу SWIFT?

– Да. Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определенных технологических решений. Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу. Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные – в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять.

– Недавно Иран и Аргентина изъявили желание присоединиться к формату БРИКС. При этом постпред Китая в ООН упомянул среди возможных кандидатов на вступление в БРИКС Нигерию. Когда это может произойти?

– Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире. Мы пока не начали такие переговоры, но в будущем это вполне возможно. Надеемся, что когда обсуждение начнется, у нас будет понимание преимуществ вступления в этот блок.

– Возможно, такие переговоры произойдут в ходе саммита Россия-Африка?

– Да, наверняка, там будет обсуждаться эта тема.

– Пока еще не ясно, где и когда он пройдет?

– Пока еще нет определенности. Даже когда президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл приезжал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, ясности не появилось. Так что мы ждем решения наших властей. Но мы готовы приехать на саммит, когда решение будет принято.

– Нигерия готова принять саммит?

– Да, если возникнет такая инициатива, мы ее рассмотрим. Это будет честью для нас.

– Мировой продовольственный кризис сейчас на повестке дня, как обстоят дела с продовольственной безопасностью в Нигерии?

– Сейчас в медиа присутствует паника по поводу возможного сокращения запасов еды. Но если в Нигерии будет достаточно осадков в этом сезоне, мы сможем произвести достаточно еды, чтобы прокормить наших граждан. Но не исключено, что нам понадобится закупить часть продовольствия за рубежом.

Наша обеспокоенность по поводу ситуации с антироссийскими санкциями связана с тем, что мы сейчас не можем закупать у России удобрения, как раньше. Мы еще не почувствовали влияние санкций, но если кризис продолжится, это может ударить и по нам.

– Вы имеете в виду, что удобрения не получается доставить в Нигерию из-за западных санкций? Ведь РФ не вводила запрет на экспорт удобрений в вашу страну.

– Да, Нигерия тоже не вводила санкций против России, но логистика нарушена, и сейчас сложно транспортировать товары в Африку. Если эти проблемы будут решены, будет здорово. И я рад, что на прошлой неделе стороны смогли договориться по вопросу зерна и удобрений на многосторонней встрече в Стамбуле под эгидой ООН. Мы надеемся, что это поможет ослабить эффект санкций на мировую продовольственную безопасность.

– Помимо этого, в США сейчас прорабатывают законодательство, которое поставит под санкции все африканские компании, сотрудничающие с РФ. Это не станет очередной проблемой для торговли?

– Я знаю, что многие африканские компании уже опасаются вести бизнес с Россией, если у них есть большая доля западных инвестиций. Точно так же, как российские компании не хотят заходить в Африку, поскольку боятся, что их интересы не будут надежно защищены.

– Тем не менее сообщалось, что российская компания проинвестировала строительство газопровода, который свяжет Нигерию и Марокко для транспортировки газа в Европу. Вам известно, что это за компания?

– Да, это ОМК (Объединенная металлургическая компания), они уже вовлечены в этот процесс. Они в числе главных инвесторов этого проекта.

– И когда он может быть реализован?

– Начало проекта уже положено, я не помню конкретных сроков, но он продвигается без проблем. Я не думаю, что через год он будет завершен, это большой проект.

– В каком объеме он сможет заместить поставки российского газа в Европу?

– Я не знаю, как будет выглядеть эта цепочка. Газ будет поставляться в Марокко, а куда дальше он будет попадать, я не знаю.

– Есть планы по дальнейшей транспортировке газа в Южную Европу. Есть ли у Нигерии возможность наращивать объемы поставок в этих целях?

– Нигерийский рынок открыт. В разгар кризиса посол от Евросоюза встречался с министром нефти Нигерии и призывал нас торговать нефтью и газом с Европой. И Нигерия открыта к любым предложениям в рамках обязательств перед ОПЕК.

– Накануне президент США Джо Байден посещал Саудовскую Аравию с той же целью – нарастить экспорт нефти. Как вы считаете, он добьется поставленных целей?

– Мы ждем результатов этого визита. Любое решение, к которому приводит диалог, это хорошее решение, можно достигнуть компромисса по многим вопросам.

– Вы считаете, у Саудовской Аравии есть возможность увеличить поставки нефти? Это ведь может привести к падению цен.

– Я считаю, в рамках квоты ОПЕК они могут это сделать. Я не знаю деталей запроса Байдена. Но это может повлиять на цены, поскольку Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти и важный игрок в ОПЕК, так что это может повлиять на принятие решений.

– Евросоюз в рамках очередного пакета санкций также намерен запретить импорт российского золота. Сможет ли Нигерия заместить эти поставки в Европу?

– Да, многие африканские страны являются экспортерами золота, Нигерия в том числе. Я не знаю, в каком объеме мы торгуем золотом с Европой, но у нас нет никаких ограничений в этом плане. Если они к нам обратятся, они найдут много золота в Нигерии, и мы готовы им его продавать.

– На прошлой неделе КНДР признала на официальном уровне суверенитет ДНР и ЛНР. Как вы считаете, Нигерия может пойти на этот шаг?

– Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом. Они обращались в ООН? Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос.

– Вы говорили ранее, что российские футбольные клубы могут ангажировать нигерийских игроков взамен западных легионеров, которые расторгли контракты. Могут ли российские футболисты и тренеры, которые потеряли работу в Европе, рассчитывать на приглашение в нигерийские команды?

– Если они этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству. Я не слышал о российских легионерах в нигерийских клубах. Наши футболисты играют в командах по всему миру, в том числе в европейских клубах, где только захотят, нигерийские футболисты очень востребованы за рубежом.

Если они хотят играть в российских клубах, это их выбор, мы не мешаем им. Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь. Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских.

Пока что ни одна команда не выражала такого желания, но если они захотят, то мы поможем им найти подходящего игрока или тренера. Они также могут обратиться в российское посольство в Нигерии. Рынок открыт. Спорт очень важен для нас и в плане международных связей. Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте.

Вы помните чемпионат мира по футболу, который проводился в России в 2018 году? Тогда очень много нигерийцев впервые посетили Россию. Те, кто ничего не знал о России, благодаря футболу познакомились с этой страной, и им здесь очень понравилось, многие даже остались здесь. Так что мы надеемся, будет и другая возможность для нигерийцев посетить Россию и обменяться опытом.

– В четверг в Московском музее современного искусства при поддержке посольства открылась выставка "Как я представляю себе Нигерию". Расскажите, что это за проект?

– Когда я приехал в ранге посла в Россию в июне прошлого года, мы разработали стратегический план, который стал основой нашей внешней политики в России и Белоруссии. Одна из главных задач этого плана – распространять имидж Нигерии через культурную дипломатию. И этот арт-проект был задуман для продвижения имиджа, культурного разнообразия, богатства культурных ресурсов нашей страны. Тема нашего проекта – "Как я представляю себе Нигерию". Мы объявили конкурс для всех художников в России, чтобы они попытались представить себе Нигерию, в которой никогда не бывали. Более 20 человек поучаствовали в конкурсе и представили красивые картины, которые прекрасно демонстрируют потенциал Нигерии. Профессиональное жюри оценило эти работы и вручило призы победителям. Картины сейчас выставлены в Московском музее современного искусства. В следующем году мы планируем еще более масштабный проект.

– Победители смогут увидеть Нигерию своими глазами?

– В какой-то момент мы организуем для них поездку, но это будет позже. Изначально мы хотели пригласить в Россию художников из Нигерии, чтобы они, в свою очередь, поделились представлениями о России, в которой они не были ранее. Однако из-за логистических проблем сейчас это невозможно. Но надеемся, что в следующем году мы будем сотрудничать уже с нигерийскими художниками, которые смогут приехать в Россию и расскажут нам, как можно развивать культурные связи с Россией.

– Можно было бы организовать кинофестиваль, ведь нигерийский кинематограф известен во всем мире и даже называется "Нолливудом" по аналогии с Голливудом.

– К нам поступало предложение от Нолливуда посетить Россию, они хотели начать с Санкт-Петербурга, но после обострения ситуации на Украине я не получил от них обратной связи. Но в наших планах остается сотрудничество в сфере кино. Нигерийский кинематограф известен по всей Африке, но не только – все, кто понимает английский, смотрят его и не могут остановиться. Нолливудские фильмы популярны по всему миру – и в Европе, и в США. И Нолливуд приносит Нигерии большой доход в последнее время.

– Это кино смотрят нигерийцы, проживающие за рубежом, или местные?

– Нет, не обязательно, все смотрят, и иностранцы тоже. Россиянам сложнее из-за языкового барьера, нужно дублировать фильмы.

– Сейчас у наших прокатчиков отношения с Голливудом не самые простые, некоторые картины запрещены к прокату в России. Возможно, нам стоит обратить внимание на Нолливуд?

– Я знаю одного нигерийца в Санкт-Петербурге, который связан с кинопроизводством, и он продвигает Нолливуд в России. Он уже давно живет в России и владеет русским, поэтому ему проще договориться.

– В российской киноиндустрии сейчас тоже идут дискуссии о том, что нужно переориентироваться на азиатский рынок. Возможно, на африканский рынок стоит тоже обратить внимание? Но для наших продюсеров это пока terra incognita.

– Да, все так, но нужно двигаться вперед, потому что у нас огромный потенциал для культурного обмена с Россией. У фильмов любой культуры есть общий месседж, так что мы будем поощрять такое сотрудничество. Нам предстоит еще много труда в продвижении нигерийской культуры и искусства в России. Помимо сферы искусства, мы поддерживаем прекрасные отношения в сфере образования. Нигерийцы получают образование в России уже на протяжении 60 лет, еще со времен СССР. И многие из них внесли большой вклад в развитие Нигерии. Некоторые остались в России и женились на россиянках, теперь у них здесь семьи, бизнес. Они приглашают своих друзей в Нигерию. Это способствует культурному обмену между нашими странами.

– Российские туристы ездят в Нигерию

– Да, конечно, правда, прямого авиасообщения между нашими странами нет. Но можно прилететь с пересадкойв ОАЭ или Турции.

– Их число не увеличилось в последнее время?

– Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы.

– Трудностей с оплатой не возникает?

– Нет, никаких проблем. Мы все делаем на месте и приспособились, так что никаких затруднений. В первую очередь мы приглашаем инвесторов, поскольку Нигерия – самая крупная экономика в Африке, наш потенциал больше, чем вы себе представляете. Самое большое население в Африке, на шестом месте в мире.

– Значит, если Нигерия вступит в БРИКС, большая часть жителей Земли будут членами этой организации, поскольку самые многонаселенные страны уже входят в нее – Китай, Индия, Бразилия, Россия.

– Да, это даже больше, чем половина мира! Так что нужно искать пути вступления в БРИКС.

Идеология нацизма: вчера и сегодня

Поле битвы – сознание человека.

Нацизм (национал-социализм) – сугубо наднациональное явление. Он может быть присущ любой социальной группе независимо от национальности. Нацизм сформировался как агрессивная человеконенавистническая идеология, направленная на построение идеального общества и государства для арийской расы, превосходящей все другие расы. Идея такого превосходства утверждается за счёт физического уничтожения или порабощения других народов.

Предтечей нацистской идеологии стала доктрина колониализма. Ещё в XVIII столетии она обосновывала превосходство «белого» человека над другими «неполноценными» расами. Эта теория была одним из столпов существования всей колониальной системы европейских стран. Вот её-то нацисты и взяли за основу. Они изучили опыт, в том числе Соединённых Штатов Америки, где сегрегация по расовому признаку приобрела невиданные размеры. К примеру, к 1935 году в 26 штатах действовали законы о принудительной стерилизации, ещё в 10 они ожидали принятия. Нет ничего удивительного в том, что Третий рейх ввёл насильственную стерилизацию душевнобольных. А в Европе к моменту прихода нацистов к власти в Германии такие законы уже действовали в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии.

Нацистская идеология включает в себя элементы социализма, национализма, антисемитизма, расизма и тоталитаризма. Нацизм является наиболее радикальной разновидностью фашизма. Вместе с тем тесно переплетены между собой нацизм и либерализм. Каким образом? Ценность свободы на Западе считается базовой уже давно. Но право этой свободы, как считают многие российские историки, адресовано избранным. Общая черта всех американских президентов – приверженность к либеральным ценностям. Но все американские президенты начальной поры были рабовладельцами. Таким образом, превосходство по классовому, имущественному признаку становилось более значимой позицией, чем свобода как таковая. А идеология превосходства – это уже фашизм.

Вот три столпа, на которых стоит нацизм: расизм, милитаризм и антикоммунизм. Гитлер строил будущую империю на расистской идеологии. Это означало, что сильное государство было средством, но не самоцелью, как в фашизме. Впитав в себя ненависть к евреям, идущую вкупе с борьбой с «еврейским большевистским советским проектом», национал-социализм стремился с помощью перманентной войны добиться германского расового господства.

Нацизм находил и находит поддержку в разных государствах, потому что его природа изначально соответствовала психологии толпы. Так, в книге Гюстава Лебона «Психология народов и масс», написанной в 1895 году, чётко прослеживается мысль, что толпа руководствуется звериными эмоциями. Ей не нужна демократия, толпе ближе авторитарный стиль управления, она нуждается в вожде. Эта же идея встречается в работах австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, который был уверен, что в подвалах общественной психики живёт невыносимая тоска о недостающем отце, вожде стаи. А по убеждению немецкого учёного Эриха Фромма, именно ничтожность и бессилие индивида, вызванные экономическими условиями и основными тенденциями политического развития, – та почва, которая питала корни фашизма.

Важно отметить, что нацисты получили поддержку ещё и потому, что в своей политике апеллировали к наиболее славным периодам истории Германии, возвеличивая и превознося выдающихся государственных деятелей прошлого.

Неонацизм стал собирательным понятием для крайне праворадикальных организаций, возникших по всему миру сразу после окончания Второй мировой войны. Их последователи провозгласили верность идеям Адольфа Гитлера, его соратников и коллаборационистской политике Андрея Власова в России, Степана Бандеры на Украине, Анте Павелича в Хорватии, коллаборантов из Прибалтийских государств и других.

Неонацисты всецело поощряют и поддерживают под маской мнимого национализма ксенофобию, расизм, антисемитизм, цыганофобию и другие агрессивные походы к представителям нетитульной национальности.

Сегодня неонацизм поднимает голову по всему миру. Хорошо известно, что, например, на Европейском континенте давно развиваются тревожные тенденции роста праворадикальных партий и движений. К примеру, в Испании сегодня насчитываются свыше 200 неонацистских банд общей численностью более 10 тысяч человек, в местном сегменте интернета зарегистрировано около тысячи сайтов с этой тематикой. В странах Прибалтики героизация нацистских коллаборантов приобрела государственные масштабы. Так, ещё в 2012 году в Каунасе при поддержке правительства Литвы состоялось перезахоронение останков главы пронацистского так называемого Временного правительства Литвы Ю. Амбразавичюса-Бразайтиса, по решению которого 30 июня 1941 года был создан первый на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР концлагерь.

В Польше сегодня создана сеть тренировочных спецлагерей, где оттачивают боевые навыки неофашисты из Германии, Великобритании, Румынии, Испании, Италии. За Польшей также закрепилась функция «типографии» европейских неонацистов.

В Чехии функционирует некоторое количество неонацистских организаций, пропагандирующих насильственные действия и откровенно национал-социалистические идеи. Среди них «Национальное сопротивление», «Свободное сопротивление» и «Автономные националисты». В Хорватии на фоне отсутствия законодательства, запрещающего исторический ревизионизм и отрицание военных преступлений, действуют низовые популяризаторы усташей. Рок-музыкант Перкович-Томпсон активно пропагандирует деятельность усташей, исполняя их песни. В них воспеваются действия этих извергов в концлагере Ясеновац в годы Второй мировой войны. А ведь в этом страшном месте десятками тысяч уничтожались сербы, евреи, представители других расово неполноценных народов.

Хорошо известно, что идеи нацизма в годы Второй мировой войны объединили под началом Третьего рейха почти всю Европу в крестовом походе против Советского Союза. На стороне Гитлера выступили Италия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния, Албания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Швеция. Их целью было разграбление и уничтожение государства с другой социальной системой. Разве это не свидетельствует о наднациональном, в какой-то степени универсальном характере нацисткой идеологии, присущей европейским странам?

Впрочем, приверженность нацизму ярко проявилась и у латиноамериканских стран. Они незамедлительно подобрали знамя падающего рейха, дав убежище сотням нацистских преступников. Достаточно сказать, что режим Хуана Перона в Аргентине укрыл у себя таких одиозных фигур, как Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле, Эрих Прибке, Эдвард Рошман и других негодяев. Система сильной руки, реализуемая в европейском нацизме и фашизме, привлекла латиноамериканских диктаторов и в плане подавления социального народного движения.

Похожая, но более трагическая ситуация сложилась в Японии. Там под воздействием синтоизма, который проповедует божественное происхождение японцев и их превосходство над другими расами, была взращена агрессивная идеология. Чего стоит только Нанкинская резня в 1937 году, жертвами которой стали до полумиллиона мирных жителей Китая, которых пытали, жгли, резали, закапывали живьём, соревнуясь между собой в количестве убитых. Об этом геноциде китайского населения японцы предпочитают не вспоминать, лелея мечты возродить своё господство.

Сегодня проводником неонацистских идей является идеология неолиберализма. Ей присущ ряд признаков. Во-первых, в экономической сфере это господство глобальных корпораций, которые весь рынок в глобальном масштабе делят только между собой. Во-вторых, вместо равенства в обществе утверждается неравенство, в-третьих, человек в такой системе – не индивидуум, а часть либо элиты, либо биомассы, которая лишена многих возможных благ.

Таким образом, государство превращается в систему для избранных, что красноречиво подводит к неизбежности возникновения агрессивной системы общества и государства, где нет места тем или иным категориям населения по чётко определённым признакам. И в итоге неолиберализм неуклонно и неизбежно перерастает в неонацизм.

Александр Паныч

Ставка Верховного главнокомандующего в первые дни петроградских беспорядков: 23—25 февраля 1917 года

Кирилл Александров

Окончание

Опубликовано в журнале Звезда, номер 7, 2022

В субботнюю ночь 25 февраля Петроград выглядел пустым, воинские и полицейские наряды распускались по казармам. Российская столица, по замечанию градоначальника генерал-майора Александра Балка, «мирно отдыхала».[1] Во втором часу ночи председатель Совета министров действительный тайный советник князь Николай Голицын телеграфировал государю о результатах состоявшегося правительственного совещания и передаче продовольственного дела в ведение городского управления.[2] При этом автор телеграммы ни слова не сообщил о беспорядках, происходивших в течение двух минувших дней.

Страсти как будто улеглись.

Член Думы от Харьковской губернии, октябрист Никанор Савич, который утром шел пешком почти через весь город, «не заметил ничего особенного»: улицы выглядели почти пустыми, а «городовые мирно стояли на своих постах, словом — все как всегда».[3] Но вскоре после рассвета двухмиллионный Петроград пришел в хаотичное движение, никем не управляемое и оттого бесцельное.

Волнения, сопровождавшиеся нападениями на городовых, начались между восьмью и десятью часами на Васильевском острове, в Нарвской части, на Выборгской стороне, где густой поток людей снова стремился к Александровскому мосту, чтобы перебраться ближе к Невскому проспекту, и в Александровском участке[4], откуда с левого берега Невы в центр города с революционными песнями и под красным флагом с надписью «Долой самодержавие, да здравствует демократическая республика» направились тысячи рабочих Обуховского завода, принадлежавшего Морскому ведомству.[5] Прекращалось выполнение военных заказов для армии и флота, на летучих митингах зазвучали призывы вооружаться и привлекать солдат на сторону демонстрантов. Не вышла часть утренних газет, останавливался транспорт, хотя учреждения, театры и синематограф продолжали работать, а в элитных заведениях посетителям подавали роскошные завтраки.[6] Общее количество бастовавших на третий день беспорядков оценивалось современниками в диапазоне от 200 тыс. до 306 тыс. человек[7], и, скорее всего, средняя цифра в 240—250 тыс. выглядела наиболее близкой к реальности.[8] Забастовка принимала всеобщий характер[9] и грозила парализовать жизнь Петрограда, чьи ресурсы имели огромное значение для подготовки апрельского наступления и боеспособности войск действующей армии.

Около десяти утра министр внутренних дел действительный статский советник Александр Протопопов наконец-то соизволил посетить градоначальство, где ранее собрались: Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Хабалов, командовавший войсками Петроградского военного округа (ПВО), его начальник штаба, Генерального штаба генерал-майор Михаил Тяжельников, помощник начальника гвардейских запасных батальонов и войсковой охраны (ВОХР) Петрограда Л.-гв. полковник Владимир Павленков, генерал Балк и помогавшие им лица. Все внимание самоуверенного министра к защите правопорядка выразилось лишь в благодарности чинам полиции и в его заявлении градоначальнику об очередном отпуске казенных сумм для их пострадавших товарищей по службе.[10]

В глазах Беляева и его подчиненных генерал Хабалов — по занимаемой должности — превратился в ключевую фигуру, ныне отвечавшую за восстановление спокойствия в городе. Георгиевский кавалер, Генерального штаба генерал-майор Михаил Занкевич, временно исполнявший обязанности начальника Главного управления Генерального штаба (ГУГШ), не считал беспорядки особо опасными.[11] Тем самым ответственные представители Военного министерства не утруждали себя трезвой оценкой положения и превращались в пассивных свидетелей, наблюдавших за тем, как командующий округом пытается справиться с ситуацией, постепенно выходившей из-под контроля. Но в его действиях не хватало ни решительности, ни планомерности.[12]

Примерно в то же время, когда Протопопов приехал в градоначальство, в столичном небе вспыхнула необычная радуга. «Я наблюдал ее на нашем полковом дворе [московцев], — писал в эмиграции Л.-гв. полковник Николай Дуброва 3-й.[13] — Она была очень широкая, темно-красного цвета, мутная и казалось, что она опирается одним краем на здание 2-го батальона, а другим — на офицерское собрание. Во все время ее видимости (что происходило около двух часов) свет как-то был тусклый, хотя тумана в этот день не было».[14] Над Выборгской стороной, ставшей одним из эпицентров беспорядков, израненный гвардейский офицер увидел зловещий символ: радуга с кровавым оттенком символизировала дальнейшую эскалацию насилия, возраставшую с каждым нападением участников беспорядков на городовых.

В одиннадцатом часу на углу Финского переулка и Нижегородской улицы при столкновении конных городовых с толпой рабочих, пытавшихся прорваться к Александровскому мосту, полицмейстер 5-го отделения, включавшего Выборгский участок, полковник Михаил Шалфеев получил тяжелые травмы: при избиении ему сломали руку и пробили голову тупым орудием. В бессознательном состоянии Шалфеева отвезли в госпиталь.[15]

Около одиннадцати утра на Васильевском острове при разгоне агрессивной толпы, собиравшейся снять с текущих работ Трубочный завод, находившийся на Уральской улице, Л.-гв. подпоручик Борис Доможиров, командовавший ротой учебной команды запасного батальона Л.-гв. Финляндского полка, застрелил из револьвера слесаря Дмитриева, выкрикивавшего антиправительственные лозунги и пытавшегося агитировать нижних чинов. Потомственный дворянин Доможиров[16], воспитывавшийся в 1-м кадетском корпусе, окончивший Павловское военное училище и раненный на фронте в 1916 году, не колебался и явно был готов вести себя решительно. В его глазах любые революционные агитаторы объективно помогали немцам. Получив жестокий отпор, перепуганная толпа разбежалась, но начальство дерзкий поступок гвардейского подпоручика не одобрило, полагая, что погибшего агитатора следовало лишь задержать и подвергнуть аресту.[17]

Днем центрами массовых выступлений стали 2-й, 3-й и 8-й районы ВОХР: квартал у Казанского собора и Невский проспект до Знаменской площади перед Николаевским вокзалом. Ряды протестующих пополнили тысячи студентов.[18] На Екатерининском канале из толпы раздавались одиночные выстрелы — там стреляли по полицейским нарядам.[19] Мелькали красные флаги[20] и самодельные транспаранты, охрипшие ораторы произносили революционные речи.