Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 2015 году отряды кораблей Тихоокеанского флота достойно представляли Военно-Морской Флот России в международных учениях и по праву завоевали уважение своих зарубежных коллег.

Наиболее ярким событием международного военного сотрудничества стало участие тихоокеанцев в крупномасштабном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2015», которое состоялось в Японском море и на полигоне Клерк, в Приморье. Всего к учениям привлекались 22 корабля и судна обеспечения, до 20 самолетов и вертолетов, более 500 военнослужащих морской пехоты и 40 единиц техники.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», танкера «Печенга» и буксира «СБ-522» в ходе семимесячной боевой службы принял участие в международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники «ЛИМА — 2015». Российская делегация стала активным участником всех международных встреч, в том числе круглого стола, посвященного возрастанию роли ВМС стран АСЕАН и ее партнеров в обеспечении морской безопасности.

Завершился визит участием российских моряков в международных учениях ВМС стран АСЕАН по обеспечению безопасности судоходства. Всего в международных морских маневрах были задействованы более двадцати кораблей и судов из более чем десяти стран мира. Основными эпизодами учения стали совместное маневрирование, конвоирование и освобождение «захваченного» судна.

2015 год завершился проведением с 10 по 12 декабря в акватории Бенгальского залива российско-индийского учения «ИНДРА НЭВИ – 2015». В маневрах с обеих сторон принимали участие около 10 кораблей и судов обеспечения, а также до 10 самолетов и вертолетов.

В прошлом году тихоокеанцы также побывали с визитами в портах Таиланда, Малайзии, Шри-Ланки, Сингапура, Вьетнама и Китая.

В 2016 году отряд кораблей ТОФ примет участие в международных учениях «Морское взаимодействие – 2016», которые пройдут в КНР.

Пресс-служба Восточного военного округа

И снова о приговоренных пасторах

Константин Асмолов

16 декабря 2015 года в КНДР к пожизненному заключению был приговорен 60-летний гражданин Канады корейского происхождения Лим Хён Су, протестантский пастор из пресвитерианской церкви Света. Эта история вызвала очередной (хотя существенно меньший, чем ранее) всплеск материалов о преследовании христиан. Особенно, когда 22 декабря спикер МИД КНДР выразил порицание Канаде за сомнения в честности приговора и требования его освобождения, заявив, что пастор получил справедливый приговор, и что законы Северной Кореи будут сурово карать тех, кто несет враждебные чувства по отношению к идеологии и общественной системе страны или стремится их подрывать.

Мы, однако, постоянно отслеживаем громкие процессы такого рода, благо историй о том, как очередной протестантский пастор вел подрывную работу против КНДР, не одна, не две и не три. Данная история выделяется из этого ряда разве что канадским гражданством проповедника.

Начнем по порядку: пастор Лим эмигрировал в Канаду из Южной Кореи в 1986 году. Он свободно говорит по-корейски и до этого под предлогом оказания гуманитарной помощи посещал КНДР 18 лет и около сотни раз.

В начале 2015 г. пастор вместе с другим представителем церкви направился в КНДР из КНР – это должна была быть рутинная поездка в город Раджин, где церковь поддерживает детский сад, приют и дом престарелых. 31 января Лим последний раз выходил на связь, а затем на какое-то время исчез.

Данный период был временем, когда в Пхеньяне и большинстве районов страны действовал жесткий карантин из-за распространения лихорадки Эбола. Он затрагивал даже представителей дипкорпуса, но на территории Расонской СЭЗ на северо-востоке КНДР правила были несколько мягче.

Некоторое время спустя пастор был обнаружен и задержан в Пхеньяне. После того, как Лима обнаружили за пределами карантинной зоны, его начали «раскручивать», и тут выяснилось многое.

Во-первых, Лим постоянно снимал скрытой камерой северокорейскую действительность и выкладывал эти материалы в Интернете с соответствующей интерпретацией. Такие действия считаются в Северной Корее «подрывными», направленными против социалистического строя.

Кроме того, он занимался откровенной фальсификацией данных о том, что в КНДР существует разветвленное христианское сопротивление режиму. Выдавал, как выяснилось, найденные у зарубежных корейцев старые библии за книги, которые тайно передаются из рук в руки в КНДР, создавая, таким образом, впечатление о том, что там есть катакомбная церковь.

Во-вторых, он «занимался заговорщицкими актами», причем не только бичевал Север в своей проповеднической деятельности и прославлялся на протестантских симпозиумах высказываниями наподобие «нужно уничтожить Северную Корею божьей любовью». На мешках с гумпомощью от его церкви печатались антиправительственные лозунги и цитаты из Библии, а сам пастор активно занимался «брокерской деятельностью», в рамках которой жителей КНДР, преимущественно отходников в Китае, склоняли к невозвращенчеству и переправляли в РК или на Запад для дальнейшего использования в пропагандистских кампаниях против Северной Кореи.

30 июля 2015 г. на пресс-конференции в Пхеньяне с участием журналистов и дипломатов пастор Лим Хён Су заявил, что прибыл в страну для свержения существующего там строя. Там он подтвердил то, что нелегально добрался до Пхеньяна несмотря на карантин и был задержан северокорейскими властями. Там же были предъявлены доказательства его нелегальной деятельности.

16 декабря в присутствии корейских и аккредитованных в этой стране иностранных журналистов (в частности корреспондентов ТАСС и китайского агентства Синьхуа, а также дипломатов посольства Швеции, представляющего в КНДР интересы Соединенных Штатов и Канады) состоялся суд, где в патетическом традиционном духе Лима обвинили «в крупнейшем заговоре по свержению государственности», а брокерскую активность назвали «заманиванием и похищением жителей КНДР». Было доказано, что он оказывал содействие перебежчикам из КНДР, а также добивался создания подпольных религиозных ячеек на территории республики. Тем самым, как подчеркнул государственный обвинитель, «содействовал враждебной политике Соединенных Штатов и консервативного южнокорейского режима, которые стремятся изолировать и задушить КНДР».

Обвиняемый признал, что его гуманитарная деятельность служила маскировкой для того, чтобы «завоевать доверие местных жителей» и попросил суд о снисхождении. Государственный обвинитель потребовал смертного приговора, адвокат попросил сохранить жизнь его подзащитному с тем, чтобы он «стал свидетелем процветания КНДР и мирного воссоединения Севера и Юга».

В итоге, как уже было сказано, пожизненные работы. Правда, судя по опыту Кеннета Пэ, до конца жизни Лиму не сидеть и, скорее всего, через какое-то время его освободят и депортируют.

Список пострадавших пасторов увеличился на одного, но автору хочется провести некоторую грань между просто любителями секретных съемок и теми, кто занимается целенаправленной подрывной работой.

Так, в апреле 2015 г. из КНДР по обвинению в организации заговора и пропаганде под прикрытием гуманитарной деятельности была депортирована американская кореянка Сандра Со, которая посещала страну на протяжении 20 лет. В информации, распространенной по северокорейским каналам, говорится, что во время «гуманитарных визитов» она, в частности, осуществляла секретную видеосъемку материалов негативного содержания, которые потом «использовались в пропаганде против КНДР». Как сообщил ЦТАК, Сандра Со признала противозаконность своих действий и принесла извинения, после чего компетентные органы ограничились ее высылкой.

Внешняя картина похожа, но итог совершенно иной. И это – косвенное указание на то, что подрывная работа, которую ведут против РК протестантские секты, – не фикция.

Международные финансы: куда направлен вектор 2015 года?

Валентин КАТАСОНОВ

Процессы, происходившие в сфере международных финансов в 2015 году, несмотря на их разноплановый характер, столь в совокупности значимы, что уже в 2016 году они могут привести к изменению всей архитектуры мировой финансовой системы. При этом вряд ли переход в новое качество будет очень растянут во времени. Скорее всего, мировая финансовая трансформация произойдёт быстро и резко.

Нынешние времена очень напоминают 30-40-е годы ХХ века. Тогда под влиянием мирового экономического кризиса произошли такие события, как экономическая и финансовая дезинтеграция мира, распад мировой финансовой системы на валютные зоны и блоки, сворачивание мировой торговли и других форм международных экономических связей. Процесс валютно-финансовой дезинтеграции был остановлен лишь летом 1944 года на международной конференции в Бреттон-Вудсе, где были приняты решения о создании мировой золотодолларовой системы. Весь цикл перехода мировой валютно-финансовой системы в новое состояние занял 15 лет, если отсчитывать от начала кризиса в октябре 1929 года. И после Бреттон-Вудской конференции прошло еще не менее пяти лет, пока новая система не заработала. Итого цикл перехода системы из старого качества в новое занял около двух десятилетий.

Перенесемся в наши времена. Начальной точкой перехода мировой финансовой системы в новое качество можно считать 2007 год, когда стартовал глобальный финансовый кризис. С того времени прошли неполные девять лет. Началом «новой эры» мировых финансов можно считать момент, когда завершился процесс финансовой глобализации и дальнейшее выстраивание вавилонской башни мирового долга стало невозможно. Начался откат, принявший форму кризиса, в пламени которого сгорели триллионы «избыточных» долгов.

Уже первая волна финансового кризиса (2007-2009 гг.) привела к существенной финансовой дезинтеграции мира. А ведь в минувшем 2015 году, если судить по статистическим данным Международного валютного фонда, Банка международных расчетов и других международных институтов, обороты на мировых финансовых рынках превысили показатели 2007 года. Согласно оценкам известной консалтинговой фирмы McKinsey & Company, в начале 2015 года были превышены также докризисные показатели долга как в целом по миру, так и по отдельным странам и группам стран. Компания McKinsey & Company определила три возможных эпицентра второй волны мирового финансового кризиса – США, Европейский союз и Китай. Мир в напряжении ждал, что вот-вот начнется финансовое цунами. Тревожные признаки возникли в августе в Китае, где резко начали падать индексы фондового рынка. Властям Китая удалось, однако (преимущественно с помощью прямых административных мер), остановить разрушительный процесс на фондовом рынке. Тем не менее пузырь на китайском фондовом рынке никуда не исчез.

Продолжалось в 2015 году надувание пузырей и на финансовых рынках США и ЕС. Столь продолжительное разрастание пузырей - новый феномен в мировых финансах, его можно объяснить тем, что никогда ранее не работали в таком интенсивном режиме печатные станки центральных банков. При этом процентные ставки ФРС, ЕЦБ, а также других центральных банков стран «золотого миллиарда» были близки к нулю. Таких бесплатных денег не было даже в разгар экономического кризиса 30-х годов ХХ века.

Многие эксперты предсказывали на минувший год и другие потрясения, в том числе крах долларовой системы, полное или частичное разрушение еврозоны (выход ряда стран из зоны евро), полномасштабный дефолт Украины, паралич работы Международного валютного фонда, развал G20 и т.д. Большинство этих предсказаний в 2015 году не сбылись, но их никто не отменял - они просто переносятся на 2016 год.

Назову и кратко охарактеризую десять наиболее важных, с моей точки зрения, событий в международной финансовой жизни в 2015 году:

1. Закрытие 20 марта Лондонского золотого фиксинга, который существовал с перерывами с 1919 года, и переход на новую систему определения цен на желтый металл. Данное событие пока не очень существенно отразилось на уровне цен на золото, но оно напомнит о себе в будущем.

2. Объявление Грецией 5 июня дефолта по своим обязательствам перед Международным валютным фондом (не был совершен очередной платеж в размере примерно 300 млн. евро). 1 июля Греция повторила дефолт, не перечислив Фонду в порядке погашения долга около 1,5 млрд. евро. В августе в результате переговоров между правительством Греции и Большой тройкой кредиторов (ЕЦБ, Европейская комиссия и МВФ) была достигнута договоренность о предоставлении Греции третьего пакета финансовой помощи на сумму 85,5 млрд. евро. Пакет рассчитан на три года, перечисления будут совершаться в случае неукоснительного выполнения Грецией программы экономии, реформ и приватизации государственной собственности (на сумму 6,2 млрд. евро).

3. Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Инициатором и главным акционером проекта выступил Китай. Первый этап создания был завершен весной 2015 года. Членами банка стали в общей сложности почти шесть десятков государств. Примечательно, что 20 государств находятся за пределами Азиатского региона (в том числе Великобритания и другие ведущие европейские государства). Фактически АБИИ – не региональная, а глобальная организация. В 2016 году банк должен начал функционировать.

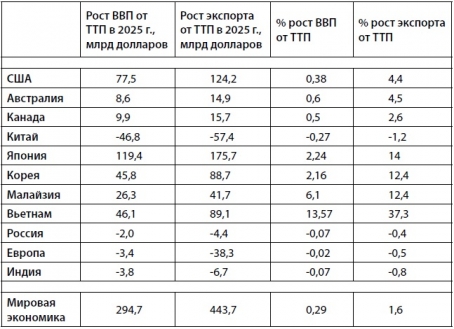

4. Подписание в Атланте 5 октября соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Соглашение охватывает 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Проект ТТП был инициирован Соединенными Штатами. Ратификация соглашения о ТТП запланирована на начало 2016 года. ТТП представляет собой совершенно новую модель торгово-экономической и валютно-финансовой интеграции государств. Аналогичным проектом является соглашение о Трансатлантическом партнерстве (ТАП), которое Вашингтон навязывает Европейскому союзу. Проекты ТТП и ТАП – это попытка Вашингтона утвердить своё доминирование в мире путем перевода значительной части государств под свое управление в рамках двух указанных «партнёрств».

5. Получение китайским юанем официального статуса резервной валюты. Решение об этом было принято Международным валютным фондом 30 ноября. Юань стал пятой официальной резервной валютой наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом стерлингов. Примечательно, что юань по установленному для него «весу» сразу же занял в корзине резервных валют МВФ третье место, опередив иену и фунт стерлингов.

6. Изменение Международным валютным фондом некоторых базовых принципов своей работы. Речь идет о решении 8 декабря, предусматривающем возможность кредитования Фондом стран, которые не выполняют своих обязательств перед суверенными (официальными) кредиторами. Решение Фонда было приурочено к такому событию, как предстоявшее 20 декабря 2015 года погашение Украиной долга перед Россией. Решение Фонда, с одной стороны, подталкивало Украину к невыполнению своего обязательства перед Россией; с другой стороны, ломало складывавшиеся в течение десятилетий принципы функционирования мировых финансов.

7. Объявление официальным Киевом 18 декабря моратория на погашение долга по 3-миллиардному займу перед Россией. Фактически это означает полномасштабный дефолт Украины. Можно ожидать, что после новогодних праздников сюжет, связанный с украинским дефолтом, станет одним из ключевых в мировых СМИ.

8. 16 декабря совет управляющих Федеральной резервной системой США проголосовал за первое с 2006 года повышение процентной базовой ставки ФРС на 0,25 процентных пункта (до этого ставка варьировала в диапазоне 0 – 0,25%). Чиновники Федерального резерва заявили, что повышение процентной ставки продолжится и в следующем году. Подобное решение неизбежно отразится как на американской, так и на мировой экономике.

9. Принятие Конгрессом США на днях закона о бюджетных расходах на следующий финансовый год. Важным пунктом этого закона явилось согласие Вашингтона на реформу Международного валютного фонда (пересмотр квот стран-членов в капитале и голосах, а также удвоение капитала Фонда). Это знаменательный факт, так как решение о реформировании Фонда было принято еще в 2010 году, но на протяжении пяти лет блокировалось Соединенными Штатами.

10. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 17 декабря получила вызов в суд Франции. Мадам Лагард подозревается в злоупотреблении своим служебным положением в ее бытность на посту министра финансов при президенте Николя Саркози. Демарш в отношении Кристин Лагард выглядит мерой психологического давления на главного чиновника Фонда с тем, чтобы сделать МВФ еще более послушным орудием в руках Вашингтона.

Перечисленные мною десять главных событий весьма разноплановы. Многие из них сейчас не кажутся очень значимыми. Например, ликвидация знаменитого золотого фиксинга в Лондоне. Внешне это даже выглядит как ослабление роли золота в международных финансах. Однако речь идет лишь о реорганизации системы управления мировым рынком желтого металла под эгидой все тех же Ротшильдов. Просто лондонский фиксинг к началу 2015 года оказался слишком «засвеченным» и оставаться на этой площадке было уже небезопасно.

Основная борьба за влияние в сфере международных финансов развернется между Вашингтоном, спасающим долларовую систему, и Пекином, пытающимся теснить на мировых финансовых рынках банки и корпорации США. Некоторые эксперты усматривают в этом противостоянии схватку между двумя главными кланами хозяев денег – Рокфеллерами, использующими государственные возможности США, и Ротшильдами, стремящимися установить контроль над Китаем.

Возвращаясь к возможным изменениям в мировой валютно-финансовой системе, я не исключаю, что произойдет распад единой системы на отдельные зоны и блоки. Точно так, как это произошло во второй половине 30-х годов ХХ века, накануне мировой войны. Торгово-экономические связи внутри зон и блоков обеспечивались тогда с помощью валют государств-метрополий (фунт стерлингов Великобритании, франк Франции, доллар США и т.д.). Торговля между блоками упала в разы, межблоковые связи основывались на бартере, клиринговых расчетах и золоте.

Минимальный ущерб от второй волны мирового финансового кризиса понесут те страны, которые сумеют сориентироваться в мировом финансовом хаосе, защитить свои экономики с помощью импортных пошлин и запретов на трансграничное движение капитала, укрыться за стенами региональных экономических и финансово-валютных блоков. У России времени на раскачку нет. Ей необходимо выступать инициатором создания зон свободной торговли с участием постсоветских государств, а также более активно интегрироваться с другими государствами в рамках ШОС и БРИКС.

Одним из средств более тесной интеграции государств, противостоящих диктату США, должны стать наднациональные региональные валюты. В рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с 1964 года использовалась такая наднациональная денежная единица, она называлась переводным рублем (ее применение не отменяло национальные денежные единицы стран-членов СЭВ в отличие от евро). Что касается торговли между государствами разных блоков, то главным средством расчетов в этом случае может стать золото. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2015 году Россия показала наибольший среди всех стран мира прирост своих официальных золотых запасов.

В январе-сентябре 2015 г. страны ЕС увеличили импорт напольных покрытий из Индонезии на 7,6%

Индонезия является крупнейшим поставщиком напольных покрытий из тропических пород древесины в страны Европейского союза, об этом сообщает Евростат.

В январе-сентябре 2015 г. импорт индонезийских напольных покрытий в страны ЕС вырос в годовом исчислении на 7,6%, достигнув 1,144 млн м2. Поставки из Вьетнама за отчетный период увеличились на 22,4% до 315,9 тыс. м2, из Бразилии — на 3,7% до 526,11 тыс. м2. В то же время Евросоюз сократил объемы импорта упомянутой продукции из Малайзии (на 7% до 963,56 тыс. м2), Таиланда (на 4,1% до 80,61 тыс. м2), Перу (на 29,9% до 66,56 тыс. м2) и Китая (на 2,3% до 53,5 тыс. м2).

Монопольный государственный поставщик услуг электро- и водоснабжения в Дубае – компания DEWA – не будет пересматривать стоимость своих услуг несмотря на растущие издержки.

Дубайский поставщик коммунальных услуг использует в качестве топлива природный газ, цены на который не следуют динамике нефтяных цен, более того, контракты на поставку больших объемов сжиженного газа заключаются на длительный срок, потому снижение тарифов, которого многие ожидают в связи со снижением цен на нефть и автомобильное топливо, невозможно.

Тарифы на коммунальные услуги в Дубае в четыре-пять раз ниже, чем в Великобритании и других европейских странах, однако высокие объемы потребления, вызванные жарким климатом и отчасти привычкой не экономить воду и электроэнергию, делают расходы на коммунальные услуги довольно высокими.

В структуре коммунальных тарифов в Дубае присутствует компонент, зависящий от цен на топливо, так называемая топливная надбавка. Она может изменяться при неизменном базовом тарифе, однако DEWA не собирается пересматривать размер топливной надбавки в наступающем году. Развитие проектов солнечной энергетики находится в Дубае на начальных стадиях, поэтому ее доля невелика и пока рано говорить об отмене или снижении топливной надбавки в связи с использованием солнечной энергии.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в связи с возможным увеличением миграционного процесса в предстоящие зимние каникулы, в том числе и в страны Центральной и Южной Америки, предупреждает об актуальных инфекционных угрозах.

В странах с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.

В Бразилии и других странах Центральной и Южной Америки распространены инфекционные и паразитарные заболевания, передающиеся при укусе насекомых (желтая лихорадка, малярия, лихорадка Денге, бразильская лихорадка, лихорадки Цуцугамуши и Зика), а также могут встречаться различные кишечные и паразитарные инфекции (анкилостомоз, кладоспориоз, некатороз, лейшманиоз и др.).

Бразилия, как и некоторые страны Южной и Центральной Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла. Колумбия, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу), является эндемичной по желтой лихорадке.

Желтая лихорадка - вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров, остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой лихорадкой.

Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки. В соответствии с требованиями ММСП (2005г.) лица, подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, которое действительно в течение всей жизни.

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, в соответствии со статьей 31 Международных медико-санитарных правил (2005 г.).

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, москитов, клещей и др.), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Неблагоприятные погодные условия этой зимой уже не раз осложняли обстановку на дорогах региона. Ситуацию усугубляли перепады температур, осадки и сильный ветер. В таких случаях использование традиционных средств не всегда эффективно: сухую песко-соляную смесь сметает с дороги. Бороться с зимней скользкостью удается с помощью «рассолов».

Решение об использовании этой технологии было принято специалистами ФКУ Упрдор «Алтай» в ходе ряда совещаний с подрядными организациями в зимний период эксплуатации 2014-2015 года. Рассол – это 20-процентный раствор технической соли, которую дорожники применяют в своей работе. Этой зимой в Алтайском крае работает четыре станции для его приготовления производительностью более 15 кубометров за смену. Ряд организаций произвели замену техники, оснастили КДМ современным оборудованием с программным обеспечением, позволяющим в автоматическом режиме рассчитать необходимое количество рассола и произвести обработку дорог.

Соляные растворы применяются в чистом виде либо для смачивания песко-соляной смеси – это позволяет обеспечить ее прилипание к дорожному полотну. Основные плюсы технологии – оперативное воздействие, легкость в приготовлении и высокая скорость обработки. В период ухудшения погодных условий дорожные службы должны обеспечить безопасный проезд по федеральным дорогам в кратчайшие сроки.

Специалисты ФКУ Упрдор «Алтай» проанализировали опыт использования рассолов, подтвердивший их абсолютное превосходство над сухими песко-соляными смесями. С увеличением количества стоящих на балансе подрядных организаций КДМ, оснащенных специальным оборудованием, технология будет применяться на федеральных трассах более широко.

Собянин: реконструкция развязки МКАД с Рязанским проспектом полностью завершена

Запущено движение по тоннелю на пересечении МКАД и Рязанского проспекта, который позволяет выехать с Лермонтовского проспекта на внутреннюю сторону кольцевой автодороги. В торжественной церемонии открытия развязки принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы запускаем двенадцатую реконструируемую развязку на МКАД. Это очень сложный объект. Много было доставлено неудобств автомобилистам, потому что здесь была достаточно сложная ситуация. При реконструкции она осложнилась значительно. Строители работали с максимальной скоростью, последнее время - круглосуточно», - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, работы на развязке выполнены в рекордно короткие сроки. «Строительство эстакад и тоннеля заняло чуть больше года, хотя по нормам должны строить примерно еще столько же», - отметил Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что все новые развязки на МКАД будут благоустроены в следующем году.

Раньше на пересечении Рязанки с МКАД была развязка клеверного типа, которая не справлялась с большим количеством машин. На смену ей пришли современные направленные съезды, они разделяют потоки движения автомобилей и исключают пересечение потоков, двигающихся по Рязанскому и Лермонтовскому проспектам в сторону центра и области.

Теперь на этом пересечении - две эстакады и тоннель. Первая эстакада выводит с внешней стороны кольцевой на Лермонтовский проспект в сторону центра города, вторая - с внутреннего кольца на Рязанский проспект в направлении центра.

Кроме того, на внешней и внутренней сторонах МКАД появилось по две дополнительные полосы движения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что пропускная способность Рязанского проспекта после завершения реконструкции транспортной развязки с МКАД повысится на 40%.

«Ожидается, что в час пик здесь будет проезжать до 4,5 тысячи автомобилей в одном направлении», - сказал М. Хуснуллин.

Заммэра отметил, что развязка на пересечении МКАД и Рязанского проспекта находится на одном из важнейших направлений, которым пользуются также жители нового района Некрасовка, расположенного за кольцевой магистралью.

«За счет модернизации развязки путь в Некрасовку и на подмосковные дачи станет быстрей и комфортнее. Если раньше путь на дачу в среднем занимал примерно один час, то после реконструкции всей развязки он будет занимать примерно 36 минут», - добавил М. Хуснуллин.

О рабочей поездке специалистов ФГБУ «ВГНКИ» в Данию

Сотрудники ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» («ВГНКИ») посетили Данию. Рабочая поездка по обмену опытом в сфере управления рисками была инициирована датской стороной. Российскую делегацию представляли Директор ФГБУ «ВГНКИ» Игорь Крамаренко.

В ходе визита Игорь Крамаренко в сопровождении главного государственного ветеринарного инспектора, руководителя государственной ветеринарной службы Дании Пера Хенриксена и главы отдела ветеринарии и продовольственной безопасности Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию Йенса Мунк Эббесена посетил закрытую зону на острове Линдхольм. На данной территории размещается Подразделение вирусологии.

Также сотрудники ФГБУ «ВГНКИ» посетили два отделения Технического университета Дании: DTU Food (Национальный институт пищевой продукции) и DTU Vet (Национальный ветеринарный институт). В них специалисты «ВГНКИ» ознакомились с презентациями, посвящённые тематике анализа рисков, а также проблеме противостояния эпидемии болезней. Датская сторона рассказала о взаимодействие между властями, промышленностью и наукой относительно контроля болезней пищевого происхождения (сальмонелла у свиней и птиц).

В рамках поездки сотрудники ФГБУ «ВГНКИ» познакомились с разработчиком программы Vetstat , Эриком Якобсеном. Vetstat — единая база данных с идентификационными номерами и кодами фермеров, животных и лекарственных препаратов.

Также российская делегацией посетила Центр Зооноза DTU Food и прослушала презентацию об истории и деятельности Центра, источниках человеческих инфекций, зоонозе и антимикробной резистенции.

Россия и Перу проведут в Лиме заседание межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству

С учетом недавнего совместного заявления президентов России и Перу об установлении стратегического партнерства, будущий визит российской делегации в эту южноамериканскую страну имеет особое значение

В Москве состоялось заседание Российской части Российско-Перуанской Межправительственной смешанной Комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству (МПК) в рамках подготовки к 5-му заседанию данной Комиссии, которое запланировано на 25-26 января 2016 года в Лиме (Перу).

Заседание провел председатель Российской части МПК, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. В нем приняли участия представители профильных ведомств и организаций, в частности, эксперты МИД России, Минэкономразвития России, ФТС России, Минприроды России, Минсельхоза России, Минэнерго России, Минпромторга России, Федерального космического агентства, ТПП России, ФГБНУ «АтлантНИРО», госкорпораций «Росатом» и «Ростех», ООО «ИНТЕР РАО- Экспорт» и др.

Как отметил Илья Шестаков, с учетом недавнего совместного заявления Президентов России и Перу об установлении стратегического партнерства, будущий визит российской делегации в эту южноамериканскую страну имеет особое значение.

«Несмотря на наличие механизмов двустороннего сотрудничества, все же на данном этапе Перу пока не входит в число стратегических партнеров России. Предстоящая работа межправительственной комиссии, возможно, позволит переоценить эту ситуацию. Есть перспектива для развития совместных торговых программ и инновационных проектов», – отметил Илья Шестаков.

В ходе обсуждения было отмечено, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются развитие взаимной торговли, совместной деятельности в области энергетики, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, науки и образования. В сфере рыбного хозяйства взаимный интерес представляют развитие научно-исследовательского сотрудничества, обмен опытом и технологиями в области аквакультуры и переработки водных биоресурсов.

Внешнеторговый оборот России с Перу в 2014 году, по данным ФТС России, составил 550,6 млн долл. и увеличился по сравнению с 2013 годом на 9,4%, в том числе экспорт вырос на 9,8% – до уровня 439,7 млн долл., а импорт – на 7,8%, до 110,9 млн долл. Положительное сальдо России в торговле с Перу составило 328,8 млн долл.

В январе-октябре 2015 года объем российско-перуанского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 23,3% и составил 410,9 млн долл. Российский экспорт вырос на 37,8% и составил 347,6 млн долл., импорт из Перу сократился на 21,8%, до 63,3 млн долл. Положительное сальдо России в торговле с Перу в январе-октябре 2015 года составило 284,3 млн долл.

Тайские шансы Т-90.

Армия Таиланда создала комитет по закупке новых основных боевых танков, сообщает сегодня aseanmildef.com. Комитет направил своих специалистов в Китай и Россию для оценки ОБТ.

В России делегация посетила «Уралвагонзавод» и выполнила оценку, вероятно, танка Т-90, так как новейший Т-14 «Армата» не может быть экспортирован в ближайшем будущем. Китай предлагает танк VT4 (MBT-3000). После посещения этих стран будут сделаны выводы, какую боевую машину купить на фоне «тупика» на переговорах по приобретению украинских «Оплотов» (причина «тупика» в статье не называется – прим. Военный Паритет). Как известно, ранее армия планировала оснастить «Оплотами» два бронекавалерийских батальона с заменой устаревших танков М48А5.

Китай уже поставляет танки VT-1A (MBT-2000) для армий Мьянмы и Бангладеш. Танк версии VT-4 оснащен более мощным и надежным дизелем (1200 л.с.). Цена этого танка недешевая – например, он предлагается Перу по стоимости 4 млн долл за единицу, что сопоставимо с ценой Т-90С и Т-84 «Оплот».

Сообщается, что армия Таиланда склоняется в пользу закупки российских Т-90 (имеются в виду версии Т-90СА или Т-90МС).

Французские аграрии хотят возобновить поставки продукции в Россию, сообщил Россельхознадзор в понедельник по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с президентом Сельскохозяйственной палаты департамента Код д’Армор (Франция) Оливье Алленом.

Инициатором встречи выступила Франция. "Французская сторона сообщила о желании сельхозтоваропроизводителей страны возобновить поставки продукции в Россию", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор отмечает, что ранее из крупнейшего сельскохозяйственного региона Франции, Бретани, в Россию ежедневно отправлялись десятки грузовиков с аграрной продукцией. "Сегодня торговля полностью остановлена, что крайне негативно отражается на фермерах и отрасли в целом", — отмечается в сообщении.

Евросоюз и Россия должны строить отношения на основе взаимного уважения и доверия, а создание независимого государства Каталония в нынешних политических реалиях в Европе невозможно, заявила РИА Новости представитель правящей в Испании правой Народной партии, которая, по прогнозам, победит на парламентских выборах 20 декабря, Андреа Леви (Andrea Levy).

Внешняя политика

Народная партия, претендующая на то, чтобы остаться у власти еще на четыре года, уверена: Евросоюз должен поддерживать отношения с Россией – "поскольку эта страна является глобальным игроком на международной арене". "Мы придерживаемся мнения о необходимости ведения диалога с Россией, ведь она – глобальный и стратегический партнер ЕС. Надеемся, что отношения с Россией будут на основе взаимного уважения и доверия", — заявила Андреа Леви, занимающая пост заместителя генерального секретаря НП по вопросам исследований и программ.

При этом партия выступает за "укрепление европейского проекта", главным образом, в области безопасности. По мнению политика, борьбе с глобальной угрозой терроризма в самой Испании способствует так называемый "антиджихадистский пакт", подписанный НП и оппозиционной Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) в начале года, к которому после терактов в Париже присоединились еще ряд партий. "Испанские политические силы совместно противостоят этой угрозе. К нему могут присоединиться все политические силы, которые захотят, и многие уже присоединились – в том числе те, кто в свое время его критиковали. Мы должны придерживаться общей позиции в отношении предпринимаемых мер по борьбе с терроризмом", — заявила Леви.

В области внешней политики приоритетным останется латиноамериканское направление. "В нашей программе мы отдельно упоминаем ибероамериканские страны, мы заинтересованы в усилении связей ЕС с Латинской Америкой, в частности, с Тихоокеанским Альянсом (торговый блок, в который входят Мексика, Перу, Чили, Колумбия). Надо, чтобы латиноамериканские страны увеличивали свое присутствие в Европе", — говорит политик.

Каталония

Создание независимой Республики Каталонии абсолютно невозможно – для этого нет законных оснований, считает Леви. "Это невозможно в рамках современных демократий ЕС. Принятая парламентом Каталонии резолюция о начале процесса независимости — не что иное как попытка развала нашей демократической правовой страны", — заявила она.

Премьер Мариано Рахой, утверждает Леви, "вел диалог, поддерживал, выражал солидарность каталонцам, а также Женералитету (правительству Каталонии – ред.) – в том числе по социальным выплатам. Но мы не готовы уступить шантажу со стороны сторонников независимости, поскольку не считаем, что она пойдет на пользу каталонцам", — сказала кандидат от правящей партии.

По мнению Леви, Каталония не может ссылаться на пример Шотландии, где был проведен референдум о независимости, поскольку ситуация в испанском автономном сообществе иная. "У нас разные сценарии. Все испанцы, в том числе каталонцы, решили (имеется в виду референдум о принятии конституции в декабре 1978 года – ред.), что Испания – это демократическая страна, единая и солидарная, основанная на сотрудничестве, с большой степенью децентрализации, одной из самых больших в Европе и мире, где у властей автономных сообществ огромные полномочия. Парламент Шотландии не имеет таких прав, какие есть у парламента Каталонии. Испания – это единая нация", — напомнила Леви.

НП крайне заинтересована в политической стабильности в Каталонии, "поскольку политическая нестабильность не идет на пользу экономическому восстановлению". "Мы взываем к здравомыслию Junts pel Si ("Вместе за "да" — политическая коалиция Артура Маса, у которой в парламенте Каталонии большинство, но которая не может самостоятельно утвердить кандидатуру председателя Женералитета – ред.). Junts pel Si должна найти возможность в парламенте для формирования стабильного правительства. Но в случае, если в правительство войдут антисистемные силы (имеется в виду "Кандидатура народного единства" (CUP), от которой в настоящее время зависит формирование правительства сторонников независимости – ред.), то мы предпочитаем проведение новых выборов", — заявила Леви.

Проблемы Испании

Леви признает, что многочисленные коррупционные скандалы, в которые в последние годы оказались вовлечены десятки членов Народной партии, подорвали к ней доверие многих избирателей. "Политическая коррупция – большая проблема, которая подрывает доверие граждан к своим политическим партиям. Мы пережили это и предприняли необходимые меры, чтобы коррупция осталась в прошлом", — заявила представитель партии, напомнив о принятии правительством ряда законов о финансовом контроле в партиях, в том числе внесении изменений в уголовный кодекс.

Подавляющее большинство испанцев (по опросам – 77%) называют самой большой проблемой страны безработицу. Хотя она стабильно сокращается в последние годы, тем не менее, к декабрю достигла уровня в 22% — это самый высокий показатель в странах еврозоны после Греции. "Наша цель – 20/20, то есть 20 миллионов рабочих мест к 2020 году. Это возможно, если сохранится тот же темп создания рабочих мест. Из всех стран ЕС Испания создает больше всего рабочих мест, прежде всего, среди молодежи (безработица среди молодежи в стране достигает около 50% — ред.)", — заявила Леви, признав, впрочем, что результаты удовлетворяют не полностью. "Конечно, мы не полностью довольны, реформа в области занятости требует больше времени. Мы хотим, чтобы было больше рабочих мест, и чтобы эти рабочие места были качественные. Преодолев трудности, важно продолжать идти по выбранному пути. Поэтому нас беспокоит, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), в частности, предлагает отменить эту реформу", — сказала Леви.

Соперники

Несмотря на выход на политическую сцену двух новых сил (Podemos и "Граждане", которые вмешались в традиционный спор между социалистами и Народной партией за право сформировать правительство), правящая партия по-прежнему считает ИСРП главным соперником. "Главным соперником мы считаем ИСРП. Но Санчес (Педро Санчес – генеральный секретарь ИСРП – ред.) хочет вернуть Испанию прошлого. Он предлагает отказаться от всего, что было сделано в последние годы и стоило огромных усилий. Это лишь будет возвращением к периоду Сапатеро (Хосе Луис Родригес Сапатеро – премьер Испании с 2004 по 2011 годы, которого правые считают виновником возникновения экономического кризиса – ред.)", — заявила Леви.

При этом политик добавила, что НП "приветствует новых действующих лиц на политической сцене", намекнув, что они не смогут выполнить свои предвыборные обещания — как это уже случилось после муниципальных выборов в мае, когда коалиция, куда входила Podemos, получила руководство в ряде крупных городов. "Когда они приходят к власти, то часто переписывают предвыборные обещания. Так произошло в мэрии Мадрида, которая пересмотрела многие планы и даже вернула некоторые проекты, которые были у Народной партии", — пояснила Леви. Лидера "Граждан" Альберта Риверу (возглавляемая им партия по прогнозам может завоевать второе или третье место на выборах – ред.) Леви обвиняет в неопытности. "Ривере не хватает конкретики. Это или от неопытности, или незнаний. Когда наступает момент переходить к конкретике, звучит много общих слов", — сказала представитель НП.

Народная партия выступает категорически против формирования правительства "левой коалиции" в случае, если НП выиграет выборы, но "не дотянет" до абсолютного большинства в парламенте. Так, судя по прогнозам, и произойдет. Согласно результатам опроса Центра социологических исследований (CIS), Народной партии удастся получить 28,5% голосов, то есть от 120 до 128 мест в парламенте. Четыре года назад на выборах 2011 года она получила 186 мест, то есть преодолела необходимую планку для абсолютного большинства в законодательном органе, что позволило ей самостоятельно сформировать правительство во главе с Мариано Рахоем и проводить в парламенте все законы без необходимости достижения соглашений с другими партиями.

"Мы считаем, что надо уважать выбор испанцев. Если НП наберет больше всех голосов, то нельзя идти на хитрости и заключать коалиции между проигравшими", — сказала Леви.

М1 «Абрамс» переходит в версию 3.

Армия США заключила контракт с компанией General Dynamics Land Systems на сумму 92,2 млн долл на модернизацию основных боевых танков M1A2 System Enhancement Package (SEP) v2 в вариант M1A2 SEP Version 3 (v3), сообщает asdnews.com 16 декабря.

Танки с этим пакетом модернизации будут доминировать на полях сражений будущего, заявил вице-президент отделения гусеничных боевых машин компании Дональд Котчман (Donald Kotchman). Количество модернизированных танков первой партии составит шесть единиц, затем программа перейдет в полную фазу (танк этой версии впервые был показан на выставке Association of the United States Army - AUSA 2015 15 октября этого года, в боекомплект танка вошли новые подкалиберный и многоцелевой снаряды – прим. Военный Паритет).

Работы будут проводиться на объектах в городах Энистон (Алабама), Таллахасси (Флорида), Лима (Огайо) и Скрэнтон (Пенсильвания).

Владимир Путин: «Пик кризиса миновал»

Алексей ЗВЕРЕВ

Итоговые пресс-конференции российского лидера становятся масштабнее с каждым годом. При рождении традиции в 2001-м присутствовали 400 журналистов, удовлетворившихся 22 путинскими ответами. Нынешнее мероприятие собрало 1392 сотрудника СМИ, а президент откликнулся почти на пять десятков вопросов.

Еще более впечатляюще встреча Путина с «акулами пера» смотрится, если вспомнить скудные годовые брифинги Обамы, его предшественников и ныне действующих западных коллег. Ничего подобного ни в Европе, ни в США, кичащихся своей демократией, нет и в помине. И, наконец, сам формат мероприятия — без всякого деления на своих и чужих. Если хозяин Белого дома собирает исключительно пул, знакомый ему до прыщей, все равно что известный кабанчик — ганноверскому герцогу, то здесь мы видим совершенно иные, подчеркнуто равные условия. Никак не сказывается на открытости Кремля и внешнеполитическая ситуация. В прошлом году свободный доступ на мероприятие получили украинские журналисты, скакавшие на майдане и уверенные, что с аккредитацией их прокатят. Ныне уже по итоговому списку представителей СМИ было видно, как подстраховались турецкие компании. Информагентство «Анадолу» представляли шесть (!) корреспондентов. Другие турецкие издания в последние недели активно «вербовали» фрилансеров среди российских коллег...

Путин появился вовремя и без долгих вступлений предложил перейти к конкретным вопросам. Начали с экономики, вспомнили прогноз самого Путина, сделанный в декабре 2014-го, о том, что на выход из кризиса потребуется порядка двух лет. Президент от своих слов открещиваться не стал, отвечал доходчиво, оперируя цифрами. Год назад власти, держа в уме сырьевую зависимость отечественной экономики, закладывали в бюджет цену нефти в 100 долларов за баррель. Сейчас и 50 — оптимистический показатель. «Поэтому мы вынуждены будем, наверное, и здесь что-то корректировать», — развел руками Путин. Но тут же привел ряд примеров, свидетельствующих о благоприятных сдвигах.

«Да, конечно, после этого падения цен на наши основные энергоносители «поползли» все наши показатели. Какие они? Это сокращение ВВП на 3,7 процента. На 7 декабря инфляция с начала года — 12,3 процента. Реальные располагаемые доходы населения сократились, инвестиции в основной капитал за десять месяцев текущего года сократились на 5,7 процента. Вместе с тем, и мы тоже об этом уже говорили, статистика показывает, что российская экономика кризис в целом миновала, пик, во всяком случае, кризиса — не кризис, а пик кризиса. Со II квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. В сентябре — октябре прирост ВВП (уже прирост) составил соответственно 0,3–0,1 процента к предыдущему месяцу. В сентябре — октябре зафиксирован небольшой, но все-таки рост промышленного производства: 0,2–0,1 процента… Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство, рост там составит не менее трех процентов. Устойчивая ситуация наблюдается на рынке труда: уровень безработицы колеблется около 5,6 процента. Международные резервы составили 364,4 миллиарда долларов». Президент особо отметил: «Мы выполнили все свои социальные обязательства в текущем году, фиксируем естественный прирост населения. Это очень хороший показатель, говорит о настроении людей, о том, что у них есть возможность существенно планировать развитие семьи, меня это очень радует».

Опираясь на удачные цифры, Путин отмел предложение журналистов сменить правительство. «Считаю, что кадровая чехарда не нужна, она мешает. И если что-то у кого-то не получается, за что я тоже несу ответственность, я считаю, что здесь есть и моя вина. Поэтому никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится. Как сделать работу правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях в экономике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не носят какого-то драматического характера, не связаны исключительно с персоналиями».

Международная тема всплыла усилиями представителей турецких агентств. Путин подтвердил, что ставить знак равенства между народом и правительством Эрдогана неправильно. Обсуждая возможную причастность Вашингтона к инциденту в сирийском небе, Путин вновь обрадовал журналистов экспромтом, который наверняка войдет в путинский цитатник: «Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, — не знаю, правильно они поступили или нет…» В итоге Москва серьезно усилила охрану своего военного контингента, принимает экономические ограничительные меры в отношении Анкары, в том числе вводятся въездные визы для турецких граждан. Это, как ожидает Путин, поможет защититься от проникновения к нам радикального ислама. В то же время президент обнадежил жителей одной из стран постсоветского пространства: «Да, мы думаем, мы готовы отменить визовый режим с Грузией».

Сирийская проблема, если следовать логике, также вот-вот может сдвинуться с мертвой точки. План России, по словам Путина, «в ключевых аспектах, как это ни странно покажется, совпадает с американским, предложенным Соединенными Штатами видением: совместная работа над конституцией, создание инструментов контроля за будущими досрочными выборами, сами выборы и признание их результатов на основе этого политического процесса». Именно чтобы сверить позиции, и прилетал на днях в Москву госсекретарь США.

Журналисты забросали президента острыми вопросами. Один из них касался занимающихся бизнесом отпрысков высоких чиновников. «Если, например, говорить о генеральном прокуроре — это, конечно, очень важная инстанция, — нужно понять: дети генерального прокурора нарушили закон или нет? Есть в работе генерального прокурора какие-то элементы, связанные с конфликтом интересов? Он как-то содействовал и помогал своим детям? Но для этого есть Контрольное управление президента. Мне не хотелось об этом говорить, но это не значит, что мы этим не занимаемся».

Насчет платных парковок в больших городах: им, по мнению Путина, просто нет альтернативы. «Во всех крупных мегаполисах решить проблему не удается иным способом, кроме как введением этих парковок. Конечно, здесь тоже здравый смысл должен быть во всем, нужно смотреть не только что делать, но и как делать, и вот эти ценники нужно выставлять, исходя из реалий». Как отметил президент, важно, что деньги наполняют региональные бюджеты, а сборы «от так называемой системы «Платон», все сто процентов, идут не кому-то в карман, они идут сто процентов в Дорожный фонд Российской Федерации, до последней копейки, и оттуда все эти сборы до последней копейки поступают на дорожное строительство». Президент подчеркнул, что изучил ситуацию и предложил отменить транспортный налог «хотя бы для большегрузов». «Я очень рассчитываю на то, что правительство в самое ближайшее время — в начале года — это сделает».

В 2016-м пенсию проиндексируют на 4 процента, но в то же время ее индексация будет отменена для работающих пенсионеров. Журналисты выразили опасение, что работающие старики могут «уйти в тень», просто получать зарплату в конвертах. Путин ответил, что есть мысли вернуться к советской практике. «Возможность и работать, и получать пенсию предоставлялась в Советском Союзе только в тех секторах экономики и тем категориям работников, которых не хватало в экономике. Скажем, младшему медицинскому персоналу, в сфере медицинского обслуживания, в культуре и так далее. Все остальные должны были выбирать: или работать, или получать пенсию. Мы в свое время в условиях развала социальной сферы и экономики приняли решение, что можно всем без разбора. Но есть разные идеи на этот счет, в том числе и, может быть, вернуться к советскому периоду».

Вместе с тем Путин отметил, что повышать пенсионный возраст все равно придется параллельно росту продолжительности жизни. Это обычная тенденция в современном мире. «Что я хочу сказать и хочу, чтобы люди это услышали: совершенно точно, что это никак не затронет уже людей, вышедших на пенсию. Они вообще к изменению этой системы пенсионного возраста уже не имеют никакого отношения, их никто не будет заставлять, даже если они вчера вышли на пенсию, сегодня возвращаться на работу. Закон обратной силы не имеет, и все, кто уже вышел на пенсию, те, безусловно, сто процентов, будут пользоваться всеми пенсионными правами».

Зато говоря о необходимости повышения эффективности госкомпаний, Путин подчеркнул, что не разумно сокращать их менеджерам зарплаты и бонусы. А вот руководителям необходимо настоятельно посоветовать отправлять часть средств на благотворительность. «Они бы от этого не обеднели», — резюмировал российский лидер.

Торговая политика Норвегии проводится на основе как защиты национальных интересов (прежде всего защита внутреннего производства и рынка сельхозпродукции), так и на обязательствах по многосторонним и двусторонним соглашениям. Норвежские внешнеторговые связи строятся, главным образом, на основе участия страны в ВТО и Европейской Ассоциации свободной торговли, а, следовательно, на Соглашении ЕАСТ – ЕС 1992 года о Европейском экономическом пространстве.

Норвегия является членом 27 соглашений о зоне свободной торговли, заключенных с 38 странами и территориями (25 из договоров подписаны в рамках участия Норвегии в Европейской ассоциации свободной торговли): Албания, Босния и Герцеговина, Канада, Чили, Колумбия, страны Мезоамерики (Коста-Рика, Гватемала, Панама), Египет, страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ), Гонконг, Израиль, Иордания, Ливан, Македония, Украина, Турция, Тунис, Южноафриканский таможенный союз (Ботсвана, Свазиленд, Лесото, Намибия, ЮАР), Южная Корея, Сингапур, Сербия, Перу, Палестина, Черногория, Мексика, Марокко, Фарерские острова (двустороннее), Гренландия (двустороннее).

Кроме того, в рамках членства в ЕАСТ Норвегия является участником соглашений о сотрудничестве с Меркосур, Эквадором, Маврикием, Монголией, Мьянмой, Пакистаном.

В настоящий момент ЕАСТ ведет переговоры о заключении подобных соглашений с Алжиром, Грузией (начаты в сентябре 2015 года), Филиппинами, Китаем (приостановлены с осени 2010 года в связи с политическим кризисом между странами), Малайзией, Индией, Индонезией (были отложены из-за выборов в стране, но будут возобновлены в ближайшее время), Вьетнамом, Таиландом (приостановлены из-за политической ситуации в стране).

В отличие от ЕС, который является таможенным и валютным союзом европейских стран с общими границами и таможенными ставками, ЕАСТ представляет собой торговый союз, в котором каждая из стран-участниц осуществляет свою национальную торговую политику по отношению к другим странам. Несмотря на подобный суверенитет, страны-участницы ЕАСТ сотрудничают по ведению переговоров и заключению торговых соглашений. При этом при заключении соглашений норвежская сторона уделяет особое внимание таким вопросам, как соблюдение прав человека, условия труда, окружающая среда, культурное многообразие, социальная ответственность бизнеса и надежная система государственного управления.

Среди основных критериев выбора стран для подписания двусторонних торговых соглашений норвежское правительство выделяет такие, как возможности роста экспорта продукции традиционного промышленного производства, включая технические средства, промышленное оборудование, металлы и минеральные удобрения, а также рыбную продукцию. В центре внимания сектора услуг находятся судоходство, телекоммуникации и энергетика.

Названы самые заблуждающиеся страны мира

Аналитики обнародовали список государств, чьи жители сильнее всего ошибаются в восприятии родины.

Исследовательский институт Ipsos MORI подготовил исследование под названием Perils of Perception 2015. В нем проанализированы 33 страны мира на основе опроса их населения, проводившегося с 1 по 16 октября 2015 года. Всего респондентами стали около 1000 человек из каждой страны. Им задавались одинаковые вопросы по ключевым параметрам в жизни родной страны.

Оказалось, что в большинстве развитых стран жители сильно преувеличивают или недооценивают уровень благосостояния родины. Сильнее всего завышены оценки у граждан Великобритании, которые считают, что в руках у самой обеспеченной группы населения находится 59% всего богатства страны. Реальный же показатель соответствует 23%. В России, наоборот, жители преуменьшают этот уровень, тогда как на самом деле самые богатые владеют 70% благосостояния государства.

Необъективно жители 33 стран оценивают и уровень иммиграции. По их мнению, он составляет 23% от населения, тогда как на самом деле он составляет менее 10%.

Интересно, что в десятке самых заблуждающихся стран оказалось много государств Латинской Америки. Россия заняла в списке 11 место.

ТОП-10 самых заблуждающихся стран мира:

1. Мексика

2. Индия

3. Бразилия

4. Перу

5. Новая Зеландия

6. Колумбия

7. Бельгия

8. ЮАР

9. Аргентина

10. Италия

Мировая экономика под дамокловым мечом ФРС

Валентин КАТАСОНОВ

Доля доллара США в международных резервах всех стран мира, по оценкам МВФ, сегодня превышает 60%. По данным Банка международных расчетов, доллар США занимает доминирующие позиции на валютном рынке. Доля зеленой валюты в международных расчетах и платежах по операциям торгового и капитального характера, по разным оценкам, варьирует в диапазоне от 45 до 80%. Большая часть контрактов и договоров номинируется в долларах США (даже если используется иная валюта расчетов). После включения юаня в качестве пятой валюты в корзину валют МВФ доля доллара США в этой корзине осталась практически прежней (почти 42%). При этом доля США в мировом ВВП, по оценкам МВФ, уже упала ниже 20%.

Когда национальная денежная единица какой-то страны становится мировой валютой, то страна, выпускающая эту валюту, вольно или невольно начинает оказывать влияние на всю мировую экономику. Крылатой стала фраза министра финансов США Джона Коннелли, обращенная к своим коллегам на встрече G10 в Риме в ноябре 1971 года. Она была произнесена вскоре после того, как администрация Ричарда Никсона отменила конвертируемость доллара в золото и перевела международную финансовую систему в режим плавающего курса валют. Вот эти слова: «Доллар – наша валюта, но ваши проблемы».

С тех пор в мире, где доллар США использовался в качестве единственной мировой валюты, возникла интересная ситуация:

1) власти США, проводя свою экономическую, финансовую и денежно-кредитную политику, неизбежно оказывают влияние на мировые рынки (капитала, валюты, товаров и т.д.) и на экономики других стран.

2) при необходимости Вашингтон может использовать свою внутреннюю денежно-кредитную политику для достижения тех или иных целей своей внешней политики;

3) другие государства вынуждены постоянно следить за экономической, финансовой и денежно-кредитной политикой Вашингтона и при необходимости принимать меры по защите от негативных последствий этой политики.

Возможности Вашингтона управлять миром с помощью доллара существовали и до 70-х годов прошлого века, но они ограничивались тем, что кроме доллара США в мире было еще золото. После официальной демонетизации золота сорок лет назад (решения Ямайской валютно-финансовой конференции в январе 1976 г.) доллар США занял позиции абсолютного валютного монополиста в международных финансах. У Вашингтона появились захватывающие перспективы установить свое абсолютное мировое господство с помощью печатного станка Федеральной резервной системы.

С 70-х годов ХХ века в этом отношении мало что изменилось. Яркий тому пример – денежно-кредитная политика Вашингтона после финансового кризиса 2007-2009 гг. Американской экономике этот кризис нанес серьезный урон. Поэтому денежные власти США приняли решение о ее восстановлении с помощью увеличения предложения дешевых денег. Была запущена программа количественных смягчений (КС), которая предусматривала включение печатного станка ФРС на полную мощность. Долларовая продукция ФРС направлялась на выкуп долговых казначейских и ипотечных бумаг (нередко низкого качества, иногда откровенно «мусорных»). При этом процентные ставки ФРС, определяющие стоимость денег в американской экономике, находились в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. В текущем году ФРС США несколько раз заявляла, что дальнейшее развращение американской экономики дешевыми (почти бесплатными) деньгами нецелесообразно и даже опасно, что надо переходить к нормальной экономике, базирующейся на «рыночных» процентных ставках. Запуск «рыночной» экономики должна произвести Федеральная резервная система путем повышения базовой процентной ставки (ставки, по которой ФРС выдает деньги банкам, входящим в эту систему). Эксперты напоминают, что Америка не помнит столь затяжных периодов существования без повышения процентных ставок (с середины 2006 года).

Думаю, что руководителей Федерального резерва особенно волнует не реальная экономика США. Большая часть отраслей и производств Америки неконкурентоспособны, они могут держаться за счет дешевых или бесплатных денег, а также государственных заказов. Государство там, независимо от денежно-кредитной политики, будет поддерживать на плаву какой-то минимум предприятий реального сектора экономики, прежде всего тех, которые относятся к военно-промышленному комплексу. Американскую денежную элиту более всего волнует то, что политика ФРС последнего десятилетия способствовала ослаблению доллара США. Конечно, многие зарубежные акции Вашингтона компенсируют действие этого фактора, и наиболее важными из них являются:

1) стимулирование валютных войн, в которые погружаются другие государства (что ведёт к понижению курсов других валют по отношению к доллару США);

2) запуск программ количественных смягчений (сегодня такие программы реализуют Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии);

3) создание за пределами США «управляемого хаоса».

Некоторые из этих «компенсирующих акций» являются слишком рискованными, и в Вашингтоне созрело мнение, что риски падения доллара по отношению к другим валютам слишком велики. Пора повышать процентные ставки ФРС, что сразу или через некоторое время повысит доходность казначейских облигаций США и других финансовых инструментов. Следовательно, опять заработает американский «магнит», т.е. капиталы со всего мира хлынут на родину доллара и курс последнего начнет расти. А высокий курс «зеленого» дает возможность более эффективно продвигать в мире американские интересы, точнее интересы хозяев Федерального резерва.

Вашингтон последние два года держит в сильном напряжении руководителей многих стран. Многие помнят конец 1970-х гг., когда Федрезерв решил закончить десятилетнее снижение нормы прибыли и вытащить США из стагфляции. ФРС при новом председателе Поле Волкере резко подняла свои ставки, что потом было названо «шоком Волкера». В 1979-1981 гг. эффективная ставка подскочила до уровня выше 20%. Она бросила многие развивающиеся страны в свободное падение, дефолт и долговое рабство.

Примерно два года назад в США началось поэтапное сворачивание программы КС. Участившиеся в последнее время заявления председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что в Америке «созрели предпосылки» для повышения процентной ставки Федерального резерва, некоторых руководителей зарубежных центробанков и минфинов доводят до предынфарктного состояния. Волнуется и Международный валютный фонд. Так, на проходившем в Лиме (Перу) в октябре 2015 года саммите МВФ и Всемирного банка исполнительный директор Фонда Кристина Лагард буквально взмолилась, обратившись к руководителям ФРС с просьбой не повышать процентные ставки. Такое повышение, по мнению Лагард, спровоцирует кризис в странах «третьего мира». Она права. Случись такой кризис, он почти наверняка перерастет во вторую фазу мирового финансового кризиса.

Даже этих «вербальных интервенций» ФРС оказалось достаточно, чтобы капиталы начали покидать страны периферии мирового капитализма и двигаться в сторону Америки. Иначе не объяснить, почему в 2014 году отток капитала из России достиг астрономической величины - более 150 млрд. долл. Мировая денежная река потекла вспять.

И вот 16 декабря совет управляющих ФРС будет снова решать судьбу Америки и мира. Джанет Йеллен уже высказалась вполне определенно в пользу повышения ставки.

Руководители центробанков других стран пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре. Их заявления по поводу возможного повышения процентных ставок ФРС сводятся примерно к следующему: дела в экономике неважные, но, если произойдет повышение ставок ФРС, они не намного ухудшатся. Мол, участники финансовых рынков уже заложили в свои решения вероятность такого повышения процентной ставки.

Отчасти это так, но далеко не у всех участников рынков была возможность подготовиться к грядущим тяжелым временам. Банк международных расчетов в одном из последних своих обзоров высказывает серьезную тревогу и ожидает серьезных последствий возможного вердикта ФРС 16 декабря. По данным банка, совокупный нефинансовый корпоративный долг на развивающихся рынках в настоящее время составляет 23,5 трлн. долл. Есть некоторые неприятные особенности этого долга. Во-первых, большая часть его номинирована в долларах США, то есть погашать долги надо зеленой валютой. Во-вторых, значительная часть долгов была сделана еще тогда, когда никто не помышлял о повышении процентной ставки ФРС. «Дальнейшее укрепление доллара окажет дополнительное давление на компании развивающихся рынков, многие из которых в последние годы накопили большие долги в американской валюте», - говорится в обзоре БМР.

Под ударом оказываются компании практически всех стран, относимых Банком международных расчетов к группе «развивающихся рынков». Некоторые эксперты полагают, что принятие решения о повышении ставки ФРС 16 декабря может преподнести ряду стран даже такой «новогодний подарок», как обвалы национальных валют.

Сложившаяся в конце 2015 года ситуация вокруг процентной ставки ФРС наглядно показывает, что дальнейшее пребывание государств в мировой долларовой системе и попытки сохранения ими национального суверенитета – вещи несовместные.

Россия откроет дверь в ООН болгаркой

Кто станет следующим главой ООН

Александр Братерский

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что, если новым главой ООН впервые будет избрана женщина, в России к этому отнесутся позитивно. В выборах нового генсека ООН участвует несколько женщин — государственных деятелей из стран Восточной Европы. Россия открыто не высказывает предпочтений, но во внешнеполитических кругах как возможного фаворита гонки на должность генсека называют болгарку Ирину Бокову.

Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун, занимавший пост генсека ООН с 2007 года, через год покинет свой пост. Улыбчивый и мягкий в общении кореец не обладает харизмой, однако известен как мастер лавирования, что помогло ему переизбраться на второй срок. В МИД Кореи, где он работал до избрания, Пан Ги Мун получил прозвище Бюрократ, причем это прозвище в зависимости от отношения собеседников несло как положительный, так и отрицательный оттенок.

Несмотря на то что многие международные эксперты отмечают, что ООН теряет свои политический вес, эта организация по-прежнему играет ведущую роль в поддержании мирового баланса. Ее главный инструмент — Совет Безопасности ООН, постоянными членами которого являются Россия, Великобритания, Франция, США и Китай.

Полный список претендентов на пост главы ООН будет сформирован весной, однако имена возможных кандидатов уже известны.

Ожидается, что новым главой ООН станет представитель Восточной Европы. Это будет прецедент, так как представители этой части Европы никогда не стояли у руководства ООН.

«Находившиеся на обочине во время «холодной войны», эти страны считают, что они заслужили уважение за свой успех по превращению самих себя в сильные национальные государства. Что может быть лучше для расставания с прошлым и подтверждения своего нового статуса, чем получение главного дипломатического поста мира?» — задается вопросом Financial Times.

Стоит отметить и другой любопытный факт: впервые большинство претендентов на пост главы ООН — представительницы прекрасной половины человечества. Согласно разным источникам, за должность генсека ООН будут соревноваться глава МИД Хорватии Весна Пусич, от Литвы — президент Даля Грибаускайте, от Чили — бывшая президент Мишель Бачелет, от Канады — администратор программы развития ООН Хелен Кларк, от Дании — премьер-министр Хелле Торнинг-Шмитт.

В списке также две представительницы Болгарии — международный дипломат Кристалина Георгиева, в настоящее время комиссар ЕС, а также генсек ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Россия не будет выдвигать своего представителя в качестве кандидата, однако, по косвенным признакам, в стране уже определились с фаворитом — это Ирина Бокова, которую ранее выделил в своем интервью постпред России при ООН Виталий Чуркин.

В интервью ТАСС в сентябре Чуркин сказал, что Россия поддерживает представителей «восточноевропейской группы», и при этом осторожно выделил именно Бокову. «На мой взгляд, это очень достойные люди, которые могут возглавить организацию, — сказал Чуркин. — Есть среди них и женщина, Ирина Бокова. Судя по всему, еще появятся женщины-кандидаты, так что, я думаю, в итоге все будут довольны».

Интерес к кандидатуре Боковой со стороны российских официальных лиц вполне объясним. Карьерный дипломат, работавшая в международных организациях еще во времена социалистической Болгарии, она хорошо знакома многим в России, окончила МГИМО, главную кузницу российской дипломатии.

«Она высококлассный специалист, настоящий дипломат, и у нее биография человека, которая не вчера пришла», — говорит экс-заместитель главы ООН Сергей Орджоникидзе. Он познакомился с Боковой еще во время работы в Женеве и отмечает ее безупречное владение русским языком. — Она по-русски говорит так, что не сразу поймешь, что она нерусская. Любой, кто учился в России, не может быть равнодушен к нашей стране».

Известно, что поддержкой России в выдвижении своей кандидатуры хочет заручиться и соотечественница Боковой комиссар ЕС Кристалина Георгиева. Однако в российских политических кругах отмечают, что Георгиева не дипломат, а экономист. В России также крайне негативно относятся к тому факту, что Георгиева поддерживала антироссийские санкции. Кроме того, она очень тесно связана с Джорджем Соросом, поддерживает с ним дружеские отношения. По информации, имеющейся у «Газеты.Ru», все эти соображения были доведены российскими дипломатами до болгарского руководства.

Среди женщин — кандидатов от представителей Восточной Европы есть и еще одна дама, которая, так же как и Бокова, прекрасно владеет русским, это президент Литвы Даля Грибаускайте. Однако кандидатура литовского лидера, которая в советские годы начинала карьеру на меховой фабрике в Ленинграде, не слишком нравится МИДу.

Один из высокопоставленных российских дипломатов вспоминал, что Грибаускайте, которая в начале президентства посылала сигналы об улучшении отношений с Россией, проводит теперь противоположенную политику.

Среди кандидатов на пост главы ООН есть и мужчина — экс-президент Словении Данило Турк, у которого, в отличие от многих других кандидатов, есть большой опыт работы в ООН в качестве представителя Словении, а затем в качестве помощника генсека ООН по политическим вопросам. Турк, с которым корреспондент «Газеты.Ru» мог пообщаться во время недавней международной конференции в Бухаресте, поразил многих участников встречи прекрасными манерами и эрудицией. Он также говорил о необходимости наладить отношения с Россией.

Турк, который преподает в США, имеет хорошие контакты в американских политических кругах и может заручиться их поддержкой. США пока прямо не заявили о поддержке кого-либо из кандидатов, однако такие союзники Вашингтона, как Украина и Литва, заявили, что хотят видеть на посту генсека ООН критика России.

«Сейчас мы видим, как постоянный представитель Совета Безопасности осуществляет агрессию по отношению к Украине, — заявил на прошлой неделе глава МИД Украины Павел Климкин. — Так что нам нужен настоящий лидер, настоящая личность, которая сможет вывести ООН обратно к ее принципам».

Украинские позиции в ООН не самые слабые, ведь эта страна, правда в качестве советской республики, имела отдельное членство в ООН, что помогло ее руководству наработать немало связей в организации.

Отношение же самих США к ООН часто зависит от того, кто занимает кресло в Белом доме. Если Барак Обама с уважением относится к этой организации, то его предшественник республиканец Джордж Буш ООН не очень жаловал.

Требуется человек компромисса

Процедура избрания генсека ООН — это сложный процесс переговоров и согласования между членами Совбеза ООН, которые, будучи крупными игроками, не хотят видеть во главе ООН слишком сильных и самостоятельных игроков. Совбез обладает сильнейшим авторитетом, и Генассамблея ООН лишь однажды пошла против его воли, когда проголосовала за продление полномочий тогдашнего генсека ООН Трюгве Ли.

Трюгве Ли, норвежский дипломат и друг Льва Троцкого, проявлял себя как независимый деятель к частому неудовольствию как США, так и СССР. Политик становился мишенью для советских карикатуристов, которые сопровождали его изображения залихватскими стишками; «Трюгве Ли, Трюгве Ли, до чего ООН вы довели».

Специалист в области международной безопасности Виктор Мизин, работавший в ООН, вспоминает, что в 1970-е годы в советской дипломатии отношение к посту генсека ООН не было столь значительным. «Нас учили, что эта должность скорее техническая, а главным органом является Совбез ООН», — вспоминает Мизин.

Отношение к фигуре генсека изменилось после прихода в организацию Хавьера Переса де Куэльяра в 1982 году. Этот дипломат из Перу пользовался уважением советского руководства, а его фамилию не произносили разве что в передаче «Спокойной ночи, малыши».

При этом, вспоминая времена знаменитых генсеков прошлых лет, дипломаты напоминают, что генеральный секретарь ООН не самостоятельная фигура, а человек, претворяющий в жизнь решения всех стран — членов ООН. Экс-замглавы ООН Сергей Орджоникидзе отмечает, что «мандат генсека ООН» детально не прописан и многое будет зависеть от личности будущего главы организации.

В качестве примера он приводит генсека ООН Дага Хаммаршёльда, погибшего в авиакатастрофе в Южной Родезии. Покойный дипломат отличался самостоятельностью и стоял у истоков создания миротворческих войск ООН. Среди других «крайне независимых» лидеров ООН Орджоникидзе отмечает и египтянина Бутроса Бутрос-Гали. «Он был реально самостоятельным генсеком, и это вызывало раздражение», — вспоминает дипломат.

Однако новый генсек ООН, кем бы он ни был, вряд ли будет обладать харизмой Бутроса Бутрос-Гали или Кофи Аннана. Можно предположить, что он или она будет, скорее, «эффективным менеджером», который станет дипломатически лавировать между членами Совбеза ООН.

Впрочем, экс-сотрудник ООН Мизин напоминает, что сегодня, когда мир находится в кризисной ситуации, фигура генсека совсем не «техническая».

«Когда мы наблюдаем расколы Совбеза по важным политическим вопросам и России приходится налагать вето на многие проекты резолюций, роль генсека возрастает, — считает Мизин. — Он становится важным инструментом для поиска компромисса».

Встреча с госсекретарём США Джоном Керри и Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Обсуждались итоги переговоров Сергея Лаврова и Джона Керри, состоявшихся сегодня в Москве.

В.Путин: Уважаемый господин госсекретарь, уважаемые коллеги, позвольте мне сердечно поприветствовать вас в Москве.

Уважаемый господин госсекретарь, мы видим, сколько усилий Вы прилагаете для урегулирования ряда очень острых проблем, не успеваем следить за Вашими перемещениями. Вам нужно выспаться, я вижу. Вы знаете, что мы вместе с Вами ищем развязки наиболее острым кризисам.

Знаю, что после нашей встречи в Париже американская сторона подготовила своё видение разрешения ряда проблем, в том числе и сирийского кризиса. И сегодня у Вас состоялись обстоятельные переговоры в Министерстве иностранных дел России.

Министр Лавров мне сейчас доложил подробно и о Ваших предложениях, и о некоторых вопросах, которые требуют дополнительного обсуждения. Очень рад возможности встретиться с Вами и поговорить по всему этому комплексу.

Спасибо.

Дж.Керри (как переведено): Господин Президент, спасибо, во–первых, за Ваше гостеприимство, и во–вторых, за то, что команда во главе с Министром иностранных дел Лавровым находится в нашем распоряжении в том, что касается наших усилий. Эти усилия действительно являются совместными, они проходят на основе сотрудничества, мы за это очень благодарны.

Кроме того, господин Президент, у Вас была возможность поговорить с Президентом Обамой в Нью-Йорке, после этого Вы с ним встречались в Париже. Как Вы, так и Президент Обама выразили приверженность тому, чтобы оказать содействие господину Лаврову и мне, нашим командам, для того чтобы выработать определённый подход по решению тех вопросов, которые связаны с Украиной и Сирией.

В том, что касается Сирии, как «Вена-1», так и «Вена-2» – это действительно очень хорошее начало, и оно открывает целый ряд возможностей. Совершенно ясно, что и я, и господин Лавров согласны с тем, что вместе Россия и Соединённые Штаты могут сделать многое, для того чтобы продвинуться вперёд.

С нетерпением ожидаю возможности обсудить эти вопросы. Большое спасибо за то, что Вы уделили столько времени и так много думали о том, чтобы сделать наши усилия успешными.

Внутриполитическая обстановка осложнилась сразу в нескольких странах Латинской Америки — региона, с которым Россия традиционно поддерживает дружеские и тесные контакты. Оппозиция пришла к власти в Аргентине в лице нового президента и получила большинство в парламенте Венесуэлы, а в Бразилии растут протестные настроения в связи с делом о коррупции в отношении президента страны. О том, какие отношения складываются у России с новыми политическими силами в Латинской Америке, к чему приведут итоги парламентских выборов в Венесуэле и какие остаются перспективы сотрудничества с Аргентиной в энергетике, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Татьяне Кукушкиной рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

— Глава нижней палаты парламента Бразилии принял предложение оппозиции запустить процедуру импичмента президента страны. После этого в нескольких крупных городах начались массовые акции, требующей немедленной отставки главы государства, которую подозревают в использовании госсредств для финансирования своей предвыборной кампании 2014 года. На ваш взгляд, не может ли сложная внутриполитическая обстановка в Бразилии повлиять на наше сотрудничество в рамках БРИКС и на двусторонней основе?

— Прежде всего, пока формально процедура импичмента в Бразилии не началась. Что будет дальше — посмотрим. Безусловно, мы следим за событиями, которые сейчас происходят в Бразилии, с чувством большой солидарности с этой страной и желаем ей пройти этот непростой период спокойно, без серьезных внутриполитических потрясений.

Бразилия — весомый игрок в Латинской Америке, и не только потому, что это ведущая экономика региона и одна из ведущих экономик мира. Нашим интересам отвечает Бразилия стабильная, сильная, имеющая свой весомый голос в международных делах.