Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Средние годовые зарплаты семей в европейских странах. Журнал EUROMAG совместно с международным агентством недвижимости EVANS сравнил средние годовые зарплаты семей в некоторых европейских странах.

Первое место в рейтинге занимают Германия и Великобритания, где среднегодовой доход семьи составляет 34 тыс.долл. 200. При этом Германия пообещала облегчать правила трудоустройства иностранцев, а власти Великобритании намерены сокращать число мигрантов.

На четвертом месте оказалась, как ни странно, Греция, где заработки колеблются в районе 31 тыс.долл. В то же время уровень безработицы в Греции сейчас достиг почти 13%.

Замыкают десятку Словения, Чехия и Мальта, годовые доходы граждан которых составляют $27,6, 24,8 и 24,3 тыс.долл.

Польша, которая решила привлечь иностранных работников с помощью отмены разрешения на работу, занимает 16 место с годовым доходом семьи в 17,9 тыс.долл. Это меньше, чем зарабатывают жители Португалии, Кипра, Словакии, Венгрии и Эстонии, но больше, чем зарплаты в Хорватии, Литве, Латвии, Болгарии, Румынии и Турции.

Самые бедные жители Европы живут на Балканах – в странах бывшей Югославии, где годовые доходы семей не дотягивают даже до 10 тыс.долл.

Металлоторговое подразделение группы «Мечел» – Mechel ServiceGlobal – подало заявку в Федеральную антимонопольную службу ФРГ на получение разрешения на приобретение контрольного пакета акций в австрийском металлотрейдере Cognor Stahlhandel GmbH, говорится в материалах немецкой службы.

В «Мечеле» подтвердили, что со стороны Mechel ServiceGlobal в антимонопольное ведомство Германии, а также в антимонопольную службу Австрии была подана заявка.

«Мечел» активно развивает свою сбытовую сеть Mechel ServiceGlobal, сообщили в компании. Стратегия развития Mechel ServiceGlobal включает расширение географии присутствия как за счет открытия новых филиалов и расширения существующих складских мощностей, так и за счет приобретения металлоторговых компаний. В этой связи «Мечел» рассматривает возможность сотрудничества с рядом европейских компаний, среди которых и Cognor Stahlhandel GmbH, обладающая сетью металлосервисных баз в Центральной и Восточной Европе. При этом в настоящий момент вопрос о реализации каких-либо конкретных сделок не стоит.

Заявка в антимонопольные службы Германии и Австрии была подана для того, чтобы в случае принятия решения о заключении сделки у «Мечела» уже было необходимое одобрение соответствующих ведомств.

С марта 2007г. 74,9% акций Cognor Stahlhandel принадлежат польской группе ZLOMREX S.A., занимающейся производством стали и металлотрейдингом. Остальная доля в капитале Cognor Stahlhandel принадлежит бывшему 100-процентному владельцу компании Stahl GmbH. Штат сотрудников Cognor Stahlhandel насчитывает 4 тыс.чел. Подразделения компании расположены в странах Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, Австрию, Чехию, Венгрию и пр.

Mechel Service Global B.V. – международный металлоторговый холдинг, реализующий продукцию предприятий «Мечела» в России и странах СНГ, а также на европейских рынках. Дочерние компании холдинга работают в России, Казахстане, Румынии, Болгарии, Сербии, Германии, Италии, Бельгии и Франции.

«Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» в 2009г. сократило производство стали по сравнению с 2008г. на 7% – до 5,496 млн.т. Добыча угля в 2009г. составила 17,782 млн.т. (-32,6%). На коксующийся уголь пришлось 10,243 млн.т. (-32,3%) и на энергетический уголь – 7,539 млн.т. (-33%).

В Восточной Европе открылась крупнейшая медицинская лаборатория сети Synevo, которая будет осуществлять 1500 видов исследований. Согласно внутренним стандартам европейской сети Synevo новая лаборатория оснащена современным оборудованием таких ведущих производителей, как Roche Diagnostics (Швейцария), Sysmex (Япония), BD (США), Pharmacia (Швеция), Dynex, Biomerieux (Франция). Все оборудование объединено с помощью лабораторной информационной системы.

Общая площадь лаборатории составляет боле 3000 м². Инвестиции в оборудование – 4 млн. евро. Напомним, что в авг. 2010г. в Днепропетровске открылась шестая медицинская лаборатория «Синэво» в Украине. В Западной и Восточной Европе лабораторная сеть «Синэво» насчитывает более 40 медицинских лабораторий.

Медицинская лаборатория «Cинэво Украина» входит в европейскую сеть лабораторий компании Synevo и является частью медицинского холдинга «Medicover» со штаб-квартирой в г. Брюсселе (Бельгия). Лабораторная сеть представлена в Германии, Румынии, Польше, Украине, Беларуси.

Первая лаборатория в Украине открылась в 2007г. в Киеве. На сегодняшний день открыты 6 медицинских лабораторий в Киеве, Виннице, Одессе, Харькове и создана крупнейшая сеть, объединяющая более 70 лабораторных центров практически во всех областях Украины. Лаборатория сертифицирована по стандарту качества ISO 9001-2000 и регулярно участвует во внешней оценке системы качества «Немецкого общества клинической химии и лабораторной диагностики (DGKL)».

В Германии обнаружены месторождения сланцевого природного газа, сообщает сегодня Die Welt. Геологи полагают, что только в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии его запасы достигают 2,2 трлн. куб.м.

Как указывает автор публикации Хольгер Крокер, в свете скачкообразно растущих цен на газ месторождения сланцевого газа в Европе вызывают повышенный интерес. В США с целью уменьшения зависимости от иностранных поставщиков выявление подобных месторождений форсировалось с середины 90гг., Европа пока что отстает. Но и здесь уже начаты активные изыскания.

Издание, ссылаясь на данные федерального ведомства BGR, занимающегося геологией и сырьевыми ресурсами, сообщает, что основные объемы сланцевого газа в Европе сосредоточены в Польше и Скандинавии, но кое-что также приходится на долю Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. BGR как раз получило правительственный заказ на выявление в стране нетрадиционных месторождений нефти и газа. По заключению BGR, в угольных пластах Северного Рейна-Вестфалии может залегать 2,2 трлн. куб.м. природного газа. Однако для уточнения объемов необходимо пробурить целый ряд скважин глубиной в полтора км., – передает www.inopressa.ru.

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провёл в Зеленограде заседание Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям

Стенограмма начала совещания:

В.В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Совсем недавно, 1 декабря, на заседании Правительства мы говорили о результатах работы государственных фондов по поддержке научной и научно-технологической деятельности. Предлагаю сегодня в рамках Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям вернуться к этим вопросам, поговорить о том, как строится работа.

Напомню, что эта площадка создавалась ещё в 2000 году в чистом поле, здесь был поставлен первый корпус, началась работа. Работа идёт, и идёт в целом неплохо. Я хочу напомнить, что работа в рамках этих фондов складывается по трём направлениям. Первое – это поддержка фундаментальной науки, и потом от этого направления отпочковалось другое направление деятельности – поддержка малого и среднего предпринимательства в инновационной среде. И третье направление – это поддержка гуманитарной науки.

В достаточно сложные годы, когда финансирование науки было крайне ограничено, эти фонды сыграли положительную роль, потому что точечно оказывали поддержку тем направлениям, которые были наиболее важны, наиболее востребованы.

За всё время работы фондами было профинансировано около 120 тыс. проектов. За счёт средств фондов было опубликовано более 4,5 тыс. научных трудов, проведено свыше 1 тыс. научных экспедиций.

Оказывалась поддержка молодым учёным. Так, большой популярностью среди творческой молодёжи пользуется программа, которая называется «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса». Получается знаковая аббревиатура – «У.М.Н.И.К.». В её рамках более 4 тыс. инноваторов получили на развитие своего дела порядка 1 млрд рублей.

Отмечу, что Фонд развития малого предпринимательства в научно-технологической сфере тесно сотрудничает с Внешэкономбанком, с Российской венчурной компанией, корпорацией «Роснано». И, по сути, вместе эти институты развития формируют общую инфраструктуру для инновационного и высокотехнологичного бизнеса.

Мы понимаем важность и востребованность работы государственных фондов поддержки науки, поэтому в текущем году этим структурам было выделено более 10 млрд рублей. Кстати говоря, и в 2009-м была выделена эта же сумма (чуть-чуть даже побольше). Мы, по сути, остались на уровне докризисного 2008 года в 2009-м и 2010 году. В 2011 году из федерального бюджета на эти цели предполагается направить 11 млрд рублей.

Эти средства должны быть истрачены рационально, рачительно, пойти на финансирование действительно прорывных научных направлений, на разработку наиболее оригинальных и нестандартных идей научных исследовательских коллективов, а также на поощрение инновационных проектов, имеющих хорошую бизнес-перспективу.

Отмечу, что в настоящее время в России сформировался целый ряд инструментов, с помощью которых государство и частный бизнес обеспечивают развитие науки и инноваций. Это государственные программы, целевые научно-технические фонды (компании с государственным участием), частные инвестиционные и венчурные фонды.

Важно, чтобы государственные фонды нашли своё место в этой системе поддержки науки и инноваций, чётко определили те позиции, где их работа наиболее востребована и не имеет альтернативы.

Ни в коем случае фондам нельзя превращаться в мини-министерства, дублировать функции государственных научных структур, академий, работать по ведомственным стандартам и шаблонам. Не надо бояться меняться, надо стремиться соответствовать сегодняшним реалиям и в первую очередь выстраивать прямой диалог с теми, для кого и создавались государственные фонды, – с исследователями, научными коллективами. Главным принципом деятельности фондов должны быть публичность, прозрачность и общественный контроль. Поэтому хотел бы сегодня обратить внимание на несколько моментов.

Первое. Нужно тесно и заинтересованно работать с теми, кто обращается в фонды с заявками на получение грантов, оказывать им квалифицированную консультацию, помогать оформить все нужные документы, чтобы бюрократические формальности не тормозили дело.

Во-вторых, исследователи должны понимать, как будут рассматриваться их заявки, чем гарантирована объективность экспертных оценок, а также иметь все возможности ознакомиться с результатами этой экспертизы.

Нельзя давать ни малейшего повода для разговоров в научной среде о том, что деньги выдаются только на так называемые свои проекты, близким к фондам людям. В этой связи необходимо наладить выборочный независимый контроль качества экспертных заключений.

Далее. В целом работа фондов должна быть ещё более открытой. Прошу публиковать в свободном доступе, на интернет-сайтах не только те заявки и проекты, которые получили гранты, но и обзорную информацию о всех других поступивших заявках, чтобы экспертное сообщество могло сравнить: какие заявки были и какие выиграли и получили грант.

И, конечно, на информационных ресурсах фондов должны появляться полные сведения о практических итогах и результатах реализации проектов, которые получили господдержку.

Четвёртое. Считаю, что должна быть разработана среднесрочная программа деятельности для всех государственных фондов и обязательно с индикаторами результативности их работы. Мы, когда на Правительстве 1 декабря обсуждали, как раз на это внимание и обратили.

И подготовка, и реализация таких планов должны быть максимально гласными и публичными с привлечением к обсуждению научной общественности.

Кроме того, предлагаю подумать о создании системы мониторинга использования результатов проектов, профинансированных фондами. Деньги истрачены, результаты получены. Это какие результаты? Это результаты, которые в папках где-то остались и пылятся на полках либо лежат где-то там на сайтах компьютерных и не востребованы? Или это то, что реально работает в жизни, то, что даёт отдачу в реальной экономике либо фундаментальную науку развивает? Нужно создать систему мониторинга использования результатов проектов.

И последнее. Сегодня нам предстоит определиться с тематикой следующего совещания нашей комиссии. Я знаю, что уже есть определённые наработки, и прошу сегодня их доложить.

Давайте перейдём к работе.

Что касается экспертизы. Мы с Андреем Александровичем (А.А.Фурсенко – министр образования и науки Российской Федерации) сейчас об этом говорили, когда ехали сюда. Он считает, что экспертиза налажена должным образом и действительно создано по-настоящему авторитетное экспертное сообщество на протяжении нескольких лет. Но нужно, повторяю, чтобы даже за рамками этой авторитетной группы была полная информация о том, как функционирует эта кухня и какой продукт она выдаёт.

Пожалуйста, Андрей Александрович.

А.А.Фурсенко: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги!

Наша научно-техническая политика направлена на реализацию всей инновационной цепочки – от генерации знания до создания продукции, вывода её на рынок.

Научные фонды являются одним из ключевых элементов поддержки научно-инновационной деятельности, причём они не подменяют, не дублируют государственные академии наук, федеральные целевые программы. Они занимают в ней особое место. Они реализуют стадию формирования подготовки инициативных научных инновационных проектов. В то время как базовое финансирование всё-таки в большей степени направлено на сохранение развития инфраструктуры научных исследований, федеральные целевые программы поддерживают уже сформированные научно-инновационные проекты в рамках утверждённых научных приоритетов, то есть фонды обеспечивают некую позицию свободного поиска.

Два научных фонда – ФФИ и РГНФ (фундаментальных исследований и гуманитарный научный фонд) – поддерживают научные проекты на основе механизмов публичного конкурса, наиболее приемлемого для сферы фундаментальных исследований. Фонд содействия работает через заключение госконтрактов в соответствии с 94-м ФЗ. Все перечисленные научные фонды ориентированы, как уже было сказано, на поддержку инициативных работ учёных, причём независимо от того, в какой организации работают учёные – в государственной организации, частной организации, в Академии наук или в вузе.

Научные фонды представляют учёным средства в виде грантов, то есть на безвозвратной, некоммерческой основе. И качество исполнения всех проектов контролируется.

Владимир Владимирович поставил задачи – я не буду повторяться. Единственное, что хочу сказать, что действительно важнейшая тема – это экспертиза, экспертиза как заявок, так и выполненных проектов.

В принципе вокруг фондов создался корпус экспертов, которому доверяет научное сообщество. Когда мы реализовывали два постановления Правительства (№218 и 220), там требовалась экспертиза. Основу экспертного сообщества составили как раз эксперты из фондов. Могу сказать, по 220-му постановлению – это постановление, которое подразумевало конкурс ведущих мировых учёных, которые создают лаборатории в наших университетах. Мы привлекали экспертов, которые были предложены национальным научным фондом США, ассоциациями европейских и американских университетов, европейской комиссией. Наши российские эксперты ни в чём не уступали в качестве экспертизы экспертизе признанных мировых научных институтов.

У нас будут выступать руководители фондов. Что-то они уже сказали на выставке и сейчас более подробно будут рассказывать о своих достижениях. Всё-таки я упомяну несколько, на мой взгляд, наиболее интересных проектов.

В марте 2010 года в Дубне синтезирован новый сверхтяжёлый элемент с атомным номером 117. Я хочу сказать, что это открытие признано Американским физическим обществом одним из наиболее выдающихся достижений фундаментальной науки в 2010 году. Эта работа была инициирована выделением гранта со стороны РФФИ, после чего к этому присоединился ряд международных фондов из других стран – и эта работа была реализована. А с другой стороны, тем же самым РФФИ проинициирована достаточно прикладная работа – разработка Томским региональным центром технологий производства изделий из циркониевых, титановых сплавов для сборки атомных тепловыводящих реакторов. Она стала основой для разработки серийных технологий на Чепецком механическом заводе. То есть спектр очень широкий.

То же самое можно сказать по Фонду содействия. По-моему, Сергей Геннадьевич (С.Г.Поляков – гендиректор Фонда) показывал клапаны сердца. Сегодня клапаны, которые производятся на одной из компаний, поддержанной этим фондом, - она реально обеспечивает значительную часть, большую часть соответствующих операций в России, - но одновременно эти клапаны поставляются за рубеж, то есть они прошли международную экспертизу.

И по РГНФ. Владимир Николаевич (В.Н.Фридлянов – председатель совета Фонда) уже упоминал поддержку раскопок. Я считаю, что не менее важно то, что издаются уникальные издания. Они некоммерческие, но именно эти издания позволяют сохранять эту гуманитарную среду в стране. Это многотомная энциклопедия русского языка, это исследования по публикации и реставрации документов, уникальных документов.

Теперь буквально несколько слов о финансировании научных фондов. Когда в 1990-х годах создавались фонды, то объём их финансирования был соотнесён с общим объёмом финансирования гражданской науки. И в этом есть своя логика. Поскольку фонды являются питательной средой для подавляющего большинства крупных научных инновационных проектов (а я могу сказать, что и проекты, которые поддерживаются «Роснано», и проекты, которые поддерживаются в рамках Российской венчурной компании, в рамках проекта «Сколково», – это проекты, которые в той или иной степени на начальных этапах поддерживались в рамках перечисленных фондов), – так вот для того, чтобы не было нигде «узкого горлышка», как раз было определено соотношение между объёмом финансирования фондов и объёмом финансирования гражданской науки в целом. Это соотношение более или менее выдерживалось вплоть до начала кризиса, когда общий объём финансирования гражданской науки (в том числе как одна из антикризисных мер) не только сохранился, но и увеличился, а объём финансирования фондов остановился. Более того, были вопросы о том, что, может быть, сократить финансирование фондов. Но было решение Правительства тогда (в общем, оно было согласовано Минфином) – объём сохранить. И мы этот же объём сохранили на 2011 год. Сегодня в проекте бюджета на 2012–2013 годы финансирование уменьшено. Мы выступали с предложением о том, чтобы как минимум сохранить, а вообще, желательно, увеличить финансирование фондов. Я хочу сказать, что у нас понимание с Минфином на эту тему имеется, мы договорились вернуться к этому вопросу, когда будем смотреть коррекцию трёхлетнего бюджета в 2011 году. Но я тем не менее считаю необходимым это упомянуть.

Мне кажется, что было бы крайне важно всё-таки, чтобы финансирование фондов, как минимум в рамках инфляционных проблем (а лучше быстрее), росло. Почему так важно увеличивать объёмы финансирования фондов? Сегодня опасно через фонды ссужать направление исследований, потому что именно эти поисковые исследования дают возможность иногда получить качественно новые результаты там, где их не ожидали. Но если мы сохраняем спектр исследований, то тогда это приводит к тому, что начинают уменьшаться объёмы грантов. Например, сегодня средний грант по РФФИ – 400 тыс. руб., по РГНФ – 350 тыс. руб., по Фонду содействия – менее 1 млн. И в ряде случаев этого недостаточно для запуска задельных работ. Если в каких-то работах такого чисто теоретического характера этого достаточно, то в работах, где существует экспериментальная составляющая, этих денег мало. Поэтому очень хотел бы всё-таки, чтобы мы постепенно с учётом имеющихся экономических реалий объёмы финансирования фондов увеличивали.

И ещё несколько слов по поводу нормативного регулирования деятельности научных фондов. Мы подготовили соответствующий проект федерального закона об уточнении правового статуса фондов. Этот закон уже принят Госдумой в первом чтении. Научные фонды будут работать в целях поддержки не только научной, научно-технической, но также инновационной деятельности. Это принципиальный момент, который направлен на дополнительную поддержку инновационного развития. Включены в состав законопроекта и предложения о том, что надо распространить льготы для государственных научных фондов на частные фонды, то есть негосударственные фонды, – это в законе тоже присутствует. Устанавливается система налогового стимулирования, то есть от налога на прибыль освобождаются средства, полученные из фондов грантополучателями, и средства, которые поступают на формирование фондов из различных источников, то есть эти деньги выносятся из-под налогообложения на прибыль.

И в то же время мы обсуждали вопрос, что целесообразно дополнить законопроект законодательным определением понятия «инновационная деятельность» и также положением о том, что государственные фонды могут существовать не только в рамках бюджетного учреждения, но и в рамках автономного учреждения. Эти вопросы мы обсуждали – обсуждали и с участием фондов, и с другими нашими ведомствами, министерствами.

Мы считаем, что в принципе мы готовы уже к тому, чтобы такое дополнение сделать. В принципе эти дополнения могли бы быть сделаны в рамках второго чтения указанного закона. Ну и конкретно наши коллеги из фондов расскажут, дополнят по каждому фонду отдельно. Спасибо.

* * *

Заключительное слово В.В.Путина:

Уважаемые коллеги! Мы не случайно сегодня собрались. Действительно, я сказал об этом в самом начале, хотелось повнимательнее рассмотреть вопросы, связанные и с финансированием, и с результативностью деятельности фондов поддержки науки и исследований в области высоких технологий. Действительно, фонды работают давно, свыше 10 лет, и работают эффективно. Тысячи людей задействованы, тысячи! Поддержаны сотни тысяч проектов, сотни тысяч проектов! Результат очевидный. Не случайно, что из Фонда поддержки фундаментальных исследований отпочковался потом фонд, который занимается поддержкой малых и средних предприятий, работающих в сфере инноваций и высоких технологий. Это было естественное движение в этом направлении.

Эффективно работает и Фонд гуманитарных исследований. Мы сегодня посмотрели, как он работает. На Фонд фундаментальных исследований у нас в следующем году будет выделено 6 млрд рублей, на Фонд поддержки гуманитарных наук – 1 млрд, и на Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – 4 млрд. В общем и целом – 11 млрд. Посмотрим по результатам работы I квартала, что можно будет сделать дополнительно, исходя, конечно, из результатов вашей работы. В этой связи обращаю внимание на необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, тем более что у нас на марше сейчас несколько важных законов, в том числе закон об инновационной деятельности. Не знаю, сможем ли быстро разработать закон об экспертизе (хотя подумать над этим, конечно, можно), но предпринять сейчас необходимые шаги по совершенствованию системы экспертизы, по приданию ей большей гласности – это совершенно точно можно и нужно сделать, несмотря на то, что экспертное сообщество сложилось достаточно авторитетное. Необходимо привлекать авторитетных учёных и специалистов вне зависимости от их национальной принадлежности, без всяких границ. Это та область деятельности, где не должно и не может быть никаких границ.

Наконец, текущая работа, я думаю, будет тесно связана с другими институтами развития и с реальной экономикой. Это направление деятельности, живую связь с жизнью, конечно, нужно всячески поддерживать. Я исхожу из того, что мы будем видеть реальную отдачу. Реальную отдачу, которая будет повышать производительность труда, будет выражаться в повышении производительности труда, в увеличении инновационного продукта нашей экономики в целом. Пока, вы знаете, ситуация здесь, мягко говоря, сложная, несмотря на все наши призывы к тому, чтобы объём и доля инновационной экономики, экономики нового поколения была больше. Пока эти призывы, не могу сказать, что остаются только призывами – постепенное увеличение происходит, но пока достаточно скромными темпами. Наша с вами задача эти темпы увеличить. Для этого всё есть. Я рассчитываю на нашу совместную и эффективную работу в ближайшее время. Спасибо.

Россия передвинулась в рейтинге 30 мировых лидеров по аутсорсингу с позиции «очень хороший» на «хороший», сообщает пресс-служба исследовательской компании Gartner.

Падение обусловлено сочетанием экономического спада и увеличением мирового спроса на лимитированные ресурсы.

В топ-30 впервые вошли Турция, Болгария, Колумбия, Бангладеш, Мавритания, Перу, Панама, Шри Ланка.

В рейтинге – девять азиатских стран, восемь американских. Из европейских стран в него помимо России и Болгарии вошли Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Украина.

«В этом году участники списка все относятся к развивающимся экономикам», – отмечает вице-президент Gartner Иан Мариотт. Из рейтинга выбыли Канада, Израиль, Испания, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия, Сингапур.

Литовский министр энергетики Арвидас Сякмокас (Arvydas Sekmokas) говорит, что у него есть данные о том, что крупнейший польский нефтеконцерн Orlen больше не ведет переговоры о продаже литовского НПЗ Orlen Lietuva.

«По моим данным, больше переговоры не ведутся, но у меня была информация о том, что такие переговоры велись. Сегодня вся напряженность спала, и от геополитики мы переходим к экономическим вопросам. В геополитическом отношении Mazeikiu nafta (Orlen Lietuva – BNS) не так уж и важен – мы можем завозить нефтепродукты по-разному. Однако это частное предприятие, и для государства главное, что оно, как экономический субъект, действовало успешно. Все же мы не можем ради этого предприятия, которое не управляется государством, жертвовать интересами других литовских предприятий», – сказал Сякмокас в интервью журналу Veidas, которое опубликована в понедельник.

Между тем руководство Orlen собираются принять решение о дальнейшей судьбе Orlen Lietuva в начале 2011г. В начале нояб. руководство концерна утверждало, что литовским НПЗ интересуются не только российские компании, однако пока не принято окончательное решение о том, будет ли продано это предприятие.

Главный финансист PKN Orlen Славомир Еджейчик тогда сказал, что рассматриваются различные сценарии, а в начале следующего года планируется обнародовать стратегию концерна в отношении предприятия в Литве.

Orlen в авг. нанял международный инвестиционный банк Nomura, чтобы он оценил возможные перспективы литовского подразделения польского концерна. По словам представителей Orlen, в числе рассматриваемых возможностей есть и продажа всех или части акций НПЗ Orlen Lietuva, а также дальнейшее осуществление контроля над НПЗ и повышение его действенности.

Чистые убытки Orlen Lietuva за три квартала нынешнего года составили 28 млн.долл. (по курсу на 30 сент. – 71,01 млн. литов). В пред.г. НПЗ получил 13 млн.долл. (31 млн. литов) чистой прибыли, – передает BNS.

Предчувствие валютной войны

"Большая двадцатка" и будущее мировой стабильности

Л.М. Григорьев – ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

М.P. Салихов – руководитель экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов».

Резюме Мир сталкивается не с единым процессом борьбы с «валютными войнами», а сразу с двумя явлениями: нужны как масштабная коррекция валютных курсов, так и снижение глобальных дисбалансов за счет изменения экономической политики крупнейших стран. Пока усилия по расширению международной кооперации не приводят к заметным результатам.

В современных экономических реалиях новые понятия распространяются мгновенно. Практически сразу после того, как в конце сентября 2010 г. министр финансов Бразилии Гуидо Мантега, выступая с публичной лекцией в Сан-Паулу, заявил о начале «валютных войн» и пообещал использовать весь свой «арсенал», термин подхватили повсеместно. Еще непонятно, действительно ли происходящее можно характеризовать в столь сильных выражениях, но тревога объяснима. Она связана с воспоминаниями о Великой депрессии, крупнейшем в современной истории потрясении мировой экономики.

Память о Великой депрессии

Причины и характер кризиса, который начался в 1929 г. с достаточно обыденного биржевого краха, продолжают активно обсуждаться в научной литературе. Тем не менее, экономисты пришли к согласию относительно основных факторов, которые привели к такому исходу. Наиболее значительным из них стал тогда всплеск торгового протекционизма.

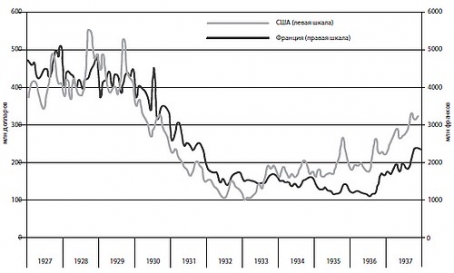

Столкнувшись с резким падением совокупного спроса и ростом безработицы, крупные индустриальные страны начали возводить барьеры ради поддержания внутреннего производства. Так, закон Смута-Хоули, принятый в Соединенных Штатах в 1930 г., резко повысил импортные пошлины на сельскохозяйственные и промышленные товары. Эффективная ставка выросла с 10% до 20%, что вызвало соответствующую реакцию европейских стран. Уже в 1931 г. британский парламент одобрил Abnormal Importations Act, который давал Комитету по торговле право устанавливать специальные временные пошлины в размере до 100% стоимости импорта. Взаимное введение пошлин и нетарифных ограничений обрушило мировую торговлю. Размер американского экспорта с 1928 по 1932 гг. сократился втрое – с 4,8 млрд до 1,6 млрд долларов (график 1). Спиралевидное сокращение мирового производства и торговли значительно углубило экономический кризис и удлинило его продолжительность.

График 1. Динамика экспорта товаров США и Франции, 1927–1937 гг.

Источник: NBER

Урок о недопустимости протекционистских войн мировая экономика выучила достаточно хорошо. Другой урок, также связанный с итогами Великой депрессии, известен меньше. Торговый протекционизм сыграл роль в затягивании Великой депрессии, но основная причина в другом. Как показало исследование экономистов Барри Эйхенгрина и Дугласа Ирвина, существует большое различие между политикой стран, которые пытались сохранить золотой стандарт (фактически – жесткую привязку курса валюты к золоту), и тех, что отказались от него.

Государства, которые девальвировали валюты и «отвязались» от золота, достаточно быстро повысили конкурентоспособность за счет тех, кто оставался приверженным золотому стандарту. Хотя сторонники валютной стабильности, как правило, понимали деструктивный характер ограничений на импорт и внешнюю торговлю, зачастую им приходилось идти на это из-за ухудшения платежного баланса и сокращения запасов золота. К примеру, Великобритания и Япония, отказавшиеся от золотого стандарта в 1931 г., смогли быстрее добиться роста промышленного производства, чем Соединенные Штаты, которые расстались со стандартом только в 1933 год. Франция не могла восстановить ощутимый рост производства до 1936 г., когда она покончила с золотым стандартом. Девальвация национальной валюты в форме отказа от золотого стандарта стала одним из важных факторов разнородной экономической динамики во времена Великой депрессии.

Попытки защиты внутреннего производства и соответствующая риторика, несомненно, имели место в ходе кризиса 2008–2009 гг., и в ряде случаев страны действительно применяли подобные инструменты (ограничения на импорт, призывы покупать национальные товары и прочее). Но полноценной протекционистской войны все-таки удалось избежать. Этому способствовали и высокая степень интеграции мировой экономики, и интересы крупных транснациональных корпораций, сложные производственные цепочки которых растянуты по всему миру. Стоит отметить усилия «большой двадцатки», которая неоднократно привлекала внимание к рискам протекционизма. Это помогло достаточно быстро восстановить объемы мировой торговли с осени 2009 г., по мере того как прекращалось действие шоковых факторов.

Большая валютно-тарифная война 1930-х гг. вслед за Первой мировой добила «естественную глобализацию» XIX – начала XX веков. Восстановить отношение мировой торговли к мировому ВВП удалось только в 1970-х годах. Длительный экономический шок дестабилизировал капитализм, привел к социальным потрясениям и фашизму, потом – к большой войне. Никто не хочет вставать на этот путь – конец этой дорожки может быть разный, но хороших исходов нет. Либерализм в мировой торговле и финансах – барьер для конфликтов.

Валютные перестрелки 2008–2010 годов

Девальвация, которая, по сути, представляет собой налог на владельцев сбережений в национальной валюте, сокращает внутренние издержки производителей и, как показывает опыт, может стать мощным толчком к экономическому росту. Обычно общественное внимание сосредотачивается на спот-курсе национальной валюты к американскому доллару (или другой мировой валюте). Но с точки зрения воздействия на экономическое процессы гораздо важнее эффективный курс валют, то есть соотношение не просто к одной из мировых валют, а к набору валют стран, с которыми соответствующее государство больше всего связано внешнеторговыми отношениями. Значение имеет и различие уровня инфляции. Если цены растут с разной скоростью, положительная разница в инфляции при прочих равных условиях будет приводить к ослаблению национальной валюты. Курс национальной валюты, скорректированный с учетом различий инфляции, или так называемый «реальный» курс, дает более точное измерение размеров девальвации.

Есть различные толкования того, что в данном случае понимать под инфляцией. Из-за простоты и доступности данных чаще всего уровень инфляции измеряется на основе индекса потребительских цен (ИПЦ), но с методической точки зрения точнее использовать изменения стоимости единицы выпущенной продукции (unit labor cost). Проблема заключается в том, что по большинству стран такие данные недоступны на регулярной основе и поступают с опозданием.

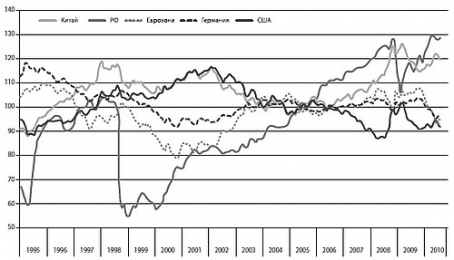

Именно реальная девальвация национальной валюты способна в определенных условиях дать сильный экономический толчок. Во время кризиса-1998 российский рубль был девальвирован в два раза в реальном выражении и в четыре – в номинальном. Этот фактор обеспечил высокие темпы роста практически сразу по завершении острой фазы. Как показывает рисунок 2, девальвация рубля в 2008–2009 гг. была гораздо менее значительной, и в реальном выражении рубль уже практически вернулся на предкризисный уровень стоимости. Поэтому не стоит ожидать от этой небольшой девальвации того же эффекта, который был в 1999 году.

Во время азиатского кризиса 1997–1998 гг. практически все пострадавшие страны были вынуждены существенно девальвировать национальные валюты, но впоследствии получили в качестве «награды» высокие темпы экономического роста. Однако кризис носил тогда региональный характер и не затрагивал интересов большинства ведущих держав. Девальвация валют пострадавших государств позволила им довольно быстро нарастить экспорт, но не привела к валютным войнам.

В прошлые кризисы девальвация могла стать хорошим способом перезагрузки экономики нескольких стран и перехода в фазу экономического роста. Проблемы возникают, когда большое количество участников пытаются девальвировать свои валюты одновременно. Очевидно, что все сразу не могут этого сделать, у кого-то валюты должны укрепиться, причем в достаточной степени, чтобы обеспечить значимый эффект для стран, которые ослабляют свои деньги.

Особенность текущего кризиса заключается в том, что по целому ряду причин стратегии девальвации не были слишком эффективны. На ранней стадии кризиса валюты развивающихся стран с плавающим курсом испытали довольно серьезное падение – из-за вывода средств с финансовых рынков и общего бегства «в качество», то есть в долларовые активы. В ряде случаев девальвация использовалась как средство предотвращения действий спекулянтов и поддержки экспорта. Вполне благополучно переживающая данный кризис Польша девальвировала злотый.

График 2. Реальные эффективные курсы валют (REER), январь 1995 – август 2010 гг.

Источник: МВФ

На ранней стадии кризиса девальвация явно была благом, которым могли воспользоваться только обладатели валют и валютного суверенитета, проще говоря – свободой принятия решений. Девальвация явно была нужна Латвии, но возражали соседи. Латвийская элита и средний класс пошли на тяжелейший кризис и муки ради идеи вступления в зону евро – редкий случай самопожертвования. Правда, внутренние жилищные закладные на 90% были в евро – так что девальвация как разумное решение для туризма и экспорта оказалась в конфликте с интересами держателей закладных, которые и победили.

Девальвировались другие валюты бассейна Балтийского моря, включая рубль – в основном в начале 2009 года. Они остались в некотором равновесии между собой, но выиграли относительно третьих стран. В тот момент эти действия не вызвали негативной реакции в мире. Россия приостановила плавную девальвацию рубля в декабре 2008 года. Это случилось позже, чем надо было бы по макроэкономическим выкладкам (начало октября 2008 г.), но отсрочка дала время компаниям с внешними долгами адаптироваться к ситуации, так что интересы деловой элиты были учтены.

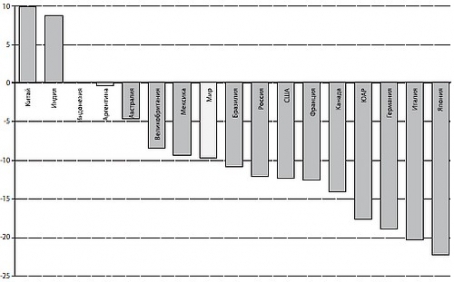

Стартовый финансовый шок, высокая синхронность и глубина текущего кризиса – основные причины внимания к данной проблеме. Поскольку в 2008–2009 гг. практически все развитые страны и большая часть развивающихся столкнулись с существенным падением производства (график 3), в мире не оказалось значимых растущих рынков для поддержания роста. Крупные развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, не могут служить заменой. Индия – весьма замкнутая экономика. Китай придерживается стратегии экспорто-ориентированного роста, а его внутренний рынок поддерживает преимущественно производителей сырьевых товаров и ресурсов, хотя частично азиатские производители нашли пути на защищенный китайский рынок за счет внешнеторговой интеграции внутри АСЕАН. В данном кризисе экономика Китая (ее импорт) сыграла стабилизирующую роль (в частности для России), хотя она далеко не заменила Соединенные Штаты в роли амортизатора во время кризиса или локомотива во время оживления.

График 3. Изменения промышленного производства в острую фазу

экономического кризиса, % в июне 2009 г. к июню 2008 г.

Источник: Всемирный банк

Необходимость бюджетной консолидации и ограниченность стимулирующих инструментов поставили ведущие страны перед сложным выбором. Хотя практически все прибегали к мерам бюджетного стимулирования, в настоящее время такой подход подвергается критике из-за низкой эффективности дополнительных государственных расходов, а также роста государственного долга. Финансовые проблемы ряда стран зоны евро, связанные преимущественно с трудностями государственного бюджета, накладывают ограничения на возможность использования бюджетного стимулирования. Явно необходимо уходить от практики массированной накачки государственных ресурсов. Однако бюджетная консолидация может при этом негативно повлиять на экономическую активность в фазе оживления (на которую еще уйдет 2011 г.).

Власти пытаются найти замещающие инструменты стимулирования, в первую очередь связанные с ослаблением денежно-кредитной политики. И выигрыш стран, девальвировавших валюту, депрессивно действует на остальных. Девальвация теперь не «объявляется», а создается средствами монетарной политики, то есть путем сохранения необычайно низких процентных ставок и слабой монетарной политики в развитых странах. Соответственно, появляется угроза эскалации и соревнования между денежными властями разных государств в интенсивности применяемых инструментов.

Например, в основных валютных зонах денежные власти на протяжении уже более двух лет сохраняют фактически нулевые процентные ставки. Центральные банки пока не собираются сворачивать всевозможные про-граммы предоставления ликвидности. Одним из наиболее широко обсуждаемых примеров стало решение ФРС США в ноябре 2010 г. о покупке долгосрочных казначейских облигаций на сумму в 600 млрд долларов. Банк Японии также объявил о программе «количественного ослабления» общим объемом более чем в 5 триллионов иен (около 60 млрд долларов), заключающейся в покупке на баланс центрального банка корпоративных облигаций, облигаций, обеспеченных активами, и других финансовых инструментов.

Огромные объемы ликвидности, которые создали центральные банки развитых держав, зачастую не приводят к восстановлению кредитования и оживлению экономической активности в самих странах, а используются в рамках глобализированной финансовой системы. В частности, это привело к довольно быстрому восстановлению потоков капитала на развивающиеся рынки. Но банковская система еще не оправилась от списания трех триллионов долларов и с учетом нового более жесткого регулирования не может поддержать спрос. Выпуск облигаций вырос, но теперь это в большей степени не частные, а суверенные облигации. Наконец, после кризиса увеличился выпуск акций, что со стороны заемщиков является вынужденным шагом. В этой хрупкой ситуации и такие потоки не только оказываются благом, но и создают риски.

Приток капитала на развивающиеся рынки из развитых стран (в целях увеличения доходности фондов) способствует укреплению национальных валют реципиентов. Так как многие развивающиеся государства полагаются на экспорт в качестве движущей силы экономического восстановления, они уже начали реализовывать меры, направленные на ограничение этого притока. Основные угрозы для развивающихся стран связаны с созданием пузырей на рынках активов и стабильностью национальной финансовой системы.

Наиболее популярный инструмент подобного рода – валютные интервенции центральных банков. К ним стали прибегать даже государства, которые на протяжении долгого времени придерживаются политики свободно плавающего валютного курса. К примеру, знаковым событием стала в сентябре 2010 г. новость о валютных интервенциях Банка Японии (25 млрд долларов) с целью ослабления иены.

Некоторые правительства приняли меры, напрямую направленные на ограничение притоков капитала. Наиболее известен пример Бразилии, которая еще в октябре 2009 г. ввела двухпроцентный налог на любые инвестиции нерезидентов в национальные финансовые инструменты, акции или облигации. Прямые инвестиции в экономику страны не облагаются этим налогом. Подобные меры также начали применять и другие государства, в частности Южная Корея и Таиланд. В конце ноября южнокорейское министерство финансов поддержало инициативу законодателей о возобновлении действия специального 14-процентного налога на процентный доход от облигаций и 20-процентного налога на прирост капитала для иностранцев.

Дисбалансы потоков торговли и капиталов лежат в основе колебаний валют – выровнять все и вся никогда не удастся. Единая мировая валюта пока еще только отдаленный теоретический проект. Валюты будут подстраиваться к дисбалансам, политике денежных властей и кризисным шокам, особенно в финансовой сфере. Так что речь идет скорее о снижении общемировых издержек поддержания стабильности.

Юань давно в окопе

Юань в известном смысле был инструментом политики роста и торговой экспансии Китая. Попытки Запада поднять курс юаня и ограничить конкурентные преимущества КНР, вероятно, продиктованы не только логикой выхода из кризиса, хотя повод данный момент дает вполне понятный. За этим может стоять и желание придержать общую торговую и экономическую экспансию Пекина. Избыток валютных резервов в условиях плановой экономики дает Китаю возможность кредитования ради укрепления позиций.

Если понимать девальвацию как экспортный инструмент, то китайский рост во многом был поддержан длительной недооценкой юаня. Но на фоне общего экономического подъема в мире это выглядело приемлемым, хотя жалобы звучали давно. В некотором смысле экспансия китайского экспорта уже длительное время базировалась на «валютной войне» – юань по всем данным значительно недооценен, на 20–40% (в зависимости от методики измерения) при чрезвычайно дешевой рабочей силе. Это обстоятельство давало значительные позитивные эффекты для экономики – понижение мировой инфляции по рынкам готовой продукции достигало половину процентного пункта в год. В условиях роста 1990-х – 2000-х гг. макроэкономическая стабилизация в мире отчасти была усилена таким образом. Но это было на стадии подъема. В ситуации оживления после спада Китай сохраняет превосходство в темпах, а это затрагивает уже широкие интересы, особенно американские.

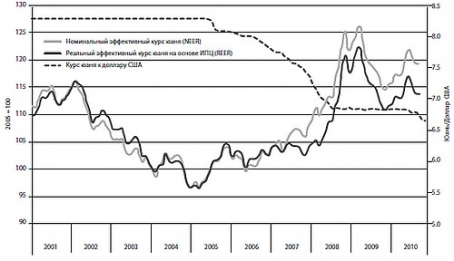

Наиболее ярким примером старой валютной войны является противостояние между Соединенными Штатами и КНР по вопросу валютной политики в отношении юаня. Пекин долгое время придерживался фиксированного валютного курса юаня к доллару США. Фактически с начала 1994 г. номинальный курс юаня был зафиксирован на уровне 8,3 юаня за доллар. Лишь через 10 лет, в начале 2005 г., Китай начал постепенную ревальвацию. Этому способствовали внутренние причины, связанные с перегревом экономики, и давление внешнеторговых партнеров, в первую очередь Вашингтона. С 2005 г. по середину 2008 г. юань укрепился в номинальном выражении почти на 17% – с 8,3 до 6,8 юаня за доллар. Однако из-за мирового экономического кризиса власти Китая решили вновь вернуться к фиксированному курсу на достигнутом уровне, который сохранялся до середины 2010 года. Затем юань незначительно укрепился. Однако реальный эффективный курс снизился (см. график 4) из-за того, что многие валюты укрепились к доллару. Это вызывает недовольство крупных внешнеторговых партнеров Китая, в том числе и из развивающихся стран.

В период подъема и на фоне общей тенденции к либерализации торговли Китай эффективно использовал все средства для роста экспорта, который охватывал все более широкий набор товарных групп. Наконец, рост экономики и масштабов китайского экспорта, выход на все более широкий набор товарных групп, переход к массовому производству товаров длительного пользования вызвал реакцию других государств. Возможно, этого не случилось бы, если бы продолжался мировой подъем, но разрыв в темпах развития во время и после кризиса выглядит уже чересчур контрастно. На выходе из кризиса недооценка юаня дает КНР преимущества, которые выглядят чрезмерными для того, чтобы оправдывать такое положение. Дополнительные преимущества Пекину создает ослабление американского доллара, к которому привязан юань. Фактически это означает, что Китай получает конкурентные выгоды и по сравнению со странами, которые сталкиваются с укреплением собственной валюты относительно доллара.

График 4. Динамика курса юаня, 2001–2010 гг.

Источник: МВФ

Установление заниженного курса юаня означает, по сути, передачу богатства от Китая к западным странам, в первую очередь Соединенным Штатам, в расчете на долгосрочные конкурентные преимущества. Этот фактор действительно способствовал притоку дополнительного капитала в КНР, созданию новых производств и рабочих мест. Рано или позд-но Пекину необходимо начать передавать часть полученного богатства собственным гражданам в форме роста их доходов в международных ценах. Текущая же политика Китая напоминает фиксацию статус-кво из-за опасений дестабилизации внутреннего роста и наличия сильного экспортного лобби.

Появился специальный инструментарий давления на юань – угроза селективного применения специальных импортных пошлин для определенных товаров и валют. Разумеется, введение таких мер не укрепляет доверие, закладывает конфликты на будущее – было бы предпочтительно избегать силовых методов. Эффективность их спорна, но угроза того, что восстановление экономики развитых стран затормозится, оказалась достаточно серьезной. В результате удалось получить от Пекина общие заверения о том, что он продолжит движение в сторону корректировки курса юаня. В целом предполагается, что выход юаня в свободное плавание привел бы к ревальвации до 4–5 юаней за доллар. В то же время все наблюдатели сознают, что экономический рост и рост экспорта принципиально важны для внутренней социально-экономической устойчивости Китая. Так что извне трудно оценить ту степень ревальвации, которая ослабила бы давление на рынки других стран, но не создала бы новой мировой экономической проблемы.

Китаю придется менять валютную политику – он не может производить все за всех и конфликтовать сразу со всеми импортерами. Россия также заинтересована в ревальвации юаня, поскольку по ряду товаров (к примеру, продукция легкой промышленности и машиностроения) китайская конкуренция и для нас достаточно чувствительна.

Глобальные дисбалансы как первопричина валютных войн

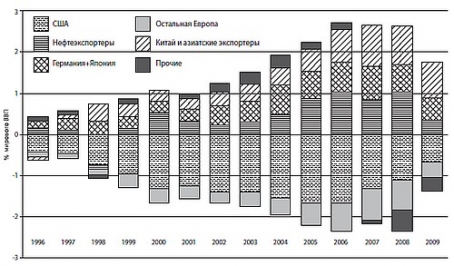

Проблематика валютных войн и противоречия между странами в части проведения собственной валютной политики тесным образом связана с проблемой глобальных дисбалансов. В последние годы глобальные дисбалансы, понимаемые как разница между сбережением и накоплением по странам, значительно увеличились (график 5). С фундаментальной точки зрения это означает, что для сокращения дисбалансов требуются достаточно большие изменения в курсах валют и экономической политики различных стран. Долгосрочные макроэкономические факторы благоприятствуют серьезным изменениям курсовой политики многих государств.

Нарастание дисбалансов создает экономические факторы, которые толкают «дефицитные» по текущему счету страны к ослаблению своих валют, а «профицитные» – к их укреплению. Риторика и стратегия «валютных войн» приводят к тому, что власти создают барьеры для сокращения дисбалансов путем вмешательства на рынке, будь то в форме валютных интервенций, введения внешнеторговых ограничений или ограничений на потоки капитала.

С объективной экономической реальностью сложно бороться, поэтому адаптация реального курса все равно происходит, даже если номинальный курс остается неизменным. Коррекция может происходить через повышение инфляции. К примеру, с подобным сценарием адаптации столкнулась Россия, когда с 2005 г. по 2008 г. фактически проводила политику фиксированного курса рубля по отношению к бивалютной корзине. За счет повышения инфляции в реальном выражении рубль все равно укрепился на 12% (по реальному эффективному курсу), хотя стоимость бивалютной корзины осталась неизменной. Адаптация курса может также происходить через рост производительности, который сглаживает масштабы необходимой коррекции, однако есть понятные ограничения на величину динамики производительности. Чтобы ограничить размеры необходимой адаптации курсов, нужно снизить давление с точки зрения долгосрочных экономических факторов. Для «дефицитных» стран это наращивание сбережений, для «профицитных» – увеличение внутреннего потребления.

График 5. Глобальные дисбалансы в торговле, % ВВП

Источник: МВФ

Мир имеет дело не с единым процессом борьбы с «валютными войнами», а сразу с двумя явлениями: с одной стороны, необходимостью системной коррекции валютных курсов, с другой – необходимостью снижения глобальных дисбалансов за счет изменения экономической политики крупнейших стран. Пока усилия по расширению международной кооперации не приводят к заметным результатам. Сегодня мировая экономика настолько сложна и имеет столько влиятельных центров силы, что достижение договоренностей, аналогичных тем, что были согласованы пятью странами в 1985 г. (Соглашение Плаза), крайне маловероятно. Но есть уверенность, что все стороны сознают, что «худой валютный мир» лучше доброй ссоры. Издержки для мировой экономики и политики вообще несопоставимы.

Глобальная экономика к концу 2010 г. находится в несколько лучшем положении. Еще год медленного выхода из кризиса – и забрезжит подъем. Дальше возможно несколько сценариев развития. Наиболее вероятный из них – на экономическом подъеме проблемы валют станут несколько менее острыми при общем росте доходов, хотя не уйдут с повестки дня. Популярные рассуждения о судьбе доллара должны рассматриваться преимущественно с точки зрения воздействия огромных американских дефицитов на мировую экономику. Норма сбережений семей выросла с 1% до 4–5%, что несколько снижает «импорт чужих сбережений», но в будущем эта проблема остается. Сам по себе доллар будет колебаться, и понятно, что американская финансовая политика останется вне жестких мировых договоренностей или обязательств, но под влиянием внутренних политических и экономических проблем Соединенных Штатов.

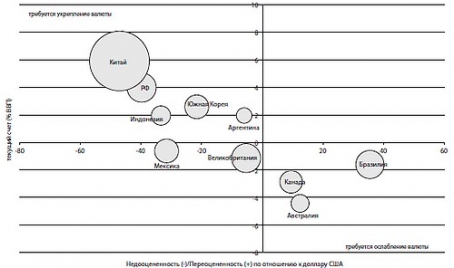

График 6. Текущий счет и недооцененность/переоцененность валют

по странам, 2009 г.

Источник: The Economist, МВФ

Проблемы еврозоны остаются серьезными – в частности необходимость помощи то Греции, то Ирландии. Любимый прессой катастрофический сценарий банкротства Греции или выпадения той или иной валюты из зоны евро, разумеется, политически неприемлем. Видимо, все ресурсы Евросоюза, ЕЦБ, МВФ и «Группы 20» будут брошены на его предотвращение. Это будет оттягивать ресурсы, создавать политические конфликты, но банкротство долгов любой страны чревато настолько сильным шоком, что будут употреблены все средства. Евро, видимо, продолжит получать разнообразные удары со стороны долговых и экономических проблем слабых стран еврозоны, а предсказание курса доллар/евро останется благодатным полем для спекулянтов. Видимо, активизируется теоретическая работа по формированию корзины валют, но содержимое корзины и ее роль остаются пока скорее сферой борьбы идей и интересов, нежели практического воплощения в жизнь.

Судьба рубля по-прежнему зависит от двух совершенно разнородных факторов: динамики цен на нефть (экспортных и бюджетных доходов) и характера модернизации. Усилия по созданию Московского финансового центра должны быть системными и вести к реорганизации внутреннего финансового рынка, который пока неадекватен потребностям внутреннего инвестиционного процесса. Всякий успех на этом направлении способен повышать роль рубля в мировой экономике. Так что рубль будет скорее зависимой переменной, испытывающей удары при глубоких потрясениях на мировых энергетических или финансовых рынках.

Возврат к докризисному характеру макростабильности в развитых странах – трудный и небыстрый процесс, а следующий подъем будет сопровождаться малыми шоками. В ближайшие годы тонкий баланс между снижением фискальных стимулов и поддержанием роста остается в центре политики властей большинства стран.

Желание подтолкнуть рост с помощью некоторой девальвации – по-прежнему привлекательное решение для ряда государств (кроме США, разумеется), но теперь это станет предметом тяжелых переговоров. Принципиально важно удержать мир в режиме сбалансированного роста, без валютных конфликтов. Но вопрос о выравнивании мировых дисбалансов, особенно дефицитов в Соединенных Штатах и курса юаня, является и вопросом о характере среднесрочного развития глобальной экономики. Фактически это проверка для глобального управления, международных финансовых организаций и их координации. Сохранение валютного мира и выравнивание дисбалансов – важнейшая задача для «Группы 20» на предстоящие годы.

Европейские производители замороженных и консервированных овощей в таких странах, как Польша, Венгрия, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Германия и Нидерланды, прогнозируют падение производства своей продукции из-за проблем с заготовкой сырья.

Холодная зима и весна привели к поздней высадке овощей весной, а засуха в I пол. лета стала причиной низкой урожайности. Также значительный урон урожайности был нанесен продолжительными дождями в авг., а из-за резкого похолодания и снегопадов в нояб. значительная часть овощей осталась неубранной в полях.

Особенно сильно пострадали от погодных «сюрпризов» такие культуры как овощной горошек, морковь, стручковая фасоль, шпинат, лук, цветная капуста, брокколи, перец и сладкая кукуруза. По оценкам экспертов, объем переработки этих видов сырья в 2010г. сократится в Европе на 10-30%.

Строящаяся в Неманском районе Калининградской обл. Балтийская атомная электростанция поможет укрепить экономические отношения России с Европой, заявил секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской обл. Сергей Жаворонкин.

БалтАЭС заложена 25 фев. этого года, она будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2300 мвт. Срок пуска первого энергоблока – 2016г., второго – 2018г. АЭС обеспечит электроэнергией Калининградскую обл., а также будет поставлять электроэнергию на экспорт. Впервые в отечественной атомной энергетике в проекте предложено участвовать частным инвесторам, в т.ч. иностранным. Они могут получить долю до 49%. В наст.вр. переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются.

«Особенности географического расположения Калинанградской области таковы, что электропоставки, в частности, в страны Прибалтики могут стать очень выгодными для России», – сказал РИА Новости Жаворонкин.

По его словам, Литва и Латвия расположены очень близко к Калининграду, а это значит, что потери России при транспортировке электроэнергии будут совсем незначительными.

«В экономическом плане сомнений нет, Россия может и должна стать для Прибалтики основным поставщиком энергии», – отметил эксперт.

Кроме того, если российской энергией в дальнейшем заинтересуется Польша, то это может помочь России «зацепить Евросоюз» и значительно расширить георгафию поставок электроэнергии, отметил Жаворонкин.

Мнение Жаворонкина разделяет и глава ОАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук. По его словам, в поставках электроэнергии со строящейся Балтийской АЭС будут заинтересованы страны Евросоюза.

Ковальчук напомнил, что у «Интер РАО» накоплен большой опыт поставок электроэнергии в европейские страны.

«У нас есть дочерняя структура в Литве, и «Интер РАО» поставляет сейчас значительный объем рынка Литвы. В пред.г. и в 2010г. мы поставляли электроэнергию (в Литву) и, несмотря на отключение белорусского сечения, мы все свои обязательства полностью выполнили», – сказал он журналистам.

Вторым возможным рынком сбыта электроэнергии БалтАЭС Ковальчук назвал Польшу.

«Польские коллеги также могут принять электроэнергию. Мы также начали работать в этом направлении, контрагенты у нас определены», – добавил он.

Вполне реален, по его словам, и проект энергокабеля вдоль трубопровода «Северный поток» в Германию.

«Это тоже дополнительный рынок сбыта, который позволит нам увеличивать мощности Балтийской АЭС. Есть проекты кабеля из Швеции в Литву. Если Евросоюз будет рассматривать в рамках своих схем строительство сетевого комплекса и проект Балтийской АЭС, то эта электроэнергия уйдет на тот же Nord pool», – сказал глава компании.

Польша не может принять представленный Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) доклад об обстоятельствах крушения самолета Ту-154 президента Польши под Смоленском, сообщает в пятницу польский телеканал TVN24 со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Проект доклада МАК в том виде, в котором он был передан российской стороной, безусловно, не может быть принят», – цитирует телеканал заявление премьера.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского, летевший на траурные мероприятия в Катыни, разбился утром 10 апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 чел. – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам президент, его супруга и часть руководства страны.

Двадцатого окт. в Москве в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) уполномоченному представителю Польши Эдмунду Клиху передан проект отчета по итогам расследования технической комиссией МАК катастрофы самолета Качиньского. Польша в четверг передала российской стороне свои замечания к докладу. Они размещены на 150 страницах.

Туск, находясь в Брюсселе, в пятницу заявил журналистам, что замечаний польской стороны к докладу слишком много, чтобы принять доклад МАК за окончательный.

«Тем более, что отсутствие реакции или ошибки, или отсутствие позитивной реакции на требования польской стороны – все это позволяет нам сказать, что некоторые пункты в этом докладе являются необоснованными. Я не говорю, что они фальшивые, но они не находят подтверждения в исследованиях, так, как мы это оцениваем. Посмотрим, каков будет ответ российской стороны», – сказал Туск.

По его словам, замечания польской стороны к докладу касаются не всего доклада, а только некоторых его фрагментов, которые «вызывают сомнения» и где «россияне не выполнили требований Чикагской конвенции». Он отметил, что замечания не являются альтернативой докладу, однако представляют собой «объемный материал». Анна Чернова

Чехи начинают переходить на импортное пиво, ввоз янтарного напитка в Чехию из-за рубежа рекордно вырос с начала 2010г. С янв. по окт. в страну ввезли 740 тысяч гектолитров пива, что более чем в два раза превышает общий объем этого напитка, импортированного в Чехию в 2009г.

«Более 50% импортного пива ввозится из Польши», – сообщил чешскому информагентству ЧТК исполнительный директор Чешского союза пивоваров и солодовен Ян Веселы.

Местное, более дорогое по сравнению с иностранным пиво чехи теперь покупают меньше. Напомним, в Чехии жидается снижение объемов производства янтарного напитка – самое серьезное с 1989г. Причем, уже в 2009г. на чешских пивоваренных заводах было произведено на 6% пива меньше, чем в 2008г.

Евросоюз предоставил балканской стране официальный статус кандидата на присоединение к сообществу, который гарантирует ей вступление в ЕС. Об этом сообщает телеканал «Вести» со ссылкой на проект итогового заявления саммита Евросоюза.

Точные сроки вступления Черногории в ЕС еще не определены. Однако на практике страна, получившая статус кандидата, завершает этот процесс в течение 1-2 лет.

Эксперты предупреждают, что в течение ближайшего 10-летия на присоединение к Евросоюзу могут рассчитывать только балканские государства. Помимо Черногории, это могут быть Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония и Албания.

В наст.вр. в Европейский Союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) Литвы решил наказать штрафом в 8,231 млн. литов действующий в Литве нефтеперерабатывающий комплекс польского капитала Orlen Lietuva за злоупотребления доминирующим положением на рынке торговли горючим. Новый штраф почти в четыре раза меньше того, что был назначен пять лет назад, – передает BNS.

Председатель СК Йонас Расимас (Jonas Rasimas) после заседания совета в четверг сообщил журналистам, что при назначении штрафа были приняты во внимание и отягчающие обстоятельства – Orlen Lietuva штрафуют за нарушения уже третий раз.

Штраф назначен после проведенного по поручению суда дополнительного расследования относительно действий Orlen Lietuva. Была также дана новая оценка и выводам постановления от 2005г.

СК констатировал, что применявшийся НПЗ Orlen Lietuva в 2002-04гг. ценообразование было ориентировано на ограничение прихода конкурентов на литовский рынок с целью избежать импорта дизельного топлива с Востока, а бензина – с Запада.

Как сообщает СК, применявшаяся Orlen Lietuva система скидок дискриминировала предприятия Lukoil Baltija, Lukoil Baltija servisas, Lietuva Statoil, Neste Lietuva и другие.

При установлении размера штрафа СК учел и то, что компания допустила очень серьезное нарушение, масштаб злоупотреблений доминирующим положением охватывает всю территорию Литвы и влияет на торговлю между государствами-членами Европейского Союза.

СК в 2005г. проводил расследование предположения о том, что действия Orlen Lietuva в 2002-04гг. привести к тому, что в Литве цены на горючее были выше, чем в других странах Балтии, и признал, что НК нарушил конституционный закон о злоупотреблении доминирующим положением.

Тогда компания была оштрафована на 32 млн. литов, однако тогда Orlen Lietuva такое решение обжаловала в суде.

Главный административный суд Литвы в 2008г. частично удовлетворил апелляционную жалобу и вернул дело Совету по конкуренции, указав провести дополнительное расследование.

Влиятельный британский журнал The Economist присвоил президенту Литвы Дале Грибаускайте титул «Выскочка года» за ее неоднозначные заслуги во внешней политики. Издание припоминает президенту Грибаускайте ее отказ присутствовать на ужине для лидеров стран Восточной Европы, который устроил в Праге президент США Барак Обама 8 апреля тек.г., в день подписания российско-американского договора по СНВ.

Даля Грибаускайте тогда заявила, что не хочет поднимать бокал с шампанским за договор, который может повредить европейской безопасности, еще больше разозлив администрацию США. «Она может попасть в Белый дом только в том случае, если приедет с другими туристами», – заявил неназванный представитель Совета по национальной безопасности США, слова которого приводит издание.

В The Economist также не оставили без внимания ее одобрительное отношение к президенту Белоруссии Александра Лукашенко, который идет на новый президентский срок, отмечает «Интерфакс».

«Работая в Европейской комиссии (ЕК), где она отвечала за бюджет, Грибаускайте выполняла свои обязанности прекрасно, но президентская должность оказалась иной», – пишет еженедельник.

В список награжденных The Economist попал также премьер Латвии Валдис Домбровскис, который получил «приз Гудини» за «политическое выживание». Титул «Настоящей стойкости» достался Польше, награду в номинации «Лучик» получили чешские борцы с коррупцией, а лауреатом номинации»Черный ящик» получил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Приз Януса», который присваивается за лицемерие, получила Франция за ее отношение к цыганским иммигрантам, а награда «Волшебная палочка» досталась администрации президента Барака Обамы. Главная награда года – титул «Золотых дел мастера» – досталась Эстонии, которая с 1 янв. следующего года переходит на евро. Вслед за Люксембургом она станет вторым членом еврозоны, который будет фактически удовлетворять правилам долга и дефицита бюджета.

Три общественно значимых проекта были сданы в эксплуатацию накануне в провинции Газни. В церемонии сдачи проектов – актового зала вместимостью в 700 чел., координационного центра, а также здания администрации провинции принимали участие губернатор провинции Газни Мохаммад Муса Акбарзада, послы США Карл Эйкенберри и Польши Мацей Ланг.

Объекты были построены в течение шести месяцев на средства, выделенные правительствами США и Польши, местными частными строительными компаниями. Губернатор провинции заявил, что стоимость проектов известна лишь иностранным партнерам, а местные власти не информированы об этом. Говоря о качестве сданных объектов, губернатор заявил, что представители местных органов власти не принимали участие в контроле за ходом строительства. При этом губернатор отметил, что в будущем ни один проект не будет подписан без участия местного руководства. Губернатор уверен, что на средства, выделенные на один из таких объектов, местные власти в будущем могли бы завершить несколько подобных проектов, сообщает телеканал «Ариана-ТВ».

Чехи начинают переходить на импортное пиво, ввоз янтарного напитка в Чехию из-за рубежа рекордно вырос с начала 2010г., сообщает в четверг Чешское радио.

С янв. по окт. в страну ввезли 740 тысяч гектолитров пива, что более чем в два раза превышает общий объем этого напитка, импортированного в Чехию в 2009г.

«Более 50% импортного пива ввозится из Польши», – сообщил чешскому информагентству ЧТК исполнительный директор Чешского союза пивоваров и солодовен Ян Веселы.

Местное, более дорогое по сравнению с иностранным пиво чехи теперь покупают меньше.

В Чехии в связи с этим ожидается снижение объемов производства янтарного напитка – самое серьезное с 1989г. Причем, уже в 2009г. на чешских пивоваренных заводах было произведено на 6% пива меньше, чем в 2008г., сообщает радиостанция. Леонид Свиридов

Европейский авторынок показывает отрицательную динамику восьмой месяц подряд – по итогам нояб. продажи автомобилей в Старом свете, включая страны ЕАСТ, снизились на 6,5% и составили 1 млн. 106 тыс. 598 автомобилей. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат обусловлен завершением утилизационных программ в странах Западной Европы, где «эко-стимулы» обеспечивали высокий уровень продаж практически весь прошлый год. Так, на нояб. 2009г. пришелся наибольший рост за веcь прошлый год – 25,7%.

Среди основных европейских авторынков наименьшее снижение продаж в прошлом месяце показала Германия (-6,2%), тогда как на остальных крупнейших рынках зафиксировано двузначное падение: от Франции (-10,8%) и Великобритании (-11,5%) до Италии (-21,1%) и Испании (-25,5%). А сильнее всего сократился авторынок Греции – на 62,6% до 6771 машин. Рост реализации в прошлом месяце показали Австрия (+9,4%, 28024 шт.), Бельгия (+15,4%, 40537 шт.), Нидерланды (+28,1%, 37750 шт.), Польша (+25,8%, 33913 шт.) и Швеция (+32,9%, 26752 шт.), а лидером по приросту на этот раз стала Латвия – на 213,4% до 467 автомобилей.

Поскольку экономическая ситуация в европейских странах все еще остается сложной, эксперты прогнозируют, что падение продаж в Старом свете продолжится и в дальнейшем, и по итогам года может составить 9%. По данным АСЕА, за 11 месяцев 2010г. реализация автомобилей в Европе составила 12 млн. 736 тыс. 102 ед. – на 5,1% меньше, чем за аналогичный период пред.г.

Отметим, что по данным AUTO-Consulting, в нояб. в Украине было реализовано 16,6 тыс. авто, что на 52% выше, чем в 2009г. Таким образом, украинский рынок в нояб. был один из немногих, где был зафиксирован рост более 50%. Отметим, что в Украине не действовали никакие государственные программы по стимулированию спроса, а рынок самостоятельно восстановился, что свидетельствует о большом потенциале авторынка. Кроме того, доля автокредитования на рынке составляет в среднем 13%, что пока сдерживает динамичный рост рынка.

Холдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова выкупил на 2011г. доступ к сечению для экспорта украинской электроэнергии в Европу. Как сообщает оператор украинской энергосистемы – национальная энергетическая компания «Укрэнерго», ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) на аукционе 14 дек. купило право экспорта 545 мвт. мощности Бурштынского энергоострова за 20 тыс.долл. Эта же компания приобрела доступ к пропускной способности 215 мвт. для поставок в Польшу с Добротворской ТЭС по стартовой цене 1,3 тыс.долл. и 750 мвт. для экспорта в Белоруссию за 2 тыс.долл., передает РБК.

ООО «Пауэр-Трейд» группы ДТЭК приобрело 2 тыс. мвт. сечения на Молдавию за 2,5 тыс.долл. 150 мвт. белорусского сечения купило за 835 долл. госпредприятие «Укринтерэнерго», менеджмент которого лоялен к ДТЭК.

В торгах приняли участие только эти три компании. ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» не допущена к аукционам из-за несоответствия одному из пунктов порядка проведения торгов и отстранена от дальнейшего участия в них на полгода.

По мнению экспертов, «Укрэнерго» и Национальная комиссия регулирования электроэнергии ограничили участие ряда компаний в аукционе новым требованием о наличии договора с энергорынком на покупку электроэнергии на весь 2011г. Основными конкурентами ДТЭК считались ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» и ЗАО «Корлеа Инвест Украина», которые, скорее всего, не имели такие договора, считают аналитики.

До 2010г. монопольным экспортером украинской электроэнергии была компания «Укринтерэнерго», которая в последние годы тесно сотрудничала с фирмой Korlea Invest Holding (Швейцария). В 2008г. два предприятия создали совместный холдинг Ukrenergy Holding (Цюрих).

Британия владела империей, Россия же сама была империей». Интервью с профессором Джеффри Хоскингом

Джеффри Хоскинг (р. 1942) - профессор русской истории Университетского колледжа в Лондоне, автор многочисленных книг, посвященных истории России.

“Британия владела империей, Россия же сама была империей”

“Неприкосновенный запас”: Американский исследователь Александр Мотыль, написавший несколько лет назад интересную книгу об извилистых путях имперской государственности, открывает ее замечательной фразой. “Империя снова в моде”, - говорит он[1]. Действительно, в последние годы можно без особого труда обнаружить резкое повышение интереса к такому забытому, казалось бы, феномену, как империя. Чем, на ваш взгляд, объясняется это любопытное явление?

Джеффри Хоскинг: В течение нескольких лет, последовавших за распадом Советского Союза в 1991 году, многие политики и эксперты всерьез полагали, что верховенство закона можно установить практически повсеместно. Глобальный порядок, опирающийся на Организацию Объединенных Наций, нормы международного права и санкционированные Советом безопасности миротворческие акции, на короткое время показался достижимой реальностью. На деле, однако, все оказалось не так просто: прежде всего потому, что народы и правительства, взваливающие на себя груз миротворчества, преуспевают только там, где руководствуются каким-то ощутимым непосредственным интересом. А иначе ради чего рисковать жизнями своих граждан? Ведь войну во имя абстрактных принципов международного права трудно себе представить. Но, когда прямого национального интереса нет, а международная бюрократия из штаб-квартиры ООН реагирует на возникающие проблемы вяло и медленно, сама собой появляется мысль о какой-то эффективной и состоятельной альтернативе: например, о том, что неплохо было бы передать ответственность за поддержание порядка в мире великим державам. Найл Фергюсон, например, в своей книге “Колосс”, посвященной американской истории[2], прямо рекомендует Соединенным Штатам стать самой настоящей империей, то есть в трактовке этого автора - государством, не подчиняющимся международному праву, а руководствующимся сугубо собственными представлениями о справедливости, законности, мироустройстве. Таков, как мне кажется, важнейший источник упомянутого вами интереса к имперской проблематике.

“НЗ”: Не кажется ли вам, что и глобализация экономики, потрясающие свидетельства которой мы наблюдаем сегодня на каждом шагу, тоже способствует имперской ностальгии?

Д.Х.: Вы абсолютно правы, принципиальнейшим фактором, в наши дни делающим империализм довольно привлекательной опцией, выступает экономика. Для мировой торговли жизненно необходимо, чтобы во всем мире действовали одни и те же принципы, господствовали одни и те же универсальные стандарты. Если какое-то государство не хочет подчиняться общепринятым правилам коммерции и предпринимательства, это создает сложности для многих других стран. Американцы, например, в таких ситуациях испытывают сильнейшее искушение навязать непокорным правительствам свои нормы и законы. Надо сказать, что подобного рода “экономический” империализм по плечу только очень могущественным государствам.

“НЗ”: На первый взгляд, в обозначенную вами общемировую тенденцию вполне вписывается оживившийся интерес к имперскому прошлому и здесь, в России. Но имеются ли, наряду с общемировыми факторами, еще и местные обстоятельства, способствующие этому? Иными словами, можно ли, несмотря на несомненный универсализм тренда, говорить о том, что в нашей стране империя переживает реанимацию по каким-то локальным причинам?

Д.Х.: Интерес к Российской империи в вашей стране возник не вчера. Напомню, что уже в последние годы существования Советского Союза в стране имелись внушительные политические силы, которые желали поначалу спасти СССР, а потом стремились восстановить его. Когда и то и другое оказалось невозможным, они стали добиваться распространения российского политического и военного влияния на все постсоветское пространство и прочие территории, где традиционно присутствовал российский дипломатический интерес, например на Балканы. Иначе говоря, это явление нельзя считать новейшим; тяга к ушедшей империи в России оформилась давно, а сегодня она напоминает о себе отчасти по тем же причинам, что и во всем мире, а отчасти - по специфически российским.

“НЗ”: Если такие самобытные причины действительно есть, то мы вправе задаться вопросом об отличиях русского империализма от его зарубежных аналогов. В чем вы усматриваете его специфические, неповторимые черты?

Д.Х.: Я бы так сказал: Британия просто владела империей, Россия же сама была империей. За этой фразой стоит большой смысл. Российская империя во многом не походила на британскую, французскую или голландскую, которые всегда оставались преимущественно заморскими империями. Колонии в них располагались довольно далеко от метрополии, а это коренным образом отличало их ситуацию от российской. Скажем, в Индии в 1857 году вспыхнуло грандиозное восстание, но этот факт совершенно не взволновал землевладельцев Девоншира или Йоркшира; но зато польское восстание, происходившее примерно в тот же период, очень обеспокоило русских помещиков, причем не только в западных губерниях, но и во всей России. Ваша империя всегда была сухопутной, а имперский центр в ней непосредственно граничил с периферией. Четкое различие между метрополией и колониями здесь отсутствовало; массы русских проживали на инородческих окраинах империи. На мой взгляд, Россия XIX века более походила на Римскую, а не на Британскую империю. Римляне, как и русские, укрепляли собственную власть в смежных колониях через местное, коренное начальство, выступавшее носителем государственности и культуры метрополии. Кроме того, Российская империя зиждилась, скорее, не столько на институтах, сколько на связях патронажного типа. То же самое было и в Римской империи: если посмотреть на практическое функционирование римского государства, то без труда можно увидеть, какую огромную роль в нем играли личные связи. Для XVIII-XIX столетий такой тип политической коммуникации был уже нетипичным, по крайней мере в Европе; так что Российская империя была, бесспорно, своеобразным феноменом.

“НЗ”: Надо ли понимать вас так, что Россия стояла особняком не только от морских, но и от иных континентальных империй, радикально отличаясь от империй Габсбургов или же Османов?

Д.Х.: Она была довольно похожа на Османскую империю. Владения русских царей также располагались в “пограничной” зоне, разделявшей мир христианства и мир ислама. В обоих государствах доминировали разные религии, но и там и здесь элиты всегда оставались многонациональными. Русские же - как этнос - неизменно пребывали отчасти в тени, поскольку большинство этого народа составляли бесправные крепостные; примерно так же обстояло дело и с турками в Османской империи. Кроме того, империи Романовых и Османов не были похожи на империю Габсбургов в том отношении, что в Австро-Венгрии составные части имперского целого пользовались довольно широкой самостоятельностью, так как имели свои историю, традиции, институты. Коронованные властители Вены ничего не могли с этим поделать; неслучайно, скажем, Богемское королевство, сложившееся еще в Средние века, продолжало существовать внутри империи Габсбургов до самого ее конца. В России невозможно представить ничего подобного - о какой-либо автономии Казанского ханства, например, вообще не могло быть и речи.