Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Взрыв произошел в понедельник вечером на Северном проспекте в центре Еревана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Второго апреля в 20.44 по местному времени (19.44 мск) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, и требуется помощь спасателей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным пресс-службы, на место выехали четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

По данным армянских СМИ, в одном из расположенном на Северном проспекте кафе взорвался газовый баллон. Эта информация пока официально не подтверждена.

Минсельхоз России в настоящее время изучает возможность введения квот на импорт пальмового масла в страны ЕАЭС.

Об этом 30 марта журналистам в Москве заявил замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, сообщило агентство «Финмаркет».

«В министерство обращаются представители бизнеса с предложениями о введении квот на импорт пальмового масла, поскольку его возросшие поставки серьезно осложняют работу молочной и некоторых других отраслей, делают продукцию добросовестных производителей неконкурентоспособной. Причем бизнес предлагает квотировать поставки сразу на всю территорию ЕАЭС, на единое экономическое пространство», - сказал замминистра.

При этом он уточнил, что речь идет о создании системы, которая бы гарантировала прозрачность данного рынка и создание равных конкурентных условий для всех производителей.

«Если в 2012 г. в Россию было ввезено порядка 600 тыс. тонн пальмового масла, то в прошлом году уже свыше 1 млн. тонн. Надо посмотреть, на что эти объемы уходили, как использовались. Давайте, может быть, вернемся к объему 2012 г., зафиксируем, кто сколько из каких стран завез, для каких целей», - добавил замглавы Минсельхоза.

В то же время, Е.Непоклонов отметил, что полностью запретить ввоз пальмового масла не удастся.

«Да и нет такой целесообразности. А сделать квотирование и разумное его использование для тех или иных нужд, достоверно информировать потребителя о его содержании в продукте - это возможно», - пояснил он.

Проверки «зеленого сектора» принесли дополнительно в бюджет 3,2 млрд рублей.

В 2017 году каждая вторая проверка деятельности «зеленого сектора» выявила нарушения права ЕАЭС и российского таможенного законодательства. В отношении участников ВЭД с низким уровнем риска было возбуждено 1119 административных и 15 уголовных дел. В федеральный бюджет дополнительно перечислено 3,2 млрд рублей таможенных платежей, пеней и штрафов.

Результативность проверок уполномоченных экономических операторов составила 41,5%. По материалам этих проверок возбуждено 72 дела об административных правонарушениях и взыскано в бюджет 98,1 млн рублей.

Всего по сравнению с 2016 годом суммы доначисленных таможенных платежей, пеней, штрафов по результатам проведенных проверочных мероприятий в 2017 году возросли в 3,4 раза.

По результатам проведенного анализа установлено, что в большинстве случаев проверками в 2017 году выявлялись нарушения, связанные с заявлением недостоверных сведений о таможенной стоимости и классификации декларируемых товаров.

Александр Новак принял участие в заседании коллегии МИД России на тему «Актуальные задачи экономической дипломатии».

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании коллегии МИД России на тему «Актуальные задачи экономической дипломатии». В заседании под председательством Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова также приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и заместитель Министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Коллегия отметила возрастающую роль экономической дипломатии России в создании благоприятных внешних условий, способствующих социально-экономическому развитию страны, увеличению несырьевого экспорта, а также продвижению приоритетных российских проектов.

Участники заседания рассмотрели возможные пути углубления интеграции на пространстве ЕАЭС, диверсификации внешнеэкономических связей, прежде всего за счет освоения новых рынков, перспективы формирования Большого Евразийского партнерства.

Состоялся обмен мнениями о задействовании потенциала различных многосторонних форматов – «Группы двадцати», БРИКС, ШОС, АТЭС, ФСЭГ, ОПЕК+, международных экономических и финансовых организаций в интересах продвижения позитивной повестки дня, направленной на сохранение устойчивости мировой экономики, соблюдение норм и правил ВТО, стабильности ключевых рынков, открытости международной торговой системы, демократизации мировой финансовой архитектуры.

По итогам заседания определены конкретные направления работы в области экономической дипломатии в свете задач, поставленных в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г.

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции белорусских компаний "Экспортальфагрупп" и "Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин", сообщает российское ведомство в пятницу.

Россельхознадзор изучил материалы, представленные Минсельхозом Белоруссии, по факту расследования причин нарушений требований ЕАЭС и РФ компанией "Экспортальфагрупп" (выявление антибиотиков во ввозимой продукции). С учетом полученной информации ведомство сочло возможным со 2 апреля отменить временные ограничения на поставки этого предприятия (убой и переработка крупного рогатого скота, производство мяса и мясопродуктов, разделка, производство полуфабрикатов).

Ведомство также считает возможным отменить со 2 апреля ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов с ООО "Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин", учитывая результаты анализа материалов и гарантии, представленные Минсельхозом Белоруссии по факту расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и РФ, информацию о проводимой работе по внедрению электронной ветеринарной сертификации.

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору изучила материалы, представленные Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, по факту расследования причин нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации предприятием ООО «ЭкспортАльфаГрупп» (выявление антибиотиков во ввозимой продукции). Учитывая анализ информации Россельхознадзор счел возможным с 02.04.2018 г. отменить временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия (убой и переработка КРС, производство мяса и мясопродуктов, разделка, производство полуфабрикатов) на территорию России.

Кроме того, учитывая результаты анализа материалов, а также гарантии, представленные Департаментом по факту расследования причин выявления нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации, информацию о проводимой работе по внедрению электронной ветеринарной сертификации вырабатываемой продукции с использованием ФГИС «Меркурий», электронной системы прослеживаемости продукции, Россельхознадзор считает возможным отменить с 02.04.2018 ограничения на поставки в Российскую Федерацию говядины с еще одного белорусского предприятия ООО «Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин».

При этом условиям снятия ограничений является обязательная организация постоянной передачи информации в АИС «Меркурий» обо всех соответствующих товарах, отгружаемых с указанного предприятия в Российскую Федерацию.

ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России

В Ереване открылась II международная выставка вооружения ArmHiTec-2018

Михаил Ходаренок (Ереван)

ArmHiTec-2018 — одна из представительных региональных выставок вооружения и военной техники, проводимых в Ереване раз в два года при поддержке министерства обороны Армении. Сегодня страны ближнего зарубежья считаются одними из перспективных покупателей российского оружия. Поэтому в этом году на ArmHiTec-2018 российский ОПК выступил максимально возможным широким фронтом.

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») организовал на выставке в Армении единую российскую экспозицию. На ArmHiTec-2018 представлен самый широкий спектр российских концернов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых — концерн ВКО «Алмаз-Антей», НПК «Техмаш», РСК «МиГ», Уралвагонзавод, НПО «Ангстрем», АО ФНЦП НИИ прикладной химии и многие другие компании.

Главой официальной российской делегации на выставке в Ереване является заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов, объединенную делегацию «Ростеха» и «Рособоронэкспорта» возглавляет заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности спецэкспортера Владимир Гончаров.

«Рособоронэкспорт» традиционно уделяет повышенное внимание оборонным выставкам на территории стран СНГ, — рассказал «Газете.Ru» Владимир Гончаров. — Они дают компании отличную возможность представить лучшие образцы современного российского вооружения на рынках, хорошо знакомых с историей и традициями нашего оружейного дела, показать высокий уровень технологического развития нашей страны. По опыту прошлой выставки ArmHiTec, ее обширная деловая программа способствует укреплению военно-технического сотрудничества и добрососедских отношений России и Армении».

По словам Владимира Гончарова, на стенде спецэкспортера представители иностранных делегаций имеют возможность ознакомиться с более чем 200 образцами продукции военного назначения, предлагаемой Рособоронэкспортом.

YerevanExpo представляет собой квадратное двухэтажное здание, первый этаж которого на выставке ArmHiTec-2018 полностью отдан под предприятия армянской промышленности, второй этаж на 95% занимает российский ОПК, а все остальное представляют собой мелкие вкрапления различных компаний из других стран. Перед павильоном на небольшой площадке выставлены вооружение и техника Вооруженных сил Армении.

Среди образцов вооружения и военной техники армянских оборонных предприятий в основном представлены беспилотные летательные аппараты, противотанковые ракетные комплексы, приборы разведки и ночного видения, РЛС разведки, стрелковое вооружение, средства защиты личного состава.

Представительство других фирм оборонной промышленности из дальнего и ближнего зарубежья на ArmHiTec-2018 не столь значительно. Среди них можно отметить ОАО Рогачевский завод «Диапроектор» (ночные и дневные (коллиматорные) прицелы для стрелкового оружия), Белоруссия; Bharat Electronics Limited (cвязь, ночные прицелы, РЛС), Индия; Nexter Systems (бронемашины, прицелы, средства коммуникации), Франция; Beijng Tongyizhong Specialty Technology & Development Co. Ltd (средства защиты личного состава), Китай; Военно-технический институт вооружения и Институт технологий ВВС (интегрированные авиационные системы и БЛА), Польша; компания «Арсенал», Болгария.

Что касается участия Болгарии, то эта страна и в этот раз без всякого смущения выставила на ArmHiTec-2018 образцы советского стрелкового вооружения и боеприпасов, которые София производит без каких бы то ни было лицензий и разрешительных документов.

Никаких угрызений совести в Болгарии по этому поводу, очевидно, нет. Что любопытно, стенд «Арсенала» размещен в непосредственной близости от российской экспозиции.

Политическая цель этой выставки, подчеркнул «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском ОПК, — «подтвердить нашу готовность, заинтересованность в развитии отношений с Арменией, в укреплении боеготовности ее вооруженных сил, национального оборонно-промышленного комплекса».

При этом не стоит забывать, подчеркнул собеседник издания, что Россия является гарантом мира в этом регионе.

А регион, в котором проходит выставка, очень сложный, взрывоопасный, с огромным количеством проблем. Любая слабость Армении, которая может образоваться в силу каких-то причин, обязательно будет использована противоположной стороной.

Определенная тонкость заключается еще и в том, что и Баку, и Ереван чрезвычайно остро реагируют на любое неосторожно произнесенное слово. Уровень эмоционального накала тут просто беспрецедентен. И Армения, и Азербайджан крайне болезненно — просто с бурей эмоций — воспринимают поставки оружия из России то одной, то другой стороне.

Проблемы армянских сил

Судя по экспозиции ВВТ на выставке ArmHiTec-2018, влияние «Апрельской войны» 2016 года чувствуется в Армении более чем явно. Четырехдневные боевые действия тогда выявили основные слабости армянских сил, главными из которых стали отсутствие достаточного количества средств ведения боевых действий ночью, а также недооценка сил противника разведкой. Поэтому основные успехи вооруженных сил Азербайджана были достигнуты в первую ночь ведения боевых действий 2 апреля 2016 года.

«В ходе устранения этого недостатка не последнюю роль сыграла армянская диаспора, представители которой финансировали закупки и отправку в Нагорно-Карабахскую республику приборов ночного видения, ночных прицелов и тепловизоров со всего мира», — напомнил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

В целом, вопрос этот в Армении в настоящее время решается комплексно: за год практически все посты на переднем крае в Нагорном Карабахе, а также позиции на ключевых высотах с большой глубиной обзора территории противника получили панорамные системы с большим увеличением изображения и тепловизионным каналом.

Серьезной проблемой для армянских сил в ходе четырехдневной войны стали азербайджанские беспилотные летательные аппараты израильского производства.

БЛА-камикадзе «Harop» производства корпорации Israel Aerospace Industries доставили тогда немало неприятностей армянской стороне. Столь же эффективно показали себя БЛА типа Rafael Spike-NLOS. Поэтому успешная борьба с БЛА для армянских формирований, тем более с БЛА-камикадзе, очень важна. Научились они с ними бороться или нет, пока ясного ответа нет. Подобная проблема, как показали недавние события в Сирии, существует и для Вооруженных сил Российской Федерации.

«У Еревана самая главная проблема — катастрофическое отставание по тяжелым РСЗО калибра 300 мм, которые пробивают весь Карабах насквозь, — полагает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Подобное оружие, по его мнению, реально дестабилизирует обстановку в этом регионе.

По мнению эксперта, сегодня у Азербайджана очевидное и очень серьезное превосходство в боевых бронированных машинах. Поэтому Армения остро нуждается в современных противотанковых средствах. Москва может поставить Еревану ПТРК «Корнет-Э». Однако противотанковых комплексов 3-го поколения, которые желала бы получить Армения, у России пока еще нет.

«Апрельская война» показала, что Азербайджан располагает более современными танками. — отметил Константин Макиенко. — А что касается армянской бронетехники, то она в значительной степени не оснащена динамической защитой. В ходе четырехдневной войны армяне продемонстрировали танки с «голой» башней, каковых я не видел даже в Африке».

В балансе между Ереваном и Баку

После «Апрельской войны» со стороны Еревана были приняты энергичные меры для ликвидации выявленных недостатков со средствами разведки и низкими возможностями ведения ночных боевых действий. Приняты решения и кадрового характера. В частности, освобожден от занимаемой должности начальник генерального штаба ВС Армении, заместитель министра обороны, не так давно был назначен новый глава военного ведомства. Серьезные перестановки во многом отражают ту глубину проблем, с которыми встретились армянские военные.

«Основными направлениями развития ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха на ближайшие годы должны стать модернизация имеющейся в большом количестве советской бронетехники и артиллерии,

приобретение или производство более эффективных средств разведки, в том числе и беспилотных летающих аппаратов, а также создание современной системы управления войсками, включающей в себя современные средства связи, — подчеркнул Константин Макиенко. — актуальным остаются вопросы усиления войсковой ПВО и отработка эффективных методов борьбы с БЛА противника».

В радикальной части российского экспертного сообщества подчас заявляют, что сегодня Армения для России является очевидным обременением. С одной стороны, это союзник и его надо поддерживать, но с другой, подчеркивают эксперты подобных взглядов, для Москвы это весьма затратно, причем и в Ереване знают, что платить России за поставки вооружения живыми деньгами они не могут. И все эти кредиты, по мнению некоторых российских экспертов, будут пролонгироваться очень долого.

«Перед Российской Федерацией стоит очень сложная задача балансирования между союзником в Закавказье — Арменией — и весьма важным партнером с точки зрения ВТС, каковым является сегодня Азербайджан», — пояснил «Газете.Ru» Константин Макиенко.

По мнению эксперта, президент Азербайджана Ильхам Алиев за последнее время не дал себя вовлечь ни в одно антироссийское предприятие. Хотя такие попытки по отношению к Баку предпринимались неоднократно. В частности, еще во времена Джорджа Буша-младшего к Ильхаму Алиеву неоднократно приезжал Дик Чейни и немало потрудился, склоняя президента Азербайджана к разного рода антироссийским альянсам.

У президента Алиева сложное положение — его страна граничит с Ираном, отношения с которым не назовешь дружественными. Гипотетически обстановка для Баку в форс-мажорной ситуации может сложиться существенно худшая, чем для Грузии во время пятидневной войны в августе 2008 года.

Но в отличие от Михаила Саакашвили, Ильхам Алиев весьма трезво оценивает геополитический расклад для Азербайджана. И, по мнению Константина Макиенко, это тоже надо ценить. Тем более Баку платит за российское оружие живыми деньгами.

Как пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, в 2010-2011 годах был заключен крупный пакет контрактов на поставки Азербайджану российского вооружения сухопутных войск нового производства. В рамках этого пакета Азербайджан с 2013 по 2017 годы получил 100 основных боевых танков Т-90С, 118 боевых машин пехоты БМП-3, 230 бронетранспортеров БТР-82, 166 артиллерийских систем (18 самоходных гаубиц 2С19М1 «Мста-С», 18 самоходных орудий 2С31 «Вена» калибра 120 мм, 18 боевых машин 9А52 реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм, 24 боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1).

В октябре 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что общая стоимость контрактов на закупку российского вооружения, подписанных азербайджанской стороной, заключенных Азербайджаном, начиная с 2009 года, составляет $5 млрд.

«Разумеется, сдерживающим фактором развития военно-технического сотрудничества России с Арменией является отсутствие у Еревана достаточных финансовых средств. Я подчеркиваю слово «достаточных», потому что для каждой страны достаточными являются разные средства», — подчеркнул источник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе.

По словам эксперта, «у Азербайджана возможности больше. У Армении возможности меньше. Поэтому, наверное, некорректно сравнивать их в абсолютных величинах. У кого больше денег, у того и больше танков, больше самолетов. Тем не менее, армянская сторона изыскивает и свои собственные средства, и не секрет, они обращаются за государственно-экспортными кредитами со стороны Российской Федерации».

«Что касается мифической неплатежеспособности Армении, искусственно раздуваемой некоторыми источниками, то могу сказать так — если Армения была бы неплатежеспособна, то правительство и Минфин Российской Федерации не приняли бы решения на предоставление Еревану кредита, — заявил собеседник «Газеты.Ru». — поскольку при принятии подобных решений всегда учитывается фактор платежеспособности. Может быть, в настоящее время средства у Армении и ограничены, но в более долгосрочной перспективе эти деньги с большей вероятностью будут возвращены Российской Федерацией».

И решение о предоставлении нового займа Еревану Москвой уже принято. В частности, Россия в 2018 году начнет поставки оружия Армении в рамках очередного оборонного кредита на $100 млн со сроком погашения 15 лет, заявил в ходе выставки ArmHiTech-2018 заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Крупных контрактов на выставке на будет

«На фоне стремительного азербайджанского военного роста потенциал армянской стороны до «Апрельской войны», в целом оставался, на прежнем уровне», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По словам эксперта, заметный сдвиг баланса сил в пользу Азербайджана вызвал реакцию России, которая с 2013 года расширила поставки вооружений в Армению. Фактически это стало вынужденной мерой по спасению основного союзника Москвы в Закавказье, проигравшего экономическую и военную гонку.

В феврале 2016 года Еревану был представлен кредит на покупку вооружений на сумму $200 млн. Поставки начались в апреле-мае того же года и включали пусковые установки РСЗО «Смерч» и ракеты к ним, ПЗРК, средства радиотехнической разведки, огнеметные системы ТОС-1А, легкое стрелковое оружие.

Кроме того, в 2016 году в Армению были поставлены современные ОТРК «Искандер-Э». Поставляются также системы наблюдения: датчики движения, приборы ночного видения, лазерные приборы разведки, тепловизоры и прочее имущество, позволяющее минимизировать вероятность повторения сценария «Апрельской войны».

Ожидать подписания каких-либо крупных контрактов на выставке ArmHiTec-2018, по словам источников «Газеты.Ru», не стоит. С одной стороны, подобных шагов не предпринимается в принципе. А с другой, есть закон Соединенных Штатов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2 августа 2017 года, который предусматривает введение санкций в отношении любых физических и юридических иностранных лиц, которые будут совершать существенные сделки с предприятиями ОПК Российской Федерации.

«Поэтому нам стало невыгодно говорить о любых сделках, которые мы совершаем с любыми нашими зарубежными партнерами, — подчеркнул в этой связи высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в ОПК. — Каких-либо плюсов от этого будет мало».

Помимо всего прочего, выставка ArmHiTec-2018 в Ереване проходит на очень сложном геополитическом фоне. В настоящее время самый большой по численности аппарат США на постсоветском пространстве работает именно в Армении. Самое большое давление, которое оказывается сейчас со стороны Вашингтона на постсоветские страны, направлено именно на Армению.

Цель — отторжение этой страны по всем направлениям возможного сотрудничества от Российской Федерации по образу и подобию Украины.

В США отлично понимают значимость этой страны для России, отдают себе отчет в ограниченности ресурсов и возможностей Армении, и понимают, что на этом можно сыграть. Особые надежды в этом плане в Вашингтоне возлагают на многочисленные зарубежные армянские диаспоры, которые по своей численности подчас превосходят население самой Армении.

Плюс ко всему, предпринимаются немалые усилия по дискредитации российского воинского контингента, дислоцированного в Армении — 102-й российской военной базы в городе Гюмри и входящей в ее состав 3624-й авиационной базы на аэродроме Эребуни. В этих целях периодически осуществляются вбросы негативной информации, чтобы любым способом скомпрометировать пребывание российских войск на территории Армении.

Энергетики отчитались за год

Лучшие показатели – у ФСК ЕЭС и Интер РАО

Игорь Ветров

На этой неделе отчеты по МСФО представили сразу две крупные энергокомпании – ФСК ЕЭС и Русгидро. Аналитики все чаще стали говорить о том, что рост прибыли в российской электроэнергетике становится устойчивым трендом.

К концу марта фактически вся отрасль отчиталась по финансовым результатам за 2017 год по международным стандартам отчетности. Из крупных компаний не сделали это только «Россети», они обещают раскрыть информацию в конце следующей недели. «Газета.Ru» проанализировала финансово-экономические результаты энергетических компаний за минувший год и пришла к выводу о том, что интерес инвесторов к отрасли начинает расти.

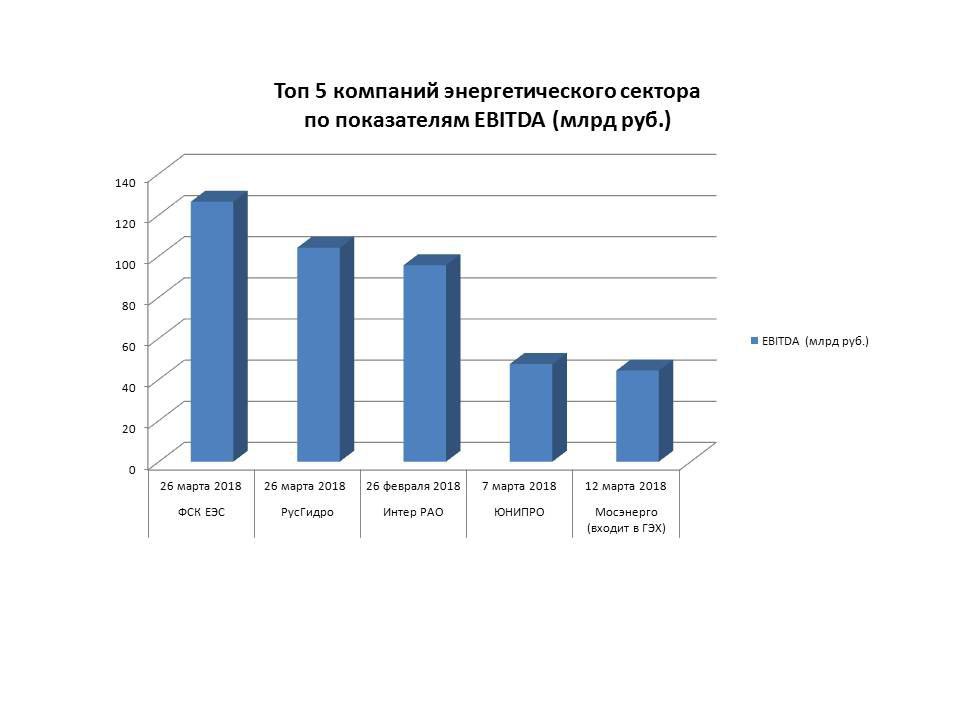

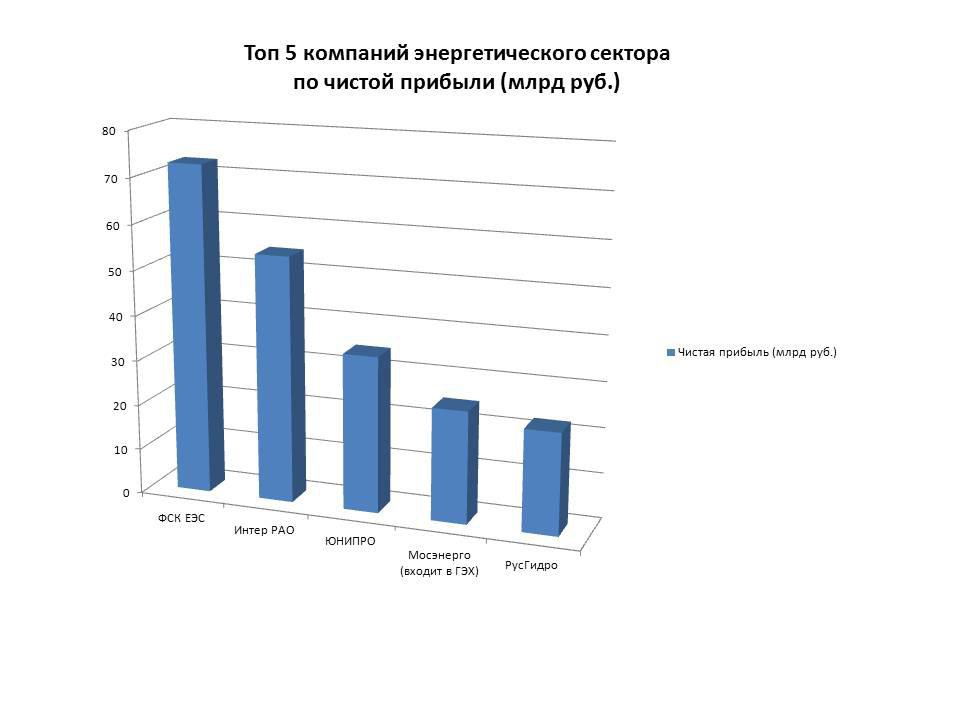

Лучшие показатели по чистой прибыли и EBITDA по МСФО среди крупнейших компаний отрасли показала ФСК. Чистая прибыль выросла на 6,3%, - до 72,7 млрд руб., один из ключевых показателей для оценки операционного результата бизнеса — EBITDA (прибыль до налогообложения) – увеличился на 8,3%, — до 126,4 млрд руб.

Выручка энергокомпании за прошлый год составила 242,2 млрд руб., что на 5,2% меньше, чем в 2016-м. Незначительное снижение показателя в ФСК объясняют сокращением выручки по технологическому присоединению, договорам генподряда, продажи энергии из-за бухгалтерских факторов и высокой базы прошлых лет. При этом выручка по основному виду деятельности — от передачи электроэнергии, — показала уверенный рост (на 12,9%, - до 192,2 млрд руб.).

Следующей компанией в «рэнкинге» крупнейших по показателям чистой прибыли следует «Интер РАО».

Чистая прибыль группы за 2017 год по МСФО снизилась на 11,2%, до 54,4 млрд руб. По данным компании, рост чистой прибыли в прошлом отчетном периоде был обеспечен преимущественно единовременным эффектом признания прибыли от реализации пакета акций «Иркутскэнерго» в размере 31,9 млрд руб.. При этом скорректированная EBITDA выросла на 2,1% - до 95,5 млрд руб. по сравнению с отчетностью прошлого периода.

Выручка Группы выросла на 5,6% и составила 917 млрд руб., что произошло во многом благодаря увеличению выручки в сбытовом сегменте на 11,4%, до 627,1 млрд руб. за счет роста среднеотпускных цен гарантирующих поставщиков для конечных потребителей и приема на обслуживание новых потребителей нерегулируемыми сбытовыми компаниями. В сегменте «Электрогенерация» выручка увеличилась на 5,1%, — до 123,8 млрд руб., а в сегменте «Теплогенерация» — на 1,3%, до 71,2 млрд руб..

Между тем старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отдельно обращает внимание на тот факт, что ФСК ЕЭС в прошлом году удалось снизить долговую нагрузку, операционные расходы и удельные затраты.

Средняя стоимость долгового портфеля ФСК за год сократилась до 5,77%, операционные расходы снизились на 3,8 млрд руб. или на 2,4% к показателям предыдущего года. В целом за последние пять лет группа снизила капитальные затраты на 30%, операционные - на 46%.

«Компания продолжает развиваться, ее доходы растут более высокими темпами, чем расходы, и все это мы видим в отчетности», - подчеркнул Ткачук.

В Интер РАО долговая нагрузка с учетом доли в долге совместных предприятий уменьшилась на 7,6%, до 16,4 млрд руб., в результате планового и досрочного погашения заемных средств. Однако чистый долг компании увеличился до 147,9 млрд руб. против минус 78,2 млрд руб. на начало года. Динамика показателя обусловлена получением денежных средств от операционной деятельности дочерних компаний Группы, плановым погашением части дебиторской задолженности в рамках сделки по реализации пакета «Иркутскэнерго», а также получением денежных средств в счет погашения задолженности по договорам займа от Нижневартовской ГРЭС и компании «Электрические сети Армении» при снижении долговой нагрузки.

Уверенности в этих двух эмитентах инвесторам придают и высокие кредитные рейтинги. По национальной шкале ФСК имеет наивысший кредитный рейтинг АКРА — на уровне ААА (RU) «Стабильный», международными агентствами сохранены рейтинги на суверенном уровне (Fitch Ratings BBB- «Позитивный», Moody's Ba1 «Стабильный»). У Интер РАО картина немного иная. В январе Moody's повысило корпоративный кредитный рейтинг Интер РАО по глобальной шкале с уровня Ba1 до уровня Bаa3 со стабильным прогнозом. Fitch сохраняет рейтинг на уровне «BBB-» также со стабильным прогнозом.

Ситуация в отрасли

Также неплохие результаты показала ЮНИПРО. Чистая прибыль компании выросла в четыре раза, – до 34,5 млрд руб., а EBITDA - в 2,7 раза, до 47,5 млрд руб. несмотря на сокращение выручки на 1,9%, - до 76,5 млрд руб.. Правда, на это повлияло получение страхового возмещения за произошедшую в феврале 2016 года аварию на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС.

На четвертом месте по размеру чистой прибыли идет «Мосэнерго». Компания в 2017 году увеличила чистую прибыль на 84,5%, — до 24,8 млрд руб., а показатель EBITDA - на 44,4%, — до 44,3 млрд руб.. Выручка выросла на 2,83%, - до 196 млрд руб. Это «в основном связано с эффективной работой парогазовых энергоблоков, введенных в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ)», сообщила в пресс-релизе компания.

«В целом многие тепловые генераторы показали увеличение EBITDA по итогам 2017 года, - говорит аналитик БКС Игорь Гончаров. - Это произошло в первую очередь в результате пересчета тарифов по ДПМ. Наиболее заметно это отразилось на результатах «Энел Россия» и «Мосэнерго». Но я бы не назвал это устойчивым трендом. Сроки действия ДПМ начинают истекать. В этой связи EBITDA генераторов должна выйти на пиковые показатели в 2021 году, а дальше начать снижаться по мере сокращения ДПМ».

Завершает обзор «Русгидро». За 2017 год чистая прибыль компании снизилась сразу на 43,5%, до 22,4 млрд руб. . Скорректированная чистая прибыль составила 62,7 млрд руб., что на 2,6% ниже аналогичного показателя 2016 года. Показатель EBITDA выросла на 3,7%, до 104 млрд руб.. Разницу между отчетным и скорректированным показателями в компании объясняют недостаточности тарифной выручки в рамках принятых тарифных решений дебиторской задолженности, кроме того в предыдущем отчетном периоде компания получила единоразовый доход от продажи некоторых, а также страхового возмещения по Заморской ГАЭС-2.

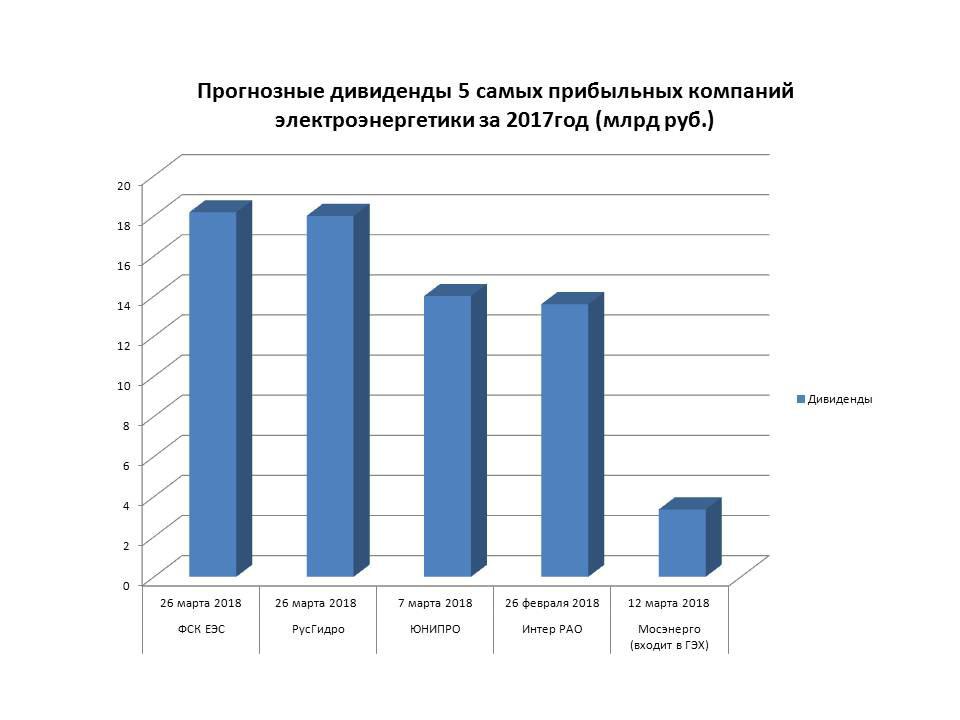

Как и в прошлом году, главная интрига в энергетическом секторе будет заключаться в размере дивидендов.

Интер РАО уже вынесло на совет директоров рекомендации акционерам по выплате порядка 13,6 млрд руб. Топ-менеджеры ФСК на телефонной конференции с инвесторами по итогам отчетности объявили, что выплаты акционерам составят не меньше, чем в прошлом году (18,18 млрд руб. – рекорд за всю 15-летнюю историю компании). По оценке Романа Ткачука, у ФСК дивидендная доходность составляет примерно 9%,что является очень хорошим показателем для российской электроэнергетики.

В других компаниях о размере выплат пока молчат. По мнению аналитиков, Русгидро может выплатить 18 млрд руб., ЮНИПРО – 14 млрд. Что касается «Россетей», то вопрос пока открыт. Менеджмент компании ранее выступал с идеей, что ее стоит вовсе освободить от выплаты дивидендов. В прошлом году выплаты составили 3,785 млрд руб. Кстати, топ-менеджеры Мосэнерго еще в прошлом году говорили, что прогнозируют дивидендные выплаты на уровне прошлого года – это 3,36 млрд руб.

Министр Сергей Приколотин открыл крупнейший форум по лабораторной диагностике

В Челябинске стартовал II междисциплинарный медицинский форум с международным участием «Лабораторная медицина: современные технологии и диагностика». Мероприятие открыл министр здравоохранения области Сергей Приколотин.

«Такой форум проходит на нашей территории уже во второй раз, участие в нем принимают не только специалисты из других регионов страны, но и представители Казахстана, Республики Беларусь и Армении. Эта площадка дает возможность обменяться опытом, обсудить различные новые методики и подходы, – отметил Сергей Приколотин. – Сегодня лабораторная диагностика играет одну из ведущих ролей, и решение врача во многом зависит от того, какое качество и какие результаты лабораторных исследований он получит. Челябинская область довольно неплохо оснащена лабораторной техникой, позволяющей проводить все необходимые анализы. На территории региона сформировано пять клинико-диагностических центров, которые полностью перекрывают потребность в высокотехнологичной лабораторной диагностике. Впредь это направление будет развиваться не только как получение медицинской услуги, но и как технология. Мы надеемся, что удастся достигнуть договоренностей, чтобы и производственная составляющая этого процесса была представлена на территории нашей области».

Организовали мероприятие министерство здравоохранения Челябинской области и ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (г. Москва) при поддержке представительства президента РФ по УрФО, (г. Екатеринбург) и челябинской областной клинической больницы № 3.

Заявки на участие в форуме подали более 250 специалистов из 115 медицинских организаций, 20 научно-исследовательских институтов, научных центров и вузов из 30 городов России, а также ведущие специалисты по лабораторной диагностике из Беларуси, Армении, Казахстана. В ходе форума специалисты рассмаривают актуальные вопросы лабораторной диагностики острого коронарного синдрома, сепсиса, сахарного диабета, изучат представленные современные технологии, обсудят вопросы контроля качества лабораторных исследований.

Также в рамках форума работает XIII специализированная выставка «УралМедФарм», в которой принимают участие 30 компаний, представляющих лабораторное оборудование, технологии, расходные материалы. В программе заявлено три мастер-класса на действующем оборудовании.

Представители МВД России обсудили с коллегами из Полиции Республики Армения приоритетные направления сотрудничества.

Сегодня в Министерстве внутренних дел Российской Федерации состоялась рабочая встреча представителей оперативных подразделений Министерства с делегацией Полиции Республики Армения. В мероприятии приняли участие: временно исполняющий обязанности начальника Управления оперативно-разыскной информации МВД России полковник полиции Максим Пруссов и первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Полиции Республики Армения полковник полиции Арман Саргсян, а также представитель Полиции Республики Армения в Российской Федерации генерал-майор полиции Гарри Захаров и сотрудники оперативных подразделений центрального аппарата МВД России.

Стороны обсудили порядок и формы информационного взаимодействия ведомств по приоритетным линиям сотрудничества, таким как: борьба с торговлей людьми, хищениями денежных средств из банкоматов и некоторым аспектам противодействия экономическим преступлениям, коррупции, нелегальной миграции.

В ходе встречи были затронуты вопросы подготовки к предстоящему заседанию Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации и Полиции Республики Армения, посвященной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

«Участники рабочей встречи высоко оценили сложившиеся партнерские отношения между МВД России и Полицией Республики Армения. Наше сотрудничество уже превратилось в планомерную совместную работу», - отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления оперативно-разыскной информации МВД России полковник полиции Максим Пруссов.

Снайперская винтовка, которая войдёт в комплект российской экипировки "солдата будущего" нового поколения "Ратник-3", получит новый высокоточный патрон, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 в Ереване директор предприятия-разработчика — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

"НИР (научно-исследовательские работы) по "Ратнику-3" закрыты. С 2018 года начаты отдельные ОКР (опытно-конструкторские разработки), в частности по системе управления связи, разведки и системе поражения. Это новый патрон — новое баллистическое решение", — сказал он.

Семизоров отметил, что эта разработка будет состоять полностью из российских комплектующих.

"Полностью на российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперских винтовок. Мы попробуем закончить все эти ОКРы в рамках новой госпрограммы вооружения (2018-2027 годы)", — добавил директор предприятия-разработчика.

Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

Ожидается, в состав экипировки нового поколения "Ратник-3" войдут шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.

Россия начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов в этом году, заявил журналистам в четверг в ходе выставки ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"Они предусмотрены на 2018 год", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В минувшем декабре президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет.

Кроме того, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В рамках этого кредита, как сообщали в Минобороны Армении, было подписано 18 контрактов.

Как заявлял министр обороны Армении Виген Саркисян, Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие "стратегического сдерживания".

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразийского экономического союза объекта - коричнево-мраморного клопа, проведенного в период с 24 по 25 марта 2018 года в Республике Абхазия с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту.

В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны, Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

По инициативе компетентного ведомства Германии Россельхознадзор исключил ряд хозяйствующих субъектов из Реестра предприятий, имеющих право поставки продукции в ЕАЭС.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводит работу по актуализации Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (Перечень предприятий, имеющих право поставлять продукцию в Россию и другие страны-члены ЕАЭС).

В рамках этой работы Россельхознадзор, учитывая информацию, полученную от компетентного ведомства Германии, исключил из Реестра 8 германских предприятий.

Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает Иран по всем международным вопросам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду, что Азербайджанская Республика поддерживает Иран по всем международным вопросам, и обе страны поддерживают друг друга на международном уровне.

Выступая на совместной пресс-конференции по случаю визита его иранского коллеги президента Хасана Роухани, Алиев сказал сегодня, что двумя сторонами были подписаны восемь документов по сотрудничеству, сообщает IRNA.

Подписание документов не только будет способствовать расширению двусторонних отношений, но и поможет региональному сотрудничеству, сказал президент Азербайджана.

Он сказал, что визит иранского президента в Баку и документы, подписанные обеими сторонами, имеют важное значение для интересов обеих стран и региона.

Призывая Тегеран и Баку к более эффективному сотрудничеству в рамках региональных взаимодействий, президент Азербайджана сказал два трехсторонних саммита президентов Ирана, Азербайджана и России в Баку и Тегеране, а также трехсторонние встречи министров иностранных дел Ирана, Азербайджана и Турции и министерские встречи Ирана, Грузии, Турции и Азербайджана указывают на региональную роль обеих стран.

На совместной пресс-конференции президент Ирана Роухани сказал, что Иран и Азербайджан разделяют общие точки зрения по региональным вопросам, добавив, что оба государства считают, что проблемы в странах региона должны решаться политическими средствами.

Иран считает, что проблемы Карабаха также должны решаться политическим путем и усилиями обеих стран Армении и Азербайджанской Республики. Он сказал, что Иран рад, что в направлении решения карабахской проблемы прилагаются хорошие политические усилия.

Иран считает, что территориальная целостность государств и региональная география не должны меняться, а международные принципы должны быть инструментом решения проблем.

Он подчеркнул, что тесные отношения между двумя правительствами и странами в направлении взаимной выгоды - это желание Ирана.

Продажи кредитов через отделения банка ВТБ по итогам первых двух месяцев 2018 года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Общий объём выдач кредитов наличными, ипотеки и автокредитования составил 163 млрд руб.

Наибольшим спросом у клиентов пользовались кредиты наличными. За январь-февраль этого года объём выдачи составил около 98 млрд руб. Из них более 20 млрд было оформлено в рамках программы рефинансирования.

Количество выданных ипотечных кредитов через розничную сеть превысило 26 тыс. на общую сумму 58 млрд руб. (рост на 43%). Ипотечный кредитный портфель по состоянию на 1 марта составил 1.12 трлн руб.

По программам автокредитования банк оформил 15 тыс. кредитов на сумму более 8 млрд руб., что на четверть превышает выдачи за январь-февраль 2017 года.

Клиенты оформили более 73 тыс. кредитных карт, что на 47% больше аналогичного показателя прошлого года.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара

Эксперты Валдайского клуба обсудили возможности дедолларизации экономики ЕАЭС

Рустем Фаляхов

В Евразийском союзе набирает популярность идея о вытеснении доллара из торгового оборота. Но маловероятно, что американскую валюту сможет заменить российский рубль — слишком высока его зависимость от стоимости нефти. Зато с вытеснением доллара справится китайский юань или новая единая валюта — евразийский экю.

Эксперты Валдайского клуба и Евразийского банка развития обсудили в четверг варианты дедолларизации стран на постсоветском пространстве. Но для начала они признали, что по сравнению с другими странами уровень финансовой долларизации, когда контракты номинируются в иностранной валюте, в странах-членах Евразийского союза очень высока.

Уходить же от доллара все-так надо, считают эксперты. Дело в том, что в последние годы со стороны государств — экономических лидеров, усиливается желание манипулировать финансовыми потоками и оказывать политическое давление на партнеров из развивающихся стран. Для России и других членов ЕАЭС снижение зависимости от доллара – это вопрос выживания.

Пик зависимости этих экономик от американской валюты пришелся на 2014-2016 годы, когда доля депозитов в иностранной валюте во всех странах ЕАЭС значительно увеличилась под воздействием как внешних шоков, так и замедления экономического роста.

Например, в Армении уровень долларизации депозитов составлял в 2016 году почти 70%, а долларизация займов превышала 60%. Сравнимый уровень долларизации по займам – в Казахстане. Но депозиты в долларах не превышали 35%.

Лидер по этим показателям остается Белоруссия, в этой стране долларизация займов составляла почти 75%, а депозитов приближалась к 60%.

В России ситуация наиболее благополучная с этой точки зрения. Всего 20% депозитов в долларах и менее 40% займов.

Британия не прогибается под доллар

Но если сравнивать с зависимостью от доллара с развитыми европейскими странами, то даже российская ситуация демонстрирует заметный контраст.

В Великобритании вообще нет, например, депозитов в долларах в объемах, возможных для учета. А кредиты долларах – в пределах 15%. В Швеции долларизация не превышает 5%, в Норвегии и Австрии – 10% (по данным за 2015-2016 годы).

Как пояснил «Газете. Ru» Алексей Кузнецов, старший экономист Евразийского банка развития, основные причины долларизации экономики – высокий уровень инфляции и наличие различных форм управления обменным курсом, макроэкономическая волатильность. «Отчетливо прослеживается связь между инфляцией и степенью финансовой долларизации», — говорит Кузнецов.

Наиболее эффективными методами снижения зависимости от доллара в 2014-2017 годах эксперты считают повышение для банков нормативов обязательного резервирования по средствам, привлеченным в иностранной валюте.

Было оказано давление и на граждан.

В Киргизии был введен запрет на кредитование населения в иностранной валюте. А в Казахстане выдача валютного кредита физическому лицу возможна лишь при наличии дохода в валюте кредита.

В Киргизии и Казахстане также введен запрет на то, чтобы устанавливать цены на товары и услуги в условных единицах. В Белоруссии были прекращены выдача новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты при оказании медицинских и транспортных услуг.

Ряд мер по дедолларизации нельзя назвать мягкими или популярными: в той же Белоруссии используются отличающиеся друг от друга подходы к налогообложения вкладов в нацвалюте и в долларах США.

Россия и Казахстан, перешедшие на свободное курсообразование и снизившие инфляцию, демонстрируют более убедительные результаты по дедолларизации своих экономик, чем другие страны-партнеры по ЕАЭС, отметили эксперты Валдайского клуба.

Но доллар вечно зеленеет

Тем не менее дедолларизация в рамках ЕАЭС идет довольно слабо, хотя впервые эту тему затронули еще в начале 2000-х годов. Проблема обостряется всякий раз, когда постсоветское пространство накрывает очередной экономически кризис и бизнес, а вместе с ним и граждане, пытаясь защитить свои доходы, уходят в твердую валюту.

Но сейчас наметился обратный процесс. Возможно ли закрепить наметившийся тренд? Эксперты уверены, что это вполне реально. Но в рамках Евразийского пространства — не получится.

Для упешной дедолларизации необходим масштаб БРИКС плюс (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика плюс еще порядка 30 стран-партнеров) или масштаб Шанхайской организации сотрудничества.

Такую мысль высказал член Валдайского клуба и экс-заместитель премьера министра Казахстана и экс-глава Нацбанка Григорий Марченко.

С ним согласен Олег Прексин, верховный комиссар Евразийской организации экономического сотрудничества по финансам и инвситициям, вице-президент Ассоциации российских банков. Объединение БРИКС плюс – это порядка 40% населения Земного шара, напомнил Прексин, а ШОС – все 50%. В ШОС, кроме Китая и России, входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а в последнее время Индия и Пакистан. Это страны, в которых проживает более 3 млрд человек.

Без Китая ничего не получится

Россия, по крайней мере, готова уходить от доллара вместе с Китаем. На саммите БРИКС в прошлом году в китайском Сямэне Владимир Путин дал понять, что Россия разделяет озабоченность стран БРИКС по поводу засилья доллара в международных расчетах.

Правда, российский лидер выразился мягче, сказав о «несправедливости глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает растущее влияние стран с формирующимся рынком».

«Мы готовы работать вместе с нашими партнерами в целях содействия реформам международного финансового регулирования и преодоления чрезмерного господства ограниченного числа резервных валют», — сказал Путин.

Юрий Кофнер, эксперт Высшей школы экономики считает, что страны Евразийского союза могли бы подумать о создании «евразийского экю». По его мнению, нет смысла замещать доллар и евро, например, рублем или даже юанем.

«Нет необходимости привязывать евразийский экю к эмиссионному центру ни в одной из стран БРИКС», — считает Кофнер.

Правда, по словам Марченко, подобные попытки уже предпринимались ранее, еще лет 15 тому назад. Пытались создать и единую валюту и единого мегарегулятора в масштабе Евразийского союза, но потом несколько раз откладывали реализацию этой идеи. Теперь очередная контрольная точка для запуска этой идеи – 2025 год.

Самое значительное препятствие для дедолларизации – слабая диверсификация экономики, в том числе у России, отметил модератор дискуссии и программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик. Он считает, что все страны-члены ЕАЭС реально заинтересованы «подвинуть» доллар и евро. «Никаких искусственных инициатив для снижения дедолларизации не требуется и этот процесс начался, идет и будет объективно усиливаться», — считает эксперт.

Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Ереваном в рамках первого кредита, сказал замминистра обороны, председатель госкомитета военной промышленности Армении Давид Пахчанян.

В июне 2015 года Армения получила от России кредит на покупку вооружений в размере 200 миллионов долларов. В декабре прошлого года, парламент Армении ратифицировал похожий кредит на сумму 100 миллионов долларов.

"То, что было запланировано в рамках первого кредита – уже полностью поставлено, есть договоренность продолжать эту работу", — цитирует Пахчаняна Sputnik Армения.

Эти поставки, по его словам, составляют серьезную долю в закупках вооружений Минобороны кавказской республики.

Глава военного ведомства также прокомментировал последние заявления российской стороны о поставках оружия Азербайджану.

"Очевидно, что у нас есть недовольство поставками оружия Азербайджану. Российская сторона сейчас заявляет, что эти поставки резко уменьшатся. Наше сотрудничество сейчас идет достаточно эффективно", — сказал Пахчанян.

Он отметил, что в целом сотрудничество с Россией сейчас находится на хорошем уровне.

Ранее зампредседателя думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в Ереване, что Россия сделала соответствующие выводы из апрельской эскалации 2016 года в Нагорном Карабахе. А председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев сказал, что при поставках оружия одной из сторон карабахского конфликта Россия учла апрельские события, и прежних объемов уже не будет.

Расширенная коллегия Министерства экономического развития.

Об итогах работы министерства за 2017 год и задачах на предстоящий период.

Из стенограммы:

Д.Медведев: Уважаемые коллеги, заседание нашей коллегии проходит в день, когда в нашей стране объявлен государственный траур в связи с трагическими событиями – гибелью большого количества людей в Кемерово. Я прошу всех почтить их память.

Весной Правительство традиционно подводит итоги. Вчера была коллегия Минфина, а совсем скоро, 11 апреля, предполагается отчёт Правительства в Государственной Думе. Причём этот отчёт особенный, потому что это не только отчёт за 2017 год, но также в известной степени он подводит итоги нашей работы за истекшие шесть лет, взаимодействия с Федеральным собранием и, самое главное, той деятельности, которую вело Правительство.

Сегодня мы подробно поговорим о направлениях, которые курирует Министерство экономического развития. Все, кто присутствуют в этом зале, профессионально занимаются экономическими вопросами, хорошо понимают тот период, в который мы живём, ситуацию, в которой мы находимся. Экономика действительно за последнее время показала неплохую динамику – по итогам прошлого года это 1,5%. После довольно длительной паузы начала расти инвестиционная активность, есть неплохие подвижки и в потребительском секторе. Всё это, конечно, неплохо.

Но для того, чтобы уверенно развиваться при такой жёсткой политической, экономической, технологической и, соответственно, интеллектуальной конкуренции, ещё очень многое предстоит сделать, этого явно недостаточно. Двигаться вперёд нужно гораздо быстрее. Президентом в Послании Федеральному Собранию как раз был определён ориентир – обеспечить темпы роста выше среднемировых. Задача эта очень сложная, но вся деятельность министерства по всем направлениям должна быть, безусловно, нацелена на выполнение именно этой стратегической задачи.

Она требует нестандартных решений, ведь потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз, после очередного витка кризиса нами исчерпан. Но появились и новые возможности, которые необходимо использовать. Меняется мировой экономический ландшафт, возникают новые технологии и новые продукты, и самое главное – нужно искать для себя новые рынки.

На каких основных моментах нужно было бы сконцентрироваться? Первое, о чём хотел сказать. Конечно, экономический рост всегда опирается на инвестиции. Здесь ориентиры понятны. Хочу лишь подчеркнуть, что у министерства в этой сфере ответственность особая. Мы создавали комфортные и предсказуемые для инвесторов макроэкономические условия, и в этом смысле многое получилось. Это хорошая основа для инвестиционного рывка. Это, безусловно, основа, но ещё не гарантия. Важно наполнить эту основу механизмами, которые улучшат пропорцию между частным и государственным инвестированием.

Конечно, в этой ситуации часть рисков государство должно взять на себя. Бизнес, с другой стороны, должен иметь чёткий сигнал, что мы готовы вкладывать деньги в создание необходимой для успеха современной инфраструктуры.

При активном участии вашего министерства начинают работать два новых инструмента по привлечению частных денег в крупные проекты с участием государства. Это фабрика проектного финансирования, и здесь первые результаты, как известно, уже были на форуме предъявлены – подписаны соглашения на сумму около 180 млрд рублей. И вторая тема – инфраструктурная ипотека, когда через долговой механизм объекты инфраструктуры оплачиваются в рассрочку. Понятно, что мы здесь ожидаем максимальной отдачи, причём не только для инвестора, но и для всей страны. Эти вопросы также должны быть отражены в Стратегии пространственного развития, подготовку которой нужно в ближайшее время завершить.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что все эти механизмы – проектное финансирование, инфраструктурная ипотека, концессии, которые уже у нас работают, новые финансовые и кредитные продукты, как государственные, так и коммерческие, – не должны быть чем-то эксклюзивным, они должны стать общим, понятным и доступным продуктом для большого числа инвесторов.

Второе. Экономику двигают вперёд, как и любую человеческую деятельность, энергия и таланты людей, которые этим занимаются. Благоприятные условия важно создавать, и на это нацелена деятельность вашей структуры. В сегодняшней ситуации планировать бизнес стало несколько легче, чем некоторое время назад, именно в силу той макроэкономики, которую мы в настоящий момент имеем. Низкая инфляция, а стало быть, более доступные кредиты, налоговые послабления, снижение административной нагрузки – всё это, конечно, предпринимателям помогает, но и этого ещё недостаточно. Очевидно, нужны механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности по малому и среднему бизнесу. Этим ваше министерство также занималось.

Безусловно, работу по улучшению делового климата надо продолжать, проводить её более энергично, качественно улучшать и конкурентную среду, ориентироваться при этом не только и не столько на продвижение в различных международных рейтингах, хотя само по себе это важно и приятно. Понятно, что наша страна – это не только Москва и Санкт-Петербург. Надо учитывать, как сами предприниматели оценивают работу федеральных властей, работу, которая ведётся не только в столицах, но и на различных территориях, которые очень сильно отличаются друг от друга по географии, различным природным возможностям и населению. Многое зависит от подведомственных министерству служб – Росреестра, Росаккредитации, Роспатента, Росимущества, Росстата и от ваших территориальных подразделений. Сейчас идёт определённая настройка всей системы в плане цифровизации услуг, экстерриториальности. Всю эту работу надо довести до конца, чтобы граждане нашей страны практически в режиме реального времени, без нервотрёпки могли получать любые документы и услуги, которые оказывают в системе вашего министерства. Особенно важно снизить стартовые издержки для начинающих предпринимателей. Мы на эту тему говорили с коллегами. Разрабатывается новый проект «Старт за ноль» и удобные информационные платформы.

Третье, о чём хотел бы сказать: растущая экономика требует современной технологической среды. Это касается не только производства. Финансовая сфера, логистика, беспилотный транспорт, электронная торговля, дистанционные государственные услуги, сервисы различные, 3D-печать, новые технологии в социальной сфере (я имею в виду здравоохранение, образование) – всё это формирует в конечном счёте мощную экономику. Задача министерства вместе с коллегами из других ведомств – сформировать эффективный контур поддержки высокотехнологичного бизнеса, подключить к нему корпоративные венчурные фонды, выстроить новую систему подготовки специалистов, конечно, создать современный рынок интеллектуальной собственности. Это работа ещё только начинается. Продолжить гибкое, современное нормативное регулирование. Не тормозить нашими актами (актами исполнительной власти) развитие событий, экономики, а, наоборот, стимулировать широкое внедрение современных, в том числе цифровых, технологий. В такой работе заинтересован, конечно, и сам бизнес, но в неменьшей степени заинтересовано государство. Есть пример: для качественного управления (о чём нам всё время говорят коллеги) необходима достоверная статистическая информация. В 2020 году пройдёт перепись населения. В этом году – тестовый вариант. Это масштабные и сложные мероприятия. Причём их нужно проводить на новом технологическом уровне, мы это с вами понимаем. И к ним министерству нужно самым тщательным образом подготовиться.

И наконец, четвёртое. Наша страна в последнее время развивается стабильно при повышенных внешних рисках, таких как резкое изменение цен на нефть, всякого рода политические ограничения, которые наложены на нашу экономику, нашу страну в целом. Понятно, что нужно научиться зарабатывать не только на сырье и энергоносителях. Нужно научиться торговать товарами с высокой добавленной стоимостью, экспортировать услуги, включая образование, здравоохранение, туризм. Поэтому задача всемерного развития несырьевого неэнергетического экспорта остаётся весьма и весьма актуальной.

Понятно, что это непросто. Помимо обычной мировой конкуренции, с которой сталкивается наш бизнес, мы имеем другие примеры. Я имею в виду нечестные приёмы и немотивированные ограничения, включая введение различного рода санкций, торговых ограничений. И в этих условиях нам необходимо не только выжить, но и предъявить лучшие конкурентные образцы.

Мы системно работаем, чтобы снизить административную нагрузку на экспортно ориентированные компании, запустить целый ряд инструментов поддержки – страховых, гарантийных, кредитных. Нужно решать вопросы, связанные с сертификацией продукции и защитой прав интеллектуальной собственности.

Действовать, безусловно, нужно максимально активно, вводить новые механизмы поддержки – специально для малого и среднего бизнеса, для высокотехнологичных компаний.

Уважаемые коллеги, я, конечно, отметил лишь некоторые направления деятельности министерства. Министерство занимается очень большим объёмом задач, и эти задачи не менее важны. Они касаются изменений в государственном управлении и расширения работы многофункциональных центров. Все признают, что эта реформа, в широком смысле этого слова, эта новая система оказания услуг – и населению, и юридическим лицам – оказалась весьма удачной. На самом деле то, что получилось (хочу, кстати, за это отдельно поблагодарить сотрудников министерства, которые этой темой занимались и занимаются), действительно очень важно. Всё, что касается управления госимуществом (также исключительно важная тема), оценки регулирующего воздействия, макроэкономического прогнозирования, внешнеэкономического сотрудничества, развития конкуренции. По всем этим направлениям, о которых я только что сказал, есть и очевидные успехи, но есть и огромный массив нерешённых проблем, которыми нам всем нужно заниматься. Это задачи на будущее, задачи, безусловно, сложные, но интересные.

Хочу ещё раз всех сотрудников министерства поблагодарить за работу, пожелать вам удачи и успехов.

М.Орешкин: Вчера, когда я выступал на коллегии Министерства финансов, я сказал, что прошлый год однозначно можно назвать началом нового этапа для российской экономики: мы от парадигмы борьбы постепенно переходим к парадигме развития. Благодаря слаженной работе Правительства и Банка России за последние годы сформирован фундамент, на базе которого можно уверенно двигаться вперёд. У нас действительно сейчас стало больше возможностей. Очень важно, что мы своей работой трансформируем эти возможности в реальные дела.

Если подводить итоги работы министерства за прошлый год, то я бы отметил целый набор уже реализованных или находящихся в стадии реализации проектов. Первое – считаю, что снижение инфляции и уровня процентных ставок в экономике нам удалось дополнить мерами структурного характера в финансовой сфере. Дмитрий Анатольевич уже об этом говорил. Речь идёт, например, о запуске фабрики проектного финансирования. Я помню, как на одной из наших встреч Дмитрий Анатольевич сказал, что если удастся перезапустить проектную активность Внешэкономбанка, то деятельность министерства можно будет признать успешной. На инвестиционном форуме в Сочи подписаны первые соглашения, первые сделки – 180 млрд рублей. Сейчас, насколько нам известно, Внешэкономбанк готовит второй пакет.

Отличие новой схемы (нового инструмента) в том, что она не заливает проблемы деньгами, как это у нас часто бывает, а адресует их точечно. Это касается проблем, связанных с высокой оценкой процентного риска банковской системой, наличием запретительных требований по резервированию и достаточности капитала по проектному финансированию у Банка России и неразвитостью механизмов синдицированного кредитования. Благодаря совместной работе, которую мы проделали с Центральным банком, Министерством финансов и Государственной Думой, нам удалось найти решение этих проблем. Сейчас создан полностью рыночный механизм, который стимулирует активность по финансированию новых инвестиционных проектов и не предполагает участия чиновников в процедурах отбора. Здесь моё чёткое убеждение: не чиновники должны принимать решения относительно отдельных инвестиционных проектов – этот выбор должен делать частный бизнес, который рискует своими деньгами.

Второе. Большая работа была проделана по формированию новых механизмов финансирования инфраструктурного развития. Сегодня утром мы обсуждали здесь вопросы инфраструктурного развития, которые я считаю ключевыми для ускорения темпов роста российской экономики. Несколько недель назад утверждена «дорожная карта» по инфраструктурной ипотеке. Это проект, который, с одной стороны, должен позволить концессионному механизму стать ещё более удобным для привлечения ресурса частных инвесторов, с другой – позволить государству платить за инфраструктурные объекты в рассрочку, де-факто ежегодно платить за их доступность, что позволит существенно увеличить инвестиции в эту сферу. Также, что немаловажно, этой «дорожной картой» предполагается качественное повышение эффективности в вопросах оценки и отбора проектов государством, разделения рисков с частным сектором и создания платформы для подготовки новых инфраструктурных проектов. Что примечательно, здесь Россия находится полностью в рамках международных трендов. Буквально на этой неделе, уже позже опубликованной нашей «дорожной карты» вышла «дорожная карта» G20 по инфраструктуре, и она во многом схожа с российским документом.

Третье. Вошёл в активную фазу проект «Производительность труда». В программе, которая сейчас завершает пилотную стадию, на текущий момент уже задействованы 7 регионов и 42 предприятия. И в этом году мы продолжаем расширять этот процесс, добавляется ещё 10 регионов и более 200 предприятий. Создан федеральный центр компетенций, налажено сотрудничество с российскими лидерами по производительности. Мы говорим о возможном сотрудничестве с «Северсталью», с «КамАЗом» сегодня тоже мы это обсуждали, «Технониколем». Также развивается взаимодействие по международной линии: в феврале первая миссия из представителей компаний – участников этого проекта находилась в Японии на заводах «Тойота», на других заводах смотрела и получала новые знания. Есть первые результаты: применение подходов бережливого производства позволяет на отдельных предприятиях за короткий срок увеличить производительность труда на десятки процентов. Основная задача этого проекта – привить культуру постоянного повышения эффективности российским компаниям и создать работающие механизмы обмена знаниями и опытом. С учётом наработанного опыта, новых масштабных задач, которые поставил Президент, будем готовы в мае внести изменения в проект, чтобы сделать его ещё более эффективным.

Четвёртое. Малый бизнес. Весь прошлый год мы занимались переформатированием проекта поддержки малого бизнеса. Полностью отказались от прямой поддержки, которая зачастую носила выборочный и, я бы даже сказал, иногда избирательный характер. Сейчас программа, которую нам помогает реализовывать Корпорация МСП, основана на системных мерах: это и программы льготного банковского финансирования, и создание базовой инфраструктуры, сервисная поддержка, доступ к закупкам и распространение знаний. Что очень важно, мы сейчас в открытом формате с представителями бизнеса и представителями регионов обсуждаем, как работают существующие меры поддержки, как их можно улучшить для того, чтобы программа не стояла на месте и постоянно двигалась вперёд в своём развитии.

Пятое. Деловой климат. После снижения показателей России в рейтинге Doing Business по интегральному показателю в 2016 году в прошлом году нам удалось переломить ситуацию. Наша позиция в рейтинге улучшилась. Это оценка изменения административных процедур. Среди других действий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, можно выделить активную работу по оценке регулирующего воздействия, реформирование контрольно-надзорной деятельности, работу по переходу к долгосрочным тарифам естественных монополий, активную малую приватизацию, изменения в закон о банкротстве и совместную работу с Федеральной антимонопольной службой по развитию конкуренции.

Шестое. Цифровая повестка. Министерство активно работает над нормативным обеспечением цифровой экономики. Здесь очень большая работа предстоит в ближайшие два года. Больше 50 законопроектов запланировано к разработке и принятию. Мы закончили совместно с АСИ разработку «дорожной карты» по направлению «Кадры», сейчас формируется раздел «Цифровая трансформация госуправления». Повторю, здесь начата очень масштабная работа, она займёт не один год, но без этой работы движение российской экономики вперёд просто невозможно.

Седьмое. Внешнеэкономический блок. Здесь тоже есть большие достижения по разным направлениям. Идёт интенсивная работа на площадке ВТО. Много сил потребовала подготовка к министерской конференции, которая проводится раз в два года, и Россия в этот раз ещё более активно заявила о себе на этой площадке в вопросах выработки правил международной торговли. Завершён первый этап реформирования подходов к двусторонним взаимоотношениям, который включает разработку страновых планов действий совместно с отраслевыми ведомствами, переформатирование торговых представительств, в том числе в части их перехода на проектную деятельность, вопросов кадровой ротации, включая привлечение сотрудников других министерств и взаимодействие с Российским экспортным центром. Торгпредства и РЭЦ должны понимать, каковы зоны их ответственности, и работать совместно на достижение общих целей.

Совместно с Евразийской экономической комиссией ведётся активная интеграционная работа на площадке ЕАЭС. Реализуются специальные проекты по отдельным странам с большим потенциалом улучшения торгово-экономической активности. Министерство очень плотно ведёт проекты по расширению сотрудничества с Японией, Францией, Индией и Азербайджаном.

Восьмое. Региональная повестка. Завершена подготовка первой версии Стратегии пространственного развития. Уже идут активные обсуждения на правительственной площадке. Конечно, там надо ещё много чего дорабатывать. Идёт активная работа с регионами по вопросу отмены избыточных требований. Постепенно здесь тоже количество проектов, которые мы реализуем, увеличивается.

Девятое. Внутренняя реструктуризация министерства. Не буду углубляться в детали, просто приведу пример – что произошло за последний год с Росреестром. Если посмотреть на сроки обслуживания в Росреестре, на долю отказов и приостановлений при совершении сделок, здесь показатель улучшается до двух раз. Это свидетельствует, что резко растёт прозрачность и эффективность работы.

О задачах на предстоящий период. Президент в своём послании Федеральному Собранию назвал экономический рост главным приоритетом деятельности будущего Правительства. Эта задача не так проста, как кажется многим. С учётом поправки на демографическую динамику рост российской экономики на уровне мировой означает, что увеличение ВВП на занятого будет не только в два раза выше, чем в развитых странах, но и на 40% выше, чем в развивающихся. Эти страны беднее нас, они имеют больше возможностей по так называемому догоняющему развитию. Поэтому эта задача носит очень амбициозный характер.

Что может помочь достижению поставленных целей?

Первое – это тот факт, что негативный демографический эффект может быть частично компенсирован снижением смертности в трудоспособном возрасте, ростом продолжительности активной жизни, снижением структурной безработицы, повышением экономической активности населения и улучшением миграционной ситуации. Здесь бóльшая часть задач находится за пределами нашего министерства, но мы активно помогаем коллегам над ними работать. Например, в части миграционной ситуации, в первую очередь когда речь идёт о высококвалифицированных специалистах. Мы последние несколько месяцев активно работаем в рамках созданной рабочей группы по снятию барьеров в области получения российского гражданства, в том числе выпускниками российских вузов, а также по ряду других изменений.

Второе – активный рост производительности труда. Здесь я вижу три основных элемента: деловой и инвестиционный климат, культура постоянного повышения эффективности и самый ключевой – обеспечение конкуренции в российской экономике. Именно конкуренция всегда является главным мотивационным фактором. Тема конкуренции будет подробно обсуждаться на ближайшем Государственном совете. На эту тему мы поговорим ещё отдельно.

В части производительности труда Президент поставил конкретные целевые показатели по отраслевым направлениям – рост производительности в базовых отраслях должен составлять не менее 5% в год. Задача нашего министерства – в рамках Федерального центра компетенций и региональных центров создать методологическую и практическую рамку для достижения таких результатов.

Третий и ключевой элемент – увеличение объёма и повышение качества инвестиций. Единственный способ демонстрировать темпы подушевого роста выше, чем в развивающихся странах, – это значительный рост инвестиционной активности. По нашим оценкам, увеличение доли инвестиционных расходов в структуре ВВП должно произойти до уровня 25–30%.

Для достижения таких уровней в предстоящие годы прирост инвестиционных расходов должен опережать рост конечного спроса, что возможно только при одновременном опережающем росте объёмов ненефтегазового экспорта, росте нормы сбережений домохозяйств, снижении оттока капитала и увеличении объёма прямых иностранных инвестиций.

Значительную роль в увеличении инвестиционной активности должна также сыграть повестка инфраструктурного развития нашей страны. Она должна охватывать все ключевые элементы: развитие магистральной опорной инфраструктуры, крупных городов, небольших населённых пунктов и региональной системы коммуникаций. Новое качество инфраструктуры будет означать снижение издержек для бизнеса, возможности реализации новых инвестиционных проектов, снятие ограничений при экспорте продукции и, конечно, повышение качества жизни российских граждан – ключевого условия для сохранения, развития и наращивания человеческого капитала.

В свою очередь, чтобы рост нормы сбережений домохозяйств не перетёк в отток капитала, необходимо качественное улучшение инвестиционного климата. Это означает дальнейшее упрощение административных процедур, причём не в ущерб их эффективности, создание реальной конкурентной среды в экономике, снижение доли государства, активную экспансию малого и среднего бизнеса – все эти цели поставлены Президентом в его послании.

Президент также заявил о необходимости подготовки Правительством совместно с Банком России плана по повышению доли инвестиций в ВВП. В соответствии с Вашим поручением, Дмитрий Анатольевич, такой план будет подготовлен для обсуждения Правительством к 7 мая.

В целом работа министерства в предстоящий год будет нацелена на решение всех этих задач, объединённых одной целью – создание условий для повышения темпов экономического роста.

Решение поставленных масштабных задач, бесспорно, требует повышения качества государственного управления. Здесь помимо упомянутого проекта цифровой трансформации необходимо отметить задачу, стоящую перед министерством, по формированию национальной системы управления данными на базе Росстата. То, что мы сейчас пытаемся сделать в пробной переписи населения, – это просчёт новых механизмов, которые могли бы существенно повысить её эффективность, сократить затраты. Привлекаем другие организации, «Почту России». Смотрим, как этот процесс можно было бы сделать эффективнее.

Отдельный блок в части госуправления – внедрение проектных принципов в механизм государственных программ, бóльшая ориентация бюджета на целевое планирование. Здесь мы работаем совместно с Министерством финансов.

Однако ключевой вопрос повышения качества государственного управления – это вопрос привлечения на государственную службу талантов и создания условий для их постоянного развития. В министерстве начата большая трансформация, которая затрагивает и формирование новой корпоративной культуры, и создание механизмов развития сотрудников, и появление новых карьерных лифтов внутри системы министерства, и обеспечение новой среды работы, чего мы пытаемся достичь в рамках переезда в новое здание.

В целом в настоящее время министерство вовлечено в большое количество изменений, направленных на внутреннюю трансформацию. Не все изменения идут просто, где-то случаются перегибы, поэтому в завершение своего выступления хотел бы поблагодарить сотрудников за терпение, ответственное отношение и качественную работу. Нам с вами действительно есть чем гордиться по итогам прошедшего года. По мере того, как мы будем продвигаться вперед в трансформации как министерства, так и российской экономики, результаты будут становиться всё заметнее и заметнее.

Д.Медведев: Я хотел бы попросить с учётом того, как у нас теперь выстроена коллегия Министерства экономического развития, несколько слов сказать первого вице-премьера Игоря Ивановича Шувалова, который в своей повседневной деятельности занимается координацией работы министерства. Расскажите, что было, на Ваш взгляд, сделано полезного помимо того, что прозвучало в выступлении министра. Не знаю, надо ли останавливаться на перегибах, о которых сказал Максим Станиславович, но в любом случае может быть дан определённый анализ со стороны руководства Правительства, включая национальные проекты, которыми мы вместе занимались, внутреннюю структуру, некоторые другие вопросы.

Пожалуйста.

И.Шувалов: Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Поскольку Вы в своём выступлении и Максим Станиславович очертили буквально все направления, которыми министерство занимается, и были обозначены все достижения, как и планы на предстоящий период, позвольте мне из сказанного выделить то, что мне в моей работе представляется наиболее важным.

В министерстве неплохо поставлена работа с кадрами. С самого начала, когда Максим Станиславович был назначен министром, все службы и агентства, которые входят в семью Министерства экономического развития, всё было так сделано, чтобы не просто формально организовать кадровый состав и его обучение, а чтобы это всё имело совершенно современное прочтение, чтобы люди чувствовали себя, во-первых, причастными к масштабным и ежедневным задачам и, во-вторых, чтобы (сейчас министр обсуждает это с Администрацией Президента и с Руководителем Аппарата Правительства) сотрудники всех звеньев этой огромной семьи могли бы конкурентно перетекать из одного ведомства в другое без потери в заработной плате. У нас, к сожалению, так устроена система, что люди могут при этом потерять. Чтобы этого не допустить, надо добиться определённых решений. Это и в целом правильно, по отношению к другим министерствам и ведомствами. Сотрудники министерства ожидают, что мы этого результата добьёмся.

Что мне нравится в подходе министра? Он активно и совершенно не формально занимается двумя темами, которые я разделяю. Это развитие города и городской среды как локомотива экономического роста и инфраструктурная ипотека. Дмитрий Анатольевич, Вы по этому поводу год назад давали соответствующие указания. Тема идёт достаточно сложно. Много споров на площадке Министерства финансов. Я Вам регулярно докладываю, коллеги знают. Вопрос в том, где же эти деньги будут в конечном итоге взяты, как они будут оформлены, будет ли это государственный долг либо это будет негосударственный долг. Какие риски вместе с развитием инфраструктуры за счёт инфраструктурной ипотеки? И что больше: эти риски, которые мы возьмём, либо те бенефиции, которые мы получим и будем способствовать экономическому развитию? Дискуссия эта идёт, но и от Вас, и от Президента мы уже воспринимаем это как указание в новом политическом цикле. Этот инструмент будет серьёзно нам помогать, и это то, что создаст совершенно другой ландшафт и для экономического развития, и для качества жизни.