Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Нефть по $30 - главная проблема мира: 7 причин

Мир, особенно западный, долго и упорно убеждают в том, что низкие цены на нефть, например $30 за баррель, полезны для экономики, так как будут стимулировать потребление и это запустит процесс восстановления.

Но это большая ошибка. Несмотря на то что цены рухнули до своего минимума за долгие годы, даже экономики стран-импортеров нефти не почувствовали облегчения.

Да, покупать нефть стало дешевле, но для потребителей не поменялось ничего. В некоторых случаях, как в США, люди просто теряют работу, компании банкротятся, спрос в нефтедобывающих регионах снижается. А топливо в рознице не становится дешевле.

Падение стоимости нефти стало одним из триггеров краха фондовых, товарных и валютных рынков, так о каком восстановлении можно говорить?

Причина №1: производители нефти не могут реально добывать при $30 за баррель

Лишь несколько стран могут выгодно добывать нефть при нынешних значениях цен.

И это страны, где используются старые богатые традиционные месторождения. Новые проекты, которые обычно достаточно дороги, практически не развиваются.

Если допустить, что добыча сохранится только в странах, которые могут добывать при $30 за баррель в долгосрочном периоде, очень скоро мир столкнется с сильнейшим дефицитом нефти.

И тогда обычные потребители точно почувствуют на себе резкий рост цен.

Причина №2: производители нефти практически не могут снизить цену выгодной добычи

Добывать нефть можно только в пределах широкой системы. Компании должны платить налоги, и они могут быть очень высокими, они должны платить нефтесервисным компаниям, инвестировать огромные деньги в новые проекты и т. п. В конце концов, у них еще есть социальная ответственность.

Поэтому получается, что для многих стран ОПЕК исторически общие затраты находятся выше $100 за баррель.

Независимые нефтяные компании и страны, не входящие в ОПЕК, имеют такие же трудности. Добавьте сюда необходимость платить акционерам дивиденды и платежи по кредитам, и станет ясно, что технические затраты на добычу – это всего лишь небольшая часть расходов.

Если же у компаний не будет хватать прибыли для дальнейшей работы, им придется занимать еще больше и ничем хорошим это не закончится.

Причина №3: низкие цены на нефть не означают прекращения добычи

Есть встроенные задержки в системе добычи нефти. Потребуется несколько лет, чтобы осуществить новые проекты по добыче.

Если компания работает над проектом, она не закрывает его только потому, что цены оказались низкими. Одной из причин продолжения проекта является наличие долга, который должен быть погашен с процентами.

Кроме того, расходы после первоначального бурения обычно низки, а скважина может работать долгие годы. Поэтому ранее пробуренные скважины в любом случае будут работать, вне зависимости от стоимости нефти.

В случае со сланцевой нефтью ситуация немного иная, так как эффективность падает быстро, но 1-2 года запаса все равно есть.

Экспортеры будут продолжать бурение, потому что без доходов от продажи нефти нечем будет наполнять бюджет. Наоборот, есть стимул увеличить добычу, чтобы генерировать дополнительный доход при условии падения цен. Именно так стараются поступать страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию.

Причина №4: спрос на нефть не очень быстро растет после падения цен

Когда цены на нефть быстро растут, это обычно означает, что на рынке есть масштабный дефицит, который не может быть покрыт при прежней низкой цене.

В результате цены должны вырасти, чтобы дополнительная добыча была выгодной.

Но рост цен на нефть оказывает негативное влияние на доступность. Обычно после повышения цен на нефть, если оно происходит очень быстро и сильно, слабые экономики-импортеры могут перейти в рецессию.

В основном это связано с резким сокращением потребительского спроса, а также с дальнейшими проблемами для бизнеса, который вынужден сокращать рабочие места и прочие расходы.

При падении цен ситуация иная, и она не является обратным примером происходящего при росте.

Работодатели не стремятся сразу сокращать сотрудников, так как считают их стоимость ниже рыночной. Очень часто они будут пытаться трансформировать сбережения в более высокую прибыль. Правительства могут повышать налоги в секторе, потому что потребители будут менее чувствительны к такому изменению.

А компании в разных секторах не спешат отказываться от предыдущих мер экономии. При этом мало кто готов развиваться бизнес, строить новый, поскольку ожидает, что низкие цены на нефть будут сохраняться долго. Всем известно, что если цены на нефть не вернутся к равновесному уровню быстро, добыча начнет падать, а значит, и цены будут расти. Очень низкие цены на нефть позволяют выгодно купить "черное золото", но это делают те, кому оно нужно и у кого есть место для хранения.

Именно поэтому экономика не получает существенного импульса от падения цен.

Причина №5: нынешнее падение цен не связано со стоимостью добычи

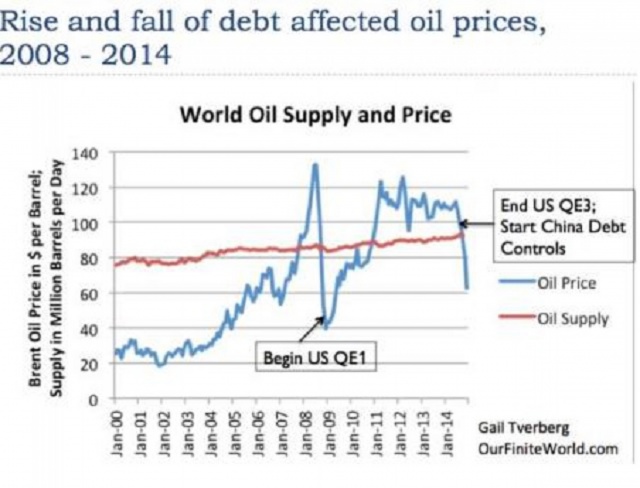

Недавнее падение цен представляет собой попытку рынка найти баланс между спросом и предложением.

Но добыча не изменилась в ответ на падение цен, а спрос на нефть вырос быстро в ответ, поэтому цены могут падать намного ниже стоимости добычи.

С 2008 г. цены росли очень быстро и сильно, компании увеличивали расходы, так как ситуация на рынке позволяла тратить деньги в колоссальных объемах. Ставки были низкими, кредиты дешевыми, и никто не собирался останавливаться.

Сейчас мы вернулись к ситуации, когда дальнейшая стимуляция экономики очень затруднена, а рынок дестабилизирован, он не находится в равновесии. Поэтому никакие фундаментальные факторы, такие как цена добычи или уровень спроса, уже не действуют. Рынки потеряли разум.

Причина №6: низкие цены означают потерю энергетических продуктов

Падение цен ведет к экономической и социальной дестабилизации. Эта дестабилизация может привести к тому, что добыча нефти сократится настолько, что экономикам по всему миру, которые зависят от энергоресурсов, не будет хватать их.

В странах-экспортерах могут происходить революции и политические беспорядки, ведущие к снижению добычи.

Компании могут не получать финансирование, уходить с рынка и прекращать добычу.

Похожая ситуация сейчас сложилась со многими энергетическими товарами, и как только начнутся серьезные перебои с поставками, цены будут расти.

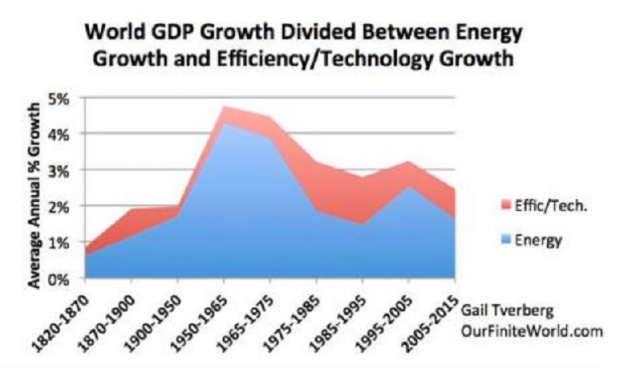

Причина №7: экономика не может обойтись без достаточного запаса нефти и других полезных ископаемых

Возобновляемые источники энергии – это прекрасно, но в мире не существует даже намека на экономику, которая может в обозримом будущем отказаться от ископаемых энергоносителей.

Все хвалебные речи и позитивные прогнозы, связанные с "зеленой" энергетикой, - это чистый популизм. Людям нужен газ и уголь, для того чтобы отапливать дома, для производства электроэнергии, нужны нефтепродукты для заправки транспорта, создания всех видов пластмассы и т. д.

Между использованием энергоресурсов и ВВП есть тесная связь. Грубо говоря, без использования ископаемого топлива сейчас просто невозможен рост экономики в рамках планет и отдельных региональных экономик.

Мы еще очень далеки от точки, где мировая экономика может функционировать без достаточного количества нефти, угля или природного газа.

Выводы

Все происходит совсем не так, как надеялись многие. Пока сложно говорить о достижении баланса на рынке нефти. Если не изменится сама структура мировой экономики, то такие качели будут происходить в дальнейшем, а их последствия будут все более разрушительными.

Впрочем, с этим компании и страны могут просто научиться жить.

Необходимо совместными усилиями прийти к тому, чтобы добывать столько нефти, сколько ее требуется. Но подобная координация сейчас кажется просто невозможной, так как отдельные страны должны отказаться от своих интересов.

MS: кто-то заработает много денег на росте нефти...

По мнению генерального директора инвестбанка Morgan Stanley Джеймса Гормана, после ребалансировки спроса и предложения на нефтяном рынке цены снова начнут расти, и "тот, кто сможет перетерпеть тяжелый период низких цен, сможет заработать на отскоке".

Глава одного из ведущих инвестбанков США в своем интервью телеканалу CNBC на полях Давосского форума отметил, что цикл снижения цен неизбежно сменится фазой роста.

"Спрос на нефть по-прежнему в силе, он никуда не исчез. Мировая экономика продолжает расти. Это надо учитывать. Но дело в том, что темпы увеличения нефтяного спроса оказались ниже, чем ожидали многие. В плане предложения мы видим, что Саудовская Аравия и ОПЕК в целом продолжают удерживать высокие темпы добычи. На рынок также возвращается Иран. Россия и Венесуэла также добывают и продают довольно много нефти. Сланцевая добыча в США также сыграла свою роль в увеличении предложения.

Но в целом, надо признать, произошедший обвал для многих стал шоком. Я не думаю, что всего несколько лет назад кто-либо мог всерьез предполагать, что цены упадут не то что до 30 – даже до 50 долларов за баррель. Но опять же, повторюсь, необходимо учитывать, что мировая экономика продолжает расти. Совокупные темпы роста мирового ВВП составляют около 3%. Если учитывать данный фактора, а также то, что сырьевой рынок цикличен и в какой-то момент в дальнейшем спрос и предложение сбалансируются, цены снова начнут расти. Мы видели подобное уже много раз, и это повторяется снова и снова. Вопрос заключается в том, что необходимо найти силы для преодоления периода низких цен. Кто-то сможет заработать очень много денег на росте котировок нефти на повышательной фазе, если сможет перетерпеть ближайшие год-два".

Страны ОПЕК в ближайшем будущем увеличат долю в мировом производстве нефти, поскольку стоимость добычи "черного золота" в странах картеля является низкой, считает министр энергетики ОАЭ Сохейль бен Мухаммед аль-Мазруи.

Большую часть 2015 года мировой рынок нефти снижался, при этом с мая по конец года цена барреля нефти марки Brent потеряла 47% и опустилась в район 36 долларов за баррель. В среду нефть обновляла 12-летний минимум, упав в район 27 долларов за баррель сорта Brent, после чего отскочила к отметке 31 доллар.

"Большая часть нефти добывается за пределами стран ОПЕК - это 60-70%, и большинство этих стран-производителей скажет вам, что добывать нефть, например, в Северном море по цене 60 долларов за баррель, - это очень дорого (при текущих ценах - ред.)", - сказал он, выступая на пленарной сессии экономического форума в Давосе, добавив, что странам приходится продавать нефть за 30 долларов.

"Я полагаю, что в ближайшем будущем ОПЕК увеличит долю в мировом производстве нефти, потому что стоимость производства в странах картеля самая низкая. Именно так распорядится рынок", - уверен аль-Мазруи.

В международном авиасалоне Bahrain International Air Show BIAS-2016, который проходит в Бахрейне на авиабазе Сахир 21 — 23 января, участвуют 139 компаний из 35 стран мира, включая российские — "Сухой", "Ильюшин", Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкспорт. Двумя годами ранее Бахрейн собрал 108 компаний-участников. Ожидается участие 75 официальных делегаций. Власти Бахрейна рассчитывают, что за три дня авиабазу Сахир посетят не менее 36 тысяч зрителей.

Россия представляет на авиасалоне новые достижения в области гражданской и военной авиации. В частности, представлена линейка новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2, "Ансат", Ка-32А11ВС, Ка-226Т.

Динамика роста

Географическое положение позволяет Бахрейну играть значимую роль на маршрутах между Дальним Востоком, Европой и Африкой. Поэтому BIAS-2016 — перспективная выставочная площадка, действующая с 2010 года. Другие страны региона также инвестируют в развитие авиационной инфраструктуры. В ближайшие 30 лет в проекты строительства аэропортов планируется вложить 48 млрд долларов США. На Ближнем Востоке стремительно развиваются коммерческая и частная авиация, прогнозируется дальнейший рост до 2020 года.

Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отмечает, что за десятилетие экспортные поставки российских вооружений выросли в три раза. В ходе одного только салона "МАКС-2015" заключены контракты на сумму свыше 350 млрд рублей.

На заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с иностранными государствами в октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин заявил, что портфель заказов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превышает 50 млрд долларов, и призвал не расслабляться, еще активнее продвигать продукцию на региональные рынки.

Итоги 2015-го официально пока не подведены, а по состоянию на 1 декабря экспортировано продукции военного назначения на 11,6 млрд долларов (портфель заказов увеличен до 57 млрд долларов). Россия имеет твердые контракты с шестьюдесятью странами, однако основную выручку дают шесть из них, то есть перспективы роста и развития значительны.

И в дальнейшем Россия намерена выигрывать конкурентную борьбу за счет высокого качества продукции, дополнительных услуг, послепродажного обслуживания, а также за счет развития офсетных программ. Тендеры на поставку вооружений уходят в прошлое, контракты чаще связывают с локализацией производства закупаемой продукции. Примеров тому немало.

Основные партнеры

Глава делегации Вертолетов России представляет королю Бахрейна Хамаду ибн Иса аль-Халифе линейку новейших многоцелевых вертолетов на международной авиационной выставке Bahrain Airshow-2016

Парк вертолетов советского и российского производства в странах Ближнего и Среднего Востока сегодня насчитывает свыше 500 машин. И все же в области авиатехники Россия наиболее активно сотрудничает с Индией — до трети всех заключенных контрактов по линии ВТС ежегодно. В конце 2015-го к приезду в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди российская сторона подготовила контрактов на 7 млрд долларов. Путин и Моди признали целесообразной совместную разработку самолета пятого поколения — FGFA. Продолжаются переговоры о закупке Индией пяти дивизионов новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, партии многоцелевых истребителей Су-30МКИ, 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5, а также о модернизации самолетов Ил-76/78 индийских ВВС. Стороны намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере авиации.

Китай в 2014 году первым приобрел четыре дивизиона С-400 (1,9 млрд долларов), в 2015-м купил 24 истребителя Су-35 (2 млрд долларов).

Продолжается сотрудничество с Алжиром, и в 2015 году подписан контракт на 16 истребителей Су-30МКА для алжирских ВВС. Идут переговоры о поставке нескольких дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300ВМ (Антей-2500). В 2016 году стороны планируют заключить контракт на 12 фронтовых бомбардировщиков Су-32 (экспортная версия Су-34). И здесь сыграла роль эффективность фронтовых бомбардировщиков ВКС России в Сирии.

В 2016 году завершится поставка в Египет комплектующих для системы ПВО "Антей-2500" (в рамках пакетного контракта на 3,5 млрд долларов). Стороны планируют подписать новый контракт на 46 истребителей МиГ-35 (2 млрд долларов).

Большие планы в 2016 году связаны с Ираном. Конфликт 2010 года исчерпан (тогда РФ отказалась исполнять контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-1). Иран отозвал судебный иск на 4 млрд долларов, а Россия поставит иранским вооруженным силам четыре дивизиона ЗРК С-300ПМУ-2. Экономические и военные возможности Ирана достаточно высоки, и после снятия с этой страны международных санкций объем российско-иранского взаимодействия по линии ВТС возрастает.

Ираку поставляются вертолеты Ми-35 и системы ПВО "Панцирь-С1".

Вьетнам планирует расширить парк истребительной авиации за счет приобретения истребителей Су-30МК2.

Российские производители авиационной техники военного назначения в Бахрейне наверняка уделят внимание традиционным и перспективным партнерам из всех регионов мира. И, если бы не жесткие обязательства перед НАТО, многие европейские страны наверняка предпочли бы наши системы ПВО и авиатехнику, которые дешевле и эффективнее западных аналогов.

Стратегия безопасности

Конфликты на Ближнем Востоке повышают спрос на российскую продукцию и, по мнению специалистов, интерес к авиационной технике РФ растет.

Сегодня к России обращаются страны, которые не сотрудничали с нами по линии ВТС десятилетиями. Так, Саудовская Аравия, которая ранее ориентировалась на закупки вооружений у стран НАТО, теперь проявляет интерес к российским системам ПВО. А главное, посредством военно-технического сотрудничества со многими странами (с учетом непредсказуемой региональной специфики), сфера высоких технологий в России постоянно развивается и серьезно влияет на всю систему национальной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил: "Наличие собственных передовых технологий — это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства, конкурентоспособности отечественных компаний, важное условие роста экономики и повышения качества жизни наших граждан". И предложил юридически приравнять стратегию научно-технологического развития к стратегии национальной безопасности уже в 2016 году.

После салона в Бахрейне и до конца 2016 года состоятся аналогичные (авиационные) выставки в Москве 25-26 февраля и 19-21 апреля, в Абу-Даби (ОАЭ) 6-12 марта, в Хайдарабаде (Индия) 16-20 марта, в Маракеше (Марокко) 27-30 апреля, в Геленджике (РФ) 22-25 сентября, в Париже (Франция) 26-28 октября. И объективно: у российской авиапромышленности есть все условия для развития и успехов на мировом рынке.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Россия в прошлом году лишилась инвестиционных позиций двух из трех международных агентств — Moody's и S&P, что позволило властям усомниться в компетентности составляемых "большой тройкой" рейтингов. Сейчас в правительстве признают, что ситуация в экономике действительно непростая: цены на нефть, экспорт которой приносит почти половину доходов бюджета страны, на мировом рынке продолжают падать, рубль слабнет рекордными темпами, накопленные за тучные годы резервы подходят к концу и выполнять взятые на себя обязательства государству становится все сложнее.

Какие уроки вынесет экономика РФ из текущего кризиса, похож ли он на 1998 год, стоит ли правительству распродавать активы для пополнения бюджета, что делать, чтобы "простуда" банковской системы не переросла в "хроническое заболевание", и на чем базируются решения рейтинговых агентств, рассказала в интервью РИА Новости глава недавно созданного национального Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.

— "Большая тройка" рейтинговых агентств не меняла суверенных рейтингов РФ с 2010 до 2014 года, а затем на фоне украинских событий и санкций рейтинги РФ были снижены. В начале прошлого года произошло новое снижение, при этом Moody's и S&P присвоили России спекулятивный рейтинг с негативными прогнозами. Вы согласны с российскими политиками, что эти решения было чисто политическими, или все же объективные основания для такого снижения были? На ваш взгляд, нынешний уровень кредитных рейтингов РФ отражает реальную картину?

— Не считаю этичным комментировать внутреннюю кухню других рейтинговых агентств, тем более аналитические вопросы. Как человек, более десяти лет проработавший в одной из компаний "большой тройки", и как участник финансового рынка с большим уважением отношусь к работе коллег по цеху. Возможно, кому-то кредитные рейтинги кажутся заниженными или необъективными, но так было всегда, и это проблема асимметрии рыночной информации. Критика со стороны правительства понятна, поскольку никто не может быть рад негативной оценке своей работы. Вместе с тем при рассуждении на тему кредитных рейтингов никогда не стоит забывать, что кредитный рейтинг это не абсолютная мера вероятности дефолта, а мнение агентства, основанное на доступной ему информации, методологии и опыте аналитиков, голосующих на рейтинговом комитете. Это относится ко всем рейтинговым агентствам, и АКРА не исключение. Обратите внимание — даже у "большой тройки" мнения о кредитоспособности российского суверена разнятся (Fitch сохраняет кредитный рейтинг в инвестиционной категории, а Moody's уже изменило прогноз на стабильный в конце прошлого года). Я придерживаюсь мнения, что критика не лучший инструмент при взаимодействии с рейтинговыми агентствами. Конструктивное сотрудничество, прозрачность и максимальное раскрытие информации может дать гораздо больший положительный эффект, чем кажется.

— Как, по вашим прогнозам, переживет этот год российская экономика: ожидаете ли вы рост ВВП, какой будет инфляция к концу года?

— Российская экономика в 2016 году будет в лучшем случае стагнировать. Это связано со снижением доходов населения и потребительского спроса, темпов роста стран-торговых партнеров, отрицательным фискальным стимулом, сохранением внешнеэкономических ограничений и другими негативными факторами. При этом шокового падения не будет, и это хорошая новость. Динамика реального ВВП составит от —2,9% до +0,4% (при различных уровнях среднегодовых цен на нефть в диапазоне от 30 до 55 долларов за баррель).

Потребительская инфляция снизится до однозначных уровней, так как по сравнению с прошлым годом сгладится эффект от девальвации и продовольственного эмбарго. Индексация администрируемых цен (в том числе тарифов ЖКХ и на транспортные услуги) также будет ниже в среднем по году. Другие, традиционно менее значимые драйверы также не должны спровоцировать шок. Это приведет к тому, что инфляция, конечно, не упадет до среднесрочного целевого уровня Банка России (4,5%), но вряд ли превысит 9% (наиболее вероятный диапазон: 7-9% в целом по году). Это приведет к некоторой нормализации кредитных рынков и банковской деятельности

— Вслед за суверенным рейтингом РФ были понижены и рейтинги компаний. Причем об угрозе дефолта для нескольких крупных компаний в России говорили не только рейтинговые агентства. Пример "Трансаэро" показал, что опасения были не напрасны. Насколько, на ваш взгляд, был большой риск для крупных российских компаний не справиться с долговой нагрузкой? Сохраняется ли этот риск сейчас или пик платежей по долгу пройден и можно выдохнуть?

— Ситуация различна по отраслям и не связана с масштабами бизнеса компаний. Скорее, те отрасли, которые характеризовались и до кризиса высоким уровнем закредитованности, оказались в сложившейся ситуации более уязвимы. Среди отраслей, где максимально за последний год выросла просроченная задолженность, — воздушный транспорт (рост просроченной задолженность за три квартала 2015 года +12%), строительство (+7%)

— Какие риски для российских компаний, на ваш взгляд, сейчас являются наибольшими? Насколько серьезной для них будет проблема привлечения заемных средств, ведь внешние рынки остаются закрытыми для многих из них, а на внутреннем придется конкурировать с Минфином, который серьезно увеличил программу внутренних займов в 2016 году?

— Ключевые риски для компаний в 2016 году — сокращение внутреннего спроса (и потребительского, и инвестиционного), более медленное, чем ожидалось, замедление инфляции и сохранение высокой стоимости заимствований. Вероятно, что стоимость заимствований останется высокой и в этом году, что крайне негативно для инвестиционного процесса и является основным барьером для активизации процесса импортозамещения. В наибольшей степени сохраняется уязвимость отраслей, операционная деятельность которых зависит от привлечения заемного финансирования, — торговля, строительство. План заимствований Минфина не так велик, чтобы привести к каким-то дополнительным негативным тенденциям на рынке капитала.

— С каким дисконтом сейчас торгуются бумаги российских эмитентов? Что оказывает наибольшее давление на стоимость этих бумаг? Когда дисконт начнет уменьшаться?

— Российский рынок акций торговался с дисконтом к другим развивающимся рынкам, но за последние месяцы этот дисконт стал даже меньше, чем в среднем за последние десять лет (если сравнивать по отношению PE-коэффициента РТС к MSCI Emerging Markets, РЕ-коэффициент — цена акции к прибыли на акцию). Это связано с уходом многих инвесторов с развивающихся рынков на фоне ухудшения экономической обстановки и ослабления их валют. В конце прошлого года было несколько заявлений от крупных инвестиционных банков, что они рассматривают российский рынок акций в числе интересных для инвестиций из-за дешевизны активов. Однако на фоне продолжающейся девальвации рубля и экономической стагнации российский рынок акций пока остается рискованной инвестицией.

— Вы считаете, что вопрос о приватизации крупных госкомпаний сейчас своевременный?

— Несмотря на негативную ценовую конъюнктуру, некоторые страны объявили или уже проводят приватизацию нефтяных активов (Саудовская Аравия, Мексика). В условиях бюджетного дефицита приватизация может быть рассмотрена как один из источников дополнительных бюджетных доходов, но в текущих условиях, когда российские активы очень сильно подешевели, продажа активов возможна только с дисконтом.

— Осенью Греф дискутировал с ЦБ и правительством по поводу того, есть ли в России банковский кризис. На чьей вы стороне в этом споре? Какого рода поддержка нужна банкам? Как вы оцениваете программу поддержки через ОФЗ на триллион рублей, которую Минфин осуществил в прошлом году? Не придется ли ее повторить?

— Я придерживаюсь позиции, что ситуация в банковском секторе является управляемой. Регулятивные и стимулирующие меры (а программу докапитализации я рассматриваю именно в этом ключе, как способ поддержать кредитование и стимулировать экономический рост) были своевременными и позволили избежать системного кризиса и дестабилизации финансовой системы.

Актуальная задача финансовых властей сродни вопросу, стоящему перед хорошим врачом, — как предотвратить переход текущего недомогания в хроническую форму. Сегодня мы говорим о том, что на первый план выходит вопрос кредитного риска, а волатильность на финансовых рынках не расшатывает устойчивость кредитных организаций. Поскольку вызревание проблем в реальном секторе происходит постепенно, у банков и регулятора есть возможность минимизировать негативный эффект, повышая эффективность работы с проблемной задолженностью и управляя аппетитом к риску.

Вместе с тем имеющиеся проблемы важно решать, а не маскировать и прятать в отчетности. На мой взгляд, в направлении решения этих проблем регулятор действует довольно решительно.

— В прошлом году правительство РФ приняло антикризисный план. Он был выполнен, и первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что в прошлом году правительство не совершило ни одной крупной ошибки. Вы согласны с этим? Если ошибки были, то какие?

— Если посмотреть на комментарии международных экспертов относительно развития экономик мира в 2015-2016 году, то всегда российскую экономику относят к числу тех, результаты развития которых относительно экономических вызовов оказались лучше. Обычно похвалу заслуживают действия по поддержанию финансовой стабильности. Я также с этим согласна. При этом адаптация бюджетной политики к новым условиям, возможно, могла бы происходить активнее. Считаю, что ручное управление бюджетом должно как можно быстрее смениться новой стратегией и системой бюджетных правил (ведь от старых пришлось отказаться).

Важной целью экономической политики 2015 года стало импортозамещение. Эффект импортозамещения на фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке оказался ниже желаемого. Продолжающаяся девальвация рубля сохраняет высокие стимулы для развития производств, ориентированных как на внутренний, так и внешний рынок, но стоимость капитала и неустойчивые экономические ожидания пока остаются серьезным барьером для наращивания инвестиций.

— В этом году правительство решило вновь вернуться к такому специальному плану. На чем стоит сосредоточиться в рамках этого плана в текущем году? Какие отрасли российской экономики нуждаются в наибольшей поддержке?

— В 2016 году аналитики АКРА ожидают сохранения тенденции на сокращение инвестиционного и потребительского спроса, а это означает, что как и в 2015 году отрасли, ориентированные на внутренний рынок, будут испытывать большее давление, чем экспортоориентированные отрасли, у которых снижение цен компенсируется девальвацией рубля.

— Прогноз, заложенный в основу бюджета на 2016 год, уже очень сильно отличается от ситуации, которую мы наблюдаем. Правительство решило пока не править его официально, но Минфин пошел по пути прошлого года — сократил лимиты бюджетных ассигнований для министерств на 10%, за этим последует сокращение расходов бюджета. Видите ли вы возможности избежать сокращения бюджета в этом году?

— Несмотря на формальное сокращение горизонтов планирования (с 3 до 1 года), Минфин все же де-факто должен ставить в приоритет среднесрочную сбалансированность федерального бюджета. В текущих условиях это подразумевает сохранение части Резервного фонда к концу 2016 года и рост чистого долга государства темпами не более 0,8-1% ВВП в год. В свою очередь, учитывая нестабильность нефтяных цен, это автоматически означает необходимость сокращения расходов в текущем году.

— Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что если не сделать этого, то существует риск повторения кризиса 1998 года, когда инфляция превысила 80%. Насколько уместны сравнения нынешней ситуации с концом 90-х? Насколько серьезные риски для инфляции, на ваш взгляд, несет бюджетная политика?

— Если бюджетная политика будет скоординирована с денежно-кредитной и не будет исходить из излишне оптимистичных прогнозов внешней конъюнктуры, эти риски ограничены. Риск возникновения гиперинфляции пренебрежимо мал. Все инструменты для ее избежание есть, необходимый опыт регулирования в рыночной экономике накоплен.

— Стоит ли вообще сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисом 1998 года?

— Опыт прошлых лет позволяет избежать ошибок, и о кризисе 1998 года надо помнить, но, конечно, ситуация в российской экономике сегодня и в 1998 году кардинально различаются. Сегодня наша финансовая система намного здоровее, а бюджетная политика ответственнее.

— Считаете ли вы реализуемым прогноз ЦБ по инфляции на это год?

— Ожидания аналитиков АКРА по инфляции на конец года 7-9%.

— Если вернуться к рейтингам РФ, главным ограничителем для них "большая тройка" называла структурные проблемы, прежде всего зависимость от нефти. А главным условием изменения рейтингов проведение реформ. Нефть марки Brent сейчас торгуется около 30 долларов за баррель. Как вы оцениваете риски того, что цены на нефть останутся на этом уровне на длительное время? Если да, то какие последствия ждут в этом случае российскую экономику?

— Избыток предложения на рынке нефти оценивается в 2%, и до тех пор, пока не будет достигнут баланс между спросом и предложением, высокая волатильность нефтяных цен будет сохраняться. Аналитики АКРА ожидают, что во второй половине 2016 года избыток предложения на рынке нефти сократится до 0,5%, а окончательно нивелируется только к началу 2017 года. До сих пор никто не знает возможности Ирана по наращиванию добычи после многолетнего недоинвестирования в добывающие мощности в условиях санкций, и если Иран сможет быстро наращивать добычу, то период перепроизводства на рынке нефти может затянуться дольше. Низкие цены на нефть, за исключением сланцевых производителей, слабо влияют на добычу нефти, так как операционные расходы компаний на уже работающих месторождениях в большинстве случаев все равно ниже 20-30 долларов за баррель. Влияние же на инвестиции низких цен на нефть действительно ощутимо: падение инвестиций в нефтедобычу в мире в 2015 году составило 20%, но эффект на добычу от этих сокращений мы увидим только через четыре-пять лет.

Российская экономика не смогла избавиться от нефтегазовой зависимости и все прошлые периоды низких цен на нефть переживала тяжело — с падением доходов населения, инвестиций и экономической стагнацией. Позитивными факторами, отличающими текущую ситуацию от предыдущих, являются низкий и сравнительно "длинный" государственный долг и снижение корпоративной внешней задолженности после закрытия западных рынков капитала. Традиционными факторами поддержки российской экономики в условиях негативной внешней конъюнктуры и слабого рубля являются большой внутренний рынок и сокращение подорожавшего импорта. В долгосрочном периоде потенциально низкие нефтяные цены создадут стимулы для диверсификации экономики — уровень человеческого капитала в России в целом достаточен, чтобы данный процесс активизировался.

— Какие реформы прежде всего нужны?

— В экономической сфере — снижение барьеров для работы малого и среднего бизнеса. Возобновление устойчивого экономического роста должно быть связано с развитием именно этих сегментов экономики. В социальной — снижение неравенства, повышение качества и доступности образования и медицины, что является ключевой инвестицией в долгосрочное развитие.

— Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что Россия проиграла конкуренцию в мире по адаптации своей экономики к новой реальности и оказалась в списке стран-дауншифтеров и ей нужно быстро бежать в сторону изменений, чтобы уйти от "технологического порабощения". Согласны ли вы с такой позицией? Насколько она обоснована?

— Проблема технологического отставания действительно существует, но с этим можно и нужно работать. Уровень образования и квалификации кадров в России сравнительно высок, а теперь еще и дешев. Как известно, зарплаты в России в реальном выражении ниже, чем зарплаты в китайских городах. Проблема институциональная, и нужно работать над инвестиционным климатом, и я надеюсь, что деятельность АКРА внесет свой позитивный вклад в этот процесс и будет способствовать повышению транспарентности и эффективности нашего финансового рынка.

— На сайте АКРА появились проекты методологии, которой будет придерживаться в своей деятельности новое агентство. В чем ее принципиальное отличие от методологий представителей "большой тройки"?

— При выстраивании принципов работы АКРА придерживается лучших международных практик и передовых стандартов кредитного анализа и разрабатывает собственные авторские методологии. Сравнения с методологиями "большой тройки" мы не проводим, но очевидно, что основные отличия связаны прежде всего с использованием разных шкал. АКРА начнет свою работу с кредитных рейтингов, присвоенных по национальной шкале, что обусловлено регулятивными требованиями в Российской Федерации. В агентствах "большой тройки" также существуют рейтинги по национальной шкале, но это вторичный аналитический продукт, производный от рейтингов по международной шкале. В АКРА же вся методологическая база разрабатывается с учетом присвоения рейтингов именно по национальной шкале, с учетом локальных особенностей, что позволяет полностью соблюсти регулятивные требования и повысить аналитическое качество и грануляцию самого рейтингового продукта. Впервые в российской практике все проекты рейтинговых методологий мы публикуем на нашем сайт www.acra-ratings.ru для сбора комментариев с рынка до их окончательного утверждения. Такая обратная связь очень важна для повышения качества нашей методологической базы и понимания участниками рынка рейтингового процесса и продуктов АКРА.

— Когда АКРА получит аккредитацию ЦБ?

— Мы планируем подать документы на аккредитацию в Банк России в феврале и надеемся, что процесс проверки и внесения в реестр рейтинговых агентств будет завершен к началу лета 2016 года.

— Есть ли уже договоренности с ЦБ или Минфином о том, что они будут использовать исключительно рейтинги АКРА в своей деятельности? Например, для включения бумаг в ломбардный список? Когда ЦБ начнет учитывать рейтинги АКРА для включения бумаг в ломбардный список?

— Таких договоренностей нет и быть не может быть в принципе, это прямое нарушение как минимум антимонопольного регулирования. Согласно новому законодательству, в регулятивных целях будут использоваться кредитные рейтинги исключительно аккредитованных агентств. Поэтому задача номер один для нас на сегодня — выполнение всех необходимых требований для получения аккредитации и включения АКРА в реестр рейтинговых агентств Банка России. Но даже среди аккредитованных агентств участники рынка будут ориентироваться на те оценки, которые вызывают у них доверие своим качеством, глубиной, своевременностью, объективностью. И это главная задача ежедневной работы АКРА.

— В прошлом году вас пригласили стать членом жюри премии CartierWomen's Initiative Award, вы стали первым членом жюри из России. Насколько созвучна ваша роль в этом проекте вашей новой позиции в АКРА?

— Премия Cartier Women's Initiative Award присуждается женщинам, разработавшим инновационные, экономически эффективные и социально-ориентированные проекты в различных сферах, от здравоохранения до информационных технологий. Конкуренция на получение премии очень высока — из сотен проектов со всего мира мы выбираем лучшие, и я с огромным интересом и уважением к организаторам премии и ее соискателям принимаю участие в этом процессе. Мое участие в жюри премии как руководителя вновь созданного агентства как никогда актуально. Поддержка рынка и растущая востребованность рейтинговых продуктов АКРА — это не только возможности, но и огромная ответственность для растущей команды АКРА. Руководство процессом создания агентства такого уровня приносит колоссальный опыт, который я стремлюсь не только применять на благо агентства, но и передавать соискателям премии, чьи проекты требуют развития и доработки. Одной из своих задач в этой связи я вижу продвижение премии в России и очень надеюсь увидеть больше соискателей от нас, которые не побоятся представить свои проекты, будут готовы перенять лучшие международные практики и, возможно, стать лауреатами премии.

Нефть Brent на грани смерти

Марка нефти Brent может перестать быть эталоном

Алексей Топалов

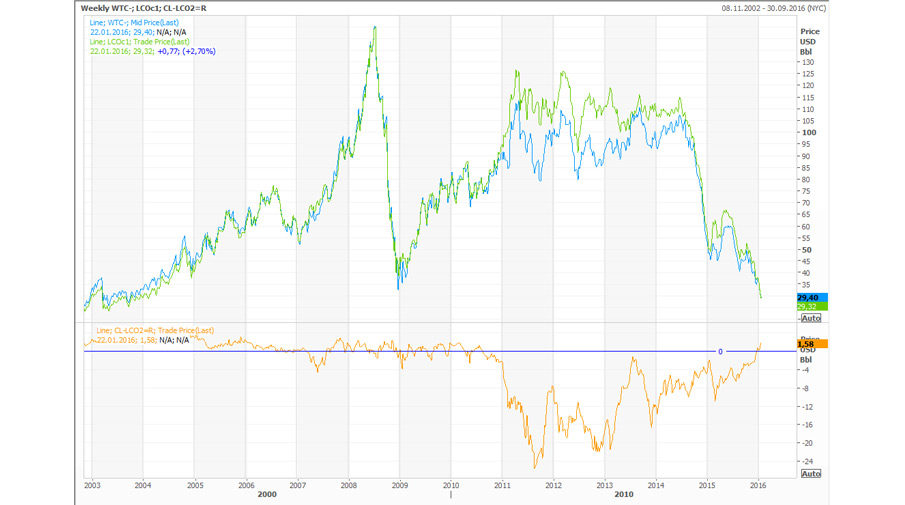

Американская нефть WTI, которая на протяжении нескольких лет торговалась дешевле европейского маркерного сорта Brent, стала превосходить последнюю в цене. Это связано с началом экспорта нефти из США, а также с давлением на Brent из-за отмены санкций в отношении Ирана. При текущем уровне цен Brent может перестать быть эталонным сортом, считают аналитики. Зато эталоном может стать российская Urals.

После начала экспорта нефти из США, который был под запретом более 40 лет, цена американской нефти WTI впервые за долгий срок начала стабильно превышать стоимость североморской нефти Brent. Так, на конец торгов в четверг баррель WTI стоил $29,95, а баррель Brent — $29,60 (кстати, нефть в четверг показала хороший рост — 5,3% и 5.7% соответственно).

West Texas Intermediate (WTI) — сорт «легкой» низкосернистой (содержание серы — 0,4-0,5%) нефти, добываемой в Техасе. WTI начала торговаться на Нью-Йоркской бирже NYMEX с 1983 года, и долгое время была основным мировым бенчмарком (эталонным, или маркерным сортом, к которому привязываются цены других сортов нефти).

Во второй половине 80-х годов прошлого века бенчмарком стал и Brent. Сорт по своим показателям близок к WTI, хотя и считается несколько более «тяжелым». Он получил свое название от одноименного месторождения в Северном море, открытого в 1970 году (точнее, по первым буквам горизонтов месторождения — Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert). Стать маркером Brent позволила в первую очередь надежность поставок и тот факт, что эту нефть добывали сразу два поставщика, Великобритания и Норвегия. С 2002 Brent принято называть смесь нефти с нескольких месторождений Северного моря, официальное же название смесим BFOE (от названий месторождений Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk).

На данный момент цена около 70% мировых сортов нефти прямо или косвенно зависят от цены Brent, в том числе российская экспортная марка нефти Urals.

Хотя о прямой привязке в случае с Urals речь не идет, Brent является лишь ориентиром, а цена контрактов по Urals зависит от переговоров сторон, которые, в свою очередь, учитывают текущую конъюнктуру, и уже в зависимости от спроса и предложения договариваются о ценах. Хотя Urals традиционно дешевле из-за более высокого содержания серы (более 1%) и большей плотности. Сейчас спред между ценами Brent и Urals составляет около $2 за баррель, разрыв увеличился опять-таки из-за конъюнктуры. Ранее спред составлял около $1.

Американская WTI торговалась дороже Brent (в среднем примерно на $2-3 за баррель) до ноября 2009 года. Тогда цены сначала уравнялись, а потом Brent стал относительно WTI дорожать. Впрочем, котировки еще неоднократно менялись местами, и окончательно спред в пользу североморской нефти закрепился лишь к концу 2010 года.

Это было связано с так называемой «сланцевой революцией» в США. После того, как американские технологии позволили начать масштабную добычу нефти и газа из сланцевых пород, производство углеводородов в Штатах стало стремительно расти. А так как на экспорт Америка свою нефть не отправляла, насыщение внутреннего рынка привело к падению цен на WTI.

Уже в начале 2011 года Brent стабильно стоил дороже WTI на $8-10 за баррель. На пиках разрыв доходил до $25.

В июле 2014 года, (к тому времени спред между Brent и WTI установился на уровне $4-5, североморская нефть стоила около $110) началось глобальное снижение цен на нефть, последствия которого мы наблюдаем и сейчас. Основной причиной его стал переизбыток предложения на мировом нефтяном рынке, который в разные периоды составлял 1-3 млн баррелей в сутки.

Вместе с последовательным снижением цен сокращался и разрыв между котировками. Связано это было с тем, что американский рынок по-прежнему оставался закрытым и цена техасской нефти была более стабильной. В середине января 2015 года цена Brent даже несколько раз падала ниже котировок WTI, однако к концу года североморская нефть стоила на $1-1,5 дороже американской.

График Thomson Reuters Kortes. Синим цветом обозначены колебания WTI, зеленым — Brent. Желтый цвет показывает разрыв между котировками.

В середине декабря прошлого года президент США Барак Обама подписал проект бюджета-2016, в котором оговаривалась отмена запрета на экспорт нефти. В январе первые партии уже были направлены в Европу, Китай и Японию. С другой стороны, на Brent было оказано дополнительное давление отменой санкций Запада в отношении Ирана, которые были сняты 16 января.

Пока это давление является незначительным и кратковременным — на новостях об Иране Brent потерял около $1 за баррель, но впоследствии отыграл это падение. Однако рынок ожидает, что когда Иран начнет масштабно наращивать экспорт (иранцы обещали увеличить поставки на 0,5 млн баррелей в сутки в течение месяца после отмены санкций, а за полгода-год довести дополнительные объемы экспорта до 1 млн барр), котировки Brent могут просесть значительно сильнее. Россия, например, готовит стрессовый экономический сценарий из расчета цены барреля в $25.

«После разрешения на экспорт нефти из США сокращение спреда не является удивительным фактом, — говорят эксперты Thomson Reuters Kortes. — Дальнейший спред между сортами будет определяться как стоимостью доставки (фрахта) так и качеством обоих сортов и спросом».

Максим Мошков из UBS прогнозирует, что в текущем году средняя цена Brent будет все же выше WTI. Североморская нефть будет стоить $42,5 за баррель, тогда как американская — $40.

А вот старший аналитик ИК Rye, Man & Gor Securities Сергей Пигарев говорит, что учитывая выход на рынок Ирана с новыми объемами, разрыв между ценой WTI и Brent может увеличиваться, причем североморская нефть будет стоить дешевле.

«Добыча в Северном море уже нерентабельна, проекты консервируются, — поясняет эксперт. — Если цены продержатся на нынешнем уровне, не исключено скорое исчезновение сорта Brent как бенчмарка. Его может заменить некий микс на основе сортов нефти, поставляемых в Европу в значительных объемах».

Российская нефть как эталон

Основные объемы нефти Европа получает из России, Африки и, в последнее время, Саудовской Аравии.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы сделать бенчмарком именно Urals, это позволило бы, в частности, вести расчеты за российскую нефть в рублях.

Первый вице-президент Санкт-Петербургской Международной Товарно-Сырьевой Биржи Михаил Темниченко рассказал «Газете.Ru», что СПбМТСБ в настоящее время реализует проект по запуску поставочного фьючерсного контракта на нефть сортов Urals и ESPO (ВСТО, нефть, идущая по трубе «Восточная Сибирь — Тихий Океан»).

«На его основе планируется сформировать прямую котировку на экспортную нефть, создать далее на этой базе новый ценовой эталон (бенчмарк), — поясняет Темниченко. — Биржевой механизм торговли позволит обеспечить необходимую прозрачность и доверие участников рынка, что необходимо для создания бенчмарка».

Проект реализуется биржей совместно с Минэнерго, ФАС и Банком России при поддержке президентской комиссии по ТЭК. Ориентировочно он будет запущен во второй половине текущего года, причем учебные фьючерсные торги Urals и ESPO были проведены на СПбМТСБ еще в конце ноября.

Темниченко отмечает, что имеются самые серьезные внешние предпосылки для реализации планов по созданию собственного российского эталонного сорта экспортной нефти. В частности, объемы. поток нефти Urals через порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск превышает 2 млн баррелей в сутки, через нефтепровод «Дружба» — еще свыше 1 млн баррелей в сутки. Нефть марки ESPO экспортируется в объемах около 1 млн баррелей в сутки.

В целом, по словам Темниченко, поставки российской нефти сортов Urals и ESPO на международные рынки вдвое превышают поставки нефти североморской корзины BFOE, а также ближневосточные сорта Oman и Dubai, вместе взятых.

Кроме того, считает первый вице-президент СПбМТСБ, в условиях снижения мировых цен на нефть изменение механизма ценообразования может принести дополнительные доходы за счет формирования прямой котировки отечественного сырья.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что если бы российская нефть стала самостоятельным бенчмарком, ее цена была бы выше. «Стоимость WTI и Brent рассчитывается на основе спроса и предложения, а Urals — на основе Brent, — напоминает эксперт. — Если бы Urals стал эталоном, и его цена рассчитывалась исходя из спроса, она была бы на $1-2 за баррель выше. Казалось бы — незначительно, но если баррель опустится до $20, это будет уже 5-10%».

Ирак повысит уровень производства нефти, несмотря на возвращение Ирана.

Иракские нефтяные компании достигли рекордного уровня производства, при этом спрос на иракскую нефть растет несмотря на кризис и снятие санкций с соседнего Ирана. Об этом сегодня в интервью агентству Рейтер сообщил министр нефти Ирака Адель Абдель Махди.

"У нас в Ираке нет нехватки контрактов, - отметил он. - До настоящего момента спрос на нашу продукцию выше, чем предложение, даже несмотря на то, что Иран снова вернулся на рынок".

По словам Махди, до конца 2016 года у Багдада есть контракты с китайскими нефтеперерабатывающими заводами.

"Для Китая нефть останется дешевой", - сказал министр.

Согласно его заявлению власти страны планируют повысить уровень добычи на 400 тыс. баррелей в день до 4 млн. При этом Махди подчеркнул, что стоимость добычи одного барреля составляет порядка 10 долларов.

В то же время, министр высказал мнение о том, что участникам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и странам-производителям необходимо прийти к соглашению и сократить уровень производства с целью обеспечения роста цен.

Саудовская Аравия и Иран балансируют на грани войны

Одна из самых востребованных профессий в Саудовской Аравии - профессия палача. Умелые палачи здесь в большой цене, особенно те из них, которые в состоянии за один раз отрубить головы десятку человек.

Перед исполнением приговора осужденным дают успокоительное средство, им завязывают глаза, руки связывают за спиной. Приговоренные должны покорно ждать удара меча или сабли и не вертеть головой, чтобы не усложнять палачу его задачу.

Ремесло палача - потомственное. Отцы учат сыновей отсекать голову одним ударом. Когда саудовский режим хочет выразить особое презрение к жертве, трупы на несколько дней подвешиваются на столбах в людных местах так, чтобы отсеченные головы в прозрачных пластиковых пакетах раскачивались над телами.

Одна из таких средневековых казней рассорила Саудовскую Аравию и Иран. Западные союзники всячески отговаривали саудовцев от казни шиитского проповедника шейха Нимра, а заодно и 46 других осужденных. Однако саудовский король не прислушался к советчикам.

Высказывается предположение, что таким образом Эр-Рияд отомстил Тегерану за его поддержку шиитских повстанцев в Йемене. К религиозным противоречиям между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном добавляется исторический антагонизм между арабами и персами. Иранцы презрительно называют обитателей пустынь Аравийского полуострова «поедателями ящериц» и считают себя более развитой нацией.

Действительно, в отличие от Саудовской Аравии Иран выглядит процветающей демократией с его многопартийной системой, светским парламентом, избирательным правом женщин. Иранское суннитское меньшинство, преимущественно арабы, не подвергается дискриминации. А вот в странах с суннитскими монархическими режимами к шиитам относятся как к «пятой колонне», всячески преследуя их.

Как отмечают эксперты, саудовцы рассчитывали разжечь межрелигиозные противоречия суннитов и шиитов, но они просчитались. Например, иранские сунниты поддерживают власти своей страны. Однако саудовский режим никак не угомонится. В Эр-Рияде готовятся к очередной провокации, которая еще больше обострит обстановку в регионе. Здесь объявлено о суде над четырьмя иранцами, обвиняемыми в шпионаже и терроризме. Какая их постигнет участь, догадаться несложно.

Николай Иванов

Сергей Михеев: «Мы придумали такой Запад, которого никогда не было, нет и не будет»

Татьяна МЕДВЕДЕВА

Война в Сирии, кризис на Украине, развитие БРИКС и евразийской интеграции, усиление противостояния России и Запада — этим запомнился ушедший год. Главные события комментирует известный политолог Сергей Михеев.

культура: В чем причина непримиримого противостояния с Западом?

Михеев: Существует объективная разница интересов. Сразу после распада СССР мы отказались отстаивать свои позиции в мире. У руководства страны, элиты и большинства населения сложилась иллюзия относительно благополучных отношений с Западом. Но потом нам пришлось вернуться к пониманию того, что у России есть собственные интересы, и их надо защищать. И никто другой этого за нас делать не будет.

культура: В ушедшем году велись боевые действия на юго-востоке Украины, Россия включилась в конфликт в Сирии. Зачем нам война?

Михеев: Россия всегда вела войны. И это будет продолжаться в дальнейшем — так устроен мир. Посмотрите на другие крупные страны. Те же американцы воюют непрестанно. И даже в 90-е годы и позднее, когда мы на внешнем контуре активных действий не предпринимали, американцы воевали в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии. Крупные страны, имеющие собственные интересы, обречены на постоянные внешние конфликты.

культура: Мы привыкли к более или менее комфортной жизни, а тут вдруг санкции, рост цен, в Турцию не поедешь. Надо менять сознание?

Михеев: Существует реальность вне зависимости от того, чего хотят отдельные люди, мыслящие только категориями личного комфорта и потребления. Мечтать о кокосах и бананах, конечно, можно, но бесполезно. Гораздо лучше снять розовые очки и трезво отнестись к тому, что происходит вокруг. И быть готовым к любым трудностям.

культура: Почему во внешней политике Россия проводит суверенный курс, а во внутренней — «либерально-колониальный»?

Михеев: Это отражение внутренней борьбы, которая идет в элитах. После распада Советского Союза Россия еще не нашла свою идентичность, она находится в процессе осознания своего места в мире. Этот процесс сопровождается внутренней борьбой, причем не только между какими-то группами. Идет борьба внутри конкретных людей, входящих в правящий класс. В их головах еще не сформировались решения, отсюда эта раздвоенность и непоследовательность. А что касается экономики, то ХХ век показал: плановая, государственная экономика не может решить всех проблем, но и либерально-рыночная модель не универсальна. У той и другой есть свои жесткие ограничения. Поэтому стратегической целью является нахождение некоего компромисса между государственным участием и либерально-рыночной идеологией. Такого компромисса мы пока не нашли.

культура: Но хоть движемся в сторону экономического суверенитета?

Михеев: Движемся, но медленно. К сожалению, либеральный и монетаристский блок в правительстве и правящем классе крайне силен. Эти люди считают, что надо сохранять свободу движения капитала, вкладываться в американские долговые обязательства. Кроме того, в 90-е годы мы добровольно уничтожили половину экономики. Восстанавливать гораздо сложнее.

культура: Давайте о санкциях. Вы ощутили их, как говорится, на собственной шкуре.

Михеев: Да, по инициативе Литвы меня объявляли персоной нон грата в шенгенской зоне. Но, если честно, меня это не удручает. У меня там нет ни родных, ни имущества, ни банковских счетов. Я даже никогда в жизни не отдыхал за границей. Приезжал туда исключительно по делам и только по приглашению европейских коллег. Так что меня это никак не затронуло. Что касается экономических санкций, да, на мне они сказываются, как и на остальных гражданах страны: сокращаются доходы, закрывают какие-то проекты. Ну что же: живы будем — не помрем.

культура: В Новороссии продолжаются обстрелы. Как, по-Вашему, там будут развиваться события?

Михеев: Новороссия, в моем понимании, охватывает территорию от Приднестровья до Харькова, вся Восточная, Левобережная Украина — это и есть Новороссия. Если же речь идет о Луганской и Донецкой республиках, то в ближайшее время ситуация там останется замороженной. Ни войны, ни мира. Политическое урегулирование возможно только в случае очень серьезного изменения на современной Украине. Пока мы такого не наблюдаем. В Донецке и Луганске сохранится статус-кво. На остальных территориях потенциальной Новороссии все зависит от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация на Украине. Мы видим, что кризис углубляется. Запад помогает киевской власти держаться на плаву, МВФ пересматривает собственные правила, чтобы Украина не выплачивала три миллиарда долларов России — это не экономика, а политика в чистом виде. А экономическая ситуация на Украине ухудшается.

культура: Буксует и евразийская интеграция. Есть ли у нее будущее?

Михеев: Американцы принуждают союзников выстраиваться в фарватере своей политики. Они приказали признать Косово, и все признали, хотя это абсолютно нелегитимная история. Наша модель лидерства другая. Мы надеемся, что страны СНГ и Евразийского союза оценят это. Хотя по многим вопросам, где можно солидаризироваться с Россией, некоторые государства перестраховываются. Лукашенко, например, стал посредником между Россией и Украиной, Россией и Европой — в надежде на ослабление давления со стороны последней. Европейцы это оценили и сняли некоторые санкции с Минска. Но, на мой взгляд, это игра не сильно мудрая. Снятие символических санкций не означает радикального изменения отношения Запада к Белоруссии и лично к Лукашенко. Наши партнеры по СНГ могли бы занять более жесткую позицию по сбитому Су-24 и поддержать Россию. Но они этого не сделали. И все-таки, несмотря на все сложности, альтернативы Евразийскому союзу нет. У нас есть опыт совместного существования, культурная близость, экономические проекты и очищенная от шелухи реальность. Если возникнет военная угроза, мы без союзников не останемся. Сейчас все балансируют. В случае необходимости реального выбора они сделают его в нашу пользу.

культура: 2015 год прошел под знаком борьбы с ИГИЛ. Сколь велика его опасность?

Михеев: Угроза не только в ИГИЛ, а в радикальном политическом исламе, который готов развязать тотальную войну за то, что они считают истинной верой. К этому объективно приложил руку Запад. На мой взгляд, еще в 1978 году, когда произошла Исламская революция в Иране, Запад и США оказались крайне напуганы. Они увидели, что Иран может стать достаточно сильным лидером исламского мира — на антиизраильской и антиамериканской политике. Испугавшись, поняв, что не способны с этим справиться, американцы стали создавать альтернативный полюс в конфликтующем исламском мире в суннитской среде. А лидером этого движения назначили Саудовскую Аравию. Породив борьбу внутри исламского мира, американцы достигли сразу нескольких целей. Во-первых, ограничили влияние иранской революции. Во-вторых, презентовали всему миру ислам как религию экстремизма и радикализма. В-третьих, они подобным образом через радикальные организации решают другие региональные вопросы — разрушение неугодных режимов, давление на Россию и Китай. То есть американцы не смогли справиться с проблемой Ирана и породили хаос, экстремизм и радикализм. То же было и в Афганистане. В период советской операции в этой стране американцы создали исламистскую радикальную оппозицию. Да, там была оппозиция, боевые отряды, но не было радикальных исламистов. Они появились и окрепли при американской поддержке именно в период войны против Советского Союза. Все повторяется...

культура: В прошлом году мы делали ставку на развитие БРИКС. Это объединение стало реальной силой?

Михеев: Мы любим жить фантазиями. В конце 80-х, в 90-е мы раздули миф о Западе, как о рае на земле. Был придуман такой Запад, которого никогда не было, нет и не будет. И сами потом стали страдать, поняв, что Запад не такой. Точно так же и со многими другими вопросами. Что есть в реальности? БРИКС — это группа стран, заинтересованных в многополярном мире. Имеющих собственные экономические интересы и проекты сотрудничества. Но при этом они абсолютно не собираются вести геополитическую или военную борьбу против США и Запада. Этого не было с самого начала и не предвиделось впоследствии. Так что я не считаю, что БРИКС как-то не так себя проявил. Просто не надо от этой организации ждать больше, чем она может сделать.

культура: Когда Россия начала военные действия в Сирии, показала всю мощь нашей армии, некоторые эксперты заявили о крахе однополярного мира. Не поторопились?

Михеев: Краха однополярного мира я пока не вижу. Запад доминирует на планете и определяет основные геополитические и экономические процессы. Но кризис однополярного управления однозначно существует. Американцы оказались неспособными тянуть лямку мирового глобального лидера, на что они претендуют после распада Восточного блока, Советского Союза, Варшавского договора. Они хотели бы управлять миром единолично. Но у них не получается. И они скатываются к тому, чтобы там, где у них не получается, организовывать какие-то конфликты и списывать все свои ошибки на те страны, где эти конфликты происходят. Именно такая ситуация, между прочим, и подтолкнула Россию, наш правящий класс к тому, чтобы вернуться к простой мысли: уважают только сильных и тех, кто защищает свои интересы.

20 января-- Председатель КНР Си Цзиньпин и король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз аль Сауд приняли участие в церемонии введения в эксплуатацию совместного плавильного завода в Янбо.

С.аль Сауд оказал теплый прием Си Цзиньпину в местном Центре нефтяных исследований имени короля Абдаллы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что взаимовыгодное энергетическое сотрудничество Китая и Саудовской Аравии приносит реальную выгоду народам обеих стран. Проект плавильного завода в Янбо не только отвечает национальной стратегии Саудовской Аравии по усилению оптимизации экономики и модернизации энергетической отрасли, но и совпадает с обозначенной в рамках инициатив "одного пояса, одного пути" концепцией развития взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами, расположенными по протяженности Шелкового пути. У сторон есть еще множество исключительно хороших проектов сотрудничества, которые обязательно позволят повысить уровень двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и энергоресурсах и сделают еще больший вклад во всестороннее продвижение развития стратегических отношений между Китаем и Саудовской Аравией.

Плавильный завод в Янбо -- крупнейший инвестиционный проект Китая в Саудовской Аравии.?Синьхуа?

20 января -- Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня прибыл в египетскую столицу Каир, начав государственный визит в Египет.

Когда спецрейс с Си Цзиньпином на борту достиг воздушного пространства Египта, для его сопровождения в воздух поднялись 8 боевых самолетов египетских ВВС. Спецрейс прибыл в международный аэропорт Каира около 17:35 по местному времени. У трапа Си Цзиньпина радушно встречали президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и высокопоставленные правительственные официальные лица.

Си Цзиньпин выразил народу Египта искренние приветствия и наилучшие пожелания. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Египет являются странами с древней цивилизацией, дружба и общение между народами двух стран имеют давние истоки и долгую историю. Египет является первой арабской страной и первой африканской страной, установившей дипломатические отношения с Новым Китаем. После установления дипломатических отношений две страны неизменно проявляли взаимопонимание, уважение и взаимодоверие, а также оказывали друг другу поддержку, в двусторонних отношениях поддерживается здоровое и стабильное развитие. В ходе визита А.-Ф. Ас-Сиси в Китай в декабре 2014 года стороны повысили уровень отношений двух стран до всеобъемлющего стратегического партнерства, что раскрыло еще более широкий простор для сотрудничества двух стран во всех сферах. Си Цзиньпин отметил, что рассчитывает углубленно обменяться с президентом А.-Ф. Ас-Сиси и другими египетскими лидерами мнениями по двусторонним отношениям и представляющим взаимный интерес вопросам, осуществить долгосрочное планирование развития отношений двух стран, совместно придать новый облик китайско-египетским всеобъемлющим стратегическим партнерским отношениям.

Си Цзиньпин прибыл в Египет после завершения государственного визита в Саудовскую Аравию.

Египет является второй остановкой Си Цзиньпина в серии визитов в страны Среднего Востока. Си Цзиньпин также совершит государственный визит в Иран. ?Синьхуа?

Сегодня, 21 января, в Минспорте России состоялась рабочая встреча министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

В кратком интервью пресс-службе Минспорта России глава региона сообщила, что в ходе мероприятия были подведены итоги работы по совершенствованию спортивной инфраструктуры за последние три года и подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между Правительством Мурманской области и Министерством спорта Российской Федерации.

«Встречу я начала с благодарности министру, – поделилась М. Ковтун, – поскольку именно при поддержке Минспорта России и лично Виталия Леонтьевича в Мурманской области за три года было построено больше спортивных объектов, чем за все предыдущие 50 лет». Губернатор подчеркнула, что с использованием средств Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» в области существенно была обновлена спортивная база. Так, в сентябре 2015 года в Мурманске появился прекрасный современный легкоатлетический манеж. Реконструирован лыжно-биатлонный комплекс «Долина Уюта», где традиционно на протяжении многих десятков лет ежегодно проводится массовое спортивное мероприятие «Праздник Севера», а также 50-километровый лыжный марафон, в котором участвуют около полутора тысяч российских и зарубежных спортсменов. Многое сделано в муниципальных образованиях – построены физкультурно-оздоровительные комплексы в гг. Мончегорск и Кола, крытый ледовый стадион в г. Апатиты и бассейн в г. Кандалакша. В маленьких муниципалитетах отремонтированы 14 спортивных залов, а также создано много спортивных площадок для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что дало возможность активнее участвовать в спортивной жизни региона жителям сельских поселений и посёлков. «В целом за три года количество граждан, систематически вовлечённых в занятия физической культурой и спортом, в нашей области увеличилось ровно в два раза и достигло 26 процентов, – отметила М. Ковтун. – В этом году мы стремимся достичь показателя уже в 30 процентов, для этого созданы практически все необходимые условия». По словам главы региона, министр очень позитивно оценил представленные ему результаты деятельности Правительства Мурманской области.

Касаясь темы подписания Соглашения, М. Ковтун выразила уверенность, что оно станет такой же надёжной основой для взаимовыгодного сотрудничества между Минспортом России и Правительством Мурманской области, каким явился аналогичный документ, подписанный 12 декабря 2012 года, срок действия которого истёк в минувшем году.

«Кроме того, мы обсудили создание олимпийского центра подготовки спортсменов в г. Кировск, – добавила губернатор. – Мы убедились, что министр поддерживает эту идею. Нами уже разработан проект, который прошёл государственную экспертизу». М. Ковтун заявила, что старт этого проекта состоится в этом году за счёт средств регионального бюджета, а в дальнейшем, по заверению министра, он будет включён в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». «Для нас это имеет очень большое значение, ведь центр в Кировске с советских времён является своего рода Меккой для горнолыжников, там тренировались известные спортсмены, и мы хотим вернуть славные традиции. Нам приятно видеть, что Министерство поддерживает нашу позицию в этом вопросе», – констатировала глава региона.

Во встрече также приняла участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Иран и «вся королевская рать» — от холодной войны к горячей?

Всплеск конфронтации между королевством Саудовская Аравия (КСА) и Исламской республикой Иран (ИРИ), вызванный казнью известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, постепенно переходит в вялотекущую фазу. Является ли он «случайностью», или перед нами очередной шаг к большой войне на Среднем Востоке?

Начнём с предыстории и хроники конфликта. В 2011-м ан-Нимр поддержал выступления шиитов на востоке страны. 8 июля 2012-го он был арестован (арест сопровождался перестрелкой и попыткой бегства). 15 октября 2014-го шейх был приговорён к смертной казни за разжигание розни и создание террористической ячейки. Это спровоцировало более чем резкую реакцию Тегерана, обещавшую стать ещё более радикальной в случае приведения приговора в исполнение.

2 января в Саудовской Аравии были казнены 47 человек, большинство по обвинению в причастности к террористическим атакам «Аль-Каиды» в 2003 — 2004 гг., включая лидера местной ячейки организации. Однако пятеро из казнённых были шиитами — в том числе ан-Нимр.

В Восточной провинции выступления не были многочисленными — власти заранее ввели туда значительные силы безопасности и бронетехнику. В единственной перестрелке погиб один человек. Однако за пределами КСА реакция была намного более «наглядной». Почти сразу же начались протесты шиитского большинства в Бахрейне. Протесты продолжались как минимум до 11−12 января.

В Тегеране протестующие ворвались в посольство. Было подожжено и частично сгорело консульство в Мешхеде. Полиция активно противодействовала, арестовав около 40 человек.

3 января. Утром посольство в Тегеране вновь пытались атаковать. Аятолла Али Хаменеи заявил: «Без сомнения, то, что кровь этого невинного мученика была пролита незаконно, будет иметь последствия, священное возмездие не минует саудовских политиков».

4 января. Саудовская Аравия разрывает дипломатические и торговые отношения с Тегераном. В тот же день её примеру последовал Бахрейн. Дипломатические отношения с ИРИ разорвал также Судан. ОАЭ отозвали посла.

5 января. Кувейт отозвал своего посла из Тегерана.

6 января. Эрдоган выступил с обвинениями в адрес Ирана. Катар отозвал своего посла из Тегерана. Джибути разорвало дипломатические отношения с Ираном.

7 января. Иран обвинил авиацию КСА в ударе по своему посольству в Йемене. Вечером того же дня глава Минобороны королевства, сын короля Абдаллы Мухаммад ибн Салман Аль-Сауд выступил с примирительным заявлением. «Это то, чего мы совсем не ожидаем, и кто бы ни подталкивал страны в этом направлении, он должен быть не в себе. Война между Саудовской Аравией и Ираном — это начало огромной катастрофы в регионе, и она отразится на всем остальном мире. Мы наверняка такого не допустим». Власти Сомали разорвали дипотношения с Тегераном.

9 января. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, состоит из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана) пригрозил Ирану «дополнительными мерами» в случае дальнейшего раскачивания ситуации. Представитель КСА прямо упомянул новые санкции.

10 января. Начальник генштаба пакистанской армии генерал Рахил Шариф сообщил, что любая угроза территориальной целостности Саудовской Аравии вызовет ответную реакцию Исламабада и якобы, заявил о готовности «уничтожить Иран». Лига арабских государств (ЛАГ) выразила поддержку КСА в конфликте с Ираном.

11 января — атака на здание саудовской госбезопасности в Эль-Катифе. Иран ввёл продуктовое эмбарго в отношении КСА.

14 января. Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Ираном.

16 января. Турция заявила, что разместит в Катаре военную базу.

История ирано-саудовского соперничества насчитывает более полувека. Его накал менялся, однако при этом страны с завидным упорством оказывались по разные стороны баррикад независимо от внутриполитических колебаний. Упрощая, в 50−70-х основным драйвером разногласий были гегемонистские устремления обоих игроков, стремившихся установить контроль над малыми государствами Персидского залива и «перетягивание каната» в рамках ОПЕК (Иран стремился сохранить за собой позиции нефтяного поставщика № 1); фон составляли идеологические противоречия. При этом тегеранский режим парадоксальным образом играл роль прозападной, произраильской и, разумеется, светской стороны, в то время как Эр-Рияд эволюционировал от вполне антизападных настроений в 50-х — начале 60-х до роли ситуативного регионального смутьяна с твёрдой антиизраильской позицией и «подрывными» инициативами в стиле нефтяного эмбарго в отношении США. Тем не менее наличие общих противников сделало своё дело — Иран и КСА оказались на одной стороне в противостоянии революционерам всех мастей и претендовавшему на региональную гегемонию просоветскому Египту и во время йеменского, и во время оманского кризисов.

Ситуация резко изменилась после исламской революции 1979-го в Иране. Страны Залива во главе с Эр-Риядом стали основным спонсором начавшего в 1980-м войну Ирака. Затраты КСА на поддержку Саддама Хусейна в 1980−88 оцениваются в $ 30,9 млрд. Значительная часть поставок оружия проходила через собственно Саудовскую Аравию, посадки и техническое обслуживание иракских самолётов на саудовских аэродромах не были из ряда вон выходящим событием. По сути, ирано-иракская война была «гибридной» войной монархий Залива против Ирана — только их массированная помощь позволила явно уступавшему по всем параметрам Ираку противостоять ИРИ. При этом людские потери Ирана в войне составили около 900 тыс. человек (при довоенном населении в 37,5 млн.), материальные — порядка $ 500 млрд в современных ценах. Начавшаяся в 1984-м «танкерная война» привела к прямым столкновениям — известен по крайней мере один воздушный бой (1984) между иранской и саудовской авиацией, стоивший иранцам одного самолёта; в 1986−88 было повреждено 8 судов под саудовским флагом. Наиболее резонансным событием того периода стали столкновения 1987-го между иранскими паломниками и саудовской полицией в Мекке, стоившие жизни 275 иранцам.

Война де-факто закрепила доминирование Саудии среди нефтяных монархий Аравии — в 1981-м был образован Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Экономически это соглашение привело к устранению тарифных барьеров. В 1983 г. началось создание объединенных вооруженных сил (ОВС) блока «Щит полуострова». Силы должны были подчиняться генсеку ССАГПЗ, непосредственное командование поручалось саудиту. В 1984 г. была выработана стратегия обороны аравийских монархий, которая предусматривала:

1. Опору на собственные силы и отказ от обращения к военной помощи к иностранным государствам.

2. Оказание коллективной помощи любой стране-члену ССАГПЗ.

3. Развитие объединённых вооружённых сил.

4. Координацию закупок вооружений.

Иными словами, Эр-Рияд обзавёлся собственным экономическим и военным блоком.

Девяностые были временем относительного затишья. Иран был ослаблен длительной войной и санкциями. КСА, наглядно убедившись в слабости своей армии во время войны в Заливе и полностью завися от снизившихся цен на нефть (подушевой ВВП обвалился с $ 25 тыс до $ 7 тыс), также не проявляла особой геополитической активности. ССАГПЗ как оборонный блок практически остановился в развитии — вопреки декларациям об опоре на собственные силы, монархии переложили заботу о своей безопасности на США, что, впрочем, не мешало аравийским монархиям активно наращивать закупки вооружений. Единственным полем опосредованной борьбы между двумя потенциальными гегемонами оказался Афганистан, где Иран активно поддержал Северный альянс, а Саудия — «Талибан».

Новый виток напряжённости пришёлся на середину «нулевых». В 2003-м США свергли суннитский светский режим Хусейна, что неизбежно должно было привести к доминированию шиитского большинства после прекращения оккупации.

В июне 2004-го на севере Йемена начался «шиитский мятеж» — восстание зейдитов (основной «компонент» хуситов). В Ливане после победы так называемой «Кедровой революции» (по классическому «цветному» сценарию) и вывода сирийских войск к власти пришло просаудовское движение «Аль-Мустакбаль» («Будущее»). Однако, столкнувшись с противодействием коалиции шиитов (просирийская «Амаль» и «Хезболла») и христиан («Свободное патриотическое движение»), «Будущее» не смогло одержать безусловную победу — так просирийский президент удержался у власти. В 2006-м, после Второй Ливанской войны, коалиция во главе с «Хезболлой» ещё более укрепила свои позиции.

Однако самым неприятным моментом для КСА и её союзников стал рост влияния шиитов в Ираке. В январе 2005-го в Багдаде к власти пришло правительство, состоящее из трёх шиитских партий; в июне между Ираном и Ираком было подписано соглашение о военном сотрудничестве. Реакция Эр-Рияда была весьма резкой. Министр иностранных дел КСА Сауд аль-Фейсал: «Иранцы в настоящее время входят на территорию, умиротворенную войсками Соединенных Штатов. Они входят в правительство, платят деньги, ставят везде своих людей, даже создают собственные милиции для защиты своих интересов. У нас все это не укладывается в голове. Мы выдержали долгую войну, чтобы помешать Ирану оккупировать Ирак, затем выгоняли иракских оккупантов из Кувейта, и все это для того, чтобы своими руками передать Ирак иранцам?».

Иными словами, активность и влияние шиитов на Ближнем и Среднем Востоке заметно возросли. В значительной мере это стимулировалось быстрым развитием их естественного лидера — Ирана. Рост ВВП ИРИ в 2004 составил 6%, при этом речь шла не только о нефтедобыче — так, на «страну-изгой» приходилось 63% производства стали в регионе, и оно возрастало на 8−10% в год. Ситуацию в машиностроении неплохо иллюстрирует динамика автопрома в том же 2004-м — производство легковых автомобилей за год возросло на 37%. Примерно та же динамика сохранялась вплоть до кризиса 2008-го: в 2005-м ВВП Ирана увеличился на 4,7%, 2006-м — 5,8%, 2007-м — 10,8%.

Между тем на Бахрейне шииты составляют 75% населения, в Кувейте 30−45%, в ОАЭ — 15−20%, в Катаре — 10%. В Саудовской Аравии «еретики» составляют, по разным оценкам, от 8 до 20% населения, но являются большинством (60%) в крайне болезненном для Эр-Рияда месте — в восточной прибрежной области, где сосредоточены практически все запасы саудовской нефти. При этом в том же КСА они официально лишены права занимать высшие руководящие должности и служить в любых силовых структурах. Неофициальная дискриминация намного жёстче. Нимр ан-Нимр: «С самого рождения вы живёте в атмосфере страха, угроз и всякого рода злоупотреблений. Нас всюду преследуют, и мы боимся всего. Мы боимся даже стен. Кто из нас не знает, что такое шантаж и беззаконие, с которыми мы постоянно сталкиваемся в этой стране?»

Однако вместе с ростом влияния Ирана перед автократиями Залива и их союзниками замаячил призрак конца «идиллии» апартеидного толка и тень «шиитского полумесяца» (территория от Ливана до Бахрейна как зона доминирования Тегерана). При этом воинственность нефтяных «королей» весьма стимулировалась позицией США — уже в 2002-м Иран был отнесён к «оси зла», а с 2003-го начала активно раскручиваться кампания вокруг иранской ядерной программы.

В итоге данные Wiki Leaks демонстрируют весьма агрессивные настроения аравийских монархов уже более семи лет назад: так, во время визита директора ЦРУ Дэвида Петрэуса в Эр-Рияд король Абдалла призывал США «отрезать голову змее».

Посткризисное развитие событий продолжало ту же линию. В феврале 2009-го Иран начал испытания АЭС в Бушере; спустя день после их начала (изначально отмеченного вполне нейтральным комментарием Госдепартамента) американский посол в ООН Сьюзан Райс обвинила Тегеран в поддержке терроризма и стремлении получить ядерное оружие. В сентябре произошло первое непосредственное столкновение саудитов с поддерживаемыми Ираном силами — КСА попыталась оказать помощь в подавлении зейдитского восстания, что обернулось гибелью 73 солдат. В том же году коалиция, возглавляемая «Хезбаллой», получила на выборах почти половину мест в ливанский парламент.

В 2009-м впервые прозвучали и заявления Эр-Рияда о готовности обзавестись собственным ядерным оружием. В дальнейшем они повторялись регулярно.

Весьма показательным для иллюстрации настроений монархий залива стало интервью посла Эмиратов в США в 2010-м, заявившего, что, несмотря на экономические издержки и вероятность внутренних восстаний, превентивный удар по Ирану является предпочтительным по сравнению с дальнейшим развитием его ядерной программы. Таким образом, позиция «нефтяных королей» была впервые озвучена публично, при этом наиболее экономически связанной с Тегераном монархией. Ровно то же, по сообщениям Wiki Leaks, озвучивалось в частном порядке: так, наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян назвал войну «значительно лучшей альтернативой в сравнении с долгосрочными последствиями, связанными с обладанием Ираном ядерным оружием».

Слова не расходились с делами — Саудия и её сателлиты раскручивали гонку вооружений. Военные расходы Ирана в 2009-м (точнее, с учётом иранского календаря, в марте 2009 — марте 2010) составили $ 11,8 млрд, или 3,2% ВВП, в то время как у КСА в том же году они составили около $ 40 млрд, или 8% ВВП (ещё в 2006-м он составлял «лишь» $ 31 млрд.). Военный бюджет ОАЭ был примерно равен иранскому — $ 13 млрд или 6% ВВП.