Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В рамках визита российской военно-медицинской делегации под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора медслужбы Александра Фисуна в Таиланд состоялись двусторонние переговоры с начальником Медицинского департамента Королевской армии Таиланда генерал-лейтенантом Ч. Пиамсомбуном.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние российско-тайского сотрудничества в сфере военного здравоохранения, в том числе в формате экспертной рабочей группы по военной медицине механизма «СМОА-плюс», а также определили перспективы дальнейшего развития взаимоотношений в области военной медицины.

Тайская сторона выразила благодарность руководству Министерства обороны Российской Федерации за всестороннюю поддержку, оказываемую медицинской службе Королевской армии Таиланда в развитии международного военно-медицинского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных ассоциаций.

В рамках рабочего визита российские военные медики в качестве почетных гостей посетили торжественную церемонию открытия Центра военной медицины Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в г. Бангкок.

Основной задачей созданного Центра станет координация сил и средств международного контингента военно-медицинских служб государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативное реагирование на возникновение эпидемий инфекционных заболеваний и проведение совместных научных разработок.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Как «Справедливая Россия» решила напугать чиновника

Эсеры предложили ужесточить уголовную ответственность за преступления, совершенные с использованием служебного положения

Вчера депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, ужесточающий уголовную ответственность за преступления, совершенные с использованием служебного положения. Трепещите, столоначальники!

«Есть преступления, которые нельзя прощать, — гневно сказал лидер фракции Сергей Миронов. — К ним, безусловно, относятся не только убийства, но также производство и сбыт наркотиков, отмывание денег, организация преступных групп, вымогательство, взяточничество, покушение на жизнь судей и следователей и многое другое, особенно совершенное с использованием служебного положения...»

А потому предлагается установить максимально строгую ответственность в виде возможности применения пожизненного лишения свободы либо лишения свободы от 15 до 20 лет для лиц, совершивших преступления с использованием своего служебного положения.

Заявлено, конечно, сильно! Тем более в последние годы на разных этажах российской власти с пугающей регулярностью всплывают факты жуткой коррупции, многомиллиардного воровства, кумовства и прочих безобразий, подрывающих, кажется, сами основы российского государства и общества. В общем, надо что-то делать.

Вопрос: что? Сажать и расстреливать? Но, быть может, для начала нужно поймать, а потом еще раз набраться храбрости, чтобы осудить и посадить?

Но экс-министра обороны Анатолия Сердюкова вроде бы уже ловили, и где он теперь? Служит в должности индустриального директора по авиационному кластеру государственной корпорации «Ростех», пользуется государственной охраной, транспортным обслуживанием и мигалкой. У губернатора Сахалина Александра Хорошавина, арестованного год назад, сразу изъяли миллиард рублей наличными, а теперь еще конфисковали имущество на 1,1 млрд, но само уголовное дело, похоже, разваливается. Губернатор Коми Вячеслав Гайзер, официально и громогласно объявленный полгода назад главой организованной преступной группировки, тоже ушел в полную несознанку. И, вполне возможно, получит условный срок в размере отбытого в предварительном заключении.

Или на худой конец совершит символический вояж в колонию, как ставшая знаменитостью за время домашнего ареста Евгения Васильева.

Не будем далеко ходить: нынешний «панамский скандал» с опубликованием длинных списков высокопоставленных чиновников из разных стран, отмывающих деньги в офшорах, в Москве почему-то воспринят как детская шалость. Хотя российских фигурантов там немало. Но: Уже рассказывают анекдот: «У вас деньги прячут в офшоре!» — сказали журналисты. — Мы знаем и даже всех заранее предупреждали, — отвечают чиновники«. И вопрос вроде как закрыт. В других странах идут парламентские дебаты, прокуроры ведут расследования, в Исландии премьер-министр Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон подал в отставку — у нас тишь да гладь да божья благодать.

Увы, наши депутаты, придумывающие все новые экзотические законопроекты, до сих пор не смогли (или не захотели?) добиться ратификации статьи 20 антикоррупционной Конвенции ООН. А ведь именно по этой статье вылавливают и безжалостно карают воров-чиновников (если не может объяснить, откуда замки, яхты и миллионные счета, — верни все в казну). Мы недолго восхищались рецептом Ли Куан Ю, победившим коррупцию в Сингапуре лишь после того, как посадил нескольких ближайших друзей и родственников. Но следом не огорчились даже решению российских властей отменить кратные штрафы для пойманных взяточников — чтобы они не обеднели.

Экономист Андрей Мовчан философски отреагировал на «панамский скандал»: «Мы за 25 лет создали токсичную среду, в которой господствуют беспрецедентное засилье бюрократии и катастрофическое несовершенство законодательства, правоприменение по звонку и диктат, произвол монополий...»

Но теперь есть слабая надежда, что скандал откроет глаза владельцам миллиардных счетов на то, в какую ситуацию они сами себя загнали. Столько лет старались, прятали нажитое непосильным трудом в офшорах, подальше от фискальных органов и возмущенных граждан. Но оказалось, что все зря. Скандал с «панамскими бумагами» наглядно показал, что в мире уже не осталось тихих гаваней. Сегодня обнародуют твои счета, завтра потребуют объяснить их происхождение, а потом их заморозят или изымут.

А что вы хотели, господа? Российский президент об этом еще два года назад предупреждал, когда призывал возвращать сбежавшие капиталы на историческую родину. Надо было не просто слушать, а принимать как руководство к действию...

Александр Дмитриев

Состоялось Первое заседание «Платформы зелёных технологий БРИКС»

Мероприятие прошло 7-8 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге.

Платформа - это постоянно действующий механизм взаимодействия представителей органов государственной власти, бизнеса, международных и национальных финансовых структур, научных и общественных организаций стран БРИКС, а также международных организаций, которые рассматривают развитие законодательства в сфере «зеленой экономики» и «зеленого роста», как наилучшую практику внедрения «зеленых технологий» на национальном уровне и международных форматах.

Платформа создана решением министров окружающей среды стран БРИКС 22 апреля 2015 г. в Москве по итогам Первой официальной встречи министров окружающей среды БРИКС (зафиксирована в «Заявлении министров» и Уфимской Декларации БРИКС).

По словам директора Департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдина Инамова, платформа призвана стать практической площадкой для стран БРИКС по обмену опытом законодательного регулирования в области охраны окружающей среды, обмену информацией о наилучших доступных «зеленых» технологиях в сфере окружающей среды, поиска, обмена и их внедрения, разработки совместных проектов.

В ходе встречи стороны обсудили два блока вопросов: экология водных ресурсов и «зелёное финансирование». Вопросы охраны водных объектов являются приоритетными в связи с председательством Индии в БРИКС. Кроме того, данная тема не менее важна и для других стран объединения, где сосредоточено 42% населения Земли, а, значит, проблема доступа к чистой питьевой воде, чистым рекам всегда на повестке дня.

Второй тематический блок – «зелёное финансирование» в сфере окружающей среды. Стороны обсудили возможность обмена опытом и практикой поиска финансирования экологических проектов в рамках банка БРИКС, а также содействия ЮНЕП в финансировании «зелёных проектов».

Глава Московского офиса ЮНИДО Сергей Коротков ознакомил участников заседания с концепцией программы "Чистые реки БРИКС", призванной стать зонтичной для разработки двух и многосторонних совместных проектов, направленных на оздоровление речных бассейнов стран БРИКС.

Начальник отдела экономических исследований, подразделения экономики и торговли ЮНЕП Фулай Шенг проинформировал о возможности в рамках ЮНЕП оказать содействие в предоставлении субсидий от 280 организаций, финансирующих природоохранные проекты. Он отметил, что ЮНЕП готово активно работать с БРИКС, в том числе, в создании законодательной отрасли, на платформе «зелёных технологий», а также оказании содействия в финансировании «Зелёных проектов».

В мероприятии приняли участие представители Минприроды России, Минэкономразвития России, МИДа России, программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Министерства охраны окружающей среды Китая, Китайской Академии государственного планирования, Центра экологического сотрудничества Китай – АСЕАН, Консульства КНР в Санкт-Петербурге, Департамента окружающей среды ЮАР, Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге, Международного союза охраны природы (МСОП), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «НИИ Атмосфера», НП «Центр экологической сертификации «Зелёные стандарты».

Существует ли блок незападных государств, который могла бы возглавить Россия?

Кит Дарден – профессор Школы международной службы Американского университета в Вашингтоне.

Недавно российские политические деятели и стратеги озвучили свое видение активно развивающегося незападного мира, в котором американские и европейские лидеры занимают все более маргинальное положение, а Россия играет ведущую роль. В официальных выступлениях, президентских речах, докладах сотрудников правительственных учреждений представители РФ приводили доводы в пользу того, что этот незападный мир полон жизни и находится на подъеме.[1] В официальных речах сообщается, что доля США и Европы на мировом рынке сокращается, в то время как растущая мощь Евразии, Индии и Китая несет в себе альтернативный порядок в сферах экономики, безопасности и морали, отвергающий ценности нынешнего руководства стран Европы и США. Согласно некоторым обоснованиям, у этого незападного мира есть альтернативный набор консервативных ценностей, во многих отношениях соответствующий социальным и политическим нормам XIX века: времени, когда между социальными ролями мужчин и женщин существовали четкие разграничения, когда великие державы вдумчиво вели переговоры друг с другом о поддержании порядка внутри государств и между ними, когда крупные геополитические сделки и сферы влияния составляли основу международной дипломатии, а национализм и национальные интересы рассматривались как законные основания для изменения границ и использования военной силы.

Хотя в столицах стран Запада такое видение воспринималось, чаще всего, либо с иронией, либо с тревогой, в любом случае важно оценить его жизнеспособность. Итак, можно ли говорить о жизнеспособности российского видения альтернативы экономическому либерализму и военно-политическому порядку, в которых США и Европа играют доминирующую роль? Есть ли основания говорить о возникновении незападного мира, в котором Россия могла бы играть ведущую роль?

Экономический «не-Запад»?

В экономической сфере ответ на эти вопросы короток – «нет» или, по крайней мере, «пока нет». В том смысле, в котором коммунизм и плановые экономики представляли собой альтернативу западному либерализму во время холодной войны, незападной экономической альтернативы не просматривается. Доля США и Европы в мировом ВВП сокращается, а доля БРИКС (в частности, Китая) действительно возрастает; однако для того, чтобы поддерживать экономический рост, незападные страны были вынуждены скопировать и внедрить аналоги западных институтов, обеспечивающие эквивалентные права собственности, общие стандарты качества и производства, более прозрачный бухгалтерский учет для привлечения инвестиций и развития торговли. Рост таких стран в основном происходил и продолжает происходить благодаря торговым и инвестиционным связям с Соединенными Штатами и Европой. Растущие сектора китайской экономики (например, те, что производят айфоны и другие качественные потребительские товары для внутреннего потребления и на экспорт) интегрированы в эту экономическую систему. Китай и Индия растут за счет того, что за два последних десятилетия они экономически стали частью «Запада».

В тех случаях, когда можно говорить о существовании феномена «экономического не-Запада», речь идет о странах бедных, находящихся под санкциями, опирающихся на использование природных ресурсов или иным способом ограниченных с точки зрения возможностей и потенциала. О росте такого рода клуба говорить не приходится: Бразилия, Индия и Китай все более из него выпадают. А вот Россию как раз со все большими основаниями можно считать членом клуба государств, не ставших успешными. По крайней мере в экономической сфере она не является лидером, изолируя саму себя.

Хотя санкции и российские военные действия в Украине оказали на эту изоляцию свое влияние, основной ущерб экономике был нанесен именно российским государством, создающим такой климат для ведения бизнеса, которого сторонится склонный избегать рисков капитал. В отличие от большей части Азии, Россия в гораздо меньшем масштабе усвоила нормы и требования мировой экономики. Права собственности, особенно для не имеющих возможности воспользоваться преимуществами членства в кругах политической элиты зарубежных инвесторов, слишком слабы для обеспечения безопасности инвестиций. Россия продолжает генерировать человеческий капитал, но его значительная часть мигрирует в те страны, где можно пожинать плоды своих новых идей и труда без хищнических претензий со стороны коррумпированного государства. В итоге экономика находится в сильной зависимости от экспорта сырья, особенно нефти и газа, достижение роста при опоре на которые требует меньших институциональных изменений. Российская экономика, наряду с федеральным бюджетом, растет и сокращается вместе с ценами на сырье. Ядро российской политико-экономической модели, в которой контроль над активами обусловлен политическими связями и преданностью, неизбежно ограничивает ее экономическую мощь и степень интегрированности составляющих.

Стратегия культивирования места России в незападном мире похоже основывается на ошибочной теории о том, что экономические связи похожи на военные связи и союзы; что экономические отношения напрямую вытекают из межправительственных соглашений, а не являются результатом решений миллионов индивидов, которых надо привлечь к экономическому обмену. В тех сферах, где это работает (например, в ядерной энергетике и ВПК), российская стратегия часто оказывается успешной в плане установления связей. Однако межгосударственные контакты или же контракты между контролируемыми государством предприятиями составляют довольно ограниченную долю международных экономических отношений.

Выражение солидарности с «не-Западом» на ежегодных встречах БРИКС или создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций не трансформируются в торговлю и инвестиции. В странах БРИКС доля торговли в ВВП довольно высока, однако преобладающая часть этой торговли осуществляется с Европой и Соединенными Штатами. Крупнейшим торговым партнером Китая являются США, товарооборот с которыми составил 521 млрд. долл. в 2013 году; тогда как Россия занимает лишь десятое место среди торговых партнеров КНР с товарооборотом в 89 млрд. долл. США с товарооборотом 61 млрд. долларов являются третьим по значимости торговым партнером Индии, а товарооборот всех стран ЕС с Индией составляет 82 млрд. долл. Российско-индийский товарооборот оценивался всего лишь в 10 млрд. долл. в 2013 году, когда Россия была 18-м по значимости торговым партнером Индии.

Представления о том, что межправительственные соглашения с Китаем и инвестиции из незападных стран способны компенсировать отсутствие финансовых и торговых связей с Европой и США, уже показывают свою нереалистичность. Несмотря на множество соглашений и публичную демонстрацию взаимного благорасположения лидеров двух государств, товарооборот между Китаем и Россией в первой половине 2015 года снизился на 31%, а китайские инвестиции в российскую экономику сократились на 20%.

Сейчас и в будущем китайские инвесторы вряд ли будут вести себя иначе, чем американские или европейские, поскольку им хочется видеть отдачу от своих инвестиций. Китайские потребители не собираются отдавать предпочтение российским товарам, которые неконкурентоспособны с точки зрения цены или качества. Для доступа на рынки Китая, Индии и остальной Азии России придется проводить большую часть тех же реформ, которые необходимы для доступа на европейский и американский рынки. Ее текущая политико-экономическая модель помешает успешному повороту в сторону Азии с ее конкурентной средой: регион давно и успешно развернулся в сторону Запада.

Незападный военный блок?

Располагая военной мощью и голосом в Совбезе ООН, Россия находится в несколько лучшем положении для роли лидера в сфере безопасности. Наряду с этим, наблюдается рост относительной силы незападных государств в той степени, до которой богатство может конвертироваться в военную мощь. Финансирование ВПК в Китае, России, Иране и других незападных державах в последнее десятилетие значительно возросло. Способна ли для Россия возглавить блок находящихся на подъеме государств для создания противовеса США и НАТО в международных делах?

Такой вариант возможен, однако маловероятен. Усиление альтернативного и антизападного блока зависит не только от недовольства американской и европейской политикой, но также и от той степени, в которой Россия, Китай или другие державы рассматриваются в качестве старших партнеров. Общественное мнение не обязательно совпадает с убеждениями элит, но если мы будем руководствоваться глобальными опросами общественного мнения исследовательского центра Pew, то выяснится, что в мире есть лишь небольшое число стран с преобладанием отрицательного отношения к США и лишь несколько стран с преобладанием положительного отношения к России. Из всех 39 стран, где проводились опросы, лишь во Вьетнаме (75%), Китае (51%) и Гане (56%) большинство респондентов относится положительно к России. Из них лишь в Китае к России относятся лучше, чем к США. За исключением Китая, стратегические партнеры России – это государства, находящиеся в положении, при котором они не могут выбрать тесные отношения с Западом (например, Иран). Более того, действия Москвы, похоже, изолируют РФ от других стран и потенциальных союзников вместо того, чтобы мобилизовывать поддержку партнеров.

Тем не менее, в таких важных регионах как Азия и Ближний Восток нарастает разочарование американской политикой и увеличивается потенциал поддержки антиамериканского ревизионизма. Эти настроения могут соединяться таким образом, чтобы создать альтернативу Западу в тех случаях, если местные конфликты не находят удовлетворительного разрешения, либо если действия США воспринимаются как вмешательство во внутренние дела других государств или, особенно, в качестве попытки использовать международные институты и интеграцию для расширения американского влияния на внутреннюю политику других стран. Продолжающийся американский и европейский либеральный интервенционализм, включающий не только военную силу, но также навязывание расширенной платформы прав человека (в том числе прав сексуальных меньшинств), частое использование бойкотов и санкций, использование американских судов для процессов над иностранными гражданами по законам США, общее безразличие в отношении не оформленных в соответствии с международным законодательством легитимных интересов - все может породить более убедительную альтернативу и привести к потере потенциальных союзников. Однако с помощью сдерживания США и относительно незначительных усилий по согласованию интересов ключевых региональных держав и союзников (таких как Израиль, Египет, Сингапур, Филиппины и Индонезия), тот мощный альтернативный незападный мировой порядок, который могли бы возглавить Россия, Китай или другие великие державы, не появится.

Куда идет Россия?

Успех российской стратегии создания почвы для своего лидерства в незападном мире зависит от того, пойдут ли другие государства за альтернативной группой экономических и политических институтов, не включающей в себя США и Европу. Это вряд ли случится в том случае, если США не будут использовать международные институты для серьезного вмешательства во внутренние дела других государств. Бытующее в России представление о существовании «не-Запада» почти полностью зиждется на ее недавнем сближении с Китаем, а успех такой российской стратегии определенно целиком связан с выбором Китая и с будущим развитием событий. Нынешняя же траектория развития событий указывает на то, что Китай вряд ли откажется от сотрудничества с Европой и США. Если Китай продолжит движение в сторону более глубокой интеграции в мировую экономику и обретения роли глобального лидера вместо того чтобы выделять в своей политике незападный мир, в котором он может играть роль лидера, тогда российские амбиции по отдалению от Запада просто приведут к ее изоляции.

Вероятный провал «незападной» стратегии России не является основанием для оптимизма. Изолированное и потерявшее связь с реальностью российское правительство потенциально опасно, поскольку оно играет важную роль в международных делах и является плохо предсказуемым. Продолжающийся стратегический диалог о легитимном месте России в мире и ее легитимных интересах, скорее всего, будет работать на укрепление стабильности. Тем временем, стимулирование потенциальных участников незападной коалиции, в частности Китая, посредством наращивания уровня сотрудничества с ними, обеспечит устойчивость ключевых принципов существующего мирового порядка.

ПОНАРС Евразия

[1] Пример неофициального высказывания по этому поводу можно найти в работе Дмитрия Тренина: “Russia Far from Isolated in Non-West Community,” China Daily, 8 July, 2015. На русском языке: Д.Тренин В незападном сообществе Россия далека от изоляции, 10 июля 2015

Семь фантомов российской политики в отношении ЕС

Как известно, российское руководство никогда не ошибается. По крайней мере, оно никогда не признает своих ошибок. Особенно во внешней политике. Текущие внешнеполитические решения обычно преподносятся внешней и внутренней аудиториям в нарочито детерминистском формате — как единственно доступная реакция на множество независимых переменных, иными словами — позитивных или негативных изменений во внешней среде. «Россия сделала это потому, что была вынуждена так поступить... Нам не оставили другого выбора... В сложившихся обстоятельствах единственным способом защиты наших интересов стало...».

Было бы несправедливым считать такую детерминистскую логику сплошным лицемерием или попытками уйти от любой критики принимаемых властью решений.Наверное, в этой логике своеобразно преломляется глубоко укорененный в нашем общественном сознании фатализм, представление о линейности и жестком монизме исторического процесса. С другой стороны, в современной России она также отражает и упадок внешнеполитического дискурса, когда альтернативные варианты внешнеполитической стратегии серьезно не обсуждаются, а грань между научным анализом и политической пропагандой зачастую оказывается эфемерной.

Однако, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если ошибки все же случаются, то где искать их истоки? Вряд ли найдутся какие-либо веские основания усомниться в качестве российской дипломатии. Отечественная дипломатическая школа по праву считается одной из самых заслуженных,профессиональных и креативных в международном дипломатическом сообществе. Если во внешней политике и совершаются ошибки, то они едва ли вызваны непрофессионализмом, нехваткой опыта или банальной халатностью. Скорее, речь может идти о проблемах на уровне концептуального восприятия партнеров и оппонентов, процессов и трендов в мировой политике, на уровне оценок и интерпретаций внешней среды в целом. Попробуем обозначить эти проблемы на примере одного из центральных направлений внешней политики России — ее отношений с Европейским союзом. На наш взгляд, здесь уместно говорить, как минимум, о семи фантомах российского внешнеполитического мышления. Каждый из них внес свой вклад в неудачу стратегических планов строительства «Большой Европы» (хотя, конечно, изрядная доля ответственности за эту неудачу лежит на плечах наших европейских партнеров).

«Россия имеет право на особый статус»

Как известно, российское руководство никогда не ошибается. По крайней мере, оно никогда не признает своих ошибок. Особенно во внешней политике. Текущие внешнеполитические решения обычно преподносятся внешней и внутренней аудиториям в нарочито детерминистском формате — как единственно доступная реакция на множество независимых переменных, иными словами — позитивных или негативных изменений во внешней среде. «Россия сделала это потому, что была вынуждена так поступить... Нам не оставили другого выбора... В сложившихся обстоятельствах единственным способом защиты наших интересов стало...».

Было бы несправедливым считать такую детерминистскую логику сплошным лицемерием или попытками уйти от любой критики принимаемых властью решений.Наверное, в этой логике своеобразно преломляется глубоко укорененный в нашем общественном сознании фатализм, представление о линейности и жестком монизме исторического процесса. С другой стороны, в современной России она также отражает и упадок внешнеполитического дискурса, когда альтернативные варианты внешнеполитической стратегии серьезно не обсуждаются, а грань между научным анализом и политической пропагандой зачастую оказывается эфемерной.

Однако, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если ошибки все же случаются, то где искать их истоки? Вряд ли найдутся какие-либо веские основания усомниться в качестве российской дипломатии. Отечественная дипломатическая школа по праву считается одной из самых заслуженных,профессиональных и креативных в международном дипломатическом сообществе. Если во внешней политике и совершаются ошибки, то они едва ли вызваны непрофессионализмом, нехваткой опыта или банальной халатностью. Скорее, речь может идти о проблемах на уровне концептуального восприятия партнеров и оппонентов, процессов и трендов в мировой политике, на уровне оценок и интерпретаций внешней среды в целом. Попробуем обозначить эти проблемы на примере одного из центральных направлений внешней политики России — ее отношений с Европейским союзом. На наш взгляд, здесь уместно говорить, как минимум, о семи фантомах российского внешнеполитического мышления. Каждый из них внес свой вклад в неудачу стратегических планов строительства «Большой Европы» (хотя, конечно, изрядная доля ответственности за эту неудачу лежит на плечах наших европейских партнеров).

«Россия имеет право на особый статус»

Одной из традиционных особенностей российской внешней политики всегда было выстраивание политико-дипломатической вертикали по принципу «сверху вниз». Такой подход четко проявился и в отношениях с Европейским союзом. Москва сосредоточилаглавное внимание на крупных политических инициативах — встречах на высшем уровне, официальных визитах, консультациях на высоком уровне между чиновниками в Москве и в Брюсселе. Было подготовлено и подписано много совместных политических заявлений, деклараций и прочих документов общего характера. За последние двадцать лет у Европейского союза было больше формальных контактов с Россией, чем с любым другим внешним партнером, включая США, Китай или Турцию. Предполагалось, что мощный политический импульс, который обеспечивается на высоком официальном уровне, естественным образом трансформируется в конкретные достижения на более низких уровнях. Успешная дипломатия в верхах виделась железнодорожным локомотивом, который должен тянуть за собой длинный состав вагонов.

Однако постепенно стало выясняться, что такой подход «сверху вниз» имеет очевидные ограничения. Встречи на высшем уровне между ЕС и Россией, которые проходили два раза в год, с течением времени становились все менее и менее продуктивными, превращаясь в ритуальные мероприятия. Так называемые «дорожные карты» сотрудничества, к сожалению,не стали реальными дорожными картами с конкретными графиками реализации, механизмами мониторинга, процедурами оценки эффективности взаимодействия и т.д. На деле эти «карты» оказались не более чем красиво сформулированными заявлениями о намерениях.

Россия не смогла обеспечить широкого представительства своих экспертов, наблюдателей, советников и стажеров в бюрократических структурах ЕС. А профильные подразделения и ведомства в российских государственных учреждениях, занимающихся вопросами отношений с Европейским союзом, испытывали острый кадровый и финансовый дефицит, не говоря уже о дефиците информационно-аналитического сопровождения.

В целом, за двадцать лет поступательного развития отношений с Европейским союзом к политическому локомотиву так и не удалось прицепить необходимый состав железнодорожных вагонов.Поэтому договоренности на высших политических уровнях и подписанные документы оказались в какой-то мере фантомами. И когда в 2014 году локомотив внезапно сошел с рельсов, пассажиров, которые потребовали бы возобновления движения поезда, поблизости не оказалось.

«Экономика решает все!»

Большинство российских политиков и чиновников, выстраивавших российскую политику в отношении Европейского союза с начала 90-х годов прошлого века, в свое время получили стандартное советское высшее образование. Другими словами, они были явными или же неявными марксистами (неомарксистами) с твердой убежденностью в том, что в основе международных отношений лежат преимущественно экономические факторы. Европейский союзкак политический «карлик» и военно-политический «пигмей», рассматривался Москвой почти исключительно через призму экономики. Предполагалось, что сама динамика экономического сотрудничества, постоянно растущий товарооборот между ЕС и Россией, впечатляющий масштабы взаимных инвестиций, локализация производства тысяч европейских компаний на территории России будут служить надежной страховкой от любых кризисов в отношениях, вызванных возможными будущими политическими проблемами или конфликтами.

Большие надежды возлагались на влиятельные группы экономических «стейкхолдеров», в первую очередь — на крупнейшие европейские корпорации, имевшие многомиллиардные обороты и масштабные производства в России. Устойчивый рост экономической взаимозависимости позволял Москве без особой тревоги наблюдать накапливающиеся политические проблемы с Брюсселем: эти проблемы воспринимались как незначительные или, по крайней мере, легко преодолимые на фоне фундаментальных взаимных интересов экономического характера.

Украинский кризис и последующие санкции ЕС против России показали, что такое восприятие было ошибочным. Несомненно, Москва решила, что европейские санкции были введены под давлением США и вопреки базовым европейским интересам.Однако, есть все основания полагать, что на начальном этапе кризиса российская сторона ожидала, что страны ЕС смогут противостоять американскому давлению.

Санкции были не единственным примером того, как политические соображения берут верх над европейскими экономическими интересами. В менее драматичном варианте та же логика была продемонстрирована в настойчивом стремлении ЕС снизить свою энергетическую зависимость от России. Еще задолго до украинского кризиса Брюссель поддерживал множество альтернатив поставкам российского газа в Европу, несмотря на то, что большинство из этих альтернатив были весьма сомнительными с чисто экономической точки зрения. История экономического сотрудничества России и Брюсселя еще раз показала, что известную ленинскую фразу о том, что «капиталисты сами продадут веревку, на которой их и повесят», следует понимать в переносном смысле, а не в буквальном.

«Все члены ЕС равны, однако некоторые из них более равны, чем другие»

Российская политическая традиция придает особое значение иерархии, и это в полной мере относится к российской внешней политике. Столкнувшись с такой сложной, неоднозначной и противоречивой структурой, как Европейский союз, российские стратеги пытались определить наиболее доступные «точки входа» в эту структуру, используя свой предыдущий опыт и свое понимание европейской иерархии. С российской точки зрения, естественным шагом стала концентрация внимания и усилий на «ключевых игроках», т.е. на традиционных партнерах Москвы из «старой Европы»: на Германии, Италии и Франции. Представлялось, что эти страны будут успешно лоббировать интересы России в рамках Евросоюза. Берлину, Парижу и Риму со стороны Москвы делегировались полномочия урегулировать возможные осложнения с другими странами-участницами ЕС, в том числе и теми из них, которые были весьма критически настроены в отношении России. В некотором смысле эти традиционные партнеры Москвы сами помогли сформировать такое восприятие — в течение многих лет они пытались «приватизировать» или «национализировать» любые позитивные аспекты отношений с Россией, а решение всех сложных и болезненных вопросов передавали на усмотрение Брюсселя.

В любом случае, надежда на то, что «старая Европа», в частности, Германия, решит все проблемы России с Европейским союзом, стала для Москвы удобным предлогом для того, чтобы отложить в долгий ящик трудную, кропотливую и малоприятную работу по преодолению негативного советского наследия в российских отношениях со странами Центральной Европы и Балтии. Москва предпочла говорить со «старой Европой» через головы своих ближайших западных соседей.

В отличие от Германии после Второй мировой войны, по окончании Холодной войны Россия не считала создание пояса дружественных партнеров из более мелких соседних стран одним из своих главных внешнеполитических приоритетов. Немецкие лидеры испытывали чувство вины за преступления нацистского режима и потому были готовы приложить максимум усилий для выстраивания партнерских отношений с соседними странами, ставших жертвами нацистов. Российские лидеры следовали другой логике. Если Россия демонтировала коммунистическую систему добровольно и самостоятельно, то она по праву заслуживает признательность и благодарность стран Центральной Европы и Балтии. Когда же выяснилось, что старые антисоветские настроения в этих государствах могут легко перерасти в новые антироссийские настроения, и что на благодарность и признательность рассчитывать не приходится, Москва начала рассматривать эти страны не в качестве потенциального актива своей европейской политики, а в качестве очевидного обременения последней.

В результате, вместо того, чтобы стать мостом между Россией и ЕС, большая часть посткоммунистической Европы превратилась в глухую стену — существенный негативный фактор, осложняющий общие отношения по линии Москва — Брюссель. Это стало особенно очевидным после кавказского кризиса 2008 года, когда именно страны Балтии и Польша начали оказывать определяющее воздействие на формировании повестки дня ЕС в отношении России. В большинстве случаев их влияние на решения, принимаемые в Брюсселе, отрицательно сказывались на продвижении российских интересов. Справедливости ради, стоит заметить, что российская политика пыталась переломить эту негативную тенденцию, самым заметным примером чего стала попытка «перезагрузки» российско-польских отношений в 2010–2012 гг. Однако по целому ряду причин сотрудничество с Варшавой выдохлось задолго до украинского кризиса, который окончательно похоронил эту многообещающую инициативу.

Что же касается «старой Европы», то она сегодня не может вести диалог с Россией через голову «новой Европы». И не только потому, что идеи европейского порядка на основе «концерта великих держав» в стиле начала XIX века глубоко противоречат нынешней ментальности Европейского союза. Но и потому, что за последние двадцать лет экономическая, социальная и политическая интеграция «старой» и «новой» Европы достигла исторически беспрецедентных уровней. И, как бы это ни было обидно некоторым российским политикам, сегодня по целому ряду направлений для Берлина отношения с Варшавой важнее, чем отношения с Москвой.

«Лидеры ЕС — такие же, как мы, и только притворяются другими»

Реальность, в которой живет каждый из нас, в значительной степени определяется набором индивидуальных ценностей, субъективных надежд и страхов, личного жизненного опыта. Человек воспринимает окружающий мир и оценивает проблемы и возможности через фильтр своей неповторимой индивидуальности. Тем не менее, мы зачастую проецируем свои ценности, принципы, ожидания и опасения на других людей, ожидая, что они должны видеть мир нашими глазами. Эта ошибка, насколько можно судить, была постоянным фактором в отношениях между Россией и Европейским Союзом, порождая многочисленные недоразумения и разочарования сторон друг в друге.

Например, будучи в своем большинстве приверженцами Realpolitik в международных отношениях, российские политики предполагали, что и лидеры ЕС мыслят в этой же парадигме. Все многочисленные и очевидные проявления политического либерализма стороны европейцев регулярно высмеивались как дешевая риторика либо чистое лицемерие. На Западе существуют тонны литературы оработе Владимира Путина в КГБ и о том, как этот профессиональный опыт повлиял на его мировоззрение. Однако лишь очень немногие эксперты в Москве знают, что Ангела Меркель — дочь бывшего пастора лютеранской церкви и по-прежнему является активным членом евангелической церкви. Еще меньшее число российских аналитиков готовыпризнать, что религиозные убеждения Ангелы Меркель — не просто часть ее политического имиджа, но важный фактор, влияющий на ее политические решения.

В России любят разрабатывать долгосрочные стратегии и строить комплексные планы, хотя у нас далеко не всегда хватает терпения на то, чтобы последовательно реализовать эти стратегии и планы. Проецируя свои предпочтенияи образ мышления на Европейский Союз, российские политики всегда подозревали, что в Брюсселе существуют какие-то долгосрочные стратегии, сложные планы и даже хитроумные заговоры против России. Однако, с учетом того, как на практике работает брюссельская бюрократическая машина, подобные подозрения выглядят, как минимум, оторванными от реальности.Европейском союзу практические невозможно разработать и согласовать сколько-нибудь долгосрочную и комплексную стратегию, не говоря уже о каком-либо последовательном ее осуществлении.

Сложности и неопределенности процесса принятия решений в ЕС часто воспринимаются в Москве не как неотъемлемая черта сложившейся политической культуры со всеми ее плюсами и минусами, а как как проявление извечного европейского лукавства и лицемерия.С другой стороны, эта типичная европейская особенность порой интерпретируется как признак слабости и упадка; не случайно, в Москве любят проводить параллели между ЕС и бывшим Советским Союзом.

Российской стороне также не всегда легко признать, что бюрократия Евросоюза не может контролировать деятельность многочисленных европейских неправительственных организаций, работающих в России и в других соседних странах. Европейское гражданское общество подчас воспринимается не как независимый или даже автономный субъект, а как еще один удобный инструмент внешней политики в руках брюссельских чиновников. Тот же подход действует и в отношении европейских СМИ: считается, что они так же плотно опекаются соответствующими европейскими правительствами, как основные российские СМИ опекаются Кремлем (нельзя сказать, что в Европе такой опеки вообще не существует, но ее механизмы существенно отличаются от российских).

Цитируя Шекспира, отметим, что политическая философия и политические механизмы России и Европейского союза «очень похожи друг на друга… Ни дать, ни взять, как устрица на грушу».Склонность игнорировать принципиальные различия в том, как российские и европейские лидеры смотрят на мир, оказалась источником многих недоразумений и осложнений во взаимных отношениях, которых при ином подходе можно было избежать.

«Европейский опыт — в розницу, а не оптом»

Со времен Петра I Россия демонстрировала весьма избирательный подход к использованию европейского опыта в различных областях. На протяжении более чем трех веков российские правители — начиная с династии Романовых и заканчивая членами Политбюро — пытались заимствовать из Европы необходимые технологии, экспертов и управленческие модели, однако не европейские социальные и политические практики. Такой подход давал неоднозначные результаты: траектория российской модернизации имела свои исторические взлеты и падения; ее постоянно критиковали как либералы, так и консерваторы. Однако в большинстве случаев она отражала более или менее удачные попытки властей сохранить хрупкий баланс между неотложными экономическими потребностями и приверженностью политическому и социальному статус-кво.

Этот подход был в целом воспринят и постсоветским российским руководством, особенно после волны «цветных революций» в соседних странах, приписываемых социальному и политическому влиянию Запада. Российская интерпретация «Партнерства для модернизации», инициативы, запущенной совместно с Евросоюзом в июне 2010 года, стала яркой иллюстраций такого избирательного подхода. С точки зрения ЕС, это партнерство должно было включать не только технологические и экономические составляющие, но и судебные реформы, поддержку гражданского общества и прав человека в России. Российская интерпретация проекта была гораздо более ограниченной, и основное внимание планировалось сосредоточить на согласовании технических регламентов, стандартизации, облегчении доступа России к передовым европейским технологиям и т.д.

Проблема такого подхода заключается в том, что на каждом последующем этапе развития России ее властям становилось все труднее провести грань между экономическим/технологическим и социальным/политическим измерениями модернизации. То, что было сравнительно простым делом для Петра I в начале XVIII века, стало постоянной головной болью для Александра III в конце XIX века, а для российских лидеров в начале XXI века эта задача превратилась в практически невыполнимую. Избирательный подход к модернизации в индустриальном обществе менее эффективен, чем в патриархальном, а в обществе постмодерна — менее эффективен, чем в индустриальном. В настоящее время модернизация — товар для оптовой, а не розничной торговли.

Избирательный подход может успешно работать — до определенной степени — в Китае, поскольку Китай по-прежнему во многих отношениях является развивающейся страной. Но не в постиндустриальной России. Даже если бы в Европейском союзе и былопринято весьма ограниченное и исключительно «техническое» российское определение «Партнерства для модернизации» (а на это Европейский союз пойти никак не мог, поскольку это противоречит самой его природе), любая систематическая и успешнаяработа по реализации Партнерства рано или поздно вошла бы в противоречие с задачей поддержания социального и политического статус-кво в России.

«На Европе свет клином не сошелся»

Одной из наиболее заметных особенностей российской политики последних лет стал так называемый «разворот в сторону Азии». Он начался еще до украинского кризиса, однако кризис стал мощным катализатором переориентации международных приоритетов России с Запада на Восток. Многочисленные сторонники географических изменений из числа политиков и экспертов для обоснования своей позиции приводят следующие аргументы. Во-первых, в XXI веке Азия в экономическом плане выглядит намного более динамичной и перспективной, чем Европа. Будущие рынки, источники инвестиций и современные технологии Росси следует искать на поднимающемся Востоке, а не на идущем к своему закату Западе.

Во-вторых, азиатские страны — от Китая и членов АСЕАН до Индии и Ирана — не занимаются пропагандой «цветных революций» и не считают поддержку прав сексуальных меньшинств своим внешнеполитическим приоритетом. Даже если некоторые из этих государстви не в восторге от политики России по отношению к Украине, они вряд ли последуют за Европой и США в принятии драконовских экономических, финансовых или других санкции против Москвы.

В-третьих, централизованные авторитарные или полуавторитарные режимы часто являются более эффективными и надежными партнерами, чем громоздкие и избыточно сложные европейские бюрократии. Там, где Си Цзиньпин будет действовать решительно и быстро, Жан-Клод Юнкер завязнет в волоките, вызванной необходимостью согласования многочисленных национальных, политических, институциональных и других групповых интересов. Малоприятный опыт взаимодействия с брюссельской бюрократической системой — мощный стимул для поиска возможных альтернатив.

Эти аргументы, несомненно, заслуживают внимания. Тем не менее, на мой взгляд, их перекрывают намного более убедительные контраргументы. Ограничусь лишь тремя самыми очевидными. Во-первых, несмотря на все сложности, неудачи и взаимные разочарования, экономическое сотрудничество со странами ЕС остается и в обозримом будущем останется совершенно уникальным для России. Не только с точки зрения общих объемов, но и с точки зрения качества сложившихся отношений. Сложившаяся нормативно-правовая база сотрудничества, заметная роль малых и средних предприятий, высокая степень локализации продукции европейских компаний в России, размеры и включенность в местную среду русских и русскоязычных сообществ в Европе, количество россиян, получивших образование в европейских университетах — ничего подобного в отношениях между Россией и Азией не существует и в ближайшее время не сложится. Для выстраивания отношений сравнимого качества потребуются многие десятилетия упорного труда обеих сторон.

Во-вторых, по многим причинам Европа намного более заинтересована (или, как минимум, должна быть заинтересована!) в проведении комплексной модернизации в России, чем Азия. Если Азии сегодня нужны преимущественно российские природные ресурсы и военные технологии, то Европа много выиграла бы от технологической революции в России, от возрождениятрадиций российских исследований и разработок, от активизации институтов российского гражданского общества, от процветающей российской культуры, которая по праву является неотъемлемой частью именно европейской, а никакой другой культуры.

В-третьих, и это самое важное, в XXI веке на Европе действительно свет клином не сошелся — есть другие регионы и другие континенты, с которыми Россия могла бы и должна развивать сотрудничество.Но в мире XXI века — если говорить об экономике — все играют примерно по одним и тем же правилам, или, как минимум, эти правила действуют для всех ведущих игроков на глобальной экономической площадке. Поэтому в Азии Россия столкнется и уже сталкивается с теми же системными ограничениями, на которые она на протяжении долгого времени наталкивалась в Европе. Большинство их них носят внутренний, а не внешний характер — неэффективное управление и всесильная бюрократия, процветающая коррупция и проблемы независимой судебной власти, зависимость экономики от экспорта энергоресурсов и дефицит стимулов для инновационного развития. Если не подойти к решению этих фундаментальных проблем серьезно, изменение географических приоритетов принесет стране лишь очень скромные дивиденды.

P.S.

Фантом — это иллюзия, обман чувств. Несмотря на то, что иллюзии очевидно искажают реальность, иллюзиям в той или иной степени подвержены все мы — как отдельные люди, так и группы людей, включая и целые народы. Однако иллюзия — это не галлюцинация. В отличие от галлюцинации, которая является ложной реальностью, возникающей без какого-либо внешнего раздражителя, иллюзия представляет собой искаженную интерпретацию реального ощущения. Согласно учебникам по психиатрии, если вы слышите голоса независимо от окружающей вас обстановки — это слуховая галлюцинация, а если вы слышите голоса в звуке текущей воды (или в любом другом звуке) — это иллюзия. Российские фантомы не пришли из ниоткуда — они действительно отражают определенные реалии долгосрочного опыта отношений Москвы со своими западными партнерами. У каждого из этих фантомов своя собственная судьба; каждый из них подпитывался не только особенностями российского сознания, но и зеркальными фантомами, иллюзиями, ложными представлениями, стереотипами, фобиями, действиями и бездействием со стороны Запада. Европейским лидерам не стоит забывать об этой причинно-следственной связи, когда они призывают своих российских коллег расстаться с иллюзиями и вернуться в «реальный мир». Несомненно, только России надо решать, как избавиться от своих неотвязных фантомов. Однако Европейскому союзу также не помешает подумать о том, как изгнать злых духов из европейских домов. Как говорится, medice, curateipsum!

Андрей Кортунов

К.и.н., генеральный директор и член Президиума РСМД, член РСМД

Разворот к Китаю состоялся?

2 эксперта

Политические договоренности лучше всего укрепляют торгово-инвестиционные контракты, подтверждающие серьезность намерений двух стран. Договорная база российско-китайских отношений, которая наращивалась в течение многих лет, позволила в 2015 г. заключить рекордное количество крупных торгово-инвестиционные контрактов, срок реализации которых займет не одно десятилетие.

Разворот на Восток и, прежде всего к Китаю, который мы сейчас наблюдаем, стал результатом стратегического выбора России, основы которого были заложены еще в 2001 г. с подписанием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Потребовалось более 10 лет, чтобы министр иностранных дел России мог выступить с заявлением о том, что российско-китайские отношения вышли на лучший этап развития за всю историю двусторонних отношений. Еще в 2011 г. лидеры России и Китая озвучили амбициозную цель — вывести товарооборот между двумя странами на уровень 200 млрд долларов к 2020 г. В 2013 г. в Послании Федеральному Собранию президент России четко дал понять, что восточный вектор развития нашей страны является доминирующим не только на ближайшую, но и на отдаленную перспективу. Введенные после событий на Украине 2014 г. ограничительные политические и экономические меры лишь стимулировали развитие нашего сотрудничества с Китаем, но никак не были их первопричиной.

Очевидно, что поворот к Китаю — это не голословные заявления и не сиюминутная тенденция, сложившаяся под воздействием внешних обстоятельств, а долгосрочный выбор и выверенная позиция нашего политического руководства, которое видит Восточно-Азиатский регион как один из центров многополярного мира.

Китай — политический и экономический союзник России на Востоке. Беспрецедентно высокая частота официальных двусторонних встреч лидеров России и Китая, (в 2014 и 2015 гг. В. Путин и Си Цзиньпин провели десять официальных встреч) продемонстрировала обоюдную заинтересованность стран друг в друге. Премьер Госсовета КНР назвал Китай и РФ стратегическими партнерами, отношения которых не зависят от международной политической обстановки. Обе страны сближает общий взгляд на необходимость сохранения миропорядка, установленного после Второй мировой войны, в котором главенствующая роль принадлежит ООН. Из постоянных членов СБ ООН Китай единственный проявляет себя как надежный партнер России, который занимают схожую позицию по важнейшим вопросам международной повестки. Стратегическая координация действий и взаимодействия на политической арене неоднократно проявлялись, например, в момент голосования по сирийской резолюции в 2012 г., когда обе страны воспользовались своим правом вето, не поддержали они и проект резолюции о создании международного трибунала по крушению Boeing в Донбассе летом 2014 г., совместно выступили против внесения в повестку дня СБ ООН необъективных трактовок ситуации в области прав человека в Северной Корее.

Политические договоренности лучше всего укрепляют торгово-инвестиционные контракты, подтверждающие серьезность намерений двух стран. Договорная база российско-китайских отношений, которая наращивалась в течение многих лет, позволила в 2015 г. заключить рекордное количество крупных торгово-инвестиционные контрактов, срок реализации которых займет не одно десятилетие. Например, в мае 2014 г. был подписан Договор на поставку российского газа в Китай по «восточному маршруту» со сроком реализации 30 лет. По итогам майского визита Си Цзиньпина в Москву было подписано 32 документа, углубляющих всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие двух стран, среди которых Соглашение о поставках газа по «западному маршруту», а также сделано совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути». В ходе сентябрьского визита В. Путина в Пекин подписано еще 29 двусторонних документов. Подписанию подобных политических соглашений предшествует длительная экспертная работа, которая исключает возможность их использования в качестве декларативного слогана. В данном случае политические договоренности представляют собой практическое обоснование стратегии России в отношении Китая. В своем большинстве эти договоренности дают старт новым проектам в рамках долгосрочного торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Юрий Кулинцев аспирант Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН

Ожидания России от разворота к Китаю оказались завышенными. В 2015 г. товарооборот между нашими странами упал почти на 30%, а суммарные инвестиции Китая в российские проекты так и остались на уровне 1% от всех вложений Пекина за границей. Главные китайские банки, за исключением Банка развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая, дорожат своим бизнесом на Западе и не торопятся давать российским компаниям кредиты.

О «развороте к Китаю» государственные СМИ активно заговорили весной 2014 г. — вскоре после присоединения Крыма и введения первых санкций против России. Символом нового курса стал майский визит Владимира Путина в Шанхай, а главным «поворотным» моментом — долгожданное соглашение между «Газпромом» и CNPC о поставках газа на сумму $400 млрд. Вскоре после этого исторического визита многие представители российской элиты начали называть рынок КНР альтернативой европейскому, как, например, это делал глава «Газпрома» Алексей Миллер на форуме в Сочи. Появилась Российско-Китайская Межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству во главе с Игорем Шуваловым — уже четвертый формат взаимодействия с КНР на уровне вице-премьеров. Многие чиновники и бизнесмены стали активно искать связанные с Китаем должности и звания, российские «мозговые центры» начали объявлять о проектах по изучению крепнущей дружбы с Китаем, а государственные СМИ начали ее неутомимо воспевать.

Помимо активно развивавшегося и до событий на Украине политического сотрудничества, суть «разворота к Китаю» можно свести к желанию Москвы увеличить поставки углеводородов и другого сырья в Китай, а также найти там заемный капитал для пострадавших от санкций компаний. Однако задача оказалась непростой. В Москве решили активироваться в том направлении, которое не было приоритетным более двух десятилетий и сильно уступало европейскому.

Позитивные результаты у нового курса были. Среди них можно назвать закрытие сделок по приобретению китайскими инвесторами 10% акций «СИБУРА» и 9,9% «Ямал СПГ», подписание в мае 2015 г. декларации о сопряжении Евразийского экономического союза и китайского проекта «Экономического пояса Шелкового пути». Зато памятный договор «Газпрома» и CNPC не столь однозначен, хотя именно он и ознаменовал «разворот». В нынешних условиях соглашение вызывает много вопросов, особенно относительно рентабельности проекта для России.

В целом же спустя два года можно признать: ожидания России от разворота к Китаю оказались завышенными. В 2015 г. товарооборот между нашими странами упал почти на 30%, а суммарные инвестиции Китая в российские проекты так и остались на уровне 1% от всех вложений Пекина за границей. Главные китайские банки, за исключением Банка развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая, дорожат своим бизнесом на Западе и не торопятся давать российским компаниям кредиты. Исключения вроде недавней линии «Газпрому» от Bank of China общей картины не меняют. Разочарование Москвы видно хотя бы по географии поездок президента Владимира Путина. В 2015 г. он не поехал не только на Восточноазиатский саммит, который игнорирует с самого момента вступления России в этот престижный клуб, но и на саммит АТЭС.

«Разворот к Китаю» не стал стратегией по двум причинам: отсутствие экспертизы в госаппарате и госкомпаниях, наличие которой позволило бы избежать завышенных ожиданий и упростило бы взаимодействие, а также стремление развивать партнерство с Китаем для решения политических задач. Китайские же инвесторы действуют, прежде всего исходя из своих экономических интересов и не собираются вкладываться в рискованные проекты. Консерватизм китайских «друзей» в отношении России объясняется простым набором причин: снижением цен на сырье, отсутствием четких правил игры, большим количеством рисков и уменьшающимися ожиданиями. Обещания дружбы и «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» пока не дали экономических результатов, на которые надеялись в Кремле. Поэтому от «разворота на Восток» в Москве стали потихоньку отходить. По крайней мере, это словосочетание уже гораздо реже звучит с высоких трибун. Ведь отбросить слоган явно проще, чем придумать работающую стратегию.

Вита Спивак координатор программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги

Падение азиатских фондовых рынков в 2015 г.: эпидемия кризиса?

2015 год стал катализатором накопления структурных диспропорций в экономических системах большинства развивающихся стран Восточной Азии: темпы экономического роста оказались сравнительно ниже показателей предыдущих лет – группа развивающихся государств АТР росла в среднем на 4,5% [1]. Накопленные структурные диспропорции, повлекшие за собой замедление темпов экономического роста, выразились и в негативной динамике фондовых рынков.

Обвал китайской биржи в июле 2015 г. и последующее снижение индексов большинства развивающихся государств Восточной Азии спровоцировали массовые опасения по поводу нового азиатского финансового кризиса.

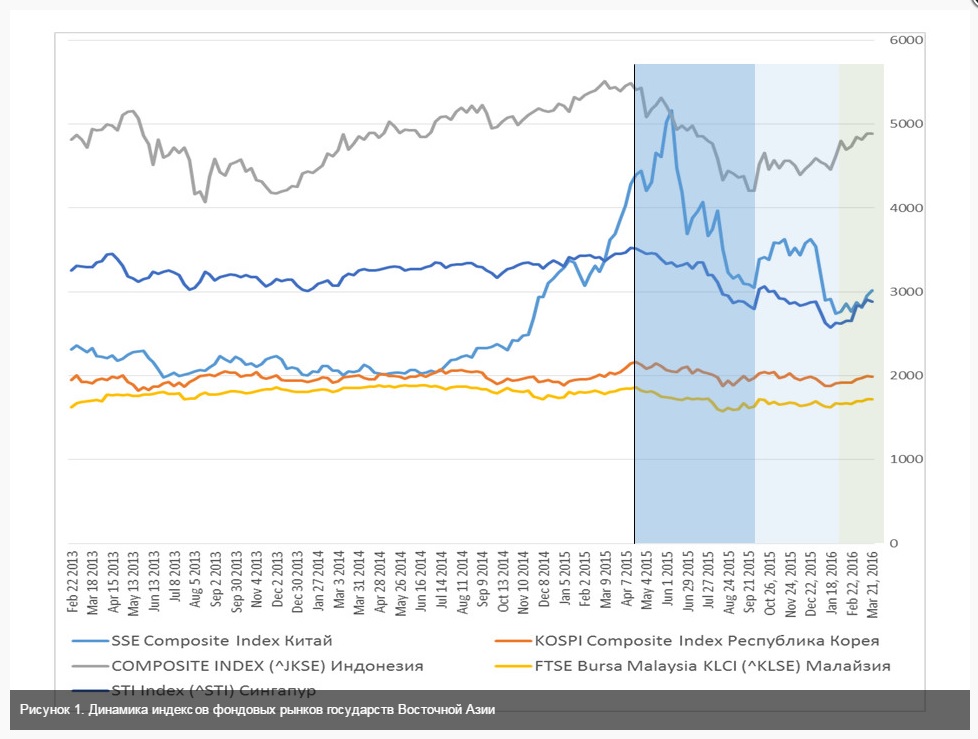

За период с июля 2015 г. по январь 2016 г. таиландский iShares MSCI Thailand Capped (THD) потерял рекордные 23,6%, сингапурский Straits Times Index (STI) упал почти на 18%, а южнокорейский Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) – на 7,7%. Рекордное падение было зафиксировано в Китае: с июля по октябрь SSE Composite Index потерял около 25%, а после роста на 6,3% к 20-м числам декабря уже к концу января 2016 г. обвалился еще на 14% (экспертные расчеты на основе данных «Finance. Historical Prices»). Относительно более благоприятная ситуация сложилась на фондовом рынке Малайзии, где снижение составило лишь 4% за аналогичный период. Исключением можно считать ситуацию на фондовом рынке Индонезии: за снижением почти на 13,4% в период с июля по октябрь последовал устойчивый рост, сохраняющийся до настоящего времени.

Многие эксперты связываютпадение азиатских фондовых рынков с кризисными тенденциями в китайской экономике и распространением «эпидемии кризиса» на рынки соседних стран. Но можно ли в действительности считать наблюдаемое падение следствием цепной реакции или это закономерный результат внутренних структурных диспропорций, накопленных в экономических системах отдельных государств Восточной Азии?

Уроки истории

Одна из особенностей Восточноазиатского региона – относительная сбалансированность влияния глобальных, региональных и страновых факторов на динамику показателей экономического развития в целом и фондовых рынков в частности. При этом влияние региональных факторов не столь значительно по сравнению с Европой, но выше, чем в Северной или Южной Америке. Это следствие успешной реализации общерегиональных интеграционных сценариев (в форматах АСЕАН и АСЕАН+1), многосторонних инициатив сотрудничества, масштабных трансграничных проектов, а также расширения внутрирегиональных торговых и инвестиционных связей.

В результате у инвесторов и других субъектов внешнеэкономической деятельности формируется восприятие Восточноазиатского региона как единого взаимосвязанного целого. Это во многом может предопределить поведение, соответствующее общим настроениям, без учета индивидуальных особенностей экономического развития и стратегий экономического роста государств в отдельности.

Высокая взаимозависимость на региональном уровне повышает риск распространения «кризисных эпидемий» не только посредством реального ухудшения экономических показателей соседних стран, но и роста у инвесторов субъективных ожиданий негативных изменений.

В 1997–1998 гг. именно поведение толпы как одно из проявлений феномена асимметричной информации способствовало разрастанию азиатского финансового кризиса. Сначала высокий моральный риск и «стадное поведение» спровоцировали резкий приток краткосрочного капитала в развивающиеся государства Восточноазиатского региона. Простимулированный высокими темпами роста экономик азиатских стран в предкризисный период [2], регион стал практически единственным источником финансирования дефицитов платежных балансов. Позднее масштабная паника, возникшая после обрушения национальной валюты Таиланда [3] при резком переходе к свободному плаванию, привела к массовым изъятиям капитала. 40%-ная девальвация бата повлекла за собой удорожание стоимости обслуживания внешних долгов, ухудшение платежной позиции и стремительное расходование накопленных международных резервов. Под влиянием паники инвесторов кризис быстро распространился на Филиппины, Индонезию, Малайзию и Республику Корея, обрушив их финансовые рынки и захлестнув большинство стран региона.

Доверие инвесторов было подорвано и слабостью финансового сектора, который был обременен крупными необслуживаемыми ссудами, высоким уровнем долга корпоративного сектора и слабостью корпоративного управления [4]. В условиях недостаточного развития институтов, способных выступить альтернативой банковскому кредитованию (рынка корпоративных облигаций), страны региона лишились шансов на быстрое восстановление, улучшение инвестиционных позиций и состояния платежных балансов.

В 1997 г. высокая взаимозависимость на фоне накопленных внутренних структурных диспропорций сыграла решающую роль в распространении кризиса с Таиланда на экономические системы соседних государств. Но стал ли именно китайский обвал отправной точкой падения азиатских фондовых рынков в середине 2015 г.?

Китайский коллапс

Устойчивое падение индексов фондовых рынков в большинстве стран Восточной Азии началось еще с середины апреля 2015 г., задолго до июльского обвала китайской биржи. К середине июля индонезийский CompositeIndex уже упал на 11,5% по сравнению со значениями середины апреля. Снижение малазийского FTSE Bursa Malaysia KLCI составило 6,5%, сингапурского STI – 4,9%, таиландского iShares MSCI Thailand Capped (THD) – 13,8%, а филиппинский индекс PSEi Composite потерял за аналогичный период 6,8% (см. рис. 1).

Следует отметить, что для КНР, единственной из стран региона, была характерна противоположная тенденция: в предкризисные месяцы тренд китайского SSE Composite Index был не только восходящим, но и демонстрировал стремительный рост – с апреля по июнь индекс вырос более чем на 20%. При этом устойчивые темпы роста сохранялись в общей сложности на протяжении года (с июля 2014 г.).

Очевидна низкая корреляция между динамикой фондового рынка Китая и тенденциями на фондовых рынках соседних стран. Если коэффициент корреляции индексов Японии и Республики Корея с китайским SSE Composite Index с января 2015 г. по март 2016 г. был на уровне 0,8 и 0,78 соответственно, то по рынкам стран АСЕАН-5 соответствующий показатель оказался существенно ниже: у Сингапура – 0,66, у Таиланда – 0,48, у Индонезии – 0,42, у Малайзии – 0,41.

Тенденции, обозначившиеся на китайском фондовом рынке с середины 2014 г., были обусловлены мерами внутренней экономической политики (реформами в финансовой сфере [5]) в сочетании со стремлением иностранных инвесторов получить высокие прибыли и оперативно использовать новые возможности.

На некоторое ограничение доступа к внутренним финансовым ресурсам повлияли следующие факторы: присоединение с 2013 г. к Базель III [6] с более жесткими количественными параметрами; проведение банковской реформы, направленной на укрепление рыночной дисциплины банков и минимизацию рисков в условиях высокой кредитоемкости китайской экономики; усиление надзора за неформальной банковской деятельностью, одним из ключевых источников роста китайской экономики.

В условиях сохранения достаточно высоких, хотя и несколько снижающихся темпов роста китайской экономики в страну устремился капитал, в том числе и спекулятивный. Резкий приток капитала был спровоцирован курсом на либерализацию финансовых рынков, которая рассматривалась в качестве одного из ключевых элементов структурной перестройки экономики, продекларированной по итогам третьего пленума ЦК КПК (ноябрь 2013 г.). Сказались также поэтапная либерализация процентных ставок и реализация пилотной программы «Shanghai-Hong Kong Stock Connect», запущенной в ноябре 2014 г. Высокая склонность населения к сбережениям (на уровне 51,4% ВВП), низкий вклад потребления частного сектора в прирост ВВП (около трети против 55% в среднем для развивающихся государств АТР) [7] при относительно небольшом выборе способов вложения средств породили бум на рынках недвижимости и ценных бумаг. Это еще сильнее расшатало экономику КНР и повысило ее уязвимость. Неудивительно, что через год после начала бурного роста финансовый пузырь лопнул, а фондовый рынок рухнул на 8,5% за один день.

В отсутствие краткосрочного бума, который был во многом вызван погоней иностранных инвесторов за высокими прибылями и выразился в резком росте котировок, китайская динамика могла быть аналогичной динамике в остальных странах. При этом причинно-следственная связь между событиями в Китае и общим нисходящим трендом на рынках соседних государств неочевидна, и ситуацию в этой стране вряд ли можно считать триггером кризисных процессов.

На пути к структурной перестройке

Гораздо больше оснований полагать, что и падение в Китае, и снижение фондовых рынков большинства других развивающихся государств Восточной Азии обусловлены общими причинами (в том числе внешними), схожестью моделей и стратегий экономического роста в предкризисный период.

Высокие темпы экономического роста в большинстве стран региона на протяжении многих лет обеспечивались стратегией, ориентированной на экспорт. Средние темпы прироста экспорта товаров и услуг до кризиса, в 2002–2007 гг., составляли 13,3% для Республики Корея и 12,2% для Сингапура. Во Вьетнаме экспорт товаров и услуг увеличивался в среднем на 11,3%, в Таиланде – на 9,7%, в Малайзии – на 7,5%. В Китае был зафиксирован рекордный рост на уровне 21,2% в среднегодовом исчислении [8]. Высокие темпы роста экспорта обеспечивали хронически положительные сальдо торгового баланса и счета текущих операций и сопровождались в большинстве стран профицитами государственных бюджетов [8].

Падение спроса на внешних рынках в результате кризиса 2008–2009 гг. привело к замедлению внешней торговли – в среднем до 2,3% в 2012–2014 гг. по сравнению с 7,5% по экспорту в 2005–2007 гг. [9]. Азиатские государства лишились значительной части своих экспортных доходов. Наблюдалось ухудшение ряда макроэкономических показателей, затоваривание рынков, резкое сокращение инфляции и рост дефляционного давления как следствие превышения предложения над спросом.

Произошло также сокращение профицитов по счетам текущих операций. Так, в Китае положительное сальдо счета текущих операций снизилось в 2011 г. на 42,8% по сравнению с 2010 г. В Индонезии сокращение профицита в том же году составило более 67%, но уже в 2012 г. наблюдался рост дефицита, продолжавшийся вплоть до 2014 г. Сальдо счета текущих операций в Таиланде после положительных значений сменилось дефицитом в 2012 г., который обусловливался главным образом резким сокращением профицита торгового баланса. Для Филиппин отрицательное сальдо торгового баланса было характерно на протяжении пяти лет – с 2010 г. по 2014 г. [10]. В Республике Корея падение на уровне 35,3% в 2011 г. компенсировалось быстрым восстановлением и ростом, продолжавшимся вплоть до 2014 г. В Малайзии в 2012 г. произошло сокращение положительного сальдо счета текущих операций на 44,4%, которое, несмотря на нисходящий тренд, в 2013 г. замедлилось [10].

Кризис выявил острую зависимость азиатских стран от экспорта. Многие из них были вынуждены пересмотреть свои стратегии экономического развития в направлении диверсификации источников роста, стимулирования внутреннего спроса, сокращения нормы сбережений с помощью инструментов налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Сравнительно высоким – на уровне 3% ВВП – остается уровень расходов на социальную защиту населения в Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме. В Таиланде в октябре 2014 г. был принят пакет мер налогово-бюджетного стимулирования в размере 2,8% ВВП [11]. В Республике Корея после снижения уровня инфляции до 1,3% (при целевом показателе в 2%) были приняты меры, направленные на стимулирование потребления, роста цен и снижение дефляционных ожиданий. Так, процентные ставки корректировались в сторону снижения дважды в 2014 г. и один раз в 2015 г., а уровень исходной процентной ставки достиг исторического минимума – 1,75% [12]. Органы денежно-кредитной политики Китая в стремлении нарастить ликвидность с конца 2014 г. дважды снижали уровни ключевых ставок. В феврале 2015 г. на 0,5 процентных пункта (с 20% до 19,5%) была снижена норма обязательных резервных требований [13]. В Таиланде исходная процентная ставка (минимальная ставка, требуемая инвестором при вложении средств в неказначейские ценные бумаги) была снижена в марте 2015 г. на 25 процентных пунктов – до уровня 1,75% [13].

Таким образом, накопление внутренних структурных диспропорций, высокая зависимость азиатских экономик от внешнего спроса и уязвимость их стратегий экономического роста перед лицом глобальных кризисов послужили основными причинами ухудшения динамики фондовых рынков в большинстве стран Восточной Азии в 2015 г. Китайский коллапс в некоторой степени ускорил темпы падения, однако считать его ключевой причиной негативных тенденций вряд ли возможно.

Смена тенденции

Сегодня, как и в конце 1990-х гг., асимметричная информация по-прежнему может способствовать развитию эпидемии кризиса, а обвал рынка одного государства может спровоцировать панику инвесторов и распространиться на рынки соседних стран. Тем не менее нынешняя ситуация существенно отличается от ситуации 1997 г.

Как бы то ни было, экономическая политика и условия внутреннего развития стали более прозрачными для оценки инвесторами потенциальных рисков. Сегодня для большинства стран региона характерно более рыночное курсообразование [14] и, соответственно, большая независимость в проведении денежно-кредитной политики. Успешная реализация многосторонних инициатив финансового сотрудничества (Чиангмайская инициатива, Инициатива развития рынков облигаций), а также внутренние реформы в финансовом секторе повлекли за собой укрепление национальных финансовых систем, повышение прозрачности и устойчивости банковского сектора. Таким образом, по сравнению с ситуацией 1990-х гг. у инвесторов больше возможностей и информации для независимой и более объективной оценки потенциальных рисков, исходящей из особенностей развития каждой страны в отдельности. Поэтому при принятии решений они в относительно меньшей степени руководствуются общими настроениями и реже действуют в соответствии с «поведением толпы».

Динамика валютных курсов и индексов фондовых рынков в большей степени отражает внутренние структурные диспропорции и напрямую зависит от эффективности реализации стратегий диверсификации источников экономического роста, чем от процессов в соседних странах.

Проводимые в ряде стран Восточной Азии реформы, направленные на расширение внутреннего потребления, приносят положительные плоды, в частности снижается норма сбережений в Малайзии и Сингапуре [15]. Смягчение внутренних диспропорций отражается и на динамике фондовых рынков. В первые месяцы 2016 г. оживление наблюдалось на фондовых рынках большинства стран региона, резкий нисходящий тренд сменился восходящим, хотя и не столь стремительным. Южнокорейский KOSPI вырос на 3,8%, а малазийский FTSEBursaMalaysiaKLCI и сингапурский STI Index – на 3,7% и 4,7% соответственно. Таиландский iShares MSCI Thailand Capped зафиксировал рекордный рост в 22,2% с начала января 2016 г. Значительного прогресса удалось достичь и Индонезии, где оживление рынка началось еще в октябре 2015 г., и к марту 2016 г. рост составил 16%.

В Китае существенного роста потребления достичь пока не удается, несмотря на меры правительства по стимулированию увеличения доходов домохозяйств. Сохранение внутренних проблем отражается и на отсутствии положительной динамики фондового рынка: SSE Composite Index продолжил падение, снизившись менее чем за 3 месяца на 5,3%.

Таким образом, наблюдаемые в странах региона кризисные процессы имеют общие корни, обусловленные единой, ориентированной на экспорт стратегией экономического роста в предкризисный период. При этом независимо от событий, происходящих в Китае, падение фондового рынка оказалось менее значительным именно в тех странах, в которых сложилась относительно более благоприятная макроэкономическая ситуация – в Малайзии и Республике Корея.

Процесс выхода из кризисной ситуации во многом зависит от интенсивности и эффективности реформ, направленных на стимулирование частного потребления домохозяйств. В странах АСЕАН-5 можно ожидать относительно более быстрого восстановления по сравнению с Китаем. Предполагается, что общий тренд 2016 г. для этой группы стран будет восходящим, но умеренным, поскольку восточноазиатские государства пристально следят за сохранением финансовой стабильности, проводят сбалансированную экономическую политику и стремятся минимизировать риски образования «мыльных пузырей» на рынках активов, в том числе и на финансовых рынках. Эффект от проводимых в Китае реформ может оказаться более отсроченным.

1. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015. Year-End Update. UNESCAP. Bangkok, 2016.

2. Всемирный Банк. Показатели мирового развития. 2003.

3. Bustelo P. The East Asian Financial Crises: An Analytical Survey // ICEI Working Papers. 1998. № 10. Pp. 16–22.

4. CEICDataCompanyLTD. Всемирный банк. Показатели мирового развития. 2003.

5. Carpenter J.N., Fangzhou Lu, Whitelaw R.F. The Real Value of China’s Stock Market // NBER Working Paper 20957. February 2015.

6. Базель III – документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации по банковскому регулированию, требования к структуре и достаточности капитала банков. Он нацелен на повышение качества управления рисками и стабильности национальных финансовых систем.

7. Regional Connectivity for Shared Prosperity // Economic and Social Survey of Asia and the Pacific. UN. Bangkok, 2014. С. 39.

8. IMF. World Economic Outlook Statistic Database. April 2015.

9. International Trade Statistics 2015. World Trade Organisation. P. 16.

10. IMF. Balance of Payment Statistics. BOP and IIP Data by Country. 2015.

12. Adjusting to a Changing World. East Asia and Pacific Economic Update. World Bank. April 2015. Pp. 10–11.

13. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015. Op. cit. P. 52.

13. Арапова Е.Я. Восточная Азия: диверсификация источников экономического роста // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2014. № 3–4. С. 62–74.

14. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2014. IMF. Washington D.C., 2014. Pp. 5–6.

15. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015. UNESCAP. Bangkok, 2015.

Екатерина Арапова

К.э.н., начальник Отдела экспертизы и координации международных и двойных магистерских программ МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

Рисунок 1. Динамика индексов фондовых рынков государств Восточной Азии

Информация о скандале с так называемыми панамскими бумагами со скоростью света распространилась по всему миру. Вряд ли найдется хоть одно СМИ, не сообщившее об этой крупнейшей утечке информации: 2,8 терабайта данных, 214 000 корпоративных адресов и около 11 миллионов документов. Первоклассная журналистская сенсация!

Журналисты считают, что эти документы — заметный шаг в деле осушения мировых налоговых оазисов для олигархов и коррумпированных чиновников. Им вторят политики, выступая с негодующими заявлениями в СМИ, требуя уголовного преследования виновных и перекрытия налоговых лазеек.

Давно спланированная акция

Пристальное изучение документов показывает: выбор неплательщиков отличается односторонностью и необыкновенно хорошо вписывается в концепцию правительства США. Так, выдвигаются ничем не подкрепленные обвинения против окружения Владимира Путина и дочери бывшего президента Китая. Американских подданных в списке неплательщиков не найти.

Само расследование, впрочем, не выглядит как внезапно разоравшаяся бомба. Оно долго готовилось, ничего не было оставлено на волю случая: 400 журналистов из 100 СМИ примерно 80 стран более года анализировали эти данные.

Американская охота за неплательщиком

Эти 400 журналистов входят в консорциум журналистских расследований, который был основан в 1997 году и работает в рамках американского Center For Public Integrity. Этот центр, в свою очередь, финансируется такими фондами, как Ford Foundation, Carnegie Endowment, Rockefeller Family Fund, Kellog Foundation и Open Society Foundation Джорджа Сороса.

Задействованные в организации утечки СМИ находятся в твердых руках международных инвесторов, а следовательно, не стоит ожидать от "панамских бумаг" разоблачений, которые могли бы как-либо угрожать международным финансовым элитам. Но что тогда скрывается за публикацией этих якобы сенсационных бумаг?

Ответ на этот вопрос прояснится, если пристально изучить политику США в отношении самых крупных мировых налоговых оазисов за последние несколько лет.

С начала XXI века американское правительство прилагало все усилия, чтобы получить доступ к деньгам американских граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. В 2010 году конгресс США ратифицировал закон под названием FACTA (Foreign Account Tax Complience Act), который обязывает финансовые институты, находящиеся за пределами США, передавать все данные о счетах американских граждан в налоговую службу США, IRA (Internal Revenue Service).

В зону внимания американцев попали Швейцария, Люксембург, Монако, Кипр, Сингапур и Каймановы острова. Многочисленные швейцарские банки, заплатив миллиарды долларов штрафа, приняли предложение США об отказе от уголовного преследования, раскрыли свою тактику по уклонению от уплаты налогов и таким образом окончательно похоронили швейцарскую банковскую тайну.

Двойная стратегия правительства США