Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россия-АСЕАН выстраивают проектную деятельность

«В прошлом году были реализованы 9 проектов Россия – АСЕАН, сейчас в различной стадии проработки находятся еще 11 проектов. Это проекты в самых различных областях: космические и спутниковые технологии, нанобиотехнологии, продовольственная безопасность, энергетика, образование и развитие человеческих ресурсов, малое и среднее предпринимательство, электронная торговля, туризм», - сообщила заместитель директора Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития России Наталья Стригунова. на семинаре по проектной деятельности в рамках Диалогового партнерства Россия – АСЕАН. В мероприятии приняли участие 55 представителей федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества и научных организаций, в том числе Российского центра исследований АТЭС.

На семинаре обсуждались вопросы организации проектной деятельности в рамках Диалогового партнерства Россия - АСЕАН, общая динамика и основные факторы проектной деятельности, порядок финансирования проектов. Организаторы семинара отметили позитивную динамику развития проектной деятельности, рост числа инициируемых и реализуемых проектов за последние годы. «Мы готовимся к крупному мероприятию по линии Диалогового партнерства Россия – АСЕАН – это юбилейный саммит Россия – АСЕАН, который пройдет 19-20 мая в Сочи. В рамках этой работы одной из основных задач является наращивание проектной деятельности по линии Финансового фонда Диалогового партнерства Россия – АСЕАН», - отметила Наталья Стригунова.

По мнению участников семинара, процедура подготовки, внесения и согласования совместных проектов сотрудничества хорошо отработана. На завершающем этапе согласования с асеановцами находится Руководство по отбору, согласованию, финансированию, реализации и отчетности совместных мероприятий и программ сотрудничества Россия – АСЕАН – документ, регулирующий проектную деятельность в рамках Диалогового партнерства. «Надеемся, что скорейшее принятие Руководства станет стимулом для расширения проектной деятельности в рамках Диалогового партнерства Россия - АСЕАН», - подчеркнула представитель Минэкономразвития.

Отдельный блок мероприятия был посвящен практическим рекомендациям по оформлению проектного предложения, подготовке бюджета проекта, механизмам продвижения российских проектов в рабочих органах АСЕАН. Участники семинара также обменялись опытом реализации совместных проектов сотрудничества Россия – АСЕАН.

Торгпред РФ: Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером России в АСЕАН в 2015 году

По итогам 2015 года Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером России среди стран, входящих в Ассоциацию государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН). "Вьетнам занял первое место среди торговых партнеров России в АСЕАН в минувшем году. Оборот российско-вьетнамской торговли составил $3,9 млрд, продемонстрировав рост на 4%", - сообщил ТАСС Торговый представитель РФ в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) Максим Голиков.

По итогам года Вьетнам поднялся сразу на девять позиций, заняв 28 место в общем списке международных торговых партнеров России, отметил торгпред. Экспорт вьетнамской продукции в РФ достиг $2,1 млрд, а импорт российской продукции в СРВ составил $1,8 млрд. Наибольший прирост поставок из России во Вьетнам пришелся на сырье и полуфабрикаты (+13,6%) и машины и оборудование (+22%).

Торгпред констатировал, что в течение последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция роста объемов торговли между РФ и СРВ, ее прирост составлял в среднем 20% в год. "Сейчас Россия входит в десятку крупнейших торгово- экономических партнеров Вьетнама в Европе и на нее приходится до 10% товарооборота СРВ с европейскими странами", - подчеркнул Голиков.

По его словам, дальнейшему увеличению российско- вьетнамской торговли будет способствовать подписанное в мае 2015 года Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между СРВ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Вьетнам стал первой страной, с которой ЕАЭС заключил подобное соглашение.

Механизмы, предусмотренные в Соглашении о ЗСТ, нацелены на долгосрочную перспективу. Их использование позволит решить задачу, поставленную руководством России и Вьетнама - к 2020 году довести объем взаимной торговли до $10 млрд, уверен торгпред. "Для России созданы конкретные предпосылки для увеличения поставок своей продукции на рынок Вьетнама. Причем, это не только товары с высокой добавленной стоимостью, но и сельскохозяйственная продукция, товары широкого потребления и многое другое", - сказал торгпред.

Интервью Дмитрия Медведева немецкой газете «Хандельсблатт».

В преддверии Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Председатель Правительства ответил на вопросы главного редактора Свена Афхюппе и международного корреспондента Матиаса Брюггманна.

Стенограмма:

Вопрос: Господин Премьер-министр, большое спасибо, что Вы нашли время встретиться с нами. Вы приедете в Мюнхен, чтобы принять участие в конференции по безопасности. Газета «Хандельсблатт» будет подробно рассказывать о заседании и в первую очередь о Вас. Мы очень рады, что можем подробно поговорить с Вами на важные темы – о России, безопасности. Господин Премьер-министр, мир, похоже, погрузился в различные геополитические кризисы: Украина, Сирия, Северная Корея со своими испытаниями бомб. Очевидно, что у многих кризисов нет решений. Какие риски Вы видите в этом новом хаосе, в который погрузился мир?

Д.Медведев: Прежде всего хочу вас поблагодарить за возможность дать интервью «Хандельсблатт». В связи с трагическим событием, которое произошло на железной дороге в Баварии, хочу выразить через вас всем читателям газеты искренние соболезнования от имени Правительства Российской Федерации и народа России.

Мир – хрупкая вещь, и помимо таких техногенных катастроф, от которых никто не застрахован, мы действительно находимся не в лучшей фазе обеспечения вопросов международной безопасности. Во всяком случае тот опыт, который есть у меня, свидетельствует, что мы знавали более продуктивные времена. С чем это связано? Наверное, это совокупность причин. Во-первых, часть угроз, о которых, например, наша страна предупреждала ещё 10–15 лет назад, превратилась из страновых, региональных, по сути, в планетарные.

Я вспоминаю, когда мы боролись с терроризмом у нас, на Кавказе, когда говорили, что люди, которые стреляют в наших военных, в нашу полицию, – это представители иностранных религиозных экстремистских организаций, нас не очень слушали. Говорили, что нет, это люди, недовольные режимом, которым надоела коррупция, что они борются чуть ли не за свободу. Проводили деление на экстремистов и повстанцев. Но давайте по-честному признаемся: мы у них находили паспорта самых разных стран, в том числе, например, Турции. Так вот то, что тогда было характерно для одной страны или для группы стран, например для Ближнего Востока в целом, где было страшновато ходить по улицам… Я отлично помню свои первые впечатления от посещения Израиля. Это было, наверное, в 1993 году, я тогда ещё не занимался никакой политикой, я был обычный адвокат и преподаватель на юридическом факультете. Мы просто поехали посмотреть, как выглядит эта страна. Но когда все люди ходят с оружием и говорят «ты имей в виду, рвануть может в любой момент» – это произвело тяжелое впечатление. Я тогда подумал: жить в таких условиях! Да они просто там все герои!

Сейчас это, к сожалению, относится ко всей Европе. Вот это, наверное, главная беда. Сегодня невозможно себя чувствовать спокойно ни в одной стране мира. Это означает, что терроризм реально глобализировался и превратился, если хотите, из преступной деятельности, которая преследует определённые цели, в том числе экстремистского порядка, в нечто особенное. В ряде государств сегодня террористы рассматривают себя как легальную власть и управляют страной при помощи террористических методов. Не нравится – голову отрубим; не нравится – порежем на куски. Причём во имя чего? Либо во имя неких религиозных догматов, либо просто потому, что «мы считаем, так правильно». Вот это основная и главная угроза, с которой, надо признаться, современное человечество не справилось.

Второе. У нас на европейском континенте хватает собственных проблем. Они носят экономический характер, хотя с ними мы как-то в определённый период научились даже вместе бороться. Я отлично помню, что происходило в 2008 и 2009 годах, как мы собирались на «двадцатку» первый раз, как уходящий американский президент [Джордж Буш] говорил мне, что во всём Wall Street виноват. А новый президент, им как раз стал Барак Обама, говорил: вот посмотрите, мы сидим за столом «двадцатки», мы можем договариваться, здесь такие разные страны – Америка, Россия, Китай, но мы вместе эти проблемы обсуждаем. Это действовало, но, к сожалению, с тех пор утекло много воды. У нас остаётся очень много экономических проблем в Европе (я сейчас не делю на проблемы Евросоюза, проблемы Российской Федерации, общемировые экономические проблемы), но мы теперь почти не общаемся. Да, на «двадцатке» встречи есть, но они в значительной мере носят ритуальный характер, скорее там принимаются рекомендации, которые не всегда исполняются. А вот того плотного контакта, который когда-то нас связывал – мы обсуждали все экономические проблемы буквально каждый месяц с руководством Германии, Франции, Британии, – этого ничего нет, всё разрушено. Хорошо это? Мне кажется, что плохо и для наших стран, наших народов, и для экономики.

Вопрос: Какова причина нынешнего раскола и что Вы предлагаете для того, чтобы преодолеть его? Мы видим серьёзное разъединение. Вы с Обамой начали «перезагрузку», однако обе стороны не воспользовались той возможностью. Как теперь можно выбраться из этой ситуации, из этого антагонизма между Западом и Россией? Каким, по Вашему мнению, должно быть решение?

Д.Медведев: Я к этому подойду, сейчас закончу ответ на первый вопрос. В результате сложилась ситуация, когда Европейский союз, отдельные страны Евросоюза и Российская Федерация либо почти свернули контакты, либо они существенно ослаблены. С Германией у нас контакты остаются всё равно очень мощными, но это всё равно не то. В области экономики они «похудели» на 40%. Кому от этого лучше? Большой вопрос.

А на политическом уровне Президент ведёт постоянные переговоры с Федеральным канцлером, но они касаются довольно узкого спектра вопросов. Обсуждается только ситуация на Украине. Да, это, конечно, серьёзная, большая европейская проблема. Но, собственно, это и всё. В некоторых случаях ещё есть разговоры о сирийской проблематике. А вот такого комплексного диалога, который был, просто больше нет. Я во всём этом участвовал, поэтому я могу об этом свидетельствовать. Ну и вывод: мир у нас не стал лучше, количество проблем увеличилось, да ещё и государства, целые страны не разговаривают друг с другом.

По последнему вопросу: я считаю, что здесь нашей вины нет. Мы от контактов никогда не отказывались, были готовы говорить в разных форматах. Но с нами сознательно свернули контакты как по линии Евросоюза, так, в какой-то момент, и по линии сотрудничества между Россией и НАТО. Поэтому мой вывод в преддверии конференции, которая состоится в Мюнхене: наш мир стал опаснее и хуже.

Вопрос: А кто в этом виноват? Вы говорите: Россия – нет. В Европе такое ощущение, что ослабло доверие к России после украинского кризиса.

Д.Медведев: Я не спорю, что вопрос доверия ключевой, но давайте разберёмся, каким образом это доверие создаётся и насколько оно ценно. Да, действительно, кризис доверия налицо. Кстати, когда был кризис в экономике, в 2008–2009 годах, тоже был кризис доверия. Но как его можно преодолевать? Только путём контакта. А у нас отношения, во всяком случае с целым рядом европейских партнёров и Соединёнными Штатами Америки, либо заморожены, либо ведутся очень вяло. Это первое.

Второе. Доверие не возникает в течение нескольких недель. По сути, мы 25 лет потратили, с момента создания новой России на новых принципах, с 1991 года, на выстраивание отношений с нашими европейскими партнёрами. В какой-то момент мне, скажем прямо, казалось, что мы уже друзья, что мы говорим в прямом и переносном смыслах на одном языке, будь то русский, немецкий, английский, что мы хорошо друг друга понимаем. Ничего этого не осталось. Причём о чём я жалею? Конечно, можно иметь разные оценки, в том числе и тех событий, которые случились на Украине. Но зачем было пускать под откос все контакты, начиная от политических и заканчивая экономическими? Посмотрите: Советский Союз был не самым, наверное, лёгким партнёром и не самым дружественным государством и для Европы, и для других стран, но никогда такого не было, даже во времена самых жёстких пикировок, будь то Карибский кризис или Афганистан, чтобы руководителей парламента объявляли персонами нон грата. Мы можем вообще занавес опустить, сказать, что мы никак не общаемся. Вот это, я считаю, грубая политическая ошибка. Это сделали зря, от этого не стало никому легче. Мы придерживаемся своей позиции, например по Украине и судьбе Крыма, европейские страны – своей. Но мы просто не разговариваем. Кого наказали?

Вопрос: Как выйти из этого кризиса?

Д.Медведев: Это, наверное, самое сложное. К сожалению, как человек вполне практический скажу, что выход только один: восстанавливать отношения, контакты, преодолевать стереотипы, идти на разумные компромиссы. Но, ещё раз говорю, здесь значительная часть дороги не за нами, потому что нам сказали: вы плохие, вы принимаете решения вне поля международного права, мы вас не будем никуда звать, мы с вами не будем торговать, мы введём против вас санкции. Я всё это сейчас перечислил – но хоть на йоту позиция России изменилась?

Я всегда привожу один пример. Ещё раз подчёркиваю: Советский Союз – точно не оптимальная модель государства, и уж точно мы не стремились к его возрождению. Я отлично помню, что такое Советский Союз, я родился, как и вы, в 1965 году, и вся моя молодость прошла в советский период. Десять раз в отношении Советского Союза (я считал специально) вводились санкции: в 1920-е, 1930-е, 1940-е, 1950-е, 1970-е годы. Советский Союз изменился? Нет.

То есть мы, к сожалению, сейчас находимся на плохой дороге. Но значительную часть пути должны пройти наши европейские партнёры, прежде всего руководство стран Европейского союза, – подчёркиваю это специально, чтобы не было никаких недомолвок. Даже несмотря на то, что страны Евросоюза входят в НАТО, несмотря на то, что Америка является крупнейшим мировым игроком, у Евросоюза, у Европы своя судьба, и руководители стран Европы, не бизнес (бизнес хочет торговать и инвестировать – здесь всё понятно), должны определиться, восстанавливают они отношения с Россией или нет.

Вопрос: Вы вполне ясно сказали, что не заинтересованы в том, чтобы железный занавес вновь упал, что вы заинтересованы в разрядке политических отношений и что, насколько я понял, соответствующая большая стратегия должна быть сформулирована в Мюнхене. Тем не менее очень конкретный вопрос. Минские соглашения являются ключевым моментом для нового сближения. Правительство Германии заняло ясную позицию, что все части этих соглашений должны быть выполнены и только тогда санкции могут быть смягчены или отменены. Бывший канцлер Герхард Шрёдер в интервью «Хандельсблатт» две недели назад сказал, что это ошибка, что уже сейчас нужно активнее идти навстречу России, поскольку первые части минских соглашений уже выполнены. По-Вашему, Герхард Шрёдер прав? Это тот путь, которого вы ожидаете, – пойти навстречу России раньше?

Д.Медведев: Герхард Шрёдер прав. Абсолютно прав – это была ошибка. Он человек очень опытный, он возглавлял правительство Федеративной Республики Германия, но дело не только в этом – он прав по сути.

В настоящий момент европейским государствам, на мой взгляд, нужно просто собраться и принять непростые решения. Евросоюз не монолитен, мы всё прекрасно понимаем. Есть страны, у которых существуют некие фантомные боли в отношении Советского Союза, они всё время подозревают в чём-то Россию. Но уж Германия-то, надеюсь, нас ни в чём не подозревает. У нас с вами такая история отношений, в которой было две кровопролитные войны в XX веке, и тем не менее мы стали крупнейшими партнёрами. Ещё совсем недавно Германия была нашим крупнейшим партнёром в Европе – по торговле, я имею в виду.

Поэтому считаю, что оценки правильные и нужно найти в себе мужество это признать.

Президент Путин об этом говорил неоднократно, и я говорил об этом неоднократно: нет никакой альтернативы минскому соглашению. По одной простой причине: мы тоже практические люди, а у нас ничего другого нет. Если бы у нас было пять соглашений, мы могли бы сказать «это хорошее, а это плохое», но у нас есть только оно.

Там были достигнуты очень серьёзные компромиссы при участии «нормандской четвёрки». И я считаю, что в тот период наши партнёры – и госпожа Меркель, и господин Олланд – проявили высокую государственную ответственность. Очень легко хлопнуть дверью, сказать: мы не слышим друг друга, мы не понимаем друг друга. Тем не менее был выработан документ, который, по сути, представляет собой road map – «дорожную карту», по которой нужно двигаться. И мы по этой «дорожной карте» идём – где-то быстрее, где-то медленнее, но, слава богу, хотя бы нет активных перестрелок.

Выполнены некоторые другие пункты. Но в чём проблема? Не выполнен ни один пункт по политическому урегулированию. Но это-то не от России зависит. И если говорить честно, наши европейские партнёры, в отличие от тех, кто в Киеве принимает решения, нас слышат.

Вопрос о проведении выборов, вопрос об амнистии, вопрос о будущем устройстве Украины – это не наши вопросы, это не вопросы Франции, это не вопросы Германии, это вопросы Украины. Тем не менее все эти процессы блокируются. Да, сейчас переговоры идут, и вот американцы к ним тоже подключились. Я считаю, что это неплохо, потому что, скажем честно, в Киеве очень внимательно следят за словами, которые произносят в Вашингтоне, руководство страны в известной степени разделено на тех, кто смотрит на Европу, и на тех, кто смотрит на Америку. В любом случае минские соглашения подлежат исполнению, мы ничего другого не имеем, но позвольте закончить тем, что российское руководство исходит из того, что в настоящий момент шар находится на украинской стороне.

Вопрос: Вы говорите, что действовать должны европейцы. Но не было ли бы жестом доброй воли со стороны России, со своей стороны, отменить некоторые запреты на импорт, чтобы облегчить для Европы принятие решения о смягчении её санкций?

Д.Медведев: Понимаете, этот вопрос по запретам приобрёл несколько демонический характер. Во-первых, вы отлично знаете нашу страну, у нас сейчас не самый простой экономический период, но никакой катастрофы нет. У нас в прошлом году уменьшение валового внутреннего продукта было в два с лишним раза меньше, чем в 2009 году, но тогда было гораздо сложнее, притом что мы не имели внешних ограничений и цены на нефть, пардон, всё-таки были не 25 и не 30. Но всё упало гораздо сильнее. С другой стороны, конечно, у нас есть трудности, которые прежде всего связаны с критическим падением цен на энергоносители, от которых наш бюджет зависит в значительной мере, ну и, конечно, влияют и ограничения взаимные. Но почему я об этом говорю? Не мы эти ограничения вводили. Мы ввели контрмеры, совершенно верно. Это был ответный шаг, вы же знаете. Не будем лукавить, эти контрмеры в чём-то нас ограничивают, но в чём-то нам помогают. Я уже долгие годы, будем считать, лет восемь, занимаюсь по линии Правительства, а ещё и как Президент, сельским хозяйством. Мы были в очень тяжёлом положении, хотя Россия – аграрная страна, самые большие пашни в мире. Сейчас мы себя практически полностью кормим. Возникла ситуация, когда наши фермеры, наши крупные хозяйства поверили в то, что они могут сами производить продукцию, что у них не будет конкуренции по бросовым ценам из некоторых европейских стран (подчёркиваю – по бросовым ценам), и нарастили мощности.

Мы и в прошлом году истратили на поддержку сельского хозяйства порядка 240–250 млрд рублей, и в этом году истратим, то есть в этом мы видим некое окно возможностей. Это не значит, конечно, что мы сознательно настроены на то, чтобы продлевать санкции. Просто наши европейские партнёры должны понимать: свято место пусто не бывает, его кто-то обязательно заполнит.

Это же касается и некоторых других товаров. Вот мы много покупали машин германских, очень хороших, – я имею в виду машины, которые средства производства, не только автомобили. Сейчас экспорт этих машин и механизмов в Российскую Федерацию упал приблизительно на 30–40%. Это плохо, потому что предприятия имеют меньше возможностей для технического перевооружения. С другой стороны, мы вынуждены были переориентироваться на азиатские рынки. Далеко не всегда там по качеству всё такое же, как в Германии, но вы знаете, они тоже научились многое делать. И мы сами начинаем это производить.

Вопрос: Но ведь как экономика, так и геополитика глобальны. Разве это не опасно – отгородиться в некоторых областях, как Вы уже сказали, в экономике, от других и прибегнуть к встречным санкциям, даже если речь идёт о реакции на чужие ограничения и санкции? Ведь любой стране – будь то Китай, или Америка, или Германия – придётся играть определённую роль в этом глобализованном мире и принимать роли, которые будут играть другие страны. Ведь границы, будь то для беженцев, для продуктов или товаров, являются препятствием для экономического успеха.

Д.Медведев: Я тоже сторонник открытой рыночной экономики и исхожу из того, что мы договорились о членстве в ВТО, приняли все принципы открытой экономики. Экономика действительно глобальна. Но это же не мы отгородились, это нам сказали: мы вам это продавать не будем, либо наши возможности из-за того, что закрыли финансирование по линии европейских банков, уменьшились.

С одной стороны, это нам мешает, с другой стороны, помогает. Если говорить о высокотехнологичной продукции, то я согласен, очень трудно здесь делать что-то изолированно. Мир настолько пронизан всем этим, настолько электронные средства общения, решения, которые основаны на высоких технологиях, цифровой экономике, стали важной частью нашей жизни, что невозможно представить себе, что мы от этого откажемся. Мы же не Корейская Народная Демократическая Республика.

Но в некоторых случаях это действительно работает на нас. Давайте честно признаемся: почему мы должны покупать польские яблоки, когда у нас точно такой же климат? Наши польские друзья наладили активную поставку польских яблок в нашу страну, забили весь рынок наш, причём по невысоким ценам. Молодцы! У них не южная страна, но они развили свой аграрный кластер. С учётом того, что их яблоки не особо в Евросоюзе покупают, они всё это привозили к нам. Но у нас такие же сады, зачем нам у них-то покупать? В этом смысле я считаю, что замещение импорта абсолютно необходимо и оправданно.

Вопрос: Помимо санкций, как Вы уже сказали, большой экономической проблемой для России стало падение цен на нефть – ваш бюджет сильно страдает от этого. Как Россия собирается преодолеть этот кризис в целом?

Д.Медведев: Страдает, конечно, бюджет, что говорить... Но опять же всё познаётся в сравнении. Когда я начинал работать в Москве, я думаю, что процентов 70–75 нашего бюджета зависело от поставок нефти и газа, притом что и цены были относительно невысокие. А сейчас – 45, то есть мы всё-таки выдавливаем углеводороды из общего баланса доходов нашей страны. Но это не значит, что мы хотим их совсем выдавить, упаси бог. У нас есть масса проектов, в том числе и с Германией, мы их дальше продолжим. Но экономика должна быть равновесной. Страна огромная, столько возможностей!

Интересная цифра (я не знаю, читали вы или нет, но я её приведу): в прошлом году Россия получила от экспорта оружия приблизительно 15 млрд долларов. Немало в принципе, это второй практически экспортёр в мире после американцев, и, вы знаете, оружие у нас в целом неплохое. А от продажи аграрной продукции – 20 млрд. Вот если бы мне кто-нибудь сказал об этом лет 10–12 назад, я бы не поверил. Значит, потенциал, экспортный потенциал аграрный у нас выше, чем оборонный, потому что мир хочет есть. На разных континентах огромное количество людей, которые голодают. Рынки огромные, они растущие. В принципе я считаю, что мы вполне способны довести баланс доходов нашего бюджета до ситуации, когда у нас, например, треть будет образовываться от углеводородов, а две трети – от торговли продукцией промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, оборонки. Это существенным образом повлияет на всё, включая и курс рубля.

У нас сейчас курс рубля, вы тоже знаете, очень волатильный, потому что он сильно зависит от ожиданий цен на нефть, и цены в нижней точке совсем находятся. Но мы сознательно пошли на то, чтобы отказаться от регулирования курса, он у нас теперь рыночный, свободный, никаких валютных коридоров нет, он образуется путём спроса и предложения. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы наш курс рубля не был в такой степени зависим от нефтяных котировок, как, например, курс Евросоюза. Он же не зависит от одной отрасли или одной страны. Он всё равно зависим от экономик, он зависим не только от Германии, но и, например, от Греции, но всё-таки эти факторы компенсируют друг друга. В результате появляется достаточно сбалансированный курс. Хотя мы помним, что у евро были тоже разные времена – и непростые времена, и избыточное укрепление, и избыточное ослабление, то есть рынок есть рынок. Тем не менее для нас это важно.

Поэтому диверсификация экономики – это стратегическое направление. Меня часто спрашивают: вы уже сколько лет у власти, и Президент Путин, и вы практически столько же работаете, а почему структура экономики не изменилась? Но её не изменить за 15 лет, ну невозможно изменить. Она создавалась 50–60 лет. Это не делается таким образом, а тем более в период, когда, по сути, два кризиса мы переживаем. Но эта структура всё-таки меняется.

Вопрос: Но есть ещё другие отрасли, в которых Вы видите потенциал роста, кроме сельского хозяйства?

Д.Медведев: Да, конечно. Скажу прямо: многие новые производства, которые я посетил, меня очень радуют. Мы ещё какое-то время назад всё техническое покупали у наших друзей в Европе. Я отлично помню, как я присутствовал на открытии завода Claas в Краснодарском крае, который собирает комбайны, причём собирает отвёрткой, что называется. Классные комбайны от Claas, очень хорошие. Но сейчас-то мы значительную часть комбайнов делаем сами и не по лицензии. Это наши комбайны, их производят российские предприятия. Сначала где-то что-то по лицензии приобретали, а сейчас это совершенно новый продукт.

Недавно я был на тракторном заводе. Отличный трактор, который, кстати, покупают везде. Удивительным для меня было то, что решили покупать в Германии. Это приятно, конечно, потому что у вас привередливый потребитель. То есть эти ниши появляются. Я не имею в виду опять же сборку иностранных моделей. Такие машины, как КамАЗ, как некоторые виды других грузовых автомобилей, прочно завоевали популярность и в Азии, и в Латинской Америке, даже в Европе что-то удаётся сделать.

Вот я вчера смотрел сборку вагонов (кстати, там у нас хороший большой проект с Siemens), это было в Тверской области, на Тверском вагоностроительном заводе. Очень современные, хорошие вагоны, которые опять же тоже поставляются на экспорт, только нужно переделать тележку так называемую на европейский стандарт. То есть, если этим заниматься, всё становится на свои места. Вы же помните, что в определённые периоды Советский Союз и даже царская Россия поставляли технику в другие страны весьма активно, поэтому это вопрос доведения до лучших кондиций.

Вопрос: Но для этого России нужна другая экономическая ситуация. Сейчас же цены на нефть обрушились настолько, что вам приходится вводить меры экономии. Что делает Россия для того, чтобы стимулировать рост своей экономики и диверсифицировать её?

Д.Медведев: Про диверсификацию я, по сути, уже сказал, потому что это и есть поддержка ключевых отраслей, и это, с другой стороны, стимулирование. Я сегодня почти весь день обсуждал с членами Правительства нашей страны «антикризисный план». Потом у меня и с Президентом тоже на эту тему был разговор. В чём смысл этого «антикризисного плана», или плана поддержки экономики? Мы поддерживаем те отрасли, которые набрали темп, и если они остановятся, будет очень плохо. То же самое сельхозмашиностроение, транспортное машиностроение, автопром, сельское хозяйство, высокие технологии. Мы вынуждены в условиях, когда экономика действительно падает, а иностранные рынки капитала для нас закрыты (кроме восточных), использовать различные инструменты поддержки этих отраслей, субсидировать кредитную ставку, потому что она, естественно, выросла – ключевая ставка Центрального банка и кредитная ставка – из-за инфляции и из-за того, что закрыты рынки капитала других стран. Поэтому мы вынуждены им помогать в получении этих кредитов, чтобы те проекты, которые уже идут, не остановились и, конечно, чтобы люди не оказались на улице. Мы это делали и в кризис 2008, 2009, 2010 годов. Но тогда мы только начинали этот процесс, а сейчас мы уже более опытные. Плюс наша промышленность и сельское хозяйство дали результаты. Это объективно так.

Очень важна поддержка людей в условиях кризиса. Это, конечно, очень сложная история, потому что реальные доходы из-за ослабления рубля упали, и люди это чувствуют. Это, конечно, никому не нравится. Ослабление рубля приносит для граждан негативный эффект, потому что у них уменьшается возможность приобретения техники, которая поставляется, например, по импорту, каких-то других товаров, которые мы по импорту получаем (внутри страны цены, конечно, не так растут), и, конечно, возможность поехать куда-то. Поэтому для нас очень важно поддержать людей в этих условиях. Как мы это делаем? Прежде всего не давая разыграться безработице сверх меры. Пока она у нас разумная, она у нас держится в границах от 5 до 6%, и уже достаточно давно. Но у нас есть города (мы их называем моногородами), где одно предприятие. Там гораздо всё сложнее, потому что оно может остановиться и люди окажутся на улице, поэтому там развёрнуты отдельные программы поддержки занятости. Это другое направление, которое мы обязаны развивать.

Наконец, третье – это всякого рода пособия, которые каждое государство платит, а также пенсии. Мы тоже вынуждены при проектировании бюджета, антикризисных решений учитывать необходимость индексации в ряде случаев пенсий, пособий, для того чтобы наиболее, как принято у нас говорить, незащищённые слои населения потеряли как можно меньше.

Вопрос: Во время последнего серьёзного российского кризиса Ваша страна запрашивала помощь у Международного валютного фонда и получила её. Вы можете исключить, что настолько глубокого кризиса больше не случится и что вам вновь понадобится помощь МВФ?

Д.Медведев: Вы, наверное, имеете в виду кризис 1990-х годов, 1998 года, потому что в 2008, 2009, 2010 годах мы не обращались. Мы сами, по сути, доноры такой помощи. Я думаю, вероятность того, что мы будем обращаться к МВФ, ничтожно мала. Мы хотели бы другого. Ведь многие наши трудности – мы с вами уже об этом говорили – носят рукотворный характер. То есть если бы, скажем прямо, для нас были бы открыты рынки европейского капитала, многие вопросы решались бы легче. Это объективно так. Но сегодня мы вынуждены кредитовать себя сами, субсидировать себя сами.

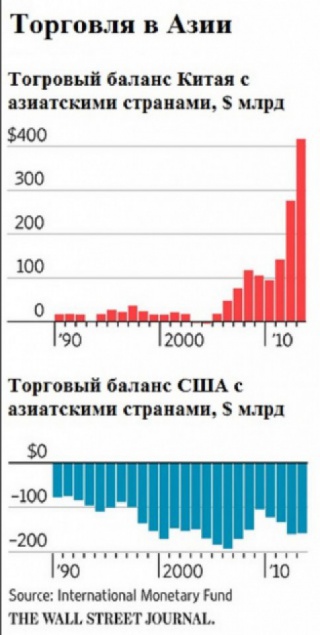

Вопрос: Вы только что сказали, что свято место пусто не бывает. Можно ли сказать, что Россия воплощает стратегию, в соответствии с которой она отвернулась от Европы и повернулась в сторону Азии? И насколько успешна эта стратегия? Ведь ваш товарооборот с Китаем также сократился на 30%.

Д.Медведев: Нет стран беспроблемных. И у Китая есть проблемы в экономике, у Евросоюза, у нас. Вопрос не в том, чтобы куда-то повернуться, но нам предназначено смотреть и на Запад, и на Восток, и мы всегда об этом говорили. Другое дело, что так получилось, что в 1990-е годы – в начале XXI века мы очень активно развернули торговлю и инвестиционное сотрудничество с Европой. Я напомню, у нас торговый оборот доходил до 450 млрд евро, а Евросоюз был и, кстати, до сих пор остаётся нашим крупнейшим партнёром, если считать в целом. Конечно, мы этому уделяли очень много внимания. Может быть, азиатское направление было не таким в этом смысле для нас приоритетным. Но сейчас и в силу того, что произошло, и в силу того роста, который демонстрирует азиатско-тихоокеанский рынок, мы, конечно, активно туда стараемся проникать. У нас стратегические партнёрские отношения с Китаем, хотя вы правы, Китай, каким бы большим ни был, его экономика, он не спасёт весь мир, у него свои есть сложности. Но у нас продвинутое сотрудничество по самым разным областям. Я относительно недавно (в конце прошлого года) был в Китае и как раз проводил межправительственные консультации с китайскими партнёрами.

Но это не только про Китай, это и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Когда был саммит АТЭС, мы были в целом ряде государств – это и Филиппины, и Малайзия, потом я залетел в Камбоджу, до этого я был во Вьетнаме. Это всё наши торговые и инвестиционные партнёры. Просто к слову: например, с Социалистической Республикой Вьетнам у нас существует соглашение о создании зоны свободной торговли. Мы с другими странами к этому не пришли, не договорились, а с вьетнамцами договорились. Так что у нас в этом смысле с ними такой открытый рынок, и понятно, что они этого желают, потому что у них растущая экономика.

Здесь нет какого-то политического решения, это сугубо прагматическая необходимость – быть и в Европе, и в Азии. Если наши европейские коллеги примут решение о размораживании нормального сотрудничества, мы с удовольствием вернёмся по многим отраслям к сотрудничеству.

Вопрос: Но что касается внешнеполитического решения, то вопрос состоит в том, какую роль Россия хочет играть в мире. Может ли она в своей нынешней экономической ситуации позволить себе играть ведущую геополитическую роль?

Д.Медведев: Мы, мне кажется, к этому и не стремимся – брать на себя решающую роль в геополитике. А вот тот, кто стремится брать на себя такую роль, пусть за весь мир и отвечает, отвечает за то, почему войны начинаются, почему мигранты по Европе сотнями тысяч разъезжают. Мы к этому не стремимся, мы этим комплексом переболели в советские времена и уж точно не пытаемся регулировать весь мир. Но Россия должна занимать, конечно, в международных отношениях подобающее место. Оно, кстати, предопределено и нашей историей, и нашей географией, и возможностями, и даже формальными соображениями – членством в Совете Безопасности и так далее. И наконец, мы просто крупнейшая ядерная держава. Всё это налагает на нас ответственность, но мы не пытаемся рулить по всему миру и устанавливать свои правила, как это иногда нам приписывают, говорят о том, что вы такие-сякие, пытаетесь всё поставить под собственный контроль. Это абсолютно не так, мы в этом смысле тоже вполне прагматичные люди. Никто не способен отвечать за весь мир, никто, в том числе и Соединённые Штаты Америки.

Вопрос: Но в мире есть кризисы. Среди них – борьба против «Исламского государства» и гражданская война в Сирии, остановить которую без участия России невозможно. Как Россия может способствовать тому, чтобы остановить гражданскую войну в Сирии? По-моему, это самый главный вызов, который привёл к миграционному кризису в Европе, в частности у Германии в этой связи возникли серьёзные проблемы. Какой вклад в этом смысле может внести Россия? В последние дни мы слышали о бомбардировках Алеппо – возможно, Вы сможете сказать нам о том, соответствует ли эта информация, которая вызвала на Западе некоторое смятение, действительности. Что собирается делать Россия дальше, шаг за шагом?

Д.Медведев: Россия принимает участие в сирийском конфликте для обеспечения своих собственных национальных интересов. Конечно, с учётом того, что к нам обратилось сирийское руководство, причём обратилось за военной поддержкой. Я всегда привожу такой пример, против которого никто ничего не может возразить, потому что большинство людей, рассуждающих о Сирии, никогда там не были. Я там был с официальным дружественным визитом в тот период, когда там не было войны. Я могу вам сказать, что на меня Сирия тогда произвела неизгладимое впечатление. Это очень древняя страна, где разные этносы, где разные веры уживались совместно, и она была самой спокойной, наименее религиозно ориентированной – достаточно было на женщин посмотреть, на то, как люди ходили по улицам и так далее.

То, что там произошло, – это очень наглядный урок того, как легко создать проблему и как тяжело её потом решить. В какой-то момент нашим коллегам показалось, что господин Асад плохо себя ведёт (если вообще такие термины уместны для внешней политики). Я прямо назову, о ком я говорю. Я имею в виду наших партнёров в Соединённых Штатах Америки, некоторых наших европейских партнёров и часть арабского мира, включая Саудовскую Аравию, например. У нас могут быть разные оценки тех или иных политических деятелей, но это же не повод для того, чтобы начинать интервенцию или поджигать страну изнутри! Сейчас страна объята гражданской войной, все рассорились со всеми: шииты с суннитами, сунниты, соответственно, с другими – друзами, христианами, алавитами. Кому от этого лучше? Может быть, Асад и не идеал демократии, но нужно было добиваться того, чтобы там выборы прошли, а не развязывать такую жёсткую кампанию. В результате пострадали все.

Почему мы там обеспечиваем свои национальные интересы? Вы знаете, у нас страна многонациональная, очень сложная. У нас тоже есть религиозные экстремисты, с которыми мы довольно долго и в целом успешно боролись на Кавказе и которые периодически просачиваются в другие страны.

Я вспоминаю несчастного Мубарака (Хосни Мубарак, бывший Президент Египта), который мне во время моего визита сказал: «Вы имейте в виду, у меня в стране огромное количество выходцев из России и некоторых стран СНГ. И скажите спасибо (дословно), что я здесь вот так вот всё держу и они не устроили побоище». Но потом случилась «арабская весна», участь несчастного Мубарака печальна, потому что наши американские «друзья», которым он служил верой и правдой десятилетия, его просто взяли и сдали, и в результате привели к власти экстремистов. И только сейчас Египет начинает новую страницу в своей истории, своё развитие.

В этой ситуации мы понимаем, что те, кто поехал в Сирию (а таких там уж по меньшей мере несколько тысяч человек, цифры разнятся, потому что мы же не можем их, естественно, всех посчитать, кто когда уезжал, но это точно тысячи человек), они вернутся абсолютно зомбированными убийцами, которые будут устраивать у нас то, что устраивали раньше на Кавказе, в Москве, в других городах, то, что они устраивают в Париже, да и по всему миру, по сути, и в Соединённых Штатах Америки устраивают.

Вопрос: Их тысячи из России?

Д.Медведев: Да, тысячи людей из России, которые туда уехали. Поэтому Президентом было принято решение откликнуться на просьбу Президента Сирии и принять участие в этой боевой операции. Она не носит неограниченного характера, она, естественно, будет временной. Она носит прежде всего локальный характер, с использованием самолётов и в некоторых случаях ракет. То есть мы не хотим участвовать в наземной операции, там только наши советники есть. Иными словами, мы видим здесь вот такую важную, но в то же время локальную задачу.

Теперь в отношении того, как надо вместе здесь себя вести. Я обязательно скажу об этом в выступлении, которое будет в Мюнхене. Мы расходимся по Украине, у нас есть какие-то другие разные оценки, например по ПРО, ещё какие-то проблемы во взаимоотношениях. Но здесь-то, казалось бы, почему не договориться? Эти мерзавцы же абсолютно одно и то же делают везде теперь – и в России, и в Европе. Но на контакты западные партнёры не идут, постоянно их сворачивают, на уровне военных ведомств они носят эпизодический характер, какую-то коалицию создавать не хотят, говорят, что мы боремся не с теми. Неоднократно же об этом говорил: давайте тогда сядем за стол, договоримся, позовём всех, кто борется с террористами (что, собственно, уже в Женеве было сделано, но, правда, не вполне удачно), и определим, каким образом мы все вместе будем этому противостоять.

Покажите ваши карты, покажите, где находятся умеренные оппозиционеры так называемые. Это же отдельная, очень сложная история. Мы её отлично помним на примере Афганистана, когда нас долго убеждали в том, что есть хороший «Талибан» и есть плохой «Талибан» – значит, с хорошим надо дружить, с плохим надо воевать. Потом случилось 11 сентября, случились другие события. Там всё очень запутанно. И те, кто называют себя умеренными, не факт, что таковыми являются. Но мы готовы это всё обсуждать. Президент об этом неоднократно говорил своим партнёрам. Но для этого нужно сидеть за одним столом. А наши партнёры уклоняются. То есть какие-то эпизодические встречи, по телефону поговорят, на уровне военных как-то проконтактируют. Но в этой ситуации нужно создавать полноценный альянс, в противостоянии этому злу. Всё это вылилось в миграционную проблему.

Здесь я не могу не сказать того, что думаю. Может, это и не понравится моим коллегам в Европе, но я считаю, что это полный провал, полное фиаско иммиграционной политики Евросоюза. Просто совсем плохо. Неужели этого невозможно было представить несколько лет назад? Неужели такие плохие аналитики?

Мы тоже исполнены лучших гуманитарных чувств, мы тоже хотим помогать беженцам, мы делаем это. Но открывать двери в Европе, приглашая всех, кто готов приехать, – простите, это по меньшей мере глупость, если не сказать более жёстко. И что теперь? Огромное количество людей из Сирии и сопредельных стран устремилось к вам. Что это за люди? Там есть несчастные люди, которые бегут от войны. Их много. Чего они хотят? Они хотят выжить, и, уж извините, хотят получить пособие, которое Евросоюз им предоставляет. Это пособие, я думаю, раз в 10 больше по размеру, чем то, что они имеют на территории Сирии. Но этих людей жалко, хотя это решение Европейского союза. Но среди этих людей есть часть, и немаленькая, не три каких-то отъявленных негодяя, сотни, а может быть, тысячи, которые едут в Европу с миссией «часового механизма»: когда им позвонят, они начинают действовать как роботы. Вычислить их почти нереально, потому что они все мирные граждане, которые бегут от войны.

Я недавно встречался с финским Премьером, кстати, на полях в Мюнхене у меня будет встреча с финским Президентом. Они очень обеспокоены этим, потому что часть этих людей едет и через нашу границу, но мы их не можем остановить. Есть пакт о правах человека европейский, к которому мы присоединились. Мы никому не хотим зла, не хотим разбавлять нашего соседа, Финляндию, вот такими мигрантами. Но, что делать, мы просто по-другому ничего сделать не можем. Мы договорились создать общую группу, для того чтобы она работала, как-то это канализировать. Мы будем этим заниматься, мы готовы со всеми работать, и с Германией тоже. Но это колоссальная проблема. И, если честно, власти Евросоюза её накачали сами.

Вопрос: Вы сказали, что Россия не хочет проводить наземную операцию. Как Вы оцениваете, что арабские страны сейчас к этому готовы и хотят этого, и хотят ещё, чтобы США взяли лидерство?

Д.Медведев: Плохо оцениваем, потому что всякие наземные операции, как правило, ведут к тому, что война становится перманентной. Посмотрите, что в Афганистане, что в целом ряде других стран. Уж несчастную Ливию даже не упоминаю.

Наземная операция – это интеграция всех, кто в ней участвует, в войну. Вот американцы должны взвесить – и президент Соединённых Штатов, и наши арабские партнёры: они хотят перманентной войны? Они что думают, что они её очень быстро выиграют? Так не бывает, особенно в арабском мире. Там все сражаются против всех. Там нет такой моносилы, когда есть Асад и верные ему войска и какая-то антиправительственная группировка. Всё гораздо сложнее. Значит, это на годы, а может, на десятилетия. Зачем это надо? Надо всех, в том числе за счёт жёстких мер, которые и Россия осуществляет, и американцы осуществляют, и даже, при всех оговорках, и турки пытаются осуществлять, заставить сесть за стол переговоров, а не начинать очередную войну на Земле. Мы прекрасно знаем, по каким сценариям всё это проходит.

Вопрос: Радикализация исламистов, похоже, является главной угрозой для мира во всем мире, а также для всего международного сообщества. Не слишком ли мало внимания мы уделяли исламу и исламским движениям? Можно ли еще остановить эту радикализацию? Как взять эту проблему под контроль? Или ислам сам по себе не поддается реформированию? В Коране содержатся ценности, которые вы в вашем мире – или мы в нашем мире – не разделяем? Как можно решить эту проблему?

Д.Медведев: Это проблема очень сложная, но она разрешима. Я напомню, что Россия является не только христианской (преимущественно), но и исламской страной, и мы живём в мире с нашими исламскими братьями, которые живут на территории России уже много лет, столетия. Это совместное жительство было совершенно нормальным и спокойным. Более того, я могу сказать прямо: в советские времена, когда я ещё учился в школе, мне даже в голову не приходило думать о том, каких верований придерживается тот или иной человек. Тогда у нас вообще атеизм был, но многие верили: и христиане были, и мусульмане. Но у нас было совершенно монолитное общество. Потом этот пожар раздули. В Европе, я ещё раз подчёркиваю, были допущены стратегические ошибки, когда иммиграционная политика привела к тому, что религиозный баланс в странах сдвинулся, причём неконтролируемо. Вопрос ведь не в том, что приезжают представители исламской уммы, диаспоры, а вопрос том, что они приезжают бесконтрольно, не хотят социализироваться, не получают образования и враждебно воспринимают всё, что происходит в Европе. А мы здесь всё-таки, все придерживаемся европейских ценностей, европейской идентичности, это для России абсолютно характерно. Вот поэтому это была очень серьёзная и грубая, на мой взгляд, ошибка. Сейчас надо пытаться наводить мосты, успокаивать ситуацию (нет другого, если говорить о диалоге внутри стран Евросоюза), стараться всё-таки договариваться с представителями общин. Я понимаю, насколько это непросто, я понимаю, что многие из них вообще не хотят договариваться, а часть из них, что вообще ужасно, получает образование, рождается в европейских странах, а потом совершает там теракты. Это данность, и здесь нет лёгкого рецепта. Я лишь подчеркнул, что у нас, в нашей стране, есть опыт сосуществования на протяжении веков христианской и мусульманской общины, но он тоже небеспроблемный. Вы помните, что у нас в 1990-е годы происходило и в начале XXI века, когда к нам начали приезжать представители других направлений ислама, абсолютно чуждых нашему исламу (потому что там, вы знаете, много направлений, и они подчас друг с другом больше враждуют, чем с представителями других религий) и принесли эту культуру, и нам пришлось там наводить порядок.

Я, к сожалению, не исключаю, что похожая ситуация может случиться и где-то в Европе, не дай бог, и тогда вам придётся столкнуться с тем, с чем мы столкнулись в 1990-е годы. Мы, конечно, очень бы этого не хотели, мы надеемся на то, что вам всё-таки удастся найти правильный подход к национально-религиозной политике. И потом, это абсолютно страновая история: в Германии своя история, во Франции своя история, в Венгрии своя история, в Австрии своя история, но вы все внутри Евросоюза. Вас 28, и вам нужно будет о чём-то договориться вместе, потому что если вы просто будете разрушать пространство Шенгенской зоны, то это, во-первых, скорее всего, просто повлечёт, по сути, распад Европейского союза, а во-вторых, этим ничего не добиться, потому что экстремисты будут с удовольствием кочевать из страны в страну.

Мы, хочу сразу сказать, готовы принять участие в таких консультациях. Мир прозрачен, эти люди приезжают и от нас, эти люди приезжают к нам. Но нашу страну ведь во многом вывели из такого диалога. Сейчас уже наступает осознание того, что без России таких вопросов не решить и в силу её географического положения, и в силу исторического опыта.

Вопрос: А Вы думаете, что Евросоюз разрушится из-за этого кризиса?

Д.Медведев: Я не говорю о том, что Евросоюз разрушится.

Реплика: Вы думаете или Вы боитесь…

Д.Медведев: Я скажу прямо, что это будет самое драматическое событие для Европейского союза. Мы, ещё раз подчеркну, являемся крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Евросоюза, даже несмотря на сложные сейчас отношения. Мы держим часть валютных запасов в евро и заинтересованы в том, чтобы евро был стабильной валютой. Я всегда об этом говорил госпоже Меркель: «Не сомневайся, Ангела, мы заинтересованы в том, чтобы евро был стабильной валютой». Более того, отчасти противостоял доллару, потому что не может быть мир основан на одной моновалюте. В Европе живут наши партнёры, друзья, у многих родственники. Поэтому упаси бог от такого сценария. Но просто ситуация сейчас настолько тревожная, что, если начать последовательно вот так всё разрезать, да ещё и не договорившись между собой, это может повлечь очень тяжёлые последствия для Европы. Гораздо более тяжёлые, чем то, с чем Европа столкнулась во время экономического кризиса или в период, когда вы спасали Грецию, Португалию, Испанию и так далее.

Вопрос: «Хандельсблатт» является ведущей экономической газетой Германии. Экономические отношения между Германией и Россией, как Вы уже сказали, на протяжении многих лет прекрасно развивались, а сейчас многие немецкие предприятия жалуются по поводу санкций. Как бы Вы охарактеризовали двусторонние экономические отношения? Надеетесь ли Вы на то, что нам удастся сохранить их на высоком уровне – после этой санкционной фазы?

Д.Медведев: Эти отношения больны, но подлежат лечению. И лечение на самом деле достаточно простое – восстановление диалога и доверия. Бизнес друг другу верит. Почти не уменьшилось общее количество совместных компаний — торговый оборот упал, а общее количество совместных компаний не уменьшилось. Бизнес хочет работать – и российский, и германский.

Поэтому решение за европейскими политиками. Жалко того, что произошло: торговый оборот между Россией и Германией сдулся на 40%, с Евросоюзом вообще почти в два раза, но будет хуже, если мы и дальше эту ситуацию будем загонять куда-то глубоко. Надо найти мужество и признать, что пора прекратить экономические санкции, которые не ведут ни к чему хорошему ни для Европы, ни для Российской Федерации. Наша страна к этому готова, но, ещё раз подчёркиваю, мы ждём первого шага от наших коллег из Европейского союза.

И последнее. У меня будет встреча в Мюнхене в формате завтрака с представителями Восточного комитета германской экономики. Там наши партнёры, друзья даже многие, которые публично по понятным причинам не могут какие-то позиции выражать, но непублично говорят: «Конечно, скорей бы это всё закончилось. Всё это вредит. Мы не понимаем зачем…». Я тоже привезу группу российских бизнесменов, мы будем говорить о восстановлении делового сотрудничества. А там перспектив полно, начиная от того, что мы уже сделали, и заканчивая «Северным потоком – 2», который точно полезен для наших крупнейших партнёров.

Вопрос: Но он будет, второй «Северный поток» в Европе?

Д.Медведев: Здесь две составляющие. Как я пониманию, германское правительство справедливо говорит о том, что это коммерческий проект. Мы к нему относимся точно так же. Если бы этот проект нам не давал денег, мы бы никогда с ним не вышли.

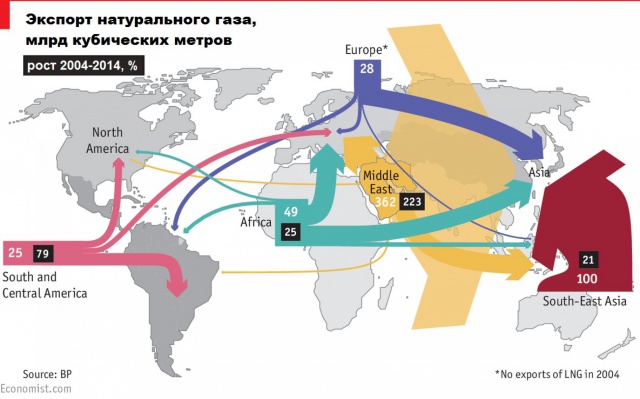

У нас есть уже один «Северный поток», первый. Я помню, как мы его открывали, как я долго разговаривал с Федеральным канцлером, с другими коллегами. Посчитали: с учётом потребления в Германии (а в прошлом году у вас потребление выросло, по-моему, до 45 млрд кубов из России) и целом ряде других стран и с учётом уменьшения поставок внутри Евросоюза этот «Северный поток – 2» рентабелен. Значит, нужно договариваться о коммерческом проекте.

Есть позиция Брюсселя. Мы к ней относимся уважительно, это в конце концов правительство Европейского союза. Но там есть известный Третий энергетический пакет, который мы не считаем оптимальным и справедливым и считаем, что в ряде случаев он просто мешает одним странам и помогает другим странам, то есть он не создаёт ситуацию справедливости. Наверное, некоторые руководители европейских стран со мной бы не согласились. Часть из них считает, что они потеряют транзитную плату, если, например, поставки газа не будут осуществляться через Украину. Но, скажу прямо, Украина настолько проблемная страна, что дело не в каких-то там нынешних наших отношениях, а просто в том, что, к сожалению, это очень рисковая история. Но значительная часть стран считает, что способна приобрести, и бизнес способен приобрести от этого дополнительные выгоды. Но самое главное, мы диверсифицируем каналы поставок и создаём надёжность этих поставок.

Последнее, что скажу по этому поводу, потому что тема важная. Очевидно, что никакой зависимости для Евросоюза здесь нет, потому что эта зависимость всегда носит двусторонний характер. Да, вы получаете газ из России, действительно для нас это выгодно и полезно. Но с другой-то стороны, если вы откажетесь его покупать, для нас это будет таким же испытанием, как и для Евросоюза. Поэтому это взаимная зависимость, а взаимная зависимость называется бизнесом.

Реплика: Спасибо Вам большое.

Д.Медведев: Спасибо.

10 ФЕВРАЛЯ МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОФСОЮЗОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель начальника управления ФАС Кузнецов Андрей Анатольевич, генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игорь Моисеенко.

М. Соколов отметил, что руководством страны уделяется повышенное внимание поддержке и развитию авиационной отрасли, мероприятиям, направленным на обеспечение потребности населения в услугах авиационного транспорта. Он напомнил, что в прошлом году уверенный рост продемонстрирован на внутренних перевозках, за счет реализации программ субсидирования на социально-значимых маршрутах российскими авиакомпаниями перевезено более 92 млн пассажиров. Всего в рамках этих программ субсидируется порядка 288 маршрутов. Министр особо подчеркнул, что объем средств на субсидирование перевозок в 2015 году составил более 9 млрд рублей. Также предоставлялись субсидии на закупку новых воздушных судов для работы на региональных маршрутах.

Проведение таких значимых мероприятий как саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпийские игры в Сочи, саммиты ШОС и БРИКС в Уфе, Чемпионат мира по футболу 2018 года, позволило осуществить широкомасштабное строительство и реконструкцию аэропортовых и аэродромных комплексов. Введены в эксплуатацию аэропортовые комплексы в Казани, Сочи, Самаре, Владивостоке, Белгороде, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Петропавловске - Камчатском. Построен новый аэропорт на острове Итуруп на Курилах, а также арктический аэропорт в поселке Сабетта в ЯНАО. Ключевыми мероприятиями по развитию инфраструктуры гражданской авиации стали реконструкция и развитие аэропортовых комплексов Московского авиаузла. Впечатляющие результаты показал аэропорт Симферополя, его пассажиропоток в 2015 году превысил 5 млн пассажиров.

В прошлом году работа была направлена, прежде всего, на совершенствование и внедрение современных методов организации обслуживания воздушного движения. Обеспечен целевой показатель безопасности полетов при ОВД в 2015 году, функционируют 37 центров обслуживания воздушного движения. Проведен значительный объем работ по укрупнению Магаданского, Тюменского, Якутского, Санкт-Петербургского и Екатеринбургского центров ОВД в части структуры воздушного пространства. Продолжается взаимодействие Минтранса с Федеральной антимонопольной службой по ценообразованию на авиационное топливо.

Участники встречи также обсудили вопросы разработки механизма по сохранению квалифицированного авиационного персонала, поддержания полноценного функционирования ЦКБ гражданской авиации, Центральной врачебно-лётной экспертной комиссии, разработки проекта положения об аттестации авиационного персонала гражданской авиации. Кроме того, в ходе дискуссии поднимались темы госполитики в области развития авиации малых аэродромов и транспортной доступности, разработки решений по сохранению социальных льгот и гарантий, в том числе для молодых специалистов.

М. Соколов вместе с представителями профсоюзов подчеркнули необходимость консолидации усилий со стороны всех участников авиационного сектора для решения актуальных вопросов в области развития гражданской авиации.

Данил Гусев о Space Moscow: «Не знаешь чем заняться — запусти акселератор»

Данил Гусев, управляющий партнер фонда Digital Space

Беседовала: Татьяна Ковлягина, обозреватель

«На рынке говорят так: «Не знаешь чем заняться — запусти акселератор», сетует управляющий партнер фонда Digital Space Данил Гусев. Он уверен, что суть — в деталях, и Space Moscow в состоянии предложить финтех-проектам нечто принципиально новое. Гусев настаивает, что только умение применять уникальные особенности локальной культуры финуслуг позволит проектам из России преуспеть на международной арене.

Space Moscow — это виртуальная программа преакселерации, созданная фондом Digital Space при поддержке двух зарубежных партнеров: сети акселераторов Startupbootcamp и организатора конференций по финтеху NextBank. Отбор проектов для участия начнется в марте и продлится 12 недель. Планируется, что по итогам преакселерационной программы фонд отберет 5 проектов. Им фонд оплатит акселерацию в одной из трех программ глобальной сети Startupbootcamp.

Фонд Digital Space готов инвестировать в проекты в обмен на 10-15% от портфеля компании. Для сравнения: посвященная работе с финтех-проектами лондонская программа Startupbootcamp (SBC) Fintech, одна из программ глобального бренда SBC, к которому в будущем хочет присоединиться Space Moscow, «просит» за развитие проектов 6% от портфеля компании. Созданный группой финансовых компаний QIWI акселератор QIWI Universe дает лучшим $20 тыс. в обмен на долю в 8%.

На их фоне инициатива фонда Digital Space выглядит так: он готов работать с более сырым материалом, но и за большую долю.

Как будет работать Space Moscow?

— Некорректно называть Space Moscow акселератором. Для экономии энергии делаем не физический акселератор, а учебную программу преакселерации в виртуальном пространстве. Эксперты фонда и международная команда менторов обеспечивают проектам:

- профилирование относительно способностей с точки зрения рынка, где мы смотрим проекты способные масштабироваться и решать глобальные задачи экономически целесообразным способом

- наличие технической возможности, которую проанализируют

Outward out вместо outside in

По словам Гусева, главное отличие новой программы от уже существующих в том, что российские финтех-акселераторы традиционно финансируют технологии для внутреннего рынка, outside in. Space Moscow предлагает альтернативный взгляд на предмет: работать с командами, «калибровать» проекты и дать лучшим возможность попробовать свои силы на глобальном рынке, то есть двигаться outward out.

Программа преакслереации — возможность сфокусировать команды, которые готовы доказывать международный потенциал своих идей, и обеспечить им подготовительный этап перед поступлением в уже доказавший свою эффективность акселератор. Фонд берет на себя финансовую и организационную поддержку пребывания проектов в акселераторе. Москва пока остается на периферии технологических процессов, и предполагается, что акселерацию проектам лучше проходить за рубежом.

Москва очень перспективный город в плане зарождения новых форм удовлетворения финансовых потребностей, но большинство идей здесь — клоны проектов с внешних рынков, который не учитывают местную специфику и поэтому не смогут взлететь.

Создатели программы обещают лучшим из стартапов:

- инвестиции в объеме $15 тыс. на развитие команды и продукта

- покупку услуг на сумму до $150 тыс. для каждой команды на основании потребностей, утвержденного плана и наличия услуг в пуле провайдеров акселератора;

- оплату участия в программе акселерации ведущего международного акселератора по fintech и insurtech в Лондоне, Нью-Йорке или Сингапуре, включая логистику и проживание;

- помощь в организации пилотов для проверки проектов с российскими и международными партнерами.

Наша задача — научить проекты видеть глобальную перспективу и характерные именно для российского рынка условия. В конечном счете, именно это определит их стоимость для нас как для фонда. Внимание партнеров больше сфокусировано на решении глобальных проблем. Мы сотрудничаем с российскими институтами развития и мега-регулятором, изучаем лучшие формы управления экосистемой и подчинения ее стратегическим задачам в локальной географии.

Какой европейский или американский акселератор взят за образец?

— За образец будущей акселерационной программы мы взяли Startupbootcamp (SBC), с которым команда фонда Digital Space давно знакома. Мы хотим соединить нашу программу с их глобальным «зонтиком» из 13 программ, которые проходят по всему миру. Не делать свой бренд, а начать совместный проект преакслереации, и в идеале превратить в акселерационную программу под брендом SBC.

Проекты на какой стадии вы ждете в преакселератор?

Мы готовы рассматривать проект при условии, что:

- оформлена идея

- понятен рынок

- описан сценарий потребления и понятны ключевые потребности рынка

- описаны технология и подход к решению

- команда юридически оформлена или находится на стадии оформления

- команда хочет попробовать свои силы на международном рынке финтех-проектов

Могут ли быть российские финтех-разработки интересны за рубежом?

— Могут и уже имеют успех. Примеры — Revolut, Cybertonica в программах акселерации L39 и SBC соответственно. Есть интересный американский проект Frank, сделанный выходцами из России. Есть еще очень много примеров, когда команды из РФ смогли пробиться. Мы хотим помочь следующей когорте команд, мыслящих глобально, делать это с меньшими финансовыми, организационными и прочими затратами.

Есть ли у вас примеры сделок российских финтех-стартапов с европейскими или американскими компаниями?

— Примеров сделок российских финтех-компаний с зарубежным бизнесом очень мало, в последнее время такие кейсы вообще стараются не афишировать. Репутация бренда «Россия» очень сильно испорчена международно-политическими событиями.

Как быстро можно понять, что идея стартапа «взлетит»?

— В идею можно поверить, проверив ее достаточно быстро, в течение 2-4 недель. Мы не говорим, что резко увеличим процент успеха самих команд, но мы поможем им быстро определить достоинства и недостатки проекта и наметить план и KPI, чтобы его улучшить. Мировая практика показывает, что около 80% проектов отсеивается на этапе на преакскелерации и акселерации. И только 20% из отобранных и прошедших программу имеют первые продажи. Вход в программу — не финишная черта, а скорее, допинг-проба перед марафоном. И, продолжая аналогию, наша задача — помочь избавиться от токсинов, туманящих мозг идеей, а не бизнес-параметрами.

Какие направления финтех-проектов фонд готов рассматривать для инвестирования?

Нас интересуют глобальные тенденции:

- технологии, обеспечивающие оборачиваемость товаров (кредитование в ecommerce, снижение chargeback);

- проекты, использующие технологии интернета вещей для обеспечения финансовых услуг;

- проекты в области financial wellness, которые бы смогли упростить финансовую информацию и донести ее до большинства пользователей;

- технологии облегчения compliance с точки зрения идентификации пользователей;

- блокчейн-технологии распределенных систем

- проекты базового финансового вовлечения для следующих 2 млрд человек, не имеющих не просто банковского счета, а представления о нем.

Банки с Уолл-стрит ищут более дешевые адреса

Сергей Николаев

Богатые тоже экономят. Мировые банки с миллиардными доходами — в том числе. Швейцарский UBS только что объявил о далеко идущих планах оптимизации расходов своего нью-йоркского корпоративного центра. До него похожую стратегию обнародовали или уже начали реализовывать другие финансовые гиганты, квартирующие в Нью-Йорке: Morgan Stanley, Goldman Sachs и Deutsche Bank, говорится в статье Мэтта Тернера на сайте Business Insider.

«У UBS имеются планы по передислокации 2500 рабочих мест в более дешевые точки, как, например, Польша, Индия, Китай и Нэшвилл (штат Теннесси). Да-да, Нэшвилл»,— пишет автор публикации.

За последней короткой фразой журналиста так и угадывается ехидный смешок, который нетрудно объяснить. Для преуспевающих служащих солидного банка, привыкших к нью-йоркским ресторанам, бродвейским премьерам и воскресным прогулкам в Центральном парке, вынужденный переезд в американскую глубинку будет равносилен крушению всех жизненных устоев.

И вряд ли их утешит, что Нэшвилл, насчитывающий вместе с пригородами около 700 тыс. жителей, известен как столица музыкального стиля «кантри». А штат Теннесси — родина знаменитого виски Jack Daniel’s. Короче, это как если бы Сбербанк в целях экономии задумал переезд штаб-квартиры в уютный Саранск.

Американские операции принесли UBS 2,8 млрд швейцарских франков выручки в четвертом квартале прошлого года. Примечательно, подчеркивает автор публикации на Business Insider, что 27% персонала нью-йоркского корпоративного центра уже сейчас работают за пределами США или Нью-Йорка.

Глава BlackRock опасается за будущее и предлагает рецепт спасения.

Ларри Финк, главный исполнительный директор BlackRock — самого большого фонда в мире (под управлением активы на $4,3 трлн), обратился с письмом к главам компаний, входящих в индекс S&P 500, а также руководителям крупнейших европейских корпораций.

В ближайшее время банк рассчитывает увеличить на 1,3 тыс. человек постоянный персонал в Польше. Кроме того, планируется, что к концу 2016 года 1,8 тыс. сотрудников будут работать в индийской Пуне, а в Шанхае приступят к работе еще 400 служащих.

Насчет Нэшвилла планы у UBS пока скромнее. К уже имеющимся 500 рабочим местам добавятся 100. Перемены, как ожидается, могут в первую очередь затронуть вспомогательные службы вроде HR и IT.

Не далее как три недели назад о похожих намерениях объявил Джеймс Горман, главный исполнительный директор Morgan Stanley. «Слишком многие сотрудники находятся в дорогих центрах и выполняют работу, которая столь же успешно может быть выполнена в дешевых центрах»,— заявил он, говоря о назревшей необходимости сокращать издержки. И по свидетельству Business Insider, заставил подчиненных содрогнуться.

До этого тысячи рабочих мест из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) уже перевел Goldman Sachs. А Deutsche Bank успел обзавестись огромным офисом в Джэксонвилле (штат Флорида).

Что касается возможной экономии, то она красноречиво подтверждается статистикой расценок на рынке недвижимости. С этой точки зрения в рейтинге самых дорогих американских городов (National Rent Report) Нью-Йорк занимает вторую позицию, уступая лишь Сан-Франциско. За единицу измерения в данном случае принята стоимость аренды двухкомнатной квартиры или, как говорят американцы, квартиры с одной спальней. В Нью-Йорке арендная плата за такое жилье составляет $3,1 тыс. в месяц.

Причем необходимо иметь в виду, что речь идет о средней для всего города сумме. В ней учитываются квартиры как в респектабельных кварталах Манхэттена, где цены просто запредельные, так и в районах, населенных беднотой.

Нэшвилл в том же рейтинге занимает 28-ю строчку со средней арендной платой $820, что почти в четыре раза меньше, чем в Нью-Йорке. Джэксонвилл, куда частично успел переехать Deutsche Bank, находится на 26-м месте. А Солт-Лейк-Сити, новая вотчина Goldman Sachs, хоть и был однажды столицей зимней Олимпиады, вообще не попал в список 50 самых дорогих городов.

Когда разговор заходит о разнице между «дорогими» и «дешевыми» городами, то это, пусть и в разных пропорциях, относится буквально ко всему — от стоимости офисных площадей до ценников в магазинах. Понятно, что эта разница отражается и на уровне зарплат.

Конечно, Нэшвилл далеко не Лондон и не Сингапур. Но в пределах США он считается одним из центров банковского дела и страхового бизнеса, которые составляют основу экономики города. Поэтому в случае чего подобрать на месте персонал с более скромными запросами не составит большого труда для UBS. Если уж экономить, то на всем.

XBT Holding укоренился в Москве

Елизавета Титаренко

Хостинг-провайдер Servers.ru, дочерняя компания международного XBT Holding, открыла первый центр обработки данных (ЦОД) на территории России. Servers.ru предлагает клиентам мощности выделенных серверов, сервисы облачной обработки и хранения данных. Игроки отрасли положительно оценивают появление новой компании на рынке. Это увеличит информированность потенциальных клиентов о преимуществах услуг коммерческих дата-центров, к которым часть компаний пока относятся с недоверием.

Напомним, в августе 2015 г. XBT Holding S.A., в лице хостинг-провайдера Servers.com, приобрел ООО "Единая сеть" (бренд Exepto), чтобы запустить локальные версии сервисов XBT с соблюдением законодательных норм России. Сумма сделки составила $800 тыс. "Exepto станет фундаментом развития международного потенциала на российском рынке, - говорил тогда генеральный директор XBT Holding Алексей Губарев. - Эта сделка позволит запустить наш продукт Servers.com в России под брендом Servers.ru", - отмечал он. ООО "Единая сеть" предоставляет услуги связи, а также услуги дата-центра (см. новость ComNews от 31 августа 2015 г.).

В Москве компания запустила проект под брендом Servers.ru. Дата-центр включает 20 стоек и 500 серверов фирмы Dell. "Мы сотрудничаем с DataPro и арендуем у них площадку для ЦОДа, так как они обеспечивают комплексную безопасность и отсутствие ограничений по мощности", - рассказал корреспонденту ComNews заместитель генерального директора Servers.ru Николай Двас. Первоначальные инвестиции в оборудование на запуск составили $1,5 млн. Выходить в другие регионы РФ компания пока не планирует.

Servers.com - создатель хостинг-платформы, основанной на высокоскоростных сетевых решениях. Servers.com предлагает услуги автоматизированного хостинга премиального уровня для малого и среднего бизнеса. "В данный момент мы работаем над мировой доступностью нашей платформы. При этом мы не просто делаем ее ближе к конечному потребителю, но и размещаем в стратегически важных правовых зонах - в США, Нидерландах, Люксембурге, России и через несколько месяцев - в Сингапуре и Индии", - подчеркнул Алексей Губарев.

Серверы московского ЦОДа будут объединены в приватную сеть вместе с серверами, расположенными в Далласе, Амстердаме и Люксембурге. Скорость подключения каждого сервера к этой сети составляет до 20 Гбит/с, вместе с выделенными и облачными серверами. Причем российские потребители будут платить в рублях за пользование услугами мощностей, расположенных по всему миру и объединенных в единую нетарифицируемую сеть.

В числе услуг, которые оказывает провайдер, - мощности выделенных серверов, сервисы облачной обработки и хранения данных. Целевая аудитория Servers.ru - бизнес, связанный с Big data, технологиями в рекламе (AdTech), с компьютерными и мобильными играми, с финансовым сектором, а также с e-Commerce. "Наши клиенты - это глобальные компании, которые хотят быть ближе к клиентам в России, и российские компании, которых привлекают возможности партнерства с международным хостером. И те, и другие уже переносят мощности в российский дата-центр Servers.ru", - говорит Николай Двас. Он уточнил, что на момент запуска дата-центра его емкости были заполнены на 20%. "До конца года планируем вырасти в пять раз", - отметил он.

По словам Алексея Губарева, уникальность предложения Servers.ru для российского рынка заключается в том, что провайдер предоставляет подключения с полосой пропускания до 1 Гб бесплатно для каждого сервера без ограничения трафика, а также дает совокупную скорость до 40 Гбит/с. "Мы не даем долгосрочных гарантий, но будем поддерживать это предложение для новых клиентов до тех пор, пока нам это позволяет экономическая конъюнктура", - пояснил Николай Двас.

Представители Servers.ru отмечают, что конкуренция на российском рынке услуг дата-центров высокая, но рынок еще очень далек от заполнения. "Мы планируем занять на нем заметное место", - отметил Николай Двас, подчеркнув, что закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ поможет этому рынку развиваться.

Руководитель сети дата-центров компании КРОК Павел Колмычек говорит, что его компания приветствует появление на рынке новых игроков. "Это позволяет нам еще шире продвигать нашу экспертизу. Дело в том, что многие заказчики до сих пор с недоверием относятся к использованию внешних ресурсов по аутсорсинговой модели, предпочитая самостоятельно строить ЦОДы. Выход на рынок новых провайдеров, мы надеемся, увеличит информированность о преимуществах услуг коммерческих дата-центров. Тем легче можно будет преодолеть скепсис "традиционалистов", - рассуждает он.

По данным аналитического агентства "IDC Россия", в 2014 г. рынок коммерческих ЦОДов в России пережил незначительное падение выручки, которое продолжилось в 2015 г. Однако в 2016-2017 гг. выручка операторов начнет увеличиваться и до конца 2019 г. будет расти двузначными темпами. "Вопреки сложной экономической ситуации и сокращению капиталовложений в стране, российский рынок центров обработки данных продолжает обладать большой инвестиционной привлекательностью и расти быстрыми темпами", - считает старший аналитик "IDC Россия" Михаил Попов. По его прогнозам, на рынок будут выходить новые участники, доступных площадей станет больше. "Появятся новые предложения, но спрос на услуги центров обработки данных останется неудовлетворенным", - резюмировал он.

Досье ComNews

Servers.com - дочернее предприятие XBT Holding S.A. - автоматизированная хостинговая платформа с широким спектром выделенных и облачных серверов. Компания Servers.com предоставляет услуги клиентам с мая 2015 г.

XBT Holding S.A. - международный холдинг, с 2005 г. комплексно оказывающий услуги для ИT-инфраструктуры и разрабатывающий эффективные сетевые решения для клиентов во всем мире. XBT Holding S.A. обладает пятью дата-центрами, 13 точками присутствия, 20 тыс. серверов и является участником 14 систем обмена трафиком по всему миру.

F-35 - 664 штуки за пять лет.

Министерство обороны США купит 404 истребителя F-35 в течение ближайших пяти лет, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на europe.newsweek.com (6 февраля).

Это меньше запланированного в 2015 году количества на 5-7%, сообщают источники, общая стоимость заказа составит около 40 млрд долл США.

Пентагон по-прежнему планирует приобрести 2457 самолетов этого типа всех трех версий, в это количество не входят 260 самолетов для иностранных государств, которые также запланированы на пятилетний срок (таким образом, общее количество «пятилетних» самолетов составит 664 машины – прим. Военный Паритет). Отмечается. что экспортные заказы будут расти и дальше, они могут поступить из таких стран как Финляндия, Дания, Бельгия и Сингапур.

Новый план Пентагона предусматривает закупку в период с включением 2021 финансового года 243 самолетов F-35A для ВВС (меньше на 45 машин), высвободившиеся средства пойдут на программы перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B (Northrop Grumman) и самолетов-заправщиков КС-46А (Boeing).

ВМС и Корпус морской пехоты получат 64 F-35C и 97 F-35B. На этой неделе министр обороны США заявил о намерении закупить дополнительно 13 самолетов для этих родов войск. Два источника сообщают, что количество истребителей версий С и В в течение пяти лет вырастет на 21 машину.

Корпус морской пехоты объявил о первоначальной боевой готовности первой эскадрильи F-35B в количестве 10 самолетов в августе прошлого года. ВВС намерены последовать этому примеру в августе этого года, ВМС в конце 2018 или начале 2019 года.

По данным ВОЗ продолжается расширение ареала распространения лихорадки Зика.

В настоящее время вирус Зика распространен в регионах Центральной и Южной Америки (Мексика, Боливия, Бразилия, Колумбия, Гватемала, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор и ряд других), островов Карибского бассейна, Африки (Сенегал, Уганда, Нигерия, Габон, Танзания, Египет, ЦАР, Сьерра-Леоне и др.), Центральной, Южной (Мальдивы) и Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Индия, Индонезия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Таиланд), островах Тихоокеанского региона.

Вирус Зика передается людям при укусах зараженных комаров рода Aedes, в основном вида Aedes aegypti, обитающих в тропических регионах. Эти же комары являются переносчиками лихорадки денге, чикунгунья и желтой лихорадки. Насекомые чаще активны и агрессивны в дневное время.

Теплый влажный климат способствует длительному выживанию и активному выплоду насекомых. Путешественники могут неумышленно перевозить комаров с одного места в другое (например, в багажнике машины или на растениях).

Основными местами размножения комаров являются созданные человеком емкости (глиняные сосуды, металлические бочки и цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, старые автомобильные шины и другие предметы), в которых накапливается дождевая вода, а также естественные резервуары.

Как правило, вирус Зика вызывает легкое заболевание с симптомами, появляющимися через несколько дней после укуса заражённым комаром. Болезнь, вызванная вирусом Зика, сопровождается повышением температуры (от 37,5°С до 38,5°С) и сыпью. У других людей могут развиваться конъюнктивит, боли в мышцах и суставах и усталость. Через 2-7 дней симптомы обычно проходят.

Учитывая, что вирус Зика остается мало изученным, медики исследуют потенциальную связь между вирусом Зика у беременных женщин и микроцефалией у их детей.

При планировании отдыха в странах тропического и субтропического климата важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении.

В случае необходимости нахождения в странах данных регионов, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания.

В настоящее время специфического лечения и вакцины не существует.

Наиболее эффективный способ профилактики — защита от укусов комаров.

Для этого необходимо использовать репелленты; носить одежду (преимущественно светлую), максимально закрывающую тело, использовать физические барьеры, такие как сетки, закрытые двери и окна; спать под москитными сетками; использовать кондиционер в помещениях при возможности.

В целях уничтожения возможных мест размножения комаров емкости, в которых может скапливаться даже небольшое количество воды (ведра, цветочные горшки), следует мыть и закрывать.

Особую осмотрительность для защиты от укусов комаров должны проявлять беременные женщины и женщины, планирующие беременность. При малейших признаках болезни, необходимо обратиться к врачу, чтобы находиться под тщательным контролем во время беременности.