Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Число заболевших в этом году смертельно опасной лихорадкой денге жителей Сингапура превысило 19 тысяч, сообщается в субботу на официальном сайте Национального управления по окружающей среде города-государства.

Лишь за предшествующие сутки вирусом денге заразились 23 сингапурца, что довело общее число заболевших до 19013. Между тем, за весь прошлый год это число составило всего 4632, и даже в ходе самой страшной в истории Сингапура эпидемии денге 2005 года лихорадкой заболели лишь 14 тысяч человек, 25 из которых скончались.

Лихорадку денге разносит особый вид комаров Aedes Aegypti, которые размножаются в чистой стоячей воде. Среди симптомов заболевания - высокая температура, сильнейшие боли в суставах и мышцах и часто - внутренние кровотечения. Инкубационный период продолжается 5-10 дней. Лихорадка характеризуется внезапным повышением температуры, которое продолжается пять-семь дней, головной болью, сильной болью в суставах, иногда сыпью. Михаил Цыганов.

В сфере услуг Китай – на третьем месте в мире

В сфере услуг Китай вышел на третье место в мире. Об этом сообщалось на международном саммите по торговле услугами, который проходил с 30 по 31 октября 2013 г. в юго-западном китайском городе Чунцин.

В формуме приняли участие представители более чем 420 предприятий из 45 государств мира. В 2012 г. удельный вес сферы услуг в ВВП Китая почти сравнялся с долей промышленности.

Объем внешней торговли услугами КНР в 2012 г. достиг $470,6 млрд. При этом на долю аутсорсинговых услуг пришлось $61,3 млрд – по этому показателю страна заняла второе место в мире. При этом экспортные рынки услуг Поднебесной находятся в США, Японии, государствах АСЕАН и Сянгане.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2013 г., внешнеторговый оборот Китая достиг $3,06 трлн. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. Так, в первые девять месяцев текущего года китайский экспорт достиг $1,61 трлн, увеличившись на 8% относительно аналогичного показателя прошлого года. В то же время импорт Поднебесной составил $1,45 трлн с приростом на 7,3% в годовом исчислении. Активное сальдо торгового баланса увеличилось на 14,4% в годовом исчислении и достигло $169,4 млрд.

Только за сентябрь текущего года объем внешней торговли страны составил $356,08 млрд. Это на 3,3% больше, чем в сентябре прошлого года. Сентябрьский экспорт Китая достиг $185,64 млрд, а импорт – $170,44 млрд.

Почему на рынке электронных платежей не могут появиться новые крупные игроки, по какой причине у компаний-лидеров нет конкурентных преимуществ, что дают банкам социальные сети, на эти вопросы ответил председатель Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

– Виктор, какой сейчас объем рынка электронных платежей?– В 2011 году он составил 125 млрд. рублей.

– Мне кажется, переход на безналичные, в том числе электронные, способы оплаты во многом зависит от психологии человека. Есть очень интересные данные, что сейчас, даже расплачиваясь за интернет-покупки, люди предпочитают доставать из кошелька наличные.

– Здесь все вполне объяснимо. Когда вы что-то покупаете, есть две возможности: сначала заплатить и ждать доставки товара или совершить оплату уже после доставки товара. Второй вариант предпочтительнее и при нем целесообразнее использовать наличные способы расчета.

– И все же, как повысить доверие к электронным платежам?

– Доверие к электронным платежам и так довольно высокое. Тут я не вижу никакой проблемы.

– Они безопасны?

– Покажите мне таких людей, которые утверждают обратное. Я много о них слышал, но никогда не видел. Я никогда не встречал человека, который бы говорил, что ему нужно заплатить в Интернете картой, но он не делает этого, потому что боится.

– Вы никогда не становились жертвами интернет-мошенничества?

– Нет, у меня были некоторые проблемы с платежами кредиткой, но не при он-лайн оплате – а при расчетах в гостинице, магазине, когда из-за сбоя системы деньги списывались дважды.

Кстати, наличка – тоже достаточно тревожная штука, носить деньги в кармане весьма опасно. Основное преимущество налички в том, что она дает людям чувство контроля над их финансами, позволяет человеку всегда знать, сколько у него денег (в отличие от электронных платежей, когда деньги где-то лежат, и неизвестно, что происходит).

Когда обычный кошелек лежит у вас глубоко в кармане, то за него не надо волноваться. Если вы имеете привычку выкладывать его на стол в ресторане или кафе, есть шанс, что его могут украсть. Также и с электронными платежами: если у вас есть кошелек на компьютере, то сам по себе он безопасен. Но если у вас в компьютере живут разные вирусы, если вы оставляете его незапароленным, то не исключено, что кто-то получит доступ к вашему счету, и вы потеряете деньги.

– Сейчас на рынке электронных платежей есть три крупнейших игрока – Яндекс.Деньги, Webmoney и QIWI. Возможно ли расширение этого списка в ближайшее время?

– Новые игроки периодически появляются, но шансы того, что в этой тройке произойдет какая-то замена – крайне низкие.

– То есть рынок уже полностью устоялся?

– Да, рынок устоялся. Сейчас все обсуждают, что Сбербанк с Яндекс.Деньгами может занять большую долю, но на самом деле этот рынок очень стабилен, и каких-то резких перемен на нем не может произойти. Понятно, что у них будут появляться новые проекты – например, пополнение кошельков без комиссий в банкоматах. Также могут возникнуть кобрендинговые продукты – какая-нибудь карта «Сбербанк-Яндекс.Деньги». Что тут можно сделать еще инновационного и эксклюзивного, не очень понятно, потому что все игроки живые, агрессивные и так просто не сдадутся.

Хотя альянс со Сбербанком все-таки может позволить Яндекс.Деньгам сдвинуть распределение рынка в свою пользу (сейчас все три игрока делят рынок примерно поровну). Но это будет не катастрофическое перераспределение.

– Что остается делать маленьким игрокам?

– Они стараются найти какие-то свои ниши при работе с ключевыми клиентами. Они более гибкие и могут быстрее предлагать то, что не успевают замечать и отлавливать крупные игроки.

Отрасль электронных платежей живет по простым законам. Она является олигополистической. С этим ничего не поделаешь, в ней никогда не будет десять равноправных игроков.

– Если говорить о трех поставщиках услуг, то что может быть конкурентным преимуществом каждого из них?

– Здесь сложно говорить о конкурентных преимуществах, потому что электронный платеж похож… на водопровод. Какое может быть конкурентное преимущество у водопровода? Здесь можно только ожидать, что из него всегда идет вода, и она чистая. Также и здесь: если система предоставляет возможность совершать быстрые платежи и работает без сбоев, то что еще можно требовать от нее?

– Неужели здесь нельзя ничего нового, интересного придумать?

– Люди постоянно придумывают что-то новое. Например, кредитную карту, привязанную к кошельку. Это очень удобно: можно переводить деньги с карты на кошелек, а с кошелька на карту. Первыми это придумали Яндекс.Деньги, и немедленно аналогичная услуга появилось у Webmoney и QIWI. Любая удачная наработка мгновенно «перехватывается».

Пользователями могло бы быть востребовано кредитование. То есть, предположим, у человека есть кошелек, провайдер знает, что у него хорошая платежная история, и дает ему деньги в долг. Но это пока ни у кого не работает – там есть и технические, и законодательные сложности. Пожалуй, это единственное, что уже придумано, но еще не реализовано.

– Какие законодательные ограничения здесь есть?

– 161 ФЗ (закон «О национальной платежной системе») напрямую запрещает платежной организации кредитовать электронные кошельки. Но здесь можно работать в связке платежной компании и организации, выдающей кредит – с банком или с МФО.

– Услуги, в том числе платежные, идут вслед за потребностями клиента. Какие основные потребности сейчас?

– Основная потребность для пользователей электронных платежей – возможность приобретать какие-то виртуальные вещи. Когда человек сидит в Интернете и что-то там покупает, особенно виртуальные товары, то это должно его очень сильно мотивировать на использование электронных средств платежей.

– Могут ли стать успешными компании, которые решат не идти за потребностями клиента, а формировать их самостоятельно?

– Здесь можно выиграть сильно, но также очень велика вероятность и проигрыша. Придумать что-то, чего еще никто не придумал, довольно сложно.

– Гениев нет?

– Гении есть, но очень сложно отличить гения от безумца.

– В свое время пугали созданием Facebook-банка. И вот уже есть реальное приложение, которое позволяет пользователям совершать переводы по Facebook. Что вы думаете о перспективах развития финансовых сервисов банков совместно с соцсетями?

– Я отношусь к этому спокойно. Понятно, что Facebook хорош как канал продажи финансовых услуг, но если говорить об их непосредственном оказании, то здесь людям гораздо спокойнее работать со специализированной финансовой организацией, а не с Facebook или какой-то еще социальной сетью.

Я считаю, что идеальная модель – это то, как устроены Яндекс.Деньги. Есть портал Яндекс – гигантский канал привлечения аудитории, и есть компания Яндекс.Деньги, которая является финансовым центром. И они работают в связке.

– Верите в успех захода банков в социальные сети?

– Рекламными мощностями ВКонтакте, Facebook надо пользоваться. Хотя, конечно, никаких чудес там не возникает. Клиенты здесь получаются довольно дорогие и в гораздо меньшем количестве, чем хочется. Это такая достаточно вынужденная мера, поскольку других каналов привлечения аудитории нет.

– Игровые валюты имеют реальную почву для своего развития?

– Сейчас вообще непонятна грань между реальным и нереальным. Вот у вас есть игровая валюта – какие-нибудь золотые дублоны. Они крутятся внутри игры, но вы всегда их можете продать и получить рубли, можете ими рассчитаться. То есть если у вас есть игра, в которую играет 10 млн. человек, то для этих 10 млн. такие деньги представляют вполне определенную материальную ценность. И говорить, что это не деньги, при этом считать деньгами деньги какой-нибудь республики Науру, в которой живет 50 тыс. человек, нужно крайне осторожно.

Сейчас довольно активно идет процесс, который размывает грань между деньгами и «неденьгами».

– Могут ли со временем потребители все больше уходить для обслуживания своих потребностей из банков в небанковские структуры?

– А куда им уходить? У них свободы в этом плане очень мало.

Есть банки, которые оказывают весь спектр финансовых услуг, есть микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, где можно кредитоваться, а в сфере платежей есть агентские компании, связанные с терминальным сетями небанковские структуры. Но, тем не менее, это такие вещи преходящие, и общий курс развития в стране «подбирается» под банки.

– Каким образом будут развиваться электронные платежи в этом контексте?

– Их будут развивать банки. По 161 закону платежами могут заниматься только банки, и если по агентским платежам еще есть некая степень свободы, то по электронным – нет.

– Классическим банкам имеет смысл заниматься новыми технологиями?

– Здесь есть разные подходы. Так, «Альфа-Банк» вкладывался в проект с Яндекс.Деньгами, он активно работает с другими сторонними компаниями. Это интересно и правильно. У банка «Санкт-Петербург» имеется своя программа развития банковских кошельков. Здесь есть четкое понимание того, что это поможет увеличить клиентскую аудиторию.

Советовать всем банкам немедленно открывать направление электронных платежей было бы неправильно. Это непростой, специфический бизнес, к которому надо подходить с умом.

– Что здесь выгоднее: вывод на аутсорс или развитие соответствующих сервисов внутри компании?

– Здесь нет универсального ответа, все зависит от конкретных задач. Банки в России очень неохотно аутсорсятся.

Я думаю, банкам было бы интереснее не заводить свои электронные кошельки, а подписывать сотрудничество с тремя лидерами этого рынка. Ряд задач здесь решается достаточно эффективно.

– Где возникли электронные деньги, в Америке?

– Электронные наличные придумал Дэвид Чаум, он голландец.

Америка довольно консервативна с точки зрения электронных расчетов. Она была и остается не очень высокотехнологичной страной с точки зрения электронных платежей.

– А кто здесь лидирует?

– Лидирует формально Африка, где удельный вес мобильных платежей довольно велик – их гораздо больше, чем в России, Европе или Америке. По общему развитию на самом высоком уровне находятся Скандинавия, Англия.

– Мы копируем западный опыт или идем своим путем?

– Не копируем. Напротив, именно в России придумали платежные терминалы, также у нас есть довольно много интересных проектов, которые не имеют аналогов на западе.

– Когда у нас началось развитие рынка электронных платежей?

– Электронные деньги появились 15 лет назад, терминалы – лет 10 назад.

– Какой-то грандиозный прорыв за это время был совершен?

– Появление платежных терминалов и электронных денег – это уже прорыв. Прорыв в том, что все начинали с нуля, а сейчас в этой сфере уже 40 млн. клиентов. Но это, скорее, масштабирование, чем какой-то качественный рост.

В технологическом смысле за это время ничего не изменилось. Суть осталась той же самой, даже где-то деградировала. В 2000-е годы было много разных технологических идей – так называемая электронная наличность, чиповые кошельки, но все это умерло, потому что оказались востребованными очень простые, лобовые решения.

– Есть какая-то сугубо российская специфика?

– Сугубо российская специфика состоит в том, что у нас, с одной стороны, довольно богатая страна, а с другой стороны, наш банковский сектор достаточно неразвит, что дает большие возможности для рынка электронных платежей.

– Какие есть минусы у электронных платежей?

– Скорее, не минусы, а особенности. Если вам нравится все держать под контролем, то, конечно, лучше иметь дело с наличкой, которую всегда можно достать, пересчитать и положить обратно.

Основная проблема электронных платежей – это их ограниченное применение. Наличку принимают везде, а электронную карту в очень ограниченном количестве мест. Электронными деньгами нельзя расплатиться «за углом», но над решением этого вопроса сейчас активно работают.

Большие перспективы есть у такого продукта, как пластиковые карты, привязанные к электронным кошелькам. Когда вы можете платить с помощью кошелька в Интернете, а пластиковой картой расплачиваться в магазине. При этом источник фондирования у них один.

– То есть в будущем должна быть единая точка доступа к финансовым услугам.

– Да, и это процесс уже идет. В принципе, человека должно интересовать только одно: сколько у него денег, а на каком инструменте они лежат, уже неважно.

– Это сложно для пользователя будет?

– Я думаю, все очень скоро к этому привыкнут. На западе люди живут с кредитными картами, и у них уже очень размытое понимание, сколько денег имеется в активах, а сколько в пассивах.

– Скоро деньги в некую виртуальную плоскость перейдут?

– Деньги уже переходят в виртуальную плоскость. Понятие денег очень сильно размывается.

Во-первых, стирается грань между кредитными и собственными средствами. Во-вторых, платежные инструменты становятся все более разнообразными. Сначала была только наличка, потом появились банковские счета и карты, потом стали появляться электронные деньги и совсем нишевые инструменты – Facebook.Деньги, игровые деньги и т.п.

– В сфере электронных платежей мы сейчас находимся на некоем технологическом пике или еще есть куда развиваться?

– Я думаю, что технологически все будет развиваться.

Сейчас многие компании занимаются экспериментами. PayPal, например, разрабатывает возможность идентификации клиента с помощью видеокамер; есть эксперименты с криптовалютами, Bitcoin – хотя это достаточно нишевая вещь. Разрабатываются всевозможные гибридные и платежно-кредитные продукты.

Сейчас видно много направлений развития, но какой будет центральная магистраль, еще не очень понятно.

– Какие основные задачи решает сейчас Ассоциация «Электронные деньги»?

– Задач довольно много. Сейчас активно работаем над развитием законодательства по идентификации клиента; планируем добиться того, чтобы делать это можно было эффективно, без необходимости прихода клиента в банк с кучей документов. Также считаю необходимым правильно «настроить» регулирование предоплаченных карт.

Задача номер один, она же номер два и номер три – выстраивать регуляторную ситуацию. Мы хотим сделать ее как можно более комфортной для всех участников рынка.

В целом на рынке электронных платежей сейчас все более-менее хорошо работает.

– Сколько участников в Ассоциации, помимо трех лидеров?

– Кроме трех основных участников есть Ifree, система Contact,«Единая касса». Сейчас в Ассоциацию заходит еще один участник, думаю, к новому году наше число увеличится еще. Также мы работаем с НАУМИР, который представляет интересы микрофинансовых организаций, Национальным платежным советом и другими игроками финансового рынка.

– На что участники Ассоциации жалуются чаще всего?

– Здесь нет каких-то жалоб. В основном нами ведется техническая работа по «отладке» законов и разработке законопроектов.

– Что сейчас происходит с законопроектом, предписывающим банкам возвращать клиентам средства, которые были незаконно списаны с банковских карт?

– Банки всячески стараются его смягчить в свою сторону. Новая редакция законопроекта предусматривает достаточно большие сроки рассмотрения заявки. С одной стороны, это правильно: многие отмечали достаточно экстремистский характер 9 статьи, который всю ответственность за пропажу средств с карточек перекладывал на банки. Сейчас это поправляют несколько в иную сторону. Однако где здесь правильный баланс в части защиты интересов банка и клиента, мы не знаем.

– На ваш взгляд, каким будет перераспределение наличных и безналичных платежей в скором времени?

– Доля безнала будет расти. Но в этой задаче (добиться снижения наличности в обороте) многое поставлено с ног на голову. Здесь есть несколько заинтересованных лиц – государство, банки, силовики. Но проблема в том, что каждый видит эту задачу по-своему.

На самом деле все очень просто: если мы реально хотим, чтобы все платежи были безналичными, то нужно раздать всем карточки, как это сделали в Сингапуре.

Но силовикам, например, такой способ решения вопроса не подходит, потому что им нужно, чтобы человек не просто получил карточку, но и предоставил при этом все сведения о себе. Перед государством стоит иная задача – стимулирование экономики, хотя что ее больше стимулирует – наличка иди безналичка, никто точно не знает. Некоторые эксперты считают, что если убрать наличку и «серые» схемы, то государство рухнет в течение нескольких месяцев.

В общем, под этим флагом «борьбы с наличностью» объединились совершенно разные люди и группы, и они никак не могут понять, что сначала им надо договориться между собой.

// Софья Ручко, Bankir.Ru

Аэропорт Сочи завершает подготовку к приему гостей

В воздушной гавани уже построен временный терминал для приема спортсменов

За 100 дней до начала Олимпиады международный аэропорт Сочи завершает подготовку к приему гостей. Об этом сообщает пресс-служба «Базэл Аэро» (компания управляет аэропортами в южных регионах России).

В воздушной гавани уже построен временный терминал для приема спортсменов. Его пропускная способность составляет более 400 человек в час. Готов и обновленный VIP-терминал площадью более 4 000 квадратных метров. Запущена в эксплуатацию новая посадочная галерея с десятью телетрапами.

Во время Олимпийских игр основной терминал аэропорта будет разделен на три сектора — А, В и С. В секторе А будут обслуживаться рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании S7 («Сибирь»), в секторе В — внутренние рейсы других авиакомпаний. Сектор С предназначен для обслуживания международных рейсов.

Распределение функций между секторами призвано оптимизировать пассажирские потоки во время Олимпиады. Помимо этого с помощью сингапурской компании «Чанги» (международного партнера «Базэл Аэро») существенно изменена навигация внутри терминала.

В декабре в секторе А начнут работать 19 стоек регистрации. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта и сократить время обслуживания пассажиров, подчеркивают в «Базэл Аэро».

Международный аэропорт Сочи привлечет дополнительно для работы во время Олимпиады около 900 человек из 9 аэропортов России и двух летных училищ.

Обновленный VIP-терминал сочинского аэропорта начал работать в тестовом режиме в конце сентября. В июне в воздушной гавани было установлено аромаоборудование. Как сообщала тогда компания «Базэл Аэро», в аэропорту началась реализация концепции аромамаркетинга. Пассажиров, прибывающих на курорт, будет встречать так называемый «запах отпуска», основанный на аромате кокосового ореха. Незадолго до этого «Базэл Аэро» сообщила, что воздушная гавань Сочи начинает прием Boeing 777— одного из самых крупных в мире пассажирских самолетов.

В шесть раз, с 4,1 млн до 24,4 млн декалитров, увеличилось производство вина за последние 10 лет в Краснодарском крае, передает ИТАР-ТАСС. Кубань

Теперь каждую вторую бутылку вина в общем объеме производства России выпускают на Кубани. "Виноградарство и виноделие стало одним из ведущих направлений агропромышленного комплекса Краснодарского края",- заявила сегодня зам. руководителя управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности региона Людмила Ботченко.

Однако, если раньше основной курс был на рост объемов производства, то сейчас главным приоритетом в работе каждого из 34 винодельческих предприятий региона стало повышение его качества, подчеркнула она. "Кубанское вино - значит выдающееся вино, с исключительной привлекательностью и выразительностью", - сказала Ботченко.

"Кубанское виноградарство набрало такой ход, что открывает перспективы для российских виноделов заменить столовый импорт из дальнего зарубежья достойными российскими сортовыми винами,- заявил ИТАР-ТАСС руководитель Ассоциации виноградарей и виноделов Краснодарского края Владимир Мдивани. - Сначала мы всех убедили объемами производства винограда, теперь потребитель убеждается, что на Кубани можно делать свои неповторимые вина", - подчеркнул он. За последние неполных два года кубанские предприятия на международных конкурсах получили 44 награды: в том числе в Лондоне - 15 медалей, из них 6 серебряных и 9 бронзовых, на выставке в Вене - 13 медалей, из них 2 золотые и 11 серебряных, в Гонконге - 16 медалей, из них 7 золотых и 9 серебряных. Уже не только в России, но и за рубежом знают, например, вино игристое выдержанное экстра брют розовое "Шато Тамань Резерв", урожая 2012 года компании ООО "Кубань-вино". Лучшие рестораны и магазины хотели бы видеть у себя вино географического наименования сухое белое "Соло", 2011 года, произведенного виноделами ОАО "Аврора" или вино географического наименования выдержанное сухое красное "Крю. Лермонт "Пино нуар Фанагория", 2011 года ОАО "Фанагория".

Единственная в России компания, которая выпускает игристое вино по классической технологии шампанизации - это ЗАО "Абрау-Дюрсо". Именно на её заводе практикуется полный цикл ручного изготовления вина. Неслучайно даже такие признанные лидеры игристых вин, как Италия, Испания, ЮАР, зачастую проигрывают Абрау-Дюрсо.

Причем качество кубанских вин определяют не "домашние" специалисты, а известные мировые и винные эксперты России, Голландии, Австрии, ученые-виноделы и сомелье в ходе "слепой" дегустации. В последнее время для повышения объективности сомелье все чаще сами закупают конкурсную продукцию прямо в винных магазинах Кубани. Практически стало правилом "подпускать" на конкурсах так называемую свою "темную лошадку" - вина известных французских виноделов. Конкурсы проходят ежегодно, чтобы "не дремали виноделы".

Награды, признание специалистов способствуют продвижению кубанских вин на международные рынки. За последние два года местными виноделами экспортировано более 100 тыс. бутылок в Испанию, Великобританию, Швейцарию, Францию, Финляндию, Латвию, Китай, Сингапур, Корею - в страны, которые совсем недавно даже не имели представления о российских винах.

Сами виноградари эти успехи считают только началом. Новым мощным толчком в развитии виноделия стало в этом году "признание виноградных вин сельскохозяйственным продуктом". Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев назвал этот шаг "историческим". По его мнению, принятие правительством данного решения навсегда исключит странные ограничения, когда закон запрещал производить вино там же, где выращивается виноград - то есть на землях сельхозназначения. "Поэтому каждое предприятие приходилось делить на две части - виноградарское хозяйство и винзавод. Отсюда двойные налоги, необходимость возить виноград на переработку и другие проблемы, откровенно душившие отрасль", - сказал ИТАР-ТАСС Александр Ткачев, комментируя постановление правительства РФ.

Сейчас в регионе началось строительство винодельческих хозяйств по типу французских шато. "Родина шато - Франция, но об этих миникомпаниях знает весь мир. Через несколько лет во весь голос заговорят и о шато на Кубани, - уверена доктор наук, профессор, заведующая научным центром виноделия Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства Татьяна Гугучкина. - Первые дегустации показали, что их вина востребованного качества". Кубанские винодельческие предприятия в нынешнем году переработали рекордный объем винограда - около 190 тысяч тонн - на 50 тыс. больше прошлогоднего. И это событие Кубань отметит с размахом "молодым" вином урожая 2013 года - Фестиваль молодого вина пройдет 26-27 октября в Краснодаре. По кубанской традиции соседствовать с напитками, будут разнообразные закуски к вину - от сыра до вяленного судака. Лучшие творческие коллективы во главе со знаменитым Кубанским казачьим хором подготовили большую развлекательную программу, будут конкурсы и забавы. Кубанское вино скучать не даст никому.

Попробовав вино каждого из производителей жители и гости города должны будут путем голосования определить самое - самое лучшее вино.

PricewaterhouseCoopers предлагает Правительству Таиланда пересмотреть структуру налогов, налоговое законодательство в целях улучшения инвестиционного климата, привлечения иностранного капитала и обеспечения повышения конкурентоспособности страны. Система налогообложения должна быть приведена в соответствие с системами других стран АСЕАН. Новая структура налогов необходима для эффективного функционирования холдинговых структур с участием иностранного капитала, облегчения перечисления дивидендов и прибыли за пределы страны. Департаменту по налогам и сборам требуется пересмотреть налоговое законодательство для стимулирования инвестиций, изыскания способов сохранения капитала на территории Таиланда, устранения торговых барьеров и поддержки зарубежных инвестиций тайских компаний. Руководство Департамента заявляет о готовности содействовать инвесторам, использующим налоговые убежища, в перечислении части прибыли без налоговых обязательств, если эти средства будут использоваться в качестве инвестиций. Департамент готов расширить перечень налоговых льгот для физических лиц в целях облегчения заполнения налоговых деклараций. Вопрос о снижении подоходного налога с 37 до 35% с марта 2014 г. находится на рассмотрении Палаты представителей Парламента Таиланда.

Таиланд сохранил 18-е место в рейтинге благоприятности деловой среды "Doing Business" Всемирного банка. По мнению экспертов, Королевство может войти в первую десятку в течение двух лет. Рейтинг составляется на основании анализа 10 показателей и охватывает 189 стран. Таиланд преуспел по показателям защита инвесторов, обеспечение электроэнергией и получение разрешения на строительство. Но значительно отстает от лидеров рейтинга по показателям открытие бизнеса, получение кредита, разрешение вопросов неплатежеспособности. Например, открытие новой компании занимает в среднем 27,5 дней, по сравнению с тремя днями в Сингапуре. Малые и средние предприятия сталкиваются со значительными трудностями при получении кредитов от местных финансовых институтов. Процедура банкротства и несостоятельности занимает в среднем около трех лет. Для сравнения, в Японии - около полугода. За последние восемь лет Таиланд провел 13 реформ, регулирующих бизнес, в 6 из 10 отраслей, рассматриваемых Всемирным банком. Была сокращена налоговая нагрузка на компании за счет снижения корпоративного подоходного налога и уменьшения отчислений на социальное страхование с 5 до 3%.

Некоторые зарубежные инвесторы напуганы усиливающейся политической напряженностью в Таиланде в свете принятия нового закона об амнистии. Иностранцы остерегаются повторения политического насилия, имевшего место в 2009-2010 гг. Политическая напряженность является основным фактором, подрывающим уверенность зарубежных инвесторов, несмотря на процветающую торговлю и инвестиционные возможности, имеющиеся у Таиланда по сравнению с другими странами региона. Еще одним инвестиционным риском, по мнению экспатов, считается медленная законотворческая деятельность государства. Остается неясным, аннулирует ли предстоящая амнистия все юридические преступления, совершенные в Таиланде в последние годы. Если законопроект об амнистии также будет предусматривать амнистию в отношении коррупционеров, он пойдет вразрез с ранее озвученными обещаниями властей бороться со взяточничеством.

Привлекательность Таиланда для зарубежных инвесторов также потеряла свой блеск с появлением новых рынков, таких как Мьянма, Индонезия и Вьетнам. Инфраструктура Таиланда также является слабым звеном по сравнению с имеющимися в Малайзии и Сингапуре.

По мнению зарубежных аналитиков, протесты и массовые выступления являются особенностью нормально функционирующих демократий, т.к. в этих странах все имеют право на выражение своего мнения. Несмотря на страх повторения событий недавнего прошлого, Таиланд остается одним из самых привлекательных для вкладывания капитала стран ASEAN, в сравнении с другими, такими как Малайзия или Индонезия.

Власти Сингапура сняли запрет на ввоз замороженного куриного мяса из Таиланда после проведения третьего заседания Комиссии по расширению экономического сотрудничества. Запрет был введен девять лет назад в связи с эпидемией куриного гриппа. Сингапур рассматривает возможность отмена запрета на ввоз замороженной свинины из Королевства. Таиланд высказал заинтересованность в увеличении сингапурских инвестиций в производство кормов и переработку мяса. в сферу туризма и отдыха. Сингапурские инвесторы готовы передать технологии в области программного обеспечения и участвовать в осуществлении инфраструктурных проектов тайского правительства.

С 20 декабря Государственная национальная служба "Туркменховаеллары" (Туркменские воздушные авиалинии) начинает выполнение регулярного пассажирского рейса по маршруту Ашхабад-Париж и Париж-Ашхабад по пятым дням недели, сообщает Trend.

Согласно реализации Национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы, количество закупаемых для национальной компании самолетов американской корпорации Boeing будет увеличиваться.

Это позволит открыть новые воздушные сообщения из Ашхабада также в Мадрид (Испания), Джакарту (Индонезия), Маскат (Оман), Эль-Кувейт (Кувейт), Сингапур (Сингапур), Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

В январе текущего года стартовало строительство нового международного столичного аэропорта, пропускной способностью 1600 пассажиров в час.

Одновременно аэропорт сможет принимать самолеты любого типа и грузоподъемности, обеспечивая при этом международные стандарты сервиса.

В июне 2013 года парк "Туркменховаеллары" пополнилась еще одним новым авиалайнером Boeing-737-800, который характеризуется высокой экономичностью, комфортабельностью и способен перевозить до 160 пассажиров. Их крейсерская скорость составляет 850 километров в час.

"Туркменховаеллары" также сообщало, что еще один авиалайнер этой серии поступит в Туркменистан в ближайшее время. Воздушный парк страны располагает такими самолетами этой всемирно известной марки, как Boeing-757, Boeing-737, Boeing -717, в том числе широкофюзеляжным дальнемагистральным лайнером Boeing-767-300 ER.

Приморье будет развивать туризм вместе с Северо-Восточной Азией

Власти региона ожидают, что число путешественников, прибывающих в край, увеличится до 10-12 миллионов в год

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и руководители региональных администраций стран Северо-Восточной Азии подписали во Владивостоке декларацию о совместном развитии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Приморья.

По словам Миклушевского, есть несколько направлений, которые, как ожидается, смогут увеличить туристический поток в регион. Предполагается, что в течение ближайших лет число людей, посещающих край, возрастет до 10-12 миллионов в год. Для этого будут построены морские порты, международный аэропорт, гостиницы и прочие объекты инфраструктуры.

Как рассказал глава региона, в Приморье ведется масштабная работа по развитию экологического туризма. «Мы планируем закупить несколько современных легкомоторных самолетов, которые будут летать по краю, в том числе в его северную, самую труднодоступную часть», — отметил он. В свою очередь, Санг Пхе, губернатор южнокорейской провинции Кангвон, заявил, что новые транспортные маршруты между Приморским краем и Азией помогут привлечь дополнительный поток американских и европейских туристов.

В августе прошлого года на такую же цифру — 10-12 миллионов в год — нацелился Владивосток в преддверии саммита АТЭС, при этом отмечалось, что Дальний Восток остается слишком дорогим для российских путешественников. Месяц спустя стало известно, что Россия лидирует по затратам на международный туризм.

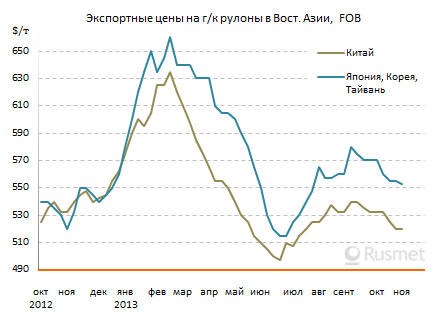

Четвертый квартал традиционно является на Дальнем Востоке периодом максимального спроса на стальную продукцию, однако в этом году ожидаемого подъема не произошло. Как отмечают аналитики, потребление стальной продукции в октябре действительно несколько возросло в Китае, Японии и некоторых странах АСЕАН, но все это сводится на нет избытком предложения.

Так, несмотря на сокращение объемов экспорта в августе, всего за первые восемь месяцев текущего года китайские компании отправили за рубеж более 40,9 млн. т стальной продукции, что на 14,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Причем, поставки в страны АСЕАН выросли примерно на треть.

Помимо китайцев, повышенную активность проявляют на региональном рынке металлургические компании из Японии и Индии, пользующиеся относительной слабостью национальных валют по отношению к доллару. Во второй половине октября японские и индийские поставщики горячего проката понизили экспортные котировки на $5-10 за т, чтобы стимулировать продажи. В частности, индийская продукция предлагается во Вьетнам по $555-565 за т CFR, а японская – в среднем, на $10-15 за т выше. В то же время, корейские горячекатаные рулоны, которые котируются на уровне $570-585 за т CFR, практически не пользуются спросом.

Китайские компании в середине октября также сбавили котировки на плоский прокат на $5-10 за т, но в дальнейшем достигли стабилизации, хотя и на весьма низком уровне. По данным трейдеров, реальные сделки на поставку горячекатаных рулонов в Корею и страны АСЕАН заключаются из расчета $515-525 за т FOB, а цены на толстолистовую сталь варьируют между $505 и $520 за т FOB. Ближе к концу месяца поставщики прекратили идти на уступки, рассчитывая на стабилизацию цен в ноябре.

Таких же взглядов придерживаются и производители плоского проката из других стран региона. Японская Tokyo Steel Manufacturing не стала менять ноябрьские цены по сравнению с предыдущим месяцем. Точно так же отказалась от каких-либо изменений при заключении декабрьских контрактов на внутреннем рынке тайванская China Steel. Корейские компании, в то же время, надеются на некоторое повышение в ноябре. Из-за ремонтов на предприятиях Posco и Hyundai Steel объем выпуска горячего проката в стране в первые три квартала текущего года был более чем на 5% меньше прошлогоднего, так что избытка предложения на национальном рынке нет несмотря на относительную слабость корейской экономики.

Судя по всему, нового понижения котировок на восточноазиатском рынке не произойдет, хотя многие потребители откладывают закупки в надежде на получение скидок в размере $10-15 за т при заключении декабрьских и январских контрактов. В китайской экономике наблюдается некоторый прогресс, цены на железную руду в последнее время достаточно высоки и пока явно не собираются падать, так что и существенное удешевление стальной продукции в регионе маловероятно. Правда, возможности для роста котировок на плоский прокат в Азии тоже выглядят крайне ограниченными.

Виктор Тарнавский

Богатые инвесторы из Индии покупают жилье в районе Burj Khalifa

Район Burj Khalifa в Дубае (ОАЭ) представляет собой одно из самых популярных направлений в мире для богатых инвесторов из Индии, рассматривающих возможность приобретения дополнительного жилья. Как сообщает IMEXre.com со ссылкой на издание Emirates Business 24|7, сегодня богатейшие люди Индии приобретают не только жилье в своей стране, но и рассматривают варианты приобретения жилья в популярных городах мира, таких как Дубай.

Кроме того, в рейтинге городов, предпочитаемых богатыми инвесторами из Индии, фигурирует Лондон (районы Kensington, Belgravia и Holland Park) и район Nassim Road в Сингапуре. Важнейшим фактором при выборе жилья является принадлежность проекта к определенному бренду или архитектурному бюро, а также наличие особых удобств, придающих эксклюзивность данному жилью. В соответствии с данными, представленными в отчете Земельного департамента Дубая, в первой половине 2013 года инвесторы из Индии возглавили список элитных иностранных инвесторов в недвижимость.

Инвесторы в недвижимость за первые шесть месяцев 2013 года приобрели недвижимость на сумму, превышающую 8 млрд дирхамов (US$ 2.2 млрд), тогда как за весь 2012 год стоимость недвижимости, приобретенной данной категорией покупателей, составила 9 млрд дирхамов (US$ 2.5 млрд). Сегодня стоимость элитной недвижимости Бомбея и Дели намного выше стоимости соответствующей категории недвижимости Дубая.

Несмотря на то, что правительство Дубая повысило регистрационные сборы вдвое, величина налогов и сборов при приобретении недвижимости в ОАЭ сегодня намного ниже, чем в других популярных городах мира.

В тройку лидеров по инвестициям в зарубежную «элитку» вошли и россияне.

Китайские покупатели лидируют на рынках Сиднея и Гонконга, Куала-Лампура и Бангкока, пишет Knight Frank. Более того, они наращивают свою активность на ключевых западных рынках, например, в Нью-Йорке.

Отчасти, это происходит благодаря сильному юаню и замедлению китайской экономики, которые заставляют представителей Поднебесной искать возможности для вложения своих капиталов далеко за пределами родной страны.

Рейтинг самых активных инвесторов в международную элитную недвижимость:

1. Китай

2. Сингапур

3. Россия

4. Великобритания

5. США

6. Гонконг

7. Индонезия

8. ОАЭ

9. Италия

10. Индия

Ожидается, что в ближайший год китайские, российские и американские инвесторы не только сохранят, но и увеличат свое присутствие на мировом рынке элитной недвижимости. А латиноамериканские покупатели, в частности бразильцы и мексиканцы, станут гораздо более "заметны".

Цены на жилье в Сингапуре хоть и продолжают карабкаться вверх, но более медленными темпами. В третьем квартале 2013 года они увеличились на 0,4%, по сравнению с повышением на 1% в предыдущие три месяца.

Такие данные опубликовало Urban Redevelopment Authority. Об этом сообщает портал Property Wire.

Как результат замедления рынка жилой недвижимости, девелоперы запускают меньше новых проектов. В третьем квартале 2013 года они продали всего 2 430 объектов недвижимости, что существенно меньше, чем 4 538 домов и квартир, реализованных во втором квартале 2013 года.

Последними охлаждающими мерами правительства Сингапура стали сокращение срока, на который выдается кредит, с 30 до 25 лет, а также снижение процентного соотношения максимальной ежемесячной ипотечной выплаты к зарплате заемщика с 35% до 30%.

Отметим, что хотя город-государство борется с ростом цен на недвижимость с 2009 года, за это время не было отмечено ни одного сколько-нибудь значимого снижения цен.

Секретарь Объединения текстильной промышленности Ирана Али Реза Хаери в интервью Экономическому радио заявил, что текстильная промышленность способна обеспечить все потребности страны в текстильной продукции и в текущем году объем экспорта этой продукции достигнет 1,1 млрд. долларов.

По словам А.Р.Хаери, несмотря на рост курса иностранной валюты и санкции, отрасли удалось обеспечить внутренние потребности страны, увеличить экспорт своей продукции и, кроме того, создать условия для сокращения контрабанды текстильной продукции.

А.Р.Хаери подчеркнул, что текстильная промышленность в плане ее развития обладает некоторыми преимуществами. В частности, расходы на создание рабочих мест в данной отрасли примерно в шесть раз ниже по сравнению со средними расходами на подобные цели во всей промышленности страны.

Хорошей основой для развития иранской текстильной промышленности служит достаточно развитое отечественное производство натуральной и искусственной пряжи.

Следует отметить, что в Тегеранском выставочном центре открылась 19-ая международная выставка текстильного оборудования, домашнего текстиля, швейных машин и текстильной продукции, в которой принимают участие 132 иранские компании и 92 зарубежные компании из 12 стран. На выставке представлены производители из Германии, Южной Кореи, Испании, Тайваня, Китая, Италии, Турции, Швейцарии, Пакистана, Японии, Финляндии, Индии, Греции и Сингапура. Работа выставки продлится до 31 октября включительно.

В период с 5 по 9 октября 2013г. в г. Кёльне (Северный Рейн - Вестфалия) прошла Международная выставка пищевой промышленности Anuga-2013. Впервые выставка прошла в 1924г.

В текущем году общее число экспонентов достигло рекордного показателя – 6777 участников из 98 стран, что на 10% больше, чем на предыдущей выставке в 2011г. (выставка проходит раз в два года). Организатор выставки выставочная компания «КёльнМессе ГмбХ» (Kölnmesse GmbH) предоставил для размещения экспозиций всю площадь выставочного центра (284 тыс. кв. м). Количество посетителей выставки достигло 155 тыс. человек (из 187 стран мира), что соответствует показателю 2011г.

Количество зарубежных участников составило 5702 (+2,6% по сравнению с прошлой выставкой), что соответствует 88% от всех участвующих компаний. Наиболее крупные экспозиции у Италии (1043 экспонентов), Испании (447), Китая (409), Франции (255), Турции (239), Греции (221), Нидерландов (212), Бельгии (189), США (189) и Таиланда (161).

На выставке Anuga-2013 были продемонстрированы современные технологии и актуальные тенденции пищевой промышленности.

Тематически выставка была разделена на следующие направления:

- Anuga Fine Food – «Основные пищевые продукты и деликатесы» (3542 экспонента);

- Anuga Drinks - «Напитки» (460 экспонентов);

- Anuga Chilled & Fresh Food – «Свежие и охлажденные фрукты, овощи, рыба» (121 экспонент);

- Anuga Meat – «Мясо, колбасные изделия, дичь, птица» (851 экспонент);

- Anuga Frozen Food – «Замороженные продукты и мороженое» (502 экспонента);

- Anuga Dairy – «Молоко и молочные продукты» (386 экспонентов);

- Anuga Bread & Bakery - «Хлеб, выпечка, бакалейная продукция, горячие напитки» (427 экспонентов);

- Anuga Organic – «Биологически чистые продукты (биопродукты)» (271 экспонентов из 27 стран);

- Anuga FoodService - «Технологии для предприятий общественного питания» (235 экспонентов);

- Anuga Retail Tec – «Технологии, оборудование и услуги для розничной торговли» (вкл. в Anuga FoodService).

В текущем году основными темами выставки были халяльная еда (еда, употребление которой не нарушает исламские пищевые запреты), биопродукция, вегетарианская пища, кошерные продукты питания (т.е. не противоречащие канонам ортодоксального иудаизма), продукция, созданная в соответствии с нормами устойчивого развития.

На текущей выставке были внесены концептуальные корректировки в ее организацию:

- с 2013 г. в рамках раздела Anuga Organic биопродукты могут быть представлены только в том случае, если они прошли соответствующую, общепризнанную и принятую на рынке сертификацию;

- раздел выставки Anuga FoodService дополнена новыми ключевыми элементами, в первую очередь масштабной деловой программой. Так, в течение трех дней проходил ежедневный деловой завтрак Anuga FoodService Power Breakfast. Среди референтов мероприятия были гастрономический директор всемирно известного торгового центра Harrods П. Гудейл (P. Goodale), а также главный ресторатор автоконцерна Volkswagen М. Кордес (M. Cordes).

Наиболее интересные тенденции по отдельным разделам выставки представлены ниже.

Anuga Chilled & Fresh Food

Продукты питания, попавшие в данный раздел выставки, представляют собой часть продукции быстрого приготовления, но такие продукты продаются охлажденными (до - 6 градусов) и готовы к употреблению или могут быть приготовлены быстро и легко (например, упакованная смесь из свежего салата, готовая к употреблению, свежевыжатые соки, молочная продукция и пр.). Рассматривая общеевропейский рынок такой продукции, можно сделать вывод о том, что наибольший объем продаж приходится на Великобританию, далее следуют Франция и Швейцария. Германия - на 4 месте с оборотом в 1,5 млрд. евро (2012г., + 6,4% по сравнению с 2011г.).

Актуальные тренды данного сегмента сводятся к созданию новых вкусов с помощью добавления специй и смешения ингредиентов. Важным является указание всей необходимой информации об использованных ингредиентах на упаковке, включая дополнительную информацию для отдельных видов потребителей, например, вегетарианцев или людей, не переносящих лактозу.

Anuga Frozen Food

Основным залогом успеха для предприятий, производящих замороженные продукты питания, остается высокое качество используемых ингредиентов. Одним из трендов данного раздела выставки, по мнению экспертов, является отказ производителей от использования пищевых добавок. Растет предложение продукции без содержания лактозы и глютена, а также биопродукции, халяльных и вегетарианских замороженных продуктов. В 2012г. потребление глубокозамороженных продуктов в расчете на одного жителя в Германии составило 41,0 кг. Общий объем рынка (включая домашние хозяйства, гастрономию и пр.) составил 3,32 млн. т, оборот - более 12 млрд. евро.

Anuga Meat

Мировое потребление свежего и охлажденного мяса в последние пять лет выросло на 15% (ежегодный рост в 3%). Благодаря росту экономик развивающихся стран данный показатель будет увеличиваться и в ближайшие годы. Так, по прогнозам экспертов, мировое производство мяса вырастет с 297 млн. т. в 2011г. до 350 млн. т в 2021г, наибольшими темпами будет расти производство мяса птицы (+2,2% ежегодно), затем говядины (+1,8%) и свинины (+1,4%). В общем объеме мирового производства мясной продукции на долю мяса птицы и свинину будет приходиться по 37%. Потребление в развитых странах в 2012г. составило 79,0 кг на человека, в развивающихся - 32,7 кг.

Anuga Drinks

Основные тенденции выставки в данном разделе связаны с безалкогольными напитками. Более 600 экспонентов представили безалкогольные напитки, в т.ч. 330 - фруктовые соки, 100 - минеральную воду, 137 - энергетические напитки, 103 - напитки для здорового образа жизни и фитнеса.

На текущей выставке большая часть производителей фруктовых соков, прохладительных напитков и минеральной воды была нацелена на «премиум»-сегмент. Так, например, в разделе минеральной воды были представлены такие марки как Gerolsteiner, Selters, Vilsa (Германия), Sumol + Compal (Португалия), Gasteiner (Австрия), Fonte di Sole, Fonte de Posina (Италия).

В сфере соков наблюдается дальнейшее смешение вкусов. Трендом сезона признан сок из кокоса и манго. Германия является крупнейшим мировым потребителем соков, потребление соков в 2012г. составило 33,2 л на человека.

Дальнейшее развитие получил рынок энергетических напитков. Только в Германии оборот рынка вырос на 18%. Потребление энергетических напитков в Германии составило 5,3 л на человека (в Великобритании - 9,4 л, в Австрии -11,1 л).

По мнению экспертов, отдельно следует отметить следующие компании и их новинки.

Австрийская компания S. Spitz GmbH представила варенье со вкусом кока-колы. Продукт полностью изготовлен из натуральных ингредиентов.

Германская компания Bauer Fruchtsaft GmbH продемонстрировала натуральный освежающий напиток heaven7 Kokos со вкусом кокоса. Особенностью напитка является наличие мякоти кокоса в каждой бутылке.

Baron Foods Ltd. из Сент-Люсии привлекла вниманием экспертов кетчупом из бананов. Кетчуп содержит местные травы, что придает блюдам экзотический вкус.

Германская компания Lotao GmbH представила рис сорта басмати с добавлением облепихи и специй. Примечательным является цвет риса - ярко-розовый.

Unifood International (S) Pte Ltd из Сингапура привезла на выставку черный соевый молочный порошок, который приготовлен из черных соевых био-бобов. Черные соевые бобы богаты антиоксидантами. Такой порошок является заменой молока для людей с непереносимостью лактозы.

Германская компания Solutions Vertriebs GmbH заинтересовала посетителей новым освежающим напитком Oxitien 100. Напиток представляет собой комбинацию из граната, бузины, черной моркови и винограда и богат антиоксидантами, флавоноидами, витаминами С и А, а также бета-каротином, калием, кальцием и железом. Производится без добавления сахара и консервирующих веществ.

Hasta La Pizza srl из Италии представила пиццу на палочке. Пиццу можно есть холодной или приготовить в тостере, духовке или на сковороде. Компания производит пиццу трех видов: Маргарита, с ветчиной и с салями. В производстве не используются искусственные амортизаторы, пищевые добавки и консерванты.

В ходе выставки была проведена обширная сопровождающая программа. Среди крупнейших форумов следует отметить: Frozen Food (посвящен замороженным продуктам), встреча представителей сферы мясных продуктов Meat Essential, конгресс, посвященный здоровому питанию, и «2-ая европейская конференция халяльной продукции».

Российское участие на выставке

Россия на выставке Anuga-2013 была представлена следующими компаниями: «Агро-Альянс», ЗАО «Дарсил» (Develey), Холдинг НПО «Альтернатива», Группа Компаний «Балтика-Транс», ООО «Аромат Экстра», «CHELTON» («Благовест»), ООО «Объединенная Торговая Компания».

«Агро-Альянс», крупный российский агропромышленный холдинг из Санкт-Петербурга, неоднократный участник выставки, представил линейку российского риса, круп, хлопьев. Четыре продукта компании были представлены на конкурс выставки «Taste 2013».

Холдинг НПО «Альтернатива» (Московская область) был образован в 1992г. и объединяет как производственные, так и торговые компании. В процессе развития, в 2002 г. появилась компания «Альтернатива Фуд», сферой деятельности которой стала дистрибуция продуктов глубокой заморозки.

Группа Компаний «Балтика-Транс» осуществляет международные контейнерные перевозки по всему миру. Компания оказывает полный спектр услуг в сфере контейнерной логистики, в т.ч. транспортно-экспедиторского обслуживание, таможенное оформление, перевозку наливных грузов в танк-контейнерах и флекситанках, перевозку грузов в таможенном транзите, доставку грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, сюрвейерские (т.е. экспертиза груза) и складские услуги, страхование грузов, внутрипортовое экспедирование, перевозку негабаритных грузов, юридический консалтинг в сфере логистики и ВЭД. Является партнером крупных германских компаний в РФ («Метро АГ», «Фольксваген АГ»).

Две российские компании ООО «Аромат Экстра» и «CHELTON» являются дистрибьюторами чая и представили на выставке полный спектр импортируемого в РФ чая.

Также чайная продукция была представлена ООО «Объединенная Торговая Компания» (торговая марка «Maitre»). Премиум-чай компании уже поставляется в ЕС (Болгария), в ближайшее время компания планирует также выйти и на рынок Германиии.

ЗАО «Дарсил» - российское предприятие по производству соусов входит в германскую группу компаний Develey. На объединенном стенде компании была представлена полная линейка продукции российского завода.

Следующая выставка пищевой промышленности Anuga пройдет с 10 по 14 октября 2015г. в Кёльне.

Район Dubai International Financial Centre (DIFC), признанный самым быстроразвивающимся международным финансовым центром, заявил о том, что в ближайшем будущем арендные ставки на офисные площади повышаться не будут.

Как сообщаетIMEXre.com со ссылкой на издание Emirates Business 24|7, исполнительный директор компании DIFC Properties Бретт Шафер (Brett Schafer) в интервью корреспонденту издания отметил: “Мы не стали в этот раз повышать арендные ставки на офисные площади, поскольку в конкурирующих с нами финансовых районах стоимость аренды остается на прежнем уровне". Господин Шафер подчеркнул, что речь идет не о конкуренции с другими офисными комплексами эмирата, а о соперничестве с финансовыми центрами Лондона, Токио и Сингапура.

В декабре 2010 года управление DIFC Authority сообщило о новой ценовой политике в отношении арендных ставок на офисные площади, и с января 2011 года стоимость коммерческих площадей здесь составляет от 160 дирхамов (US$ 44) до 280 дирхамов (US$ 77) за кв. ф в зависимости от размера офиса и его местоположения на территории DIFC. В октябре текущего года компания DIFC заявила, что на территории данной свободной экономической зоны оперирует более 1 тыс компаний, общее число сотрудников которых составляет более 15 тыс человек.

Занятость офисов, расположенных в микрорайоне Gate District выросла до 97%, в то время как объем арендованных торговых площадей здесь составляет 99%, тогда как в 2012 году данный показатель составлял 98%.

49 австралийских коров задохнулись во время воздушного перелета из Мельбурна в Казахстан.

Департамент сельского хозяйства Австралии занимается расследование происшествия. Погибшие коровы были отправлены в рамках программы племенной работы, инициированной правительством Казахстана. Трагичный инцидент случился во время перевозки трехсот двадцати животных австралийской службой Livestock Shipping Services. В предыдущие недели уже было совершено пять аналогичных перевозок с остановкой в Сингапуре. Путешествия, по словам работников службы, "прошли без проблем".

Казахстанские газеты сообщили, что ветеринарный инспектор установил, что причиной смерти коров стало «нарушение правил транспортировки животных».

В своем заявлении Департамент сельского хозяйства Австралии охарактеризовал происшедшее как «превышение допустимого уровня смертности животных во время воздушных перевозок». Департамент разбирается в причинах происшедшего совместно с экспортером.

Во втором квартале 2013 года аренда элитного жилья по всему миру в среднем подорожала на 5,3% по сравнению с годом ранее, а самый значительный годовой рост отмечен в Дубае и Найроби.

Такие данные опубликованы в индексах агентства Knight Frank. Об этом сообщает портал Property Wire.

Например, развивающиеся рынки Найроби и Дубая, где арендная плата увеличилась на 24,2% и 15% соответственно, значительно опережают мировые финансовые центры - Нью-Йорк и Лондон, где арендные ставки снизились на 2,9% и 3%. Индекс, который отслеживает динамику элитной жилой арендной платы в 16 городах по всему миру, растет в течение 14 кварталов подряд и увеличился на 23% по сравнению с его минимумом во втором квартале 2009 года. Последний рост индекса предполагает, что нестабильность в Еврозоне и введение ограничений на азиатских рынках недвижимости подталкивает и укрепляет спрос на аренду домов класса люкс.

Так в Дубае новый закон, ограничивающий права нанимателей увеличивать ставки для уже существующих съемщиков, создал все условия для дополнительного роста числа арендаторов. В результате чего, инвесторы в Дубае ищут недвижимость, которую легко сдать арендовать, а ожидаемая прибыль составит около 4% - 6%.

Эксперты отмечают, что, хотя арендные ставки в Нью-Йорке упали по сравнению с прошлым годом, состояние рынка меняется и в последнем квартале наблюдался рост на 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом. На фоне улучшения экономических показателей и более конкурентоспособного рынка сбыта арендная плата должна укрепиться.

Арендные ставки в Лондоне в настоящее время падают в течение семи кварталов подряд, что тесно связано с перспективой трудоустройства в секторе финансовых услуг, ключевым фактором для рынка аренды элитного жилья. Страны Африки и Ближнего Востока лидируют в рейтинге со средними ставками аренды возросшими на 12,1% и 11,7 % соответственно по сравнению с прошлым годом.

После Найроби и Дубая, на третьем месте Цюрих с годовым ростом в 12,7 %, далее следуют Пекин - 11,8%, Тель-Авив - 8,4%, Женева - 4,2% и Торонто - 4,1%. В Москве зафиксирован годовой рост в 3,1 %. В Женеве также наблюдалось снижение роста, а в летние месяцы прирост цен упал до нуля. В Сингапуре ежегодный рост составил 2,6%, 2,1% в Шанхае, в Гуанчжоу 1,7% , в Гонконге 1,3% и в Токио 1%. В Кейптауне в на годовом уровне арендная плата на элитное жилье не изменилась.

В Сочи в отеле Radisson Blu состоялась конференция по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ RHIC 2013 (22-23 октября). Решение провести эту международную конференцию в России было обусловлено предстоящими Олимпийскими и Параолимпийскими играми.

Керри Гумас, президент и генеральный директор компании Questex Media Group, прокомментировал выбор города тем, что лидерам отельного бизнеса будет любопытно побывать в городе, который стал строительной площадкой невиданных масштабов, на которой только сейчас, к открытию Игр, одновременно возводится 17 гостиниц.

На конференцию прибыло 350 участников из разных стран мира. В преддверии открытия состоялось неформальное знакомство участников в формате Networking xPress: за один час можно было познакомиться друг с другом, обменявшись формальным рукопожатием и визиткой в ходе неформального общения. Выглядело это так: три длинных стола, за каждым сидит по 15 деловых людей. На противоположной стороне другие 15 человек меняются по мере поступления особого сигнала - он раздавался к зале каждую минуту или две, и все пересаживались на стул влево или вправо (в зависимости от вектора общего движения). На такой деловой «паровоз» было сложно решиться, но вступив, из игры выйти становилось сложно - затягивало. Язык общения – английский. На втором англоговорящем человеке пропадает сомнение, на пятом наступает языковая распущенность, на десятом начинаешь изобретать бизнес-план, пытаясь за минуту сформулировать взаимополезность. Эта интеллектуальная игра продолжается до тех пор, пока не прозвучит последний зов модератора, приглашающий на первое пленарное заседание.

После этой деловой «нарубки» визиток (т.е. Networking’a) на «панельную дискуссию» все вошли уверенной бодрой походкой. Многие уже знали друг друга в лицо. Открыл конференцию Джонатан Уорсли, президент Bench Events, который для начала предложил всем встать, посмотреть в глаза соседу (слева, справа, по диагонали, сзади, спереди) и срочно обменяться визитками. Для закрепления материала. Чем еще больше повысил градус дружественности мероприятия.

Затем слово перешло к «очаровательной женщине» (по словам Джонатана) – Аните Мендиратте, управляющему директору Cachet Consulting & CNN T.A.S.K. Она рассказала об опыте подготовки олимпиады в Кейптауне, страхах, опасениях и результатах, которые дало это мероприятие. «Вопрос был в том, будем ли мы готовы за 190 дней? И мы отвечали, что будем!». По ее словам, самое важное, что дает Олимпиада – это вовлеченность в мировой процесс. «Олимпиада - это хороший повод для посещения России, но важно не само событие, а то послевкусие, которое останется у туристов спустя неделю, месяц, год. Именно от этого зависит, вернется ли он обратно, поэтому важно объединиться всем – властям, жителям, отельерам, туроператорам, чтобы создать хорошее впечатление. Сочи на следующий год станет синонимом слова «Россия». Помимо Олимпиады, Сочи ожидает также чемпионат мира по футболу и «Формула – I», что позволит закрепиться городу как центру мирового событийного туризма.

Заместитель мэра Сочи Олег Васюк огласил список проведенных работ, среди которых - запуск нового аэропорта, функционирующая железная дорога до Красной поляны (так как там нужно будет разместить 9000 человек), введение в строй новых электрических мощностей емкостью 1200 МВт для обеспечения города и гостиниц. Вскоре будет сдан морской порт, в котором можно принимать 3-5 лайнеров по 5 тысяч человек каждый. Инфраструктурно в городе появилось дополнительных 20 тысяч номеров в дополнение к существующим 70 тысячам.

По словам Николая Бутурлакина, вице-губернатора Краснодарского края, объем денежных инвестиций составил 1,5 триллиона рублей. При этом в спортивные объекты было вложено всего 200 миллиардов рублей, остальные вложения пошли в общую инфраструктуру.

Вице-губернатор подытожил свою речь тем, что Олимпиада - это большой шанс для Краснодарского края прозвучать на весь мир и создать потенциал на будущее.

На сегодняшний день Краснодарский край посещает 13 миллионов туристов в год (например, Сингапур принимает примерно столько же).

Наталья Рыбальченко

Новый прогноз от WSA

World Steel Association ожидает увеличение темпов роста потребления стали в мире в 2014 году

В начале октября текущего года World Steel Association (WSA) обнародовала очередной краткосрочный прогноз видимого потребления стали в глобальном масштабе (Short Range Outlook – SRO) на 2013-2014 годы. При все еще сохраняющейся рецессии в металлургической отрасли многих государств этот прогноз выглядит относительно благоприятным и дает надежду на то, что в ближайшее время ситуация в мировом сталелитейном секторе, наконец, вступит в фазу оздоровления и стабилизации.

Положительные тенденции

По оценкам WSA, в 2013 году видимое потребление стали в мировом масштабе увеличится на 3,1% до 1,475 млрд. т по сравнению с ростом на 2% в прошлом году. В 2014 году, по их прогнозам, глобальный спрос на металл увеличится еще на 3,3% и достигнет 1,523 млрд. т.

«Ключевые риски в глобальной экономике – кризис в еврозоне и замедление темпов экономического развития в Китае, которые мы определили в нашем последнем SRO в апреле текущего года, за последние шесть месяцев несколько ослабли. В этих регионах появились признаки стабилизации экономической ситуации. В Европе этот процесс идет тяжелее, чем мы прогнозировали, однако наметившееся в последнее время улучшение обстановки продолжится, как мы полагаем, и в оставшиеся месяцы 2013 года. Мы предполагаем также, что Соединенные Штаты сумеют решить свои бюджетные проблемы и не допустят дефолта», – говорит Ганс Юрген Керкоф, глава экономического комитета WSA.

По его словам, экономика крупнейших новых рыночных стран, в частности, Индии и Бразилии, за прошедшее время тоже функционировала не так, как предсказывали аналитики WSA, и причина тому – серьезные структурные проблемы в экономической сфере этих государств. Все эти факторы привели к тому, что потребление стали в глобальном масштабе за прошедшие полгода оказалось меньше, чем прогнозировалось, за исключением, пожалуй, только одной страны – Китая. По сегодняшним оценкам, спрос на стальную продукцию в КНР по итогам 2013 года прибавит 6%, поэтому, несмотря на то, что в остальных регионах мира потребление металла выросло всего на 0,7%, в целом мировой спрос на сталь в текущем году увеличится, согласно прогнозам WSA, на 3,1%.

«В 2014 году мы ожидаем дальнейшего восстановления глобального спроса на сталь благодаря возврату экономик развитых государств к положительным темпам роста. В то же время, мы прогнозируем замедление темпов экономического развития в Китае. На фоне вероятной стабилизации обстановки в развитых странах ситуация в развивающихся государствах, на наш взгляд, будет оставаться неопределенной из-за нерешенных структурных проблем в экономике, политической нестабильности и волатильности местных финансовых рынков. В целом, однако, несмотря на то, что экономические условия для мировой металлургической отрасли остаются неопределенными, малопредсказуемыми и достаточно трудными, мы предполагаем дальнейший рост спроса на сталь в 2014 году», – отмечает Керкоф.

В частности, в Китае, по его оценкам, видимое потребление стали в 2013 году увеличится на 6% до 699,7 млн. т (в 2012 году оно выросло на 2,9%) благодаря, главным образом, предпринятым китайским правительством мерам по стимулированию строительства новых объектов инфраструктуры. В сентябре прошлого года Китай дал зеленый свет 60 инфраструктурным проектам на общую сумму 1 трлн. юаней ($157,2 млрд.) в качестве стимула для подъема экономики. Тем не менее, в 2014 году, как полагают в WSA, рост спроса на металл в КНР составит лишь 3%, поскольку усилия китайского правительства по восстановлению баланса в экономике могут привести к ограничению инвестиционной деятельности в стране.

В Индии, по данным WSA, спрос на сталь в текущем году увеличится на 3,4% до 74 млн. т против роста на 2,6% в 2012 году. Высокая инфляция и структурные проблемы в индийской экономике, по их мнению, сдерживают потребление стальной продукции. Правда, на 2014 год они прогнозируют рост спроса на металл на 5,6%, что, по словам ряда других аналитиков, является слишком завышенной оценкой с учетом продолжающейся рецессии в строительной и автомобильной отраслях. Тем не менее, большинство специалистов уверены в умеренном росте спроса на сталь в Индии, который, безусловно, будут стимулировать планы индийского правительства выделить в 12-й пятилетке (2012-2017 годы) на строительство различных объектов инфраструктуры (дороги, порты, сети энергоснабжения и водоснабжения, аэропорты, железнодорожный транспорт и др.) порядка $1 трлн.

Снижение потребления стали в автомобильной и судостроительной отраслях, а также растущая передислокация производства за рубеж на более дешевые рынки, является, как считают в WSA, главной причиной сокращения спроса на стальную продукцию в Японии. Но наметившееся в последнее время оздоровление национальной экономики заставило экспертов WSA пересмотреть свои прогнозы: сегодня они говорят, что потребление проката в Японии в 2013 году хоть и совсем незначительно (на 0,1%), но вырастет, хотя еще в начале текущего года они прогнозировали его падение на -2,2%. Впрочем, на 2014 год оценки остаются прежними и менее позитивными: спрос на стальную продукцию в Японии снизится на 1,0-1,6% из-за введения нового потребительского налога, дальнейшего перевода производственных мощностей за рубеж, а также стремительно растущих цен на энергоносители.

Обзор по Азии будет неполным, если мы не отметим шестерку ведущих стран АСЕАН в составе Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Вьетнама. Видимое потребление стали в них непрерывно растет с 2005 года и за прошедшее время увеличилось почти на 40%, составив в 2012 году около 58,8 млн. т. По мнению наблюдателей, темпы роста спроса на стальную продукцию в регионе в ближайшее время могут составить от 7 до 9% в год.

Спорт простимулирует спрос

Относительно благоприятные перспективы ожидают металлургическую отрасль США. Конечно, по итогам текущего года темпы роста спроса на сталь в стране будут не такими, как в прошлом году: лишь 0,7% (до 96,9 млн. т) против 7,8% в 2012 году. Это связано с серьезным падением активности в таких отраслях американской экономики, как автомобильная промышленность, энергетический сектор и строительство. Не следует забывать и о тех бюджетных проблемах, которые преследуют США в течение последних нескольких месяцев и которые тоже оказывают негативное влияние на потребление стали в стране.

Впрочем, наметившаяся стабилизация ситуации в строительном секторе и автомобильной отрасли США, а также последние сообщения о том, что дефолта в государстве не будет, дают основания доверять прогнозу WSA о том, что спрос на стальную продукцию в стране в 2014 году может увеличиться на 3%. В целом, в странах, входящих в североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA), видимое потребление металла, по данным WSA, в 2013 и 2014 годах увеличится соответственно на 0,2% и 3,2%.

В Центральной и Южной Америке прогнозируется снижение темпов роста спроса на сталь с 3,1% в 2012 до 2,8% (48,5 млн. т) в текущем году. В 2014 году потребление вновь начнут расти и прибавит 5%, до 51 млн. т. Примерно половина спроса на металл в регионе приходится на Бразилию, и его уровень не в последнюю очередь зависит от экономической ситуации в этой стране. Она обещает быть достаточно благоприятной в течение ближайшего времени благодаря улучшению инвестиционного климата. Темпы роста потребления стали в Бразилии, как прогнозируют аналитики WSA, в текущем году составят 3,2% (26 млн. т), а в следующем – уже 3,8% (27 млн. т). Это обусловлено, по их мнению, бумом в национальном строительном секторе, который связан с подготовкой к проведению в Бразилии Чемпионата мира по футболу 2014 года и летней Олимпиады 2016 года, а также с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству объектов инфраструктуры, приуроченных к этим событиям.

Ситуация в металлургической промышленности ЕС продолжает оставаться достаточно тяжелой из-за продолжающегося падения спроса на сталь в регионе. После уменьшения потребления металла в 2012 году на 9,5% по итогам текущего года спрос вновь просядет, правда, уже не так существенно – лишь на 3,8%, до 134,9 млн. т. Например, в Италии и Испании, как ожидается, падение спроса на стальную продукцию в текущем году составит соответственно 8,1% и 4,3%. Даже в относительно благополучной Германии потребление металла по итогам 2013 года тоже снизится на 1,6%.

Уменьшение спроса на стальную продукцию в Европе произошло, главным образом, вследствие резкого падения активности со стороны двух главных клиентов европейской металлургической отрасли – строительства и автомобильной промышленности. Причем, этот спад является не только следствием экономического кризиса, но и результатом политики жесткой экономии, проводимой в ЕС. В общей сложности строительная активность в этом году существенно сократилась в десяти странах ЕС и незначительно выросла лишь в трех. А продажи автомобилей по данным за январь-август упали даже в таких успешных «автомобильных» странах, как Германия (-6,6% по сравнению с прошлым годом) и Франции (-9,9%).

По оценкам экспертов WSA, появление признаков стабилизации ситуации в металлургической отрасли ЕС возможно лишь в конце текущего – начале будущего года. В любом случае, как считают они, даже в 2014 году рост потребления металла в Европейском Союзе, если он все же случится, будет несущественным и составит не более 2,1% (до 137,8 млн. т).

Несмотря на падение спроса на металл в Украине, регион СНГ удостоился от WSA более благоприятных прогнозов по сравнению с Европой, благодаря, главным образом, расширению потребления стальной продукции в России. По итогам 2013 года, как ожидается, спрос на сталь в СНГ вырастет на 3% и достигнет 58,9 млн. т. Собственно в самой России увеличению потребления металла способствует рост активности в секторе строительства коммерческой недвижимости, а также принятый российским правительством пакет стимулирующих мер по развитию национальной автомобильной промышленности. По прогнозам аналитиков WSA, в 2013 году спрос на сталь в России увеличится на 3,8% до 43,6 млн. т, а в 2014 году – на 4,6% до 45,6 млн. т.

Не столь радужно обстоят дела в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), где прогнозируется рост потребления металла по итогам 2013 года лишь на 1,7% до 64,3 млн. т, хотя еще в прошлом году этот показатель составил 2,2%. Виной тому – политическая нестабильность во многих государствах региона, которая, по сути, обрушила там экономику. Правда, уже на 2014 год эксперты WSA прогнозируют для MENA увеличение спроса на 7,3% до 69 млн. т, хотя давать столь высокие оценки, как представляется, все же еще преждевременно.

По материалам World Steel Association, Metal Bulletin, Reuters

Олег Зайцев

По данным ГСУ Вьетнама, товарооборот Вьетнама со странами АСЕАН достиг 29,57 млрд. долл., что составляет 15,4 % от общего внешнеторгового оборота за 9 месяцев 2013 г. Вьетнамский экспорт в страны АСЕАН за этот период вырос на 11,1 % (13,72 млрд. долл.), импорт – на 2,6 % (15,85 %).

KinhteVietNam

Совместное заявление по итогам XIV российско-индийского саммита «Дальнейшее углубление стратегического партнёрства в интересах мира и стабильности на планете».

1. По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Премьер-министр Республики Индии М.Сингх 20–22 октября 2013 г. посетил Российскую Федерацию с официальным визитом. В Москве состоялись переговоры Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Индии М.Сингхом.

2. Президент Российской Федерации и Премьер-министр Республики Индии приветствовали сохраняющуюся динамику двусторонних контактов на высшем уровне, а также поддерживавшийся в течение года интенсивный диалог по линии советов национальной безопасности, министерств иностранных дел, других министерств и ведомств двух государств. Они обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества и отметили общность позиций по актуальным международным и региональным вопросам. Стороны подчеркнули свою непоколебимую приверженность содействию и укреплению особого характера привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

3. Стороны отметили ряд плодотворных визитов на министерском уровне, состоявшихся в текущем году в целях содействия развитию двустороннего сотрудничества. В их числе – визиты в Россию Министра иностранных дел С.Хуршида (апрель и октябрь 2013 г.), Министра внутренних дел С.К.Шинде (апрель 2013 г.), Министра торговли и промышленности А.Шармы (апрель, июнь и сентябрь 2013 г.) и Министра финансов П.Чидамбарама (июль 2013 г.).

4. Стороны приветствовали интенсификацию двусторонних межпарламентских обменов и прежде всего состоявшийся в феврале 2013 г. визит в Индию Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко.

Расширение торговых и инвестиционных связей

5. Стороны выразили удовлетворение достигнутым в 2012 году рекордным уровнем взаимной торговли, превысившим 11 млрд долларов США.

6. Стороны согласились с тем, что инвестиционное взаимодействие является важной составляющей экономического сотрудничества, которая также может способствовать наращиванию объемов двусторонних инвестиций и товарооборота. Они приветствовали формирование перечня первоочередных инвестиционных проектов двустороннего сотрудничества по итогам первого заседания Российско-индийской рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам. Отмечено успешное проведение в Москве второго заседания Российско-индийской рабочей группы по модернизации и сотрудничеству в области промышленности, в ходе которого обе стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия в таких отраслях, как гражданская авиация, химическая промышленность и производство удобрений, добывающая индустрия и автомобилестроение.

7. Стороны приветствовали расширение взаимодействия предпринимательских кругов, свидетельством чего стало успешное проведение традиционного круглого стола «Бизнес-диалог Россия – Индия» в рамках XVII Петербургского международного экономического форума 20 июня 2013 г. и VII Российско-Индийского форума по торговле и инвестициям в Санкт-Петербурге 20 сентября 2013 г., а также двух заседаний в 2013 г. в обновленном составе Совета руководителей предприятий, на которых рассматривались новые возможности и отрасли для делового сотрудничества.

8. Стороны подчеркнули значительный потенциал сотрудничества в таких отраслях, как нефтегазовая, фармацевтическая, медицинская, добывающая и автомобильная промышленность, инфраструктурные проекты, производство удобрений, авиационная индустрия, а также в сфере модернизации расположенных в обеих странах промышленных объектов.

9. Стороны подчеркнули значимость Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК), выполняющей функции ключевого механизма по развитию двустороннего экономического и инвестиционного взаимодействия. Отмечено успешное проведение очередного XIX заседания МПК в Москве 4 октября 2013 г.

10. Стороны договорились работать над созданием совместной исследовательской группы по изучению возможности заключения соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Индией и Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Они отметили, что данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении Евразийской экономической комиссии.

Сотрудничество в сфере энергетики

11. Стороны подтвердили приверженность выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере от 21 декабря 2010 г.

12. Стороны отметили значимость сотрудничества в организации поставок российского сжиженного природного газа в Республику Индию, которые способствовали бы укреплению индийской энергетической безопасности и диверсификации экспорта энергии из России за счет поставки в Индию сжиженного природного газа (СПГ). Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием сотрудничества между ОАО «Газпром» и индийскими компаниями по налаживанию долгосрочных поставок СПГ в Индию по линии ОАО «Газпром».

13. Стороны также согласились изучить возможность прямой наземной транспортировки углеводородов из России в Индию и договорились об образовании в этих целях совместной исследовательской группы.

14. Индийская сторона выразила заинтересованность компании «ОуЭнДжиСи видеш Лтд.» в разведке месторождений углеводородов в Арктике совместно с ведущими российскими компаниями.

15. Стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании в области энергоэффективности между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России и Бюро по энергоэффективности Индии.