Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Дальнейшая судьба Запада напрямую не зависит от Украины, и Европа, и Украина веками развивались независимо друг от друга, и нерационально полагать, что за прошедшие полгода что-то изменилось, считает обозреватель Forbes Марк Адоманис.

В своей статье Марк Адоманис оспаривает точку зрения американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, высказанную в его материале в журнале Politico и сводящуюся, как считает Адоманис, к тому, что Украина критически важна для Запада.

Обозреватель Forbes считает, что доводы о сверхважности Украины кажутся странными, поскольку почти три столетия Киев не просто находился в сфере влияния Москвы, но и подчинялся ей политически и экономически, все это время Украина не была независимым государством. Несмотря на то что Европейскому союзу был бы выгоден прозападный вектор Киева, следует знать, что периоды процветания и упадка Запада и Украины никак не зависели друг от друга, напоминает Марк Адоманис.

"Даже поверхностный анализ фактов говорит о том, что нет никакой взаимосвязи между "процветанием Запада" и "украинцами, которые наслаждаются свободой", — считает обозреватель Forbes.

Возможно, Западу следует оказать Украине существенную экономическую и гуманитарную помощь, однако в попытках решить кризис в этой стране необходимо избегать преувеличений и искажений. У украинцев не должно быть ложной надежды на то, что Запад поспешит им на помощь и решит их проблемы за них, считает Марк Адоманис.

С самого начала украинского кризиса западные политики делали неправильные выводы относительно того, что на самом деле происходит в регионе, пишет британский журналист Кристофер Буккер в своей колонке в The Telegraph.

Буккер, вспоминая высказывания Дэвида Кэмерона и других лидеров на саммите НАТО о "неприемлемом вторжении на Украину", отмечает, что, когда политики называют те или иные действия "неприемлемыми", это означает, что они "понятия не имеют, что делать".

Однако журналист считает, что реальная проблема заключается в том, что "Запад неправильно истолковывал этот кризис с самых его истоков".

Журналист пишет, что катализатором конфликта послужили отнюдь не "стремления Владимира Путина восстановить границы СССР", а "смехотворно ошибочные" амбиции Запада сделать Украину частью ЕС и НАТО.

"Такого просто не могло бы быть, чтобы Путин или все русскоговорящее население на востоке Украины благосклонно отнеслись к тому, что страна, которая представляла собой колыбель русской идентичности, станет частью западного блока", — пишет он, отмечая, что с еще меньшей теплотой Россия восприняла бы наличие в портах Черного моря кораблей военного альянса, который первоначально был создан как раз для того, чтобы России противостоять.

Буккер считает, что, когда крымчане в марте проголосовали за присоединение к России, это было не потому, что Путин хотел "аннексировать" Крым, как утверждают западные политики, а потому, что большая часть русскоговорящего населения хотела снова стать частью страны, в состав которой полуостров входил в течение стольких лет.

Журналист подчеркивает, что демократически избранное правительство Украины при этом было свергнуто толпами демонстрантов, многие из которых, по его мнению, "финансировались из Брюсселя".

"Именно поэтому подкрепленные тщеславием иллюзии ЕС при поддержке США и привели к тому бардаку, который мы наблюдаем сегодня", — делает выводы Буккер, подчеркивая, что лидеры НАТО едва ли могут предложить что-то действительно полезное для решения проблемы.

Правоохранительные органы Ирана задержали гражданина Украины, который подозревается в диверсии на единственной в стране атомной электростанции в Бушере, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Украинский эксперт" проник на АЭС "Бушер" вместе с российским сотрудником, который работает на станции по контракту. В сообщении не указывается, когда произошел инцидент с задержанием украинца и какую роль в этом деле играет россиянин.

Иран ранее обвинял США и Израиль в том, что их спецслужбы работают над тем, чтобы саботировать ядерную программу Ирана из-за подозрений в ее военной направленности, отмечает агентство.

Тегеран неоднократно подчеркивал, что ядерная программа страны нацелена исключительно на мирные цели.

"Специалисты объединенной компании ОАО "НИАЭП" — ЗАО "Атомстройэкспорт" совместно с иранским заказчиком в июле вывели на 100% мощности первый энергоблок АЭС "Бушер" после плановой перегрузки ядерного топлива.

Один из детей, прибывших в российскую больницу из охваченного боевыми действиями Донецка, успешно перенес пересадку почки, сообщил журналистам пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай.

Три ребенка с тяжелыми заболеваниями, один из которых нуждался в проведении гемодиализа, 21 августа приехали из Донецка в Москву в сопровождении главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза. Дети были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России и Научно-клинический институт педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

"Мальчику, вынужденно приехавшему с папой из Донецка в Москву при содействии доктора Лизы и госпитализированному в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, вчера была успешно проведена операция по пересадке почки. Никита чувствует себя хорошо, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — заявил Салагай.

Глинка неоднократно посещала юго-восток Украины с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и медицинских инструментов, для эвакуации больных детей из зоны боев. В начале августа девять тяжелобольных детей с востока Украины приехали в ее сопровождении в Москву. Тогда доктор Лиза сообщила, что транспортировка на лечение в Россию требуется еще примерно 40 детям с ранениями и тяжелыми заболеваниями.

Киевские власти с апреля проводят на востоке Украины силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. По информации ООН, с середины апреля по 27 августа на Украине убиты более 2,5 тысячи мирных жителей, около 6 тысяч ранены. В Москве спецоперацию назвали карательной и призывают мировое сообщество принять все возможные меры для прекращения огня.

У России есть законные опасения по поводу расширения НАТО и ЕС на восток, и, для того чтобы развеять их и снизить общий уровень геополитической напряженность между Россией и Западом, имеет смысл превратить Украину в постоянно нейтральное государство, свободное и от российского контроля, и от западного влияния, пишет американский политолог Питер Харрис в статье, опубликованной изданием The National Interest.

В подтверждение автор ссылается на мнение профессора Гарварда Стивена Уолта, опубликованное The New York Times. "Вместо того чтобы бежать вдогонку за демонстрантами, изгнавшими бывшего президента Виктора Януковича, Соединенные Штаты и их европейские союзники должны работать вместе с Москвой над соглашением, которое позволило бы сохранить статус Украины как независимого, но нейтрального буферного государства", — написал Уолт.

Питер Харрис утверждает, что в последние недели такое предложение — сделать Украину буферным государством — высказывается все настойчивей.

"Аргументы сильные, поскольку идея направлена на устранение непосредственных причин разногласий между Россией и Западом. Однако ее не так-то просто будет реализовать на практике. Проблема, конечно же, в том, что Украина, ее лидеры, ее народ вряд ли захотят жить в буферном государстве", — пишет политолог.

Жизнь в состоянии "буфера" трудно назвать безмятежно-розовой, считает он. Отсутствие гарантированной безопасности — типичная болезнь буферных государств. В истории немало примеров, когда нейтралитет и территориальную целостность таких стран нарушали "великие державы" — это судьба Бельгии в Первой мировой войне, судьба Польши в межвоенный период или участь Афганистана в XIX веке. Им постоянно приходится быть начеку в готовности избежать вмешательства.

Есть, конечно, исключения, пишет Харрис. В период холодной войны Финляндия, Швеция и Австрия оказались в относительной безопасности, поскольку формально не входили ни в западные, ни в восточные военные блоки. Швейцария сохраняла нейтралитет в течение многих столетий.

Вряд ли украинцам понравится перспектива жить в демилитаризованной зоне, считает автор. Гораздо привлекательнее — присоединиться к какому-то мощному альянсу или найти средства для укрепления своей обороноспособности. Проблема еще и в том, что все украинцы видят будущее своей страны по-разному, а нейтралитет вряд ли воспримут как путь к миру и безопасности. На поддержку населения, во всяком случае, рассчитывать не приходится. "И что тогда?"— задается вопросом Питер Харрис.

Иного пути, как внешнее воздействие на этот процесс, нет, считает он. Если Россия и НАТО действительно могут влиять на разные группы населения Украины, то свои усилия им надо потратить не на ужесточение конфронтации между ними, а на то, чтобы убедить народ этой страны: Украина должна принять свою судьбу в качестве нейтрального буфера между Востоком и Западом. Хотя бы как благородную жертву во имя обеспечения европейской безопасности. В то же время ясно, что этот процесс не будет простым, пишет политолог Питер Харрис в National Interest.

Манифестация против действий властей Украины на востоке страны состоялась в субботу вечером недалеко от здания Дворца кино в Венеции, прямо перед началом торжественного закрытия Венецианского кинофестиваля.

Как сообщили РИА Новости организаторы акции, в ней приняло участие порядка 60 человек, в том числе представители группы из Рима "Донбасс антифашистский", объединяющей русских, украинцев и итальянцев. В акции приняли участие также коммунистическое движение Италии, коммунисты Венеции и украинская община Венеции.

"Мы хотели привлечь внимание к тому, что происходит на Украине, в Донбассе, рассказать о реально происходящих событиях. Потому что мы считаем, что в европейских СМИ идет информационная блокада, идет она с определённой целью — дезинформировать людей. Но сейчас люди начинают понимать: то, что происходит на Украине, не может не касаться самой Европы", — рассказал один из организаторов мероприятия Сергей.

Активисты раздавали листовки, в которых рассказывалось о том, что на Украине разжигают третью мировую войну, с помощью плакатов призывали прекратить "уничтожение населения восточной Украины". Организаторы также показали два небольших фильма о событиях в Одессе и Донбассе, где сравнивались события времен Второй мировой войны и сегодняшних дней.

"Я рад был увидеть такую активность антифашистов и коммунистов северной Италии, а также представителей местной украинской общины. Мы с ними говорили, все они понимают, что Украина — это только начало, потом все придет в Европу", — сообщил Сергей, отметив, что состоявшаяся акция привлекла внимание большого количества людей, приехавших на кинофестиваль. Елизавета Исакова.

Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, обвинила конфликтующие стороны на юго-востоке Украины в совершении военных преступлений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад правозащитников.

"Все стороны в этом конфликте продемонстрировали неуважение к жизням мирных граждан и явное нарушение международных обязательств", — цитирует агентство слова генерального директора организации Салила Шетти.

Как указывается в докладе, правозащитники опросили местных жителей, ставших заложниками конфликта на юго-востоке страны. Мирные граждане, с которыми они говорили, заявляли, что украинские силы подвергали их районы обстрелу. "Их свидетельства позволяют говорить о том, что атаки велись неразборчиво и могут быть приравнены к военным преступлениям", — цитирует агентство заявление организации.

Также, по данным правозащитников, местные жители заявляли о случаях похищения, пыток и убийств со стороны другой стороны конфликта и случаях побоев и похищений со стороны "добровольческих батальонов, действующих наряду с регулярными украинскими силами".

Глава организации считает, что необходимо провести расследование этих случаев. "Без тщательного и независимого расследования существует риск того, что украинцы будут таить раны, полученные на этой войне, на протяжении поколений", — цитирует его агентство.

Ополчение на востоке Украины предлагает развести артиллерию на расстояние выстрела и разместить в этой зоне безопасности международных наблюдателей, заявил в воскресенье РИА Новости вице-премьер ДНР Андрей Пургин.

"Твердые гарантии мира могут быть обеспечены только мониторингом ОБСЕ. Необходимо развести артиллерию на расстояние выстрела и разместить в этой зоне безопасности международных наблюдателей. В противном случае агрессивные и плохо управляемые подразделения Нацгвардии будут постоянно срывать перемирие", — заявил он.

Ранее в воскресенье стало известно, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики внесли на рассмотрение ОБСЕ ряд "первоочередных мер" по реализации минских договоренностей 5 сентября, выразив надежду на их скорейшее согласование, а также на то, что организация обеспечит беспристрастный контроль за режимом прекращения огня.

Одним из центральных событий Московской международной книжной выставки-ярмарки является Форум славянских культур. Это программа, направленная на единение славянского мира, приурочена к Году культуры, который объявлен в России. 4 сентября гостем 27 ММКВЯ стала Андрея Рихтер, исполнительный директор Форума славянской культуры, представившая здесь проект «Сто славянских романов».

Рихтер отметила, что какой бы не была сегодняшняя «злоба дня», «культура – это всегда больше, чем политика. Поэтому, конечно, сегодняшние политические неурядицы ничего общего не имеют с культурой и не должны влиять на неё. Это видно и по нашим проектам, мы представляем здесь книжную серию «Сто славянских романов»: сейчас в ней участвуют 5 стран – это Словения, Сербия, Македония, Словакия, Россия, подключается и Болгария».

Форуму славянских культур уже 10 лет, инициатива происходила из Словении, сейчас это 13 стран-участниц. Здесь объединены различные инициативы: театры, библиотеки, музеи, всевозможные культурные организации. Деятели культуры из различных стран взаимодействуют друг с другом, готовят различные проекты, в частности, есть специальные стипендии для людей, которые могут приезжать в Словению, принимаются и переводчики из России, Украины, Польши, Чехии...

Как, на ваш взгляд, славянская культура интегрируется в общеевропейскую?

А. Рихтер: Если говорить о Европе (буду говорить уже во множественном числе), они очень плохо знают славянские страны, различия между нами. Они представляют себе, конечно, что есть русский язык, польский язык, чешский язык, но никакого представления не имеют о словенском, македонском и даже болгарском языке. Поэтому целью форума в том числе является и задача представить всё наше своеобразие и многообразие. Также одна из наших задач – представить славянские языки в Брюсселе и – следующий шаг – в Америке. Но прежде всего мы должны хорошо узнать друг друга.

Каким вам видится развитие проекта в России?

А. Рихтер: У нас очень хорошие партнёры в России, в частности, в проекте «Сто славянских романов» участвует Библиотека иностранной литературы. Есть и другого рода проекты, с ЮНЕСКО, например, Славянский карнавал: там участвует Этнографический музей Санкт-Петербурга.

Вы, как профессионал, всё знаете о книгах, вышедших в серии «Сто славянских романов». С чего бы вы посоветовали начать тому, кто не знаком с этим циклом?

А. Рихтер: Здесь от каждой национальной литературы представлены 10 лучших современных произведений, 10 лучших авторов. Можно сказать, «сливки со сливок» – все они достойны прочтения. Эта серия относится к тем, которые можно читать всю жизнь, наслаждаться, открывать для себя, знакомиться с новыми именами. Все авторы – ныне живущие, наши современники. Романы, входящие в серию, появились в течение последних двадцати лет, через них можно знакомиться с нашей жизнью: не только лучше узнавать друг друга, но и вглядеться в самих себя».

Исполнительный директор Форума славянской культуры Андрея Рихтер оставила запись в «Памятной книге ММКВЯ»: «Живо, международно, сосредоточено на славянских языках, которые на крупнейших международных ярмарках обычно в стороне. Мы обязательно приедем в следующий раз и надеемся увидеть ещё большее количество славянских государств и авторов наших стран!».

Около ста человек с флагами Новороссии, самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Франции и России собрались в субботу на площади Шатле в центре Парижа, чтобы выразить свою поддержку жителям востока Украины, передает корреспондент РИА Новости.

"Жители Донбасса подверглись атаке Киева, но они быстро организовались, создавая в разных городах отряды самообороны, и решительно оборонялись, защищали свои дома и свою землю. Поначалу они были малочисленны, но теперь это самая настоящая армия Новороссии", — заявил председатель ассоциации "Сеть Вольтера" (Reseau Voltaire) Ален Бенажем, выступая перед собравшимися.

Он выразил мнение, что сегодня на востоке Украины зарождается новая политическая идея, и заявил, что о воссоединении с Киевом после всех событий не может быть и речи, выражая надежду на то, что в будущем образуются новые народные республики, которые присоединятся к Новороссии.

В свою очередь лидер ассоциации "Франция-Россия" (France-Russie) Андре Шанклю приветствовал заключение договора о прекращении огня, тем не менее, призывая жителей Донбасса соблюдать бдительность, поскольку конфликт далеко не исчерпан. Он также подверг критике действия ЕС и США, которые проводят политику санкций в отношении РФ.

Внешняя политика США в последние годы была настолько провальной, что Штатам следует вовсе перестать вмешиваться в дела других стран, считает известный американский публицист и эксперт по военному делу Эрик Марголис. По его мнению, американцам лучше избегать вмешательства в конфликты на Украине и Ближнем Востоке – "в регионах, которые они даже не могут найти на карте".

На данный момент, по мнению автора статьи, господствующие в Вашингтоне взгляды сводятся к следующему: "Мы должны остановить ИГ, "Аль-Каиду", Асада в Сирии, ХАМАС, "Хезболлах", "Талибан", "Аш-Шабаб"… плохих русских на Украине, "Аль-Хуси" в Йемене… Иран, Судан, исламистов в Ливии и Мали… "Боко Харам" в Нигерии… китайских коммунистов в Азии. Ах да, еще защитить Латвию и победить "Господню армию сопротивления" в Уганде".

На это Марголис отвечает словами прусского короля Фридриха Великого: "Тот, кто пытается защищать все, не сможет защитить ничего". И тот, кто тратит все на войну, останется без денег, добавляет от себя журналист. Также, по его словам, тот, кто пренебрегает нуждами собственной страны ради имперской славы, "напрашивается на неприятности".

Между тем, порой перед лицом непростых мировых проблем лучшая стратегия – не делать ничего, считает журналист: проблема может решиться сама собой. В связи с этим автор статьи считает положительным моментом то, что администрация Обамы не разработала план по борьбе с "Исламским государством": "Вашингтон сделал свою внешнюю политику настолько беспорядочной, что бездействие становится все более привлекательной альтернативой".

По мнению Марголиса, лучшей стратегией по отношению к "Исламскому государству" было бы просто позволить странам региона, в том числе Турции, самим разобраться с экстремистскими группировками.

Также журналист критикует власти США за решение отправить военные корабли в Черное море. По его словам, это опасная провокация: "Представьте, если бы корабли российского флота вошли в озеро Онтарио?"

Марголис отмечает, что давление США на ЕС в вопросе санкций привело к тому, что западные державы пострадали больше, чем Россия: Евросоюз теперь вынужден помогать своим фермерам и другим пострадавшим экспортерам. Между тем, указывает журналист, "разумным выходом из неразберихи" на Украине был бы референдум о федерализации.

США, пишет Марголис, больше не в силах настаивать на статус-кво, сложившемся после 1945 года, и контролировать весь земной шар, "от Южно-Китайского моря до джунглей Перу". "Проиграв войны во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Афганистане и Ираке, США должны пересмотреть свою чересчур милитаризованную внешнюю политику и преувеличенные международные амбиции, — считает журналист. — Невозможно править миром на деньги, занятые у Китая и Японии".

Марголис напоминает, что в результате войн в Ираке и Афганистане 253 тысячи военнослужащих страдают от последствий контузий и нуждаются в пожизненной медицинской помощи. Война в Ираке, которую вел Джордж Буш-младший, стоила более триллиона долларов, а последние бомбардировки Ирака уже обошлись США в $562 млн. И это в то время, когда более 40 миллионов американцев получают льготы на покупку продуктов, подчеркивает автор статьи.

В то время как Россия рассчитывает на стремление Запада к выработке дипломатического разрешения украинского кризиса, ЕС и США не только не демонстрируют стремления сотрудничать по этому вопросу, но и всячески стремятся применить к РФ жесткие меры, пусть даже и в ущерб Европе, считает американский публицист и политолог Пол Крейг Робертс.

Так, Франция заявила о том, что собирается приостановить передачу России вертолетоносцев "Мистраль" из-за позиции по Украине. Пока неизвестно, как подобное решение повлияет на РФ, однако в любом случае Западу нужно опасаться российского ядерного потенциала, а не покупки вертолетоносцев, указывает эксперт. При этом самой РФ, по мнению Робертса, следует обратиться в суд, чтобы защитить свои права.

В случае с новыми санкциями Евросоюза против России, которые могут вступить в силу со вторника, также совершенно неясно, какой из сторон они повредят больше – Москве или Брюсселю, отмечает Робертс. Насколько компетентно составлены и обоснованы подобные меры против РФ, также остается под вопросом, поскольку США не могут предоставить убедительных доказательств того, что Россия участвует в украинском конфликте на стороне ополченцев, пишет эксперт.

"Урок, которые США преподают всему миру, заключается в том, что власти страны должны быть сумасшедшими, чтобы иметь дело с Западом. Запад рассматривает бизнес как инструмент гегемонии, который он использует для того, чтобы наказывать и грабить. Удивительно, что после всех этих уроков страны еще стремятся получить кредиты МВФ", — считает эксперт.

Евросоюз и США опасаются мер, которые Россия может принять в ответ на санкции Вашингтона и Брюсселя в ближайшем будущем, поскольку никто на Западе не может предсказать, каким будет российский ответ, пишет журнал The Foreign Policy.

Основным "экономическим оружием" России могут стать энергоресурсы, особенно в холодное время года. Тем не менее Евросоюз опасается не столько отказа России поставлять ему газ, сколько возможных действий Украины, которая рано или поздно начнет ощущать нехватку голубого топлива и начнет забирать российский газ, предназначенный европейским потребителям, пишет The Foreign Policy. По мнению издания, ограничение или прекращение поставок нефти и газа Россией не единственный способ причинить вред экономике Евросоюза.

РФ занимает ведущие позиции в ряде других ключевых для Запада отраслей, в частности добыче редкоземельных металлов. Так, РФ лидирует в поставках титана для самолетостроения, его закупают такие компании, как Boeing и Airbus. Если Москва ограничит продажу титана на Запад, интересы иностранных авиагигантов могут существенно пострадать, отмечает The Foreign Policy.

Американские эксперты уже заявили о том, что США недостаточно учитывают зависимость от России в вопросе поставок металлов и минералов, и, в случае введения Западом новых санкций против РФ, Москва может ответить ему не менее болезненно. Как полагают эксперты, российские меры могут повлиять на западную, в частности американскую, промышленность непредсказуемым образом, пишет издание.

Российский президент Владимир Путин какое-то время заставит Запад гадать о том, какими же будут ответные меры Москвы, приводит The Foreign Policy мнение главы трейдерской компании USA Engage Ричарда Савайи.

Министерство обороны Украины и предприятия госконцерна "Укроборонпром" торгуют на внутреннем рынке вооружением и боевой техникой, передает Zn.ua.

При этом участники спецоперации на юго-востоке Украины закупают вооружение и технику у посредников на общих основаниях, а не получают бесплатно от Минобороны, отмечает издание, ссылаясь на волонтера Светлану Зварыч, занимающуюся сбором средств для батальона "Азов".

По данным издания, за первое полугодие 2014 года военное ведомство получило от распродажи автоматов, беспилотников, вертолетов, гранатометов и ракет почти 84 млн грн ($6,64 млн), предприятия-посредники при этом заработали более 20 млн грн.

Наибольшее количество военного имущества удалось продать государственным предприятиям "Укринмаш", "Промоборонэкспорт", "Спецтехноэкспорт".

Перечисленные от торговли оружием средства поступают в спецфонд Министерства обороны, из которого финансируются различные программы ведомства.

Проведение в Минске переговоров контактной группы по Украине на условиях равноправия говорит о легитимизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Вчерашние переговоры прошли на условиях равноправия… Это факт легитимизации нас", — сказал он журналистам в субботу в Москве.

По словам Захарченко, ДНР хотела бы получить скорейшее признание, в том числе в ОБСЕ.

Комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении сохранить территориальную целостность страны, Захарченко сказал: "Нельзя сохранить независимость и территориальную целостность без решения народа".

В пятницу в Минске состоялась вторая встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Киевские власти и самопровозглашенные республики договорились о перемирии, а также о международном мониторинге за его соблюдением, об обмене пленными и об открытии гуманитарных коридоров. Перемирие вступило в действие в 19.00 мск пятницы.

Киевские власти с апреля проводят на востоке Украины силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. По информации ООН, с середины апреля по 27 августа на Украине убиты более 2,5 тысячи мирных жителей, около 6 тысяч ранены. В Москве спецоперацию назвали карательной и призывают мировое сообщество принять все возможные меры для прекращения огня.

Бойцы добровольческих батальонов "Донбасс", "Азов" и других пообещали, что по окончании боевых действий на востоке Украины устроят протесты, подобные тем, что вынудили Виктора Януковича покинуть свой пост. Об этом пишет журналист Foreign Policy, пообщавшийся с бойцами этих подразделений.

В конце августа украинские военные попали в окружение под Иловайском, где пробыли неделю, по данным СМИ, понесли большие потери, в результате договоренностей военные постепенно выходят из этого окружения.

По мнению добровольцев, попавших в Иловайский котел, украинская армия намеренно использовала их как "пушечное мясо" и бросила на произвол судьбы. "Все батальоны, приведенные под Иловайск, считают, что власти предали нас, чтобы уничтожить добровольческие батальоны. Правительство нас боится и хочет держать нас под контролем", — заявил изданию боец по прозвищу Франик из батальона "Донбасс".

"Мы закроем границу и пойдем в Киев менять режим, – цитирует Foreign Policy слова Франика. — Люди погибли на Майдане, и никто за это не ответил. Теперь люди умирают в Иловайске, и никто за это не отвечает. Мы хотим это изменить".

Бойцы "Донбасса" рассказали Foreign Policy, что под Иловайском у них закончились запасы еды, воды и боеприпасы. По словам Игоря Канакова, бывшего военного врача, на 300 солдат приходилось всего 40 ампул противошоковых препаратов.

"Мы просили помощи под Иловайском, чтобы армия прислала нам подкрепление. Но помощь не пришла, и нас окружили", — рассказала изданию доброволец по прозвищу Масяня из "женской роты". "Мы были два дня в котле, но армия не пришла нам на помощь, и это самое ужасное", — говорит Франик.

Боец, представившийся Лехой, вспоминает, как он и еще семеро мужчин пешком выбирались из окружения, сняв нашивки "Донбасса". Чтобы местный житель разрешил им попить воды из колодца на своем участке, им пришлось притвориться ополченцами. Из еды были только советские консервы, украденные у ополченцев, и найденные на поле арбузы. В целом они прошли около 100 километров, по полям кукурузы и подсолнечника. "С тех пор я ненавижу подсолнухи", — признался Леха в разговоре с журналистом Foreign Policy.

Минобороны Украины, пишет Foreign Policy, видит причины провала в утечках информации, чрезмерной самостоятельности добровольческих батальонов и отсутствии координации между ними и армией. Генеральная прокуратура Украины начала расследовать гибель большого числа украинских силовиков под Иловайском.

Лучшая защита – нападение

Американские металлурги продолжают ограничивать внешнюю конкуренцию

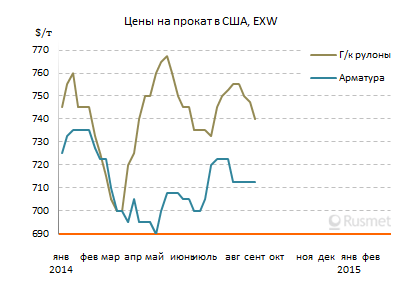

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Цены на стальную продукцию в США традиционно превышали уровень мирового рынка, но в текущем году величина этого разрыва достигла рекордных значений. В начале сентября стоимость основных видов плоского проката на американском рынке на $180 за т и более превышала уровень Западной Европы или Юго-Восточной Азии, а в секторе длинномерной продукции разрыв в пользу США превышал $120 за т. Не удивительно, что Америка привлекает поставщиков со всего мира.

По предварительным данным American Iron and Steel Institute (AISI), за первые семь месяцев текущего года в США поступило 22,5 млн. т стали, что на 37% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Из них почти 16,8 млн. т пришлось на готовый прокат, трубы и другую металлопродукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это на 30% больше, чем в январе-июле 2013 года. Как считают в AISI, в 2014 году в целом в США может поступить из-за рубежа более 38,8 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов.

В наибольшей степени в первые семь месяцев текущего года увеличился импорт толстолистовой стали в рулонах (на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года) и листах (на 48%), а также катанки (на 83%), холоднокатаных рулонов (на 74%), листовой стали с покрытием, включая оцинковку (более чем на 53%) и горячекатаных рулонов (на 43%). Крупнейшими поставщиками, не считая Канады и Мексики, стали Корея (2,81 млн. т, рост на 54% по сравнению с январем-июлем прошлого года), Китай (1,54 млн. т, прибавка на 66%) и Япония (1,08 млн. т, плюс 8%). Замкнули первую пятерку Турция (990 тыс. т, рост на 37%) и Россия (725 тыс. т, увеличение в 3,8 раза).

Учитывая, что в августе уровень загрузки мощностей в американской металлургической отрасли достиг максимального значения с весны 2012 года, не удивительно, что котировки на прокат в США не растут несмотря на достаточно неплохой спрос и высокие по сравнению с другими западными странами темпы экономического роста. Дистрибуторы в США сообщают, что накопили к концу лета достаточные запасы продукции и поэтому не спешат с новыми сделками. Из-за этого металлургам приходится сдерживать аппетиты.

Во второй половине августа на национальном рынке подешевели горячекатаные рулоны. Достигнув на пике подъема отметки в $755 за т (метрическую) EXW, к сентябрю они опустились до около $740 за т, а Platts сообщает о сделках на уровне $725 за т EXW при поставках небольших партий продукции. Холоднокатаные рулоны за прошлый месяц тоже подешевели на $10-15 за т, до $870-885 за т EXW. Держится только толстолистовая сталь, которая пользуется наиболее высоким спросом. В конце августа котировки на материал А36 достигали $930 за т EXW. Однако, по мнению аналитиков, компании Arcelor Mittal USA, Nucor и SSAB, объявившие в то время об очередном повышении на $30-50 за короткую т ($33-55), добьются лишь ограниченного успеха.

Цены на длинномерный прокат в США в августе даже понизились по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на ряд усилий, предпринятых производителями, средний уровень котировок на катанку mesh так и не вышел за пределы интервала $720-735 за т EXW, арматура стабилизировалась на $710-715 за т EXW.

В этой ситуации американские металлургические компании действуют традиционным для себя образом, возбуждая антидемпинговые иски против наиболее опасных иностранных конкурентов. В начале сентября Министерство торговли США установило предварительные антидемпинговые пошлины на китайскую катанку на запретительно высоком уровне – 106,19-110,25%. Причем, для всех компаний, кроме Hunan Valin, Shagang и Rizhao Steel Wire тарифы будут иметь ретроспективный характер. Их окончательный уровень будет установлен в начале января 2015 года.

В ближайшие дни американские власти должны назвать окончательный размер антидемпинговых пошлин на турецкую арматуру, и хотя их предварительный уровень составляет всего 2,46%, на всякий случай американские трейдеры уже в первой половине августа практически перестали заключать сделки с турецкими компаниями.

Между тем, на повестке дня вскоре могут оказаться новые иски. В последние несколько недель американские металлурги рассматривают возможность подачи жалоб на поставщиков холоднокатаных рулонов и оцинкованной стали из Китая, Кореи, Тайваня, Филиппин и, не исключено, Индии. Кроме того, может быть отменено соглашение с Россией, в соответствии с которым взимание антидемпинговых пошлин не осуществляется взамен на установление минимальных цен и максимальных объемов поставок.

Впрочем, как считают американские аналитики, введение новых пошлин не оградит национальный рынок от конкуренции. Так, вместо китайской катанки в США может быть поставлена продукция из Турции или Украины, а вместо китайских холоднокатаных и российских горячекатаных рулонов – турецкие. Вследствие этого потребители считают маловероятным возобновление роста цен на прокат в США и более вероятным – небольшое понижение и стабилизацию до конца текущего года.

Христианство «русского мира»

Светлана Солодовник

Тема отношений церкви и государства в новой России начала привлекать внимание исследователей и широкой публики с момента обретения религиозными организациями независимости, то есть примерно с конца 80-х годов ХХ века. С тех пор бывали разные периоды: иногда религиозная проблематика уходила в тень, иногда резко актуализировалась, как было, например, в начале 2000-х, когда к власти пришел Владимир Путин. Сейчас церковно-государственные отношения переживают очередной переломный этап. Последнее десятилетие вообще во многом стало для Русской православной церкви поворотным. Начнем с того, что к 2004 году Русская церковь многократно усилила свои идеологические притязания. В постперестроечные времена верующие интеллектуалы много спорили о проблемах само-идентификации церкви, которая никак не может решить, что же она такое: носитель православного богословия или православной идеологии. К 2000-м тренд более или менее определился: задачи «национально-православного возрождения» явно перевесили слабые попытки осмысления истин христианского Откровения и вероучения и связанную с ними практику каждодневной церковной жизни.

У истоков «русского мира»

В 2004 году церковь активно включилась в развернувшуюся кампанию гонений на правозащитников. Начало ей положил Владимир Путин, упомянув в Послании Федеральному собранию неправительственные организации, которые ориентированы на «получение финансирования от влиятельных зарубежных фондов» и «обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов, при этом острейшие проблемы страны и ее граждан» остаются для них незамеченными[1].

Главный церковный идеолог, тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, тут же дал интервью радио «Радонеж», в котором «с сожалением» констатировал, «что так называемое правозащитное движение в России себя скомпрометировало... Сегодня все это нужно перестраивать, сегодня во главе этого движения должны появиться совершенно новые люди, любящие свою страну, свой народ, мужественные, способные защищать права и интересы своих граждан везде, где они нарушаются, в том числе и в России»[2].

Ободренный открывшимися перспективами, ближайший помощник митрополита, зампредседателя Отдела внешних церковных связей о. Всеволод Чаплин, вообще предложил «критически пересмотреть идейные штампы о принципиальной инаковости Церкви и государства, импортированные с Запада в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века»[3].

Состоявшийся весной 2005 года Всемирный русский народный собор, структура, возглавляемая патриархом и не просто аффилированная с Русской православной церковью, а по сути главный ее инструмент для воздействия на политическую ситуацию в стране (после того как церковь официально отказалась от политической деятельности в кризисном 1993 году), уже заявил о намерении создать собственную религиозно-общественную концепцию прав человека. Концепция рождалась в недрах Отдела внешних церковных связей Московского патриархата под руководством все того же митрополита Кирилла. С самого начала задача была сформулирована в несколько абсурдистском ключе: документ должен был «ответить на вопрос, есть ли ценности, стоящие выше прав и свобод человека»[4].

Декларацию о правах и достоинстве человека выдал на-гора следующий, юбилейный, Х Всемирный русский народный собор (апрель 2006 г.), посвященный теме: «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке». На нем были провозглашены многие идеологемы, которые тогда казались совершенно отвлеченно умо-зрительными, а сегодня пронизывают ткань жизни. «Мы решили взять тему прав человека центральной для обсуждения на Соборе, чтобы исправить изъяны современного миропорядка и избежать конфликта цивилизаций», — в частности, сказал на Соборе прот. Всеволод Чаплин. «Россия должна вновь сыграть решающую роль в выстраивании архитектуры международных отношений. Это в том числе роль и духовная, заключающаяся в построении баланса сил и интересов...», — вторил ему министр иностранных дел Сергей Лавров. Другого пути нет, ибо демократия по западной модели не оправдала себя, и весь современный миропорядок трещит по швам.

Между тем «русской цивилизации» есть что предложить миру. Права человека, пояснил в своем докладе на юбилейном Соборе митрополит Кирилл, существуют в первую очередь для того, чтобы не страдало «человеческое достоинство», опирающееся, в свою очередь, на нравственные нормы большинства — на «традиционные ценности», как мы теперь знаем. Тогда же едва ли не впервые прозвучали опасения, что «в комплекс прав и свобод человека постепенно интегрируются идеи, противоречащие не только христианским, но и вообще традиционным моральным представлениям о человеке», например, кое-где на Западе наблюдается «негативная тенденция навязывания гомосексуализма как нормы». Соборная Декларация признает только ту свободу выбора, «когда человек выбирает добро».

Впрочем, сейчас для нас даже не так важны конкретные «параграфы» Декларации (как и выработанного в дальнейшем сугубо церковного документа Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека) — важен общий смысл этих начинаний: лишить самостоятельной ценности понятия прав человека и свободы выбора. И застолбить место Русской православной церкви на идеологическом поле. «Мы хотели бы участвовать в законодательных процессах, касающихся здравоохранения, демографических проблем, защиты материнства и детства — всего, что связано с защитой человеческой жизни», — чуть раньше заявлял на встрече с российскими сенаторами митрополит Кирилл. Московская патриархия в то время активно добивалась от власти собственного государственного телеканала — частные православные спутниковые или кабельные каналы не могли похвастаться широтой охвата аудитории. Этой мечте, правда, не суждено было сбыться.

Собственно церковная жизнь, меж тем, была пущена на самотек. Храмы по всей стране восстанавливались в основном силами самих приходов, по крохам выцарапывавших деньги где придется, православные гимназии бедствовали, лишенные централизованного церковного вспомоществования. Во многих духовных семинариях не хватало самого необходимого — вплоть до учебников и Библий. За чертой бедности жили многие сельские священники, оставленные без всякого довольствия и пособия.

Озаботившись написанием Основ социальной концепции РПЦ — документа, регулирующего отношения церкви с обществом и государством, — в патриархии даже не приступали к созданию продуманной богословской концепции внутрицерковного строительства. Однако еще действовала инерция религиозного возрождения, и церковная жизнь набирала обороты.

Храмы обрастали штатными сотрудниками — староста, казначей, хор, повариха (еще несколько лет назад на их месте были в основном добровольцы-энтузиасты), в некоторых складывались дружные и деятельные приходские общины, в других, позолотив купола, народ приходил в церковь решать уже исключительно «свои проблемы»: кого-то отмолить, попросить квартиру побольше — тем не менее, повсюду ощущалось движение жизни.

Только к середине 2000-х церковные консерваторы додавили церковных либералов. Определение это весьма условно и подразумевает разные группы людей с довольно сильным разбросом богословских установок и мнений. Однако в целом консерваторов можно описать как приверженцев традиционалистской модели развития церкви, отражающей опыт исторического прошлого, вплоть до средневекового. Либералов же, гораздо более в церкви малочисленных, — как сторонников творческого преобразования нынешней церковной действительности в духе большей свободы, усиления инициативы мирян и низового священства — в общем, соборности. Период их самых острых борений пришелся на середину 1990-х, и патриарх Алексий II, стараясь удержать церковь от серьезных расколов, неизменно выбирал тактику уступок консервативному крылу. Некоторым священникам, как, например, о. Мартирию Багину, пришлось даже уехать из страны. Но оставшиеся, пройдя через прещения разной степени строгости, продолжали служение и оставались значимыми фигурами в публичном пространстве. Вовсе исчез с горизонта, пожалуй, только отправленный в опалу епископ Анадырско-Чукотский Диомид, представитель как раз радикальных фундаменталистских сил, который в начале 2007 года публично обвинил руководство Русской православной церкви в «отступлениях от чистоты православного вероучения», выдвинув претензии, обычные для ультраортодоксов: «одобрение демократии», совместные моления с католиками — пресловутый экуменизм, участие во Всемирном совете церквей.

Священники же либеральных взглядов открыто выступали в прессе (в основном, правда, светской, ибо церковные СМИ сохраняли, и по большей части продолжают сохранять, все признаки «партийности») и в социальных сетях, множились православные сайты, представляющие самые разные направления и интересы. И хотя перестроечные надежды на помощь церкви в деле построения демократии к тому моменту умерли окончательно, вера в ее способность благотворно влиять на общество и со временем превратиться в независимую и авторитетную общественную силу еще оставалась. С каждым годом, однако, и ее становилось все меньше.

Произнося много красивых слов «об абсолютных нравственных ценностях», которыми пристало руководствоваться в жизни каждому человеку, спикеры патриархии почему-то разом умолкали, когда в обществе происходило что-то из ряда вон выходящее и, как казалось, требующее именно нравственной оценки. Споры вокруг бесланских событий, в частности о правомерности применения при захвате школы огнеметов, разноречивые результаты расследования парламентской комиссии, жалобы пострадавших в Европейский суд по правам человека — все это прошло мимо лидеров Русской церкви. Прокатившаяся по стране осенью 2005 года волна ксенофобии — в Воронеже, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге за один месяц было убито и ранено несколько студентов из Конго, Вьетнама, Камеруна, — также была встречена гробовым молчанием. С большим опозданием на события откликнулся лишь митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, заявивший, что иностранным студентам в Воронеже «бояться абсолютно нечего, но надо быть осторожными». И ни слова об изъянах российской судебной системы, которая из года в год спускала на тормозах случаи преступлений на почве межнациональной розни. Патриархия охотно подписывает договора с Министерством здравоохранения, которые расширяют сотрудничество церкви с отраслью (духовно-нравственные курсы для студентов медицинских вузов, часовни в больницах), но не проявляет никакого интереса к постановлениям правительства, которые, например, сокращают бесплатное оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, оставляя тысячи людей с самыми серьезными заболеваниями без должного лечения.

В марте 2007 года на очередном Всемирном русском народном соборе прошла презентация Русской доктрины[5], «сталинистско-авторитарного проекта», по определению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина[6]. Доктрина предлагает стратегию развития России на основе «традиционных принципов русской цивилизации». Ее основными разработчиками выступили соучредители Центра динамического консерватизма экономист Андрей Кобяков, философ Виталий Аверьянов и писатель и журналист Владимир Кучеренко (Максим Калашников), а среди экспертов, курировавших проект, числятся такие известные деятели националистического движения, как Константин Крылов, Владимир Хомяков и мало кому известный в 2007 году Александр Бородай — ныне премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики. Конституция ДНР несет на себе очевидные следы Русской доктрины. Вот, например, ее 9-я статья: «...первенствующей и господствующей верой является Православная вера (Вера Христианская Православная Кафолическая Восточного Исповедания), исповедуемая Русской Православной Церковью (Московский Патриархат). Исторический опыт и роль Православия и Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) признаются и уважаются, в том числе как системообразующие столпы Русского Мира»[7].

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, выступая в 2007 году на соборе, высоко оценил доктрину и предложил начать широкое общественное обсуждение «базисных ценностей российской цивилизации». У него к тому моменту были свои наработки о «православной цивилизации», центром которой является, естественно, Россия, русская православная страна с этническими и религиозными меньшинствами, способная вести диалог с окружающим миром на базе собственных убеждений в противовес либеральным ценностям секулярного Запада[8].

В то время документ, нацеленный на построение государства в духе корпоративистской диктатуры, не заинтересовал широкие общественные круги, меж тем сегодня власть явно пытается реализовать некоторые из его положений. Тема «русского мира», впервые широко зазвучавшая в российском публичном пространстве в связи с крымскими событиями и сейчас все чаще возникающая в речах высшего руководства страны, продолжает изложенный в доктрине тезис об «интегрирующем потенциале» «русской цивилизации». Да и мысль о необходимости «официальной истории», которая в качестве единственно верной должна преподаваться подрастающему поколению, — оттуда.

В том же 2007 году президентским указом был создан фонд «Русский мир», призванный распространять русскую культуру за рубежом. В 2009-м между фондом и Русской православной церковью подписано соглашение о сотрудничестве, за которое непосредственно отвечает Отдел внешних церковных связей МП и его нынешний глава митрополит Иларион (Алфеев). Создана совместная рабочая группа для реализации «конкретных проектов». Чем-то этот «Русский мир» напоминает Коминтерн: только тот распространял коммунистические идеи, а фонд при поддержке церкви — «традиционные ценности».

Несколько иначе теперь воспринимается и воссоединение с Русской православной церковью за границей, которое состоялось той же весной 2007 года. Тогда казалось, воссоединение церквей — это восстановление духовного единства нации, попытка уврачевать раскол, вызванный исключительно политическими причинами — Зарубежная церковь отказалась признавать большевистский режим. Режима больше нет, нет и причин для раскола. Однако переговоры с зарубежниками о воссоединении довольно вяло тянулись все 90-е годы ХХ века, и только встреча Владимира Путина с членами Архиерейского синода РПЦЗ в 2003 году в Нью-Йорке сдвинула дело с мертвой точки. Президент оказался более настойчивым переговорщиком, чем иерархи. Или более убедительным. Быть может, уже тогда перед ним маячила картина «русского мира», которая без Зарубежной церкви, отчаянно пестовавшей все годы существования свою «русскость», казалась ущербной.

Воссоединение церквей готовилось несколько лет, и все годы эксперты гадали, что московская церковь воспримет с большей готовностью — консервативные традиции зарубежников, которые блюли свою особость настолько, что даже не поддерживали канонического общения ни с кем, кроме таких же консерваторов, как они сами. Или опыт существования в другом, демократическом, социокультурном контексте, опыт полной независимости от государства. Результат оказался обескураживающим: воссоединение не повлияло на Русскую православную церковь никак, такое впечатление, что его и не было. Да, иногда на какие-то крупные мероприятия Московского патриархата вроде Рождественских чтений приезжают представители РПЦЗ, в новостных лентах порой мелькает имя архиепископа Берлинско-Германского и Великобританского Марка (едва ли не главного сторонника объединения в РПЦЗ), который тоже где-то в чем-то поучаствовал. Только однажды можно было наблюдать живую реакцию представителей Зарубежной церкви на происходящие в России события — когда разгорелись баталии из-за книги прот. Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные темы истории ХХ века»[9]. А архиереи и клирики Московского патриархата, кажется, и вовсе не интересуются тем, что происходит на Западе, если это не касается продвижения идеи «русского мира» (да и этим интересуются в основном представители РПЦ при европейских международных организациях). Возможно, воссоединение важно для нашей зарубежной диаспоры, перед которой теперь не стоит проблема выбора, куда идти — в московскую церковь или к карловчанам, но в России ничто не свидетельствует о том, что с разделением покончено. Что только еще раз подчеркивает политический характер всего проекта.

Церковь при новом патриархе

После смерти Алексия II во главе церкви встал патриарх Кирилл (бывший митрополит Смоленский и Калининградский) — человек яркий и энергичный. От него ждали каких-то новых веяний, свежего воздуха, быть может, даже высвобождения низовой инициативы, вконец задавленной бесконечными поправками в довольно либеральный Устав РПЦ 1988 года, первый регламент независимой церкви. Ожидания не оправдались. Новый предстоятель начал с перестройки церковного аппарата, в Московской патриархии появились новые подразделения: административный секретариат, личный секретариат патриарха, служба делопроизводства и референтура патриархии. Были перелопачены синодальные отделы, во главе одного из них, информационного, впервые в истории российской церкви встал мирянин Владимир Легойда, главный редактор популярного церковного журнала «Фома». С этим назначением тоже поначалу связывали надежды на перемены в церковной жизни в духе соборности, однако очень скоро выяснилось, что все задумывалось ради усиления личной власти патриарха и административной верхушки РПЦ.

Принятая в октябре 2009-го новая редакция Устава окончательно утвердила вертикаль архиерейской власти. Отныне даже самые ничтожные вопросы жизнедеятельности прихода настоятель не вправе решать самостоятельно — только с одобрения главы епархии. Зато архиерей может в любой момент переместить священника из одного прихода в другой, хоть за тридевять земель, по причинам «церковной целесообразности». Священники утеряли последние возможности как-то влиять на ситуацию в церкви.

В очередной раз были урезаны в правах и миряне: раньше должность председателя приходского совета, ведающего в числе прочего приемом на работу и имеющего право подписи финансовых документов, была выборной — им мог стать и мирянин, входящий в приходское собрание. Теперь председателем приходского совета автоматически становится настоятель — миряне отрезаны и от финансовой деятельности прихода, существующего, напомню, в большой степени на мирянские деньги. Ну а приходское имущество уже давным-давно принадлежит церкви, то есть патриархии, такое положение узаконили одни из первых поправок в Устав, и прихожане ни при каких условиях «не могут заявлять никаких прав» на него.

Прямая связь между мирянами и церковным начальством перекрыта — поместные соборы практически ликвидированы, мирян вычищают из органов управления, поэтому без прокладок для «улучшения коммуникации» не обойтись. Церковное руководство идет по пути государства в деле отстраивания собственной вертикали власти и создает некое подобие Общественной палаты — Межсоборное присутствие, совещательный орган, состоящий из различных комиссий (богословской, по вопросам приходской жизни, церковного образования и пр.), который призван доносить до архиереев стремления церковных масс. Председателем Межсоборного присутствия является патриарх Московский и всея Руси, а члены его избираются Священным синодом из числа архиереев, клириков и мирян. Задача присутствия — обсуждать проблемы церковно-общественной жизни в период между соборами (которые теперь созываются только для выборов патриарха и предоставления автокефалии желающим самостоятельности церквам), в том числе готовить документы по насущным вопросам, вовлекая в их обсуждение, через соответствующие сайты, максимальное число людей.

Представители патриархии чрезвычайно гордятся этим новшеством, не имеющим аналогов в других церквах. Патриарх собрал в присутствии многих церковных интеллектуалов, в том числе светских. И действительно, оно в какой-то степени налаживает обратную связь — по поводу некоторых документов на сайтах разгораются бурные дискуссии. Из-за невозможности прийти к консенсусу иные из них даже были отложены, например, план перевода на русский язык самых непонятных мест богослужения. В известной степени присутствие играет модернизационную роль, пытаясь утвердить в качестве официального более открытый взгляд на спорные вопросы церковной жизни. Затея с русским языком не прошла (отказ от церковнославянского — смерть Русской православной церкви, такой позиции придерживается немало даже самых здравомыслящих на первый взгляд батюшек), но вот концепция реабилитации наркозависимых и алкоголиков, которая наконец-то «узаконила» работу церковных реабилитационных центров по «Программе 12 шагов», была принята. Несмотря на то, что многие православные клирики до сих пор считают эту разработанную протестантами программу «еретической» и на священников, которые ею пользуются, смотрят косо.

Совершенно очевидно, однако, что Межсоборное присутствие выносит на «широкое обсуждение» исключительно темы, одобренные церковным начальством, и, как жалуются участники дискуссии[10], когда речь идет о принципиальных вопросах устройства церкви, попросту «не замечает» отрицательных откликов. Да и отзывы на документы приходят хорошо если из 20 % епархий, и в дискуссию на сайтах вовлечены значительные массы людей, но никак не церковное большинство.

Приходская жизнь по-прежнему развивается по остаточному принципу (даже в Москве и Петербурге, лидерах по этой части, далеко не при всех храмах сложились живые общины), хотя в декабре 2009 года на епархиальном собрании духовенства Москвы патриарх Кирилл огласил новые правила игры: в каждом приходе должны появиться три обязательных сотрудника — социальный работник, отвечающий за дела милосердия, педагог-катехизатор и молодежный руководитель. Во многих общинах они и прежде были, но работа их оплачивалась произвольно, от случая к случаю. «Важно, чтобы за эти направления деятельности отвечал не активист-любитель на общественных началах, а профессионал», — подчеркнул патриарх, явно намекая на необходимость полноценной оплаты труда. Дотаций из церковного бюджета на это, впрочем, не обещал, посоветовав искать гранты.

А вот на создание все новых и новых бутафорских и, как правило, карманных православных «ассоциаций» и «корпораций», всегда готовых по мановению руки священноначалия имитировать праведный гнев или праведное же воодушевление[11], церковное начальство денег не жалеет. И все настойчивее направляет свой активизм вовне — на «большое общество», которому таким образом пытаются доказать важность церковных начинаний и добиться тем самым государственной финансовой подпитки.

Наиболее серьезных успехов церковь достигла на образовательном фронте — после многолетних баталий практика преподавания в школе Основ религиозных культур и светской этики была закреплена на уровне федерального закона «Об образовании в РФ». При этом церковь отвоевала себе право напрямую вмешиваться в образовательный процесс, правда, не столько в школах, сколько в вузах, где есть кафедры теологии: там требуется не только конфессиональная экспертиза программ, но и рекомендация для преподавателя из централизованной религиозной организации. 2010 год вообще был богат на победы. Заступив на президентский пост, Дмитрий Медведев явно решил приобрести себе в лице церкви дополнительного союзника: именно он инициировал и школьный эксперимент, и введение в армии института военного духовенства, в рекордно короткие сроки был доработан закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Процесс десекуляризации — борьба за то, чтобы религиозные, в первую очередь православные, ценности были признаны в обществе наравне со светскими, а не оставались «частным делом» каждого отдельного человека, — получил мощный толчок, хотя со школой все вышло не совсем так, как хотелось бы официальным лидерам патриархии: разные модули, право выбора, которое привело отнюдь не к «торжеству православия» (предмет ОПК выбрали в среднем по стране чуть более 30 % учащихся), священники по-прежнему не допущены к преподаванию. Нужно было искать новые плацдармы для наступления.

РПЦ рвется открывать центры по адаптации трудовых мигрантов (обучать их русскому языку, знакомить с русской культурой и, главное, духовными традициями) совместно с Федеральной миграционной службой. Борется за бюджетное финансирование своих реабилитационных центров для наркозависимых и алкоголиков, для чего намерена вписаться в национальную систему реабилитации. Интеграция в государственную систему позволит сделать церковь крупным грантополучателем, не скрывают в патриархии[12].

Сегодня эта деятельность финансируется губернаторами, а единого федерального финансирования нет.

Протестанты работают лучше — такие отзывы начинают звучать примерно с середины 2000-х[13]: протестантские общины довольно успешно занимаются реабилитацией алкоголиков и наркоманов, не требуя на это у государства денег. Но это приводит православных не к мобилизации, а к инициированию гонений на протестантские церкви, «подозрительных сектантов». Аффилированный с патриархией «сектовед» Александр Дворкин в изобилии плодит списки «деструктивных» религиозных организаций, а поскольку он входит в Совет Минюста по религиоведческой экспертизе, деятельность протестантов все чаще вызывает подозрения сотрудников полиции и ФСБ, пользующихся любым случаем, чтобы возбудить против успешных конкурентов РПЦ судебные дела[14].

Административная реформа

Перекроив административный аппарат, в 2011 году патриарх Кирилл начал реформу церковного устройства в целом — введение вместо старой двухступенчатой (патриархат и епархии) трехступенчатой структуры: патриархат — митрополии — епархии. Цель — так называемое разукрупнение епархий, которое якобы должно было приблизить архиереев к верующим. Начинается стремительное деление епархий, каждый год образуется по 10—15 новых административных церковных единиц, причем понять логику «разукрупнения» порой очень трудно: вопросов не возникает, когда делится большая епархия, но когда из не очень большой выделяется «епархия», в которой на момент образования вообще нет приходов (так было, например, с Шахтинской епархией), ответ напрашивается один: не столько о близости архиереев к пастве печется церковное начальство, сколько о наращивании церковной бюрократии.

Интерес тут просматривается троякий. В советские годы большую часть Русской церкви составляла Украинская православная церковь Московского патриархата: больше архиереев с Украины, больше священников, больше паствы — в Украине религиозная жизнь всегда была активнее. В первые постсоветские годы эта ситуация сохранялась, и с началом движения за поместную церковь в республике возникла опасность — а ну как уйдет украинская часть в вольное плавание, с чем останется Московский патриархат? Новопоставленные епископы и митрополиты должны были отчасти решить проблему восполнения кадров и создать видимость того, что Русская церковь не оскудела. Кроме того, патриарх Кирилл хотел таким образом решить проблему собираемости церковных налогов (Алексий II в свое время постоянно жаловался на отчетных собраниях на низкий уровень налоговых поступлений в общецерковный бюджет): со ста приходов собирать налоги легче, чем с пятисот. Ну и, наконец, патриарх Кирилл, поставив на кафедры в основном молодых выдвиженцев, создал когорту лично преданных ему кадров.

Неизвестно, заработает ли более эффективно церковная машина, но для многих приходов реформирование уже обернулось разорением. А в некоторых епархиях деятельность нового правящего епископа превратилась в самое настоящее рейдерство, хотя ему и не приходилось прибегать к краже имущества или подделке документов. Схема выстроилась достаточно быстро: первым делом новоявленный глава епархии увольняет пару-тройку заслуженных настоятелей, как правило, в крепких материально храмах. На их место ставятся 20-летние юнцы, чьи настоятельские обязанности превращаются в чистую формальность — вся власть, и духовная, и в первую очередь финансовая, принадлежит отныне правящему архиерею (иногда он прямо значится настоятелем в семи-десяти храмах, а настоятель числится и. о.). Понятно, что такой настоятель ни один вопрос не может решить самостоятельно и вся приходская работа, буде она была, разваливается. По такому сценарию события развивались в Вятской, Архангельской митрополиях.

Вот отрывок из прошения прихожан Архангельска патриарху Кириллу: «Вместо того чтобы поддерживать и развивать то, что уже было накоплено в епархии за последние 20 лет, началась безумная перетряска духовенства, переброска его с места на место. На некоторых приходах ситуация уже успела поменяться не по одному разу. Рвутся живые церковные связи и отношения».

Возрастает финансовый гнет на рядовое духовенство. Епархиальные управления живут на приходские деньги, которые по Уставу каждый приход должен отчислять «в порядке и размерах, установленных органами епархиальной власти». Во времена Алексия II по умолчанию была принята ставка приходского налога 25 % от ежегодного дохода (впрочем, платили его, как уже было сказано, не все и крайне неаккуратно). Теперь патриархия требует от епархий не процент, а определенную сумму, и сумма эта из года в год растет. Кроме того, на месте одной епархии кое-где стало три — на то же количество приходов, заметим (в перспективе их число может вырасти, но это в перспективе). Да еще митрополичьи округа сверху. И аппетит у митрополита, как правило, лучше, чем у простого епископа — ему по статусу положено.

Неудивительно, что некоторые провинциальные священники пишут слезные письма в патриархию с просьбами «ради деток наших, не говоря уже о наших полуразвалившихся приходах, снизьте Христа ради, нашему Владыке Епархиальный налог! Пусть он платит Вам не 300 миллионов (такая сумма получается, если наши налоги умножить на количество приходов), а поменьше. У нас нет больше сил! Мы хуже крепостных, мы просто жалкие рабы, которым не принадлежит ничего, даже их жизнь...»[15].

«Крепостными» делают священников не только финансовые поборы: за время правления патриарха Кирилла были приняты многочисленные внутрицерковные документы, регламентирующие все стороны церковной жизни, бюрократическое давление на все церковные структуры многократно усилилось, достаточно сказать, что священники теперь вынуждены строчить больше «отчетов» в месяц, чем раньше писали за год.

Кроме того, клирикам все чаще затыкают рот: интервью прессе? — только по благословению главы епархии. За размышления в социальных сетях можно попасть под запрет, что произошло, например, с известным московским священником Дмитрием Свердловым. Вместо того чтобы создавать как можно больше площадок для дискуссий, да даже просто для коммуникации, с которой в нашем обществе серьезные проблемы, церковь сужает пространство диалога — закрывается один из самых популярных церковных журналов «Нескучный сад», издание, посвященное делам милосердия, ставившее перед собой задачу создания эффективного православного сообщества.

Командный стиль управления очень быстро привел к недовольству в церковных рядах, и в начале 2011 года оно выплеснулось наружу в виде письма трех заслуженных клириков из Ижевска. Священники не могли не понимать, что рискуют своим положением (и действительно были незамедлительно отправлены за штат), так что их решимость высказаться говорит о достаточно высоком уровне протестных настроений среди рядового духовенства.

Повторив отчасти «ревнительские» требования опального Диомида — отмежеваться от «ереси ересей», экуменизма, не принимать Универсальную электронную карту и пр. — удмуртские клирики на этом не остановились. Они выступили против «жесткой вертикали власти в Церкви», которая выстраивается в последние годы, призвали патриарха «прекратить позорную практику слепого соглашательства с властью» и вообще «освободиться от той паутины, которая покрыла нашу церковную жизнь в годы коммунистической диктатуры»[16].

Это уже устремления, свойственные демократически ориентированному сознанию. Однако радикально-фундаменталистский дискурс гораздо успешнее сбивает сторонников в православной среде, чем христианско-демократический. Православные, причастные к гражданской активности, давно осознают это как проблему[17], истоки которой они видят в том, что в России есть православные интеллектуалы, но нет христианской интеллигенции. И хотя уже сформировался слой людей демократических убеждений, которые исходят в своих взглядах из христианских ценностей, но он не настолько многочислен и силен, чтобы начать в полную силу действовать не то что в политике, но даже на уровне неформальных клубов или движений. Единственная сфера, где православные чувствуют себя более или менее уверенно, это благотворительность.

Лихие 2010-е

Протестное движение, всколыхнувшее российское общество после многочисленных фальсификаций на выборах в парламент в декабре 2011 года, вынудило и православных втянуться в политическую активность. Возможно, впервые очень многие россияне осознали себя и гражданами, и православными христианами одновременно. Церковное руководство, однако, в лице патриарха Кирилла, после некоторых колебаний, однозначно выбрало сторону власти. Ложь не получила достойного осуждения, и это послужило спусковым крючком для резкой поляризации православного сообщества. Часть людей поддерживала протестное движение, принимала участие в митингах и других акциях, миряне и даже некоторые священники шли наблюдателями на выборы — а часть призывала на головы «спонсируемой Западом» оппозиции всевозможные кары и мечтала о том, чтобы «отправить сетевых хомячков в Сирию».

Оживление общественной жизни заставило встрепенуться православные СМИ. Некоторые электронные издания стали значительно свободнее: они начали замечать окружающую жизнь, говорить о проблемах, связанных не только с корпоративными интересами церкви, демографическим кризисом или вредом абортов. Более того, обычные неполитизированные православные СМИ заговорили о политике. Например, портал «Православие и мир» довольно подробно освещал выборы и обсуждал послевыборную митинговую активность (А.Зубов. «Зачем религии политика», А. Десницкий. «Что мы искали на болоте», Мария Журинская. «Что это было», иерей Дм. Свердлов. «Пойти нельзя остаться»).

В патриархии очень быстро осознали всю эту гражданскую активность как опасность: священникам тут же запретили вмешиваться «в организацию голосования и контроль за его ходом», а общественным объединениям, если они хотят называться «православными», вменили в обязанность испрашивать официальное церковное одобрение. Патриарх призвал паству к единению: «Мы вместе плывем в одном Богом созданном корабле, образуя некую единую команду, которая должна быть особенно сплоченной, дружной, единомысленной в то время, когда корабль попадает в шторм», — взывал он, однако это не принесло желаемых результатов. Да и не могло принести. Призывы к единению со стороны патриарха входили в явное противоречие с гораздо более многочисленными выступлениями священнослужителей, которые сознательно лепили из оппозиционно настроенных граждан «врага», провоцируя ненависть и разделение в обществе (на этом поприще немало потрудились и прот. Всеволод Чаплин, и священник Александр Шумский, который любит сравнивать либералов с «отвратительными рептилиями, особенно однополыми» и считает, что «российские правозащитницы происходят от болотной жабы, а некоторые от очковой кобры»[18]) — и церковное начальство никак не останавливало этих «пастырей».

Акция Pussy Riot и последовавшее затем судебное дело еще больше разделили православное сообщество, брожение отчетливо артикулировалось в публичном пространстве: оскорбленные в «религиозных чувствах» не готовы были идти на компромисс с «оранжевыми либерастами», с теми, кто считал, что поднятая вокруг акции шумиха и реальный срок в качестве меры наказания за «панк-молебен» компрометируют саму церковь. Письмо Лидии Мониавы патриарху с просьбой проявить христианское отношение к участницам группы подписали 5739 человек, в том числе 23 православных священнослужителя. Это были живые люди с именами и фамилиями. В ответ патриархия организовала заявление Совета православных общественных объединений без единой подписи, но зато со зловещими угрозами, что «если Россия стерпит произошедшее, значит, ее можно брать голыми руками»[19].

Однако власть не нужно было пугать — всерьез испугавшись первых, действительно массовых протестных акций, она явно искала новых союзников и после недолгих раздумий сделала ставку на РПЦ как на одну из опор режима[20]. От политики сдерживания (многолетняя неуступчивость в деле внедрения в школы ОПК, а в армию — военного духовенства, дистанцирование от откровенно консервативной идеологии клерикальной верхушки) власть перешла к тактике стремительного сближения с церковью. Летом 2012 года в Госдуме была создана Межфракционная группа по защите христианских ценностей, в 2013-м в рамках международной образовательной конференции РПЦ «Рождественские чтения» впервые прошли парламентские встречи (что-то вроде мини-конференции в Думе), в 2014-м встречи охватили уже и Совет Федерации. Власть заговорила на языке патриархийных спикеров. «Мы должны уйти от вульгарного, примитивного понимания светскости», — сказал президент Путин посетившим его участникам Архиерейского собора в феврале 2013 года. Тем же летом были приняты сразу два лоббировавшихся патриархией законопроекта — о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних и поправки в Уголовный кодекс в связи с защитой религиозных чувств (в 2010-м, опять же с подачи патриархии, был принят закон о защите детей от вредной информации). Все три законопроекта эксперты решительно критиковали за непроработанность, предсказывая, что они откроют широкую дорогу для злоупотреблений. По поводу последнего, сделавшего оскорбление религиозных чувств в России уголовным преступлением, адвокат Генри Резник на обсуждении в Общественной палате высказался так: «Это позорный акт для законодателя, тот, кто этот закон готовил, юридически безумен».

Так называемые православные активисты начали новый этап борьбы с современным искусством — теперь уже театральным. От «налетчиков» пострадали Сахаровский центр, Театр.doc, МХТ им. Чехова. Особо в этом деле отличился лидер организации «Божья воля» Дмитрий Цорионов, известный под именем Энтео, который вместе со своими сторонниками врывался во время спектаклей на сцену с криками «Зачем вы так ненавидите Христа?», теснил за кулисы актеров. Театры пробовали подавать в суд, но ответа ни на один из исков не последовало. Однако и Цорионов несколько утих — поднявшийся в обществе протест, очевидно, убедил группу его поддержки из патриархии (по некоторой информации, «активист» тесно связан с Синодальным отделом по работе с молодежью), что тут можно скорее проиграть, чем выиграть. Судя по всему, решено было идти официальным путем, тем более что во главе Министерства культуры к тому моменту уже стоял Владимир Мединский, член правления фонда «Русский мир» и сторонник «всего традиционного».

Начинается кампания в прессе по дискредитации современного искусства. В газете «Культура» (апрель 2014-го) появляется материал «Минкульт предупреждает: современное искусство может быть опасно для здоровья россиян»[21]. Ведомство выводит из своего Совета по драматургии целую группу людей, имеющих репутацию новаторов, А летом 2014-го переходит к прямой цензуре: по требованию Минкульта из программы Московского международного книжного фестиваля исключен показ двух спектаклей, тех самых, «опасных для здоровья россиян»[22].

Конечно, прямого отношения ко всем этим событиям Русская православная церковь не имеет, однако озаботившийся «духовными скрепами» режим явно склоняется к дискриминационным действиям и ограничению свободы выражения якобы на религиозных основаниях. В патриархии же всегда готовы оказать властям посильную поддержку. Не проходит и недели с трагедии в Крымске, как ответственный за отношения с обществом прот. Всеволод Чаплин громко заявляет, что в России необходимо «обеспечить естественную для православного общества ситуацию, в которой государев человек, чиновник, всегда стоит и по имущественному, и по социальному положению выше просителей»[23].

Власть идет навстречу церкви не только в плане идеологии — возрастает объем государственных вливаний в церковную инфраструктуру. Это уже не только средства на восстановление и строительство храмов и монастырей, в 2013 году Госдума впервые выделяет почти два миллиарда рублей на «финансирование объектов епархиального управления» — то есть на строительство административных зданий для появившихся в результате реформы новых епархий и митрополий. Очевидно, режим тоже видит в разрастании клерикальной бюрократии вполне ощутимые для себя выгоды: дополнительные силы для воспитания у граждан верноподданнических чувств. Миряне бьют тревогу и в начале 2014 года пишут петицию патриарху «с вопрошаниями» по самому широкому спектру проблем церковной жизни. Высказывается, в частности, недовольство тем, что спикеры патриархии пытаются «афишировать государственную власть, разменивая на это авторитет Церкви». Такая позиция, сетуют авторы обращения, уже привела к тому, что «современный курс РПЦ МП являет собой полную идентификацию с внутренней политикой государства». И неготовность церкви заступаться «перед сильными мира сего за всех обиженных, угнетенных, болящих, сидящих в темницах и прочих страдальцах, независимо от причин, поставивших их в такую ситуацию». Тревожит и положение рядового духовенства, ибо «священник, поставленный в положение бесправного “раба человеков”, не может быть достойным предстоятелем общины и добрым пастырем». И отсутствие поддержки православных учебных заведений, в том числе воскресных школ, и пр., и пр. По мнению авторов письма (его подписали 268 человек, включая двух священников), последние годы привели церковь «к состоянию почти оформленного раскола» и к «резкому падению авторитета РПЦ МП среди граждан Российской Федерации, внешних по отношению к Церкви».

«Почти оформленный раскол» — явное преувеличение, 268 человек для раскола маловато. О том же говорит и тон петиции, скорее просительно-безнадежный («Мы понимаем, что наше мнение может быть проигнорировано» — так оно, кстати, и случилось), чем исполненный решимости кардинально что-то в церкви менять. Но петиция красноречиво свидетельствует о настроениях среди граждански активной и просвещенной части верующих, хотя, конечно, это совсем не значит, что подобных настроений придерживается церковное большинство. Наоборот, некоторые исследователи полагают, что церковь сыграла существенную роль в мобилизации политической поддержки режима, склонив на его сторону именно что церковные массы[24].

На украинском фронте

С началом украинских событий патриарх Кирилл повел себя крайне осторожно. Даже в Кремле на оглашении «крымской речи» президента он не присутствовал. Дело в том, что все поездки главы Русской церкви на Украину с момента вступления в должность предстоятеля (а строго говоря, и ранее, в роли председателя Отдела внешних церковных связей) совмещали пастырские задачи с политическими. Патриарх Кирилл немало сил положил на то, чтобы втянуть Украину в орбиту «русского мира». В Киеве его не раз прямо обвиняли в попытках присоединить Украину к России, используя для этого церковь[25]. Отсюда аккуратная, исключительно миротворческая линия поведения в момент кризиса: опасность отделения Украинской православной церкви Московского патриархата как никогда велика.

Однако призывы к умиротворению и молитвам о преодолении междуусобной брани, требования немедленно остановить кровопролитие плохо сочетаются с поведением воюющих за «независимость» юго-востока ополченцев, которые всячески демонстрируют свою связь с Русской православной церковью. «Русская церковь благословила нас на ту войну, которую мы ведем. Это война за русский мир, война за Новороссию, это война за свободу от фашизма... от украинского, и мы в этой войне победим, потому что наше дело правое» — с такими речами обратился к бойцам донецкий «народный губернатор» Павел Губарев, раздавая им календарики, присланные из Троице-Сергиевой лавры[26]. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора готовится провести в Новороссии «форум по военным преступлениям»[27], а Союз православных граждан Новороссии создает батальон «Православный восход». Причем поначалу прошла информация, что батальон создается для помощи ополченцам при охране беженцев, но позже появилось обращение Союза уже не столь мирного содержания: «Переходите на сторону ополчения, народной православной армии Святой Руси, в батальон “Православный восход”. Вместе будем биться за Русь Святую и веру православную!».

И хотя в данном случае трудно обвинять патриархию в том, что она работает на власть — тут она в не меньшей, а возможно, и в большей степени печется о своих интересах (очень не хочется терять статус самой крупной поместной церкви в православном мире!), но от этого ее действия не становятся морально оправданными.