Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Продолжение санкционного давления на Россию не поможет урегулировать внутриукраинский кризис и лишь приведет к его углублению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете El Pais.

"Очевидно, что продолжение санкционного давления на Россию не поможет урегулировать внутриукраинский кризис, а лишь приведет к углублению противостояния, усложнит диалог. Рассматриваем новый пакет санкций ЕС в отношении нашей страны, который вступил в силу 12 сентября, как абсолютно не учитывающий реалии ответ Брюсселя на результаты встречи в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на Украине", — заявил Лавров в испанскому изданию.

Такое "политическое зазеркалье" Евросоюза, по мнению министра, "фактически посылает сигнал прямой поддержки "партии войны" в Киеве, которая не заинтересована в реализации положений минского протокола и переводе ситуации в стране в мирное русло.

Говоря о политике санкций в отношении России, министр напомнил, что РФ оставляет за собой право предпринимать меры для защиты законных интересов страны, в том числе интересов национальной безопасности. "Вместе с тем рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл в подходах партнеров в конечном итоге возобладают. США, Евросоюзу и другим странам надо, наконец, прислушаться к голосу разума и прервать этот бессмысленный порочный круг действий по принципу "око за око", начало которому они сами и положили", — подчеркнул Лавров.

Закон об особом статусе Донбасса не окажет влияния на политические амбиции ДНР и ее стремление к обретению полной независимости, заявил в среду в интервью телерадиокорпорации Би-би-си первый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин.

"В борьбе за право русскоязычного населения, за право являться частью русского мира, за право быть русскими погибли тысячи человек", — сказал Пургин, слова которого приводит Би-би-си. По мнению политика, принятый Верховной радой во вторник закон об особом статусе ряда районов Донбасса может ознаменовать собой "приглашение ополченцам сесть за стол переговоров (с Киевом)".

"Первым позитивным результатом стало то, что они больше не именуют нас "террористами". Во-вторых, в соответствии с законом мы получаем право развивать политические и экономические отношения с зарубежными странами", — прокомментировал Пургин.

Закон об особом статусе некоторых районов Донбасса, внесенный президентом Украины Петром Порошенко, предполагает, что кабинет министров и другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов. Также, согласно документу, государство должно гарантировать право использования русского или любого другого языка в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие. Кроме того, проектом закона предлагается назначить на 7 декабря внеочередные местные выборы в отдельных районах Донбасса.

Законом об амнистии участников событий на территории Донецкой и Луганской областей "запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, имевших место в Донецкой, Луганской областях".

Киевские власти в апреле начали на востоке Украины силовую операцию против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. По данным ООН на 11 сентября, жертвами конфликта стали уже почти 3,2 тысячи мирных жителей, более 8 тысяч были ранены. После встречи в Минске контактной группы по урегулированию кризиса на Украине киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о перемирии, которое вступило в силу вечером 5 сентября. Силовики и ополченцы периодически заявляют о нарушении режима прекращения огня, однако обе стороны, а также международные наблюдатели констатируют, что он в целом соблюдается.

США и европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с ситуацией на Украине, не должны надеяться на поддержку России в других сложных международных вопросах, заявил председатель комитета по международным делам Алексей Пушков, выступая в Госдуме в среду.

"У Вашингтона странная логика, выходит, что администрация Обамы будет принимать все новые и новые санкции против нашей страны и членов ее руководства, будет ожесточенно добиваться изоляции России на мировой сцене, будет навязывать антироссийские санкции странам Евросоюза, будет угрожать размещением военных баз в странах Восточной Европы, будет поддерживать партию войны на Украине и при этом считать возможным обращаться к Москве тогда, когда будет считать это необходимым. Полагаю, что это глубокое заблуждение", — сказал Пушков.

В США, в Брюсселе, в европейских столицах должны сделать выбор и определиться, что есть для них Россия — "страна, которую они вопреки здравому смыслу и своим объективным возможностям пытаются сделать изгоем или же страна, с которой им необходимо взаимодействовать, чтобы крайне сложные процессы, идущие в разных районах земного шара, не вырвались из-под контроля", сказал Пушков.

По его словам, политики в Вашингтоне и Брюсселе пытаются вывести украинский кризис на уровень открытой долгосрочной конфронтации между Западом и Россией. "При этом в Вашингтоне и Брюсселе считают, что почему-то, по-прежнему, могут опираться на Россию тогда, когда они будут нуждаться в ее поддержке", — сказал Пушков.

Он отметил, что представитель Белого дома сделал странное заявление о том, что будто бы, несмотря на разногласия по Украине, отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в конструктивном русле. По его словам, причина такого заявления понятна — США нуждается в поддержке России в борьбе с Исламским государством, появившимся на Ближнем Востоке, в том числе на поддержку в рамках Совета Безопасности.

При этом Пушков отметил, что у России всегда была позиция, что терроризм это угроза для всех и бороться с ней нужно сообща.

Новый раунд санкций США против России может вынудить «Exxon» свернуть бурение скважины в Карском море к 26 сентября

Совместный проект «Exxon» и Роснефти по проходке скважины «Университетская-1» на участке шельфе к востоку от Новой Земли был запущен в августе, когда санкции ЕС и США в ответ на российскую интервенцию на востоке Украины ещё не касались уже заключённых на тот момент контрактов.

Буровая операция с бюджетом 600 млн. долл., на которой задействована норвежская платформа «West Alpha», дала старт долгосрочному партнёрству «Exxon» и Роснефти по нефтяной разведке на российском арктическом шельфе. По имеющейся информации, в районе бурения море свободно ото льда с августа по середину октября, поэтому с закрытием этого окна платформу планировалось отбуксировать обратно в Европу.

В связи с новым раундом санкций, о котором стало известно в минувшую пятницу, платформу могут вывести уже к 26 сентября, то есть задолго до завершения бурения.

Минфин США объявил о вводе санкций, ставящих под запрет экспорт товаров, услуг или технологий, необходимых для глубоководной геологоразведки или добычи на российском арктическом шельфе, а также добычи нефти из сланцевых пород. В чёрный список попала Роснефть, партнёр «Exxon». До 26 сентября всем лицам США предписывается прекратить сделки с неугодными компаниями и организациями.

Новые санкции заходят гораздо дальше прежних, касавшихся только будущих контрактов, и могут вынудить прекратить бурение в Карском море меньше чем через две недели.

В интервью «New York Times» представитель «Exxon» Алан Джефферс сказал, что компании ещё предстоит изучить обнародованные документы и сделать выводы, как это может на ней отразиться.

«Университетская-1», проходка которой ведётся в настоящее время, – только начало реализации более широкого соглашения между Роснефтью и «Exxon» на сумму 3,2 млрд. долл. по разведке на ряде лицензионных участков в Карском море, которое, как считается, по объёму ресурсов может превосходить Мексиканский залив.

Значение разведочного бурения в Карском море для России было подчёркнуто президентом Владимиром Путиным во время спутниковой видеоконференции с президентом Роснефти Игорем Сечиным, находившимся на платформе в Карском море: «Всё это стало возможным при объединении усилий Роснефти и наших американских партнёров – «Эксон Мобил». Практика показывает, что в одиночку реализовать такие крупные высокотехнологичные, масштабные проекты мирового уровня, мирового класса практически невозможно или, во всяком случае, очень сложно».

Энергетику продадут оптом

Государство покидает электроэнергетический бизнес, провоцируя очередную волну слияний и поглощений

На позапрошлой неделе началась ликвидация крупнейшего игрока на рынке энергетической дистрибуции — НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК ЭКУ). Этот процесс даст старт приватизации подчиненных ей компаний, в результате чего рынок полностью перейдет в частные руки. Линия кино О том, что НАК ЭКУ доживает последние дни, стало известно 3 сентября, когда Кабмин своим постановлением №398 распорядился ее ликвидировать. На выполнение этого решения отведено полгода, но процесс может завершиться и раньше. Это предприятие было создано в 2004 году, и тогда в его состав вошли 32 предприятия (облэнерго, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС), сейчас их осталось 19. Остальные были приватизированы. Старожилов рынка эта новость не удивила, так как многие из них с первых же дней существования ЭКУ называли ее мертворожденной. Скепсис объяснялся тем, что НАК фактически создавалась для удовлетворения амбиций ее первого руководителя Олега Дубины. Незадолго до этого Олег Викторович проиграл Андрею Клюеву в борьбе за должность вицепремьера по ТЭК, однако компенсировать неудачу в полной мере ему так и не удалось, потому что в последний момент у НАК ЭКУ отобрали функции по диспетчеризации энергосистемы, которая является ее наиболее важным элементом. В результате получилось, что снаружи НАК выглядела как полноценная управляющая структура, а на самом деле это был холдинг с ограниченными полномочиями, через который государство централизованно проводило свою политику в электроэнергетике. На определенных этапах это казалось оправданным. К примеру, когда в 2009 году нужно было выводить из кризиса отечественную угольную промышленность, правительство в ручном режиме обязало входящую в ЭКУ тепловую генерацию заняться накоплением сверхнормативных запасов угля. Хотя на самом деле это было административным нарушением, так как закупка ресурсов велась за счет дорогих кредитных средств, а сам уголь после длительного хранения на складах ТЭС терял свои свойства и превращался в пустую породу. Пакетное решение Опыт прошлых лет говорит о том, что ликвидация ЭКУ не вызовет у участников рынка сожалений. Тем более еще свежи в памяти примеры, когда у руля этой компании стояли представители крупного капитала, использовавшие ее потенциал в интересах собственных бизнесгрупп. Другой вопрос, что олигархи смогут поэксплуатировать НАК даже сейчас, когда она доживает последние дни. Ведь практически все пакеты акций энергокомпаний, которыми она управляла, планируется передать Фонду госимущества с целью их последующей приватизации. По данным «k:», речь идет о шестнадцати объектах из оставшихся девятнадцати. Исключениями будут «Луганскоблэнерго» (компанияпустышка, находящаяся в процессе банкротства), Днестровская ГАЭС (управляет гидроэнергетикой, не подлежащей приватизации), а также «Центрэнерго» (единственное крупное теплоэлектроэнергетическое предприятие, оставшееся в собственности государства), акции которых НАК передаст Министерству энергетики и угольной промышленности. Передача ФГИ ценных бумаг энергокомпаний станет стартом процесса подготовки к их приватизации. В условиях вооруженного конфликта на украинской территории ожидать хорошей выручки от продажи этих активов не приходится. Впрочем, конкурсы по продаже энергетических предприятий никогда приятно не удивляли ценами. Сейчас резонанс от грядущих сделок может быть особенно сильным, так как на торги будут выставлены акции ключевых энергокомпаний страны. И если фаворит грядущих торгов — группа «Приват» выкупит у государства так называемые малые блокпакеты (25% + 1 акция) тепловой генерации, мажоритарий этих предприятий — ДТЭК Рината Ахметова — уже не сможет вести свой бизнес без Игоря Коломойского.Дмитрий Рясной, "Комментарии"

Истинные итоги антитеррористического совещания в Джидде

Погос Анастасов, политолог, востоковед

11 сентября 2014 года, в «историческую» тринадцатую годовщину атаки террористов-смертников на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Джидде состоялось созванное «на скорую руку» совещание министров иностранных дел шести стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта, Ливана, Иордании, Ирака, Турции и США. На нем обсуждались вопросы противодействия террористическим организациям на Ближнем Востоке и, прежде всего, тергруппировке «Исламское государство».

США, как фактические застрельщики этого мероприятия, хотя формально оно созывалось Эр-Риядом, поспешили объявить о его успехе и создании международной коалиции для борьбы с «абсолютным злом», как теперь называют ИГ. Действительно, участники встречи, за исключением мининдел Турции М. Чавушоглу практически полностью подписались под продиктованными США целями создания коалиции (на самом деле ложными, как мы покажем ниже) — борьба с ИГ, а также предложенными Вашингтоном методами: бомбардировками позиций боевиков с воздуха, как на территории Ирака, так и Сирии, перекрытием источников финансирования террористов, недопущением проникновения боевиков на территорию Сирии и Ирака, оказанием военного содействия курдам и иракскому правительству, а также предоставлением гуманитарной помощи тем, кто оказался на захваченной боевиками территории. В целом – за принятие мер, которые снизили бы приток террористов в захваченные ими зоны.

Вашингтон доволен не только тем, что удалось создать вышеупомянутую коалицию при активной поддержке Эр-Рияда, но и полученной свободой действий. США не только смогли уйти от непосредственного участия в уничтожении ИГ своими наземными силами (т.е есть формально соблюсти декларации Б.Обамы о том, что он не будет втягивать Америку в ближневосточные конфликты), но и получить молчаливое согласие региональных держав на то, что предпринимаемые создаваемой коалицией действия будут фактически проходить вне рамок Устава ООН, в обход его требований об уважении суверенитета и территориальной целостности независимых государств, в первую очередь Сирии. Налицо повторение сценария 2003 года.

От критики со стороны России такого рода замыслов Дж.Керри сразу отгородился тезисом, что, дескать, Москва сама якобы нарушает международное право на Украине и поэтому ее критика американских действий «смехотворна», она не может-де требовать уважения норм ООН от США на Ближнем Востоке. Отговорка детская – мол, будем нарушать, потому что другие это делают. Другими словами, США, кивая на других (причем бездоказательно), будут и далее разрушать систему международного права, впрочем, как они это успешно делали все последние десятилетия, особенно после развала биполярной системы международных отношений.

Любопытно, что вслед за Дж.Керри эти же аргументы воспроизвели 13 сентября две саудовские газеты – издаваемый в Джидде официоз «Оказ» и выходящая в Лондоне на саудовские деньги «Аль-Хаят». Российскую позицию комментатор «Аль-Хаят» Дж.Хашиджи назвал «безнравственной», а журналист «Оказа» М. Али Аль-Харби, слово в слово повторив аргументы госсекретаря США, еще и упрекнул российское руководство в нелогичности критики международной коалиции, поскольку оно якобы игнорирует угрозы ИГ в адрес самой России.

С чего это вдруг начались выпады Эр-Рияда в российскую сторону после успешного, как казалось совсем недавно, визита С.В.Лаврова в ту же самую Джидду 20-21 июня с.г. и начавшегося процесса улучшения двусторонних отношений?

Думается, что ларчик открывается просто. Нужда в России у КСА теперь, по крайней мере отчасти (если не говорить о сотрудничестве по предотвращению возвращения «братьев-мусульман» к власти в Египте), отпала. Призрак улучшения отношений с Москвой был нужен, как теперь видится, в основном для того, чтобы в очередной раз напугать Вашингтон дружбой с Россией, если он не учтет озабоченности Эр-Рияда (сближение Вашингтона с Тегераном и отказ от свержения режима Б.Асада).

Теперь же саудовская королевская семья получила от Белого дома если не все, что она желала, то по крайней мере — устраивающий ее компромисс:

- бомбежки ставшей угрозой для царствующего клана саудов террористической группировки ИГ, которая выполнила главную для ваххабитов задачу – отстранение от власти проиранского премьера Н. аль-Малики и «зачистку» чуть ли не половины Ирака от «несуннистских элементов» (езидов, христиан, ассирийцев и других меньшинств);

- отход США от линии на сближение с Ираном, возврат американской администрации к политике свержения режима Б.Асада «не мытьем, так катаньем» — путем бомбежек северо-востока страны и передачи освобождаемых от ИГ территорий так называемой «умеренной» сирийской оппозиции (под это дело Эр-Рияд создает на своей территории лагеря подготовки сирийских боевиков, как это подтверждает тот же Дж.Хашиджи, ссылаясь на американские источники).

Создается впечатление, что саудовцы правы. Они в гораздо более выигрышной ситуации, тогда как Белый дом по сути дела проиграл: он вынужден распылять свои силы и, вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с Россией и Китаем, вновь залезает в ближневосточное болото, выполняя заказы саудовских принцев по нейтрализации Ирана и созданию зачищенного от меньшинств суннитского пространства под давно лелеемый саудами собственный халифат.

Однако в Вашингтоне этот проигрыш считают тактическим. На деле же предстоящая военная кампания, как там полагают, обещает ему стратегические дивиденды. Если удастся очистить территорию Ирака от боевиков ИГ, то новое правительство Ирака будет больше обязано США, чем Ирану в части обеспечения стабильности, да и российское влияние будет сведено на нет. Согнанные с иракских территорий боевики окажутся в Сирии, что даст великолепный предлог для удара по ним силами т.н. международной коалиции. В ходе второй фазы операции, имеется в виду не только уничтожить террористов ИГ, но окончательно вывести северо-восток из-под власти сирийского режима, чтобы передать его американским и саудовским ставленникам из числа «умеренной» сирийской оппозиции, в которой, кстати, полно исламистов.

Судя по сообщениям из Израиля, как пишет та же газета «Аль-Хаят» за 9 сентября, ЦАХАЛ планирует нанести удар по позициям Хизбаллы в Ливане, чтобы вынудить ее оттянуть свои силы из Сирии, где они успешно противостоят финансируемым монархиями стран Персидского Залива «умеренным» исламистским боевикам.

Этот удар (или реальная угроза его реализации) должен будет также ослабить политические позиции Хизбаллы и обеспечить продвижение западного ставленника на пост президента Ливана. Вот тут свое слово и должен сказать Эр-Рияд, который, что называется, с другого фланга будет осуществлять — и уже это делает — силами приемного сына саудовского короля С.Харири «финансовый натиск» на ливанские политические силы, не согласные с диктатом Запада, чтобы добиться искомого результата.

Истинная цель всей операции по якобы борьбе с ИГ таким образом состоит для США в том, чтобы кардинально ослабить «шиитскую дугу» и вынудить Тегеран капитулировать еще до 20 ноября, когда должны быть либо сняты, либо возобновлены санкции против Ирана, заставить его принять условия Вашингтона по снятию эмбарго. Они наверняка будут в себя включать отказ не только от амбиций иранского руководства в ядерных делах, но и от сближения с Россией. Добивание же режима Б.Асада после этого, считают в Вашингтоне, станет уже технической задачей. Заодно будет восстановлена пошатнувшаяся было американо-саудовская дружба.

Выбивание Ирана из числа потенциальных стратегических союзников России и станет главным геополитическим призом США в разыгрываемой им по шаблонам З.Бжезинского мировой игре. Затем уже можно будет делать все, что угодно: сбивать цены на углеводороды, строить любые нефте- и газопроводы. Это позволит снизить зависимость Европы от российского газа и лишить Москву ресурсов как для собственного развития, так и для укрепления только что народившегося Евразийского союза, в котором хочет быть и Ереван, но его от этого активно отговаривают.

Что делать в этой ситуации России? Во-первых, энергично разъяснять арабам, что американцы их хотят разыграть «втёмную», подписать под реализацию собственных геополитических задач. Несмотря на все попытки «поднять Россию на смех» надо энергично добиваться в ООН разъяснений от США, как их операция сочетается с Уставом ООН, где согласие Совета Безопасности на подобного рода действия все еще необходимо. Кстати, Париж, где должна пройти следующая «антитеррористическая конференция», сегодня формально заявляет о том, что все должно быть в рамках международной законности. Было бы неплохо выдвинуть собственную антитеррористическую инициативу, чтобы избежать упреков, что мы-де из-за антиамериканизма и любви к «диктатору Б.Асаду» тормозим благородное дело.

Во-вторых, надо защитить ближневосточные меньшинства, прежде всего христиан, которые подвергаются мощному натиску со стороны салафитских боевиков-джихадистов. В этой связи в Москве можно было бы организовать (под эгидой НПО и научных институтов) встречу представителей основных меньшинств Ближнего Востока (Ирака и Леванта). Вопрос, который надо начать обсуждать – где находится или должно находиться безопасное место для ближневосточных этнокофессиональных меньшинств в условиях рушащегося геополитического проекта, созданного сто лет назад соглашениями Сайкс-Пико. Не следует отдавать эту карту Вашингтону, который уже начинает ее активно разыгрывать.

В-третьих, надо дать понять Дамаску, что ему следует напрячь все силы и разгромить остающиеся очаги повстанцев в Думе, Джобаре, Ярмуке, на Голанских высотах и других местах, чтобы получить возможность похода на Дейр-Эз-Зор и Ракку для выбивания оттуда боевиков ИГ и восстановления власти центрального правительства своими силами. Сирийским властям следует также плотнее начать взаимодействовать с курдами северо-востока страны, которых под предлогом антитеррористической операции активно переманивают на свою сторону западники. Россия же могла бы оперативно поставить Дамаску современные системы ПВО, чтобы предотвратить создание западниками «бесполетной зоны» над освобождаемыми от ИГ районами. Мы все помним, чем закончилась «бесполетная зона» в Ливии…

И, в-четвертых, продолжить начатую работу по развитию отношений с Ираном. Иначе будет поздно…

Американские ученые установили прямую зависимость увеличения частоты землетрясений от технологии по добыче сланцевого газа при помощи гидроразрыва подземных пластов под высоким давлением. В Геологической службе США подсчитали, что после того, как энергетические компании США стали по этой технологии добывать газ в таких сейсмически спокойных районах, как штаты Колорадо и Нью-Мексико, там произошло 16 довольно сильных землетрясений с магнитудой более 3,8, сообщает Русская служба ВВС.

Исследователи утверждают, что доказательства связи бурения с землетрясениями налицо, поскольку их эпицентры во всех случаях находились в местах закачки воды под землю. Метод гидроразрыва пласта представляет собой бурение горизонтальной скважины в пределах сланцевого комплекса на глубине от 500 до 3000 метров с применением высокотоксичного химического раствора.

Примечательно, что два года назад по заказу британского правительства было проведено исследование, авторы которого доказывали, что гидроразрыв пласта безопасен при соблюдении мер безопасности и грамотной организации процесса. Годом ранее правительство Великобритании приостановило добычу газа этим способом после двух незначительных землетрясений на северо-западе Англии.

Сланцевый газ - это природный газ, добываемый из горючих сланцев и состоящий преимущественно из метана. Добыча этого газа привела к настоящей сланцевой революции в США. Большие надежды на такой газ возлагают на Украине, где мечтают избавиться от зависимости от российского газа.

Многие эксперты считают, что сланцевый газ может серьезно подорвать позиции нефтегазового сектора российской экономики. Эксперты и официальные власти РФ всячески подчеркивают как неактуальность добычи сланцевого газа для страны, так и ее опасность для экологии. С этой точки зрения новое исследование американских ученых может стать еще одним аргументом для противников развития этой отрасли.

В январе, еще до начала активной фазы противостояния Киева и Москвы и обострения газовой проблемы, Министерство природы РФ выступило с официальным заявлением, в котором выражало опасения, что грядущая добыча сланцевого газа на Украине повредит прилегающим российским территориям и загрязнит подземные воды. Претензии появились на фоне заявлений тогдашнего украинского премьера Николая Азарова о том, что страна планирует развивать добычу сланцевого газа, чтобы в итоге стать независимой от газовых ресурсов России.

В Минприроды РФ тогда указывали, что половина химического раствора во время процесса обратного притока после применения гидроразрыва подземных пластов возвращается на поверхность земли вместе с газом и требует технологически сложной дорогостоящей утилизации либо захоронения, другая половина остается в недрах, "фактически образовывая полигон подземного захоронения жидких токсичных промышленных отходов". В министерстве также отмечали, что из-за использования гидроразрыва пласта могут быть загрязнены поверхностные и подземные воды, увеличивается и риск негативного воздействия на окружающую среду.

Однако Киев не стал отвечать на претензии, а вел переговоры с крупнейшими компаниями США по поводу сланцевого газа. Сообщалось, что добычей на Украине будут заниматься концерны Shell и Chevron, причем с помощью все той же технологии гидроразрыва пласта. Однако в связи с дальнейшим обострением кризиса и боевыми действиями как раз в районе залежей сланцевого газа - на Донбассе - киевские власти до сих пор так и не приступили к реализации этих планов.

Несмотря на то что Россия является вторым по размеру рынком сланцевого газа в мире после США, Москва по-прежнему настроена негативно относительно развития этой отрасли. Еще два года назад президент Владимир Путин предупреждал об опасности сланцевой революции и объяснял "Газпрому", как отражать "газовые" атаки.

После того как Путин поручил "Газпрому" разработать основные принципы экспортной газовой политики, учитывающие развитие рынков сланцевого газа по всему миру, глава газового концерна Алексей Миллер заявил, что "Газпром" считает неактуальной добычу в России сланцевого газа и собирается

Bank of America в еженедельном энергетическом исследовании выразил мнение, что Саудовская Аравия могла бы снизить цену на нефть до 85 долларов за баррель путем увеличения объемов добычи по ряду экономических и политических причин, сообщает РБК.

В качестве одного из аргументов Bank of America привел усиление давления на Россию, в бюджет которой имеет существенную зависимость от экспорта нефти, и заставит «пойти на деэскалацию кризиса на Украине».

Также эксперты отмечают угрозу для Саудовской Аравии со стороны «Исламского государства» и создание США коалиции западных и арабских государств для борьбы с террористами.

«Вывод войск США из горячих точек по всему миру в последние годы привел к вакууму власти. Его и заполнит «Исламское государство». Мы полагаем, что Саудовская Аравия и другие страны региона могут прибегнуть к помощи США, чтобы защитить свои границы от халифата. Что в обмен на помощь Соединенных Штатов могут предложить арабские государства? Снижение нефтяных цен», — отмечается в исследовании.

Поведение США в ходе кризиса на Украине напоминает их действия в ходе гражданской войны в Боснии, считает британский политолог, профессор философии Джон Локленд.

"К своему ужасу, оценивая ситуацию на Украине, я вижу параллели с тем, что произошло в Боснии", — заявил Локленд, выступая в Высшей школе экономики.

"Важно помнить, что в феврале 1992 года три стороны боснийского конфликта договорились о политическом урегулировании для независимой Боснии. Это политическое урегулирование включало федерализацию и децентрализацию власти. Три стороны конфликта — мусульмане, сербы, хорваты — подписали соглашение. Но спустя 10 дней посол США послал телеграмму (в то время лидеру мусульманской общины — Алии) Изетбеговичу и "посоветовал" ему отозвать свою подпись под документом. И тот выполнил этот "совет" со всеми вытекающими последствиями", — заявил Локленд.

Он отметил, что "неслучайно" упомянул об этом в контексте событий на Украине.

"Для меня федерализация Украины так же, как и в начале 90-х в Боснии, может стать разрешением кризиса, учитывая проблемы этой страны со столь разными регионами. Это же решение (федерализация) было на переговорном столе в Югославии в 1992 году, но оно было уничтожено по инициативе США, для того, чтобы спустя три года американцы могли заявить, что именно и только они спасли ситуацию. Это логика пироманьяка. Когда ты сам поджигаешь что-то, чтобы затем потушить", — заявил эксперт, упомянув в этой связи подписанные ранее в сентябре на Украине соглашения по прекращению огня и оценку Вашингтоном этих договоренностей.

В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины. Основные положения перемирия устанавливают прекращение боевых действий и обмен пленными. При этом противоборствующие стороны, в соответствии с подписанными соглашениями, остаются на позициях, которые занимали на момент объявления о прекращении огня. В последующие дни обе стороны неоднократно заявляли о нарушениях режима перемирия.

Принятые Верховной радой во вторник законы об особом статусе Донбасса и амнистии могут стать первым шагом к достижению мира в регионе; однако Киев должен предпринять конкретные шаги для действительной деэскалации, отправив в отставку одиозных губернаторов, например, Сергея Таруту, считает британский политолог Джон Локленд.

Рада одобрила во вторник предложенный президентом Украины закон об особом статусе районов Донбасса. Он предполагает, что кабинет министров и другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов. Также, согласно документу, государство должно гарантировать право использования русского или любого другого языка в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие. Кроме того, предлагается назначить на 7 декабря внеочередные местные выборы в отдельных районах Донбасса.

"Это может быть первым шагом (к деэскалации — ред.). Есть обнадеживающие свидетельства. Но если Киев говорит о самоуправлении (юго-востока — ред.), то в отставку должны уйти такие губернаторы, которые были назначены сразу после революции на Майдане: например, Сергей Тарута в Донецке. Такие люди должны быть уволены", — сказал политолог.

По его словам, другие шаги, которые могут привести к возможной деэскалации, предпринимаются европейской стороной, в том числе решение отложить имплементацию экономической части соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Последнее, что нужно было Украине — это революция. Страна должна была пройти через продолжительный период реформ. И именно насильственная революция привела к возникновению стольких проблем, в том числе к тому, каким неустойчивым сейчас является положение нынешнего президента Порошенко", — считает эксперт.

Вашингтон считает снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам "ценой" действий Москвы на Украине, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест. При этом он объяснил, что американская политика в этой связи нацелена на то, чтобы Россия понесла расходы и оказалась в изоляции.

США и Евросоюз ввели ряд ограничений в отношении ряда российских политиков, нескольких бизнесменов и их активов, а также крупнейших банков, сырьевых и оборонных предприятий. Во вторник курс евро превысил отметку в 50 рублей, курс доллара нацелился на 39 рублей, стоимость бивалютной корзины, на которую Центробанк пока ориентируется в своей курсовой политике, пробила уровень в 44 рубля. Курс рубля после снижения в течение всего дня вечером перешел к росту на новости о том, что Банк России начинает операции по предоставлению банкам валютной ликвидности.

"Это свидетельство того, что Россия платит цену за свои действия по дестабилизации обстановки на Украине", — заявил Эрнест, чье заявление распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

США и другие западные страны на протяжении нескольких месяцев возлагают на Россию значительную долю ответственности за украинский кризис, в Москве эти обвинения отвергают как бездоказательные.

Эрнест добавил, что у США "с самого начала была цель" столкнуть Россию с экономическими расходами и изолировать.

Украинское правительство просит Евросоюз предоставить дополнительно 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, заявила во вторник во время заседания комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции директор департамента долговой и международной финансовой поддержки Минфина Галина Пахарчук.

В июне Еврокомиссия перечислила Украине очередную порцию макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро. Первый транш на 100 миллионов евро из первой макрофинансовой помощи был выдан 20 мая. Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу 12 сентября поднял вопрос об ускорении предоставления Украине следующего транша макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 миллиард евро.

"Мы обратились к ЕС за макрофинансовой помощью в объеме 2 миллиарда евро", — цитирует Пахарчука газета "Европейская правда". Источники издания в структурах ЕС подтвердили существование такого запроса и объяснили, что эту сумму формируют два разных обращения от украинской стороны.

Украина сейчас находится на грани дефолта. Власти надеются спасти экономику страны с помощью внешних заимствований, в том числе из МВФ. Первый транш на 3,2 миллиарда долларов Киев получил в мае, второй — на 1,4 миллиарда долларов — в начале сентября. В общей сложности МВФ одобрил выделение Украине 17 миллиардов долларов на стабилизацию бюджета в условиях политического и экономического кризиса.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон подал иск в Европейский суд на правительство Латвии из-за того, что власти страны сорвали выступление артиста в Юрмале в июле, и требует возместить ущерб.

Ранее МИД Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции по воссоединению Крыма с Россией и по поводу событий на Украине. Артисты должны были выступать на конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале с 22 по 27 июля.

"Я вам докладываю: я обратился вместе с адвокатом (Михаилом — ред.) Барщевским в Европейский суд, оплатил процедуру и подаю в суд на правительство Латвии за нанесение морального и материального ущерба", — заявил Кобзон на заседании комитета Госдумы по культуре.

"Потому что я оплатил гостиницу, 11,5 тысячи евро, на все время пребывания в Юрмале, гостиница мне не вернула эти деньги", — добавил артист.

Кобзон пытался объяснить, что это непредвиденный случай, "форс-мажор", который от певца не зависел. "Они (администрация гостиницы) говорят, от нас это тоже не зависело. Кто это сделал? Правительство Латвии, вот вы к ним и предъявляйте претензии, вот я и предъявил к ним претензии", — добавил артист.

Западу нужно прекратить "военные игры на Украине" и объединить свои усилия с Россией в борьбе с исламским терроризмом, заявил лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж. Его слова цитирует The Telegraph.

По мнению Фаража, можно как угодно относиться к личности Владимира Путина, однако в вопросах противостояния угрозе исламского экстремизма российский президент разделяет позицию Запада.

Выступая на заседании Европарламента, Фараж отметил, что европейские государства "напрямую спровоцировали" восстание на Украине, которое, по его словам, и привело к реакции Москвы.

Фараж назвал это одной из главных внешнеполитических неудач последних лет, наряду с планами отправить оружие сирийским повстанцам и бомбардировкой Сирии.

The Telegraph отмечает, что ранее Найджел Фараж был подвержен критике за то, что назвал Владимира Путина политиком, который вызывает у него наибольшее восхищение.

США готовы отменить последний раунд санкций против России в случае соблюдения Минских соглашений по прекращению огня на Украине, заявила журналистам в понедельник представитель Госдепартамента Мари Харф.

"Если Россия полностью реализует соглашения в Минске от 5 сентября, будет путь вперед для того, чтобы отозвать последний раунд санкций. Мы должны посмотреть, будет ли реализовано Минское соглашение и 12 шагов, описанных в соглашении по прекращению огня", — сказала Харф. "Если будут дополнительные действия по эскалации на Украине, будут дополнительные санкции", — добавила представитель Госдепартамента.

По ее словам, режим прекращения огня оказался под угрозой в последние дни в связи с обстрелом наблюдателей ОБСЕ и боем в районе Донецкого аэропорта, в которых США винят ополченцев. "Мы видели неоднократные нарушения (соглашения) со стороны сепаратистов, и мы хотели бы, чтобы ситуация поменялась", — сказала Харф. "Нужно, чтобы все стороны отошли от края пропасти и пошли другим путем", — заключила представитель Госдепартамента.

Правительство Украины предлагает запретить въезд на территорию страны около 200 российским гражданам, заявил премьер Арсений Яценюк в понедельник в эфире программы "Свобода слова" украинского телеканала ICTV.

"На рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложены следующие санкции — это запрет въезда гражданам РФ, ряду политических деятелей. В предыдущем списке — около 200 человек. Второе — заморозка активов. Третье — запрет на участие в приватизации всех украинских объектов. Четвертое — запрет на вывод капитала с Украины", — сказал Яценюк. По его словам, подготовлены списки всех компаний, где Россия как государство и частные российские инвесторы имеют соответствующую собственность.

"Все материалы переданы, ожидаем окончательного решения СНБО, которое, я надеюсь, будет принято в самые короткие сроки", — добавил премьер.

В минувшую пятницу на Украине вступил в силу закон о санкциях против России. В свою очередь кабмин Украины на заседании 11 сентября одобрил перечень предложений по введению санкционных мер. Теперь Совет нацбезопасности и обороны Украины должен принять решение, вводить их или нет. Решение СНБО вводится в действие президентским указом. Если санкции вводятся в отношении иностранных государств, президентский указ будет утверждаться Верховной радой.

НАТО потеряло часть возможностей для партнерства с Россией и адаптируется под новые условия, заявил в командующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.

"Я не думаю, что НАТО когда-нибудь сможет появиться в Европе всецело, свободно и мирно, не имея партнера в лице России. Мы пытались сделать РФ партнером в течение 12 лет", — заявил Бридлав на встрече Североатлантического Совета НАТО. "Структура сил НАТО была хорошо адаптирована для прошлого, когда мы видели хорошую возможность для партнерства (с РФ). Сейчас мы потеряли часть этих способностей и согласились адаптировать альянс, чтобы лучше реагировать на ситуацию, где у нас нет партнерских отношений с одним из основных игроков", — добавил он.

Также Бридлав заявил, что альянс подготовит страны-партнеры с проживающим там большим числом русскоговорящего населения противостоять "гибридной войне", участие в которой могут принимать военные без опознавательных знаков, которых альянс ранее назвал "зелеными человечками". По его мнению, "в случае отнесения таких "зеленых человечков" к стране-агрессору, в действие вступает 5-я статья устава НАТО, и альянс может задействовать необходимые средства".

Согласно 5-й статье североатлантического договора от 1949 года стороны соглашаются, что нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на них всех, и каждая страна в порядке осуществления права на коллективную оборону или на индивидуальную оборону поможет жертве агрессии, включая применение вооруженной силы.

Эпитет "зеленые человечки" весной закрепился за российскими военными в камуфляже без опознавательных знаков. Они обеспечивали безопасность референдума в Крыму. США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

Бандеровцы, как исламские фанатики, начали готовить детей к боевым действиям на востоке Украины, написал в своем блоге на интернет-портале польской радиостанции RMF24.PL известный польский католический деятель, публицист, участник антикоммунистической оппозиции в Польше ксендз Тадеуш Исакович-Залесский.

"В окрестностях Ивано-Франковска — бывшего польского Станиславова — в Западной Украине один из местных националистических деятелей Володимир Головчак, исполняющий обязанности местного солтыса (главы местного самоуправления — ред.), решил создать новый "батальон" добровольцев для войны с сепаратистами на Донбассе. Не было бы в этом ничего удивительного, если бы в этот отряд под названием "Сокол" начали вербовать взрослых, а не детей — внимание! — в возрасте от 2 до 10 лет", — пишет Исакович-Залесский.

Ксендз подчеркивает, что новые украинские "солдаты" "разогреваются для ведения боевых действий, маршируют по окрестным деревням под красно-черными флагами Украинской повстанческой армии, используют при этом символы "Правого сектора" и других националистических организаций".

"После падения немецкого третьего рейха не было, похоже, такого случая в Европе, чтобы детей использовали для таких вещей. Деятельность "Гитлерюгенд" начиналась сначала с маршей, а заканчивалась отправкой детей с автоматами на верную смерть на фронте", — напоминает Исакович-Залесский.

Польский католический деятель призвал поляков "однозначно осудить такое сумасшествие".

"Быть может кто-то из союзников бандеровцев, которые делают в Польше, что хотят, организует сбор средств на закупку соответствующим образом сшитых детских бронежилетов?", — спрашивает публицист.

"На Украине проживает 45 миллионов человек, в том числе, несколько миллионов мужчин, которые могут воевать. Так почему же они сами не хотят воевать, а толкают малых детей в объятия войны? Нужно искать ответы на такие вопросы. Тем более что уже слышны призывы политиков к тому, чтобы Польша ангажировалась в вооруженный конфликт на Украине", — предупреждает Исакович-Залесский. Леонид Свиридов.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон об ассоциации Украины и ЕС сразу после ратификации документа Верховной радой, передает корреспондент РИА Новости.

Украина окончательно подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом 27 июня. Документ предусматривает усиление сотрудничества в различных сферах, приведение национального законодательства в соответствие с европейским, доступ украинской продукции на европейский рынок.

По итогам завершившейся 12 сентября министерской встречи РФ-ЕК-Украина в Брюсселе стороны договорились отложить временное применение договора о свободной торговле ЕС-Украина до 31 декабря 2015 года.

Таким образом, с 1 ноября 2014 года ЕС продлевает привилегированный и автономный доступ на свой рынок для украинских товаров, но откладывает до 31 декабря 2015 года применение соглашения о создании зоны свободной торговли, в частности беспошлинный ввоз своих товаров на Украину.

"Быстро разрядка не наступит"

Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).

Резюме Российско-американские отношения опять — и сильно — лихорадит. Виновата ли в этом история и почему так получается

Российско-американские отношения опять — и сильно — лихорадит. Виновата ли в этом история и почему так получается, "Огонек" расспрашивал об этом академика Алексея Арбатова

— Алексей Георгиевич, вы сторонник теории цикличности в истории?

— В российско-американских отношениях определенная синусоида явно просматривается.

— И на каком ее отрезке мы ныне находимся?

— Надо понимать, что некая цикличность в отношениях появилась уже после Второй мировой. До этого США были третьеразрядной державой, а еще ранее Россия даже помогала Штатам в войне за независимость. Есть интересные исторические совпадения и одно из них в том, что в 1812 году были сожжены и Москва, и Вашингтон. После Второй мировой мир изменился. Появились две сверхдержавы, которые стали бороться за лидерство. Конечно, сегодня отношения между Россией и США иные, чем во времена Никиты Хрущева. У них другие негативные и позитивные черты. Тогда — в эпоху биполярности — российско-американские отношения составляли стержень мировой политики. Две сверхдержавы вели глобальное соперничество под идеологическими лозунгами, беспрецедентную гонку вооружений. Окончание холодной войны прекратило конфронтацию и дало импульс сотрудничеству, но одновременно отношения между Москвой и Вашингтоном перестали быть главными в мире, а в самих отношениях неглавными стали вопросы предотвращения войны и разоружения. Правда, конфликт на Украине возродил конфронтацию и вывел отношения России и США снова на первый план, но ядерным оружием никто друг другу не грозит. А во времена холодной войны при любом случае начинали хвататься за ядерный меч. Как тот же Хрущев в ходе Суэцкого кризиса 1956 года, например. И ведь было дело Советскому Союзу до Суэцкого канала, чтобы грозить ядерным ударом! США сразу ответили теми же угрозами. А ныне? На Украине обе стороны столкнулись чуть ли не лбами, но никто таких угроз пока не выдал в эфир, разве что иносказательно, как президент Путин успокоил молодежь на Селигере, что "мы укрепляем наши силы ядерного сдерживания... чтобы чувствовать себя в безопасности"...

— Власти — нет, но эксперты говорили о возможности разрастания конфликта до применения ядерного оружия...

— Дуракам закон не писан, тем более в эту сторону сохраняется полная "свобода слова". Почему бы некоторым экспертам не покрасоваться и не продемонстрировать свою крутизну, если на деле не им решение принимать? Я лично считаю такие "экспертизы" безответственными и глупыми. Другое дело — предупреждать об этой опасности, чтобы ее избежать. Понятно, что если ядерное оружие имеется, то это подразумевает и наличие за кулисами потенциальной угрозы обмена ударами. Но в оперативной политике ответственные деятели не размахивают ядерными кистенями под носом у оппонента, понимая, что обмен ударами стал бы гибелью для своих народов и всего остального мира. Другое дело, что если оценивать не дипломатические подсечки и тычки, которыми обмениваются Россия и США сегодня, а атмосферу в обоих обществах — у нас и за океаном,— то такой напряженности, подозрительности, переходящей порой в ненависть, паранойи, пожалуй, не наблюдалось со времен Карибского кризиса 1962 года.

— То есть сейчас мы на стадии Карибского кризиса?

— Мы стоим или до него — дело еще не дошло до грани прямого вооруженного столкновения, которого тогда чудом удалось избежать,— или сразу после него. Все зависит от того, продержится ли перемирие на Украине. Если оно сорвется, то мы из состояния "до" переместимся в "во время", то есть непосредственно в кризис, который создаст угрозу эскалации конфликта, хотя ни одна сторона преднамеренно на другую не нападет. Если, скажем, ополченцы с нашей помощью, в чем бы она ни выражалась, будут с боями продвигаться к Приднестровью и далее к Румынии, то вполне вероятно, что политическое давление на руководство США и НАТО станет настолько сильным, что они станут поставлять Киеву ударное оружие, а потом введут в Украину войска, несмотря на все ранее сделанные заявления Обамы и Расмуссена о военном невмешательстве.

— Значит, вы считаете, что война России и НАТО возможна?

— В мировой истории поровну случаев, когда войны возникали в соответствии с четким планом, как нападение Гитлера на Польшу или СССР, и когда они случались в силу неуправляемой эскалации противостояния и конфликта, когда каждая из сторон считала, что не она — зачинщица войны, а только отвечает на агрессивные действия других. Классический пример — Первая мировая война, которой никто не хотел, но цепная реакция эскалации взаимных угроз и относительно высокая технизация вооруженных сил (в частности, скрупулезные и неизменяемые графики перевозок войск по железным дорогам Германии) навязали политикам свою логику поведения. В нынешний ядерный век технизация и автоматизация на много порядков выше, и она диктует свою логику действий или впадает в хаос. Это значит, что политики в ситуации кризиса на определенной стадии эскалации могут услышать от военных: "Или начинаем, или проигрываем!" Но, конечно, сейчас никто не планирует нападения на другую сторону. России это совершенно не нужно, она добивается целей другими способами, а власти США и НАТО тоже не раз заявляли, что вооруженного участия в украинском конфликте принимать не намерены.

— И увеличили контингент быстрого реагирования НАТО...

— К концу года и смехотворное по объему увеличение — на 3,5 тысячи человек, примерно одна бригада. Россия по плану военной реформы будет иметь более 80 таких бригад, преобладающая часть которых размещена в Западном и Южном военных округах. У нас только "отпускных" военных на территории Украины, как признал Захарченко по нашему телевидению, было до 4 тысяч. Причем речь же не о рядовых солдатах-срочниках — те служат год и им отпуск не положен, а о контрактниках и офицерах. Ополчение из бывших гражданских и военных с трофейным оружием вряд ли способно долго отбивать атаки регулярных войск и тем более окружать их в "котлы", не говоря уже о марш-броске к югу и захвате чуть ли не всего азовского берега Донецкой области в считанные дни. Для этого требуются профессиональное планирование операций и хорошая их организация плюс техническое оснащение и тыловое обеспечение. Да, российские боеготовые части и соединения на Украину официально не введены, карт-бланш на это президентом у Совета Федерации не запрошен. Но каким-то образом ополчение и "отпускники-военные" нанесли такой силы локальный удар, что после этого Порошенко был вынужден пойти на перемирие. На этом фоне контингент быстрого развертывания НАТО, который разместят в Польше, выглядит не так солидно, скорее как символический акт. Ситуация с Крымом и юго-востоком Украины сильно напугала наших ближайших соседей на Западе, они потеряли к России доверие и теперь подозревают самое страшное. К тому же некоторые наши политики из Думы, общественные деятели и военные эксперты прямо угрожают им военным походом до Румынии и массированным ядерным ударом, причем их угрозы, за редким исключением, не дезавуируются со стороны исполнительной власти.

— Они и раньше не сильно доверяли. Что-то изменилось в представлении россиян и американцев друг о друге за полвека?

— И мы, и они стали в прошлом больше знать друг о друге. Прежде всего россияне. Оно и понятно: советский человек по традиции больше интересовался тем, "как у них там". Американцы мало любопытны к тому, что происходит за океаном. Советский железный занавес и оглушительная пропаганда тех лет, в которую мало кто верил, приводили к тому, что граждане СССР идеалистически относились к американцам исходя из того, что раз власть их клеймит, то, значит, все наоборот. Сейчас этот миф пропал, причем с обеих сторон. В начале 2000-х взгляды россиян и американцев друг на друга стали гораздо более трезвыми. Немало россиян побывало в США, посмотрели, пообщались. Многим в России, по их собственному признанию, оказалась ближе Европа. У американцев аналогично: радость от знакомства с "освободившимися от коммунистического ига" сменилась образами "новых русских", русской мафии и т.д. Иллюзии растаяли, и наступил третий этап в отношениях — растущего отчуждения. Это последние годы. Такой взаимной неприязни и враждебности не было никогда. Даже в эпоху Карибского кризиса отношение общества к обществу было иным.

— Что случилось?

— Появилось чувство унижения, оскорбленного достоинства, американцы разочаровали россиян за последние четверть века. Тут надеялись на равные отношения, а оказалось, что они пользуются нашей слабостью, свысока относятся, за равных не признают. Как же так?! А для американцев все очевидно: за что уважать, если россияне не могут себе устроить приличную жизнь, учитывая имеющиеся у страны ресурсы, культуру, науку, историю... В сознании американца Россия могла бы стать почти такой же передовой, как Штаты! А вместо этого русские все живут от продажи нефти и газа, прославились на весь мир уровнем коррупции и по многим социальным показателям стоят в разряде развивающихся стран, причем не вверху списка. Равноправное отношение и взаимное уважение сегодня сохранились разве что в профессиональных кругах.

— Изменение отношения — следствие пропаганды?

— Пропаганда, конечно, и там и тут тоже работает, но само отношение имеет и объективную составляющую, выработанную самим обществом. Своего рода интуиция. Американцы теперь думают, что в россиянах "что-то такое" есть: ведь сняли железный занавес, освободили от диктатуры идеологии, дали полную свободу — живите, зарабатывайте, станьте цивилизованной страной, а вот нет! Есть, значит, в этих русских что-то такое генетическое, что толкает их обратно на традиционный путь,— и вот опять у них государство прессует все и вся, опять полновластный лидер у кормила, опять послушный парламент и пресса, опять народ зовут патриотически служить государству и жертвовать ради его великих замыслов. Американцам этого не понять: они воспитаны в том духе, что государство, то есть чиновники и депутаты, должны служить народу, причем за ними нужно все время присматривать, чтобы не воровали и выполняли свои обязанности. Для этого выборы, сменяемость власти, независимые суды, агрессивная пресса и активные гражданские организации. Они считают все это источником своей силы. А большинство русских видят силу в единстве лидера, государства и народа не ради мещанского комфорта, а для достижения великих целей, скажем, воссоединения "русского мира". В отличие от времен холодной войны американцы предъявляют счет не российской власти, а изменили отношение к нашему населению.

У россиян, в свою очередь, появилась убежденность в том, что американцы тупы, прямолинейны, не понимают глубины нашей славянской души, особого ее богоискательства, мистической природы. Им бы съесть гамбургер, сесть в машину и рвануть в Майами. А мы же вместе воевали, наши деды на Эльбе обнимались, а они нас теперь не уважают, не слушают, чинят по всему миру произвол, бомбят, кого хотят, не признают ничьих взглядов и интересов, кроме своих...

Беда в том, что если коммунистическая идеология была придумана сверху и вброшена в российские массы, а антикоммунизм стал ответом на Западе, то нынешнее отношение одного общества к другому произросло изнутри и в нем немало обоснованных негативов с обеих сторон. А значит, и менять его будет гораздо более трудно и долго.

— В Карибский кризис вражду поменяли мгновенно — письмом Никиты Сергеевича Джону Кеннеди...

— Двумя письмами. Сейчас в этом нет нужды, потому как есть кабельный "красный телефон" и спутниковая связь. Что зря время терять? Прямой контакт в острых ситуациях незаменим. Ведь в кризисных ситуациях лидеры получают советы и информацию от узкого круга доверенных лиц. А те заботятся о своей карьере и не хотят показаться слишком мягкотелыми и, не дай бог, понимающими (то есть сочувствующими) позицию противника. Они, как правило, трактуют действия другой стороны в самом негативном виде и советуют патронам действовать жестче. Так что прямой контакт лидеров может оказаться единственным способом получить информацию и разъяснение мотивов оппонента непосредственно, не через "испорченный телефон", и тем самым избежать войны из-за предвзятости позиций. Владимир Путин с Бараком Обамой не раз переговаривался по телефону во время украинского кризиса, но не могу судить, насколько это помогло. Существует мнение, что им мешает какая-то взаимная личная неприязнь.

— У Хрущева тоже не было любви к Кеннеди...

— Он вообще поначалу считал его мальчишкой и думал, что уж Кеннеди он в два счета обштопает, как зеленого. Только потом, в ходе Карибского кризиса, Хрущев проникся к этому молодому человеку огромным уважением. Кеннеди, к слову, воевал, причем на передовой. Никита Сергеевич тоже был на фронте, но занимал высокий пост и не бросался на амбразуру, а Кеннеди был тяжело травмирован в бою, когда служил на флоте младшим офицером.

— В России сегодня уже стал привычным рефрен, что с Обамой говорить бесполезно, надо ждать его сменщика...

— Я с этим категорически не согласен. Как показывает история, когда в Кремле ждут прихода новой администрации, то теряют время и к тому же получают плохой фон отношений с новой администрацией. Да, у Обамы сегодня слабые позиции внутри страны, но ему еще находиться у власти два года. За это время может произойти что угодно — от новой разрядки до полноценного Карибского кризиса. Если сидеть и ждать, можно не сомневаться — дождемся тех, кто придет в Белый дом на оглушительной антироссийской волне. И закрутят гайки внешней политики так, как Обаме и не снилось. Он пришел в Белый дом с самыми благими намерениями: хотел наладить сотрудничество с Россией, дважды отменял систему ПРО в тех элементах, которые больше всего беспокоили Кремль, призывал к безъядерному миру и, хотя после короткой "перезагрузки" российская власть отказывалась уступать по любому пункту, ждал почти до самого украинского кризиса. За что теперь подвергается нападкам правой оппозиции за "мягкотелость". В прошлую избирательную кампанию республиканский кандидат Митт Ромни во всеуслышание заявил, что главный враг США — Россия. И что ответил Обама? Не согласился, сказал: "Аль-Каида". Если взглянуть на то, что происходит сегодня в Ираке, он был прав. Но западное общественное мнение на 99 процентов считает, что Обама промахнулся: если Россия пока еще не 100-процентный враг, то уже точно главная проблема и угроза. И сейчас Обама вынужден реагировать втройне жестко, хотя и тут он почти не выходит за рамки экономических санкций.

— Почему российским (советским) лидерам всегда было проще вести диалог с республиканцами, чем с демократами?

— Не всегда: в 1990-е годы, когда у власти в США были демократы, отношения с Россией были прекрасными. Правда, они строились не на равноправной основе, Москва шла в фарватере Вашингтона.

— Россия была слаба. А когда она не слаба?

— Тогда — проще с республиканцами. На мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, республиканцы всегда изначально занимают более твердую внешнеполитическую позицию: у них меньше либеральных сантиментов, никакого "вместе к прогрессу и демократии", все прагматично и жестко. И с таким визави Россия (СССР) ведет себя более осторожно. С Эйзенхауэром Хрущев несмотря на все свои эскапады, ботинок и прочее вел себя осторожно, но стоило появиться в Белом доме Кеннеди, генсек послал ракеты на Кубу, считая нового президента США слабаком и либералом, которого можно "обштопать". И тут же нарвался на кризис, который чуть не закончился глобальной ядерной войной. Есть такое и теперь: у нас многие думали, что Обама — либерал, значит, слабак и такого можно попинать — ничего особенного не случится. И не случилось! До украинского кризиса. Но присоединение Крыма и помощь повстанцам вызвали более жесткую реакцию демократов. Она сейчас зачастую нерациональна — только возмущение, стремление наказать, заставить отступить и признать поражение. А между тем понятно, что без конструктивного участия Вашингтона кризис основательно не урегулировать. Хотя США не приезжают на встречи по Украине, на них оглядываются и Киев, и Евросоюз, и ОБСЕ, не говоря уже о НАТО.

Во-вторых, республиканцев, как консерваторов, прагматиков и даже циников, всегда меньше волновали вопросы прав человека. Как и вообще вопросы развития демократии в других странах. Иногда они об этом вспоминали, но, что называется, "для протокола". В СССР права человека всегда были самым болезненным вопросом. И на него всегда реагировали острее и болезненнее, чем на развертывание авианосного соединения у советских берегов или очередную силовую акцию за рубежом. Потому что эта тема била под корень саму систему. С военной угрозой можно справиться и даже извлечь из этого выгоду, а вот вопросы о правах человека — это удар ниже пояса. В 1990-е годы на Западе этот вопрос и не поднимали, считали, что Россия идет трудным путем построения демократии, сравнивали со своей историей, которая тоже изобилует разного рода перегибами. Республиканцев эти правозащитные темы особо не волновали. Не удивительно, что Владимир Путин и Джордж Буш друг другу симпатизировали, а российский президент первый позвонил 11 сентября. Демократы тоже попытались начать с перезагрузки, но вопросы прав человека для них были в приоритете, и по ходу времени отношение к консолидации российского государства на традиционной основе стало все больше омрачать отношения двух держав, поскольку ставило под сомнение нашу политическую систему "управляемой, суверенной, демократии". А это настораживает больше, чем удар по Ираку или Сирии...

Впрочем, если мы и не полюбим друг друга снова, то мы не обречены на вечную конфронтацию. Если перемирие на Украине продлится, то и американо-российские отношения расслабятся. После Карибского кризиса это удалось сделать быстро, уже в следующем году был заключен первый масштабный договор по ядерному разоружению — о запрещении ядерных испытаний в космосе, под водой и в атмосфере. Но если после холодной войны все шло по нарастающей с надеждой на то, что отношения будут все ближе, то сейчас слишком велик негативный опыт и разочарование друг в друге. Так быстро разрядка не наступит.

— На нынешнем историческом витке что можно считать разрядкой? Эту стадию мы должны были миновать, по логике, не так давно...

— Приход Дмитрия Медведева, его попытки наладить отношения с Западом, которые до грузинского кризиса 2008 года сильно ухудшились, причем в основном по вине США и ЕС. Ведь там продолжали не считаться с Россией, как привыкли в 1990-е годы. А Россия уже, как принято говорить, "вставала с колен" и требовала к себе должного уважения, заявляя о своих интересах... Вспомним знаменитую речь Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, которую Запад воспринял как необоснованный вызов. С приходом Дмитрия Медведева забрезжила надежда на перемены: "свобода лучше, чем несвобода" (на Западе эта фраза очень понравилась), "партнерство ради модернизации", что предполагало привлечение Запада для перевооружения российской промышленности и перехода с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную модель. Это тоже понравилось. Но дальше разговора дело не пошло. После Грузии Запад еще выжидал: да, Россия отхватила территории, объявила их независимыми, но Саакашвили сам первый начал. Это и был второй "Кэмп-Дэвид". А после этого, так как главная проблема осталась нерешенной, несмотря ни на какую перезагрузку, возникла Украина, и мир стал приближаться к порогу "Карибского кризиса-2".

— И в чем главная проблема?

— Вопрос о будущем постсоветского пространства: что это — сфера законных особых интересов России или регион, куда Запад должен проникать, чтобы не дать России снова в той или иной форме возродить свое доминирование? Каждая из сторон нашла свое решение, они не совпали. Это привело сначала к Грузии — обмен первыми тычками, а теперь — Украина, тут уже борьба идет по полной программе. В итоге оказались там, где не были четверть века, опять всерьез задумались о возможности вооруженного столкновения России с Западом.

— Россия и США обречены на эту синусоиду?

— Наличие синусоиды объяснялось тем, что в холодную войну сверхдержавы при переделе мира доходили до лобового столкновения, но не переступали последний порог, поскольку боялись третьей мировой. От пропасти отступали, начиналась разрядка, а потом снова здорово... Хрущев стучал ботинком и обещал Запад "закопать" (как потом в Москве оправдывались — в хорошем смысле слова), Белый дом не уступал в бойкости риторики... А когда СССР распался и Россия ослабела, цикл был нарушен, но, как показала история, ненадолго.

Как разобрать китайскую грамоту

Александр Габуев - руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги.

Юрий Барсуков - Корреспондент «Коммерсантъ»

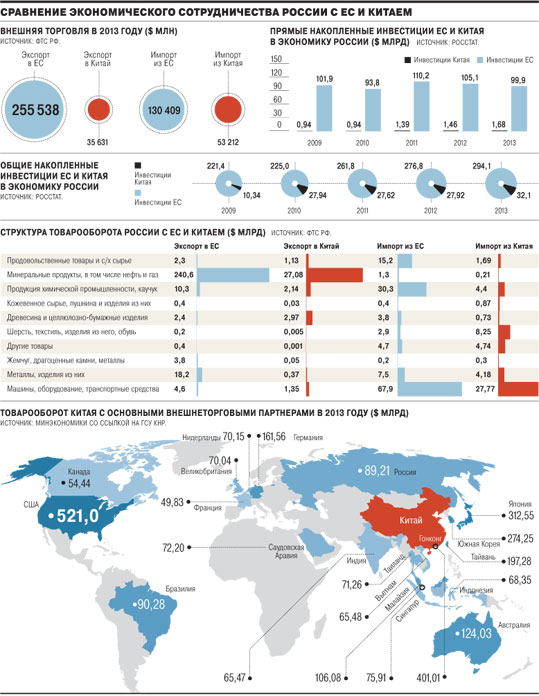

Резюме Усиливающиеся западные санкции заставляют власти и бизнес в России демонстративно разворачиваться в сторону Юго-Восточной Азии и, в частности, Китая

Усиливающиеся западные санкции заставляют власти и бизнес в России демонстративно разворачиваться в сторону Юго-Восточной Азии и, в частности, Китая. Неформальные ограничения, которые до сих пор действовали в отношении китайских инвесторов, сняты. Визиты, деловые советы и комиссии настойчиво предлагают им проекты в самых разных отраслях. Однако власти КНР, хотя и не против воспользоваться окном возможностей, явно не намерены делать бесплатные подарки, и ожидания Москвы относительно потенциала сотрудничества рискуют оказаться завышенными.

Не советую — съедят

Несмотря на бурный рост экономики Китая, его протяженную границу с Россией и активно используемую в международных отношениях "сырьевую дипломатию", еще в начале 2000-х годов крупные совместные проекты были единичны. Первой масштабной сделкой стал контракт "Роснефти" с CNPC от 2004 года о поставке 48 млн тонн нефти. "Роснефть" получила $6 млрд предоплаты, использованной затем для покупки активов ЮКОСа. Тогда же договорились о строительстве нефтепровода Восточная Сибирь--Тихий океан (ВСТО; заработал в 2010 году) и заложили базу для роста поставок нефти. "Роснефть" надолго захватила лидерство в развитии отношений с Китаем, а нынешний глава компании Игорь Сечин считался куратором этого направления. В 2006 году Sinopec разрешили стать партнером "Роснефти" по "Удмуртнефти", несмотря на крайне жесткий подход властей РФ к допуску иностранцев на стратегические месторождения. В 2007 году Sinopec также вместе с "Роснефтью" стала участником освоения Венинского блока на шельфе Сахалина.

Однако за пределами партнерств с "Роснефтью" увеличение участия китайских инвесторов в крупных проектах шло медленно. В целом уровень деловых контактов характеризует факт, что до осени 2007 года единственным китайским банком с дочерней структурой в России был Bank of China, затем к нему присоединился ICBC, и только в 2013 году — China Construction Bank. Все они до сих пор входят лишь во вторую-третью сотню в РФ по размеру капитала.

Следующий этап сближения произошел после финансового кризиса. На фоне нестабильности западных экономик российские чиновники впервые заговорили о возможности перехода на рубли и юани в расчетах, об использовании юаня в качестве одной из резервных валют. Но и в 2009-2012 годах для китайских инвесторов действовали блоки, их возможности были гораздо меньше, чем, например, у инвесторов из ЕС. Так, китайцам долго не удавалось получить доли ни в одном крупном газовом месторождении на суше. Теневые запреты на СП были в машиностроении, станкостроении, автопроме. Источники "Ъ" говорят, что чиновники прямо "не советовали" АвтоВАЗу, ГАЗу и КамАЗу соглашаться на проекты с китайцами, опасаясь, что они быстро захватят внутренний рынок. В горнодобывающих проектах, особенно на Дальнем Востоке, на первом месте был риск засилья китайских рабочих. Некоторые проекты буксовали из-за переговоров о распределении долей.

Давайте лучше развернемся

Первые признаки смены концепции появились весной 2013 года: "Роснефть" подписала с CNPC контракт на поставку нефти на 25 лет за $270 млрд. Затем НОВАТЭК продал CNPC 20% в "Ямале СПГ". Год назад по мере нарастания напряженности вокруг Украины тенденция усилилась. "Европа от нас отворачивается, мы не можем договориться почти ни по какому вопросу,— говорил "Ъ" в октябре 2013 года совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, позже возглавивший Российско-китайский деловой совет.— Но если не получается, то зачем биться лбом в закрытую дверь? Давайте развернемся и посмотрим на наши возможности сотрудничества с китайскими коллегами". Перед этим Chengdong Investment Corporation получила 12,5% "Уралкалия", в конце года Shenhua и En+ создали СП "Разрез уголь" с лицензией на Зашуланское месторождение в Забайкалье (более 250 млн тонн энергоугля).

Поворотной точкой стал майский визит Владимира Путина в Китай уже после второй волны санкций Запада. По словам собеседников "Ъ", это был сигнал активизации работы с КНР почти во всех сферах. Главным событием стал контракт на поставку газа объемом $400 млрд, переговоры о котором шли почти десять лет. Источники "Ъ" говорят, что на "Газпром" сильно давили: нужно было показать ЕС перспективу сокращения поставок газа. Чиновник правительства уточняет: тогда речь шла в первую очередь о демонстрации, а не реальном развороте. Но по мере ужесточения санкций задача обеспечить в лице КНР альтернативу ЕС встала всерьез. Речь идет о перенаправлении экспорта нефти и газа, поиске новых источников инвестиций и получении технологий, доступ к которым ограничен санкциями.

Уже реализуется проект расширения ВСТО до 80 млн тонн к 2020 году, что теоретически позволит отказаться от трубопроводных поставок нефти в Европу. "Газпром" ускоряет переговоры по западному маршруту поставок газа в Китай, что при расширении восточного маршрута и с учетом СПГ может заместить поставки в Западную Европу по выручке. Для замещения инвестиций планируется привлекать китайцев в крупные проекты в РФ и расширять возможности по займам в КНР. Ключевым механизмом должна стать новая межправкомиссия по инвестпроектам, которую возглавили первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и первый вице-премьер КНР Чжан Гаоли (постоянный член политбюро и седьмой человек в китайской иерархии). Она будет работать наряду с обычной межправкомиссией и стратегическим энергетическим диалогом. По словам источников "Ъ", о создании новой комиссии договорились Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае в Шанхае. На первом заседании 9 сентября в Пекине стороны согласовали перечень из 32 инвестпроектов на $20 млрд.

Но решение самой острой проблемы — привлечения финансирования — не найдено. Собеседники "Ъ" в банках скептически оценивают перспективы замещения западного капитала азиатским. Игорь Шувалов также признавал: не стоит ждать, что "один рынок закрылся, а другой немедленно открылся". Но РФ готова создавать общую финансовую инфраструктуру: речь идет о масштабном выходе на российский рынок китайской платежной системы UnionPay, создании аналога системы межбанковских расчетов SWIFT, росте расчетов в национальных валютах. Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев говорил о возможности перевода половины товарооборота в рубли и юани, если снять ограничения по долгосрочным торговым операциям с оншорным юанем.

Самая неопределенная ситуация — в области технологий. До сих пор Россия, наоборот, рассматривала себя в качестве их поставщика в КНР, пионерами были готовы стать "Росатом" и Объединенная авиастроительная корпорация. Но теперь из-за санкций РФ перекрыт доступ к западным технологиям двойного назначения, добыче сланцевой нефти и работе на шельфе. И уже китайские разработки выглядят вариантом замены. По словам источников "Ъ", у китайцев есть неплохой опыт освоения сланцев и трудноизвлекаемой нефти, но по шельфу, особенно в Арктике, готовых решений нет. "Мы даже боимся думать, что будет, если ЕС и Япония займут такую же жесткую позицию, как США",— говорит источник "Ъ", знакомый с ходом работ на шельфе. "Если в Арктику придут китайцы, это будет совсем другая история, другая экономика и риски",— согласен собеседник "Ъ" в одной из крупнейших западных консалтинговых компаний.

России придется много поработать

Впрочем, ожидания РФ относительно планов КНР воспользоваться украинским кризисом и войти в российские сырьевые активы, заплатив хорошую цену, могут оказаться завышенными. По словам источников "Ъ" в Пекине, инвесторы и госбанки КНР будут подходить к проектам с чрезвычайной осторожностью. Главная причина — серия внутренних преобразований в самом Китае.

Как отмечает Эрика Даунс из Brookings (бывший главный аналитик ЦРУ по китайскому энергосектору), за последний год китайские энергокомпании стали крайне консервативны в зарубежных вложениях, а госбанки жестко проверяют потенциальные проекты. Причина — в масштабной антикоррупционной чистке, которую начал в 2013 году Си Цзиньпин. Главной мишенью стал его внутрипартийный оппонент, бывший постоянный член политбюро Чжоу Юнкан, курировавший энергетику и силовиков. По приказу Си Цзиньпина была организована масштабная проверка энергетических госкомпаний. Сотни сотрудников, начиная с топ-менеджеров, были осуждены за коррупцию, многие приговорены к длительным срокам и смертной казни (в числе арестованных оказался экс-глава CNPC Цзян Цземинь, который подписывал контракт с "Роснефтью" в 2009 году). Начата и масштабная проверка эффективности банковского кредитования госкомпаний. "Десятки человек за решеткой, те, кто мог, бежали. Оставшиеся менеджеры трясутся над каждой подписью, документы и условия перепроверяются десятки раз",— говорит сотрудник одного из китайских госбанков. Вторым фактором стали начавшиеся в Китае осенью 2013 года после третьего пленума ЦК амбициозные экономические реформы, одна из целей которых — повысить эффективность госкомпаний. В решении пленума впервые указано, что они должны заботиться о максимизации стоимости доли государства как акционера.

Эрика Даунс формулирует новые принципы Пекина так: нельзя переплачивать, сделки должны быть проверены независимыми оценщиками, ответственные за невыгодные инвестиции будут наказаны. По мнению Даунс, этот же подход будет применяться ко всем сырьевым инвестициям, в том числе к России. "То, что вы заключаете сделку для обеспечения Китая сырьем, уже не может оправдать переплату. Условия должны быть максимально жесткими",— говорит она. По словам нескольких глав российских компаний, они уже столкнулись с гораздо более жестким подходом китайских госбанкиров. "Рассчитывать на то, что будут давать деньги на трудные проекты, не очень приходится",— резюмирует один из собеседников "Ъ".

Консервативны в отношении России и китайские частные инвесторы. По словам собеседников "Ъ" в Пекине, еще весной, перед первыми западными санкциями, представители нескольких российских фондов и госбанков приезжали в Китай, чтобы убедить частных инвесторов вкладывать в подешевевшие российские активы. Банкиры общались как с представителями китайских олигархов, например главой Wanda Ван Цзяньлинем (с личным состоянием $16,5 млрд Forbes ставит его на 53-е место среди самых богатых людей мира), который в 2011 году во время форума в Иркутске говорил о готовности вкладывать в Россию до $2 млрд, так и с богатыми потомками ушедших на покой экс-руководителей КНР, как Винсент Вэнь (сын экс-премьера Вэнь Цзябао). Но предложения вкладываться в Россию были встречены крайне прохладно.

"Непонятная юрисдикция, много рисков, ухудшающийся прогноз",— резюмирует один из китайских участников встреч. Похожие настроения царят и среди частных инвесторов в Гонконге, говорит управляющий партнер гонконгского инвестбутика Eurasia Capital Серджио Мэн. "До сих пор опыт с вложениями в Россию оценивается как не слишком удачный. Кто-то потерял деньги на IPO "Русала". Многие недовольны, что российские чиновники приезжают, а потом ничего не происходит, как было с визитом Дмитрия Медведева в 2011 году, или вообще отменяют поездки в последний момент",— говорит он. Конечно, интерес есть, семейным фондам нужна диверсификация активов, и сырьевые богатства России теоретически "звучат неплохо", добавляет господин Мэн, но на практике РФ придется "много поработать, чтоб доказать свою надежность, понятность и прогнозируемость".

Уникальная услуга

Новые технологии погрузки на рейде, применяемые группой «Метинвест»

/Rusmet.ru, Ольга Фомина/ Известно, что вероятность повреждения как груза, так и судна при догрузке на рейде достаточно высока. Тем не менее, группа «Метинвест» продолжает применять новые технологии погрузки на рейде, беря на себя ответственность за возможные риски. При этом, группе компаний даже удается расширять номенклатуру грузов рейдовой перевалки: если ранее это был лишь железорудный концентрат, то в этом году к нему добавились чугун и стальной лист – грузы, которые до Метинвеста» никто в мире не отгружал данным способом.

Группа «Метинвест» совместно с компанией «Трансшип», входящей в состав крупной международной группы морских компаний, и холдингом «ПОРТИНВЕСТ», который осуществляет управление портовыми активами компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), в апреле текущего года впервые осуществили догрузку чугуна на рейде Керчи. Тогда на теплоход Common Calipso, следовавший из Украины (порт Мариуполь) в США (порт Мобил), было догружено 23 тыс. т чугуна. При этом, общий объем партии чугуна производства ММК им. Ильича составил 50 тыс. т.

Чугун считается сложным для перевалки грузом: он тяжелый и требует деликатного обращения. А учитывая, что при погрузке на рейде существует сложность в швартовке догрузочного флота, и работать зачастую приходится при плохих погодных условиях, рейдовая догрузка чугуна является уникальной на сегодняшний день услугой, которую не предоставляет никто на рынке.

Используемая «Метинвестом» технология догрузки реализовывалась под рынок США, который является крупнейшим рынком сбыта чугуна, производимого предприятиями группы. Новая технология позволяет повысить конкурентоспособность продукции «Метинвеста» и, что немаловажно, обеспечивает регулярность поставок в адрес американских потребителей.

Для облегчения задачи перевалки чугуна на рейде использовалась специальная техника – перегрузочный комплекс грузоподъемностью 35 тыс. т, оборудованный двумя грейферными кранами грузоподъемностью 35 т каждый. Специальные лепестковые грейферы, которые наилучшим образом подходят для работы с чугуном, были произведены на голландском заводе Verstegen. Новая техника позволила значительно оптимизировать сквозные логистические затраты компании при поставках чугуна.

В августе этого года командой специалистов аналогичного состава: компаний «Метинвест», «Трансшип» и «ПОРТИНВЕСТ» был реализован уже новый проект погрузки: на этот раз на рейде догружали стальной лист. На теплоход BeiHai, следовавший из Мариупольского порта в порты Евросоюза, в открытом море в оффшорной зоне Черного моря впервые было догружено 8 тыс. т стального листа. Общий объем судовой партии металлопродукции составил 33 тыс. т.