Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Назад к «Большой семерке»

Конец мира, который сложился после холодной войны

Резюме: Некоторые полумертвые организации могут чудесным образом воскресать. Однако G8 резоннее считать многосторонним «зомби-форумом», который еще окончательно не умер, но уже не подает признаков жизни.

Данная статья излагает основные положения доклада «Назад к “Большой семерке”: исключение России из “Группы восьми” и конец того мира, который сложился после окончания холодной войны», подготовленного по заказу Центра глобальных интересов (г. Вашингтон).

«Большая восьмерка» фактически исчезла с мировой политической авансцены. Аннексия Крымского полуострова привела к отмене саммита, запланированного в Сочи на 4–5 июня. Официально страны G7 не исключили Россию, они приостановили собственное участие, что подтвердило неформальный характер членства в организации, которая не имеет устава или учредительного договора. Дверь – в основном по настоянию европейцев – оставили открытой для возможного возобновления формата «восьмерки» в будущем, а ответственность за временное бездействие группы возложена на Москву. Подобное решение свидетельствует о нежелании правительств некоторых стран принимать необратимые меры или санкции против России.

Для Соединенных Штатов эти соображения не имели большого значения, но Вашингтон пошел навстречу партнерам, сохраняя видимость консервации формата G8, чтобы дать Москве шанс осознать ошибочность избранного пути. Для США и Великобритании изоляция Москвы – главная цель, тогда как, по мнению нескольких европейских правительств, прежде всего Германии, – изоляции России необходимо избегать, рассматривая эту меру разве что в качестве краткосрочной, вынужденной.

Ключевые вопросы, связанные с этими событиями, касаются отношения России к Западу: является ли Россия частью общеполитического консенсуса развитого мира? Еще конкретнее: желает ли она быть его частью? По крайней мере для Вашингтона ответ на оба вопроса совершенно точно отрицательный. Правда, другие столицы «Большой семерки» не столь категоричны.

И все же, несмотря на расплывчатое определение «приостановки» членства России, мы можем говорить о «Большой восьмерке» в прошедшем времени. Стоит, правда, оговориться, что некоторые полумертвые организации могут чудесным образом воскресать. Так что будем считать G8 многосторонним «зомби-форумом», который еще окончательно не умер, но уже не подает признаков жизни.

Россия стала во многом запоздалой участницей элитного клуба и всегда была несколько обособлена от остальных как страна, наименее развитая в экономическом плане и наименее демократическая в политическом. В этой группе и раньше случались серьезные конфликты, но никогда еще не отмечалось такой напряженности.

Хотя несостоявшийся саммит в Сочи мог нанести удар по национальной гордости России, дипломатические потери были весьма умеренными. Как великая евразийская держава и развитая экономика, Россия играет заметную роль во многих престижных всемирных и многосторонних форумах. Только за последние годы Москва председательствовала в АТЭС и «Большой двадцатке», в 2015 г. наступает очередь БРИКС.

Процесс распада «Большой восьмерки» начался не сегодня. Так, в мае 2012 г. Владимир Путин демонстративно отказался приехать на саммит в американском Кемп-Дэвиде, а Барак Обама проигнорировал встречу в верхах АТЭС во Владивостоке. Президент США прибыл на заседание G20 в 2013 г. в Санкт-Петербурге, однако отменил запланированные двусторонние переговоры с Путиным в Москве из-за натянутых отношений между двумя лидерами. Регулярное общение российского президента с лидерами Европейского союза в начале этого года в Брюсселе состоялось, но европейская сторона отменила традиционный ужин в честь открытия, чтобы продемонстрировать недовольство вмешательством России в программу «Восточного партнерства» (ВП).

Мучительный путь России к глобальному «президиуму»

В отличие от большинства многосторонних форумов у «семерки/восьмерки» никогда не было устава, постоянного секретариата или статуса в рамках системы ООН. Она была такой, какой ее коллективно хотели видеть страны-участницы. В 1975 г. Франция предложила провести сравнительно неструктурированную и неформальную встречу лидеров шести самых важных экономических держав Запада (Канада присоединилась в следующем году по настоянию Вашингтона).

После краха советской системы члены «Большой семерки» (опять-таки по инициативе Франции) протянули руку некоторым демократизирующимся странам Восточной Европы и, в частности, советскому лидеру Михаилу Горбачёву. «Семерка» не смогла согласовать пакет финансовой помощи Горбачёву в последние месяцы его власти, но в 1992 г.

24 млрд долларов были обещаны российскому президенту Борису Ельцину (хотя в полном объеме эта сумма так и не поступила). На саммите 1994 г. в Неаполе Россия обрела статус участника политических прений, хотя и не была допущена к экономическим дискуссиям (формат тогда условно обозначили Р8 или G7+1, тогда как саммит в целом по-прежнему обозначался как G7).

Несмотря на существенные оговорки, президент США Билл Клинтон и премьер-министр Великобритании Тони Блэр согласились, что Ельцин заслуживает признания Запада за то, что он освободил Россию от груза советского прошлого и не претендовал на постсоветские территории. На саммите 1997 г. в Денвере Россию пригласили к полноценному участию за исключением встреч министров финансов и иностранных дел. На саммите 1998 г. в Бирмингеме (Великобритания) Россия присоединилась официально, и организация получила новое наименование – «Большая восьмерка». Однако Россию по-прежнему не допускали на консультации министров финансов, особенно после краха рубля в августе того же года. Это положение дел сохранялось и впредь, хотя Москве впоследствии удалось восстановиться благодаря доходам от экспорта углеводородов и консервативной бюджетной политике Владимира Путина.

Европейский союз и Европейская комиссия также участвовали в саммитах «восьмерки», хотя американцы считают, что Европа таким образом представлена дважды. В 2005 г. Тони Блэр инициировал формат «Большая восьмерка + 5» с частичным участием Бразилии, Китая, Индии, Мексики и ЮАР. В 2007 г. канцлер Германии Ангела Меркель формализовала новые отношения через «Хайлигендаммский процесс» – диалог «Большой восьмерки» с «внешней пятеркой» стран, быстро набирающих вес, влияние и силу. Президент Франции Николя Саркози призвал к полноценному включению пяти этих держав в виде G13, однако после образования «Большой двадцатки» в 2008 г. «пятерка» предпочла участвовать в новом форуме, породив сомнения в жизнеспособности и полезности формата восьми. Москва дала понять, что переключает свое внимание и дипломатические усилия на G20.

В канун председательства 2014 г. Россия оставалась не до конца полноценным членом организации, поскольку не была приглашена для участия в ключевой встрече министров финансов, запланированной на 11 апреля в Вашингтоне (Россия намеревалась провести «Деловой саммит восьми» в Санкт-Петербурге и Калининграде в апреле). Неоднозначный статус России вызывал непрекращающуюся полемику относительно ее соответствия требованиям, предъявляемым к странам-участницам. Включение России с самого начала активно оспаривалось в ряде западных столиц, прежде всего в Вашингтоне. Однако, с точки зрения администрации Билла Клинтона, предложение Ельцину членства отчасти было призвано подсластить горькую пилюлю, которую Москве пришлось проглотить после расширения НАТО. Администрация Клинтона надеялась на то, что престижность членства в «Большой восьмерке» стимулирует дальнейшие западно-ориентированные экономические реформы в России и быстрое вступление России в ВТО (на переговоры по которому фактически ушло 18 долгих лет).

Россия в «восьмерке»: расхождение вместо сближения

Анализ саммитов со времени присоединения России – это хроника ухудшения отношений с западными партнерами и особенно с Соединенными Штатами, хотя предыдущие американские администрации трудились упорнее, чем президент Обама, над сохранением относительно позитивного настроя.

Когда Джордж Буш принимал саммит 2004 г. на острове Си-Айленд, атмосфера была натянутой из-за неприятия Россией (а также Германией и Францией) политики США в отношении Ирака. Тем не менее Буш и Путин стремились сохранить видимость дружеских контактов, которые установились между ними после терактов 2001 года. В канун саммита 2005 г. в Глениглз (Шотландия) антироссийский настрой в Конгрессе после «оранжевой революции» на Украине совпал с призывами исключить Россию, но Буш продолжал проводить политику взаимодействия с Москвой.

Санкт-Петербургский саммит 2006 г. стал витриной экономического восстановления России после кризиса 1998 г. и возобновившегося процветания благодаря огромным доходам от продажи нефти и газа. Характеристика России как «энергетической сверхдержавы», использованная Путиным, породила обеспокоенность европейских правительств относительно того, что Москва может использовать поставки энергоносителей в политических целях. В последующие годы саммиты знаменовались растущей напряженностью между Россией и Западом, особенно по поводу военного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Инициатива администрации Обамы по «перезагрузке» отношений с Россией привела к подписанию на саммите в Аквиле (2009 г.) соглашений о воздушных маршрутах через территорию России для вооруженных сил США и НАТО, ведущих операции в Афганистане, а также к подготовке нового двустороннего договора по стратегическим ядерным вооружениям.

Все эти годы терроризм оставался важной темой в «восьмерке», поскольку ряд терактов от Лондона до Москвы напомнили лидерам об их общей уязвимости. Итоговые коммюнике отражали хотя бы видимость консенсуса по ряду вопросов, включая изменение климата и помощь Африке. Тем не менее российско-американские разногласия из-за противоракетной обороны, военного вмешательства в дела Ливии и других вопросов достигли кульминации, когда Путин отказался от визита на саммит в Кемп-Дэвиде в 2012 г. – примечательная веха ухудшения отношений. Пикировка продолжилась в Лох-Эрне (Северная Ирландия) в 2013 г., когда мир наблюдал явную взаимную неприязнь двух лидеров. Отсутствие Обамы на саммите АТЭС во Владивостоке, а также отмена Обамой запланированной двусторонней встречи с Путиным перед «Большой двадцаткой»-2013 в Санкт-Петербурге не предвещали ничего хорошего во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Внутриполитическая полемика в США вокруг ограничения гражданских свобод и нарушения прав человека в России накануне Олимпиады заставила президента Обаму отказаться от посещения церемонии открытия. Так же поступило большинство лидеров стран «Большой восьмерки» кроме японского премьера Синдзо Абэ и тогдашнего главы итальянского правительства Энрико Летта. Возможно, они посчитали, что смогут дипломатически уравновесить свое отсутствие в Сочи запланированным присутствием там на форуме G8 в июне, но последовавшие события разрушили эти планы.

Предзнаменования кризиса

Несмотря на распространенное мнение о том, что саммиты «Большой восьмерки» – это не более чем гламурные фотосессии, на форумах продуктивно обсуждается широкий диапазон вопросов. Иное дело, что встречи часто выявляют противоречия между заранее согласованной формальной повесткой и текущими событиями, которые оказываются в центре дискуссий. За годы существования «восьмерки» приняты важные совместные декларации относительно долгосрочных вызовов, включая изменение климата, борьбу с инфекционными заболеваниями, помощь в развитии африканскому континенту, терроризм и всемирное здравоохранение. Параллельно саммиты являлись площадкой для эмоционального обмена мнениями по злободневным вопросам, включая мировой финансовый кризис, санкции против Ирана, гражданские войны в Ливии и Сирии, «оранжевая революция» на Украине.

Однако встреча G20 в Санкт-Петербурге показала, чего можно ожидать в Сочи. «Большая двадцатка» – совершенно особая площадка не только потому, что в ней представлены разные регионы мира, но и потому, что повестка дня более интересна развивающимся странам и рынкам. Заявленная повестка Санкт-Петербурга была полностью посвящена экономическому росту пять лет спустя после начала мирового финансового кризиса. Формальным итогом стал «Санкт-Петербургский план действий» – компендиум целей и нежестких обязательств, ставящих перед странами-участницами цель добиваться «уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического роста». Но дальше риторики дело не пошло.

Две темы, не связанные с формальной программой, преобладали во время дискуссий в рамках «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Первая касалась гражданской войны в Сирии и намерения некоторых стран – на тот момент США, Франции, Великобритании, Турции и Саудовской Аравии – нанести авиаудары по войскам сирийского правительства. Россия решительно возражала против военного вмешательства и возглавила группу стран – членов G20, несогласных с позицией Вашингтона. Голосование четко разделило большинство развитых и быстроразвивающихся экономик. Впоследствии Соединенные Штаты изменили политику в отношении Сирии, причем решающую роль сыграла Москва.

Другим важным вопросом на саммите «двадцатки» стала неудача политики администрации Обамы в отношении России и неспособность президентов США и России провести запланированный двусторонний саммит в Москве. Вашингтон оправдывал отмену встречи тем, что повестка была недостаточно насыщенной для обсуждения на уровне глав государств. Средства массовой информации писали о прекращении политического диалога между Белым домом и Кремлем. Эта мысль подтверждается публичным призывом президента Обамы «взять паузу» в отношениях.

В итоге саммит больше походил на противостояние в духе холодной войны. «Санкт-Петербургский план действий» затмили текущие события, но российский президент мог утешиться тем, что закрепил за собой репутацию человека, способного сорвать серьезную инициативу США и препятствовать выдаче международного мандата на военную операцию против Сирии. Именно на встрече G20 репутация и статус Владимира Путина в средствах массовой информации начали расти, и в начале 2014 г. некоторые комментаторы объявили его «самым влиятельным человеком в мире». Для Путина саммит в Санкт-Петербурге ознаменовался успехом, предварившим проведение зимней Олимпиады в Сочи в феврале 2014 г., которая увенчалась настоящим триумфом, хотя западные СМИ в унисон прочили ей провал.

Разнонаправленная динамика внутри «семерки»

По мере углубления кризиса на Украине страны «семерки» были далеки от единства во взглядах на действия Москвы, что отражало их расходящиеся интересы и устремления в отношении России.

Япония возлагала большие надежды на председательство России и саммит в Сочи. Премьер-министр Синдзо Абэ стремился существенно улучшить отношения с Москвой и был самым заметным представителем развитого мира на открытии сочинской Олимпиады. Отчасти это объяснялось его страстным желанием установить более доверительные личные контакты с Путиным. На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Китаем и Южной Кореей Токио надеялся достичь какого-то примирения в территориальном споре с третьим соседом по континентальной Азии – Россией. Любое решение потребовало бы серьезных компромиссов, но в обеих столицах наблюдалось движение. Тем не менее Токио ввел против России санкции, пусть и незначительные, включая запрет на въезд 23 россиянам в знак солидарности с шестью другими странами-членами.

Для Европы кризис на Украине имеет огромное значение. Отношения между Евросоюзом и крупными европейскими правительствами, с одной стороны, и Россией, с другой, заметно ухудшались еще до него. И это после десятилетия, в которое Германия, Франция, Великобритания и Италия – европейские страны-члены «семерки» – прилагали все возможные усилия для сохранения позитивных отношений с Россией, поскольку вхождение в Евросоюз прибалтийских республик и бывших стран-членов Варшавского договора привело к появлению устойчивой русофобской группы в Брюсселе.

Париж и Берлин последовательно доказывали необходимость вооружиться терпением на более длительную перспективу при построении «Общего европейского дома». Россия отвечала взаимностью, заявляя, что в отличие от экспансии НАТО на восток, которую Москва воспринимает как угрозу, расширение Европейского союза – положительный момент. Однако «Восточное партнерство» стало айсбергом, о который эта перспектива разбилась.

Какими бы намерениями ни руководствовались разработчики ВП, проект породил конкуренцию за «ближнее зарубежье» между ЕС и Россией. Обе стороны несут ответственность за тенденцию к рассмотрению нейтральных стран в качестве спорной территории. Хотя Брюссель объявил ВП невраждебной России «игрой с ненулевой суммой», эта программа в то же время была представлена как «цивилизационный выбор» для соседних стран. Последнее не оставляло сомнений в том, что Москва воспримет ее как оскорбление, а, быть может, и фактическую угрозу. В ответ Путин отказался от европейской идентичности России. До недавнего времени он нередко подчеркивал принадлежность России к Европе, но теперь публично критикует ее за отказ от традиционных христианских ценностей. В то же время российский президент поставил свой авторитет и престиж в зависимость от успеха евразийской интеграции, инициированной Москвой.

Россия определенно сочла ВП прямым вызовом Брюсселя в странах, которые считала своей жизненно важной зоной безопасности и привилегированных национальных интересов. С точки зрения России, ее предложения Киеву о вхождении в Евразийский экономический союз не помешали бы укреплению экономических связей Украины с Европой, но соглашение об ассоциации, предложенное Евросоюзом, блокировало бы важные торговые и инвестиционные связи России с Восточной Украиной.

Разразившийся кризис превзошел все самые негативные прогнозы и оказался самым глубоким из всех на европейском пространстве со времени войн в Югославии. Во многих столицах прозвучало сожаление по поводу необдуманной и слишком поспешно принятой программы «Восточного партнерства», но ни одно правительство не могло «бросить в беде» политические силы Украины, заявившие о европейском выборе. Для Москвы ставки были еще выше, и напряженность нарастала.

В США не возлагали больших надежд на председательство России в «Большой восьмерке» еще до кризиса вокруг Украины. Исходя из опыта саммита «двадцатки» в 2013 г., Госдеп предполагал, что в Сочи Россия уйдет в глухую оборону и займет еще более непримиримую позицию. Учитывая узость двусторонних связей Москвы и Вашингтона, многое часто зависит от личных отношений между лидерами двух стран, но российский и американский президенты не испытывают симпатий друг к другу. В итоге не имевшая прецедентов отмена запланированного президентского саммита на протяжении двух лет кряду ознаменовала самую низкую точку в отношениях после окончания холодной войны.

Для Обамы основные достижения «перезагрузки» в течение его первого президентского срока фактически сведены на нет. «Северная распределительная сеть» по материально-техническому снабжению вооруженных сил США и НАТО в Афганистане посрамила сомневающихся и критиков российской политики Обамы. Однако в связи с выводом войск ценность маршрута будет снижаться, даже если он сохранит значение для правительства в Кабуле и афганских вооруженных сил. Между тем Россия спровоцировала многочисленные опасения (и не только в Вашингтоне) по поводу ее готовности соблюдать обязательства, накладываемые членством в ВТО. Новый договор СНВ вступил в силу, но нет оснований полагать, что дальнейшие сокращения ядерных арсеналов возможны во время второго президентского срока Обамы. Вашингтон даже сомневается в том, что Россия будет выполнять условия этого договора. Со своей стороны, Москва не уверена, что сохранит статус великой державы при наличии менее масштабных ядерных сил и вооружений, и она твердо верит в то, что ПРО США угрожает долгосрочной стратегической целостности России.

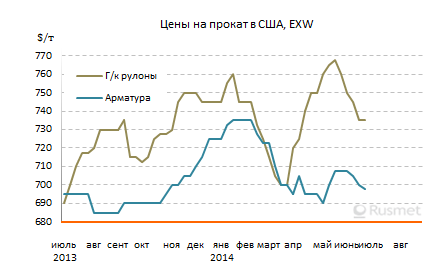

Торговля и инвестиции – область, в которой оба правительства открыты для диалога с учетом вступления России в ВТО. Торговые отношения между США и Россией нельзя назвать незначительными (американский экспорт существенно вырос в последние годы), но в целом экономические связи, включая инвестиции, не соответствуют их потенциалу. В преддверии запланированного саммита «восьмерки» правительства обсуждали рамочное соглашение по торговле и инвестициям, которое, возможно, приведет к подписанию базового договора. Ощутимое продвижение здесь могло бы стать серьезным достижением для Обамы на саммите в Сочи. Но поскольку более важные торговые инициативы администрации в Европе и Азии столкнулись с серьезным сопротивлением Конгресса, перспективы параллельного соглашения с Россией были бы довольно туманными даже при отсутствии украинского кризиса. Существовали и реальные разногласия по техническим вопросам – от фитосанитарного контроля продукции до металлургии. Тем не менее американская сторона была настроена на сдвиги в этом направлении отчасти потому, что отсутствовали другие основания для построения отношений, а также потому, что американские компании настаивали на подписании соглашения, которое помогло бы им вести бизнес в непростом юридическом поле России. Однако украинский кризис привел к остановке переговоров.

Трансатлантический разрыв нельзя сбрасывать со счета

Поскольку «Большая семерка» сталкивается со все более серьезным вызовом со стороны Москвы, целостность группы будет во многом определяться разницей в подходах между США и Европой. Европейские правительства крайне чувствительны к географическим и историческим связям с Россией и не хотят усугублять и без того неблестящую ситуацию. Действия России на Украине по-настоящему травмировали европейцев, шокированных жестокой борьбой за политическую власть в Киеве и «рукой Москвы», добравшейся до Крыма. Правительства перешли к гораздо более активному взаимодействию с Украиной, видя прямой вызов европейским стандартам суверенитета и «европейским ценностям». ЕС, не горевший желанием тратить миллионы евро на Украину в конце 2013 г., теперь готов взять на себя обязательства по выделению Киеву миллиардов долларов, если только там будет сформировано правительство, достойное такой поддержки.

В то же время Европа внутренне расколота, и многие лидеры общественного мнения относятся к российской позиции с большим пониманием и даже сочувствием. Например, три бывших канцлера Германии – Гельмут Шмидт, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер – высказывались в разное время в том духе, что, хотя действия России в Крыму правомерно квалифицировать как нарушение норм международного права, Москву «можно понять», так как эти действия во многом продиктованы «страхом перед взятием ее в кольцо». Широкие слои общественности в Западной Европе считают действия России реакцией на агрессивное расширение НАТО и вмешательство Евросоюза в межнациональные споры без учета российских интересов. Оглядываясь назад, важные политические деятели Евросоюза признают, что ВП действительно поставило под угрозу российские интересы на Украине, поскольку Ассоциация с Евросоюзом вынудила Киев делать выбор между Европой и Россией и отказаться от позиции «двуликого Януса», одновременно взирающего и на восток и на запад. Соответственно, Киеву пришлось решиться на такие законодательные действия, которые непосредственно затрагивали интересы России.

Но даже при таком сочувственном истолковании действий Кремля приходится признать, что и предложения Москвы по евразийской интеграции бросили вызов украинской самоидентификации в такое время, когда правительство в Киеве решительно потеряло легитимность в глазах большинства населения на западе и значительной его части на востоке Украины.

Санкции будут иметь намного более серьезные последствия для европейских правительств, чем для Вашингтона, учитывая их широкие и глубокие экономические и финансовые связи с Россией (по некоторым оценкам, речь идет о примерно 12-кратном объеме товарооборота тех же США с Россией). На карту поставлены первостепенные экономические интересы, например, Германии. К тому же немецкая и французская элиты глубоко привержены сохранению совместных с Россией экономических достижений. Все европейские правительства заинтересованы в поддержании трансатлантической солидарности, но считают, что именно им, а не Вашингтону придется расплачиваться в случае введения серьезных санкций.

Бремя европейского лидерства ложится в основном на плечи Германии, которая в 2015 г. примет бразды председательства в «Большой семерке». Германии предстоит вдохнуть новую энергию в G7, осуществить ее «ребрендинг», поддерживая миф о том, что «Большую восьмерку» можно восстановить, когда Россия вернется, как раскаявшийся блудный сын. При этом Берлин прекрасно понимает, что Вашингтон не допустит этого до тех пор, пока Россия кардинально не изменит свою политику, а, быть может, пока в Москве не произойдет «смены режима».

Как совместить взаимодействие с целями

Запад надеялся на то, что Россия со временем сольется с «Большой семеркой», а членство станет для нее стимулом согласовывать свою политику с крупнейшими рыночными экономиками и демократиями мира. После 16 лет пребывания России в G8 эти надежды рухнули. Отчасти они не оправдали себя из-за отсутствия ясности, является ли «Большая восьмерка» механизмом взаимодействия с Россией («Большая семерка + 1»), которую использует Запад, или это форум, обеспечивающий полноценное участие Москвы в коллективном принятии решений данной группой. В конечном итоге не удалось преуспеть ни в том ни в другом качестве.

Практически любая многосторонняя дипломатия – неотъемлемая часть процесса глобализации, сердцевину которого составляет система международных организаций и договоров, которые в послевоенную эпоху поддерживал Вашингтон. Постсоветская Россия получила большие выгоды от вхождения в эту систему. Однако Москва так и не приняла глобализацию, поскольку последняя бросает вызов устремлениям оставаться традиционной великой державой, не сдерживаемой внешними правилами и институтами.

Приближение НАТО к границам с Россией усилило у последней глубоко укорененную тревогу по поводу собственной безопасности, а также убеждение в том, что Западу нельзя доверять. Затем «Восточное партнерство» положило начало соперничеству за влияние на Украине, которое крайне обострилось из-за действий Москвы, так что де-факто буферное государство превратилось в поле боя. Украинский кризис продолжается, и жизнеспособного решения пока не видно. Опыт «Большой восьмерки» наглядно показывает, что самая важная задача дипломатии – это умение слушать партнера и корректировать политику сообразно реалиям, а не собственным преференциям.

Уэйн Мерри – старший научный сотрудник по Европе и Евразии в Американском совете по внешней политике.

Остановят ли санкции Путина?

О преимуществах и недостатках ресурсной ренты

Резюме: Наш подход – санкции и изоляция – не только не приведет к нужному результату, то есть не остановит действия Путина на Украине, но и окажется контрпродуктивным с точки зрения эволюции России.

Статья опубликована на сайте Института Брукингса в июне 2014 года.

Кризис на Украине не прекращается, продолжаются и обсуждения новых санкций против России. Но работают ли эти меры? Некоторым вопрос кажется неуместным. Конечно, работают. Капитал бежит из России, курс рубля падает. Российские компании лишаются возможности брать кредиты за рубежом, ВВП страны сокращается.

Проблема в том, что все эти факты – даже если их можно связать с санкциями – все равно не свидетельствуют об их действенности. Нужно понимать разницу между эффективностью и последствиями. Такие экономические показатели, как спад торговли, иностранных инвестиций, кредитных потоков, передачи технологий, снижение ВВП, доходов и т.д. – это последствия санкций. Но эти цифры не говорят, изменит ли Россия свое поведение – т.е. насколько эффективными они будут.

Иными словами, последствия демонстрируют, насколько болезненны принятые меры. Эффективность зависит от того, каков у России болевой порог. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, во-первых, особенности российской экономики и предыдущий опыт преодоления экономических трудностей, а во-вторых, мотивацию поведения, которое мы хотим изменить.

Последний аспект имеет ключевое значение. Глупо предполагать, что Москва отреагирует на санкции так, как это сделали бы мы. Мы не можем просто проецировать на нее собственные приоритеты (в конце концов, имей Россия такую же систему приоритетов, как и мы, она не аннексировала бы Крым). Идеи о том, что Владимир Путин больше заботится о личном благосостоянии, чем о национальной безопасности, или что падение уровня жизни вследствие санкций автоматически настроит россиян против режима, а не против Запада, как и многие другие представления, связанные с политикой санкций, мягко говоря, ошибочны.

Безусловно, действия Америки и Европы дорого обойдутся России. Если бы главной целью Путина и российского руководства являлось экономическое процветание страны, то в какой-то момент потери от санкций станут неприемлемыми. Если же мотивация связана с защитой жизненно важных национальных интересов, то Россия, как и любое государство, пойдет на замещение импорта и даже более радикальные меры, чтобы защитить себя, чего бы это ни стоило.

Несгибаемая Россия

Введение санкций призвано осложнить жизнь и заставить изменить поведение. Однако вероятность того, что такая тактика сработает в случае с Россией, очень мала.

История учит, что русские способны выносить невероятные лишения. Справляться с ними и преодолевать тяготы – часть национальной истории и идентичности. Нет нужды вспоминать драматические события блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны, чтобы понять, что русские выживают в тяжелейших ситуациях. Менее двух десятилетий назад, в 1990-е гг., Россия столкнулась с одним из самых страшных экономических потрясений, которые выпадали какому-либо государству в мирное время. Национальный доход и заработки домохозяйств упали по меньшей мере на 40%. Этот опыт доказывает, что российские семьи и предприятия способны переживать невзгоды благодаря неформальным механизмам взаимопомощи.

Такая ситуация может повториться. Экономика России сегодня примитивнее, чем принято считать. Да, появились признаки модернизации, «новой экономики». Но она очень уязвима. А основа, унаследованная еще от СССР, остается крепкой и способна выдерживать потрясения. Многие умозаключения строятся на предполагаемой экономической слабости России, что служит доводом в пользу давления. Но неэффективность, а это, безусловно, одна из черт, присущих российской экономике, отнюдь не является синонимом уязвимости. Типические черты, которые обуславливают неэффективность и неспособность конкурировать на мировом уровне, одновременно обеспечивают ее устойчивость в период кризисов и потрясений. Да простят нам несколько уничижительную метафору, но экономика России напоминает таракана – примитивного и несовершенного во многих отношениях, но обладающего невероятной выживаемостью даже в самых враждебных условиях. Возможно, более подходящее сравнение – автомат Калашникова, низкотехнологичный и дешевый, но работающий безотказно.

Учитывая вышесказанное, не будем отрицать, что санкции и трудности, связанные с ними, могут привести к некоторым сдвигам на украинском направлении. Но изменения коснутся только тактики и сроков, а не общих стратегических целей Владимира Путина и решимости их добиваться. Для этого санкции должны вернуть Россию в ситуацию 1990-х гг., когда она была слишком слабой и зависимой от Запада, чтобы противостоять мировому порядку, созданному США и Европой после холодной войны. Совершенно очевидно, что сегодня никакие действия извне не превратят Россию в безвольное и послушное государство. Чтобы пояснить этот тезис, давайте изучим ключевые аспекты экономической системы – концепцию ресурсной ренты и ее использование.

Значение ресурсной ренты

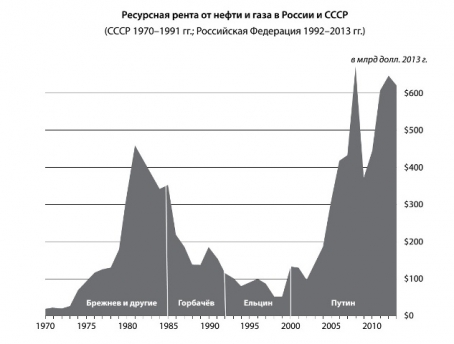

С царских времен благосостояние России всегда зависело от ее природных богатств. Сегодня это нефть и газ. Есть два главных вопроса: какова величина так называемой ресурсной ренты и кто контролирует ее производство, сбор и распределение. И по первому, и по второму параметру ситуация существенно отличается от положения 1990-х годов. Как показывает диаграмма, к концу 1990-х гг. спад ресурсной ренты в России наблюдался на протяжении почти 20 лет. Она составляла дробную часть от показателей 1980 года.

Такое падение ресурсной ренты в сочетании с разрушением тесно интегрированного рынка Советского Союза обусловило слабость в 1990-е годы. Сегодня рентный поток значительно обильнее. Чтобы сократить его до уровня конца ХХ века, потребуется резкое понижение мировых цен на нефть либо эмбарго на нефть и газ, произведенные и экспортируемые Россией, либо и то и другое (к примеру, подобный эффект могут вызвать падение мировых цен ниже 40 долларов за баррель и сокращение на протяжении длительного периода производства нефти и газа более чем на 60%).

Дело не только в ресурсной ренте, но и в том, как контролируются ее потоки. В 1990-е гг. относительно небольшой объем ренты, доступной для экономики, почти не контролировался центральным правительством. Доходы перераспределялись хаотичной, идущей снизу вверх системой, которая, надо признать, и обусловила выживание населения. Но она не способствовала развитию ключевых, стратегических секторов экономики, которые обеспечивают мощь государства. Сегодня все иначе. Путин создал устойчивую централизованную систему управления финансовыми поступлениями от продажи сырья, которая позволяет направлять средства в те отрасли экономики, которые он считает наиболее важными. Его приоритет – оборонная промышленность и аппарат безопасности. В условиях блокады России контроль станет только жестче и, в частности, распространится на олигархов, играющих ведущую роль в распределении ресурсной ренты.

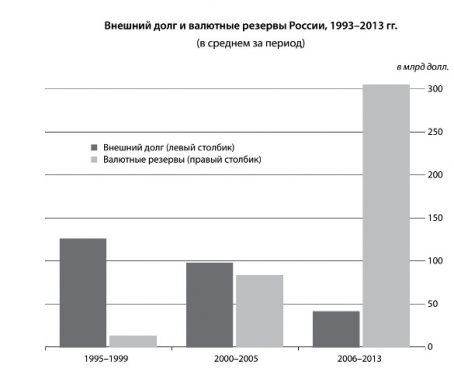

Россия середины 2010-х гг. радикально отличается от той, что была в 1990-е гг., потому что, находясь у власти, Путин использовал ресурсную ренту, дабы избавить страну от долгов перед иностранными государствами и международными организациями. Как показывают цифры, в то время внешний долг правительства Российской Федерации более чем в 10 раз превышал объем валютных резервов. Сегодня наблюдается противоположная картина.

Россия – не Иран

Чтобы сократить ресурсную ренту России от нефти и газа до уровня 1990-х гг., потребуются санкции, которые лишат страну статуса экспортера энергоресурсов. Иными словами, Западу придется ввести и контролировать соблюдение пакета мер, аналогичного принятым против Ирана, включая эмбарго на экспорт нефти и газа. Давайте посмотрим, насколько реалистичен подобный сценарий.

Модель санкций против Тегерана неприменима в случае с Москвой. Российский экспорт нефти и газа значительно превышает иранские показатели до введения жестких санкций. Иран экспортировал тогда чуть больше 2,5 млн баррелей в день, а чистый объем экспорта энергоресурсов из России составляет более 7 млн баррелей в день. Когда рухнул Советский Союз и производство нефти упало на 5 млн баррелей в день, страны ОПЕК увеличили объемы добычи, чтобы возместить потери для мирового рынка. Сегодня нет производственных мощностей, которые позволят смягчить последствия такого удара. Как мировая экономика сможет заменить 7,2 млн баррелей в день? Чтобы сбалансировать спрос и предложение, цены существенно возрастут, возможно, на 80 долларов за баррель. Эти расчеты не учитывают последствий отказа от российского газа. Конечно, такое потрясение вызовет тяжелую глобальную рецессию, она приведет к снижению нефтяного спроса, что, в свою очередь, ослабит давление на цены. Но вряд ли разумно говорить, что для выравнивания последствий скачка цен, вызванного введением санкций, полезно спровоцировать мировой экономический кризис.

Иными словами, единственный вид санкций, который будет иметь достаточно глубокие последствия, чтобы заставить Россию отказаться от своих стратегических целей, – это санкции, на которые мы никогда не пойдем.

Россия после конфронтации

Несомненно, в арсенале Запада хватает действий, которые нанесут урон российской экономике. Мы можем ослабить государственную финансовую систему и сделать россиян беднее. Но это не заставит Путина отступить. Страна может все это выдержать. Став слабее и беднее, она по-прежнему будет обладать финансовой независимостью и свободой действий.

Что случится с Россией в долгосрочной перспективе? Во-первых, прямое воздействие санкций может оказаться очень тяжелым. Показатели экономического роста, вероятно, уйдут в минус. Заметим, однако, что экономический рост замедлился еще до начала конфронтации. Санкции предоставят правительству хорошую отговорку и замедлят реформы. Это плохо для экономики, но, возможно, хорошо для Владимира Путина в политическом отношении.

Тем не менее Россия восстановится после конфронтации, как всегда происходило после кризисов. Чем глубже спад, тем быстрее восстановление. Какого уровня доходов Россия достигнет в ближайшем будущем –

другой вопрос. В зависимости от того, как долго продлится противостояние, потребуется больше или меньше времени, чтобы вернуться к нынешнему благосостоянию.

Россия также может быстро вернуть иностранных инвесторов, которые испугались или были вынуждены уйти из страны во время конфликта. Конечно, главный магнит – ресурсный сектор. Примеры из недавней или более отдаленной истории показывают, что российские природные богатства всегда будут манить иностранцев. Назовем это эффектом Lena Goldfields. Эта британская добывающая компания, национализированная большевиками после революции 1917 г., была продана в середине 1920-х гг. той же группе инвесторов. Несмотря на предыдущий печальный опыт, они не смогли отказаться от монополии на российскую золотодобычу. Спустя несколько лет компания вновь была национализирована.

Малейшие признаки открытости привлекали инвесторов даже в большевистскую Россию. Приток возобновится и сегодня, потому что потенциал России огромен, а альтернатив в мире очень мало. Благодаря нефти стране не нужны дорогостоящие реформы для привлечения капитала. И, опять же благодаря нефти, в России богатые потребители. Как только санкции снимут, отложенный потребительский спрос, связанный с вероятной рецессией, начнет расти и ускорит восстановление. Это способствует увеличению розничных продаж и импорта.

Тем не менее мы не можем игнорировать ряд серьезных проблем, связанных с будущим, которые высветил нынешний кризис. В случае длительной конфронтации с Западом, даже без прямого столкновения, перспективы эволюции в направлении современного общества станут более отдаленными.

Путин сам начал отступление от модернизации, развязав в 2012 г. политическую войну против российского «креативного класса» и запустив программы «мобилизационной экономики», в результате которых ресурсы направляются в самые неэффективные сферы – оборонную промышленность и отдаленные регионы на востоке. Конфликт вокруг Украины – и действия Кремля, и реакция Запада на них – вынуждают двигаться по той политической и экономической траектории, которую выбрал глава государства. Таким образом, Путин и Россия все дальше уходят от модернизации.

Тенденция импортозамещения появилась еще до украинского кризиса. Санкции Запада только ускорят дрейф в этом направлении. Более того, санкции могут вызвать пагубное качественное изменение в политике замещения импорта. Ранее импортозамещение ограничивалось основными производственными отраслями «старой экономики». Так называемая новая российская экономика продолжала становиться частью мирового рынка. Теперь импортозамещение выйдет за рамки производственных отраслей и коснется секторов, которые были интегрированы в современную экономику, включая банки. Вот что произойдет, например, если Россия создаст собственную платежную систему взамен Visa и MasterCard, которые прекратили обслуживание некоторых российских клиентов в соответствии с американскими санкциями.

Тенденции импортозамещения в относительно модернизированных отраслях экономики обойдутся России особенно дорого. Когда российские предприятия-динозавры забирают долю рынка таких же украинских динозавров, затраты минимальны. Когда современные иностранные фирмы вытесняются ради интересов российских, потери будут значительно больше. Компании новой экономики России, как иностранные, так и отечественные, работают по правилам международной конкуренции. Те, кто их заменит, будут находиться под прямым контролем Путина. Таким образом, чем больше Россия будет использовать политику импортозамещения и распределения ресурсной ренты для покрытия дополнительных затрат, тем в большей степени экономика окажется подчинена путинской системе управления.

Иными словами, санкции укрепят власть президента России над экономикой, ослабив относительно независимые и современные сектора. Они также упрочат политическую власть, объединят общество вокруг лидера. На самом деле трудно представить какие-то иные последствия санкций, кроме ослабления либералов как политической силы в России. Это означает, что наш нынешний подход – санкции и изоляция – не только не приведет к нужному результату, то есть не остановит действия Путина на Украине, но и окажется контрпродуктивным в долгосрочной перспективе с точки зрения эволюции России как нормального, современного, интегрированного в глобальную систему государства. С нынешним подходом мы проиграем битву и вряд ли выиграем войну.

Клиффорд Гэдди – старший научный сотрудник Института Брукингса.

Барри Икес – профессор экономики Университета штата Пенсильвания.

Возврат к прошлому и бегство в будущее

Крым, «русский вопрос» и заветы Макиавелли

Резюме: Игнорируя военные вопросы, Европа проявляет слепоту. Ее же проявляет и Россия, отвергая ценности гражданского общества. Обеим полезно перечитать Макиавелли: военную сферу никогда не следует отделять от политики.

Статья опубликована в журнале Revue des deux mondes (June 2014).

Аннексия Крыма с новой остротой ставит на повестку дня так называемый «русский вопрос». Нынешний кризис можно рассматривать как одно из главных последствий европейской демилитаризации и российской ремилитаризации. После окончания холодной войны европейские лидеры снизили расходы на оборону, желая получить свою долю «мирных» дивидендов. В отличие от Владимира Путина, они, по-видимому, забыли заветы Макиавелли, считавшего, что «государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки», поскольку «основание всех государств – хорошее войско». Для европейцев оказался полным сюрпризом тот факт, что мировая держава, обладающая вторым по мощи ядерным потенциалом и являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, а следовательно, гарантом стабильности международного порядка, беспрепятственно отняла у другого государства, независимого с 1991 г., стратегически важную область.

Серьезность ситуации обусловлена проблемами троякого рода, поэтому стороны, если они действительно хотят деэскалации конфликта, должны сочетать решимость с осмотрительностью. Хотя никто объективно не заинтересован в обострении, есть тем не менее несколько факторов, которые способствуют сохранению постоянной напряженности. Во-первых, разрыв между амбициями России и ее реальными ресурсами создает опасность «бегства в будущее». Во-вторых, реакция Запада на кризис пока сводится к санкциям против Москвы; учитывая, что на карту поставлены взаимоотношения с Россией, страной, связующей Европу и Азию, такие меры представляются явно недостаточными. Европа должна признать неудачу попытки построить с Москвой прогнозируемые отношения. В-третьих, кризис выявил глубокие расхождения, даже антагонизм, в действиях и ментальности российских и западных руководителей. Не имея военного опыта, европейские лидеры столкнулись с «ограниченной войной» в классическом межгосударственном варианте, не очень понимая ее глубинный смысл. Другое дело Путин, который с момента прихода к власти строил особые отношения с военными, прибегая к «классической» стратегии. Впрочем, с тем же успехом ее можно назвать «анахроничной».

Поэтому необходимо разграничивать рассмотрение сиюминутных вопросов и анализ глубинных причин кризиса, отказаться от газетного стиля и от изображения друг друга в черно-белых красках: это лишь препятствует взаимному восприятию сторон. Незачем демонизировать Путина, с которым еще придется вести переговоры. Демонизация является следствием снижения интеллектуального уровня дискуссий о России, особенно во Франции: отношение к Москве вновь сделалось темой, вызывающей раскол в обществе, разделяющей его на сторонников и противников Кремля, не допуская полутонов. В нашем анализе мы попытаемся сочетать краткосрочную перспективу со среднесрочной и долгосрочной. Соответственно, рассмотрим действия Владимира Путина; отношения между Россией и Западом; место Москвы в международной системе. Взаимоотношения России с остальным миром касаются нас всех.

Владимир Путин в прошлом и настоящем

Нельзя обойти вниманием фигуру Владимира Путина, ибо он кажется инициатором и олицетворением возрождающегося русского национализма. Многое уже было сказано и написано об этом «альфа-самце», символизирующем повышение роли России на международной арене с 2000 года. Путин, которого нередко представляют «холодным игроком в шахматы», вызывает восхищение единомышленников, о чем свидетельствует его популярность в России, и с энтузиазмом воспринимается в определенных кругах за рубежом, где есть запрос на вождей-харизматиков. Некоторые аспекты заслуживают особого внимания.

Бросается в глаза контраст между российским президентом и западными лидерами – контраст, подчеркиваемый едва скрытым презрением, которое Путин демонстрирует по отношению к своим партнерам. Не следует забывать и о характерных чертах его биографии: юный хулиган, которого КГБ направляет на истинный путь; офицер разведки, возвращающийся из ГДР на родину без гроша в кармане; президент, ставший миллиардером. Особенно это стоит учитывать, когда он вступает в конфликт с лидерами, не имеющими опыта применения физической силы. Владимир Путин напоминает прирученного хищника, который движим страхом близкого конца. Европейские лидеры сделаны из другого теста и живут по другим законам. Как всякий уважающий себя «авторитет», Владимир Путин инстинктивно чувствует, что человек, даже если он занимает президентскую должность, отступает перед напором дикой силы.

Культ силы закладывает основу для прочного утверждения личного культа президента. В мире, где царит сила, не нужно, чтобы тебя любили, нужно, чтобы боялись, из чего следует, что нельзя проявлять слабость, ибо слабые проигрывают сильным. Подобное видение вещей побуждает рассматривать историю России как череду испытаний, в ходе которых страна несколько раз оказывалась на грани выживания, но неизменно возрождалась и утверждала свою власть. Подчеркивание исключительной способности России восстанавливаться после очередной катастрофы создает впечатление незыблемости и прочности такого государства, и Кремль, разумеется, эксплуатирует эти образы. Подобная трактовка относится в первую очередь к истории нового времени, но остается актуальной и для новейшего периода благодаря использованию темы Второй мировой войны и распада СССР. Если рассматривать историю в таком контексте, негативные последствия аннексии Крыма и беспорядков на востоке Украины – детские игры по сравнению с великими потрясениями, которые России довелось пережить. Исторический фон структурирует идеологию Владимира Путина, проводящего мысль о величии и уникальности России и приписывающего ей мессианскую роль.

Идеология, являясь отражением пережитого опыта и глубинных чувств ее носителей, не сводится к набору идей. Эрнст Нольте объясняет, что «когда не находятся в гармонии такие четыре элемента, как ситуация, пережитый опыт, эмоции и идеология, люди действуют исходя лишь из собственных личных интересов». И добавляет: «Представление о себе, складывающееся у некой группы людей или партии, образ себя, которому обязательно противопоставляется образ другого, находит высшую форму выражения в литературе, а низшую – в пропаганде». Нынешнее уравнение имеет несколько неизвестных, включая эволюцию личности Владимира Путина, который отныне, по-видимому, руководствуется идеологией силы и чувством личного могущества. Обладая огромным самомнением, он стремится к укреплению позиций внутри страны и одновременно к проверке на прочность западных государств. Второе неизвестное – это как раз вопрос о том, насколько серьезно он оценивает потенциал Запада.

Отношения между Россией и Западом в период кризиса

Различие во взглядах вылилось в жесткую информационную войну между заинтересованными сторонами. Она мешает нормальному взаимопониманию и создает риск аналитических ошибок, явно не способствующих принятию верных решений. Остановимся на трех проблемах, заслуживающих пристального внимания.

Начнем с отношений между Россией и Европейским союзом. В их основе лежит парадокс: последние 15 лет эти отношения не прекращали укрепляться в экономической сфере, но в политической они застопорились с 2008 года. Стороны не могут договориться о юридической форме нового рамочного соглашения; товарообмен между Москвой и европейскими столицами носит двусторонний характер в ущерб координирующей роли Европейской комиссии; отношения Европы и России сильно ухудшила программа «Восточное партнерство». Эта польско-шведская инициатива, направленная на укрепление восточного фланга Евросоюза, объединяет шесть бывших советских республик (Белоруссию, Молдавию, Украину, Грузию, Армению и Азербайджан) и предусматривает заключение двусторонних соглашений с ЕС на основании принципа «кондициональности». В Москве программа воспринимается как попытка вмешательства в дела этих государств с целью отдалить их от России и рассматривается как признак неспособности Евросоюза мыслить геополитическими категориями.

Наряду с этим Москва никогда не переставала углублять зависимость от нее бывших союзных республик, а в некоторых случаях открыто оспаривать их суверенитет (как это произошло с Украиной). Впрочем, и Россия, и Европейский союз – части единого механизма; любое нарушение его работы невыгодно обеим сторонам, каждой по своим причинам. Подобная взаимозависимость особенно ощутима в энергетической сфере. Несмотря на периодически возникающие конъюнктурные риски, сотрудничество в данной области обещает быть длительным и даже, как ни парадоксально, имеет шансы стать более интенсивным со временем.

Рассмотрим далее взаимоотношения России и НАТО. По мнению Москвы, Североатлантический альянс представляет двойную угрозу. Во-первых, речь идет об обязательствах, взятых на себя альянсом накануне объединения Германии и распада СССР. С точки зрения Кремля, последующее расширение НАТО явилось прямым нарушением тех договоренностей. Сейчас не время обсуждать обоснованность данных претензий, однако мы должны помнить о кардинальном значении этого вопроса для российской военно-политической элиты. Во-вторых, 20 лет НАТО проводит курс на экспедиционную политику, отмеченную широкомасштабными военными операциями в разных точках земли (на Балканах, в Афганистане и Ливии). Осуществляя их, западные державы демонстрируют весьма вольный подход к международному праву: они ставят выше «право вмешательства» и «обязанность защищать». В самом деле, фундаментальные расхождения между Россией (вкупе с некоторыми другими странами вроде Китая) и западными державами по вопросу функционирования международной системы за последние несколько лет только углубились. На этом фоне стали более решительными и действия России, которая с 2008 г., со времени войны с Грузией, все чаще бросает вызов НАТО в воздухе, на море и в сфере интернет-технологий. Грузинская война, закончившаяся победой России над более слабым противником, выявила оперативные недостатки российской военной машины, которая после этого начала перестраиваться и адаптироваться к современным условиям. Некоторые признаки свидетельствуют о росте ее боевой мощи: возврат к постоянному присутствию российского атомного флота на море, активное присутствие России в восточной части Средиземного моря, спецоперации в Крыму и на востоке Украины. Путин хочет подвергнуть НАТО испытанию, чтобы оценить сплоченность альянса и силу его реакции. Кремль прекрасно осведомлен о разногласиях между членами альянса относительно ядерной сферы и защиты территориальной целостности. Операция в Крыму позволила не только связать одну из разорванных нитей российской истории, но, главное, продемонстрировать решимость пресечь любое, даже частичное, движение Украины в сторону НАТО. Подобного курса Россия придерживалась с 1991 г. с той разницей, что раньше Кремль не был достаточно уверен в себе, чтобы нанести упреждающий удар.

И наконец, разберем отношения России с Соединенными Штатами. Здесь тоже продолжают действовать старые модели. В советской и российской дипломатии наблюдается тенденция вбивать клин между Европой и Соединенными Штатами, для того чтобы ослабить трансатлантические связи. В американской дипломатии, напротив, существует традиция препятствовать развитию связей России с Европой в сфере энергетики. Возвращение России на международную арену позволяет Кремлю претендовать на прямой диалог с Вашингтоном по ряду вопросов глобального (ядерное оружие, противоракетная оборона, безопасность в сфере информационных технологий) и регионального (Сирия, Иран, Украина) значения. Кроме того, Кремлю без труда удается разжигать антиамериканские настроения, распространенные в российском обществе, чтобы укреплять таким образом сплоченность нации. Посредством идеологической кампании, которую Кремль ведет со времени «оранжевой революции» 2004 г., Россия надеется нанести символическое поражение Соединенным Штатам, всячески подчеркивая нерешительность Барака Обамы и делая ставку на скорый закат США.

Пути России

Чтобы определить будущее место России на международной арене, необходим многосторонний анализ. Владимир Путин и его окружение, прошедшие за последние двадцать лет эволюцию от изгоев, которыми они были в начале 1990-х, до влиятельных государственных деятелей, наводящих страх, образуют целое политическое поколение. Оно видит в новом свете окончание холодной войны, зафиксированное в Парижской хартии для новой Европы. Продолжая Хельсинкские соглашения, Парижская хартия была направлена на создание единого евроатлантического пространства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – пространства, основанного на незыблемости таких политико-юридических принципов, как стабильность межгосударственных границ. Итак, этот период конца холодной войны ретроспективно рассматривается как следствие геополитического ослабления России. В процессе формирования путинская генерация впитала американскую геополитическую доктрину и выработала в качестве противовеса американской собственную идеологию, построенную на принципе святости государственного суверенитета. Вероятно, следовало бы проанализировать факт усвоения Путиным и его окружением некоторых идей американского неоконсерватизма (вопреки категорическому его неприятию на словах); чтобы предугадывать все колебания российской политики, необходимо серьезно изучить неоконсерватизм, в особенности транслируемый им образ СССР и России.

Обращения к холодной войне недостаточно для того, чтобы наметить траекторию пути России. Не вдаваясь в глубины истории, следует остановиться на Крымской войне (1854–1855), которая закончилась тяжелым поражением царской России от османской Турции, Франции и Британии. Значение этой войны до сих пор недооценено, хотя Орландо Фигес сделал попытку объяснить, какие серьезные последствия она имела для европейской и ближневосточной геополитики. В памяти русских крымская кампания сохранилась как «восточная война»; здесь мы видим прямую связь с «восточным вопросом». Следует отметить моменты, не потерявшие актуальности до сих пор: это и защита восточных христиан, и значение святых мест, и экспедиционная политика англичан и французов. Не стоит забывать и о жестокости боев: при осаде Севастополя погибло более 120 тыс. российских солдат (с французской стороны в этой кампании было задействовано 310 тыс. человек). Крымская кампания – также религиозная война, которая велась во имя православной веры (на стороне русских сражались сербские, болгарские и греческие войска) и выявила хрупкость равновесия между христианами и мусульманами в районе Черного моря. В целом эта война унесла жизни 750 тыс. человек и обнаружила некоторые признаки будущей «тотальной войны»; она оставила у русских горькие воспоминания о союзе христианского Запада и мусульманской Турции, объединившихся против их страны.

Таким образом, «русский» и «восточный» вопросы, которые стояли на повестке дня еще в конце XIX века и вновь обрели актуальность сейчас, под воздействием трех факторов (Второй мировой войны, холодной войны и «однополярного» мира 1990-х гг.), накладываются друг на друга, создавая некую «болевую точку». Поэтому нынешний кризис не следует рассматривать ни в узких рамках российско-украинских отношений, ни даже в более широких рамках отношений России с Европой, поскольку его невозможно понять без учета следующих элементов: отказа Америки от военного влияния в Европе, экономического кризиса в Европейском союзе, сирийско-иранского вопроса, значение которого распространяется далеко за пределы региона, и ужесточение режима Партии справедливости и развития в Турции. Все эти факторы имеют значение.

* * *

В заключение надо сказать, что нынешний кризис может повлечь за собой раздробление Украины, что будет иметь серьезные последствия для стран, которые связывают Черное море с Балтийским. Он служит началом длительного периода напряженности в отношениях Запада с Россией, злоупотребляющей обретенной свободой действий. Возможно, данный прогноз окажется ошибочным, поскольку Москва пренебрегает двумя факторами, которые не замедлят сказаться через довольно непродолжительное время: это, во-первых, рост среднего класса и его ожиданий и, во-вторых, распыление сил страны на различные блоки и коалиции. Игнорируя военные вопросы, Европа проявляет слепоту. Ее же проявляет и Россия, отвергая ценности гражданского общества. По этой причине обеим сторонам было бы полезно перечитать Макиавелли: они бы поняли, что военную сферу никогда не следует отделять от политики.

Тома Гомар – руководитель отдела стратегического развития Французского института международных отношений (Ifri).

Как справиться с новой холодной войной

Какие уроки Москва и Вашингтон могут вынести из прошлого опыта

Резюме: Подобно первой холодной войне, новая будет разворачиваться на многочисленных площадках и не начнет затихать до тех пор, пока обе стороны не признают, что им приходится платить высокую цену.

Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 4, 2014 год.

Не стоит походя называть нынешнее противостояние России и Запада «новой холодной войной». В конце концов, нынешний кризис едва ли сопоставим по глубине и масштабу с тем, что определял систему международных отношений во второй половине XX века. Предположение, что Россия и Запад снова обречены на подобную конфронтацию, может побудить политиков избрать неверную и даже опасную стратегию. Использование ярлыка – серьезное дело.

Вместе с тем важно называть вещи своими именами, и крах отношений между Западом и Россией действительно заслуживает того, чтобы именовать его новой холодной войной. Жестокая реальность в том, что независимо от исхода кризиса на Украине связи не вернутся в нормальное деловое русло, как это было после войны 2008 г. между Россией и Грузией.

Администрации Обамы удалось немного улучшить отношения с Россией, которые достигли низшей точки в 2008 году. Стороны заключили новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), договорились о более жестких санкциях в отношении Ирана, сотрудничали в обеспечении воздушных путей НАТО над территорией России для военных операций в Афганистане и вместе работали над осуществлением плана президента Барака Обамы по гарантиям безопасности ядерных материалов во всем мире. Но контакты так и не перешли на более высокий уровень, поскольку прогресс тормозился разногласиями насчет противоракетной обороны, кампании Североатлантического альянса в Ливии, гражданской войны в Сирии и ряда мер, которые режим Владимира Путина применял против собственных граждан. Хотя даже эти препятствия не разрушили надежду на то, что Москва и Вашингтон смогут найти общую платформу для решения некоторых важных вопросов.

Теперь надежда испарилась. Кризис на Украине подтолкнул обе страны к тому, чтобы перейти опасную черту и вступить в отношения, не смягченные двусмысленностью, характерной для последнего десятилетия, когда стороны не видели друг в друге ни друзей, ни врагов. Отныне Россия и Запад – противники.

Новая холодная война будет принципиально отличаться от своей предшественницы, но и она способна причинить колоссальный урон. В отличие от первой холодной войны, данная конфронтация не будет охватывать всю систему международных отношений или весь земной шар. Мир уже не биполярный, как раньше, и важные регионы и ключевые игроки, такие как Китай и Индия, станут сопротивляться втягиванию в противостояние. Кроме того, в конфликте не будет противопоставления «измов», и вряд ли он станет разворачиваться на фоне постоянной угрозы ядерного Армагеддона. Тем не менее новая холодная война повлияет почти на все важные аспекты международных отношений, и размежевание продолжит усугубляться, поскольку Путин полагает, что России чужды культурные ценности современного Запада. Наконец, в случае нарастания кризиса безопасности в центре Европы риск ядерной войны может вернуться.

Следовательно, и для Москвы, и для Вашингтона главная задача – сдерживание конфликта, чтобы он был как можно более краткосрочным и неглубоким. Для этого необходимо внимательно изучать уроки предыдущей конфронтации. Тогда, несмотря на ожесточенное соперничество, удалось выработать механизмы для снижения напряженности и рисков. К 1970-м гг. американские и российские лидеры считали принципиально важными задачами сдерживание противостояния и сосредоточение на разных областях сотрудничества, особенно на контроле над ядерными вооружениями. Не сбрасывая со счетов принципиальные различия, разводящие их по разные стороны баррикад, лидеры взяли на вооружение мудрость взаимодействия, а не изоляции. В конце холодной войны президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв делали искренние, хотя и неуклюжие попытки понять основополагающие мотивы друг друга, и это повлияло на исход. Сегодня, когда Москва и Вашингтон руководствуются противоположным подходом, они могли бы взять паузу и подумать о том, как самые мудрые предшественники подходили к регулированию отношений в период холодной войны.

Серьезное охлаждение

При всех различиях новая холодная война во многом будет похожа на прежнюю. Во-первых, российские и западные лидеры уже прибегли к непростительно грозной риторике, во многом напоминающую ту, что применялась в начале первой холодной войны. Достаточно вспомнить предвыборное выступление советского генсека Иосифа Сталина в феврале 1946 г. и речь о «железном занавесе» Уинстона Черчилля, уже бывшего британского премьера, которую он произнес через месяц. Например, аннексию Крыма Путин оправдывал в марте словами о том, что Вашингтон и его западноевропейские союзники руководствуются не международным правом, а «правом силы», поскольку убеждены, что их «исключительность» позволяет незаконно использовать силу против суверенных стран, «выстраивая коалиции по принципу “кто не с нами, тот против нас”». В мае Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО, заверил, что Россия будет теперь считаться «скорее неприятелем, чем партнером».

Во-вторых, как и на начальных этапах прежней холодной войны, каждая из сторон рассматривает конфликт исключительно как результат действий или даже природы противника. При этом они не обращают внимания на трудности взаимодействия, которые довели отношения до нынешнего беспрецедентного охлаждения. Подобная склонность винить во всем оппонента также напоминает ситуацию конца 1950-х и начала 1960-х гг., когда стороны считали друг друга чуждыми по своей сути. Только после Берлинского кризиса 1958–1961 гг. и Карибского кризиса 1962 г. американцы и советские сделали шаг в другом направлении, взявшись изучать области совпадения интересов. В течение последующих 10 лет они провели успешные переговоры по трем важным соглашениям о сдерживании гонки вооружений: Договору об ограничении ядерных испытаний, Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и первые переговоры об ограничении стратегических, наступательных вооружений (СНВ-1).

В-третьих, в течение большей части первой холодной войны никто не ожидал улучшения отношений. Когда интересы по конкретным вопросам совпадали, на какое-то время налаживалось сотрудничество по одной или нескольким проблемам. Сегодня также никто из участников противостояния не верит в реальность сотрудничества по широкому спектру вопросов международной повестки дня с целью изменения общего характера отношений. И никто, похоже, не готов сделать первый шаг в этом направлении.

В-четвертых, чтобы наказать Москву и дать ей понять, какую цену придется заплатить за продолжение агрессии, Вашингтон прибег к целому ряду карательных мер в духе холодной войны. Начиная с марта, приостановлено военное сотрудничество и прекращены переговоры по противоракетной обороне. Администрация Обамы также запретила экспорт в Россию гражданских технологий, которые потенциально могут использоваться в военной сфере, приостановила сотрудничество с Россией по проектам в области мирного атома, НАСА прекратило взаимодействие с российскими партнерами и закрыло доступ российским специалистам к лабораториям Министерства энергетики США.

Многие из этих мер, скорее всего, сохранятся и после окончания кризиса на Украине. И даже те, от которых откажутся, оставят неприятный осадок.

В-пятых, и это самое серьезное последствие, подобно тому, как конфронтация по проблемам безопасности в сердце Европы стала эпицентром первой холодной войны, вернувшаяся неопределенность по поводу стабильности в Центральной и Восточной Европе будет движущей силой и этого противостояния. Начиная с 1990-х гг. экспансия НАТО на территорию большей части Восточной Европы, включая страны Балтии, передвинула военно-политическую границу Европы к рубежам бывшего Советского Союза. Расширение альянса превратило Белоруссию, Молдавию и Украину в новую буферную зону. Они как бы стали преемницами Польши и осколков Австро-Венгерской империи, из-за которых великие державы сражались в XIX–XX веках. Сегодня, когда Москва укрепляет Западный военный округ, свой ключевой форпост, а НАТО снова переориентируется на Россию, противостояние вокруг континентальной Европы, на прекращение которого ушло два десятилетия, быстро возрождается на восточной периферии.

Красная зона

Существует точка зрения, что новую холодную войну, пусть она и нежелательна, даже близко нельзя сравнивать с прошлой – прежде всего потому, что современная Россия представляет лишь тень той угрозы, которая исходила от Советского Союза. Действительно, у Соединенных Штатов огромные материальные преимущества над противником: их экономика примерно в восемь раз превосходит российскую, а военный бюджет больше в семь раз. Более того, на фоне грандиозности других задач, стоящих перед Вашингтоном, от волнений на Ближнем Востоке до растущего напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, резкое ухудшение отношений между Россией и США, а также большей частью Европы, представляется сравнительно маловажным фактором.

Однако сомневаться в вероятности или значимости продолжительной конфронтации глубоко ошибочно. На самом деле, если Россия и Соединенные Штаты будут относиться друг к другу враждебно и неприязненно, это способно привести к нежелательным изменениям во внешней политике обеих стран, оказать негативное воздействие фактически на все важные аспекты мировой политики и отвлечь внимание и ресурсы от серьезных вызовов безопасности.

Подумайте о положении Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в направлении которого он намеревается перемещать основные дипломатические и военные ресурсы. Последние события уже вызвали опасения в Токио, что повышенное из-за Украины внимание Вашингтона к Европе ослабит его приверженность интересам Азии. Если говорить более конкретно, Токио беспокоится, что США будут меньше помогать Японии сдерживать усиливающийся Китай. Японские лидеры опасаются, что сравнительно мягкая реакция Обамы на аннексию Крыма Москвой предвосхищает аналогичный отклик на возможный захват Пекином спорных островов Сенкаку (известных в Китае под названием Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Более того, у воинственной России будут стимулы для того, чтобы мешать, а не помогать Соединенным Штатам в осуществлении деликатной задачи сдерживания китайской агрессии при одновременном расширении сферы американо-китайского сотрудничества. Точно так же в то время, когда Вашингтону нужно сотрудничество с Россией для устранения новых очагов дестабилизации мирового порядка, Москва отойдет в сторону и будет вставлять США палки в колеса их борьбы с терроризмом, изменением климата, распространением ядерных вооружений и преступлениями в киберпространстве.

Вынужденная необходимость переориентировать планирование оборонных расходов, вызванная тем, что многие американские конгрессмены и восточноевропейские союзники Соединенных Штатов считают возрождением российской военной угрозы, затруднят усилия Пентагона, направленные на экономию средств за счет модернизации и сокращения вооруженных сил. Армии США, которая сейчас сосредоточена на контртеррористических операциях и обеспечении безопасного доступа к морям, омывающим Китай, придется наращивать потенциал для ведения сухопутных операций в Европе.

Новая холодная война еще серьезнее повредит России, поскольку Москва больше зависит от Запада, чем Запад от России – по крайней мере в одном важном вопросе. Для диверсификации ресурсоориентированной экономики и модернизации инфраструктуры, созданной еще в советское время, России нужен приток западного капитала и технологии. Поскольку теперь этот канал окажется в значительной степени закрыт, Москва будет вынуждена существенно увеличить зависимость от отношений с Пекином, в которых она совершенно точно будет младшим партнером, или от партнерства с разными странами, неспособными предложить ей что-то даже близко напоминающее те возможности и ресурсы, которыми располагают США и Европа.

Четыре года назад, когда мировой финансовый кризис обнажил слабость российской экономики, тогдашний президент Дмитрий Медведев доказывал, что страна остро нуждается в «альянсах для модернизации» с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Но сейчас, когда раскол с этими странами углубляется, Москва уже ощущает наступление кризисной ситуации: бегство капитала, сжатие кредитных рынков, неминуемое приближение рецессии.

Подобные экономические трудности могут побудить российских лидеров еще жестче упреждать и подавлять внутреннее недовольство, чтобы не допустить потенциальных волнений. А это означает другой уровень репрессий, способных бумерангом вернуться в виде широкого оппозиционного фронта, которого так боится Кремль. Между тем испортившиеся отношения России с США и их европейскими союзниками способны побудить таких партнеров России, как Армения, Белоруссия и Казахстан, играющих ключевую роль в планах создания евразийского экономического союза и укрепления Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), аккуратно дистанцироваться от Москвы, чтобы не испортить отношения с западными державами.

Новая конфронтация с Западом также приведет к истощению военных ресурсов России. Это ослабит возможности Москвы отвечать на другие вызовы безопасности, такие как насилие и террор на Северном Кавказе и нестабильность в Центральной Азии, которая усугубляется непредсказуемым будущим Афганистана и Пакистана. Россия должна также защищать свои протяженные границы с Китаем и готовиться к потенциальному конфликту между Северной и Южной Кореей.

Болевые точки

Крах отношений России с Западом не просто изменит внешнюю политику Соединенных Штатов, Европы и России, но и серьезно затруднит решение широкого спектра международных проблем. Остатки режима контроля над вооружениями, на создание которого у России и США ушли многие годы, будут по большей части ликвидированы. Новая холодная война уничтожила шансы на разрешение разногласий между Москвой и Вашингтоном по поводу противоракетной обороны, хотя Россия выдвигает это в качестве предварительного условия для заключения дальнейших соглашений в области контроля над стратегическими вооружениями. Вместо этого стороны, вероятно, начнут разрабатывать новые и потенциально дестабилизирующие технологии, включая средства кибернетической войны и улучшенные традиционные вооружения повышенной точности.

Тем временем европейский компонент американской ПРО, скорее всего, будет теперь направлен конкретно против России, тем более что администрация Обамы считает ее виновной в нарушении Договора о ядерных силах среднего радиуса действия от 1987 года. Маловероятно, что Москва и Вашингтон смогут договориться об ограничении развертывания крупных вооружений в Европе. Новая холодная война также сокрушила надежды на укрепление других базовых соглашений, таких как Договор об открытом небе от 1992 г., регулирующий полеты летательных аппаратов без вооружений на борту для осуществления воздушного наблюдения.

Роль геостратегических расчетов также значительно вырастет в энергетических связях. Каждая из сторон попытается использовать торговлю нефтью и газом для давления на оппонента и минимизацию собственной уязвимости. Шансы на сотрудничество США и России в разработке огромных углеводородных резервов Арктики, конечно, снизятся. В более широком смысле новая холодная война отбросит назад международное сообщество в борьбе за уменьшение воздействий глобального изменения климата на Арктику, хотя именно в этой области двум странам удалось добиться удивительно тесной кооперации. Одним из наиболее успешных, но недооцененных аспектов недавних отношений Соединенных Штатов и России стал прогресс, достигнутый двадцатью рабочими группами двусторонней президентской комиссией США–Россия, созданной в 2009 г. для облегчения взаимодействия на высшем уровне по целому ряду вопросов – от реформы тюрем и военного образования до структур по чрезвычайным ситуациям и контртеррористической деятельности. Продолжение такого сотрудничества или тем более его углубление теперь маловероятно.

Москва и Вашингтон также перестанут стараться сбалансировать позиции по ключевым вопросам мирового управления, включая давно назревшие реформы ООН, Международного валютного фонда, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вашингтон сосредоточился на исключении России из возможно большего числа международных организаций (например, «Большой восьмерки») и ограничении ее роли в других. Тем временем Москва прилагает еще больше усилий, чем раньше, чтобы уменьшить влияние США и ЕС в этих организациях.

Наконец, если на постсоветском пространстве снова вспыхнет один из тлеющих конфликтов, вероятность того, что Россия и Соединенные Штаты станут действовать сообща для сдерживания насилия, близка к нулю. Напротив, если ситуация в Нагорно-Карабахской области Азербайджана или в Приднестровье на территории Молдавии выйдет из-под контроля, Москва и Вашингтон скорее займутся тем, чтобы сорвать «коварные» планы друг друга, чем поиском взаимоприемлемого решения.

Минимальный ущерб

Острота кризиса на Украине снизилась, но едва ли его можно считать завершенным. Президентские выборы в мае не разрешат кризис легитимности, с которым сталкивается Киев, поскольку на востоке ему не доверяют. И с помощью скромных пакетов помощи, которые пытаются наскрести Международный валютный фонд и другие западные доноры, вряд ли удастся решить глубокие структурные проблемы экономики, такие как безудержная коррупция и сосредоточение реальной власти в руках немногочисленных олигархических кланов. Короче, страну ожидает долгая и кропотливая работа в условиях политической и экономической неопределенности.

Вместе с тем Украина – лишь фрагмент более крупной и зловещей картины. Стабильность Европы, которая совсем недавно казалась гарантированной, теперь представляется призрачной. Новая линия политического разлома образовалась в самом сердце континента, не только на Украине, но также в Белоруссии и Молдавии. Ситуация там крайне неустойчива и чревата дальнейшей эскалацией конфронтации между Востоком и Западом. Политическим лидерам в Москве и Вашингтоне необходимо считаться с этой тревожной реальностью и учитывать цену, которую придется заплатить, если они будут и дальше закрывать глаза на широкомасштабные последствия новой холодной войны. Преуменьшение рисков и цены противостояния приведет к недооценке того, какие усилия необходимо приложить для преодоления грозящей опасности.

Следовательно, фундаментальная задача, стоящая перед Москвой и Вашингтоном, – как можно скорее закончить новую холодную войну и сделать ее по возможности менее глубокой. Цели можно достигнуть, только если лидеры обеих сторон возьмут на вооружение принцип минимального ущерба. До сих пор они этого не делали. Вместо того чтобы рассматривать украинский кризис в более широкой перспективе, российские и западные лидеры, похоже, сосредоточились на противоборстве в соответствии с его внутренней логикой. Для России это означает стойкость и выдержку: мужественно пережить санкции Запада и их последствия и заставить Вашингтон и его союзников принять то, что российские лидеры считают законными интересами своей страны на Украине и за ее пределами. Для Соединенных Штатов и Европы победить на Украине – заставить Москву отказаться от агрессивного поведения и вернуться на тропу сотрудничества (некоторые западные круги подразумевают под победой также ослабление режима Путина и ускорение его смены).

Приверженность принципу минимизации ущерба, причиненного новой холодной войной, не означает, что Запад должен терпимо относиться к попыткам России контролировать события в соседних с Европой буферных областях путем подстрекательства к политической нестабильности или с помощью военной силы. Если США и их европейские союзники не смогут найти способ избавить Россию от этого искушения – через реальные военные угрозы, если это понадобится, холодная война будет только разгораться. В то же время политика сдерживания конфликтов в промежуточном пространстве между Европой и Россией должна определяться более глобальной целью. Все, что делают западные лидеры, чтобы побудить Россию к сдержанности, следует дополнить привлекательной картиной альтернативного пути, встав на который, все стороны смогут двигаться в более конструктивном направлении. Оба аспекта должны быть ясными и предметными: красные линии следует проводить четко и подкреплять их угрозой реального применения военной силы, а возможности сотрудничества должны быть конкретными и значимыми.

Сдерживать гнев

Минимизация ущерба, причиненного новой холодной войной, потребует мудрого управления. Для этого лидерам в Москве, Вашингтоне и европейских столицах следует усвоить три урока первой холодной войны.