Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом

"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.

Он отметил, что, после того как Крым стал российским регионом, "Нафтогаз" прекратил разработку месторождений вблизи полуострова.

Сейчас компания изучает возможности возобновить добычу и привлечь инвесторов.

"У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", — сказал он во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз". Что дальше?".

Месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также в сухопутной части полуострова эксплуатирует компания "Черноморнефтегаз". До 17 марта 2014 года она принадлежала "Нафтогазу", но после воссоединения Крыма с Россией ее национализировали.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Киев подготовил меморандум со своей позицией. Иск касается, в частности, якобы нарушенных прав Украины на полезные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на морском шельфе вокруг полуострова.

Россия на предварительном этапе в мае 2018 года внесла свои возражения. В частности, Москва считает, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения дела, поскольку разбирательство касается претензии на суверенитет над Крымом и не является спором о толковании конвенции.

"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций

Совет Европейского союза продлил на год санкции, введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik объяснил, зачем европейцам нужны эти санкции.

Совет ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, – до 23 июня 2021 года, говорится в сообщении Совета.

"ЕС продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года", – сказано в релизе.

Ныне действующие ограничительные меры включают запреты на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе, отмечается в сообщении.

Кроме того, экспорт из ЕС некоторых товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму также подпадает под ограничения ЕС.

Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Совета ЕС.

"После этой новости всплывают в памяти строки Анны Ахматовой: "Запад клеветал и сам же верил"... В том, что санкции будут сохранены, сомнений не было. В Европе – серьезнейший кризис. "Старые" европейцы ругаются с "новыми", в условиях распада экономической системы глобализма и эгоистичного поведения американцев национальные государства снова выходят на первый план. Вопросов, по которым сейчас они могут объединиться, не так уж много. И одна из тем – продление санкций против России. Эта тема очень удобна – она позволяет европейцам продемонстрировать единство, и в то же время эти санкции ничего не решают, они не имеют экономического смысла ни для России, в том числе для Крыма, ни для самих европейцев", – считает Владимир Джаралла.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Армия, мова, Зе

Куда приведет Украину так называемый "казус Стерненко" и чем он опасен для президента Зеленского

Текст: Петр Лихоманов

Пока президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди, заразившейся коронавирусом, пребывает на официальном карантине, местные неонацистские группировки формируют собственную политическую реальность. И в заданных ими рамках нынешнему главе украинского государства места нет.

"Жизнь патриота имеет значение" - под таким лозунгом сборная украинских неонацистов в минувший понедельник штурмовала Шевченковский районный суд Киева. Там рассматривалась мера пресечения для боевика Сергея Стерненко - уроженца Одесской области, бывшего главы местного "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ), сутенера и наркоторговца. Почти два года назад он в бытовом конфликте убил ударом ножа в сердце такого же "ветерана АТО", но до сих пор не оказался на скамье подсудимых. Более того, на Украине хватает тех, кто видит убийцу в роли нового, альтернативного Зеленскому, политического лидера.

Это уголовное дело стало экзаменом для всей правоохранительной и судебной вертикали Украины, который они показательно не прошли: "герой майдана", а также активный участник массового убийства 2 мая 2014 года в Одессе для них, уже при Зеленском, по-прежнему недосягаем. Почему украинское государство спасовало перед убийцей, назначив ему только домашний арест, объяснить несложно: за Стерненко вступилось посольство США, европейские дипломаты и политические силы внутри Украины, в первую очередь парламентская партия "Голос", потерявшая на днях лидера - солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, но не утратившая поддержку спонсоров. Если верить закулисным слухам, именно Стерненко, а также помилованный террорист Олег Сенцов рассматриваются сегодня олигархом Виктором Пинчуком - зятем бывшего президента Кучмы и партнером Джорджа Сороса - как потенциальные конкуренты Зеленского.

Иное дело, что у самого Зеленского, помимо проблемы Стерненко, есть масса других забот: административная реформа, которую Киев тужится представить как исполнение Минских соглашений, или меморандум с Международным валютным фондом, описываемый украинскими экспертами как "колониальный". Наконец, предстоящие в октябре местные выборы, на которых партия "Слуга народа", если верить разнообразной социологии, не сможет получить большинство ни в одном местном совете. И потому в окружении Зеленского уже обсуждают идею отменить голосование в принципе, в связи со второй волной коронавируса.

В действительности, "казус Стерненко" будет в ближайшей перспективе влиять на все процессы на Украине. С одной стороны, это персонаж недвусмысленно и почти официально поддерживают западные спонсоры Киева. Его осуждение будет означать пересмотр всей действующей государственной доктрины, по которой убийца может быть оправдан, если он убил "врага Украины".

Проблема в том, что тонкие идеологические материи сегодня мало заботят Зеленского, полностью впитавшего лозунги предшественника - "армия, мова, вера". Но разгуливающий на свободе и плюющий в портрет президента Стерненко, вместе со своими западными и украинскими спонсорами, гораздо опаснее для Украины, чем мировой экономический кризис и пандемия. В отличие от вируса, Стерненко и его единомышленники обещают убить Зеленского вместе с семьей здесь и сейчас.

Нужны ли России "универсальные" ценности?

Духовно-нравственные ценности общества как основа суверенитета государства

Текст: Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ)

Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации открывает новую страницу в истории Российского государства. Изменения, нацеленные на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания, поддержку и охрану государством культуры как уникального наследия многонационального российского народа, укрепление основ социального государства, - важнейшее событие, имеющее огромное значение для определения целей и дальнейших путей развития нашей страны.

Именно духовно-нравственные ценности лежат в основе мировоззрения, выступают ориентиром жизнедеятельности, взаимопонимания людей, являются основой формирования стереотипов и моделей поведения человека в обществе.

Интерес к вопросу о том, какие ценности нужны, возникает, как правило, когда перед обществом и государством встает вопрос о выборе путей дальнейшего развития.

По-особому тема ценностей зазвучала в условиях широкого обсуждения поправок в Основной Закон страны и в год 75-летия Великой Победы. На эти события Запад ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Несмотря на колоссальные усилия заокеанских "партнеров" по слому сформированной предшествующими поколениями системы ценностей в России, она сохранила свои основные качественные характеристики.

Обобщенное представление о совокупности традиционных российских духовно-нравственных ценностей предельно лаконично, но далеко не исчерпывающе, закреплено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В частности, к ним относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины.

Не менее важный перечень духовно-нравственных ценностей представлен в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Она опирается на такие ценности, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.

Система традиционных российских ценностей, складывавшаяся столетиями, выступает духовно-нравственным фундаментом нашего общества. Эта система лежала в основании всемирно-исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет, строить будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития. Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение.

Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими оппонентами в борьбе за влияние на развитие цивилизации и свое доминирование в мире.

Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического, и, в конечном итоге, государственного суверенитета.

Несомненно, основные ценности как идеальные цели и качества общества во многом совпадают у большинства народов. Нет никого, кто бы ни ратовал за справедливость, безопасность или благополучие.

Несвойственные нашему российскому обществу и доминирующие в зарубежной культуре ценности мы, как правило, обозначаем понятием "западные ценности".

Кроме того, многим представителям старшего и среднего поколения знакомо понятие, которое широко использовалось в годы так называемой "перестройки" и в период формирования новой России, - "общечеловеческие ценности".

Не отрицая наличие общих для человечества ценностей, подчеркну, что в тот период реализация "концепции общечеловеческих ценностей", с одной стороны, делала ближе и понятнее ранее "закрытый" для большинства населения нашей страны "западный мир", а с другой - позволяла пропагандировать социальные и моральные установки, не всегда совпадающие с традиционными отечественными ценностями.

"Западные" ценности, которые в последние десятилетия все чаще трактуются как "универсальные", поскольку в такой форме закреплены в официальных документах Европейского союза, стали расхожим штампом.

Для получения представления об их содержании и значении важно посмотреть на историю возникновения их трактовки в официальных документах Евросоюза.

Так, преамбула Договора о Европейском союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) говорит о "культурном, религиозном и гуманитарном наследии Европы, на основе которого сформировались универсальные ценности нерушимых и неотчуждаемых прав человека, свободы, демократии, равенства и верховенства права". Договор закрепляет утверждение о том, что "Европейский союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Указанные ценности являются едиными в обществе, где преобладают разнообразие мнений, терпимость, справедливость, солидарность и равенство между женщинами и мужчинами".

Нельзя не отметить, что некоторые европейские ценности, например, восьмичасовой рабочий день, равенство между женщинами и мужчинами, избирательное право для женщин, появились только благодаря событиям 1917 года в России. При этом равенство в избирательных правах, например во Франции, женщины получили лишь в 1944 году, в Швейцарии - в 1971 году, а в Португалии - только в 1974 году.

К сожалению, реальная жизнь показывает, что эффектно звучащие официальные положения об "универсальных" ценностях сегодня являются во многом лишь декларацией, поскольку с момента принятия этих норм в западном мире стремительно происходил процесс перехода к неолиберальной модели развития.

На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина. Искусственно насаждаемые взамен нормы типа "родитель 1" и "родитель 2" сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения основы для цивилизационного конфликта в самом западноевропейском обществе.

Более того, эти нормы противоречат самой фундаментальной сути христианства, ислама, иудаизма и других религий и являются для них просто враждебными.

В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует свободу любого самовыражения. При этом на самом Западе далеко не все поддерживают такие антиценности.

Примеров - множество. Достаточно вспомнить массовые акции протеста во Франции, проводившиеся против легализации однополых браков в январе 2013 года. Тогда на улицы Парижа вышло более 300 тысяч человек. Голосование в национальном собрании Франции, которое проводилось по рассмотрению законопроекта "Брак для всех", разделило парламент практически пополам (из 565 голосовавших 225 парламентариев были против принятия закона). Учитывая уровень поляризации французского общества в те дни, напрашивается вопрос, являются ли эти ценности на самом деле "универсальными", или они все же кем-то искусственно навязываются?

Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности.

Все это происходит на фоне еще одного процесса, о котором на Западе просто не принято говорить. Идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей.

Катализатором этого явления стала геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР, поскольку ликвидация главного идеологического оппонента полностью развязала руки западной неолиберальной элите. Необходимость решения той идеологической задачи, которая ранее была возложена на средний класс, отпала, поскольку с переменами в нашей стране потеряла смысл какая-либо демонстрация "преимуществ" западного образа жизни.

Уничтожение среднего класса, наряду с обострением миграционной ситуации, в свою очередь, стимулировали возрождение пещерного национализма, который фактически поощряется США и ведущими странами "единой" Европы, как, например, на Украине.

Взращиваются правые и националистические партии в самой Европе. В числе прочего новые западные ценности породили пытки в тюрьмах Афганистана и Гуантанамо, стали стимулом к отказу от службы в армии и защиты своего Отечества. Решительный отказ отдельных стран принимать эти ценности зачастую приводит к санкциям, направленным против целых народов. Вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей подверглась столь глубоким изменениям, что набор ее нынешних "универсальных" норм фактически не имеет ничего общего с прежней, более привычной для нас системой ценностей европейской цивилизации.

Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими. Следует говорить о возникновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и народов.

Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором - либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными.

Таким образом, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве.

В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы международных отношений и международной безопасности коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества ценности, подрывая устои государств. При этом активно используются идеологические формулировки типа "конфликта цивилизаций".

Не менее разрушительным оказалось воздействие этих норм на систему международной безопасности. Подмена международных норм правом сильного, огнем и мечом насаждающего "свободу и демократию" там, где их не может существовать в таком вот западном понимании по определению в силу исторических, религиозных, этнологических и других причин, уже привела к трагедии Ирака, Сирии и Ливии. Отдельной позорной страницей истории для всех стран НАТО были и навсегда останутся варварские бомбардировки Югославии.

Наступление ведется по "всем фронтам" этой "гибридной" войны. Направлением главного удара избрано размывание сложившихся в течение веков традиций различных народов, их языка, веры и исторической памяти поколений. Такие нормы и ценности не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при каких условиях.

На этом фоне весьма важным является вопрос о том, что Россия предлагает миру взамен.

В отличие от Запада Россия, по сути, предлагает новый цивилизационный выбор, содержание которого включает равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.

Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации. Нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет расти, создавая все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных стран и народов.

Михаил Таратута: «Сегодня в Америке модно не любить Америку»

О том, чем они отличаются от нас, причинах кризиса в США, будущем Трампа, лингвистических чудовищах и многом другом

Саркисов Григорий

В конце 80-х, когда на просторах СССР задули «ветры перемен», он стал для нас «первооткрывателем» целого континента. Он рассказал о реальной, не придуманной пропагандой Америке. Он был первым журналистом, бравшим интервью у Элизабет Тейлор в её доме, и первым советским корреспондентом, освещавшим церемонию вручения «Оскара». Даже дежурное «Нью-Йорк – город контрастов» звучало в его передачах как-то иначе, и за всеми этими «контрастами» мы видели живых людей с их радостями и печалями. Словом, ломал стереотипы и мы ждали его репортажей в программе «Время» с не меньшим нетерпением, чем, скажем, очередного «Взгляда». Впрочем, и сейчас, в свои 72 года, он остаётся в обойме, его имя на слуху не только у телезрителей со стажем.

– Михаил Анатольевич, за «зубра» не обижаетесь?

– Не обижаюсь, но «зубр» – это выражение из давних времён, так называли некоторых маститых советских журналистов, а мне меньше всего хотелось бы ассоциироваться с ними.

– Вы – один из самых известных носителей фамилии Таратута. Наверняка, интересовались, что это означает?

– Слышал, что «таратутой» украинцы называют кушанье из варёной свёклы, солёных огурцов, хрена и лука с маслом. Правда, женщина из Молдавии, работавшая помощницей у нас на даче, утверждала, что «таратута» – сорт декоративной тыквы. Не знаю, насколько верны все эти «расшифровки» фамилии, но, видимо, мои корни с Украины, хотя все близкие родственники – москвичи, и сам я родился в Москве.

– А родились вы, можно сказать, в богемной семье, папа – директор Большого зала консерватории, мама работала в кино. Тогдашняя московская богема «варилась» в атмосфере «шестидесятничества». Это повлияло на ваши взгляды?

– Одно уточнение, – это был отчим, мой родной отец умер, когда мне было десять лет. У нас в семье обычными темами были музыка, кино, и вообще культура. Так что я не рос в атмосфере диссидентства, а как-то сам пришёл к убеждению в справедливости коммунистической идеи, и, подобно многим в то время, считал, что её неверно воплощают. Марксистские идеи победы всего хорошего над всем плохим весьма привлекательны, они овладевали целыми народами и странами, и надо было повзрослеть, набраться советского опыта, чтобы понять, – эти красивые идеи не имеют практического воплощения.

– Насколько я знаю, в юности вы не планировали быть журналистом, ваша специальность – лингвистика, переводчик с английского и шведского языков, и ещё студентом иняза имени Мориса Тореза вам довелось побыть военным переводчиком в Египте, потом служили в Бангладеш. А как пришли в журналистику?

– С юности мечтал путешествовать, увидеть жизнь людей в других странах, и работа переводчиком казалась мне единственной для тех закованных в «железный занавес» времён реальной возможностью повидать мир. После Египта и Бангладеш понял, что меньше всего хочу заниматься переводом чужих, порой глупых и пошлых мыслей. Мне было интересно думать самому, наблюдать, и делиться своими наблюдениями с другими- так еще в Бангладеш и появился мой первый очерк о жизни в этой стране. Сам процесс писания доставил огромное удовольствие, даже эстетическое наслаждение, и я понял: вот это – моё.

– Наверное, особый «кусок» вашей журналистской жизни – работа на Иновещании в Гостелерадио СССР, куда вы пришли в 1974 году, начав с редактора и закончив заместителем заведующего отделом радиовещания на США. Говорят, атмосфера там была не очень весёлая, не случайно же до невозможности идеологизированное Иновещание называли «братской могилой для журналистов». А у вас была ещё и нашумевшая история с корреспондентом Associated Press, оказавшимся на редакционном партийном собрании…

– На Иновещании я прошёл много «ступенек», был редактором, старшим редактором, выпускающим, главным выпускающим… Что касается истории с американцем, то её иначе как глупой не назовёшь. На том партсобрании обсуждался какой-то скучнейший вопрос, тема, спущенная «сверху», что-то об «ответственности коммуниста за порученное дело». Американец выдержал минут десять, и исчез. Но дело мгновенно дошло до парткома и меня обвинили в «потере политической бдительности», поскольку за это собрание отвечал как раз я. Правда, через годы я её «нашёл», и спустя девять лет поехал в США собкором.

– Как же вас, однажды потерявшего политическую бдительность, выпустили в логово мирового империализма?!

– Времена наступали вегетарианские, вот и выпустили. Если говорить о работе собкора, к тому времени – а шёл уже 1988 год – это была не первая моя поездка в США. До этого оказаться в Америке было всё равно, что полететь на Марс. А уж попасть в обойму зарубежных корреспондентов могли только выполнявшие «особое задание Родины», либо ребята с очень-очень большим «блатом». Конечно, были случаи, когда в числе счастливчиков оказывались и вполне достойные люди, но это было так же трудно, как попасть на телевидение. А в годы «разрядки», а потом и горбачёвской перестройки, проводилось много наших выставок за рубежом, и можно было съездить за «Железный Занавес», устроившись переводчиком. Так я несколько раз побывал в Штатах. Америка всегда занимала в сознании наших людей особое место, это была смесь восхищения, идеализации, страха и – отторжения. Любопытство брало вверх даже у тех, кто думал об Америке как о месте, где творятся сплошные капиталистические ужасы. Конечно, у меня был огромный, фантастический интерес к Штатам, но в своей первой поездке в Штаты в 1979 году я был весьма зашорен советской пропагандой, даже при том, что на Иновещании мы имели доступ к закрытой информации о Западе. Естественно, оказавшись в США, искал подтверждения этим своим навеянным пропагандой представлениям, но не находил их.

– Испытали то, что называют сегодня «цивилизационным шоком»?

– Нет, шока не было, а вот одно открытие в своей первой поездке сделал, и это было малоприятное для нас открытие. Оказалось, что в США наше московское радио… не слушают. В Америке просто нет коротковолновых приемников. Всё вещание – на средних волнах, а мы-то пятьдесят лет вещали на коротких! Наши сигналы могли ловить разве только любители дальней связи на самодельных коротковолновых приёмниках, да двести-триста местных коммунистов, у которых сохранились довоенные «коротковолновки». И это была вся наша аудитория в Штатах! Получалось, что все полвека в пустоту уходили брошенные на американское вещание колоссальные человеческие, материальные и финансовые ресурсы. О чём я и доложил по приезде в Москву на редакционном партийном собрании. Что тут началось! Начальство было в ярости, топало ногами и кричало, что я не прав. Но мне уже чисто профессионально было интересно, – а что можно сделать, чтобы дойти с нашим вещанием до американцев? Понадобилось еще несколько поездок, чтобы понять: сделать это можно не через внешнее, а только через внутреннее, американское вещание. В те уже перестроечные времена на Иновещании сменилось руководство, я выпросил у нового начальника гигантскую по тем временам сумму в 7 тысяч долларов, и отправился в Штаты реализовывать свою идею. Это было как раз накануне визита Рейгана в Москву, и у американцев тогда появился немалый интерес к России. В США я нанял пиар-компанию, которая оповестила несколько тысяч местных радиостанций в сотне больших и малых городов, что в период визита Рейгана в Москву можно бесплатно снимать со спутника сигнал Московского радио. Так мы получили сразу несколько миллионов слушателей в Америке. Конечно, руководитель Иновещания радостно доложил о своём успехе «наверх», а я стал пользоваться начальственным расположением как человек, который всё это придумал и сделал. Но к тому времени меня уже просто тошнило от Иновещания.

– Ну и ушли бы на телевидение…

– А как? Попасть на ТВ «с улицы» было невозможно. Набравшись наглости, попросил своего непосредственного начальника поговорить с руководством Иновещания насчёт моей работы в США в качестве корреспондента. Эта работа была пределом моих мечтаний, – и это сбылось!

Я был направлен в Сан-Франциско, где за год до этого побывала Раиса Горбачёва. Когда ей сказали, что в этом городе нет нашего корпункта, Раиса Максимовна выразила недовольство. Руководство Гостелерадио такие вещи ловило на лету, – было решено создать корпункт радио в Сан-Франциско, куда и послали вашего покорного слугу. А через две недели после моего приезда в Вашингтоне умер корреспондент программы «Время» Владимир Дунаев. Владимир Павлович был замечательным человеком и блестящим журналистом, на мой взгляд, лучшим из той плеяды, если не считать великолепного Александра Каверзнева. Когда я приехал в США, он взял надо мной своего рода шефство. И вот такая беда… Вскоре после смерти Дунаева мне позвонили из Москвы: отныне вы – корреспондент программы «Время». Я им отвечаю: но я же радийщик, не знаю телевидения… «Больше никого в Штатах сейчас нет, - говорят мне. – Так что идите и работайте, мы вам уже выслали деньги, нанимайте студию, оператора и монтажёра, а через две недели ждём от вас первый телерепортаж…».

– И как вы сделали этот свой первый репортаж?

– Американский оператор и монтажёр были моими первыми телевизионными учителями. Порой бывало ужасно стыдно, когда монтажер спрашивала меня: «Как хочет сэр монтировать материал?», а «сэр» поначалу просто не знал, чего надо хотеть! Многому я научился и у коллег на американском телевидении, просто смотрел, как они делают свои репортажи, как снимают, как монтируют материал. Это была хорошая школа телевидения, но это была американская школа, и, возможно, поэтому мои репортажи по стилю заметно отличались от того, к чему привык советский зритель. А будь у меня школа программы «Время», то, наверное, и репортажи свои снимал бы как все…

– Итак, с 1988 по1999 год вы проработали в США, – были корреспондентом программы «Время», заведовали корпунктом Гостелерадио в Сан-Франциско, потом вели популярную программу «Америка с Михаилом Таратутой», успели за десять лет подготовить около тысячи репортажей о США, да еще и снять три фильма – «Играя по правилам», «Чужие деньги» и «Своя земля». А что было для вас самым сложным в «освоении Америки»?

– Для многих, кто туда попадал даже на короткое время, самым трудным оказывался огромный, просто немыслимый для нас, советских людей, выбор всего и вся, начиная от медицинской страховки и сумасшедшего ассортимента в супермаркетах, до квартиры или автомобиля. Говорят, в те годы было несколько случаев, когда наши просто падали в обморок при виде ассортимента из тридцати тысяч наименований в американских супермаркетах, – после советских-то гастрономов с пустыми полками. Вот это уже был настоящий шок. Бывало и иначе. Когда один из последних секретарей ЦК приехал в Штаты, американцы, как они тогда любили это делать, повели его в супермаркет. Увидев забитые всякой всячиной полки, он лишь пожал плечами: мол, и у нас к приезду высокого начальства в магазины завозят продукты…

– Были надежды, что и у нас в скором времени станет «как в Штатах» – сытно, богато и, как ни крути, свободно?

– Конечно! Вся моя работа и была направлена на то чтобы показать нашему зрителю, как это делают американцы, чтобы мы переняли лучшее из того, что придумано и создано здесь в самых разных сферах жизни. А ещё хотел разрушить многие бытовавшие у нас мифы, – например, о том, что мы очень схожи с американцами.

– А что, мы так уж сильно от них отличаемся?

– Да мы – абсолютно разные! В первую голову, у нас разная система ценностей. Для американцев гражданские, личные свободы всегда стояли на первом месте. Для нас, выросших в системе патернализма, они как раз всегда оказывались на периферии, нам главное, чтобы было сытно-безопасно, а всякие там свободы и права – это уж как получится. Это сказывалось и на политике, и на поведении людей: у нас же было принято считать, что американцы лицемерят, когда заводят разговоры о правах и свободах, указывая, как нам жить.

Мы выросли на коллективистском мировоззрении, американцы – на индивидуалистическом, – что, кстати, вовсе не подразумевает эгоизм, как многие у нас думают. Для американцев это, прежде всего, воплощение личных устремлений, но не за счёт ущемления прав других. У американца – сначала я, потом моя семья, и уже потом всё остальное. У нас – сначала государство, потом коллектив, а потом уже, что останется, то и я… А возьмите отношение к личному пространству. У нас исторически так сложилось, что это понятие вообще отсутствовало, – какое же личное пространство у крепостного холопа?! Да и большевистские идеи коллективной жизни от коммун до коммуналок совсем не подразумевали личного пространства. Но главной нашей бедой во многих отношениях, в том числе и в культуре поведения, стала отрицательная селекция, которую проводили власти после 1917 года. Это лишило страну культурного слоя, вытолкнув наверх людей низшего сословия, определенно не имевших представления о личном пространстве.

Сейчас, конечно, кое-что в России изменилось, но ведь ещё недавно у нас стояли в очередях, упершись носами в спину впередистоящего. А в Штатах, к слову, люди ходят так, чтобы никого ненароком не то что не толкнуть, но и не задеть случайно. Для кого-то это «мелочи быта», но, согласитесь, в них отражается многое.

– В США вам приходилось встречаться с бывшими соотечественниками. Я понимаю, что у всех всё сложилось по-разному, но, видимо, большинство прижилось-обжилось-обустроилось на новом месте?

– В Америке две ярко выраженные группы «наших». Первая группа – потомки старой русской эмиграции, оказавшейся в Америке после революции 1917 года. К ним же примыкают и потомки перемещенных лиц, приехавших в США после Второй мировой войны. Это национально однородная группа русских эмигрантов. Вторая большая группа – еврейская эмиграция. Эти группы практически не пересекаются друг с другом, – возможно, потому, что в русской староэмигрантской среде бытовали антисемитские настроения.

У меня, кстати, есть добрые друзья в обеих эмигрантских группах, мы дружим уже много лет, и даже когда не видимся год или два, такое ощущение, что и не расставались. «Успешность» русской эмиграции тоже разная. Если новая волна эмигрантов в целом достаточно быстро вжилась в американскую реальность, нашла здесь свою нишу, то старая эмиграция оказалась в этом смысле не такой успешной. Русские, приезжавшие сюда после 1917 года, покидали Россию не по своей воле, они были буквально выброшены из своей страны, и надеялись пережить смутное время большевизма и вернуться на Родину. А потому особо и не стремились интегрироваться в американское общество. Сейчас в Америке живут их потомки, это уже американцы и по образу и по стилю жизни,, пусть по крови они и русские.

– То есть, борща и холодца они уже не едят?

– Они-то едят, но для настоящих американцев это экзотика, они и холодец называют «холестириновым кошмаром». С борщом та же история. В Америке знают только протертые супы, и для них борщ – это неэстетично плавающие в тарелке нарезанные овощи. Но те, кто хоть раз попробовал борщ, сваренный моей женой Мариной, потом, собираясь к нам в гости, всегда спрашивали: а борщ будет? Вот с пельменями было попроще, американцам они знакомы по китайской кухне. Но мы над американскими желудками особо не экспериментировали, и, скажем, гречкой их никогда не кормили.

– Какой американский репортаж запомнился вам более всего, и кто из американцев произвёл на вас самое большое впечатление?

– За годы в Америке было много встреч, и каждая была по-своему интересной. Но особенно запомнилось интервью с Элизабет Тейлор. А дело было так. Года через полтора после начала моей американской командировки мне позвонил незнакомец. Русские нотки в его вполне приличном английском я уловил сразу, и предложил перейти на родной язык. Он ответил – и этот выпендрёж, свойственный иным эмигрантам, меня всегда умилял – мне, мол, всё равно, на каком языке разговаривать. Но, в конце концов, перешли на русский. Он предложил сотрудничество: обещал устраивать интервью с голливудскими «звёздами», и помочь сделать репортаж с церемонии вручения «Оскара».

Через пару недель пришёл факс от секретаря Элизабет Тейлор. «Госпожа Тейлор любезно согласилась на интервью советскому телевидению, – говорилось в послании. – Вам надо заплатить 2 тысячи долларов за услуги гримёра, 2 тысячи – за услуги визажиста, 3 тысячи – за операторскую группу, и 10 тысяч – за аренду павильона для съемок интервью». Я ответил, что признателен за приглашение, но, к сожалению, не располагаю таким бюджетом. Дней через десять приходит второй факс. Смысл письма: госпожа Тейлор готова оплатить все вышеназванные услуги, она даже разрешила провести съемку интервью в её особняке, и вы будете первым журналистом, берущим интервью у неё дома, но имейте совесть, – оплатите хотя бы операторов. На операторов деньги у нас нашлись, и вскоре мы сидели в роскошном особняке голливудской «звезды» в не менее роскошном районе Бел-Эйр, этакой «Рублёвке» в западной части «города ангелов», где в разное время обитали многие известные люди, - например, «отец хоррора» Альфред Хичкок, чета Рейганов, бизнесмен Илон Маск…

Сидеть пришлось долго, – хозяйка опоздала на пять часов, хотя всё это время находилась в том же особняке. Правда, голодными нас не оставила, – в обеденное время её повар прикатил столик, уставленный закусками и напитками. Наконец, «звезда» вышла к нам, и не без изрядной доли кокетства извинилась за небольшое опоздание. Когда началось интервью, обнаружилось, что волнуюсь не только я, впервые в жизни общающийся с «мегазвездой», но и сама «мегазвезда». Однако волнение быстро улеглось, – Элизабет оказалась очень милой, обаятельной и общительной, ни капли рисовки в её поведении не было. Кстати, тогда я понял, отчего она предпочитает только свою съемочную группу. Они знали все ее удачные ракурсы, знали, на каком фоне её снимать, какое должно быть освещение. Всё – и платье, и причёска, – должно было подчеркивать знаменитые фиолетовые глаза великой актрисы. Но, главное, мы быстро наладили с ней контакт, она просто и откровенно отвечала на все вопросы, «запретных тем» для неё не было. Эта встреча оказалась самым ярким эпизодом моей почти двенадцатилетней американской командировки.

– А насчёт приглашения на «Оскар» ваш знакомец тоже не обманул?

– Нет, не обманул. Более того, здесь нас ожидал сюрприз. Через полчаса после начала церемонии вдруг наступила тишина, и диктор объявил: впервые в истории церемонию награждения освещает советское телевидение, и в зале присутствует корреспондент советского телевидения мистер Михаил Таратута с супругой. И тут же все прожекторы – на нас. Признаюсь, чувствовал себя не в своей тарелке, это было неожиданно и непривычно. Это было первое освещение советским телевидением церемонии «Оскара».

– Столько лет в чужой стране – немалый срок, некоторые даже находят у вас легкий американский акцент. Насколько изменила вас и чему научила жизнь в Штатах?

– Начёт акцента – это выдумка журналистов, нет у меня никакого акцента, а есть, скорее, специфика выговора, я и в детстве так говорил. Когда жили в Америке, в моей семье было запрещено разговаривать по-английски. Избегали мы и вставлять английские слова в русскую речь, – а такое часто встречается у людей, долго живущих за границей, на ум порой первыми приходят английские термины. Для меня сохранение чистоты языка было ещё и профессиональной необходимостью, все-таки я работал на телевидении, и, согласитесь, было бы странно, если бы наш журналист вдруг заговорил в эфире с акцентом.

Чему научила меня Америка? Наверное, более широкому взгляду на вещи, толерантности к «непохожести», к чужому мнению. Мы же люди не очень терпимые, не принимаем взглядов, не совпадающих с нашими представлениями, а часто не готовы даже просто выслушать собеседника-оппонента. Америка быстро приучает и к пунктуальности. Там ещё потерпят ваше пятиминутное опоздание на деловую встречу, – если, конечно, вы позвонили и предупредили, что застряли, например, в пробке. Но если опоздали на десять минут, или, не дай Бог, больше,– никакие оправдания уже не принимаются, и дела с вами никто иметь не станет. После Америки появилось и много бытовых привычек. Например, к свободной планировке квартиры. У нас же со времён коммуналок вся квартира в перегородках, а в Штатах квартиры открытые. У меня и московское жилище так устроено, – вот, скажем, столовая и гостиная находятся в одном пространстве, разделение только обозначается деталями декора, но нет никаких стен.

– В одном из давних интервью вы сказали, что к концу командировки устали от Америки. И хотели вернуться. Там стало неинтересно?

– Соединенные Штаты – очень интересная страна, но для журналиста важно быть там, где происходят значимые события. Все девяностые года такие события происходили в России, и у меня появилось какое-то ощущение «существования жизни на периферии». И ещё. Когда вы долго живёте в стране, вам надо выбирать: либо вы по-настоящему интегрируетесь в жизнь этой страны, либо – уезжаете. Сидеть на двух стульях столько лет - психологически очень трудное раздвоение, и к концу у меня наступил такой момент, когда я уже не мог ни говорить, ни читать по-английски, ни смотреть американское ТВ. Хотел – говорить по-русски, смотреть русские программы по телевизору. А в то время такой возможности еще не было, это сейчас вся наша эмиграция сидит у телевизоров как прикованная и смотрит российские программы. Словом, в конце концов, решил – надо уезжать.

– Ваше возвращение из Штатов, уж извините, триумфальным не назовёшь, вы сами как-то назвали себя «телевизионным аутсайдером», но сomeback на российское ТВ случился достаточно быстро. Всё – благодаря сильному характеру?

– Не знаю, может, и характер виноват. Расскажу такую историю. Еще когда я работал в Америке, в начале девяностых, обанкротился Внешторгбанк. А он питал валютой все советские заграничные учреждения, от посольств до корпунктов. Из Москвы звонят: денег нет, но вы держитесь, а главное – не распродавайте корпункт. Что делать? Возвращаться? Но у меня только-только началась работа, мне здесь интересно. Значит, надо придумать, как зарабатывать самому. Так в то время жили практически все наши корпункты, ребята во Вьетнаме, например, днем подрабатывали на стройке, а по вечерам что-то лепили для программы «Время».

Я для стройки точно не создан, а потому попробовал пойти по другому пути. Американцы, вопреки нашим стереотипам, люди душевные и отзывчивые, и друзья со студии в Сан-Франциско свели меня с теми, кто профессионально занимался продажей рекламы. Но, увы, даже эти профи не смогли продать ни одной рекламной минуты на российское телевидение, тогда это никому не было нужно. Но что-то надо было делать, и я занялся бизнесом, чтобы зарабатывать на жизнь, а параллельно работал над программой «Америка с Михаилом Таратутой». При этом студия в Сан-Франциско давала мне возможность работать бесплатно, хотя это стоило больших денег. У меня со студией сложились особые отношения. В какой-то момент – это было в конце 80-х – у Минфина начались затруднения с валютой, из Москвы перестали переводить деньги за спутниковые перегоны моих репортажей, и мы задолжали десятки тысяч долларов.

В одном из сюжетов я обратился к министерству финансов, – мол, у меня к вам, товарищи, есть деловое предложение: вы отдаете американцам долг за спутниковую трансляцию, а я продолжаю делать интересные репортажи. Историю подхватили все американские корреспонденты в Москве, она обошла многие телесети в Штатах, а я дал интервью, кажется, всем ведущим американским телеканалам. В конце концов, деньги американцам заплатили. Потом Советский Союз рухнул, а вот программа «Америка с Михаилом Таратутой» осталась, так что, нет худа без добра.

– Вы работали на ЦТ, НТВ, РТР, в телекомпании «Мир» и на канале «Россия», так что вас можно считать в полном смысле слова «телевизионным» человеком. Чем наше телевидение конца 90-х отличается от нынешнего?

– В девяностых в эфире царила свобода, люди говорили в эфире что хотели, и это было совершенно нормально. Сейчас рамки дозволенного сильно сузились, выйти за эти рамки не может практически никто, всё запрограммировано, появилась самоцензура. Правда, в девяностые «свобода от рамок» доходила порой до безобразия. Помню, «Комсомольская правда» взяла интервью у моей тогда совсем еще юной дочери, которая в силу возраста не знала, что с иной прессой надо быть бдительным, и твои слова могут переиначить с точностью до наоборот. Что они и сделали, да ещё и выдали это за моё интервью! Большее свинство трудно себе представить! Да, в девяностые было много разного, СМИ становились ареной «войн» олигархов, но тогда хотя бы можно было услышать разные точки зрения. Если смотреть с чисто технической стороны, то, конечно, сделанные «на коленке» программы девяностых не идут ни в какое сравнение с нынешним, очень профессиональным в этом отношении, телевидением.

– По части свободы мнений наше ТВ сильно отличается от американского?

– У нас рамки устанавливает власть, а в Америке всё решает партийно-идеологическая принадлежность телеканала. Скажем, CNN работает на демократов, а «Fox» – на консерваторов-республиканцев. Собственно, сейчас почти все ведущие каналы – рупоры демократов. Эта ситуация обострилась в последние несколько лет настолько, что сегодня лишь двое из десяти американцев доверяют своим СМИ. Говорю об этом с сожалением, потому что я застал еще классическое, высокопрофессиональное американское телевидение, у которого учился. Там обязательно проверяли факты, прежде чем выдать их в эфир. Сейчас это не столь обязательно, - главное, чтобы выдаваемая информация укладывалась в принятую на канале картину событий.

– Говорят, корпоративная цензура на ведущих американских телеканалах может дать фору и самым свирепым «первым отделам» советских времен. Этими отличается и Фейсбук. Вот и вас недавно «забанили» за безобидный материал о расовых проблемах Америки…

– С Фейсбуком всё разрешилось быстро, в тот же день они извинились и «разбанили» мой пост. С американскими телеканалами сложнее. Конечно, там нет «первых отделов», но есть то, что я называю либеральной диктатурой. Столкнулся с этим во время недавней поездки в США, где снимал очередной фильм. Американская либеральная диктатура родилась в университетских кампусах, и группы, именующие себя «прогрессистами», отвергают любой взгляд, не вписывающийся в их идейные рамки. Скорее, это левацкие группы социалистического толка. Инакомыслие тут не имеет права на жизнь: думающие по-другому либо с позором изгоняются, либо предпочитают молчать. Самое печальное, что эта вышедшая из кампусов культура перекинулась в общество, в СМИ и социальные сети. Вас могут обвинить в расизме по любому поводу, и даже без повода. Скажем, если вы считаете, что важна жизнь не только черных, но и все жизни, – вы для них уже расист, и вам объяснят, что белый человек изначально виноват перед чёрным, за грехи своих предков, за рабовладение, за сегрегацию. А значит, должен ползать перед чёрными на коленках и просить прощения.

Стоило полузащитнику бейсбольной команды сказать, что он не позволит погромщикам топтать американский флаг, и что он любит Америку, – на парня посыпались обвинения в расизме, фашизме и прочих «измах». Сегодня в Америке модно не любить Америку, и эту «моду» тоже ввели прогрессисты. Не случайно же в событиях последних недель в США так силён элемент неприятия существующей системы. Прогрессисты кричат: Америка подгнила, давайте разрушим её до основания, но о том, что должно появиться на развалинах, у них особой определённости нет. Это очень плохой признак, когда всё больше людей идёт за анархистами, требующими то перестать финансировать полицию, а то и вообще ее упразднить.

– В фильмах «Майями. Понаехали тут... в Майями», «Сан Франциско. Иммигранты», «Санта Фе. Под колесом истории» вы рассказывали о расовых и этнических проблемах в США. Но и сегодня миллионы чернокожих американцев, несмотря на немалую «социалку», всё больше смахивают на римских люмпенов, главной задачей которых было производство себе подобных, за что государство снабжало их «хлебом и зрелищами». Американская политкорректность – только ханжеское прикрытие реального расизма, а все эти публичные ползания на коленках - лишь часть политического шоу, которое must go on, несмотря ни на что? Откуда – кризис?

– В системном кризисе, переживаемом Америкой, нет какой-то одной «верёвочки», за которую можно потянуть, чтобы распутать весь клубок американских противоречий, и дело не только в расовых проблемах. Сегодня Америка достигла такого градуса раскола общества, когда диалог между противоборствующими сторонами становится невозможным, и раскол этот проходит по многим линиям. Это и политический раскол, когда партии, способные раньше договариваться и находить компромисс, уже этого не могут, в результате чего и Конгресс стал нефункциональным.

Есть идеологический раскол: часть страны сильно «полевела», и если еще лет десять назад такого лидера либералов-прогрессистов, как социал-демократ Бенни Сандерс, трудно было представить на большой американской политической арене, то в 2016 году он там появился, а в 2020 году за ним идут толпы почитателей. Есть и раскол «географический», когда жители мегаполисов и глубинки испытывают взаимное недоверие и неприязнь. Есть ещё и гендерный раскол, все эти «MeToo», когда женщине, обвиняющей мужчину в домогательстве, надо верить только потому, что она женщина, а все мужчины – заведомые негодяи. Расовая проблема – самая застарелая, она идет от времен рабовладения и сегрегации.

В конце 50-х и в 60-е годы движение за права человека сделало очень многое: было покончено с сегрегацией, приняты законы, юридически ликвидировавшие любую дискриминацию по расовому признаку. Тогда появилась масса социальных программ для чернокожих, и их число постоянно росло. Это не только денежная помощь и талоны на еду, – это ещё и появление ранее невиданных «социальных лифтов», когда в 70-е годы была создана система квот для приёма чёрных в государственные учреждения и университеты. Многие воспользовались такими «лифтами», и сегодня мы видим немало чернокожих юристов, ученых, военных, врачей, чиновников и политиков самого высокого ранга. Кто хотел – тот поднялся. А в последние десять лет уже и частные компании скорее возьмут на работу чёрного, даже если он уступает в чём-то белому претенденту, – потому что чёрный может пожаловаться в суд, что его не взяли из-за цвета кожи. По той же причине чёрных опасаются уволить, – сразу обвинят в расизме, и выйдет себе дороже.

Политкорректность получила и лингвистическое развитие: сразу после отмены сегрегации под запрет попало слово «ниггер», что естественно, ибо это была презрительная кличка негров у белых плантаторов. Потом опальным стало совершенно нейтральное слово «негр», обозначающее лишь расу. Произнести слово «негр» сегодня – пострашнее матерщины где-нибудь у нас в храме. И если в тексте надо было употребить «негр», надо было писать так: «слово на букву н.». Потом следовало говорить «черный», а позднее появилось и вовсе лингвистическое чудовище – «афроамериканец».

– Это уже какой-то лингвистический кошмар…

– Этот лингвистический кошмар стал возможен именно на фоне либеральной атмосферы в Штатах, когда белые, по мнению прогрессистов, должны замаливать грехи перед чёрными, предоставляя им всякого рода преференции. Но надо было вовремя остановиться, чтобы не развратить людей. Не остановились. И если в начале помощь была необходима, то занимаясь этим полвека, Америка взрастила огромный отряд потомственных люмпенов, целые династии которых никогда не работали, а жили только на пособия. Разумеется, неверно грести всех чёрных под одну гребёнку, среди них много работающих людей, получающих небольшую зарплату, – но они не нищие, протягивающие руку за подаянием. Таких людей можно только уважать, они живут трудной, но достойной жизнью. Это малообеспеченная группа, у этих людей неполноценное питание, у них нет средств на медицинскую страховку, и значит, и на полноценное медицинское обслуживание, в результате именно по ним коронавирус ударил особенно тяжело. К слову, вопреки утверждениям некоторых наших журналистов, афроамериканцев лечат от этой заразы так же, как и белых. Беда в том, что они уже приходят с набором запущенных хронических болячек, усугубляющихся коронавирусом, и, естественно, чаще становятся его жертвами.

У чернокожих американцев есть ещё одна особенность: если эмигранты из разных стран, попадая в американский «плавильный котёл», ассимилировались в общей массе, то чёрные были отрезаны от этой «переплавки», просто не допускались к ней, и в результате образовали субкультуру со своим языком, одеждой, музыкой, со своим восприятием мира, – мира, в котором общество им чего-то недодаёт, в котором им все обязаны, в котором они – жертвы нескончаемого белого расизма. А либеральная белая публика словно играла в поддавки, убеждая себя и других в «несмываемой вине белой расы», в необходимости «беспрерывного покаянии за грехи предков».

Ситуация усугубляется еще и тем, что три десятилетия глобализации лишили Америку огромного количества рабочих мест, зарплата не повышалась последние тридцать лет при растущей инфляции, в результате реальные доходы сильно упали, и что опять же больнее всего ударило по малоимущим чёрным американцам. Вот на таком фоне в США и начались события последних месяцев. Американская пороховая бочка дождалась своей спички, - смерти Джорджа Флойда.

– Все эти события – просто манна небесная для демократов накануне выборов. Они же говорят, что во всём виноват Трамп, доведший страну до ручки…

– Ирония в том, что именно при Трампе состояние американской экономики резко улучшилось, безработица упала до рекордно низкого уровня, а все биржевые показатели, напротив, взлетели. А либеральные «прогрессисты» и демократы обвиняют его в том, что в Америке «всё стало хуже». Нынешними беспорядками воспользовались многие, и прежде всего, радикальное крыло, выступающее под лозунгом «Жизнь чёрных имеет значение». Они полагают, что только протестами не обойтись, нужна революция. Примерно те же цели преследуют правые и левые радикалы. Слева – это «антифа» и анархисты, считающие, что надо покончить с ужасным капитализмом, справа – ультранационалисты, борцы за этнически чистое, без «цветных» государство. И, конечно, в нынешних беспорядках резво поучаствовал откровенный криминал, – уличные банды и многие из 17 тысяч заключенных, выпущенных на свободу из опасений массового заражения коронавирусом. Вместе с люмпенами они и составили основной костяк погромщиков.

– В политкорректной Америке есть сторонники «чистого апартеида»?!

– Это небольшая группа, но они есть. Политически нынешние волнения оказались удобны для демократов, стремящихся свалить Трампа. Волнения ослабляют его, и укрепляют позиции демократов, поддерживающих протесты, и, как получилось, погромщиков. Не случайно же в разгар погромов губернаторы-демократы медлили с введением национальной гвардии, а демократы-мэры не отдавали внятных приказов полицейским, и тем оставалось молча наблюдать бесчинства толпы. В общем, всё, что во вред Трампу – то на пользу демократам, и чем хуже ситуация – тем лучше для них.

– Каковы шансы Трампа на победу в ноябре?

– Если бы вы спросили меня о шансах на победу Трампа месяца четыре назад, я бы уверенно ответил, что его переизберут, поскольку на руках у Трампа все козыри. Сегодня у него козырей почти нет, – разве только деменция Джо Байдена, который уже неважно соображает, сбивается с мысли и не всегда может закончить начатую фразу. Если демократы выставят Байдена соперником Трампа, он станет легкой добычей своего конкурента. Но у меня есть сильные подозрения, что перед партийным съездом, который должен будет выдвинуть официального кандидата от Демпартии, Байдену найдут замену.

– В 2003 – 2005 годах вы были профессором кафедры общей социологии в Высшей школе экономики, а потому спрошу вас как профессора, – насколько далеко могут простираться пределы демократии, и где та черта, за которой она превращается в охлократию, в хаос и анархию? Застрахована ли Америка от революции?

– Думаю, что застрахована, поскольку политическая система, несмотря на нынешний кризис, обладает большой устойчивостью. Не случайно же американская Конституция продержалась 240 лет всего с 27 поправками. Америка переживала и не такие кризисы, достаточно вспомнить Американскую революцию, или Гражданскую войну, движение за права человека и протестное движение против вьетнамской войны в 60-е годы, не говоря уже о время от времени вспыхивающих социальных бунтах вроде нынешнего.

В 1992 году мне доводилось вести репортажи из Лос-Анджелеса, где были жуткие погромы, тогда погибло 64 человека, а сумма ущерба превысила миллиард долларов. Америка перемолола это – перемелет и нынешний кризис. Но, скорее всего, страну ждут какие-то реформы. Да, проблем хватает, и сегодня США напоминают «зависший» компьютер, систему, накопившую ошибки и требующую перезагрузки. Несомненно, Америка «перезагрузится». Не менее сложно будет решить проблемы на международной арене, где уже брошен вызов глобальному американскому лидерству.

Идея американской исключительности, морального превосходства и проистекающей из этого великой американской миссии, берущая начало от пуританской идеи пилигримов о построении Царства Божьего на земле, сегодня под угрозой, поскольку появились новые центры влияния – Россия и Китай. Впрочем, сам Трамп отнюдь не одержим идеей повсеместного американского присутствия, он попытался было «вернуть Америку домой», но вряд ли ему это позволят.

– Америка и Россия могут стать партнерами в обозримом будущем? Не говорю о братской дружбе, но мы могли бы вместе решать экологические проблемы, осваивать Космос, изучать Мировой океан. Или нас могут объединять только общие угрозы, и мы будем переругиваться, пока на Землю не нацелится какая-нибудь космическая каменюка, и только тогда вместе начнём бороться за выживание?

– Увы, сегодня политический класс Америки рассматривает Россию как перманентного, экзистенциального врага. И Трамп едва ли переломит эту ситуацию, хотя время от времени и посылает нам доброжелательные сигналы. Он наладит с нами отношения, разве что переизбравшись на второй срок и получив контроль и на верхней, и над нижней палатой Конгресса. Пока у нас есть ограниченное военное сотрудничество в Сирии по предотвращению случайных конфликтов и какая-то совместная работа спецслужб по борьбе с терроризмом. Сотрудничество в освоении Космоса ограничивается отправкой астронавтов на наших ракетах и поставками в США российских ракетных двигателей. А вот научные контакты практически свернуты. В марте я снимал фильм в США, и убедился, что даже рядовые американцы, не говоря уже о представителях американского истеблишмента, весьма неохотно идут на контакты с «токсичными русскими», - опасаются стать орудием в руках «русских пропагандистов».

– Вернёмся к делам телевизионным. Когда телевизионщиков обвиняют в низкопробных передачах, они кивают на зрителя, – мол, это он требует «развлекуху», и мы лишь подстраиваемся под его, зрителя, вкусы. Но разве не телевидение формирует пристрастия аудитории?

– Мне кажется, в 90-е годы наш зритель был готов к восприятию серьезных, глубоких программ. Но этот момент был упущен с конца девяностых. Начальство решило, что народ устал от проблем, и надо дать ему повеселиться. И народ начали веселить, уходя от серьезных тем. Так воспитали зрителя, желающего только развлекаться. Такой зритель «делает рейтинг», а высокий рейтинг привлекает рекламодателя. Отсюда и эти жуткие, за нечастым исключением, сериалы, идущие в самое «смотрибельное» время, а всё более или менее приличное для ещё не разучившихся думать людей, отодвигается в сетке на полночь или за полночь.

– В 2018 году вы работали над фильмом «Политобозреватели советской эпохи», и, возможно, были знакомы со многими из них. Кто произвёл на вас самое большое впечатление – и как журналист, и как личность?

– В первую очередь это, конечно, Александр Каверзнев. К сожалению, я не был знаком с этим поразительным человеком. У него была такая манера разговора, такой стиль общения со зрителем, что его всегда хотелось слушать. Работая над своим фильмом, я посмотрел последнюю работу Каверзнева, фильм об Афганистане. Сложнейшая тема – и ни единого лживого слова. Фильм этот создавался сорок лет назад, в 1980 году, но он смотрится и сегодня именно потому, что человек говорил правду. А когда не мог говорить, – предпочитал молчать, но не врать. Мне очень нравился Владимир Дунаев, с которым мы познакомились перед моей поездкой в США. С удовольствием смотрел репортажи Бориса Калягина, Владимира Цветова, умевшего говорить даже о том, о чем говорить было нельзя. Конечно, как тут не вспомнить и замечательного Александра Бовина, один «бальзаковский» вид которого уже внушал доверие.

– А есть человек, которого вы назвали бы великим?

– Из ныне живущих – это Илон Маск, он двигает нашу цивилизацию вперед, и это великий человек. Яркая личность для нашей страны – всеми нелюбимый Горбачёв. Не потому, что он выдающийся мыслитель, сумевший заглянуть в будущее России, а потому, что оказался в нужное время в нужном месте, и не предпринял ничего, чтобы пролилось много крови. Желая того или нет, Горбачёв перевернул страницу российской истории, и хотя бы по этой причине он в нее войдет.

– Какое своё достижение вы считаете главным, и ваши самые удачные проекты?

– Наверное, главное – что я сумел одним из первых рассказать людям правду о стране, которая вызывала и вызывает у наших сограждан огромный интерес, и, надеюсь, я рассказывал об этом объективно, не скрывая ни достижений, ни недостатков Америки. А самым удачным проектом я бы назвал программу «Америка с Михаилом Таратутой». Она была востребована, её ждали люди, а для меня очень важно вот такое ощущение нужности. Главное для меня - процесс творчества, будь то книга или фильм. А если еще и результат хороший – тут уж вдвойне приятно.

– Как вы относитесь к популярности?

– Она грела сердце, и этого в моей жизни было предостаточно, но с годами стал относиться к этому спокойно, и, видно, потому совсем не переживал, когда в свое время вышел из «зоны популярности». Сегодня мне абсолютно всё равно, популярен я или нет, для меня главное - понравилась моя работа или нет, получила или не получила она признание моих читателей и зрителей. Вот из-за этого я могу искренне переживать.

– Что для вас самое интересное в жизни?

– Люблю бывать в разных странах и рассказывать об этих путешествиях людям, всегда привожу из таких поездок очерки. Люблю свою работу. Люблю смотреть на внучку, - ей уже три с половиной года, – и слушать её милую болтовню. Это всё очень простые вещи, но они и составляют мою жизнь сегодня.

– А чего больше всего не любит Михаил Таратута?

– Глупых людей, – и потому, что с ними неинтересно, и потому, что они отнимают время, когда ты вынужден с ними общаться. Не терплю самовлюбленных эгоистов, подлости и отсутствия интеллигентности, не могу простить высокомерие и неуважение к другим людям. А ещё не люблю говорить по телефону.

Не стало Василия Симчеры

Алексей Иванов

Он искренне, последовательно боролся против катастройщиков, против либеральных разрушителей. В течение долгих лет сотрудничал с газетой "Завтра", постоянный член Изборского клуба. Надеялся дожить до смены модели социально-экономического развития России.

Выдающийся советский/российский учёный Василий Михайлович Симчера - русин (карпаторосс) по происхождению. Родился 26 февраля 1940 года в Закарпатье в семье железнодорожника. Окончил с отличием Львовский торгово-экономический институт, затем аспирантуру Института экономики мировой социалистической системы Академии наук СССР в Москве - там же защитил кандидатскую диссертацию, работал научным сотрудником, старшим научным сотрудником. Позднее трудился старшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР, заведующим сектором в Научно-исследовательском институте Центрального статистического управления СССР, завотделом Всесоюзного научно-исследовательского института проблем организации и управления (ВНИИ ПОУ) Госкомитета СССР по науке и технике. Окончил вечерний факультет совершенствования дипломированных специалистов по иностранным языкам МГПИИЯ им. Мориса Тереза по специальности "английский язык". Защитил докторскую диссертацию по методологии многомерных международных сопоставлений. Преподавал в Московском институте управления имени Серго Орджоникидзе, в 1983-2000 годах - заведующий кафедрой статистики Всесоюзного/Всероссийского заочного финансово-экономического института. В 2000-10 годах был директором НИИ статистики Госкомстата России (ныне - ФГБУ "Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической статистики Федеральной службы государственной статистики, НИИ Росстата), занимал должность заместителя председателя Научно-методологического совета Госкомстата. Руководил отделом статистики Таможенного союза ЕврАзЭС. Являлся научным руководителем по финансово-экономическим специальностям — советником ректора РГТЭУ.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Член более 10 научных обществ. Вице-президент общественной организации "Российская академия экономических наук", действительный член Международной Славянской академии наук, образования и культуры. Член правления ЭАЦ "Модернизация". Входил в редколлегии ряда журналов. В 2007-м Международным биографическим центром (Кембридж, Великобритания) добавлен в каталог "2000 выдающихся интеллектуалов 21-го столетия".

Автор книг "Статистические публикации в СССР", "Очерки международной статистики", "Развитие статистической науки в СССР", "Статистические методы анализа социально-экономических процессов", "Методы сравнительного анализа статистических данных", "Методы актуарных вычислений", "Методы экономико-математического моделирования", "Развитие статистических методов в учебной литературе. Экономика, демография, статистика", "Основы коммерческих расчётов", "Потери народного хозяйства России в 1991–1995 гг.", "Обречена ли экономика современной России", "Как возродить экономику России", "Россия во лжи", "Энциклопедия статистических публикаций (Х-ХХ вв.)" и др.

"Ушёл из жизни Великий, без всякого преувеличения, человек – Василий Михайлович Симчера. Выдающийся учёный, знаменитый статистик, замечательный человек, настоящий патриот нашей страны. Он видел дальше и мыслил глубже многих из нас, опираясь на фундаментальные знания и глубокое понимание закономерностей социально-экономического развития. В своих статистических таблицах он раскрыл тысячелетнюю историю России, его статьи объективно характеризовали её современное состояние, его выступления потрясали своей логикой и основательностью. Он всегда говорил правду, вскрывал истинное положение вещей, никогда не пытался угодить начальству или понравиться власти. Он блестяще выполнял предназначение истинного ученого называть все по имени, то есть раскрывать сущность исследуемого предмета.

Предметом научной деятельности профессора Василия Симчеры была экономика нашей страны, происходящие в ней процессы, их влияние на благосостояние народа. В его изложении этот предмет никого из слушателей не оставлял равнодушным. Придерживаясь строго научного объективного подхода, Василий Михайлович глубоко переживал получаемые результаты исследований, эмоционально, подчас страстно, пытался увлечь слушателей своими идеями, донести до них свою тревогу за судьбу Отечества.

Публицистика профессора Симчеры, подобно набату, взывала к ответственности власти за печальное состояние нашей экономики. Он вскрывал пороки действующей системы управления, с цифрами в руках показывал чудовищные расхождения между официальными отчётами государственных органов и реальным положением дел. Так, его анализ международных статистических данных показывал огромную «неучтёнку» экспорта нефти и других сырьевых товаров. Он раскрыл позорную картину воровства принадлежащей всему народу природной ренты, показав расхождения в десятки миллиардов долларов между российскими и зарубежными данными таможенной статистики. При этом Василий Михайлович никогда не занимался обличительством – он всегда оставался конструктивным, позитивно настроенным, искренне наделся, что власть предержащие, услышат его предложения и прозреют, узнав об истинном положении дел.

Василий Симчера навсегда останется в нашей памяти как принципиальный государственник. Вся его жизнь была служением нашему Отечеству, которое он воспринимал единым и неделимым в образе исторической России. Будучи русином по национальности, он тяжело переживал распад Советского Союза и, особенно, организованную США узурпацию власти на Украине бандеровским отребьем. Он не упускал ни одной возможности повлиять на сознание народа Украины, поддержать русский дух страдающих под неонацистской оккупацией людей. Он был настоящим патриотом Русского мира, делал все от него зависящее для оздоровления нашего общественного сознания.

Разменяв девятый десяток, В.М.Симчера оставался энергичным, деятельным, творчески продуктивным. Мы с нетерпением ждали его выхода на работу в Департамент статистики Евразийской экономической комиссии. У него были амбициозные планы по улучшению качества статистики внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза, ряд его предложений мы уже взяли на вооружение. Его уход из жизни стал для нас тяжелой невосполнимой потерей. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, результаты его исследований будут, как маяки, указывать нам направления развития экономики страны, его идеи будут, я не сомневаюсь, воплощены в жизнь", - Сергей Глазьев, друзья и собратья по Изборскому клубу.

Лидер Российского общенародного союза (РОС) Сергей Бабурин: "Пришла горестная весть: не стало Василия Михайловича Симчеры, выдающегося учёного-экономиста, страстного противника неолиберального эксперимента над нашей экономикой и страной, русинского подвижника и русского патриота. Трудно смириться со случившимся. Даже не могу представить, что не услышу больше его резкого волевого голоса, решительных аргументов, переполненных бескомпромиссного задора. Василий Михайлович был человеком-тайфуном, шквалом оригинальных глубоко научных оценок, которого боялись недруги и завистники, перед которым преклонялись мы, его друзья и соратники. В феврале В. М. Симчера отметил 80 лет и мы с А. Н. Разумовым и наши супруги — небольшой круг выбранных им близких «экспертов» — были приглашены 2 марта на вечер в ресторан галереи З. Церетели, чтобы «отрепетировать» вместе с его семьёй юбилей. Это был чудесный вечер, наполненный юмором юбиляра и товарищеским общением. Встреча наша оказалась последней. Вскоре началась сорвавшая официальные его чествования «самоизоляция», по завершении которой его не стало. В мае мы лишь раз созвонились, взаимно справляясь о делах и отмечая юбилей Победы. Скорбим об утрате старшего друга и соратника! В рядах учёных и деятельных борцов за возрождение Страны, среди активнейших членов нашей Международной Славянской академии невосполнимая брешь. Светлая память выдающемуся учёному и патриоту Отечества! В наших сердцах он с нами до тех пор, пока мы живы".

Известный абхазский общественно-политический деятель, один из отцов абхазской государственности Тарас Шамба: "Память о нём останется у добрых людей. Светлая память, аминь".

Будет ли в 2021 году бюджетный кризис?

дефицит бюджета, популисты и векторы грамотной антикризисной политики

Сергей Ануреев

Сначала в статье представлены сухие цифры исполнения Федерального бюджета за май по данным Министерства финансов и их достаточно нудная интерпретация, с аналогией 1991 года, прогноз на сохранение огромного бюджетного дефицита на июнь и 3 квартал. Затем представлены объяснения типичных и нетипичных обстоятельств текущего кризиса, особое внимание уделяется градусу популизма и последствиям этого популизма на примере 1991 и 1998 гг. Наконец дан перечень действий и бездействия правительства по сравнению с предыдущими кризисами, возможные векторы бюджетных решений для сглаживания последствий коронакризиса и избежания скатывания ситуации в полномасштабный бюджетный кризис.

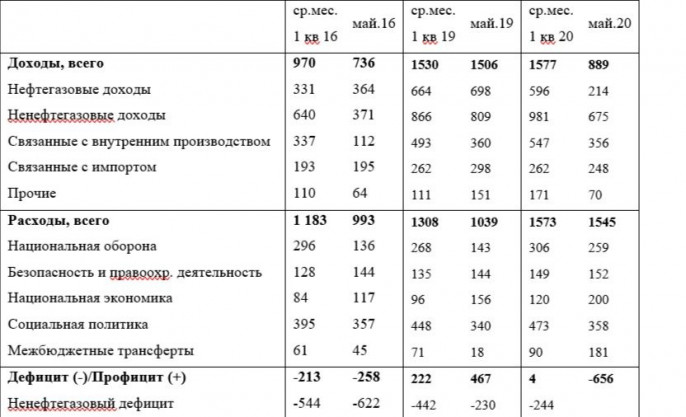

Майское исполнение Федерального бюджета как предвестник бюджетного кризиса

В типичном мае из-за сокращения деловой активности падают доходы федерального бюджета от внутреннего производства, не падают нефтегазовые доходы и доходы от импорта - суммарно доходы снижаются на 7% по маю 2019 года по сравнению с месяцами 1 квартала 2019 года. В типичном мае также меньше бюджетные расходы, на 21% в мае 2019 года по сравнению с месяцами 1 квартала 2019 года, т.е. заметно меньше снижаются расходы по сравнению со снижением доходов. Поэтому в мае у Правительства обычно складывается небольшое сезонное превышение доходов над расходами.

В мае 2020 года традиционная майская экономия в расходах позволила Минфину нарастить антикризисные расходы без роста общих расходов в сравнении с месяцами 1 квартала 2020 года. Карантин и традиционные майские праздники значимо повлияли на доходы бюджета, но лучше самых апокалиптичных ожиданий, поскольку падение внутреннего производства оказалось умереннее ожиданий, а 2/3 проблем связаны с падением нефтегазовых доходов.

Для начала следует всё же ужаснуться майским провалам по доходам и скачку бюджетного дефицита, даже с поправкой на праздники. Доходы федерального бюджета в мае 2020 года сократились на 41% к маю 2019 года (без поправки на инфляцию) и на 44% к среднемесячным доходам 1 квартала 2020 года. Особенно рухнули нефтегазовые доходы на 64-69%, в меньшей степени упали ненефтегазовые доходы на 31% к месяцам 1 квартала и на 17% к маю 2019 года. Доходы от внутреннего производства сократились на 35% и на 1% соответственно, доходы от импорта сократились на 17% и 5%. Расходы федерального бюджета без малого остались на уровне месяцев 1 квартала 2020 года, однако выросли в 1,5 раза к расходам мая 2019 года. Бюджетный дефицит составил 656 млрд руб. или 42% расходов, превысив на 116 млрд руб рекорд марта 2016 года в миллиардах, а главное повторив самые кризисные месяцы 1991 и 1998 гг в процентном выражении от расходов.

Исполнение федерального бюджета за май 2020 года в сравнении с предыдущими периодами.

Источник: упрощено автором на основе данных Министерства финансов РФ

Падение доходов связанных с внутренним производством всего на 1% в мае 2020 года к маю 2019 года показывает, что подавляющее большинство крупных и средних налогоплательщиков продолжили свою традиционно праздничную майскую работу несмотря на карантин. Скорректировав доходы от внутреннего производства на годовую инфляцию и небольшой экономический рост до карантина, карантинное падение внутреннего производства можно оценить всего в 6-7%. Сильно просели поступления налога на прибыль, но выросло поступление НДС, что указывает рост налоговой оптимизации по налогу на прибыль под шумок коронакризиса.

Противоречивыми являются доходы от импорта, упавшие всего на 5% по сравнению с месяцами 1 квартала 2020 года и на 17% относительно мая 2019 года. Меньше упал «импортный» НДС и больше упали импортные пошлины, что возможно объясняется расчетами НДС от стоимости товара и пошлин чаще от физических объемов. Поступления «импортного» НДС в мае 2020 года относительно месяцев 1 квартала 2020 года сократилось всего 2%, но должны быть скорректировано на девальвацию рубля 65à80 рублей за доллар и рост цен импорта, объясняя падение поступлений пошлин на 17%. Небольшое падение доходов от внутреннего производства мая к маю указывает, что упал именно потребительский импорт и затем связанная с ним розничная торговля.

В мае 2020 года сезонное сокращение бюджетных расходов составило всего 2% от месяцев 1 квартала 2020 года, по сравнению с сокращением на 21% в мае 2019 года. В месяцы 1 квартала 2020 года к аналогичному периоду 2019 года расходы выросли на 20%, поэтому расходы мая 2020 года к маю 2019 года оказались на 48% выше. Из оценочного антикризисного роста расходов в мае 2020 года на 380 млрд руб., на поддержку нижестоящих бюджетов было направлено 43% суммарного прироста, на оборону 30% прироста, на здравоохранение и экономику по 12%.

Огромный бюджетный дефицит сохранится и в 3 квартале 2020 года

По крайней мере в июне 2020 года нефтегазовые доходы федерального бюджета останутся низкими. Доходы от внутреннего производства традиционно вырастут в июне к маю, что в 2016 и 2019 годах давало дополнительно порядка 250 млрд руб. В 2020 году июньский отскок, с одной стороны, будет больше из-за выхода из карантина, впрочем несильно повлиявшего на внутреннее производство исходя из майских доходов, с другой стороны, сохраняющегося заниженного спроса. Доходы от импорта меньше подвержены сезонному майскому падению и вряд ли покажут значимый рост в ближайшие месяцы из-за падения потребительского спроса.

В июне бюджетные расходы выйдут из сезонного майского спада и увеличат бюджетный дефицит. Исходя из данных по расходам 2016 и 2019 годов, расходы июня без малого возвращаются к уровню расходов в среднем за месяцы 1 квартала или увеличиваются к маю в среднем 24%. Поэтому, расходы июня 2020 года ожидаются примерно на уровне 1573 млрд. руб расходов в месяцы 1 квартала, плюс антикризисный рост расходов в мае на 380 млрд. руб, что в сумме даст порядка 1950 млрд руб. Поэтому, бюджетный дефицит июня значимо вырастет в денежном выражении примерно до 800 млрд руб в месяц или 42% расходов уровня майского дефицита относительно расходов.

В 3 квартале 2020 года бюджетные доходы продолжат восстановление относительно майского «дна», но останутся сильно ниже месяцев 1 квартала. Мировые цены на нефть выросли в июне по сравнению с апрельским «дном» и все же остаются сильно ниже уровня 2019 года, действует ограничение физических объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+, мировые цены на газ продолжат пребывать на структурном «дне». В июле-сентябре 2016 года предыдущего периода низких цен на нефть нефтегазовые доходы бюджета составляли 430 млрд руб. в среднем в месяц. В 3 квартале 2020 года при большем негативе нефтегазовые доходы хорошо если отыграют половину разницы супер провального мая 2020 года и месяцев выхода из предыдущего дна 2016 года, т.е.дадут плюсом к маю порядка 100-110 млрд руб. в месяц. Доходы бюджета от внутреннего производства после июньско-майского крупного сезонного отскока перейдут в умеренный восстановительный рост, как и доходы от импорта, суммарно прибавят хорошо если 50 млрд руб. или половину оставшегося рецессионного гапа.

В 3 квартале 2020 года кризисное давление на расходы бюджета будет оставаться значимым, а дефицит после умеренного сокращения снизится с июньского пика хорошо если вернется к большому майскому значению. С одной стороны, проведение Конституционного референдума и завершение крупных анонсированных социальных выплат снизит давление на бюджет, с другой стороны, волна популизма со стороны оппозиционных политиков продолжит оказывать давление на расходы. Региональные бюджеты как крупнейшие получатели дополнительных антикризисных расходов по прежнему будут недополучать значительные размеры налога на прибыль и подоходного налога. Политическая установка на педалирование скорейшего восстановительного роста может повлечь принятие дополнительных антикризисных расходов. Поэтому, бюджетные расходы удастся снизить с июньского пика хорошо если на 100 млрд руб. в месяц.