Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

О планах финских властей по членству в Североатлантическом альянсе, о ситуации с изъятием социальными службами Финляндии детей у граждан России, о проблеме нелегальных мигрантов, пересекающих границу Финляндии со стороны России, а также о том, что в Хельсинки думают об антироссийских санкциях, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Финляндии Александр Румянцев.

— Ожидалось, что после победы партии "Центр" на парламентских выборах начнут налаживаться отношения РФ и Финляндии. Оправдались ли такие надежды? Можно ли, например, говорить о том, что руководство Финляндии склоняется в сторону необходимости отмены санкций против РФ?

— Для России Финляндия – близкий сосед и надежный партнер, страна, с которой нас связывает граница протяженностью 1300 км. Это, кстати, больше, чем у всех остальных граничащих с Россией государств Евросоюза вместе взятых.

Поэтому сохранению добрососедских отношений придают важное значение и в России, и в Финляндии. Российские и финские регионы, бизнес, простые люди нуждаются во взаимных контактах и совместных проектах, которые создают рабочие места, способствуют повышению качества жизни. К тому же, если изучить всю нашу совместную историю, понимаешь, что и она показывает безальтернативность именно такой линии в наших отношениях. В целом такой подход объективен, и это в полной мере осознается в Финляндии независимо от того, какая из политических партий возглавляет финское правительство.

Что касается санкций ЕС, то финская экономика, безусловно, болезненно ощущает их эффект, как и влияние российских ответных ограничительных мер. Однако Финляндия – часть Евросоюза, и её руководство неоднократно отмечало, что не намерено отступать от принятых в этом формате решений.

В этой ситуации хочу особо отметить позицию финского бизнеса. Те финские компании, которые пришли на российский рынок на серьезной и долгосрочной основе, по-прежнему сохраняют там свои позиции, несмотря на санкции и экономические сложности обеих стран. Продолжается налаживание производственной кооперации, поиск возможностей на перспективных направлениях.

— Каков прогноз товарооборота между нашими странами на нынешний год? Будет ли наше торговое взаимодействие расти и за счет чего?

— 2015-й год действительно стал не самым удачным для российско-финляндской торговли. По данным российской таможенной статистики, за январь-ноябрь объем двустороннего товарооборота составил 9 миллиардов долларов США – почти на 40% меньше, чем за тот же период годом ранее. Следует, впрочем, заметить, что практически на ту же долю уменьшился объем российской торговли и со странами Евросоюза в целом, так что драматизировать ситуацию не стоит – речь идет об обусловленном объективными факторами явлении. Во многом спад вызван изменением курсов валют и удешевлением энергоносителей, на которые по-прежнему приходится значительная часть товарооборота. Свою роль сыграли, разумеется, и антироссийские санкции ЕС, и наши ответные меры.

Полагаем, что далее спад углубляться вряд ли будет. Видим объективную заинтересованность экономических операторов по обе стороны границы в восстановлении и развитии отношений. Хотя докризисный уровень показателей товарооборота в ближайшее время достичь будет непросто, в первую очередь из-за низкой цены на нефть, есть и предпосылки для принципиальных перемен в структуре взаимной торговли. В последние годы отмечаем рост контактов между представителями инновационных и высокотехнологических секторов экономики, расширение производственной кооперации. Хороший пример – строительство судов ледового класса во взаимодействии российских и финских верфей. Крупнейшим совместным проектом на предстоящие годы может стать сотрудничество в сооружении новой атомной электростанции на севере Финляндии. Есть и интересные совместные проекты в сферах биотехнологий, телекоммуникаций, энергосбережения и т.п.

— В конце прошлого года вновь заработала российско-финляндская межправкомиссия, можно ли уже говорить о результатах ее работы? Что планируется в рамках этого формата?

— Российско-финляндская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству не прекращала продуктивной работы, хотя действительно ее финляндская часть по объективным причинам – смена правительства страны – некоторое время оставалась без председателя. В рамках комиссии действует 15 отраслевых групп и объединенная межрегиональная группа, которые рассматривают широкий спектр долгосрочных программ и конкретных инициатив. Эта деятельность не прерывалась, несмотря на объективные сложности. Ожидаем, что сейчас, после назначения финского сопредседателя (им стала министр внешней торговли Ленита Тойвакка), работа комиссии возобновится в полном объеме, в марте этого года планируется встреча сопредседателей, а затем и полномасштабная сессия МПК.

— Были или запланированы ли контакты с финской стороной, связанные с вопросами европейского миграционного кризиса? Какова позиция России на этот счет? Что ожидается от этих переговоров?

— Вопросы противодействия незаконной миграции находятся под постоянным контролем российских и финляндских правоохранительных органов, которые наладили хорошее рабочее взаимодействие по этому кругу вопросов. Имеется общее понимание того, что проблему миграции следует решать в конструктивном и взаимоуважительном ключе, в рамках действующей национальной правовой базы, двусторонних договоров и международных обязательств обеих стран, не политизируя ее отдельные аспекты. Эта тема интенсивно обсуждалась, в частности, в ходе визита в Финляндию министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева 26-27 января этого года, во время поездки в Москву руководства полиции Финляндии 27-28 января этого года. Затрагивали вопросы миграции и главы правительств России и Финляндии на своих переговорах в Санкт-Петербурге 29 января и в телефонном разговоре 3 февраля.

Следует отметить, что тема миграции из России в Финляндию зачастую излишне драматизируется. За последние несколько месяцев из нашей страны на территорию Финляндии прибыло чуть более тысячи соискателей убежища. Для сравнения: через Швецию в Финляндию, по финским данным, приехало более 30 тысяч беженцев. В то же время мы со всей серьезностью оцениваем ситуацию, анализируем ее потенциальные последствия для безопасности обеих стран и рассчитываем, что конкретные действия компетентных органов уже в ближайшее время позволят несколько снизить напряженность вокруг этой темы.

— Какие действия предпринимает и собирается предпринять посольство РФ в Финляндии для защиты прав российских граждан Максима Сенаха и Александра Сергеева, задержанных по запросу США?

— Российские граждане, попавшие в беду или задержанные на территории Финляндии, находятся в фокусе внимания российского посольства.

Список наших действий в отношении этой категории граждан России определен соответствующими положениями консульского устава Российской Федерации. Российские консульские сотрудники обязаны выяснить обстоятельства случившегося, обеспечить задержанных необходимой юридической помощью, проверить условия содержания и качество соблюдения законных прав и интересов российских граждан, принципов и норм международного права и двусторонних соглашений, принять в случае необходимости и в рамках своих полномочий меры по урегулированию ситуации, естественно, в рамках правового поля государства пребывания.

Задержание в Финляндии граждан Российской Федерации по запросу американских властей вызывает серьезную озабоченность у российской стороны. В 2015 году таких случаев было четыре.

В двух случаях (Максим Сенах, Александр Сергеев) финская сторона пошла на экстрадицию в США, несмотря на наши неоднократные разъяснения на различных уровнях относительно контрпродуктивности подобного шага. Мы просили принять во внимание, что россияне в США могут столкнуться с откровенно политизированным и предвзятым "правосудием по-американски", а также применением противоправных мер физического и психологического давления для получения нужных показаний. Объясняли финским партнерам, что речь идет об экстерриториальном применении законодательства США в отношении российских граждан, идущем вразрез с общепризнанными нормами международного права.

Подчеркивали, что Вашингтон продолжает игнорировать двусторонний договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года, в котором предусмотрен четкий механизм обмена информацией о лицах, подозреваемых в совершении преступлений. Если бы речь шла о необходимости пресечения преступной деятельности, логичнее было бы не разыскивать наших граждан в разных странах, а сначала направить соответствующую информацию в страну гражданства подозреваемого. Однако этого не делается.

Третье аналогичное дело (Михаил Серов) пока рассматривается.

В четвертом случае (Юрий Ефремов) удалось добиться освобождения задержанного, который 30 декабря 2015 года с помощью дипломатов посольства вернулся на российскую территорию.

— Периодически возникают спорные ситуации, связанные с изъятием соцслужбами Финляндии детей у граждан РФ. Возможно, стоит разработать специальный механизм взаимодействия между двумя странами по таким вопросам?

— Обеспечение прав детей в семьях россиян, проживающих в Финляндии, – важнейшее для нас направление работы. Конфликтные ситуации, в которых страдают или могут пострадать дети, надо урегулировать, исходя прежде всего из интересов ребенка, его психологического комфорта и благополучия.

К счастью, в последнее время случаи принудительного изъятия детей из российских семей стали единичными. Сейчас на контроле всего три таких дела. Для сравнения: в 2014 году подобных случаев было 28.

Консульский отдел посольства активно работает на этом направлении: оказывает необходимое содействие обратившимся к нам соотечественникам, ведет разъяснительную работу. Признательны также за поддержку уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Павлу Астахову и уполномоченному МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константину Долгову, которые всегда оперативно реагируют на соответствующие обращения граждан.

Вы спрашиваете также о возможности наладить специальный механизм взаимодействия между двумя странами по таким вопросам. Отвечу: этот механизм уже налажен. Речь идет о выстроенном в последние годы диалоге российских и финских экспертов по ювенальной юстиции, которые неоднократно встречались в рамках семинаров по данной тематике. Ежегодно Россия и Финляндия обмениваются межведомственными списками контактных лиц по "детским" делам для облегчения контактов на этом направлении, получения при необходимости оперативных разъяснений по тем или иным аспектам семейного законодательства обоих государств.

— Как вам кажется, насколько вероятно вступление Финляндии в НАТО? Что будет делать Россия при таком развитии событий?

— В ближайшее время правительство Финляндии по поручению президента страны будет готовить доклады по политике безопасности и обороны. В этой связи имеется в виду составить также аналитический обзор с оценкой всех возможностей и последствий возможного членства Финляндии в НАТО. В то же время какого-либо однозначного вывода о необходимости изменения нынешней финской политики неучастия в военных союзах в этом анализе, как говорят нам финские партнеры, делать не предполагается. Документ, видимо, послужит основой для дальнейшей дискуссии в финском обществе.

Что касается населения страны, то за вступление в альянс традиционно высказывается не более четверти финских граждан, против – около 60% опрошенных и примерно 15% затрудняются ответить. Хотя, безусловно, в определенных политических кругах есть сторонники членства в НАТО, которые участвуют в общественной дискуссии на сей счет, агитируя за свою позицию.

Вступать или не вступать в НАТО – это суверенное дело Финляндии, вопрос, который должен решаться её политическим руководством и народом.

Естественно, что при изменении военно-политической обстановки (а превращение 1300-километровой границы с Финляндией в линию соприкосновения с военным блоком, в котором Россия не участвует, это весьма существенное изменение) Россия вынуждена будет анализировать возникшую ситуацию. Но, повторюсь, решение по НАТО целиком и полностью в руках самих финнов.

— Александр Юрьевич, был ли для вас выбор профессии случайным или вы стремились на дипломатическую службу?

— По профессии я физик-экспериментатор. Мечтал им стать и стал. Закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), поступил на работу в Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова (ныне Научно-исследовательский центр "Курчатовский институт") и проработал там 32 года. Доктор физико-математических наук, профессор, в 2000 году избран академиком Российской академии наук. Затем, в марте 2001 года, был назначен министром Российской Федерации по атомной энергии и руководил атомной отраслью почти пять лет.

Но я из дипломатической семьи. Мой отец был дипломатом, его родной брат, мой дядя, был очень известным дипломатом-арабистом. Он долгие годы работал на Ближнем Востоке в наших посольствах. Так что я присматривался к дипломатической работе и относился к ней уважительно. Читал историю дипломатии и книги про известных дипломатов.

Моя научная работа в Курчатовском институте была связана с исследованиями в области фундаментальной физики твёрдого тела с помощью рассеяния нейтронов и проходила в рамках активного международного научного сотрудничества. Наверное, это было прологом к будущей дипломатической деятельности.

После назначения министром дипломатическая работа уже стала частью профессии. Международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, вопросы нераспространения ядерных материалов и технологий, а также ядерное разоружение – это основы договора о нераспространении ядерного оружия. Теперь продолжаю трудиться в посольстве России в Финляндии.

— Как вы отмечаете День дипломата, поздравляют ли вас с профессиональным праздником зарубежные коллеги?

— День дипломата – наш профессиональный праздник, свидетельство признанной значимости дипломатической профессии, повод вспомнить историю российской дипломатии, поздравить коллег в Москве и по всему миру.

У нас в посольстве это всегда важная дата. В числе связанных с нею традиций – общее собрание коллектива, иногда в формате научного семинара. В этом году в парадном фойе посольства будет устроена выставка фотографий и документов, посвященная 95-летию российско-финляндских дипломатических отношений. Она подготовлена с использованием документов из российских и финских архивов, в том числе архива президента Финляндии Урхо Кекконена и Финляндского национального архива.

Разумеется, мы прилагаем усилия, чтобы приобщить к нашей профессии молодежь, и День дипломата хороший для этого повод. Наши сотрудники проводят урок в посольской школе, рассказывают о практических аспектах этой работы.

В связи с Днем дипломата проводятся также спортивные соревнования по футболу, волейболу или горным лыжам, турнир по настольному теннису на Кубок посла России в Финляндии, а также концерты в посольстве российских творческих коллективов. Есть и протокольные традиции: у нас принято проводить единый прием по случаю сразу двух праздников – Дня дипломата и Дня защитников Отечества. На этом приеме мы, безусловно, принимаем поздравления и от наших зарубежных коллег.

Нервы сдали в ожидании парома

Российский дальнобойщик покончил с собой в Литве в очереди на паром

Даниил Ломакин

В Литве покончил с собой российский дальнобойщик, на много дней застрявший в очереди на паром в Германию. Прекращение грузового автомобильного сообщения между Россией и Польшей вынуждает перевозчиков искать обходные пути. Запрет уже привел к огромным пробкам на границах Белоруссии. Дальнобойщики объезжают Польшу через Украину и Литву. Время ожидания в некоторых случаях может измеряться неделями.

После многодневного стояния в очереди на паром в литовском городе Клайпеде свел счеты с жизнью дальнобойщик из Пскова. Российские водители большегрузов по нескольку недель ждут возможности переправиться в Германию — другого пути попасть в большинство европейских стран у них нет, поскольку грузовое наземное сообщение между Россией и Польшей было закрыто с 1 февраля на неопределенный срок.

Как сообщили местные СМИ, трагедия произошла во вторник, 9 февраля, около десяти часов утра на одной из улиц города Клайпеды, где водители неделями ожидают своей очереди на грузовой паром в Германию. Коллеги обнаружили 43-летнего мужчину в кабине его грузовика, когда он уже был мертв. Стоявшие вместе с ним в очереди на паром водители утверждают, что причиной суицида стал нервный срыв.

«Он присоединился к нашей колонне в пятницу, сказал, что он из Пскова, везет груз в Германию, — поведал местным журналистам один из дальнобойщиков. — Странно, что такое произошло.

Может ли нормальный человек в течение трех дней так устать психологически?»

Опрошенные журналистами водители подозревают, что у мужчины сдали нервы. Несколько дальнобойщиков вспомнили, что он жаловался им на некие проблемы с грузовиком и просил помочь с починкой, а также неоднократно выражал опасения, что будет уволен руководством.

По словам водителей, фура, в которой был найден труп, стояла в километре от въезда на паром. Таким образом, грузовик мог отправиться в Германию только через несколько дней. Впрочем, говорить о какой-то прямой связи между гибелью водителя и ситуацией с запретом на проезд через Польшу пока рано.

В среду очередь из грузовиков в Клайпеде растянулась примерно на два километра. Движется очередь крайне медленно — в среднем каждый день уплывают лишь несколько машин. По оценкам оператора парома, на перевозку всех желающих по меньшей мере уйдет несколько недель.

В то же время серьезные очереди из фур скопились не только перед паромом в Литве, но и в Белоруссии. Часть водителей стоит на границе с Литвой, пытаясь добраться до парома в Клайпеде. Другие дальнобойщики из России застряли на белорусско-украинской границе. Это еще одно направление, по которому можно попасть в Европу, минуя Польшу.

«Ситуация некатастрофическая. Мы бросили на эти направления дополнительные человеческие ресурсы, через нашу границу транспорт уходит, очередь не стоит — медленно движется, — заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета Белоруссии Александр Тищенко. — Сейчас, к примеру, в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой очередь на выезд — 90 грузовиков, в «Беняконях» — 60». Представители ГПК Белоруссии провели встречи с украинскими и литовскими коллегами с целью обеспечения в нынешних условиях «ритмичного оформления грузопотока».

Тищенко также отметил, что пограничники не исключают, что на литовской стороне тоже может начать скапливаться грузовой транспорт. «Тем не менее критических моментов нет, с ситуацией справляемся как мы, так и наши литовские и украинские коллеги», — уверил представитель Госпогранкомитета.

При этом ситуация на границе постоянно меняется — еще 9 февраля тот же ГПК сообщал, что на трех пунктах пропуска с Литвой стоят 240 фур.

Примечательно, что украинское направление выбрало значительно меньшее количество российских водителей. И это при том, что пусть в Европу через Украину не только короче, но и занимает значительно меньше времени — никакого парома дальнобойщикам неделями ждать уже не нужно.

Возможно, это происходит из-за конечного адресата груза — многим водителям действительно удобнее попасть напрямую в Германию. Не исключено также, что некоторые водители, напуганные антиукраинской пропагандой, просто побаиваются ехать в Словакию через Западную Украину, опасаясь возможных проблем на таможне. Хотя никаких реальных запретов для них на Украине нет.

У водителей, не желающих ехать через Украину и стоять неделями в Клайпеде, есть и другие варианты. В частности, из Прибалтики водители могут отправиться в Швецию, а оттуда на пароме в Данию и уже через нее оказаться в Германии. Хотя очевидно, что такой вариант окажется весьма затратным.

Напомним, что международные перевозки между Польшей и Россией были прекращены с 1 февраля 2016 года. Страны не смогли договориться об объемах перевозок, и истекшее соглашение в результате не было продлено. В начале февраля в Варшаве прошли трехдневные переговоры, однако найти компромисс сторонам не удалось. Очередной раунд переговоров должен состояться уже на российской территории.

В Министерстве транспорта планируют, что встреча состоится до 15 февраля и станет решающей. Именно в этот день истекает договоренность между странами, согласно которой российские и польские фуры, которые остались на иностранной территории, могут завершить доставку товаров и вернуться на родину.

Транзитный путь в Россию через Польшу из других стран остается закрытым.

«Пока действительно нет никакой катастрофы, — рассказал «Газете.Ru» представитель АСМАП в Пскове Андрей Кузнецов. — Конечно, у литовцев сейчас не хватает паромов, поэтому приходится стоять в очереди по две-три недели. Но это не страшно, псковские перевозчики бронируют места и едут. К тому же Литва вроде собирается увеличить число паромов.

Хотя есть и другая информация: якобы литовцы специально пускают как можно меньше российских фур на паромы. Но это на уровне слухов».

Собеседник напомнил, что три года назад грузоперевозки между Польшей и Россией также были приостановлены. «Тогда только к марту обменялись разрешениями, пойдя на уступки полякам, — говорит Кузнецов. — Сейчас принимать их условия, по мнению перевозчиков Северо-Запада, нельзя. Если увеличить им квоту в два с половиной раза, то мы встанем без работы. Лучше мы будем ездить через Литву, Финляндию и Швецию».

В ноябре 2015 г. стоимость финского экспорта лесопромышленной продукции достигла 950 млн евро, что на 2,2% превышает октябрьское значение, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Института природных ресурсов Финляндии (Natural Resources Institute Finland; Luke).

По итогам одиннадцати месяцев 2015 г. экспорт лесопромышленной продукции из Финляндии увеличился на 5% до 10,4 млрд евро.

Кроме того, в ноябре 2015 г. Финляндия импортировала 780 тыс. м3 древесины. В январе-ноябре импорт лесоматериалов снизился в годовом исчислении на 6% до 8,8 млн м3.

Кремль ставит перед Турцией «курдский вопрос»

В Москве открывается представительство «врагов Анкары»

10 февраля в Москве откроется представительство курдской автономии на севере Сирии — Сирийского Курдистана. На церемонию открытия приглашены представители российского Министерства иностранных дел, лидеры политических партий, участники научного сообщества и общественных организаций.

Нужно отметить, что представительство не будет иметь официального статуса дипломатической миссии, так как Сирийский Курдистан не является суверенным государством. Эта автономия, которая существует де-факто, но юридически не признана. Поэтому представительство будет иметь статус общественной организации, зарегистрированной в российском Минюсте.

Таким образом, Россия станет второй страной, на территории которой функционирует представительство Сирийского Курдистана. Первая миссия была открыта в Ираке, точнее, в его собственной автономии Иракский Курдистан. По сведениям издания «Коммерсант», позднее аналогичные представительства должны быть открыты во Франции и Германии.

Как известно, российские власти выступают за то, чтобы сирийские курды стали одной из сторон переговорного процесса по мирному урегулированию. Несмотря на то, что в последнее время этот вопрос вроде бы сдвинулся с мертвой точки, 2 февраля стало известно, что приглашение курдских представителей на консультации в Женеве отложено на девять дней из-за «серьезных разногласий между различными странами по этому вопросу».

В первую очередь, против переговоров с курдским ополчением выступает Турция. Рабочая партия Курдистана (РПК), напомним, запрещена в этой стране, как террористическая организация. В Анкаре опасаются, что признание сирийских курдов приведет и к международному диалогу с курдами турецкими, чего им бы не хотелось. Но Москва, по словам замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова, «прилагает все усилия для их подключения к межсирийским переговорам».

Открытие представительства Сирийского Курдистана в Москве, которое, несомненно, вызовет возмущение Анкары, может стать еще одним шагом на пути признания курдов одной из важных сторон урегулирования. А появление аналогичных миссий во Франции и Женеве только подкрепит их позиции.

Нужно сказать, что и США давно оказывают помощь сирийским курдам. В конце января делегация во главе с представителем президента США в международной коалиции Бреттом Мак-Герком посетила город Кобани и пообещала «обеспечить права курдов в будущей новой конституции Сирии». Ранее с представителями курдских сил встретился и министр внутренних дел Сирии Мухаммед аль-Шаар. На встрече обсуждался вопрос участия сирийской курдской «Партии демократического союза» в Женеве-3. Похоже, что именно этот вопрос приобретает все большее значение в сирийском урегулировании, и Москва хочет держать руку на пульсе.

— Открытие представительства — это важный шаг в деле укрепления отношений России и Сирии, в частности, с одним из ее регионов — Сирийским Курдистаном, — считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов. — Это значимое событие в общественной и политической жизни обоих государств.

«СП»: — Не повредит ли это нашим отношениям с Дамаском, который не признает официально курдскую автономию?

— Сирийские власти с помощью российских ВКС контролируют примерно пятую часть страны и не имеют общей границы с сирийскими курдами. Более того, официальный Дамаск фактически бросили их на произвол судьбы, оставив один на один с «Исламским государством"*. Правительственные войска просто ушли с этой территории, так как у них не было сил и средств ее удерживать. Поэтому у Дамаска нет сейчас морального права рассуждать о статусе Сирийского Курдистана.

Тем более что сирийские курды не заявляют о выходе из Сирии. Они готовы остаться в государстве при любом режиме, будь то Башар Асад, вооруженная оппозиция или друзы. Единственное, чего они хотят, это чтобы права и свободы курдов были защищены в новой конституции Сирии. Это то, что не сделал ни Хафиз Асад, ни его сын Башар. Более того, в прошлом они лишили гражданства почти 300 тысяч курдов. Было дано обещание исправить эту ситуацию, но в условиях гражданской войны оно, конечно, не выполнено. Сейчас у курдов нейтральная позиция. Они не на стороне правительственных войск, но и не на стороне оппозиции. В первую очередь, они сами за себя.

«СП»: — Судя по всему, западные страны тоже готовы к переговорам с курдами?

— Готовы, и это логично. Сирийские курды — одна из немногих сил, которая реально воюет с «Исламским государством» на переднем крае. Представительства Иракского Курдистана были и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Берлине. Почему бы не открыть их и Сирийскому Курдистану? Официальный статус не имеет большого значения. Ведь сейчас в Сирии, по сути, нет государства. И неизвестно, каким оно будет, если вообще удастся его воссоздать — федеративным, конфедеративным, каким-то еще.

Попытка Франции создать Сирию в 1921 году из разных этнических и конфессиональных групп не увенчалась успехом. Что будет теперь, не знает никто. Сирия уже потеряла половину своего населения. Из 22 миллионов 10−11 миллионов убиты, покалечены или находятся за пределами страны. В таких условиях сирийские курды — это плацдарм для мирового сообщества. С ними необходимо взаимодействовать и всеми способами помогать в борьбе с терроризмом, в том числе военными. Что, собственно, делает и западная коалиция, и Российская Федерация.

«СП»: — Может ли признание сирийских курдов привести в перспективе к созданию общего курдского государства?

— Это исключено. Такие разговоры ведут только дилетанты и политиканы. Ни иракские, ни сирийские, ни даже турецкие курды не говорят о том, чтобы сегодня создать Великий Курдистан. Борьба идет только за равные права с титульными нациями — арабами и турками. Посмотрите, к примеру, на Иракский Курдистан, который добился права субъекта федерации в новом демократическом Ираке. Правда, вся демократия рухнула после того, как началась гражданская война между суннитами и шиитами. Но курды, как и в Сирии, занимают нейтральную позицию в этой войне и не являются инициаторами сепаратистских тенденций и отделения.

В Ираке ведь дело не только в ИГИЛ, но и в том, что шиитские власти в Багдаде вели такую дискриминационную политику против суннитов, что восемь суннитских провинций восстали и, по сути, пригласили «Исламское государство» на свою территорию. Иракские курды вынуждены защищаться, чтобы их не втянули в эту бойню. В Курдистане сейчас обсуждается вопрос о проведении референдума, чтобы повысить свой статус от субъекта федерации до независимого государства. Но это, в любом случае, будет Иракский Курдистан, а не объединение всех курдов.

В Сирийском Курдистане об этом говорить пока рано. Там есть определенные проблемы. Существует несколько течений, которые ориентируются на иракских, турецких курдов, взаимодействуют со оппозиционной Свободной сирийской армией или пытаются контактировать с Дамаском. Но общая позиция курдов в том, что кто бы ни был в Дамаске, если то, чего они добились на практике, будет закреплено в новых законах, и они будут пропорционально представлены во власти по типу того же Иракского Курдистана, они согласны остаться в составе страны.

Не исключаю, что если Иракский Курдистан получит независимость, это может эффектом домино отразиться на Сирийском. Но будет ли это единое государство или два параллельных образования, решать самим курдам. В любом случае, рано делить шкуру не убитого медведя. Сначала нужно прекратить войну.

«СП»: — Открытие представительства не ухудшит наши и без того не лучшие отношения с Турцией? Турки ведь выступают против включения курдов даже в переговорный процесс…

— Анкара панически боится любой автономии сирийских курдов, почему-то считая, что это ее территория. Это внутреннее дело Сирии. Поэтому когда турки поднимают истерику в отношении сирийских курдов, мне это непонятно. Они не имеют права определять, участвовать курдам в переговорах или нет. Тем более что решить судьбу Сирии без сирийских курдов невозможно.

Я даже не говорю о политике преследования турецких курдов. Это, опять же, внутреннее дело Турции, хотя с точки зрения прав человека это серьезные нарушения. Но когда речь заходит о сирийских курдах, это откровенное преступление. Например, когда шли тяжелые бои за город Кобани, они препятствовали проходу турецких курдов-добровольцев, а также прохождению гуманитарной помощи. В то же время коридоры для исламистов были открыты, и остаются открытыми до сих пор.

Мы постоянно слышим об обстрелах этой территории со стороны Турции, попытках создать какую-то буферную зону, ввести войска. В соседнем Ираке они такую попытку уже осуществили, когда ввели на север страны одну бронетанковую часть без согласования с Багдадом. Политика Турции в отношении сирийских курдов преступна.

Так что не стоит оглядываться на Анкару при открытии представительства в Москве. Это будет трибуна, орган, который сможет информировать научные круги и МИД о событиях, которые там происходят. Россия тоже сможет доводить свои взгляды на происходящее в регионе, больше влиять на обстановку. Это и улучшение координации с нами, в том числе в вопросе мирных переговоров. Женева-3 со скрипом, но продвигается, и есть надежда, что удастся перевести сирийский ожесточенный конфликт в мирное русло.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров указывает, что и другие участники урегулирования не теряют времени и налаживают отношения с курдами.

— Это значимый шаг. Открытием этого представительства мы показываем свою готовность работать с сирийскими курдами, равно как и с сирийским правительством.

«СП»: — Во Франции и Германии тоже могут быть открыты представительства, но при этом курдов пока не допускают к переговорам в Женеве. Почему?

— Это неудивительно, вокруг курдской проблематики идут политические игры. Американцы тоже активно работают с сирийскими курдами. Идет борьба, кто кого перехитрит и перетянет курдов на свою сторону. Не только мы, но и наши оппоненты очень активно работают над этим. И я скажу, что если мы будем двигаться такими темпами, как сейчас, у нас нет шансов их обойти.

«СП»: — Почему?

— Мы уступаем Соединенным Штатам. Именно они первыми начали оказывать военно-техническую помощь курдам. За последний месяц они передали свыше 150 тонн грузов, это серьезно. Они оказывают им авиационную поддержку. В Кобани побывал представитель президента США, который пообещал соблюдение интересов курдов в «новой Сирии», то есть в Сирии без Башара Асада.

Мы же очень медленно идем к сближению, и другие нас обходят. Во Франции и Германии тоже вскоре могут быть открыты представительства. По моим данным, лидера курдской партии «Демократический союз» Салиха Муслима спецпредставитель пригласил в США. И это несмотря на то, что эта структура аффилирована с Рабочей партией Курдистана, которую США считают террористической. Американцы работают правильно, цинично и очень прагматично.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что поддержка курдов может стать еще одним рычагом в отношениях с Турцией.

— Это достаточно важное событие и шаг к признанию прав курдского населения в Сирии. Курдское национальное движение не однородно, но все силы требуют широкой автономии в рамках сирийского государства. Башар Асад уже обещал, что курдскому населению будет предоставлена большая автономия. Поэтому сирийские курды имеют право принимать участие в обсуждениях по сирийскому кризису. Открытие представительства — признак, что Россия это право признает.

«СП»: — Почему до сих пор курды в этом обсуждении не участвуют?

— Это объясняется позицией Турции. В числе вооруженных отрядов курдов есть и представители РПК, которая в Турции признана террористической организацией. Они тоже выступают за соблюдение своих прав, но правительство Эрдогана предпочитает бороться с ними вооруженным путем.

Вопрос курдских меньшинств на территории стран, где они проживают, а это и Сирия, и Ирак, и Иран, и Турция, очень непростой. С одной стороны, курдское национальное движение — участник борьбы против ИГ, и они должны участвовать в переговорах. С другой, Турция — член НАТО, союзник США, и Вашингтон не хочет вступать в противоречия с Анкарой. Но так или иначе, этот вопрос должен решаться.

«СП»: — Может ли поддержка курдов Россией быть использована для влияния на Анкару?

— То, что Турция проводит враждебную политику в отношении России — это очевидный факт. Турецкие интересы не совпадают с российскими. Я и раньше говорил, что Турция, увы, исторически не может быть не только союзником, но и надежным партнером России.

Ни для кого не секрет, что Турция пытается влиять на ситуацию в Крыму. Эрдоган встречался с лидером так называемого «меджлиса» Джемилевым и обещал ему поддержку. Контакты с этим антироссийским органом и движением были в прошлом и остаются сейчас. Поэтому сегодня Москва должна использовать все рычаги, в том числе курдский вопрос, для проведения своей политики и отстаивания национальных интересов.

CП

Материал комментируют:Семен Багдасаров

Мария Безчастная

С оглядкой на «старшего брата»

Азат Примов

Как относятся рядовые европейцы к санкциям против России

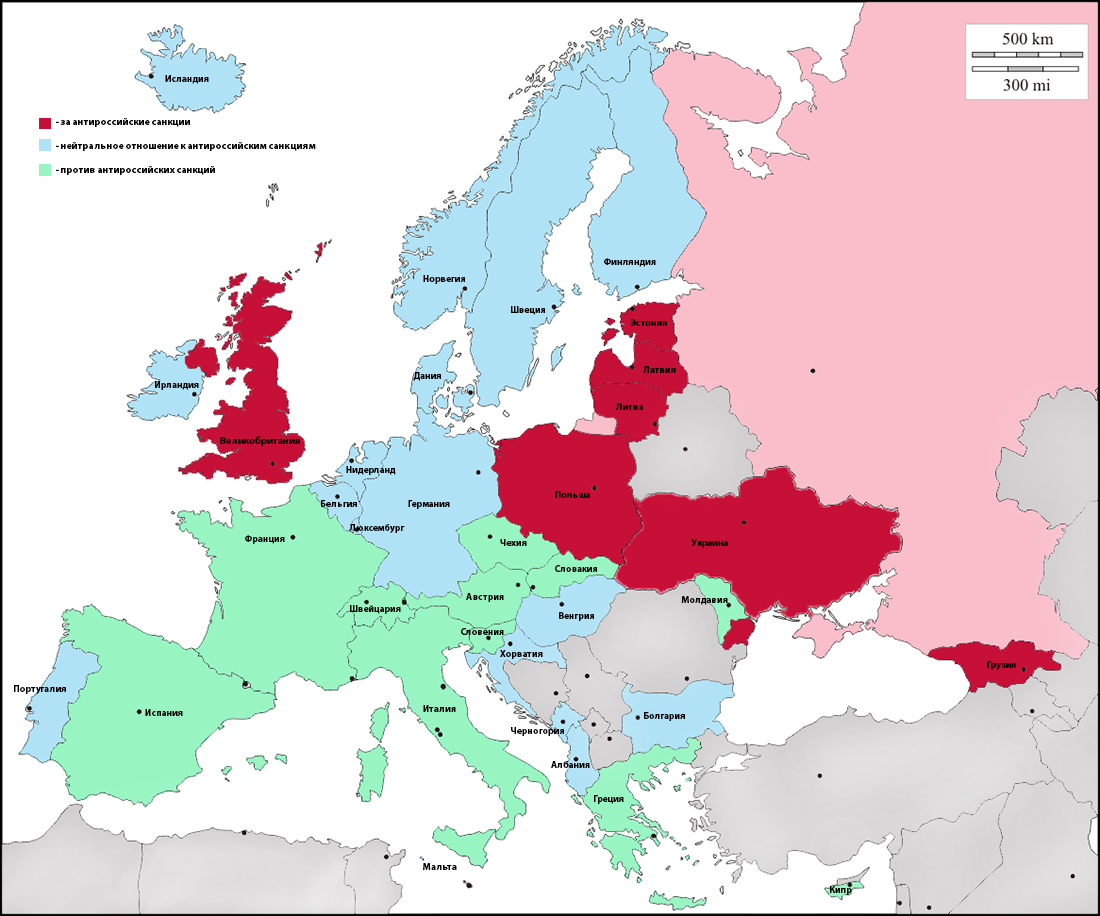

Общественное мнение в Европе далеко не всегда совпадает с мнением власти. Многие европейцы изначально были против экономических санкций в отношении России, которые введены в июле 2014 года и недавно продлены до июля 2016 года. Такая политика ведет не только к разрыву деловых контактов, но и подчас режет по живому, обрывая человеческие связи. Несмотря на то что некоторые политики продолжают делать антироссийские заявления, народы высказывают свое несогласие с этим.

Сегодня количество граждан ЕС, предпочитающих дружбу и добрососедство с Россией, растет. Один из соцопросов в Финляндии показал, что треть респондентов хотела бы улучшения отношений. Такие же тенденции замечены и в других странах. За скорейшее налаживание деловых отношений выступает и европейский бизнес.

Как ни удивительно, общественный «пророссийский» тренд не обошел стороной и европейских политиков, которые то и дело публично высказываются за отмену санкций. Но правительства посматривают за океан…

В понедельник почти одновременно прозвучали два полярных заявления в отношении экономических санкций против России: финский премьер-министр Александер Стубб высказался за их сохранение, а бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон — за отмену.

Г-н Фийон заявил, что введение экономических санкций в отношении России было ошибкой, «это был глупый шаг».

Его заочный оппонент г-н Стубб, который делал заявление в ходе американского визита, считает, что в данный момент преждевременно называть дату отмены экономических санкций против России. По словам финского премьера, их снятие против России будет зависеть от выполнения Минских соглашений.

Экс-премьер Франции приводит свои аргументы: «санкции не возымели ни малейшего воздействия на Россию в сфере международной политики, а лишь ухудшили с ней отношения», они разоряют как французских, так и в целом европейских фермеров. Поэтому следует «как можно быстрее отменить экономические санкции в отношении России», — делает вывод Франсуа Фийон.

Меры, предпринятые против России, включают в себя ограничения на поездки определенных лиц, замораживание активов, запрет на импорт продукции из Крыма, на предоставление кредитов с целью развития инфраструктуры Крыма, на импорт и экспорт оборонной продукции. Кроме того, запрещается экспортировать в Россию оборудование, позволяющее работать в глубоких водах и исследовать месторождения нефти в Арктическом регионе. Россия ввела зеркальные меры, которые ударили прежде всего по сельхозпроизводителям из Европы.

На слуху фермерские волнения, «навозные акции» в разных городах Старого Света, все помнят телесюжеты с помидорными и другими овоще-фруктовыми горами около мэрий европейских городов. Это действия рядовых европейцев, фермеров и иных товаропроизводителей, отстаивающих свои права, нарушенные с введением ЕС антироссийских мер и ответным российским эмбарго.

Нужны ли санкции рядовым европейцам?

Социологические опросы, которые проводились в Германии накануне введения санкций, показали, что почти 70% немцев выступали категорически против жестких мер по отношению к России. Сегодня благодаря работе пропаганды этот процент изменился, но в Германии вновь растет количество голосов за отмену санкций. Это особенно ощутимо на фоне захлестнувших страну миграционных проблем.

Нет единого мнения среди чехов, испанцев, итальянцев. Этот список можно продолжать, ибо консенсуса в старушке Европе на этот счет нет ни среди политиков, ни среди рядовых граждан, ни среди политиков и граждан. Подчас люди, выступающие против жестких мер в отношении России, сами не замечены в особой любви к нашей стране. Они выступают за отмену санкций из чисто практических соображений.

«Из-за западных санкций российский рынок постепенно займут другие страны, а наша страна потеряет из-за них тысячи рабочих мест», — заявил на одном митингов в Праге сенатор Ян Велеба, последние годы лет занимавший пост президента Аграрной палаты Чехии.

«В конечном итоге от этого зависит около сорока тысяч рабочих мест», — считает вице-канцлер и федеральный министр науки, научных исследований и экономики Австрии Райнхольд Миттерленер.

И это действительно так. Швейцария не попала под эмбарго, введенное Россией в ответ на санкции Запада. За прошедшие два года страна резко нарастила импорт сельхозпродукции в Россию, особенно сыров.

Экономика оказалась в центре внимания и во время визита в Россию премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера. Руководитель одного из регионов Германии, не имеющий по конституции своей страны права на проведение самостоятельной внешней политики, сосредоточился во время встречи с президентом РФ на экономических вопросах. Отношения России с этим регионом Германии особенные. До введения санкций товарооборот достигал 11 млрд евро в год, что сопоставимо с товарооборотом с целыми государствами. Свыше 50% инвестиционных проектов России с ФРГ работают с компаниями именно этого региона.

Из всего объема российско-германских экономических связей 20 % приходится на Баварию. В РФ работают 1600 предприятий с баварским участием — это и электроника, и машиностроение, и строительный бизнес, 50 процентов инвестпроектов ФРГ в России — баварского происхождения. Поэтому здесь хотели бы поскорее избавиться от таких мер экономического давления.

За развитие экономических контактов вне зависимости от политической обстановки ратует и министр экономики Франции Эмманюэль Макрон, который недавно принял участие во встрече Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам в Москве.

Он, кстати, стал уже четвертым французским министром, который за непродолжительное время совершил визит в Россию. Осенью прошлого года в Россию приезжали министры сельского хозяйства и экологии Стефан ле Фоль и Сеголен Руаяль, в декабре — глава Минобороны Жан-Ив Ле Дриан.

Свое заявление Эмманюэль Макрон сделал сразу после окончания экономического форума в Давосе, на котором о возможности отмены санкций говорил государственный секретарь США Джон Керри.

Усталость Европы заметили и американцы

Европа устала от санкций, это заметили и американцы, коли заговорили об их отмене.

То, что ряд стран ЕС, в том числе Германия, ищут пути для отмены экономических давления в отношении России, подтвердил и глава комитета Сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн. В то же время сенатор отметил, что окончательное решение по ослаблению санкций «в какой-то степени будет зависеть от американского руководства».

В январе постпред Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что обсуждение вопроса об отмене санкций в отношении России «ведется через разные рабочие группы по Минскому соглашению», «и когда стороны, которые подписали Минские соглашения, полностью выполнят их, тогда уже решение будет приниматься».

Российский МИД опроверг эту информацию, отметив, что дипломат выдает желаемое за действительное.

Власти России не испытывают большого оптимизма насчет того, что Евросоюз в ближайшее время снимет санкции против страны, отметил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«На каждых консультациях европейцы говорят, что да, надо, но они сами себя загнали в эту парадигму, из которой теперь очень сложно будет выбраться, — сообщил он журналистам. — Но выбираться придется им, а не нам, потому что не мы это дело вводили».

Тем временем компании из Финляндии, работающие на российском рынке, начинают задумываться о переводе производства в РФ, сообщают финские СМИ. Похожие примеры есть и в других странах Европы.

«Необходимо добиться того, чтобы все страны Европейского союза требовали отмены этих санкций. Президенту Франции Франсуа Олланду давно пора стукнуть кулаком по столу и добиться такой меры», — призывает Франсуа Фийон.

«Мы считаем, что ничего хорошего санкции никому не добавляют», — сказал Дмитрий Медведев во время встречи с вице-канцлером Австрии.

Он вспомнил, что в ходе переговоров с руководством Евросоюза и отдельных государств и правительств, с которыми премьер встречался в последнее время, никто не сказал, что антироссийские меры — это хорошо. «Наоборот, все говорят, что это плохо, но тем не менее вся эта история продолжается», — заключил российский премьер.

Не только европейская общественность, но и россияне — за налаживание отношений. Несмотря на то что среди большей части населения сохраняется негативное восприятие США, ЕС и Украины (70, 60 и 63% соответственно), в настоящее время выросла доля респондентов, заявляющих о необходимости поиска компромисса между Россией и Западом. Число тех россиян, кто считает, что стране необходимо налаживать отношения с западными странами, увеличилось с 66% в сентябре 2015 года до 75% в ноябре 2015 года.

Процесс на общественном уровне приобрел встречный характер. Россия активно ищет пути улаживания ситуации, но начали не мы.

Политика с оглядкой на «старшего брата»

Один из двух политиков, мнения которых приводились вначале, находился с визитом в США и по определению должен был учитывать реакцию окружающих. Другой был дома и исходил из соображений целесообразности, которая диктует скорейшее восстановление деловых связей, возврат на российский рынок и улучшение жизни своих будущих избирателей.

На эту тенденцию в поведении европейских политиков — говорить с оглядкой на заокеанских коллег — в последнее время обращают внимание многие, и не только в России. Оппозиция и трезвомыслящие политики в их собственных странах указывают на необходимость проведения последовательного политического курса, который учитывал бы интересы собственного населения и бизнеса, а не только пожелания «старшего брата». За это же ратует и общественность. Ее иногда называют электоратом и вынужденно считаются в преддверии выборов.

Если рост недовольства падающим уровнем жизни из-за действия санкций будет нарастать и количество противников антироссийских санкций увеличится, то политические партии и представляющие их политики могут упустить момент и ощутят перемены в общественных настроениях только по итогам выборов. Тогда уже будет поздно. Но надо ли им это?..

Директор ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург»: аварий на КАД стало на 30% меньше

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛИН: Я приветствую у нас в гостях директора Федерального казённого учреждения «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург» Вадима Ермилова. Вадим Александрович, здравствуйте.

ВАДИМ ЕРМИЛОВ: Добрый вечер.

А. ДАНИЛИН: Чтобы всем стало понятно, –– и у вас я на это соизволения попрошу –– можно я вас просто буду называть главой дирекции КАД, Кольцевой автодороги.

В. ЕРМИЛОВ: Пожалуйста.

А. ДАНИЛИН: Давайте начнём с самого актуального для зимнего периода: что там происходит с уборкой Кольцевой автодороги? Потому что у нас в городе департамент по благоустройству с радостью отчитывается, что отказались от соли, отказались от реагентов, всё стало прекрасно, а через год так вообще планируют попробовать гранитную крошку в некоторых районах города. По какой схеме убирается Кольцевая автодорога, и используются ли там реагенты и соль?

В. ЕРМИЛОВ: Мы всегда нашу любимую дорогу убираем, согласно традициям, то есть там, где основной ход и проезжая часть, мы всегда применяем реагенты, соль, на искусственных сооружениях это регенты типа «НОРДВЭЙ». Как всегда, мы подготовили к зимнему периоду пять наших производственных баз, на которых размещена вся необходимая техника. Общее количество –– порядка 103-х единиц: 53 КДМ (комбинированные дорожные машины), 15 из которых были закуплены подрядчиком в декабре и являются совсем новыми, остальные машины вспомогательные –– роторные снегоочистители, снегопогрузчики, колёсные тракторы и так далее.

А. ДАНИЛИН: Развивать как-то это хозяйство вы будете?

В. ЕРМИЛОВ: В настоящий момент тот парк, который используется при уборке Кольцевой дороги в принципе по количеству достаточен. У нас существует пять бригад, которые выезжают на уборку Кольцевой дороги, и одна в количестве восьми единиц дополнительная –– в случае необходимости, если снежный покров будет достаточно высок, и большие осадки будут выпадать. На всех базах заготовлены противогололёдные материалы. Заготовка –– 100%. Недостатка никакого мы не испытываем, поэтому целиком и полностью готовы к зиме, к уборке снега.

А. ДАНИЛИН: Я не могу вас не сравнивать с комитетом по благоустройству, потому что они тоже отвечают за уборку улиц, важных для нас. Они как говорят? Мы закупаем соли какое-то невероятное количество тонн, а в итоге расходуем десятую процента от того, что закупаем. А у вас как: закупка реагентов и растрата в зимний период совпадают?

В. ЕРМИЛОВ: Знаете, раскрою вам тайну: если сильные снегопады, бывает, что не хватает. Но мы с этим тоже справляемся. У подрядчиков заключены соответствующие договора, и недостатка противогололёдных материалов мы никогда не испытывали.

А. ДАНИЛИН: А чего-нибудь новенького попробовать никогда желание не возникало? Или вот в эту суровую, голодную годину не до новшеств?

В. ЕРМИЛОВ: А что новенького? Если применять гранитную крошку, как планирует применять город, на нашей Кольцевой дороге это практически невозможно по следующим причинам. Во-первых, гранитная крошка применяется на снежном накате. Только он будет эффективно действовать при применении гранитной крошки. Во-вторых, необходимо, чтобы интенсивность дорожного движения не превышала 1700 автомобилей в сутки. У нас, к сожалению, на некоторых участках данный трафик достигает 220 тысяч –– это участок от Московского шоссе до развязки с Муринским. То есть физически мы это применять не можем. Ну, и скоростной режим. Если в городе скорость 60 км/ч, и по накату там движение какое-то возможно, то у нас, вы сами понимаете, 110. Если мы будем применять накат и гранитную крошку, сами понимаете, что будет с участниками дорожного движения.

А. ДАНИЛИН: Аварии, да. А 110 –– откуда изначально взялась эта цифра? У нас вообще всё принято сравнивать с Москвой –– там, например, ограничение 100 по МКАД.

В. ЕРМИЛОВ: Вообще, это дорога первой категории, 1Б, расчётная скорость 110 км/ч. Это было изначально рассчитано и применено на стадии проекта –– проект у нас проходил Главгосэкспертизу, –– поэтому здесь у нас нарушений никаких нет.

А. ДАНИЛИН: В наступившем 2016-м году что планируется делать на КАД: может быть, как-то совершенствовать трассу, где-то что-то подлатать уже необходимо?

В. ЕРМИЛОВ: Мы планировали в том году начать работу по реконструкции северного участка: от станции Горская до проспекта Энгельса, общая протяжённость 23,5 км. Данная работа должна проходить в три этапа. Были трудности в том году. Была вероятность, что мы вообще не попадём в формируемый правительством перечень вновь начинаемых объектов. Но благодаря Федеральному дорожному агентству, мы всё-таки в этот перечень попали. И в конце года нам были выделены средства в размере 284-х млн рублей для проведения первого этапа. Что в себя включает этот этап? Это подготовительные работы, переустройство коммуникаций, переустройство систем водоотведения Кольцевой дороги, выкоп участков.

А. ДАНИЛИН: И всё это начнётся уже в 16-м году.

В. ЕРМИЛОВ: В декабре 15-го года мы провели аукцион, определили генподрядчика. Работы в настоящий момент уже ведутся. Срок завершения данных работ –– ноябрь 2016 года.

А. ДАНИЛИН: И вот в ноябре 2016-го мы как водители получаем что?

В. ЕРМИЛОВ: Пока мы ничего не получим, потому что это работа подготовительная. В дальнейшем мы ждём финансирование второго и третьего этапов. По второму, как и по первому, мы прошли Главгосэкспертизу. Понятна на сегодняшний момент стоимость вышеуказанных работ. Это 6 млрд 714 млн. Предполагаем, что в конце этого года либо в начале 17-го года нам будут доведены средства, для того чтобы мы могли провести конкурсные процедуры, определить подрядчика и начать работу по второму этапу. Что он в себя включает? Это уже непосредственно строительно-монтажные работы от проспекта Энгельса до развязки с Западным скоростным диаметром. Это уширение так называемое вовнутрь. То есть у нас предусмотрена изначально была полоса, для того чтобы мы провели эти работы.

А. ДАНИЛИН: А плановые сроки окончания работ, когда мы уже что-то заметим как автомобилисты?

В. ЕРМИЛОВ: Всё зависит от доведённого финансирования. Но все работы по выполнению второго и третьего этапов в соответствии с утверждённой федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы до 2020 года», мы должны завершить к 2020-му году.

А. ДАНИЛИН: То есть к Чемпионату мира –– нет?

В. ЕРМИЛОВ: Нет, мы не успеем.

А. ДАНИЛИН: Ну ладно. А кто все эти люди, кто всё это будет делать, специалисты? Откуда вы их возьмёте?

В. ЕРМИЛОВ: У нас всегда генподрядчиком выступают дорожники. Компании, которые достойны, готовы и могут справиться с данной работой, в нашем городе, я вас уверяю, есть. Они достаточно известны.

А. ДАНИЛИН: Потому что вот ЗСД турки строят.

В. ЕРМИЛОВ: Нет, у нас, слава богу, пока отечественные. Более того, петербуржцы, достаточно уверенные, сильные компании. Та, что в данный момент выиграла, никогда нас не подводила. Рекламой заниматься не буду, но они известны как в комитете по дорожному хозяйству, так и у нас.

А. ДАНИЛИН: Меры безопасности на Кольцевой автодороге. Какие там характерные ДТП? Наверняка ведь, у вас есть эта статистика, анализируете вы, что происходит на трассе.

В. ЕРМИЛОВ: Есть у нас эта статистика. Если брать в 2014-2015 годы, то я вам хочу сказать, что количество ДТП на КАД сократилось. Это порядка на 28,8% стало меньше. Если в 2014-м году 354 ДТП,то в 2015-м –– 252. И немаловажен один факт: в 14-м и 15-м годах у нас не погиб ни один ребёнок на КАД –– это самое главное. Число раненых тоже уменьшилось: 14-й год –– это 470, 15-й - 341, что составляет 27,4%.

А. ДАНИЛИН: С чем вы это связываете? Я рад безмерно тому, что людей страдает меньше на дороге, но, наверняка, что-то делается для этого?

В. ЕРМИЛОВ: Большую работу, начиная с 2010-го года, мы начали с размещения так называемых рубежей. Участники движения их знают. На сегодняшний момент их на КАД 29 штук. Вся информация при нарушении скоростного режима поступает напрямую в ГИБДД, а дальше, как уже многие знают, приходят им «письма счастья» со штрафами от 500 рублей и выше. Естественно, это кардинально изменило ситуацию со скоростным режимом на дороге, то есть мы это сразу увидели. Сразу уменьшилось количество ДТП. Более того, ввели мы в 2010-м году систему АСУДД — Автоматизированная система управления дорожным движением, которая заблаговременно информирует участников движения от ДТП, заторах, ремонтных работах и так далее, что позволяет участникам движения реагировать на то или другое событие, в отдельных случаях выбирать какой-то другой путь движения, но не по Кольцевой дороге.

А. ДАНИЛИН: Периодически сообщается, что вот эта электронная система оповещения, так называемые табло, зимой не каждый день действовала, и в какой-то неблагоприятный период, я так понимаю, вы её сознательно отключали от питания.

В. ЕРМИЛОВ: Я, честно говоря, не могу сказать, что мы сознательно отключали. Да, наверное, бывают случаи, когда выходит из строя табло переменной информации или знаки переменной информации, –– всё-таки это электроника, и эксплуатация на Кольцевой в достаточной серьёзных условиях происходит: соль, реагенты. Электроника нежная всё-таки. Когда были сильные морозы, мы заблаговременно людей оповещали о снижении скорости до 90-70 км/ч, и в принципе это помогало. Более того, в связи с тем, что мы информировали участников движения, что у нас скользкая дорога, и уменьшали скорость движения, количество ДТП тоже уменьшалась. Может быть, даже не так сильно, но последствия ДТП, принимая во внимание, что скорость была достаточно небольшая, были меньше –– это однозначно.

А. ДАНИЛИН: А если попытаться выделить самые слабые, тонкие места на Кольцевой автодороге, самые аварийные участки, можете сказать, где они?

В. ЕРМИЛОВ: Есть такие участки. В 14-м и 15-м году мы поставили так называемое демпфирующее устройство, которое позволяет в случае ДТП снизить последствия по травмоопасности: это съезды в районе Токсово, Октябрьской набережной, Дачного проспекта, съезд на Матоксу, Шафировский проспект и два демпфирующих устройства мы поставили на проспекте Культуры. Что касается основного хода движения, везде, где есть возможность достаточно сильно использовать скоростной режим, в основном там у нас происходят ДТП. Проблемы-то одни: несоблюдение скоростного режима, неправильная оценка текущей дорожной ситуации водителями –– ничего нового.

А. ДАНИЛИН: То есть это несмотря на то, что исправно работает система электронного оповещения, несмотря на то, что трасса убирается, дай бог, чтобы каждая трасса так убиралась в нашем городе, всё равно люди сами сознательно продолжают ставить жизнь свою и других участников движения под угрозу?

В. ЕРМИЛОВ: Лично я думаю так, я других причин, по крайней мере, не знаю. К сожалению, хамство, грубость на дорогах тоже пока никто не исключал, пока у нас эта проблема существует.

А. ДАНИЛИН: Может быть, несколько советов водителям, и родителям в том числе? Хорошая статистика, что дети не пострадали в прошлом и в позапрошлом году. Как избежать ДТП, если мы говорим о Кольцевой автодороге? Там ведь своя специфика совершенно.

В. ЕРМИЛОВ: Как я сказал ранее, надо соблюдать скоростной режим, правильно оценивать ситуацию. Если всё-таки дорожно-транспортное происшествие произошло –– это моё личное мнение, наверное, как рекомендация –– незамедлительно покинуть автомобиль, уйти за ограждение –– либо это разделительная полоса, либо остановочная –– по телефонам 112, которые у нас размещены на КАД, либо 02, либо по телефону диспетчера: 339-23-65 и мобильный телефон 921-859-23-72 –– оповестить об этом и ждать приезда ГИБДД и вспомогательных служб. То есть выходить, разбираться, выяснять какие-то отношения, пытаться что-то отремонтировать настоятельно не рекомендую, потому что скорость достаточно большая, среагировать своевременно, чтобы не произошло каких-то последующих травм и ДТП, фактически невозможно. В основном ДТП у нас происходят на третьей-четвёртой полосе, где самые большие скорости.

А. ДАНИЛИН: Слушатель нам пишет: «Несвоевременная информация скоростного режима в непогоду», –– за подписью –– водитель. Пожалуйста, Вадим Александрович, возьмите на карандаш.

В. ЕРМИЛОВ: Обязательно примем все необходимые меры, чтобы в будущем такие факты не имели место быть.

А. ДАНИЛИН: Кстати, приоткроете нам секрет, как эта информация где-то аккумулируется, набирается, потом появляется на табло? Это же целый процесс?

В. ЕРМИЛОВ: Целый процесс. Та система АСУДД, которая на сегодняшний момент используется на Кольцевой дороге имеет три режима: автоматический, автоматизированный и ручного управления, когда то или иное действие принимает диспетчер, который дежурит на данной системе. Во время проектирования и разработки программного обеспечения были разработаны и согласованы сценарии, которые позволяют в этих трёх режимах функционировать системе. Что-то при согласовании выходит в автоматическом режиме без участия оператора, что-то –– с подтверждением оператора, что-то –– в ручном режиме. В части изменения скоростного режима существуют те или другие факторы. В автоматическом режиме при поступлении информации с метеостанции и датчиков, которые вмонтированы в дорожное полотно, в серверную, происходит обработка информации, и система автоматически принимает решение для того, какую скорость вывести в данные момент на табло переменной информации. Ещё раз повторюсь, если то или другое действие требует вмешательства оператора либо подтверждения –– да или нет, –– то, естественно, в данной ситуации участвует дежурный оператор.

А. ДАНИЛИН: Хотят пообщаться с вами слушатели. Добрый день. Как вас зовут?

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, меня зовут Владимир. У меня пара слов и пара вопросов. Эта автоматизированная система, конечно, непомерно дорогая. Мы видели, сколько её монтировали. Я могу точно сказать как водитель, что она свои функции не выполняет. В связи с этим у меня другой вопрос: для борьбы с пробками на Кольцевой автодороге не хотели бы вы взять на вооружение московский опыт, то есть камера фиксирует нарушения поворотов на съезды не со своего ряда и движение грузовиков по третьей-четвёртой полосе, по скоростной полосе движения? Не пора ли повесить информационные знаки, что на третьей-четвёртой полосе движения запрещено движение грузового транспорта? Понятно, что все читали правила дорожного движения, но, похоже, что водители грузовиков об этих правилах уже не помнят. Это, наверное, скорость движения по Кольцевой дороге значительно бы увеличило, и количество пробок значительно уменьшило. Спасибо.

А. ДАНИЛИН: Спасибо, Владимир. Сейчас будем комментировать. Борьба с пробками по московскому методу нам подходит, нет?

В. ЕРМИЛОВ: В части движения грузового автотранспорта в третьей-четвёртой полосе, если такие случаи имеют место быть, всё-таки они единичны. Если отметить ситуацию со скоростным режимом, то проблем по скоростному режиму в третьей-четвёртой полосе на сегодняшний момент в принципе нет, за исключением того, когда пробка имеет массовый характер: и первая, и вторая, и третья, и четвёртая полоса стоит –– это либо ДТП, либо проводимые какие-то работы. В части применения московского опыта по установке камер и фиксации движения грузового автотранспорта либо перестроения несанкционированного –– подумаем. Честно говоря, такая задача у нас пока не стояла, и не совсем я уверен, что это принесёт какие-то определённые результаты. Затратная часть будет несопоставимо большая, а результата как такового не будет. Ведь проблема на самом деле не в этом. Ещё раз повторюсь: грузовой автотранспорт в третьей-четвёртой полосе в виде редкого исключения двигается. Все мы видим, что в основном это крайняя правая или крайние две полосы. У нас, по крайней мере, статистика такая. У нас на Кольцевой дороге существуют датчики, которые фиксируют не только трафик, но и имеют возможность определять: грузовой или легковой автотранспорт. И в соответствии с теми данными, которые мы видим, грузовой автотранспорт в основном передвигается в крайних правых полосах.

А. ДАНИЛИН: Видите, Вадим Александрович, любит наш народ деньги посчитать. Говорят, что дорого обошлась эта система электронного оповещения. Давайте людям как-то намекнём, а чего бы они лишились, если бы этой системы не было, предположим?

В. ЕРМИЛОВ: Давайте намекнём. Вернёмся к тому, о чём я говорил, –– снижение ДТП. Я говорил, что в составе АСУДД установлены так называемые рубежи. Я уже говорил, что это энное количество сохранённых жизней, здоровья, материального имущества. Не знаю, почему некоторые считают, что она неэффективно работает. Наверное, бывают случаи проколов, особенно на этапе пусконаладочных работ, когда мы эту систему запускали. Возможно, несвоевременно поступала информация на табло переменной информации, снималась, корректировалась. Но на сегодняшний момент мы в нормативные сроки информируем участников движения о ситуации на дороге, о пробках, о состоянии дорожного покрытия, о боковом ветре. По мне, так данная система оправдывает всё то, что сегодня реализует на Кольцевой дороге. Более того, я не знаю, что там в Москве, –– не сочтите это за рекламу –– почти со всей России, в том числе федеральных казённых учреждений, аналогичных нашему, приезжают к нам, перенимают наш опыт. На сегодняшний момент даже та система, которая стоит на Московской кольцевой автомобильной дороге, в разы отстаёт от того, что реализовано у нас.

А. ДАНИЛИН: Дорога, как вы уже упомянули, это не только знаки, не только система электронного оповещения, это ещё и датчики. Вы сказали, что там и датчики движения установлены, и видеокамеры –– конечно, не так, возможно, как на МКАД, в столице, но они у нас тоже есть. Всё ли работает? Станет ли таких вещей больше на КАД? Как часто обновляются все эти штуки, которые тоже выходя из строя периодически?

В. ЕРМИЛОВ: У нас на сегодняшний момент 84 видеокамеры, 32 дорожные метеостанции, 514 дорожных датчиков учёта интенсивности движения, 212 датчиков на поверхности дорожного покрытия и около 600 штук светодиодных табло и знаков переменной информации. Да, действительно, сегодняшнее количество камер по позволяет стопроцентно охватить всю Кольцевую дорогу. К сожалению, мы не видим в режиме видеообзора все участки Кольцевой дороги. Эту информацию нам приходится получать от тех же датчиков, которые вмонтированы в полотно, которые помогают анализировать, какой трафик проходит. Учитывается скоростной режим, количество проходящего автотранспорта. Соответственно, мы понимаем, в каком скоростном режиме данный участок двигается, либо он стоит в пробке. Мы планируем –– и запрашивали уже соответствующие средства –– дооснастить Кольцевую дорогу необходимым числом видеокамер, это порядка 115 штук, для того чтобы у нас была возможность каждый участок Кольцевой дороги, в частности основного хода КАД, видеть через видеокамеры.

А. ДАНИЛИН: А какие-то сроки у вас есть? Эти дополнительные 115 видеокамер вы когда хотели разместить?

В. ЕРМИЛОВ: Мы планировали эту работу провести и в этом году. Но принимая секвестирование бюджета и вообще непростую ситуацию в стране, прекрасно понимаем: есть приоритеты, в том числе строительство того же Керченского моста. Поэтому трудно на сегодняшний момент ответить на этот вопрос.

А. ДАНИЛИН: Но какое-то количество дополнительных камер в этом году установят? Или пока 16-й живём с теми камерами, которые есть?

В. ЕРМИЛОВ: Пока мы живём с теми, которые есть. Запросили, будем доказывать свою точку зрения в Агентстве [Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ (Росавтодор) - прим. РБ], а дальше по результатам будем понимать ситуацию.

А. ДАНИЛИН: У нас буквально две минуты остаётся. Хотел у вас поинтересоваться планами относительно строительства Кольца-2. В силе ли они? Если да, то что в связи с этим делает?

В. ЕРМИЛОВ: К сожалению, до этого момента, начиная с 2000-го года, мы никуда не продвинулись по этому вопросу. Раньше этот вопрос поднимался неоднократно, в том числе на координационных советах. Предполагалось, что эта дорога будет проходить по бывшей военной бетонке –– трасса А-120, –– где она будет привязана к КЗС, порту Бронка, и заканчиваться, пересекая Неву за заводом имени Свердлова. Предполагалось, что эта дорога будет первой категории, длина 190 км, расчётная скорость 120. Но до настоящего момента, к сожалению, предпроектные проработки пока не проводились и дальнейшего хода данному вопросу пока нет. Известно, что по заказу Ленобласти прорабатывается вариант и ведётся проектирование Северной магистральной дороги, проходящую через А-181 «Скандинавия» и А-121 «Сортавала». Фактически это часть КАД-2, второй дороги. То, что необходимо её проектировать и строить, –– моё личное мнение –– это уже давно назрело, потому что если мы возьмём расчётные значения, которые изначально были при согласовании проекта в размере 130 тысяч автомобилей в сутки (это участок Вантового моста), то сегодня мы превышаем 220 в пиковые временные интервалы, когда начинается дачный сезон и так далее. То есть мы понимаем, что сегодня дорога, которая была рассчитана на одни показатели, работает с двойной нагрузкой.

А. ДАНИЛИН: И если не принять каких-то решений, то коллапс транспортный неизбежен.

В. ЕРМИЛОВ: Не исключён в будущем, потому что количество автотранспорта увеличивается, город растёт, расширяется, развивается, в том числе за Кольцевой дорогой. Вы видите, у нас в свой время строились заводы, в частности в районе Парашютной Nissan и Hyundai, подключение к ЗСД, то есть развитие идёт, и, соответственно, на месте дорога стоять не должна. Трудно представить, что бы было, если бы вообще этой дороги не было.

А. ДАНИЛИН: Хотелось бы и не представлять себе таких вещей. Вы знаете возможности тех трасс, которые есть сейчас, и в пиковые нагрузки, если говорить о дачных сезонах, в том числе. Хотелось бы надеяться, что мы не будем всё время жить в состоянии кризиса. К какому году было бы неплохо всерьёз озаботиться и уже начать работать над КАД-2?

В. ЕРМИЛОВ: Принимая во внимание, что сам этап достаточно длительный, включающий и проектирование, и строительство, и прохождение Главгосэкспертизы, –– как некоторые отвечают в таких случаях –– вчера. То есть уже необходимо заняться предпроектными проработками, возможно, разработкой документации на стадии «П», прохождение в Главгосэкспертизе и так далее. Всё это, к сожалению, определённый временной интервал, это всё долго, это прохождение соответствующих инстанций и так далее.

А. ДАНИЛИН: Тогда я желаю вам успеха в этой борьбе, потому что проявляете вы себя, как человек волевой. Проблем с уборкой КАД –– а это в ежедневном режиме мы со слушателями обсуждаем, есть разные мнения по поводу уборки города –– но к КАД меньше всего всегда вопросов в эту зиму возникало. Ну и КАД-2 –– доказывайте.

В. ЕРМИЛОВ: Будем стараться. Спасибо.

А. ДАНИЛИН: Спасибо вам. Глава дирекции Кольцевой автодороги Вадим Ермилов был с нами в этом часе.

Владимир Шелихов принял участие в сессии Административного совета ВПС

С 8 по 10 февраля 2016 года, в рамках рабочей поездки в город Берн (Швейцария) участники Российской делегации почтовой администрации в составе заместителя руководителя Федерального агентства связи Владимира Васильевича Шелихова и генерального директора подведомственного Россвязи ФГУП Издатцентр «Марка» Артема Валерьевича Адибекова принимают участие в работе сессии Административного совета и Совета почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза (ВПС).

В первый день, 8 февраля, состоялся Всемирный круглый стол ВПС Совета почтовой эксплуатации по вопросам оплаты, на котором участники обсудили значимость систем оплаты Всемирного почтового союза для интеграции и укрепления всемирной почтовой сети. В этот же день прошла встреча с менеджером по программам филателии и международных ответных купонов Международного бюро ВПС Луи Виржилем.

Во второй день, 9 февраля, в Международном Бюро Всемирного Почтового союза открылось заседание Управляющего Комитета Всемирной ассоциации по развитию филателии (ВАРФ) Всемирного почтового союза цикла 2013–2016 гг. под председательством Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители почтовых администраций Бурунди, Индии, Италии, Марокко, России, Сенегала, Туниса и Финляндии.

Под председательством Российской Федерации заседание проводится в четвертый раз. За прошедшее время проделана большая работа для развития международной филателии: проведены три конкурсных класса для выпускающих почтовых администраций стран – членов ВПС и их территорий; круглый стол на тему «Цельные вещи» в России; обучающие филателистические семинары для Азиатско-Тихоокеанского региона, арабских стран, стран-членов экономического сообщества Западно-африканских государств, а также стран Европы и СНГ.

На заседании рассматриваются рабочие предложения в Стамбульский бизнес-план 2017-2020 гг., касающиеся развития филателии, производства и продажи международных ответных купонов, проекта поправок в Филателистический кодекс профессиональной этики для применения странами – членами Всемирного почтового союза и статью 8 Конвенции ВПС, а также ряд других важных вопросов.

С прошлой недели начался очередной виток наращивания напряженности на Ближнем Востоке. Вначале Турция, за ней Саудовская Аравия, далее Катар, а к понедельнику, 8 февраля, уже и Объединённые Арабские Эмираты сообщили о намерении начать в Сирии наземную операцию якобы по борьбе с ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ). Официальный Дамаск заявил, что воспримет данное действие как вооруженную агрессию, соответственно Сирийская арабская армия развернет против интервентов боевые действия.

В то же время, в Москве недавно побывал эмир Катара, пытаются вести активные консультации саудовцы, а со ссылкой "источник в турецком руководстве" даже появилось сообщение о намерении президента Турции Реджепа Эрдогана совершить визит в Казахстан. Причем не скрывалось, что главная тема потенциальных переговоров – попытка через Назарбаева добиться встречи с Путиным для урегулирования кризиса в российско-турецких отношениях.

Неподтвержденное сообщение о подготовке визита в Казахстан могло быть вбросом, а могло являться зондажем позиции Нурсултана Назарбаева (скорее всего, и то, и другое). Но заявления турецких руководителей и дипломатов не оставляют сомнений в том, что они не оставили надежды добиться личной встречи Эрдогана с Путиным. Цель встречи – урегулирование российско-турецкого кризиса без принесения Турцией формальных публичных извинений за сбитый российский самолет.

Казалось бы, действия Турции по нагнетанию военной истерии в сирийском вопросе (а без турецкой армии поползновения монархий залива повоевать в Сирии яйца выеденного не стоят), противоречат турецким же попыткам смягчить напряженность во взаимоотношениях с Россией. На деле турецкая политика абсолютно последовательна, и не может быть иной. Кстати, реакция России свидетельствует о том, что в Москве не только хорошо понимают побудительные мотивы Анкары, но и готовятся к адекватному ответу.

Почему Эрдоган не может ни извиниться, ни оставить все, как есть

Итак, что мы имеем и к чему идём?

То, что, сбив российский самолет, Эрдоган загнал себя в геополитический капкан, стало уже настолько общим местом, что с данным утверждением не спорят даже те, кто привык в каждом чихе российского руководства усматривать "сдачу позиций". Турецкий президент не может извиниться и наказать виновных, не угробив свою политическую карьеру. И он не может оставить все как есть, поскольку несимметричный санкционный ответ России нанес серьезный ущерб турецкой экономике и настроил бизнес против Эрдогана.

И не только бизнес. Закрывающиеся гостиницы, закрытие российского рынка для турецких строительных фирм и для плодоовощной продукции – это не только снижение доходов (а то и банкротство) крупных фирм, но и потеря тысяч, десятков тысяч рабочих мест, кормивших простых турок и их семьи. Тех самых турок, которым ничем не мешала ни российская авиация, ни президент Сирии Башар Асад. И которые не имели, не имеют и не будут иметь никакой прибыли от контрабандной торговли нефтью с ИГ, практикуемой турецкой правящей верхушкой.

То есть, внутриполитические позиции Эрдогана критически ослабевают и в том случае, если он сдастся и извинится, и если оставит все как есть. Чтобы сохраниться в качестве политика, ему надо принудить Россию к переговорам на его собственных условиях. Может, Анкара и согласится на уступки, но только на непубличные. Публично же все должно выглядеть как победа Эрдогана. Что явно не может устроить Россию.

Угроза большой войны как способ шантажа

Как в такой ситуации ему можно склонить Москву к принятию турецких условий урегулирования? Единственный шанс – попытаться поднять ставки до такого уровня, чтобы цена конфронтации с Турцией стала для российского руководства неприемлемой.

На протяжении последних лет Кремль стремится избежать втягивания России в прямой военный конфликт с любым государством (от Украины, до Турции). Даже в Сирии российская авиационная группа действует только против террористов. Причины тоже понятны – в условиях геополитической конфронтации с США, когда Вашингтон может в любой момент перенести центр тяжести противостояния в любую точку планеты, связывание ресурсов на любом второстепенном направлении недопустимо.

Исходя из данной позиции, Эрдоган угрожает вторжением в Сирию (старая идея о создании "буферной зоны"). Он понимает, что в случае, если Россия применит военную силу для купирования вторжения, НАТО за него не вступится, а США без НАТО также не выступят. Поэтому Турция создает нечто вроде коалиции преданных американских союзников.

Монархии Залива, как и Анкара, недовольны отказом США от прямого военного давления на Асада. Но армии монархий залива слишком слабы, чтобы предпринимать против Сирии самостоятельные действия. Зато они способны создать благоприятный международный фон для турецкого вторжения. Если в Сирию "воевать с ИГ" отправляются вооруженные силы половины Ближнего Востока, то это уже вроде как не агрессия Анкары, а коалиционная антитеррористическая операция. Военную поддержку Запад и в этом случае не окажет, зато есть надежда, что в рамках общего геополитического противостояния США заставят своих европейских союзников осудить любые действия России по поддержке Асада в противостоянии вторжению. Да и общий процесс политико-дипломатического урегулирования (к которому Москва принуждает как сирийских инсургентов, так и Запад) резко осложнится.

Суммируя, можем сказать, что Эрдоган демонстрирует готовность рискнуть большой войной для того, чтобы ликвидировать все достижения России в Сирии.

Одновременно турецкое руководство предлагает Путину прямые переговоры без предварительных условий, намекая, что в таком случае можно решить все вопросы, и Анкара отменит вторжение. В общем, мы имеем дело с военным шантажом.

Курдская карта

Полагаю, что Эрдоган считает свою игру беспроигрышной. Понятно, что боевые действия против российской армии Турция проиграет. Но, во-первых, надо чтобы Россия еще решилась вступить в вооруженный конфликт, резко осложняющий её общее положение. Во-вторых, Эрдоган уверен, что даже в худшем случае Запад не позволит ликвидировать Турцию, равно как и лишить её хоть каких-то территорий.

Уступит Россия – Эрдоган выиграл, не уступит – он будет президентом, "защитившем честь страны" в сражении с сильнейшей армией планеты (или одной из сильнейших), которую даже США боятся. По плану турецкого руководителя, его внутриполитические позиции укрепятся в любом случае.

До сих пор ответ Москвы на происки Анкары, Эр-Рияда и прочих официально заключался в повторении давно заявленной позиции: "Российские и иранские военнослужащие находятся в Сирии по приглашению законного правительства. Больше никто соваться в эту страну не имеет права". Что будет, если кто-то сунется — было неясно.

Однако параллельно с наращиванием военной активности Турции, сосредоточившей на границах Сирии ударную группировку сухопутных войск, у России проснулся интерес к курдской проблеме.

На 10-го февраля намечено открытие в Москве официального представительства сирийских курдов (которых пока будут представлять дипломаты Сирии и Ирака). Гуманитарная катастрофа в турецком Курдистане, где разрастается курдское сопротивление, в подавлении которого уже задействованы два армейских корпуса (для операции в Сирии выделен только один), постепенно становится одной из главных тем российских СМИ. Эксперты оживленно обсуждают возможные каналы поставки и номенклатуру вооружений, необходимых турецким курдам для борьбы за свободу.

Впрочем, розыгрыш курдской карты, хоть и крайне неприятен для Анкары, должен был ею учитываться.

Кстати, все свои национальные вопросы Турция решала в ходе внешних войн, обвиняя меньшинства в предательстве. Думаю, что и Эрдоган попытается использовать любой внешний конфликт, чтобы решить курдскую проблему, способом, зарекомендовавшим свою результативность во время геноцида армян 1914-1917 года, или резни греков в Смирне в сентябре 1922 года. Курдов, конечно, значительно больше, но когда это останавливало турок?

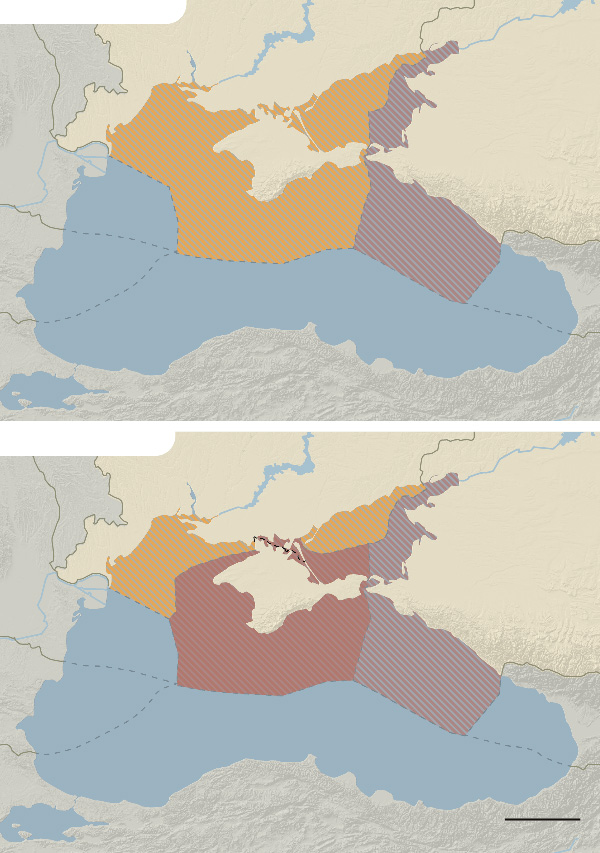

Проверка боеготовности

Поэтому критически важным для окончательного оформления ситуации считаю решение президента Путина начать 8 февраля внезапную проверку сил Юго-Западного стратегического направления. Привлекаются силы Черноморского флота, Каспийской флотилии (которые покинут базы и выйдут "в районы учений"). Но главное – приведение в полную боевую готовность воздушно десантных войск и военно-транспортной авиации Южного военного округа, а также готовность авиации и сил ПВО прикрыть данное направление.