Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Море волнуется - раз...

Галина Пономарева

Отменить лето не могут ни коронавирус, ни природные катаклизмы, ни даже резкое падение доходов граждан

Несмотря ни на что, люди хотят моря, солнца и черешни по 100 рублей. Популярный поисковик Aviasales составил «Индекс активности российских путешественников» и выяснил, что авиабилеты для полетов по стране сейчас покупают почти так же активно, как годом раньше. В лидерах популярности — Симферополь и Сочи.

На курорты Краснодарского края, несмотря на запрет местных властей, страждущие пытались прорваться еще в июне. Жители других регионов, имеющие недвижимость в приморских городах, оказались отрезанными от своих «летних резиденций» на неопределенный срок. Отчаянные водители вызывали эвакуаторы, откручивали номера автомашин и въезжали в город на собственный страх и риск.

Туристов при заселении в санатории обязали предъявлять справки об отсутствии ковида или делать анализы на месте за 2500 рублей и ждать результата чуть ли не на вокзале. В результате в первый месяц лета в Сочи приехали на отдых всего 3600 человек. Гостиницы и санатории Черноморского побережья были загружены на 10-15%. Сейчас ограничения сняты. Отельеры надеются на повышенный спрос в июле-августе, клянутся держать цены прошлого года и утверждают, что организованный отдых безопасен — предписанные противоэпидемические мероприятия контролирует Роспотребнадзор.

Самый дешевый тур на побережье Черного моря — неделя на двоих с перелетом в Анапу — стоит 20 тысяч рублей, Адлер — от 25 тысяч, Крым — от 27 тысяч, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Частный сектор — весомая статья дохода южан, сдающих в аренду комнаты и квартиры. «Семьи с детьми и пенсионеры — наш основной контингент, — рассказывает Виктория, сдающая квартиру в Ейске на Азовском море. — В этом году стоимость аренды снизилась почти вдвое». Предложение в разы превышает спрос. Двухкомнатную квартиру в центре города можно снять за 1 тысячу рублей в день на всю семью. Это невыгодно хозяевам жилья с учетом растущих цен на услуги ЖКХ.

А еще куча проблем с дезинфекцией помещений и страхом подцепить вирус от приезжих. Хотя именно они, в отличие от местных жителей, ходят в масках в магазины и на рынок по 40-градусной жаре. Полностью закрыт общепит. На пляжах, набережных, в прогулочных пешеходных зонах о социальной дистанции речи не идет, но людей не так уж и много. Ежедневно на сайте Ейска обновляется информация о заболевших, прирост пока — один-два случая в день.

По словам Андрея Игнатьева, президента Российского союза туриндустрии (РСТ), опрос клиентов турагентств показал, что 80% желающих отдохнуть на море выбрали бы Турцию. В прошлом году там побывали почти 7 млн россиян. Но надежды, что турецкие курорты станут доступны с 15 июля, не оправдались. Минтранс обещает возобновлять международное авиасообщение постепенно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. «Когда мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, начнем выпускать наших граждан в просторы мирового воздушного океана. Пока мы к этому не готовы», — заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Насколько безопасно лететь самолетом? Система кондиционирования современных лайнеров имеет высокую степень очистки. Весь воздух в салоне меняется за три минуты. Он отбирается за бортом при низкой температуре, проходит через двигатели, нагреваясь до 400 градусов, затем — через фильтры, которые задерживают 99% бактерий. Учитывая, что все пассажиры сидят в масках, перчатках и снабжены антибактериальными средствами, самолет безопаснее других видов транспорта.

Однако полеты пока разрешены только по внутренним маршрутам. Туроператоры отменяют зарубежные поездки. Спрос на них упал до минимума. Совокупные убытки отрасли оцениваются в 1,5 трлн рублей. Сейчас в сфере туризма заняты 2,5 млн человек. Ожидается, что 1,5 млн из них потеряют работу. «За 30 лет отрасль не испытывала таких потрясений, — говорит Игнатьев. — Из-за закрытых границ бюджет недосчитался 11,5 млрд долларов поступлений от въездного туризма. Для сравнения: туристы приносят Испании и Франции 65-68 млрд евро, а США — 211 млрд долларов ежегодно».

За границу нам как бы нельзя, но если деньги есть, то можно. Клиенты авиакомпаний, летавшие первым классом, пересели на бизнес-джеты, которые выполняют до 800 рейсов в месяц из московских аэропортов. Разрешения на полет выдает Росавиация, в заявке требуется указать цель поездки.

Евросоюз, открывший границы для всех, кроме России, США, Катара и Бразилии, делает исключение для лиц, имеющих гражданство или вид на жительство в любой из его стран. Некоторые государства примут россиян и просто на основании визы. К примеру, Мальдивы, Греция и Сербия открыли границы для всех. Чехия разрешает въезд при наличии справки об отсутствии COVID-19. А вот Великобритания в любом случае отправляет всех на двухнедельный карантин.

Ограничения то снимают, то вводят снова. Чтобы упорядочить информацию, создан единый международный портал COVID-19 Travel Alliance, где собраны сведения о закрытии границ, порядке въезда, правилах работы общественного транспорта и общепита, размещения в отелях, посещения достопримечательностей.

Туризм постепенно меняет концепцию. Дело тут даже не в карантинных ограничениях. Просто он становится менее доступным для людей с обычными доходами. Экскурсионные автобусы «по местам Гарри Поттера» уйдут в прошлое, их сменят арендованные легковые автомобили и индивидуальные программы.

Любители дешевых авиаперелетов лишатся этого удовольствия. Чтобы поддержать национального перевозчика Austrian Airlines, Австрия запретила лоукостерам продавать билеты из Вены дешевле 40 евро. Билеты за 10-20 евро, которые позволяли путешествовать бюджетно, могут стать вне закона и в других европейских странах. Запрет может коснуться и российской авиакомпании «Победа», продающей часть билетов в зарубежные города ниже себестоимости в рекламных целях.

P.S. Несмотря на все проблемы, туристический портал «Форум Винского» полон оптимистов: люди обсуждают, как отдохнуть на заграничных морях и не разориться. Хорошая новость состоит в том, что авиабилеты из России в Италию, к примеру, не подорожали. Главное, чтобы нас отсюда выпустили, а туда — впустили.

Наталья Никипелова: ТВЭЛ хочет войти в мировые лидеры неядерного бизнеса

Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ давно и по праву занимает одно из ведущих мест на мировом рынке производителей ядерного топлива. Но компания в последние годы начала активно развивать у себя и новые, неядерные направления бизнеса – это, например, металлургия и накопители энергии, химическая промышленность и технологии 3D-печати.

О том, за счет чего ТВЭЛ хочет войти в десятку мировых лидеров по производству той или иной неядерной продукции, как цифровые технологии помогут увеличить темпы вывода новых разработок на рынки и почему с точки зрения выращивания молодых кадров компания не будет "валять валенки" на своих заводах, в интервью РИА Новости рассказала президент ТВЭЛ Наталья Никипелова. Беседовал Владимир Сычев.

— Наталья Владимировна, сейчас не избежать вопроса о том, как работает ТВЭЛ в условиях борьбы с коронавирусом. Какие меры были приняты, чтобы эта зараза не проникла на ваши предприятия, насколько удалось обеспечить стабильность и безопасность работы их персонала? Понятно, что где-то сотрудников можно было относительно спокойно перевести на удаленку, но, например, за гигантскими цехами на заводах по обогащению урана нельзя последить извне. Были ли риски срыва каких-либо проектов?

— Вы знаете, безопасность для нас в Росатоме всегда остается главным приоритетом в работе. Сегодня мы делаем все для сохранения здоровья наших людей. Вот уже более двух с половиной месяцев все мы работаем в крайне непривычных для нас условиях ограничений. Но нам удалось быстро перестроиться.

На предприятиях были предприняты необходимые меры, которые позволяют, с одной стороны, максимально защитить здоровье наших сотрудников, с другой – в полном объеме выполнять производственную программу. Это целый комплекс организационных мероприятий, который охватывает все возможные вопросы инфекционной безопасности: транспортировка людей от дома до предприятия и обратно, графики рабочих смен, передвижение по территории производственной площадки, графики и условия питания, дезинфекция рабочих помещений, контроль состояния здоровья персонала, обеспечение личной гигиены и другие вопросы.

Как результат: ни одно предприятие топливной компании за это время не останавливалось ни на один день.

— Будем надеяться, что все в итоге будет хорошо и влияние коронавируса удастся минимизировать, чтобы без опасений смотреть вперед. Говоря о перспективах развития ТВЭЛ, не могу не спросить про принятую новую стратегию топливной компании. Что нового в ней появилось относительно того, что было раньше?

— Задача — сохранить и нарастить долю на рынках ядерной продукции, но при этом добиться быстрого и уверенного роста в новых и неядерных бизнесах. Мы хотим, с одной стороны, диверсифицировать свою выручку по разным направлениям, с другой – получить синергию от разных бизнесов. Сделать это позволит централизация НИОКР и выстраивание всей цепочки от разработки до внедрения продукта. То есть, к примеру, наши технологии в области химии в ядерном топливном цикле работают и на получение продуктов в гражданском неядерном секторе.

Отличие в актуализированной стратегии главным образом в том, что ранее у нас были разработаны и приняты стратегии по всем ключевым бизнес-направлениям – от вывода из эксплуатации ядерных объектов до цифровых технологий. Теперь это единый документ, который их все учитывает.

Кроме того, в новой стратегии мы уделили большое внимание и технологическому форсайту, и устойчивому развитию. Причем хочу отметить, что твердая приверженность целям устойчивого развития ООН это не просто красивые слова или дань моды. Это сама суть всей нашей многолетней работы в атомных городах, где мы прикладываем все силы для их экономического, социального и культурного развития.

— Очевидно, что нарастить долю на ядерном рынке возможно лишь предлагая новые конкурентные продукты, отвечающие запросам рынка. Сейчас тренд у ведущих мировых атомных игроков это разработка толерантного, как его зачастую называют противоаварийного ядерного топлива. В прошлом году ТВЭЛ начал испытания российского толерантного топлива в исследовательском реакторе, а в конце года объявил об изготовлении первой партии такого топлива для испытаний на АЭС. Как сейчас идет эта работа? Просматриваются ли потенциальные потребители?

— Да, конечно, на толерантное топливо есть спрос уже сегодня. И это действительно один из стратегически значимых перспективных продуктов. Что касается реализации проекта, то мы движемся намеченными темпами. Хотя справедливости ради мы по-прежнему несколько в догоняющих по части толерантного топлива, но движемся с нашими зарубежными конкурентами по одним и тем же направлениям и догоняем их с очень хорошей скоростью. Это известная русская традиция: русские долго запрягают, но быстро едут.

— Не повлияла ли ситуация с пандемией на международный бизнес ТВЭЛ?

— В условиях серьезных ограничений мы не снижаем свой привычный темп. Поставки ядерного топлива на российские АЭС и зарубежным заказчикам проходят строго в срок, в соответствии с контрактными обязательствами. За время пандемии все топливо дошло на АЭС вовремя и было принято без замечаний.

Успешно прошла приемку начальная загрузка топлива для первого энергоблока Белорусской АЭС. поставленная в рамках генерального контракта инжинирингового дивизиона Росатома на строительство станции. Подписан десятилетний контракт на поставки компонентов топлива для египетского реактора ETRR-2 в центре ядерных исследований, контракт на поставку топлива для реактора в чешском исследовательском центре Ржеж.

— В свете разговора о стратегии и новых видах топлива какое место в ней отведено российскому проекту "Прорыв", в рамках которого разрабатываются технологии для атомной энергетики будущего? В каком состоянии сейчас работы на площадке будущего пилотного энергокомплекса в Северске под Томском?

— Проект "Прорыв" — стратегическая задача, причем не только наша, а всей отрасли. Я не побоюсь сказать, что это стратегический проект для всей мировой атомной энергетики, потому что в случае успеха эти новые технологии помогут решить целый комплекс вопросов, связанных с атомной энергетикой. Это и вопрос ресурсной базы для работы реакторов, и вопрос обращения с отработанным топливом.

В конце прошлого года, можно сказать, пройдена ключевая веха проекта "Прорыв". Подписан контракт на сооружение энергоблока с "быстрым" реактором БРЕСТ. В ближайшие шесть лет должна быть построена реакторная установка, машинный зал и инфраструктурные объекты. При этом важно, что опытно-демонстрационный энергокомплекс в Северске это не только АЭС с инновационным реактором, но и пристанционный топливный цикл. В этом году мы приступили к монтажу оборудования на модуле фабрикации-рефабрикации топлива. Это будет уникальное в мировом масштабе промышленное производство плотного уранплутониевого СНУП-топлива.

Но для нас замыкание ядерного топливного цикла это уже не фантастическое будущее, а практически настоящее. Как вы знаете, не так давно в "быстрый" реактор БН-800 на Белоярской АЭС была загружена первая серийная партия МОКС-топлива, изготовленного из обедненного урана и наработанного в реакторе плутония. Обедненный гексафторид урана, или ОГФУ, получается в ходе обогащения урана, и это очень ценное сырье: оно подходит не только для повторного обогащения, но и для производства топлива для "быстрых" реакторов. Уровень технологий позволяет широко использовать рециклинг, вовлекая в производство продукты переработки.

В этом году мы впервые поставим на Белоярскую АЭС первую полную перегрузку МОКС-ТВС, а уже к началу 2022 года должна быть сформирована полная загрузка активной зоны реактора уранплутониевым топливом.

— В традиционном для компании бизнесе ваше стремление к технологическому лидерству понятно. А что с новыми направлениями деятельности ТВЭЛ, которые прописаны в вашей стратегии?

— Для ТВЭЛ наступает поворотный момент в том смысле, что мы выходим из стабильного состояния в динамичный рост. Якорный бизнес финансово устойчив, кадрами обеспечен. И призван решать свои задачи выхода на новые рынки с новыми продуктами.

А вот с новыми бизнесами нам нужны новые подходы, потому что, промедлив сейчас, мы рискуем потерять свои позиции. Ровно с таким же пониманием 10 лет назад начали оптимизационные процессы. Если бы не провели их, экономика нашей компании не выдержала бы и просто бы треснула. Именно поэтому в своей стратегии мы поставили себе, так сказать, задачу-минимум – быть по новым продуктам в топ-10 мировых компаний. Диверсифицировали свой портфель. Сделать это нам помог основательный научно-технологический задел.

Науку вообще можно назвать ключевым активом топливной компании. И компания этот актив наращивает. Доля НИОКР и инжиниринга в консолидированной выручке 2019 года на уровне 6,5%. Это почти 4,7 миллиарда рублей.

Каждая разработка наших специалистов решает определенные бизнес-задачи разных областей и отраслей промышленности. При этом практически любой инженерный продукт компании для неядерного бизнеса – на 80% уже готовая технология, которая создана, апробирована в отрасли и для отрасли.

Сейчас компания вошла в период трансформации управленческих процессов. На базе имеющихся производственных мощностей, знаний и компетенций мы создаем технологический кластер, объединяющий науку, технологии и производство. Это оптимальная среда развития наукоемких продуктов для различных областей промышленности. Мы верим, что таким образом сможем обеспечить быстрый рост новых бизнесов за счет централизации научных разработок и синергии между различными направлениями.

Возьмем, например, наш проект по сверхпрочным проводам для РЖД, который, скажем так, выходит на коммерческую стезю. Подписываем контрактные документы, пока только на поставку промышленного участка. Но у нас уже есть договоренности и о серийных поставках. Будем запускать инвестиционный проект на расширение наших мощностей для производства очень большого объема таких проводов.

— Это провода для высокоскоростных участков железных дорог?

— Не только. РЖД хочет использовать их на удаленных участках, например, на Дальнем Востоке, там, где путь сложно обслуживать и менять. А если поставить сверхпрочный провод, то межремонтный период резко увеличится. Очень интересный проект.

В целом если говорить о наших неядерных бизнесах, то мы понимаем, что немногие компании в стране могут сегодня предложить высокотехнологичные решения, а завтра выпустить на рынок. Поэтому наш приоритет – скорость в части разработки и вывода сложных инженерных продуктов.

— Сейчас эта скорость достаточная?

— Нет. Относительно 2018 года выручка по новым бизнесам в 2019 году выросла на 55%, мы получили 22 миллиарда рублей, на 2,5 миллиарда больше плановой цифры. Надо бы порадоваться – да, молодцы, но все равно само абсолютное значение этой цифры, конечно, нас не устраивает нисколько.

Мы думаем о масштабировании деятельности, созданные сегодня интеграторы могут претендовать на лидерские позиции на российском рынке в области аддитивных технологий, сверхпроводящих материалов и накопителей энергии уже к 2030 году. Это амбициозная задача, но топливная компания максимально содействует их росту.

Образно говоря, мы долго пахали, рекультивировали, потом высеивали новые бизнесы, и сейчас начинается пора их всходов.

— И как вы тем не менее планируете достичь высоких темпов развития новых направлений?

— В первую очередь, конечно, применяя новые технологии. Такие, например, как цифровой инжиниринг. В ТВЭЛ создан центр компетенций по этому направлению. И сейчас там активно занимаются темой разработки и использования цифровых двойников.

Эта технология значительно сокращает срок выполнения НИОКР. В разы уменьшается и стоимость разработки. За счет цифрового моделирования мы тестируем большее количество вариантов и снижаем вероятность конструкторской ошибки на поздних стадиях внедрения.

Только в ближайшие два года ТВЭЛ планирует потратить на НИОКР по созданию новой продукции с применением инструментов цифрового инжиниринга больше 350 миллионов рублей.

В рамках работы с цифровым моделированием мы сейчас делаем фокус на том, что называется предиктивной аналитикой. На базе цифровых двойников дальше планируем прогнозировать ресурс и техническое состояние оборудования, которое разработано с помощью цифрового моделирования, на всех стадиях эксплуатации. Это позволит избежать внеплановых ремонтов, простоя дорогостоящего оборудования, запланировать сервис и издержки на обслуживание.

— А насколько "цифра" проникла в ваши производственные и бизнес-процессы?

— Цифровизация собственных технологий – это главная цель, которая стоит перед отраслью, она нужна, чтобы повысить отдачу с каждого инвестированного рубля в технологии и производство. Как мы этого добиваемся? Переводим в цифровую плоскость проектирование, организацию и контроль производства, взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и госорганами.

Планируем активно внедрять роботизацию на своем новом направлении деятельности по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов.

— Можете ли вы подробнее рассказать об этой "внутренней" цифровизации?

— Новейший инструмент проектирования, который мы применяем, — имитационное моделирование, позволяющее оптимально скомпоновать будущее производство. Еще один инструмент — информационное моделирование — создает цифровой двойник объекта.

Мы построили интегрированную систему управления проектированием, одним из важнейших элементов которой является имитационное моделирование. В чем суть: перед модернизацией или проектированием производства нужно проработать детали. Количество сотрудников, особенности оборудования, статистика выхода этого оборудования из строя — исходными для имитационной модели могут быть любые данные. Мы показываем производство в движении с помощью анимации. Можно оценить загрузку производства, выполнение производственной программы, выстроить идеальный поток. Имитационная модель дает нам планировку производства и становится основой для проектирования. С ней мы можем детально обосновать инвестиции.

Осваиваем технологию дополненной реальности при проектировании, монтаже, пусконаладочных работах на объектах. "Центральный проектно-технологический институт" (ЦПТИ) планирует применять ее в ближайшее время сразу в нескольких своих проектах, в том числе при создании синхротрона СКИФ в Новосибирске.

— Если посмотреть сообщения о неядерных проектах ТВЭЛ в последние годы, то одно из первых мест по числу упоминаний занимают аддитивные технологии – трехмерная печать разных объектов с помощью специальных принтеров. Каково здесь положение дел на сегодняшний день?

— То, что аддитивные технологии на слуху, это не удивительно – по ряду оценок они входят в число самых перспективных технологий. Мировой рынок трехмерной печати в настоящее время оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. За последние 10 лет этот рынок вырос в два раза и продолжает набирать обороты. Через 10 лет прогнозируется его капитализация до 100 миллиардов долларов.

Аддитивные технологии — это то, за что мы взялись отвечать не только в масштабах отрасли, а в масштабах страны. То есть это такая работа, по сути, по созданию новой отрасли в России. Это очень большая задача. Нашей компании-интегратору "РусАТ", созданному на базе ТВЭЛ в 2018 году, отводится ключевая роль в реализации дорожной карты, разработанной в рамках соглашения правительства с Росатомом.

Наша задача – объединить компетенции всех предприятий отрасли, которые позволяют разрабатывать и производить 3D-принтеры, порошки, специальные материалы, программное обеспечение для аддитивных систем. На себе понять все возможности и преимущества применения аддитивных технологий в промышленности. Это тоже наша задача. Получить внутренние референции и уже потом предлагать продукцию другим отраслям как инженеры.

Сегодня пока мы в основном работаем на внутриотраслевые задачи. Уже есть опыт производства изделий для атомной промышленности методом аддитивной печати – в прошлом году реализовали пилотный проект по печати элемента выгородки корпуса реактора. Результаты говорят о том, что применение аддитивных технологий позволяет делать такие изделия более эффективно. Наработав опыт внутри отрасли, мы сможем выйти с ним в другие сферы. Кстати, мы уже можем печатать элементы медицинских протезов. Недавно напечатанные на 3D-принтере протезы уже прошли предклинические испытания.

— Технологический задел у ТВЭЛ действительно основательный, но где вы берете в нужном количестве и нужного качества кадры, чтобы этот потенциал развивать?

— Хороший вопрос. Готовых кадров нет. И мы растим их сами. Создаем новую научную и инженерную школу в консорциуме с вузами. Как по ядерной тематике, так и в части новых бизнесов. Например, в прошлом году договорились о сотрудничестве с МГУ и МИФИ о совместной подготовке специалистов по выводу объектов из эксплуатации. Разработали учебные программы. В сентябре уже начались занятия. Вообще, МИФИ – ключевой партнер в наращивании интеллектуального капитала в отрасли в целом и в нашей компании в частности.

Мы прекрасно понимаем, чего хотим от МИФИ как по части специальностей и направлений подготовки молодых кадров, так и в привязке к географии.

— Вы имеете в виду привязку к предприятиям ТВЭЛ в разных регионах?

— Конечно. И мы прекрасно понимаем, что в данном случае МИФИ, конечно, нужно переходить на какие-то новые форматы взаимодействия с нами. Как раз не так давно я была в Северске, и мы говорили о том, что нужно создать совместные лаборатории, нужно создавать совместные кафедры с местным филиалом МИФИ.

Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что определенных кадров нам нужно немного, поэтому в любом случае тот или иной специалист становится на вес золота. И вот здесь МИФИ нужно вырабатывать какую-то новую модель подготовки таких людей.

Но мы фокусируемся не только на образовании в вузах. Думаем об этом со школьной скамьи. Сейчас остро стоит вопрос формирования пласта инженеров другого порядка. Инвестировать в обучение своих будущих инженеров и ученых компания может. Это простой, но все же не совсем правильный путь. Куда сложнее привить любовь детям к инженерным специальностям, к науке. Создать соответствующую среду для развития настолько нужных сейчас стране молодых, технологически подкованных, хватких, мотивированных профессионалов с горящими глазами – задача посложнее. Ее мы тоже стараемся решать.

— Да, но ведь мало вырастить, подготовить штучного специалиста высшей пробы, надо же и суметь увлечь его работой, возможностью реализовать себя на конкретном месте — хоть в ядерных проектах ТВЭЛ, хоть в новых бизнесах.

— Абсолютно точно. Я всегда вспоминаю женщину, которая была на встрече с общественностью в Глазове в Удмуртии, где работает наш Чепецкий механический завод. И она сказала следующее: "Мой ребенок учится в Москве, сейчас поедет в зарубежную командировку, но я хочу, чтобы он вернулся в Глазов". Понятно, что для этого в Глазове должны быть такие места, чтобы человек, отучившись в лучших вузах Москвы и за рубежом, захотел вернуться в родной город. Соответственно, мы, образно говоря, не валенки должны валять на наших предприятиях, особенно в моногородах. Это должны быть предприятия-кузницы новых проектов и технологических решений. И мы эту задачу решаем.

Не кануть в лето

Профессор Татьяна Руженцова: Чтобы быть здоровым, надо хоть немножко любить себя

Текст: Ирина Краснопольская

Осовременим классика: "Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", добавив "да COVID". Но даже со всем этим джентльменским набором мы все-таки ждем и любим эту пору. И не только потому, что отпуск обычно тоже летом. Тем более если в семье дети. Традиционно считается, что лето - самое удобное время для укрепления, а в некоторых случаях и для восстановления здоровья. Но... Опять но... Злоупотребление летом может быть чревато обострением некоторых недугов, а порой и приобретением новых. Так как же провести лето, не навредив своему здоровью, здоровью своих детей? Об этом беседуем с руководителем отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктором медицинских наук, профессором Татьяной Руженцовой.

Татьяна Александровна! Для учреждений Роспотребнадзора лето, без преувеличений, пора самая напряженная. А уж нынешнее, которое проходит на фоне СOVID, тем более. Да, пора отдыха, да и пора отпусков. Но именно лето выбирают многие инфекции, прежде всего кишечные. А еще активизируются герпесы, обостряются хронические сердечно-сосудистые болезни, диабет. Под влиянием активной солнечной радиации прогрессирует онкологическая патология. Остановлюсь, потому что, как мне кажется, уже всех запугали. Все-таки лето - очень благодатная пора и для отдыха, и для укрепления здоровья. При одном непременном условии. Каком?

Татьяна Руженцова: Нет, запугали не до конца. Вы же ничего не сказали о том, что лето - время путешествий. И значит, к собственным болячкам прибавляются те, которые завозят. Только не надо думать, что это обязательно из какого-то дальнего зарубежья. Отнюдь! Совершенно обычное явление, скажем, с юга, в ту же Москву или Пермь могут привезти ту же геморрагическую лихорадку. Как, например, это было в прошлом году: коронавируса не было, но в Нижнем Поволжье были случаи почечной геморрагической лихорадки. Вам может быть покажется странным, но сейчас больше всего вопросов... о воде, потому что пока точно не известно, передается ли через воду тот же СOVID. Пока данные отрицают эту передачу, но окончательных данных нигде в мире нет. Так можно ли ехать на море? Можно ли купаться в речке, которая течет недалеко от дома? Есть даже опасения по поводу бассейнов. Хотя с бассейнами проще всего. Он должен быть чистым. Он должен отвечать известным установленным гигиеническим нормам. А вот река, озеро, море? Роспотребнадзор научил нас купаться только в разрешенных местах. Но у нас же особый менталитет, на который не в силах повлиять даже коронавирус. Для нас законы не писаны? Поверьте, писаны. Они помогают сохранить здоровье, поэтому, пожалуйста, соблюдайте их.

Вот и выбралась семья на отдых у моря. А он обязательно сопровождается приобретением загара. Считается даже как-то странным вернуться с морского берега без шоколадного загара.

Татьяна Руженцова: По поводу солнца рекомендаций выше крыши. Но все-таки воспользуюсь возможностями "Российской газеты" и еще раз скажу. Да, ультрафиолетовые лучи - основные поставщики витамина Д. А этот витамин - необходимый компонент иммунитета. Напомню, что практически всем детям раньше прописывали рыбий жир. Некоторые пили его с удовольствием. Чаще пили с отвращением, но все равно пили, потому что он нас оздоравливал. Прошло время, и рыбий жир утратил свою популярность. А зря! Главная составляющая рыбьего жира - витамин Д. И есть еще один поставщик - ультрафиолетовые лучи. Вывод? Выходит, нужно лежать больше на солнце, чтобы обзавестись этим витамином? А вот и нет.

Помню времена, когда в той же Ялте или в Сочи лежащим на пляже Черного моря поступали команды специалистов: повернитесь на спину, повернитесь на живот, ложитесь на левый бок, на правый. То есть нам командовали, как пользоваться ультрафиолетом, как загорать, но не сгорать. Дело тут не только в возможных ожогах и волдырях. Дело в том, что ультрафиолет в избытке чрезвычайно опасен.

Татьяна Руженцова: Я приведу примеры. Во всем мире растет число онкологических заболеваний кожи. И это, как доказано исследователями, часто следствие загара "до черноты". Вред не только для кожи. Людям, у которых в анамнезе онкологическое заболевание, ультрафиолет должен быть тщательно дозирован. И это относится не только к онкологическим заболеваниям, но и к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами. Избыток солнечных лучей противопоказан детям, людям пожилого возраста. И если кто-то считает, что на больные суставы солнце действует во благо, - это ошибка.

В нынешний сезон, в связи с тем же СOVID, "вошли в моду" всяческие тромбозы. Стало принято говорить о свертываемости крови, о возможных кровотечениях. Человек, отправляющийся на отдых, должен быть осведомлен о состоянии своей кровеносной системы? Он должен знать об уровне гемоглобина, количестве тромбоцитов, свертываемости и иных показателях крови?

Татьяна Руженцова: Как показывает практика, просто обязан знать! То же увлечение плаванием, тем же ультрафиолетом, меняют картину крови. Низкий гемоглобин - ниже 100, или высокий - выше 160, - это информация не просто к размышлению, а информация к тому, что человек с такими показателями должен очень внимательно отнестись к выбору места отдыха. Оптимально, если такой отдых проходит недалеко от места жительства. А по большому счету: прежде чем отправиться отдыхать, нужно пройти курс лечения. Где? Для этого не обязательна госпитализация. Лечение можно пройти в амбулаторных условиях. К сожалению, правда, эти условия не повсеместны. Если поблизости нет внебольничного лечения, то надо направить человека в стационар. И лишь после подбора соответствующих препаратов, после восстановленной картины крови можно ехать отдыхать. Но желательно без смены климатической зоны. Рекомендации, о которых мы сейчас сказали, относятся к любому возрасту. Однако, как теперь принято говорить, при выборе места отдыха есть риски. К этим рискам относятся дети, беременные, люди, страдающие хроническими заболеваниями, старики.

Для них единое золотое правило: отдыхать в своих климатических условиях. Но по собственному опыту знаю: соблюдать это правило скучно. Хочется разнообразия, новых впечатлений, чтобы не накрыла депрессия, тоска. Охоту к перемене мест отменить невозможно. Но советы, видимо, должны быть. Точнее, умные рекомендации.

Татьяна Руженцова: Согласна с вами. Перемену мест никак не обойти. Но беременным она все-таки противопоказана. Даже лететь в самолете для них не самый лучший вариант. И трястись в поезде, в автомобиле, - тоже чревато. Беременная должна беречь и себя, и будущего ребенка. Выводы делайте сами. Категорически не рекомендуется онкологическим пациентам, прошедшим химио- и лучевую терапию, отправляться в жаркие страны. И тем более, как мы уже сказали, лежать на солнце. Мы ни в коем случае не занимаемся рекламой, но доказано, что отечественные курорты минеральных вод - Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, зарубежные Карловы Вары благотворно действуют на людей, страдающих прежде всего желудочно-кишечными заболеваниями, и не только ими. Минеральные воды повышают иммунитет, очищают организм от многих вредностей. И потому эти курорты показаны для людей разных возрастов, в том числе и глубоко пожилых, и детей.

Отдельно хочу сказать о детях. Многие родители очень заняты, и они "вырываются на отдых", иногда на 10 дней, а то и на неделю. Такая краткость опасна и для них самих, и тем более для их детей. Ребенок не успевает адаптироваться к новым условиям жизни. Потому такое путешествие может отрицательно сказаться на его здоровье.

Начинается повсеместный выход из самоизоляции. Она принесла разные потери в разных областях жизни. И очень заметно, что для многих она обернулась глубокой депрессией, неврозами. Что делать им? Начать глотать антидепрессанты? Они же мало кого лечат.

Татьяна Руженцова: Можно обойтись без антидепрессантов. Надо учесть, что это не безобидные препараты. Только специалист может подобрать именно тот препарат, который поможет данному пациенту. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди сами себе назначают такие препараты, глотают их в больших количествах, а депрессия не уходит. Начинаются головные боли, сердцебиения, потливость. Поэтому напомню о витамине Д. Он действительно может помочь избавиться от депрессии, но и его не надо назначать себе самостоятельно и глотать горстями. Умеренность очень важна для сохранения здоровья.

Об умеренности говорить необходимо и тогда, когда речь идет о питьевом режиме. Что лучше всего и в каком количестве надо пить летом?

Татьяна Руженцова: Уж точно не пиво! Лучший напиток в любое время года - вода. Не из-под крана. Лишь в некоторых регионах вода из-под крана пригодна для утоления жажды. Мне трудно назвать регионы, где водопроводная вода абсолютно пригодна для питья. Ее лучше прокипятить. Полезно утром до завтрака выпить кому-то стакан, кому-то полстакана, а кому-то четверть стакана воды. Все зависит от возраста, наличия хронических заболеваний. Посоветуйтесь со своим лечащим врачом. К сожалению, сейчас идет реклама, якобы нужно пить 3-4 и более литров воды в сутки. Не могу с этим согласиться и категорически назвать какую-то максимальную цифру. В сутки желательно выпивать 4 стакана воды, если в ваш стакан помещается 200 мл. Вода может быть заменена чаем, несладким компотом, соком без сахара. Но и тут надо избегать категоричности. Надо учитывать температуру воздуха, собственный вес, наличие тех или иных хронических болезней.

Так получилось, что у меня по жизни две специализации. Я кардиолог и инфекционист. И 20 лет моей практической работы позволяет сделать один вывод: чтобы быть здоровым, надо хоть немножко любить себя. А это значит: отказаться от вредных привычек, это значит, что, в частности, выбирая место и вид отдыха, нужно думать не о том, насколько он моден и привлекателен, а о том, как он скажется на моем здоровье.

Новое прочтение Хайнаня

Анна Фомичева

В 2018 году Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин объявил, что партия поддерживает создание экспериментальной пилотной зоны свободной торговли на острове Хайнань. За прошедшие 2 года благодаря эксперименту на рынок вышли более 440 тысяч новых субъектов: рынок вырос на 66%. Развивая эксперимент, 1 июня 2020 года правительство представило «Общий план строительства порта свободной торговли Хайнаня». Это не просто план, это стратегическое решение действующего правительства с глубокими исследованиями, всесторонним рассмотрением и научным планированием, ориентированным как на внутреннюю, так и на международную ситуацию.

Масштаб реализации проекта Порта свободной торговли охватывает весь остров Хайнань. На данный момент в него включены 11 так называемых парков Хайнаньского Порта свободной торговли. Выделю ключевые моменты реализации плана.

Концепция развития порта свободной торговли Хайнаня заключается в том, чтобы к 2025 году создать стратегию с упором на содействие свободной торговле и свободным инвестициям, что послужит основой для создания к 2035 году открытой экономики Китая; а к середине этого столетия — довести все процессы на острове до высокого уровня и способности оказывать международное влияние.

Для достижения этих целей в общем плане рассматриваются шесть ключевых направлений:

- упрощение свободной торговли

- упрощение инвестиций

- упрощение трансграничного капитала

- безвизовый въезд и выезд людей

- бесплатная и удобная транспортировка

- безопасный и упорядоченный поток данных (подразумевается запуск пилотных проектов по управлению безопасностью трансграничной передачи данных

В целом это означает, что все направлено на построение современной индустриальной системы, где особое внимание уделяется освещению преимуществ и характеристик Хайнаня, активному развитию туризма, современной сферы услуг и высокотехнологичных отраслей, дальнейшей консолидации основы реальной экономики, повышению экономических инноваций и конкурентоспособности.

Вся индустриальная система будет усилена в четырех аспектах: налогообложение, социальное управление, верховенство закона и предотвращение рисков.

Китайские эксперты считают, что это беспрецедентное нововведение в развитии торговых зон в целом. Проводя аналогию с другими крупными зонами свободной торговли в мире, специалисты выделяют наибольшее преимущество Порта свободной торговли Хайнань в поддержке материковой части Китая в качестве огромного рынка.

Каким образом будет проходить строительство и развитие ЗСТ Хайнань? Что сделано уже сегодня?

Развитие парков. Например, уже 3 июня все 11 парков пережили начало реализации плана. В Хайкоу создан новый район Цзяндун, в котором, следуя концепции проекта, будет сконцентрирована выставочная зона, раюотающая по самым высоким мировым стандартам, с привлечением порядка 200 тысяч высококлассных специалистов (предоставляются гарантии для работы, жизни, обучения). Строительство идет, создается транспортная развязка, учитывающая соединение дорожными артериями не только крупных городов, но и сельских населенных пунктов. На 2020 год запланировано привлечение 30 тысяч человек, набор уже идет. В конкурсе могут участвовать специалисты со всего мира. Создается сильная привлекательная база для реализации общего плана, снижается бремя подоходного налога для привлекаемых специалистов.

Тем не менее нельзя не отметить некоторый скептицизм со стороны местных жителей, переживших ранние реформы (План выпущен к 30-летию развития Порта свободной торговли, существовавшего ранее в другом формате), которые говорят о том, что для них это означает повышение стоимости жилья и введение политики ограничения на приобретение жилья и, учитывая их низкую квалификацию, — отсутствие возможности повысить свой уровень жизни.

Упрощение свободной торговли. Либерализация и упрощение процедур торговли является основной и универсальной характеристикой развитых зон свободной торговли во всем мире. Политика направлена на достижение нулевых тарифов и нулевых барьеров.

С точки зрения нетарифных мер будет определен список запрещенных к импорту и экспорту товаров, для остальных будет предусмотрена свобода перемещения. Кроме этого создание Порта свободной торговли предполагает открытие индустрии финансовых услуг, развитие финансовых возможностей коммерческих банков и других финансовых учреждений для обслуживания экономики и поддержки строительства.

Инвестиции. Основная концепция высоких мировых стандартов озвученных в плане, — это включение таких механизмов, как защита прав инвесторов, привлекательные налоговые послабления, борьба с отмыванием денег, усиление защиты прав собственности, обеспечение честной конкуренции, создание прозрачной и предсказуемой инвестиционной среды.

В конце июня Шанхайский инновационный центр совместно с провинциальными государственными органами Хайнаня организовал онлайн-конференцию, на которой было рассказано о политике и инвестиционных возможностях в трех областях: туризм, современная индустрия услуг и индустрия высоких технологий. Были презентованы и такие отрасли как финансовый лизинг, медицина и здравоохранение, судоходство, офшорная торговля, нефтегазохимическая промышленность.

Упрощение трансграничного капитала. Здесь основной акцент делается на том, что свободный и удобный поток трансграничных средств направляется на финансовые услуги для реальной экономики и будет сосредоточен на торговле и инвестициях. В планах реализовать это положение на втором этапе — до 2035 года. Поэтому все заявления лидеров мнений в Китае отодвигают реализацию данного пункта на более поздний период, так они осознают, что в настоящий момент остров недостаточно привлекателен для финансовых структур с их инструментами.

В настоящее время вместо того чтобы строить международный финансовый центр, Хайнань сосредоточен на предоставлении сопутствующих услуг финансовой поддержки в области либерализации инвестиций и содействия торговле услугами и товарами.

Безвизовый въезд и выезд граждан. В регионе введена политика безвизового туризма для граждан 59 государств, в том числе Российской Федерации. Граждане стран, в отношении которых применяется политика безвизового туризма, при въезде на Хайнань с обычными паспортами с целью туризма через открытые пункты пропуска освобождаются от оформления виз при условии, что принимающими организациями являются туристические агентства, зарегистрированные на Хайнане. Срок пребывания на территории провинции Хайнань составляет до 30 дней.

Для реализации направления в рамках Порта свободной торговли Хайнань планируется ввести самодекларирование для иностранных граждан, где принимающей стороной могут выступать не только туристические агентства, но и местные организации. Также идет работа по предоставлению 15-ти дневного безвизового режима пребывания на острове для иностранных туристических групп, путешествующих на круизных лайнерах.

Бесплатный и удобный транспорт. Здесь речь идет о внедрении удобной транспортной политики, содействии строительству нового международного транспортного узла и авиационного центра в Янгпу, а также ускорении строительства современной комплексной транспортной системы.

Планируется создать международный центр регистрации морских судов в China Yangpu Port, ослабить ограничения по воздушным судам, оптимизировать маршруты доставки из расчета удобного географического положения, стимулировать увеличение пропускной способности и увеличения числа маршрутов полетов.

Также в отдельный блок вынесено предоставление качественных финансовых услуг в сфере транспорта, строительства объектов инфраструктуры, услуг для финансирования судов и самолетов, их страхования.

Безопасный и упорядоченный поток данных. Здесь все направлено на расширение открытости данных, применение современных технологий, которые бы способствовали развитию цифровой экономики. Предоставляется возможность развивать онлайн-услуги по обработке данных, внедрять пилотные проекты по международному обмену данными через интернет, строить международные подводные системы, настраивать международные шлюзы связи.

Для построения современной промышленной системы китайские власти выделили три блока:

1. Туризм.

Приоритеты выстроены следующим образом:

экологическое развитие

создание туристического центра

спортивный туризм

медицинский туризм и уход за людьми пожилого возраста

развитие новых форматов и новых моделей туризма, в том числе яхтенной индустрии

Город Санья будет функционировать в качестве порта захода круизных лайнеров, в том числе формирования круизных маршрутов с соответствующей инфраструктурой и сервисной службой. С 1 июля появилась возможность беспошлинного приобретения товаров на сумму 100 тысяч юаней в год на одного человека. Такое увеличение с 30 тысяч до 100 тысяч позволяет привлечь не только иностранных туристов (что сейчас затруднительно в условиях пандемии), но и стимулировать развитие внутреннего туризма. Количество приобретаемого товара не ограничено за исключением некоторых видов товара: 30 единиц косметических средств, 4 единиц мобильных устройств и не более 1500 мл алкоголя. Международная консалтинговая компания McKinsey & Company прогнозирует, что к 2025 году китайские потребители будут покупать почти 40% беспошлинных товаров по всему миру.

2. Современная сфера услуг

Перед Хайнанем стоит задача собрать все глобальные инновации, улучшить их и внедрить в одном месте. Какие услуги заявляются на начальном этапе? Системы и механизмы управления портами, содействие интеграции портовых ресурсов, расширение цепочки индустрии морских перевозок, содействие развитию таможенного складирования, международной логистики и дистрибуции, реэкспортной торговли, торговли сыпучими товарами, выставки импортных товаров, обработки обращения, распаковки контейнеров и т. д.

Предусмотрена возможность строительства международного образовательного инновационного центра науки, технологий, сельского хозяйства и медицины, а также регионального международного выставочного центр для расширения доступа профессиональных услуг для внешнего мира. Что касается выставочного центра, то уже сегодня на конец марта 2021 года запланирована национальная выставка Expo Hainan-2021.

3. Высокотехнологичная отрасль

Здесь речь идет о строительстве «умного Хайнаня», где все силы будут сосредоточены на развитии информационной индустрии, искусственного интеллекта, блокчейна и цифровой торговли.

О реализации плана говорит все мировое сообщество. Впрочем, это действительно новое направление, которое поможет пересмотреть отношение многих стран к Китаю и его возможностям. Помимо прямого развития острова, создание зоны свободной торговли может послужить отправной точкой для развития других материковых регионов страны.

Проект значим для Китая, значим для инвесторов, привлекателен для высококлассных специалистов. Например, по состоянию на 6 июля на планируемый в 2020 году набор специалистов — 30 тысяч мест — подано 249 тысяч резюме, из них 1241 иностранных. Инвесторы выказывают немалый интерес к проекту. За первый месяц работы инвестиционной службы (горячая линия — 4008-413-413, есть русскоговорящая поддержка) она получила более 2000 запросов от отечественных и иностранных инвесторов. Служба консультирует по таким темам, как торговля, инвестиции, потребление, туризм, финансы, здравоохранение, образование, логистика, авиация, торговля энергией, трансграничная электронная коммерция и т.д. Инвесторы приходят из США, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Индонезии, Австралии, Италии, Филиппин, Ирана, Чехии, Швейцарии, Дании, Южной Кореи и других стран.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого — зона свободной торговли, представительства мировых университетов, современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций. И главное, конечно, это огромный потенциал развития для бизнеса.

Острова в океане

к 25-летию фонда «Музыкальный Олимп»

Марина Алексинская

Торжества в честь 25-летия фонда "Музыкальный Олимп" перенесены на 2021 год, на посткоронавирусную эпоху. То будет блестящее действо, музыкальный фестиваль с одноимённым названием "Музыкальный Олимп" — законодатель классического музыкального искусства, что состоится на берегах Невы, в Санкт-Петербурге, с участием звёздных солистов из разных стран мира.

Однако и на ближайшую осень уже запланированы концерты пианиста Андраша Шиффа в Москве и Санкт-Петербурге; декабрь, если не обманет, порадует гастролями молодёжного оркестра "Западно-восточный диван" под управлением Даниэля Баренбойма. Швейцарская Ассоциация друзей фестиваля "Музыкальный Олимп" со своей стороны готовит серию концертов, которые традиционно пройдут в городах Европы. Такова публичная блестящая, помпезная сторона деятельности фонда "Музыкальный Олимп".

Но есть и другая сторона — камерная, представленная телевизионной передачей "Энигма", которая каждую неделю по четвергам выходит на канале "Культура". Её автор и ведущая — Ирина Никитина. Президент фонда "Музыкальный Олимп", глава попечительского совета Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", пианистка — окончила аспирантуру Санкт-Петербургской консерватории, стажировалась в Праге, Берне. Её персональная дискография насчитывает тринадцать альбомов — сольных и в составе камерных ансамблей, записанных на CD ведущими лейблами звукозаписи.

Профессионализм, безупречность вкуса и стиля — отличительные черты передачи, гости которой — как легендарные, прославленные имена, так и только покоряющие вершины музыкального Олимпа — острова высокого искусства в океане попсы.

"Энигма" от латинского слова еnigma — загадка. И мне действительно трудно объяснить, каков внутренний механизм передачи, способный трансформировать её в нечто сокровенное, в уединённые размышления о музыке как о великой абстракции, о непостижимости тайны звука, хранящего в себе проблеск Вечности.

С просьбой поделиться секретами мастерства я обратилась к Ирине Никитиной ещё в марте. Коллапс эпидемии ковида застиг нас по разные стороны границы. И наша беседа растянулась на долгие месяцы, вылилась в электронную переписку, которую с любезного согласия Ирины и предлагаю читателям газеты "Завтра". Речь пойдёт об исполнительнице фаду Мизии и о дирижёре Риккардо Мути.

"ЗАВТРА". Ирина, впервые увидев передачу с Мизией, я ощутила нечто вроде солнечного удара. С первым кадром — залитой солнцем площадкой Лиссабона, нависшей над морем, с фигурой Мизии, затянутой в чёрный брючный костюм и белую блузу, с её стрижкой десятых годов ХХ века и её первой фразой: "Закаты здесь невероятные…" — возникло ощущение стеклянной хрупкости и интриги вашей беседы. Где вы встретили такой персонаж, как вы познакомились с Мизией?

Ирина НИКИТИНА. Случайно познакомились. Это был год, наверное, 2000-й, я находилась в Люцерне, и меня пригласили на концерт. Тогда я впервые услышала Мизию и… реально сошла с ума. Столь проникновенного, за душу берущего исполнения песен никак не ожидала встретить. Я открывала для себя мир фаду, при этом ни слова не понимая по-португальски…

Фаду — жанр совсем молодой. Ему чуть больше ста лет. Он зародился в портах Лиссабона. Фадишта (исполнитель фаду) под португальскую гитару напевал на незамысловатые мелодии строки простых стихотворений, в них была и радость, и боль, с ними он выражал саму португальскую душу, превратности судьбы, которую, как впоследствии мне рассказала Мизия, в Португалии принято встречать in cito, то есть не сходя с места, без лишних жестов. В самом слове fado заключены фатум, судьба.

Будучи исконным, народным жанром, фаду быстро вошёл в моду. "Дома фаду" (Clube de Fado) стали открываться в городах, жанр переступил и порог аристократических салонов, где исполнение фаду сопровождал рояль. В какое-то время на фаду лежала печать "любимой музыки диктаторов"… Так или иначе, фаду приобретал широкую известность.

Как "королева фаду" известна Амалия Родригес. Витальная, стабильная, скульптурного телосложения, она была в 50–70-е годы народной фадиштой, как, например, Людмила Зыкина для нас. Она была очень респектабельна, уважаема, на сцену выходила в элегантных платьях, с изысканными украшениями, у неё был прекрасный дом, замечательный муж, её обожающий. Детей у Амалии не было, но было много родственников, и каждому она помогала… Просто абсолютная народная героиня. В Лиссабоне открыт музей Амалии Родригес, в её честь названы улицы городов.

"ЗАВТРА". И это при незамысловатых мелодиях песен. Что определяет успех исполнителя?

Ирина НИКИТИНА. Я думаю, прежде всего — личность исполнителя. Зритель либо оказывается под силой её магнетизма, внутреннего огня, и тогда как заворожённый следует за силовыми линиями мира чувств, эмоций, либо чуда фаду не происходит, и зритель остаётся равнодушным.

И если говорить о Мизии, то магнетизм её — невероятный. С одной стороны, она строго блюдёт традиции жанра, с другой — непроизвольно привносит изменения, обогащает слоями культуры.

Современные поэты специально для Мизии пишут стихи. Жозе Сарамагу — знаменитый португальский писатель, лауреат Нобелевской премии, с которым Мизия была дружна, посвятил ей стихотворение "Ни одна звезда не упала"…

Перекличка эпох, символизм, мистицизм присущи фаду Мизии. Один из её дисков так и называется — "Ритуал".

"ЗАВТРА". Находит ли ритуал внешнее выражение?

Ирина НИКИТИНА. Более чем. Прежде чем выйти на сцену, Мизия снимает с руки часы, а в то время, когда была замужем, то снимала и обручальное кольцо… Для фаду — она без времени и свободна. Она поёт с закрытыми глазами так, чтобы пением выразить ту реальность, похожую на сон, когда маленькой девочкой в родном городе Порту она впервые услышала уличное исполнение фаду.

Ну и, конечно, Мизия — человек мессианский. Свою миссию она видит в том, чтобы подарить фаду всему миру. Она даёт концерты в разных городах и странах на престижных филармонических площадках, снимается в кино, а когда в Лиссабон приезжают её дорогие друзья, то для них она поёт в "Доме фаду", как это было принято на заре ХХ века. Она и в жизни любит символы, знаки, коллекционирует предметы — зонты, веера — такие, что способны однажды раскрыться…

"ЗАВТРА". Когда слушаешь Мизию, начинает щемить сердце.

Ирина НИКИТИНА. Мизия — из девушек трудных, светло-тёмных, из череды Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус — этих прекрасных див Серебряного века. Её дихотомию определили взрывной коктейль из португальской и испанской крови и происхождение из различных социальных слоев. Отец — из рода старой буржуазии Порто, в доме был принят британский порядок, включая непременный файф-о-клок. Прежде чем привезти Мизию в дом отца, её переодевали в строгий костюм с клетчатой юбкой-шотландкой, но здесь она оказывалась чужой, родственники смотрели на неё как на аутсайдера. А мама — невероятная красавица — была испанской танцовщицей, с мамой можно было танцевать в яркой широкой юбке под щёлканье кастаньет.

Родители развелись, когда Мизии было четыре года, она безоговорочно приняла мир мамы. Так и формировалась её душа. Изломанная, разорванная, со стремлением вырваться куда-то — в фантазии, в другие миры, в иную реальность. Фаду и стал тем насочинённым миром, Её настоящее имя Сюзанна. Мизия — псевдоним. Производное от Миси Сёрт.

"ЗАВТРА". Не чуждого России персонажа.

Ирина НИКИТИНА. Да, Мися родилась в Царском Селе, была петербурженкой. Мися — уменьшительно-ласкательное имя от Марии…, Мария Годебска. В Париже она держала литературный и музыкальный салон, вокруг неё собирался художественный мир эстетики невероятной. Была подругой Шанель, Стравинского, Жана Кокто. Стала подругой и Дягилева, помогала ему войти в аристократические круги Парижа, приобрести в их лице меценатов.

Если говорить о нашей Мизии, я думаю, псевдоним для неё — ширма, красиво инкрустированная ширма, за которой она прячет свою ранимую душу. Она невероятно тонкий, чувствительный человек в нашем практичном, толстокожем мире. Такие появляются на исторических изломах, что предвещают кризисы, турбулентность.

Мизия — фигура одиночества. Фигура трагическая. Она чувствует, улавливает энергии, в которых, наверное, страшно жить…

Вы знаете, мы гуляли по узким мощёным улицам Лиссабона, беседа продолжалась, и вдруг у меня случайно вырвалось: "Мизия, у вас старая душа". Она прямо вздрогнула и говорит: "Да, я себя так чувствую"…

Я даже за балетных меньше переживаю, чем за неё. Балет — это всё-таки физическая нагрузка, в движение можно выплеснуть отрицательные потоки. А здесь — одна оголённая душа наедине сама с собой.

"ЗАВТРА". Искусство подчас жестоко к своим жрецам. Коварный шедевр Адана не только Спесивцеву, но и Софью Фёдорову, балерину Большого театра, довёл до помутнения рассудка. Она сознательно утрировала сцену сумасшествия Жизели, потусторонних наваждений, брала себя в плен "страданий и слёз, льющихся по земле великой рекой жизни".

Ирина, чтобы и мне не погрузиться в наваждение "Жизели", хотела бы перейти к другой вашей передаче, с Риккардо Мути. Мне не забыть приезда маэстро в Москву в 2012 году, концерта в Большом зале Консерватории. Я тогда купила билет у какого-то спекулянта, оказалась на самой галёрке, выше люстр. Весь концерт я простояла у стены, и казалось, как кариатида, спиной держу своды Консерватории, музыки, вечности. Это был удивительный, незабываемый опыт.

Потом он приезжал в Клин, на Международный фестиваль, посвящённый 75-летию Чайковского, с Венским филармоническим оркестром давал Пятую симфонию… Хотела бы спросить, в беседе с ним вы ощущали его тёплые чувства к России?

Ирина НИКИТИНА. Достаточно сказать, что одной из ключевых персон в судьбе Риккардо Мути стал наш Святослав Рихтер. Нино Рота угадал в Мути, совсем ещё мальчике, большого музыканта. Будучи директором консерватории в Бари, на вступительном экзамене он поставил Мути высший балл — десять с отличием. "Эта оценка тебе не за то, как ты сегодня сыграл, — сказал при этом, — а за то, как ты будешь играть завтра".

А Святослав Рихтер открыл для Мути путь великого дирижёра. Это случилось в 1968 году. В то время Рихтер был уже прославленным во всём мире музыкантом, а Мути только начинал свою творческую карьеру, незадолго до этого получив диплом пианиста в Неаполе. И вот Рихтер приехал в Сиену, готовился к концерту во Флоренции, и кто-то в качестве дирижёра посоветовал ему Риккардо Мути.

Вместе, в зале консерватории, они сыграли си-бемольный концерт Моцарта, фортепианный концерт Бриттена, после чего Рихтер сказал: "Я принимаю предложение. Если он дирижирует так же, как и играет на рояле, то это хороший музыкант". Последовал творческий взлёт Мути и дружба с Рихтером.

Рихтер и Нино Рота были гостями на свадьбе Мути, самой интересной, наверное, свадьбе. Дружеский ужин устроили в одном из ресторанов Равенны, и в какой-то момент Рота и Рихтер устроили музыкальную головоломку, соревнования. Один проигрывал на фортепиано два-три такта оперы, другой должен был её определить и продолжить. Ближе к часу ночи соревнования всё продолжались, Мути нервничал, ему предстояла настоящая первая брачная ночь, а через день — опера "Пуритане" в Риме. И когда они с женой стали уходить, то Рота и Рихтер в четыре руки сыграли Ritorno Vincitor ·из "Аиды" — "Возвращайся победителем". А соревнование продолжались до четырёх утра.

"ЗАВТРА". Вот так увлечённо продолжалась и ваша беседа?

Ирина НИКИТИНА. Без остановки, без глотка воды, я старалась задавать меньше вопросов, чтобы не перебивать. Только после трёх часов записи передачи Мути посмотрел на часы и произнёс: "Три часа! Не может быть! Мамма миа!" И наш разговор затянулся ещё на полтора часа. Потому "Энигма" с Мути и вышла в двух частях.

"ЗАВТРА". Слушать неспешную, продуманную, мелодичную речь Риккардо Мути — это наслаждение. Как точно он говорит о "безупречном технологичном мире", что делает мир — миром молчания, ведёт к деградации культуры… И уж совсем меня пленила кода первой части "Энигмы". Запомнила наизусть: "Если у вас будет возможность послушать "Норму" ночью, на Капри, в полной тишине и при полной Луне, восходящей над морем, то вы поймёте: Casta Diva и есть молитва Луне, вы поймёте, что такое средиземноморская культура". Ария Casta Diva звучала в исполнении божественной Каллас. Как будто из частиц туманов складывались видения "Рождении Венеры" Боттичелли, "Царевны-Лебедь" Врубеля, мусатовские дворцы-призраки.

Ирина НИКИТИНА. Интересно, что года за два, за три до записи передачи я побывала на Зальцбургском фестивале. Риккардо Мути специально для фестиваля выбрал русскую музыку, ораторию "Иван Грозный" Прокофьева, а в качестве чтецов были приглашены Депардье и немецкий артист Йозеф Лейферс.

Честно говоря, увидев такой состав, сомнения закрались в душу. Созвучным ли окажется для оратории иностранный акцент? Я зашла в зал зальцбургского Groosses Festspielhaus с большим недоверием, а вышла под не менее большим впечатлением. Вместе с Венским филармоническим оркестром, хором Венской оперы и нашими солистами Ольгой Бородиной и Ильдаром Абдразаковым маэстро сделал что-то невероятное.

"Как удалось вам, — спросила я Мути после концерта, — выразить то варварство, ту азиатскую дикость, что передана в оратории?" "Ну, потому что я сам варвар, — ответил он с усмешкой. — Я — варвар!"…

А для меня Риккардо Мути — это такой могучий дуб с широкой кроной, с огромными корнями… Каждому он даёт пищу для размышления.

"ЗАВТРА". Жаль, что оратория "Иван Грозный" так и не доехала с Зальцбургского фестиваля в Александров. Город штурмом бы брали, и не только меломаны… Ирина, в поисках сюжета для передач значительное время вы проводите в разных странах, уголках мира. Насколько сильно, на ваш взгляд, проникновение русской культуры в мировую?

Ирина НИКИТИНА. Возможно, свою роль сыграл мой город, Петербург, где я родилась и выросла, абсолютно европейский город. Но я — не сторонник делить культуру на русскую и мировую. Происходит активное взаимопроникновение культур, ассимиляция, тем более с развитием интернета.

Ведь если мы честно посмотрим сегодня: чем была бы американская культура без русских? Без Рахманинова, без Кусевицкого, без Баланчина, без постоянного "Щелкунчика" Чайковского на Рождество? Но ведь и мы восхищаемся Хемингуэем, Джеком Лондоном, О'Генри, воспринимаем их произведения как свои, забывая, что они — американские писатели. Глобализация мира давно началась, и началась она с культуры.

"ЗАВТРА". Ещё хотела бы спросить вас о положении дел с виллой "Сенар" Сергея Рахманинова в Швейцарии?

Ирина НИКИТИНА. Это очень грустная история. С ней я была лично связана, потому что дружила с Александром Рахманиновым, внуком композитора. В 2005–2006 годах он дважды приезжал в Россию с предложением приобретения виллы, созданием музея Рахманинова. Он хотел продать виллу именно русским, и я помогала ему знакомствами с различными структурами, которые могли бы быть в том заинтересованными. Но всё ушло в никуда…

Сейчас ситуация плачевная. Александр Рахманинов умер, вместо двух наследников объявилось четыре, цена виллы поднялась в три раза. Да и, по моим сведениям, швейцарский кантон уже сам не заинтересован в продаже виллы. Упустили шанс.

"ЗАВТРА". Ирина, и о насущном. О чём вы задумывались на пике пандемии, глобального карантина?

Ирина НИКИТИНА. Знаете, во время этой пандемии я часто думала о том, насколько мир оказался единым. И хрупким. Мы делим мир на своих и чужих, придумываем себе врагов, ведём войны…, а вдруг появляется мельчайший, невидимый вирус, и мир превращается в пустыню.

"ЗАВТРА". Всё же будем надеяться на лучшее, Ирина! Спасибо за беседу!

Вышли на Ташкент

Компании покоряют внешний рынок

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Закрытие границ сказалось на внешних торговых связях, однако российские компании продолжают выходить на зарубежные рынки. Так, волгоградский производитель оборудования для АПК наладил поставку в Узбекистан линии экструдеров - машин для измельчения сырья, например, зерна для кормов.

Малое предприятие смогло воспользоваться механизмами поддержки и найти клиентов за границей. Так, в нынешнем году, еще до пандемии, в Узбекистане проходила крупная выставка. Оплату стенда взял на себя региональный Центр поддержки экспорта, так как компания выиграла соответствующий отбор. "Приобрели много полезных контактов, которые вскоре приведут к серьезным контрактам. Хорошим спросом пользуется наше оборудование для производства кормов, отжима масла, дробилки, сместители, агрегаты высокопротеиновых смесей. На экспорт идет все, что мы производим, - рассказывает специалист по экспорту Ирина Каландришвили. - В 2019 году экспортные поставки выросли в четыре раза. Это 25 миллионов рублей. Растет объем производства, модернизируется оборудование, расширяется торговый портфель".

Фирма давно сотрудничает с Казахстаном, поставляя туда оборудование для холодного отжима масла. Также налажены связи с Арменией, Азербайджаном, Польшей, Турцией. В планах - выйти на рынки Ирана и Египта. Господдержка выражается еще и в переводе сайта на иностранные языки. Это заметно расширяет круг потенциальных клиентов. Плюс размещение на международных электронных торговых площадках.

"В основном наша техника востребована на российских животноводческих комплексах. До 30 процентов продаж идет на экспорт. Эта доля постоянно растет, и в плане доходности она выше, чем на внутреннем рынке", - говорит гендиректор фирмы Александр Пышечкин.

Впрочем, и на российском рынке компания испытывает серьезную конкуренцию со стороны китайцев, чьи машины, может, и уступают в качестве чешским и американским аппаратам, но хорошо сбивают цену. Но свою долю волгоградцам удается держать. По приблизительным оценкам, она составляет около 20 процентов.

"Мы работаем с двумя категориями получателей услуг: это компании, которые уже активно экспортируют, и те, кто видит в этом свои перспективы. Получить поддержку достаточно просто. Нужно просто прийти, позвонить или обратиться на сайт, - объясняет директор Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова. - К нам ежегодно обращаются 300 волгоградских компаний. Они получают помощь разного уровня: консультации, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, онлайн-продвижение, поиск партнеров, сертификация, защита интеллектуальной собственности".

По итогам прошлого года 42 фирмы вышли на новые рынки сбыта. А Центр поддержки экспорта поспособствовал заключению 60 контрактов на общую сумму более пяти миллионов долларов. В первом квартале 2020 года уже 14 компаний подписали экспортные договоры на два миллиона долларов. Прежде всего налажены отношения со странами СНГ. Но есть и дальнее зарубежье: США, Чили, Германия и другие.

И воин не один, и поле не одно

Михаил Чванов: Аксаковский праздник пройдёт в Башкирии в 30-й раз

Михаил Чванов – прозаик, публицист, лауреат литературных премий, председатель созданного им Аксаковского фонда, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры – ответил на вопросы «ЛГ».

– Бескомпромиссный борец за русскую культуру, известный реставратор и искусствовед академик РАЕН Савва Ямщиков писал: «Для меня подлинным открытием, заставившим восхититься и преклонить колени перед истинным подвижником и здравым мыслителем, стало знакомство с творчеством писателя Михаила Андреевича Чванова. Том чвановской прозы и публицистики я в прямом смысле впитал в себя. Порою я забывал, что читаю написанное другим человеком, и становился незримым соавтором талантливого творца. Литературные произведения, вышедшие из-под пера Чванова, органично вписываются в богатейшую сокровищницу современного русского писательского творчества и выдерживают сравнения с классическими работами Распутина, Астафьева, Абрамова и Носова…» Тем не менее мне кажется, что в России и тем более за рубежом вы известны больше как общественный деятель. Вас это не огорчает?

– Может быть. Но что делать, остаётся только пожать плечами.

– Вы искали пропавшие полярные экспедиции, были первоисследователем крупнейшей пещерной пропасти Урала Кутук-Сумган, в которой после вас потерпели трагедию несколько экспедиций, поднимались во время извержения к кратеру самого высокого в Евразии Ключевского вулкана, кочевали в приполярной тайге после катастрофы вертолёта...

– Мой крёстный отец в литературе замечательный белорусский писатель опальный Василь Владимирович Быков, прочитав один из моих первых рассказов, писал мне: «Ваш талант глубок, только не разменяйте его по мелочам». Боюсь, что я остался глух к его предостережению. Вместо того чтобы сосредоточиться на одном, я пытался объять необъятное. Но в то же время я не представляю свою жизнь без этих дорог.

– Вашу общественную деятельность высоко ценил Валентин Григорьевич Распутин. На двухтомнике, подаренном во время одного из приездов на Аксаковский праздник, написано: «Михаилу Чванову от автора с радостью, что есть на Руси такой человек, показавший, что и воин не один, и поле не одно». По вашей инициативе и при вашем личном участии были учреждены Всероссийская литературная премия им. С.Т. Аксакова, Аксаковская гимназия в Уфе, широко известный Аксаковский историко-культурный центр «Надеждино», в котором восстановлен из руин храм во имя вмч. Димитрия Солунского, покровителя русского воинства, в нём крестили великого печальника земли Русской и всего славянства Ивана Сергеевича Аксакова. Рядом, на пепелище, восстановлена аксаковская усадьба, в которой ныне музей семьи Аксаковых – второй аксаковский музей в вашей биографии. А ещё в центре – памятник С.Т. Аксакову, школа ремёсел. Надеждино – сердце ежегодного Международного Аксаковского праздника, который в этом году пройдёт в 30-й раз. Чему он будет посвящён?

– Юбилею праздника и 200-летию со дня рождения первого гражданского губернатора Уфимской губернии Григория Сергеевича Аксакова. Сергей Тимофеевич Аксаков велик не только своими литературными произведениями, а и тем, что дал России двух великих славянофилов – Константина и Ивана Аксаковых. Но у Сергея Тимофеевича был ещё один сын, Григорий, который родился между ними и который как бы потерялся меж их громкой славы. Потому как они тянули небесный путь России, а он взвалил на себя труд государственного чиновника и на этом поприще оставил свой заметный след не только в истории Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний.

– Зная ваш непростой характер, спрошу: как вам живётся при новом главе Башкирии?

– Один лишь пример. Стукнуло мне 75. Как обычно, иду себе не при параде на работу – в Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова в Уфе. Вдруг звонок. Вице-премьер правительства Ленара Иванова: «Мы сегодня обедаем вместе с Радием Фаритовичем?» – «Понятия не имею». – «Разве вам не сообщили?» Понимаю: кто-то хотел, чтобы я не пришёл на этот обед, чтобы новый глава подумал: не пришёл – возгордился. На обеде, пользуясь случаем, я озвучил, что в следующем году 200 лет со дня рождения первого уфимского гражданского губернатора Григория Сергеевича Аксакова. Вице-премьер предложила выпустить постановление правительства, провести научную конференцию. «Нет, – сказал Радий Фаритович. – Будет мой указ, будет создан оргкомитет, будут выставки и научная конференция, а также памятник и орден Г.С. Аксакова, который будет вручаться выдающимся государственным и общественным деятелям республики».

Для меня было знаковым решением, что он пытается восстановить нить государственного служения, порванную большевиками, что он почувствовал себя восприемником служения одного из лучших губернаторов российских, которого высоко ценил Александр III, несомненно, лучший император российский.

Во время того же застолья набрался наглости и обнародовал ещё одну дату: 100 лет со дня гибели выдающегося полярного исследователя – уроженца Уфы Валериана Ивановича Альбанова, прообраза штурмана Климова в романе Вениамина Каверина «Два капитана». На что последовал ответ: «Будет указ о создании в Уфе в только что отреставрированном двухэтажном особняке музея имени Валериана Альбанова». Я думаю, что при «губернаторе» Хабирове можно было бы сделать ещё немало добрых дел, но, не говоря уже о возрасте, я хирургами много раз шит и перешит, в буквальном смысле распилен вдоль и поперёк, тяжело контужен. И если уж просить его, то его благословения, а ещё митрополита Никона, лечь мне в Надеждине, у восстановленного мной Димитриевского храма.

– Что может ждать от вас читатель в ближайшем будущем?

– В издательстве «Вече» должна выйти моя книга «Вышедший из бурана», которую я писал урывками почти сорок лет: бросал и снова возвращался. Мне самому трудно определить её жанрово – может быть, это роман, временами эссе, порой фантастика и даже публицистика. В подзаголовке я определил её как «Книга Бытия». Некоторые главы мне самому нравятся, многие нет, но уже ничего не могу с ними сделать. Знаю, что не в полную меру справился с задачей. Сжечь бы – но не хватило мужества. Это мысли о России, о её прошлом, настоящем и будущем, герои вымышленные и реальные, в том числе ныне живущие, как, например, выдающийся русский предприниматель Вадим Иванович Туманов, который в прессе, к сожалению, больше известен как фартовый золотоискатель и друг Владимира Высоцкого. Книгу, скорее всего, в штыки примут и коммунисты, и либералы, впрочем, и те и другие, одинаково зомбированные разрушительными идеями (только они считают, что они антиподы), книг не читают. Боюсь, что и нормального читателя испугает её объём.

На «Ютьюбе» можно найти наш с режиссёром Венерой Юмагуловой отмеченный дипломами уже нескольких кинофестивалей документальный фильм «Исход. Долгое возвращение», снятый к приближающемуся 100-летию российской геополитической катастрофы – Русского Исхода. Герой фильма – мой друг, полковник ГРУ Александр Беляков, с которым меня свела югославская война. Которого через 20 лет найду в той же, теперь уже бывшей Югославии, где он в Черногории спасёт от уничтожения русское воинское кладбище времени Русского Исхода, поставит на нём храм, станет в нём старостой и приготовит на нём себе могилу, чтобы лечь вместе с русскими изгнанниками. Но бросившиеся в объятия НАТО власти черногорские объявят его, инвалида, передвигающегося к тому времени на костылях, персоной нон грата.

– Говорят, что вы сами спасли русское воинское кладбище за границей?

– Признаюсь, не однажды бывая в Париже, ни разу не был ни в Лувре, ни в других знаменитых музеях. Для меня Париж – это кладбище русских изгнанников Сен-Женевьев де Буа. Бывая за границей, я везде искал могилы русских изгнанников. Я почему-то чувствую перед ними вину. Искал во Франции, Сербии, Италии, Греции, Чехии… В Болгарии, под легендарной Шипкой, я наткнулся на заброшенное кладбище русских офицеров, в своё время прапорщиками и поручиками воевавших за освобождение Болгарии от османского ига и уже полковниками и генералами вынужденных уйти сюда в Гражданскую войну, спасаясь от неминуемой смерти. Каждый раз, прилетая в Болгарию, в меру своих сил я стал восстанавливать кладбище. Ныне ему придан мемориальный статус, инициативный комитет по восстановлению кладбища возглавила замечательная болгарская женщина Гина Хаджиева, которая прилетит на Аксаковский праздник, если празднику не помешает коронавирус. Как прилетит из Чехии русская женщина – родственница Аксаковых, предки которой в Гражданскую войну уходили страшным Сибирским ледяным исходом под командованием генерала Врангеля. Даже уже в третьем поколении болят обрубленные русские корни. И я буду счастлив показать ей возвращающуюся к корням Родину.

Беседу вёл Пётр Николаев, Уфа

ПРОДЛЕНИЕ ДСНВ: ЕСТЬ ЛИ ШАНС УСПЕТЬ?

АНТОН ХЛОПКОВ, Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ).

АНАСТАСИЯ ШАВРОВА, Приглашенный научный сотрудник, ЦЭБ.

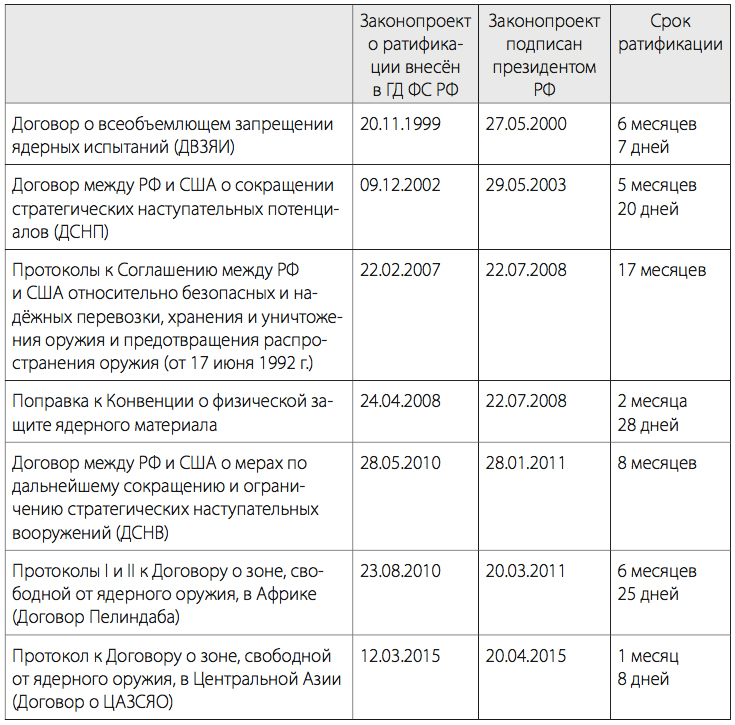

В феврале 2021 г. истекает десятилетний срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (далее – ДСНВ) – последнего из оставшихся соглашений в области контроля над вооружениями между Россией и США. 5 декабря 2019 г. президент России Владимир Путин предложил продлить действие Договора «как можно быстрее» и «без предварительных условий». Инициатива главы государства была формализована в дипломатической ноте МИД России, переданной в Государственный департамент США 20 декабря 2019 года. Однако ответа от Вашингтона нет, а времени для совершения даже формальных действий, необходимых для продления, остаётся критически мало.

В истории российско-американских отношений имеются прецеденты, когда фактор времени играл определяющую роль для вступления в силу двухсторонних соглашений по ядерной проблематике. К их числу, например, можно отнести Соглашение между правительством США и правительством РФ о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии (часто называют «Соглашение 123»). Документ был подписан 6 мая 2008 г. и вступил в силу 11 января 2011 года. Ввиду особенностей законодательной процедуры в Соединённых Штатах, американской стороне пришлось дважды вносить документ на рассмотрение Конгресса. В итоге уже при администрации Барака Обамы повторно внесённое Соглашение 123 было одобрено, и произошло это благодаря наиболее продолжительной за почти три десятилетия работе старого состава Конгресса США после избрания нового (так называемой сессии «хромых уток»).

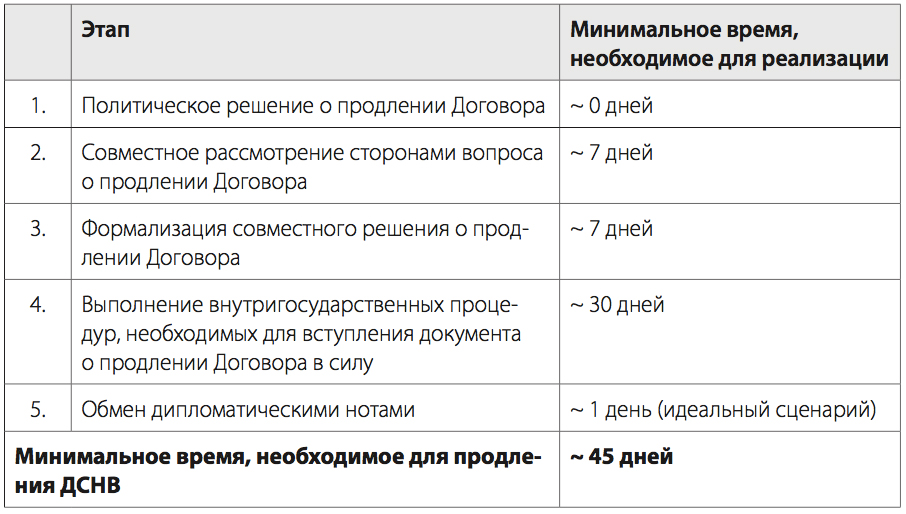

В этой статье авторы оценивают минимальное время, необходимое для придания продлению ДСНВ юридической силы. Процедура будет включать пять основных шагов.

Шаг №1. Политическое решение о продлении Договора

Первоочередным шагом должно стать подтверждение согласия на продление Договора, которое принимается на уровне глав государств. Российский президент заявил о готовности к пролонгации ДСНВ без предварительных условий в декабре 2019 года. Дело за Вашингтоном, откуда до недавнего времени поступали разные сигналы, в том числе ссылки на незавершённость процедуры межведомственного согласования вопроса о будущем Договора и, по сути, необходимость внесения в Договор изменений принципиального характера относительно участников (вовлечение Китая) и сферы охвата (за счёт включения новейших российских систем вооружений).

Чтобы иметь возможность оценить минимальное время, необходимое для осуществления процедуры продления Договора, авторы далее исходят из того, что в итоге Белый дом всё же примет решение о продлении ДСНВ в его первоначальном виде (в противном случае нет предмета для дальнейшего исследования в рамках данной статьи). Тогда время, необходимое для осуществления процедуры продления, надо отсчитывать с момента объявления президентом США готовности пролонгировать документ.

Шаг №2. Совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении Договора

Следующий шаг – совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении Договора, включая, в случае необходимости, переговоры по документу о продлении ДСНВ. Под документом о продлении здесь и далее понимается любая форма пролонгации, выбранная сторонами (протокол, соглашение, обмен нотами и другое). Для начала переговоров с российской стороны не требуется дополнительных решений президента или правительства. МИД России уже формализовал предложение провести переговоры о продлении Договора в ноте Госдепартаменту США.