Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

За четыре моря

Инфляция, волатильность валют, экономическая и политическая нестабильность во многом повлияли на рост запросов по зарубежной недвижимости среди россиян в 2020 году. Какие направления пользовались повышенным спросом в 2020 году, и на какие стоит обратить внимание в наступающем 2021-м, «Стройгазете» рассказывает Наталия Герман, руководитель отдела зарубежной недвижимости Homeapp.

В 2020 году интерес российских инвесторов к вложениям за рубежом заметно вырос. Банки сделали все, чтобы держать валюту на счетах перестало быть выгодным делом. Вкладчики сняли почти 13 млрд долларов со своих счетов с начала года. Такая динамика связана с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса россиян к альтернативным инструментам сбережения. Тенденция оттока средств из депозитов в валюте будет продолжаться.

В мире есть более выгодные способы вложения средств, чем банковские, все инвесторы это понимали и понимают. Из-за высокой инфляции в РФ и СНГ интерес к доходной недвижимости (арендному бизнесу — возможности получать регулярный доход в валюте) резко увеличился.

Многие покупатели зарубежной недвижимости ожидали «коронавирусных» скидок на объекты в Италии, Испании, Германии. В реальности ситуация сложилась иначе. В разных странах рынок недвижимости по-разному реагировал на пандемию. В Болгарии, Египте, Германии, России, США, Латвии, Китае, Вьетнаме вырос спрос на загородные дома/таунхаусы, а также на дома в черте города.

Новых проектов по строительству в пандемию практическе везде стало меньше, объем предложений сократился. Конечно, эксперты ожидают появления большего количества «банковской» недвижимости в связи с экономическим кризисом (уменьшения доходности во многих сферах малого и среднего бизнеса). Прогнозируется и увеличение hot sale objects — «горячих» объектов для быстрой продажи в связи с задачей высвобождения активов, необходимых для перекрытия других сфер бизнеса. Такие объекты точечно будут появляться в разных сегментах во многих странах.

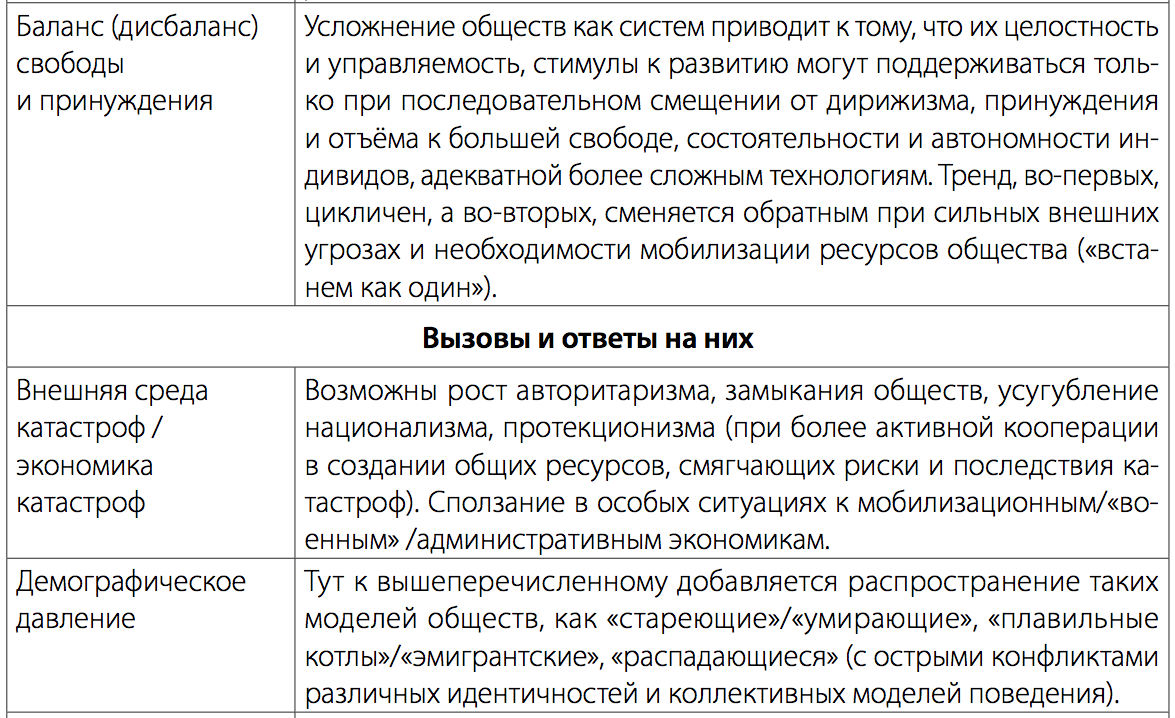

ТОП-5 самых популярных стран для покупки зарубежной недвижимости, статистика онлайн-запросов (данные homesoverseas):

Болгария. Несмотря на снижение количества сделок с иностранными инвесторами, рынок показывает, что высокий интерес к новостройкам в Болгарии сохраняется. В Болгарии очень высокий отложенный спрос, и при восстановлении авиасообщения российские покупатели болгарской недвижимости вернутся.

Турция возглавила мировой рейтинг самой доступной недвижимости по данным Compare the Market. Минимальная стоимость квадратного метра в стране — 690 евро при среднем семейном доходе 16,523 тыс. евро. Объем приобретенного россиянами жилья в Турции в 2020 году продолжает расти, особенно с открытием авиасообщения из многих городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, Архангельск, Пермь, Омск и др.). Несмотря на падение спроса во время пандемии, ожидается, что продажи недвижимости в Турции среди иностранцев достигнут в 2020 году 7 млрд долларов. Пример инвестиционной покупки, которую сопровождала наш команда: покупка строящихся таунхаусов и вилл в Бодруме (Турция), в бюджете от 300 тыс. евро в ЖК премиум-класса с международной УК, с целью прироста капитала (до 40% к 2022 году), переуступка/или сдача в аренду

Испания, в основном, интересует покупателей курортной недвижимости для отдыха, семейного проживания, ВНЖ, ПМЖ. Сейчас отличное время для покупки недвижимости с потенциалом роста в будущем: есть дисконтные предложения рынка, банковская недвижимость, возможность оформить ипотеку под 3% годовых в евро, возможность сдачи недвижимости в аренду. Предложения — от 45 тыс. евро, это строящиеся ЖК с рассрочкой платежей (35%, первый взнос, 65% — при окончании строительства). Пример из недавнего опыта: покупка доходных (5,5% годовых) квартир в готовом ЖК премиум-класса в Бенидорме, на первой линии моря, основная цель — получение ВНЖ для всей семьи в Испании.

Кипр, несмотря на пандемию, показывает рост цен на недвижимости. Заметно снижение спроса со стороны иностранных инвесторов из-за отмены программы инвестиционного гражданства. Но сохраняется интерес к курортной недвижимости страны и получению ВНЖ при покупке недвижимости на сумму от 300 тыс. евро. Авиасообщение с Кипром для туристов пока закрыто, но для инвесторов на покупку недвижимости возможны поездки по приглашению.

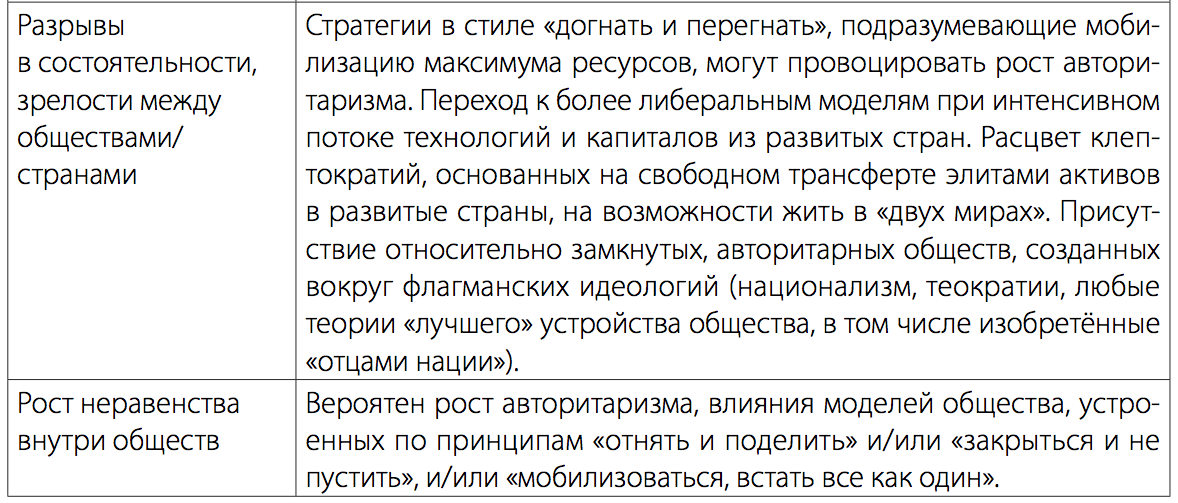

Наиболее популярные направления для покупки недвижимости у россиян в 2020 году (процент от общего количества «российских» сделок с зарубежной недвижимостью):

Среди стран, не вошедших в первую десятку, стоит дополнительно отметить:

Египет. Очень популярное направление среди российских покупателей, в начале 2020 года был на 9 месте по онлайн-запросам. Курортная недвижимость на Красном море, для отдыха, сезонного проживания, ПМЖ, идеальный сухой климат, много spa-отелей, для восстановления здоровья после пандемии. Идеальное соотношения цены и качества недвижимости, предложения на первой линии моря можно найти от 35 тыс. долларов. Вложения с целью прироста капитала, возможность круглогодичной сдачи в аренду, безопасный рынок выгодных инвестиций. Активный внутренний рынок.

Чехия — здесь наблюдается «строительный бум десятилетия». Спрос подстегнули карантинные ограничения, введенные в связи с Covid-19. Девелоперы, наблюдая с какой скоростью раскупаются квартиры еще до окончания строительства, активно открывают новые локации в пригородах Праги, в 20-30 км от центра столицы.

ОАЭ. В Дубае в 2020-м наблюдается рост рыночной активности, удвоились продажи элитного жилья. В районах с развитой инфраструктурой спрос на жилье будет расти, в конце года может наблюдаться увеличение числа сделок и даже дефицит предложения вилл и таунхаусов.

Автор: СГ-Онлайн

Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"

Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства газопровода "Северный поток — 2". Их слова приводит газета "Страна".

Достройка проекта замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит этим энергоресурсом страны, которые не покрывались "Северным потоком" и "Турецким потоком". К их числу относятся Чехия, Венгрия, Италия. Это приведет к тому, что транзит через Украину окажется "лишним", пишет издание.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, проект могут завершить уже к апрелю — июню 2021 года. Сейчас он готов на 93%, осталось только достроить 2,6 километра труб.

Прокачку газа по "Северному потоку — 2" начнут уже в следующем году, говорится в статье.

"Поэтому в перспективе транзит российского газа через нашу трубу может очень серьезно сократиться. И объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской ГТС", — отмечает Корольчук.

По подсчетам эксперта, Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию. Однако это не единственное последствие для страны, убежден Ковальчук.

"Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей — людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", — пояснил специалист.

"Северный поток — 2" позволит Германии стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе, помимо Турции и Польши, которая планирует покрыть часть потребностей Восточной Европы за счет американского сжиженного газа.

"Европейский газовый рынок уже фактически поделен, и для нас (Украины. — Прим. ред.) там места не осталось", — считает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Хотя у Киева остается заключенный на пять лет контракт с "Газпромом", предусматривающий годовую прокачку на уровне не ниже 40 миллиардов кубометров в год, он не позволит стране заработать на транзите, пишет издание.

"Даже 40 миллиардов — это фактически работа на самоокупаемость. Никаких трех миллиардов долларов, которые имела Украина, прокачивая по 90-100 миллиардов "кубов", в год, уже не будет", — уточнил экономист Алексей Кущ.

После окончания контракта с "Газпромом" объемы прокачки через Украину уменьшатся еще сильнее. Постройка коннектора в Италию для подсоединения страны к "Северному потоку — 2" сократит потребность в украинском транзите до 30 миллиардов кубометров в год. В перспективе этот газовый маршрут могут оставить лишь как резервный, чтобы диверсифицировать риски, уточняют эксперты.

Тайна серебряного ларца

Госархив представляет экспонаты из Реестра уникальных документов

Текст: Елена Новоселова

В обрамлении архивных жемчужин - 21 эпизод российской истории. В Москве открывается выставка, посвященная 100-летию Госархива. Это уникальная экспозиция, где можно увидеть то, что никогда не покидало хранилищ из-за своей бесценности. Например, Акт Павла Первого о престолонаследии, Конституция Царства Польского - самая демократичная в Европе, материалы операции "МИФ" о смерти Гитлера... Может ли архивная выставка быть актуальной? Об этом наш разговор с директором Госархива Ларисой Роговой.

Лариса Александровна, архив отмечает сто лет, а в фондах хранятся документы с XVIII века… Где ошибка?

Лариса Роговая: Никакой ошибки. В 1918 году Лениным был подписан указ о централизации архивного дела в СССР, а в 1920-м создан Государственный архив РСФСР, который мы считаем началом Госархива РФ.

Царская история хранится у вас, правильно я понимаю?

Лариса Роговая: У нас коллекция так называемого "Новоромановского архива" - архив последнего российского императора и членов его семьи, а также документы Романовых, отложившиеся в составе дворцовых архивов. Кроме того, здесь фонды дореволюционных высших учреждений политического розыска и сыска, фонды по истории Царства Польского, Временного правительства.

Почему выставка называется "Больше, чем архив"? Это метафора?

Лариса Роговая: В наших коллекциях много предметов декоративно-прикладного искусства, живопись, ордена, награды, знамена. На выставке 21 тематический сюжет, и центр каждого - какой-то предмет. Естественно, в обрамлении документов. Скажем, под Польскую Конституцию 1815 года, подписанную Александром I, Польский сейм заказывал ларец. Он находится у нас. В экспозиции будет то, что никогда не показывается и не выдается. Те же записные книжки императриц, великих княжон. некоторые оформлены драгоценными камнями, вышивкой, акварелью.

Что принимаете на хранение сейчас?

Лариса Роговая: Архив Юрия Михайловича Батурина, космонавта, Героя России, советника двух президентов.

У него сохранилось уникальное наследие, например, история разработки первого закона о гласности. Этих документов нет в архивном фонде 90-х годов. К нам поступают и вещи, которые летали с Батуриным в космос. Можно будет посмотреть на выставке.

Вот, допустим, известный человек сдает вам свой архив. Вы принимаете все или только очень ценное для истории?

Лариса Роговая: Есть принцип "целостности коллекции". Приведу пример, как он работает. На выставке мы покажем отдельные предметы, принадлежавшие знаменитой Матильде Кшесинской. Они из семейного архива великого князя Андрея Владимировича, мужа балерины. Один из русских эмигрантов в Париже предложил нам принять его архив великого князя с одним условием: взять все, что сохранилось. Так в ГА РФ попали и мундир великого князя, и первое балетное платье и туфли Кшесинской, в которых она постигала азы мастерства в Петербургском императорском театральном училище. В этом же архиве дневники танцовщицы с ее правкой, переписка, фотографии. Очень ценный исторический источник, где вся история ее взлета до примы-балерины. Матильда Феликсовна начала писать дневник в 80 лет. Это очень осмысленный документ. Конечно, мы приняли весь архив, и я считаю, поступили правильно.

То есть если бы Матильда не была женой великого князя, ее пуанты не попали бы на выставку?

Лариса Роговая: Мы не принимаем личные архивы, скажем так, не обижая никого, обычных граждан. ГА РФ - государственный архив и поэтому комплектуется документами выдающихся деятелей государства, литературы, науки, культуры. Критерий отбора - заслуги перед государством, перед историей.

В разное время мы приняли коллекции из истории эмиграции, в частности, в составе Русского заграничного исторического архива, который к нам пришел из Праги.

Одно из последних поступление в этом ряду - переданные Марией Антоновной Деникиной-Грей - дневники и личные вещи генерала. Покажем на выставке. Самое же последнее приобретение - письма Колчака. Их мы в марте получили в подарок от президента "Новатэка" Леонида Михельсона. Там уникальная переписка с супругой, где адмирал подробно описывает не только свои морские походы, но и все, что с ним происходило в период, когда он был верховным правителем в Омске. Планируем издать эти письма, поскольку это уникальный источник по истории Гражданской войны в России.

Любовные письма в этом фонде есть?

Лариса Роговая: В переписке с женой чуть-чуть иной тон, нежели в письмах к Тимирёвой. Они у нас в архиве хранятся в фонде Колчака уже давно. Поступили из Русского заграничного исторического архива.

Если представить себе, что на выставку придут студенты из Польши, США, Германии, какой предстанет перед ними Россия? И что они смогут понять о нас такого, чего не проходят на уроках истории и не говорят ангажированные политиками СМИ?

Лариса Роговая: Такая ситуация уже была. К нам пришли студенты из РГГУ, а среди них - девушка из Польши. Мы разрешили ей в специальных перчатках подержать в руках первую Польскую Конституцию 1815 года. Она была под очень сильным впечатлением. Кстати, на момент принятия это была одна из самых демократических Конституций в Европе. Уникальный документ, а для любителей честной истории в Польше - особенно. Когда к нам приезжают коллеги из разных стран, мы показываем что-то интересное, касающееся взаимоотношений России с их странами, у нас есть такая возможность. Не только в Романовских архивах, но и в документах советского периода.

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы над нацизмом. В вашем архиве хранятся документы, связанные с Нюрнбергским трибуналом. Что-то было для вас откровением?

Лариса Роговая: Мы храним фонды Нюрнбергского военного трибунала и Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по расследованию злодеяний нацизма. На выставке будут представлены материалы, которые использовало на процессе советское обвинение. Это одежда пленных, архивы концлагерей. Во время исследовательской работы по фонду ЧГК и экспертизы выяснилась потрясшая нас вещь: документ, который был обозначен как "список военнопленных, погибших в лагерях в Верхней Силезии", оказался частью крематорной книги лагеря Маутхаузен, в которой более 8 тысяч фамилий. Среди них три тысячи советских военнопленных, судьба которых была неизвестна. В этой книге мало того, что место и дата рождения указаны, но и точная, до часа, дата кремации. Это уникальный документ. Мы покажем такие же списки по нескольким лагерям - Освенцим, Дахау. Страшные артефакты из прошлого, но сегодня время такое, что о них надо знать.

Выставка работает офлайн.

Ключевой вопрос

Как идет строительство нового здания Госархива?

Лариса Роговая: Это будет целый архивный комплекс в Обнинске Калужской области. Строительство началось в июле. Со стройплощадки идет ежедневная трансляция с пяти камер. Мы вышли на нулевой цикл. Комплекс будет огромным - 55 тысяч 212 квадратных метров. Из них 45 тысяч - это хранилище в 9 этажей. Оно рассчитано на 12 миллионов единиц хранения (для сравнения, сейчас у нас хранится 7 миллионов). Там же строится центр хранения электронных документов, который объединит ресурсы всех федеральных архивов. В административном корпусе расположатся выставочный и два читальных зала, а также конференц-зал. Предполагается новая система предотвращения пожаров за счет понижения концентрации кислорода - в архивохранилищах просто невозможно будет зажечь спичку. Думаю, что в 2023 году мы начнем переезжать.

На старом месте - стопроцентная загрузка. Мы уже 10 лет не можем принимать документы: полтора миллиона остаются в ведомствах.

В Москве останутся архивы Российской империи и белого движения, и, может быть, СССР. А вот современные документы РФ после 1991 года переедут в Обнинск.

Компетентно

Марина Сидорова, куратор выставки:

- Один из главных экспонатов выставки - серебряный ларец с Актом о престолонаследии, который собственноручно написал император Павел Первый еще будучи великим князем. Документ отменил закон Петра Первого, по которому, умирая, государь назначал себе преемника. Согласно Акту Павла, наследником автоматически становился старший сын царя. По этому Акту вся Романовская семья жила до 1917 года.

Ларец изготовил немецкий ювелир Инвар Бух, который "по наследству" достался Павлу Первому от матери. Вещь ценна еще и тем, что сохранились футляр и ключик на муаровой ленте. Такое не часто встречается даже в музейных собраниях.

Во время своей коронации, в нарушение ее чина, Павел Петрович сам зачитал Акт о престолонаследии, положил подписанную им и своей супругой - великой княгиней Марией Федоровной - бумагу в ларец и передал в алтарь Успенского собора.

Затем в этот ларец стали докладывать другие документы. Например, в 1822 году - Манифест Александра I о равнородности браков, который запретил членам императорской семьи вступать в брак с неравными себе по происхождению (манифест стал реакцией на скандал: великий князь Константин Павлович (на тот момент наследник престола) расторг брак с великой княгиней Анной Федоровной и женился на польской графине).

Далее в ларце оказались документы о вступлении на престол императора Николая I (письмо с отказом великого князя Константина от престола и Манифест, в связи с этим написанный Голицыным и подписанный Александром I).

Последнее, что сюда попадает, это Манифест Александра II о регентстве и опеке, назначавший в случае его кончины до совершеннолетия наследника правителем государства великого князя Константина Николаевича, брата императора (1857 год).

В 1880 году в серебряном ящичке оказалось 7 документов.

Александр II принимает решение перевезти их в Петербург и хранить в Государственном архиве Российской империи при министерстве иностранных дел. Как их туда доставили - особая история. Думали отправить спецкурьером. Пошли на Московский почтамт, где выяснилось, что свободных служащих нет. Решили отправить заказным грузом. Замотали бесценный ларец с его раритетным содержимым в мешковину, заплатили 11 рублей, получили квитанцию, и ценнейшие для истории документы поехали обычной почтовой посылкой в столицу. Доехали благополучно, встали на учет на хранение. А в 1920-е годы ларец был перевезен опять в Москву вместе с комплексом других документов Романовской семьи. И с тех пор хранится у нас.

Топ-3 от Ларисы Роговой

На выставке будут представлены материалы и предметы из Реестра уникальных документов.

1. Серебряный ларец с Актом о престолонаследии.

2. Польская Конституция.

3. Дневники Александры Федоровны, последние записи сделаны за несколько часов до расстрела.

Иностранные инвестиции, привлеченные в СЭЗ Арас на северо-западе Ирана, выросли на 78 %

Иностранные инвестиции, привлеченные в Свободную торгово-промышленную зону Арас (AFZ) в северо-западной провинции Ирана, Восточный Азербайджан, выросли на 78 процентов в первой половине текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 октября) по сравнению с первой половиной прошлого года.

Сафар Шасфанд, заместитель главы Организации свободной экономической зоны Араса по инвестициям и экономическим вопросам, объявил, что за шесть месяцев этого года в эту зону было привлечено 25 миллионов долларов иностранных инвестиций, в то время как эта цифра составила 14 миллионов долларов за тот же период времени в прошлом году.

Чиновник рассказал, что внутренние инвестиции в зону также выросли на 81 процент до 21,892 триллиона риалов (около 521,2 миллиона долларов) в первой половине текущего года по сравнению с 18,102 триллиона риалов (около 431 миллиона долларов) в первой половине прошлого года.

Подтверждая, что свободная зона Арас успешно привлекает инвестиции и имеет лучшие показатели в этом отношении по сравнению с другими свободными зонами страны, Шасфанд сказал, что результат очевиден в создании рабочих мест и продвижении экспорта из этой зоны.

Он также объявил, что 16 проектов с объемом инвестиций в 8,97 триллиона риалов (около 231,5 миллиона долларов) будут открыты в зоне в одиннадцатом месяце Бахман (20 января - 18 февраля 2021 года), что создаст прямые рабочие места для 405 человек.

Чиновник ранее объявил, что AFZ экспортировала товаров на сумму 240 миллионов долларов в 10 стран в течение первых шести месяцев текущего года.

Он упомянул сухофрукты и орехи, пластмассовые изделия, стальные слитки и оборудование производственных линий в качестве основных экспортных товаров, а Азербайджан, Турцию, Ирак, Казахстан, Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Чешскую Республику и Узбекистан в качестве экспортных направлений в течение упомянутого периода времени.

Свободная торгово-промышленная зона Арас расположена на северо-западе Ирана на границе с соседними Арменией, Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой.

Создание зон свободной торговли в Иране датируется 1368 иранским календарным годом (март 1989 г. - март 1990 г.) после падения доходов страны от нефти в предыдущем году, что побудило правительство стимулировать экспорт не нефтяных товаров.

Первые две зоны свободной торговли Ирана были созданы на юге страны. Первой была Зона свободной торговли Киш, созданная в 1368 году на острове Киш в Персидском заливе, а второй - Зона свободной торговли Кешм, созданная год спустя на острове Кешм в Ормузском проливе.

С тех пор в стране были созданы еще пять зон свободной торговли, в том числе Чабахар на юго-востоке провинции Систан-Белуджистан, Арванд на юго-западе провинции Хузестан, Энзели на севере провинции Гилян, Арас в провинции Восточный Азербайджан и Маку в провинции Западный Азербайджан , на северо-западе страны.

Учитывая важную роль, которую Зоны свободной торговли играют в продвижении экспорта и занятости страны, Иран серьезно занимается развитием своих существующих зон, а также созданием новых зон.

После повторного введения США санкций в отношении иранской экономики в ноябре 2018 года, были предприняты дополнительные меры по развитию в этой области, поскольку Иран сокращает свою зависимость от доходов от нефти, одновременно увеличивая внутреннее производство и не нефтяной экспорт.

Хотя санкции нарушили экономическую деятельность Ирана, они не смогли помешать развитию иранских свободных зон. На самом деле развитие этих зон даже ускорилось.

Многие успехи, предпринятые для увеличения активности в свободных зонах, сыграли значительную роль в увеличении не нефтяного экспорта страны и принесли процветание другим секторам экономики.

Около 4 тонн сухопутной улитки завезли в Подмосковье

Около четырех тонн сухопутной улитки завезли на территорию Московской области для разведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Впервые на территорию России поступило маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйства Подмосковья. Завезено порядка 480 тысяч штук, это около 4 тонн улитки" - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.

Он добавил, что улитка завезена из хозяйства Чешской республики, которое является единственным в Западной Европе.

"Растет и развивается сухопутная улитка в течение 3,5 месяцев и готова к размножению в 4,5-5 месяцев. Российская же улитка растет 2-3 года. Таким образом, рентабельность производства повышается на 40 %", - добавил Воскресенский.

На чистую воду!

Глава чешского государства потребовал от своих спецслужб назвать имена шпионов

Текст: Владимир Снегирев

Президент Чехии Милош Земан снова оказался в центре внимания местных СМИ. Теперь поводом стало его требование, адресованное главе контрразведки (BIS) предоставить в распоряжение главы государства поименный список работающих в стране российских разведчиков, а также их информаторов из числа чешских граждан. Земана также интересуют конкретные детали тех подрывных операций, которые якобы осуществляют российские спецслужбы против Чехии.

По закону первое лицо государства имеет право требовать от своих контрразведчиков отчета о проделанной ими работе. Отчего же рутинный запрос президента вызвал в чешском обществе такой ажиотаж?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо напомнить о том, как себя позиционирует президент Земан и рассказать о тех непростых взаимоотношениях, которые сложились у него с местными ловцами шпионов.

Этот человек с первых же дней своего пребывания в Пражском Граде сильно раздражает политиков, которые ориентированы исключительно на Запад, а Россию и Китай воспринимают только в негативном свете. Милош Земан - прагматик, он за то, чтобы сотрудничать со всеми партнерами, даже в пору разгула самых жестких антироссийских санкций демонстративно приезжал к нам, чтобы вести переговоры о реализации взаимовыгодных экономических проектов.

Оппозиция в ответ называла его "агентом Кремля", обвиняла в самых невероятных грехах, например, в наличии каких-то общих бизнес-интересов с российскими олигархами. Не оставалась в стороне и BIS. Глава этой секретной службы Михал Коуделка в своих ежегодных отчетах постоянно называл Россию и Китай главной опасностью для Чехии, подчеркивал все возрастающую активность российских агентов на территории страны.

В этих отчетах из года в год с разными вариациями повторялось одно и то же. Что будто бы шпионы из Москвы денно и нощно раскалывают чешское общество, что другие шпионы осуществляют массированные кибератаки на серверы государственных ведомств и отдельных политиков, а еще есть "засланные казачки", которые подрывают чешскую экономику. В 2018-м году пан Коуделка гордо рапортовал о том, что его служба раскрыла и ликвидировала целую шпионскую сеть, целиком состоящую из наших агентов.

Но сколько ни говори "халва", а во рту не станет сладко. Президент каждый раз реагировал на эти отчеты одинаково, называя их "болтовней" и неоднократно отвергал представления на присвоение М. Коуделке генеральского звания, считая директора службы и его сотрудников плохими профессионалами. Комментируя однажды очередные фантазии контрразведки, он заметил: "Это ведомство в открытой части своего доклада пишет о множестве российских и китайских шпионов, в то же время в закрытой части за шесть лет не приводит ни одного конкретного факта, ни одного имени".

Милош Земан и другие здравые чешские политики больше обеспокоены не мифическими Джеймсами Бондами, а тем, что отношения между нашими странами катастрофически ухудшаются. Война с памятниками, "рициновый скандал" и последовавшие за этим взаимные высылки дипломатов, нагнетание антироссийских настроений в прессе - все это явно противоречит усилиям президента по налаживанию им баланса на оси Восток - Запад.

Кстати, наряду с запросом Земана в адрес BIS чешская пресса в эти дни оживленно комментирует и недавний визит в Москву советника главы государства Мартина Неедлы. Какие вопросы он обсуждал в Кремле? Кто был его собеседником? Станут ли отношения между двумя странами после этого хоть чуточку теплее? Увы, последний вопрос интересует в Чехии далеко не всех. Есть, как выясняется, много таких, кто хочет видеть в нашей стране лишь источник постоянной угрозы.

MEPS: стальной спрос в Польше и Чехии во вторую волну пандемии

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., экономическое восстановление в Польше продолжает замедляться. Индекс деловой активности в производственной сфере IHS Markit Poland в октябре не изменился, что указывает на отсутствие темпов роста. Нет сомнений в том, что доверие потребителей снизилось из-за наступления второй волны коронавируса. Несмотря на это, цены на г/к рулон в Польше в ноябре выросли пятый месяц подряд. Спрос на оцинкованные рулоны исключительно высок, сроки поставки указаны до мая 2021 года.

На местном рынке поставки плоского проката остаются очень ограниченными, особенно х/к проката и рулонов с покрытием. Металлурги придерживаются агрессивной ценовой стратегии, которая неизбежно сохранится и в следующем квартале.

В отличие от этого, в польском сегменте сортового проката ситуация более спокойная. Поставки достаточны, за исключением катанки. Активность продаж низкоуглеродистой катанки за последний месяц значительно выросла. Однако есть опасения по поводу заметного снижения спроса в строительном секторе и уменьшения количества новых проектов.

Дефицит стали, особенно рулонной продукции, сохраняется в Чешской Республике. Заводы увеличивают сроки поставок, что, в свою очередь, ведет к ограничению доступности на рынке стали.

Хотя спрос увеличился из-за пополнения запасов складами и дистрибьюторами, покупатели проявляют осторожность при размещении форвардных заказов из-за возобновления случаев заболевания Covid-19. Несмотря на кажущееся ослабление уверенности, индекс деловой активности в производственной сфере IHS Markit Czech Republic в октябре вырос на 1,2 пункта. Спрос на сталь со стороны автомобильного и строительного секторов остается высоким.

Цены в Чешской Республике на плоский прокат, в частности на х/к и горячеоцинкованный рулон, продолжили расти. Похоже, что в ближайшие недели они продолжат расти, поскольку местные предприятия увеличивают свои предложения.

Деньги за трезвость

Поможет ли возрождение вытрезвителей сдержать алкоголизм

Текст: Алена Исакова

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который дает право регионам создавать платные медицинские вытрезвители. По данным ВОЗ, за последние 15 лет употребление спиртных напитков в России сократилось более чем на 40 процентов. Проблема алкоголизма утратила свою остроту? Отнюдь. Каждое третье преступление в нашей стране совершается под воздействием алкоголя. Возрождение вытрезвителей поможет исправить ситуацию?

В Советском Союзе вытрезвители, или "приемники", как их тогда называли, появились в начале тридцатых годов прошлого века. Но в 2010 году они перестали существовать, а их функции были переданы медицинским учреждениям.

- Вытрезвители имели социальную значимость для нашего общества, - рассказывает полицейский одного из ОВД по Владимирской области. - Вечерами два милицейских брали автозак и патрулировали улицы. Если видели сильно пьяных, то отвозили их в вытрезвитель. Многих это спасло от замерзания, попадания под колеса машины и даже удержало от последнего шага к совершению преступления. Наутро уточняли персональные данные и выписывали счет за пребывание в вытрезвителе. Обычно он составлял 10 рублей. Это была весомая сумма. Но самое страшное - отчет о пребывании в приемнике отправлялся на место работы. Ночные похождения могли стоить карьеры.

Так что вытрезвители служили не только местом изоляции от общества людей, находящихся в нетрезвом состоянии, но и своеобразным социальным кнутом, удар которого мог повлиять на репутацию человека. После прекращения существования этих учреждений не проводилось никаких исследований. Однако можно встретить мнение, что количество преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя, увеличилось.

А что в других странах? Например, в Англии службы лечения алкогольного опьянения находятся в ведении благотворительных организаций, государственных органов, местных советов и церковных групп. Больше всего этой проблемой занимается Национальная служба здравоохранения (NHS), которая вкладывает до 300 000 фунтов стерлингов в создание местных вытрезвителей, чтобы снять нагрузку с больниц. Отличительная особенность Великобритании - автобусы-вытрезвители, которые объезжают центры городов и собирают людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В этих автобусах установлены кровати, на которых можно отоспаться и прийти в себя.

Есть вытрезвители в Германии. Называются они "камерами для протрезвления". Эти комнаты расположены в полицейских участках или при больницах и напоминают тюремные камеры: облицованные плиткой стены и кровать, намертво прикрепленная к полу.

Причиной заключения в такую камеру может стать пьяный дебош или агрессивное поведение по отношению к окружающим. Также возможны случаи, когда полиция заключает в камеру для протрезвления человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения во время ареста. Нарушение общественного порядка является поводом для заключения и в чешский антиалкогольный центр. В стране 16 вытрезвителей, пребывание в которых не знающему меры чеху или гостю страны может влететь в копеечку: от 600 до 4300 крон, или от 2000 до 14 700 рублей. Но при этом ночь в таком центре стоит гораздо дешевле, чем в гостинице. Поэтому не редки случаи, когда туристы, приезжающие в Чехию, не бронируют себе номер в отеле: придя в "нужное состояние", они сразу едут в вытрезвитель, где можно провести ночь.

Как видим, вытрезвители выполняют социально важную функцию: спасают людей от последствий неконтролируемого употребления алкоголя и снимают нагрузку с больниц. Последнее особенно важно в коронавирусную пандемию, когда на счету каждый врач и каждая свободная койка. Конечно, вытрезвители не могут заставить общество изменить отношение к алкоголю. Но они однозначно могут сделать жизнь людей в городах безопаснее и комфортнее.

Компетентно

Валерий Вечорко, главный врач Московской городской клинической больницы имени О.М. Филатова:

- Прицельное оказание помощи людям, страдающим от алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность себя контролировать в окружающей обстановке, необходимо. Потому то, что Госдума планирует принять законопроект о создании системы вытрезвителей в стране, разделяю полностью. И чем быстрее такая система появится, тем лучше. Впереди новогодние каникулы, и человек, выпивший лишнего, зимой может просто замерзнуть на улице. Система помощи в таких случаях обязательно должна быть.

В период пандемии мы в своей практике видим, что пациенты, страдающие алкогольной зависимостью, тяжелее переносят данное заболевание. Ведь ковид поражает не только органы дыхания, но и все системы организма.

Кто сильнее вируса?

Академик Виктор Малеев: Подъем заболеваемости COVID-19 значительно уменьшится к маю 2021 года

Текст: Ирина Краснопольская

Скажу сразу: с начала пандемии это не первая наша беседа с советником директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академиком РАН Виктором Малеевым. Мы встречались в марте нынешнего года. Да, ковид к тому времени уже стал частью нашей жизни. Но шла весна. Пора надежд. А надежда, как известно, умирает последней.

И я тогда спросила Виктора Васильевича, крупнейшего ученого-вирусолога: изоляция, сидение дома не лучшим образом скажутся на нашем здоровье? Наступает время отпусков. Скажем, влюбимые многими Карловы Вары можно будет отправиться в середине мая? И мудрый Виктор Васильевич ответил: "К сожалению, скорее всего, эту поездку придется отложить". А чтобы смягчить "пилюлю", добавил: "Будем надеяться, что туризм станет более безопасным. И сами страны - организаторы туризма, и сами отдыхающие станут внимательнее к соблюдению тех же элементарных правил гигиены и предупреждения инфекций".

Предсказание о том, что поездку придется отложить, сбылось. И сейчас, спустя почти девять месяцев после того разговора, больно смотреть в интернете на безлюдные аллеи любимых Карловых Вар, "немые" особняки уютных отелей, целебные источники, окруженные пустотой. А каждый наш нынешний день начинается со сводок ковидных новостей. Вот - очередной рекорд по количеству зараженных, информация о том, что уже 59 миллионов в мире попали во власть этого невидимого врага. И у нас, похоже, нет надежды на то, что завтра "крошка-вирус" отстанет. Утешает то, что излечивается от него все больше, что человек противостоит заразе. И наш сегодняшний разговор с Виктором Васильевичем начинаю с вопроса, ответ на который интересует всех и каждого.

Виктор Васильевич, будет ли конец пандемии? Когда его можно ждать?

Виктор Малеев: COVID-19, более вероятно, пришел на длительный период. Даже на десятилетие.

Почему такой срок? На чем он основан?

Виктор Малеев: После того как значительная часть населения переболеет, а также будет вакцинирована, так называемая пандемия в течение одного-двух лет ограничит свой потенциал и будет проявляться сезонными управляемыми вакцинацией эпидемическими вспышками в отдельных регионах. Такой прогноз можно предполагать на основе возникновения эпидемий других вновь возникающих инфекций. В том числе и вызванных другими коронавирусами.

Регистрируемый в настоящее время значительный подъем заболеваемости будет продолжаться зимне-весенний период. Он значительно уменьшится к маю 2021 года. Далее спад будет наблюдаться вплоть до октября, о чем свидетельствует поведение пандемии в этом году. Вместе с тем нельзя исключить, что возникнут новые эпидемии.

Всегда жили и будем жить с вирусами. Всегда будут ковидные пандемии? Или?..

Виктор Малеев: Вирусы - составная, очень значительная часть природы. В том числе и нашего организма. Более вероятно, что ковидных пандемий уже не будет, а будут наблюдаться лишь ограниченные эпидемии в отдельных регионах, так как нынешняя пандемия застала человечество врасплох. А далее появится иммунитет, средства профилактики и борьбы с этой инфекцией.

Значит все-таки, не так страшен черт, как его малюют?

Виктор Малеев: Несмотря на то, что летальность при COVID-19 меньшая, чем при многих других инфекциях, урон, который он нанес всем сторонам нашей жизни, очень значительный. Он отбросил экономическое развитие мира на несколько лет назад, изменил правила повседневной жизнедеятельности значительной части населения.

Драконовские ограничения оправданны? Опыт других стран?

Виктор Малеев: Драконовские меры эффективны на ранних этапах в условиях неготовности всех необходимых служб. О чем свидетельствует опыт КНР, отмеченный на прошедшем саммите БРИКС, а также ряда Азиатских стран. Однако целесообразно всегда оценивать пользу и масштабы ограничений вплоть до локдаунов, в зависимости от особенностей служб здравоохранения и экономической ситуации в каждой стране. В России на начальном этапе строгие ограничительные меры были оправданны. Это проявилось относительно невысоким уровнем заболеваемости вплоть до настоящего времени и не столь значительным числом летальных исходов по сравнению с другими странами.

Пандемия приобщила нас к ковидной статистике. Ее данным можно верить? Скажем, от того же инсульта умирают куда чаще, чем от ковида.

Виктор Малеев: В связи с ростом заболеваемости во всех регионах приняты меры для ранней и точной диагностики. Это повышает своевременность и точность статистики. В частности,согласно последнему постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, выдача заключений о результатах исследований на коронавирус должна быть не более 48 часов. Правительство приняло специальное постановление об ускорении возможностей связи с заболевшими. Ведь ковид тоже может быть причиной инсультов как осложнения текущего заболевания. Или даже через некоторое время после выписки из стационара.

Постоянная тема дня: вакцины, вакцинация. Копья ломаются: какая вакцина лучше? Чем отличается одна от другой? Сколько стоит ее производство? Вакцинация обязательная, принудительная? Спасет навсегда или на определенный срок? За деньги или бесплатно? Возраст, различные заболевания имеют значение? Или?.. Таких "или" чем дальше, тем больше.Создается даже впечатление, что в отличие от прошлых лет, прошлых вакцинаций от разных болезней все поголовно дружными рядами пойдут на вакцинацию. Что канут в прошлоеразличные ее, вакцинации, противники. Эту "больную тему" мы затрагивали и в мартовской беседе. Пандемия изменила отношение к вакцинации?

Виктор Малеев: Однозначного ответа нет. Очевидно одно: уроки пандемии поспособствуют большему вниманию к инфекционной службе, повышению безопасности наших граждан от заразных болезней. И тут вакцинация важна чрезвычайно.

Вы, Виктор Васильевич, вакцинировались?

Виктор Малеев: С учетом моего многолетнего опыта борьбы с инфекционными заболеваниями я, несомненно, сторонник вакцинации как ведущего достижения человечества в борьбе с инфекциями. Разработанные в России вакцины пока не рекомендованы для лиц моего возраста. Для меня, как для действующего врача-инфекциониста, конечно, важно вакцинироваться. Япланирую обязательно это сделать.

Какой вакцине отдадите предпочтение?

Виктор Малеев: Надеюсь, на отечественную вакцину, испытание которой будет завершено и которая покажет наилучшие показатели по безопасности и эффективности.

И все-таки… Все-таки придет пандемии конец. Закончится эта мучительная война без выстрелов. Человек сильнее этого маленького вируса. Мы после этой войны будем такими же,как были, или другими?

Виктор Малеев: Сейчас главное, важное - не заразиться. Не иметь последствий этой инфекции. Но наше поведение, конечно, должно измениться по отношению к пониманию риска заболеть инфекциями. Надо быть готовыми к применению методов и средств профилактики, применяемых в настоящее время. А в условиях длительного отсутствия эпидемий людям будет необходимо напоминать, что инфекции никуда не деваются. Но человек - и это самое главное - сильнее этого маленького вируса.

Вдохновляющий прогноз: "В условиях длительного отсутствия эпидемий". Остается набраться терпения…

PS

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что коронавирус проявляет ярко выраженную сезонность и скорее всего будет возвращаться каждый год с наступлением холодов. То есть он встраивается в цепочку и будет активничать именно в холодный период года. Мы надеемся, что он встроится в тот ряд, который проявляет активность до середины зимы, потом уступает место гриппу, и гриппом завершается весь сезон.

В разы вырос импорт некоторых видов дорожно-строительной техники

В третьем квартале 2020 года импорт некоторых видов дорожно-строительной техники в Россию вырос на десятки и даже сотни процентов. Об этом сообщает портал «Доркомтех» на основе данных компании ID-Marketing.

Самый значительный рост в годовом выражении — + 223,81% — наблюдался в нише импорта асфальтоукладчиков. Их в нашу страну было ввезено на 136 штук больше, чем за третий квартал 2019 года. Суммарная стоимость импорта асфальтоукладчиков составила более $25,8 млн. Китай занял в этой нише третье место (5,88% всего импорта). А лидером с долей более 80% стала Германия. Самыми популярными были асфальтоукладчики марки Vogele (почти 53% от всех импортированных асфальтоукладчиков).

Также третье место с долей в 16% КНР заняла в российском импорте асфальтовых тандемных катков. Их поставки в третьем квартале выросли на 19,14% в годовом выражении (+193 единицы). Лидировала в товарной нише, опять же, Германия: на импорт немецких асфальтовых тандемных катков пришлось 47,67% от всех закупок этой группы техники. Самым популярным брендом асфальтовых тандемных катков оказался Hamm (39,38% от всего импорта асфальтовых тандемных катков).

А вот в нише грунтовых вибрационных катков лидерство захватил Китай с долей 63,84% от всего импорта такой техники. Он обогнал Чехию и Германию, доли которых, соответственно, составили 16,95% и 13,56%. Самыми популярными грунтовыми катками оказались китайские XCMG (48,59% от всего импорта группы). Поставки грунтовых катков выросли в третьем квартале на 29,2% (+177 единиц по отношению к третьему кварталу 2019 года).

Лидировал Китай и в нише пневмоколесных катков (50% от всего импорта группы). И, наконец, он занял третье место в такой категории, как дорожные фрезы (5,13% от всего импорта группы).

Запущен маршрут Чжэнчжоу – Хельсинки

20 ноября со станции города Путянь (провинция Хэнань) близ Чжэнчжоу от железной дороги Zhengzhou Bureau Group Co., Ltd. отправился контейнерный поезд в Хельсинки. На его борту — 43 40-футоовых контейнера, в которых он везет в Финляндию одноразовые медицинские маски, противоэпидемическое медицинское оборудование, изолирующую одежду и другие средства против пандемии. Общий вес груза — 461 тонна, а стоимость — более $3 млн.

Маршрут в Хельсинки — четвертая линия в Европу, добавленная Zhengzhou Bureau Group на карту поездов Китай – Европа в этом году. До этого были открыты маршруты до Гамбурга, Мюнхена и Льежа. Движение поездов из Чжэнчжоу в страны Европы и Азии открылось в 2013 году. Сейчас ж/д и мультимодальные маршруты соединяют столицу провинции Хэнань с Европой, Центральной Азией, странами АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанским регионом (Японией, Южной Кореей и т. д.). В Казахстане это Алматы, в Монголии — Замын-Ууд, в Европе, помимо перечисленных Льежа, Гамбурга, Мюнхена и Хельсинки, это Париж, Прага, Варшава, Милан и т.п.

Открытие поезда стало результатом развития дружеского сотрудничества между Хэнанью и Финляндией. Этот маршрут будет способствовать углублению их связей в таких областях, как экологически чистые источники энергии, цифровая экономика и коммуникации 5G.

Поезда из Чжэнчжоу в Европу — единственный пример, когда удалось добиться обратного рейса на каждом маршруте: из Гамбурга, Мюнхена, Льежа и Хельсинки в Чжэнчжоу. Обратно поезда следуют с такой же регулярностью и примерно тем же весом груза. В 2020 году линия Чжэнчжоу – Европа планирует достичь 1100 поездов и дальше сохранять такие же позиции, способствуя экономическому развитию Хэнани.

Россельхознадзор принял участие в заседании постоянной группы экспертов по АЧС для стран Европы

23 ноября в формате видеоконференции состоялось 16-е заседание постоянной группы экспертов по африканской чуме свиней (АЧС) для стран Европы.

В мероприятии приняли участие представители офиса Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) по Европе и офиса МЭБ по панамериканскому континенту, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Азии и Тихоокеанскому региону и представители ФАО по Европе. Участниками заседания стали специалисты из Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, Словакии, Украины, Молдавии, Румынии, Сербии и Греции. Российскую Федерацию представлял советник Руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев, а также заведующий лабораторией по африканской чуме свиней подведомственного Службе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») Алексей Иголкин.

В рамках мероприятия представители разных государств доложили о текущей ситуации с распространением АЧС. Особый акцент был сделан на влиянии сложной эпидемиологической ситуации в мире по COVID-19 на организацию и реализацию мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней. Большинство участников мероприятия сообщили о том, что эпидемия негативно отразилась на работе ветеринарных служб в связи с тем, что они были вовлечены в проведение исследований на COVID-19. Кроме того, пандемия ограничила перемещение людей, что затрудняет поиск павших кабанов.

В заключение встречи российской стороной был поднят вопрос о внесении африканской чумы свиней в список болезней, по которым страны могут получать официальные статусы МЭБ, эта тема затрагивается уже не в первый раз. Участникам заседания было предложено направить свои предложения по указанному вопросу и обсудить его на очередной встрече группы.

На последнем вздохе

В Центральном доме актера ждут премьеру "Кабаре Терезин"

Текст: Валерий Кичин

В зале Центрального Дома актера ждут премьеру "Кабаре Терезин". Спектакль основан на музыке и текстах, написанных и исполненных заключенными концлагеря Терезиенштадт в 1942-1944 годах. Спектакль этот существует уже 27 лет, с разными исполнителями на разных языках его видели в странах Европы и Америки, но каждый раз это было чтение документов, перемежающееся музыкальными номерами. В Москве он впервые предстанет как полноценное театральное действо.

По мощи жизнелюбия и духовной стойкости эта история сопоставима с той, что рассказана в оскароносном фильме Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна", - но она масштабнее. В гетто, куда нацисты согнали ученых, музыкантов, актеров, литераторов, художников со всей оккупированной Европы, его обреченные на смерть узники - среди них были звезды эстрады Праги, Вены и Берлина - организовали кабаре, которое работало несколько лет, вселяя в людей волю к жизни и веру в непременное освобождение.

Там читались лекции об искусстве, была поставлена детская опера, собранный из узников оркестр и хор исполнили "Реквием" Верди. Небывалый взрыв художественной активности заметили нацисты; по приказу Геббельса в Терезине соорудили "образцовое гетто", которое и продемонстрировали делегации Красного Креста. Сняли пропагандистский фильм "Фюрер дарит евреям город". Картину можно видеть на YouTube: там счастливые евреи превращают полузаброшенный городок в земной рай, возделывают грядки, играют в футбол и куют чего-то железного под звуки знаменитого канкана, написанного евреем Оффенбахом. Все участники фильма после съемок были отправлены на сожжение в Аушвиц.

Идея вернуть эти тексты к жизни принадлежит австрийскому режиссеру Александру Вехтеру, родители которого погибли в Аушвице. В спектакле использованы подлинные тексты и ноты, хранящиеся в архивах Терезиенштадта; недостающую музыку написал композитор Сергей Дрезнин, для которого тема, связанная с искусством Сопротивления, тоже оказалась личной: "Мой папа сидел в шарашке - его упекли в порядке борьбы с космополитизмом. Он был блестящий офицер морской авиации, обеспечивал радиолокационную поддержку "Нормандии - Неман", войну закончил в Кенигсберге. Играл джаз на фортепиано, писал музыку, только что поженились с мамой, и - бум! - кто-то состряпал ложный донос, разоблачил "еврейский заговор", завели "дело", и - на пять лет! Поэтому история кабаре Терезин меня особенно перепахала. Там был невероятный взлет творческой энергии, и в кабаре это было не попасть: оно помогало людям выжить. Там были все жанры, кроме трагедии. Артисты смеялись: "Приезжайте все к нам - у нас можно похудеть!", "Чтоб не сгинуть с голодухи, не теряйте бодрость духа!". Этот настрой на музыку, острое слово, злободневную шутку был для всех очень важен: кто внутренне ломался - был обречен на смерть. Нужно уметь бороться с невзгодами, даже если все вокруг невыносимо - об этом наш спектакль".

Полуконцертный вариант спектакля сделала полноценной музыкальной драмой московский режиссер Нина Чусова, ранее создававшая с Сергеем Дрезниным мюзиклы "Екатерина Великая" и "Яма". Основываясь на письмах узников Терезиенштадта, она написала пьесу, которую и увидят москвичи.

- Я взялась за написание либретто по документам - письмам, песням, которые сохранились в Терезиенштадте, - рассказывает Нина Чусова. - Авторы текстов - поэты-узники Терезиенштадта, их имена перечислены в программке. За этими листками бумаги вставали тени реальных людей, их судьбы. И потом, когда мы с артистами готовились к репетициям, они изучали биографии вполне конкретных людей, которых играют. И знаете, чем поражали письма: они пронизаны не гневом, даже не отчаянием, - в них любовь, надежда и упрямая вера, что все хорошее обязательно вернется. Эти люди до конца верили в освобождение, хотя смерть уже дышала в лицо.

Этот материал удивительным образом отзывался в нашей сегодняшней жизни: как раз объявили пандемийный карантин, и у мальчика, который играет в спектакле, умер от коронавируса папа, и полная неизвестность впереди - это всех нас полностью накрыло. Но романтизм, которым пронизан весь этот материал, странным образом и нам помогал. Именно романтизм, как ни странно слышать это слово в применении к концлагерю. Спектакль - о том, как люди даже в этих обстоятельствах умели сохранить не только волю к жизни, но и ее радость: "Обнимитесь, друзья, нам без юмора нельзя!" - это из "Марша терезинцев", написанного Карелом Швенком. Эта тема душевной стойкости нужна нам сегодня: мы стали уж слишком уязвимыми, сразу впадаем в уныние. Так что ощущение сопричастности очень важно для спектакля. Наши первые пробные спектакли в Москве были показаны в небольшом подвале, где зрители сидели вплотную к актерам, - и сейчас, при переносе на большую сцену, мы хотим сохранить эту интимность, чтобы было ощущение, что зрители - часть происходящего.

Справка "РГ"

Терезин - "образцовый концентрационный лагерь-гетто для пожилых", устроенный в крепости XIX века вблизи Праги во многом в пропагандистских целях. За годы войны там были интернированы 140 тысяч человек, главным образом людей науки, политики, литературы и искусства - многие с европейскими известными именами. Из них 88 тысяч потом были депортированы в Аушвиц и там погибли.

Труба без вариантов

Почему у Европы нет альтернативы российскому газу

Текст: Сергей Тихонов

Перенос с января на апрель 2022 года запуска второй нитки газопровода Eugal - сухопутного продолжения "Северного потока-2" в Европе, очередной раз всколыхнули страсти вокруг недостроенного российского газопровода. Но каким бы не оказалось будущее проекта "Газпрома", если взглянуть на европейский газовый рынок со стороны потребителя, абсолютно ясно, что особых альтернатив поставкам голубого топлива из России, здесь нет. А если спрос на газ в Европе будет расти, то и без "Северного потока-2" обойтись не удастся.

В 2019 году совокупный объем потребления газа в ЕС составил 560 миллиардов кубометров. Из них чуть менее 200 миллиардов было поставлено по газопроводам из России. Еще 21 миллиард кубометров был экспортирован из нашей страны в виде сжиженного природного газа (СПГ). То есть доля российского газа на европейском рынке составляет 39%.

Около 170 миллиардов кубометров газа для Европы производится в Северном море, в основном Норвегией (120 млрд кубометров). Несмотря на открытия новых месторождений, серьезного прироста добычи здесь не ожидается. Еще 170 миллиардов кубометров приходятся на экспорт из других стран как в виде СПГ, так и трубопроводами.

После России крупнейшие поставщики - Катар (32,7 млрд кубометров, только СПГ), Алжир (30 млрд, трубопровод и СПГ), США (17,7 млрд, СПГ) и Нигерия (15,7 млрд, СПГ). Уже на основании этих цифр видно, реальное соотношение сил. Главные потребители газа в Европе - Германия (95 млрд кубометров в 2019 году), Великобритания (80 млрд) и Италия (74 млрд), получают российский трубопроводный газ, причем первые две страны из "Северного потока" и других вариантов поставок у них нет. Добыча в Северном море снижается.

Остается только СПГ, но, он дороже, и, например, в Германии нет ни одного терминала для его приема - строительство единственного, которое было продавлено президентом США Дональдом Трампом, было заморожено в ноябре этого года. В Великобритании и Италии терминалы есть, но отказываться от трубопроводного газа они совсем не спешат. Эти страны даже никогда не выступали против "Северного потока-2", хотя для Италии он никакой экономической ценности не имеет.

Зато показателен список противников российского проекта. Это Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия - страны, через которые идет транзит российского газа по другим маршрутам, на чем они неплохо зарабатывают. Запуск "Северного потока-2" снизит объемы прокачки через их территории, и, соответственно, уменьшит поступления в их бюджет. Заполучив такого союзника, как США, они с легкостью говорят об угрозе "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы, но при этом активно приветствуют продолжение транзита через Украину и поставки по газопроводу "Ямал-Европа".

Несколько потеснить российский газ, но только в одной стране, может пока еще не законченный проект Baltic Pipe - морской газопровод с месторождений в Северном море в Польшу мощностью в десять миллиардов кубометров. Причем Варшава уже высказала намерение обойтись без наших поставок с 2022 года. Часть газа Польша планирует закупать в виде СПГ. Другое дело, что сам отказ от российского газа мотивирован исключительно политической конъюнктурой, которая, как известно, быстро меняется, а экономически, в некризисных условиях, трубопроводный газ пока дешевле СПГ.

Немного по другому обстоят дела в Южной Европе куда 16 ноября начались поставки газа из Азербайджана по новому "Трансадриатическому газопроводу" (TAP). Но его мощность составляет всего десять миллиардов кубометров и он не может соперничать даже с европейским продолжением "Турецкого потока" (15,75 млрд кубометров). Сейчас, в период кризиса из-за пандемии и низких цен на энергоресурсы, поставки по TAP могут составить конкуренцию российскому трубопроводному газу в Греции и Италии, поскольку азербайджанский газ дешевле российского, но едва только рынок вернется в нормальное состояние, а спрос восстановится, они станут мешать подорожавшему СПГ.

Единственным поставщиком газа, который сумел бы серьезно снизить российский экспорт в Европу мог стать Иран. Но с 70-х годов прошлого века США оказывают России невольные услуги, периодически вводя санкции против Тегерана. Поэтому до сегодняшнего дня так и не создана инфраструктура для таких поставок. Кроме того иранский газ дорогой. Теоретически Исламская республика могла бы отправлять в Европу до 35 миллиардов кубометров голубого топлива. Но пока Ирану удается экспортировать его в западном направлении только в Турцию и Ирак, и будущее этих поставок весьма туманно.

Как красноярцам заработать на поставках товаров за рубеж, расскажут на «Перезагрузке экспорта» 2020

15 декабря 2020 года «Перезагрузка экспорта» возвращается в Красноярск. Теперь она пройдет в формате прямой трансляции: вы сможете слушать спикеров федерального и мирового уровня, не выходя из дома.

Онлайн-форма конференции позволила собрать уникальную команду экспертов по экспорту товаров в Европу, Азию и страны СНГ.

Спикеры расскажут, что ждет экспортеров в 2021 году, проведут консультации по формам и мерам государственной поддержки экспортеров, проанализируют поставки за рубеж отдельных категорий товаров, подробно разберут новые формы экспорта — прежде всего, через сотрудничество с онлайн-платформами и создание магазинов на маркетплейсах.

«Перезагрузка экспорта» 2020 расширит географию стран, экспорт в которые разберут эксперты. Помимо привычного уже Китая вас ждут экскурсы на рынки Казахстана, Вьетнама, Германии, Италии и Чехии.

Конференция приглашает к участию как реальных экспортеров, так и тех предпринимателей, которые только рассматривают для себя такой путь в бизнесе.

Объемы красноярского экспорта постоянно растут. И в этом большая заслуга организатора конференции — Центра поддержки экспорта Красноярского края. Центр поддержки экспорта предлагает БЕСПЛАТНЫЕ услуги для субъектов малого и среднего бизнеса Красноярского края, готовых вывести свою продукцию на зарубежные рынки. Центр предоставляет предприятиям региона помощь в поиске зарубежных партнеров, в выходе на иностранные рынки через участие в международных выставках, бизнес-миссиях, через размещение продукции на электронных торговых площадках, оказывает всестороннюю консультационную поддержку, а также содействие в создании и модернизации сайта на иностранных языках, в получении международной сертификации и т.д.

Центр работает на базе Агентства развития бизнеса (АРБ), которым руководит Александр Граматунов. Успехи красноярских экспортеров были отмечены на федеральном уровне. Центр проводит «Перезагрузку экспорта» в партнерстве с организатором Сибирского экономического форума АО «ВЭД Агент» в третий раз. Две предыдущие конференции получили очень хорошие отзывы. «Теперь, когда фокус еще сильнее смещен в сторону практики экспорта, конференция понравится еще больше и принесет огромную пользу», — отметил Александр Граматунов. Для многих красноярских компаний именно с «Перезагрузки экспорта» началась экспансия на рынки разных стран. Например, познакомившись на конференциях с Валерием Кайгородовым, некоторые красноярские предприятия вышли на экспорт в Китай благодаря его компании RUSFAIR. Так, мед от «Медовой компании» из Красноярска продается теперь на Taobao. И таких историй успеха немало.Чем удивит вас программа «Перезагрузки экспорта» 2020?

Знаменитый экономист представит макроэкономический прогноз на следующий год и расскажет, к чему готовиться экспортерам. Антон Табах, управляющий директор по макроэкономике агентства «Эксперт РА», выступит с презентацией «Прогноз для экспортеров на 2021 год».

Руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме расскажет, как вам заработать на экспорте в эту страну. Роберт Курило выступит по теме «Экспорт во Вьетнам: возможности, преимущества и особенности».

Генеральный директор известной маркетинговой группы презентует экспорт в Казахстан. Ирина Левкова, глава ТОО «Market Group Kazakhstan», представит выступление «Особенности экспорта в Казахстан».

Хорошо знакомый красноярцам маститый эксперт-практик, руководитель компании в Китае, расскажет о продвижении в КНР. Валерий Кайгородов, основатель компании China SMM, руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров, выступит с презентацией «Продвижение российских экспортеров в Китае».

Успехами агроэкспорта в Китай поделится видный китаист и специалист по ВЭД с огромным опытом. Сюмер Палкин, сотрудник Торгового представительства РФ в Пекине по вопросам сотрудничества в сфере АПК, выступит по теме «Особенности современного этапа экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай».

Маститый бизнес-консультант презентует модную тему онлайн-экспорта. Илья Шпирт, эксперт-практик по экспорту в Евросоюз, автор и спикер учебных программ, бизнес-консультант, экспортный коуч РЭЦ, спикер МЭЦ и МИМОП при ТПП РФ, спикер ГБУ «Малый бизнес Москвы», выступит по вопросу «Ведение экспортного бизнеса онлайн в эпоху социальной дистанции».

Глава агентства по экспортному развитию бизнеса расскажет о поставках продукции на немецкий рынок. Вероника Любке, учредитель и генеральный директор Bridge-One-Seven GmbH, представит презентацию «Европа импортирует! Взгляд на экспорт со стороны закупщиков» .

Руководитель чешской компании расскажет о ведении бизнеса с этой страной. Вячеслав Коншин, MBA, управляющий партнёр SCHWARZ & PARTNER, выступит по теме «Новый гибридный проект продвижения пищевой продукции в Чешской Республике на основе формата Fine and Bio».

Эксперт по экспорту в Италию перенесет вас на юг Европы. Екатерина Снегур, генеральный директор Impex Service Consulting, эксперт-практик по экспорту из РФ в Италию, аккредитованный консультант ТПП Турина, презентует тему «Перспективные отрасли для экспорта из РФ в Италию».

Также в итальянском блоке конференции вас ждет уникальная возможность послушать выступление заместителя главы российского Торгпредства в Италии Александра Маркова.

Какую из электронных площадок выбрать для экспорта своих товаров? Об этом расскажет в своей презентации «Сравнительный обзор электронных площадок для экспортёров» один из лучших специалистов по теме онлайн-экспорта директор по развитию электронной торговли АО «Российский экспортный центр» Алексей Мурзенок.

Для чего регистрироваться?

Если ты уже не первый год с «Перезагрузкой», регистрируйся, чтобы:

- открыть новые направления экспорта

- узнать, что изменилось в господдержке экспортеров

- узнать о новых формах экспорта

- задать вопросы экспертам по экспорту мирового уровня

Если ты впервые с нами, регистрируйся, чтобы:

- узнать об инструментах развития экспорта, которые действительно работают

- понять, как организовать продвижение своих товаров на мировых рынках

- получить господдержку при экспорте

- пообщаться с успешными экспортерами

Если ты ищешь резервы для роста бизнеса, устал бороться с вызовами времени в одиночку, готов преодолевать неопределенность и принимать продуктивные решения, — конференция ждет тебя! Масштабируй свой бизнес благодаря новым знаниям! В основе любых эффективных процессов — всегда информация!

Высеченный в скалах

В Саудовской Аравии построят необычный отель

Известный французский архитектор Жан Нувель разработал проект отеля Sharaan by Jean Nouvel, который планируется построить в оазисе Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии, примерно в четырехстах километрах от Медины. Архитектор был явно вдохновлен видами археологического комплекса Мадаин-Салих, расположенного неподалеку на месте древнего набатейского города Хегры (I век н. э.). В Хегре также найдено около пятидесяти наскальных надписей, относящихся к донабатейскому периоду. Комплекс стал первым объектом на территории Саудовской Аравии, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отель Sharaan будет вырублен в скале из песчаника — именно так, по данным ученых, выглядели древние набатейские города, существовавшие здесь две тысячи лет назад.

Sharaan by Jean Nouvel, строительство которого планируется завершить к 2024 году, рассчитан на 40 номеров «люкс» и три виллы. Войти в отель можно будет через круглый двор, вырезанный в склоне холма. Центральная ось здания — 80-метровая шахта лифта. Спустившись внутрь, гости попадут в патио, вокруг которого будут располагаться номера. Из надземных «люксов» с балконами будут открываться великолепные виды пустыни. Часть помещений будет находиться под землей

Представляя свою концепцию, Жан Нувель назвал Аль-Улу «соединением ландшафта и истории». «Аль-Ула — это музей, — подчеркнул он. — Важно, чтобы мы сохранили всю его самобытность и привлекательность». «Воспоминания» о прошлом не означают, однако, отказа от современных технологий — гости смогут одновременно почувствовать шероховатость древних скал и воспользоваться всеми современными удобствами. Отель будет построен с учетом «зеленых стандартов» и принципов устойчивой архитектуры, в здании планируется использовать безэмиссионные источники электроэнергии.

Строительство отеля Sharaan by Jean Nouvel станет частью программы развития Аль-Улы как всемирного центра культуры, наследия и экологического туризма и будет способствовать диверсификации экономики региона. Поблизости расположится саммит-центр с 14 павильонами.

Для Нувеля отель в Аль-Уле — не первый опыт работы на Ближнем Востоке. Он является автором проектов Национального музея Катара и филиала музея Лувр в Абу Даби.

Кроме того:

Жан Нувель родился в 1945 году в Фумеле (Франция). Его работы получили всемирное признание и отмечены многочисленными французским и международным премиям и наградами, включая Притцкеровскую премию (2008 год). Основатель ателье «Жан Нувель (AJN)», в котором работает 130 человек из более чем двадцати стран. Ателье занимается архитектурными проектами, городским планированием, дизайном интерьера, ландшафтным дизайном и др. Портфолио AJN, включает музеи, концертные залы, конференц-центры, театры, отели, жилые дома, офисные здания, коммерческие центры и частные резиденции в разных уголках мира. Среди известных работ архитектора — башня «Торре Агбар» в Барселоне, торговый центр «Золотой ангел» в Праге и Галло-романский музей в Париже.

№46 20.11.2020

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

Сами мы местные: как производят оптоволокно в России

Российскому рынку оптоволокна есть куда расти. Одна программа «Цифровая экономика РФ» требует не менее 2 млн км оптоволокна в год. К тому же эксперты говорят о необходимости модернизации уже имеющейся инфраструктуры. Это дает благоприятные возможности для создания отечественного производства оптических волокон. Первый такой завод открылся в 2015 году в Саранске. О том, как за 5 лет удалось наладить экспорт продукции в 14 стран, в чем преимущества оптоволокна саранского завода и как устроено производство, рассказываем вместе с РОСНАНО.

Уроки пандемии

По оценкам международного агентства CRU, Россия отстает от мировых лидеров цифровизации по количеству проложенного оптоволокна на душу населения. Например, по сравнению с США, в РФ этот показатель в пять раз ниже. А проблема «последней мили» для интернет-провайдеров актуальна даже в городах-миллионниках, где не хватает достаточно широкого канала к конечным устройствам.

Если говорить проще, к широкополосному доступу в интернет в России, по состоянию на прошлый год, не имели подключения 40% жителей, следует из замеров агентства «ТМТ Консалтинг».

Поэтому сейчас перед Россией стоят амбициозные планы цифровизации экономики. На их осуществление потребуется от 10 до 20 млн км оптоволокна в год.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ноябре 2020 года по итогам рассмотрения жалобы «Оптиковолоконных систем» признала американского производителя оптоволокна Corning нарушившим закон о защите конкуренции. Нарушение выражалось в том, что Corning заключал договоры с российскими компаниями, которые обязывали их закупать оптоволокно американского производителя в объеме 85 — 100% собственной потребности. Таким образом, благодаря «Оптиковолоконным системам», удалось выявить нарушения антимонопольного законодательства.

От обеспеченности оптоволокном зависит и развитие цифровой инфраструктуры страны, на которой держится буквально вся экономика и даже политическая стабильность, — например доступ к системе «Госуслуги» или ГАС «Выборы».

Пандемия наглядно показала, как важно иметь запас прочности: производственные и торговые связи оказались не такими надежными, как все рассчитывали. Сети связи испытывали в период самоизоляции колоссальные нагрузки, и необходимо сделать так, чтобы эта способность выдерживать похожие нагрузки сохранялась. Тем более что тренд на перевод персонала на дистанционную работу продолжится, а значит, будет необходим действительно быстрый и хорошо защищенный интернет в домашних условиях.

Впервые в России

Долгое время Россия использовала иностранное оптическое волокно. Но в 2015 году в Саранске открылся завод «Оптиковолоконные Системы». Он стал шестидесятым заводом, открытым в структуре РОСНАНО, и первым в России промышленным производителем оптоволокна. Общий бюджет проекта составил 3,5 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. вложены РОСНАНО. Также поддержку проекту оказали Правительство РФ, профильные министерства и Республика Мордовия. Сейчас компания производит два типа телекоммуникационных оптических волокон. Стандартное одномодовое волокно используется для магистральных кабелей связи, а волокно с малыми изгибными потерями — для локальных сетей.

Помимо стандартных волокон, компания также выпускает оптическое волокно с улучшенными характеристиками, например волокно, обладающее повышенными прочностными характеристиками и устойчивостью к механическим нагрузкам, а также волокно диаметром 200 мкм, позволяющее уменьшить сечение кабеля, тем самым облегчая прокладку кабелей в стесненных условиях городских кабельных канализаций.

Пока что для производства волокна завод использует импортные преформы (проще говоря, заготовки) — их закупают в Японии. На текущем этапе развития рынка это экономически выгоднее, чем производить свои. Однако на уровне опытного производства и эта технология уже освоена.

Само производство устроено масштабно. Башни вытяжки, в которых идет главный производственный процесс, расположены на уровне 8 этажей. Здесь при температуре 2 тыс. °C стекло вытягивают до размера 125 мкм в толщину. После этого нити покрывают акрилатом, который, в свою очередь, отверждается под воздействием ультрафиолетовых ламп. Процесс этот полностью автоматизирован, операторы только наблюдают, все ли идет как положено, в соответствии со стандартами.

Нужно больше волокон

Продукция компании пользуется популярностью на отечественном рынке — оптоволокно закупают крупнейшие кабельные заводы, российские операторы связи «Ростелеком», «Мегафон» и «МТС» подтвердили его качество, проведя тестирование. Кроме того, за 5 лет ОВС наладили экспорт в 14 стран мира, в том числе и 5 стран Евросоюза: готовая продукция идет в Италию, Великобританию, Австрию, Чехию, Польшу, Нидерланды, Китай, Пакистан, Индию, Беларусь и другие страны. В 2018 году экспорт составил 57% общей выручки компании. За все время работы компания выпустила более 7 млн км оптического волокна.

Российское оптоволокно конкурентоспособно по качеству с ведущими мировыми аналогами. Это неоднократно подтверждалось в рамках совместных программ тестирования с крупнейшими российскими телеком-операторами, ведущими кабельными заводами и зарубежными потребителями.

При поддержке Фонда развития промышленности РФ «Оптиковолоконные Системы» с 2018 года реализовали проект модернизации производства. Это позволило увеличить производственные мощности в 1,5 раза — до 4 млн км в год.

Кроме того, начата подготовка производства продукции стандарта G.654, это еще один тип современного оптоволокна. Волокно именно этого стандарта собирается использовать «Ростелеком» для своего глобального проекта — строительства магистральной транзитной волоконно-оптической линии связи «Европа — Азия» TEA NEXT, и завод хочет принять участие в реализации. Линия пройдет от западной до восточной границы России по новому оптимальному маршруту и протянется под водой в Гонконг и Японию. Это позволит существенно увеличить объем передачи информации между континентами, а рынку — получить дополнительные 40 млрд руб. инвестиций.

Источник: Inc.

СПРАВКА

АО «Оптиковолоконные Системы» — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно — основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.

АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652 и G657А1, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «ring marking». Ведется подготовка к производству трех новых типов оптического волокна стандартов G651, G657A2 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие.

Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год.

Петарды в пролете

Германия хочет запретить новогодние фейерверки

Текст: Екатерина Забродина

Нидерланды стали первой страной в Европе, которая ввела общенациональный запрет на продажу и запуск фейерверков на Новый год. Премьер королевства Марк Рютте лично попросил земляков проявить понимание: на фоне пандемии медики и так работают на пределе сил, так что жертвы пиротехники рискуют остаться без помощи. Как пишет Die Welt, вслед за голландцами о запрете задумались и в Германии. Тем более что многие европейские столицы - Брюссель, Париж, Вена, Прага и Дублин - пришли к такому же решению задолго до ковида под влиянием экологов, зоозащитников и урбанистов.

Только в прошлом году от неудачных запусков петард в новогоднюю ночь пострадали почти полторы тысячи жителей Нидерландов. Из них 385 увезли в больницы на "скорой", 900 обратились к своим семейным врачам, еще 168 пациентов с травмами глаз лечились в специальных клиниках. Неутешительную статистику приводят и немцы. В Берлинском госпитале неотложной хирургии признают: в ночь на 1 января к ним поступают десятки раненых, порой речь идет о жизни и смерти. Ожоги лица, контузии, переломы и даже оторванные пальцы - вот с чем приходится иметь дело из года в год. Самому маленькому пациенту, который оказался на операционном столе, было девять лет.

Чтобы в этом непростом году избежать коллапса, депутат бундестага, эксперт по вопросам здравоохранения от социал-демократов Карл Лаутербах предложил отменить частные фейерверки по всей стране. Альтернативой могли бы стать безопасные лазерные шоу. Его поддержали мэры многих немецких городов, где и так уже действует частичный запрет на использование пиротехники. Как правило, он касается центральных исторических районов, включающих пешеходные зоны, площади вокруг ратуш и кафедральных соборов, средневековые земляные валы.

Бремен, Дюссельдорф, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт - на этот путь встали уже более сорока городов. Берлинский сенат еще пару лет запретил взрывать петарды возле Бранденбургских ворот и в северной части площади Александерплатц. В Потсдаме строжайшие правила действуют в садах и парках, включая Сан-Суси и гору Клаусберг с дворцом Бельведер. Приходится сдерживать себя и курортникам на острове Зюльт, где много домов с соломенными крышами. Нарушителям, которые устраивают пиротехнические шоу в городской исторической черте вне строго установленного времени (с 31 декабря по 1 января) или без специального разрешения, грозят штрафы от 100 до 10 000 евро. Если же случайно повредить чужое имущество, то можно и вовсе угодить за решетку на пять лет. Правда, такие города, как Дрезден, Регенсбург и Майнц, упорно держатся за традицию и не собираются вводить у себя никаких ограничений, называя их незаконными. Разумеется, против выступают и производители пиротехники, которые рискуют разориться под Новый год. Они настаивают, чтобы правительство выплатило им компенсации по примеру властей Голландии, пообещавших выделить пострадавшим бизнесменам помощь до 40 миллионов евро.

Как ни странно, немецкие полицейские тоже не поддержали полный запрет - ведь проследить за его исполнением будет гораздо сложнее. К тому же он только сыграет на руку контрабандистам. В сентябре на границе между ФРГ и Нидерландами оперативники конфисковали 50 тонн подпольной пиротехнической "начинки" на 750 тысяч евро, которую преступники хотели сбыть на черном рынке.

Как вам это?

Лариса Шарикова, заместитель главного врача Станции скорой помощи Белгородской области:

- Если бы подобные ограничения ввели у нас, мы бы обеими руками их поддержали. В период новогодних праздников - как до, так и после 31 декабря - мы ежегодно фиксируем множество вызовов к пострадавшим от пиротехники. В этом же году из-за пандемии коронавируса врачи и так работают на пределе возможностей.

Сергей Токарев, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук:

- Я против любых массовых мероприятий сегодня, мы ведь понимаем, что человек пойдет пускать фейерверк не один, а с компанией. Еще и, предполагаю, без масок. И однозначно в подпитии, что только увеличивает риск травмирования. Поэтому я двумя руками "за" инициативу немцев.

Сегодня нагрузка на здравоохранение и без того большая. Очень многие узкие специалисты заняты в лечении больных коронавирусом, работают в "красных зонах", и им невольно придется отвлекаться и на тех, кто развлекался и по недомыслию нанес себе петардой травму. На мой взгляд, будет совершенно правильным ввести запрет на использование разного рода шутих и фейерверков. По крайней мере, до конца пандемии точно.

Подготовили Елена Мационг (Екатеринбург), Анна Скрипка (Белгород)

"Цифра" чести

Кому нужен цифровой кодекс против буллинга

Текст: Владимир Емельяненко

Сращивание клеветы и травли в Сети в пандемию значительно выросло - на 15 процентов и требует ответа. Ответом, по мнению Общественной палаты, должны стать изменения в законе.