Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Наступление летнего сезона 2011 года знаменуется для авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" возобновлением и расширением программы внутренних маршрутов, развитием восточного и западного векторов, увеличением частотности на существующих маршрутах, а также активным развитием чартерной сети.

В период летней навигации 2011 внутренняя маршрутная сеть МАУ будет расширена - авиакомпания будет выполнять регулярные ежедневные (кроме субботы) рейсы в до недавних пор "закрытый" для авиакомпании аэропорт Днепропетровска. Также будут возоблены рейсы в Одессу и Симферополь. В результате внесенных в расписание международных рейсов изменений, внутренние рейсы теперь будут удобно стыковаться со всеми европейскими направлениями МАУ.

Авиакомпания продолжает развивать восточный вектор - открывая рейсы в российский город Самару и столицу Казахстана Астану, предлагая пассажирам удобные стыковки с рейсами МАУ в основные пункты Западной Европы и Тель-Авив. Рейсы из Киева в Самару будут выполняться, начиная с 18 мая, 4 раза в неделю. Рейсы между Киевом и Астаной будут выполняться, начиная с 25 апреля, 3 раза в неделю. До пяти раз в неделю возрастет частотность полетов в Алматы.

Летом 2011 года авиакомпания также планирует открытие регулярного рейса Киев-Москва, который будет выполняться дважды в день.

В весенне-летний период МАУ продолжает выполнять 2 рейса в неделю на экзотический остров Шри-Ланку. Это новое для туристов из Украины направление особенно привлекательно потому, что не требует наличия визы.

В сезон летней навигации МАУ пополнит европейскую маршрутную сеть принципиально новыми для наших пассажиров направлениями. Благодаря подписанному соглашению о партнерстве с крупным сетевым перевозчиком Великобритании - авиакомпанией British Midland International ( bmi), которая входит в один из мировых авиа альянсов - Star Alliance, - пассажиры из Украины смогут путешествовать не только в Лондон, но и в Эдинбург , регионы Ист-Мидлендс (города Дерби, Лестер и Ноттингем) и Лидс-Бредфорд, Бирмингем и Манчестер.

По сравнению с летом прошлого года возрастет также частотность регулярных рейсов по многим европейским направлениям. В частности, рейсы в Мадрид, Тель-Авив и Берлин будут выполняться ежедневно, в Милан будет выполняться 6 рейсов в неделю, в Барселону, Брюссель и Хельсинки - 5 раз в неделю, в Женеву и Ниццу - 4 раза в неделю.

Новинки ожидают и пассажиров чартерных рейсов МАУ. Из Киева откроются рейсы в Фуншал (Португалия) и Агадир (Марокко). Уже традиционным стало расширение возможностей для путешествий из регионов Украины. Новые чартерные рейсы свяжут Донецк и Одессу с Барселоной и Ираклионом, а Днепропетровск - с Анталией.

Через Абу-Даби авиакомпания МАУ соединяет Киев , Симферополь , Одессу , Донецк , Днепропетровск с такими индийскими городами , как Дели , Мумбай , Кочи , Тривандрум , Хайдерабад , Ченай (Мадрас ), Кожикоде.

"Наступает время, когда наши пассажиры начинают активно планировать свой долгожданый отпуск, и МАУ, как всегда, готова предложить им разнообразные варианты летних каникул , - отметил вице-президент авиакомпании МАУ по продажам в Украине Сергей Фоменко. - В сезон летней навигации совместно с ведущими украинскими и международными операторами мы подготовили предложения на любой вкус: классические европейские курорты и экзотические страны, острова Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. Познавательный, развлекательный, пляжный туризм или все это вместе - нашим пассажирам нужно лишь определиться с выбором. При этом, высокий уровень сервиса и традиционное украинское гостеприимство гарантированы на борту всех без исключения самолетов МАУ, а при покупке билетов на 14 международных направлений в период с 12 по 16 апреля действуют специальные скидки".

Впервые в истории Шри Ланка решила производить вино из собственного винограда. Новый винзавод будет построен в Северо-Восточной части Шри Ланки - Килиноччи, передает Вечерняя Москва

При будущем заводе планируется разбить виноградники на площади около 50 акров. Стоимость проекта предполагается на уровне 300 млн. рупий на сегодняшний день. Все необходимые согласования уже осуществлены, и предприятие ожидает участия около 200 фермерских хозяйств в данном проекте.

Специальные семена винограда будут импортироваться из Израиля и распространяться среди фермеров. Машины и технологии планируется поставить из Европы. Фермеры будут обеспечены всем необходимым для производства. Готовый виноград будет закупаться у производителей по гарантированной цене.

На сегодняшний день Шри Ланка импортирует около 90% винограда, в основном из Австралии и Индии. Импорт вина составляет около 99%. Килограмм импортного винограда стоит около 1200 рупий, в то время как бутылка вина стоит около 2000 рупий. После запуска проекта стоимость винограда, а так же белого и красного вина может сократиться более чем до 75% от текущей цены. С учетом ожидаемого роста потока туристов до 2,5 млн. к 2016 г., спрос на вино будет высок. Так же планируется осуществлять экспорт вина на Мальдивы.

Еще один проект по производству молока будет представлен в Дамбулле в апреле. Сумма инвестиций составит около 380 млн. рупий. Около 4000 производителей-фермеров из Тринкомали, Ампара и Баттикало будут вовлечены в проект. Им предоставят скот и технологии производства. Сбор молока ожидается на уровне 5000 литров в день из каждого региона. Кроме молока будет налажено производство йогурта, масла, ароматизированного молока, сообщает Туристический департамент Посольства Шри Ланки в России.

В сезоне-2010/11 экспорт кинноу (сорт цитрусовых, выращиваемый преимущественно в Пакистане и Индии) из Пакистана составил всего 210 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн меньше запланированного объема. Главная причина заключается в падении производства в связи с неблагоприятными погодными условиями и слаборазвитой инфраструктурой в стране.

По словам пакистанских экспертов рынка, производство сократилось на 400 тыс. тонн - до 1,4 млн. тонн.

Главными импортерами кинноу стали Россия, куда было экспортировано около 35% всего экспортного объема, а также Иран с долей 25% и ОАЭ с долей 20%. Также высоким спросом пользовалась продукция в Саудовской Аравии, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Гонконге, Филиппинах, Индонезии, Шри-Ланке, Бангладеш, Маврикии и Судане. Импортеры пакистанского кинноу отмечали высокое качество плодов в текущем сезоне. Также сообщалось, что цена на кинноу в этом сезоне на международном рынке выросла до $0,55 кг.

БРИКС прирастет Нигерией. Группа стран с быстро развивающейся экономикой БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), недавно доросшая до БРИКС за счет присоединения ЮАР, в ближайшем будущем может превратиться в БРИНКС. На членство в неофициальном «клубе» претендует Нигерия

Группа стран с быстро развивающейся экономикой – БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), недавно доросшая до БРИКС за счет присоединения Южноафриканской республики, в ближайшем будущем может превратиться в БРИНКС. На членство в неофициальном «клубе» претендует Нигерия.

То, что ЮАР «приняли» в БРИК, удивило другие африканские страны: ЮАР не близка ни к одной из стран БРИК ни по объему ВВП, ни по показателям населения, ни по территории, ни по темпам роста, указывает экономист, экс-министр, бывший замглавы Центробанка Нигерии, председатель Центра политических и экономических исследований (CEPER, Нигерия) Обадия Майлафия в аналитических материалах. «Очевидно, решение о присоединении Претории основывалось на долгосрочных геополитических и стратегических расчетах. Эта страна рассматривается как ворота континента», – пишет экономист.

Рост ВВП Нигерии в 2010г. составил 7,85% против среднемирового показателя в 3,9%, 7,8% Бразилии, 4% России, 9,5% Индии и 10% Китая. ВВП ЮАР за 2010 год увеличился лишь на 2,7%.

В своей стратегии развития до 2020г. Нигерия намеревалась равняться на Бельгию. Однако теперь Бельгия стала средней европейской страной, которая слишком мала для грандиозных амбиций самой густонаселенной страны Африки, пишет глава CEPER Обадия Майлафия. Кроме того, Бельгия год живет без правительства, ее экономика замедляется, и инвесторы не спешат вкладывать деньги в такую страну.

«Я убежден, что при наших намерениях стать крупным мировым игроком, мы должны стремиться войти в БРИКС в ближайшие несколько лет, так что этот клуб станет БРИНКС, – призывает нигерийский экономист. – Мы в большей степени, чем Южная Африка, являемся воротами континента. Наши банки более разветвлены по континенту, чем банки любой другой страны. Наши обширные углеводородные и другие природные ресурсы привнесут значимый вес».

Однако не исключено, что через два года и БРИКС, и БРИК, введенный в оборот экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом, превратятся в какой-либо другой акроним. Так, экономисты Citigroup в своем последнем обзоре предлагают отказаться от термина БРИКС и предпочитают использовать оборот экономики 3G, когда речь идет о развивающихся странах. Так, Индия и Китай вошли, наряду с девятью другими странами, в группу Генераторов глобального роста (Global Growth Generators, 3G), по версии Citigroup.

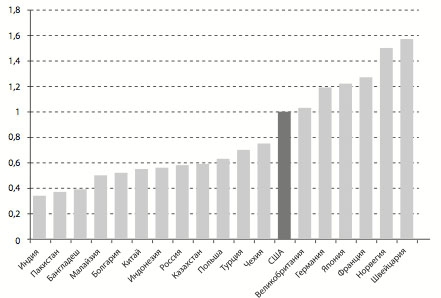

«Мы определяем 11 стран с самыми многообещающими перспективами роста. Бангладеш, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Монголия, Нигерия, Филиппины, Шри Ланка и Вьетнам – наши страны 3G», – говорится в обзоре инвестбанка, чьи аналитики Уильям Бьютер и Эбрахим Рабари предлагают отказаться от БРИК за ненужностью термина.

Сам же создатель акронима БРИК, глава For Goldman Sachs Asset Management Джим О’Нил, несмотря на массовые протесты в арабских странах, считает, что Ближний Восток и Северная Африка в ближайшие годы могут стать новым БРИК. «Если я смотрю на регион в целом, а не только на Африку, Ближний Восток и Северная Африка имеют совокупный потенциал для того, чтобы стать экономической группой, подобной БРИК. В этом настроении и вопреки всем ужасным вещам, которые происходят в некоторых местах там, эти революции поддерживают мой бычий настрой», – приводит слова О’Нила The Wall Street Journal. Главный аргумент экономиста: революции связаны со стремлением людей найти возможности для процветания.

С начала 2011г. индекс MSCI Emerging Markets, отражающий динамику бумаг 21 развивающейся страны, потерял 5% – против 4% прироста индекса MSCI World, отражающего котировки 24 развитых стран.

Впрочем, в ближайшей перспективе крупнейшие инвестфонды и экономисты не собираются отказываться от привычных терминов и направлений инвестиций. Так, глава по инвестстратегии крупнейшего управляющего активами в мире BlackRock Русс Кештрайх в интервью Bloomberg TV заявил, что замедление инфляции во II пол. 2011г. может сделать акции развивающихся рынков, включая Китай и Бразилию, более привлекательными. «Во II пол. циклы инфляции, которые мы видим в Китае, Бразилии и большинстве других развивающихся странах, пойдут на убыль. Вероятно, это подходящее время, чтобы вернуться на такие рынки», – предположил Кештрайх. Наталья Ищенко

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало обновленный допуск российских перевозчиков к выполнению международных перевозок, сообщает «Транспорт сегодня».

В частности, авиакомпания «Башкортостан» получила право открыть регулярные рейсы Москва – Ленкорань – Москва, «Уральские авиалинии» – Москва – Нахичевань – Москва, «РусЛайн» – из Москвы в Гродно, Брест и Минск.

Кроме того, полеты в Минск из Москвы с частотой 4 раза в неделю разрешено открыть авиакомпании «Авианова» (в наст.вр. авиакомпания не выполняет полеты за пределами РФ). Эта же авиакомпания получила право открыть рейсы из Москвы в Симферополь и из Сочи в Харьков.

Авиакомпания «Полет» получила возможность начать полеты из Самары в Мюнхен, «РусЛайн» – из Екатеринбурга в Мюнхен, а «Сибирь» – в Штутгарт из Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Перми, а также из Иркутска в Берлин.

Кроме того, «РусЛайн» получил право начать полеты из Краснодара в Амман, а «Якутия» – из Иркутска в Амман. «Трансаэро» теперь может начать полеты в Барселону из Тюмени, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Казани, Самары, в Пафос из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Казани и Самары.

«ВИМ-Авиа», «Московия» и «Глобус» получили допуск на линию Москва – Бишкек – Москва.

«РусЛайн» получил разрешения на рейсы в китайский Тяньцзинь из Читы, Иркутска, Хабаровска, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока. В Тяньцзинь из Краснодара разрешено также открыть рейсы авиакомпании «Якутия». «РусЛайн» получил также право начать полеты в Урумчи из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, в Харбин из Читы, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ, Иркутска, в Шеньян из Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Хабаровска, Читы и Иркутска.

Авиакомпании «Владивосток-Авиа» разрешено начать полеты из Петропавловск-Камчатского в Сеул и из Владивостока в Гонконг.

«РусЛайн» получил также право начать полеты из Москвы в Палангу, а «Скай Экспресс» – из Москвы в Каунас. «РусЛайн» получил возможность осуществлять рейсы из Екатеринбурга в Варшаву, а «ВИМ-Авиа» – из Краснодара в Варшаву.

Кроме того, «ЮТэйр» и «Башкортостан» получили доступ на линию Москва – Самарканд, «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии» – Москва – Нукус и Москва – Навои, «Уральские авиалинии» и «Башкортостан» – Москва – Фергана, а «Башкортостан» может открыть полеты из Москвы в Андижан, Карши, Наманган и Термез.

«Уральские авиалинии» получили возможность начать полеты из Омска в Киев, «Якутия» – из Иркутска в Симферополь, «РусЛайн» – из Екатеринбурга в Днепропетровск, Донецк, Харьков, Симферополь, «ВИМ-Авиа» – из Москвы в Симферополь, «Владивосток Авиа» – из Хабаровска в Киев, «ЮТэйр» – из Нижневартовска в Донецк, а «Сибирь» – из Новосибирска в Киев.

«ЮТэйр» получил право открыть рейсы Москва – Подгорица, а «Глобус», «Башкортостан» и «Якутияю могут начать полеты из Москвы в Тиват. «Якутияю получила также право на рейсы из Омска в Тиват.

«Уральские авиалинии» могут открыть рейсы из Самары в Карловы Вары и из Омска в Прагу, «РусЛайн»- из Екатеринбурга в Стокгольм, «Глобус» – из Москвы в Сплит.

При этом «РусЛайну» отказано в выполнении рейсов в Харбин из Владивостока и Хабаровска. Из Хабаровска в Харбин без удовлетворения оставлена также заявка авиакомпании «Сибирь». Кроме того, «РусЛайн» получил отказ в открытии рейсов из Екатеринбурга в Амстердам.

Кроме того, ряду авиакомпаний разрешено увеличить частоты на уже выполняемых рейсах. К примеру, «ЮТэйр» получил право ввести второй ежедневный рейс из Москвы во Львов, «Аэрофлот» – увеличить число рейсов из Москвы в Ларнаку с 21 до 35 рейсов в неделю.

Росавиация также согласовала авиакомпаниям чартерные рейсы в предстоящий летний период. Однако не обошлось и без отказов. «Ак Барс Аэро» получила отказ в выполнении чартерной цепочки из Москвы в Варну и Бургас, «Аэрофлоту» отказано в выполнение чартеров из Екатеринбурга в Ираклион и Ларнаку, а «Оренбургским авиалиниям» – в Ираклион из Казани, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«Аэрофлоту», «Оренбургским авиалиниям» и I Fly отказано в чартерных рейсах из Москвы в Монастир, «Аэрофлот» получил также отказ на рейсы из Москвы в Энфиду (Тунис), а «Оренбургские авиалинии» – из Санкт-Петербурга и Казани в Монастир. Кроме того, «Скай Экспресс» не получил допуск на выполнение чартеров из Москвы в Пардубице, а «Якутия» – из Москвы в Брно. Авиакомпании I Fly также отказано в выполнении чартеров из Москвы в Коломбо.

Стоит отметить, что выданные разрешения только дают право открыть авиакомпаниям полеты по направлениям.

Высокопоставленный чиновник министерства торговли ИРИ Масуд Моваххади заявил в дек., что, несмотря на санкции, объем внешней торговли Ирана с зарубежными странами продолжает расти и проблемы, создаваемые крупными державами, лишь открывают новые пути для расширения торговли между азиатскими странами.

По иранским данным, в 1388г. (21.03.09-20.03.10) – еще до введения санкций на основе резолюции 1929 – объем внешней торговли Ирана составил 140 млрд.долл. США. При этом, объем иранского импорта равнялся 55 млрд.долл., экспорта – 82 млрд.долл., из которых 58 млрд.долл. приходилось на экспорт нефти и газа, остальные 24 млрд. – на нефтяной экспорт. Еще 3 млрд.долл. составил объем экспорта инженерно-технических услуг.

По данным CIA, The World Factbook; various press; IMF; Iran Trade Planning Division, торгово-экономические связи ИРИ с основными партнерами осуществлялись таким образом:

Экспорт ИРИ составил в 2009г. (млрд.долл. США): Япония – 9.90, Китай – 9.20, Турция – 5.10, Италия – 4.45, Южная Корея – 4.00, Нидерланды – 3.20, Франция – 2.70, Южная Африка – 2.70, Испания – 2.30, Греция- 2.00.

Импорт (млрд.долл. США): Германия – 5.60, Китай – 5.00, ОАЭ – 4.00, Южная Корея – 2.90, Франция – 2.60, Италия – 2.50, Россия – 1.70, Индия – 1.60, Бразилия – 1.30, Япония -1.30.

Товарооборот (млрд.долл. США): Китай – 14.20, Япония – 11.20, Италия – 7.00, Южная Корея – 6.90, Германия – 5.60, Франция – 5.30, Турция – 5.10, ОАЭ – 4.00, Нидерланды – 3.20, Южная Африка – 2.70, Испания – 2.30, Греция – 2.00.

Иран экспортирует продукцию более 2,9 тыс. наименований в 161 зарубежную страну. К числу важнейших товаров, которые экспортировались Ираном в течение 8 месяцев тек.г. (21.03-21.11.10), относятся: сжиженный пропан (761 млн.долл.), пленочный полиэтилен (759 млн.долл.), метанол (531 млн.долл.), железная руда (522 млн.долл.), сжиженный бутан (421 млн.долл.), нефтяной битум (415 млн.долл.), фисташки (394 млн.долл.), ковры ручной работы (311 млн.долл.), катодная медь (287 млн.долл.).

За 8 месяцев тек.г. (21.03-21.11.10) экспорт ненефтяной продукции Ирана достиг 17,1 млрд.долл., что по сравнению с аналогичным периодом пред.г. показывает рост на 31%. За этот период Китай, импортировавший из Ирана различных товаров общей стоимостью 3,09 млрд.долл. оказался главным импортером, на втором месте – Ирак, который получил из Ирана разных товаров на сумму 2,8 млрд.долл. За ним следуют ОАЭ (2,35 млрд.долл.), Индия (1,1 млрд.), Афганистан (816 млн.долл.), Турция (498 млн.долл.), Пакистан (312 млн.долл.), Тайвань (306 млн.долл.), Бельгия (282 млн.долл.), Индонезия (272 млн.долл.).

В течение семи месяцев тек.г. (21.03-23.10.10) на долю азиатских стран в иранском ненефтяном экспорте приходилось 84%. Общий объем экспорта иранских товаров на азиатский континент за указанный период составил 12 млрд. 248 млн.долл. На долю европейских стран в иранском ненефтяном экспорте пришлось 12%, и его объем составил 1 млрд. 842 млн.долл. Объем иранского экспорта в Китай вырос на 65% и составил 2 млрд. 584 млн.долл. Рост иранского экспорта наблюдался и в торговле с такими странами, как Индия (52%), Афганистан (20%), Турция (108%), Пакистан (45%), Тайвань (495%) и Индонезия (22%).

За 8 месяцев тек.г. (21.03-21.11.10) объем иранского экспорта инженерно-технических услуг вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом пред.г. и составил 1 млрд. 606 млн.долл. В пред.г. этот показатель равнялся 907 млн.долл.

В тек.г. Иран экспортировал инженерно-технические услуги в 15 зарубежных стран, а в пред.г. это количество составляло только 8 стран. Иранские инженерно-технические услуги экспортируются в страны СНГ, в т.ч. в Беларусь, в страны Африки, Латинской Америки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. В основном, иранские специалисты принимают участие в реализации энергетических и строительных проектов.

Видный представитель Организации развития торговли Ирана Абдульхамид Асадиян заявил в дек.: «Страны СНГ с населением 278 млн.чел. входят в число важнейших партнеров Ирана в сфере экономики, торговли и экспорта технических и инженерных услуг». Иранские статистические данные свидетельствуют, что экспорт Ирана в страны СНГ в 2008 и 2009гг. был равен соответственно 1634 и 1577 млн.долл., а импорт – 2563 и 2310 млн.долл. В первые 5 месяцев тек.г. (с 21.03.10 по 23.08.10), по сравнению с предыдущим, экспорт Ирана в эти страны увеличился, а импорт из данного региона сократился. Следует отметить, что импорт иранских услуг технического и инженерного характера в данный регион также имеет тенденцию роста.

Некоторая информация о внешнеторговой деятельности ИРИ. Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) объявила, что в дек. Иран экспортирует 44 тыс.т. сжиженного нефтяного газа (LPG). При этом в нояб. в общей сложности было экспортировано 132 тыс.т. названной продукции тремя партиями по 44 тыс.т., а в дек. на экспорт будет отправлена только одна такая партия. Как считают в ИННК, в условиях нестабильности на рынке нефтехимической продукции Ирану лучше немного подождать с экспортом LPG.

Правительство Ирана обнародовало планы по увеличению экспорта нефтепродуктов и об увеличении числа нефтеперерабатывающих предприятий в следующем году. С марта 2010г. заявленные доходы Ирана от экспорта нефтепродуктов составили 6,2 млрд.долл., что на 47% больше, чем в 2009г. С начала иранского года в марте на экспорт ушло 10 млн.т. нефтепродуктов, что превышает прошлогодний показатель на 22%. В следующем году правительство планирует еще больше увеличить объемы экспорта нефтепродуктов, а также ввести в строй несколько новых заводов.

Объем иранского экспорта электроэнергии в соседние страны за 8 месяцев тек.г. (с 21.03.10) вырос почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом пред.г. За указанный период Иран экспортировал в соседние страны 4 тыс. 630 гигаватт-час электроэнергии, что на 5,88% больше, чем за аналогичный период пред.г. Тогда было экспортировано 4 тыс. 374 гигаватт-час. Объем импорта электроэнергии в Иран из соседних стран за период с начала тек.г. по настоящее время составил 2 тыс. 372 гигаватт-час. В пред.г. этот показатель составлял 1 тыс. 632 гигаватт-час. Иран обменивается электроэнергией с Арменией, Пакистаном, Туркменистаном, Турцией, Азербайджаном, Ираком и Афганистаном.

Правительство ИРИ приняло решение о введении налога на экспорт железорудного концентрата и окатышей. Теперь пошлина на экспорт железорудного концентрата составляет 50%, а окатышей – 35%. Напомним, что Иран за 9 месяцев 2010г. по сравнению с этим же периодом 2009 увеличил производство железной руды на 2%. Согласно подсчетам добыча руды в заданный период составила 19,399 млн.т. Недавно министр промышленности и рудников Ирана Али Акбар Мехрабиан заявил, что Иран планирует увеличить присутствие своих компаний на рынках африканских стран, в частности при добыче фосфата, боксита и железной руды. Объемы производства железной руды в Иране в пред.г. равнялись 25 млн.т.

К концу тек.г. (к 20.03.11) объем экспорта иранских ковров ручной работы должен вырасти примерно на 15% по сравнению с показателями пред.г. (21.03.09-20.03.10). В пред.г. объем экспорта иранских ковров ручной работы составил 430 млн.долл. В тек.г. этот показатель должен составить 500 млн.долл.

Находившийся в дек. в Москве спецпредставитель США по вопросам энергетики Евразии Ричард Морнингстар не исключил ИРИ из списка потенциальных поставщиков газа в Nabucco. Правда, при выполнении Ираном некоторых условий. А именно – решение в полном объеме вопросов, касающиеся ядерной программы Тегерана, нормализация его отношений с США и другими странами. В этом случае для Ирана будет очень выгодно участвовать в совместных энергетических проектах. Но пока, – сказал г-н Морнингстар, – эти вопросы не решены, иранский газ не следует пускать в международные проекты.

Азербайджан

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) технически готова увеличить поставки газа в Иран. Расширение газокомпрессорных мощностей в Астаре завершено. После согласования всех положений Баку заключит долгосрочный контракт о поставках. Предполагается, что в рамках контракта объем поставок азербайджанского газа в Иран составит три-пять млн.куб.м. ежесуточно. Национальная иранская газовая компания планирует получать от ГНКАР до пяти млрд.куб.м. газа в год.

В дек. Азербайджан и Иран подписали два меморандума о взаимопонимании по совместному сотрудничеству в области управления водными ресурсами в Каспийском море. Меморандумы должны подготовить необходимые условия для совместного сотрудничества между исследовательским институтом воды и иранским национальным исследовательским центром Каспийского моря по всем стратегическим программам.

Армения

В Ереване в ходе встречи между главой Таможенной администрации Ирана Ардеширом Мохаммади и его армянским коллегой Кареном Бегларяном состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в области таможенного сотрудничества. Участники встречи пришли к взаимному согласию о необходимости взаимного обмена опытом и информацией в области таможенной деятельности с целью устранения трудностей в торгово-экономических отношениях. Отношения между Ираном и Арменией постоянно расширяются, и эти страны активно сотрудничают друг с другом в таких областях, к промышленность, торговля, энергетика и транспорт.

Афганистан

В середине дек. продолжалась «бензиновая» блокада, начатая Ираном месяц назад. Более 2000 автоцистерн с горючим, предназначенных для Афганистана, остались в ИРИ, а 600 из них скопились в приграничной зоне между двумя государствами. Официальные власти Ирана не дали ей никакого объяснения. По мнению наблюдателей, причиной блокады могло стать недовольство Ирана военной операцией США и НАТО на территории Афганистана.

Однако в конце дек. во время визита первого вице-президента Афганистана Мохаммада Касема Фахими наряду с решением многих важных вопросов двусторонних отношений, были достигнуты договоренности о прекращении блокады автоцистерн с топливом для Афганистана и решен вопрос об обеспечении Афганистана топливом в целом.

В наст.вр. объем товарооборота между Ираном и Афганистаном не превышает 1 млрд.долл. Стороны решили способствовать расширению двусторонней торговли и отношений в целом.

Белоруссия

В начале дек. в Минске прошла встреча министра торговли Белоруссии Валентина Чеканова и его иранского коллеги Мехди Хасанфари, на которой было отмечено, что две страны остаются надежными партнерами во всех сферах торговли. Иран активно закупает белорусскую технику, считая ее хорошим выбором и по цене, и по качеству. Объем товарооборота по итогам десяти месяцев 2010г. составил почти 80 млн.долл., или 136,7% к аналогичному периоду пред.г. Вместе с тем, по мнению министров, этот объем не соответствует потенциалу сотрудничества Беларуси и Ирана в торговой сфере.

В ходе встречи иранский министр торговли акцентировал внимание на необходимости использования национальных валют в двусторонних сделках. Он полагает, что использование национальных валют ускорит банковские дела, а также активизирует двусторонние связи. Белорусское правительство поддержало создание двух частных иранских банков на территории своей республики, несмотря на то, что среди прочих компаний американские санкции введены и против двух иранских банков, зарегистрированных в Беларуси, это Onerbank и Банк торговый капитал.

5 дек. в Иране в г.Тебриз открылось сборочное производство грузовых автомобилей минского автомобильного завода МАЗ».

В свою очереди действующее на территории Белоруссии совместное белорусско-иранское автосборочное предприятие ЗАО «Юнисон» собирается в 2011г. запустить в производство новую модель «Саманд-LX». Разработка под маркой Runna создана на платформе «Пежо», только все технические решения в ней полностью представлены иранской стороной. Еще одна перспективная модель в сотрудничестве с «Иран Ходроу» – автомобиль Soren ELX.

ЗАО «Юнисон» уже произвело 1 тыс. 34 легковых автомобиля, проданы 1 тыс. машин. В наст.вр. проводится сертификация собранных в Беларуси иранских автомобилей для реализации их на российском рынке. Это будет первый выход на российский рынок. Два года «Иран Ходроу» не поставлял автомобили в Россию. Все поставки «Иран Ходроу» в Россию будут из Белоруссии, из собранных там автомобилей.

Болгария

Болгарию посетил директор департамента Северной и Восточной Европы министерства иностранных дел Ирана Бехнам Бехруз. На встречах в Софии он подчеркивал необходимость расширения торгово-экономических связей между двумя странами, отмечая, что во внешней политике Ирана отношениям с Болгарией придается большое значение. Состоялся также обмен мнениями о путях дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества во всех областях, в частности в области транспорта.

Боливия

Правительство Боливии опровергло слухи о попытках Ирана осуществить разведку урана в этой стране. Пресс-секретарь правительства Боливии заявил, что Иран не имеет намерения разведывать урановые залежи в Боливии. Он подчеркнул, что Иран и Боливия сотрудничают друг с другом в различных сферах, однако вопрос о разведке и добыче Ираном урана в Боливии не затрагивался. Напомним, что, по данным СМИ, во время визита президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Боливию, в нояб. 2010г., была достигнута договоренность с Эво Моралесом о строительстве атомной электростанции в обмен на поставки урановой руды.

Венесуэла

Испанская газета Pais сообщила, что, по крайней мере, с 2006г. Иран активно занимается поисками урана в Латинской Америки, в первую очередь, в Венесуэле и Боливии. Эту информацию подтверждает и сайт WikiLeaks, утверждающий, что американские дипломаты сообщали в Вашингтон о том, что за последние 6 лет 57 иранских инженеров посетили Венесуэлу, где занимались геологоразведочными работами по определению месторождений урановых руд. Также приводятся данные, со ссылкой на секретный доклад министерства иностранных дел Израиля о том, что Венесуэла и Боливия поставляют уран в Иран для разработки национальной ядерной программы. Кроме того, в секретных депешах американских дипломатов из Каракаса приводятся мнениями венесуэльских ученых – ядерщиков о возможности Венесуэлы собственными силами приступить к разработке национальной ядерной программы.

Между Ираном и Венесуэлой подписаны более 250 «экономических» соглашений». Иранские компании производят в Венесуэле самые разнообразные товары – цемент, трактора, велосипеды. Объем взаимной торговли между двумя странами превышает 5 млрд.долл. в год.

Наибольшее беспокойство, однако, вызывает тот факт, что в Венесуэле находятся крупные и легкие в разработке месторождения урана.

Германия

Появились сообщения, что в Германии проходят переговоры о строительстве железной дороги на магнитной подушке Тегеран – Мешхед. Уже достигнута предварительная договоренность о реализации проекта совместно германскими и иранскими частными и госкомпаниями.

Почетный председатель ирано-германской торговой палаты Бутаг Хан Бадази сообщил о прибытии в Иран за последние 45 дней восьми экономических делегаций из Германии в рамках изучения экономического потенциала страны. Г-н Бадази отметил, что визит делегаций из Германии имеет для Ирана большое значение. Он добавил, что на переговорах с представителями министерства экономики Германии была отмечена важность обмена торговыми делегациями двух стран.

Джибути

В дек. премьер-министр Джибути Дилейта Мохамед Дилейта во время посещения автозавода иранской компании «Иран Ходроу» высказался за налаживание совместного с Ираном производства автомобилей и за создание в Джибути центра по экспорту продукции компании «Иран Ходроу» в страны Восточной Африки. Премьер отметил, что иранские автомобили «Саманд» по своему качеству и стоимости в полной мере соответствуют запросам населения Джибути и могут успешно использоваться в этой африканской стране в качестве такси. Премьер-министр Джибути заявил о заинтересованности его страны в том, чтобы часть ее рыночных потребностей удовлетворялась за счет иранской продукции, в частности за счет автомобилей компании «Иран Ходроу».

Индия

Центральный банк Индии объявил, что он не будет проводить платежи за импорт нефти из Ирана. Хотя санкциями ООН против Ирана не предусмотрен запрет на покупки иранской нефти, США активно прессингуют правительства и нефтяные компании различных стран с целью прекращения ими сотрудничества с Ираном. Многие западные нефтяные компании уже прекратили это сотрудничество., говорится в сообщении агентства. В заявлении банка Индии говорится, что платежи за иранскую нефть должны проводится вне механизма т.н. Азиатского клирингового союза, включающего центробанки Индии, Ирана, Бангладеш, Мальдивов, Бирмы, Пакистана, Бутана, Напала и Шри Ланки. Индия импортировала из Ирана в 2009-10гг. 426 тыс.бар. нефти в сутки, однако этот объем экспорта может упасть, поскольку ведущий индийский переработчик, компания Reliance Industry, не продлила имеющийся с Ираном контракт.

Ирак

Правительство Ирана в рамках политики по развитию торгово-экономических отношений с соседними странами и расширению двустороннего сотрудничества дало согласие на создание при участии Ирака приграничных промзон, так называемых промышленных городков, в Мехране и Шаламче в провинциях Илам и Хузестан. Это разрешение дано при условии соблюдения законодательных актов и правил, касающихся вопросов обороны и безопасности, и географические границы промзон должны определяться при тесном взаимодействии с минобороны.

Казахстан

В начале 2011г. в Казахстане будет открыт первый в Центральной Азии иранский торговый центр. Иранский торговый центр создается в Чимкенте, административном центре Южно-Казахстанской области. Свои представительства в этом центре смогут открыть более 80 иранских компаний.

Казахстан планирует поставить в Иран 600-800 тыс.т. пшеницы. Однако пока иранский рынок для казахстанских зерновиков недоступен из-за высоких налогов на ввоз пшеницы в ИРИ. Это связано с защитой иранскими властями внутреннего рынка страны.

В Казахстане ожидают, что Иран выйдет с запросом по пшенице, по ячменю Иран уже вышел и снял ограничения. В пред.г. Казахстан экспортировал в Иран 1,1-1,2 млн.т. пшеницы. Как сообщалось ранее, летом 2010г. Казахстан запустил совместный с Ираном зерновой терминал в порту Амирабад, который должен способствовать экспорту казахстанского зерна в Иран и страны Персидского региона. Производственная мощность терминала составляет 700 тыс.т. зерна.

Казахстанский рынок зерна очень привлекателен для Ирана. Если в будущем Казахстан намеревается увеличивать поставки зерна в южном направлении, то в первую очередь необходимо решать проблемы логистики. Об этом сказал один из крупнейших частных зерновых трейдеров, владелец компании TURKAZ Мохаммад Реза Геами: «Иран – это огромный рынок. В отличие от Казахстана, у нас высокая численность населения и колоссальная потребность в продовольственной пшенице. Кроме того, иранское животноводство круглогодично нуждается в комбикормах. Сравните: наш климат сухой, разнотравья недостаточно, и это требует импорта фуража. По нашим подсчетам, животноводство в Казахстане за последние 20 лет сократилось почти в 10 раз. Плюс традиционно в Казахстане используют отгонное животноводство, что в условиях Ирана практически невозможно. Поэтому Казахстан остается приоритетным партнером Ирана в области поставок зерна, несмотря на то, что мы импортируем зерно из Австралии, США, Канады, стран Европы».

Киргизия

Замминистра дорог и транспорта Ирана, директор Организации дорог и автомобильного транспорта Шахрияр Эфенди-заде во время встречи с высокопоставленными представителями Киргизии подчеркнул необходимость расширения двусторонних отношений в области транспорта. Отметив особое месторасположение Ирана с точки зрения транзитных перевозок, г-н Эфенди-заде напомнил, что Иран и Киргизия входят в число участников международных транспортных коридоров ТРАСЕКА и «Север-Юг» и являются членами Организации экономического сотрудничества и это свидетельствует о том, что у них имеется большой потенциал в области транспорта.

Китай

Гендиректор компании Иранские железные дороги Абдолали Сахеб Мохаммади, находившийся с визитом в Китае, сообщил, что в ближайшее время между Ираном и Китаем начнутся технические переговоры о строительстве скоростной железной дороги Тегеран – Мешхед. В случае достижения окончательной договоренности Тегеран и Мешхед свяжет железная дорога, по которой поезда будут двигаться со скоростью до 350 км/час. На первом этапе осуществления обсуждаемого с китайской стороной проекта должна быть построена скоростная железная дорога Тегеран – Мешхед, а на втором – скоростная железная дорога Тегеран – Кум – Исфаган. На строительство железной дороги Тегеран – Мешхед потребуется 4г.

Между Ираном и Китаем уже подписано соглашение о совместной реализации 9 ж/д проектов, в рамках которых будет построено 5 тыс.км. железных дорог. Реализация названных проектов, которые в общей сложности оцениваются в 120 трлн. риалов (12 млрд.долл.), станет важным шагом в деле развития ж/д транспорта Ирана. Документ состоит из шести пунктов, и в нем предусматривается обмен технологиями, строительство скоростных железных дорог, инвестирование ж/д проектов, в первую очередь таких, как строительство железных дорог Тегеран – Мешхед, Эрак – Мелайер – Керманшах – Хосрави, Казвин – Решт – Астара и Тегеран – Кум – Исфаган.

Выступая в дек. в Пекине, посол ИРИ в КНР Мехди Сафари заявил, что объем товарооборота между двумя странами достиг 30 млрд.долл. в год, и главы двух государств подчеркивают необходимость дальнейшего расширения торговых отношений. При этом товарооборот между двумя странами может быть доведен в ближайшие годы до 100 млрд.долл. Мехди Сафари также отметил, что необходимо увеличивать экспорт иранских товаров в Китай. Если не принимать во внимание поставки иранской нефти, то основная часть товарооборота между двумя странами приходится на экспорт китайской продукции в Иран, и двусторонние экономические отношения следует направлять в сторону привлечения инвестиций китайских компаний в иранскую экономику.

Председатель совместной Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгароулади заявил в дек., что для дальнейшего укрепления связей между двумя странами требуются совместные инвестиции. Он сообщил, что торговое сотрудничество с Китаем активно расширяется в течение последних 25 лет и с того времени товарооборот между двумя странами каждый год увеличивается на 20-30%. В наст.вр. объем прямой торговли между двумя странами составляет 30 млрд.долл. Кроме того, обмен товарами китайского производства происходит в торговле с такими странами, как ОАЭ, Индия и Пакистан. Таким образом, можно сказать, что Китай – крупнейший торговый партнер Ирана. Г-н Асгароулади отметил, что в торгово-экономических отношениях с Китаем не следует ограничиваться только обменом товарами. Для укрепления экономических связей между двумя странами требуются совместные инвестиции. Председатель совместной Ирано-китайской торговой палаты подчеркнул, что в результате безнравственной политики ряда западных стран в иранской экономике усиливается тенденция к более активному сотрудничеству с азиатскими странами, и в этой связи Китай приобретает огромное значение во внешней торговле Ирана.

Пакистан

В дек. пришло сообщение, что иранская компания подписала контракт на строительство ветроэнергетической установки мощностью 1 мвт. в пакистанской провинции Синдх. Стоимость контракта 100 млн.долл. США. Строительство будет осуществлять иранская компания Санир (Sanir). Иран – единственная на Ближнем Востоке страна, которая производит ветровые турбогенераторы и имеет опыт строительства ветровых электростанций.

Министр нефти и природных ресурсов Пакистана Навид Камар подчеркнул, что в зимний период Пакистану не хватает 2 млрд.куб.ф. газа и он по-прежнему нуждается в иранском газе для компенсации этой нехватки.

Растущие потребности Пакистана в газе будут обеспечиваться с помощью газопровода Иран – Пакистан. По словам пакистанского министра, цена на поставляемый из Ирана газ согласована, и в наст.вр. на повестке дня стоит вопрос о строительстве газопровода Иран – Пакистан. Соответствующее соглашение уже подписано, и на данный момент осуществляется привязка проекта к местности. Г-н Камар заявил, что рассматривается также вопрос о поставках в Пакистан сжиженного природного газа (LNG) и первая партия такого газа будет поставлена до конца 2011г.

Россия

Иран ожидает от России решений об активизации двустороннего сотрудничества в разных областях, что, по мнению иранской стороны, позволит нейтрализовать намерения некоторых государств помешать развитию ирано-российских отношений. Председатель комиссии иранского парламента по международным делам Алаэддин Боруджерди заявил в конце дек., что у Москвы и Тегерана есть большой потенциал сотрудничества в разных сферах.

В свою очередь Россия, как пишет российский исследователь Эльдар Касаев, также ожидает возобновления партнерства. После резкого сокращения военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном, которое выразилось в Указе Д. А. Медведева от 22 сент. 2010г., в т.ч. и о прекращении поставок Тегерану ЗРК С-300, образовавшуюся брешь в двустороннем торгово-экономическом партнерстве вполне могло бы устранить более тесное и плодотворное сотрудничество двух стран на нефтегазовом поле (подробнее статью Э.Касаева, раздел по Ирану, – см. Приложение).

Иран и Россия выразили намерение расширять сотрудничество не только в области углеводородов, но и в строительстве электростанций, в т.ч. в третьих странах. Замминистра энергетики Ирана Мохаммед Бехзад заявил, что иранские компании готовы к сотрудничеству с РФ в области строительства новых электростанций в Иране, России и третьих странах. Кроме того, иранские и российские компании могут успешно сотрудничать друг с другом в области развития новых видов энергетики и строительства электростанций, на которых совершается одновременный (комбинированный) процесс производства тепла и электроэнергии. Ранее посол Ирана в России Махмуд Реза Саджади заявлял о том, что в восточных районах Ирана имеются огромные запасы каменного угля и эта тема постоянно затрагивается в ходе рабочих переговоров между иранской и российской сторонами. Иран исходит из того, что в течение 10 ближайших лет в названных районах может быть построено 20 тепловых электростанций при участии России.

В конце дек. иранская делегация компании Rakhsh Khodro Diesel Co во главе с председателем совета директоров компании Миром Сабети, посетила Набережные Челны для знакомства с модельным рядом газомоторных грузовых автомобилей и автобусов производства ОАО «Камаз», а также с организацией сборки и сервиса газобаллонных автомобилей. Особое внимание гости уделили вопросам развития автомобильной техники на компримированном природном газе (метане). Напомним, на сборочном производстве в Иране, созданном «Камазом» совместно с компанией Rakhsh Khodro Diesel Co, с весны 2007г. происходит сборка грузовиков по лицензии ОАО «Камаз».

В III кв. 2010г. объем поставок российских хвойных пиломатериалов на экспорт в Иран вырос на 72%, а цены поставок – на 10%.

Сирия

В Сирии в конце дек. состоялось открытие стекольного завода, построенного при участии иранских специалистов. Завод построен в промзоне «Адра» в 35 км. к северу от Дамаска на площади в 145 тыс.кв.м. Производственная мощность завода, на строительство которого потребовалось три года, составляет 140 тыс.т. листового стекла толщиной от 2 до 14 мм в год с последующим увеличением этого показателя до 180 тыс.т. Продукция завода будет экспортироваться также в соседние с Сирией страны. На строительство завода потребовались капиталовложения в 125 млн.долл.

США

Авторитетная американская газета «Нью-Йорк таймс» выступила с сообщением, что, несмотря на разрекламированные общую антииранскую кампанию и экономические санкционные меры, власти США за последнее десятилетие позволили американским компаниям заработать миллиарды долл. на бизнесе с Ираном. (см. The New York Times, 23.12.2010, – Jo Becker, U.S. Approved Business With Blacklisted Nations).

Сведения о том, что американские компании вполне успешно обходят односторонние санкции Вашингтона против Ирана, появлялись и раньше. В большинстве случаев санкции обходились американцами с помощью старого закона США о праве на поставку за рубеж с/х и медицинской гуманитарной помощи. Но сейчас речь идет и о куда более масштабных проектах. Американское министерство финансов одобрило 10000 коммерческих сделок с Ираном и другими странами, помещенными в черный список пособников терроризма. В приведенной информации NYT упоминается также об участии американской компании в тендере на прокладку газопровода из Ирана в Европу.

В целом же, несмотря на отсутствие любых официальных отношений между США и ИРИ, американо-иранская торговля развивается вполне успешно.

Так, товарооборот этих стран в I пол. 2010г. составил более 151 млн.долл. При этом стоимость иранских товаров, экспортированных в США в I пол. тек.г., достигла 77 млн. 754 тысяч долл., что на 52% превышает показатели за тот же период пред.г. Америка заняла 24 место среди основных импортеров иранской продукции. А то, что Вашингтон демонстративно ввел запрет на поставки в США из ИРИ ковров ручной работы и фисташек, – это так, мелочь.

С другой стороны, объем импорта американской продукции в Иран в I пол. тек.г. достиг 73 млн. 249 тысяч долл. Среди основных поставщиков продукции в Иран США заняли 32 место.

Конечно, в приведенных фактах и цифрах нет ничего особенного, если не считать того, что США являются главным инициатором, проводником и пропагандистом ужесточения санкций против Ирана и сведения к минимуму всех торгово-экономических отношений с этой страной. Получается, что все призывы и гневная риторика с требованием скрутить Иран экономической блокадой относятся лишь к иностранным компаниям, а своя «бизнес-рубашка», конечно же, ближе к телу.

Таджикистан

В дек. официальные лица Ирана и Таджикистана обсуждали в Тегеране вопросы увеличения инвестиций и обмена опытом в области сельского хозяйства. Были достигнуты договоренности в области переработки сельхозпродукции, производства молочной продукции, кожаных и меховых изделий, семенного материала, развития животноводства и рыбоводства. В ближайшее время в Таджикистан будет направлена группа иранских специалистов в области сельского хозяйства с целью изучения с/х потенциала двух стран для налаживания конструктивного взаимодействия.

Таджикские крестьяне отдают предпочтение иранским тракторам в связи с их высоким качеством, хорошо организованным послепродажным обслуживанием, гарантией на 1г. и их производством на территории Таджикистана на заводе «ТаджИран», а также в связи с приемлемой ценой. Еще несколько месяцев назад стоимость одного трактора производства завода «ТаджИран» составляла 18 тыс.долл. Однако благодаря поддержке со стороны Ирана и отмене таджикскими властями некоторых налогов на продукцию названного завода стоимость иранского трактора снизилась до 15 тыс.долл. Таким образом, иранские трактора продаются в Таджикистане по более низким ценам по сравнению с тракторами, импортируемыми из Беларуси и Узбекистана.

Туркмения

В дек. в г.Серахс был открыт участок Хангеран – Сангбаст, который является продолжением газопровода Довлетабат-Серахс-Хангеран. Данный объект станет второй экспортной магистралью, по которой газ из Туркмении отправляется в Иран. С настоящего времени туркменский газ начнут поставлять на север и северо-восток Ирана через новый трубопровод. Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил 1,2 млрд.долл. Протяженность трубопровода составляет свыше тыс.км. Первая очередь трассы была открыта в пред.г. Сейчас введена в строй завершающая вторая очередь газопровода длиной 500 км. Из них 380 км. будет эксплуатироваться на участке от Меямея до Сангбаста. Диаметр газовых труб на открывшемся участке составляет 48 дюймов, их общая пропускная способность – 58 млн.куб.м. газа в сутки.

Еще один участок длиной 120 км. начинается от газоочистительного завода «Шахид Хашеминежад» и тянется до Сангбаста. При диаметре трубы 48 дюймов пропускная способность составит 45 млн.куб.м. газа в сутки. Благодаря вводу в строй этого объекта помимо обеспечения нужд самого Ирана, значительно увеличится объем экспортных поставок газа из Ирана в Европу.

Швейцария

В середине дек. состоялась встреча посла Швейцарии в Тегеране Ливии Лео Агости с начальником канцелярии президента Ирана Рахимом Машаи. По словам госпожи Агости, несмотря на неблагоприятную ситуацию в Европе по отношению к ИРИ, Берн заинтересован развивать экономические связи с Ираном, в частности, в области энергетики. Отмечается, что швейцарская компания Elektrizitaetsgesellschaft Laufenburg подписала договор с Iran Gas Company о поставках газа сроком на 25 лет.

Южная Корея

В дек. Посол Южной Кореи в Тегеране сообщил, что объем товарооборота между Ираном и Южной Кореей составляет 10 млрд.долл. и благодаря укреплению двусторонних связей, в частности в области транспорта, этот показатель может быть значительно увеличен.

Заместитель гендиректора южнокорейской сталелитейной компании POSCO Шин Джунг Сок во время посещения автозавода компании «Иран Ходроу» в дек. заявил, что экономические санкции не оказывают никакого влияния на сотрудничество между Ираном и Южной Кореей в области автомобилестроения и обе страны намереваются укреплять торгово-экономические связи друг с другом. Он подчеркнул, что и южнокорейские компании, и правительство Южной Кореи решительно настроены на расширение сотрудничества с Ираном в области автомобилестроения. Шин Джунг Сок напомнил, что южнокорейская компания POSCO, занимающаяся производством листовой стали, поддерживает коммерческие связи с 500 различных компаний по всему миру, в т.ч. и с иранской компанией «Сапко», занимающейся производством комплектующих для автокомпании «Иран Ходроу».

В.И.Сажин

Чили стремительно укрепляет свои позиции на российском рынке. Сезон фруктов в этой стране длится с сент. по авг., поэтому делать прогнозы на 2011г. пока рано. Тем не менее, на 16 фев. эта страна уже экспортировала в Россию 87% всего прошлогоднего объема.

Основу чилийского экспорта на российский рынок составляют столовый виноград, чернослив, изюм, груши, сливы, нектарины, яблоки и киви.

Сейчас в разгаре сезон черники, винограда и некоторых косточковых. Сезон вишни закончен, экспорт которой в Россию вырос на 64%. Общий объем экспорта фруктов в Россию в сезон 2008-09 вырос на 11%, а в 2009-10 – на 65%.

17.02.2011

Пакистан: Неразвитая логистика является серьезным препятствием для развития экспорта в Россию

Пакистанские экспортеры картофеля заявляют, что плохо развитая логистика негативно сказывается на объеме экспорта этой продукции из страны.

По оценкам экспертов, производство картофеля в Пакистане в 2011г. составит 2,3 млн.т. Если учесть, что отечественное потребление составит 1,6 млн.т., то страна сможет экспортировать 700 тыс.т. картофеля, говорят экспортеры.

Тем не менее, высокие транспортные расходы и отсутствие у экспортеров охлаждаемых контейнеров для транспортировки являются серьезным препятствием для развития экспорта из Пакистана. Например, транспортировка картофеля в Россию и страны Центральной Азии занимает как минимум 2 недели, обычные контейнеры не могут сохранять продукцию в надлежащем качестве в течение этого времени, жалуются экспортеры.

В пред.г. проблемой трейдеров была нехватка судов для транспортировки картофеля. Как оказалось, судоходные компании, вывозившие из страны лук и цитрусовые, были не готовы к сильному наплыву экспортеров картофеля, желающих поставлять продукцию в Шри-Ланку, Малайзию и другие страны Восточной Азии. Тогда сложившейся ситуацией воспользовались поставщики картофеля из Индии и Бангладеш, нарастившие экспорт этой продукции в страны, где ранее доминировал Пакистан.

Пакистанские экспортеры говорят, что из-за проблем в логистике и высоких транспортных расходов в тек.г. страна не сможет в полной мере воспользоваться падением производства картофеля в Россию, поставки в эту страну будут гораздо меньше потенциального объема.

Фактор, меняющий правила игры

Лицом к лицу с внешнеполитической революцией Китая

Резюме: США преуспеют только в том случае, если четко сформулируют собственные экономические и политические приоритеты, а затем определят, каким образом Китай может наилучшим образом содействовать осуществлению этих целей и задач.

Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 6 за 2010 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

В свое время Дэн Сяопин провозгласил эпохальный завет: «Скрывайте талант, цените безвестность». Спустя десятилетия китайские лидеры осознали: невозможно поддерживать высокие темпы экономического роста и внутренней политической стабильности, если и дальше «прятать голову в песок». Гораздо выгоднее проявлять активность во внешней политике. Пекин начал кампанию по «выходу вовне», призванную изменить общепринятые нормы и международные организации. Преобразуя себя, Китай преобразует мир. Вне зависимости от того, какой смысл Пекин вкладывает в понятие ответственности участника мирового процесса, он стал революционной державой.

В новейшей истории китайские лидеры неоднократно заявляли о том, что не заинтересованы во влиянии на мировую политику. Их красноречие было сосредоточено на поддержании статус-кво. Помогая себе, Китай помогает миру; Китай совершает мирное восхождение и проводит беспроигрышную политику – это лишь несколько примеров. Пекин неохотно принимал у себя шестисторонние переговоры по Северной Корее, пытался избежать обсуждения перспектив превращения Ирана в ядерную державу и в целом не слишком беспокоится по поводу военно-политических конфликтов на планете.

Китайское влияние на остальной мир во многих отношениях оказывалось непреднамеренным следствием революций, происходивших внутри страны, иными словами – это производная от того, как меняется образ жизни китайского народа и стиль управления экономикой. Наиболее мощное воздействие Китая на глобальное изменение климата также не является неким злым умыслом, а лишь следствием беспрецедентного экономического роста и потребления 1,3-миллиардным населением ископаемых видов топлива.

Но это положение вскоре изменится. Когда-то китайские лидеры пытались изолировать себя от внешнего мира, но теперь они приходят к пониманию, что внутренние потребности невозможно удовлетворить без более активной глобальной стратегии. Теперь уже не обойтись одной лишь примирительной риторикой о «благоприятной международной обстановке». Такая линия позволяет комфортно развивать свою экономику, пользуясь плодами тяжелой и кропотливой дипломатической работы, выполняемой другими. Для обеспечения себя природными ресурсами требуется не только четкая программа развития и организации внешней торговли, но и экспансионистская военная стратегия. Китайцы больше не удовлетворяются тем, чтобы пассивно получать информацию из внешнего мира, они намерены формировать информационное поле для внутреннего и внешнего потребления. И по мере расширения своей экономической мощи Китай хочет не только иметь больший вес в международных организациях, но и менять правила игры.

Лидеры КНР понимают, что страна находится на распутье, и пытаются четко сформулировать свой новый курс. В интервью Службе новостей Китая бывший посол У Цзяньминь, весьма искушенный в политике, попытался примирить старую риторику с новой реальностью. «Нет сомнений, что к тому времени, когда нынешний финансовый кризис полностью исчерпает себя, Китай будет играть более весомую роль в мире, – заявил он. – То, чего мы достигли, лишь начало. Идея Дэн Сяопина о том, что “нужно пытаться что-то сделать, оставаясь при этом в тени”, будет актуальна еще как минимум 100 лет». Это несколько двусмысленное высказывание сигнализирует о том, что Китай намерен изменить правила игры.

Что касается остального мира, то новые планы китайских руководителей потребуют от международного сообщества гораздо более пристального внимания к внутренней динамике развития страны и намного более активных и скоординированных усилий в области внешней политики. Нужно позаботиться о том, чтобы, стремясь удовлетворить собственные потребности, Китай считался и с интересами других стран. И если Соединенные Штаты хотят сохранять лидирующие позиции или по крайней мере ведущую роль в определении норм и ценностей, по которым мир будет жить в XXI веке, их китайская политика не может быть просто реакцией на инициативы Пекина. Она должна быть элементом более широкой долгосрочной глобальной стратегии, которая начинается с четкого утверждения внутренних приоритетов США. Пока Китай ищет способы «продвинуть» свою революцию по всему миру, в качестве первого шага международному сообществу необходимо как можно быстрее добиться понимания сути этой революции и возможного ее влияния.

Революция изнутри

В конце 1970-х гг. китайский лидер Дэн Сяопин начал процесс «реформ и открытости», в рамках которого произошел целый ряд преобразований, повлекших за собой спустя три десятилетия поистине революционные изменения. Трансформации подверглись китайские экономические институты, формы общественного взаимодействия и социальной мобильности, общепринятые ценности и даже сама Компартия. Практически по любым меркам революция Дэна стала также катализатором одной из величайших историй экономического успеха в XX веке.

В настоящее время КНР является второй экономикой и страной-экспортером в мире. Благодаря экспортному буму, непрерывному притоку иностранного капитала и управляемому валютному курсу Центральный банк Китая и государственные инвестиционные компании сегодня являются держателями самых больших резервов иностранной валюты в мире. Всего за несколько десятилетий сотни миллионов китайцев смогли избавиться от унизительной бедности.

Вместе с тем, нынешним китайским лидерам приходится расхлебывать последствия революции, начатой Дэном. Они столкнулись с оборотной стороной ничем не сдерживаемого 30-летнего экономического роста. Это беспрецедентные темпы загрязнения и деградации окружающей среды, свирепствующая коррупция, быстрорастущая безработица (по разным оценкам, от 9,4 до 20%), полный развал системы социального обеспечения и углубляющееся неравенство в доходах. Эти социальные недуги приводят к тому, что по стране ежегодно происходят более 100 тысяч протестных выступлений. Реагируя на эту ситуацию, лидеры КНР твердо намерены начать не менее революционную серию реформ, которые снова преобразуют страну и ее место в мире. Если все пойдет по плану, то через 20 лет или даже раньше Китай изменится до неузнаваемости и трансформируется в урбанистическое инновационное, «зеленое» и равноправное общество, объединенное компьютерными сетями.

Ядром этой новой революции является план Пекина урбанизировать 400 млн китайцев к 2030 году. В 1990 г. городское население составляло всего 25%, сегодня это уже 45%, а к 2030 г. оно вырастет до 70%. Урбанизация Китая позволит более действенно распределять социальные льготы и уменьшить неравенство в доходах. В урбанистическом Китае будет создано информационное общество, построенное на знаниях. Более не довольствуясь ролью мирового «производственного цеха», китайские лидеры начали активно преобразовывать свою страну в ведущий инновационный центр. Пекин поддерживает научные исследования и разработки, стимулирует ученых китайского происхождения, учившихся за рубежом, возвращаться на родину, чтобы возглавить лаборатории и научно-исследовательские центры и тщательно изучать инновационные модели, которые оказались успешными на Западе.

Новые китайские города подлежат озеленению. Пекин вкладывает сотни миллиардов долларов в чистую энергетику и субсидирует предпринимателей, чтобы воодушевить их на использование экологически благоприятных технологий. Китай уже входит в число ведущих мировых производителей ветряных двигателей и фотоэлектрических панелей и твердо намерен захватить немалую долю мирового рынка транспортных средств, основанных на источниках «зеленой» энергии, включая высокоскоростной рельсовый транспорт и электромобили. Наконец, городское население Китая будет объединено сетью Интернет. Информационная революция сейчас в самом разгаре. Свыше 30% китайцев пользуются Интернетом, и большинство из них живет в городах. Согласно опросу Гэллапа, проведенному в 2009 г., 42% горожан заявило о том, что имеют дома постоянный доступ к Интернету. По сравнению с 2008 г. рост составил 14%. В абсолютном выражении пользователей сети в КНР больше, чем в любой другой стране мира.

Но, несмотря на прогресс в осуществлении своих смелых планов по преобразованию экономики и общества, Китай неизбежно столкнется с новыми проблемами и вызовами. Быстрая урбанизация потребует существенных энергетических затрат. Половина мирового объема новостроек приходится на КНР и, согласно некоторым оценкам, в предстоящие десятилетия в стране будет возведено от 20 до 50 тыс. (!) небоскребов. Вокруг Шанхая, который уже сегодня является самым густонаселенным китайским мегаполисом, вскоре появятся десять городов-спутников, в каждом из них будет проживать от полумиллиона и более жителей. Чтобы связать между собой все эти и другие новые города, стране потребуется более 80 тыс. км новых шоссейных дорог. По завершении строительства городов и подключения коммуникаций продолжит расти и спрос на ресурсы: потребности горожан значительно выше, чем у жителей сельских районов (в городах потребляется примерно в 3,5 раза больше электроэнергии и в 2,5 раза больше воды). Это значит, что и без того скудные ресурсы будут практически полностью истощены. К 2050 г. городские жители Китая, скорее всего, будут потреблять около 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в мире.

По сравнению с сельскими жителями городское население КНР более организовано и в политическом отношении – в частности в том, что касается требований более чистой и приемлемой для жизни окружающей среды, широкого культурного самовыражения и прозрачного управления. Китайское гражданское общество процветает именно в городах, где создаются ассоциации домовладельцев, художников, активистов экологического движения и защитников общественного здравоохранения. Эти объединения все чаще и настойчивее заявляют о своих правах и требуют перемен. Если средний класс Китая увеличится до 400 млн человек, это будет означать еще более сильное политическое давление на китайских лидеров.

Расширение доступа к Интернету повысит риски для китайского руководства, поскольку значительно возрастет вероятность того, что политическое недовольство выльется в организованный вызов правлению компартии. Премьер Вэнь Цзябао признался, что ежедневно «зависает в Сети», чтобы понять настроения людей и что их волнует; однако президент Ху Цзиньтао выразил некоторую озабоченность по поводу того, что Интернет может означать для Китая: «От того, насколько успешно мы сможем справляться с Интернетом, будет зависеть развитие социалистической культуры, безопасность информации и стабильность государства». Комментарий Ху показывает, что китайские лидеры осознают, какой вызов Интернет может в будущем бросить их правлению.

Интернет уже превращается в некую виртуальную политическую систему. Китайцы черпают из него информацию, организуют общественные сети и выражают протест в режиме реального времени. В июле 2010 г. блогеры первыми выложили в Сети сообщение об экологической катастрофе в провинции Цзилинь, которое противоречило официальной информации. Тысячи жителей проигнорировали слова государственных чиновников, гневно обвинив их в сокрытии фактов, и бросились покупать питьевую воду в бутылках. Как и повсюду, китайцы также проводят онлайновое «голосование». Однажды журналист, которого полиция разыскивала по сфабрикованному обвинению в клевете и дезинформации, рассказал о своем несчастье пользователям Интернета. Из 33 тыс. опрошенных 86% заявили, что не считают его виновным. После этого китайский финансовый еженедельник «Экономическое обозрение» выпустил крупноформатную вкладку о полиции, осудив политику запугивания «профессионалов средств массовой информации», и обвинения против журналиста были сняты.

Активисты также используют Интернет для организации успешных кампаний, некоторые из которых проводятся в поддержку протестующих, например, против строительства плотин и заводов, загрязняющих окружающую среду, или против запрета телевещания на кантонском диалекте в провинции Гуандун. По-видимому, самым впечатляющим событием явилось использование Интернета некоторыми знаковыми деятелями культуры в политических целях.

Например, известный художник Ай Вэйвэй добивается справедливости для семей, в которых дети погибли при землетрясении в провинции Сычуань, и даже выложил на YouTube свои столкновения с твердолобыми чиновниками. Пилот гоночных машин, писатель и блогер Хань Хань привычно призывает к большей свободе средств массовой информации и культуры. Со времени запуска в 2006 г. его блог получил больше 410 млн отзывов. Наверно, не менее важно и то, что запрещенный в Китае Twitter стал самым востребованным подпольным форумом для политических дебатов, недоступных цензуре, включая новаторский диалог между китайскими «жителями» Интернета и далай-ламой в мае 2010 года.

Главные приоритеты современных китайских лидеров не изменились со времен Дэна: экономический рост и политическая стабильность. Вместе с тем, внутриполитическая обстановка, в которой им приходится действовать, и их понимание пути к успеху радикально изменились. Теперь уже нельзя ограничиваться лишь внутренним фронтом – китайские лидеры хотят формировать международные условия, благоприятствующие их деловым интересам.

Китайская революция становится глобальной

В 1990-е гг. бывший китайский президент Цзян Цзэминь впервые начал проводить политику экономических «вылазок вовне», поощряя государственные компании отправляться за рубеж на поиски природных ресурсов. Инициатива Цзяна привела к тому, что торговля Китая с богатыми ресурсами странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки в период с 2001 по 2007 гг. развивалась лавинообразно. Ее рост за эти годы составил 600%. В настоящее время 10 тыс. китайских компаний работают в разных странах развивающегося мира, зачастую оживляя прежде агонизировавшие экономики своими инвестициями.

Лидеры развивающихся стран – от Демократической Республики Конго до Венесуэлы и Камбоджи – приветствовали китайские инвестиции и создаваемую инфраструктуру как образец практической помощи, в которой их страны так нуждались. Во многих случаях китайские государственные предприятия проявляют желание и готовность при поддержке государства браться за такие проекты, которые любая другая многонациональная компания сочла бы невыгодными с финансовой точки зрения. Медные рудники в Замбии бездействовали уже более 10 лет, когда в город пришли китайцы. Экономическая экспансия поддерживается беспрецедентными дипломатическими усилиями. Китай предлагает странам, богатым природными ресурсами, колоссальный выбор сделок в области торговли, государственную помощь, поддержку в реализации инфраструктурных проектов, а также возможности технического образования и обучения местного персонала.

Китайских инвесторов, как правило, радушно встречают за их инстинктивное стремление делиться с принимающей страной формулой экономического процветания и секретом успеха «китайской модели». Готовность правительства и государственных предприятий Китая делать бизнес всюду, в любое время и при любых издержках уже стала притчей во языцех. Сар Джонни, посол Сьерра-Леоне в Пекине, так комментирует строительные проекты, осуществляемые Китаем на его родине: «Если бы какая-то страна из “Большой восьмерки” захотела построить у нас стадион, нам пришлось бы долгое время провести за столом переговоров. Китайцы же просто приходят и делают это. Они не начинают бесконечные совещания о возможном воздействии проекта на окружающую среду, не придираются к положению с правами человека в нашей стране, ничего не говорят о плохом и хорошем управлении».

Однако не все так благожелательно настроены по отношению к китайскому бизнесу. В некоторых странах, включая Папуа – Новую Гвинею, Перу и Замбию, китайские компании встретили отпор. Пренебрежительное отношение к окружающей среде и безопасности, а также политика на рынке труда, когда предпочтение откровенно оказывалось китайским рабочим, привели к конфликтам с жителями вышеупомянутых стран. Во Вьетнаме китайский проект по добыче бокситовых руд, предполагавший приезд более 2 тыс. китайских рабочих, вызвал раздражение у вьетнамских трудящихся, религиозных лидеров и даже военных и государственных чиновников. Видный вьетнамский юрист зашел так далеко, что подал в суд на премьер-министра, обвинив его в нарушении законов при одобрении этого одиозного проекта.

Стремление Китая к урбанизации подхлестнет страну к еще более интенсивному поиску поставок природных ресурсов из-за рубежа. Больше городов, больше дорог и больше инфраструктуры – это больше стали, больше меди и больше бокситов. На КНР приходится примерно четверть мирового потребления цинка, железа и стали, свинца, меди и алюминия. В середине 2010 г. Китай, по данным Международного энергетического агентства, опередил США в качестве крупнейшего потребителя энергии в мире. В стране объем воды на одного жителя составляет примерно четверть от среднего показателя на планете. В абсолютном выражении КНР располагает достаточно внушительными запасами пресной воды, но, если учесть численность населения, уровень загрязнения и местонахождение водных ресурсов, то можно сказать, что в большинстве провинций пресная вода на вес золота. Китайские лидеры опасаются серьезной нехватки воды в будущем в силу быстрорастущего спроса со стороны промышленности и домохозяйств. Вот почему власти, хотя и без лишнего шума, но достаточно активно перекрывают плотинами водоемы и обращают вспять течения рек в районе Цинхай-Тибетского плато, чем наносят колоссальный ущерб миллионам людей, живущих за пределами Китая. Инициативы Пекина по изменению русла рек вызывают серьезную озабоченность в Бангладеш, Индии и Казахстане, не считая многие другие страны, и прокладывают путь к региональным конфликтам в будущем. Экономика и средства к существованию миллионов людей, живущих по другую сторону китайских границ, зависят от доступа к этим водным ресурсам.

Однако следующая волна зарубежных «вылазок» КНР заведомо не ограничится инвестициями в природные ресурсы. Поскольку Китай становится инновационной экономикой, основанной на знаниях, его лидеры поощряют богатые государственные предприятия с большими объемами свободной наличности, а также инвестиционные фонды покупать контрольные пакеты акций в иностранных компаниях – особенно в тех из них, которые владеют желанными технологиями. Китайские фирмы в первую очередь идут туда, где китайская продукция конкурентоспособна. Министерство торговли КНР активно защищает интересы национальных компаний – например, предлагая услуги по типу «все в одном» при экспорте чистых технологий – от поставок оборудования до его обслуживания и экспертных знаний. Пекин даже готов предоставлять необходимые займы на покупку китайского оборудования, развитие китайских технологий и подготовку необходимого китайского персонала. Китай уже обещал странам Африки осуществить тысячу подобных проектов в области чистой энергетики.

При этом в обмен на инвестиции Пекин ожидает, что облагодетельствованные им государства впустят китайские компании целиком и непосредственно на свой рынок. Например, Министерство путей сообщения КНР, которое вместе с компанией General Electric подало заявку на строительство скоростной железнодорожной сети в Калифорнии, обещало предоставить финансирование, технологии, оборудование и «многочисленных высококвалифицированных инженеров и рабочих». Но спрашивается, какую роль будут играть в этом проекте General Electric и американские рабочие? Калифорнии и другим американским штатам нужно позаботиться о том, чтобы китайские инвестиции отвечали многочисленным интересам США, включая создание рабочих мест для американцев.

Китайские лидеры также добиваются того, чтобы их голос был услышан в международных финансовых и торговых организациях. В марте 2009 г., когда мир боролся с последствиями мирового финансового кризиса, Пекин выступил с рядом провокационных заявлений относительно будущего мировой финансовой системы. Уважаемый руководитель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань сказал, что, по-видимому, настало время отказаться от доллара как мировой резервной валюты и выпустить «наднациональную» валюту, базирующуюся на корзине основных валют. На саммите «Большой двадцатки» в апреле 2009 г. президент Китая Ху Цзиньтао точно так же призвал к перестройке мировой финансовой системы.

Международная общественность моментально отреагировала на эти заявления: большинство комментаторов заявили, что пока еще рано уходить от доллара. Официальные лица КНР сразу дезавуировали свои заявления, заверив критиков, что их предложения не более чем рекомендации, которые могут быть реализованы в течение следующего десятилетия, а не в следующем году.

Тем временем Китай продолжил без лишней шумихи проталкивать этот вопрос в Международном валютном фонде. Поскольку вес Пекина в МВФ увеличивается (с 2,9 до 3,6% в 2006 г., а в 2010 г. он должен вырасти до 3,8%), у страны будет больше возможностей добиваться своего в этом вопросе. Со временем КНР может попытаться пересмотреть другие аспекты управления МВФ, такие, как ежегодный анализ регулирования валютного обмена в разных странах, а также требования прозрачности и целевого использования в отношении получателей кредитов МВФ. Обе процедуры доставляют Пекину немало хлопот. Фонд прямо и косвенно критикует Китай за искусственное занижение курса юаня. Недовольство мирового сообщества также вызывает неуважение к принципам прозрачности и добросовестного управления при заключении соглашений о торговле и помощи с развивающимися странами.

Хотя китайская экономическая экспансия может быть наиболее заметным проявлением новой, более активной внешней политики, его попытки ограничить зарубежную конкуренцию в таких стратегических отраслях, как технологии выработки чистой энергии, будут вызывать критику. Инициатива КНР, направленная на поддержку «местных инноваций», вызвала серьезную критику остального мира. Сознательно отвергнув японскую и южнокорейскую модель технологических инноваций, в основе которой лежала долговременная стратегия наверстывания упущенного путем приобретения лицензий на зарубежные технологии, Китай стремится создавать собственные технологии и промышленные стандарты и даже использовать международные организации для пропаганды своих внутренних стандартов в качестве общемировых.

Например, в настоящее время КНР пытается навязать миру собственные стандарты в области программного шифрования и беспроводных сетей передачи данных в качестве общемировых в рамках Международной организации по стандартизации (ИСО). (Ранее ИСО отвергла предложение Китая принять новый протокол во всемирном масштабе, в основном из-за использования в нем нераскрытого алгоритма, который вызвал беспокойство по поводу возможной нечестной торговли и других злоупотреблений.) Как отметил старший директор американской Торговой палаты Джереми Уотерман, выступая перед Международной торговой комиссией США в июне 2010 г., Пекин «недавно начал реализовывать среднесрочный и долгосрочный планы инноваций, используя расширяющуюся сеть дискриминационной промышленной политики. Подобная политика проводится в области госзакупок, информационной безопасности, разработки стандартов, налогообложения, антитрестовского законодательства, защиты интеллектуальной собственности и промышленного шпионажа». Вместо того чтобы решать застарелые проблемы в торговой и инвестиционной отрасли, Китай использует слабости и изъяны системы регулирования и правового режима для создания еще больших конкурентных преимуществ своим компаниям. Присвоение интеллектуальной собственности других фирм – это менее затратный путь с точки зрения финансов и времени. До тех пор пока санкции против китайских компаний за присвоение интеллектуальной собственности других фирм маловероятны, едва ли китайские компании изменят способ ведения бизнеса.

Китай предпринимает шаги по защите своих стратегических ресурсов и в некоторых случаях принуждает иностранные компании размещать у себя производственные мощности под угрозой потери бизнеса. Проводя подобную политику, Пекин подрывает устои мировой торговли. В ноябре 2009 г. Соединенные Штаты и Европейский союз возбудили иск против Китая в ВТО, обвинив его в ограничении экспорта двадцати видов сырья, в том числе бокситов и кокса. Значение этого сырья для сталелитейной, полупроводниковой и самолетостроительной промышленности трудно переоценить. Не прошло и года после этого, как Пекин объявил об очередном раунде дискриминационной торговой политики, снизив квоту на экспорт редкоземельных металлов на 72%. Эти металлы, которыми Китай обладает почти монопольно, необходимы для производства не только магнитов, сотовых телефонов и оптоволоконных кабелей, но также для изготовления электромобильных аккумуляторов и ветряных двигателей. Если такие действия не получат должного отпора, многочисленные компании, занимающиеся производством чистой энергии, будут вынуждены разместить значительные производственные мощности в Китае. Дело в том, что Соединенным Штатам и многим другим странам понадобится несколько лет, чтобы восстановить свои мощности по добыче редкоземельных металлов.

Мир освоился со многими глобальными последствиями китайской экономической революции. Китай уже является торгово-инвестиционным гигантом, крупным скупщиком долговых обязательств США и серьезным игроком на мировых сырьевых рынках. По мере того как Пекин стремится активнее формировать нормы международной торговли и инвестиций, чтобы поставить их на службу следующей своей революции, остальной мир может, опираясь на прошлый опыт, договариваться с Китаем, а иногда даже изменять его поведение на международной арене. Однако этот номер не проходит, если говорить об усилиях КНР, направленных на расширение военного влияния.

Военно-морская рекогносцировка

В апреле 2010 г. китайский контр-адмирал Чжан Хуачэнь, заместитель главнокомандующего Восточным военно-морским флотом, во всеуслышание заявил об изменении военно-морской стратегии своей страны: «Мы переходим от береговой обороны к обороне на дальних подступах в открытом море… С расширением экономических интересов страны военно-морской флот Китая намерен лучше защищать транспортные маршруты и безопасность наших основных морских коридоров». В действительности заявление Чжана было просто обнародованием стратегии, которая взята на вооружение еще в 2007 году. Эта стратегия предусматривает трехступенчатое расширение военно-морской мощи Китая.

На первом этапе перед военно-морскими силами ставится задача прикрыть «первую островную гряду», в которую входят острова от Японии до Тайваня и Филиппин. На втором этапе должны быть созданы региональные ВМС с возможностями проведения операций в районе Гуама, Индонезии и Австралии. И, наконец, к 2050 г. предполагается создание глобальных военно-морских сил. Государственная англоязычная газета Global Times подкрепила слова контр-адмирала описанием стратегического сдвига в военно-морских силах: «Вполне естественно, что трансформация китайских ВМС изменит стратегический расклад сил в Восточной Азии и в западной акватории Тихого океана, который сложился в последние пять десятилетий».

Первым полем боя стало Южно-Китайское море. В марте, еще до сенсационного заявления контр-адмирала Чжана, китайские власти впервые заявили о том, что Южно-Китайское море, на ресурсы которого долгое время претендовали некоторые другие страны, в том числе Малайзия, Филиппины и Вьетнам, входит в сферу «ключевых национальных интересов» Китая. Раньше эта фраза применялась исключительно в отношении Тайваня и Тибета. Вскоре после этого заявления, в апреле 2010 г., ВМС Китая провели почти трехнедельные военные учения в регионе.