Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

За первые шесть месяцев этого года Москва экспортировала в страны Северной и Восточной Европы несырьевой неэнергетической продукции на сумму более двух миллиардов долларов. Лекарственные препараты вошли в перечень самой востребованной продукции, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Европейские страны проявляют высокий интерес к отдельным видам продукции столичных промышленных компаний благодаря географической близости. Больше всего в Европу было экспортировано техники, автотехники и фармацевтики. Самый существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали товары фармацевтической и пищевой промышленностей, объемы их поставок в Европу выросли на 50–90%», — отметил он.

Больше всего эту продукцию закупали Чехия (177,16 млн долларов), Эстония (145,93 млн), Финляндия (143,23 млн) и Швеция (103,98 млн).

Александр Бастрыкин: неонацизм и реваншизм пока, видимо, не пугают Европу

В сентябре в Следственном комитете России было создан отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Почему и зачем понадобилось отдельное подразделение, в чем сложность расследования подобных дел, какими знаниями должны обладать следователи и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом, в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

— Александр Иванович, недавно в Следственном комитете было создано новое подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории отечества. Новость вызвала очень живое обсуждение в СМИ и социальных сетях. Расскажите, чем была продиктована необходимость создания такого подразделения?

— Как известно, приговор Нюрнбергского военного трибунала стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. Все должны помнить, что деяния главных нацистских преступников, ответственных за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными. Тем не менее сегодня в условиях продолжающейся информационной войны увеличивается количество попыток реабилитации нацизма как внутри нашей страны, так и из-за рубежа, также мы видим ложные оценки роли нашей страны в победе над фашизмом. В целях восстановления справедливости необходимо активизировать деятельность по противодействию подобным явлениям. К тому же стремление нашего общества чтить память защитников Отечества и защитить историческую правду нашло законодательное оформление и теперь закреплено в Конституции Российской Федерации.

— Как сейчас наказываются подобные действия?

— Нормы статьи Уголовного кодекса России о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК России) уже применяются к тем, кто пытается распространять нацистскую символику и идеологию фашизма. Последние примеры — это наша реакция на происходящее в ходе акции "Бессмертный полк" онлайн: жители нескольких субъектов России размещали на интернет-сайте фотографии нацистов и предателей Родины. Часть уголовных дел в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Полагаю, что назначаемое судом наказание полностью отвечает общественной опасности преступления, о чем свидетельствует и озвученный Симанову приговор. Поэтому отдельные высказывания о применении этой нормы уголовного закона как некоего карательного инструмента и не совсем вразумительные параллели с концлагерями вызывают лишь недоумение.

— В чем сложность расследования таких преступлений?

— Казалось бы, в этом составе преступления все очевидно и просто. Однако это не совсем так, за этой простотой скрывается своя специфика. При установлении обстоятельств совершения преступления происходит не просто констатация факта несоответствия того или иного высказывания историческим событиям. Смысл как раз таки в том, чтобы установить мотив и целенаправленность противоправных действий лица, а также объективную сторону состава преступления, которая в данном случае может выражаться в распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР.

В связи с этим некоторые особенности предварительного следствия по статье о реабилитации нацизма, его специфика, а также наработанный следственный опыт и привели к необходимости образования обособленного подразделения в структуре Следственного комитета. Опять же, международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию.

— Но ведь могут быть и более сложные преступления, требующие глубокого анализа истории? Смогут ли ваши сотрудники расследовать такое?

— В состав нового подразделения войдут следователи Следственного комитета, уже имеющие опыт расследования подобных преступлений. Это сотрудники, которые, в частности, обладают обширными познаниями не только в юриспруденции, международном праве, но и в истории. Они анализировали большое количество архивных документов военного и послевоенного периодов, расследуя другие уголовные дела о преступлениях нацистов, при необходимости прибегая к содействию ученых.

Помимо этого, по таким делам нами обеспечивается проведение необходимых судебных экспертиз, в том числе исторических. Особое внимание уделяется оценке лексических конструкций относительно установленных и признанных на мировом уровне исторических фактов. Весь объем этой работы направлен на установление квалифицирующих признаков преступления, без которых невозможно привлечение к уголовной ответственности.

Следователь руководствуется в том числе существующими нормами международного права, которые основаны на решении Нюрнбергского военного трибунала. И конечно, работа в этом направлении никак не может влиять на проводимую гражданами научно-историческую деятельность. Одно дело — героизировать нацистов, одобрять их преступления против человечности, осквернять память нашего народа, которое является уголовно наказуемым, и совсем другое — ведение обоснованной научной деятельности.

Помимо непосредственно расследования преступлений, новое подразделение будет выполнять роль координационного центра, оказывая методико-аналитическую помощь региональным следственным органам в расследовании уголовных дел. К тому же будет обобщаться имеющийся опыт следователей в этом направлении деятельности и обеспечиваться консолидированный правовой подход в оценке подобных фактов. Подчеркну, что наряду с этим направлением работы наши приоритеты, связанные с расследованием других преступлений, по-прежнему остаются в фокусе внимания.

— Существует ли в других странах уголовное преследование за подобные преступления либо связанные с распространением нацистской идеологии?

— В Уголовном кодексе ФРГ предусмотрена ответственность за распространение пропагандистских материалов антиконституционных организаций, при этом квалифицирующий признак устанавливает повышенную ответственность за распространение материалов, "содержание которых связано с идеологией национал-социализма". В Израиле существует уголовная ответственность за отрицание холокоста. В Республике Беларусь также есть уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Кстати, в настоящее время нами налаживается сотрудничество с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Безусловно, это сотрудничество придаст дополнительный импульс по расследованию подобных преступлений.

В то же время мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На Украине школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе, в частности, они активизируются в Австрии, Италии, Испании. Пока такие явления, видимо, не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут пагубно сказаться на их общественном сознании.

— Зарубежные события как-то затрагивают Россию?

— Попытки реабилитации нацизма и осквернение символов воинской славы России фиксируются и за рубежом. Действующее уголовное законодательство обязывает нас реагировать на такие преступления. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Ему инкриминируется систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности либо самой принадлежности дивизии к войскам СС.

Ведется предварительное следствие в отношении гражданина Латвийской Республики, ветерана "Латышского легиона СС" Висвалдиса Лациса. Установлено, что в ноябре 2017 года в Риге под его авторством была издана книга "Латышский легион в свете истины", в тексте которой Лацис одобрил совершенные полицейскими батальонами "Латышского легиона СС" военные преступления против мирного населения. В апреле 2020 года Лацис умер, однако прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников, то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается.

В текущем году было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту сноса в Чешской Республике памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который является символом воинской славы России.

Буквально недавно отмечен еще один факт осквернения в городе Жежмаряй Литовской Республики памятника солдатам Красной армии, расположенного на кладбище близ братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города. Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России — в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка.

— Чего в конечном итоге вы хотите достичь?

— Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, в состав которого вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности".

В текущем году было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту сноса в Чешской Республике памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который является символом воинской славы России.

Буквально недавно отмечен еще один факт осквернения в городе Жежмаряй Литовской Республики памятника солдатам Красной армии, расположенного на кладбище близ братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города. Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России — в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка.

— Чего в конечном итоге вы хотите достичь?

— Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, в состав которого вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности".

Кофе с "Цикорием"

Гостиный Двор позвал на Сosmoscow

Текст: Жанна Васильева

В Москве в Гостином дворе открылась 8-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая продлится до 13 сентября. Об особенностях формата ярмарки в год пандемии рассказывает основательница и директор Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Вы решились открывать международную арт-ярмарку в ситуации фактически закрытых границ, упавших продаж (по оценкам экспертов доходы мировых галерей упали на 70-72 процента, почти треть из них не уверены, что выживут), перехода многих крупных мировых галерей на онлайн-платформы (в частности, проект "Платформа" галереи David Zwirner). Почему вы пошли на эти риски? Не было ли желания, например, перевести Cosmoscow в онлайн?

Маргарита Пушкина: Когда Art Basel второй раз за время пандемии отменил ярмарку офлайн (причем 50-й, юбилейный выпуск!), мы, конечно, еще раз взвесили риски. Но у Art Basel все же другая ситуация: бизнес крупных галерей мирового уровня зависит от американских коллекционеров. Cosmoscow же ориентирована прежде всего на российский арт-рынок. Галереи, которые составляют костяк ярмарки, нас поддержали - ярмарка для них является крайне важным инструментом для продаж и местом встречи с потенциальным покупателем. Поэтому мы решили, что ярмарка должна открыться офлайн, конечно же соблюдая все необходимые меры безопасности.

Но у нас будет параллельно работать и онлайн-платформа Cosmoscow, своего рода цифровой двойник ярмарки. Она дает возможность увидеть работы даже тем, кто не сможет добраться до Москвы в этом году.

Сохранит ли арт-ярмарка международный формат?

Маргарита Пушкина: Безусловно. В Гостином дворе, где проходит Cosmoscow, своих художников представили семь зарубежных галерей. Кроме галерей Peres Projects (Берлин) и Temnikova & Kasela (Эстония), чьи основатели входят в состав Экспертного совета ярмарки, это Emanuel Layr (Вена/Рим), HORS-CADRE (Париж), варшавские галереи Raster Gallery и Dawid Radziszewski и новая галерея Window Project (Тбилиси). Кроме того, наша образовательная программа Cosmoscow Talks традиционно привлечет много международных специалистов, которые подключатся онлайн.

Как, по вашим оценкам, рынок современного искусства в России пережил времена самоизоляции?

Маргарита Пушкина: Я слышала от некоторых галеристов, что продажи продолжались. Как ни странно. Многие говорили, что "время замедления" помогло разобрать архивы, заняться онлайн-платформами в том числе. Ольга Темникова сделала фильм, посвященный одному из художников. Делали вернисажи в zoom. Словом, были сосредоточены на делах, на которые раньше не хватало времени.

Как вы относитесь к предложению галереи pop/off/art музеям провести покупку работ современных художников, чтобы поддержать и художников, и галереи?

Маргарита Пушкина: Это один из инструментов поддержки, которые используют во многих странах мира. Со слов нашего арт-директора ярмарки Саймона Риса, австрийское правительство планирует музейные закупки на 2 млн евро, чтобы поддержать и галереи, и художников. Когда в прошлом году музеем года на Cosmoscow был ММоМА, который отмечал свое 20-летие, Департамент культуры Москвы объявил о закупках произведений актуального искусства у участников ярмарки в коллекцию музея. Мы работаем в этом направлении, но пока идет процесс оформления покупки.

Музей мог выбрать работы?

Маргарита Пушкина: Естественно.

Если молодая галерея хочет участвовать в Cosmoscow, что она для этого должна сделать?

Маргарита Пушкина: Прислать заявку: список авторов, их портфолио и эскиз стендов. Каждая заявка проходит через наш Экспертный совет.

Кроме того, у молодых галерей в этом году появилась возможность участвовать в ярмарке бесплатно благодаря поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В новой секции "Сделано в Москве" на общем стенде представлено 20 столичных галерей, в том числе молодых. В частности, "Алиса", a-s-t-r-a, Fragment Gallery, InArt Gallery…

Там был интересный принцип отбора художников. Галерист выбирал автора не из своего списка, а из художников другой галереи. Такое сотрудничество укрепляет и взаимный интерес, и солидарность галеристов, даже поддержку друг друга. Это тоже очень важный момент…

… Которому научила галеристов пандемия?

Маргарита Пушкина: Вовсе нет. Во всем мире галеристы проявляют солидарность друг к другу. David Zwirner - глобальная галерея и поддерживает своих младших коллег. Еще два года назад они предложили на Art Basel ввести разную ценовую политику для крупных галерей и галерей среднего уровня. Речь шла не только о профессиональной солидарности, но и человеческой поддержке коллег.

Художником года Cosmoscow стал Павел Отдельнов, который также получил премию "Инновация" в этом году. Институцией года Cosmoscow назван Центр современного искусства "Цикорий" из Железногорска в Курской области. В прошлом году это был ЦСИ "Заря" во Владивостоке. Как происходит выбор институции года?

Маргарита Пушкина: Кроме ярмарки, у нас есть Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow. "Институция года" - одна из программ Фонда. Эксперты в области современного искусства предлагают своих кандидатов. А потом номинантов обсуждает международное жюри. В этом году был выбран ЖЦСИ, который организовала группа молодых и инициативных художников из арт-группы "Цикорий". Они уже дважды в родном Железногорске провели биеннале современного искусства, регулярно устраивают выставки и проводят образовательные программы.

В этом году Фонд Cosmoscow приобретает для Музея современного искусства "Гараж" рукописный альбом-каталог Евгения и Льва Кропивницких и два архива - галереи Navicula Artis (Петербург) и Андрея Александровича Чиркова (Ремизова) с письмами Андрея Синявского. Как выстроена стратегия отношений Фонда Сosmoscow, музеев и ярмарки Cosmoscow?

Маргарита Пушкина: Для нас это не первый опыт - ежегодно мы объявляем "Музей года" и осуществляем закупки в его коллекцию. Это одна из наших традиционных программ Фонда. В прошлом году, когда музеем года был ММоМА, мы подарили ему инсталляцию Ильи Долгова "РИФ". В 2018-м ГМИИ им. А.С.Пушкина показывал на своем стенде у нас коллекцию видеоарта из программы "Пушкинский-21". Наш фонд подарил ГМИИ им. А.С. Пушкина несколько работ Таус Махачевой. Каждый раз музеи выбирают те работы, которые они хотели бы получить в свою коллекцию. А еще раньше, когда музеем года была Третьяковская галерея, мы подарили ей большой блок работ Андрея Кузькина. Потом Третьяковская галерея делала выставку Андрея Кузькина. Таким образом, мы поддерживаем художников, галереи и музеи. Кроме того, коллекционеры понимают, что актуальное искусство может быть интересно музеям.

Что для Вас является критерием эффективности ярмарки? Продажи? Количество участников? Количество зрителей? Или, допустим, также открытие новых художников?

Маргарита Пушкина: Все важно. Как всякая ярмарка, мы создаем инфраструктуру и условия для того, чтобы галерея встретилась со своим коллекционером или с потенциальным покупателем. Могу сказать, что в 2019 году Cosmoscow была включена в глобальный отчет Art Bazel и UBS "The Art Market". Для российской институции это впервые.

Кстати

Cosmoscow вместе с онлайн-галереей Sample и коммуникационным агентством Anna Dyulgerova Communication при поддержке Музея Москвы запустила ярмарку молодого современного искусства blazar. Она проходит параллельно в Музее Москвы на Зубовском бульваре, 2. В ней участвуют не только галереи, но и молодые независимые художники, а также образовательные учреждения. Билеты на Cosmoscow действительны и на blazar.

Eesti Energia к 2024 году планирует производить около половины электроэнергии и тепла за счет ВИЭ

«Только при поддержке сообществ мы сможем достичь желаемой цели углеродной нейтральности», – сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер на открытии Дня окружающей среды предприятия.

«Проект развития, конечно, может принести пользу обществу, но пусть он будет реализован где-то подальше, не в моем дворе. Такое отношение не двигает жизнь вперед», – объяснил Суттер, почему в этом году День окружающей среды называется «Возобновляемая энергия у меня во дворе».

«Государства и сообщества государств могут принимать декларации и другие общие документы, но если это не будет поддерживать каждый представитель народа, каждый гражданин, то изменения будут происходить с трудом. Социальные договоры и привлечение сообщества – это проверенный путь к успеху: будьте открыты, объясняйте и показывайте преимущества. Я верю, что в ходе сегодняшних дискуссий мы услышим хорошие мысли об этом», – сказал руководитель Eesti Energia.

Суттер приветствовал участие в конференции Ульрика Стридбека, вице-президента датской энергетической компании Ørsted, крупнейшего в мире разработчика морских ветропарков. «Благодаря его презентации о социально-экономическом влиянии морских ветропарков, мы также можем провести параллель с тем, какое влияние мог бы оказать первый морской ветропарк Эстонии, который мы хотим создать в Рижском заливе».

Руководитель входящего в концерн Eesti Energia крупнейшего производителя ветряной энергии стран Балтии, предприятия Enefit Green, Ааво Кярмас, говоря о пользе для сообщества, выразил надежду, что в будущем будут приняты единые правила компенсации за терпимое отношение к ветропаркам.

«Информация об этом должна быть как у девелоперов, так и у местных жителей. Один из вариантов – платить местному самоуправлению фиксированную сумму за каждую единицу электроэнергии, произведенной из ветра. В более широком плане производящие возобновляемую энергию предприятия могли бы свободно торговать на бирже – таким образом каждый сможет при желании внести свой вклад в развитие. Возникает чувство собственника, которому сопутствует личный доход», – сказал Кярмас.

Концерн Eesti Energia поставил цель в 2024 году производить около половины электроэнергии и тепла из возобновляемых источников. Enefit Green – входящее в концерн Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которому на четырех рынках – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в общей сложности принадлежит 20 ветропарков, 4 станции совместного производства, 36 солнечных электростанции, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.

Модератором традиционного Дня окружающей среды в этот раз является президент Эстонской академии наук Тармо Соомере. День завершится панельной дискуссией представителей парламентских партий «Эстония без выбросов углерода к 2050 году», или какие шаги и конкретные действия в ближайшие годы сделают Эстонию страной с нейтральным уровнем выбросов углерода через 30 лет.

Предприятие Enefit Green произвело в августе 55 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии

Входящее в концерн Eesti Energia предприятие возобновляемой энергии Enefit Green произвело в августе 55 гигаватт-часов электроэнергии. Объем производства остался на том же уровне, что и в прошлом году.

Всего за первые восемь месяцев этого года предприятие произвело 876 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии, что на 18% больше, чем за тот же период годом ранее.

Для сравнения, произведенных 55 гигаватт-часов электричества достаточно для покрытия годовой потребности в электроэнергии примерно 18 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, средняя августовская скорость ветра на ветропарках предприятия была одной из замых низких за год. «Это было ожидаемо, поэтому мы смогли организовать на наших ветропарках плановые работы по обслуживанию, которые сложнее выполнить в более ветреные месяцы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы надежность ветропарков Enefit Green оставалась высокой», – прокомментировал Кярмас.

Произведенные в августе 55 гигаватт-часов включают в себя объемы, произведенные ветропарками в Эстонии и Литве, солнечными электростанциями в Эстонии и Польше, а также теплоэлектростанциями в Иру, Пайде, Валка и Броценах, гидроэлектростанцией Кейла-Йоа и решением возобновляемой энергии на острове Рухну.

Поскольку сейчас не отопительный сезон, выработка тепла Enefit Green на станциях совместного производства в Иру, Пайде и Валке достигла в августе 10 гигаватт-часов.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели концерна Eesti Energia по производству в 2024 году 43 процентов электроэнергии и тепла из возобновляемых источников.

Enefit Green – входящее в концерн Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которому на четырех рынках – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в общей сложности принадлежит 20 ветропарков, 4 станции совместного производства, 36 солнечных электростанции, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.

Enefit Green построит в Финляндии ветропарк мощностью 100 мегаватт

Предприятие возобновляемой энергии эстонского концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, приобрела у управляющей государственными лесами Финляндии компании Metsähallitus права на реализацию проекта ветропарка Толпанваара.

Это первый проект развития ветропарка предприятия в Финляндии.

Сделка была основана на предыдущем предварительном соглашении о приобретении проекта развития Толпанваара, заключенном между Enefit Green и Metsähallitus в 2018 году, при условии выполнения условий, связанных с тематическим планированием проекта.

По словам руководителя Enefit Green Ааво Кярмаса, предприятие находится в постоянном поиске возможностей для расширения портфеля возобновляемой энергии на своих домашних рынках, включая Финляндию. «Толпанваара – это развитый проект, расположенный в хорошем месте. Расширение на рынок Финляндии поддерживается хорошим инвестиционным климатом и стабильной рыночной ситуацией в этой стране», – прокомментировал Кярмас.

По словам Кярмаса, следующим шагом будет объявление необходимых для строительства ветряной электростанции тендеров, после чего можно будет начинать процесс строительства. «Помимо прочего, в рамках проекта Толпанваара мы открыты для сотрудничества с партнерами и крупными потребителями электроэнергии, которые заинтересованы в заключении долгосрочных договоров о покупке возобновляемой электроэнергии», – подтвердил Кярмас.

«Мы рады, что сильная международная компания по производству возобновляемой энергии Enefit Green выходит на энергетический рынок Финляндии. Кроме того, мы рады, что еще один разрабатываемый нами проект парка ветрогенераторов приносит свои плоды», – сказал руководитель отдела развития недвижимости Metsähallitus Туомас Халленберг.

Строящийся парк ветрогенераторов будет расположен на территории между принадлежащими Metsähallitus лесами с хорошими ветряными условиями, которая расположена относительно недалеко. На территории ветропарка можно установить до 22 ветрогенераторов, а его общая мощность будет достигать 100 мегаватт. Собственником проекта ветропарка будет финское дочернее предприятие Enefit Green, компания Tolpanvaara Wind Farm Oy.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели концерна Eesti Energia по производству в 2024 году 43 процентов электроэнергии и тепла из возобновляемых источников.

Финский рынок электроэнергии для Eesti Energia уже известен. С весны 2018 года предприятие продает электричество финским домохозяйствам под брендом Enefit. Предложение Enefit в Финляндии сосредоточено на цифровых решениях, таких как удобная домашняя страница и мобильное приложение, которые позволяют клиентам управлять своим потреблением электроэнергии и лучше планировать расходы домохозяйства.

Enefit Green – входящее в концерн Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которому на четырех рынках – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в общей сложности принадлежит 20 ветропарков, 4 станции совместного производства, 36 солнечных электростанции, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.

Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет

Сергей Левченко

На Украине обнаружен новый повод для празднования перемоги. Один из ведущих экономических сайтов Незалежной опубликовал материал о том, что пять тысяч гривен — это лучшая минимальная зарплата после Прибалтики на постсоветском пространстве. Разумеется, информация о столь значимой перемоге была растиражирована на множестве других украинских сайтов.

С 1 сентября минимальная зарплата на Украине была повышена с 4723 гривен до упомянутых пяти тысяч гривен, что в эквиваленте составляет примерно 181 доллар. Это существенно меньше, чем в Литве (723 доллара), Эстонии (695) и Латвии (512). Но при этом больше не только чем в Кыргызстане и Туркменистане (24 и 37 долларов), но и чем в Белоруссии (141), Азербайджане (147), России (164) и Молдавии (166). Расчет производился по курсам валют, сложившимся по состоянию на 1 сентября. С тех пор, разумеется, суммы могли несколько измениться.

Но Украина не была бы Украиной, если бы объявленная перемога не содержала явные элементы зрады. Суть их сводится к тому, что на Украине минимальная зарплата не имеет никакого отношения к социальному обеспечению, зато используется в качестве налоговой базы и для начисления сверхвысоких зарплат в специфических государственных органах типа Национального антикоррупционного бюро, судов и так далее.

Строго говоря, украинская минимальная зарплата опередила в размерах российскую еще с 1 января 2020 года после ее повышения с 4173 до 4723 гривен. В России минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне с 1 января 2020 года тоже вырос — с 11 280 до 12 130 рублей. Но рост был менее стремительным. Плюс игры на украинском рынке государственных облигаций привели к искусственному укреплению местной валюты. В общем, к 1 января текущего года минимальная зарплата на Украине почти на доллар (197 против 196) опередила российскую. Правда, больше был только размер грязной зарплаты — с учетом разницы в ставках налога на доходы чистая оставалась больше в России. Тогда об этой перемоге на своей страничке в "Фейсбуке" написал заместитель министра экономики Украины Николайчук, но шаткий разрыв в показателях оставил ее почти незамеченной. Ну а потом случилась пандемия, обвал цен на углеводороды, протесты в США и еще много всего, что существенно перетряхнуло курсы валют. Плюс на Украине состоялось еще и предвыборное повышение минимальной зарплаты, которое и определило нынешнее соотношение размеров таких зарплат по странам.

Но являются ли понятия "минимальная зарплата" на Украине и "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) в России понятиями равноценными и что подразумевается в каждой из стран под прожиточным минимумом?

В обеих странах работодатели не имеют права платить наемным работникам меньше этих минимальных размеров. В обеих странах эти минимальные размеры используются для расчета минимального страхового взноса: в России — индивидуальными предпринимателями, адвокатами и нотариусами, на Украине — физическими лицами — предпринимателями (в том числе на упрощенной системе, включая не ведущих деятельность) и лицами, занимающимися независимой профессиональной деятельностью.

В России с начала 2000-х годов была своеобразная погоня МРОТ за официальным прожиточным минимумом. Неоднократно власти обещали, что МРОТ прожиточный минимум догонит. Собственно, Трудовой кодекс России еще с 2002 года предусматривал, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума, но не оговаривал сроков, когда эта гонка должна была увенчаться успехом. В конечном итоге это случилось 1 мая 2018 года, когда МРОТ вырос до 11 280 рублей, а прожиточный минимум составлял 10 444 рубля. В первом квартале нынешнего года размер прожиточного минимума составлял 10 843 рубля, а МРОТ 12 130 рублей.

На Украине поначалу происходило то же самое. Власти стремились сократить отставание минимальной зарплаты от прожиточного минимума, чтобы формально обеспечить прожиточный минимум хотя бы работающим. По ходу дела выяснилось, что проще это сделать, не повышая "минималку", а оторвав размер прожиточного минимума от реальности — попросту почти прекратив его увеличение. В результате на Украине "минималка" сравнялась с прожиточным минимумом еще в 2009 году в бытность премьером Юлии Тимошенко. То есть Украина еще в 2009 году оторвала прожиточный минимум от реальности примерно настолько же, насколько Россия это сделала десятилетие спустя.

В последующие годы минимальная зарплата на Украине утверждалась на уровне чуть выше прожиточного минимума.

В 2014 году украинские власти официально признали отрыв прожиточного минимума от реальности, просто заморозив его. А далее минимально повышали его в ручном режиме, не опираясь ни на какие расчеты.

Наконец, в 2017 году правительство Гройсмана придумало ход конем: резко увеличить минимальную зарплату при микроскопическом пересмотре прожиточного минимума. Суть этого хода заключалась в том, что с минимальной зарплаты взимаются налог на доходы и единый социальный взнос, а вот социальные выплаты на Украине (в отличие от России!) через разные понижающие коэффициенты привязаны именно к размеру прожиточного минимума. В последующие годы размер "минималки" рос опережающими темпами по отношению к размеру прожиточного минимума. По состоянию на 1 сентября при минимальной зарплате в пять тысяч гривен (примерно 13 500 рублей) прожиточный минимум составляет 2118 гривен (примерно 5720 рублей).

Собственно, именно поэтому минимальный размер пенсии в России не может быть меньше прожиточного минимума для пенсионера (в целом по стране 9311 рублей), тогда как на Украине и после летней индексации он был ниже даже фиктивного прожиточного минимума — увеличился всего до 1712 гривен (примерно 4625 рублей). Кстати, минимальную пенсию получают более десяти процентов пенсионеров, а 70 процентов получают пенсию до трех тысяч гривен (8100 рублей).

Можно со скепсисом относиться к нынешнему размеру прожиточного минимума в России, принимая во внимание, что это все же достаточно условная величина. Но размер прожиточного минимума на Украине ничего, кроме недоумения, вызывать не может, являясь при этом базовой социальной величиной.

И уж совершенно очевидно, что главной целью повышения минимальной зарплаты с 1 сентября на Украине была фискальная — увеличение отчислений налога на доходы и единого социального взноса. Но для народа это подали как явное достижение.

Правда, игра на повышение "минималки" имеет и вполне осязаемые последствия, которые выглядят как явная зрада.

Во-первых, даже по официальным оценкам украинского Госстата, на 7,4 миллиона штатных работников в стране приходится 3,4 миллиона неофициально трудоустроенных. На самом деле нелегалов наверняка еще больше. И каждое новое решение о повышении минимальной зарплаты пополняет их ряды и увеличивает количество безработных.

Во-вторых, это приводит к настоящим извращениям в оплате труда бюджетников, когда, например, учитель в школе получает ровно такую же зарплату, как школьные сторож и уборщица. Это с одной стороны. А с другой — оклады "модных" госслужащих, судей и тому подобное устанавливаются на уровне, кратном 30, 50 и так далее размерам постоянно повышающейся минимальной зарплаты и вместе с многочисленными надбавками и премиями становятся космическими.

В-третьих, занимаясь такими фокусами с минимальной зарплатой, украинская власть не может и таким способом никогда не сможет вытянуть на приемлемый уровень среднюю зарплату.

Скажем, по итогам 2019 года на Украине средняя зарплата составила 406 долларов — против 707 долларов в России.

Прилетают с ракетами

Боевая авиация США все активнее действует у границ России

Текст: Юрий Гаврилов

Авиация НАТО чуть ли не ежедневно появляется у воздушных границ России. Для ее перехвата в небо нередко поднимают дежурные истребители. Серьезных инцидентов это, правда, не вызывало. Но сам факт активизации таких рейдов у наших рубежей вызывает понятное беспокойство в Минобороны России.

"Ранее мы фиксировали в основном действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло и количество полетов вблизи наших границ боевой авиации. Так, самолеты бомбардировочной авиации США в период с 28 августа по 4 сентября совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями", - сообщил главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин.

Он рассказал, что 28 августа на учениях НАТО Allied Sky экипажи стратегических бомбардировщиков США В-52Н, находящиеся над Черным морем и территорией Эстонии, условно ударили крылатыми ракетами по нашим объектам. "Одновременно два бомбардировщика B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - уточнил главком.

По его словам, Россия получила уведомление о готовящихся учениях североатлантистов по военно-дипломатическим каналам 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов в НАТО не указали.

На учениях Allied Sky действовали четыре B-52H. Они пролетели над территориями 28 европейских стран НАТО. При этом американские экипажи прикрывали около 40 самолетов тактической авиации 12 стран альянса.

А 31 августа сразу три В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по Калининградской области и другим западным регионам РФ. Самолеты прошли над Нидерландами, ФРГ, Польшей и странами Балтии до эстонского полигона Тапа. Затем появились над Балтийским и Северным морями и лишь потом вернулись обратно. Чтобы не допустить нарушения воздушной границы России, в небо поднимали два истребителя Су-27.

Тренировки по боевому применению американских стратегических бомбардировщиков у границ России, по мнению Сергея Суровикина, носят явно выраженный враждебный и провокационный характер.

История всегда была, есть и будет полем ожесточённой борьбы

Историческая наука, система образования и СМИ призваны противостоять попыткам умаления значения подвига народов СССР.

Несмотря на военно-техническую направленность форума «Армия-2020», в рамках его научно-деловой программы продуктивно обсуждались и гуманитарные аспекты национальной безопасности. Так, на круглом столе «Герои и антигерои. Правда и вымыслы о Второй мировой войне», организованном Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, был проведён подробный анализ причин, повлёкших за собой развязывание одной из самых кровопролитных войн человечества. Обсуждения актуальных вопросов велись с опорой на архивные материалы и свидетельства современников.

– Разобщить людей и наше общество, столкнуть между собой разные страны – цель тех, кто фальсифицирует историю Второй мировой войны, сознательно искажая если не факты, то выводы о её причинах, ходе и итогах. Спустя три четверти века эта тема является предметом острого информационного противоборства, – сказал начальник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Российской Федерации полковник Иван Басик.

Сейчас как никогда необходимо в тесном взаимодействии искать ответы на общие угрозы и вызовы, убеждены участники круглого стола. Главные уроки войны в том, что успехи на фронте и в тылу были возможны только благодаря сплочённости общества и единству народа и армии, а дружба народов и взаимопомощь стали источниками их силы.

О необходимости сохранения правды и справедливости героического прошлого нашей страны говорил ведущий советник аппарата Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации доктор исторических наук Владимир Гаврищук, отметив, что пересмотр итогов Второй мировой войны – это не что иное, как попытка переписать героическую историю нашего Отечества, умалить подвиг народа-победителя.

Действительно, в настоящее время мы наблюдаем то, как резко возросла полемика между теми, кто живёт, сохраняя благодарную память о Победе, и теми, кто её порочит.

– История всегда была, есть и будет полем ожесточённой борьбы. Эта борьба особенно обостряется в канун очередной годовщины победного завершения поистине Великой по своему трагизму и проявленному в ней героизму войны – Великой Отечественной, – сказал заместитель начальника Военной академии Генерального штаба по научной работе доктор военных наук генерал-майор Александр Сержантов.

В своём докладе он выделил несколько основных направлений фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн на современном этапе. Среди них – измышления о равной ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны, принижение решающей роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии и её сателлитов, героизация и оправдание деятельности коллаборационистских формирований из числа украинских националистов, власовцев, прибалтийских «лесных братьев» и прочих пособников германских нацистов. По мнению Александра Сержантова, нападки на прошлое – это не социально безобидные «кабинетные» рассуждения.

Неподдельный интерес вызвало также выступление начальника научного отдела (военно-исторического) Научного центра стратегических исследований Росгвардии доктора исторических наук полковника Андрея Климова по теме «Националистические организации на оккупированной территории СССР. Правда и вымысел». Одна из малоисследованных страниц истории Великой Отечественной войны – деятельность органов и войск Народного комиссариата внутренних дел по борьбе с националистическими организациями и бандформированиями, отметил он. Между тем именно военнослужащие и сотрудники НКВД в сложных условиях военного времени не допустили дестабилизации тыла действующей Красной Армии и обеспечили общественную безопасность в западных районах Советского Союза.

Андрей Климов напомнил о намеренно забытых некоторыми западными кругами эпизодов Второй мировой войны, касающихся её антигероев. В этом списке – члены националистических организаций Латвии, так называемые айзсарги, созданная после немецкой оккупации в Эстонии вооружённая националистическая организация «Омакайтсе», или «Самозащита», сформированный в июне 1941 года «фронт литовских активистов» – неудачный предшественник «армии освобождения Литвы», организованной в декабре того же года, «комитет защиты Литвы»…

К примеру, общая численность формирований «Омакайтсе» достигала более 90 тысяч человек. В 1941–1942 годах националистами «Омакайтсе» было проведено около 7 тысяч облав для задержания партизан, парашютистов, бежавших из лагерей советских военнопленных.

Наиболее широкое распространение вооружённое националистическое движение получило на территории Западной Украины, которое в значительной степени организовывалось и направлялось «Организацией украинских националистов», или ОУН, созданной ещё в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны ими было совершено свыше 14 тысяч диверсионно-террористических актов, в результате которых погибло более 17 тысяч советских граждан.

Именно украинские националисты – организаторы и исполнители Волынской резни. По данным польских историков, тогда украинскими националистами были истреблены более 36 тысяч человек, в основном поляков.

Борьба с националистическим подпольем и его вооружёнными формированиями была трудной и продолжалась до 1950-х годов. Потери только личного состава войск НКВД составили около 4 тысяч военнослужащих убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Ярким стало выступление научного директора Российского военно-исторического общества доктора исторических наук Михаила Мягкова, которым, в частности, была затронута тема так называемых институтов национальной памяти, которые в Прибалтике, Польше и на Украине занимаются откровенной фальсификацией истории собственных народов. По сути, эти институты выполняют прокурорские функции по отношению к историческому сообществу своих же стран. Увольнение, а то и уголовная ответственность – вот что грозит тем, кто осмеливается выступать за историческую правду.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что фальсификация истории Второй мировой войны направлена в первую очередь против Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза. И против основанной на лжи системы нашей стране стоит шире использовать архивные данные, рассекреченные документы, фотографии и кинохронику тех лет.

Одну из серьёзнейших проблем – возникновение, развитие и процветание неонацизма в молодёжной среде в своём выступлении поднял доктор исторических наук Станислав Давыдов, отметивший, что проблема эта, увы, не новая. Ведь уже в 1950-е годы представители асоциальных слоёв советской молодёжи из хулиганских побуждений разрисовывали стены и заборы свастикой, а вскоре на основе интереса к биографии Гитлера, нацистским ритуалам и символике сформировывались первые сообщества молодых неонацистов. Интерес к нацизму демонстрировали прежде всего некоторые представители молодёжи прибалтийских республик, черпавшие познания о войне из рассказов своих земляков – вернувшихся из заключения бывших эсэсовцев.

Говоря о дне сегодняшнем, Станислав Давыдов заметил, что довольно «плодотворным полем» для пропаганды идей неонацистов стали социальные сети – «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм». Там существуют сообщества, участников которых объединяет интерес к неонацизму. Да, в стране принимаются меры по борьбе с пропагандой экстремизма в киберпространстве. Но проблема распространённости праворадикальных идей в среде российской молодёжи по-прежнему злободневная.

– Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества – это священный долг государства перед воинами, которые отдали свои жизни, защищая страну. Уже сегодня реализация народного проекта «Установления судеб пропавших без вести защитников Отечества» сможет обеспечить массовое вовлечение детей и молодёжи в добровольческую поисковую деятельность по увековечиванию памяти народа о воинских и трудовых подвигах, – считает исполнительный директор фонда «Народный проект» Елена Калгина.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо усиливать патриотическое воспитание в школах, популяризировать истинную историю войны. Для этого требуется, в частности, создать новую учебную программу, включающую большее количество часов для изучения истории Второй мировой войны.

Ольга Московченко «Красная звезда»

Заговор чувств

В новом сезоне в МХТ им. Чехова поставят от Платонова до Пелевина

Текст: Ирина Корнеева

Премьерной "Чайкой" в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса МХТ им. Чехова открыл 123-й сезон.

Прибалтийский режиссерский акцент на мхатовской сцене усилится: Эльмо Нюганен - художественный руководитель эстонского Городского театра Таллина - поставит в МХТ "Великую магию" Эдуарда де Филиппо. И латвийский режиссер Алвис Херманис, возглавляющий Новый Рижский театр, будет выпускать здесь свой новый российский спектакль.

Из "дальнего зарубежья" в МХТ ждут художественных потрясений от Саймона МакБерни: "Я очень рад объявить, что мы ведем переговоры с, не побоюсь этого слова, великим английским режиссером Саймоном МакБерни. Он обещал приехать в декабре-январе на неделю познакомиться с труппой и еще раз обсудить название спектакля", - сообщил художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач. На сборе труппы он рассказал о ближайших мхатовских планах, которых хватит, по меньшей мере, на два сезона.

О художественной программе "Лаборатории режиссерских дебютов" - скорее даже театральной политике, впечатлившей вполне реальной перспективой в рамках одного коллектива и одного совместного с Бьеннале театрального искусства эксперимента преодолеть распавшуюся связь времен и надежд режиссерских поколений. Серьезной проблемы, надо сказать, знакомой большинству театров... Рассказал о приглашенных в МХТ российских и зарубежных режиссерах - и с мировым именем, и молодых, но уже известных, и только начинающих. И о своих репетициях: в декабре на основной сцене состоится премьера спектакля "Заговор чувств" Сергея Женовача по произведениям Юрия Олеши с Михаилом Пореченковым, Артемом Волобуевым, Николаем Чиндяйкиным в ролях и многими другими артистами.

А ко Дню Победы выйдет спектакль "В окопах Сталинграда" по повести Виктора Некрасова. Репетиции Сергей Женовач начал в прошлом сезоне, но из-за карантина их пришлось отложить. "9 мая 2021 года мы сыграем эту премьеру. Хочется отметить этот день большой работой - честно и искренне", - сказал руководитель МХТ.

А первой мхатовской премьерой этого года станет спектакль по повести Андрея Платонова "Ювенильное море". Десятого октября автор инсценировки и режиссер Наталья Назарова откроет мир писателя с неожиданного ракурса: "У нас получается временами страшная, временами веселая и абсурдная сказка. Платонов ведь очень остроумный автор. Я считаю, он - наследник Гоголя, из компании Маркеса".

В ноябре главный режиссер РАМТа Егор Перегудов представит свою мхатовскую постановку "Месяц в деревне". Знаковую пьесу Тургенева он хорошо "перемонтировал": "На русской сцене "Месяц в деревне" ставили Станиславский, Эфрос, их режиссерские разборы, к счастью, сохранились. У нас - другой взгляд на эту историю. Авторский текст сокращен, но "тургеневское кружево", "тургеневская вязь", надеюсь, никуда не исчезли".

Раннюю прозу Виктора Пелевина поставит Михаил Рахлин - спектакль будет называться, как первый пелевинский роман - "Омон Ра". А за Венедикта Ерофеева возьмется Уланбек Баялиев. Спектакль по пьесе "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" станет его вторым в Художественном театре - после "Сахарного немца" по роману Сергея Клычкова, выпущенного в прошлом сезоне. "В "Сахарном немце" замечательные актерские работы. Уланбек давно мечтал о "Вальпургиевой ночи", я надеюсь, это будет серьезное, глубокое и интересное театральное высказывание", - поддержал идею Сергей Женовач.

Как анонсировал худрук МХТ, "работать будем и с Юрием Бутусовым, и с режиссером и хореографом Олегом Глушковым, чья последняя постановка по "Семейке Адамс" в "Мастерской Фоменко" - чудесная, с юмором...".

Из ожидаемых актерских ролей и событий: Константин Хабенский сыграет в МХТ барона Мюнхгаузена - в спектакле петербургского режиссера Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". Премьеру готовят к открытию следующего сезона в сентябре 2021 года.

Рената Литвинова уже в этом сезоне поставит свою новую пьесу "Звезда вашего периода" и сыграет в ней главную роль. Сюжет - по мотивам сценария фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет". "Я давно мечтала сделать в театре спектакль о кино и кинодивах, о любви взаимной и несчастной, о служении своей единственной музе - кино, которую нельзя предавать, иначе она отомстит... Забытая звезда кино - неисчерпаемая история", - считает актриса. Вместе с ней над ее "Звездой..." будут работать режиссер Николай Скорик и певица Земфира, которая напишет музыку к спектаклю.

Актриса и режиссер Марина Брусникина продолжит полюбившиеся многим зрителям театрально-литературные вечера "Круг чтения" и цикл "Память места", посвященный истории Художественного театра. А Вадим Верник пригласит на новые встречи с актерами МХТ в проект "Мхатовские пятницы", которые привлекли большую аудиторию в онлайн и офлайн форматах.

Из кадровых "новостей", курсировавших по соцсетям летом: слухи оказались ложными, из МХТ им. Чехова ни одного актера не уволили; напротив, в основной состав труппы МХТ приняли всю актерскую стажёрскую группу театра. И это сообщение было встречено мхатовцами самыми продолжительными овациями.

Прямая речь

Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ им. Чехова - о программе поддержки молодых режиссеров:

- В последнее время кто только не отказывает себе в удовольствии создания спектакля - и актеры, и директора, и литературные работники... Но мне кажется, что сама природа театра, и весь опыт европейского театра и, что еще важнее, русского театра доказывают, что спектакль получается, когда есть идея и есть тот, кто может эту идею довести до воплощения. И приносит ее именно режиссер. Не потому, что он такой деспот Карабас-Барабас, а потому что профессия у него такая. Артист думает в первую очередь о своей роли, и это нормально, а режиссер видит весь процесс в целом - композицию, замысел... Театр без режиссера для меня бессмысленен. Это не означает, что с режиссера нужно пылинки сдувать, но это наивысшее проявление театрального искусства на сегодняшний день.

Мы надеемся, что рано или поздно границы откроют, и театральный процесс полностью восстановится. Кроме того, лаборатория, которую мы затеваем совместно с фестивалем "Уроки режиссуры" на Новой сцене в новом формате, поможет нам найти для нашего театра новых молодых режиссеров, с которыми нам будет интересно работать и дальше.

Как это будет происходить? По итогам конкурса заявок студентов-режиссеров старших курсов театр отберет самые перспективные. Их авторы смогут реализовать свои идеи на Новой сцене с актерами труппы. Самые удачные работы попадут в репертуар театра. Лабораторию планируем сделать ежегодной, а ее лучшие спектакли включить в программу подготовки к 125-летию МХТ, которое будет отмечаться в 2023 году.

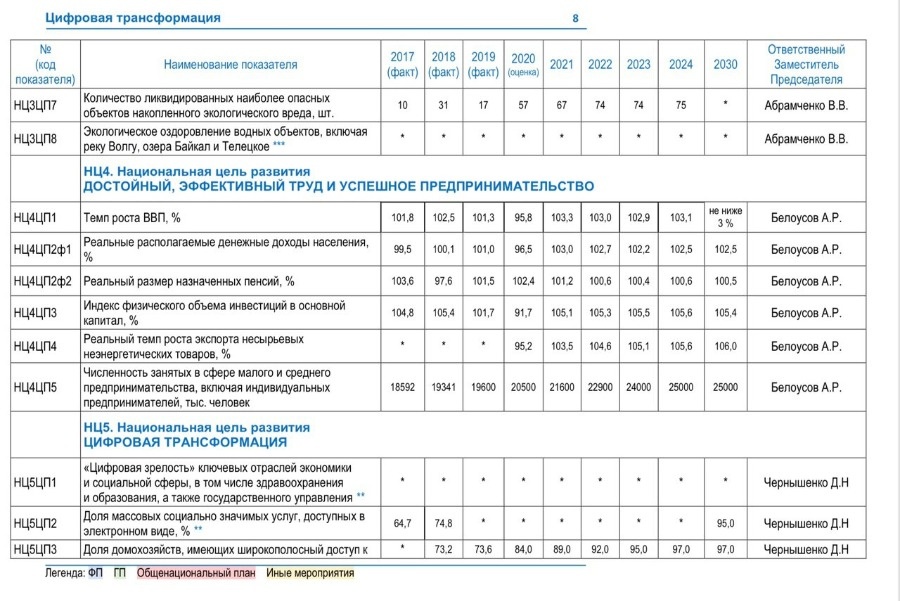

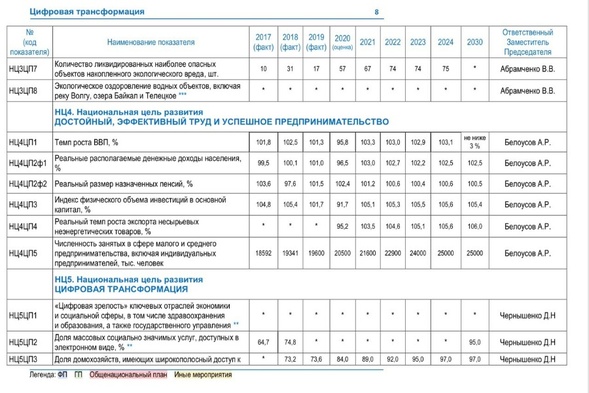

Национальные цели: государство запланировало цифровую трансформацию

«Новые известия» продолжают изучать национальные цели страны. Две цели из названных властью – развитие человеческого потенциала и цифровая трансформация – имеют прямое отношение к будущему граждан. Фактически правительство сделало переход в цифровую экономику главным направлением. С образованием все сильно сложнее.

Елена Иванова, Наталья Сейбиль

В России существует множество программ по переходу на цифровые технологии. Они есть в каждом министерстве, на федеральном и региональных уровнях, в медицине, образовании, строительстве и космической индустрии. До сегодняшнего дня все они, на которые тратились миллиарды долларов бюджетных денег, существовали отдельно друг от друга. Пришло время свести все цифровые усилия воедино. Власть взялась за будущее и назвала цифровую трансформацию одной их национальных целей.

Цифровая трансформация

То, что две цифры из десяти - 0 и 1 - стали главными в наше время, уже никто не спорит. Но путаница в терминологии стоит порядочная. Между тем, между понятиями: оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация – есть существенная разница, говорит Юрий Хохлов, научный руководитель кафедры цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Оцифровка переводит аналоговые материалы в цифровой формат. Раньше мы слушали пластинки и смотрели фильмы на кассетах, а теперь стриминговый поток единиц и нулей дает нам высококачественный звук и видео.

Цифровизация улучшает аналоговые процессы с помощью цифровых технологий, но радикально их не меняет.

Цифровая трансформация подразумевает качественные изменения, появление того, чего раньше не было.

План правительства

- Когда мы говорим о цифровой трансформации, мы понимаем, что это – кардинальные изменения в поведении и гражданина, и организации, и власти под воздействием цифровых технологий. Это смена парадигмы, - уточняет Юрий Хохлов.

Под воздействием технологий изменяется не только экономика страны, но и вся социальная жизнь. Поэтому на вопрос, какие органы власти и управления будут участвовать в цифровой трансформации, эксперт отвечает коротко: все. В 2017 году была разработана национальная программа «Цифровая экономика», которая позже вошла в национальные проекты. Она и создавала условия для цифровой трансформации.

Каждый начальник на всех уровнях начинал свой цифровой проект. Например, в национальном проекте «Здравоохранение» есть проект «Цифровой контур», который призван трансформировать систему здравоохранения РФ. Национальный проект «Образование» включает «Цифровую образовательную среду». Есть ведомственный проект «Цифровая энергетика», который должен внедрить цифровые технологии в электроэнергетике, нефтегазовой и угольной промышленности.

- Проектов и инициатив у нас выше крыши, но базовая проблема, которая при этом есть, и она не решена – отсутствие единой точки сборки, где бы все эти инициативы были бы скоординированы. Это базовый изъян, который присущ всем многочисленным проектам, связанным с использованием цифровых технологий и цифровых данных, - говорит эксперт.

Цифровая трансформация проводилась, в зависимости от желаний и ее понимания распорядителей соответствующих бюджетов, деньги расходовались на собственное усмотрение и в зависимости от уровня компетенции или фантазии ответственных чиновников. По сути, никто не знает, сколько страна уже потратила на все эти программы совокупно. Но наступление пандемии и весеннее падение цен на нефть положили конец этой вольнице. Сама программа «Цифровая экономика» сейчас секвестируется, а в лесу инициатив нужно будет навести порядок. Как сказал вице-премьер Белоусов, отвечающий за трансформацию, цифры появятся через месяца полтора, не раньше. Заказчику – президенту Путину – проект представят 30 октября.

- Сколько будет потрачено из бюджета – никто не знает. Надо собирать все инициативы, о которых я вам говорил. Как федеральные, так и отраслевые и региональные. Речь может идти о десятках, если не о сотнях миллиардов долларов в год. Эти деньги заложены в самых разных программах. Кроме того, есть ещё и деньги бизнеса, которые также вкладываются в развитие цифровой трансформации,- говорит Юрий Хохлов.

Тем не менее, некоторое представление проект, опубликованный модным цифровым способом на телеграм-канале, о направлениях вложения бюджетных денег дает. Государство намеревается перевести все общение государства с гражданами в Интернет. Доля социальных услуг в электронном виде вырастет с 74,8% в 2018 году до 95% в 2030-м. 9 из 10 госуслуг должны быть доступны в электронном виде. 90% документооборота между чиновниками и ведомствами должно идти по Интернету. Эксперты говорят, что электронное правительство результативнее, а уровень коррупции ниже. ООН ввело индекс развития электронного правительства. Самые высокие показатели в 2018 году у Дании, Австралии и Южной Кореи. Россия тоже была в середине списка.

Цифровая трансформация – это не придумка российских властей. Министры G20 подготовили рекомендации для перехода в цифру в экономике, социальной сфере и в госуправлении. Кроме удобства и прозрачности, у такого способа общения с гражданами есть вполне материальный интерес: общение в сети в 50 раз дешевле личного, в 20 раз телефонного и в 30 раз пересылки документов по почте, цитируют «Ведомости» Отчет о цифровой эффективности правительства Великобритании.

Граждане России активно пользуются порталом Госуслуги. Там зарегистрировались в 2019 103 миллиона человек. В 2018 году самой популярной госуслугой в России было получение информации о размере пенсии – об этом спросили 5, 5 миллиона человек.

Слабым звеном российского электронного правительства остаются муниципалитеты. Только каждый десятый муниципалитет отвечает по уровню цифровизации требованиям вхождения в систему.

России есть на кого равняться. Лидером по уровню развития электронного правительства в Европе стала маленькая Эстония. Она создала для граждан единый аккаунт для общения с властями, а страна экономит на электронной коммуникации 2% ВВП в год. В России данные аккумулируются на уровне отдельных отраслевых систем.

Новые технологии – интернет вещей, блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение - создают «симфонический оркестр», по определению Deloitte. Достигаемые синергии многократно повышают эффективность работы всего государства. В конце этого долгого пути граждане должны будут иметь только один документ – удостоверение личности. Все остальное должно храниться и обрабатываться электронно.

Постепенно платформа начинает взаимодействие и с другими отраслями жизни. В июле этого года Минкомсвязи предложило ЦИАНу и Avito подключать идентификацию пользователей через Госуслуги. Авто.ру (принадлежит Яндексу) и «Юла» ( группа Мейл.ру) тоже думают об этой опции. 20 мая этого года запущен электронный сервис по получению пособий на детей. Эта услуга стала доступной в 65 регионах, за первые часы были поданы 70 тысяч заявлений. Два региона – Москва и Нижегородская область – голосовали по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года онлайн. Этой услугой воспользовался 1 миллион избирателей. Еще два региона – Курская и Ярославская области – смогут воспользоваться этой возможностью в сентябре на региональных выборах.

По июльскому голосованию, сообщений о нарушениях в электронном голосовании не было. Но и эксперимент не мог дать достаточно полной картины. Лишь повсеместное введение программы «Электронный избиратель» даст возможность проследить, как государство обращается с голосами граждан.

Доступность Интернета

Еще один показатель цифровой трансформации – доступность Интернета. Если в этом году широкополосный интернет придет в 84% домохозяйства, но через 10 лет практически все население страны - 97% - будут иметь онлайн-доступ.

- Есть универсальная услуга связи, когда со всех операторов собирается 1,5% и отправляется в бюджет фонда универсальной услуги связи, из них покрывают расходы на устранение так называемого цифрового неравенства. Как правило, работы по подключению небольших населённых пунктов реализует Ростелеком. Ему компенсируют эти расходы. Этот проект идёт очень давно. Все медицинские организации и все школы страны обязательно должны быть подключены за счёт средств бюджета, и там должны появиться беспроводные точки доступа. В рамках устранения цифрового неравенства все населённые пункты с населением свыше 250 человек тоже должны быть подключены за счёт средств бюджета, и там должны появиться беспроводные точки доступа, говорит Юрий Хохлов.

Появился в план и загадочный показатель – «цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы». Но о нем практически ничего не известно ни публике, ни экспертному сообществу. В 2017 году Росатом выделил бюджет на создание индекса цифровой экономики, рассказывает Юрий Хохлов. Вторая попытка была предпринята в 2018 году в рамках G20:

- В нашей методологии оценки развития уровня цифровой экономики таких показателей около сотни, которые сворачиваются в полтора десятка основных факторов, которые характеризуют и развитие человеческого капитала в стране, и какая инфраструктура есть в стране или регионе для развития цифровой экономики, и так далее. Это инструмент, чтобы спланировать цифровую трансформацию.

Но пока инструмент не готов, или не разглашаются детали. Видимо, его испытание и презентацию публике не стоит ожидать до то, как его одобрит высокое начальство.

Школьное образование

Образовательные цели

Согласно майскому указу президента Путина от 2018 года, в 2024 году Россия должна войти в десятку лучших стран по школьному образованию. Этот показатель рассчитывается по результатам международных исследований, оценивающих уровень общеобразовательной подготовки школьников: PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста), TIMSS (Международное исследование качества математического и естественно-научного образования) и PISA (Международная программа по оценке достижений учащихся).

Альтернативные результаты

Средневзвешенный индекс – это среднее значение результатов всех трех тестов. Правительство взяло данные с сайта Министерства просвещения. По ним, в 2019 году этот показатель составил 12,5. Независимые эксперты рассчитали средний показатель и пришли к другому, значительно более скромному результату – 16,1.

До этого года российские школьники участвовали в тестах каждые три года. Теперь Рособрнадзор решил проводить проверку ежегодно. Как качество образования связано с количеством тестов, чиновники объяснить не могут. Беда в России в том, что существует большое количество откровенно слабых школ. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отмечает, что доля детей, не достигших базового уровня функциональной грамотности в исследовании PISA, составляет в России 25%. Тем временем, летом 2019 года российские школьники на международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, астрономии и астрофизике, географии и информатике завоевали 20 золотых, 15 серебряных и одну бронзовую медали. 21 лауреат учится в московских школах, 6 человек в петербургских, а 10 человек учатся в других городах страны. Для улучшения качества образования правительство должно сосредоточиться на проблеме статуса учителя и повышения уровня оплаты труда. Учитель, работающий на полторы-две ставки , не может поднять успеваемость детей, независимо от того, сколь часто школьники будут писать тесты Пизы.

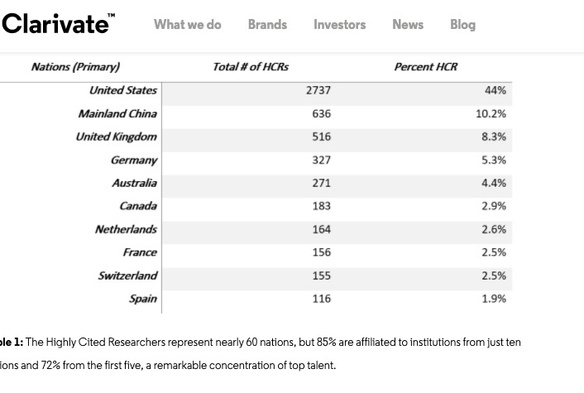

Высшее образование и наука

Отдельной строкой плана правительства значится место России в научных разработках. Член-корреспондент РАН, профессор, завкафедрой молекулярной биологии МГУ, заведующий лаборатории Института биологии гена РАН Сергей Разин о рейтинге не слышал:

- Я такого рейтинга не знаю, и как его можно определить, тоже не понимаю. У нас всегда вводят какие-то количественные показатели. Скажем, сейчас министерство требует, чтобы больше было число статей на вложенный рубль. Иногда они говорят, что статьи не те. Но вклад в науку определяется не количеством статей, а статьями, которые опубликованы в топовых журналах, таких, как Nature, Science, на худой конец, Nature Communications – то есть все журналы с рейтингом больше 10. А большинство статей, которые публикуют и в рейтинговых журналах, пускай они будут и из первой половины, их никто не читает и просто не замечает.

Индекс цитируемости

В мире индекс цитируемости – это основной показатель вклада исследователей в мировую науку. В 2019 году 44% пришлось на американских ученых, 10% - китайских. России в десятке нет.

Финансирование науки – это отдельная история. В России есть сильные лаборатории, но финансирование мало учитывает, какие лаборатории сильные, а какие слабые. Созданный некоторое время назад Российский научный фонд финансово поддерживает ученых и лаборатории. Но ученые академических институтов живут на гранты. Сергей Разин вспоминает недавнюю историю по распределению миллионных грантов. В результате финансирование получили организации, которые в мировой науке ничего не значат. Максимальные баллы получили прикладные направления, которые занимаются техникой, технологией, медициной, но не наукой. Никакой экспертизы на эти большие деньги не было, констатирует ученый:

- Даже если у нас вкладывают деньги в науку, нужно учитывать, что значительная часть денег уходит впустую. У нас много такого было, федеральные университеты, или еще что-то. Бессмысленно вливать деньги куда-то. Надо вливать деньги туда, где есть что развивать. Если на пустое место потратить очень много денег, там научная школа не сложится. Надо посмотреть, какие школы где остались, где возникли новые, и их надо поддерживать. Они станут центрами кристаллизации, если так можно выразиться, с тем, чтобы в дальнейшем развилось какое-то научное направление.

Российская наука отличается от западной по своей структуре. В США, безусловном научном лидере, большая часть науки делается в университетах, поэтому и индекс цитируемости в университетах очень высокий. В России науку делают академические институты. Поэтому гнаться за рейтингом университетов было бы ошибочно, считает профессор Разин. Но университеты поддерживать тоже необходимо.

- Вы же знаете, какая в университете зарплата. Средняя зарплата – тысяч тридцать. Конечно, это неправильная система финансирования профессорского состава. Поэтому кадры в университете возрастные. А кто пойдет на такие деньги работать? Даже если смотреть по науке – там есть гранты. У нас в академических институтах разрешается из грантов выплачивать зарплаты, поэтому в моей лаборатории обозначенная Путиным цифра в 140 тысяч рублей выполняется из-за грантов. В большинстве мест, и уж тем более, в университете это не выполняется. Просто для того, что примирить ситуацию с параметрами, берут и переводят людей на четверть ставки, чего-то там им доплачивают из фонда экономии. Формально все получается хорошо, но в итоге все это влияет на качество образования.

Ситуация в науке стала улучшаться, говорят ученые. После 90-х годов, которые, как катком, проехались по ученым, наука начала восстанавливаться. Но основная масса лабораторий до мирового уровня не дотягивает, признается Сергей Разин. И снова возникает старая проблема. В Московском университете есть большое количества программ развития, деньги крутятся большие. Но идут они не на ученых, а на строительство корпусов, на создание базы. Но кто будет работать на этой базе, задается вопросом профессор.

План реализации национальных целей ответа на этот вопрос не дает.

В Таллине продолжается рост цен на квартиры

В августе 2020 года средняя стоимость квадратного метра в эстонской столице поднялась на 8,5% в годовом исчислении, до €2 100.

Что случилось? По данным Земельного департамента, в августе 2020 года средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллине выросла на 8,5% в годовом и на 5,7% в месячном исчислении, и достигла €2 100, пишет The Baltic Course.

Сделки. Всего в Таллине в августе 2020 года было заключено 559 сделок на общую сумму €67,8 млн, в сравнении с 669 транзакциями на сумму €76,7 млн в июле. Однако в августе 2019 года было зафиксировано 780 сделок на сумму €84 млн.

А что за пределами Таллина? По всей Эстонии, если не включать в рассмотрение столицу, средняя стоимость квадратного метра квартиры увеличилась на 5,5% в годовом исчислении до €920. В сравнении с июлем рост составил 1,3%. Число сделок за пределами Таллина составило 988, а суммарный объём продаж – €54,8 млн. Напомним, что в августе 2019 года за пределами столицы было зафиксировано 1313 транзакций на общую сумму €66,6 млн.

Автор: Ольга Петегирич

В Тарту открыли первую сверхбыструю станцию зарядки электромобилей

Поставщик решений для зарядки электромобилей Enefit Volt совместно с крупнейшим розничным продавцом топлива в Эстонии Olerex открыли первую станцию сверхбыстрой зарядки в Южной Эстонии на тартуской заправочной станции Aardla.

В зависимости от автомобиля сверхбыстрое зарядное устройство Enefit Volt, установленное на заправочной станции Olerex Aardla (Выру 176, Тарту), может заряжать аккумулятор электромобиля на пробег до 100 километров менее чем за 10 минут, что делает использование электромобиля проще и удобнее, чем раньше.

По словам нового руководителя по созданию дополнительной ценности Eesti Energia Стена Аргоса, удобная, быстрая и охватывающая всю Эстонию сеть зарядок в ближайшие годы обеспечит скачкообразный рост количества электромобилей и прорыв в направлении экологически чистого транспорта.

«Электромобиль уже сегодня является экологически чистым и инновативным выбором, поскольку сеть общественных зарядных станций Enefit Volt увеличивается с каждым месяцем, и, кроме того, в ближайшем будущем мы начнем предлагать услугу умной домашней зарядки», – сказал Аргос. «Делая возможности для зарядки шире, быстрее и удобнее, мы создаем у пользователей электромобилей чувство уверенности в том, что выгодная, быстрая и экологичная зарядка всегда рядом. Работа с такими партнерами, как Olerex, позволяет нам обеспечить быструю зарядку там, куда люди уже привыкли приезжать, что позволит ускорить изменение привычек в зеленом направлении».

Руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин отметил, что с первой сверхбыстрой зарядной станцией Тарту и Южная Эстония в целом делают большой шаг к более экологичному будущему. «Для сегодняшних владельцев электромобилей сверхбыстрое зарядное устройство означает комфорт, для будущих клиентов – уверенность, а для нас – следующий этап в постоянно расширяющихся продажах так называемого автомобильного электричества», – сказал Шафростин.

Аргос добавил, что при выборе новых мест Enefit Volt в первую очередь основывается на ожиданиях и отзывах клиентов, а потребность в расширении мощностей по зарядке в Тарту явно имелась.

«У Тарту есть потенциал стать не только в Эстонии, но и во всем регионе лидером в развитии экологичного городского транспорта и планирования, а выбор в пользу экологически чистых технологий четко прослеживается в мышлении и предпочтениях жителей Тарту. Надеюсь, все больше он будет сказываться и на выборе автомобиля», – сказал Аргос. «Задача Enefit Volt состоит в том, чтобы максимально упростить использование экологически чистого транспорта, чтобы снизить постоянно растущие выбросы в транспортном секторе так же решительно, как мы это сделали в сфере энергетики. Eesti Energia производит больше зеленой энергии, чем когда-либо прежде, и она также должна оказаться на наших дорогах».

Enefit Volt, крупнейшая в Эстонии сеть быстрой зарядки электромобилей, насчитывает около 180 зарядных устройств, к которым в течение года будут добавлены как новые станции зарядки, так и зарядные устройства. В сети Enefit Volt можно заряжать автомобили как с европейскими (CCS), так и с японскими (CHAdeMO) стандартами зарядки, а также использовать универсальную зарядку Type2.

Торговая сеть Olerex, крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива, включает 97 станций полного цикла обслуживания и быстрых заправочных станций по всей Эстонии. Помимо жидкого топлива, Olerex среди сетей заправочных станций также является крупнейшим продавцом электроэнергии, а пункты зарядки электромобилей расположены на четырнадцати заправочных станциях Olerex по всей Эстонии. Основанная в 1994 году компания на 100% базируется на эстонском капитале и насчитывает около восьмисот человек в штате.

Новый ветропарк в Литве будет производить 235 ГВт/ч в год

Заложен краеугольный камень ветропарка в литовском Тельшяе. Весь объем зеленой энергии, которую он будет производить, в течение 10 лет будет покупать Eesti Energia. Это самая крупная в истории сделка по покупке зеленой энергии в странах Балтии.

Объем производства зеленой электроэнергии на запускаемой в 2022 году ветряной электростанции в Тельшяе, мощность которой составляет 68,9 МВт, составит 235 ГВтч в год, что позволяет покрыть годовой объем потребления электроэнергии почти 80 000 домохозяйств.

Помимо бытовых клиентов, Eesti Energia будет поставлять ветряную энергию и бизнес-клиентам, что создаст для предприятий лучшие возможности, позволяющие заниматься своей деятельностью более экологично.

Настолько долгосрочные и масштабные договоры о закупке зеленой энергии в странах Балтии никогда еще ранее не заключались. Именно готовность Eesti Energia выкупить всю продукцию ветряного парка в течение 10 лет стала ключевым фактором в финансировании парка. Крупнейший договор о закупке зеленой энергии в странах Балтии стал возможным благодаря сотрудничеству между E Energia, General Electric и SEB.

Eesti Energia посредством своей дочерней компании Enefit Green является ведущим предприятием, развивающим сферу возобновляемой энергии в регионе. Однако сотрудничество и долгосрочные договоры о закупке электроэнергии с другими развивающими сферу предприятиями позволяют внести еще больший вклад, чтобы страны Балтии заняли лидирующие позиции по сокращению эмиссий во всей Европе, одновременно повышая энергетическую независимость региона.

Eesti Energia работает на литовском рынке бизнес-клиентов под брендом Enefit уже с 2007 года, предприятие завоевало прочные позиции в качестве продавца как электроэнергии, так и газа. Рынок электроэнергии для бытовых клиентов в Литве откроется с 1 января 2021 года, то есть на восемь лет позже, чем рынок электроэнергии Эстонии. В начале нынешнего года Eesti Energia начал продавать электроэнергию бытовым клиентам Литвы.

Global Property Guide назвал страны мира с самым значительным ростом цен на жильё

Во втором квартале 2020 года, несмотря на пандемию, стоимость жилой недвижимости поднялась в 33 из 49 исследованных стран.

Что случилось? По данным Global Property Guide, во втором квартале 2020 года глобальные рынки жилья отличились уверенным ростом, несмотря на пандемию коронавируса. Особенно это было характерно для Европы, Канады и США. Цены с учётом инфляции увеличились в 33 из 49 исследованных стран. Аналитики объясняют это низкими процентными ставками, которыми многие центральные банки пытались компенсировать ослабление экономики.

Самые быстрорастущие. Во втором квартале 2020 года больше всего в годовом исчислении выросли цены на жильё в Турции (+11,59%), на Филиппинах (Макати, +11,52%), в Германии (+10,85%), Словакии (+9,13%) и Эстонии (+8,28%).

Аутсайдеры. Самый значительный спад за соответствующий период отмечен в Египте (-17%), Пакистане (-4,62%), Пуэрто-Рико (-4,44%), на Мальте (-3,51%) и в ОАЭ (Дубай, -3,27%).

А что у нас? В России цена на жильё за указанный период выросли на 4,82%. А вот в украинском Киеве они фактически остались неизменными (+0,02%).

Изменение цен на жильё в популярных у русскоязычных покупателей странах (второй квартал 2019 – второй квартал 2020)*:

-Турция +11,59%

-Германия +10,85%

-Таиланд +8,16%

-Эстония +8,28%

-Финляндия -0,78%

-Португалия +8,12%

-Нидерланды +6,12%

-США +5,02%

-Австрия (Вена) +3,03%

-Великобритания +1,11%

-Латвия (Рига) +0,85%

-Швейцария +0,61%

-Израиль -2,16%

-ОАЭ (Дубай) -3,27%

-Мальта -3,51%

-Канада +5,19%

* Аналитики указывали цифры с поправкой на инфляцию

Автор: Ольга Петегирич

Трудное у родителей детство

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

У каждого ребенка - своя "цена". В Москве - до 20 млн руб., если состоятельная семья решила пустить ребенка полностью по частному кругу - от рождения, медицины, детского сада и школы до платного бакалавриата. От 0 до 20 с лишним лет. Столько стоит полностью "частный" ребенок исходя из средних цен? Это цена неплохой 2-комнатной квартиры в "цековском" кирпичном доме в Москве. До 10% этих затрат - детский сад, 45-50% - школа, если она частная, 6-8% - первоклассный вуз, если не удалось поступить на бюджетной основе.

А что если вы своего, единственного и неповторимого, решили выучить иностранным языкам? Скажем, двум, как полагается в глобальном мире? Обычная бюджетная школа этого не вытянет. Только за пять лет вы вынете из кошелька больше 700-800 тыс. руб.

Пора возмущаться: а кто может это себе позволить? Назовите эти семьи! Или вспоминать: а мы все сделали сами, за счет бюджета. Да, это предельные затраты, потолок. Не так много семей даже в столице, готовых платить за свое дитя 80-100 тысяч рублей в месяц. Хотя есть случаи "запредела" или даже беспредела, когда такие расходы в 2-3 раза выше. А если брать по минимуму? Если стараться в детстве пользоваться только бюджетным, государственным? В какую сумму выльются инвестиции в ребенка? Ответ - как ни крути, если мы желаем получить образованное и спортивное дитя, за 20 лет выйдет на круг, со всеми частными учителями, секциями и доплатами, не меньше 20-25 тыс. руб. в месяц. А если детей двое или трое?

Москва - город тучный, дорогой. А сколько это стоит в других регионах, хотя бы в городах-миллионниках? Вузы - цены до двух раз ниже, чем в Москве, частные школы - в 3-4 раза ниже, детские сады - на 30-40% ниже. Но и зарплаты кратно ниже. В Новосибирске и Нижнем Новгороде зарплаты примерно в два раза меньше, чем в Москве. Для большинства семей дорого - платить 15 тыс. руб. в месяц только за частный детский сад, не считая платных кружков и секций, врачей и еще множества мелочей, связанных с детьми.