Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По зеленому пути

Поставлена цель - к 2050 году избавиться от углекислого газа

Текст: Юлий Мар

К 2050 году Япония намерена стать углеродно-нейтральной страной, сократив практически до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов в атмосферу, о чем неоднократно заявлял премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Основополагающим документом, в котором подробно описана данная инициатива, стала Стратегия "зеленого" развития через достижение углеродной нейтральности, обнародованная в декабре 2020 года. Согласно обзору, подготовленному министерством экономики, торговли и промышленности (METI) Японии, стратегия была сформулирована в рамках промышленной политики, которая создает "благотворный цикл экономики и экологии", рассматривая меры по борьбе с глобальным потеплением как возможность для роста. Первая особенность этой стратегии заключается в том, что она основана на декарбонизации электроэнергетического сектора. Ожидается, что потребление электроэнергии в Японии к 2050 году вырастет на 30-50 процентов, до 1,3-1,5 триллиона киловатт-часов. Во-первых, в качестве ориентировочных значений в документе указаны амбициозные цифры: около 50-60 процентов всей электроэнергии должно будет вырабатываться с помощью возобновляемых источников энергии.

Еще около 10 процентов - с помощью водорода и аммиака, около 30-40 процентов - за счет выработки тепловой энергии с помощью АЭС и технологии улавливания CO2.

Во-вторых, поставлена задача "продвигать электрификацию во всех сферах", включая транспорт, промышленность и домашние хозяйства. Одновременно с этим будут продвигаться технологии накапливания и хранения электроэнергии.

В-третьих, потребность в тепле будет удовлетворяться за счет перехода на водород и улавливания CO2. В сталелитейной отрасли, которая генерирует наибольшее количество выбросов CO2 в промышленности, будет реформирован процесс очистки, включая производство стали путем восстановления водорода, а в транспортном секторе будет поощряться использование био- и водородного топлива.

Однако эксперты признают, что для успеха этой стратегии необходимы значительные технологические инновации. В декабре прошлого года председатель Ассоциации автопроизводителей Японии, говоря об углеродной нейтральности к 2050 году, заявил: "Мы не сможем достичь этой цели без революционного прорыва в технологиях. Если не работать над всей цепочкой поставок, мы можем потерять конкурентоспособность".

Чтобы решить столь масштабную задачу, японская сторона разработала план действий по 14 важным направлениям, таким как морская ветроэнергетика, топливный аммиак, водород, автомобили и аккумуляторы, полупроводники и ИКТ, корабли, жилые дома и здания, солнечная энергетика следующего поколения и т.д. В плане сформулированы задачи и пути их решения на каждом из четырех этапов: первый - фаза исследований и разработок, второй - фаза практических испытаний, третий - фаза расширенного внедрения, четвертый - фаза независимого коммерческого использования.

Чтобы поддержать эти технологические инновации, правительство создаст фонд с бюджетом в 2 триллиона иен (18,3 миллиарда долларов), который в долгосрочной перспективе будет помогать активным компаниям в разработке и испытании технологий.

Кроме того, для них будут введены налоговые льготы, проведены реформы по смягчению ограничений, а также стандартизация. Пока неизвестно, сможет ли Япония построить углеродно-нейтральное общество, но она взяла твердый курс на "зеленую" энергетику. Дальнейшие шаги по ее развитию, несомненно, будут привлекать широкое внимание мирового сообщества.

Пришлась по душе подчеркнутая вежливость

Российские телеведущие попытались понять Японию

Текст: Константин Волков

В середине января этого года на Первом канале вышел восьмисерийный документальный фильм Владимира Познера и Ивана Урганта "Обратная сторона кимоно", в котором двое известных телеведущих, путешествуя по далекой стране, пытались понять Японию и японцев. Фильм снят в 2019-м, потом шел его монтаж, но планы нарушила пандемия, и только через полтора года он вышел на экраны. Фильм получился изящным и красивым, каждая серия - отдельная новелла, написанная как бы в японском жанре "дзуйхицу" - свободной кисти, когда автор рассказывает о том, что видит, не сдерживая себя жесткими рамками.

Владимир Познер рассказал "РГ", что он понял о Японии, побывав там, и почему его не волнует, что говорят о фильме те, кому он не понравился.

Каждую серию фильма "Обратная сторона кимоно" вы заканчиваете словами, что Япония - непостижимая страна, а японцы - "совсем другие". Можете сформулировать, что вы поняли о Японии по итогам этой поездки?

Владимир Познер: Я узнал о Японии гораздо больше, чем знал до поездки, многое понял о японском характере - про внутреннее напряжение, которое возникает из-за разницы между тем, каким тебя хотят видеть окружающие и каким бы ты хотел бы быть на самом деле. Узнал, как японцы воспитывают детей, и как дети меняются с возрастом. Стала яснее роль самураев в определении поведения японцев вплоть до сегодняшнего дня. Бесконечное количество старых правил, которые абсолютно живы по сей день и касаются каждой мелочи. Вероятно, я гораздо лучше стал понимать японцев, хотя уверен, что до конца их никогда не постигну, тем более что без знания языка понимать другой народ вообще практически невозможно. А японского я не знаю и не буду знать, видимо. И все-таки японцы стали для меня более понятными. Но, конечно, они действительно другие. Вся Япония в какой-то степени - другая планета. Полагаю, тот факт, что они островитяне, причем островитяне, у которых не было контакта с миром в течение многих веков, - и есть ключ ко всему.

У вас перед приездом в Японию уже был план, что надо увидеть, или ориентировались на месте?

Владимир Познер: Конечно, я готовился перед поездкой, много читал о Японии. Если о других странах, о которых делал фильмы, я имел представление, то о Японии - практически нет.

Поэтому я открывал эту страну и этот народ одновременно со зрителем. Для меня съемки в Японии стали в значительно большей степени процессом обучения и понимания, чем в других странах, хотя в принципе все мои фильмы преследуют одну и ту же цель - раскрыть страну и ее народ. Однако сделать такой фильм - это дорогое удовольствие, и ехать наобум совершенно нереально. Я определил, как автор фильма, те вещи, на которые хотелось обратить внимание, выделил некоторые ключевые моменты, которые, как мне казалось, очень важны для понимания Японии. Также были предварительные договоренности с людьми, с которыми планировали беседовать. В Японии наспех ничего не делается, все готовится очень тщательно. Японцы вообще не любят неожиданностей. Все должно быть заранее подготовлено, обсуждено до мельчайших деталей. Поэтому мы ехали, уже имея очень хорошее представление о том, что мы будем снимать и с какими людьми говорить.

Многие объекты, которая японская сторона старается показывать иностранцам, у вас остались за кадром, например Фукусима. Почему?

Владимир Познер: Мы должны были рассчитывать время и деньги и определить для себя, какие темы являются наиважнейшими. Как мне показалось, авария на АЭС "Фукусима", конечно, знаковая, но она не дает ничего нового, дополнительного или неожиданного для понимания того, кто такие японцы. Поэтому мы даже и не просили о посещении пострадавшего региона, решили не затрагивать этот вопрос. Были вопросы политические, которые тоже не могли быть затронуты по разным причинам.

Вы смогли бы жить в Японии?

Владимир Познер: Безусловно, нет. Это слишком чужое. Хотя я знаю, что есть русские, которые там живут, и не только русские. Без знания языка я не смог бы там жить. И потом, я очень не люблю выделяться, предпочитаю сливаться с толпой, а там для иностранца, если он не из Азии, это совершенно нереально.

Что вы могли бы позаимствовать у японцев для себя?

Владимир Познер: Мне многое понравилось. Например, как они воспитывают маленьких детей. Пришлась по душе подчеркнутая вежливость, стремление не задеть честь другого человека, не унизить его. Точность еще. Если японец сказал, что будет там-то в такое-то время, то он там несомненно будет и в точно указанное время. Но есть и вещи, которые, наоборот, мне там не понравились. В частности, то, как принимается любое решение: идет снизу вверх, наверху принимается, потом опять опускается по этим ступенькам. И уже ничего изменить почти невозможно, а чтобы принять новое решение, надо опять начинать весь процесс. Еще очень сильная бюрократизация всего.

Вы читали критику вашего фильма после того, как он вышел? Многие российские поклонники Японии почему-то обиделись на ваше негативное отношение к японским комиксам-манга.

Владимир Познер: Критики не видел, но я высказал свое личное отношение к манга. У любого человека может быть свое отношение. Те люди, о которых вы говорите, может быть, поклонники этого жанра. Я же к комиксам вообще отношусь отрицательно, и к манга точно так же. Если мой подход кому-то не нравится - ну и на здоровье.

Критики также полагают, что вы встали на позицию "нихондзинрон" - теории об уникальности японцев.

Владимир Познер: Мне кажется, это придирки. У нас очень любят придираться ко всяким мелочам. Я действительно считаю, что вообще любая страна уникальна. И любой народ уникален. Он не похож ни на какой другой, он особенный. И да, я полагаю, что благодаря прежде всего своей истории японцы вообще не похожи ни на кого. Я могу сказать, что существует общее между французами, итальянцами и испанцами, потому что их языки происходят от одного корня, у них общая христианская культура и так далее. Но японцы в этом смысле исключительны. Они, конечно, получили буддизм из Китая, но развили его совершенно по-своему. Это опять-таки мое ощущение. Я никого не уговариваю. Но поскольку я делаю фильм, то и высказываю свое отношение и свое мнение.

В фильме вы и Иван Ургант часто ведете машину. Между тем для иностранца сесть за руль в Японии - целая проблема. Вы получили японские права?

Владимир Познер: Нет, не получали, но на время съемок нам позволили ездить без них.

И еще - в фильме вы посещаете знаменитый буддийский храм Рёан-дзи в Киото, где находится сад камней, в котором с любой точки видно только 14 камней из 15. Но там всегда толпы народу, а вы в саду одни. Как вам это удалось?

Владимир Познер: Нас пригласили прийти до времени открытия, чтобы можно было спокойно поснимать. И это не единственный случай, было и еще несколько эпизодов, когда мы приходили куда-то до открытия с той же целью.

Офис переехал в отель

Удаленка по-японски

Текст: Александр Ленин (Токио)

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в организацию труда японских госучреждений и частных компаний. Распространение инфекции на территории островного государства придало серьезный импульс развитию дистанционной формы занятости населения.

По результатам опроса, проведенного в начале февраля газетой Mainichi, около 90 процентов местных компаний планируют использовать удаленку и после окончания пандемии. В некоторых фирмах с уходом коронавируса рассчитывают перевести из дома на работу более 20 процентов сотрудников.

Одновременно с этим японское правительство озаботилось вопросом создания среды, которая позволит в перспективе еще активнее использовать удаленную форму работы. Для дисциплинированных японцев важно соблюдать законодательство, в частности, фиксировать и учитывать часы переработки, что в новых реалиях делать непросто.

Далеко не всем работникам пришлись по вкусу вынужденные нововведения. Некоторые эксперты предупреждают, что в будущем удаленная форма работы может окончательно стереть грань между служебным и личным временем. У людей появится ощущение постоянного пребывания на службе, что способно привести к негативным психологическим последствиям.

Владельцы небольших квартир жалуются, что не в состоянии сосредоточиться на рабочем процессе в окружении шумных домочадцев. В ответ на это в японских городах появились самые разные локации, откуда можно трудиться дистанционно. Например, некоторые отели приспособили свои номера под новые условия и стали сдавать их в дневное время на несколько часов. В одном из районов Токио гостиницы при финансовой поддержке муниципалитета предлагают номера по 500 иен за день. Рабочие часы строго ограничены, требуется предварительная регистрация. С учетом отсутствия на японском архипелаге зарубежных туристов этот шаг не только оказался хорошим подспорьем для офисного планктона, но и помог спасти положение гостиничного бизнеса.

В борьбу за клиента включились даже некоторые элитные гостиницы. Например, в фешенебельном отеле Imperial в самом центре Токио рядом с императорским дворцом теперь можно остановиться на период не менее 30 суток за 360 тысяч иен (около 3,3 тысячи долларов). Желающих воспользоваться необычной акцией оказалось предостаточно. В течение одного дня все номера, участвующие в программе, были забронированы. В Imperial рассказали, что их предложение рассчитано на желающих организовать для себя комфортное место работы на удаленке, но не имеющих полноценной возможности трудиться из дома.

Некоторые транспортные компании переоборудовали вагоны скоростных поездов "синкансэн" и салоны автобусов для желающих поработать удаленно. Людям обеспечили доступ в интернет и подключение к электросети. Так, компания Tokyo Bus запустила автобус между столичным Токио и префектурой Канагава с хорошими условиями для работы на ноутбуке. В салоне действует бесплатный доступ в интернет, можно подзарядить гаджеты.

А компания East Japan Railway, поезда которой курсируют между Токио и японскими городами на севере страны, выделила под эти цели отдельные вагоны.

Там теперь разрешается общаться по телефону и выходить в режим видеоконференции. Японец Синъя Огата положительно оценил нововведение. "В обычных вагонах я стараюсь не бить сильно по клавиатуре, чтобы не беспокоить рядом сидящих пассажиров", - рассказывает он.

Удаленка стала причиной повышения спроса на ноутбуки, портативные веб-камеры, микрофоны, небольшие столы и офисные кресла, которые нужно иметь для организации работы из дома. Сотрудница одной из крупных японских компаний, которая живет в небольшой однокомнатной квартире, призналась, что до коронавируса у нее не было офисного стола. С началом пандемии она была вынуждена купить его, чтобы теперь как минимум три раза в неделю трудиться из дома.

Японка отметила, что с введением дистанционной формы работы перестала тратить время на дорогу до офиса, который обычно занимает около часа. Впрочем, женщина посетовала, что удаленка мешает продвижению новых идей на работе. По ее мнению, из дома сложно обмениваться мнениями с коллегами.

Появление новых запросов не прошло мимо местных домов моды. Компании, которые шьют пиджаки, брюки и рубашки для офисных служащих, моментально включили в свои коллекции мягкие и удобные костюмы. Такая одежда выглядит строго на мониторах компьютеров, при этом по ощущениям при носке больше напоминает удобную пижаму.

Многие офисные клерки, перешедшие на работу в свои квартиры, перестали посещать рестораны в обеденное время. Зато стали чаще заказывать доставку бизнес-ланчей на дом. Даже компании такси, которые сегодня страдают от недостатка пассажиров, стали привозить обеды и продукты из магазинов на дом.

Внедрение удаленки поспособствовало оттоку городского населения в провинцию. Люди задумались о прелестях жизни в деревнях в окружении гор, леса и свежего воздуха.

Некоторые из офисных служащих отказались продлевать контракты на аренду жилья в мегаполисах, нашли симпатичные и дешевые домики на природе.

Например, Мидзуто Ямамото вместе с женой и двухлетним сыном переехал в один из населенных пунктов префектуры Яманаси. Теперь он живет рядом с живописной речкой, а из его окон видна гора Фудзи. Мужчина подчеркнул, что переезд позволил ему значительно снизить риск заражения коронавирусом. Ямамото-сан уже и не помнит, когда в последний раз находился в окружении большого количества людей.

Точки взаимодействия

Планы экономического сотрудничества наших стран реализуются

Текст: Владимир Константинов

Торгово-экономические отношения между Россией и Японией по-прежнему имеют хорошие перспективы, несмотря на временный спад, связанный с пандемией коронавируса. "План сотрудничества" из 8 пунктов, предложенный бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года и согласованный в том же году на саммите лидеров России и Японии в Сочи, продолжает действовать и при новом главе японского правительства Ёсихидэ Суге.

Этот план предусматривает расширение сотрудничества в медицине, развитии городской среды, партнерстве предприятий малого и среднего бизнеса, энергетике; диверсификацию промышленной структуры России; развитие промышленности на российском Дальнем Востоке, внедрение передовых технологий, а также гуманитарные обмены.

Но японо-российские экономические проекты развиваются в самых разных областях, не ограничиваясь "Планом сотрудничества". Японская сторона склонна рассматривать все подобные планы с учетом перспективы комплексного развития. При оценке проектов Токио исходит из того, что их реализация повлечет за собой развитие в других областях.

Соответственно, появятся новые возможности для расширения партнерства. Например, создание инфраструктуры закладывает базу для перехода к логистическим, энергетическим и промышленным проектам. Причем японо-российские экономические проекты уверенно развиваются и сегодня, во время пандемии коронавируса.

Здравоохранение

В сфере медицины стоит отметить два проекта. Один из них - совместная разработка портативной системы диагностики инфекционных заболеваний, созданная японо-российской компанией "Эвотек-МирайГеномикс". В ней используется метод экспресс-диагностики SmartAmp, изобретенный в Японии. Это компактное устройство, которое помещается в двух чемоданах. Для анализа нужно всего 30 минут, причем результат отличается очень высокой точностью. Он уже используется в России и за рубежом, например в аэропортах. В мае 2020 года средства в этот проект вложил японо-российский инвестиционный фонд, учрежденный Банком Японии для международного сотрудничества и Российским фондом прямых инвестиций.

Другой совместный проект - создание японо-российского Центра превентивной медицины на базе больницы компании "РЖД" в Хабаровске.

Развитие городской среды

В этом направлении также особенно интересны два проекта. Один из них - открытие японской гостиничной сетью Okura отеля во Владивостоке. Это будет первый японский отель на территории России. Предполагается, что его появление сделает Владивосток более привлекательным для японских туристов, которые после смягчения визового режима и введения электронных виз на выходных охотно посещали до пандемии этот город, до которого всего два часа лета из Токио. Гостиницу "Окура" хотят открыть во второй половине 2021 года, чтобы успеть к началу Восточного экономического форума, который планируется в сентябре.

В Москве в декабре 2020 года открылся первый в России японский развлекательный центр Round One, в котором находятся игровые автоматы, боулинг и другие развлечения. Благодаря этому центру москвичи и гости столицы получили возможность познакомиться с новой культурой Японии.

К планам по развитию удобной городской среды можно отнести и сотрудничество между "Почтой России" и "Почтой Японии", которые сейчас совместно развивают возможности электронной коммерции, в том числе продажу российских товаров в Японии. Японские покупатели смогут выбрать их в интернете, а доставку организует почтовый сервис EMS. В России уже появилась возможность покупать японские товары, и если этот проект будет реализован, то жители обеих стран, не покидая родины, смогут почувствовать еще большую близость друг к другу.

Энергетика

- Это одна из главных тем сотрудничества, поскольку Япония - самый большой потребитель сжиженного природного газа в мире. Особый интерес для нее представляет проект российской компании НОВАТЭК "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове. В июне 2019 года японские компании JOGMEC и Mitsui решили принять участие в проекте. В присутствии президента РФ Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Абэ был подписан договор, по нему японская сторона приобретает 10 процентов компании "Арктик СПГ-2".

Отдельная тема - доставка сжиженного газа с Ямала в Японию. В настоящее время прорабатываются проекты транспортировки СПГ по Северному морскому пути. Японская компания Mitsui O.S.K. Lines совместно с COSCO владеет тремя из пятнадцати танкеров повышенного ледового класса для доставки газа в рамках "Ямал СПГ". В рамках проекта "Арктик СПГ-2" был заключен регулярный фрахтовый контракт еще на три судна. Планируется, что они станут доставлять газ до перегрузочного комплекса в Бечевинской бухте на Камчатке, а там СПГ примут танкеры более низкого ледового класса, чтобы доставить в Японию. Строительство терминала - один из проектов компании НОВАТЭК.

Россия может увеличить объемы поставок СПГ в Японию и на рынки АТР.

План также включал создание в поселке Тикси, расположенном на Северном морском пути, уникальный ветродизельный комплекс (ВДК) мощностью 3900 кВт. Он был создан в партнерстве компании "РусГидро" и японской Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий, которая взяла на себя часть расходов. Проект реализуется на японских технологиях, с японской стороны в нем участвуют компании Komai Haltec, Takaoka Toko и Mitsu.

ВДК состоит из ветроэлектростанции мощностью 900 кВт, дизельной электростанции мощностью 3000 кВт и системы аккумулирования энергии мощностью 900 кВт. Они объединены автоматизированной системой управления производством и распределением электроэнергии. Сейчас японская сторона проводит испытания комплекса в условиях Крайнего Севера, после чего он будет безвозмездно передан Якутии. По словам посла Японии в РФ Кодзуки, ВДК повысит качество жизни в Тикси, поможет развитию СМП и станет примером внедрения зеленой энергетики.

Промышленность и сельское хозяйство

Запуск завода по производству метанола в Сковородино Амурской области, который строит российская компания "Технолизинг", намечен на 2023 год. Японская компания Marubeni Corporation уже заключила контракт на долгосрочную поставку метанол-конечной продукции этого завода. Завод в Сковородино позволит повысить добавленную стоимость за счет переработки природного газа, поэтому проект важен не только с точки зрения роста занятости, но и как способ повышения уровня обрабатывающей отрасли.

В январе 2020 года подписан меморандум о "Совместном японо-российском проекте по повышению эффективности производства сельскохозяйственной и рыбной продукции на Дальнем Востоке России" по трем направлениям, предусматривающим использование технологий и ноу-хау японских частных компаний. Это повышение производительности и увеличение экспортного потенциала сои, кукурузы и других культур; рост производства овощей за счет увеличения площадей теплиц в Якутске и других городах; а также увеличение производства и поставок рыбы и морепродуктов внутри России и за ее пределы. Сельское хозяйство обладает серьезным экспортным потенциалом. Еще в 2016 году в якутском селе Сырдах российская сторона и японская компания Hokkaido Corporation возвели уникальные круглогодичные теплицы "Саюри", в которые позволяют собирать около 400 тонн овощей в год. Их площадь каждый год увеличивается и в этом году должна составить 34 тысячи квадратных метров. Кроме того, есть планы по экспорту в Японию с Дальнего Востока пшеницы, сои, кукурузы. Также реализуется проект тепличного овощеводства в Хабаровске. Выращенные свежие и высококачественные овощи с 2017 года продаются в России.

В апреле 2018 года японская компания Prospect Co., Ltd. и российская группа компаний RFP заключили соглашение между акционерами о совместных инвестициях в предприятие, производящее 90 тысяч тонн пеллет (топливных гранул) в год. В октябре 2020 года завершено строительство завода в Амурске Хабаровского края. С весны этого года планируется начать поставки в Японию. Древесные пеллеты используются там как топливо при производстве электроэнергии из биомассы.

Транспорт и инфраструктура

Японская сторона придает большое значение экспорту инфраструктуры. В 2013 году правительство Японии разработало Стратегию инфраструктурного экспорта и создало правительственный фонд JOIN (Японская корпорация зарубежного инфраструктурного инвестирования для транспортного и городского развития), который помогает вести инфраструктурный бизнес за рубежом, в том числе в сферах транспорта и городского развития. JOIN инвестировал в проект совершенствования и управления Хабаровским международным аэропортом им. Невельского.

Проект по модернизации терминала внутренних линий включает строительство нового пассажирского здания и последующее управление аэропортом, в том числе имеющимся терминалом международных линий. Строить и управлять им станут совместно российская компания "Хабаровский аэропорт" и альянс японских компаний, куда входят "Соджиц Корпорейшн", JATCО, JOIN.

В конце мая 2019 года компания "РЖД", Минтранс РФ, Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии подписали меморандум об организации регулярных железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Япония - Россия - Европа. Пилотные перевозки по Транссибу при содействии РЖД и Минтранса Японии начались в 2018 году, а в 2020 году был отправлен первый контейнерный поезд с грузами из Японии. Причем это были не отдельные контейнеры, как раньше, а целый контейнерный состав.

Японская логистическая компания Toyo Trans также в феврале этого года начала предоставлять услугу по перевозке контейнеров со сборными грузами в Европу по Транссибирской магистрали. Регулярные рейсы отправляются по четвергам через неделю из японского порта. Груз прибывает в Познань через 22 дня. Время в пути при этом снижается примерно вдвое по сравнению с южным морским маршрутом. Японская сторона надеется, что транзит по Транссибу приведет к дальнейшему развитию экономических отношений между Японией и Россией.

Туризм

Хотя пандемия коронавируса нанесла удар по туризму, эта сфера по-прежнему обладает большим потенциалом. На российско-японской встрече на высшем уровне в январе 2019 года была поставлена цель - увеличить число взаимных поездок до 2023 года по меньшей мере до 400 тысяч человек (в 2019 году было 230 тысяч человек). Число туристов заметно выросло благодаря смягчению визового режима с 2016 года. У японцев особенный интерес вызывает Владивосток, как "наиболее близкий к Японии европейский город". За 2016-2019 годы число японцев, посетивших Приморье, выросло в четыре раза. А весной 2020 года японские авиаперевозчики JAL и ANA начали эксплуатацию рейсов между Владивостоком и аэропортом Нарита. Но из-за пандемии сейчас они временно не совершаются.

.jpg)

Быки идут медленно, но мощно

Японо-российские отношения продолжают развиваться на основе достигнутых сторонами договоренностей

Текст: Тоёхиса Кодзуки (Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России)

Полгода назад в Японии начало работу правительство Ёсихидэ Суга. В связи с пандемией очные встречи между лидерами наших двух стран в этот период не проводились, но позиция Японии остается неизменной: мы придаем большое значение японо-российским отношениям.

В январе впервые после вступления в должность премьер-министра Ёсихидэ Суга выступил с программной речью, в которой пояснил основные направления развития страны. В частности, говоря о японо-российских отношениях, он заявил о необходимости поставить точку в территориальных разногласиях между Россией и Японией, не оставляя эту проблему будущим поколениям. Отметив преемственность диалога лидеров, состоявшегося в ходе встречи в Сингапуре в 2018 году, премьер-министр Суга заявил о намерении вести переговоры с учетом ранее достигнутых договоренностей двух стран, стремясь к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.

Японо-российское взаимодействие в области экономики развивается в соответствии с состоящим из восьми пунктов Планом сотрудничества, который был представлен японской стороной в 2016 году. В рамках этого плана идет сотрудничество по широкому кругу тем: к настоящему моменту сформировано около 200 коммерческих проектов в таких сферах, как медицина, городская среда, малый и средний бизнес, энергетика, диверсификация промышленности и повышение производительности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены.

Несколько важных проектов родилось и в последнее время. Например, в области медицины, решение проблем которой напрямую связано с жизнью всех россиян, совместными усилиями был разработан экспресс-тест для диагностики новой коронавирусной инфекции, который сейчас применяется в том числе для тестирования в российских и зарубежных аэропортах. Кроме того, продвигается проект по открытию японо-российского Центра превентивной медицины и диагностики на базе больницы компании "РЖД" в Хабаровске.

Развивается также сотрудничество в области "зеленой" энергетики в таких направлениях, как проекты по метанолу в Амурской области и по ветроэнергетике в Республике Саха. Эти направления заслуживают внимания в качестве сфер дальнейшего взаимодействия Японии и России.

Таким образом, План сотрудничества из восьми пунктов приносит стабильные результаты. Наследуя курс администрации Абэ, японская сторона намерена продолжить работу над дальнейшим развитием двусторонних экономических отношений и в рамках правительства Суги.

Как Россия с ее обширной территорией, так и Япония, вытянутая с севера на юг, имеют разнообразные регионы. Обмены между ними играют огромную роль для дальнейшего развития связей двух стран. Стремясь расширить такие связи до самых удаленных уголков Японии и России, в ходе двусторонней встречи на высшем уровне во время саммита G20 в Осаке в мае 2019 года стороны достигли договоренности о проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

Он начался в 2020 году, и даже в условиях пандемии в его рамках проводятся различные мероприятия, в том числе в онлайн-формате. С момента старта Года межрегиональных обменов в январе 2020 года японской стороной осуществлено около 200 проектов, а количество участников превысило 400 тысяч человек. В конце прошлого года крупнейший в России японский фестиваль "J-FEST" впервые проводился в режиме онлайн. При содействии правительства Москвы и других партнеров за три недели в этом мероприятии приняли участие более 210 тысяч человек. Я искренне приветствую активное участие жителей разных уголков России в региональных обменах с Японией.

Этим летом в Токио планируется провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Правительство Японии намерено сделать это, чтобы показать сплоченность и победу человечества над новым коронавирусом, а также в качестве Олимпийских и Паралимпийских игр восстановления. Этим мы хотим сообщить всему миру о восстановлении Японии после мощного землетрясения на востоке нашей страны в марте 2011 года.

Задача борьбы с новым коронавирусом стоит перед всем человечеством. По восточному календарю сейчас идет год Быка. Быки могут быть медлительными, но движутся вперед уверенно и мощно. Будем и мы так же упорно идти к преодолению пандемии.

В заключение хочу выразить надежду на дальнейшее развитие японо-российских отношений, а также пожелать здоровья и счастья всем людям двух стран.

Гонка в цифре

Прорывы в науке и промышленности невозможны без суперкомпьютеров

Текст: Лариса Ионова

Как не отстать в гонке суперкомпьютеров от ведущих мировых держав? Об этом "РГ" рассказал академик РАН Игорь Каляев, председатель Совета по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического развития РФ.

Почему, по вашему мнению, наша страна все больше и больше отстает от мировых лидеров гонки суперкомпьютерных вычислений?

Игорь Каляев: Когда в начале 21 века стало приходить понимание, что "Запад нам не поможет", была предпринята попытка догнать "суперкомпьютерный мир", который ушел далеко вперед. И за короткий период нам удалось войти в список топ-500 наиболее производительных суперкомпьютеров. К 2010 году в него входили более 10 наших машин, а установленный в МГУ "Ломоносов" занимал 12-е место. К сожалению, в последующие 10 лет представительство России в списке топ-500 только уменьшалось, и сегодня в него входят всего лишь два суперкомпьютера, которые занимают соответственно 35-е и 130-е места. И сейчас наше отставание продолжает нарастать.

Причина, в первую очередь, в отсутствии собственной элементной базы, необходимой для создания современных суперкомпьютеров. Ее нам приходится закупать за рубежом, что в условиях санкций и роста курса доллара становится все более проблематично. Вдобавок к этому отсутствует понимание у ответственных российских чиновников роли суперкомпьютерных технологий в современном мире. Первый вопрос, который задает чиновник, "а какую прибыль принесет этот суперкомпьютер?". Сам суперкомпьютер никакой прямой прибыли не приносит, но его использование позволит производителям получить конкурентное преимущество за счет снижения времени проектирования изделия, повышения его качественных характеристик.

Как нам включиться в гонку суперкомпьютеров, сократить отставание?

Игорь Каляев: Необходимо создание отечественных технологических линеек по производству современной микроэлектронной элементной базы, не уступающей зарубежной. Кроме того, нам нужно создать национальную суперкомпьютерную инфраструктуру, то есть систему суперкомпьютерных центров различного уровня, объединенных в единый вычислительный ресурс с помощью высокоскоростных каналов связи и оснащенных специальным интеллектуальным диспетчером, который мог бы распределять поступающие пользовательские задачи по имеющимся вычислительным ресурсам в зависимости от их специализации, загруженности и т.п. Такая инфраструктура обеспечит российскому пользователю, работающему в любой точке страны, возможность проведения своих вычислительно трудоемких расчетов на любом из вычислительных ресурсов, входящих в ее состав. Нужно также обучать пользователей работать на такой суперкомпьютерной инфраструктуре, а также готовить кадры, способные проектировать как сами суперкомпьютеры, так и создавать для них системное и прикладное ПО.

Все эти задачи были представлены в Концепции создания и развития национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, которая была разработана ведущими учеными и специалистами нашей страны, рассмотрена и одобрена на заседании Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития страны под моим председательством еще в мае 2019 года. И с тех пор этот документ ходит по различным инстанциям, в то время как весь мир идет вперед стремительными шагами. Когда мы начинали разрабатывать данную концепцию в начале 2019 года, самым мощным суперкомпьютером в мире был китайский суперкомпьютер "Санвэй" с производительностью около 100 Пфлопс, а сейчас самый мощный в мире японский суперкомпьютер "Фугаку" имеет уже производительность около 500 Пфлопс.

При таком отставании у нас сохранились научные группы, способные делать суперкомпьютеры на мировом уровне?

Игорь Каляев: Уверяю вас, что сохранились. Например, в Таганрогском радиотехническом институте, который сейчас входит в состав ЮФУ, работы в области создания суперкомпьютеров ведутся с начала 60-х годов, когда была создана первая в мире цифровая интегрирующая машина, содержавшая 100 параллельно работающих обрабатывающих узлов. Здесь разработана не имеющая зарубежных аналогов концепция создания многопроцессорных вычислительных машин с реконфигурируемой архитектурой. Суть в том, что архитектура суперкомпьютера должна адаптироваться под структуру решаемой задачи. Тогда минимизируются непродуктивные временные затраты, а в итоге повышается его реальная производительность. Такие суперкомпьютеры находят все более широкое применение при решении потоковых задач, требующих обработки больших массивов данных за минимальный срок. Сейчас открытия делаются не как раньше, "на кончике пера", а на экране компьютера при обработке больших массивов данных и поиска закономерностей в них.

Разделяй и здравствуй

Текст: Константин Бахарев, Светлана Добрынина

В Перми на мусорном полигоне решили построить экологический технопарк. А тульские вузы подключились к экопроекту "Высшая школа утилизации". В этом же направлении работают и другие регионы.

Цель - обеспечить на сто процентов сортировку и вдвое сократить объем твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны. Такие задачи поставлены и перед нацпроектом "Экология".

За два года работы в Тульской области программы "Школа утилизации: электроника" удалось не допустить попадание на полигоны почти 250 тонн электронных отходов. К программе присоединилась и Нижегородская область. За несколько месяцев удалось собрать более 50 тонн опасного мусора. Всё утилизировано.

А в новый жилой район Екатеринбурга - Академический - теперь приезжает колонна мусоровозов разного калибра. Впереди самый маленький - на базе японского грузовичка с рисунком веселого бобра на борту, потом средний, а замыкает шествие уже солидных размеров мусоровоз Iveco. Из подъездов выкатывают тоже разноцветные контейнеры и распределяют по машинам.

"На полигонах работают мусоросортировочные комплексы, которые способны перерабатываемые отходы тут же пустить в дело", - пояснил начальник контрольно-эксплуатационной службы "Спецавтобаза" Сергей Тесля. К проекту намерены подключиться управляющие компании еще одного района.

Расширяется и география городов, участвующих в программе. В Пермском крае количество перерабатываемых отходов увеличат в 14 раз. Это станет возможным после ввода мусоросортировочных предприятий. Все отобранное вторсырье будет направлено на вторичную переработку.

Также готовится проект по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми. Его проектная мощность составит 300 тысяч тонн в год. Здесь будет создан комплекс по переработке мусора с сортировочной станцией и площадкой мембранного компостирования органики.

Генеральная уборка

В 2020 году в России ликвидировано 22 свалки и полигона. Генеральная уборка проведена в Татарстане, Удмуртии, Чечне, Московской, Владимирской, Кировской, Тамбовской, Нижегородской областях.

Общая площадь восстановленных земель составила более 250 гектаров. Предотвращена угроза жизни и здоровья более 1,5 миллиона человек.

Из кожи вон лезет

Нормы содержания мышьяка в российской рыбе могут пересмотреть

Текст: Татьяна Карабут

России нужно менять нормы содержания мышьяка в рыбе. Из-за действующих россияне рискуют здоровьем, а предприятия - бизнесом. В рыбе может оказаться в разы больше токсичного неорганического мышьяка. И это по существующим нормам будет абсолютно законно.

В рыбе и морепродуктах мышьяк содержится часто в органических соединениях, которые считаются либо нетоксичными, либо малотоксичным, в отличие от неорганических, напомнил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Но на момент утверждения техрегламента в 2011 году не было технических возможностей отделять одно от другого и было решено взять за основу советский ГОСТ, по которому нужно определять в рыбе общий мышьяк. Его содержание не должно превышать 5 мг на кг продукции.

По словам Соколова, в отличие от России во многих странах вовсе нет норм по содержанию мышьяка - например, в Японии или Южной Корее, где потребляется большое количество рыбы, а у населения продолжительность жизни выше, чем в России. Во многих странах считают только токсичный неорганический. А, например, в США нормы допускают содержание гораздо большего количества мышьяка. В Китае установили жесткие нормативы, но только по неорганическому мышьяку. И это наиболее правильное решение, считает Соколов.

От существующих в России норм, по словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, ежегодно внутренний рынок и экспортеры из-за неправильного определения мышьяка теряют до 160 тысяч тонн рыбной продукции. Целые промыслы - глубоководные рыбы, крабы, водоросли - оказались недоступными для россиян, утверждает Соколов. Анализы показывают превышение допустимых норм, но зачастую это безвредный органический мышьяк. И наоборот: если где-то, допустим, произойдет техногенная катастрофа, уровень мышьяка в рыбе может оказаться на уровне 3 мг на кг. Такая продукция спокойно может поставляться на российский рынок. Но в Китае ее однозначно забракуют: там предельное содержание неорганического мышьяка не должно превышать 0,1 мг на кг, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

Российские рыбаки фактически "играют в рулетку", выходя на промысел, считает Панин. На борту нет возможности проводить анализы. Только на берегу можно узнать о превышении норм по общему мышьяку. Тогда вся продукция должна быть утилизирована. А это огромные убытки.

Росрыболовство, Совет Федерации, Россельхознадзор, отраслевые эксперты предлагают пересмотреть в техрегламенте норму содержания мышьяка в рыбе: считать только неорганический мышьяк и для него установить более жесткие нормы. Такие рекомендации в феврале этого года были направлены в правительство по итогам совещания в Совете Федерации.

В каждой стране сегодня действуют свои нормы содержания неорганического мышьяка в рыбе. Но сейчас недостаточно исследований, насколько мышьяк из органических соединений может переходить в другие, опасные для здоровья людей формы, обращает внимание представитель Всемирной организации здоровья Мелита Вуйнович. Поэтому изменения норм требуют тщательной оценки всех рисков для здоровья человека.

Какова химия - такова и жизнь

Почему стратегически важные для страны разработки остаются в колбе

Текст: Юрий Медведев

От 80 до100 процентов катализаторов, полимеров, субстанций для производства лекарств, реактивы для исследований и многое другое мы закупаем за границей. Ведущие страны вкладывают в химический комплекс сотни миллиардов долларов, Россия только 54 миллиарда. Об этом "РГ" беседует с академиком - секретарем Отделения химии и наук о материалах РАН Михаилом Егоровым.

В 60-е годы знаменитый лозунг Ленина "коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны" был дополнен химизацией. И тогда химия стала наше все. А сегодня на первое место вышли "цифра", генетика, искусственный интеллект, персонифицированная медицина и другие фавориты. Словом, времена химии в прошлом...

Михаил Егоров: Могу напомнить цитату министра Л.А. Костандова "какова химия - такова и жизнь". Именно он предложил и реализовал программу химизации СССР, тогда было построено более 400 заводов. Мы ни от кого не зависели. Химия как локомотив увлекла за собой смежников. Ведь одно рабочее место здесь создает 8 в других областях экономики.

А сегодня ситуация кардинально иная. Например, от 80 до100 процентов катализаторов, которые используются почти во всех химических производствах, большая часть полимеров, фармацевтические субстанции, реактивы для научных исследований и многое другое мы закупаем за границей. Этот список нашей зависимости можно долго продолжать, легче сказать, что мы не закупаем. А ведь это вопрос национальной безопасности.

Сегодня многие специалисты, говоря о ситуации в своей сфере, ссылаются на национальную безопасность. Звучит почти как мантра. Но деньги нужны всем. Государство должно выбирать, определиться с приоритетами. И в Стратегии научно-технологического развития страны они названы, в частности цифровизация, охрана окружающей среды, энергоэффективность и энергосбережение, науки о жизни, новые материалы, персонифицированная медицина. Но вот химии нет.

Михаил Егоров: Давайте внимательно присмотримся к этим приоритетам. Что такое цифровизация? Это прежде всего компьютеры, различные датчики, сенсоры, а значит микроэлектроника. Может, вы удивитесь, но она почти на 100 процентов зависит от химии. Например, промышленность полупроводниковых материалов для микросхем напрямую зависит от современных технологий получения высокочистых веществ. В стране острейшая проблема с отечественными компонентами для микроэлектроники, от чего страдают практически все отрасли - от приборостроения до авиационной и космической техники. О создании собственной микроэлектроники мирового уровня говорят много лет, но дальше дело не идет. Считали, что купим, но теперь ясно, что не получится. Придется делать самим, но это невозможно без химии высоких технологий.

Еще один приоритет - переход к экологически чистой ресурсосберегающей энергетике. А это новые виды топлива и, если речь идет о водородной энергетике, - то и безопасные методы его хранения, создание новых источников, в том числе топливных элементов, это новые методы очистки дымовых газов, максимальное уменьшение эмиссии углекислого газа и т. д. Что касается экологической безопасности, защиты окружающей среды, то здесь роль химии просто очевидна. Ведь сами химические производства, прежде всего старые, являются одним из главных загрязнителей. Поэтому мир переходит на "зеленую химию", строятся заводы на новых технологиях, использующих принцип замкнутого цикла, которые вообще не дают вредных отходов. А можно ли себе представить без химии получение новых материалов, включая "умные" и "иерархические", материалы для нанотехнологий, создание новых лекарств, реагенты для исследований области биологии и генетики?

Кстати, на встречах молодых ученых с президентом страны на его вопрос, какие у вас проблемы, они больше всего говорили как раз о реагентах, которые приходится закупать за границей. А исследования в области биологии и генетики являются важнейшими для реализации многих приоритетов.

Михаил Егоров: Совершенно верно. Поэтому академия считает, что нам будет трудно достичь намеченных целей, если химия, пользуясь вашей терминологией, останется в тени.

То есть химия это сквозная или системообразующая отрасль всей экономики. Говоря образно, она как кровеносная система пронизывает весь организм экономики. Когда-то наша химическая промышленность была среди мировых лидеров, а что сейчас?

Михаил Егоров: Приведу лишь несколько цифр. Абсолютным лидером в химической промышленности сегодня является Китай. Объем производства химической продукции в Китае в 2018 г. составил 1198 млрд долларов. Аналогичный показатель в США - 530 млрд долларов, Бельгии и Испании - 65 млрд, в России - 54 млрд. При этом Китай с 2008 года увеличил инвестиции в химию почти в 3 раза, а США в 2 раза. Доля химического комплекса в ВВП России составляет 1,1%, а к 2030 году планируется ее рост до 2 процентов. В Китае эта доля уже сейчас составляет 8,9%, в Японии - 8,2%, в Германии - 6,9%, в США - 6,1%.

Если учесть, что химия является сквозной отраслью, то эти сухие цифры, возможно, объясняют нашу зависимость от импорта не только в ней, но и во многих сферах экономики?

Михаил Егоров: Потому мы и утверждаем, что ситуация перезрела. Нужна программа развития химии и всего химического комплекса. Новая программа химизации. Она должна стать приоритетом, тогда сможем стимулировать развитие и других отраслей, как это было во времена СССР. Пока еще есть возможность все поправить, но тянуть дальше нельзя. Об этом мы готовим обращение в разные инстанции, и прежде всего - в Совет безопасности.

Вообще ситуация довольно парадоксальная. Наша химическая наука, несмотря на все кризисы и реформы, остается одной из лучших в мире, входит в пятерку ведущих, а химическая промышленность в глубоком арьергарде. Говорят, что на науку у нашего бизнеса нет спроса, но не да такой же степени. За границей фирмы гоняются за инновациями, а у нас даже разработки мирового уровня никого не интересуют. Это наш особый путь?

Михаил Егоров: Химия требует очень больших вложений. Понятно, что бизнес не хочет рисковать, вкладывать деньги в "колбу", ему нужны отработанные технологии. Чем когда-то занимались прикладные институты, которые доводили до "пилотов" практически важные, инновационные результаты, полученные в академических институтах и вузах. Прикладную науку разрушили, поэтому все разработки так и остаются в "колбах". Вот и весь парадокс.

Что же делать? Возрождать прикладные институты? Но это огромные затраты и многие годы. Заставить РАН заниматься технологиями? Кстати, лет 15 назад предлагали вокруг институтов РАН создать инновационный пояс, но затея, к сожалению, ничем не закончилась.

Михаил Егоров: Это практически нереально. Конечно, в РАН есть несколько крупных институтов с современной производственной базой, но подавляющему большинству "пилоты" не под силу. Такие современные производства на колене никто не сделает.

Президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума РАН заявил, что бизнес живет по своим законам. Его нельзя заставить внедрять отечественные разработки, тем более что наука не может ему предъявить обкатанные технологии. Значит выход единственный - покупать?

Михаил Егоров: Начинать надо с полной инвентаризации того, что происходит в отрасли, куда прежде всего надо направить средства, где провалы, которые мешают ее развитию. Например, крайне сложная, местами критическая ситуация сложилась в области малотоннажной химии. Здесь мы почти полностью зависим от импорта. Если нам отрежут продукты малотоннажки, остановятся многие производства.

Вы спрашиваете, что делать? Закупать или делать самим? Сегодня выбор нам диктует сама жизнь, нынешние реалии. В нескольких крупных фирмах уже появились свои исследовательские центры, но это капля в море. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужна национальная программа развития химической отрасли. Учитывая нашу специфику с прикладными институтами, надо создавать кластеры науки и бизнеса с активным участием государства. Без этого вряд ли что-то получится, так как химия требует очень больших вложений. Кроме того, обязательно в этой программе должны участвовать вузы. Ведь у нас почти исчезли институты, которые готовили химиков-технологов. Сейчас все стали университетами с многопрофильным образованием, где подготовке высококлассных инженеров, мягко говоря, уделяется мало внимания. Большая проблема - подготовка рабочих высшей квалификации для химической промышленности, которых раньше обучали в специализированных учреждениях среднего образования. Сейчас это во многом утеряно. И здесь для решения создавшейся проблемы тоже крайне важна роль государства.

.jpg)

ОЭЗ "Липецк" признана лучшей промышленной площадкой

ОЭЗ "Липецк" стала победителем в номинации "Лучшая промышленная площадка" премии "Russian Business Guide. Люди Года", сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, на данный момент в ОЭЗ "Липецк" зарегистрированы 66 компаний резидентов из 16 стран мира (Япония, Италия, Бельгия, Германия, Австрия, США, Китай, Израиль, Швейцария, Нидерланды, Украина, Республика Корея, Польша, Сингапур, Франция, Россия). Созданы 4,7 тысяч рабочих мест.

Артамонов отметил, что учредителем премии является международный журнал Russian Business Guide, призванный содействовать развитию делового партнерства, продвижению имиджа России за рубежом, показывая инвестиционные возможности регионов России.

"Особая экономическая зона "Липецк" сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния", – сказал Артамонов.

Банк "Санкт-Петербург" возобновил кредитную линия на $6.2 млн Заводу алюминиевых сплавов

Московский филиал Банка "Санкт-Петербург" стал партнёром Завода алюминиевых сплавов (АО "ЗАС") – одного из крупнейших производителей вторичного алюминия в нашей стране. В рамках договора банк предоставил АО "ЗАС" комплекс услуг: факторинг на сумму 100 млн руб. овердрафт на 100 млн руб., а также открыта возобновляемая кредитная линия объёмом $6.2 млн на экспортные цели. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк уже начал сотрудничество с компанией в рамках обслуживания её внешнеторгового бизнеса: на учёте стоит ряд экспортных контрактов, заключенных с контрагентами как стран ближнего зарубежья с расчетами в российских рублях, так и с покупателями стран Европы и Азии.

Завод был основан в 1949 году. Бренды ЗАС сертифицированы на Лондонской бирже металлов. Партнёрами клиента являются крупные потребители Европы, США, Японии, стран Азиатского региона, а также ряд российских предприятий.

Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на министерской конференции «Стамбульского процесса» по Афганистану, 30 марта 2021 года

Уважаемые коллеги,

Признательны таджикистанским и афганским партнерам за организацию очередной министерской встречи Стамбульского процесса по текущей ситуации в Афганистане и вокруг него.

Афганистан проходит через непростой этап своего развития. Военно-политическая обстановка в этой стране остается по-прежнему весьма тревожной. Регулярно происходят теракты, не исключен сезонный всплеск боевой активности. В этой связи представляется необходимым предпринять максимум усилий для снижения уровня насилия.

Разумеется, кое-чего на этом направлении удалось добиться. В частности, важными вехами на пути завершения вооруженного конфликта считаем прекращение боевых действий между США и Движением талибов и запуск прямых межафганских контактов в Дохе в 2020 г. Твердо убеждены: опираясь на достигнутые успехи, необходимо двигаться дальше в сторону скорейшего нахождения развязок по вопросам национального примирения и формирования широкопредставительных органов власти.

В этом контексте Россия – в тесном контакте с региональными и международными партнерами – ведет энергичную работу в различных форматах. 18 марта с.г. провели в Москве очередной раунд консультаций в рамках расширенной «тройки» с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей властей ИРА, афганских политических деятелей, Движения талибов и почетных гостей из Катара и Турции. Исходим из того, что состоявшаяся между афганскими делегациями дискуссия придала дополнительный импульс переговорному процессу в Дохе.

На протяжении многих лет Россия оказывает содействие афганским партнерам в экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Значимой составляющей двустороннего сотрудничества остается подготовка национальных кадров. Растет количество представителей афганской молодежи, обучающихся в российских высших учебных заведениях. В прошлом году только по гражданским специальностям приняли более 500 студентов из ИРА. Продолжаем готовить специалистов и для вооруженных сил, правоохранительных органов и антинаркотической полиции Афганистана.

В рамках совместного проекта России, Японии и Управления ООН по наркотикам и преступности в сентябре 2020 г. в Кабуле состоялась церемония начала строительства Кинологического центра Антинаркотической полиции МВД Афганистана. Особо отмечу, что подготовка афганских кинологов для центра будет осуществляться в нашей стране.

В 2020 г. регион, мир в целом столкнулись с новым опасным вызовом – пандемией коронавирусной инфекции. В этих условиях Россия оказала Афганистану адресную гуманитарную помощь. В июне и ноябре прошлого года были доставлены и безвозмездно переданы средства индивидуальной защиты и медицинские изделия. В ноябре-декабре 2020 г. направлено более 300 тонн продовольствия. Мы будем продолжать эту помощь.

В заключение хотел бы в очередной раз подчеркнуть, что Россия неизменно выступает за становление Афганистана в качестве независимого и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркотиков. Искренне желаем скорейшего достижения устойчивого мира на афганской земле и открытия новой страницы в истории страны.

Благодарю за внимание. Желаю успешной работы.

Пять шагов по выходу на китайский рынок. Часть 1

22 марта в Центре поддержки экспорта Новосибирской области состоялся семинар «Пять шагов по выходу на китайский рынок», который провел управляющий партнер SkyLex Group (КНР) в РФ Сергей Кулешов. Три часа семинара пролетели незаметно.

Сергей рассказал о компании SkyLex, о том, как она организует поддержку экспорта российских компаний на всех этапах, о ее ключевых клиентах. Рассказал о том, что, в частности, SkyLex поддерживает отношения с 35 розничными компаниями Китая, у которых в провинции Гуандун действует порядка 40 тыс. точек. Кроме того, SkyLex сотрудничает с оптовыми и дистрибьюторскими компаниями. Она готова предоставить каналы сбыта для любого товара.

После обзора статистики китайского рынка спикер перешел к конкретным шагам по выходу на китайский рынок.

Сергей Кулешов:

Почему нужно выходить на рынок Китая? Вот сравнительный анализ цен на продукты питания в России и в Китае. Мы видим цены в 2-3 раза больше, чем в нашей рознице. Это как раз то, что позволяет зарабатывать нашему производителю гарантировано больше, чем в России. Конечно же, надо сразу сказать правду, что китайские сети тоже хотят заработать. Поэтому цену нужно делить на два, чтобы понять, по какой цене вы можете зайти в Китай.

Высокие цены в Китае обусловлены растущими зарплатами и пристрастием к импортным продуктам. «Не китайское? Беру!». Такая модель существует. Естественно, это продается по другим ценам.

Причем, работать на рынке Китая проще, чем на российском. Если на рынке России мы утыкаемся в пять федеральных игроков, к которым не подъехать, не подойти, то в Китае все иначе: не договорился с одним — пошел к другому. Сетей, игроков в Китае настолько много, что у тебя всегда есть возможность продать все, что у тебя есть и все, что ты можешь произвести. Безусловно, переговоры тоже не быстрые. Однако они идут. Мы в январе растаможили тестовую партию, и через два-три недели после китайского Нового года продукция уже пошла в каналы.

Безусловно, в Китае работать проще. Но надо понимать, какие шаги надо сделать. Мы подходим к той модели, которую мы вывели на своем практическом опыте. Эта модель апробирована на десятках производителей продукции. Эта та последовательность шагов, которая дает гарантированный результат. Теперь мы в своей работе от этой модели не отклоняемся. Раньше мы могли еще с кем-то пойти на компромисс, когда нам говорили: «А давайте мы этот шаг пропустим», то сейчас мы сразу говорим, что работаем только по такой системе.

Это простая последовательность из пяти шагов.

Первый шаг. Защита интеллектуальной собственности. Как только задумались о Китае — нужно подавать на регистрацию торговой марки. Даже если вы просто скинули буклеты потенциальному партнеру, то 99%, если ему продукт интересен, он вашу марку зарегистрирует на себя. И вы уже будете не владельцем своей торговой марки. И когда вы придете продавать товар в Китай, вы упретесь в эту ситуацию. В этот «пень» въехали самые крупные, самые опытные холдинги, у которых есть юридические департаменты с массой специалистов. Те же «Объединенные кондитеры» боролись за свою «Аленку». По йотафону мы помогали выкупать торговую марку у китайцев. А это очень серьезный бизнес. «Ростех», практически государственная структура. 2 млн долларов потратили на выкуп марки. Конечно, 2 млн против 200 млн по закрытой сделке — всего 1%. Но тем не менее, это 2 млн долларов.

Прежде всего, нужно зарегистрировать торговую марку. И название, и визуальную часть. Кто-то хочет перестраховаться и регистрирует свою торговую марку в кириллице, латинице и иероглифах.

К нам обращались наши новосибирские ребята с умными батареями. Китайцы тут же напали на эту тему, так как это ноу-хау. И они сразу же стали говорить: а давайте вы нам пришлете образец. Мы сразу спросили у ребят: а у вас вообще патент есть? – Нет. – Давайте мы вам и патент сразу сделаем, иначе у вас просто украдут эту батарею. Вы приедете через два месяца в Китай, а она уже будет везде стоять. Китайцы это сделают за неделю. В итоге эти ребята вовремя остановились, а то были под впечатлением. Китайцы же чем берут… Они сразу обещают, что возьмут у них эту батарею сотнями миллионов штук. И у наших ребят сразу глаза загорелись, они уже начали готовить им образцы. Но мы их остановили. Конечно, сделать патент — более дорогая и длительная процедура, чем регистрация ТМ. Но без нее все дальнейшие шаги не имеют смысла.

Где теряются права на интеллектуальную собственность? На выставках, например. Пока можно было, российские производители на все эти выставки ездили. SIAL, Кантон. Центр поддержки экспорта оплачивает поездку. За бесплатно — что не скататься? Все стараются показать себя. А там тысячи китайцев с фотоаппаратами. Прошел, щелкнул, попробовал, зарегистрировал. Домой с выставки приехал — можно смело идти на ребрендинг, придумывать новую марку.

Второе — это образцы. Отправили им в Китай образцы посылкой. Все, марка зарегистрирована.

Как происходит процедура регистрации? С момента подачи на регистрацию марки в Китае проходит 3-4 месяца протестного периода, после чего выдается гарантийное письмо, что ваша марка находится на регистрации. С этого момента уже можно начинать поставлять продукцию в Китай. И стоит это порядка тысячи долларов.

Регистрировать можно по трем системам. Можно по внутреннему законодательству Китая. Это как раз то, что мы рекомендуем и делаем. Можно регистрировать ТМ по Мадридской системе. А есть еще американская система. Для китайцев свое законодательство превыше всего, поэтому если вдруг возникает спор по марке, зарегистрированной в Китае и через Мадрид, то однозначно в судах проиграет Мадрид. Поэтому наша рекомендация — регистрировать через поверенного в Китае. И через 9-15 месяцев у вас уже будет свидетельство. Но можно завозить продукцию в Китай в коммерческих объемах, как только у вас на руках будет гарантийное письмо. Сделать этот шаг крайне важно, потому что, в противном случае, потом придется выкупать свою продукцию за десятки тысяч долларов. Выдается свидетельство на 10 лет. Его можно регистрировать на физическое лицо, что удобно. А потом марку по договору можно передавать в свою компанию.

Второй шаг. Анализ рынка. Это фундамент. Для нас это не просто отчет ради отчета. Это прописывание дорожной карты, по которой мы будем идти при выходе на китайский рынок. Получив от вас стартовое задание в виде вашей презентации и базового коммерческого предложения, мы делаем обзор рынка, смотрим рынок на присутствие аналогов. Например, у нас был запрос на фруктовые батончики. Мы начали изучать рынок — и аналогов не нашли. Ближайший аналог — «Сникерс», «Марс». Если же рынок конкурентный, то там делается анализ по категории, каналам сбыта. Полностью с полей мы выжимаем всю информацию по аналогичным продуктам. Это позволяет понять, куда встраивать ваш продукт. На что он будет претендовать, с кем конкурировать, в какую цену вам нужно попадать, какая ценовая архитектура будет при этом. Результатом этой работы является труд страниц на 40-50. И самое главное в нем — это актуальный анализ рынка, ценовой, со всех точек зрения проанализированный. И для принятия решения — идти дальше или нет — определяющей является финансовая модель. Это такая экселевская «портянка» на очень много колонок, где мы простраиваем архитектуру вплоть до цены на полке по каналам сбыта. И когда мы это считаем, то уже понимаем, есть ли, собственно, в этом бизнес. Есть ли шанс попасть на рынок, заработать на нем. Вопрос с «попасть» тоже актуален: есть товары, которые очень жестко конкурируют в своей категории.

Надо понимать, что китайский рынок — отнюдь не дефицитный. Это рынок самой ожесточенной конкуренции. Потому что он самый крупный, самый денежный, и туда стремятся все. Транснациональные компании там давно. Америка и Европа вкладывались в этот рынок, они привыкли на нем себя чувствовать хозяевами. Кроме того, последние годы на этом рынке развиваются такие серьезные игроки, как Южная Корея, Новая Зеландия, Индонезия, Япония. Высокотехнологичные страны, которые идут в Китай со своими продуктами. А мы по сравнению с ними часто не дотягиваем по производственному уровню. С нашими ручными тестомесами. А конкурировать придется с продукцией, которая сделана на полностью роботизированном производстве. Поэтому без такого анализа выходить на китайский рынок — все равно что идти по минному полю, понадеявшись на русский авось. Удалось проскочить — проскочили. Поэтому без дорожной карты нам не обойтись. Без нее даже мы не сможем сказать, что делать дальше. В ней как раз прописываются каналы продаж, список потенциальных клиентов. Сразу предлагается две-три стратегии выхода. Идем ли в ритейл, или идем сразу в опт, или в B2B-сегмент.

Роль водорода в декарбонизированной экономике: текущие прогнозы

Контуры будущего в сфере водорода в Европе могут быть во многом сформированы уже в 2020-е годы

Водород стал особенно популярным в течение последнего года, после того как множество крупнейших экономик мира установили целевые показатели по достижению углеродной нейтральности — снижению выбросов углекислого газа. Но текущий информационный шум вокруг водорода также связан с конкуренцией между производителями голубого и зеленого водорода, что ожидается уже в ближайшие десятилетия и будет зависеть от решений в этой сфере, которые необходимо принять уже сейчас и в ближайшие годы.

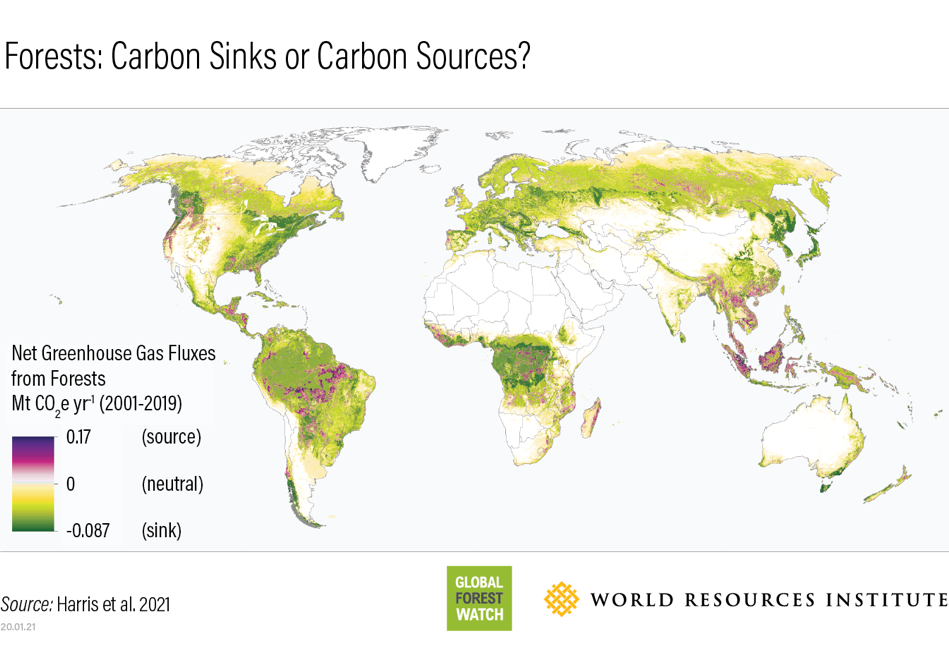

Три направления энергоперехода

Для достижения климатических целей помимо увеличения доли ВИЭ в энергетическом балансе важную роль будут играть следующие три направления — развитие электробатарей, технологии улавливания, использования и хранения углекислого газа (CCUS) и водородная энергетика. При этом CCUS рассматриваются как промежуточное звено перехода к новой энергетике, так как ставка на эти технологии потребует создания масштабной инфраструктуры, сравнимой с текущей мировой энергетической системой. В то же время батареи и водород входят в целевое видение будущего в Европе и в других странах, принявших обязательства по сокращению выбросов CO2. По оценкам Rystad, использование водорода потенциально таргетирует до 51% мировых выбросов углекислого газа.

Хотя новая водородная экономика еще далека от реализации, чему препятствуют экономические ограничения и незрелость многих технологий конечного использования, H2 потенциально отводится весомая роль. Представляя собой топливо, но не оставляющее углеродного следа при сжигании, водород может стать решением критических вопросов для новой энергетики, основанной на ВИЭ.

Во-первых, решением проблемы с неравномерностью генерации ВИЭ. Избыточные объемы электроэнергии в системе в пиковый момент будут направляться на производство водорода при помощи технологии электролиза, что в период низкой генерации ВИЭ станет гарантирующим источником энергии.

Во-вторых, водород в отличие от электробатарей готов обеспечить надежность работы транспорта при перемещении на длительные расстояния, что в особенности важно для авиации и морских перевозок.

В-третьих, широкое использование водорода может решить проблемы с транспортировкой энергии. Взамен строительства протяженных электрических сетей электроэнергия ВИЭ может направляться на производство водорода, который затем можно будет транспортировать в другие части света с использованием текущей инфраструктуры для транспорта природного газа.

Все эти свойства водорода легли в основу планов Японии по переходу к Водородному Обществу (Hydrogen Society).

Для возникновения «водородного общества» необходимо пройти еще множество шагов — создание избыточных мощностей ВИЭ, снижение затрат на производство водорода при помощи электролиза, развитие технологий для конечного потребления. Безусловно, создание широко распространенной водородной экономики создаст спрос и на голубой водород (на основе природного газа при помощи технологии парового реформинга с применением CCUS на стадии добычи и переработки природного газа) в дополнение к зеленому. Такое увеличение спроса в сочетании с повсеместным внедрением водородных трубопроводных сетей сделает водород доступным для применения во множестве секторов экономики.

Прогнозы по потреблению

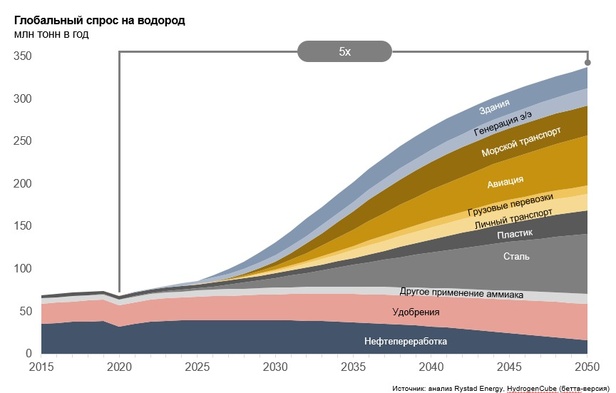

По прогнозам Rystad, заметный рост потребления водорода ожидается в 2030-е годы, к 2050 г. потребление вырастет в 5 раз: с текущего уровня в 70 млн тонн в год до почти 350 млн тонн в год. Основными источниками роста станут не текущие сектора потребления — нефтепереработка и химическая промышленность, — а новые сектора, прежде всего, в трех сферах — авиации и морском транспорте и производстве стали. Также к 2050 г. водород будет топливом для около 5% парка личных автомобилей и 10% дорожных перевозок, для генерации электроэнергии и тепла.

Среднегодовые темпы роста за 30 лет оцениваются на уровне 5,5% г/г. При этом ожидается, что спрос в Азии будет расти опережающим темпом в 6,3% г/г, и в результате к 2050 году на Азию будет приходиться 47% мирового спроса на водород. В то время как в Европе и Северной Америке среднегодовые темпы роста, как ожидается, составят 4,9% г/г. Рост является значительным, если учесть, что все новое производство должно быть углеродно-нейтральным или близким к тому.

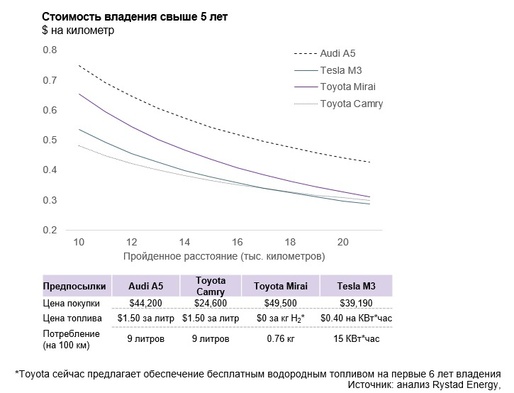

Водород может применяться в сегменте пассажирских транспортных средств посредством технологии водородных топливных элементов (FCEV — fuel cell electric vehicles). В отличие от электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV), в которых электричество вырабатывается за счет внешнего заряда, водородные топливные элементы генерируют энергию посредством электрохимической реакции, выделяя в качестве побочных продуктов только водяной пар и тепло. FCEV уже есть в продаже, однако, в отличие от электромобилей BEV, водородная инфраструктура развивается крайне медленно, и преимущества водородных топливных элементов — более легкая трансмиссия и большая дальность действия — уменьшаются на каждом этапе усовершенствования технологий электрических батарей. По оценкам Rystad, даже при бесплатном водородном топливе (что предлагает сейчас Toyota в первые 6 лет использования) средняя стоимость владения Toyota Mirai на километр превышает на 30% стоимость поездок на Tesla M3 на 10-16 тыс. километров. По–видимому, BEV уже становятся основным решением в сфере легкового транспорта. Тем не менее, у FCEV есть возможности занять определенные ниши рынка или существенную долю в некоторых регионах.

В сфере грузовых перевозок у FCEV больше возможностей для конкуренции с грузовиками на электробатареях в сравнении с сектором легкового транспорта. Однако и в этой сфере медленное развитие инфраструктуры и высокая стоимость производства зеленого водорода ведут к тому, что электромобили BEV станут более привлекательным выбором во многих регионах мира.

Применение водорода уже развивается в сфере малой авиации. Технология водородных топливных элементов может быть выигрышной в малой авиации и при ближнемагистральных перелетах в сравнении с электрическим аккумулятором. Множество стартапов по всему миру запустили пилотные программы использования водородных топливных элементов для малых самолетов. Растет и интерес инвесторов: после совершения первого коммерческого полета на водородном топливе компания ZeroAvia в декабре 2020 г. получила $21 млн от группы инвесторов, среди которых фонд Билла Гейтса «Breakthrough Energy Ventures», компании Amazon и Shell. ZeroAvia также начала сотрудничество с British Airways для дальнейшего изучения возможностей применения коммерческих топливных элементов H2.

При этом для крупных самолетов ни водородные ячейки, ни аккумуляторные батареи пока не являются потенциальным решением для достижения декарбонизации. Технология сжигания водорода еще находится в незрелом состоянии, в большей степени решение в этой сфере ожидают на основе сжигания синтетического топлива.

При производстве стали водород может использоваться как замена угля и природного газа в процессе прямого восстановления. Электродуговые печи хорошо зарекомендовали себя в промышленном масштабе, на них производится около 30% мировой стали. При этом прямое восстановление при помощи водорода (H-DR) было технологически доказано лишь недавно. И для внедрения восстановления стали при помощи водорода не требуется больших изменений имеющейся производственной инфраструктуры, что делает H-DR экономически эффективной альтернативой традиционным методам производства.

«Окно возможностей» для голубого водорода

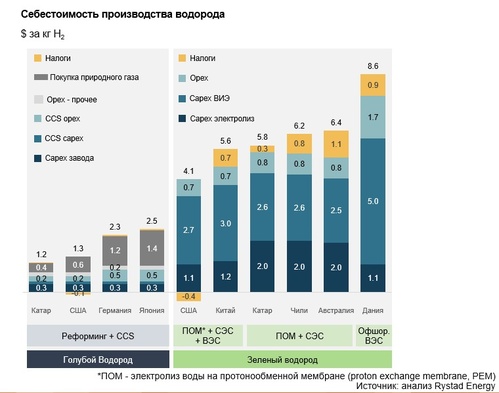

С точки зрения предложения водород сейчас в основном производится из природного газа методом парового реформинга — такой способ маркируют как «серый» водород, так как при производстве, транспорте и переработке природного газа происходит эмиссия CO2. Поэтому «серый» водород не вписывается в «зеленую» повестку. Но если на всей цепочке производства будут применены технологии CCUS (улавливания CO2), то такое производство уже будет удовлетворять достижению климатических целей, такой водород обозначается как «голубой». Отдельные компоненты технологии производства «голубого водорода» уже опробованы и имеют промышленное применение.

С другой стороны, поставки водорода также планируется обеспечить при помощи технологии электролиза из воды. И в этом случае «цвет» водорода зависит от источников производства электроэнергии. Если это атомные электростанции — то производится «желтый» водород, если ВИЭ — то «зеленый» водород. Целевое видение энергетики в развитых странах предполагает развитие именно зеленого водорода. Крупные промышленные компании в Европе делают долгосрочную ставку именно на зеленый водород.

Однако «окно возможностей» для голубого водорода будет открыто на горизонте до 2050 года, и возможно на более длительный срок. По оценкам Rystad, на данный момент производство голубого водорода имеет углеродный след на порядок ниже в сравнении с зеленым: 1,7 против 14,4 кг эмиссии CO2 на 1 кг H2. В 2020 г. 35% электроэнергии в Европе производилось на основе ископаемого топлива. По текущим прогнозам, которые во многом базируются на целевом видении, паритет по углеродному следу между голубым и зеленым водородом будет достигнут к 2050 г. Еще долгое время голубой водород будет в большей степени соответствовать климатическим целям в сравнении с зеленым.

По оценкам Rystad, стоимость производства голубого водорода также обходится дешевле в 3-5 раз в сравнении с зеленым водородом в разных регионах мира: $1-2 за кг H2 в сравнении с $4-9 за кг H2. Издержки на покупку природного газа составляют порядка 50% в стоимости производства голубого водорода. Применение технологий улавливания и хранения CO2, по нашим оценкам, увеличивает себестоимость производства голубого водорода в среднем лишь на 25%. В то же время, высокая себестоимость зеленого водорода связана с большими затратами на капитальные вложения в сфере ВИЭ и на создание заводов по производству водорода на основе технологии электролиза. В сумме эти две компоненты составляют 70-80% в текущей себестоимости зеленого водорода.

Так как технологии для конечного потребления и создание инфраструктуры необходимо развивать уже сейчас, производители голубого водорода получат возможности занять рынок. Для этого необходимо построить инфраструктуру для улавливания и хранения CO2 и убедить европейских регуляторов в минимальном уровне выбросов углекислого газа при производстве. Кроме российских компаний, рассматривающих возможности поставок, на экспорт голубого водорода в Европу ставят BP и Equinor, планирующие производство в Великобритании и Норвегии соответственно и осуществление поставок по имеющимся газопроводам.

Однако вопрос относительно «окна возможностей» поставок голубого водорода в Европу остается дискуссионным. В пользу зеленого водорода играет тот фактор, что страны-производители природного газа медленно осуществляют изменения в сторону новой энергетики. Сейчас потребуется до 5-10 лет на принятие решений и нормативной базы, строительство инфраструктуры для улавливания и хранения CO2. В это время компании, делающие ставку на зеленый водород, также будут стараться осуществить прорыв в развитии своих технологий. Таким образом, контуры будущего в сфере водорода в Европе могут быть во многом сформированы уже в 2020-е годы.

Глобальный спрос на водород

Стоимость владения автомобилем на водородных топливных элементах в сравнении с электромобилями и автомобилями с ДВС

Себестоимость производства водорода

Виктор Курилов, аналитик норвежской компании Rystad Energy

Навигация по Суэцкому каналу возобновилась

После снятия с мели и эвакуации контейнеровоза Ever Given движение судов в Суэцком канале возобновилось, сообщил РИА «Новости» вечером 29 марта советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш. «Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать с помощью лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал Мамиш.

В свою очередь, представитель японской Shoei Kisen, компании-владельца судна, заявил, что проведёт расследование причин произошедшего. По его словам, все испытали «некоторое облегчение», когда контейнеровоз удалось поставить на фарватер.

Ever Given удалось снять с мели к утру 29 марта, однако улучшить ситуацию в Суэцком канале это не помогло: из-за неблагоприятных погодных условий долгое время 400-метровый контейнеровоз не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке в районе Большого Горького озера.

И все же контейнеровоз Ever Given, ставший причиной блокировки Суэцкого канала, наконец-то удалось полностью снять с грунта и он уже следует на север в район Большого Горького озера, входящего в систему Суэцкого канала. Это позволит снова открыть для движения важнейший торговый путь, пишет Bloomberg.

В заявлении Администрации Суэцкого канала говорится, что судно снова полностью находится на плаву. Буксиры оттащили контейнеровоз от берега, где он стоял на мели с прошлого вторника. Однако, как сообщал Reuters, после того как судно сняли с мели, из-за сильного ветра оно вновь встало почти поперек канала, перекрыв его. К счастью, на этот раз контейнеровоз на мель не сел, и спустя час был развернут в правильном направлении. Работы продолжались более четырех часов. Позднее в сети появились кадры Ever Given, следующего в сопровождении буксиров в район Большого Горького озера, где его ждет технический осмотр. Контейнеровоз уже покинул узкую часть канала и самостоятельно, на небольшой скорости достиг Малого Горького озера, которое примыкает к Большому Горькому озеру, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные портала MarineTraffic.

Теперь руководство канала, через который проходит около 12% мировой торговли, будет вплотную заниматься возобновлением судоходства, чего ждут более 450 судов. Помимо торговых судов около Суэцкого канала несколько дней простаивают нефтяные танкеры.

По словам опрошенных РБК экспертов, даже после разблокировки транспортной артерии полностью восстановить движение по каналу удастся лишь спустя несколько дней. Объясняется это тем, что в сутки через Суэц проходит примерно 50 судов, а на подходах к нему находится около 350 кораблей.

350-метровый Суэцкий канал был создан в 60-е годы XIX века. Канал был впервые заблокирован на столь большой срок за последние 45 лет. В 1967 году его намеренно блокировали египетские власти во время войны с Израилем. Заново канал был открыт в 1975 году.