Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Антей» открыл счет российским краболовам

ГК «Антей» приняла у верфи первое построенное в России краболовное судно «Русь». Компания планирует в июне провести промысловые испытания нового краболова в Баренцевом море, а затем судно отправится на Дальний Восток.

15 мая представители группы компаний «Антей» и ленинградского судостроительного завода «Пелла» подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь». Дальневосточные рыбаки стали первыми, кто доверил отечественным верфям постройку краболова, – до этого работать над подобными заказами российским заводам не приходилось.

Контракт на строительство 50-метрового краболова был подписан в июне 2017 г. По проекту судно предназначено для специализированного донного лова краба конусными ловушками «японского» типа. Для перевозки улова в живом виде используются решетчатые корзины, которые помещаются в термоизолированные цистерны с охлажденной до 2 градусов и подготовленной забортной водой (RSW-танки). Расчетный экипаж – 28 человек.

В марте 2018 г. на заводе прошла торжественная церемония закладки судна – закладную доску на корме закрепили президент «Антея» Иван Михнов и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а уже в декабре 2018 г. «Русь» спустили на воду. За неделю до сдачи завершились заводские ходовые испытания краболова, подтвердившие его основные проектные характеристики.

«Коллектив завода совместно с нашими специалистами проделали огромную работу, спроектировав и построив судно практически с нуля. На этом пути не обошлось без некоторых шероховатостей, но главное, что в итоге мы получили современное краболовное судно, оборудованное по последнему слову техники и способное решать наши производственные задачи», – рассказал Fishnews вице-президент ГК «Антей» Сергей Скляр.

Он добавил, что в результате компания приобрела большой опыт сотрудничества с судостроителями. «Специалисты «Антея» непрерывно участвовали в проектировании судна и на этапе строительства давали рекомендации исходя из практического опыта эксплуатации крабовых судов. Обсуждалось функционирование и расположение каждой судовой системы, тщательно подбирались производители того или иного оборудования. Уверен, что и для «Антея», и для «Пеллы» это сотрудничество имело огромное практическое значение. Безусловно, этот опыт будет применен и при строительстве других наших судов», – подчеркнул представитель «Антея».

Напомним, по итогам прошлогодних крабовых аукционов группа компаний приняла на себя обязательства по строительству семи судов на российских верфях. В середине апреля «Антей» заключил контракт на шесть краболовов с Находкинским судоремонтным заводом в Приморском крае, который уже приступил к реализации этих проектов.

По словам Сергея Скляра, в середине июня «Русь» планируется отправить в Мурманск, где судно опробуют «в боевых условиях» на промысле краба в Баренцевом море. По завершении промысловых испытаний краболов по Северному морскому пути перейдет на Дальний Восток к месту постоянного базирования.

Fishnews

В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19

Наталья Копылова. Выходец из Таджикистана и выпускник Оксфордского университета, доктор наук в области химической биологии Бободжон Назаров приступает к тестированию двух препаратов против COVID-19; камостат и нафамостат, используемые при лечении панкреатита, могут предотвратить проникновение коронавируса в клетки организма, эффект этих препаратов будет виден почти сразу, рассказал РИА Новости ученый.

По словам Назарова, который является основателем и главой биотех-компании Latus Therapeutics, специализирующейся на онкологических заболеваниях, идея найти эффективное лекарство от COVID-19 пришла к нему сразу же, как началось распространение коронавируса в мире.

"Я решил, что как ученый я должен что-то сделать и начал изучать различные исследования по COVID-19, чтобы понять, как устроен и действует этот вирус", - рассказал ученый.

"Для создания нового препарата с нуля у нас не было времени, поэтому одна из идей была в том, чтобы изучить существующие и доступные лекарства, которые уже используются для лечения различных заболеваний", - объяснил собеседник агентства.

"Меня заинтересовала способность камостата остановить процесс проникновения коронавируса в клетки человеческого организма. Вирусы MERS-S, SARS-S и SARS-2-S (COVID-19) проникают в организм путем связывания с рецептором ACE2, затем, активировавшись ферментом TMPRSS2, они проникают в клетки дыхательных путей, где они и размножаются. Согласно научным исследованиям, камостат блокирует направление вируса к легочным клеткам путем ингибирования TMPRSS2 и тем самым понижает риск заражения вирусом", - объяснил ученый.

Назаров также изучил еще одно лекарство от панкреатита, нафамостат, с похожими свойствами. Согласно исследованиям, нафамостат может предотвратить развитие воспалений, связанных с простудными заболеваниями. Изучив свойства обоих медикаментов, Назаров создал команду из шести ученых и профессоров Оксфордского университета для реализации клинических испытаний.

"Исходя из данных клинических исследований пациентов, мы знаем, что COVID-19 поражает даже людей молодого возраста и приводит к нарушениям свертываемости крови. Это очень опасно, поскольку появляются риски возникновения инсульта и других заболеваний. При изучении нафамостата мы обнаружили, что этот препарат также предотвращает повышение свертываемости крови", - отметил он.

Далее началась совместная работа с японскими фармацевтическими компаниями и учеными из Японии и Германии, где были получены доказательства, что при использовании указанных препаратов коронавирус не может проникнуть в клетки легких. "Это полностью некоммерческий проект для нашей компании. Мы решили, что будем работать бесплатно. Сейчас мы временно приостановили проекты по онкологии, полностью сфокусировавшись на коронавирусе", - добавил Назаров.

"Мы получили все необходимые разрешения для проведения клинических испытаний на пациентах с использованием этих лекарств здесь в Великобритании. Мы рассчитываем, что первые испытания препаратов начнутся в ближайшие две недели", - заявил собеседник агентства.

В испытаниях примут участие около 500 человек, первые тесты пройдут в Шотландии.

"В тестах будут участвовать пациенты с коронавирусом в Эдинбурге. Надеемся, что до конца мая лекарства будут испытаны на десятках пациентов", - сказал Назаров РИА Новости, добавив, что испытания также планируется провести в Ньюкасле и Лондоне.

Пациенты с симптомами коронавируса, которые лечатся дома, будут принимать камостат в форме таблеток в течение 14 дней, а находящиеся в критическом состоянии будут принимать нафамостат инъекционно в больницах.

"Мы считаем, что результат будет виден в течение 14 или менее дней. Более того, согласно более чем 35-летним клиническим данным, полученным в Японии для этих лекарств от панкреатита, частота побочных эффектов лекарств минимальная и составляет только 1-3%, в основном в форме аллергической реакции", - добавил он.

В случае успешных испытаний Назаров надеется наладить сотрудничество со странами СНГ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

"Я родился в Таджикской ССР, и я ощущаю себя выходцем из СССР. Если лекарство окажется эффективным, я бы хотел сотрудничать с Таджикистаном, Россией и странами Центральной Азии по выпуску этого препарата в этих странах. Это важно и необходимо сейчас, и я бы очень хотел этому помочь", - заключил доктор Назаров.

«Северные территории»: Япония назвала Курилы своими

МИД Японии вновь обьявил Южные Курилы своей территорией

Лидия Мисник

МИД Японии вернул формулировку о японской принадлежности южных островов Курильского архипелага в ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии». При этом в прошлом году такую запись решили убрать, чтобы улучшить атмосферу на российско-японских переговорах. Вопрос принадлежности Курильских островов обсуждается между Москвой и Токио еще со времен окончания Второй мировой войны.

Японский МИД в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» в очередной раз подчеркнул свою позицию о принадлежности южных островов Курильского архипелага: в Токио утверждают, что имеют право претендовать на «северные территории», как их называют в Японии.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — утверждается в документе, который цитирует газета Sankei. Там также указано, что мирный договор с Россией может быть заключен после того, как решится вопрос о принадлежности четырех островов южной части Курил.

Агентство Кyodo обратило внимание, что запись о суверенитете над островами была восстановлена, но в прошлом году ее убрали из аналогичного доклада ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах.

В тот раз это вызвало недовольство в рядах членов правящей Либерально-демократической партии. Они выразили мнение, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».

«Синюю книгу по дипломатии» 19 мая представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.

Вопрос принадлежности Курильских островов связан с тем, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Состояние войны между СССР и Японией официально прекратилось после того, как стороны поставили свои подписи под Совместной декларацией от 19 октября 1956 года. Государства также восстановили двусторонние дипломатические и консульские отношения. В соответствии с девятой статьей документа, правительство Советского Союза согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие мирного договора — фактический переход этих территорий под контроль Токио после заключения документа.

Парламенты СССР и Японии ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, но так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина как раз в нерешенном вопросе территориальной принадлежности Южных Курил.

В Японии называют их своими «северными территориями». Но в российском МИД неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

В настоящее время стороны продолжают обсуждать этот вопрос, но сейчас контакты осложнены пандемией. В частности, 3 марта стало известно, что по этой причине были отложены переговоры о безвизовых визитах на Курилы бывших японских жителей. Как сообщило издание Iwate Nippo, дипломаты решили вести контакты посредством электронной почты. По информации СМИ, встреча была запланирована на 12 марта, ее собирались провести в России.

Что касается непосредственно вопроса о принадлежности территорий, в середине января премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил в парламенте страны с заявлением о том, что Токио будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Россией и решить территориальный спор между государствами.

«Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом [России Владимиром Путиным]», — подчеркнул он.

В конце прошлого года председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете «Иомиури» заявил, что для быстрого возвращения южной части Курильских островов необходимо потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть.

Он напомнил, что на российско-японских переговорах по территориальному вопросу Москва отвергла идею Токио передать японской стороне два южных острова.

«В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов», — отметил он.

Лидер партии назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио признает свой отказ от Курильского архипелага.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое заявление Кадзуо Сии угрозой суверенитету и территориальной целостности России.

«Северные территории»: Япония назвала Курилы своими

МИД Японии вновь обьявил Южные Курилы своей территорией

Лидия Мисник

МИД Японии вернул формулировку о японской принадлежности южных островов Курильского архипелага в ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии». При этом в прошлом году такую запись решили убрать, чтобы улучшить атмосферу на российско-японских переговорах. Вопрос принадлежности Курильских островов обсуждается между Москвой и Токио еще со времен окончания Второй мировой войны.

Японский МИД в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» в очередной раз подчеркнул свою позицию о принадлежности южных островов Курильского архипелага: в Токио утверждают, что имеют право претендовать на «северные территории», как их называют в Японии.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — утверждается в документе, который цитирует газета Sankei. Там также указано, что мирный договор с Россией может быть заключен после того, как решится вопрос о принадлежности четырех островов южной части Курил.

Агентство Кyodo обратило внимание, что запись о суверенитете над островами была восстановлена, но в прошлом году ее убрали из аналогичного доклада ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах.

В тот раз это вызвало недовольство в рядах членов правящей Либерально-демократической партии. Они выразили мнение, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».

«Синюю книгу по дипломатии» 19 мая представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.

Вопрос принадлежности Курильских островов связан с тем, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Состояние войны между СССР и Японией официально прекратилось после того, как стороны поставили свои подписи под Совместной декларацией от 19 октября 1956 года. Государства также восстановили двусторонние дипломатические и консульские отношения. В соответствии с девятой статьей документа, правительство Советского Союза согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие мирного договора — фактический переход этих территорий под контроль Токио после заключения документа.

Парламенты СССР и Японии ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, но так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина как раз в нерешенном вопросе территориальной принадлежности Южных Курил.

В Японии называют их своими «северными территориями». Но в российском МИД неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

В настоящее время стороны продолжают обсуждать этот вопрос, но сейчас контакты осложнены пандемией. В частности, 3 марта стало известно, что по этой причине были отложены переговоры о безвизовых визитах на Курилы бывших японских жителей. Как сообщило издание Iwate Nippo, дипломаты решили вести контакты посредством электронной почты. По информации СМИ, встреча была запланирована на 12 марта, ее собирались провести в России.

Что касается непосредственно вопроса о принадлежности территорий, в середине января премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил в парламенте страны с заявлением о том, что Токио будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Россией и решить территориальный спор между государствами.

«Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом [России Владимиром Путиным]», — подчеркнул он.

В конце прошлого года председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете «Иомиури» заявил, что для быстрого возвращения южной части Курильских островов необходимо потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть.

Он напомнил, что на российско-японских переговорах по территориальному вопросу Москва отвергла идею Токио передать японской стороне два южных острова.

«В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов», — отметил он.

Лидер партии назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио признает свой отказ от Курильского архипелага.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое заявление Кадзуо Сии угрозой суверенитету и территориальной целостности России.

Королевский оркестр

В Швеции музыканты выступают вживую на филармонической сцене

Текст: Ирина Муравьева

Несмотря на пандемию Королевский Стокгольмский филармонический оркестр выступает вживую на сцене, правда, в пустом зале. Составы музыкантов не превышают сорока человек, но программы этих концертов, доступных бесплатно в прямом эфире, представляют выдающихся солистов и яркий концертный репертуар.

Такие "живые" концерты проходят еженедельно (по средам) с начала апреля. К слову, подобного рода акции проходят и в Берлинской филармонии - в пустом зале, с ограниченным количеством музыкантов. Между тем, из-за того, что в Швеции правительство выбрало специфический подход к COVID-19, отличающийся от других стран, здесь разрешены более крупные, социально дистанцированные группы и оркестры имеют возможность репетировать и играть. Но и в этом случае возможны только концерты без публики в формате онлайн, освоенном теперь как еще один базовый формат в классическом музыкальном бизнесе. Худрук Королевского Стокгольмского филармонического оркестра и Концертхауса Стефан Форсберг комментирует практику "живых" концертов:

- В эти трудные времена мы все еще можем поддерживать музыкальное творчество оркестра, хотя и в другом формате. Придерживаясь правила социального дистанцирования и адаптируя свои программы, мы играем для большой аудитории, несмотря на то, что зал пуст. Отзывы на эти концерты ошеломляют: люди глубоко благодарны нам, и это доказывает, что искусство имеет огромное значение для всех, кто находится в социальной изоляции.

В майскую афишу Стокгольмскому филармоническому оркестру удалось привлечь выдающихся солистов, которые должны были в это время быть занятыми в других проектах. Так, скрипачка Янин Янсен выступила с оркестром в качестве солистки и дирижера с программой из сочинений Бетховена и Баха, в то время, как она должна была по плану выступать в Токио. 20 мая со Стокгольмским оркестром выступит Нина Штемме (дирижер Алан Гилберт), у которой были запланированы репетиции в Ковент Гардене в Лондоне. Знаменитая вагнеровская сопрано исполнит "Песни на стихи Матильды Везендонк" Вагнера, "мадригал" композитора, о котором он сам писал: "Лучшего, чем эти песни, я никогда не создавал". В программе также прозвучат "Послеполуденный отдых фавна" Дебюсси и Восьмая ("Неоконченная") симфония Шуберта.

А 27 мая с оркестром выступит известный кларнетист и дирижер Мартин Фрест. В эти дни он должен был готовить премьеру в Париже, но теперь музыкант выступит с программой из сочинений Пьяццоллы, Копланда и Бетховена в Стокгольмском Концертхаусе.

К слову, американский скрипач и дирижер Алан Гилберт, который выступает сейчас с Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром, в 2021 году станет музыкальным руководителем Королевской шведской оперы.

Пока нет подтверждения, смогут ли шведские оркестры и концертные залы открыть свои двери для публики этой осенью, но билеты на сезон 2020/21 года Королевский филармонический оркестр уже запустил в продажу, предложив подписчикам гарантию "открытой покупки", дающей возможность сдать билеты в случае отмены концертов.

Между тем, кроме "живых" концертов Стокгольмского филармонического оркестра, на сайте Стокгольмского Концертхауса можно посмотреть и другие бесплатные "живые" концерты онлайн: 3-4 концерта еженедельно. Афиша включает камерную музыку и джаз.

Японский ресторан

Как Японии удалось выйти из пандемии, не вводя ограничения

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии постепенно снижается скорость распространения коронавируса. Количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения на территории страны становится все меньше, а общее число заболевших составляет чуть больше 16,3 тысячи человек.

Наметившаяся тенденция позволила премьер-министру Синдзо Абэ 14 мая объявить о досрочном прекращении режима ЧС почти на всей территории островного государства - в 39 из 47 префектур. Особые меры остались в силе только в восьми регионах - Токио, Осаке, Киото, северном губернаторстве Хоккайдо, префектурах Канагава, Сайтама, Тиба и Хёго, которым в ближайшие недели предстоит бросить все силы на борьбу с COVID-19. Впрочем, местные специалисты не исключают возникновения впоследствии новых волн коронавирусной инфекции и просят не спешить с отказом от мер предосторожности. Как пишут СМИ, кое-где в Японии уже открылись места развлечений и отдыха. К примеру, в префектуре Тотиги на острове Хонсю 15 мая возобновил деятельность парк с каруселями и другими аттракционами. В первый день работы посетителей было немного, вероятно, из-за дождливой погоды, а может, семьи с детьми просто решили поостеречься. На входе у пришедших измеряли температуру и просили оставить контактные данные, чтобы можно было связаться при необходимости.

Примечательно, что объявленный японскими властями режим ЧС не предполагал каких-либо рестрикций или штрафов за нарушение самоизоляции или отказ от закрытия магазинов и заведений общественного питания. С другой стороны, в случае неисполнения установок правительства люди и фирмы рисковали подвергнуться общественному порицанию. Компании из-за желания подзаработать в период пандемии могли понести серьезные имиджевые потери, что на японских островах куда страшнее любых финансовых. К своей репутации местный бизнес относится трепетно.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще в апреле призвал население по возможности оставаться дома, не посещать места массового скопления людей, не находиться без особой надобности в душных и плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, он попросил граждан ответственно подойти к соблюдению правил личной гигиены и ношению масок. Компаниям рекомендовали по возможности перевести персонал на удаленку и сократить график работы для сотрудников. Расчет был сделан на сознательность и дисциплинированность, которые, нужно признать, присущи японцам. И это подействовало.

Народ и местный бизнес правильно восприняли сигнал руководства страны. Многие магазины и компании закрыли свои двери до конца режима ЧС. Рестораны сократили часы работы и стали переориентироваться на приготовление блюд на вынос, несмотря на финансовые потери. Да, предприниматели и здесь несут значительные убытки. Даже крупные автомобильные концерны рапортуют о серьезном сокращении доходов.

Но все проходило довольно спокойно, без резких проявлений недовольства в связи с ограничениями. Японцы понимали, что иначе поступить в условиях борьбы с инфекцией невозможно. На улицах все без исключения носят маски. Перчатки, правда, надевают реже, в основном при посещении продовольственных магазинов. Многие японцы перешли на самодельные маски, зачастую сшитые из яркой материи или кусочков кимоно. Инструкции по их изготовлению в домашних условиях публикуют в прессе. Этот тренд поддержали и местные политики.

Самая сложная обстановка с COVID-19 в Токио: общее количество заразившихся накануне превысило пять тысяч человек. Но, как показывает статистика, даже в многомиллионном городе последние две недели ежедневно выявляют всего по несколько десятков новых пациентов с положительными пробами на коронавирус. Люди питают надежды, что обстановка в Токио вскоре позволит снять все имеющиеся ограничения.

Губернатор мегаполиса Юрико Коикэ заявляет о необходимости поэтапного возвращения к нормальной жизни после снятия режима ЧС. По ее словам, для ослабления мер следует достичь трех показателей. Так, в течение недели среднесуточное число новых случаев заражения должно быть менее 20. Кроме того, доля случаев, когда источник заражения не удалось установить, не должна превышать 50 процентов. При этом число новых заражений в неделю должно снижаться относительно показателей за предыдущие семь дней.

А как у нас

В Ленинградской области 12 мая попытались открыть крупные торговые центры, но уже через пять дней снова были вынуждены закрыть. Как объяснили в администрации региона, стало очевидно, что обеспечить все требования безопасности для посетителей и персонала руководители торговых центров не смогли. В итоге сейчас здесь работают только торговые комплексы площадью меньше 25 тысяч квадратных метров, но без примерочных.

Предполагалось, что крупные ТЦ откроются в особом режиме: без фудкортов, примерочных, со строгим соблюдением дистанции и будут работать в условиях постоянной дезинфекции.

В минувшие выходные возле торговых центров образовались настоящие пробки. Изголодавшиеся по шоппингу петербуржцы бросились в магазины. В тот же день активизировались телефонные террористы, они сообщили, что в одном из ТЦ заложена бомба. Посетителей эвакуировали, но торговый центр так и не открыли. Второй молл также закрыли. В общей сложности крупные ТЦ в Ленобласти проработали меньше суток.

Словом, опыт по открытию двух крупных моллов на самой границе с Петербургом оказался неудачным. Губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях объяснил, что это его решение. "Я под свою ответственность разрешил в красной зоне работать ТЦ при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала: они нарушаются. У меня было два выхода: или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции. Я выбрал решение о приостановке деятельности ряда ТЦ", - заявил глава региона. Сейчас, кстати, качество работы торговых центров проверяет областная прокуратура.

Однако в Ленобласти есть и хорошие новости: здесь разрешили возобновить работу парикмахерам и мастерам маникюра.

Правда, при этом приходится соблюдать ряд условий: дезинфицировать мебель и контактные поверхности каждые два часа, работать в масках, бахилах и перчатках, использовать не больше половины посадочных мест.

Подготовили Вера Черенева, Евгения Цинклер

Форпост на Западе России

Моряки-балтийцы успешно решают поставленные перед ними задачи.

18 мая – День Балтийского флота России. Этот праздник установлен в ознаменование победы русских моряков в 1703 году в устье Невы, когда 30 шлюпок под командованием Петра I атаковали и захватили два шведских парусных корабля «Гедан» и «Астрильд». О том, чем сегодня живёт старейшее военно-морское объединение России, какие задачи решает, в преддверии праздника рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

– Александр Михайлович, праздник – это повод оглянуться назад, посмотреть, что было сделано за прошедший год, оценить результаты, которых добились балтийцы по итогам недавно завершившегося зимнего периода обучения…

– Балтийский флот достойно встречает очередную годовщину со дня своего основания. В 2019 году в общей сложности на флоте успешно проведено около полутора тысяч мероприятий боевой подготовки. В ходе межвидовых совместных учений соединений и частей, тактических манёвров офицеры учились управлять разнородными силами и средствами.

Основным при этом стал принцип двусторонности, что позволило внести элемент состязательности между подразделениями, а также уйти от шаблонных действий командиров в бою и повысить уровень профессионализма личного состава.

В рамках мероприятий боевой подготовки корабли флота в прошлом году сдали более 120 курсовых задач в морских полигонах. Экипажами было выполнено около 400 боевых упражнений, среди которых – ракетные и артиллерийские стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные действия. При этом корабли и суда обеспечения оставили за кормой свыше 170 тысяч морских миль, наплаванность экипажей кораблей Балтийского флота возросла почти на 15 процентов и в зимнем периоде обучения составила порядка 900 суток. В ходе зимнего периода обучения продолжилась подготовка тактических групп кораблей.

Наши корабли неоднократно выполняли задачи дальних походов в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. Моряки-балтийцы совершили более десяти неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Не так давно в места постоянного базирования вернулись сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий».

В рамках похода в декабре прошлого года отряд кораблей Балтийского флота во главе с СКР «Ярослав Мудрый» впервые принял участие в морской части российско-индийских учений «Индра-2019», а также в трёхсторонних манёврах с ВМС Китая и Ирана «Пояс морской безопасности» и российско-японском учении антипиратской направленности. В апреле в Балтийск, оставив за кормой свыше 13 000 миль, из шестимесячного похода возвратилась плавмастерская «ПМ-82». Её экипаж осуществлял материально-техническое обеспечение оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Силами специалистов плавмастерской был проведён оперативный ремонт более 20 кораблей. Также экипаж судна снабжал военных моряков в зоне выполнения задач дизельным топливом, пресной водой и продовольствием. В настоящее время в рамках океанографического похода в южном полушарии выполняет свою исследовательскую миссию ОИС «Адмирал Владимирский». Ярким и знаменательным событием этой научной экспедиции стало участие наших моряков и учёных в торжествах, посвящённых 200-летию открытия Антарктиды.

Высокой интенсивностью отличалась боевая подготовка морской авиации Балтийского флота. Общий налёт экипажей в 2019 году превысил 1500 часов.

На 15 процентов возросла интенсивность боевой учёбы личного состава частей и соединений армейского корпуса. Сухопутная составляющая флота армейский корпус и бригада морской пехоты в прошлом году провели свыше 2000 различных учебно-боевых мероприятий. В частности, части армейского корпуса и соединение морской пехоты провели около 1500 различных стрельб, более 700 из низ – в тёмное время суток. При этом существенно возросли качественные показатели занятий, тренировок и учений. Как результат – значительное увеличение процента мероприятий, выполненных с оценкой «отлично».

Профессионализм воинов-балтийцев был подтверждён на самом высоком уровне. Так, по итогам проверки комиссии Министерства обороны Российской Федерации двадцати одному подразделению Балтийского флота присвоено почётное наименование ударного. Этой чести удостоились экипажи корвета «Бойкий», малого ракетного корабля «Серпухов», корабля противоминной обороны «Александр Обухов», десантного катера на воздушной каверне «Мичман Лермонтов», личный состав подразделения берегового ракетного соединения, на вооружении которого находятся ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также ряд воинских частей соединения ПВО и армейского корпуса Балтийского флота.

Не снизилась интенсивность боевой подготовки балтийцев и в 2020 году. Экипажами кораблей флота в зимнем периоде обучения было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений по применению минного и торпедного вооружения, проведено порядка 180 артиллерийских и семь ракетных стрельб.

Недавно из очередного дальнего похода возвратился средний морской танкер «Кола». За 27 ходовых суток судно прошло 2700 морских миль, осуществило заправки топливом кораблей Балтийского флота и фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота. Успешно выполнили задачи дальнего похода в Северном и Балтийском морях корветы «Бойкий», «Стойкий», большой десантный корабль «Королёв».

Высоких результатов добился личный состав морской авиации. Экипажи вертолётов и самолётов в общей сложности выполнении свыше 500 различных боевых упражнений, в том числе и несколько десятков дневных и ночных посадок на находящиеся в море корабли. Общий налёт пилотов морской авиации составил порядка 1500 часов. Более десяти лётчиков и штурманов повысили уровень своей классной квалификации.

Лучшими по итогам боевой учёбы за зимний период обучения признаны несколько соединений, частей и кораблей.

Лучшим соединением надводных кораблей стала бригада десантных кораблей. Звание лучшего общевойскового соединения завоевал мотострелковый полк армейского корпуса флота. Лучшим надводными кораблём стал корвет «Стойкий», среди ракетно-артиллерийских кораблей первым стал новейший МРК «Мытищи», лучшим соединением морской авиации и ПВО стала авиационная дивизия Балтийского флота.

– Как флот показал себя в ходе состязательных мероприятий, проводимых в Вооружённых Силах России?

– В рамках АрМИ-2019 в год пятилетия с начала игр команды Балтийского флота приняли участие в 18 конкурсах профессионального мастерства и в 12 из них заняли призовые места. При этом более 160 наших военнослужащих участвовали в восьми всеармейских этапах. Для сравнения: в 2018 году этого права добились 42 балтийца.

Ощутимый вклад в победу российской команды на международном этапе конкурса «Морской десант» внесли военнослужащие соединения морской пехоты БФ.

В последние годы уровень физической подготовленности личного состава флота стабильно растёт. Больше становится отличных оценок, существенно снижается количество удовлетворительных. В спартакиаде Западного военного округа и в состязаниях «Командирские старты» в 2019 году команда Балтийского флота завоевала высокое 2-е место.

– Какие ещё знаковые события произошли в жизни Балтийского флота?

– Важное место в формировании здорового воинского коллектива играет морально-психологическое состояние военнослужащего, его готовность выполнить поставленную командованием задачу. Здесь, помимо военно-политической составляющей, немаловажную роль играет духовно-нравственное развитие человека. Не случайно в Вооружённых Силах активно работают помощники командиров по работе с верующими, которые наряду с офицерами призваны формировать в душах солдат и матросов традиционные для нашего государства и общества ценностные ориентиры.

В декабре прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проведения Божественной литургии в калининградском Кафедральном соборе Христа Спасителя передал Балтийскому флоту икону святого благоверного князя Александра Невского – покровителя морской пехоты. Напомню, пять таких икон вместе с частицами мощей русского князя были освящены 25 ноября в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. Затем они были переданы в дар соединениям и частям морской пехоты ВМФ России. Причём Балтийский флот стал первым обладателем такой иконы. Сегодня реликвия хранится на территории соединения морской пехоты в одноимённом храме, построенном на добровольные пожертвования в память о «чёрных беретах», погибших при исполнении воинского долга. Стоит также отметить, что рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского установлена единственная в стране воинская православная звонница, которая сочетает в себе главный символ морской пехоты – якорь – и главные православные символы: крест, купол, колокола. У основания звонницы заложены четыре капсулы с землёй, взятой с мест дислокации других соединений морской пехоты ВМФ России – из Владивостока, Севастополя, посёлка Спутник Мурманской области и Каспийска.

– Александр Михайлович, расскажите, как идёт процесс технического переоснащения Балтийского флота.

– Геополитическая обстановка в мире свидетельствует, что существование Балтийского флота – это одно из обязательных условий безопасности России на западном направлении. Для того чтобы баланс сил сохранялся и впредь, уровень военно-технического оснащения объединений, соединений, частей и кораблей БФ должен отвечать самым современным требованиям, а сам флот – быть мобильным, эффективным и управляемым.

Сегодня Балтийский флот представляет собой сбалансированную разновидовую группировку. Она располагает надводными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны, мощной сухопутной составляющей, а также частями материально-технического обеспечения. При этом важная роль в решении стоящих перед флотом задач отводится современным корветам «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», а также малым ракетным кораблям «Серпухов», «Зелёный Дол» и «Мытищи». В конце прошлого года морскую компоненту пополнили носитель высокоточного ракетного оружия МРК «Советск» и большой гидрографический катер «Александр Евланов». В ближайшее время ожидается поступление новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт», вооружённого «Калибрами».

Обновление коснулось и сухопутной составляющей. Так, например, полностью перевооружился и успешно провёл стыковочные стрельбы новейшим комплексом ПВО «Тор-М2» зенитный ракетный полк армейского корпуса. Процессы оснащения флота передовыми техническими средствами и вооружением, а также модернизации уже находящихся в его составе самолётов, вертолётов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся в 2020 году.

– Как известно, любым оружием управляют люди. Что делается на флоте для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, совершенствования инфраструктуры военных городков?

– Одним из важнейших условий в обеспечении выполнения личным составом поставленных задач является организация его жизни и быта. В 2018 году министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение о масштабной реконструкции военного городка конца XIX века в Гусеве. В 2019 году в канун Дня защитника Отечества состоялось торжественное открытие сразу трёх инфраструктурных объектов на территории танкового полка – штаба, казармы и столовой. Не остаются без внимания и другие военные городки и флотские объекты. Новая и отремонтированная столовые были сданы для авиаторов в посёлке Чкаловск и для моряков в Балтийске. Сразу после Дня защитника Отечества по завершении ремонта открыла свои двери столовая в соединении ракетных катеров и кораблей. В июне будет ведён в строй ещё один объект питания на тысячу посадочных мест в соединении морской пехоты. В перспективе – строительство столовой в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Возведение и ремонт инфраструктурных объектов на Балтийском флоте продолжаются и в настоящее время.

– Товарищ командующий, в последние месяцы сохраняет свою актуальность тема пандемии коронавируса. Как организовано противодействие опасному заболеванию на флоте?

– На Балтийском флоте предпринимаются адекватные уровню угрозы меры. В территориальном центре управления обороной развёрнута оперативная группа, которая круглосуточно отслеживает санитарно-эпидемиологическую ситуацию в зоне нашей ответственности. Военные медики, специалисты РХБ защиты переведены на усиленный режим работы. В соединениях и воинских частях минимизировано проведение массовых мероприятий – без ущерба плановой боевой подготовке войск. На контрольно-пропускных пунктах воинских частей у прибывающих на службу военнослужащих измеряют температуру, проводят опрос о состоянии здоровья.

Специалисты флотских подразделений РХБЗ ежедневно проводят дезинфекцию военных объектов, расположенных на территории соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте. Кроме того, широко используются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Кроме того, на Балтийском флоте внедрена система дистанционного заказа питания для оперативного звена объединений и соединений флота. Разработано меню из нескольких вариантов комплексных обедов различных ценовых категорий. Приготовленные блюда упаковываются в контейнеры и передаются военнослужащим в закрытых пакетах вместе с разовой посудой и средствами гигиены. Выдача заказов происходит в период рабочего дня.

На базе нескольких воинских частей были проведены тренировки по отработке комплекса мероприятий по борьбе с распространением вирусных заболеваний. К участию в них привлекались флотские медики, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, специалисты инженерных войск, личный состав военной полиции и частей материально-технического обеспечения. В тренировках были задействованы десятки единиц специальной техники. Среди них – инженерно-технические передвижные комплексы химзащиты, дегазационные войсковые комплекты, тепловые машины спецобработки, комплексы полевых лабораторий КЛП-10.

Лётчики морской авиации Балтийского флота совместно со специалистами медицинской службы и военнослужащими подразделения РХБ защиты провели тренировку по посадке самолёта Ан-26 на условно заражённый аэродром и его последующей дезинфекции. Важное событие произошло на минувшей неделе – был сдан в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр в Калининграде.

– Расскажите о планах на ближайшие шесть месяцев.

– Перед флотом стоят масштабные задачи. До конца года запланировано провести свыше 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Корабли и суда Балтийского флота примут участие в международных манёврах, не говоря уже о плановых мероприятиях боевой подготовки.

Основная общая для всех задача на летний период обучения заключается в дальнейшем совершенствовании боевой выучки, повышении слаженности действий подразделений, частей и соединений. Для этого командирам и начальникам всех степеней необходимо существенно повысить качество организации и выполнения всех учебно-боевых мероприятий. Что касается морской составляющей, то в первую очередь речь идёт об отработке действий группировок разнородных ударных сил флота совместно с авиацией и береговыми войсками в Балтийской морской зоне.

– Товарищ командующий, что пожелаете морякам-балтийцам в этот праздничный день?

– В первую очередь всем – крепкого здоровья, во-вторых – верности славным традициям старейшего флота России, в-третьих – выдержки и целеустремлённости. Задачи нам предстоит решать масштабные, сложные, но интересные. Это потребует от каждого матроса, старшины офицера и адмирала концентрации воли и мобилизации сил. Также хочу пожелать всем военнослужащим больше времени уделять физической подготовке и спорту, ведь крепкое здоровье, сила и выносливость – это те качества, без которых трудно говорить об успешном выполнении стоящих перед Балтийским флотом задач.

Владимир Дашевский

Тимур Гайнутдинов, «Красная звезда»

Компания «ТестГен» из сети ФИОП РОСНАНО зарегистрировала сверхточный тест на COVID-19

Компания «ТестГен» из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ — ФИОП Группы РОСНАНО) получила 15 мая 2020 года регистрационное удостоверение Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного генетического теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Новая тест-система показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с высокой точностью — более 96%.

Тест-система «CoV-2-Тест» была разработана специалистами компании «ТестГен» примерно за месяц. Первые партии уже готовы к отправке в регионы России.

В основу теста «CoV-2-Тест» положен метод полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, как наиболее точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции. При разработке тест-системы в том числе были учтены рекомендации FDA (Food and Drug Administration — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США).

Образцом для проведения анализа является биоматериал, взятый со слизистой оболочки носо- или ротоглотки пациента, или мокрота из легких. Благодаря использованию современных высокопродуктивных ферментов тест определяет даже очень небольшое количество генетического материала (РНК) вируса в биологическом материале человека. Это помогает выявить болезнь в инкубационном периоде и на самых ранних стадиях. Высокоточный результат теста можно получить через два часа.

Метод ОТ-ПЦР лучше всего подходит для выявления коронавируса SARS-CoV-2, поскольку является высокочувствительным и позволяет обнаруживать даже единичные копии РНК вируса в биологическом образце, отмечает заведующий лабораторией научно-технического развития компании «ТестГен», кандидат биологических наук Денис Викторов. Кроме того, данный метод позволяет сделать тест высокоспецифичным, так как гибкость на этапе разработки позволяет выбрать уникальные последовательности нуклеотидов, встречающиеся только у данного вируса.

Новая тест-система успешно прошла клинические испытания в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства России» (Москва) и показала точность теста 96–100% при правильном проведении анализа на всех его этапах, чувствительность — от 500 копий вируса в 1 мл биоматериала.

«Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе — до 2 млн в месяц. Компания „ТестГен“ окажет любое содействие в поставке тест-систем в регионы России», — заверил ее генеральный директор, кандидат медицинских наук Андрей Тороповский. По его словам, приборами для выполнения подобных анализов оснащены все ПЦР-лаборатории. Поэтому тестирование можно проводить не только в специализированных центрах. «Для выхода на зарубежный рынок мы готовимся к получению на тест-систему европейского CE-сертификата (Conformité Européenne — „европейское соответствие“)», — добавил Андрей Тороповский.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о готовности использовать в регионе новую продукцию «ТестГена»: «Мы в разы нарастили лабораторную базу. Уже есть договоренности о поставке систем в больницы Ульяновской области», — сказал глава региона в обращении на своей странице в Instagram.

В компании «ТестГен» считают одним из узких мест в массовом проведении диагностики низкую пропускную способность лабораторий, так называемый «человеческий фактор»: за смену один лаборант может качественно выделить РНК вируса примерно из 100 образцов. «При разработке тест-системы мы изначально заложили возможность автоматизации процесса с применением роботизированных станций, использование которых позволит увеличить производительность лабораторий в восемь раз, а значит диагностика станет более доступной и быстрой», — отметил Андрей Тороповский. «Стоимость тест-системы в структуре цены теста в лабораториях составляет в среднем не более 30%», — уточнил Дмитрий Пак, директор по развитию «ТестГена».

Тест «CoV-2-Тест» — это первое решение по реагентной диагностике нового коронавируса, но не единственное, предложенное Группой РОСНАНО. Так, «Троицкий инженерный центр» из Группы «ТехноСпарк» с Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА разработали прибор-анализатор «Индикатор-БИО», способный выявлять опасные вирусы за 15 минут. Там же в «ТехноСпарке» производятся комплекты ключевых деталей для приборов мобильной диагностики коронавируса «Эвотек-Мирай Геномикс», созданного российской компанией «Эвоген» и японской K. K. Mirai Genomics.

СПРАВКА

ООО «ТестГен» — разработчик и производитель генетических тест-систем для молекулярной диагностики. Основное направление разработок — неинвазивная диагностика состояния плода во время беременности, диагностика в онкологии. С 2013 года резидент Ульяновского наноцентра.

* * *

Ульяновский наноцентр ULNANOTECH (Ульяновск, Россия) — входит в инвестиционную сеть нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Занимается инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием и продажей технологических стартапов. Имеет статус технопарка высоких технологий.

* * *

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.

Спущен на воду первый японский СПГ-бункеровщик

Первое в Японии судно для бункеровок сжиженным природным газом (СПГ, LBV) спущено на воду на производственной площадке Sakaide Works, принадлежащей судостроительной компании Kawasaki Heavy Industries Ltd., говорится в пресс-релизе Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. («K» Line). Бункеровщик приступит к работе осенью 2020 года.

Передача СПГ-бункеровщика заказчику запланирована на конец сентября 2020 года. Местом приписки будет тепловая электростанция Kawagoe (JERA), где бункеровщик сможет заправлять суда, работающие на СПГ. Вместимость грузового СПГ-танка — 3500 кубометров, валовой тоннаж — 4100 тонн; длина габаритная — 81,7 м; ширина — 18,0 м.

В 2018 году «K» Line, JERA Co. Inc., корпорация Toyota Tsusho и компания Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) создали совместное предприятие Central LNG Shipping.

СПГ-бункеровщик будет в собственности Japan Corporation (CLS), которая заказала строительство судна, а также корпорации Central LNG Marine Fuel Japan (CLMF), которая будет развивать бункеровочный бизнес СПГ в Чубу, центральном регионе Японии.

Созданная в апреле 1919 года Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., уточняет portnews.ru, — одна из старейших и крупнейших компаний Японии. Занимает 16 место среди мировых перевозчиков контейнерных грузов.

"Биорг" оцифрует около миллиона актов гражданского состояния в Сахалинской области

Компания "Биорг", резидент кластера информационных технологий Фонда "Сколково", начинает проект по оцифровке актов гражданского состояния (АГС) для Сахалинской области. С помощью платформы Beorg Smart Vision и специализированного краудсорсингового сервиса "Биорг" компания переведет в электронный вид 986771 запись с 1926 года по 2000 год.

Российский разработчик интеллектуальных систем на базе нейронных сетей и машинного обучения имеет опыт реализации проектов подобного рода — начиная с 2018 года компания оцифровала почти 24 млн записей АГС для Московской области, Воронежа, Саратова, Иваново и Севастополя.

Оцифровку АГС для Сахалинской области "Биорг" проведет, используя возможности инновационной платформы Beorg Smart Vision. Она позволяет оперативно запускать территориально-распределенные проекты и работать с различными типами документов, несмотря на их разнородность и сложность расшифровки. Например, в данном проекте будут использоваться актовые книги, cодержащие информацию о рождении, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, записи актов об усыновлении, перемене имени и смерти. Чаcть записей очень ветхая, с 20-х годов прошлого века, велась от руки и содержит даже японские буквы и иероглифы.

Процесс четко регламентирован таким образом, чтобы ввод данных представлял своего рода "конвейер", благодаря чему работа выполняется с максимальной скоростью и безошибочно. В сложных случаях происходит декомпозиция на отдельные поля (дату, адрес, фамилию или др.), в более простых и понятных – верифицируется полная запись АГС. Такой подход в несколько раз эффективнее традиционного и позволяет сократить время на ретроконвертацию в несколько раз, а качество ввода при этом составляет 99%.

"Мы надеемся, что успешная реализация проекта позволит ЗАГС Сахалинской области существенно оптимизировать свою работу и повысить оперативность обработки обращений граждан. При этом риск потери данных или порчи бумажных оригиналов станет минимальным", - сообщил Александр Миронов, директор направления государственных программ компании "Биорг".

В общей сложности команде "Биорг" предстоит перевести в электронный вид документы 15 отделений ЗАГС. Часть из них находится на островах вблизи Японии, до которых предстоит добираться на пароме.

"Оцифровка документов весьма актуальна там, где есть большой поток входящих документов. Это, например, крупные банки, госучреждения, архивы. Для большинства коммерческих и государственных структур собственные службы массовой оцифровки невыгодны как с точки зрения стоимости оборудования, так и с точки зрения накладных расходов. Поэтому в оцифровке документов активно применяется платформа Beorg Smart Vision", - сказал Дмитрий Стариков, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда "Сколково".

Согласно Федеральному закону и Постановлению Правительства РФ, оцифровка актовых книг должна завершиться не позднее 31 декабря 2020 года. Следующим этапом станет конвертация более 500 млн данных всех ЗАГС РФ в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), который послужит основой федерального информационного регистра сведений о населении России.

В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны

Роскосмос готов к переговорам с НАСА для реализации проектов по освоению Луны, они могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США, считают в Роскосмосе.

"Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время", - приводятся в сообщении Роскосмоса, поступившем в РИА Новости, слова замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Он констатировал, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА по целому ряду направлений заметно истощились. "Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181", - сказал он.

В 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном создании окололунной станции. Однако позднее Россия отказалась от участия из-за того, что ей отвели недостаточно большую роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

Будет ли Россия участвовать в американском проекте, не было ясно до последнего момента, пока в конце декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не заявил, что Роскосмос подтвердил НАСА свою готовность участвовать в переговорах.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах. Тогда Роскосмос назвал американские планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.

В начале мая агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.

Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом.

НАСА на брифинге в США 15 мая пригласило Роскосмос присоединиться к международному "Соглашению Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны.

В тот же день Рогозин провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне.

Первый российский краболов передан заказчику

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и дальневосточная компания «Антей» 15 мая 2020 года подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь».

Краболов «Русь» является первым судном, построенным в рамках государственной программы инвестиционных квот на добычу краба. Технические характеристики краболова полностью соответствуют требованиям действующих нормативных документов программы.

Закладка судна «Русь» состоялась 2 марта 2018 года, спуск на воду – 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые испытания, по результатам которых были подтверждены основные проектные характеристики судна, завершились 7 мая 2020 года.

В рамках продолжения серии проекта 03070 завод «Пелла» ведёт строительство двух судов-краболовов по заказу ООО «Островной-Краб». Как и «Русь», эти суда строятся по программе инвестиционных квот на добычу краба.

Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий и т.п.) конусными ловушками «японского» типа. Для транспортировки краба используются решетчатые корзины, которые помещаются в термоизолированные цистерны с охлаждённой и подготовленной забортной водой (RSW-танки).

Источник: ОАО «Пелла»

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Etihad Airways объявила об открытии двух дополнительных маршрутов, предназначенных для возвращения в страну резидентов Объединенных Арабских Эмиратов, а также для вывоза иностранцев на родину.

В частности, 21 мая 2020 года национальный перевозчик ОАЭ выполнит рейс в Торонто, который вернется с пассажирами в Абу-Даби днем позже. В этом же день еще один рейс направится из столицы ОАЭ в Белград (и вернется обратно).

Стоит напомнить, что для возвращения ОАЭ обладатели резидентских виз должны зарегистрироваться в системе Twajudi. Пассажиры, получившие разрешения властей страны прибытия, могут забронировать перелеты в обоих направлениях.

Сегодня в полетной программе авиакомпании Etihad значатся 12 направлений: Амстердам, Барселона, Франкфурт-на-Майне, Джакарта, Куала-Лумпур, Лондон, Манила, Мельбурн, Сеул, Сингапур, Токио и Торонто.

"АвтоВАЗ" в мае поднял цены на машины

"АвтоВАЗ" в мае поднял цены на автомобили в среднем на один процент, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.

До этого "АвтоВАЗ" поднимал цены месяц назад, в апреле, — также на один процент.

В мае представитель BMW говорил РИА Новости, что компания планирует поднять цены в диапазоне от нуля до пяти процентов.

Аналитики портала "Цена авто" подсчитали, что, помимо "АвтоВАЗа", в мае поменялись цены у Renault, Mitsubishi, Jeep, Infiniti и Mini, подорожали отдельные комплектации Skoda, Suzuki и Chery, а Nissan, наоборот, снизил стоимость своих кроссоверов на 1,8-3 процента.

Завод "Пелла" передал построенный по программе инвестквот первый краболов

Первый российский краболов, построенный по программе инвестквот на судозаводе "Пелла", передан заказчику, сообщила пресс-служба предприятия.

"... Представители Ленинградского судостроительного завода "Пелла" и дальневосточной компании "Антей" подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба. ... Краболов "Русь" является первым судном, построенным в рамках государственной программы инвестиционных квот на добычу краба", - говорится в сообщении.

Закладка судна "Русь" состоялась 2 марта 2018 года, спуск на воду – 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые испытания, по результатам которых были подтверждены основные проектные характеристики судна, завершились 7 мая 2020 года.

"Пелла" ведет строительство еще двух судов-краболовов по заказу ООО "Островной-Краб" по программе инвестиционных квот на добычу краба.

Судно для добычи краба данного проекта предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий и так далее) конусными ловушками "японского" типа, для транспортировки краба используются решетчатые корзины, которые помещаются в термоизолированные цистерны с охлажденной и подготовленной забортной водой.

Здоровый интерес

Когда в России появятся виртуальные клиники

Текст: Ирина Алпатова

В России на фоне пандемии резко выросло количество дистанционных медицинских услуг. В Москве заболевших коронавирусом в легкой форме наблюдают специалисты центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Аналогичный проект реализуют в Подмосковье при технологической поддержке портала госуслуг. Дистанционная поддержка оказывается также беременным женщинам. За месяц уже проведено более 4 тысяч консультаций, говорят в пресс-службе администрации Московской области.

Пока что в соответствии с российским законодательством услуги телемедицины можно сравнить разве что с консьерж-сервисом, когда консультирующий врач только подсказывает клиенту дальнейшие шаги.

"Нельзя провести удаленно первичный прием пациента, под запретом повторные консультации пациентов другого врача. Устанавливать диагноз и назначать лечение без очного приема тоже нельзя, что само по себе уже исключает существование виртуальных клиник в российской действительности", - считает Станислав Сажин, гендиректор компании "Доктор на работе". Кроме того, с помощью телемедицинских технологий можно консультировать только пациентов, зарегистрированных на портале госуслуг.

Хотя технологии уже позволяют большее. Переход к дистанционной медицине неизбежен, уверен директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний" Борис Зингерман. Очными могут остаться тяжелые операции, а остальные процедуры можно будет проводить удаленно.

Виртуальные клиники, говорит Сажин, успешно работают в странах, где законодательство и технологии отвечают их потребностям. Это США, Япония, Швейцария. А также Австралия с ее уникальным виртуальным госпиталем для больных коронавирусом - те, у кого болезнь протекает в легкой или средней форме, проходят наблюдение на дому с использованием браслета, фиксирующего работу сердца и легких.

Глава Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА) Иван Картовицкий считает, что в России необходимо законодательно закрепить возможность дистанционной постановки предварительного диагноза и назначения лечения. Пока вероятность врачебной ошибки при удаленной консультации удерживает от легализации данных предложений.

НТМА также предлагает дополнительный вариант идентификации пациентов через номер телефона и даже оформление больничного посредством телемедицинских услуг. Последнее уже апробировали в связи с пандемией - возвращающимся из-за границы россиянам электронный больничный предоставляется через портал госуслуг автоматически, отмечают в пресс-службе минкомсвязи.

В Госдуму в марте внесен законопроект о проведении в период ЧС и эпидемий дистанционного первичного врачебного осмотра, постановки диагноза и назначения лечения, но он пока не рассматривался.

Эдуард Лысенко: ни один штраф не выписан из-за ошибки "Соцмониторинга"

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в интервью РИА Новости рассказал, сколько людей с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, находящихся на домашнем лечении, пользуются приложением "Социальный мониторинг", сколько выявлено нарушителей режима самоизоляции и почему так важно соблюдать карантинные требования.Он также объяснил принципы работы приложения и рассказал, как обеспечивается безопасность личных данных.

— Сколько людей сейчас пользуется приложением "Социальный мониторинг"?

— На текущий момент приложением пользуются порядка 10 тысяч человек. Но каждый день, к сожалению, цифра меняется: количество тех, кому необходимо установить приложение, пока растет. Это связано с тем, что "Социальный мониторинг" предназначен не только для пациентов с подтвержденным COVID-19, но и для жителей с ОРВИ, а также горожан, контактировавших с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача. Постепенно люди привыкают к приложению и понимают, что ничего сложного и опасного в нем нет. Более того, это та социальная ответственность, которую инфицированные горожане несут перед обществом. К слову сказать, мы все внутри тоже являемся тестировщиками этого приложения. В том числе оно стоит у меня на телефоне.

— Эффективно ли мониторит приложение нахождение человека на самоизоляции? Или были случаи, что человек ушел незамеченным? Можно ли как-то обмануть систему?

— С помощью приложения и других технологий электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 тысяч случаев нарушения карантина. Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. Не соблюдая режим изоляции, они могут способствовать распространению инфекции. Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих – соседях, знакомых, других жителях.

— Пользователи приложения жаловались на то, что приложение быстро сажает телефон, из-за чего он отключается и человек пропускает время, чтобы прислать отчет. Другие же говорили, что уведомления и push-уведомления приходят без звука, из-за чего они пропустили отчет и получили штраф. Поступали ли к вам такие вопросы и как удалось их решить? Почему происходят такие ошибки?

— Поскольку приложение новое, то оно у некоторых пользователей вызывает тревогу: кажется, что телефон ведет себя по-другому. Мы стараемся это всем объяснять, на каждый отзыв, который публикуется в AppStore и Google Play, мы отвечаем, разъясняем. У нас также в круглосуточном режиме работает кол-центр, телефон +7 (495) 870-72-96, куда можно обратиться, и операторы помогут разобраться с проблемой. Каждое обращение, поступившее на эту горячую линию, рассматриваются в индивидуальном порядке.

— Были жалобы, что приложение запрашивало подтверждение ночью, когда человек спал. Естественно, людям выписывали штрафы. Много ли таких жалоб поступало к вам?

— Так действительно было до 28 апреля. С 29 апреля было утверждено распоряжение, что с 22.00 до 9.00 мы не беспокоим людей. Так что ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию. Кроме того, порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы.

— Правильно ли я поняла, что запрос фото происходит не в определенные интервалы, а рандомно?

— Да, совершенно, верно. Приложение работает так.

— А сколько всего было выписано штрафов из-за технической ошибки приложения?

— У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения. И даже ночные штрафы — это тоже не ошибка: это определенный регламент использования приложения, который был установлен нормативными документами. Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин. В документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение. Более того, мы дополнительно напоминаем об этом в смс-сообщениях. Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия.

— Сколько это приложение должно быть установлено на телефоне?

— Человек, к которому приезжает врач или скорая помощь, подписывает согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача. С той даты, которая указана в документах, начинается отсчет обязательного пребывания дома. Потом могут быть дополнительные визиты врача, в ходе которых дата может сдвигаться: все зависит от клинической картины. Приложение заканчивает свою работу по истечении обязательного срока карантина или полного выздоровления пациента. После этого человек имеет право удалить приложение с телефона.

— Вы говорили ранее, что это приложение доступно пока на Android, сейчас можно ли его установить на другие операционные системы?

— У нас приложение разработано и для Android, и для iOS. Оно доступно в соответствующем магазине приложений этих производителей.

— Это приложение совместная разработка с Apple?

— Нет, приложение разрабатывал департамент информационных технологий города Москвы. Компании Apple и Google при публикации такого рода приложений в своем магазине проводят обязательную экспертизу кода и функциональности приложения.

— При разработке приложения насколько учитывался опыт зарубежных стран и какой?

— В основном мы взяли опыт Сингапура, Кореи, Японии, Польши и ряда других европейских стран. Но у нас упрощенный функционал – это скорее элемент самодисциплины для изолирующихся.

— Также вы говорили, что людям на изоляции будут выдавать телефоны. Сколько их выдано? Хватает ли их для всех изолированных?

— У нас изначально было выдано около пяти тысяч телефонов для такой процедуры, но, как показала практика, люди предпочитают все-таки установить приложение на свой телефон, к которому привыкли.

— Насколько защищены данные пользователя? Возможна ли утечка личных данных? Были ли такие случаи?

— Случаев таких не было, и я уверен, что не будет. Мы при разработке приложения руководствовались всеми необходимыми требованиями регуляторов, а также привлекали несколько компаний-лидеров в сфере информационной безопасности, как во время разработки, так и тестирования на возможность взлома. Мы очень серьезно относимся к обеспечению информационной безопасности. Кроме того, все ИТ-проекты, направленные на борьбу с распространением коронавируса, создаются на базе электронной инфраструктуры правительства Москвы. Она проверена годами, мы четко соблюдаем все указания и требования регуляторов.

— Могут ли как-то еще использовать после пандемии эту систему?

— На данном этапе, мне кажется, преждевременно говорить о перспективах этого приложения после пандемии. Конечно, на данный момент никаких планов нет и быть не может, кроме одного — целевого использования приложения для того, чтобы максимально остановить распространение коронавируса.

Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

Из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 миллиарда — на долгосрочные.

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. На первом месте в этом списке остается Япония — ее вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда долларов, до 1,271 триллиона. На втором месте Китай с 1,081 триллиона долларов (сокращение на 10,7 миллиарда), следом идет Великобритания (395,3 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на 7,9 миллиарда.

Код Сталина

матрица русской цивилизации

Александр Нагорный Владимир Винников

Постановка проблемы

Даже сегодня, через 67 лет после своей смерти, Иосиф Виссарионович Сталин остаётся более актуальной, живой, наполненной различными смыслами и, по большому счёту, перспективной фигурой, чем все современные лидеры вместе взятые. Во всяком случае — на территории бывшего Советского Союза. И фраза «все мы вышли из сталинской шинели» — гораздо больше, чем «просто» удачная метафора. Это такая же истина, как «все мы родом из детства». И даже самые яростные, самые непримиримые противники «отца народов» не могут ни опровергнуть, ни отрицать того простого факта, что они выросли, сформировались и, если не эмигрировали в «дальнее зарубежье», то даже сегодня продолжают жить внутри «матрицы» сталинской цивилизации.

Эту цивилизацию традиционно называют «советской», а не «сталинской», привязывая её ко всему периоду существования Союза Советских Социалистических Республик, в котором на время правления И.В.Сталина приходится намного меньше половины — даже если считать от момента смерти В.И.Ленина, когда будущий «отец народов» ещё не обладал всей полнотой власти, это будет всего 29 лет (1924—1953) из 69 (1922—1991). И с этой исторической точки зрения, конечно, на эпохе Сталина и на фигуре Сталина, конечно, «свет клином не сошёлся»: после него, как известно, СССР руководили и Н.С.Хрущёв (1953—1964, 9 лет), и Л.И.Брежнев (1964—1982, 18 лет), и М.С.Горбачёв (1985—1991, 6 лет). При каждом из них происходили достаточно серьёзные изменения во всех сферах жизни советского государства и общества, которые получили образное выражение в соответствующих терминах: «хрущёвская оттепель», «брежневский застой», горбачёвская перестройка»…

В том же ряду ставших уже общепринятыми терминов-определений, одновременно выбиваясь из него, стоит сегодня «сталинский террор», а чуть раньше — «сталинский культ личности». Не надо забывать, что в эти броские словосочетания «упакованы» (кое-как — словно ленинский Мавзолей во время современных парадов на Красной площади) коллективизация, культурная революция, индустриализация, победа над нацистской Германией и над Японией в ходе Второй мировой войны, послевоенное восстановление экономики СССР с параллельной реализацией ядерного и ракетно-космического проектов, создание ялтинско-потсдамской — во главе с ООН — системы международных отношений и мировой системы стран социализма, а также очень многое другое, без чего и наша страна, и весь мир были бы сейчас совсем иными. В этом смысле трудно оспаривать характеристику Шарля де Голля, сказавшего, что Сталин не ушёл в прошлое, а растворился в будущем, — справедливость слов «последнего коннетабля Франции», можно сказать, подтверждена достаточно долгим отрезком исторического времени, уже намного превышающим период активной деятельности самого Иосифа Виссарионовича.

Теория и практика сталинского проекта во многом выглядят как «цивилизация будущего» по сравнению с тем, что мы имеем честь наблюдать сегодня. Впрочем, история, как известно, — не тротуар Невского проспекта, это сложный нелинейный процесс, в котором бывают «обратные волны», иногда — очень длительные и мощные. И тем, кто попал под такую «обратную волну», от этого, конечно, не легче, а реализация и крах сталинского проекта привели к самым разрушительным последствиям для нашей страны, нашего народа и нашей цивилизации среди всех бедствий ХХ века.

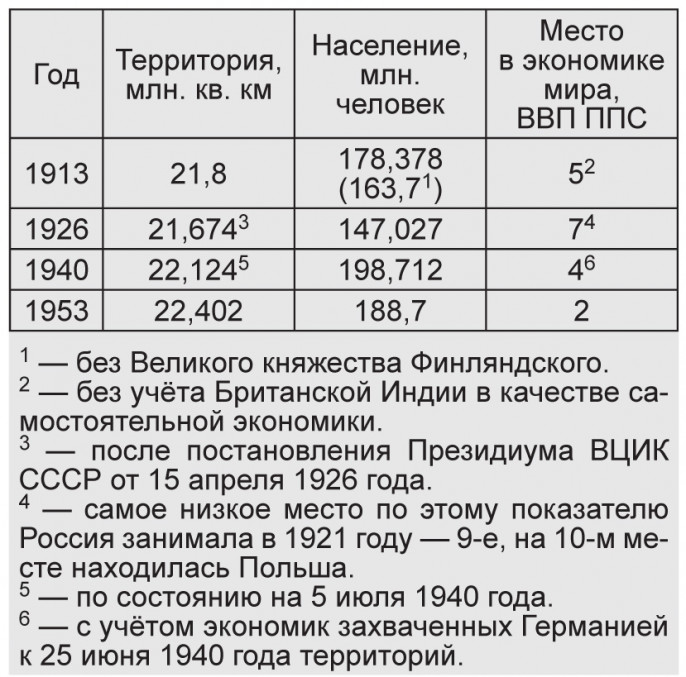

В одном из предыдущих докладов Изборского клуба уже приводились данные, которые свидетельствуют о том, что фактическая оккупация Российской Федерации сообществами «коллективного Запада» в период 1992-2003 годов по своим катастрофическим последствиям вполне сопоставима с последствиями развязанной теми же сообществами на территории бывшей Российской империи «большой» (включая Польшу, Финляндию и Прибалтику) гражданской войны 1918-1922 годов, а также немецко-фашистской агрессии периода 1941-1945 годов. Если представить соответствующие данные в виде небольшой сводной таблицы с учётом как прямых, так и косвенных потерь, то они будут выглядеть примерно следующим образом:

Но из этой таблицы следует и достаточно неожиданный, даже парадоксальный вывод о том, что из трёх тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашей страны в течение ХХ века, Великая Отечественная война, в ходе которой Верховным Главнокомандующим являлся Иосиф Виссарионович Сталин, в целом была пройдена с наименьшими потерями и наибольшими приобретениями, она закончилась Победой 1945 года, привела к созданию мировой системы социализма и к сверхдержавному статусу Советского Союза в период 1945-1991 гг.

Если же сменить точку зрения с хронологической на системную, то сразу станет очевидным, что «матрица» этой советской цивилизации, включая её цивилизационное «ядро» создавалась не просто в эпоху Сталина, но и под прямым его руководством. Это была трансформация, до того невиданная в истории человечества: и по масштабу проведенных преобразований, и по их динамике, и по внутренней структурной сложности, и даже по типу своей «исторической энергетики» (с преимущественным использованием процессов социального синтеза, а не распада) Если посмотреть на основные показатели: площадь территории, численность населения и место в мировой экономике, — Российской империи и Советского Союза за 1913—1953 гг., т.е. за 40 лет, разбив этот период на примерно равные 13-14-летние отрезки (а для этого есть не только формальные, но и сущностные основания), то их динамика будет выглядеть следующим образом:

Уже из этих простейших, базовых — всего-то 12 значащих цифр! — данных видно, что за «сталинскую эпоху» советская Россия в форме СССР совершила гигантский рывок вперёд, поднявшись с 7-го на 2-е место в мире, причём это было сделано на самом пике мирового технологического прогресса и без наличия каких-либо серьёзных внешних инвестиций и рынков. Если пользоваться известными художественными образами, то при Сталине Советскому Союзу удалось, как Мюнхгаузену, вытащить самому себя за волосы из болота и пробежать вдвое быстрее всех, кто и так бежал изо всех сил (мало кто соотносит известные сталинские слова: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут...» — с аналогичной фразой Льюиса Кэрролла из «Алисы в Стране Чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»).

Поэтому считать деятельность Сталина в целом негативной — даже с сугубо «государственно-патриотической» точки зрения — нет никаких объективных оснований. А если учитывать ещё и международные аспекты его деятельности, а также гигантские внешние конфликтные факторы (последствия Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн), то исторический масштаб этой фигуры вырастет минимум на порядок. Никто из критиков и отрицателей «сталинского тоталитаризма» в этом отношении не сделал даже тысячной доли от сделанного «отцом народов», а потому — каждый по отдельности, и все они вместе взятые — представляют собой классический басенный тип моськи, лающей на слона. Можно даже проследить некую закономерность: чем сильнее был политический лидер-современник Сталина, с тем большим уважением он относился к «дядюшке Джо». Пожалуй, единственным серьёзным конфликтом, в котором Сталин за время своего правления не смог одержать победу и достичь поставленных целей, была Корейская война 1950-1953 гг. — и то лишь в связи со смертью самого «отца народов». Впрочем, эта война, по большому счёту, не закончена и до сих пор…

Но главная проблема, связанная с фигурой Сталина, заключается не в этих бесспорных исторических достижениях самих по себе и, тем более, не в том, какой дорогой и насколько оправданной была их цена (во всяком случае, здесь уже при всём желании ничего изменить ни к лучшему, ни к худшему нельзя), а в том, что являлось их фундаментом, той основой, на которой — «от победы к победе» — возводилось здание сталинской советской цивилизации. Иными словами, в чём состоит «код Сталина», определяющий «матрицу» этой цивилизации, почему он работал, почему перестал работать, и насколько возможна его новая активация, «перезапуск» в современном мире, включая Российскую Федерацию? Можно ли (и нужно ли), если отталкиваться от образа, предложенного де Голлем, «кристаллизовать» Сталина из «раствора современности»? И если да, то когда и как это лучше всего сделать?