Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На восток от Эльбы

Американские войска перебрасывают ближе к границам России

Текст: Игорь Дунаевский

Вооруженные силы США планируют передислоцировать часть своего воинского контингента из Германии на территорию Польши. Этот маневр рассматривается Белым домом в продолжение недавних намерений сократить военное присутствие в ФРГ: часть солдат действительно отправятся домой за океан, но другие, как выяснилось, переберутся в противоположном направлении, ближе к границам России. О своих планахпрезидент США Дональд Трамп объявил по итогам встречи в Белом доме с польским коллегой Анджеем Дудой.

Комментарии Трампа, как обычно, были насквозь пропитаны заботой о финансовой стороне вопроса. Он подчеркнул, что американцы "отправят дополнительные войска, но платить за это будет Варшава". Трамп, повторяя строки совместного заявления, подтвердил, что переброска призвана "послать мощный сигнал России", укрепить потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО. Правда, решая, быть ли солдатам "дяди Сэма" на немецкой земле или нет, президент США заботится вовсе не об архитектуре безопасности в Европе, а исключительно о том, из чьих труб Германия покупает газ.

Отношения администрации Трампа и Берлина уже давно пошли по наклонной.

Лобирующий интересы американских добывающих компаний Трамп открыто требует от стран Европы снижать импорт российского "голубого топлива", а вместо него покупать более дорогой заокеанский сжиженный природный газ (СПГ). Попытки Берлина действовать в своих собственных интересах вызывают у него нескрываемое раздражение. Кроме того, Трамп не в первый раз отчитал Германию за недостаточный финансовый взнос в НАТО. Он оценил долг Берлина перед альянсом в триллион долларов, не уточнив, откуда эта цифра. Ранее он пригрозил сократить численность военного контингента в Германии до 25 тысяч человек, если немецкие власти не заплатят за их размещение и не увеличат расходы на оборону до 2 процентов от ВВП, как того требует членство в альянсе.

Хотя Трамп в целом не является сторонником военного присутствия США за рубежом, и "ястребы" в самой Америке, и отдельные зарубежные союзники Вашингтона уже давно вычислили, как добиться своего от главы Белого дома, который рассматривает вопросы безопасности исключительно в транзакционном ключе. При Трампе не нужно выстраивать сложную политическую, оборонную или международно-правовую аргументацию. Американское военное покровительство сегодня проще всего купить.

Выгода для Америки была озвучена на той же пресс-конференции с польским президентом. Во-первых, готовится к подписанию соглашение, по которому Польша пригласит американские компании развивать свою ядерную энергетику. Кроме того, польский лидер выразил готовность увеличивать закупки американского СПГ. За что сразу заслужил похвалу Трампа, отметившего, что Польша, в отличие от Германии, вероятно, не получает ресурсов из российских трубопроводов. Дуда, не случайно отправившийся в американскую столицу накануне выборов президента в Польше, со своей стороны энергично подтвердил готовность принимать все больше американских солдат. Польша давно добивается усиленного военного присутствия Запада на своей территории в пику России.

А в 2018 году польский президент, подбирая ключи к падкому на лесть Трампу, предложил создать в стране американскую военную базу "Форт Трамп". Сейчас в республике дислоцированы около 5 тысяч американских солдат якобы на ротационной основе. Эту формулировку западные военные придумали, дабы формально не нарушать Основополагающий акт Россия-НАТО, ведь размещение военных баз в Восточной Европе может идти вразрез с его положениями. Хотя на деле все давно нарушено - присутствие натовских войск у российских границ постоянное вот уже несколько лет, меняется только личный состав. Ранее американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер намекала, что США могут перевести в Польшу и часть своего ядерного оружия из Германии, но Трамп и Дуда заявлений на этот счет не делали.

При этом Трамп вновь повторил свою мантру про намерение "ладить с Россией", в которую он искренне верит. Глава Белого дома словно не понимает, какие исторические параллели вызывают в Москве его дружелюбные реверансы вкупе с маршем на восток от Эльбы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши служить плацдармом для военной инфраструктуры США или НАТО, безусловно, является угрозой. В Москве напомнили о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России, что заставляет ее принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что Москве "не столь важны мотивы действий самого Трампа, сколь тревожат их возможные последствия". По его мнению, передислокацией войск Трамп посылает сигнал, который совершенно очевино прямо противоположен его стремлению "поладить" с Москвой.

Взгляд из Польши

В Польше итоги визита президента Анджея Дуды в Вашингтон оценивают по-разному. Его сторонники радуются, что хозяин Белого дома "обещал ему кое-что", противники констатируют, что, как всегда, "ничего конкретного", а шутники отмечают, что членам польской делегации удалось бесплатно сдать тесты на коронавирус.

Ожидания от этой поездки были очень велики. В воскресенье в Польше пройдут выборы президента, а позиции Дуды, который хотел бы переизбраться на второй срок, все слабее. В этой ситуации "дружеская встреча" с президентом США Дональдом Трампом и обещание усиления военного присутствия США в Польше, где на данный момент пребывают на ротационной основе около 4,5 тысяч американских военнослужащих, должно было стать козырем, который смешал бы конкурентам все карты за несколько дней до выборов. Обещанная Дуде еще год назад дополнительная тысяча американских солдат так и не стала былью, и в Варшаве надеялись, что хоть ее сейчас удастся предъявить избирателям в качестве победы польской дипломатии. Однако на совместной пресс-конференции президент США предварил фразу о переброске части своих военнослужащих из Германии в Польшу словом "возможно", чем испортил Дуде весь предвыборный эффект от поездки.

"Этого никто не мог предположить. Раз уж президент Польши за четыре дня до выборов полетел в Вашингтон встретиться с Дональдом Трампом, значит, у него был для этого хороший повод. Конечно, никто не ожидал, что в Польшу прибудут 9 тысяч американских солдат из Германии, но никому не могло прийти в голову, что Дуда не добьется вообще ничего", - подвели итоги визита своего президента в США журналисты авторитетного новостного портала Onet.pl. Конкуренты главы государства на предстоящих выборах также не скрывали скептицизма. Один из кандидатов в президенты Владыслав Кощиняк-Камыш написал, что "хотел бы знать, во сколько нам обойдется эта поездка", и имел в виду вовсе не стоимость перелета. Напомним, что нынешний американский контингент поляки выторговали у предыдущего президента США Барака Обамы. Эти подразделения размещаются, в основном, в западной части страны - ближе к границам с Германией и Чехией. Военнослужащие не находятся там постоянно, а приезжают на несколько, обычно на девять, месяцев, проходят обучение и возвращаются в свои части. Нынешние же польские лидеры мечтают увеличить их число и разместить их в восточных регионах страны.

Переговоры об этом с Дональдом Трампом ведутся из года в год, но, несмотря на многочисленные похлопывания польских лидеров по плечу и заявления о том, что Польша - ближайший союзник, пока что поляки получают лишь возможность вложить свои деньги в американскую военную промышленность. В прошлом году ради ласкового взгляда хозяина Белого Дома польский лидер обязался полностью покрыть расходы на пребывание дополнительных американских сил в своей стране. А покупка Польшей 32 военных самолетов F-35, по подсчетам польских СМИ, обойдется бюджету в миллиарды евро. В ходе нынешней встречи Трамп, как отмечают СМИ, снова упомянул, что оплачивать возможное пребывание воинского контингента США будут сами поляки, в связи с чем американский портал Vox.com заметил, что Польша "купила себе американские войска". Но даже на таких условиях шансы на усиление американского военного присутствия в Польше за счет войск дислоцированных в ФРГ ничтожно малы.

Местные СМИ приводят данные из опубликованной в Wall Street Journal статьи советника президента США по национальной безопасности Роберта О"Брайана, в которой тот рассказывает, почему и куда будут переброшены американские войска. В его списке Япония, Гавайи, Гуам, Аляска и Австралия, а о Польше нет ни слова. Более того, и на переговорах двух глав государств эта тема, судя по всему, предметно не обсуждалась. Во всяком случае, на соответствующий вопрос американского журналиста Анджей Дуда послушно ответил: "Я не решился бы говорить пану президенту США, куда ему посылать свои войска". О том, что часть из них может быть отправлена в Польшу, упомянул на пресс-конференции сам Трамп. Одновременно он разразился самой яростной речью в адрес Германии, чем вызвал у польских экспертов опасения, что страну втянут в конфликт на линии Вашингтон-Берлин.

Кстати, об этом польское руководство перед поездкой Дуды предостерегал, по данным местного издания Rzeczpospolita, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В соответствии с планами НАТО, в случае внешней угрозы безопасности Польши, помощь должна прийти именно с территории Германии, так что поляки не заинтересованы в том, чтобы и дальше портить и без того не лучшие отношения с ФРГ, равно как и в том, чтобы американский контингент там сокращался. Так что единственным позитивным результатом этой поездки может оказаться совместное фото Анджея Дуды и Дональда Трампа в качестве президентов своих стран. Не исключено, что оба проиграют выборы, и это фото станет раритетом.

Парк возможностей

Китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь" стимулирует двустороннее сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Текст: Хао Чжихуэй, Ли Чжэя

Китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь" - один из важных проектов стратегического сотрудничества межправительственных связей Китая и России.

Соглашение о его создании было подписано в 2014 году в присутствии премьеров двух стран. С момента своего открытия в 2018 году инновационный парк "Шелковый путь" объединил две площадки: китайскую и российскую. В апреле 2018 года в городе Сиань (провинция Шэньси) открылся китайский сегмент парка. Вслед за этим в августе того же года в московском Центре международной торговли "Гринвуд" была открыта российская площадка "Шелкового пути". За последние три года китайский и российский сегменты парка предоставляют целый ряд возможностей для сотрудничества китайских и российских предприятий, а также реализации научно-технических, торгово-экономических, гуманитарных проектов, разработанных усилиями вузов двух стран. Спустя три года своей деятельности Российско-Китайский инновационный парк можно назвать образцом международного сотрудничества.

Укрепление высокотехнологичного сотрудничества Китая и России содействует взаимному дополнению научно-технических ресурсов двух стран. В этом сотрудничестве участвуют предприятия и высокопрофессиональные специалисты двух стран. К участию в разработке и реализации проектов китайский парк привлек научно-исследовательские учреждения России, которые объединились с китайскими вузами и научными центрами. Так, были созданы Китайско-Российская лаборатория морской инженерии, Китайско-Российский институт лазерных технологий и сферы их применения, Китайско-Российский бизнес-инкубатор МФТИ. Вместе с тем парк проводит комплекс мероприятий в области высоких технологий, включая Первый китайско-российский конкурс инновационных промышленных проектов, Китайско-Российский инновационный форум в области промышленности и технологий "Шелковый путь" и другие мероприятия. В результате был выработан список выдающихся инновационных НИОКР-проектов, нацеленных на ускорение внедрения в производство научно-технических достижений и продвижение высокоэффективного развития производственного процесса, что заложило прочные основы для расширения объема двусторонней торговли между Россией и Западным Китаем, в частности с провинцией Шэньси.

Для того чтобы объединить инновационные возможности двух стран, китайский парк активизирует разработку технологий, исследования и разработку оборудования, внедрение в производство высоких и новых технологий, обмен и подготовку научных работников двух стран, реализуя ряд китайско-российских инкубационных проектов, связанных с разработкой экзоскелета, подводной аппаратуры, лазерного дальномера. Вместе с тем в работе китайского парка участвует Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз малых предпринимателей, Ассоциация врачей судебной медицины, был создан Центр подготовки и тестирования русского языка и Союз преподавателей-русистов стран инициативы "Один пояс, один путь". Благодаря реализации серии совместных проектов в области науки, образования, торговли и экономики, а также гуманитарных исследований, нацеленных на содействие сотрудничеству и взаимосвязанности между странами инициативы "Экономического пояса Шелкового пути", китайский парк нашел новую успешную модель международного взаимодействия.

В начале года в китайском сегменте парка было зарегистрировано свыше 40 предприятий, среди которых Российский инновационный центр "Лидер" и Корпорация развития Пензенской области. Девять российских компаний, включая компании "ТехноЛаб" и LLC, заключили соглашения с китайскими компаниями и вузами о совместном освоении таких областей, как точная механика, технология дополненной реальности, искусственный интеллект и интернет вещей. Одновременно на российской площадке обосновались Шаньсиская автомобильная корпорация, Сианьская компания Xi"an Continental Bridge International Logistics, Шэньчжэньское научно-техническое предприятие Tenda и другие.

Для привлечения российских бизнесменов к ведению коммерческой деятельности в китайском технопарке был выдвинут ряд выгодных предложений, в том числе льготные условия, снижение или полное освобождение от арендной платы за офисные помещения, система поощрения высоких профессионалов и другие. Предприятиям предоставляют бизнес-консультации, оформляют бизнес-лицензии, рабочие визы и оказывают комплекс других услуг на двух языках. В парке был создан визовый центр, занимающийся оформлением виз стран инициативы "Один пояс, один путь" для сотрудников предприятий или частных лиц, кроме того, топ-менеджеры предприятий здесь же могут оформить визы в страны АТЭС. Одновременно китайский парк укомплектован специализированной службой консалтинга, юридическим и налоговым представительством, бизнес-инкубатором и финансовым центром. В парке также работают международная школа, международная больница и многоквартирный жилой дом премиум-класса. Все это создает оптимальные условия для работы и жизни резидентов. Китайский парк стремится предоставить предприятиям пятизвездочный сервис, чтобы они успешно вели свою деятельность в Китае.

Как отметил помощник ректора Московского физико-технического института Александр Мелерзанов на церемонии открытия Китайско-Российского бизнеса-инкубатора МФТИ, Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" за счет комплексного рационального планирования и оперативной работы концентрирует преимущественные возможности двух стран, предлагая иностранным предприятиям полный спектр услуг. "Парк работает с полной уверенностью в будущем", - заверил он.

Руководитель международного инновационного центра "Лидер" одноименной корпорации отметил, что "в целях координации инновационных ресурсов провинции Шэньси и российских предприятий Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" предоставляет предприятиям двух стран все возможности для взаимных связей, обмена информацией, активизации торгово-экономической деятельности и сопряженной реализации проектов. Таким образом, провинция Шэньси очень привлекательна для многих российских предприятий". По его словам, технопарк стал "первым примером привлечения инвестиций российских предприятий".

2020-2021 годы объявлены Годами научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества Китая и России. Используя эту возможность, Китайско-Российский инновационный парк "Шелковый путь" продолжит играть ведущую роль в создании брендового центра науки и техники, экономики и торговли, культуры. В инновационном парке надеются на совершенствование платформ сотрудничества и механизмов оказания профессиональных услуг китайским и российским предприятиям и вузам. Это служит общей идее - объединению преимуществ и возможностей двух стран, а также сопряжению проектов сторон. Кроме того, в 2020 году парк продолжит расширять гуманитарное сотрудничество в области искусства. Уже решено, что Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского и Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова откроют свои представительства в парке, эти знаменитые вузы России откроют курсы художественной подготовки для китайских профессионалов.

Corona diplomacy: вместе сильнее

Страны - участницы БРИКС принимают активные меры по всему миру для борьбы с распространением пандемии

Текст: Валерия Горбачева (директор по связям с государственными и общественными организациями Национального комитета по исследованию БРИКС)

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил, что Китай своевременно и без задержки проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса.

"Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", - сказал он.

С самых первых случаев распространения новой коронавирусной инфекции за пределы Китая и по сей день было и остается важным недопущение дискриминации, "клеймения" и навешивания ярлыков. Поиск "виноватых" стал визитной карточкой ряда развитых стран, продемонстрировавших свою неготовность противостоять новой угрозе. По оценкам Индекса глобальной безопасности здоровья, страны "Группы семи" должны были оказаться наиболее подготовленными в части выявления и реагирования на вспышки опасных заболеваний. На деле же количество инфицированных вирусом COVID-19 в Соединенных Штатах неумолимо приближается к 2 миллионам. Практически все члены "семерки" входят в топ-10 в мире по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. Вместе с тем индекс безопасности здоровья России оценили как самый низкий среди стран - участниц БРИКС. Однако на сегодняшний день "лидером" по количеству заражений COVID-19 в рамках БРИКС стала Бразилия - выявлено уже более 584 тысяч случаев. Тем временем в Китае фиксируют не более 10 новых случаев в сутки, что позволяет сделать вывод - страна справилась с пандемией и эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

В целом волна прокатившейся по миру коронавирусной пандемии конца 2019 - начала 2020 года показала, что ни одна страна не готова к природным, преднамеренным или же случайным вспышкам инфекционных заболеваний. А ведь COVID-19 стал далеко не самым кровожадным вирусом в истории человечества. Бессильными перед общей бедой оказались и многочисленные международные организации и институты. Мы стали свидетелями победы национального эгоизма над общечеловеческими ценностями. Большинство стран сделали выбор в пользу собственной безопасности. Их решения были продиктованы чувством самосохранения, что вполне логично в нынешней ситуации. Закрытие границ и сокращение контактов позволило значительно снизить темпы распространения вируса. Возросла значимость государственного суверенитета. Только меры, предпринятые на уровне отдельных национальных государств и правительств, оказались по-настоящему действенными. Сильные государственные институты помогли в том числе и Китаю в борьбе с пандемией. Мир во многом изменился. Изменились и международные отношения. Теперь вся наша жизнь проходит в режиме онлайн. И дипломатия не стала исключением.

Как все начиналось

8 декабря 2019 года в китайском Ухане зафиксированы первые клинические проявления COVID-19. Первые сообщения о вспышках болезни появились 31 декабря. 29 января 2020 года Китай передал России геном нового коронавируса COVID-19. 30 января зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в Индии. 31 января - в России. 11 февраля в ходе первого заседания в текущем году страны БРИКС выступили с заявлением в поддержку усилий Китая в борьбе с эпидемией новой коронавирусной пневмонии и призвали международное сообщество укреплять взаимодействие с целью предотвращения угроз, защиты и контроля за обеспечением охраны здоровья на региональном и международном уровнях, реализуя скоординированные ответные меры в рамках борьбы с вспышкой эпидемии. 25 февраля подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Бразилии. 5 марта зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в ЮАР. 11 марта ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. 20 марта парламент Бразилии проголосовал за введение в стране режима чрезвычайной ситуации. 24 марта отменены Олимпийские игры в Токио (а вместе с ними и все массовые спортивные и культурные мероприятия).

25 марта Индия закрыла границы. В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару называет коронавирус "легким гриппом" и выступает против ограничительных мер. 28 марта Китай закрыл границы для въезда иностранцев. 30 марта границы закрыла Россия. 16 апреля после нескольких недель противостояния в связи с коронавирусной стратегией страны президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения Энрики Мандетту. 26 апреля Жаир Болсонару заявил о своем бессилии перед пандемией коронавируса, которая стала причиной смерти свыше 5 тысяч бразильцев.

28 апреля по инициативе российской стороны состоялось внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС в удаленном формате.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил: "Сегодня как никогда востребован солидарный голос стран БРИКС в поддержку формирующегося демократического, многополярного миропорядка, в основе которого лежит взаимное уважение законных интересов всех государств и всех норм и принципов Устава ООН".

Как быть, что делать

Несмотря на недостаток адекватных решений со стороны правительств некоторых стран в борьбе с эпидемией, есть и те, кто по-прежнему тверд в своих намерениях противостоять не только текущему кризису, но и не допустить повторения ситуации в будущем. Страны БРИКС (в большинстве) готовы к активным действиям не только сообща, но и по отдельности:

- Китай задействовал свои производственные мощности, чтобы обеспечить нуждающихся средствами индивидуальной защиты в рамках собственной программы гуманитарной помощи "Шелковый путь здоровья". Китай также активно обменивается опытом борьбы против COVID-19 с российской стороной.

- Россия запустила миссию помощи "Из России с любовью", в рамках которой медикаменты и необходимое оборудование доставляется самолетами в наиболее пострадавшие страны, такие как Италия.

- Индия на безвозмездной основе оказывает фармацевтическую поддержку почти 85 странам, чтобы помочь им преодолеть последствия пандемии.

- Южная Африка занимается разработкой "панафриканского ответа" на COVID-19.

Как показывает анализ опыта стран БРИКС в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, важным фактором в сохранении здоровья и жизни населения является раннее предупреждение и оперативное реагирование на угрозы, связанные не только с COVID-19, но и с любыми другими возникающими инфекционными заболеваниями в целом. Для этого важно укреплять международное сотрудничество, в рамках которого должен осуществляться прозрачный и своевременный обмен информацией.

Си Цзиньпин призвал страны мира консолидировать усилия и оказать активную политическую и финансовую поддержку ВОЗ для эффективной борьбы с пандемией нового коронавируса.

"Необходимо содействовать усилению роли ВОЗ, способствовать тому, чтобы она вносила важный вклад в борьбу с пандемией, - подчеркнул он в выступлении на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоялась в режиме видеоконференции. - Наступил ключевой этап, и поддержка деятельности ВОЗ - это помощь международному сотрудничеству, которое осуществляется в данном направлении, содействие мерам, направленным на спасение человеческих жизней. Китай призывает усилить политическое и финансовое содействие данной организации".

По словам Си Цзиньпина, международное сообщество должно объединить усилия для эффективной борьбы с коронавирусом. "Китай неизменно сохраняет прозрачность в вопросах, касающихся борьбы с пандемией, незамедлительно предоставляет соответствующую информацию ВОЗ и другим странами", - подытожил китайский лидер.

Российская сторона предложила своим партнерам создать в рамках БРИКС комплексную систему раннего предупреждения рисков биологических угроз, а также сформировать обзор передовых мер по противодействию распространению COVID-19, которые могли бы использоваться и другими странами. К финансированию таких совместных проектов планируется привлекать Новый банк развития (НБР) БРИКС.

Новый банк развития

В 2020 году Китай и Индия уже получили средства от НБР на борьбу с COVID-19. Это первая программа экстренной финансовой помощи от НБР для поддержки его стран-членов в борьбе со вспышкой коронавируса и первый столь крупный единовременный заем. Экстренные займы могут быть использованы странами БРИКС для финансирования прямых расходов, направленных на борьбу со вспышкой COVID-19, и для поддержки правительственных мер, способствующих восстановлению экономики. Предоставление данной помощи банком - одна из мер "глобального ответа" по сдерживанию распространения вируса.

Первый кредит размером 7 миллиардов юаней (около 1 миллиарда долларов) банк предоставил Китаю. Для его финансирования на китайском межбанковском рынке был размещен облигационный заем на сумму 5 миллиард юаней (около 704 миллионов долларов). Кредит призван оказать поддержку продолжающимся усилиям Китая по смягчению влияния эпидемии на здоровье и условия жизни людей. Средства были направлены в первую очередь на поддержку трех китайских провинций, наиболее пострадавших от эпидемии, - Хубэй, Гуандун и Хэнань.

Индия также получила суверенный кредит размером 1 миллиард долларов. Аналогичные кредиты могут быть предоставлены и другим странам - членам НБР, включая Россию.

Общий объем антикризисной помощи от НБР на восстановление экономик стран БРИКС после пандемии может составить до 15 миллиардов долларов. Объем финансирования программы включает и поддержку здравоохранения до марта 2021 года.

Вместе сильнее

Что же касается совместных шагов по противодействию пандемии и предупреждению возникновения аналогичной угрозы в будущем, для начала страны БРИКС могли бы принять пакет мер, например:

1. Устранить текущие риски безопасности здоровья населения;

2. Регулярно публиковать общедоступные результаты исследований и тестирования;

3. Улучшить координацию между органами безопасности и общественного здравоохранения;

4. Создать новые механизмы финансирования для обеспечения финансовой готовности к эпидемиям;

5. Ускорить создание Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин.

Также можно было бы подумать о формировании свода правил ответственного поведения в ситуации возникновения новой угрозы пандемии. Ну и конечно, БРИКС должны быть готовы оказать поддержку Бразилии, которая стала новым эпицентром пандемии в Латинской Америке. БРИКС своих не бросает.

Каким же будет посткоронавирусный порядок, когда все это закончится? Да, мир не будет прежним. Пандемия выступила своеобразным триггером и обострила целый ряд международных проблем - от усиления процессов деглобализации до появления новых информационных войн. Мы будем жить в более фрагментированном мире, в котором, вероятно, будут царить новые правила и мораль. Многие процессы так и останутся в онлайн. Человечество будет вынуждено приспосабливаться к новым реалиям.

Китай не только молниеносно оправится от удара, но и быстрее остальных выйдет на положительную динамику в экономике. Уже сейчас китайская экономика демонстрирует позитивные сигналы возрождения. Так, в апреле впервые с начала года промышленное производство в стране показало рост на 3,9 процента. В целом благодаря восстановлению экономической активности Китай намерен в нынешнем году создать более 9 миллионов новых рабочих мест. На открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа государственной и законодательной власти КНР - премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном было заявлено, что уровень безработицы по стране в нынешнем году будет удерживаться на уровне 6 процентов. Целый ряд инициатив финансовой поддержки экономического развития, предпринятых руководством КНР, позволило международным наблюдателям сформировать единое мнение, что по итогам года китайская экономика продемонстрирует рост. Как отметила Медиакорпорация Китая, "опыт Китая в экономическом возрождении после COVID-19 интересует весь мир". В частности, его пристально изучают в Москве, заявил днем ранее посол России в КНР Андрей Денисов. "Меры по ликвидации экономических последствий пандемии в Китае поражают своим масштабом. Важно, что помощь оказывается адресно - например, малому и среднему бизнесу, туристическому сектору. Мы внимательно следим за мерами КНР для стимулирования экономики и сообщаем о них в Москву", - сообщил дипломат.

Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции, говоря о китайско-российских отношениях, отметил: "На фоне голословных нападок и клевет Китай и Россия справедливо высказываются в поддержку друг друга, сплотились в нерушимую крепость перед "политическим вирусом", продемонстрировали высокий уровень стратегического взаимодействия".

БРИКС должен скрепить пошатнувшийся мировой порядок и перейти от слов к действию. И пандемия может стать тем самым толчком. Первое десятилетие существования объединения можно назвать разогревом. Без участия сильных региональных игроков процесс управления не будет полноценным, справедливым. БРИКС "созрел" и готов предложить миру повестку, примерив на себя полноценную роль механизма глобального управления. Накопленный опыт, перспективы развития взаимодействия в формате БРИКС+, поступательная институционализация объединения - залог успеха БРИКС в этом непростом деле. Взвешенная позиция стран-участниц по ключевым вопросам мирового развития найдет отклик у других стран, в особенности развивающихся. И как не вспомнить тут слова Председателя КНР Си Цзиньпина на открытии Делового форума стран БРИКС в городе Сямэнь о том, что объединение усилий необходимо в силу того, что "структура мировой экономики переживает глубокие перемены, повышаются финансовые риски и наблюдается снижение спроса на международном рынке". Пяти странам объединения следует "повысить уровень взаимной открытости в рамках БРИКС, расширить сферы общих интересов и найти новые пути развития на основе взаимопонимания".

Объединение прошло испытание временем и достойно занять свою нишу в системе глобального управления. Ждать осталось не так уж и долго. Когда, если не сейчас?

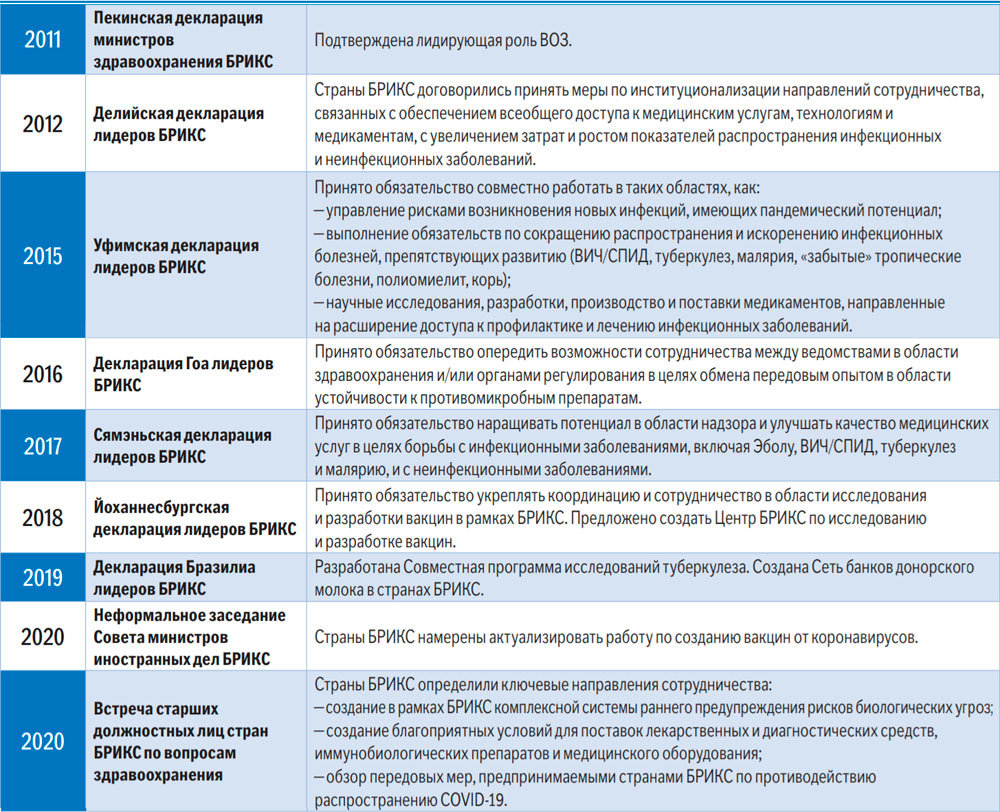

Мероприятия стран-участниц БРИКС, направленные на укрепление научно-исследовательского сотрудничества в области инфекционых заболеваний, представляющих угрозу для общественного здравоохранения, а также совместные усилия по выявлению, профилактике и борьбе с распространением пандемических инфекций с использованием современных методов и технологий, в том числе тестовых систем, разработанных в странах БРИКС

Вирус не знает границ

Один из самых авторитетных вирусологов России рассказывает об опыте и уроках пандемии

Текст: Ирина Дробышева

Вот уже несколько месяцев человечество борется с пандемией. Вакцины от нового коронавируса пока нет, опасность сохраняется, но Китай стал первым, кто смог локализовать очаг эпидемии, откуда в декабре 2019 года началось ее распространение. 5 июня из больниц Уханя выписали последних пациентов, с 6 июня страна объявлена зоной с низкой эпидемической угрозой.

Об уроках пандемии и перспективах совместных исследований специально для журнала "Дыхание Китая" рассказал руководитель Международного научно-образовательного Центра биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ, доктор биологических наук Михаил Щелканов.

Михаил Юрьевич, многих поразил ваш прогноз в телепрограмме Татьяны Митковой "Крутая история" о грядущей пандемии, который вы озвучили в августе 2019 года и "ошиблись" в сроках буквально на пару месяцев. Какие признаки "ковидного апокалипсиса" вы тогда увидели?

Михаил Щелканов: В прошлом веке коронавирусы считались серьезной ветеринарной проблемой, но как серьезная эпидемическая угроза они не рассматривались. Для широко образованных вирусологов это всегда казалось немного странным. Тем более что многие коронавирусы относятся к числу природно-очаговых, а это всегда серьезно. Один из наиболее известных примеров такой инфекции - клещевой энцефалит. В 1937-1939 годах именно на этой модели на Дальнем Востоке наш великий соотечественник Евгений Никанорович Павловский разработал концепцию природной очаговости. Она прочно вошла в арсенал мировой вирусологии. Даже сегодня, несмотря на современные молекулярно-генетические методы, существует большое количество лихорадок неясной этиологии, далеко не все возбудители заболеваний идентифицированы, многие из них природно-очаговые, то есть могут циркулировать без участия человека.

Вирус тяжелого острого респираторного синдрома второго типа (SARS-CoV), этиологически связанный с COVID-19, как все природно-очаговые вирусы, может циркулировать в естественных условиях: его природным резервуаром являются летучие мыши. Межвидовой переход и проникновение вируса в человеческую популяцию стали возможны благодаря интенсификации популяционных взаимодействий, например на зоогастрономическом рынке морепродуктов Уханя, где в большом количестве продавались и мелкие млекопитающие. По-видимому (хотя нельзя утверждать на 100 процентов), промежуточными хозяевами SARS-CoV-2 стали панголины - насекомоядные млекопитающие. И хотя они внесены в международную Красную книгу, теневой рынок панголинов - один из наиболее прибыльных, животных широко используют в восточной медицине, а их мясо считается деликатесом. Примерно так же в свое время произошло с вирусом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) и с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV).

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире?

Михаил Щелканов: Честно говоря, я не ожидал, что системы здравоохранения США и стран Евросоюза окажутся такими беспомощными, хотя никогда не обольщался на их счет. А вот в КНР с эпидемией справились великолепно, сейчас фиксируются только завозные случаи, приходится закрываться от других стран, где ситуация пока не стабилизировалась. К слову, Китай строил свою систему биологической безопасности по подобию той, что была создана в СССР. Как показала практика, это лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности государства. Россия, получив из КНР сигнал о распространении инфекции, приняла нужные меры своевременно, даже с некоторым запасом. Этого демонстративно не сделали США - тем циничнее выглядят их попытки обвинить сегодня Китай в своих собственных бедах.

Как вы считаете, кто первый поставит на рынок вакцину?

Михаил Щелканов: Я думаю, что Китай. Он первым вошел в эпидемию, для него создание вакцины имеет дополнительную политическую актуальность из-за оголтелых обвинений США во всех грехах, хотя страна в разгар пандемии помогала средствами защиты и антисыворотками для пассивной иммунотерапии другим, в том числе Италии и России. Это было очень человечно и спасло в тот момент большое количество жизней.

Китайские ученые раньше всех получили штаммы SARS-CoV-2, что важно для разработки вакцины. Они секвенировали полноразмерный геном вируса и сразу предоставили эту информацию в распоряжение мирового научного сообщества, что позволило быстро разработать молекулярно-генетические диагностикумы и приступить к разработке генно-инженерных вакцин.

Вакцины являются наиболее эффективным профилактическим (а иногда и лечебным) средством против любой вирусной инфекции, и, конечно, все сейчас с нетерпением ждут появления вакцины против SARS-CoV-2. Роспотребнадзор уже сообщил, что испытания отечественных вакцин (а их сейчас разрабатывается несколько) выходят на завершающую стадию.

Не получится ли, что для кого-то это будет прежде всего инструмент для получения прибыли?

Михаил Щелканов: Вполне возможно, если учесть, как некоторые страны цинично (если не сказать нагло) пытались перекупить ученых, работающих над вакциной от COVID-19. К счастью, наша страна всегда являла лучшие образцы гуманистического понимания роли вакцинологии в обеспечении биологической безопасности. Если вспомнить историю борьбы с натуральной оспой, в СССР с этим заболеванием на своей территории официально покончили в 1936 году, хотя завозные случаи фиксировались и позже. В 1958 году на XI Всемирной ассамблее здравоохранения академик Виктор Михайлович Жданов предложил покончить с оспой в мировом масштабе. Тогда западные страны не сразу нас поддержали: два года Советский Союз направлял в страны Азии и Африки вакцину и хорошо подготовленных эпидемиологов. Только потом западные партнеры всполошились, что в этих регионах усилится влияние СССР, и присоединились к этой программе. Просматривается политизированный подход и сейчас, когда наша страна искренне предлагает свою помощь другим. Наиболее наглядный пример подобного рода - настоящая истерика в некоторых западных средствах массовой информации о "вирусологах Путина" в Италии.

Известно, что вакцины от коронавируса разрабатывают во всех развитых странах (включая, разумеется, Россию и Китай). Уверен, что ни Россия, ни Китай, учитывая, как мы помогали другим в борьбе с вирусом, не будут ставить прибыль на первое место. И власти Китая намерены сделать вакцину доступной всему миру: председатель КНР Си Цзиньпин официально заявил об этом на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также призвал усилить сотрудничество в разработке вакцин и на последующих стадиях.

Какие пробелы в исследованиях обострила эта пандемия?

Михаил Щелканов: Много внимания уделяется созданию вакцины, однако это вопрос тактики и даже технологии. Стратегически же архиважно не забывать про регулярный мониторинг природно-очаговых вирусов. Только отслеживая многолетние тренды циркуляции вирусов, можно делать научно обоснованные прогнозы.

Африканская чума свиней, клещевой энцефалит и другие арбовирусы, хантавирусные геморрагические лихорадки, птичий грипп… Мы эти инфекции на территории российского Дальнего Востока активно изучаем, но нам неизвестны характеристики их циркуляции в десятке километров по другую сторону границы. И такая же картина у наших китайских и корейских коллег. Конечно, мы читаем научные публикации друг друга, но этого недостаточно, особенно если речь идет о немедленном реагировании. Даже информация о численности популяций летучих мышей, птиц и тех же кабанов на нашей и сопредельной китайской территории для нас, например, - практически белое пятно.

А среди летучих мышей циркулирует огромное количество вирусов, поэтому их нужно изучать на всей территории Северной Евразии. В России важность этих исследований долгое время была, к сожалению, недооценена.

Мои учителя привили мне такой принцип: вирусолог должен находиться в природном очаге, потому что неизвестно, какая деталь может оказаться ключевой. Я выезжаю в экспедиции, сам собираю пробы для исследований не только у летучих мышей, но и у птиц, грызунов, копытных. У нас очень хорошие контакты с ветеринарами и охотоведами Приморского и Хабаровского краев. Однако понятно, что дикие животные могут мигрировать на значительные расстояния, игнорируя государственные границы.

Что вы предлагаете для решения этой проблемы?

Михаил Щелканов: Давно назрела необходимость вести в треугольнике "юг российского Дальнего Востока - Корейский полуостров - северо-восточные провинции Китая" трансграничный мониторинг природно-очаговых вирусов (не только SARS-CoV-2) и обмениваться информацией. Невозможно переоценить роль международного научного взаимодействия в области изучения птичьего гриппа и других вирусов, связанных с мигрирующими птицами. Россия, Китай и Корея находятся в эпицентре Дальневосточно-Притихоокеанского миграционного русла. Активные научные контакты между учеными были в рамках Asia-Pacific Society for Medical Virology, но, к сожалению, они прекратилась в конце 1980-х. Десять лет назад возобновились двусторонние консультации России и Японии, но важно возобновить работу организации в расширенном составе.

К слову, кроме вирусов животных есть фитовирусы, наносящие огромный ущерб человечеству. Например, известны такие "фитовирусные коктейли", которые могут полностью уничтожить урожай. Я понимаю, что в области вирусологии невозможна полная открытость, каждая страна должна контролировать природно-очаговые инфекции на своей территории, но обмен информацией важен, чтобы иметь картину региональной циркуляции опасных вирусов.

Какой урок всем нужно извлечь из этой пандемии?

Михаил Щелканов: В прошлом веке человечество создало систему мониторинга вирусов гриппа: сегодня вирус гриппа А контролируется в мировом масштабе - от своего природного резервуара в птицах водно-околоводного экологического комплекса до надзора за эпидемическими процессами. Начало нынешнего века прошло под знаком переосмысления эпидемического значения коронавирусов и природно-очаговых вирусов вообще.

В XXI веке нам предстоит выстроить новую схему мониторинга биологических угроз с применением современных методов. Россия могла бы реально возглавить этот процесс, учитывая наличие такой апробированной в разных исторических условиях и чрезвычайно эффективной сегодня структуры, как Роспотребнадзор, способной успешно действовать не только внутри страны, но и на международной арене.

Современная пандемия - не первая и не последняя. Но она в очередной раз обострила многие проблемы общества, которые раньше были либо малозаметны, либо не казались важными. Пагубность принципа "своя рубашка ближе к телу" в некоторых странах и регионах проявилась во всей красе… Стало еще раз понятно, что социальное согласие в обществе, полнота и конструктивность его социальных взаимосвязей важнее экономических показателей. Отрадно, что на фоне COVID-19 слегка примолкло крикливое движение протестующих против любых прививок. Я называю "антипрививочников" биотеррористами, поскольку они сознательно формируют бреши в системе нашей биологической безопасности, запугивая население с помощью исковерканных фактов.

Современная пандемия начала реально формировать во многих странах новую санитарно-противоэпидемическую культуру: правильное ношение масок (особенно людьми с симптоматикой ОРЗ), перчаток, соблюдение социальной дистанции, регулярные гигиенические процедуры. Я бы посоветовал туристам обойтись без гастрономических экспериментов на восточных рынках и не пробовать экзотическую еду - ни летучих мышей или панголинов, ни другую экзотику…

По-видимому, ученым сегодня нужно объединяться не только для совместных исследований, но и против недобросовестного использования либо корыстной трактовки научных данных, в том числе бизнесменами и политиками тех стран, для которых волюнтаризм является привычным элементом внешней политики.

Досье

Доктор биологических наук Михаил Юрьевич Щелканов начал свою научную деятельность в середине 1990-х годов, во время учебы на факультете физико-химической биологии Московского физико-технического института. С 1992 по 2014 год работал в НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, участвовал в изоляции и идентификации штаммов арбовирусов, гриппа А животного и эпидемического происхождения, их депонировании в Государственную коллекцию вирусов РФ. В составе первой команды российских вирусологов изучал эболавирус Заир в Республике Гвинея в 2014 году. С 2002 года занимается мониторингом природно-очаговых инфекций на территории Дальнего Востока - сначала в ходе научных экспедиций, а с 2014 года - переехав с семьей во Владивосток. В 2015 году М.Ю. Щелканов организовал лабораторию экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, на базе которой сегодня успешно функционирует Международный научно-образовательный Центр биологической безопасности. В 2016 году параллельно с этим возглавил лабораторию вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.

Объединим усилия на благо всего мира

Вечно помнить историю, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны

Текст: Чжан Ханьхуэй (Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в России)

22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно напала на СССР, что послужило началом тяжелейшей Великой Отечественной войны. После неудач в первый период войны, перейдя в контрнаступление в Сталинградской битве и до окончательного захвата Берлина, советская армия и народ пережили 1418 дней и ночей жестокой войны, отдав свою кровь и жизни за Победу.

Когда весть о победе в Сталинградской битве облетела мир, в далеком китайском городе Яньань Мао Цзэдун с точки зрения научного подхода сделал предположение о том, что Сталинградская битва станет переломным моментом не только в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах, но и в истории всего человечества. 30 апреля 1945 года сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария подняли Красное знамя Победы над зданием Рейхстага в Германии, этот блестящий исторический момент знаменовал окончательный разгром фашистской Германии. Героизм советской Красной армии развеял миф о несокрушимости армии немецко-фашистских захватчиков, придал человечеству уверенность и решимость в победе над фашизмом. Советский Союз подавил наступление и разгромил большую часть немецко-фашистских войск, обескровил более 70 процентов всей армии фашистской Германии, включая более 200 элитных войсковых подразделений. Народ Советского Союза внес колоссальный вклад в Победу во Второй мировой войне, заплатив за нее огромную цену. Героически погибло более 27 миллионов человек, включая 8,7 миллиона военнослужащих. Несомненно, что сопротивление Советского Союза было главным театром военных действий в войне с Германией, это был главный театр военных действий в Европе и даже во всей Второй мировой войне. Это сопротивление сыграло непосредственную и решающую роль в достижении окончательной Победы над фашистской Германией. Советский Союз был главной силой в достижении Победы над фашистской Германией, надежной опорой во Второй мировой войне.

Во время Второй мировой войны сопротивление Китая было главным театром военных действий против японского фашизма, а также главным театром военных действий Второй мировой войны на Востоке. Китайский народ понес колоссальные жертвы во имя Победы во Второй мировой войне, внеся огромный вклад в ее достижение. Антияпонская война началась в сентябре 1931 года и окончилась в августе 1945-го, она длилась 14 лет. Японский фашизм вторгся в Китай не только для полного уничтожения страны, но, что более важно, японская армия планировала использовать Китай в качестве "плацдарма" или "трамплина" для вторжения в Советский Союз на севере и продвижения к Тихоокеанскому побережью на юге, а также расширения внешней экспансии и установления господства в Азии и во всем мире. Японский фашизм был врагом не только китайского народа, но и общим врагом народов всего Азиатско-Тихоокеанского региона и даже народов всего мира. По неполным статистическим данным, за время Антияпонской войны в Китае пострадало более 35 миллионов человек, число убитых достигло 21 миллиона. В результате тяжелейшей борьбы китайский народ втянул основные силы противника в бескрайнюю пучину "народной войны", в ходе которой было уничтожено 1,5 миллиона японских захватчиков, это приблизительно 70% потерь японцев во Второй мировой войне. Именно сопротивление Китая сыграло решающую роль в полном уничтожении японских захватчиков, имело важное стратегическое значение в достижении Победы во Второй мировой войне для других регионов мира. Глава СССР И.В. Сталин писал, что "только в том случае, когда руки и ноги японских захватчиков связаны, можно избежать военных действий на двух фронтах во время наступления немцев на СССР".

С началом Антияпонской войны правительство и народ Советского Союза оказали финансовую, кадровую и техническую помощь правительству и народу Китая. Особенно в первый период войны, с 1937 по 1941 год, Советский Союз был единственной страной, которая оказала прямую военную помощь Китаю. Помощь Советского Союза включала 170 миллионов долларов, 1200 самолетов, 1317 артиллерийских орудий, а также большое число вооружений, боеприпасов и нефти. Советский Союз также направил в Китай более 5 тысяч военных советников для оказания помощи в проведении военной подготовки, многие из военных советников приняли непосредственное участие в сражениях. Знаменитая эскадра советских летчиков-добровольцев принимала участие в боях по обороне Нанкина, Уханя, Чунцина, Чэнду, Ланьчжоу и других городов, истребила 1049 японских самолетов, нанесла тяжелый удар по ВВС Японии, эффективно подавила их варварские бомбардировки китайского тыла, в боях более 200 советских летчиков отдали свои жизни. В поздний период Антияпонской войны Советский Союз направил войсковые подразделения для разгрома Квантунской армии, что сыграло важную роль в достижении окончательной победы над японским фашизмом, привело к капитуляции Японии. Помощь Советского Союза во время Антияпонской войны в большой степени поддержала Китай, китайский народ никогда не забудет ту дружбу, скрепленную кровью.

Вторая мировая война - беспрецедентная катастрофа в истории человечества. Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия понесли огромные потери, внесли колоссальный немеркнущий вклад в достижение окончательной победы во Второй мировой войне и спасение человечества. Этот период в истории стоит помнить вечно. Необходимо остерегаться искажений истории Второй мировой войны и отрицания исторического вклада Советского Союза и Китая. Эти шаги некоторых стран, исходящие из идеологической предвзятости, менталитета холодной войны и прагматичных политических интересов, а не из морали и нравственности, в корне недопустимы и непростительны. В 2015 году в канун 70-летия Победы во Второй мировой войне Китай и Россия опубликовали совместное заявление, в котором подчеркивается: "В мире есть некоторые силы, которые делают постоянные попытки отрицания истории, искажения итогов Второй мировой войны и решений международного военного трибунала в Нюрнберге и трибунала по Дальнему Востоку, против подобных шагов необходимо выразить решительный протест". Во время Второй мировой войны Советский Союз и другие страны активно способствовали созданию международной Антигитлеровской коалиции, так впервые в истории человечества силы правды объединились для победы над общим злом. После войны образование Организации Объединенных Наций послужило формированию современных международных отношений и международного порядка, определив направления развития мира, - от хаоса к порядку. Все это далось нелегко. Отрицание истории Второй мировой войны неизбежно приведет к краху международного порядка и повторению мирового хаоса войны. Некоторые политики, исходя из своих личных интересов, не считаются с истинным ходом истории, по своему усмотрению выдают черное за белое, эти невежественные и бессовестные подходы должны подвергнуться осуждению со стороны народов всего мира, ратующих за мир.

Народы Китая и России, сражаясь плечом к плечу, заложили узы великой дружбы, которая и по сей день является неисчерпаемой мощной движущей силой для развития китайско-российских отношений и укрепления дружбы между народами из поколения в поколение. Как сказал председатель Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы с президентом Владимиром Путиным: "Будучи главными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия несут на плечах особую миссию по поддержанию мира во всем мире и содействию развитию и прогрессу человечества. Китай готов вместе с Россией твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, обеспечивать международную беспристрастность и справедливость, поддерживать и реализовывать мультилатерализм, стороны должны быть вечными созидателями мира во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок".

Глобальная пандемия коронавирусной инфекции стала еще одним серьезным вызовом и бедствием человечества после Второй мировой войны. Правительства и народы Китая и России снова помогали и поддерживали друг друга, упорно преодолевая все препятствия, явив миру образец межгосударственных отношений. Международное сообщество должно развивать и наследовать дух мировой борьбы с фашизмом, вести совместную деятельность, проявить единую волю и взаимную поддержку, активно претворяя в жизнь концепцию глобального сообщества единой судьбы, чтобы, объединив усилия, вместе достичь победы в битве за безопасность жизни и здоровья людей всего мира.

Россия может значительно увеличить экспорт мяса в страны Азии

Россия в 2020 году может существенно увеличить экспорт мяса в Азию. Так, поставки говядины, субпродуктов и свинины могут вырасти на 60%, а мяса птицы — на 54%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

Согласно оптимистичному прогнозу агентства, поставки могут вырасти на 80-100%. Китай и другие страны Азии все больше наращивают импорт мяса, так как внутреннее производство той же свинины страдает из-за АЧС, а сложные отношения с США вынуждают КНР сокращать долю импорта продукции животного происхождения из этой страны. Так, на днях Китай приостановил импорт мяса птицы из США по причине ежедневного обнаружения в этой продукции коронавируса.

По всем этим причинам доля РФ в китайском и азиатском импорте мяса может существенно вырасти.

Экспорт российской говядины на рынки Азии может, по оценкам НРА, в 2020 году вырасти на 60% и превысить 9 тыс. тонн. Основным драйвером экспорта этой продукции станет начало поставок говядины в Китай.

Свинину мы пока можем экспортировать только во Вьетнам. РФ не может поставлять свинину в Китай, Японию и Корею. Примерно 20% всего прироста производства свинины в РФ будет направлена, по оценке НРА, на экспорт.

Экспорт мяса птицы увеличится на 54% и достигнет 324 тыс. тонн. Основными драйверами здесь станут поставки в Китай, а также новые логистические каналы и инновации в таможенном оформлении.

Приморские ученые подсчитали молодь лососевых

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО оценили состояние запасов тихоокеанских лососей, гольцов, корюшки и других промысловых видов рыбы в реках Приморского края и на побережье Японского моря.

Речные рейды охватили все Приморье

Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) завершил весенний цикл исследований состояния запаса промысловой ихтиофауны на реках бассейна Японского моря в Приморье. С середины марта и до начала июня специалисты лаборатории биологических ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем ТИНРО совместно с представителями Приморского филиала Главрыбвода и национального парка «Земля леопарда» провели работы на 14 водных объектах края.

Полем изучения для научных работников стали реки Рязановка, Пойма, Нарва, Барабашевка, Раздольная – на юге, Аввакумовка, Арзамасовка, Тимофеевка, Тумановка, Зеркальная и Киевка – в центральных районах, Единка, Самарга, Желтая, а также морское прибрежье – на севере Приморья.

В задачи специалистов входил мониторинг запасов тихоокеанских лососей, прочих анадромных рыб (гольцов – кунджи и южной проходной мальмы), азиатской зубастой корюшки и массовых промысловых видов рыб пресноводного и эстуарного комплексов – дальневосточной красноперки-угая, кефалей (пиленгаса и лобана), малоротой корюшки. Попутно собирались доступные данные по морским промысловым рыбам, посещающим внешние и внутренние эстуарии япономорских рек края – сельди, наваге, камбалам, морской малоротой корюшке и мойве.

Скат лососей – под наблюдением

Весенние работы традиционно начинались с изучения промыслового запаса рыб эстуарного комплекса и параметров ската молоди тихоокеанских лососей и гольцов. К концу апреля – середине мая скат незаводской молоди лососей в южном и центральном Приморье практически завершился, тогда как на севере края только набирал обороты и продолжается до сих пор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, во второй декаде мая на контрольных точках в северных реках края численность покатной молоди кеты зачастую достигала 2–3 тыс. экземпляров на замет малькового невода, а молодь горбуши активно покатилась только в третьей декаде мая. В большинстве исследованных рек наблюдатели отметили более многочисленную по сравнению с предыдущими годами молодь симы. По предварительным оценкам, до конца мая из всех рек бассейна Японского моря скатилось до 46,5 млн экземпляров молоди кеты (основная часть – в северном Приморье), свыше 1 млн экземпляров молоди симы и около 3,8 млн экземпляров молоди горбуши.

«В южном и центральном Приморье, когда массово скатывалась молодь лососей, то уже почти не отмечались заходы производителей. В северном Приморье оба процесса шли одновременно, с нарастающей численностью скатывающейся молоди нарастала и численность производителей», – обратил внимание главный специалист ТИНРО Виктор Назаров.

Массовые заходы в реки симы начались в середине мая на фоне достаточно многочисленного присутствия южной проходной мальмы, а активный ход горбуши стартовал в последние числа мая. По мнению ученых, запасы нелососевых эстуарных видов промысловых рыб кроме кефалей на севере Приморья стабильны при устойчивой тенденции к его росту. На юге и в центре края запасы остаются на низком уровне численности и биомассы.

Лобан и пиленгас в дефиците

Результаты исследований показывают, что для кефалей, по-видимому, повсеместно наступил неблагоприятный период. Все приморские группировки пиленгаса при критически низкой численности отмечены только в южном и центральном Приморье, в северной части края этой рыбы не зафиксировано.

Количество лобана в северном Приморье по сравнению с наблюдениями, проведенными до 2018 г., значительно снизилось. Если ранее в мае лобан уже был многочисленным, то в последние три года отсутствовали даже единичные особи. До конца мая заметная численность лобана была обнаружена только на юге края и в зонах некоторых водных объектов центрального Приморья. Причины падения численности изучаются и анализируются.

Полевые исследования ТИНРО по той же схеме, что и в весенний период, планируется продолжить летом-осенью текущего года для оперативного научного сопровождения лососевой путины. В северном Приморье уже начались работы на реках Единка и Самарга и примыкающих к ним прибрежных акваториях.

Fishnews

Расправить клешни

В Приморье создали технологию воспроизводства японского краба

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

На конференции Startup Village Livestream"20 компания "Морской биотехнопарк" - дальневосточный резидент Фонда "Сколково" - представила технологию получения малька японского мохнаторукого краба. К сегодняшнему дню на морской научной станции предприятия получили четыре тысячи особей жизнестойкой молоди членистоногого.

По словам автора проекта, руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергея Масленникова, для России этот проект - первый подобного рода. Он открывает большие перспективы для развития нового направления аквакультуры - воспроизводства краба, которое осуществимо в любом рыбоводческом и даже рисоводческом хозяйстве. Что для этого нужно, узнала "РГ".

Сергей Иванович, неужели до сих пор никто не пробовал выращивать молодь краба?

Сергей Масленников: У нас два крабовых проекта. Первый, исследовательский, касается изучения механизмов воспроизводства, развития молоди камчатского краба. Пока у нас нет полной картины, нельзя давать точные прогнозы, и в итоге крабовый промысел очень нестабилен. В 2020-м мы получили 30 тысяч экземпляров малька и теперь изучаем факторы их выживаемости. Проекты с камчатским крабом мы начали еще в 1996 году, позже работали вместе с ВНИРО. Не так давно одно японское издание написало, что на Хоккайдо при поддержке правительства префектуры ученые получили 14 тысяч мальков краба. Это было преподнесено как большое событие. Для нас же наши 30 тысяч - рабочий момент, при этом финансово нас поддерживает только ДВО РАН.

Опыт, накопленный в этом и других проектах марикультуры, помог в работе с японским мохнаторуким крабом. Сейчас на российском рынке отсутствует ключевая технология производства посадочного материала мохнаторукого краба. Это мешает запустить новое направление аквакультуры - выращивание пресноводного членистоногого.

Наш проект научит контролировать все процессы, в том числе формирование родительских пар, откармливание маточного поголовья. Ведь известно: если родительские особи правильно кормить, то произведенная ими молодь станет более живучей.

Мохнаторукий - самый выращиваемый краб в мире, который размножается в море, но живет в пресной воде. В течение двух лет он достигает товарного размера, как устрица, гребешок, форель или… ягненок. То есть он имеет абсолютно стандартный аграрный цикл. Плюс этот краб достаточно неприхотливый, как и все сельскохозяйственные животные. Его можно содержать в разном климате - и теплом, и холодном. Жизнестойкую молодь получится доращивать до товарного размера в любой точке России, как в отдельных водоемах, так и в рыбоводческих хозяйствах - там крабы могут жить на дне и питаться остатками корма для рыбы. Его можно разводить даже в рисоводческих чеках - краб поедает вредителей и сорняки, но не трогает рис.

Не раз приходилось слышать, в том числе от производителей марикультуры, что выращивать краба невыгодно.

Сергей Масленников: Выгодно выловить всего краба сегодня, положить деньги в карман и не тратиться на восстановление популяции? Да. Но так мы лишаем потомков природного ресурса, нарушаем экологическое равновесие.

Поголовье камчатского краба в десять раз упало по сравнению с уловами в СССР. Но когда мы предложили меры по восстановлению, то услышали в ответ от Росрыболовства, что краба у нас много.

С другой стороны, государство содержит заводы, занимающиеся воспроизводством сиговых и осетровых, хотя это совсем невыгодно самим заводам, ведь прямого возврата нет. Но восстановить эту рыбу надо: чтобы торговать черной икрой, нужно иметь возможность показать ресурс. Конечно, это национальное достояние, Россия единственная финансирует воспроизводство осетровых на Каспии. Значит, это тоже выгодно, но по-другому.

У краба же, как и у лосося, очень четкие пути миграции: он возвращается к берегу, откуда был выпущен во время размножения. Кстати, первое в мире мечение краба, конкретно камчатского, происходило в поселке Южно-Морской под Находкой в начале прошлого века. Краб с метками вернулся, так было доказано, что имеет смысл его культивировать. Но тогда заняться этим не позволил уровень развития науки.

То, что краб приносит немалую прибыль, доказала торговля квотами. Если бы даже пять процентов суммы за продажу квот шли на восстановление запасов, было бы очень хорошо. Сейчас государство организовало небольшой возврат инвестиций в отрасль в виде "квот под киль", частично финансируется и строительство краболовов, необходим следующий шаг.

Какой?

Сергей Масленников: Ситуация парадоксальна: аквакультура находится в ведении минсельхоза, курирует ее Росрыболовство, а самих марифермеров причисляют к рыбакам… Но ведь все характеристики отрасли: работа с плантациями, мелиорация, климатические риски, производство посадочного материала - это настоящее сельское хозяйство.

Если ты покупаешь автомобиль для работы на поле, то не платишь на него налог.

Если покупаешь катер для работы на морском огороде, то никаких льгот тебе не положено. Сейчас в России государство оказывает небывалую поддержку сельскому хозяйству (что дает результат), но не марикультуре, хотя она имеет огромные перспективы. Площадь земельных угодий наперечет, океанских - неограниченна. Практически все побережье Японского и юга Охотского морей находится в благоприятных климатических условиях для культивирования гидробионтов - гребешка, мидии, морских ежей, крабов и других.

Несмотря на кризисные явления в экономике отрасль демонстрирует мировой рост до 20 процентов в год. Есть и инвестиционный интерес, и потребность в качественной продукции. Из всех направлений аквакультуры производство морских гидробионтов - самый выгодный бизнес. Исследования показывают, что по генерируемой прибыли марикультура вполне может конкурировать с микроэлектроникой.

Льды расступаются

Газовоз с Ямала дошел до Китая по Севморпути на два месяца раньше привычных сроков

Текст: Елена Мационг (ЯНАО)

В истории мирового судоходства произошло историческое событие. Впервые крупнотоннажный газовоз "Кристоф де Маржери" пришел Северным морским путем (СМП) из порта Сабетта на Ямале в китаский Цзянсу на два месяца раньше привычных сроков.

Отметим, движение судов в той части Севморпути, где находится Сабетта, обычно открывается только в июле. Между тем "Кристоф де Маржери" 10 июня уже прибыл в Китай, начав движение в мае. Путь занял ровно три недели. Для сравнения: доставка партии сжиженного газа традиционным южным маршрутом через Суэцкий канал в среднем занимает до 34 суток, то есть минимум на треть дольше.

Как отмечают в Совкомфлоте, в ходе рейса команда судна собрала большой массив данных о ледовой обстановке в восточной Арктике. Эту информацию будут использовать при планировании логистики будущих проектов и разработке следующих поколений арктических судов.

"Кристоф де Маржери" шел пока не в одиночку: впереди двигался, расчищая путь газовозу, атомный ледокол "Ямал" - все-таки ледовые условия на Севморпути в это время года достаточно сложные. Но все равно суперранний рейс можно считать прорывом: в очередной раз Россия продемонстрировала всему миру огромные потенциальные возможности перевозки грузов по арктическим морям.

Сейчас по этому стратегически важному направлению отправляют грузы в любую точку мира - в Китай, Японию, США, Европу. Это выгодно: водная магистраль позволяет ощутимо сократить расстояние, например, от Санкт-Петербурга до Владивостока по Севморпути 14 тысяч километров, а через Суэцкий канал - 23 тысячи. Когда в ЯНАО завершится строительство Северного широтного хода - железной дороги, которая свяжет Транссибирскую магистраль с портом Сабетта, отправители и получатели грузов обретут еще более ощутимые преимущества.

Напомним, власти страны поставили задачу к 2024 году увеличить объем перевозок грузов по Севморпути до 80 миллионов тонн. Планируется, что с 2035-го суда станут курсировать в Арктике круглый год, а грузопоток к этому времени вырастет до 130 миллионов тонн в год.

И все же пока по СМП проходит несколько сотен кораблей в год, тогда как через Суэц - 18 тысяч. Проблема в коротком периоде навигации: без сопровождения атомных ледоколов большую часть года по северным морям пройти невозможно. Но ситуация меняется. За последние 30 лет площадь льдов в Арктике по замерам в летний период уменьшилась в два раза. К концу XXI века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето - на пять. Таковы данные международной группы экспертов по изменению климата.

- Еще в 1990-е годы навигация продолжалась август и сентябрь, сейчас суда курсируют в арктических морях четыре-пять месяцев. По всей видимости, к 2030-му, а тем более к 2050 году период навигации будет еще больше. Но называть цифры преждевременно, нужны дополнительные замеры и оценки, - говорит Генрих Алексеев, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.

Тем не менее, по словам эксперта, без поддержки ледоколов и в перспективе вряд ли можно будет обойтись. Для круглогодичной навигации нужны атомные ледоколы нового поколения. Ведь климатические изменения приводят не только к увеличению свободных ото льда водных пространств, но и к частым и очень суровым ледовым штормам. И к этому следует готовиться, отмечает Генрих Алексеев, в частности, создавать специальные службы, отслеживающие перемещение айсбергов.

Справка "РГ"

В 2017 году Совкомфлот ввел в эксплуатацию первый в мире арктический ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери". Это головное судно серии, спроектированной для круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта "Ямал СПГ". Его грузовместимость - 172,6 тысячи кубометров. Танкер отличается высокой ледопроходимостью (ледовый класс Arc7), маневренностью и мощностью, что позволяет ему безопасно работать в экстремальных условиях высоких широт. Нынешний рейс стал для "Кристофа де Маржери" 45-м.

Проверка на дорожках

Кто ответит за дорогостоящее, но непригодное покрытие на барнаульском стадионе?

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

Публикация о новых легкоатлетических дорожках на барнаульском стадионе "Динамо", оказавшихся непригодными для профессиональных занятий спортом ("Российская газета - Неделя - Сибирь" N 125 от 10.06.2020), вызвала большой резонанс.

Алтайская краевая организация спортивного общества "Динамо" отреагировала разъяснениями на сайте своего футбольного клуба. Во-первых, покрытие, выпускаемое в Смоленской области, обеспечивает амортизацию и прочность в соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), "но оно предназначено именно для массового, непрофессионального спорта". Во-вторых, "стадион, построенный около 80 лет назад, изначально не подходит по количеству существующих дорожек для проведения официальных соревнований, внесенных в календарные планы по легкой атлетике, а может быть использован для проведения мероприятий физкультурной направленности". В-третьих, "на легкоатлетических виражах смогут заниматься воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва, учащиеся спортшкол", а также несколько других категорий любителей здорового образа жизни. В-четвертых, "экспертам" пожелали "заняться делом": "Вместо того чтобы критиковать проекты федерального значения, пользуясь своим авторитетом, они могли бы обратиться в ВФЛА или другие партнерские организации с просьбой о выделении современного покрытия мирового стандарта для Алтайского края".

Вообще-то стадион в его нынешнем виде построили на излете 1960-х годов, и его легкоатлетическому сектору недавно исполнилось пятьдесят, но никак не восемьдесят лет. Другие разъяснения корреспондент "РГ" попросил прокомментировать заслуженного тренера России Сергея Клевцова - главного тренера сборной края по легкой атлетике и наставника знаменитого барьерного спринтера Сергея Шубенкова.

- Мы с Шубенковым сразу обозначили свою позицию: хуже, чем было, не стало. Да, с дорожками, как сказал Сергей, получился "косяк", и жаль, что по ним нельзя бегать в шиповках. Да, мы надеялись, что "Динамо" можно задействовать в большей степени и полноценно готовиться к Олимпиаде в Токио. Но что вышло, то вышло, будем дальше бегать по трибунным ступенькам, - отметил Клевцов. - Что касается конкретных замечаний, то на моей памяти на "Динамо" проходили такие представительные соревнования, как Сибириада, Политехниада вузов Сибири и Дальнего Востока, не говоря уже о стартах краевого уровня. Но сейчас речь даже не о соревнованиях - нам, по большому счету, тренироваться негде. Даже стадион "Лабиринт", построенный в 2014 году, не отвечает нуждам "королевы спорта" - нет в достаточном количестве легкоатлетических секторов.

Сергея Клевцова удивил посыл про воспитанников Алтайского училища олимпийского резерва.

- Почитайте устав АУОР - в нем говорится о подготовке резерва национальной сборной. Его учащимся в шиповках надо бегать, а не кедах. Но если по этим дорожкам нельзя в шиповках, то они никак не могут соответствовать "стандартам ИААФ". А по поводу призыва к "экспертам" скажу следующее. Мы с Шубенковым как раз занимаемся своим делом: завоеваны четыре медали чемпионатов мира и семь - чемпионатов Европы. Тем, кто не в курсе, сообщаю: ВФЛА - общественная организация, и никому никаких покрытий она не выделяет.

По мнению заслуженного тренера России, казус с хлипкими дорожками можно было исправить, нанеся "броню" - защитный слой. Такой выход нашли в Бердске Новосибирской области, где собираются строить новый стадион на 1 500 зрителей.

- Мы получили по федеральной программе "Спорт - норма жизни" схожее полотно. Показали легкоатлетам - те объяснили, что в шиповках бегать нельзя. Естественно, начали задавать вопросы областному минспорта и поставщику. Как я понял, той сметы, которая была изначально, на защитное покрытие просто не хватило. Нам пообещали, что броня на дорожки будет нанесена во время укладки и войдет в отдельную смету. Будем контролировать, - сообщил корреспонденту "РГ" старший инструктор-методист отдела физической культуры и спорта администрации Бердска Иван Бабуров.

В таких ситуациях неуместна народная мудрость про то, что дареному коню в зубы не смотрят. Если речь идет о семи миллионах рублей (стоимость дорожек), то еще как надо смотреть. Корреспондент "РГ" отправил запрос министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву: почему его ведомство не поинтересовалось, по примеру коллег из Бердска, мнением профессионалов о функционале полученных дорожек и понесет ли кто-нибудь ответственность?

В официальном ответе, подписанном замминистра Юрием Самсоненко, ответов на эти вопросы мы не нашли. Зато удалось узнать, что "закупочная процедура в форме электронного аукциона была совместной, поскольку проводилась для нескольких субъектов РФ". В 2019 году ее организатором выступило управление физкультуры и спорта Орловской области, при этом "внесение изменений в техническое задание по условиям совместной закупки со стороны региональных спортивных ведомств не допускается". То есть виноватых как бы и нет? Хотя, согласитесь, странно, что регионалам нельзя что-либо менять в техзадании. Это как покупать на футбольную команду бутсы одного размера.

Профессиональное покрытие нужно не только и не столько Сергею Шубенкову, имеющему возможность тренироваться и в манеже ЦСКА, и на базе в Новогорске, и в Адлере с Краснодаром. Оно необходимо всем, кто в крае профессионально занимается легкой атлетикой. Представительство алтайских легкоатлетов в сборных России всех возрастов растет, а на главном стадионе региона хотят развивать массовый спорт. Где тут государственный подход, где элементарный здравый смысл? Физкультурой можно заниматься где угодно - в лесу и парках, на школьных и частных стадионах.

- А "Динамо" - место "намоленное", здесь выросло несколько поколений выдающихся легкоатлетов начиная с Натальи Шубенковой, Галины Шульженко, Елены Вольф и заканчивая современными мастерами во главе с Сергеем Шубенковым и Полиной Миллер, - говорит Сергей Клевцов.

В последнем абзаце письма из краевого спортивного ведомства указывается, что минспорта "готово учесть мнение спортивной общественности, оценить ситуацию, связанную с возможностью проведения тренировок спортсменов в профессиональной спортивной обуви на стадионе "Динамо", и рассмотреть возможность бронирования многофункциональных легкоатлетических беговых дорожек".

Значит, не зря "РГ" и эксперты подняли эту тему? Только бронировать надо быстрее - скоро должен возобновиться футбольный сезон. И как бы игроки, выбегая на дорожки для подачи угловых и вброса мяча из аутов, не попортили их шипами бутс.

Компании MSD и Eisai представили результаты двух исследований пембролизумаба в комбинации с ленватинибом. Оказалось, что комбинация препаратов обеспечивает клинически значимую частоту объективных ответов у пациентов с неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) без предшествующего системного лечения и у пациентов с метастатическим светлоклеточным почечноклеточным раком (ПКР) при прогрессировании на иммунотерапии.

Результаты исследований KEYNOTE-524/исследование 116 и KEYNOTE-146/исследование 111 были представлены во время виртуальной научной программы ежегодного конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO) 2020 года.

KEYNOTE-524/исследование 116 – это открытое не сравнительное исследование 1b фазы по оценке пембролизумаба в комбинации с ленватинибом у пациентов с неоперабельной ГЦК без предшествующего системного лечения (n = 100). Согласно данным окончательного анализа первичных конечных точек, пембролизумаб в комбинации с ленватинибом демонстрирует частоту объективного ответа – 36 %, с частотой полных ответов – 1 % и частичных ответов – 35 %, медианой длительности ответа – 12,6 месяца, при использовании критериев RECIST 1.1 с независимым пересмотром данных. По результатам оценки с использованием критериев mRECIST и независимого пересмотра данных, пембролизумаб в комбинации с ленватинибом демонстрирует ЧОО – 46 % с частотой полных ответов – 11 % и частичных ответов – 35 %, медианой ДО – 8,6 месяца.

KEYNOTE-146/исследование 111 (ClinicalTrials.gov, NCT02501096) – это открытое не сравнительное исследование 1b/2 фазы по оценке пембролизумаба в комбинации с ленватинибом у пациентов с некоторыми типами солидных злокачественных опухолей. Результаты исследования 2 фазы в когорте из 104 пациентов с метастатическим светлоклеточным почечно-клеточным раком при прогрессировании заболевания после терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа PD-1/PD-L1, оценка проводилась с использованием критериев RECIST 1.1. Согласно результатам исследования, пембролизумаб в комбинации с ленватинибом демонстрирует ЧОО – 51 % на неделе 24 с использованием irRECIST по оценке исследователя. По результатам оценки исследователя с использованием irRECIST, ЧОО составила 55 %, с частотой частичных ответов – 55 %, стабилизаций заболевания – 36 % и прогрессирования заболевания – 5 %. Медиана ДО составила 12 месяцев. Медиана ВБП составила 11,7 месяца, 12-месячная ВБП составила 45 %. Медиана ОВ не была достигнута, и 12-месячная ОВ составила 77 %

Гудбай, «Химерика»

Китайский дракон меняет кожу

Михаил Делягин

Качественный перелом геополитического положения Китая был осознан там только в прошлом году и вызвал шок. Дело в том, что большие процессы, превышающие по своей длительности жизнь поколения, кажутся современникам некоторой константой. Например, не так давно мы не могли себе представить мир без Брежнева. А Китай очень долго – почти 40 лет своего потрясающего роста - не мог помыслить собственного развития без тесного сотрудничества с США.

Китай был как бы за пазухой у США, - что, конечно, не приуменьшает его собственных заслуг в создании экономического чуда, подобного которому по масштабам, темпам и продолжительности не видел никто. В меньших масштабах подъём был, например, в Боливии, но он закончился политической катастрофой после того, как президент Моралес в четыре раза увеличил экономику страны.

Почти сорок лет Китай рос за счёт технологий, капиталов и ёмкого рынка США. Перелом, ставший очевидным с 2017 года, со времени прихода Трампа, вызревал ещё с 2009-го, но для Китая лобовая конфронтация с США оказалась совершенно неожиданной.