Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Лемана ПРО» рассчитывает на оптимистичный прогноз

Ключевыми темами ежегодной конференции для поставщиков «Лемана ПРО» компании стали стратегия развития рынка, развитие СТМ и локализация, развитие B2B-платформы и портала 4Р, взаимодействие с поставщиками, маркетинговые инструменты для развития брендов и увеличения продаж.

Встречу посетило более 400 представителей ключевых поставщиков сети, еще более 1 тыс. подключились онлайн. Участники получили возможность первыми узнать о ключевых векторах развития крупнейшего российского DIY-ритейлера, обсудить планы импортозамещения и локализации производства, а также напрямую задать вопросы топ-менеджерам.

Конференцию открыла исполнительный директор «Лемана ПРО» Марина Фытова, которая рассказала об эволюции модели компании, а также об основных принципах, на которых строится стратегия работы с поставщиками. «Модель платформы означает, что мы обслуживаем розничных и профессиональных клиентов под одной крышей. Мы сопровождаем клиента на всех этапах проекта — от идеи до полной реализации, учитывая индивидуальные особенности. Для поставщиков это открывает новые возможности для расширения ассортимента и сотрудничества», — отметила Марина Фытова. Направление работы с профи-клиентами с 2019 года является фокусным для компании, на данный момент оно охватывает уже свыше миллиона профессиональных клиентов.

Директор по взаимодействию с поставщиками Алексей Шамов обозначил текущую ситуацию на рынке. «Сигналы рынка формируют для нас оптимистичный прогноз на 2025–2030 годы. Это и планомерный ввод жилья, и активное развитие ИЖС, и ожидаемая динамика ключевой ставки. В совокупности эти факторы приведут к переходу населения к новой экономической активности, запуску масштабных проектов и, как следствие, к росту как B2B-направления с началом продаж нового жилья, так и сегментов розничных и профессиональных клиентов», — отметил Алексей Шамов.

О портале 4Р рассказал директор по коммерческой стратегии и развитию товарного предложения маркетплейса Александр Абрамов. По его словам, главная цель этого года — расширить предложения для клиентов путем подключения новых продавцов, расширения ассортимента и географии доставки, масштабирования логистической модели DBS и запуска модели FBO. Особое внимание уделили рекомендациям для поставщиков: как оформлять карточки товаров, работать с отзывами и маркетинговыми инструментами в рекламном кабинете.

На конференции эксперты также представили возможности платформы «Лемана ПРО» для развития бизнеса: каналы продвижения товаров, механики программы лояльности и другие инструменты. «Сегодня в программе лояльности компании участвует уже 23 млн розничных клиентов и 1,5 млн профессиональных исполнителей. Оборачиваемость баллов составляет 74%, а доля товарооборота, идентифицированного по карте лояльности — 90,8%. Это говорит о высокой вовлеченности клиентов в программу», — рассказала директор по развитию лояльности и клиентского опыта Владислава Вишнякова. Сегодня на платформе «Лемана ПРО» более 200 партнеров. Суммарный товарооборот через нее — 1,2 млрд рублей.

Коммерческие директора Михаил Чистяков и Елена Безганс поделились стратегией по развитию ассортимента и управлению гаммой товаров. «Главным фокусом станет повышение экспертизы компании-платформы в области проектов под ключ. Мы выделили семь основных проектов, которые будем развивать в ближайшие пять лет. Наша амбиция — достигнуть прироста объема продаж на 204 млрд рублей в рамках этих проектов к 2030 году», — отметил Чистяков.

«Для реализации этих планов мы наращиваем ассортиментное предложение, уделяя особое внимание структуре товарной гаммы, проектным решениям и сочетаемости товаров из разных отделов. Кроме того, планируем внедрять Data-Driven подход, увеличивая с каждым годом степень автоматизации процессов управления ассортиментом», — добавила Безганс.

Также в этом году «Лемана ПРО» запустила ребрендинг собственных торговых марок — компания уже представила пять новых брендов, которые охватят более 14 тыс. наименований во всех категориях сети. Директор проектов по развитию СТМ Ольга Абрамова рассказала о масштабах и перспективах развития собственных торговых марок. «Сегодня наш ассортимент СТМ насчитывает более трех тыс. артикулов, цель к концу 2025 года — шесть тыс. Мы планируем полностью завершить ребрендинг до конца 2026 года и сейчас активно ищем локальных партнеров», — объяснила она.

На сегодняшний день 74,8% ассортимента компании произведено в России. В рамках стратегии импортозамещения на 2024–2028 годы цель «Лемана ПРО» — планомерное ежегодное увеличение доли локальных товаров на 3% начиная с 2024 года, чтобы достичь показателя локализации в 78% к 2028 году. «Локализация — наш ключевой приоритет. Это фундаментальная основа для устойчивого роста и гарантия стабильности поставок для наших клиентов», — указал директор по товарным закупкам Михаил Никифоров. В соответствии с этим курсом компания прогнозирует снижение доли закупок через дистрибьюторов импортной продукции, делая ставку на прямое партнерство с отечественными производителями.

В развитие этой темы в рамках конференции был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с компанией СИБУР. Это уникальное для российского рынка партнерство ритейлера, сырьевой компании и производителей, объединяющее компетенции и экспертизу всех трех сторон. В рамках соглашения стороны планируют совместную разработку и запуск проектов в области импортозамещения товаров и сырья для их производства, развития мощностей локальных производств, расширения применения синтетических материалов в строительной отрасли, а также реализацию совместных проектов в области устойчивого развития. На первом этапе сотрудничества планируется реализовать проект по локализации производства строительных мешков из полимеров, которые до сих пор поставлялись в Россию исключительно из Китая. Кроме того, в числе приоритетных проектов — снижение доли импортной ПВХ-плитки за счет российских производителей, а также совместная разработка продуктов СТМ на базе исследовательской лаборатории «СИБУР ПолиЛаб» в Сколково.

Справочно:

В настоящее время сеть насчитывает 112 магазинов (111 в России и 1 в Казахстане), 14 дарксторов, 5 распределительных центров.

Эффект низкой базы: спрос на новостройки в Москве вырос на треть

В августе 2025 года на рынке жилья Москвы наметился тренд на стабилизацию спроса, Главным событием месяца стал резкий рост числа сделок на рынке новостроек. В частности, количество договоров долевого участия (ДДУ) выросло в годовом выражении на 31%, тогда как спрос на готовое жилье сократился на 5%, а число ипотечных сделок – на 1%. Об этом «Стройгазете» сообщили эксперты «Метриум», которые проанализировали последние данные Росреестра Москвы.

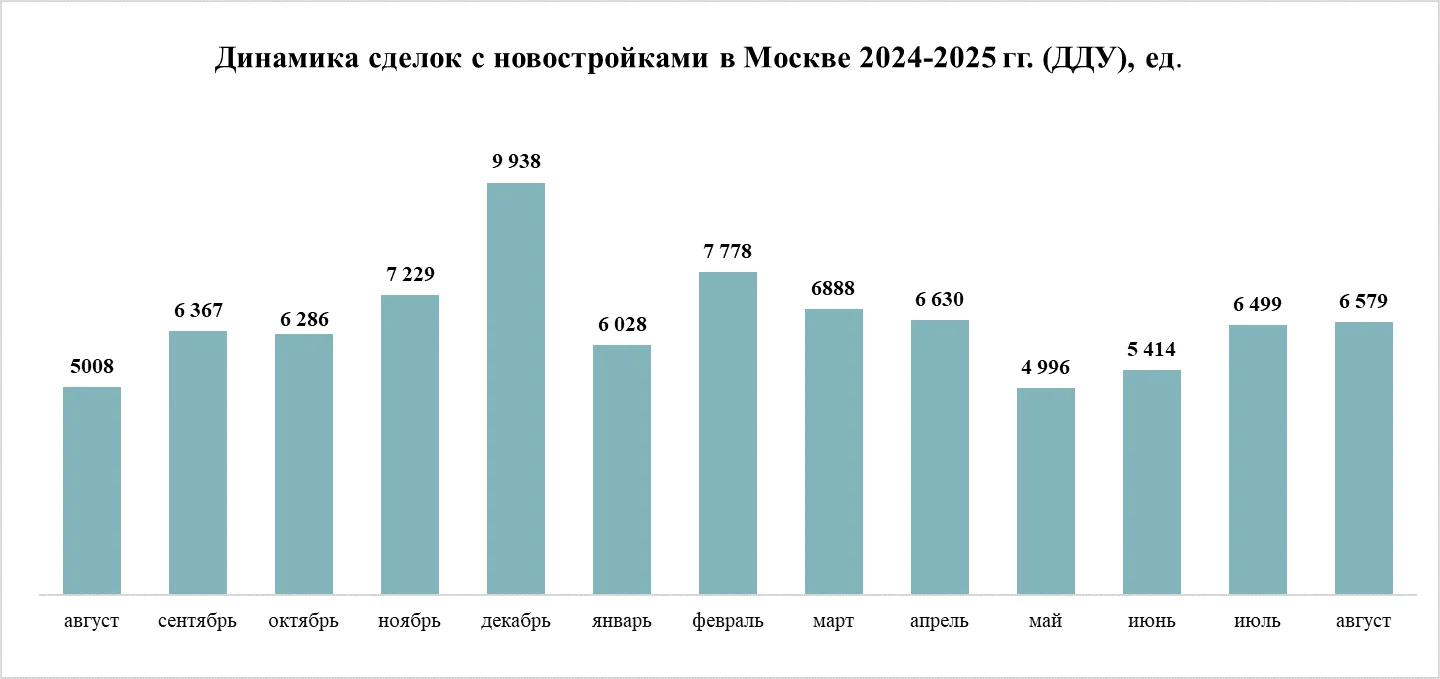

В августе 2025 года, согласно данным Росреестра Москвы, на рынке строящегося жилья зафиксирован резкий рост активности в годовом выражении. Всего за месяц было зарегистрировано почти 6,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 31% больше, чем в августе 2024 года, когда было зафиксировано 5,0 тыс. ДДУ. Относительно июля 2025 года (6,5 тыс. ДДУ) спрос практически не изменился (рост всего на 1%). Столь впечатляющая годовая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы, так как август 2024 года был крайне слабым месяцем для рынка.

«Августовские показатели подтверждают, что рынок новостроек Москвы действительно нашел точку равновесия после весенней турбулентности, – отметила Кристина Недря, директор коммерческого управления STONE. – В целом спрос стабилизировался: покупатели адаптировались к текущим реалиям ипотечного рынка и стали стабильно пользоваться таким инструментом, как рассрочка, что особенно характерно для классов бизнес и премиум. При этом важно понимать, что этот спрос распределяется неравномерно. Он все больше концентрируется в самых ликвидных проектах, особенно в тех, что выходят на рынок на начальном этапе реализации, когда ценовые условия наиболее привлекательны».

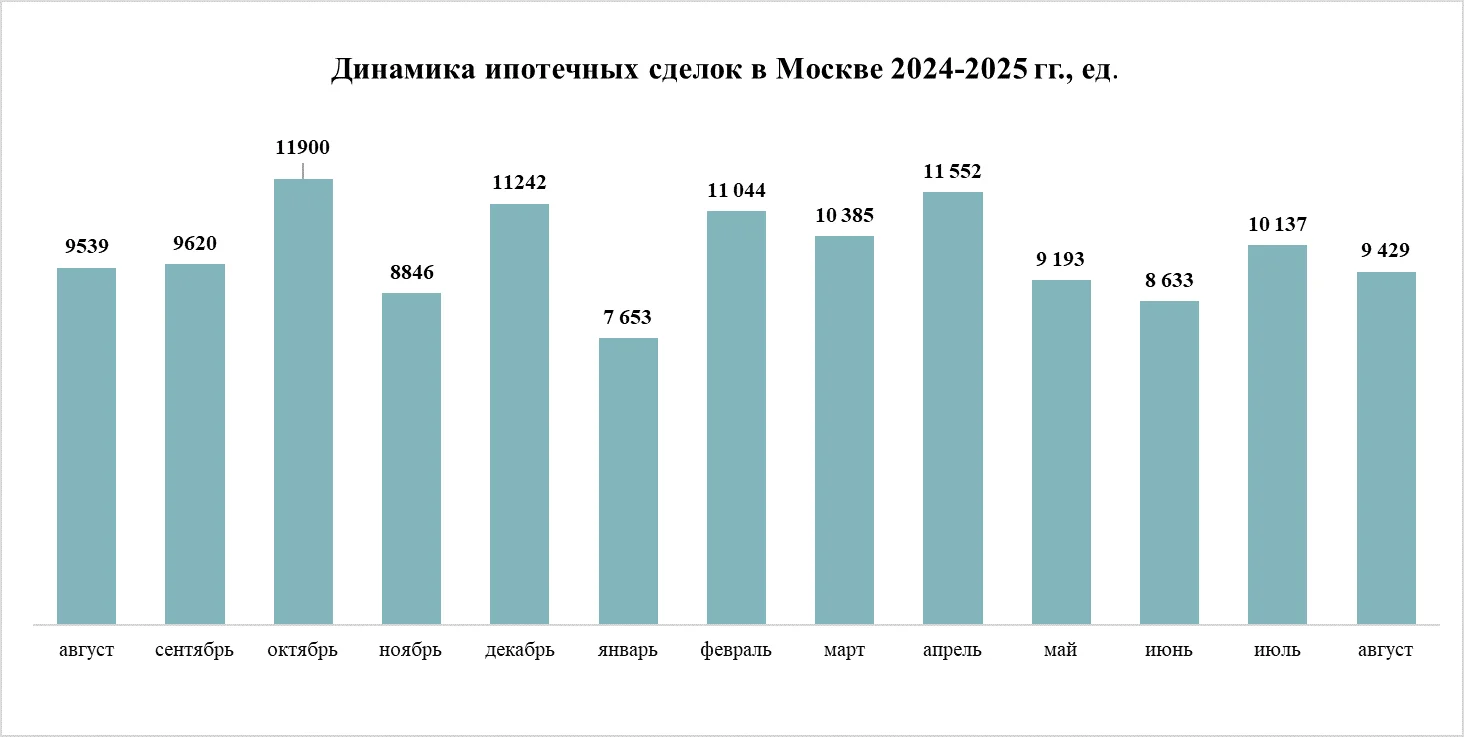

На ипотечном рынке в августе 2025 года спрос стабилизировался на уровне прошлого года. Было зарегистрировано 9,4 тыс. кредитных сделок, что всего на 1% меньше, чем в августе 2024 года (9,5 тыс. соглашений). Относительно июля 2025 года (10,1 тыс. сделок) активность сократилась на 7%. Такое снижение после июльского восстановления можно объяснить традиционным для конца лета сезонным фактором – периодом отпусков.

«Основное влияние на рынок новостроек по-прежнему оказывает семейная ипотека, а также гибкие рассрочки, – рассказала Лариса Швецова, генеральный директор компании «Ривер Парк». – Безусловно, постепенное снижение ключевой ставки станет в будущем предпосылкой для роста спроса, так как часть покупателей будут брать кредиты в расчете на рефинансирование».

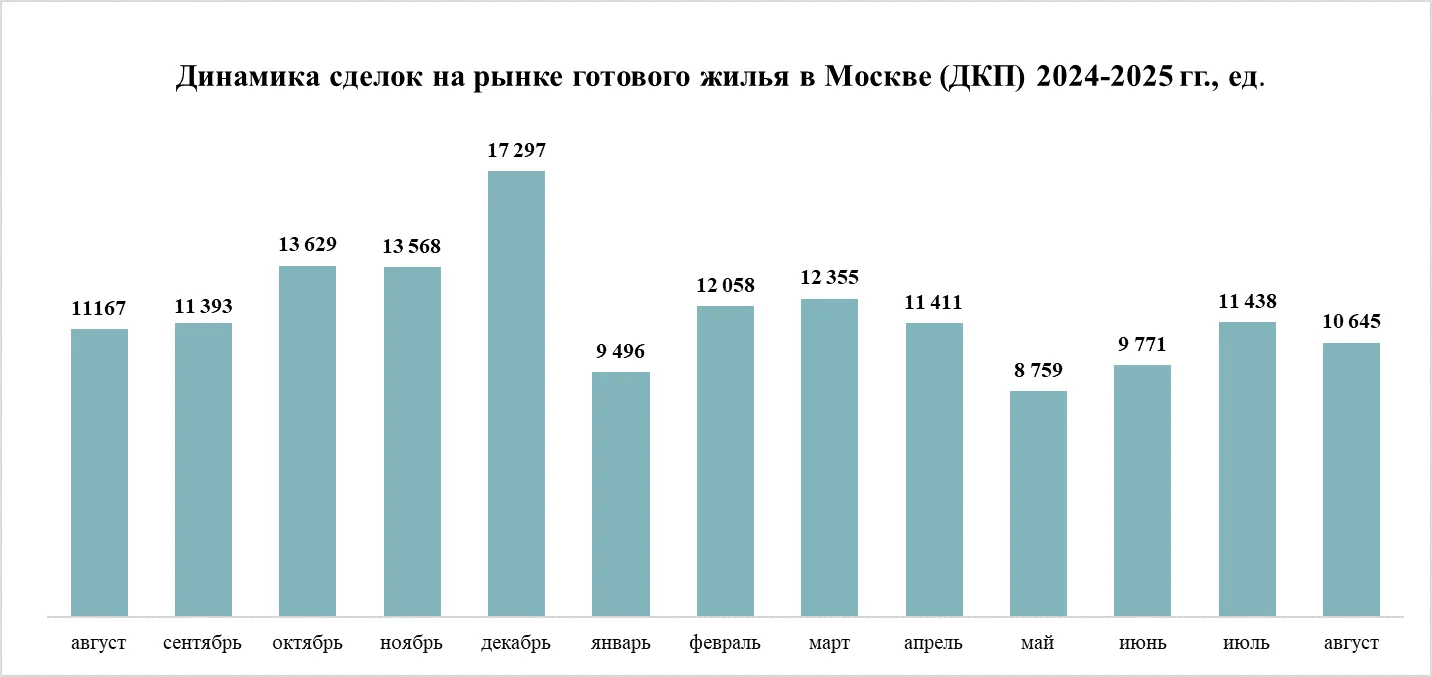

На рынке готового жилья (введенные в эксплуатацию новостройки и вторичное жилье) в августе 2025 года спрос немного сократился. Было зарегистрировано 10,6 тыс. договоров купли-продажи, что на 5% меньше, чем в августе 2024 года, когда было зафиксировано 11,2 тыс. сделок. Относительно июля 2025 года, когда Росреестр Москвы зарегистрировал 11,4 тыс. соглашений, спрос уменьшился на 7%. Это снижение укладывается в рамки сезонного фактора, связанного с периодом летних отпусков. В целом годовые показатели подтверждают, что рынок готового жилья, как и другие сегменты, находится в фазе стабилизации.

«Сделки купли-продажи подпитывают реализацию готовых новостроек у девелоперов, а также альтернативные соглашения во вторичном секторе, – прокомментировал Руслан Сырцов, управляющий директор «Метриум». – Покупатели старых квартир находят клиентов, которые готовы значительную часть суммы зачесть в счет обмена, а дополнительными средствами служат либо личные сбережения, либо небольшие кредиты. Играют определенную роль и сделки по программе трейд-ин, которые помогают владельцам вторичных квартир приобрести новое жилье. Тем не менее, весь рынок, безусловно, ждет возвращения ипотечных ставок к нормальному уровню, что позволит от отказаться от сложных схем покупки вторичного жилья».

Источник: «Метриум» по данным Росреестра Москвы

Источник: «Метриум» по данным Росреестра Москвы

Источник: «Метриум» по данным Росреестра Москвы

Авторы: СГ-Онлайн

Как высотки меняют лицо столицы: мнение Сергея Скуратова

По данным компании «Метриум», в 2025-207 годах в Москве планируется построить более 200 жилых небоскребов — зданий высотой от 30 этажей (100 метров). Относительно 2022-2024 годов темпы высотного строительства в столице вырастут более чем на четверть. О том, как небоскребы меняют архитектурный облик Москвы, «Стройгазете» рассказал основатель бюро Sergey Skuratov Architects, автор ряда знаковых столичных высотных зданий Сергей Скуратов.

Не самоцель, а инструмент

Сергей Скуратов подчеркнул, что небоскребы — это не самоцель, а эффективный инструмент формирования современной городской среды. По его мнению, архитектура должна быть не только технологичной и экономичной, но и эмоциональной, создающей уникальную атмосферу и культурный код города.

«Носителями эмоций являются люди, но хорошая архитектура помогает им эти эмоции испытывать», — отметил Сергей Скуратов. Он добавил, что здания должны создавать полноценную городскую среду, где важны не только фасады, но и доступные общественные пространства, способствующие развитию городской жизни.

Знаковые проекты

Архитектор вспомнил один из своих самых необычных проектов: «Ко мне обратился Максим Блажко — один из самых перспективных и рисковых девелоперов, глубоко увлеченный своим делом. Он заказал “сумасшедший небоскреб”, и в результате появился проект на Мосфильмовской улице — самый необычный в моей практике. Здание с нестандартной формой, состоящее из трех частей, вошло в ТОП-5 лучших небоскребов мира».

Особое внимание Скуратов уделил проекту One Tower — самому высокому жилому зданию Европы с высотой 405 метров. Этот объект стал примером баланса технологий, эстетики и экономической эффективности. В проекте применяются экологичные материалы, а интерьеры разрабатываются при участии ведущих российских и зарубежных дизайнеров.

Также спикер отметил важность интеграции жилых кварталов с зелеными зонами. В качестве примера он привел жилой комплекс «Садовые кварталы», где удалось объединить современные архитектурные решения с созданием общественных пространств, способствующих формированию активной городской среды.

Баланс высоты и исторического контекста

Сергей Скуратов подчеркнул, что развитие высотного строительства в Москве обусловлено растущей плотностью застройки, но при этом важно сохранять баланс с историческим контекстом и развивать среднеэтажные кварталы с зелеными зонами.

Архитектор поделился наблюдением: «Раньше небоскреб был доминантой, яркой деталью на горизонте и настоящим событием. Сегодня же это зачастую просто очень высокий дом или группа домов». По его мнению, одной лишь высоты уже недостаточно для привлечения внимания — необходимы новые архитектурные и градостроительные инструменты.

Сергей Скуратов также отметил, что высотные здания должны быть строгими, элегантными и простыми, избегая излишней декоративности. «Архитектура должна быть честной и эмоциональной, а не имитацией», — резюмировал он.

Авторы: СГ-Онлайн

На водных объектах Хабаровского края продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «Тихоокеанский лосось»

Должностными лицами Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление) на постоянной основе осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и выявление правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Данные мероприятия проводятся как самостоятельно должностными лицами Управления, так и во взаимодействии с общественными инспекторами, правоохранительными и контролирующими органами, в том числе на маршрутах транспортировки и в местах хранения водных биоресурсов.

Кроме того, в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству, для повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) за добычей (выловом) водных биологических ресурсов в период проведения мероприятия «Тихоокеанский лосось» в Хабаровский край направлено 16 должностных лиц из других территориальных управлений Росрыболовства.

Особому контролю подлежали все водные объекты в районах рыбоводных заводов, в целях обеспечения беспрепятственного пропуска производителей и закладки икры.

Помимо этого задействованы беспилотные авиационные системы, предназначенные для выявления незаконной добычи в труднодоступных местах.

Все принятые меры не могли не сказаться на результатах контрольно-надзорной деятельности в период лососевой путины.

Так, на 17 сентября 2025 года должностными лицами Управления было выявлено 830 административных правонарушений, связанных с нарушением правил регламентирующих рыболовство, из которых 49 материалов содержали признаки состава преступления предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Указанные материалы направлены в органы предварительного расследования для принятия процессуального решения о возбуждении уголовных дел в отношении виновных лиц.

В ходе мероприятий изъято 474 единиц незаконных орудий добычи (вылова), 50 транспортных средств, а также более 2 тонн незаконно добытой лососевых рыб и 53 кг лососевой икры.

Подавляющее большинство выявленных правонарушений совершались физическими лицами, которые в основном связаны с использованием запрещенных орудий лова, промысел в местах, где запрещена добыча тихоокеанского лосося и в запретные для рыбалки периоды.

Рыбоохранные мероприятия в рамках операции «Тихоокеанский лосось» будут продолжены до завершения путины.

Группа «РОСНАНО» признана лучшим производителем складских роботов в России

Проект Ronavi Robotics победил в премии «Автоматизация и роботизация складской логистики — 2025», учрежденной Минпромторгом России совместно с ЦРР Университета Иннополис, в рамках федпроекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».

«Логистика — один из ключевых драйверов развития складской инфраструктуры. Только в 2024 году рынок внутренней торговли в России достиг объема 55,8 трлн рублей. Вслед за этим растет и складская инфраструктура: в 2024 году было введено в эксплуатацию порядка 4 млн кв. м новых складов, развитие такой инфраструктуры невозможно без автоматизации и роботизации», — подчеркнул директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень.

Группа «РОСНАНО» является первым в России разработчиком, производителем и интегратором полного цикла автономных мобильных роботов для складской логистики. Ключевой продукт — роботы Ronavi и уникальная интеллектуальная система управления роем роботов на основе ИИ. Решения успешно работают на складах крупнейших российских компаний, увеличивая скорость комплектации заказов.

Инвесторов приглашают заняться рыбоводством на севере Хабаровского края

Среди проектов, которые предлагает реализовать в Охотском округе Хабаровского края Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций региона, — создание фермы по разведению лосося.

Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края приглашает инвесторов реализовывать проекты в Охотском округе региона. Среди его основных преимуществ — развитая производственная база для переработки водных биоресурсов.

Отмечено, что в округе реализуется программа развития, включающая проекты в ключевых отраслях. В судостроении это восстановление и развитие верфи с 2019 по 2027 гг. Для развития транспортной логистики запланирована реконструкция аэропорта Охотск в период с 2022 по 2027 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В числе проектов, которые предложены инвесторам для реализации в районе, — строительство фермы по разведению лосося. Вложения оцениваются в 93,2 млн рублей. Срок окупаемости — 3,5 года. Предприятие предложено создать в поселке Новое Устье.

Fishnews

Аквафермеров Крыма финансово простимулируют

В Республике Крым стартовал отбор претендентов — аквакультурных предприятий — на получение субсидий. Заявки принимают до 28 сентября.

Отбор проводит региональное министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Минфина России. Средства выделяются «на возмещение части затрат, связанных с производством объектов аквакультуры».

Претендовать на господдержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В общей сложности на эти цели выделено 19,4 млн рублей. Предельный размер субсидии и количество победителей не установлены.

Fishnews

Поправки по локализации рыбацкого флота не прошли Госдуму

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий внесение в ФЗ «О рыболовстве…» требований по локализации строительства судов под инвестквоты. Поправки сочли не соответствующими профилю закона и в целом избыточными.

Напомним, этот законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму в апреле 2023 г. Предлагалось предусмотреть, что построенные под квоты суда должны соответствовать определяемым правительством требованиям к промышленной продукции, предъявляемым для отнесения ее к продукции, произведенной на территории РФ. По замыслу разработчиков, таким образом планировалось поддержать отечественных производителей судового комплектующего оборудования в условиях масштабного санкционного давления на Россию.

С октября 2023 г. поправки периодически включали в повестку заседаний, однако до настоящего времени не рассматривали, сообщает корреспондент Fishnews. Первого чтения документ дождался только 17 сентября 2025 г.

Выступивший на пленарном заседании член комитета Госдумы по аграрным вопросам (профильного по отношению к законопроекту) Николай Васильев отметил, что желание дополнительно защитить российских производителей СКО, безусловно, вызывает поддержку. Однако этот вопрос уже отрегулирован в действующем законодательстве и не относится к вопросам ведения закона «О рыболовстве…», обратил внимание депутат.

«Сам закон о рыболовстве, в соответствии со статьей 5, регулирует отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ, определены федеральным законом «О промышленной политике…» в части соответствия установления соответствующих критериев», — напомнил Николай Васильев.

Он добавил, что ни профильный комитет, ни Счетная плата, ни правительство документ не поддержали.

В итоге по результатам голосования законопроект был отклонен депутатами.

Fishnews

Ученые ВНИРО исследуют водохранилища Центральной России

Специалисты филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО начали масштабную исследовательскую экспедицию. Они проверят состояние популяций ценных рыб, определят объемы общего допустимого улова и рекомендованного вылова, оценят экологическую обстановку и качество водных биоресурсов.

Планируется, что полученные данные помогут разработать рекомендации по рациональному ведению рыболовства и сохранению биоразнообразия.

География исследования охватывает Угличское, Иваньковское и Рыбинское водохранилища Верхней Волги, а также водохранилища Канала имени Москвы (Икшанское, Пестовское, Пяловское, Клязьменское), рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты уже провели пробные траления на Углинском водохранилище. Научно-исследовательское судно будет работать до конца сентября.

После завершения экспедиции взятые пробы передадут ученым филиала для обработки в лабораториях.

Fishnews

Для контроля строительства логистических комплексов краболовами разработали правила

Росрыболовство подготовило порядок работы комиссии, которая будет контролировать выполнение приобретателями крабовых квот инвестиционных обязательств в части строительства логистических комплексов.

Напомним, победители новых крабовых аукционов должны строить не только промысловые суда, но и логистические комплексы в морских портах (тип обязательств зависит от приобретаемого на торгах лота). Контролировать выполнение инвестиционных обязательств по логистическим комплексам должно Федеральное агентство по рыболовству через специальную комиссию.

Ведомство подготовило проект порядка работы такой комиссии, сообщает корреспондент Fishnews. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Предусмотрено, что состав комиссии формируется из представителей ФАР и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) на основании предложений структурных подразделений Росрыболовства. Комиссия будет рассматривать отчеты инвестора о ходе реализации проекта, проверять соблюдение сроков, соответствие требованиям в договоре.

Планируется, что порядок будет действовать до 1 сентября 2030 г.

Fishnews

Глубоководные крабы отправились на новые торги

Росрыболовство выставило на очередной аукцион доли квот добычи крабов-стригунов красного и ангулятуса на Дальнем Востоке с инвестиционной нагрузкой. Торги запланированы на 7 октября.

Прошлая попытка реализовать эти лимиты не увенчалась успехом — не поступило ни одной заявки.

На новый электронный аукцион вновь выставили два лота. Они включают по 50% долей квот для промысла краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах, краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь начальная цена каждого лота снижена до 766,85 млн рублей. Так как это квоты добычи в инвестиционных целях, покупатель также принимает на себя обязательства по строительству судна-краболова на российской верфи.

Заявки можно подавать до 3 октября.

Fishnews

Российские уловы достигли 3,6 млн тонн

Отечественные предприятия освоили уже более 3,65 млн тонн водных биоресурсов. При этом в Дальневосточном бассейне наловили свыше 2,83 млн тонн рыбы и морепродуктов.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 1,72 млн тонн (+52,5 тыс. тонн к уровню 2024 г.), трески — 91,7 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн), тихоокеанской сельди — 390,9 тыс. тонн (+67,6 тыс. тонн), камбал — 55,9 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Северный бассейн принес 257,2 тыс. тонн ВБР. Добыто 136,9 тыс. тонн трески и 45,3 тыс. тонн пикши (+0,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне освоили 55,2 тыс. тонн. Уловы шпрота (кильки) составили 31,8 тыс. тонн, показатель на отчетную дату прошлого года превышен на 0,6 тыс. тонн. Балтийской сельди (салаки) добыли 18,5 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне взяли 32,9 тыс. тонн, прибавка — 9,4 тыс. тонн. Хамсы поймали 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн), шпрота — 11,8 тыс. тонн (+5,2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне уловы достигли 52 тыс. тонн, на 1,5 тыс. тонн превысив результат за аналогичный период 2024 г. Кильки поймали 22,6 тыс. тонн (+1,9 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 9,4 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 401,5 тыс. тонн. Это на 10,4% выше уровня прошлого года.

Fishnews

Цветным металлам и платиноидам обещают небольшой рост цен

Аналитики БКС повысили прогноз стоимости меди, алюминия и платиноидов до 2027 года, пересмотрев в сторону снижения цены на никель, сообщает "Коммерсант".

Так, прогноз стоимости меди на 2025–2027 годы повышен на 4%, до $9650-10140 за тонну, алюминия - на 6%, до $2600-2700 за тонну, платины — на 23–35%, до $1200-1300 за унцию, палладия — на 10-13%, до $1070-1150 за унцию.

Стоимость никеля, по прогнозам БКС, в 2025–2027 годах будет на 2–4% меньше ранее ожидаемой. Цены прогнозируются в диапазоне $15200-15600 за тонну.

На текущий момент средняя стоимость меди с начала 2025 года составляет $9546 за тонну, алюминия - $2563 за тонну, платины - $1195 за унцию, палладия - $1070 за унцию, никеля - $15252 за тонну. Таким образом, аналитики БКС предполагают в ближайшие годы умеренный рост цен на медь, алюминий и платиноиды (в пределах 5% для среднегодовых цен), а по никелю фактически предполагается фиксация текущего уровня цен.

Глобальный рынок никеля находится в состоянии профицита уже пару лет, и кардинальных изменений ситуации пока не ожидается. Согласно прогнозу Норникеля, в 2025 году избыток никеля составит 120 тыс. тонн, а в 2026 году - 130 тыс. тонн.

НЛМК выпустил новый вид проката под сложную штамповку и эмалирование

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)запустил выпуск нового холоднокатаного проката марки DC04ED. Этот продукт можно использовать для штамповки товаров длянародного потребления, а также для изготовления эмалированной бытовой техники, сантехники и посуды.

НЛМК производит прокат DC04ED на базе IF-сталей (Interstitial Free steel). Этот прокат отличается пластичностью и подходит для штамповки сложных металлических изделий. Благодаря характеристикам DC04ED готовые эмалированные предметы обладают высоким качеством. Желаемый результат достигается за счёт особого химического состава стали.

ТМК готовит размещение биржевых облигаций на 100 млрд рублей

Московская Биржа 17 сентября зарегистрировала проспект и программу биржевых облигаций ПАО"Трубная Металлургическая Компания" серии 002P. Программе присвоен регистрационный номер 4-29031-H-002P-02E, говорится в сообщении биржи.

Максимальный объем программы облигаций составляет 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы размещаются по открытойподписке сроком до10 лет.Срок действия программы облигаций - бессрочная.

ТМК сообщила о снижении экспорта труб более чем в 3 раза

Трубная металлургическая компания (ТМК), ведущий поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов в России, в этом году сможет продать за рубеж не более 300 тысяч тонн продукции, причем в основном в страны СПГ. Об этом на Тюменском нефтегазовом форуме рассказал генеральный директор производителя Сергей Чикалов, передаетРИА Новости.

Он признал, что с экспортом у производителя «откровенно плохо». Если в хорошие годы ТМК могла поставить за границу миллион тонн труб, то теперь продажи упали в три раза.

Помимо экспорта, проблемой для компании остается количество новых нефтяных скважин в России, которое находится на исторически низком уровне. В связи с этим во втором полугодии отрасль не может рассчитывать на повышение спроса со стороны нефтяников.

ЕС сократил импорт из РФ черных металлов и алюминия, но увеличил закупки меди и титана

Поставки черных металлов и алюминия из России в Евросоюз в июле этого года сократились на пятую часть по сравнению с прошлым годом, тогда как экспорт меди и титана заметно вырос, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Импорт Евросоюзом российских черных металловпо итогам июля достиг 175,4 миллиона евро - это на 23% меньше, чем год назад, и на 2% больше, чем в июне. Примерно на столько же, почти на 22% за год, сократились закупки объединением российского алюминия - до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27%.

В то же время объемы поставок готовых изделий из черных металлов за год выросли почти в 1,6 раза, но до незначительных 799 тысяч евро.

Также европейцы купили у РФ на 38% больше титана в годовом выражении и на 13% больше в месячном - на максимальные с начала года 20,2 миллиона евро.Рост произошел и в импорте союзом российской меди: за год поставки увеличились почти на 20% - до 24,5 миллиона евро. А вот в месячном выражении они просели в 1,6 раза. Еще Евросоюз за год немного нарастил импорт никеля - на 6%, до 77,7 миллиона евро. За месяц прирост оказался более заметным - 34%.

На «Фотонике-2025» обсудили ключевые тренды фотоэлектроники

В Новосибирске прошла Российская конференция и школа молодых ученых «Фотоника – 2025». Она собрала более 150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Зеленограда, Томска, Казани, Нижнего Новгорода и других городов, — от молодых исследователей до руководителей научных групп, лабораторий и институтов, от представителей промышленности до студентов. Интересы участников затрагивали разработку и совершенствование полупроводниковых фотонных устройств, работающих в самых разных диапазонах (ультрафиолетовом, инфракрасном, терагерцовом), создание интегральной фотоники и материалов для новых оптоэлектронных приложений.

Организаторы конференции — Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН и Новосибирский государственный университет. Пятидневное мероприятие проходило при содействии Министерства науки и высшего образования РФ, Сибирского отделения РАН на территории «Точки кипения – Новосибирск». Спонсорами выступили ООО «Современное вакуумное оборудование», ООО «АкадемВак», OOO «Новые Телеком Решения», ООО «МИНАТЕХ», ЗАО «ЭКРАН ФЭП», ООО «Фотоникс Инструментс».

«Наша конференция продолжает многолетнюю традицию, чередуясь с аналогичным по тематике мероприятием, которое проводит в Москве НПО “Орион”, входящий в холдинг “Швабе” ГК “Ростех”. Два года назад 8 сентября мы завершили “Фотонику-2023”, а сейчас, в эту же дату, словно перешагнув временной интервал, открыли “Фотонику-2025”», — отметил директор ИФП СО РАН академик Александр Васильевич Латышев.

Он подчеркнул, что все доклады, заявленные на «Фотонику-2025», находятся в авангарде современных исследований и анонсировал четыре знаковых работы, выполненных в институте-организаторе.

«На каждой конференции я беру на себя смелость привлечь внимание участников к докладам о прорывных исследованиях, ведущихся в ИФП СО РАН. Одно из сообщений посвящено расширению диапазонов работы электронно-оптических преобразователей: от рентгеновского до терагерцового и возможностям, которые открывает безмультиплексорная оптоэлеткроника. Среди ярких примеров: первый в мире детектор спин-поляризованных электронов, с пространственным разрешением, при создании которого использовались принципы работы электронно-оптических преобразователей приборов ночного видения. Другой результат появился в процессе работы по запросу Института астрономии РАН — был сделан детектор излучения в диапазоне вакуумного ультрафиолета для космической обсерватории “Спектр-УФ”. Планируется, что с 2031 г. по 2042 г., это будет единственный телескоп на орбите, работающий в таком диапазоне и получающий ранее недоступные данные о Вселенной. Нужно отметить, что лаборатория тесно сотрудничает с предприятием “Экран-ФЭП”, что позволяет быстро реализовывать новые решения», — прокомментировал Александр Латышев.

Следующий доклад, который отметил директор ИФП СО РАН — о детекторе одиночных фотонов для квантовой связи: «На “Фотонике-2023” мы говорили о том, что сделали источник одиночных фотонов для квантовой связи и устройство для их регистрации — однофотонный лавинный фотодиод. Работа ведется совместно с нашими партнерами — АО “Оптрон”, АО “Сатурн”, АО “ОКБ-Планета”. Методом газовой эпитаксии (а не только молекулярно-лучевой) удалось получить полупроводниковые гетероструктуры, формирующие основу фотодиода».

В центре внимания оказались и достижения, связанные с разработкой элементов для адаптивной оптики и систем передачи данных. «Новая задача, которую поставил перед нами “Росатом”, — создание пространственного фазового модулятора света на жидких кристаллах. На этой конференции мы показали макет модулятора. Работа выполнена вместе с нашими партнерами — НИИ измерительных систем им. Ю.Г. Седакова и Институтом физики им. Л.В. Киренского ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». С жидкими кристаллами мы раньше не имели дела, их нам предоставил Институт физики. Конечно, пока сделан макет фазового модулятора, еще предстоит перейти к опытно-конструкторской разработке, производству мелких серий», — добавил Александр Латышев.

Ученый также отметил создание мощных СВЧ транзисторов, фотодетекторов для оптоволоконной связи. «Отличительная черта всех перечисленных работ — в каждой достигнуты рекордные параметры. Такие оптоэлектронные, фотонные устройства сделаны впервые в нашей стране, а их характеристики – на мировом уровне», — резюмировал директор ИФП СО РАН.

Для конференции характерно широкое участие промышленных компаний, работающих в сфере фотоэлектронных технологий. В этом году около половины приглашенных сообщений сделали специалисты индустрии. В рамках пятидневной «Фотоники» прошла также Школа молодых ученых и двухдневная секция стендовых докладов.

«Фотоника», как регулярный симпозиум, объединяющий научное сообщество, ведущих российских производителей оптоэлектронной техники, разработчиков новых решений — представляет срез современного состояния отрасли. В следующем году аудиторию соберет конференция НПО «Орион», а через два года — снова ИФП СО РАН.

Пресс-служба ИФП СО РАН

Сибирские ученые создают препараты против стафилококка на основе белков-эндолизинов

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разрабатывают препараты на основе рекомбинантных эндолизинов бактериофагов для борьбы со стафилококковыми инфекциями. Эндолизины — это белки, которые умеют разрушать оболочку устойчивых к антибиотикам бактерий, нейтрализуя их и препятствуя дальнейшему развитию заболевания.

Бактериофаги — это вирусы бактерий, способные избирательно поражать конкретные штаммы. Ученые активно исследуют их возможности для разработки новых методов лечения заболеваний. Тем не менее именно высокая избирательность вирусов становится и основным недостатком. «Чтобы решить проблему узконаправленного действия бактериофагов, мы извлекли из ДНК фага лишь те гены, которые необходимы для разрушения бактериальных клеток. После проникновения внутрь бактерии фаги начинают активно размножаться, образуя новые вирусные частицы. Для выхода наружу бактериофаги производят специальный белок — эндолизин, способный разрушать клеточные стенки. Особенность структуры стафилококков заключается в том, что их внутренние и внешние слои имеют одинаковое строение, следовательно, эндолизин способен воздействовать на бактерии как изнутри, так и снаружи», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории противомикробных препаратов ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Андрей Леонидович Матвеев.

Эндолизины разрушают защитную оболочку клеток бактерии, убивая ее, препятствуют образованию опасных бактериальных пленок и замедляют размножение микроорганизмов. Простыми словами, ученые нашли способ борьбы сразу с несколькими видами устойчивых стафилококковых инфекций.

Структура молекул эндолизинов выглядит так: одна часть присоединяется к бактерии, другая — разрушает ее стенки. Блоки можно свободно комбинировать, создавая разные версии белков. Исследователи сначала испытали природные эндолизины и подтвердили их эффективность. Сейчас биологи стремятся разработать искусственные формы, которые будут наиболее эффективны против стафилококка.

Планируется создание препаратов, как для внутреннего, так и для наружного применения. Например, совместно с коллегами из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН ученые делают гидрогели с эндолизинами для обработки ран на основе крахмала. «При производстве сахаров из сахарной свеклы остается много крахмала, который нужно перерабатывать. Сам по себе крахмал — почва для роста микробов. Чтобы предотвратить этот процесс, крахмал подвергают специальной обработке, превращая его в носитель активного вещества. Поскольку наш белок очень маленький, он может выйти из раны, гидрогель создает масляную структуру и задерживает его», — отметил Андрей Матвеев.

Сейчас новый препарат проходит стадию предварительных испытаний на лабораторных животных. Это важный этап проверки эффективности и безопасности лекарства перед переходом к клиническим исследованиям.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ирина Баранова

Дмитрий Чернышенко открыл слёт Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко огласил гостям и участникам слёта ВФМ приветствие Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил успех Всемирного фестиваля молодёжи, прошедшего в «Сириусе» в 2024 году, и необходимость дальнейшего продолжения международного молодёжного сотрудничества, для которого в нашей стране создаются все необходимые условия: «Важно, чтобы такой востребованный, плодотворный диалог продолжался. Этим целям служат международные клубы дружбы, созданные для реализации ваших совместных проектов и инициатив, расширения возможностей для профессионального диалога юношей и девушек, приехавших к нам из–за рубежа. На базе круглогодичных молодёжных образовательных центров впервые заработали летние школы. И конечно, отрадно, что такие масштабные фестивальные мероприятия, как нынешний слёт, будут проходить на территории нашей страны ежегодно. Желаю вам успехов, осуществления намеченных планов и всего наилучшего».

Участниками слёта стали молодые лидеры, развивающиеся в одной из 7 сфер: медиа, креативные индустрии и творчество, государственное управление, предпринимательство, спорт, образование и наука, цифровизация и IT.

«Вы говорите на разных языках, но вас объединяет одно – это стремление к дружбе и совершенству. Всё у нас получится!» – обратился к участникам вице-премьер.

Он оценил площадку проведения слёта Всемирного фестиваля молодёжи, поприветствовал зарубежных блогеров – участников образовательной программы от дирекции Всемирного фестиваля молодёжи и «Мастерской новых медиа», а также увидел иммерсивное шоу «Симфония времени: чувствуй, живи, твори», благодаря которому иностранных участников знакомят с уникальной русской культурой и историей.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко обсудил проекты участников слёта Всемирного фестиваля молодёжи, направленные на развитие международного сотрудничества и масштабирование за рубеж. В их числе: «Тематические летние школы по направлениям», «Тематические блог-туры как инструмент сохранения исторической памяти и продвижения объективного образа России за рубежом», «Восстановление памятников советским солдатам в Европе как сохранение исторической памяти», «Семьи России: встречаем друзей».

Вице-премьер особенно отметил проект «Адаптация иностранных студентов, обучающихся в России» студента из Марокко Суана Аюба. Этот участник акцентировал внимание на адаптации иностранных студентов, предложив внедрить систему наставничества, создать банк лучших практик и реализовать образовательные программы повышения компетенций для сотрудников вузов. Дмитрий Чернышенко напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил цель – увеличить до 500 тысяч число иностранных студентов в российских вузах к 2030 году в рамках федпроекта «Россия в мире» нацпроекта «Молодёжь и дети».

По итогам питчинг-сессии вице-премьер поддержал озвученные инициативы, предложил доработать их и обсудить итоги реализации на Международном фестивале молодёжи в Красноярске в 2026 году.

«По поручению Президента России Владимира Путина мы продолжаем наследие Всемирного фестиваля молодёжи, который прошёл в прошлом году в „Сириусе“. Уже в следующем году в Красноярске мы проведём Международный фестиваль молодёжи на 10 тысяч человек. До 2030 года планируем объединить на наших международных мероприятиях около 40 тысяч участников – иностранных граждан и россиян. Всё это проводится в рамках федерального проекта „Россия в мире“ национального проекта „Молодёжь и дети“, который запустил глава государства в этом году. Мы делаем всё, чтобы молодые люди увидели своими глазами настоящую Россию, и поняли, что Россия – их друг, партнёр, страна, где можно быть собой и получить поддержку для реализации своих инициатив. Так, после слёта 200 иностранных участников отправятся в 10 городов, где их ждёт региональная программа», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород неизменно и постоянно собирает у себя самых талантливых, амбициозных и целеустремлённых молодых людей: «Неслучайно в 2023 году именно наш город стал первой молодёжной столицей России, а сейчас мы принимаем гостей из 120 стран мира. Наши закаты и памятники природы, архитектурные достопримечательности и креативные пространства, уникальные народно-художественные промыслы – мы готовы показать гостям слёта 100-процентно настоящую Россию. Большая команда трудится над тем, чтобы молодёжь могла обсудить глобальные вопросы, в атмосфере созидания обменяться опытом, найти единомышленников и главное – установить контакты с друзьями из других государств для совместных проектов. Поэтому слёт должен стать ещё одним заметным шагом в развитии международной деятельности региона. Не сомневаюсь, что благодаря нижегородскому гостеприимству участники будут чувствовать себя здесь как дома».

После завершения основных мероприятий слёта в Нижнем Новгороде 200 иностранных участников отправятся в региональную программу. Они увидят 10 регионов России. Помимо этого, 100 человек посетят конкурс «Интервидение» в Москве.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи фестивальные мероприятия в России будут проходить ежегодно. Следующий Всемирный фестиваль молодёжи на 20 тысяч участников пройдёт в 2030 году. В 2026 году состоится Международный фестиваль молодёжи на 10 тысяч участников. Между ними ежегодно будут проводиться тематические слёты Всемирного фестиваля молодёжи на 2 тысячи участников.

Организатор слёта Всемирного фестиваля молодёжи – Федеральное агентство по делам молодёжи, соорганизатор события – правительство Нижегородской области, оператор – дирекция Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Марат Хуснуллин провёл встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, на которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

«Орловская область планомерно развивается по разным направлениям. В том числе неплохо показывает себя в строительстве жилья: в регионе за восемь месяцев введено 238,6 тыс. кв. м, это на 7,6% больше, чем в прошлом году. К нормативному состоянию приведено 86,5% дорожной сети в городских агломерациях. Реализуется масштабный проект западного обхода Орла. Современная четырёхполосная трасса соединит федеральные дороги М-2 “Крым„ и Р-120 Орёл – Брянск – Смоленск, позволит вывести за пределы города транзитный транспорт, что улучшит транспортное сообщение в регионе и условия проживания людей», – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что Орловская область активно использует механизмы федеральной поддержки. Так, президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию субъекту одобрена заявка в рамках лимитов казначейского инфраструктурного кредита на общую сумму 501,5 млн рублей. На эти средства планируют построить станцию умягчения Окского водозаборного узла и реконструировать Левобережный канализационный коллектор Орла.

В прошлом году в Орловской области досрочно завершена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы. Удалось ликвидировать всё аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года. Всего с 2019 года из непригодного жилищного фонда общей площадью 65,74 тыс. кв. м в новые квартиры переехали 4,42 тысячи человек. Кроме того, в регионе под комплексное развитие территорий определено восемь участков площадью 58,55 га.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил вице-премьера за внимание к региону и помощь в решении стоящих перед субъектом задач.

«Благодаря непрерывной поддержке федерального центра в Орловской области за последние несколько лет удалось решить множество проблем, связанных с расселением аварийного жилья, модернизацией и строительством коммунальной инфраструктуры. Искренне благодарю руководителей профильных министерств и лично Марата Шакирзяновича Хуснуллина за огромную помощь в решении проблем нашего региона», – сказал Андрей Клычков.

Стороны также обсудили ремонт и строительство дорог, модернизацию ЖКХ и другие вопросы работы региона в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Дмитрий Чернышенко: В рамках Фиджитал-игр – 2025 проходят отборочные соревнования Игр будущего в Астане

С 17 по 20 сентября в Нижнем Новгороде проходят Фиджитал-игры – 2025. В турнире принимают участие 400 человек из 50 регионов России, а также Латвии и Мавритании.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко пообщался с участниками Игр, оценил площадки соревнований и провёл совещание по развитию фиджитал-движения.

На совещании также выступили первый заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов, заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

Вице-премьер поблагодарил губернатора Глеба Никитина, его команду, Минспорта России и организаторов, а также подчеркнул значимость проведения Фиджитал-игр – 2025 во время слёта Всемирного фестиваля молодёжи, так как это даёт дополнительную возможность для вовлечения в формат «фиджитал», запущенный «с лёгкой руки Президента Владимира Путина».

«Во Всемирную федерацию движения “фиджитал„ входят уже 118 стран. Это значит, что в 118 странах по тем правилам и регламентам, которые впервые были опробованы на Играх будущего в Казани в прошлом году, люди собираются, проводят соревнования, их оценивают на платформе Всемирной федерации. В этом году здесь проходят отборочные соревнования на Игры будущего, которые пройдут в Астане в июле следующего года», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что, по словам министра спорта Нижегородской области, благодаря фиджитал-сборам конверсия ребят, которые никогда не занимались спортом, но начали заниматься им, когда приняли участие в сборах, составила 30%.

На совещании отметили, что сегодня особенное внимание уделяется интеграции «фиджитал» в систему школьного и высшего образования.

Фиджитал-игры – 2025 – ключевой турнир на «Пути чемпиона» для отбора на Игры будущего – 2026 (The Games of the Future 2026) в Казахстане. А для футболистов из команды РФСО «Локомотив» участие в Фиджитал-играх – 2025 – дополнительная игровая практика перед участием в Играх будущего – 2025 (GOTF 2025), которые пройдут в декабре в Абу-Даби.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Нижегородская область имеет большой потенциал и хорошую базу для развития фиджитал-движения. Оборудованные площадки для занятий фиджитал-спортом есть уже в восьми муниципалитетах региона. Работает профильная спортивная федерация, ежегодно растёт количество проводимых мероприятий.

«Два года подряд мы проводим в регионе фиджитал-сборы, где ребята в течение двух недель осваивают 3D-моделирование, программирование, робототехнику и занимаются спортом. Для участия в сборах мы приглашаем воспитанников спортивных школ и ребят, увлечённых ИТ. Как итог, после таких смен 30% детей, которые ранее спортом не занимались, записываются в спортивные секции, а спортсмены – с удовольствием начинают осваивать информационные технологии. Фиджитал – реальный инструмент, помогающий детям найти себя в спорте и жизни», – отметил губернатор.

Фиджитал-игры – 2025 объединили на своей площадке сильнейшие команды по пяти дисциплинам: фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-хоккею, фиджитал-танцам и фиджитал-шутерам.

Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин посетили соревнования по дисциплине «Т-Банк: фиджитал-хоккей», а также площадку соревнований по дисциплине «RWB фиджитал-футбол» и «Вкусно – и точка фиджитал-баскетбол».

Вице-премьеру презентовали метавселенную «Спортивный Нижний Новгород» на игровой платформе Roblox. Нижний Новгород стал первым городом в России, создавшим свой виртуальный мир на популярной детской игровой платформе для вовлечения детей в физкультуру и спорт, а также знакомства с историей региона.

Локациями для проведения Игр стали Нижегородская ярмарка, спортивная школа «Мещера» и ФОК «Мещерский», в котором два года назад был создан и презентован Дмитрию Чернышенко первый в регионе фиджитал-центр.

«Концепция развития фиджитал-движения в России рассчитана до 2030 года. Уже сейчас десять соревнований по фиджитал-спорту внесены в единый календарный план межрегиональных всероссийских и международных спортивных мероприятий. Планируем, что в ближайшие пять лет в регионах будет создано 300 фиджитал-центров и появится 20 фиджитал-дисциплин», – рассказал первый заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов.

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный подчеркнул, что за два года была проделана большая работа по развитию фиджитал-движения в нашей стране. Оно стало полноценной частью спортивного сообщества России. На совещании Никита Нагорный и президент Федерации сквоша России Артём Буслаев подписали соглашение о совместном развитии сквоша в России.

Организаторы Игр – Агентство развития компьютерного и иных видов спорта, министерство спорта Нижегородской области при поддержке Минспорта России.

Марат Хуснуллин принял участие в Московском финансовом форуме

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин выступил на сессии «Цифровой финансовый контроль как элемент клиентоцентричного государственного управления» в рамках Московского финансового форума.

В своём выступлении вице-премьер подчеркнул, что все контрольно-финансовые механизмы должны быть подчинены главной цели – повышение качества жизни людей – и основаны на принципах командной работы.

«Президентом была поставлена стратегическая задача по повышению качества жизни граждан. Достижение данной цели является ключевым приоритетом и смыслом нашей деятельности. Для её успешной реализации необходимо обеспечить слаженную работу всех участников процесса. Если контролёры, заказчики и строители будут работать по отдельности, ничего не получится. Успех возможен только тогда, когда мы действуем как одна команда. Ярким примером такого эффективного взаимодействия можно назвать работы в воссоединённых регионах, где вместе с Казначейством в сжатые сроки и в нестандартных условиях была создана действенная система контроля за бюджетными средствами», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что для выполнения национального проекта «Инфраструктура для жизни», который нацелен в том числе на улучшение качества жизни на 30% в 2160 населённых пунктах к 2030 году, необходимо дальнейшее совершенствование контрольно-финансовой системы.

Кроме того, был затронут вопрос оптимизации контрольно-надзорной деятельности с учётом необходимости сокращения инвестиционно-строительного цикла. Вице-премьер пояснил, что такой подход требует перехода от избыточной детализации к контролю по укрупнённым показателям: объёмам, срокам, качеству и финансированию. Это значительно упрощает работу и позволяет сконцентрироваться на результате.

Дмитрий Патрушев оценил ход реализации федерального проекта «Генеральная уборка»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл совещание, посвящённое ходу работ в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». В мероприятии приняло участие руководство Минприроды, Минтранса, «Росатома» и других заинтересованных ведомств.

«Для выполнения задач, поставленных Президентом России, и обеспечения благоприятных условий жизни людей на территории нашей страны мы продолжаем работу по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Работы ведутся в нескольких направлениях. Формируется перечень 50 объектов, подлежащих ликвидации в горизонте 2030 года. Кроме того, важно завершить три крупнейших проекта – это очистка от накопленных отходов бывших промышленных площадок “Усольехимпрома„, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также полигона “Красный Бор„. Всего до 2030 года на реализацию федерального проекта “Генеральная уборка„ планируется выделение более 140 млрд рублей», – сказал Дмитрий Патрушев.

В настоящий момент Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят оценку негативного влияния на окружающую среду опасных объектов в регионах России. На основании полученных данных формируется перечень объектов, приоритетных для ликвидации.

Помимо этого, «Федеральный экологический оператор» госкорпорации «Росатом» осуществляет ликвидацию трёх крупнейших объектов в Иркутской и Ленинградской областях. Также с этого года компания приступила к проектированию защитных сооружений на Комсомольском сернокислотном заводе.

На совещании также обсудили расчистку акваторий от затонувших судов. В 2025 году на Дальнем Востоке будет утилизировано пять объектов.

При этом Дмитрий Патрушев поручил Минтрансу, Росморречфлоту и Минприроды совместно с дальневосточными регионами до конца года сформировать пообъектный план подъёма судов до 2030 года и приступить к его реализации.

Марат Хуснуллин провёл заседание попечительского совета Московского государственного строительного университета

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание попечительского совета Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Кроме этого, на площадке вуза он принял участие в III Международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития – 2025», а также осмотрел выставочные экспозиции.

«Перед НИУ МГСУ стоит стратегическая задача по повышению производительности труда, подготовке и переподготовке кадров, которые смогут внести весомый вклад в реализацию нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ и развитие всей страны. МГСУ – это флагман в профессиональном обучении, поэтому обязательно нужно синхронизировать все профильные учебные заведения страны, включая филиалы в воссоединённых регионах, и развиваться по единой системе в рамках тех задач, которые стоят перед страной. Среди них в том числе модернизация ЖКХ, поэтому считаю очень важным отдельно развивать это направление в учебном процессе. Кроме этого, по поручению Президента на базе МГСУ создаём крупный кампус. Это будет отличная площадка для прохождения студенческой практики. Получится полноценный обучающий кластер мирового уровня. Благодарю Министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова, ректора МГСУ Павла Алексеевича Акимова и всех членов попечительского совета за совместную работу», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что год от года МГСУ становится всё более привлекательным для абитуриентов. В частности, по итогам приёмной кампании этого года в университет поступило 5447 человек, также увеличился показатель среднего балла ЕГЭ среди поступивших на бюджет.

«Многое делается для популяризации строительных профессий. Параллельно надо отметить, что вуз демонстрирует рост показателя объёмов выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отрасли технических услуг. По итогам прошлого года выполнено работ почти на 2 млрд рублей», – сообщил Валерий Фальков.

Также успешно завершено присоединение к МГСУ в качестве новых филиалов двух опорных профильных вузов в Донецкой Народной Республике – Приазовского государственного технического университета и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

По словам ректора НИУ МГСУ Павла Акимова, участие в программе «Приоритет-2030» стало важнейшим фактором развития университета в последние годы. «В программе развития НИУ МГСУ на 2025–2036 годы представлена обновлённая модель развития университета с акцентом на достижение технологического лидерства. Стратегической целью развития университета является интеграция важнейших направлений образовательной, научной, инновационной, кампусной и кадровой политик», – сказал Павел Акимов.

Кроме того, в рамках научно-практического симпозиума зампред Правительства принял участие в пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли». Особое внимание было уделено реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который комплексно объединяет вопросы строительства жилья, дорог, коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства.

«При системной поддержке Президента команда Правительства совместно со всеми регионами страны комплексно занимается строительством жилья, дорог и всей инфраструктуры. Благодаря этому даже в текущих условиях мы видим серьёзный рост. Так, стройотрасль за последние пять лет суммарно выросла на 33%. А по итогам восьми месяцев этого года мы видим прирост на 4%. Жильё остаётся нашим основным драйвером. Стабильно вводим более 100 млн кв. м в год. Также усиленно занимаемся транспортной доступностью. Строим дороги, чтобы везде можно было удобно добираться. Одной из ключевых задач является улучшение качества жизни на 30% в 2160 опорных населённых пунктах. В целом же реализация такого национального проекта затрагивает каждого жителя нашей страны», – отметил Марат Хуснуллин.

В рамках симпозиума Марат Хуснуллин посетил выставку строительных технологий и инноваций, которые направлены на повышение производительности труда в отрасли. Были представлены экологически чистые и высокоэффективные строительные материалы, программное обеспечение для управления проектами, робототехника для строительства, современные технологии коммунальной отрасли, а также решения по энергосбережению и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Марат Хуснуллин: Свыше 1,5 тыс. единиц общественного транспорта поступит в регионы в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году в субъекты Российской Федерации по линии Минтранса поступит более 1,5 тыс. единиц автобусов и трамваев. Подвижной состав общественного транспорта в 2025 году регионы закупают благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК» за счёт федеральных средств и проектам комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели.

«Общественный транспорт с каждым годом становится всё более популярным средством передвижения. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный. В данном направлении ведётся системная работа по улучшению таких перевозок, причём не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях. Сформирована и утверждена Транспортная стратегия, в рамках которой в ближайшие шесть лет в регионы России планируется поставить около 33 тыс. единиц нового общественного транспорта. В текущем же году в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ по линии Минтранса России в регионы должно поступить более 1,5 тыс. транспортных средств – это свыше 1,4 тыс. автобусов и 139 трамваев. На эти цели из федерального бюджета выделено 24,1 млрд рублей», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Обновление подвижного состава общественного транспорта способствует снижению автомобильного трафика, повышает мобильность населения и в целом повышает качество жизни людей. Благодаря федеральной поддержке у региональных перевозчиков есть возможность получать новый, комфортабельный и экологичный транспорт в лизинг с существенной скидкой.

«Весь подвижной состав, который поставляется в регионы по нацпроекту, хорошо управляемый, вместительный и просторный. Важно, чтобы общественный транспорт был не только удобным, но и обеспечивал безопасное и эффективное перемещение людей по городу, ведь время – самый ценный человеческий ресурс. К 2030 году доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, должна составить не менее 85%. В этом году этот показатель должен достигнуть 61,7%», – отметил Министр транспорта Андрей Никитин.

Так, в Нижегородскую область в текущем году в рамках развития городского электрического транспорта в столицу региона поставили 39 трамваев марки «МиНиН», до конца года прибудет ещё 30. Производят трамваи в городе Ворсме Нижегородской области, где с 2022 года организовано совместное российско-белорусское предприятие. Вагоны произведены с учётом потребностей всех категорий пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Курганской области также идёт активная работа по обновлению городского подвижного состава общественного транспорта с привлечением как федеральных средств, так и региональных ресурсов. В этом году в субъект поступят 40 автобусов, которые будут курсировать в Кургане. В настоящее время в город прибыла первая партия из семи транспортных средств. Новые автобусы марки «КАвЗ» и «СимАЗ» будут поставлены на маршруты, обслуживающие районы с наиболее высоким пассажиропотоком, и на направления, где ведётся комплексная застройка территорий.

Новый общественный транспорт за счёт льготного лизинга АО «ГТЛК» появится и в Оренбургской области. До конца года в Оренбург должны поставить 80 автобусов среднего класса марки «СимАЗ», из них 15 уже приняты городом. До конца ноября в областной центр прибудут ещё 65 машин среднего класса марки «СимАЗ».

Активная работа по обновлению общественного транспорта в городах России началась пять лет назад в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, за 2020–2024 годы было обновлено 16,3 тыс. транспортных средств, в том числе по линии Минтранса России – 13,7 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли 18 новых корпусов ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошла официальная церемония открытия студенческих гостиниц ИТ-кампуса «Неймарк». В ней приняли участие Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, студенты нижегородских вузов, обучающиеся по ИТ-специальностям.

Вице-премьер назвал этот день историческим не только для Нижегородской области, но и для всей страны.

«Мы открываем первый этап строительства ИТ-кампуса “Неймарк„ – это 18 новых корпусов. Наш Президент Владимир Путин поставил задачу в рамках национального проекта “Молодёжь и дети„ до 2030 года создать 25 кампусов мирового уровня. Ключевое слово – “мирового„. Думаю, он превосходит все мировые стандарты. Здесь не просто помещение для комфортного пребывания и творчества, общественные пространства, умный дом и другие функции, которые создают безопасную и комфортную среду. Это часть образовательного, воспитательного пространства, которое в сочетании с технопарком будет обеспечивать непрерывную цепочку создания ценностей для нашей страны и будущего», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Он поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, его команду, проектировщиков и строителей.

Первыми в кампусе разместились участники слёта Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Заселение студентов планируется в октябре.

«Слёт закончится, и 1 октября вы заедете в чудесные комнаты, о которых мы могли только мечтать. А у вас эти мечты реализуются благодаря нашему Президенту, потому что никогда в истории Советского Союза и нашей страны не было столь масштабных инвестиций в систему образования, в инфраструктуру», – обратился вице-премьер к студентам.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что ИТ-кампус – это показательный пример того, как новые масштабные научно-образовательные комплексы можно бесшовно интегрировать в историческую ткань города.

«Сегодняшний день – это не просто один из реализованных проектов, инициированных нашим Президентом. Это символ трансформации Нижнего Новгорода в город будущего. Ещё три-четыре года назад на этом месте были трущобы, прямо в центре города, недалеко от кремля. Сейчас здесь не просто стены зданий, это уже образовательные программы, индустриальные партнёры и лучшие студенты, которые стараются попасть в программу “Неймарка„. С одной стороны, сегодня завершается первый этап создания ИТ-кампуса, а с другой стороны, это начало большого пути. Хочется, чтобы “Неймарк„ стал одним из лучших университетов мира, чтобы в разных уголках земли его название стало символом лучшего образования», – отметил он.

Губернатор поблагодарил Президента России Владимира Путина, Правительство во главе с Михаилом Мишустиным за возможность реализовать этот проект в Нижнем Новгороде.

Инфраструктура студенческого городка включает оборудованные жилые комнаты для студентов, зоны для самостоятельных занятий, общественные пространства, подземный паркинг, помещения, в которых в ближайшее время откроются кафе и объекты розничной торговли.

В непосредственной близости к гостиничному комплексу разместится технопарк, где смогут открыть свои офисы российские флагманские ИТ-компании. Проживать в новых общежитиях будут не только обучающиеся по программам «Неймарка», но и студенты других ИТ-профилей нижегородских вузов. Такой подход позволит стимулировать обмен опытом и идеями, естественным образом формировать стартап-команды и междисциплинарное ИТ-сообщество.

Современный комплекс общежитий отличается высокотехнологичностью. В нём внедряется система с использованием искусственного интеллекта, которая обеспечит безопасность и порядок на всей территории студгородка.

«Неймарк» и «Сбер» создали новое комплексное решение, которое включает внедрение технологий умного дома в жилые комнаты студентов, интерактивное оборудование и сервисы для учёбы и работы, а также платформу GitVerse Education Pack с поддержкой искусственного интеллекта. Также частью этого решения стал мультимодальный медицинский ассистент GigaDoc на базе ИИ. По видеоизображению лица он оценивает состояние здоровья человека: пульс, индекс массы тела, риск диабета второго типа, уровень холестерина и другие показатели. Это решение будет предложено для внедрения и в других новых кампусах, создаваемых в России.

Вице-премьер и губернатор оценили инфраструктуру кампуса и поблагодарили президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа за технологические решения.

Сердцем проекта ИТ-кампуса является университет «Неймарк», который сочетает обучение студентов и передовые исследования. Директор университета Гульнара Биккулова отметила, что в 2025 году здесь реализуется пять образовательных программ, совместно разработанных вузами Нижнего Новгорода и ведущими компаниями российской ИТ-индустрии: по ИИ и компьютерному зрению, технологиям искусственного и дополненного интеллекта, информационной безопасности, микроэлектронике и цифровым технологиям в строительстве. На обучение по этим программам было подано более 2 тыс. заявлений от абитуриентов.

Ожидается, что после полного завершения реализации проекта ИТ-кампуса в нём смогут осваивать передовые цифровые профессии более 8 тысяч студентов из Нижегородской области, других регионов России и мира.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород Дмитрий Чернышенко провёл встречу с Митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием, а также оценил инфраструктуру храмов Вознесенского Печёрского монастыря.

Дмитрий Григоренко: В рамках индустриальных центров компетенций разработаны востребованные ИТ-решения для аэропортов и авиакомпаний

Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт, разработанный в рамках индустриальных центров компетенций. Решения вошли в число завершённых особо значимых проектов первой волны и заменили собой некоторые зарубежные ИТ-системы для обеспечения деятельности аэропортов и авиакомпаний. В их числе – система для централизованного управления стойками регистрации и сервис для поиска багажа. Курирует работу ИЦК Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Индустриальные центры компетенций (ИЦК) объединяют на одной площадке крупнейшие компании и разработчиков ИТ-решений, для того чтобы обеспечить качественный переход ключевых отраслей на отечественное ПО. Авиационные перевозки – одна из важных отраслей, которая требует активного перехода на зрелые российские решения. Это необходимо для того, чтобы обеспечить технологическую независимость, а также безопасность систем: исключить возможность внезапных сбоев и утечек информации.

«Задача ИЦК – обеспечить импортозамещение в ключевых отраслях. Обслуживание аэропортов и работа авиакомпаний – направления, в которых использование российского ПО критически важно. Потому что от этого зависит безопасность наших граждан и технологическая независимость. В рамках ИЦК нам уже удалось разработать решения, которые заменили некоторые зарубежные системы. Сегодня эти решения уже внедрили более 60 аэропортов и свыше 50 авиакомпаний», – сказал Дмитрий Григоренко.

В число уже завершённых проектов первой волны – их 81 – вошли несколько систем для обеспечения процессов авиационных перевозок. Например, по заказу АО «Международный аэропорт Шереметьево» была реализована система «BAGS поиск». Она представляет собой сервис для регистрации и поиска багажа для всех аэропортов и авиакомпаний России, который позволяет им обмениваться информацией в едином цифровом пространстве. Система позволяет ускорить разрешение инцидентов, связанных с потерей багажа. Реализована круглосуточная поддержка пользователей сервиса. Более 400 тысяч пассажиров уже нашли свой багаж с помощью разработанного сервиса. Решение внедрили 14 авиакомпаний, включая 4 иностранных авиаперевозчиков из стран СНГ, а также 62 аэропорта.

Кроме того, по заказу Шереметьево был разработан программный комплекс CUTE для централизованного управления ИТ-инфраструктурой аэропортов и авиакомпаний, связанной с отправкой пассажиров (стойки регистрации, выходы на посадку). Решение заменило собой систему для обмена информацией от швейцарского провайдера SITA, которую называют авиационным SWIFT (российские авиакомпании были отключены от неё в 2022 году). Более 28 миллионов пассажиров уже были зарегистрированы на рейсы с использованием данного сервиса. Отечественный аналог внедрили 23 российских аэропорта и один зарубежный.

Ещё один пример решения, разработанного в рамках ИЦК, – авиационная сервисная платформа по заказу ПАО «Аэрофлот». Её цель – поддержание работоспособности ПО, которое обеспечивает обмен авиационными данными на территории России и за её пределами. Созданная система позволяет авиакомпаниям, аэропортам и госорганам взаимодействовать через защищённые каналы связи. Платформа позволяет гарантированно доставлять сообщения, даже если отправитель находится вне зоны доступа сети, валидировать их, а также обеспечивать хранение и архивный поиск телеграмм. К системе подключились 63 российских и 6 иностранных аэропортов, более 50 авиаперевозчиков, 33 из которых – зарубежные.

Всего в России в рамках ИЦК сегодня реализуется около 200 особо значимых проектов. Большинство проектов первой волны будут реализованы до конца 2026 года. В мае 2025 года стартовала вторая волна проектов ИЦК. В её рамках были отобраны и поддержаны 49 проектов. 17 из них получили грантовое финансирование в размере 3,2 млрд рублей. Завершение реализации большинства проектов второй волны запланировано до конца 2027 года.

Заседание Правительства

В повестке: о программе субсидирования кредитов на проектное финансирование для новостроек, о финансировании развития медицинских организаций в регионах, о расширении дорожной сети в регионах.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Уважаемые коллеги, добрый день!

Прежде чем мы начнём заседание Правительства, скажу о принятом решении, которое очень значимо для большинства наших граждан, в сфере жилищного строительства. Меры поддержки этого сегмента экономики подробно обсуждали в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни. Тогда глава государства поручил разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.

Она включает мероприятия, предусмотренные в первую очередь для малых городов – с численностью не более чем 100 тысяч жителей – и сельских населённых пунктов. Там, где объём строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году. Чтобы компании смогли завершить начатые проекты, выполнить свои обязательства перед людьми.

В рамках программы по таким объектам будет компенсирована ставка проектного финансирования до уровня 12%. Это распространяется на застройщиков, которые привлекают средства по договорам долевого участия. На выполнение мероприятий направим из федерального бюджета ещё полмиллиарда рублей в текущем году и свыше 1,1 млрд – на последующие два года. Благодаря такой мере компаниям не придётся прерывать стройку, а главное жители получат свои квартиры в срок.

Министерство строительства прошу строго контролировать доведение ресурсов до регионов.

И ещё – о решениях, которые касаются развития медицинских организаций. Многие из них принимаем по итогам поездок в российские субъекты и общения с местными жителями – с учётом их потребностей.

Президент подчёркивал, что удовлетворённость граждан системой здравоохранения – главный критерий качества нашей работы по этому важнейшему направлению.

Этим летом находились в служебной командировке в Омске, осматривали там госпиталь для ветеранов, где завершался капитальный ремонт, устанавливали современное высокотехнологичное оборудование, которое необходимо для эффективного лечения пациентов.

Чтобы обеспечить такую же поддержку и при оказании первичной медицинской помощи людям, Правительство выделит Омской области дополнительное финансирование. Средства поступят в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Они позволят приобрести и установить модульные конструкции для фельдшерско-акушерских пунктов. Ряд из них был повреждён в ходе паводков. Новые ФАПы будут построены на возвышенностях, чтобы исключить возможность их подтопления. Планируется также оснастить эти организации нужной техникой и медицинскими изделиями.

Ресурсы будут направлены и Орловской области – на завершение строительства клинической больницы. Эта тема также обсуждалась ранее при посещении субъекта. Что должно ускорить сроки введения объекта в эксплуатацию – до конца текущего года. Кроме этого, в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» предоставим финансирование Республике Карелия на возведение нового онкологического диспансера.

Важно, чтобы люди могли оперативно получать необходимую помощь ближе к месту проживания. Прошу профильные ведомства отслеживать, как ведётся работа.

Сегодня в повестке заседания Правительства – вопрос о расширении дорожной сети в регионах. Во вторник на стратегической сессии мы обсуждали реализацию поручений Президента по обеспечению связанности территорий и повышению мобильности граждан. Эта системная деятельность охватывает все виды транспорта и все – даже самые удалённые – населённые пункты нашей большой страны. В том числе и в новых российских субъектах, где уже отремонтировано свыше 6 тыс. км автотрасс. Эта работа будет продолжена, чтобы к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вышли на общероссийский уровень, в первую очередь по качеству жизни людей. Такая задача поставлена главой государства.

В текущем году уже выделили этим территориям около 20 млрд рублей на приведение в нормативное состояние региональных, межмуниципальных и местных дорог. Идёт модернизация федеральной трассы «Новороссия», протянувшейся вдоль побережья Азовского моря – от Ростова-на-Дону до Симферополя. Как отмечал Президент, она не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута «Азовское кольцо» – современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря.

Дополнительно направим 10 млрд рублей для её капитального ремонта и расширения до четырёх полос. Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок. И уже к началу следующего туристического сезона больше людей смогли воспользоваться для поездок в Крым именно южным маршрутом.

Видеообращение Михаила Мишустина к участникам Московского финансового форума – 2025

МФФ-2025 проходит 18 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж».

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, дорогие друзья!

Рад приветствовать всех участников десятого, юбилейного Московского финансового форума. За этот период он стал играть всё более заметную роль в сфере управления ресурсами благодаря актуальности обсуждаемых вопросов, высокому уровню экспертов и, конечно, тем новаторским идеям, которые рождаются в ходе дискуссий.

Россия продолжает двигаться вперёд вопреки внешним вызовам. Уже несколько лет наша страна сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики. В мире стабильно занимаем четвёртое место.

Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперёд сохраняется. Оно заметно во всех сферах – от социальной до инфраструктуры и технологий.