Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Технологии на вес золота

В Приангарье запущено новое металлургическое предприятие

Андрей Чернов

В Бодайбинском районе Иркутской области состоялся технологический запуск золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината "Светловский".

Для региональной отрасли это знаковое событие. Не случайно участие в нем принял губернатор Игорь Кобзев. Председатель совета директоров АО "Высочайший" Сергей Докучаев рассказал, что проект был реализован в кратчайшие сроки - всего за 2,5 года. После выхода на проектную мощность уже в следующем году предприятие ежегодно будет производить до четырех тонн драгоценного металла. За десять лет работы ГОКа "Светловский" общие инвестиции в социально-экономическое развитие региона превысят 30 миллиардов рублей.

- Правительство Иркутской области поддерживает проекты, которые направлены на развитие экономики региона. Проект "Светловский" был включен в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, - рассказал Кобзев.

Одним из ключевых поставщиков оборудования для золотоизвлекательной фабрики стала иркутская компания "Сервис ТехноПром": она произвела пять центробежных концентратов СТП-ЦК120, которые были запущены в первой линии. Мощность переработки каждого составляет до 400 тонн руды в час.

- Аппараты мы собираем на собственных заводских площадках в Иркутске и Шелехове, а в комплекте с оборудованием заказчики получают полное сервисное сопровождение: мы сами выезжаем на объект, контролируем монтаж и обучаем персонал, - рассказывает ведущий инженер отдела автоматизированных систем управления технологическим процессом ООО "Сервис ТехноПром" Геннадий Лис.

На данный момент предприятие является ведущим производителем подобного оборудования в России. Стоит напомнить, что этой весной компания уже открыла

новый цех, где идет сборка самого большого в мире концентратора. Речь идет о модели СТП-ЦК175, производительность которой составляет до тысячи тонн руды в час.

- Компания "Сервис ТехноПром" зарекомендовала себя как надежный партнер и инновационный лидер в сфере выпуска оборудования для горнодобывающей промышленности. Открытие нового цеха - это вклад в развитие региональной экономики, создание новых рабочих мест и внедрение передовых технологий. Работа таких предприятий позволяет не только эффективно использовать природные ресурсы, но и создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособную на мировом рынке, повышать эффективность и экологичность горно-обогатительных процессов, что особенно важно для региона, - считает губернатор Игорь Кобзев.

Добавим, компания выпускает не только концентраторы, но и инновационные высокотехнологичные модули интенсивного цианирования. Они предназначены для быстрого извлечения золота и других ценных металлов из гравитационных концентратов перед непосредственной плавкой в слиток.

В составе предприятия - собственный конструкторский отдел и опытная сервисная команда. Разработка новых моделей оборудования ведется с привлечением ведущих ученых Иркутского национального исследовательского технического университета. Аналогов данному оборудованию в России также не существует. Именно потому "Сервис ТехноПром" способен полностью заместить в этом сегменте рынка продукцию ушедших западных компаний.

Как на полях сельхозфермы в Приморье вырос творческий проект

Ирина Троценко

Агротуризм и экокультуру планируют продвигать на взятой в аренду земле участники программы "Гектар" из Приморья. Кооператив семьи Андреевых реализует два направления: проект "Живая душа Уссурийской тайги", в который входит производство продукции из дикоросов, и фестивальная площадка "АрТайга".

Бесплатная земля становится новой точкой притяжения креативных людей со всего Дальнего Востока. "Гектарщики" начали проводить у себя фестиваль "Корни. Близкий Дальний". В июле на территории кооператива "Тайга" организовали уже четвертый межрегиональный фестиваль, где презентовали 26 творческих проектов.

- Фестиваль длится пять дней. Приезжают повара, художники, музыканты из разных регионов ДФО, привозим бесплатно ребят из детских домов. Важно показать молодым, что не стоит рваться на запад страны. У нас полно талантов, и здесь можно реализоваться. Дальний Восток дает массу возможностей для творческого роста, бизнеса и общения, - уверен участник программы "Гектар" Александр Андреев.

В 2017 году семья Андреевых взяла вместе с друзьями наделы в Шкотовском районе Приморского края. Получилось 30 гектаров. Оформили в кооператив, но изначально планировали - осваивать будут не всю землю, часть оставят в первозданном виде, чтобы собирать там дикорастущую ягоду и травы.

- Идея принадлежала нашей маме. Она такой локомотив, идет к цели и не боится трудностей. Даже если ошибается или случаются неприятности, не опускает руки, а продолжает работать. Предложила взять гектары, вдохновила всю семью, друзей, и мы погрузились в сельское хозяйство. Мне на тот момент было 16 лет, я рос на этом, видел все и помогал. Меня сформировал сельский труд, я знаю, сколько сил надо вложить, чтобы получить результат, но это и ценно. Удивляет, когда слышу: "Ой, сельское хозяйство - это же работать надо! Тяжело, такое не по нам". Да, надо трудиться с раннего утра и до ночи - по-другому не бывает, - говорит Александр.

Землю взяли по соседству со своим домом в селе Новороссия - повезло, что она была свободной. Парень признается, огромные площади, оформленные под освоение, их не испугали, а подстегнули выкладываться по полной. Он даже институт оставил, чтобы работать на гектарах. Считает, что сделал правильный выбор.

- Главный мамин посыл - молодежь должна оставаться на Дальнем Востоке. Не только ее собственные дети, но и другие наши ровесники. Она хочет, чтобы мы видели перспективу здесь и умели пользоваться тем, что дает своя земля, - объясняет предприниматель.

На взятой по программе земле произрастает 41 вид трав и 15 сортов чая. Таким богатством надо распоряжаться с умом, считают Андреевы. В травах и чаях мама Елена разбирается с детства - научилась, когда занималась туризмом. Свои знания она передала детям.

Сбор дикоросов - не для ленивых. Надо походить по лесу, нарезать нужные растения и быстро, пока они не сгорели в сумке, доставить в производственный цех. Сушат, как в старину на Руси, в соответствии с канонами - в полной темноте, чтобы сохранился цвет у лепестков и листьев. Раскладывают на деревянных полатях и дают отлежаться два-три дня - у каждого вида свой срок. Электрические сушилки - хорошо, но часть полезных свойств испарится вместе с влагой. Собственно, потому и название бренда "Живая душа Уссурийской тайги" - все собранные растения заготавливают с душой. Помимо чая и трав занялись производством варенья.

- К 2030-му планируем открыть новые цеха. Сейчас параллельно занялись тыквой, делаем из нее цукаты, варенье. Есть у нас варенье из ягод лимонника, лепестков морского шиповника. На побережье собираем лепестки, из них получается безумно вкусное варенье, мне очень нравится, - признается парень Александр.

Работы на гектарах хватает всем. На земле трудятся три поколения семьи Андреевых: от Александра с братом до бабушки и дедушки, который вспомнил молодость, когда ему довелось поработать на тракторе в 1980-е.

- Дедушка такой счастливый, что он при деле. Мы купили трактор - иначе невозможно выкосить большую территорию, и он разъезжает на нем с прицепом-косилкой. Человеку всегда физический труд приносит радость. Раньше там были колхозные поля, но с годами все заросло, кое-где заболотилось. Понадобилась мелиорация, копать каналы. Кстати, когда наводили порядок, откопали чехословацкие трубы - керамические оранжевого цвета. Раритет - страны нет, а трубы остались, - рассказывает предприниматель.

Сельское хозяйство - это не только физический труд. Современность требует креативный подход и обязательное присутствие в интернете. Иначе пропадешь из виду и не сможешь реализовать продукцию. На виду кооперативу "гектарщиков" помогает держаться творческий фестиваль, который они придумали вместе с друзьями и проводят ежегодно в июле.

Так, помимо производственных помещений у Андреевых появилась картинная галерея. Экспозиция пополняется с каждым фестивалем - художники, приезжающие на "Корни", оставляют им свои картины и инсталляции. Все подарки Андреевы бережно хранят - это вклад в будущий проект - семья "гектарщиков" мечтает заняться агротуризмом.

- Мы готовы помочь людям добраться до нас, если они хотят поделиться какими-то интересными идеями, подарить свое творчество другим. Вместе мы создаем экотропы на гектарах, находим тех, кто готов рассказывать о свойствах растений, делиться инструкцией по выживанию в тайге. Каждый раз в фестиваль стараемся вносить что-то новое. Раньше все участники ночевали в палатках, в этом году появились три домика. Инвестировали в них около шести миллионов рублей, - говорит Александр.

Теперь "гектарщики" задумались об обустройстве глэмпинг-парка. Но для строительства необходимы коммуникации, которых пока нет. Сейчас хозяйство на гектаре работает на солнечных батареях, которые "тянут" холодильники для продукции. Остальное обслуживает генератор.

- Очень ждем свет. С помощью КРДВ смогли установить опоры, но провода пока не протянули. Возникли заминки в ведомствах, решается, когда нам дадут электричество, - объясняет фермер.

Это не единственная помощь от КРДВ. Активной семье оказывают информационную поддержку, подсказывают, как составить заявки на гранты, приглашают на мероприятия.

- Мне посчастливилось побывать на ВЭФе, рассказать о нашем опыте, послушать других. Благодаря этому получил нужные инсайты, понял, что у нас хорошая платформа, которую надо немного "докрутить". Это могут быть выезды студентов-биологов, где они будут слушать лекции и на практике изучать материалы. Информационные встречи с теми, кто подумывает взять гектар, потому что на фестивале часто к нам подходят и признаются, что тоже хотят получить землю. Им нужна поддержка. Вероятно, выйдем на турфирмы, чтобы вместе разработать программы и привозить гостей. Уверен, скоро мы станем настоящим местом притяжения, - делится Александр Андреев.

Кстати

159 071 человек взяли землю по программе "Гектар" в ДФО с 2016 года

Что позволит повысить доступность пассажирских авиаперевозок в макрорегионе

Татьяна Дмитракова (ДФО)

В рамках Восточного экономического форума глава государства официально запустил международный терминал Хабаровского аэропорта. Это событие в очередной раз привлекло внимание к теме авиасообщения на Дальнем Востоке. Как сделать полеты по огромному макрорегиону и за его пределы доступными по цене, удобными по расписанию и безопасными, рассказал депутат Государственной думы РФ Павел Симигин.

Несмотря на программу субсидирования межрегиональные авиаперелеты из городов Дальнего Востока нельзя назвать дешевыми. Есть ли возможность повысить доступность этих полетов для дальневосточников?

Павел Симигин: На полях ВЭФ на сессии "Авиация Дальнего Востока: сценарии развития" как раз обсуждалась эта тема.

По словам гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика, сегодня большая часть затрат при выполнении авиаперевозок - так называемые взлет-посадка, то есть плата за аэропортовое обслуживание. Специалисты отрасли уверяют, что при использовании "плоского" тарифа после этих выплат у "Аэрофлота", например, остается 3-5 процента суммы субсидии. Это не та маржа, которая может обеспечить нормальный бизнес авиаперевозчика. Получается, авиакомпания получает субсидию на перевозку пассажиров и отдает ее аэропорту.

Или взять таежный поселок, где нет взлетно-посадочной полосы и куда летает только вертолет. Он берет на борт, допустим, 12 человек. Стоимость билета - пять тысяч рублей, итого - 60 тысяч. А плата за взлет-посадку - 180 тысяч.

Вместе с тем у той же "Авроры" есть опыт взаимодействия с воздушными гаванями, где сборы равны нулю: компания не выкупает аэропорты, а берется их обслуживать. Такие примеры есть в Приморском крае, и немало людей, чтобы добраться в Дальнегорск или Терней, отказываются от автобусов и пересаживаются на местную малую авиацию. Нулевые аэропортовые сборы позволили минимизировать стоимость билетов.

Это один из путей повышения доступности пассажирских авиаперевозок. Другой - наращивание флота. Чтобы качественно работать, компаниям не хватает современных экономичных самолетов.

На полях X юбилейного ВЭФа было заключено соглашение о поставке в 2027-2031 годах 50 легких многоцелевых самолетов "Байкал". Но, к сожалению, пойдут они в "Аэрохимфлот", будут задействованы на опылении полей, защите лесов. Но такой самолет очень нужен и на межрегиональных и внутрирегиональных маршрутах.

Пятого сентября в Комсомольске-на-Амуре прошел демонстрационный полет "Суперджета", собранного по серийным технологиям. Как вы оцениваете это достижение?

Павел Симигин: Сегодня этот самолет полностью российский - точнее, на 98,9 процента. Таких бортов - абсолютно импортозамещенных - построено уже три. Напомню, на старте проекта российской техники в нем было около 40 процентов.

Сейчас на заводе - более 20 бортов разной степени готовности, а корпуса готовы на 90 с лишним процентов. Разговаривал со специалистами ПАО "Яковлев". Они очень рады тому, что самолет получился даже безопаснее, чем предыдущий вариант с французским двигателем.

Отмечу еще, что в Комсомольске ПАО "Яковлев" строит дополнительные цеха, в которых будет налажена конвейерная сборка самолетов.

В былые времена на Дальнем Востоке, особенно в северных его районах, были развиты внутрирегиональные авиаперевозки. Самолет использовали едва ли не как маршрутку. Вернутся ли на линии подобные машины?

Павел Симигин: Из перспективных вариантов на текущий момент это, к сожалению, только "Байкал". Широко использовавшиеся Л-410 уже нет смысла закупать, да и страна-производитель перестала быть дружественной нам.

Большая часть затрат при выполнении авиаперевозок - плата за аэропортовое обслуживание

Для решения задачи мы договорились создать рабочие группы с Росавиацией и крупными перевозчиками, чтобы запустить внутрирегиональные маршруты.

С законодательной точки зрения, авиаперевозки - одни из самых зарегулированных видов транспортировки, прописано практически все. И, думаю, если понадобится доработка законодательных актов, то она будет не глобальная.

Конечно, всем заинтересованным сторонам нужно включаться в этот процесс совместно. Так, как это было в Комсомольске, где наконец-то при больших усилиях губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина многострадальный аэропорт Хурба вернулся в государственную собственность. Там достаточно хорошая взлетно-посадочная полоса, и прежде выполнялись прямые рейсы в Москву, не говоря уже о Хабаровске и Владивостоке.

Гавани таких городов обязательно нужно оживить, потому что без авиации нам никуда: расстояния большие, и у нас очень много уголков, куда нет ни железной, ни автомобильной дороги.

Некоторое время назад Якутия активно продвигала идею использования легкомоторной авиации. Как на Аляске. Это разумный подход или путь в никуда?

Павел Симигин: Легкомоторная, на два-четыре пассажира, - это же народная авиация. Если получится сделать нулевую ставку аэропортовых сборов, это даст возможность распахнуть ворота для частной малой авиации. Например, в Приморье есть авиалюбители, имеющие собственные небольшие самолеты разного класса. Но сейчас они ютятся на взлетно-посадочной полосе ДОСААФ, состояние которой оставляет желать лучшего.

Если удастся отработать, с минфином в том числе, проблему ставки сбора за наземное обслуживание, то мы увидим всплеск развития частной авиации.

На одной из сессий ВЭФ прозвучало предложение всю региональную аэропортовую инфраструктуру на Дальнем Востоке передать в одни руки - авиакомпании "Аврора". Какие плюсы и минусы вы в этом видите?

Павел Симигин: Действительно, с такой идеей выступил гендиректор "Авроры". Авиакомпания готова взять аэропорты в управление.

За счет чего будет жить такая воздушная гавань при нулевой ставке? За счет перераспределения средств, ведь авиакомпании субсидирование все равно идет. Ну и за счет оптимизации содержания и управления аэропортовым хозяйством.

Опасности монополизации этой сферы я не вижу, ведь гавани будут обслуживать не только "Аврору", но других перевозчиков, вплоть до частной авиации.

Конечно, такой вариант решения проблемы должна согласовать Росавиация, просчитать минфин. И нам, депутатам Госдумы придется менять законодательную базу.

Напомню, на ВЭФ-2024 тоже была сессия, посвященная авиаперевозкам. Но если в прошлом году просто говорили о поручении президента об увеличении к 2030-му объема межрегиональных авиаперевозок до 4-5 миллионов пассажиров, то теперь, на юбилейном форуме, обсуждали конкретные пути решения этой задачи.

Как обновятся дальневосточные аэродромы и парк самолетов

Сергей Набивачев (ДФО)

Пассажиропоток авиаперевозок на Дальнем Востоке к 2030-му должен достичь четырех миллионов человек в год. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Для решения этой задачи нужно обновлять аэродромную инфраструктуру. Между тем в макрорегионе - около 500 аэродромов и посадочных площадок, половина из которых требуют модернизации. Необходимо обновлять и авиапарк.

Реконструкция системы

По оценкам экспертов, 40 процентов прироста авиаперевозок в ДФО придется на небольшие аэродромы и посадочные площадки. Зачастую такие, у которых пассажиропоток менее 100 тысяч человек в год.

- Сегодня региональная аэропортовая инфраструктура на Дальнем Востоке и в Арктике иногда оставляет желать лучшего. Не вся она хорошо развита, не во всех регионах современная, - констатировал статс-секретарь - заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

Среди операторов региональной сети - четыре федеральных казенных предприятия, несколько казенных предприятий, управляемых регионами, а некоторые посадочные площадки поддерживаются муниципалитетами.

По словам генерального директора дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика, зачастую на местах плохое оборудование, задержки по метеоусловиям, нет гостиниц и даже кафе. И порой регламенты работы таких площадок не согласованы с авиаперевозками. Константин Сухоребрик привел случай, когда несколько дней подряд борт из-за плохих метеоусловий не мог вылететь из Северо-Курильска. А когда установилась летная погода, оказалось, наступил выходной. По его мнению, настало время коренным образом пересмотреть систему работы.

По оценкам экспертов, 40 процентов прироста пассажиропотока в ДФО придется на небольшие аэродромы и посадочные площадки

- Заключите с нами контракт на управление вашей инфраструктурой. И она будет работать именно под единого дальневосточного регионального перевозчика, - предложил Константин Сухоребрик.

Быстровозводимый терминал

Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что до 2030 года в плане - реконструкция 29 аэродромов. А также пять концессий, подразумевающих модернизацию крупных аэропортов в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Магадане и Чите.

- Сегодня необходимые механизмы для заключения концессионных соглашений имеются, действует федеральный закон. Планируем в кратчайшие сроки принять постановление правительства, которое будет регулировать моменты, связанные с инфраструктурным сбором, и начать эту работу, - рассказал Дмитрий Ядров.

Один из подходов, который применяется при модернизации аэродромной инфраструктуры, - использование быстровозводимых конструкций. На то, чтобы появилось сооружение, уходят недели - не месяцы или годы. И оснастить ими посадочные площадки дальневосточных регионов можно очень быстро.

- Основной принцип: компактный объект в полной заводской готовности привозится и собирается на месте. И получается полноценное здание. Это могут быть терминалы или ангары. Мы предлагаем использовать современные алюминиевые сплавы - они коррозионноустойчивые. К тому же эти сооружения легкие - транспортная составляющая тоже важна. И стоимость будет весьма невысокой, - рассказал руководитель ГК АЛЮМС Алексей Лаукарт.

Ресурс на исходе

Одна из главных проблем региональных перевозок на Дальнем Востоке - выбывание флота самолетов. Это связано и с возрастом машин еще советского производства, и с ограничениями в эксплуатации иностранных воздушных судов, которые появились с введением санкций.

- Количество судов класса Ан-24 ежегодно уменьшается, и мы совместно с институтами работаем над продлением их ресурса. Уже есть практика увеличения срока службы этих машин до 60 лет. Но их остается очень немного - чуть более 50 в коммерческой эксплуатации, - сообщил Дмитрий Ядров.

Ближайшая замена из разрабатываемых для региональных перевозок самолетов - это Ил-114. В 2025 году должна завершиться его сертификация. В 2026-м воздушное судно планируют передать Государственной транспортной лизинговой компании и далее - эксплуатантам.

- Машина будет комфортной, мы спроектировали ее в соответствии и с особенностями эксплуатации на Дальнем Востоке. Учли температурные диапазоны, короткие взлетно-посадочные полосы и так далее. Я надеюсь, что самолет будет действительно востребован и, самое главное, своевременно заменит выбывающий флот, - подчеркнул управляющий директор авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Даниил Бренерман.

Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев отметил, что с авиакомпанией "Аврора" подписан протокол намерений о поставке трех Ил-114 в ДФО для эксплуатации и замены флота Ан-24 и Ан-26.

Эксперт: Научный подход позволит минимизировать ущерб от землетрясений

Геннадий Кантаков (руководитель научно-производственного объединения "Дальневосточный экологический центр")

Жители Курил, Сахалина и Камчатки 20 и особенно 30 июля пережили редкие и мощные сейсмические события масштаба всего Тихого океана. Дальневосточникам повезло в том, что предупреждения от Единой геофизической службы РАН, центров цунами Сахалинской области и Камчатского края, МЧС поступили точно по регламентам, и в том, что основной удар волн пришелся на незаселенные прибрежья.

А там, где живут и работают люди, предупреждения возымели действие, и большинство граждан ушли повыше и вовремя. Поэтому сейсмическое цунамигенное событие 30 июля не превратилось в гуманитарную катастрофу.

Чтобы понять, как и где шли волны, как далеко проникли заплески, требуется осмотр побережий Курильских островов, Камчатского края и, возможно, Магаданской области. Необходимость таких действий заключается в том, что события, как только что произошедшие, малопредсказуемы и требуют незамедлительной оценки последствий для более глубокого их понимания и подготовки к будущим подобным ситуациям.

Землетрясения, извержения вулканов (и подводных тоже), цунами, метеоцунами будут повторяться снова и снова. И Камчатка, и Сахалин, и Курилы находятся в зоне субдукции, где геологические процессы движения континентальных плит не закончились для обозримого геологического будущего, они будут затрагивать многие и многие поколения на сотни лет вперед. Соответственно, риски землетрясений и цунами остаются. И составляют неотъемлемую часть присущим территории Дальнего Востока особенностям жизни. Согласитесь, когда предупреждения о стихии срабатывают и срабатывают правильно, это делает жизнь комфортнее.

Научный материал о заплесках нужно будет собрать в короткий срок - примерно до середины октября текущего года. Работу выполнит группа ученых, которая погружена в проблемы сейсмики, моделирования, дистанционных методов, вулканологии, океанологии, метеорологии, геоморфологии, геодезии и гидрографии. Естественно, ученые общаются и знают, что делать, не теряя время. Но очевидная объемность работы и протяженность прибрежий в тысячи километров требуют объединения усилий, привлечения руководства, персонала, координации, летательной техники, плавсредств и инструментальных методов.

Считаю разумной необходимостью решение нескольких принципиальных безотлагательных задач в период с сентября по середину октября 2025 года.

Первое. Требуется провести моделирование состоявшегося цунами c зонами заплесков. Такую работу должны взять на себя Российская академия наук и ряд профильных компаний.

Второе. Нужна рекогносцировка прибрежий Курил и юго-восточной Камчатки с высадками на берег в зонах подтоплений цунами. Этот процесс должен сочетаться с аэросъемкой. Такую задачу следует возложить на РАН и соответствующие ведомства.

Третье. ВМФ и ряд компаний должны взять на себя эхолотирование и высокоточную съемку дна очага землетрясения, произошедшего 30 июля.

Четвертое. Необходимы альтиметрические исследования распространения волн цунами по акватории около Камчатки, в окрестностях Курильской гряды и Алеутских островов. Это по силам Роскосмосу.

Пятое. Нужны ионосферные исследования предвестников землетрясений. Кстати, Институт космических исследований РАН, Роскосмос и Росгидромет 25 июля сего года запустили четвертый спутник для исследований ионосферы Земли, в перспективе это может служить для выяснения предсказуемости землетрясений.

Шестое. Единой геофизической службе РАН и заинтересованным компаниям следует заняться улучшением и модернизацией сейсмосети Камчатского края и Сахалинской области.

И, наконец, седьмое. Необходимо воссоздание уровенных станций Курил, юго-восточной Камчатки и разработка прототипа собственной океанской сети раннего предупреждения цунами. Этим должны заняться РАН, Росгидромет и ряд компаний.

Жители дальневосточных регионов должны знать, что есть теоретические и практические возможности для их защиты от природных угроз

Если подходить к перечисленным мероприятиям стратегически, то в третьем-четвертом кварталах 2025 года необходимо обеспечить финансирование по 44-ФЗ и 223-ФЗ как из федерального бюджета, так и из региональных, а также обеспечить получение необходимых разрешений и согласований в нескольких фазах проекта. Он видится на три года вперед, с выполнением более глубоких по содержанию и подготовке двух постсобытийных обследований в 2026 и 2027 годах после оперативной рекогносцировки в 2025-м. Она требуется незамедлительно, поскольку в наступающие осенние шторма и зимний период произойдет неостановимая и быстрая деградация следов заплесков цунами.

Рекогносцировка ближайших недель оценивается в сумму около 75 миллионов рублей, включая НДС, для организации работ текущего года по Камчатке и Курилам. Она требует взаимодействия с властями, оперативной разработки, согласования, плана-графика, качественного выполнения и отчетности.

Перечисленные семь задач доведены до правительств Российской Федерации, властей Камчатского края и Сахалинской области.

Нужно торопиться, потому что время до штормового сезона и зимы коротко. И речь идет не только о спешке, а о моменте совпадения редких возможностей, когда есть все основные компоненты и ресурсы для начала решения комплексной, разноплановой проблемы предупреждения землетрясений и цунами.

Стихия не имеет границ, усилия России в этом вопросе поддержат имидж страны среди соседей - Канады, Китая, Северной Кореи, США, Южной Кореи, Японии - и продолжат сотрудничество с ними в деле предупреждения стихийных бедствий. Но самое главное - жители дальневосточных регионов должны знать, что есть теоретические и практические возможности для их защиты от природных угроз. Сейчас мы наблюдаем афтершоки или повторные более слабые землетрясения. Они продолжаются и будут длиться, по оценке ученых, еще какое-то время.

Поставленные самой природой перед нами задачи о минимально необходимом и оперативном обследовании прибрежий Камчатки и Курил, дна, спутниковых наблюдениях, воссоздании уровенных станций, системы предупреждения открытого океана по цунами с текущей повестки дня не снимаются и ждут своего верного решения.

Российская разработка в области тестирования программ представлена на конференции в Новой Зеландии

Анна Таранина

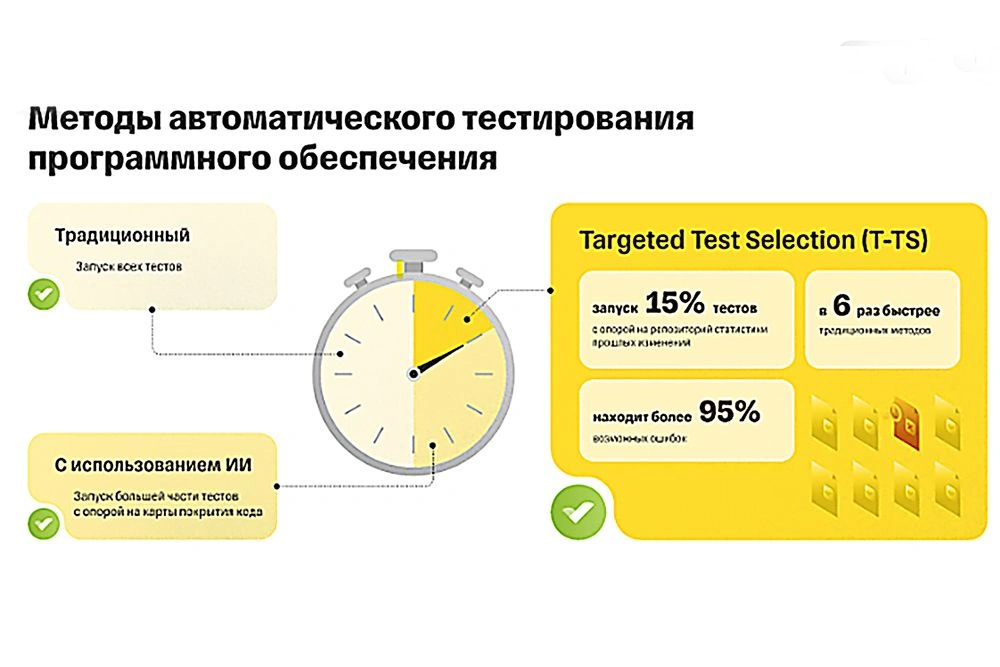

На международной конференции ICSME 2025 по вопросам развития и поддержки программных систем, проходившей с 7 по 12 сентября в Окленде в Новой Зеландии, представлена новая разработка российских IT-специалистов, которая позволяет сократить время тестирования новых программ в 5,6 раза без потери качества и не требует сложных вычислений.

Метод для автоматизации тестирования и контроля качества программных продуктов Targeted Test Selection (T-TS) был разработан исследователями R&D-центра Т-Технологий во Владивостоке. Он позволяет запускать лишь часть тестов, но при этом находить почти все потенциальные ошибки в коде.

Как объяснили разработчики, в крупных компаниях, постоянно выпускающих обновления для программного обеспечения, тестирование каждой новой версии становится все более длительным и требует большого объема ресурсов. На проверку уходят десятки часов, тратится мощность сотен серверов.

Новый метод позволяет запускать лишь около 15 процентов от полного набора тестов, но при этом он находит более 95 процентов возможных ошибок, вызванных изменениями, которые вносятся в программу. Это значит, что разработчики получают обратную связь о проблемах гораздо быстрее, а исправление багов, или ошибок, обходится значительно дешевле.

Разработка, в частности, уже была протестирована на программной инфраструктуре Т-Банка, где ежедневно вносятся десятки тысяч изменений в коде и проводятся тысячи тестов.

Зачем нужны тесты

Мало кто задумывается, что сложные IT-системы, которыми многие уже привыкли пользоваться каждый день, нуждаются в постоянном обновлении. В сфере финансовых технологий, логистики, интернет-торговли и маркетплейсов, телекоммуникаций, государственных онлайн-сервисов обновление программного обеспечения происходит ежедневно. Каждая минута простоя при этом обходится дорого, а быстрая обратная связь, которую получают разработчики программ, экономит деньги компании или бюджета и снижает риск появления ошибок.

Обновление компьютерной программы можно сравнить с ремонтом в большом доме. Нередко бывает так: стоит подкрутить кран на кухне, как потечет труба в ванной. Тесты в IT-сфере - это плановая "проверка комнат", как при ремонте. Они позволяют убедиться, что при внесении изменений ничего не было сломано ни в соседних комнатах, ни в других частях дома, прежде чем пустить людей внутрь.

Эти проверки становятся все более дорогими и сложными, поскольку IT-системы растут, у них появляется все больше функций и связей между ними. При этом возникает необходимость довольно часто выпускать новые релизы, или обновления. Крупному бизнесу зачастую требуется обновлять программное обеспечение каждый день, а иногда и несколько раз в день. При таком высоком темпе на полную проверку всей системы попросту не хватает времени. К тому же нужно проверить множество интеграций, или дополнительных сервисов и приложений, таких как платежи, доставки и так далее. Процесс осложняется еще и тем, что существуют различные типы устройств - смартфоны, планшеты, ноутбуки, разные операционное системы, интернет-браузеры, с которыми необходимо проводить тесты на совместимость. При этом каждая новая версия программы должна быть безопасной и стабильной.

Чем отличается новый метод

Авторы исследования сравнивают обычное автоматическое тестирование с работой станции техобслуживания, где проверяется одна деталь автомобиля за другой. Такой подход гарантирует безопасность, но его эффективность значительно снижается из-за больших затрат времени и денег. В случае с использованием метода автомеханики будут заранее знать, какие детали может затронуть ремонт, и начнут проверку именно с них.

В мире уже предложены способы ускорить процесс проведения тестов, но чаще всего они завязаны на так называемых картах покрытия кода. Они показывают, какой процент исходного кода выполняется во время запуска тестирования, и помогают понять, насколько хорошо проверяются различные части кода. Чтобы такие карты покрытия оставались актуальными, нужны отдельные ресурсы и время на их обновление при поступлении малейших изменений.

Также мировые разработчики пытаются ускорить процесс проведение тестов с помощью машинного обучения, но все же большинство решений опирается на традиционные методы, такие как карты покрытия. Новый метод, напротив, позволяет отказаться от дорогостоящего сопоставления кода, а всю необходимую информация взять из истории самого хранилища данных, или репозитория.

Система T-TS не нуждается в картах покрытия кода и использует статистику прошлых изменений. Она самостоятельно анализирует, кто и какие именно файлы изменил в коде, сколько раз это происходило и как часто эти изменения приводили к ошибкам. Для оценки изменений используется принцип "мешка слов" (bag-of-words), широко применяемый в поисковых системах. Они представляют текст в виде набора ("мешка") отдельных слов и не учитывают порядок их следования. Важно только, какие это слова и сколько раз они встречаются. В данном методе каждой единицей в "мешке" становится конкретный файл или модуль программы. Кроме того, система отдельно учитывает ближайшие к тестам файлы, еще больше адаптируясь к вносимым изменениям.

По подобному принципу работает фильтрация электронной почты. Если письма с определенного адреса часто оказывались спамом, то почтовая система проверит их в первую очередь, не тратя время на просмотр всей переписки. Так же происходит и с тестами: система сама прогнозирует, какие из них с наибольшей вероятностью обнаружат ошибки при новых изменениях, опираясь на опыт прошлых сбоев. Новый метод "учится" на истории проекта, анализирует, где чаще всего происходили сбои. За счет этого запускается меньше тестов, экономятся ресурсы и время, а в результате разработчики получают почти тот же уровень обнаружения ошибок.

Открытие доступно для всех

Результаты своей работы авторы исследования опубликовали в открытом доступе. Они отмечают, что метод совместим с любым языком программирования и не требует уникальной настройки под каждый проект. Его можно интегрировать в инфраструктуру любой компании, работающей по принципу CI/CD - непрерывной автоматизированной разработки и обновления программного обеспечения, где критично важна скорость выпуска новых релизов.

На практике внедрение нового метода позволяет компаниям значительно сократить время, которое требуется на исполнение тестового конвейера. Разработчики быстрее получают сведения об ошибках, а значит, их проще и дешевле исправить. Метод работает даже при очень больших и разветвленных кодовых базах данных. К примеру, его могут масштабировать и внедрять крупные финтехкомпании. Поскольку он доступен в виде открытого исходного кода, его можно легко интегрировать в бизнес и создавать свои ИИ-продукты. Разработчикам предоставлена возможность настройки баланса между скоростью и полнотой контроля качества. Это особенно актуально при необходимости быстрого выпуска обновлений программного обеспечения.

Так, в сфере транспорта и логистики существуют сложные системы управления складами, терминалами и перевозками, которые учитывают расписание, маршрутизацию, отслеживания доставок, а также интеграцию с таможней. Здесь изменения выходят часто, а простой недопустим, он приведет к остановке всего бизнеса. Решение дальневосточных специалистов сокращает длительность проверок, поэтому обновления дойдут до пользователей быстрее и будут работать стабильно.

Для онлайн-торговли и маркетплейсов требуется постоянное обновление каталогов, цен, акций, сведений о покупках, платежах, доставках. Каждый день выпускаются объемные релизы, на тестирование остается все меньше времени.

В банковской сфере и финтехе предъявляются высокие требования к качеству и безопасности операций и всех других действий, существует множество дополнительных сервисов и приложений. Новый метод помогает быстрее делать проверки критически важных сценариев.

Также его можно применять в сфере государственных сервисов, где в обновлениях нуждаются порталы услуг, реестры, системы документооборота, транспортные платформы "умного города", а также в области здравоохранения, образовательных технологий, подбора персонала.

Дмитрий Бертман стал президентом собственного театра

Мария Бабалова

В "Геликон-опере" произошла рокировка в руководстве. Основатель, гендиректор и бессменный художественный руководитель театра, знаменитый режиссер, обладатель множества профессиональных наград и премий Дмитрий Бертман принял решение доверить оперативное "командование" творческо-организационным процессом коллегам, сосредоточившись на вопросах стратегического развития театра.

Зная масштаб личности, таланта и темперамент Дмитрия Бертмана, его безграничную любовь к своим родным геликоновцам и опере в целом, понятно, что это было непростым решением, основанным на очень серьезных обстоятельствах. Дело в том, что уже не один год 57-летний Дмитрий Бертман при поддержке друзей и коллег борется с тяжелой болезнью, продолжая по мере сил и возможностей заниматься делами театра.

Руководителем "Геликон-оперы" назначен Илья Ильин, а пост директора заняла Марина Вожакина, по предложению самого Дмитрия Александровича Бертмана. Это все люди, давно служащие в театре. Марина Вожакина - фигура не публичная, но она более 20 лет курировала финансовые вопросы в должности заместителя генерального директора и прекрасно разбирается в административных и организационных аспектах работы коллектива.

Илья Ильин работает в театре почти с самого его основания, более 20 лет является режиссером театра и директором творческих коллективов. Он выпускник ГИТИСа (мастерская Андрейса Жагарса). В репертуаре театра немало его постановок, которые признаны публикой.

Хочется думать, что данные назначения до определенной степени формальность, которая не изменит творческого облика любимого оперного театра, а лишь позволит результативнее и быстрее восстановить здоровье Дмитрию Бертману. Объявляя планы на нынешний 36-й сезон, театр не стал официально называть премьеры второй половины года: все полны надежд, что в скором времени самочувствие все же позволит Дмитрию Александровичу, считающему, "опера должна идти к людям, а не ждать, пока люди придут к ней", вернуться к активной творческой работе.

Каким получился "Дон Жуан" в Театре на Трубной

Юрий Юдин

Понятие "испанский стыд" на языке оригинала звучит как "вергуэнца ахена": дословно "чужой позор". И этот чужой позор в разнообразных его проявлениях (мучительная стыдливость, чудовищная неловкость, бесстыжая демагогия, оголтелый цинизм и еще десяток оттенков) становится генеральной эмоцией спектакля Ильи Макарова по знаменитой пьесе Мольера.

Слуга ужасается выходкам хозяина. Отец шокирован поведением сына. Портреты предков коченеют в брезгливом изумлении. Благочестивая дворянка, пытаясь вернуть возлюбленного, рушится в бездну унижения. Деревенская красавица стыдится своего неотесанного жениха. И даже само небо содрогается при всякой выходке главного героя - титанического либертина и упрямого богоборца.

Но построить спектакль, да еще комический, на одной мучительной неловкости невозможно, так что в ход идут другие приемы.

"Дон Жуан" - комедия многолюдная: испанские гранды (каждый со своей свитой), французские крестьяне, сицилийские бандиты, буржуа, нищий, слуги и челядь, почти шекспировский призрак - словом, изрядное столпотворение. В спектакле эту массовку изображают пульчинеллы (по-русски петрушки): комические маски с характерными носами-клювами, в черно-белых одеждах. Спектакль вообще постоянно отсылает то к маскараду комедии дель арте, то к посмертным маскам египетского обличья (так представлены и статуя Командора, и Призрак Времени - безликая смерть с косой; у Мольера она появляется лишь в финале, в спектакле же маячит на заднем плане с самого начала).

Явление героя сопровождается дружным и восторженным приветствием пульчинелл. Совершенно так же куклы Карабаса-Барабаса мгновенно узнавали Буратино при первом его появлении в театре. И это сразу же переводит действие в откровенно условный, игрушечный, отчасти плюшевый регистр. С бутафорскими раскатами грома и аллегорическими картинками на экранах-задниках (сценография Анастасии Глебовой): колоннады и галереи в духе Пиранези, сельские виды в манере Ватто, коршун, когтящий обнаженную маху с картины Гойи и другие сюжеты мировой живописи.

Главный герой здесь очень молод (что подчеркивает и режиссер Макаров в своей декларации: дескать, наш дон Жуан ближе к моцартовскому, чем к мольеровскому: юн, бодр и полон жизни). Но эта живость и витальность имеет оборотную сторону. Этот дон Жуан циничен не по возрасту, дерзок не по силам, философствует без достаточных оснований. И пафос его бунтарства неизбежно кажется книжным и умозрительным.

К тому же испанский стыд - штука заразительная. С самого начала кажется, что мольеровские патетические монологи актерам как-то неловко произносить всерьез, а на способность остроумия XVII века рассмешить сегодняшнюю публику они не слишком надеются. Отсюда частые междометия ("Ну… эта… как бы…"), плоские шуточки ("Сашка Македонский") и прочие экивоки, ухмылки и реплики в сторону. В итоге чувство неловкости временами появляется уже у просвещенной публики.

Космические бездны, которые Мольер приоткрывает в этой пьесе, основательно замаскированы комическими ужимками

Роль дон Жуана - главная удача спектакля. Сухраб Хайлобеков - писаный красавец, рослый, юношески гибкий, но с рельефной мускулатурой (то-то его заставляют половину спектакля расхаживать голым до пояса). С победной поступью и зычным голосом. С высокопарными монологами, при всех оговорках, он также справляется уверенно. Правда, комические обертоны в его игре незаметны - хотя возможность слегка посмеяться над своим героем в стилистике спектакля как будто подразумевается.

Иван Мамонов в роли Сганареля выступает в своем обычном амплуа: дородного слуги при изящном хозяине. Мольеровский Сганарель - резонер и моралист, но крайне лицемерный, по этой части он превосходит даже дон Жуана (лицемерие обольстителя рассчитано, лицемерие слуги органично). Мамонов же подчеркивает прежде всего простодушие своего героя. Эту могучую тушу все время тащит инерция: Сганарель старательно разжевывает очевидное, истово доделывает едва намеченное и не может вовремя остановиться ни в жалобах, ни в обличениях.

Среди прочих ролей выделим донью Эльвиру (Валерия Ланская), одинаково жалкую и в оскорбленной ревности, и в лихорадочном ласкательстве, и в смиренном раскаянии. А также Шарлотту (Мирослава Михайлова) - ту самую деревенскую красотку, горячую, как свежеиспеченная шарлотка, так и прыщущую любовными соками. А также кредитора Диманша (Александр Овчинников) - конфузливого ростовщика, отчасти даже грациозного в своей стыдливости.

Итоговое впечатление половинчатое. Космические бездны, которые Мольер приоткрывает в этой пьесе, основательно замаскированы комическими ужимками.Но и смешным спектакль назвать трудно - разве что забавным и обаятельным. В целом это не похоже ни на программное послание, ни на постановку большого стиля. Но возможность три часа поразмышлять о целомудрии и бесстыдстве, о границах свободы и пределах наслаждения, а также полюбоваться видными мужчинами и темпераментными женщинами - такая возможность тоже чего-нибудь стоит.

Альбина Шагимуратова: Чем уникален гастрольный тур лауреатов Конкурса Глинки

Лауреаты XXVII Конкурса Глинки дадут 21 концерт в 18 городах

Катерина Новикова

Двадцать один концерт в восемнадцати городах - и не только российских, тут и Минск, и Казань, и Алма-Ата, и Астана, и Ереван, и Анкара - с таким размахом уже не первый месяц выступают лауреаты XXVII Международного конкурса вокалистов имени Глинки. Причем во главе с председателем жюри конкурса, выдающейся певицей Альбиной Шагимуратовой.

Альбина, в уникальном гастрольном туре участвуют лауреаты конкурса, проходившего в юбилейный год 220-летия со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Чем, на ваш взгляд, они замечательны?

Альбина Шагимуратова: Прежде всего это замечательные певцы. Первое место занял Отабек Назиров из Узбекистана с очень красивым голосом: легкий лирический тенор с широким диапазоном звучания. Отабек шел уверенно все три тура, но изначально не был в лидерах. А третий тур спел настолько удачно и ярко, что покорил всех членов жюри. Первое место получила и Екатерина Лукаш - меццо-сопрано. У нее голос изумительный: высокое меццо с оттенками контральто. Слышно сразу, какой огромный потенциал у них обоих. Так что первые места были безоговорочными для жюри.

В конкурсе принимали участие и состоявшиеся мастера, и те, кто еще учится. Наблюдая, например, как вырос за время туров наш дипломант Кирилл Попов, студент Московской консерватории, я порекомендовала ему участвовать в следующем конкурсе. Конечно, одного потенциала недостаточно - важно, чтобы это был подлинный музыкант, способный не только продемонстрировать красивый голос, но понимающий, о чем он поет. Чтобы на сцене присутствовала личность.

Как родилась сама идея организовать такой тур?

Альбина Шагимуратова: В нынешнем году празднуется столетие Ирины Архиповой, а она и основательница, и душа этого конкурса, который и возглавляла более сорока лет. Мне показалось, что в духе ее заветов важно организовать такой масштабный тур именно по тем точкам на карте, где Ирина Константиновна проводила конкурс. Идея возникла спонтанно - Архипова так же возила лауреатов, показывала, рекламировала, гордилась ими. Челябинск, в котором последние годы проходил конкурс, стал одним из первых в нашем гастрольном маршруте. Мы посетим Ташкент и выступим в Минске, где конкурс проходил в 1971 году (тогда его выиграл Сергей Лейферкус). К ближнему зарубежью прибавилась турецкая Анкара. Каждый город важен и интересен мне лично.

В Ташкенте, где также проходил конкурс, я родилась, там у меня много родственников, специально прилетела чуть раньше, чтобы со всеми пообщаться. С Узбекистаном, с Театром им. Навои связана своей творческой судьбой лауреат Конкурса Глинки 1977 года, ныне член нашего жюри Гульшан Азизова - мы обе ученицы Галины Алексеевны Писаренко.

И Казань - мой родной город, наш концерт завершал там День города, и было очень приятно спеть для жителей и гостей. Тем более что мы выступали с одним из моих любимых маэстро - лучшим оркестром Татарстана в этот вечер дирижировал Александр Сладковский. Двухчасовой концерт завершился потрясающим праздничным салютом.

Но гастроли проходят не только по родным и знакомым местам - наверняка даже вы не везде бывали и выступали прежде?

Альбина Шагимуратова: Гастрольная жизнь тем и хороша - очень полезно и мне, и молодым лауреатам работать с разными оркестрами. Я, например, никогда не была в Алма-Ате, в Астане, в Анкаре. Очень хочу посмотреть эти города.

Мы начали гастроли в Санкт-Петербурге с Валерием Абисаловичем Гергиевым, а завершим этот тур в Минске - столице союзной Беларуси, с которой у нас такое искреннее содружество. Мне это кажется правильным и символичным. Кстати, среди номинантов и лауреатов конкурса есть солист Большого театра Беларуси - тенор Иосиф Никитенко, он тоже будет среди участников концерта.

Без музыки человек не может существовать. Она всегда источник сопереживания, сочувствия, радости и раздумий

Размах и программа выступлений действительно впечатляют. Насколько сложно физически выдержать такой напряженный график?

Альбина Шагимуратова: Гастрольная жизнь всегда подразумевает определенные сложности, но я переношу хорошо и самолет, и поезд. Хотя, конечно, та же смена часовых поясов влияет на самочувствие и на голос - нужно время на восстановление. В этот раз особенно сложно было адаптироваться в Красноярске. Но… артист не может существовать без гастролей.

А публика, она ведь всюду разная - насколько это влияет на вас?

Альбина Шагимуратова: Это ощущается мгновенно, начиная с аэропорта - другая аура. Но на наших выступлениях это не должно сказываться, главное - музыка, главное - донести до зрителя то, что хочешь ты и что заложено в произведении композитором. Публика всегда откликается на настоящее, искреннее, на открытую интерпретацию, когда ты поешь с душой, с сердцем. В этом отношении не бывает плохой публики, поверьте.

Для разных городов подбираются свои программы и участники?

Альбина Шагимуратова: Практически все лауреаты - вы еще увидите их имена на афишах лучших театров мира - связаны со своими театрами, и мы, конечно, подстраиваемся под их возможности, чтобы их отпустили. Программа? Я уже поняла, что у кого лучше звучит, и ставим это в программу. Что-то даже прошу выучить, и они с удовольствием соглашаются.

Вообще установить баланс между гастролями и спектаклями невероятно сложно. Гастроли, спектакли, концерты - они все разные. Спектакль - это командное взаимодействие с партнерами, с оркестром, с хором, с дирижером: ты растворяешься и творишь вместе со своими коллегами. Сольный концерт с симфоническим оркестром - отдельная планета. А сольный концерт камерной музыки под фортепиано - это совсем иное прикосновение к звукам - ты другой артист на сцене.

Когда пройдет следующий конкурс?

Альбина Шагимуратова: Хотелось бы сохранить существующую периодичность проведения конкурса один раз в два года, как это было у Ирины Архиповой. Но в нынешних сложных реалиях это практически невозможно. Чтобы конкурс проходил достойно, необходима полная поддержка государства. Поскольку Конкурс имени Глинки я считаю нашим культурным, историческим наследием, которое необходимо сохранить, мне хотелось бы, чтобы к нему было обращено внимание не только министерства культуры (что я ощущаю), но и сильных мира сего. У нас практически нет других вокальных конкурсов с такой историей, с лауреатами, которые прославили не только Советский Союз, но и Россию, русскую музыку, Глинку, Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова. Этот конкурс надо всеми силами сохранить.

Что для вас самой стало самым важным в прошлом сезоне - и над чем работаете сейчас?

Альбина Шагимуратова: В прошлом сезоне - конечно, премьера "Нормы" в Мариинском театре, которую Валерий Абисалович - скажу без стеснения - специально для меня осуществил. Этой новой постановкой открывался фестиваль "Звезды белых ночей".

А сейчас я учу совершенно новую для меня партию - Дездемона в опере Верди "Отелло". Планируются гастроли Мариинского театра в Китай, и маэстро Гергиев попросил меня посмотреть и попробовать эту роль.

Дословно

Для чего нужна музыка людям?

Альбина Шагимуратова: Без музыки, мне кажется, любой человек не может существовать. Классическая, джазовая, симфоническая или рок-музыка, русская, итальянская, французская, немецкая - она всегда источник сопереживания, сочувствия, радости и раздумий. Катарсис, конечно, случается не каждый раз, но, если ощутишь его, - это счастье. Так что, пропагандируя музыку, мы пропагандируем счастье.

Кстати

Города, в которых выступят лауреаты Конкурса имени Глинки

Санкт-Петербург

Челябинск

Уфа

Нижний Новгород

Красноярск

Казань

Ташкент

Москва

Анкара

Астана

Алма-Ата

Липецк

Тюмень

Екатеринбург

Ереван

Самара

Тольятти

Минск

Россияне массово отказываются от покупки электроники

Российский рынок электроники переживает рекордное за 30 лет падение спроса

Татьяна Самусенко

Российский рынок потребительской электроники переживает рекордное за 30 лет падение спроса. Покупатели откладывают крупные траты и предпочитают хранить деньги, что создает беспрецедентные вызовы для ретейла. Представители рынка отмечают, что среди причин спада - рост влияния маркетплейсов.

По словам генерального директора DNS Дмитрия Алексеева, за первые восемь месяцев этого года российский рынок электроники показал падение в номинальных рублях. Россияне перестали покупать электронику без необходимости и выбирают хранение денег на депозитах, подчеркивает Алексеев.

В пресс-службе компании "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в январе - июне этого года рынок бытовой техники и электроники в целом снизился на 0,3% в натуральном выражении, в зависимости от категории. Но в ключевых сегментах - ноутбуки, телевизоры, крупная бытовая техника - зафиксирована ощутимая просадка, которая влияет на общую динамику и заметна покупателям, указывают в пресс-службе.

Наиболее ощутимое падение спроса, по данным "М.Видео-Эльдорадо", наблюдается в продажах ноутбуков: они упали на 10% в количественном и 14% в денежном выражениях; телевизоров - на 10% в количественном и 6% в денежном выражениях; настольных компьютеров - на 9% в количественном и 11% в денежном выражениях. А также заметно сокращение рынка крупной бытовой техники на 5% и 2% соответственно.

"Основными факторами стали высокая ключевая ставка, привлекательные ставки по депозитам, которые привели к переходу населения от потребления к накоплению, а также ограниченная доступность кредитов: в первом полугодии этого года рынок потребительского кредитования сократился на 31%, ипотечного - почти на 48%. Это напрямую влияет на возможность россиян совершать крупные покупки", - указывают в пресс-службе сети.

Падение спроса наиболее заметно в продажах ноутбуков и телевизоров

Также на конкуренцию влияет рост популярности маркетплейсов, особенно в массовом и бюджетном сегменте. "В последние несколько лет рынок сильно изменился, в том числе большое влияние на него оказали маркетплейсы. Модель маркетплейсов - абсолютно иной пользовательский опыт, другая парадигма работы с товаром и покупателями. Если раньше покупатели вбивали запрос о запланированной покупке в поисковике, сейчас это происходит непосредственно в маркетплейсах. Там же принимается решение о покупке, там же она осуществляется", - рассказали в пресс-службе "Ситилинк".

Там также добавили, что компания не будет бороться с этой "новой реальностью". "Как раньше уже не будет, нужно это принять и адаптироваться к актуальным условиям рынка. Лучший способ - взглянуть на маркетплейсы под другим углом, не как на конкурента, а как на один из приоритетных каналов сбыта. Присутствие на маркетплейсах не только обеспечивает продажи, но и способствует росту узнаваемости бренда", - указывают в пресс-службе.

В "М.Видео-Эльдорадо" также отмечают, что в премиальных и технологически сложных категориях, таких как крупная бытовая техника, ноутбуки, телевизоры или smart-решения - классическая розница пока сохраняет ключевые позиции.

Политика импортозамещения привела к росту числа малых компаний в сфере ИР

Алексей Хитров

Ориентация государства на импортозамещение и достижение технологического лидерства привела к росту количества малых предприятий в сфере исследований и разработки (ИР) почти на четверть. Об этом "Российской газете" заявили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Сотрудники института проанализировали данные Росстата, согласно которым в 2024 году число организаций в области ИР достигло 1020, что почти на 200 больше, чем годом ранее. Это говорит об ускоренном развитии в стране технологического предпринимательства, считают в ИСИЭЗ.

"Обследование малых предприятий, выполняющих исследования и разработку, проводится только второй год - в 2023-м и 2024-м, но даже за этот короткий период мы видим прирост числа таких организаций на 23,6%. На такую динамику влияет активная политика государства, ориентированная на импортозамещение и достижение технологического лидерства", - прокомментировали авторы исследования.

Они также отметили, что малые предприятия выполняют ИР не только собственными силами, но и привлекают сторонних исполнителей. За год внутренние затраты компаний на эти цели выросли на 19,2%, а внешние на 15,9%.

С учетом реализуемой политики государства вполне вероятен дальнейший рост сегмента компаний в сфере исследований и разработки, прогнозируют в ИСИЭЗ.

Часть предприятий сферы ИР имеет статус малых технологических компаний (МТК) и активно участвует в программах господдержки. По данным Корпорации МСП, научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также метрологии занимается почти каждая пятая МТК (19%), получившая поддержку по льготной спецпрограмме Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП.

"Малый бизнес - это не только "последняя миля", когда надо что-то уже разработанное произвести или уже произведенное поставить. Сегодня малые компании активно занимаются исследованиями и разработками. Причем за счет своей мобильности и адаптивности срок "от идеи до прилавка" существенно ниже, чем у крупных игроков", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По мнению генерального директора компании - разработчика оборудования для умного дома и отопительных систем "ИПРО" Александра Лебедянцева, заметный рост малых предприятий в технологической и исследовательской сферах во многом связан с поддержкой, которую бизнес сейчас получает от государства.

"Многие стартапы или те, кто работал, например, в статусе ИП, начали регистрироваться в качестве малых технологических компаний, потому что сейчас для них есть различные льготы", - пояснил Лебедянцев.

Он привел в пример свою компанию, которой сотрудничество с Корпорацией МСП позволило получить льготный кредит на расширение производства и инвестиции в разработку. Предприниматель также указал на растущий интерес к продукции и услугам технологических компаний со стороны индивидуальных клиентов и корпоративных заказчиков.

Банки запустили бесконтактную оплату на iPhone. Как это работает?

Т-Банк запустил бесконтактную оплату на iPhone

Кирилл Каштанов

Т-Банк внедрил бесконтактную оплату на основе Bluetooth Low Energy (BLE) для пользователей iPhone, став вторым банком, запустившим массово такую технологию. Для этого необходимо приложение, которое стало доступно для скачивания в AppStore, рассказали "РГ" в пресс-службе банка.

Клиенты снова смогут бесконтактно, быстро и безопасно оплачивать покупки в офлайне с помощью iPhone, говорит Никита Буклиш, директор по продукту T-Pay. Для этого необходимо обновить мобильное приложение банка, а также нужны смартфон с iOS версии 16 и выше и включенный Bluetooth на телефоне.

"Нужно будет выбрать на главной странице в приложении банка "Оплатить Айфоном" и поднести смартфон к платежному терминалу", - объясняют в пресс-службе.

Деньги списываются с выбранного счета, а кешбэк начисляется как при оплате картой. В перспективе оплата станет доступна индивидуальным предпринимателям.

Оплата, как и в случае Сбербанка, который запустил "Вжух" в конце августа, работает на основе технологии Bluetooth Low Energy. То есть разработка реализована на базе инфраструктуры консорциума — Сбера, Т-Банка и Альфа-Банка. Последний ранее тоже сообщал, что планирует запустить бесконтактную оплату на iPhone. Технология будет доступна для подключения и другим участникам рынка, говорит представитель объединения.

Возможность оплаты с помощью нового сервиса работает на специальных биометрических терминалах Сбера, которых более 1,2 млн. На всех оплата будет доступна до конца сентября. А до конца первого полугодия 2026 года технология начнет поддерживаться на терминалах Т-Банка и Альфа-Банка.

"Российские банки в настоящее время активно тестируют и внедряют оплату по Bluetooth. Это современная альтернатива привычным бесконтактным сервисам Apple Pay или Google Pay, которые больше не работают в России, - рассказал "РГ" Александр Ельцев, директор департамента технологического развития банковского бизнеса банка "Синара". - Среди лидеров по запуску таких решений - безусловно, крупные банки и финтехкомпании, однако пока что подобные сервисы находятся на этапе пилотных запусков и говорить о массовом распространении рано".

Оплату через BLE сейчас также тестирует Национальная система платежных карт (НСПК). Технология позволяет оплачивать покупки не только онлайн, но и в офлайн-режиме - это особенно удобно, если нет доступа к интернету, например, в магазинах на цокольных этажах зданий.

Ряд банков уже завершили пилотное тестирование этой технологии в эквайринговой части. В проекте от НСПК, который получил название "Волна", участвуют, как рассказали "РГ", представители рынка, МКБ, ВТБ, ПСБ и банк "Синара".

"Отличие между "Волной" и "Вжухом" заключается в деталях реализации. "Волна" - это платформа от НСПК, которая дает возможность оплачивать покупки через BLE без физического контакта с терминалом. "Вжух" является собственной разработкой Сбербанка и также использует Bluetooth. Однако эта функция интегрирована в экосистему банка и имеет свой пользовательский интерфейс. В обоих случаях принцип работы похож: клиент подтверждает свой платеж на смартфоне, а терминал получает сигнал через Bluetooth", - рассказал Ельцев.

Сама идея платить телефоном без карты, по его словам, появилась еще в начале 2010-х, но по-настоящему массовым этот способ стал после появления платежных сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В России они заработали восемь-девять лет назад и сразу стали популярны.

С технической точки зрения оплата через смартфон реализуется либо через модуль NFC, либо через Bluetooth. Смартфон в этом случае работает как виртуальная карта: данные передаются терминалу в зашифрованном виде, а безопасность обеспечивается токенизацией, биометрией и другими современными методами защиты, говорит эксперт. При Bluetooth-оплате данные также шифруются, а сам сигнал действует только на коротком расстоянии, что снижает риск мошенничества.

При этом некоторые эксперты отмечали, что новый функционал немногим отличается от оплаты по QR-коду - с точки зрения как удобства, так и технологичности. В обоих случаях нужно предпринимать набор действий по разблокировке телефона и запуску приложения. Хотя сами банки заявляют, что процесс можно сделать проще, выставив приложение и оплату сразу в виджеты, а на более современных моделях - в специальную боковую кнопку, Action Button.

Страховые продукты становятся более индивидуальными

Евгения Носкова

Низкая цена в этом году стала определяющим фактором при выборе страхового продукта, отмечается в обзоре "Эксперт РА", представленном на форуме "Будущее страхового рынка". На маркетплейсах финансовых услуг и в экосистемах банков растет спрос на продукты страховщиков, предлагающих минимально возможную цену.

В то же время сами страховщики отмечают, что стараются снижать стоимость полисов не за счет сокращения набора рисков, а за счет более персонализированного подхода и использования технологий. Искусственный интеллект, в частности, помогает сэкономить на посредниках. Без них готовы обойтись и клиенты: по данным обзора, все больше людей предпочитают меньше взаимодействовать с представителями страховых компаний и оформлять полисы самостоятельно онлайн. Растет спрос на краткосрочное страхование, в том числе ОСАГО, а также на модульные страховые продукты.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев подчеркнул, что основная задача страховых компаний - не снижение цены полиса, а создание качественного и закрывающего потребности людей продукта. "То есть не так составить договор страхования, что путем исключения и уменьшения объема рисков не производить по ним выплат, а наоборот, чтобы выплат было больше. Чтобы люди видели, что их нужды и проблемы закрываются", - сказал он.

Развиваются модульные полисы, благодаря которым люди могут сами выбирать объем и наполнение страховой защиты

Страховщики меняют свои стратегии в ответ на запросы клиентов. Как отмечается в обзоре, страховые компании развивают собственные ИТ-системы и интеграции с различными партнерами и финансовыми маркетплейсами. Страховые продукты модифицируются под конкретных клиентов и становятся более индивидуальными. Развиваются модульные страховые продукты, благодаря которым клиенты могут управлять объемом и наполнением страховой защиты. Начало распространяться страхование по подписке, в частности в так называемых моторных видах страхования - ОСАГО и автокаско. За полис можно платить ежемесячно или раз в три месяца, в зависимости от условий конкретного страховщика.

По данным Всероссийского союза страховщиков, по итогам первого полугодия 2025 года объем страховых премий увеличился на 37%, до 1,8 трлн рублей. Основной вклад в динамику рынка внесли инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ соответственно). Объем премий по ИСЖ увеличился по сравнению с первым полугодием 2024 года в 2,8 раза, по НСЖ - на 77%, их совокупная доля рынка превысила 52%.

Рост премий по сегменту non-life (все виды, кроме страхования жизни) в целом составил 1%. При этом в сегменте личного страхования отмечается отрицательная динамика: -7% по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), -6% по страхованию от несчастных случаев. В то же время страхование за счет работодателя активно развивается: на 1,5 млрд рублей увеличились премии в сегменте страхования от несчастных случаев, на 18 млрд рублей - в сегменте ДМС, а количество застрахованных работников по обоим видам страхования выросло более чем на 3 млн человек.

"В дополнение к стандартным опциям ДМС растет спрос на цифровые сервисы, психологическую поддержку и сложные медицинские процедуры. Для администрирования этих программ разрабатываются специализированные ИТ-решения", - рассказали в "СОГАЗе".

Корпоративные пакеты ДМС становятся все более комплексными, добавили в компании. Помимо обязательных медосмотров и амбулаторно-поликлинической помощи работодатели активно включают в них телемедицину для оперативных онлайн-консультаций, программы реабилитации и даже высокотехнологичные виды лечения, такие как эндопротезирование.

"ДМС все больше цифровизируется. Появляется очень много цифровых сервисов в мобильных приложениях - онлайн-запись к врачу, телемедицина, электронная медицинская карта, симптом-чекеры, цифровые клиники, бонусные системы и т.д.", - рассказала вице-президент, начальник управления продуктов медицинского страхования "РЕСО-Гарантия" Марина Черноморова.

Евгений Уфимцев назвал медицинское страхование одним из ключевых блоков, на которых будет строиться будущее страхового рынка. По его словам, раньше это была довольно консервативная отрасль, однако в последние годы страховые компании активно совершенствуют программы ОМС, ДМС и других видов медицинского страхования. Сейчас страховщики готовят предложения, в том числе по более активному участию в государственных программах, которые могли бы позволить сэкономить бюджетные деньги. В том числе это обеспечит частичное снижение нагрузки на бюджет, добавил Уфимцев.

Объем премий по страхованию имущества вырос на 6,7%. Драйверами роста стали страхование имущества юридических лиц (+15%) и граждан (+9,5%).

"Главным результатом полугодия является обеспечение стабильности наполнения страховых портфелей в инвестиционно-накопительном страховании жизни и устойчивость имущественных видов страхования на фоне охлаждения экономики. Страховой рынок переходит к более сбалансированным показателям роста, при этом сохраняя устойчивость к увеличению выплат по всем направлениям", - сказал Евгений Уфимцев.

Как отмечается в обзоре "Эксперт РА", рынок страхования non-life положительно оценивают 87% его участников, рынок страхования жизни - 59%. По итогам 2025 года прирост non-life, по оценкам страховщиков, составит не более 10%, при этом ДМС прибавит 10-15%, а ОСАГО и автокаско - до 5%. Рынок страхования жизни вырастет на 20-50%.

"Страхование жизни продолжит оставаться единственным драйвером роста страхового рынка, т. к. в страховании ином, чем страхование жизни, драйверы кроме инфляции на текущий момент практически отсутствуют, - рассказал управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Алексей Янин. - По мере снижения ключевой ставки возобновится активная выдача кредитов, что в дальнейшем приведет к росту сопутствующих видов страхования (от несчастных случаев и болезней, автокаско, страхование имущества граждан). В этих видах будет наблюдаться рост страховой премии".

Розничные инвесторы увлеклись биржевыми фондами

Розничные инвесторы не просто активно, а сверхактивно вкладываются в биржевые фонды, следует из статистики Мосбиржи. Фактически речь о "ленивых" вложениях, но тем не менее для инвестора, который только начинает свой, возможно, тернистый биржевой путь или не обладает временем и нервами регулярно отслеживать красные и зеленые цифры в приложении брокера, это пока лучший выбор. Разумеется, без подводных камней не обходится и в таком методе инвестирования: как минимум нужно обращать внимание на величину комиссий.

В августе 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 268,2 млрд руб., это в 2,4 раза больше, чем в августе прошлого года. По данным Мосбиржи, инвестиции в акции составили 8,3 млрд руб., в облигации - 198,3 млрд руб., а в паи фондов - 61,6 млрд руб. В случае с паями биржевых фондов рост пятикратный: в июле объем вложений составлял 12,4 млрд руб.

Биржевым фондам (БПИФ, биржевой паевый инвестфонд) оказывает регуляторную поддержку Банк России, отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов. Например, в докладе "Перспективные направления развития регулирования розничных ПИФ" он ориентирует регулирование на укрепление роли розничных ПИФ как базового инструмента для неквалифицированных инвесторов, включая расширение инвестиционных возможностей.

Инвестору, что самостоятельному, что коллективному, всегда важно помнить, что прошлая доходность не гарантирует будущую

"Зачастую инвесторы не до конца разбираются в нюансах инвестиций в акции или в облигации, но при этом хотят получить все выгоды, которые дают эти инструменты. Для того чтобы совершенно любой инвестор мог не тратить свое время на изучение сложных специализированных финансовых материалов, и придуман такой инструмент, как паевой инвестиционный фонд", - рассказывает директор по инвестициям УК "Запад-Восток" Александр Лавров.

Паевой инвестиционный фонд - это, по сути, коллективные инвестиции, объединяющие множество инвесторов, говорит эксперт. "Он позволяет передать средства под управление профессионалам рынка, чтобы они могли грамотно вложить эти средства в те или иные направления и отрасли. Если рассматривать частные случаи, такие как БПИФ, то это тот же самый паевой инвестиционный фонд, который торгуется на бирже. Это открывает возможность инвесторам в БПИФы в максимально доступном и понятном формате приобретать и продавать паи на бирже, не ограничиваясь при этом какими-либо временными рамками", - поясняет Лавров .

Управляет таким фондом профессиональная Управляющая компания (УК), имеющая лицензию регулятора, продолжает финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин. "Активы фонда хранятся не в УК, а у специализированного депозитария, который строго следит за их сохранностью. Это исключает возможность хищения. Даже в случае банкротства УК все активы будут возвращены инвесторам", - подчеркивает он.

"Простой пример: вы можете купить паи БПИФа, который повторяет индекс Московской биржи (в него входят "Газпром", "Сбер", "Норникель" и другие крупнейшие компании). Покупка даже одного пая за несколько рублей означает, что вы сразу инвестируете во все эти компании. Это дает мгновенную диверсификацию. Если одна из компаний обанкротится, убыток будет ничтожно мал, так как вес одной компании в фонде невелик. Историческая доходность такого вложения соответствует доходности индекса и в долгосрочной перспективе составляла в среднем около 15% годовых", - говорит Родин. Но здесь важно помнить золотое правило инвестора: прошлая доходность не гарантирует будущую.

По словам Лаврова, БПИФы, в отличие от классических фондов, как правило, имеют достаточно маленькую комиссию управляющей компании за управление такими фондами, что позволяет инвесторам в долгосрочной перспективе зарабатывать дополнительную норму прибыли.

"Можно еще отметить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами, если минимум три года инвестор держит паи данного фонда, а потом продает, то может претендовать на освобождение от уплаты налогов на доход в пределах 3 млн руб. прибыли за каждый календарный год владения паями", - отмечает эксперт.

Как указывает Лавров, в отличие от самостоятельной покупки акций и облигаций, где каждая выплата дивидендов и купонов, поступающая на счет клиента, облагается НДФЛ, в паевом инвестиционном фонде все дивиденды, все поступающие купоны, остаются на счетах фонда, и пока деньги из фонда не выводятся, они не облагаются налогом. "Здесь получается дополнительная доходность на уже ранее полученный доход и отложенную к уплате сумму налога, так называемое реинвестирование дохода", - добавляет он. В долгосрочной перспективе, и с учетом льготы долгосрочного владения, оно дает просто колоссальный эффект, резюмирует Лавров.

На что обратить внимание при выборе фонда

При выборе фонда стоит обратить внимание, насколько точно фонд следует своей объявленной стратегии, указывает Корнилов. "Если это индексный фонд, то результаты должны быть очень близкими к индексу. Если это активно управляемый фонд, то его результаты можно сравнить с заявленным индексом/бенчмарком", - отмечает он.

По словам Родина, важна и надежность УК: чем крупнее и опытнее компания, тем больше к ней доверия. Также предпочтительнее фонды с большой суммой чистых активов. Еще один пункт - возраст фонда: чем дольше он существует, тем лучше доказал свою жизнеспособность.

"И комиссии: сравнивайте фонды, копирующие один и тот же индекс. Обращайте внимание не только на размер комиссии, но и на то, насколько точно фонд повторяет индекс. Чем меньше комиссия и отклонение - тем лучше", - советует Родин.

Роман Маркелов

Сергей Кравцов: Эксперимент с двумя ОГЭ будет продолжен

Мария Агранович

Эксперимент по расширению доступности среднего профобразования планируется продолжить в 2025/2026 учебном году. Такое заявление сделал в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, выпускники 9-х классов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в этом году впервые сдавали не четыре ОГЭ - два обязательных и два по выбору, а только обязательные русский язык и математику.

Эксперимент предполагает упрощенную процедуру поступления в колледжи - только с учетом этих двух экзаменов.

Эксперимент вводит более простую схему поступления в колледжи - с учетом двух экзаменов

"Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента, - отметил Сергей Кравцов. - Мы видим, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности. Популярностью пользуется проект "Профессионалитет", в кластерах которого идет подготовка специалистов под запросы предприятий".

Кравцов подчеркнул, что эксперимент оказался востребован среди выпускников девятых классов, поэтому в наступившем учебном году он продолжится.

Об итогах эксперимента рассказал представитель пилотных регионов.

Так, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве ОГЭ после девятого класса сдавало 117 тысяч человек. Возможность сдавать два экзамена вместо четырех выбрали 39 тысяч школьников.

"Москва взяла на себя повышенное обязательство обеспечить каждого ребенка, который сдавал два ОГЭ, бесплатным бюджетным местом в городском колледже. Для этого было создано 47 тысяч бюджетных мест. Обязательства мы выполнили в полном объеме, - рассказала Ракова. - Если где-то в городских колледжах не хватало мест, особенно по информационным технологиям или сестринскому делу, мы заключали договоры с профильными федеральными вузами, в составе которых есть профильные колледжи. Поэтому все дети поступили на те специальности, на которые они хотели".

Ракова отметила, что опросы среди родителей выпускников показывают: 85% довольны и выбранным колледжем, и специальностью.

В Санкт-Петербурге предоставляли гарантированные бюджетные места на 19 самых востребованных профессий в 29 колледжах.

"Санкт-Петербург - город промышленный. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята, выбирая для себя получение среднего профобразования, в первую очередь приходили на рабочие профессии, - прокомментировала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. - В некоторых колледжах сейчас конкурс достигает 15 человек на место. С 2020 года мы на треть увеличили количество бюджетных мест в системе СПО в целом, на 20% - по рабочим профессиям. За 5 лет появилось 75 тысяч новых рабочих мест только в промышленности. Предварительными результатами эксперимента мы очень довольны: до 80% у нас увеличился прием в колледжи".

Заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова отметила важный положительный эффект от эксперимента: ребята стали более осознанно выбирать профиль для перехода в 10-й класс.

"Отмечаем рост выбора профиля на естественно-научные, технологические и социально-экономические направления, основным из которых стала математика, - уточнила Котлярова. - 36,1% выпускников 9-х классов поступили в 10-й класс. 63,2% девятиклассников пошли учиться в СПО, и для нас это рекорд. На профессии мы также полностью удовлетворили спрос. А педагогам мы сэкономили до 25% времени".

Тульские ученые разработали технологию для улучшения лекарств и снижения побочек

Елена Шулепова ("Российская газета", Тула)

Тульские ученые из университета Льва Толстого разработали технологию, которая позволяет целенаправленно изменять молекулярную структуру лекарственных веществ, усиливая их терапевтические свойства и снижая побочные эффекты. Представленный метод функциональной модификации стероидных гормонов открывает новые возможности для фармацевтики и медицины. Исследователи подчеркивают, что это особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов.

Подробности разработчики не разглашают, поскольку связаны договором с индустриальным партнером, пояснив лишь самую суть своего ноу-хау. Как выяснилось, речь о модификации стероидного ядра: новый подход основан на использовании каталитических систем с контролируемой селективностью, что обеспечивает высокую точность вносимых изменений.

"Метод позволяет вводить в молекулы гормонов дополнительные функциональные группы, значительно расширяя спектр их биологической активности. Технология дает возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, что особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов", - пояснили "РГ" в университете Льва Толстого.

Ученые называют несколько преимуществ этой разработки. Прежде всего это точное воздействие на определенные участки молекулы (высокая селективность) плюс сокращение использования токсичных реагентов. Новая технология еще и экономична, поскольку в ее основе упрощенная схема синтеза по сравнению с традиционными методами. К тому же в перспективе появляется возможность создания новых форм известных препаратов.

По мнению разработчиков, их метод найдет применение в производстве современных гормональных препаратов, создании противоопухолевых средств и новых противовоспалительных лекарств. Он применим также и при фармакологических исследованиях. "Этот метод открывает новые горизонты в медицинской химии и может привести к созданию более эффективных и безопасных лекарственных средств", - подчеркивают в вузе.

Гости из 120 стран съехались на слет Всемирного фестиваля молодежи

Мария Агранович (Москва-Нижний Новгород)