Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вечно сегодняшние

ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ

Научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Стефанович Д. Вечно сегодняшние // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 6. С. 61-74.

ОБ ЭВОЛЮЦИИ БАЛАНСА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВОЕННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ РОССИИ И НАТО

Остановка политических отношений России и НАТО в октябре 2021 г. вызвала оживлённую реакцию, хотя замораживание Постоянного представительства России при НАТО и Военной миссии связи НАТО в Москве, а также закрытие Информационного бюро НАТО[1] по сути ничего не изменило. Взаимодействие носит ограниченный характер уже продолжительное время, и существовавшие формальные механизмы были очевидно избыточными.

Впрочем, внимание к перипетиям между Москвой и Брюсселем понятно. На протяжении десятилетий они служили символом состояния европейской политики, пройдя путь от острого противодействия к попыткам сотрудничества и обратно к взаимному неприятию. После развала Организации Варшавского договора (ОВД) и СССР военно-политические отношения между Россией и НАТО и баланс их военных потенциалов менялись не раз. Изменения можно условно разделить на несколько этапов, хотя строго сделать этого не получится – между фазами нет жёсткой границы; более того, некоторые разнонаправленные процессы на отдельных этапах происходили одновременно. Но для понимания того, к чему пришли наследники главных противников времён холодной войны, даже приблизительная периодизация может быть полезна.

Четыре условных этапа

Деградация и разоружение

Первый – деградация и разоружение – начался сразу после завершения холодной войны. Его главная характеристика – стремительная демилитаризация Европы из-за общего умиротворения военно-политических отношений и по причине глубокого упадка и изменения приоритетов российской экономики. Архитектура договоров в области контроля над вооружениями, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), соответствовала общей тенденции. Но уже тогда были заложены мины, подорвавшие затем процесс демилитаризации отношений между Россией и НАТО.

Российские военные контингенты зачастую меняли развитую инфраструктуру базирования в странах ОВД буквально на «чистое поле»[2]. По «эффективности самоуничтожения» в мирное время[3] подобные процессы не имеют аналогов. Население России негативно воспринимало происходящее: радикальное снижение численности военнослужащих и значительное падение их денежного довольствия – в первую очередь в относительных величинах, асимметричные (не в пользу России) сокращения военной техники и оборудования – танки и боевые бронированные машины, согласно ДОВСЕ, ракеты средней и меньшей дальности, согласно ДРСМД, и так далее. Шлейф тянется до сих пор[4]. Недостаточно убедительные действия Вооружённых сил в первой чеченской войне способствовали тому, что ВС стали восприниматься как неэффективные, устаревшие и требующие глубокого реформирования.

Cтраны НАТО, в первую очередь европейские, пользовались возможностью сделать свои силы более компактными, сократить военные расходы и получить дополнительные ресурсы для экономического развития[5]. Так называемый «мирный дивиденд» сыграл позитивную роль и в экономике стран Центральной и Восточной Европы, а также, например, Белоруссии. Однако для России сокращение оборонных расходов сопровождалось столь значительными социально-экономическими потрясениями, что положительный эффект демилитаризации был нивелирован.

В основополагающих документах стратегического планирования НАТО того периода, прежде всего в Новой стратегической концепции 1991 г., акцент делается на отсутствие угрозы большой войны в Европе вследствие самороспуска ОВД и «отказа всех бывших противников НАТО от идеологической враждебности к Западу»[6]. В данном документе указывалось на значительное снижение военной составляющей безопасности и подчёркивались угрозы в сфере экономики, политики, окружающей среды, социальных процессов, межэтнических отношений.

В России долго не удавалось сформулировать доктринальную базу национальной безопасности, особенно в её военном измерении. Несмотря на подписание в целом взвешенного Основополагающего акта Россия – НАТО в мае 1997 г., уже в декабре в Концепции национальной безопасности Российской Федерации среди угроз в военной сфере отмечается «сохранение или создание крупными державами (их коалициями) мощных группировок вооружённых сил в прилегающих к её территории регионах». А «превращение НАТО в доминирующую военно-политическую силу в Европе» оценивается как угроза «нового раскола континента»[7].

И всё же на первом этапе формировалось более или менее общее понимание невозможности новой войны в Европе. Инструменты для такой войны стабильно демонтировали, пусть и не всегда в рамках согласованных подходов по разоружению. Ситуация двигалась к стабилизации, хотя приоритеты и картина угроз у России и НАТО весьма различались.

Расширение и страхи

Второй этап – расширение и страхи – связан с движением НАТО на восток. Первоначально вызов носил характер скорее политический или даже психологический, а не военный. Детализация особенностей восприятия данного процесса в России и других странах[8] заслуживает отдельного исследования, мы же остановимся на ключевых фактах.

Страны, ранее бывшие союзниками или даже частями России, вступили в противостоящий ей военный блок.

Блок продолжает не просто существовать и «исключать» Россию, но и продвигается к её границам.

Процесс сопровождается игнорированием возражений и беспокойства Москвы.

Процесс открыт для присоединения всё большего числа пограничных с Россией государств.

На первых порах предпринимались шаги, нацеленные на смягчение ситуации. Помимо упомянутого Основополагающего акта Россия – НАТО подписаны и вступили в силу Договор по открытому небу, а затем и Венский документ 2011 года. Из стенограмм и переписки президентов Бориса Ельцина и Билла Клинтона следует, что лидеры России и США на тот момент ещё не рассматривали происходящее в контексте военных угроз[9]. Но произошло несколько событий, которые значительно, если не радикально, повлияли на российские оценки военно-политических и военно-технических тенденций в Европе. Наиболее важной была кампания 1999 г. – боевая операция НАТО против Югославии без одобрения Совета Безопасности ООН с использованием высокоточного оружия большой дальности. В России сразу увидели в этом сценарии угрозу для себя – например, с использованием второй чеченской войны в качестве предлога. Это привело к ряду изменений в военном планировании, концепции, доктрине и приоритете закупок[10]. Оглядываясь из 2021 г., можно говорить об успехах как минимум части этих изменений, в частности в области информационного сопровождения боевых действий, развития и развёртывания защиты от средств воздушно-космического нападения и высокоточного оружия большой дальности.

Символическая миссия «Балтийской воздушной полиции» (БВП, официально – «Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии») стала ещё одним предвестником будущих кризисов. БВП не имела и не имеет особого военного значения, но истребители стран НАТО (пусть и на ротационной основе) стали фиксироваться около российского «окна в Европу». Уже в наши дни самолёты, приписанные к «совместным ядерным миссиям» НАТО (например, бельгийские F-16 с авиабазы Кляйне Брогель[11]), появляются в странах Балтии, что вряд ли является осознанным посланием, но вполне может быть так истолковано. Нельзя не упомянуть о передовом базировании элементов противоракетной обороны США в Европе, что стало основанием для серии мероприятий по российскому военному строительству на европейском направлении, в том числе в части развёртывания оперативно-тактических ракетных комплексов[12].

В очередной Стратегической концепции НАТО, одобренной в апреле 1999 г., отмечается «исключительная роль» России в обеспечении евроатлантической безопасности[13]. А вот в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, уточнённой в 2000 г., НАТО прямо фигурирует как элемент угрозы и в международной («расширение НАТО на восток»), и в военной («возведённый в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике силовых (военных) действий вне зоны ответственности блока и без санкции Совета Безопасности ООН») сферах[14].

Кстати, при оценке военной мощи стран НАТО в Европе после расширения с использованием методологии ДОВСЕ отмечается: совокупные количественные показатели оставались даже ниже тех, что были приняты для исходных шестнадцати стран[15]. Данный фактор в сочетании с изменением характера военного противоборства из-за развития высокоточного оружия большой дальности и инфраструктуры его применения говорит о необходимости разработки более совершенных методов сопоставления военных потенциалов.

В российских вооружённых силах проявились две взаимосвязанные, но разнонаправленные тенденции. Одна из них заключалась в повышении роли ядерного оружия, включая нестратегическое, а другая – в наращивании потенциала высокоточного оружия большой дальности в неядерном оснащении. Они дополнялись непрерывным развитием систем воздушно-космической обороны и в совокупности должны были способствовать стратегическому сдерживанию и предотвращению эскалации[16].

Ресургенция и паника

Успешная российская операция по принуждению Грузии к миру в 2008 г. стала символическим началом третьего этапа – ресургенция и паника. Россия продемонстрировала способность защищать собственные «красные линии», в том числе военными способами. Вооружённые силы Российской Федерации напомнили, что могут сокрушить любого противника вблизи своих границ и почти любого в глобальном масштабе. Обнажились, правда, и весьма значительные проблемы, включая область систем боевого управления[17].

Перезагрузка в российско-американских отношениях оказалась именно «перегрузкой», как по ошибке было написано на знаменитой красной кнопке, которую Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову. Глобальные военные угрозы нарастали, несмотря на избирательное сотрудничество, как, например, в случае взаимодействия по иранской ядерной программе. Отсутствие позитивных изменений в Европе, включая планы по развёртыванию противоракетной обороны[18], стало усугубляющим фактором.

В Заявлении о безопасности Североатлантического союза 2009 г. подчёркивается: «расширение НАТО стало историческим успехом», а «двери НАТО остаются открытыми»[19]. Этот тезис присутствует и в Стратегической концепции обороны и обеспечения безопасности 2010 г., которая включает в себя следующее: «НАТО не представляет угрозы для России»[20]. Насколько эти документы и связанная с ними политика на самом деле закрепили готовность обеспечить военную безопасность новых членов НАТО, судить трудно. В основном имели место символические (зачастую провокационные) жесты, например, в отношении стран Балтии. На фоне долгого периода сокращения либо стагнации военных расходов практически во всех странах НАТО реальный вооружённый конфликт как будто бы оставался за скобками военного (и политического) планирования. С одной стороны, государства альянса были уверены в сдерживающем потенциале вооружённых сил США, с другой – в том, что деградация российских Вооружённых сил, да и России в целом продолжится. В российских документах соответствующего периода тематика расширения НАТО, развёртывания ПРО в Европе и так далее окончательно стала ключевой.

Вплоть до украинского кризиса 2013–2014 гг. стороны не стремились к количественному наращиванию военной мощи и соблюдали (да и продолжают соблюдать) положения Основополагающего акта. События вокруг Украины привели к дальнейшему упадку отношений, но теперь он сопровождался параллельным наращиванием военных потенциалов. Североатлантический альянс реализовал ряд инициатив по укреплению сдерживания, в том числе путём создания баз передового хранения военной техники США, многонациональных боевых групп в странах Балтии и Польше, увеличением присутствия военных кораблей НАТО вблизи российских военно-морских баз и значительно большим количеством патрулей бомбардировщиков. В России воссозданы 1-я гвардейская танковая и 20-я общевойсковая армии в Западном военном округе, сформирован армейский корпус в Калининградской области. После вступления Крыма в состав России значительно модернизирован и усилен Черноморский флот, равно как и сухопутные войска и войска ПВО на полуострове. Организационные мероприятия по наращиванию потенциала на западном направлении продолжаются[21].

Гражданская война в Сирии и российская поддержка законного правительства предоставили возможность испытать высокоточное оружие большой дальности ВМФ и ВКС России. Крылатые ракеты «Калибр» и Х-101 – к удивлению многих комментаторов – показали неплохие характеристики. Наличие соответствующих систем (и дальнейший рост их числа) в европейской части России влияет на региональный баланс сил между Россией и НАТО.

Высокоточное оружие большой дальности в каждый дом

С этого момента можно говорить о четвёртом этапе, особую роль в котором играет именно высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковое. В Европе арсеналы соответствующих сил и средств наращиваются, Россия была и остаётся в положении догоняющего НАТО. Но в последние годы ситуация выравнивается, и ключевую роль играют не ставшие пугалом оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и в особенности крылатая ракета 9М729, а крылатые ракеты морского («Калибр») и воздушного (Х-101) базирования нового поколения. Несмотря на наличие отдельных образцов крылатых ракет большой дальности и для российской тактической авиации, основным носителем остаётся дальняя авиация. В целом системы обозначаются как силы неядерного сдерживания.

Со стороны НАТО следует учитывать потенциал постоянно базируемых в Европе эсминцев ВМС США, периодически развёртываемых американских тяжёлых бомбардировщиков, ударные силы британского и французского флотов, а также крылатые ракеты воздушного базирования для тактической авиации.

Ситуация может радикально измениться в обстановке пост-ДРСМД и в отсутствие адекватной реакции НАТО на российскую инициативу о моратории на развёртывание соответствующих систем[22]. Появление в Европе крылатых ракет и гиперзвуковых систем наземного базирования средней дальности американского производства (MRC Typhon в виде сухопутных версий ракет «Томагавк» и SM-6, гиперзвуковой комплекс LRHW Dark Eagle и ОТРК повышенной дальности PrSM) заставит Россию реагировать. Видимо, тогда и будут продемонстрированы объявленные ещё в феврале 2019 г. «приземлённый “Калибр”» и «гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности»[23]. Для управления соответствующими ракетными подразделениями в Европе возрождено 56-е командование артиллерии Армии США[24], в своё время отвечавшее за пресловутые «Першинги».

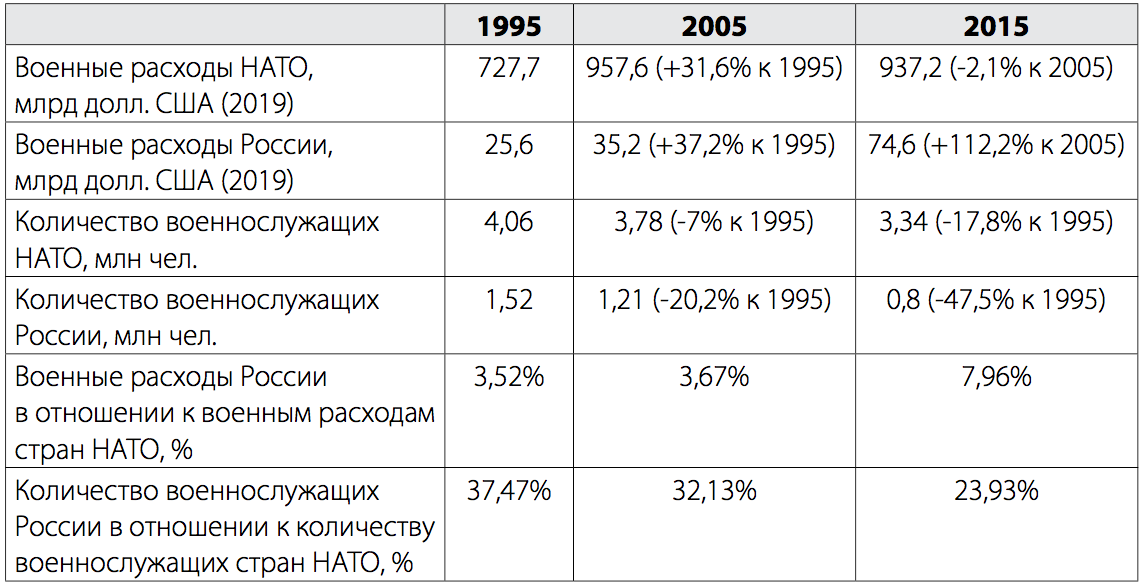

Таблица 1. Некоторые количественные показатели, характеризующие относительные изменения военных потенциалов России и НАТО[25].

Представленные в таблице данные являются достаточно условными в связи с известными ограничениями при использовании «абсолютных» цифр в приложении к столь чувствительной теме, как военные расходы. Однако и они позволяют отметить общую тенденцию по опережающему сокращению числа российских военнослужащих (притом, что общее число военнослужащих альянса также сокращалось, несмотря на расширение НАТО) и опережающему росту российских военных расходов, хотя доля их относительно общих расходов стран НАТО остаётся скромной. Использованные десятилетние интервалы позволяют отразить среднесрочные тенденции в рассматриваемой области без оглядки на ежегодные флуктуации. Расходы НАТО на оборону в 2020 г. уже превышают 1 трлн долларов (прирост более чем на 15 процентов к 2015 г.), а в России произошло сокращение на 10 с лишним процентов – до без малого 67 млрд долларов. Сравнение таких расходов в условных долларах США является не совсем корректным, особенно в российском случае, но позволяет оценить общие тенденции.

Субрегиональные тенденции

Стоит отметить несколько частных примеров соотношения российско-натовских военных потенциалов.

Одна из самых примечательных ситуаций сложилась в районе Балтийского моря. Здесь Россия и НАТО фактически находятся в образцовом тупике: и Калининградская область, и три балтийских государства-члена альянса чрезвычайно уязвимы. Если начинается крупная война, они будут потеряны почти сразу, но эти территории могут стать плацдармом для первого удара по противнику, тем самым заставляя перераспределять военные ресурсы в том числе и в прилегающих районах на случай наиболее негативного сценария.

Этот субрегион можно условно расширить путем включения в него Белоруссии – единственного полноценного военного союзника Российской Федерации, участницы Союзного государства и ОДКБ. Он может распространиться и на Польшу с её очевидным желанием стать крупнейшей военно-политической державой в Центральной и Восточной Европе. При обсуждении военной ситуации нельзя не упомянуть и печально известный Сувалкский коридор на польско-литовской границе, разделяющий Белоруссию и Калининградскую область. Некоторые сравнивают его с другим коридором, популярным в ходе прошлой холодной войны – Фульдским. Однако российских или белорусских военных этот «коридор», кажется, не особенно волнует[26].

Важнейшее пространство – Арктика. Для России это естественное продолжение её территории, важный транспортный маршрут, источник ресурсов и, конечно, место дислокации самой мощной части её ВМФ – Северного флота. Но регион крайне уязвим, а его защита от возможных ударов НАТО, направленных, например, на российские стратегические подводные ракетоносцы, потребляет много ресурсов. Развёртывание в регионе любого числа ударных платформ является для блока относительно простой задачей[27].

Несмотря на реальный рост военных потенциалов вдоль линии или даже линий соприкосновения России и стран НАТО, ощущения угрозы горячего конфликта нет. Теории управления эскалацией, «эскалационное доминирование» и тому подобные имеют право на существование, однако их сложно проверить на практике – такая проверка рискует оказаться последней.

Наращивание потенциалов в неядерной сфере служит сигналом контрагенту, что тот не получит преимущества ни на каком этапе эскалации – даже на ядерном уровне.

Реакция будет неизменно соразмерной, и, соответственно, решение об ответных действиях примут с гораздо большей вероятностью. Не случайно президент России упоминал о роли неядерных вооружений для обеспечения территориальной целостности, имея в виду невозможность применить ядерное оружие в ответ на любую агрессию[28].

Отсутствие взаимности

Несмотря на официальные и публичные призывы России ограничить масштабы и географию военных учений[29], НАТО (и особенно Соединённые Штаты) делают прямо противоположное. Ярким примером стали многочисленные полеты вблизи российских границ, выполняемые тяжёлыми бомбардировщиками, которые развёрнуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе при поддержке «союзной и партнёрской» авиации. Стратегическое командование США официально заявило, что их миссия состоит в демонстрации способности «генерировать обычную [неядерную] огневую мощь по всему миру»[30]. В России такие действия были восприняты как крайне провокационные[31], особенно если иметь в виду возможности современного оружия воздушного базирования, включая обычные крылатые ракеты семейства JASSM и морские мины Quickstrike.

Российская сторона, напротив, приняла некоторые меры по деэскалации. Не было симметрично увеличенных полётов дальних самолётов ВКС вблизи границ Соединённых Штатов (хотя военное руководство проводило брифинги о действиях США, подчёркивая их эскалационный характер), а стратегические военные учения «Кавказ-2020» перенесли вглубь российской территории. Никаких крупных действий в Чёрном море или связанных с ними событий в Крыму не было вообще. Данный подход сохраняется и в 2021 г.[32], несмотря на отсутствие интереса к взаимности с натовской стороны.

Наиболее ярким симптомом искажённого восприятия реальности являются сценарии конфликтов в Европе, отыгранные в рамках командно-штабных учений в американском Совете национальной безопасности в конце президентского срока Барака Обамы. По ходу игры американский «символический» ядерный удар наносился по территории Белоруссии, вообще не участвовавшей в конфликте[33]. Кстати, НАТО принципиально игнорирует ОДКБ, хотя последняя стремится установить связи для обсуждения региональной безопасности[34].

* * *

За три десятилетия после радикального изменения военно-политической обстановки в Европе, связанного с распадом СССР и ОВД, тренд на снижение напряжённости сменился на противоположный. Существуют работающие либо потенциально работающие инструменты для предотвращения кризисов, хотя, например, ОБСЕ не стала основой архитектуры общей и неделимой безопасности. Ход процессов, вероятно, диктуется не объективными интересами задействованных акторов, а сиюминутными соображениями, связанными с внутриполитической логикой, недостатком осознания последствий тех или иных шагов и растущей нехваткой понимания противоположной стороны.

Остаётся надежда на диалог военных, прежде всего российско-американский. Негативный эффект от запрета по умолчанию на контакты между военными России и США публично признал председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли[35].

--

СНОСКИ

[1] Заявление МИД России об ответных мерах на решения Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе // МИД России. 18.10.2021. URL: https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/4907931 (дата обращения: 24.10.2021).

[2] Нас выводили в чистое поле // Красная звезда. 21.04.2004. URL: http://old.redstar.ru/2004/04/21_04/3_04.html (дата обращения: 17.10.2021).

[3] Вооружённые силы России: власть и политика / С.Э. Миллер, Д.В. Тренин. Кембридж, Лондон: МТИ-пресс, 2005. 293 с.

[4] Противоракетное наступление // Коммерсант. 13.10.2007. URL: https://www.kommersant.ru/doc/814443 (дата обращения: 17.10.2021).

[5] Financial and economic data relating to NATO Defence // North Atlantic Treaty Organization. 18.12.2001. URL: https://www.nato.int/cps/en/natolive/news_18837.htm (дата обращения: 17.10.2021).

[6] The Alliance’s New Strategic Concept // North Atlantic Treaty Organization. 07.11.1991. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm (дата обращения: 24.10.2021).

[7] Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. No. 1300.

[8] Radchenko S. ‘Nothing but humiliation for Russia’: Moscow and NATO’s eastern enlargement, 1993-1995 // Journal of Strategic Studies. 2020. Vol. 43. No. 6-7. P. 769-815. DOI: 10.1080/01402390.2020.1820331.

[9] «Я ходил на медведя один на один» // Коммерсант. 01.09.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3730675 (дата обращения: 24.10.2021).

[10] Arbatov A. The Transformation of Russian Military Doctrine: Lessons Learned from Kosovo and Chechnya // George C. Marshall European Center for Security Studies. July, 2000. No. 002. URL: https://www.marshallcenter.org/en/publications/marshall-center-papers/transformation-russian-military-doctrine-lessons-learned-kosovo-and-chechnya/transformation-russian-military (дата обращения: 17.10.2021).

[11] Кристенсен Г. Запись в социальной сети «Твиттер». Апрель 2020 г. URL: https://twitter.com/nukestrat/status/1252305747406467074?s=20 (дата обращения: 17.10.2021).

[12] «Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО. Одним из таких шагов станет развёртывание ракетного комплекса “Искандер” в Калининградском особом районе» (см. Заявление президента в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе // Президент России. 23.11.2011. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/13637 (дата обращения: 17.10.2021).

[13] Стратегическая концепция североатлантического союза // North Atlantic Treaty Organization. 24.04.1999. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 24.10.2021).

[14] Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. No. 24.

[15] Загорский А.В. Россия в системе европейской безопасности. М.: ИМЭМО РАН, 2017. 139 с.

[16] Sokov N. Modernization of Strategic Nuclear Weapons in Russia: The Emerging New Posture // PONARS Working Paper. May, 1998. No. 6. URL: https://www.armscontrol.ru/start/publications/ns9812.htm (дата обращения: 17.10.2021); Kofman M., Fink A., Edmonds J. Russian Strategy for Escalation Management: Evolution of Key Concepts // CNA. April, 2020. URL: https://www.cna.org/CNA_files/PDF/DRM-2019-U-022455-1Rev.pdf (дата обращения: 17.10.2021).

[17] Барабанов М.С., Лавров А.В., Целуйко В.А. Танки Августа. М.: ЦАСТ, 2009. 144 с. URL: http://cast.ru/files/the_tanks_of_august_sm.pdf (дата обращения: 17.10.2021).

[18] Автор не может не отметить, что американские коллеги (в том числе бывшие официальные лица) в личных беседах ни разу не признали наличие логической связи между ограничением иранской ядерной программы и ПРО США в Европе.

[19] Заявление о безопасности Североатлантического союза // North Atlantic Treaty Organization. 04.04.2009. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52838.htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 24.10.2021).

[20] Активное участие, современная оборона // North Atlantic Treaty Organization. 19.11.2010. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 24.10.2021).

[21] Шойгу сформирует 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО // Интерфакс. 31.05.2021. URL: https://www.interfax.ru/russia/769719 (дата обращения: 17.10.2021).

[22] Заявление Владимира Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) // Президент России. 26.10.2020. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/64270 (дата обращения: 17.10.2021).

[23] Встреча с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу // Президент России. 02.02.2019. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/59763 (дата обращения: 17.10.2021).

[24] Vandiver J. Blast from the past: Cold War artillery command in Germany resurrected and restructured // Stars and Stripes. 12.08.2021. URL: https://www.stripes.com/branches/army/2021-08-12/two-star-general-commander-new-artillery-unit-germany-2530791.html (дата обращения — 17.10.2021).

[25] Автор выражает благодарность А.М. Мальцеву, преподавателю факультета соци- альных наук НИУ ВШЭ, предоставившему доступ к базе данных, собранной на основе информации из докладов «Военный баланс» (The Military Balance) Международного ин- ститута стратегических исследований. В статье также использованы данные из раздела официального сайта НАТО, посвящённого оборонным расходам (Information on defence expenditures // North Atlantic Treaty Organization. 11.07.2021. URL: https://www.nato.int/cps/ en/natohq/topics_49198.htm (дата обращения: 28.10.2021)), и база данных СИПРИ о воен- ных расходах (SIPRI Military Expenditure Database // Stockholm International Peace Research Institute. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (дата обращения: 28.10.2021)).

[26] Методика оценки эффективности выполнения огневых задач подразделениями армейской авиации в тёмное время суток с учётом метеорологических условий / В.В. Аристов, В.И. Ковалев, В.В. Белоножкин, С.В. Митрофанова // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2019. No. 12. С. 11-19.

[27] English R.D., Gardner M.G. Phantom Peril in the Arctic // Foreign Affairs. 29.09.2020. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-09-29/phantom-peril-arctic (дата обращения:17.10.2021).

[28] Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина // Президент России. 17.12.2020. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/64671 (дата обращения: 24.10.2021).

[29] Александр Грушко: Не уверены, что НАТО воздержится от провокаций во время парада Победы // ТАСС. 06.06.2020. URL: https://tass.ru/interviews/8665017 (дата обращения: 17.10.2021).

[30] Стратегическое командование США. Видео опубликовано в социальной сети «Твиттер». 14.10.2020. URL: https://twitter.com/US_Stratcom/status/1316444895209492481?s=20 (дата обращения: 17.10.2021).

[31] Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ // Минобороны России. 01.06.2020. URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295316@egNews (дата обращения: 17.10.2021); Главнокомандующий ВКС провел брифинг для военных атташе иностранных государств // Минобороны России. 11.09.2020. URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12313777@egNews (дата обращения: 17.10.2021).

[32] «Также обращаю ваше внимание, что в рамках российской добровольной инициативы об удалении районов масштабных учений от линии соприкосновения Россия — НАТО основные практические действия войск будут проводиться на территории Российской Федерации на значительном удалении от западной границы государства» (cм.: Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ провело брифинг о подготовке совместного стратегического учения «Запад-2021» // Минобороны России. 20.08.2021 URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12378427@egNews (дата обращения: 17.10.2021)).

[33] Стефанович Д.В. США пригрозили Беларуси «ядерной дубиной» // Евразия. Эксперт. 23.03.2020. URL: https://eurasia.expert/ssha-prigrozili-belarusi-yadernoy-dubinoy/ (дата обращения: 24.10.2021).

[34] Открытое обращение министров иностранных дел государств – членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств-членов Организации Североатлантического договора об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества 22 мая 2019 г., г. Бишкек // ОДКБ. 22.05.2019. URL: https://odkb-csto.org/documents/statements/otkrytoe-obrashchenie-ministrov-inostrannykh-del-gosudarstv-chlenov-odkb-k-ministram-inostrannykh-de/ (дата обращения: 24.10.2021).

[35] Baldor L.C. Milley: US should explore more military talks with Russia // Military Times. 24.09.2021. URL: https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2021/09/24/milley-us-should-explore-more-military-talks-with-russia/ (дата обращения: 17.10.2021).

«Запад нам поможет…»

ВЛАДИСЛАВ ЗУБОК

Профессор Лондонской школы экономики и политических наук. Автор книги Vladislav M. Zubok. Сollapse. The Fall of the USSR. London and New Haven: Yale University Press, 2021. 560 p

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Зубок В. «Запад нам поможет...» // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 6. С. 30-43.

Один из крупных британских политологов дал мне недавно интересный комментарий на тему распада СССР. Он, конечно, ни на йоту не верит легендам о том, что именно Запад развалил Советский Союз, но без учёта внешнего фактора анализ исчезновения советского государства обречён на неуспех.

«Несомненно, существование другой, относительно эффективной системы … которая была технологически совершеннее и обеспечивала более высокий уровень жизни, оказало давление на СССР и его элиту»[1]. Британский коллега прав. История распада СССР – пожалуй, самый драматический случай того, как внешние условия оказали ключевое воздействие на поведение лидеров и элит великой державы в момент её системного кризиса.

Внешний рычаг для перестройки

С чего начать рассказ о роли «западного фактора» в распаде Советского Союза? Наверное, с момента, когда «западники» в партийном аппарате и среди московской интеллигенции внезапно обрели лидера – генсека ЦК КПСС, провозгласившего перестройку. У партийной элиты и населения этот курс не вызывал сомнений – ремонт системы давно назрел, и разногласия касались лишь того, должен ли он быть капитальным и как при этом нужно жить и работать. Но для небольшой группы «западников», прежде всего консультантов-международников, привлечённых Юрием Андроповым для работы с западным коммунистическим движением в 1960-е гг., этот курс имел и важный внешнеполитический аспект – преодоление закрытости страны, которую насаждал Сталин и которая, по их мнению, была источником отсталости и многих других бед.

Один из таких международников, Анатолий Черняев, стал помощником генсека по внешнеполитическим делам. Он вспоминал, что в 1985–1988 гг. политика разрядки и открытия страны внешнему миру была не просто необходимым условием для модернизации экономики и преодоления исчерпавшей себя сталинской модели. Она была рычагом для экономических и политических реформ[2]. Никто в советском руководстве не возражал, что пора уходить из Афганистана, закончить холодную войну, наладить отношения с США и ослабить груз военных расходов. Но международники утверждали, что осуществление этих целей невозможно без либерализации внутри страны – например, они предлагали ослабить узду КГБ, освободить из тюрем диссидентов, развивать гласность. Такие меры, по их мнению, были необходимы для того, чтобы разрушить на Западе «образ врага» выстроенный вокруг СССР. Считалось даже, что это создаст большие неудобства для Соединённых Штатов.

Михаил Горбачёв оказался прирождённым «западником». Его главной идеей во внешней политике стала идея «общеевропейского дома»[3]. Его помощники говорили о «возвращении в Европу» после десятилетий сталинской ксенофобии и советского изоляционизма. Черняев восхищался способностью генсека настраиваться на одну волну с собеседниками-иностранцами, в том числе лидерами государств. Записи бесед Горбачёва с этими лидерами с 1988 г. убеждают, что с ними генсек был нередко более откровенен, чем со своими коллегами в Политбюро[4].

Внутренние перемены в СССР действительно сработали, породив на Западе волну «горбомании». Казалось, советское руководство использует «фактор Запада» в интересах реформ. Так было до ноября 1989 г. – до неожиданного для всех падения Берлинской стены. В ноябре стало ясно, что Москва теряет главные геополитические козыри. Более того, разразился кризис советской государственности: парламент Литвы заявил, что республика выходит из Союза ССР. В Москве оппозиция потребовала отмены конституционной монополии КПСС на власть. В РСФСР, корневой части советского государства, зрели зёрна российского сепаратизма. Возник эффект домино – от Берлина до Москвы.

Это был тот момент, когда отношения с Западом из рычага кремлёвских реформаторов против консерваторов-ретроградов начали превращаться в самодовлеющий фактор, диктовавший советскому руководству темпы и направление и внешней и внутренней политики.

Переводя на понятный язык, у Кремля оставалось всё меньше инструментов для окончания конфронтации с Западом в переговорном процессе, и он всё больше вынужден был учитывать западные условия и требования. Как ни старался Горбачёв, чтобы Запад поверил в перестройку и распахнул свои объятия СССР, он не мог достичь этой цели.

Началось с того, что западноевропейские банки, реагируя на риски, перестали давать Советскому Союзу среднесрочные кредиты для экспортно-импортных операций. Кредитный голод в СССР наступил почти сразу – уже в феврале-марте 1990 г. эмоциональный глава Совмина Николай Рыжков заявил, что союзное государство скоро станет банкротом. Вырисовывалась и другая проблема – оказалось, что западные фирмы не представляют, с кем можно иметь дело – с союзными министерствами, республиканскими органами или предприятиями, которые получили автономию, но ещё не знали, что с ней делать.

Объединение Германии стало серьёзным испытанием для внешней политики Горбачёва. Президент Джордж Буш и канцлер ФРГ Гельмут Коль договорились о том, что единая Германия останется в НАТО и будет ведущим американским союзником в Европе. Всем было ясно, что дни Варшавского договора сочтены. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе предупреждал западных политиков, что германский вопрос может утопить Горбачёва[5].

Руководители стран Запада решили, что «Горбачёва надо поддержать». Его пребывание у власти нужно было использовать в своих интересах. Разумеется, Буш и Коль не считали своего «партнёра Михаила» политической марионеткой. В то же время они чётко просчитывали, что даст сотрудничество с удобным партнёром в Москве. Результатом келейных переговоров летом 1990 г. стали договорённости об объединении Германии и её членстве в НАТО. Советского лидера заверили, что НАТО не будет расширяться и что на территории бывшей ГДР не будут размещаться американские войска и оружие массового уничтожения. В ноябре в Париже Горбачёв подписал Хартию для Новой Европы.

Асимметрия дипломатической революции 1990 г. была очевидна: СССР освобождал от своего присутствия Восточную Европу, которая немедленно начала стучаться в ворота Вашингтона и Брюсселя с просьбами принять её в НАТО. Советские войска возвращались в границы СССР – к 1994 году. Правда, в тот момент западные лидеры действительно не хотели продвигать НАТО на восток. Такова была сила эйфории и благодарности Горбачёву за «политическое чудо» в Европе.

Эдуард Шеварднадзе эйфорией не страдал и хорошо понимал динамику отношений между сильным и слабым. Его помощник вспоминал: «Мы были тонущим государством, статус великой державы остался только в нашем воображении. Мы могли сохраниться как великая держава только максимально прислонившись к американскому локомотиву»[6]. В начале августа 1990 г., после захвата Кувейта армией Саддама Хусейна, Шеварднадзе убедил Горбачёва встать на сторону США против Ирака – давнего союзника СССР.

Буш, его помощник Брент Скоукрофт, госсекретарь Джеймс Бейкер были потрясены. В своих мемуарах американские лидеры cчитали этот момент подлинным окончанием холодной войны[7]. Но мировой порядок, провозглашённый в этот момент Бушем, уже больше походил на однополярный мир под гегемонией США, чем на европейский дом, о котором говорил кремлёвский лидер. Американцы, к большому огорчению Горбачёва, подготовили и осуществили военную операцию против Ирака. Они даже приглашали СССР стать партнёром – но на этот раз Горбачёв ответил твёрдым «нет».

Горбачёв мог использовать советское вето в ООН, но делать этого не стал – несмотря на несогласие с применением силы в Персидском заливе. В это время советский руководитель уже не хотел перечить «другу Джорджу» в Вашингтоне. А американцы, как и в случае с Германией, не отступали от своих стратегических приоритетов. Правда, сразу после быстрого разгрома Ирака союзники обратились к Бушу с просьбой «не унижать Горбачёва». Буш заверил, что Соединённые Штаты намерены привлечь Советский Союз к процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке[8]. К чести Белого дома, американцы это обещание выполнили.

Помощь перестройке

Внешняя политика начинается дома. Это базовое правило помнили американские и западноевропейские политики с их большим опытом выборов, политического манёвра и коалиций. Советские руководители начали получать такой опыт только в 1989–1990 годах. Расчёт Горбачёва на то, что «Запад нам поможет» отчасти оправдался осенью 1990 г., когда он собрал финансовую жатву со своих новых отношений с США и Германией. Накануне официальной передачи ФРГ полного суверенитета советский лидер попросил германского канцлера о кредите для СССР в 15 млрд марок. Коль предложил 8 млрд, через несколько дней 11–12. Затем, после просьбы Горбачёва, добавил 3 млрд беспроцентных кредитов на пять лет. За Колем последовали другие. Итальянцы предложили кредитную линию в полтора миллиарда долларов. Французы обещали столько же. Испания дала чуть больше. Горбачёв надеялся, что Израиль, отношения с которым стремительно улучшались, предоставит кредиты на несколько миллиардов, но израильтяне не дали ничего.

Архитектор перестройки упустил рычаги контроля дома. Точнее – возложил этот контроль на алтарь своего идеального проекта «демократического социализма». В экономике контроль над производством и доходами предоставили руководству государственных предприятий и позволили им невиданную автономию, в том числе право выхода на внешний рынок. КПСС сошла со сцены в качестве руководящей и направляющей силы и в экономике, и в политике – и уже к лету 1990 г. распалась на фракции и раскололась по национальному признаку. Политическая власть отошла съездам народных депутатов и верховным советам – в центре и в республиках. В руках народных депутатов оказался и финансовый рычаг. «Слуги народа» предлагали популистские законы о повышении социальных гарантий и выплат, вотировали безналичную кредитную эмиссию и разгоняли инфляцию.

Летом 1990 г. расцвёл сепаратизм – здесь лидерские позиции перехватил у прибалтов Верховный совет РСФСР. Истоки русского сепаратизма крылись во внутренних комплексах, ущемлённом национализме, провинциальной нищете, московском интеллигентском радикализме и кризисе перестройки. За «суверенитет России» голосовали не только либералы, но и провинциальные аппаратчики, работники КГБ и военные. Был и внешний мотив – провинциальные элиты буквально в одночасье стали «западниками». Немаловажную роль сыграла гласность с её развенчиванием всего советского и открытием до сих пор запретного западного. Провинциалы поняли то, что уже давно осознали многие искушённые москвичи: настоящий социализм построен на Западе. Сотни советских парламентариев впервые поехали в западные страны по приглашению тамошних законодателей, фондов и центров – и возвращались домой потрясёнными от увиденного.

Дело было не только в шоке от супермаркетов, фантастических колбасных гирлянд и аккуратных апельсиновых гор – по контрасту с гниющей капустой и картошкой в советских продмагах. Дело было в перевороте сознания.

Сегодня этот переворот трудно понять. Консерватизм – сын ошибок трудных. Но российским элитам до такого консерватизма было далеко. Недавние «истинные ленинцы», среди них Борис Ельцин и его советник Геннадий Бурбулис, превратились в яростных поклонников американского капитализма и экономического неолиберализма. США из противника стали врагом врага (обанкротившегося коммунистического строя), а значит – другом. Горбачёва стали воспринимать как человека прошлого: нужен был новый смелый лидер, кто-то вроде Ленина или Пиночета, который смог бы быстро, без раскачки приступить к строительству капитализма.

Осенью 1990 г. представители американских корпораций приехали в Москву договариваться о сделках, но обнаружили политический хаос и войну законов между центром и Россией. Самые секретные предприятия ВПК в Москве и Ленинграде открывали свои двери для американцев, но дальше дело не шло. Венчурные капиталисты в Нью-Йорке и Калифорнии уже собирались возвращаться в Китай с его авторитаризмом и предсказуемостью. Наивные подходы «красных директоров» вызывали интерес только у любителей быстрой наживы. Некоторые американские экономисты даже советовали директорам военно-промышленных комбинатов: «Не бросайтесь очертя голову в международный рынок, вас надуют!». Их слушали, но не внимали.

В Белом доме боялись, что Горбачёв сорвётся в диктатуру или будет отстранён от власти – в этом случае под угрозой оказались бы все его договорённости с Западом. Помощник Буша по национальной безопасности Брент Скоукрофт сетовал на хаос в СССР, который он считал продуктом горбачёвского руководства и отсутствия политической культуры. Вероятно, полагал он, дело кончится ещё одним 1917 годом и саморазрушением российской государственности[9].

К весне 1991 г. аналитики в США решили, что ресурсы для диктатуры в Советском Союзе исчерпаны. В то же время они с опаской посматривали на Югославию, где начиналась этническая война – не последует ли СССР следом? Что тогда будет с ядерным оружием? В ситуации растущей непредсказуемости Белый дом решил поддерживать отношения с Горбачёвым и Ельциным, постараться сдержать силы саморазрушения и направить Москву в сторону учёта западных интересов.

Горбачёв продолжал просить западных лидеров оказать «помощь перестройке» советом и деньгами. Американцы не скупились на первое. «Семёрка» западных лидеров поручила МВФ и Всемирному банку дать рекомендации СССР, как проводить рыночную реформу. Доклад Фонда и Банка вышел в трёх томах в начале 1991 г. – никакой «дорожной карты» в нём не было – по причине отсутствия экспертизы в этом вопросе[10]. При этом западные лидеры всё более увязывали помощь кредитами с наличием у советского правительства внятной программы экономических реформ – да ещё такой, которую бы поддержали республики, прежде всего Российская Федерация.

В ожидании плана Маршалла

Весной 1991 г. внезапную популярность в советских элитах получила история того, как США после Второй мировой войны помогли поднять и модернизировать экономику поверженных врагов – Германии и Японии. В центре внимания был план Маршалла. Мечты об американской помощи циркулировали не только среди интеллектуалов-западников, но и среди прагматичных бюрократов центральных и республиканских министерств и ведомств.

В периоды кризиса и разброда расцветает вера в чудо. Так появилась программа «Согласие на шанс», разработанная в мае–июне 1991 г. молодым экономистом Григорием Явлинским совместно с американскими коллегами из Гарвардского университета. Эта программа, известная в Америке под названием «Большая сделка», предусматривала создание западными странами валютного резервного фонда для монетарного обеспечения радикальных рыночных реформ в советской экономике. Явлинский, на тот момент уже знаменитый автор программы «500 дней», предложил новую идею Горбачёву, Ельцину, администрации Буша и правительствам Западной Европы. Американские экономисты называли цифру в 150 и даже 250 млрд долларов на пять лет. Горбачёв ухватился за «Согласие на шанс» и даже хотел представить программу на встрече «семёрки» в Лондоне в июле 1991 года. После некоторой заминки западные лидеры уважили просьбу «Михаила» и пригласили его в качестве почётного гостя.

Советские министерства и ведомства представили грандиозные проекты модернизации советской экономики и инфраструктуры, которые должны были финансироваться новым планом Маршалла. В архивах Совмина до сих пор хранятся эти предложения – от модернизации газово-нефтяной промышленности до создания евразийского инфраструктурного комплекса[11].

Официальная делегация во главе с советником Горбачёва Евгением Примаковым и первым вице-премьером Владимиром Щербаковым побывала в Вашингтоне, где заверяла, что страна «открыта для бизнеса». Среди скептиков был председатель КГБ Владимир Крючков, который считал, что американцы денег не дадут и вообще не заинтересованы в возрождении СССР в любом виде[12]. Крючкова сочли ретроградом и пессимистом, а зря. Администрация Буша отвергла «Согласие на шанс» с самого начала.

Американцы не хотели инвестировать в распадавшуюся страну. Эмиссары Ельцина в Вашингтоне просили не давать Горбачёву ни копейки («всё будет украдено!»), а вместо этого инвестировать «в Россию», то есть в РСФСР[13].

Но главным в американской дискуссии был стратегический момент. Министр финансов и друг Буша Николас Брэйди поставил вопрос ребром: «Что такое “Большая сделка”? Это 250 млрд долларов? Никто в этой комнате не хочет давать такие деньги Советскому Союзу, чтобы он оставался прежним … Речь идёт о том, чтобы изменить советское общество так, чтобы оно не смогло финансировать оборонный комплекс. Если Советы перейдут к рыночной системе, они не смогут позволить себе оборонный комплекс. Настоящая программа реформ сделает их третьестепенной державой – а нам это и нужно»[14].

Напрасно Явлинский доказывал американским коллегам со связями в Белом доме и Госдепе, что речь не идёт о живых деньгах, а только об обещании этих денег в случае начала системных рыночных реформ. Напрасно лидеры Италии, Канады и руководство Европейского сообщества пытались переубедить Буша. Американская линия была рассчитана на помощь Восточной Европе, которая сама стремится в зону западного влияния, и не предусматривала денег для СССР. Канадский премьер Брайан Малруни на саммите «семёрки» в Лондоне спросил, не заслуживает ли Горбачёв действенной помощи Запада после того, как он освободил Восточную Европу, распустил Варшавский договор, позволил объединённой Германии вступить в НАТО, подписал договоры о сокращении советской мощи и ввёл в СССР выборы и демократию? Если бы Горбачёв предложил такое в 1985 г., заключил Малруни, «я бы поспешил выписать чек»[15]. Однако на дворе был 1991 г., и Буш проигнорировал эмоциональную реплику своего канадского партнёра. Горбачёв выступил на обочине саммита «семёрки» и уехал с пустыми карманами и пожеланиями «провести хорошие реформы».

После провала августовского путча многим в Москве казалось, что Россия наконец избавилась от тоталитаризма и вслед за странами Восточной Европы присоединилась к победному маршу истории, к свободе и рынку. Даже западные эксперты полагали, что Запад не имеет морального права отказать в финансовой помощи российской демократии[16]. Тем более что Горбачёв и Ельцин выполняли наперебой все американские условия, в том числе прекратили финансирование просоветского режима Наджибуллы в Афганистане и режима Кастро на Кубе. В какой-то момент Явлинский сказал одному из американских партнёров: «Теперь вы должны решить, что сделать с народом, который вы победили в холодной войне»[17]. Экономист явно намекал на свою программу «Согласие на шанс».

Горбачёв, уже безвластный президент СССР, ещё просил дать ему деньги для завершения реформ. Но его личный кредит на Западе был исчерпан. Не многим успешней, однако, были и конкуренты Горбачёва в очереди на западную помощь и признание: Ельцин, мэр Москвы Гавриил Попов, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и другие. США и прочие западные страны в изумлении наблюдали, как рушится сверхдержава. В администрации Буша прошло ещё несколько совещаний на тему «Что делать с распадом СССР». Руководитель Пентагона Ричард Чейни и его помощники (будущие неоконы нулевых) предлагали немедленно признать развал СССР и Украину – «страховка на случай, если Россия опять возьмётся за своё». Бейкер возражал, что это разрушит всякий шанс на «демократическую Россию». Решили, что США не будут активно помогать ни сохранению, ни разрушению агонизировавшего Союза[18].

Дружба – дружбой, а денежки…

Человеком, вбившим последний гвоздь в гроб Союза, был Ельцин, который объявил, что «Россия [РСФСР – В.З.] идёт к рынку одна» и станет правопреемницей СССР[19]. Егор Гайдар готовил либерализацию экономики, торговли и валютного обмена по рецептам МВФ. В этой реформе не было места оборонному комплексу и вообще индустриальному ядру советской экономики. Не было в нём места и Союзу – из обломков союзного советского государства скоропалительно сколачивали российскую государственную машину.

Гайдар искренне надеялся, что Запад поможет России, как он помог Польше, простив ей часть долгов. Золотовалютный запас СССР был растрачен. Экономист-реформатор был неприятно поражён требованиями представителей министерства финансов США. Американцы заявили, что без полной выплаты советских долгов Россия и республики не смогут вступить в МВФ, получить западные кредиты и даже продовольственную помощь. Американцы не забыли и про «долги Керенского» – кредиты, которые взяло у американских банков Временное правительство. Американский диктат напомнил Гайдару Брестский мир, когда Ленин должен был пообещать отдать кайзеровской Германии весь российский золотой запас. Был момент, когда кое-кто из российского правительства даже хотел уйти с переговоров[20].

Делегации других республик, включая Украину, отказались что-либо платить и вели себя как освободившиеся колонии распавшейся империи. Их логика была несокрушима: это не наши долги, Москва их наделала, пусть и расплачивается. После закулисных переговоров пришли к компромиссу – Россия берёт на себя все советские долги в обмен на признание её правопреемницей СССР в международном правовом поле. Для США это рифмовалось и с контролем над советским ядерным арсеналом, и с продлением действия соглашений по вооружениям и другим обязательствам, которые подписал Горбачёв.

В США и в Западной Европе многие ещё опасались, что новая «русская смута» приведёт к войне и хаосу. Но соглашение трёх славянских государств в Вискулях 8 декабря 1991 г. это опасение развеяло. Геннадий Бурбулис вспоминает, что 12 декабря Ельцин направил его в Париж и в Брюссель, чтобы объяснить президенту Франции Франсуа Миттерану, главе Еврокомиссии Жаку Делору и генсеку НАТО Манфреду Вернеру, что югославского сценария на просторах СССР не будет. Бурбулис сказал, что Ельцин и его люди «сумели обеспечить мирный распад империи» и договорились о передаче ядерного оружия из Украины и Белоруссии в Россию. Затем посланец Ельцина сказал, что Россия готова вступить в НАТО, «чтобы снять все предпосылки для возможной будущей конфронтации». По словам Бурбулиса, западные деятели были смущены, если не ошарашены. Генсек НАТО после долгой паузы ответил: «Ну вы такая огромная страна, что мне трудно представить, при какой конфигурации это могло бы произойти». Бурбулиса также смутил столь неопределённый ответ. «Мы оказались в плену наивных надежд, наших юношеских иллюзий, – признал он тридцать лет спустя. – Мы могли выглядеть как нежелательные, опасные конкуренты [в глазах Запада]»[21].

Молодой российский министр иностранных дел Андрей Козырев, ещё один страстный западник в окружении Ельцина, вспоминал свой разговор с госсекретарем Бейкером в Брюсселе, где они встретились во время августовского путча. «Советский Союз исчезает, – говорил Козырев, – к власти в России пришли нормальные ребята, хорошие, дураки, идиоты – кто угодно, но они хотят с вами просто быть в одном месте. Нужно их поддержать, нужен новый план Маршалла, нужно закрыть на всё глаза и выделить деньги, оказать политическую, идеологическую поддержку, помогать на полную катушку»[22].

Казалось, Бейкер услышал этот крик души. 12 декабря он выступил в Принстонском университете с программной речью. Он сравнил Россию и другие постсоветские республики с «неуклюжими альпинистами на крутой горе – связанными общей верёвкой». Либо все они скатятся вниз, «к фашизму и анархии», либо «сильное и постоянное усилие Запада» вытянет их и поможет взобраться на вершину, «к устойчивой демократии и свободе». «Разумеется, друзья мои, – заключил госсекретарь, – мы должны укрепить эту связку, а не оборвать её»[23].

В Москве Козырев с Гайдаром считали, что момент плана Маршалла для постсоветских стран назрел. Гайдар просил у западных правительств срочно создать стабфонд в 4–5 млрд долларов для поддержки российских реформ. Он не знал, что эта идея была немедленно зарублена Минфином США[24]. Когда Бейкер приехал в Москву, чтобы выяснить у Ельцина, кто всё же контролирует ядерное оружие, он спросил у российского президента, какая первоочередная помощь требуется России. Молодые министры затаили дыхание. Вместо того, чтобы дать слово Гайдару, Ельцин ответил: «Гуманитарная помощь». Как вспоминал Козырев, «мы с Егором чуть не выскочили из штанов во время этой беседы. Я говорю: дайте Егору сказать. Борис Николаевич царственным жестом: какой-такой Егор будет говорить? Никто не говорил, когда он говорил»[25].

Можно долго спорить, на манер западных реалистов или конструктивистов, о том, почему развалился СССР, и был ли упущен Западом шанс, о котором мечтали Явлинский, Гайдар, Бурбулис, Козырев и другие.

Но в России об этом говорить стало не принято – может быть, потому, что уж слишком наивно задним числом выглядят надежды 1991 г. на то, что «Запад поможет».

Между тем даже этот краткий экскурс в историю показывает, что никаких перспектив плана Маршалла для России не было и быть не могло. Западные политики сочувствовали лично Горбачёву и реформаторам. Конгресс США аплодировал Ельцину в 1992 году. Но в западном представлении смена СССР на Россию была слишком стремительной и воспринималась скорее как смена таблички, как translatio imperii (переход империи), нежели как демократическая революция, которая способна изменить Евразию. Как мы видим, проблема с исторической колеёй существует не только в России, но и на Западе. И здесь, и там из неё трудно выйти – даже во время фантастических перемен.

--

СНОСКИ

[1] Мaйкл Кокс (Michael Cox), переписка с автором, 20 сентября 2021 г.

[2] Черняев в разговорах с автором в 1994–1996 годах. Также см.: Черняев А.С. Феномен Горбачева в контексте лидерства // Международная жизнь. 1993. No. 7. С. 50-61.

[3] Горбачёв М. Жизнь и реформы. Книга 2. М: Новости, 1995. 653 с. URL: https://www.gorby.ru/gorbachev/zhizn_i_reformy2/page_3/ (дата обращения: 27.09.2021).

[4] См. подробнее: Зубок В.М. Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачёва. М.: РОССПЭН, 2007. C. 455-458. Многочисленные записи бесед Горбачёва с западными политиками опубликованы Горбачёв-фондом в 28 томах (см. Собрания сочинений М.С. Горбачёва. М.: Весь мир, 2008–2018).

[5] Откровенные беседы Эдуарда Шеварднадзе с госсекретарем Джеймсом Бейкером и министром иностранных дел ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером изложены в записях помощника Шеварднадзе Теймураза Степанова-Мамаладзе, которые в настоящее время хранятся в Архиве Гуверовского института, Стэнфорд, США.

[6] С.П. Тарасенко неоднократно вспоминал об этой формуле в разговорах с автором в 1998 году. Прямая цитата взята из книги Savranskaya S., Blanton T. (Eds.). The Last Superpower Summits: Reagan, Gorbachev and Bush at the End of the Cold War. Budapest: Central European University Press, 2016. P. 716.

[7] Baker J.A. The Politics of Diplomacy: Revolution, War, and Peace, 1989–1992. New

York: G.P. Putnam’s Sons, 1995. P. 1; Bush G., Scowcroft B. A World Transformed. New York: Knopf, 1998. P. 326.

[8] См. запись беседы Буша с Колем 23 февраля 1991 г.: Memcons and Telcons // George H.W. Bush Presidential Library & Museum. URL: https://bush41library.tamu.edu/archives/memcons-telcons (дата обращения: 29.09.2021).

[9] Cкоукрофт президенту Бушу, без даты, январь 1991 года, OA/ID CF00719-010, Scowcroft Collection, Box 13 // George Bush Presidential Library. College Station, Texas, the United States. Cкоукрофт – Бушу в конце февраля 1991 г., “Coping with the Soviet Union’s Internal Turmoil,” рассекречено по запросу The National Security Archive at George Washington University.

[10] The Economy of the USSR: Summary and Recommendations (The IMF, The World Bank, OECD, and EBRD) // The World Bank. Washington, DC. December 1990; A Study of the Soviet Economy // International Monetary Fund. Vol. 1–3. Paris. February 1991.

[11] См. документы в ГАРФ, фонд 5446, опись. 163, дело. 47. Подробнее об этом: Zubok V.M. Collapse. The Fall of the Soviet Union. Yale University Press, 2021. P. 246.

[12] Крючков на заседании Совета по безопасности, 18 мая 1991 г. В кн.: В Политбюро ЦК КПСС по записям А. Черняева, В. Медведева, Г. Шахназарова, 1985–1991. М.: Горбачёв-Фонд, 2008. С. 668–689.

[13] Beschloss M.R., Strobe T. At the Highest Levels: The Inside Story of the End of the Cold War. Boston: Little, Brown, 1993. P. 376.

[14] National Security Council. Meeting on U.S.-Soviet Relations. White House Situation Room, 3 June 1991. NSC Files, Burns Files, Box 2, OA/ID CF01308-005 // George Bush Presidential Library. College Station, Texas, USA.

[15] Opening Session of the London Economic Summit. Monday, 15 July 1991 // George Bush Presidential Library. College Station, Texas, USA.

[16] Graham A., Blackwill R. “On with the Grand Bargain” // The Washington Post. 27.08.1991.

[17] На слова Явлинского сослался помощник Бейкера Эндрю Карпендейл: «Мы мирно выиграли холодную войну; теперь мы должны решить, как говорит Явлинский, что делать с людьми, которых мы победили». (Proposed Agenda for meeting with the President. 4 and 10 December 1991, Baker J.A. III Papers, Box 115, Folder 8 // Seeley Mudd Library. Princeton, NJ.).

[18] Interview with Brent Scowcroft // George H. W. Bush Oral History Project. The Miller Center. University of Virginia. Washington DC. 10–11 August 2000. P. 52; Baker J. The Politics of Diplomacy: Revolution, War, and Peace, 1989–1992. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1995. 672 p.

[19] См. речь Б.Н. Ельцина 28 октября 1991 г. на Чрезвычайном съезде народных депутатов РСФСР. Автор использовал стенографическую запись речи с пометками Бориса Николаевича (Архив Ельцина. Фонд 6. Опись 1. Дело 84. Листы 41–133 и 134–135).

[20] Goldgeier J., McFaul M. Power and Purpose: U.S. Policy Toward Russia after the Cold War. Washington DC: Brookings Institution Press, 2003. P. 70-71; неопубликованные дневники, цитируется с разрешения автора; Стенограмма заседания правительства РСФСР 28 ноября 1991 года // История новой России. URL: http://ru-90.ru/content/стенограмма-заседания-правительства-рсфср-28-ноября-1991-года (дата обращения: 27.09.2021).

[21] Беседа автора с Г.Э. Бурбулисом по телефону. 6.04.2020.

[22] Авен П., Кох А. Революция Гайдара. М.: Альпина Паблишер, 2019. С. 272.

[23] Secretary Baker delivered an address entitled, “American and the Post-Coup Soviet Union” // C-SPAN. 12.12.1991. URL: https://www.c-span.org/video/?23366-1/post-coup-soviet-union (дата обращения: 27.09.2021).

[24] Jim Collins from the US Embassy in Moscow to the NSC, 6 December 1991, NSC Files, Burns and Hewett Files; USSR: Chronological Files, OA-ID CF01407-16. P. 11–17; Memorandum of David Mulford to Michael Boskin, Robert Zoellick, Ed Hewett et al., 10 December 1991, NSC Files, Burns and Hewett files; USSR: Chronological Files, OA-ID CF01407-16, P. 2–5 (George Bush Presidential Library. College Station, Texas, the United States).

[25] Авен П., Кох А. Революция Гайдара. Альпина Паблишер, 2019. С. 273-274.

Литва и Польша построят "колючий забор" на своих восточных границах

Текст: Александр Гасюк

Литва и Польша начали огораживаться от соседней Беларуси, запустив строительство многокилометровой пограничной стены, увенчанной рядами колючей проволоки. Таким сомнительным с точки зрения европейской гуманности способом Вильнюс и Варшава надеются перекрыть доступ на свою территорию тысячам нелегальных мигрантов, которые транзитом через белорусскую территорию стремятся попасть в Евросоюз.

Как сообщает агентство Reuters, Литва в течение года затратит 152 миллиона евро на строительство 500-километрового участка железного забора высотой 4 метра. Польше возведение более чем 100-километрового инженерного заграждения с несколькими рядами спирали Бруно (местные чиновники скромно называют это сооружение барьером) обойдется значительно дороже - в 352 миллиона евро, согласно данным Deutsche Welle. Источники этих весьма значительных для бюджетов обеих стран средств СМИ не называют. Однако известно, что в минувшем сентябре представители МВД двух государств на встрече в Вильнюсе согласовали совместное обращение к Брюсселю за финансовой поддержкой строительства пограничной стены под предлогом необходимости защиты "внешней границы ЕС".

Несмотря на все заявления представителей Еврокомиссии на публику о необходимости защиты прав беженцев и мигрантов, вероятно, фонды ЕС раскошелились на этот проект. В случае реализации он, без сомнения, приведет лишь к новым жертвам среди преимущественно сирийских, иракских и афганских беженцев, отчаянно штурмующих литовско-польскую границу со стороны Беларуси в надежде получить политическое убежище в ЕС, и в очередной раз подтвердит лицемерие и двойные стандарты самой "единой Европы", которая всего несколько лет назад поучительным тоном критиковала экс-президента США Дональда Трампа за его жесткую иммиграционную политику и строительство стены на границе с Мексикой.

Вот, в частности, что в феврале 2017 года говорила на этот счет экс-еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини: "В Европе у нас есть история, которая говорила о том, что каждый раз, когда кто-то инвестирует в разделение и стены, можно оказаться в тюрьме с построенными стенами вокруг себя. У нас есть история и традиция, что мы празднуем, когда стены падают, а мосты возводятся".

Казалось бы, со времен Могерини не так уж и много воды утекло, но "традиции Европы" резко поменялись. Сегодня Брюссель не только молчаливо смотрит на выстраивание руками "младоевропейцами" железных заборов с колючей проволокой на восточной границе ЕС, но и, вероятно, финансирует этот процесс.

"Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе, - с иронией напомнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена "кого надо" стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену "неправильную". Она также напомнила о недавних публикациях в европейских СМИ о "целенаправленной и противозаконной программе", в рамках которой специальные группы в униформе без опознавательных знаков выдавливают мигрантов за пределы границ ЕС. Причем, как уверены журналисты, униформы этих вышибал покупаются за счет средств ЕС, выделившего странам Юго-Восточной Европы 532 миллиона евро на "защиту границ".

Кстати

По данным СМИ, через восточную границу в Литву к настоящему времени нелегально попали более 4 тысяч выходцев из стран Ближнего Востока и Азии, а более 5 тысяч человек были в буквальном смысле силой вытолканы литовскими пограничниками обратно в Беларусь. Применяют силу и спецсредства к отчаявшимся мигрантам и в Польше, многочисленные факты чего были зафиксированы на видео и выложены в интернет. Ранее польские власти разместили на границе с Беларусью военных и ввели запретную зону в приграничных районах, куда, судя по сюжету Euronews под названием "Бедственное положение мигрантом в ловушке между Польшей и Беларусью", не пускают даже журналистов.

Иран экспортировал черную икру на сумму более 1 млн. долларов в прошлом году

Представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) сообщил, что страна экспортировала 2282 кг черной икры на сумму 1 085 674 доллара за прошлый 1399 иранский календарный год (закончившийся 20 марта 2021 г.).

Сейед Рухолла Латифи сообщил в воскресенье, что за тот же период Исламская Республика Иран экспортировала 560, 220, 202, 201 и 199 кг черной икры в страны, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германию, Японию, Бельгию и Испанию, соответственно.

Что касается экспорта черной икры в первой половине текущего 1400 иранского календарного года (с 21 марта по 22 сентября), Латифи заявил, что страна экспортировала 1268 кг икры на сумму 539 490 долларов США в другие страны за первые шесть месяцев текущего года.

Михаэль Линхарт: прочный мир в Европе возможен только вместе с Россией

Ситуация на европейском газовом рынке остается напряженной. Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт рассказал в интервью РИА Новости, как Вена относится к намерению России увеличить объемы газа в европейских хранилищах, что думает о проекте "Северный поток — 2" и его влиянии на безопасность энергоснабжения Европы. Линхарт также пояснил, почему Брюсселю необходимо оставаться в диалоге с Москвой, несмотря на разногласия, и прокомментировал текущий уровень двусторонних отношений Австрии и России и приоритетные задачи в своей работе с Москвой. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.

— Вы недавно заняли кресло главы МИД. Какие вы ставите перед собой первоочередные задачи в работе с Москвой?

— У Австрии и России традиционно хорошие и прагматичные отношения. Это находит отражение в регулярных прямых контактах, даже на самом высоком уровне, и в тесном сотрудничестве в сферах бизнеса, культуры, туризма, науки, образования и в межчеловеческом обмене. К сожалению, пандемия также наложила отпечаток на наши двусторонние отношения: мы зафиксировали болезненный спад в объеме двусторонней торговли и туризме. Поэтому для меня очень важно как можно быстрее восстановить наши двусторонние отношения до докризисного уровня и дальше развивать отношения в интересах наших двух стран. Благодаря "Сочинскому диалогу", платформе для контактов между представителями гражданского общества Австрии и России, запущенной в 2019 году, стало возможным поддерживать диалог даже во время пандемии.

— Планируете ли контакты с российским коллегой Лавровым и когда? Есть ли в планах визит в Москву?

— Я, конечно, с нетерпением жду возможности лично познакомиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и продолжить интенсивный обмен, который шел под руководством моего предшественника и нынешнего канцлера Александера Шалленберга. Если будет конкретный повод, я буду рад нанести визит в Москву по согласованию с российской стороной. На данный момент нет конкретных планов.

— Отношения России и ЕС находятся на крайне низком уровне. Что может вывести их из тупика? Может ли Австрия, известная своей традиционно миротворческой ролью, внести свой вклад и стать площадкой для саммита Москвы и Брюсселя, идея проведения которого сейчас обсуждается?

— Отношения между Европейским Союзом и Россией серьезно пострадали после незаконной аннексии Крымского полуострова и города Севастополя*, дестабилизации восточной Украины, дел Скрипалей и Навального. Как член ЕС мы привержены двойственному подходу Европейского Союза в его отношениях с Россией. Если красные линии пересекаются, мы, как ЕС, не можем переходить к повестке дня и предпринимаем соответствующие шаги, прежде всего для соблюдения международного права. В то же время мы выступаем за диалог и поддержание открытых каналов связи между Европейским Союзом и Россией. Потому что только вместе с Россией можно решить ряд региональных и глобальных проблем и обеспечить прочный мир в Европе. В настоящее время нам не известно о каких-либо конкретных дискуссиях о проведении саммита Москва-Брюссель.

— Как вы оцениваете намерение РФ увеличить объёмы газа в хранилищах в Европе после заполнения собственных объемов, а именно после 8 ноября?

— Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряженной. Мы приветствуем шаги, которые повысят надежность энергоснабжения.

— Газопровод "Северный поток — 2" скоро будет запущен, при этом до сих пор звучат голоса против. В частности, немецкие "Зеленые", которые должны войти в кабмин, активно выступать против проекта, утверждая, что он угрожает европейским интересам. Считаете ли вы подобные заявления обоснованными? Какова позиция Австрии на этот счет?

— Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности.

— Последнее время все больше говорят, что ВОЗ может одобрить "Спутник V " до конца этого года. Будет ли "Спутник V" приниматься в Австрии в случае признания вакцины со стороны ВОЗ? Или Австрия будет ждать решения EMA (Европейского агентства по лекарственным средствам – ред.)?

— Ответственные органы здравоохранения Австрии на основании профессиональных критериев решают, какие вакцины признаются при въезде. В дополнение к вакцинам, одобренным EMA, недавно были признаны две вакцины, получившие экстренное одобрение ВОЗ.

— Считаете ли вы необходимым взаимное признание ЕС и Россией сертификатов вакцинации для восстановления свободы передвижения? В какой момент, по вашему мнению, это будет возможно и целесообразно?

— Переговоры между ЕС и рядом третьих стран о взаимном признании сертификатов продолжаются. Для Австрии как туристической страны особенно важно как можно быстрее восстановить мобильность. В то же время ясно, что поездки также должны быть безопасными, пока мы боремся с последствиями пандемии COVID-19 на международном уровне.

— Россия с 9 ноября снимет все ограничения на авиасообщение с Австрией. Готова ли Вена поддержать это предложение и ответить тем же?

— Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными.

— Переговоры по СВПД, как ожидается, возобновятся до конца ноября. Пройдут ли они в Вене? Обращались ли уже к австрийским властям участники переговорного процесса с просьбой организовать очередной раунд? В какие дни пройдет эта встреча?

— Вена по-прежнему готова быть площадкой для переговоров, мы уже сделали все необходимые приготовления для приема делегаций в Австрии. По состоянию на сегодня более точной информации о расписании нет. Однако очень важно, чтобы переговоры возобновились как можно скорее. На наш взгляд, альтернативы возвращению за стол переговоров нет.

— Как вы оцениваете первые результаты пребывания у власти в Афганистане "Талибана"**? Что вы думаете по поводу призывов разморозить зарубежные счета афганских властей, чтобы "Талибан"** мог воспользоваться этими средствами? Какие вы видите риски, и при каких условиях это могло бы быть сделано?

— С момента прихода к власти "Талибана"** Европейский Союз и Австрия настаивали, среди прочего, на формировании инклюзивного правительства, полного и беспрепятственного гуманитарного доступа и уважения прав человека, особенно женщин и девочек. Европейский Союз и Австрия будут оценивать талибов по этим критериям и по их действиям. К сожалению, мы констатируем, что сейчас ситуация развивается в другом направлении. Нашим приоритетом является поддержка нуждающегося афганского народа. Вот почему международное сообщество значительно увеличило гуманитарную помощь Афганистану. Австрия предоставляет самый крупный пакет экстренной помощи в размере 20 миллионов евро и сотрудничает здесь с такими партнерами, как Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста. Кризис в Афганистане может перерасти в более крупный "пожар". Только на прошлой неделе я был в Катаре и говорил, в частности, с премьер-министром и министром иностранных дел о ситуации в Афганистане. На этой неделе я отправляюсь в Центральную Азию, чтобы дать понять государствам региона, что мы не оставим их в беде.

— Какие страны и когда вы собираетесь посетить в рамках вашей поездки по Центральной Азии? Какие встречи запланированы и какие темы в повестке дня?

— Как и в случае с моим обменом мнениями в Дохе, одной из центральных тем моей поездки в Центральную Азию будет кризис в Афганистане. С нашей точки зрения, важно вовлечь в переговоры весь регион, потому что ситуация в области безопасности и гуманитарная ситуация в Афганистане может захватить весь регион и превратиться в массовый пожар. Поэтому я буду обсуждать это в ходе моих политических переговоров в течение следующих пяти дней, в том числе, с моими коллегами, министрами иностранных дел в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. Второй важной темой станут экономические отношения Австрии со странами Центральной Азии. После пандемии мы хотим придать новый импульс сотрудничеству в тех секторах, где австрийские компании входят в число ведущих мировых новаторов, например, в области возобновляемых источников энергии.

* Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

** Запрещенная в России террористическая организация.

В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну

Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал в четверг в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

В условное путешествие на Луну отправились шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.

Им предстоит прожить вместе 240 суток в имитаторе космического корабля - наземном испытательном комплексе в Москве. Задача "экипажа" - смоделировать полет, высадку на Луну и работу на ее поверхности.

Командир "экспедиции" Блинов перед началом эксперимента рассказал журналистам, что участники взяли с собой эмблему основного и дублирующего экипажей, на которой изображены звезда Сириус, Луна и перчатки скафандра, флаги стран-участников эксперимента и имена 12 человек, прошедших предварительный отбор.

Как рассказали участники, в свободное время они будут читать книги и обучать друг друга своим национальным языкам.

Как пояснил менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский, любой участник может без объяснения причин покинуть проект, но за почти 60-летнюю историю проведения подобных проектов, таких случаев не было.

Перед началом эксперимента Блинов доложил о готовности экипажа к началу исследования.

"В добрый путь. Мы раду будем увидеть вас здесь же через 240 суток. Удачи, ребята", - сказал на прощание Белковский.

"Спасибо", - ответил ему командир "экспедиции".

После этого шестеро участников под аплодисменты зашли в наземный экспериментальный комплекс и за ними закрыли железную дверь.

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, ЕКА, Германии, Франции, ОАЭ, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из РФ, США, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Японии, Канады и других стран.

SIRIUS включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента. Первый из них пройдет в 2022-2023 годах.

Рейс "Москва — Луна"

Согласно данным с сайта проекта, в первые сутки эксперимента "космический корабль" выводится на околоземную орбиту. Со вторых по четвертые сутки осуществляется "стыковка" с межпланетным комплексом, ведется проверка работоспособности систем. На пятые сутки начнется имитация полета к Луне. На восьмые сутки "корабль" выйдет на окололунную орбиту, после чего до 60-х суток экипаж готовится к "высадке" на поверхности Луны, а также управляет с окололунной орбиты луноходами.

За время эксперимента планируется три "высадки" на Луну экипажами по четыре человека. Каждое пребывание на "лунной поверхности" продолжается четверо суток. Во время "выходов" предполагается перемещение по имитатору лунной поверхности в скафандре с использованием технологии виртуальной реальности. В ходе "экспедиции" исследователи выполнят операции по забору проб грунта и поуправляют моделью лунного ровера.

С 237-х по 240-е сутки экипаж "возвращается на Землю" и совершает посадку в последний день эксперимента.

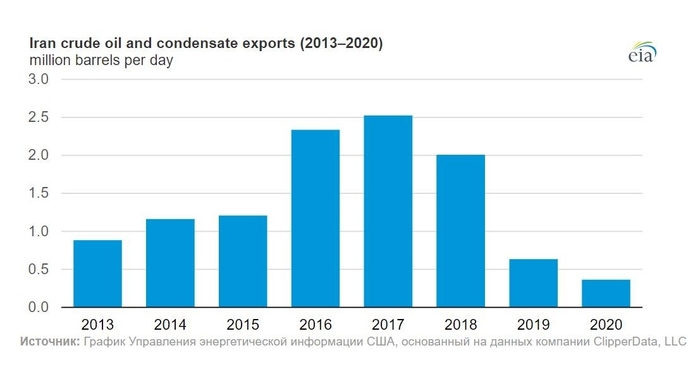

Иранская нефть на низком старте: к чему готовиться инвесторам и рынку?

Переговоры по ядерной сделке могут привести к снятию санкций с Ирана. Для развития добычи Тегеран, возможно, начнет более тесно сотрудничать с иностранными компаниями. Впрочем, условия не будут равными для всех.