Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По моллюскам в искусственных водоемах провели масштабное исследование

Подведены итоги крупного международного проекта: в нем участвовали биологи из 22 государств. Ученые проверили жизнеспособность пресноводных моллюсков в искусственных водоемах разных стран и континентов.

Глобальные изыскания

В 2019-2020 гг. ведущие малакологи (т. е. специалисты по моллюскам) мира объединили усилия для глобального исследования. Они решили выяснить, какую роль играют искусственные и преобразованные человеком водоемы в сохранении и поддержании популяций редких, исчезающих видов мягкотелых и может ли антропогенная водная среда заменить природную.

В реализации международного проекта приняли участие 36 ученых – из России, Португалии, США, Великобритании, Люксембурга, Китая, Японии, Италии, Франции, Аргентины, Бразилии, Австралии, ЮАР и ряда других стран.

Россию представляли биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН, Архангельск). Исследовательскую группу возглавил профессор Университета Минью Роналдо Соуза (Брага, Португалия).

Была создана международная база данных. Благодаря ей ученые обменялись информацией о пресноводных моллюсках, населяющих водохранилища, мелиоративные сооружения, речные порты, водоемы-охладители и каналы сброса теплых вод ТЭЦ, пруды, рисовые поля и другие типы искусственных водных объектов в различных точках планеты.

Мягкотелые колонизаторы

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФИЦКИА УрО РАН, в мире насчитывается 965 видов пресноводных моллюсков отряда унионида (беззубок, перловиц и жемчужниц). Около 45% из них находятся под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что антропогенные среды обитания часто оказывают негативное воздействие на биоразнообразие, они могут также служить убежищами для некоторых видов. Униониды вселяются в искусственные водные сооружения через соединения с естественными водоемами либо вместе с рыбами, которые переносят личинок моллюсков (глохидий) на жабрах и теле.

Участники проекта установили: 248 видов крупных двустворчатых моллюсков способны колонизировать созданные человеком неприродные местообитания. Такие устойчивые виды были отмечены в водоемах США, России, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Австралии. Таким образом, четверть видов отряда унионида могут существовать в искусственных водоемах.

Примеры антропогенных местообитаний, заселенных пресноводными моллюсками, в различных регионах планеты

Примеры антропогенных местообитаний, заселенных пресноводными моллюсками, в различных регионах планеты

Вместе с тем отмечается тенденция: подавляющее большинство видов пресноводных моллюсков способно существовать исключительно в естественных условиях. Это, например, виды, обитающие в горных ручьях с чистой водой.

Как отметил глава российской группы участников проекта, директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов, стоячая вода, отсутствие течения, низкое содержание кислорода, накопленная в воде органика способствуют исчезновению горных видов пресноводных моллюсков.

Тропические вселенцы

Наибольшую приспособленность к антропогенным водным объектам демонстрируют обитатели равнинных водоемов – рек и больших озер с достаточно грязной водой. Ученые называют такие виды «генералистами». Они способны нормально адаптироваться и встраиваться в новую экосистему.

Например, биологи ФИЦКИА УрО РАН при исследовании Беловского водохранилища в Кемеровской области обнаружили в местном канале ТЭЦ многочисленную чужеродную фауну. Ученые назвали это явление биологической инвазии «анклавом тропиков в Сибири».

Биологи предполагают, что именно сюда вместе с вселяемой рыбой из Казахстана были завезены гигантские китайские беззубки Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana, которые затем легко отвоевали экологическую нишу и наводнили Волгу.

В кемеровских искусственных водоемах также живут улитки планарбеллы и ампуллярии, свойственные озерам и рекам Северной и Южной Америки. Очевидно, эти виды распространились здесь благодаря аквариумистам, считают исследователи.

Природу не заменить

В то же время ученые отмечают, что антропогенные местообитания могут быть экологическими ловушками для моллюсков. Осушение водных объектов (например сбросом воды из канала) образовавшиеся популяции не переносят, моллюски погибают.

Международная группа исследователей приходит к выводу о необходимости бережного отношения к антропогенным местообитаниям, в которых образуются достаточно устойчивые биоценозы и экосистемы. Вместе с тем искусственные водоемы не могут полностью заменить естественные, поэтому важным пунктом в сохранении биоразнообразия является расширение системы заповедников и нацпарков, подчеркивают специалисты.

Стойкая беззубка

В ходе реализации проекта российские исследователи обнаружили уникальное свойство Sinanodonta woodiana – гигантских китайских моллюсков, наводнивших Волгу. Они обладают повышенной жизнеспособностью. Эти пресноводные инвазивные беззубки оказались устойчивыми к длительному отсутствию воды и кислорода.

В Мьянме местные фермеры занимаются разведением карпа и толстолобика. Вместе с рыбами в пруды вселилась и размножилась Sinanodonta woodiana (ее родина – река Янцзы). Искусственные водоемы эксплуатировались в течение 20 лет. Когда рыбный бизнес прекратил существование, воду спустили из прудов.

Биологи Лавёровского центра побывали на ферме через месяц после этого. Поверхность грунта была сухой, а более глубокий слой – слегка влажным. Однако находящиеся в грунте моллюски были живыми.

Никто не предполагал, что пресноводные моллюски могут жить в столь жестких условиях в течение месяца. В мировой научной литературе имеются единичные примеры подобного явления, касающиеся обитателей природного водоема.

«Пока у нас есть единственное объяснение, почему беззубки в Мьянме оказались такими живучими, – прокомментировал Иван Болотов. – Скорее всего, они очень плотно закрывают створку раковины, внутри которой остается вода. При этом они каким-то образом справляются с проблемой нехватки кислорода. Вероятно, моллюски перед засухой переходят к особому состоянию анабиоза. Они могут задерживать дыхание и выдерживать кислородное голодание.

Научная статья о масштабном исследовании международной группы опубликована в Global Change Biology. Это лидирующий журнал в области оценки последствий глобальных изменений на биосистемы.

Fishnews

Андрей Поляков: "Роснефть" продолжит разведку на шельфе и суше

Равноценных альтернатив нефти и газу в обозримом будущем нет, уверены большинство мировых экспертов. Вице-президент и главный геолог крупнейшей российской нефтяной компании Андрей Поляков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал об итогах работы в пандемийном году, планах "Роснефти" в геологоразведке и технологиях, которые помогают компании оставаться во главе отрасли. Беседовала Полина Сальникова.

— Каковы достижения компании в области геологоразведочных работ (ГРР) за 2020 год и первый квартал 2021 года?

— По итогам 2020 года успешность поисково-разведочного бурения на суше России составила 85 процентов. В результате геологоразведочных работ "Роснефть" открыла 17 месторождений и 208 новых залежей с суммарными запасами 906 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В том числе уникальное Западно-Иркинское нефтяное месторождение с запасами более 510 миллионов тонн нефти и 137 миллиардов кубометров растворенного газа по категории С1+С2 и крупное месторождение газа имени Кульбертинова в Якутии с запасами газа более 75 миллиардов кубометров и конденсата 1,4 миллиона тонн по сумме категорий.

Важным достижением стало открытие месторождений в Карском море. В 2020 году в пределах лицензионных участков Восточно-Приновоземельский-1 и -2 выполнено бурение поисково-оценочных скважин. По итогам бурения открыты новые газовые месторождения имени маршала Жукова и имени маршала Рокоссовского. Экспертной комиссией ГКЗ утверждены извлекаемые запасы газа первого месторождения в объеме 800 миллиардов кубометров и второго — в объеме 513,7 миллиарда кубометров газа и 52,5 миллиона тонн конденсата. Прирост запасов по итогам геологоразведки в минувшем году составил 477 миллионов тонн нефтяного эквивалента по российской классификации, что на 194 процента восполнило добычу нефти и газового конденсата.

Хочу отметить, что восполнение запасов — одна из ключевых задач стратегии "Роснефть-2022". Компания взяла на себя обязательство восполнять не менее 100 процентов добываемых углеводородов и ежегодно перевыполняет его. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 компании составляют 20,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Запасы по международной классификации по категории 3Р превысили 17 миллиардов тонн нефтяного эквивалента (н. э.), перспективные ресурсы оценены в 47,8 миллиарда тонн н. э. Обеспеченность доказанными запасами по классификации SEC составляет более 20 лет, по классификации PRMS — 66 лет для запасов категории 3P. По уровню обеспеченности доказанными запасами и коэффициенту замещения "Роснефть" — мировой лидер среди публичных нефтяных компаний. Столь масштабные достижения невозможны без применения инновационных технологий.

В "Роснефти" реализуется комплекс научно-исследовательских и опытных работ. На этапе проектирования сейсмических съемок проводится моделирование с целью выбора оптимальных параметров сейсмической съемки. Для повышения успешности поисково-разведочного бурения внедрены передовые технологии обработки и интерпретации сейсмических данных и построения детальных глубинно-скоростных моделей. В 2020 году завершена разработка инновационной бескабельной системы регистрации сейсмических данных "Гепард", способной работать в труднодоступных регионах.

— Какие значимые проекты развития трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) есть в портфеле? На каких месторождениях?

— "Роснефть" ведет планомерную работу по вовлечению в активную разработку ТРИЗ. Объем добычи нефти из залежей, отнесенных к ТРИЗ в соответствии с действующим законодательством, на фоне ограничений по новому Соглашению ОПЕК+ составил 19,7 миллиона тонн. Доля добычи ТРИЗ в общем объеме добычи компании выросла с 9,7 процента в 2019 году до 10,2 процента в 2020-м. Также в 2020 году на 20 процентов относительно предыдущего года вырос действующий фонд добывающих скважин на объектах ТРИЗ. По результатам года он составил более 4,8 тысячи скважин.

Портфель активов трудноизвлекаемых запасов компании насчитывает более 120 участков с суммарными извлекаемыми запасами нефти более четырех миллиардов тонн. Крупнейшие ТРИЗ компании относятся к участкам недр на территории деятельности "РН-Юганскнефтегаз". В ближайшие годы основной объем добычи из залежей ТРИЗ планируется на месторождениях Западной Сибири за счет разработки низкопроницаемых пластов тюменской свиты и ачимовских отложений.

— В 2020 году "Роснефть" осуществила проект по стратиграфическому бурению малоглубинных скважин на севере Карского моря. Каковы дальнейшие планы компании по малоглубинному бурению?

— Действительно, в прошедшем 2020 году был успешно реализован сложнейший этап по бурению самых северных в истории освоения шельфа России малоглубинных скважин. Был отобран ценнейший геологический материал — керн из десяти скважин в объеме около 300 метров. Полученные образцы горных пород служат прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород арктического шельфа. Первичный геологический материал представляет огромный интерес для получения новейших данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна. Керн из скважин передан в компанию "Иннопрактика" для проведения совместных с геологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова всесторонних лабораторно-аналитических исследований.

Мы предполагаем продолжить реализацию этого уникального проекта и в других ключевых районах российского Севера. В августе 2021 года из Мурманска стартует экспедиция по бурению малоглубинных скважин в море Лаптевых.

Реализация программы по стратиграфическому бурению позволит повысить достоверность геологических моделей крайне малоизученных регионов, обеспечит эффективность поискового бурения на шельфе Арктики.

В целом проект по стратиграфическому бурению представляет собой часть комплексной программы геологоразведки в Арктике, реализация которой позволила компании в 2020 году открыть в Южно-Карском бассейне уникальные по запасам месторождения имени маршала Жукова и имени маршала Рокоссовского.

— Осуществляет ли компания крупные региональные исследования с целью изучения потенциальных областей интереса и наращивания ресурсной базы?

— "Роснефть" системно изучает возможности наращивания ресурсной базы на шельфе и суше России и зарубежных стран. Создана и при необходимости актуализируется региональная геологическая база данных по арктическим морям, Дальнему Востоку (включая шельф и сушу Сахалина), южным морям России (Черное, Азовское и Каспийское), норвежскому шельфу, шельфу Бразилии и Африки, восточному Средиземноморью, Восточной Сибири и другим регионам.

Важнейшим элементом региональных исследований остаются наземные геологические экспедиции для изучения естественных выходов горных пород. По результатам полевых работ проводится комплексное изучение полученного материала с применением современных аналитических методов. С 2012 по 2020 год было организовано более 20 экспедиций.

В 2020 году и в начале 2021-го проводились лабораторно-аналитические исследования каменного материала, отобранного ранее при проведении наземных полевых геологических экспедиций на Сахалине, арктических архипелагах Северная Земля и Новосибирские острова, в Черноморско-Кавказском регионе. Результаты региональных исследований становятся основой для формирования дальнейшей стратегии геологоразведки, принятия решений по перспективному лицензированию, корректировке действующих геологических моделей по лицензионным участкам.

— В каких регионах компания приобрела новые лицензии в 2020 году? Каковы главные итоги лицензирования в 2020 году?

— В 2020 году приобретены 23 участка недр из нераспределенного фонда, в том числе по результатам участия в аукционах — пять участков: два в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), один в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре), один в Тюменской области и один в Оренбургской области.

По заявкам компании получено 16 лицензий на геологическое изучение: 13 — в Красноярском крае, самом перспективном по запасам углеводородов регионе, еще две лицензии получены в ХМАО — Югре и одна — в Оренбургской области. По факту открытия месторождений получены две лицензии в Республике Башкортостан (участки Герасимовский и Мишидинский). В 2020 году компания приобрела участки с запасами АВ1С1+B2С2 в объеме 16 миллионов тонн жидких углеводородов и ресурсами в объеме 389 миллионов тонн н. э.

— Какие результаты по добыче достигнуты в 2020 году? Какие современные технологии разработки месторождений применяет компания и насколько успешно?

— Ключевым фактором, оказавшим влияние на деятельность компании в сфере добычи нефти в прошедшем году, стало выполнение директив Правительства по ограничению добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+, вступившего в силу с мая 2020 года.

Участвуя в предыдущих сокращениях добычи, "Роснефть" приобрела значительный опыт технологического характера, который позволяет оперативно и эффективно управлять добычей. Компания последовательно использует следующие инструменты: ограничение дебитов без консервации скважин, режим периодической эксплуатации скважин и оптимизацию программы геолого-технических мероприятий на действующем фонде. Выбранная стратегия позволяет гибко управлять производственным потенциалом и наращивать добычу в минимальные сроки в случае необходимости. Несмотря на внешние ограничения, компания продолжает развивать зрелые активы и удерживать лидирующие позиции в российской нефтяной отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов.

Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года (с учетом Эргинского участка и Северо-Даниловского месторождения), в доле компании за 2020 год составила 19,9 миллиона тонн (403 тысячи баррелей в сутки), что на 4,8 процента выше год к году.

За четвертый квартал 2020 года добыча жидких углеводородов на этих проектах составила 5,23 миллиона тонн (421 тысячу баррелей в сутки), их доля в общей добыче жидких углеводородов достигла 10,6 процента.

В условиях ограничения добычи в компании проводится мониторинг и оптимизация существующих систем разработки для повышения эффективности извлечения запасов на зрелых месторождениях. Продолжается реализация новых технологий для повышения продуктивности скважин, охвата запасов разработкой, улучшения экономической эффективности проектов.

Руководство Минстроя России обсудило возможности экономического партнерства БРИКС

Руководство Минстроя России в рамках деловой программы ПМЭФ-2021 обсудило возможности экономического партнерства БРИКС в реализации качественных инфраструктурных проектов в России. С докладом о действующих проектах и перспективных возможностях для строительной отрасли выступил заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев. Обсуждение состоялось в ходе панельной сессии «Экономическое партнерство БРИКС в новых условиях».

С привлечением заимствованных средств Нового банка развития (НБР), созданного странами-членами БРИКС, Минстрой России реализует крупный инвестиционный проект по улучшению качества воды реки Волги. Проект позволит модернизировать систему водоснабжения и водоотведения воды в пяти крупных волжских городах: Волжский, Рыбинск, Иваново, Дзержинск и Чебоксары. Комплекс мероприятий планируется завершить к 2025 году.

«Благодаря БРИКС и сотрудничеству с Новым банком развития мы смогли ускорить решение важной социальной задачи – модернизации систем водоочистки и водоотведения. Это напрямую помогает улучшать качество жизни и комфорт проживания людей, а также стимулирует темпы жилищного строительства, так как каждый новый квадратный метр жилья требует качественной инженерной инфраструктуры. Видя очевидный социальный и экологический эффект, а также отклик со стороны банка, мы уже прорабатываем новые крупные проекты, которые планируем перевести в активную стадию до конца года», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

Все обязаны работать

Текст: Иван Карташов

Бразилия замыкает тройку лидеров среди стран с самым большим тюремным населением в мире. В мае в местах заключения свои сроки отбывали более 680 тысяч бразильцев.

Чтобы стимулировать осужденных к трудоустройству, здесь придумали систему, которая сама стимулирует их искать работу. Исправительная система в Бразилии предусматривает три режима отбывания наказания.

На закрытый режим помещаются все заключенные, приговоренные к восьми и более годам лишения свободы. К полуоткрытому режиму обычно приговаривают людей, ранее не имевших судимости, если вынесенный им приговор не превышает восьмилетнего срока. А претендовать на открытый режим можно, если срок ограничения свободы по приговору не превышает четырех лет.

Согласно бразильскому законодательству все заключенные обязаны работать. Осужденные на отбывание наказания в закрытом режиме обычно работают на территории исправительного учреждения.

Но законом предусмотрена возможность использования труда заключенных и за пределами тюрем при выполнении общественных работ. За труд им должна выплачиваться заработная плата.

Правда, имеется целый перечень дополнительных требований. Иначе встает вопрос, когда речь заходит о полуоткрытом режиме. Таких заключенных более охотно берут на работу. Единственным ограничением здесь является необходимость каждый вечер после работы возвращаться обратно в тюрьму. Да и сами осужденные более охотно стараются трудоустроиться, ведь каждые три отработанных дня сокращают срок заключения на сутки. А при открытом режиме после работы осужденный вообще не должен возвращаться в тюрьму.

Электричество рулит

Государство поддержит развитие рынка экологичных автомобилей

Текст: Ирина Фурсова

Не секрет, что автотранспорт - один из самых главных источников загрязнения воздуха в городах. В среднем доля его выбросов составляет около 30 процентов. А в городах-миллионниках доля и вовсе доходит до 80-90 процентов. В связи с этим государство планирует поддерживать развитие экологического транспорта в России.

"Буквально на днях Минэкономразвития России сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в РФ до 2030 года. Предполагается, что объем государственной поддержки составит около 420 миллиардов рублей. В то же время власти планируют ограничивать импорт, увеличив утильсбор и установив требование об обязательной локализации производства батарей и моторов электрокаров в России. Такие меры должны поддержать отечественный автопром, - рассказал "РГ" гендиректор компании Drive Electro, доктор технических наук, профессор Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина Сергей Иванов. - При этом в концепции почему-то пока ничего не говорится о поддержке развития водородного транспорта. Хотя о важности этого направления отдельно говорил президент, поставив правительству задачу в ближайшее время разработать и вывести на дороги водородный автобус. Впрочем, минпромторг обещает вернуться с ответом по данному вопросу до конца года".

Новая концепция развития электротранспорта предполагает, что в ближайшие 10 лет доля электромобилей на российском рынке вырастет с 0,1 процента до 15. Эксперты тем не менее отмечают, что это крайне оптимистичный сценарий. В 2020 году Россия заняла только 23-е место из 25 в рейтинге KPMG по готовности инфраструктуры к развитию электротранспорта, обогнав лишь Индию с Бразилией. А по данным "Автостата", на 1 января 2021 года в нашей стране было зарегистрировано менее 11 тысяч электромобилей при общем парке "легковушек" в 45 миллионов штук.

Очевидно, что для популяризации электрокаров и общего развития инфраструктуры предстоит сделать многое. Причем на фоне не самой благоприятной обстановки на авторынке: цены на автомобили поступательно растут, как и затраты на их содержание, с отечественного рынка уходят отдельные модели авто и даже целые автокомпании. Предлагаемые в проекте концепции меры могут вернуть крупных автопроизводителей, при этом локализовав производства, дав дополнительный импульс для кооперации отечественных производителей комплектующих и мировых лидеров автопрома. В том числе это поспособствует созданию и развитию собственных производств электромобилей.

"За последние годы отдельные страны достигли больших успехов в области развития электротранспорта. Особенно на общем фоне выделяются Германия и Китай. По итогу 2020 года количество общедоступных мест для медленной и быстрой зарядки превысило 862 тысячи во всем мире. Доля Китая при этом составила 60 процентов. Одним из важнейших стимулов для развития электротранспорта и инфраструктуры стали государственные субсидии. Начиная с 2010 года власти КНР выдавали гражданам до 60 тысяч юаней (примерно 8 тысяч долларов) на приобретение электрического автомобиля. Аналогичные меры поддержки на покупку электрокаров используются в Великобритании, Германии и еще ряде стран", - рассказал Сергей Иванов.

К 2030 году полностью прекратить продажи автомобилей на бензиновом и дизельном топливе планируют Израиль, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения и Нидерланды, к 2035-му - Великобритания, Япония, некоторые штаты США. Крупные европейские автопроизводители решили перестать выпускать грузовики, работающие на ископаемом топливе, к 2040 году.

"Однако не стоит забывать, что замена автомобилей с ДВС на электрические не меняет сути проблемы, поскольку источник получения электричества остается тем же, - считает ученый. - В некоторых европейских странах это до сих пор уголь. Энергия может быть чистой ровно настолько, насколько чистым является источник ее получения. Именно поэтому фокус внимания правительств ведущих стран сменился в сторону водорода. К этому добавляются вопросы о высокой стоимости батарей для электротранспорта, их относительно быстрой деградации, а также экологичности их производства и утилизации".

Чтобы достигнуть поставленной международным сообществом задачи - статуса углеродной нейтральности, нам нужно менять всю систему производства энергии, уверен эксперт. Переход к водородной энергетике и, шире, водородной экономике видится многим как один из наиболее перспективных вариантов достижения поставленных задач.

Одним из главных источников получения водорода, по крайней мере в ближайшее время, точно будет газ. Поэтому, у России есть ряд стратегических преимуществ. Мы можем воспользоваться сменой технологической парадигмы и занять достойное место в новой водородной экономике будущего, заодно придав импульс развитию собственного автопрома. Тем более что опыт успешного внедрения электрического транспорта уже есть - московские электробусы.

Электротранспорт будет развиваться. Основой действительно экологичного транспорта должна стать новая энергетическая стратегия. Водородный транспорт будет существовать параллельно с электрическим, одно не исключает другого. "Субсидии должны быть распределены по всей производственной цепочке: от производства водорода и чистой электроэнергии, развития инфраструктуры под них, до создания и стимулирования спроса на водородный и электротранспорт", - считает Сергей Иванов.

Пока российские власти не готовы раздавать людям деньги на покупку экологичных авто, однако первые шаги уже делаются. Важно помнить, что это правильное направление развития, ведь компенсация стоимости и другие стимулирующие меры уже доказывают свою эффективность. Пример - рынки Китая и Европы. Электромобили активно продаются только там, где есть широкомасштабная государственная поддержка. Это же справедливо в отношении водородного транспорта. Компенсирование части затрат покупателя, введение льгот на транспортный налог или его полная отмена, организация бесплатных стоянок с возможностью зарядки экологического транспорта, доступ к выделенным полосам - все это способствует популяризации электрокаров среди населения.

"Государственная поддержка не может, да и не должна длиться вечно, но она нужна на начальных этапах. Ведь за стимулированием спроса следует импульс для развития всего бизнеса", - резюмирует эксперт.

Но, кстати, сейчас в некоторых странах отмечается постепенное ослабление субсидирования электротранспорта и активизация субсидирования водородного транспорта. Великобритания стала одной из первых стран, которая начала сокращать субсидии на покупки электрокаров. Дотация была снижена на 15 процентов, а полностью программу поддержки планируется закрыть к 2023 году. С сентября 2020-го власти Китая начали переходить к предоставлению субсидий на создание заправочных водородных станций и производство запчастей для автомобилей на топливных элементах. В то же время государственные субсидии на покупку электромобилей там планируют завершить в 2022 году, в связи с чем потребительский спрос на электромобили в КНР уже начал замедляться.

Тем временем

По данным аналитического агентства "Автостат", на протяжении последних нескольких лет и первичный, и вторичный рынок электромобилей в России показывает рост. В 2020 году россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что соответственно на 60 и 95 процентов превышает показатели 2019 года. В первом квартале 2021-го в РФ продано 1273 подержанных (плюс 46 процентов) и 307 (рост в 6 раз) новых автомобилей на электротяге.

Эксперты "Автостата" отмечают, что с середины 2020 года рынок электрокаров стал расти активнее. Для рынка б\у автомобилей это связано в основном с отменой ввозных таможенных пошлин, для рынка новых - с появлением в линейке моделей Audi e-tron и Porcshe Taycan.

Последний, кстати, по итогам первого квартала 2021 года выбился в лидеры продаж - реализовано 135 единиц. Audi e-tron купили 62 человека. На "вторичке" в модельном рейтинге долю в 85 процентов традиционно занимает Nissan Leaf из Японии.

Потенциал модернизации

У национальной энергосистемы есть конкурентные преимущества

Текст: Федор Андреев

Основами концепции "четвертого энергоперехода" являются цифровизация, распределенная энергетика, удешевление хранения энергии, ее возобновляемые источники, водородные технологии.

Векторы развития электроэнергетики будущего зафиксированы в дорожной карте Международного энергетического агентства Net Zero by 2050, которые предполагает увеличение к 2050 году доли возобновляемых источников энергии до 90 процентов. К 2035 году запланирован переход на них всех электростанций, а также запрет в 2021 году строительства новых электростанций, а к 2040 году закрытие тех из них, которые не оборудованы системами улавливания углекислого газа (СО2).

Электроэнергетика России сегодня динамично развивается: реализуется масштабная программа модернизации оборудования тепловых электростанций, строятся новые атомные электростанции. Готовится к запуску новая программа строительства ВИЭ на период 2025-2035 годов, обсуждаются проекты водородной энергетики и применение накопителей, развиваются механизмы управления спросом.

Однако тепловые электростанции остаются основой национальной электроэнергетики, сохраняя в Единой энергосистеме свою долю около двух третей (62 процента). При этом комбинированная выработка электрической и тепловой энергии является одним из наиболее эффективных циклов производства, а коэффициент использования установленной мощности российских тепловых электростанций остается одним из самых высоких в мире - 50 процентов.

В оценке перспектив развития энергетики важно учитывать особенности нашей страны: масштабы территории, суровые зимы (в большинстве регионов отопительный сезон длится 7-9 месяцев), а также высокий уровень урбанизации. Доля жилого фонда, подключенного к системам централизованного теплоснабжения, очень высока: тепловые электростанции обеспечивают тепловой энергией и горячим водоснабжением более 100 миллионов человек, или 70 процентов населения. Из-за большой доли теплофикации стоимость электроэнергии в России мало зависит от внешних факторов, в том числе климатических и погодных условий.

В течение последних 10 лет, по данным Eurostat, оптовая цена электроэнергии для промышленности у нас остается одной из самых низких в сравнении с зарубежными странами. При этом конкурентные сегменты российского энергорынка гарантированно хеджируют промышленных потребителей от резких скачков цен на электроэнергию и мощность - волатильность одноставочной цены на ОРЭМ в 2019-2020 годах была в пределах 10 процентов.

На одноставочных зарубежных рынках при погодных аномалиях существуют риски критического роста цен. Например, в морозном феврале спотовая цена энергии в сети в штате Техас (США) увеличилась в 300 раз. На Nord Pool оптовая составляющая цены на электроэнергию (без учета расходов на передачу) в первом квартале выросла в Норвегии на 370 процентов, в Финляндии - на 82, в Латвии - на 65 процентов.

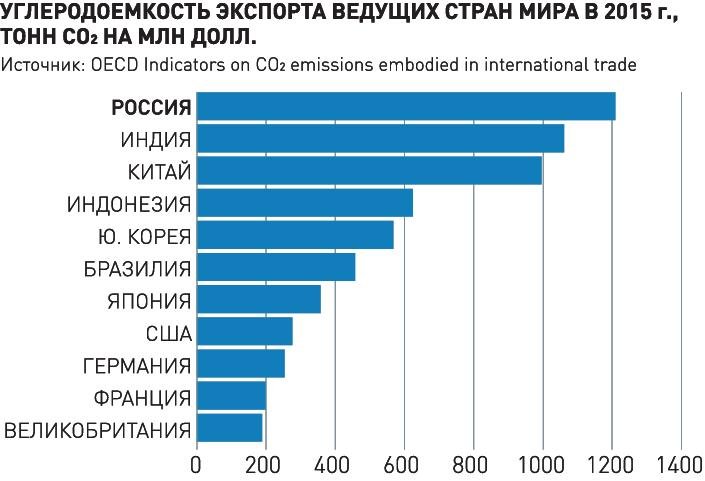

Анонсированное Евросоюзом в 2019 году трансграничное углеродное регулирование уже оказывает существенное влияние на российскую экономику, и в первую очередь на экспортно-ориентированные отрасли российской промышленности. На повестке дня - повышение энергоэффективности и экологичности, что позволит сохранить конкурентоспособность на международных рынках.

Российские промышленные предприятия в настоящее время не могут конкурировать со многими зарубежными по уровню электроемкости. По экспертным оценкам, в России показатель электроемкости ВВП почти на треть выше, чем в США и Китае, и примерно в два раза выше, чем в Германии и Бразилии.

При этом доля затрат на электроэнергию в себестоимости продукции большинства промышленных потребителей России не превышает 5 процентов (кроме алюминия, где она составляет около 30 процентов), что обусловлено ценовым фактором. Таким образом, низкая цена на электроэнергию обеспечивает российской промышленности более высокий рыночный, а также экспортный потенциал.

Российская энергетика с точки зрения климатической повестки также обладает определенным преимуществом - это существенная доля в энергосистеме гидро- и атомной генерации.

Однако в новых реалиях актуальной задачей будет адаптация объектов когенерации к нормам трансграничного углеродного регулирования, и к климатической повестке в целом.

Тепловая генерация за последние годы реализовала масштабные проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.

Реализация проектов модернизации с использованием инновационных газовых турбин повысит эффективность тепловой генерации, усилит позиции ответственной экономики и промышленности с точки зрения экологической повестки.

В рамках "зеленого" курса для промышленных предприятий с высоким углеродным следом будут установлены лимиты на выбросы парниковых газов, а также трансграничный углеродный налог в случае его превышения.

Для предприятий-экспортеров из России углеродный налог может составить в совокупности от 2 до 6,5 миллиарда евро ежегодно. Для "озеленения" российской промышленности необходимо использовать потенциал национальной энергосистемы - атомные и гидроэлектростанции, а также объекты ВИЭ.

Однако нельзя забывать и конкурентные преимущества тепловых электростанций.

Политика энергоэффективности Европейского cоюза предполагает в числе прочего повышение эффективности использования углеводородных источников энергии за счет высокоэффективных когенерационных установок.

При этом действующая в настоящее время Европейская система энергетических сертификатов (European Energy Certificate System) допускает возможность обращения сертификатов происхождения для когенерационных установок (Cogeneration Guarantees of Origin - Директива ЕС 2012/27/EU).

Учитывая международный опыт достижения целей по изменению климата, необходимо включить в сферу обращения низкоуглеродных сертификатов объекты когенерации.

В том числе тепловые станции, в работу которых внедрены технологии улавливания парниковых газов, что приведет к схожим уровням эмиссии парниковых газов в атмосферу.

Страны-участницы БРИКС призвали к мирному решению вопроса ядерной программы Ирана

В своем итоговом заявлении страны-участницы БРИКС призвали к мирному решению вопроса ядерной программы Ирана.

Члены БРИКС, включая Бразилию, Россию, Китай, Индию и ЮАР, призвали к мирному решению проблемы ядерной программы Ирана.

В заключительном заявлении министры иностранных дел стран БРИКС подчеркнули необходимость дипломатического и мирного урегулирования ядерной программы Ирана, сообщает Mehr News.

«Министры иностранных дел подчеркнули необходимость решения иранской ядерной проблемы мирным, дипломатическим и международным путем, в соответтвии с правом, и призвали к полному выполнению резолюции 2231 Совета Безопасности», - говорится в заявлении.

Члены БРИКС также приветствовали расширение технического взаимопонимания между Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

Эта новость поступила в связи с утверждением правительства США о том, что оно пытается вернуться в СВПД путем переговоров в Вене.

Вашингтон заявляет, что он готов снять санкции против Ирана только в том случае, если обе стороны вернутся к СВПД. Заявление Вашингтона поступило в то время, когда обязательства Ирана в некоторой степени поддаются проверке, но проверка отмены санкций занимает не менее трех-шести месяцев.

Исламская Республика Иран подчеркнула, что, учитывая, что Соединенные Штаты были стороной, вышедшей из соглашения, именно Вашингтон должен вернуться к соглашению с отменой санкций, и что выполнение обязательств США должно быть проверено. Тегеран, конечно же, подчеркнул, что не торопится возвращать США к соглашению.

Посеять климат

Россия может ежегодно зарабатывать на климате 50 миллиардов долларов

Текст: Юрий Медведев

Около 7-9 миллиардов долларов будет ежегодно платить наша страна Европе за право продавать ей продукцию с так называемым углеродным следом. Группой ученых НИУ ВШЭ подготовлен доклад, где доказывается, что Россия может серьезно выиграть, приняв предложенные авторами "зеленой экономики" правила игры. С одним из авторов исследования директором Института права и развития ВШЭ-Сколково и Международного центра конкурентного права и политики стран БРИКС Алексеем Ивановым беседует корреспондент "РГ".

Алексей Юрьевич, многие специалисты считают, что "зеленая экономика", мягко говоря, несправедлива. Она обойдется в триллионы долларов, и взять их страны "золотого миллиарда" намерены с помощью углеродного налога в первую очередь с производителей продукции. Такой диктат - это сильнейший удар по их экономикам. А может, производителям, например странам-членам БРИКС, тоже подать голос, объединиться и самим начать диктовать свои условия?

Алексей Иванов: Не думаю, что "зеленая повестка" принимается странами Запада, чтобы навредить нам. Наша роль в мировой экономике не так существенна - около двух процентов, а в сфере высоких технологий и того меньше. И если мы заявим какие-то свои условия на продаваемую в Европу продукцию, думаю, это вряд ли заметят. Не мы диктуем правила игры. С тем же успехом можно потребовать установить цену на нефть в 200 долларов. Что мы можем кому-то продиктовать в экономической сфере? Я не вижу у нас таких козырей. И с кем объединяться? Более 60 стран уже поддержали введение углеродного налога. И главный мировой производитель - Китай объявил, что готов играть по западным правилам, что к 2060 году будет нейтральным по углероду. Сейчас в мире происходит пересмотр правил экономической деятельности, независимо от того, хотим мы этого или нет. Но для нас тут есть и риски, и очень серьезные возможности. Мы предлагаем думать именно о возможностях. Ситуация с глобальным потеплением показывает, что сегодня каждая страна живет не в отдельной квартире. Изменение климата осознается как общемировая проблема, и именно это представляет огромный шанс для России.

То есть мы все оказались в огромной "углеродной" коммуналке?

Алексей Иванов: Конечно. И если сегодня концентрация парниковых газов в атмосфере такая же, как в самые жаркие периоды истории, то она для всех нас такая. Каждый человек уже испытывает на себе эти изменения климата. А в экспертной среде, на уровне международных организаций сложился консенсус - антропогенные выбросы не компенсируются их поглощением экосистемами. Отсюда вывод: нельзя сидеть, сложа руки, надо срочно действовать. Авторам "зеленой экономики" безразлично, как мы к ним относимся. Мы можем в нее вписаться или игнорировать. Они заявили: мы будем вот так регулировать рынки, вводить углеродный налог. Может, это где-то несправедливо, не учитывает чьих-то интересов, в том числе и наших. Но нас не спрашивают, будут делать так, как считают необходимым. Могут себе позволить, ведь они экономически сильнее, но самое главное - за этим есть широко поддерживаемое в мире мнение, что углеродный баланс планеты надо попытаться восстановить. Это если не научный, то точно политический консенсус в ведущих странах мира. В такой ситуации бесполезно обвинять кого-то в диктате, надо искать выгодные нам сценарии адаптации к новым условиям. И мы видим возможности, которые позволят наши слабости сделать нашей силой.

В чем же наша слабость, которую мы можем превратить в силу?

Алексей Иванов: Это карбоновое земледелие. Суть очень простая. Чтобы остановить глобальное потепление, уже недостаточно сократить выбросы парниковых газов. Их надо поглощать. Предлагаются различные технологии, скажем, закачивать эти газы в подземные хранилища. Но это дорого, сложно и тоже имеет углеродный след. Намного более эффективный способ, который работает в природе, - поглощение углекислого газа растениями. В США и Европе фермерам уже сказано, что они смогут заработать на поглощении. Но для этого им придется подстраиваться под новые требования. Возможно, менять сочетание сельхозкультур, работать над селекцией новых сортов и гибридов, менять технологии выращивания.

А зачем что-то менять? Вы же сказали, что растения поглощают СО2.

Алексей Иванов: Все верно, но в дикой природе. В современном сельском хозяйстве ситуация иная. Оно тоже имеет заметный углеродный след. Причин много, но это тема для длинного разговора. Назову лишь самую очевидную - использование агрохимии, которую применяют для защиты растений, и минеральных удобрений. Так вот предлагается изменить саму идеологию земледелия. Если всегда целью была лишь максимальная урожайность, а климатические издержки не брались в расчет, то теперь появляется еще одна цель - поглощение СО2.

То есть урожай может даже стать для фермера вторичным. Не исключено, что ставка на климат может оказаться выгодней. Но какой вариант выбрать? Что сажать, чтобы и на урожае заработать, и углерод поглощать? Это серьезная головная боль.

Алексей Иванов: Вы правы. И здесь на помощь должна прийти наука. Селекционерам предстоит вывести целый спектр новых сортов растений. Возможно, они будут иметь не самую высокую урожайность, но зато интенсивно поглощать СО2. Например, могут иметь высокую устойчивость к сорнякам, что позволит предельно сократить использование пестицидов, а также большое время накопления и хранения газа, более глубокую корневую систему, экономить питательные вещества и т.д. Все это работает на поглощение.

Но для такой кардинальной перестройки системы земледелия потребуются десятилетия, а углеродный налог вводится уже через пару лет.

Алексей Иванов: Как конкретно он будет вводиться, как будет работать в разных отраслях экономики, в том числе и в сельском хозяйстве, пока не решено. Все в стадии разработки.

У нас ситуация несколько иная. И здесь мы возвращаемся к нашей слабости, которая может стать силой. В стране около 90 млн га заброшенных земель, которые пассивом висят на экономике, там случаются пожары, за ними надо следить. Так вот этот пассив площадью почти в три Германии можно сделать активом. Как? На этих землях надо создать специализированные карбоновые фермы с максимальным поглощением углекислого газа.

И что это за поглотители с таким неуемным аппетитом?

Алексей Иванов: Например, молодые быстрорастущие леса. Но КПД их поглощения не очень высок. Есть намного более эффективные "едоки", например, топинамбур, кукуруза, люцерна и т.д. А если применить современные технологии обработки этих растений, то поглощение можно увеличить в 2-4 раза, а порой и в 10 раз. Они будут убирать из атмосферы не 7 тонн углекислого газа с гектара, как молодой лес, а намного больше. Оценки показывают, что карбоновые фермы России могли бы принести стране около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Цифра впечатляет, и, кажется, что идею не так сложно реализовать. Посади леса, засей заброшенные земли "едоками", и жди, когда начнут капать миллиарды. Почти как Емеля на печи. Думаю, из желающих заиметь такие фермы-кормилицы выстроится длинная очередь.

Алексей Иванов: Про Емелю, конечно, яркий пример. Но если серьезно, то для реализации этой идеи требуется много усилий, прежде всего со стороны государства. Надо разработать систему стимулирования, которая может заинтересовать компании взяться за создание карбоновых ферм.

Отмечу, что траты на обустройство одного карбонового гектара могут оцениваться примерно в 10 долларов. Нужны станции мониторинга, где будут измерять поглощение углекислого газа, причем стандартизированные на мировом уровне. В целом нам надо в стране создавать углеродный рынок и вписать его в мировой. А уже рыночные механизмы сами вызовут у бизнеса интерес к карбоновым фермам.

Если пойдем по этому пути, то можем сказать нашим партнерам: "Ребята, вы решили, что поглощение углекислого газа очень важно. Мы тоже начали этим заниматься. Так включите нас в ваши рынки. Давайте вместе менять климат к лучшему". Думаю, если мы заявим такую конструктивную позицию, то сможем вписаться в новую "зеленую" экономическую повестку.

Ученые проверили жизнеспособность пресноводных моллюсков в искусственных водоемах разных стран и континентов

Ведущие малакологи из 22 стран мира выяснили, какую роль играют искусственные и преобразованные человеком водоемы в сохранении и поддержании популяций редких, исчезающих видов моллюсков и может ли искусственно созданная водная среда заменить природную. Началось исследование в 2019-2020 годах, а итоги проекта можно прочитать в журнале Global Change Biology.

В реализации международного проекта приняли участие 36 ученых из России, Португалии, США, Великобритании, Люксембурга, Китая, Японии, Италии, Франции, Аргентины, Бразилии, Австралии, ЮАР и других стран. Россию представили биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск). Исследовательскую группу возглавил профессор Университета Минью Роналдо Соуза (Брага, Португалия).

Благодаря созданной международной базе данных ученые обменялись информацией о пресноводных моллюсках, населяющих водохранилища, мелиоративные сооружения (каналы, коллекторы, трубопроводы и тд), речные порты, водоемы-охладители и каналы сброса теплых вод ТЭЦ, пруды, рисовые поля и другие типы искусственных водных объектов, расположенных в различных точках планеты.

В мире насчитывается 965 видов пресноводных моллюсков отряда унионида (беззубок, перловиц и жемчужниц). Около 45% из них находятся под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что антропогенные (созданные человеком) среды обитания часто оказывают негативное воздействие на биоразнообразие, они могут также служить убежищами для некоторых видов моллюсков. Униониды вселяются в искусственные водные сооружения через естественные водоемы либо вместе с рыбами, которые переносят личинок моллюсков (глохидий) на жабрах и на теле.

Ученые выяснили, что 248 видов (это почти четверть унионидов) моллюсков способны колонизировать созданные человеком неприродные местообитания. Такие устойчивые виды были отмечены в водоемах США, России, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Австралии. Вместе с тем отмечается тенденция: подавляющее большинство видов пресноводных моллюсков способно существовать исключительно в естественных условиях. Это, например, виды, обитающие в горных ручьях с чистой водой.

«Ключевой вопрос – содержание кислорода в воде и степень чистоты воды, – комментирует глава российской группы участников проекта, директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. – Моллюски, приспособленные к горным условиям, не выносят низкого содержания кислорода и высокого содержания органики в воде. Они также требовательны к чистоте грунта. Стоячая вода, отсутствие течения, низкое содержание кислорода, накопленная в воде органика способствуют исчезновению горных видов пресноводных моллюсков».

Наибольшую приспособленность к антропогенным водным объектам демонстрируют обитатели равнинных водоемов – рек и больших озер с достаточно грязной водой. Ученые называют такие виды «генералистами». Они способны нормально адаптироваться и встраиваться в новую экосистему. В то же время ученые отмечают, что антропогенные местообитания могут быть экологическими ловушками для моллюсков. Осушение водных объектов (например, сброс воды из канала) образовавшиеся популяции не переносят, и моллюски погибают.

Международная группа исследователей приходит к выводу о необходимости бережного отношения к антропогенным местообитаниям, в которых образуются достаточно устойчивые биоценозы и экосистемы. Вместе с тем искусственные водоемы не могут полностью заменить естественные, поэтому важным пунктом в сохранении биоразнообразия является расширение системы заповедников и нацпарков.

Илья Кретов, eBay: «Россия сейчас на очень пограничном хайпе в плане онлайн-продаж по всему миру. Особенно многим нравится наша атрибутика»

По его данным, на площадке eBay продают 41 тысяча российских экспортеров

Генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов рассказал о том, какие товары из России охотно покупают на Западе, как модернизировалась работа «Почты России» и что нужно сделать отечественным ремесленникам, чтобы стать востребованными экспортерами.

У eBay есть главные рынки — это США, Германия, Великобритания и еще несколько западноевропейских стран — и есть все остальные. Так вот, для меня открытие, что всеми остальными рынками на eBay управляет Илья с офисом в Москве.

Илья Кретов: Именно так.

Ну а теперь про эту расстановку сил. В России ваш основной фокус сейчас — это завоевать больше покупателей? Или подключить больше производителей и продавцов, соблазнив их тем, что через eBay они могут отправить свои товары на ваши главные рынки в США и Западной Европе? Что на первом месте?

Илья Кретов: Я думаю, что надо пояснить, что eBay — это маркетплейс, поэтому для нас важны и те и другие. В глобальном плане важны и покупатели, и продавцы, потому что без одних не будет других. Тем не менее в России мы в первую очередь фокусировались на импорте, то есть на покупателях из России, покупающих что-нибудь из США, Китая, Великобритании и так далее. В 2016 году мы сделали такой переворот и, по сути, вышли в нишу, она называется формально «ниша розничного онлайн-экспорта».

Поясните, пожалуйста.

Илья Кретов: Говоря проще, это штучная продажа бизнесом своих товаров за границу. То есть мы как покупатели с вами что-то покупаем из-за границы, а теперь давайте эту же модель просто перевернем и сделаем наоборот. Мы здесь как бизнес что-то производим и будем продавать это покупателям за рубежом. И вот eBbay как маркетплейс предоставляет доступ российским дистрибьюторам, производителям, компаниям к мировой аудитории, практически там 190 млн человек, которые есть на eBay во всем мире, для того чтобы наращивать свой бизнес.

Простому российскому ремесленнику сложно поверить, что eBay открыт для таких мелких производителей. Кто-то научился хорошо шить у себя дома детские одеяльца с каким-то рисунком: сложно представить себе, что это можно выставить на eBay и что одеяльце может поехать вплоть до Америки, это кажется космосом. Так есть такое или нет?

Илья Кретов: Сплошь и рядом, как это странно ни казалось бы. Вообще, очень частая история попадания таких одеялец на eBay выглядит следующим образом: человек предприимчивый как покупатель что-то покупает на eBay, при этом у него есть какой-нибудь побочный бизнес, шьет одеяльца. И вот он думает: «Так. Если я купил что-то на eBay и мне это приехало, то я, наверное, могу что-то продать на eBay и это к кому-нибудь другому уедет». Когда я разговариваю с успешными продавцами и в России, и в остальном мире, огромное количество бизнесов начиналось именно так, что «а давай попробуем», а потом раз — и продалось, «а может быть, можно сделать из этого бизнес». Я когда сам продавал на eBay, это удивительное ощущение, что твой первый товар, он уезжает не то чтобы в США, Нью-Йорк, а он может уехать в Бразилию, в какую-нибудь деревню. Мы недавно помогали одному фонду в Краснодаре, он работает с людьми с особенностями, они делают керамические тарелки. Я взял одну тарелку, просто сфотографировал и думаю: «Дай ради прикола выставлю на eBay». Они их продают за 200 рублей как благотворительность. Я своим глазам не поверил, клянусь: я пока загружал второй товар, у меня эта тарелка продалась. Я ее выставил за 30 долларов, то есть, это multi pal в 10 раз. Я пришел, ребятам отдал еще 2000 рублей, которые они могли бы заработать, если бы они выставили это на eBay.

Куда она поехала?

Илья Кретов: В США, вроде в Коннектикут.

Сколько же до США она будет ехать и насколько она подорожает, пока едет? Грубо говоря, сколько из этих 30 долларов достанется производителю, а сколько съест система, логистика? Вы же не бесплатно этот канал поддерживаете.

Илья Кретов:eBay берет комиссию с продавца. Комиссия с продавца примерно 10% в зависимости от категории. Мы берем ее в тот момент, когда у тебя товар продался. Ты его выставил, дальше смотришь: продался, не продался. Если он у тебя продался, ты получаешь свои денежки, мы тоже списываем комиссию. Помимо этого, есть расчетная система внутри eBay, которая деньги от одних к другим перегоняет, на данный момент — это система PayPal, которая тоже берет свою комиссию в районе 4%, плюс есть какие-то накруточки за конвертацию. Мы всегда говорим, что примерно от 15% до 18% комиссия площадок. И, помимо этого, есть логистика. Продавец должен обеспечить разные варианты логистики, и это должен быть выбор покупателя. Большинство наших продавцов работают с «Почтой России», это самый дешевый канал. Отправка тарелки будет стоить в районе 1000 рублей где-то.

«Почта России» у нас предпринимала за последние годы многочисленные попытки поднять себя на уровень мировых стандартов в плане доставки. Удалось?

Илья Кретов: Они достаточно много сделали. Были какие-то удары по системе, по глобальной почтовой системе во время пандемии, которые тоже почта достаточно отрабатывала. То есть мы вместе с ними отрабатывали, у нас есть с ними техническая интеграция, мы видим все, что происходит с нашими заказами. Мы в какой-то момент пандемии открывали горячую линию, собирали рабочую группу для того, чтобы все посылки нормально отъезжали, но это отдельная история. Но по большому счету, да, у «Почты России» сейчас самая большая сеть приемных отделений, ну и для большинства стран почта является основным каналом, но это не единственный канал. На данный момент мы интегрированы с DHL, там есть очень хорошие скидки по DHL.

Ну, это намного дороже, наверное, чем «Почта России». Раз в десять, наверное, дороже.

Илья Кретов: Дороже. Отправка такой тарелки стоила бы, наверное, 3-3,5 тысячи рублей. Есть UPS, который подешевле, но тоже это курьерская служба американская. И недавно появилась компания «Боксбери», которая заняла очень классную нишу между почтой и вот этими курьерками, будучи по цене ближе к почте, но при этом предлагая полные отслеживания для покупателя и хорошие сроки доставки: где-то до двух недель в Штаты и в Европу.

Так сложилось, что «Почта России» стала темой анекдотов. Возможно, уже все изменилось, но восприятие не так быстро перестраивается. Вас не пугали возможные проблемы с доставкой?

Илья Кретов: Если одной фразой выражать изменения, то почта стала бизнесом, то есть она из социальной государственной компании, которая разносит пенсии, стала реально конкурировать на рынке логистического бизнеса, и с изменением main set в голове произошли бизнес-изменения. «Почта» слушает клиентов, «Почта» достаточно оперативно сейчас реагирует на какие-то коллапсы, которые происходят в логистике. С «Почтой» мы в постоянном диалоге, я надеюсь, что даже в ближайшие несколько недель она сделает изменения практически первой в мире среди почт. Мы сказали про все остальные глобальные рынки, но работая с почтой Израиля, Восточной Европы и Латинской Америки, надо признать, что наша почта по диджитализации, по клиентоориентированности дает фору многим.

Обнуление НДС для экспорта, чтобы его не возвращали, а чтобы его просто не было. Я знаю, что вам вместе с группой коллег удалось этого добиться для наших розничных производителей, которые просто посылку отправляют, но это тоже экспорт.

Илья Кретов: Абсолютно. До 2019-2020 годов если ты отправляешь, скажем, палету или контейнер чашек в Бангладеш, то у тебя есть таможенный документ для того, чтобы принять этот НДС к возврату и доказать со всеми нужными таможенными отметками. Мы играем в бизнес, который называется розничный онлайн-экспорт — это значит, что ты этот же контейнер чашек распродаешь по чашечке и одна идет в Бангладеш, другая в Америку, третья в Австралию. И формально, как выяснилось, когда мы начали заниматься этой проблемой, существовала некая процедура, по которой можно вроде бы как за каждую чашечку получить отметку, что действительно чашечка выехала, и к ней применить нулевую ставку НДС. Экспортеры и продавцы с нашей площадки, с кем мы общались, были некоторые, которые пытались пройти эту историю, так на таможне просто их разворачивали и говорили: слушайте, у нас тут три накладные, и никто не знает, где они лежат, до свидания. Когда мы поняли эту проблематику, вместе с группой, в которой DHL и еще ряд компаний, нам удалось вместе сесть за один стол с Минфином, с «Почтой», с ФТС, с ФМС, и мы посмотрели на эту процедуру и поняли, что можно вывести ее в цифру и сказать, что давайте приравняем номер отслеживания почты к некому официальному документу, который подтверждает, что чашка уехала. И теперь что произошло за прошлый год: «Почта России» интегрировалась с ФТС, ФТС интегрировалась с ФМС, и по каждому номеру отслеживания, а мы и так интегрированы с «Почтой», мы говорим, что вот пришел заказ на чашку, чашке присвоился вот такой номер отслеживания, дальше все это передается по цепочке, и ФМС действительно видит, что действительно был заказ на чашку и чашка покинула территорию Российской Федерации, значит, можно применить нулевую ставку НДС.

Очень много позитивных новостей. Приятно и удивительно это слышать от человека, который является директором по всем глобально развивающимся рынкам eBay. Следующий вопрос. Если возникли такие условия, такие возможности, россияне пользуются ими? Как это все растет?

Илья Кретов: Да, когда мы начинали заниматься экспортом — 2016 год, мне просто очень приятно все время смотреть это на контрасте: ты приходишь к чиновникам, например в Минпромторг, к «Почте России», говоришь: «Товарищи, здесь экспорт», они говорили: «Боже, какой экспорт, о чем ты? У нас никто ничего не продает, продавать нам нечего, у нас там лапти и ушанки».

И вообще, товары народного потребления — это не наш конек, чтобы американцы купили у нас ложечки или подушечки.

Илья Кретов: Абсолютно. И я помню, что изменение в мозгу тоже кликнуло в тот момент, когда было несколько совещаний в Минпромторге. Я помню, что из совещания в совещание в стратегии менялось количество экспортеров, которые должны заниматься несырьевым экспортом российским. И в этот момент, мы поняли, что надо рынок измерять, потому что никто его все равно не понимает. И мы вместе с исследовательским агентством Data Insight запустили тогда исследование рынка онлайн-экспорта, на тот момент он был уже немаленький, в районе 420 млн долларов. Мы смотрели на статистику России против Великобритании и Германии и поняли, что идем ровно по тем же трендам по количеству малого бизнеса, который что-то продает на экспорт, против вот этого рынка маркетплейсов. Стало ясно, что этот рынок достигнет 10 млрд долларов через десять лет. Точно такое же исследование мы повторяли четыре года. 2020 год мы закрыли на отметке больше миллиарда долларов с ростом в 42%. Меня всегда спрашивают: «Через сколько лет мы будем десять миллиардов?» Я уклончиво отвечаю: «Через несколько», потому что это все очень зависит от многих факторов. Мы ожидали, что он будет расти по 20%, вот он последний год вырос на 40%. Если у нас будут методы стимуляции экспортеров, то это приблизит эту цифру.

А мне кажется, просто людям надо рассказывать про такие возможности. Кстати, можете ли вы охарактеризовать, какие группы товаров у нас продаются?

Илья Кретов: Да, конечно. У нас есть несколько таких верхних уровневых групп. Есть категория, мы называем это «фэшн»: это может быть одежда, обувь, аксессуары и так далее. Есть масс-маркетные товары, просто какая-нибудь недорогая маечка для ребенка, произведенная в России. У нас есть производства, продукция которых не сильно дороже, чем китайская. Удивитесь, насколько хорошо идут на маркетплейсах часы, потому что они безразмерные и потому что людям нравятся разные дизайны. Хорошо идут наши часы «Командирские», «Полет» и прочие российские бренды. Они стоят от 30 до 100 долларов в среднем. А Россия сейчас на очень пограничном хайпе, особенно многим нравится атрибутика. Кстати говоря, о российской атрибутике: «КамАЗ» вышел со своей сувиниркой, в том числе на eBay. Там крутая команда, и можно было по цифрам понять, что они победили, потому что продажи были на каком-то невысоком уровне, а потом раз, всплеск. Они за несколько дней на несколько тысяч долларов что-то продали.

Возвращаемся в категорию «фэшн». Многие делают какие-то браслетики, сережки и так далее, часто это недрагоценные металлы, но есть и они, у нас есть большое количество no name фабрик.

Послушайте, а драгметаллы через таможню нашу проходят так же легко, как подушечки?

Илья Кретов: Нет, это одна из проблем, которую мы сейчас пытаемся тоже решить.

У нас интересная ювелирка, я считаю.

Илья Кретов: У нас интересная ювелирка, есть янтарь, но им запрещено торговать онлайн, поэтому на удивление, у нас очень много продавцов янтаря сидит в Украине, а не в России. Я считаю, что это упущенная возможность, в том числе для российского экспорта, но есть примеры, когда предприниматели собирали вот эти no name фабрики и дальше начинался такой юридический танец с бубнами, потому что приходилось создавать компанию в Европе, как бы продавать самим себе и вывозить это туда. Они вроде как российские предприниматели, но они торгуют в Германии, по всему миру российскими товарами.

Также большая группа товаров и растущая очень хорошо — это запчасти.

Про автомобили идет речь? То есть сначала они нам, а потом мы им обратно заштопанные?

Илья Кретов: Есть разные модели. Одна из самых интересных, на мой взгляд, — это наши производители делают тюнинг-обвесы для иностранных покупателей. Есть там у нас одна из компаний, например, «МВ тюнинг», они сидят в Тольятти, они тоже начали экспериментировать, начали делать пластиковые обвесы для «Мазды» и других автомобилей. Что происходит дальше? Они попадают к кому-нибудь в Штаты, этот кто-нибудь выкладывает в какой-нибудь Mazda club или в каком-то блоге и дальше комментарии: «О, боже мой! Я хочу такой обвес от этих парней из России, это просто что-то умопомрачительное». И таких историй несколько. Есть другая компания, они очень сильно вкладываются в 3d-визуализацию, и они делают обвесы для «Лексусов», для других машин. Там такая тачка на прокачку, просто залюбуешься.

А вот если я что-нибудь умею делать такое, что в быту пригодится, но как попасть на eBay? Должна быть какая-то инфраструктура, в которой отформатируют, правильно отфотографируют, еще правильно напишут, чтобы оно в поиск попадало как нужно.

Илья Кретов: Мы делаем ряд региональных программ для поддержки экспорта, потому что мы понимаем, что в России очень много тех, кто умеет что-то делать, но мы-то про них не знаем, сидя в Москве, а возможно, региональные центры про них лучше знают и там есть какая-то связь. Мы делали проект в Удмуртии, и там один из предпринимателей спросил, какие товары обычно продаются. Мы говорим, что если хочешь попробовать, то лучше что-нибудь недорогое, до 100-200 долларов, и что-нибудь нетяжелое, чтобы «Почтой России» отправить. Он говорит, что у него есть профессиональная точилка для ножей: штуковина 5 килограммов, 500 долларов. Мы всем офисом сказали, что если хочешь попробовать, то вперед, но, скорее всего, нет. Он взял да попробовал. Он попал к какому-то известному блогеру в Штаты, который сказал: «Класс! Я сегодня получил офигенную штуку из России, сейчас буду ее распаковывать. У меня ночь впереди, я переточил все ножи в доме. Russian knife sharpener — лучшая точилка ножей». У него там 2-3 млн просмотров в «Ютубе», всем теперь нужен Russian knife sharpener, мы видим у себя количество запросов не просто knife sharpener, а именно Russian knife sharpener. Мы говорим предпринимателю: «Поменяй у себя название, чтобы ты по Russian knife sharpener находился». Он сейчас один из таких хороших топов продаж из России.

Чтобы попасть в поиск, надо правильно по-английски написать. А у нас, как правило, человек, который умеет делать точилку для ножей, не умеет правильно написать по-английски. Это вообще мало кто умеет.

Илья Кретов: Огромная проблема, на самом деле, даже по-русски не умеют описывать свои товары. Но много что уже оптимизировано. Во-первых, есть интеграционные компании так называемые, когда ты приходишь, говоришь: «Я хочу встать на eBay», они говорят: «Хорошо. Мы тебе сделаем под ключ, все правильно отфотографируем, правильно опишем, сделаем нужное количество фотографий, ты получишь готовый магазин для того, чтобы его развивать». Это внешние компании, поэтому эта услуга платная, но, так как государство у нас сейчас очень активно старается поддерживать весь экспорт, включая онлайн-экспорт, есть набор центров поддержки экспорта, есть российский центр, а есть региональный центр поддержки экспорта. И у многих из них есть программы субсидирования, выхода на экспорт, в том числе для того, чтобы тебе все сделали под ключ на маркетплейс.

Пора развивать такие сервисы каким-нибудь просто лингвистам, маркетологам по обслуживанию ремесленников.

Илья Кретов: Они появились, они очень активно растут за последний год. У нас сейчас 41 тысяча экспортеров на eBay из России, 11 тысяч из них пришло только за последний год. Да, такие компании есть, можно делать.

А вы не создаете? Не рулите немножко процессом? Потому что успех ведь зависит от того, чтобы они правильно выложили, а иначе не пойдет.

Илья Кретов: Конечно. Очень много сейчас появляется компаний, которые к нам стучатся, которые понимают, что есть какой-то бизнес, и говорят: «Мы тоже интеграторы». Естественно, мы начинаем сначала все эти компании проверять, смотреть, что они сделали и какие магазины создают, но на данный момент в России ниша практически не занята. Есть две, может быть, три компании, которые делают это действительно качественно и хорошо. Если ты хочешь сам, то в eBay…

Мне кажется, это лайфхак для гуманитариев сейчас, которые не руками, а на бумаге. Снимают, рисуют, описывают.

Илья Кретов: Тот же Татарстан, они сделали сейчас такую государственную компанию. Это компания, которая выводит на маркетплейсы локальные и на экспортные, на eBay через свои ресурсы. Если сам, то у меня тоже многие выходят без всяких интеграторов. Я как-то выступал в «Сколково», подошла девушка ко мне через полчаса выступления и сказала: «Пока вы рассказывали, я свой товар уже выставила на eBay, уже можно покупать». То есть она сама сделала все в режиме онлайн. На что надо обращать внимание всегда: eBay — это, по сути, большая поисковая система по товарам. Поэтому точно так же, как и в поиске, мы пытаемся поднять свои сайты, точно так же надо уметь это делать внутри маркетплейсов. На это влияет обычно заголовок, то есть там должны быть нужные ключевые слова. Большая проблема обычно у российских дизайнеров, когда они приходят и говорят: «Штаны Кретофф». Мы говорим: «Никому не нужны ни штаны твои, ни уж тем более Кретофф, потому что это никто не знает». Есть специальная программа, которая определяет, что ты продаешь. Штаны? Назови их: детские, спортивные, джинсовые, хлопок, женщина, мужчина. Мы все немножко жалуемся на китайцев, потому что мы говорим, что китайцы на eBay, на «Алиэкспрессе» названия дурацкие придумывают, но это абсолютно прагматичная поисковая оптимизация. И дальше то же самое в описании. С точки зрения фотографий мы рекомендуем три или больше, каждая следующая фотография увеличивает конверсию.

А были попытки выдать себя за бренд? Там можно внизу написать, что это хорошая реплика, это не Prada, а «Правда». Они просто хорошие.

Илья Кретов: «Правда» это не Prada» — хорошо звучит. Есть, конечно. eBay существует уже 25 с лишним лет, там очень много кейсов подобных было отработано для правообладателей товарного знака, для тех, кто владеет товарным знаком, есть специальная программа, по которой ты как правообладатель можешь прийти и сказать, что вот этот продавец продает что-то под моим товарным знаком, хотя он никто и звать его никак и это точно не мой товар. eBay все эти кейсы разбирает и очень многих за такие вещи блокирует, иногда без возможности восстановления.

Я с удивлением прочитал, что по числу поставщиков Удмуртия, не самый большой субъект Федерации, но на третьем месте.

Илья Кретов: Да, после Москвы и Питера, то есть в регионах она первая.

У меня был заготовлен вопрос, что такого особенного в Удмуртии, правда, подумал, что ответ уже нашел. Я знаю, что глава Удмуртии Бречалов Ironman, вы тоже Ironman, это поэтому Удмуртия обошла всех остальных, кроме Москвы и Питера?

Илья Кретов: Хорошее сравнение. Я вам сейчас расскажу, почему реально это произошло, а потом я немножко личную историю про Ironman расскажу все-таки, потому что Ironman — не пустое слово в том, что Удмуртия вышла в том числе на первое место. В Удмуртии и у Александра Бречалова есть классный посыл о том, что они по размеру, по населению близкие к Финляндии и почему бы не сделать в Удмуртии нечто, что по уровню жизни будет близко к европейской стране, хотя там все те же самые ресурсы. Удмуртия начала очень активно. Мы делали нашу первую пилотную программу в Ярославле, когда мы начали развивать регионы экспорта, Удмуртия была вторым регионом и до сих пор является одним из самых активных по развитию. Они очень активно делают дни маркетплейсов, дни акселерации предпринимательств и разные другие вещи, но в том числе выход на экспорт. Там и Бречалов, и его команда, сказали: «Наш потенциал, он кроется в том числе, чтобы онлайн получать аудиторию из других стран». И они планомерно, как бы в режиме тренировок, вопрос Ironman, сидят на этой теме. Команда Бречалова про eBay не очень много слышала. И мы были на одной из сессий на Дальневосточном экономическом форуме, по-моему, 2017 год был, мы сидели, и начался разговор про экспорт. Я увидел, что Александра это заинтересовало, он мне просто отправил свою визитку «Александр Бречалов, контакты, Ironman». Что такое Ironman, и вообще что такое триатлеты — это люди, которые достаточно много своего времени тратят на самоистязание, имея какую-то очень четкую цель. И ты понимаешь, что обычно с этими людьми если встаешь на какой-то путь, то ты дойдешь 100 процентов до конца. Ну вот, собственно, так и случилось. Мы сделали несколько программ в Удмуртии, и все достаточно успешно.

Спасибо, я узнал очень много интересного и как никогда много позитивного.

Илья Кретов: Спасибо. В пандемию очень много компаний перешло из офлайна, они стали страдать, начали искать какие-то новые выходы на онлайн. Мы тогда запустили программу как раз с Удмуртией и с банком «Открытие» и назвали ее «Открыты на весь мир», потому что магазин может закрыться, а в онлайн ты можешь быть открыт на весь мир. И мы сейчас запускаем «Открыты на весь мир 2.0» для того, чтобы большее количество экспортеров пришло на eBay, и даем много всяких бесплатных обучалок, магазинов и так далее, чтобы поддержать российский экспорт, российские компании.

Илья Копелевич

В Чебоксарах прошли соревнования по первой помощи среди школьников

Чувашское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» реализует проект «Спасти может каждый». Цель проекта - научить молодежь Чувашии оказывать первую помощь, а также обучить алгоритмам действий в ситуациях, требующих немедленного и грамотного вмешательства для спасения жизни и здоровья человека.

В рамках проекта в этнокомплексе «Амазония» состоялись соревнования по первой помощи. Участниками соревнований стали 5 команд школьников города Чебоксары. Соревнование включало в себя 8 станций: четыре станции, где волонтеры-актеры, загримированные под пострадавших с ожогами, травмами и кровотечениями. Для большей реалистичности, они полностью имитировали поведение пострадавших: кричали, использовали живую мимику и жесты.

На оставшихся станциях участники показывали свой уровень знаний в теоретических вопросах, а именно алгоритм оказания первой помощи при различных жизнеугрожающих состояниях, а также в вопросах транспортировки и психологической помощи пострадавшим. По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место - лицей №44, 2 место – лицей №44, 3 место – лицей №2.

Всем участникам соревнований вручены сертификаты, а победители получили дипломы и ценные призы.

В Бразилии запущен золото-медный рудник Serrote

Компании Mineração Vale Verde (MVV) и Appian Capital Advisory сообщили о завершении строительства золотомедного рудника и перерабатывающего предприятия Serrote в бразильском Алагоасе – досрочно и с меньшим бюджетом, чем было изначально запланировано.

В MVV заявили, что на Serrote будет производиться в среднем приблизительно 22 тыс. т медного эквивалента в год в течение 14 лет прогнозируемого периода эксплуатации месторождения. С карьера будет поставляться, по оценкам, 4,1 млн т руды в год. Запасы руды оцениваются в 52,7 млн т с содержанием меди 0,6%.

Компания рассчитывает на низкие транспортные издержки и углеродный след.

MVV планирует наращивать выработку во второй половине 2021 г. Первая отгрузка высокосортного золото-медного и серебряного концентрата ожидается в ноябре 2021 г.

Usiminas заработала 1,2 млрд реалов в первом квартале на фоне увеличения продаж

Как сообщает Yieh.com, бразильская компания Usiminas сообщила о чистой прибыли в размере 1,2 млрд реалов в первом квартале этого года по сравнению с убытком в размере 424 млн реалов за тот же период прошлого года. Такой результат был обусловлен высоким спросом на сталь в стране в сочетании с ростом цен.

Объем продаж стали Usiminas вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,25 млн тонн, тогда как продажи железной руды упали на 12% до 1,94 млн тонн.

По оценке компании, во втором квартале объем продаж стали достигнет 1,2–1,3 млн тонн.

Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам 6-й Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», Москва, 1 июня 2021 года

Уважаемый господин Ван И,

Уважаемый Игорь Сергеевич,

Коллеги, друзья,

Наращивание стратегического партнёрства с КНР – в числе наших безусловных, ключевых приоритетов. Это зафиксировано в утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в ноябре 2016 г. Концепции внешней политики. Признательны коллегам из Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук за организацию очередной, уже шестой по счёту, совместной конференции. Рассматриваем её как хорошую возможность для оценки состояния и перспектив двустороннего взаимодействия, его растущего влияния на положение дел в мире.

Нынешний год для нас особенный: 20 лет назад, 16 июля 2001 г., Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь подписали в Москве Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Открывая эту новую страницу, стороны выразили решимость передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение. Была юридически затверждена провозглашенная ранее на политическом уровне характеристика двусторонних отношений – «равноправное доверительное партнёрство и стратегическое взаимодействие». Таким образом, этот, без преувеличения, исторический международно-правовой акт зафиксировал формирование новой модели наших межгосударственных связей, их выход на принципиально новые рубежи.

Особу отмечу, что Договор опирается на общепризнанные нормы международного права, прежде всего цели и принципы Устава ООН. В документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, об отказе от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. Сформулирован принцип «уважения выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития». Предусмотрено незамедлительное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения угрозы агрессии против одной из сторон. Не допускается использование своих территорий третьими государствами в ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности друг друга. Тем самым – без создания формального военно-политического объединения – была сформулирована правовая основа для самой тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих коренные интересы наших государств. По сути, российско-китайское всеобъемлющее партнёрство – это больше, чем классический военно-политический союз.

Принципиальное значение имеет положение Договора об отсутствии взаимных территориальных претензий, решимости превратить общую границу в границу вечного мира и дружбы. Его включение в текст способствовало окончательному урегулированию так называемой «пограничной» проблемы и кардинально укрепило обоюдное доверие.

Уважаемые коллеги,

Значительна роль Договора в придании ускорения торгово-экономическому взаимодействию. Нам есть что предъявить общественности. За прошедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз – с 8 млрд долларов США до 104 млрд по итогам 2020 года. Сегодня по линии межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более 120 млрд долларов США.

Стратегический характер приобрело партнёрство в энергетической сфере. Уже почти 10 лет успешно функционирует российско-китайский нефтепровод, в конце 2019 г. запущен газопровод «Сила Сибири». В российской Арктике с китайским участием реализуются крупнейшие проекты по производству сжиженного природного газа. Буквально на днях (19 мая с.г.) Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин вместе дали старт сооружению четырех новых энергоблоков российского дизайна на АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу».

Поступательно наращивается кооперация в промышленности и сельском хозяйстве. В условиях непрекращающихся попыток Запада сдержать технологическое развитие наших государств особое значение приобретает взаимодействие в области науки и инноваций. Неслучайно в 2020-2021 гг. мы проводим годы научно-технического и инновационного сотрудничества, продолжая успешную практику тематических годов.

Большую роль играет Договор и в расширении культурно-гуманитарных обменов. Такая работа всемерно способствует поддержанию отношений добрососедства, упрочению межобщественной базы российско-китайского стратегического партнёрства.

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на контакты между нашими гражданами. Уверен, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации нам в сжатые сроки удастся их восстановить и нарастить. Безусловным приоритетом должно быть, на наш взгляд, содействие изучению русского языка в Китае и китайского в России, а также диалог с молодежью, которой уже скоро предстоит принять эстафету в деле развития и приумножения традиций российско-китайской дружбы.