Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Курс на подражание

Как 1989 год породил популизм и дестабилизировал мировой порядок

Иван Крастев – председатель Центра либеральных стратегий в Софии, постоянный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене и автор статей для многих периодических изданий

Стивен Холмс – профессор права Нью-Йоркского университета.

Резюме Удивительным последствием контрпродуктивного курса на подражание стало использование Владимиром Путиным имитации лицемерия в качестве оружия в изнурительной политико-психологической войне, которую Россия ведет с зеркальным отображением мира, упрямо создаваемого Америкой после 1989 года.

Мир, открытый, взаимозависимый и полный надежд в 1989 г., сегодня охвачен невыразимым страхом и мрачными предчувствиями. Согласно опросам, большинство европейцев считают, что их дети будут жить хуже, чем они, поскольку снизится общий уровень благосостояния. Аналогичные исследования в США говорят о том, что подавляющее число (81%) американцев, голосовавших за Трампа, уверены: за полвека качество жизни резко ухудшилось. Существенная доля европейцев и американцев также полагает, что их страны, чрезмерно подверженные открытому перемещению людей и капитала, движутся в неверном направлении.

Парадоксальная особенность пошатнувшейся самоуверенности Запада состоит в том, что драматические события, такие как шокирующая победа на выборах сил, противостоящих истеблишменту, в Центральной Европе, которую 25 лет назад превозносили как торжество западной политической и экономической модели, ныне видится одним из симптомов провала и близкой кончины Запада. Вопреки оптимистичным реляциям, преобладавшим после событий 1989 г., история XXI века с гораздо большей вероятностью будет формироваться миллионами людей, устремившихся на Запад, а не исходящими оттуда либеральными идеалами.

Как понять смысл и значение этого масштабного и непредвиденного краха радужных надежд? Как и почему вчерашняя ослепительная и яркая победа обернулась сегодня унылым и угрюмым поражением?

Чуть более четверти века назад Фрэнсис Фукуяма – американский интеллектуал, занимавший важный пост в Государственном департаменте США, – доказывал в знаменитом очерке, что все крупные идеологические конфликты уже разрешены. Это было в том самом 1989-м, когда ликующие немцы танцевали на обломках Берлинской стены. Соперничество подошло к концу, и историческим победителем стала либеральная демократия западного образца, писал он. Нельзя сказать, что победу одержали Соединенные Штаты, которые, так уж сложилось, были демократией. Нет, они одержали верх именно потому, что были процветающей демократией. Фукуяма ярко сформулировал и выразил веру в то, что западная цивилизация – это и есть современная цивилизация. Она олицетворяет собой естественный мировой порядок, где демократия и капитализм соединены узами счастливого брака, хоть порой и чувствуют себя неловко в этом супружестве. Поскольку западной либеральной демократии нет равных и она не может быть оспорена, это по умолчанию единственная достойная подражания модель политического и экономического устройства общества. Поэтому после 1989 г. не могло быть и речи о том, чтобы отказаться подражать западным нормам и институтам.

Именно этот чудаковатый взгляд на мир доказал свою полную несостоятельность у нас на глазах.

Считая само собой разумеющимся, что период, наступивший после окончания холодной войны, будет Веком подражания, западные политические лидеры и философы попались в ловушку, которую сами соорудили. Вследствие этого Запад утратил не только способность понимать другие страны и культуры, но и объективное восприятие самого себя, а также интуитивное понимание того, как демократии следует устранять последствия собственных неизбежных промахов и ошибок. В конце концов, настойчивость западных лидеров, упорствовавших в том, что остальной мир должен подражать или пытаться подражать политической модели Запада, спровоцировала ответную негативную реакцию, вызванную раздражением и негодованием. В итоге на наших глазах рушится не только западная либеральная демократия, но отчасти и мировой порядок, основанный на правилах, которые Америка небезуспешно пыталась поддерживать после окончания Второй мировой войны.

Почему мы уверовали и что это значило?

Не случайно 25 лет тому назад многие из нас готовы были поверить в конец истории. Окончание холодной войны в сочетании с возрастающей легкостью и быстротой обмена информацией на всей планете чудесным образом объединяли расколотый ранее мир. Со временем оптимизм Запада стал граничить с эйфорией. В 1990 г. почти 80% россиян положительно относились к США. В течение следующего десятилетия постоянные члены Совета Безопасности ООН лишь девять раз использовали право накладывать вето на резолюции. Какой разительный контраст с восьмидесятыми годами, когда они применили это право 67 раз!

Изобретенная в 1989 г. Всемирная паутина стала самостоятельно функционировать в девяностых годах. Проект «Геном человека» формально был начат в 1990 году. Поисковая система Google появилась в 1996 г. и стала независимой компанией в 1998 году. По данным Freedom House, с 1989 по 1999 г. число демократий в мире увеличилось с 69 до 120. В большинстве из пятидесяти с лишним новых демократий приняты либеральные конституции. Казалось, что в ближайшем будущем повсеместно восторжествуют конкурентные многопартийные системы по западному образцу. Да, хрупкое демократическое движение в Китае было жестоко подавлено, но это воспринималось как трагическое отклонение от безостановочного наступления западной демократии. Другими словами, если отбросить идеологические пристрастия, повседневный опыт девяностых годов подпитывал самомнение Запада, будто наступил рассвет новой эпохи, а авторитарное правление и изолированные от мира общества окончательно и бесповоротно себя дискредитировали.

В те годы никто не говорил о том, что обязательное подражание, даже когда оно происходит добровольно и успешно, в целом раздражает подражателей и притупляет любопытство у тех, кому они подражают. А ведь именно в этом следует искать незаслуженно игнорируемую фундаментальную причину нынешнего движения против глобализации, сопровождающегося негодованием против космополитических элит, которые управляют данным процессом.

Да, обучение посредством подражания – способность, в целом присущая человеческому роду, без которой быстрое окультуривание детей было бы невозможно. Но в этом и главная проблема миссии, которую Запад начал осуществлять после 1989 г.: уговорить посткоммунистические и другие развивающиеся общества вступить на путь политических и экономических реформ с целью их преобразования по своему образу и подобию. Стратегия модернизации через подражание поощряла политическую инфантильность и потому была обречена на неизбежный «подростковый бунт» взрослеющих обществ против навязываемых «родительских» правил и норм поведения.

Покровительственно-высокомерное разграничение между теми, кому стоит подражать, и теми, кто обречен на подражание, привело к тому, что «мягкая сила» Запада, вдохновляющая другие страны встать на путь подражания, со временем превратилась в слабость и сделала Запад уязвимым. Исходная предпосылка, согласно которой остальной мир следует судить по успешным или неудачным попыткам воспринять западные социальные нормы и политику, рано или поздно должна была вдохновить шовинистические и нативистские настроения в других странах. Нет ничего удивительного в том, что Венгрия и Польша в наши дни так рьяно отстаивают свой национальный суверенитет и самобытность.

Хоть как-то осмыслить то, что в противном случае кажется аномальным и иррациональным отступлением от первоначальных принципов, позволяет нежесткая аналогия между партиями евроскептиков, сторонников авторитаризма и популистскими партиями, пришедшими к власти в Центральной Европе, с одной стороны, и иммигрантами второй волны – с другой. Хотя первое поколение радуется успехам, достигнутым благодаря подражанию и интеграции, представители второго поколения, естественно, восстают против того, что им видится как раболепный и унизительный успех их предшественников.

События 1989 г., казалось бы, свидетельствовали о том, что Запад находится на пороге преобразования всего мира. Спустя 25 лет шок вызван тем, как сильно сам Запад дестабилизировал мир, который намеревался переделать по своему образу.

Апофеозом либеральной демократии в качестве единственно возможного идеала стали четыре пагубных последствия, от которых будет не так-то просто избавиться.

Во-первых, эйфория тех, кто мнил себя победителем холодной войны, заставила их отказаться от изучения истинного положения дел в странах, не пожелавших вводить у себя либерально-демократические институты. Западные политики считали само собой разумеющимся, что нелиберальные правительства обречены на провал и на очень жесткую посадку. Западные наблюдатели предпочитали классифицировать страны всего мира – не только те, которые недавно освободились от коммунизма, – по одной шкале: от «непохожих на нас» до «почти как мы». Это называлось «наукой транзитологии» (переходного периода).

Представители Запада посещали страны с переходной экономикой, как туристы посещают зоопарк, чтобы понять, на какую следующую ступень эволюции предстоит подняться этим в целом неразвитым жителям планеты. «Смотрите-ка, власть закона там не действует» – это звучало примерно так же, как если бы было сказано: «Смотрите-ка, у них нет большого пальца на руке!». Некритично усвоив местечковый и морализаторский взгляд на прогресс, связанный с надеждами 1989 г., западная политология не смогла предсказать ни нынешнюю популистскую волну у себя дома, ни впечатляющие успехи Китая, который добился скачка в экономике без политической либерализации.

Во-вторых, нелепая и смешная мысль о том, что вся история – процесс, достигающий кульминации в виде западного политического и экономического порядка, равносильна неконтролируемой вспышке самообожания со стороны Запада. До 1989 г. размышления о демократии были по большей части омрачены пониманием редкости и хрупкости этого явления в мире. Граждане западных демократий опасались, что их необычная в исторической перспективе и далеко непростая система управления может вскоре быть разрушена обманчивым соблазном авторитаризма. Книга Жана-Франсуа Ревеля «Как гибнет демократия» была бестселлером еще в 1983 г. не только в Европе, но и в США. Напротив, в мире, сложившемся после 1989 г., сам факт того, что страна является демократией, уже как будто подразумевал, что все ее серьезные проблемы легко решаются.

Оказалось, что это далеко не так. Согласно еще одному исследованию, за последние 25 лет граждане ряда крепких демократий в Северной Америке и Западной Европе не просто склонились к тому, чтобы критически оценивать своих политических лидеров. Они также стали более циничными, высказывая сомнения в ценности демократии как политического устройства; у них меньше надежд на то, что есть возможность хоть как-то повлиять на государственную политику своими действиями, и они больше готовы поддерживать авторитарные альтернативы. То же исследование показало, что «более молодые поколения не считают демократию чем-то важным; не желают участвовать в политическом процессе, поддерживая ту или иную партию».

Разочарование в демократии приводит нас к третьей причине, по которой Век подражания серьезно дестабилизировал Европу и Америку и способствовал наступлению нынешнего кризиса. Оказалось, что «прилизанный» образ Запада, пропагандируемый в странах, поощряемых к демократизации, слишком легко высмеять и дискредитировать как неоколониальную пропаганду. Прошло совсем немного времени, и жители других государств, которым упорно навязывали американскую модель, стали указывать на несуразные двойные стандарты и нестерпимое лицемерие. Люди во всем мире по-прежнему признают военную мощь Америки, на них производят впечатление ее технологические новации и индустрия развлечений. Но восхищение американской демократией осталось в далеком прошлом в силу явно безуспешных попыток США навязать некое подобие своего политического устройства другим странам.

Четвертое и не менее фатальное наследие Века подражания – несбалансированная карта мира, на основании которой западные правительства определяют свои внешнеполитические приоритеты. В частности, в своей внешней политике 1990-х гг. Америка уделяла слишком много внимания Центральной и Восточной Европе по одной простой причине: посткоммунистические страны являлись наиболее явными подражателями предлагаемой политической и экономической модели. Убежденные в том, что они вводят мир в новую эру подражания, западные политики начали смотреть на остальных через призму опыта Центральной Европы.

Государства с потенциалом демократизации условно подразделялись на две группы: Польши и Сербии. Первая группа принимала западные модели мирно, тогда как второй нужно было немного «помочь» с воздуха. Мировая демократическая революция представлялась разновидностью сказки о Спящей красавице: Принцу свободы достаточно было убить дракона (или свергнуть диктатора) и пробудить поцелуем спящее либеральное большинство. Казалось, сюжет этой сказки полностью соответствовал опыту, пережитому Центральной Европой после 1989 г., и лег в основу всей внешней политики, проводимой Америкой и Западной Европой.

Для начала лидеры Запада переоценили либерально-демократические мотивы, побудившие Польшу и Венгрию принять западный путь, и недооценили националистические импульсы, которые сегодня возобладали в польской и венгерской политике. Это также породило наивные ожидания относительно «арабской весны», которые в немалой степени способствовали воцарению хаоса в Ливии и авторитарного правления в Египте. Из-за того же мифа Запад не разглядел вовремя революционного роста китайской экономики, поскольку западным лидерам было трудно понять привлекательность китайской модели развития для многих регионов мира. И это еще не все.

Опыт прошлого десятилетия показывает: вопреки оптимистичным сценариям, разработанным под влиянием эйфории 1989 г., по характеру политического режима не всегда можно точно спрогнозировать, в какие геополитические альянсы он предпочтет вступать. Старомодная идея национальных интересов, а также постколониальная солидарность зачастую более надежный компас для тех, кто хочет понять, какой внешнеполитический выбор сделают новые демократии, такие как Индия и Бразилия, нежели факт более или менее демократического устройства этих стран.

Почему популисты стали новой контр-элитой

Глобальное сращивание «элит без границ» и растущее недоверие народа к демократически избранным элитам – две главные особенности эпохи, наступившей после 1989 года. Мировые элиты больше всего похожи друг на друга в вопросах политики и моды. Их символом стал «человек из Давоса». Но глобалистский шик не помог завоевать доверие менее привилегированных граждан своих стран – скорее наоборот. После финансового кризиса 2008 г. народное недоверие к политическим и деловым элитам резко возросло.

Чтобы понять причины, нелишне вспомнить, что свободное владение английским языком сегодня стало чуть ли не главным условием экономического успеха и процветания в мире, где английский язык не является родным или разговорным. Однако сам образ жизни и мышления, облегчающий национальным элитам, не говорящим на родных языках, интеграцию в глобальные, тесно связанные друг с другом элиты, вызывает их отторжение в обществе. Вот почему новым, доморощенным контр-элитам, приходящим к власти на волне популизма, так легко дискредитировать глобалистские элиты как непатриотичную «пятую колонну».

Сращивание коммунистической номенклатуры с обществом своих стран было обусловлено невозможностью исхода для этих элит и постоянно присутствовавшим страхом войны. После падения Стены идея о том, что все граждане, независимо от социального статуса или политической роли, находятся в «одной лодке», была вытеснена из народного сознания. Открытие границ привело к тому, что ранее замкнутые и обособленные правящие круги отдельных стран влились в экстерриториальные мировые элиты, которые концентрируются в урбанистических центрах по всему земному шару. Произошло эмоциональное и культурное сближение национальных элит Востока с зарубежными коллегами, которые стали им во многом ближе, чем собственные сограждане. На смену «вертикальным» национальным связям пришли «горизонтальные». Этот разрыв между западническими кругами и их согражданами стал самым ярким следствием глобализации в посткоммунистических обществах.

С точки зрения непривилегированного большинства, глобализация – не больше чем движение за освобождение богатых. По мере того как пропасть между роскошью и нищетой расширяется, выигравшие от посткоммунистической глобализации все больше изолируются от народных масс, окружая себя сотрудниками частных служб безопасности, частными школами, пансионами и больницами и т.д. Изоляция повышает уровень их физической безопасности и неприкосновенность за счет снижения способности понимать проблемы, с которыми сталкиваются их менее удачливые сограждане. Экономист Бранко Миланович доказал, что, хотя неравенство между странами уменьшилось после 1989 г., неравенство доходов внутри каждой увеличилось. Западные трудящиеся и рабочий класс сегодня всюду считаются главной стороной, проигравшей от глобализации. Элита же неразумно игнорирует это сословие, на котором как раз и держится ее благополучие.

Опыт стран, переживших крах коммунизма, опять-таки весьма нагляден. С одной стороны, мобильным меритократам и включенным в мировые сети англоговорящим элитам все труднее разделять чувства своих сограждан, говорящих только на родном языке. Они также не видели никакой особой нравственной доблести в том, что эти сограждане проявляли лояльность, ведь у них реально не было иного выхода. С другой стороны, менее привилегированное и более провинциальное национальное большинство начало презирать свои демонстративно глобалистские элиты за приватизацию социальных «аварийных выходов». Они смотрели на этих лидеров не как на патриотов, а как на меркантильных туристов, ориентированных на конъюнктуру и готовых в любой момент покинуть собственную страну на спасательных вертолетах.

После 1989 г. политические партии и, в частности, лидеры посткоммунистических государств выигрывали выборы, подчеркивая, что их страны нужно сделать нормальными, то есть такими же, как западные. Но они пали жертвой двусмысленности в истолковании понятия нормальности. Как объясняет Жорж Кангилем в книге «Норма и патология», понятие «нормальности» имеет эмпирически-описательное и нормативно-оценочное значение. «Нормальность» может указывать на фактически распространенное или нравственно идеальное поведение. Общественные нормы лучше всего понимать не как идеальные правила или аксиомы, а как правила повседневной координации. Чтобы управлять в своих странах, новым элитам приходится адаптировать поведение к обычному поведению сограждан. Бизнесмен в России (или Африке), желающий остаться порядочным, упорно отказываясь давать взятки, зачастую теряет свое дело. В то же время глобальная легитимность национальных элит зависит от их «нормального» поведения или по крайней мере от того, что на Западе воспринимается как нормальное поведение – например, отказ от дачи взяток. Вследствие этого противоречия местные элиты, чтобы добиваться успеха в своих странах и на мировом уровне, вынуждены давать взятки и одновременно героически бороться с коррупцией. Пытаясь совместить две противоречивые нормальности, они, естественно, становятся хронически ненормальными и утрачивают доверие как у себя на родине, так и за рубежом.

Подражание как подрывная деятельность

Изначально порядок, возникший после 1989 г., рекламировался как устройство, в котором подражание западным политическим и экономическим моделям позволит сделать мировое сообщество однородным и консолидировать его под руководством Америки. Последний парадокс состоит в том, что такой порядок систематически подвергается смертельной опасности в виде своеобразного подражания.

Как утверждает Вольфганг Шивельбуш, «проигравшие почти рефлекторно подражают победителям». Но полусознательная и молчаливая цель такого подражания – не просто имитация победителя, но и развитие способности однажды победить его, «продемонстрировать, что его технологические, организационные и экономические нововведения достигают своей истинной цели… лишь когда усваиваются проигравшим и обогащаются его духом и культурой». Этот захватывающий анализ приводит нас к самому сердцу нынешнего кризиса либерального порядка. Он также позволяет прояснить, какие позиции следует теперь сдать в продолжающейся псевдовойне между Соединенными Штатами и Россией – вялотекущем конфликте, который вряд ли удастся погасить даже после избрания новым президентом США такого русофила, как Дональд Трамп. Имитация не либеральной демократии в западном стиле, а «реального Запада» стала новой дерзкой стратегией Москвы с целью высмеивания, разоблачения и дискредитации оппонентов.

Эта мимикрия может быть как агрессивной, так и оборонительной. И охотники, и их жертвы маскируют свое присутствие, чтобы неожиданно напасть. Наиболее актуальная агрессивная мимикрия предполагает стратегическое развертывание имитации для дискредитации модели. Это можно наблюдать на примере южноамериканских наркоторговцев, которые одеваются в форму полицейских не только для того, чтобы их не схватили, но и чтобы подорвать доверие общества к полицейской форме и подать сигнал гражданским лицам, что носителю формы не всегда можно доверять.

Чтобы нанести поражение Западу, самые непримиримые его враги решили публично и открыто воспроизводить наиболее отвратительные в нравственном отношении аспекты западной культуры и поведения ее представителей. Они делают это не только для того, чтобы противостоять международному и внутреннему давлению и призывам изменить свое общество, но и для того, чтобы лишить легитимности весь либеральный мировой порядок, разоблачив его фундаментальное лицемерие.

То, что победители в холодной войне изначально определяли как Век подражания, стало восприниматься проигравшими как Век лицемерия. В Век лицемерия слабые способны успешно применять сам прием подражания для нападок на сильного, чтобы лишить его боевого настроя и повергнуть в уныние. Наверно, самым драматичным из недавних примеров такого агрессивного подражания является решение смекалистых пропагандистов ИГИЛ (запрещено в России. – Ред.) одевать своих пленников в оранжевые комбинезоны перед казнью. Они зеркально отображают то, как Америка унижает человеческое достоинство мусульманских узников в Гуантанамо, тем самым разоблачая пустоту претензий Запада на моральное превосходство.

Аналогичным образом можно проанализировать нынешнее все более воинственное поведение России за рубежом. Главная задача внешней политики Кремля сегодня – разоблачение мнимого универсализма Запада, за которым скрывается беззастенчивое стремление продвигать геополитические интересы. Самое действенное оружие в этой кампании разоблачения – имитация.

И вправду, последние вылазки Кремля в рамках политической и информационной войны – еще один классический пример агрессивной имитации. Русские утверждают, будто пытаются поступать с Западом лишь так, как тот неоднократно и оскорбительно вел себя по отношению к ним. Подобно тому как НАТО перечеркнула территориальную целостность Сербии в 1999 г., так и Россия нарушила целостность Грузии в 2008 году. Точно так же как американские бомбардировщики дальнего радиуса действия летали в непосредственной близости от границ России, российские бомбардировщики стали летать в непосредственной близости от границ Америки. Вашингтон включил в «черный список» видных российских деятелей, лишив их возможности въезжать на территорию США? Кремль составил соответствующий список видных американских деятелей, отказав им в праве въезжать в Россию. Американцы и европейцы ликовали по поводу краха Советского Союза, русские теперь празднуют «Брекзит» и возможный распад ЕС. «Слив» Панамского досье поставил в неловкое положение Путина и его окружение, зато хакерская атака и утечка электронной почты с сайта Демократической партии стала конфузом для Хиллари Клинтон и ее окружения. Запад поддерживал неправительственные организации либерального толка внутри России, русские же стали финансировать крайне правые и крайне левые партии на Западе, чтобы расшатать НАТО, блокировать программы противоракетной обороны и развертывание американских ракет на территории Европы, ослабить поддержку санкций и подорвать европейское единство. И подобно тому как, с точки зрения Москвы, Запад без зазрения совести лгал России относительно планов расширения НАТО и об атаке на Ливию после получения резолюции ООН, так и Россия беззастенчиво обманывает Запад по поводу своих военных вылазок на Украине.

Перемещение акцента на лицемерную неспособность Запада жить в соответствии со своими стандартами освобождает Кремль от необходимости определить четкую позитивную повестку дня или предложить что-либо вместо того либерального порядка, который пытается уничтожить. Ирония в том, что агрессивная внешняя политика Москвы сегодня берет на вооружение курс на подражание, который был навязан России после краха коммунизма. Это поразительный пример избирательного подражания, используемого для дискредитации навязанного образца. Зеркальное отображение используется для ослабления духа западных лидеров, разоблачения изъянов демократии, ослабления воли Запада к сопротивлению и особенно для высмеивания самооценки Америки как идеальной политико-экономической системы, которую весь мир должен стремиться воспроизвести.

Проблема в том, что российская политика иронической мимикрии и зеркального отображения американского лицемерия медленно подталкивает мир к краю пропасти. Проводить политику агрессивной имитации – значит накликать беду и навсегда сжигать все мосты доверия с Западом. Альтернативные объяснения неудачных попыток Запада жить по собственным идеалам – такие как дурное планирование, неспособность довести дело до конца и отсутствие должной координации между западными странами – сознательно затушевываются, чтобы приписать неконструктивные действия Америки умышленной недобросовестности ее политиков. Разоблачение лицемерия означает неявное обвинение противника в злонамеренных планах и действиях и исключает в качестве возможных объяснений наивность, самообман, межведомственные бюрократические разборки или некомпетентность. Как следствие, имитация лицемерия неизменно предполагает безнравственное использование грубой лжи и эскалацию злобной риторики со стороны России. Поскольку русские выискивают скрытый цинизм в любом призыве американцев к соблюдению гуманитарных идеалов и хотят доказать, что теперь они не настолько наивны, как тогда, когда поверили двуличным обещаниям не расширять НАТО на восток, они теперь готовы проявлять показное неуважение к элементарным гуманитарным ценностям. Можно подумать, что отказ от нравственных табу при осаде Алеппо, например, делает их достойными партнерами аморальной Америки, мнимое злодейство которой они так любят поносить!

Упование на разоблачение лицемерия неприятеля ради оправдания собственных агрессивных действий позволяет критиковать нынешний мировой порядок, не предлагая ничего взамен – никакой позитивной альтернативы. Это не формула трезвой внешней политики, при которой ограниченные средства расходуются на выполнение реалистичных задач. Агрессивная имитация означает взгляд назад, а не вперед. Интервенция в Сирии и Восточной Украине, преследующая цель продемонстрировать, что обновленная Россия может делать то же, что и США, привела к втягиванию Российской армии в кровавые разборки без очевидной развязки или стратегии выхода из конфликта.

К сожалению, попытка России оправдать свои агрессивные действия за рубежом тем, что она лишь копирует западную агрессию, породила ситуацию, в которой Запад с целью самосохранения начинает копировать действия России. Например, в ноябре 2016 г. Европейский парламент принял резолюцию о противодействии российской пропаганде. В ней говорится: «Российское правительство использует широкий диапазон средств и инструментов, таких как исследовательские центры… многоязычные телевизионные каналы (например, Russia Today [Россия сегодня]), псевдоновостные агентства и мультимедийные сервисы (например, «Спутник»)… социальные СМИ и интернет-троллей, чтобы бросать вызов демократическим ценностям, раскалывать Европу, мобилизовать внутреннюю поддержку населения и создать видимость появления государств в состоянии развала на восточной периферии ЕС». Принимая во внимание эти необоснованные утверждения, парламент просит страны Евросоюза реагировать на данные инсинуации. Высока вероятность того, что правительства европейских стран ответят тем же, то есть начнут проводить политику зеркального отображения российского законодательства об «иностранных агентах», включающего ограничения на владение средствами массовой информации иностранными подданными, принятыми несколько лет тому назад в ответ на якобы подрывную деятельность Запада на территории Российской Федерации».

В годы холодной войны внешнеполитические аналитики справедливо утверждали, что гарантированное взаимное уничтожение (Mutual Assured Destruction, MAD) было ограничивающим фактором, снижавшим риск открытого конфликта. Однако гарантированная взаимная дестабилизация (английская аббревиатура получается та же) нынешней эпохи, подстегиваемая нарастающей агрессивной имитацией с обеих сторон, окажет совершенно иное влияние: почти наверняка значительно увеличит риск катастрофической конфронтации.

Заключение

Народный бунт против глобализации, подпитываемый раздражением электората против наиболее заметных глобализированных представителей местной элиты, а также попытки России подорвать и ослабить либеральный мировой порядок уходят корнями в понимание Западом 1989 г. как начала Века подражания. Именно такое понимание превратило неудобопонятную идею о Конце истории в пораженческую идеологию. Высокомерное мнение, будто либеральная демократия в западном стиле – единственная жизнеспособная модель экономического и политического развития, привело к трем нежелательным последствиям. Оно оправдало отсутствие на Западе интереса к сложным процессам, происходившим в обществах, которые пытались или делали вид, что пытаются ему подражать. Оно ослабило самокритику среди неоправданно самодовольных западных политиков. И усилило раздражение против Запада среди тех, кого недальновидные иностранцы заставили подражать себе и кто считал это оскорблением для национальной культуры и самобытности.

Но самым удивительным последствием контрпродуктивного курса на подражание стало использование Владимиром Путиным имитации лицемерия в качестве нового оружия в той масштабной и изнурительной политико-психологической войне, которую Россия ведет сегодня с зеркальным отображением мира, упрямо создаваемого Америкой после 1989 года. Подобное недружественное применение имитации не позволяет избежать конфронтации или разрешить незатухающие вооруженные конфликты. Более того, неспособность Запада понять, что он своими некомпетентными действиями способствовал возникновению этой опасной ситуации в мире – еще один повод для размышления о том, как обязательное подражание, вопреки ожиданиям, лишило всякого смысла в целом общий подход демократических стран к оценке происходящих сегодня событий.

Исчезновение единого мира остается наиболее фатальным следствием самовлюбленной реакции Запада на события 1989 г. и гневной отповеди России, которую возмутила подобная реакция. Вряд ли это непонимание, возникшее между Москвой и Вашингтоном, будет преодолено просто благодаря тому, что вновь избранный президент США твитнул о своем желании снова видеть Россию и Америку лучшими друзьями. Неспособность внешнеполитических элит обеих стран смотреть на мир глазами друг друга слишком глубоко укоренилась в последнюю четверть века. Эта утрата общности и единства в мире как косвенное и потенциально губительное следствие того, что произошло в 1989 г., делает нынешнюю ситуацию крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями для человечества.

"Супер Кугар" поступит в береговую охрану Индии.

Европейская авиастроительная компания Airbus выбрала Гоа для создания центра технического обслуживания и ремонта вертолетов Eurocopter EC725 Caracal (Super Cougar) береговой охраны Индии.

Индия планирует закупить 14 вертолетов этого типа, машины будут проходить испытания именно в центре в Гоа. В настоящее время для морского патрулирования, поисково-спасательных операций и эвакуации раненых в прибрежной зоне используются устаревшие вертолеты Chetak и более современные ALH национального производства.

В настоящее время более 140 вертолетов ЕС725 (международный индекс Н225М) заказаны такими странами как Франция, Бразилия, Мексика, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Кувейт и Сингапур. В эксплуатации находятся 80 вертолетов.

Рабочее место сотрудника нового поколения

Александр Шерман

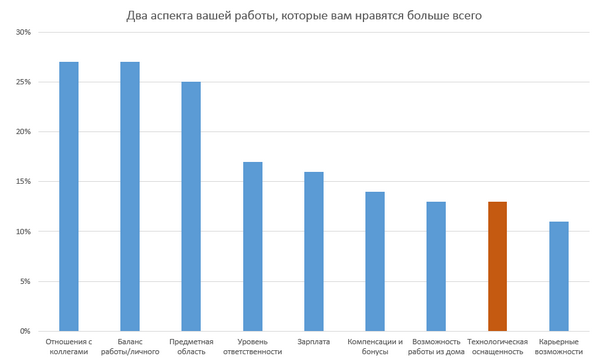

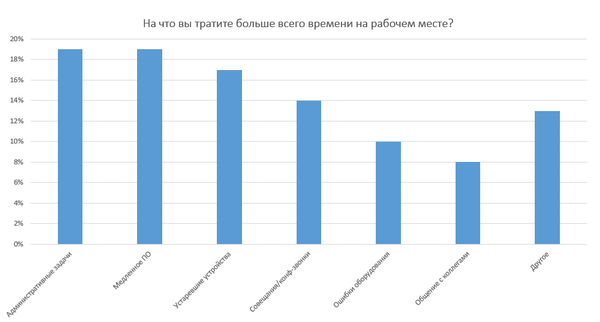

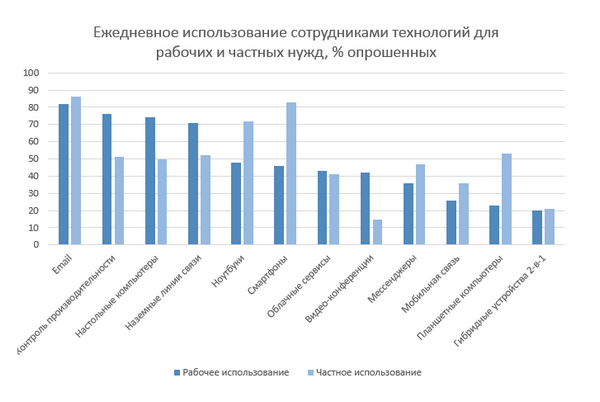

Компания Dell обнародовала результаты совместного с Intel исследования Future Workforce Study, посвященного изучению трендов в технологическом оснащении современных рабочих мест и их влияния на эффективность сотрудников. Согласно опубликованному отчету, почти половина опрошенных сотрудников убеждена, что их работодатели неэффективно используют преимущества современных технологий.

В ходе исследования, проведенного исследовательской компанией PSB, было опрошено около 4 тыс. штатных сотрудников из небольших, средних и крупных организаций в 10 странах. Результаты исследования в целом показали, что до сих пор главным активом любой организации, включая финансовые институты, остается персонал. Однако возможности раскрытия потенциала сотрудников ограничены возможностями рабочих мест сотрудников.

Среди опрошенных многие не верят в то, что в течение ближайших пяти лет технологическое оснащение их рабочего места преобразится, и считают, что персональные устройства, используемые ими на работе, не отвечают современным требованиям. Сотрудники компаний возлагают большие надежды на своего работодателя в плане оснащения их рабочих мест с использованием технологических инноваций — ведь та компания, которая сможет раньше других оснастить сотрудников современными технологиями, повысит производительность и лояльность персонала, а также усилит позиции своего HR-бренда, что позволит нанимать лучших сотрудников на рынке.

Технологии в корне изменили то, как мы взаимодействуем друг с другом на рабочем месте. Многие респонденты полагают, что личные встречи вскоре станут достоянием истории. В некоторых странах исследования с этим согласилось до 67% людей, родившихся в 2000-х годах — «поколение миллениума». Сотрудники ожидают, что инновационные технологии, такие, как интернет вещей и виртуальная реальность, станут неотъемлемой частью рабочего процесса, повышая продуктивность и качество взаимодействия.

«Все больше современных сотрудников ждут от работодателя тесной интеграции новейших технологий в их повседневные рабочие процессы, — прокомментировал Пи Джей Двайер (PJ Dwyer), вице-президент Dell по клиентским решениям в Европе, Ближнем Востоке и Африке.— Сотрудники раньше других узнают, как новые технологии способны помочь им в работе, они стремятся использовать новейшие достижения для того, чтобы повысить свою производительность. И хотя для некоторых сотрудников перемены могут выглядеть пугающими, для компаний внедрение современных технологий и оснащение рабочей силы по последнему слову техники играет важнейшую роль в успехе».

Основные выводы исследования

На рабочем месте доминируют настольные компьютеры (74% против 48% использования ноутбуков) и наземные линии связи (71% против 46% у смартфонов). Для частного использования сотрудники предпочитают ноутбуки (72%) и планшеты (53%) настольным компьютерам (50%), для связи чаще используется смартфон (83%), чем выделенная линия (52%).

Менее чем каждый пятый сотрудник удовлетворен техническим оснащением своего рабочего места.

Большую часть рабочего времени «отъедают» проблемы с технологиями на рабочем месте (такие, как медленное, ненадежное и часто выходящее из строя оборудование) — с этим согласны до 46% респондентов.

Удаленная работа расценивается как повышение жизненного комфорта и способ увеличить продуктивность, и в этом случае технологическое оснащение играет важную роль. Возможность работать дистанционно уже оказала значительное влияние на образ жизни людей: 95% опрошенных жителей Германии, работающих удаленно, и 87% жителей Великобритании заявили, что удаленная работа делает их счастливыми. Данная возможность позволила людям изменить образ жизни, что, в свою очередь, повлияло на рабочий процесс и предпочтения. По этим причинам работодателям следует задуматься о том, чтобы предложить своим сотрудникам больше свободы в плане выбора места, откуда они могли бы работать. Сотрудники осознают, что возможность работать удаленно требует внедрения новых технологий и средств защиты информации. Респонденты в Европе и Южной Африке упомянули усовершенствованную систему защиты корпоративных данных в качестве наиболее важной технологии, требуемой для внедрения на рабочем месте.

Виртуальная и дополненная реальность могут начать оказывать влияние на рабочий процесс быстрее, чем мы думаем. В Европе и Южной Африке 61% опрошенных заявили о желании использовать указанные технологии в работе. Наибольшее количество опрошенных считают, что эти технологии могут быть использованы для обучения новым навыкам в виртуальных средах, максимально приближенных к реальным (25%), решения сложных задач или выработки новых идей посредством 3D-визуализации (18%) и презентаций продукции клиентам (15%). Кроме того, более половины опрошенных в Европе и Южной Африке (52%) верят в то, что искусственный интеллект способен упростить работу.

Исследование также позволило понять, что технологическое оснащение рабочих мест влияет на эффективность найма и удержания сотрудников. В Германии 79% принявших участие в опросе респондентов, представителей «поколения миллениума», заявили, что доступность современных технологий на рабочем месте упрощает выполнение их обязанностей. Поэтому не удивительно, что при отсутствии необходимых технологий многие сотрудники склоняются к смене рабочего места (во Франции об этом заявила половина опрошенных указанной возрастной группы). В Европе и Южной Африке опрошенные заявили также, что технологическое оснащение их будущего рабочего места влияет на их решение работать в конкретной компании. Во Франции об этом заявили 86% респондентов-миллениалов.

Об исследовании Future Workforce Study

Исследование Future Workforce Study было проведено PSB по заказу Dell и Intel. В ходе исследования были опрошены 3801 штатных сотрудников (работающих не менее 35 часов в неделю) небольших, средних и крупных организаций в 10 странах (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Бразилия, Китай, Индия, Канада и Южная Африка), работающих в семи отраслях (образование, структуры власти, финансы, здравоохранение, производство, СМИ и развлечения, розничная торговля). Опрос проводился с 5 апреля по 3 мая 2016 года. Для получения дополнительной информации посетите www.Dell.com/workforcestudy или воспользуйтесь хештегом #FutureWorkforce в социальных сетях.

Импорт кукурузы в ЮАР вырос более чем в два раза

В текущем сезоне ЮАР увеличила импорт кукурузы в 2,3 раза, поскольку собственный урожай второй год подряд пострадал от засухи. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

По данным Информационной службы по зерновым ЮАР (SAGIS), за тридцать девять недель текущего сезона (май-апрель) ЮАР импортировала 1 870,8 тыс. т кукурузы, в т.ч. желтой – 1 212,0 тыс. т, белой – 658,8 тыс. т. За аналогичный период в прошлом сезоне импорт кукурузы составил 805,1 тыс. т, в т.ч. желтой – 736,5 тыс. т, белой – 68,6 тыс. т.

Как и в прошлом сезоне, поставки желтой кукурузы идут, главным образом, из Аргентины (998,1 тыс. т), белой кукурузы – из Мексики (576,8 тыс. т). Поставщиками желтой кукурузы также стали: Украина (102,3 тыс. т), Бразилия (94,5 тыс. т) и Румыния (17,5 тыс. т). 82,1 тыс. т белой кукурузы поставили США.

94,5 тыс. т поставила Бразилия, 50,1 тыс. т – Украина и 17,5 тыс. т – Румыния. Поставщиками белой кукурузы стали Мексика (591,3 тыс. т) и США (57,9 тыс. т). За аналогичный период в сезоне 2015/16 ЮАР импортировала 738,9 тыс. т кукурузы, в т.ч. желтой – 670,3 тыс. т.

Ранее ЮАР являлась нетто-экспортером кукурузы и осуществляла поставки этой культуры не только в африканские страны, но и в страны Азии. Однако из-за неурожая импорт намного превышает экспорт второй сезон подряд.

За тридцать девять недель текущего сезона экспорт желтой кукурузы не превысил 237,1 тыс. т, белой – 374,1 тыс. т. Вся вывезенная кукуруза предназначалась для африканских стран, за исключением 4,6 тыс. т желтой кукурузы, отправленной в КНДР. Первое место по импорту южноафриканской кукурузы заняла Ботсвана (165,7 тыс. т), второе – Зимбабве (153,5 тыс. т).

Бразилия: темпы уборки соевых бобов выше прошлогодних

Согласно данным Института экономики сельского хозяйства Мату-Гросу (Imea), по состоянию на 27 января уборка соевых бобов в главном штате-производителе масличной в Бразилии была выполнена на 16% запланированных площадей, что превосходит как прошлогодний результат на отчетную дату (8%), так и данные в среднем за последние пять лет (10-12%), сообщает The Soybbean & Corn Adviser.

В то же время, с учетом раннего старта сева масличной, аналитики центра предполагали, что к указанной дате соя будет убрана на 25% площадей от плана. Некоторое замедление темпов уборки было обусловлено дождями, которые также негативно повлияли на качество масличной. Тем не менее, если в течение нескольких недель погода стабилизируется, то, согласно прогнозу экспертов, производство сои в штате в т.г. может достигнуть рекордного уровня.

Уборка масличной стартовала также в штате Парана, где обмолочен 1% запланированных площадей. В феврале к проведению уборки приступят аграрии штата Риу-Гранди-ду-Сул.

«Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома»

Эксперт: МС-21 — это «черный ящик» по эксплуатационным характеристикам

Елена Платонова

Стратегия развития авиапрома предполагает как развитие экспорта, так и увеличение поставок на внутренний рынок. Но для экспорта нужен конкурентоспособный продукт, которого пока нет, а внутренний рынок для развития гражданского авиапрома слишком мал, пояснил в интервью «Газете.Ru» ведущий эксперт ВШЭ Андрей Крамаренко.

— Одним из барьеров на пути развития отечественного авиапрома в Стратегии развития до 2030 года, которую в ноябре прошлого года опубликовал Минпромторг, указан «недостаточный для конкурентоспособной экономики производства масштаб внутреннего рынка». Предлагается создавать технику не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. Но пока результаты неутешительны. С чем это связано?

— Сначала о внутреннем рынке. На российские авиакомпании приходится всего 3% мирового пассажиропотока, и даже в лучшие годы объем поставок — с учетом вторичного рынка — немногим превышал 100 самолетов в год. Получается, что даже если в припадке патриотизма полностью запретить импорт зарубежной авиатехники, мы не можем обеспечить достаточную серийность производства в каждом из рыночных сегментов, которых вообще-то не менее четырех.

Если производить самолеты по 15–25 штук в год, то мы никогда не достигнем того уровня издержек, как у иностранных производителей.

В результате пассажир будет вынужден больше платить за билеты, а поскольку ценовую эластичность спроса еще никто не отменял, рынок будет сужаться. Получится замкнутый круг, требующий бесконечных субсидий.

Без экспорта российский авиапром будет болтаться в своем неглубоком болоте.

Для экспорта требуются конкурентоспособный продукт и адекватно выстроенная система послепродажной поддержки, а не принцип: «Не будете брать — отключим газ».

Надо отдать должное ОАК и ГСС, сформировавшим отличный финансовый пакет для получателей SSJ как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Поддержка отечественного авиапроизводителя и экспорта есть или была во многих странах. Крупнейшие авиакомпании вроде Emirates или Ryanair умело пользуются механизмом экспортных гарантий, с которыми покупать самолеты в кредит выгоднее, чем брать в финансовый лизинг. В этом отношении Россия выглядит ничуть не хуже, а то и лучше. Но ключевой вопрос в качестве продукта, а не в его финансовой «обертке».

— В Стратегии развития говорится о необходимости дополнительных мер поддержки для продвижения российских самолетов на внутреннем рынке, пусть даже это небольшой рынок в мировом масштабе. Недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил отдавать авиакомпаниям, эксплуатирующим российские самолеты, допуски на самые доходные направления. Каковы возможные последствия от внедрения такой инициативы? Нужны ли еще какие-то дополнительные меры поддержки?

— Сперва хочу отметить, что Стратегия развития авиапрома и смелые идеи вице-премьера не имеют между собой никакой связи. Стратегию писали грамотные авторы, хотя, вероятно, она так и останется на бумаге.

С мерами поддержки гражданского авиапрома у нас все в порядке. Бюджетные субсидии выделяются на всех этапах жизненного цикла продукта: от его проектирования до эксплуатации. С административными мерами дела тоже обстоят неплохо, к примеру, лишь относительно недавно обнулили ввозные таможенные пошлины на иностранные самолеты в сегментах, где отечественная промышленность или отродясь ничего не производила, или производит «штучную» продукцию.

Предложение вице-премьера само по себе прозвучало абсурдно, поскольку «выгодные» маршруты не существуют объективно. На одном направлении кто-то может получать прибыль, кто-то убыток, и со стороны понять это невозможно из-за большого количества трансферных и прорейтовых тарифов. К тому же SSJ100 не предназначен ни для полетов на Дальний Восток, ни для туристических направлений, о которых говорил вице-премьер.

Может быть, он имел в виду Ту-204СМ, но припоминаю, что в свое время мы считали прямые операционные затраты на этот тип, и его эксплуатация выходила дороже Airbus A321 и Boeing 737-900ER при нулевой лизинговой ставке. Проще говоря, такой самолет и даром не нужен.

В Канаде и Бразилии, с которыми мы пытаемся конкурировать на рынке региональных джетов, местные авиакомпании отнюдь не делают погоду в заказах и поставках.

К примеру, бразильская компания Embraer ежегодно производит более 200 коммерческих самолетов, включая бизнес-джеты. При этом крупнейшие бразильские авиакомпании — TAM и GOL — не эксплуатируют отечественную технику. Стартовыми эксплуатантами Bombardier CSeries стали европейские SWISS и AirBaltic.

— Доля России на мировом рынке гражданской продукции оценивается в 1%. Есть ли предпосылки для ее увеличения?

— Единственная более-менее конкурентоспособная модель — SSJ100 — имеет ограниченную рыночную нишу, поскольку представлена в единственной размерности примерно на 100 кресел. При этом всеми путями за десять лет на внутреннем рынке коммерческим эксплуатантам удалось «пристроить» чуть более 50 SSJ, а всего остального — в количестве менее десяти единиц каждой модели.

Проект SSJ100NG на 130 кресел, вероятно, не будет реализован. В текущем виде на внутреннем рынке ниша SSJ100, во-первых, невелика, во-вторых, уже почти закрыта поставленными или законтрактованными самолетами.

Внутренний рынок не сможет поглотить больше 40–60 самолетов МС-21 в год.

Если мы планируем выйти на масштаб производства, позволяющий конкурировать по издержкам с Airbus и Boeing, объем экспортных поставок должен в разы превышать внутренние продажи. К тому времени, как МС-21 пойдет в серию, оба конкурента будут выпускать более 40 среднемагистральных самолетов в месяц.

— Как стимулировать потребителей покупать российские самолеты? Стоит ли увеличивать субсидирование из бюджета?

— Вариантов мотивации всего два: позитивная (сделать наилучшее соотношение цены и характеристик) и отрицательная («возьмите наш самолет, а то…»).

С нынешним модельным рядом возможности позитивной мотивации ограниченны. Можно надеяться, что МС-21 окажется совершеннее SSJ и его продажи пойдут веселее. Но обойдемся без эйфории: современный гражданский самолет — чудовищно сложный технический продукт, и полностью новая модель, даже если окажется удачной, без предыдущего опыта проектирования и послепродажной поддержки потребует многолетней «доработки напильником».

Можно увеличить объемы субсидирования производства и лизинга отечественной авиатехники, но появляется резонный вопрос, в чем, собственно, профит правительства и налогоплательщиков?

Нам действительно нужно иметь гражданское самолетостроение любой ценой и во всех рыночных сегментах, как утверждает Минпромторг в стратегии, о которой шла речь выше? Такое удовольствие стоит дорого, а будет стоить еще дороже. К слову, ни в США, ни в ЕС, ни в Китае не производится весь спектр гражданской авиатехники. Международное разделение труда для того и существует, чтобы сосредоточиться на том, что мы умеем делать хорошо, а не делать все сразу и плохо.

Сама по себе идея отрицательной мотивации абсурдна в рыночной экономике, поскольку увеличивает издержки пользователей. Мы помним, к чему привели продуктовые санкции: российский сыр подорожал и превратился в «сырный продукт». Ограничивая конкуренцию и предложение на рынке, мы получим ухудшение качества и рост равновесной цены. Базовые законы экономики не может отменить даже вице-премьер.

Даже если удельные издержки на российских самолетах будут всего на несколько процентов выше иностранной техники, в масштабах отрасли авиаперевозок это будет означать несколько десятков миллиардов рублей дополнительных эксплуатационных затрат. Это, кстати, превышает всю годовую выручку ОАК от продукции коммерческого назначения.

Как следствие — несколько миллионов пассажиров, пересевших на поезда, автобусы и диваны, сокращение транспортной мобильности, внутреннего туризма, экспорта авиатранспортных услуг.

С точки зрения возможных преференций… Из четырех крупнейших авиакомпаний страны отечественные самолеты есть только у одной, которая и так имеет все возможные преференции. К тому же — формально — в алгоритме рейтингования заявок при выдаче назначений на международные воздушные линии уже много лет есть критерий наличия в парке российских самолетов.

— Если сравнить с другими авиапроизводителями, например Бразилией или Канадой, то там тоже оказывается поддержка авиапрому?

— Все страны в той или иной мере использовали и используют меры поддержки авиастроения. Но с апелляцией к здравому смыслу: бюджетный эффект должен быть положительным.

Многие страны прямо или косвенно субсидируют разработку и производство авиатехники, почти все предлагают механизмы экспортного кредитования или экспортных гарантий. Bombardier, кстати, из-за проекта CSeries попала в финансовое болото и получила в прошлом году солидную помощь от правительства.

Но, разумеется, никому и в голову не приходило запрещать канадским или бразильским авиакомпаниям пользоваться иностранной техникой. Отрицательная мотивация уже давно не в моде.

— Возможно, речь идет прежде всего о поддержке проекта МС-21, а не SuperJet?

— В этом году обещают первый полет МС-21, через пару лет можно ожидать серийного производства. С этим самолетом, вероятно, тоже не все будет просто. Поэтому идея «поощрить и запретить» могла пойти и в превентивном порядке.

Чем ближе к началу коммерческих поставок МС-21, тем чаще будут звучать заявления, что нужно заставить российские авиакомпании брать отечественные самолеты.

— Почему при всех уникальных характеристиках МС-21 пока не пользуется большой популярностью на мировом рынке?

— Авиакомпанию интересуют операционные издержки самолета, а не уникально сложные инновационные инженерно-технические решения при его проектировании и производстве. Она смотрит на самолет как на «Газель»: он должен быть низкозатратным в эксплуатации, надежным, желательно недорогим, и — опционально — обеспечивать пассажирам известный уровень комфорта. В недавней истории в имиджевых целях брали только один самолет – Airbus A380, но проект фактически закрыт.

Сейчас МС-21 представляет собой «черный ящик» по эксплуатационным характеристикам, в первую очередь расходу топлива, готовности к вылету (т.е. надежности) и организации поддержания летной годности.

В ходе летных испытаний они подтвердятся (или не подтвердятся), но многие статьи издержек раскроются только в коммерческой эксплуатации.

В отрасли, где средняя рентабельность по чистой прибыли за 50 лет составляет 0,3%, отклонение, скажем, по расходу топлива на 1% от «маркетинговых» характеристик – катастрофа. К тому же за МС-21 будет тянуться негативный имидж SSJ100 в части организации поддержания летной годности и уровня издержек на него и ПМЗ (Пермский моторный завод, АО «ОДК-Пермские моторы». — «Газета.Ru») в части надежности и организации техобслуживания двигателей предыдущего поколения ПС-90. Отечественный гражданский авиапром еще не получил положительную репутацию ни внутри страны, ни тем более за ее пределами.

— В программе предлагается активно привлекать частный бизнес в авиапром и провести частичную приватизацию поставщиков второго-четвертого уровней, в том числе продать их действующему менеджменту. А почему сейчас частный бизнес не привлекается?

— Согласно предыдущей стратегии, мы частный бизнес из авиапрома выдавили и консолидировали в вертикально интегрированные холдинги все, что можно было консолидировать.

Но авиапром денег «жрет» много, бюджет не резиновый, и в какой-то момент встанет выбор: или шашечки, или пенсии.

Бесконечно вливать бюджетные субсидии в эту «черную дыру» невозможно, даже если кто-то испытывает легкий патриотический оргазм от того, что у нас есть подобие гражданского авиапрома. Нынешняя стратегия пытается ответить на вопрос, как сделать так, чтобы бюджетных денег в авиапроме стало меньше. Поэтому появилась идея разукрупнить кое-что из того, что в предыдущие годы героически наукрупняли.

Продажа менеджменту — это не приватизация как зарабатывание денег, а способ повысить эффективность управления этими активами. Но пока комплектаторы почти целиком и полностью завязаны на поставки ОАК и ОДК, качественных изменений ожидать не стоит. А для развития международной производственной кооперации и встраивания в мировое разделение труда сейчас политический фон, откровенно говоря, так себе.

Китай слабеет от старости

Китаю грозит дефицит рабочей силы к 2030 году

Оксана Решетова

Население Китая стремительно стареет, следует из плана демографического развития государства. Через 10 лет страна может столкнуться с дефицитом рабочей силы, а также сокращением внутреннего потребления. Дополнительной нагрузкой на бюджет станут расходы на страхование, коммунальные услуги и медицину.

Китай на пороге демографического кризиса

Около четверти населения Китая к 2030 году будут составлять люди 60 лет и старше, сообщается в плане демографического развития, подготовленном Государственным советом.

Согласно последней переписи населения, в 2010 году число таких граждан было 13,3%. Это означает, что за двадцать лет количество пожилых людей в Китае увеличится примерно вдвое.

Граждане в возрасте от 45 до 59 лет, по подсчетам экспертов, к этому времени будут составлять около 36% китайского населения. Для сравнения: в 2010 году их было 20%. При этом доля детей младше 14 лет к 2030 году составит всего 17%.

Одна семья — один ребенок

На демографию Китая значительно повлияла государственная политика, запрещавшая родителям заводить более одного ребенка. Правительство было вынуждено законодательно ограничить размер семьи в 1970-х годах, когда стало ясно, что материальные ресурсы страны не рассчитаны на такое огромное количество людей.

Пары, заводившие второго ребенка, должны были выплачивать штраф в размере 6–8 годовых доходов. Кроме того, родителей могли уволить и исключить из партии.

Однако в 2013 году некоторым китайским парам разрешили иметь двоих детей, если хотя бы один из родителей сам является единственным ребенком в семье. Причиной этому стала реальная угроза сокращения трудоспособного населения. В 2015 году правило «одна семья — один ребенок» было полностью отменено.

«Партия хочет принять меры как можно скорее, так как Китаю надо срочно менять свою политику демографии, — цитирует Bloomberg Ван Юкая, профессора Китайской академии управления. — Они не могут ждать изменений законодательства до следующего года. Лидеры хотят новую политику уже сейчас».

Рождаемость не по плану

Улучшение демографии является частью пятилетнего плана председателя КНР Си Цзиньпина по развитию экономики. Страна должна перейти от экспортозависимой развивающейся экономики к «умеренно процветающему обществу», ориентированному на внутреннее потребление, основу экономики которого составляют доходы от услуг и инноваций.

По данным Национальной службы статистики Китая, в 2016 году ВВП страны увеличился на 6,7%, составив $10,85 трлн. При этом дефицит бюджета был равен $425 млрд (3,9% от ВВП).

По расчетам китайского правительства, прирост населения должен составлять 4 млн ежегодно вплоть до 2020 года. Общее число граждан к этому времени должно возрасти до 1,42 млрд, а к 2030 году — до 1,45 млрд. При этом объем ВВП и доход на душу населения (сейчас — около $14 тыс. на человека) должны увеличиться к 2020 году в два раза.

Несмотря на отмену политики «одного ребенка», уровень рождаемости существенно отстает от официальных прогнозов, отмечает Национальная комиссия здоровья и планирования семьи Китая. В 2016 году в стране родились 17,86 млн человек, прирост населения составил всего 1,91 млн.

Многие китайские пары по-прежнему не заводят второго ребенка, опасаясь дополнительных финансовых затрат. В 2013 году только одна из десяти семей обратилась за разрешением на второго ребенка, отмечает Bloomberg.

Пары, имеющие разрешение на второго ребенка, но не использующие эту возможность, могли бы увеличить прирост населения Китая до 3–8 млн человек в год, считают экономисты.

Китайцы снимают «синие воротнички»

Старение населения в будущем может привести к серьезной нехватке рабочей силы. Количество трудоспособных граждан, согласно оценкам китайских экспертов, ощутимо сократится уже к 2030 году. Дефицит рабочей силы к этому времени может составить 24,5 млн человек.

При этом экономическое развитие Китая за последние шесть лет существенно замедлилось. В 2010 году рост ВВП составил 10,4%, в 2011-м — 9,2%, а в 2016-м — 6,7%. По расчетам экономистов, в текущем году этот показатель снизится до 6,5%.

Сокращение трудоспособного населения может подорвать конкурентоспособность Китая. Страна привлекает иностранных производителей в промышленный сектор именно за счет большого количества дешевой рабочей силы. По информации Bloomberg, с 1979 по 2012 год китайский экспорт увеличился с $14 млрд до $2,1 трлн. В 2011 году предприятия с иностранными инвестициями обеспечивали 53,4% китайского экспорта.

Усугубляет ситуацию нежелание молодых людей работать на фабриках.

«Молодое поколение не хочет работать на заводах — они хотят работать в сфере услуг или в интернете, или на любой более легкой и непринужденной работе, — заявил глава пресс-службы Foxconn Терри Гоу на последнем форуме Тихоокеанского экономического сотрудничества на Бали. — В секторе обрабатывающей промышленности общий спрос [на рабочих] теперь выше, чем предложение».

Кроме того, демография может существенно отразиться на объемах потребления и совокупном спросе. Если потребление товаров и услуг резко снизится, экономика страны может оказаться под угрозой.

В свою очередь спад китайской экономики больше всего отразится на Бразилии, Австралии и странах Юго-Восточной Азии, которые являются главными сырьевыми экспортерами Пекина.

Рынок «серебряных волос»

Китайская промышленность уже начала перестраиваться под новую структуру населения.

В стране получил развитие так называемый рынок «серебряных волос», который в 2014 году принес экономике страны 4 трлн юаней ($652 млрд), или 8% от ВВП.

Известные китайские компании, такие как Alibaba и JD.com, уже выстраивают маркетинг с учетом интересов пожилых граждан. «Индустрия «серебряных волос» вступила в фазу своего расцвета, что делает ее новой перспективной отраслью в Китае», — пишет China Daily.

Отрасль будет развиваться в четырех основных направлениях. Это специализированные товары для пожилых людей (например, для граждан с ограниченной мобильностью), услуги (уход по дому, перевозки), недвижимость (специализированные центры для пенсионеров) и финансовая помощь.

К 2050 году, согласно докладу, подготовленному Национальным комитетом по проблемам старения, эта отрасль будет составлять треть китайской экономики и принесет в казну примерно 106 трлн юаней ($17 трлн).

Число потенциальных потребителей (людей от 60 лет и старше) к этому времени может возрасти до 480 млн человек. Это означает, в Китае будет представлен самый крупный рынок для пожилых людей во всем мире.

Как пишет The Wall Street Journal, многие китайские компании сейчас пересматривают стратегию производства, ориентируясь на пожилых потребителей.

«Что нас интересует… так это то, что полмиллиарда людей в возрасте от 60 лет будут жить в Китае в ближайшие 35 лет», — цитирует издание Скотта Уайта, президента международного подразделения питания компании Abbott.

Особенно востребованными у пожилых являются услуги по страхованию и управлению капиталом. Однако в Китае таких специалистов пока недостаточно. Как отмечает Bloomberg, в США количество работников финансового сектора составляет 6,21 млн человек, при этом половина компаний специализируется на пожилых людях. В Китае насчитывается около 5,27 млн таких специалистов, при этом работа с гражданами пенсионного возраста развита слабо. В основном это связано с недостаточным финансированием секторов экономики, ориентированных на пожилых людей.

Рынок «серебряных волос» уже является одной из приоритетных отраслей в ЕС, где наблюдается высокая продолжительность жизни и низкая рождаемость. Ежегодно Европа тратит на содержание пожилых людей около 25% от ВВП.

В ЕС активно разрабатываются технологии, помогающие пожилым людям вести более независимый образ жизни. К ним относятся медицинские консультации на расстоянии, аварийные сигналы по уходу в домашних условиях, автоматизация приборов и т.д.

В 2015 году покупательная способность пожилых граждан (от 60 лет), проживающих в ЕС, оценивалась примерно в €3 трлн. Согласно прогнозу Euromonitor, к 2020 году она вырастет до €15 трлн.

Старение населения открыло большие возможности для технологических компаний и в США. По прогнозам Лори Орлова, аналитика по вопросам старения в Place Technology Watch, рынок технологических товаров для пожилых людей к 2020 году в США составит до $20 млрд.

Один из ведущих фондов по продвижению стартапов Y Combinator уже поддержал несколько американских компаний, разрабатывающих технологии для пожилых людей. Среди них Techmate (техническая поддержка) и GoGoGrandparen (вызов автомобиля без использования смартфона).

Во Франции готов к отправке в Иран второй самолет компании "Airbus"

Иранская авиационная компания "Iran Air" опубликовала фотографию авиалайнера "Airbus A330", который находится на стоянке французской компании "Марсель Дассо" Фюзеляж самолета окрашен в цвета иранского авиаперевозчика, сообщает Financial Tribune.

"Был замечен новый A330 для "Iran Air" ... Ожидается доставка!", - сообщалось на официальном сайте "Iran Air". 12 января "Iran Air" уже получил первый самолет по заключенному в январе 2016 года контракту. Им оказался авиалайнер A321, ознаменовавшей первую поставку от западных авиастроителей после ядерной сделки.

Готовящийся к отправке в Иран самолет A330, судя по номерам, был специально построен для базирующейся в бразильском городе Сан-Паулу авиакомпании "Avianca", которая отменила заказ перед поставкой. Поставленный А321 был также продан в Иран после того, как его покупку отменил другой покупатель.

"Iran Air" выражает уверенность, что надеется получить, по крайней мере два самолета в дополнение к тому, который он получил ранее от Airbus, к концу текущего иранского года (20 марта 2017 г.).

После того, как было подписано ядерное соглашение, "Iran Air" заказал 100 лайнеров "Airbus" и 80 "Boeing". Кроме того, близок к завершению контракт на поставку 20 турбовинтовых самолетов ATR.

Мексика может начать поиск в Южной Америке альтернатив поставкам продукции из США, сообщил министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

По его словам, эта позиция была доведена до высокопоставленных представителей администрации США в ходе состоявшихся на прошлой неделе консультаций по двусторонним отношениям в Вашингтоне, куда ездили сам Гуахардо и глава МИД Мексики Луис Видегарай.

"Я их предупредил: открытие (рынка Мексики) для зерна и сельскохозяйственной продукции Бразилии и Аргентины "съест" тот большой рынок, который сейчас они имеют в Мексике. Таким образом, я их просто предупреждаю, что многое из происходящего сейчас нас приводит к тому, чтобы обратиться к остальному миру для восстановления баланса", — приводит портал El Economista слова Гуахардо.

По итогам 2015 года именно США стали крупнейшим поставщиком мяса в мире с объемом продаж в 14,2 миллиарда долларов в год и зерновых на сумму 18,8 миллиарда долларов. При этом Мексика ведет отдельные переговоры с Бразилией и Аргентиной относительно возможности предоставления их поставщикам дополнительных преференций в области пошлин.

Россия становится одним большим денежным магнитом

Теперь, когда Россия стала ведущим мировым производителем углеводородов, обойдя Саудовскую Аравию, и новая администрация Дональда Трампа дала понять, что пришел конец антироссийской воинственности, инвесторы активизировались.

В России зарегистрирован наибольший приток иностранных портфельных инвестиций на глобальном формирующемся фондовом рынке. Больше, чем в Китае. Больше, чем в Индии, Бразилии и Мексике. Глобальные фонды развивающихся рынков вторую неделю подряд наблюдают приток инвестиций, побив рекорд в 476 миллионов долларов на прошлой неделе, по данным EPFR Global.

До сих пор наблюдается чистый приток в 472 миллионов долларов в российские акции, по сравнению с 837 млн. долл в прошлом году. Россия сейчас наиболее интересный развивающийся рынок с точки зрения притока иностранных инвестиций. В прошлом году после трех лет снижения потоки инвестиций были эквивалентом 1.6% российского фондового рынка, по капитализации. Единственной страной, которая имеет больший приток в процентах от рыночной капитализации, стала Колумбия. В Колумбии инвесторы сделали ставку на мирное соглашение с вооруженными революционными силами.

По мере притока капитала держатели акций продают свои активы. Новички в России теряют деньги, поскольку они делают ставки на более дружественные отношения Вашингтон-Москва, которые могут, в конечном счете, снять экономические санкции уже в этом году. Медведи биржевых фондов Market Vectors Russia сменили политику, поскольку активы упали на 0,5% в этом году, в то время как MSCI Emerging Markets Index вырос на 4.9%. Инвесторы, которые более терпимы к меньшей ликвидности, в режиме реального времени обращаются к Russia Small Cap (RSXJ) ETF, которые также принадлежат Global Market Vectors. Этот фонд вырос на 6,96% в этом месяце и на 137,5% за последние 12 месяцев. Это был лучший развивающийся рынок.

Американская "смена режима" вызывает беспокойство некоторых инвесторов. Между тем, многие эксперты выразили обеспокоенность относительно выхода Великобритании из ЕС, поскольку это веяние позже в этом году может распространиться на Францию. Это будет тройное политическое потрясение. Франция выбирает нового президента 23 апреля.

Россия, как и другие развивающиеся рынки, может также извлечь выгоду из изменений денежно-кредитной политики в основных странах.

Аналитики с Уолл-Стрит говорят, что ФРС и другие центральные банки установили практические ограничения денежно-кредитной политики. Япония завершила эксперимент с отрицательными ставками. Европа тоже завершает подобный эксперимент. Инвесторы осторожно оптимистичны относительно изменений в фискальной и регуляторной политиках США, менее оптимистичны в отношении торговли, хотя они будут адаптироваться к новым реалиям.

Влияние замещения демократического режима также будет ощущаться в ценах активов на развивающихся рынках, в ликвидности рынков и в капиталах развивающихся рынков в ближайшие месяцы. Российский приток инвестиций в этом году воспринимается как случайность, а не как закономерность.

Переизбыток в Москве играет свою роль

Благодаря росту цен на нефть и низким процентным ставкам, рецессия в России закончилась. Рынок хорошо зарекомендовал себя, поэтому многие владельцы активов 2016 фиксируют прибыль. Renaissance Capital в Москве подтвердил свои неутешительные прогнозы для российского фондового рынка.

Реальная заработная плата вновь растет и еще 200 базисных пунктов снижения будут преодолены, скорее всего, в 2017 году.

Любой рынок, который вырос на 57% в долларовом выражении за последние 12 месяцев, по данным Market Vectors Russia, станет уязвимым к фиксации прибыли. Инвесторы не должны воспринимать это как отрицательный знак.

"Мы по-прежнему встречаемся с инвесторами, которые имеют небольшие вклады в России. Мы по-прежнему считаем, что глобальные деньги у нас... отсутствуют", - говорит Дэниэл Солтер, глава департамента глобальных стратегий в Renaissance в Лондоне. "В неопределенном мире выход Великобритании из ЕС, Трамп, итальянские, французские и немецкие выборы как-то хорошо ложатся на развивающиеся рынки", - говорит Солтер, добавив, что Россия будет выглядеть хорошо только, если нефть удержится на текущем уровне.

Россия продолжает наносить удары и держать в напряжении. Западные санкции и натиск плохих новостей не отключили инвесторов. Ослабление санкций ожидается, если избиратели Франции и Италии выберут соответствующих кандидатов в этом году.

Вашингтону будет по-прежнему сложно, так как многие республиканцы, не прельщенные Дональдом Трампом, постараются расширить санкции в отношении России за якобы взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии и главы кампании Хиллари Клинтон Джона Подеста. Россия заявляет, что не имеет к этому отношения, но американские спецслужбы говорят, что это российские агенты. Противостояние дает преимущество антипутинским лидерам конгресса, таким как Джон Маккейн и Линдси Грэм, которые обещали в эти выходные дать Трампу список новых санкций для наказания России за вмешательство в ноябрьские выборы.

За пределами политических мыльных опер происходит прогресс на экономическом фронте. Это он делает в этом месяце Россию денежным магнитом.

Прогресс снижения инфляции был впечатляющим. В марте ожидается сокращение процентных ставок на 50 базисных пунктов. Рубль остается стабильным и наблюдается заметное снижение оттока капитала. Россия также, как устойчивая страна по отношению к поднятию ставок ФРС с учетом нынешнего положительного сальдо, в сочетании с тем, что большинство российских компаний были отрезаны от низкого курса доллара и вообще от европейских кредитных рынков из-за санкций. Более высокие процентные ставки не имеют значения. Российские компании сосредоточились на местных источниках финансирования и ставки в виде двузначных цифр снижаются.

Прогнозы доходов от российских инвестиционных банков растут. Россия по-прежнему явный бенефициар президентства Трампа, по крайней мере, что касается восприятия.

Автор: Рапоза Кэннет @Forbes

Путин и Трамп забыли о санкциях

Белый дом назвал телефонный разговор Трампа и Путина «важным началом»

Рустем Фаляхов, Алексей Топалов

Отыскать хотя бы намек на отмену антироссийских санкций в 50-минутном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина не смогли даже оптимисты. Тем не менее складывается впечатление, что восстановление экономических связей между США и Россией возможно. Российский бизнес, по крайней мере, в это поверил.

В приоритете — совместная борьба России и США с международным терроризмом, а восстановление экономических отношений — всего лишь возможность. Причем речь идет о «торгово-экономических связях между деловыми кругами двух стран», а вовсе не о реанимации полноценных двусторонних отношений двух стран. Таково первое впечатление об итогах переговоров по телефону Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшихся в субботу вечером.

Об отмене антироссийских санкций, кстати, инициированных в 2014 году именно США (Европа, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и ряд других стран поддержали санкции вдогонку), во время общения лидеров ничего сказано не было. Ни слова. По крайней мере, об этом ничего не говорится в пострелизе пресс-службы Кремля, пересказавшей в сжатой форме 50-минутный разговор.

О ключевой причине введения санкций — лишь дежурная строчка: «Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине».

Тема отмены санкций в телефонном разговоре президентов Путина и Трампа не обсуждалась, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Пока рано отменять

Сам Трамп в тот же день до общения с Путиным по телефону дал понять, что говорить об отмене антироссийских санкций «пока что рано». Это прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, прибывшей с визитом в США. «Мы считаем, что санкции должны быть продолжены до того, как минские договоренности будут полностью выполнены. И мы будем продолжать выступать за это в рамках ЕС», — сказала Мэй. Аналогичным образом высказывалась и канцлер Ангела Меркель.

Трамп оказался под сильнейшим давлением не только в США, но и в Европе. Со стороны политиков, чьим мнением он не может пренебречь, несмотря на то что демонстрирует решительность и независимость. Даже если бы Трамп поначалу и намеревался поторговаться по поводу санкций, то, вступив в должность, кажется, остерегается делать это.

На практике Трамп решительно расправляется пока что только с наследием своего предшественника на посту президента. А к европейским лидерам прислушивается. В субботу министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предупредил о координации усилий Германии и Франции по вопросу антироссийских санкций. Их отмена возможна только в одном случае — при наличии прогресса в реализации минских соглашений по Украине, заявил он время пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Марком Айро.

Президент Франции Франсуа Олланд, с которым Трамп также успел поговорить по телефону в субботу, тоже увязал отмену санкций с выполнением Москвой всех пунктов минских соглашений. Иными словами, лидеры трех основных европейских держав вежливо предупредили Трампа, как стоит вести себя с Россией.

Встречные сигналы — позитивные

Скоординированная атака на Трампа дала свой результат, но настроения тому, похоже, не испортила. Тональность разговора лидеров США и России была благожелательной. С обеих сторон. В изложении Кремля это выглядит так:

«В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».

Пресс-служба Белого дома охарактеризовала разговор как «важный шаг в улучшении отношений между США и Россией, которые нуждаются в восстановлении». В Белом доме отметили, что и Трамп, и Путин надеются, что после звонка 28 января обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и «другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Российский бизнес этот мажорный настрой президентов уловил моментально. Например, Российский фонд прямых инвестиций сразу после окончания звонка из Овального кабинета распространил заявление:

«Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен», — говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде называют итоги разговора позитивным сигналом для бизнеса и видят «возможности восстановления сотрудничества между нашими странами, в том числе в инвестиционной сфере».

Пора в Нью-Йорк

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в ближайшее время фонд представит американским партнерам для предварительного обсуждения более 10 приоритетных проектов, по которым может вестись инвестиционное сотрудничество России и США. РФПИ также намерен открыть офис в Нью-Йорке в мае этого года. И планирует организовать визит делегации американских инвесторов и бизнесменов в Россию.

Об этих планах Дмитриев упоминал еще на Всемирном экономическом форуме в Давосе, но теперь, похоже, готов реализовать задуманное с большим энтузиазмом.

Российскому бизнесу действительно было что терять и есть за что бороться, восстанавливая экономические связи с экономикой номер один. Наиболее уязвимыми оказались топливно-энергетический комплекс России и финансово-банковская система. Российские банки оказались отрезанными от дешевой американской и европейской ликвидности, а расчет на то, что эту нишу заместит Китай, не оправдался.

Санкции США против российского нефтегазового сектора заключаются в запрете на поставку технологий и оборудования для глубоководных работ на шельфе и для разработки сланцевых запасов, а также в ограничении доступа российских компаний к рынкам капитала. Кроме того, 11 января стало известно, что ряд американских сенаторов требуют запретить инвестиции в добычу нефти и природного газа в России, операции по купле-продаже суверенного долга и участие в приватизации российских госактивов.

Причем возможные санкции коснутся также физлиц и компаний из третьих стран, решившихся на инвестиции в российский ТЭК. Действующие ограничения распространяются на «Роснефть» (кстати, из-за санкций американская Exxon вынуждена была выйти из совместного арктического проекта с «Роснефтью»), «Газпром», «ЛУКойл», НОВАТЭК и «Сургутнефтегаз».

Украденное будущее

В 2014 году, когда санкции только вводились после присоединения Крыма к России, министр энергетики РФ Александр Новак говорил: потери от санкций для отечественного ТЭКа будут минимальными, они окажут лишь незначительное влияние на работу отрасли. Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов указывал, что именно в период санкций Россия ставила рекорды по добыче нефти (последний был зафиксирован в ноябре 2016-го, когда суточная добыча составила 11,2 млн баррелей, что стало самым высоким показателем за 25 лет).

«Потери от собственно санкций оценить очень сложно, так как введение ограничений практически совпало с обрушением цен на нефть», — поясняет глава фонда.

Баррель пошел вниз в середине 2014 года, тогда он стоил $110. «Дно» было достигнуто в январе 2016-го, когда котировки ушли ниже отметки в $30 за баррель. Сейчас цены балансируют на уровне $54–56. «Тот же Exxon вышел из арктического сотрудничества с «Роснефтью» из-за санкций, но они были не единственной причиной, — отмечает Симонов. — Добывать нефть на шельфе Карского моря при мировых ценах в $40–50 за баррель было бы довольно странно».

По словам Симонова, больше всего рынок опасался, что из-за санкций из России уйдут нефтесервисные компании, однако этого не случилось.