Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внесет в понедельник короткий законопроект о проведении выборов 12 декабря, для принятия которого нужно простое большинство голосов депутатов.

Ранее парламент в очередной раз отверг предложение премьера о проведении выборов. Для принятия этого предложения требовалось две трети голосов парламентариев.

"Мы не позволим этому параличу продолжаться. Сегодня вечером мы направим уведомление о внесении краткого законопроекта о проведении выборов 12 декабря, чтобы осуществить Brexit. Этот парламент не может дольше держать страну в заложниках… Нужно заменить этот нефункционирующий парламент парламентом, который осуществит Brexit", - заявил Джонсон по итогам голосования.

Ранее ЕС согласился продлить Brexit до 31 января.

Мария Табак, Денис Ворошилов.

Ученые выяснили, что в мозге больного шизофренией человека образуется фермент Mpst, вырабатывающий сероводород. Об этом сообщается в журнале EMBO Molecular Medicine.

Обычно мы не так сильно пугаемся резких звуков, если им предшествовал небольшой звуковой сигнал (преимпульс). Это явление называется преимпульсным ингибированием (prepulse inhibition, PPI). У больных шизофренией PPI снижается, поэтому его уровень служит одним из диагностических признаков заболевания.

Японские ученые из Центра исследований мозга RIKEN разделили подопытных мышей на две группы — с низким и высоким PPI — и провели протеомный анализ их мозга на предмет концентрации Mpst (3-меркаптопируватсульфуртрансферазы) — фермента, продуцирующего сероводород и полисульфиды. Оказалось, у первой группы уровень этого фермента выше, чем у второй.

Ученые предположили, что высокая концентрация Mpst в мозге приводит к изменениям в ДНК, которые в итоге становятся причиной психического расстройства.

Чтобы в этом убедиться, специалисты вывели из мышей с низким PPI линию животных с выключенным геном MPST. Как и ожидалось, уровень PPI у этих грызунов был выше, чем у их сородичей с активным геном MPST. То есть его отключение помогло больным мышам вылечиться.

"Никто никогда не задумывался о причинно-следственной связи между сероводородом и шизофренией, — рассказал руководитель исследования Такео Йошикава (Takeo Yoshikawa). — Как только мы обнаружили это, мы должны были выяснить, будут ли эти результаты справедливы для людей".

Открытие подтвердилось и при проверке на мозге умерших людей: так, у больных шизофренией экспрессия гена MPST действительно была выше. При этом чем сильнее симптомы болезни проявлялись при жизни, тем выше оказался уровень экспрессии.

Далее ученые исследовали волосяные фолликулы более чем 150 человек, больных шизофренией, и также выявили у них повышенную экспрессию MPST, которая, по мнению авторов работы, может стать новым биомаркером шизофрении даже на ранних стадиях.

Человечество не первое десятилетие изучает феномен левши. Существует несколько серьезных теорий, предполагающих, почему 90% людей со времен палеолита были правшами. Одну из них представили британские ученые.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть и на причины возникновения болезни. Считается, что развитие шизофрении зависит от генетики человека и внешних обстоятельств. Теперь же стало ясно, что провоцирующим событием может быть перенесенный в детстве воспалительный процесс в мозге. Вырабатываемый в качестве антиокислительного ответа на воспаление сероводород (так называемый сульфидный стресс), который остается в мозге в течение всей жизни, может со временем привести к развитию шизофрении.

"Мы обнаружили, что антиокислительные маркеры, включая выработку сероводорода, которые компенсируют окислительный стресс и нейровоспаление во время развития мозга, коррелировали с уровнями MPST в мозге людей с шизофренией", — говорит Такео Йошикава.

Бывший советский диссидент Владимир Буковский скончался в воскресенье вечером в Кембридже от остановки сердца в возрасте 76 лет, сообщил сайт общественного деятеля.

"Владимир Константинович Буковский <…> скончался от остановки сердца в больнице в Кембридже в 21:30 местного времени (00:30 мск) 27 октября. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье", — отмечает сайт.

Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел более десяти лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор Буковский жил в Британии.

Денис Ворошилов.

Вино без границ

В Крым съехались лучшие виноделы мира

Текст: Юлия Суконкина (Ялта)

Крым собрал представителей винодельческого сообщества России и стран ближнего и дальнего зарубежья: здесь впервые прошел IX Всероссийский cаммит виноделов и I Международный винный конкурс имени Льва Голицына.

Принимал гостей производственно-дегустационный комплекс "Массандра". Это предприятие было выбрано не случайно, оно было основано в 1894 году князем Львом Голицыным. И по сей день сохраняет традиции производства вина из собственного винограда. Несмотря на санкции, в конкурсе приняли участие более 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира. Они представили более 400 образцов вина. В Крым прибыла звездная команда судей - это известные международные и российские эксперты, энологи, специалисты в области виноделия. Из 16 членов жюри восемь - это гости из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран.

Очень символично участие в жюри всемирно известного винного эксперта из Бордо Джона Сальви. Ведь шампанское "Парадиз" Льва Голицына в 1900 году на Всемирной выставке в Париже завоевало Гран-при. А до этого он покорил французов своими мускатными винами. "Крымские вина очень хорошие, они могут успешно конкурировать с другими винами на международном рынке", - признался Сальви. В свою очередь один из ведущих винных экспертов в мире, член жюри Оз Кларк из Великобритании отметил, что посещает Россию уже не первый год, и он приятно удивлен тем прогрессом, который наблюдается в производстве российских вин.

В рамках Международного винного конкурса награды за лучшее вино России из отечественного винограда вручались в семи номинациях: "Лучшее красное вино", "Лучшее белое вино", "Лучшее игристое (шампанское) - классическое", "Лучшее игристое (шампанское) - резервуарное", "Лучшее природно-сладкое вино", "Лучшее ликерное вино", "Лучшее коллекционное вино". Среди победителей и крымские и севастопольские винодельческие предприятия.

А не хлопнуть ли нам по таблетке?

Заметьте, не я это предложил. Это новый соблазн от старинного шотландского бренда, выпустившего виски в виде быстроразлагаемых капсул.

Да, капсула - это не совсем таблетка, но все равно и то и другое - пилюли. Капсулы решительно ворвались в нашу жизнь: в них помещают лекарственные средства, вещества для стирки белья и даже космонавтов при возвращении на Землю.

Новое слово в этом вопросе принадлежит известной компании. Производитель скотча с 200-летней историей поместил свой волшебный напиток в биоразлагаемую оболочку.

Капсулы со скотчем абсолютно безвредны. Способ употребления прост: положить капсулу в рот, раскусить, а дальше - получать удовольствие. Вкус, как утверждается, «взрывной». Новая «упаковка» для виски изготовлена из морских водорослей и содержит внутри 23 миллилитра великолепного шотландского виски. И никаких стаканов!

Конечно, саму оболочку глотать не следует. Суть новшества в том, что выброшенная пустая капсула разлагается примерно через месяц без всякого вреда для окружающей среды.

Да, такой способ не вполне соответствует вековым традициям употребления благородного янтарного напитка, но зато очень удобен в походах на природу, а также на стадион и в театр.

Ряд специалистов полагает, что этот перформанс - всего лишь хороший рекламный ход, но в компании уверены: за такой «тарой» для различных типов напитков - будущее.

Иван Борисов

Дипломатия бессильна? Кувейт игнорирует просьбы МИДа и правозащитников

Уже семь месяцев "Новые Известия" ( и не только они) следят за делом россиянки Марии Лазаревой, которую осудили на 10 лет каторги по ложным обвинениям, в июне выпустили из тюрьмы, но, не закрыв уголовного преследования, продолжают удерживать в Кувейте. Ситуация таким образом зашла в непредсказуемый тупик.

Сергей Таранов

Сегодня развитие событий напоминает плохо сделанный сериал, в котором одни и те же герои говорят одни и те же реплики, а давно ожидаемая развязка сюжета никак не наступает.

В нашем случае есть жертвы кривого кувейтского правосудия - Мария Лазарева, ее 5-летний сын и престарелые родители.

В начале сериал имел весьма драматическую завязку в духе "Богатых, которые тоже плачут". Известную на Ближнем Востоке и США бизнес-леди с российским паспортом осудили на 10 лет каторги по обвинению в финансовых махинациях. При этом Лазарева была не просто менеджером международной инвестиционной компании с оборотами на сотни миллионов долларов, но и любимицей самого Эмира Кувейта, который бессменно правит страной с окончания "Бури в пустыне". И вдруг - скорый суд, который почему-то ни разу не допрашивал свидетелей защиты, а все "факты", собранные прокурорами, оставил непереведенными с арабского на русский или английский языки. Более того: по одному из дел выяснилось, что аудитор местной счетной палаты откровенно сфальсифицировал свои выводы. За что был осужден тем же кувейтским судом к полугоду тюремного заключения (он, правда, успел выехать из страны и ни одного дня не сидел на нарах).

Пока Мария Лазарева находилась 474 дня в тесной тюремной камере с семью уголовницами, в ее защиту вступились одни из самых известных людей во всем мире.

Вслед за дочерью первого президента России Татьяной Юмашевой свою поддержку и деятельное участие в судьбе Марии оказывает сын Джорджа Буша- ст. Нил Буш, бывший глава ФБР Луис Фри, супруга экс-премьера Великобритании Шэри Блэр, знаменитая актриса из Голливуда Эмбер Хёрд, британский лорд Карлайл, американский адвокат Ранда Фахми (она лично информировала о деле Дональда Трампа), глава Московской ТПП Владимир Платонов...

Далее - за общественными деятелями и медийными персонами в защиту Лазаревой подключилась и тяжелая государственная "артиллерия". Точно известно, что Госсекретарь США Майк Помпео просил кувейтские власти освободить Марию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прямым текстом озвучила требования России на встрече с главой парламента Кувейта в Москве.

Министр иностранных дел Россия Сергей Лавров как минимум дважды - в самом Кувейте и в ООН - заявлял о том, что "Для нас вопрос ясен, и надо срочно его решить, как нам, собственно, и обещали наши кувейтские друзья."

Наконец, накануне освобождения из тюрьмы, в начале июня до Эмира Кувейта довели послание Владимира Путина. Марию выпустили из заточения в День независимости России...

Казалось бы, вот она - кульминация сериала, в котором главной темой была мировая солидарность в борьбе против очевидной несправедливости, судебной ошибки. Осталось лишь снять финал с взлетающим из кувейтского аэропорта самолетом с семьей Лазаревых.

Но тут наш сюжет поворачивает в обратную сторону.

Вместо закрытия уголовных дел суд поручает прокурорам искать какой-то дополнительный компромат. Вместо полного освобождения Лазаревой - фактически домашний арест под круглосуточным приглядом полиции и залогом в миллион кувейтских динаров (3,5 млн долларов США). В сентябре начинается новый судебный марафон с новым судьей. Оказывается, что дамоклов меч каторги никуда не делся. Его просто на время отвели в тень.

Очередное заседание было 14 октября. На нем двух "подельников" Марии Лазаревой выпустили из тюрьмы, фактически сняв обвинения, выставленные ранее кувейтской портовой администрацией. Но с самой Лазаревой обвинения не сняты!

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что ни одного динара или доллара эта администрация в результате своих инвестиций в проекты Лазаревой не потеряла. Наоборот, все вложения окупились с двойной прибылью. Юристы только разводят руками: что это за уголовное дело такое, в котором нет ни одного пострадавшего, а обвиняемой грозит 10 лет каторги?..

Но затем открываются совсем странные детали процесса. В распоряжении "НИ" попало требование адвокатов об отводе судей, которые ведут дело Марии Лазаревой и ее партнера Саида Дашти. В многостраничном документе представлено шесть причин, вызывающих недоверие к судьям.

Как выяснилось, все три члена судейской коллегии, в том числе и ее глава, не являются гражданами Кувейта. Они - "прикомандированные" египтяне. Что противоречит обычной практике кувейтского судопроизводства. При этом Мария Лазарева и Саид Дашти представляют компанию KGL, которая ведет арбитражное разбирательство против Египта.

Но дальше - больше. Адвокаты доказали, что глава судебной секции добился назначения своего сына на выгодную должность в департаменте «Фетва» - без отправки резюме, в отсутствие вакансии, без конкурса. После этого назначения судья согласился с присутствием представителя «Фетвы» на одном из заседаний суда и получил от него портфель документов от имени Kувейтской Портовой Aдминистрации, в который впервые были включены новые документы с обвинениями против Лазаревой и Дашти.

Эти и другие факты попахивают коррупцией со стороны судей и уж точно противоречат кувейтским законам и правилам судопроизводства. Но когда их озвучивают многочисленные и влиятельные защитники Лазаревой в России, США, Англии, в ООН, власти Кувейта либо молчат, либо отнекиваются стандартной формулой о том, что "все решит независимый суд", что вмешиваться в его работу никак нельзя. И - никаких вообще сроков окончания дела и возможных сценариев.

Кстати! Когда девять граждан Кувейта были арестованы на Кипре, то власти арабской страны приложили максимум усилий в телефонном праве, чтобы вызволить своих на родину. И никто про "лучший в мире" кипрский суд даже не вспоминал.

"После того как кувейтские официальные лица вмешались в это дело, девяти кувейтцам, которые были задержаны кипрской полицией в течение месяца за участие в драке, было разрешено покинуть страну. Их месячное испытание закончилось благодаря усилиям Министерства иностранных дел (выделено нами - ред.), которое неустанно работало над их освобождением". - отмечала кувейтская The Times 7 октября 2019 года.

Добавим, что среди кипрских дебоширов оказались мажоры из влиятельных кувейтских кланов. Их судьбу обсуждали на заседании Национального парламента.

Российский МИД так же неустанно и в течение долгих месяцев работает над освобождением российской гражданки, но Кувейт всякий раз отсылает его к "принципам законности" и "независимому суду". Если это не двойные стандарты, то как понимать позицию наших арабских друзей? На переговорах с Лавровым и Матвиенко улыбаемся, жмем руки, рассуждаем об общих ценностях...

А что же с семьей россиян Лазаревых происходит?

А мучаются люди. Страдают... Пятилетний Ваня ни на шаг не отходит от мамы, которую боится во второй раз потерять. Сама Мария, по свидетельству известного врача Александра Мясникова (он ее навещал в Кувейте), находится в состоянии хронического стресса и не имеет возможности уехать на лечение. Мама Марии тяжело больна. Отец, которому далеко за 80, каждую неделю пишет петиции во все возможные инстанции, напоминая о нерешенной судьбе дочери...

А что же высшие власти России и США?

Тут, на наш непросвещенный взгляд, полная непонятка.

С одной стороны, весь американский истеблишмент открыто выступает за освобождение Марии (Марши) Лазаревой, с другой - никто из высших американских деятелей не "прижал к стеночке" 90-летнего Эмира Кувейта, который несколько недель лечился в США и вернулся домой лишь на прошлой неделе. Президент Трамп, легко согнувший в бараний рог самого Эрдогана и его наступление на курдов, о проблеме знает, но молчит. Вероятно, потому что Лазарева не является гражданкой его страны (стоит напомнить, что ни одного американца и тем более американки в тюрьме Кувейта нет,- всех преступников немедленно отправляют на родину, и никто не призывает ждать решений "самого справедливого и независимого" суда в Кувейте).

Тем временем Россия не только за пару дней возвращает домой журналистку Юлию Юзик, арестованную в Иране, но и одерживает важнейшую геополитическую победу в Сирии. При этом президент Путин в равной степени уважаем и в шиитском Иране, и в суннитской Саудовской Аравии, где его принимают с царскими почестями, и, конечно, в Кувейте, с которым Россию связывают дружеские отношения с самого начала 20 века.

Иными словами, решать проблемы мы можем. Решительно, настойчиво, с выдумкой и креативом... Последний пример тому - освобождение Марии Бутиной в США и возвращение девушки домой, в Москву. А ведь поначалу ей грозило 15 лет американский тюрьмы.И если бы не твердая и настойчивая позиция российского МИДа, в том числе и во время судебных слушаний, сидеть ей "от звонка до звонка".

Но как насчет семьи Лазаревых?

Неужели после всех ходатайства и требований российской власти дружественный (!!) нам Кувейт еще раз осудит Марию?

А если она и ее близкие не выдержат нового испытания? И что потом? Будем зачитывать до дыр ответ представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге 17 октября:

"Мы находимся в курсе этой ситуации. Мы как внешнеполитическое ведомство активно в нее вовлечены в связи с оказанием российской гражданке содействия, в данном случае не просто содействия, а отстаивания ее прав, помощь оказывается по целому ряду направлений".

Зная ситуацию, обвинять МИД в недостатке усилий невозможно. Но если обычные методы государственной и общественной дипломатии не работают, может быть, пора еще раз попросить президента Путина?

Разумеется, что это не будет объявление войны Кувейту и не посылка вертолета с российским спецназом, который, отбиваясь от местной полиции, эвакуирует семью Лазаревых.

Ведь у нашего президента есть набор "волшебных слов" и аргументов, которые работают безотказно. Особенно, если говорить их первым лицам, а не их заместителям и помощникам.

Напомним, что Мария Лазарева была отпущена из тюрьмы под залог 12 июня 2019 года, в День независимости России и после личной просьбы Владимира Путина.

Очередной государственный праздник в России - 4 ноября. Самое время семье Марии Лазаревой вернуться на родину...

П.С.

Как завил в интервью "НИ" представитель Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров, "обвинительный уклон судов может быть связан с борьбой в высших кругах Кувейта, и это заметно обострилось в связи с временным, я надеюсь, ухудшением здоровья Эмира, чем и воспользовались некоторые ближайшие к нему чиновники, руководящие процессом против Лазаревой от его имени. Мы надеемся что Эмир выступит на открытии сессии Нацассамблеи 29 октября и сможет положить конец дворцовым интригам, благодаря которым дела против Марии Лазаревой до сих пор не закрыты".

Безответственные французы

В Европе заговорили о кризисе и об увядании великих городов континента.

Нашествие беженцев, гастарбайтеров и переселенцев стирает их привычный облик. И в то время как Лондон нервно переваривает ежедневные убийства, кровавые разборки и аварии обветшавшей инфраструктуры, среди которой самым уязвимым местом стала сеть метро, Париж начинает утопать в мусоре, который так любят поджигать в ходе массовых манифестаций «желтых жилетов»: у них под рукой всегда оказываются переполненные отходами контейнеры.

Британская «Гардиан» пишет о новом парижском бедствии: хулиганы-граффитчики принялись расписывать своими безумными знаками деревья на бульваре Сен-Мартен. Они оставляют свои метки на скамейках, фонарных столбах, на дверях домов, витринах магазинов.

Несколько лет назад на реконструкцию площади Республики были потрачены более 20 млн евро. Сегодня она превратилась в большую ночлежку, где расстилают свои спальные мешки и матрасы бездомные, тротуары усеяны разнообразным мусором, брошенными велосипедами и электроскутерами. Город любви и романтики парижане сегодня называют «мусорной корзиной».

По словам профессора Американского университета в Париже Мэтью Фрезера, прожившего в Париже 30 лет, город пребывает в хаосе, ничего не организовано, кругом следы городской анархии. Англосаксы надменно указывают, что это результат «хаотической энергии» французов и их привычки во всем полагаться на помощь государства в решении их проблем, что якобы лишает чувства ответственности за свои поступки.

Ежегодно мэрия тратит гигантскую сумму - 550 млн евро, чтобы избавиться от 16 тонн собачьих экскрементов, производимых в день 200 тыс. домашних питомцев, 350 тонн сигаретных окурков и мусора из опустошенных 30 тыс. мусорных баков. Но французы продолжают усиленно мусорить.

В 2016 году японские туристические операторы высказали опасение, что парижский мусор отпугнет туристов из Японии, и занялись по воскресным дням очисткой садов Трокадеро, из которых открывается панорама Эйфелевой башни, от окурков, пивных банок и прочего хлама.

Николай Иванов

Британский композитор, дирижер и преподаватель музыки Дебби Уайзман дополнила "Маленькую ночную серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает Classic FM.

Уайзман решила дописать серенаду, когда узнала, что одно из самых известных произведений в мире было сочинено в 1787 году в пяти частях. Однако вторая не сохранилась. Убрал ли ее Моцарт или кто-то другой, или она была утеряна, сейчас неизвестно.

"Мы знаем, что "Неоконченная симфония" Шуберта или Реквием Моцарта не были дописаны авторами, но для меня стало огромным сюрпризом, когда я узнала, что всемирно известная и очень популярная "Маленькая ночная серенада" тоже больше, чем ее обычно исполняют. Я не пыталась заменить потерянную часть. Я решила сделать музыкальный ответ, когда впервые услышала эту новость", — прокомментировала Уайзман.

Это открытие вдохновило ее на создание Ein Bisschen Fehlt ("Немного не хватает". — Прим. ред.), произведение было записано с Национальным симфоническим оркестром Великобритании.

Узбекистан вошел в число 20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата

ТАШКЕНТ, 24 октября 2019 г. – За последний год Узбекистан осуществил четыре реформы, позволившие ему войти в число 20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата, говорится в новом ежегодном докладе Группы Всемирного банка Doing Business 2020 («Ведение бизнеса 2020»).

В 2019 г. Узбекистан занял 69-е место в рейтинге «Ведение бизнеса» среди 190 государств мира, набрав 69,9 баллов из 100. С 2018 г. страна поднялась с 76-го места на 7 позиций вверх. Вместе с четырьмя другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии, включая Таджикистан, Азербайджан, Кыргызскую Республику и Косово, Узбекистан вошел в число 20 стран, в которых наблюдались наиболее ощутимые улучшения деловой среды.

Ключевыми реформами в данной области являются:

Усиление защиты миноритарных инвесторов путем расширения прав и роли акционеров в принятии ключевых корпоративных решений, уточнения структур собственности и контроля, а также повышения корпоративной прозрачности.

Упрощение налогообложения за счет объединения налога на развитие социальной инфраструктуры с налогом на прибыль.

Упрощение международной торговли путем введения механизма таможенной проверки, основанной на риске, а также смягчения требований к документам на импорт.

Упрощение обеспечения исполнения контрактов путем принятия закона о добровольной медиации, а также создания финансовых стимулов, поощряющих стороны прибегать к урегулированию возникших споров посредством медиации.

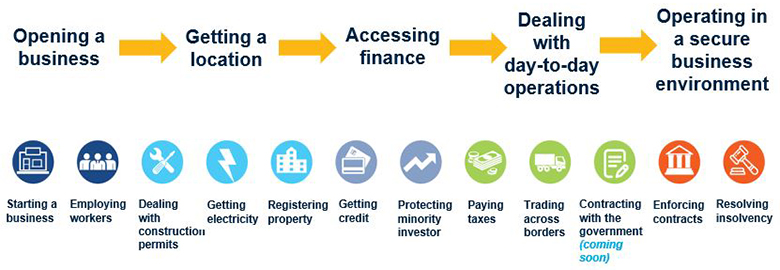

Доклад «Ведение бизнеса 2020» рассматривает изменения законодательства в 10 областях бизнеса на основе анализа ситуации в 190 странах. Дается оценка подобным изменениям за 12-месячный период, заканчивающийся 1 мая 2019 г.

В докладе анализируются следующие показатели, по которым оценивается легкость условий ведения бизнеса в стране: 1) создание предприятий (бизнеса), 2) получение разрешений на строительство, 3) подключение к системе электроснабжения, 4) регистрация собственности, 5) получение кредитов, 6) защита миноритарных инвесторов, 7) налогообложение, 8) международная торговля, 9) обеспечение исполнения контрактов и 10) разрешение неплатежеспособности. Наём сотрудников - еще один дополнительный индикатор, который оценивался, но не был включен в рейтинг этого года.

В десятку лидеров рейтинга по легкости условий ведения бизнеса в этом году вошли Новая Зеландия, Сингапур, САР Гонконг (Китай), Дания, Республика Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Лидеры рейтинга, как правило, имеют онлайн-процедуры для регистрации бизнеса и передачи собственности, а также электронные платформы для подачи налоговых деклараций.

Благоприятная для бизнеса среда связана с более низким уровнем бедности, а улучшение эффективности нормативного регулирования может привести к развитию предпринимательства, стартапов, инноваций, доступности кредитов и инвестиций. Доклад «Ведение бизнеса 2020» является 17-м по счету выпуском ежегодной серии, в которой оценивается законодательство, улучшающее или ограничивающее деловую активность малого и среднего бизнеса.

С момента первого выпуска доклада в 2003 г. 186 из 190 стран, где осуществляют мониторинг исследователи команды «Ведение бизнеса», реализовали более 3500 бизнес-реформ.

Криптоимперия

сотрудник Института системно-стратегического анализа Олег Яновский о закулисных играх английской элиты

Дмитрий Перетолчин

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Олег Сергеевич, в британском королевском семействе есть Майкл Кентский, якобы поддерживающий русских, православных и претендующий на восстановление у нас монархии, и есть принц Чарльз, которому принадлежит высказывание: "Мы, жители Запада, должны обратиться к чувству глубокого уважения к творцу природы и всего сущего, которое присутствует в исламской традиции. Чтобы заново открывать для себя наши корни".

"Красиво" они разделились! Не удивлюсь, если и для других конфессий у них что-то припасено, а Тереза Мэй даже с шаманами танцевала.

Олег ЯНОВСКИЙ. Всё это — инструменты британского проникновения. Они считают, что если не выживет обычная Британская империя, то выживет "Империя сознания".

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Поговорим о мусульманской линии принца Чарльза.

Олег ЯНОВСКИЙ. Думаю, у него в этом проявляется старомодная ориенталистская романтика, как у Лоуренса Аравийского или у отца Кима Филби. С одной стороны, он с детства вдохновлён песками Аравии, для него это всё эзотерично. С другой стороны, распространялась информация, что он чуть ли не потомок Мухаммеда.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Один игрок у британцев, выходит, потомок Романовых, а другой — ближневосточного пророка? Ловко подвели!

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Кстати, фундаментальный салафизм активно поддерживала Тэтчер, Блэр тоже на этой почве отметился.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Давайте вспомним, что и движение "Братья-мусульмане"* создавалось благодаря протекции британского представителя в Каире Ивлина Бэринга (он же — барон Кроумер). Там же во время Второй мировой войны располагался центр британской разведки на Ближнем Востоке.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, Кроумер перебрался в Египет из Индии, где тоже активно занимался работой с мусульманским населением. Семью Бэрингов и их банк называли шестой главной силой в мире — после пяти империй. Они сделали колоссальный капитал на Опиумных войнах. В Египте у них были большие интересы, но факт отсутствия ростовщичества в египетской банковской системе англичан не устраивал.

Когда в конце XIX века зародилось движение "Братья-мусульмане", оно не было радикальным. Ивлин Бэринг считал, что надо создавать управляемые исламистские движения: не особо радикальные, но отличающиеся от светских. Нельзя сказать, что к тому моменту в Египте было много радикальных мусульман, как, к примеру, в Аравии у Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба.

Основной фигурой, попавшей в поле зрения Бэринга, был Джамаль ад-Дин аль-Афгани.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Основатель салафизма?

Олег ЯНОВСКИЙ. Вернее, панисламизма. Это интересный персонаж, не вписывающийся в образ фундаменталиста, с популистскими лозунгами и призывами к джихаду. Джамаль ад-Дин взял себе часть имени "аль-Афгани", потому что был персом и, возможно, шиитом, но хотел скрыть это от общего внимания. У этого человека потрясающая судьба: он успел побывать премьер-министром Афганистана и советником иранского шаха.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Всё это было в конце XIX века?

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. В России он тоже побывал. Был, разумеется, и в Англии, и во Франции. Потом судьба занесла его в Египет, где, сотрудничая с англичанами, он затевал против них же перевороты. Каким образом это у него получалось, сказать сейчас сложно.

Кружок, вращавшийся вокруг аль-Афгани, был полностью под протекторатом Ивлина Бэринга, вплоть до Хасана аль-Банны — основателя "Братьев-мусульман". Когда Бэринг уехал из Египта, Хасан аль-Банна был ещё ребёнком, но его отец и учитель его отца были, по сути, детьми системы, выстроенной Бэрингом, который не только представлял идею панисламизма, но и давал деньги, помогал ставить нужных людей на должности и так далее.

Что касается Джамаль ад-Дин аль-Афгани, то первое, что он сделал по приезде в Египет, — выступил против британского империализма. Там же он был приглашён в масонскую ложу "Звезда Востока". Ложа "Звезда Востока" была связана с объединённой Великой ложей Британии. И каким-то образом аль-Афгани через год стал главой "Звезды Востока"!

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это беспрецедентно!

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. А ещё через год его выгнали оттуда. Есть три основные версии. Первая — теологическая. Считалось, что он выступил против существования Великого архитектора Вселенной, что странно для главы ложи.

Вторая версия интереснее. Считается, что в 1878 году ложу навестил принц Уэльский. И, так как там было большинство англичан или людей, сознающих своё нахождение под их протекторатом, то к нему, естественно, обратились словами "Ваше величество". Аль-Афгани же сказал, что все собравшиеся — "братья", поэтому не следует подобным образом обращаться даже к члену монаршей семьи. И его выгнали.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Но это тоже натянуто.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, куда правдоподобнее выглядит версия, согласно которой за год пребывания главой "Звезды Востока" он собрал ложу внутри этой ложи, ложу национальную, но она уже была связана с французской ложей "Великий Восток". Вокруг неё он консолидировал всю интеллектуальную элиту Египта того времени. Она действовала до 1879 года, потом его просто выгнали из Египта, но он успел вырастить себе смену.

Аль-Афгани отправился в Индию. Там, в кругах высшей аристократии, он вышел на связь с дядей Энтони Бланта, Уилфридом, родственником члена "Кембриджской пятёрки".

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Искусствовед Энтони Блант, кстати, в троюродном родстве с Елизаветой II состоял, то есть был вхож в высшие круги напрямую.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, он непризнанный сын короля Георга. И был хранителем произведений искусств Букингемского дворца. А дядя Бланта, Уилфрид, известный поэт и эксцентричный землевладелец, разводивший арабских скакунов, действовал в ближневосточном бюро британской разведки. Отец же Кима Филби, Гарри Филби, с 1917 по 1950 год был советником короля Саудовской Аравии Абдул Азиза аль-Сауда (Ибн Сауда).

То есть все они "дети" Ближневосточного бюро.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Отец Кима Филби в своё время занимался продвижением ранневаххабитской идеологии в Саудовской Аравии, ставшей центром этих идей впоследствии.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, его путь несколько проясняет странное поведение нынешнего принца Чарльза в отношении ислама. Гарри Филби работал с первым королём Саудовской Аравии Ибн Саудом вплоть до его смерти. Вообще, судьба у отца Кима Филби была тяжёлая, он не мог интегрироваться длительное время, поэтому ему пришлось принять ислам и сделаться, по сути, городским сумасшедшим — в видимой ипостаси, по крайней мере. От него должны были публично отказаться англичане, чтобы он вошёл в доверие Сауда!

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Он и женился там.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Только после всего этого он стал продвигаться по иерархической лестнице.

Но продолжим про аль-Афгани. В 1883 году он приехал в Лондон, где имел много значимых контактов, включая отца Уинстона Черчилля, Рэндольфа; всё это происходило при содействии Уилфрида Бланта.

Считается, что антиимперец и консерватор Блант завербовал аль-Афгани в 1884 году. И сразу же отправил его в Тунис, так как в североафриканском регионе был серьёзный кризис, связанный с суданским восстанием, в ходе которого были взяты в заложники британские офицеры.

Их вызволить не удалось, и в 1887 году аль-Афгани перенаправили в Москву. Он прибыл в Россию по приглашению Каткова, издателя "Московских ведомостей". Вообще, аль-Афгани несколько напоминает палестинца Абу Нидаля — меняет идеологические лагеря каждые два года. Приехав в Россию, он решил там остаться.

Но у Ближневосточного бюро Форин Офис, особенно у Ивлина Бэринга, возникли подозрения, что он стал работать на Россию и вышел из-под контроля. Потом — возвращение в Англию. Далее опять Россия. И Иран, где он консультировал шаха, который вместе с англичанами решил от него избавиться, и Аль-Афгани отправили вновь в Россию на уже невозможную миссию — найти 11 причин для открытия британского банка в Иране. Когда аль-Афгани договорился с москвичами и возвратился в Иран, шах его попросту не принял. Аль-Афгани обиделся и уехал в Турцию. С тех пор он развернул ярую антибританскую деятельность, хотя до того, в течение 10 лет, был активным пробританским агентом.

Интересно, что из каждой страны, в которую он приезжал, его выгоняли "за ереси". Однако, несмотря на то, что всем было известно, кто он такой и что проповедует, его всё же принимали в очередной стране.

Перемещаясь по странам, он успевал сформировать в каждой из них подполье, организовывавшее покушения на премьер-министров и так далее.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Как ему это сходило с рук?

Олег ЯНОВСКИЙ. Неизвестно. Но, пока аль-Афгани ездил по миру, а его панисламизм распространялся среди европейских интеллектуальных сообществ, в Египте продолжал работу его ученик Муххамад Абдо. Он самостоятельно пытался реформировать университет. За это его "попросили" из Египта. Это было в 1884 году. Спустя четыре года Ивлин Бэринг разрешил ему вернуться, предоставил университетскую должность и свободу действий. Бэринг впоследствии напишет, что Муххамад Абдо был одним из его лучших друзей.

Спустя 11 лет после возвращения Абдо в Египет он становится шейхом, а потом и египетским верховным муфтием, что в те времена считалось почти равным папе Римскому. Считается, что таким образом Ивлин Бэринг оценил его космополитические либеральные взгляды. Но есть другая сторона, которая являлась главным интересом Бэринга, и о которой мы упомянули в самом начале беседы. Как известно, по исламским законам нельзя заниматься ростовщичеством, Абдо же либерализовал банковскую систему.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Потому они его либерализм и оценили…

Олег ЯНОВСКИЙ. Все долги Египта, вся арабская экономическая зависимость берут отсчёт с этого момента.

Муфтий оставил своё наследие двум способным студентам: Ахмаду Абдаль-Арману аль-Банне, отцу Хасана аль-Банны, и Рашиду Риде, который был какое-то время главным редактором издания "Маяк", пропагандистского листка "Братьев-мусульман". Это был происламский и противоосманский деятель, что странно сочеталось в смысле его лояльности исключительно вере.

Таким образом, у нас есть контекст "идейного" формирования предшественников Хасана аль-Банны, считающегося главным создателем "Братьев-мусульман".

В 1927 году его, окончившего университет, направляют учителем арабского языка в Исмаэлию — город, где была штаб-квартира компании Суэцкого канала. Через полгода он открывает в этом же городе ассоциацию "Братья-мусульмане". Я нашёл несколько свидетельств того, что их штаб-квартира находилась на втором этаже здания компании Суэцкого канала.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Компания Суэцкого канала была связана с Ротшильдами?

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Ротшильды спонсировали всё, куда ездил аль-Афгани. Османская империя полностью была в долгах у Ротшильдов. Они же подарили ему мечеть — первую в истории мечеть "Братьев-мусульман".

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Оттуда и британские soft power, и super power, Ротшильды вкладывались в это.

Олег ЯНОВСКИЙ. Как сказал один представитель ЦРУ в 70-х, когда начинались проблемы с иранским шахом, "англичане работают лучше, чем мы, потому что они просто приходят с чемоданом наших денег". Словом, аль-Банна начал активную деятельность. Но считается, что контакта с МИ-6 у него не было. Возможно, у него были контакты непосредственно с разведкой Суэцкого канала как отдельной фракцией. Вообще, всё, происходившее до Второй мировой войны в этом направлении с его подачи, отлично ложится в русло грядущего реформирования Альфредом Мильнером Британской империи. Это группа Родса.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. "Круглый стол"!

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Все эти люди из Ближневосточного бюро, включая Ивлина Бэринга, отца Кима Филби и так далее, вращались в кругах фабианцев: Герберта Уэллса, Бернарда Шоу и других. Фабианцы считали империю неэффективной и хотели отказаться от прямого протектората, а делать это через "прокси-группы". Так, возможно, и получилось.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Отчасти перенято это оказалось и американскими структурами.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, конечно. Это то, что Линдон Ларуш называл "скрытой империей".

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Или "глубинное государство", "дипстэйт".

Олег ЯНОВСКИЙ. Думаю, "дипстэйту" и не снилась "глубина" иных английских семейств, проталкивавших в те годы нужные им интересы. В штаб-квартире Суэцкого канала аль-Банна начинает активную антиимпериалистическую, антиколониальную деятельность. Антиимпериалистами были и Блант, курировавший аль-Афгани, и Лоуренс Аравийский, и отец Кима Филби, и многие другие.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. "Пятая колонна" в Британской империи?

Олег ЯНОВСКИЙ. Немного другое. Мы, конечно, можем её так назвать, но она работала на определённую силу внутри страны, а не на другую страну.

Бланта не брали в "Круглый стол", общество Мильнера, потому что он был чудаковатым фанатом арабов.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. То есть принц Чарльз явно был не первым в этом отношении…

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, это вполне себе английская норма. Отец Филби даже отказывался носить носки и щеголял босиком, в то время как Ибн Сауд, фанат английских вещей, ходил в носках, на которых было написано "чистая шерсть, сделано в Британии".

Так вот, как мы говорили, Аль-Банна начинает проводить антиколониальную политику, делает всё, дабы подорвать доверие к англичанам. Но ближе к войне оказывается, что существуют определённые договорённости между королём Фаруком и "Братьями-мусульманами": монархия Египта решила эту организацию "приручить" и использовать против восходящих националистических режимов. В этой схеме через националистические партии "Братья-мусульмане" начинают спонсироваться государством, которое в своё время было спонсировано Британией.

Принимая деньги британцев и своего короля, они становятся военизированной силой в руках египетской монархии. Известно, что британцы готовили разведывательное ответвление "Братьев-мусульман". В 1950-х годах инициативу у них перехватили американцы. До этого, в период Второй мировой войны, существовало военное отделение этой организации, созданное нацистами. Некоторые аналитики утверждают, что "Братья-мусульмане" были ответвлением нацистской разведки в Египте, действовавшим абсолютно открыто.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. И это — незадолго до появления Насера, в кабинете которого висел портрет Гитлера.

Олег ЯНОВСКИЙ. Не только Насер таков был. И Хасан аль-Банна был ярым поклонником Гитлера.

В рамках такой "монархии" одновременно работали и нацисты, и британцы. Вскоре британцы поняли, что Насер им неподконтролен. При этом насериты были антикоммунистами, то есть силой и не пробританской, и не просоветской. Когда возникли проблемы с национализацией Суэцкого канала, англичане решили натравить "Братьев-мусульман" на Насера. А до того они вполне мирно уживались с насеритами.

В этой связи примечательно, что близкий Насеру и сменивший его Анвар ас-Садат был ярым приверженцем "Братьев-мусульман". Притом Садат весь период дележа власти был посредником между офицерами и радикальными мусульманами. Это ему вменялось в обязанность. Поэтому, когда он пришёл к власти, то амнистировал всех "Братьев-мусульман", которых Насер выгнал.

Принято считать, что аль-Банна никогда не был английским агентом, но 18 мая 1942 года произошла чётко документированная встреча, после которой он стал получать официальное британское финансирование. Он, грубо говоря, не стеснялся, брал у всех деньги на свои личные политические планы.

В конце 1940-х годов он решил провернуть покушение на короля, убил премьера, и в итоге его самого ликвидировали. При этом "Братья-мусульмане" продолжали существовать. Но Насер, когда англичане захотели убить его, раскрыл этот план, и членов организации выслали; их подхватила Саудовская Аравия.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Где давно "окопался" отец Кима Филби.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Потом уже подключилось ЦРУ, и произошла рокировка. Тогда и появился на сцене Саид Рамадан, сын аль-Банны. Очень светский молодой человек, благодаря которому "Братья-мусульмане" основали в Мюнхене европейское бюро. Вообще, Саид Рамадан был человеком, который активно работал над созданием международных ячеек организации.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это какие годы?

Олег ЯНОВСКИЙ. 1950-е. Считается, что в начале 1960-х его завербовало ЦРУ. То есть то, что он был агент, не подлежит сомнению. Через него официально проходили десятки миллионов долларов, которые посредством ЦРУ поступали от Саудовской Аравии. Вообще, в ближневосточном регионе из-за проблем, связанных с националистами, произошла резкая переориентировка, и из небольших халифатов "Братьев-мусульман"* решили сшить большой — новую коалицию прозападных мусульман во главе с Саудовской Аравией. Получилось интересно, так как с Саидом Рамаданом была создана происламская агитационная организация, распространяющая по миру памфлеты в противовес коммунистической пропаганде.

Одновременно происходит свержение Моссадыка в Иране, приходят шахские силы. В этом сыграла свою роль англо-иранская нефтяная компания. Иранская нефть была самой важной на тот момент для британцев. И даже в официальных отчётах Палаты общин "Бритиш Петролеум" считалась "империей внутри империи", самостоятельной организацией. Возглавлял её на то время Уильям Кесвик (из шотландского рода Кесвиков).

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Семейство, связанное ещё с Опиумными войнами.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Моссадык, который был не проанглийский, не проамериканский, не просоветский, а себе на уме, решил национализировать эту англо-иранскую нефтяную компанию — ведь Иран получал лишь 10% роялти, в то время как только налогами Британия получала 30%! При этом известная всему миру операция по свержению Моссадыка считается операцией ЦРУ.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Сын Рузвельта был причастен к ней?

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Но надо отметить, что в 1951-53 годах ЦРУ ещё не было сильной организацией.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Оно только создавалась…

Олег ЯНОВСКИЙ. Их обучали эмиссары из Британии. Операция же называлась "Бут" ("Сапог"). Почему важно понимать, что именно британцы это сделали? У американцев (потом это проявится в Афганистане) нет и не было на арабском Ближнем Востоке своей агентуры. У них были интересы, но не было понимания, как работать с иранцами. Они обратились к МИ-6, у которых было всё необходимое для переворота.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Британцы очень плотно работали. Там действовала в своё время Гертруда Белл — женщина, дошедшая в мусульманском мире до реального общения с муфтиями и высокопоставленными лицами.

Олег ЯНОВСКИЙ. Она, кстати, дружила с Энн Блант, женой Уилфрида Бланта и помощницей дипломата Перси Кокса, который был Верховным комиссаром в Ираке. Эти люди руководствовались чистой прагматикой.

Френсис Шепард, посол Британии в Тегеране, описывал ситуацию таким образом: "Для нас приоритетом является предотвращение разрушения персами их основного источника дохода посредством попыток самостоятельно им распоряжаться". То есть вдумайтесь: надо было "предотвратить" персов от использования ими их же нефти, потому что они всё испортят! Классическое "бремя белого человека".

Чтобы остановить национализацию ресурсов, надо было поставить кого-то вместо Моссадыка. Сначала они использовали генерала Фазлоллу Захеди, ставшего в результате спецоперации премьер-министром Ирана. В своё время он активно сотрудничал с нацистами. Уже к ноябрю 1952 года МИ-6 и Форин Офис предложили ему официально свергнуть правительство, есть бумага об этом. Главой операции стал Кристофер Вудхаус, который пригласил сотрудников ЦРУ для совместного участия. Были созданы отряды, имелись радиопередатчики для координирования совместных действий. Была задействована и третья сила — аятоллы. И здесь у них был специальный аятолла Сейид Кашани, который когда-то был дружен с Моссадыком. Считается, что уже с 1951-52 годов Кашани был завербован британцами, которые никогда не ставили на одну силу, но брали совокупно всех. Четвёртыми в наступлении были торговцы и представители аристократии. Этот фланг возглавили братья Рашидиан, которые были, что называется, "в доску" агентами — исключительно на английский интерес работали.

Уже в феврале 1952 года восстание началось в Тегеране. Сторонники Захеди решили по команде из Форин Офиса захватить Моссадыка и его резиденцию. Эксперт МИ-6 Ивен Доррин утверждает, что операция была полностью проплачена через Кашани. Британцы финансировали и курировали все центры силы внутри страны. Причём они платили ещё тем, кто был у Моссадыка, кто был со стороны исламистов. Заплачено было всем — в ожидании, кто победит. А кто победит, тот и станет их другом. В этом весь смысл английской политики!

Если мы наблюдаем какой-то конфликт, где замешаны британцы, не надо думать, что они поддерживают, допустим, демократическую оппозицию, — они поддерживают всех! Даже если это для нас, допустим, дружественный режим.

Говоря же о временах Гертруды Белл, не стоит забывать, что это был уже пик деятельности "Братьев-мусульман": они были в Египте, Сирии, Иране, Саудовской Аравии, и с помощью последней проникли в Европу.

Не менее интересно и другое ответвление ислама — ваххабизм. И то, как создавалась современная Аравия, — тоже интересная тема. В 1916 году Лоуренс Аравийский отправился координировать восстания племён в Аравии, Ираке и территориях вокруг Персидского залива в целом.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. То есть ломать Османскую империю.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, это была его главная идея. Он сумел договориться с шарифом Мекки Хусейном, представителем династии Хашимитов, прямых потоков Мухаммеда, правящих и по сей день Но в 1917 году, не ставя, как водится у британцев, лишь на одну из сторон, они отправили резидента Перси Кокса с его помощницей Гертрудой Белл в Саудовскую Аравию к Ибн Сауду. Параллельно с этим в регион был направлен агент Гарри Филби.

Ибн Сауд, жёсткий человек, стал главой провинции Недж, и к концу его войны королева Великобритании выделяла ему пять тысяч фунтов в месяц. Параллельно выплачивалась двенадцатитысячная субсидия шерифу Хусейну. Однако чем больше Ибн Сауд расширял территорию, а Хусейн не контролировал свою, тем сильнее пропорция менялась.

Денежное довольствие выделялось и лично подписывалось колониальным секретарём, которого звали Уинстон Черчилль. Он в истинно английском стиле описывал армию Ибн Сауда как отморозков: "Они считают делом долга и веры убивать всех тех, кто не разделяет их взгляды, а также делать рабов из их жён и детей". Всё это — выдавая им деньги и послав в 1917 году письмо, в котором выражает "величайшее почтение Сауду из-за его слепой верности британцам".

Поддерживать всех, кто наиболее, так сказать, "отмороженный" — стратегия не новая. Она хорошо сработала, когда начали стравливать Хусейна и Ибн Сауда. Ибн Сауд стал более уверенным в себе, потому что изначально армия Хусейна была в 2000 человек, а у того — раз в десять больше. И чтобы "усмирить" Ибн Сауда, британцы иногда его бомбили с воздуха — "дружеский" огонь такой. Вот на какой закваске там зарождалась современная политика.

При этом они не забывали спонсировать басмачей у нас, в Средней Азии, чтобы как-то нам насолить.

Вообще, количество агентов-британцев на Ближнем Востоке зашкаливает…

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. И понятно, почему — начинался век нефти.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Сэр Морис Хэнки, секретарь комитета имперской обороны Соединённого королевства, в 1918 году сказал, что для Британии первостепенной военной целью является захват нефти в Персидском заливе. Есть ряд публикаций про скрытую войну англичан и американцев за нефть. И отец Кима Филби пытался оградить от американского влияния Ибн Сауда. Точнее, максимально пытался натравить его на американцев.

Английский фельдмаршал Герберт Китченер в 1916 году заявил, что если халифат будет перенесён из Османской империи — "больного человека Европы" — в Аравию, то он останется в большей мере под британским влиянием. Одновременно с этим Лоуренс Аравийский в отчётах для Форин Офис говорил, что надо любыми способами поддерживать разрозненность племён. И Гертруда Белл писала, что "восстание священных мест является величайшим моральным и политическим ресурсом, который есть у Британии", то есть они инспирировали эти все вопросы. За месяц до восстания шерифа Мекки они решили ещё больше перестраховаться и заключили известный договор Сайкс — Пико. Марк Сайкс — оксфордский аристократ, который общался с Гертрудой Белл и Гарри Филби.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. И был газетным карикатуристом.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, такой якобы обычный человек. И на обычной встрече эти вполне обычные люди разделили на сферы влияния весь Ближний Восток.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Причём все флаги нарисовал он, художник. Там одни и те же цвета "гоняются" по кругу.

Олег ЯНОВСКИЙ. Лоуренс Аравийский, зная, что договор заключён, шёл на опережение, цитирую: "Арабское восстание полезно для нас потому, что совпадает с нашими сиюминутными целями. Потому что страны, допустим, шерифа Хусейна, будут пытаться создать на месте турок образования, абсолютно безвредные для нас. Арабы ещё менее стабильны, чем турки, они останутся в перманентном состоянии политической мозаики, в котором подпитанные завистью и ненавистью друг к другу регионы будут постоянно воевать и не способны существовать, а мы, собственно, будем этим пользоваться".

Почему часто встречаются в английских донесениях определения "сиюминутный", "тактический"? Вся их государственная политика была и есть серия сиюминутных действий, "тушение пожаров". Нет стратегий на сотни лет. Люди собираются, выпивают бренди и говорят: "Сделаем так-то". Потом происходит полнейшая катастрофа, как прецедент Сайкс — Пико, либо как современный панисламизм в Лондоне. И они опять думают: "Когда что-то произойдёт, тогда и будем решать". Но когда мы говорим про семьи, то там существуют стратегии на многие годы.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Аллен Даллес во вступлении к книге "Искусство разведки" дал понять, что первые разведсообщества появлялись не вокруг государств, а вокруг банков, так было и у ротшильдовских структур. Выскажу гипотезу: в Великобритании есть реальные частные финансовые группы, для которых Британская империя — лишь красивая оболочка, которую они могут использовать в своих целях. Примерно это, мне кажется, происходило на территории Турции и смежных ближневосточных территориях, где нефть реально открыли несколько раньше, чем официально.

Британской империи этот стратегический ресурс будущего — нефть — надо было получить, но силы, сгущавшиеся вокруг этих вопросов, не переставали быть так называемыми семьями. Понятно, что вокруг этих "круглых столов" не только Ротшильды обретались.

Олег ЯНОВСКИЙ. Если говорить про то время, то Бэринги и Ротшильды примерно на одном уровне были. Даллес упомянул Ротшильдов лишь как "вездесущий" пример.

Бэринги сошли на нет совсем недавно, в 1995 году, когда, как указывается в официальных источниках, по вине одного клерка весь банк рухнул и исчез. В эту версию я верю мало, склоняясь к тому, что было принято решение о реструктуризации организации и распределению активов по множеству прокси-фондов и банков с центром в Массачусетсе (в принципе, Ротшильды сделали так же, но всё же остались в публичном поле).

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. В игре многих персонажей, о которых вы рассказали, слово "Британия" охотно использовалось, когда нужно было заявить о "британских интересах", совпадавших с личными. Если совпадений не прослеживалось, семьи "включали" антиимперские стратегии.

Олег ЯНОВСКИЙ. Да, "скрытая империя" в Британии состоит из огромного количества аффилированных с государством частных структур, но все они лояльны идее "английскости", и в Англии всегда было меньше транснациональных структур, чем в Америке.

Хотя сейчас левые идеи всё активнее проникают в консервативные круги.

Тем не менее, если посмотреть на список людей, вовлечённых в важнейшие английские события, будь то разведчики или главы компаний, то все они из того или иного видного рода. Это — не миссионеры, не проходимцы, не люди с улицы. Они все "с корнями", уходящими в глубинные структуры. Те же Кесвики — это не только Иран, но и Средняя Азия, Китай, это огромная корпорация.

И ещё мы не должны забывать, что, где Иран, там и Афганистан, и Таджикистан. Там и опиум. А где опиум, там и "Гонконгская и шанхайская банковская корпорация" (HSBC). Это звучит конспирологично, но мы не можем не учитывать, что у людей есть определённые интересы. То, что у нас считается конспирологией, у них называется встречей в аристократическом клубе с друзьями по Оксфорду или Кембриджу, чьи родители, деды (а то и десять-пятнадцать поколений) были связаны дружескими и родственными узами.

Когда мы говорим про антиимперскость Уилфрида Бланта, "бесноватость" Филби-старшего или неуёмность Лоуренса Аравийского, мы должны чётко понимать, что они были членами определённого класса, исторически сложившегося сообщества. Они могли предать Британию, но не это сообщество!

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Олег Сергеевич, большое спасибо за интересный рассказ!

* "Братья-мусульмане" — террористическая организация, запрещённая в России.

Рыбаков опять призывают глобально договориться о безопасности

Международная морская организация (IMO) провела в Испании конференцию, призванную ускорить международную ратификацию Кейптаунского соглашения о безопасности 2012 г. 48 государств заявили о намерении принять документ.

Созванная IMO Министерская конференция по вопросам безопасности рыболовства и ННН-промыслу прошла в испанском городе Торремолинос. В мероприятии участвовало 500 делегатов из 120 государств, в том числе 70 представителей министерского уровня, сообщили Fishnews в пресс-службе IMO.

Основной целью конференции стало содействие ратификации Кейптаунского соглашения 2012 г. В итоге 48 министров и послов подписали Торремолиносскую декларацию, тем самым выразив намерение своих правительств ратифицировать Кейптаунское соглашение. Россия в число подписантов нового документа не вошла.

Кейптаунское соглашение предусматривает введение требований по безопасности для рыболовных судов длиной 24 м и более. В частности, это требования по конструкции, водонепроницаемости, остойчивости и непотопляемости, механическим и электрическим установкам, противопожарной защите, спасательным средствам и устройствам, навигационному и радиооборудованию. Также определены требования по освидетельствованию промыслового флота и выдаче свидетельств, формы Международного свидетельства о безопасности рыболовного судна и Международного свидетельства об изъятии.

Кейптаунское соглашение вступит в силу через 12 месяцев после того, как его ратифицируют по крайней мере 22 государства, имеющие в совокупности не менее 3600 рыболовных судов длиной 24 м и более.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопрос об участии России в призыве ускорить ратификацию Кейптаунского соглашения обсудили на Всероссийской конференции по безопасности мореплавания во Владивостоке в октябре 2019 г. С докладом о Кейптаунском соглашении выступил начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник. Он отметил, что «каких-то серьезных замечаний по данному вопросу у нас нет и от рыбацких организаций и ассоциаций их также не поступало». Анатолий Дубник обратил внимание, что ознакомиться с положениями Кейптаунского соглашения можно на сайте Росрыболовства в разделе «Безопасность мореплавания».

Докладчик отметил, что в документ включено положение «об отсутствии режима благоприятствования».

«Это означает, что все суда, заходящие в порт государства, являющегося участником соглашения, подлежат одинаковым стандартам проверки, даже если они зарегистрированы в государстве, которое не ратифицировало соглашение или не присоединилось к нему. Это положение позволит государствам контролировать все суда, заходящие в их порты, повышая международные стандарты безопасности», – рассказал представитель Росрыболовства.

«На данный момент мы видим, что такие требования нами в принципе выполнимы. Проблемы могут возникнуть только у так называемых «японских шхун», которые в какой-то мере этим требованиям не отвечают», – подчеркнул Анатолий Дубник.

Fishnews

Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business 2020

Сейчас страна занимает 28-е место, в прошлом году она находилась на 31-й позиции, а еще восемь лет назад была и вовсе на 120-й строчке. За счет чего удалось снова добиться положительной динамики?

Россия поднялась на три строчки — с 31-го на 28-е место — в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. Аналитики связывают положительную динамику с налоговыми реформами, усилением защиты прав миноритарных акционеров, а также упрощением процесса подключения к электричеству в Москве и Санкт-Петербурге.

В Минэкономразвития считают, что основная задача на будущее — добиться стабильности. Однако аналитики обращают внимание, что продвижение России в списке замедлилось. В майских указах за 2012 год президент Владимир Путин распорядился, чтобы Россия уже к 2018 году вошла в топ-20. Согласно новому поручению, в первой двадцатке Россия должна быть к 2024 году.

Владимир Путин пошутил по поводу нового рейтинга. В ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка» в Сочи исполняющий обязанности президента Республики Маврикий сообщил, что его страна поднялась в рейтинге на 13-е место, на что российский лидер тут же отреагировал: «Вы ведете себя нескромно — с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место».

В тройке лидеров Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг, далее идут Дания, Корея, США и Грузия. Перед Россией также все страны Прибалтики.

Business FM спросила у российских предпринимателей, где им легче вести бизнес. О том, что в России «неизмеримо проще», заявил генеральный директор компании «Левенгук», производящей оптическую технику, Антон Епифанов. У компании есть офисы в США, Испании, Италии, Венгрии и Болгарии.

— В Западной Европе — в Италии, Испании — открытие юрлица у нас заняло три-четыре месяца. В Восточной Европе чуть побыстрее, но все равно это месяцы. Особенно долго в Венгрии и Болгарии. В Италии минимальный уставный капитал стоит 10 тысяч евро, а в России, например, 10 тысяч рублей. Почувствуйте разницу. В Испании — три тысячи евро. На услуги юридической компании, которая оформляет все документы, надо выделить три-четыре тысячи евро, плюс 1,5 тысячи — нотариусу. Долго, потому что они неспешные очень, бюрократия. Аренда везде одинаковая: в хороших районах — дороже, в плохих — дешевле. Людей надо искать. Мне сложно с ними работать, потому что разница менталитетов, разница всего этого. Если привлекать какое-то агентство по подбору персонала, это сразу десятки тысяч евро — зарплата за полгода, например. Там за полчаса переработки у тебя выпьют всю кровь, потребуют тройную компенсацию.

— А как насчет взаимодействия с разными органами, налоговой?

— В Европе налоговая система очень похожа на российскую. Мне кажется, здесь сравнимо. На Западе, во всяком случае, я ни разу не столкнулся с попытками оптимизировать налогообложение. Там платят до копеечки все, что полагается, и не представляют себе жизнь иначе. В Штатах проще по многим аспектам. Регистрация компании через интернет быстрая и недорогая, стоит порядка нескольких сотен долларов. Отдыхают там обычно мало, отпуска считаются чем-то неприличным, выходных мало. Но в Штатах фантастически конкурентный рынок. За три доллара просто задушат, просто физически подойдут и задушат.

О, том какие нюансы есть в открытии собственного бизнеса в Грузии и Чехии, рассказала владелец сети кофеен Double B Анна Цфасман.

— В Грузии все, что связано с организацией юрлица, очень просто, занимает буквально один день, стоит очень дешево. Поэтому можно практически любой вид бизнеса, кроме лицензионных, зарегистрировать за пару дней и сразу открыть счет и начать работать. Сложность же в Грузии заключается в низкой покупательной способности населения. Любой бизнес, который там будет успешен, нужно рассчитывать на туристов, а для местного населения работать очень тяжело.

— А в Праге?

— В Праге все по-другому, там, конечно, больше регулирующих органов, огромное количество бумаг нужно получать, разрешений даже на общепит, где нет приготовления еды. Когда есть приготовление еды, надо получить разрешение и от жильцов, и от местной администрации. Мало того что нужно получить разрешение, это еще стоит денег, нужно заплатить за эти метры, правда, не арендодателю, а муниципалитету. Но плюс сами люди, которые там живут, их большое количество, и покупательная способность у них высокая. Они очень консервативны, они не привыкли бывать в определенных местах, поэтому раскручивать новый проект довольно тяжело. Но если ты их уже переманил и тебе удалось поменять их тропу в твою сторону, то они будут тебе верны. Но если смотреть на то, где можно развиваться быстрее, то, в моем понимании, Россия дает больше шансов. Но ни проще, ни легче, конечно, не стало вести бизнес у нас. Безусловно, регистрация новой компании — это довольно простая история, но это уже, наверное, лет десять как простая история, все остальное у нас как было сложно, так и есть. С налоговой стало сложнее в разы: раньше все-таки они так не блокировали счета и не очень тебя трясли, сейчас это все довольно жестко.

По словам главы группы компаний Carfax Education Александра Никитича, в России уровень цифровизации взаимоотношений малого бизнеса и государства достаточно высокий по сравнению со многими другими странами.

«Чем легко вести бизнес в Великобритании? Это отсутствие излишней бюрократии и излишней формализованности. Но это, наверное, следствие британского прецедентного права: например, там можно просто в PDF ставить факсимиле-подписи и отправлять, и это имеет такую же юридическую силу, как то, что называется «мокрая подпись», которая, например, в Дубае везде требуется. Также в Великобритании на официальных документах от компаний не требуется печать. С другой стороны, например, наша компания в Монако. Прелесть работы там заключается в том, что это маленькая страна и она очень гибкая, даже по отношению к малому бизнесу: иногда какие-то официальные вопросы с малым бизнесом можно обсуждать буквально на уровне правительства, и они идут навстречу. В Сингапуре огромное преимущество — это скорость открытия компании, какие-то регистрационные моменты. Практически все можно делать электронно, и это большой плюс. Дубай интересен тем, что, во-первых, там нет налогов, там мало регулирования. А в Великобритании, наоборот, очень большая проблема — это чрезмерная зарегулированность практически всех аспектов деятельности. За исключением Монако, большая сложность открыть банковские счета для малого бизнеса. Например, в Гонконге это практически невозможно. Ситуация связана с тем, что все банки в последнее время помешались на том, чтобы выполнять роль полицейских, поскольку этого требуют различные государства».

Показатели в рейтинге Doing Business 2020 от Всемирного банка актуальны на 1 мая текущего года. В исследовании оцениваются правовые нормы, способствующие расширению предпринимательской деятельности, а также нормы, ограничивающие ее. Всего в рейтинге 190 стран.

Станет ли «гарантированный пенсионный план» гарантией достойной пенсии для россиян?

СМИ рассказали о перспективах пенсионной системы и о программе ГПП. Эксперты, опрошенные Business FM, оценили очередную пенсионную реформу не очень высоко

СМИ рассказали о будущем российской пенсионной системы. Источники целого ряда изданий раскрыли информацию о разрабатываемой программе под названием «гарантированный пенсионный план».

На первый взгляд, система «гарантированного пенсионного плана», или ГПП, кажется too good to be true — слишком хорошей, чтобы быть правдой. Участие — полностью добровольное, в дополнение к обязательным пенсионным отчислениям. Процент определяется самостоятельно, хоть всю зарплату. Если платишь более 6%, освобождаешься от НДФЛ, а это 13%. Работодатель может софинансировать, получая скидку при расчете налога на прибыль. И многое другое. С небес на землю возвращает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

«Все предложения за последние 20 лет кончились пшиком. Более того, даже если закон принят, он не выполняется. Вы знаете, что, например, работающим пенсионерам ничего не индексируют. Что бы ни приняли, никаких обязательств по выполнению этого принятого быть не может. С этой точки зрения комментировать, лучше или хуже… Зачем комментировать то, что может быть не выполнено? С другой стороны, надо очень четко отдавать себе отчет, что, когда речь идет о любых негосударственных пенсионных фондах, на самом деле, в действующем правовом поле в России нет ответственности за доверительное управление чужими деньгами. То есть эта ответственность гражданско-правовая. То есть всегда можно сказать, что вот такие были обстоятельства, кризис пришел, еще что-то, и поэтому денег нет, ничего не получилось».

При этом система ГПП, по крайней мере по данным источников РИА Новости и РБК, подразумевает государственные гарантии сохранности накоплений, такие же, как по обязательному пенсионному страхованию. НПФ должны будут не реже чем раз в пять лет отчитываться о размерах накоплений, а в случае сокращения показателя фонд несет полную ответственность за возмещение убытков.

Кроме того, в случае досрочной кончины участника ГПП накопления можно будет наследовать. Хотя это может быть не преимуществом, а недостатком, продолжает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Вот в том-то и дело, что сейчас пока что главная проблема в том, как будет реализовано наследование пенсионного капитала. Огромное количество пенсионных реформ, которые уже проходили в нашей стране, говорят о том, что мы скорее будем терять свои какие-то пенсионные накопления и деньги, и уж точно никому по наследству они передаваться не будут. Поэтому я бы здесь, наверное, для начала посмотрел саму систему наследования и только потом уже делал вывод о том, будут деньги действительно кому-то переходить либо не будут. Это раз. Во-вторых, с моральной точки зрения, вы знаете, это очень сомнительная, на самом деле, операция. Давайте честно: в России живут не самые, наверное, благородные люди на Земле. И может так случиться, что наследники будут избавляться практически от своих пенсионеров только для того, чтобы на свою будущую пенсию им было больше денег».

Учитывая необычную для современной истории российской пенсии полную добровольность перехода на ГПП, актуален вопрос об интересе россиян к программе. Прогнозов СМИ не озвучивают, но определенные выводы сделать можно. По данным собеседников РБК, в Минфине ожидают, что ежегодные потери бюджета от налоговых льгот в рамках ГПП не превысят 10 млрд рублей.

Учитывая, что доходы бюджета исчисляются триллионами рублей, на массовый переход к ГПП в правительстве явно не рассчитывают. О стимулах для роста пенсионной сознательности рассуждает профессор Финансового университета Александр Сафонов.

«Государству нужно предпринимать большие усилия для того, чтобы переломить эту тенденцию, чтобы людей стимулировать к самостоятельным накоплениям. Это изменение макроэкономических условий, функционирование экономики, то есть повышение заработных плат, стабильная динамика роста. Безусловно, это налоговые льготы в виде снижения или вообще отмены подоходного налога на те средства, которые поступают в государственные пенсионные фонды, как это во многих странах существует — в Англии, в США. Либо вычет из имущественного налога, как это существует в немецких странах. Либо это предоставление соответствующих налоговых льгот по уплате налога на прибыль предприятия».

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил РИА Новости, что на массовое участие россиян в новой пенсионной системе рассчитывать не стоит, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко добавила, что значительной части россиян «просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем». По данным РБК, законопроект о «гарантированном пенсионном плане» будет опубликован в ближайшее время.

Андрей Ромашков

Срок в "Лефортово"

Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест

Текст: Владимир Полетаев

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России иностранцу Полу Уилану до 29 декабря.

Гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданый Великобритании, находится под стражей в следственном изоляторе "Лефортово" - в тюрьме для шпионов. В суде он первым делом заявил, что его запугивали охранники СИЗО, поставив на колени. И угрожали пистолетом. На его жалобу якобы надзорное ведомство не отреагировало, поэтому он потребовал заменить на процессе прокурора. По утверждению обвиняемого, суд и прокуратура систематически игнорируют его заявления о нарушении его прав.

Но суд отказал ему в этом. Кстати, в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что "сотрудники следственного изолятора не могли угрожать пистолетом американцу Полу Уилану, арестованному по обвинению в шпионаже, поскольку наличие любого огнестрельного оружия в режимных учреждениях исключено".

Затем обвиняемый заявил об отводе судьи на заседании по рассмотрению ходатайства следствия и продлении ему срока ареста. Судья Сергей Рябцев и на эту "просьбу" ответил отказом.

По ходатайству прокурора дальнейший процесс суд закрыл для прессы "в связи с грифом "секретно" в материалах дела. Суд удалил из зала лиц, не являющихся участниками процесса, так как, по заявлению судьи, "их присутствие может привести к разглашению тайны следствия".

Пол Уилан, который ранее проходил службу в американской морской пехоте, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание до 10 до 20 лет лишения свободы.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением". Он заявлял неоднократно, что на изъятой у него флешке содержались личные сведения, а не составляющие гостайну.

Арестант готовится к судебному процессу над собой и вместе с адвокатами знакомится с материалами расследования. Как сообщалось, закончить ознакомление с секретным делом сторона защиты может уже концу года.

Нам нужны таланты и удача

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов "Российской газеты"

Текст: Николай Долгополов, Владислав Фронин

В декабре 2020 года Служба внешней разведки отметит свое 100-летие. Мы попросили директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина, оглянувшись в прошлое, назвать несколько наиболее удачных, на его взгляд, операций внешней разведки.

Сергей Нарышкин: Основные достоинства внешней разведки - профессионализм, надежность и эффективность. Наша цель - своевременное информирование руководства страны о событиях в мире, о возникающих угрозах и рисках. Эти данные поставлялись все годы существования Службы - вне зависимости от политической конъюнктуры, от условий, в которых приходилось работать.

Вспомним крайне напряженный период накануне Великой Отечественной войны. Гитлеровская Германия осыпала СССР лживыми заверениями в своем миролюбии, а внешняя разведка на регулярной основе информировала высшее руководство страны о назревающей опасности. За несколько месяцев до войны в адрес Сталина поступили более ста добытых материалов по этой теме. А 17 июня 1941 года [начальник внешней разведки] Павел Михайлович Фитин лично докладывал ему о неминуемости нападения в самое ближайшее время. Это был, безусловно, мужественный поступок, ведь на Фитине лежала колоссальная личная ответственность.

Сегодня на сайте Службы внешней разведки размещены сотни рассекреченных документов, добытых в предвоенной Европе. С первых дней после прихода Гитлера к власти наша внешняя разведка информировала высшее руководство страны об агрессивном характере фашизма, призывала к борьбе с этим злом. Подробно докладывала она и о планах так называемых "умиротворителей" - лидеров западного мира, покрывавших гитлеровские преступления.

Возьмем, к примеру, военные годы. Разведка занималась тогда организацией партизанского движения на оккупированных территориях, добывала стратегические сведения о планах вражеского командования. Упомяну лишь битву под Москвой, известную на Западе как "Операция "Тайфун", и сражение на Курской дуге - "Операция "Цитадель".

Наши разведчики обеспечивали руководство страны исчерпывающей информацией о позициях западных союзников накануне конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме, успешно противодействовали попыткам сепаратных переговоров нацистской Германии с Англией и США. В рамках каждого из упомянутых направлений были проведены десятки выдающихся операций. Многие из них вошли в наши профессиональные учебники, а самые яркие представлены на стендах Зала истории внешней разведки - нашего ведомственного музея.

По случаю 70-летия первого испытания советской атомной бомбы хотел бы рассказать и об уникальной операции "Энормоз". Донесения внешней разведки позволили нашим ученым и инженерам ускорить процесс исследований практически вдвое. Атомное оружие в разоренной войной стране было создано в рекордные сроки - на несколько лет быстрее самых осторожных западных прогнозов.

Сложно переоценить значение этого события в международной политике. Советский атомный проект обессмыслил агрессивные планы американского командования, позволил предотвратить ядерный апокалипсис на планете, уберег страну.

Какие ассоциации возникают у вас, когда возникает вопрос о выдающихся героях отечественной разведки? Какие славные фамилии сразу же приходят на память?

Сергей Нарышкин: В Зале истории внешней разведки установлена мемориальная доска. На ней золотом выбиты имена наших героев - более семи десятков. Все они, безусловно, достойны упоминания накануне столетнего юбилея Службы. Однако есть и другие - те, чьи имена не будут раскрыты никогда, даже спустя годы после смерти. Так что семьдесят выдающихся сотрудников - лишь малая часть славного прошлого и настоящего отечественной разведки.

Каждую осень у нас принято торжественно принимать молодое пополнение. По этому случаю проводятся спортивные состязания, показательные выступления и, естественно, церемония возложения цветов к обелиску разведчикам, отдавшим жизнь за Родину.

Позднее в Зале истории, у мемориальной доски, молодые люди и девушки знакомятся с героическими именами своих предшественников, узнают об их удивительных судьбах, о совершенных ими подвигах. Эта память - важная нравственная опора патриота и профессионала, каким воспитывается каждый сотрудник нашей Службы.

Не собираетесь ли открыть к грядущему юбилею СВР России новые имена?

Сергей Нарышкин: Память о выдающихся разведчиках, героях нашей страны будет важна и полезна всему обществу и прежде всего - молодежи. Однако выстраивать работу по рассекречиванию нужно максимально осторожно. В том числе потому, что подобная информация затрагивает достаточно деликатные стороны жизни и деятельности людей, память которых мы уважаем. У кого-то из них, возможно, остались дети и внуки, другие родственники, которые живут и работают не в России. Важно исключить здесь даже малейшую возможность негативного влияния раскрытой информации на судьбы этих людей. Так что прежде всего мы тщательно изучаем политические настроения в стране их проживания и лишь затем принимаем решение.

Кроме того, конечно, есть и другие способы рассказать о подвигах наших разведчиков. В юбилейном году планируем содействовать заинтересованным авторам и творческим коллективам в создании документальных или художественных произведений на основе реальных событий. Многие молодые люди приходят в нашу профессию, вдохновившись этими сильными образами.

Что входит сегодня в сферу главных интересов Службы? Нельзя ли в пределах дозволенного поведать, какие принципиально касающиеся нас действия оппонентов были СВР предусмотрены-предугаданы?

Сергей Нарышкин: Наша главная задача остается неизменной - противодействие внешним угрозам безопасности и законным интересам России, всех ее граждан. Среди подобных угроз - разжигание вооруженных конфликтов, попытки нарушить стратегический баланс сил, неконтролируемое распространение оружия массового уничтожения, создание принципиально новых его видов.

Особое место, безусловно, занимает борьба с терроризмом - наиболее явной и циничной формой посягательства на главное право человека - право на жизнь. Не может не вызывать озабоченности и стремление зарубежных "оппонентов" вытеснить нашу страну на периферию мировой политики, подорвать ее экономику и внутреннюю стабильность, использовать исключительно как донора природных ресурсов, полигон для размещения вредных производств и хранилище ядовитых отходов. Беспрецедентными по размаху и остроте являются в настоящее время процессы информационного противоборства.

К сожалению, это далеко не полный перечень проблем, которыми вынуждена заниматься наша Служба. Что касается конкретных зарубежных государств, международных организаций, общественно-политических, коммерческих и промышленных структур, то они интересуют нас лишь по мере причастности к перечисленным вызовам.

Что если слегка ну хотя бы намекнуть, где, пусть не территориально, а в каких сферах, особо проявили себя ваши подчиненные?

Сергей Нарышкин: Задачи разведке формулирует политическое руководство страны, после чего над ними работает слаженный коллектив Службы. Так что сегодня для нас, как ни странно, вполне применима поговорка "один в поле не воин". Каждый сотрудник - и за рубежом, и в центре - трудится с максимальной самоотдачей, и в этом - главный залог общего успеха.

Романтизированные времена одиночек канули в Лету, хотя, конечно, личный вклад сотрудников я не отрицаю. Более того, с радостью вручаю отличившимся государственные награды. Но это, скорее, вопрос личного таланта и, что уж скрывать, такой тонко уловимой вещи, как удача.